Índice

Primera parte: La CuadriellaFortuna .......5

Capítulo I..............Introducción ........................7

Capítulo II ...........Infraestructuras ..................11

Capítulo III ..........La vía .................................37

Capítulo IV ..........El material rodante ............41

Capítulo V ...........La circulación ....................81

Capítulo VI ..........El día a día .........................87

Capítulo VII .........El cierre .............................93

Capítulo VIII .......Galería fotográfica .............97

Segunda parte: FortunaLa Molinera ...131

Capítulo IX...........Introducción .................. 133

Capítulo X ...........Infraestructuras .............. 139

Capítulo XI ..........La vía ........................... 147

Capítulo XII .........El material rodante ......... 151

Capítulo XIII .......El día a día .................... 155

Capítulo XIV .......El cierre ........................ 161

Capítulo XV ........El viaje imaginado ......... 163

Capítulo XVI .......Galería fotográfica ......... 167

Capítulo XVII ......Los fotógrafos ............... 175

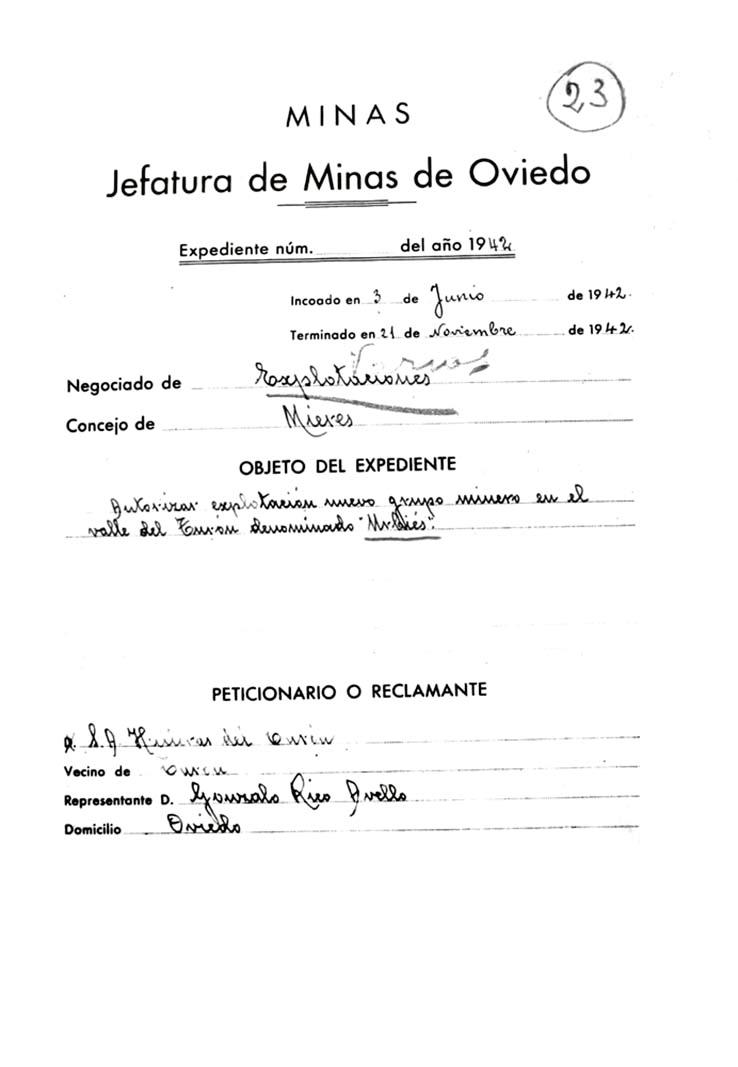

Capítulo XVIII ....Documentación ............. 179

Capítulo XIX .......Agradecimientos ............ 203

Registro de la propiedad intelectual del texto: B186114. (362014)

Primera parte

La CuadriellaFortuna

Capítulo I

Introducción

La Sociedad Hulleras del Turón necesitó desde el principio de su actividad, transportar el carbón de los grupos dispersos por el valle hasta los lavaderos de la Cuadriella y para ello puso en marcha un ferrocarril de ancho de vía de 600mm, que a lo largo de su existencia demostró ser una solución eficaz, integrada en el paisaje y asumida como familiar por la población. Fue durante casi todo su funcionamiento, una fuente de trabajo y riqueza, al tiempo que un medio de comunicación, sobre todo en las primeras décadas. Dada la implantación y aceptación social que tuvo, lo citaremos con el nombre propio de La Vía Estrecha de Turón.

Su construcción se completó en las siguientes etapas:

v En 1893 entró en funcionamiento el tramo La CuadriellaSan Víctor.

v En 1917se prolongó desde San Víctor hasta La Rebaldana.

v En 1925 enlazó La Rebaldana con Fortuna.

v En 1943 finalizó con la conexión entre Fortuna y La Molinera.

La presente memoria plantea su estudio en dos partes, la primera abarca el tramo La CuadriellaFortuna y la segunda FortunaLa Molinera

(detalle del plano)

1. Oficina de la Plaza de la madera 2. Báscula

Sierra

Teléfono

Materiales de construcción

Cristalería

Almacen de la grasa

Almacén de la madera

Apartadero para los coches

(detalle del plano)

Capítulo II

Infraestructuras

Santo Tomás

Las tolvas de este grupo (el más cercano y antiguo) se encontraban a 140 m al oeste del lavadero y junto a ellas, las vías de maniobra para descarga de trenes (provenían de la parte alta del valle), vías que continuaban un poco más abajo hasta otras tolvas que recogían el carbón del grupo de Piñeres. La producción de este grupo llegaba en vagones del VascoAsturiano, que eran descargados por una grúa en una fosa a la entrada de la parrilla de Vía Ancha. El carbón era transportado desde allí mediante una cinta transportadora protegida por una estructura de hormigón, que cruzaba las vías hasta las tolvas del grupo Santo Tomás, donde era cargado en vagones de Vía Estrecha para realizar su último –y corto– viaje hasta el cercano lavadero.

Entre las tolvas de Santo Tomás y el lavadero se levantaba una construcción de hormigón, novedosa para su tiempo, que iba permitir devolver limpia al río el agua usada para el lavado del carbón. Este ingenio atribuido al director de la empresa Rafael del Riego, asesinado en 1934, no llegaría a entrar en funcionamiento.

La Cuadriella

Este era el centro neurálgico de toda la empresa, comunicado con Ricastro (Reicastro) por ferrocarril de vía ancha desde el 5 de febrero de 1894 a través de la línea de la Compañía del Norte. Una amplia explanada natural del valle permitió levantar las instalaciones que harían posible la actividad minera. Diseminada por ella se encontraba la parrilla de vías de La Vía Ancha (primero La Compañía del Norte y luego RENFE), a las que se incorporaron posteriormente las de vía mé

trica del VascoAsturiano y de 600 mm de La Vía Estrecha; el lavadero; la plaza la madera; el apartadero de Bárcena; los talleres; la báscula; la casa de máquinas; la fragua; laboratorio; el hospital; el economato; la panadería; el comedor; el almacén general y el de piensos; las sierras; la carpintería; la central eléctrica; el garaje; las oficinas; las viviendas de la dirección y el casino.

El lavadero, a donde llegaban los trenes cargados por una vía doble que llegaba hasta Santo Tomás, por la que se introducían y vaciaban los vagones en una tolva de descarga –una báscula a la entrada permitía conocer el peso del mineral descargado, aunque se usaba ocasionalmente– .

Exteriores del lavadero. A la derecha el 16 tomando agua; en el medio, la langreana 35 ADAROcon un tren de vacío y a la izquierda la salida de las tolvas del lavadero (hacia 197172).

Aquel funcionaba con una alta humedad y un ruido ensordecedor, casi sin parar dada la elevada producción. Al lado y casi en sincronía, se encontraba el secadero: allí se secaban los finos procedentes de la flotación y de los tanques Dorr. El carbón limpio y clasificado por tamaño (fino, menudo, grancilla, granza, galleta y galletón) se almacenaba en tolvas, cada una con su propia vía, desde las que se descargaba en los vagones que lo llevarían a destino. El escombro, igualmente enviado a sus tolvas, terminaría en la escombrera o de nuevo en la mina para relleno.

La plaza de la madera, situada en una explanada al lado del río, servía de depósito para toda la utilizada en las minas. A ella accedían por varías vías vagones cargados de La Vía Ancha, para dejarla clasificada por calidades y tamaños. Desde aquí se enviaba a todos los grupos, por un ramal de La Vía Estrecha que compartía algunas vías con las del ancho superior y accedía a las diversas pilas. El ramal permitía también el acceso al taller, a los almacenes, a las tolvas de carbón y a un pequeño apartadero de coches cerca de Bárcena. Desde este, unos cuatro metros por encima de la plaza, partía un retroceso con una acusada pendiente que los unía. Al lado del cual quedaba la pila de áridos (arena y grava) y los materiales de construcción, junto a unas pequeñas chabolas para cemento y un cristalero; y otra subterránea, como almacén de aceites para engrasar...

En la plaza y al lado del río, uno o dos aserradores, asistidos por unos peones, trabajaban con una sierra en la preparación de bastidores, tablas, rachos, llaves, traviesas (soleras) y mampostas, al lado de una báscula usada para controlar el peso de la arena, la grava, el carbón doméstico y la madera.

El apartadero de Bárcena, situado al lado de la plaza de la madera, varios metros por encima, sirvió como aparcamiento de los coches de los obreros, toma de agua y carbón, y ubicación del almacén de la madera.

A él llegaba un retroceso de la general que, unos cien metros antes de acabar, permitía por un cambio, el desvío para acceder a la plaza desde una altura intermedia –unos cuatro metros–, a través de una acusada pendiente.

Los talleres fueron imprescindibles para la autonomía y buen funcionamiento de la empresa. Sus departamentos de calderería, ajuste, electricidad, mecánica, torno, fresado, fontanería... sobresalían por el buen hacer de técnicos y obreros muy especializados. Los primitivos, que estaban en la plaza de la Madera, entraron en servicio en 1893. Allí se construyeron las locomotoras 110, 120 y 13. Mucho más tarde, cerca de Santa Marina y aprovechando un solar existente a la derecha de la vía general y el encauzamiento previo del río, se levantaron otros nuevos y mejor preparados, en los que se fabricó la 19. Entraron en servicio en 1952 y más tarde se demolieron los antiguos.

Talleres de Santa Marina (1966) La caldera que se ve en primer plano es de una Krauss, El 1 o El 2.

1. El 10; detrás uno de los primeros tractores Deutz de interior y, al fondo, El 3. 2. Víctor Chávarri Anduiza, marqués de Chávarri y presidente de HT 3. Francisco de la Brena y Casas, director de HT durante 25 años.

La báscula, situada en un lado de la parrilla de vías, controlaba el peso de todo el mineral expedido en una doble pesada, primero al vagón vacío y luego, cargado.

La casa de máquinas: una nave con linterna en el techo, sin puerta por la entrada y con ella, por el otro extremo; con un cuarto para los encendedores, un banco de trabajo y una sola vía con fosa. En el exterior tenía adosado un secadero de arena.

La fragua: contigua a la casa de máquinas, atendida en los últimos tiempos por un trabajador, muy centrado en servicios del lavadero, revisión y engrase de vagones, cambio de muelles, elaboración de pequeñas piezas...

El laboratorio de carbones: “la química” donde se evaluaban las calidades, las grasas, las cenizas, con muestras procedentes de cada grupo.

El hospital: al lado del río y cerca de La Felguera, disponía de servicio médico permanente y unas 24 camas para estancia de enfermos y accidentados. En La Cuadriella, cerca de la iglesia, había un botiquín de primeros auxilios, atendido por un practicante, como en todos los grupos instalados a partir de los años sesenta.

Hospitalillo de La Cuadriella

El economato: al lado de la carretera y de la Cuestaniana, era junto al de San Francisco, La Rebaldana, el de La Vegona (luego de Urbiés), el de Figaredo y el de Ujo, el centro de aprovisionamiento para todos los obreros. Desde el de La Cuadriella, al lado de una vía que permitía la recepción cómoda de las mercancías y donde el jefe principal tenía su despacho, se suministraba al resto. Junto a él, una tienda de tejidos propiedad de César Gómez Morán.

La panadería: próxima al economato, con vía y muelle de mercancías, atendida por varios panaderos. En ella se horneaba el pan para todos los trabajadores de Turón, Figaredo, Ujo, Santullano... Dada la elevada producción, el reparto se hacía en los economatos en días alternos.

El comedor: situado en una esquina de las instalaciones y al lado de la carretera de Urbiés, se trasladó luego entre la casa de máquinas y el laboratorio de muestras; con cocina, cocinera y ayudantes, servía comidas –se descontaban de la mensualidad– a quienes la pedían previamente para llevar o comer allí.

El almacén general: con vía y muelle de mercancías, al lado del economato y de la carretera, también llamado “de efectos” era el depósito de todo tipo de piezas y recambios de la empresa. Se complementaba con otros dos más pequeños, situados cerca de Bárcena, y el apartadero de los coches.

Uno, para la madera, con ese material medio elaborado (tablones, tablas machihembradas, listones y tablas de cabretón) y otro, el de los aceites de engrasar y las grasas

El almacén de piensos, con acceso por vía, recibía todo el grano y paja que consumían las mulas de los grupos, además del que los trabajadores compraban para sus propios animales. Su actividad comenzó a disminuir a partir de los años cincuenta, cuando los tractores fueron sustituyendo a los animales.

La sierra: próxima a la central eléctrica era atendida por uno o dos aserradores, ayudados por algún peón, que cortaban la madera consumida luego por la carpintería cercana.

La carpintería: con grandes instalaciones y unos ocho carpinteros, resolvía todo tipo de necesidades de la empresa: marcos, ventanas, tejados, muebles; tanto de los centros de trabajo como de las viviendas de los directivos.

La central eléctrica: ubicada en un sólido y bello edificio, dedicada en los primeros años de la empresa a generar electricidad por medio de la combustión de carbón, posteriormente convertida en receptora y distribuidora de la corriente suministrada por la compañía eléctrica. La chimenea de salida de humos aún se conserva a cierta distancia, en la ladera del monte y comunicada con el edificio mediante una canalización subterránea para la salida de humos.

El garaje: lugar donde se guardaban los coches de los directivos, próximo al botiquín y a la vivienda del chófer.

Las oficinas: ocupaban un edificio de corte anodino, próximo al lavadero. Albergaban los despachos de uno o dos ingenieros (el resto estaba por los grupos), dirección, topografía, departamento de contabilidad y archivo general.

Las viviendas de los directivos: formadas por pequeños chalés, construidos al lado de la plaza de la madera. Había otro pequeño grupo para capataces y técnicos, al lado de las oficinas o dispersas por los alrededores. En todos los casos, situadas en lugares polvorientos y ruidosos.

El casino: cerca de las oficinas y de un grupo de viviendas, era el centro de reunión de empleados, sobre todo administrativos.

La casa de máquinas de La Vía Estrecha

A la altura de La Veguina, a 500 m del lavadero, en el margen izquierdo del río y al lado de la vía general, destacaba como casa de máquinas un robusto edificio de ladrillo de 1925. De planta rectangular, con tres portones o vanos de medio punto, orientadas hacia el oeste (La Cuadriella), cada una con su vía. En la pared opuesta, la orientada al este (Fortuna), también con puertas, pero

Tren de vacío delante de la casa de máquinas (29 de marzo de 1972).

El 3 en el ramal de la plaza la madera (7 de abril de 1971).

con una sola vía de salida para apartar las máquinas que no prestaban servicio, por falta de espacio en el interior. Una generosa linterna en el vértice del tejado a dos aguas, aseguraba la salida de humos. Cada vía con su fosa, casi tan larga como el edificio. En uno de los lados, un largo banco de trabajo con tornos y cajas con recambios de cada máquina.

En uno de sus laterales, por la parte del río, un espacio adosado con el mismo estilo arquitectónico, servía como casa de baños de los encendedores, del retén que mantenía una máquina permanentemente encendida y del peón dedicado a hacer astillas para encender las máquinas. Contiguo y en el exterior junto a la entrada, un tendejón permitía almacenar la madera de restos de la mina que usaban los encendedores.

Cercana a la casa de máquinas había una chabola, “la lampistería”, atendida por un peón que hacía aceiteras de zinc; allí se almacenaban las existencias de aceite, carburo, Sidol, ácido oxálico y cotón.

Fuera del edificio, varias vías facilitaban las maniobras, pero solo una conectaba con la general.

El cable de San Francisco

Cuando los trenes dejaban La Cuadriella en dirección a la cabecera del valle, a 850 m se encontraban con las tolvas del grupo San Francisco, conocido como “el cable” debido a que su producción, en los primeros tiempos, llegaba en cangilones desde los pisos altos de la ladera, que con el tiempo bajarían también la del grupo San José. Todos conocían como “el cambiu” la zona compartida por la chabola del telefonista y las agujas, delante de las tolvas.

Un poco antes, destacaba por su porte y singularidad un estrelladero del plano –sustituto o complemento de los cangilones–, construido en piedra, como protección de la vía y los cuarteles de San Francisco.

Pozo San José

A 930 m del lavadero, la vía que pasaba junto a las tolvas de San Francisco, describía una pronunciada curva para bordear las instalaciones de San José, el primer pozo del recorrido. A la altura de este y una vez rebasadas las tolvas, una aguja permitía el desvío hacia la plaza de la madera.

Grupo San José y viviendas de San Francisco.

San Benigno

En Lago, después de rebasar el paso con guarda entre Villapedi y La Felguera, y a unos 1.900 m del lavadero, aparecían las tolvas del grupo San Benigno, bastantes incómodas y peligrosas para los cargadores durante la operación de llenado de vagones. Casi enfrente, el taller “El Remache”, destinado a la reparación de estos, que luego, para liberar terreno y construir el campo de fútbol, se edificaría de nuevo unos metros más arriba.

Lago

Dejando atrás el cargadero de San Benigno y tras el puente de La Bárcena, en la parte izquierda de la vía y a 2.000 m del lavadero, destacaban los edificios de gerencia y jefatura, uno para los jefes y otro para el vigilante, el telefonista y el pinche, desde los cuales se regulaba la mayor parte del tráfico. A su altura, un cambio permitía el acceso a la plaza de la madera de San Víctor y unos metros más arriba, el taller de reparación de vagones.

Entre Lago y San Víctor había un plano por el que se subían los materiales y la madera a los pisos altos. Era de contrapeso y, como tal, servían vagones cargados de carbón, que se almacenaba en una pequeña tolva.

San Víctor

Rebasado el taller de vagones, a la vuelta de la primera curva y a 2.300 m del lavadero, el grupo San Víctor daba salida a su producción, aprovechando un ensanchamiento del terreno entre la plaza la madera y el río. Cuatro vías paralelas con sus agujas permitían los cruces, las esperas y el cargue en la tolva.

Este era el único cargadero que tenía la tolva en el interior, dentro de un túnel por el que podía entrar la máquina. Por su estrechez –en curva al final– y por la acumulación del humo expulsado por la máquina, era también otro lugar difícil e incómodo para los dos peones del cargue, así como para el maquinista y el fogonero. A la entrada, una chabola acogía al telefonista encargado de regular el tráfico mientras se cargaba, operación que solía hacerse siempre por la mañana.

Al final del grupo y ya en Carabatán, en lugar bastante incómodo, un arenero servía de punto de suministro para las máquinas. Por su incomodidad terminó traspa sado al lado de la casa de máquinas.

El 17 en San Víctor. A la derecha la caseta del telefonista. Al fondo, encima del muro, la carretera de San Andrés (marzo de 1972).

La Rebaldana

Dejando atrás el repecho del puente y la curva de La Lloca, la vía cruzaba las instalaciones del grupo Santa Bárbara, también conocido como La Rebaldana, el segundo pozo del valle, que por un pozo vertical explotaba el mineral de los niveles inferiores.

El 2 a la izquierda y a la derecha El 3 o El 4 con un tren de mesillas. Al fondo y entre ambas, una jardinera. En la parte superior junto al primer castillete, un grupo de personas, posiblemente de visita en las instalaciones (Hacia 19151916).

El pozo contaba con otro auxiliar para suministros y una plaza de la madera unida con un retroceso de la vía general. A su lado, a 3.100 m del lavadero, un edificio rectangular y sencillo, de sótano, planta y piso, desempeñaba las funciones de economato en la planta; el piso se destinaba a viviendas.

En un tramo recto de vía, junto a la tolva, una toma de agua permitía el abastecimiento de las máquinas en su viaje de subida.

Espinos

En este grupo, a 3.650 m del lavadero, destacaba el cuarto pozo del valle. Su reducida profundidad y escasos puntos de arranque, parecían una anomalía dentro del concepto de pozos verticales. Anomalía acrecentada por un castillete de reducidas dimensiones, construido en hierro y madera, que lo convirtieron desde un principio en una pieza única.

Después de cruzar un puente sobre el río la producción se volcaba en unas tolvas que estaban al lado de la vía que daba a la plaza de la madera. Para acceder allí con materiales, las máquinas tenían que retroceder por un ramal que se iniciaba ya casi en San Andrés. Su producción no fue nunca muy significativa y terminaría sacándose por La Rebaldana.

Corrales

Quizás uno de los grupos con menos producción, situado al lado de San Andrés y a 4.000 m del lavadero. Contaba con una pequeña tolva, en la que a partir de los años cincuenta se retiraban unos cinco o seis vagones diarios, para ir disminuyendo poco a poco hasta su desaparición hacia mediados de los sesenta.

Desde el grupo, situado en un lado de San Andrés, aún se aprecian enfrente y cerca de La Vera`l Camín los restos de lo que en su día había sido a principios del siglo XX, una tolva que recogía el carbón sacado en Podrizos y Fortuna.

Podrizos

Cerca del puente de Villandio, a 4.700 m del lavadero, el valle se estrecha y las dos laderas llegan casi a tocarse. En una zona muy reducida, la vía general se bifurcaba y por un puente que cruza el río continuaba hasta las tolvas de Fortuna. Cruzando otro puente cercano, un retroceso con fuerte inclinación permitía cargar en las tolvas de Podrizos, situadas en un punto de difícil

acceso. El retroceso se prolongaba hasta una aguja del final, enlazado con un tramo que discurría por la carretera hasta adentrarse en la plaza de Fortuna, donde los trenes podían depositar o retirar mercancías y mineral.

Fortuna

Después del estrechón del puente de Villandio, a 5.304 m del lavadero, la línea acababa en las instalaciones receptoras del carbón del Grupo Urbiés, según la denominación oficial.

Aquí una gran explanada a base de relleno, permitió la ubicación de las tolvas (tres para La Güeria y una para Fortuna).

Repartidas a los lados de la parrilla de vías, se encontraban las instalaciones del primer grupo: plaza de la madera, fragua, pajera, polvorín, compresores, almacén... y la sierra de Fortuna, instalada en un singular edificio de ladrillo reforzado con hierro. Las tolvas, situadas al borde de un terraplén, permitían el cargue por un nivel inferior, en el que también cabía un apartadero para los coches de los obreros.

En una parte muy céntrica de esta plaza, el pozo vertical El Rincón llevaba unos treinta metros profundizados cuando empezó la Guerra Civil. No llegó a terminarse y su historia está cargada de muerte y represión.

Una vía, con un fuerte desnivel por la otra parte del río, accedía a las instalaciones del pozoplano Fortuna y a la base del plano que comunicaba con la trinchera de La Molinera. Apretujadas contra la montaña y en una zona sombría en invierno, compartían el terreno, las siguientes dependencias: botiquín, casa de baños, ventiladora, oficinas, lampistería, cuadras, almacén, transformador, fragua...

Vías de Fortuna, entre las tolvas de El Rincón y el plano de La Molinera (hacia 1969)

Fortuna. Instalaciones del grupo ArtusuSan Justo.

Fortuna. Instalaciones del grupo ArtusuSan Justo.

Otros

Si bien de existencia más efímera, en su momento funcionaron tolvas de carga en San Pedro, situado enfrente mismo de San Víctor y al que los vagones accedían por un puente que cruzaba el río. Su producción terminaría saliendo por San Benigno. En Villandio, otro cargadero daba salida el mineral del grupo con el mismo nombre.

Las tolvas

En algunos grupos las tolvas tenían características parecidas, variaba el tamaño en función de la cantidad de mineral que producía cada uno. Se construyeron a lo largo del tiempo con distintos materiales. Lo tradicional era una estructura metálica, en algunos casos con la tolva hecha de madera, forrada de chapa por dentro y, en otros, totalmente metálicas, como en el caso de La Rebaldana. De piedra, como en el cable de San Francisco; de hormigón, en época ya tardía; todas con una trampilla para cargar. En el caso de San Benigno, el más incómodo y peligroso para los cargadores, disponían de unos nichos como refugio para resguardarse mientras accionaban unas palancas de tijera.

A la intemperie, es decir, expuestas al agua, la nieve y el hielo, empastaban el carbón por lo que se producían frecuentes encolamientos, con el consabido riesgo para quienes tenían que liberarlo.

En todas, la altura impedía el paso de la máquina, que tocaba con la chimenea.

Capítulo III

La Vía

La Vía Estrecha creció y cambió según las necesidades del momento. Desde su implantación en 1893 hasta los años de la Primera Guerra Mundial funcionó de un modo precario –los vagones eran los mismos que entraban en la mina y el parque de locomotoras reducido–, pero suficiente para las necesidades del momento. A partir de la contienda, la necesidad de mineral se dispara y la empresa, al tiempo que se integra en Altos Hornos de Vizcaya, hace una renovación integral del ferrocarril. Se extenderá el recorrido para abrir nuevas explotaciones, al tiempo que se cambia a vagones mayores y máquinas más potentes, que requerían una vía mejor.

El nuevo trazado con final en Fortuna se completó en 1925. Se utilizó carril tipo Vignole de 2528 kg y traviesas de roble que proporcionaban una alta estabilidad a la vía. La sujeción de los carriles a las traviesas se realizaba inicialmente mediante escarpias, si bien en los últimos tiempos se utilizaron también tirafondos. Una cuadrilla de unos 8 camineros, un vigilante y un capataz se responsabilizaba de mantenerlo en buen estado –construcción, reparación y mantenimiento–. Disponían de casetas con material en La Cuadriella, San Francisco, San Víctor y La Rebaldana, que desplazaban en unos arcones colocados sobre mesillas, apartadas junto a la vía mientras trabajaban. A lo largo del tiempo este equipo resultó muy eficiente.

Escarpia utilizada en la Vía Estrecha para fijar los carriles a las traviesas; un sistema muy primitivo utilizado en muchas líneas industriales. Se empleó también, en distinto calibre, en La Vía Ancha.

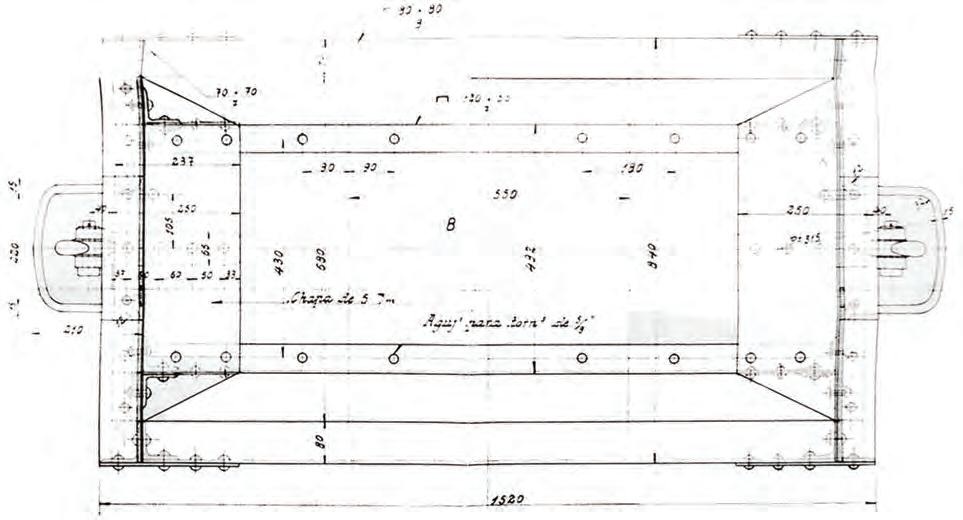

Plano de una marmita para cambio de vía, fabricada por Cifuentes Stoltz de Gijón. Este modelo básico se utilizó tanto en La Vía Estrecha como en La Vía Ancha.

Un documento de la empresa del 28 de marzo de 1932 ofrece los siguientes datos referidos a la vía:

Longitud total desde la Cuadriella hasta El Rincón ........................5.298,00 metros

Desnivel entre La Cuadriella y El Rincón ............................................86,16 metros

Pendiente media ..............................................................................................1,62%

Pendiente máxima ..........................................................................................3,10 %

Radio mínimo de las curvas .................................................................40,00 metros

Radio máximo de las curvas ...............................................................75,000 metros

Longitud en recta .............................................................................2.888,00 metros

Longitud en curva ............................................................................2.410,00 metros

Longitud total de las vías, incluidos los cruces y enlaces .............10.693,00 metros

Puentes .....................................................................................................................6 Pontones ..................................................................................................................2

Puestos telefónicos .................................................................................................7*

* Terminaron siendo diez.

Nota: Fuera de la línea principal existen tres puentes y un pontón.

Los puentes en la general eran los siguientes: Cuestaniana, Banciella, Bárcena (entre las tolvas de San Benigno y Lago), Puente de La Lloca y 2 en Podrizos.

Los dos pontones: la carretera de Tablao y la reguera de Corrales.

Además, fuera de la principal, aumentaban la lista los siguientes puentes: San Benigno (plaza de la madera), La Rebaldana (plaza de la madera), Podrizos (retroceso) y Fortuna (al lado del polvorín)

La vía era única, llamada línea general, pero para facilitar la circulación en los grupos había líneas auxiliares que permitían cruces, retenciones y maniobras. Las más significativas fueron las de los tramos del lavadero al puente de La Banciella (la escombrera) y de San Víctor.

En general, salvo en el tramo del puente de La Lloca, Podrizos y Fortuna, que presentaba desniveles y curvas pronunciadas, el recorrido era cómodo y estaba exento de sobresaltos.

En el lavadero, la escombrera, San Francisco, San Benigno, La Rebaldana y Corrales la sucesión continuada de curvas y contracurvas dificultaba que desde la máquina se pudiera ver la cola del tren.

Dos tomas de agua principales garantizaban el abastecimiento de las calderas: una, a la entrada del lavadero; otra, en el ramal de Bárcena, donde se aparcaban los coches; otra, en La Rebaldana; y la cuarta, en Fortuna, al lado del compresor.

Un par de depósitos de carbón para las carboneras, situados en el lavadero y en Bárcena, resultaron suficientes para el normal abastecimiento, si bien en algunos casos, por un consumo inesperado o porque la maniobra se alargaba, quedaba el recurso fácil de reponer un poco en un grupo o de alguno de los vagones. Si se preveía una necesidad extra, en el suelo de la cabina se acumulaba lo necesario.

Había un paso a nivel, regulado con cadenas y servido por una guardesa, en la carretera de Villapendi La Felguera.

Capítulo IV

El material rodante

Autor: Guillermo Bas OrdóñezEl vapor en la Vía Estrecha de Turón estuvo en funcionamiento durante casi ochenta años. Sin embargo, la gran mayoría de la documentación gráfica sobre las locomotoras pertenece a la última década, y son especialmente escasos los testimonios anteriores a 1920, por lo que resulta complicado reconstruir el aspecto original de muchas de ellas.

De las pocas imágenes conservadas se deduce que originalmente eran oscuras, probablemente la caldera negra y los tanques y cabina verdes, sin ningún tipo de decoración. El rodaje podría haber sido rojo, aunque la sensibilidad del material fotográfico de la época impide comprobar este extremo.

En los años 60 –y seguramente ya en el decenio anterior– las locomotoras tenían de color rojo las toperas, el bastidor y las ruedas; el bielaje era de metal pulido, con los vaciados también en rojo. Llantas, cilindros y caldera estaban pintados de negro, y las piezas de latón o cobre, pulidas. Por último, tanques y cabina lucían un color verde oscuro, con un fileteado a base de una delgada línea amarilla con las esquinas convexas. El esquema era, en esencia, una copia del color de las locomotoras del VascoAsturiano de la época.

Las locomotoras 14, 15, 16 y 17 llegaron ya pintadas con ese fileteado –aunque con las esquinas de los paneles cóncavas– y fueron probablemente las primeras en lucir este tipo de decoración. Hubo alguna variante; así, en los años 50 el 14 tenía pintada la zona exterior de los paneles en negro y solo el interior en verde. En esa época, el 1 y el 3 tuvieron un delicado acabado: dos líneas amarillas enmarcadas con una negra más gruesa, con grecas en las esquinas de los paneles. El 11, en fin, estuvo pintada con un fileteado doble, con una línea amarilla más gruesa en el interior y la usual, más delgada, en el exterior.

Tras la integración en HUNOSA, todas las locomotoras supervivientes recibieron el logotipo de la empresa en sus tanques, un proceso que se llevó a cabo con bastante celeridad.

Hulleras del Turón (HT) no se prodigó mucho en el marcaje de sus máquinas, lo que también dificulta su identificación. Las de dos ejes llevaban el número en caracteres de latón recortados en el frontal de la chimenea, sin ningún tipo de indicativo de su propietaria. Las 3, 4, 8 y 12 llevaban placas de bronce con la inscripción TURON y el número en el lateral de los tanques. La serie del 13 al 19 llevaba placas de construcción con el número, sin ninguna otra rotulación.

El grado de automatización era mínimo: las máquinas tenían únicamente freno manual y solo de manera puntual se instaló el alumbrado eléctrico, alimentado por una dinamo movida por el vapor de la caldera. Al igual que ocurría con las de la vía ancha, y dada la ausencia de placas giratorias, todas las máquinas tenían la chimenea mirando al este, de modo que los viajes con material cargado se realizaban siempre con la cabina en primer lugar. Para proteger a la tripulación, todas las máquinas, tanto las de La Vía Estrecha como las de La Vía Ancha estaban equipadas con una toldilla en la parte trasera de la cabina, especialmente útil cuando se bajaba con el carbón en invierno.

Había una de retén, permanentemente encendida en la casa de máquinas, y en el taller casi siempre había dos, para reparación general.

Cada máquina pasaba una revisión general al año, aproximadamente. Para ello entraba en taller donde podía permanecer cinco meses si se trataba de una reparación general completa. En ese

tiempo solían cambiarle bronces, ajustar o reponer bielas, revisar los aros de las ruedas, reponer tubos de las calderas, revisar engrasadores e inyectores, y todo un control general de cada una de las partes, sin descuidar la pintura. Dada la naturaleza simple de su mecánica, a la salida quedaba como nueva.

Cuando la máquina entraba en reparación, el maquinista –algunas veces también el fogonero–permanecían junto a ella, e indicaban a los mecánicos los fallos y averías y sugerían soluciones.

El 1 y El 2

Para la apertura del ferrocarril entre La Cuadriella y San Víctor, Hulleras del Turón adquirió en 1892 una locomotora a Krauss & Co., de Múnich que llevó el n.º 1. Era de tipo 020WT y pertenecía al modelo XXVII gg (n.º de fábrica 2594). Víctor Chávarri, impulsor de Hulleras del Turón, había adquirido varios ejemplares a este constructor, especializado en diseños de locomotoras industriales, para sus explotaciones de hierro vizcaínas, por lo que resultaba una elección obvia.

Dos años más tarde se recibió una segunda básicamente idéntica, El 2, modelo XXVII ss (n.º de fábrica 3074). Como curiosidad, esta máquina se compró a través de los intermediarios Urquijo y Compañía, y fue construida a la vez que otras dos unidades destinadas a la cuenca del Caudal, una para Minas del Peñón y otra para Fábrica de Mieres.

Su cometido inicial fue remolcar los trenes de carbón en la línea principal, ayudadas más adelante por la llegada de más locomotoras. A partir de 1942, con la llegada de las máquinas AHV y la apertura de la línea de FortunaLa Molinera, una de ellas fue destinada a este trazado, alternándose El 1 y El 2. Su hermana estaría bien en reparación o bien desempeñando tareas auxiliares en la línea de La CuadriellaFortuna (maniobras, trenes de obreros, de madera).

El 1 en la trinchera de La Güeria. De izquierda a derecha: el fogonero Camilo Rodríguez Palacios y el maquinista Evaristo (hacia 1945).

El 2 en el puente del Caburnu. De izquierda a derecha: Gerardo Tomarrero y Benjamín Noval Jamín, con 17 años (7 de julio de 1946).

Tenían dos ejes motores, con cilindros exteriores y distribución Stephenson. Siguiendo la costumbre del fabricante, las ruedas eran macizas, aligeradas con tres agujeros circulares. El depósito de agua se situaba entre los largueros del bastidor (well tank), acompañado con dos cortos tanques junto a la cabina, de los cuales el izquierdo era la carbonera. Sobre el lomo de la caldera llevaban un arenero y el domo, con las válvulas de seguridad y el regulador exterior, igual que los tubos de admisión, y era accionada por un mando central. Desarrollaba una potencia de 57 CV.

Había alguna diferencia de detalle entre las dos máquinas: la más notable, la presencia de anteojeras circulares en El 1 y ovaladas en El 2. Ambas sufrieron una importante reforma llevada a cabo en Turón: recibieron tanques laterales de agua soldados y se convirtieron en 020T. Además, las válvulas de seguridad originales fueron sustituidas por otras de resorte y se colocó un segundo arenero sobre la caldera. No tenemos constancia de en qué momento se realizó la modificación, aunque bien puede estar en relación con la apertura de la línea de FortunaLa Molinera. Por fotografías, sabemos también que en su última etapa El 2 recibió anteojeras redondas idénticas a la de su hermana. En los años 60, El 1, que prestaba servicio en la línea de Urbiés, fue equipada con alumbrado eléctrico.

Las dos estaban en funcionamiento en abril de 1966, pero El 2 fue desguazada poco después. Su hermana sobrevivió un poco más, hasta la clausura de la línea de FortunaLa Molinera, cuando desapareció, probablemente por las fechas en que HT se incorporó a HUNOSA. A modo de anécdota, podemos mencionar que una locomotora de este modelo se conserva actualmente en Brasil.

El 3 y El 4 Para suplir a las locomotoras Krauss, se encargó una pareja de máquinas a la empresa alemana Arnold Jung a través de sus intermediarios para España, Gortázar y Goyarrola, de Bilbao. Llevaban los números 3 y 4 (de fábrica 2191 y 2192) y fueron expedidas el 20 de mayo de 1914; la Primera Guerra Mundial las sorprendió en el puerto de Amberes, donde quedaron inmovilizadas hasta la primavera de 1915, casi un año después de su fabricación. Arnold Jung era otro fabricante alemán con amplia experiencia en máquinas industriales, que había suministrado ya varias a España; las de Turón correspondían a uno de sus modelos normalizados.

Su adquisición puede relacionarse con la perforación del pozo Santa Bárbara, si bien la entrada en servicio de este se demoró varios años y cuando comenzó su producción ya habían llegado las Porter.

Eran de tipo 020T, con tanques laterales para el agua –por cierto, los primeros de estructura soldada vistos en Turón–. Los cilindros, exteriores, poseían distribuidores planos accionados por un mecanismo Walschaerts. Tenían arenero de vapor y válvulas de seguridad de resorte sobre el domo, con el regulador situado en la parte delantera, accionado por un mando lateral. Su potencia era de 50 CV (según la lista de fábrica), aunque en el inventario de 1965 aparecen como de 61 CV –ligeramente superior a las Krauss–. No sufrieron alteraciones reseñables a lo largo de su vida activa.

Su destino inicial fue la línea principal de La Cuadriella a San Víctor, aunque con la llegada de las máquinas grandes fueron desplazadas paulatinamente a cometidos auxiliares. Con la entrada en servicio de la línea de FortunaLa Molinera, una de ellas fue destinada allí y alternaba sus estancias, como ocurría con las Krauss. El 4 estaba a finales de los 60 en la línea de La CuadriellaFortuna, mientras su hermana hacía lo propio en la de FortunaLa Molinera. Con la clausura de esta, El 3 fue trasladada a la línea principal en sustitución de su hermana, que fue desguazada. Allí quedó como la última máquina para los coches y la madera hasta el fin de La Vía Estrecha.

En 1973 fue restaurada cosméticamente y colocada, junto con el vagóntolva n.º 21, como monumento –con una placa de bronce en homenaje a los ferroviarios– en la plaza de la madera de La Cuadriella. Allí permaneció durante dos décadas –cada vez en peor estado– hasta que en diciembre de 1993 fue trasladada –en una decisión cuando menos dudosa– al Museo de la Minería de El Entrego. Con motivo del traslado fue restaurada y repintada en un tono de verde impropio. Después de años allí, en mayo de 2004 retornó a su lugar de origen y se colocó como monumento, junto con el vagón, en La Cuestaniana, próxima al antiguo trazado. Su estado actual es bueno, aunque los colores que luce no se corresponden con los que tuvo cuando funcionaba.

Las locomotoras del tranvía del Coto Paz

La historia de estas dos máquinas se remonta a los orígenes mismos del ferrocarril en Turón. Inocencio Fernández, fundador de Minas de Figaredo y promotor del tranvía que comunicaba sus explotaciones con la estación de Santullano, encargó el 9 de marzo de 1882 una locomotora de vapor a la casa inglesa Black, Hawthorn & Co., de GatesheadonTyne. Tenía el número de fábrica 686 y un plazo de entrega de tres meses, por lo que podemos imaginar que se encontraría operativa en verano de ese año.

Era una pequeña 020ST, con el tanque de agua de albarda, sobre la caldera (saddle tank) y ruedas motoras de 508 milímetros de diámetro. Los cilindros, exteriores, estaban ligeramente inclinados y tenían unas dimensiones de 127 mm de diámetro y 254 de carrera, con distribución interior Stephenson; probablemente, el bastidor era exterior. Tenía las mismas dimensiones que las locomotoras suministradas anteriormente a la empresa siderúrgica británica Bolckow, Vaughan & Co.

La relevancia de este ejemplar es múltiple: fue una de las primeras locomotoras industriales asturianas, también la primera en circular por el valle de Turón y, quizás, la pionera con tanque de albarda en la provincia. El fabricante se dedicaba sobre todo a máquinas de maniobras, industriales y de vía estrecha, y ya había suministrado algún ejemplar a España.

Los resultados no fueron malos, pues Inocencio Fernández encargó un segundo ejemplar El 4 de febrero de 1889, con un plazo de entrega de diez semanas, con el número de construcción 968. Las dimensiones generales eran idénticas a las de su predecesora, si bien en la lista de fábrica figura como 020T, es decir, con tanques laterales. De ser correcto el dato, es posible que tuviese

un aspecto semejante al de la locomotora que funcionó en Utrillas (Teruel) fabricada por Black, Hawthorn & Co. en 1884 y que actualmente se encuentra en Gran Bretaña.

En un momento que no podemos precisar, cuando el tranvía fue clausurado, ambas locomotoras pasaron a manos de Hulleras del Turón (HT). Hay que señalar que en el libro Adelantos de la siderurgia y los transportes mineros (1900) se afirma que en la vía estrecha había cinco locomotoras: contando las tres Krauss (El 1, El 2 y El 7), cabe la posibilidad de que las otras dos fuesen las Black, Hawthorn& Co., que quizá se encontrasen en régimen de alquiler o cesión. Martín Ramos da precisamente el año 1900 como el de llegada a Turón de estas máquinas.

Sea como fuere, no tuvieron número hasta 1915, cuando se numeraron 5 y 6 a continuación de las Jung, aunque en orden incierto. Por su pequeño tamaño, es de suponer que se dedicaron a tareas auxiliares como maniobras o arrastre de trenes de madera. Se desconoce su final; ambas prestaban servicio todavía a comienzos de los años 30 y El 6 existía en 1936, fecha en la que se seguían realizando planos para sus repuestos. Quizá una de ellas llegase a circular en los primeros tiempos de la línea de FortunaLa Molinera, pero fue desguazada a consecuencia de un accidente en un plano inclinado.

El 7. La Chocolatera

El número de una locomotora puede a veces ser engañoso respecto a su cronología. Es lo que ocurre con la primera máquina adquirida por Hulleras del Turón, que no fue El 1 como cabría esperar, sino el futuro 7. Esta locomotora, construida por Krauss en Múnich con el número de fábrica 2482, era una diminuta 020WT que pertenecía al modelo LXXII d, con una potencia de solo 10 CV, lo que le valió el apodo de La Chocolatera.

En líneas generales, su aspecto era semejante al de El 1 y El 2, aunque con unas dimensiones aún más reducidas. Como ellas, tenía distribución exterior Stephenson y ruedas macizas. Sobre la caldera se situaban el arenero, de accionamiento manual; el domo, con válvulas de seguridad de

balanza y el regulador exterior, situado en su parte delantera. El tanque estaba situado en el bastidor, complementado con otros dos diminutos en la parte delantera de la cabina.

Los primeros cometidos de esta máquina, que no llevó número, debieron de ser los de participar en la construcción del ferrocarril arrastrando convoyes de trabajo y, posteriormente, trabajos auxiliares de maniobras, madera, etc., ya que por su potencia no era apta para otros servicios. Finalmente, hacia 1915 se matriculó como El 7, a continuación de las máquinas adquiridas a Inocencio Fernández.

Su vida no fue precisamente tranquila. Estuvo en algún momento alquilada a las minas de La Cobertoria (Lena), propiedad de Fábrica de Mieres. A comienzos de los años 30 estuvo arrendada para la construcción del tramo UjoCollanzo del VascoAsturiano, que fue inaugurado en 19341935. Fue la primera locomotora que circuló por la línea de FortunaLa Molinera; remolcaba trenes de trabajo antes de su apertura oficial. A continuación, estuvo prestando servicio en el plano de La Zorera, en los pisos altos del grupo Urbiés. No tenemos certeza del momento de su desaparición, que parece que tuvo lugar a comienzos de la década de 1950, quizá coincidiendo con la llegada de nuevos tractores de interior.

Aunque sus ecos se apagaron hace ya muchas décadas, merece la pena señalar que en el otro extremo del globo, en Brasil, se conserva una que mantiene el mismo aspecto delicioso de La Chocolatera turonesa.

El 8

Otra locomotora con una historia interesante es El 8. Fue construida en Berlín por Borsig con el número de fábrica 5642 y fue entregada el 12 de junio de 1906 a Carlos Hinderer y Compañía, empresa madrileña dedicada a la venta de maquinaria industrial. Nada sabemos de su trayectoria in

En este plano de caldera, de 1932, la locomotora tenía todavía el nº 12

mediatamente posterior, hasta que el 20 de febrero de 1912 aparece como propiedad de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, en Gijón. Varios años después, hacia 1917, reaparece en manos de la familia Aza, propietarios de Mina Fortuna, que la utilizan para el tranvía que tendieron por la carretera entre esa explotación y La Rebaldana, donde enlazaba con la vía estrecha de HT.

En 1925 Hulleras del Turón extiende su línea general hasta Fortuna, con lo que el tranvía de los Aza queda obsoleto y desaparece, salvo un tramo que pervivió como retroceso de la madera entre aquel punto y Podrizos. Con ello, la máquina pasa a manos de HT, que la numera como El 12, a continuación de la última Porter. Ya en 1933, intercambió su número con El 8 (Porter 030T), de manera que todas las máquinas grandes quedasen numeradas consecutivamente. Adquirió así su identidad definitiva.

Era de tipo 020T, con tanques laterales para el agua de estructura soldada. Tenía un arenero de vapor y el domo sobre la caldera, con válvulas de seguridad de resorte y regulador exterior. La distribución, exterior, era de tipo Walschaerts y en sus últimos años lucía una desproporcionada chimenea cilíndrica fruto de alguna modificación. Su aspecto general recordaba al de El 3 y El 4, aunque con un tamaño algo menor y una potencia de solo 40 CV.

No resultó nada operativa: la caldera de escasa capacidad limitó su servicio a maniobras en Fortuna. Posteriormente fue trasladada a Piñeres donde se encontraba todavía en en 1961, cuando apareció en las secuencias iniciales de la película Pachín. En 1965 estaba ya de vuelta en Turón. En mayo de 1967 se encontraba apartada en el depósito de La Veguina y fue desguazada poco tiempo después.

El 9 y El 10 Junto con las dos locomotoras grandes compradas a la firma americana H. K. Porter, que se describen a continuación, Hulleras del Turón adquirió una pareja de máquinas pequeñas, de tipo 020T. La primera, El 9, fue construida en diciembre de 1915 (n.º de fábrica 5744) y su hermana, El 10, en abril de 1917 (n.º de fábrica 5984). Igual que sus hermanas mayores, el intermediario en la transacción fue Gortázar y Goyarrola, que ya había hecho lo propio con El 3 y El 4.

En esencia se trataba de una versión reducida del modelo de tres ejes, con tanques laterales de agua, cilindros exteriores con distribuidores planos accionados por un mecanismo Walschaerts y bastidor de fundición. Sobre la caldera llevaban el domo, con las válvulas de seguridad –probablemente tuvo reborde en sus primeros tiempos, aunque no se conocen fotografías que permitan asegurarlo– y un arenero circular accionado por vapor. Otros detalles como la chimenea y la cabina eran idénticos a los de El 11 y El 12, aunque adaptados a la escala de estas máquinas, que solo rendían 30 CV (37 según el inventario de 1966). Su apariencia recordaba la de un importante pedido construido por Porter en esos mismos años para el ejército italiano.

Estuvieron siempre destinadas a realizar maniobras en los distintos cargaderos de la línea y al trasiego de la madera y los coches de trabajadores. Con la entrada en servicio del grupo FortunaLa Molinera, una de ellas fue trasladada allí y alternó estancias en ese recorrido, mientras la otra se encontraba en reparación o en la línea de La CuadriellaFortuna.

El 9 fue objeto de una modificación, que tuvo lugar antes de 1950 y que afectó sensiblemente a su aspecto. Mantuvo la caldera original, equipada con un nuevo domo con regulador y tubos de admisión exteriores, similares a los de El 1 y El 2. Además se la dotó de un arenero cuadrado y de anteojeras alargadas en lugar de las circulares de origen. La reforma no dio el resultado espe

rado, pues el rendimiento era inferior al de El 10. Ambas eran, según parece, muy propensas a producir chispas en su escape.

Su hermana, por el contrario, mantuvo siempre un aspecto similar al original e incluso conservaba, en sus últimos días, una de las placas de construcción con la característica forma de escudo del fabricante americano. A mediados de los 60, se encontraba en la línea de Fortuna y todavía estaba en servicio en abril de 1966, pero quedó apartada en La Cuadriella junto con El 12 y ambas fueron desguazadas antes de mayo de 1967. En cuanto a El 10, sobrevivió hasta la clausura del ferrocarril de La Güeria y fue desguazada en 1968.

La serie 11 a 19

En los años de la Primera Guerra Mundial, la producción de carbón en España se disparó ante la imposibilidad de importar hulla procedente de Gran Bretaña debido al bloqueo naval alemán. El negocio minero vivió un momento de esplendor, que necesariamente vino acompañado de una mejora de las instalaciones para hacer frente a ese incremento de producción. En el caso de Hulleras del Turón, el ferrocarril de vía estrecha que comunicaba las distintas explotaciones con el lavadero de La Cuadriella sufrió una profunda renovación, que lo transformó de línea minera de carácter menor a ferrocarril de línea principal. Así, se adquirieron nuevos vagonestolva de gran capacidad; para remolcarlos, era preciso disponer de un modelo de locomotora más potente que los ya existentes.

Las dificultades de adquirir material motor en el extranjero en ese momento –Alemania era el principal proveedor de locomotoras de vía estrecha e industriales– hizo que muchas empresas volvieran sus ojos hacia los fabricantes estadounidenses. Las americanas, aunque más caras y constructivamente distintas a las europeas, eran entregadas en un breve plazo –en ocasiones solo tres meses–, por lo que eran indicadas para hacer frente a una coyuntura como la de la Gran Guerra (19141918). Por ello, no es de extrañar que en ese periodo todas las grandes compañías mineras

asturianas –Fábrica de Mieres, Duro Felguera, la Sociedad Industrial Asturiana, la Sociedad Hullera Española, etc.– realizasen sus adquisiciones de material motor en EE.UU.

En el caso de Hulleras del Turón, el proveedor elegido fue H. K. Porter, de Pittsburgh –Pensilvania–, especializado en la manufactura de locomotoras industriales. En la decisión pudo influir que sus agentes en España, Gortázar y Goyarrola, fuesen los mismos que importaban las máquinas alemanas fabricadas por Jung. HT acababa de adquirir a ese constructor las locomotoras 3 y 4, por lo que tenía unos vínculos recientes con la empresa vasca.

Así, en noviembre y diciembre de 1915, Porter entregó dos locomotoras para Turón, El 9 (n.º de fábrica 5744), de dos ejes acoplados, y El 8 (n.º de fábrica 5745), de tres. Los resultados obtenidos tuvieron que ser buenos, porque en abril de 1917 se fabricaron otras dos máquinas idénticas, una 020T (El 10, n.º 5984) y otra 030T (El 11, n.º 5985).

Las locomotoras grandes tenían cilindros de 9 pulgadas de diámetro (229 mm) y 14 de carrera (356 mm); la distancia entre ejes era de 5 pies y dos pulgadas (1.575 mm) y su caldera estaba timbrada a 12 atmósferas, con potencia de 80 CV.

Se trataba de una versión de los modelos estándar que Porter ofrecía en sus catálogos, pero adaptadas a las necesidades de Turón, cuya infraestructura era demasiado ligera como para admitir las locomotoras americanas. Así, los tanques laterales de agua eran más pequeños de lo normal y en lugar de dos ejes motores –lo habitual para una locomotora de ese tamaño– se dispusieron tres, de los cuales el central carecía de pestaña –era “ciego”–, para facilitar su inscripción en curvas cerradas. El bastidor era de fundición –siguiendo la costumbre europea– y no de barras, como en la mayoría de las máquinas de aquel país.

Tenían calderas de vapor saturado, con un domo situado en el centro del lomo, en el que se alojaban las válvulas de seguridad de resorte. La cubierta presentaba el típico reborde en su parte inferior, usual entre diversos constructores americanos del momento. El motor de vapor estaba formado por dos cilindros, con distribuidores planos accionados por un mecanismo Walschaerts; la tracción se transmitía al último eje. El freno era manual y disponían de dos areneros cuadrados con accionamiento de vapor, que actuaban sobre los dos extremos de la máquina, apropiados para circular en ambos sentidos. Otra característica yanqui era la presencia de un disco con el número de la locomotora en la tapa de la caja de humos; allí y en la trasera de la cabina, había grandes faroles de aceite. El carbón, como era habitual en las locomotoras de Turón, se almacenaba en una carbonera situada en el tanque izquierdo. El puesto de conducción, por el contrario, se situaba a la derecha.

En 1933, en un momento de crisis para el sector carbonero, la empresa, satisfecha con el resultado obtenido, construye en Turón un tercer ejemplar, que entra en servicio en septiembre. Llevó el n.º13 y era la tercera máquina montada en los talleres de La Cuadriella, después de las 110 y 120 de vía ancha. Simultáneamente, El 8 intercambió su número con El 12 (una 020T fabricada por Borsig), de manera que las tres máquinas recibieron consecutivamente las matrículas 11 a 13.

El 13 tenía idénticas dimensiones que sus predecesoras, pero incluía algunos cambios en su apariencia exterior. Así, la caldera tenía el domo situado en la primera virola, justo detrás de la chimenea, y carecía del reborde americano. Tras él se situaba un solo arenero circular, con tubos que actuaban sobre el primer y el tercer eje. Además se prescindió del disco de la tapa de la caja de humos, reemplazado por los tradicionales volante y manilla de apertura.

La Posguerra y el posterior periodo de autarquía supusieron un nuevo momento de crecimiento de la producción carbonera y, por tanto, de necesidades de tracción. Para paliar la situación, en 1942 se construyeron otras cuatro máquinas, esta vez a cargo de la empresa matriz, Altos Hornos de Vizcaya. Esta compañía había construido en sus talleres gran cantidad de sus propias locomotoras y tenía experiencia en la copia de modelos extranjeros. Los nuevos ejemplares llevaron los números 14, 15, 16 y 17 y llegaron a Asturias por ferrocarril, montadas sobre vagonesplataforma. Reproducían fielmente el aspecto de El 13, con solo algunas diferencias de detalle, como los fa

roles o la presencia de unas placas cuadradas con el número sobre el borde de la chimenea, pero al llegar a Asturias se trasladaron a la puerta de la caja de humos, quizá por problemas de gálibo. Originalmente estas máquinas venían decoradas con un fileteado doble, que perderían con el paso del tiempo, sustituido por el sencillo habitual en HT.

En 1948 llegó de Vizcaya una quinta máquina, El 18. Por último, en 1959 los talleres de La Cuadriella montaron el último ejemplar de la serie, que recibió el n.º 19 y que probablemente fue realizada con piezas de recambio disponibles en Turón. Fue la última locomotora fabricada por HT y también la última máquina de vía estrecha construida en España.

Desde sus primeros tiempos, estas locomotoras monopolizaron la tracción de la línea entre La Cuadriella y Fortuna y absorbieron a través de los sucesivos añadidos el progresivo aumento de tráfico del trazado. Ni siquiera la llegada de locomotoras diésel o la incorporación de otras de vapor procedentes del valle del Nalón logró quitarles protagonismo hasta el día del cierre de la línea. Hay que señalar además que, con nueve ejemplares, fue una de las series más numerosas dentro de las redes industriales asturianas, solo superadas por las Henschel del Servicio Militar de Ferrocarriles (10 máquinas distribuidas entre varias empresas) y por las Borsig de Duro Felguera que, con modificaciones, llegaron a sumar quince ejemplares.

En algún momento antes de los años 60, esta máquina vio su caldera sustituida por una del tipo de las que equipaban a las locomotoras 14 a 19, con el domo en la primera virola, lo que alteró sensiblemente su silueta. No obstante, se conservó la cubierta del domo con reborde e incluso se le añadió un arenero circular, igualmente con reborde, accesorio que perdió en sus últimos años. También fue equipada con una cabina algo diferente a sus hermanas, con las anteojeras situadas a una altura superior y una pequeña placa de número en el lateral de la cabina. Prestó servicio hasta 1970 aproximadamente y quedó apartada en las inmediaciones del taller de vagones de La Cuadriella hasta su desguace en 1974.

El 12

Era la primera de la serie y llevó el número 8 hasta 1933. Mantuvo la caldera original durante toda su vida, aunque los domos fueron modificados; se eliminó la cubierta con reborde y se reemplazaron los areneros cuadrados por uno solo circular parecido al de sus hermanas. Además, su chimenea original, de fundición, fue sustituida por otra de chapa. Llevaba en el tanque placas de número con la inscripción TURON 12. Prestaba servicio en abril de 1966, pero en algún momento entre esa fecha y mayo de 1967 quedó apartada en los talleres de La Cuadriella junto con El 10. Ambas fueron desguazadas. Fue la primera de la clase en desaparecer y también la única que no llegó a manos de HUNOSA.

El 13

Fue el prototipo de todas las locomotoras posteriores del grupo. Su aspecto no varió excesivamente a lo largo de su carrera, aunque difería de las demás por poseer una chimenea de chapa idéntica a

El 13, el día del cierre de la línea. En la cabina, el maquinista Camilo Rodríguez Palacios y en tierra por la izquierda, el fogonero Ángel Fernández Alonso Gelín Xamonda (7 de julio de 1972). Alzado y secciones de la caldera de El 13

la de El 12. El 7 de julio de 1972 remolcó el último tren que circularía por la vía estrecha con uno procedente de La Rebaldana y con destino al lavadero; se cerró así la carrera de 79 años de esta red. Tras el desmantelamiento del ferrocarril pasó a manos del chatarrero Celestino González, que la conservó en los terrenos de las naves que posee en el polígono industrial de Vega de Arriba (Mieres). En 2004 fue restaurada cosméticamente por su propietario, quien actualmente la mantiene en el interior de sus instalaciones.

y detalles de El 13

Placa de El 13

El 14 en Sovilla (30 de marzo de 1972)

Autor:

© Josep Ferrater

El 14 en Dos Amigos (Aller)

El 14 en Sovilla (30 de marzo de 1972)

Autor:

© Josep Ferrater

El 14 en Dos Amigos (Aller)

El 14 expuesto en Sovilla

Autor:

El 14 en Dos Amigos (Aller)

El 14 expuesto en Sovilla

Autor:

El 14 en Dos Amigos (Aller)

No tuvo modificaciones reseñables durante su etapa en Turón, aunque parece que en 1964 sufrió un accidente y fue reconstruida en los talleres de La Cuadriella sin alterar su aspecto. Sin embargo, en los primeros tiempos de HUNOSA fue trasladada a Sovilla en 1970. Con motivo del traslado se reformó y se instaló el regulador exterior –similar a los que llevaban algunas locomotoras de la antigua Hullera Española–, delante del domo, con tubos de admisión exteriores y la palanca de accionamiento en el lado derecho de la caldera. Su carrera allí no fue muy larga, pues tras el cierre de la vía estrecha y la mudanza de sus tractores Deutz, la línea allerana fue dieselizada a comienzos de los 70.

El 14 fue colocado como monumento en el aparcamiento del lavadero de Sovilla, donde permaneció hasta 2010 cuando, tras una polémica sobre su propiedad entre HUNOSA y los ayuntamientos de Mieres y San Martín del Rey Aurelio, fue trasladada al pozo Monsacro para su restauración. Continúa allí en la actualidad.

El 15

Tampoco recibió modificaciones importantes, aunque parece que no era una buena máquina y pasó sus últimos años maniobrando en las tolvas de descarga de La Cuadriella –al tope–. Tras el cierre de la línea fue adquirida por el chatarrero Bernardino Sánchez Riesgo, que la revendió a un bar de carretera en las inmediaciones de La Bañeza (León). Allí permaneció durante dos décadas hasta que fue trasladada a la localidad de Astorga para su restauración por parte de una escuela taller –nunca se llevó a cabo y, tras años abandonada en un solar, fue colocada, en un estado deplorable, como monumento cerca de la estación astorgana–.

El 15 a la entrada de la casa de máquinas (hacia 1971).

El 15 en Astorga

El 16 en la plaza de la madera de La Cuadriella. En la maquina, el fogonero Aquilino Furacos y en tierra, el maquinista Benjamin Moreno (22 de mayo de 1963).

tapa de la caja de humos quemada. Estuvo en servicio hasta el cierre de la vía estrecha y fue apartada en la zona del taller de vagones de La Cuadriella, donde fue desguazada en 1974.

El 17

El 17 en la toma de agua de los lavaderos de La Cuadriella.

A mediados de los años 60 fue una de las pocas locomotoras equipadas con alumbrado eléctrico, alimentado por una dinamo situada sobre el tanque derecho. Tras su retirada del servicio en 1972, pasó a manos del chatarrero Bernardino Sánchez Riesgo, que la mantuvo como monumento en sus instalaciones de Barros (Langreo). En 2005 fue trasladada a sus naves de Riaño y en enero de 2011, vendida a la chatarrería Marino Berro de Torrelavega (Cantabria), donde se encuentra hoy, en un estado aceptable, aunque le faltan multitud de piezas.

El 18

Se distinguía originalmente de sus hermanas porque la placa con el número en la tapa de la caja de humos era redonda, mientras que en sus predecesoras tenía forma cuadrada. Permaneció en estado de origen hasta mediados de los 60 cuando, tras el desguace de El 12, recibió su caldera Porter, aunque mantuvo el silbato original. Esta modificación alteró sensiblemente su aspecto, pero no fue duradera, pues al cabo de poco tiempo recibió una caldera como la original. Se mantuvo en servicio hasta el cierre de la línea y quedó apartada en los talleres de La Cuadriella, donde fue víctima del soplete en 1974.

El 19 El 19. De Izquierda a derecha: el maquinista Fidel, Santos Gorín y Manuel Martín Mateo (19591960).

El 18 delante de la casa de máquinas de La Veguina.

El 19 El 19. De Izquierda a derecha: el maquinista Fidel, Santos Gorín y Manuel Martín Mateo (19591960).

El 18 delante de la casa de máquinas de La Veguina.

Hulleras del Turón estaba tan satisfecha con las locomotoras 030T que se embarcó en la construcción de un último ejemplar, la novena de su clase. Los trabajos se desarrollaron en los propios talleres de La Caudriella y comenzaron en enero de 1958. Durante ese año, la empresa gastó 129.257,54 pesetas en la construcción de la máquina y 72.187,24, en jornales del personal adscrito a la tarea. Parece que simultáneamente se intentó montar una décima locomotora, El 20, pero los trabajos se suspendieron al poco de comenzar, para centrar los esfuerzos en esta. La caldera se probó el 16 de enero de 1959 y la locomotora fue puesta en servicio de inmediato.

El 19 difería en algún detalle menor de sus predecesoras –la forma de los pasamanos y los tubos de admisión o el volante de apertura de la caja de humos, que tenía seis radios en lugar de cuatro, como el resto de la clase–. Existen pocos documentos gráficos de esta locomotora, que no debió sufrir modificaciones relevantes en su corta carrera, de poco más de una década. Fue apartada en compañía de El 11 y El 16 junto al taller de vagones de La Cuadriella; allí le llegó su fin en 1974.

La Parrala

Uno de los capítulos más interesantes de la tracción en la Vía Estrecha turonesa lo constituye esta máquina, de la que se tienen más dudas que certezas. Según Martín Ramos, estuvo alquilada a HT entre 1942 y 1950, procedía de Tres Amigos (Mieres) y su destino fue la línea de Fortuna. Poco más se sabía sobre ella hasta la reciente publicación de una fotografía, tomada en La Cuadriella hacia 1947, en la que se aprecia con claridad su aspecto: se trata de una 020T construida por Henschel y procedente del Servicio Militar de Ferrocarriles.

En realidad, las fechas y el origen de esta máquina son diferentes. La Parrala llegó a Turón en febreo de 1946 y procedía de Hulleras de Riosa, que cobraba 500 pesetas mensuales por su alquiler.

Su carrera en el valle fue relativamente larga, pues no fue devuelta a su propietario hasta abril de 1952.

Parece que esta máquina llevaba el n.º 20. Se desconoce si fue puesto en Turón o si ya venía con él. En ambos casos, esta matrícula no encaja con la numeración de ninguna de las empresas propietarias, ni HT ni Hulleras de Riosa, por lo que quizá fuese el número adjudicado por un propietario anterior.

La historia de estas máquinas es compleja: en el año 1918, la casa Henschel fabricó 58 ejemplares con destino al paso de los montes Tauro (Turquía), parte del ferrocarril de Bagdad. Esta línea, de gran importancia estratégica, estaba destinada a unir la capital iraquí con Estambul. No se había acabado durante la Primera Guerra Mundial, por lo que parte de su trazado fue tendido provisionalmente con ancho de 600 milímetros.

El final de la guerra sorprendió a buena parte del lote en Fráncfort, donde fueron adquiridas por el ejército español, que compró unas 34 locomotoras con destino a las líneas militares del protectorado de Marruecos y a las propias instalaciones del Servicio Militar de Ferrocarriles en Cuatro Vientos (Madrid). Terminada la campaña africana, la mayoría de estas máquinas fueron repatriadas a la Península, aunque solo se han identificado 21 de ellas, las restantes o bien desaparecieron en Marruecos o no han sido todavía localizadas.

A partir de la Guerra Civil, la mayor parte de ellas fue enajenada, pasando a diversos ferrocarriles industriales desperdigados por la geografía española. En Asturias se quedaron al menos 10, 6 de ellas en manos de Duro Felguera (transformadas a 650 milímetros de ancho), 2 en Riosa (convertidas a 750 milímetros) y otras tantas en la Sociedad Industrial Asturiana, en Moreda de Gijón (una de ellas transformada a vía métrica).

La identificación exacta de La Parrala es complicada. Como decíamos, Hulleras de Riosa tuvo dos Henschel, n.º 6 y 7 –funcionaron en su línea de 750 mm de ancho, entre La Pereda y La Foz–desde mediados de los años 50. Sin embargo, los detalles constructivos de estas máquinas son diferentes a los de La Parrala y el autor de estas líneas se inclina a pensar que la turonesa no es ninguna de ellas, sino una tercera de la que no teníamos noticia.

La alusión de Ramos a Tres Amigos es interesante: no se conocen los detalles de la presencia de una Henschel allí, si bien existen testimonios orales que lo confirman, como el de Severino Rodríguez Garabito, recogido por Javier Fernández López y Fernando Fernández Menéndez (“El tren del Peñón y el tranvía de Mieres a la estación”, Revista de Historia Ferroviaria, n.º 12). Según parece, esta máquina era conocida como la grande y se encontraba en la línea en los años 50, aunque ya no figura en el inventario de maquinaria de 1966. Cabe la posibilidad de que esa máquina estuviese anteriormente en Riosa y fuese la alquilada a Turón.

Sea cual fuere su origen, era una locomotora de tipo 020T, con cilindros exteriores y distribución Walschaerts. Sobre la caldera, un gran domo con las válvulas de seguridad en el costado izquierdo y un arenero cuadrado de accionamiento manual. Los tanques laterales eran achaflanados y se extendían hasta la caja de humos; el combustible se depositaba en unas carboneras situadas delante de la cabina y suplementadas por unas barras metálicas. Aquella era de tipo colonial, con ventanas laterales de rejilla. A pesar de su tamaño, aparentemente pequeño, eran máquinas de cierto empaque, con cilindros de 254 por 356 milímetros y ruedas acopladas de 730; dimensiones algo mayores que las de la serie 1119. Su potencia era de 120 CV, lo que convierte a La Parrala en la más poderosa de la Vía Estrecha hasta la llegada de las diésel.

Actualmente se conservan varias, aunque en Asturias solo permanece la n.º 20 de Duro Felguera, en el Museo del Ferrocarril de Gijón. En Gran Bretaña permanece una en funcionamiento, procedente de Minas y Ferrocarril de Utrillas

Las langreanas

Poco después de la integración en HUNOSA en 1968, la compañía estatal realizó un sorprendente refuerzo del parque motor turonés. Para ello trasladó a la cuenca del Caudal tres máquinas heredadas de Duro Felguera, concretamente los números 31 R. MORENO (construida en 1945),

La langreana 35 ADARO, con el maquinista Juanito Barreiro.

El 31 R. MORENO en San Víctor (hacia 196869).

La langreana 35 ADARO, con el maquinista Juanito Barreiro.

El 31 R. MORENO en San Víctor (hacia 196869).

La langreana 38, en la casa de máquinas de la Veguina. Aparenta estar apagada y remolcada fuera del depósito, por la que esta detrás.

El 35 ADARO (1950) y El 38, sin nombre (1954); primeras y únicas con nombre en la Vía Estrecha. Fue preciso modificar sus ejes, adaptarlos del ancho de 650 del valle del Nalón al de 600 mm local y alterar su enganche, y equiparlos con gancho y cadena inferiores. Dado su origen, recibieron el apelativo de las langreanas

De tipo 020WT, sin embargo, sus prestaciones eran semejantes a las de la serie 11 a 19. Correspondían al tipo unificado de Duro Felguera, diseñado por Borsig en 1904 y construidas siete, del 22 al 28. En los años de Posguerra, DF copió el modelo y montó en sus propios talleres otras ocho más (del 31 al 38) entre 1945 y 1954. Las que trabajaron en Turón correspondían a este último grupo.

Su aspecto difería bastante de lo visto hasta entonces en La Vía Estrecha. Tenían el bastidor exterior, cilindros exteriores con distribución Walschaerts y válvulas de seguridad y regulador en el domo. El agua era almacenada en los tanques situados en el bastidor, uno entre los ejes y otro mayor, bajo la caja de humos; aumentados con dos cortos depósitos delante de la cabina. Estaban pintadas de verde claro sin filetear, con bastidor en rojo y cilindros y caldera en negro. En la trasera de la cabina llevaban el número pintado en grandes caracteres de color blanco, además de unas pequeñas placas en el lateral.

La silueta de estas máquinas no era totalmente homogénea. Así, El 31 era una copia exacta del modelo alemán, con cabina recta rematada en un techo con perfil de arco rebajado. Sus hermanas, por el contrario, tenían una cabina de diseño doméstico muy característica, de líneas redondeadas y con grandes anteojeras rectangulares protegidas con viseras.

Como era de esperar, no fueron muy bien recibidas en Turón y su manejo resultaba incómodo. El 31 estuvo muy poco tiempo y fue rápidamente devuelto a Santa Ana, donde sería desguazada en 1984, tras permanecer bastantes años apartada del servicio. El 38 siguió sus pasos poco después, aunque su historia es más feliz, ya que terminó como monumento en el pozo Entrego y, tras la

clausura de esta explotación, fue trasladada al María Luisa, donde se encuentra en la actualidad. El 35, por su parte, permaneció en Turón hasta el final de la vía estrecha y, tras ser devuelta al Nalón, acabó como adorno en el pozo Sotón, donde puede verse todavía hoy.

Los tractores Deutz

A mediados de los años 60, Hulleras del Turón proyectó un ambicioso plan de modernización para La Vía Estrecha. Sin embargo, la difícil situación de la empresa y la perspectiva de su integración en HUNOSA frustró esa iniciativa: solo se adquirieron dos locomotoras diésel para la línea de Fortuna. Otros aspectos del plan, como la instalación de nuevas señales y cambios de vía automáticos o la incorporación de nuevos vagones, se quedaron en el papel.

Así, en 1965 se realizó la compra a la empresa alemana Deutz, proveedora habitual de los tractores de interior, en un pedido conjunto con la Hullera Española. Se adjudicó a cada empresa dos locomotoras. Todas pertenecían al modelo KG125 BS y las turonesas eran los números de fábrica 57845 (expedida de fábrica el 21 de junio de 1965) y 57893 (entregada el 28 de agosto siguiente). En Turón llevaron los números 5 y 6, que habían portado muchos años antes las máquinas del Coto Paz.

Eran locomotoras de dos ejes, con un capó alargado para albergar los órganos principales de la máquina y una cabina de mando en un extremo. Su peso en servicio era de 16 toneladas y ejercían un esfuerzo de tracción de 4.972 kilos. Disponían de un motor diésel Deutz A6L 714 de 125 CV de cuatro tiempos y una transmisión hidromecánica Deutz A7 GS por ejes cardán. Tenían freno manual y de aire comprimido Westinghouse, con depósitos situados en la parte trasera de la cabina; aunque vinieron equipadas con mangas de transmisión, nunca se utilizaron puesto que no se llegaron a equipar los vagones con frenado automático. Otras innovaciones hacían mucho más confortable el trabajo del maquinista, que disponía de una cabina cerrada con asiento, calefacción y alumbrado eléctrico.

Estaban pintadas en verde oscuro, con una banda ancha de color amarillo en el costado que se ensanchaba dibujando un pico en el frente del capó. Llevaban los números en caracteres rojos con sombreado negro tanto en el frontal como en los lados de la cabina.

Fueron conocidas como la Yenka y su rendimiento no fue todo lo bueno que cabría esperar: tenían frecuentes averías en la transmisión. De hecho, nunca llegaron a sustituir a las máquinas de vapor, que continuaron soportando el grueso del servicio en vía estrecha. Tras la clausura del ferrocarril fueron trasladadas a Sovilla, donde recibieron los números 4 y 5, y se unieron a las dos que ya existían allí, El 1 y El 2. Más tarde se les uniría algún ejemplar de un modelo mayor, el KG 230, provenientes de la línea de Polio. Tras la clausura del ferrocarril en 1993 fueron desguazadas, si bien sus dos hermanas originarias de la SHE se conservan en estado de funcionamiento en el Museo del Ferrocarril de Asturias.

Material Motor de La Vía Estrecha de Hulleras de Turón Locomotoras de Vapor

NºNombreTipoPotenciaFabricante

OBSERVACIONES nº de fábrica

año y

1 0-2-0T57,4 CVKrauss 1892 nº 2594Adquiridas nuevas, en los primeros tiempos de La Vía Estrecha y destinadas (en alternancia) al nuevo tramo Fortuna-La Molinera, inau2 0-2-0T57,4 CVKrauss 1894 nº 3072gurado en 1943.

3TURON 30-2-0T61 CVJung 1914 nº 2191Adquiridas nuevas, las sorprendió el inicio de la guerra mundial en el puerto de Amberes, por lo que no llegaron a Turón hasta 1915. Desti4TURON 40-2-0T61 CVJung 1914 nº 2192nadas alternativamente, a la nueva línea Fortuna.La Molinera

5TURON 50-2-0ST Black Hawtorn & co. 1882/89 Procedentes del ferrocarril de Inocencio Fernández (Minas de Figaredo) nº 686 o 969entre la Arquera (Coto Paz) y Santullano. Las dos eran con tanque en forma de albarda (según algunas informaciones es posible que alguna 6TURON 60-2-0ST Black Hawtorn & co.1882/89de ellas fuera transformada sustituyéndose los tanques en forma de nº 686 o 969albarda por tanques laterales). La comprada en 1882 era de albarda, la otra no se sabe con seguridad. Quizá fuese de tanques laterales en origen, no modificada en Turón.

7TURON 70-2-0T12 CVKrauss 1892 nº 2482Apodada La Chocolatera, fue la primera locomotora en llegar a Turón, luego cedida al Vasco-Asturiano para las obras del ferrocarril Ujo-Moreda, mas tarde alquilada a Minas de La Cobertoria y por último, al servicio de Fortuna a la Molinera

8*TURON 80-2-0T40 CVBorsig 1912 nº 5642Fabricada nueva para Carlos Hinderer en 1912 parala “Sociedad Española de Construcciones Metalicas” de Gijón, Posteriormente pasó al Ferrocarril que la Familia Aza explotaba en Fortuna, para acabar incorporada a La Vía Estrecha.

9 0-2-0T37,2 CVPorter 1915 nº 5744Recibidas nuevas de fábrica a través del intermediario Gortázar y Go10 0-2-0T37,2 CVPorter 1917 nº 5984yarrola. La 9 de 30 CV 11 0-3-0T80 CVPorter 1917 nº 5985Nueva de fábrica a través del intermediario “Gortazar y Goyarrola” 80 CV

12*TURON 120-3-0T80 CVPorter 1915 nº 5745Nueva de fábrica a través del intermediario “Gortazar y Goyarrola”

130-3-0T80 CVTurón 1933Construida en los talleres de la Cuadriella 140-3-0T80 CVAHV 1942 150-3-0T80 CVAHV 1942 160-3-0T80 CVAHV 1942 170-3-0T80 CVAHV 1942 180-3-0T80 CVAHV 1948 190-3-0T80 CVTurón 1959Construida en los talleres de la Cuadriella

Formaron la columna vertebral del ferrocarril, asignadas a la línea principal desde La Cuadriella a Fortuna, pues por su tamaño no podían subir al la de Fortuna-La Molinera. Aunque todas fueron construidas tomando como modelo la Nº 11, ésta es la única que tiene la cúpula del vapor en forma de campana, el resto tomaron una forma cilíndrica mas simplificada.(Lo lógico es que todas las americanas originales tuvieran la misma forma en la cúpula en origen.)

31RAMÓN0-2-0WTS.M.D.F 1951Incorporadas a La Vía Estrecha después de 1967, ya constituida MORENOHUNOSA.

35ADARO 0-2-0WTS.M.D.F 1950 380-2-0WT S.M.D.F 1954

NºNombreTipoPotenciaFabricante año y OBSERVACIONES nº de fábrica

LA PARRALA0-2-0T HenschelPermaneció en Turón en régimen de alquiler entre 1942 y 1950 aproximadamente (según Martín Ramos).

Material Diésel

5 KG 125125 CVDEUTZ 1965Adquiridas a la “Compañía Española de Motores Deutz Otto Legítimo nº 57845S.A.” 6 KG 125125 CVDEUTZ 1965 nº 57845 55341A2M51730 CVDEUTZ 1953Además de las locomotoras de línea, La Vía Estrecha tuvo asignados algunos tractores de interior, que fueron utilizados especialmente en la trinchera de La Zorera y en el tramo “El Abeduriu-La Molinera; el último del que se tiene constancia es el 55341, que según la lista del fabricante se vendió a las minas de Moreda y Santa Ana, propiedad de la S.I.A., de las que probablemente pasaría a la S.H.T.

*En un principio, la Borsig nº 8 fué numerada como 12, y la Porter nº 12 como 8, hacia 1933 intercambiaron el número lo que resultaría más lógico, al agrupar las locomotoras de 3 ejes, del 11 a 19.

Autor del cuadro: Javier Fernández López

Una nota sobre los tractores de interior

Para terminar este repaso tenemos que mencionar, aunque sea brevemente, el medio de tracción mecánico más abundante en las empresas mineras, que no eran las nobles locomotoras de vapor, sino los pequeños tractores de interior. Su aparición permitió reemplazar a las veteranas mulas, tanto en minas de montaña como en pozos verticales o pequeñas trincheras en los pisos intermedios de las explotaciones. Por su lugar de trabajo, raramente eran vistos por los aficionados y mucho menos fotografiados, por lo que su comentario es necesariamente escueto por la falta de información.