apprendre

« L’écart entre les discours et la pratique reste grand » Les obstacles pour tendre vers le « zéro artificialisation » et pour freiner l’étalement urbain sont encore nombreux en Wallonie. Les Arènes du Territoire wallonnes tentent actuellement d’en décanter les principaux. Densification, adhésion, révision, planification : tour d’horizon avec l’Inspecteur général Michel Dachelet. Interview : Karima Haoudy – Photo : Maureen Schmetz et JLC-SPW

L

14

Michel Dachelet, Inspecteur général au département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la Wallonie.

es Arènes du Territoire sont lancées depuis le 29 septembre. Elles essaiment à présent sur l’ensemble de la Wallonie par le biais des Maisons de l’urbanisme avant de se terminer en janvier. L’occasion de faire le point avec l’Inspecteur général Michel Dachelet, l'un des architectes des Arènes qui met au cœur du débat deux enjeux de taille : la réduction de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain.

ESPACE-VIE Qu’attendez-vous de l’issue de ces Arènes ? MICHEL DACHELET. Nous espérons pouvoir mettre en évidence les obstacles qui se présentent sur la route qui doit nous mener en 2050 vers le « zéro artificialisation ». Un objectif repris dans la Déclaration de Politique régionale. Dans cette démarche et en parallèle aux Arènes, a

Le zéro artificialisation est, pleinement et concrètement, à la rencontre des enjeux climatiques et énergétiques qui travaillent notre territoire et bien au-delà. été mis en place un groupe de travail chargé de mesurer l’artificialisation et de proposer des outils appropriés pour en assurer une maitrise. Les Arènes constituent un exercice participatif, mené en huis clos avec des acteurs-clés du territoire couvert par chacune des Maisons de l’urbanisme. Ces acteurs

sont représentatifs de la diversité des manières d’appréhender l’aménagement du territoire. Ils sont élus, militants associatifs, promoteurs, actifs dans des organismes publics ou privés, etc. Ouvertes, les Arènes rassemblent autant des convaincus que de réfractaires ou des sceptiques à la réduction de l’étalement urbain. Chacun a d’excellentes raisons de défendre sa cause et tous les arguments méritent d’être développés. Pour comprendre ces enjeux, il est essentiel d’avoir une visibilité, la plus nuancée, sur les freins et les leviers.

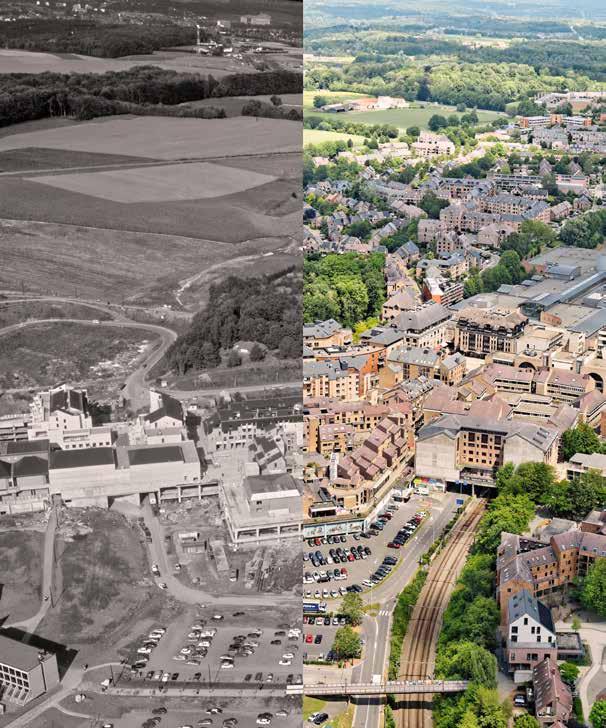

Pourquoi la question de la réduction de l’artificialisation nécessite-t-elle encore aujourd’hui d’être en débat ? Le temps du débat n’est pas achevé car l’écart entre les discours et la pratique est encore grand. Si la prise de conscience des limites de la gestion non parcimonieuse de notre territoire est communément acceptée, force est de constater dans les faits que l’étalement continue sa marche en avant. On autorise encore aujourd’hui des centres commerciaux, des immeubles à appartements ou des lotissements, avec ouverture de voiries et éloignés des centralités sans que ces décisions n’émeuvent la population. Et paradoxalement, les projets denses visant au renforcement des centralités suscitent le plus souvent des réactions tenacement hostiles. Entre l’étape préliminaire de la conscientisation et celle déterminante du passage à la décision-action, il y a une marge considérable. Ce passage sera rendu possible par un basculement sociétal,