Grande protagonista a tavola, in società, nei riti religiosi e nell’economia del Mediterraneo, il vino è da sempre al centro della nostra storia.

La civiltà del VINO

Che ne dite di fare un brindisi? Bianco fermo o Prosecco? Oppure un rosso? Nella nostra cultura tutti i momenti solenni, o di gioia, oppure le ricorrenze, vengono suggellati con un calice di vino, imposto anche fra le mani degli astemi (“non si brinda con l’acqua”!). Una bevanda (poco) alcolica che dà ebbrezza, piacere, e un’atmosfera di convivialità che ce la rende particolarmente cara. Oggi sappiamo che l’alcol fa male e che quindi la moderazione è d’obbligo, ma per quasi tutta la sua storia il problema non si è mai posto. Anzi, a lungo si è ritenuto il vino un efficace medicamento, o l’alternativa all’acqua quando questa mancava o non era troppo potabile. La civiltà del vino risale alla notte dei tempi, ne parla la Bibbia, ma le prove della sua produzione e consumo sono ancora più antiche. E dentro questa storia millenaria ci siamo buttati a capofitto, curiosi come sempre di sapere (per poi raccontarvelo): che gusto aveva il vino dei Romani? Chi è stato il primo sommelier? Quando sono nati i grandi vini italiani? E che ci faceva Cavour fra le vigne? Le risposte da pagina 32.

VINO: CHE PASSIONE! Storia

Bacco in una rivisitazione in chiave moderna creata con l’AI.

Emanuela Cruciano caporedattrice

32

Compagno di viaggio

Il vino accompagna l’umanità da tempi antichissimi.

40

Il primo sommelier

Sante Lancerio, uno dei primi enologi conosciuti, tra ’400 e ’500.

44

Passione per la bionda

Ha 5mila anni, ma la birra è ancora in cima ai gusti di mezzo mondo.

52

La famiglia della birra

Nei secoli i birrai hanno creato decine di “stili di birra”.

54

La nascita dei grandi vini

Negli ultimi due secoli sono nate le più prestigiose “etichette” nazionali.

58 Il conte enologo

Oltre alla politica, Cavour coltivava un’altra passione: la viticoltura. 62

Bevi che fa bene! O

Un tempo

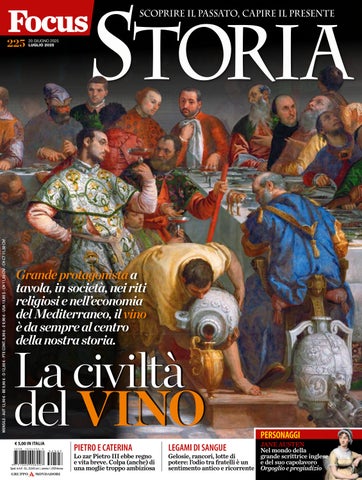

In copertina: Nozze di Cana, del Veronese (1563).

IN PIÙ...

14 FAMIGLIA

Fratelli coltelli

Dispute ereditarie, invidie, gelosie: le cause ataviche della rivalità fraterna.

20 CULTURA

Sognando

Mr Darcy Nel mondo letterario e sociale della grande Jane Austen.

26 GIALLO STORICO

Lo zar spodestato Nel 1762 Caterina prese il posto del marito, Pietro III. Che subito dopo morì.

74 IL LIBRO

La fame immonda

Un nuovo libro analizza il più inquietante dei tabù: il cannibalismo.

78 RELIGIONE

Verso un solo credo

A Nicea, 1.700 anni fa, si tenne il primo concilio ecumenico cristiano.

82 GUERRE

Balcani in fiamme

Cronaca della guerra cominciata nel 1991, dopo la disgregazione della Iugoslavia.

87 PERSONAGGI

L’ammiraglio

Bougainville

Le avventure del gentiluomo francese che diede il nome alla famosa pianta tropicale.

92 FOTOGRAFIA

A un passo dall’astratto

Il mondo e gli scatti di Mario Giacomelli.

La nuova serie di podcast Conversazioni sull’America del prof. Mario Del Pero (docente di Storia internazionale presso SciencesPo, Parigi) e di Riccardo Alcaro (coordinatore delle ricerche e responsabile del Programma attori globali dello IAI) si

occupa dei primi cento giorni dell’Amministrazione statunitense. L’idea che i primi cento giorni di una presidenza siano un possibile metro di giudizio è stata introdotta dalla presidenza di Franklin Delano Roosevelt. In questa serie dedicata agli Usa Storia

Marilyn Monroe in una foto di Eve Arnold esposta nella mostra Women Power. L’universo femminile negli scatti dell’agenzia Magnum (fino al 21 settembre al Museo Villa Bassi di Abano Terme).

Din podcast si concentra su fatti di cronaca politica americana attuali per cercarne i paralleli storici. Buon ascolto! Per ascoltare i nostri podcast (le puntate online sono ormai più di 500 e vanno dalle biografie di personaggi agli approfondimenti sui grandi

quell’anno, Marilyn fu ritrovata morta in circostanze misteriose, per quello che venne definito un suicidio, le voci riportarono la teoria dell’insabbiamento: le autorità avrebbero messo a tacere la notizia sulla doppia relazione sentimentale che Marilyn aveva intessuto con il presidente e con suo fratello Bobby, e che la stessa Monroe aveva minacciato di divulgare. Vero o solo gossip? Qualcuno l’aveva messa tacere? Esisteva davvero un discusso “diario rosso” che la Monroe aveva riempito con le confidenze fattegli dal presidente? La sua morte era solo un fatto tragico o i fratelli Kennedy erano coinvolti? E nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1968 cosa portò all’attentato a Bobby Kennedy, che era in piena corsa per la presidenza e, all’Hotel Ambassador di Los Angeles, stava festeggiando la vittoria alle primarie in California? Dovremo aspettare parecchio per fare ipotesi concrete, magari supportate da solide prove o da documenti con un valore storico. Di certo, l’uscita centellinata dei restanti documenti classificati ordinata dal presidente Trump (https://www.archives. gov/research/jfk/release-2025) rischia di essere un goloso boccone per il Web, più che per gli storici.

Storia in streaming

eventi storici), basta collegarsi al sito della nostra audioteca storiainpodcast.focus.it Gli episodi, che sono disponibili gratuitamente anche sulle principali piattaforme online di podcast, sono a cura del giornalista Francesco De Leo.

ABBONATI A FOCUS STORIA DIGITALE

Scarica gratis l’applicazione Focus Storia su AppStore o Google Play e porta Focus Storia sempre con te! Potrai sfogliare le copie incluse nel tuo abbonamento o acquistare direttamente le singole copie, anche di numeri arretrati.

Vai su www.abbonamenti.it/ rivista/Focus-Storia e scopri tutte le offerte, con sconti oltre il 50%. Potrai leggere la rivista sul tuo tablet, smartphone o PC, accedendo con le credenziali create in fase di acquisto.

Focus Storia n° 000, pBusci officae ptumquatem dolut este andit quas volorum que mo qui doles dolest, officim ererovitatem aperovit p

Focus Selection debutta su Mediaset Infinity con 300 ore di documentari per esplorare natura, storia e scienza.

a fine maggio è disponibile Focus Selection, il servizio streaming on-demand di contenuti garantiti dal marchio

Focus. Disponibile su Mediaset Infinity, il channel offre oltre 300 ore di contenuti e 80 serie dedicate principalmente ai grandi temi della scienza, con l’aggiunta di una nuova produzione ogni mese. Il catalogo dedica ampio spazio ai documentari di carattere storico-archeologico. Tutankhamon: storia di un tesoro maledetto ricostruisce la scoperta della tomba del faraone nel 1922 e analizza gli eventi che hanno alimentato la leggenda

della maledizione. Roanoke – Il mistero della colonia perduta indaga sulla scomparsa di 115 coloni inglesi nel 1590, uno dei più antichi cold case della storia americana. Ogni documentario è un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a farsi domande che magari non ci siamo mai posti. Perché la Torre di Pisa non cade? Come funziona la Fabbrica del Duomo di Milano? Che tipo di infanzia ha avuto Adolf Hitler? Focus Selection costa solo 4,99 euro al mese (dopo 7 giorni di prova gratuita).

La nascita dei grandi vini

I vigneti italiani sono celebri fin dall’antichità,

ma solo negli ultimi due secoli sono nate le più importanti “etichette” nazionali.

di Roberto Roveda

Il vino ha sempre occupato una posizione centrale nel definire l’identità italiana. I Greci chiamavano non a caso l’Italia “terra del vino” e fin dall’antichità non vi è stata regione della Penisola dove la vite non crescesse facilmente. La generosità del clima e la fertilità dei suoli ha fatto sì che la produzione vinicola italiana fosse sempre abbondante e molto varia. Il commercio del vino, poi, è stato una delle voci perennemente in attivo nell’economia nostrana, almeno fino a quando, a partire dal Settecento, le cose cambiarono progressivamente.

In quell’epoca, infatti, in Francia imprenditori e produttori del settore vinicolo cominciarono a innovare il settore selezionando in maniera più rigorosa i vitigni. Nella zona di

Bordeaux furono introdotte nuove tecniche di vinificazione basate sul cosiddetto “metodo bordolese”, che prevede ancora oggi l’assemblaggio di diverse varietà di uve, con l’obiettivo di creare vini più equilibrati e adatti all’invecchiamento. Sempre in Francia, grazie agli studi del chimico AntoineLaurent Lavoisier (v. articolo a pag. 32), furono compresi i meccanismi di trasformazione degli zuccheri in alcol (un processo alla base della fermentazione dell’uva), così come l’importanza di far maturare il vino in botti pulite e in ambienti con temperature adatte. Per la loro qualità, i vini di Bordeaux si diffusero sulle tavole dell’aristocrazia e della grande borghesia, insieme al Porto, nato dall’esperienza portoghese per adattarsi

alle novità enologiche provenienti dalla Francia.

I TOSCANI. L’Italia, proprio per la facilità e l’abbondanza con cui si produceva da sempre vino, non si adeguò subito al nuovo corso e le sue etichette persero importanza presso le classi agiate. A fine Settecento, un intenditore come il politico irlandese Edward Barry scriveva: “Un tempo il Chianti era molto apprezzato in Inghilterra, ma ha perso tutto il suo carattere: si importano ancora grandi quantità di vino rosso di Firenze in fiaschi, ma per la spiacevolezza del suo carattere scadente e di altre qualità, raramente viene bevuto”. Eppure la riscossa del vino italiano arrivò nel XIX secolo proprio dal Chianti, grazie

Tra i filari

Un gigantesco fiasco di Chianti campeggia sulla piazza di Impruneta (Firenze) durante la Festa del vino, nel 1957. Nell’altra pagina, la vendemmia nel Chianti, nell’ottobre del 1940.

all’adozione dei metodi che avevano fatto la fortuna dei francesi.

In Toscana il barone Ricasoli introdusse il “governo”, cioè l’assemblaggio di uve appassite su graticci di canne (i cannicci), tenendo come base l’uva Sangiovese. “Il vino riceve dal Sangioveto (Sangiovese, ndr) la dose principale del suo profumo (a cui io miro particolarmente) e una certa vigoria di sensazione; dal Canaiolo l’amabilità che tempera la durezza del primo, senza togliergli nulla del suo profumo per esserne pur esso dotato; la Malvasia, della quale si potrebbe fare a meno nei vini destinati all’invecchiamento, tende a diluire il prodotto delle due prime uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoperabile all’uso della tavola quotidiana”, scriveva Ricasoli nel 1870. Era nato il Chianti classico.

I PIEMONTESI. Nella stessa epoca un’evoluzione simile prese piede nelle Langhe, nel piccolo centro di Barolo, dove sorgeva la tenuta dei marchesi Falletti (Tancredi e la moglie francese Juliette Colbert, passata poi alla Storia come Giulia Falletti di Barolo). Discendente di un’antica famiglia di vinificatori della corte francese, Giulia Falletti voleva fare del Barolo, vino servito tradizionalmente alla corte di Savoia, un prodotto capace di incontrare i gusti delle élite dell’epoca. Nel 1845 chiamò a lavorare nelle cantine del castello di Barolo uno dei più grandi enologi dell’epoca, Paolo Francesco Staglieno, che introdusse procedure moderne, ispirate all’esperienza francese.

Le uve di Nebbiolo secco, alla base del Barolo, venivano scelte facendo attenzione ai graspi migliori e privi di muffe e altrettanta cura veniva posta al

processo di macerazione e alla pulitura delle botti. Inoltre, Staglieno perfezionò il processo messo a punto dagli enologi francesi Jean-Antoine ed Elisabetta Gervais che permetteva, grazie a una sorta di alambicco, di eliminare l’eccedenza di acido carbonico e di ossido carbonico durante la vinificazione. Le innovazioni introdotte – il cosiddetto “metodo Staglieno” –consentivano di produrre un Barolo secco, stabile, adatto all’esportazione. Giulia fece omaggio del suo nuovo Barolo al re, Carlo Alberto, che ne rimase così entusiasta da acquistare una tenuta per avviarne una produzione personale. Anche Camillo Benso conte di Cavour applicò queste

tecniche moderne nella sua tenuta di Grinzane, contribuendo a trasformare il Barolo in un simbolo di eccellenza, per promuoverlo oltre i confini regionali (v. articolo a pag. 58).

DA INVECCHIARE. Il terzo vino che riportò in auge l’Italia fu il Brunello di Montalcino (in provincia di Siena), dove è documentato fin dal Cinquecento. Ma nel 1840 il farmacista e naturalista Clemente Santi lo rivoluzionò. Santi acquistò una tenuta nelle vicinanze di Montalcino e iniziò a coltivare un tipo particolare di uva Sangiovese, il Sangiovese grosso, chiamato “bruno” e poi “brunello” per via del suo colore scuro e intenso. Il vitigno, debitamente

Al lavoro

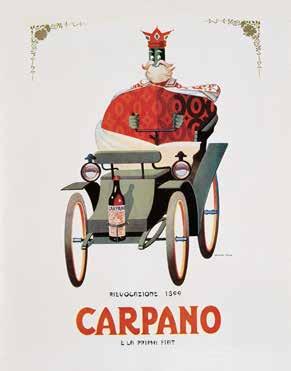

La sala dei torchi per la produzione dello champagne della Maison Mumm. Sotto, pubblicità di tre famose etichette italiane: lo spumante Ferrari, il Barolo (1951) e il Brunello. A destra, quella del Vermouth Carpano.

selezionato, dava un vino capace di reggere all’invecchiamento in botte e migliorando con il tempo. Alla fiera agricola di Montepulciano del 1869 Santi stupì tutti con il suo prodotto, un Brunello della vendemmia di quattro anni prima, un vero miracolo per quei tempi.

BOLLICINE. La sfida ai francesi lanciata da Chianti, Barolo e Brunello fu portata avanti anche da Carlo Gancia, patron dello spumante. A Reims, in Francia, aveva assistito alla produzione dello champagne e volle ricreare un prodotto simile, italiano e più economico. Il metodo classico, detto anche champenoise e tipico delle “bollicine” francesi, prevede l’uso esclusivo di uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, tradizionali proprio della regione chiamata Champagne. Il processo prevede una doppia fermentazione: la prima è quella alcolica, comune a tutti i vini, mentre la seconda, con l’aggiunta di lieviti e zuccheri, avviene direttamente in bottiglia e porta alla formazione della spuma. È un metodo artigianale, che richiede grande esperienza da parte di chi lo esegue, tempi lunghi e costi alti. Per il suo prodotto Gancia ricorse invece alle uve moscato presenti nella tenuta di famiglia a Narzole presso

L’Italia è il maggior produttore di vini al mondo, ma i primi per l’export rimangono i francesi

Cuneo e al metodo di spumantizzazione brevettato dagli enologi Federico Martinotti ed Eugéne Charmat. Nacque così lo spumante italiano, commercializzato dal 1865. Il metodo di Gancia, usato ancora oggi anche per Prosecco, Lambrusco e Moscato d’Asti, prevede che la seconda fermentazione, che crea la spuma, avvenga in grandi contenitori pressurizzati, detti autoclavi, per spumantizzare grandi quantità di vino con meno lavoro e in tempi più rapidi rispetto allo champagne.

I SUPERTOSCANI. All’alba del XX secolo il comparto vinicolo italiano era quindi capace di reggere il confronto con i cugini d’Oltralpe. Tuttavia nel Novecento si ebbero le prime difficoltà. A mettere in ginocchio il settore fu prima la filossera, un parassita che distrugge le radici delle viti, che fu debellata solo innestando vitigni americani su quelli autoctoni. In seguito, arrivarono le devastazioni causate dalle guerre mondiali. E nel secondo dopoguerra, per uscire dalla crisi, i produttori italiani scelsero la produzione di massa. Ancora oggi l’Italia è il massimo produttore mondiale di vini in termini di quantità (41 milioni di ettolitri nel 2024), ma il leader nell’esportazione, proprio per la qualità dei suoi prodotti, rimane la Francia, che possiede il 34,5% del mercato estero, contro il 22% delle etichette italiane.

Alcuni produttori nostrani, già dagli Anni ’60, hanno cercato di invertire la tendenza. Tra questi Giacomo Tachis, che lavorò per l’azienda toscana Antinori e padre dei cosiddetti supertuscan, vini rossi di grande qualità. I nomi sono noti: Sassicaia, Solaia e Tignanello, creati con il metodo bordolese e assemblando uve di vitigni internazionali come Cabernet Sauvignon e Merlot, in aggiunta (o al posto) del tradizionale Sangiovese toscano. I risultati sono stati da subito straordinari: negli Anni ’70 a Londra, in una degustazione “alla cieca” dei migliori Cabernet Sauvignon del mondo (erano in tutto 32), un Sassicaia del 1972 riuscì a vincere, nonostante l’annata poco fortunata, poiché molto piovosa. •

I protagonisti

Larinascita del vino italiano è figlia di grandi personaggi come Ricasoli, Cavour (v. a pag. 58), Giulia Barolo, Carlo Gancia e Giacomo Tachis, ma non solo. Antonio Benedetto Carpano (1764-1815) diede origine nel 1786 a Torino all’industria del Vermouth usando moscato bianco di Canelli rinforzato da alcol, zucchero raffinato ed estratti di erbe aromatiche. Sulla sua scia si posero ditte come la Cinzano (1860) e la Martini & Rossi (1863). Il sacerdote don Filippo Francesco Indelicati (1767-1831) nella zona di Gioia del Colle, in Puglia, isolò alcune uve con maturazione precoce così da dare vita al cosiddetto Primitivo o Primativo. Il siciliano Vincenzo Florio (1799-1868) fu colui che rese il Marsala famoso in tutto il mondo. Le bottiglie con l’etichetta Cantine Florio nella seconda metà dell’Ottocento divennero abituali sulle tavole dell’alta borghesia francese, inglese e americana. Spumanti e prosecchi. Sulla scia di Carlo Gancia si pose Giulio Ferrari (1880-1965) che diede vita al Gran Spumante Ferrari, oggi famoso in tutto il mondo. Guido Berlucchi (1922-2000) fu il primo produttore italiano a lanciare la sfida diretta allo champagne producendo uno spumante italiano con il méthode champenoise. Franco Ziliani (1931-2021) è considerato l’enologo padre del Franciacorta, nato nel 1961. Infine Etile Carpenè, erede di una famiglia che produce vini dal Settecento, è colui che ha fatto del Prosecco uno dei vini italiani più apprezzati in tutto il mondo.

Sagome nel bianco

Io non ho mani che mi accarezzino il volto (19611963) fa parte della serie Pretini, esposta a Milano, a Palazzo Reale, proveniente dall’Archivio Mario Giacomelli. Lo stile fotografico del maestro crea immagini quasi astratte, avvicinandolo alla pittura del ’900.

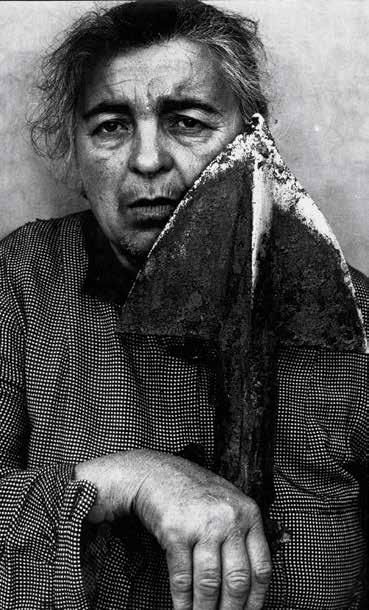

Mario GiacoMelli

A un passo dall’astratto

È stato uno dei fotografi italiani più apprezzati, autore di scatti definiti a buon diritto iconici. A raccontarlo, DUE MOSTRE a Roma e Milano.

Le mostre

• Il fotografo e l’artIsta Roma, Palazzo delle Esposizioni, fino al 3 agosto palazzoesposizioniroma.it

• Il fotografo e Il poeta Milano, Palazzo Reale, fino al 7 settembre palazzorealemilano.it

Segni astratti

Presa di coscienza sulla natura (1980), nella mostra romana, dall’Archivio Mario Giacomelli. Delle foto aeree scattate da un Piper scriveva: “Attraverso il paesaggio trovavo la mia anima”.

L’artista

Ilprimo agosto 1925 nasceva Mario Giacomelli, uno dei maggiori fotografi italiani, capace di varcare il confine tra il fotoreportage e l’arte lasciandoci una testimonianza personalissima dell’Italia e degli italiani negli Anni ’50 e ’60, quando il Paese cercava di uscire dalla povertà. Ormai affermato, passò alla fotografia

Solchi paralleli, il ritmo delle onde: i segni quasi astratti della fotografia di Giacomelli

aerea negli anni ‘70-’90, per approdare in finale di carriera alla fotografia pubblicitaria. Nell’anno in cui si celebra il suo centenario, sono tante le mostre a lui dedicate. Ne segnaliamo due, a Roma e a Milano, rese possibili dall’Archivio Giacomelli (www. archiviomariogiacomelli.it), che custodisce l’eredità dell’artista.

Inizi difficili. Giacomelli era di Senigallia, sulla costa marchigiana, dove era rimasto orfano del padre Alfredo a 9 anni. Il peso della famiglia, tre figli piccoli, era passato sulle spalle della madre Libera, lavandaia presso l’ospizio cittadino. Al piccolo Mario era toccato lasciare la scuola per guadagnarsi il pane: a 13

anni era garzone presso una tipografia, dove lavorò fino alla fine della guerra. Dopo aver contribuito a ricostruire la bottega e la città, colpite dalle bombe, nel 1950 Mario aprì una propria attività, grazie ai fondi ricevuti da una signora accudita da sua madre. La Tipografia Marchigiana di via Mastai 5 è divenuta negli anni

Il primo scatto L’approdo (1952), dalla mostra al Palazzo delle Esposizioni, a Roma (Archivio Giacomelli). Si tratta della prima foto, scattata sulla spiaggia di Senigallia, la città natale dell’artista.

meta di pellegrinaggio per chi è stato sedotto dal linguaggio visivo del grande fotografo. Nel 1953 Giacomelli acquistò la sua prima ottica, cominciando a fotografare la classica scarpa vecchia sulla battigia. In quegli anni Giuseppe Cavalli, teorico della fotografia, gli aprì gli occhi su quella che divenne vera arte. Fu un crescendo, fra i

concorsi, le prime soddisfazioni e l’inizio della fama per quei reportage che si staccavano dal neorealismo allora prevalente impregnandosi di poesia, in una visione che sfiorava l’astrazione. Il borgo dei fotografi. Nel 1963 il MoMA di New York espose Scanno, in un bianco e nero molto contrastato che divenne la firma di Giacomelli,

dando la fama a lui e al borgo abruzzese. Il piccolo centro negli anni attirerà Henri CartierBresson, Gianni Berengo Gardin, Ferdinando Scianna. Con la sua Kobell Press, presa nel 1955, l’artista immortalò le sagome nere dei pretini danzanti e fece Land Art con le sue visioni dall’alto dei solchi nei campi, che chiedeva

Le sue colline Metamorfosi della terra (Anni ’90, Archivio Giacomelli). Le colline marchigiane con i casolari disabitati. Oggi alcuni figli degli emigrati sono tornati a lavorare la terra con metodi moderni.

ai contadini di incidere con i trattori. Quando non accarezzava l’Astrattismo, poi, entrava negli ospizi per documentare un tema a lui caro con gli scatti della serie Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (titolo tratto da un verso di Cesare Pavese). Giacomelli si spense dopo una lunga malattia, il 25 novembre 2000, a Senigallia.

L’Abruzzo Scanno (1957-1959), a Milano, Palazzo Reale, dall’Archivio Mario Giacomelli. Fra le pie donne in abiti e copricapi tipici, il ragazzino emerge come un fantasma, illuminato da un’aura.

I

In seminario Io non ho mani che mi accarezzino il volto (1961-1963). La serie dei Pretini si ispira a una poesia scritta nel 1948 da padre David Maria Turoldo.

pretini,

coperto,

ospizi,

le donnine a capo

le anziane negli

la sua era un’arte che non aveva paura della morte

La lavandaia Mia madre, ritratto (1955) in mostra a Roma: l’immagine di una vita dura da lavandaia e contadina nell’Italia del Dopoguerra.