Storia

80 anni fa uscivamo dall’incubo.

focusstoria.it

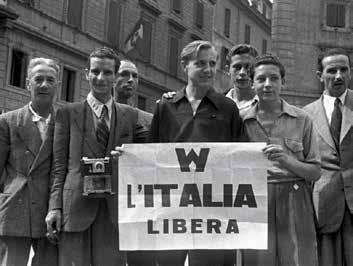

Gruppo in festa per la caduta del fascismo (luglio 1943).

ttant’anni fa finiva la Seconda guerra mondiale, l’incubo peggiore in cui sia mai precipitata l’Europa. Ne uscì con un territorio devastato e l’anima lacerata da decine di milioni di morti. La strada verso la Liberazione fu costellata da bombardamenti, stragi di civili, azioni eroiche della Resistenza: un calice amaro soprattutto per l’Italia, che nel chiudere col regime restò prigioniera anche di una guerra civile fra antifascisti e nazifascisti. A tutti (o quasi) risultò chiaro chi fossero i buoni e i cattivi, chi i responsabili di quell’apocalisse. Eppure, una volta processati i principali responsabili a Norimberga, si decise di non indugiare in rivalse e rese dei conti, ma di voltare pagina. Tutti insieme: Germania e Italia compresi, in un’Europa che di lì a poco si sarebbe unita. L’Europa nacque (anche di questo parleremo a pag. 74) in un progetto politico raffinatissimo e l’intento di non ricorrere più alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Ha funzionato? Sì. E ha portato anche welfare, benessere, democrazia. Valori preziosi e delicati che oggi più che mai richiedono il nostro impegno per essere difesi.

Emanuela Cruciano caporedattrice

34

Verso la Liberazione

L’ultimo anno di guerra vide il progressivo crollo delle forze dell’Asse. Una caduta segnata da sanguinose battaglie e centinaia di migliaia di morti.

38

Dentro la Resistenza

La storia dei giovani antifascisti che lottarono, armi in pugno, per una nuova Italia.

42

Il comandante Maurizio

La Resistenza per Ferruccio Parri era il modo in cui gli italiani si riscattavano dal fascismo.

44

La guerra delle donne

La Resistenza taciuta: ovvero la lotta delle staffette partigiane, un movimento spontaneo a lungo sminuito dalla storiografia.

48

Partigiana e deputata

68

98

Teresa Mattei: un’antifascita di razza che rischiò tutto durante la guerra e non si risparmiò neanche dopo.

50

Le stragi degli innocenti

Fucilazioni, incendi, sevizie: tutti gli orrori della vendetta nazista contro i civili italiani.

54

L’armadio della vergogna

Circa 700 documenti sulle stragi nazifasciste in Italia, occultati nel 1960 e riemersi nel 1994 grazie a un caparbio giornalista.

56

Contro Hitler

La Resistenza tedesca iniziò appena il Führer divenne cancelliere. Ma incontrò una repressione tale da lasciare spazio solo a iniziative dei singoli.

60

Quando cala il sipario

I due giorni cruciali per la fine di Hitler e di Mussolini. E le voci intorno alla loro morte.

62

Alleati contro il nazismo

Regno Unito, Usa e Urss vinsero il nazismo grazie a una coalizione solida e a un piano per il dopoguerra.

In copertina: i napoletani accolgono in festa gli Alleati, nell’ottobre 1943.

14 VITA QUOTIDIANA

Sotto lo stesso tetto

La vita da incubo delle famiglie dominate dal patriarcato.

20 CURIOSITÀ

Tutti i colori del mondo

Ogni Stato ha la sua bandiera, che ne riassume l’identità e la storia.

24 ARTE

Caravaggio

Tanti capolavori del Merisi a Roma non si vedevano dal ’500.

28 RELIGIONE

Un altro papa

Storia e curiosità sulla successione papale.

70 RICORRENZE

Primo maggio

Così è nata la giornata dei lavoratori.

74 POLITICA

All’origine dell’Europa

Con la fine della

Seconda guerra mondialesi realizzò l’idea dell’Europa unita.

79 ARCHEOLOGIA

A un passo dagli dèi

Nel sito archeologico di Tumshukayko, in Perù.

84 OTTOCENTO

Lord ByronL’anima irriverente e inquieta del grande poeta inglese.

92 PROTAGONISTE

Seduzione e magia

Leonor Fini: una delle artiste più originali del Novecento.

Il 4 marzo 2005, l’agente del Sismi Nicola Calipari venne ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa a un posto di blocco presidiato da soldati statunitensi. Si stava recando in automobile – insieme alla giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena e all’autista Andrea

Carpani – all’aeroporto di Baghdad (Iraq), nelle fasi immediatamente successive alla liberazione della donna. Oggi, vent’anni dopo quel tragico evento che ha segnato la storia recente italiana, la voce di Giovanni Bianconi – giornalista del Corriere della Sera – ha

ricostruito tutti gli aspetti oscuri di questa vicenda su Storia in podcast. Buon ascolto! Per ascoltare i nostri podcast (le puntate online sono ormai più di 500 e vanno dalle biografie di personaggi agli approfondimenti sui grandi eventi storici), basta

collegarsi al sito della nostra audioteca storiainpodcast.focus.it. Gli episodi, che sono disponibili gratuitamente anche sulle principali piattaforme online di podcast, sono a cura del giornalista Francesco De Leo.

“Maria Principessa di Piemonte” di Lugo (Ra). Il timbro a inchiostro riporta anche il riferimento di legge, il D.M. 20/01/1937 anno XV. Mi ha fatto ricordare il vostro articolo, su Focus Storia n° 219, a proposito della scuola dell’epoca fascista. Angelo Sala

Ho appena finito di leggere il bel libro di Gianni Biondillo Come sugli alberi le foglie (Guanda). Parla innanzitutto di un giovanissimo e talentuoso architetto di Como, Antonio Sant’Elia, che alla vigilia della Grande guerra aderì al Futurismo di Marinetti e, insieme ad altri artisti, partì volontario per il fronte. Alla sua storia si intrecciano quella degli altri giovani che fecero la stessa scelta. Molti, Sant’Elia incluso, non tornarono. Vi scrivo per condividere con voi una riflessione, e più ancora, una domanda: come è possibile

che la febbre dell’interventismo abbia contagiato tanti italiani (giovani in primis) tanto da spingerli, armati ed entusiasti, verso le trincee del Carso? Quali forze hanno agito per convincere un popolo a desiderare la guerra? La propaganda e le campagne stampa fecero il grosso, suppongo, ma per portare un popolo a offrire il proprio sangue bisogna agire su leve emotive molto forti. E, sinceramente, non ho capito ancora quali fossero... Anna Bignole, Roma

La sua è una riflessione/domanda non da poco. Per quanto si studi la Storia, si fa fatica a entrare nella mentalità di un’epoca tanto lontana da noi. È vero, l’Europa del 1915 assomigliava un po’ all’Europa di oggi, almeno per quanto riguarda il lungo periodo di pace che aveva alle spalle e le grandi promesse scientificotecnologiche. Però le analogie finiscono qua. Si fa fatica a immaginare un ventenne del 2025 fremere per buttarsi nella mischia di un conflitto senza una motivazione gravissima e impellente (un’invasione, per esempio). Invece, il 24 maggio di 110 anni fa l’Italia fece la sua scelta e aderì alla Prima guerra mondiale per riprendersi gli ultimi territori ancora in mano all’impero austroungarico. Le conseguenze furono devastanti, sia per lo spaventoso numero di morti, sia perché quella guerra pose le premesse per un conflitto mondiale ancora peggiore del primo. È un tema affascinante e complesso, talmente affascinante e così complesso che abbiamo deciso di affrontarlo nel prossimo numero in uno spazio più adeguato. Ci segua.

Scarica gratis l’applicazione Focus Storia su AppStore o Google Play e porta Focus Storia sempre con te! Potrai sfogliare le copie incluse nel tuo abbonamento o acquistare direttamente le singole copie, anche di numeri arretrati.

Vai su www.abbonamenti.it/ rivista/Focus-Storia e scopri tutte le offerte, con sconti oltre il 50%. Potrai leggere la rivista sul tuo tablet, smartphone o PC, accedendo con le credenziali create in fase di acquisto.

Focus Storia n° 000, pBusci officae ptumquatem dolut este andit quas volorum que mo qui doles dolest, officim ererovitatem aperovit p

Focus Storia n° 220, a pagina 76 abbiamo scritto erroneamente che Winston Churchill nacque nel 1864: in realtà la data di nascita dello statista inglese è il 30 novembre 1874.

Ogni Stato ha la sua bandiera. Perché i colori e i disegni dei vessilli riassumono l’IDENTITÀ di una nazione e la STORIA, quasi sempre accidentata, della sua nascita.

di Elisa Venco

Liberté

La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix (1830), al Louvre di Parigi. Nell’altra pagina, soldati francesi con la bandiera, durante la Prima guerra mondiale, nel 1917.

“

Una bandiera non è qualcosa che puoi davvero progettare: è qualcosa che viene strappato dall’anima del popolo, che appartiene a tutti, ed è per questo che funziona”, sosteneva l’attivista americano Gilbert Baker (morto nel 2017). Eppure, la Storia dimostra anche il contrario: non solo gli stendardi possono essere progettati, ma alcune nazioni hanno influenzato le scelte vessillologiche di altri Paesi per secoli. Come racconta l’imprenditore e politico ucraino Dmytro Dubilet nel suo recente libro Storia avventurosa delle bandiere del mondo, pubblicato in Italia da Utet. •

Le origini della bandiera britannica risalgono alla terza Crociata (1189-1192), quando Riccardo Cuor di Leone, figlio del re Enrico II, volle come sua bandiera una croce rossa su fondo bianco, perché collegata a san Giorgio, patrono dell’Inghilterra. Nel 1603, quando Giacomo VI di Scozia salì al trono inglese come Giacomo I, unificando i Regni di Scozia e Inghilterra, la bandiera inglobò una combinazione tra la croce di San Giorgio e quella di Sant’Andrea, patrono scozzese, che ha la forma di una X. Tuttavia, la croce di san Giorgio venne posta sopra quella di sant’Andrea, scontentando gli scozzesi. Nel 1801, con l’unione tra Inghilterra e Irlanda, si consolidò la cosiddetta Union Jack, dove “Jack” sta per “bandiera di bompresso” (che nelle navi da guerra è issata sulla prua) o per “Iacobus”, Giacomo in latino. Il Galles non ha alcun simbolo sulla bandiera, perché era parte dell’Inghilterra e anche per evitare imbarazzi tra il drago gallese e il san Giorgio inglese (che nella leggenda lo uccide). Simili ma non uguali. La Union Jack appare anche sulle bandiere di altri Stati, come l’Australia, nata nel 1901 dall’unione tra sei ex colonie. Per disegnarne l’insegna, fu indetto un concorso con una sola inderogabile regola: doveva contenere sia la Union Jack sia la costellazione della Croce del Sud. Ancora oggi, a sinistra sotto la Union Jack campeggia la stella a sette punte del

La Union Jack. A destra, un ritratto del re Giacomo I d’Inghilterra.

Commonwealth, mentre a destra si trova la costellazione della Croce del Sud. Più complesso fu il caso del Canada. Fino agli Anni ’60 la sua bandiera aveva la Union Jack su campo rosso in alto a sinistra, mentre a destra spiccavano gli stemmi di 9 province. Nel 1956 però, durante la crisi di Suez, le autorità egiziane bloccarono una nave canadese, avendo scambiato la sua bandiera per quella inglese. Così nel 1962 il primo ministro canadese Pearson propose un cambiamento nel vessillo: tre foglie rosse al centro di un campo bianco e due bande blu ai lati, simboli del Pacifico e dell’Atlantico. Ma non passò. Ebbe la meglio il progetto di una bandiera con una foglia d’acero rossa in campo bianco, affiancata da due bande rosse, opera dello storico canadese George Stanley, in uso ancora oggi.

Natadurante la Rivoluzione francese (1789-1799), la bandiera tricolore blu, bianca e rossa rappresenta l’unione tra il popolo (blu e rosso, colori di Parigi) e la monarchia (bianco), diventando simbolo della Francia e incarnazione dei valori rivoluzionari. Nel 1794, per sancire la rottura con il passato monarchico, la Convenzione Nazionale adottò ufficialmente la bandiera tricolore come vessillo nazionale. Il nuovo stendardo derivava dalla coccarda rivoluzionaria introdotta nel 1789. Nei primi anni, l’ordine dei colori e la larghezza delle bande non erano uniformi, e solo con Napoleone si stabilì che le strisce verticali avessero la stessa dimensione, con il blu posizionato vicino all’asta. Tuttavia il tricolore rischiò di scomparire nel 1873, quando il Parlamento francese offrì il trono a Enrico, conte di Chambord.

L’erede dei Borbone e pretendente al trono chiedeva il ritorno alla bandiera bianca simbolo della monarchia. Non accettando compromessi, Enrico rifiutò la corona, favorendo il consolidamento della Terza Repubblica, che mantenne il tricolore come simbolo della nazione.

Verso l’Italia e oltre. Da noi il tricolore apparve per la prima volta alla fine del XVIII secolo, adottato dalla Repubblica Cispadana a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, sotto l’egida di Napoleone (all’epoca generale dell’esercito francese). La Repubblica Cisalpina, creata subito dopo, adottò anch’essa il tricolore come simbolo. Il verde sostituì il blu francese, probabilmente ispirandosi ai colori della Guardia civica milanese. Quando la Repubblica Cisalpina divenne Repubblica Italiana (1802-1805), la bandiera assunse un nuovo formato: un quadrato con un rombo bianco al centro, circondato da verde e rosso. Con la trasformazione in Regno d’Italia (18051814), Napoleone aggiunse la sua aquila imperiale su questa insegna.

La dominazione napoleonica diffuse i valori della Rivoluzione francese tra gli italiani, dando impulso al Risorgimento, durante il quale i patrioti adottarono il tricolore come simbolo dell’unità nazionale.

Sull’origine dei colori esistono diverse ipotesi: una li associa alle virtù teologali (fede, speranza e carità), un’altra li interpreta come la vegetazione mediterranea (verde), le Alpi innevate (bianco) e il sangue versato per l’unificazione (rosso). Durante i moti del 1848, gli ungheresi adottarono una bandiera con gli stessi colori dell’Italia, ma con bande orizzontali, poiché gli italiani avevano già da decenni la versione a bande verticali.

Alla fine della Seconda guerra mondiale, il presidente Usa Franklin D. Roosevelt propose la creazione di un’organizzazione internazionale per mantenere la pace. Nel 1945, i rappresentanti di 50 Paesi si riunirono a San Francisco per definire la nascita delle Nazioni Unite. Per l’occasione, fu creato un emblema da applicare sui tesserini dei partecipanti, progettato dall’architetto statunitense Donal McLaughlin. Il suo disegno, una mappa del mondo circondata da ramoscelli d’ulivo, divenne poi il simbolo dell’Onu. McLaughlin collaborò anche con l’Office of Strategic Services (Oss) nella progettazione dell’aula utilizzata per i processi di Norimberga. Pacifismo. La bandiera delle Nazioni Unite (sotto) è stata progettata per rappresentare l’idea di pace e cooperazione tra i popoli. Lo sfondo azzurro, noto come “UN blue”, fu scelto in contrasto con il rosso, tradizionalmente associato alla guerra, per trasmettere invece serenità e neutralità. Al centro è raffigurata una proiezione azimutale della mappa del mondo vista dal Polo Nord, simbolo dell’equidistanza tra le nazioni e dell’universalità dell’organizzazione. In origine il Nord America occupava il centro della mappa, ma nella versione definitiva si decise di porre il meridiano di Greenwich (longitudine zero) al centro, per garantire maggiore equilibrio nella

Nel

1937 la regina Guglielmina ribadì per decreto che i colori della bandiera del Regno dei Paesi Bassi dovevano essere rosso, bianco e blu a righe orizzontali. Ma allora perché associamo l’arancione ai Paesi Bassi? Nel 1556, quando Carlo V d’Asburgo, imperatore del Sacro romano impero, abdicò, assegnò metà dei territori alla cattolica Spagna e metà alla Germania dove il protestantesimo stava raccogliendo consensi. I Paesi Bassi si ritrovarono sotto il dominio spagnolo finché nel 1648 Guglielmo I d’Orange (nel tondo) capitanò la battaglia per l’indipendenza. Per quanto l’Orange, il principato francese che aveva ereditato, non avesse alcun nesso con il color arancio, Guglielmo scelse proprio questo colore per le sue truppe. Gli piaceva indossare un mantello arancione, un cappello bianco e un collare blu: questi colori diventarono la base della prima bandiera olandese (in alto), che potrebbe essere il più vecchio dei tricolori nazionali, nonché l’ispirazione per i rivoluzionari francesi. Tuttavia, poiché l’arancione tende a sbiadire, esso fu gradualmente sostituito dal rosso, mentre l’arancio rimase per le divise sportive olandesi. Arancione sparito. L’arancio è stato presente fino al 1994 anche nella bandiera del Sudafrica, ex colonia della Compagnia olandese delle Indie

Orientali. Durante le guerre napoleoniche quei territori furono conquistati dagli inglesi, mentre i boeri, discendenti dei primi coloni olandesi, fondarono lo Stato libero dell’Orange e il Transvaal, confluiti poi, nel 1910 nell’Unione Sudafricana. Inizialmente sulla bandiera del nuovo Stato campeggiava la Union Jack (simbolo del dominio inglese) e lo stemma nazionale all’interno di un disco. Considerata però troppo inglese dai boeri, nel 1928 fu cambiata. Venne usata la vecchia bandiera dei Paesi Bassi con strisce arancione, bianca e blu con all’interno tre piccoli vessilli, la Union Jack, quello dello Stato Libero d’Orange e quello della Repubblica del Transvaal. Considerata simbolo del dominio dei bianchi e dell’apartheid, nel 1994 fu sostituita dall’attuale vessillo, composto da rosso (il sangue versato), blu (il cielo), verde (la terra), giallo (la ricchezza mineraria), nero (la popolazione nera) e bianco (la popolazione bianca). Nel 2019 la Corte sudafricana ha vietato l’uso della vecchia bandiera in contesti pubblici.

L’arancio della prima bandiera dei Paesi Bassi fu sostituito dal rosso: resta solo per lo sport

La bandiera Usa sulla superfice lunare durante la missione dell’Apollo 15 (1971).

Nel

1871, durante la Comune di Parigi, neogiacobini, socialisti e anarchici presero il controllo della città e, per 72 giorni, governarono sotto la bandiera rossa, che divenne simbolo della rivolta delle classi popolari contro l’autorità. Questo evento fu un momento cruciale per il comunismo e la bandiera rossa rimase come simbolo internazionale di questa ideologia politica. Nel 1923, l’Unione Sovietica adottò una bandiera rossa con una stella a 5 punte (rappresentante i 5 continenti e l’internazionalismo comunista) rossa bordata di giallo, e una falce e martello gialli, simboli dell’alleanza tra operai e contadini. Zappa e martello. La Repubblica popolare del Congo adottò una bandiera rossa con una stella, la zappa e un martello dal 1970 al 1991 (anno del crollo dell’Urss), poi reintrodusse la vecchia bandiera. Il Mozambico ancora oggi include nel suo vessillo una stella socialista, un libro, una zappa e un fucile AK-47 (unica bandiera con un fucile al suo interno); quella dell’Angola ospita una mezza ruota dentata e un machete simboli del socialismo africano. Bandiere comuniste sono ancora in uso nel mondo in Vietnam, Corea del Nord, e naturalmente in Cina. Il vessillo cinese ha attraversato varie fasi: in origine vi era un drago blu su fondo giallo, nel 1912 fu cambiata con una bandiera con 5 strisce orizzontali (rappresentanti le 5 etnie cinesi). Nel 1928, con Chiang Kai-shek, un’ulteriore modifica: fondo azzurro e un sole bianco a 12 raggi, simbolo di unità e laboriosità, oggi emblema di Taiwan. L’attuale bandiera cinese ha 5 stelle gialle in campo rosso: la grande è il partito e le 4 piccole simboleggerebbero operai, contadini, studenti e soldati.

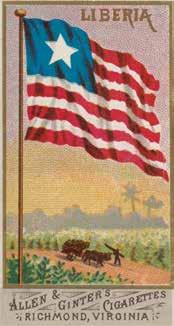

Il16 dicembre del 1773, durante il Boston Tea Party, i coloni americani gettarono in mare i carichi di tè della Compagnia britannica delle Indie Orientali per protestare contro gli inglesi e le loro tasse. La bandiera della Compagnia presentava all’epoca 13 strisce orizzontali rosse e bianche con l’Union Jack nel cantone. Ciò sembrerebbe collegato al fatto che nel 1777 i neonati Stati Uniti adottarono una bandiera proprio con 13 strisce (e 13 stelle) per rappresentare le 13 colonie originarie. Si ispirarono forse a quello stendardo inglese? Non si sa. Con il passare del tempo le strisce rimasero 13, mentre le stelle con l’ingresso via via di nuovi Stati, sono arrivate nel 1960 alle attuali 50. Bandiera di comodo. Nel 1822 l’American Colonization Society (Acs), nata nel 1816, organizzò il trasferimento in Africa dei neri americani liberati dallo schiavismo. L’insediamento fu chiamato Liberia, con capitale Monrovia, in onore di James Monroe, quinto presidente Usa e sostenitore dell’Acs. Quando, nel 1847, la Liberia dichiarò l’indipendenza adottò una bandiera che ha in alto a sinistra una stella, simbolo della libertà concessa agli ex schiavi, e 11 strisce, quante le firme sulla Dichiarazione d’indipendenza. Oggi la Liberia permette alle imbarcazioni di tutto il mondo di registrarsi sotto la sua insegna, evitando le tasse e le restrizioni di altri Paesi, in cambio di un pagamento.

Un poster del 1965 che recita: Lenin è vissuto, Lenin vive, Lenin vivrà. In alto, illustrazione della Comune di Parigi.

Terra dei liberati

La bandiera della Liberia in una illustrazione del 1887.

Marcus Garvey, nato in Giamaica nel 1887, fu una figura cruciale nella lotta per i diritti dei neri. Dopo essersi trasferito negli Usa, nel 1914 fondò la Universal Negro Improvement Association (Unia), che adottò nel 1920 il tricolore rosso, nero e verde come simbolo del movimento panafricano (nato in contrapposizione al colonialismo europeo). Il rosso è il sangue che unisce tutte le persone di discendenza africana e quello versato per la liberazione; il nero simboleggia il popolo nero come nazione; il verde la ricchezza naturale dell’Africa. Simbolismo. Questi colori sono usati nelle bandiere di diversi Paesi africani. Tuttavia, la questione è complessa, poiché esistono diverse tradizioni. Oltre ai colori di Garvey, legati al nazionalismo nero, sono considerati panafricani anche i colori della bandiera etiope, il verde, il giallo e il rosso, legati all’indipendenza dei Paesi africani e alla lotta al colonialismo. Un terzo simbolismo è quello del Burkina Faso, la cui bandiera (usata durante la rivoluzione di Thomas Sankara), con i colori rosso e verde e una stella gialla, si richiama al socialismo e ai colori etiopi.

L’ultimo anno di guerra vide il progressivo crollo delle forze dell’Asse. Una caduta segnata da SANGUINOSE BATTAGLIE e da centinaia di migliaia di morti.

di Roberto Roveda

La svolta del ’43

Una folla di civili si riversa per strada per accogliere le truppe alleate in arrivo a Napoli (ottobre 1943)

A destra, il Corriere della Sera annuncia le dimissioni di Mussolini e il nuovo capo del governo (26 Luglio 1943).

Dal 1939 al 1941 l’avanzata delle Germania nazista (con al traino l’Italietta di Mussolini) e del Giappone erano parse inarrestabili. Poi l’andamento della guerra mondiale era cambiato, in maniera prima impercettibile, poi inesorabilmente.

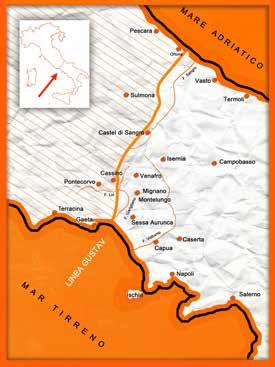

L’esercito di Hitler si era impantanato nell’invasione della Russia iniziata nel 1941 mentre l’anno successivo, con le battaglie di El Alamein, le forze inglesi erano riuscite a scacciare i nazifascisti dall’Africa. In quello stesso 1942 la marina degli Stati Uniti aveva vendicato l’attacco alla base di Pearl Harbour sconfiggendo la flotta giapponese alle Midway. Gli Alleati erano riusciti a bloccare l’avanzata della marea nemica e a invertire il corso del conflitto. Un altro passo fondamentale avvenne nel febbraio del 1943 con la vittoria dell’Armata rossa contro l’esercito di invasione tedesco nella gigantesca battaglia di Stalingrado. Fu la svolta, sul fronte orientale, dato che per la prima volta i nazisti e i loro alleati (italiani inclusi) ripiegavano sul fronte europeo. L’altra svolta del 1943 fu lo sbarco angloamericano in Sicilia, che affrettò la crisi del regime di Mussolini e la resa dell’Italia agli Alleati annunciata l’8 settembre. La Penisola si ritrovò divisa in due dalla Linea Gustav che correva dal Lazio Meridionale alle coste dell’Abruzzo. A nord della linea erano attestate le forze tedesche, appoggiate dai redivivi fascisti di Salò, da sud muovevano le armate alleate.

STRETTI IN UNA MORSA. Gli alti comandi alleati erano concordi: per vincere la resistenza della Germania in Europa e del Giappone in Asia si doveva agire di concerto, stringendo gli avversari in una morsa implacabile. Bisognava evitare pause che permettessero al nemico di riorganizzarsi, non mostrare divisioni né cedere a richieste di accordi.

A muoversi fu prima di tutto il fronte italiano, con le forze angloamericane che il 22 gennaio 1944 sbarcarono tra Anzio e Nettuno, creando una testa di ponte alleata a nord della Linea Gustav. Per mesi le postazioni tedesche asserragliate presso

l’antica Abbazia di Cassino vennero sottoposte ad attacchi incessanti, fino a che la Gustav cedette, nel mese di maggio. L’esercito tedesco dovette ritirarsi precipitosamente verso nord, attestandosi lungo la Linea Gotica estesa tra Massa Carrara e Pesaro. Tra il 4 e il 5 giugno 1944 Roma venne liberata, seguita da Ancona e Firenze. Mentre Roma festeggiava l’ingresso degli Alleati, il 6 giugno 1944 scoccò per la Normandia il D-Day, la tanto attesa invasione alleata della Francia, così da attaccare in tedeschi non solo da sud e da est, ma anche da ovest. L’invasione era stata pianificata da mesi e spesso rimandata perché ci si attendeva una resistenza strenua da parte dei tedeschi. Così fu: solo nel mese di agosto britannici e americani riuscirono a sfondare le linee avversarie e solamente dopo averle chiuse in una tenaglia con lo sbarco di un contingente francese e statunitense in Provenza, il 15 agosto. I tedeschi, aggrediti da nord e da sud, dovettero abbandonare l’intera Francia e Parigi venne liberata il 25 agosto. Il 3 settembre i britannici poterono entrare a Bruxelles, mentre l’11 settembre i reparti corazzati del generale americano Patton arrivarono ai confini della Germania.

I SOVIETICI A EST... Intanto a est i sovietici non erano rimasti con le mani in mano. Nel giugno del 1944 l’Armata

rossa sottrasse ai tedeschi la Crimea e quindi attaccò anche la Finlandia, alleata dei nazisti dal 1941 (e fino al 1944). I finlandesi stipularono rapidamente un armistizio con i sovietici e le truppe tedesche furono costrette a ritirarsi in Norvegia. Soprattutto Stalin lanciò il 22 giugno 1944 l’operazione Bragation, che chiuse in una gigantesca trappola l’esercito germanico in Bielorussia. Fu una disfatta per i tedeschi, che persero 350mila uomini in battaglia ed ebbero oltre 400mila prigionieri. Il crollo dell’armata hitleriana in Bielorussia aprì la strada ai sovietici verso il Baltico, la Prussia orientale e la Polonia. Più a sud l’Armata rossa dilagò verso la Romania, che ad agosto del 1944 abbandonò lo schieramento tedesco, seguita dopo pochi giorni dalla Bulgaria. I nazisti dovettero ritirarsi anche dalla Grecia e della Jugoslavia mentre tennero duro in Ungheria e in Boemia e in Slovacchia. La resa dei conti tra nazisti e sovietici era però solo rimandata.

Dal Sud 1943, lo sbarco degli alleati in Sicilia. A sinistra, la Linea Gustav, fortificazione difensiva che divideva in due la Penisola italiana.

…E GLI AMERICANI IN ASIA. In Asia, intanto, gli americani strappavano sempre nuovi arcipelaghi e tratti di mare ai giapponesi. Tra giugno e agosto del 1944 furono conquistate le isole Marianne, che divennero testa di ponte per lo sbarco nelle Filippine avvenuto in ottobre. Nello stesso mese, tra il 23 e il 26, si combatté la battaglia del Golfo di Leyte, il più grande scontro navale del conflitto. Fu una disfatta per i giapponesi, che persero quattro portaerei, tre corazzate e sei incrociatori. I nipponici cercarono un riscatto attaccando le truppe anglo-indiane lungo il confine tra India e Birmania, ma l’operazione si risolse in una disfatta.

VERSO BERLINO. Intanto in Europa, l’avanzata alleata segnava

momentaneamente il passo. Dopo il crollo in Francia, i tedeschi si erano riorganizzati riuscendo a fermare i tentativi alleati di sfondare il confine della Germania. Addirittura, Hitler lanciò il 16 dicembre 1944 una controffensiva nelle Ardenne che prese di sorpresa americani e inglesi costringendoli a durissimi combattimenti. Lo slancio tedesco si esaurì in pochi giorni, anche per la penuria di carburante per i mezzi pesanti.

Quasi contemporaneamente, il 12 gennaio 1945 Stalin diede l’ordine di avanzare verso Berlino. Centinaia di migliaia di soldati, con 32mila pezzi di artiglieria, 6mila carri armati e circa 5mila aerei si mossero verso Occidente, travolgendo le resistenze tedesche. La Polonia venne conquistata in un paio

1942

Vittoria americana alle Midway (giugno) e vittoria britannica ad El Alamein (novembre)

1943

2 febbraio Resa tedesca a Stalingrado

10 luglio Sbarco alleato in Sicilia

25 luglio Caduta di Mussolini

8 settembre Armistizio italiano

1944

22 gennaio Sbarco alleato tra Anzio e Nettuno

9 maggio Liberazione di Sebastopoli

4 giugno Liberazione di Roma

6 giugno Sbarco alleato in Normandia

22 giugno Operazione Bragation dell’Armata rossa

3 luglio Liberazione di Minsk

18 luglio Liberazione di Ancona

15 agosto Sbarco alleato in Provenza

Resa della Romania alle truppe sovietiche

13 agosto Liberazione di Firenze

25 agosto Liberazione di Parigi

3 settembre Liberazione di Bruxelles

4 settembre Resa della Finlandia ai sovietici

8 settembre Resa della Bulgaria ai sovietici

20 ottobre Gli americani sbarcano nelle Filippine

Liberazione di Belgrado

16 dicembre Offensiva tedesca nelle Ardenne

1945

1° gennaio I tedeschi si ritirano nelle Ardenne

La festa

Il 25 aprile è il giorno in cui il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (Clnai), che coordinava le operazioni partigiane e aveva base a Milano, proclamò l’insurrezione generale dando l’ordine di attaccare tutte le forze nazifasciste presenti in Italia. La mossa aveva lo scopo di precedere l’arrivo delle truppe alleate, assumere il controllo della situazione nell’Italia Settentrionale e stabilire l’esecuzione delle condanne a morte di tutti i gerarchi fascisti catturati. Arrendersi o perire fu l’ordine che ricevettero le forze nazifasciste ancora operanti.

Milano venne liberata lo stesso 25 aprile mentre entro il 1° maggio le forze partigiane avevano il controllo di tutto il Nord Italia. Dal 1946. Nell’aprile 1946, su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi venne emanato da Umberto II di Savoia (non era stata ancora instaurata la repubblica) un decreto per celebrare il 25 aprile come giorno della liberazione. Il decreto venne reiterato nel 1947 e 1948 e la festività venne istituzionalizzata definitivamente nel 1949.

6 maggio 1945: per le vie di Milano sfilano i protagonisti della Resistenza. Proprio da Milano il 25 aprile partì l’ordine di insurrezione generale: quel giorno divenne poi la data simbolo della Resistenza e la Festa della Liberazione.

di settimane e il 27 gennaio i sovietici liberarono il campo di Auschwitz. Il 12 febbraio 1945 anche Budapest si arrese all’Armata rossa, che incontrò molta più resistenza nella Prussia Orientale, dove i tedeschi si arresero solo ai primi di aprile. Nel frattempo, le truppe di Stalin si erano attestate sull’Oder, a 80 chilometri da Berlino. Tra il 4 e l’11 febbraio 1945 gli Alleati si incontrarono a Jalta, in Crimea, per decidere le sorti dell’Europa

e coordinare l’assalto finale alla Germania. Finalmente, nel mese di marzo, americani e britannici riuscirono a creare una testa di ponte sul fiume Reno a Remagen, per poi dilagare in Germania. Il fronte tedesco, tenuto ormai solo da ragazzi della gioventù hitleriana e da fanatici delle Ss, cedette rapidamente a ovest e gli Alleati si diressero verso il fiume Elba, il limite massimo dell’avanzata verso est e luogo d’incontro con le armate sovietiche.

12 gennaio Offensiva sovietica verso ovest

17 gennaio Liberazione di Varsavia e, il 27, di Auschwitz

13 febbraio Liberazione di Budapest

19 febbraio Sbarco

americano a Iwo Jima

7 marzo Gli americani superano il fiume Reno

1° aprile Sbarco Usa a Okinawa

6 aprile Gli Alleati sfondano la Linea Gotica

13 aprile Conquista sovietica di Vienna

21 aprile Liberazione di Bologna e, il 23, di Genova

25 aprile Insurrezione generale in Italia. Liberazione di Milano

28 aprile Liberazione di Venezia. Fucilazione di Mussolini

30 aprile Suicidio di Hitler

2 maggio Conquista sovietica di Berlino

7-8 maggio Resa tedesca

6 e 9 agosto Atomiche su Hiroshima e Nagasaki

2 settembre Capitolazione del Giappone

È FINITA. Lo storico ricongiungimento sull’Elba avvenne il 25 aprile: da una decina di giorni l’Armata rossa aveva lanciato l’attacco finale verso Berlino, che incontrò una resistenza estrema da parte dei tedeschi, tanto che la battaglia per la capitale del Reich si concluse solo il 2 maggio dopo aver provocato oltre 135mila perdite tra i sovietici e oltre 400mila morti e feriti tra i tedeschi. Intanto Hitler si era già suicidato il 30 aprile, seguendo di pochi giorni il destino di Mussolini, passato per le armi dai partigiani il 28 aprile.

Sul fronte italiano l’inverno tra il 1944 e il 1945 era stato caratterizzato da una guerra senza quartiere tra nazifascisti e partigiani, mentre l’avanzata alleata segnava il passo. Solo agli inizi del mese di aprile britannici e statunitensi riuscirono a sfondare la Linea Gotica, giungendo a Bologna il giorno 21. Il 25 aprile 1945 il Comitato di liberazione Alta Italia ordinò l’insurrezione generale contro i nazifascisti. La resa delle armate tedesche in Italia, firmata il 29 aprile, entrò in vigore il 2 maggio, mentre la Germania accettò di arrendersi tra il 7 e l’8 maggio.

Rimaneva ancora aperto il fronte asiatico. In Birmania i nipponici furono annientati dai britannici a maggio, mentre gli americani tra febbraio e aprile conquistarono a prezzo di moltissimi morti Iwo Jima e Okinawa, cominciando inoltre una serie di bombardamenti a tappeto delle città costiere giapponesi. Si trattava ora di attaccare il cuore del Giappone, ma il governo americano scelse di sganciare su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945) due bombe atomiche, usando per la prima volta l’arma nucleare.

La capitolazione nipponica venne firmata il 2 settembre a bordo della corazzata americana Missouri: dopo sei anni, 24 milioni di morti tra i militari e 43 milioni tra i civili la Seconda guerra mondiale era finita. •