alla scoperta del vero adriano, l’imperatore reso immortale dai suoi monumenti, da un amore senza confini e da un grande libro

alla scoperta del vero adriano, l’imperatore reso immortale dai suoi monumenti, da un amore senza confini e da un grande libro

focusstoria.it

La fascinazione per Adriano esplose negli anni

Cinquanta con il fortunato libro di Marguerite Yourcenar

Memorie di Adriano (nel servizio che gli abbiamo dedicato ve ne raccontiamo la lunga gestazione): struggente, intimo, scritto in prima persona da un uomo (un imperatore!) prossimo alla fine. Un romanzo di altissimo spessore letterario e di un discreto valore storico, supportato da una minuziosa ricerca sulle fonti. Era scritto che anche noi, come tutti, “sedotti” dalla creatura letteraria, prima o poi ci saremmo tuffati nell’ardua impresa di indagarne la figura storica. Certo, con i nostri strumenti e le nostre curiosità: Adriano era davvero l’esteta, l’artista, il politico avveduto e lungimirante che tutti ci immaginiamo? E, al contrario, le azioni più terribili che gli si ascrivono (una su tutte: la rappresaglia contro gli ebrei) come si possono leggere nel contesto storico dell’epoca?

Emanuela Cruciano caporedattrice

Dipinto murale (1542-1549) di Adriano a Castel Sant’Angelo.

34

Cercando Adriano

Esteta, letterato, artista, riformatore... Oppure no?

38

L’ascesa oscura

Come arrivò sullo scranno più alto dell’impero?

40

L’inquieto viaggiatore

Con i suoi viaggi inaugurò un nuovo stile di governo.

46

Implacabile con gli ebrei

La Terza guerra giudaica ebbe conseguenze terribili.

50

L’ambizioso architetto

L’imperatore progettava edifici ispirati alla Grecia.

56

La villa fuoriporta

Dentro Villa Adriana, un gioiello unico al mondo. 58

Il suo amore più grande

Antinoo era un ragazzo

Adriano ne rimase folgorato.

62

Anatomia di un best seller

In copertina: Adriano in una ricostruzione digitale

16 NOVECENTO

Sei eccentriche milady inglesi

Snob e bellissime, le sorelle Mitford scandalizzarono e sedussero l’Inghilterra del primo dopoguerra.

22 SALUTE

28

Il dolore dell’anima

La battaglia contro depressione e nevrosi quando psicologia e psichiatria non esistevano ancora.

GIALLO STORICO

Morte al duca!

Perché Lorenzino uccise, nel 1537, Alessandro de’ Medici, suo lontano parente?

74 PERSONAGGI

Rudolf

Steiner

La vita e il pensiero del fondatore dell’antroposofia.

80 IL LIBRO

Corruzione

Evoluzione e funzione del compromesso cinico ma efficace che mette tutti d’accordo senza violenza.

84 BATTAGLIE

La corazzata

Potëmkin

La vera storia della nave russa famosa per un film e per una battuta di Fantozzi.

92 FOTOGRAFIA

Marguerite Yourcenar e il suo capolavoro Memorie di Adriano IN PIÙ...

Che Guevara

L’eroe della rivoluzione cubana in mostra a Bologna.

Apartire dall’11 febbraio 1979 ebbe inizio la Rivoluzione islamica.

Un processo che trasformò rapidamente l’Iran, regno dello Scià di Persia Reza Pahlavi, in una repubblica islamica sciita.

Su Storia in podcast vi raccontiamo quei concitati

1° settembre 1939 e alla fine del mese ne avevano occupato la capitale, avviando la segregazione degli ebrei polacchi.

giorni attraverso la voce di uno dei protagonisti più influenti della rivoluzione: Mehdi Chamran, architetto e politico iraniano per anni a capo dell’intelligence e dello sviluppo del programma nucleare del Paese. Insieme al fratello Mostafa, Mehdi Chamran ha dato vita

Nell’ottobre 1940 istituirono il ghetto di Varsavia per obbligare gli ebrei, che in città erano allora la comunità più numerosa al mondo dopo quella di New York, a risiedere obbligatoriamente solo in quella zona. Quello fu solo il preludio alla Shoah: le autorità tedesche, tra il 22 luglio e il 12 settembre 1942, deportarono o uccisero almeno 300mila ebrei che vivevano lì. Per questo il gesto compiuto da Willy Brandt è così denso di significato da meritare una moneta commemorativa. Egli stesso lo spiegò così nelle sue memorie: “Sull’orlo della storia tedesca e sotto il peso dei milioni di morti, ho fatto quello che fanno le persone quando il linguaggio fallisce”, (Willy Brandt, Memories, 1989).

La moneta del 2020 ricorda il suo atto di umiltà con queste parole: “50 Jahre Kniefall von Warschau” (ovvero “50 anni dall’inginocchiamento di Varsavia“ (Kniefall letteralmente significa “in ginocchio”).

negli anni Ottanta agli Hezbollah libanesi, tradotto letteralmente il “Partito di Dio”.

Buon ascolto! Per ascoltare i nostri podcast (le puntate online sono ormai più di 500 e vanno dalle biografie di personaggi agli approfondimenti sui grandi

Nella moneta, disegnata dall’artista berlinese Bodo Broschat, si vede anche un’altra immagine; qui il riferimento è alla rivolta del ghetto del 1943.

Sono una maestra della scuola primaria, volevo raccontarvi che ho letto con curiosità, interesse e grande attenzione l’articolo “La scuola dei Balilla”, pubblicato su Focus Storia n° 219. Dal momento che, recentemente, io e gli alunni della mia classe, la 2 D di Serisole, abbiamo parlato della scuola attuale confrontandola con quella di un passato non molto lontano, il nostro corpo docenti ha pensato fosse una buona idea condividere con la redazione il risultato della nostra attività. Nel corso di una lezione abbiamo immaginato di frequentare una scuola del secolo scorso e poi abbiamo deciso di realizzare la classica foto del primo giorno di scuola (sotto), in cui noi bambini, emozionati, venivamo

eventi storici), basta collegarsi al sito della nostra audioteca storiainpodcast.focus.it. Tutti gli episodi, che sono disponibili gratuitamente anche sulle principali piattaforme online di podcast, sono a cura del giornalista Francesco De Leo.

Scarica gratis l’applicazione Focus Storia su AppStore o Google Play e porta Focus Storia sempre con te! Potrai sfogliare le copie incluse nel tuo abbonamento o acquistare direttamente le singole copie, anche di numeri arretrati.

Vai su www.abbonamenti.it/ rivista/Focus-Storia e scopri tutte le offerte, con sconti oltre il 50%. Potrai leggere la rivista sul tuo tablet, smartphone o PC, accedendo con le credenziali create in fase di acquisto.

Focus Storia n° 000, pBusci officae ptumquatem dolut este andit quas volorum que mo qui doles dolest, officim ererovitatem aperovit p

immortalati all’inizio della nostra avventura scolastica. Questa esperienza è stata un occasione per riflettere su quanto siano diverse le cose oggi e su quanto siamo fortunati a poter usufruire di tanti strumenti di lavoro e stimoli, senza dimenticare però che noi con il nostro presente e il nostro futuro restiamo comunque figli del nostro passato.

Le maestre e gli alunni della classe 2D di Sorisole (Bergamo)

La Terza guerra giudaica per gli

Ebrei ebbe conseguenze terribili.

Ma perché scoppiò?

di Federica Campanelli

Tensioni e ostilità avevano segnato il rapporto tra le popolazioni ebraiche e le autorità romane fin dalla conquista della Giudea da parte di Pompeo Magno nel 63 a.C. Tante le ragioni della crisi: su tutte, le profonde divergenze culturali, il tenace attaccamento degli ebrei alle proprie tradizioni religiose e il loro netto rifiuto di adattarsi ai costumi del dominatore straniero. Questo fragile equilibrio si ruppe nel 66 d.C., con

lo scoppio della prima grande rivolta antiromana (la Prima guerra giudaica), che si concluse dopo quattro anni di lotta cruenta con la caduta di Gerusalemme e la distruzione del secondo Tempio di Salomone.

ESCALATION. La presa della Città Santa da parte dei Romani non pose fine ai disordini: gli ebrei si rivolteranno infatti altre due volte, subendo in entrambe le occasioni repressioni molto violente. Avvenne nella Seconda guerra giudaica (115117 d.C.), che interessò le comunità della diaspora di Cirenaica, Egitto e Cipro, e infine con la rivolta di Simon bar Kochba o Terza guerra giudaica, quando l’insurrezione tornò a infiammare la Giudea durante il principato di Adriano, tra il 132 e il 135.

Gli effetti più spaventosi si ebbero proprio dopo quest’ultimo conflitto, poiché la feroce repressione promossa dall’imperatore lasciò sul campo un deserto di macerie ed ebbe un profondo impatto sulla vita culturale e sociale della Giudea.

CASUS BELLI. Individuare le cause dell’ultima rivolta antiromana non è semplice, dal momento che le fonti principali, ossia Cassio Dione e l’Historia Augusta, forniscono notizie differenti al riguardo. Il primo afferma infatti che “Adriano aveva fondato una città al posto di quella che era stata distrutta, che aveva chiamato Aelia Capitolina, e poiché sul podio del Tempio di Dio ne aveva fatto erigere uno dedicato a Giove, scoppiò una rivolta non trascurabile e di non breve durata”. A detta dello storico originario della Bitinia (Asia Minore), la causa scatenante del conflitto fu la

fondazione di una colonia pagana sulle rovine della sacra Gerusalemme (in rovina dai tempi della Prima guerra giudaica), ribattezzata con un nome che rimandava alla gens di Adriano (Aelia) e a Giove Capitolino.

Secondo l’Historia Augusta, invece, la ribellione del 132 scoppiò per il divieto di circoncisione imposto da Adriano ai sudditi dell’impero, rinnovando un decreto di Domiziano dell’81. Ciò significava impedire alle comunità ebraiche di svolgere una pratica fondamentale per la loro identità. Non si trattava, tuttavia, di un’iniziativa indirizzata specificamente contro i costumi religiosi ebraici. «Il divieto di Adriano era di carattere generale e mirava a eliminare un costume percepito come barbaro e in stridente contrasto con i canoni estetici di questo principe raffinato ed ellenizzante», afferma lo storico Giulio Firpo, autore del

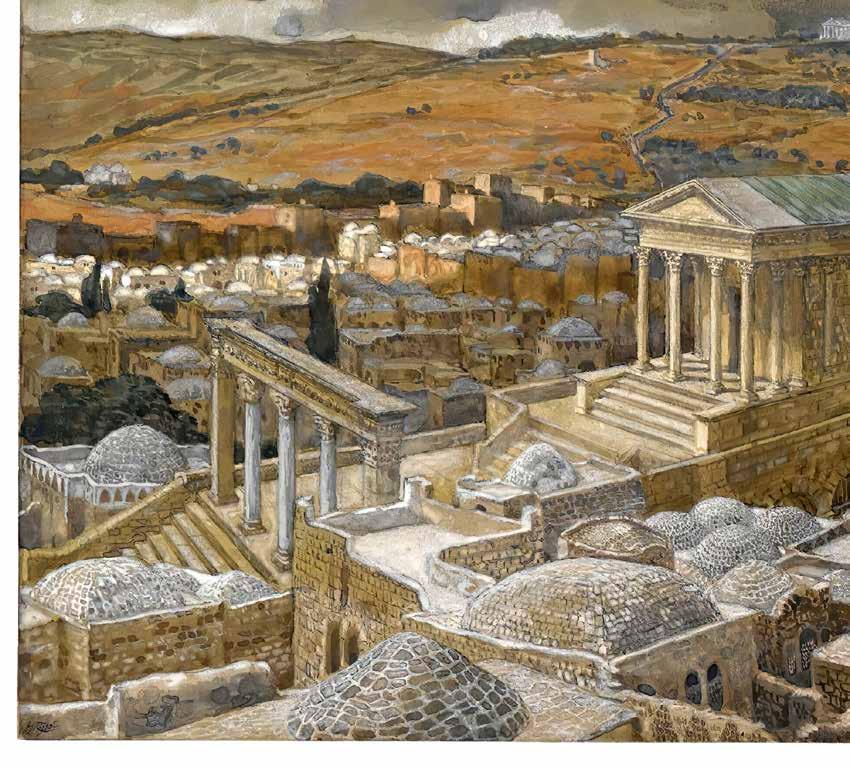

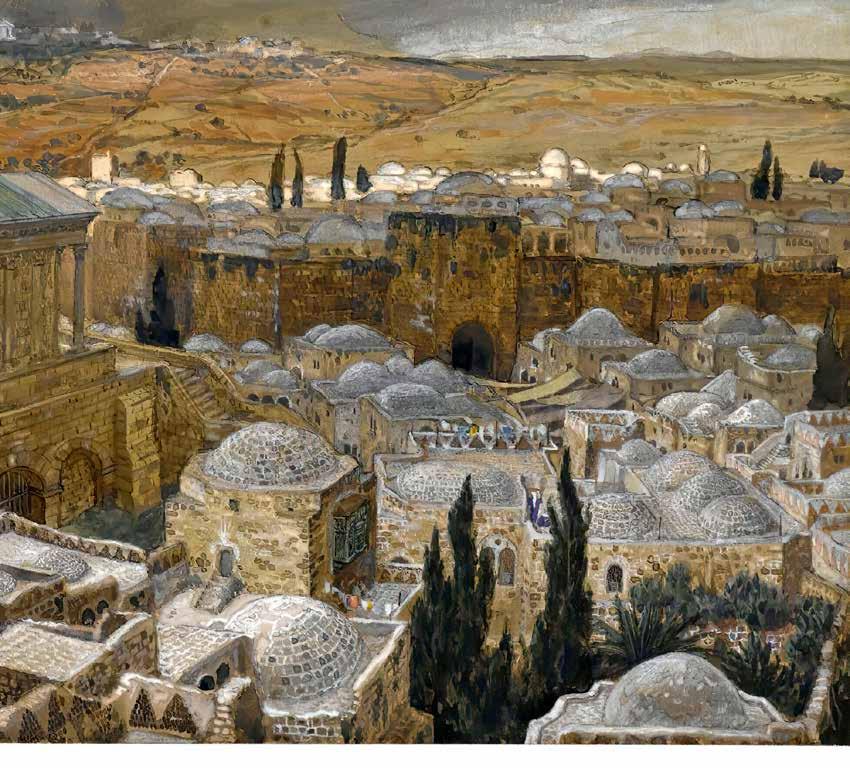

Conquista

Il tempio pagano costruito da Adriano sul sito del Calvario, di James Tissot (XIX secolo). A sinistra, moneta di Aelia Capitolina, la colonia fondata da Adriano a Gerusalemme.

volume Le rivolte giudaiche (Laterza). «Un’interpretazione di questo divieto in chiave religiosa e ostile al giudaismo pare mal conciliabile con il carattere tollerante del personaggio e, più in generale, con i princìpi filosofici e ideali che ne hanno caratterizzato l’attività di governo. Ciononostante, è ben comprensibile il trauma che l’intervento adrianeo provocò sui Giudei».

Oggi gli storici concordano nel ritenere che la Terza guerra giudaica sia stata causata da una combinazione di tutti questi fattori. Ma riconoscono che la scelta di fondare una colonia a Gerusalemme ed erigere un santuario a Giove nell’area dove sorgeva prima il tempio distrutto di Salomone fece precipitare gli eventi.

GUERRIGLIA. Quella messa in atto dagli Ebrei non fu un’insurrezione improvvisata. I ribelli si erano preparati

in anticipo, impossessandosi di alcuni luoghi strategici della regione, che fortificarono con mura e cunicoli sotterranei dotati di fori verso l’alto, per ricevere luce e aria. Si trattava di opere che richiedevano tempo e molta discrezione, difficilmente realizzabili nel corso della guerra. Inoltre, gli armaioli del luogo, al servizio delle autorità romane, ricorsero a un astuto tranello per fornire agli insorti un discreto vantaggio: produssero armi deliberatamente difettose e malfunzionanti, così da farsele restituire con la scusa di doverle riparare. I rivoltosi, riunitisi attorno alla figura del sedicente messia Simon bar Kochba, “il figlio della stella” (v. riquadro), evitarono di incontrare il nemico in campo aperto e optarono per snervanti azioni di guerriglia e imboscate, riuscendo ad avere la meglio. «In effetti, l’organizzazione dei rivoltosi, l’impreparazione dei Romani e probabilmente le non eccelse doti strategiche del governatore della provincia, Quinto Tineio Rufo, facilitarono i successi iniziali dei ribelli, a sostegno dei quali affluirono anche rinforzi dall’esterno», continua Firpo. In questa prima fase del conflitto, probabilmente, i ribelli di Simon riuscirono a riprendere Gerusalemme e a restaurare l’indipendenza del Regno di Israele. Tuttavia, si trattò di una libertà effimera: tra la fine del 134 e il 135 Adriano sostituì Rufo con l’ottimo generale Sesto Giulio Severo, governatore della Britannia, che in breve tempo riuscì a riprendere il controllo di tutto il territorio. Lo stesso Simon bar Kochba trovò la morte in battaglia, nella roccaforte di Bethar, vicino a Gerusalemme, assediata e distrutta dalle legioni di Roma nel 135.

EFFETTI DEVASTANTI. Le conseguenze dell’ultima guerra giudaica si rivelarono drammatiche per gli avversari di Roma. Cassio Dione, nella Storia romana, parla di un migliaio di villaggi rasi al suolo, 50 città-fortezze abbattute e quasi 600mila vittime solo tra i combattenti ebrei, senza contare quanti perirono per il diffondersi di malattie e per la fame, a seguito delle varie incursioni e battaglie. Al concludersi dello scontro, scrive l’autore, “tutta la Giudea venne così ridotta a un deserto”. Anche nel Talmud gerosolimitano (IV-V secolo), che raccoglie la dottrina tradizionale

Memoria storica

La grande menorah della Knesset (il parlamento israeliano) a Gerusalemme. Il bassorilievo raffigura anche Simon bar Kochba (sopra).

Monete d’epoca Sopra e a destra, i due lati di una moneta commemorativa della rivolta di bar Kochba contro i Romani, avvenuta nel 132.

Dai documenti emersi nel deserto di Giuda, o “rotoli del Mar Morto” (antichi manoscritti rinvenuti nelle grotte di Qumran nel 1947-1956), sappiamo che il nome del leader dell’ultima insurrezione giudaica contro l’Impero romano, era Simon bar Kosiba. Tuttavia è passato alla Storia come bar Kochba, cioè “figlio della stella”, con riferimento all’astro-simbolo del messia, “una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele”, secondo la profezia di Balaam nel Libro dei Numeri. A conferirgli questo soprannome onorifico – che equivale appunto a “messia” – fu il rabbi Aqiba, uno dei principali leader spirituali degli Ebrei nel corso della guerra, giustiziato nel 135 per aver sfidato le autorità romane e aver continuato a insegnare la Torah. Forte dell’investitura messianica da parte di Aqiba, Simon si autoproclamò principe d’Israele

e coniò anche delle monete per suggellare l’indipendenza dello Stato giudaico sotto la sua guida. Amato o disprezzato. Non tutti però appoggiarono bar Kosiba: anzi, molti rabbini non credettero in lui e storpiarono il suo nome in Simon bar Koziba, cioè “Simon figlio della menzogna”. Tuttavia anche se non beneficiò di un ampio consenso tra i vertici della comunità ebraica, ebbe vasto seguito tra le classi popolari, nei villaggi e nelle aree rurali. In ambiente cristiano, al contrario, Simon era molto disprezzato. Secondo il cristiano Giustino (II secolo), filosofo e martire, torturava i cristiani che si rifiutavano di rinnegare Cristo, mentre Eusebio di Cesarea, nella sua Storia ecclesiastica (IV secolo), si riferisce al leader giudaico appellandolo con epiteti come “assassino” e “rapinatore”.

A fine conflitto la comunità ebraica contò 50 città-fortezza rase al suolo e 600mila vittime soltanto tra i combattenti

dell’ebraismo, l’eccidio perpetrato dai Romani è descritto con parole estremamente drammatiche: “I Romani uccisero tanti (Giudei) e fecero una strage così grande che un cavallo sprofondava nel sangue fino alle narici. Il sangue fece rotolare rocce del peso di 40 sea (antica unità di misura, ndr) e si riversò in mare (colorandolo di rosso) [...] i cervelli di 300 bambini furono trovati (in Bether) su una pietra, e si trovarono tre ceste di filatteri [astucci quadrati che gli ebrei legano sulla testa con cinghie] tagliati”. La comunità ebraica subì un durissimo colpo anche dal punto di vista culturale e ideologico: Adriano mise infatti in atto una serie di decreti che impedirono lo studio e la diffusione dell’ebraismo, confermò il divieto di circoncisione e impedì agli Ebrei di entrare a Gerusalemme, ormai trasformata nella colonia adrianea di Aelia Capitolina.

Infine la Giudea, già prefettura della provincia di Syria, da allora assunse il nome di Syria Palaestina. Tali misure, in parte restrittive e in parte punitive, non sono tuttavia da interpretare nell’ottica di una mera contrapposizione culturale, bensì come una conseguenza della sconfitta militare giudaica, a prescindere da ogni dinamica di discriminazione religiosa. •

di Roberto Roveda

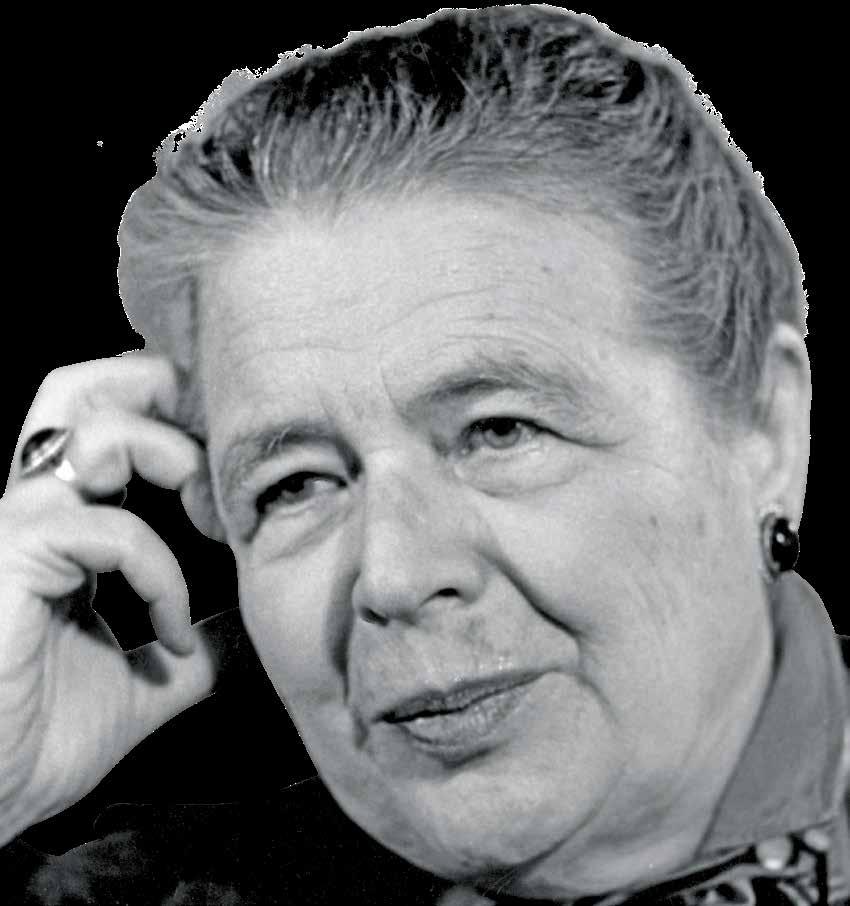

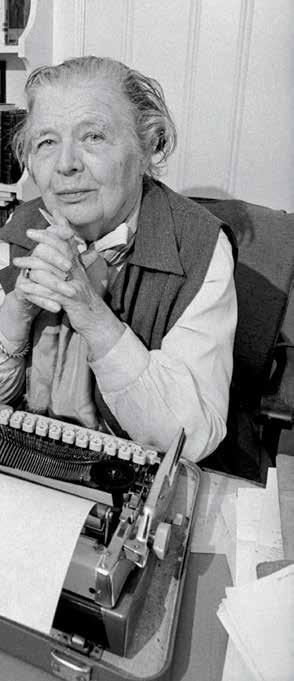

Ogni grande scrittore o scrittrice ha il suo libro simbolo. Per Marguerite Yourcenar (19031987) è Memorie di Adriano, uscito nel dicembre 1951 e divenuto quasi inaspettatamente non solo un successo di critica, ma un best seller in tutto il mondo. Un successo inaspettato per la scrittrice franco-belga che in un’intervista del 1980 dichiarò: “Non mi aspettavo che una decina di persone leggessero questo libro”. In effetti centinaia di pagine in cui l’imperatore romano Adriano, malato e consapevole della morte imminente, ripercorreva la sua vicenda di uomo e di sovrano potevano sembrare respingenti, buone per amanti della classicità romana. Yourcenar riuscì però nell’impresa rara di tratteggiare una figura universale, in cui tutti potevano un po’ riconoscersi. Adriano divenne emblema dell’essere umano solo di fronte alla vita e al destino, alle prese con le proprie paure di perdere la vitalità, l’eros, la gioventù e posto di fronte all’inevitabile avvicinarsi della fine. L’imperatore romano prese a simboleggiare tutto questo, senza però tradire la verità storica perché Yourcenar non voleva creare un “suo” Adriano, ma fare emergere dalle fonti l’essenza dell’uomo che aveva dominato Roma dal 117 al 138. E la ricerca del vero Adriano impegnò la scrittrice per decenni.

UNA FRASE DI FLAUBERT.

Tutto cominciò con gli studi, incentrati soprattutto sulla cultura classica. Nata nel 1903, Yourcenar già prima dei dieci anni conosceva la lingua latina e attorno ai dodici cominciò a studiare quella greca. L’incontro fatale con Adriano avvenne nel 1924, quando la scrittrice visitò la villa dell’imperatore a Tivoli e cominciò a lavorare su una figura che per lei “era un grande individualista, che per questa stessa ragione, fu un grande legislatore e riformatore. Un grande sensuale e anche un cittadino, un amante ossessionato dai ricordi, diversamente impegnato con altri esseri,

Tra abbandoni, ripensamenti e riscritture, Marguerite

Yourcenar impiegò quasi un trentennio per portare a termine il suo capolavoro: Memorie di Adriano.

Protagonisti

Marguerite Yourcenar negli anni Sessanta vicino a un busto di Antinoo. Nell’altra pagina, la prima edizione (in francese) di Memorie di Adriano: è del 1951.

ma allo stesso tempo e sino alla fine uno degli spiriti più controllati che siano mai esistiti”, come scrisse in una lettera del 1951. Nel 1927, in un volume della corrispondenza di Flaubert, Yourcenar trovò una frase che le fece comprendere perché era tanto attirata da Adriano: “Quando gli dèi non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio, c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo, solo”. La scrittrice decise che avrebbe descritto questo uomo solo di fronte alle sfide dell’esistenza. E che Adriano avrebbe incarnato quell’uomo.

TENTATIVI FALLITI. Non era però impresa semplice, la penna non scorreva come Yourcenar avrebbe desiderato. Negli anni Trenta del Novecento, ottenuta oramai una certa notorietà come scrittrice, riprese a studiare l’imperatore basandosi sulla Storia romana di Dione Cassio, scritta circa quarant’anni dopo la morte del sovrano, e la Vita di Adriano contenuta nella Historia Augusta del cronachista Sparziano, vissuto alla fine del III secolo. Inoltre, approfondì i testi rimasti del grande imperatore, le lettere che riceveva e che scriveva, fino a soffermarsi sulla vasta iconografia che riguardava lui e il suo entourage, primo fra tutti Antinoo, il giovane greco che Adriano amò sopra ogni cosa. Viaggiò poi nei luoghi del sovrano: la sua villa, Atene, l’Asia minore, Napoli. Tra il 1934 e il 1937 scrisse alcune pagine del libro, ma ne fu delusa tanto da annotare nei Taccuini di appunti (oggi in appendice a ogni edizione delle Memorie di Adriano) che narrano la genesi del suo capolavoro: “Non riuscivo a dare vita a quel mondo come l’aveva visto e compreso un uomo”. Per poi aggiungere: “Ero troppo giovane. Ci sono libri che non si dovrebbero osare se non dopo i quarant’anni”. Nel

1939, a 36 anni, Yourcenar sembrò abbandonare la sfida. Lasciò i testi su Adriano e quello che aveva scritto negli anni Trenta in un baule depositato in un albergo di Losanna e, mentre la guerra incombeva già sull’Europa, si trasferì negli Stati Uniti, patria della sua compagna Grace Frick.

TUTTO IN UN BAULE. Da esule la scrittrice parve perdere l’ispirazione, adagiandosi in una esistenza “addomesticata”, fatta di cicli di conferenze nelle università americane. Di Adriano conservava qualche appunto scritto addirittura negli anni Venti, ma che bruciò nel 1947. Tenne solo un disegno del volto di Antinoo conservato al Museo archeologico di Firenze, acquistato durante un soggiorno fiorentino molti anni prima. Tutto finito? No, grazie a un colpo di scena inaspettato. Il baule depositato a Losanna nel 1939 sopravvisse alla guerra e venne inviato a Yourcenar a fine 1948. La scrittrice lo aprì, trovò lettere di familiari e di persone dimenticate da tempo. Non amava i ricordi e si mise a gettare nel fuoco quel passato che non le apparteneva più fino a che non ebbe in mano alcuni fogli dattiloscritti ingialliti dal tempo.

L’intestazione diceva: Mio caro Marco... ” e Yourcenar prese a chiedersi a chi appartenesse quel nome. Un parente, un amico? Poi

Incontri

La scrittrice nel 1979 e, nel tondo, nel 1930: l’incontro fatale con Adriano era avvenuto pochi anni prima, durante una visita alla villa di Tivoli (in basso). Nell’altra pagina, un giovane Marco Aurelio, destinatario delle Memorie fittizie.

ricordò. Marco stava per Marco Aurelio e quello era l’inizio del manoscritto su Adriano impostato a metà degli anni Trenta. Fu una folgorazione: “Da quel momento, per me non si trattò che di scrivere questo libro, a qualunque costo” annotò nei Taccuini.

UNA NUOVA FRENESIA. Ritrovò nel baule anche i volumi di Dione Cassio e di Sparziano e ricominciò a leggerli. Sentiva che i dieci anni trascorsi, le esperienze accumulate, l’avere vissuto in un mondo in guerra e sull’orlo del disfacimento le avevano dato la maturità per incontrare non solo l’Adriano poeta, letterato, amante, viaggiatore, ma anche l’Adriano uomo di potere, imperatore. Cominciò a scrivere in maniera frenetica, sul treno, nei ristoranti, sulle ginocchia e a riprendere lo studio delle fonti nella biblioteca di Yale: “Un piede nell’erudizione, l’altro nella magia; o più esattamente, e senza metafora, in quella magia simpatica che consiste nel trasferirsi con il pensiero nell’interiorità dell’altro” come scrisse nei Taccuini Nell’estate del 1950 la prima stesura delle Memorie di Adriano era terminata e il testo venne sottoposto a un primo esame dell’editore francese Plon, a

Nonostante il successo planetario, Memorie di Adriano non ha mai avuto un adattamento cinematografico o televisivo. Una ventina di anni fa il progetto venne accarezzato dal regista britannico John Boorman (autore di un famoso film cult, Un tranquillo week end di paura. del 1972), ma le pellicola più volte annunciata non ha mai visto la luce. Ora ci riprova la casa produttrice italiana Ilbe, che dopo avere realizzato una fiction Tv tratta da La storia di Elsa Morante (in onda nel 2024), ha annunciato una serie televisiva incentrata sul capolavoro di Marguerite Yourcenar. Sei puntate. Le riprese dovrebbero incominciare quest’anno e per ora si sa che la sceneggiatura è stata affidata a Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega nel 2014 con il romanzo Il desiderio di essere come tutti e collaboratore di Nanni Moretti, Paolo Virzì, Marco Bellocchio, Francesca Archibugi. La fiction, prevista in sei puntate, mira soprattutto a far conoscere al grande pubblico un personaggio che i produttori della serie considerano estremamente moderno e capace di avere un impatto duraturo sulla cultura occidentale.

cui Yourcenar l’aveva offerto. Venne valutato da due lettori della casa editrice che colsero il valore letterario del libro, ma lo considerarono un’opera elitaria. In una delle schede di lettura il giudizio fu questo: “Valore letterario certo, pubblico élite coltivata. Non può essere messo in tutte le mani. Valore commerciale: debole!”

UNA CURA MANIACALE. La notizia che Yourcenar tornava a scrivere dopo una decina di anni scosse il mondo editoriale francese, tanto che Gallimard, il massimo editore d’Oltralpe, cercò di bloccare la pubblicazione con Plon facendo valere un diritto di prelazione sulle opere della scrittrice antico di decenni. Ne nacque un braccio di ferro che rischiò di ritardare ancora l’uscita delle Memorie, ma Yourcenar non cedette e pubblicò con la casa editrice da lei prescelta. Il successo di critica fu enorme e anche le vendite superarono ogni più rosea previsione. Tra il 1951 e il 1958 Plon arrivò a vendere circa 100mila copie del libro, che a ogni nuova edizione veniva rivisto in maniera maniacale dall’autrice, desiderosa di rimanere al passo con le ultime scoperte storiche su Adriano e decisa a evitare qualsiasi intervento redazionale da lei non autorizzato. La stessa attenzione Yourcenar pose per le edizioni straniere, in particolare per quella in italiano, lingua amata e conosciuta dalla scrittrice. Come traduttrice volle Lidia Storoni Mazzolani, grande esperta non di francese ma di latino e quindi più di ogni altra capace di trasmettere in maniera fedele la voce di Adriano. Così, la traduzione che ancora oggi leggiamo è quella della grande latinista.

INVIDIE DI STUDIOSI? Tutta questa attenzione salvò Yourcenar dalle critiche degli accademici? Certamente no. Le venne contestato l’uso del testo di Sparziano, considerato da alcuni inattendibile. Le vennero fatte notare da archeologi una certa libertà delle ambientazioni e addirittura errori per quanto riguardava le monete citate nel testo. Rimane un fatto indiscutibile: Adriano scrisse una autobiografia che è andata perduta. Marguerite Yourcenar l’ha in qualche modo resuscitata dalle nebbie della Storia. L’Adriano che oggi amiamo è quello che emerge dalle pagine della grande scrittrice e per ora nessuno è riuscito a scalfire o a inficiare del tutto, neppure dal punto di vista storico, l’immagine dell’imperatore delineata nelle Memorie •