Stress im Trend

BACHELORARBEIT 1

Eine theoretische und empirische Untersuchung der Stressursachen und möglichen Auswegen aus Sicht der Millennials

Zur Erlangung des akademischen Grades

„BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS“

Verfasser: Matej Maryska

Personenkennzeichen: 1910431022

Vorgelegt am 15.2.2021

Betreuer: Prof. Dr. Dominik Walcher

Bachelorstudiengang:

Design- und Produktmanagement

Wintersemester 2022/23

Fachhochschule Salzburg

Kurzzusammenfassung

Schlüsselwörter: Millennials, Stress, Stressbewältigung, digitale Umwelt, Naturerfahrung

Neue Entwicklungen bringen neue Herausforderungen mit sich. Angesichts des rapiden Komfortanstiegs durch ein sich ständig weiterentwickelndes Mehr an technologischen Hilfsmitteln mag es überraschen, dass die Zufriedenheit unter den Nutznießer*innen dieser modernen Errungenschaften nicht gleichermaßen wächst. Trotz aller modernen Entlastungen ist die mentale Gesundheit der Menschen im 21. Jahrhundert nicht gesichert und beschäftigt die Forschung sowie die Gesellschaft zunehmend als zentrale gesundheitliche Herausforderung. Was also belastet diejenigen, die alles zu haben scheinen?

Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, das Stresserleben von Millennials zu beleuchten, um besser verstehen zu können, welche Belastungen zu Stress führen und welche Strategien dagegen angewandt werden. Im Theorieteil findet zunächst eine Auseinandersetzung mit der Generationskohorte und ihren Besonderheiten statt, bevor der Begriff Stress erläutert und wichtige Wirkmechanismen der menschlichen Anpassungsreaktionen thematisiert werden. Anschließend werden die Entstehung der digitalen Umwelt und ihre Verflechtung mit dem Alltag der Millennials anhand der Geschichte von Marktforschung und des modernen Marketings beleuchtet Dies ist insofern für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant, als es sich bei der digitalen Umwelt um eine Quelle neuartiger Belastungen handelt. Abschließend stehen die Natur und ihre Wirkung auf die menschliche Gesundheit im Fokus.

Im zweiten Schritt, der Empirie, werden qualitative Tiefeninterviews mit Vertretern der Kohorte entlang eines an den Forschungsfragen orientierten Frageleitfadens durchgeführt. Die erhobenen Daten werden dokumentiert und anschließend im Rahmen qualitativer Inhaltsanalyse kategorisiert, codiert und ausgewertet.

Anhand der zusammengetragenen Daten wird ersichtlich, dass neben sozialen und existenziellen Fragen vor allem eine neue Dimension – die digitale Umwelt – Millennials in ihrem Stresserleben prägt. Als Kehrseite dieses Phänomens lässt sich eine voranschreitende Naturentfremdung beobachten, während es gleichzeitig expliziten Bedarf an Natur als Ort für Entschleunigung und Stressbewältigung gibt. Die Qualitäten, die an natürlichen Landschaften geschätzt werden, lassen sich im Grunde als Absenz dessen verstehen, was im Alltagsleben der Millennials zur Generierung von kognitivem Stress führt. Darüber hinaus fördert natürliche Umgebung Entspannung durch Ruhe, Wiederherstellung von Aufmerksamkeit durch sanfte Faszination und dank der wenigen expliziten Möglichkeiten dem FOMO-Effekt (Fear Of Missing Out) kaum eine Grundlage. Gleichzeitig bieten Naturlandschaften schier unendliche Vielfalt und die damit verbundenen impliziten Möglichkeiten für kreatives Erforschen, Beobachten, Lernen und Entdecken. Die Komponente der physischen Bewegung, die mit Naturerfahrungen meist einhergeht, kann zusätzlich zur nachhaltigen Stressbewältigung beitragen.

Abstract

Keywords: millennials, stress, stress management, digital environment, nature experience

New developments bring new challenges. In view of the rapid increase in comfort due to a constantly evolving increase in technological aids, it may come as a surprise that satisfaction among the users of these modern achievements does not grow equally. Despite all the modern relief provided by comfort, the mental health of the beneficiaries is not secured and increasingly concerns research and society as a central health challenge. So, what burdens those who seem to have everything?

This work aims to shed light on the stress experience of millennials in order to better understand which burdens lead to stress and which strategies are used to cope with it. In the theoretical part, a discussion of the generational cohort and its peculiarities takes place before the term stress is explained and its important mechanisms are discussed. Subsequently, the emergence of the digital environment and the interdependence with the everyday life of millennials is dealt with based on the history of market research and modern marketing, as it is one of the main sources of new burdens, which is relevant for answering the research questions. Finally, the focus is on nature and its effects on human health.

In the second step, the empirical study, qualitative in-depth interviews with representatives of the cohort are conducted along a questionnaire based on the research questions. The collected data is then documented, categorized, coded and evaluated as part of a qualitative content analysis. The collected data shows, that in addition to social and existential questions, a new dimension - the digital environment - is shaping millennials' stress experience. As a flip side of this phenomenon, a progressive alienation of nature can be observed, while at the same time there is an explicit need for nature as a place for deceleration and stress management. The qualities that are valued in natural landscapes can basically be understood as the absence of what leads to the generation of cognitive stress in the everyday life of millennials. Moreover, natural environment fosters relaxation by tranquility, restoration of attention by opportunities for soft fascination and disables the FOMO-effect (Fear Of Missing Out) thanks to few explicit possibilities. At the same time, it offers almost infinite diversity and the associated implicit possibilities for creative exploration, observation, learning and discovery. The component of physical movement, which is usually associated with natural experiences, can also contribute to sustainable stress management.

I. Einleitung

1.1 Hintergründe

Diese Arbeit entspringt einem Projekt, welches gemeinsam mit meinem Studienpartner Michael Tschallener für einen Ideenwettbewerb entwickelt wurde. U:Holz ist die Idee eines Netzwerks einfach buchbarer, minimalistischer und naturnaher Unterkünfte (siehe Abb. 1)

Im Kontext des ersten österreichweiten Corona-Lockdowns 2020 wurde uns bewusst, wie wichtig die Funktion der Natur als Rückzugsort zur Regeneration von alltagsbedingtem Stress ist Natürliche Umgebung entschleunigt, bietet vielerlei Möglichkeiten für Aktivität, Inspiration und sanfte Faszination, ohne dabei durch Aufdringlichkeit Druck zu erzeugen. Demnach war der Lösungsansatz des Projektes, den Zugang zur Natur zu erleichtern, extensives Verweilen in natürlicher Umgebung zu ermöglichen und eine legale Grundlage für längere Naturerfahrungen

Der erste Platz beim Open Innovation Ideenwettbewerb führte zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Idee. Schlussendlich wurde das U:Holz Projekt aufgrund baurechtlicher Herausforderungen auf Eis gelegt bzw. von Michael Tschallener in Richtung minimalistischer Unterkünfte an Bio-Bauernhöfen weiterentwickelt. Meinerseits blieb das Bedürfnis aufrecht, das Stresserleben der eigenen Generation näher zu untersuchen und einerseits bestehende Strategien zur nachhaltigen Stressbewältigung zu dokumentieren, sowie andererseits neue zu entwickeln.

1.2 Relevanz des Themas

Befinden ist ein aufschlussreicher Ausdruck, impliziert er doch eine örtliche Komponente und dient gleichzeitig als Bezeichnung unseres psychophysiologischen Zustands. Der Zusammenhang ist einerseits klar und wirkt doch überraschend. Ist in diesem Sinne die Ortswahl eines der mächtigsten Instrumente, die ein Mensch hat, um Stressbelastungen und ihren Folgen vorzubeugen (siehe instrumentelles Stressmanagement S. 23)? Lassen sich Architektur und Design als Versuch, Mängel eines Standortes zu kompensieren, verstehen? Bedingt eine unpassende Umgebung ein Mehr an Lösungen, während eine passende mit weniger Lösungen eine vergleichbare Wirkung entfaltet?

Angesichts dieser Fragen scheint die Relevanz der Themas aus der gestalterischen Sicht des Designs begründet. Die direkte Fragestellung nach der passenden Umgebung ist jedoch zu vielen subjektiven Variablen unterworfen und eignet sich demnach nicht für eine wissenschaftliche Studie. Es bedarf einer konkreteren Ausgangslage.

1.3 Gesellschaftlicher Kontext

Trotz der Tatsache, dass Menschen in Mitteleuropa in einer Umgebung aufzuwachsen, welche viele physische Gefahrenquellen durch zivilisatorischen Fortschritt, Regulierungen und Gesetze minimieren konnte, klagen viele über Stressbelastungen. Stress scheint sich als hinzunehmende Begleiterscheinung unserer Gesellschaft etabliert zu haben.

Zukunftsängste, wie die vor bevorstehenden Klimakatastrophen, vor dem sich anbahnenden Pensionsdilemma oder der Gefahr von antibiotikaresistenten Bakterien rücken näher – nicht zuletzt durch die technologischen Möglichkeiten, niederschwellig und eindrucksvoll zu kommunizieren. Manche Gefahren werden hingegen unterschätzt, wie der Vergleich von Umfragen und Statistiken zeigt. Laut einer Umfrage (Österreich, 2019a;b;c) gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, die Sicherheit für Leib und Leben in Österreich hät te abgenommen, 44 % der Befragten haben Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden und 16 % fürchten sich explizit vor Mord. Im gleichen Jahr sterben in Österreich 56 Personen durch von Anderen verursachte Gewalt, während 1113 Menschen infolge sich selbst bewusst zugefügter Verletzungen ihr Leben verlieren (WHO, o.J.a;b;c). Demnach ist es rund 20-mal wahrscheinlicher, Opfer seiner

eigenen Gewalt zu werden, als der Gewalttaten anderer Chronische Stressbelastungen, auch lediglich kognitiver Art wie akademischer Stress, stehen bewiesenermaßen im Zusammenhang mit Entwicklung von Depressionen und suizidalen Gedanken (Ang & Huan, 2006; Rosiek et al., 2016).

In einer von Konnektivität geprägten Lebensweise sind schier unendliche Möglichkeiten stets mit in der Hosentasche und nur einen Knopfdruck entfernt. Der Sog, der aufgrund dieses niederschwelligen Angebots entstehen kann, nimmt nicht selten suchtähnliche Gestalt an. Trotz ihres Potenzials scheint die digitale Umwelt nicht immer hilfreich zu sein (vgl. Kapitel 2.3.2). Allzu oft bleiben ein müder oder gar gestresster Mensch und ein fahler Geschmack vergeudeter Zeit als Begleiterscheinung hoher Bildschirmzeit übrig (vgl. Erkenntnis 3.1, S. 57) Eine Studie des Fraunhofer Instituts kommt zum Schluss: „Übermäßiger digitaler Stress wirkt negativ auf die Arbeitsleistung, das Wohlbefinden und die Gesundheit … (Gimpel et al., 2018, S. 41)“

Mit zunehmenden Möglichkeiten bei begrenzten Kapazitäten nimmt der Anteil dessen, was man nicht tun kann, zu. Das Resultat dieses Phänomens ist als Fear Of Missing Out bekannt und trägt zur kognitiven Stressbelastung bei Während man argumentieren könnte, dass sich auch unsere Kapazitäten dank technischen Fortschritts weiterentwickeln, lassen sich mit dieser Entwicklung einhergehende Einbußen der wohl wichtigsten Komponenten zum Wahrnehmen von Möglichkeiten beobachten: Aufmerksamkeit und die subjektiv empfundene Menge an verfügbarer Zeit schwinden.

Digital Detox, ein Trend des bewussten und freiwilligen Entzugs der digitalen Umwelt, lädt als Gegentrend zur näheren Betrachtung des kontroversen digitalen Phänomens ein (Horx, 2021, S. 9), während sich Natur – durch die per Definition abwesende Technologie – als alternative Umgebung ebenfalls für eine Untersuchung anbietet.

1.4 Entstehung der Forschungsfragen

Vor dem geschilderten Hintergrund stellt sich aus der Sicht des Space Designs die Frage nach möglichen Lösungsansätzen in Form von geeigneten Umgebungen für Stressbewältigung

Umgebung lässt sich wählen, gestalten – oder auch akzeptieren. Wenden wir uns der Frage nach einer förderlichen Umgebung für Stressbewältigung zu, gilt es zunächst zu akzeptieren, dass eine völlige Absenz von Stress keine Möglichkeit repräsentiert, denn Reize, innere als auch äußere, stellen einen grundlegenden Teil unserer menschlichen Funktionsweise und damit unserer Existenz dar (vgl. Kapitel 2.2). Anschließend ist es notwendig, der Frage nachzugehen, welche Stressquellen es im Alltag gibt und welche Herausforderungen bzw. Belastungen jeweils damit einhergehen, um entsprechend dieser Erkenntnisse eine andere, zweckmäßig sinnvollere Umgebung aufsuchen und/oder gestalten zu können. Eine Betrachtung möglicher Umgebungsszenarien und deren Wirkungen auf das subjektive Stressempfinden stellt den nächsten Schritt dar. Aufgrund der Vorarbeit zu dieser Studie wurden zwei kontrastierende Umgebungen zur näheren Untersuchung ausgewählt; die natürliche und die digitale Umwelt.

Die Hauptthese, Natur könne zur erfolgreichen Stressbewältigung beitragen, dient als Grundlage für die Formulierung der kohortenspezifischen Hauptforschungsfrage:

Wie beliebt ist natürliche Umgebung für Stressbewältigung unter Millennials?

Unterstützend werden folgende Unterforschungsfragen gestellt und beantwortet:

1. Welche charakteristischen Merkmale definieren Millennials?

2. Was sind die wichtigsten stressverursachenden Faktoren in dieser Kohorte?

3. Welche Stressbewältigungs-Strategien lassen sich bei Millennials erkennen?

Diese dienen der Komplexitätsverteilung und sollen Hintergrundinformationen bieten, um eine elaborierte Beantwortung der Hauptforschungsfrage zu ermöglichen. Während Frage 1 durch Theorierecherche beantwortet wird, fließen in die Beantwortung der Fragen 2 & 3 sowohl empirische als auch theoretische Erkenntnisse mit ein.

1.5 Vorgehensweise

Im Theorieteil werden durch Recherche bereits vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie durch gelegentliche Einbeziehung von nicht wissenschaftlichen Quellen wie Zeitungsartikeln, Radiosendungsinhalten etc. Informationen zu den Themen Millennials (2.1), Stress (2.2), Marketing (2.3) und Natur (2.4) zusammengetragen und diskutiert.

Anschließend wird im Rahmen der Empirie der methodische Hintergrund der durchgeführten Tiefeninterviews erläutert (Kapitel 3.1), die Interviewer-Teilnehmer*innen (3.2.1) porträtiert und die Erkenntnisse präsentiert (3.2.2).

Im letzten Teil dieser Arbeit findet die Beantwortung der Forschungsfragen (4.1) statt, ein zusammenfassendes Fazit (4.2) wird formuliert und allfällige Limitationen der Studie sowie der weitere Forschungsausblick (4.3) werden thematisiert.

Ein persönlicher Epilog schließt die Arbeit ab.

II. Theorie

2.1 Millennials

Diese Studie befasst sich mit der Kohorte, die in der Forschung, aber auch Alltagssprache als Generation Y (Gen Y), Digital Natives, Connected Generation oder Millennials bezeichnet wird (Hershatter & Epstein, 2010, S. 212; Reynolds et al., 2008) Der Autor hat sich für die Verwendung des letzteren Begriffs entschieden, da die Bezeichnung Generation aufgrund der engen Bindung ans Geburtsjahr der Betroffenen zu kurz greift. Dennoch ist die zeitliche Einordnung der untersuchten Zielgruppe entscheidend; diese ist zwischen der Generation X und der momentanen, den Millennials nachfolgenden Generation Z, zu verorten. Obwohl verschiedene zeitliche Definitionen vorliegen, orientiert sich diese Arbeit an den Geburtsjahrgängen 1980 bis 2000 (Junker et al., 2016).

Der ursprünglich sozialwissenschaftliche Begriff Kohorte bezieht neben den persönlichen Merkmalen auch externe Einflussfaktoren ein, sogenannte „defining moments (Schewe, 2004, S. 51)“. Finden prägende, kollektive Erfahrungen im Prozess des Erwachsenwerdens statt, bilden diese „cohort effects (Schewe, 2004, S. 52)“ die Grundlage der langfristigen Werte und Motivationen der jeweiligen Gruppe. Im Sinne des globalen Dorfes McLuhans (1962, S. 31), der stets verbundenen und dadurch schrumpfenden Welt, können Ereignisse Ortsunabhängig zu solchen defining moments werden. Voraussetzung ist eine gute Internetverbindung (oder ein anderes Kommunikationsmedium) und kulturelle bzw. ideologische Nähe.

Der Titel von Harald Koissers Buch (2009) Wieso es uns so schlecht geht, obwohl es uns so gut geht bringt ein schwer fassbares doch sehr wohl spürbares Dilemma einer ganzen Generation auf den Punkt. Europäische Millennials wachsen privilegiert auf. Frieden bedeutet für sie nicht mehr die bloße Absenz des Krieges, sondern das Schüren nachhaltig positiver Beziehungen zwischen benachbarten Gesellschaften im ökonomischen und sozialen Sinne (Woodhouse, o.J.). Die Europäische Union hat, bei aller berechtigten Kritik, für vorangegangene Generationen unbekannte Möglichkeiten geschaffen: Vor allem neue politische Zusammenarbeit, persönliche Freizügigkeit und freien Warenverkehr. Auch gemessen an Parametern wie der „durchschnittlichen Lebensdauer, Kindessterblichkeit, sozialen Sicherheiten, Bildungsmöglichkeiten, Einsatz körperlicher Arbeit für eine konkrete Sache (jegliche Erzeugnisse, Gebäude…), Zugang zu Nahrungsmitteln, Menge an Freizeit (Kolář, 2021, S. 13, Übersetzung durch Autor)“ befinden sich Millennials in einer Hochzeit unserer Zivilisation. Trotz all dem ist ihnen jedoch Zufriedenheit nicht sicher.

Die Menge an Möglichkeiten birgt neue Herausforderungen wie Unentschlossenheit, Reizüberflutung, oder das Fear Of Missing Out Phänomen, die zu Überforderung führen können. Laut dem Global Burden of Disease Report ist Depression „the leading cause of years of life lived with

disability (Lopez et. al., 2006)“. Mentale Gesundheit stellt auch laut der ehemaligen österreichischen Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat eine wesentliche Herausforderung dar. Ein Bericht des Ministeriums zum Anlass der Gründung des World Health Day on Mental Health der WHO im Jahre 2001 kommt unter anderem zu folgendem Schluss: „Mental health problems constitute a major burden on individual sufferers, their families and friends, and on society as a whole. (Katschnig, 2003, S. 5)“. Im selben Jahr sterben in Österreich 302 der 15–35-Jährigen an den Folgen sich selbst beabsichtigt zugefügter Verletzungen – das entspricht 22% aller Todesfälle in dieser Altersgruppe. Lediglich 10 Menschen dieser Gruppe fallen im selben Zeitraum Gewalttaten zum Opfer (WHO, o.J.a;b;c).

Um die Millennials in ihrem Kontext zu verstehen, werden drei relevanten Ebenen betrachtet: die Persönlichkeitsmerkmale, defining moments sowie die Bedeutung der Zielgruppe für Wirtschaftstreibende. Diese Ebenen sind als voneinander abhängig zu verstehen.

2.1.1 Persönlichkeitsmerkmale

Charakteristiken von Millennials werden in der Forschung als kontrovers erachtet, gelten einerseits Hedonismus, Materialismus, Selbstbezogenheit bzw. Narzissmus als Hauptmerkmale, andererseits aber auch Loyalität (gegenüber Personen, nicht Marken), Teamworkfähigkeit und das Einstehen für Werte und Ideale (Alexander & Sysko, 2013; Stein, 2013, S. 1/9; Barmparas et al., 2019; Bolton et al., 2013, S. 252; Hershatter & Epstein, 2010). Sie sind bereit, Leistung zu erbringen, erwarten dafür jedoch „sofortige Belohnung und Anerkennung (Alexander & Sysko, 2013; Übersetzung durch Autor).“ Diese Ungeduld und das Selbstverständnis dieser Gruppe, berechtigt zu sein, etwas zu tun oder etwas zu besitzen bzw. Anspruch darauf zu haben (entitlement; Cambridge University Press, o. J.b, Allen et al., 2015) sind weitere spezifische Merkmal der Zielgruppe (Lloyd & Harris, 2007). Bei studierenden Millennials wird teilweise ein Überschätzen der eigenen Leistungen und daraus resultierende, unberechtigte Ansprüche auf gute Noten festgestellt (Wilson & Gerber, 2008, S. 38).

2.1.2 Defining moments

Ein technischer Quantensprung (siehe Kapitel 2.3.3) bedeutet für Millennials als erste Generation das Aufwachsen mit digitalen Technologien im Alltag. Sie machen sich diese Technologien und die damit verbundenen Dienstleistungen zu eigen und adoptieren sie als „their sixth sense“ (Hershatter & Epstein, 2010, S. 213). Daraus ergeben sich einerseits Möglichkeiten (bspw. digital nomads; ein Ortsunabhängiger Lebensstil durch Erwerbsarbeit via Internet), andererseits auch Herausforderungen wie Beschleunigung oder ständige Erreichbarkeit. So wünschen sich laut einer Umfrage 76% der Österreicher*innen Entschleunigung, 70% fühlen sich mindestens einmal pro Woche „von Reizen bzw. Informationen überflutet … (Schwabl, 2018)“.

Es lassen sich Effekte beobachten, die in der Nutzung dieser Technologien begründet sind und sich im Alltagsleben wiederfinden; bspw. Veränderung der Sprache durch verbale Verwendung von Chat-Kürzeln, wie LOL, OMG, oder WTF Auch die Erwartungshaltung: „all necessary

information can be gathered with the touch of a button on a 24/7/365 basis (Hershatter & Epstein, 2010, S. 213)“ findet weite Verbreitung und lässt sich in der technologisch bedingtem Gewöhnt sein an ständige Verfügbarkeit begründen.

Eine Streitfrage scheint hier der Einfluss der Technologie auf das Ausbildungsniveau bzw. die Kenntnisse der Millennials darzustellen. Einerseits genießt ein im Vergleich mit früheren Kohorten überproportionaler Teil der Millennials höhere Bildung (Deal et al., 2010, S. 193) und hat dank dem Internet mehr Informationen zu Verfügung als die Generationen zuvor. Deshalb werden Millennials unter anderem als die gebildetste Generation getitelt (Radojka & Filipović, 2017, S. 6; Wieck, 2008, S. 27). Andererseits beobachtet Jeremy P. Tacher (2008; zitiert nach Walesh, 2009) in seinem kontroversiellen Buch The Dumbest

Generation – How The Digital Age

Stupefies Young Americans And Jeopardizes Our Future zunehmenden Missbrauch von digitalen Technologien auf der Jagd nach Aufmerksamkeit und Selbstinszenierung. Der damit verbundene Verfall des Intellekts hat laut

Tacher Auswirkungen wie Desinteresse an der heutigen Welt, der Geschichte, Defizite im kritischen Denken und sprachlichen Verfall

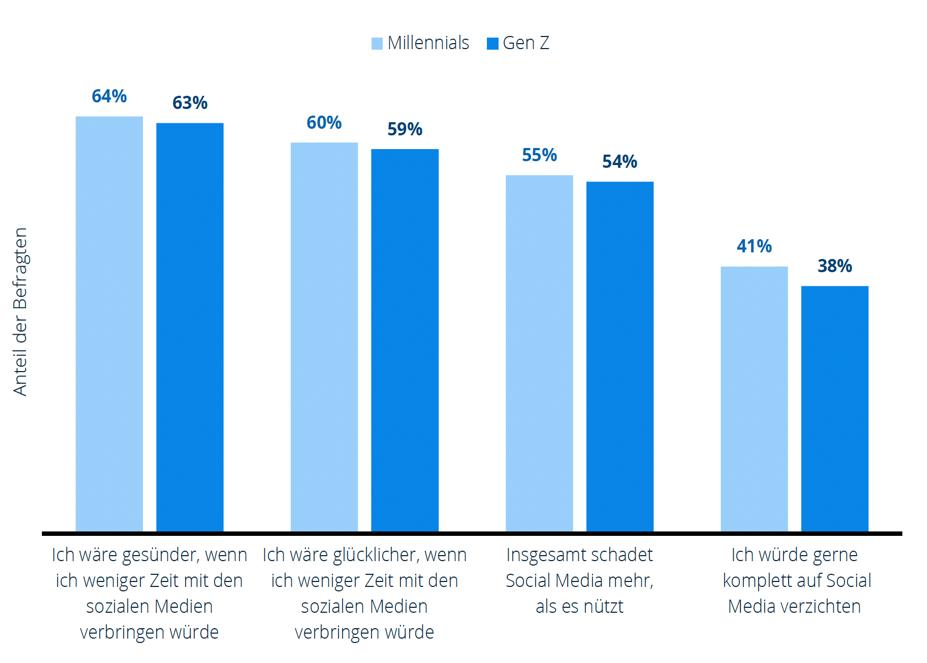

Auch innerhalb der Kohorte lässt sich Unbehagen erkennen. Der überwiegende Teil der 13.416 befragten Millennials (Abb. 2) attestiert der eigenen Nutzung Sozialer Medien negative Effekte.

Helicopter Parenting; die um 1990 entstandene Metapher beschreibt einen „Erziehungsstil, bei dem der Elternteil ein überbehütendes Verhalten gegenüber dem Kind auf kontrollierende Weise zum Ausdruck bringt (Vigdal & Brønnick, 2022; Übersetzung durch Autor)“ – laut den Autoren der Studie ein allgegenwärtiges Phänomen. Die freigesetzten Ressourcen der Eltern durch den vorhergegangenen wirtschaftlichen Aufschwung lassen sich als Grundlage dafür begreifen. Indizien sprechen für potenziell negative Konsequenzen dieser Erziehungsmethode wie Angststörungen (Spokas & Heimberg, 2009) oder Depressionen (Schiffrin et al., 2014). Grund dafür ist die „reduced autonomy and competence (Schiffrin et al., 2014)“ des Nachwuchses, die auch im pejorativen Titel “Generation Whine (Hershatter & Epstein, 2010, S. 211)” zum Ausdruck kommt.

Die Klimakrise, sozusagen ein Erbe der vorangegangenen Generationen, begleitet Millennials als ein latentes, apokalyptisches Szenario. Diese schwer fassbare, existenzielle Bedrohung (Kemp et al., 2022) schürt einerseits Ängste und Unsicherheiten, bietet andererseits auch

Orientierung sowie ein wichtiges Motiv für nachhaltige Lebensweisen, die als modernes Distinktionsmerkmal fungieren. Die gesellschaftlich eingeforderte intergenerationelle Verantwortung wiegt jedoch schwer und erwartet von den Millennials Beschränkung, Verzicht und Reduktion (Golub, 2013, S. 269) um zu versuchen ein Problem zu beheben, welches sie zum größten Teil nicht verursacht haben.

Internationaler Terrorismus, vor allem die dramatischen Bilder des einstürzenden World Trade Centers im Jahr 2001, der darauffolgende Krieg gegen den Terror und die damit einhergehende, massive Erhöhung der Sicherheitsstandards an öffentlichen Plätzen wie zB. Flughäfen stellt ein prägendes Ereignis dar. Die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen allgemein steigt signifikant an, Sicherheit wird auf Kosten von (persönlicher) Freiheit ausgebaut Millennials tragen diesen Wandel in ihren prägenden Jahren mit (Bartl, 2016).

Die globale Wirtschaftskrise (2008) traf einen Teil der Millennials während ihres Einstiegs in die Arbeitswelt. Der Kontrast zwischen verwöhnter Jugend und den verschärften Arbeitsmarktbedingungen stellt eine besondere Herausforderung dar. Das ökonomische Sicherheitsempfinden leidet auch an der berechtigten Skepsis gegenüber dem Pensionssystem (Kettunen & Kriikkula, 2020, S. 66, Finnland; Thomas, 2022, Österreich).

2.1.3 Bedeutung für Wirtschaftstreibende

Am Beispiel des amerikanischen Marktes lässt sich die Dimension der Kohorte verstehen. Quantitativ umfasst sie rund 83.000.000 potenzielle Kunden und ist somit um 10% größer als die ihr vorhergegangenen Generation X (Heo & Muralidharan, 2019, S. 3). In Deutschland ist sie mit über 19 Mio. als zweitgrößte Kohorte knapp hinter der Generation X angesiedelt (Statistisches Bundesamt, 2022). Shopping als Hobby bzw. Unterhaltung begleitet sie seit der Kindheit (IfD Allensbach, 2022; Ladhari et al., 2019, S. 113) und viele von ihnen haben gelernt, ihr ausgeprägtes Verlangen nach Distinktion durch Konsum materieller (Luxus-)Güter zu stillen (Eastman & Liu, 2012). Dank der digital vernetzten Lebensweise sind sie für Marketers deutlich einfacher identifizierbar und erreichbar (vgl. Kapitel 2.3.3), was sie zu einem besonders attraktiven Markt macht. Während sich klassische E-Shops bereits früher etabliert haben, kaufen Millennials vermehrt digital und mobil via Smartphone (Ladhari et al., 2019, S. 113). Allerdings bringt die Vernetzung auch neue Ansprüche der potenziellen Kunden an Anbieter von Produkten und Dienstleistungen: Millennials schenken ihren Glauben nicht einfach der (offiziellen) Werbung, sondern überprüfen gegebenenfalls die Reputation des Anbieters, die Rezensionen der Dienstleistungen bzw. die Produktreviews und Preise der Konkurrenz via Social Media, bevor sie sich zum Kauf entscheiden. Allerdings sind sie vor dem Value-Action Gap Dilemma nicht gefeit und lassen sich sehr wohl zu Impulskäufen verleiten Diese können wegen des Selbstverständnisses als bewusster*bewusste Konsument*in eher zu schlechtem Gewissen führen als bei anderen Gruppen (Varella, 2022). Sie wollen verstanden werden, eine breite

Auswahl haben, persönlich bedient bzw. unterstütz werden. Außerdem ist ihnen äußerst wichtig als populär oder cool auf Sozialen Medien wahrgenommen zu werden (Ordun, 2015, S. 47).

Passend dazu wird Social Media, der Millennials natürliche Umgebung, im Kontrast zu früheren Web-Communities, als ein „personal network (ego centric network) (Barbera et. al, 2009, S. 34)“ beschrieben. Weiter wird in der Studie festgestellt:

These characteristics may be related to specific personality traits of the new generation. A recent research shows that students (Generation Y) are more narcissistic and self-absorbed than any previous generation. … More recent studies have investigated identity performance in less anonymous online setting, such is Facebook. The findings suggest that the Facebook selves appear to be highly socially desirable identities individuals aspire to have offline: Facebook users may exaggerate the part of their possible selves that are socially desirable but not emphasized in brief offline relationships, such as one’s character, intelligence, and other important inner qualities. Concurrently, they may seek to hide the part of themselves they regard as socially undesirable, such as shyness, overweight, or stuttering. (Barbera et. al, 2009, S. 34).“

Für Ordun stellen Soziale Medien hinsichtlich Millennials eine wichtige Vermarktungsmöglichkeit dar; „the chance to connect their social network as a trusted source … [is] the chance to guide their behavior

2.2 Stress

In einer aktuellen Umfrage berichten 44% der in Deutschland Befragten, Stress zu erleben (AXA, 2022). Was ist aber Stress, wieso erlebt ihn jeder Mensch, wie funktioniert er und wieso kann er als Nährboden für gesundheitliche Risiken fungieren?

Stress beschäftigt die Forschung in verschiedensten Bereichen, wie der Physiologie, Psychologie, Pädagogie, Soziologie sowie vielen anderen interdisziplinären Ausrichtungen und stellt damit eins der „am häufigsten untersuchten Phänomene der letzten Jahrzehnte (Starke, 2000, S. 2)“ dar. Dennoch gilt es als nicht definitiv erforscht; es koexistieren zahlreiche Theorien bzw. Konzeptionen um seine Entstehung und Wirkmechanismen. Ein „chamäleonartiger Begriff (Haller, 2010, S. 170), der auch außerhalb der Wissenschaft dermaßen viel Verwendung findet, dass er sich heute als stellvertretender Ausdruck für den Effekt der Leistungsgesellschaft etabliert hat (Kury, 2012, S. 9). Folglich kann in diesem Kapitel lediglich versucht werden, einen der Arbeit adäquaten Überblick über das Thema zu bieten, um weitere Zusammenhänge bestmöglich nachvollziehen zu können. Dabei wird besonders dem Erkennen von Stressoren Raum gegeben, da es im Hinblick auf Reizüberflutung als modernes Phänomen von Bedeutung ist. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht erhoben werden. Das wäre dem Autor zu stressig (beispielhafte Verwendung des Begriffs in der Alltagssprache).

Für eine differenzierte Auseinandersetzung ist es notwendig, sich von der dominierenden, negativen Konnotation (Jessen, 2006, S. 17) von Stress zu trennen. Denn obwohl darunter im allgemeinem ein „intensiver, unangenehmer Spannungszustand in einer stark aversiven Situation verstanden werden[kann], dessen Vermeidung als subjektiv wünschenswert erlebt wird (Schmidt, o. J.)“, handelt es sich bei dieser Definition bereits um eine besondere Art von Stress; Disstress. Außerdem lässt sie die Entstehung von Stress außer Acht und greift damit zu kurz, denn sie suggeriert Stress als einen eindeutig erkennbaren, binären Zustand, der entweder vorhanden ist oder nicht.

Eine rein defensive Haltung gegenüber dem Phänomen (also Schutz zu suchen, ihm auszuweichen etc.) ist zudem laut Pavel Kolar keine reale Möglichkeit. In seinem Buch Stärkung durch Stress

ein Weg zur Widerstandsfähigkeit (2021; Übersetzung durch Autor) betrachtet Kolar

Stress als unabdingbare Grundlage zur Ausbildung von Resilienz – der Widerstandskraft, welche das psychophysiologische Geleichgewicht des Menschen schützt.

Objektiv betrachtet ist Stress „ein Zustand erhöhter Aktivierung des Organismus (verbunden mit einer Steigerung des emotionalen Erregungsniveaus) (Brockhaus, o. J.e)“. Es stellt sich also die Frage, welcher Stress, wie viel davon und in welchem Kontext ist förderlich, wann wirkt er belastend?

Um dies beantworten zu können, wenden wir uns zunächst der Entstehung von Stress und den damit einhergehenden Prozessen zu.

2.2.1 Stressoren

Grundsätzlich sind Stressoren „alle externen Störgrößen, die das psychische und physische Gleichgewicht einer Person in irgendeiner Form gefährden können (Gerber & Schilling, 2018, S. 144)“. Aus subjektiver Sicht sind es Sinneswahrnehmungen, die zur erhöhten Aktivierung (vgl. Kapitel 2.3.3) des Organismus führen. Dabei ist Wahrnehmung als „aktiver Konstruktionsprozess, bei dem mithilfe von Gestaltprinzipien … und unter Mitwirkung des Gedächtnisses … eine zweckmäßige Repräsentation der Umwelt und der Rolle des eigenen Körpers darin aufgebaut wird (Brockhaus, o. J.f)“, zu verstehen. Wahrnehmung kann unterbewusst oder bewusst geschehen, was bedeutet, dass wir mitunter eigenen Sinneswahrnehmungen ausgesetzt sind, die sich unserem bewussten Erleben entziehen (Brockhaus, o. J.f; Kolar, 2021, S. 33). Außerdem umfasst Wahrnehmung als Teil des Erkenntnisprozesses neben Sinneseindrücken der äußeren Umwelt sowie des eigenen Körperempfinden auch „Vorstellungen, Vergegenwärtigtes, und Nachbilder (Dorsch, 2021)“. Es folgt ein Überblick der gängigen Reizarten, angelehnt an das situationsspezifische Stresskonzept laut Brockhaus (o. J.e) und ergänzt durch die Arbeit von Gerber & Schilling (2018, S. 144):

Physikalische Reize sind Licht, Temperatur, Geräusche, haptische und olfaktorische Stimuli, Schmerzen oder unmittelbare Gefahrensituationen.

Situationen, in denen Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Schlaf oder Bewegung nicht gestillt werden können, stellen für das Individuum Stressoren dar.

Leistungsdruck und verwandte Faktoren wie Zeit, Multitasking, Teamwork, Versagen, Erfolg, Kritik, Ablenkung oder Erholungsphasen können zur (Ent-)Spannung bzw. zur (Über-)Forderung beitragen.

Soziale und Psychosoziale Stressoren sind Isolation, Konkurrenz, zwischenmenschliche Konflikte, Trennung, Verlust, Gruppendynamik oder gesellschaftliche Normen und Erwartungen.

Psychische Herausforderungen, bspw. Unkontrollierbarkeit, Ungewissheit und innere Konflikte sind als Stressoren zu berücksichtigen.

Auch intern entstehende, kognitive Reize, wie Antizipationen (Vorfreude, FOMO, Erwartungshaltung) oder Erkenntnisse durch Kontemplation wirken auf den Menschen.

Reize sind grundsätzlich neutral und definieren sich erst in der subjektiven Wahrnehmung der Betroffenen als angenehm oder unangenehm, förderlich oder belastend. Dabei spielt der situative Kontext (Steak an Pfefferrahmsauce vs. Türsteher*in mit Pfefferspray), die Intensität und Frequenz (Reizdeprivation bis Reizüberflutung) sowie die Fähigkeiten und Ressourcen der Stimulierten eine Rolle. Des Weiteren ist die Berücksichtigung der individuellen Verfassung,

also des psychophysiologischen Gesamtgleichgewichts notwendig, um die effektive Auswirkung der Ausgleichsreaktion auf Reize (eine weitere Umschreibung für Stress) bewerten zu können. (Brockhaus, o. J.e; Kolar, 2021, S. 14).

Daraus ergibt sich eine komplexe, algorithmisch anmutende Abfolge von Prozesse, die gegenseitige Interdependenzen aufweisen. Die Mannigfaltigkeit des Stressor-Evaluierungsprozesses soll durch Abb. 4 veranschaulicht werden.

Diese Komplexität erklärt auch weshalb idente Ereignisse für verschiede Betroffene zu völlig anderen Reaktionen führen können. Außerdem wird ersichtlich, welcher Aufwand seitens des Organismus betrieben wird, um lediglich zu entscheiden, ob es sich bei einem Ereignis um eine relevante Bedrohung bzw. Herausforderung handelt und demnach eine adäquate Stressreaktion zur Leistungssteigerung eingeleitet werden muss, oder ob es sich um ein irrelevantes Event handelt. Die schwarzen Pfeile stellen Dysfunktionen (Missinterpretationen) dar, welche bei Überlastung oder mangelnder Aktivierung auftreten können. Je mehr Situationen/Stressoren evaluiert werden müssen, desto weniger Kapazität ist für den jeweiligen Prozess verfügbar. Die Notwendigkeit nach Abkürzungen (schnelles Denken; direkte Interpretation der Situation als positiv oder negativ) steigt – ebenso die Fehlerquote.

Abb. 4: Stressor-Evaluierungsprozess-Schema (eigene Darstellung angelehnt an Burisch, 2014, S. 82; Gerber & Schilling, 2018, S.145; Brockhaus, o. J.e)

Der mit der Bewertung potenzieller Stressoren an sich verbundene Aufwand stellt den Ursprung der sogenannten und viel diskutierten Reizüberflutung dar. In einer Epoche der konstanten Beanspruchung durch gezielte, künstliche Reize (Aktivierung, siehe Kapitel 2.3.3) ist die Summe vieler winziger Herausforderungen zum schwer fassbaren, jedoch nicht minder großen Problem geworden.

2.2.2 Stresskonzept der Allostase und Allostatic Load

Dieses Kapitel beruft sich zum überwiegenden Teil auf das gleichnamige Werk von Schulz, Heesen und Gold (2005) und ist insofern relevant, da es den Aspekt der Kumulation von kleinen Stressmengen mit Folgeerscheinungen in Zusammenhang bring, welche wiederum als Grundlage für weitere Beschwerden identifiziert werden können.

Allostase bildet das aktive Gegenstück zur Homöostase. Während zweiteres „für die Stabilität von Systemen, die lebenswichtige physiologische Parameter betreffen (z. B. ph−Wert, Körpertemperatur, Sauerstoffpartialdruck), reserviert wird, bezieht sich ,Allostase´ auf das Netzwerk von Mediatoren, die solche Systeme repräsentieren, die diese Stabilität durch Aktivitätsveränderungen aufrechterhalten (McEwen, 2004; zitiert nach Schulz et al., 2005, S. 453)“. Während also die Körpertemperatur einem Langstreckenläufer gleicht, der das Tempo halten muss, ist die Stressreaktion mit einem Volleyballspieler vergleichbar, der abwechselnde Phasen von situationsspezifischen Leistungen und Ruhephasen erlebt.

Eustress und Flow-Effekt

Dabei vermag die Sportmetapher einen weiteren Punkt zu erklären: Den positiven Aspekt von Stress. Denn, entspricht die Leistungsanforderung den Ressourcen des*der Athleten*Atlethin, sind Motivation und Ruhephasen ausreichend vorhanden und wird die Anstrengung als positive Erfahrung gewertet, so kann man von Eustress sprechen. Dieser ist die „positive Komponente des Stresses mit fördernden Auswirkungen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden (Brockhaus, o.J.a)“ und kann bis zu Euphorie führen.

Gelingt es über eine längere Zeit Anforderung und Fähigkeit im Gleichgewicht zu halten, spricht man vom Flow-Zustand. Der Ablauf der Tätigkeit wird als spontanes, ununterbrochenes und glattes Übergehen einer Phase in die folgende erlebt. Bewusste Konzentration ist nicht notwendig, sie stellt sich von selbst ein. Das Zeitempfinden wird stark verzerrt, man taucht in die Tätigkeit ein, ist sich seiner selbst nicht mehr voll bewusst (Rheinberg, 2010, S. 380).

Disstress ist zwar das dazugehörige Antonym, kann jedoch nicht als lineares Gegenstück zu Eustress gesehen werden, da er nicht per se pathologisch wirken muss. Als „Impfung durch Stress (Kolar, 2021, S.15; Übersetzung durch Autor) bzw. Training der Resilienz (sowie des

Immunsystems als ein Teil davon) sind regelmäßige, nicht dauerhafte unangenehme Situationen (normale Stressreaktionen; vgl. Abb. 5) sogar ein fester Bestandteil der Entwicklung zum widerstandsfähigen Menschen. Eine übertriebene Abneigung zum Unangenehmen, Ungemütlichen, führt daher sogar zum paradoxen Effekt der „Schwächung durch Komfort [und Wohl-

stand] Kolar, 2021, S.12)“ und bildet somit die Grundlage von sogenannten Zivilisationskrankheiten, die sich als „Folge[n] der durch technischen Fortschritt und Umweltbedingungen hervorgerufenen Änderung des Lebensstils und der Ernährung (Brockhaus, o. J.g)“ definieren lassen.

Abb. 5: Normale Stressreaktion – auf Aktivierung folgt Erholung; einfache (links) und sich wiederholende Begegnung mit Stressoren (Schulz et al., 2005, S. 454)

Die Summe der Aufwendungen des Systems für Reaktionen auf Stressoren wird als Allostatic Load bezeichnet und muss dem dynamischen Wechselspiel von Aktivierung und Entspannung folgen. Wird stets neuen Stressoren begegnet, oder gelingt keine Habituation, welche die Stressantworten auf Bekanntes schrittweise vermindert (vgl. Abb. 6), droht auch einem gut funktionierenden allostatischen System die Überlastung (Reizüberflutung) durch zu häufige Reaktionen. Verschiedene Dysfunktionen, wie verspätetes oder gänzlich ausbleibendes Abstellen der Reaktion bzw. die unzureichende Aktivierung (vgl. Abb 7) stellen weitere Risiken dar. Betrachtet man allostatische Ausgleichsreaktionen isoliert, so treten primäre Effekte auf. Diese stellen „eine Vielzahl zellulärer Ereignisse … [wie] die Aktivierung von Enzymen, Rezeptoren, Ionenkanälen oder Strukturproteinen …[dar] (Schulz et al., 2005, S. 455)“. Kaskadenartig kumulieren sich bei langfristiger Überbeanspruchung diese Effekte und führen zu sekundären und tertiären Effekten

Abb. 6: Wiederkehrende normale Reaktion mit Habituation (Schulz et al., 2005, S. 454)

Abb. 7: Überschießende und unzureichende Stressantwort (Schulz et al., 2005, S. 454)

2.2.3 Chronischer Stress, Symptome und Auswirkungen

Sekundäre Effekte beschreiben Auswirkungen kumulierter Ansprüche, die sich aus häufig auftretenden primären Effekten ergeben. Erhöhter Blutdruck oder Einbußen kognitiver Leistungsfähigkeit sind Beispiele dafür.

Tertiäre Effekte sind wiederum Auswirkungen kumulierter Ansprüche langfristig auftretender sekundärer Effekte und können etwa bei langfristig erhöhtem Blutdruck zu einem Myokardinfarkt führen oder bei anhaltenden Einbußen kognitiver Leistung eine Alzheimer-Erkrankung zur Folge haben.

In seiner breiteren Betrachtung der Beziehung von chronischem Stress und Krankheit identifiziert Steptoe (1991) zwei grundsätzliche Wege, die zu effektiven Gesundheitsrisiken führen können: Einerseits die eben beschriebene Kausalkette, die sich direkt im chronischen psychophysiologischen Stressgeschehen begründet. Hierzu gibt es eine Vielzahl an aussagekräftigen Studien, die neben körperlicher Leiden (Everson-Rose et al., 2014; Machado et al., 2014, S. 797; Steptoe & Kivimäki, 2013, S. 348) vor allem auch geistige Krankheitsbilder wie Depression oder Burnout mit chronischem Stress in Verbindung bringen (McGonagle & Kessler, 1990, S. 703704; Steinhardt et al., 2011, S. 426 ).

Andererseits weist er auf die Kognitiv-behavioristischen Auswirkungen von Stress (Coping) hin. Diese können zu gesundheitlich kontraproduktiven Reaktionen als Lösungsansätze führen, wie zB. hohe Risikobereitschaft, erhöhter Alkoholkonsum, Rauchen, falsche Ernährung etc. (Steptoe, 1991, S. 637-641; Walker & Walker, 1988, S. 15 ) Diese Verhaltensweisen führen ihrerseits

zu spezifischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Krankheiten, Unfällen oder Tod. Diese These mag trivial anmuten, weitet sie doch das ohnehin große, pathogene Potenzial der Stressbelastung unter Einbeziehung solch umfangreicher Themen wie Unfallverhütung, Süchte etc. enorm aus. Zum besseren Verständnis der Relevanz kann aber beispielsweise die Magersucht, Schlafmittelabhängigkeit oder Suizid angeführt werden; Aus gesundheitlicher Sicht allesamt fehlgeschlagene Lösungsansätze für subjektiv akute (Stress-)Belastungen.

Coping Strategien im engeren Sinne sind intuitive Reaktionsmuster bei akuter Stressbelastung und lassen sich in emotionsorientierte (Umdeutung, Abwertung von Zielen, Verleugnung) oder problemorientierte (konstruktive Lösungsansätze) unterteilen. Grundsätzlich wenden alle Menschen situationsabhängig beide Muster an (Burisch, 2014, S. 83).

Im weiteren Sinne, und für diese Arbeit von größerer Bedeutung, sind proaktive Strategien zur Vorbeugung bzw. dem Abbau von sich akkumulierender Stressbelastung, bevor sie nachhaltig unsere Allostase beeinträchtigt. Kaluzas Model des instrumentellen Stressmanagements stellt eine Möglichkeit dafür dar: „Instrumentelles Stressmanagement setzt an den (potenziellen) Stressoren an, mit dem Ziel, diese zu reduzieren oder ganz auszuschalten … [und] eine möglichst stressfreie Gestaltung eigener Arbeits- und Lebensbedingungen [zu etablieren] (Gerber & Schilling, 2018, S.145-145).“

In einer anderen Studie kommen Taylor, Repetti und Seeman (1997, S. 439).) unteranderem zu zwei grundsätzlichen Erkenntnissen: Individuen, die einer ungesunden Umgebung ausgesetzt sind (Umgebung, die chronischen Stress verursacht, toxische Beziehungen) und/oder in kein funktionierendes soziales Umfeld eingebunden sind (diese bietet Sicherheit und Möglichkeit zur sozialen Integration), haben ein deutlich höheres Risiko für psychologisch bedingte gesundheitliche Komplikationen. Ein gesundes soziales Umfeld sowie das Vermeiden von ungesunden bzw. das Verweilen in gesunden Umgebungen lässt sich daraus als Strategie ableiten.

Als gesunde Umgebung im österreichischen Kontext wird traditionell der Wald (Spazieren gehen), die Berge (Wandern, gesunde Bergluft) oder der See (ein Tag am See) angesehen. Aus internationaler Sicht lassen sich positive Effekte auf Menschen feststellen, die auf Aufenthalte am Meer zurückzuführen sind. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Belegen für diese natürlichen Strategien, mit Stress umzugehen, finden im Kapitel 2.4 statt. Die im Rahmen dieses Kapitels über Stress zusammengetragene Theorie lässt folgende Schlüsse zu: Ausbildung von Resilienz durch angemessene Stressimpulse, adäquate Ruhephasen, bewusste (Stress-)Wahrnehmung sowie den persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen angepasste Leistungsanforderung können die Gesamtbelastung durch Stress (Allostatic Load) effektiv vermindern. Außerdem kann eine proaktive (Um-)Gestaltung der eigenen Umwelt zu besseren Voraussetzungen führen, mit Stressoren umgehen zu können. Nicht nur die Reduktion von Stressreaktionen an sich, sondern vor allem mäßiger Kontakt mit potenziellen Stressquellen (und den damit verbundenen Bewertungsprozessen) kann Ressourcen für tatsächliche Herausforderungen freisetzen.

Dies lässt sich auch mit der Trend-Gegentrend Dialektik nach Horx (2021, S. 8-9) im Einklang bringen, wonach sich im Trend der stetigen Technologisierung der Gegentrend Digital Detoxing begründet, welcher wiederum mit dem Bedürfnis nach mehr Achtsamkeit in Beziehung steht.

Ergänzend ist festzuhalten, dass Alltagsstress und seine Wirkmechanismen, wie bisher in diesem Kapitel dargestellt, das Basismaterial dieser Arbeit formen, das mit den Themenbereichen Millennials, Marktforschung sowie Natur verflochten wird. Dabei werden relevante Schnittstellen beleuchtet und diskutiert. Außerordentliche Formen von Stress wie die Posttraumatische Belastungsstörung (PTB) werden trotz klarer Indikationen für immense mentale Herausforderungen nicht in die Betrachtung miteinbezogen. Obwohl sie zusätzliche Belastung für Betroffene bedeuten, ist es schwierig, prophylaktische Maßnahmen dagegen zu erarbeiten. Um so wichtiger scheint es, durch angebrachte, alltägliche Begegnungen mit Stress an der eigenen Resilienz zu arbeiten. Unfallverhütung und gesunde Lebensweise stellen pauschale Möglichkeiten dar (Mayer & Steil, 1998).

2.3 Marketing

Dieses Kapitel erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Übersicht der Materie an sich, sondern widmet sich einer Abfolge von Entwicklungen der systematisch demoskopischen Marktforschung und Werbestrategien, welche potenziell zu negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Menschen führen können. Denn wo betriebswirtschaftliches Interesse, Daten zu ermitteln und Werbung zu betreiben, auf das Recht auf Privatsphäre und Unversehrtheit trifft, ergibt sich eines der großen Spannungsfelder unserer Zeit. Auf dieses Konfliktpotenzial reagiert die Europäische Union mit der Datenschutzgrundverordnung (2018) als regulierendem Eingriff, der als Schutz der Rechte der Bürger*innen anzusehen ist. Schutz gegen Instrumente einer Industrie, die zunehmend in Kritik gerät, zur Unzufriedenheit (Kross et al., 2013) oder gar Erkrankungen derer beizutragen (Peterka-Bonetta et al., 2019), in deren Interesse sie behauptet zu handeln. Mehr zu problematischen Verflechtungen von Marktforschung und Social Media ist im Gliederungspunkt 2.3.3 Gegenwart zu finden.

Die Kontroverse der Möglichkeiten durch intensive Datenerhebung im Alltag und den damit verbundenen Risiken lässt sich einleitend folgendermaßen zusammenfassen:

„Der Begriff »Big Data« lässt unweigerlich an »Big Brother«, also an Überwachung und Kontrolle durch Internetgiganten und Technologiekonzerne, an eine Welt ohne Geheimnisse und Privatsphäre denken (Brockhaus, o. J.b)“.

Manfred Hüttner (2019) definiert in seinem vielfach zitierten Werk Grundzüge der Marktforschung den Begriff Marktforschung als „systematische[n] Prozeß der Gewinnung und Analyse von Daten für Marketingentscheidungen“.

Für die Diskussion von potenziellen Stressoren von Millennials ist zunächst wichtig, den Begriff weiter einzugrenzen, da nicht alle Instrumente der Marktforschung relevant sind. Explizit liegt das Augenmerk auf einem Bereich der Datengewinnung bei Endverbrauchern; der originären Datenermittlung, wobei besonders die Entwicklung der psychografischen Forschung von Interesse ist. Um den Einfluss moderner Marktforschender und ihrer Instrumente auf die Kohorte der Millennials sowie das Ausmaß und Beschaffenheit dieser Beziehungen zwischen Mensch und datenerhebenden Unternehmen beurteilen zu können, ist es hilfreich, die Geschichte und Entwicklungsmeilensteine dieser Industrie zu betrachten. Dieser Beitrag soll einerseits die grundsätzliche Legitimität von Forschungsinteressen seitens der Betriebe darstellen, diese aber andererseits im Kontext des seelischen Gleichgewichts der Forschungssubjekte betrachten und zu einer differenzierten, ethischen Diskussion über die Methoden und Instrumente vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Marktforschungspraxis einladen.

2.3.1 Anfänge der Marktforschung

Spätestens seit der Entwicklung von marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaften ist es für Verkäufer von Vorteil, Informationen über potenzielle Kunden in Erfahrung zu bringen. Im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage lassen sich so gewonnene Erkenntnisse in verschiedene betriebswirtschaftliche Bereiche einbinden, beispielsweise die Produktentwicklung, Vertriebs- oder Preispolitik, um das Angebot besser auf die Nachfrage auszurichten. Dies verspricht einen Wettbewerbsvorteil für die am besten informierten Betriebe und lässt eine Anlehnung an die heute allgemeingültige Auslegung der Anpassungsthese der Darwin’schen Evolutionstheorie zu, wonach auch hier „der am besten [an die Kundenbedürfnisse] angepasste [betriebswirtschaftlich] überlebt (Devriese, 2018; Übersetzung und Adaption durch Autor)“

Es wird begonnen, Daten für diesen Zweck zu erheben. Laut dem Cambridge Academic Content Dictionary unterscheidet sich data von information durch die Intention zum Beobachtungszeitpunkt. Daten sind demnach Informationen, die gezielt mit der Absicht einer späteren Verwendung gesammelt werden. (Cambridge University Press, o.J.a;c)

Ohne das Wissen um die „auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung aufbauende Theorie der Stichproben [ist dieses anfängliche Sammeln der Daten] gekennzeichnet durch die Befragung möglichst großer Massen … [da man sich] ein um so genaueres Ergebnis … [erwartet], je größer die Befragungsmasse ist.“ (Hüttner, 2019, S. 6)

Dieser rein quantitative Ansatz war nicht zuletzt wegen der begrenzten Rechenkapazität vorerst zu mäßigem Erfolg verurteilt. IBM ist zu dieser Zeit noch für ihre „special purpose maschines for sorting“ (Knuth, 1970) bekannt – Computer sind noch nicht existent Im frühen 20. Jahrhundert finden die systematische Datenerhebung und Analyse vermehrt Anerkennung als neuer, eigenständiger Geschäftszweig. Der amerikanische Begründer der kommerziellen Marktforschung, J. George Frederick, schätzt jedoch, dass 1910 weniger als 50.000 USD für die Sammlung von Marktinformationen ausgegeben wurden (Lockley, 1950, Seite 734). Der Aufstieg dieses neuen Geschäftsfeldes zum Industriesektor mit über 47.000.000.000 USD Umsatz in den USA bzw. 73 Mrd. USD weltweit im Jahr 2019 (ESOMAR, 2020 & 2021) scheint zu dieser Zeit undenkbar, denn es fehlen einige entscheidende Entwicklungen, um die Datenermittlung sowie Analyse systematischer und skalierbar zu gestalten

Als 1946 die Entwicklung des „ENIAC (Electric Numerical Intergrator and Computor)“ (Knuth, 1970, S. 249), dem entfernten Vorläufer des heutigen Computers, abgeschlossen ist, wiegt der Prototyp 30 Tonnen, verfügt über eine Speicherkapazität für 20 Wörter und stellt für Frederik und seine Fachkollegen noch keine Unterstützung beim Datenmanagement, geschweige denn bei deren Ermittlung oder Analyse, dar.

Ein anderer wichtiger Meilenstein der modernen Marktforschung, die Formulierung der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Kolmogoroff, 2013), ist zu dieser Zeit 10 Jahre jung.

Es ist eine Phase des Strebens nach besserem Verstehen der menschlichen (Konsum-)Bedürfnisse. Die eingesetzten Mittel begrenzen sich auf „primitive and biasing [questionnaire] by today‘s standards“ (Lockley, 1950, Seite 735).

2.3.2 Methodologische und Technologische Entwicklung

Mit dem Aufkommen zunehmend leistungsstärkerer Rechner kommen in der zweiten Hälfte des 19. Jhd. neue Möglichkeiten auf, Daten zu verarbeiten. Der heute allgemein geläufige Begriff EDV steht für Elektronische Datenverarbeitung; ein bis dato kaum bewährter Prozess, der mit dem IBM 650 erstmals Verbreitung unter Forschenden findet. Die dazu entwickelte Vertriebsstrategie der Firma IBM sieht vor, dass Universitäten, welche entsprechende EDVunterstützte Kurse anbieten und bewerben, ein bis zu 60 prozentiger Nachlass auf die hohen Anschaffungskosten gewährt wird (Galler, 1986)

Abseits der akademischen Wissenschaft wird das Potential auch in Marktforschungskreisen erkannt und erste EDV-gestützte Methoden entwickelt. Diese sind zwar fortschrittlich und werden früh auch zur Datenerfassung, nicht nur zur Verwaltung, Verarbeitung und Analyse, adaptiert, jedoch sind sie stets auf die freiwillige Hilfe von Umfrageteilnehmern angewiesen. Eine Orwell’sche Dystopie und den ihr immanenten, bedrohlichen Aspekt der Technologieentwicklung vermag zu dieser Zeit zwar bereits ein Einzelner vorherzusehen (Orwell, 1949), die Ansicht stößt bei seinen Zeitgenoss*innen jedoch auf Unverständnis (Lucas, 2003, zitiert nach Diglin, 2014, S. 609). Von personalisierten Werbeinhalten im heutigen Sinne, deren Treffsicherheit teils als beunruhigend wahrgenommen wird (Bock, 2017) ist man weit entfernt. Im Jahre 1972 versteht man unter „Einsatzmöglichkeiten des Computers zur persönlichen Gestaltung der Direktwerbung“ (Bidlingmaier, 2013, S. 184) noch lediglich, dass „innerhalb der Mitteilung Name und/oder Adresse des Empfängers benutzt werden, d. h. das Verkaufsangebot einen persönlichen Charakter bekommt“ (Bidlingmaier, 2013, S. 184).

Diese Phase der Markforschungsentwicklung zeichnet sich einerseits durch das konstruktive Streben nach einer einfacheren, niederschwelligen Datenermittlung aus. Diese soll durch ihre erhöhte Effizienz beiden dienen; den Forschenden sowie den Forschungssubjekten. Es werden dafür verschiedenste Gerätschaften entwickelt. Darunter mobile Anlagen, welche „Antworten über eine numerische Tastatur (zur Beantwortung geschlossener Fragen) oder eine alphanumerische Tastatur (zu Beantwortung offener Fragen)“ (Zentes, 2013, S. 6-7) erfassen und für die Auswertung speichern können. Auch ganze Räumlichkeiten, in denen „bis zu 40 Personen gleichzeitig interviewt werden … [und] Das Unternehmen [dadurch] an einem Vormittag … 500 bis 600 Interviews durchführen und auswerten [kann] werden verwirklicht (Zentes, 2013, S. 6).

Andererseits wird hier bereits technisches Potenzial zur Generierung von Metadaten (Daten über Daten, Brockhaus, o. J.c), erkannt und für eine Erweiterung der Datenausbeute genutzt. Dies geschieht beispielsweise durch die Messung von Reaktions- und Antwortzeiten während der Befragungen (Zentes, 2013, S.7).

Da die Erfassung relevanter Daten der relevanten Individuen die Kapazitäten der Forschenden übersteigt, entwickelt man zunehmend Kategorien, an denen man sich orientieren will. Ein Beispiel dafür sind die VALS (Values and lifestyle; Mitchell, 1983) und LOV (List of values; Kahle et al., 1986) Methoden, welche in ihrer Entwicklung die damals demografisch orientierte Marktforschung erstmals systematisch um psychografische Fragen ergänzt haben. Und obwohl ihre Aussagekraft zukünftiges Kundenverhalten einzuschätzen als unzuverlässig beschrieben wird (Yankelovich & Meer, 2006, S. 2) repräsentieren sie den Wandel der modernen Marktforschung insofern, dass sie Menschen mit ähnlichen Charakteristiken zu Gruppen zusammenfassen. Das Interesse am Muster-Individuum wächst über seine äußeren Gegebenheiten (demografische Daten) hinaus (bzw. hinein) in die Psyche der Forschungssubjekte als neue Datenquelle; Werte, Überzeugungen, Aspirationen, Interessen und Aktivitäten (Cugh, 2020, S. 1965) sind nun im Fokus. Mithilfe dieser Daten wird der Markt segmentiert und die Konzeption entsprechender, prototypischer Personas wird zur gängigen Praxis. Datensätze bekommen somit eine Projektionsfläche, der man als Dienstleister bzw. Konsumartikelproduzent empathisch begegnen kann; sie werden lebendig (Kahle et al., 1986, S. 406).

Im Zuge stetiger Optimierung von Methoden erkennt man, dass Forschungssubjekte selbst eine mögliche Fehlerquelle darstellen. Das teils bewusste, teils unterbewusst Bedürfnis nach sozialer Erwünschtheit kann Ergebnisse der Marktforschung verfälschen (Michelis, 2014, S. 112). Bis dato sind Marktforschende bei Datenerhebungen auf Aufrichtigkeit sowie Freiwilligkeit der Teilnehmenden angewiesen. Dies stellt eine Limitation dar, da angenommen werden kann, dass einerseits lediglich ein Teil der Bevölkerung überhaupt bereit ist, an einer Befragung teilzunehmen (Gefahr der Selbstselektion; Ruso, 2007, S. 528) und dieser andererseits zB. intime Beweggründe, illegale Absichten oder verpönte Handlungsmotive kaum angeben wird.

Aus der Perspektive der Marktforschung aus betrachtet, ist man demnach von freiwilligen, bewusst getätigten (Datenab-)Gaben abhängig. Eine alternative zur qualitativen Befragung stellt die qualitative Beobachtung dar. Diese Methode „beschreibt und interpretiert Verhalten direkt ohne den kognitiven Umweg der Verbalisierung durch die handelnde Person“ (Ruso, 2007, S. 527) und eliminiert dadurch eine der zwei Limitationen der Methode der Befragung. Die Freiwilligkeit und Unterrichtung eines Forschungssubjektes darüber, das Daten erhoben werden, sind Merkmale der sogenannten offenen Form einer Beobachtung. Dagegen ist es laut Ruso ethisch zulässig, in stark frequentierten öffentlichen Räumen die verdeckte Form der qualitativen Beobachtung zu praktizieren. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Subjekte später aufgeklärt werden und ein entsprechendes Einverständnis eingeholt werden kann. (Ruso, 2007, S. 532).

Ein völlig neuartiger, bald stark frequentierter öffentlicher Raum, das Internet, entsteht 1969 (University of California, o. J.) und entwickelt sich, dank korrespondierender technologischer Erfindungen, schrittweise nicht nur in alle denkbaren Bereiche des menschlichen Lebens, sondern auch zum bevorzugten Medium moderner quantitativer und qualitativer Markforschung (Binder & Weber, 2015, S. 32; GreenBook, 2021).

Die Meilensteine dafür sind: 1975 die Gründung von Microsoft, 1976 der erste Personal Computer (PC) von Apple, 1991 die Entwicklung der HTML-Webseite und Internetsuchmaschinen (Browser), 1994 die Gründung von Amazon, ein Jahr später die Entstehung von Google, 2004 die Gründung von Facebook und schließlich der Beginn der Smartphone-Ära, die 2007 durch das erste iPhone begründet wird (Montag, 2021, S. 30-31).

Die Fülle an modernen Medien und die damit diversifizierte Mediennutzung (in Kontrast zu traditionellen Kanälen wie TV, Radio und Druck) scheint für die Marktforschung anfangs eine noch nie dagewesene Herausforderung darzustellen, breitenwirksame Werbung zu vertreiben (Valentine & Powers, 2013, S. 598). Scott Galloway beschreibt in seinem Bestseller The Four jedoch eindrücklich, wie die einstige Bandbreite genutzter Medienkanäle durch den rasanten Aufstieg von Apple, Amazon, Google und Facebook (The Four) geschmälert und schließlich auf einige wenige verteilt wird. Er kommt außerdem zum Schluss, dass die Voraussetzung für außerordentliches wirtschaftliches Wachstum zwischen 2010 und 2015 Firmenunabhängig auf die Verbindung zweier Komponenten zurückzuführen ist: Nutzer*innen(-daten) und Algorithmen. Erstere nennt er „receptors“, zweiteres „intelligence“ (Galloway, 2017, S. 97).

Erste wissenschaftliche Studien greifen das Thema Social Media-Sucht bereits ab dem Jahr 2007 auf. Zwei Jahre später erscheint Social network and addiction (Barbera et. al, 2009), eine Zusammenfassung des damaligen Forschungsstandes des neuen, exponentiell wachsenden

Phänomens der Social Media-Nutzung. Die Autoren weisen in ihrer Konklusion auf die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit diesem Forschungsfeld hin und kommen unter anderem zu den folgenden Erkenntnissen:

„Signs of possible social network addiction included frequently visiting the site for long time, experiencing negative psychological or physical effects when the activity wasn’t available, and scheduling other activities around online time (Barbera et. al, 2009, S. 35)”

Am 6. Oktober 2014 berichtet das renommierte Finanzmagazin Forbes über die Übereinkunft von Facebook und WhatsApp: Erstgenannter übernimmt zweitgenannten um 19 Mrd. USD.

Eine Firma, die in den Augen der Nutzer*innen ihrer Produkte eine Gratisdienstleistung anbietet, kauft, 10 Jahre nach ihrer Gründung, eine Firma, die in den Augen ihrer Nutzer*innen eine Gratisdienstleistung anbietet. Um 19.000.000.000 US-Dollar. Diese Aussage ist scheinbar leicht als naiv zu enttarnen. Allerdings kommt die Studie (n=1016) der Universität Wien zum Ergebnis, dass nur 1% der befragten Facebooknutzer*innen tatsächlich weiß, in „welche Arten der Datenverarbeitung sie eingewilligt haben (Rothmann & Buchner, 2018, S. 5)“. Werden sie mit den konkreten Datenverarbeitungsarten konfrontiert, würden ihnen lediglich 3% freiwillig zustimmen (Rothmann & Buchner, 2018, S. 5).

2.3.3 Gegenwart – Go big or go home

Werbung hat stets zwischen Menge und Zielgenauigkeit wählen müssen (Galloway, 2017, S. 92). Meta, Alphabet und Co. bieten mittlerweile beides, enorme Reichweiten bei hoher Präzision (Stichwort: Micro-Targeting). Die als unentgeltliche Dienstleistung getarnte Datenerhebung (vgl. weiter oben) liefert nicht nur die Daten, sondern stellt gleichzeitig das Medium zur Distribution der personalisierten Werbung dar. Laut einer im September 2021 entstandenen Studie sind die fünf reichweitenstärksten Webseiten Österreichs Google, YouTube, Amazon, WhatsApp und Facebook gefolgt von Wikipedia und Instagram (Reppublika, 2021). Im Vergleich mit der kombinierten Reichweite aller Tageszeitungen (einschließlich Gratisblätter), welche in Österreich pro Tag ca. 4,5 Mio. Leser*innen umfasst (Statistik Austria, 2022a), erreicht alleine das Unternehmen Alphabet täglich ca. 6,75 Mio. per Google und knapp 6 Mio. per YouTube (Eurostat, 2021; Reppublika, 2021; Statistik Austria, 2022b).

Außerdem stellt für Fichter (2018, S. 103) die Evaluierung der Wirksamkeit „die Gretchenfrage der Werbebranche“ dar. Dank zunehmender Zahl an Onlinekäufen bei gleichzeitiger Beschattung des Onlineverhaltens durch sogenannte Cookies der Vermittlermedien scheint diese Frage zunehmend beantwortet zu sein. Das disruptive Potenzial neuer, interaktiver Medien für die Werbebranche ist enorm – so wie die damit einhergehende Verantwortung. Noch nie waren Menschenleben mit digitalen Diensten so eng verwoben (vgl. Kapitel 2.1.2).

„Wer Werbung betreibt, bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Manipulation und Information“, heißt es im Lehrbuch Wirtschaftspsychologie für Bachelor (Fichter, 2018, S. 115). Wurden im Namen des Profits Grenzen verschoben, um an ausreichend Daten – „das Öl des 21. Jahrhunderts (Horx, 2021, S. 20)“ – zu gelangen?

Der Meta Konzern (Facebook & Co) gibt für das Jahr 2021 Gesamteinnahmen von rund 118 Milliarden USD an (Meta Platforms, 2022). Laut dem Internet Advertising Revenue Report (IAB, 2021, S. 9-13) belaufen sich die Gesamteinnahmen der Online-Werbeindustrie auf rund 190 Milliarden USD. Außerdem stellt der Bericht zunehmenden Datenschutz (strengere iOS-Datenschutzbestimmungen) als Risikofaktor dar und prophezeit dem Meta Konzern zweistellige Milliardeneinbußen. Im Oktober 2022 wird Meta wegen des Umgehens dieser iOS-Datenschutzänderung zu einer Strafe von 402 Millionen USD verurteilt (Wadhwani, 2022a). Das ist kein Einzelfall: insgesamt wurden 2022 gegen den Konzern in fünf Fällen Strafen in einer Gesamthöhe von rund 786 Mio. USD verhängt (Wadhwani, 2022b). Diese Summen verdeutlichen nicht nur den immensen monetären Wert der Daten an sich, sondern auch der Infrastruktur zu deren Erhebung, welche unter Inkaufnahme derart hoher Strafen weiter betrieben wird.

Psychoinformatik als Instrument der Marktforschung

Psychoinformatik, die: Automatisierte psychologische Forschung unter Anwendung moderner Informatik (Montag et al., 2016, S. 2).

Soziale Medien haben einerseits die Qualität einer (neuartigen und digitalen) Räumlichkeit, in der konventionelle Methoden der Marktforschung eingesetzt werden können. Andererseits sind Soziale Medien als Instrument anzusehen, da die Betreiber letztendlich absolute Kontrolle über diesen Raum haben und Parameter verändern, Funktionen hinzufügen oder entfernen können. Dies entspricht im Grunde der Definition des wissenschaftlichen Experiments als Marktforschungsmethode (Michelis, 2014, S. 113). Für Fichter (2018, S. 114) ist das Experiment „die Königsmethode der Psychologie (2018, S. 114).“

Dabei lässt sich die jeweilige Applikation (Facebook, Google, Instagram etc.) auch als eine Weiterentwicklung des im Kapitel 2.3.2 beschriebenen mobilen Gerätes zur Dateneingabe verstehen. Die Schwelle zur Dateneingabe wird durch effektive Verknüpfung mit alltäglichen Handlungen derart gesenkt, dass die Datenabgabe nichtmehr als solche wahrgenommen wird (Rothmann & Buchner, 2018, S. 5).

Das Soziale Medium wird aus dieser Perspektive zu einer von Technologie mediierten, großangelegten, automatischen, (halb)verdeckten Art der Beobachtung. Gleichzeitig vereint es aber die Vorteile der offenen Art der Beobachtung, z.B. Möglichkeiten, besondere Vorlieben oder Abneigungen zu akzentuieren. Als Facebooknutzer*in macht man dies bspw. durch das „Liken“ bzw. die Verwendung der Reaktionsfunktionen unter Beiträgen – mit der Absicht, das Publikum wissen zu lassen, was einem wichtig ist. Während das Publikum in konventionellen, offen Arten der Beobachtung die Forschenden sind, ist es im Falle Facebooks, aus der Sicht der User, der digitale Freundeskreis. Dies lässt die Überlegung zu, ob es sich bei Sozialen Medien überhaupt noch um öffentliche Räume handelt –aus ethischer Sicht eine Voraussetzung für die verdeckte Art der qualitativen Beobachtung. Eine pauschale Einwilligung zur Datenermittlung im Vorhinein (wie im Fall von Sozialen Medien durch Akzeptieren der AGBs) entspricht nicht einer verantwortungsvollen Praxis der Marktforschung (Ruso, 2007, S. 532).

Die enormen Datenmengen stellen laut dem Marketing-Review der Universität St. Gallen zwar eine Chance dar, gleichzeitig sind sie jedoch eine Herausforderung. Denn Menge, Geschwindigkeit und insbesondere die Vielfalt (strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten) von Big Data übersteigt die Verarbeitungskapazitäten konventioneller Marktforschender (Binder & Weber, 2015, S. 33). Allerdings sind Kosten für Speicherung von Daten in den vergangenen 25 Jahren auf ca. 0,5% gefallen (McCallum, 2022). Das Rennen um die Deutungshoheit dieser Ressourcen ist längst im vollen Gange (vgl. Abb. 8), erstes Zwischenergebnis liegt vor.

Abb. 8: Paradigmenwechsel; Entwicklung von Interesse an klassischer Marktforschung versus an Big Data (Binder & Weber, 2015, S. 32).

Der sogenannte Cambridge Analytica Skandal verdeutlicht das Potenzial großer Datenmengen (Big Data) in Kombination mit Psychoinformatik: Mit einem Datensatz von 270.000 Personen wird ein Code-Schlüssel angefertigt, der aufgrund von Online-Verhalten Dritter auf deren Persönlichkeitsmerkmale schließen lässt. Damit wird im Anschluss entsprechende Werbung entwickelt und gezielt eingesetzt, um die Abstimmung über den EU-Austritt Englands bzw. die US-amerikanische Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Die Grenzen der Analysekapazitäten werden damit weiter verschoben; 50 Millionen Facebook-Profile lassen sich im Jahr 2015 mit der Cambridge Analytica Methode um 1 Million USD verarbeiten (Cadwalladt & Graham-Harrison, 2018).

Das Geschäftsmodell mit Haken

Es ist grundsätzlich anzuerkennen, dass das Social Media-Konzept bei seinen Nutzer*innen erfolgreich ist, da es an grundlegende menschliche Bedürfnisse (Wunsch nach Anerkennung, sozialem Vergleich, Gesellschaft, Neuigkeiten, Unterhaltung etc.; Festinger, 1954; Wood, 1989) ankoppelt. Das Angebot appelliert, je nach dem, an hedonistische und/oder utilitaristische Motivationen. Vereinfacht gesagt hängt der Erfolg Sozialer Medien davon ab, ob es der*die Nutzer*n als a) unterhaltsam, b) nützlich oder c) unterhaltsam und nützlich wahrnimmt.

Soweit die Interessen und Motivationen seitens der Konsumenten. Der wirtschaftliche Erfolg von diesen Medien hingegen hängt von Werbeeinnahmen ab. Werbeeinnahmen sind abhängig von Reichweite und Wirksamkeit. Wirksamkeit verlangt Daten, Reichweite hingegen Masse und

Zeit bzw. Frequenz. Facebook Gründer Mark Zuckerberg versichert vor dem US-Kongress, dass eine süchtig machende Wirkung des Dienstes nicht beabsichtigt sei und er diese auch nicht erkennen kann (Bloomberg, 2020).

Anders als Social Media Addiction (SMA; Sun & Zhang, 2021) wird 2022 Gaming Disorder offiziell als Krankheitsbild in die ICD-11 Liste der World Health Organisation (WHO, 2022) aufgenommen. Es scheint in gleicher Kategorie wie Gambling Disorder auf und wird wie folgt definiert:

… impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, duration, termination, context); 2. increasing priority given to gaming to the extent that gaming takes precedence over other life interests and daily activities; and 3. continuation or escalation of gaming despite the occurrence of negative consequences. The pattern of gaming behaviour may be continuous or episodic and recurrent. The pattern of gaming behaviour results in marked distress or significant impairment in personal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning (WHO, 2022)

Zahlreiche Studien lassen darauf schließen, dass ähnliche Aspekte der Veränderung des menschlichen Verhaltens von Facebooknutzer*innen selbst oder von Forschenden beobachtet werden (Moreno et al., 2013, S. 6; Ryan et al., 2014, S. 145; Sun & Zhang, 2021, S. 7). Darüber hinaus gibt Neymans Arbeit A survey of addictive software design (2017, S. 12-14) einen Überblick der angewandten Strategien von Betreibern Sozialer Medien, die dazu dienen, User immer weiter an den jeweiligen Dienst zu binden und Interaktion sowie Nutzungszeiten zu verlängern (Vgl. Abb. 9) und stellt auch die korrespondierenden, psychologischen Aspekte bzw. konkrete Experimente vor. Eine andere Studie kommt gar zum folgenden Schluss: „The dopamine is most responsible for pleasure feeling. Social media dopamine loop is explained which is a similar version of drug addicted dopamine loop (Macït et al., 2018).

Außerdem stehen Geständnisse früherer Mitentwickler im Widerspruch zur eben erwähnten Aussage Zuckerbergs. So wird Sean Parker, ehemaliger Gründungspräsident von Facebook, in einem Interview mit The Guardian so zusammengefasst: „Facebook’s founders knew they were creating something addictive that exploited `a vulnerability in human psychology’ from the outset (Solon, 2017)“. Justin Rosenstein und Leah Pearlman, Entwickler des Facebook-Like Buttons, berichten ihrerseits über Probleme, sich der süchtig machenden Wirkung ihrer eigenen Schöpfung zu entziehen und geben an, deshalb jeweils Hilfe von Dritten organisiert zu haben, die sich statt ihnen um ihre Sozialen Kanäle kümmern. The Guardian fasst Nir Eyal, den Verfasser von Hooked: How to Build Habit-Forming Products, der im Silicon Valley jahrelang seine Lehre des manipulativen App-Designs unterrichtet haben soll, folgendermaßen zusammen:

… subtle psychological tricks … can be used to make people develop habits, such as varying the rewards people receive to create `a craving’, or exploiting negative emotions that can act as `triggers’. `Feelings of boredom, loneliness, frustration, confusion and indecisiveness often instigate a slight pain or irritation and prompt an almost instantaneous and often mindless action to quell the negative sensation’. (Lewis, 2017)

Rückblickend betrachtet Nir Eyal die mit seiner Hilfe entstandenen Produkte als Zwänge, wenn nicht gar als vollwertige Süchte. Auch Loren Brichter, der Designer der Pull-To-Refresh Funktion, bezeichnet seine Erfindungen als süchtig machend und bereut (Lewis, 2017).

Abb 9: Analyse süchtig machenden Strategien verschiedener Dienste (Neyman 2017, S. 15)

Fichter stellt in seiner Arbeit (2018, S. 100) den potenziell problematischen Zusammenhang von Wissenschaft und Werbung folgendermaßen dar:

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Werbepsychologie die wohl kontroverseste Disziplin der Wirtschaftspsychologie ist. Kein Wunder, schließlich dient Werbung dazu, Einstellungen, Emotionen und Verhalten von Konsumenten zu beeinflussen, und die Werbepsychologie bietet das Werkzeug dazu, indem sie Wahrnehmung, Denken, Affekt

und Gedächtnis der Empfänger von Werbebotschaften untersucht … Im Fall von kommer-

zieller Werbung dient diese Beeinflussung dazu, uns zum Kauf zu bewegen.

Auch Daniel Michelis beschreibt im Kapitel Determinanten des Kaufverhaltens das SOR-Modell (Stimulus – organismusinterne Vorgänge – Reaktion) und die daraus resultierende Notwendigkeit der Aktivierung, die einen „Erregungszustand im Inneren eines Menschen (Michelis, 2014, S. 52 & 55)“ auszulösen hat. Dieser Zustand soll der „effizienteren Verarbeitung von Botschaften (Michelis, 2014, S.56)“ dienen. Wie in Abb. 10 dargestellt, wirkt sich Aktivierung anfangs positiv, nach Überschreiten eines Zenits jedoch negativ auf die Leistungsfähigkeit eines Menschen aus. Das deckt sich auch mit der Erkenntnis Fichters, der feststellt: „Aber weil die Grenze zwischen nützlicher Aktivierung und schädlicher Belastung schmal ist, wird heute unter Stress in der Regel nur die negative Bedeutung verstanden (2018, S. 141).“

Abb. 10: Das Verhältnis von Aktivierung und Leistungsfähigkeit (Michelis, 2014, S. 56)

Außerdem stellt Hellbrück & Kals fest: „Im Allgemeinen profitieren einfache, wenig strukturierte Aufgaben von einer höheren Aktivierung, während bei schwierigen, komplexen Aufgaben hohe Aktivierung eher zu einer Leistungsverschlechterung führt (2012, S. 59)“. Ein Impulskauf stellt demnach einen einfachen, wenig strukturierten Ausweg aus dem Zustand erhöhter Anspannung in Folge einer hohen Aktivierung. Ein rationales Abwägen der Vor- und Nachteile einer Kaufentscheidung aufgrund finanzieller, ökologischer, gesundheitlicher oder anderer Kriterien fällt in Folge der erhöhten Aktivierung wiederum schwer.

Von Sonderformen wie reiner Imagewerbung abgesehen, will Werbung in der Regel zum Handeln animieren (Kauf(-vertragsabschluss), Verhaltensänderung ect.) und muss daher durch

Aktion eine Reaktion auslösen. Sie muss also aktivieren. Bewusste Aufmerksamkeit ist dabei nicht unbedingt notwendig, denn Werbung wirkt auch unterbewusst. Diese als subliminale Werbung bezeichnete Strategie ist laut Fichter (2018, S. 104) unethisch. „Zwar ist auch überschwellige Beeinflussung durch normale Werbung ein Beeinflussungsversuch – aber er ist ‚immerhin als solcher erkennbar, und man kann sich ihm im Prinzip entziehen (Fichter, 2018, S. 115)“, behauptet er außerdem, ohne näher auf die Möglichkeiten, sich den Beeinflussungsversuchen der Werbung zu entziehen, einzugehen.

Im Vergleich mit traditioneller Werbung in traditionellen Medien ist dies im digitalen Zeitalter zunehmen schwieriger; Werbung tritt immer weniger in klar identifizierbaren Blöcken auf (TVWerbeblock, Anzeigeseite in der Zeitung), sondern wird mit anderen Formaten (Information, Unterhaltung etc.) vermengt und ist oft nicht mehr als Werbung zu erkennen. Below-the -LineKommunikation ist ein Fachterminus für unkonventionelles Marketing abseits der etablierten Massenmedien und mitunter der Versuch „von den Konsumenten nicht immer direkt als Werbemaßnahmen wahrgenommen zu werden (Esch, o. J.)“

Kann man also heutzutage tatsächlich unerwünschter Werbung ausweichen? Hat ein Mensch ein Recht darauf, von aktivierender Werbung und den damit einhergehenden Manipulationsversuchen verschont zu bleiben? Oder haben die Werbenden das Recht, die menschliche Psyche gezielt zu reizen – sofern man unentgeltlich bereitgestellte Dienste nutzt bzw. sich im öffentlichen Raum bewegt?

Letzteres sieht die südböhmische Hauptstadt nicht so. In einer Kampagne namens Kultiviertes Budweis (Übersetzung durch Autor) klärt die Stadtverwaltung über visuellen Smog auf und ruft zu einem verantwortlichen Umgang mit Werbeträgern in der Innenstadt auf. Die pathologisch wirkende Verschmutzung mit aufdringlichen Werbebotschaften soll vermieden werden, denn sie führe zu „mentaler Ermüdung (Übersetzung durch Autor; Landa, 2022, S. 9)“. Landa stellt außerdem fest, dass es nicht möglich ist, der Werbung auszuweichen und widerspricht der zuvor angeführten Aussage Fichters (Übersetzung durch Autor; Landa, 2022, S. 9)“.

Im digitalen Zeitalter ist auch bei Online-Aktivitäten die Praktikabilität dieser Möglichkeit, Werbung als solche zu erkennen und sich ihrer Wirkung zu entziehen, kritisch zu betrachten: Obwohl laut einer Studie ein Jahr werbefreie Internetnutzung in Deutschland theoretisch lediglich € 67,- pro Person kosten würde, bieten nicht alle Dienste (bspw. Google, Facebook und Instagram) Premium-Leistungen ohne Werbeeinschaltungen an (Brandt, 2014).

Nicht zuletzt führen äußere Umstände wie die COVID-19 Pandemie und die mit ihr einhergehenden Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen dazu, dass die digitale Umwelt an Bedeutung gewinnt. Die Frage, ob seitens der Nutzer*innen ein ausreichendes Bewusstsein über die problematischen Methoden der werbefinanzierten Angebote besteht, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet. Angesichts der Studie von Rothmann & Buchner (2018, S. 5) ist dies jedoch stark zu bezweifeln – lediglich 1% der Befragten wissen, wozu sie im Rahmen der Facebook AGBs eingewilligt haben.

Moderne Technologie findet zunehmend auch im Digital Health Bereich ihre Anwendung; einer Strömung, welche laut Horx (2021, S. 20) die Trends Gesundheit, Konnektivität, Sicherheit, und Silver Society vereint. Intensive Datenermittlung via Smartphone & Smartwatch, bei der Metadaten mit biologischen Messwerten und persönlichen Gesundheitsangaben kombiniert werden und somit auf komplexe Gesundheits- bzw. Krankheitsbilder schließen lassen, bergen großes Potenzial. Das beweist unteranderem die Zusammenarbeit des Psychologen Wolfgang Lutz mit dem Smartwatch-Hersteller Garmin; Sie wollen übermäßige Stressbelastung frühzeitig erkennen, psychischen Erkrankungen vorbeugen und zu mehr Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung beitragen (Hilbrecht, 2021).

Gleichzeitig sind Gesundheitsdaten, so wie traditionell durch die ärztliche Schweigepflicht, aus gutem Grund geschützt. Denn „Health information is perhaps the most intimate, personal, and sensitive of any information maintained about an individual“ stellt Nass und Kollegen (2009, S. 454) fest. Auch hier bringt Big Data also einerseits großes Potenzial, andererseits auch enorme Verantwortung mit sich.

Laut Psychotherapeutin Petra Klampfl (2023) birgt die vermehrte Nutzung von technischen Hilfsmitteln zur Selbstüberwachung des Körpers und seiner Funktionen, dem sogenannten Selftracking, ihre Tücken. Es drohe der zunehmende Verlust des eigenen Körpergefühls bzw. der eigenen Körperwahrnehmung und damit die Auslagerung der Verantwortung über den eigenen Körper.

2.4 Natur