Selbst das nächste Heft mitgestalten & Input liefern?

Unser Team freut sich jederzeit über Kooperationen und Unterstützung.

Kontaktieren Sie uns gern: redaktion@mitteldeutsches-magazin.de

Selbst das nächste Heft mitgestalten & Input liefern?

Unser Team freut sich jederzeit über Kooperationen und Unterstützung.

Kontaktieren Sie uns gern: redaktion@mitteldeutsches-magazin.de

Liebe Leserin, lieber Leser, „Das Übermaß der Schätze, das, erstarrt, In deinen Landen tief im Boden harrt, Liegt ungenutzt“, mahnt Goethes Faust den Kaiser im zweiten Teil des großen Dramas. Im realen Leben war Goethe selbst von Herzog Carl August mit der Wiederbelebung des Bergbaus in Ilmenau beauftragt worden, vornehmlich zur Gewinnung von Kupferschiefer und Sanderz. Technische Probleme und ungünstige geologische Verhältnisse brachten dieses Vorhaben einige Jahrzehnte später zur Liquidierung.

In anderen Teilen der Region, die heute Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bilden, sollten „im Boden harrende Schätze“ aber keineswegs ungenutzt bleiben: Über verschiedene Jahrhunderte wurde vor allem Braunkohle abgebaut – ein Eingriff, der für Landschaft und Natur, aber auch für Menschen und Mentalitäten bis in die Gegenwart Spuren hinterlässt.

Im eröffnenden Essay dieser Ausgabe gibt der Historiker Dr. Martin Baumert Einblicke in bereits seit DDR-Zeiten existierende Pläne für eine Post-Tagebau-Ära und erörtert besonders die Entwicklung im Süden Leipzigs: „Vom Tagebaurand zum Badestrand“.

Mit der Frage, wie sich der Braunkohleabbau auf die sorbische Minderheit ausgewirkt hat, befasst sich unsere Rubrik Weltoffenes Mitteldeutschland. Dr. Jenny Hagemann vom Serbski institut Chóśebuz/Sorbischen Institut Cottbus schaut auf die Folgen von Industrialisierung und Umsiedlungspraxis sowie Fragen zur Zukunftsgestaltung in der Lausitzer Tagebaufolgelandschaft.

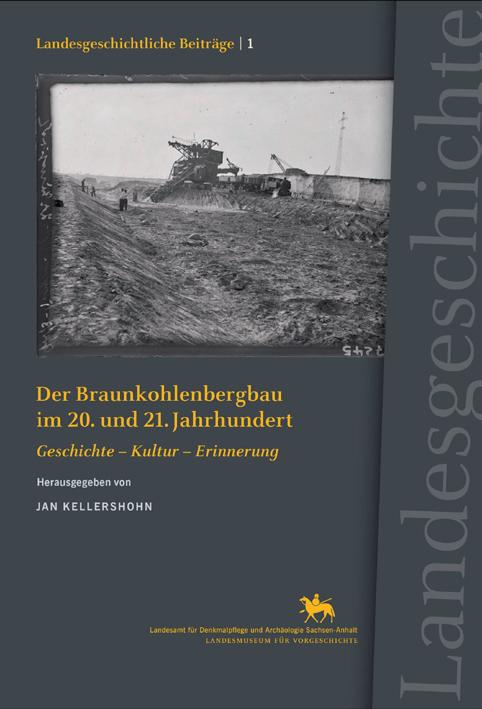

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Braunkohle in transregionaler Perspektive beleuchtet ein aktueller Sammelband des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Die Ethnologin Dr. Mareike Pampus vom Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit in Halle (HALIS) stellt das Buch vor.

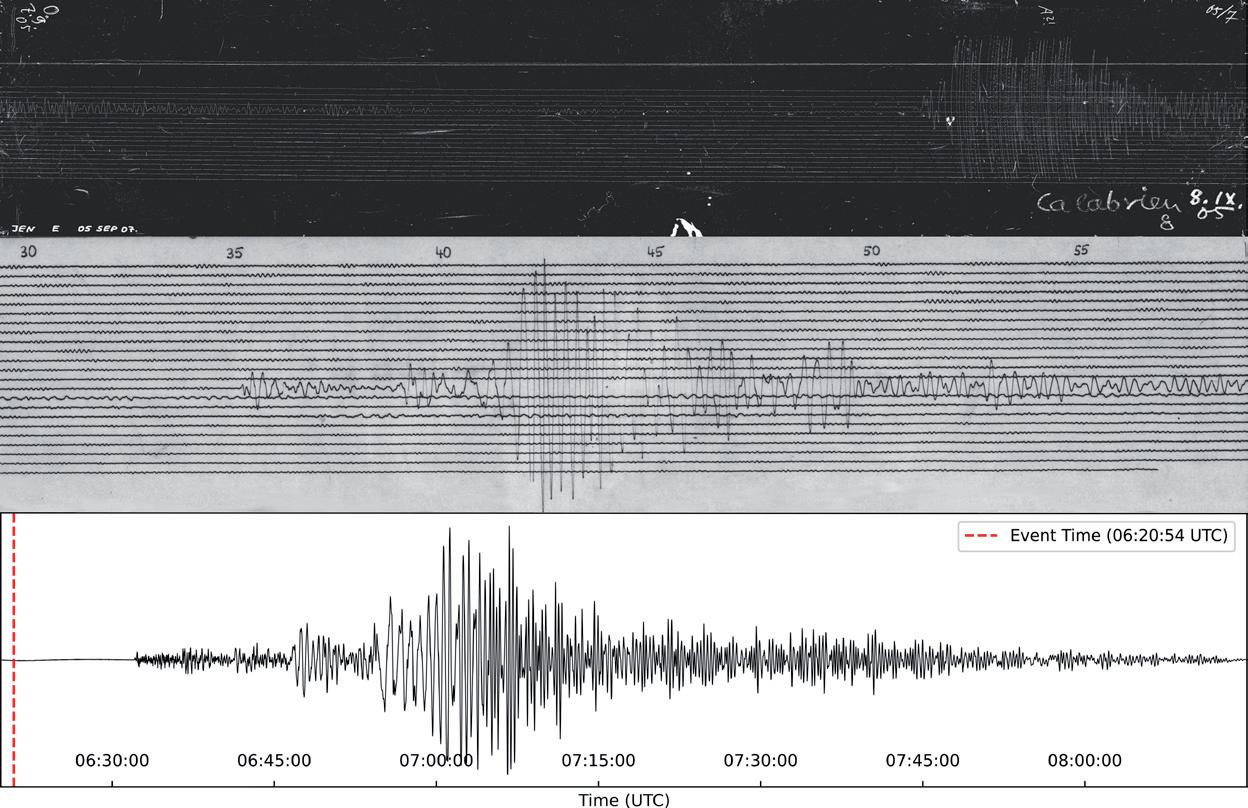

In Vergangenheit und Gegenwart wurden und werden auch Flurnamen in Mitteldeutschland auf verschiedene Weisen von Bodenbeschaffenheit und Bodenschätzen geprägt. Eine neue Kolumne in unserem Kulturressort gibt Einblicke in die Bedeutungen und Geschichten hinter landschaftlichen Bezeichnungen wie Kupferstieg oder Essigkrug. Nicht nur „Schätze“ harren in den Böden, sondern auch Gefahren in Form von Erdbeben. Deren Erforschung und Messung wurde maßgeblich in der Universitätsstadt Jena vorangetrieben: Das „Zentralinstitut für Erdbebenforschung“ machte die Saalestadt zur Wiege der Seismologie in Deutschland – das verdeutlicht ein Gastbeitrag vom Institut für Geowissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität mit einer kleinen Chronik der Jenaer Erdbebenforschung.

Wir laden Sie damit erneut herzlich ein, mit uns Mitteldeutschland zu erlesen.

Bergbau und Landschaftsgestaltung in Mitteldeutschland

500 Jahre Bauernkrieg: Residenz im ausnahmezustand

zum schluss Impressum & Bildnachweise

Weltoffenes Mitteldeutschland: Landschaft der Widersprüche

Kolumne: sprachlich-geologische schätze Mitteldeutschlands (Wieder-)Gekommen, um zu bleiben

Reclam: Die Nummer 1 war nicht die Nummer 1

In dieser Ausgabe widmet sich der Historiker Martin Baumert der langen Geschichte von den ersten Tagebauen in Mitteldeutschland über frühe Pläne einer Rekultivierung der Böden bis zur heutigen Sanierung und Umwidmung der Landschaft.

Ein Blick auf Bergbau und Landschaftsgestaltung in Mitteldeutschland.

von Martin Baumert

Viele Menschen – Einheimische wie Besuchende – schätzen an Mitteldeutschland die hohe Dichte an Seen. Immer wieder belausche ich Menschen, die von der wunderschönen Natur des mitteldeutschen Seenlandes schwärmen. Dabei scheinen sich die Menschen nicht bewusst zu sein, dass sie sich in einer durch die Ressourcenextraktion veränderten Landschaft bewegen – das Diktum einer in ihrer Totalität beeinflussten Landschaft liegt nahe. Dabei steht dem seinerzeit gewinnbringenden Abbau der Braunkohlen ein bis heute kostenintensiver Wiederaufbau der Landschaft gegenüber – mit einem für das ungeübte Auge positiven Resultat.

Die Auseinandersetzungen mit den Hinterlassenschaften des Braunkohlenbergbaus ist fast so alt wie die Förderung selbst. Sie beginnt im 19. Jahrhundert, als Landbesitzer sowohl im preußischen als auch im sächsisch-thüringischen Raum die Einebnung der Bruchfelder des Tiefbaus forderten, die ihre Pächter durch den untertägigen Kohlebergbau hinterlassen haben. Mit dem Aufkommen der Tagebaue ab den 1890er Jahren und dem gesamten Abtragen des Deckgebirges verschärfte sich das Problem maßgeblich, musste doch nun eine Landschaft aus der Mondlandschaft neugestaltet werden. Das war aber noch nicht der technische Höhepunkt der Landschaftszerstörung: In den an die Oberfläche gebrachten Böden befinden sich Schwefelverbindungen, die mit Sauerstoff zu Schwefelsäure oxidieren und den pH-Wert von Wasser und Boden senken. Eine Begrünung dieser Flächen ohne vorherige Melioration, also gezielte Maßnahmen der Bodenverbesserung, ist nicht möglich. So stehen Kippen steril in der Landschaft und beeinträchtigten die umliegenden Felder, Wälder und Dörfer bei jedem Windstoß und jedem Regenfall mit der phytotoxischen Erde (Abb. 1). Erst in den 1950er-Jahren werden Verfahren entwickelt, um diese sauren Böden einer Rekultivierung zu zuführen. Nahezu zeitgleich entstehen an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig am Institut für Landschaftsgestaltung unter Gerhard Darmer (1902–1992) erstmals Pläne, den Südraum Leipzig nach seiner Auskohlung für die Naherholung zu gestal-

ten. In diesen finden sich nicht nur Seen und Halden als Aussichtspunkte, auch eine Bahnanbindung an das nahe Leipzig ist Teil der Vision (Abb. 2).

Das seenland bleibt Utopie – vorerst Was von Darmer und seinen Arbeiten bleibt, ist besonders der Sanddorn: Der Landschaftsforscher hatte 1944 im Fach Biologie zum Sanddorn promoviert und brachte ihn als erster auf den sandigen nährstoffarmen Böden aus. Was für uns heutzutage eine reizvolle Abwechslung ist und Vögeln einen geschützten Brutplatz bietet, wird von der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) – dem heute für die Sanierung zuständigen Unternehmen – hingegen kritisch gesehen: Der Sanddorn beschädigt mit seinen Wurzeln Wege und wird als Neophyt abgelehnt. Darmers Idee eines Seenlandes blieb unter der prekären ökonomischen Realität der DDR Utopie. Es fehlte das Geld und gleichzeitig war die Wirtschaft auf Gedeih und Verderb auf die Kohle angewiesen. Weder das Landeskulturgesetz 1970 noch die Etablierung des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 1972 – immerhin das zweite weltweit – änderten dies. Dennoch liefen Planungen,

Abb. 1: Schlammlawine an der Halde Trages 1958

Forschungen und Realisierung bis zum Ende der DDR weiter. Eindrucksvolles Beispiel im Mitteldeutschen Raum ist der damals wie heute beliebte Kulkwitzer See im Westen von Leipzig, der 1973 eröffnet wurde. Albrecht Krummsdorf (1926–2014), der profilierteste Rekultivierungsexperte der DDR, führt die Idee seines Lehrers Darmer fort und ist für die erste vollständige Planung der Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig 1974 verantwortlich. Auffällig in den Planungen sind die abweichenden Größen der Wasserflächen im Vergleich zu heute. Aus Kostengründen orientierte sich die DDR an einem einheitlichen Wasserstand, was zu kleineren Wasserflächen im Seenland geführt hätte.

Gleichzeitig zeigen die in den Planungen eingezeichneten Abbaugrenzen, dass sich der Bergbau noch deutlich weiter ausgebreitet hätte. Beispielsweise wären dem Tagebau Espenhain neben dem Oberholz bei Großpösna mit seinem Botanischen Garten die Ortslagen Störmthal und Güldengossa zum Opfer gefallen; der Braunkohleabbau wäre erst vor den Toren Leipzigs zum Stehen gekommen. Im Norden von Leipzig hätte der Tagebau Breitenfeld eine Verlegung der Autobahn 14 erforderlich gemacht. Und die „Leipziger Badewanne“, der heu-

Abb. 2: erster Entwurf für ein „Großerholungsgebiet“ nach der Auskohlung (1950er Jahre)

tige Cospudener See, hätte den Leipziger Auwald bis auf die Höhe der Richard-Lehmann-Straße verschwinden lassen.

Für die oft kolportierte Umsiedlung Leipzigs finden sich hingegen in den Akten keine Belege. Eine in den 1960er-Jahren kurzeitig ins Auge gefasste Devastierung von Markkleeberg-Ost bis zum Agra-Gelände scheitert an den zu hohen Kosten für Ersatzwohnungen. Die Kosten für die Umsiedlung einer Großstadt hätten die Wirtschaft der DDR überfordert.

Das Ende der DDR bringt freilich ein Ende der ausschweifenden Abbauplanungen.

Für die schrumpfende Wirtschaft und Bevölkerung sowie den veränderten Marktzugang wird weniger Braunkohle benötigt. Dagegen beginnt nun endlich die Realisierung der früheren Rekultivierungsplanungen. Einen wichtigen Anteil daran hat Andreas Berkner, der bis 2024 die Regionalplanungsstelle Leipzig leitete und sich

bereits in der DDR-Zeit Rekultivierungsfragen zuwandte. Nun sind es die ehemaligen Kumpel, die nicht nur ihre alten Arbeitsgeräte entsorgen, sondern auch aus den Mondlandschaften das Leipziger Neuseenland formen. Politisch getragen wird die Idee vom Leipziger Regierungspräsidenten, Pfarrer und früheren Umweltaktivisten Walter Christian Steinbach. Aber auch in anderen Regionen Mitteldeutschlands bewegte sich etwas. Der Chef des Dessauer Bauhauses Rolf Kuhn (1946–2024) blickt auf das nahe Bitterfelder Revier und hat eine künstlerische Vision für die Goitzsche, die er schlussendlich 2000 bis 2010 in der Internationalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land im Lausitzer Revier realisieren kann. Bleibenden Eindruck in Mitteldeutschland hinterlässt er mit der Stadt aus Eisen („Ferropolis“) bei Gräfenhainichen. Hierin zeigt sich auch ein neues ästhetisches Konzept, das versuchte die Zeugnisse des Bergbaus als Landmarken in Wert zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt stecken sowohl Industriedenkmalpflege als auch Industriekultur noch in den Kinderschuhen.

Weniger populär und dennoch bedeutsam sind der Erhalt des ältesten Braunkohlengroßkraftwerkes Deutschlands in Vockerode sowie der Gartenkolonie Zschornewitz. Hierbei handelt es sich um Versuche den strukturschwachen Bergbaufolgeregionen durch Rekultivierung und Sanierung der ökologischen Schäden sowie erhaltenswerter Denkmale eine neue Perspektive zu geben. Freilich – und das lässt sich über das Versprechen einer touristischen Zukunft für alle ehemaligen Bergbauregionen sagen – Tourismus schafft vor allem Niedriglohnarbeitsplätze, sollte darum also nur flankierend in der Wirtschaftspolitik einer Region ausgewiesen werden. Einen vollwertigen Ersatz für Industriearbeitsplätze bietet er hingegen nicht.

altlasten bedrohen die touristische zukunft Trotz der beeindruckenden Leistung der letzten Jahrzehnte bleiben Leerstellen

BERGBAUFoLGELANDSCHAFTEN

Bio T op-V ERBUND a M M i

Das Naturschutzgebiet Phönix Nord im Altenburger Land, an der Landesgrenze Thüringens zu Sachsen-Anhalt und Sachsen, ist Teil einer Bergbaufolgelandschaft und bietet zahlreichen bedrohten Pflanzen- und Tierarten wertvolle Lebensräume. Um die offenen und halboffenen Flächen zu erhalten, findet eine ganzjährige Beweidung mit Exmoorponys, Heckrindern und Karpatenbüffeln statt. Schrittweise wird das Gebiet in einen bundesländerübergreifenden Verbund integriert. Trotz der ökologischen Maßnahmen bleibt es für Erholungssuchende zugänglich: Beeren- und Pilzesammeln, Gassigänge oder Angeln sind weiter möglich, sofern einige Verhaltensregeln eingehalten werden.

der Sanierung. Diese betreffen vor allem die ökologischen Folgen, aber auch die Zukunftsversprechen. Die bekannteste Altlast ist die Grube Johannes bei Wolfen, umgangssprachlich aufgrund seiner Belastung mit Quecksilber als „Silbersee“ bezeichnet, der bis heute seiner abschließenden Sanierung harrt. 2022 musste ein Versuch der Verfüllung aufgrund der Ausgasung von giftigem Schwefelwasserstoff abgebrochen werden. Aber auch andere Altlasten bedrohen die touristische Zukunft der Region, wie beispielsweise eine Ölblase unter dem früheren Benzinwerk Böhlen. Teilweise liegen die Probleme in unserer unmittelbaren Vergangenheit, wie im Fall der seit 2021 geschlossenen Kanupark-Schleuse zwischen Störmthaler und Markleeberger See. Diese ist nach einer Rissbildung und der damit

verbundenen Gefahr eines Bruchs und einer damit einhergehenden Flutwelle gesperrt und wird aufwendig saniert. Ob sie jemals wieder eröffnet, ist aktuell unklar. Ursache war dabei die mangelnde Verdichtung des Baugrundes durch den ausführenden Sanierungsbetrieb, dass eine Unterspülung des Bauwerkes begünstigte.

Ein weiteres Problem sind die so genannten Ewigkeitskosten: Wie der Name sagt, bestehen diese solange, wie der Mensch die ehemaligen Bergbauflächen und ihre Umgebung nutzen will. Hiermit ist besonders die Regulierung des Grundwasserspiegels gemeint. Ein unkontrolliertes Ansteigen kann die Stabilität des Untergrundes gefährden und gefährliche Rutschungen auslösen. Die Katastrophe von Nachterstedt, bei der 2009 eine Sied-

W E i N V o M Ta GEB a UR a ND

An den südlichen Hängen des Geiseltalsees in Sachsen-Anhalt wächst heute Wein, wo bis 1993 noch Braunkohle abgebaut wurde. Die Idee dazu hatte Hobbywinzer Rolf Reifert aus Freyburg im Jahr 1997. Auf dem Berghang des früheren Tagebau-Restlochs etablierte er Weinbau und wurde für diese Idee inzwischen mehrfach ausgezeichnet. Inzwischen spielt auch die Landschaftspflege eine Rolle: Das Rote Harzer Höhenvieh, eine gefährdete Nutztierrasse, trägt zur Bewirtschaftung der Flächen bei und verbindet so Naturschutz mit landwirtschaftlicher Nutzung.

lung auf nicht verzeichneten Altkippengelände am Concordiasee im Untergrund versank und drei Menschen mit sich riss, zeigt die Gefahren, die von der Bergbaufolgelandschaft ausgehen.

informieren statt nur konsumieren

Bergbau ist immer ein erheblicher und dauerhafter Eingriff in Landschaft und Natur. Die für uns heute lockenden Seen haben eine anthropogene Geschichte, die eine weitere kostenintensive Betreuung durch uns und folgende Generationen bedarf. Im öffentlichen Diskurs um die vermeintlich billige Kohle tauchen diese Aspekte hingegen nicht auf – im Gegenteil: So ist bereits heute abzusehen, dass der Lausitzer Braunkohlenbetreiber zu wenig Geld für Rekultivierungen zurückgelegt hat. Eine demokratische Landschafts-

Vo M Ta GEB a U z UM aRTEN s CH aT z

Wo dem ehemaligen Tagebaus Delitzsch Südwest während der DDR-Zeit ganze ortschaften weichen mussten, hat sich ein neues Zuhause für mehr als 500 Tierarten entwickelt: Zwischen Delitzsch und Leipzig erstreckt sich das 2019 ausgewiesene „Naturschutzgebiet Werbeliner See“. Auf rund 1.500 Hektar bieten der Werbeliner, Grabschützer und Zwochauer See und ihre Umgebung Raum für eine enorme Artenvielfalt: Über 200 Vogelarten wurden in dem Areal erfasst, davon gelten 14 als „vom Aussterben bedroht“. Das zuständige Projektbüro bietet für Naturbegeisterte unter anderem Exkursion zu den Bibern oder dem Delitzscher Wolfsrudel.

planung lebt aber auch vom Engagement der Bewohner, die sich differenziert über den Zustand ihrer Landschaft informieren, anstatt diese nur passiv zu konsumieren.

Martin BauMert (Jg. 1985) beschäftigt sich schon seit 2007 mit der Geschichte der Braunkohlenindustrie. 2020 reichte der Historiker seine Dissertation zum Braunkohlenindustriekomplex Böhlen-espenhain an der universität Leipzig ein. in seinem 2023 erschienen Buch „Das Beste nach oben!“ wendet er sich der Forschung und Praxis der rekultivierung in der DDr zu. aktuell arbeitet er am Deutschen Historischen Museum in Berlin.

In dieser Ausgabe

500 Jahre Bauernkrieg: Schleusingen, Graf Wilhelm von Henneberg und der Werrahaufen | Weltoffenes Mitteldeutschland: Sorbische Kultur und die Lausitzer Tagebaufolgelandschaft | Rezension: Braunkohle als transregionales Phänomen

Vor 500 Jahren tobte der Bauernkrieg – auch in der Region, die heute Mitteldeutschland bildet. Ein regionalhistorischer Blick auf die Residenzstadt Schleusingen, Graf Wilhelm von Henneberg und den Bauernkrieg 1525.

von Janis Witowski

Am 3. Mai 1525 schickte der junge Markgraf von Brandenburg, Joachim II. (1505–1571), von Cölln an der Spree aus, einen Brief an seinen Verwandten Herzog Albrecht von Preußen (1490–1568). In seinem Schreiben bezog sich

Joachim auf zwei bedeutende Ereignisse des Jahres 1525: Zum einen kommentierte er eine politisch bedeutende Entscheidung Albrechts, die hier nicht weiter interessieren soll. Zum anderen berichtete Joachim II. von den weitgreifenden Aufständen, die in der Mitte und im Süden des Heiligen Römischen Reiches wüteten und die bereits die Zeitgenossen als „Bauernkrieg“ zu bezeichnen pflegten. Dabei machte der junge Brandenburger keinen Hehl daraus, worin er die Motivation der Bauern sah: „[…] alle der fursten, graven und hern auch der vom adel kinder, die sie uberkomen, die hauen sie zu stucken in der meinung, die fursten und den adel genzlich zu vertilgen“.

An einem Beispiel gedachte Joachim seinem Briefpartner die Rücksichtslosigkeit der Bauernhorden vor Augen zu führen. So hätten die Bauern nicht nur Graf Wilhelm von Henneberg (1478–1559) aus seinem Territorium vertrieben, sondern auch seine hochschwangere Gemahlin Anastasia von Brandenburg (1480–1534) – ebenfalls eine Verwandte Joachims – bis auf die Unterkleider ausgezogen und gezwungen, die Kleidung einer Bäuerin anzulegen. Der Vorgang, den Joachim von Brandenburg in Worte fasste, kam einer Verachtung der gottgewollten Ständeordnung gleich und dürfte bei dem adligen Leser in Preußen tiefe Bestürzung ausgelöst haben. Allein, das beschriebene Ereignis hat so niemals stattgefunden.

schleusingen und die aufständischen

Das am Südausläufer des Thüringer Waldes gelegene Schleusingen, die damalige Residenzstadt Graf Wilhelms von Henneberg-Schleusingen und seiner Ehefrau Anastasia von Brandenburg, wurde während des Bauernkrieges weder

Die Grafschaften Henneberg-Schleusingen (hellblau) und Henneberg-Aschach-Römhild (dunkelblau) in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (abgebildet in: Mitteldeutscher Heimatatlas, hrsg. von der landesgeschichtlichen Forschungsstelle für die Provinz Sachsen und Anhalt, Magdeburg o. J. [1920er Jahre], Tafel 18).

belagert noch eingenommen. Das bedeutet nicht, dass die Lage für Graf Wilhelm, seine Frau und seine Residenz während des Aufstands nicht dramatisch gewesen wäre. Am 3. Mai 1525 – genau an dem Tag also, an dem Joachim im weit entfernten Cölln seinen Brief nach Preußen aufgab – weilte Graf Wilhelm IV. von Henneberg vor den Toren Meiningens. Zu Fuß war der Henneberger Landesherr vor die Aufständischen des sogenannten Werrahaufens getreten – als Haufen bezeichnete man seinerzeit größere Gruppen von Aufständischen. Ihnen hatte der Graf eine Urkunde übergeben, in der er sich den Bauern anschloss und schwor, ihre Forderungen, die „Zwölf Artikel“, anzunehmen: Ein großer Sieg für den Werrahaufen, in dem sich mehrere tausend Dorf- und Stadtbewohner, darun-

ter auch zahlreiche Bürger, einige Adlige und Kleriker aus den würzburgischen und hennebergischen Gebieten, zusammengeschlossen hatten.

Für Wilhelm von Henneberg war die Vertragsunterzeichnung eine unbequeme Notwendigkeit. „Das getan oder totgeschlagen“, so charakterisierte der Graf selbst 1526 die Alternativlosigkeit der Handlung; der Empfänger seiner Rechtfertigung war zufälligerweise derselbe Herzog Albrecht von Preußen, dem Joachim II. ein Jahr zuvor von der angeblichen Vertreibung Wilhelms berichtet hatte. Wilhelm schloss sich notgedrungen einem der beiden großen Bauernhaufen an, die in seinem Herrschaftsgebiet operierten.

Graf Wilhelm von Henneberg und seine Frau Anastasia von Brandenburg in einer illustrierten Genealogie von 1567 (Original: Hennebergisches Museum Kloster Veßra).

Aus Sicht des Grafen war dies die einzige Möglichkeit, sein politisches Überleben zu sichern. Den in den Hochstiften Bamberg und Würzburg ausbrechenden Erhebungen hatte Wilhelm von Henneberg zunächst nur zugesehen und offensichtlich gehofft, sie für seine Zwecke ausnutzen zu können. Als der sich nahe dem unterfränkischen Münnerstadt formierende Bildhäuser Haufen (benannt nach dem eingenommenen Kloster Maria Bildhausen) durch hennebergisches Gebiet marschierte und etliche Untertanen Graf Wilhelms zum Anschluss bewog, hatte man endlich auch am hennebergischen Hof in Schleusingen die unheilvollen Vorzeichen drohender Gefahr erkannt. Mit würzburgischem Geld und in aller Eile bemühte sich der Henneberger ein Heer auszuhe-

Sonderausstellung im Schloss Bertholdsburg Schleusingen (03. Mai bis 09. November 2025)

Bauern an den Mauern. Die Residenzstadt schleusingen im Bauernkrieg von 1525

Die Sonderausstellung ist Bestandteil des Kooperationsprojekts „1525! Bauernkrieg im Henneberger Land“ der Museen Münnerstadt, Kloster Veßra, Schmalkalden, Schleusingen, Veste Heldburg, dem Stadtarchiv Schweinfurt und dem Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsverein.

ben, um den Aufstand in seinen Landen niederzuschlagen. Dies gelang nicht. Allerorten waren die Untertanen vom Grafen abgefallen, zahlreiche niederadlige Vasallen wurden genötigt, die Reihen der Bauernhaufen zu verstärken. Die Hilfegesuche aus Schleusingen an benachbarte Fürsten und Grafen blieben erfolglos, da Wilhelms Standesgenossen aus Schwarzburg, Brandenburg-Kulmbach oder Sachsen mit eigenen Revolten zu kämpfen hatten.

schleusingen rechnet mit der Belagerung Angesichts der zahlenmäßigen Überlegenheit des Gegners und des Anschlusses von Graf Wilhelms Vetter, Hermann VIII. von Henneberg-Aschach-Römhild († 1535), der befürchten ließ, dass die Bauern bald auch mauerbrechende Geschütze erhalten würden, suchte der Henneberger sein Heil in einem Bündnis mit den Aufständischen. Doch die oben erwähnte Vertragsunterzeichnung bei Meiningen sorgte nur kurzzeitig für Entspannung. Die Bildhäuser Bauern fühlten sich an die Abmachungen kaum gebunden und konfrontierten den Grafen darüber hinaus mit seiner Doppelstrategie, sich den Bauern gegenüber wohlgesonnen zu geben, doch gleichzeitig an ihrer Vernichtung zu arbeiten. Wilhelm war sich bewusst, dass seine Macht nurmehr auf ein kleines Gebiet mit einigen wenigen Stützpunkten zusammengeschrumpft war: Einzig die Schlösser Kaltennordheim, Ilmenau, Maßfeld und Schleusingen hatte er noch. Seine verbliebenen Ressourcen konzentrierte Wilhelm aber vor allem auf Maßfeld und Schleusingen. Für die Residenzstadt wurde eine neue Wachordnung aufgestellt. Die Stadtverteidigung lag in der Hand gräflicher Vasallen und des Stadtbürgertums. Niemandem durfte ohne Erlaubnis des Grafen oder zumindest des Bürgermeisters Einlass gewährt werden. Selbst die Dienerschaft in den Frauengemächern des Schlosses bekam die Anweisung, mehrmals am Tag aus den Fenstern zu schauen und zu melden, sobald sich jemand näherte. In Schleusingen wurden

Truppen und Vorräte zusammengezogen. Man rechnete mit einer Belagerung.

Dass diese bis zur Niederschlagung der Aufstände im Mai und Juni 1525 ausblieb, war nicht allein dem Zufall geschuldet. Die in Haufen formierten Aufständischen agierten keineswegs impulsiv. Der Gewalthaufen war eine Organisationseinheit des zeitgenössischen Kriegswesens; ehemalige und aktive Söldner und in der Stadtverteidigung bewanderte Stadtbewohner verstärkten als Hauptleute und Kommandeure die Reihen der Aufständischen mit militärischer Expertise. Den Risiken einer glücklosen Belagerung waren sich diese Leute sehr wohl bewusst. Eine Eroberung Schleusingens zogen sie offenbar gar nicht erst in Betracht. Hinzu kommt, dass die Schreiben, die von den Bauernhaufen selbst herausgingen, keineswegs den Willen erkennen lassen, Graf Wilhelm von Henneberg als Landesherrn zu beseitigen – die Bauern wollten ihn vielmehr als Verbündeten für ihre Sache gewinnen. Radikale Stimmen ließen sich nur sehr vereinzelt hören.

Die historische Rekonstruktion der Ereignisse von April bis Juni 1525 strafen den Bericht des Joachim von Brandenburg Lügen. Ob der junge Markgraf von Cölln aus bewusste „Fake News“ verbreitete oder Gerüchten aufgesessen war, lässt sich nicht mehr ermitteln. Gesagt sei aber eins: Dass Anastasia von Brandenburg schwanger gewesen war, wie kolportiert worden ist, darf als ausgeschlossen gelten. Das letzte Kind der mittlerweile 45 Jahre alten Gräfin – ein Mädchen namens Elisabeth, die später Nonne im Frauenkloster Trostadt war – wurde nachweislich 1517 geboren.

Dr. Janis WitoWski ist Leiter des Historischen Museums und stellvertretender Direktor des naturHistorischen Museums schloss Bertholdsburg in schleusingen. Der Mittelalterhistoriker beschäftigt sich im schwerpunkt mit der Geschichte der Grafschaft Henneberg.

Weltoffenes Mitteldeutschland

Was bedeutet die Entwicklung einer Braunkohleregion für eine ethnische Minderheit? Eine Reise zu sorbischer Kultur, Industriefolgen und Zukunftsgestaltung in der Lausitzer Tagebaufolgelandschaft.

von

Es gibt eine Strecke auf der Bundestraße 97 zwischen dem brandenburgischen Cottbus und dem sächsischen Hoyerswerda, die einen besonders nachhaltigen Eindruck bei den Fahrenden hinterlässt. Erst säumen wahre Wände aus Kiefern die Straße. Derart gerade und astfrei wachsen die Bäume, dass allen noch so flüchtigen Beobachtenden klar wird: Dies hier ist eine geplante, gemachte Landschaft, kein Wald wie jeder andere. Wir passieren noch den Spreetaler See, der uns ungewöhnlich groß vorkommt in der ansonsten oft sandig-trockenen Gegend, dann senken wir unser Tempo von den üblichen 100 km/h erst auf 50 km/h, schließlich auf 30 km/h. Es besteht akute Rutschungsgefahr, denn der Boden ist nicht ausreichend verdichtet. Wir fragen uns: Was hat ihn derart aufgewühlt? Schließlich erreichen wir Hoyerswerda. Die Stadt begrüßt uns auf Deutsch und Obersorbisch: Witajće k nam – „Willkommen bei uns“ – steht auf einem Schild. In der Neustadt schließen sich noch Plattenbauten aus den 1960er Jahren an, die sich acht Stockwerke hoch in den Himmel erheben. Die Stadt selbst wirkt auf uns nicht, als bräuchte sie derartige Wohnkapazitäten. Wir bewegen uns durch eine Landschaft voller Widersprüche. Alle Elemente eint, dass es sie ohne den Tagebau in dieser Form nicht gäbe. Sie bilden ein Mosaik verschiedenster Strategien, um mit den Folgen dieser Industrie umzugehen. Seit den

frühen Anfängen Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Braunkohle zum einflussreichsten Wirtschaftszweig der Region. Das sogenannte Lausitzer Revier, gelegen sowohl im Süden Brandenburgs als

DiE RUBRiK „WELToffENEs MiTTELDEUTsCHLaND“

Die Region, die heute Mitteldeutschland bildet, ist ebenso von Meilensteinen der demokratischen Entwicklung (etwa der Weimarer Republik oder den ersten Montagsdemonstrationen) geprägt wie vom historischen Erbe von Kolonialismus, Diktaturen und von heutiger extremistischer Gewalt. Unser Magazin macht in jeder Ausgabe Themen zu Inklusion, Demokratiegeschichte und den Umgang mit Minderheiten sichtbar. So können wir gemeinsam – durch positive Beispiele für Erinnerungsarbeit, für interkulturelles Miteinander und mit gesellschaftlichen Debatten – ein klares Zeichen für ein weltoffenes Mitteldeutschland setzen.

Wohnhäuser aus dem Jahr 1961/62 in Hoyerswerda/Wojerecy – errichtet unter anderem für jene, die ihre Heimat an den tagebau verloren.

auch im Norden Sachsens, ist neben dem Rheinischen und dem Mitteldeutschen eins von drei Arealen, innerhalb derer der Rohstoff in Deutschland gefördert wurde und bis maximal 2038 noch wird.

Lausitz: Wiederaneignung einer Landschaft nach der Kohle

Da Erdschichten, welche die Braunkohle bedecken, vollständig abgetragen werden müssen, greift die Industrie tief in die Bodenbeschaffenheit und den Wasserhaushalt betroffener Areale ein. Die Behandlung dadurch aufgewühlter Böden, wie sie uns auf der B97 kurz vor Hoyerswerda ausgebremst hat, ist eine von vielen Maßnahmen der Rekultivierung, die sich etwa seit den 1920er Jahren mit der Wiederherstellung einer nutzbaren und – inzwischen von zunehmender Bedeutung – auch lebens-

werten Landschaft befasst. In der Lausitz finden wir Repräsentationen aller entwickelten Maßnahmen und Nachnutzungsformen, entstanden über den längsten Zeitraum und innerhalb eines zusammenhängenden Areals – weltweit. Die Aufforstung mit Kiefern (und anderen Bäumen) und die Flutung der Restlöcher zu Seen, wie wir sie auf unserem Weg erlebt haben, sind nur wenige davon.

Die Wiederaneignung einer postindustriellen Landschaft umfasst jedoch deutlich mehr. Sie gestaltet die Region weit über den Tagebaurand hinaus. Für die Lausitz besonders prägend ist in diesem Zusammenhang das, was wir in Hoyerswerda durch die bilingualen Straßenschilder beispielhaft erleben: Das Revier liegt zu weiten Teilen im sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet. Etwa seit dem 7. Jahrhundert

Der translozierte „schusterhof“ bildet das Zentrum der neuen ortsmitte in trebendorf/trjebin für das 2010 devastierte Hinterberg/Zagora.

siedelten slawische Gruppen dort, wo sich heute der östliche Teil der Bundesrepublik Deutschland befindet. Nur in der Lausitz blieben jedoch ihre Sprachen – das Oberund Niedersorbische sowie zahlreiche lokale Dialekte –, ihre kulturellen Praktiken und ihr Selbstverständnis erhalten. Heute gehören die Lausitzer Sorb:innen/ Wend:innen zu den vier anerkannten Minderheiten in Deutschland (neben den Sinti und Roma, der dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe).

Tagebau in der DDR

In die Entwicklung des Tagebaus und die Auseinandersetzung mit seinen Folgen für Mensch und Umwelt waren Sorb:innen/ Wend:innen unterschiedlich stark involviert. Gerade in den frühen Gruben waren sorbische/wendische Landarbeiter:innen

tätig. Auch im frühen 20. Jahrhundert, als die Industrie deutlich an Dynamik gewann, arbeiteten neben den zuziehenden deutsch-, polnisch- und tschechischsprachigen „Kumpeln“ weiterhin auch Sorb:innen/Wend:innen in der Kohle. Die Plattenbauten in Hoyerswerda – sorbisch Wojerecy – veranschaulichen eindrücklich, wie sich die Bevölkerung der Stadt in der DDR-Zeit schließlich verzehnfachte: Aus der Kleinstadt mit rund 7.000 Einwohner:innen wurde eine sozialistische Planstadt mit 70.000 Menschen, die in den Plattenbauten moderne Wohnungen fanden. Ähnliches gilt für Spremberg/ Grodk und Cottbus/Chóśebuz im Norden der Region. Erst der massive Rückgang der Bergbauaktivitäten nach der Wiedervereinigung führte zu einem erneuten Schrumpfen dieser Städte. Daher erschei-

nen uns die zahlreichen Wohntürme der Stadt heute auf den ersten Blick etwas unerklärlich oder deplatziert.

Vor allem während der DDR-Zeit war der neue Wohnraum jedoch nicht nur für die Arbeiterschaft vorgesehen, sondern auch für Jene, die ihre Heimat an den Tagebau verloren: Zwischen 1924 und 2024 wurden in der Lausitz insgesamt 137 Orte und Ortsteile für die Kohle devastiert; rund 29.000 Menschen suchten nach einem neuen Heim. In 96 dieser Orte wurde im 19. Jahrhundert noch überwiegend Sorbisch gesprochen. Oftmals zeugten regionale Flur- und Straßennamen, wie das oft anzutreffende góra für „Berg“, von der historisch gewachsenen Verbindung zwischen Land und Mensch. Viele sorbisch geprägte Bräuche, wie das Osterwasserholen oder das Stollenreiten, sind untrennbar mit der Landschaft verflochten. Von dieser Verbindung erzählt nicht zuletzt auch der reiche Sagen- und Märchenschatz der Region.

Neue Regeln für die Umsiedlungspraxis

Bis zur deutschen Wiedervereinigung spielten Auswirkungen auf die Bevölkerung in der Braunkohlenplanung entweder keine oder nur eine untergeordnete Rolle –ein Umstand, den auch die Plattenbauten in Hoyerswerda/Wojerecy verdeutlichen.

Jahrhundertelang gewachsene soziokulturelle Nachbarschaften und Praktiken der Dorfkultur konnten in den neuen Wohnungen kaum aufrecht erhalten werden. Die heutige Landschaft erzählt uns an vielen weiteren Orten eindringlich davon, wie sich die Umsiedlungspraxis je nach Rechtsrahmen veränderte, wie Betroffene um ihre Rechte kämpften – und vor allem, inwiefern Aspekte des Minderheiten- und Naturschutzes sukzessive darin Einzug hielten.

Ein wichtiges Beispiel hierfür ist Horno/Rogow. Bis 2004 lag der Ort nordwestlich der Stadt Forst/Baršć. Seit 1977 erstmals bekannt gegeben wurde, dass ihr Dorf dem Tagebau Jänschwalde weichen soll, protestierten die Hornoer:innen langanhaltend, vehement und auf verschiedensten Ebenen für dessen Erhalt. Seine sorbische Prägung war dabei ein wichtiges Argument. Ende des 19. Jahrhunderts galt Horno/Rogow noch als eigenständige Trachten- und Dialektregion. Besonders gern erzählten Hornoer:innen sich von den Ludki – sorbischen Sagenfiguren in Gestalt „kleiner Leute“. Bräuche wie das Zampern, Zapust, Osterfeuer, Maibaumaufstellen und die Kirmes gestalteten das Jahr. Der Widerstand konnte den Ort nicht retten, errang jedoch entscheidende und durchaus land-

Zum Weiterlesen:

KULTUR[tagebau]LANDSCHAFT. Strukturen der Tagebaufolge lesen, verstehen, gestalten, entwickeln, herausgegeben von Heidi Pinkepank und Markus Otto. Berlin: L+H Verlag, 2022.

Jenny Hagemann: Vererbte Regionen. Aneignungen und Nutzungen von regionalem Erbe im Wendland und in der Lausitz. Bielefeld: transcript Verlag, 2022 (Dissertation, Open Access).

Frank Förster: Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier. Bearbeitet von Robert Lorenz. Bautzen: Domowina Verlag, 2014.

schaftsprägende Änderungen im Umsiedlungsprozess: Seit dem Hornoer Umsiedlungsvertrag ist gesetzlich festgelegt, dass Orte, die im sorbischen Siedlungsgebiet liegen, auch innerhalb dessen umsiedeln. Sie verbleiben damit in einem Kultur- und Rechtsraum, der ihnen ein Mindestmaß an Bedingungen für die Pflege und Weiterentwicklung der sorbischen Sprache und Kultur garantiert – zum Beispiel sorbischsprachige Schulen in der Nähe.

Als neuer Ortsteil von Forst/Baršć näherte sich die Struktur von Neu-Horno dem alten Dorf an: Nachbarschaften blieben erhalten, Straßennamen und ganze Gebäude wie die Museumsscheune wurden „mitgenommen“. Ziel war, eine Fortentwicklung des dörflichen Miteinanders zu ermöglichen.

Ähnliche Strategien wurden in darauffolgenden Umsiedlungen wie beispielsweise im Fall der Ortschaft Hinterberg/Zagora 2010 verfolgt. Auch sie sind heute im Ortsbild des Zielortes Trebendorf/Trjebin sichtbar. Der damalige Bergbaubetreiber Vattenfall finanzierte als Teil des Hornoer Umsiedlungsvertrags zudem das „Archiv verschwundener Orte“ in Forst/Baršć, ein Dokumentationszentrum nicht nur für den Ort selbst, sondern alle 137 devastierten Dörfer.

Nichtsdestotrotz bedeutet eine Umsiedlung immer auch Heimatverlust für die Betroffenen. Ob die für jeden Fall individuell erarbeiteten Maßnahmen zur Stärkung der Ortsgemeinschaft wirksam sind, ist bislang nicht untersucht worden. Einzelstudien zu Orten in den verschiedenen Revieren zeigen den Forschungsbedarf zu den noch immer bestehenden gesundheitlichen, sozialen und kulturellen Folgen des Tagebaus auf.

Neue Konzepte: zwischen „grüner“ Wirtschaftlichkeit und sozialer Teilhabe

Mit dem Ende der Braunkohlenverstromung bis spätestens 2038 befindet sich die Region der Lausitz in einer entscheidenden Transformation, die sich auch noch lange in der Zukunft in ihrer Landschaft widerspiegeln wird. Längst avancieren Folgeflächen zu Spekulationsobjekten, auf denen PV- und Windkraftanlagen installiert werden, um den steigenden Bedarf an „grüner“ Energie zu sichern. Dabei stellt sich immer die Frage der gesellschaftlichen Teilhabe, sowohl monetär als auch ideell: Wem gehören die Flächen, wer profitiert? Und: Welche Nutzungskonzepte ermöglichen nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch eine Verbindung zwischen Mensch und Landschaft?

Dr. Jenny HaGeMann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am serbski institut Chóśebuz/Sorbischen Institut Cottbus. sie promovierte zuvor am institut für Didaktik der Demokratie an der Leibniz-universität Hannover. ihre Forschungsschwerpunkte sind regionalentwicklung und industrieplanung in Minderheitenkontexten sowie inwertsetzungsprozesse minorisierter kulturen.

Das Wissen um die Radikalität des Tagebaus, um die vielfältigen Lernprozesse im Umgang mit seinen Folgen, um die technischen Innovationen und um die Verflechtungen der Folgelandschaft mit der regionalen, oftmals sorbisch-geprägten Kultur bildet eine unverzichtbare Basis für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft der Region. In welcher Form die Tagebaufolgelandschaft selbst und das mit ihr verbundene Wissen geschützt werden können – zum Beispiel als UNESCO-Welterbe, wie eine wissenschaftliche Initiative mehrerer Lausitzer Partner zwischen 2020 und 2025 geprüft hat – gilt es, gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort zu ergründen.

Rezension

Eine transregionale Auseinandersetzung mit dem Braunkohlenbergbau.

von Mareike Pampus

Braunkohlenbergbau ist eine Industrie der Extreme: Er erschafft und zerstört zugleich, treibt Fortschritt voran und hinterlässt Verwüstung, prägt Identität und symbolisiert Wandel. Diese Ambivalenzen prägen den von Jan Kellershohn herausgegebenen Sammelband, der die Geschichte des Braunkohlenbergbaus transregional beleuchtet. Der Braunkohlenbergbau im 20. und 21. Jahrhundert. Geschichte – Kultur – Erinnerung vereint 14 Beiträge aus Geschichtswissenschaft, Geographie, Denkmalpflege und Kulturanthropologie und zeigt, wie tief der Bergbau in soziale, ökonomische und kulturelle Strukturen eingeschrieben ist.

Bereits in der Einleitung setzt Kellershohn einen spannenden interpretativen Rahmen: Er greift das Konzept des „Unheimlichen“ auf, das Sigmund Freud als das plötzlich Fremdwerdende des Vertrauten beschrieb. Der Braunkohlenbergbau erscheint in diesem Sinne als eine Praxis, die vertraute Landschaften in „unheimliche“, transformierte Orte verwandelt. Diese Perspektive durchzieht viele der Beiträge: Sei es die museale Bewahrung industrieller Relikte (Könnicke), die Erhaltung von Bergbaufolgelandschaften als potenzielle UNESCO-Welterbestätten (Hagemann) oder die Rekultivierung devastierter Flächen (Baumert). Die Industriekultur

Jan Kellershohn (Hg.): Der Braunkohlenbergbau im 20. und 21. Jahrhundert. Geschichte – Kultur – Erinnerung (Landesgeschichtliche Beiträge 1) Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 304 Seiten

des Bergbaus bewegt sich zwischen Verklärung und Reflexion, zwischen Bewahrung und Umgestaltung.

zeitschichten des Bergbaus: Vergangenheit, Gegenwart, zukunft

Ein zentrales Thema des Bandes ist die Zeitlichkeit des Braunkohlenbergbaus. Die Beiträge verdeutlichen, dass Bergbau nicht nur Landschaften umgestaltet, sondern auch Zeitrelationen neu strukturiert. Das Kapitel von Friedrich et al. etwa zeichnet die 45 Millionen Jahre umfassende geologische und kulturelle Geschichte des Geiseltals nach, die durch den Braunkohleabbau und seine Fossilienfunde zugleich zerstört und sichtbar gemacht wurde. Schiedlowski wiederum beschreibt den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier sehr gelungen als Prozess der „zeitlichen Re-Orientierung“: Der Braunkohleausstieg wird dabei nicht nur als wirtschaftliche, sondern als zeitspezifische Herausforderung verstanden. Wie kann sich eine Region, die jahrzehntelang auf Kohle basierte,

in eine post-fossile Zukunft transformieren?

Die Beiträge von Möller und Schuchard zeigen, dass die Zeitlichkeit des Bergbaus auch gesellschaftliche Brüche erzeugt. Der Ausstieg aus der Kohle bringt nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine kulturelle Entwurzelung mit sich. Interessant ist auch, wie das Buch mit dem Phänomen der Industriekultur umgeht. Wagner diskutiert die „Musealisierung“ der Industrievergangenheit, insbesondere am Beispiel des Festivals „Futur21“ in der Region Westfalen-Lippe, das mit digitalen Installationen neue Wege der Erinnerungskultur beschritt. Auch hier wird die Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft deutlich: Industriekultur kann entweder zur erstarrten Nostalgie oder zum experimentellen Zukunftslabor werden.

Braunkohle als transregionales phänomen

Ein weiteres verbindendes Element der Beiträge ist die transregionale Perspekti-

ve, die es erlaubt, über die Problematiken des mitteldeutschen Braunkohlereviers hinauszuschauen und in Vergleich zu setzen. Weiss argumentiert, dass Bergbaugeschichte zu oft als lokal verankerte Wirtschaftsgeschichte betrachtet wird, während ihre transregionalen Verflechtungen zu wenig Beachtung finden.

Die Geschichte des Bergbaus ist eng mit Energiepolitiken, Rohstoffmärkten und Protestbewegungen verflochten. Besonders deutlich wird dies im Beitrag über die Energiepolitik Bayerns nach 1945 (Ertl).

Die Braunkohle Bayerns wurde nicht isoliert betrachtet, sondern in das größere Netz der Energieversorgung eingebunden, das sich bis nach Sachsen und in die Sowjetische Besatzungszone erstreckte.

Rekultivierung: industriekultur nach der industrie

Ein wiederkehrendes Motiv des Bandes ist die Frage, was mit ehemaligen Tagebauflächen passiert. Baumert diskutiert die Rekultivierung in der DDR, die nicht nur ökologische, sondern auch ideologische Funktion hatte: Der sozialistische Staat verstand sich als Gestalter von Landschaft, der die „Fehlentwicklungen“ kapitalistischer Rohstoffausbeutung korrigieren wollte. Die Seenlandschaften, die heute viele Tagebaue ersetzen, sind jedoch nicht nur Zeugnisse vermeintlich erfolgreicher Renaturierung, sondern auch Symbole eines ambivalenten Erbes. In Könnickes Kapitel wird das Museum als Ort verhandelt, der diese Geschichte erzählbar macht. Er fragt, wie ein „Braunkohlemuseum der Zukunft“ aussehen könnte, das nicht nur die Technikgeschichte, sondern auch die sozialen und ökologischen Konsequenzen des Bergbaus thematisiert. Dies ist eine zentrale Herausforderung: Industriekultur kann leicht in eine reine Feier vergangener Leistung abgleiten. Ein kritisches Museum würde hingegen das Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Zerstörung in den Mittelpunkt rücken.

Der Braunkohlenbergbau im 20. und 21. Jahrhundert ist ein facettenreicher Sammelband, der es schafft, eine Vielzahl an Perspektiven zusammenzuführen, ohne in Beliebigkeit zu verfallen. Die thematische Klammer des „Unheimlichen“, die Kellershohn in der Einleitung einbringt, ist ein wirkungsvolles Konzept, das viele der Diskussionen zusammenhält. Besonders stark sind die Beiträge, die die zeitlichen, transregionalen und kulturellen Dimensionen des Bergbaus verknüpfen. Einige Kapitel hätten noch stärker in den Dialog miteinander treten können, beispielsweise durch einen explizierten Bezug zur Einleitung. Nichtsdestotrotz bietet der Band eine wertvolle, analytisch dichte Auseinandersetzung mit der Braunkohle als industrie-, sozial- und umweltgeschichtlichem Phänomen.

Besonders für eine mitteldeutsche Leserschaft, die mit dem Strukturwandel der eigenen Region konfrontiert ist, bietet das Buch wertvolle Denkanstöße und überregionale Anknüpfungspunkte. Der Sammelband zeigt, dass Braunkohle weit mehr als ein fossiler Brennstoff ist – sie ist ein Narrativ, das verhandelt, erinnert und neu geschrieben werden muss.

Dr. Mareike PaMPus ist promovierte ethnologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für strukturwandel und nachhaltigkeit (HaLis) sowie an der Humangeographie der Martin-Lutheruniversität Halle-Wittenberg. in ihrer Post-doc-Forschung im Fach Geographie beschäftigt sie sich mit verschiedenen konzepten von „natur“ in renaturierungsprozessen von Bergbaufolgelandschaften.

> NaCH CRoWDfUNDiNG füR

„BRUCHsTELLE 1938“: aRBEiTEN iN pLaUEN sTaRTEN

In der Engelstraße im sächsischen Plauen befindet sich ein bedeutendes Stück Stadtgeschichte: die Mauerreste der 1938 zerstörten Synagoge. Unter dem Titel „BRUCHSTELLE 1938 – (Ge-)Denkort ehemalige Plauener Synagoge“ setzt sich die Stadt gemeinsam mit Anliegern und einer engagierten Arbeitsgruppe für die Sanierung und den Erhalt dieses historischen Relikts ein.

Durch ein erfolgreiches online-Crowdfunding im letzten Jahr konnte der erforderliche Eigenanteil von 15 Prozent der Finanzierung gedeckt werden; hinzu kommen nun Mittel des Denkmalschutzes aus dem Landesprogramm Sachsen sowie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. In diesem Sommer sollen nun die Tiefbauarbeiten beginnen, um die Mauer dauerhaft zu sichern.

Geplant ist die Schaffung eines Gedenkorts, der auf kleinem Raum Information, Interaktion und Kunst vereint. Im Mittelpunkt steht das Mauerrelikt als „Bruchstelle“ der damals zerstörten Synagoge – ein Symbol für den tiefen Einschnitt in die jüdische Gemeinde Plauens und die Geschichte der Stadt. Der zukünftige Gedenkort soll auf diese Lücke hinweisen, aber zugleich ein lebendiger ort der Begegnung sein, etwa für deutsch-israelische Schülerprojekte sowie als Informationsstätte für Touristen und Schulklassen.

> DresDen unD WrocłaW: 65 JaHRE paRTNERsCHafT Städtepartnerschaften bringen Menschen unterschiedlicher Länder zusammen und ermöglichen Völkerverständigung und Kulturaustausch. Unter dem Motto „Vier Namen. Zwei Städte. 65 Jahre Partnerschaft“ zeigt das deutsch-polnische KraszewskiMuseum in Dresden noch bis zum 26. oktober 2025 die Ausstellung „Dresden-WrocławDrezno-Breslau“. Darin werden Fragen

adressiert wie: Welche Funktion sollten Städtepartnerschaft zu Zeiten der DDR – wie die zwischen Dresden und Wrocław seit 1959 bestehende – erfüllen? Wie konnten die Partnerschaften vor 1989 trotz ihrer starken politischen Instrumentalisierung persönliche Begegnungen und Kontakte ermöglichen? Und wie war es möglich, die Verbindungen nach 1989 weiterzuführen? Erzählt werden die Wiederaufnahme der Beziehungen und die zahlreichen verschiedenen Aktivitäten – im Zeichen von Versöhnung, bürgerschaftlichem Engagement, kultureller Zusammenarbeit und der Begegnung zwischen Menschen.

> ERfURT zEiGT aUssTELLUNG üBER pioNiERE DER HoLoCaUsTfoRsCHUNG

Die erste Generation der Holocaustforschung hatte oft mit Rückschlägen, Ignoranz, Ablehnung und Leugnung zu kämpfen. Die zweisprachige Ausstellung „Verfolgen und Aufklären. Die erste Generation der Holocaustforschung“ setzt Leben und Arbeit von zwanzig dieser Pionierinnen und Pioniere ein Denkmal: Darin werden Lebenswege, Überlegungen und Anliegen, aber auch die methodischen Zugriffe auf die Überlieferungen zu einem in dieser Dimension bis dahin unbekannten Verbrechen rekonstruiert.

Die Ausstellung ist ein Projekt der Gedenkund Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz und der Touro University Berlin in Kooperation mit The Wiener Library und wird noch bis 1. November 2026 im Erinnerungsort Topf & Söhne (Erfurt) gezeigt. Sie verdeutlicht die Widerstände gegen die Erinnerung und lädt zugleich dazu ein, die Kontinuität der Verharmlosung und Leugnung bis zu aktuellen Diskursen der Normalisierung des Rechtsextremismus zu reflektieren. Jeden zweiten Sonntag im Monat findet eine öffentliche Führung in der Ausstellung statt.

In dieser Ausgabe

Kolumne: Flurnamen und Boden(-schätze) | Portrait: Künstlerin

Pauline Voß alias Skadivore aus Erfurt | Reclam: Der Verlag aus Leipzig und die Anfänge der weltberühmten Universalbibliothek

Kolumne

Was steckt hinter den orts- und Flurnamen in der Region Mitteldeutschland?

Eine neue Kolumne in unserem Kulturressort beleuchtet die Bedeutungen und Geschichte(n) hinter den landschaftlichen Bezeichnungen.

Lämmerwiese, Himmelreich, Gänsegurgel –Flurnamen wie diese können Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen und sind zugleich oft poetische Wegweiser durch eine Landschaft, die von unseren Vorfahren aktiv genutzt und gestaltet wurde. Sie sind Ausdruck eines kulturellen Gedächtnisses und verweisen auf das tiefe Naturverständnis, das Menschen in einer vornehmlich agrarisch geprägten Welt hatten. Jede Flur hatte ihre Funktion und konnte nach ihren Besonderheiten benannt werden: Ein Feldname wie das Himmelreich beispielsweise deutete auf hochgelegene Freiflächen hin, die Lämmerwiese diente vermutlich der Viehhaltung und eine Gänsegurgel könnte metaphorisch verschlungene Wege oder enge Gassen beschrieben haben.

Auch wenn Flurnamen oft nur innerhalb eines Dorfes oder einer Region gebräuchlich waren, öffnen sie uns heute ein Fenster in frühere Lebenswelten und lassen uns dadurch einen Blick in den damaligen Alltag werfen. Auch Bodenschätze, geologische Besonderheiten oder die Bodenbeschaffenheit selbst finden sich häufig in diesen sprachlichen Denkmälern und ermöglichen uns bis heute, die wirtschaftliche Bedeutung und die naturgeografischen Eigenheiten historischer Regionen zu verstehen.

flurnamen und Bergbau

Schon im Mittelalter war Mitteldeutschland eine bedeutende Bergbauregion. In Gebieten wie dem Erzgebirge und dem Harz wurde nach Erzen und Metallen gegraben. Aus von Menschen geformten Kulturlandschaften resultieren zahlreiche Namen, die Änderungen und Auffälligkeiten einer Flur deskriptiv thematisieren. Eine Silbergrube oder ein Kupferstieg zeugen von den vor Ort

geförderten Metallen; Erzberge, Stollenwiesen oder Erzmühlen lassen allgemeiner auf Förderung und Verarbeitung von Bodenschätzen schließen.

Auch Gruben und Zechen trugen oft eigene Namen wie Segen Gottes, Neue Hoffnung oder Gottesgabe, die als Flurnamen auf das sie umgebende Flurstück übertragen wurden. Diese Namen spiegeln den religiösen Glauben der meist christlichen Bergleute wider, die sich Schutz und Segen für ihre riskante und wichtige Arbeit erhofften. Im Freiberger Revier finden sich Grubennamen wie Christbescherung, Himmelsfürst oder Neue Hoffnung Gottes Wo Bodenschätze gefördert wurden, entstanden Flurnamen, die von den jeweiligen Abbaugebieten inspiriert waren, welche oft über Jahrhunderte das wirtschaftliche Rückgrat der Region bildeten. Allein im sachsen-anhaltischen Hettstedt stoßen wir auf verschiedene auf Bergbau zurückgehende Flurnamen wie Grube, Schacht Eduard, Steinbrüche, Silbergrund, Tonloch, Zimmermannschacht, Kupferberg und Kupferkammerhütte. Im südlichen Kyffhäusergebiet finden sich Namen wie Am Spatensberge (Badra, bezieht sich auf mittelhochdeutsch spât für ‚blätterig brechendes Gestein‘), Bei dem Schacht (bei der ehemaligen Grube Gut Glück in Badra) oder Schmelzerhäuschen (Steinthaleben, mit Bezug zu einer Schmelzhütte).

flurnamen und Bodenqualität

Nicht nur der Bergbau, sondern auch die Bodenbeschaffenheit selbst prägte Flurbenennungen in Mitteldeutschland. Namen wie Torflöcher oder Nasse Wiesen lassen auf (frühere) Feuchtgebiete schließen. Viele Namen spiegeln direkt die Qualität und Beschaffenheit des Bodens wider – ein oft wertvolles Wissen für Landwirte, die den Boden bearbeiteten. Ein fruchtbares Gebiet konnte beispielsweise mit sprechenden, positiv konnotierten Namen wie Goldene Äcker, Specklehde oder Brotkorb bedacht werden. Ein Flurname wie Saurer Boden hingegen verweist recht eindeutig

darauf, dass der Anbau der meisten Feldfrüchte vor Ort nicht oder nur mühsam möglich war. Vor allem in ehemaligen Weinanbaugebieten finden wir auch metaphorische Bezeichnungen wie Essigpulle oder Essigkrug. Sie weisen auf verarmte Böden hin, die kaum oder keine schmackhaften Trauben mehr hervorbrachten. Nicht immer sind die Bedeutungen so offensichtlich: Ein Name wie Hundsbeil, der in Ammerbach bei Jena zu finden ist, scheint zunächst rätselhaft, gibt Kennerinnen und Kennern jedoch trotzdem wertvolle Hinweise auf die ehemalige Bewertung des Bodens. So steht Hund in vielen Regionen in Flurnamen abwertend für minderwertige oder unfruchtbare Flächen, die als wenig ertragreich galten. Das Beil im Namen hat hier nichts mit einer Axt zu tun, sondern geht auf das althochdeutsche Wort buhil, mittelhochdeutsch bühel zurück, das ‚Hügel‘ bedeutet. Das Hundsbeil ist also schlicht ein Hügel oder Abhang mit schlechtem Boden.

flurnamenforschung in Mitteldeutschland

Trotz ihrer Bedeutung für Geschichts-, Sprach- und Kulturwissenschaften geraten Flurnamen zunehmend in Vergessenheit. Die veränderten Lebensgewohnheiten und die Entfremdung vieler Menschen von der landwirtschaftlich geprägten Natur lassen die einst verbreiteten Namen und Begriffe langsam aus dem Sprachgebrauch und damit aus dem kulturellen Gedächtnis verschwinden. Doch verschiedene Initiativen setzen sich dafür ein, Flurnamen zu bewahren und als kulturelles Erbe zu erhalten. Das historische Thüringer Flurnamenarchiv umfasst etwa 150.000 Namen aus Thüringen und dem Süden SachsenAnhalts und bietet Forschenden und Interessierten eine wertvolle Quelle. Ergänzt wird dieser historische Bestand durch über 45.000 Namen aus ehrenamtlichen Sammlungen und Flurnamen aus über einhundert wissenschaftlichen Arbeiten.

Das gesamte Archivmaterial sowie die neuesten Beiträge werden an der Universität Jena digitalisiert. Unterstützt wird das Projekt von der Thüringer Staatskanzlei und der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB). Ziel ist es, das öffentlich zugängliche Thüringische Flurnamenportal stetig zu erweitern. Die Flurnamenforschung trägt so dazu bei, das kulturelle und naturwissenschaftliche Erbe der mitteldeutschen Regionen lebendig zu halten.

Zum Weiterlesen:

Beispiele für Flurnamenbelegzettel aus dem thüringischen Flurnamenarchiv

BarBara aeHnLicH und DaviD Brosius (beide institut für Germanistische sprachwissenschaft, Friedrich-schiller-universität Jena) betreuen gemeinsam das thüringische Flurnamenportal. Beheimatet ist dieses Projekt an der Friedrich-schiller-universität Jena. in thüringen wurde die Flurnamenforschung 2024 auf die Landesliste des immateriellen kulturerbes aufgenommen.

Thomas Schwämmlein: Flurnamen und Bergbaugeschichte – ein Einstieg. In: Flurnamenreport 2/2003, S. 1–3.

Elisabeth Witzenhausen: Bergbaunamen im südlichen Kyffhäusergebiet. In: Barbara Aehnlich & Eckhard Meineke (Hg.): Namen und Kulturlandschaften (= Onomastica Lipsiensie. Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung Band 10), Leipzig 2015, S. 349–360.

von Frank Kaltofen

auline Voß steht an diesem Abend im „Kurhaus Simone“ unweit der Erfurter Krämerbrücke und strahlt. Zur Ausstellungseröffnung sind viele Freunde und Bekannte gekommen. Auch ihre Eltern sind da, die sie stolz den drei befreundeten Künstlerinnen vorstellt, mit denen sie dieses Kunstevent gemeinsam auf die Beine gestellt hat.

Ihren Lebensunterhalt verdient Pauline allerdings nicht mit Ausstellungen oder der Malerei auf Leinwand, sondern als Illustratorin und Concept Artist für internationale Auftraggeber. Seit Jahren fertigt sie unter dem Künstlernamen Skadivore digitale Illustrationen für verschiedene Projekte: Für Videospiele und Animationsserien hat sie Artwork für Charaktere, Umgebungen und Requisiten entworfen; unter anderem die weltweit bekannten Magic: The GatheringSammelkarten tragen von ihr kreiertes Artwork.

Fragt man die gebürtige Erfurterin nach ihrem künstlerischen Werdegang, wird man zunächst wenig überrascht: ein vielseitig interessiertes Kind in einem Familienumfeld mit eher technisch orientierten Berufen; die Eltern fördern aber von früh auf das künstlerische Talent der Tochter. Später entscheidet sich Pauline bewusst gegen einen Wechsel auf ein Spezialgymnasium mit Kunst-Schwerpunkt: „Mich haben auch so viele andere Dinge interessiert“, erinnert sie sich heute. Zugleich habe sie sich aber auch nicht getraut, für ihre Zukunft voll und ganz auf das Künstlerische zu setzen. „Auch nach dem Abitur war für mich deshalb gar nicht vorgezeichnet, dass es unbedingt in eine künstlerische Richtung gehen muss“, sagt sie

rückblickend, „ich hatte zum Beispiel auch eine Zulassung für ein Chemie-Studium an der TU Dresden“.

Kreative Weiterentwicklung in Berlin

Trotz vieler Zweifel und einer gewissen „Angst vor dem Commitment zur Kunst“, wie sie sagt, geht es dann aber doch in die kreative Richtung: 2009 startet an der HTW Berlin der damals erste staatliche Studiengang für Game-Design, Pauline gehört dem ersten Jahrgang dieses BachelorStudiengangs an. Es beginnt eine sehr experimentelle Zeit mit neuen Themen, 3D-Modelling und Informatik, Psychologie und Programmieren. Dort entdeckte sie dann auch die digitale Kunst für sich: „Bei meinem Kommilitonen Max Heyder konnte ich damals das erste Mal ein Grafik-Tablet ausprobieren, bei dem man direkt auf dem Bildschirm gemalt hat – das war alles ganz neu und aufregend“, erinnert sich Pauline. Heute hat sie täglich mit diesem Arbeitsgerät zu tun, während ihr damaliger Kommilitonen inzwischen als freiberuflicher Game Artist und Art Director in der VideospielBranche erfolgreich ist.

Nach dem erfolgreichen Bachelor-Abschluss will sie zügig praktische Erfahrung sammeln – ein Muss für alle, die in der Digitalbranche einen Fuß in die Tür bekommen wollen. „Ich habe bestimmt 200 Bewerbungen rausgeschickt“, verrät Pauline, „und habe dann bei einem Start-up in Berlin als 3D-Generalistin angefangen.“ Sie bearbeitet also eine breite Palette an Aufgaben, von der digitalen Modellierung der Charaktere und Objekte über das Hinzufügen von Farben und Mustern als Oberflächendetails bis zum Gestalten realistischer Licht- und Schatteneffekte. „Das war schon nahe an

Zu ihren Auftraggebern zählen globale Entertainment-Riesen wie Marvel, Disney oder Netflix: Die gebürtige Erfurterin Pauline Voß hat es von Thüringen in die internationale Kreativszene geschafft. Ihre Heimatregion möchte sie künstlerisch mitentwickeln.

dem, was ich heute beruflich mache. Vor allem war es aber ein Sprungbrett durch den Support und Zuspruch, den mir mein damaliger Teamleiter Stephan Sacher immer wieder gegeben hat – auch wenn ich mal bei einem Wettbewerb mitgemacht oder ein Event besucht habe“, erinnert sie sich. „Dafür bin ich bis heute noch dankbar.“

sprung ins kalte Wasser selbstständigkeit

Das Sprungbrett führt Pauline direkt in unbekannte Gewässer: Als das Start-up pleitegeht, wagt sie sich in die künstlerische Selbstständigkeit. Ein Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit macht es möglich. Mit etwas Glück wurde Pauline in die Künstlersozialkasse aufgenommen, die Kreativen Zugang zur gesetzlichen Sozialversicherung ermöglicht. „Das war eine enorme Erleichterung für mich als Freiberufliche“, sagt sie rückblickend. Parallel zu ihrer Arbeit besucht sie weiter internationale Workshops und Konferenzen der Branche: die „Lightbox Expo“ in Kalifornien oder Events des „Playgrounds“-Netzwerks in den Niederlanden, mit Vorträgen renommierter Kreativschaffender aus der Gaming- und Filmindustrie. Hier gibt sich das Personal von Branchenriesen wie Pixar oder Epic Games die Ehre. „Auf diesen Events trifft man genau die Menschen, die einen voranbringen, konzentriert auf einem Fleck. Ich konnte echte Koryphäen aus der Design- und Concept-Art-Szene kennenlernen.“ Das habe sie als ungemein inspirierend erlebt – „und auch als motivierend: Was die da machen, ich kann das auch! Ich schaffe das!“

Aus dieser internationalen Vernetzung ergeben sich immer mehr Kontakte – und daraus wiederum zahlreiche Aufträge für Illustrationen. Paulines Kundschaft kommt inzwischen aus Großbritannien, Australien und den USA. „Wenn man einmal einen Fuß in der Tür hat, geht es ganz schnell“, erklärt sie, Mund-Propaganda und Wer-

„Ich möchte mit meiner Kunst emotional bewegen, Menschen verbinden – auch vor Ort und in der Region.“

Mehr zu Pauline voß alias skadivore auf instagram:

kennt-wen sind in der Szene enorm wichtig. „Das Zwischenmenschliche macht sehr viel aus, es entstehen Sympathien und sogar Freundschaften. Oft wird man für neue Projekte angefragt, noch während man zusammen an etwas Anderem arbeitet.“

Nach fast einem Jahrzehnt in der Hauptstadt hat Pauline allerdings genug von der quirligen Kreativ-Metropole: „Ich mag Berlin sehr gern und habe dort unglaublich viele tolle, inspirierende Menschen kennengelernt. Aber man muss aufpassen, dass diese Stadt dich nicht verschluckt und unverdaut wieder ausspuckt“, reflektiert die Künstlerin die Entscheidung. Die Umstände führen Pauline zurück nach Erfurt, ins elterliche Eigenheim. 2018 ist das – „geplant eigentlich nur als Zwischenstopp“, schmunzelt sie rückblickend. Vom heimischen Thüringen aus reist sie viel, immer mit Kunst-Bezug, zum Beispiel nach Italien auf den Spuren der Alten Meister. „Das war noch mal so eine richtige Selbstfindungsphase“, erinnert sich Pauline an diese reiseintensive Zeit, „ich hatte so viele Möglichkeiten, ich hätte überall wohnen können.“ Sie zeigt ihre Kunst bei einer Ausstellung in Los Angeles 2019, sogar ein Job-Angebot in Kalifornien winkt.

Dann aber führt ein Tinder-Date in Erfurt, kurz vor der Covid-Pandemie, zu einer neuen Beziehung – und inzwischen auch zu einem gemeinsamen Kind. Eine neue, irgendwie auch unerwartete Bindung an die Heimat-Region. „Ich bin sehr gerne in Erfurt, hier gibt es so viele andere Kreative“, schwärmt Pauline, die sich seit Ende der Pandemie ganz bewusst in der kreativen Szene der Region engagiert. Inzwischen teilt sie sich ein Atelier mit der befreundeten Künstlerin Kathi Böttcher, in den Räumen des früheren Psychatrietrakts auf dem Gelände der Helios-Klinik in Erfurt, bereitgestellt durch den gemeinnützigen Verein Wächterhaus Erfurt. „Es war wie eine schnelle Kettenreaktion, ich lerne so viele Leute kennen.“

Im März nun hat sie die eingangs erwähnte Ausstellung eröffnet, gemeinsam mit drei befreundeten Künstlerinnen aus der Landeshauptstadt. Für die gehängten Kunstwerke im „Kurhaus Simone“ ist Pauline von der digitalen Illustration wieder zurück zu Leinwand mit Öl- und Pastellfarben gewechselt. „Ich kann mit dieser Malerei nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten, sondern mache das eher aus der Überzeugung: Ich möchte mit meiner Kunst präsent sein, emotional bewegen, Menschen verbinden – auch vor Ort und in der Region“, erklärt sie. Finanzierung für Kunstschaffende sei auf regionaler Ebene sehr schwierig, die Förderstrukturen mühselig und bürokratisch.

Haupteinkommensquelle bleibt nach wie vor ihre digitale Kunst, hauptsächlich Auftragsillustrationen und Artwork für den internationalen Markt – sei es für Marvel, für große Gaming-Studios oder seit Neuestem für Disneys bekannte Lorcana-Sammelkarten. „Die meisten meiner Auftraggebenden finden mich über Social Media, aber kommen auch durch persönliche Empfehlungen oder frühere Begegnungen auf Events auf mich zu“, verrät Pauline. Vor Kurzem erschien zudem ein erstes Artbook mit ausschließlich ihren Kreationen. Als Freiberufliche schätzt sie es, viel Raum für eigene Ideen und spielerisches Experimentieren zu haben. Ihre Erfahrungen vermittelt Pauline auch Nachwuchs-Kunstschaffenden in der Region – zuletzt beispielsweise bei einem Vortrag mit der Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft (THAK) an der BauhausUniversität Weimar. Wege in die kreative Selbstständigkeit – so das Thema der Veranstaltung – können vielfältig sein, dafür ist Pauline das beste Beispiel. Und sie können auch (wieder) in die eigene Heimatstadt oder -region führen, um etwas Positives zu bewirken. Paulines eigener Ansatz? „Hierbleiben. Inspiration und Lebensfreude bringen!“

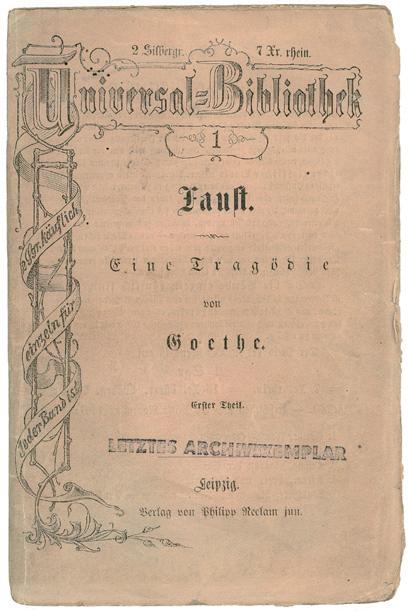

Vor nunmehr 260 Jahren wurde in Leipzig das erste Heft von Reclams weltbekannter Universal-Bibliothek gedruckt. Allerdings erschien die offizielle Nr. 1 der Reihe – Goethes Faust – erst zwei Jahre später. Eine Spurensuche.

von Hans-Jochen Marquardt

Die berühmte Nummer 1 von Reclams Universal-Bibliothek, Faust. Eine Tragödie von Goethe. Erster Theil, erschien am ersten Tag, an dem es rechtlich möglich war, dem 10. November 1867, zeitgleich mit dem zweiten Teil des Faust, die Nr. 2 der Universal-Bibliothek. Gedruckt wurde die Nummer 1 in einer Auflage von 5.000 Exemplaren im Juli 1867. Weitaus früher aber – nämlich bereits im März 1865 – wurde als erstes Heft der Universal-Bibliothek die Nummer 5 der Reihe produziert, William Shakespeares Trauerspiel Romeo und Julia (damals bei Reclam in der Schreibweise: W. Shakspere: Romeo und Julie). Weshalb das so ist, erklärt sich durch die Vorgeschichte.

10. November 1867 – geplanter stichtag der „Gemeinfreiheit“

1867 begann gleichsam eine neue Zeitrechnung im Hause Reclam, denn mit der Etablierung und erfolgreichen Fortführung der UniversalBibliothek (RUB) begründete der Verlag seinen Weltruhm. Drei Beschlüsse der Deutschen Bundesversammlung aus den Jahren 1837, 1845 und 1856 bildeten die gesetzliche Basis für die spätere Gründung der Universal-Bibliothek. Der Beschluss von 1856 war der bedeutendste, weil erst mit ihm die Werke derjenigen Autorinnen und Autoren am 10. November 1867 ‚gemeinfrei‘ wurden, die vor dem 9. November 1837 ge-

rechts: Die RUB-Nr. 1 (1. Auflage 1867) und ruB-nr. 5 (gedruckt im März 1865)

erfahren

storben waren. Fortan mussten keine Vergütungen gezahlt oder Nutzungsrechte gekauft werden. Im Königreich Sachsen, in dem der Verlag seit seiner Gründung beheimatet war, wurde der Bundesbeschluss von 1856 erst durch ein entsprechendes Gesetz von 1864 wirksam. Auf jenen 10. November 1867 hatten Verlagsgründer Anton Philipp Reclam (1807-1896) und sein Sohn Hans Heinrich Reclam (1840-1920) mit der Gründung der Universal-Bibliothek hingearbeitet, sodass sofort, ohne auch nur einen Tag Verzögerung, mit der Veröffentlichung von ‚gemeinfrei‘ gewordenen Werken in der Universal-Bibliothek begonnen werden konnte. Allerdings waren schon zwischen März 1865 und April 1867 insgesamt 25 Shakespeare-Dramen als Hefte der Universal-Bibliothek gedruckt worden. Von Mai 1867 bis September 1867 folgten weitere 28 Nummern (= 27 Titel) mit Werken anderer Autoren, sodass vor dem Stichtag des 10. November 1867 alles in allem 53 Nummern (= 52 Titel) der Universal-Bibliothek bereits gedruckt vorlagen.

Das 2018 gegründete ReclamMuseum in Leipzig (Kreuzstraße 12) beinhaltet eine Präsenzbibliothek mit etwa 10.000

Heften von Reclams UniversalBibliothek von 1867 bis zur Gegenwart und eine Dauerausstellung zur Vorgeschichte und Geschichte der ältesten noch existierenden deutschsprachigen Taschenbuchreihe.

Die ältesten Hefte der Universal-Bibliothek waren also nicht die berühmten Nummern 1 und 2 der Reihe mit den beiden Teilen von Goethes Faust-Drama. Vielmehr belegen diese in der Reihenfolge des Erstdrucks erst die Plätze 34 und 35.

Unmittelbarer Vorläufer der UniversalBibliothek bei Reclam war die zwölfbändige Ausgabe der dramatischen Werke Shakespeares von 1858. Bis zum Gründungsjahr der Universal-Bibliothek 1867 ist sie in 15 Auflagen erschienen. Auf Initiative von Hans Heinrich Reclam wurde die Shakespeare-Ausgabe im Jahr 1865 in Einzeleditionen der 25 Dramen zu je zwei Silbergroschen aufgelöst, so dass eine kleine Reihe in genau jenem Format entstand, welches zwei Jahre später auch das Format der Universal-Bibliothek werden sollte.

Der Buchblock des ersten Heftes, Romeo und Julie, wurde, wie oben dargelegt, schon im März 1865 für die Nr. 5 der Universal-Bibliothek verwendet und lediglich mit deren Umschlag versehen. Analog verfuhr man mit den anderen 24 Dramen der Shakespeare-Reihe.

Geht man nicht nach der Serien-Nummer, sondern nach dem Datum der Drucklegung, war also Shakespeares Romeo und Julie das erste Heft der Universal-Bibliothek. Ausgeliefert werden durfte es aber erst, wie unter anderem auch die Nummern 1 und 2, am 10. November 1867.

„Multa et multum“ – oberster Reclam-Grundsatz

Anton Philipp Reclam hatte, wie viele andere Verleger seiner Zeit, rechtzeitig die ungeheuren Vorteile erkannt, die das Auslaufen der damals dreißigjährigen Schutzfrist, die heute siebzig Jahre beträgt, mit sich brachte, und daraus – gemeinsam mit seinem Sohn Hans Heinrich Reclam – ein verlegerisches Programm der Volksbildung entwickelt, das seinesgleichen sucht und sich bis heute als überaus tragfähig erweist. Es gab und gibt wohl kaum einen Menschen, der im deutschsprachigen Raum zur Schule ging bzw. geht, ohne irgendwann einmal mit Reclams Universal-Bibliothek in Berührung zu kommen. Als die Universal-Bibliothek bereits fast 5.000 Nummern umfasste, hieß es in einem Verlagsprospekt von 1907: „Viel und gut, Berücksichtigung aller berechtigten Geschmacksrichtungen, multa et multum, das ist der oberste Grundsatz des Unternehmens.“ Das galt damals, und das gilt noch heute.

PD Dr. Hans-JocHen MarquarDt (Jg. 1953) studierte Journalistik, Germanistik und Hochschul-Pädagogik in Leipzig. Promotion 1984, Habilitation 1991. Zahlreiche Veröffentlichungen, vor allem zu Heinrich von kleist und dessen umfeld, reclam-sammler und Gründer des reclam-Museums.

> NiETzsCHE-NaCHLass isT WELTDoKUMENTENERBE

Die UNESCo -Kommission hat den literarischen Nachlass von Friedrich Nietzsche (1844-1900) in das internationale Register „Memory of the World“ aufgenommen. Die zum Weltdokumentenerbe erklärten Manuskripte, Notizen, Briefe und Bücher aus Nietzsches Nachlass befinden sich heute in Einrichtungen der Klassik Stiftung Weimar. Hinzukommen einige weitere Handschriften, die im Besitz von Schweizer Institutionen sind.

Im Unterschied zu anderen bedeutenden Denkern hatte Nietzsche seinen literarischen Nachlass nicht selbst geordnet, sondern mit seinem geistigen Zusammenbruch 1889 nahezu vollständig der Nachwelt überlassen. Seine Schwester Elisabeth FörsterNietzsche hat diesen Nachlass mit großem Engagement zusammengetragen, aber sie schreckte auch vor Fälschungen nicht zurück. So wurden Nietzsches Schriften über seinen Tod hinaus immer wieder zum Gegenstand von Auseinandersetzungen, Überarbeitungen und Neuauflagen. Kern des Nachlasses bilden Manuskripte, Notizen und Briefe, die sich heute im Goethe- und Schiller-Archiv befinden. Nietzsches persönliche Bibliothek wird in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek der Klassik Stiftung aufbewahrt – darunter über 305 intensiv kommentierte Bücher sowie Handexemplare seiner eigenen Werke und Notendrucke. Das Weltdokumentenerbe vereint Buchbestände, Handschriften, Partituren, Bild-, Ton- und Filmaufnahmen, die kulturelle Wendepunkte der Menschheitsgeschichte markieren.

> BioGRapHisCHE REisE MiT UND zU sCHiLLER

Als Friedrich Schiller 1789 nach Jena kam, hatte der damals 29-Jährige bereits mehrere Stationen in der Region, die wir heute Mitteldeutschland nennen, hinter sich gelassen. Weimar natürlich, wo er sich 1787 erstmals niederlässt; Leipzig und das nahe Gohlis, wo er mit seinem späteren Verleger Göschen zeitweise unter einem Dach lebt; Dresden, wo er in seinem Schaffen von der Freundschaft Körners angeregt wird. Und nicht zu vergessen sein langer „Rudolstädter Sommer“ 1788 bei den Schwestern von Lengefeld. Schillers Leben und Wirken an diesen und weiteren orten beleuchtet Andreas Maria Hogrebe in seinem literarisch-biografischen Reiseführer Mein Atem dürstet nach Freiheit. Ausführlich widmet sich Hogrebe dem kleinen ort Bauerbach unweit von Meiningen, wo Schiller im Dezember 1782, nach seiner Flucht aus Stuttgart, im Gutshaus der Henriette von Wolzogen Unterschlupf findet. Er habe dort „entsetzlich viel zu arbeiten“, so der junge Dichter – hier schreibt Schiller etwa an Kabale und Liebe. Hogrebe beschreibt szenisch und lebhaft, zitiert aus Schillers Aufzeichnungen und denen seiner Weggefährten. Er spickt das Buch mit zahlreichen Fotografien von Gedenktafeln und Schillerhäusern der jeweiligen orte, samt Adressen für Reiselustige, die beispielsweise auf den Spuren des Dichters durch Leipzigs Innenstadt wandeln möchten. Selbst Schillers Stammgasthaus „Zum Braunen Roß“ in Bauerbach wird uns empfohlen. Ein praktisches orts- und Personenregister runden den Band als ein nützliches Nachschlagewerk für Schiller-Enthusiasten ab.

Andreas Maria Hogrebe: „Mein Atem dürstet nach Freiheit“. Der Reiseführer zu Friedrich Schiller Olms Presse 200 Seiten

LEiTER DER KUNsTsaMMLUNG DREsDEN

Seit Mai 2025 ist Dr. Bernd Ebert neuer Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Er tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Marion Ackermann an, die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird. Ebert, geboren 1972 in Berlin, wurde 2005 mit einer Arbeit zu niederländischen Barockmalern promoviert; anschließend war er bis 2013 bei den Staatlichen Museen zu Berlin tätig, unter anderem als wissenschaftlicher Referent des Generaldirektors. Seit 2013 war Ebert Sammlungsleiter für die Holländische und Deutsche Barockmalerei an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und zeichnete verantwortlich für die Staatsgalerien in Bayreuth und Bamberg.

> JUBiLäUM: 100 JaHRE BaUHaUs iN saCHsEN-aNHaLT

1925 zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau – das 100. Jubiläum in diesem Jahr feiert die Stiftung Bauhaus Dessau mit einem umfangreichen Programm, das einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen soll.

Ab Herbst dieses Jahres feiert die Stiftung Bauhaus das Jubiläum, gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern, mit Ausstellungen, künstlerischem Programm, Konferenzen und Festen in der ganzen Stadt. Im Mittelpunkt des Jubiläums steht eine Ausstellungsserie, für die neben dem Bauhausgebäude unter anderem auch das Bauhaus Museum Dessau, das ehemalige Kaufhaus Zeeck, die Junkers-Lamellenhalle, das Stahlhaus und das historische Arbeitsamt einbezogen werden.

Großer Jubiläumsauftakt ist im September 2025 das Bauhausfest im Bauhausgebäude und in der Stadt. Den Abschluss des Doppeljubiläums bildet dann ab dem 4. Dezember 2026 die Ausstellung „Projektionen | Versprechen | Echo“.

In dieser Ausgabe

Interview: Forschungs- und Innovationszentrum in Halle schaut auf die Bergbaufolgeregion Mitteldeutsches Revier | Bebende Böden: Jena als Kristallisationspunkt der Erdbebenforschung

Das „European Center of Just Transition Research and Impact-Driven Transfer“ (kurz JTC) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg will forschungsbasierte und praxisorientierte Lösungen für die Herausforderungen des Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier entwickeln. Wie können diese Lösungen aussehen? Im Interview geben drei der Vorstandsmitglieder einen Ausblick.

MdM: Die erste frage ergibt sich direkt aus dem Namen des JTC – was kennzeichnet den angestrebten „gerechten“ Wandel im Mitteldeutschen Revier?

TIETJE: ‚Just Transition‘ ist ein Begriff aus den 1970er Jahren. Er wurde von Unternehmen und Gewerkschaften geprägt, die von der Regierung einen „gerechten Übergang“ mit Staatshilfen für ihre Belegschaften forderten, nachdem aufgrund strengerer Umweltauflagen Werksschließungen und Entlassungen drohten. Die EU hat diese Idee übernommen und mit dem Just Transition Fund ein Instrument geschaffen, mit dem europaweit Industrieregionen im Umbruch unterstützt werden. Im Mitteldeutschen Revier umfasst dies nicht nur die Frage nach Arbeitsplätzen und Umschulungen für Belegschaften der Braunkohle- und von Braunkohle abhängigen Industrien, sondern auch die generelle Neuausrichtung der Region auf Kreislaufwirtschaft, Klimaneutralität, Zentrum der Wissenschaft und Fachkräftesicherung. „Gerecht“ bedeutet in diesem Kontext auch, dass die Ziele der sozialen Gerechtigkeit und des Umweltschutzes gleichrangig zu behandeln sind.

Wie kann dabei dann die Einbeziehung nicht nur von forschungseinrichtungen und Unternehmen, sondern auch von akteuren der zivilgesellschaft oder eine direkte Bürgerbeteiligung aussehen?

EVERTS: Das JTC ist ein Projekt, das die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Martin-Luther-Universität (MLU) und der Region systematisch weiterdenkt und erschließt. Kooperationspartner sind Kommunen und Verwaltungen, Unternehmen sowie zivilgesellschaftliche Vereine und Verbände. Der Aufbau der Kooperationen ist zentraler Bestandteil der Projektziele. Die Zusammenarbeit hat schon begonnen und die konkrete Umsetzung erfolgt innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre. Dabei kann es auch Kooperationen geben, die eine direkte Beteiligung

der Bürger beinhalten. Das JTC ergänzt sich hier mit weiteren Projekten, die auf Bürgerbeteiligung abzielen, beispielsweise die ebenfalls von Halle aus koordinierte „Agentur für Aufbruch“. Im Kern geht es also um „Universität in der Region, für die Region“.

Eine entscheidende Rolle soll den so genanten „Transfer-Lotsen“ zukommen. Welche aufgaben übernehmen sie konkret?

EVERTS: Die „Transfer-Lotsen“, im Projekt auch Revierscouts genannt, haben mehrere zentrale Aufgaben. Sie sind die Schnittstelle der Region zum JTC und damit auch zur Universität. Es gibt vier Scouts, die für die vier Landkreise im Strukturwandel –Mansfeld-Südharz, Burgenlandkreis, Saalekreis, Anhalt-Bitterfeld – und für die Stadt Halle zuständig sind. Drei von ihnen haben auch ihre Büros in den Landkreisen: in Eisleben, Zeitz und Bitterfeld-Wolfen. Die

„Wir werden Europa zu uns nach Mitteldeutschland einladen.“

Revierscouts stellen aktiv die Verbindung her zwischen den 17 Teams im JTC und den Kooperationspartnern in der Region. Sie bauen das Netzwerk mit auf und pflegen es, unter anderem durch regelmäßige Veranstaltungen und Exkursionen. Gleichzeitig sammeln sie Impulse und Bedürfnisse direkt in der Region ein und prüfen mit unseren Teams, welche Themen das JTC aufgreifen könnte und sollte. Damit wird auch sichergestellt, dass das JTC nicht an den Bedarfen der Region „vorbeiforscht“, sondern sich in einem regelmäßigen Austausch die Forschungsthemen passgenau entwickeln. Das ist in dieser Form einzigartig.

Laut Webauftritt ist die agenda des JTC darauf ausgelegt „übermorgen-fragen zu bearbeiten“. Welche fragen für das übermorgen im Mitteldeutschen Revier sind das beispielsweise?

WEHRSPOHN: Das sind Fragestellungen, die die Bedarfe möglicher Zukünfte im Mitteldeutschen Revier adressieren. Es sind methodisch gesehen Fragen zu ForesightTransekt-Themen, also Foresight-Themen, runtergebrochen auf die regionalen, endogenen Potentiale des Mitteldeutschen Reviers. Konkret zum Beispiel: Wie kann Humus CO2 speichern? Sachsen-Anhalt ist stark in der Landwirtschaft, aber kann die Landwirtschaft selber auch einen Beitrag zu CO2-Speicherung erbringen? Sachsen-Anhalt ist stark im Bereich der Petrochemie, aber wie können wir mit biogenen CO2-Ressourcen effizient neue Kraftstoffe erzeugen?

Wird das projekt denn auch impulse für den strukturwandel über sachsen-anhalt hinaus erarbeiten?

WEHRSPOHN: Ja, auf jeden Fall. Eines der Teams ist explizit auf die europäische Vernetzung ausgerichtet. Wir möchten mit dem JTC und dem Mitteldeutschen Revier der Hub für die europäische Strukturwandelforschung werden. Über Vernetzung und Tagungen werden wir mit den anderen europäischen „Just Transition Regions“ in den Austausch treten, von unseren Erfahrungen berichten und diese auch in Brüssel vorstellen. Wir sind dafür auch in anderen europäischen Ländern aktiv, vor allem werden wir aber Europa zu uns nach Mitteldeutschland einladen und als geographisches Herz der EU auch das Zentrum der Europäischen Just Transition sein.

Die derzeitige förderung für das JTC läuft bis 2027 – ein überschaubares zeitfenster für so eine ambitionierte agenda. Wie kann es danach weitergehen, um den Wandel langfristig zu begleiten?

TIETJE: Es ist im Moment geplant, dass Projekte aus dem Just Transition Fund auch