3 minute read

Arrêt sur l’image

par Lucie Gillot

« Bio méprisée, bio enterrée ». Le 28 février dernier, au Salon international de l’agriculture, les acteurs de l’agriculture biologique n’ont caché ni leur amertume ni leur colère, en ceinturant d’une bâche noire le stand de l’Agence Bio : telle un linceul, celle-ci vient symboliser le sort funèbre de toute une filière. Après plusieurs années passées en haut du panier, la consommation de produits issus de l’agriculture biologique (AB) connaît un brutal coup d’arrêt, se heurtant à la crise inflationniste, aux doutes et arbitrages économiques des consommateurs, ainsi qu’à un manque de soutien des pouvoirs publics. Une situation qui tranche avec les objectifs de développement fixés par le gouvernement, la France s’étant engagée à atteindre 18 % de sa Surface Agricole Utile (SAU) en bio d’ici 2027. Dans ce contexte, comment maintenir le cap ? Points de vue d’acteurs.

Advertisement

E président de Biocoop, Pierrick De Ronne, l’avoue très volontiers : personne n’avait envisagé que la consommation des produits bios connaîtrait un « retournement aussi brutal ». Bien sûr, exception faite de la crise du Covid-19, le taux de croissance commençait à ralentir depuis 2018, indiquant un tassement de la demande. Mais rien ne laissait imaginer un tel renversement : « Nous sommes passés de + 15 % par an jusqu’en 2020 à – 15 % » dorénavant. À l’origine de cette crise, la conjonction de deux événements, totalement indépendants l’un de l’autre. Citons en premier lieu le contexte inflationniste : l’envolée des prix de l’alimentation, couplée à celle de l’énergie, a contraint les ménages à opérer des arbitrages économiques, soit en réduisant leur volume d’achats soit en privilégiant les produits les moins chers 1. Avec un surcoût estimé à 30 % environ, la bio est restée plus fréquemment sur les gondoles, notamment celles des grandes et moyennes surfaces, lesquelles ont réagi en déréférençant ces produits, ce qui a accentué le phénomène. Pour toute la filière, c’est la douche froide. Car ce décrochage entre offre et demande revêt des conséquences économiques immédiates sur les prix d’achat au producteur et la destination des surplus. Bien souvent ceux-ci sont déclassés, comprenez réorientés vers les marchés conventionnels et vendus sans la marque AB. À court terme, le risque tient en un mot : déconversion 2 , c’est-à-dire le départ des producteurs du circuit de l’agriculture biologique (AB) et leur retour en conventionnel. En hausse, ces déconversions inquiètent d’autant plus que la France s’est engagée, comme bien d’autres nations européennes, à accroître ses surfaces agricoles en bio (lire « La bio, où en sommes-nous en Europe ? »).

1 - Si, globalement, la consommation alimentaire accuse une baisse de 4,6 % sur l’année 2022, ce chiffre atteint 6,3 % pour les produits bios, selon la Fédération nationale de l’agriculture biologique.

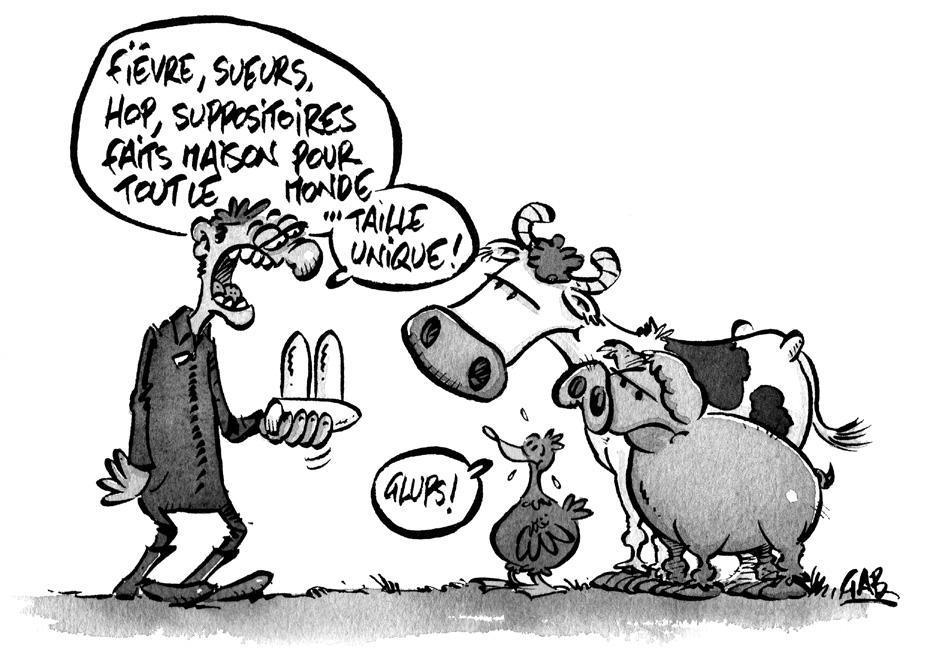

PROMESSES DÉÇUES. Mais, les acteurs de la bio le savent, l’inflation n’est pas le seul facteur à l’œuvre. Le label pâtit également d’un problème d’image. Portée jusqu’alors par une aspiration à manger plus sain et une montée des préoccupations environnementales 3, la consommation des produits issus de l’agriculture biologique s’est vue concurrencée par une multitude d’autres logos – signes de qualité, certifications voire simples allégations s’affranchissant de cahiers des charges pointilleux. Qu’ils aient pour finalité la santé, l’environnement, la qualité, l’origine des produits ou qu’ils s’inscrivent dans une logique de proximité, ceux-ci sont venus brouiller l’image de la bio qui n’est désormais plus perçu comme le seul et unique logo paré de toutes les vertus. D’autres produits, tout particulièrement ceux issus des circuits courts et de proximité sont ainsi de plus en plus plébiscités.

2 - Les déconversions sont estimées sur la base du nombre d’arrêts de l’activité, un arrêt pouvant résulter d’une liquidation, d’un départ à la retraite ou d’une sortie de l’AB. Entre 2021 et 2022, le nombre d’arrêts a progressé, passant de 2,9 à 3,7 % (Le Monde, 20-08-2022). À noter que, selon Agrapresse, certaines coopératives – Le Gouessant, Lactalis, Cavac ou Bodin Volailles – « ont toutes encouragé leurs producteurs bios à se déconvertir depuis 2021 [pour] réduire les volumes et redresser les marchés », n° 3870, page 12.

Pour le député Dominique Potier, on peut certes blâmer cette concurrence mais il faut reconnaître que les arbitrages opérés par les consommateurs témoignent pour partie d’une « déception à l’égard des promesses du bio ». Au risque de déplaire, celui qui fut également agriculteur en bio rappelle qu’il existe aussi « une bio non équitable, qui ne respecte pas le travail digne et présente un bilan carbone négatif ». Un exemple ? Peut-être vous souvenez-vous des vifs débats, en 2019, sur le chauffage des serres pour la production de fruits et légumes bios en contre-saison, typiquement des tomates, qui avaient opposé d’un côté les promoteurs de la démarche qui y voyaient un moyen de déjouer la concurrence étrangère et, de l’autre, les acteurs plus historiques de la bio qui dénonçaient une aberration agronomique et écologique. Son issue ? « La production sous

3 - Voir l’entretien avec Pascale Hébel : https://revue-sesame-inrae.fr/ alimentation-le-sacre-du-sain-et-du-sans/