4 minute read

Une agriculture mondiale travaillée par des enjeux communs

27 % de la population active dans le monde sont dévolus à l’agriculture… Soit 1,3 milliard de personnes. Si, au Nord, c’est la chute du nombre de producteurs qui interroge voire inquiète, l’impératif au Sud tient à l’amélioration du revenu et aux conditions de travail d’une très nombreuse main-d’œuvre. Mais, au-delà de cette différence majeure, y aurait-il des problématiques communes dès lors qu’on aborde la question du futur du travail agricole à l’échelle planétaire ?

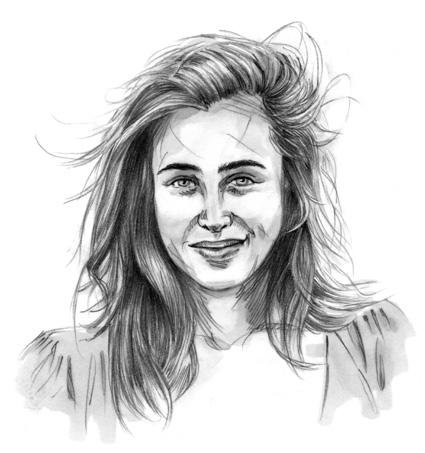

Pour Benoît Dedieu, directeur de recherche Inrae, parmi les questions qui engagent l’avenir, certaines traversent bel et bien tous les continents, comme l’attractivité de ces métiers, la transition agroécologique, le genre ou encore la révolution numérique. C’est ce qui ressort des travaux du deuxième symposium international sur ce thème, organisé en 2021, dont Benoît Dedieu a rédigé la synthèse.

Advertisement

Que peut-on retenir de l’évolution de la productivité du travail en agriculture depuis les années 1960 ?

Benoît Dedieu : Selon les continents, vous vous en doutez, le chemin suivi depuis les années 1960 est très variable. Dans les pays de l’OCDE, on observe un double mouvement : d’une part, un accroissement des

Benoît Dedieu, directeur de recherche Inrae (département Sciences pour l’action, les transitions, les territoires) rendements par surface cultivée et par animal élevé, d’autre part une augmentation des surfaces cultivées par unité de travail (+ 3 % de surface par travailleur et par décennie en moyenne depuis les années 1960). Les deux processus aboutissent à une hausse continue de la productivité du travail, même si des différences existent d’un pays de l’OCDE à l’autre (en France, nous ne sommes pas au niveau des États-Unis ou du Royaume-Uni par exemple). On ne s’est jamais demandé si ces phénomènes avaient un lien ; or ils ne sont pas indépendants car ils ont eu lieu conjointement et ont constitué les fondements des systèmes de production mis en œuvre dans ces pays. Par conséquent, lorsqu’on s’inquiète, aujourd’hui en France, de la diminution du nombre d’agriculteurs ou de l’agrandissement de la taille des fermes, et que l’on promeut plutôt l’amélioration de la valeur ajoutée créée par hectare, on fait face à une résistance au changement car cela remet en cause cette double source de l’accroissement de la productivité. Certaines filières agricoles considèrent que l’augmentation de la taille des fermes est source de compétitivité. À l’opposé, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à adopter une autre approche, de même qu’une partie du monde agricole qui estime que cet agrandissement continu des exploitations doit cesser, au moins être freiné.

AU NIVEAU MONDIAL, 3 % SEULEMENT DES AGRICULTEURS POSSÈDENT UN TRACTEUR

Mais la dynamique propre aux pays de l’OCDE reste tout à fait particulière au niveau mondial, 3 % seulement des agriculteurs possédant un tracteur. Un exemple : en Afrique subsaharienne, la surface cultivée par travailleur a tendance à diminuer du fait des mécanismes sociaux tels que les héritages. Par conséquent, y faire la promotion de l’augmentation de la taille des fermes pour que progresse la productivité agricole et que régresse l’insécurité alimentaire, comme le font certains économistes et acteurs agricoles africains, s’avère inadapté. Face à cela, d’autres spécialistes défendent l’idée qu’il faut développer l’agroécologie et créer davantage de valeur ajoutée par hectare pour encourager la production de façon durable et rendre plus attractifs les métiers agricoles.

Sur ce point, vos travaux au sein du symposium révèlent que la question de l’attractivité du métier d’agriculteur se pose dans l’ensemble des continents. Durant longtemps, en France, la régression du nombre d’actifs agricoles n’a pas posé réellement problème, puisque ceux qui quittaient l’agriculture pouvaient trouver un emploi dans l’industrie, puis dans les services. Aucune des politiques agricoles qui se sont succédé n’a apporté d’inflexion à cette baisse continue des effectifs, laquelle suscite désormais des inquiétudes. Ce qui va se jouer dans les dix prochaines années est important, étant donné le nombre prévu de départs d’agriculteurs à la retraite. Mais favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs ne peut se faire sans penser à l’attractivité du métier. Prenons le cas de la filière laitière : même les jeunes candidats à l’installation issus de familles d’éleveurs n’ont pas tous envie de reprendre la ferme familiale, car ils savent ce que l’élevage suppose comme charge de travail et ont conscience de la faiblesse des revenus. D’autre part, la formule Gaec, qui permettait de faire face aux investissements et de se garder des week-ends libres, ne marche plus car il est parfois difficile d’intégrer un collectif, d’y trouver sa place, de partager des valeurs. On observe en revanche une augmentation des salariés agricoles (cf. le dernier recensement agricole). Mais, en y regardant de plus près, on s’aperçoit que ces nouveaux emplois sont surtout créés dans les Cuma, les entreprises de travaux agricoles et les services de remplacement, donc chez des tiers. Parce que les chefs d’exploitation délèguent de plus en plus et cette tendance est commune à l’ensemble des pays de l’OCDE. On sait également, à la lumière de ce qui se produit aux États-Unis, en Espagne ou au Royaume-Uni, ce que donne l’agrandissement en élevage : de grandes fermes, très mécanisées, avec des emplois peu attractifs occupés par des ouvriers immigrés qui n’ont pas d’autre choix. En comparaison, dans l’Afrique subsaharienne, où il n’existe pas de secteurs à même d’absorber les personnes quittant le milieu agricole, certains pays tentent de trouver des scénarios pour améliorer l’attractivité du métier, en conjuguant progrès technique et qualité du travail.

Au-delà de l’attractivité du métier, y a-t-il d’autres enjeux transversaux entre les continents ? La question du genre en est une et révèle plusieurs facettes. Dans les pays du Sud, l’invisibilité du travail des femmes pose souvent problème. Leur travail reste peu reconnu dans les fermes et elles demeurent relativement absentes dans les secteurs liés à l’agriculture. Par ailleurs, ici comme au Sud, le travail agricole n’a jamais été appréhendé selon un point de vue féminin. Ainsi, les machines agricoles sont conçues pour être utilisées par des hommes alors qu’il faut parfois porter des éléments lourds.

L’évolution des pratiques culturales et des systèmes de production dans leur ensemble doit également être pensée selon le point de vue des femmes. Or l’agroécologie peut entraîner un accroissement des itinéraires techniques plus manuels, par exemple en maraîchage pour le désherbage. Au Sud, où la division du travail est très marquée, cette tâche revient plus souvent aux femmes, de même que l’apport de fumier. Si on y a davantage recours, il faut alors imaginer comment réduire la pénibilité de ces tâches pour les femmes. D’ailleurs, la pénibilité mais aussi la rémunération et la considération sociale constituent des grilles de lecture que l’on peut partager d’un continent à l’autre. Enfin, l’usage du numérique soulève lui aussi des problématiques partagées même si, là encore, chaque continent a ses enjeux spécifiques : chez nous, le numérique est très attaché à la mécanisation et à la robotisation, tandis qu’en Afrique, il est plutôt appréhendé sous l’angle des échanges qui s’améliorent : entre pasteurs, pour partager des informations sur la pluie, entre agriculteurs et consommateurs, ou entre agriculteurs et coopératives.

Pour aller plus loin : www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/ abs/2022/01/cagri220006/cagri220006.html

TOUT UN MONDE