ST. PÖLTEN IM

Leben.

Kraftstoffverbrauch: 5,1 – 7,0 l/100 km. CO₂-Emissionen: 116 - 160 g/km. Symbolbild. Stand 04/2025.

Seit 68 Jahren die Nr. 1 in Österreich

3100 St. Pölten

Breiteneckergasse 2

Telefon +43 505 91123

www.porscheinterauto.at

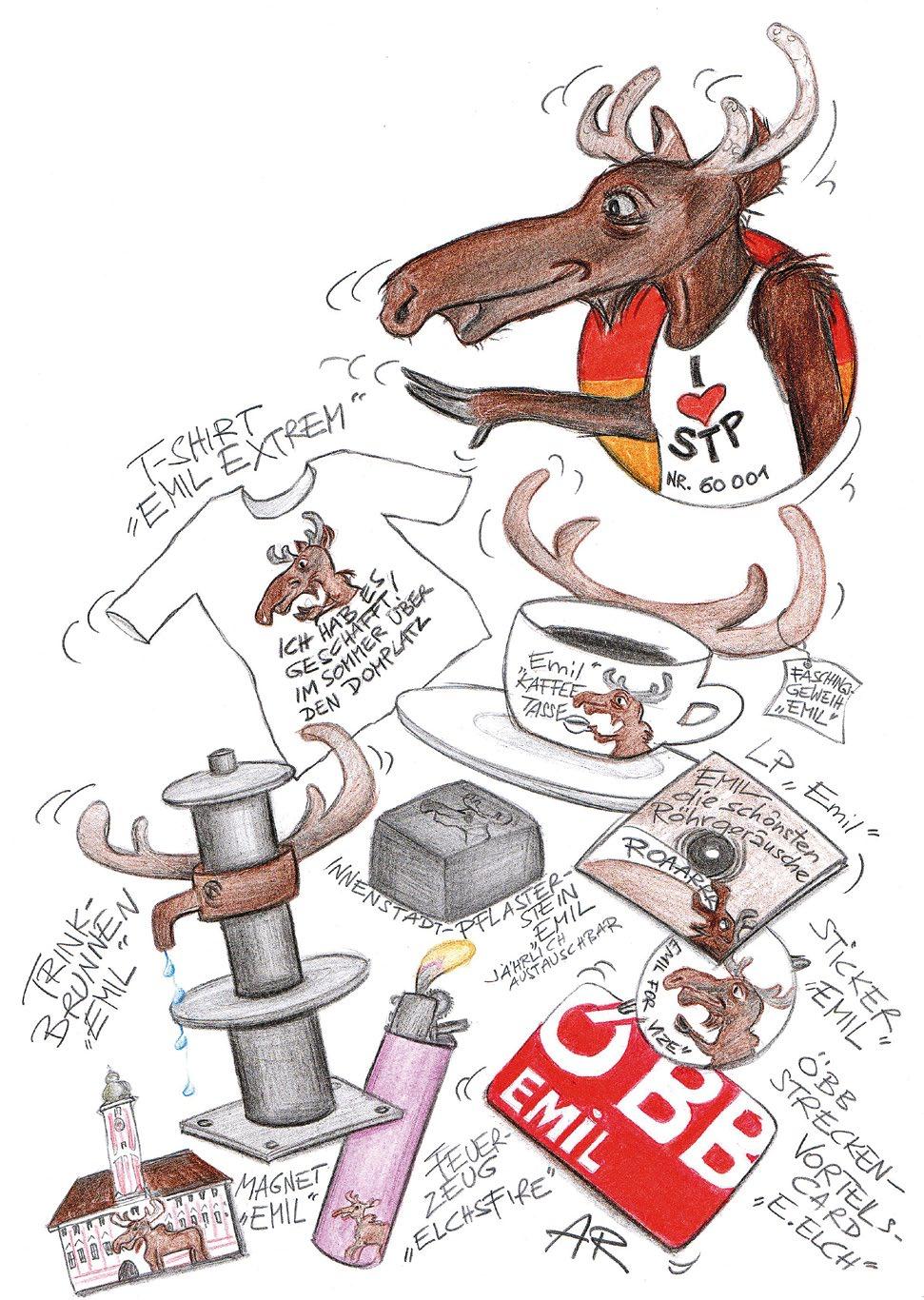

EMIL, EIN SOMMERMÄRCHEN

Es war einmal ein kleines, beschauliches Städtchen, das wurde alljährlich vom berühmt-berüchtigten Sommerloch heimgesucht. Dann stöhnten die Leute „Ach, es ist so gar nichts los. Es ist soooooo fad“, obwohl ihnen das insgeheim gar nicht so schlecht gefiel. Aber so sind die Menschen – immer sehnen sie sich nach dem, was sie gerade nicht haben. Denn war einmal etwas los, rollten sie mit den Augen und klagten ganz leidend: „Ich halte das alles nicht mehr aus, ich bekomme ein Burnout!“ Aber diesen Sommer passierte dann doch etwas, was das Sommerloch ganz schnell verscheuchte: Emil, der Elch tauchte auf. So mir nichts dir nichts war er auf einmal da – mitten in der Stadt! Und veränderte sie ein bisschen … Alle wollten den Emil sehen. Und so konnte es schon vorkommen, dass die Leute wie an einer Kette aufgefädelt entlang eines Zaunes lehnten und dem Emil dabei zuschauten, wie er in einem Garten das tat, was er am liebsten machte: essen. Da stand die Frau Anwalt neben dem Schichtarbeiter, ein junger Syrer neben einem Bauern aus dem Pielachtal, ein Skater im Schlabberlook neben einer elegant gekleideten Lady, eine Veganerin neben einem gestandenen Biker und so weiter. Ein richtig bunter Haufen war das. Nur ab und zu schauten sie auf, und wenn sich ihre Blicke trafen, mussten sie unvermittelt lächeln und fühlten sich einander irgendwie verbunden. Das machte der Emil, der auf seine Art auch ein Zauberer war, obwohl er das glaub ich gar nicht wusste. Natürlich gab es auch die Miesepeters, die mit erhobenem Zeigefinger schimpften „Lasst den Elch in Ruhe“ oder sich mokierten „So ein Theater um einen Elch“ – interessanterweise wussten die aber immer ganz genau Bescheid, wo der Emil gerade steckte und was er wieder für Schabernack getrieben hatte. Die Schaulustigen wollten dem Emil bestimmt nichts Böses, ganz im Gegenteil hielten alle brav Abstand, wie es der Tierschutzverein empfohlen hatte. Sie wollten ihn nur ein bisschen beobachten, so von der Ferne aus und, okay, vielleicht auch das ein oder andere Selfie

schießen – „ein Elch in St. Pölten“, flüsterten sie einander dann selig zu, und wieder spürten sie eine Art Einverständnis. Emil machte im Übrigen nicht wirklich den Eindruck, als ob ihn dieser Hype großartig stören würde. Der trabte einfach nur munter drauf los, wohin ihn gerade seine Hufe trugen, tauchte mal in einer Siedlung auf, ein andermal mitten auf der Straße, und war er einmal für ein paar Stunden verschwunden, weil er wahrscheinlich ein Nickerchen hielt oder so, titelten die Zeitungen sofort panisch „WO IST EMIL?“ Einmal setzte er sich sogar auf die Gleise der Westbahn – das war dann vielleicht nicht sooooo super, aber selbst das verziehen ihm die meisten. „Naja, der Emil halt!“, sagten sie nachsichtig, „was soll man da machen?!“ Die ÖBB informierten nur ihre Kunden, dass der Verkehr „wegen Tieren im Gleisbereich (Emil)“ gesperrt sei. Die brauchten tatsächlich nur seinen Namen erwähnen, und schon wussten alle „Ah, Emil der Elch!“, so berühmt war er! Sogar eine eigene FacebookGruppe hatte er mit Tausenden Followern, und oft wurde er – wie ein Superstar – von der Polizei eskortiert, die ein bisschen auf ihn aufpasste. Immerhin wusste ja keiner so recht, ob der Emil einen Führerschein hatte und die Verkehrsregeln kannte – seinem Verhalten nach eher nicht. So war das mit dem Emil, und dann, von einem Tag auf den anderen, war er so schnell fort wie er aufgetaucht war. Die Reihen der Schaulustigen lösten sich auf, jeder ging wieder seiner eigenen Wege, und bald machte sich nicht nur das Sommerloch wieder breit, sondern auch eine gewisse Kälte. Wo man sich eben noch in Verbundenheit angelächelt hatte, beäugte man einander wieder misstrauisch und grantelte vor sich hin … Schade eigentlich. Und Emil? Wenn er nicht gestorben ist – wie es am Ende jedes ordentlichen Märchens heißen muss – dann wandert er hoffentlich noch immer froh und munter durch die Gegend und bringt die Leute zusammen. Vielleicht sitzt er ja gerade beim Heurigen, oder er blockiert die Franz-JosefsBahn … wer weiß das schon. Der Emil halt!

Offenlegung nach §25 Medien-Gesetz: Medieninhaber (Verleger): NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH, MFG - Das Magazin, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten. Unternehmensgegenstand: Freizeitwirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen. Herausgeber/GF: Bernard und René Voak, in Kooperation mit dem Kulturverein MFG. Grundlegende Blattlinie: Das fast unabhängige Magazin zur Förderung der Urbankultur in Niederösterreich. Redaktionsanschrift: MFG – Das Magazin, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten; Telefon: 02742/71400-330; Internet: www.dasmfg.at, Email: office@dasmfg.at Chefredakteur: Johannes Reichl Chefredakteur-Stv.: Michael Müllner Chefin vom Dienst: Anne-Sophie Müllner Redaktionsteam: Thomas Fröhlich, Sascha Harold, Johannes Mayerhofer, Althea Karoline Müller, Michael Müllner, Andreas Reichebner, Thomas Schöpf, Beate Steiner, Thomas Winkelmüller Kolumnisten: Thomas Fröhlich, Michael Müllner, Tina Reichl, Roul Starka, Beate Steiner, Thomas Winkelmüller Kritiker: Helmuth Fahrngruber, Thomas Fröhlich, David Meixner, Michael Müllner, Clemens Schumacher, Manuel Pernsteiner, Maximilian Reichl, Christoph Schipp, Robert Stefan, Thomas Winkelmüller Karikatur: Andreas Reichebner Bildredaktion: Anja Benedetter, Matthias Köstler Cover: Adobe Stock Art Director & Layout: a.Kito Korrektur: Anne-Sophie Müllner Hersteller: Walstead NP Druck GmbH Herstellungs- und Verlagsort: St. Pölten Verlagspostamt: 3100 St. Pölten, P.b.b. Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2. Urheberrechtsgesetz, sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für den Inhalt bezahlter Beiträge ist der Medieninhaber nicht verantwortlich.

3 Editorial

6 In was für einer Stadt leben wir

URBAN

7 Shortcut Urban

8 Am Ballermann in Völtendorf

14 Deponie: Aufräumarbeiten

16 Matthias Stadler – „Stillstand wäre nichts für mich!“

22 Zukunft des Elektro-LUP

24 Bernd Pinzer – ein neuer pinker Anlauf

MFG GRATIS PER POST

SPIELZEIT 25/26

30 Gestaltungsbeirat

34 11 Millionen Euro, bitte!

40 Von Radln, Rollern & Scootern

44 Momentaufnahme in schwarz-weiß

50 Chronisch krank

52 Leben und Reisen mit Weitblick

KULTUR

54 Shortcut Kultur

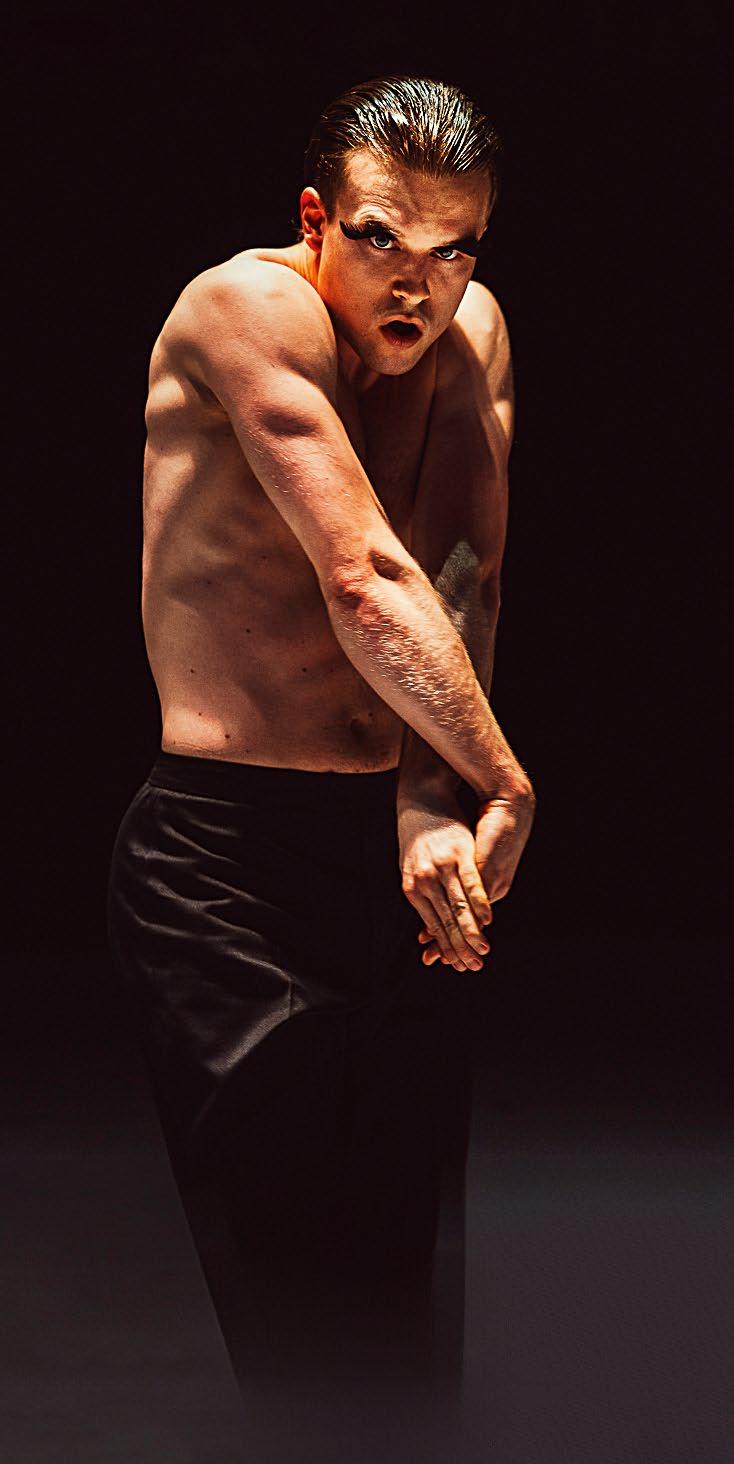

56 Linda Partaj

60 Der Künstlerbund-Reiseleiter

JOIN US ON FACEBOOK

PREMIEREN

Die eingebildete Kranke nach Molière

Inszenierung Leander Haußmann Premiere Fr 12.09.25

Das NEINhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn In einer Fassung von Raoul Biltgen Inszenierung Verena Holztrattner Premiere Fr 19.09.25

Das Schloss von Franz Kafka Inszenierung Gernot Grünewald Premiere Sa 27.09.25

SZENE

62 Shortcut Szene

64 Joschi – „Die Legende!“

SPORT

70 SKN: Dietmar Wieser

74 Kritiken

75 Veranstaltungen

76 Außensicht

78 Karikatur

NÄCHSTES MFG

Österreichische Erstaufführung Angabe der Person von Elfriede Jelinek Inszenierung Sara Ostertag Ab Fr 17.10.25

Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch von Michael Ende Inszenierung Felix Metzner Premiere Fr 07.11.25

Die Möwe von Anton Tschechow Inszenierung Max Lindemann Premiere Fr 28.11.25

Österreichische Erstaufführung Der blinde Passagier von Maria Lazar Inszenierung Mira Stadler Premiere Fr 13.03.26

Uraufführung

Speed – Auf den letzten Metern von Sarah Viktoria Frick, Martin Vischer und Ensemble Inszenierung Sarah Viktoria Frick, Martin Vischer Premiere Do 30.04.26

Und vieles mehr!

LINDA PARTAJ – Seite 56

JOSCHI „DIE LEGENDE!“ – Seite 64

DIETMAR WIESER – Seite 70

IN WAS FÜR EINER STADT LEBEN WIR EIGENTLICH ...

in der die Personalrochade des SPÖ-Vizebürgermeisters bei manchen Politikern für Hitzewallungen sorgte. Abgesehen davon, dass es einigermaßen drollig anmutet, wenn man sich um Personalentscheidungen anderer Parteien sorgt, dabei dem scheidenden Mandatar (wie häufig verlogene Usance in der Politik) nach Jahren des Infights plötzlich zum Abgang Rosen streut, echauffierte sich der VP-Stadtparteigeschäftsführer zudem, dass nunmehr ein „roter Parteipolitiker“ folge. Das ist nun tatsächlich ein Skandal – ein SPÖ Mandatar, der ein roter Parteipolitiker ist! Das wäre in etwa so krass, wie wenn ein ÖVP-Stadtparteigeschäftsführer ein schwarzer Parteipolitiker wäre. Ganz als solcher und nicht Sachpolitiker – so war die Spitze gemeint – entpuppte sich freilich der Absender selbst, prangerte er doch den zur Wahl einberufenen Sonderparteitag an. „Statt in budgetär schwierigen Zeiten zu sparen […] will die SPÖ wohl ihr Sommertheater nun schnellstmöglich vergessen machen.“ Blöd nur, dass § 96 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz vorschreibt, dass der neue Vizebürgermeister innerhalb von zwei Wochen gewählt werden muss.

Kleiner Tipp an die Politiker sämtlicher Couleur: Mit etwas gutem Willen gehen Sachpolitik und Parteipolitik durchaus wunderbar zusammen – man muss nur Respekt vorm Gegenüber haben –und vorm Wähler.

in der allen Ernstes der Live Stream des Gemeinderates eingespart werden soll – Kostenpunkt 16.000 Euro. Wenn man bedenkt, dass sich selbst kleine Kommunen wie etwa St. Andrä-Wördern diesen Service leisten, ist das Ansinnen der Landeshauptstadt, die ach so gerne auf ihre Modernität und Vorreiterrolle verweist, an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Vor allem ist es aber ein verheerendes Zeichen im Hinblick auf Transparenz und niederschwelligen Politik-Zugang. Auf das Vorhaben angesprochen erklärt der Bürgermeister, dass „die Streichung des Live-Streams einer der Konsolidierungs-Vorschläge war, die wir dann politisch übernommen haben, weil er ein kleineres Übel darstellt gegenüber Bereichen, wo man vielleicht direkt oder indirekt bei Personen einsparen müsste.“ Hinter vorgehaltener Hand wird zudem auf die maue Live-StreamRate hingewiesen, wobei die youtube-Zahlen gar nicht so schlecht sind: Im ersten Halbjahr gab es 2767 Aufrufe! Vielleicht sollte man diesen Punkt daher noch einmal überdenken. Und sollten sich wider Erwarten aus dem Pool von potenziell weiteren sechs Millionen Euro herausgefiltertem Sparpotenzial tatsächlich keine 16.000 Euro herauspicken lassen, könnten doch die im Gemeinderat vertretenen Parteien im Schulterschluss die Finanzierung stemmen – als Bekenntnis zu gelebter Demokratie, Bürgernähe und Transparenz!

in der das Open Air Kino am Rathausplatz eine Sternstunde mit St. Pöltner Lokalkolorit erlebte. So wurde erstmals „Die schwarze Garde marschiert“ gezeigt, ein Werbefilm (samt Krimiplot!) aus dem Jahr 1937 über den Pressverein St. Pölten in der Linzer Straße. Gehoben wurde der Schatz, der verteilt im Stadtarchiv und am Dachboden des NÖ Pressehauses geschlummert hatte, von Stadtmuseumsleiter Thomas Pulle und Archivar Lukas Kalteis. Im Zuge ihrer einleitenden Doppelconference, in der sie sich als wahre Entertainer entpuppten, erzählten die beiden launig, wie sie – Sherlock Holmes & Watson gleich – die Filmrollen wieder zusammenführten, akribisch Personen und Orte nachrecherchierten und das Machwerk auf abenteuerliche Weise digitalisierten.

Das Publikum war vom Endergebnis jedenfalls angetan, nicht zuletzt auch dank der Livemusik von Stummfilmpianist Gerhard Gruber. Schnell war daher klar – das ruft nach Wiederholung!

Wenn Sie also mehr über das St. Pölten der 30er-Jahre, das Druckereiwesen anno dazumal sowie über die kriminelle Energie von Thomas Pulles Lieblingsfilmfigur – den Schlingel Jack – erfahren möchten, sollten sie unbedingt am 4. November ins Cinema Paradiso kommen. Gerhard Gruber wird wieder live spielen, und selbstverständlich sind auch Holmes & Watson mit dabei. Ganz großes Kino!

PLATZ DA!

Als die „Kindergartenoffensive 2024“ ausgerufen wurde, gerieten manche ins Schwitzen. Das Land versprach allen Zweijährigen einen Kindergartenplatz, immerhin endet auch die Elternkarenz nach zwei Jahren. Doch im September 2024 hatten viele Gemeinden schlicht zu wenig freie Plätze, auch in St. Pölten bekamen rund 60 Zweijährige keinen Kindergartenplatz. Neue Gruppen mussten erst gebaut und Personal eingestellt werden. Zudem verbesserte sich der Betreuungsschlüssel, in

den bestehenden Gruppen wurden weniger Kinder betreut. Seither sind 500 Betreuungsplätze dazugekommen, womit das Bild ein Jahr später anders aussieht: Allen eingeschriebenen Kindern konnte ein Kindergartenplatz angeboten werden. Im Stadtgebiet stehen 1.994 Betreuungsplätze in Kindergärten und 55 Plätze in Tagesbetreuungseinheiten (TBE) für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung. Dazu kommen noch private Anbieter. Die Ausbauoffensive läuft noch bis 2027 weiter.

WAHLKAMPFGAG?

Die Gemeinderatswahl wirft ihre Schatten voraus. Neben Dauerbrennern wie S 34, LUP, Wachstum & Co., kam zuletzt in der Bevölkerung die Frage: Was wurde eigentlich aus dem „Südsee“ – nur ein Wahlkampfgag 2020? Der Bürgermeister verneint: „Das Projekt ist voll im Laufen. Wir haben dafür schon verschiedene Grundstücke aufgekauft.“ Ein Thema sei aktuell der Hochwasserschutz „aber keines, das nicht lösbar wäre – das hatten wir auch beim Viehofner See damals.“ Angesichts des Wachstums der Stadt werde eine derartige Einrichtung „die sicher

mehr Sinn macht als der Betrieb eines teuren zusätzlichen Freibades“ über kurz oder lang notwendig „und wer kann von seiner Stadt schon behaupten, dass er in die ‚Südsee‘ baden geht?“

VERSTECKT DIE TRUPPE!

In St. Pölten geht es nach dem Willen von Bürgermeister Matthias Stadler. Und der will die Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen ab 2026 einstellen. Dann können wir nicht mehr im Internet nachschauen, was die gewählten PolitikerInnen im Stadtparlament machen. Das spart jährlich 16.000 Euro – und ist meiner Meinung nach eine Sauerei. Die öffentlichen Sitzungen sind jene Bühne, auf der politische Entscheidungsträger und die Stadtverwaltung Rechenschaft ablegen. Dort argumentiert man unterschiedliche Standpunkte und erklärt seine Entscheidungen. Man steckt berechtigte und unberechtigte Kritik ein und zeigt, dass man einen geraden Satz formulieren kann, dass man Manieren im Umgang mit anderen hat. Wer diese Öffentlichkeit einschränkt, zeigt mangelnden Respekt vor demokratischen Institutionen und trägt zum Politikerverdruss bei. „Dann geh halt hin und schau es dir vor Ort an!“ Das ist präpotent und kommt meist von Leuten, die Überstunden schreiben, während sie vor Ort sitzen. Wir haben 2025 und die Leute ein Recht auf zeitgemäße Transparenz. „Aber die Kosten!“ Wir schütten jährlich 149.600 Euro an „Schulungsgeldern“ an 42 Gemeinderäte aus, das sind über 3.500 Euro pro Kopf. Zusätzlich zu deren Bezügen. Wenn jeder 380 Euro für die Übertragung abtritt, wäre diese finanziert. Wäre ich Bürgermeister würde ich meine Truppe nicht verstecken. Sie sollte einer breiten Masse zeigen, wofür sie steht und woran sie arbeitet. Doch Matthias Stadler glaubt den Kampf um die Deutungshoheit seiner Politik woanders zu gewinnen. Man wird sehen.

KOLUMNE MICHAEL MÜLLNER

AM BALLERMANN IN VÖLTENDORF

Mit Ballermann assoziieren die meisten von uns feucht-fröhliche Stunden auf Mallorcas Partymeile Nummer 1. Beileibe nicht leise, aber man ist ja freiwillig dort, um zu feiern.

Mit einem „Ballermann“ ganz anderer Natur sehen sich dahingegen seit einigen Jahren die Nachbarn der Schießstätte Völtendorf konfrontiert – und zum Feiern ist ihnen ganz und gar nicht zumute.

Der Schießplatz in Völtendorf besteht dabei laut Verteidigungsministerium seit Ende der 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts und war damals, wie man seitens des Bundesministeriums für Landesverteidigung betont, im wahrsten Sinne des Wortes – von einigen Bauernhöfen abgesehen – weit weg vom Schuss. „Dies bot für die Errichtung des Schießplatzes sehr gute Voraussetzungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aber immer näher an den Schießplatz herangebaut.“ Kurz gesagt bzw. unterschwellig suggeriert: Nicht der Schießplatz ist das Problem, sondern die Leute, die sich in dessen Nähe im Laufe der Jahrzehnte angesiedelt haben. Abgesehen davon, dass – wenn man in dieser Argumentationslinie bliebe – bestenfalls die offizielle Raumplanung vergangener Jahrzehnte, die im Nahbereich Siedlungstätigkeit zugelassen hat, „schuld“ wäre (ähnlich widersinniger Baulandwidmungen im Überschwemmungsgebiet), läuft sie im konkreten Fall ins Leere. Denn – wie praktisch alle „alten“ Nachbarn bestätigen – die ersten 80 Jahre bis weit in die 2010er-Jahre hinein lebte man in friedlicher Koexistenz mit dem Schießplatz. „Es gab keine Probleme!“ Diese traten erst auf, als sich der Betrieb am Schießplatz selbst wandelte – sowohl hinsichtlich der Frequenz als auch hinsichtlich der Intensität, womit man bei der Binsenweisheit landet: „Die Dosis macht das Gift!“

Fast 200 Schießtage im Jahr Dazu muss man wissen, dass am Militärareal Völtendorf nicht etwa nur das Bundesheer selbst und der Heeres-Schützenverein trainieren, sondern seit geraumer Zeit, wie das Verteidigungsministerium bestätigt, „der Schießplatz durch eine Kooperation mit anderen Ministerien –wie dem BMI/Polizei – genutzt wird; daraus ergibt sich auch eine hohe Auslastung des Schießplatzes.“ In den Augen der Anrainer eine mittlerweile „viel zu hohe“, wobei das „Übel“ ab 2017 herum mit dem

BELASTUNG. Gut 80 Jahre lang hatten die Nachbarn kein Problem mit dem Schießplatz, erst seit 2017 herum seien Betrieb und Intensität enorm gestiegen.

Ausrollen des Sturmgewehrs STG 77 für alle Polizei-Exekutivbeamten seinen Ausgang nahm und die Lärmsituation in Folge, wie es ein Anrainer formuliert „aus dem Ruder zu laufen begann.“ Nachdem sich die bestehenden Polizei-Einsatzzentren Süßenbrunn und Traiskirchen für den Trainingseinsatz des Sturmgewehrs als weitest ungeeignet erwiesen – die Geschossschutzfänge halten der Geschoßwucht des STG auf Dauer nicht Stand – wird alternativ am Militärschießplatz in Völtendorf trainiert – und das nicht zu wenig. „Gegenwärtig wird von der Landespolizeidirektion Niederösterreich in Völtendorf für den Einzugsbereich ‚Westen‘ – zirka 1.000 Bedienstete – neun Mal pro Monat, nur wochentags zirka drei Stunden in der Zeit zwischen 08:30 bis 17:30 trainiert. Dazu kommt noch einmal pro Monat eine Ausbildung für Spezialkräfte, auch nur wochentags zwischen 08:30 und 17:30 Uhr“, erläutert hierzu Oberst Robert Klaus von der Niederösterreichischen Landespolizeidirektion. Verschärfend für die Anrainer kam zuletzt hinzu, dass aufgrund des letztjährigen Hochwassers aktuell auch die Polizei-Schießanlage am Europaplatz außer Betrieb ist und daher ebenso die Polizeischüler vermehrt

in Völtendorf üben. „Da derzeit 12 Klassen ausgebildet werden, beträgt die Ausbildungszeit am Schießplatz Völtendorf zweimal pro Woche je 8 Stunden in der Zeit zwischen 07:30 und 15:30 Uhr, nur wochentags“, führt Oberst Klaus aus, betont aber, dass mit Wiederinbetriebnahme des Europaplatzes „mindestens zwei Drittel Ausbildungszeiten in Völtendorf wegfallen werden, da diese Ausbildungszeiten die Faustfeuerwaffe Glock betreffen.“ Die hochwasserbedingte Mehrnutzung durch die Polizei wird aber ohnedies erst in der nächstjährigen Statistik durchschlagen, die Zahlen der Gesamtnutzung durch alle Protagonisten – Bundesheer, Polizei, Justizwache, Heeressportverein – sind aber schon jetzt gewaltig. Zählte man, wie das Verteidigungsministerium mitteilt, 2020 coronabedingt 38 Schießtage, so waren es „2021 138 Schießtage –davon 1 Samstag; 2022 244 Schießtage – davon 4 Samstage; 2023 180 Schießtage – davon 4 Samstage, und 2024 186 Schießtage – davon 4 Samstage“

1.600 Unterschriften

Die Anrainer reagierten bereits 2019 auf den immer stärkeren Betrieb und dem intensivierten Einsatz bestimmter Waffengattungen

– Stichwort Sturmgewehr, das wie Maschinengewehr und Pistole am Schießplatz erlaubt sind – mit einer Petition, die über 1.600 (!) Unterstützer fand. Dabei ging es ihnen nie um Fundamentalopposition – „Wir sind ausdrücklich nicht gegen den Schießplatz, sondern befürworten die gute Ausbildung von Bundesheer und Polizei“ – sondern man erwartete vom Ministerium, dass man die offensichtlich geänderten Rahmenbedingungen mit dementsprechenden Gegenmaßnahmen abfedert, um so den zuvor 80 Jahre lang funktionierenden Status der friedlichen Koexistenz wiederherzustellen.

Tatsächlich kam in Folge auch einiges in Bewegung. So verweist das Verteidigungsministerium darauf, dass „in den letzten fünf Jahren an keinem Sonntag oder Feiertag der Schießplatz genutzt wurde.“ Zudem habe man den Betrieb zwischen Weihnachten und Neujahr eingestellt und die allgemeinen Schießzeiten reduziert: „Die Nutzung des Schießplatzes wird im Normalfall in den Zeiten von Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr und Samstag 8 Uhr bis 13 Uhr getätigt. Über den „Normalfall“ lässt sich freilich offensichtlich streiten, denn wie meint ein Nachbar kopfschüttelnd: „Bei allem Respekt – das ist ein Witz! Noch 2019 war hier – mit wenigen Ausnahmen für Nachtschießen – um 16 Uhr Schluss. Heute wird manchmal nach wie vor sogar bis 22 Uhr geschossen. Samstag ist auch erst meist um 16 Uhr herum Schluss. Und auch die versprochene Sonntagsruhe wurde schon gebrochen.“ Was vor allem an den Nerven zerrt „ist diese stete emotionale Belastung – während der Schusszeiten ist ja an ein Rausgehen nicht zu denken, keine Gartenarbeit, keine Freunde, die du einladen könntest, weil du dich bei dem Lärm schlicht nicht unterhalten kannst. Und du wartest immerzu hin … um 18 Uhr, 18 Uhr 15 denkst du dir, ah, das wars jetzt, und dann geht es auf einmal um 7, ½ 8 wieder aufs Neue los, manchmal bis ¼, ½ 10 –wir hatten auch Zeiten, da fiel der

LÄRMSCHUTZ. Die Anrainer schlagen Rasterkassettendecken als Lärmschutz vor. Laut Hersteller könnte damit der Lärmpegel um gut 15db gesenkt werden.

LÄRMSCHUTZ – DIE RECHTSLAGE

„Ich begreife nicht, dass es entlang der Autobahn für jeden Kilometer Geld für sündteure Lärmschutzwände gibt, rigorose Lärmschutzvorgaben bei Flugplätzen bestehen und für jede kleine Pimperl-Veranstaltung, aber offensichtlich nicht bei einem Schießplatz“, schüttelt ein Anrainer den Kopf. Tatsächlich ist Lärmschutz in Österreich eine sogenannte Querschnittmaterie, wie auch auf der Homepage des Umweltbundesamtes nachzulesen ist: „Es gibt kein allgemeines Gesetz zum Schutz vor Lärm, sondern zahlreiche Bestimmungen über Lärmemissionen und Lärmimmissionen. Je nach Rechtsmaterie liegt auch die Zuständigkeit bei unterschiedlichen Behörden.“ Darauf stößt man etwa in Bauordnungen, Veranstaltungsgesetzen, der Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung etc. Was es auf übergeordneter europäischer Ebene seit 2002 freilich sehr wohl gibt – und mittlerweile auch in nationales Recht gegossen – ist die EU-Umgebungslärmrichtlinie, die darauf abzielt, „schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.” In Artikel zwei wird ihr Geltungsbereich wie folgt definiert. „Diese Richtlinie betrifft den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, Krankenhäusern und an deren lärmempfindlichen Gebäuden und Gebieten ausgesetzt sind.“ Soweit, so gut. Allerdings gibt es auch Ausnahmen – so gilt die Richtlinie explizit nicht für „Lärm, der auf militärische Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzuführen ist“. „Ein Schießplatz des Heeres“, so lässt uns Europarechtsexperte Univ. Prof. Walter Obwexer auf Anfrage wissen „ist wohl als militärisches Gebiet einzustufen; das Areal ist in der Regel als militärisches Gebiet gekennzeichnet. Damit ist eine der beiden Voraussetzungen für die Ausnahmeregelung gegeben.“ Die zweite – militärische Tätigkeit auf diesem militärischen Gebiet – sieht er ebenfalls erfüllt. „Schießübungen des Heeres zählen ohne jeden Zweifel dazu. Schießübungen der Polizei und der Justizwache sind zwar keine Tätigkeiten des Militärs, können aber als militärisch eingestuft werden. Ob Schießübungen des Heeresschießvereins noch davon umfasst sind, ist hingegen fraglich.“ Das heißt aber nicht, dass diese nicht – wie auch generell heeresfremde Organisationen – am Areal trainieren dürften, denn die Richtlinie „verbietet es nicht, den Schießplatz des Heeres an Organisationen zu vermieten, die keine militärische Tätigkeit ausüben (z. B Sportschützen). In diesem Fall müssen allerdings die Umgebungslärm-Grenzwerte eingehalten werden.“

Ich begreife nicht, dass es entlang der Autobahn für jeden Kilometer Geld für sündteure Lärmschutzwände gibt, aber offensichtlich nicht bei einem Schießplatz!

letzte Schuss exakt um 21 Uhr 59 Minuten und 57 Sekunden.“ Nicht nur, dass man sich daher den „Normalfall“ tatsächlich als solchen, nämlich fix eingehaltene Regel ohne Ausnahmen wünscht, hofft man zudem auf eine weitere Reduktion der Betriebszeiten analog zum HeeresSchießplatz in Stammersdorf. Dort wurde – auch über Vermittlung der Volksanwaltschaft, die auch die St. Pöltner Petitions-Initiatoren ehemals eingeschaltet haben – etwa im Rahmen der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ diesen Mai mitgeteilt, dass die Landespolizeidirektion Wien ihre Trainings auf die Zeit von Montag bis Donnerstag 8 bis 15 Uhr (mit wenigen Ausnahmen am Freitag) eingeschränkt hat. „Außerdem wäre eine bessere Kommunikation eine große Hilfe. Das Bundesheer könnte uns etwa via WhatsApp Bescheid geben, wann sie wirklich fertig sind, dann fiele zumindest dieses belastende Zuwarten weg. Außerdem wäre es toll zu wissen, an welchen Tagen gar nicht geschossen wird, weil dann könnten wir unsere Aktivitäten danach ausrichten –Freunde einladen, den Garten genießen, Ruhe tanken!“

Effektiver Lärmschutz

Der andere eingeforderte Hebel betrifft technischen Lärmschutz. Diesbezüglich verweist das Bundesministerium auf bereits getätigte Maßnahmen wie zum Beispiel Schießtunnel beim 200 m Stand, außerdem wurden „die Schießwälle erhöht und Bäume sowie Sträucher gepflanzt. Der Lärmschutz sollte sich durch den immer stärker werdenden Bewuchs verbessern.“

Seitens der Initiative würdigt man diese Aktivitäten, aus der bisherigen Erfahrung „muss man aber sagen, dass sie leider nicht ausreichen, zumal der neue Erdwall um den sogenannten Pistolenschießstand auch nach Osten offen ist – so wie der

alte. Erdwälle lenken aber den Schall nur um und tragen so gut wie gar nichts zur Reduktion des Schallpegels bei. Was wichtiger ist, ist die Absorption von Schall.“ Die Anrainer haben daher dem Bundesheer eine Einhausung des Schießstandes oder die Umsetzung einer sogenannten Rasterkassettendecke vorgeschlagen, die diesem Prinzip Rechnung tragen. „Das wurde schon vielfach umgesetzt, daher wissen wir, dass diese Vorschläge realisierbar und wirkungsvoll sind!“ Dies bestätigt auch Wolf-Dieter Hohn vom deutschen Unternehmen WDH, welches mit webra Lärmschutz derlei Systeme umsetzt: „Ja, unsere Rasterdecke ist auf allen offenen Schießanlagen umsetzbar.“ Die Kosten dafür hängen von den jeweiligen Baulichkeiten der Bahn und ihrer Breite ab, bei einer Anlage mit 100 m Länge und 8 m Breite – um ein Beispiel zu nennen – kommt man „auf ca. Euro netto 135.000“. Der Quadratmeterpreis dürfte sich also, je nach Gegebenheiten, zwischen 150 bis 200 Euro bewegen. Dafür sei das Ergebnis „fantastisch“, wie Hohn betont. „Wir haben Referenzanlagen, wo man die Möglichkeit hat, Hörtests zu machen – wenn die Leute da vorort sind und den Unterschied hören, bleibt ihnen schlicht der Mund vor Staunen offen.“ Was das hinsichtlich des konkreten Lärmschutzes bedeutet? „Die Pegelminderung durch diese Schalldämmmaßnahme liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 15 (dB) oder etwas darüber!“ Das Verteidigungsministerium kennt übrigens die Expertise von WDA. „Das Bundesheer in Österreich hat die Schießstätte in Glanegg schallgedämmt, allerdings nicht mit einer Rasterdecke, sondern durch Beplankung von Hochblenden und Wänden“, so Wolf-Dieter Hohn.

Ob für das Verteidigungsministerium auch in Völtendorf – über die bereits getätigten Lärmschutz-

maßnahmen hinaus – eine Rasterkassettendecke oder weitere Schalldämmung im obigen Sinne denkbar sind bzw. diese zumindest geprüft werden, lässt man trotz mehrmaliger Nachfrage unbeantwortet, hält aber fest: „Das Wohl der Bevölkerung hat für das Bundesministerium für Landesverteidigung stets höchste Priorität. Wir evaluieren und planen laufend Maßnahmen, um die Situation sowohl für die Anrainerschaft als auch für den Betrieb unserer Infrastruktur weiter zu verbessern. Sobald konkrete Pläne vorliegen, werden diese veröffentlicht.“

Tatsächlich konkreter nimmt sich dahingegen ein anderer Hoffnungsschimmer in Sachen Lärmreduktion aus. So wird im Zuge des neuen Polizeisicherheitszentrums auf der Schanze auch ein neues Einsatzzentrum realisiert. „Dieses wird mit zwei Schießbahnen ausgestattet, wobei eine Schießbahn für die Polizeischüler reserviert werden wird“, erläutert hierzu Oberst Robert Klaus und bestätigt zudem – wichtig für die Schießplatz-Nachbarn in Völtendorf – dass „im Einsatztrainingszentrum St. Pölten Schneckengeschoßschutzfänge eingebaut wer-

HOHE AUSLASTUNG. In Völtendorf trainiert nicht nur das Heer, sondern über eine Kooperation auch die Polizei.

KOLUMNE BEATE STEINER

JETZT IST JETZT

Manche Wörter mag ich nicht – die erzeugen unangenehme Bilder in meinem Kopf. „Nett“, zum Beispiel. Das ist so fließend – zwischen angenehm und akzeptabel. Oder „emotional“. Na, wie denn? Glücklich und quietschvergnügt oder traurig und schockiert – das sind doch alles emotionale Zuständ‘.

Oder „bewahren“ – da kommt sofort die Assoziation „nix verändern“ oder „früher war’s besser“. Schrecklich! Eh klar, dass wir unsere Barockgebäude nicht mit wildem Wein bewachsen lassen oder den Dom mit bunten Fliesen bekleben. Aber: Warum dürfen auch weniger markante Bauwerke nicht an die Bedürfnisse der Jetztzeit angepasst werden? Wer sein geschütztes Haus thermisch sanieren will, plant ein hochpreisiges Langzeitprojekt. Sonnenenergie darf nur nutzen, wer nicht in „bewahrten“ Zonen wohnt. Fassaden dort müssen gestaltungsgenehm sein. Wenn unsere Vorfahren auch so gedacht hätten, dann wär‘ der Dom nicht barockisiert worden und es gäbe kein Stöhr-Haus im Jugendstil. Schön, dass Jahrhunderte lang umgebaut und aufgebaut wurde – nach den ästhetischen Kriterien und technischen Möglichkeiten der jeweiligen Zeit. Weil sonst müssten wir wie unsere steinzeitlichen Ahnen in hölzernen Pfahlbauten an der Traisen hausen oder in feucht-kalten Höhlen in der Kellergasse.

Früher ist früher und jetzt ist jetzt. Früher sind wir durch einen ungepflegten Beserlpark um eine b’soffene Marille auf den Rummelplatz gepilgert. Der Vergnügungspark samt b’soffener Marille ist übersiedelt, aus dem Raucherpark für Schüler ist ein grünes Paradies für Kinder geworden. Erneuerung, die mag ich!

Mit Inbetriebnahme des Einsatztrainingszentrums wird seitens der Polizei in Völtendorf nicht mehr geschossen.

den, die auch für unsere Langwaffen geeignet sind.“ Kurzum, für das Sturmgewehr-Training muss dann nicht mehr nach Völtendorf ausgewichen werden. Auf den Realisierungshorizont angesprochen erklärt Oberst Klaus: „Das Thema SchießAusbildung in Völtendorf wird erst Anfang 2030 Geschichte sein, da mit der Inbetriebnahme des Einsatztrainingszentrums St. Pölten seitens der Polizei in Völtendorf nicht mehr geschossen wird.“

Ob dann umgekehrt – was eine weitere Entlastung des Betriebs in Völtendorf bedeuten könnte – das Bundesheer seinerseits teilweise die Polizeiinfrastruktur auf der Schanze mitnutzt, ist noch offen, wie man seitens des Verteidigungsministeriums ausführt. „Es gibt Pläne und Planungen bezüglich Kooperation mit der zukünftigen Schießanlage der Polizei; es kann aber hierzu noch keine Detailaussage getroffen werden.“

Die Situation am „Völtendorfer Ballermann“ bleibt also vage, das Gefühlsspektrum der Anrainer schwankt dementsprechend zwischen Skepsis („Dass das PolizeiEinsatzzentrum eine nachhaltige Entlastung bringt, glaube ich erst,

wenn die Polizei 2030 wirklich aus Völtendorf abzieht“) und Hoffnung, „dass es wieder so wird wie bis vor zirka 10 Jahren.“ Einen dementsprechenden Hoffnungsschimmer mag – so grotesk es klingt – die Entwicklung des echten Ballermann auf Mallorca geben, der verschiedene Phasen durchlief: von ursprünglichem „Normalbetrieb“ über völligen Exzess und Laissez-Faire bis hin zu nunmehr immer strikteren Eindämmungsmaßnahmen, die ein vernünftiges Zusammenleben mit der Bevölkerung wiederherstellen sollen. Am Ende des Tages hängt vieles vom gegenseitigen Goodwill und einem positiven Einvernehmen ab, wie es 80 Jahre lang gut funktioniert hat. Die Phrase „Der Platz war schon immer da und ein Schießplatz macht eben Lärm!“ lassen die Anrainer jedenfalls nicht gelten. „Entlang unserer Autobahnen gab es früher auch keine Lärmschutzwände. Diese wurden erst mit der gestiegenen Belastung notwendig und werden jetzt flächendeckend umgesetzt. Das wünschen wir uns auch für den Schießplatz in Völtendorf – auch hier ist die Belastung enorm gestiegen und macht daher effektive Gegenmaßnahmen erforderlich!“

HOFFNUNG 2030. Das neue Polizeisicherheitszentrum wird auch ein Einsatztrainigszentrum umfassen, das für das Schießtraining mit dem Sturmgewehr geeignet sein soll.

Ich finde, du könntest ruhig einen höheren Beitrag für uns Menschen leisten.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen 60 % Anteil an der Wertschöpfung. Sie zahlen aber 80 % aller Steuern!

Stimmt.

AUFRÄUMARBEITEN

Seit Dezember ist die Deponie am Ziegelofen wegen unsachgemäßer Müllablagerungen geschlossen. Nun soll ein Sanierungsverfahren die Probleme beheben, über die Dauer ist noch nichts bekannt.

Zunächst war im Frühjahr davon die Rede, dass die Mülldeponie am Ziegelofen vollständig geräumt werden muss. Nun hat das Land Niederösterreich verfügt, dass die festgestellten Probleme im Rahmen eines Sanierungsverfahrens gelöst werden sollen. Der Zöchling Abfallverwertung GmbH bleibt Spielraum bei der Wahl der Maßnahmen. Seit dem Frühjahr habe sich allerdings nichts an der Position des Landes geändert, betont Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Anlagenrecht des Landes NÖ. „Das bei der Sanierung in den einzelnen Sektoren ausgehobene Material muss zunächst untersucht werden. Ergibt die Prüfung, dass es den gesetzlichen Vorgaben entspricht, kann es in der Deponie belassen werden. Werden hingegen Abfälle jener Qualität vor-

gefunden, wie sie im Rahmen der Probeschürfkampagne im Dezember 2024 nachgewiesen wurden, sind diese jedenfalls nachzubehandeln”, so Schalhas. Kontrolliert werden soll alles engmaschig, mittels Drohnen und regelmäßigen Vor-Ort-Kontrollen. Zur zeitlichen Perspektive kann noch nichts gesagt werden, seitens Zöchling heißt es, dass man derzeit Maßnahmen ausarbeite und diese der Behörde vorlegen wolle. Wie bewertet man die aktuelle Situation beim Verein Hauptstadt Luft, der Bürgerinitiative, die sich seit mehreren Jahren kritisch mit der Deponie auseinandersetzt? Vereinsobmann Wilhelm Maurer ist skeptisch: „Nachdem die Schließung der Deponie uns einen ‚Sommer wie damals‘ – ohne Geruchsbelastung und Fliegenplage – beschert hat, sind wir

natürlich besorgt, wie lange die Sanierung der Anlage dauern und wie viel an Geruchsbelästigung die Öffnung der Deponie mit sich bringen wird.“ Den Grund für den Rückgang der Geruchsbelastung sieht er vor allem im aktuell leeren Zwischenlager, vom Land fordere Maurer eine strikte Kontrolle.

Politisch und rechtlich sind die Folgen für die Deponie am Ziegelofen noch offen. Nach einer Anzeige des Betreibers durch Greenpeace ist ein Verfahren aktuell bei der Staatsanwaltschaft Wien anhängig. Bis Redaktionsschluss gab es noch keine Informationen zum aktuellen Stand. Die Betreiberfirma Zöchling hat im Sommer mit einem Gutachten aufhorchen lassen, das festhält, dass von der Deponie keine akute und generelle Umweltgefährdung ausgehe. Ob das Konsequenzen hat, darf bezweifelt werden, ging es bei den Einschätzungen des Landes doch nie um eine potenzielle Umweltgefährdung, sondern um falsche Ablagerungen.

Politisch forderten die St. Pöltner Grünen die Einrichtung einer Sonderkommission, nachdem Greenpeace von unbehandelten Industrieabfällen auf der Deponie geschrieben hatte. Damit wolle man auf Stadt- und Landesebene für Transparenz sorgen, heißt es. Dass eine solche Kommission aber Realität wird, scheint unwahrscheinlich. Das Rathaus verweist auf das Land als zuständige Behörde. „Eine Pseudo-Kommission einzuberufen, die nichts entscheiden kann, bringt niemandem etwas und kann höchstens der politischen Profilierung dienen. So etwas kann nur auf Landesebene Sinn machen!”, so Bürgermeister Matthias Stadler. Klar scheint aktuell, mit Blick auf das juristische Verfahren und das laufende Sanierungsverfahren, dass das Thema Deponie die Stadt noch länger begleiten wird.

Unfallsversicherung? Besser jetzt.

gemeinsam besser leben

Gleich abschließen –persönlich oder online.

WARUM ST. PÖLTEN »IM FLOW« IST?

Weil nicht nur die öffentlichen Duschen und Sanitäranlagen in der Stadt top gewartet sind, sondern auch über 320 Kilometer an Kanälen. Danke an unser Team in der Abwasserentsorgung!

„STILLSTAND WÄRE NICHTS FÜR MICH!“

Über 20 Jahre ist Matthias Stadler nunmehr Bürgermeister von St. Pölten –nur Franz Xaver Schöpfer saß am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert länger im Sattel, musste sich aber keiner Wahl stellen. Für Stadler ist es im kommenden Jahr wieder soweit. Als Treffpunkt für unser Gespräch hat er den Alumnatsgarten vorgeschlagen „weil er ein gutes Symbol für die Zukunft und positive Entwicklung unserer Stadt ist, für die gestiegene Wohnund Lebensqualität.“ Genau darüber und einiges mehr haben wir mit ihm inmitten von Rosenbeeten und Platanen geplaudert.

Sie gehen nächstes Jahr in ihren fünften Wahlgang. Fühlt sich das heute anders an als früher? Sind Sie selbst ein anderer geworden? Macht‘s noch Spaß?

Als Person habe ich mich glaube ich nicht gravierend verändert, ich bin noch immer derselbe Matthias Stadler wie damals. Was sich laufend geändert hat, sind die Rahmenbedingungen – die waren, wenn man an die verschiedenen Krisen der letzten Jahrzehnte wie Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Covid, die aktuelle Wirtschaftskrise etc. denkt, nicht immer leicht. Wir haben sie aber gut gemeistert, weil wir die Stadt gut aufgestellt haben und alle an einem Strang ziehen. Das ist es auch, was Freude macht, ebenso, dass das Bürgermeisteramt nie zum „Alltagsgeschäft“ wird – Stillstand wäre nichts für mich. Es ist schon beachtlich, was sich in den letzten Jahren alles zum Positiven hin gewandelt hat.

Weniger positiv war die Aufforderung der NÖ Gemeindeaufsicht zur Budgetkonsolidierung. Hat St. Pölten die Finanzen aus dem Ruder laufen lassen?

Nein. Wir sind mit dieser Situation auch nicht alleine, wie weithin bekannt ist – fast alle Kommunen haben aktuell aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage Probleme, Bund und Länder nicht minder. Unser Konsolidierungsbedarf – rund 11 Millionen Euro – entspricht dabei praktisch jenen Mitteln, die wir entgegen der Prognose seit 2022 weniger aus den Bundesertragsanteilen bekommen haben. In unserem Fall kam zuletzt noch hinzu, dass wir die Folgen des letztjährigen Hochwassers zu stemmen haben, wofür wir ein Sonderbudget aus den Rücklagen aufgestellt haben. Trotzdem ist es uns gelungen – wir haben die Konsolidierung ja schon von uns aus im Vorjahr eingeleitet – den Rechnungsabschluss 2024 sogar mit einem leichten Plus abzuschließen. Das heißt die Maßnahmen greifen.

Die Opposition macht aber nicht zuletzt teure „Prestigeprojekte“

für die Schieflage mitverantwortlich – da werden dann Beispiele wie der Windfänger, das KinderKunstLabor oder die Tangente genannt?

Ich muss über den Begriff „Prestigeprojekte“ immer schmunzeln. Was soll das bitte heißen – sind dann auch das Frequency, die Ansiedlung von Blum oder die Schaffung neuer Kindergartenplätze, wo wir zuletzt 30 Millionen Euro allein in die Infrastruktur investiert haben, „Prestigeprojekte“? Die Frage ist doch vielmehr, warum machen wir diese Dinge? Um die Stadt voranzubringen! Um die Lebensqualität zu steigern – in allen Bereichen. Bleiben wir etwa beim KinderKunstLabor. Das haben wir gemeinsam mit dem Land hochgezogen, auf Basis von Bürgerbeteiligung, im Zuge dessen die Leute gesagt haben: Wir brau-

Ich muss über den Begriff „Prestigeprojekte“ immer schmunzeln. Was soll das bitte heißen?

MATTHIAS STADLER

chen kein nächstes Theater, sondern etwas für Kinder und Familien. Heute beneiden uns andere Städte um diese Einrichtung und fragen, ob sie sie kopieren dürfen. Es geht da, wie auch im Fall der Tangente, ganz klar um Positionierung, um Image, Förderung des Tourismus, auch des eigenen Selbstwertgefühls über das Vehikel von Kunst und Kultur, wie das auch Linz erfolgreich vorexerziert hat.

Und ein Projekt wie der Windfänger am Europaplatz, der gut 860.000 Euro gekostet hat? Also ich wüsste nicht, dass irgendjemand der alten Verkehrssituation am Europaplatz nachweint. Wir haben hier gemeinsam mit dem Land eine komplett neue, bei weitem sicherere Kreuzungslösung ge-

schaffen. Der Wunsch vieler Menschen war schlicht, dass auch auf der neuen Kreuzung – nachdem der Brunnen in der Mitte weggefallen ist – wieder ein künstlerischer Akzent gesetzt wird, immerhin ist der Europaplatz ja in gewisser Weise das Tor zur Innenstadt. Daher wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, der Windfänger als – im Vergleich zum alten Brunnen nunmehr zugängliches – Ensemble ausgewählt, weil er Symbolik und Nutzen verknüpft. Wind ist ein typisches Element St. Pöltens, das Thema Wasser wurde als Anknüpfung zum ehemaligen Brunnen aufgegriffen, die Ziegel als Element der Kühle in Zeiten des Klimawandels. Dazu wurde ein Trinkwasserbrunnen geschaffen, und das alles eingebettet inmitten von Bäumen – wir haben am Europaplatz so viele Bäume wie nie zuvor.

Aber sitzt dort auch jemand? Das ist ja ein Kritikpunkt, im Übrigen auch am Grünen Loop, dass diese neuen Einrichtungen nicht angenommen werden. Man muss den Dingen einfach Zeit geben – reden wir in fünf, sechs Jahren weiter, wenn alles gewachsen ist. Wobei der Grüne Loop schon jetzt immer besser angenommen wird. Ich sehe Kinder bei den Spielgeräten – die es vorher gar nicht gegeben hat, was aber immer eine Forderung der Innenstadt-Bevölkerung gewesen ist. Ich sehe Leute im neuen Schanigarten von KHIM sitzen. Die Beete zum Selbstanbauen könnten wir zigfach vergeben, so begehrt sind sie – auch das ein komplett neues Angebot. Der Promenadenring wird sich also positiv weiterentwickeln. Aber vielleicht müssen wir einmal einen der grundsätzlichen Kernpunkte des Projekts wieder in Erinnerung rufen: In den letzten Jahren sind gut 1.450 Bürger neu in die City zugezogen! Für diese Wohnbevölkerung, ebenso für jene, die in der Innenstadt arbeiten, müssen wir eine dementsprechende Wohn- und Lebensqualität gewährleisten – der Grüne Loop ist da ein ganz wichtiger Mosaikstein! Zugleich ist er

eines der größten Klimaschutzprojekte – wir reden da immerhin von einer Gesamtlänge von 2,3 Kilometern am Ende des Tages, die wir im Vergleich zur ehemaligen Promenade gewaltig entsiegeln.

Das heißt, der Grüne Loop wird wie geplant umgesetzt? Zuletzt tauchten ja Zweifel auf, weil er im Zuge der Budgetkonsolidierung quasi auf Standby geschalten wurde. Kein Rückzug? Politiker haben die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen und Dinge, von denen sie überzeugt sind, dass sie dem Wohl der Stadt dienen, auch umzusetzen. Da darf man nicht feig sein oder sich ständig nach dem Wind drehen, sondern muss im Fall der Fälle Überzeugungsarbeit leisten. Zugleich darf man aber auch nicht stur sein, deshalb nehmen wir Kritik sehr ernst und lassen vieles, was man an Erfahrungen sammelt, auch laufend in Adaptierungen einfließen. Ich kann mich jedenfalls noch gut erinnern, welcher Gegenwind mir entgegen geblasen ist, als wir die Fußgängerzone um Franziskanergasse, Brunngasse, das letzte Stück der Kremsergasse erweitert haben. Oder als im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofes die Fahrbahn – die ja früher mitten durch den Bahnhof gelaufen ist – 100 Meter versetzt wurde: Da war sofort vom Tod der Innenstadt die Rede. Heute könnte sich keiner mehr vorstellen, dass es anders ist – und das wünscht sich auch keiner mehr!

Nicht vom Tod der Innenstadt, aber vom „Platz des Todes“ hat einmal der Kurier in Sachen Domplatz gesprochen. Zuletzt wurde er von Greenpeace für den „Betonschatz“ nominiert. Nervt Sie das mittlerweile? Wie zufrieden sind Sie eigentlich selbst mit der Umgestaltung? Für mich zeigt das vor allem wunderbar die Ambivalenz, in der man in der Politik oft steckt. Beim Domplatz hat man uns für den „Betonschatz“ nominiert, für den Grünen Loop nur wenige Meter entfernt

wurden wir mit dem VCÖ Mobilitätspreis ausgezeichnet und als best practice Beispiel genannt. Diskutiert wird beides. In einer Stadt besteht eben oft ein Spannungsverhältnis verschiedener Interessen und Ansichten, ebenso wie öffentliche Flächen verschiedene Funktionen zu erfüllen haben. Und vieles, wenn man etwa an die oft geforderten Baumpflanzungen denkt, geht dort schlicht wegen des Denkmalschutzes nicht – wir predigen das immer wieder, aber irgendwie scheint das nicht durchzudringen. Und wir haben uns bewusst für Multifunktionalität entschieden, wofür es eines befestigten Untergrundes bedarf. Bin ich mit der aktuellen Situation zufrieden? Nein, noch nicht! Ich wünsche mir etwa zusätzliche Gastronomieangebote am Platz, er könnte sicher auch noch mehr Ver-

anstaltungen vertragen, auch zusätzliche Marktaktivitäten wären wünschenswert – vielleicht sogar in Richtung eines täglichen Marktes wie am Herrenplatz. Ich bin aber überzeugt – da kommen wir wieder zum Faktor Zeit, die es zum Entfalten von Projekten braucht – er wird sich gut entwickeln. Was wurde der Rathausplatz nicht alles geschimpft, als man ihn autofrei gemacht hat. Heute geht er an lauen Sommerabenden regelrecht über, dass manche schon wieder sagen „Es ist zu viel los!“ (lacht)

Teile der Opposition hegen aber eher die Befürchtung, dass – v. a. für den stationären Handel – zu wenig los ist in der City. Verantwortlich machen Sie dafür auch den Wegfall von Parkplätzen, nicht nur am Domplatz, sondern

AUSBLICK. Bürgermeister Stadler steht vor seinem fünften Gemeinderatswahlkampf. Einmal mehr wird dabei wieder das Match um die Absolute angepfiffen.

auch durch den Grünen Loop, der wie eine Art Barriere wirke. Also alle Zählungen – mittlerweile digital unterstützt – weisen eine starke Frequenz der City aus! Natürlich ist die bestmögliche Erreichbarkeit der City essentiell – sowohl über den öffentlichen Verkehr, für Fußgänger und Radfahrer, ebenso aber unbedingt auch für Autofahrer. Und hier stimmt halt der Befund, es gäbe keine Parkplätze oder zu wenige, schlicht nicht. Im Gegenteil ist das Parkraumangebot gestiegen! St. Pölten hat – hochgerechnet auf die Bevölkerung – den höchsten Anteil an Tiefgaragenplätzen der Landeshauptstädte. Und stimmt schon, die Rathausplatz-Tiefgarage ist oft voll, aber schon die Garagen in unmittelbarer Nähe verfügen über genug Kapazitäten. Trotzdem halten wir auch an der Realisierung der Domgarage fest. Und wir haben ganz bewusst im Sinne der Innenstadtförderung in den letzten Jahren weder die Parkgebühren erhöht, noch die gebührenpflichtige Kurzparkzone über die Innenstadt hinaus erweitert, wie es Experten empfohlen hatten.

Womit wir beim Verkehr gelandet sind. Da feiert ja die S 34 nach dem Abgang von Ministerin Leonore Gewessler fröhliche Urständ. Ist die SPÖ nach wie vor uneingeschränkt dafür? Ich lade alle Gegner ein, sich einmal in eine Wohnung oder ein Haus entlang der Mariazellerstraße in St. Georgen und Spratzern zu setzen, damit sie einen Eindruck von der Situation bekommen. Wir müssen hier einfach etwas tun, dazu fühle ich mich als Bürgermeister den Anrainern gegenüber verpflichtet, ebenso den Bürgern entlang der Ausweichrouten – die können ja nicht die Descheks sein! In welcher Größenordnung die S 34 letztlich realisiert wird, müssen die Experten wissen, aber Faktum ist, es handelt sich um ein komplett abgeschlossenes Projekt, das man sofort ausrollen kann – alles neu auszuschreiben würde dahingegen wieder Jahrzehnte dauern. Diese Zeit haben wir für die

Wir haben in St Pölten bereits ein Areal, das im Hochwassergebiet steht: das Regierungsviertel.

MATTHIAS STADLER

Leute aber nicht mehr, zumal der Verkehr in diesem Stadtteil durch Zuzug in St. Georgen selbst, ebenso aber etwa auch in Wilhelmsburg nicht weniger werden wird!

Gegner fordern statt der Schnellstraße aber einen stärkeren Ausbau der Öffis. Wir brauchen beides! Man muss die Gesamtverkehrssituation begreifen. Wir haben – dank der Realisierung von Kerntangente Nord und Nordbrücke – eine gute Aufteilung der Verkehrsströme in der Ost-WestAchse. Wir haben zu deren Entlastung auch die S33 – man möge sich bitte einmal vorstellen, dieser Verkehr würde wie früher über die Kremser Landstraße hereinfließen –es gäbe einen Verkehrskollaps. Was uns aber fehlt ist eine Entlastung der Nord-Süd-Achse und, wie es alle großen Städte ja nicht aus Zufall haben, ein geschlossener Entlastungsring um die Stadt. Daher die S34, in welcher Größenordnung auch immer. Deshalb unbedingt auch der Ausbau der Bahn – da hat die letzte Verkehrsministerin Gewessler ja leider genau gar nichts geleistet, im Gegenteil – es wurden sogar Haltestellen reduziert– das ist ja absurd! Wir brauchen einen zweigleisigen Ausbau der Traisentalbahn, mindestens bis Traisen hinein, ebenso die versprochene Elektrifizierung und den Ausbau der Strecke bis nach Krems. Schließlich einen überregionalen LUP, der die großen Orte rund um St. Pölten in einem attraktiven Takt mit der Landeshauptstadt verbindet. Vorbild dafür ist die Wiener Zone 100 rund um die Bundeshauptstadt. Das ist auch ein Muss für die Region St. Pölten!

Bleiben wir im Nahbereich der S 34, die auch für das nahe Betriebsansiedlungsbiet relevant wäre. Dort soll in Hart

auf 200.000 Quadratmetern ein neues REWE Zentrallager entstehen, das aufgrund seiner Dimension und Lage im Überschwemmungsgebiet schwer umstritten ist. Steht die SPÖ nach dem letztjährigen Hochwasser nach wie vor hinter dem Standort? Wie ist der aktuelle Projektstatus?

Um vielleicht vorneweg ein Beispiel zur besseren Einordnung zu bringen: Wir haben in St Pölten bereits ein Areal, das im Hochwassergebiet steht: das Regierungsviertel. Zum REWE-Areal bzw. prinzipiell zum Betriebsansiedlungsgebiet NÖ Central: Die Flächen dort sind seit der k.u.k. Monarchie als Betriebsgebiet gewidmet. Möchte man etwas realisieren, muss dort ein Hochwasserschutz umgesetzt werden, der sehr wohl – weil das bisweilen anders dargestellt wird – auch die benachbarten Einrichtungen mitumfassen wird. Es geht gesetzlich gar nicht, dass man quasi für sich selbst Hochwasserschutz umsetzt und dann anderswo jemand anderer dadurch

Nachteile erfährt – die Gesamtbilanz muss stimmen. Aktuell befindet sich REWE im Stadium der Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes. Erst danach kann ein Gesamtprojekt eingereicht werden. Dies ist aber noch nicht passiert.

Kritiker des REWE-Projektes bezweifeln aber auch den Nutzen für die Stadt, weil dort gar nicht so viele Arbeitsplätze entstehen würden. Wie ist da der generelle Zugang in der Betriebsansiedlungspolitik der Stadt?

Das ist eine verzerrte Darstellung: Um bei REWE zu bleiben. Das Unternehmen hat in St. Pölten bereits ein Lager – da reden wir von 400 Arbeitsplätzen, die wir durch die Umsetzung des neuen Zentrallagers erhalten können. Dazu kommen dann noch die neuen Beschäftigten – wir müssen also schon von der Gesamtsituation sprechen. Wenn REWE woanders baut, garantiert uns niemand, dass die Arbeitsplätze des bestehenden Lagers erhalten bleiben. Um ein Gespür für die Größenordnung zu bekommen: Mitkonkurrent Spar hat in seinem Zentrallager in Spratzern rund 1.200 Mitarbeiter und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt überhaupt! Und genau darum geht es

uns in der Betriebsansiedlungspolitik: Arbeitsplätze halten und Arbeitsplätze schaffen – und zwar so viele wie möglich, idealerweise in verschiedenen Branchen und Segmenten, hoch- und niedrigqualifizierte, in Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben. Dieser Mix gelingt uns als Stadt bisher ganz gut, weshalb wir im Vergleich zu anderen Städten auch ganz gut durch die Krisen der letzten Jahre gekommen sind und selbst schmerzhafte Verluste wie zuletzt etwa bei kika/Leiner oder der Walstead Druckerei abfedern können. Gerade angesichts der aktuellen finanziellen Lage, wo wir von äußeren Faktoren wie den bereits erwähnten sinkenden Ertragsanteilen betroffen sind, muss jedem klar sein, dass die Gelder, die wir selbst lukrieren können – etwa aus der Körperschaftssteuer, die ja unmittelbar von den Arbeitsplätzen abhängt – umso wichtiger sind. Dank unserer erfolgreichen Betriebsansiedlungspolitik konnten wir hier die letzten Jahre ein stetes Wachstum erzielen.

Wachstum ist ein gutes Stichwort: St. Pölten hat kürzlich die 60.000 HauptwohnsitzerMarke übersprungen – in den Augen von Teilen der Opposition wächst die Stadt zu schnell, die

Infrastruktur halte nicht mit. Also wir müssen bitte die Kirche im Dorf lassen. Wir sind die letzten Jahre im Durchschnitt um 1 % gewachsen, da ist genau gar nichts „bedrohlich“, wie es teils suggeriert wird. Vielmehr ist es ein gesundes Wachstum, das unseren Wohlstand sichert, und auf das wir dank unserer vorausschauenden Planungen auch gut vorbereitet sind. Schauen wir uns etwa an, wie schnell wir –weit vor anderen Städten – jetzt tastsächlich die Kindergartenbetreuung für alle Zweijährigen ausrollen. Wir reden da bitte allein von über 20 neuen Kindergartengruppen und fünf Tagesbetreuungseinrichtungen, die wir innerhalb kürzester Zeit geschaffen haben. Wir haben auch alle dafür notwendigen Kingergartenhelferinnen und -helfer angestellt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ebensowenig, dass bei uns alle Kinder – weil uns das im Sinne der Lebensqualität für die Familien ein Anliegen ist – in ihrem eigenen Grätzel einen Kindergartenplatz bekommen. Möglich ist das alles, weil wir vorausschauend Grundstücke gekauft haben und kaufen. Ebenso haben wir die Wasserversorgung schon vor einigen Jahren auf 80.000 Bürger ausgelegt, selbiges gilt für die Abwasserreinigung, wir machen unsere Aufgaben in Sachen Verkehr etc. Wir sind also gut aufgestellt.

Trotzdem, wenn man auch einen Blick in die diversen Social Media-Foren wirft, kommt da in Sachen Wohnbau immer wieder mal der Vorwurf „Der Stadler betoniert alles zu!“

Also ich als Bürgermeister betoniere gar nichts zu. Ich verstehe, dass Menschen oft jahrelang eine grüne Wiese am Nachbargrundstück haben und das schätzen – aber oft sind diese Grundstücke als Bauland gewidmet, und wenn der Besitzer dann irgendwann baut und sich dabei an die Gesetze hält, habe ich als Stadt genau gar keine Handhabe. Wir würden uns als Kommunen durchaus in manchen Bereichen – wenn ich etwa an die Leerstandsabgabe

Als Bürgermeister musst du einfach anerkennen, dass du es nicht jedem recht machen kannst.

MATTHIAS STADLER

denke – bessere Lenkungsmöglichkeiten wünschen, die müssten aber auf übergeordneter Ebene gesetzlich beschlossen werden, und da besteht oft kein politischer Konsens. Worauf wir drängen, so wir Einfluss nehmen können, ist eine Verdichtung bestehender gewidmeter Areale in der Kernstadt anstatt Neuwidmungen auf der grünen Wiese. Der Wohnbau der letzten Jahre war jedenfalls wichtig und hat gewährleistet, dass bei uns – im Gegensatz zu anderen Städten – die Immobilienpreise nicht komplett durch die Decke gegangen sind. St. Pölten ist auch nach wie vor die preiswerteste Landeshauptstadt in Sachen wohnen. Und eine Situation wie Ende der 90er-Jahre, als allein bei der Stadt 1.000 Wohnungssuchende gemeldet waren, weil es kein Angebot gab, will ich sicher nicht mehr erleben.

Ärgern Sie sich dann über Claims wie „St. Beton“ bzw. denken Sie sich manchmal, jetzt haben wir endlich das geschafft, was Ihr immer gefordert habt – eine pulsierende Hauptstadt –und jetzt ist es auch nicht recht? Nein, ich ärgere mich nicht. Über die Opposition – wir wissen wer

„St. Beton“ erfunden hat – schon gar nicht. Als Bürgermeister musst du einfach anerkennen, dass du es nicht jedem recht machen kannst. Mein Maßstab muss stets das Gesamtwohl der Stadt sein. Es ist vielleicht auch der Zeitgeist – und zutiefst menschlich – dass man sich halt oft selbst der nächste ist. Nehmen wir das Beispiel Bäume: Wenn wir fragen, sollen wir mehr Bäume pflanzen, beantworten das 90 % klar mit Ja. Wenn wir aber im nächsten Schritt sagen, wir pflanzen neue Bäume, dadurch würde aber der Parkplatz unmittelbar vor Ihrer Türe wegfallen, sind plötzlich 76 % dagegen – im Übrigen auch in der jungen Altersgruppe.

Wer sich sehr wohl ärgert, ist die Opposition, die der SPÖ vorwirft, „über alles drüberzufahren.“ Deshalb hat man zuletzt auch geschlossen die Beteiligung am Konsolidierungskonzept verweigert, weil man die Jahre zuvor bei der Budgeterstellung auch nicht eingebunden gewesen sei. Ebenso beklagt man, dass Ihre Partei praktisch alle im Gemeinderat von der Opposition eingebrach-

ten Anträge abschmettert. Wie passt das aber zusammen? Sie beschweren sich, dass sie nicht eingebunden werden, schlagen aber eine Einbindung bei etwas so Wichtigem wie dem Konsolidierungskonzept, wo sie politisch mitbestimmen können, aus? Und es stimmt auch nicht, dass wir alle Anträge ablehnen – einige haben wir unterstützt. Aber mein Eindruck ist halt, dass oft Anträge um des Antrags willen gestellt werden, rein für die Show und den schnellen Applaus. Wir bekommen Dringlichkeitsanträge meistens eine halbe Stunde vorher, manchmal sind es auch nur 10 Minuten, oder sie werden überhaupt erst direkt in der Sitzung eingebracht – wie soll ich da bitte seriös darüber entscheiden? Das ist ja nicht Larifari, was da beschlossen werden könnte, sondern da geht es oft um rechtliche Materien, Fragen von Haftungen, Folgekosten, der finanziellen Deckung etc. Ich glaube, da bedenken die Einbringenden oft nicht, was das in Konsequenz nach sich ziehen kann. Wenn wir die Anträge früher bekommen würden, um sie seriös vorzuprüfen, könnte man sicher auch über Etliches reden.

Glauben Sie, dass Sie das nach der nächsten Gemeinderatswahl vielleicht ohnedies mit einem Koalitionspartner machen müssen? Das Brechen der absoluten Mehrheit ist ja das erklärte Ziel der Opposition, Ihres umgekehrt wohl das Halten derselben? Also wir haben ja noch nicht einmal einen Wahltermin, daher werden wir diesbezüglich – im Gegensatz zu anderen – auch keinen Frühstart hinlegen. Aber natürlich werden wir uns zu gegebener Zeit unsere Gedanken machen und wieder mit einem konkreten Programm in die Wahl gehen. Wie diese dann ausgeht, entscheiden letztlich die Bürger, das habe ich immer mit Demut genommen, wie es kommt. Ich bin jedenfalls dankbar für das Vertrauen, das mir in den letzten Jahren entgegengebracht wurde und auch überzeugt, dass wir gute Arbeit geleistet haben.

REKORDZAHLEN. 2024 transportierte der LUP auf 13 Linien rund 5,3 Millionen Fahrgäste.

ZUKUNFT DES ELEKTRO-LUP NOCH UNGEWISS

Der LUP wurde bisher dank Drittelfinanzierung von Bund, Land und Stadt ermöglicht. Die Akteure verhandeln aktuell über die Weiterführung dieses Modells. Vom Ergebnis hängen die LUP-Elektrifizierung und langfristig auch die Idee eines Regional-LUP ab.

Ohne den LUP ist das St. Pöltner Stadtleben nicht mehr denkbar. Im Jahr 2006 eingeführt, verzeichnet das Busservice immer wieder Fahrgastrekorde, wie zuletzt im Vorjahr: 5,3 Millionen Menschen nutzten 2024 den LUP! Das Angebot wurde über die Jahre sowohl hinsichtlich der Linien, als auch der Taktung ausgebaut. Die Kosten dafür konnte und kann St. Pölten freilich nicht alleine stemmen. Der Bund und das Land NÖ steuern beim LUP im Rahmen der sogenannten Drittelfinanzierung

Geld bei. Ob das in Zukunft so weiter geht und wenn ja in welchem Ausmaß ist gerade Gegenstand von Verhandlungen zwischen den drei Ebenen. Verhandlungsmasse sind mehrere Millionen Euro: 2024 wurden durch Ticketverkäufe 4,3 Millionen Euro eingenommen, während sich die Gesamtkosten auf 9,8 Millionen Euro beliefen. Aufgrund der aktuellen nationalen Sparziele ist der finanzielle Gürtel auf allen Verwaltungsebenen eng gestellt. Die Stadt hält sich über den Verlauf der Verhandlungen aber sehr bedeckt.

Klar ist jedenfalls, dass einige Weiterentwicklungen des Stadtbusses vom positiven Ausgang der Gespräche abhängen: Das neue LUPSystem, welches ab 2027 eingeführt wird, muss gemäß einer EU-Richtlinie bis 2030 schrittweise elektrifiziert werden. Für den Fall, dass die Drittelfinanzierung negativ ausfällt, so wurde vonseiten St. Pöltens bereits angedeutet, werde man wohl an den Dieselbussen festhalten müssen und der Regional-LUP wird eine nette Utopie für später bleiben.

Enge Budgemittel

Auf den aktuellen Stand der Verhandlungen angesprochen bestätigt Bürgermeister Matthias Stadler, „dass wir in den Endverhandlungen sind, da werde ich niemandem etwas über die Medien ausrichten“, fügt

aber hinzu „Ehemals mussten wir auch Überzeugungsarbeit leisten, die Notwendigkeit wurde aber schließlich von unseren Partnern Bund und Land erkannt, und ich hoffe, das ist auch diesmal der Fall.“ Der LUP sei jedenfalls ein „absolutes Erfolgsmodell. Wir haben die Fahrgastzahlen von 900.000 auf bald 5,4 Millionen Fahrgäste pro Jahr gesteigert!“ Die neuen Ausschreibungskriterien im Hinblick auf E-Mobilität machten es aber schwierig. „Wir reden da von einer Vervierfachung der Kosten – der Betrieb würde von 5 Millionen auf rund 19 Millionen steigen! Das können wir unmöglich alleine stemmen!“ Zugleich hält er an seiner Forderung nach einem Regional-LUP fest und gibt sich kämpferisch: „Ich werde weiter an diesen harten Brettern bohren! Das ist ein Muss für St. Pölten!“

Für die Grünen ist das Thema Öffentlicher Personennahverkehr nicht zuletzt aus ökologischer Sicht ein Kernthema. „In den letzten Jahren hat die SPÖ viele Millionen für Prestigeprojekte ausgegeben, sodass jetzt die Mittel für absehbare Investitionen fehlen“, kann sich Stadträtin Christina Engel-Unterberger einen Seitenhieb nicht verkneifen. Ihr ist bewusst: „Eine dringend notwendige Angebotsverbesserung, insbesondere eine Taktverdichtung, sowie die allgemeine Kostensteige-

rung erfordern einen finanziellen Kraftakt.“ Durch die seit Juli 2021 vorgeschriebenen emissionsfreien Fahrzeuge entstünden zusätzliche Kosten. Engel-Unterberger zufolge gäbe es zwar seitens des Bundes eine Finanzierungszusage von 4,5 Millionen Euro jährlich, „der zuständige NÖ-Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) verweigert jedoch jede Zusage.“ (Ob dies zutrifft war auf Anfrage im Büro Landbauer bis Redaktionsschluss leider nicht zu erfahren., Anm.) Zudem beklagen die Grünen ein Informationsdefizit. „Leider wurden weder der Stadtsenat noch der Gemeinderat bisher in die Gespräche eingebunden.“ Sollte es ab 2027 zur LUP-Elektrifizierung kommen, müsse jedenfalls sichergestellt werden, dass es zu keiner Monopolbildung kommt. „Die Betreiber von Ladestationen und die Busunternehmen dürfen wirtschaftlich nicht verbunden sein!“

Regionaler LUP

„nicht machbar“?

Die Grünen, denen bisweilen ökologische Traumtänzereien vorgeworfen werden, zeigen sich beim Thema Regional-LUP realpolitisch: „So sehr wir uns eine Angebotsverbesserung für den gesamten Zentralraum wünschen, halten wir einen Regional-LUP ab 2027 für unrealistisch.“ Ein solches Projekt müsste laut En-

gel-Unterberger aufgrund der langen Vorlaufzeiten bereits 2025 ausgeschrieben werden. Da es bis heute aber nicht mehr als eine Idee sei „wird sich das zeitlich nicht mehr ausgehen.“ Grundsätzlich streben die Grünen für den Stadt LUP eine Taktverdichtung auf 15 Minuten, gute Haltestelleninfrastruktur mit digitalen Fahrplananzeigen, Nachtbusse auf stark frequentierten Linien und Schnellbusverbindungen nach Pottenbrunn, Harland, St. Georgen und Radlberg an. Florian Krumböck, ÖVP Landtagsabgeordneter und St. Pöltner Stadtrat formulierte in den vergangenen Jahren immer wieder Forderungen bezüglich des LUP. Auch er hält die Idee eines Regional-Busses zwar für richtig, bis 2027 allerdings nicht für machbar. „Was wir brauchen, ist eine Verdichtung in den dichter besiedelten Stadtteilen und passgenaue Angebote für alle anderen. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Dörfer und Siedlungen am Rande der Stadt dürfen keine Stadtbürger zweiter Klasse sein“, so der ÖVP-Politiker. Von den Verhandlern erwartet sich Krumböck „zumindest eine Verlängerung der bestehenden Vereinbarungen, eine Drittelfinanzierung mit Deckel seitens des Landes und des Bundes.“ Stadt-FPÖ sowie Neos lieferten bis Redaktionsschluss keine Antworten.

3100 St. Pölten, Oberwagram

n Geförderte und freifinanzierte Wohnungen

n Miete mit Kaufoption

n Terrasse/Eigengarten oder Balkon/Loggia

n PKW-Stellplatz

n Bezug: Winter 2026

verkauf@alpenland.ag www.alpenland.ag

BERND PINZER

PINZER UND EIN NEUER PINKER ANLAUF

Bernd Pinzer ist bei den Neos ein Urgestein, in St. Pölten aber noch ein Jungspund. So wie es aussieht, wird er die liberale Truppe in die nächste Gemeinderatswahl führen. Der bisherige Neos-Gemeinderat Nikolaus Formanek kandidiert nicht mehr. Einen bleibenden

Eindruck hat er eher nicht hinterlassen. Es sieht also wiedermal nach einem pinken Neuanfang in der Landeshauptstadt aus.

Sie möchten das St. Pöltner Neos-Team in die kommende Gemeinderatswahl führen. Wie sind Sie zur Politik gekommen? Mit der Geburt meiner Tochter entstand der Wunsch nicht nur zu sudern, sondern mich politisch zu beteiligen. Mittlerweile ist sie sechzehn Jahre alt, ich habe also schon etwas Erfahrung. Ich erinnere mich noch, als ich damals am Wohnzimmerboden die Programme von allen Parteien aufgelegt hatte. Das von der FPÖ konnte ich rasch ausschließen. Bei den anderen fand ich den für mich entscheidenden Punkt dann schon in den Präambeln, sozusagen den Einleitungstexten der jeweiligen Parteiprogramme: ÖVP und SPÖ hatten alle eine Form von Kollektiv im Zentrum ihres Weltbilds. Beim Liberalen Forum hingegen stand der Mensch als selbstbestimmter Gestalter seiner eigenen Lebensbedingungen im Mittelpunkt – das ist für mich auch heute noch der springende Punkt in der Politik. Das Liberale Forum hat dann mit den Neos fusioniert, so kam ich in die Politik. Einerseits als Funktionär auf lokaler Ebene, andererseits

als Klubsekretär im Nationalrat, als Wiener Büroleiter der EU-Abgeordneten Angelika Mlinar oder jetzt im niederösterreichischen Landtag.

Nach Ihrem Grundwehrdienst sind Sie der Landesverteidigung treu geblieben?

Ja, während des Grundwehrdienstes habe ich das große Potential im

Die fünf verwordagelten, mobilen Bäume braucht jedenfalls keiner.

BERND PINZER

Bundesheer gesehen und blieb dort. Zuerst als Ausbildner bei der Pioniertruppe, dann im Bundesministerium für Landesverteidigung – insgesamt 23 Jahre. Ich kenne also das Leben als öffentlich Bediensteter, war in der internationalen Verrechnung von Auslandseinsätzen des Bundesheeres tätig oder später eineinhalb Jahre im Innenministerium

für die Erlassung von Erstbescheiden im Asylwesen.

Befindet man sich nicht gerade als liberaler Mensch mit einem stark ausgeprägten Bewusstsein für die Idee universeller Menschenrechte in einem Spannungsfeld, wenn man Asylbescheide schreibt?

Stichwort: politischer Wille? Ich habe meine Bescheide aufgrund der Gesetze erlassen, demnach haben sie auch im Instanzenzug gut gehalten. Aus dieser Zeit nimmt man natürlich sehr viele Fallgeschichten dieser Menschen mit. Wir haben in Europa definitiv einen gravierenden Mangel an legalen Möglichkeiten der Migration. Die Menschen, die sich auf den Weg machen, sind meiner Meinung nach oft getragen vom Wunsch nach dem liberalen Streben nach einem freieren, besseren Leben. Das kann auch eine Chance sein.

Aber wieso stellt uns die Integration dieser Menschen, die ja gerade diese Freiheit unserer Gesellschaft anstreben, dann oft im Alltag vor Probleme?

SPITZENKANDIDAT? Erst im Oktober oder November wählen die Neos die Kandidaten auf ihrer Wahlliste.

Das ist ein Kernthema für uns Neos, es ist eine Bildungsfrage. Wenn man in seinem Leben ein einziges Buch in der Hand hatte und das ist religiös motiviert, dann müssen wir bei der Integration dieser Menschen sehr stark das Thema Bildung mitdenken. Nur auf Emotionen abzuzielen, wie es die Populisten machen, löst dabei nichts. Es braucht die komplexeren, schwierigeren Antworten – aber dann ist das auch lösbar. Ich selber sehe mich auch als konstruktiven, pragmatischen Menschen, so sollte man auch Politik machen und dem zunehmenden Vertrauensverlust der Menschen in die Politik entgegenwirken.

Woher kommt diese oft wahrgenommene, allgemeine Politikverdrossenheit?

Sie ist jedenfalls eine große Gefahr. Zuerst verlieren die Menschen das Vertrauen in die Politiker, dann in die politischen Institutionen selbst. Ich sehe dafür die Hauptursache in der Besonderheit der Zweiten Republik, dass alles in zwei Machtblöcke aufgeteilt wurde. Für jede Lebenslage gibt es einen roten und einen schwarzen Verein, vieles muss nach diesem Proporz gedacht und besetzt werden – dann beschäftigt sich Politik mehr mit den Institutionen als mit den Menschen. Das sogenannte Dritte Lager konnte seine Position in Österreich unter diesen Voraussetzungen leicht ausbauen, andere Parteien taten sich schwerer. International sieht man, dass gerade die Schwäche der Konservativen oft zum Erstarken der Populisten führt. Für uns als Neos ist die richtige Antwort das Gespräch an der Haustür, das bildet das Kernformat in unserem Wahlkampf, weil wir dabei echte Anliegen der Menschen erfahren, die sich gerade auf der lokalen Ebene ergeben. In der Fußgängerzone spricht man mehr über die allgemeine Politik. Aber im Gespräch

an der Haustüre erfahren wir, wofür wir uns im Gemeinderat für die Menschen einsetzen sollen.

Was sind das für Themen? Wo drückt in St. Pölten der Schuh? Sich für die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner einzusetzen ist sicher eine fordernde Aufgabe, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Ich sage immer: Man braucht nur einen funktionierenden Taschenrechner und die Website der Statistik Austria. Dann kann ich mir ausrechnen, wie viele Betreuungsplätze ich in den nächsten Jahren zusätzlich brauche, egal ob für Kleinkinder oder pflegebedürftige Senioren. Wenn ich einen Kassenvertrag mit einem Arzt abschließe, weiß ich wann er in Pension geht. Dass man immer wieder vom demografischen Wandel überrascht wird, lasse ich nicht gelten. Für die Stadt denke ich, dass sich mit dem Wachstum der letzten Jahre vieles zum Positiven verändert hat, bei einem zweiten Blick sieht man aber schon, dass die Infrastruktur nicht mitwächst und man den Eindruck hat, es wird zu wenig in den Bestand investiert, aber dafür zieht man neue Prestigeprojekte hoch. All die Hochglanzmagazine über Zukunftsvisionen sind mir zu wenig, ich erwarte vom Bürgermeister konkrete Projektpläne und Prioritätenlisten, was wir wann mit welcher Priorität in der Stadt umsetzen wollen – und was es uns kostet. Denn vieles von den Errungenschaften der letzten Jahre hatte seinen Preis, einen stark gestiegenen Schuldenstand der Stadt. Und jetzt, wo die Ertragsanteile nicht mehr wie verrückt anwachsen, brennt plötzlich der Hut?

Wie beurteilen Sie denn den beschlossenen Konsolidierungskurs der Stadt?

Das ist ein kompletter Blödsinn, wie wenn man den Struppi auf die Wurst

aufpassen lässt, das hat noch nie funktioniert! Einen Abteilungsleiter zu fragen, wo er einsparen kann –das ist ja ein Irrsinn. Darf man das sagen? Wir hätten uns einen ehrlichen Kassasturz erwartet, Transparenz auch bei allen ausgelagerten Gesellschaften. Und dann muss man sich externe Profis holen, vom Landesrechnungshof, vom Bundesrechnungshof oder von ausgewiesenen Experten, die unabhängig aufzeigen, wie man einsparen kann.

Den Stadtrechnungshof haben Sie nicht genannt. Der wäre ja ein Organ des Gemeinderates, der immer wieder unabhängig Vorschläge macht, die der Gemeinderat dann umsetzen könnte.

Sobald ich im Gemeinderat bin, schau ich mir gerne die Arbeit des Stadtrechnungshofes an, ob er denn seinen Namen verdient und wirklich unabhängig arbeitet. Die sollen mich bitte überzeugen. Ich merke schon, dass ich dahingehend unvoreingenommen und unabhängig bin. Ich bin nicht in St. Pölten zur Schule gegangen, ich bin mit niemandem verwandt, ich bin niemandem was schuldig, ich brauche weder eine Förderung noch einen Job.

Was ist denn das Wahlziel?

Wir übergeben derzeit die Aufgaben laufend an das neue Team. Rund zehn Personen sind bereits unterwegs, gehen von Tür zu Tür, sprechen mit den Menschen und betreuen unsere Stände in der Innenstadt. Mit rund 20.000 Euro ist unser Budget bescheiden – aber transparent. Bei der Gemeinderatswahl möchten wir zumindest zwei Mandate erreichen – als Einzelkämpfer ist es immer viel schwieriger, als wenn du gemeinsam arbeiten kannst. Das Potential von Neos ist in St. Pölten groß, das wissen wir

BERND PINZER

aus den vergangenen Ergebnissen bei Landes- und Bundeswahlen.

Wird die SPÖ ihre absolute Mehrheit verlieren? Wären Sie offen für eine Zusammenarbeit? In Österreich kommen absolute Mehrheiten zwar demokratisch zustande, aber sie behindern dann die demokratische Kultur, weil sie den Kompromiss ausschalten. Natürlich wollen wir nach der Wahl mitgestalten und zum Positiven verändern können, demnach sind wir auch gesprächsbereit – aber über Inhalte und Zukunftspläne, nicht vorrangig über Funktionen oder Positionen. Die SPÖ wird wohl Stimmen verlieren, ob sie die Absolute halten kann, lässt sich heute noch nicht abschätzen. Unabhängig davon gehe ich davon aus, dass es zwischen allen Fraktionen regelmäßige Treffen geben wird, in denen alle Gemeinderatsmitglieder informiert und eingebunden werden. (Lacht.) So oder so, ich freue mich jedenfalls schon riesig auf die regelmäßigen Jour fixes mit dem Bürgermeister, im Zuge dessen er laufend alle Gemeinderatsfraktionen informiert und es zu einem regen Austausch kommt.

Schauen wir uns die NeosStandpunkte zu strittigen Themen in der Stadt an. Soll das REWE-Zentrallager wie geplant kommen?

Es ist richtig, dass man als Stadt an die wirtschaftliche Entwicklung denkt. Aber ich glaube nicht, dass der Standort für dieses Riesenprojekt geeignet ist – das Hochwasser im Vorjahr hat das bewiesen. Wir führen schon jetzt die Rankings beim Zubetonieren an, da wäre eine weitere Flächenversiegelung in dieser Größenordnung wirklich kein Renommee.

Braucht es die S 34?

Wenn wir über die Mobilität der Zukunft nachdenken, dann werden wir bei jedem Antrieb Straßen brauchen. Also eine Straße an sich ist ja nicht schlecht. Auch die S 34 soll gebaut werden. Aber das aktu-

elle Bauvorhaben basiert auf völlig veralteten Planungen und gehört redimensioniert – und womöglich auch über Gemeindegrenzen gedacht. Generell zum Verkehr: Wir wollen den öffentlichen Verkehr forcieren und – plakativ formuliert – einen Ausgleich schaffen zwischen den Ökoträumern am Lastenfahrrad und den Gewerbetreibenden in der Innenstadt. Kleinere Transporteinheiten könnten da flexibler und kostengünstiger sein, sie müssen aber auch für Leute einfach funktionieren, die nicht mit digitalen Lösungen großgeworden sind – ähnlich dem Anrufsammeltaxi-System. Diese großen Ideen müssen aber auch Hand in Hand mit kleinen Lö-

sungen im Alltag gehen. Eine ältere Dame erzählte mir, wenn sie mit dem Taxi zum Arzt in der Innenstadt will, bräuchte sie einen Behindertenausweis. Das kann es doch nicht sein! Einerseits sperren wir die Taxis aus, andererseits steigen die Kosten für Krankentransporte, weil die Leute mit dem Roten Kreuz zum Arzt fahren.

Heftig umstritten sind auch der neue Domplatz und die Umgestaltung der Promenade zum „Grünen Loop“. Was halten Sie davon?

Auch da fehlt mir eine transparente Prioritätenliste. Was sind die Aufgaben der Stadt? Welche Leistungen

ZUR PERSON

Bernd Pinzer wurde 1968 in Villach geboren, seit 1988 lebt er in Wien bzw. Niederösterreich. Mit den Neos zog er 2015 in den Gemeinderat von Zwentendorf an der Donau ein. Seit 2018 arbeitet er als Klubdirektor der Neos im NÖ-Landtag. Seit drei Jahren lebt er in St. Pölten. Für die nächste Gemeinderatswahl wird er für die Neos an vorderster Front kandidieren.

wünschen sich die Bürger und welche Budgetmittel braucht man dafür? Bevor man als Prestigeprojekt die Promenade umbaut, sollte man mehr Stützkräfte in die St. Pöltner Schulen schicken, damit Junglehrer nicht ins Burnout schlittern. Ich denke da an die Londoner School Challenge, bei der gezielt jene Schulen mit mehr Mitteln gefördert wurden, in denen es Probleme gab, die Kinder schlechter abschnitten. Das löst rasch Probleme und schafft bessere Chancen für die Jungen. Zum Domplatz: Ich trage eine Smartwatch und habe sie an einem Sonnentag Ende August zwanzig Zentimeter über den Domplatz-Boden gehalten – es kam eine Warnmeldung ich soll den Ort verlassen und in den Schatten gehen, hier sei es gefährlich. Ich verstehe ja, dass der Denkmalschutz gewisse Vorgaben nötig macht, aber diese Betonwüste will keiner. Die Stadt sollte jetzt Expertenmeinungen von außen holen, die sollen Möglichkeiten ausloten, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Das stellt man dann den Bürgerinnen und Bürgern vor und die Mehrheit soll entscheiden, was umgesetzt wird. Ich verstehe nicht, wieso dieses Problem seit Jahren nicht gelöst wird. Die fünf verwordagelten, mobilen Bäume braucht jedenfalls keiner.

Was wären Ihnen denn Herzensanliegen und wo würden Sie einsparen? Zwei Themen sind mir besonders

KOLUMNE TINA REICHL

BRIEF AN MEINEN SOHN

Lieber Sohn, du bist 15, hast dein erstes Ferialpraktikum hinter dir, bist verliebt und hast sogar mit dem Führerschein begonnen. Und während du mit jedem Schritt erwachsener wirst, erwarten mich in meiner Gehirn-App 10.000 Schritte an Loslass-Momenten. Während du mir von deinen Fahrstunden erzählst, seh ich dich auf dem blauen Laufrad, ich an deiner Seite neben dir herlaufend. Und jetzt hältst plötzlich du das Steuer in der Hand. „Das crazy“, wie du sagen würdest. Dieses Loslassen ist voll „tuff“. Du stellst dir selbst deinen Wecker, kochst dir selbst und spielst dich frei von Ritualen. Immer öfter schläfst du bei deiner Freundin, am Frühstückstisch bleibt ein Platz leer. Du sagst: „Es ist alles nicht so deep, chill, alles easy, checkst du?“ Und ich nicke. Ja ich checks, du gehst deinen eigenen Weg. Wie der Elch Emil! Ich halt etwas Abstand, mach hin und wieder ein Foto von dir und verfolge deine Richtung! Wie geht´s wohl der Emil-Mama? Loslassen bedeutet dich ziehen zu lassen, dir nicht mehr jeden Ratschlag ungefragt reinzudrücken, dir nicht mehr heimlich deinen Schulrucksack von verschwitztem Sportgewand zu leeren oder von alten Jausenresten. Dir nicht unauffällig das Lateinbuch auf den Tisch zu legen, damit du nicht vergisst, es einzupacken.