Introduzione al tema del restauro

in copertina

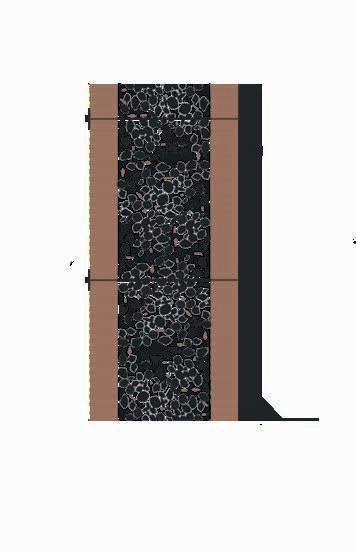

Dettaglio bessali pavimentazione di fondo

Università degli Studi di Firenze | Dipartimento di Architettura

Tesi di Laurea magistrale | a.a. 2023-2024

Maria Francesca Perri

Introduzione al tema del restauro

in copertina

Dettaglio bessali pavimentazione di fondo

Università degli Studi di Firenze | Dipartimento di Architettura

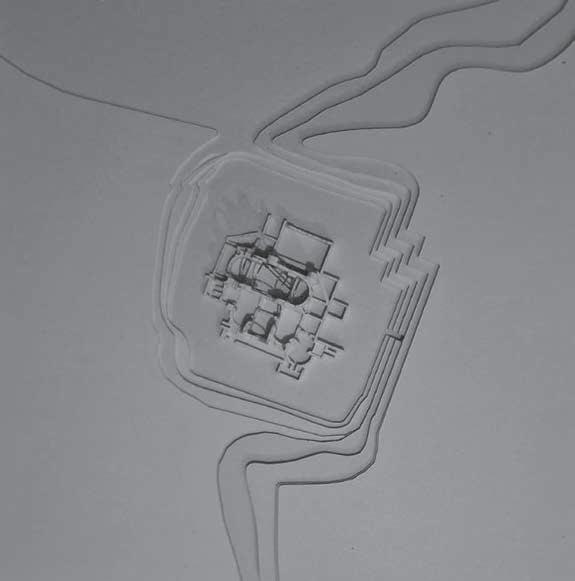

Tesi di Laurea magistrale | a.a. 2023-2024

Maria Francesca Perri

Prof. Giovanni Minutoli

Correlatore

Prof. Gabriele Bartocci

Le Terme Romane di Curinga divengono un complesso archeologico di grande rilevanza storico culturale per la comunità e la regione Calabria, quando vengono portate alla luce nei primi anni ‘60. Edificate nel I-II sec. d.C., grazie a buone parti di mura che vediamo ancora oggi conservate in alzato, la lettura della composizione planimetrica risulta facilmente leggibile. La ricerca è partita dalla conoscenza della rovina, affrontando metodologicamente un’analisi storico-architettonica, fino ad arrivare alla completa lettura dello stato conservativo del manufatto, che ha permesso di sviluppare un progetto di restauro adeguato e una proposta di spazio museale. L’approccio al tema del restauro segue la filosofia del minimo intervento che mira a preservare l’integrità del manufatto nella sua totalità e che utilizza materiali compatibili, ma distinguibili.

Il lavoro di tesi pone le basi sul conservare l’integrità del sito attraverso la valorizzazio-

ne culturale. La proposta progettuale si pone l’intento di trasformare la rovina da rudere abbandonato nei secoli, a sito accessibile e visitabile, senza comprometterne le caratteristiche. Gli interventi si prefiggono di rafforzare l’eredità culturale che rappresenta e che è radicata nel luogo, realizzando un’opera nell’opera stessa. L’intervento di restauro agisce, inoltre, sull’aspetto consolidativo di alcuni paramenti murari. Si propone la realizzazione di strutture in acciaio che vanno ad agire da controventamenti, divenendo parte dell'esperienza museale poiché suggeriscono il disegno degli ambienti interessati fino alle coperture voltate. Il progetto museale propone una soluzione che non inficia la rovina, anzi, la esalta e la preserva, offrendo al visitatore una veduta sulla storia e la funzione originaria dell’impianto termale attraverso dei gradoni realizzati in pietra che suggeriscono punti d’osservazione a diverse quote. Al di sotto di essi, viene realizzato uno spazio interrato che accoglie gli

spazi utili a corredo all’esperienza di visita. Il nuovo costruito e i nuovi spazi, vanno a completare il percorso ad anello posto all’interno del complesso, che mette a disposizione di chi lo percorre uno sguardo ravvicinato e suggestivo sulle terme. Particolare attenzione è stata posta alla collocazione e alla reversibilità di tutti gli interventi che tengono conto di possibili future campagne di scavo archeologico.

I risultati evidenziano come un intervento rispettoso e sostenibile aiuti a migliorare la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale senza alterarne l’autenticità, rendendo le Terme Romane di Curinga un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico territoriale. Il lavoro svolto sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare e appassionato che ha come obiettivo la salvaguardia delle tracce del passato e l’arricchimento del patrimonio culturale italiano.

0 | INTRODUZIONE AL TEMA DEL RESTAURO

0.1_ Approccio alla rovina

0.2_ L’importanza della conoscenza mirata al minimo intervento

1 | IL LUOGO E LA STORIA

1.1_ Inquadramento territoriale

1.2_ Il contesto storico

2 | GLI IMPIANTI TERMALI ROMANI

2.1_ Il rito del bagno romano

2.1.1_Le origini dei centri termali

2.2_ Terme romane a confronto, tipologie e analisi

3 | LO STATO DELL’ARTE

3.1_ Le Terme di Curinga allo stato attuale

4 | GLI SCAVI ARCHEOLOGICI E LE RICERCHE

4.1_ Metodologia per la conservazione del patrimonio archeologico in stato di rudere

4.2_ Fasi costruttive e scavi archeologici condotti

5 | LA VALORIZZAZIONE COME OBIETTIVO

5.1_ L’analisi e il rilievo condotto

5.2_ Analisi preliminari agli interventi di restauro

5.3_ Il progetto di restauro

5.4_ La musealizzazione del complesso termale

5.5_ Uno spazio museale

6 | CONCLUSIONI

7 | RACCONTO FOTOGRAFICO COME PERCORSO

8 | BIBLIOGRAFIA

9 | SITOGRAFIA

10| PLASTICO

Le rovine sono tracce tangibili della storia, testimonianze preziose del passato che ci permettono di comprendere i contesti sociali e culturali delle civiltà remote. Il restauro delle rovine, ponendo in questo lavoro l’attenzione alle architetture romane, rappresenta una sfida etica e tecnica volta a conservarne l’autenticità storica. Rendere il sito accessibile e leggibile nell’immediato è parte della sfida da affrontare, ricercando un equilibrio tra la conservazione e la valorizzazione.

Le Terme Romane di Curinga, situate in Calabria, sono ad oggi un esempio – seppur di dimensioni ridotte rispetto alle terme imperiali – di architettura termale che racconta il rapporto dei romani con questa parte periferica dell’Impero e testimonianza della vita quotidiana romana e dell’ingegneria idraulica antica. .

Introduzione al tema del restauro

Pagina a fronte fig. 1 - muri perimetrali lato nord Fotografia 2024

Aloïs Riegl, nel suo "Il culto moderno dei monumenti", sostiene che le rovine possiedano un valore di memoria che le rende strumenti insostituibili per comprendere il passato, ma anche un valore storico che obbliga a trattarle con rispetto e cautela nel restauro. Secondo Riegl le rovine incarnano un equilibrio tra naturale e artificiale, tra il tempo che distrugge e la mano dell’uomo che costruisce e conserva.

0.2_ L'importanza della conoscenza mirata al minimo intervento

Come per molte altre strutture storiche, le Terme di Curinga richiedono un progetto di restauro con interventi mirati e la realizzazione di una cornice che possa recuperarle dallo stato di abbondono nel quale vertono. Per garantire la conservazione del manufatto e la fruibilità per il pubblico contemporaneo, l’approccio e i metodi sono quelli del minimo intervento.

Gli interventi di restauro con il fine ultimo della valorizzazione, attraverso questo approccio, implicano operazioni calibrate sulle specifiche esigenze del sito, evitando ogni alterazione superflua o non reversibile.

Il concetto del minimo intervento è un pilastro della teoria contemporanea del restauro, affermatosi soprattutto grazie ai contributi di Cesare Brandi e ad altri teorici successivi. Il principio si fonda sull'idea di preservare quanto più possibile

l'integrità materiale e storica dell'opera, intervenendo solo dove strettamente necessario per garantirne la conservazione e la leggibilità. Nel suo testo fondamentale, Teoria del restauro, Brandi afferma:

"Il restauro deve mirare alla trasmissione dell’opera al futuro, salvaguardando sia la sua istanza estetica che quella storica”1.

Questa impostazione implica che ogni intervento deve rispettare la patina del tempo e le trasformazioni che l'opera ha subito nel corso della sua esistenza, considerandole parte integrante del valore storico. Questi principi sono chiariti anche nei Principi di Venezia del 1964, che stabiliscono che ogni restauro deve rispettare il valore storico e culturale del bene.

1 Cesare Brandi, Teoria del restauro, 1963, p.8.

Introduzione al tema del restauro

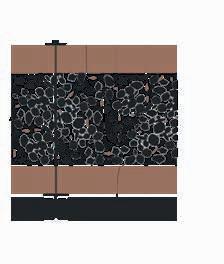

Pagina a fronte fig. 3 - Inquadramento sc 1:5000

Sotto fig. 4 - Regione Calabria, Cz, Curinga

L’edificio termale di Curinga, situato in Calabria, rappresenta un'importante testimonianza del rapporto tra la civiltà romana e il territorio periferico dell'Impero.

Il sito archeologico si trova nel comune di Curinga - più precisamente nella frazione di Acconia - in provincia di Catanzaro. Il contesto paesaggistico, caratterizzato dalla compresenza di colline fertili e pianure che si affacciano sul Golfo di Sant’Eufemia, fanno della piana lametina una collocazione geografica strategica. Posta lungo antichi percorsi di comunicazione tra il Tirreno e lo Ionio, l'area assunse un ruolo di rilevanza non solo in epoca romana ma anche nelle epoche successive in quanto punto di snodo e di approdo marittimo.

Il sito archeologico delle Terme Romane di Curinga, si inserisce nel circuito di siti, aree e parchi archeologici nazionali.

CS 1_ Parco archeologico di Sibari

2_ Area archeologica di Castiglione di Paludi

3_ Parco archeologico di Capo Colonna

4_ Parco archeologico Urbano Gianmartino

5_ Parco archeologico di Scolacium

14_Abbazia normanna di Sant’Eufemia

15_Area archeologica di Terina

Area archeologica delle Terme Romane di Curinga

Aree archeologiche e Museo della piana di Sant’Eufemia

Parchi e musei archeologici della Calabria

Catanzaro

Lamezia Terme Aeroporto Sant’Eufemia

1.1_ Il contesto storico

Le prime frequentazioni della piana di Curinga da parte di popolazioni indigene, a diversi chilometri dall’attuale linea di costa tirrenica, si registrano in età neolitica tra la prima metà del IV/V millennio a.C. fino all’età del Bronzo.

La continuità della frequentazione della pianura è spiegata dalla fertilità dei suoli adatti all’agricoltura e dalla posizione geografica posta sulle rotte di commercio dell’ossidiana, che dalle Isole Eolie veniva trasportata sulla costa calabra e poi verso la Puglia. Dalla piana di Curinga e Acconia, provengono ossidiana e materiali ceramici caratterizzati da elaborati motivi decorativi impressi sulla superficie del vaso, propria della cultura di Stentinello tipica della fase più antica del Neolitico e diffusa nella Sicilia orientale, nelle Isole Eolie e nella Calabria centro meridionale.

Ulteriore testimonianza è attestata dal ritrovamento di ceramiche che mo-

strano affinità con la Cultura del Gaudo, tipica dell’area tirrenica meridionale.

Testimonianza della ripresa dell’occupazione del territorio, in età greca tardo-arcaica, chiamato Laconia – chiamata così dalla regione storica dell'antica Grecia- , è il rinvenimento di un tesoretto monetale, datato al 480 a.C., in cui la notevole presenza di monete di Crotone documenta le mire espansionistiche di questa città italiota, che dopo la vittoria su Sibari nel 510 a.C. aveva fondato la città di Terina tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., localizzata con certezza nell’area intorno a Sant’Eufemia Vetere nel limitrofo comune di Lamezia Terme.

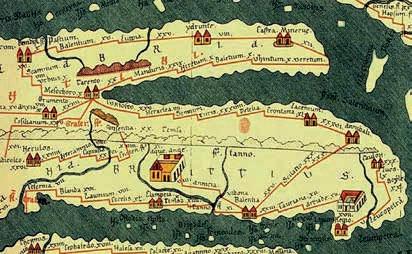

Con l’occupazione romana della Calabria, completata nel III secolo a.C., i romani si insediano a Curinga nella zona dei Lacconia.

La vicinanza del sito alle viae romane che attraversavano la Calabria evidenzia la sua

integrazione in una rete viaria funzionale sia agli spostamenti militari sia alle attività commerciali. Tale posizione privilegiata avrebbe facilitato l'accesso alle terme, rendendole un punto di sosta e di aggregazione per i viaggiatori e la popolazione locale.

In particolare, lungo la via Popilia, una delle principali arterie stradali romane che attraversava il Sud Italia e il territorio di Curinga da nord a sud, - consentendo una comunicazione diretta tra Capua e Rhegium, l’odierna Reggio Calabria - fondano la statio di Aque Ange (Anniae) descritta nella Tavola Peutingeriana.

Le terme si inseriscono in un contesto territoriale ricco di risorse naturali, in particolare l’acqua, elemento fondamentale per il funzionamento delle strutture termali. Dal punto di vista amministrativo, durante il periodo romano, il territorio di Curinga faceva probabilmente parte dell’Ager Brut-

tius, la regione abitata dalla popolazione italica dei Brettii, conquistata dai Romani nel III secolo a.C. Con la romanizzazione, questa zona divenne un'importante area agricola e commerciale, integrandosi nella più ampia organizzazione dell'Impero.

Dopo l’abbandono della pianura paludosa e la creazione dei primi borghi rurali come Curinga, nel XIII secolo d.C. il casale di Curinga diventa Feudo di Maida su conferma di Carlo d’Angiò. Successivamente il feudo passa da Egidio di Santoliceto a Goffredo Marzano e intorno al 1409 il feudo di Curinga e di Maida vengono acquistati da Giovanni Caracciolo.

Un terremoto provocò crolli sia a Lacconia che a Curinga, mentre un altro evento sismico causò la distruzione totale del centro abitato di Curinga.

Con la fine della feudalità nel 1806 nasce la municipalità di Curinga, dove viene inglobata

anche Acconia che diventa frazione del comune.

Del periodo altomedievale e medievale rimangono i ruderi del monastero di Sant’Elia vecchio, edificato dai monaci basiliani, poi ampliato dai carmelitani. Del complesso restano un vano absidale a pianta quadrata sul quale è

impostato un tamburo circolare sormontato da una cupola in pietra. Specifica del contesto topografico in esame è anche la presenza di due torri edificate intorno al 1500, Torre di Mezza Praia e Torre di Lacconia che facevano parte del sistema difensivo della costa calabrese.

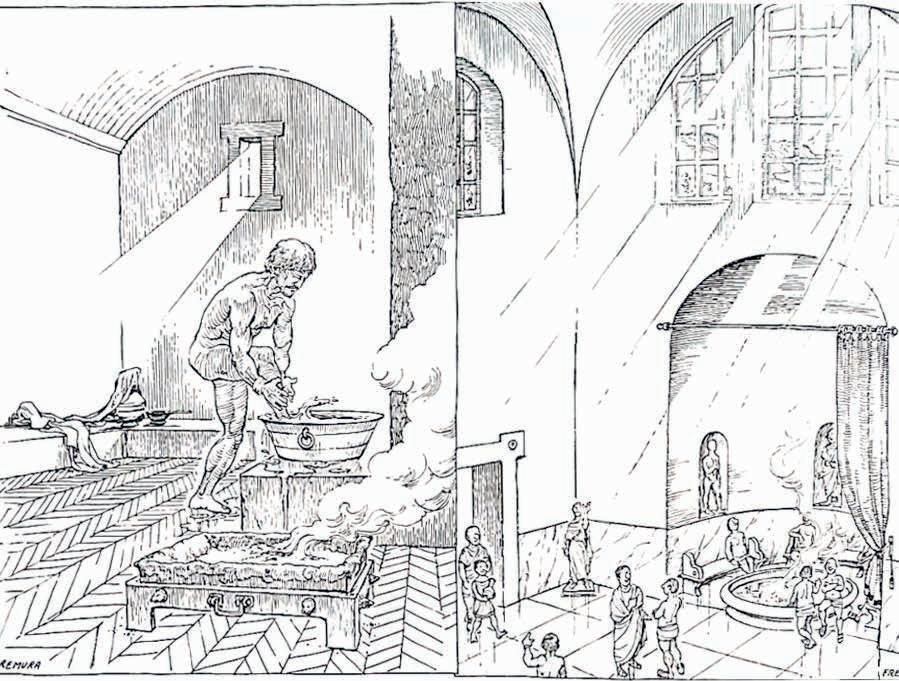

Il rito del bagno romano non rappresentava soltanto un' attività legata all'igiene personale, ma era un vero e proprio elemento fondante della cultura e della socialità nell'antica Roma. Sin dalle sue origini, il bagno nelle terme ha incarnato valori di benessere fisico, rigenerazione mentale e integrazione sociale. Questo sistema complesso ha radici profonde nelle civiltà precedenti, ma è con i Romani che le terme assumono una forma monumentale e si diffondono capillarmente in tutto l’Impero.

Le origini dei bagni pubblici romani si ricollegano ai modelli greci delle palestre e dei bagni privati presenti nei ginnasi, dove gli atleti si lavavano e socializzavano dopo gli allenamenti. Tuttavia, i Romani hanno trasformato e ampliato questi spazi, rendendoli luoghi di incontro per tutte le classi sociali. Le prime strutture termali semplici, come i balnea privati, iniziano a diffondersi in Roma

almeno dagli ultimi decenni del III secolo a.C. e a sostituirsi progressivamente per tutti i ceti sociali alle abluzioni casalinghe. “Queste venivano effettuate nella maggior parte delle abitazioni, nella lavatrina, un ambiente oscuro, ubicato presso la cucina in modo da sfruttare le fonti di calore e fornito di una tinozza o di catini. Fu il diffondersi dei bagni pubblici a segnare il declino e la scomparsa delle modeste lavatrine. E fino ad allora il bagno era stato, per i più, un fatto privato a giudicare dalle fonti non quotidiano, a partire da quel periodo divenne pr la grande maggioranza della popolazione un’abitudine di tuttiiI giorni, accessibile a chiunque nelle sempre più numerose terme pubbliche.”1 L'esperienza termale romana seguiva una

1 Marinella Pasquinucci, Terme Romane e vita quotidiana, Modena, Panini, 1987, p.17

sequenza precisa, in cui il rituale non era solo legato alla pulizia del corpo, ma anche a una rigenerazione globale. Questa sequenza si concretizzava in ambienti e tappe principali. Per iniziare, dall’atrium si passava nello spogliatoio chiamato apodyteum, sala dove ci si spogliava e si lasciavano gli abiti. Successivamente si arrivava nel frigidarium che ospitava spazi freddi con vasche d’acqua fredda dove poter rinfrescarsi o completare il ciclo termale. Dopo di esso, si passava attraverso il tepidarium, la stanza tiepida, luogo di transizione che preparava agli altri ambienti acclimatandosi gradualmente al cambio di temperatura. Altri ambienti che si concretizzano nel caldarium o calidarium e il laconicum. Nel caldarium si trovavano vasche calde e si sfruttava il calore e il vapore per aprire i pori della pelle. Il laconicum o sudatio era spesso un’aggiunta opzionale dove

fare un bagno di vapore, simile a una moderna sauna. Oltre a questi ambienti principali, vi erano sale per massaggi e unzioni con olii effettuate all’inizio o alla fine del percorso termale.

La visita quotidiana alle terme divenne tradizione consolidata, elemento dell’identità romana, un riflesso che della società dell’antica Roma, che si evolveva verso la cura del corpo, della mente e della socialità. Le terme non erano solo luoghi di svago e igiene, ma veri centri culturali. Molte di esse ospitavano biblioteche, giardini e aree dedicate all’apprendimento, trasformandosi in poli culturali che contribuivano all’educazione e alla crescita personale dei cittadini.

"Le terme rappresentavano l'ideale della civitas romana, un equilibrio tra tempo libero e partecipazione alla vita della comunità" .1

1 N. Purcell, 1987;

2.1.1_Le

A partire dal II secolo a.C., la realizzazione delle terme dal punto di vista architettonico e sociale riflette l’espansione politica di Roma oltre l’Italia. La nascita degli stabilimenti termali parte da una complessità di influenze di diverse civiltà del Mediterraneo antico. I primi impianti termali vengono costruiti da private, ispirandosi ai modelli greci. Inizialmente, questi bagni erano di semplice conformazione, caratterizzati solo da una vasca circolare su un piedistallo. Si sono poi evoluti a partire dalla fine del V secolo a.C., introducendo stanze dotate di vasche rettangolari e allungate, disposte lungo le pareti e alimentate da condotti d'acqua. Nel corso dei secoli successivi si costruiscono sempre più impianti termali di complessità crescente, con l’incremento di decorazioni murarie e rivestimenti che accrescevano il valore del luogo.

Le terme pubbliche più antiche, come quelle di Agrippa - costruite nel 25 a.C. nel Campo Marzio -, seguono ancora il modello degli edifice termali più antichi con una disposizione irregolare attorno a una grande sala circolare. Successivamente, intorno al 62 d.C., vennero costruite le Terme di Nerone che rappresentano uno dei primi esempi di grandi terme romane in cui gli ambienti erano disposti lungo l’asse principale. Durante il periodo repubblicano vengono realizzati piccoli edifici, i balnea, principalmente riservati all'élite, che con il progredire della romanizzazione si evolsero nei grandi complessi termali pubblici noti come thermae, spesso finanziati dallo Stato. I ricchi mecenati realizzavano questi complessi come espressione e simbolo del loro prestigio e della loro generosità. Erano uno dei modi con cui lo Stato cercava di guadagnare il favore del Popolo e consolidare il potere.

Sotto

fig. 8- Marinella Pasquinucci, Terme Romane e vita quotidiana, Modena, Panini, 1987, p.26

L’evoluzione dei complessi termali arriva alla realizzazione di edifici come le Terme di Caracalla - costruite tra il 212 e il 216 d.C,- e le Terme di Diocleziano - edificate nel 306 D.C -, luoghi monumentali che includevano piscine, biblioteche, giardini, sale per conferenze e persino aree sportive dove poter effettuare gli sports e preparare il corpo ai trattamenti termali. "Le terme romane erano concepite come una sintesi di benessere, cultura e spettacolo, diventando simbolo della civiltà urbana romana". 1

Dal II secolo d.C. apparvero i primi edifici termali suddivisi per sesso, nel caso in cui gli edifici termali non avessero due sezioni separate per gli uomini e per le donne, si adottavano orari distinti di frequentazione. Al mattino per le donne e nel pomeriggio per 1 Yegül 1992

gli uomini. Nel corso dei secoli questa pratica venne progressivamente abbandonata e l’utilizzo condiviso delle terme era a discrezione della “morale” delle donne e di chi frequentava le terme. I prezzi degli stabilimenti pubblici non erano rigidi, ma sottoposti ad alcune variazioni. Mezzo asse per gli uomini, un asse per le donne, bagno gratuito per i liberti e gli schiavi, i soldati e i bambini.

Le terme romane rappresentano uno degli aspetti più emblematici dell'ingegneria e della vita quotidiana nell'antica Roma. Queste strutture, destinate sia al bagno che alla socializzazione, furono progettate e costruite in modo tale da riflettere non solo la necessità di igiene, ma anche l'importanza di spazio pubblico nella cultura romana. L'evoluzione delle terme, la loro funzione sociale, e le diverse tipologie architettoniche, sono fondamentali per comprendere l'ingegneria idraulica e la cultura romana nel suo complesso.

Nel corso dei secoli, le terme romane assunsero diverse tipologie, a seconda della posizione geografica, delle dimensioni e delle funzioni. Tra le principali si distinguono le terme imperiali, le terme municipali, e le terme suburbane.

Le terme imperiali erano le più grandi e lussuose. Destinate alla popolazione di Roma, erano e monumentali, spesso decorate con affreschi e statue, e dotate di impianti complessi per il riscaldamento.

Le terme municipali erano quelle destinate alle città periferiche e più piccole. Pur essendo meno grandiose delle terme imperiali, avevano comunque un elevato standard di progettazione. Un esempio significativo sono le terme di Curinga in Calabria, che, sebbene di dimensioni ridotte rispetto alle grandi strutture imperiali, raccontano l'uso delle terme in un contesto periferico dell'Impero, testimoniando la diffusione della cultura termale anche nelle zone lontane da Roma. Queste strutture erano caratterizzate da una gestione comunitaria e avevano un'importanza rilevante per la vita sociale e religiosa delle comunità locali.

Le terme suburbane si trovavano spesso collocate fuori dalle mura cittadine e servivano un pubblico meno agiato. Erano generalmente più semplici nelle dimensioni e negli arredi.

Un' ulteriore differenziazione si può effettuare attraverso l'analisi della tipologia distrubutiva. Distinguiamo cinque tipologie, quali: tipologia lineare, tipologia ad anello, tipologia mezza assiale, tipologia imperiale piccola e tipologia imperiale grande

Tipologia lineare: caratterizzate dalla disposizione delle sale principali - frigidarium, tepidarium e caldarium - lungo un asse rettilineo, in sequenza lineare. L'accesso agli spazi avviene in modo sequenziale, con il caldarium solitamente posto alla fine dell'asse. Questo schema semplificato richiede un'ottimizzazione del sistema di riscaldamento lungo l'asse termale. L'approvvigionamento

idrico segue lo stesso ordine, rendendo il sistema economico ed efficace.

Tipologia ad anello: progettate con un percorso circolare o anulare intorno a uno spazio centrale, spesso una palestra o un giardino. Gli spazi funzionali, organizzati intorno a un elemento centrale, creano un percorso fluido per gli utenti. Un esempio di questa tipologia sono le Terme di Baia.

Tipologia mezza assiale: combinano un'organizzazione simmetrica lungo un asse centrale con la disposizione libera di alcuni ambienti, dà la possibilità di percorrere due circuiti indipendenti l’uno dall’altro. L'asse principale è occupato dalle sale termali principali, elementi secondari, come spogliatoi o latrine, sono disposti in modo asimmetrico. L'uso dell'ipocausto e degli acquedotti è concentrato lungo l'asse centrale, con rami-

ficazioni secondarie verso le altre aree. Questa tipologia si adatta bene a spazi urbani con vincoli irregolari, le terme suburbane spesso sono articolate secondo questa tipologia. Un’ulteriore suddivisione di questa tipologia distingue le terme imperiali grandi e piccole.

Tipologia imperiale piccola e grande: entrambe mantengono una simmetria attorno a un asse principale e sostanzialmente lo stesso ordine generale di fruizione. La differenza sostanziale è nell’organizzazione degli spazi dei bagni e della palestra che, nella tipologia imperiale piccola, veniva collocata esternamente all’impianto termale ma collegata attraverso l’apodyterium. L’impianto termale grande, rappresentato ad esempio dalle Terme di Nerone e di Costantino, dove la palestra è inglobata e integrata al blocco termale che solitamente è immerso in un

vasto parco delimitato da sale accessorie agli spazi termali.

Le terme romane sono celebri per le loro innovazioni ingegneristiche, in particolare il sistema di riscaldamento e di approvvigionamento dell'acqua. Il sistema ipocausto era un sistema di riscaldamento sottile utilizzato nelle sale calde, che prevedeva l’utilizzo di aria calda proveniente da forni alimentati a legna. Questo sofisticato sistema dimostra l'abilità dei romani nell'adattare la tecnologia alle loro esigenze quotidiane e la gestione dell'acqua, attraverso condotti e cisterne. L’acqua era essenziale anche per la pulizia delle sale termali, in quanto dovevano essere costantemente rifornite di acqua fredda e calda, e spesso questo processo era facilitato dalla presenza di acquedotti che trasportavano l'acqua da lontano. Alcune delle strutture più avanzate, come le Terme di Caracalla, avevano anche delle

a fronte

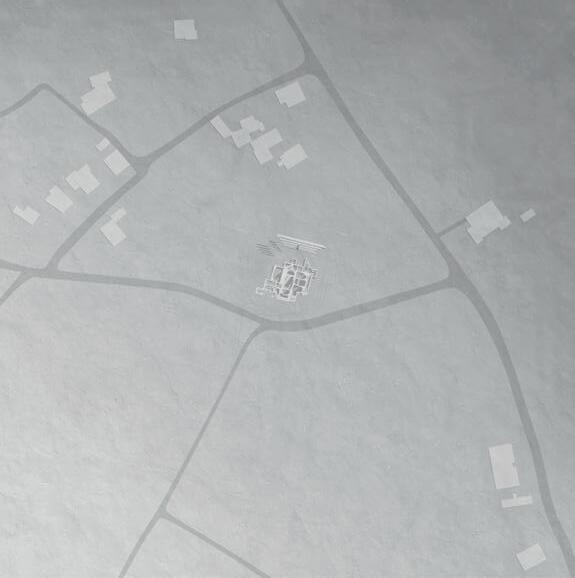

fig. 9 - Vista da nord sulle Terme di Curinga

La porzione visibile del complesso termale di Curinga si estende attualmente su circa 1.000 mq, sebbene indagini preliminari suggeriscano una superficie originaria probabilmente pari al doppio della superficie attualmente visibile.

La struttura si articola in vani destinati ai servizi e vani d’uso. I primi, situati nel settore sud-est, includono sei praefurnia dedicati al riscaldamento dell’aria e dell’acqua. Tra i vani d’uso, si possono identificare con certezza il caldarium, il tepidarium e il frigidarium, distribuiti da sud verso nord. Un ambiente rettangolare, precedentemente interpretato come atrio o ginnasio, potrebbe invece corrispondere alla natatio, come ipotizzato alla luce di nuove evidenze emerse dagli scavi.

La disposizione degli ambienti, conforme alla consuetudine delle terme ro-

mane, prevede uno sviluppo speculare per separare gli spazi destinati agli uomini da quelli riservati alle donne.

L'ingresso principale, non ancora identificato con certezza, si ipotizza fosse collocato a nord, dove la campagna di scavi del 2017 ha portato alla luce diverse strutture murarie che richiedono ulteriori approfondimenti per una precisa classificazione. "Il frigidarium risulta essere l’ambiente più vasto delle terme, aveva forma quadrangolare e al suo interno si trovavano dei bacini d’acqua.

La copertura consisteva in una volta a crociera centrale collegata a due brevi volte a botte impostate su pilastri quadrangolari che immettono nelle due absidi coperte con semicalotte ribassate. Al piano delle due absidi, che dovevano presumibilmente contenere due vasche di acqua fredda, si accedeva tra-

mite due gradini. Le pareti interne delle absidi erano intervallate da tre nicchie semicircolari ricavate nello spessore della muratura che dovevano ospitare altrettante statue." 1 Dal frigidarium si accedeva al tepidarium, un vano rettangolare circondato da ambienti, privo di riscaldamento autonomo ma dotato di intercapedine parietale e sospensurae. Questo sistema permetteva di sfruttare l'aria calda proveniente dai vani attigui, consentendo una transizione graduale verso le temperature più elevate del caldarium. Dal punto di vista architettonico e funzionale, il

tepidarium rappresentava il collegamento tra il frigidarium e il resto del complesso. Qui, avveniva l'acclimatazione alle temperature più elevate che si sarebbero dovute affrontare nel caldarium. Architettonicamente e funzionalmente costituiva l'elemento d'unione tra il frigidarium e il resto del complesso termale.

1 M. Preta, S. Mancuso, 1. Acconia di Curinga (Catanzaro). Dal tempio di Castore e Polluce a Terme: il caso dell’impianto termale di Acconia di Curinga, in “Le Terme Pubbliche nell’Italia Romana (II secolo a.C. – fine IV d.C.) Architettura, tecnologia e società”, (a cura di) M. Medri e A. Pizzo, Roma, 2018, p.13

Dal tepidarium si accedeva ai caldaria, collocati a est e probabilmente anche a ovest. Ognuno era composto da due vani: uno principale absidato e uno adiacente con pianta quadrata. Entrambi gli ambienti erano dotati di praefurnium per il riscaldamento. Dal caldarium si poteva transitare verso un ulteriore vano quadrangolare, anch’esso con prefurnium e intercapedine parietale, per poi tornare al tepidarium e completare il percorso tornando nel frigi-

darium. Gli ambienti di servizio, emersi nella parte sud e sud-est, includono un corridoio pavimentato in acciottolato, utilizzato per accedere ai praefurnia dei caldaria.

Questo spazio, collocato a un livello inferiore rispetto ai vani principali e nascosto alla vista degli utenti, era accessibile attraverso una porta a ovest e tramite tre gradini a nord-est. Lo scavo del riempimento del corridoio ha restituito numerosi reperti, tra cui frammenti ceramici, cinque monete in bronzo (tre delle quali attribuibili all'imperatore Diocleziano), una pedina da gioco e un dado in osso, offrendo un vivace spaccato della vita degli schiavi addetti ai praefurnia.

L'articolazione funzionale e la complessità tecnica del complesso termale testimoniano non solo l’elevata ingegneria romana, ma anche il ruolo sociale delle terme. Le recenti campagne di scavo, oltre a chiarire la confi-

gurazione originaria, hanno restituito preziosi reperti che arricchiscono la comprensione della vita quotidiana e delle pratiche termali dell’epoca.

L’edificio risulta ad oggi privo di qualsiasi elemento ornamentale, le sue pareti ed i suoi pavimenti risultano spoliati, si presentano privi di qualunque tipo di rivestimento. Nel frigidarium le pareti ed i pavimenti dovevano essere rivestiti e le nicchie, presenti sia all’interno che all’esterno, fanno presupporre la presenza di statue e di giochi d’acqua. Gli unici elementi rinvenuti in fase di scavo appartengono a numerosissime tessere di mosaico di colore bianco e nero e di marmi bianchi con venature grigio-nere che fanno dunque, pensare ad un rivestimento parietale costituito da lastre marmoree e da pavimenti mosaicati in bicromia che ben si attestano negli edifici termali di età imperiale.

vasche di decantazione per purificare l'acqua.

in stato di rudere

L'approccio progettuale di un organismo architettonico si basa su una conoscenza approfondita del bene e di tutti gli elementi che lo caratterizzano. Questa comprensione si ottiene attraverso l'applicazione di tecniche di indagine archeologica specifiche, estese non solo agli scavi, ma anche al costruito e ai ruderi, nei loro diversi stati di conservazione (ruderi, edifici abbandonati, edifici ancora in uso).

L’archeologia dell’elevato, o del costruito, si concentra sull’analisi dei manufatti architettonici esistenti, consentendo uno studio dettagliato simile a quello degli scavi archeologici, grazie all’impiego di metodologie non distruttive o minimamente invasive. Queste includono saggi stratigrafici e campionamenti di materiali, che permettono di ricostruire la storia del manufatto mantenendo intatta la sua integrità materiale.

Il rapporto causa/effetto, esplorato tramite diagnosi archeologiche, è cruciale per comprendere i processi che hanno portato a trasformazioni o degradi. Questo processo analitico opera retroattivamente: dagli effetti visibili si risale alle cause che li hanno generati, collocandoli nel loro contesto temporale. Il tempo, nell’archeologia del costruito, è il quadro di riferimento entro cui ogni azione umana viene collocata per assumerne il significato storico. Questa dimensione possiamo suddividerla in tempo cronologico, scandito dal susseguirsi degli anni, essenziale per ogni analisi storica e tempo stratigrafico: relativo all’ordine di successione degli interventi sul manufatto.

L’archeologia, attraverso gli strumenti di ricerca e di conoscenza, cerca perciò di definire delle sequenze cronologiche o di precisare delle datazioni.

Abbiamo due tipologie di datazione, le datazioni relative che stabiliscono relazioni temporali tra diverse parti di un edificio, senza specificarne l’esatta collocazione cronologica e le datazioni assolute. Le datazioni assolute ci forniscono un valore cronologico preciso attraverso elementi intrinseci quali tecniche costruttive, mensiocronologia, cronotipologia ed epigrafi. Le fonti esterne (documenti d’archivio, cartografie storiche) e analisi di laboratorio come ad esempio termoluminescenza e l’archeomagnetismo, ci aiutano a datare materiali come il laterizio.

Uno dei metodi più consolidati per lo studio archeologico del costruito è il metodo stratigrafico, formalizzato da Edward Harris negli anni ’70. Questo approccio si basa sul riconoscimento delle unità stratigrafiche (US), definite come singole azioni di costruzione o demolizione.

La stratigrafia permette di ordinare cronologicamente queste unità, individuando rapporti di anteriorità, posteriorità e contemporaneità.

Il processo analitico prevede una serie di passaggi strutturati:

1. Identificazione e schedatura delle Unità di Riferimento (UR): descrizione della geometria dell’edificio, delle strutture portanti e degli elementi decorativi;

2. Riconoscimento delle Unità Stratigrafiche Murarie (USM) e di Rivestimento (USR): documentazione delle componenti materiali e tecniche del manufatto;

3. Costruzione di una sequenza relativa: rappresentata mediante un diagramma di flusso o Matrix, che illustra i rapporti temporali tra le unità stratigrafiche;

4. Trasformazione della sequenza relativa in assoluta: basata su datazioni ottenute da tecniche costruttive, fonti documentali o analisi di laboratorio;

5. Analisi della sequenza strutturale: finalizzata a comprendere gli equilibri statici raggiunti attraverso le trasformazioni dell’edificio;

6. Identificazione delle Unità Stratigrafiche Post-deposizionali (USP): inclusione nel Matrix di elementi di degrado e dissesto, come crepe, deformazioni o alterazioni chimiche.

L'approccio stratigrafico è stato ampliato da studiosi come Brogiolo e Leonardi, che hanno integrato il metodo di Harris con l'analisi delle unità di trasformazione. Queste

includono fenomeni di degrado e dissesto (es. quadri fessurativi, alterazioni chimicofisiche), fondamentali per comprendere i processi di deterioramento nel tempo.

La metodologia archeologica per la conservazione del costruito combina analisi stratigrafiche, datazioni e tecniche diagnostiche per ricostruire la storia di un manufatto, garantendone al contempo la tutela e la valorizzazione. Questo approccio consente non solo di preservare il patrimonio, ma anche di tramandarlo come testimone autentico della storia umana.

Sotto

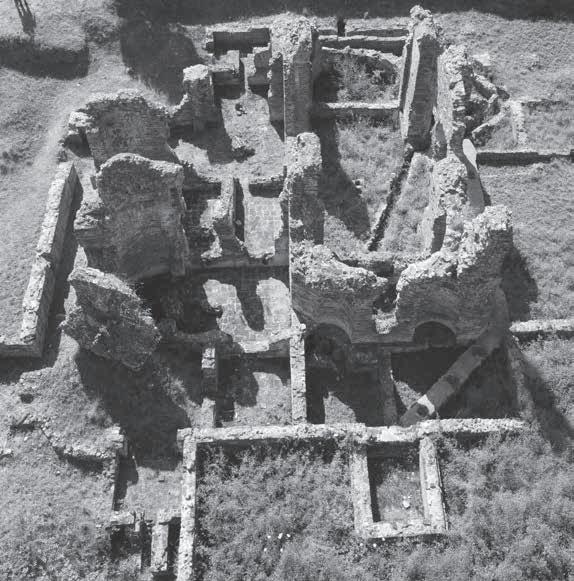

fig. 10, 11 - Fotografie scavo archeologico

Terme Romane di Curinga 2005/2006

Il complesso termale, in Calabria, risulta essere di notevole interesse in quanto lo stato di conservazione in alzato del manufatto permette ulteriori pessibilità di approfondimento della ricerca.

L'area delle terme era stata oggetto di attività estrattiva di inerti necessari per il cantiere della Salerno-Reggio Calabria. Questo portò all’abbassamento del terreno circostante di circa un metro e cinquanta centimetri, che determinava un isolamento delle terme. Le primi ricognizioni sul posto a cura di Ermanno Arslan e la conseguente pubblicazione dei primi studi e sullo stato di conservazione del bene, sono state effettuate nel 1966. Lo studio di Arslan consente di analizzare un primo rilievo pubblicato e concesso dalla Soprintendenza archeologica della Calabria, in cui sono indicate le strutture visibili a livello del suolo, con l’esclusione di quelle

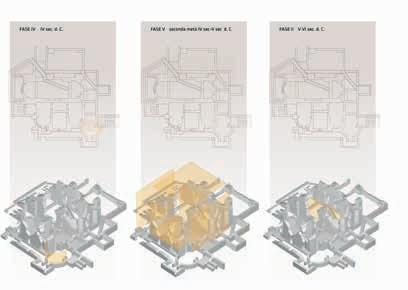

spostate dalla loro posizione originaria. La tesi portata avanti da Arslan inizialmente è quella dell’appartenenza delle terme, a un complesso di una grande villa tardoromana oltre a formulare l’ipotesi di fondazione dell’impianto termale al III-IV secolo d.C. La successiva campagna di scavo condotta dal novembre 2005 al gennaio 2006 e quella del 2008, finalizzate a tutelare, conservare e valorizzare le terme, hanno consentito di rileggere il monumento nella sua articolazione e distinguere alcune fasi e anticipare la datazione del complesso al I-II secolo d.C, datazione resa possible dall’analisi della tecnica costruttiva – l’ opus testaceum - dei paramenti murari. Nella fase iniziale questa tecnica viene adoperata per la realizzazione di tutte le strutture murarie. La recente indagine del 2017, realizzata con rigore stratigrafico ha fornito nuovi dati alla discussione scientifica.

Il primo restauro delle terme riguarda principalmente la parte est del complesso e l’aggiunta di altri ambienti alla distribuzione originaria. Vengono inoltre aperte delle nicchie nell’abside est del frigidarium. Il se-

condo restauro strutturale e conservativo, effettuato intorno al IV secolo d.C., viene effettuato con l’utilizzo dell’opus vittatum in elementi litici e ciottoli di fiume alternati per lo più a frammenti di laterizi di riuso.

Il terzo restauro interessa l’abside del caldarium est, che viene fasciata con un muro curvilineo fino ad arrivare – nel V secolo d.C.

- alla disattivazione e spoliazione di tutti gli elementi riutilizzabili. Successivamente diviene luogo di cava di materiali. Verso la fine

del IV secolo d.C. si hanno tracce di frequentazione solo nel frigidarium dove viene poggiata una pavimentazione in mattoni di recupero, conservata ad oggi solo nella parte sud. Vengono aggiunte, inoltre, due vasche rettangolari che attestano che il sistema di delfusso delle acque era ancora attivo.

Partendo dalla parte nord troviamo atrium e apodyteum, per poi scendere verso sud e trovare l’ambiente più ampio dell’impianto, il frigidarium con annesse le vasche fredde. Continuando verso la parte sud si hanno il tepidarium e la sudatio con affiancate a destra e sinistra i caldarium est e ovest e a correlazione le rispettive vasche calde. I sistemi di copertura erano realizzati, presumibilmente, mediante l’utilizzo di volte a botte e a crociera, di cui sono ancora visibili le imposte degli archi in alcune parti di murature.

L'approvigionamento idrico era servito dal torrente Turrina, situato vicino al complesso, fonte costante d'acqua. È probabile che le vasche di raccolta fossero collocate sul lato

est dell'edificio e che da lì, grazie a un sistema di canalizzazione, l'acqua venisse distribuita all'interno della struttura. Le indagini archeologiche hanno rivelato un sistema di canalizzazione interna che permetteva un flusso continuo d'acqua, smaltita tramite un grande canale che attraversava il frigidarium fino a raggiungere l'esterno nella parte ovest del sito. Da lì, la naturale pendenza del terreno che scende verso il mare permetteva drenaggio e pulizia delle vasche. Per il riscaldamento dell'acqua, le indagini hanno individuato sei praefurnia situati sul lato sud e sui lati sud-est e sud-ovest, Sfruttando il sole per ottenere un riscaldamento naturale degli ambienti. Questi spazi erano caratterizzati da pavimenti a suspensurae e da pareti rivestite con tubuli a sezione rettangolare.

a fronte fig. 15 - Cattura nuvola di punti

La campagna di rielievo è stata preceduta da una lunga ricerca bibliografica tra le biblioteche delle Calabria, in patricolare nella Biblioteca Comunale di Curinga, al fine di recuperare quante più informazioni sul sito archeologico delle Terme Romane.

Dopo aver reperito la documentazione ed aver effettuato ricerche e studi sugli impianti termali, il primo step è stato quello di effettuare un sopralluogo e un primo rilievo diretto così da poter effettivamente prendere atto delle dimensioni del manufatto, dello stato di fatto e della conformazione dell'area circostante le terme.

Con l'appoggio del materiale fornito dal concorso di idee ReUse Italy, che nel 2023 ha avuto come oggetto di concorso le terme di Curinga, è stato possibile partire con il lavoro di tesi da una base consistente. Il concorso ha fornito una nuvola di punti e conseguentemente una planimetria e delle sezioni.

A corredo di questo materiale sono state fornite fotografie e brevi video realizzate con drone. Il materiale fornito dal concorso è servito da genesi e supporto per le successive giornate di sopralluogo - effettuati in differenti condizioni climatiche e di stato della vegetazione che "abbraccia" le Termee rilievo fotogrammetico.

La fotogrammetria, che rientra nel rilievo indiretto, permette di ottenere, con un software specifico e con una sequenza di semplici fotografie, un modello tridimensionale del manufatto, anche questo sotto forma di nuvola di punti, referenziato secondo un sitema di referimento x,y,z che permette di ricavare fotopiani in proiezione ortogonale. Il laser-scanner, con il quale è stata realizzata la nuvola di punti fornita da ReUse Italy, rappresenta una relativamente recente invenzione nel campo del rilievo indiretto, e rappresenta uno strumento dalle enormi potenzialità che riesce ad eseguire misu-

razioni dei milioni di punti che formano il manufatto e che rientrano nel suo campo visivo, restituendo modelli 3D vettoriali sotto forma di nuvole di punti in scala e, se relazionato a un GPS, georeferenziati.

L’unione di queste due metodologie ha restituito dei dati affidabili, ed ha permesso di costruire una sorta di database di elaborati, quali planimetrie, prospetti e sezioni, che hanno tutte le potenzialità di utilizzo per un futuro progetto di restauro o di semplice conservazione e monitoraggio.

Sugli elaborati ottenuti dai rilievi è stata condotta un’analisi diagnostica dello stato di conservazione delle murature, esaminando dapprima i materiali rinvenuti nel sito e successivamente i degradi riscontrati sulle strutture murarie.

Le campagne di fotogrammetria hanno prodotto immagini riprese in condizioni di cielo coperto per garantire un' illuminazione omogenea ed evitare la presenza di ombre portate. Inoltre le fotografie sono scattate seguendo una metodologia ben definita, facendo sì che tra uno scatto e il seguente vi fosse sempre una percentuale di sovrapposizione in modo tale che il software le potesse riconoscere e allineare più facilmente. Il software di fotomodellazione utilizzato è stato Agisoft Metashape, il quale basandosi sulle fotografie ha permesso la reallizzazione dei fotopiani necessari alle analisi effettuate successivamente. La realizzazione dei fotopiani è stata effettuata dalla creazione di diverse chunk per permettere una migliore resa dei processi di mesh e texture. La restituzione dei rilievi è servita per appro-

fondire la conoscenza del manufatto, fondamentale step di lavoro prima di intervenire. Sono stati definiti gli elaborati a fil di ferro, ovvero un tipo di rappresentazione grafica bidimensionale in cui siano restituiti soltanto i contorni di ogni elemento che compone l’oggetto di studio, rendendo ogni tipo di superficie sostanzialmente trasparente. Questo tipo di rappresentazione ha la funzione di far percepire l’oggetto di studio nella sua essenza morfologica, tracciando esclusivamente i suoi elementi primari.

La valorizzazione come obiettivo

fig. 18 - Rilievo fronte sud

Pagina a fronte fig. 19 - Dettaglio materiali

Per le Terme Romane di Curinga, partendo dalla base grafica dei rilievi a filo di ferro, sono state effettuate analisi propedeutiche al restauro. Le diagnosi sono state condotte in un primo momento sul campo e successivamente attraverso la lettura delle restituzioni grafiche ottenute.

L'indagine ha interessato lo studio della composizione muraria e sulla base dei risultati ottenuti è stato rilevato lo stato di degrado. La finalità è stata la conoscenza dello stato di conservazione.

L'analisi materica

L'analisi effettuata sui materiali che compongono il manufatto, ha permesso di comporre un quadro di conoscenza qualitativo delle caratteristiche, sulle quali è stata poi condotta l'analisi del degrado corrispondente al materiale interessato.

Laterizio

I materiali indiviati risultano essere:

Laterizio

Laterizio

Intonaco di calce

Intonaco di calce

Malta

Malta

Malta

Pietra naturale

Pietra naturale

Pietra naturale

Cemento

Conglomerato cementizio

Cemento

Mappatura dei degradi

Le Terme di Curinga sono interessate in maniera diffusa, sulla maggior parte delle superfici, da degradi legati a cause estrinseche dovute principalmente agli agenti atmosferici. Le pietre e i laterizi presentano un' evidente erosione, dovute alla pioggia e all'umidità a cui è soggetto il sito, oltre che all'assenza di protezione. Altro aspetto da sottolineare è che nel corso dei secoli, prima del rinvenimento della maggior parte delle parti, il complesso è rimasto interrato. AltrA evidente problematica è legata alla presenza della vegetazione che infesta tutti gli ambienti, agevolata dall'intorno delle Terme costituito da terreno. Gli interventi di restauro volti ad arginare e rimuovere i degradi presenti nelle murature si concentrano principalmente sulla pulitura e protezione per una conservazione prolungata del manufatto. Uniti ad interventi consolidamento, integrazione e ripristino laddove necessario.

Pagina a fronte fig. 20 - Dettaglio porzione terme

I degradi rilevati sono di seguito riportati con le cause e le proposte di intervento corrispondenti:

Vegetazione infestante: presenza di individui erbacei, arbustivi o arborei.

Cause: assenza di sistemi di protezione dalle acque meteoriche, sposizione solare, umidità ambientale e orientamento.

Interventi: pre-consolidamento/consolidamento con impiego di barre, staffe o perni metallici, applicazione di biocidi, eliminazione di vegetali infestanti, iniezione di resine epossidiche, integrazione/ripristino di elementi mancanti con materiali compatibili, applicazione di idrorepellente non filmogeno, applicazione di alghicida – lichenicida.

Patina biologica: strato sottile ed omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, variabile per consistenza, colore e adesione al substrato.

Cause: assenza di sistemi di protezione dalle acque meteoriche, esposizione solare, umidità ambientale e orientamento.

Interventi: applicazione di biocidi, pulitura con spazzola di saggina o nylon, pulitura con acqua deionizzata nebulizzata, pulitura con utilizzo di bisturi, applicazione di idrorepellente non filmogeno, applicazione di alghicida – lichenicida.

Deposito superficiale: accumulo di materiali estranei di varia natura, quali polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile, generalmente scarsa coerenza e scarsa aderenza al materiale sottostante.

Cause: esposizione solare, esposizione ad inquinamento atmosferico.

Interventi: pulitura con acqua deionizzata nebulizzata, pulitura con spazzola di saggina o nylon, applicazione di idrorepellente non filmogeno, applicazione di alghicida – lichenicida.

Efflorescenza: formazione superficiale di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, generalmente di colore biancastro.

Cause: esposizione a pioggia battente, umidità ambientale, esposizione a venti dominanti.

Interventi: pulitura con acqua deionizzata nebulizzata, pulitura con spazzola di saggina o nylon, applicazione di idrorepellente non filmogeno, applicazione di alghicida – lichenicida.

Mancanza: perdita di elementi tridimensionali (braccio di una statua, ansa di un'anfora, brano di una decorazione a rilievo, ecc.).

Cause: esposizione a pioggia battente, umidità ambientale.

Interventi: integrazione/ripristino di elementi mancanti con materiali compatibili, applicazione di biocidi, eliminazione di vegetali infestanti, pulitura con acqua deionizzata nebulizzata, integrazione/ ripristino di tessitura muraria, applicazione di idrorepellente non filmogeno, applicazione di alghicida – lichenicida.

Alveolizzazione: presenza di cavità di forma e dimensioni variabili, dette alveoli, spesso interconnesse e con distribuzione non uniforme.

Cause: assenza di sistemi per la protezione dalle acque meteori-

che, esposizione a pioggia battente.

Interventi: pulitura con acqua deionizzata nebulizzata, pulitura con spazzola di saggina o nylon.

Erosione: asportazione di materiale dalla superficie che nella maggior parte dei casi s presenta compatta.

Cause: assenza di sistemi per la protezione dalle acque meteoriche, esposizione a pioggia battente, umidità ambientale, esposizione a venti dominanti.

Interventi: pulitura con acqua deionizzata nebulizzata, pulitura con spazzola di saggina o nylon, applicazione di idrorepellente non filmogeno, applicazione di alghicida – lichenicida.

Disgregazione: decoesione con caduta del materiale sotto forma di polvere

o minutissimi frammenti. Talvolta viene utilizzato il termine polverizzazione.

Cause: assenza di sistemi per la protezione dalle acque meteoriche, esposizione a pioggia battente.

Interventi:pulitura con pennelli o spugne, pulitura con spazzola di saggina o nylon.

Fratturazione o fessurazione: soluzione di continuità nel materiale che implica lo spostamento reciproco delle parti.

Cause: elementi strutturali danneggiati, sotto-dimensionamento struttura resistente.

Interventi: pre-consolidamento/consolidamento con impiego di barre, staffe o perni metallici, applicazione di biocidi, iniezione di resine epossidiche, stuccatura in profon-

dità di fessure con materiali compatibili, applicazione di idrorepellente non filmogeno, applicazione di alghicida – lichenicida.

Sotto fig. 22 - Rilievo tecniche costruttive

OPUS TESTACEUM

Tecniche costruttive del manufatto

OPUS TESTACEUM

Tecnica costruttiva che prevedeva l'utilizzo di mattoni disposti in file ordinate, alternati a strati di malta.

Bessale

Il bessale utilizzalo a Curinga è alto tra 3,5 ed i 4 cm e presenta una colorazione che varia dal rosso vivo al giallo, i letti di malta sono compresi tra 2.4 e 4 cm.

OPUS VITTATUM

Tecnica costruttiva nella quale il paramento del nucleo di cementizio della muratura è costituito da filari di laterizi alternati a filari di altri materiali.

OPUS VITTATUM

Tecnica costruttiva che realizza il paramento murario attraverso l'utilizzo di due tecniche edilizie.

OPUS MIXTUM

La valorizzazione come obiettivo

a fronte fig. 23 - Dettaglio incastro paramenti murari fig. 24 - Rilievo tecniche costruttive

Tecnica costruttiva composta da pietre di misura diseguale, il risultato è un disegno irregolare e casuale. Utilizzo massiccio di malta.

OPUS INCERTUM

Pagina a fronte fig. 25 - Render struttura di consolidamento Sotto fig.26 - Schema elementi di progetto

Successivamente a tutte le analisi effettuale, si è formulata una proposta di progetto consolidativo dei paramenti murari del frigidarium, del tepidarium e della sudatio. Questi ambienti sono quelli che conservano ancora buona parte di muratura. Oltre agli interventi dei degradi che rivestono le superfici, si sono formulate due tipologie di intervento. La prima tipologia di consolidamento è quello passivo che prevede l'iniziezione di malta a base di calce all'interno dei tessuti murari. La seconda tipologia, quella più evidente, è il consolidamento attivo dei paramenti murari attraverso delle travi d'acciao HEA 180, imbullonate tra loro e agganciate alle pareti. Le travi si attestano ai paramenti mediante la saldatura a staffe d'acciao - con spessore 16mm - inserite all'interno dello spessore murario. Le staffe, poste ogni 1,5m, sono fermate dalla parte opposta della muratura, da una piastra e imbillonate. La struttura d'acciaio, ricrea il disegno delle

coperture voltate che chiudevano gli ambienti. L'altezza è impostata facendo riferimento all'imposta degli archi di volta ancora visibili nel frigidarium. La struttura funge da controventamento delle pareti.

Il percoso di visita interno si sviluppa in un percorso ad anello concretizzato in una passerella pedonale in acciao, sopraelevata sulle terme,che permette di passare all'interno della struttura d'acciao e riuscire fuori.

L'accesso al frigidarium - per poter percorrere la passerella interna - è messo in sicurezza attraverso la cerchiatura, mediante travi in acciao, dell'ingresso che troviamo nella parte nord.

27 - Sezione di dettaglio intervento di consolidamento

fig. 28 - Pianta di dettaglio intervento di consolidamento

Malta sp.3cm Riempimento

Bessale 20x20cm

Pagina a fronte

fig. 29 - La genesi

Pagine successive fig. 30 - Planivolumetrico fig.31 - Pianta della copertura

La musealizzazione di questo complesso costituisce un'opportunità unica per valorizzare e rendere fruibile un patrimonio di inestimabile valore per il territorio, offrendo al pubblico un viaggio immersivo nel mondo romano. Attraverso un percorso integrato, che coniuga tecniche espositive tradizionali con innovative tecnologie digitali, i visitatori potranno scoprire l'ingegneria avanzata, l'architettura e il significato culturale delle terme.

L'obiettivo della musealizzazione non è solo quello di conservare i resti archeologici, ma anche di restituire vita al sito, permettendo a studiosi, turisti e comunità locali di apprezzarne l'importanza storica e culturale. Questo progetto si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del territorio, contribuendo a riscoprire e promuovere le radici antiche della Calabria come parte integrante del patrimonio culturale italiano e mediterraneo.

Dall'esistente, si sono delineate le tracce che hanno permesso di concretizzare una proposta di spazio museale che non impattasse visivamente il manufatto, ma che abbracciasse la rovina andando a relazionarsi - e incastrarsi - perfettamente in quelle che sono i segni lasciati da secoli di storia. Tutto parte dall'impronta che il complesso termale lascia a terra e da lì, diviene il costruito inglobandosi alla rovina.

Architettonicamente, si delineano dei gradoni realizzati in pietra calcarea grigia che gradualmente vanno ad aumentare la loro altezza suggerendo al visitatore diversi punti d'osservazione sulle terme.

Il terreno intorno alle Terme viene rimodellato, incastrandosi con i gradoni di pietra. Il terreno di riporto degli scavi, diviene nuovo spazio costruito.

Pagina a fronte

fig. 32 - Vista esterna sui gradoni

Pagine successive

fig. 33 - Vista interna dello spazio espositivo

fig. 34 - Elaborato grafico con pianta, sezione e prospetto

Lo spazio espositivo - e i locali di servizio correlati al museo delle Terme Romane di Curinga - è uno spazio evocativo e che si scopre solo entrando nei gradoni attraverso un varco nella pietra. L'ingresso agli ambienti interrati, avviene attraverso una porta posta in linea con l'asse longitudinale del frigidarium.

Entrando, ci troviamo all'interno di una galleria espositiva che raccoglie e mostra gli oggetti rinvenuti durante le campagne di scavo e dei pannelli che raccontano la storia delle Terme e ne descrivono le parti.

Zenitalmente, attraverso delle asole ricavate nell'alzata dei gradoni, la luce entra e illumina lo spazio in maniera soffusa e morbida.

Si delinea così, un progetto museale che va a proporre una soluzione che non inficia la rovina, anzi, la esalta e la preserva, offrendo al visitatore una veduta sulla storia e la funzione originaria dell’impianto termale. Il risulato è un unicum tra terra e costruito che lascia spazio a possibili future campagne di scavo.

Come da premessa, la ricerca è partita dalla conoscenza della rovina, affrontando metodologicamente un’analisi storicoarchitettonica, fino ad arrivare alla completa lettura dello stato conservativo del manufatto, che ha permesso di sviluppare un progetto di restauro adeguato e una proposta di spazio museale che fosse in linea con l’approccio del minimo intervento.

Il lavoro svolto ha posto le basi sulla conservazione dell’integrità del sito, attraverso la valorizzazione culturale. Il progetto trasforma la rovina da rudere abbandonato nei secoli, a sito accessibile e visitabile, senza comprometterne le caratteristiche, esaltandone invece le parti e la storia.

Le Terme Romane di Curinga , divengono così, un valorizzato e nuovo punto di riferimento del patrimonio storico e territoriale calabrese.

Monografie, articoli e tesi

Cesare Brandi, Teoria del restauro, Einaudi, 1963;

Ermanno A. Arslan, L’edificio termale romano detto «Tempio di Castore e Polluce» presso Curinga (Catanzaro), in “Klearchos”, nn. 29-32, Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria,1966, pp.23-47;

G. De Angelis d’Ossat, Il restauro dei monumenti, Sansoni, 1970;

Ermanno A. Arslan, Ville e città romane in Calabria, in “Magna Græcia”, Anno IX, n. 9-10, sett-ott, 1974, pp.1-8;

Carmelo Calci, Insediamenti neolitici nella provincia di Catanzaro, in “Antiqua”, III, 11, 1978, pp. 36–39; U. Procacci, Manutenzione e conservazione delle opere d'arte, Nardini, 1985;

Antonio F. Parisi, Lacconia: un antico insediamento, Reggio Calabria, Laruffa, 1987, pp. 4-5;

Marinella Pasquinucci, Terme Romane e vita quotidiana, Modena, Panini, 1987;

N. Purcell, The City of Rome and the Plebs Urbana in the Late Republic, n “Cambridge Ancient History “, Vol. 9, Cambridge, Cambridge University Press, 1987;

G.L. Luzzatto, Le terme romane nel mondo antico, Roma, Laterza, 1988;

C. E. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy, Academic Press, 1989;

Alois Riegl, Il culto moderno dei monumenti, il suo carattere e la sua origine, Nuova Alfa, 1990;

R. Di Stefano, Il consolidamento strutturale nel restauro architettonico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1990;

R. Marta, Architettura romana: tecniche costruttive e forme architettoniche del mondo romano, Roma, Kappa, 1990;

F. Yegül, Baths and Bathing in Classical Antiquity., New York, MIT Press, 1992;

A. Defez, Il consolidamento degli edifici, Napoli, Liguori, 1998;

F. Coarelli, I percorsi della romanizzazione nel Sud Italia, Roma, Quasar, 1998;

Garrett G. Fagan, Bathing in Public in the Roman World, The University of Michigan Press, 1999;

G. Giovannoni, La tecnica della costruzione presso i romani, Roma, Bardi, 1999;

Debora Aversa, Le terme romane in Calabria, Tesi di laurea, Università della Calabria, 2001;

F. Gallo, Edifici in muratura: analisi, diagnosi ed interventi di recupero, Roma, Kappa, 2002;

L. Quilici, S. Quilici Gigli, Vie e strutture di comunicazione nell'Italia romana, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2004;

S. Settis, Futuro del classico, Einaudi, 2004;

B. Paolo Torsello, Che cos è il restauro? Nove studiosi a confronto, Marsilio, 2005;

Marco Vitruvio Pollione, I dieci libri dell’architettura; tradotti e commentati da Daniele Barbaro, Ed. cons. Roma, Bardi, 2006;

P. Marconi, Restauro archeologico, Laterza, 2007;

UNESCO, Principi per la Conservazione dei Siti del Patrimonio Mondiale, 2010;

J. P. Adam, L'arte di costruire presso i romani: materiali e tecniche, Milano, Longanesi, 2011;

A. Castagnoli, Le Terme Romane. Milano, Mondadori, 2012;

G. P. Brogiolo, A. Cagnana, Archeologia dell’Architettura: metodi e interpretazioni, Firenze, All’insegna del giglio, 2012;

Valerio Fiocca, Le Terme Romane di Acconia di Curinga. Piano diagnostico: Stato di Conservazione e possibili tecniche di indagini Archeometriche, 2012;

Ana Cristina, Esquinas Rodrigo, Analisi tecnica e architettonica dell’edificio termale romano detto Tempio di Castore e Polluce presso Acconia di Curinga (Catanzaro), Tesi di laurea, Università del Salento, 2012-2013;

L. Canfora, La civiltà romana: infrastrutture e paesaggio, Bari, Laterza, 2013;

G.L. De Simone, Le terme romane in Calabria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015;

F. De Angelis, L'ingegneria romana nell'Italia meridionale, Napoli, Liguori Editore, 2016;

M. Preta, S. Mancuso, 1. Acconia di Curinga (Catanzaro). Dal tempio di Castore e Polluce a Terme: il caso dell’impianto termale di Acconia di Curinga, in “Le Terme Pubbliche nell’Italia Romana (II secolo a.C. – fine IV d.C.) Architettura, tecnologia e società”, (a cura di) M. Medri e A. Pizzo, Roma, 2018, pp. 12-19;

Gabriele Bartocci, Paesaggio italiano: dodici esercizi di architettura, Firenze, DIDAPress, 2021;

Cesare Natale Cesareo, Le Terme Romane di Acconia di Curinga (IV sec. d.C.), in “Lamezia Storica”,n. 1, 2022, pp.32-34;

Gabriele Bartocci, Gabriele Bartocci: opere e progetti, Firenze, Aion, 2023;

Giovanni Minutoli, Rocca San Silvestro: Restauro per l’archeologia, Firenze University Press, Firenze 2021;

B. C. Martinica, Musealizzazione delle Terme Romane di Curinga, Tesi di laurea, Politecnico di Torino, 2024;

Giovanni Minutoli, Laboratorio di restauro: Esperienze didattiche e temi a confronto a.a. 2022/2023, DIDAPress, Firenze 2024;

EAA, Enciclopedia dell’Arte Antica, voce TERME;

EAA, Enciclopedia dell’Arte Medievale, voce BAGNI;

Carte, convenzioni e documenti

Carta di Atene, 1931;

Carta italiana del Restauro, 1932;

Legge n. 1083 del 1° giugno 1939;

Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti, Congresso internazionale degli architetti e dei tecnici dei monumenti storici, Venezia 1964;

Conferenza Generale dell’UNESCO, Convenzione sulla tutela del patrimonio culturale e ambientale, 1972;

Carta europea del patrimonio architettonico, o anche, Carta della Conservazione integrata, Amsterdam 1975;

Soprintendenza Archeologica della Calabria, Rapporti degli Scavi Archeologici nella regione, 1988;

Convenzione europea del paesaggio, Firenze 2000;

Principi per la conservazione ed il restauro, Cracovia 2000;

Carta geomorfologica, azzonamento, vincoli e servizi, verifica standard del Comune di Curinga, tav.3 e 4, 2002;

Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma 2004;

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro 2005;

Ing. O. Mancuso, Arch. M. C. Sgromo et al., Terme romane di Curinga. Intervento di valorizzazione e tutela delle Terme Romane di Curinga.

UNI NorMAL 1/88 – UNI 11182:2006 Beni Culturali;

Comune di Curinga, Piano Regolatore Generale, 2007.

http://geoportale.regione.calabria.it/fototeca

https://anticabibliotecacoriglianorossano.it/mappe-e-carte-geografiche/carta-austriacadel-regno-delle-due-sicilie/

https://anticabibliotecacoriglianorossano.it/mappe-e-carte-geografiche/calabria/

https://www.archidiap.com/beta/assets/uploads/2015/03/Fantone-Costruire-in-laterizio78-Bulian.pdf

https://www.curinga-in.it/curi_archeo/home_arkeo.htm

https://it.readkong.com/page/terme-romane-di-acconia-di-curinga-7997416

https://www.visititaly.eu/it/arte-e-cultura/i-9-parchi-archeologici-piu-importanti-della-calabria-

https://www.museodelterritoriodicuringa.it/museo/#le-torri

https://www.sitiarcheologiciditalia.it/regioni/calabria/

https://www.edoardotresoldi.com/works/

Ringraziementi

Mamma, Papà, senza di voi non sarei qui a coronare questo percorso fatto della vostra presenza costante e inestimabile. Non ci sono parole sufficienti per esprimervi la mia gratitudine.

Fabiola, non immagino una vita in cui non ci sei. Sei preziosa.

Francesco, sono arrivata a Firenze che eri un bambino e adesso che sei grande riesci ancora a farmi arrabbiare e ridere come allora. Con te è Fabiola farò sempre le migliori risate possibili. Ci sarò sempre per voi.

Nonna Elvira, sei stata con me in ogni passo. Sempre pronta a portarmi in una preghiera prima di ogni mio esame, in ogni pensiero quotidiano. Sei la mia seconda mamma.

Nonno Armando, Nonna Maria, Nonno Francesco, anche se non ci siete vi ho sempre portati con me e so che in qualche modo oggi mi state guardando.

Zii, fin da bambina siete sempre stati pronti a farmi sentire speciale, attenti in tutto quello che mi riguarda. Spero di restare per sempre la vostra prima nipote preferita.

Giovanni, Giulia, Simona, Matilde, Mariangela, Lorenzo, Antonella, Benedetta e tutte le persone che in piccola o grande parte hanno incrociato con me gli studi e la vita. A distanza di km o cm. Siete stati fondamentali.

Grazie, Maria Francesca