INDICE

LUCIO ORIANI

Su Andrea Matteo III Acquaviva duca d’Atri e Cristoforo Majorana miniatore

FABIO GAFFO

Tra mobili e immobili: la Madonna Pazzi e altre opere di famiglia

ELEONORA ONGHI

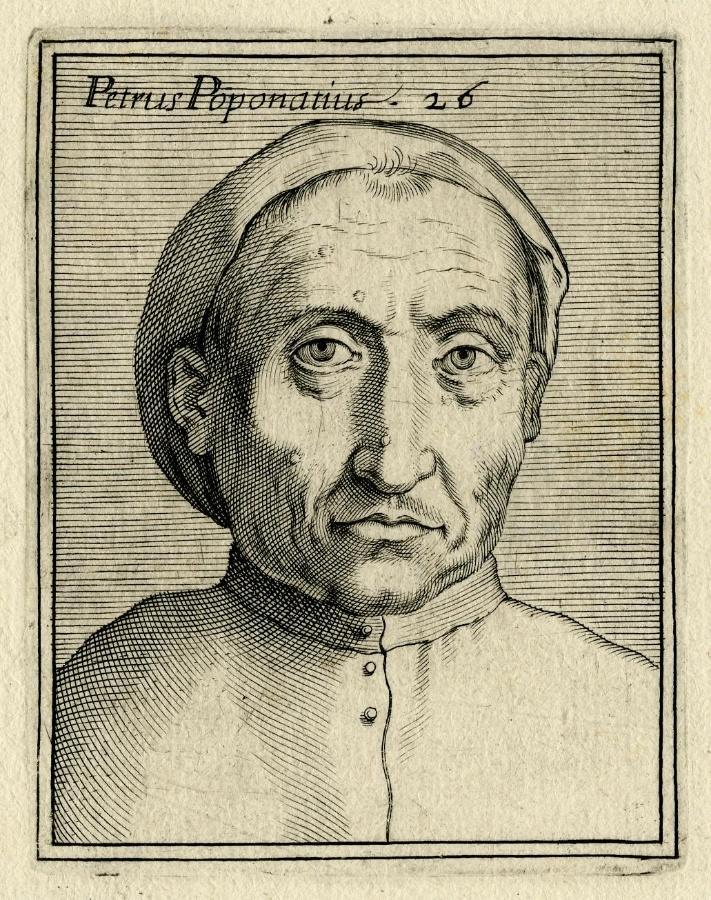

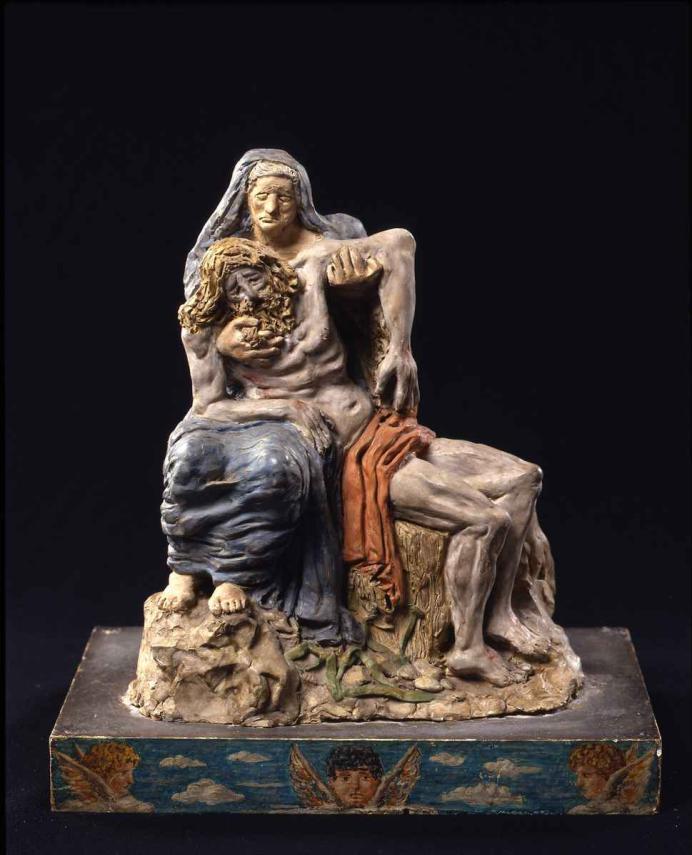

Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi

PASQUALE FOCARILE

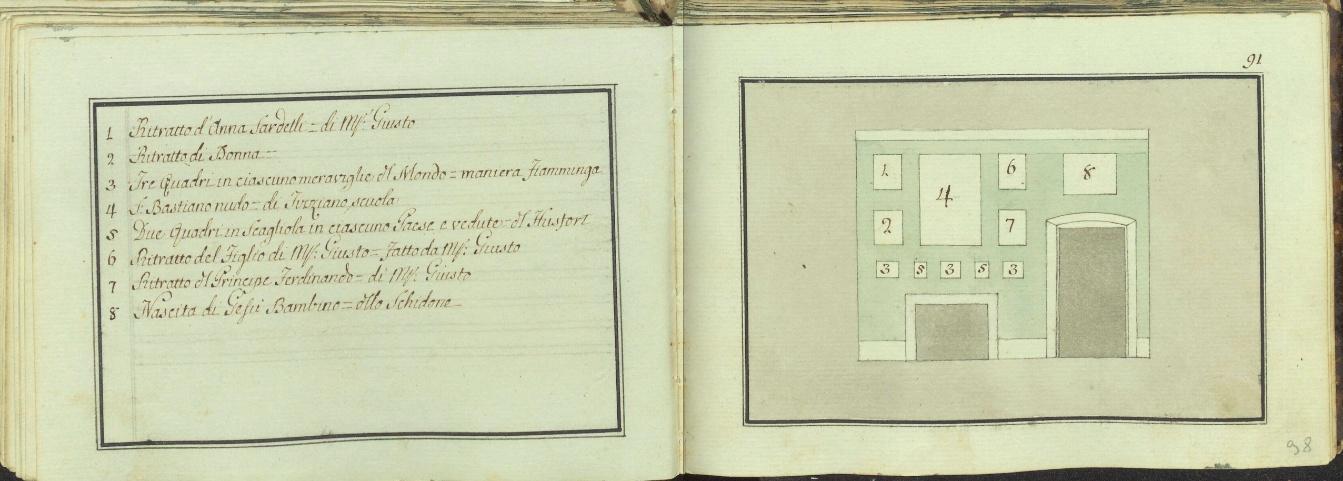

Una proposta per un ritratto della cantante d’opera Anna Maria Sardelli

ALESSANDRO GRASSI

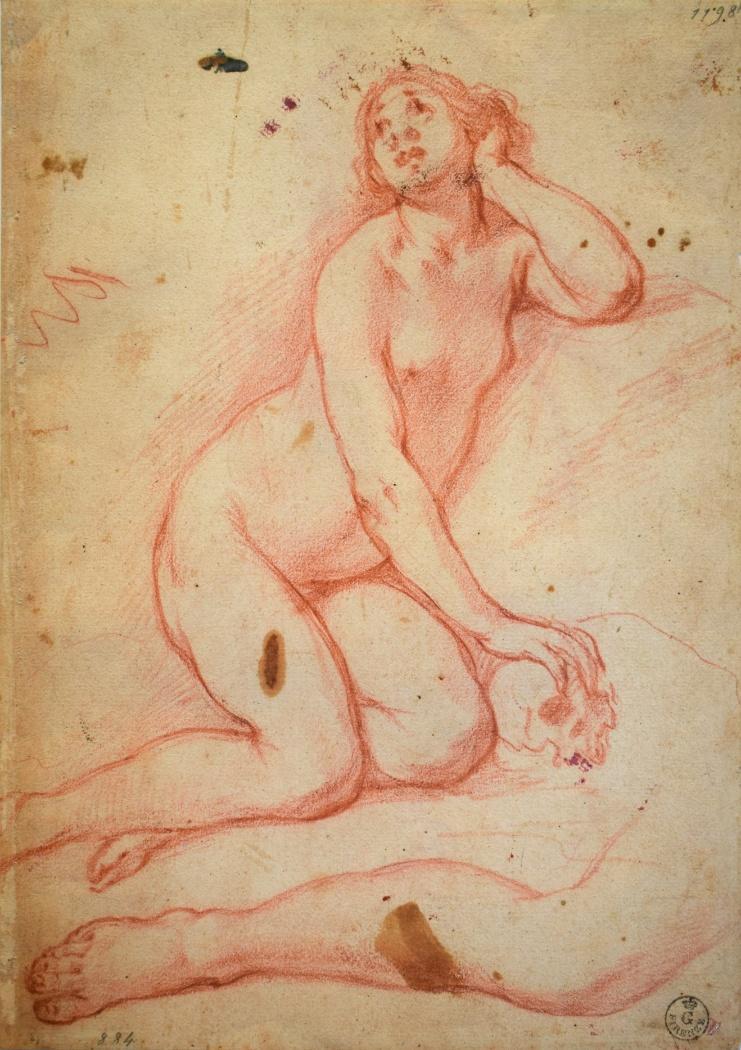

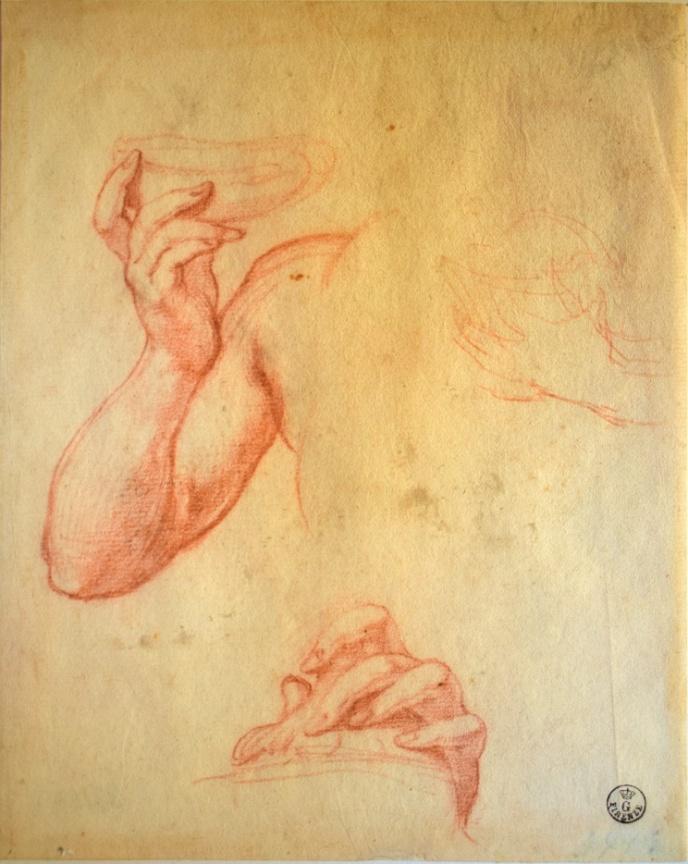

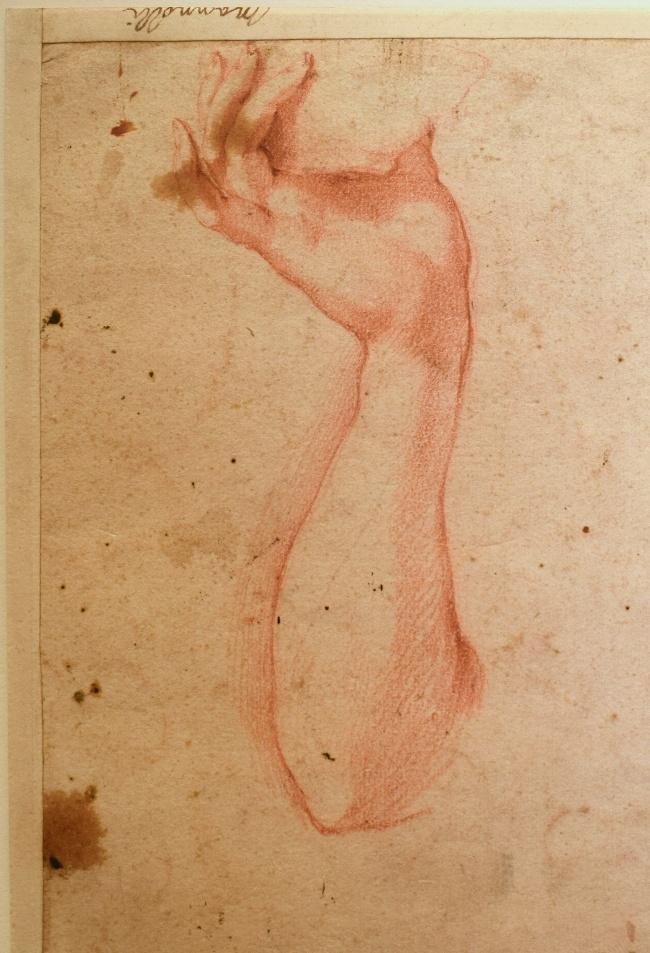

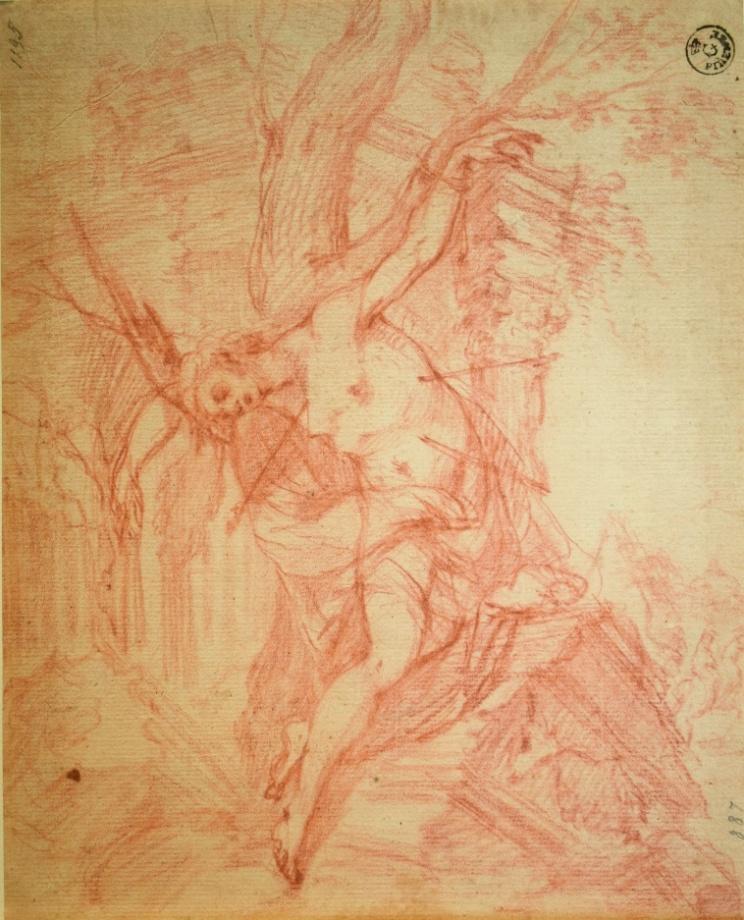

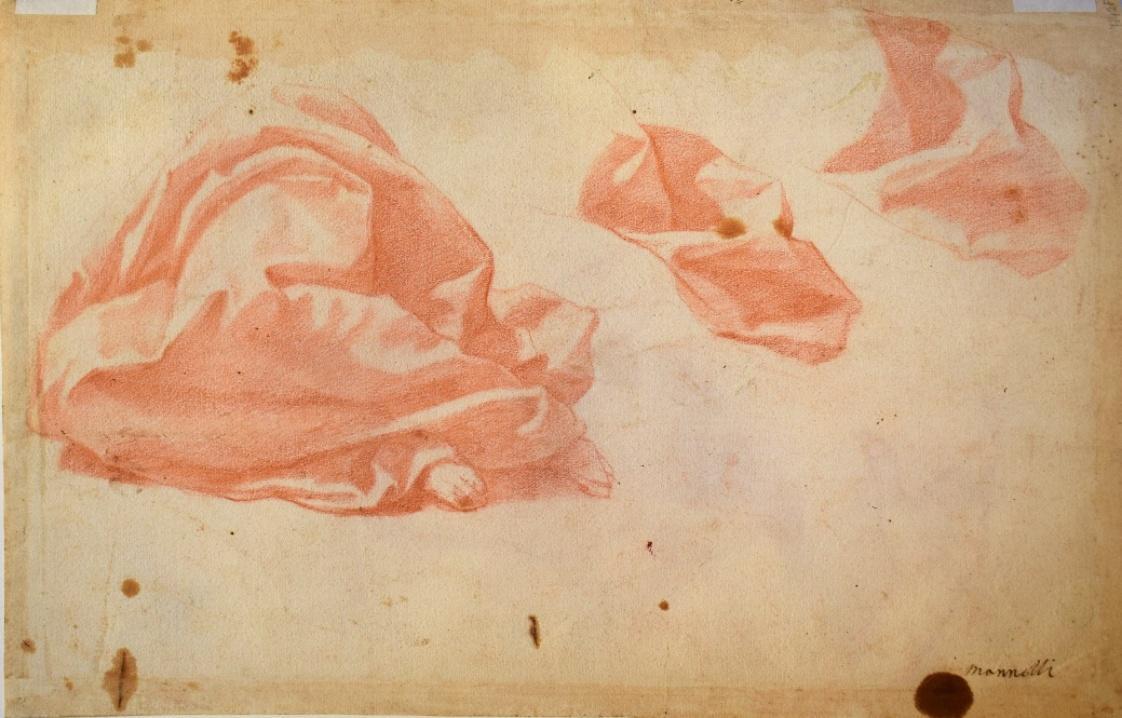

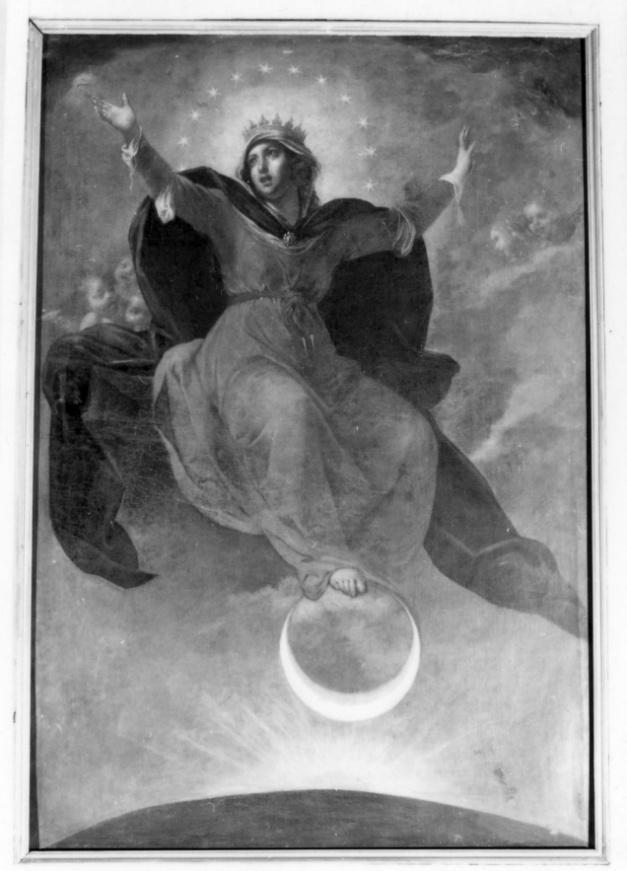

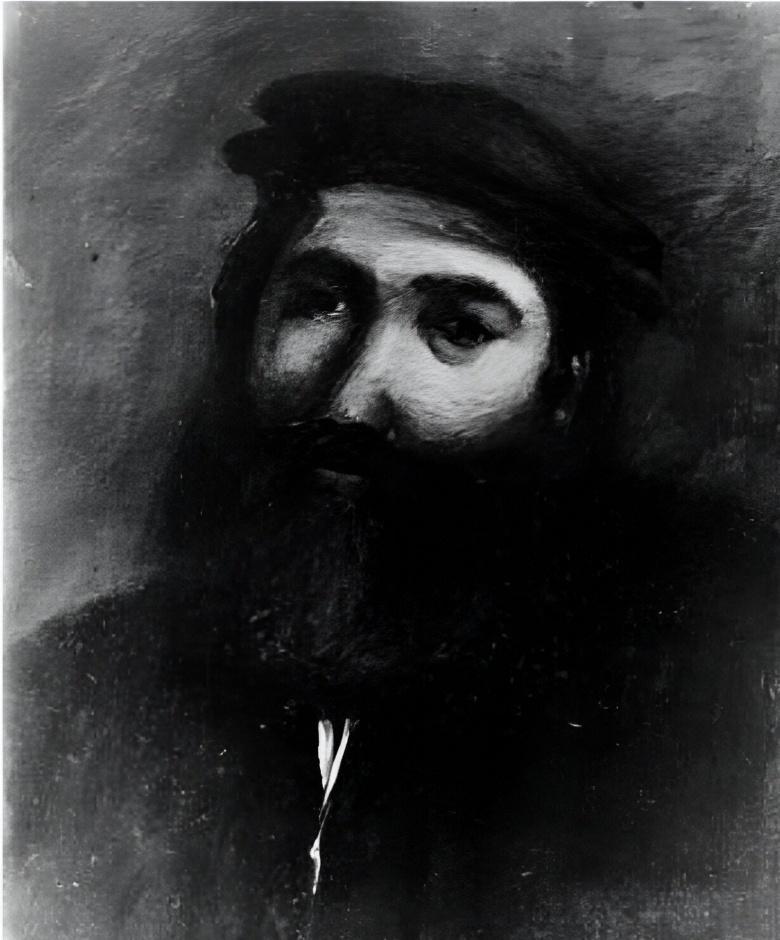

Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum

ALICE OTTAZZI

« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle

WILLIAM CORTES CASARRUBIOS

Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra

MARCO MOZZO

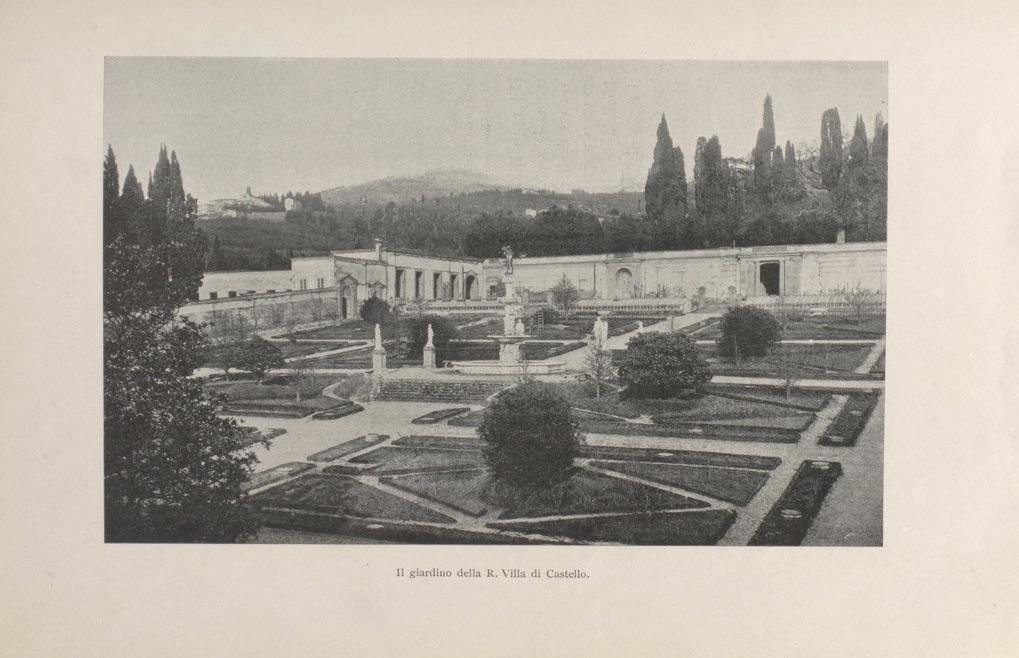

La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)

CAMILLA PARISI

Breve argomentazione sull’Ideale classico nel pensiero di Cesare Gnudi

pp. 1-25

pp. 26-58

pp. 59-91

pp. 92-109

pp. 110-158

pp. 159-170

pp. 171-191

pp. 192-209

pp. 210-226

SU ANDREA MATTEO III ACQUAVIVA DUCA D’ATRI

E CRISTOFORO MAJORANA MINIATORE

Questo articolo si propone di rendere noti alcuni manoscritti commissionati da Andrea Matteo III Acquaviva, duca d’Atri e conte di Conversano1 , e miniati da Cristoforo Majorana, uno dei più prolifici artisti del libro attivi a Napoli nell’Età aragonese e poco oltre2. Tale contributo apporta, quindi, una piccola aggiunta alla Biblioteca Acquaviva, la cui ricostruzione è tuttora in corso a opera di Teresa D’Urso3, ma approfondisce, al contempo, i rapporti tra il grande feudatario abruzzese e il miniatore partenopeo, già messi a fuoco dalla studiosa e pienamente confermati dai materiali che in questa sede vengono presentati4. In particolare, questo scritto si concentra su tre codici, ornati tutti da una splendida decorazione, sebbene di qualità diversa a seconda dei singoli casi: di tali volumi, due sono già noti alla critica, ma, per una serie di ragioni, non sono stati finora concordemente collegati ad Andrea Matteo III, mentre l’altro risulta a oggi quasi del tutto sconosciuto. Nelle pagine che seguono, questi libri saranno analizzati soprattutto da una prospettiva storico-artistica, per essere poi considerati nel quadro dei rapporti tra l’Acquaviva e Majorana e, infine, in quello più ampio della Biblioteca Acquaviva. Si può avviare la trattazione sollevando una questione di metodo che va affrontata in via preliminare. Infatti, la ricostruzione della collezione libraria di Andrea Matteo III, dispersa – per quanto al giorno d’oggi è possibile saperne – senza essere inventariata qualche tempo dopo la morte del suo proprietario (19 gennaio 1529)5, è in buona parte affidata al riconoscimento degli stemmi di frequente dipinti nei volumi, sebbene di grande aiuto siano talvolta pure altri elementi: si pensi, per esempio, alle annotazioni lasciate nei margini delle carte dal condottiero in persona, sulle quali si tornerà alla fine di queste pagine. Sulla base degli studi precedenti6, è noto che Andrea Matteo III impiegò, se si prescinde da quelli in cui sono inclusi anche i colori della prima moglie Isabella Piccolomini, almeno due diversi stemmi, in ogni caso sormontati, in linea di principio, da una corona costituita da un cerchio d’oro gemmato Quanto al primo, e cioè il ‘tipo Acquaviva’, esso coincide con il blasone della famiglia Acquaviva, che è d’oro al leone azzurro lampassato di rosso; quanto al secondo, e cioè il ‘tipo Acquaviva d’Aragona’, esso è inquartato e presenta i colori della nobile casata nel secondo e nel terzo e quelli degli Aragonesi di Napoli nel primo e nel quarto, i quali sono a loro volta bipartiti o, più frequentemente, inquartati: nel primo, o nel primo e nel quarto, d’oro a quattro pali di rosso, e nel secondo, o nel secondo e nel terzo, interzato a otto fasce d’argento e rosso, d’azzurro disseminato di gigli d’oro e d’argento alla croce potenziata d’oro e accantonata da quattro crocette d’oro (non è comunque raro osservare per i colori aragonesi, qualora inquartati, una disposizione inversa)7. Un punto fermo è che Andrea Matteo III poté impiegare lo stemma del secondo tipo solo dopo il 30 aprile 1479, data della concessione da parte del re Ferrante I d’Aragona a suo padre Giulio Antonio del privilegio di aggiungere al proprio cognome quello della dinastia regnante8, mentre è ancora poco chiaro se dietro l’utilizzo da parte sua ora dell’uno e ora dell’altro vi fu o no una logica.

Ringrazio Francesco Caglioti per i preziosi consigli forniti durante la stesura di questo contributo.

1 Sull’Acquaviva si veda ACQUAVIVA D’ARAGONA 1960

2 Su Majorana si vedano TOSCANO 2004 e SAPIENZA 2006, ma anche D’URSO 2014

3 D’URSO 2020

4 Ivi, pp. 221-224. Si vedano, inoltre, D’URSO 2021 e 2023b.

5 DE MARINIS 1956, p. 4. La biblioteca fu venduta probabilmente all’epoca di Giovan Girolamo I Acquaviva (15211592) (cfr. BIANCA 1985, p. 161). Su questa scelta dové avere un peso non indifferente la drammatica situazione in cui le finanze della famiglia versavano (cfr. SODANO 2012, pp. 140-141)

6 HERMANN 1898. Cfr. anche D’URSO 2023a.

7 Si vedano gli stemmi della famiglia Acquaviva d’Aragona descritti nel sito www.nobili-napoletani.it <15 aprile 2025>.

8 DE MARINIS 1956, p. 3

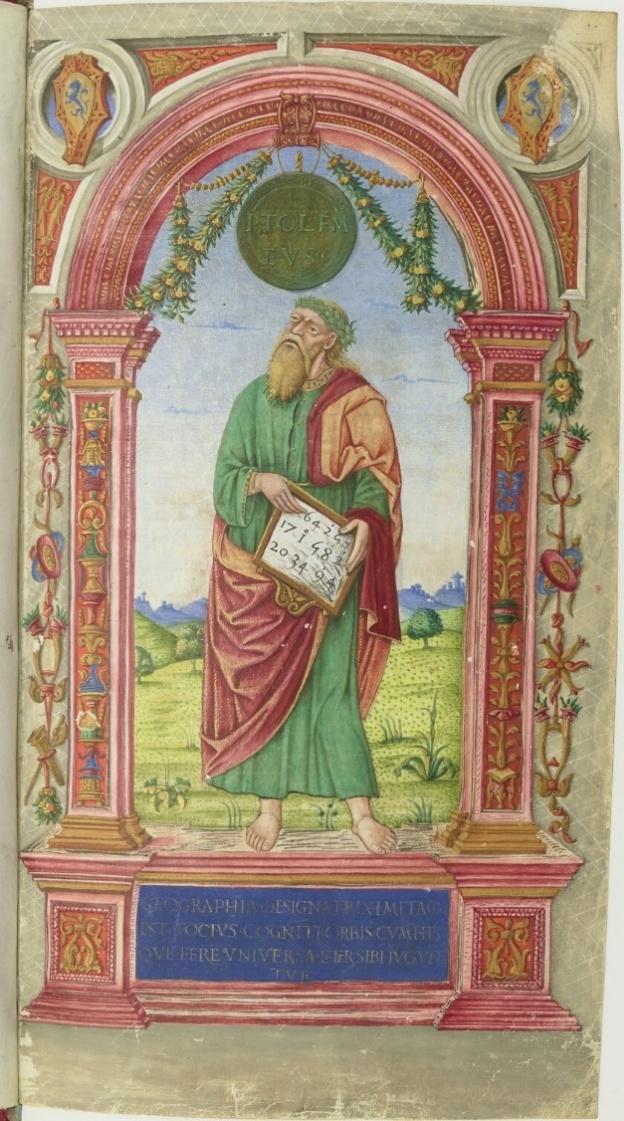

Ciò è in realtà possibile, poiché in un celebre volume proveniente dalla sua biblioteca, vale a dire nel manoscritto Latino 10764 della Bibliothèque nationale de France di Parigi, contenente la Geographia di Tolomeo nella traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia e risalente al 1490, con miniature di Majorana e di un anonimo artista di cultura veneto-romana9, si osserva distintamente la sostituzione degli stemmi del secondo tipo con quelli del primo in corrispondenza, per esempio, del Mappamondo (cc. 234v-235r). Non è però questa la sede per dilungarsi in interpretazioni che, in mancanza di un’analisi sistematica dei libri appartenuti a tale personaggio, potrebbero portare a conclusioni infondate, ed è, al contrario, opportuno spostare l’attenzione sui codici oggetto del presente contributo.

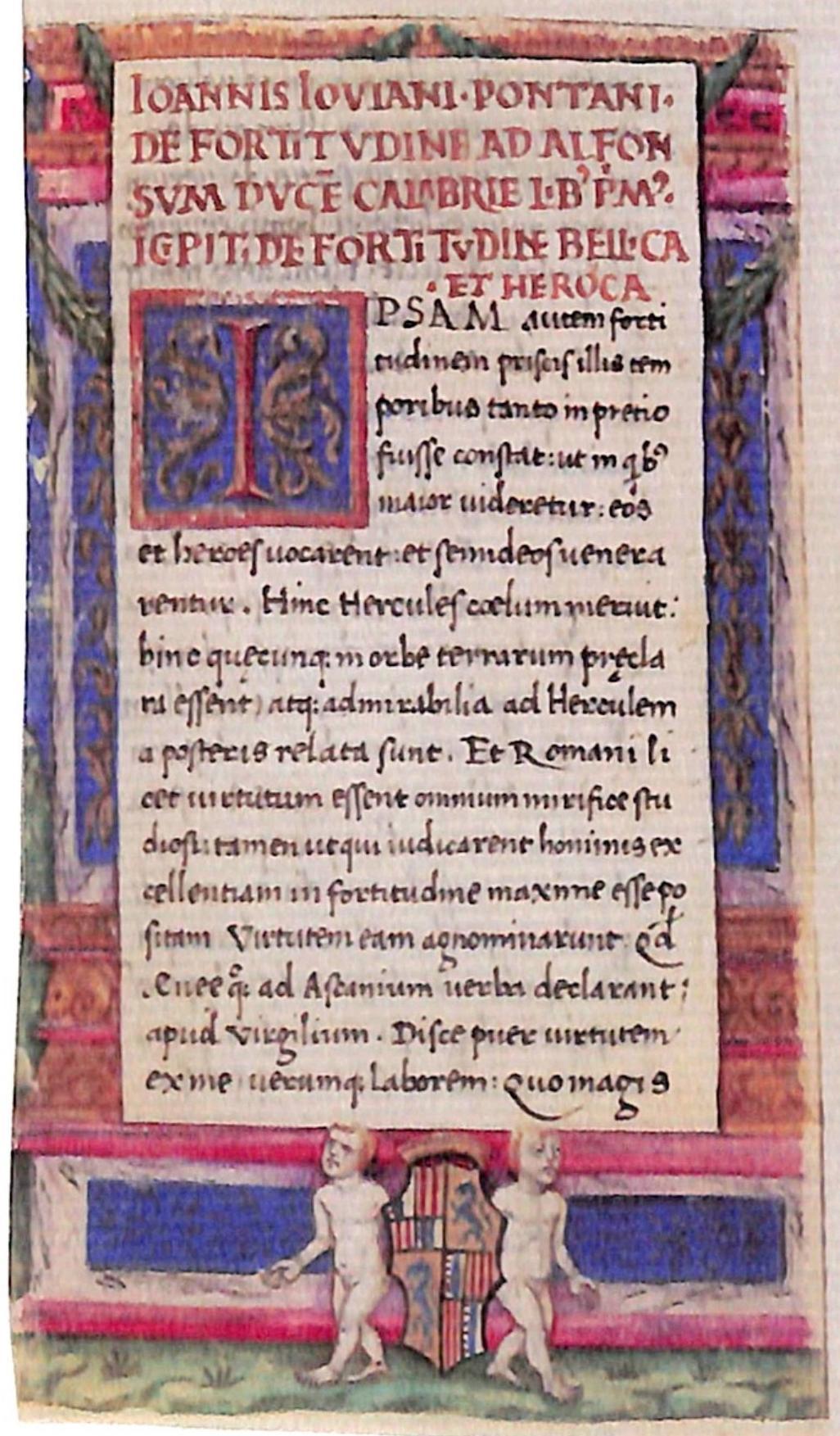

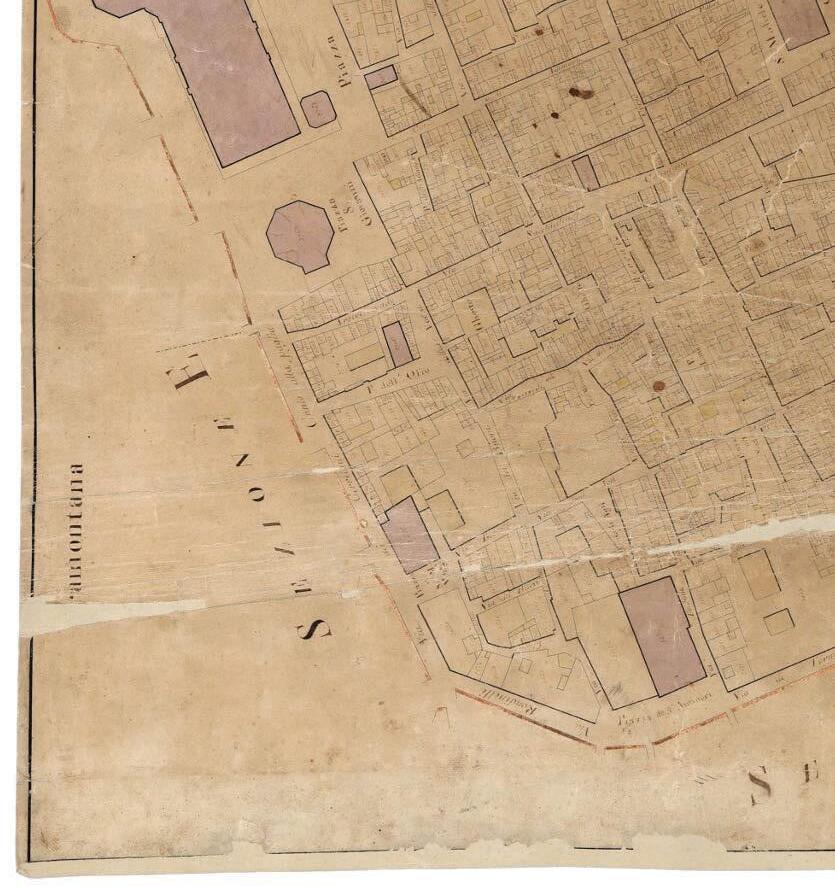

Si può senz’altro cominciare da un manoscritto contenente il De fortitudine di Giovanni Pontano oggi di ubicazione ignota, transitato l’ultima volta per il mercato antiquario ormai quarant’anni or sono (1985)10. Il committente di questo codice può essere, infatti, agevolmente identificato, perché, stando alle immagini disponibili, il volume presenta tuttora nel margine inferiore della pagina d’incipit lo stemma del ‘tipo Acquaviva d’Aragona’ (c. 1r; Fig. 1). Tale blasone è certamente da assegnare, come precisato già da Tammaro De Marinis11 e ribadito poi da Concetta Bianca12 e più di recente da chi scrive13, ad Andrea Matteo III e non, come si è invece talvolta creduto a partire da un vecchio catalogo d’asta14, ad Alfonso d’Aragona duca di Calabria, che, come a breve si vedrà, si servì di uno stemma differente ed è solo il dedicatario del trattato pontaniano15, composto – vale la pena di ricordarlo – nel 1481 circa16. In questa sede è interessante considerare tale codice soprattutto perché esso si configura, a uno sguardo complessivo, come un prodotto di lusso, sebbene di livello non eccelso e dalle dimensioni modeste, caratterizzato da una facies che è tipica dei libri ordinati dall’Acquaviva negli ultimi due decenni del XV secolo. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla scrittura umanistica corsiva e dalla decorazione ‘all’antica’ presenti sulle carte del volumetto, le quali, come proposto da Albinia de la Mare, sono rispettivamente opera del copista Clemente Salernitano e del miniatore Cristoforo Majorana17. Tali artefici furono infatti ingaggiati in quegli anni in varie occasioni dal duca d’Atri, diversamente da quanto avvenne in relazione al duca di Calabria, che, allo stato attuale delle conoscenze, non si servì mai del Salernitano e sempre con minore frequenza richiese, dopo i numerosi ordini del 1470-1480 circa, opere a Majorana, e, in ogni caso, quasi mai opere che non fossero di qualità sostenuta18. In effetti, precisando quanto ipotizzato dalla studiosa inglese, la decorazione del manoscritto in esame va ricondotta alla bottega del miniatore partenopeo, dal momento che la pagina incipitaria, ornata da un’iniziale vegetale e da un frontespizio architettonico indubbiamente basati su suoi modelli, risulta caratterizzata da una condotta pittorica poco salda e da una resa a tratti corsiva, aspetti che lasciano supporre, appunto,

9 Sul codice parigino si vedano F. Avril (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 156, in DIX SIÈCLES

D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, p. 177, e J.J.G. Alexander, scheda n. 55, in THE PAINTED PAGE 1994, p. 129.

10 Sul codice si veda WESTERN MANUSCRIPTS AND MINIATURES 1985, lotto 83, pp.n.nn.

11 DE MARINIS 1969, I, p. 80.

12 BIANCA 1985, pp. 170, 172, n 6

13 ORIANI 2024b, p. 140

14 A SELECTION OF PRECIOUS MANUSCRIPTS 1950, lotto 91, pp.n.nn.

15 L’errore è ripreso, da ultimo, in GUERNELLI 2018, p. 305.

16 MONTI SABIA 1962-1963, pp. 243-244, nota 29. Cfr. FIGLIUOLO 2015, p. 737.

17 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.

18 ORIANI 2024a, pp. 85-86, 105-107, 113-117, 139, 160. Per questa stessa ragione si tende a escludere, dal novero dei possibili committenti, Federico d’Aragona, principe di Taranto, il cui stemma coincide con quello dei reali aragonesi, tranne che per una corona costituita da un cerchio d’oro gemmato che egli vi abbinò: in effetti, il principe si rivolse solo occasionalmente all’artista napoletano, perché si indirizzò più che altro, stando a quanto oggi noto, verso opere di area francese. Cfr. D’URSO 2019, pp. 126-127

l’intervento di aiuti nell’ambito di una produzione tendente alla serialità19. Inoltre, l’utilizzo di modelli del genere da parte di autori gravitanti intorno a Majorana suggerisce di collocare il lavoro non prima della metà del nono decennio del Quattrocento, sarebbe a dire poco dopo la loro messa a punto da parte del maestro, operazione che risale, come di qui a breve si dirà meglio, all’incirca al 1480.

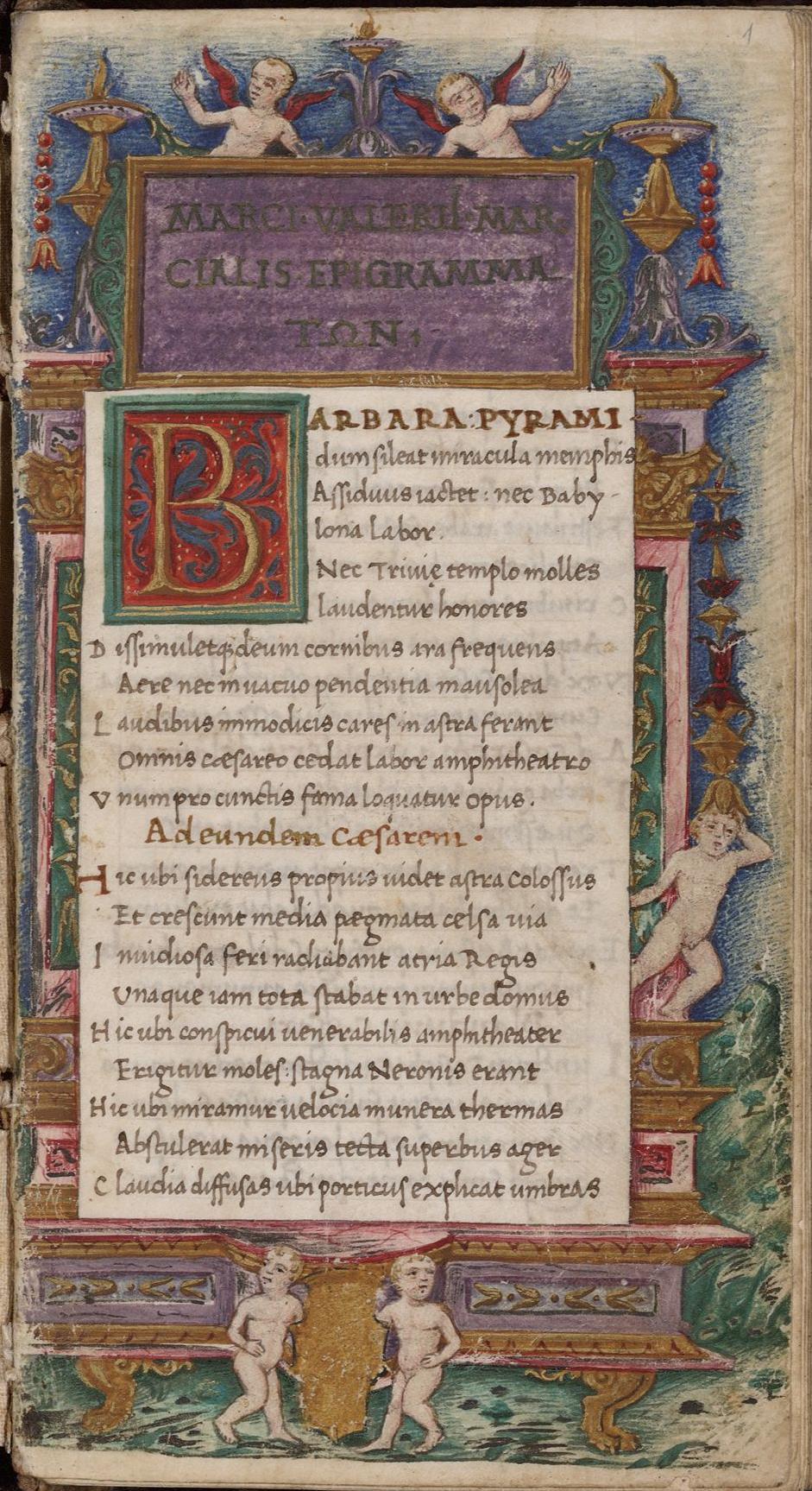

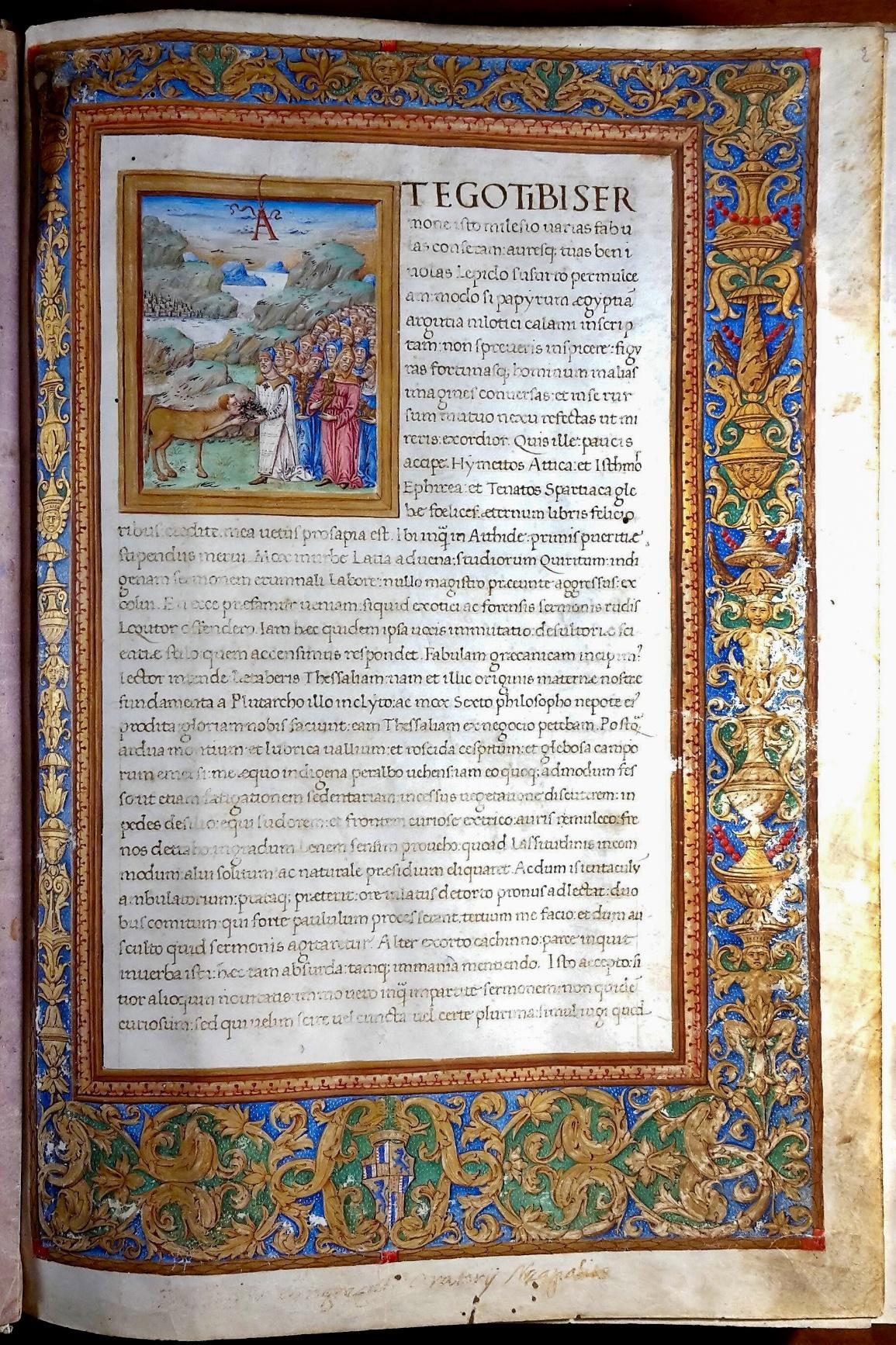

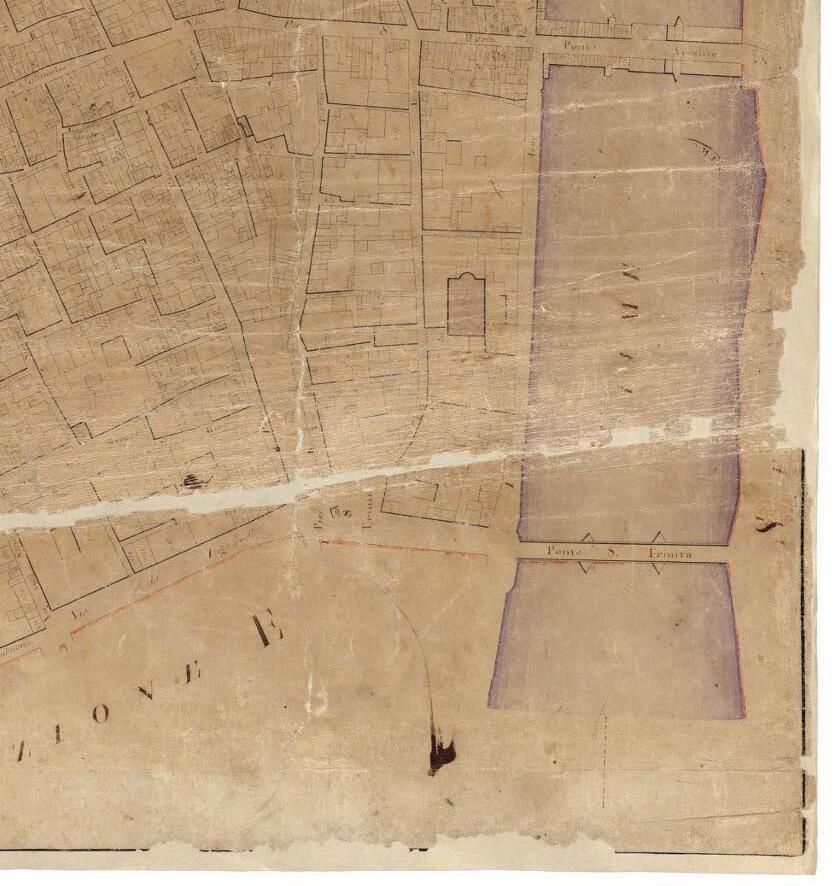

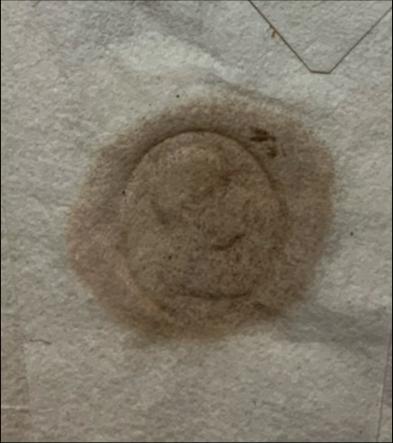

Tale codice è fondamentale per introdurre il secondo libro di cui si tratta in queste pagine, e cioè il manoscritto 23145 della Biblioteca Nacional de España di Madrid, contenente gli Epigrammaton libri XII di Marziale20. Quest’ultimo, diversamente dall’altro, presenta però una pagina d’incipit nel cui margine inferiore figura uno stemma ormai quasi del tutto illeggibile (c. 1r; Fig. 2) – circostanza nient’affatto rara a verificarsi nei libri antichi –, con buona probabilità in origine appartenuto, come qui si propone, proprio ad Andrea Matteo III. Infatti, l’esame della carta rivela, nello spazio riservato alle insegne gentilizie, la presenza di elementi tali da consentire di ipotizzare che quello oggi eraso fosse in origine uno stemma del ‘tipo Acquaviva d’Aragona’. È utile ricordare che in un primo momento questa specifica occorrenza del blasone era stata assegnata ad Alfonso duca di Calabria da de la Mare, la quale, descrivendo il codice al tempo in cui era nella collezione del maggiore John Roland Abbey, aveva messo in luce la presenza di elementi compatibili con lo stemma impiegato dal duca21: nel primo e nel quarto d’oro a quattro pali di rosso e nel secondo e nel terzo d’argento alla croce potenziata di nero (anche se non è raro osservare nei libri contrassegnati da questo stemma una disposizione inversa dei colori), con al di sopra una corona costituita da un cerchio d’oro gemmato22. L’attenzione della studiosa inglese si era a ragione appuntata sui piccoli lacerti dorati e rossi in posizione mediana all’interno dello scudo e sul profilo superiore curvilineo dello scudo stesso, elementi che hanno indotto anche chi scrive a riprendere in prima battuta l’idea di connettere il volume all’Aragonese23 . Tuttavia, una più attenta osservazione di tali tracce conduce a ipotizzare che il codice sia piuttosto da dirottare, per l’appunto, verso il duca d’Atri, poiché i residui dei pali di rosso sul lato sinistro dello scudo appaiono così ravvicinati da far pensare a un blasone doppiamente inquartato, quale fu, in effetti, quello da lui utilizzato. Pur volendo prescindere da questi elementi, a parlare a favore di Andrea Matteo III è una valutazione complessiva del codice in questione, che rientra, alla pari di quello discusso di sopra, nella tipologia del libro di lusso di piccolo formato D’altra parte, anch’esso fu esemplato e miniato rispettivamente dal Salernitano e da Majorana, come suggerito di nuovo da de la Mare, cui si deve pure la datazione del volumetto al 1480-1490 circa24. La proposta di assegnare questo manoscritto all’Acquaviva si fonda, allora, soprattutto sul fatto che esso è, in buona sostanza, gemello dell’altro. Ciò risulta particolarmente evidente confrontando la decorazione presente nei due codicetti, della stessa tipologia e del medesimo livello qualitativo, poiché anche nel caso in esame l’apparato ornamentale dispiegato nelle carte fu completato – se puntualizziamo l’ipotesi della studiosa inglese – dal miniatore napoletano con l’aiuto di un collaboratore25 Notevole è, per esempio, l’affinità, già rilevata ancora una volta da de la Mare, tra le iniziali vegetali presenti nelle pagine incipitarie dei due manoscritti, eseguite in capitale epigrafica e poste entro una cornice modanata e contro un fondo colorato nel quale trovano spazio dei semplici motivi vegetali (al contrario, diverse, ma trascurabili perché alquanto generiche, sono le altre iniziali sparse nei volumi, nel primo caso ornate da semplici motivi bianchi – oggi grigi a causa

19 Lo scarto qualitativo riscontrabile nella produzione artistica dell’autore è stato messo in rilievo, e spiegato ipotizzando l’esistenza di una bottega posta sotto la sua direzione, già in PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988, p. 1122.

20 Sul codice si veda ORIANI 2021, pp. 182-184, scheda n. 22

21 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.

22 Per una descrizione dello stemma ducale aragonese si veda ORIANI 2024a, p. 638.

23 ORIANI 2021, pp. 182-184, scheda n. 22.

24 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.

25 ORIANI 2021, pp. 182-184, scheda n. 22

dell’ossidazione della biacca – su fondo blu, rosso e verde, e nel secondo caso a bianchi girari)26 . Molto simili risultano, inoltre, i frontespizi architettonici posti alle stesse due carte, e improntati a una concezione assolutamente identica: entrambi sono infatti caratterizzati da una struttura formata da più livelli sovrapposti e arricchita da elementi dal sapore antiquario; tutti e due presentano una pagina illusionistica, recante il testo e l’iniziale ornata, affissa alla cornice della costruzione; entrambi sono abitati da putti impegnati a sostenere tabelle ed elementi araldici; tutti e due sono disposti su un piano erboso con un cielo azzurro sullo sfondo.

È importante ricordare che tali frontespizi rientrano, come accennato, in una tipologia decorativa tipica di Majorana, che fin dalla metà degli anni Settanta si andò misurando, insieme ad altri artisti napoletani, con la miniatura ‘all’antica’, nata a Padova negli anni CinquantaSessanta del XV secolo in seguito alla svolta antiquaria impressa alla pittura da Andrea Mantegna e diffusasi di lì a poco a Roma principalmente per tramite di Bartolomeo Sanvito e Gaspare da Padova27. Come osservato da Gennaro Toscano, Majorana si accostò al nuovo linguaggio artistico soprattutto attraverso i prototipi veneto-romani presenti nelle raccolte aragonesi – tra i quali spicca il manoscritto 836 della Biblioteca Històrica de la Universitat de València, contenente il De bello Iudaico di Flavio Giuseppe, miniato da Gaspare verso il 1470-1475 per Alfonso duca di Calabria28 – e giunse ben presto a padroneggiare pienamente il repertorio ornamentale da essi esibito29 – come provato dai suoi interventi (ispirati alle miniature del suddetto codice valenciano) nel manoscritto 153 del Fitzwilliam Museum di Cambridge, un libro d’ore ordinato da Filippo di Matteo Strozzi nel 147830, e in quello segnato 52 di nuovo dell’ateneo spagnolo, copia del De principe e De obœdientia di Giovanni Pontano richiesta da Alfonso nel 1475-148031 . Così, a partire grosso modo dal 1480, egli, accantonando gradualmente i racemi di derivazione tardogotica e i bianchi girari di stampo umanistico con cui aveva esordito all’incirca un decennio prima, utilizzò con crescente frequenza e in una varietà di modi il nuovo vocabolario ‘all’antica’32. Ciò gli assicurò senza dubbio una posizione di spicco negli ambienti dei bibliofili partenopei, perché il nuovo linguaggio di ispirazione antiquaria, ritenuto adatto a conferire ai volumi un’aria in linea con le opere degli autori della Classicità e dell’Umanesimo in essi solitamente contenute, fu molto richiesto dai committenti più facoltosi e raffinati dell’epoca. Fra coloro che più di frequente si rivolsero all’artista per far decorare i propri libri in questo stile così ricercato e ricco di implicazioni figurano, com ’è prevedibile, molti dei componenti della famiglia aragonese, a cominciare dal re Ferrante I, cui appartenne, per esempio, il manoscritto 758 dell’Universitat de València, contenente la Vita e le Favole di Esopo nella versione volgare di Giovanni Brancati e risalente al 148133, e da Alfonso duca di Calabria, proprietario, tra gli altri, dell’appena citato manoscritto 52 dell’istituto spagnolo.

Questo linguaggio godé, inoltre, di un’ampia fortuna presso tutta una serie di personaggi dell’entourage aragonese, i quali in non pochi casi seguirono intenzionalmente gli orientamenti estetici e imitarono le scelte artistiche dei regnanti. Fra costoro rientra a pieno titolo Andrea Matteo III, che, come anticipato, tra gli anni Ottanta e Novanta del Quattrocento si rivolse a Majorana per la decorazione non solo dei due codicetti trattati di sopra, ma anche di molti altri suoi libri. Tra questi ultimi si possono per esempio citare il Barb. lat. 154 della Biblioteca Apostolica Vaticana di Città del Vaticano, contenente il De rerum natura di Lucrezio e risalente

26 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.

27 IACOBINI–TOSCANO 2010, pp. 127-131, e TOSCANO 2024a, pp. 74-79.

28 Sul codice valenciano si veda ORIANI 2024a, pp. 503-507, scheda n. 74

29 TOSCANO 2007a, pp. 246-248. Cfr. anche GUERNELLI 2022, pp. 120-122.

30 Sul codice inglese si veda S. Panayotova, scheda n. 100, in THE CAMBRIDGE ILLUMINATIONS 2005, pp. 222-223.

31 Sul codice valenciano si veda ORIANI 2024a, pp. 405-409, scheda n. 51

32 TOSCANO 2007a, pp. 245-246.

33 Sul codice valenciano si veda M.C. Cabeza Sánchez-Albornoz, G. Toscano, scheda n. 31, in LA BIBLIOTECA

REALE DI NAPOLI 1998, pp. 586-587.

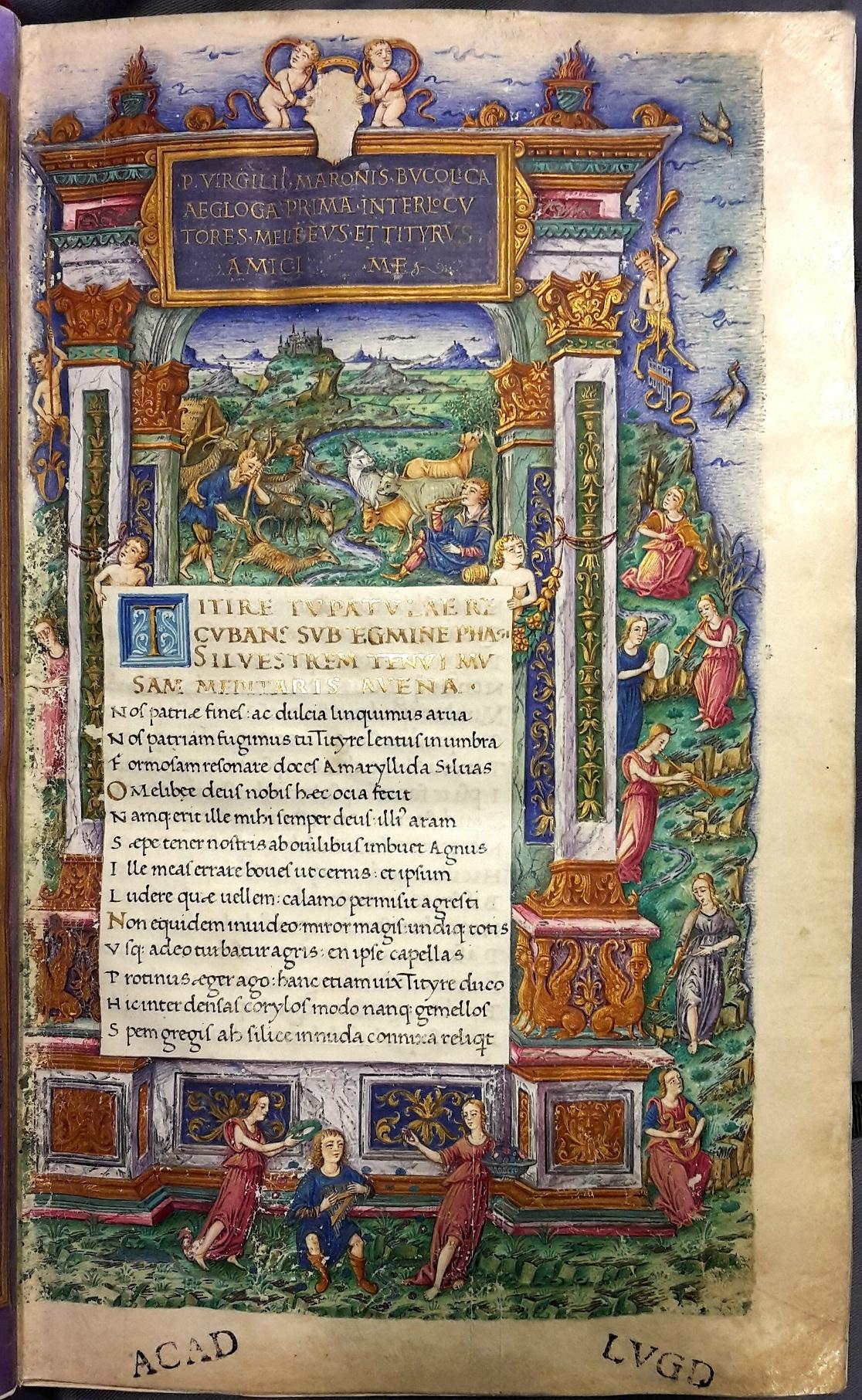

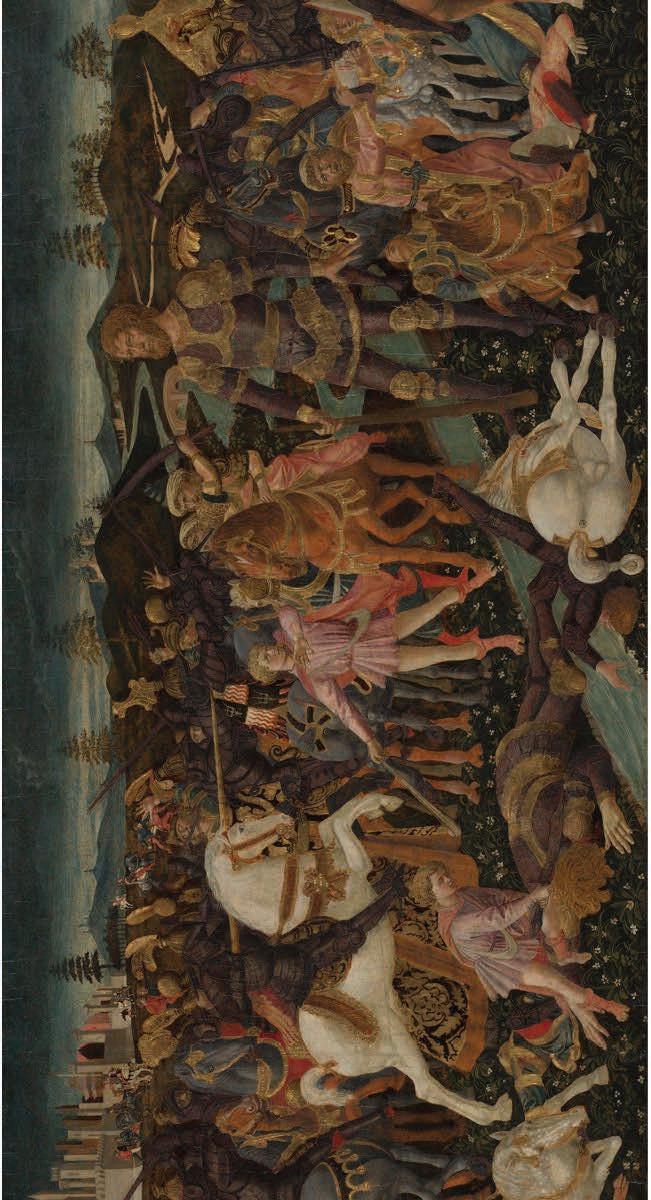

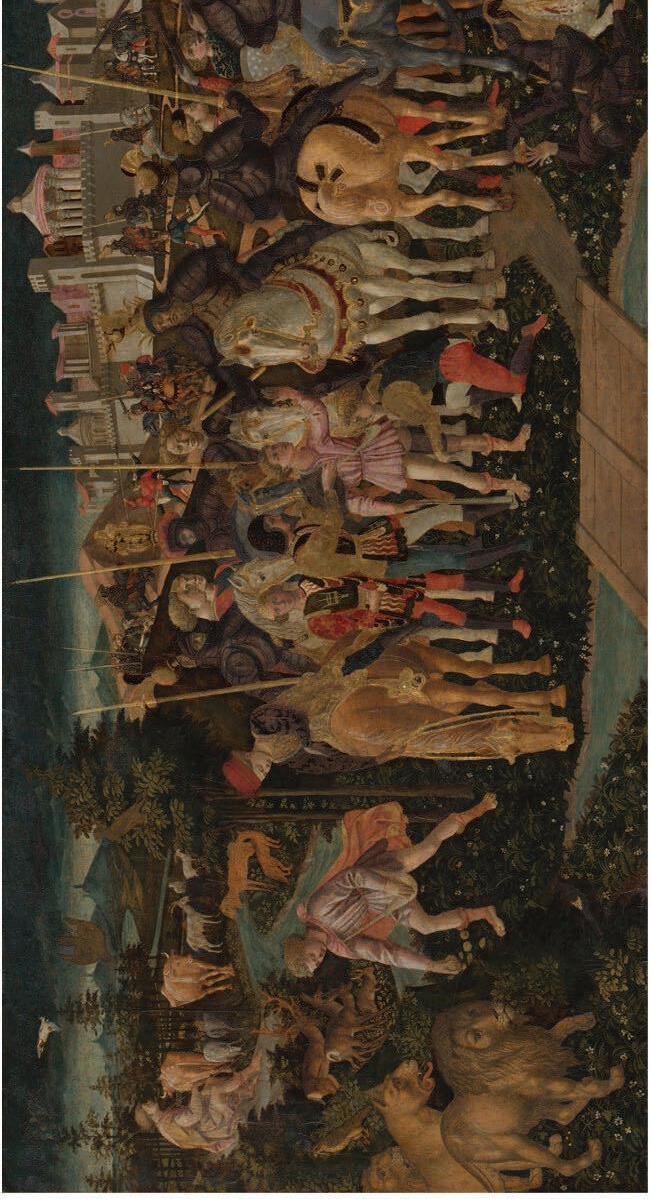

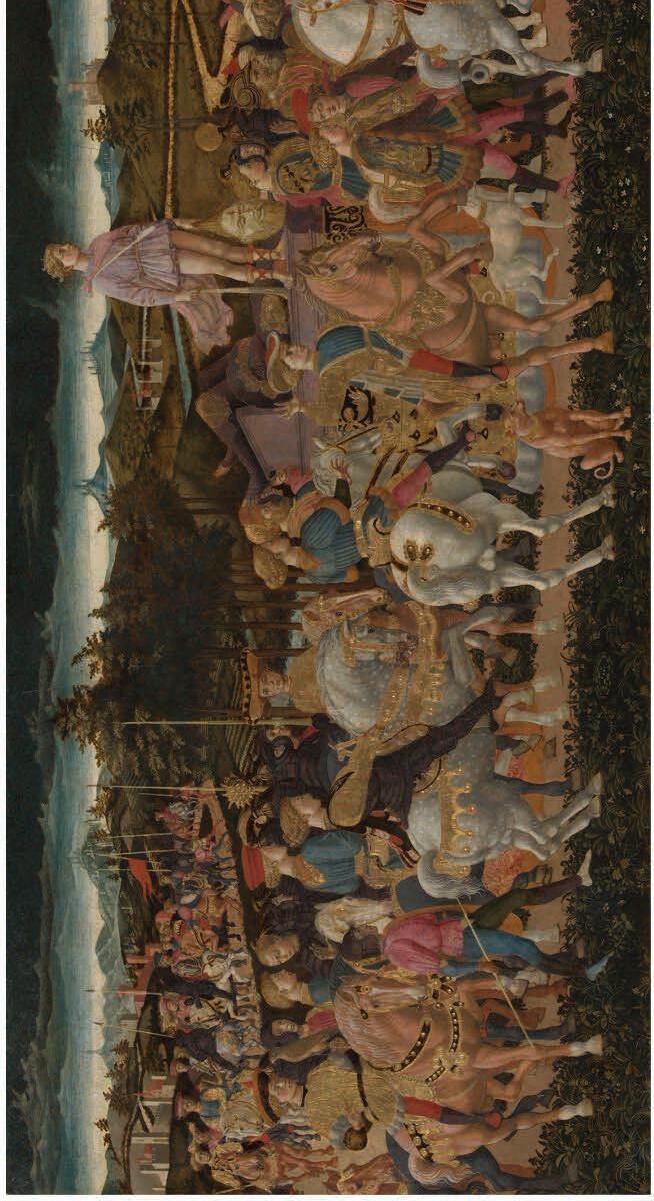

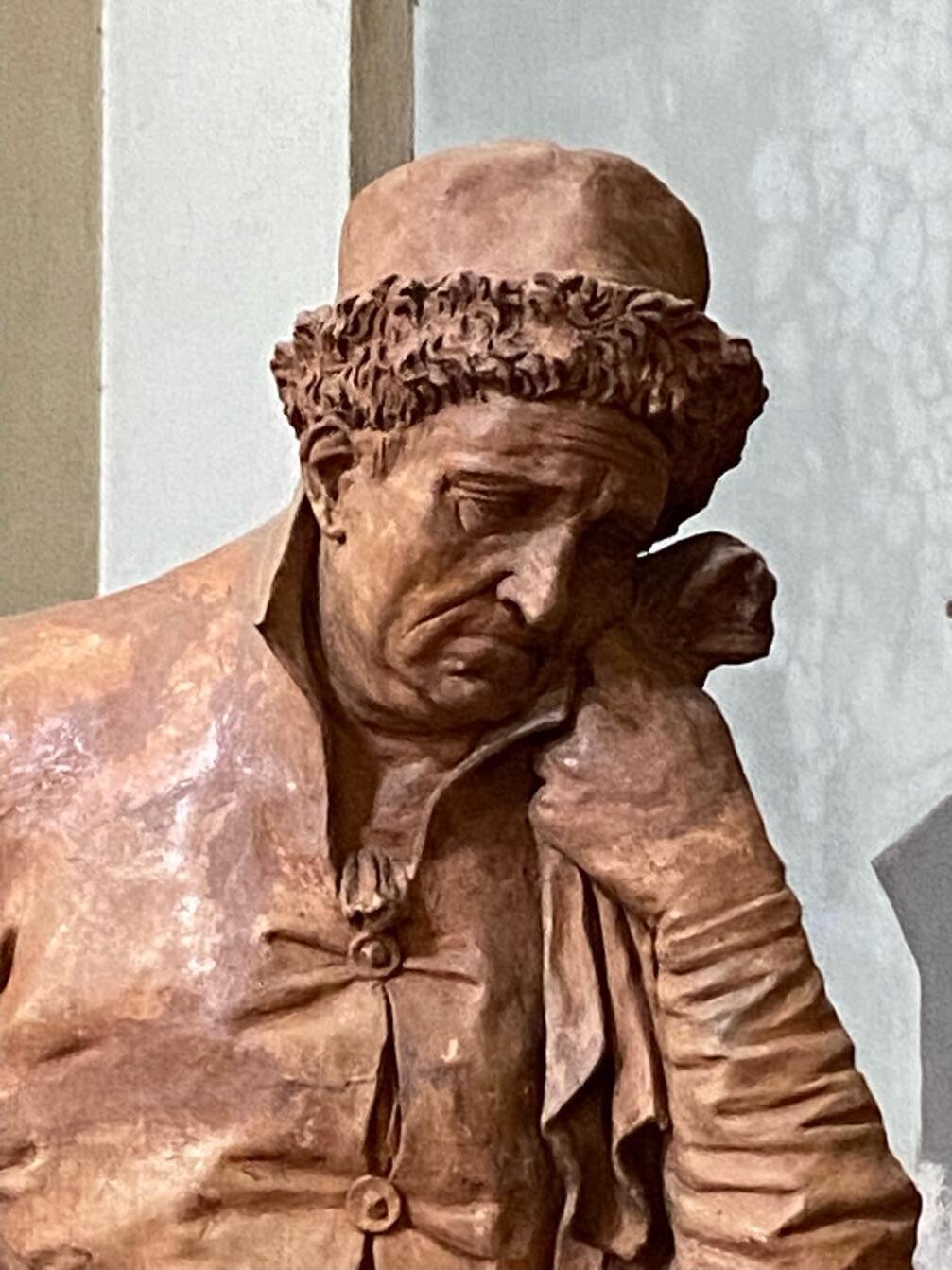

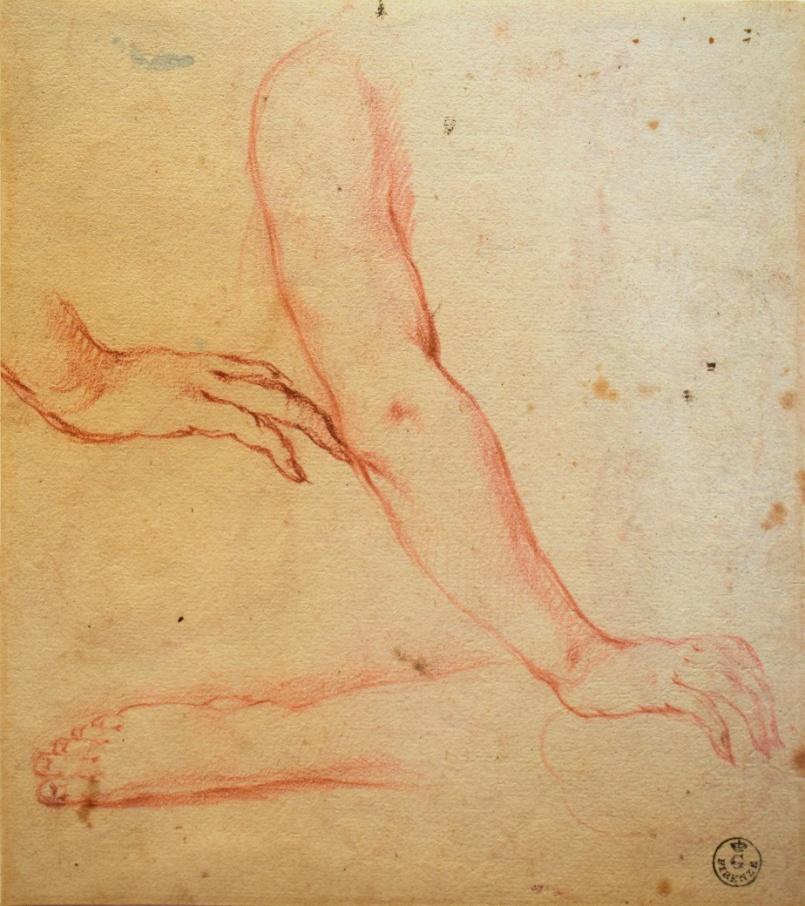

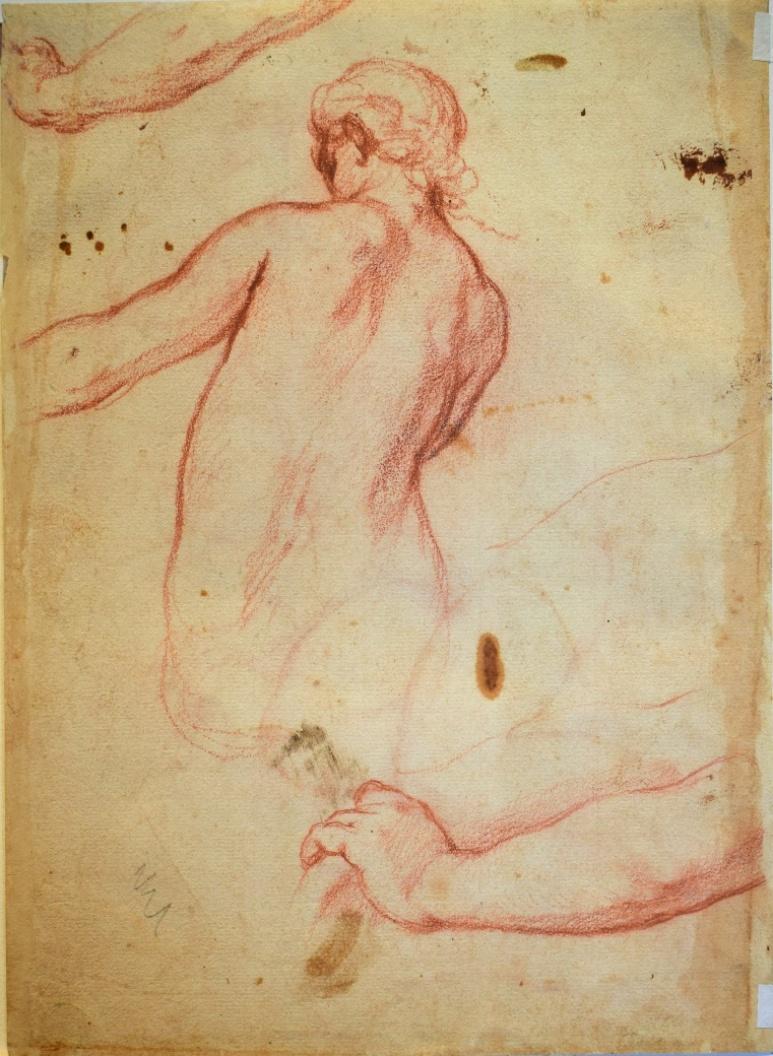

al 1485 circa34, la cui pagina d’incipit è ornata da un’iniziale istoriata con Venere e Marte e un frontespizio architettonico del tutto analogo a quelli presenti nei due volumi poc’anzi discussi (c. 1r), e il 6B delle Universitaire Bibliotheken di Leida, contenente l’Opera di Virgilio e risalente al 1485-149035, la cui prima pagina d’incipit è ornata da un’iniziale prismatica e un frontespizio architettonico che, aperto su un paesaggio con Titiro e Melibeo e posto in un ambiente naturale con Virgilio incoronato dalle Muse, dal punto di vista strutturale è leggermente più complesso rispetto agli altri due (c. 2r; Fig. 3). Si può altresì ricordare – anche perché esso è esemplato, alla pari dei due presentati nelle pagine precedenti, dal Salernitano – il 45 della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, contenente l’Ab Urbe condita (Decas III) di Tito Livio e risalente al 1490 circa36, nella cui pagina d’incipit figurano invece un’iniziale istoriata con Annibale che, con il padre Amilcare, giura odio ai Romani e un ampio paesaggio archeologico (c. 1r). Questo terzo esempio è significativo soprattutto perché dimostra la ricettività del miniatore napoletano verso modelli artistici afferenti ancora una volta al filone della miniatura ‘all’antica’, ma più avanzati di quelli richiamati poco fa. Infatti, il paesaggio, che può essere senz’altro inteso come uno sviluppo dei semplici piani ricoperti di prato tipicamente impiegati per dare un contesto ai frontespizi architettonici, suggerisce, in virtù del rilievo assunto dalla natura e dell’inserimento, accanto a rocce e vegetazione, di rovine antiche, un accostamento alle vedute archeologiche messe a punto da Mantegna, artista che incontrò una fortuna notevole a Napoli in quella congiuntura37. È noto, d’altra parte, che Majorana si avvicinò molto alla lezione del pittore padovano, come dimostrano, a titolo di esempio, la Geografia e il Tolomeo da lui realizzati nel manoscritto Latino 10764 citato in apertura di questo scritto (cc. 1v-2r; Figg. 4-5), le cui figure sono viste di sotto in su e costruite mediante una linea decisa e a tratti dura, che conferisce loro una spiccata monumentalità38; inoltre, egli conobbe certamente le incisioni del grande maestro, con buona probabilità attraverso l’anonimo miniatore con cui si trovò a collaborare proprio in occasione dell’allestimento del codice parigino39 .

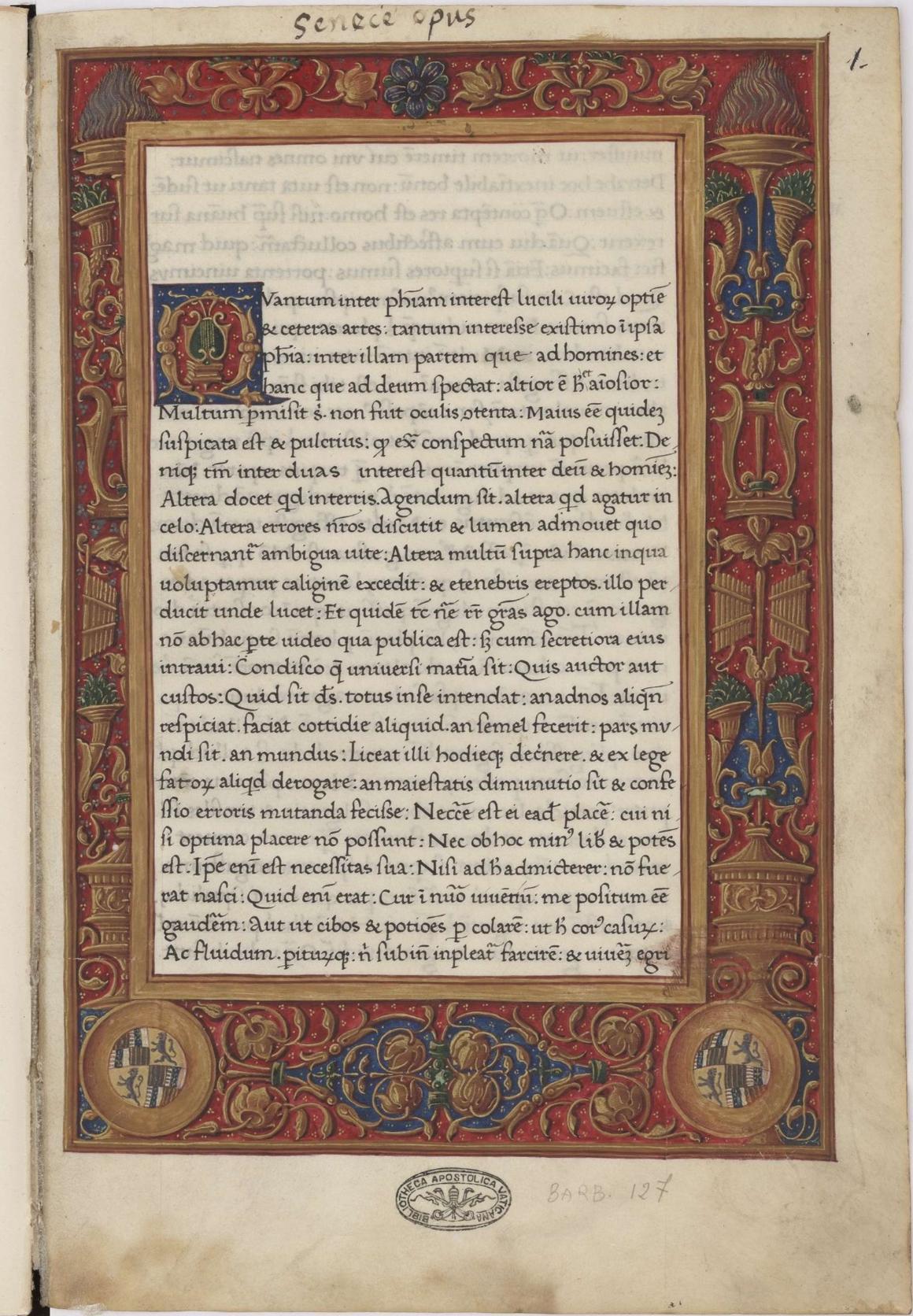

In questo particolare clima artistico si può collocare anche il terzo codice oggetto del presente contributo, e cioè il manoscritto Barb. lat. 127 della Biblioteca Apostolica Vaticana, contenente le Naturales quæstiones di Seneca40. Questo volume merita un’attenzione particolare, perché, sebbene ricondotto ormai già da qualche tempo alla committenza dell’Acquaviva41, è passato pressoché inosservato agli studiosi, essendo stato citato unicamente da D’Urso in una nota di un recente contributo42. Tale scarsa notorietà è, in realtà, sorprendente, perché il codice è un prodotto di lusso assai notevole, di livello ben superiore a quello dei due volumetti trattati di sopra, i quali sono invece caratterizzati, come detto, da una certa corsività. Lo dimostra, al di

34 Sul codice vaticano si veda LES MANUSCRITS CLASSIQUES LATINS 1975, pp. 187-188. L’attribuzione delle miniature è avanzata da A Putaturo Murano, scheda n. 30, in CODICI MINIATI 1995, pp 96-101

35 Sul codice leidense si veda H. Timmer (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 3, in CASSEE 1985, p. 159.

36 Sul codice viennese si veda HERMANN 1933, pp. 68-71, scheda n. 36. L’attribuzione delle miniature è avanzata da DE MARINIS 1947-1952, I (1952), p. 153, n 18

37 TOSCANO 2008, pp. 79-85.

38 D’URSO 2007, pp. 127-133.

39 Questo anonimo miniatore riprese l’incisione con la Zuffa degli dèi marini di Mantegna nell’allegorico Ratto di Europa che nel manoscritto francese in questione precede le dieci carte geografiche del continente europeo (cc. 236v-237r). Cfr. F. Avril, scheda n. 156, in DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, p. 177. Sulla stampa si veda L. Aldovini, scheda n. III.17A-B, in ANDREA MANTEGNA 2019, pp. 172-173. In maniera analoga, Majorana riprese l’incisione con la Deposizione nel sepolcro anch’essa di Mantegna nella scena con lo stesso soggetto che apre l’Officium Passionis Iesu Christi nel manoscritto I.B.26 della Biblioteca Nazionale di Napoli (c. 155r), un libro d’ore confezionato per Pascasio Diaz Garlon, conte di Alife, nel 1490 circa (cfr. D’URSO 2007, pp. 133-137). Sulla stampa si veda L. Aldovini, scheda n. V.9, in ANDREA MANTEGNA 2019, pp. 233-234. Sul codice napoletano si veda F. Cacciapuoti, scheda n. 28, in LIBRI A CORTE 1997, pp. 126-128.

40 Sul codice si veda LES MANUSCRITS CLASSIQUES LATINS 1975, p. 160.

41 MARUCCHI 1964, pp. 33-34.

42 D’URSO 2023a, p. 79, nota 17

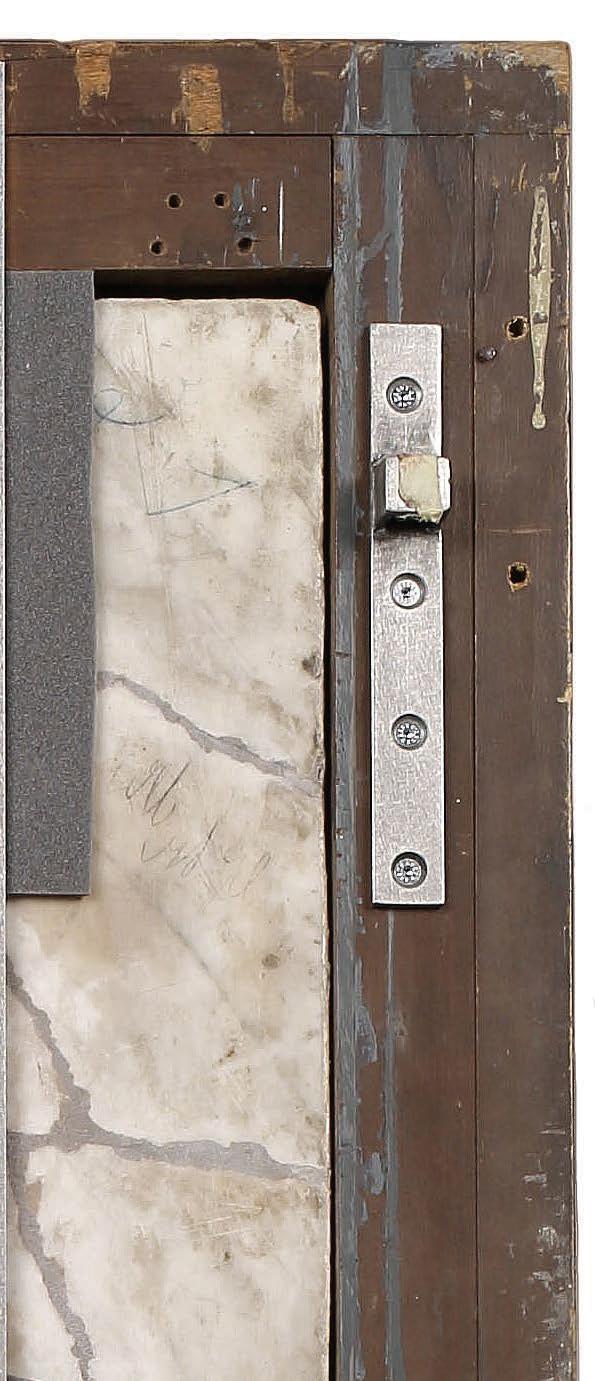

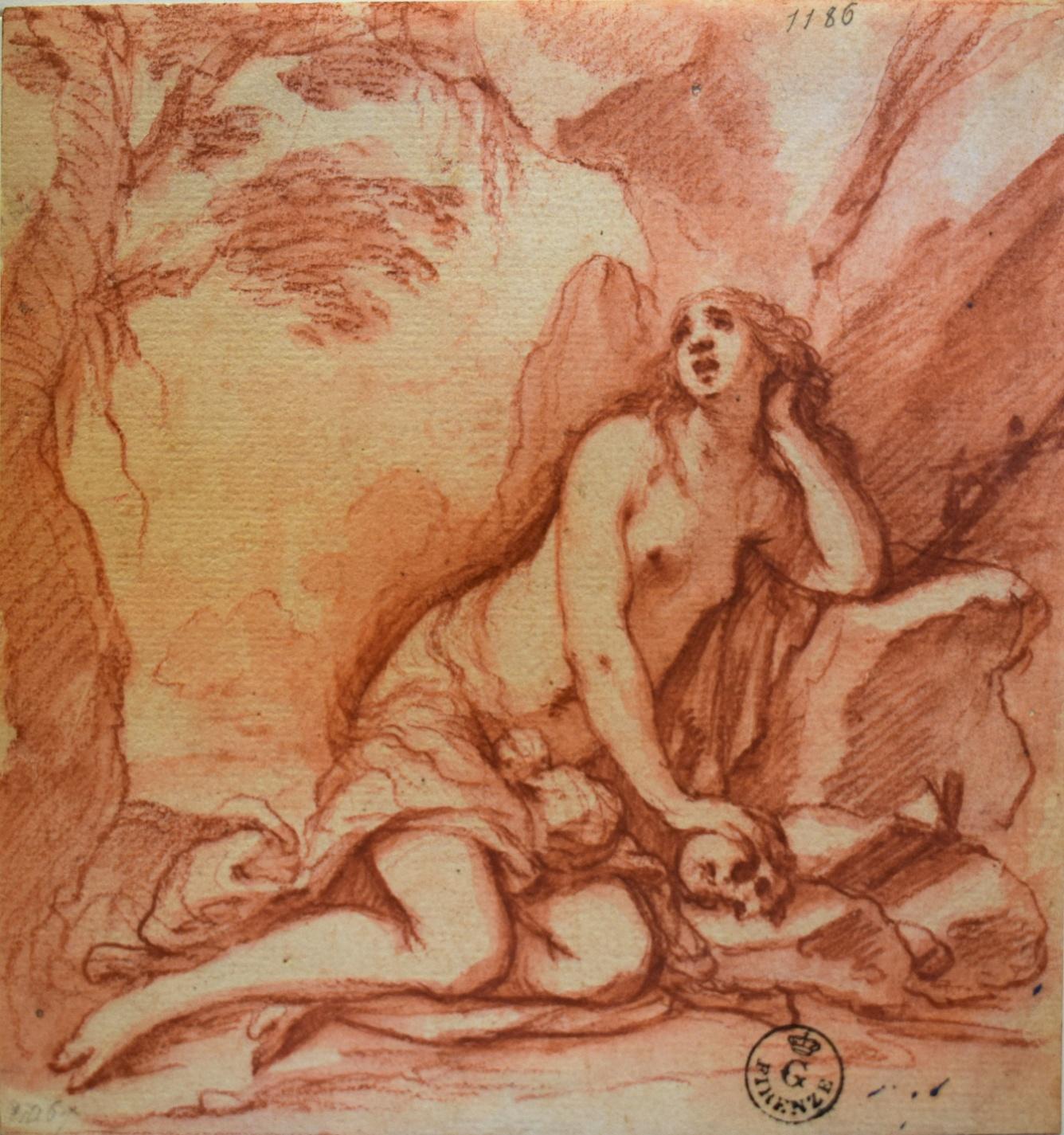

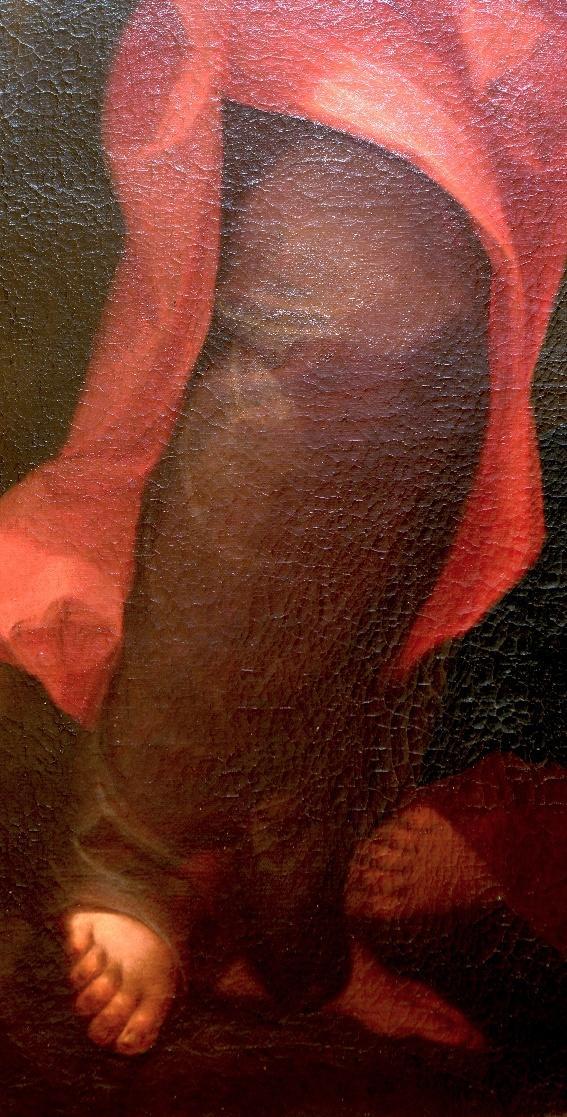

là della scrittura, che è un’ariosa ed elegante antiqua di mano di un copista non ancora identificato (responsabile anche di integrazioni e lezioni alternative marginali), soprattutto la decorazione, imperniata, se tralasciamo le iniziali ornate sparse nel volume, su una pagina incipitaria con un’iniziale figurata e una cornice riempita da motivi antiquari e vegetali (c. 1r; Fig. 6). Il testo, privo di rubriche, si apre, infatti, con una bellissima iniziale, la cui la lettera (Q), costituita da un festone vegetale e contenente nell’occhiello un altarolo e una lira, è posta in un riquadro dal fondo blu e rosso con puntini dorati. Tutt’intorno corre, poi, la cornice, delimitata a sua volta da sottili modanature e riempita nei margini laterali da candelabre – formate da bracieri, cornucopie, strumenti musicali, quali lire e flauti di Pan, e vasi di vario tipo –, nel margine superiore da motivi vegetali e in quello inferiore da altri motivi vegetali, con al centro un piccolo gioiello e ai lati due grandi tondi contenenti ciascuno uno stemma del ‘tipo Acquaviva d’Aragona’. Nel complesso, la pagina è caratterizzata da uno spiccato gusto da orafo, evidente tanto nella prevalenza dell’oro, che domina a livello cromatico e risalta specialmente contro il fondo rosso con piccoli inserti blu e verdi e puntini anch’essi dorati, quanto nell’aspetto quasi metallico, ottenuto mediante raffinate lumeggiature gialle, che distingue i vari elementi, quelli vegetali inclusi. L’opera può essere ascritta con sicurezza a Majorana e datata al 1490-1500 circa, dal momento che si riscontrano somiglianze notevoli, a livello generale e di singoli dettagli, con altre opere da lui realizzate in quel periodo e per l’Acquaviva in persona. Tra queste ultime si possono ricordare almeno la pagina d’incipit del manoscritto C.F.3.7 della Biblioteca dei Girolamini di Napoli (c. 2r; Fig. 7), che contiene l’Opera di Apuleio43, e quella del manoscritto

C.F.3.4 della stessa biblioteca napoletana (c. 5r; Fig. 8), che contiene invece l’In Aristotelis Physica paraphrasis di Temistio nella traduzione latina e con il Commentarium di Ermolao Barbaro il Giovane44 . Pur non essendo caratterizzata né da un frontespizio architettonico né da un paesaggio archeologico, questa realizzazione rientra anch’essa nel genere della miniatura ‘all’antica’, perché la cornice vegetale è arricchita, come si è visto, in senso antiquario e preziosistico, secondo una formula che rivela l’aggiornamento di Majorana su altri modelli. Questi ultimi possono essere identificati, come intuito da Antonella Putaturo Murano in relazione al suddetto manoscritto C.F.3.4 dei Girolamini45, con le opere di Giovanni Todeschino46, artista bergamasco di formazione veneta attivo nella città partenopea, al servizio degli Aragonesi, dal 1487 circa in avanti47. Fra i lavori di Todeschino probabilmente più influenti per Majorana, che per giunta in qualche occasione si trovò a collaborare direttamente con il collega settentrionale48, si può per esempio ricordare il manoscritto Latino 8016 della Bibliothèque nationale de France, contenente i Metamorphoseon libri XV di Ovidio, richiesto dal cardinale Giovanni d’Aragona nel 1485 circa49 , la cui pagina d’incipit presenta una cornice vegetale che per carattere e impostazione è assai vicina

43 Sul codice napoletano si vedano A. Putaturo Murano (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 31, in CODICI MINIATI 1995, pp. 101-104, e L. Oriani, scheda n. 47, in BIBLIOTECA ORATORIANA 2025.

44 Sul codice napoletano si vedano A. Putaturo Murano (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 30, in CODICI MINIATI 1995, pp. 96-101, e M. Illiano, E. Perna, scheda n. 46, in BIBLIOTECA ORATORIANA 2025.

45 A. Putaturo Murano, scheda n. 30, in CODICI MINIATI 1995, pp. 96-101

46 Sul miniatore si vedano UGUCCIONI 2001 e D’URSO 2004, ma soprattutto D’URSO 2007

47 Ivi, pp. 147-148.

48 A oggi si conoscono due codici che dimostrano la collaborazione tra questi artisti. Il primo è il manoscritto M.1052 della Pierpont Morgan Library di New York, un libro d’ore realizzato per un ignoto personaggio nel 1483. Su di esso si vedano G.T. Clark, scheda n. 54, in ITALIAN MANUSCRIPT PAINTING 1984, pp.n.nn., e, per la decorazione – completata con il concorso di Nardo Rapicano –, TOSCANO 2007b, p. 355. Il secondo è il manoscritto Latino 2231(1-3) della Bibliothèque nationale de France, una copia dei Moralia in Iob di Gregorio Magno confezionata per il cardinale Giovanni d’Aragona nel 1485. Su di esso si vedano F. Avril, scheda n. 146, in DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, pp. 166-167, HAFFNER 1997, pp. 302-307, scheda n. 28, e, per la decorazione – iniziata da Gaspare da Padova –, D’URSO 2007, pp. 109-112.

49 Sul codice parigino si vedano F. Avril, scheda n. 147, in DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, pp. 167168, HAFFNER 1997, pp. 231-236, scheda n. 14, e, per la decorazione, D’URSO 2007, pp. 96-99.

a quella in questione (c. 1r), sebbene più abbondante di dettagli antiquari (si osservino soprattutto i tondi con Profili di imperatori romani) e superiore per ricercatezza formale (si notino, in particolare, la rifinitura delle foglie di acanto e il fondo reso a tratteggio). Insistere su quest’altra componente del linguaggio artistico di Majorana è fondamentale non solo per spiegare l’arricchimento delle soluzioni ornamentali da lui proposte nei libri decorati in tale fase, ma anche per comprendere le ragioni della sua fortuna presso l’Acquaviva. Costui fu, infatti, sempre oltremodo attento a dotare la propria biblioteca di libri caratterizzati, oltre che da testi corretti e affidabili, da un pregio materiale notevole e da una decorazione aggiornata sul piano del gusto50, arrivando addirittura in non pochi casi a prendere parte in prima persona all’allestimento dei volumi mediante l’elaborazione dei programmi o la scelta dei modelli iconografici: ne è esempio, di nuovo, il manoscritto C.F.3.4 dei Girolamini, nella cui pagina d’incipit figura un’illustrazione con la personificazione della Natura derivante da quella realizzata da Gaspare da Padova in un perduto codice della Naturalis historia di Plinio il Vecchio destinato al cardinale d’Aragona51. Per questa ragione, il duca d’Atri si rivolse in svariate occasioni a Majorana, che, fra gli artisti attivi nello scriptorium aragonese di Castel Nuovo (considerando a parte Todeschino, titolare, in virtù della sua eccezionale maestria, delle commesse più prestigiose provenienti dai regnanti), fu senza dubbio – come si è appena visto – il più abile nell’aggiornarsi professionalmente, giungendo a mettere a disposizione della committenza un’ampia gamma di soluzioni ornamentali ispirate all’Antico e ad adattarsi con grande versatilità alle varie richieste e sollecitazioni.

In conclusione, i tre manoscritti presentati e ricondotti ad Andrea Matteo III in questo articolo non solo ampliano, portandola a 46 unità materialmente note, la consistenza della biblioteca da lui allestita fra Napoli e i suoi feudi abruzzesi e pugliesi all’incirca tra l’ultimo quarto del XV secolo e il primo quarto del XVI secolo52, ma ne confermano il carattere aristocratico e l’ispirazione umanistica, perché si inseriscono in maniera armoniosa, sul piano della materialità e su quello dei contenuti, in mezzo a tutti gli altri. In primo luogo, tali codici ribadiscono la preferenza accordata dall’Acquaviva ai manoscritti di lusso, di grande e di piccolo formato così come di notevole e di più modesto pregio, andando, in ogni caso, a costituire un’ulteriore e

50 BIANCA 1985, pp. 164, 166, e PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988, p. 1127.

51 D’URSO 2020, pp. 221-222. Tale modello fu inoltre ripreso da Majorana nell’iniziale istoriata nella pagina d’incipit del manoscritto Phil. gr. 2 della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna (c. 1r), contenente la Physica e altre opere di Aristotele, realizzato nel 1496 ancora per il duca d’Atri e miniato dal maestro con la collaborazione di un artista di cultura prossima a Reginaldo Pirano (cfr. ivi, pp. 222-223). Sul codice viennese si vedano HERMANN 1933, pp. 60-68, scheda n. 35, e J.J.G. Alexander, scheda n. 53, in THE PAINTED PAGE 1994, p. 126.

52 Ai tre manoscritti discussi in questo contributo ne vanno aggiunti: 35 elencati in D’URSO 2020, pp. 228-229, dove si cita anche un incunabolo (ivi, p. 227); un manoscritto ricordato in IL DE VIRTUTE MORALI 2022, p. 47; quattro ricordati in D’URSO 2023a, p. 79, nota 17, dove si cita similmente pure un incunabolo (ibidem); e un manoscritto reso noto in ORIANI 2024b, p. 134, per un totale di 46 unità. Al contrario, certamente da espungere dai libri di Andrea Matteo III è un codice assegnatogli in DE MARINIS 1956, p. 4, n 2, dove viene ripreso un errore di RICCI 1935-1940, II (1937), p. 2324, n 59, in cui l’autore riteneva del ‘tipo Acquaviva’ lo stemma posto in un volume contenente i Commentaria tria de primo bello Punico di Leonardo Bruni all’epoca nella collezione di Cortland Field Bishop, stemma che è, in realtà, diverso, perché, stando alla descrizione fornita dal bibliografo inglese, è d’azzurro al leone d’oro (e non d’oro al leone azzurro). Da escludere è, inoltre, un codice ricondotto al colto feudatario meridionale ancora in DE MARINIS 1956, p. 4, n 9, e cioè il manoscritto Ashburnham 1041 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, contenente la Corographia di Pomponio Mela, il quale, come da comunicazione scritta dell’istituto (6 giugno 2024), presenta «uno stemma con due leoni rampanti e tre palle» che, diversamente da quanto ritenuto dallo studioso napoletano, non ha nulla a che fare con l’Acquaviva. Similmente, come osservato in ZANATO 2017, p. 46, nota 1 (cfr. SICILIANI 2017, pp. 71-75), va escluso anche il manoscritto King’s 322 della British Library di Londra, contenente un anonimo Canzoniere, collegato al condottiero in WARNER–GILSON 1921, III, p. 58. Dubbia, a causa delle rasure eseguite in corrispondenza degli stemmi nell’apparato decorativo –peraltro già rilevate in PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988, p. 1107, nota 11 –, è, infine, l’appartenenza ad Andrea Matteo III del manoscritto Urb. lat. 1380 della Biblioteca Apostolica Vaticana, contenente il De virtute morali di Plutarco nella traduzione latina realizzata dal duca d’Atri in persona, proposta in DE MARINIS 1956, p. 4, n 7.

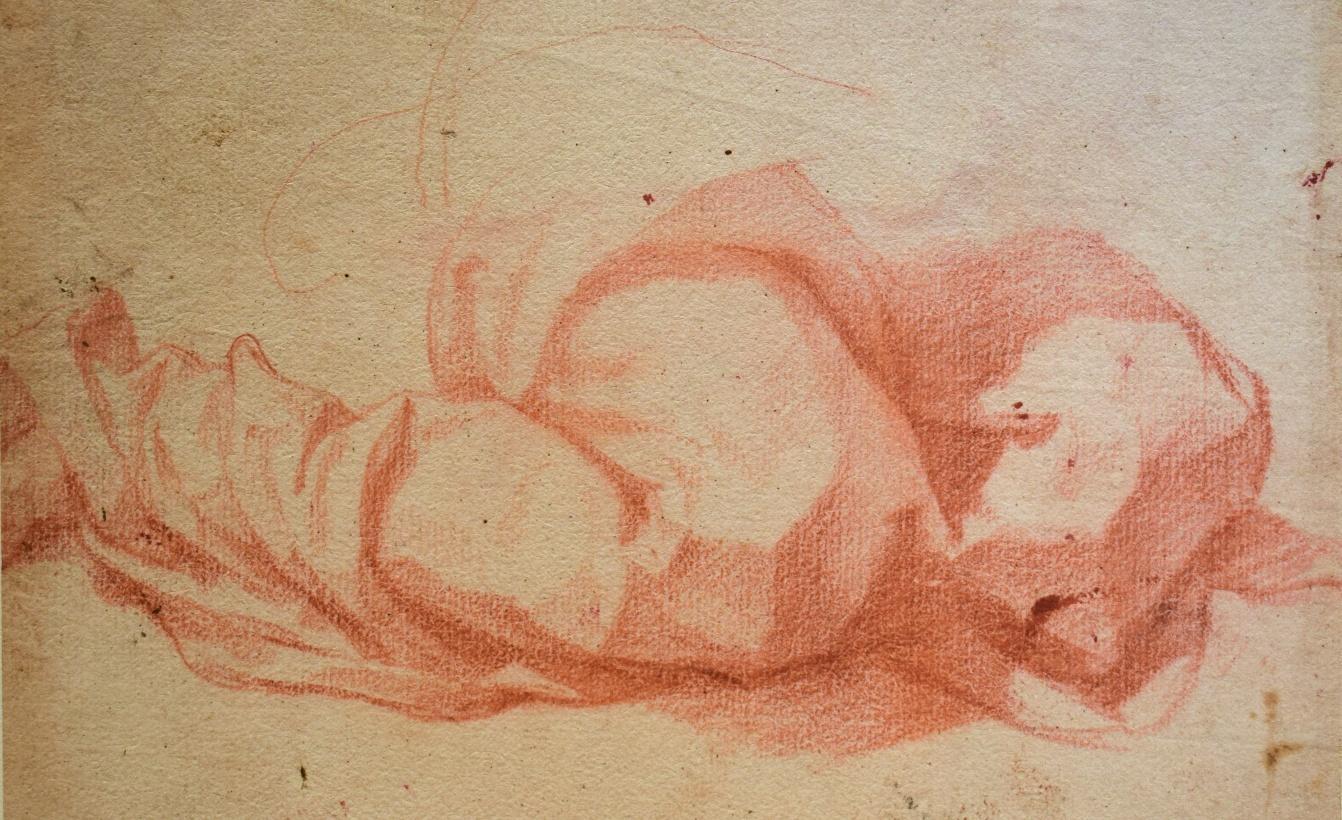

significativa testimonianza dell’impegno da lui profuso nella costruzione della sua biblioteca53 . Poiché miniati da Majorana (anche con l’aiuto di collaboratori), essi avvalorano l’ipotesi di una speciale predilezione del duca d’Atri, particolarmente viva fino al 1500 circa, per questo artista54 , che fu coinvolto nella decorazione, tra manoscritti e incunaboli al momento conosciuti, di ben diciotto dei suoi volumi (cfr. APPENDICE). In secondo luogo, questi codici riaffermano l’interesse di Andrea Matteo III tanto per gli scrittori classici, dai poeti, come Marziale, ai filosofi, come Seneca, quanto per gli autori a lui contemporanei, come Pontano, andando così a porsi quali nuove e preziose tessere nel mosaico, dalla vocazione tutta umanistica55, della sua straordinaria collezione, concepita come uno strumento fondamentale per sostenere i suoi studia humanitatis e vista come un attributo determinante per dimostrare il suo prestigio sociale e politico56. In aggiunta, poiché nel caso del codice vaticano il responsabile dei notabilia inseriti a margine in una scrittura ora corsiva e ora al tratto in sanguigna fu proprio l’Acquaviva (cc. 11r, 18r, 21v, 22r, 25r, 26r, 29r, 29v, 30v) – si confronti, per esempio, il notabile a c. 29v con quello a c. 111r del suddetto codice C.F.3.7 dei Girolamini, parte di una serie di annotazioni a lui ricondotta da Bianca57 –, è certo che egli lesse e studiò le Naturales quæstiones senechiane e, in particolare, il libro dedicato ai fulmini e ai tuoni (il secondo dei sette). Se da un lato ciò conferma il profondo interesse dell’Acquaviva per la filosofia naturale, attestato, su tutti, dal manoscritto Phil. gr. 2 della Österreichische Nationalbibliothek, contenente la Physica e altre opere di Aristotele e risalente al 149658, dall’altro rafforza la sua immagine di condottiero umanista, dedito tanto all’esercizio delle armi quanto al culto delle lettere e personalmente convinto, come dichiarato nella prefazione della traduzione del De virtute morali di Plutarco da lui realizzata, della superiorità di queste ultime, autentica e privilegiata fonte di ispirazione per condurre un’esistenza virtuosa59 .

53 BIANCA 1985, pp. 161-162, 164-166.

54 D’URSO 2020, pp. 221, 224.

55 BIANCA 1985, pp. 167-170.

56 ABBAMONTE 2023, pp. 532-533, 536-538. Sul valore del modello della biblioteca umanistica nel XV secolo si vedano CHATELAIN 2024, pp. 230-232, e TOSCANO 2024b, pp. 235, 239-240.

57 BIANCA 1985, pp. 165 (nota 33), 170.

58 Sul codice viennese si rimanda alla nota 51 di questo scritto.

59 IL DE VIRTUTE MORALI 2022, pp. 20-22.

APPENDICE I

Elenco dei manoscritti miniati da Cristoforo Majorana per Andrea Matteo III Acquaviva:

1. Berlino, Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Ham. 466, Onosandro, De optimo imperatore, volgarizzamento di Crisostomo Colonna (1490 circa);

2. Besançon, Bibliothèque d’Étude et de Conservation - Archives Municipales, 842, Sallustio, De coniuratione Catilinae, De bello Iugurthino (1490 circa);

3. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 127, Seneca, Naturales quæstiones (1490-1500);

4. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 154, Lucrezio, De rerum natura (1485 circa);

5. Leida, Universitaire Bibliotheken, 6B, Virgilio, Opera (1485-1490);

6. Londra, British Library, Harley 5221, Frontino, De re militari (1480-1485);

7. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 23145, Marziale, Epigrammaton libri XII (14851490);

8. Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, Gr. 119 = α. P. 5.9, Plutarco, Moralia (1490-1500);

9. Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, C.F.3.4, Temistio, In Aristotelis Physica paraphrasis, traduzione latina e Commentarium di Ermolao Barbaro il Giovane (1490-1500);

10. Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, C.F.3.7, Apuleio, Opera (1490-1500);

11. Napoli, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, II.A.35, Liturgica ad usum ecclesiarum Italo-Graecarum (1500);

12. Napoli, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, VIII.F.41, Excerpta ex legibus Platonis (1490-1500);

13. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Latino 10764, Tolomeo, Geographia, traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia (in collaborazione con un miniatore di cultura veneto-romana, 1490 circa);

14. Ubicazione ignota (già Londra, Sotheby’s, 1985), Giovanni Pontano, De fortitudine (1485-1490);

15. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 45, Tito Livio, Ab Urbe condita (Decas III) (1490 circa);

16. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Hist. gr. 2, Senofonte, Cyropædia, traduzione latina di Poggio Bracciolini (in collaborazione con Nardo Rapicano, 1500 circa);

17. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Phil. gr. 2, Aristotele, Physica, De generatione et corruptione, De anima (in collaborazione con un artista di cultura prossima a Reginaldo Pirano, 1496).

APPENDICE II

Elenco degli incunaboli miniati da Cristoforo Majorana per Andrea Matteo III Acquaviva:

1. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Rés. Vélins 1917, Giovanni Pontano, De obœdientia (edizione Napoli, Mattia Moravo, 25 ottobre 1490).

Studi di Memofonte 34/2025

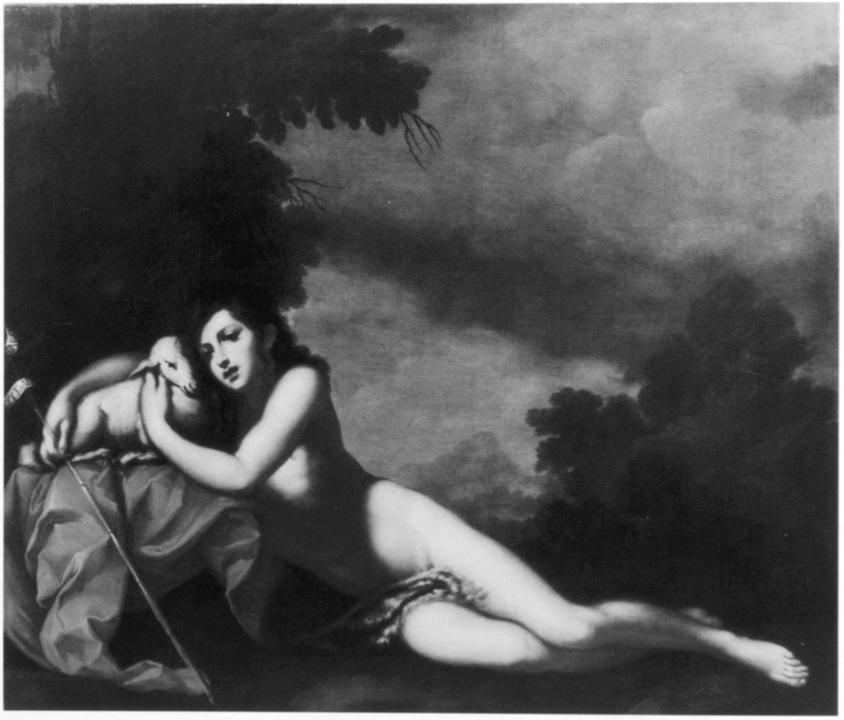

Fig. 1: Giovanni Pontano e bottega di Cristoforo Majorana, De fortitudine, c. 1r. Ubicazione ignota, già Londra, Sotheby’s, 1985 (in Western Manuscripts and Miniatures […], catalogo dell’asta di Sotheby’s (Londra 25 giugno 1985), Londra 1985, lotto 83, pp.n.nn., su concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte)

Studi di Memofonte 34/2025

Studi di Memofonte 34/2025

Fig. 2: Marziale e bottega di Cristoforo Majorana, Epigrammaton libri XII, Mss/23145, c. 1r. Madrid, Biblioteca Nacional de España. Foto: © Biblioteca Nacional de España

Fig. 3: Virgilio e Cristoforo Majorana, Opera, Ms. 6B, c. 2r Leida, Universitaire Bibliotheken. Foto: © Universitaire Bibliotheken Leiden

Studi di Memofonte 34/2025

Fig. 4: Tolomeo e Cristoforo Majorana, Geographia, traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia, Ms. Latino 10764, c. 1v. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Foto: © Bibliothèque nationale de France

Fig. 5: Tolomeo e Cristoforo Majorana, Geographia, traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia, Ms. Latino 10764, c. 2r. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Foto: © Bibliothèque nationale de France

Fig. 6: Seneca e Cristoforo Majorana, Naturales quæstiones, Ms. Barb. lat. 127, c. 1r Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Foto: © [2024] Biblioteca Apostolica Vaticana –per concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana, ogni diritto riservato

Studi di Memofonte 34/2025

Fig. 7: Apuleio e Cristoforo Majorana, Opera, Ms. C.F.3.7, c. 2r. Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini Foto: su concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

8: Temistio e Cristoforo Majorana, In Aristotelis Physica paraphrasis, traduzione latina e Commentarium di Ermolao Barbaro il Giovane, Ms. C.F.3.4, c. 5r Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini Foto: su concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

Studi di Memofonte 34/2025

Fig.

BIBLIOGRAFIA

ABBAMONTE 2023

G. ABBAMONTE, The Libraries of Humanists and of the Elites, in A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600), a cura di B. de Divitiis, Leida - Boston 2023, pp. 530-562.

ACQUAVIVA D’ARAGONA 1960

Acquaviva d’Aragona Andrea Matteo, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, I, Roma 1960, pp. 185-187.

ALEXANDER–DE LA MARE 1969

J.J.G. ALEXANDER, A.C. DE LA MARE, The Italian Manuscripts in the Library of Major J.R. Abbey, Londra 1969.

ANDREA MANTEGNA 2019

Andrea Mantegna Rivivere l’antico, costruire il moderno, catalogo della mostra, a cura di S. Bandera, H. Burns, V. Farinella, Venezia 2019.

A SELECTION OF PRECIOUS MANUSCRIPTS 1950

A Selection of Precious Manuscripts, Historic Documents, and Rare Books, the Majority from the Renowned Collection of Sir Thomas Phillipps, bt. (1792-1872), messa in vendita da William H. Robinson Ltd., Londra 1950.

BIANCA 1985

C. BIANCA, La biblioteca di Andrea Matteo Acquaviva, in Gli Acquaviva d’Aragona Duchi di Atri e Conti di S. Flaviano, atti del sesto convegno (Teramo 1983), I-III, Teramo 1985-1989, I (1985), pp. 159-173.

BIBLIOTECA ORATORIANA 2025

Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli. Catalogo dei manoscritti (secc. XI-XV) redatto dagli allievi della Scuola di alta formazione “A. Varvaro”, a cura di F. Autiero, S. Gorla, coordinamento scientifico di M. Cursi, A. Mazzucchi, Roma - Padova 2025 (in corso di stampa).

CASSEE 1985

E. CASSEE, La miniatura italiana in Olanda. Risultati di ricerche nella collezione della Biblioteca dell’Università di Leida, in La miniatura italiana tra Gotico e Rinascimento, atti del II Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona 24-26 settembre 1982), a cura di E. Sesti, I-II, Firenze 1985, I, pp. 155-174.

CHATELAIN 2024

J.-M. CHATELAIN, La bibliothèque humaniste et la magnificence des princes, in L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024, pp. 227-233.

CODICI MINIATI 1995

Codici miniati della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli, catalogo della mostra, a cura di A. Putaturo Murano, A. Perriccioli Saggese, presentazione di G. Ferrara, introduzione di F. Bologna, Napoli 1995.

DE MARINIS 1947-1952

T. DE MARINIS, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona, I-IV, Milano 1947-1952.

DE MARINIS 1956

T. DE MARINIS, Un manoscritto di Tolomeo fatto per Andrea Matteo Acquaviva e Isabella Piccolomini, Verona 1956.

DE MARINIS 1969

T. DE MARINIS, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona. Supplemento, I-II, col concorso di D Bloch, C Astruc, J Monfrin, appendice di J Ruysschaert, Verona 1969.

DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984

Dix siècles d’enluminure italienne (VIe-XVIe siècles), catalogo della mostra, a cura di Y. Załuska, F. Avril et alii, indice e bibliografia messi a punto da C. Rabel, Parigi 1984.

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI MINIATORI ITALIANI 2004

Dizionario Biografico dei Miniatori Italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, prefazione di M. Boskovits, Milano 2004.

D’URSO 2004

T. D’URSO, Giovanni Todeschino, in DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI MINIATORI ITALIANI 2004, pp. 302-305.

D’URSO 2007

T. D’URSO, Giovanni Todeschino. La miniatura ‘all’antica’ tra Venezia, Napoli e Tours, presentazione di A. Perriccioli Saggese, Napoli 2007.

D’URSO 2014

T. D’URSO, Oltre la “Biblioteca dei re d’Aragona”: aggiunte all’attività tarda di Cristoforo Majorana, in Il codice miniato in Europa. Libri per la chiesa, per la città, per la corte, atti del convegno della Società Internazionale di Storia della Miniatura (Padova 2-4 dicembre 2010), a cura di G. Mariani Canova, A. Perriccioli Saggese, Padova 2014, pp. 601-614.

D’URSO 2019

T. D’URSO, La raccolta libraria di Federico d’Aragona: sulle tracce dei manoscritti miniati, in Biblioteche Medievali d’Italia, atti del convegno (Caserta 2016), a cura di M. Bassetti, D. Solvi, Firenze 2019, pp. 121-129.

D’URSO 2020

T. D’URSO, I libri miniati di Andrea Matteo III Acquaviva, in Principi e corti nel Rinascimento meridionale I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli, incontro internazionale di studi (Fondi 15-17 novembre 2018), a cura di F. Delle Donne, G. Pesiri, Roma 2020, pp. 217-229.

D’URSO 2021

T. D’URSO, Un nuovo codice miniato da Cristoforo Majorana (Berlino, Staatsbibliothek zu BerlinPreussischer Kulturbesitz, Ms. Ham. 466), in Finis coronat opus. Saggi in onore di Rosanna Cioffi, a cura di G. Brevetti, A. Di Benedetto et alii, Todi 2021, pp. 35-38.

D’URSO 2023a

T. D’URSO, La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva da Hermann Julius Hermann ad oggi, «Rivista di Storia della Miniatura», XXVII, 2023, pp. 72-80.

D’URSO 2023b

T. D’URSO, Una nuova tessera per l’attività di Cristoforo Majorana e la biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva, in The Art of the Renaissance Book. Tributes in Honor of Lilian Armstrong, a cura di I. Andreoli, H.K. Szépe, Turnhout 2023, pp. 207-223.

FIGLIUOLO 2015

B. FIGLIUOLO, Pontano Giovanni, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXIV, Roma 2015, pp. 729-740.

GUERNELLI 2018

D. GUERNELLI, Al servizio della corte aragonese di Napoli: un catalogo e nuove attribuzioni per Cristoforo Majorana, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXXX, 2018, pp. 299-323.

GUERNELLI 2022

D. GUERNELLI, «De lavore anticho con espitelli et altre lavore de fogliagi facti allantica»: codici di Cristoforo Majorana in Biblioteca Vaticana, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, XXVII, a cura di M.G. Critelli, Città del Vaticano 2022, pp. 113-152.

HAFFNER 1997

T. HAFFNER, Die Bibliothek des Kardinals Giovanni d’Aragona (1456-1485). Illuminierte Handschriften und Inkunabeln für einen humanistischen Bibliophilen zwischen Neapel und Rom, Wiesbaden 1997.

HERMANN 1898

H.J. HERMANN, Miniaturhandschriften aus der Bibliothek des Herzogs Andrea Matteo III. Acquaviva, «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses», XIX, 1898, pp. 147-216 (edizione italiana in H.J. Hermann, Manoscritti miniati dalla biblioteca del duca Andrea Matteo III Acquaviva d’Aragona, a cura e introduzione di C. Lavarra, Galatina 2013, pp. 57-159).

HERMANN 1933

H.J. HERMANN, Die Handschriften und Inkunabeln der italienischen Renaissance, IV. Unteritalien: Neapel, Abruzzen, Apulien und Calabrien Anhang: Nachahmungen italienischer Miniaturhandschriften, Lipsia 1933.

IACOBINI–TOSCANO 2010

A. IACOBINI, G. TOSCANO, «More graeco, more latino». Gaspare da Padova e la miniatura all’antica, in Mantegna e Roma. L’artista davanti all’antico, atti del convegno (Roma 8-10 febbraio 2007), a cura di T. Calvano, C. Cieri Via, L. Ventura, Roma 2010, pp. 125-190.

IL DE VIRTUTE MORALI 2022

Il De virtute morali di Plutarco nella versione latina di Andrea Matteo Acquaviva d’Aragona, a cura di C. Lavarra, C. Corfiati, Galatina 2022.

ITALIAN MANUSCRIPT PAINTING 1984

Italian Manuscript Painting 1300-1550, catalogo della mostra, New York 1984.

LA BIBLIOTECA REALE DI NAPOLI 1998

La Biblioteca Reale di Napoli al tempo della dinastia aragonese / La Biblioteca Reale de Nápoles en tiempos de la dinastía aragonesa, catalogo della mostra, a cura di G. Toscano, Valencia 1998.

LES MANUSCRITS CLASSIQUES LATINS 1975

Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane, I. Fonds Archivio San Pietro à Ottoboni, a cura di E. Pellegrin, J. Fohlen et alii, Parigi 1975.

LIBRI A CORTE 1997

Libri a corte. Testi e immagini nella Napoli aragonese, catalogo della mostra, Napoli 1997.

L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024

L’invention de la Renaissance. L’humaniste, le prince et l’artiste, catalogo della mostra, a cura di J.-M. Chatelain, G. Toscano, Parigi 2024.

MARUCCHI 1964

A. MARUCCHI, Stemmi di possessori di manoscritti conservati nella Biblioteca Vaticana, in Mélanges Eugène Tisserant, VII Bibliothèque Vaticane. Deuxième partie, Città del Vaticano 1964, pp. 29-95.

MONTI SABIA 1962-1963

L.MONTI SABIA, Un ritrovato epigramma del Pontano e l’editio princeps del De fortitudine-De principe, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università di Napoli», X, 1962-1963, pp. 235-246.

ORIANI 2021

L. ORIANI, La biblioteca di Alfonso d’Aragona e Ippolita Maria Sforza, duchi di Calabria. Per una ricostruzione delle collezioni librarie di Castel Capuano a Napoli, tesi di Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 2021.

ORIANI 2024a

L. ORIANI, La biblioteca di Alfonso d’Aragona e Ippolita Maria Sforza, duchi di Calabria, Napoli 2024.

ORIANI 2024b

L. ORIANI, Sulla cerchia del Maestro del retablo di Bolea: il manoscritto Vat. lat. 8691 della Biblioteca Apostolica Vaticana, «Rivista di Storia della Miniatura», XXVIII, 2024, pp. 134-144

PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988

A. PUTATURO MURANO, A. PERRICCIOLI SAGGESE, A. LOCCI, Reginaldo Pirano da Monopoli e i miniatori attivi per Andrea Matteo III Acquaviva, in Monopoli nell’età del Rinascimento, atti del convegno internazionale di studio (Monopoli 22-24 marzo 1985), a cura di D. Cofano, I-III, Monopoli 1988, III, pp. 1103-1168.

RICCI 1935-1940

S. DE RICCI, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, con la collaborazione di W.J. Wilson, I-III, New York 1935-1940.

SAPIENZA 2006

V. SAPIENZA, Majorana Cristoforo, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXVII, Roma 2006, pp. 644-646.

SICILIANI 2017

M.A. SICILIANI, Annotazioni codicologiche e paleografiche sul ms. London, British Library, King’s 322, in Un canzoniere d’amore del XV secolo (London, British Library, ms King’s 322). Un codice acquaviviano?, a cura di C. Lavarra, F. Tateo, Galatina 2017, pp. 57-75.

SODANO 2012

G. SODANO, Da baroni del Regno a Grandi di Spagna. Gli Acquaviva d’Atri: vita aristocratica e ambizioni politiche (secoli XV-XVIII), Napoli 2012.

THE CAMBRIDGE ILLUMINATIONS 2005

The Cambridge Illuminations. Ten Centuries of Book Production in the Medieval West, catalogo della mostra, a cura di P. Binski, S. Panayotova, Londra 2005.

THE PAINTED PAGE 1994

The Painted Page. Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550, catalogo della mostra, a cura di J.J.G. Alexander, Monaco di Baviera - New York 1994.

TOSCANO 2004

G. TOSCANO, Majorana Cristoforo, in DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI MINIATORI ITALIANI 2004, pp. 718-721.

TOSCANO 2007a

G. TOSCANO, Christoforo Majorana e la miniatura all’antica: a proposito di qualche manoscritto conservato a Cambridge, in The Cambridge Illuminations. The Conference Papers, atti del convegno (Cambridge 810 dicembre 2005), a cura di S. Panayotova, Londra 2007, pp. 245-254.

TOSCANO 2007b

G. TOSCANO, Pour Nardo Rapicano enlumineur : le Missel d’Alfonso Strozzi de la Bibliothèque universitaire de Leipzig, in Quand la peinture était dans les livres. Mélanges en l’honneur de François Avril, a cura di M. Hofmann, E. König, C. Zöhl, Turnhout 2007, pp. 352-365.

TOSCANO 2008

G. TOSCANO, Da lui cominciò ad rinovarsi la antiquità: per la fortuna di Andrea Mantegna a Napoli, in «Napoli è tutto il mondo». Neapolitan Art and Culture from Humanism to the Enlightenment, atti del convegno internazionale (Roma 19-21 giugno 2003), a cura di L. Pestilli, I.D Rowland, S. Schütze, Pisa - Roma 2008, pp. 79-97.

TOSCANO 2024a

G. TOSCANO, Le manuscrit italien, in L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024, pp. 69-81.

TOSCANO 2024b

G. TOSCANO, Le modèle humaniste de la bibliothèque au service de la gloire des princes, in L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024, pp. 235-241.

UGUCCIONI 2001

A. UGUCCIONI, Giovanni di Gioacchino, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LVI, Roma 2001, pp. 53-55.

WARNER–GILSON 1921

G.F. WARNER, J.P. GILSON, Catalogue of Western Manuscripts in the Old Royal and King’s Collections, I-IV, Londra 1921.

WESTERN MANUSCRIPTS AND MINIATURES 1985

Western Manuscripts and Miniatures […], catalogo dell’asta di Sotheby’ s (Londra 25 giugno 1985), Londra 1985.

ZANATO 2017

T. ZANATO, Anonimo del «Canzoniere per Zucarina», in Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento, a cura di A. Comboni, T. Zanato, Firenze 2017, pp. 46-51.

Studi di Memofonte 34/2025

ABSTRACT

In questo articolo si restituiscono ad Andrea Matteo III Acquaviva, duca d’Atri e conte di Conversano, tre manoscritti le cui miniature furono realizzate da Cristoforo Majorana tra gli anni Ottanta e Novanta del XV secolo. Si tratta di codici tuttora poco noti agli studiosi, oggi conservati rispettivamente in una collezione privata (ultima vendita: Londra, Sotheby’s, 1985), a Madrid (Biblioteca Nacional de España, 23145) e a Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 127). Attraverso la discussione dell’apparato decorativo in essi presente, in questo scritto si approfondiscono soprattutto i rapporti, ben attestati anche da altri volumi, tra il condottiero abruzzese e l’artista napoletano, da inquadrare nel contesto della fortuna della miniatura ‘all’antica’ nella Napoli aragonese sullo scorcio del Quattrocento.

This article presents three manuscripts the miniatures of which were realized by Cristoforo Majorana between the 1480s and 1490s for Andrea Matteo III Acquaviva, duke of Atri and count of Conversano. These codices are still little known to scholars and are nowadays housed respectively in a private collection (last sale: London, Sotheby’s, 1985), in Madrid (Biblioteca Nacional de España, 23145) and in the Vatican City (Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 127). By discussing the decoration they feature, this paper especially explores the relationship, well documented by several other volumes, between the Abruzzese condottiero and the Neapolitan artist, which is to be framed in the context of the fortune of ‘all’antica’ style illumination in late fifteenth-century Aragonese Naples.

TRA MOBILI E IMMOBILI: LA MADONNA PAZZI E ALTRE OPERE DI FAMIGLIA

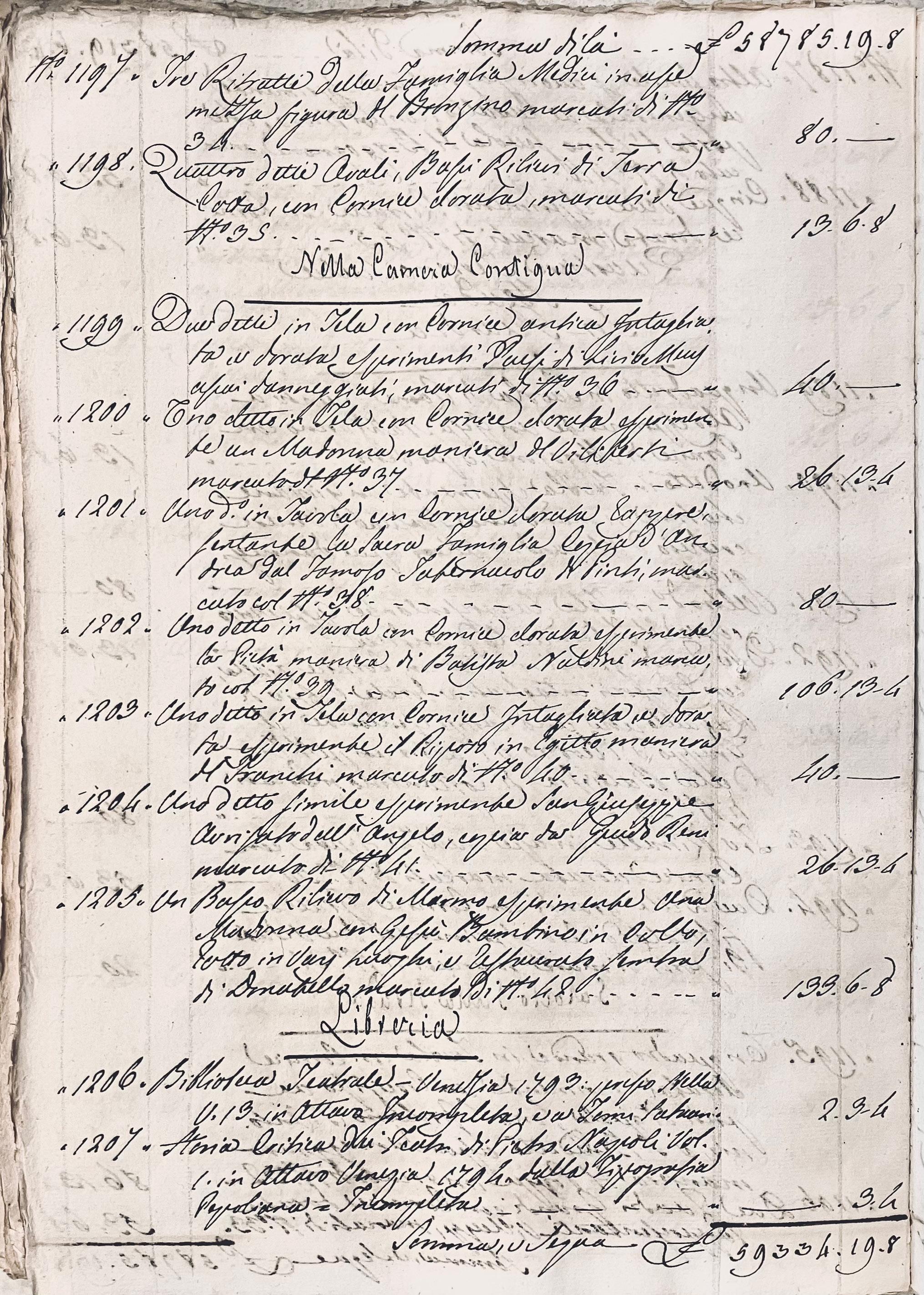

«Se Lei leggesse il Bocchi e il Cinelli […] e le guide di questa città fino ai principi del secolo presente, e confrontasse gli uni e le altre con le attuali, sono certo che ne avrebbe una stretta al cuore». Così ammoniva un anonimo giornalista nel 1885, in un dialogo fittizio col direttore di un noto periodico fiorentino1. Sulla scorta delle opere di cui faceva l’elenco, la polemica non era certo inedita, di fronte a un patrimonio culturale che andava disperdendosi sul mercato antiquario da oltre mezzo secolo.

A non dare pace allo scrittore era infatti il confronto – ormai irresistibile e morboso – con la guidistica antica: panoramica di cui non rimaneva più che il lacrimevole ricordo, come quello lasciato da Francesco Bocchi e Giovanni Cinelli con Le bellezze della città di Firenze (1591 e 1677).

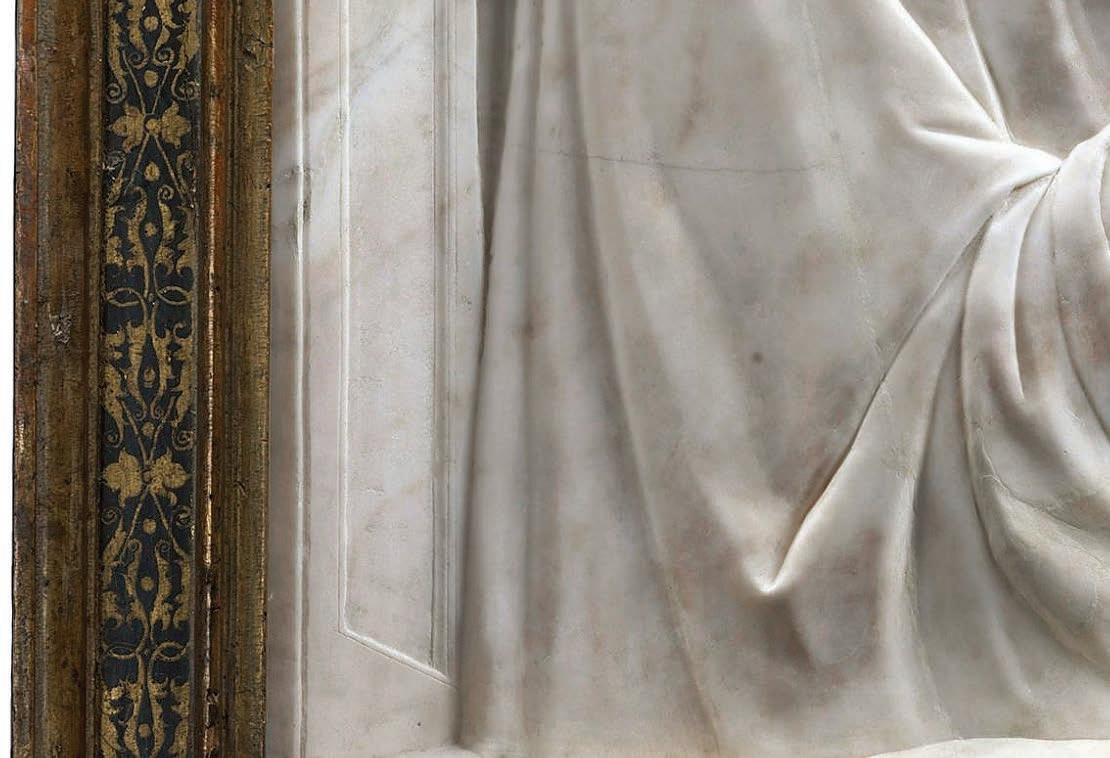

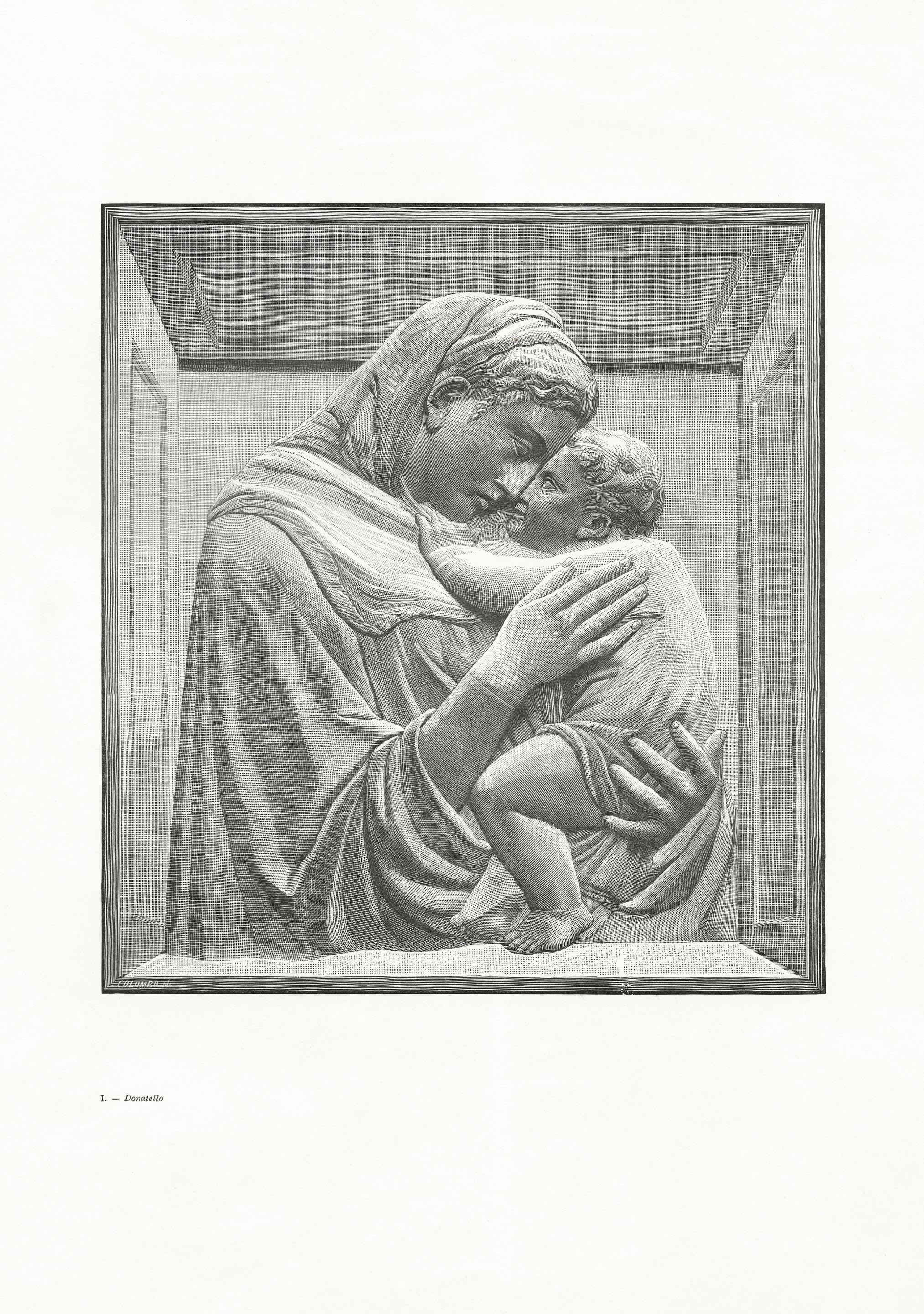

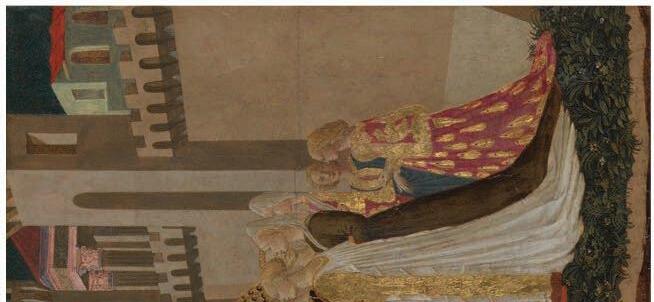

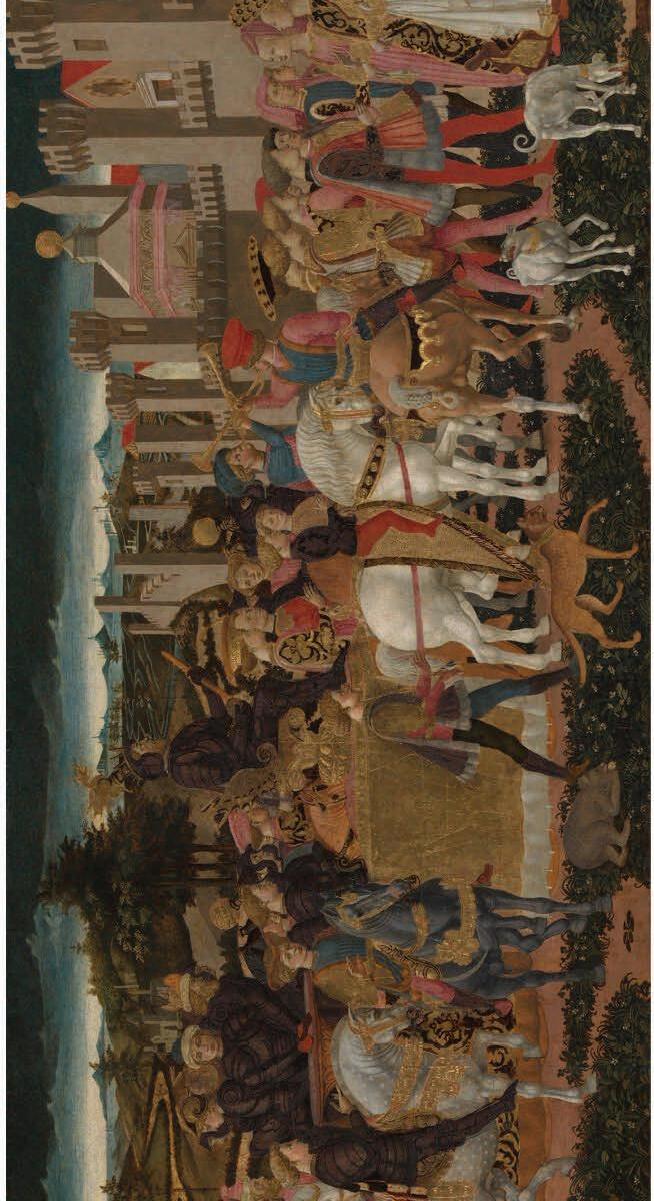

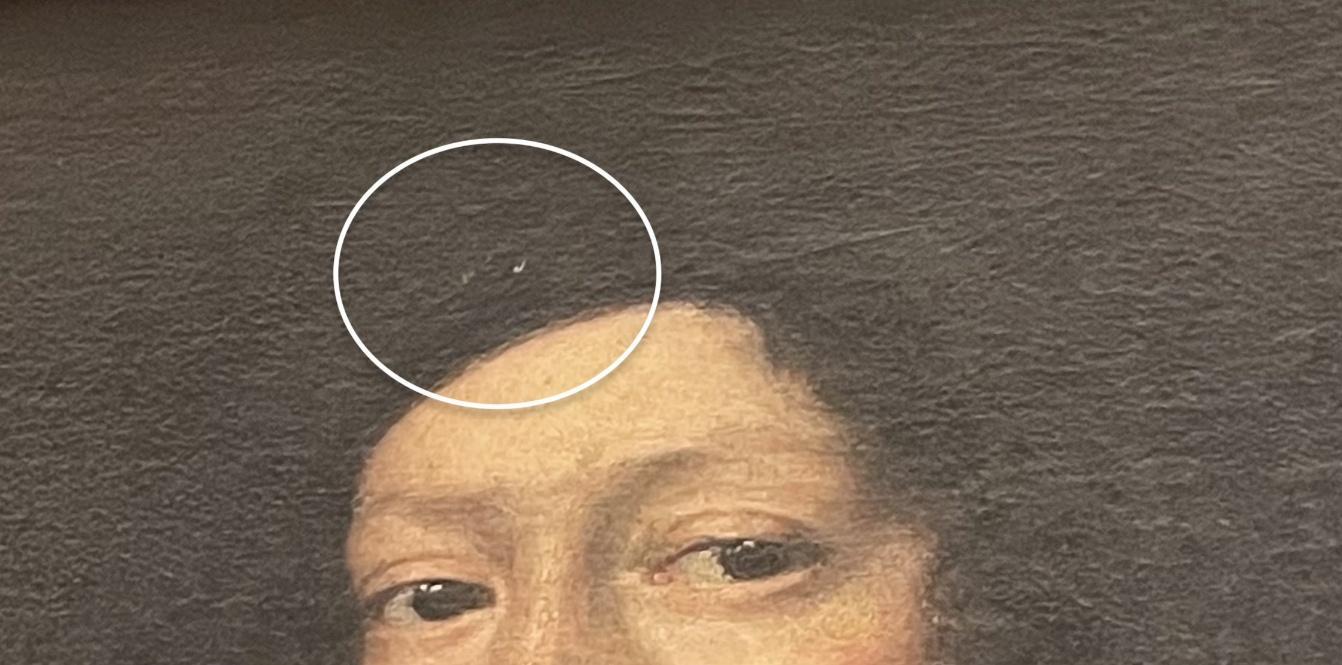

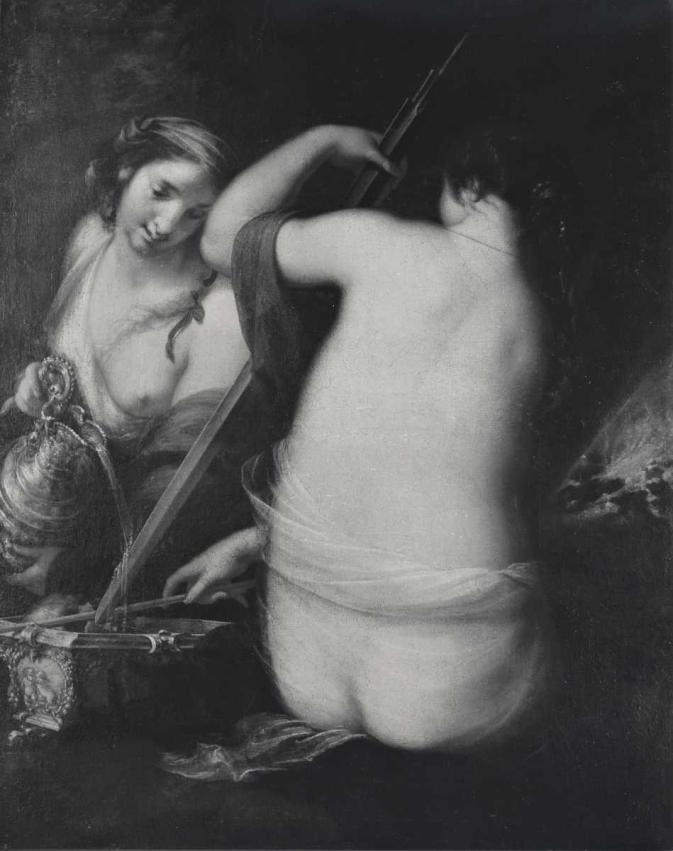

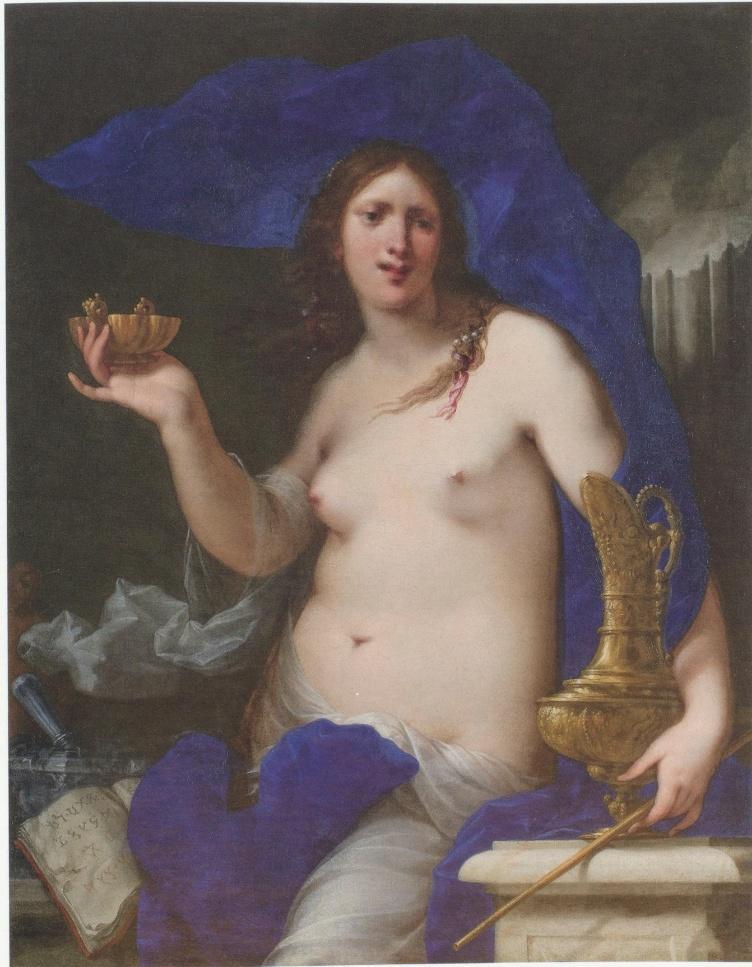

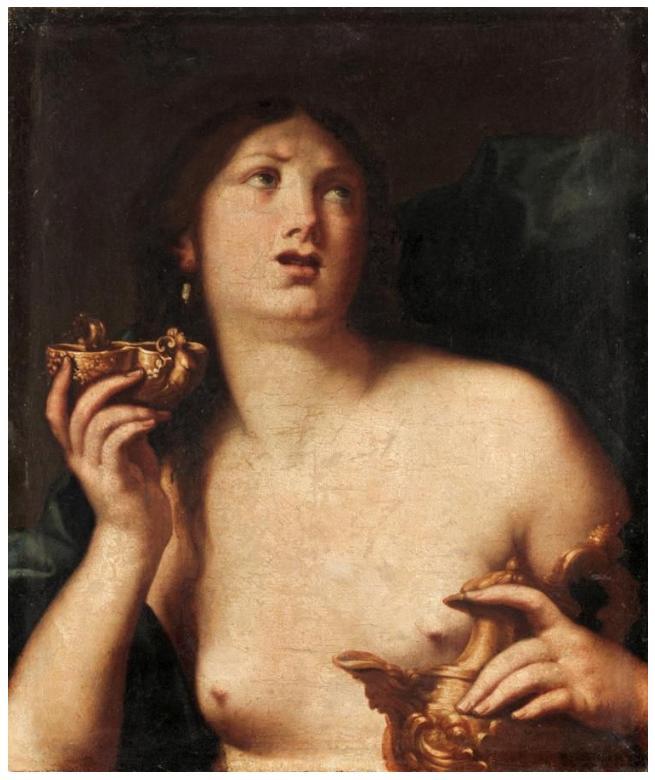

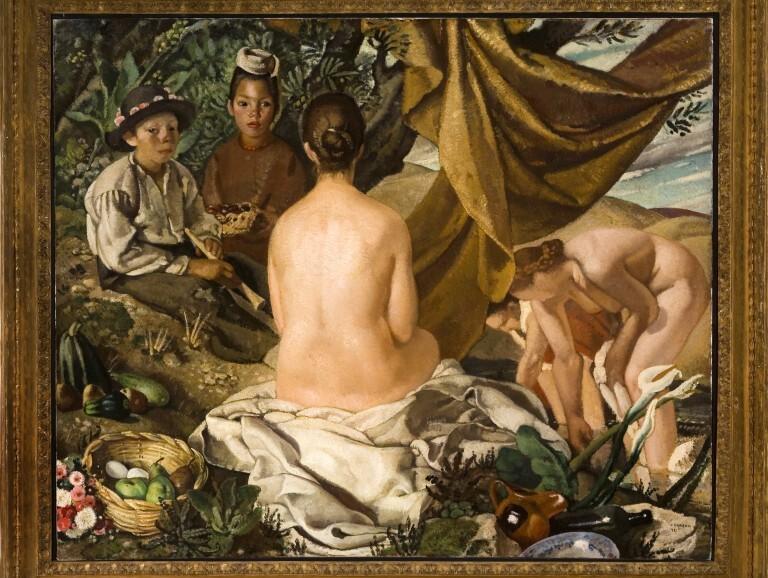

A breve un’altra opera d’arte, pur essa individuata nella guida e appena venduta all’estero, avrebbe potuto aggiungersi al necrologio. Dalla sua riscoperta nel 1886, se della cosiddetta Madonna Pazzi si è scritto senza tregua2, sulla provenienza da cui trae il nome non è stato aggiunto nulla: svantaggio di un’opera che, seppure subito inserita tra i massimi esempi di Donatello nel rilievo stiacciato, dispone di un materiale documentario tanto suggestivo quanto scarno (Fig. 1).

Conviene a tal proposito ripercorrere le ragioni che hanno legato il bassorilievo alla famiglia Pazzi, a cominciare dalla monografia sullo scultore edita da Camillo Jacopo Cavallucci (1886), che per primo ne diede notizia, offrendone pure un’illustrazione (Fig. 2). Proprietà in quel tempo dell’oscuro carabiniere e collezionista Raffaele Lamponi -Leopardi, fu Cavallucci a indicarne la provenienza da un palazzo della famiglia, allora non più esistente giacché demolito «per fabbricarvi la sede della Banca Nazio nale». Tale notizia permise all’autore di fare un fugace ma imperdibile collegamento, sostenendo che l’opera era persino segnalata nella guida de Le bellezze3. Pur senza citarne nemmeno una virgola, decisiva fu la rievocazione di quel passo, in cui si narrava della

Per il presente articolo devo molto a coloro che, di fronte a persistenti richieste, hanno spesso agevolato l’accesso ai documenti, facendomi consultare l’inconsultabile: in particolare Fabio D’Angelo, Elisabetta Bettio, Daniela Fattori, Francesca Roggi e Silvia Sinibaldi (Archivio di Stato di Firenze), Stefano Tasselli (Archivio Storico Eredità Bardini), Simona Pasquinucci (Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine), Michaela Hussein-Wiedemann (Zentralarchiv di Berlino), Tiziana Dassi e Silvia Franz (Arch ivio Storico dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano), Oliva Rucellai (Archivio Rucellai di Firenze) e Alessandra Torrigiani Malaspina (Archivio Torrigiani-Malaspina). Sono inoltre grato al durevole sostegno di Marc Bormand, Alison Luchs, Beatrice Paolozzi Strozzi e Neville Rowley negli ultimi anni; alle puntuali ma preziose indicazioni fornitemi lungo la ricerca da Lorenz Böninger, Lorenzo Fabbri e Richard Goldthwaite; all’amicizia di Federica Carta, Davide Civettini, Leonardo Lenzini e Tommaso Mozzati che ne hanno tollerato gli aggiornamenti; e alla sollecitudine di Francesco Caglioti che ne ha tollerato la chirurgica revisione. Ringrazio infine Lynn Catterson, con cui non ho spesso condiviso le idee, ma sempre trovato una premurosa complicità. Tutte le date seguono lo stile comune.

1 ANONIMO 1885, p. 33.

2 Si veda la sterminata bibliografia pazientemente raccolta da Neville Rowley per la scheda digitale dell’opera nell’OnlineDatenbank der Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin (https://recherche.smb.museum/detail/871363 <13 marzo 2025>). Per ultimo: ROWLEY 2022, pp. 20-22.

3 «Varie opere ricorda il Vasari scolpite da Donatello per più cittadini fiorentini, e fra questi i Pazzi, per il giardino dei quali avrebbe fatto un ‘bellissimo vaso che gettava acqua’, ed oltre di questo è registrato dal Bocchi il bassorilievo di una Vergine col Santo Bambino in braccio. Vasca e Madonna fortunatamente ancora in Firenze, ove sarebbe desiderabile che andassero ad arricchire il Museo Nazionale, in cui, già da tempo, sono depositate la porta del giardino, che la tradizione attribuisce a Donatello, e la vasca che il Vasari ricorda assieme a quella fatta per la famiglia Medici, oggi nella R. villa di Castello. Della Madonna – che stette sempre nel giardino dei Pazzi (finché questo assieme al palazzo non fu distrutto per fabbricarvi la sede della Banca Nazionale) – sono lieto di poter presentare

Casa di Francesco Pazzi, nella quale è una bellissima Vergine di basso rilievo in marmo di mano di Donatello: è il bambino Giesù a sedere sopra un guanciale, e con la destra la Vergine il sostiene mentr’egli con la sinistra alzata regge i lembi del velo ch e dal capo della Madonna pendono. È vaga in ogni sua parte, ed i panneggiamenti sono bellissimi; esprime la Vergine l’affetto verso il figliuolo con grand’arte, ed è tale che nelle divise seguite tra Pazzino <e Alessandro> la prese Alessandro padre di Francesco per scudi 500, secondo la stima che ne fu fatta4

Grazie alla presenza della Madonna in un antico palazzo dei Pazzi nell’Ottocento e alla sua identificazione con l’opera descritta due secoli prima in casa di un presunto esponente di quella famiglia, Cavallucci piantò i due cardini della storia collezionistica del bassorilievo. Ulteriori precisazioni sarebbero comparse dopo che l’opera fu consegnata in vendita da LamponiLeopardi all’antiquario Stefano Bardini nel gennaio del 1886, e acquistata il mese successivo da Wilhelm Bode per conto dei Musei Reali di Berlino5. Sollecitando maggiori notizie in merito alla sua nuova acquisizione, Bode ricevette dall’antiquario le ultime informazioni utili, ricavate indubbiamente dallo stesso Lamponi-Leopardi, benché la corrispondenza tra i due non ne abbia conservato traccia6. Oltre a parafrasare quanto già riportato da Cavallucci, Bardini indicò come antica collocazione la cappella privata del succitato palazzo; nonché, come successiva collocazione, una residenza di campagna dove si era trasferita la proprietaria, ricordata come «la vecchia Pazzi», la di cui morte aveva permesso a Lamponi-Leopardi di acquistare l’opera7 . Raccolto dunque tutto ciò che poteva per la propria pubblicazione, Bode fece (con minimi errori) un ultimo riepilogo, senza alcuna aggiunta se non che l’ultima proprietaria era un’«anziana» marchesa Pazzi8 .

Con apporti diversi ma mai discordanti tra loro, Cavallucci, Bardini e Bode sono di fatto i tre soli testimoni che costituiscono la tradizione storica dell’opera. Nella fattispecie, quindi, alla

una bella riproduzione xilografica, tratta dalla fotografia del marmo, posseduto attualmente dal conte LamponiLeopardi, distinto e intelligentissimo amatore di cose di arte, il quale, con la squisita gentilezza che lo distingue, mi permise di accrescere il valore artistico di questa pubblicazione pubblicando un prezioso documento inedito da riferirsi alla gioventù di Donatello» (CAVALLUCCI 1886 [stampato nel dicembre 1885], pp. 31-32).

4 BOCCHI/CINELLI 1677, pp. 369-370. Stando all’articolazione della frase, è d’obbligo qui ripristinare l’omissione prevista in origine dalla preposizione «tra», altrimenti inspiegabile a meno di correggerla in «con»: refusi che, in ambo i casi, tradiscono una vicenda patrimoniale sulla quale Cinelli appare chiaramente istruito, per cui si veda infra, p. 34.

5 Per la quietanza di pagamento dell’acconto (5000 lire) pagato da Bardini a Lamponi -Leopardi si veda ASEB, Corrispondenza, 1886, 3, Corr.III.L.a.9 (Lamponi-Leopardi a Bardini, 20 gennaio 1886). Per l’acquisto di Bode si veda ASEB, Corrispondenza, 1886, 1, Corr.I.B.1 (Bode a Bardini, 14 febbraio 1886).

6 Negli scambi tra Bardini e Lamponi-Leopardi intercorre un silenzio dal 3-4 febbraio (ASEB, Corrispondenza, 1886, 3, Corr.III.L.a.5) al 2 giugno 1886 (ASEB, Corrispondenza, 1886, 3, Corr.III.L.a.13), periodo in cui vengono inoltrate le richieste di Bode: si veda infra, note 12 e 32.

7 «La Madonna del Donatello di Casa Pazzi era nella Cappella della Casa Pazzi in Borgo degli Albizi la quale corrispondeva in Via dell’Oriuolo. Venuta la Capitale in Firenze, la Banca Nazionale del nuovo Regno d’Italia comprò la Casa Pazzi e vi fabbricò l’a ttuale Palazzo per uso della Banca. In quella occasione la vecchia Pazzi trasferì la sua abitazione in campagna e fra le molte cose portò la Madonna e là rimase fino alla sua morte, dopo la quale dagli eredi fatta venire in Firenze e fatta stimare fu giudicata una porcheria e del valore di L. 200 e da essi venduta al Capitano Lamponi con molto piacere per 1000 lire» (ASEB, Copialettere, 2, cc 373-374, Bardini a Bode, 26 aprile 1886).

8 «Sowohl der Brunnen wie das Madonnenrelief befanden sich ursprünglich im alten Palazzo Pazzi; jener wird schon von Vasari im Garten neben dem Palast, dieses von Bocchi in der Hauskapelle erwähnt. Erst als Palast und Garten dem Neubau der Banca Nazionale w eichen mussten, wurde der Brunnen leihweise im Hof des Bargello ausgestellt und das Madonnenrelief zunächst bei Seite geschafft, bis es im Anfange des vorigen Jahres, nach dem Tode der alten Marchesa Pazzi, von den Erben an einen jener in Italien nicht sel tenen Signori [ scil. LamponiLeopardi], die unter dem Titel eines Liebhabers den Händler und Makler machen, verkauft wurde» ( BODE 1886, p. 203). È evidente come Bode stesse, se non travisando i fatti, quantomeno confondendo le loro fonti: benché la presenza della fontana nel giardino dei Pazzi fosse ricavata correttamente da Vasari, quella della Madonna nella cappella privata non era certo ricavata dalle Bellezze, ma da Bardini, ovvero l’«ersten und teuersten Händlers Italiens» di cui Bode stava accortamente tacendo il nome (ivi, p. 204).

denominazione di Madonna Pazzi corrispondono due piste di ricerca distinte ma possibilmente convergenti: capire se l’opera di Berlino sia quella descritta presso un esponente Pazzi nel Seicento (come hanno sostenuto i seguaci di Cavallucci) e se sia appartenuta alla medesima famiglia nell’Ottocento (come voleva la dichiarazione di Bardini).

A tenerle entrambe in stallo è stata paradossalmente la tradizione stessa. Come presagito dall’anonimo giornalista, una prima «stretta al cuore» venne proprio con la rilettura della guida di Cinelli, che, oltre a essere diventata la fonte scritta più antica, diventò anche fonte di un insopportabile dilemma iconografico. Che nell’opera berlinese la Vergine sostenesse il figlio con la mano sinistra (anziché destra) e che sotto a lui non comparisse nulla (tanto meno un guanciale) costrinse infatti presto a stemperare l’identificazione con l’opera descritta ne Le bellezze: un disagio che riconobbe lo stesso Bode (1888) e che già permise ad August Schmarsow di cassare qualsiasi nesso tra il marmo di Berlino e quello di Cinelli (1889)9. Su questa questione, sarà tuttavia opportuno tornare in un secondo momento, valutandola con cognizione di causa a fine articolo. In merito alle informazioni rimanenti, il fatto che a rilasciarle fosse uno come Bardini non dissipò certamente il clima di sfiducia, gettando semmai nell’imbarazzo l’intera vicenda. Non a caso, infatti, si è più volte sospettato che la provenienza Pazzi fosse stata inventata dall’antiquario allo scopo di dare all’opera un aggancio proficuo con la celebre guida 10 . Di fronte ai dubbi che incombevano sull’ammissibilità delle testimonianze, la critica ha scelto un cauto riparo, preferendo diffidare di una storia collezionistica troppo incerta. Con ciò ha però anche clamorosamente rinunciato a verificarne il contenuto. Ancora di recente, se l’operosità dell’antiquario nella compravendita del bassorilievo ha dato lo spunto per tornare su queste aporie, sono stati nuovamente tralasciati i pochi indizi rilevanti per venirne a capo 11. Così, mentre i presunti luoghi antichi di conservazione continuavano a sfuggire a un’indagine topografica, anche i presunti proprietari continuavano a sfuggire a una ricognizione genealogica. A tali disattenzioni si vuole perciò qui rimediare, anzitutto esaminando quanto riporta propriamente la tradizione, passandolo poi al vaglio di alcuni rinvenimenti documentari utili al caso.

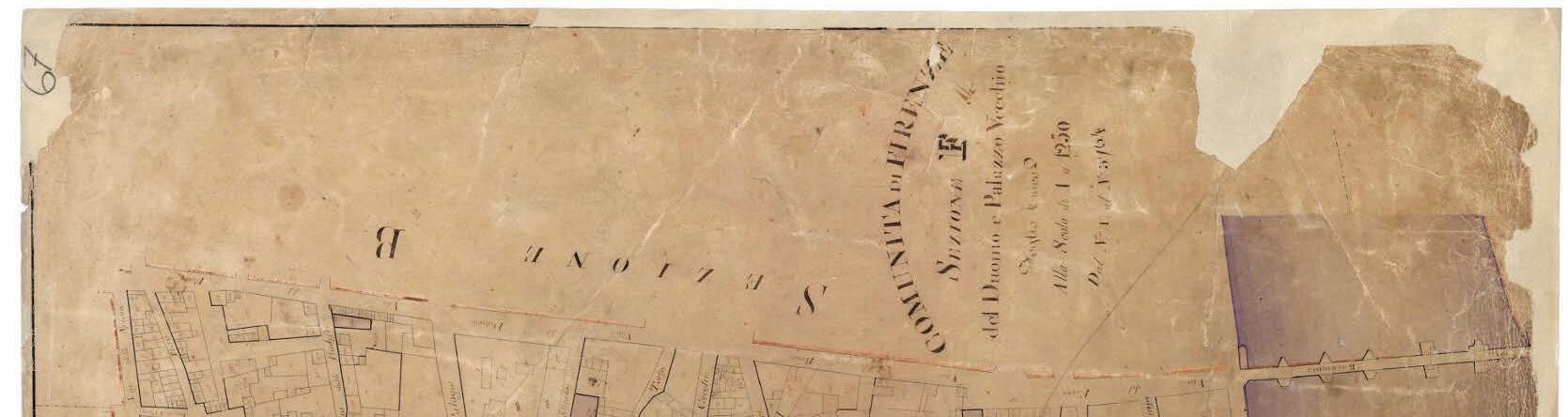

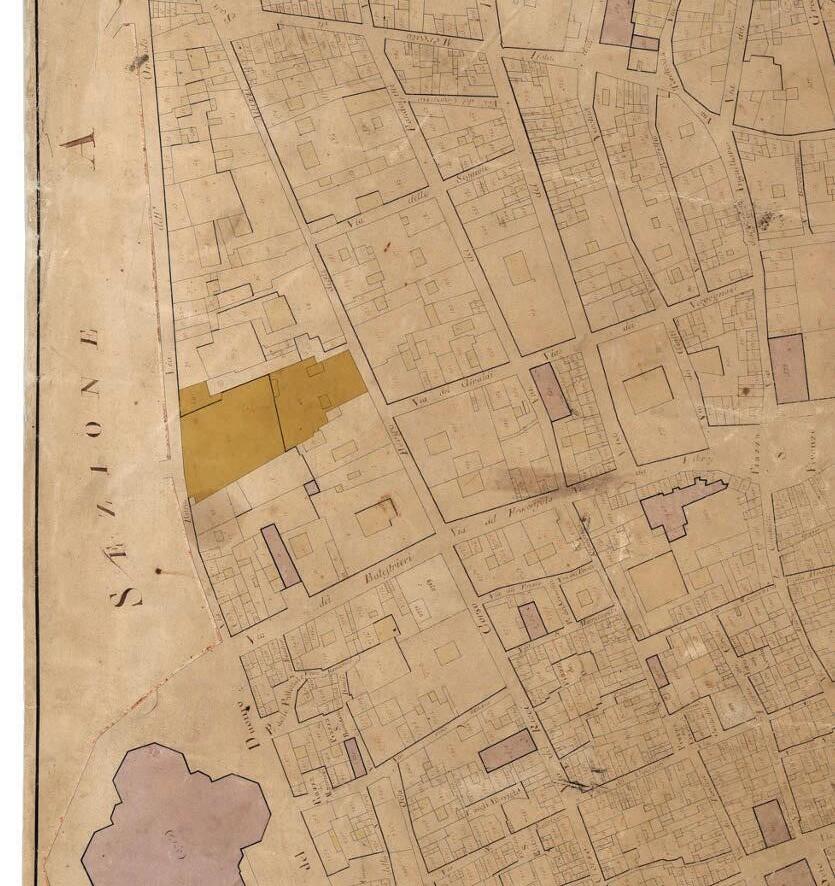

Immobili e proprietari (secoli XV-XIX)

Già con Bode, la provenienza da una «casa Pazzi» (che la letteratura ha spesso alterato in un più solenne quanto ingannevole «palazzo») ha creato alcuni fraintendimenti con l’attuale Palazzo Pazzi Quaratesi, la storica dimora posta sul canto di Via del Proconsolo e Borgo degli Albizi, proprietà dell’infausto Jacopo ai tempi della congiura del 1478 12. Come tuttavia presagiva lo scempio fatto sullo stemma robbiano del palazzo (Fig. 3)13, ogni rapporto tra i Pazzi e l’immobile si spezzò in quell’anno 1478 per non più riallacciarsi, poiché nessuno di loro vi avrebbe mai rimesso piede14. Frutto quindi di una toponomastica equivoca e delle caotiche vicende

9 BESCHREIBUNG 1888, pp 15-16, n. 39; SCHMARSOW 1889, p. 206.

10 Si vedano GRASSI 1958, p. 64, n. 38 («[…] l’informazione del Bode sulla provenienza della così detta Madonna Pazzi non è diretta»), e i più perentori giudizi di JANSON 1957, II, p. 44 («[Bode’s] information about its origin evidently came from the dealer and is thus not wholly trustworthy, in the absence of any disinterested eyewitness reports on the panel in situ »), e di AVERY 1991, p. 35, n. 16 («Può darsi che la notizia della provenienza sia stata inventata per creare una connessione fra quest’opera e il rilievo menzionato dal Bocchi Cinelli»).

11 CATTERSON 2020.

12 «So che codesto [marmo] viene dalla famiglia Pazzi; ma non so se era in città nell’antico Palazzo Pazzi o piutosto in una Villa fuori di Firenze» (ASEB, Corrispondenza, 1886, 1, Corr.I.B.7, Bode a Bardini, 3 marzo 1886, di cui si veda la risposta supra, nota 7).

13 Su questo tondo, acquistato nel 1899 da Umberto Serristori per il suo palazzo d’Oltrarno, e gli interventi subiti in antico a seguito della condanna dell’araldica familiare, ci proponiamo di ritornare in altra sede.

14 Dopo la confisca, il palazzo venne venduto al cardinale di Rouen, Guillaume d’Estouteville (ASFi, Notarile antecosimiano, 9635 [Giovanni di Marco da Romena], cc. 264r [3 luglio 1479], 265v [12 luglio 1479]). Ereditato dai figli Girolamo e Agostino (ASFi, Notarile antecosimiano, 13186 [Jacopo di Martino Martini], c. 30r [23 gennaio 1483]),

immobiliari relative alla famiglia, questa contraddizione ha portato a escludere qualsiasi loro abitazione per la provenienza della Madonna berlinese, insabbiando proprio la strada che le fonti già note avevano aperto15.

Se è vero, dopotutto, che il bassorilievo venne ricondotto a Borgo degli Albizi, tutti –Cavallucci, Bardini o Bode che siano – furono unanimi nel riferirsi al palazzo che era stato recentemente demolito per far spazio alla nuova sede della Banca Nazionale (1865-1869)16

Questo edificio si trova tutt’oggi a metà della strada, fiancheggiato a levante da un passaggio a volta (detta ‘dei Ciechi’) che immette in una piccola corte (oggi Piazza dei Pazzi): uno spazio attorno al quale già nel Quattrocento incontriamo esclusivamente membri della famiglia, quali Andrea di Guglielmino, Ghinozzo di Luigi e i figli di Poldo di Geri17 – salvo due proprietà dei Tanagli e una dell’ospedale di Santa Maria Nuova (cfr. APPENDICE)18

Nonostante la quantità di beni ancora in regime di alienazione nel 1495, e segnalati nella Decima repubblicana dai fratelli Guglielmo e Giovanni dopo il loro richiamo a Firenze l’anno precedente, l’unico immobile riscattato in città fu precisamente quello sito nell’area dove sarebbe sorta la Banca19. A consentirne un quadro storico-edilizio, grazie all’indicazione dei notai roganti, è la portata fiscale del 1458, aggiornata con quella del 149520. Entro questo progetto immobiliare proseguito per tre generazioni, costante e organica appare la politica familiare di acquisti e accorpamenti esercitata attorno alla corte: a cominciare con l’acquisto della proprietà di

fu poi venduto a Franceschetto Cybo, figlio di papa Innocenzo VIII (ASR, Collegio dei Notai Capitolini, 176 [Camillo di Antonio Benimbene], cc. 590v [20 gennaio 1488]). Da lì all’acquisto da parte dell’INPS in era fascista, i passaggi di proprietà sono i seguenti: ASFi, Decima repubblicana, 31 (1495), cc. 685r, 686v, 687v (Franceschetto Cybo); Decima granducale, 3648, cc. 217v-218r (Lorenzo di Franceschetto Cybo, 1546-1574); 3646, cc. 169v-170r (Alberigo di Lorenzo Cybo, 1574-1593); 3617, cc. 492v-493r (Lorenzo di Carlo Strozzi, 1593-1609); 3616, cc. 342v-343r (Carlo, Alessandro, Leone, Filippo, Ottavio, Alfonso e Orazio di Lorenzo Strozzi, 1609-1618); 3619, c. 303 (Carlo di Lorenzo Strozzi, 1618-1623), c. 22 (Alessandro di Carlo Strozzi, 1623-1628); 3620, c. 279 (Marietta di Lorenzo Strozzi, 16281645), c. 174 (Lorenzo di Lorenzo Strozzi, 1645-1660), c. 203 (Idem, 1660-1671); 3657, c. 35 (Alessandra vedova di Lorenzo Strozzi, 1671-1673); 3619, c. 283 (eredità di Lorenzo di Lorenzo Strozzi, 1673-1674); 3620, c. 60 (Giovambattista di Lorenzo Strozzi, 1674-1681), c. 211 (Lorenzo-Francesco di Giovanbattista Strozzi, 1681-1714); 3621, c. 141 (Idem, 1714-1742), c. 283 (Filippo e Ferdinando di Lorenzo-Francesco Strozzi, 1742-1760); 3562, cc. 426, 486 (Niccolò di Giovanfrancesco Quaratesi, 1760-1776); Catasto lorenese, 11, pp. 4715-4717 (Idem, 1776); 18, c. 1222 (Idem, 1776-1779); 19, c. 1535 (Giovanfrancesco, Pietro e Luigi di Niccolò Quaratesi, 1779-1814); 29, c. 4135 (Giovanfrancesco di Niccolò Quaratesi, 1814-1832); 150, c. 4937 (Idem, 1832-1837); Catasto generale toscano, Firenze, Campioni, 23, C.5075 (Idem, 1832-1837); 20, C.4454 (Niccolò di Luigi Quaratesi, 1837-1843); Suppl. (serie I), 9, C.2588, 2589, 2590 (Idem, 1843); C.2666 (Ferdinand von Rast, 1843-1867); 48, C.14297 (Adolph di Ferdinand von Rast, 18671870); 58, C.17392 (Fondazione baronale De Rast, 1870); Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze, Atti del catasto fabbricati, Partitari del Comune di Firenze, 12, part. 2090 (Idem, 1870-1907); 77, part. 17326 (Eugenio Genazzani, 1907-1913); 147, part. 35481 (Banca Toscana, 1913-1929); 159, part. 38590 (Eadem, 1929-1931); 299, part. 65213 (Eadem, 1931-1932); 314, part. 67945 (Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, 1932-1933); 337, part. 71981 (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, 1933-1940).

15 CATTERSON 2020, pp. 518-522, 536.

16 Per il cantiere si veda SGARANO 2018, pp. 65-72, 87-89.

17 ASFi, Catasto, 80 (1427), c. 586r (Andrea di Guglielmino Pazzi); 81 (1427), c. 23v (Alamanno e Geri di Poldo Pazzi); 80 (1427), c. 370v (Ghinozzo di Luigi Pazzi).

18 ASFi, Catasto, 80 (1427), c. 152v (Bernardo e Giovanni di Filippo Tanagli). Di più difficile identificazione è la casa di Santa Maria Nuova, a cui sembra tuttavia corrispondere la «casa in detta via [Borgo degli Albizi], a 1° via, a 2° messer Rinaldo degli Albizi, a 3° redi <di> Francesco [scil. Filippo?] Tanagli» (ASFi, Catasto, 185 [1427], c. 685v, Santa Maria Nuova).

19 ASFi, Decima repubblicana, 32 (1495), c. 67r (Guglielmo e Giovanni di Antonio Pazzi). Per il decreto di reintegrazione dei due fratelli si vedano ASFi, Signori e Collegi, Deliberazioni, 96, c. 92r (13 novembre 1494), nonché la provvisione in cui si concesse «a epsi Pazi le loro arme, dove fussino state capse, rifarle et riporle come erano innanzi […] et più possino etiamdio recup<er>are qualunche loro beni immobili» svenduti ai creditori abusivi (ASFi, Provvisioni, registri, 185, c. 53r [25 gennaio 1495]).

20 ASFi, Catasto, 830 (1458), c. 671r (figli di Antonio di Andrea Pazzi); Decima repubblicana, 32 (1495), c. 71v (Guglielmo e Giovanni di Antonio Pazzi).

Bernardo Guadagni da parte di Andrea nel 143521; nucleo a cui il figlio Antonio aggiunse prima la casa adiacente degli Spadini (già Infangati) nel 144022, poi le case del cugino Geri e di Santa Maria Nuova (già Guadagni) nel 144823; per concludersi con la casa dei Da Lutiano (già Infangati) acquistate da Guglielmo di Antonio nel 147624.

In linea con le condanne che colpirono questo ramo dei Pazzi25, la domus magna di Borgo degli Albizi fu incamerata, battuta all’asta e aggiudicata a Carlo Borromei nel 148026. Di questo scomodo parente, riaffiorava così il delicato rapporto con la famiglia, già risalente al 1477, quando una modifica legislativa caldeggiata da Lorenzo de’ Medici gli permise di arrogarsi l’eredità dello zio Giovanni Borromei, escludendo dalla successione l’unica figlia di costui, Beatrice27

Oltre al matrimonio che univa Giovanni Pazzi con la stessa Beatrice (1463) e di cui si conserva un fantasmagorico interno di coperchio di cassone (Fig. 4)28, altrettanto provvidenziale per il destino della casa dovette essere quello di Guglielmo con Bianca de’ Medici, sorella del Magnifico (1459). Senza congetturare oltremodo sulle motivazioni che spinsero Borromei all’acquisto, rimane comunque lecito chiedersi se ad agevolare il recupero dell’immobile non sia stato questo doppio legame filomediceo rimasto latente con le mogli, entrambe lì presenti al tempo della congiura, se non anche durante l’esilio dei mariti29

21 ASFi, Catasto, 626 (1442), c. 193r (Antonio di Andrea Pazzi). Per l’acquisto in seguito all’esilio di Bernardo di Vieri Guadagni nel 1434 si veda ASFi, CPGNR, 70, cc. 43v (19 maggio 1435), 48r (1° giugno 1435), 50r (5 giugno 1435), 52r (15 giugno 1435).

22 ASFi, Catasto, 626 (1442), cc. 193r (Antonio di Andrea Pazzi), 563r (figli di Spadino di Niccolò Spadini).

23 Per l’acquisto delle case di Geri si veda ASFi, Notarile antecosimiano, 690 (Angelo di Piero da Terranuova), cc. 31r-32r (24 maggio 1448); per la casa di Santa Maria Nuova, acquistata dall’ospedale dopo l’esilio di Bernardo di Vieri Guadagni, si veda ASFi, Notarile antecosimiano, 19346 (Matteo di Domenico Sofferoni), cc. 14r-15r (12 giugno 1448), e ASFi, Catasto, 844, c. 1v (gonf. Chiavi).

24 Per l’acquisto in seguito all’esilio di Michelangelo di Zanobi da Lutiano nel 1471 si veda ASFi, CPGNR, 65, c. 172r (29 gennaio 1472), e ASFi, Notarile antecosimiano, 236 (Giovambattista d’Albizo Albizi), c. 153r (29 aprile 1476).

25 Per la sentenza che colpì il ramo di Andrea di Guglielmino si veda ASFi, Provvisioni, registri, 169, cc. 24v-26r (23 maggio 1478, trascritta in FABRONI 1784, pp. 111-115). Nella fattispecie, le condanne si applicarono ai nipoti, poiché unici superstiti: Guglielmo e Giovanni furono confinati in perpetuo con i loro figli entro le cinque e le venti miglia da Firenze (ASFi, Atti del Podestà, 5160, c. 75r-v [28 aprile 1478], trascritto in POLIZIANO/PEROSA 1958, pp. 83-86). Giovanni fu poi condannato in perpetuo alle Stinche (ASFi, Atti del Podestà, 5160, c. 77r-v [7 maggio 1478]) e da lì tradotto nella prigione di Volterra, dove la pena venne commutata in esilio fuori dall’Italia per vent’anni (ASFi, OGBR, 61, cc. 29r-v [13 aprile 1482], 38v [22 aprile 1482]). Guglielmo, per non aver rispettato il confino, fu invece dichiarato ribelle con consecutiva confisca dei beni (ASFi, OGBR, 54, c. 48r-v [18 dicembre 1479]), sebbene la domus magna fosse già stata incorporata dal fisco, poiché intestata anche al terzo fratello Francesco, precedentemente giustiziato e dichiarato ribelle (ASFi, Notarile antecosimiano, 9635 [Giovanni di Marco da Romena], c. 256r [2 gennaio 1479]).