SPRACHLOS?

Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen dürfte, wäre es, jede Sprache der Welt sprechen zu können. Sprachen haben mich schon immer fasziniert. Sie sind nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern ein Ausdruck unserer Identität und Kultur, unserer Heimat. Sie können mit Stolz oder mit Scham verbunden sein und nicht selten bergen sie jahrhundertealte Geschichten von Macht und Unterdrückung und manchmal auch von Heldentaten. Von Menschen, die alles verloren und trotzdem nicht aufgegeben haben.

Heute gibt es noch rund 7’000 verschiedene Sprachen auf der Welt. Prognosen zufolge wird bis zum Ende des Jahrhunderts etwa die Hälfte davon nicht mehr gesprochen werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie handeln von Repression, Globalisierung und digitalem Wandel.

Doch Menschen sind nicht nur gut darin, Dinge kaputt zu machen. Unzählige Projekte widmen sich der Erhaltung und Revitalisierung bedrohter Sprachen und machen damit Hoffnung. In meiner Bachelorthesis habe ich einige Projekte im europäischen Raum und ihre Erfolgschancen näher untersucht – dieses Magazin ist das zugehörige Lehrprojekt. Hier geht es um die Menschen hinter den Revitalisierungsprojekten und Betroffene, die ihre Geschichten erzählen.

Bachelorprojekt von Melissa Stüssi August 2024

Multimediaproduction Fachhochschule Graubünden

Kontakt: melissa.stuessi@gmail.com

Online verfügbar unter www.issuu.com/melissastuessi

Du willst dieses Magazin lieber online lesen? Es gibt auch eine englische Version.

Die Abendsonne zeigt sich über Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubünden. Bild: Melissa Stüssi

Einst besetzten die Römer die Alpen und unterdrückten die ansässigen Völker. So entstand Rätoromanisch – heute die vierte Landessprache der Schweiz.

Von der anderen Talseite aus hat man eine gute Aussicht auf das Dorf Salouf. Der Stall der Familie Sonder ist nicht zu übersehen.

Bilder: Melissa Stüssi

Noch rund 35’000 Menschen sprechen Rätoromanisch – so auch Gian und Simon Sonder aus Salouf. Die Familie erzählt, was es für sie bedeutet, eine bedrohte Sprache zu sprechen.

Salouf ist ein kleines Dorf in der bündnerischen Region Surmeir. Rund 200 Einwohnerinnen und Einwohner leben hier – gut 80 Prozent von ihnen sprechen Rätoromanisch. Surmiran, um genau zu sein, eines der fünf Idiome. Bis 2015 war Salouf eine eigenständige Gemeinde, dann wurde sie mit acht weiteren zur Gemeinde Surses fusioniert.

Gian Sonder war damals Gemeindepräsident. Der inzwischen 60-Jährige lebt mit seiner Frau mitten im Dorf, die drei erwachsenen Kinder sind ausgezogen. Nur für seine Geburt sei er kurz in Chur gewesen, sonst habe er sein ganzes

Leben in Salouf verbracht, sagt der Landwirt scherzhaft. «Für mich ist Rätoromanisch sehr relevant. Ich wohne hier, es ist meine Muttersprache. Natürlich will ich, dass sie erhalten bleibt.»

Ab der 4. Klasse musste Gian Sonder Deutsch in der Schule als Fremdsprache lernen. «Davor hat man es im Fernsehen gehört, oder von den Feriengästen», erinnert er sich, «danach konnte ich vor allem Schriftdeutsch. Das Bündnerdeutsch kam dann, als ich begann, auswärts zu arbeiten.» Mit 25 lernte er seine Frau Rita kennen, sie arbeitete in Savognin

im Tourismusbüro. Als gebürtige Aargauerin besuchte sie Kurse, um Rätoromanisch zu lernen. Damals habe ihr die Lehrerin am ersten Tag gesagt, dass die Sprache in 50 Jahren ausgestorben sein werde. Heute versteht sie Romanisch sehr gut, spricht aber nur wenig: «Eines Tages kaufte ich gerade im Dorfladen ein und redete mit jemandem, da kam ein älterer Herr auf uns zu und sagte: ‹discurra Rumantsch!›, also ‹sprecht Romanisch!› – von da an hat es mir irgendwie abgelöscht.» Es bringe auch nichts, in dieser Hinsicht Druck zu machen, sagt Gian Sonder: «Die Sprache muss locker im Alltag in Gebrauch sein. Wenn es ein ‹Muss› ist, funktioniert es sowieso nicht.»

«Erst ab einem gewissen Alter kam bei mir wieder die Motivation, ein ‹sauberes› Romanisch zu sprechen.»

Ihre drei Kinder haben Sonders zweisprachig erzogen – mit der Mutter sprechen sie Deutsch, mit dem Vater meistens Rätoromanisch. Untereinander habe es sich ein wenig seltsam entwickelt, erklärt Simon Sonder, mit 27 der Älteste der drei Geschwister: «Mit meiner Schwester spreche ich Rätoromanisch, aber mit unserem jüngeren Bruder sprechen wir beide immer Deutsch, obwohl wir alle zweisprachig sind.» Das habe nichts mit Streitigkeiten zu tun, es sei für alle ganz normal. Die Familie hat verschiedene Theorien, wie sich das entwickelt hat, doch es zeigt exemplarisch, wie Sprachen im Alltag auf natürliche Weise verschwimmen können. Allgemein habe die Sprache bei jüngeren Menschen einen anderen Stellenwert, meint Simon Sonder. Viele würden eine Mischung aus Romanisch und Deutsch sprechen. «Erst ab einem gewissen Alter kam bei mir wieder die Motivation, ein ‹sauberes› Romanisch zu sprechen.»

Doch auch das geschriebene Rätoromanisch spielt für Sonders eine wichtige Rolle. Als Präsident des Vereins «Uniun Rumantscha da Surmeir» engagiert sich Gian Sonder ehrenamtlich für den Erhalt des Idioms Surmiran. Der Verein gibt die Wochenzeitung «La Pagina da Surmeir» heraus, die es schon seit bald 80 Jahren gibt. Sie hat eine Auflage von etwa 1’200

Du willst wissen, wie Rätoromanisch (Surmiran) sich anhört?

Rita, Simon und Gian Sonder vor ihrem Haus in

Exemplaren. Gian Sonder und sein Vorstand sind für den Druck und die Spedition zuständig. Diese Kosten werden durch Abonnements finanziert. Um den redaktionellen Teil kümmert sich die «Fundaziun Medias Rumantschas» und damit vor allem Leute, die kein Surmiran sprechen. Dabei wäre es laut Gian Sonder sehr wichtig, einheimische Autoren und Autorinnen zu haben, aber davon gebe es nicht viele. «Die Zeitung versucht stetig, einen gewissen Konsens zwischen Erhaltung der romanischen Sprache und guten, informativen Artikeln über die Region zu finden. Es soll ja kein Wörterbuch sein», sagt Gian Sonder.

Nachrichten, den Telesguard, und höre ab und an Radio. Trotzdem ist Gian Sonder sich sicher, dass die Digitalisierung eine Chance für die Revitalisierung seiner Sprache ist: «Von meinem Standpunkt aus, als Verleger dieser Zeitung und als romanischer Patriot, würde ich mir schon wünschen, dass man die Jungen besser erreicht. Dass sie einen besseren Zugang zu romanischen Inhalten bekommen.»

Dafür setzen sich auch andere Organisationen ein: die «Uniun Rumantscha Grischun Central» in Surmeir oder die «Lia Rumantscha» in Chur. Der Bund und der Kanton Graubünden investieren zusammen rund sieben Millionen Franken pro

«Man muss die Sprache auch leben. Sonst bleibt sie nur Theorie.»

Nicht nur an Autorinnen und Autoren fehlt es der «Pagina da Surmeir», sondern auch an jungen Leserinnen und Lesern. Eine digitale Version der Zeitung sei im Gespräch, um dieses Problem anzugehen – doch Simon Sonder wirft ein, dass seine Generation die Zeitung wohl auch dann nicht lesen würde. Dass sie dafür bezahlen müssten, wirke für die Jungen abschreckend, immerhin seien sie sich Gratisinhalte im Netz gewohnt. Er schaue lediglich die romanischen

Jahr in den Erhalt von Rätoromanisch. Dazu kommen laut «swissinfo.ch» rund 25 Millionen Franken Gebührengelder, die in das öffentlichrechtliche rätoromanische Radio und Fernsehen (RTR) fliessen. Die Sprache könne aber nur erhalten werden, wenn man sie braucht, meint Gian Sonder, «wenn man sie im Alltag anwendet. Ich sehe all diese Möglichkeiten, die es gibt, um die Sprache zu unterstützen – aber man muss sie auch leben. Sonst bleibt sie nur Theorie.»

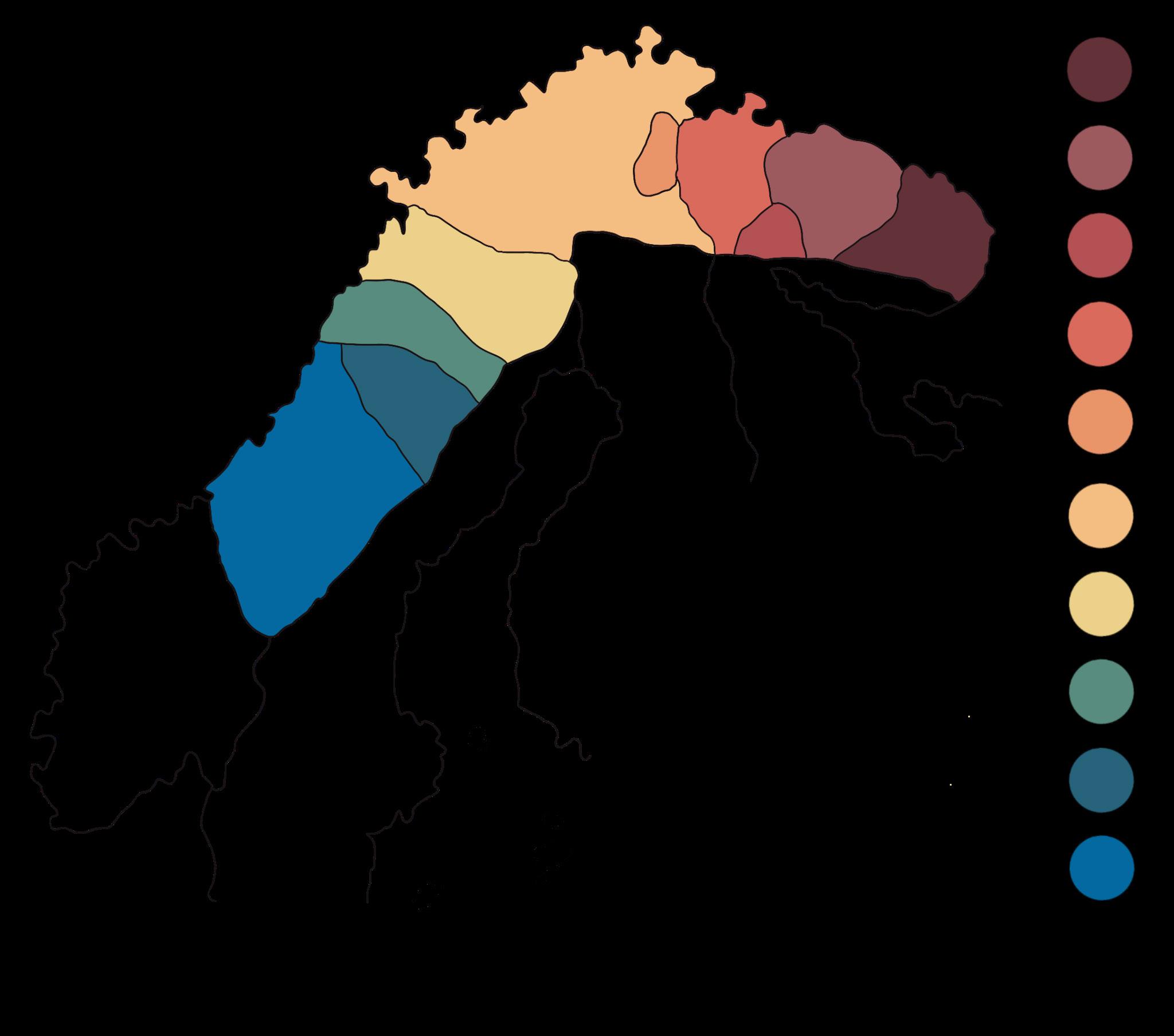

Hintergrund

Rätoromanisch, umgangssprachlich auch nur Romanisch genannt, ist eine der vier Landessprachen der Schweiz. Es gibt fünf verschiedene Idiome. Die Sprache entstand zusammen mit der römischen Provinz Rätien, als die Römer vor mehr als 2’000 Jahren die Alpen besetzten. Sie unterdrückten die Völker im Alpenraum und setzten die lateinische Sprache durch. Die romanische Sprache wurde schliesslich durch die Germanisierung mehr und mehr zurückgedrängt. Heute erstreckt sich das rätoromanische Gebiet vom Bündner Oberland über das Oberhalbstein bis ins Engadin und die Val Müstair. Laut einer Studie der Europäischen Kommission liegt die kritische Grenze der für das Überleben einer Sprache notwendigen Sprecherinnen und Sprechern bei 300’000. Rätoromanisch liegt mit rund 35’000 weit darunter.

Sursilvan

Sutsilvan

Surmiran Puter Vallader Deutsch / Italienisch

Das Dorfbild von Salouf ist geprägt von Bruchsteinhäusern. Das Geburtshaus des Bündner Freiheitshelden Benedikt Fontana steht in einer Häuserpartie am Dorfausgang. Bild: Melissa Stüssi

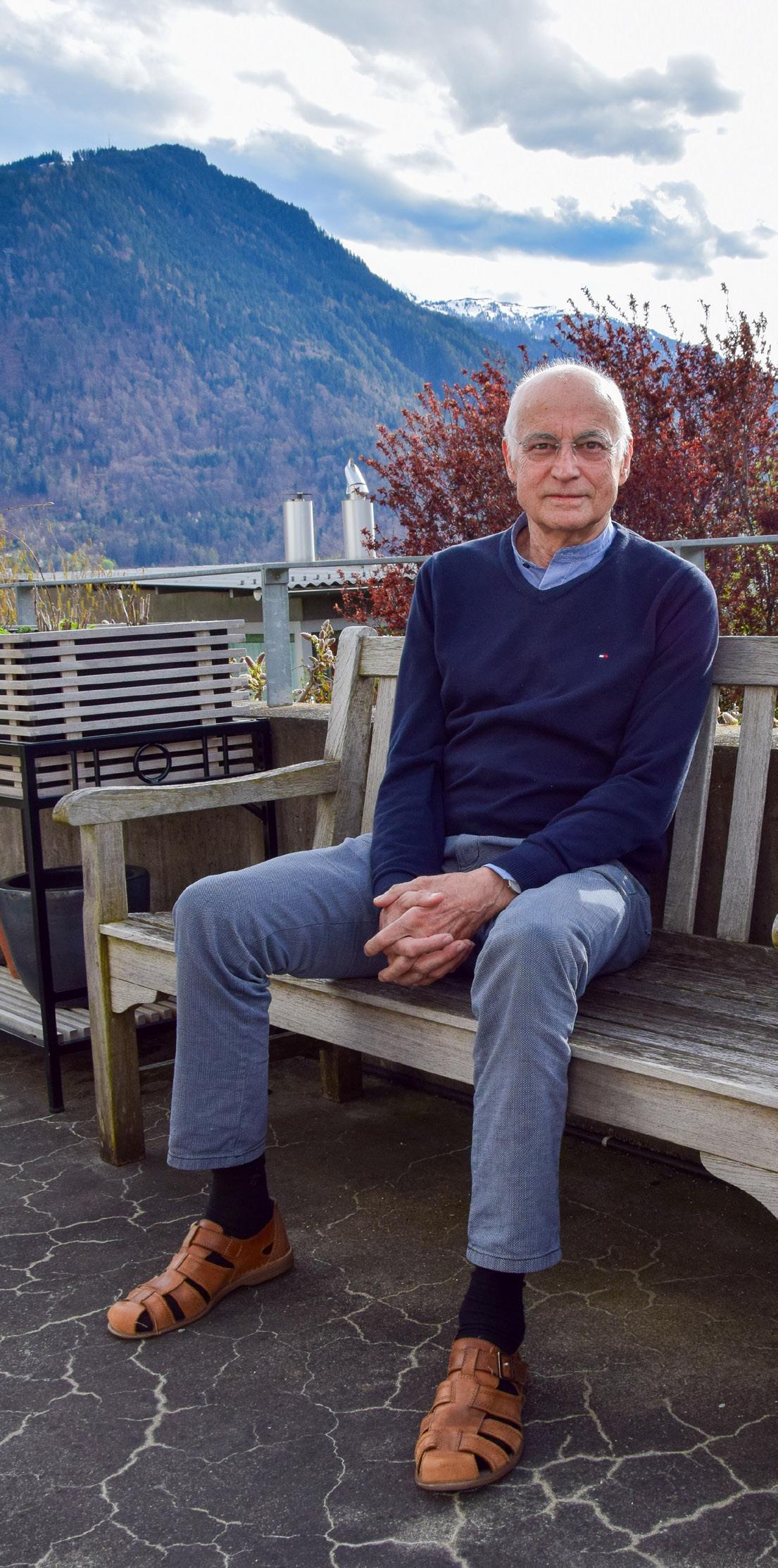

Schon seit mehr als 40 Jahren setzt Bernard Cathomas sich für Rätoromanisch ein. Dabei begegneten ihm grosse Widerstände, aber auch viel Unterstützung.

Bereits vor mehr als 40 Jahren begann Bernard Cathomas’ Engagement für die romanische Sprache. Als Leiter der «Lia Rumantscha» setzte der 78-Jährige sich damals massgeblich für die Einführung der Standardschriftsprache «Rumantsch Grischun» ein. Rumantsch Grischun ist eine Mischung aus den fünf romanischen Idiomen – ein Weg zur Einheit in der Vielfalt, wie Bernard Cathomas sagt.

Bernard Cathomas, welches Idiom sprechen Sie?

Ich bin in Breil in der Surselva aufgewachsen, Sursilvan ist eine meiner Sprachen.

Hat das Verschwinden der romanischen Sprache einen Einfluss auf Ihren Alltag? Heute ist das Rätoromanische nicht dabei zu verschwinden, sondern es hat sich seit Jahren in vielen Bereichen gefestigt. Die Sprache lebt mit den Menschen, die sie sprechen. Sie lebt auch in der Literatur, in Museen, auf Aufnahmen, in Kommunikationsmitteln. In meinem Alltag spüre ich das Aufleben, nicht das Verschwinden der romanischen Sprache. Sollte sie eines Tages -in ferner Zukunft! – verschwinden, wäre das ein schleichender Prozess, kein plötzlicher Schlag.

Trotzdem setzen Sie sich schon seit vielen Jahren für den Erhalt des Rätoromanischen ein.

Ja, weil kleine Sprachen eine besondere Aufmerksamkeit benötigen. Bei den Grossen gibt es in Universitäten, Medienanstalten und so weiter Tausende, die sich sprachlich engagieren. Kleine Sprachen wie das Romanische müssen sich also auch bemühen. So habe ich mich als

Bernard Cathomas wird oft auch als Vater des Rumantsch Grischun bezeichnet.

Bild: Melissa Stüssi

Leiter der Lia Rumantscha und später auch bei «RTR» (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha) und in der Geschäftsleitung der «SRG» (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) in Bern dafür stark gemacht.

Sie sind dabei auf einige Hindernisse gestossen. Die Romaninnen und Romanen fürchteten, Rumantsch Grischun könnte den einzelnen Idiomen schaden. So wurde es zwar im Herbst 2009 von 40 Gemeinden in den Schulen eingeführt - jedoch nur ein Jahr später entschieden sich 14 davon, wieder in ihrer regionalen Sprache zu unterrichten. Heute wird Rumantsch Grischun vor allem von den Medien und auf Verwaltungsebene verwendet. Neues stösst immer auf Widerstand – es regt die Leute aber auch an, etwas zu unternehmen, um die Zukunft zu gestalten. Die Proteste waren auch ein Zeichen von Lebendigkeit. Natürlich war es manchmal unangenehm, wenn ich hart angegriffen wurde, aber es gab auch viel Anerkennung.

«Man kann eine Minderheit nicht gegen den Willen der Mehrheit erhalten.»

Gibt es etwas, das Sie heute anders machen würden?

Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Es gibt Fehler, die man einmal machen muss, um sie nicht mehr zu machen. Trial and Error, wie man so schön sagt. Also ja, ich würde mit dem Wissen, das ich heute habe, einiges anders machen.

Was halten Sie von Digital Empowerment, um bedrohte Sprachen zu revitalisieren?

Die digitale Welt ist auf jeden Fall eine grosse Chance für Minderheiten. Sie können sich damit besser organisieren und mitteilen. Aber

Du willst wissen, wie Rätoromanisch (Sursilvan) sich anhört?

man sollte das Ganze nicht überschätzen. Das Digitale ist lediglich ein Hilfsmittel. Was wirklich zählt sind Werte, Überzeugungen, Einsatz, Kooperation, Risikobereitschaft, Zuversicht. Das kann man nicht digital herstellen. Wenn die Menschen die Lust an ihrer Sprache verlieren, hilft auch das Digitale nicht mehr.

Wie bewerten Sie die Unterstützung von Bund und Kanton?

Ich finde es beeindruckend, was da alles gemacht wird. Die ganzen Unterlagen und Berichte auf «admin.ch» und «gr.ch», der Einsatz für Schulen, kulturelle Projekte, Medien, das moderne RTR-Medienhaus... Das alles zeigt, dass Bund und Kanton an den Wert der Sprache glauben. Aber die Romanen selber müssen vernünftige Vorschläge machen.

Was hat sich verändert, seit Sie mit Ihrem Engagement angefangen haben?

Früher hatte man Angst vor der Zweisprachigkeit und wegen der Kleinsprache nicht selten Minderwertigkeitskomplexe. Heute ist man selbstbewusster. Ich wünsche mir für die Jugend die Überzeugung, dass es Sinn macht, die Vielfalt zu erhalten, in Sprachen, Kultur, Natur. Und dass im Umgang mit Minderheiten weiterhin Toleranz und Grosszügigkeit praktiziert wird.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der romanischen Sprache?

Den Mut, wichtige Änderungen, wie eine gemeinsame Schriftsprache, zu akzeptieren. Und die Kraft, das Neue weiter zu entwickeln. Und dass die romanische Sprache für die Schweiz und Graubünden ein «added value», also ein Zusatzwert, bleibt. Man kann eine Minderheit nicht gegen den Willen der Mehrheit erhalten.

Du willst mehr wissen? Bernard Cathomas hat kürzlich ein Buch herausgegeben: «Ein Weg zur Einheit in der Vielfalt: Plädoyer für Rumantsch Grischun» ISBN 978-3-907095-72-0

Rentiere, Schlittenhunde, Eis und Schnee – dieses Bild verbinden viele mit der samischen Kultur. Ein wichtiger Teil davon ist auch die Sprache, die leider immer weniger gesprochen wird.

Norwegens Bemühungen die Sprache und Kultur der Sami zu fördern sind gross – doch Google und Microsoft machen ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Das Volk der Sami gibt es schon seit tausenden von Jahren. Schätzungsweise 80’000 Sami leben in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Sie führen einen traditionellen Lebensstil mit Fischfang und Jagd und sind bekannt für ihre Rentierzucht. Die Sami in Norwegen hatten im Laufe der Jahre mit vielen Herausforderungen zu kämpfen – unter anderem mit dem Versuch der Regierung, sie an die norwegische Kultur und Sprache zu assimilieren. Im 20. Jahrhundert war es den samischen Kindern dort verboten, ihre eigene Sprache in staatlichen Schulen zu sprechen. In den anderen skandinavischen Ländern lief es ähnlich ab. Es gibt mehrere samische Sprachen, die nicht mit dem Norwegischen oder anderen skandinavischen Sprachen verwandt sind. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar – viele der norwegischen Sami sprechen heute eine der beiden Landessprachen, Bokmål oder Nynorsk.

Sjur N. Moshagen

Trotz aller Widrigkeiten wurde 1989 das norwegische Sami-Parlament gegründet, um die Interessen der Sami offiziell zu vertreten. Einer der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Sami-Parlaments ist Sjur N. Moshagen. Seit bald 30 Jahren entwickelt er Technologien für Minderheitensprachen. Selbst spricht er nur ganz wenig Sami, trotzdem liegt ihm die Sprache am Herzen: «Es geht um grundlegende Menschenrechte. Man sollte das Recht haben, die eigene Sprache zu lernen und zu nutzen. Das hat sehr viel mit der Identität und dem Selbstwertgefühl zu tun.» Wenn einer ganzen Gemeinschaft der Zugang zur Sprache verwehrt werde, habe das grosse Auswirkungen auf das Wohlergehen sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinschaft als Ganzes. Man schaffe enorme soziale Probleme, indem man Menschen den Zugang zu ihrer eigenen Sprache und Kultur verwehre und ihnen die Möglichkeit nehme, selbst zu entscheiden, was sie damit anfangen wollten.

«Sprache hat sehr viel mit der Identität und dem Selbstwertgefühl zu tun.»

Sjur N. Moshagen und sein Team haben bereits verschiedene digitale Hilfsmittel für die Sami entwickelt, unter anderem ein umfangreiches Übersetzungstool, eine Tastatur für Smartphones und ein Programm, um Texte zu korrigieren. Leider stelle das Sprach-Monopol,

das sich die grossen Tech-Firmen wie Google, Microsoft und Apple geschaffen haben, ein grosses Hindernis dar. «Sie entscheiden selbst, welche Sprachen sie in welchem Umfang abdecken wollen, und lassen in der Regel nicht zu, dass sich Externe an der Unterstützung der Sprachen beteiligen», erklärt Moshagen.

Das sei ein Problem, weil die Sprachtechnologie und die Datenbanken für die samischen Sprachen existieren würden, aber beispielsweise nicht in Google Scholar oder andere Applikationen aufgenommen würden. Warum? Google priorisiere Sprachen, mit denen das Unternehmen Geld verdienen könne. Sami und andere Minderheitensprachen seien dafür

Hintergrund

Die samischen Sprachen, auch Sami oder Saami genannt, sind die indigenen Sprachen der Samen in Nordeuropa. Es gibt neun samische Sprachen, die sich stark voneinander unterscheiden. Diese Sprachen haben sich vor mehr als 2’000 Jahren aus dem Proto-Samischen entwickelt, das wiederum aus dem Proto-Finno-Ugrischen hervorgegangen ist. Als sich die nordischen Völker ausbreiteten, wurden die samischen Sprachen nach und nach in entlegene Gebiete verdrängt. Heute erstreckt sich das samische Sprachgebiet über die nördlichen Teile Norwegens, Schwedens, Finnlands und die russische Halbinsel Kola, auch als Sápmi bekannt. Laut UNESCO sind alle samischen Sprachen vom Aussterben bedroht. Die grösste, das Nordsamische, hat etwa 25’000 Sprecherinnen und Sprecher, während einige der kleineren Sprachen weniger als 500 haben. Dies liegt weit unter der geschätzten Zahl von 300’000 Personen, die laut einer Studie der Europäischen Kommission für das langfristige Überleben einer Sprache notwendig sind.

zu klein. «Sie verstehen nicht, dass das, was sie tun oder eben nicht tun, Barrieren für den Sprachgebrauch schafft», sagt Moshagen.

Dass die Tools, die vom Sami-Parlament zur Verfügung gestellt werden, rege genutzt werden, zeigen nicht nur die vielversprechenden Nutzungsdaten, sondern auch der persönliche Diskurs: «Die Mutter eines Schülers hat sich schon vor ein, zwei Jahren persönlich bei mir bedankt und erklärt, dass diese Werkezuge für sie sehr hilfreich und wesentlich sind.» Ein Umdenken in den grossen Tech-Firmen, könnte diesen Hilfsmitteln eine viel grössere Reichweite ermöglichen und somit ein entscheidender Schritt für den Erhalt der samischen Sprachen sein.

Um mit vereinten Kräften dagegen vorzugehen, nimmt Norwegen seit anderthalb Jahren an der «Dekade der indigegen Sprachen» von UNESCO teil. Zusammen mit anderen Ländern wird versucht, Lösungen zu finden,

sich auszutauschen, vom Netzwerk zu profitieren. Kristin Solbjør, Stellvertretende Generaldirektorin, Königlich Norwegisches Ministerium für lokale Verwaltung und Modernisierung, ist für diese Zusammenarbeit zuständig. Im Gegensatz zu Schweden und Finnland investiere Norwegen grosse Summen für den Erhalt der samischen Kultur, sagt sie. Eines der Hauptanliegen des Ministeriums sei die Finanzierung der Entwicklung von Technologien für Minderheitensprachen. Sie arbeiten in diesen Fragen auch eng mit dem samischen Parlament zusammen, weil es wichtig sei, dass die Sami selbst Einfluss auf die Politik nehmen könnten. Die drei Parteien sind sich einig, dass sie Sprachtechnologien brauchen – denn, wenn die Sprachen in der Zukunft überleben sollen, müsse man sie auch digital nutzen können.

Du willst wissen, wie Sami sich anhört?

Auf den nächsten acht Seiten dreht sich alles um die irische Sprache. Wie kommt es, dass die Irinnen und Iren sie kaum noch beherrschen?

Diese Geschichte steht stellvertretend für das Schicksal so vieler anderer Sprachen.

Die Aussicht oberhalb der Antrim Coast –mehr Irland in einem Bild geht kaum. Bild: Melissa Stüssi

Auf einem Roadtrip durch Irland machte ich mich auf die Suche nach der irischen Sprache und ihrer Bedeutung in der heutigen irischen Gemeinschaft.

Etwas mehr als 70’000 Menschen in der Republik Irland sprechen täglich Irisch ausserhalb des Bildungssystems. Das sind etwa 1,4 Prozent der Bevölkerung. Obwohl die Zahlen im Allgemeinen wahrscheinlich viel höher seien, meint Sprachmentorin Alexandra Philbin. Bedenke man diejenigen, die es täglich im Bildungssystem sprechen würden, andere, die es sprechen könnten, es aber kaum oder gar nicht täten und all die Zahlen für den Norden Irlands, die nicht in den Volkszählungszahlen für die Republik Irland enthalten seien.

Alexandra Philbin arbeitet als Mentorin für das Endangered Languages Project (ELP), eine Organisation, die Informationen über vom Aussterben bedrohte Sprachen bereitstellt und Menschen unterstützt, die sich weltweit für deren Wiederbelebung einsetzen. Persönlich liegt ihr

die irische Sprache besonders am Herzen, da sie in Dublin aufgewachsen ist und vor allem Englisch spricht.

Alexandra Philbin, wie erleben

Sie die Tatsache, dass Irisch eine Minderheitensprache ist, in Ihrem Alltag?

Die Tatsache, dass es eine Minderheitensprache ist, bedeutet natürlich, dass ich in meinem Alltag in Irland nicht mein ganzes Leben auf Irisch leben kann, wie ich es gerne möchte. In manchen Geschäften werde ich zum Beispiel auf Irisch bedient, aber ich kann nicht einfach in ein Geschäft in Dublin gehen und Irisch sprechen. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich nicht auf Irisch behandelt werde. Es sei denn, es wird viel Arbeit investiert, um jemanden zu finden, der die Sprache spricht.

Welche Erfahrungen haben Sie beim Erlernen der irischen Sprache gemacht?

Als ich aufwuchs, gab es in meiner Stadt kein irisches Schulsystem. Heute gibt es das, was grossartig ist, aber als ich aufwuchs, gab es das noch nicht. Deshalb wurde ich in der Grund- und Sekundarschule fast ausschliesslich auf Englisch unterrichtet. Aber ich habe in der Schule auch Irisch gelernt. Und als Kind und Jugendliche konnte ich an Sommercamps sowohl in Dublin als auch in der Gaeltacht teilnehmen, also in der Region, in der der Anteil der Irischsprachigen höher ist. Später habe ich in einem dieser Camps gearbeitet und Irisch an der Universität studiert. Durch die Sprache habe ich so viele irischsprechende Menschen kennengelernt, dass ich die Sprache jetzt regelmässig spreche. Ich

unterrichte Irisch und engagiere mich für die Förderung der Sprache.

Warum halten Sie die Bewahrung von Sprachen im Allgemeinen für wichtig?

Ich halte sie für sehr wichtig, weil Sprachen viel mehr sind als nur ein Kommunikationsmittel. Sie haben auch eine tiefe Bedeutung für die Gemeinschaften, in denen sie gesprochen werden. Sie haben etwas mit Kultur, Identität und Geschichte zu tun. Für mich ist der Erhalt der Sprachen auch Teil einer Bewegung, die sich für die Rechte der Menschen einsetzt. Es geht um die Ungerechtigkeiten, die den Gemeinschaften, die bedrohte Sprachen sprechen, in der Vergangenheit widerfahren sind und immer noch widerfahren. Und es geht um die Unterstützung von Gemeinschaften, die unterdrückt wurden. Ich sehe die Arbeit für sprachliche Gleichberechtigung als Arbeit für eine gerechtere Welt.

Du willst wissen, wie Irisch (Dublin) sich anhört?

Es heisst, dass der Giant’s Causeway einst eine Brücke nach Schottland war, die ein Riese auf der Flucht vor einem anderen zerstört hat.

Fasziniert von der irischen Sprache und Kultur, wollte ich noch mehr erfahren. Vorab ein Interview mit einem Local zu vereinbaren, klappte leider nicht – so machte ich mich vor Ort auf die Suche nach jemandem, der mir mehr über die irische Sprachgemeinschaft erzählen kann.

Unsere Reise startete in Dublin. Mit unserem Mietauto fuhren mein Partner und ich dann rund eineinhalb Stunden hoch nach Belfast. Abends, in einer Bar, bei unserem ersten (und letzten)

Hintergrund

Irisch, auch Irisch-Gälisch oder einfach Gälisch genannt, ist eine der offiziellen Sprachen Irlands. Es gibt drei Hauptdialekte: Ulster, Connacht und Munster. Die Sprache entstand vor mehr als 1500 Jahren, als sich aus dem Proto-Irischen das Altirische entwickelte. Während der englischen Herrschaft wurde das Irische immer mehr zurückgedrängt. Heute wird Irisch hauptsächlich in den westlichen Küstenregionen, den so genannten Gaeltachtgebieten, gesprochen.Trotz Amtssprachenstatus wird Irisch im Alltag viel weniger gesprochen als Englisch. Irisch ist Pflichtfach in den Schulen, der Rest des Lehrplans wird jedoch auf Englisch unterrichtet. Laut der irischen Volkszählung von 2016 sprechen etwa 1,7 Millionen Menschen ein wenig Irisch, aber nur etwa 73’000 verwenden es täglich. Die irische Regierung bemüht sich, die Sprache zu fördern, dennoch bleibt Irisch eine Minderheitensprache, die von der UNESCO als «definitiv gefährdet» eingestuft wird.

Guinness, versuchte ich mein Glück bei einem Barkeeper. Der junge Mann erklärte mir, dass er leider kein Irisch spreche, höchstens ein paar Worte. Ich solle es weiter im Westen versuchen, da hätte ich vielleicht mehr Glück. So checkten wir einige Tage später in der Nähe von Bushmills in ein Bed and Breakfast ein. Martin Brown, unseren Gastgeber, musste ich nicht lange um ein Interview bitten. Tatsächlich begegneten mir alle Menschen in Irland mit einer herzerwärmenden Gastfreundschaft und Offenheit.

Martin Brown, Maghernahar

«In Irland wird fast kein Irisch mehr gesprochen. Drüben in Bushmills wirst du komisch angeschaut, wenn du mit jemandem Irisch sprichst. Ich war als Kind in einer katholischen Schule. Wir mussten dort zwar Irisch lernen aber ich habe kaum etwas davon mitgenommen. Französisch hatte ich auch, aber auch das habe ich wieder vergessen. Ich war kein guter Schüler - obwohl ich damals das ‹Teachers Pet› war (lacht). Die meisten Leute sprechen nur Englisch. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass wir keine angrenzenden Nachbarländer haben.»

Martin Brown sprach also leider auch kein Irisch. So ging meine Suche weiter. Noch am selben Tag fuhren wir mit unserem kleinen Toyota auf die Fähre von Magilligan nach Greencastle. Ich wollte nach dem Trip eine kleine filmische Zusammenfassung für mein persönliches Archiv schneiden und filmte deshalb, wie wir auf die Fähre fuhren. Wir kamen neben einem schwarzen Kombi zum stehen und der Mann, der am Steuer sass, sprach mich an: Ob er auch gut aussehe auf meinem Video? Ich schämte mich

ein wenig, denn ich dachte kurz, er wollte nicht gefilmt werden. Trotzdem antwortete ich direkt, ob ich noch ein Foto von ihm machen solle, damit er auch sicher gut aussehe. Er lachte und wir kamen ins Gespräch.

«Ich wurde verprügelt, weil ich Ire bin.»

Keith Mccracken, Greencastle

«Die irische Sprache kommt zurück, aber nur langsam. Meine Mutter ist Irischlehrerin und als ich jung war, war Irisch ein Pflichtfach, so ist es auch heute noch. Aber damals war es auf politischer Ebene schwierig. In den 90ern habe ich in London Musik studiert. Da traf ich auf ein paar Engländer, die mich verprügelt haben, weil ich Ire bin. Kurz danach bin ich zurück nach Hause. Jedenfalls spreche ich persönlich kaum Irisch - ich kann nur ein paar Worte. Es freut mich aber sehr, dass die Sprache allmählich wieder ihren Weg zurück findet.»

«Du wirst komisch angeschaut, wenn du Irisch sprichst.»

Die Fahrt mit der Fähre dauerte nur etwa 15 Minuten, Keith Mccracken versprach aber, mit mir in Kontakt zu bleiben, falls ich weitere Fragen hätte. So setzte sich unsere Reise fort. Nach der wunderschönen Downhill Beach besuchten wir die Insel Inishbofin und fuhren mit einem Schiff in Connemara durch unseren ersten Fjord. Nach vielen Erinnerungen und Kilometern - beziehungsweise Meilen in Nordirland - trafen wir in Killarney ein, bekannt für Rosscastle und den wunderschönen Nationalpark. Auf einer Kutschfahrt durch den Park erklärte uns der Kutscher Donald einiges über Geschichte, Flora und Fauna – doch leider sprach auch er kein Irisch.

Müde von der Reise beschlossen wir dann, in unsere nächste Unterkunft zu gehen, wo wir von einer herzlichen älteren Dame begrüsst wurden, die sogleich einverstanden war, mir auch ein paar Fragen zu beantworten.

Emilia Collins betreibt ein Bed and Breakfast in der Nähe des Killarney Nationalparks.

Bild: Melissa Stüssi

Fast am Ende unserer Reise fand ich eine Person, die mir nicht nur ihre Geschichte erzählte, sondern auch diejenige eines Landes und einer Sprache, die viel Leid ertragen mussten.

Ursprünglich sollte sie Emilia Ní Coileáin heissen. «Ní für die Mädchen und O’ für die Jungen», erklärt sie. Die 64-Jährige sitzt in ihrem Korbstuhl – hinter ihr ein atemberaubender Blick durchs Fenster auf den Killarney Nationalpark. Hier betreibt sie mit ihrer «anderen Hälfte», wie sie sagt, ein Bed and Breakfast. Coileáin, auch Cullane oder O’ Cullane genannt, ist der irische Name für Collins. Die Geschichte, warum diese Übersetzung notwendig war, begann schon vor Jahrhunderten, als die Engländer nach Irland kamen. Die protestantischen Engländer eroberten Irland im 16. Jahrhundert und unterdrückten anschliessend die katholisch-

irische Bevölkerung. Nach und nach führte das zu mehr Konflikten und Aufständen, trotzdem wurde Irland 1801 durch den Act of Union dem Königreich Grossbritannien angeschlossen.

Ein weiteres wichtiges Puzzleteil folgte rund 50 Jahre später: die Hungersnot, in Irland als «Famine» bekannt. Zahlreiche Museen und Denkmäler im ganzen Land erinnern an diesen einschneidenden Teil der Geschichte. «Die Hungersnot bestand darin, dass England Irland ausgehungert hat», sagt Collins, «die Menschen lebten vom Land, von den Seen, vom Fisch - sie lebten auf natürliche Weise. Aber die

Du willst wissen, wie Irisch (Killarney) sich anhört?

Grundbesitzer kamen, töteten die Menschen, trieben sie auf die Strasse und setzten sie als Pächter auf ihren Ländereien ein, in kleinen Ecken hier und da. Sie hatten nur so etwas wie einen Gemüsegarten für sich. Das Problem war, dass sie zwar das Land bewirtschafteten, aber dem Besitzer Pacht zahlen mussten, sonst konnten sie nicht bleiben.» Kleine Kinder im Alter von neun oder zehn Jahren seien ihren Eltern weggenommen und in Länder geschickt worden, wo sie als Sklaven gehalten worden seien. Wenn die Eltern die Miete nicht bezahlt hätten, seien sie vertrieben worden. Ihre Hütten seien niedergebrannt worden und

und den irisch-republikanischen Nationalisten, überwiegend Katholiken, die sich zur Republik Irland vereinigen wollten. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der «IRA» (Irish Republican Army) im Untergrund und den britischen Sicherheitskräften dauerten noch Jahrzehnte an, bis 1998 ein Friedensabkommen geschlossen wurde. «Man kann es aufbauschen, wie man will, und sagen, dass die IRA sehr grausam war», sagt Collins, «die IRA hat versucht zu reden. Es gab keine Gespräche. Sie wurden verfolgt, bis sie rebellierten. Haben sie grausame Dinge getan? Ja, das haben sie. Aber England auch. Und zwei Ungerechtigkeiten ergeben

«Eine Million Menschen starben und eine Million wanderte aus.»

man hätte sie auf die Strasse geworfen, wo sie verhungerten... «Und 1847 gab es eine schlechte Kartoffelernte. Eine Million Menschen starben und eine Million wanderte aus. Wir sprechen von einem Holocaust», sagt Collins, «und gleichzeitig exportierte England all unser Getreide zu sich nach Hause.» Jeder Siebte starb während der Hungersnot. Die irische Bevölkerung hat bis heute ihre frühere Grösse nicht wieder erreicht.

Die Teilung Irlands 1921 in einen unabhängigen Süden und ein britisches Nordirland verschärfte die Spannungen. «Sie hatten keine Wahl», ist sich Collins sicher, «sie konnten nicht mehr dagegen ankämpfen. Also spalteten sich die Iren wegen des Vertrags. Wegen der Abtretung von sechs Grafschaften.» So begann der Nordirlandkonflikt, auch bekannt als «The Troubles». Ein Kampf um Identität und Macht zwischen den überwiegend protestantischen Unionisten im Norden, die Teil des Vereinigten Königreichs bleiben wollten,

meiner Meinung nach keine Gerechtigkeit.»

Bis heute gibt es Ressentiments zwischen den zwei Gruppen, die durch den Brexit und die Grenzproblematik noch verstärkt wurden.

So fielen also im Lauf der Geschichte viele Irinnen und Iren der Unterdrückung zum Opfer. Zudem war es verpönt oder sogar verboten, Irisch zu sprechen. Es versteht sich von selbst, dass viele keine Arbeit fanden. So änderte die Familie Coileáin, wie viele andere auch, ihren Namen in Collins, um ihre Chancen auf Arbeit und damit ihr Überleben zu sichern. Doch mit der Zeit hat sich das Blatt, zumindest für die irische Sprache, ein wenig gewendet. Als Emilia Collins zur Schule ging, hatte jeder nur, wie sie es nennt, «cúpla focal Gaeilge - ein paar irische Wörter». Es war wichtig, lesen und schreiben zu können und Fragen zu stellen. «Weil sie sahen, dass die irische Sprache im Sterben lag, versuchten sie, sie wieder einzuführen», erklärt sie, «und dann wurde Irisch wieder ein Pflichtfach in der Schule.

Auch in einigen Fernseh- und Radioprogrammen wurde sie wieder eingeführt.» So habe Collins gelernt, Irisch zu sprechen. Aber nach der Sekundarschule hätten alle Französisch oder Deutsch statt Irisch gewählt, weil diese Sprachen nützlicher gewesen seien.

Gibt es in Irland also überhaupt noch irische Muttersprachler? «Man muss in die GaeltachtGegenden gehen, also nach Dingle und Ballyferriter, gleich hinter Dingle, um irische Muttersprachler zu finden, die in ihren Häusern noch ‹An Gaeilge› sprechen. In Galway gibt es Gegenden, in denen es noch gesprochen wird, und auch in Donegal gibt es eine Gegend, in der man sich weigert, aufzugeben, und in der man sich zu Hause auf Irisch unterhält.»

Heute sei Irisch wieder auf dem Vormarsch, sagt Collins. Für viele Menschen sei die Sprache ein Teil ihrer selbst, und sie arbeiteten hart daran, dass sie nicht verloren gehe. «Ich habe keine Angst vor Veränderung», sagt sie, während die Wolken langsam über den Killarney Nationalpark ziehen, «ich denke, dieser Wandel ist ganz natürlich. Und ich glaube, dass wir als irische Nation überall auf der Welt nach Perspektiven, neuer Hoffnung und neuen Herausforderungen gesucht haben. Deshalb finde ich es nur fair, dass wir jeden willkommen heissen, der zu uns kommt. Ich möchte nur meine eigene Identität nicht verlieren.»

Killarney Nationalpark mit dem im Hintergrund thronenden Ross Castle.

Nichts ist so beständig wie der Wandel – das trifft auch auf unsere Sprache zu. Die Digitalisierung und die Globalisierung haben einen grossen Einfluss auf unsere Ausdrucksweise. Das macht sich auch bei den Schweizer Dialekten bemerkbar.

Auf dem Weg in die Leglerhütte SAC hat man einen herrlichen Ausblick auf die Glarner Alpen. Bild: Melissa Stüssi

Der wohl schönste Ort im Glarnerland: das Klöntal.

Bilder: Melissa Stüssi

Du willst wissen, wie Glarner Mundart sich anhört?

Ein neues Mundart Wörterbuch versucht, den Glarner Dialekt einzufangen, bevor noch weitere Ausdrücke verloren gehen.

Es muss in den 60er-Jahren gewesen sein, als Prof. Dr. Marianne Duval-Valentin mit ihren zwei Söhnen, wie jedes Jahr in den Sommerferien, am Sihlsee campierte. Als es nicht mehr aufhören wollte zu regnen, fragte sie herum, wo sie in der Nähe gute Gummistiefel für ihre Kinder bekommen könnte. Man schickte sie nach Glarus, in den Goldenen Stiefel. Dort habe ihr die Chefin persönlich, im schönsten Glarnerdeutsch, zwei Paar Gummistiefel verkauft. Madame Duval verliebte sich Hals über Kopf in diese wunderschöne Sprache. So sehr, dass sie einige Jahre später ihre Dissertation darüber schrieb: «Le système phonologique du parler de Glaris» war der Titel dieser Arbeit.

So nahm das Glarner Mundartwörterbuch seinen Anfang, erzählt Dodo Brunner, die Präsidentin des gleichnamigen Vereins, an der Vernissage des Buches. Etwa 200 Interessierte finden sich an diesem Abend im Mai im Güterschuppen in Glarus ein, um das Ergebnis von mehr als 4’200 Stunden Arbeit zu sehen. Die Dissertation von Madame Duval und ihre umfangreiche Karteikartensammlung dienten als Grundlage für ein nun 400 Seiten langes Wörterbuch. Doch wie entscheidet man überhaupt, wie ein Mundart-Wort richtig geschrieben wird?

«Es gibt keine verbindliche, normierte Orthografie. Es gibt Leitfäden, wie man im

Dialekt schreiben kann oder schreiben soll. Aber diese lassen eben auch noch viele Dinge offen. Man kann gut und gerne darüber diskutieren», meint Brunner, «bei fast jedem Wort kann man überlegen, wie es am besten ist. Das war eine grosse Herausforderung.»

«Es war sehr interessant, aber auch sehr anstrengend», resümiert Brunner. Es habe sich gezeigt, wie sehr sich der Dialekt im Laufe der Zeit verändert habe. Man könne Stunden damit zubringen, zu einem einzelnen Ausdruck zu recherchieren. «Insgesamt haben wir in unserer Datenbank über 26’000 Einträge gesammelt.»

Die zunehmende Mobilität und die fortschreitende Vernetzung hätten den Glarner Dialekt – wie jede andere Sprache – verändert, sagt Brunner. Seien es einst Söldner oder Händler gewesen, welche französische oder italienische Ausdrucksweisen importierten, beeinflusse heute die englische und vor allem auch die hochdeutsche Sprache das Glarnerdeutsch.

Ein Mundartwörterbuch könne diesen Prozess kaum aufhalten, aber es leiste einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung eines wertvollen kulturellen Erbes. Es sei zu hoffen, dass das Wörterbuch das Interesse an der Mundart wecken und das Bewusstsein in der Bevölkerung stärken werde, dem Dialekt weiterhin Sorge zu tragen. So schrieb auch schon der Schweizer Sprachwissenschaftler Rudolf Trüb (19222010): «Wir Glarner tragen eine eigenartige Sprachmelodie als ungeschriebenen Heimatschein mit uns.»

Hintergrund Schweizerdeutsch umfasst diverse Dialekte, die sich in Aussprache, Wortschatz und Grammatik unterscheiden. Diese Dialekte entstanden aus dem im 5. Jahrhundert eingeführten Alemannischen. Anders als Rätoromanisch sind die Schweizer Dialekte, einschliesslich Glarner Mundart, nicht vom Aussterben bedroht. Trotzdem gibt es Bemühungen, die Dialektvielfalt zu bewahren, da Mobilität und Medien die regionalen Unterschiede zunehmend verwischen.

«Wir Glarner tragen eine eigenartige Sprachmelodie als ungeschriebenen Heimatschein mit uns.»

Dodo Brunner stellt das neue Glarner Mundartwörterbuch vor.

Du willst dieses Magazin lieber online lesen? Es gibt auch eine englische Version.