Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Wertvolle Treffen mit Wacker und Wurm

Warum die Generation Z auseinander driftet

Voilà, Glaskunst mit Vorarlberger Charme

Special: Nachhaltigkeit, mehr als ein Trend

Der Marsianer aus der Montfortstadt

Gesundes Wachstum, nachhaltige Ernte.

Sicher, kompetent und persönlich –unsere Werte sind so bewährt wie aktuell. Sie schaffen den Boden für nachhaltiges Vertrauen.

Zeitgemäßes Private Banking verlangt exzellentes Wissen ebenso wie Vernunft, maßgeschneiderte Lösungen sowie den Blick für das richtige Maß. raiba-privatebanking.at

Eiskalte Geschäfte garniert mit Stärke

Es sind oft die außergewöhnlichen, die kreativen Ideen, die am Ende zum Erfolg führen wie etwa eine Kartoffel-Fabrik inmitten der alpenländischen Bergwelt, die aber ziemlich gut läuft, weil hier mit viel Geschick und nachhaltigem Denken tiefgefrorene Spezialitäten für den Weltmarkt hergestellt werden.

Doch nicht nur im wirtschaftlichen Bereich braucht es Neugierde, Pioniergeist, Mut und natürlich das nötige Know-how. Bewiesen hat das auch Erwin Wurm, der heute zu den bekanntesten internationalen Gegenwartskünstlern zählt und dessen umfassende Retrospektive wir – zusammen mit vielen weiteren namhaften Künstlern – im Rahmen eines großen Ausstellungsrundgangs besichtigt haben. Oder der Astrophysiker Michel G. Breitfellner, der einst aus Feldkirch auszog, um als Teil der ESA-Satellitenmission „Mars Express“ den roten Planeten zu erforschen oder die Sopranistin Annette Dasch, die wagemutig die Lohengrin-Vorstellung in der Mailänder Scala rettete – getreu des US-amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Emerson der einst schrieb: „Sei nicht schüchtern oder überempfindlich, was deine Aktionen angeht. Das ganze Leben ist ein Experiment.“ Am Ende sind das die schönsten Geschichten, die das Leben schreibt.

Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr „kontur“-Redaktionsteam

Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Russmedia Verlag GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1

Redaktionelle Leitung: Christiane Schöhl von Norman, christiane.norman@russmedia.com

Redaktion:

Sabine Carotta, Christa Dietrich, Marion Hofer, Elisabeth Längle, Franz Muhr, Andreas Scalet, Angelika Schwarz

Artdirection: Bernadette Prassl, bernadette.prassl@russmedia.com

Anzeigenberatung: Russmedia GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Patrick Fleisch, Thorben Eichhorn, Gabriel Ramsauer, Roland Rohrer

Druck:

Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, A-6850 Dornbirn, Schwefel 81 Erscheinungstag: 15. November 2024; Nächste Ausgabe: 9. April 2025

Seite 06 | 11er. Die Kartoffel ist eine Diva

Seite 11 | ESA. Der Marsianer aus der Montfortstadt

Seite 14 | Zukunft. Was die KI über einen KI-Experten weiß

Seite 18 | Der richtige Ton. Auf Knien rutschen hinterlässt Spuren

Seite 24 | Rechtsprinzip. Starkes Gespür für Ungerechtigkeiten

Seite 31 | Bahnbranche. Präziser Zug zur Effizienz

Seite 34 | Unter Strom. Wie der Vater so der Sohn

Seite 38 | Special. Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor

Seite 56 | Longines. Daniel Hug über Pioniere und Patente

Seite 61 | Lalique. Französische Glaskunst mit Vorarlberger Flair

Seite 66 | BMW 520d xDrive Touring. Was die Länge alles bringt

Seite 68 | Tristan Horx. Von Chauvinismus und Matcha Latte

Seite 72 | Landestheater. Zu diesem Jubiläum kommt ein Popstar

Seite 79 | Vintageboom. Die Suche nach Stil

Seite 82 | Literaturhaus. Wo Sprache wirken darf

Seite 87 | Ausstellungen. Wertvolle Treffen mit Wacker und Wurm

Freude am Fahren. 100% Elektrisch.

Stiglingen 75, 6850 Dornbirn

Telefon 05572/23286-0

Bundesstraße 96, 6710 Nenzing

Telefon 05525/6971-0

info.dornbirn@unterberger.bmw.at www.unterberger.bmw.at

info.nenzing@unterberger.bmw.at www.bmw-unterberger-nenzing.at

Alle detaillierten WLTP-Werte der gezeigten Fahrzeuge abhängig der Motorisierung unter bmw.at.

* Angebot der BMW Austria Leasing GmbH, BMW Select Leasing für den BMW iX xDrive40, Anschaffungswert höchstens € 79.309,32, Anzahlung € 23.600,00, Laufzeit 48 Mon., Leasingentgelt 539,– mtl., genaue Höhe abhängig von Sonderausstattung und Zubehör gem. individueller Konfiguration, 10.000 km p.a., Restwert € 31.560,62, Rechtsgeschäftsgebühr € 498,85, Bearbeitungsgebühr € 260,–, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, eff. Jahreszins 1,45%, Sollzins fix 0,99%, Gesamtbelastung € 81.791,47. Beträge inkl. NoVA und MwSt. Angebot freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gilt für sämtliche Fahrzeuge der Elektropalette von BMW bei Vertragsabschluss von Kauf- und Leasingvertrag von 01.10.2024 - 31.12.2024, Auslieferung bis 30.06.2025, solange das Angebot reicht. Aufgrund begrenzter Verfügbarkeit kann es zu einer vorzeitigen Beendigung der Aktion kommen. Ausgenommen von der Aktion ist die Modellbaureihe BMW i7. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die teilnehmenden BMW Partner zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit anderen Leasing-Angeboten. Angebot gültig bei allen teilnehmenden BMW Partnern. Für Konditionen für Gewerbetreibende stehen Ihnen die teilnehmenden BMW Partner zur Verfügung.

Starkes Team. Flo Gstrein (Mitte) ist der „Chef de Cusine“ im 11er Genuss Bus und hat u.a. auf den Virgin Islands schon für Stars wie Bono von U2 oder Robert DeNiro gekocht.

Warum die gelbe Knolle ganz schön zickig sein kann? Wie sich ihre Schale als Sprit für den Tank nutzen lässt und wieso die Rolle als Nischenplayer durchaus vielversprechend ist? „kontur“ hat Thomas Schwarz, Geschäftsführer beim Nenzinger

Familienunternehmen 11er zum Interview getroffen – eine Geschichte über „eiskalte“ Geschäfte, die Liebe zum Job und ganz viel tüftlerisches Know-how.

TEXT VON CHRISTIANE SCHÖHL VON NORMAN

Rösti, Kroketten, gefüllt oder pur, Pommes Frites und Wedges – man könnte auch sagen: das Beste aus dem „Hördöpfl“, denn der Vorarlberger Kartoffel-Spezialist produziert mit seinen rund 300 Mitarbeitern ein breites Sortiment an Erdäpfel-Produkten und beliefert damit sowohl Gastronomiebetriebe als auch den Lebensmittelhandel in ganz Europa.

An Oalfa. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Unternehmens im Jahr 1941, als Wilhelm Grabher in Lustenau gemeinsam mit seinen Brüdern einen kleinen, mobilen Obst- und Gemüsehandel gründete, um mit Ross und Wagen die umliegenden Dörfer zu beliefern. Damals firmierte der Betrieb noch unter dem Namen Wilhelm Grabher & Co. „In den 70er-Jahren wurde schließlich die Entscheidung getroffen, eine Marke zu kreieren. Da war es naheliegend, den Hausnamen 11er zu nehmen, der auf der Anzahl der Kinder beruht, welche die Familie Grabher vor Generationen hatte“, erzählt Thomas Schwarz und führt näher aus: „In Lustenau gab es viele Böschs, Grabhers und Hämmerles. Damit man diese verschiedenen Zweige unterscheiden konnte, bekam jede Familie einen Hausnamen. Somit war klar, wenn einer „an Oalfa isch“, dann stammt er von der Linie der Grabhers mit den 11 Sprösslingen. Bei diesem Hausnamen ist man bis heute geblieben.“

Am falschen Platz. Der Fokus auf Innovationen und Nischenprodukte war und ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens, das auf einem hart umkämpften Markt in Konkurrenz zu großen Konzernen seine Nische gefunden hat. „Wir sitzen im Grunde am denkbar ungünstigsten Platz auf der Welt, um eine Kartoffelfabrik zu betreiben – zwischen dem Bregenzerwald, dem Montafon und den Schweizer Bergen, einem Platz, wo es keine großen Anbau-

Flächen gibt“, holt der studierte Wirtschaftswissenschaftler mit einem charmanten Schmunzeln aus. „Egal ob zu Zeiten des EUBeitritts oder im abgeschotteten Österreich-Markt in der Zeit davor – wir standen immer vor Herausforderungen, die uns gezwungen haben, unsere Position neu zu überdenken. Deshalb ist unser USP die Kartoffelspezialitäten.“ Soll heißen: Klassische Pommes gibt es natürlich auch im Sortiment, der Schwerpunkt liegt aber auf Kroketten und Röstis, die in verschiedensten Größen, Formen und mit unterschiedlichsten Füllungen produziert werden. „Wir punkten mit unseren Spezialprodukten, die für große Konzerne nicht so interessant sind, weil diese hauptsächlich Pommes in riesigen Mengen, extrem kosteneffizient, produzieren wollen – da können wir schwer mithalten. Aber bei den Spezialitäten ist unsere Größe goldrichtig und wir sind auf internationaler Ebene konkurrenzfähig“, erklärt Thomas Schwarz. Mit einer Exportquote von fast 70 Prozent sind die Hauptmärkte Österreich, Deutschland, Italien, UK, Benelux, Frankreich, Skandinavien – doch auch in viele weitere europäische sowie internationale Länder wird geliefert. Besonders die Gastronomie profitiert von den haltbaren Convenience-Produkten, die sich ohne Qualitätsverlust schnell zubereiten lassen – ein Vorteil, angesichts des wachsenden Personal- und Zeitdrucks in der Branche.

Wir sitzen am denkbar ungünstigsten Platz auf der Welt, um eine Kartoffelfabrik zu betreiben.

Leitung. Mag. Thomas Schwarz (rechts) ist seit dem Jahr 2015 Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. Zusammen mit Dr. Clemens Grabher steht er an der Spitze des Unternehmens

Klein, aber fein. Doch 11er punktet nicht nur mit seinen Kartoffelspezialitäten, sondern mit Flexibilität und Schnelligkeit, innerhalb kürzester Zeit Aufträge mit kleineren Produktionsgrößen oder Sonderwünsche zu bewerkstelligen. So wurde etwa die Anfrage eines weltweit agierenden Großkonzerns in Rekordzeit umgesetzt: „Das gewünschte Produkt war so nicht mehr zu bekommen, deswegen hat sich der Kunde an uns gewandt. Zwei Monate später haben wir die Kartoffelspezialität in nicht unbeträchtlichen Mengen produziert und in Hochsee-Containern nach Asien verschifft – mittlerweile hat sich daraus eine nun schon zwei Jahre andauernde, erfolgreiche Geschäftsbeziehung entwickelt“, erinnert sich Schwarz.

Die Sache mit den Rohstoffen. Wie bei allen Nahrungsmittelherstellern ist auch bei 11er die Kostensteigerung ein Thema. Durch die Folgen des Ukraine-Krieges ist die Energie für alle Hersteller um ein Vielfaches teurer geworden. Auch die Rohstoffe aus der Landwirtschaft wie Kartoffeln und Sonnenblumenöl haben sich im Einkauf teilweise extrem verteuert. Logistik, Mitarbeitergehälter und Verpackungen kommen als Kostentreiber hinzu. „In Summe steigen die Kosten. Wir können aber momentan nicht alles an den Markt 1:1 weitergeben, weil der Wettbewerb groß ist“, ergänzt der Marketingund Vertriebsprofi. So erzielte die 11er Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 135 Millionen Euro.

Nicht in Schönheit sterben. Nachhaltige Innovationen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Markenidentität. Ein Schlüssel dafür ist die sinnvolle Verwertung von Produktionsabfällen. So werden in der 2017 erbauten Biogasanlage Kartoffelschalen zu Treibstoff verarbeitet. Dieser „Kartoffelsprit“ wird genutzt, um LKWs sowie firmeneigene Autos und Stapler zu betanken. Auf diese Weise können jährlich rund 3300 Tonnen CO2 eingespart werden. Beeindruckend ist, dass die erste Biogasanlage bereits im Jahr 1983 errichtet wurde – einer Zeit, in der die Themen Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz noch nicht in aller Munde waren. Der nächste richtungsweisende Schritt folgte 2014, als der Seniorchef die Klimaneutralität des Unternehmens ausrief. Womit sich wieder einmal zeigt: Damit Betriebe das Unterfangen der ökologischen Wende angehen, braucht es visionäre Menschen an der Spitze.

Heute zieht sich der Nachhaltigkeitsgedanke wie ein roter Faden durch die gesamte Unternehmensstrategie. Mit einer der größten Investitionen in der Firmengeschichte treibt 11er aktuell mehrere wegweisende Projekte voran mit dem Ziel, Ressourcen effektiv zu nutzen, CO2-Emissionen zu minimieren und die Abhängigkeit von Erdgas zu reduzieren. „Bevor wir eine Investition tätigen, führen wir immer einen Nachhaltigkeitscheck durch. Es gilt, eine Balance zwischen Effizienz, Kosten und Rentabilität zu finden, um gleichzeitig die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten – in Schönheit, sprich klimaneutral, zu sterben, weil man sich an den Kosten überhoben hat, bringt keinem etwas“, formuliert Schwarz überspitzt.

Zwischen 2015 und 2020 haben wir die CO2-Emissionen um 17 Prozent senken können.

Eine Kartoffelfabrik inmitten der alpenländischen Bergwelt, die gut läuft, weil hier mit viel Geschick, strategischer Planung und nachhaltigem Denken quasi „Fries for Future“ hergestellt werden.

Der „Weg“ ist noch lange nicht zu Ende: Um in den kommenden Jahren weitere Reduktionen beim Energieverbrauch zu erzielen, werden heute schon zukunftsweisende Vorbereitungen getroffen.

Nicht von Pappe? Wenig überraschend zeigt sich das Unternehmen, immer unter der Prämisse der Lebensmittelsicherheit, auch bei den Verpackungen innovativ. So wurde in den letzten zwei Jahren die Folienstärke reduziert, um den Verbrauch zu verringern. Gleichzeitig werden fast ausschließlich Kartonagen aus Recyclingmaterialien verwendet, die vom Nachbarbetrieb bezogen werden, denn die Regionalität ist 11er ein Anliegen. „Wir versuchen Projekte und Aufträge immer mit heimischen Unternehmen umzusetzen. So ist unser neuestes Tiefkühlhaus, das wir letztes Jahr eröffnet haben, zu über 90 Prozent mit Vorarlberger Bauunternehmen ausgeführt worden. Bei den Rohstoffen leben wir Regionalität dort, wo es möglich ist. Gewisse Produkte wie das High Oleic Sonnenblumenöl, bis vor zwei Jahren ist der Weltmarkt mit einem Anteil von 70 Prozent aus der Ukraine bedient worden, gibt es bei uns einfach nicht.“ Regionalität dort, wo es Sinn macht, lässt sich zusammenfassend festhalten.

Wohlfühltemperatur. Die größten Herausforderungen sieht Thomas Schwarz im Fachkräftemangel, den Preissteigerungen sowie dem Klimawandel, denn die Kartoffel mag es nicht zu heiß, sprich nicht über 30 Grad und vor allem nicht zu nass. „Deswegen kann sie auch jetzt schon ziemliche Zicken machen. Man will es nicht glauben, es ist nur eine einfache Kartoffel, die in jedem Garten wachsen kann. Rudi Grabher, der Seniorchef, hat einmal zu mir gesagt: Jetzt beschäftige ich mich seit 40 Jahren mit dem Thema, aber kein Jahr war wie das andere und es ist wirklich so. Gerade gab es die Überflutungen in Ostösterreich. Durch diese starke Feuchtigkeit kommen die Kartoffeln bakteriell belastet bei uns an und wir wissen nicht, ob sie lagerfähig sind, denn das sieht man von außen nicht. Auch wenn es zu trocken ist, wachsen sie nicht, denn die Kartoffel ist eine Diva“,

beschreibt Schwarz die Herausforderungen im Bereich der Qualitätssicherung. Seit nunmehr 10 Jahren ist der gebürtige Kennelbacher beim Kartoffelspezialisten tätig, seit dem Jahr 2015 in der Geschäftsführung. Auf die Frage nach seinem Resümee zeigt er sich bescheiden. „Wenn ich auf meine Anfänge zurückblicke, kann ich sagen, es hat einfach perfekt gepasst, weil ich das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, größtenteils erfüllen konnte. Wenn ich heute den Seniorchef treffe, sind wir uns einig, was für ein Glück es war, dass er mich kennengelernt hat und ich antworte dann immer, was für ein Glück für mich, dass die Stelle frei war und ich mich beworben habe. Das ist irgendwie schön. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, wir haben tolle Mitarbeiter(innen) und können etwas weiterbringen.“

„Pimp your Fries“. Apropos Weiterbringen: Weil „Rösti-Liebe“ durch den Magen geht und Streetfood derzeit hoch im Kurs steht, kurvt seit sieben Jahren der 11er Genuss Bus durch Europa, um den Menschen die kulinarischen Kartoffelspezialitäten aus dem Ländle näherzubringen. Honoriert wurde das bereits mit zwei Auszeichnungen: 2019 als bester Foodtruck Österreichs sowie 2023 als bester Foodtruck Europas. „Flo Gstrein, der Chef hinter der Theke, hat das Ganze wahnsinnig weiterentwickelt, etwa mit speziellen Gerichten wie dem Alpendöner. Wir haben mittlerweile eine richtige Fangemeinde, die wissen will, wann der Bus in ihrer Nähe wieder Station macht.“ Die Frage, wie der Vater von drei Kindern seine Pommes am liebsten mag, ist in diesem Fall obligatorisch: „Ich esse sie meistens plain, also ohne alles, bzw. wenn ich im Genuss Bus bin, mit unseren Gewürzmischungen für die Pimp your Fries. Mein Lieblingsgewürz ist übrigens das mit Knoblauch, Limette, Rosmarin.“ Eine abenteuerliche Kombination, so wie eine Kartoffelfabrik inmitten der alpenländischen Bergwelt, die aber gut läuft, weil hier mit viel Geschick, strategischer Planung und nachhaltigem Denken quasi „Fries for Future“ hergestellt werden.

Streetfood. Der 11er Genuss Bus

seit 2017 durch Europa.

In einem Unternehmen, das nah bei den Menschen ist. Bestens erreichbar • Sozial engagiert • Familienfreundlich

Von Feldkirch bis zum Mars ist nicht gerade der nächste Weg. Der Astrophysiker Michel G. Breitfellner wirft dennoch täglich einen Blick auf den roten Planeten. Der Feldkircher ist Teil der Satellitenmission „Mars Express“ der Europäischen Weltraum Agentur ESA, die unter anderem auch den roten Planeten erforscht.

Völlig ungeklärt: Noch weiß niemand, wie Menschen auf dem Mars überleben können.

ch muss einen Weg finden, Essen für vier Jahre anzubauen... auf einem Planeten, auf dem nichts wächst.“ – Als Mark Watney im Blockbuster „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ diese Worte ausspricht, ahnt er, dass es bis zu seiner Rettung dauern könnte. Denn die Entfernung von der Erde zum Mars variiert zwischen 56 und 400 Millionen Kilometer. Klar, dass eine Reise erfolgt, wenn der Abstand am geringsten ist. Trotzdem würde es bei heutigem Stand der Technik allesamt 34 Monate dauern: je neun Monate für den Hinflug und Rückflug und dazwischen einen Aufenthalt von 16 Monaten bis zur nächsten günstigen Erde-Mars-Konstella-

tion. Offen bleibt die Frage, wie Menschen diese Zeitspanne auf dem Mars überleben können, denn das ist bis dato noch völlig ungeklärt.

Ausgesprochen schwierige Landung. Davon abgesehen, gilt auch die Landung als äußerst schwierig. In den vergangenen 64 Jahren starteten 47 Missionen zum Mars, davon haben 21 eine Landung auf der Marsoberfläche versucht. Nur zehn waren erfolgreich. „Das liegt an der Mars Atmosphäre. Sie ist einerseits so dicht, dass die Reibungswärme ein Hitzeschild notwendig macht, andererseits zu dünn, dass Fallschirme in einer akzeptablen Geschwindigkeit

Mars Express. Europas erste Mission zum roten Planeten startete am 2. Juni 2003 in Baikonur, Kasachstan.

auf die Oberfläche treffen“, erklärt Astrophysiker Michel Breitfellner. Zwar seien in der Vergangenheit passive Landungssysteme wie Airbags erfolgreich eingesetzt worden. Für schwere Rover allerdings sei ein aktives Landesystem mit Bremsraketen erforderlich. „Das Problem ist die Verzögerung des Funksignals von drei bis 22 Minuten“, informiert der Feldkircher. „Eine ,live‘ Steuerung ist unmöglich, die Landung muss ferngesteuert erfolgen.“

Erfolgreiche Mission Mars Express. „Mars Express hingegen kann als eine der erfolgreichsten Mars-Missionen bezeichnet werden“, freut sich Breitfellner, der vorab Erfahrungen bei den Weltraumteleskopen „Infrared Space Observatory“, „XMM-Newton“ und der Mission „Venus-Express“ sammelte. Mit seiner Familie lebt der Vorarlberger deshalb seit drei Jahrzehnten in Boadilla del Monte, ein Vorort von Madrid, Spanien. Seinen Arbeitsplatz im Europäischen Zentrum für Weltraumastronomie „European Space Astromomy Centre“ der ESA in Villafranca del Castillo erreicht er mit dem Auto in nur 13 Minuten. Von dort werden Kameras, Spektrometer, Magnetometer aller europäischen Satelliten gesteuert, die unser Sonnensystem und das Universum erforschen. Etwas weiter westlich Richtung Avila befindet sich eine der drei 35-Meter-Parabol-Antennen, die sicherstellen, dass jederzeit Kontakt zu einem Satelliten hergestellt werden kann, um Telekommando zu senden und Daten zu empfangen.

Michel Breitfellner ist als Science Operations Engineer und Archive Scientist seit vielen Jahren Teil des Projektteams für die Mission Mars Express. „Die Hauptaufgaben liegen in der vollständigen Kartografierung des Mars‘ in 3D und in der Erforschung seiner Atmosphäre, der Reste seines zusammengebrochenen Magnetfeldes und seiner Materialbeschaffenheit an der Oberfläche“, sagt der 60-Jäh-

Astrophysiker. Michel Breitfellner vor einer Radioparabol Antenne, die zur Kommunikation mit Satelliten und Raumsonden und zur Unterstützung von Raketenstarts dient.

Werden eines Tages Exobiologen privater Firmen auf dem Mars nach außerirdischem Leben suchen?

rige. Außerdem verfügt Mars Express über ein spezielles Radarinstrument, das die Dichte der Marskruste bis zu einer Tiefe von vier Kilometern bestimmen kann“, beschreibt er die mindestens noch bis 2026 dauernde Forschungsmission.

Großes Puzzle. Der Feldkircher Astrophysiker zählt zu jenen Menschen, die sich ganz besonders für die „großen Zusammenhänge“ interessieren. „Schon vor Jahrtausenden hat uns die Beobachtung des Sternenhimmels dazu angeregt, uns als Teil des Universums zu sehen“, sagt Breitfellner. „Die Erkenntnisse, die die Menschheit auf den Forschungsmissionen in die Weiten des Weltraums gewinnen, sind ein unbezahlbarer Beitrag zum weiteren und tieferen Verständnis, wie das Universum, unser Sonnensystem, die Erde und damit auch wir Menschen entstanden sind und uns im Laufe von Millionen und Milliarden von Jahren entwickelt haben und weiter entwickeln werden.“ Darin liegt die Faszination für Breitfellner.

Dabei hatte er sich als junger Student hauptsächlich deshalb für Astronomie entschieden, weil es damals einen neuen Computer an der Universitätssternwarte gab. „An der Haupt-Uni hingegen wurde noch mit einer CDC Cyber Maschine mit Lochkarten-Programmierung gearbeitet“, verrät Breitfellner lachend. „Dass der Aufbau der Galaxis interessanter als Festkörperphysik ist, habe ich dann schnell erkannt und bin im Studienfach geblieben.“

Ob Meteorologie, Telekommunikation oder die Anwendungen von GPS und Erdbeobachtung, Satellitendaten, sie sind für die Wirtschaft längst von großer Bedeutung. Die Konsequenz: Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk zum Beispiel investieren in den Weltraumsektor, während staatliche Weltraumorganisationen an der Bürokratie ersticken.

Weltraumsektor im Umbruch. Nach der Diplomarbeit folgte unmittelbar eine Einladung ans „Observatoire de Haute Provence“ in Frankreich, um dort zu dissertieren. Danach folgte eine Stelle als „postdoc“ am „Institut d´Astrophysique“ in Paris und schließlich 1994 der Wechsel ans „European Space and Technology Centre (ESTEC)“ der ESA in Noordwijk in den Niederlanden als Kalibrationswissenschaftler für das „Infrared Space Observatory“. Ein Jahr später übersiedelte das gesamte Team nach Madrid. „Das war damals die goldene Zeit der staatlich organisierten und finanzierten Weltraumfahrt“, sagt Breitfellner rückblickend. Die 1975 als Europäisches Pendant zur NASA gegründete ESA erfüllte damals bravourös ihren Auftrag, Expertise und Technologien zu entwickeln, um Europa einen unabhängigen Zugang zum Weltraum und dessen Erforschung und Nutzung zu ermöglichen.

Wirtschaftliche Bedeutung. Das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert. Ob Meteorologie, Telekommunikation oder die Anwendungen von GPS und Erdbeobachtung, Satellitendaten, sie sind für die Wirtschaft längst von großer Bedeutung. Die Konsequenz: Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk zum Beispiel investieren in den Weltraumsektor, während staatlich, Weltraumorganisationen an der Bürokratie ersticken. Außerdem fehlen Visionen für die Zukunft. „Die Auswirkungen sind bereits sichtbar: SpaceX bietet mit der Falcon 9 und der Falcon Heavy bereits wiederverwendbare Raketen zum Transport ins All an und besitzt mit der Dragon 2 eine funktionieren-

de Raumkapsel für die Reise von Astronauten zur Internationalen Raumstation“, weiß der Astrophysiker. Dagegen basieren das NASA Space Launch System (SLS) und die Orion-Raumkapsel auf alter „Wegwerf“-Technologie und sind trotz 23-jähriger Entwicklungszeit und mehr als 26 Milliarden Dollar Entwicklungskosten immer noch nicht einsatzbereit.

Technologie veraltet. „Aber auch ESA‘s neue Ariane 6 Rakete basiert auf derselben nicht wiederverwendbaren Technologie wie ihr Vorgänger die Ariane 5“, ist diese Tatsache für Breitfellner unverständlich. „Wird die Expansion der Menschheit in unser Sonnensystem, sollte sie jemals stattfinden, in Zukunft von privaten Unternehmen vorangetrieben werden?“, stellt Breitfellner kritische Fragen: „Werden eines Tages Exobiologen privater Firmen auf dem Mars nach außerirdischem Leben suchen?“ Eine erste Antwort wird Elon Musk in zwei Jahren geben. Dann nämlich sollten seine unbemannten Raumschiffe sicher auf dem Mars landen. Klappt das, werden in vier Jahren Menschen folgen. NASA und ESA hingegen zeigen ihre Erfolge weiter in Hollywood. Da ist alles möglich. Denn es ist schließlich die Fiktion, die dem Irrsinn der Realität auf das schönste widerspricht. Auch wenn die Tatsachen eine andere Sprache sprachen.

Vielzahl an Kratern. Michel Breitfellner an seinem Arbeitsplatz. Aonia Terra liegt im südlichen Hochland des Mars unweit des Polarkreises und ist bekannt für seine Vielzahl an Kratern. Alle sieben Stunden umkreist die europäische Raumsonde Mars Express einmal den Mars und hat bisher etwa 1,2 Milliarden Kilometer zurückgelegt.

Florian Buehler ist Experte für Marktforschung, Konsumentenverhalten und Künstliche Intelligenz (KI) an der Fachhochschule Vorarlberg. Für ihn lautet die entscheidende Frage: Wie gehen wir als Menschen mit KI um und wie nutzen wir sie zu unserem Vorteil?

Wie wunderbar sich das anhört. Gerade wenn die Zeit drängt, ist jede Hilfe willkommen. Warum also nicht den virtuellen Kollegen starten, um die Recherche für das bevorstehende Interview zu erleichtern. Mal schauen, was das Programm ChatGPT über Florian Buehler weiß. Bestimmt spuckt es sämtliche Infos binnen Sekunden aus, für die sonst eine stundenlange aufwendige Suche einzuplanen wäre.

Folgende Nachricht wird gesendet:

Ich: Wer ist Dr. Florian Buehler, Fachhochschule Vorarlberg?

ChatGPT: Dr. Florian Buehler ist ein Akademiker, der an der Fachhochschule Vorarlberg tätig ist. Er ist in der Regel in den Bereichen Ingenieurwissenschaften oder verwandten Disziplinen aktiv und könnte auch in der Forschung oder Lehre involviert sein. Um genauere Informationen über seine spezifischen Forschungsinteressen oder Lehrtätigkeiten zu erhalten, wäre es am besten, die offizielle Website der Fach-

hochschule Vorarlberg zu besuchen oder seine Publikationen zu durchsuchen.

Ich: Was weiß Dr. Florian Buehler über KI?

ChatGPT: Dr. Florian Buehler hat, wie viele akademische Fachleute, wahrscheinlich Kenntnisse über Künstliche Intelligenz (KI) in Bezug auf seine Forschungs- oder Lehrtätigkeiten. Dies könnte Bereiche wie maschinelles Lernen, Datenanalyse oder die Anwendung von KI in Ingenieurwissenschaften umfassen. Für spezifische Informationen über seine Expertise oder Veröffentlichungen im Bereich KI wäre es am besten, direkt seine akademischen Profile oder Publikationen zu konsultieren.

Die Antwort ist alles andere als befriedigend. Sie macht nicht schlauer und hilft auch nicht weiter. Aber warum gleich aufgeben. Nachhaken scheint das Gebot der Stunde zu sein.

Ich: Sag mir bitte mehr über Dr. Florian Buehler.

ChatGPT: Leider habe ich keine spezifischen Informationen über Dr. Florian Buehler

und seine Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz. Er könnte in verschiedenen Aspekten der KI tätig sein, wie z. B. in der Entwicklung von Algorithmen, der Anwendung von maschinellem Lernen oder der Erforschung ethischer Fragen rund um KI.

Um mehr über seine speziellen Forschungsprojekte oder Veröffentlichungen zu erfahren, empfehle ich, die Webseite der Fachhochschule Vorarlberg zu besuchen

Wir müssen uns mit der KI auseinandersetzen, wie wir lesen und schreiben lernen. Ich bin im Ganzen sehr positiv gestimmt.

oder akademische Datenbanken zu durchsuchen, in denen seine Arbeiten veröffentlicht sein könnten. Dort findest du möglicherweise auch Informationen über aktuelle Projekte oder Vorträge.

Ich: Du bist mir keine Hilfe. Schade. Habe mir mehr erwartet.

ChatGPT: Es tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte, wie du es dir gewünscht hast. Wenn du noch andere Fragen hast oder etwas Bestimmtes benötigst, lass es mich wissen. Ich bin hier, um zu helfen!

Florian Buehler.

Alter: 37 Jahre

Wohnorte: Dornbirn und Stuttgart

Auslandsaufenthalte: in England studiert, in den Niederlanden promoviert

Beruf: Hochschullehrer an der FH Vorarlberg, Experte für Marktforschung, Konsumverhalten und KI

Hobbys: Mountainbiken, Rennrad fahren, Lesen am liebsten darüber wie Mensch bzw. Maschine zusammenpassen, Essen

Sinnlose Zeitvergeudung. Sehr ärgerlich! Das Motto bleibt wohl: Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner! Will heißen, alles bleibt beim althergebrachten Frage- und Antwortspiel zwischen Redakteur und Interviewpartner. Der Gesprächstermin findet zum vereinbarten Zeitpunkt auf der Video-Plattform Teams statt.

Ein junger Mann, sportlich und mit süddeutschem Akzent erscheint am Bildschirm. Die Beweggründe des Baden-Württembergers nach Vorarlberg zu ziehen, scheinen klar.

Bestimmt sind es die Berge und tatsächlich erzählt er, dass Mountainbiken sein Hobby ist. Und essen. Was wiederum eher überraschend ist, weil man dem Schwaben davon überhaupt nichts ansieht. „Wegen des Sports“, erklärt er schmunzelnd. Und damit zurück zum eigentlichen Thema, der künstlichen Intelligenz. Eines der Fachgebiete des 37-jährigen Hochschul-Dozenten. Denn durch die enge Verknüpfung der Fachhochschule Vorarlberg (FHV) mit der heimischen Wirtschaft, steht Buehler Unternehmen zur Seite, die sich dazu

Wichtig ist für die Zukunft, ein Technikverständnis und kritische Digitalkompetenzen zu vermitteln. Sprich: zu verstehen, was Künstliche Intelligenz kann und was die Auswirkungen sind.

entschieden haben, KI künftig zu nutzen. Und das wollen immer mehr. Obwohl die Skepsis in Österreich nach wie vor überwiegt. Denn in Zahlen vor Augen geführt, waren es lediglich elf Prozent im Jahr 2023, die die Technologie auch tatsächlich nutzen. Das ergab eine Erhebung von Statistik Austria. Doch die Alpenrepublik kann sich damit im europäischen Raum mit anderen Ländern vergleichen. Eine Ausnahme bildet Dänemark. Das Königreich im Norden Europas liegt mit 15,2 Prozent an der Spitze.

Auch Buehler macht in Gesprächen immer wieder die Erfahrung, dass KI erschreckend wenig Anwendung in der Praxis findet. „Die Manager sind zurückhaltend“, bestätigt er. „Zum einen haben sie andere Aufgaben, als sich ständig über KI zu informieren, zum anderen ist es auch ein Generationenthema.“ Selbst großen Unternehmen fehlt mitunter die Offenheit dafür. Die Gefahr, die der Experte aus der Verhaltenheit herauskommen sieht, ist, dass diese Unternehmen ersetzt werden, durch Unternehmen, die die Technologie nutzen. Denn die Entwicklung geht extrem schnell voran. „An der FHV versuchen wir deshalb auch zu erforschen und herauszufinden, wo zum Beispiel ChatGPT sinnvoll und verantwortungsvoll eingesetzt werden kann.

Im Hinblick auf die Möglichkeiten, die uns die Technologie bietet, aber auch auf die Kompetenzen, die wir dafür brauchen wie beispielsweise kritisches Denken.“

Erste Studien sagen bereits voraus, dass bis zu 80 Prozent der Jobs auf irgendeine Art und Weise von Künstlicher Intelligenz betroffen sein werden und zwar schon in

Wirtschaft. Florian

Buehler arbeitet mit Unternehmen zusammen, die KI einsetzen möchten.

sehr naher Zukunft. „Das können Jobs sein, die die KI direkt übernehmen kann, bei denen sie assistieren kann oder sie übernimmt die Aufgaben des Vorarbeiters zur Unterstützung“, zählt Buehler Beispiele auf. Er selbst lässt die KI die E-Mail checken, bei Terminen den Kalender abgleichen und einen Vorschlag für die Beantwortung machen. Das spare Zeit und sei durchaus eine Unterstützung.

Für die Unternehmen in Vorarlberg sieht er durchaus Chancen, vor allem was den Fachkräftemangel betrifft. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. Allerdings müssen die Unternehmen mit der neuen Art zu arbeiten auch erst klar kommen. „Obwohl wir uns die Zukunft nicht ausmalen können, ist klar, es wird nicht mehr ohne KI gehen“, sagt der KI-Experte voraus. „Also reg di net uf, Zefix. Mach‘s ghörig.“ Das gilt auch für die vorangegangenen Rechercheversuche in ChatGPT.

Ich: Das nächste Mal werde ich dir einfach die richtigen Fragen stellen.

ChatGPT: Das klingt nach einem guten Plan! Ich bin hier, um dir zu helfen, egal welche Fragen du hast. Ich freue mich auf deine nächsten Fragen! Fotos:

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Am Puls der Zeit. Eine individuelle, persönliche und holistische Beratung im Private Banking der Volksbank Vorarlberg wird um die Expertise der hauseigenen Vermögensverwaltung bereichert. Fundiertes Know-how und eine achtsame Anlagephilosophie führen zu maßgeschneiderten Anlagelösungen. Transparenz schafft Vertrauen. Im genossenschaftlichen Bewusstsein wird ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, Umwelt sowie Zukunft gelebt. Bitte beachten Sie, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente mit erheblichen Verlusten verbunden sein können.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Regional. Weitsichtig. Respektvoll.

Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.

Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.

Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.

Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.

Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.

Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz.

Wir beraten Sie gerne in unserer Private Banking Filiale Dornbirn-Marktplatz. Telefonisch

Persönlich

Persönlich

Persönlich

Persönlich

Persönlich

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr

Persönlich

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr

Persönlich

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr

Telefonisch

Telefonisch

Telefonisch

Telefonisch

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr

Telefonisch

+43 (0)50 882 2000

+43 (0)50 882 2000

+43 (0)50 882 2000

+43 (0)50 882 2000

Telefonisch

+43 (0)50 882 2000

+43 (0)50 882 2000

E-Mail private-banking@vvb.at

+43 (0)50 882 2000

E-Mail private-banking@vvb.at

E-Mail private-banking@vvb.at

E-Mail private-banking@vvb.at

E-Mail private-banking@vvb.at

E-Mail private-banking@vvb.at

E-Mail private-banking@vvb.at

volksbank-vorarlberg.at/private-banking

volksbank-vorarlberg.at/private-banking

volksbank-vorarlberg.at/private-banking

volksbank-vorarlberg.at/private-banking

volksbank-vorarlberg.at/private-banking

volksbank-vorarlberg.at/private-banking

volksbank-vorarlberg.at/private-banking

ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene,

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.

weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoerklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.

Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2024. WERBUNG.

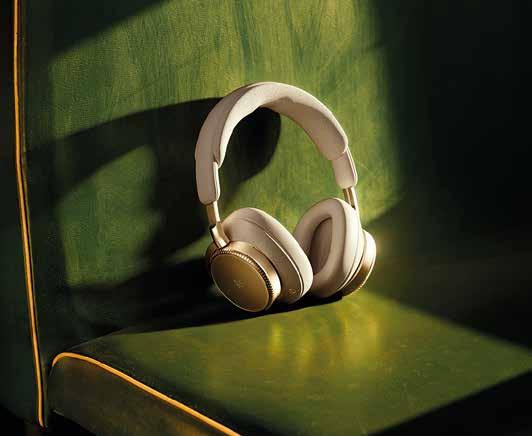

IN EINEM GANZ NEUEN LICHT

Ein ewiger Klassiker, der niemals aus der Mode kommt – Sonnenbrillen im Piloten-Style. Auch Gucci greift diese Saison darauf zurück und interpretiert die Shades der Jahreszeit entsprechend in einem schwarz gespritzten Rahmen mit dunkelbraunen Gläsern.

gucci.com

SÜSSE VERWICKLUNG

Mehrreihige, bunte Leder-Armbänder verleihen der Mini DolceVita einen lässigen Touch. Vor allem dieses pinkfarbene Modell mit diamantbesetztem Gehäuse setzt ein strahlendes Statement gegen die Tristesse kalter Wintertage.

longines.com

EINFACH WIE GEDRUCKT

Inspiriert von den goldenen Lorbeerblättern der Secessions-Kuppel, das Wahrzeichen des Wiener Jugendstils, wurden die federleichten Ver Sacrum Ohrgehänge im 3D-Verfahren gedruckt. Innovation und Tradition verbinden sich so auf raffinierte Weise.

mymagpie.at

WIE VIOLETTER RHABARBER

Rhabarber und Bernsteinholz vereinen sich mit Vanille zu einem extravaganten, blumigen Duft. Der Flakon ist von Marc Jacobs Leidenschaft inspiriert, Elemente des Alltags so zu kombinieren, dass etwas Faszinierendes und völlig Neues daraus entsteht. Pure Lebensfreude

marcjacobs.com

BUBBLES AUS BOUZY

Bouzy ist die Heimat des Champagnerhauses Clouet. Hier tüftelt man jedes Jahr aufs Neue an exquisiten Spezialitäten wie dem Brut Rosé Spiritum 96 Grand Cru, der die Jugendlichkeit eines jungen Rosé-Champagners mit der Dosage-Liqueur aus dem Jahr 1996 verbindet.

andreclouet.com

DER ZAUBER HAWAIIS

Inspiriert vom hawaiianischen Aloha-Spirit kreierte Declaré eine nachhaltige und verträgliche Pflegelinie aus wertvoller Moai Alge und edlem Safran, die sensible Haut in tiefe Gelassenheit versetzt und gleichzeitig eine Anti-Aging-Wirkung verspricht.

declare-beauty.com

Kreativität bedeutet, etwas Neues zu schaffen. Das „Neue“ kann alles Mögliche bedeuten und hat viele Facetten. Diese Brands strahlen mit ihren Neuheiten pure Lebensfreude aus – von Aloha bis Ver Sacrum.

Weltweit zählt Annette Dasch zu den führenden Sopranistinnen und ist Gast der bedeutendsten Opernhäuser und Festivals – Mailänder Scala, Salzburger Festspiele oder aktuell die Wiener Volksoper. Doch so sehr die Berlinerin auf der Bühne bejubelt wird, abseits davon präsentiert sie sich lässig, lustig, bodenständig. Ein Interview über Almas Fatsuit, spontane Rettungsaktionen und den richtigen Ton.

TEXT VON CHRISTIANE SCHÖHL VON NORMAN

Du singst aktuell die Alma Mahler-Werfel in der gleichnamigen Oper von Ella Milch-Sheriff an der Volksoper Wien. Was zeichnet deine Rolle aus?

Das Stück ist entstanden, weil Ella sich intensiv mit dieser Frau beschäftigt hat. Beide haben eine ähnliche Geschichte: Ella war selbst lange mit einem in Israel sehr berühmten Dirigenten und Komponisten verheiratet. Als junge Frau arbeitete sie als Sängerin und Komponistin. Nach der Hochzeit hat sie das alles aufgegeben – nicht, weil ihr Mann es von ihr verlangt hätte, sondern aus Respekt vor seinem Genie. Erst als er verstorben ist, hat sie wieder angefangen zu komponieren. Die „Alma“ ist ihr Lebenswerk. Dieser Aspekt ist deswegen so interessant, weil Alma Mahler einst in ihrem Tagebuch notierte, dass sie irgendwann eine Oper schreiben wird, die die Welt verändert. Dieser Anspruch einer jungen Frau ist sehr beeindruckend. Das Stück ist so aufgebaut, dass wir in der Zeitgeschichte rückwärts gehen. Zu Beginn spiele ich eine alte, verbrauchte Frau, trage einen Fatsuit, rauche auf der Bühne und blicke mit meiner Tochter Anna, – sie ist die einzige ihrer Kinder, die überlebt hat

Stark. „Alma“ wird an der Volksoper Wien uraufgeführt.

Mythos, Muse oder Monster? – Anna, die einzige von Almas vier Kindern, die bis ins Erwachsenenalter überlebte, tritt als Bühnenfigur in einen Dialog mit ihrer Mutter, um der hochkomplexen Psyche ihrer „Tigermami“ auf den Grund zu gehen.

und viele Jahre als Künstlerin in Wien aktiv war – zurück auf die Lebensgeschichte: von Mann zu Mann, Beerdigungen der drei Kinder, Abtreibung des Kokoschka-Fötus. Die Oper endet mit der Hochzeit von Alma und Mahler, der ihr abverlangt hat, mit dem Komponieren aufzuhören. Für mich ist es eine spannende Aufgabe, diese „Timeline“ rückwärts zu spielen. Bei manchen Rollen muss ich, wie mit einem sehr feinen Pinsel, alle Charaktermerkmale ausarbeiten, bei „Alma“ habe ich dagegen das Gefühl, dass ich eine Art Medium bin, d. h., ich, Annette, stehe zur Verfügung und alle wollen etwas von Alma – sei es in ihrer Rolle als Mutter, Geliebte von Kokoschka, der forderte „Du gehörst nur mir und keiner hat dich jemals so befriedigt wie ich“ oder als Ehefrau von Mahler, der ihr abverlangte „Du musst dich mir ganz hingeben und meine Musik wird deine Musik sein“. Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich gar nichts machen muss. Ich gehe durch das Stück und es passiert einfach.

Anna bezeichnete ihre Mutter als Tigermama. Bist du auch eine? Für Alma standen vor allem ästhetische Ansprüche im Vordergrund. Deswegen hat sie bevorzugt Manon, ihre arische Tochter von Walter Gropius, gerne hergezeigt. Tatsächlich war sie auch stark antisemitisch geprägt und hat sich deswegen immer ein bisschen für ihre jüdischen Männer geschämt. Manon wurde, gerade aus heutiger Sicht, auf beklemmende Weise zur Schau gestellt, u.a. durch furchtbare Familienfotos, auf denen sie als kleines Mädchen immer nackt abgebildet ist. Ich bin mit Leib und Seele Mama und mein oberster Anspruch ist, meinen Kindern Authentizität zu vermitteln und nicht, dass sie mir als Herzeige-Objekt dienen müssen. Ich versuche sie so zu stärken, dass sie ihre eigenen Wege gehen können.

Anna Mahler haftet der wenig schmeichelhafte Nimbus der männerverschlingenden Femme fatal an Gerade in Wien kennt jeder diese Frau und ihre gängige Bezeichnung ist Monster, Man Eater oder Femme fatale. Ich finde es spannend, dass es sich eine Komponistin und eine Regisseurin zur Aufgabe machen, dieses Moment aufzugreifen und dagegen anzugehen. Wäre Alma ein Mann, wäre ihr Verhalten kein Thema – im Gegenteil, man würde sagen, ein Lebemann, Genussmensch, Playboy. Niemand käme etwa auf die Idee, Picasso wegen seiner vielen Frauen zu verurteilen. Alma hat monströse Züge und deswegen muss man sie am Ende des Stücks auch nicht mögen, aber vielleicht besser verstehen.

Was würdest du als den wichtigsten Moment deiner Karriere bezeichnen? Ich denke an zwei Debüts: dein Einspringen 2019 für Anna Netrebko bei den Bayreuther Festspielen in der Oper Lohengrin als Elsa und 2012 in der Mailänder Scala, ebenfalls Lohengrin, und wieder als krankheitsbedingter Ersatz, als du den Saisonauftakt in letzter Sekunde gerettet hast. Ich bin ein sehr inhaltlich denkender Mensch, was meine Rollen betrifft und Einspringen ist auch immer so eine Sache. Aber auf meinen Einsatz in der Mailänder Scala bin ich schon stolz, weil es eine sehr komplizierte und tolle Arbeit von Klaus Guth war und ich es innerhalb von nur vier Stunden geschafft habe, meine Rolle so zu präsentieren, dass der Abend gut stattfinden konnte. Für mich lehrreich war aber 2010 der Bayreuther Lohengrin mit Hans Neuenfels und Andris Nelson.

Du hattest nur vier Stunden Zeit zur Vorbereitung? Wie lief das ab? Ich saß zu Hause in Frankfurt, meine Tochter war gerade

ein halbes Jahr alt, als der Anruf kam. Spontan bin ich in den Flieger gestiegen und nach Mailand geflogen, meine Mutter kam zum Babysitten aus Berlin. Nach einer sehr kurzen Ruhephase im Hotel, ging es schon ab zur Scala, wo mir auf einem Laptop die Inszenierung gezeigt wurde, während um mich herum fünf Näherinnen das Kleid angepasst haben. Als sie fertig waren, gab es noch eine kurze Bühnenbegehung, ich habe das Kind noch schnell gestillt und die Vorstellung ging los. Ich hatte nicht mal mehr Zeit, um mich einzusingen. Das war rückblickend eine verrückte Geschichte.

Ganz schön mutig … Ja. Ich bin mutig, geradezu risikofreudig, würde ich sagen.

Auf jeden Fall scheinst du schicksalhaft mit der Elsa verbunden zu sein. Gibt es eine andere Figur, die dir besonders liegt? Ich habe die Rolle der Elsa einfach sehr oft gesungen. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich nach vielen, vielen Jahren in denen ich u. a. Pamina, Gräfin, Elsa und Elisabeth etc. interpretiert habe, irgendwann merkte, dass ich auch andere Frauenrollen verkörpern möchte, denn das immer auf den Knien rutschen, von irgendwelchen Männern gedemütigt werden und am Ende entseelt zu Boden sinken, hinterlässt seine Spuren. Ich wollte gerne die Komödiantin in mir rauslassen, von der ich immer wusste, dass es sie gibt. In meinem lyrischen Sopranfach kam diese Seite von mir aber nie zum Tragen, weswegen ich mich entschieden habe, auch Operetten zu singen oder die Jenny in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Hier einen Gegenpol zu finden, hat mir gutgetan.

Ab Dezember singst du an der Volksoper die Wirtin Josepha Vogelhuber „Im weißen Rössl“. Ist das auch eine Art Ausgleich zum Opern-Genre? Absolut. Nach Alma ist die Rösslwirtin genau das Richtige. Das putzt mich dann wieder frei.

Ist eine Operette leichter zu singen wie eine Oper? Ja, aber es gibt Operetten, die wirklich sehr schwer zu singen sind, etwa die Rosalinde in der Fledermaus oder die lustige Witwe, das muss man erst mal „wuppen“. Die Rösslwirtin hat keinen so großen Gesangspart, vielmehr geht es um die schauspielerische Herausforderung.

In der Schauspielerei beklagen viele Darsteller(innen), dass sie immer in der gleichen Schublade besetzt werden. Ist das in der Oper auch so? Total. In den letzten Jahren wird zwar versucht, das hie und da aufzubrechen und z. B. mal eine etwas kräftiger gebaute Frau als jugendliche Liebhaberin einzusetzen, aber in Wirklichkeit ist es an den meisten Häusern bis heute so, dass es zunächst nach der Optik geht. In den Köpfen von Regisseuren und Publikum ist immer noch verankert, dass eine Königin der Nacht oder ein Barbier von Sevilla so oder so auszusehen hat. Klar spielen auch parallel dazu noch die Gesangskünste eine Rolle, aber die Zuordnung zu einer Rolle erfolgt sehr stark über das Aussehen.

Es gibt Lieder, die stellen hohe Ansprüche an die Gesangstechnik: komplizierte Sprache, rascher Wechsel der Tonhöhen, schauspielerisches Talent – macht es die 1. Liga aus, all das zu vereinen? Das wäre das Ideal. In erster Linie braucht es eine ansprechende Stimme. Hinzu kommen Technik und ein natürliches Verhältnis zum Performen. Das i-Tüpfelchen ist, wenn man den Text wirklich versteht, dann bin ich als Zuhörerin beglückt. Ich

Annette Dasch zählt zu den führenden Sopranistinnen.

Ich wollte gerne mal die Komödiantin in mir rauslassen, weswegen ich mich entschieden habe, auch Operetten zu singen.

glaube nicht, dass es allen auffällt, aber ich merke für mich, wenn der Level auf der Bühne unter einer gewissen Marge ist, dann können die Leute um mich herum begeistert sein, aber ich bin es nicht.

Weil die Sänger(innen) es nur runter singen und nicht verstehen, was sie zum Besten geben? Genau, das gibt es oft. Letztlich retten sie sich mit einer Aufführungstradition, d. h., bei bestimmten Stücken wie Verdi oder Belcanto, wird viel mit Händen und Gestik ausgeglichen. Für mich ist es die absolute Königsdisziplin, dass jeder, der auf der Bühne steht, zu jedem Zeitpunkt genau weiß, in welcher Situation sich seine Figur gerade befindet, also was der Text tatsächlich aussagt. Die Schwierigkeit in der Oper besteht darin, dass man eine Phrase nicht nur einmal singt wie bei Wagner, wo das Stück syllabisch komponiert ist. In vielen anderen Opern, wie Mozart, Rossini oder Bellini, wird oft ein Satz zehn Minuten lang verhandelt. Da sollte man es schaffen, die Dramaturgie wie eine kleine Flamme immer weiter lodern zu lassen. Das ist eine große Aufgabe. Es braucht Seele und Intellekt beim Gesang. Es gibt einige Opernsänger(innen), die das großartig umsetzen und zu Recht sehr erfolgreich sind.

Darf eine erfolgreiche Opernsängerin ein bisschen divenhaft sein? Persönlich empfinde ich Divenhaftigkeit als peinlich, bei mir selbst und bei anderen. Das Entscheidende ist, dass so ein Abend

Facettenreich. Annette Dasch als Rosalinde in der Fledermaus.

Man sollte es schaffen, die Dramaturgie wie eine kleine Flamme immer weiter lodern zu lassen.

Rückblick. Auf das legendäre Leben von Alma Mahler-Werfel.

im Theater stattfinden kann. Dazu ist jeder Einzelne wichtig: seien es die Musiker im Orchestergraben, der Chor, die Techniker hinter der Bühne, Maskenbildner etc. – jeder ist mit seiner speziellen Aufgabe unersetzlich. Deswegen finde ich es unangenehm, wenn jemand glaubt, er könnte mit anderen schlecht umgehen, nur weil er/sie vorne steht. Das entspricht nicht meinem moralischen Kompass. Es gibt Kolleg(inn)en, die unter einem sehr viel höheren Druck stehen als ich, z.B. Anna Netrebko. Bei jemandem, der so exponiert ist wie sie, habe ich vollstes Verständnis, dass sie höhere Ansprüche stellt.

Beim Wort Diva denkt man immer zuerst an eine Frau. Sind manchmal Dirigenten oder Kollegen die größeren Diven? Das ist geschlechterunspezifisch und hat viel mit dem Druck zu tun, der auf den Beteiligten lastet. Es kostet einen viel, diese Arbeit auf einem hohen Niveau jeden Tag, auch an einem Dienstagvormittag um 10 Uhr, abzuliefern. Erst recht, wenn man am Vorabend eine Vorstellung hatte oder gerade angereist und müde ist. Dieses Leben muss man erst einmal bewältigen und sich couragiert ständig wechselnden Konstellationen sowie Situationen stellen. Es gibt kein 08/15 in unserem Job. Wenn ein Regisseur sagt, ich möchte, dass die Szene so gespielt wird, dann sollte man so selbstsicher sein und es ausprobieren. Im Rahmen einer Produktion kommen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus verschiedenen Definitionen von Theater und Oper zusammen – da prallen manchmal Welten aufeinander.

Tauchst Du in die Rolle ab? Ich bemühe mich, ein Zentimeterchen Abstand zu halten, weil eine Überidentifikation zu keinem künstlerischen Mehrwert führt. Sobald ich das Theater betrete und geschminkt werde, widme ich mich aber meiner Rolle mit Haut und Haar.

Du stammst aus einer musikbegeisterten Familie. Was ist das Wichtigste, das dir deine Eltern mitgegeben haben? Ganz viel Enthusiasmus und das Gefühl, dass man alles dafür gibt, dass ein Abend oder eine Aufführung abfliegt.

V.L.: CHRISTIANE SCHWALD-PÖSEL, DAVID BREZNIK, MARTINA KÖBERLE, THOMAS HASCHBERGER, DANIEL REIN UND KERSTIN POLZER

Immer aktuell auf vorarlberg.ORF.at

Wie kommt Recht zustande? Wie viel unsichtbare Arbeit ist notwendig, damit jene Arbeit geleistet werden kann, die gesehen und bezahlt wird? Welche Bedingungen ermöglichen eine geschlechtergerechte Arbeitsteilung? Warum wird Arbeit trotz der Gleichheit als Rechtsprinzip unterschiedlich bewertet? Die Liste der Fragen, die bei einem Gespräch mit Maria Sagmeister virulent werden, ließe sich noch lang fortsetzen.

TEXT VON CHRISTA DIETRICH

Die Rechtswissenschaftlerin ist derzeit bei der Forschungsplattform GAIN an der Universität Wien tätig und wurde für ihre Arbeiten und Publikationen bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor Körner Förderpreis.

An der Forschungsplattform GAIN (Gender: Ambivalent In_Visibilities) sind sechs Fakultäten beteiligt. Diese Plattform widmet sich insbesonders den komplexen Prozessen intersektional vergeschlechtlichter Unsichtbarkeiten. Maria Sagmeister hat Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften studiert. Die Affinität zu Kunst

ist ihr quasi in die Wiege gelegt worden. Die Eltern – Kathleen Sagmeister-Fox und Rudolf Sagmeister – sind Kunsthistoriker, die Familienurlaube wurden oft mit Ausstellungsbesuchen geplant, was sie „immer als sehr spannend“ erlebt hat. „Wie gerne schon kleine Kinder Bilder anschauen, das sehe ich jetzt auch bei meiner Tochter.“ Die Weltoffenheit der Eltern und das zweisprachige Aufwachsen in Vorarlberg hat, wie sie sagt, „den Horizont erweitert“ und in ihrer Sozialisierung eine Rolle gespielt.

Konkret etwas tun. Anwältin hat sie sich als Kind als „tollen Beruf“ vorgestellt, sie war als Jugendliche bei der Aktion kriti-

scher Schülerinnen und Schüler aktiv, hat ein Gespür für Ungerechtigkeiten entwikkelt und sich das Jus-Studium als sinnvollen Weg ausgemalt, um konkret etwas tun zu können. Sie schloss in Wien dann aber zuerst das Studium der Kunstgeschichte ab, definiert Kunst als etwas Wirkmächtiges in der Gesellschaft und hat während des JusStudiums festgestellt, wie sehr sie vor allem die Theorie und die Rechtsphilosophie begeistern. Auch ihre Lehrtätigkeit empfand sie deshalb so erfüllend, weil sie den jungen Studentinnen und Studenten, die an der Uni die ersten Hürden zu durchlaufen hatten, dabei ein kritisches Nachdenken über das Recht mit auf den Weg geben konnte.

Maria Sagmeister. ist in Vorarlberg aufgewachsen. Sie hat das Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien sowie das Studium der Kunstgeschichte jeweils mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie ist Universitätsassistentin bei der Forschungsplattform GAIN am Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien. Zu den Auszeichnungen für ihre Arbeiten zählen der Theodor Körner Förderpreis, der Johanna Dohnal Förderpreis und der Förderpreis der Wiener Juristischen Gesellschaft. Maria Sagmeister ist zudem Redaktionsmitglied der kritischen juristischen Fachzeitschrift „Juridikum“.

Ihre Diplomarbeit in Kunstgeschichte ist durchaus im Kontext ihrer Arbeit im Bereich des Rechts zu sehen. Sie hat anhand von Werken der Künstlerinnen Cathrine Opie, Verena Jaekel und Zanele Muholi untersucht, wie das Porträt als fotografisches Medium bzw. auch als Repräsentationsmedium funktioniert. Untersucht wurde dabei auch die mögliche ermächtigende Funktion der Fotografie. Etwa wenn eine Regenbogenfamilie klassische Familienporträts nachahmt.

Diversität und Quotierung. Stellt sich die Frage, wie Maria Sagmeister die Sichtbarkeit oder Präsenz von Künstlerinnen in Ausstellungshäusern und Museen generell beurteilt? „Wenn ich mich wieder mit Kunstgeschichte beschäftigen würde, wäre meine erste Frage, wie der Kunstkanon überhaupt zustande kommt.“ Es ist eine mühsame, aber wichtige Arbeit, das Schaffen von Künstlerinnen, die lange vergessen wurden, zu eruieren und sichtbar zu machen. Als Beispiel nennt sie die Fotografin Lee Miller, deren Wirken als Kriegsreporterin und Zeugin der Befreiung der Konzentrationslager in Dachau und Buchenwald nun durch einen Film wieder der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Es sei eine gute Entwicklung, wenn feststeht, dass es nicht mehr geht, ein Jahresprogramm eines Ausstellungshauses nur mit Künstlern zu konzipieren. „Diversität hat einen Wert, es werden nicht immer die gleichen Positionen ausgestellt, was auch ein Gewinn für das Publikum

ist. Man darf aber genauso fragen, wo denn die politischen Philosophinnen sind. Es gibt weniger, weil sie patriarchalische Strukturen ausgeschlossen haben. Frauen sind erst seit gut hundert Jahren an den Universitäten, es braucht noch Maßnahmen, um dieser langen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken.“ In der Quotierung sieht Sagmeister da durchaus solche Maßnahmen.

Im Rahmen ihrer aktuellen Forschungsarbeit, zu der ein Buch erscheinen soll, befasst sich Maria Sagmeister mit den theoretischen Grundlagen, die zu rechtlichen Bedingungen der oft unsichtbaren Arbeiten führten, nämlich jener in den Haushalten.

Personenbetreuung. Konkret geht es dabei auch um die Personenbetreuung, die in Österreich von rund 60.000 Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa geleistet wird. Diese Arbeit hat einen Sonderstatus, wobei Gesetze zur Anwendung kommen, die benachteiligend sind. Im seit 2007 bestehenden Hausbetreuungsgesetz sind beispielsweise für Betreuerinnen und Betreuer, die 14 Tage in Österreich arbeiten und dann 14 Tage nach Hause fahren, sehr lange Arbeitszeiten vorgeschrieben. Nach ihren Untersuchungen werden die Arbeitszeitgrenzen voll ausgeschöpft, zudem können fast die gesamten 14 Tage abseits weniger Ruhezeiten als Bereitschaftszeit definiert werden, wobei die Betreuerinnen und

An der Universität Wien waren weibliche Studierende erstmals 1897 zugelassen, Rechtswissenschaften dürfen Frauen dort erst seit 1919 studieren.

Betreuer auch tatsächlich viel zum Einsatz kommen. „Entgegen der üblichen Systematik des österreichischen Arbeitsrechts und auch entgegen der EU-Arbeitszeitrichtlinie sieht das Hausbetreuungsgesetz für ausufernde Bereitschaftszeiten keine Bezahlung vor.“ Häufig müssten zudem Arbeiten getätigt werden, für die die Betreuerinnen und Betreuer an sich nicht zuständig sind. Wie Maria Sagmeister erläutert, geht es auch darum, dass diese Tätigkeit meist als rechtlich weniger geschützte selbstständige Arbeit definiert wird, obwohl sie das in ihrem Wesen nicht ist.

Geschlechtergerecht. Zur Beantwortung der Frage, welche Mechanismen notwendig sind, damit die wichtige, notwendige sowie unbezahlte Sorgearbeit gerechter verteilt wird, sind in ihrem Buch „Geschlechtergerechte Arbeitsteilung“ zahlreiche Anregungen zu finden. Für Maria Sagmeister ist es ein wesentlicher Punkt, die Karenzregelungen so zu gestalten bzw. mit dem Recht stärker so einzugreifen, dass beide Elternteile das Recht haben, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Und: „Es muss für Frauen die gleiche Möglichkeit geben, am Erwerbsleben zu partizipieren. Mein Vorschlag ist es, dass es nicht nur beim Anspruch beider Elternteile auf Karenzzeit bleibt, sondern dass diese zumindest großteils unübertragbar ist.“ Ein neuer Bericht vom Rechnungshof zeige auf, dass die Zahl der Väter, die in Karenz gehen, wieder zurückgegangen ist.

Das Thema ist komplex, auch im Gespräch mit Maria Sagmeister geht es um soziale Erwartungshaltungen, Geschlechterrollen und um die Problematik der sich deshalb stets reproduzierenden ökonomischen Verhältnisse: Es ist schließlich eine Tatsache, dass die Übernahme der Hauptverantwortung für die Sorgearbeit durch die Frauen zu großen Nachteilen in deren Erwerbstätigkeit führt, zu einem geringeren Lebenseinkommen und einer geringeren Pension.

Bezüglich der geschlechtergerechten Arbeitsteilung geht es auch darum, wie das Arbeitsrecht Entscheidungen von Menschen lenkt.

Mit der Eröffnung des neuen Standorts Wien bringen die Dornbirner Wirtschaftsanwälte juristische Expertise und Vorarlberger Geschäftssinn nach Ostösterreich.

TWP begleitet Unternehmen in beide Richtungen – ein Brückenschlag zwischen Wien und Vorarlberg, Süddeutschland und der Schweiz.

Dass Inhaus immer schon etwas anders war, weiß man seit der Gründung.

Statt auf Konkurrenz wurde auf Kooperation gesetzt: Drei ehemalige Mitbewerber entschlossen sich, gemeinsam das Unternehmen Inhaus zu gründen.

„Ein echter Neubeginn mit allen Konsequenzen,“ erinnert sich Geschäftsführer

Robert Küng. Inzwischen ist Inhaus der führende Anbieter von Bad- und Energielösungen und als überregionale Inhaus Gruppe stark gewachsen –der Spirit von damals ist aber heute noch der Erfolgsmotor des Unternehmens.

Der Energy-Carport auf dem Kundenparkplatz verbindet Energiegewinnung und Wetterschutz.

Der neue Bäderpark in Hohenems überzeugt mit seinem hochwertigen Sortiment in jeder Preisklasse mit bewährter Inhaus-Beratung.

Ein Gespräch mit Robert Küng vermittelt Aufbruchsstimmung und Optimismus. Gerade wenn die Marktseite einmal nicht so gut läuft, brauchen wir eine klare Zielsetzung und die Bereitschaft, an unserer Vision festzuhalten, meint Robert Küng. Was heißt das aber im Unternehmensalltag? Die Philosophie von Inhaus ist so einfach wie anspruchsvoll: „Das Thema Qualität setzt sich immer durch – egal in welcher Beziehung. So schaffen wir Stabilität und ein solides Fundament.“

Die Inhaus Strategie orientierte sich von Anfang an der Idee, anders, besser und innovativer zu sein. Dies gilt für die Führung des Unternehmens genauso wie für die vielen kleinen und großen Aufgaben im Arbeitsalltag jeder und jedes einzelnen Mitarbeitenden. Diesen hohen Quali-

tätsanspruch zu leben, erfordert Mut und Konsequenz: Bei der Gründung von Inhaus wurde das Projekt von Brancheninsidern mit Skepsis beobachtet. Fusionen wurden vor allem als Möglichkeit gesehen, Kosten zu senken und Mitarbeitende abzubauen. Es irritierte daher, dass bei Inhaus genau das Gegenteil geplant war. Ein Zusammenschluss von drei regional etablierten Unternehmen mit allen Mitarbeitenden zu einem völlig neuen gemeinsamen Ganzen passte nicht in die gängigen unternehmerischen Konzepte.

GEMEINSAMER ERFOLG VERBINDET

Die Fusion von drei gleichberechtigten Unternehmen auf Augenhöhe war einzigartig und hat sich als nachhaltig erfolgreich erwiesen. Robert Küng: „Entscheidend war, dass wir gemeinsam ein neues Unternehmen auf der grünen Wiese gegründet ha-

Mit Michel Bäder bietet Inhaus zwei einzigartige Showrooms in Hohenems und München.

„Wir wollen unsere Kunden glücklich machen!“ Robert Küng ist stolz auf den neuen Bäderpark in Hohenems, mit der größten Auswahl an Bad- und Wellness-Angeboten im Bodenseeraum.

ben – ohne Rücksicht auf mögliche interne Befindlichkeiten und mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden. Inhaus wurde für alle die gemeinsame neue Marke. So hatte keiner der Mitarbeitenden der einzelnen Unternehmen das Gefühl, etwas von seiner bisherigen Kultur oder Identität aufgeben zu müssen. Es gab für alle gleich viel zu verlieren, aber auch für alle gleich viel zu gewinnen.“

Auch heute agiert Inhaus nach dem Prinzip des Gemeinsamen und Verbindenden. Ein Beispiel dafür sind die langjährigen Partnerschaften mit heimischen Installateuren und Bauträgern, die oft über Generationen vertrauensvoll gepflegt werden. Stabilität bedeutet auch, mit Lieferanten und Partnerbetrieben langfristig zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam für die Kunden weiterzuentwickeln.

Als Chef des „Drei Länder Marathons“ motiviert Robert Küng erfolgreich das InhausMarathon Team zum Mitlaufen.

Eine Führungskraft ist immer auch Vorbild: Was ich von anderen fordere, verlange ich auch von mir.

Großinvestitionen in Technologie und Nachhaltigkeit prägten die letzten Jahre bei Inhaus. Bereits Ende 2021 wurde das gesamte Unternehmen auf erneuerbare Energiesysteme mit Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen umgerüstet – ein echter Mehrwert für das Unternehmen und gleichzeitig für unser Klima. Mit einem weiteren Investitionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro wurden die digitalen Prozesse und die Logistikkapazität ausgebaut. Mit dem modernsten Kleinteilelagersystem Vorarlbergs bietet Inhaus seinen Kunden Wettbewerbsvorteile mit einer deutlich schnelleren und zuverlässigen Auslieferung.

Eine besondere Beziehung verbindet Inhaus mit den Mitarbeitenden. „Menschen sind kein Kostenfaktor, sondern der zentrale Bestandteil unserer vielfältigen Leistungen, und genau so werden sie von uns auch geschätzt und behandelt.“ Diese Haltung

INHAUS GRUPPE:

n Inhaus Handels GmbH (AT) und Inhaus AG (CH): Heizung, Energie, Sanitär, Wellness und Bad, www.inhaus.at, www.inhaus.swiss

n SST: Solarthermie, Photovoltaik, Ladestationen & Energiespeicher, www.sst-energy.com

n Michel Bäder: Premium Bäder mit Showrooms in München und Hohenems, www.michel-baeder.com

KENNZAHLEN 2023

n 265 Mitarbeitende, davon 15 Lehrlinge

n Umsatz: 94 Mio. Euro (wie 2022)

n Eigenkapital: 32,2 Mio. Euro (Eigenkapitalquote 55,6 Prozent)

schafft gegenseitiges Vertrauen und ein starkes Fundament im Unternehmen. Das Team gibt diese Werte in Form von Flexibilität, Einsatz und Loyalität zurück.

Robert Küng: „Wir schaffen einen Mehrwert über Qualität und Leistung, aber auch über die Freude an unserem Tun – unsere Kunden und Mitarbeitenden sind gleichermaßen zufrieden. Dann sind wir als Unternehmen einzigartig, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre individuelle Art diesen Anspruch täglich leben können.“

BEGEISTERUNG IST ANSTECKEND Als passionierter Marathonläufer weiß Robert Küng, dass niemand 42 Kilometer läuft ohne Krisen zu durchleben. 28 Grad und Gegenwind oder Regen und Kälte –das alles gehört dazu, genauso wie man akzeptieren muss, dass man eventuell einmal langsamer durchs Ziel kommt. Auch im Unternehmen gilt, sich nicht von Krisen oder scheinbar schnellen Erfolgen abzulenken, sondern den langfristigen Fokus im Auge zu behalten.

Robert Küng kennt die Parallelen zwischen Sport und Unternehmen aus intensiver eigener Erfahrung: Es braucht konsequentes Training und Vorbereitung, die Freude in guten Teams zu arbeiten, Begeisterung und kritische Distanz, Anpassungsfähigkeit und Dranbleiben. Vor allem aber die Überzeugung, langfristig auf dem richtigen Weg zu sein – denn wer zweifelt, verliert.

ORSON WELLES WAR SCHON MAL DA

Ein klangvoller Name und ganz viele prominente Gäste: Seit dem Jahr 1912 empfängt das Astoria in der Kärtner Straße Schauspieler, Aristokraten, Diplomaten sowie Kunst- und Filmschaffende wie Orson Welles oder die gesamte „Der dritte Mann“-Crew. Nach einer etwa einjährigen Revitalisierungsphase öffnet das Hotel nun wieder seine Pforten, um Gäste aus der ganzen Welt zu empfangen. Rund 15 Millionen Euro flossen in den Umbau des 125-Zimmer-Hauses, das auch eine 70 Quadratmeter große Beletage-Suite mit Balkon bietet. Herzstück ist die Lobby mit Bar, deren Art-Deco-Ambiente beeindruckt. •

astoria-wien.com

NICHT DAHEIM UND DOCH ZU HAUSE

Die Lobby eines 5-Sterne-Hotels als erweitertes Wohnzimmer? Eine luxuriöse Vorstellung, die im 1. Wiener Gemeindebezirk peu a peu Formen annimmt. So entsteht aktuell im ehemaligen Gebäude des früheren Handelsgerichts das Luxushotel Mandarin Oriental – inklusive prachtvoller Residenzen in den oberen Stockwerken. Zukünftige Besitzer der privaten Räumlichkeiten dürfen sich dann nicht nur über eine äußerst mondäne Ausstattung freuen, sondern auch auf den 24-Stunden-Service des Hotels zurückgreifen. Muss ja nicht, wie im Fall von Sänger Pharrell Williams, gleich ein ganzes Hotel sein. •

mo-residencesvienna.com

VOM BEICHTSTUHL ZUM SOCIAL BUSINESS

Vintage und Nachhaltigkeit boomen auch in der Hotellerie. So wurde gerade ein ehemaliges Priesterwohnheim aus den 60er-Jahren vom Vorarlberger Künstler und Architekten Daniel Büchel sowie dem Architekturbüro BWM in ein Hotel umgestaltet. Das Magdas im 3. Wiener Gemeindebezirk wartet mit einem Mix aus alter und neuer Einrichtung auf: Vintage-Stücke wurden repariert und aufgemöbelt oder umfunktioniert. Das Social-Business-Hotel beschäftigt Menschen mit Migrationshintergrund und hilft ihnen, einen Beruf zu erlernen und in der Bundeshauptstadt Fuß zu fassen. • magdas-hotel.at

Der Vorarlberger Manager Stefan

Wehinger prägte die Bahnbranche in Österreich und ist jetzt als Unternehmer im Energiebereich erfolgreich.

TEXT VON ANDREAS SCALET

Wenn Stefan Wehinger am Bahnsteig steht – egal ob in Schruns, Feldkirch oder Wien – kann er auf wesentliche Eckdaten seiner ungewöhnlichen Laufbahn zurückblicken. Er war der Reihe nach Geschäftsführer der Vorarlberger Regionalbahn Montafoner Bahn, die freilich nicht nur auf der Schiene tätig war und ist, sondern neben der Abdeckung mit Bus und Bahn in der südlichsten Talschaft auch in der Elektrobranche und im Medienbereich eine wichtige Rolle spielt. Von dort wechselte Wehinger überraschend in den Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen. Der damalige Verkehrsminister und Vizekanzler Hubert Gorbach ist auf den jungen Geschäftsführer der Mo-Bahn aufmerksam geworden und setzte ihn auf die Shortlist für die Topjobs der ÖBB. „Dass ich für den Job genommen wurde, habe ich nicht erwartet“. Doch so kam es. „Ausschlaggebend war Niki Lauda, damals im Aufsichtsrat der ÖBB-Bahn, der sich für den Nüziger ins Rennen geworfen hat.

Genützt hat ihm dabei seine Erfahrung bei der kleinen Vorarlberger Bahn. „Die Firma ist klein, deshalb war ich als Chef für alles zuständig. Das war die interessanteste Schulung, denn so lernte ich alle Aspekte der Branche und die Branche selbst kennen“, erinnert er sich zurück. Als Vorstand des ÖBB-Personenverkehrs musste er liefern. Und das tat er mit dem Railjet. „Wir benötigten neue Züge und ich informierte mich darüber, wie wir möglichst schnell möglichst gute und günstige Zuggarnituren bekommen.“ Die damals angeschafften Railjet-Züge wurden 2008 in Betrieb genommen und sie kosteten pro Sitzplatz lediglich 28.000 Euro. Zum Vergleich: Ein Sitzplatz im ICE kostet 70.000 Euro. „Der Railjet ist zu 100 Prozent mein Zug“, freut er sich heute noch über die damalige Entscheidung.

Westbahn-Konzept by ÖBB. Doch die Zeit an der Spitze der ÖBB war endlich. Als der SPÖ-Politiker Werner Faymann Bundeskanzler wurde, wurde die traditionelle Rangordnung wieder hergestellt. Wehinger musste sein Büro räumen. Allerdings zahlte ihm die ÖBB einen mehrmonatigen Aufenthalt nach Wahl. Er wählte die renommierte kalifornische Stanford University und mach-

Der Nüziger punktet mit technischem Wissen und Physik-Kompetenz.

te ein MBA-Studium. Ironie der Geschichte: „Ich habe das Projekt Westbahn eingebracht und das Konzept dafür auf Papier gebracht.“ Damit schufen sich die Bundesbahner wenig später ihre eigene Konkurrenz.

Denn wenig später gründete Wehinger mit Bautycoon Hans-Peter Haselsteiner als Partner die erste private Konkurrenz für die ÖBB. Und was kaum jemand weiß: Die Westbahn heißt nicht etwa wegen ihrer Strecke in Richtung Westen so, sondern es sind die Anfangsbuchstaben von WEhinger STefan verrät der Vorarlberger. Und auch die Züge und das Design der Westbahn gehen auf den rührigen Manager zurück. Doch auch bei der Westbahn hielt es ihn nur einige Jahre, seither ist er auch immer wieder in beratender Funktion für Bahnunternehmen in ganz Europa tätig. Über die Expansion der Bahn mit Verbindungen von Wien nach Bregenz und Stuttgart wäre er anderer Meinung als das heutige Management: „Ich weiß nicht ob sich das rechnet, außerdem bieten die ÖBB sehr gute Verbindungen zwischen Vorarlberg und Wien an. Nach seinem Abschied von der Westbahn

Der Pionier. (2. v. l.) bei der Vorstellung seines Geschäftsplans für die erste private Bahngesellschaft.

legte Wehinger sein ganzes Engagement und sein Wissen als Dipl. Ing. und Physiker in ein Vorarlberger Unternehmen, in das er erst als Gesellschafter eintrat, im Jahr 2015 die Geschäftsführung und bis 2018 schließlich die Firma zur Gänze übernommen hat.

Die Kraft aus der Erde. Heute ist er Eigentümer und CEO der Energreen Gruppe mit Hauptsitz in Röthis, die aus der seit den frühen 80er-Jahren vom Bauunternehmen Nägele gegründeten Firma Enercret hervorgegangen ist. „Das Potenzial ist riesig und wir zählen zu den innovativsten und leistungsstärksten Anbietern in der Branche“, erzählt der Techniker, der sich binnen weniger Jahre ein breites Wissen in diesem Spezialgebiet erarbeitet hat und das Unternehmen mit internationalen anerkannten Fachleuten verstärkt hat, die heute in sechs Unternehmen (Enercret Installationen, Energreen Projektentwicklung, Enerplan Planung, Enerlink Produkte, Energiezukunft Schweiz, Enercret Großbritannien) ihre Leistungen anbieten. Leistungen, die die Cambridge University ebenso in Anspruch nimmt wie die Deutsche Bank, aber auch viele private Kunden, die sich auf Anlagen und Expertise aus Vorarlberg verlassen. Aber auch vor Ort und besonders im DACH-Raum wurden über tausend Anlagen in 26 Ländern, oft kombiniert mit anderen Energieträgern, konzipiert, geplant und realisiert. „Enercret ist einer der Weltmarktführer bei Baudienstleistungen im Bereich oberflächennaher Geothermie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden“, informiert der Unternehmer denn auch entsprechend stolz. Im Unternehmen, das er mit vier Mitarbeitern übernommen hat, arbeiten inzwischen über 50 Mitarbeiter, Tendenz weiter steigend.

Führend ist das Röthner Unternehmen inzwischen auch bei CADPlanung und BIM-Berechnungen, um die Effizienz zu verbessern, arbeite man mit den wichtigsten universitären Einrichtungen, zum Beispiel der TU Wien, zusammen. Gebaut werden auch eigene Messgeräte, die bodenphysikalische Parameter direkt und schnell in die Zentrale funken. Mit „Advanced TRT“ gelinge dies, deshalb plane man, diese Technologie ebenfalls auf den Markt zu bringen. Denn Energiesparen sei ein Gebot der Stunde, sagt der Techniker und Physiker mit Blick auf die Energiewende. Und wenn er sich etwas freischaufeln kann, will er sich auch in Zukunft der Eisenbahn widmen, sagt er und hat wohl schon konkrete Projekte in Planung.

Die Herausforderungen der Zukunft sind vielfältig: Nachhaltigkeit und Klimawandel, Künstliche Intelligenz (KI), Innovationen in Gesundheit und Biotechnologie, Urbanisierung und Smart Cities, Digitalisierung und Mobilität. Diese Themen spielen auch eine Rolle bei der Entwicklung moderner Standorte. Mit engagierten Konzepten und umfassendem Know-how arbeitet die PRISMA Unternehmensgruppe an der erfolgreichen Umsetzung zukunftsfähiger Standorte.

Der Millennium Park RHEINTAL vereint Arbeiten und Leben auf einzigartige Weise. Er bietet ein inspirierendes Umfeld für Innovation und Wachstum für nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Software, Produktion und Dienstleistungen. Im südlichen Bereich wird der Millennium Park erweitert – für die Zukunft: ein modernes Produktivquartier mit über 22.000 m².

Wir nennen es Orte gestalten.

Es mag wie eine Floskel klingen: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prägen ein Unternehmen.“ Doch Menschen wie Ferdinand Boss (90) sind der beste Beweis dafür, dass schöne Sprüche zur Realität werden können – und das über Generationen. Ein kleiner Blick zurück auf seine Karriere.

Eigentlich wollte ich erst noch in die Industrie“ – diese Gedanken gehen Ferdinand Boss im Dezember 1961 durch den Kopf, als er gebeten wird, sich doch bei den Vorarlberger Illwerken als junger Ingenieur mit Elektrotechnik-Studienabschluss in der Tasche zu melden. Mag es das berufliche Vorbild des Vaters Romed Boss oder die persönliche Verbindung aus Kindertagen zum Unternehmen gewesen sein: Nachdem er seine Zelte in Wien abgebrochen hatte, wurde Ferdinand Boss tatsächlich bei den Illwerken vorstellig, am 1. Februar 1962 trat er seinen ersten Arbeitstag an.

Im Kraftwerk daheim. Sein Weg führte ihn zunächst als Betriebsassistent ins Obervermuntwerk. „Dort war ich ein halbes Jahr stationär im Kraftwerk“, erinnert sich Ferdinand Boss zurück. „Wir haben Schichtdienst gemacht, Pläne korrigiert, gezeichnet. War eine interessante Tätigkeit.“ Und eine geselli-