Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Vorarlbergs Wirtschafts- und Lifestyle-Magazin

Zwei Freunde und ein kleiner Löwe

Ein Mann, ein Fürstentum und viele Yachten

Special: Kultursommer in Vorarlberg

Wo es um Hundertstel Millimeter geht

Das große Potenzial von kleinen Chips

„Der neue Präg. Weil Schönheit glücklich macht.“

Erleben Sie unser außergewöhnliches Ambiente und einen Ort mit den begehrtesten Schmuckstücken und edlen Zeitmessern. Wann nehmen Sie sich Zeit, um durch unsere neu gestalteten Räume zu flanieren und einen entspannten Drink an unserer Bar zu nehmen? Wir laden Sie ein zum Genießen und Staunen - und zu Begegnungen mit Schätzen von zeitloser Schönheit und unvergänglichem Wert.

Anna-Lena Hollfelder

JUWELIER PRÄG praeg.at juwelier.praeg

Gesundes Wachstum, nachhaltige Ernte.

Sicher, kompetent und persönlich –unsere Werte sind so bewährt wie aktuell. Sie schaffen den Boden für nachhaltiges Vertrauen.

Zeitgemäßes Private Banking verlangt exzellentes Wissen ebenso wie Vernunft, maßgeschneiderte Lösungen sowie den Blick für das richtige Maß. raiba-privatebanking.at

Eine bizarre Winterlandschaft mit einem halb versunkenen Dorf, garniert mit gruseligen Details und dämonischen Wesen – so gestaltet Regisseur, Bühnenbildner und Filmemacher Philipp Stölzl seine Kulisse für die Oper „Der Freischütz“ bei den diesjährigen Bregenzer Festspielen. „kontur“ hat sich von dieser düsteren Vision inspirieren lassen und dieses Setting kreativ für das Cover interpretiert.

Doch nicht nur auf der Bühne braucht es für den berühmten Blick über den Tellerrand Neugierde, Begeisterung, Mut und natürlich das nötige Know-how. Bewiesen haben das Pierre de Meuron und Jacques Herzog. Trotz ihrer kometenhaften Karriere suchen die beiden Architekten bis heute immer wieder einen neuen konzeptuellen Ansatz, um ihr visionäres Denken auf allen Ebenen voranzutreiben. Oder das Vorarlberger Getriebebauunternehmen Zimm, das mit seiner innovativen Technik die Welt bewegt, genauso wie Martin Messmer, der einst sein Auto vollpackte und mit dem Mut zur Veränderung in das Abenteuer seines Lebens Richtung Monaco aufbrach – getreu des französischen Schriftstellers Anatole France, der einst schrieb: „Wenn wir uns nicht verändern, wachsen wir nicht. Wenn wir nicht wachsen, leben wir nicht wirklich“. In diesem Sinne: Bleiben Sie neugierig.

Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr „kontur“-Redaktionsteam

Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Russmedia Verlag GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Redaktionelle Leitung: Christiane Schöhl von Norman, christiane.norman@russmedia.com

Redaktion:

Christa Dietrich, Ernest F. Enzelsberger, Gudrun Haigermoser, Marion Hofer, Elisabeth Längle, Franz Muhr, Angelika Schwarz

Artdirection: Bernadette Prassl, bernadette.prassl@russmedia.com

Anzeigenberatung: Russmedia GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1 Patrick Fleisch, Thorben Eichhorn, Sascha Lukic, Gabriel Ramsauer, Roland Rohrer Druck: Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH, A-6850 Dornbirn, Schwefel 81 Erscheinungstag: 11. Juni 2024; Nächste Ausgabe: 15. November 2024

Seite 06 | Bregenzer Festspiele. Kein Problem mit dem Teufel

Seite 10 | Herzog & de Meuron. Zwei Freunde und ein kleiner Löwe

Seite 10 | Zimm Group. Es geht um Hundertstel Millimeter

Seite 17 | Photeon Technologies. Winzige Wunderwerke

Seite 20 | Martin Messmer. Den Wind in den Segeln

Seite 26 | Anna Irene Eberle. Beauty-Sheriff der Promis

Seite 34 | Special. Kultursommer in Vorarlberg

Seite 52 | Diamante. Fast perfektes Fußballmärchen oder frag doch Toni

Seite 57 | Stefanie Marik. Mikrokosmos mit Motto

Seite 60 | Gebrüder Zwing. Wenn Handwerk mit Ästhetik flirtet

Seite 65 | Paul Renner. Knochen, Schädel und magisches Licht

Seite 68 | Mercedes AMG GT. Fahren in eine andere Welt

Seite 70 | Luke Bereuter. Zurücklehnen ist keine Option

Seite 74 | Sound & Spritzer. Wo Albert Tina zum Feiern trifft

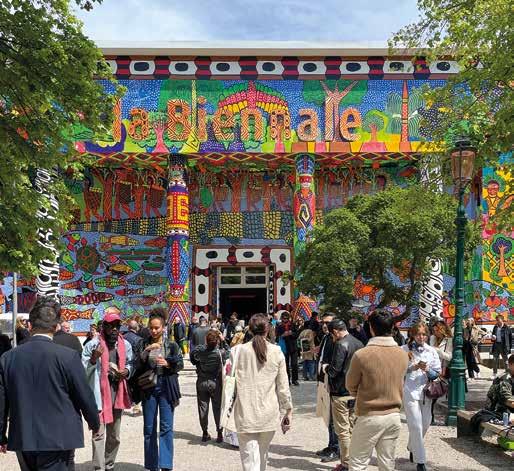

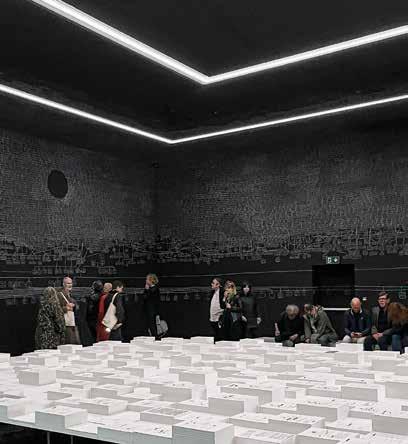

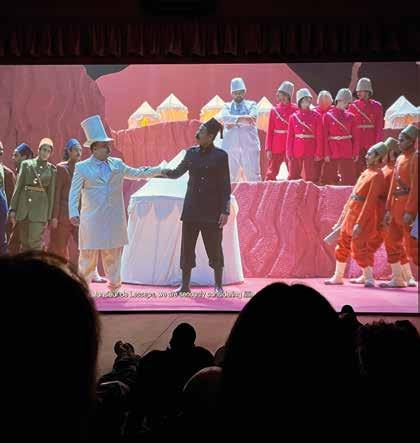

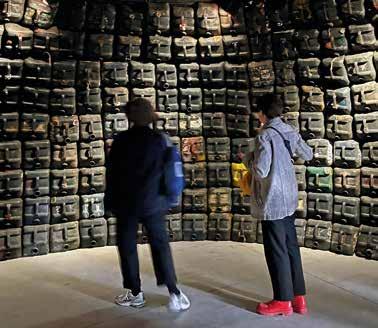

Seite 78 | Biennale. In Venedig könnten Fremde Freunde werden

FÜR DEN BMW i5 TOURING.

Freude am Fahren. 100% Elektrisch.

1,99%* FIXZINSSATZ.

Stiglingen 75, 6850 Dornbirn Telefon 05572/23286-0 info.dornbirn@unterberger.bmw.at www.unterberger.bmw.at

Bundesstraße 96, 6710 Nenzing Telefon 05525/6971-0 info.nenzing@unterberger.bmw.at www.bmw-unterberger-nenzing.at

BMW i5 eDrive40 Touring: Verbrauch elektrisch, kombiniert WLTP in kWh/100 km: 16,7–19,3; Elektrische Reichweite, WLTP in km: 483 - 556

* Angebot der BMW Austria Leasing GmbH, BMW Select Leasing für den BMW i5 eDrive40 Touring, Anschaffungswert höchstens € 70.297,10, Anzahlung € 20.590,-, Laufzeit 48 Mon., Leasingentgelt € 469,- mtl., genaue Höhe abhängig von Sonderausstattung und Zubehör gem. individueller Konfiguration, 10.000 km p.a., Restwert € 30.370,94, Rechtsgeschäftsgebühr € 434,70, Bearbeitungsgebühr € 260,-, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, eff. Jahreszins 2,47%, Sollzins fix 1,99%, Gesamtbelastung € 74.167,64. Beträge inkl. NoVA und MwSt. Angebot freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gilt für sämtliche Fahrzeuge der Elektropalette von BMW bei Vertragsabschluss von Kauf- und Leasingvertrag von 07.02.2024 – 30.06.2024, Auslieferung bis 30.09.2024. Unterschiedliche Konditionen je nach Baureihe: 1,99% Fixzins bei BMW i5; 2,99% Fixzins bei BMW i4, iX3 und iX; 3,99% Fixzins bei BMW iX1 und iX2. Ausgenommen von der Aktion ist die Modellbaureihe BMW i7. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die teilnehmenden BMW Partner zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit anderen Leasing-Angeboten. Angebot gültig bei allen teilnehmenden BMW Partnern.

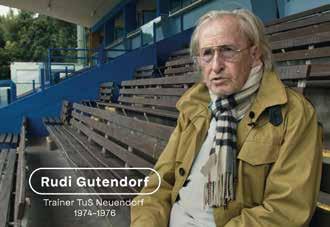

„Ich freue mich immer auf die Wolfsschlucht“, sagt Philipp Stölzl. Der Regisseur, Bühnenbildner und Filmemacher inszeniert bei den Bregenzer Festspielen heuer nicht nur die Oper „Der Freischütz“, er hat auch dieses bizarre Dorf entworfen, das samt einiger gruseliger Details nun zwei Jahre lang die Bühne auf dem See bildet. Es wird eine andere Sichtweise der Oper von Carl Maria von Weber geben, aber es wird auf jeden Fall höllisch.

Winterlandschaft. Die erste Präsentation des Konzeptes für eine neue Seebühneproduktion in Bregenz wird immer mit Spannung erwartet: Pressesprecherin Babette Karner, Intendantin

Elisabeth Sobotka, Festspielpräsident Hans Peter Metzler, Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl und Festspieldirektor Michael Diem.

Für das Gespräch über seinen Bregenzer „Freischütz“ unterbricht Stölzl die Filmarbeiten, für die er kurz vor Probenbeginn auf dem See auch einige Zeit in Budapest verbringt. Vor rund zehn Jahren kam seine Verfilmung des Romans „Der Medicus“ von Noah Gordon in die Kinos. Die spannende Geschichte über einen Heilkundigen erhält nun eine Fortsetzung, die Ende nächsten Jahres zu sehen sein wird. Einer seiner letzten filmischen Arbeiten war die „Schachnovelle“, in der er frei nach dem gleichnamigen Werk von Stefan Zweig Folter und Isolationshaft in der Nazi-Diktatur thematisierte.

Die Handlung von „Der Medicus“ ist im Mittelalter verankert. So weit braucht er sich nun nicht zurückzuversetzen, geht es nach dem Originallibretto, so befindet man sich bei der „Freischütz“-Geschichte in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, also im 17. Jahrhundert. Doch darauf sollte man sich nicht festlegen, Stölzl hat die umfangreichen Sprechpassagen in diesem Werk umarbeiten lassen.

Bregenzer Fassung. Auf dem See wird jede Oper ohne Pause gespielt, mehr als zwei Stunden soll sie nicht dauern, ohne Kürzungen geht somit nichts. „Ja, es gibt eine Bregenzer Fassung“, erklärt der Regisseur, „irgendwo muss man das Messer ansetzen, auch innerhalb der Musiknummern, aber mir ist die Problematik bewusst. Ich hätte gerne einmal eine gekürzte Fassung vom ,Ring des Nibelungen’ gemacht, es aber bleiben lassen, weil die Leute schon bei jedem Kürzungsvorschlag nahezu ausgezuckt sind.“

Den „Freischütz“ hatte er vor Jahren einmal am Theater in Meiningen inszeniert. Um die Ankunft jenes Eremiten zu verdeutlichen, der zum Finale immer ein wenig wie ein Deus ex machina auftritt und den Tod der von der Freikugel getroffenen Agathe verhindert, hatte er die unkomponierte Szene

aus dem Libretto, in der Agathe zum Eremiten geht, weil sie so quasi eine Vorahnung hat, als Sprechszene an den Beginn gestellt. Mitten im Spiel rief eine Zuschauerin „jetzt haben die doch glatt die Ouvertüre weggelassen.“ Die Dame hatte sich zu früh empört, denn die Ouvertüre erklang selbstverständlich gleich darauf und wer nun weiß, dass Stölzl für Bregenz ein wenig an den Musiknummern geschraubt, deren Zahl also reduziert hat, braucht sich nicht zu sorgen, dass man ihm gar den berühmten Jägerchor („Was gleicht wohl auf Erden .“) wegnimmt.

In der Wolfsschlucht fehlt schon einmal gar nichts. Wir erinnern uns: Max darf seine Verlobte Agathe erst ehelichen und damit eine Erbförsterei übernehmen, wenn er beim Probeschießen gut abschneidet. Aus Angst vor dem Versagen lässt er sich von Kaspar, einem Jäger, der von Agathe einst abgewiesen wurde und den Stölzl als ein Pendant des sich mit Mephisto eingelassenen Faust sieht, zum Gang an diese unheimliche Stelle überreden, wo Samiel für die rettende Munition sorgt. „Wir haben im ,Freischütz’ eben diese 19.-Jahr-

Fortsetzung folgt. Szene aus der erfolgreichen Romanverfilmung „Der Medicus“. Stölzl arbeitet zurzeit am zweiten Teil.

Mit Verdis „Rigoletto“ realisierte Philipp Stölzl eine der spektakulärsten Operninszenierungen auf dem See.

hundert-Moritat mit allen diesen moralischen Themen, wenn man sich als Regisseur nicht auf diese einlässt oder, wenn man keine Lust auf Schauergeschichten hat, dann muss man es eben bleiben lassen.“ Einer seiner Lehrer hatte ihm einmal gesagt, dass man sich erst dann Bühnenbildner nennen darf, wenn man die Wolfsschlucht einmal bewältigt hat.

Potenzprobleme? Philipp Stölzl wird sich nicht um die Geistererscheinungen drücken. Er freut sich immer und somit auch als Regisseur in Bregenz auf die Wolfsschlucht, erläutert aber, dass es in dieser Oper mit diesem Männer- und Jägerkult auch eine psychologische, freudianische Ebene, den Beweis der Potenz gibt. Max ist bei ihm auch kein Jägersbursch, sondern er bleibt jener Schreiber, der er im Gespensterbuch von Apel und Laun ist, aus dem der „Freischütz“-Librettist Friedrich Kind den Plot nahm und veränderte. In der 1821 uraufgeführten Oper stirbt Agathe nicht an der letzten, der in der Wolfsschlucht gegossenen Freikugeln, ein Eremit erscheint und lenkt die Kugel um, die dann Kaspar trifft.

Wer jetzt an „The Black Rider“ von Robert Wilson, Tom Waits und William S. Burroughs denkt, liegt richtig. Der Ursprung des Stoffs für dieses zum Hit gewordene, 1990 uraufgeführte Musiktheater ist derselbe, aber das Finale bleibt im Vergleich zum „Freischütz“ tragisch.

Was den erwähnten Eremiten betrifft, werde es die eine oder andere Überraschung geben, aber eines verrät Philipp Stölzl, der Figur des Samiels, dieses schwarzen Jägers in der Wolfsschlucht, verleiht er auf der Seebühne mehr Gewicht. Samiel tritt als Conférencier auf und ist mit allerlei Fähigkeiten ausgestattet, die zu Erscheinungen führen. Auch die Kirchturmuhr hat er in der Klaue.

Das Spektakel darf somit sein. Dass es Stölzl zu entfachen versteht, hat er in seiner „Rigoletto“-Inszenierung in Bregenz gezeigt, für die er einen riesigen Clownskopf in den See setzte, der sich getreu der düsteren Handlung nach und nach zum Totenkopf verwandelte.

In die Tiefe des Sees. Was die Szenerie betrifft, so geht er mit diesem halbversunkenen Dorf in die Breite, lässt bis an die erste Publikumsreihe spielen, wollte den See aber nicht verbauen. „Man wird viel davon sehen, auch die Tiefe.“

Während sich die Männer also am Schießstand beweisen, sitzen die Frauen zu Hause und flechten Kränze. Das Problem mit den weiblichen Figuren bzw. der passiven oder der sich opfernden Frauen in Opern, die man heute nicht mehr so erzählen kann, sei ihm bewusst, betont er eigens. Im Vergleich zu „Madama Butterfly“ mit ihrer geradezu hermetischen Partitur (jener Oper, die in der Inszenierung von Andreas Homoki in den Sommern 2022 und 2023 auf dem See gespielt wurde) biete der „Freischütz“ immerhin einige Möglichkeiten, die Figuren innerhalb des Kontextes zu modernisieren.

„Da muss man mit viel Fingerspitzengefühl drangehen, denn, wenn die Inszenierung etwas anderes erzählt als die Musik, dann entsteht eine Grätsche. Deswegen lasse ich die Gruselgeschichte eine solche sein, ich habe aber alles getan, was möglich ist, um die Frauen als solche zu zeigen, die durchaus aktiv sind und sich mit diesem Dorf herumschlagen.“ Ännchen und Agathe sind bei Stölzl somit auch Frauen, die sich trauen, ihr soziales Umfeld gegebenenfalls zu verlassen. „Mir ist die Thematik mehr als nur bewusst. Als Vater einer zehnjährigen Tochter stelle ich fest, dass selbst in moderneren Kinderbüchern, die mir lange durchaus lieb waren, noch Rollenstereotype vorkommen.“ Christa Dietrich

Die „Freischütz“Szenerie suggeriert erst einmal Kälte, aber es wird höllisch heiß.

Die

Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber wird in Bregenz erstmals auf dem See realisiert. Sie wird heuer ab 17. Juli insgesamt 28 Mal aufgeführt.

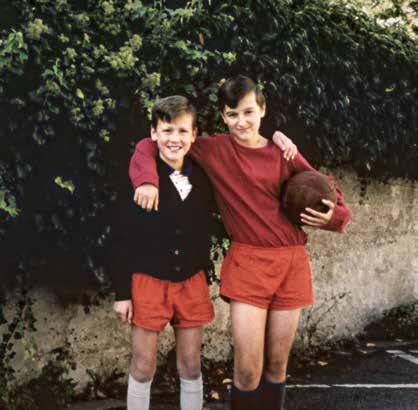

Pierre de Meuron und Jacques Herzog – ein preisgekröntes Architekten-Duo, charmanterweise noch dazu Freunde fürs Leben, die ihren Blick nicht nur auf prestigeträchtige Großprojekte richten, sondern auch in künstlerischen Kleinoden immer einen neuen konzeptuellen Ansatz suchen, um ihr visionäres Denken auf allen Ebenen weiterzuentwickeln.

Sie sind seit der 1. Klasse befreundet, kennen sich also fast ihr ganzes Leben, was vielleicht auch der Genialität der beiden zu pass kommt. Fest steht: Sie studieren gemeinsam an der renommierten ETH Zürich, eröffnen 1978 in Basel ein Studio und legen damit den Grundstein für ihre späteren „architektonischen Fußabdrücke“, die im Laufe der Jahre rund um die Welt immer mehr Spuren hinterlassen sollten. Der Erfolg kennt nur eine Richtung: Seit damals stoßen immer neue Partner hinzu – heute arbeitet Herzog & de Meuron mit über 500 Mitarbeitern an Projekten in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Zum Hauptsitz in Basel hat das Büro heute weitere Dependancen in Berlin, Hongkong, London, München, New York, Paris und San Francisco.

Architektonische Avantgarde. Im Laufe der Jahre entstehen Projekte auf der ganzen Welt. Die Bandbreite ist beeindruckend: Vom Bühnenbild und Einfamilienhaus bis hin zu Großprojekten wie Museen, Stadien, Wohn- und Bürohauskomplexen, aber auch städtebaulichen Wahrzeichen ist alles dabei – wie etwa die

Elbphilharmonie Hamburg, die wie eine gläserne Welle direkt an der Hafen-City mit 110 Metern in die Höhe ragt und ein Symbol für die Verbindung von geschichtsträchtiger Vergangenheit und Zukunft der Stadt darstellt, denn die beiden Architekten berücksichtigen bei ihrer konzeptionellen Arbeit immer das Setting, das die Welt um das Projekt herum definiert. Besonders spektakulär ist auch das Beirut Terraces, weil es durch seine spielerisch übereinander gelegten Plattformen die Vorstellung sowie das Verständnis von Hochhäusern neu definiert.

Die Aufzählung wäre beliebig fortsetzbar, denn Herzog & de Meuron gehören zweifellos zur architektonischen Avantgarde, sind vielfach preisgekrönt, und ihre Bauten sorgen regelmäßig für eine hohe mediale Aufmerksamkeit – und doch liegen den beiden auch die kleinen Projekte am Herzen wie etwa das Stadthotel „kleiner Löwe“, das mit seinem markanten Tonnendach am Kornmarkt in Bregenz thront und in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Büro-Partner Robert Hösl realisiert wurde, der übrigens auch an der Elbphilharmonie beteiligt war.

Das Erkennungsmerkmal von Herzog & de Meuron ist, gerade keinen typischen Stil zu haben.

Stadthotel. Der „kleine Löwe“ mit seinem markanten Tonnendach thront selbstbewusst am Kornmarktplatz in Bregenz.

Hochhaus. Das Beirut Terraces zeichnet eine schichtartige Struktur aus.

Konzerthaus. Die Elbphilharmonie Hamburg ragt wie eine imposante Welle in die Höhe.

Avantgarde. Pierre de Meuron und Jacques Herzog haben mit ihren Entwürfen rund um den Globus Wahrzeichen erschaffen.

Charakteristisch. Viel Holz, Glas, warme Farben und raffinierte Details zeichnen das Interieur des „kleinen Löwen“ aus.

Eine Art Gesamtkunstwerk. Der fünfgeschossige Neubau beherbergt ein kleines Hotel mit acht Zimmern, einen Salon sowie eine Privatwohnung mit Dachterrasse. Die Architektur ist unaufgeregt und gleichzeitig im wahrsten Sinne allumspannend: viel Glas, eine für das Stadtbild bereichernde und zugleich unaufdringliche Formensprache, die sich nahtlos in die Umgebung einfügt. Den Reiz dieses Objekts fasst Robert Hösl folgendermaßen zusammen: „Das Stadthotel ‚kleiner Löwe‘ ist zwar ein sehr kleines Projekt und insofern eher eine Ausnahme in unserem Portfolio. Es hat aber aufgrund seiner exponierten Lage am Kornmarktplatz eine hohe Relevanz für den Ort und es verknüpft darüber hinaus auf kleinstem Raum unterschiedlichste Aspekte: den Umgang mit historischer Bausubstanz, eine sehr anspruchsvolle, beengte Parzelle und ein spannendes und vielfältiges Raumprogramm mit einem öffentlichen Stadtsalon, einem kleinen Boutique-Hotel und einer exklusiven Maisonette-Wohnung. Auch sahen wir das Potenzial, mit unseren Innenarchitekten und un-

serer Abteilung für Möbeldesign H&dM Objects das kleine, maßgeschneiderte Hotel zu einer Art Gesamtkunstwerk zu verdichten.“ Auch der Name spannt einen Bogen: Das im 19. Jahrhundert errichtete Gebäude wurde zunächst als Bierbrauerei – mit angeschlossenem Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ – dann als Kino („Löwen Kinematograf“), Bank, Möbelhandel sowie in jüngerer Vergangenheit als Bar und Club genutzt und immer wieder erheblich umgebaut.

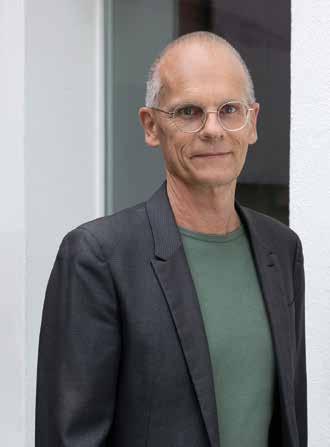

Expertise. Robert Hösl arbeitet seit dem Jahr 1994 bei Herzog & de Meuron. Seit 2004 ist er Partner und für zahlreiche Projekte wie die Allianz Arena in München oder den „kleinen Löwen“ in Bregenz verantwortlich.

Ohne vorgefertigte Meinung. Die Arbeiten des Architekturbüros zeichnen sich generell durch einen explorativen Ansatz aus, neue Lösungen, Ideen und Denkweisen zu finden. „Das Erkennungsmerkmal von Herzog & de Meuron ist, gerade keinen typischen, wiedererkennbaren Stil zu haben. Alle unsere Projekte werden auf der Grundlage ihrer jeweils spezifischen Situation, der Aufgabe und den Erwartungen der Auftraggeber, dem soziokulturellen Hintergrund und vielen weiteren Einflussgrößen entwickelt und wir steigen ohne eine vorgefertigte Meinung in diesen Prozess ein. Gerade das auch für uns selbst anfangs völlig offene Ergebnis reizt uns und treibt uns voran“, beschreibt Robert Hösl den kreativen Schaffensprozess, der somit eine kontinuierliche Interaktion und Neuinterpretation der vorhandenen Gegebenheiten sowie die Einbeziehung der Umgebung beinhaltet. Das Streben nach einem einzigartigen künstlerisch-angehauchten architektonischen Ausdruck schwingt bei allen Arbeiten mit, denn Architektur bedeutet eben nicht nur möglichst ökonomisch sinnvoll zu bauen. Vielmehr stehen komplexe, dynamische Geometrien im Zentrum, welche das Potenzial haben, zu einem Wahrzeichen zu avancieren. Christiane Schöhl von Norman

Der neue vollelektrische Taycan.

Porsche Zentrum

Vorarlberg – Rudi Lins Bundesstraße 26d 6830 Rankweil Telefon +43 5522 77911 info@porschezentrumvorarlberg.at www.porschezentrumvorarlberg.at

Porsche Service

Zentrum Dornbirn Schwefel 77

6850 Dornbirn Telefon +43 5572 25310 www.autohaus-lins.at

Taycan – Stromverbrauch kombiniert: 16,7 – 19,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. Stand 05/2024. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des neuen WLTP-Prüfverfahrens ermittelt.

Der international erfolgreiche Maschinenbauer Zimm entwickelt, produziert und verbreitet am Firmenhauptsitz in Lustenau qualitativ hochwertige elektromechanische Antriebe und Getriebe.

Der Betrieb, der 1977 von der Familie Zimmermann in Bregenz gegründet wurde, hat sich im Laufe der Jahre zu einem international agierenden Global Player weiterentwickelt. Heute ist die Zimm Group im Millennium Park in Lustenau beheimatet, mit allein 145 Mitarbeiter(inne)n in Vorarlberg und einer Exportquote von über 80 Prozent.

Eigenfertigung. Verantwortlich für diesen Erfolg ist das Produktportfolio: Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Hubsystemen sowie seit letztem Jahr auch elektromechanische Aktuatoren, hochwertige Gussgehäuse sowie Dreh- und Frästeile. Der umfangreiche Systembaukasten von Zimm beinhaltet bewährte Standardkomponenten sowie Sonderlösungen – beide Varianten mit moder-

ner CNC-Technik gefertigt, wie Geschäftsführer Gunther Zimmermann unterstreicht. Seit 12 Jahren steht er an der Spitze des Familienunternehmens. Ein hauseigenes Prüflabor sorgt darüber hinaus für eine lückenlose Qualitätssicherung. „Die gleichbleibend hohe Güte unserer Produkte erreichen wir durch eine hohe Eigenfertigung, einer Fertigung auf dem neuesten Stand, internen Mess- und Testanlagen, einem zeitgemäßen Qualitätsmanagement sowie einer konstruktiven Fehlerkultur“, erklärt der Chef des einzigen Getriebebau-Unternehmens in Vorarlberg.

Einsatzgebiet. Zum Einsatz kommen die Systeme dort, wo Gewichte von wenigen Kilogramm bis zu 100 Tonnen präzise gesteuert, kontrolliert und positioniert werden müssen wie etwa auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele. Die ausgefeilte

Technik ermöglicht wechselnde, sich bewegende Bühnenelemente sowie die Montage bzw. das Zusammensetzen schwerer Elemente. Auch das Mariinsky-Theater in St. Petersburg oder das Bolschoi-Theater in Moskau nutzen die innovativen, maßgeschneiderten Lösungen aus Lustenau für ihre tonnenschweren Bühnenbewegungen. Bei riesigen Parabolantennen, wie sie an Küsten, Bergen und in Wüsten betrieben werden, kommen die Getriebe ebenfalls zum Einsatz und sorgen für eine präzise, störungsfreie Positionierung der „Schüsseln“. „Unsere Technik stellt die Einstellung der entsprechenden Achsen bis in den Hundertstel-Millimeter-Bereich sicher“, weiß der Maschinenbauexperte und führt weiter aus: „Dadurch leisten wir einen wesentlichen Beitrag für die globale Kommunikation sowie die Raumfahrtkontrolle und -überwachung.“

Gunther Zimmermann steht seit dem Jahr 2012 an der Spitze des Unternehmens, das 2023 einen Umsatz von 30 Mio. Euro (+7,7 Prozent zum Vorjahr) generierte sowie Investitionen von 1 Mio. Euro tätigte.

Führung. Verkaufsleiter Peter Gridling (l.) mit Geschäftsführer Gunther Zimmermann (r.).

Global Player. Das Hauptquartier der Zimm Group ist im Millennium Park in Lustenau. Die Exportquote liegt bei über 80 Prozent.

Expertenteam. Sichergestellt wird die hohe Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit der Produkte vor allem durch eine intensive Weiterbildung der Mitarbeiter(innen) sowie durch eine vertiefte Lehrlingsausbildung. „Die Investition in die Ausbildung von Fachkräften ist eine Investition in die Zukunft, welche die Produktqualität sichert“, ist Gunther Zimmermann überzeugt. Deshalb legt das Unternehmen großen Wert auf eine hochwertige Lehraus-

bildung. Die 2022 eröffnete Werkstätte schafft ein Umfeld, in dem die Auszubildenden in den Bereichen Zerspanungstechnik, Maschinenbautechnik und Metallbearbeitung umfassend geschult werden. „Damit sie später alle nötigen Fähigkeiten beherrschen, um Getriebe bauen, testen und verfeinern zu können – müssen sie komplexe Abläufe erlernen. Daher arbeiten sie schon ab dem 2. Lehrjahr an Produktionsaufträgen und Sonderteilen

mit und lernen so von Anfang an, was es heißt, den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden“, so Zimmermann.

Belohnt wurde dieses Engagement mit dem Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“. Somit steht bereits die nächste Expertengeneration bei Zimm in den Startlöchern, die dafür sorgt, dass das Lustenauer Unternehmen die Welt weiter im Großen und Kleinen bewegt. Ernest F. Enzelsberger

„So individuell wie Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden, so vielfältig sind unsere Ein- und Aufstiegschancen“, ist Generali Vorstand Arno Schuchter überzeugt.

Welche Karrieremöglichkeiten bietet die Generali? Egal ob als Lehrling, Quereinsteiger(in) oder mit Berufserfahrung – innerhalb der Generali Österreich gibt es viele Chancen, um ein und aufzusteigen. Besonders im Vertrieb suchen wir laufend nach motivierten Kolleg(inn)en, die unser erfolgreiches Team verstärken. Um unseren Kund(inn)en eine optimale Beratung zu bieten, setzen wir einen starken Fokus auf die Aus und Weiterbildung unserer Mitarbeiter(innen). So stellen wir schon jetzt die Weichen für die Zukunft.

Haben sich die Anforderungen an den Arbeitsplatz geändert? Ja, wir nehmen vor allem den Wunsch nach mehr Flexibilität und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wahr. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen und sprechen mit dem Teilzeitmodell im Außendienst gezielt neue Zielgruppen an: Für die spannenden

Tätigkeiten in der Kundenbetreuung sollen speziell Eltern, die nach der Karenz nicht in ihren alten Job zurückkehren wollen, oder Quereinsteiger(innen) aus anderen Branchen gewonnen werden.

Was zeichnet die Generali als Arbeitgeberin aus? Wir möchten nicht nur für unsere Kund(inn)en, sondern auch den Mitarbeiter(innen) ein Lifetime Partner sein und ihnen in jeder Lebenslage zur Seite stehen. Neben einer hohen Flexibilität ist auch die attraktive leistungsbezogene Bezahlung für unsere Kundenbetreuer(innen) ein großer Pluspunkt. Dass wir mit diesen Ambitionen auf dem richtigen Weg sind, zeigen auch unsere zahlreichen Auszeichnungen als Arbeitgeberin. Seit 2012 nehmen wir am Audit „berufundfamilie“ teil und führen das staatliche Gütezeichen für eine familienfreundliche Personalpolitik.

Sie wollen mehr erfahren? App downloaden und Video ansehen!

Ute Faber, Kundenbetreuerin Wien

Arno Schuchter, Generali Vorstand für Marketing und Vertrieb.

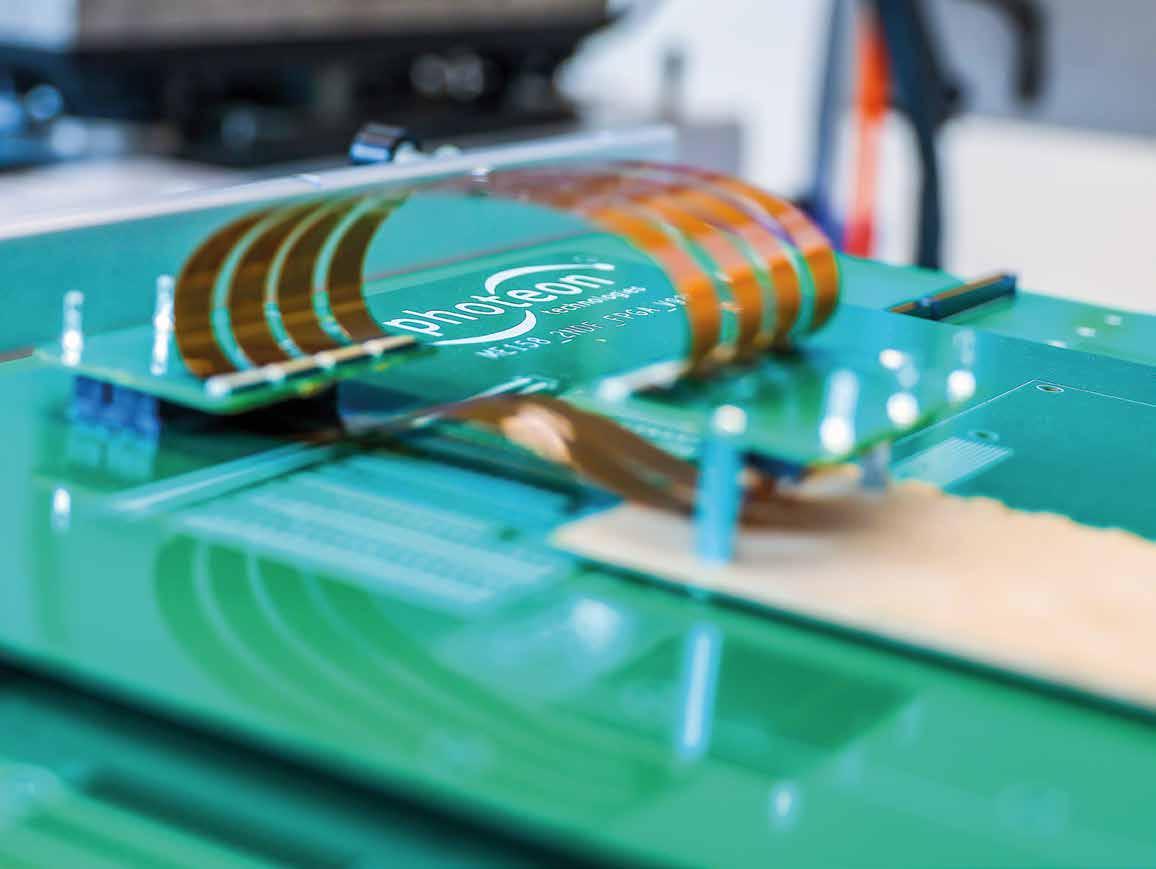

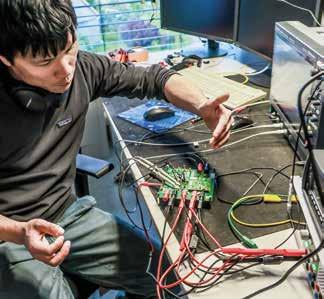

Photeon Technologies entwickelt am Campus V Mikrochips für weltweit führende Technologiekonzerne. Doch nur wenige kennen das HightechUnternehmen, denn das Know-how, das zwar allgegenwärtig ist, ist im Verborgenen in Anwendungen integriert oder Gegenständen verbaut. Beispiele sind Airbag-Sensoren, Audiochipsätze für Mobiltelefone, Mikrocontroller und Navigationssysteme für selbstfahrende Fahrzeuge.

Dass im Kleinen Großes entsteht, wird nirgendwo deutlicher als im vierten Stock des Campus V in Dornbirn. Dort befindet sich das Headquarter der Photeon Technologies GmbH, einer der weltweiten Marktführer in der Mikrochip-Entwicklung. Mikrochips gibt es in verschiedenen Größen, auch winzig klein, kaum zu erkennen. Einer, gerade mal so groß wie eine Wegameise, liegt unter dem Mikroskop. Auf dem Bildschirm erscheint der Winzling in 43-facher Vergrößerung. So lassen sich Details erkennen. Für den Laien sieht es zwar immer noch wie ein Insekt aus, wenn auch gepunktet und viereckig. Dabei erfüllen integrierte Schaltkreise, kurz ICs genannt, auf kleinster Fläche eine Vielzahl von Funktionen.

Allgegenwärtige Wunderwerke. Dass wir so wenig über die Wunderwerke wissen, liegt daran, dass sie in Gehäusen verborgen sind. Dennoch sind sie allgegenwärtig. Etwa in Smartphones, Autos sogar bis hin zum Kühlschrank. Ohne diese Chips würde vieles nicht funktionieren. In einem Smartphone beispielsweise sind zahlreiche Mikrochips verbaut, einer davon ist der Lautsprecher. Wer wäre auf die Idee gekommen, dass er ein Ländle-Produkt –„Entwickelt in Dornbirn“ – ist?

Rasch gewachsen. Der Mann hinter Photeon Technologies heißt Thomas Lorünser. Bis 2014 arbeitete der verheiratete Vater von drei Söhnen in führender Managementfunktion für den indischen Konzern Wipro Technologies. Dann startete er als CEO und alleiniger Eigentümer der Photeon Technologies GmbH. „Wir sind mit der Entwicklung anwendungsspezifischer integrierter Schaltungen (ASICs) sehr rasch gewachsen“, erzählt der 57-Jährige, der das Potenzial erkannte, das in der Chipentwicklung steckt.

Thomas Lorünser ist ein Visionär und ein Macher. Seine Entscheidungen sind nicht nur innovativ, sondern auch vom Mut zur Veränderung geprägt. Als er 2019 mit Photeon vom Millennium Park in Lustenau in den Campus V übersiedelte – die FH Vorarlberg zum Greifen nah –, tat er bereits einen wichtigen Schritt. „Entwicklung ist auch Ausbildung“, sagt Lorünser und stellt Praktikumsplätze für HTLer sowie Stipendien für Studierende zur Verfügung. Sein Zukunftsbild für das Jahr 2030: „Bis dahin soll hier in Dornbirn ein Halbleitercampus entstehen, mit dem Ziel, noch mehr Know-how ins Land zu bringen, um unabhängig zu werden.“ Das ist realistisch, denn inzwischen beschäftigt Photeon mehr als 100 Entwicklungsingenieure. Die Standorte in Pavia bei Mailand und in Novi Sad (Serbien) mit eingerechnet.

Bauplan jedoch Layout. „Das Designen der Layouts ist hochkomplex und bedarf mehrerer Schritte“, erklärt der leidenschaftliche Skifahrer und Kletterer, der auch der Berge wegen ins Ländle gekommen ist.

Monatelange Stresstests. Jeder Schritt erfordert Fachwissen und präzise Ausführung, damit aus der Idee ein fertiger Chip wird. Doch bevor dieser das Haus verlässt, prüft Eva Schreyer in Simulationen, ob die entwickelte Schaltung die volle Funktionalität erreicht, die gefordert wird. „Diese so genannten Stresstests dauern über Monate und beinhalten Tausende von elektrischen Tests unterschiedlicher Parameter über einen Temperaturbereich der in der realen Anwendung tatsächlich auftritt“, erklärt die Mechatronikerin, die an der FH Vorarlberg studierte.

Entwicklung ist Ausbildung. Bis 2030 soll in Dornbirn ein Halbleitercampus entstehen, für mehr Know-how im Land.

Von der Idee zum fertigen Chip. Dornbirn ist die Denkfabrik des Hightech-Unternehmens. Hier erhalten die Chips den Bauplan, der die Funktion definiert. Sie sind für die Geräte so ähnlich wie ein Gehirn. Dazu haben die Entwicklungsingenieure Millionen von Transistoren miteinander verknüpft bzw. verschalten und die entsprechenden Funktionen im integrierten Schaltkreis realisiert. Einer von ihnen ist Xiadong Fang aus Shanghai. Sein Bildschirm sieht aus, als plane ein Architekt eine Wohnanlage. Streifen, Kästchen und so weiter. Genannt wird dieser

Blitzschnelle elektrische Signale. Ist der Chip in einem Gerät verbaut, bekommt er die Anweisung durch digitale und analoge elektrische Signale. Das verarbeitet er blitzschnell und gibt es weiter. Ein Beispiel: Wer sein Kamera-Symbol auf dem Handy antippt, löst eine Kettenreaktion von elektrischen Signalen aus, die durch eine Reihe von Mikrochips verarbeitet werden und schlussendlich die Software dazu veranlasst, die App zu öffnen. Das dauert nur ein Sekundenbruchteil.

15 Millionen Haushalte. Im Erdgeschoß des Campus V gehen die Entwicklungen vorausschauend weiter. „Weil die gigantischen Datenserver, die es für die rasanten Entwicklungen der KI braucht, enorm viel Strom benötigen, arbeiten wir an effizienzoptimierten Stromversorgungschips für sogenannte Hyperscalare Mikroprozessoren“, erzählt Thomas Lorünser. „Wir wollen mittels integrierten Spannungsreglern eine Effizienzsteigerung auf zumindest 94 Prozent erreichen, was der Einsparung von 60.000 Gigawattstunden pro Jahr entspricht.“ Zur Vorstellung: Mit 60.000 Gigawattstunden können rund 15 Millionen Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. In Österreich, wo es vier Millionen Haushalte gibt, sind es sogar vier Jahre. Mikrochips sind mit diesem Potenzial nur drei mal drei Millimeter groß.

Fachkräfte aus 18 Nationen. Apropos Größenordnung: Sechs bis acht ASICEntwicklungsprojekte startet das Unternehmen im Jahr. In Dornbirn arbeiten dafür

rund 50 Entwicklungsingenieure. Die Hälfte kommt aus Vorarlberg, die anderen 50 Prozent setzen sich aus 18 Nationalitäten zusammen. Doch wie schafft es der engagierte Unternehmer, die Fachkräfte ins Ländle zu bringen? „Photeon hat in der Halbleiterindustrie einen weltweit anerkannten Ruf und natürlich die Berge und der See“, schmunzelt der in Braz aufgewachsene CEO.

Umwege. Manche Entwicklungen gehen auch anders aus wie ursprünglich angenommen. Ein Beispiel ist die E-Zigarette. „Da wird bei klassischen Verfahren im Verdampfer eine Flüssigkeit mit einer Heizspirale erhitzt, um den Dampf inhalieren zu können“, erklärt der Manager. „Aber es braucht auch die Mikroprozessoren, ohne die es keinen Dampf gäbe.“ Hier kommt Photeon ins Spiel. „Damit der Dampf keine Schadstoffe mehr beinhaltet, wurde eine Ultraschall-Technologie entwickelt, die einen Piezokristall zum Schwingen bringt.“ Dieser ist in Kontakt mit der Flüs-

Dornbirn ist die Denkfabrik des HightechUnter nehmens. Hier erhalten die Mikrochips den Bauplan, der die Funktion definiert. Sie sind für die Geräte so ähnlich wie ein Gehirn.

sigkeit und zerstäubt diese. Dadurch entstehen keine Schadstoffe. Auf die Idee, dass die Medizin Interesse bekundet, kam Lorünser nicht. Erst durch Gespräche mit einem Pharmakonzern entstanden neue Ideen, etwa für die Behandlung von Asthma oder Covid-19.

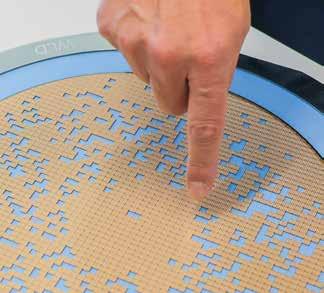

Photeon-Campus. Dass der Branche durch die Digitalisierung und KI ein exorbitantes Wachstum prognostiziert wird, ist zwar wichtig, für Lorünser jedoch zweitrangig. „Der Photeon-Campus soll ein Mikroelektronikzentrum in Vorarlberg werden.“ Deshalb investiert der Branchenführer viel in die Entwicklung und Prüfung. Das neue Herzstück sind ein Waferprober und Wafertester für rund drei Millionen Euro. Wafer heißt aus dem Englischen übersetzt Waffeln, weil sie mit ihren vielen Vierecken ähnlich aussehen. In der Halbleiterwelt bezeichnet der Begriff hingegen eine kreisrunde Scheibe, die aus einem einzigen Siliziumkristall besteht. „Auf einem Wafer befinden sich bis zu 70.000 extrem kleine Chips“, hält er die Scheibe ins Licht, die aussieht wie eine Musik-CD aus den 90erJahren des letzten Jahrhunderts.

Ein Wafertester wiederum testet jeden Chip einzelnen durch und markiert die funktionierenden grün, die anderen rot. Dazu gibt es komplexe Testprogramme, die in der Lage sind, hohe Volumina exakt und in kürzester Zeit zu prüfen. „Ein eigens aufgebautes Team von Testingenieuren zeigt sich dafür verantwortlich.“ Als weiteren wichtigen Erfolgsgarant nennt Lorünser das Vertrauen der Kunden. „Es spielt eine ausgesprochen wichtige Rolle, denn bis die Unternehmen unsere eigens entwickelte Mikrochiplösung einsetzen können, vergeht relativ viel Zeit. „Ich spreche da von drei bis sieben Jahren.“ Während des gesamten Zeitraums erhält Photeon einen tiefen Einblick in die entwicklungsinterne Roadmap der Kunden. „Wir wissen schon im Vorfeld, welche Produkte in Zukunft auf den Markt kommen“, so der CEO und Alleineigentümer Thomas Lorünser.

Die Photeon Technologies packt die großen Fortschritte unserer Welt in winzige Mikrochips. Damit gilt wieder das Credo, dass Großes im Kleinen entsteht. Hinzuzufügen wäre allerdings noch das Unsichtbare, denn wer vermutet einen führenden Mikrochip-Entwickler im vierten Stock des Campus V? Bis dato fast niemand, aber das soll sich jetzt ändern. Marion Hofer

Martin Messmer startete seine Karriere als Skilehrer in Zürs. Von dort führte ihn sein Weg als Fotograf zum Yachtclub von Monaco. Seine Bilder von luxuriösen „Wellenreitern“ und Rennautos sind beeindruckend, genauso wie seine Einblicke in die pulsierende Szene des Fürstentums. Ein Interview über Lichtreflexe, zufällige Begebenheiten und die Lust am Leben.

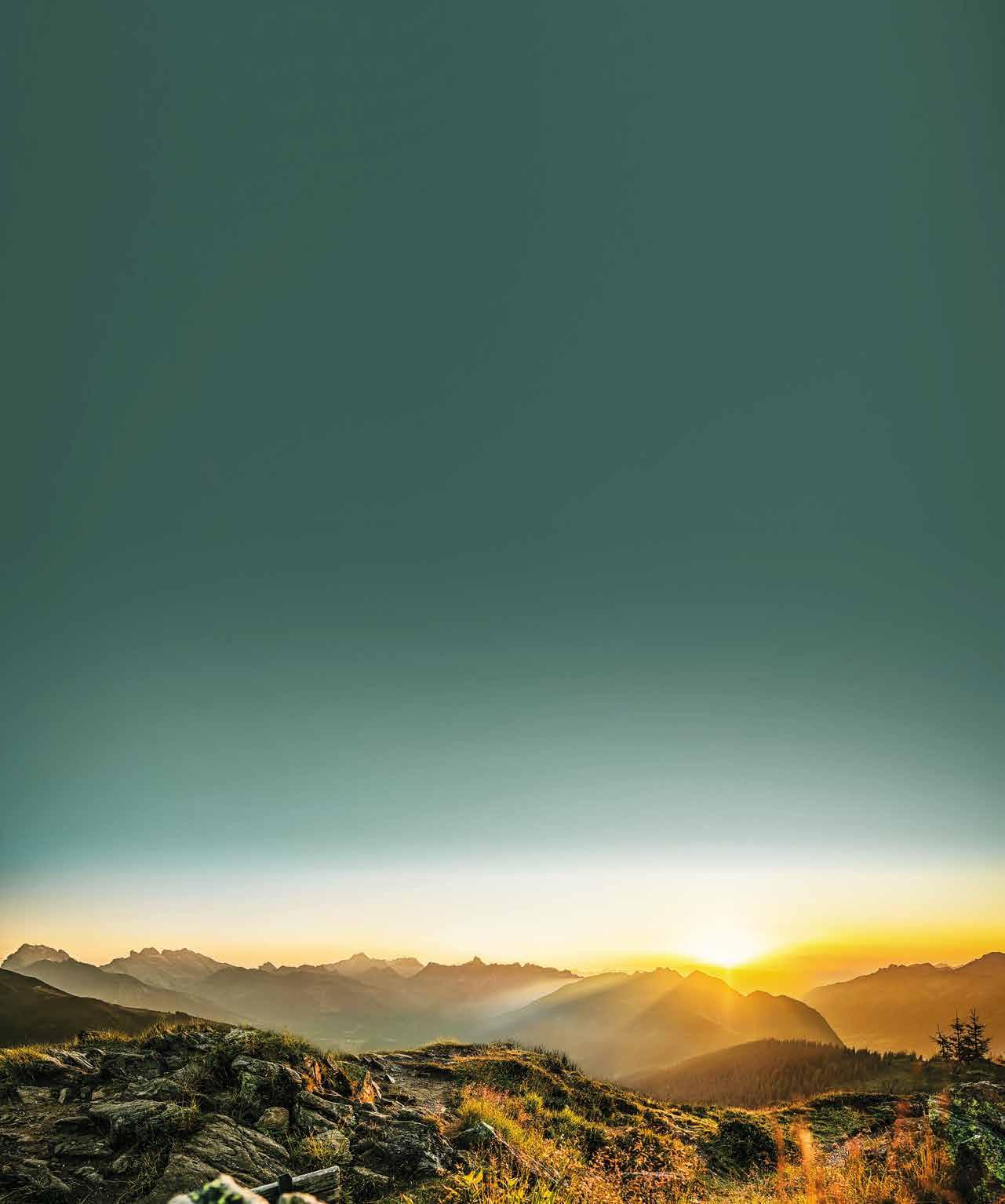

In seinen Bildern verschmelzen glanzvolle Lichtreflexe, tobende Wellen und fluffige Wolken zu einer furiosen Komposition, um die Objekte, sprich die Boote, stärker herauszuarbeiten.

„Ich mag keinen blauen Himmel und Sonne, das ist zu perfekt“, sagt Martin Messmer, „Gerade mit ein bisschen Regen, vom Sturm aufgebauschten Wellen und wilden Wolkenkonstellationen ergibt sich eine reizvolle Stimmung und ein wirklich schönes Licht.“ In diesem Sinne knipst der gebürtige Bregenzer nicht nur ein Bild, sondern erschafft mit viel Liebe zum Detail kunstvolle, maritime Szenarien. Wenig überraschend sind sein saisonal-temporales Lieblingssetting der Winter sowie die atemberaubenden Sonnenaufgänge im Fürstentum. „Am Bodensee ist der Sonnenuntergang einmalig. Aufgrund der Berge ist es in Monaco gerade andersherum.“

Gesagt, getan. Seine wegweisende Karriere begann der Vorarlberger als Skilehrer in Zürs. „Das war definitiv meine schönste Zeit im Leben, weil ich über die Jahre so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. Diese Vielfalt an Persönlichkeiten macht es einfach aus – das ist in Monaco genauso.“ Wie es der Zufall oder das Schicksal will, ergab sich irgendwann der Kontakt zu einer Person aus dem Zirkel der monegassischen Fürstenfamilie, die ihm den Hinweis gab, dass bei Hofe soeben die Position des fürstlichen Yachtclub-Fotografens vakant sei. Martin Messmer überlegt nicht lange, sondern packt die Gelegenheit beim Schopfe: „Ich habe meinen Job bei einer Werbetechnikfirma gekündigt, mein Auto vollgepackt und bin nach Monaco aufgebrochen – ohne zu wissen, ob es überhaupt klappen wird.“ Doch sein Mut wird belohnt und er

bekommt die Stelle. „Ich hatte damals eine Fotografenausbildung an der Wirtschaftskammer absolviert und mir den Rest autodidaktisch beigebracht – aber meine Bilder wurden als die Besten beurteilt und ich habe den Job bekommen“, erinnert sich der passionierte Tennisspieler, der sich von diesem Zeitpunkt an darum bemüht, die nautische Welt mit seiner Kamera zu entdecken: Als er im November 2016 seine Stelle beim prestigeträchtigen Yachtclub beginnt, tauscht er motivmäßig die schneebedeckten Berge Vorarlbergs und die Sonnenuntergänge am Bodensee gegen die schwimmenden „Liner“ auf dem Mittelmeer ein.

Sein Aufgabengebiet. Er fotografiert hauptsächlich die spektakulären Segelboote der erlesenen Club-Community im Rahmen von Regatten und Großevents, dokumentiert in diesem Zusammenhang auch Auto-Rallys und berühmte Gäste aus den Bereichen Film, Sport, Musik, Politik und Wirtschaft wie Antonia Banderas, Rafael Nadal, Novak Djokovic oder David Guetta. Derzeit stehen automobiltechnisch drei Events ins Haus: Formel-1, Elektro-Grand Prix sowie der historische Grand Prix mit Oldtimern, der es Messmer besonders angetan hat.

„Der Yachtclub liegt genau an der Rennstrecke, sodass es einiges für mich zu tun gibt“, ergänzt er mit einem Schmunzeln. Aber auch die Monaco Classic Week im September, mit ihren zum Teil mehr als hundert Jahre alten Segel- und Motorbooten, ist beeindruckend. Ab und an „shippert“ er auf der berühmten Tuiga mit – das Boot wurde 1909 von William Fife & Son gebaut und ist quasi das Flaggschiff

In seinen Bildern verschmelzen glanzvolle Lichtreflexe, glitzernde Wellen und fluffige Wolken zu einer maritimen Komposition, welche die Boote des fürstlichen Yachtclubs gekonnt in Szene setzen – wie hier im Vordergrund die legendäre Tuiga.

des Yachtclubs –, hängt sich waghalsig über die Rehling und fotografiert von der Meerseite aus die anderen „Wellenreiter“ – aus Gründen des Wiedererkennungswerts meist mit Blick auf Port Hercule.

Kunstschatz und Kiel. Ob Martin Messmer auch Superyachten von innen ablichtet und einen Faible dafür entwickelt hat? Bei dieser Frage winkt der 47-Jährige entschieden ab, der im Rahmen verschiedener Delegationen zusammen mit Fürst Albert schon einigen Einladungen auf den verschiedensten schwimmenden Palästen folgen durfte: „Yachten wie die ‚Jubilee’ oder die ‚Fulk al Salamah’ vom Sultanat Oman sind schon beeindruckend, weil sie jeden erdenklichen Luxus bieten und ausgefallene Details wie einen Glaskiel, Perlmuttverzierungen sowie Kunstschätze wie echte Monets beherbergen und man, überspitzt formuliert, WhatsApp braucht, um sich auf den zahlreichen Decks zusammenzufinden – aber es ist nicht mein vornehmliches Metier, dass ich diese Superyachten fotografiere.“ Viel lieber knipst er dagegen Classic Yachten und Kinder: „Sie segeln mit Optimisten und bringen viel Eifer und Ehrgeiz mit –das fasziniert mich“, so Messmer bescheiden. Seine Bilder erzählen

Geschichten, man spürt den Augenblick. Aber auch Aufträge für die Vogue und Dior gehören zu seinem Oeuvre. Er hat den Drang, sich weiterzuentwickeln, ist neugierig auf das Leben.

Apropos, Delegation. Wie ist es für die Fürstenfamilie zu arbeiten? „Es ist natürlich eine Ehre und gleichzeitig ist es unglaublich spannend, denn es tut sich immer etwas – man lernt viele interessante Menschen kennen. Pierre Casiraghi hat beispielsweise vor einiger Zeit das Team Malizia rund um Boris Herrmann gegründet, der mit einer 60 Fuß langen Einrumpf-Segelyacht im November wieder die Vendée Globe segeln wird“, erzählt Messmer mit einer ansteckenden Begeisterung sowie unprätentiösen Nonchalance.

Was uns das am Ende sagt? Die Fotografie ist eine Art zu fühlen, zu berühren. Es ist aber genauso wichtig, mit Menschen zu „klicken“ – und weil das bei Martin Messmer so gut funktioniert, hat er am Mittelmeer eine zweite Heimat gefunden. Man könnte auch sagen: Er ist gekommen, um zu bleiben

Martin Messmer. Geboren 1977 in Bregenz

Werdegang: Absolvierte u. a. einen Sportjournalismus-Lehrgang an der Universität in Salzburg und arbeitete über 5 Jahre als Skilehrer in Zürs Sport: liebt Skifahren und Tennis (verbrachte quasi seine Jugend auf dem Tennisplatz in Bregenz)

Lebt und arbeitet seit November 2016 in Monaco

Schätzt dort am meisten: Meer, Berge und Menschen

Lebensmotto: Jeden Tag maximal genießen

Am liebsten fotografiere ich Classic Yachten und Kinder – ihr Eifer und Ehrgeiz sind einfach faszinierend.

Luxus. Der Yachtclub ist einem Transatlantikliner nachempfunden, mit Skippern wie Boris Herrmann/Team Malizia.

Der Yachtclub von Monaco ist renommiert für seine beeindruckende Flotte an „Luxus-Linern“, von denen ein Viertel zu den 100 größten Booten der Welt gehört. Er agiert getreu der Philosophie: Ein Team, eine Weltanschauung, ein Club.

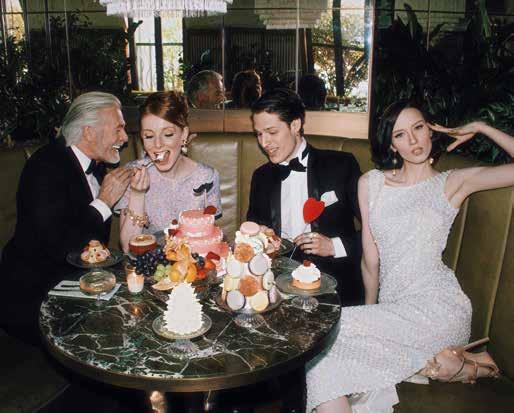

egründet im Jahr 1953 von Fürst Rainier III., zählt der Yachtclub von Monaco heute über 2500 Mitglieder aus mehr als 81 Ländern. Er ist renommiert für seine beeindruckende Flotte an Luxusyachten, von denen ein Viertel zu den 100 größten Booten der Welt gehört, sein Engagement im Segelsport sowie für die Ausrichtung von Großveranstaltungen: Bedeutende Ereignisse wie der Rolex Cup und die Monaco Classic Week, ein einzigartiges Treffen klassischer Segel- und Motoryachten sowie die Monaco Yacht Show Ende September, die im Areal um den Hafen Port Hercule stattfindet, ziehen jedes Jahr zahlreiche internationale Besucher(innen) an, denn die Konzentration prestigeträchtiger Schiffe ist weltweit einmalig.

Ikonische Architektur. Das markante Clubgebäude, entworfen vom britischen Architekten Norman Foster und fertiggestellt im Jahr 2014, ist architektonisch bemerkenswert: Mit einer Höhe von 22 Metern und einer Länge von 204 Metern bietet es insgesamt 5000 m² Innenfläche sowie 4000 m² Terrassenfläche und erinnert an einen großen Transatlantikliner des letzten Jahrhunderts. Es thront

am Quai Louis II am Port Hercule und bietet eine spektakuläre Aussicht auf das Meer sowie die Skyline von Monaco. Auch der prestigeträchtige Innenbereich ist vom Feinsten und wurde vom berühmten französischen Innenarchitekten Jacques Grange gestaltet: Die Räume und Terrassen erinnern an Schiffsdecks, die alle von lokalen Tischlern aus europäischer Eiche gefertigt wurden. Die exklusivsten Bereiche, darunter Lounges, private Räume und Gästezimmer, sind mit Möbeln von Fendi Casa ausgestattet und in einer Palette aus sanften Pastelltönen und natürlichen Farben gehalten.

Adlige Patronanz. Fürst Albert II von Monaco ist seit dem Jahr 1984 Präsident des Yachtclubs, seine Neffen Pierre und Andrea Casiraghi sind die Vizepräsidenten. Um Mitglied im exklusiven Zirkel werden zu dürfen, muss man sich nicht nur als Kapitän eines luxuriösen „Wassergefährts“ ausweisen können, sondern auch mit den Werten und Traditionen des Clubs „dacore“ sein, sprich Respekt für die Etikette der Seefahrt zu Wasser und zu Lande sowie den Schutz der Umwelt aufbringen – getreu dem Motto: „Ein Team, eine Weltanschauung, ein Club“. Christiane Schöhl von Norman

Die österreichische Manufaktur ANREI fertigt Massivmöbel aus edlen Hölzern in einem zeitlosen klassischen Design. Aus edlem Holz gefertigt vereinen sich Design, Funktion und handwerklich beste Verarbeitung in formschönen Möbellinien. Massivholz verleiht Wohnräumen Wärme und Behaglichkeit. ANREI setzt bei all seinen Produkten auf höchste Standards und hochwertigste Materialien aus nachhaltiger Erzeugung. Alle Möbelstücke werden in umweltfreundlicher Produktion, mit natürlichen Wasserlacken, resscourcenschonend unter strengsten Umweltauflagen gefertigt.

Auf dem schwarzen Schminkmantel prangt der Bundesadler. In das Unikat schlüpft die Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kunst und Kultur, wenn Anna Irene Eberle (60) aus Egg sie für TV, Film, Fotos, Bühne verschönert. Den Code Sheriff verdankt sie ihrer Teenie Brosche. Längst ist er Referenz: sie sieht alles, was nicht ins perfekte Bild passt.

Mutter Margarethe geb. Sutterlüty legt den Grundstein für die gleichnamigen Ländlemärkte mit dem ersten Lebensmittelgeschäft samt Bäckerei im Sägewerk. Nach Heirat mit Franz Eberle managen sie gemeinsam Frühstückspension und Metzgerei. Das Paar hat fünf Kinder. 3 Töchter und 2 Söhne. Anna Irene ist die Jüngste.

Auf Volks- und Hauptschule folgen Fachschulen in Alberschwende und Dornbirn, dazwischen eine Drogistenlehre, bevor sie in München Visagisten Kurse besucht. Sie arbeitet in der Drogerie Wiesenegger in Dornbirn und leistet Beautydienste bei den von Herbert Gunz organisierten Misswahlen. 1991 zügelt sie mit dem Ziel nach Wien, Maskenbildnerin zu werden.

Topsi und Le Duigou. Im Parfümerie- und Schönheitsimperium von Topsi arbeitet sich Anna Irene Eberle als Visagistin und Verkäuferin in Führungspositionen hoch. Le Duigou verspricht den nächsten Karrieresprung. Sie springt und bleibt fünf Jahre im „schönsten Salon von Wien“. 2009 folgt der Sprung in die Selbstständigkeit. „Ich wollte mehr als einen fixen Job. Ich wollte Neues lernen und meine Kreativität leben.“ Im Alter von 45 Jahren fügt sie ihrer Ausbildung als Visagistin Fachwissen als Friseurin, Farb-, Stil- und Imageexpertin hinzu.

Ludwig „Guggi“ Rusch. Der Feldkircher Fotograf öffnet Anna Irene Eberle eine Vielfalt an Schauplätzen. Ihr Schminkmantel mit dem Bundesadler auf der Brust ist eine

In einem Gesicht gebührt der große Auftritt den Augen. Es sind die Augen, welche die klarste Sprache sprechen.

Eigenkreation. Gio Hahn schlüpft für eine Campagne der Wiener ÖVP hinein, Mathias Strolz für seinen Auftritt als Neos-Chef, der Künstler Erwin Wurm für eine ORF Produktion auf seinem Schloss, Museumschefs wie Moderatoren für die „Lange Nacht der Museen“ ebenso Sportreporter und Spitzensportler, Schauspieler(innen) und Sänger(innen). Parallel stylt sie CEOs für Auftritte und Geschäftsberichte, inszeniert für einen Nachkommen der Hörbiger-Dynastie Roadshows in Polen, Deutschland wie in der Schweiz und vergrößert ihr Netzwerk als Visagistin, Stilistin, Set-Designerin. Ab 2010 arbeitet sie für ORF und Sky.

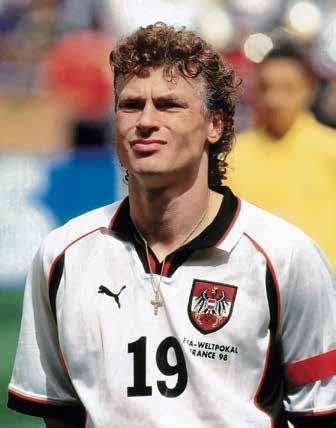

Sport, Kunst, Kultur. Für den ORF fährt sie 2016 zur EURO nach Frankreich. Mit Marcel Koller und seinem 20-köpfigen Spielerkader hat sie viel zu tun. Fußball bleibt ein Schwerpunkt. Aktuell schminkt sie für SKY die Promis der Bundesliga- und Champions League-Spiele. 2019 legt sie für Thermomix einen Full Flash hin: Kochbuch, Set Design, Präsentation. 2022 begleitet sie im Auftrag von SFR, ARTE und Servus TV die Filmcrew für die Rekonstruktion des tödlichen Dramas auf der „Haute Route“ nach Zermatt. „7 Menschen sind nur 550 m von der rettenden Hütte entfernt ums Leben gekommen. Die filmische Rekonstruktion war eine spannende Arbeit in Eis und Schnee. Ich war auch als Kostümassistenz engagiert. Stundenlang habe ich einen Anorak in Gelb gesucht und endlich in Innsbruck gefunden.“ Nach Schloss Mittersill führt sie die „Winterrei- Foto: Ela Angerer

Haute Route. Der Film über die Tragödie in Eis und Schnee war eine Herausforderung.

se“ mit Kammersänger Michael Schade, eine Co-Produktion von ORF, ARTE und 3sat. Schloss Taggenbrunn von Alfried Riedl, Gründer der Uhrenmarke Jacques Lemans, ist die Location für eine ORFProduktion mit Asmik Grigorian und den Philharmonics. Sie war und ist auch bei den Bregenzer Festspielen aktiv. Aktuell als Beauty-Sheriff für die politische Prominenz. Unvergessen ist der Tag des Attentats im Jahre 2020. In der Remise wird „Denk mit Kultur“ gedreht. Erika Pluhar singt „Imagine“ als die schreckliche Nachricht hereinplatzt. „Nach Drehschluss hatten viele Angst, heimzufahren, Erika Pluhar nicht.“

Nebenher verschönert sie Coverstars für den Buchverlag Brandstätter wie Michael Häupl und Franz Welser-Möst.

Das Jahr 2024. Scarlatti Arts International engagiert sie für die Barockfestspiele Melk, die Musikproduktion „Klang der Berge“ sowie dem Festival „Hohe Tauern“ und ist an Bord der ORF-III-Doku „Stephansdom“ sowie beim „Fest der Freude“ am Heldenplatz.

Multitasking schreibt die Eggerin groß: Seit 10 Jahren stylt sie mit ihrem Team die Prominenz für den Ball der Vorarlberger.

Stift Melk. Drehort der Barockfestspiele. Für Produktionen wie „Klang der Berge“, „Hohe Tauern“, „Fest der Freude“, „Stephansdom“ ist sie u. a. 2024 gebucht.

Beautycoat. Im Schminkmantel Andi Herzog. Unser Ass als Goalgetter. Links die „Genussgeiger“. Sie spielen im Ländle auf der Genussmeile.

Nebenher macht sie Werbespots. Es entstehen Clips für Kelly Chips mit Herbert Prohaska, Spots für Nah & Frisch, Raiffeisenbank, ÖBB, AK, Erste Bank, American Express, KPMG...und viele mehr. Ans Set reist sie mit großem Gepäck: Umhängetasche, Rucksack, Koffer. „Die Produkte repräsentieren eine internationale Markenvielfalt. Es gibt keine Firma, die alles hat, was ich mir wünsche.“

Minenfeld Politik. Das Superwahljahr 2024 mit EU-Wahl und NR-Wahl ist besonders herausfordernd. „Damen wie Herren der Bundesregierung bereite

ich für Live-Auftritte und Shootings vor. Wenn ein Vertrauensverhältnis entsteht und Empathie besteht, wird meine Arbeit angenommen. Die moderne HD Technik ist gnadenlos. Sie macht Unebenheiten um ein Vielfaches sichtbar.“ Es sind viele Schritte bis zu einem kameratauglichen Gesicht: „Wichtig für eine schöne Haut ist die Grundierung, für die Strahlkraft der Augen sind es Augenbrauen und Wimpern. In jedem Gesicht sprechen Augen die deutlichste Sprache.“

Schauplatz Ländle. Am 25. August 2024 treten auf Initiative von Anna Irene Eberle die Genussgeiger aus Bad Ischl auf der „Genussmeile“ auf. „In Eggatsberg und Hammeratsberg sind die Vorsäße offen und es gibt in allen heimeligen

Hütten regionale Köstlichkeiten.“ Sie ist Mitglied des Vereins Dorfkultur, der das dörfliche Gasthaussterben stoppen will.

Traumplatz Zentralfriedhof. Aus der Liebe für Friedhöfe wurde ein Hobby. Seit 25 Jahren macht Anna Irene Eberle individuelle Führungen am Wiener Zentralfriedhof, Tor 1 bis 3. „Bei Tor 1 besuchen wir z.B. die Grabstätten von Friedrich Torberg und Viktor Frankl, bei Tor 2 das Grab von Otto Probst. 1964 war das sozialdemokratische Urgestein Verkehrsminister und provozierte die Fußach-Affäre. Bei Tor 3 liegen fernab der Prominenz Antonio Salieri, Peter Altenberg und Adolf Loos.“

Beauty Sheriff privat. Die Vielseitige ist eine Erscheinung. Lange, blonde Haare,

streng zu einem Rossschwanz gebunden, der bis zur Hüfte reicht. Blaue Augen, schwarz gerahmt, wenig Rouge, Lippen dezent. „Die häufigsten Schminkfehler sind zu grelle Lippen, zu dunkle Augenbrauen und zu viel Rouge“. Sie wohnt am Yppenplatz, am „buntesten Platz von ganz Wien“. Auf ihrer Terrasse gedeihen Rosen, Äpfel, Birnen, Beeren, Blumen, Wein. Der Ginko ist ihr Glücksbaum. Wein ihr Lieblingsgetränk. Im Ländle ist sie mindestens acht Mal im Jahr. Die Kunstfreundin schätzt die Fondation Beyeler in Basel, liebt Kulturreisen nach Italien und Frankreich. Heuer besucht sie das Museumsatelier „La Ribaute“ von Anselm Kiefer in Barjac. Danach folgt sie den Spuren des Bildhauers Constantin Brancusi in Rumänien. Dazu kommen Trips nach Krakau und Bad Ischl. Elisabeth Längle

Zentralfriedhof. Ihr Interesse gilt den Gräbern von Tor 1 bis Tor 3. Hier sind Führungen ihr Hobby. Im privaten Garten Eden wachsen Wein, Blumen, Obstbäume und ein Ginko.

V.L.: CHRISTIANE SCHWALD-PÖSEL, DAVID BREZNIK, MARTINA KÖBERLE, THOMAS HASCHBERGER, DANIEL REIN UND KERSTIN POLZER

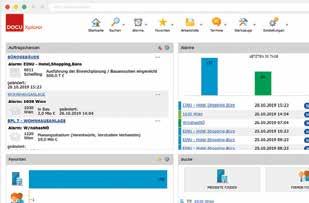

Tagesaktuelle Bauprojektinfos –einfach, schnell, bedarfsgenau

Als größte Bauinformations-Datenbank in Österreich liefert www.documedia.at zuverlässige und wertvolle Infos über aktuelle und zukünftige Bauprojekte. So lassen sich in Zeiten mit guter Auftragslage Potenziale für später identifizieren. Die DOCUmedia.at GmbH versorgt seit 45 Jahren die österreichische Wirtschaft mit wesentlichen Informationen. Mithilfe des einzigartigen Netzwerkes und modernsten Technologien recherchiert DOCUmedia

Hochbauprojekte in ganz

Österreich. Jährlich stehen Informationen zu über 8500 neuen Bauprojekten bereit – egal welches Baustadium, welche Bauart oder Projektkategorie.

Umfassende und laufend

aktualisierte Produktdatenbank Seit dem Jahr 2014 stehen Architekturschaffenden mit der innovativen Produktplattform „nextroom Produkte“ aktuelle Infos zu den Angeboten der Bauwirtschaft und -industrie zur Verfügung. „Architekturschaffende sind auf aussagekräftige Infos der Bauindustrie angewiesen, www.nextproducts.at

ist eine Schnittstelle zwischen beiden Welten“, so Tobias Braszkeit, Geschäftsführer DOCUmedia.at GmbH. Die ständig weiterentwickelten Produkte von DOCUmedia verknüpfen Angebot und Nachfrage der österreichischen Baubranche und schaffen ideale Voraussetzungen für eine direkte und gezielte Kommunikation. Über 1000 großteils langjährige Kunden profitieren bereits von diesem Angebot. DOCUmedia.at schafft mit den Portalen www.documedia.at und www.nextproducts.at direkte und gezielte Kommunikation in der Baubranche!

„Mit erfolgsentscheidend ist, dass die Angebote von DOCUmedia für Unternehmen in unterschiedlichsten Bereichen der Baubranche einen Nutzen bieten.“ Tobias Braszkeit, GF DOCUmedia.at GmbH

Mehr als nur Möbelstücke: Nachhaltigkeit, Design und Komfort vereint, bereichern den Arbeitsalltag und schaffen ein harmonisches Umfeld.

Unsere täglichen Entscheidungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt – das gilt auch für die Einrichtung unserer Wohn und Arbeitsbereiche. Hier vereint se:lounge light Komfort mit Design und bespielt gleichzeitig die Aspekte Nachhaltigkeit und Einfachheit. Dabei begeistert die Schale aus PETFilz besonders aus ökologischer Sicht: Zum einen besteht sie anteilig aus recyceltem Material, zum anderen ist sie zu 100 Prozent recyclebar. So gehen verantwortungsvolles Wirtschaften und Arbeiten Hand in Hand, um den ökologischen Fußabdruck zu

minimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren. Der Loungesessel vermittelt mit seiner fließenden Linienführung und der organischen Form Harmonie und Leichtigkeit.

GEMACHT FÜR WOHLFÜHLBEREICHE

New Work und zahlreiche digitale sowie mobile Tools bringen eine Menge Vorteile mit sich – Mitarbeitende können sich unabhängiger bewegen und ihren Arbeitsort flexibel wählen. Ob im Gemeinschaftsbüro oder zu Hause, im CoWorkingSpace oder in der Cafeteria, es ergeben sich

Ein inspirierendes Arbeitsumfeld lässt sich u. a. mit der Einrichtung sowie der Stoff- und Materialkombi erreichen.

viele verschiedene Möglichkeiten. Eins bleibt jedoch immer gleich: Der Wunsch nach einem Arbeitsplatz, und gleichzeitig auch einem Wohlfühlort, an dem die Balance zwischen Arbeit und Erholung möglich ist. In diesem Zusammenhang wird nicht nur die Produktivität gefördert, sondern auch die effiziente Zusammenarbeit und den Teamgeist. Das führt letztlich auch zu einer wertschätzenden und respektvollen Arbeitsatmosphäre.

FORM UND MATERIAL SORGEN FÜR KOMFORT se:lounge light überzeugt sowohl optisch als auch durch ergonomische Eigenschaften. Die Sitzschale aus PETFilz ist aus einem Stück gefertigt und besitzt eine integrierte Lordosenvorwölbung. Das Sitzpolster ist mit einer bequemen Mulde ausgestattet und an der Vorderkante schräg abfallend. Dazu kommen die Armlehnenflügel, die den seitlichen Abschluss bilden und entspanntes Ablegen der Arme ermöglichen. Optional kann ein Rückenpolster ausgewählt werden, das zusätzlichen Komfort bietet. Der Loungesessel ist in zwei praktischen Sitzhöhen – Loungeund Tischhöhe – vielseitig einsetzbar und lädt zum Verweilen ein.

Alles für das moderne Büro.

Paterno Bürowelt

Forachstr. 39 | A-6850 Dornbirn Tel. +43 (5572) 3747

info@paterno-buerowelt.at www.paterno-buerowelt.at

Das Büro ist so vielgestaltig wie nie: Touch-Down-Arbeitslplätze, Workshop-Bereiche, Lounge-Areas, Konferenzräume sowie vieles mehr bestimmen die vorhandenen Flächen. Dazu kommen Konzepte wie hybrides Arbeiten und das Home-Office, die die Arbeitswelt erobert haben. Dabei ist der Wunsch nach mehr Wohnlichkeit im Arbeits-Kontext sehr wichtig. se:flair macht‘s möglich: der Stuhl, der Wohnlichkeit, Komfort und Funktion vereint.

Paterno Bürowelt GmbH & Co KG

A-6850 Dornbirn | Forachstr. 39|+43 (5572) 3747 | Messepark | +43 (5572) 949799

info@paterno-buerowelt.at|www.paterno-buerowelt.at

Für Kunst und Kultur gibt es in Vorarlberg und in der Region keine Sommerpause. Das gilt für Bühnen unter freiem Himmel und unter Dach sowie für Ausstellungshäuser.

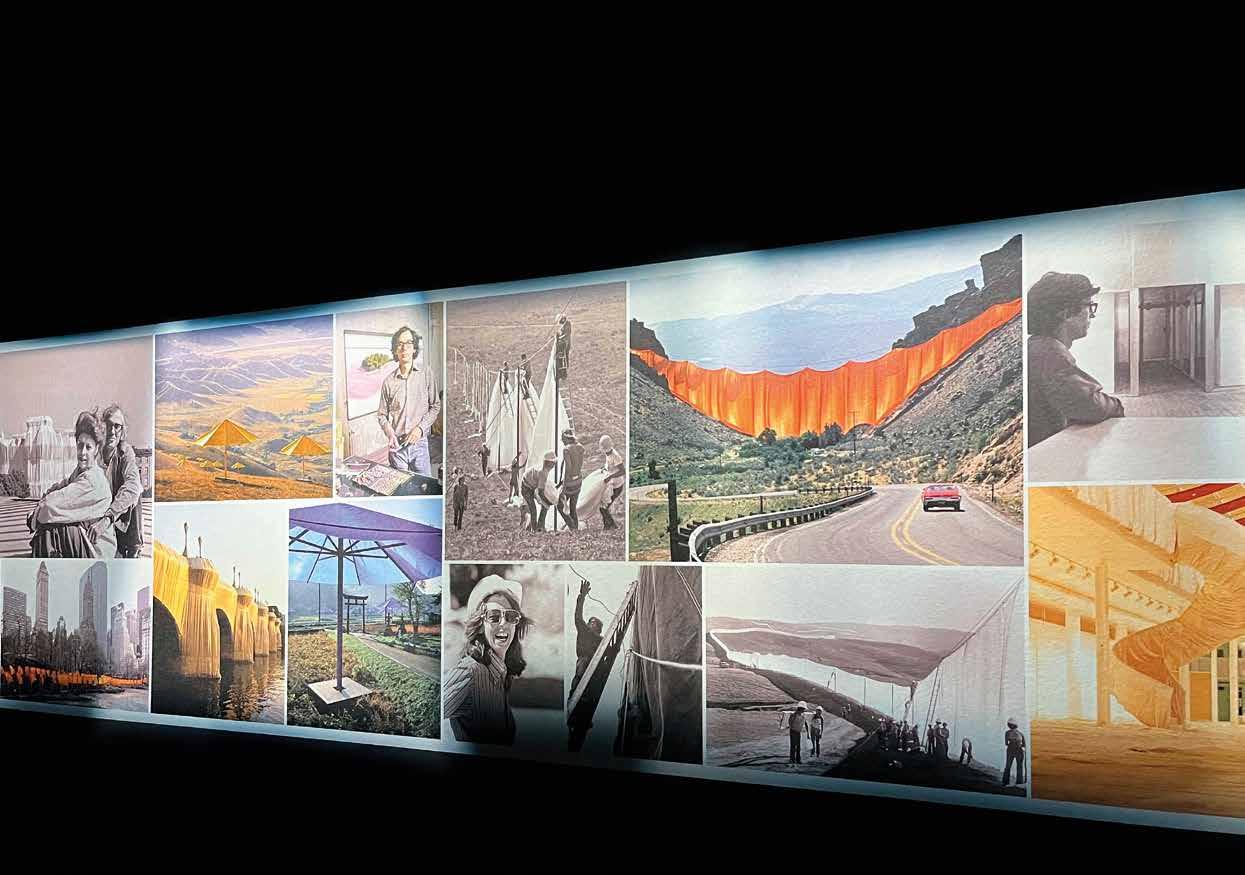

„Für mich bitte auch einmal abdrücken“, hieß es laufend und nach und nach wurden mir Fotoapparate nach oben gereicht. Die Tribüne vor dem „Wrapped Reichstag“ durften nur Inhaber von Presseausweisen oder sonstigen Genehmigungen betreten. Dass ich somit vielen, sozusagen unbefugten Leuten zu Aufnahmen aus gehobener Position verhalf, störte aber keinen der strengen Kontrolleure. Ich blieb lange und kam immer wieder, um die silbrig glänzende, riesige Skulptur von Christo und JeanneClaude zu jeder Tages und Nachtzeit auf mich wirken zu lassen. Ebenso wie die enorme Menschenmenge, die dieses Werk, sich selbst, die offene Mauer, das Leben und die Kunst feierte.

EUPHORIE STATT ERHABENHEIT

Das war im Frühsommer 1995 in Berlin. Nach spektakulären Inszenierungen von Jérôme Savary wagte sich der damalige Festspielintendant Alfred Wopmann in Bregenz gerade an Beethovens „Fidelio“ und etablierte mit David Pountney als Regisseur die neue Opernästhetik auf dem See. Das Kunsthaus nach Plänen von Peter Zumthor stand immerhin schon im Bau, in Lindau ging es jedoch noch beschaulich zu. Aber mittlerweile zählen die dortigen Blockbusterausstellungen zum Kultursommer in der Region. Klein, aber gut kuratiert, ist man heuer nach Picasso, Chagall, Münter, Klee, Miró, Warhol etc. bei Christo und JeanneClaude gelandet.

Geplant ist heuer auch eine

Der „Wrapped Reichstag“ steht selbstverständlich im Fokus, bezeichnet das Projekt, dem ein langjähriger Genehmigungsprozess vorausging, doch auch einen Teil deutscher Geschichte, die die älteren Besucherinnen und Besucher nun nacherleben und von der die jüngeren in dieser Ausstellung erfahren. Die „Floating Piers“, diese 2016 realisierten Wege auf dem norditalienischen IseoSee, haben viele vielleicht selbst beschritten. Die Fotos und Zeichnungen von diesen und anderen monumentalen Verhüllungsprojekten in Europa, den USA und Japan dokumentieren noch bis 13. Oktober die Beharrlichkeit eines Künstlerpaares bei der Umsetzung seiner Ideen. Sie dokumentieren auch die

Ich habe es gern, wenn man Kunst nicht nur ansehen, sondern auch berühren kann und ich denke, es ist gerade in Vorarlberg gut zu zeigen, dass Künstlerinnen und Künstler extrem fleißig sind.“

Tone Fink

Vergnügliches darf sein bei den hoffentlich hohen

Temperaturen. Die künstlerischen Projekte dürften aber kaum jemanden kalt lassen.

Konfrontation der Menschen mit Kunst, bei der Euphorie statt Erhabenheit sowie die Schönheit eine Rolle spielen.

URAUFFÜHRUNGEN UND OPERN

Dass es die Verhüllung eines Teils des Bodensees zumindest einmal als Vorstellung gab, wissen einige. Doch der Wellengang ist derart tückisch, dass es auch gut war, sich trotz diverser Ankündigungen von Theatermachern nicht auf ein Floß oder Ähnliches zu konzentrieren, sondern auf das Kornmarktgebäude, in dem Landestheaterintendantin Stephanie Gräve nun auch in der kommenden Saison einige Uraufführungen anbietet. Darunter „Toxic“, eine hoch interessante Auseinandersetzung der Vorarlberger Autorin Daniela Egger mit der PopIndustrie und der Gier. Mit Mozarts „Don Giovanni“ steht auch eine Oper auf dem Spielplan. Unver

zichtbarer Partner des Theaters ist dabei das Symphonieorchester Vorarlberg. Der Klangkörper, der in einer Abonnementreihe in Bregenz und Feldkirch auftritt, nimmt längst auch einen festen Platz im Programm der Festspiele ein. Intendantin Elisabeth Sobotka setzt auf der Seebühne mit „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber auf eine deutsche Oper und offeriert neben mehreren Uraufführungen am Kornmarkt mit Rossini und Puccini italienische Komödiantik. „Der Ehevertrag“ und „Gianni Schicchi“ entlarven trotz gesanglicher Höhenflüge übrigens auch niedere Instinkte.

SCHAUEN UND BEGREIFEN

Einem wichtigen gesellschaftspolitischen Aspekt ist in zwei Ausstellungen zu begegnen. Nicht nur Anne Imhof behandelt bis 22. September im Kunsthaus die ge

schlechtliche Identität von Personen, das Thema findet auch in einer neuen Arbeit von Tone Fink Berücksichtigung. Der vor allem in Wien tätige Vorarlberger macht das Künstlerhaus vom 14. Juli bis 1. September zum Schaudepot, zeigt zu seinem 80er Vielfarbiges und Reduziertes, Turbulentes, Ornamtentales, Figurales und Erotisches sowie Filme, Papierarbeiten und Möbel, die auch im wahrsten Sinne des Wortes zum Begreifen da sind. Und wer meint, dass die vor dem Haus errichtete Predigerkanzel ein Dozieren versinnbildlicht, der täuscht sich. Tone Fink aktiviert die Gehirnzellen und die Schaulust derart, dass die Räume in Bregenz nicht ausreichen. In Schwarzenberg, seinem Geburtsort, ist zu erfahren, wie alles begann – mit dem Zeichenstift und mit selbst im damals rigiden Schulsystem nicht zu bändigender Kreativität. Christa Dietrich

CASINO BREGENZ

In der Erlebniswelt findet sich alles, was zu einem gelungenen Abend gehört: Nervenkitzel, kulinarische Leckerbissen, Abwechslung und Freude.

Inmitten des Festspielbezirks gelegen, ist das Casino Bregenz das Highlight am Bodensee. Bereits beim Betreten des Casinos wird man von einer großartigen Atmosphäre und freundlichem Personal empfangen. Im großen Spielsaal wartet eine beeindruckende Auswahl an Spieltischen. Von Roulette, Black Jack und Poker über die modernsten Spielautoamten bis hin zur Xperience Zone – hier ist für jeden Spielertyp etwas dabei.

Neben den klassischen Spielen gibt es im Casino Bregenz auch Bars, an denen für Drinks, Snacks und außergewöhnliche Cocktails gesorgt wird. Eine Lounge mit Sitzmöglichkeiten und das HaubenRe

staurant Falstaff runden das Gesamtbild ab. Insgesamt bietet das Casino ein unvergessliches Erlebnis für alle, die nach Unterhaltung, Nervenkitzel und Abwechslung vom Alltag suchen: Ein Abend im Casino Bregenz ist in jedem Fall ein Gewinn!

ERLEBNIS DER BESONDEREN ART

Mit der Xperience Zone hat das Casino Bregenz einen aufregenden neuen Bereich geschaffen, der im Bodenseeraum einzigartig ist. Gäste spielen bei lockerer Clubatmosphäre und lässiger Partymusik mit Einsätzen ab einem Euro an Videoterminals, während die Croupiers bei Roulette die Kugel rollen lassen und bei Black Jack

Karten geben und zu Entertainern werden. Gerne erfüllen die Croupiers auch Musikwünsche und empfehlen exklusive Drinks.

CASINOS AUSTRIA AG

Platz der Wr. Symphoniker 3 6900 Bregenz bregenz@casinos.at www.bregenz.casinos.at

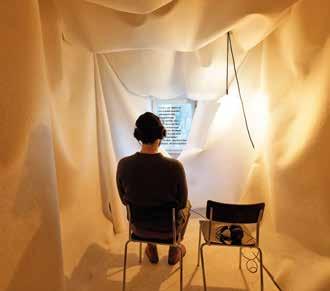

Bei „Hold Your Breath“ auf der Werkstattbühne ist das Publikum eingeladen, die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erleben.

Ein Arbeitsprozess der Komponistin, dem Regisseur und dem bildenden Künstler.

Von Beginn an spielt der Oktopus eine wichtige Rolle.

Ein immersives Erlebnis versprechen zahlreiche Computerspiele: Eintauchen in eine Welt, die uns mit sämtlichen Sinnen mitten ins Geschehen zieht. Ganz ohne AugmentedRealityBrille lädt im kommenden Sommer eine neue Oper auf der Werkstattbühne zu einer besonderen intensiven Erfahrung ein: Der Geschichte, die mit Musik und Spiel in einem einzigartigen Raum erzählt wird, kann das Publikum ganz nahekommen, um sie im nächsten Moment aus entfernter Perspektive zu verfolgen.

Wer für Hold Your Breath einen „Stehplatz – zum Wandeln und unmittelbar Erleben“ bucht, gibt sich selbst die Wahl, seine Wahrnehmung immer wieder zu verändern. Wie klingen live gespielte Töne und Klänge aus Lautsprechern im gesamten Raum? Welche Energien verströmen singende und tanzende Körper? Und wie wirkt ein visuelles Kunstwerk aus verschiedenen Blickwinkeln? Die Oper, die sich die Komponistin Éna Brennan, der bildende Künstler Hugo Canoilas sowie der Regisseur und Librettist David Pountney ausgedacht haben, handelt auch von einem Oktopus, jenem beeindruckenden Wesen, das mit seiner Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und komplexen Lebensweise die Menschen seit jeher fasziniert.

Im Stück werden acht Instrumente von Mitgliedern des Symphonieorchester Vorarlberg an verschiedenen Positionen im Raum gespielt: Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Elektronische Klänge erweitern dieses Spektrum. Fünf Sängerinnen und Sänger sowie drei Tänzerinnen und Tänzer erzählen eine Geschichte, die auch durch die Bewegung des umherwandelnden Publikums entsteht: In einer Gesellschaft, deren Leben emotionslos von einzelnen Akteurinnen und Akteuren organisiert wird, versucht eine junge Frau, die Erinnerung an ihre Großmutter wachzuhalten. Die Menschen finden sich plötzlich mit einer Kreatur konfrontiert, deren Bewegungen alle ergreift und verändert. Einige behaupten, dieses an einen geheimnisvollen Oktopus erinnernde Wesen geschaffen zu haben. Was hat dieses Geschöpf mit den Menschen selbst zu tun und haben sie sein Leben in der Hand?

Bereits zum dritten Mal mündet ein mehrjähriger Prozess gemeinsam mit dem Publikum in eine Uraufführung auf der Werkstattbühne. Premiere der 90minütigen Vorstellung in englischer Sprache ist am 15. August um 20 Uhr.

Platz der Wiener Symphoniker 1 6900 Bregenz www.bregenzerfestspiele.com

Ein hohes Maß an Ausdruckskraft? Einen Hang zum Dramatischem? Vielleicht Was sie aber alle definitiv eint: Sie sind mit ihren Werken und Geschichten Teil der Saison 2024/25 am Vorarlberger Landestheater in Bregenz.

Den Startschuss für die kommende Saison gibt der Liederabend „Weeping Songs” am Samstag, 7. September, bei dem Interpretationen von Nick CaveSongs und klassische Balladen zum Besten gegeben werden. Das erste Schauspiel der Saison widmet sich einer Vorarlberger Größe: „Aus seinem Leben” erzählt ab Samstag, 21. September, vom Leben und Wirken Franz Michael Felders, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts als Sozialreformer

Unter der Leitung von Stephanie Gräve, die mit der Spielzeit 2018/19 die Intendanz am Landestheater übernahm, bereichern auch auch innovative Theaterformen den Spielplan.

nicht nur Freunde im Ländle machte. Geschrieben hat das Stück ein ebenfalls bekannter Österreicher; Felix Mitterer, Autor der „PiefkeSaga“, zeichnet wegweisende Stationen des Vorarlberger Bauernsohns und Schriftstellers nach.

LITERATURVIELFALT

Ab Oktober geht es dann Schlag auf Schlag: „Old white Clowns” (jüngst zum Impulse Theater Festival eingeladen) erzählt angelehnt an die Figur des Pierrots und mit Mitteln der Pantomime von Tod, Männerwelten und Machtgefällen; „Fräulein Julie” behandelt dagegen als naturalistisches Trauerspiel Liebe, Begehren und Klassenunterschiede. Das Familienstück der Saison ist Erich Kästners (Kinder)Li

Konnten in der aktuellen Saison Publikum und Kritik überzeugen: „Das Fest des Lamms” und „Fabian”

„Old white Clowns“ beleuchtet mit vollem Körpereinsatz die dunklen Seiten der menschlichen Seele und der Gesellschaft.

teratur Klassiker „Emil und die Detektive”, der seit knapp 100 Jahren für Spannung bei Klein und Groß sorgt. „Fremde Seelen”, ein Stück, das den Suizid des vietnamesischen Pfarrers Franz Nguyen in den Freiburger Voralpen thematisiert, dürfte hingegen gleichsam dramatisch wie polarisierend werden.

Mit Goethes „Faust”. „Eine Tragödie”, eine weitere Inszenierung von Max Merker, und Mozarts Oper „Don Giovanni” reihen sich weitere absolute Klassiker der Literatur bzw. Musikgeschichte in den Spielplan des Vorarlberger Landestheaters ein. Nicht minder bekannt sind die Titel und Autor(inn)en, die die Theatersaison komplettieren: Elfriede Jelineks „Rechnitz”

(„Der Würgeengel”) und „Amerika” von Franz Kafka dürften nicht nur bei Theaterinsidern Vorfreude auslösen.

Die Box, das kleine Haus des Landestheaters, wartet mit ungewöhnlichen Projekten auf: „brütt Oder die seufzenden Gärten” ist eine interaktive Rauminstallation, die die Texte der Schriftstellerin Frederike Mayröcker in Bilder und Klänge übersetzt. „Toxic. Britney über Spears” kommt natürlich nicht ohne Musik aus und stellt die Frage, wie sich ein junger verletzlicher Mensch fühlt, dem zwar die ganze Welt zu Füßen liegt, der aber auch komplett von ihr vereinnahmt wird. „Schmerzambulanz”erforscht hingegen kritisch das System Krankenhaus

– und warum Management und Controlling ein nicht unerhebliches Wörtchen bei der Behandlung von Patient(inn)en mitreden.

Wer bei so viel Kunst noch auf der Couch sitzt, ist selber schuld.

VORARLBERGER LANDESTHEATER Seestraße 2 6900 Bregenz +43 5574 42870600 www.landestheater.org

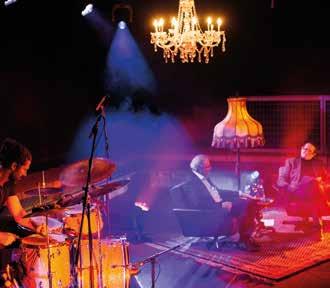

Das Festival schaut auf eine Dekade innovativer Konzertformate zurück. Zu dem Anlass gibt es vom 3. November bis 4. Dezember viele Highlights.

Die Montforter Zwischentöne lassen von Kapelle bis Gefängnis verschiedene Räume musikalisch aufleben.

„Warten”, „Entdecken”, „Erfinden”: Das sind nur drei Themen der letzten zehn Jahre, auf die die Montforter Zwischentöne zu ihrem diesjährigen Jubiläum zurückblicken können. Seit zehn Jahren bereichert das Kulturfestival das Konzertleben in Feldkirch. Dafür holen die beiden Künstlerischen Leiter Folkert Uhde und HansJoachim Gögl besondere Künstler(innen) aus aller Welt für ihre innovativen Konzertformate in die Stadt.

Dabei werden die unterschiedlichsten Räume bespielt und immer wieder ganz neue erschlossen: vom Montforthaus über die Stella Vorarlberg, vom Alten Hallenbad bis zu Kapelle und Dom – sogar das Gefängnis war schon Spielort der Zwischentöne.

KULTUR PAR EXCELLENCE

Viele Formate haben sich über die Jahre bei den Zwischentönen etabliert. Das Begräbnis ist eines davon. So wurden durch verschiedene renommierte Philosoph(inn)en schon die Fakten oder auch die Muße beerdigt – und zuletzt in 2023 mit Ariadne von Schirach der Anstand zu Grabe getragen. Auch zur Jubiläumsedition 2024 kann das Publikum auf das etablierte Format zählen. Genauso auf die Temporäre Universität, die mittlerweile eine feste Größe des Festivalkalenders ist, und bekannte Feldkircher(innen), die in der Welt Besonderes geleistet haben, zu einem Vortrag

HansJoachim Gögl und Folkert Uhde haben die künstlerische Leitung inne.

zurück in ihre Heimatstadt holt. Ebenfalls beliebt und Teil des Programms: das Morgenkonzert sowie die Aufführung der Gewinner des HUGOWettbewerbs für innovative Konzertformate, den die Montforter Zwischentöne jedes Jahr veranstalten.

Freuen können sich die Besucher(innen) des Festivals außerdem auf Programmpunkte wie die BrucknerMesse in hMoll im Dom und auf einen musikalischen Rundgang zu zehn bisher teils noch unentdeck

ten oder unerschlossenen Orten der Stadt. Zu den besonderen Highlights gehört sicher außerdem ein Format, bei dem die Schauspielerin Martina Gedeck im Mittelpunkt stehen wird.

Die Montforter Zwischentöne –ein Gegenentwurf zum globalen Festivalbetrieb.” Rasmus Peters, FAZ

Sie haben jetzt Lust auf mehr bekommen? Zur großen Jubiläumsmatinée haben Kulturinteressierte bereits am Sonntag, 15. September, um 10.30 Uhr, die Gelegenheit, im Feldkircher Montforthaus gemeinsam mit dem Leitungsteam des Festivals sowie zahlreichen prominenten Gästen auf zehn Jahre Montforter Zwischentöne zurückzuschauen und einen kleinen Ausblick auf das diesjährige Festival vom 3. November bis 4. Dezember 2024 zu erhalten. Festreden, Videos, Musik und noch vieles mehr begleiten die Gäste durch einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Vormittag.

Seien Sie dabei, wenn die Montforter Zwischentöne ihren großen Geburtstag feiern und stoßen Sie mit an – auf die vergangene und die nächste Dekade!

info@montforterzwischentoene.at www.montforterzwischentoene.at

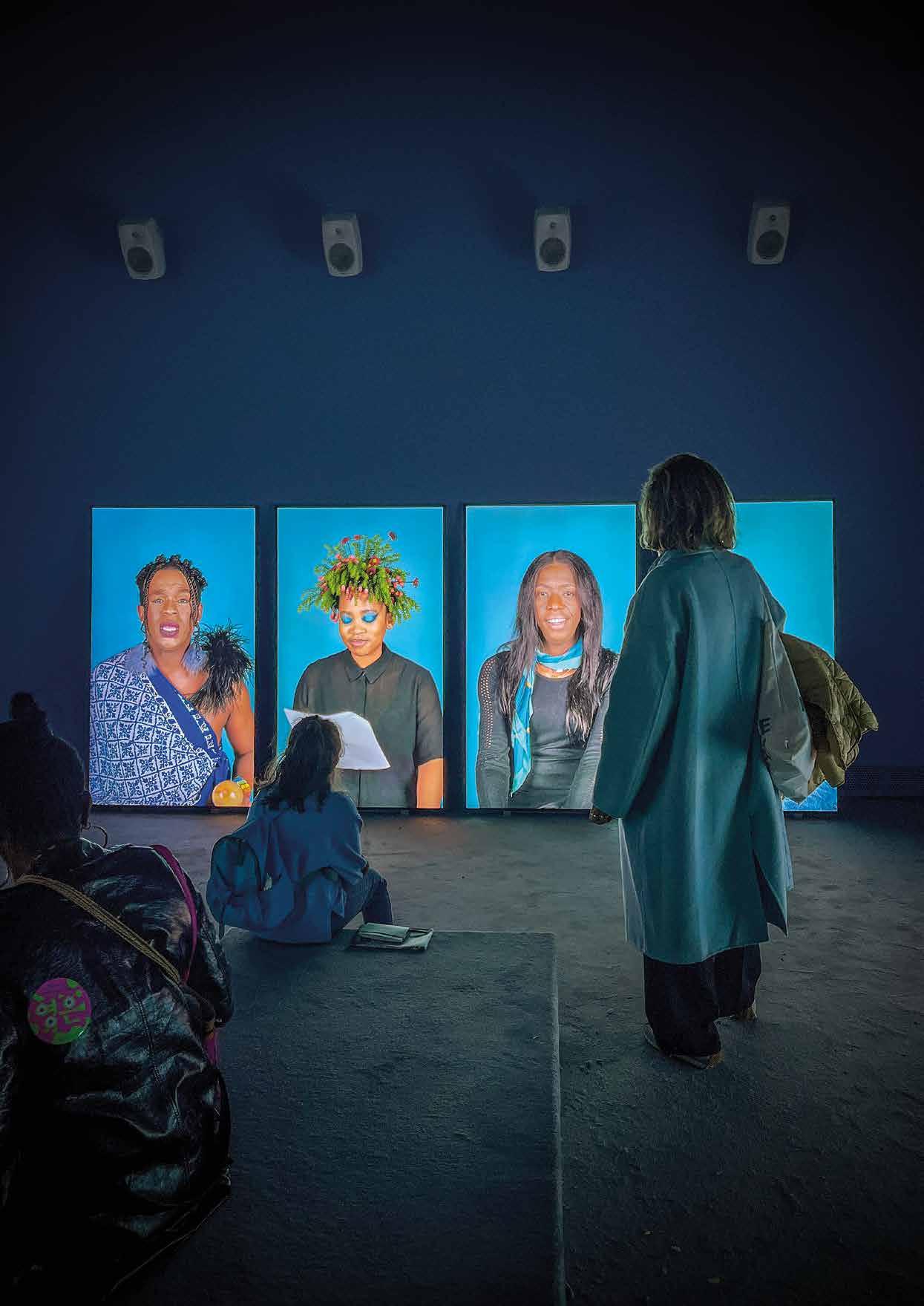

Die Themen der renommierten Künstlerin Anne Imhof haben enorme gesellschaftspolitische Relevanz. Begriffe wie Chancengleichheit, Bedrohung, Sensibilisierung und Verantwortung bestimmen das Gespräch.

Während Österreich sich nicht dazu entscheiden konnte, den Pavillon auf der Biennale in Venedig des Jahres 2017 einer Künstlerin zu überlassen und für Werke von Brigitte Kowanz gar noch eine Dependance neben dem Gebäude errichtete, das von Erwin Wurm bespielt wurde, war man in Deutschland konsequent. Kuratorin Susanne Pfeffer überließ den gesamten Pavillon Anne Imhof, die für ihr dort realisiertes Projekt „Faust“ mit dem großen Preis der Biennale, dem Goldenen Löwen, ausgezeichnet wurde. Nun daran zu erinnern, dass die Österreicher bei der 1895 gestarteten, wichtigsten internationalen Kunstschau erst im Jahr 2019 mit Renate

Bertlmann den allerersten Soloauftritt einer Künstlerin gewährten, ist in diesem Zusammenhang angebracht. Die Präsenz von Künstlerinnen und Rollenstereotype zählen nämlich zu den komplexen Themen der Arbeiten von Anne Imhof.

„WISH YOU WERE GAY“

Die deutsche Künstlerin, geboren 1978 in Gießen, lebt und arbeitet in Berlin und Los Angeles. Eine große Ausstellung realisierte sie im Stedelijk Museum in Amsterdam, im Palais de Tokyo in Paris und in der Tate Modern in London. Sie war mit ihren Arbeiten unter

anderem in der Kunsthalle Basel und im Hamburger Bahnhof in Berlin vertreten. „Wish You Were Gay“ hat sie ihre Ausstellung im Kunsthaus Bregenz betitelt.

Obwohl schwul oder lesbisch zu sein, in den Medien anders verhandelt werde, sei die Ablehnung in der Gesellschaft und in den Familien da, nur eben still, erklärt Anne Imhof im Gespräch mit Kontur. „Die LGBTQICommunity ist immer noch eine Insel.“ Die Gegenwart zeige, dass diese Community die Rechte, die sie in einigen Ländern hat, auch wieder verlieren kann. „Die Gewalt gegen die LGBTQICommunity ist da. Dadurch, dass man aus der Schutzzone der Unsichtbarkeit hinausgeht, macht man sich auch zur Projektionsfläche.“ Die Rechte für Transpeople seien immer auch Rechte für Frauen, betont Imhof.

Wir sprechen über Gewalt gegen LGBTQIPersonen, von Hunderten Morden im Jahr. Wir sprechen von einer Zahl, die wohl höher ist als die offizielle, denn sie schließt ja nur jene Verbrechen mit ein, die auch angezeigt werden. Anne Imhof betont auch die Tatsache, dass über 90 Prozent der Ermordeten Transfrauen waren. Die Frage, ob wir immer noch nicht klüger oder sensibler geworden sind, beantwortet sie mit der Aufforderung, dass wir einander Rückhalt geben und unsere Kindern in einer sicheren Gesellschaft aufwachsen lassen sollten.

ARBEITEN UND LEBEN

Nachts habe sie gearbeitet und tagsüber war sie Mutter, erzählt die Künstlerin von einer Lebensphase, die in ihrer Ausstellung im Kunsthaus Bregenz thematisiert wird. Mit älteren, sehr persönlichen Videoarbeiten, die zeigen, dass Arbeiten und Leben einmal eng miteinander verbunden waren bzw. es immer noch sind. Zudem verdeutlichen sie, dass die Performance einen weiteren Bereich ihrer künstlerischen Tätigkeit einnimmt. Eine Bilderserie zeigt Atombombenexplosionen. Die Bedrohung erachtet Anne Imhof für sehr

Für ihr Projekt „Faust“, bei dem Akteure unter einem Glasfußboden agierten, wurde Anne Imhof mit dem Goldenen Löwen der Biennale Venedig 2017 ausgezeichnet.

real. „Im jetzigen Zustand der Welt und im Kräftemessen der Weltmächte ist die nukleare Bedrohung immer das letzte Ass im Ärmel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bedrohung in der Rhetorik verwendet wird, aber die nuklearen Sprengköpfe sind ja da und damit ist sie real.“ Es stelle sich auch die Frage, wie zurechnungsfähig die Entscheidungsträger sind. Es sei real, dass bei der nächsten Wahl in den USA jemand Präsident wird, der nicht zurechnungsfähig ist.

Wie den meisten der Künstlerinnen und Künstler, die zu einer Einzelausstellung ins Kunsthaus Bregenz geladen werden, steht auch Anne Imhof das ganze Haus, der ganze Bau von Peter Zumthor zur Verfügung. Das sei etwas ganz Besonders. Den identischen Grundriss der Räume bringt sie im Gespräch mit hoch interessanten Aspekten in Verbindung, nämlich mit der Demokratisierung und der Chancengleichheit. Hier könne kein Werk prominenter erscheinen als das andere und jeder ist erst einmal gleich, wenn er da reinkommt.

Der DeutschlandPavillon in Venedig bot damals ein intensives PerformanceErlebnis. Das Team von Anne Imhof agierte unter anderem unter einem Zwischenboden aus Glas. Es war ein Gefühl des Ein und Ausgeschlossenseins, das einem als Betrachterin überkam. Im Kunsthaus Bregenz gibt es auch Objekte und Gegenstände, die mit verschiedenen, universalen Bedeutungen aufgeladen sind. Was empfinden wir beim Blick in die leere Sportarena? Was sagt uns ein zurückgelassenes TShirt? Wie einsam sind wir wirklich? Christa Dietrich

Eine Bilderserie von Anne Imhof zeigt Atombombenexplosionen, eine reale Bedrohung.

Die Ausstellung

„Wish You Were Gay“ mit Werken von Anne Imhof ist bis 22. September im Kunsthaus Bregenz zu sehen

* Als Fern- oder Lesebrille. Gültig bis + – 6 dpt./2 cyl., in lagernden Durchmessern. Aufpreis für höhere Stärken/Durchmesser 18 Euro pro Glas. Aufpreis Prismen 23 Euro pro Glas. Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr

Sonnengläser in Ihrer Sehstärke!*

Der neue vollelektrische Porsche Macan ist der Sportwagen unter den elektrischen SUV.

Der Porsche Macan startet vollelektrisch in die neue Modellgeneration. Er glänzt durch zeitloses, sportliches Design, porschetypische Performance, und besonders durch die langstreckentaugliche Reichweite von bis zu 613 km kombiniert, oder sogar bis zu 784 km innerorts (WLTP). Nicht nur die Leistungsdaten von bis zu 639 PS und 1130 Nm Drehmoment begeistern: Das Fahrwerk mit Allradantrieb, Luftfederung und elektronischer Dämpferregelung überträgt die Leistung auf Wunsch dynamisch oder komfortabel auf die Straße. Dadurch

ergibt sich nun eine noch größere Bandbreite zwischen Komfort und Performance, und zum ersten Mal verfügt der Macan über eine optionale Hinterachslenkung, die im Stadtverkehr einen kompakten Wendekreis von 11,1 Metern ermöglicht.

BEEINDRUCKENDE AUSSTATTUNG