Gesund im Alter

Brust- und Lungenkrebs Früherkennung kann Leben retten.

Seiten 10–13

Herzinsuffizienz

Erhöhtes Risiko bei Diabetes

Seite 14–15

Begleiterscheinungen der Demenz

Im Interview geben der Experte Prof. Dr. med. Egemen Savaskan, Dr. Stefanie Becker, Direktorin von Alzheimer Schweiz, und eine betroffene Angehörige einen Einblick in die Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Symptome der Demenz (BPSD).

Seite 8–9

Wichtig zu jeder Jahreszeit: Unterstützung für das Immunsystem

Eine gesunde Lebensführung, eine grosse Portion Optimismus und eine bedarfsgerechte Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen beeinflussen das Befinden positiv.

VERANTWORTLICH

FÜR DEN INHALT

DIESER AUSGABE:

Kerstin Köckenbauer

Industry Manager Health Mediaplanet GmbH

Immunsystem

Lesen Sie, wie Sie Ihr Immunsystem für den Winter stärken können.

Welche Herausforderungen bringt uns die demografische Entwicklung?

Der SVS-Kongress vom 1. Oktober 2024 hat sich mit den Herausforderungen der demografischen Entwicklung der kommenden Jahre befasst. Zu den Altersthemen haben sich in ihren Referaten eine Altersmedizinerin, ein Vorsorgespezialist und ein Ökonom Gedanken gemacht.

Altersmedizinerin

Gesunder Schlaf

Erfahren Sie, warum Einschlafen nicht erzwungen werden kann.

Industry Manager Health:

Kerstin Köckenbauer

Lektorat: Joseph Lammertz

Grafik und Layout: Daniela Fruhwirth

Managing Director: Bob Roemké

Bilder: Shutterstock (ausser anders angemerkt)

Medieninhaber: Mediaplanet GmbH, Bösendorferstraße 4/23, 1010 Wien, ATU 64759844 · FN 322799f FG Wien

Impressum: https://mediaplanet. com/at/impressum

Distribution: Brigitte (Schweiz)

Druck: Walstead NP Druck GmbH

Kontakt bei Mediaplanet: Tel.: +43 676 847 785 115

E-Mail: kerstin.koeckenbauer@ mediaplanet.com

ET: 10.12.2024

Bleiben Sie in Kontakt:

Mehr Informationen: www.senio renfragen.ch

Prof. Dr. med. Heike A. BischoffFerrari, DrPH, Lehrstuhl für Altersmedizin und Altersforschung an der Universität Zürich, erklärte in ihrem Referat, dass die Medizin von heute erfolgreich ist in der Verlängerung der Lebenserwartung, jedoch fokussiert ist auf die Behandlung von Erkrankungen. Daher ist sie weniger erfolgreich in der Verlängerung der gesunden Lebenserwartung. Prof. Bischoff-Ferrari fordert grössere Anstrengungen im Bereich Prävention und eine Verstärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Altersmedizin. Anhand von Beispielen zeigte sie auf, dass man mit dem eigenen Lebensstil selbst dazu beitragen kann, gut und möglichst gesund älter zu werden.

als Konsumentinnen und Konsumenten wächst, analog zum demografischen Gewicht dieser Bevölkerungsgruppe. Der Volkswirtschaftler Prof. Dr. Mathias Binswanger, FHNW, schilderte, dass viele ältere Menschen das Privileg haben, nach der Pensionierung bei guter Gesundheit Tätigkeiten nachzugehen, die ihnen Freude machen und sinnvoll erscheinen, ohne dafür zwingend eine finanzielle Gegenleistung zu erwarten. Er wies darauf hin, wie wichtig es für die Wirtschaft und die Gesellschaft ist, das Fachwissen und die Erfahrung der älteren Menschen zu erhalten und zu nutzen. Daher gilt es, für diejenigen, die nach der Pensionierung gerne freiwillig weiterarbeiten möchten, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen.

Der Vorsorgespezialist Andreas Christen, Research Vorsorge bei Swiss Life, beschäftigt sich mit der älteren Bevölkerung als Wirtschaftsfaktor. Ein grosser Teil dieser Gruppe gibt an, finanziell gut über die Runden zu kommen. Christen stellte fest, dass die Bedeutung der über 65-Jährigen

Fazit: Die Chance, gut zu altern und möglichst lange gesund und selbstständig zu bleiben, ist ein Teamwork zwischen einer guten Grundvoraussetzung, Medizin, finanzieller Vorsorge, eigener Aktivität und einer Portion Glück.

Denise Moser SVS-Vizepräsidentin, Ressort Kommunikation

FOTO: ZVG

Spermidin:

Ein Jungbrunnen für das Gehirn

Wussten Sie, dass Ihr Körper eine Substanz produziert, die Herz, Kreislauf und Gehirn fit halten und so diversen Erkrankungen, wie etwa auch Demenz, vorbeugen kann? Spermidin, ein natürlicher Stoff, steckt in vielen Lebensmitteln und ist auch als Nahrungsergänzung erhältlich. Erfahren Sie, wie Sie das Polyamin für sich nutzen können.

Text: Redaktion

Spermidin: das Zellkraftwerk

Spermidin wurde 1678 von Antonie van Leeuwenhoek entdeckt und ist erst seit Kurzem für seine Fähigkeit bekannt, die Autophagie zu fördern – einen Prozess, bei dem beschädigte Zellbestandteile abgebaut und recycelt werden. Autophagie ist wichtig für die Zellgesundheit und schützt vor altersbedingten Krankheiten. Spermidin unterstützt diesen Prozess und sorgt dafür, dass Zellen ihre Funktionsfähigkeit behalten.

Spermidin gegen Demenz:

Studie zeigt positive Effekte Eine Pilotstudie der FH Wiener Neustadt zeigte positive Wirkungen einer spermidinreichen Ernährung

auf die geistige Fitness von Menschen in Pflegeheimen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Spermidin die Gedächtnisleistung von Demenzkranken verbessern und den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann. Nach einem Jahr wiesen Teilnehmende, die spermidinreiche Kost erhielten, eine stabile Gedächtnisleistung auf, während die Kontrollgruppe einen Rückgang verzeichnete. Zudem wirkten die Studienteilnehmer:innen agiler, sozial aktiver und hatten bessere Vitalwerte.

Spermidin in Lebensmitteln und als Nahrungsergänzung Spermidin ist in vielen beliebten Lebensmitteln enthalten, wie Weizenkeimen, Sojabohnen, gereiftem

Käse und Pilzen. Wer seinen Spermidinspiegel gezielt erhöhen möchte, kann auch zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen.

Möchte man die eigene geistige Fitness steigern, sollte man auf gesunden Schlaf, regelmässige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und Stressreduktion achten.Nährstoffe wie Spermidin können zusätzlich unterstützend wirken. Bei Bedarf können Nahrungsergänzungsmittel helfen, den Spermidinspiegel gezielt zu erhöhen. Bei Fragen zur optimalen Dosierung beraten Ärzt:innen und Apotheker:innen. Auch geistige Aktivitäten wie Lesen oder Rätsellösen tragen zur Förderung der Gehirngesundheit bei.

Vorteile von Spermidin auf einen Blick:

• Schützt die Gehirnzellen

• Kann Demenz vorbeugen

• Verbessert die Gedächtnisleistung

• Wirkt entzündungshemmend

• Fördert die Herzgesundheit

Im Winter braucht das Immunsystem Unterstützung

An den kürzeren Tagen in Herbst und Winter können wir draussen nur wenig Licht tanken. Das oft graue, kalte und nasse Wetter drückt vielen aufs Gemüt. Doch nicht nur das: Auch die körpereigenen Abwehrkräfte sind besonders gefordert – und dankbar für Unterstützung.

Wie das Immunsystem schützt

Der Körper besitzt ein Abwehrsystem, das ihn zuverlässig vor Schadstoffen und Mikroben schützt. Die Haut bildet eine natürliche Barriere. In Körperöffnungen machen es Schleimhäute Viren, Bakterien und Pilzen schwer, tiefer vorzudringen und Schaden anzurichten. Im Magen zersetzt Magensäure unerwünschte Eindringlinge und Schadstoffe, sodass diese

nicht in den Verdauungstrakt gelangen. Übersteht ein Erreger das saure Bad im Magen doch einmal, werden sogenannte Fresszellen aktiv, die ihn in sich aufnehmen und so Schaden abwenden. Oder er wird gezielt bekämpft, indem der Körper Antikörper bildet, die ihn auch anschliessend noch schützen. All diese Schutzmassnahmen ergreift ein gesunder Körper automatisch. Die Gesundheit des Körpers hat man selbst in der

Hand – sie fusst auf gesunder Ernährung, gesundem Schlaf, gesunder Bewegung und einem gesunden Mass an Stress.

Wie zu wenig Schlaf das Immunsystem schwächt

Die Abwehrzellen des Immunsystems sind im

Wichtig zu jeder Jahreszeit:

Text: Doreen Brumme

Dauereinsatz: Sie zirkulieren im Blutkreislaufsystem durch unseren Körper und suchen nach Erregern. Sie besitzen die Fähigkeit, an infizierte Zellen anzudocken (sogenannte Adhäsion), um diese unschädlich zu machen. Laut einer Studie1 beeinträchtigt zu wenig Schlaf ebendiese Andockfähigkeit der Abwehrzellen – und damit die körpereigene Abwehr. Für guten Schlaf im Winter sorgen Sie, indem Sie tagsüber genug Licht tanken und sich an der frischen Luft bewegen. Bei schlechter Witterung hilft auch eine halbe bis ganze Stunde vor einer Tageslichtlampe.

Wie Bewegung und Sport auf das Immunsystem wirken

Akuter Stress aktiviert das Immunsystem kurzfristig. Dauerstress hingegen schwächt es.2 Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren Körper regelmässig stressen, beispielsweise mit einer Sportart, die Ihnen Freude macht. Gut zu wissen: Die positive

Wirkung des Sports auf das Immunsystem hält noch Stunden bis Tage an.

Warum der Winter das Immunsystem herausfordert Forscher:innen fanden jüngst heraus, dass die Immunabwehr unserer Nase wegen der niedrigeren Temperaturen im Winter schwächelt.3 Das allein erklärt das Mehr an

3 Tipps für ein starkes Immunsystem im Winter

• Gesund ernähren im Winter: Bei winterbedingtem Lichtmangel stösst der Körper mehr Melatonin aus. Das «Schlafhormon» macht müde. Wer nicht genug schläft, giert nach Energie: Heisshunger auf Süsses und Fettes kommt auf. Die Kälte verstärkt diesen. Dennoch sollten Sie auch im Winter auf frische und bunte Speisen setzen, die einen ausgewogenen Mix an Nährstoffen liefern. Besagte Fresszellen benötigen Eisen und Zink, um Viren und Co. abzuwehren. Dank ausreichend Vitamin C und E sowie Selen baut der Körper freie Radikale ab. Vitamin B6 und Omega-3 bringen den Stoffwechsel in Schwung und Vitamin B12 wird für die Blutbildung und Zellteilung gebraucht.

• Gesund bewegen im Winter: Nicht jeder Wintertag lockt mit Sonne und Schnee. Dennoch ist regelmässige Bewegung an frischer Luft wichtig für Kreislauf, Stoffwechsel, Stresspegel und Stimmung. Und jeder natürliche Lichtstrahl sorgt dafür, dass der Körper Vitamin D bildet, was die Knochen stärkt.

• Gesund trinken im Winter: In trockener Heizungsluft trocknet der Körper aus. Haut und Schleimhäute leiden darunter besonders. Deshalb sollten Sie regelmässig trinken: Tee wärmt und kann mit Powerstoffen wie Ingwer sogar das Immunsystem pushen.5

Erkältungen und Infektionen in der kalten Jahreszeit jedoch noch nicht. Auch Grippeviren sollen bei Kälte und in trockener Luft stabiler sein.4 Hinzu kommt, dass wir wegen des oft ungemütlichen Winterwetters mehr Zeit drinnen verbringen – unter Menschen und in trockener Heizungsluft. Letztere macht besonders der Haut zu schaffen und schwächt deren Barrierefunktion. Umso wichtiger ist es, das Immunsystem im Winter zu stärken und Nährstoffmängel auszugleichen.

1 rupress.org/jem/article/216/3/517/120367/G-s-coupled-receptor-signaling-and-sleep-regulate 2 psychologie.uni-freiburg.de/abteilungen/psychobio/ neuePublikationen/BuchkapitelStressregulation%20 und%20Sport%28im%20Druck%29.pdf

3 jacionline.org/article/S0091-6749(22)01423-3/ fulltext

4 rki.de/SharedDocs/FAQ/Influenza/FAQ_Liste_Grippesaison.html

5 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36564924

Doppelherz

Doppelherz aktiv

Doppelherz aktiv

Neustart für Körper und Geist: Fasten im BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat

für neue Energie

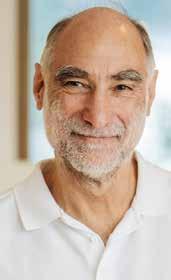

Prof. Dr. Harald Stossier ist wissenschaftlicher Berater für die Moderne Mayr-Medizin im BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat. Im Interview stellt er das Fasten nach Mayr als eine ganzheitliche Methode zur Förderung der Gesundheit und zur Genesung vor.

Prof. Dr. Harald

Stossier

Wissenschaftlicher Berater für die Moderne Mayr-Medizin, Weiterbildungsleiter, Arzt für Allgemeinmedizin, Orthomolekulare Medizin und Funktioneller Myodiagnostik

Was macht das BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat so besonders?

Wir helfen Menschen dabei, ihren Stoffwechsel auf natürliche Weise anzukurbeln – sei es, um gesund zu werden oder um gesund zu bleiben. Mit dem Fokus auf die Verdauung würdigen wir die zentrale Rolle, die die Ernährung für die Gesundheit bis ins hohe Alter spielt. Die Moderne Mayr-Medizin kombiniert dazu verschiedene therapeutische Ansätze, die zur Reinigung des Körpers und der anschliessenden Regeneration beitragen. Im Fokus steht das Fasten nach Mayr.

Wie wirkt Fasten auf den Körper?

Seit Langem gilt das Fasten

als Königsweg der Naturheilkunde. Seine positive Wirkung ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt. Im Jahr 2016 erhielt der japanische Forscher Yoshinori Ohsumi für seine Arbeit zum Thema sogar einen Nobelpreis. Der Begründer der Mayr-Medizin, der österreichische Arzt Franz Xaver Mayr (1875 bis 1965), ging davon aus, dass ein zeitweises Fasten jedem Menschen hilft, gesund zu bleiben oder gesünder zu werden. Mayrs Fastenmethode verschafft dem Körper Gelegenheit, seine genetisch verwurzelten Kräfte zu aktivieren, um das Beste aus dem zu machen, was man ihm an Nahrung zuführt. Wobei wir Nahrung heute ganzheitlich

verstehen, denn sie nährt

Körper, Geist und Seele.

Wie funktioniert das Fasten nach Mayr?

Mayr ging es beim Fasten nicht nur um das, was gegessen wird, sondern auch darum, wie gegessen wird. Wir servieren deshalb leicht Verdauliches in kleinen Portionen. Indem unsere Gäste insgesamt weniger essen als gewohnt, geben sie ihrem Körper die Gelegenheit, auf körpereigene Ressourcen zurückzugreifen. Bei unserem Kautraining lernen sie, langsam und gründlich zu kauen, um die Nahrung bestens zu zerkleinern und einzuspeicheln – und so den Stoffwechsel zu verbessern. Berücksichtigt wurde von

Mayr zudem der natürliche Rhythmus der Verdauung –tagsüber wird die Nahrung aufgenommen, nachts erfolgt die Ausscheidung. Die nächtliche Verstoffwechslung fördern wir deshalb heute auch, indem wir unseren Gästen ihre letzte Tagesmahlzeit schon früh am Abend servieren. Dank der uns von Mayr hinterlassenen und unserer modernen Diagnostik können wir das Fasten passgenau auf das individuelle Befinden der Gäste zuschneiden.

Wie läuft ein Retreat bei Ihnen ab?

Am Tag eins untersuchen wir unsere Gäste gründlich. Dafür nehmen wir uns ausgiebig Zeit. Dann stellen wir einen Behandlungsplan auf. Der umfasst einen individuellen Speiseplan und verschiedene Therapien. Wir aktivieren den Stoffwechsel von innen zunächst mit einer Darmreinigung zum Entgiften (Detox) und mit dem anschliessenden Fasten nach Mayr, wobei wir gegebenenfalls diagnostizierte Nährstoffmängel gleich mit ausgleichen. Mit Massagen sowie verschiedenen Kälteund Wärmeanwendungen

fördern wir den Stoffwechsel über die Haut. Hinzu kommen Bewegungsprogramme, zum Beispiel Yoga, die den Stoffwechsel ihrerseits anregen. Täglich tauschen wir uns mit den Gästen zur Wirkung des Retreats aus und passen es gegebenenfalls an. Unsere Gäste sind beim ersten Mal im Schnitt sieben Tage bei uns, 60 bis 70 Prozent kommen für längere Aufenthalte wieder.

Für wen eignet sich das F.X. Mayr Retreat?

Für jeden! Die Mayr-Medizin hält gesund und macht gesünder: Wir erzielen damit in vergleichsweise kurzer Zeit spürbare Erfolge bei vielen Stoffwechselkrankheiten, darunter Diabetes, rheumatische Erkrankungen und Allergien. Voraussetzung für den langfristigen Erfolg unseres Retreats ist, dass unsere Gäste bereit sind, Verantwortung für sich zu übernehmen und ihren gewohnten Lifestyle (Ernährung, Bewegung) zu ändern. Das Wissen und die Methodik dazu geben wir ihnen an die Hand.

Demenz wird häufig von belastenden Verhaltensauffälligkeiten begleitet

Behaviorale und psychische Symptome der Demenz (BPSD) sind oftmals belastender als die kognitiven Einschränkungen – aber therapierbar.

Herr Prof. Savaskan, welche Möglichkeiten gibt es, den Krankheitsverlauf zu beeinflussen?

Aktuell haben wir immer noch keine kausale Therapie der Alzheimer-Demenz, die den pathologischen Prozess aufhalten oder rückgängig machen kann. Die verfügbaren Antidementiva stabilisieren die kognitive Verschlechterung nur für eine kurze Periode. Für die nichtkognitiven Begleitsymptome, die sogenannten BPSD, wie zum Beispiel Depression, Apathie, Angst, Unruhe, Aggressivität, Wahn, Halluzinationen und Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen, besteht eine Reihe von symptomspezifischen Therapiemöglichkeiten.

Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es bei Agitiertheit und Aggressionen?

Die BPSD sind in der Tat sehr belastend und können bei betreuenden Angehörigen zu Belastungsreaktionen und Depression führen. Die Leitlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und -psychotherapie (SGAP) empfehlen primär den Einsatz von nichtmedikamentösen Therapien wie zum Beispiel kognitionsstabilisierende Therapien, Psychotherapie, Bewegungstherapie, Ergotherapie, Musiktherapie,

Kunsttherapie, Aktivierungstherapie usw. Bei einigen Patient:innen kann der zusätzliche Einsatz von Psychopharmaka notwendig werden, um Fremd- und Eigengefährdung zu vermeiden. Die Behandlung der BPSD, etwa einer Depression, kann zur Verbesserung der Alltagsfähigkeiten beitragen und damit die Lebensqualität von Patient:innen und Angehörigen steigern.

Worauf muss beim Einsatz von Medikamenten besonders geachtet werden?

Demenzerkrankte Menschen haben häufig eine Reihe von anderen Erkrankungen und nehmen viele Medikamente ein. Beim Einsatz von Psychopharmaka sollen die Grundsätze eingehalten werden, die in den SGAPEmpfehlungen formuliert sind. Trotzdem sollen Psychopharmaka indikationsgerecht und unter Überwachung eingesetzt werden.

Dr. med. Egemen Savaskan Direktor Alterspsychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich

Wie Demenz eine geliebte Person verändert

Isabella (76, Name von der Redaktion geändert) berichtet, wie die AlzheimerErkrankung das Leben ihres Mannes Martin (83) und das ihrige verändert hat.

Schon in den letzten fünf oder sechs Jahren hatte sich unsere Beziehung verschlechtert: seine überhöhten Ansprüche an mich, Feindseligkeit, verdeckte Kontrolle. Er sprach von Scheidung, zeitweise dachte ich auch daran. Wir gingen zu einem Paartherapeuten und haben dort zumindest über unsere Differenzen sprechen können. Letztendlich war die Therapie aber ein Treten an Ort. Ich ging ihm aus dem Weg, wenn ich seine ständige Kritik und die negative Stimmung zu Hause nicht ertrug. Seine verbalen Attacken, die Versuche, mich mundtot zu machen, und seine Empathielosigkeit verletzten mich: «Es ist die Wahrheit» – in seinen Augen – «und die Wahrheit darf man immer sagen.» Oder wenn ich anfing, etwas zu sagen oder zu ergänzen: «Sei du still!» Rückblickend, meine ich, waren dies frühe Anzeichen seiner Demenz.

Beispiel: In seinem politischen Engagement manifestierte sich die

Prof.

Erkrankung durch Gereiztheit und ungezügelten Ärger. Im Rahmen der Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe verhielt er sich überheblich und übte in aggressiver Weise Kritik an anderen Teilnehmenden. Die Spannungen in der Arbeitsgruppe wuchsen ins Unerträgliche. Er wurde ausgebootet und reagierte darauf mit Kontaktabbruch und Rückzug. Nach aussen hin nahm ich sein unpassendes Verhalten in Schutz – um Konflikte zu vermeiden. Innerlich schämte ich mich für sein Benehmen und empfand Wut darüber, dass er mich so schlecht behandelte.

Weil ich das Krankhafte und Rigide in seinem Verhalten nicht einordnen konnte, begann ich, mich intensiv über Demenz zu informieren, und stiess dabei auf die Vereinigung Alzheimer Schweiz. In einer Angehörigengruppe fand ich Rat und Verständnis. Ich hörte, wie unterschiedlich sich die Krankheit äussert und dass starke Aggressionen häufig vorkommen, besonders wenn die Paarbeziehung schon vorher belastet war. Eine neurologische Untersuchung brachte schliesslich Klarheit: mittelschwere Demenz des Typs Alzheimer. Inzwischen lebt Martin in einem Pflegeheim. Herzprobleme und das stetige Nachlassen seiner Kognition machten dies unumgänglich. Was ich kann, ist, für schöne Erlebnisse zu sorgen. Wir spielen ein einfaches Brettspiel, hören gemeinsam Musik oder ich massiere ihm die Beine. Dann leuchten manchmal seine Augen. Es ist bereichernd, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ihn begleiten kann, denn ich empfinde nach wie vor Liebe für ihn.

Dr. Stefanie Becker Direktorin von Alzheimer Schweiz

Weitere Informationen finden Sie unter www.alz.ch

Unterstützung für erkrankte Personen und deren Angehörige

Nicht nur an Demenz erkrankte Personen, sondern vor allem auch deren Angehörige sind von der Erkrankung stark betroffen.

Frau Dr. Becker, welche Unterstützungsangebote brauchen an Alzheimer erkrankte Personen und deren Angehörige?

Um behaviorale und psychische Symptome einer Demenzerkrankung zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen, werden vorrangig nichtmedikamentöse Interventionen empfohlen. Bei Agitiertheit und Aggressionen sind dies beispielsweise Musiktherapie, Snoezelen, Bewegung oder Aktivitäten im Freien. Alzheimer Schweiz bietet darum auch Aktivitäten wie Wandergruppen, Tanznachmittage oder gemeinsames Singen an. Da die Betreuung von Menschen mit Demenz, insbesondere mit Verhaltensauffälligkeiten, eine grosse Belastung darstellen kann, ist es wichtig, dass auch Angehörige Unterstützung erhalten, zum Beispiel mittels Schulungen, Gesprächsgruppen und Entlastungsmöglichkeiten.

Wo finden sie diese Unterstützung?

Die kantonalen Sektionen von Alzheimer Schweiz bieten ein breites Spektrum verschiedener Angebote und Dienstleistungen an. Mit der von Alzheimer Schweiz entwickelten Onlineplattform alzguide.ch ist es möglich, demenzspezifische Angebote

von den kantonalen Sektionen von Alzheimer Schweiz sowie weiteren Anbietern aus der ganzen Schweiz ausfindig zu machen und niederschwellig Unterstützung zu erhalten.

Welche Angebote gibt es bei Alzheimer Schweiz und wie sind diese organisiert?

Die nationale Geschäftsstelle in Bern betreibt das landesweite Alzheimer-Telefon, das eine kostenlose und individuelle Beratung rund um Demenz anbietet. Sie erarbeitet Informationsbroschüren für verschiedene Zielgruppen, organisiert Fort- und Weiterbildungen und vermittelt spezifisches Demenzwissen. Die 21 kantonalen Sektionen von Alzheimer Schweiz bieten eine wohnortsnahe Beratung sowie vielfältige Unterstützungs- und Entlastungsangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an. Diese beinhalten beispielsweise Ferien für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, AlzheimerCafés, Angehörigengruppen oder Aktivitäten für Menschen mit Demenz.

Früherkennung rettet Leben: Fakten zu Lungenkrebs

Früherkennung von Lungenkrebs bietet Hoffnung: Erfahren Sie, wer gefährdet ist, welche Symptome Sie beachten sollten und wie moderne Medizin Leben retten kann.

Dr. Daniel Black Co-Präsident, Verein Leben mit Lungenkrebs

Lungenkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in der Schweiz. Wer gehört zur sogenannten Risikogruppe?

Zur Risikogruppe in der Schweiz gehören Menschen ab 50 Jahren, die bestimmte Risikofaktoren aufweisen. Dazu zählen Raucher:innen oder ehemalige Raucher:innen, die mindestens 20 Jahre lang geraucht haben und vor weniger als 15 Jahren aufgehört haben, sowie Personen mit früherem Krebs im Kopf-, Hals- oder Rachenbereich. Auch eine familiäre Vorbelastung durch nahe Verwandte, die an Lungenkrebs erkrankt sind, erhöht das Risiko. Weitere Faktoren sind eine langfristige Exposition gegenüber krebserregenden Stoffen, Passivrauchen sowie chronische Lungenerkrankungen wie COPD.

Was sind die häufigsten Symptome, und wann ist eine ärztliche Abklärung notwendig?

Lungenkrebs ist auch als der Silent Killer bekannt, da die meisten Patient:innen erst sehr spät Symptome und Schmerzen bemerken. Zu den häufigsten Anzeichen zählen ein anhaltender Husten, Atemnot, Brustschmerzen und wiederholte Infektionen der Atemwege wie Bronchitis. Eine ärztliche Abklärung sollte insbesondere dann zeitnah in Betracht gezogen werden, wenn diese Symptome bei Menschen aus der

obengenannten Risikogruppe auftreten.

Wie sehen die Heilungschancen bei Lungenkrebs aus?

Die Heilungschancen bei Lungenkrebs sind äusserst vielversprechend, wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt wird. Im beschwerdefreien Anfangsstadium kann Lungenkrebs in den meisten Fällen erfolgreich therapiert werden. Wird der Krebs früh diagnostiziert und korrekt behandelt, leben 91 Prozent der Patient:innen nach zehn Jahren noch tumorfrei. Im Gegensatz dazu führt ein unbehandelter Lungenkrebs immer zum Tod. Diese Tatsache unterstreicht die Bedeutung der Früherkennung, um die Erkrankung in einem behandelbaren Stadium zu entdecken und so Leben zu retten.

Wie stark senkt ein Rauchstopp das Krebsrisiko?

Raucher:innen haben ein zehnmal höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Nach etwa zehn Jahren ohne Rauchen hat sich das Risiko für Lungenkrebs im Vergleich zu Rauchenden fast halbiert. Nach circa 20 Jahren nähert sich das Risiko dem eines nichtrauchenden Menschen an. Daher lohnt sich Aufhören immer!

Könnte auch jemand, der nie geraucht hat, Lungenkrebs entwickeln?

Ja, auch Menschen, die nie geraucht haben, können an Lungenkrebs erkranken. In etwa zehn bis 15 Prozent aller Fälle tritt die Krankheit bei Nichtrauchenden auf. Verschiedene Einflüsse können dazu beitragen, dass sich Lungenkrebs auch ohne Tabakkonsum entwickelt. Dazu zählen unter anderem bestimmte Umwelteinflüsse, genetische Veranlagungen und vorangegangene Erkrankungen.

Welche Vorurteile gibt es im Zusammenhang mit Lungenkrebs, und wie wirken sich diese auf Betroffene aus? Lungenkrebs ist oft mit Vorurteilen behaftet, wie der Annahme, dass er ausschliesslich durch Rauchen verursacht wird und daher selbst verschuldet sei. Diese Stigmatisierung führt bei Betroffenen häufig zu Scham, selbst wenn sie nie geraucht haben. Zudem wird Lungenkrebs oft als unheilbar angesehen, was Hoffnungslosigkeit fördert. Diese Vorurteile können die psychische Belastung der Betroffenen verstärken und sie davon abhalten, rechtzeitig ärztliche Abklärungen in Anspruch zu nehmen. In der Folge kann es zu einer verspäteten Diagnose kommen, wenn der Krebs bereits fortgeschritten und schwieriger zu therapieren ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lebenmit-lungen krebs.ch

Brustkrebs ist keine Frage der Schuld

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Jedes Jahr erkranken in der Schweiz rund 6500 Frauen daran. Er kann jede Frau treffen, niemand hat Schuld daran.

Wer ein gesundes

Gewicht hat, nicht raucht, wenig Alkohol trinkt und sich ausreichend bewegt, kann sein Brustkrebsrisiko senken. Doch einige Risikofaktoren, wie das Alter, lassen sich nicht beeinflussen. Brustkrebs ist daher keine Frage der Schuld. Was genau Brustkrebs verursacht, ist meistens nicht bekannt. Deshalb lässt sich die Krankheit auch nicht verhindern.

Früherkennung ab 50 Jahren

Je früher Brustkrebs jedoch entdeckt wird, desto besser sind die Überlebenschancen der betroffenen Frauen. Eine frühe Erkennung ermöglicht zudem eine schonendere und weniger belastende Behandlung. Um Brustkrebs möglichst früh zu erkennen, bieten viele Kantone Mammografieprogramme an. «Die Krebsliga empfiehlt und unterstützt diese Programme für Frauen zwischen 50 und 74 Jahren. Wir sind der Ansicht, dass die Vorteile dieser Screenings die möglichen Nachteile

überwiegen», erklärt Dr. Julia Schwarz, Spezialistin Früherkennung bei der Krebsliga Schweiz. «Frauen mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko empfehlen wir unabhängig ihres Alters, die geeigneten Früherkennungsmassnahmen mit der Ärztin oder dem Arzt zu besprechen», sagt Schwarz. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn mehrere enge Verwandte an Brustkrebs erkrankt sind.

Selbstuntersuchung ersetzt Mammografie nicht Brustkrebs verursacht oft über lange Zeit keine Beschwerden. Wenn der Brustkrebs entdeckt wird, fühlen sich die meisten Frauen vollkommen gesund. Erst wenn der Tumor etwa einen Zentimeter Durchmesser hat, ist er gross genug, um ihn zu ertasten. Deshalb ist die regelmässige Selbstuntersuchung der Brust kein Ersatz für eine ärztliche Untersuchung. Studien belegen bisher nicht, dass die Sterblichkeitsrate durch das selbstständige Abtasten der Brüste gesenkt wird. Ein gutes Kennen der

eigenen Brust und ihrer Veränderung im Laufe des Lebens und des Zyklus kann aber dazu beitragen, ungewohnte Veränderungen der Brust zu erkennen.

Diagnose Brustkrebs – wie weiter?

• Die 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sind eine wichtige Anlaufstelle in Wohnortnähe bei allen Fragen rund um Brustkrebs: www.krebsliga.ch/regionen

• Eine kostenlose Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige bietet auch das Krebstelefon an. Das professionelle Beratungsteam ist per Telefon, E-Mail, Chat oder Skype erreichbar: www.krebsliga.ch/krebstelefon

• Ein Video der Krebsliga erklärt in einfachen Worten, was Brustkrebs ist: www.krebsliga.ch/brustkrebs

• Die zahlreichen Broschüren zum Thema Brustkrebs können unter www.krebsliga. ch/shop bestellt oder heruntergeladen werden.

• 27 Brustzentren in der Schweiz tragen das Q-Label, ein von der Krebsliga Schweiz und der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie (SGS) vergebenes Qualitätslabel für Behandlung und Betreuung: www.krebsliga.ch/q-label

• Wer nach einer Diagnose oder während der Behandlung einen Austausch mit Personen sucht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, kann über die Peerplattform der Krebsliga mit anderen Betroffenen in Kontakt treten: www.krebsliga.ch/peerplattform

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung von Gilead

Brustkrebsvorsorge im PINK CUBE: Erfolgreiche Aufklärungsaktion im Rückblick

Im Oktober fand die öffentliche Brustkrebsaufklärungsaktion «Sag Nein zu Brustkrebs. Sag Ja zur Früherkennung» im PINK CUBE statt. Diese Veranstaltung bot eine ideale Gelegenheit, mehr über die Bedeutung der Früherkennungsuntersuchungen zu erfahren.

Brustkrebs in der Schweiz Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.1 In der Schweiz erkranken jährlich rund 6’500 Frauen und 50 Männer daran.2 Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten verbessert haben, ist Brustkrebs die häufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen in der Schweiz.2 Circa alle sechs Stunden stirbt eine Frau in der Schweiz an Brustkrebs.

Bedeutende Fortschritte bei der Krebstherapie

Der medizinische Fortschritt durch Forschung und Studien hat zu einer wesentlichen Verbesserung der Krebsfrüherkennung und -behandlung

geführt. Nicht nur medikamentöse Therapien, auch operative und lokale Therapien wie Radiotherapie, sind in den letzten Jahren zielgerichteter geworden. Durch diese Fortschritte und hochwirksame Therapien werden Brustkrebserkrankungen immer mehr zu einer chronischen Erkrankung.

Früherkennung kann

Leben retten

www.pinkcubetestyourbreast.ch

Der Anteil aller Krebserkrankungen, die sich mit gezielter Prävention und Früherkennung verhindern lassen, wird auf 30 bis 40 Prozent geschätzt.3 Bei der Früherkennung von Brustkrebs hilft unter anderem die radiologische Untersuchung der Brust, um Veränderungen des Gewebes frühzeitig zu erkennen und falls notwendig zu behandeln. Laut der Krebsliga Schweiz ist die Mammographie die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen ab 50 Jahren – dem Alter, ab dem das Brustkrebsrisiko steigt. Einige Kantone bieten die Mammographie im Rahmen von organisierten Früherkennungsprogrammen an. Bei diesen kommt die Grundversicherung der

Krankenkasse für die Untersuchung auf. Wichtig für Frauen jeden Alters: Schulen Sie Ihr Körpergefühl durch das Abtasten der Brust. Hierdurch können Sie Veränderungen bemerken und diese weiter über Ihre Frauenärztin oder Ihren Frauenarzt abklären lassen.

Brustkrebsvorsorge im PINK CUBE

Anlässlich des Brustkrebsmonat Oktober fand 2024 die öffentliche Brustkrebsaufklärungsaktion «Sag Nein zu Brustkrebs. Sag Ja zur Früherkennung» in dem pinken Container, dem «PINK CUBE», statt. Dort erfuhren Besucher:innen, was zur

Der PINK CUBE tourte durch Bern, Luzern, Zürich, Baden und Chur. Dabei wurden folgende Erkenntnisse* gewonnen:

66.5 PINK CUBE Arbeitsstunden

474 untersuchte Besucher:innen

34 zur weiteren Abklärung empfohlen

29 % (139 von 474 Besucher:innen) gehen nicht zu regelmässigen gynäkologischen Untersuchungen.

33 % (155 von 474 Besucher:innen) hatten in ihrer Familie eine Krebserkrankung.

35 % (168 von 474 Besucher:innen) sind nicht über Möglichkeiten zur frühen Erkennung von Brustkrebs informiert.

66 % (312 von 474 Besucher:innen) führen keine regelmässigen Brust-Selbstuntersuchungen durch.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig solche Aktionen sind, um zu ermutigen, aktiv auf Brustgesundheit zu achten und notwendige Untersuchungen nicht zu vernachlässigen.

*Anonyme Datensammlung während der Beratungen mit Gynäkolog:innen der PINK CUBE Brustkrebs-Aufklärungskampagne (insgesamt 474 Beratungen)

Früherkennung von Brustkrebs wichtig ist und was sie selbst für die Brustgesundheit tun können. Lokal ansässige Gynäkologinnen und Gynäkologen boten im PINK CUBE eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung sowie eine Demonstration der Selbstuntersuchung der Brust an.

1 www.bfs.admin.ch/bfs/de/ home/statistiken/gesundheit/ gesundheitszustand/krankheiten/krebs/indikatorenarten.html

2 https://dam-api.bfs.admin.ch/ hub/api/dam/assets/29145346/ master

3 www.krebsforschung. ch/unser-engagement/ wir-bringen-die-krebsforschung-den-menschennaeher/im-gespraech-mit/ thomas-cerny-30-jahre-krebsforschung-schweiz

Die referenzierten Unterlagen können bei Gilead Schweiz angefordert werden.

FOTOS: ZVG

Früherkennung von Herzinsuffizienz bei Diabetesbetroffenen

Kardiologe Matthias Paul, Allgemeinmediziner Christian Studer und Endokrinologe Roger Lehmann haben als multidisziplinäres Team Empfehlungen zur Früherkennung von Herzinsuffizienz in der Schweiz erarbeitet.

Wie hängen Diabetes Typ 1 und Typ 2 mit Herzinsuffizienz zusammen?

Paul: Die Zusammenhänge liegen vor allem in der Pathophysiologie. Diabetes fördert entzündliche Prozesse, insbesondere in den Herzkranzgefässen, was chronische Durchblutungsstörungen oder einen Herzinfarkt zur Folge haben kann – beides Risikofaktoren für eine nachfolgende Herzinsuffizienz. Entzündliche Reaktionen betreffen zudem oft kleine Gefässe und können eine Nierenschwäche auslösen, die ihrerseits das Risiko für Herzinsuffizienz erhöht – ein Zusammenhang, der häufig unterschätzt wird.

Zudem entwickeln Diabetiker:innen nicht nur häufiger, sondern auch früher eine Herzinsuffizienz: Während das Risiko in der Allgemeinbevölkerung ab etwa 65 Jahren ansteigt, beginnt es bei Diabetiker:innen bereits ab 60 Jahren. Das Sterberisiko durch Herzinsuffizienz ist bei betroffenen Diabetiker:innen deutlich höher als bei Diabetiker:innen ohne diese Komplikation.

Studer: Aus hausärztlicher Sicht ist die Einstellung des Diabetes entscheidend und nicht der Typ. Natürlich gibt es beim Typ 2 auch nicht insulinpflichtige Patient:innen, die das betrifft. Das Entscheidende ist aber die Hyperglykämie – die Überlastung der Zelle mit Zucker, die dem Herz schadet. Und da der Typ 1 bereits im jugendlichen Alter auftreten kann, ist der langjährige Verlauf entscheidend. Gut eingestellte Diabetiker:innen haben eine nahezu normale Lebenserwartung und kein erhöhtes Risiko einer Herzinsuffizienz. Bislang ist der Zusammenhang von Diabetes und Herzinsuffizienz leider nur wenig geläufig. Dazu braucht es sowohl unter den Patient:innen als auch unter den Grundversorgern Weiterbildung.

Lehmann: Mittlerweile gibt es auch Kampagnen, die auf diese Zusammenhänge hinweisen, denn das Risiko ist beträchtlich: Die häufigste nicht diagnostizierte Form der Herzinsuffizienz ist die erhaltene Auswurffraktion. Das sind vor allem

mikrovaskuläre Komplikationen, wie sie für Diabetes typisch sind. Man spricht hier auch von der diabetischen Kardiomyopathie. Das betrifft häufig Frauen, die nicht die typischen makrovaskulären Komplikationen vorweisen. Darum wäre es auf jeden Fall wichtig, dass die Ärzt:innen im niedergelassenen Bereich hier entsprechend informiert sind.

Wie lässt sich hier ein potenzielles Risiko abklären, bevor es zu einer symptomatischen Herzinsuffizienz kommt?

Studer: Bis anhin wurde in der hausärztlichen Praxis kein Screening für eine Herzinsuffizienz asymptomatischer Patient:innen durchgeführt. Nun haben wir mit einem Laborwert, dem NT-proBNP, die Möglichkeit, frühzeitig, noch bevor die Patient:innen symptomatisch werden, zu screenen.

Paul: Der Test misst die Konzentration eines spezifischen Peptids im Blut. Bei deutlich erhöhten Werten sollte auch ohne Anzeichen einer Herzinsuffizienz eine kardiologische

Dr. med. M. Paul Leiter Herzinsuffizienz und stationäre Kardiologie, Leitender Arzt Kardiologie, Luzerner Kantonsspital

KD Dr. med. Christian Studer Zentrum für Hausarztmedizin und Community Care, Universität Luzern

Prof. Dr. med. Roger Lehmann Leitender Arzt, Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung, Universitätsspital Zürich

Abklärung erfolgen, um eine Vorstufe der Herzschwäche zu erkennen und frühzeitig zu behandeln. Sind die Werte nur leicht erhöht, kann bei Fehlen von weiteren Risikofaktoren auch eine engmaschige Beobachtung sinnvoll sein. Eine frühe Behandlung kann die Entwicklung einer Herzschwäche verhindern oder zumindest verzögern.

Lehmann: Das Alter ist einer der Hauptrisikofaktoren. Diabetolog:innen, Kardiolog:innen und Hausärzt:innen, die sich im Rahmen eines Projekts ausgetauscht haben, sind sich einig, dass man den Test bei asymptomatischen Patient:innen mit Diabetes ab 60 Jahren anwendet, und zwar unabhängig, ob Typ-1oder Typ-2-Diabetes mellitus. Das ist ebenjener Zeitpunkt, ab dem das Risiko deutlich ansteigt. Damit ist es möglich, ein potenzielles Risiko früh zu erkennen, ohne Patient:innen unnötig zu verunsichern. Patient:innen profitieren aber sicherlich immer davon, wenn man als Ärztin/Arzt aufmerksam Symptome und Zeichen einer Herzschwäche sucht.

Paul: Aus ärztlicher Perspektive heisst das, die richtigen Fragen zu stellen: Wie steht es um die Leistungsfähigkeit, besteht eine zunehmende Atemnot bei Anstrengung? Haben sich Anzeichen einer Herzinsuffizienz entwickelt? Einschneidende Socken bei geschwollenen Beinen sind hier ein guter Indikator.

Gibt es eine Form von Prophylaxe bei einem bestehenden Risiko?

Paul: Das Wichtigste bei Diabetes sind eine optimale Blutzuckereinstellung und die regelmässige Wahrnehmung von Vorsorge- und Kontrollterminen, um

Komplikationen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Ebenso sollten andere Risikofaktoren für das Herz, wie Bluthochdruck und Übergewicht, konsequent behandelt werden und man sollte auf das Rauchen verzichten. Zeigt der Bluttest zur Früherkennung einer Herzinsuffizienz erhöhte Werte, stehen gute Medikamente zur Verfügung, die gleichzeitig den Diabetes, die Herzschwäche sowie auch eine Nierenschwäche behandeln.

Lehmann: Die Medikation des Diabetes sollte dabei den empfohlenen Richtlinien folgen. Manche Diabetiker:innen werden nach wie vor mit veralteten Medikamenten behandelt, die abgesehen von der blutzuckersenkenden Wirkung keine zusätzlichen positiven Effekte vorweisen. Insbesondere für Patienten:innen mit Typ-2-Diabetes gibt es in der Schweiz klare Empfehlungen zur Medikation. Diese beinhalten rezente und effektive Medikamente, die unter anderem auch einen positiven Einfluss auf das Herz haben.

Studer: Mit Blick auf den Diabetes bildet sicherlich eine gute Blutzuckereinstellung die Basis. Für eine effektive Behandlung und auch für die Prophylaxe kann man die Rolle gesunder Ernährung, vor allem der Reduktion von Kohlenhydraten, und regelmässiger Bewegung – sportliche Aktivität, fünfmal wöchentlich für zumindest 20 Minuten – nicht genug hervorheben. Denn diese wirken sich nicht nur positiv auf den Diabetes, sondern auf das gesamte Herz-KreislaufSystem aus.

DIABETESSCHWEIZ

diabetesschweiz diabètesuisse diabetesvizzera

diabetesschweiz unterstützt Menschen mit Diabetes und begleitet sie und ihre Angehörigen in ihrem Ziel, das Beste aus ihrem Diabetes zu machen. In den 20 regionalen DiabetesGesellschaften erhalten Betroffene professionelle Beratungen (Diabetesberatung, Ernährungsberatung, medizinische Fusspflege) und umfassende Informationen rund um den Diabetes mellitus. diabetesschweiz ist zudem aktiv in der Diabetes-Prävention und -Früherkennung und informiert die Öffentlichkeit regelmässig über Diabetes-bezogene Themen. www.diabetesschweiz.ch info@diabetesschweiz.ch

Wir können nicht schlafen wollen

Wenn wir gestresst sind oder uns sorgen, schlafen wir schlecht.

Wollen wir das Einschlafen erzwingen, gelingt es erst recht nicht.

Die Einstellung zum Schlaf zu ändern, kann diesen Teufelskreis durchbrechen.

Die Gedanken kreisen, wir wälzen uns hin und her und finden den Schlaf nicht. Dies liegt meist daran, dass wir den Schlaf aktiv suchen, statt uns vom Schlaf finden zu lassen, erklärt Dr. Björn Rasch, Professor für Psychologie sowie Schlaf- und Hypnoseforscher an der Universität Fribourg.

Angst und Schlaf vertragen sich nicht «Angst und Schlaf sind zwei komplett entgegengesetzte Zustände», erklärt Björn Rasch. Das vegetative Nervensystem reguliert in unserem Körper Stresssituationen und Erholung. Wenn wir Angst haben, wird der Sympathikus aktiv: Der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller und die Muskeln spannen sich an. «Schlaf ist das Gegenteil. Die Herzfrequenz wird langsamer, wir atmen tiefer und die Muskeln entspannen sich. Dafür sorgt der Parasympathikus.»

Es schläft uns ein Wenn wir wach sind, hat der Verstand die Kontrolle: Wir

planen, wir analysieren, wir sichern uns ab und können unsere Handlungen selbst steuern. «Im Schlaf ist der Alltagsverstand nicht mehr verfügbar. Wir verlieren das Bewusstsein. Wir lösen uns quasi auf.» Wach sein sei das Gegenteil davon, sich aufzulösen, sagt Björn Rasch. «Deshalb funktioniert es nicht, einschlafen zu wollen. Wenn ich etwas will, ist meine planerische Funktion aktiv. Diese kann ich nicht selbst abschalten. Vielmehr schläft es mich ein. Aber nur, wenn ich es zulasse, vertraue, geschehen lasse.»

Akzeptieren hilft

Björn Rasch empfiehlt, nicht zu schnell in Panik zu geraten, wenn man ein paar Nächte nicht gut geschlafen hat, sondern vorerst gelassen zu bleiben. Sonst bestehe Gefahr, in einen Teufelskreis zu geraten. «Es ist normal, dass wir vorübergehend schlecht schlafen, wenn wir ausserordentlich belastet sind. Ausserdem wachen wir auch in guten Nächten 15- bis 25-mal kurz auf, auch junge Menschen», betont er.

Den aktuellen Zustand zu akzeptieren und sich darauf einzustellen, könne helfen.

Senile Bettflucht

Senior:innen klagen häufig, dass sie zu früh aufwachen. Oft bestehe kein Grund zur Sorge, sagt Björn Rasch. «Die Schlafqualität sinkt mit dem Alter. Sie wachen zwar nicht häufiger auf als in jungen Jahren, aber länger. Dadurch bemerken Sie das Aufwachen mehr und schlafen nicht mehr so schnell ein. Hält man an den alten Schlafgewohnheiten fest und geht früh ins Bett, ist frühes Aufwachen völlig normal, weil man genügend geschlafen hat.»

Mirjam Andres Lungenliga Schweiz

Schlaf: Rasch erklärt – 200 Fragen und Antworten rund um den Schlaf

Der erfolgreiche Ratgeber stellt ein nachweislich wirksames Selbsthilfeprogramm bei Schlafstörungen vor. Björn Rasch, Hogrefe Verlag

Der Schlaf ist der Spiegel des Lebens

«Wenn ich meinen Schlaf verbessern will und es keine anderen organischen Ursachen für meinen schlechten Schlaf gibt, muss ich mir auch mein Leben anschauen: Wie steht es mit meinen Beziehungen, habe ich Hobbys, bewege ich mich?», gibt Björn Rasch zu bedenken. «Wenn wir tagsüber regelmässig etwas unternehmen, Menschen treffen und uns bewegen, sind wir abends müder.» Dies gelte auch für das Abendprogramm. «Besser einmal nach einer fröhlichen Runde spät ins Bett gehen, als nach den Hauptnachrichten im TV

bereits schlafen zu gehen –um ab vier Uhr morgens wach zu liegen.»

Wann soll man sich Hilfe holen?

«Wenn Sie während ein bis drei Monaten mehr als dreimal pro Woche sehr schlecht schlafen und am Tag deshalb starke Leistungseinbussen haben, handelt es sich um einen stark gestörten Schlaf, der behandelt werden sollte. Fachpersonen sprechen dann von einer Insomnie.» Bei den betroffenen Personen ist der Erregungszustand so extrem, dass sie kaum noch einschlafen oder durchschlafen können. Auf Dauer sind sie

körperlich erschöpft und die schlaflosen Nächte schlagen ihnen aufs Gemüt. «Dies müssen wir unbedingt ernst nehmen und behandeln», betont Björn Rasch.

Schlafmittel sind keine nachhaltige Lösung

«Im akuten Fall einer Insomnie sind Schlafmedikamente ein Segen. Damit können wir kurzfristig den Teufelskreis durchbrechen», sagt Björn Rasch. GABA ist ein hemmender Neurotransmitter, der in der Bauchspeicheldrüse und im Gehirn gebildet wird. Er baut Spannungen, Ängste und Unruhe ab. Schlafmittel fördern dieses

hemmende System. «Aus dem Segen wird jedoch rasch ein Fluch», gibt Björn Rasch zu bedenken. Hätten wir uns daran gewöhnt – und dies geschehe schnell –, sei es schwierig, davon loszukommen. Unter vielen anderen Risiken steige die Gefahr, nachts beim Aufstehen zu stürzen. Deshalb sei es ratsam, Schlafmittel nie länger als zwei bis drei Wochen zu nehmen und sich psychotherapeutisch begleiten zu lassen.

Sehen und Hören: unsere wichtigsten Sinne

Die Augen und Ohren sind unsere wichtigsten Sinnesorgane – mit ihnen entdecken wir die Welt und bleiben mit anderen in Kontakt. Damit das gut funktioniert, besteht zwischen den beiden Organen ein Zusammenhang: Die Blickrichtung fokussiert auch unsere Hörrichtung. Das Gehirn erfasst Eindrücke daher am besten in Kombination. Nachfolgend haben wir ein paar spannende Fakten zum Thema zusammengestellt.

Jeder zweite Mensch über 80 Jahren ist von grauem Star betroffen.1

Die Iris und die Linse eines Auges sind dafür verantwortlich, dass Bilder scharf und in einer ausreichenden Helligkeit wahrgenommen werden.2

Frühzeitige Diagnosen und rechtzeitige Therapien können bei vielen Augenerkrankungen Sehverschlechterung und Sehverlust verhindern. Daher ist es wichtig, regelmässig Vorsorgeuntersuchungen wahzunehmen.4

Jede vierte Person leidet an Symptomen des trockenen Auges.3

Ein Lidschlag dauert zwischen 100 und 150 Millisekunden – das Blinzeln ist damit auch die schnellste Körperbewegung, zu der Menschen fähig sind.5

In der Schweiz lebt rund eine Million Menschen mit einer Hörbehinderung.6

Das menschliche Gehör kann 400'000 Töne unterscheiden und gleichzeitig die Richtung, aus der sie kommen, bestimmen.7

Um einen Ohrwurm loszuwerden, sollte man sich ddas betroffene Lied in voller Länge anhören – das Gehirn neigt nämlich dazu, Unerledigtes immer wieder in Erinnerung zur rufen.9

1 www.augen.at/a-bis-z-der-augengesundheit/grauer_star.php

2 www.gesundheit.gv.at/krankheiten/augen/auge-aufbau-sehvorgang.html

3 www.optikum.at/systane-trockenes-auge/

4 www.blindenverband.at/de/information/augengesundheit/94/Augengesundheit-im-Fokus

5 www.optiker-straubing.de/20_1_3-Fakten-zu-Ihren-Augen#:~:text=Zahlen%20und%20Fakten,in%20der%20Netzhaut%20des%20Auges

6 www.gallaudet.edu/international-affairs/deaf-and-hard-of-hearing-employment-statistics.

7 www.planet-wissen.de/natur/sinne/hoeren/index.html

8 www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Unbehandelte-Schwerhoerigkeit-erhoeht-das-Demenz-Risiko,demenz804.html

9 www.fitforfun.de/news/welttag-des-hoerens-faszination-ohr-25-000-haarzellen-auf-hochbetrieb-411450.html

Hörverlust ist ein zentraler Risikofaktor für das spätere Entstehen einer Demenz.8

Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen –auch über das Leben hinaus

Text: Redaktion

In vielen Teilen der Welt

sind Kinder mit erheblichen Herausforderungen wie Armut, unzureichender medizinischer Versorgung und begrenzten Bildungsmöglichkeiten konfrontiert. Zahlreiche gemeinnützige Organisationen setzen sich dafür ein, diese wesentlichen Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen und helfen Kindern weltweit ihre Rechte einzufordern.

Testamentsspenden –ein bleibender Beitrag Neben direkten Spenden bieten Testamentsspenden eine nachhaltige Möglichkeit, Kindern in Not auch nach dem eigenen Leben zu helfen. Mit einer Testamentsspende können Sie eine gemeinnützige

Organisation unterstützen und so eine bessere Zukunft für kommende Generationen sichern.

So vermachen Sie Ihren Nachlass einer gemeinnützigen Organisation

Mit einem einfachen Satz im Testament können Sie festlegen, dass ein Teil Ihres Nachlasses einer Organisation zugutekommt:

• «Die frei verfügbare Quote meines Nachlasses soll die

Organisation XYZ erhalten.»

• «Ich vermache der Organisation XYZ die Summe von CHF XXX aus meinem Nachlass.»

So wird Ihr Testament rechtsgültig

Achten Sie darauf, dass Ihr Testament

• von Hand geschrieben und von Ihnen persönlich verfasst ist,

• mit Datum und Ort versehen ist,

Einfache Testamentvorlage zum Abschreiben

Testament Ich, ……… ……… widerrufe alle bisherigen Testamente. Ich setze allfällige pflichtteilsgeschützte Erben auf den Pflichtteil. Für die freie Quote setze ich die Organisation … als Erbe ein. Ort/Datum/Unterschrift

• mit Ihrem vollständigen Namen unterschrieben ist.

• Das Wort «Testament» sollte im Titel des Dokuments stehen.

Wichtig: Sie haben zu einem früheren Zeitpunkt bereits ein Testament verfasst? Dann darf in der aktuellen Version Ihres Testaments der folgende Vermerk nicht fehlen: «Alle meine bisherigen Testamente erkläre ich für ungültig.»

Die richtige Organisation finden

Informieren Sie sich über die Organisation, die Sie unterstützen möchten. Achten Sie auf das «Zewo»-Gütesiegel, das vertrauenswürdige Hilfswerke auszeichnet.

HINTERLASSEN SIE EIN KINDERLACHEN

Ihr Wunsch ist es, sich für notleidende Kinder auf der ganzen Welt einzusetzen und Ihr Engagement über Ihre Lebzeiten hinaus weiterzuführen?

Mit einer Erwähnung im Testament –als Legat oder Erbanteil – können Sie dies sicherstellen. Was Ihnen zu Lebzeiten am Herzen lag, soll bis in die Zukunft leuchten und wird im Lachen der Kinder weiterleben.

Mehr Informationen savethechildren.ch/legate legate@savethechildren.ch