Pour vos envois importants, la sérénité a son importance.

Nouveau

La Lettre Services Plus

2 € 95 (1) Distribuée en J+2(2)

La Lettre Services Plus, c’est un courrier avec des notifications de suivi(3) et la possibilité d’obtenir une compensation financière forfaitaire en cas de délai de distribution excessif.(3)

En vente à La Poste, chez les buralistes, les partenaires et sur laposte.fr

LE MOT DE LA RÉDACTION

Que certains dirigeants hexagonaux considèrent encore Mayotte comme un reliquat colonial n’aurait rien d’étonnant. Le sentiment d’abandon de la population vis-à-vis de l’État était particulièrement prégnant lors de la seconde manifestation contre la réforme des retraites, ce 31 janvier. Si la situation mahoraise est loin d’être manichéenne, les grévistes ne déplorent qu’un fait : leur condition est bien pire que celle de leurs compatriotes. Après 11 ans et 11 mois de départementalisation, beaucoup pensent qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. « Ce préfet n'a aucun pouvoir, c'est nous qui lui donnons. Il est là pour sa carrière, il va dire j'ai tout bien fait en Afrique. Et nous on reste là où on est ! », tempêtait une ouvrière du BTP face aux conseillers départementaux en septembre dernier. C’est pourtant le délégué du gouvernement qui bouge les pions de nombreuses institutions, y compris sur l’échiquier à plusieurs millions d’euros du GIP l’Europe à Mayotte. Malgré l’importance de ces fonds pour le développement de l’île, l’organisme est le théâtre d’ingérences et de blocages de dossiers depuis plusieurs mois. En résulte l’éviction programmée de l’un des rares Mahorais ayant accédé à un poste primordial. Comme si l’île au lagon, territoire nécessitant une urgente synergie pour le bien de sa population, n’était qu’un damier noir et blanc où chaque camp calculerait pour infliger les pires coups à son adversaire.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Axel Nodinot2 FOIS PLUS DE MULTIPLICATEURS.** Mayotte Hebdo ¤ 1/2 Page Largeur FU ¤ 190 x 130 mm ¤ Visuel:VAGUE 1 ¤ Parution=03/févr./2023 ¤ Remise le=30/janv./2023 Phil - BAT PMU G.I.E. SIREN 775 671 258 RCS PARIS.

10 PARIS BOOSTÉS.*

tchaks

Erratum

Lors de notre dossier consacré aux Soussous paru le 20 janvier dernier dans le Mayotte Hebdo n°1027, nous avions laissé entendre que les pouvoirs publics ne se saisissaient pas du sujet de la prostitution. Thierry Suquet, préfet de Mayotte, nous a très justement rappelé que l’État participait à la lutte en subventionnant des actions, et notamment le parcours de sortie de prostitution (PSP) que nous avons évoqué. Porté par Mlezi Maoré, il est effectivement financé à hauteur de 80 000 euros par la préfecture, et de 50 000 euros par l’Agence régionale de santé.

Chamsidine Cham, président du Combani Handball club, était dépité, après le caillassage du bus de ses joueurs en revenant du match les opposant à Bandrélé, ce vendredi 27 janvier. Lors de cette attaque, l’un des cadres de l’équipe et gardien des Diables noirs de Combani, « Pégou », a été touché à la tête par un jet de pierre. D’abord emmené au dispensaire de Kahani, il a dû être envoyé à La Réunion pour se soigner. D’autres jeunes joueurs ont également été blessés, comme le révélait le président combanien à Flash Infos. « On ne va plus aller en match en bus. On sait qu’à Mayotte ils sont ciblés. On paiera le carburant pour que les joueurs fassent du covoiturage », a-t-il en outre déclaré. Retrouvez par ailleurs tous les résultats du hand mahorais à la fin de votre magazine.

10 février 2023

C’est la date à laquelle les locaux rénovés de la Délégation de Mayotte à Paris (DMP) seront dévoilés au public, lors d’un vernissage dédié qui sera composé d’une exposition, de débats, ateliers, échanges et témoignages, tout cela de 14 à 17 heures. Le lendemain, de 9h30 à 17h, la Délégation organisera « une journée de découverte de Mayotte » festive et populaire en son sein. Située au 51 rue Docteur Blanche, entre les murs d’un ancien hôtel particulier du XVIème arrondissement de Paris, la DMP – et donc le Conseil départemental – avait dû débourser 12 millions d’euros pour s’installer dans le bâtiment. Ce dernier est accessible en transports via la bien nommée station de métro Jasmin, sur la ligne 9.climat. Si vous avez un projet se déroulant en 2023, vous pouvez répondre à cet appel à projets jusqu’au 3 mars, à 18 heures, en vous rendant à cette adresse : paris2024.org. L’année dernière, trois lauréats mahorais ont été soutenus par ce dispositif exceptionnel.

« En 5 ans dans le handball, je n’ai jamais vu ça »

Le retour de l’appel à projets Impact 2024

Une revue régionale environnementale dans les tuyaux

Plusieurs associations environnementales de l’île au lagon se préparent à publier la première revue régionale dédiée à la protection de la nature des pays de la si controversée Commission de l’océan Indien (COI)… En y incluant Mayotte ! Parmi les organismes présents, on peut citer Nayma ou encore les Naturalistes de Mayotte, qui sont les porteurs de ce projet, soutenu par l’Agence française de développement (AFD). Dans un récent communiqué, l’association déplorait d’ailleurs que « Mayotte soit empêchée de collaborer avec les autres pays de la région alors que nous partageons des intérêts communs »

L’image de la semaine : Reed Blowz Sanaa

Pour la quatrième année consécutive et dans le sillage des prochains Jeux Olympiques, l’appel à projets Impact 2024 est renouvelé pour les associations sportives, clubs, ligues et comités français. Il s’agit de faire émaner des solutions nouvelles et locales à forte utilité sociale dans le domaine du sport, dans l’un de ces quatre domaines : santé et bien-être, éducation et citoyenneté, inclusion, égalité et solidarité, et enfin environnement et climat. Si vous avez un projet se déroulant en 2023, vous pouvez répondre à cet appel à projets jusqu’au 3 mars, à 18 heures, en vous rendant à cette adresse : paris2024.org. L’année dernière, trois lauréats mahorais ont été soutenus par ce dispositif exceptionnel. Le

Sur les réseaux, le rappeur Reed Blowz a dénoncé le fait que les artistes locaux n’aient toujours pas été payés par la mairie de Mamoudzou pour le festival Sanaa, organisé il y a quelques mois. Une attaque reprise et confirmée à leur tour par plusieurs chanteurs mahorais.

proverbe « Pwedza arongoa : tsiamini paka nitsowona »

Le poulpe a dit : je ne crois que si je vois

LU DANS LA PRESSE AGIR SUR LES CONDITIONS DE VIE EN OUTRE-MER COMMENCE PAR LE LOGEMENT

Chaque semaine, découvrez le regard porté sur l’actualité locale à travers la presse nationale ou régionale

Les 23 et 24 janvier se sont tenues à Chirongui (Mayotte) les cinquièmes Assises du logement en outre-mer. Organisé par la CFDT, cet événement vise à apporter des réponses concrètes aux problématiques de cadre de vie rencontrées par les travailleurs ultramarins.

Qualité des logements, éradication de l’habitat indigne, mobilité des travailleurs, développement des infrastructures pour une meilleure répartition de l’habitat, transition écologique, financements et accès à l’emploi… : les thématiques abordées lors des cinquièmes Assises du logement en outre-mer étaient nombreuses. Élus locaux, organismes institutionnels et représentants des employeurs mais aussi militants CFDT des territoires ultramarins ont tous répondu positivement à l’invitation de la CFDT. Au premier rang desquels, bien entendu, l’Union interprofessionnelle CFDT-Mayotte. Il faut dire que sur l’île les enjeux autour du logement sont de taille. D’après une étude de l’Insee parue en 2019, les « constructions fragiles » (maisons en tôle, bois, végétaux et/ou terre) représentent quatre logements sur dix en 2017.

À ces conditions de logement problématiques s’ajoutent d’autres difficultés, d’ordre sanitaire. Alors que l’île compte près de 270 000

habitants, 81 000 d’entre eux n’avaient pas accès à l’eau (29 % des logements) et six habitations sur dix étaient dépourvues de toilettes ou de douche. Une situation qui pourrait s’aggraver alors que certaines projections démographiques prévoient un doublement du nombre des habitants d’ici à 2050 – ce qui serait en partie dû aux flux migratoires en provenance des Comores.

Parler de logement, c’est aussi s’intéresser à l’accès à l’emploi « Il est essentiel de faire se rencontrer l’ensemble des acteurs concernés pour construire les projets de demain, au plus près des besoins des travailleurs et des réalités locales. La problématique du logement ne se résume pas à l’immobilier, affirme Pascal Catto, secrétaire confédéral du service international. L’aménagement urbain et social, les transports et leur organisation, l’emploi et sa répartition sur le territoire, tout cela doit être pris en compte. »

« À Mayotte comme ailleurs, il y a urgence à agir, poursuit Betty Hervé, secrétaire confédérale chargée du logement. Quand on parle de logement, on parle du pouvoir de vivre, on parle de pouvoir d’achat, on parle d’accessibilité à l’emploi. Agir sur cette question, c’est agir sur tout l’écosystème. »

PORTRAIT

Idris

PILOTE À LA MARINE NATIONALE

ÂGÉ DE 27 ANS, IDRIS SE PASSIONNE POUR

L’AVIATION DEPUIS L’ADOLESCENCE. ET IL A

TOUT FAIT POUR VIVRE DE SA PASSION ALORS

QUE RIEN NE LE PRÉDESTINAIT À S’ENGAGER

DANS CETTE VOIE. AUJOURD’HUI, IL FAIT PARTIE

DES PILOTES DE LA MARINE NATIONALE, ET IL

ESPÈRE QUE SON EXEMPLE INCITERA D’AUTRES

JEUNES À POURSUIVRE LEURS RÊVES.

PORTRAIT

« Un élève dans la moyenne » , c’est ainsi que se définit Idris. Il a fait toute sa scolarité à Mayotte et a obtenu un baccalauréat scientifique en 2013. Trois ans plus tôt, lorsqu’il entre au lycée, il découvre le monde de l’aviation grâce au BIA, le brevet d’initiation aéronautique. « On avait des cours d’aéronautique tous les mercredis pendant un an, et à la fin de l’année scolaire on devait passer un test. Ceux qui ont obtenu le diplôme ont eu droit à un baptême de l’air et à des aides pour faire de l’aéro-club en loisirs » , explique Idris. C’est durant cette période que le jeune homme comprend qu’il peut réaliser son rêve et devenir pilote malgré les préjugés et toutes les craintes qu’il avait. « Il y a beaucoup de clichés autour du métier. On pense qu’un pilote est quelqu’un de très fort en maths. Moi j’étais dans la moyenne donc je ne me voyais

« CERTAINS

pas forcément là-dedans jusqu’à ce que je passe le BIA » , explique-t-il.

Après l’obtention de son bac, c’est tout naturellement qu’il s’installe à Toulouse, ville connue comme étant la capitale de l’aéronautique en France. C’est lors d’un évènement sur la thématique qu’il découvre la possibilité de devenir pilote dans l’armée avec seulement le bac. Il décide alors de tenter sa chance et passe les sélections. Il est retenu pour la Marine nationale qui possède également des avions et des hélicoptères. La formation dure entre trois et cinq ans, selon la spécialité choisie. La sienne a été de quatre ans et il s’est spécialisé dans la patrouille maritime.

« Je pilote des avions multimoteurs, ils sont déployés depuis des bases à terre. Ce sont des

ME DISAIENT QU’ÊTRE PILOTE CE N’ÉTAIT PAS FAIT POUR MOI »

PORTRAIT

« IL FAUT ÊTRE PRÊT À BEAUCOUP TRAVAILLER »

avions lourds, qui interviennent en mer contre les bateaux ennemis, qui font partie de la mission de lutte contre la pollution, contre l’immigration… C’est un peu comme faire la police en mer » , détaille le professionnel. Cela fait un an que le Mahorais a terminé sa formation et, pour l’instant, son métier consiste à faire de la liaison. « Concrètement, cela veut dire que je transporte des personnes, du fret, en France et en Europe. C’est une manière de nous faire prendre de l’expérience avant de nous envoyer dans des missions plus conséquentes » , poursuit-il. Il lui reste encore un an et demi avant de passer au niveau supérieur.

UNE PASSION, UN MÉTIER

Aujourd’hui, Idris fait la fierté de sa famille, et notamment de ses parents et de ses deux petitsfrères, pour qui il est un exemple. Mais il reconnait que lorsqu’il a décidé de devenir pilote, qui plus est dans l’armée, son entourage avait un avis plutôt mitigé.

« Certains me disaient qu’être pilote ce n’était pas fait pour moi. Et le fait d’être militaire faisait peur à mes parents.

» Cependant, Idris n’a jamais douté de lui. Depuis

ses cours d’aéronautique au lycée, il savait ce qu’il voulait faire malgré les difficultés qui se présentaient, à l’exemple du prix de la formation de pilote, qui coûte extrêmement cher. « C’est le premier frein dans le civil. Être dans l’armée n’était pas forcément mon objectif mais j’ai cherché les différents moyens pour financer mes études et devenir pilote professionnel. C’est ainsi que j’ai découvert la filière militaire » , raconte-t-il. L’avantage est que l’armée paye toute la formation et rémunère également les formés. Le militaire est d’autant plus heureux car il estime effectuer des missions qu’il n’aurait jamais fait s’il était pilote dans le civil.

De son parcours, Idris retient une leçon qu’il souhaite partager avec ceux qui doutent encore. « Tout est accessible à qui se donne les moyens. Il ne faut pas se mettre de barrières et tout faire pour y arriver. Et puis si ça ne marche pas, on aura le mérite d’avoir essayé. » Cela étant dit, la motivation est une chose mais le travail en est une autre. Le métier de pilote n’est pas de tout repos et « il faut être prêt à beaucoup travailler. C’est une profession qui demande beaucoup d’efforts et de sacrifices » , met en garde le jeune homme. n

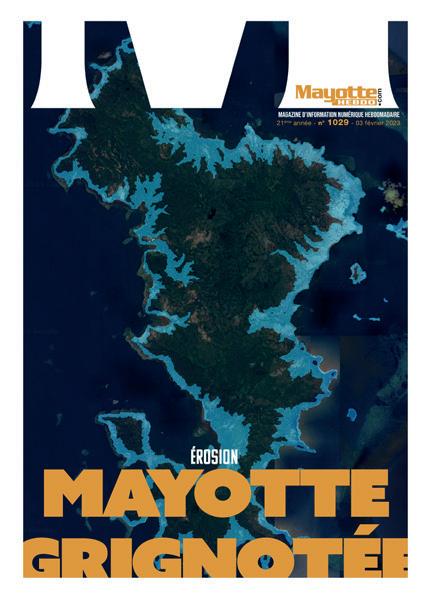

ÉROSION

Mayotte grignotée

PERTE DE PLUSIEURS MÈTRES DE LITTORAL AU FIL DES ANS, SUBMERSIONS, INONDATIONS ET DÉGÂTS MATÉRIELS, L’ÉROSION TOUCHE DE NOMBREUX FOYERS MAHORAIS CHAQUE ANNÉE. LA MONTÉE MONDIALE DU NIVEAU DES MERS, L’APPARITION DU VOLCAN SOUS-MARIN AU LARGE DE MAYOTTE OU LES MAUVAISES HABITUDES AGRICOLES PARTICIPENT À CE PHÉNOMÈNE, POUR LEQUEL LES PARTICULIERS ET LES COLLECTIVITÉS MANQUENT DE RÉPONSES EFFICACES ET DURABLES.

En couverture : une projection de Mayotte si le niveau des mers s’élevait de 57 mètres (Climate central).

ENVIRONNEMENT EN 60 ANS, 150 MÈTRES DE LITTORAL EN MOINS

LA MONTÉE DES EAUX, LE VENT ET LA HOULE MODIFIENT PEU À PEU LE TRAIT DE CÔTE. SI LE PHÉNOMÈNE EST INTERNATIONAL, IL EST PARTICULIÈREMENT MARQUÉ SUR LES ÎLES. ET DANS UN CONTEXTE DE DÉMOGRAPHIE GALOPANTE ET D’AFFAISSEMENT DE L’ÎLE, MAYOTTE N’EST PAS ÉPARGNÉE.

« À Soulou, tous les cocotiers sont déracinés, couchés au sol, et une falaise d’érosion de deux mètres s’est formée en bout de plage. » Selon Charlotte Mucig, directrice régionale du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), cette baie aurait déjà reculé de 150 mètres en une soixantaine d’années. C’est d’ailleurs le secteur de l’île le plus exposé à l’érosion du littoral. Un phénomène lié à la montée des eaux, au vent et à la houle, qui modifie peu à peu le trait de côte. « L’érosion côtière se produit partout dans le monde, mais c’est sur les îles qu’elle est le plus marquée », poursuit la directrice du BRGM, qui suit l’évolution de plusieurs plages à Mayotte.

s’est affaissée en raison de la formation d’un volcan sous-marin au large. « Nous avons perdu près de 20 centimètres au niveau de Petite Terre et environ 15 centimètres de l’autre côté du territoire », indique Floriane Ben-Hassen, responsable du centre météorologique de Mayotte. Un contexte qui engendrerait des submersions plus fréquentes.

Et si la situation de la baie de Soulou est exceptionnelle, elle pourrait se généraliser. Selon Météo France, les cyclones, qui restent rares sur l’île, se feront de plus en plus puissants avec des pluies intenses et des vents violents. « Le climat devrait être encore plus contrasté, avec des événements extrêmes qui pourraient être dévastateurs », projette François Bonnardot, responsable du service études et climatologie de Météo-France pour l'Océan Indien. Dans le même temps, l’île

D’autant que la croissance démographique et l’urbanisme croissants, avec la construction d’habitations proches du littoral, accentuent le phénomène. Tout comme la dégradation de l’environnement sur terre et en mer. Les mangroves et les récifs coralliens agissent notamment comme barrières naturelles contre l’érosion. Et même s’ils limitent toujours les épisodes extrêmes et la houle, ils se dégradent. « C’est cyclique, tempère toutefois Charlotte Mucig. Les plages peuvent être dépourvues de sable pendant la saison des pluies et se recharger ensuite. Le tout est de savoir s’il y a un déficit ou si on est à l’équilibre sur la durée. »

L’USINE DE DESSALEMENT AU BORD DE LA FALAISE

Mais du nord au sud, force est de constater que la mer s’avance dans les terres et rend submersibles de nombreux quartiers qui

« NOUS AVONS PERDU PRÈS DE 20 CENTIMÈTRES EN PETITE TERRE »

ne l’étaient pas. « La commune de Bandrélé est désormais inondée en période de grandes marées et certains bâtiments commencent à voir leurs murs grignotés par la mer. C’est le cas de l’école Kani Bé, à Kani-Kéli », souligne Floriane BenHassen. A Pamandzi, c’est la falaise qui se rapproche dangereusement de l’usine de dessalement. « On sait qu’il faudra, à terme, déplacer cette structure », affirme quant à elle Charlotte Mucig.

Partout sur l’île, la montée des eaux fragilise les infrastructures. L’érosion, couplée à un glissement de terrain, serait d’ailleurs responsable de l’affaissement de la route au niveau de la baie de Soulou. « Plusieurs réseaux routiers sont fragilisés. C’est aussi le cas au niveau de Koungou », poursuit la directrice du BRGM. Sans parler

des habitations : à Bouéni, plusieurs familles installées au-dessus d’une falaise voient leurs maisons basculer peu à peu vers la mer et doivent quitter les lieux.

Dans le même temps, l’érosion serait responsable de l’augmentation de la salinité dans les sols qui mettrait à mal certaines cultures de fruits et légumes. Et elle pourrait également perturber certains milieux naturels.

« La hausse du taux de sel sur les plages impacterait la ponte des tortues », souligne la responsable du centre météorologique de Mayotte. C’est ce sur quoi travaille actuellement le Centre universitaire de Mayotte. « Demain, si on veut s’adapter à ce phénomène, il faut prendre en compte tous ces aléas pour les aménagements futurs », estime Charlotte Mucig. n

DOSSIER

L’ÉROSION DES SOLS, L’AUTRE PHÉNOMÈNE

QUI DÉGRADE LES ÉCOSYSTÈMES

Au-delà de l’érosion du littoral, un second phénomène est présent sur l’île. Il s’agit de l’érosion des sols, qui décrit les écoulements de boue dans le lagon. En 2018, on estime que 20 000 tonnes de terre y ont été déversées, soit quatre fois plus qu’il y a 40 ans. Deux grandes causes sont responsables de ce phénomène. D’abord, le passage du jardin mahorais à une agriculture plus intensive - de manioc et de bananes notamment - a fragilisé les sols en les appauvrissant. Des pratiques souvent couplées aux brûlis sur cultures, dont le but est de « nettoyer les sols » et d’accélérer leur fertilisation sur du court terme. Le tout en déracinant des arbres. « Ainsi plus rien ne retient la terre, ce qui provoque des écoulements de boue en saison des pluies », souligne Jean François Desprats, responsable du projet Leselam, financé par l’Union européenne, qui lutte contre l’érosion des sols.

20% DES DÉVERSEMENTS DE BOUE DUS AUX CHANTIERS

Les chantiers de construction en sont la deuxième cause. Alors qu’ils ne représentent que 0,07 % de la surface de l’île, ils sont responsables de plus de 20 % des déversements de boue. « Ils sont complètement incontrôlés. Les ouvriers laissent des tas de terre à proximité du réseau routier, près du littoral. Donc dès qu’il y a de fortes pluies, tout se déverse dans le lagon », estime le responsable du projet Leselam. Ces tonnes de terre envasent les récifs coralliens, fragilisent les écosystèmes et ont des conséquences sur le cycle de l’eau. « Cela pose des problèmes de captage pour le traitement de l’eau. On se retrouve avec des retenues chargées en terre et potentiellement en pesticides, avec les nouvelles pratiques agricoles », souligne Jean François Desprats. Des substances ensuite ingérées par les habitants, qui pourraient, à l’avenir, être responsables de problèmes de santé publique.

REPORTAGE À BOUÉNI, DES MAISONS AU BORD DU PRÉCIPICE

À PROXIMITÉ DU BOULEVARD DES TORTUES, LE TRAIT DE CÔTE AURAIT RECULÉ DE PRÈS DE 20 MÈTRES EN QUELQUES ANNÉES. PEU À PEU, LA MER VIENT GRIGNOTER LA FALAISE ET FRAGILISER LES MAISONS QUI Y SONT INSTALLÉES. UNE SITUATION QUI OBLIGE LES OCCUPANTS À QUITTER LES LIEUX DE TOUTE URGENCE.

« Cette fissure-là, c’est le signe du basculement de la maison vers l’avant. » Dans le couloir de la demeure qu’il possède depuis 17 ans, Mdhatirou Boina a l’air grave, le visage fermé. Ce symbole de l’héritage familial, situé à Bouéni et qui héberge encore une poignée de meubles et d’effets personnels, est rempli de souvenirs. C’est notamment ici que le père de famille s’est marié et qu’il a, en partie, élevé ses trois enfants, nés en métropole. Mais depuis 2014 et le passage du cyclone Hellen, la structure de l’édifice qui surplombe la mer ne cesse de se fragiliser. Le cadran de la porte d’entrée laisse désormais entrevoir le jour à côté du mur qui la borde, les blocs de béton qui soutiennent l’ensemble se font peu à peu picorer par les éléments et, surtout, la partie de la maison la plus proche du littoral glisse peu à peu vers l’avant et fragilise les murs qui la soutiennent. « Mon beau-père, qui vit juste à côté, me dit qu’il entend souvent des craquements la nuit. Ce sont les fissures qui se creusent », se désole le père de famille.

Vue du balcon, la mer est à deux pas. À marée haute et lors des coups de vent, elle vient continuellement grignoter la falaise sur laquelle sont construites les habitations du boulevard des tortues, à Bouéni. « En saison des pluies et à chaque tempête, une partie de la terre qui soutient nos maisons est emportée par les eaux. Et la plage se transforme en mare de boue », témoigne l’habitant. Pour limiter le

phénomène, le père de famille a installé des bâches, deux années de suite. A quelques mètres, son voisin utilise, lui aussi, « les moyens du bord. » Au pied de sa terrasse, la famille a entreposé des pneus, des pierres et des planches de bois pour éviter que la mer n’emporte le reste de terre.

DES SUBMERSIONS MARINES ET DES MOUVEMENTS DE TERRAIN

Depuis son balcon, Mdhatirou Boina pointe du doigt une pierre située à une dizaine de mètres de la falaise. « Quand nous nous sommes installés, la terre venait jusqu’ici. La mer a gagné 20 mètres en une quarantaine d’années », assure-t-il. Une situation qui l’a obligé, en juin dernier, à quitter les lieux. « Ça devenait vraiment trop dangereux » , estime le propriétaire. Un constat partagé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Mayotte (BRGM), qui aurait relevé deux phénomènes distincts. « Il y a des submersions marines, qui fragilisent les habitations. Mais on constate également des mouvements de terrain », relate Dayel Allaoui, directeur du CCAS de Bouéni. Un diagnostic qui a poussé la mairie à prendre un arrêté demandant l’évacuation des habitants concernés. « Il faut impérativement qu’ils quittent les lieux le plus vite possible », assure le directeur du CCAS.

Mdhatirou Boina possède depuis 17 ans dans sa maison situé boulevard des tortues. En juin dernier, il a dû quitter les lieux avec sa famille.

La maison de Mdhatirou Boina bascule vers l’avant, ce qui crée de larges fissures sur les murs.

DOSSIER

Parmi les familles vivant sur place, seules deux sont déjà parties. Mdhatirou Boina, sa femme et ses trois enfants sont allés s’installer dans un logement en location, sur les hauteurs de Bouéni. Le loyer est pris en charge par le Conseil départemental, qui s’est engagé à couvrir ces dépenses pour les familles sinistrées pour une durée de six mois. Des fonds, relatifs à la Loi Barnier, devraient ensuite être débloqués pour prendre le relais. Cette législation a pour but d’assurer la sécurité des personnes, en autorisant la mise en œuvre de procédures d’expropriation pour cause de risque naturel.

« 17 MILLIONS D’EUROS POUR CONSTRUIRE UN mur »

Dans le même temps, une étude a été commandée par la mairie. Mais faute de fonds propres suffisants, elle n’a pu être menée à son terme. Une réunion réunissant les familles a toutefois eu lieu pour évoquer les différentes solutions. La pose de gabions - des cages renfermant des pierres – a été évoquée. « Cela a été refusé à l’unanimité, nous estimons que ça ne suffira pas », assure Angatahi

Mela, propriétaire de trois appartements au 24 boulevard des tortues. L’autre piste évoquée est la construction d’un mur et le remblayage de la falaise. « Cela pourrait être une bonne solution mais elle est coûteuse. Nous l’avons estimé à 17 millions d’euros. Le bénéficerisque pose donc question. D’autant que cela a été fait ailleurs en métropole et qu’il a été constaté un déplacement du phénomène, à quelques kilomètres de l’infrastructure », expose Dayel Allaoui, le directeur du CCAS.

« PERSONNE N’EST CENSÉ REVENIR SUR LES LIEUX »

Face à ces difficultés, la solution la plus probable est la destruction des habitations et l’indemnisation des propriétaires. « Personne n’est censé revenir sur les lieux », poursuit le représentant du CCAS. Une situation difficile à accepter pour les habitants. « Nous ne voulons pas quitter nos maisons » , soupire l’habitant du numéro 24, qui s’est également marié dans ses lieux et y a vu grandir ses deux enfants. « Et tant qu’on ne nous donnera pas de solution pérenne, nous ne partirons pas. » n

La maison voisine tente également de renforcer sa structure en coulant du béton.

Des pneus, des planches de bois, des pierres sont aussi utilisés pour tenter de limiter le phénomène d’érosion

DOSSIER

Raïnat AliloiffaAMÉNAGEMENT

À BANDRÉLÉ, LES CANIVEAUX DÉBORDENT

L’ÉROSION À MAYOTTE A DES CONSÉQUENCES DANS CHAQUE ASPECT DE LA VIE DES MAHORAIS. À BANDRÉLÉ, C’EST LE RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES QUI EST IMPACTÉ. UNE PARTIE SE TROUVE EN DESSOUS DU NIVEAU DE LA MER ET, EN SAISON DES PLUIES, LE RISQUE D’INONDATION PLANE CONSTAMMENT SUR LA COMMUNE.

ENTRE 2018 ET 2022, « UNE DIFFÉRENCE DE 8 CENTIMÈTRES »

À Bandrélé, une partie du réseau des eaux pluviales est régulièrement ensablée, et principalement dans les villages de Bandrélé et Bambo Est, l’eau ayant du mal à s’évacuer à ces endroits. En cause, « les systèmes qui ont été dimensionnés il y a 20 ou 40 ans, qui ne sont plus adaptés à la situation d’aujourd’hui », explique Jean-Baptiste Bascou, le directeur des services techniques de la municipalité. Et l’apparition du volcan complique davantage la situation. « On le sait, l’île s’enfonce depuis l’existence du volcan, à cela, il faut ajouter le phénomène mondial de montée des eaux », explique-t-il.

Et les chiffres en sont témoins. « Par exemple sur le front de mer de Bandrélé, on a un relevé topographique qui date de 2018. On en a refait un quand on a commencé l’aménagement du front de mer [à la fin de l’année 2022, NDLR] et il y avait une différence de 8 centimètres », ajoute le directeur des services techniques Les exutoires qui donnent sur la mer sont ceux qui posent problème. Le sable les bouche, et la mairie doit les désensabler toutes les deux à trois semaines. Une action cruciale en saison des pluies afin d’éviter toute inondation.

« Nous sommes attentifs à ces exutoires car le risque est qu’il y ait une très forte pluie avec une marée haute. Cela peut inonder certains quartiers », révèle Jean-Baptiste Bascou. Pour l’heure, aucun dégât n’est à déplorer puisque la ville affirme mener des actions préventives et curatives à travers les différents travaux entamés.

10 MILLIONS D’EUROS POUR DES TRAVAUX

En 2019, la mairie de Bandrélé a élaboré un schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Il établit des travaux à faire, classés en quatre priorités. Actuellement, la commune est en train de mener les travaux de priorité 1, soit les plus urgents. « On se focalise sur deux aspects : la sécurité et l’écoulement. L’objet est de mettre des grilles sur les caniveaux, elles sont résistantes aux personnes et aux poids lourds pour certains axes. On va également installer des pièges à déchets pour récupérer ceux qui tombent dans les caniveaux quand il pleut et qui se déversent en mer », explique JeanBaptiste Bascou. Le budget de ces travaux de priorité 1 est d’environ 2,4 millions d’euros. L’enveloppe totale des quatre priorités est estimée à 10 millions d’euros, selon le directeur des services techniques de Bandrélé. « On compte bien réaliser tous ces projets, mais pour cela il faut les financer. La commune ne peut pas mener cela de front toute seule.

Nous avons besoin de subventions », ajoute-t-il. Le département a déjà apporté une grosse somme pour les travaux de priorité 1 et la commune va à nouveau le solliciter ainsi que les services de l’État pour l’ensemble du schéma directeur de gestion des eaux pluviales. n

ENVASEMENT DU RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES LIÉ À LA DÉFORESTATION

À chaque saison des pluies à Mayotte, on constate tristement la boue qui se déverse en mer, un peu partout sur l’île, et Bandrélé ne fait pas exception. Son réseau des eaux pluviales n’est pas non plus épargné puisqu’il est également envasé. Cela est dû, notamment, à la déforestation. En effet, les agriculteurs préfèrent planter des bananiers et du manioc, alors que ce sont des plantes qui ne retiennent pas la terre. À cela s’ajoutent les constructions qui ne respectent pas les règles. « Les élus et le service urbanisme font de la sensibilisation à ces sujets », assure Jean-Baptiste Bascou, le directeur des services techniques de la mairie de Bandrélé.

DOSSIER

Jéromine DouxREPORTAGE L’ÉCOLE DE KANI-BÉ A LES PIEDS DANS L’EAU

PLUS DE 350 000 EUROS AURAIENT DÉJÀ ÉTÉ ENGAGÉS PAR LA COMMUNE DE KANI-KÉLI POUR RENFORCER LA STRUCTURE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE KANI-BÉ. SITUÉ QUASIMENT AU MÊME NIVEAU QUE LA MER, LE VILLAGE EST PARTICULIÈREMENT CONCERNÉ PAR LE RISQUE D’INONDATIONS ET DE SUBMERSIONS MARINES.

Ahmed Djanfar, directeur des services techniques de KaniKéli, sur le muret en gabions qui vise à protéger l’école primaire de la montée des eaux.

En 2019, le mur de l’école de KaniBé avait failli être emporté pendant la tempête tropicale Kenneth. Il a depuis été renforcé.

Depuis la plage, l’école primaire de Kani-Bé semble avoir été posée sur le sable. Entourée par la rivière d’un côté, par la mer et la mangrove de l’autre, elle dénote dans ce décor sauvage. La structure se fait d’ailleurs chasser par le lagon, qui s’avance peu à peu, en grignotant ses fondations. En 2019, l’un de ses murs a failli s’effondrer au moment du passage de la tempête tropicale Kenneth. Mais pas question de déménager. La commune de Kani-Kéli multiplie les investissements pour limiter le phénomène d’érosion et renforcer l’établissement.

Après avoir consolidé son mur extérieur, la collectivité a installé des blocs de gabions. « Ce sont des cages renfermant des pierres. Ainsi, nous avons conforté la berge au niveau de la ravine mais aussi au dos de l’école, où la structure était la plus menacée », relate Ahmed Djanfar, directeur des services techniques de la commune. Il y a encore quelques mois, la collectivité a prolongé son muret de pierres sur plusieurs dizaines de mètres, pour éviter que l’eau ne s’infiltre dans la cour de l’école. « La marée va jusqu’à grignoter les badamiers et arracher les racines de la terre. Un arbre vient encore d’en faire les frais », constate le directeur des services techniques face à un tronc mort, couché sur le sable.

« ON NE SAIT PAS COMMENT ÇA VA VIEILLIR »

Au total, la collectivité aurait déjà engagé plus de 350 000 euros pour renforcer l’établissement. Elle espère désormais que les travaux de gabionnage, livrés il y a quelques mois, suffiront. « Pour le moment, cela semble efficace mais on ne sait pas comment ça va vieillir dans le temps », poursuit Ahmed Djanfar. A terme, l’école pourrait être obligée de déménager. D’autant que la Deal refuse de financer des opérations de rénovation ou d’agrandissement en zone d’aléas forts.

Ces zones caractérisent les secteurs concernés par les risques d’inondations et de submersions marines. Et

l’école de Kani-Bé n’est pas la seule à être menacée. Dans la commune voisine, l’école primaire de Mronabéja est aussi concernée. « Dans ce village, l’idée serait plutôt de déplacer l’établissement », souligne le directeur des services techniques.

« L’EAU NE S’ÉVACUE PAS »

Au-delà de l’école, les habitations du long du littoral sont elles aussi fragilisées par la montée des eaux. « Kani-Bé est un village particulièrement plat. Déjà, lors des fortes pluies ou des grandes marées, l’eau ne s’évacue pas », souligne Charlotte Mucig, directrice régionale du BRGM à Mayotte, qui suit l’évolution des plages et le recul du trait de côte. « Dès qu’il pleut, des habitants nous appellent pour nous dire qu’ils sont inondés. Avec le service propreté, on les aide à déblayer », confirme Ahmed Djanfar. Une étude de la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (Deal) est actuellement en cours afin de déterminer la possibilité pour ces habitants de rester dans leurs logements ou la nécessité de les expulser. « Ils devront sans doute être délogés, anticipe le directeur des services techniques. Mais le problème est toujours de trouver des financements. »

Autre problématique : les écoulements des eaux pluviales se trouvent désormais sous le niveau de la mer. « Ils sont donc très souvent bloquées par un amas de sable », ce qui empêche les eaux de se déverser et pose des difficultés pour l’entretien des ouvrages. « Au bout de deux jours, le sable revient et bouche tout le caniveau. On est obligé d’utiliser une tractopelle pour ouvrir les exutoires », assure Ahmed Djanfar. Pour régler le problème, la collectivité devrait engager des travaux colossaux et donc très coûteux. « Nous espérons que notre politique de résorption d’habitats insalubres permettra de limiter un peu le phénomène » conclut le directeur des services techniques. n

DOSSIER

Raïnat AliloiffaKASHKAZI ENVASEMENT ET DÉCHETS MENACENT LE LAGON

LA SAISON DES PLUIES EST SUPPOSÉE ÊTRE UNE BÉNÉDICTION POUR MAYOTTE, QUI SOUFFRE CHAQUE ANNÉE DE SÉCHERESSE. POURTANT, AU FIL DES ANS, CETTE PÉRIODE EST DEVENUE UN VRAI FLÉAU POUR L’ENVIRONNEMENT, ET NOTAMMENT POUR LE LAGON. LES TONNES DE DÉCHETS ET DE BOUE QUI SE DÉVERSENT LORS DES FORTES PLUIES NUISENT À L’ÉQUILIBRE DES ESPÈCES MARINES.

cette terre sont les zones urbaines, parce qu’elles sont proches du littoral, et donc, quand il y a de la terre qui s’en va, elle arrive directement dans les ravines et ensuite dans le lagon. Il n’y a aucune possibilité de l’arrêter entre-temps », explique Jean-François Desprats, ingénieur au Bureau de recherches géologiques et minières et chef du projet Leselam, lancé en 2015 pour lutter contre l’envasement et l’érosion. En réalité, le problème n’est pas tant le développement de ces zones urbaines, mais les constructions qui se multiplient et qui ne sont pas faites dans le respect de l’environnement et ne sont pas contrôlées.

Pendant la saison des pluies, l’eau bleu cristalline et turquoise de la mer qui fait le charme de Mayotte est effacée par une couleur marron qui encercle les côtes de l’île. Un phénomène qui se répète chaque année. Mais à quoi est-ce dû ? Il s’agit tout simplement de la terre provenant des champs et des chantiers de construction, emportée par la pluie se déversant en mer. « Les zones les plus responsables du départ de

Les chantiers ne sont pas l’unique cause de ce drame, les zones agricoles ont également une part de responsabilité. L’agriculture à Mayotte a largement évolué au cours des trente dernières années et le modèle historique du jardin mahorais a disparu pour laisser place à des monocultures de bananes et maniocs principalement. « On retrouvait sur une même parcelle tout un tas de cultures différentes, cela protégeait le sol en permanence pendant la saison des pluies. Avec les pratiques agricoles actuelles et les parcelles de plus en plus en pente quand il pleut violemment, la terre glisse et va directement dans les ravines puis descend en mer », précise le professionnel. À cela s’ajoutent les déchets qui font également leur chemin jusque dans le lagon sans être

20 000 TONNES DE TERRE PAR AN DANS LE LAGON

arrêtés à temps. Sans grande surprise, « ils proviennent principalement des quartiers dits informels parce qu’ils n’ont pas d’infrastructures pour la gestion des déchets », assure Latufa Msa, chargée de mission à la Fédération mahoraise des associations environnementales.

Les conséquences de l’envasement et des déchets qui atterrissent au fond des eaux mahoraises sont graves, et parfois irréversibles. « Il y a une trentaine d’années, on pouvait pêcher du poisson et des poulpes depuis la plage. Aujourd’hui, l’habitat naturel de ces espèces n’est plus. Pour qu’il y ait du poulpe, il faut qu’il y ait du corail, et la première bande de corail qu’on avait à Mayotte est devenue de la boue », dénonce Ali Madi, le président de la FMAE. Il faut donc aller toujours plus loin pour pouvoir pêcher, mais également pour voir des dauphins et autres espèces marines, qui sont de plus en plus difficiles à apercevoir.

« LA GESTION DE NOTRE TERRITOIRE FAIT QUE LE KASHKAZI EST UNE CATASTROPHE POUR MAYOTTE »

Tout cela est le résultat d’un manque de considération envers l’environnement de la part de la population et des autorités. « La gestion de notre territoire par les citoyens et les institutions fait que le kashkazi est une catastrophe pour Mayotte. Les élus et l’État ont démissionné de cette mission de préservation de l’environnement », accuse le président de la FMAE, particulièrement agacé par tant de laxisme. La gestion des déchets incombe aux communes. Cellesci ont délégué cette compétence au SIDEVAM 976, le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte. Mais, selon Ali Madi, « il n’y arrive clairement pas ». Une partie de la population a également unepart de responsabilité, puisqu’elle semble peu préoccupée par le phénomène, même lorsque les communes mettent les moyens. À Koungou par exemple, la ville a mis en place des filets dans les caniveaux pour retenir les déchets. Mais les habitants ont rapidement manifesté leur mécontentement. « Des riverains disent que les déchets retenus provoquent des inondations dans leurs maisons, ils veulent donc casser les caniveaux pour que l’eau circule », indique Ali Madi. Et cela l’inquiète, puisque les quelques solutions proposées ne semblent pas être efficaces.

Quant à la boue, les institutions sont encore une fois en ligne de mire. « D’un côté, il y a les particuliers qui construisent et qui ne sont pas suivis ni aidés pour faire les

choses dans les règles. Et de l’autre côté, il y a les remblaiements qui continuent dans les zones humides. Le plus inquiétant dans tout cela, c’est que rien n’est fait pour se réveiller », déplore le président de la FMAE, qui réclame des sanctions fortes pour dissuader les plus récalcitrants.

ACTIONS MINEURES, PROBLÈME MAJEUR

Les associations environnementales sont les plus investies dans la lutte contre les déchets en mer. La FMAE les accompagne à mettre en place des actions en faveur de la protection de l’environnement. « Souvent, ce sont des actions de nettoyage. Avant le début de la saison, on nettoie certains quartiers, et on le fait aussi à la fin de la saison », précise Latufa Msa, la chargée de mission de la fédération. Mais est-ce réellement efficace ? Il n’est pas rare de voir des déchets réapparaître seulement quelques jours après une séance de nettoyage. « Ces actions sont efficaces parce qu’elles permettent de diminuer les déchets », assure Latufa Msa. Mais elles ne sont pas suffisantes. La population doit être sensibilisée pendant encore des années pour qu’il y ait un réel impact. Cela passe par les maraudes de sensibilisation qu’effectuent les membres de la FMAE, mais également à travers l’éducation des enfants, qui doivent comprendre l’intérêt de la préservation de l’environnement dès le plus jeune âge. « Malgré tout ce travail fait en amont, sans les infrastructures adéquates, on aura toujours le même problème dans quelques années », rappelle Latufa Msa.

La FMAE travaille avec le Parc naturel marin pour empêcher les déchets de se déverser dans le lagon. Ils mènent une expérience avec trois communes qui ont installé des filets à certains endroits stratégiques pour les retenir. « Il y a trois sites visés, Ourovéni à Combani, Sada, et Koungou. Mais si Koungou a joué le jeu, on n’a pas de retour des deux autres », regrette le président de la FMAE. De plus, ce projet ne peut être efficient que si « d’autres mécanismes, notamment de gestion des eaux pluviales, ou de reboisement, sont menées par les autorités. »

En 2012, en constatant les dégâts que faisaient l’envasement sur le lagon, la DEAL a mis en place une feuille de route qui a pour objectif de mettre en place des projets pour lutter contre l’érosion. Le projet Leselam est donc lancé en 2015, il est dirigé par le BRGM et le constat fait sur le terrain est sans appel. « On a montré en 2018 qu’il y avait 20 000 tonnes de terre par an qui arrivaient dans le lagon. Il y a 40 ans c’était à peu près 5000 tonnes », rappelle Jean-François Desprats, ingénieur au BRGM et chef du projet Leselam. Des mesures ont été mises en place pour limiter le phénomène. Si elles sont respectées, en 2035 on devrait redescendre à 15 000 tonnes. En revanche, « si on continue à faire n’importe quoi dans les zones urbaines et dans les zones agricoles, on augmenterait l’érosion de 20% et on passerait à plus de 25 000 tonnes de terre dans le lagon chaque année », avertit l’ingénieur. De quoi alerter les autorités, qui doivent plus que jamais prendre le problème à bras le corps. Le lagon de Mayotte est connu pour être l’un des plus beaux au monde, il ne faudrait pas qu’il perde de sa superbe.n

UNE ÎLE EN TRAVAUX

Jéromine DouxLA DÉLÉGATION DE MAYOTTE À PARIS INAUGURE BIENTÔT SES LOCAUX

RATTACHÉE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, LA DÉLÉGATION DE MAYOTTE À PARIS VIENT DE S’INSTALLER DANS DE NOUVEAUX LOCAUX DANS LE XVE ARRONDISSEMENT DE LA CAPITALE. POUR LA COLLECTIVITÉ, PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT, CETTE ACQUISITION EST UNE VITRINE DE MAYOTTE ET ASSOIT LES MISSIONS DE LA STRUCTURE. TROIS JOURS D’INAUGURATION, LES 9, 10 ET 11 FÉVRIER, SONT PRÉVUS.

« La Délégation de Mayotte à Paris joue un rôle stratégique dans le lien avec les institutions métropolitaines et la communauté mahoraise hexagonale », estime Madi Madi Souf, président de l’association des maires de Mayotte (AMM). Créée en 2003, cette délégation est un service rattaché à la direction générale du conseil départemental de Mayotte, qui a repris en partie les activités de la « Maison de Mayotte ». L’association, créée en 1993, assurait une mission de service public en faveur des lycéens et des étudiants, et plus généralement des Mahorais vivant en métropole. « En arrivant, ils étaient complètement perdus, loin de leurs villages. La maison les prenait en charge et gérait les difficultés administratives, d’insertion… Elle allait les chercher à l’aéroport et les amenait jusqu’à leur ville d’accueil », détaille Mohamed Zoubert, délégué de Mayotte à Paris.

DES LOCAUX INAUGURÉS LES 10 ET 11 FÉVRIER

Mais depuis 1993, la structure a déménagé huit fois. « Tous les quatre ou cinq ans en moyenne », souligne le délégué. Pour des raisons de stabilité mais également pour « renforcer l’ancrage ultramarin dans l’Hexagone et en Europe », le conseil départemental a donc fait le choix, en 2018, d’investir dans des locaux parisiens. « Choisis pour leur position stratégique dans la capitale, ils ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation », souligne le président de l’AMM. Ces derniers seront inaugurés avec le public les 10 et 11 février. Le public pourra les découvrir à l’occasion d’un vernissage avec une exposition, des débats et des ateliers. Puis, une seconde journée sera consacrée à la découverte de Mayotte, dans la tradition mahoraise. Les élus procéderont, eux, le 9 février, à l’inauguration officielle.

AIDER À S’INSÉRER SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

Ce bâtiment, situé dans le XVIe arrondissement est également « une vitrine, une fenêtre sur Mayotte pour nos partenaires mais également pour les jeunes qui souhaitent entreprendre à Mayotte », souligne Mohamed Zoubert. Car si la structure a toujours pour objectif d’orienter et de soutenir les Mahorais, en particulier les jeunes en mobilité dans l’hexagone, elle s’est vu attribuer de nouvelles missions au fil du temps. La Délégation aide désormais les jeunes à s’insérer sur le marché de l’emploi, via la recherche de stages, de logements mais aussi en aidant ceux qui le souhaitent à créer leur entreprise. « Nous avons déjà

accompagné une vingtaine de jeunes souhaitant lancer leur activité. Récemment, l’un d’eux s’est installé dans la région lyonnaise et a ouvert un garage solidaire. » En parallèle, la Délégation accompagne les acteurs du territoire, comme le CHM, pour recruter des médecins par exemple. « En parallèle, nous assurons une veille stratégique et des actions de lobbying pour défendre les intérêts du territoire », complète le délégué, qui travaille avec douze agents spécialisés dans l’économie, l’attractivité territoriale, le social ou l’insertion professionnelle.

VENDREDI 10 FÉVRIER, VERNISSAGE DE LA DÉLÉGATION DE MAYOTTE À PARIS, 51, RUE DU DOCTEUR BLANCHE, PARIS

XVIE ARRONDISSEMENT, DE 14H À 18 H.

SAMEDI 11 FÉVRIER, JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DE MAYOTTE, DE 9H30 À 17H.

KOUNGOU SE DOTE

D’UNE BRIGADE VERTE

Pour stopper la prolifération des maladies liées à la contamination de l’eau, comme la fièvre typhoïde, la ville de Koungou vient de créer une « brigade verte ». A partir du 6 février, quatorze personnes iront au contact de la population des quartiers informels pour faire de la sensibilisation et tenter de changer les comportements.

« Sur les 47 cas de fièvre typhoïde déclarés au centre hospitalier de Mayotte, 27 ont été recensés à Koungou, soit plus de la moitié. Et tout un quartier s’est retrouvé infecté », s’inquiète Mounirou Ahmed Boinahery, directeur général adjoint des services, en charge du développement humain, économique et social de la Ville de Koungou. Un constat qui a poussé la collectivité à réagir, afin de limiter la prolifération de la maladie, liée à la contamination de l’eau. Avec l’agence régionale de santé (ARS), la ville a décidé de mettre en place une « brigade verte », comme l’a fait Mamoudzou l’an dernier (lire Flash Infos du 28 janvier 2022). L’objectif : aller au contact des populations des quartiers informels afin de les sensibiliser pour éviter qu’ils ne consomment l’eau de la rivière. « Elle est impropre », assure le DGA. « Il y a des élevages de poules à proximité, qui rejettent leurs excréments dans le cours d’eau, les habitants y font également leurs besoins et de nombreux déchets la polluent. »

« Limiter le volume de déchets dans la rivière » A partir du 6 février, treize agents et un encadrant auront donc pour mission de prévenir les habitants, mais également de les inciter à ne plus jeter leurs déchets dans les cours d’eau. « L’enjeu est également de

sensibiliser à la protection de l’environnement », poursuit Mounirou Ahmed Boinahery. « Avec cette brigade, nous espérons pouvoir limiter le volume de déchets déversés dans la rivière. » Et la municipalité ne souhaite pas se limiter au village de Koungou. A moyen terme, elle envisage d’intervenir à Majicavo, Kangani et Longoni. Ce dernier village étant d’ailleurs celui où le taux d’incidence était le plus élevé pour la fièvre typhoïde entre 2016 et 2019, selon Santé publique France. « Nous n’allons pas attendre qu’il y ait d’autres contaminations dans les autres villages », insiste le DGA. Trois agents supplémentaires devraient ainsi venir renforcer la brigade dans les mois à venir.

Prévenir les problèmes de santé publique

D’autant que les enfants, en allant à l’école, peuvent favoriser la propagation de la maladie en la transmettant à leurs camarades. « Nous craignons que cela provoque un effet boule de neige. La fièvre typhoïde est une maladie très contagieuse. Il s’agit d’un véritable problème sanitaire qui provoque des diarrhées aiguës. » Au-delà de cette maladie, la brigade verte aura pour rôle de prévenir d’autres problèmes de santé publique comme la propagation de la leptospirose, par exemple, qui s’intensifie pendant la saison des pluies. n

LISEZ MAYOTTE LE CONTE (1/4) : AHAMADA «

ÉCRIT MAYOTTE

D’AUJOURD’HUI »

AGRÉGÉ DE LETTRES MODERNES ET DOCTEUR EN LITTÉRATURES FRANCOPHONES, CHRISTOPHE COSKER EST L’AUTEUR DE NOMBREUX OUVRAGES DE RÉFÉRENCE SUR LA LITTÉRATURE DE L’ÎLE AUX PARFUMS, NOTAMMENT UNE PETITE HISTOIRE DES LETTRES FRANCOPHONES À MAYOTTE (2015) DONT IL REPREND, APPROFONDIT ET ACTUALISE, DANS CETTE CHRONIQUE LITTÉRAIRE, LA MATIÈRE.

La forme du conte est-elle l’alpha et l’oméga de la littérature à Mayotte ? À considérer le volume littéraire qui lui est consacré, on serait tenté de répondre positivement. Et c’est sans compter sur la pratique orale, réelle et première, de cette forme. C’est sans doute pour cette raison qu’organisant notre chronique littéraire par séries, nous lui en avons déjà consacré deux l’an passé. La première série se voulait introductive et présentait donc Claude Allibert, Jacques Noël Gueunier, Sophie Blanchy et ses collaborateurs, sans oublier Nassur Attoumani et Abdou Salam Baco. La forme du conte était suivie de l’édition scientifique par des chercheurs allochtones puis sa réappropriation littéraire par des écrivains autochtones. Une deuxième série de six chroniques examinait plus en détail les sept volumes de Contes inédits de Mayotte sous la direction d’Abdou Salam Baco.

Dans cette nouvelle série de quatre épisodes que nous inaugurons, nous ne tournons plus vers l’alpha, mais vers l’oméga de la forme du conte. En d’autres termes, le conte n’est pas ici considéré comme une origine, une forme héritée de la tradition, mais au contraire comme une forme vivante que se

réapproprie la modernité pour écrire Mayotte aujourd’hui. Et c’est la raison pour laquelle nous commençons avec Ahamada Fahadat qui, en 2015, auto-édite un petit ouvrage intitulé, en toute simplicité, Les Contes de Fahadat. Plusieurs éléments retiennent notre attention dans cette entreprise littéraire et le premier d’entre eux est l’âge précoce d’entrée en littérature de cette plume féminine : treize ans. C’est en effet parce qu’Ahamada Fahadat a été quatre fois lauréate du concours Francojeunes de Mayotte qu’elle a décidé de compiler « Faïz, à la recherche de sa mère » composé et primé en 2011, « Naïm et la fleur magique » en 2012, « Thom et le royaume ensorcelé » en 2013 et « Kitir, le jeune pauvre devenu roi » en 2014.

Ce qui retient ensuite notre attention est le style de l’auteur. En effet, Ahamada Fahadat renouvelle l’écriture du conte dans le sens de la modernité parce qu’elle emploie un langage et une mise en scène qui ont quelque chose de cinématographique. Ainsi dans le premier texte du recueil, le thème traditionnel de la disparition est remplacé par celui, moderne, du kidnapping :

"Atravers mes contes, j'aimerais transmettre ma passion à tout le monde"

« Faiz avait l’habitude de se rendre dans la forêt pour couper du bois pour la maison. Un jour, pendant qu’il s’y était rendu, il entendit des voix. Il s’avança de quelques mètres. Il vit une femme attachée à un tronc d’arbre. À côté d’elle, deux hommes la surveillaient. Faiz comprit qu’il s’agissait d’un kidnapping. » (p. 5-6)

Le mot est présent, verbatim, à la fin de la citation. Ce qui plaît ici, c’est l’entrelacement entre l’univers mahorais traditionnel, couper son bois, et le lieu commun du kidnapping : la frêle jeune femme attachée par des hommes dangereux. Tout cela appelle un héros et le jeune homme se transforme, momentanément, en fantôme, afin de la délivrer.

Dans le troisième texte du recueil, « Naïm », on trouve un élément traditionnel, à savoir la fleur magique, mais aussi une géographie urbaine moderne, étant donné que l’on voyage en Europe, de Marseille à Madrid :

« C’est l’histoire d’un jeune homme qui s’appelait Naïm. Il habitait avec son père dans une ville qui s’appelle Madrid. Il hérita de sa mère, décédée cinq ans après sa naissance, qu’un simple atelier de fleurs. Avant de mourir sa mère lui confia : « dans l’atelier il y a une fleur spéciale, unique au monde, une fleur magique. Elle ne fane jamais et elle sent très bon, plus bon [sic] que toutes les fleurs du monde. » (p. 25)

Tradition et modernité se mêlent ici à nouveau. Du conte, on retrouve le motif de l’objet magique, en l’occurrence, une fleur. Cette dernière appelle l’amour qui ne manque pas d’arriver. En ce qui concerne la modernité, elle est d’ordre géographique et Madrid apparaît, depuis Mayotte, comme une ville exotique.

Nous recommandons donc la lecture de ce petit ouvrage et attendons la suite de cette plume prometteuse.

Christophe CoskerSPORT

Calendriers - classements - résultats

BASKET

Prénationale masculine

Journée 16

Étoile bleue de Kawéni 60–46 Basket club de Mtsapéré

Rapides Éclairs 62–69 Vautour club de Labattoir

Jeunesse Canon 2000 52–60 Colorado Beetle Mtsahara

Fuz’Ellips de Cavani 85–53 Basket club de Tsararano

Gladiator de Doujani 80–85 TCO Mamoudzou

Journée 17 – 18 et 19 février 2023

TCO Mamoudzou – Jeunesse Canon 2000

Basket club de Tsararano – Colorado Beetle Mtsahara Basket club de Mtsapéré – Gladiator de Doujani

Fuz’Ellips de Cavani – Rapides Éclairs

Vautour club de Labattoir – Étoile bleue de

BASKET

Prénationale féminine

Journée 12

Colorado Beetle Mtsahara 43–55 Partizan BCA

Basket club Iloni 36–104 Magic basket Passamaïnty

Basket club de Mtsapéré 80–50 Golden Force

Chicago club de Mamoudzou 52–75 Fuz’Ellips de Cavani

Journée 13 – 11 et 12 février 2023

Golden Force – Colorado Beetle Mtsahara

Partizan BCA – Basket club Iloni

Fuz’Ellips de Cavani – Basket club de Mtsapéré

Chicago club de Mamoudzou – Magic basket

Passamaïnty

HANDBALL

HANDBALL

HANDBALL

Prénationale féminine

Journée 15

Doujani HC 18–28 HC Bandrélé

CH Combani 29–21 Haima Sada

HC Kani Kéli 28–36 PC Bouéni

ASC Tsingoni 43–26 AJH Tsimkoura

HC Passamaïnty 20–30 HC Select 976

TCO Mamoudzou – Moinatrindri HC

Journée 16 – 3 au 5 février

MAGAZINE D’INFORMATION NUMÉRIQUE HEBDOMADAIRE

Edité par la SARL Somapresse au capital de 20 000 euros

7, rue Salamani

Cavani M’tsapéré

BP 60 - 97600 Mamoudzou

Tél. : 0269 61 20 04 redaction@somapresse.com

Directeur de la publication

Laurent Canavate canavate.laurent@somapresse.com

Directeur de la rédaction

Mohamed El Mounir dit “Soldat” 0639 69 13 38 soldat@mayottehebdo.com

Rédacteur en chef

Axel Nodinot

# 1029

Couverture : érosion, Mayotte grignotée

Journalistes

Axel Nodinot

Jéromine Doux

Raïnat Aliloiffa

Alexis Duclos

Saïd Issouf

Lucas Philippe

Agnès Jouanique

Direction artistique

Franco di Sangro

Graphistes/Maquettistes

Olivier Baron, Franco di Sangro

Commerciaux

Cédric Denaud, Murielle Turlan

Comptabilité

Catherine Chiggiato comptabilite@somapresse.com

Première parution

Vendredi 31 mars 2000

ISSN : 1288 - 1716

RCS : n° 9757/2000

N° de Siret : 024 061 970 000 18

N°CPPAP : 0125 Y 95067

Site internet www.mayottehebdo.com