Le plateau du Haut-Doubs

Un paysage façonné par le Comté

LAGIER Matteo

Mémoire Cent Ans

La réalisation de ce Mémoire Cent Ans n’aurait pas été possible sans monsieur Thomas Maillard et l’ensemble des enseignants de ce module qui ont su me rediriger lors de mes doutes.

Merci à l’ensemble des habitants, agriculteurs, visiteurs du plateau qui m’ont permis d’explorer de nombreux points de vue sur ce paysage qui leur appartient.

Merci à Justine pour sa relecture et sa critique, à ma famille avec qui les échanges ont permis d’enrichir mes observations, mes pensées.

Merci enfin à mes camarades, mes amis, Niels, Romain, Even et Isa avec qui les échanges tout au long du semestre m’ont permis d’élargir mes connaissances et ma méthodologie.

Contexte Introduction

I. L’organisation des paysages du Comté

1. Les versants du plateau comme limites franches du paysage

1.1 Les gorges du Doubs

1.2 La vallée du Dessoubre

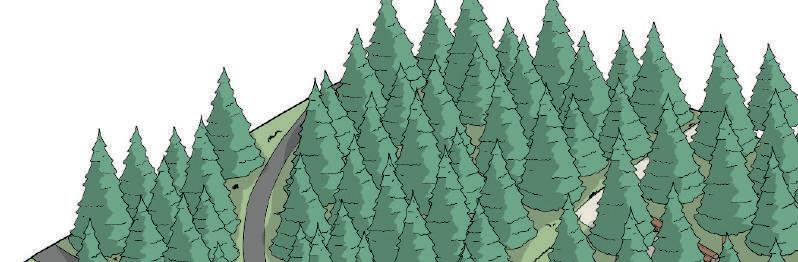

2. Les hauteurs forestières, paysage indépendant au Comté

2.1 Les paysages de sylviculture

2.2 La fragmentation des forêts

3. Un paysage façonné par l’AOP Comté

3.1 L’élevage laitier et ses grandes prairies

3.2 Les points bas humides

3.3 L’organisation du tissu urbain

4. La cohabitation difficile entre les activités agricoles et les milieux humides

4.1 Un plateau karstique

4.2 L’approvisionnement en eau des fermes

4.2 L’impact de la fabrication du Comté sur les rivières

II. Rétrospécive et évolution du plateau

1. XVIIIe, la renaissance du plateau

1.1 Un paysage détruit par les grandes crises

1.2 Le repeuplement par des Suisses et des Savoyards

2. XIXe, un essor économique important

2.1 Le développement de l’industrie horlogère

2.2 La spécialisation de l’agriculture dans l’élevage

3. XXe, la spécialisation dans la production fromagère

3.1 La crise des horlogeries comtoises

3.2 L’enfrichement industriel

3.3 Les premièrs politiques de protection environnementales

3.4 La spécialisation fromagère

3.5 Les pénuries en eau

3.6 Le remembrement des terres agricoles et la création de l’AOC Comté

3.7 L’exacerbation du marché et l’intensification de la production

4. XXIe, Les politiques publiques de protection du Comté et de son paysage

4.1.1 La création de l’AOP Comté, première AOP française

4.1.2 Les limites de l’AOP

4.2 La création du Parc Naturel Régional du Doubs Horloger

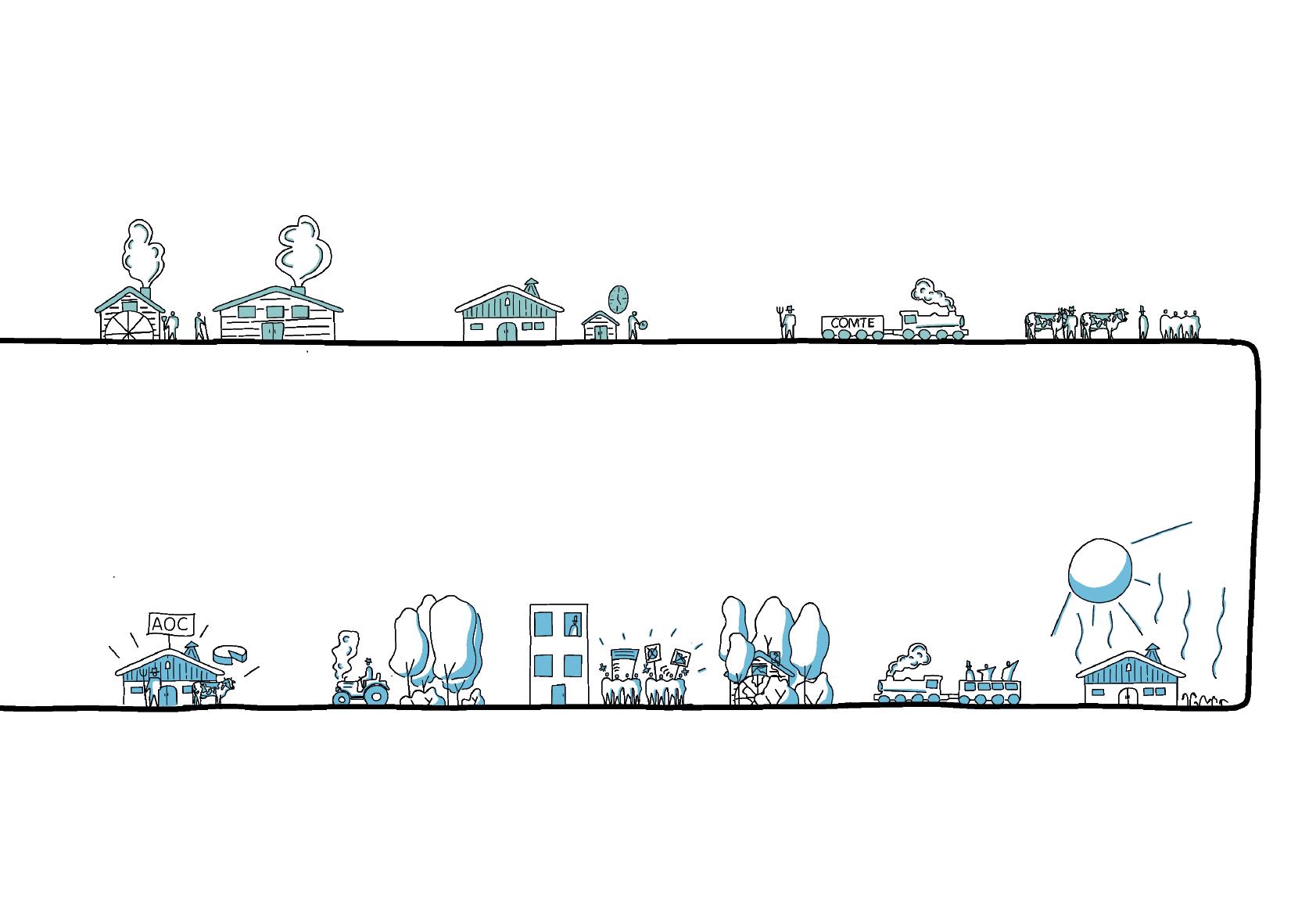

5. Frise chronologique de synthèse de l’évolution du plateau

III. Dynamiques et prospectives

1. Synthèse des dynamiques actuelles

1.1 L’agriculture laitière

1.2 Les prémices d’une agriculture durable

1.3 Le changement climatique

1.4 La croissance urbaine

2. Le retour vers une agriculture raisonée

3. L’intensification de l’agriculture

4. Une trop grande demande de production, la fin de l’AOP?

Conclusion

Bibliographie

Introduction

Le travail du Mémoire Cent Ans est une étude visant à comprendre un territoire et les paysages qui le composent, dans un premier temps par l’exploration du site à travers un regard naïf. Ces premières observations se prouvent à travers la documentation, dans les articles scientifiques, les atlas, les études, etc… L’interprétation du paysage actuel est suivie par l’étude de l’évolution du territoire. L’objectif est de comprendre quels événements passés ont permis au paysage d’être ce qu’il est aujourd’hui. L’observateur devient alors investigateur. Lorsque le passé et le présent sont connus de l’observateur, ce dernier propose différents présages. Il dresse donc plusieurs hypothèses s’appuyant sur les enjeux actuels du territoire, eux-mêmes définis par l’observation du présent et l’investigation du passé.

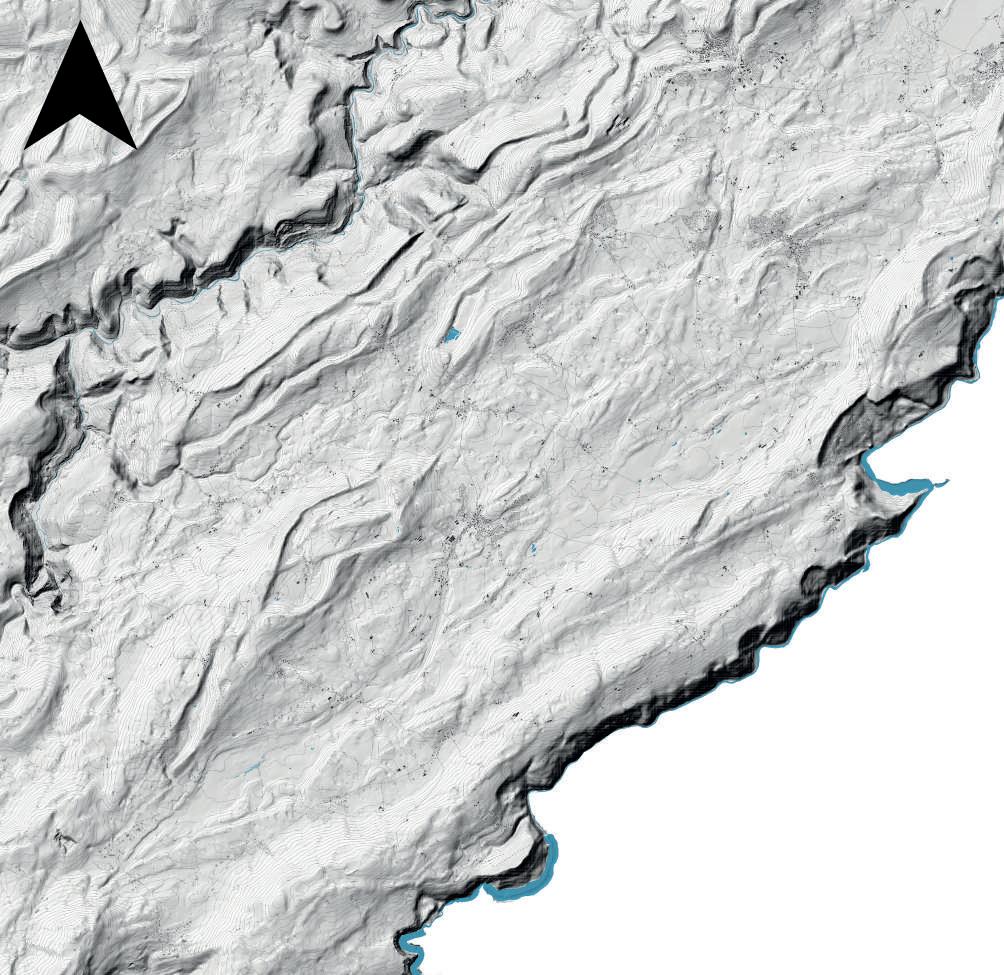

Ce travail portera sur le plateau du Haut-Doubs, à l’Est de la Franche-Comté, plus précisément sur le tronçon du Russey, village important du territoire. Découpé par la rivière du Doubs et du Dessoubre, le site se dessine à travers une collection de paysages uniques. La finalité de cet écrit sera de comprendre les dynamiques du paysages actuels, en se basant sur son passé mouvementé, dans le but de comprendre vers quels futurs le plateau pourrait se tourner.

La production du Comté occupe une place centrale dans le territoire, au cœur de l’Appellation d’Origine Protégé, l’objectif de l’étude sera de comprendre comment le Comté a façonné le paysage du plateau pour en faire un espace de production important. Cette première question emmènera à se demander quelles sont les limites de l’AOP et aux dépens de quoi et surtout de qui cette production s’établit-elle.

Les gorges du Doubs s’écoulent à l’Est du plateau. Photo prise le 29/02/24.

soulèvement fomant des vallons, plissures dans le relief

Contexte

Situé sur les hauteurs du département du Doubs, en région Bourgogne Franche-Comté, le Plateau du Haut Doubs ou Second plateau du Jura est au cœur de l’arc Jurassien. Cette région Franco-Suisse s’est formée par le dépôt successif de sédiments dans les fonds marins qui couvraient le territoire il y a des millions d’années. Ce paysage de moyenne montagne suit un tracé en arc, résultat de la poussée des Alpes formant un paysage de failles, de soulèvements et de plissements singuliers.

Les forêts de résineux se développent sur d’anciennes cultures d’épicéas dans les fonds de vallée. La vallée et ses versants sont classés comme site protégée Natura 2000, permettant la protection d’une centaine d’espèces faunistiques et floristiques à enjeux.

Les sols calcaires et karstiques du territoire dirigent rapidement les eaux des plateaux dans de profondes nappes phréatiques alimentant ainsi les grandes rivières de la Région qui s’écoulent dans les failles formant des gorges profondes.

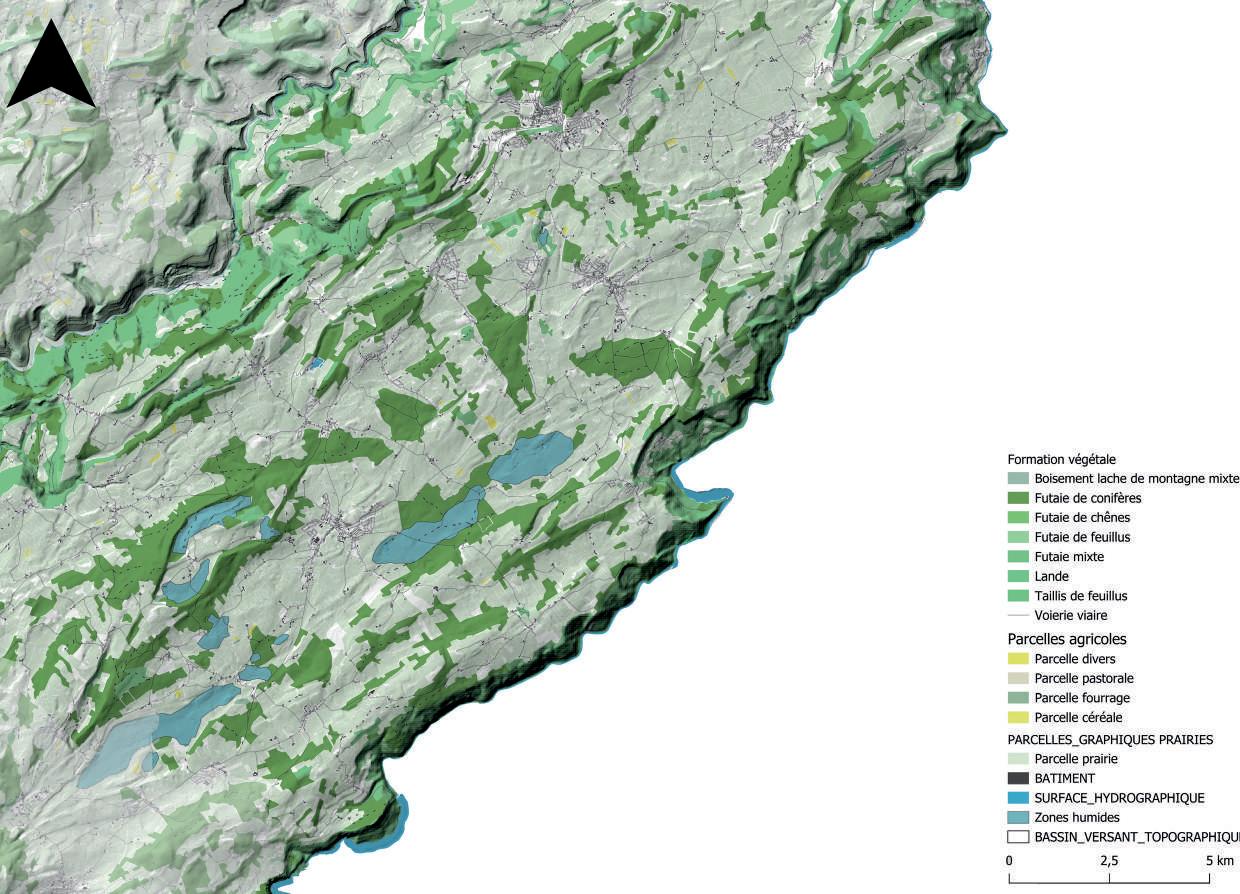

Carte du relief général du plateau du Haut-Doubs.

Le plateau du Haut Doubs est entaillé par deux rivières: la rivière du le Doubs à l’Est et la rivière du le Dessoubre à l’Ouest. Elles se rejoignent au nord du plateau au niveau de la commune de Saint-Hyppolite, entourant complètement le plateau.

Vallée du Dessoubre

Gorges du Doubs

Le Russey

Maîche

Charquemont

Bien qu’entouré par les trois principales villes du département Besançon, Pontarlier et Montbéliard, le plateau du Haut Doubs reste très rural. Sur ses points bas se développent quelques villages tels que Maîche ou Le Russey, tandis que ses versants doux sont peuplés de hameaux et de corps de fermes isolés.

A l’Est, une ligne administrative franche délimite la fin du plateau: la frontière Franco-Suisse. Cette proximité constitue un atout supplémentaire pour le territoire, puisqu’elle en fait un lieu de vie attractif pour les résidents français travaillant en Suisse.

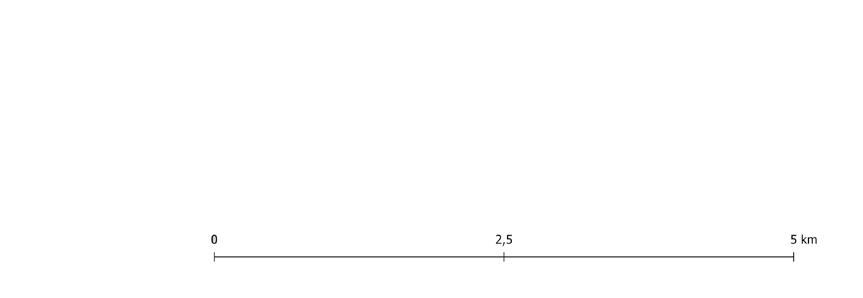

Le territoire est dans le rayon de l’Appellation d’Origine Protégée Comté (AOP) et abrite de nombreuses exploitations agricoles principalement dédiées à l’élevage laitier pour la production du fromage du Comté. L’agriculture produit également d’autres produits du terroir importants comme la saucisse de Montbéliard ou la saucisse de Morteau toutes deux inscrites comme Indication Géographique Protégée (IGP). On y développe également la production du bois avec l’appellation bois du Jura. Le plateau reste donc quasiment totalement recouvert par la forêt et les grandes prairies destinées au fourrage et au pastoralisme.

BourgogneFranche-Comté

Besançon

Lons-le-Saunier

Bourg-en-Bresse

AuvergneRhône-Alpes

Pontarlier

Montbéliard

Territoire d’étude 0

Massif Jurassien

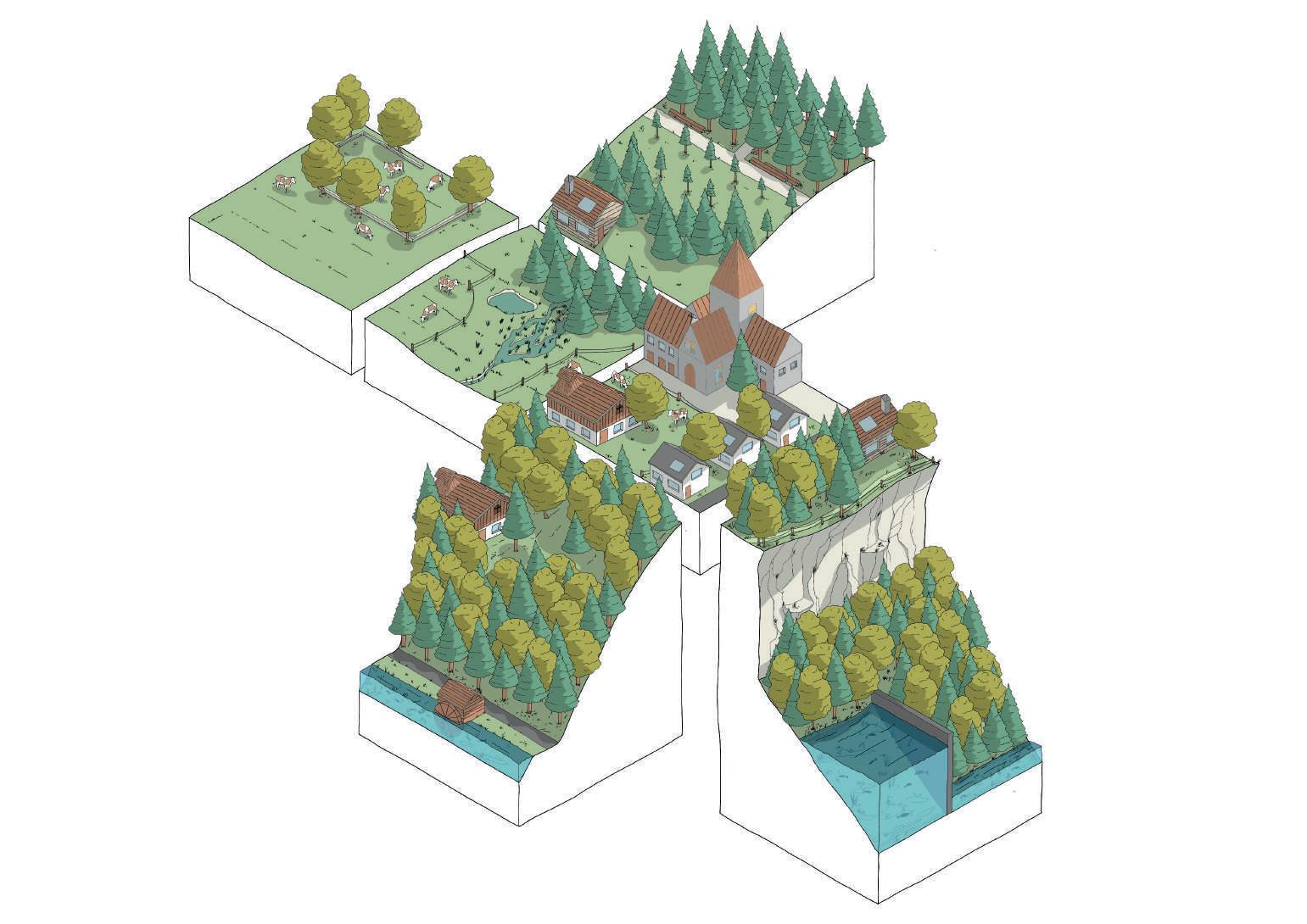

Paysage du plateau avec ses prairies ouvertes, ses fermes isolées et ses hauteurs forestières.

Carte de contexte du territoire d’étude à l’écheller du massif jurassien.

I. L’organisation des Paysages du Comté

1. Les versants du plateau comme limites franches du paysage

2. Les hauteurs forestières, paysage indépendant au Comté

3. Un paysage façonné par l’AOP Comté

4. La cohabitation difficile entre les activités agricoles et les milieux humides

I. L’organisation des paysages du Comté

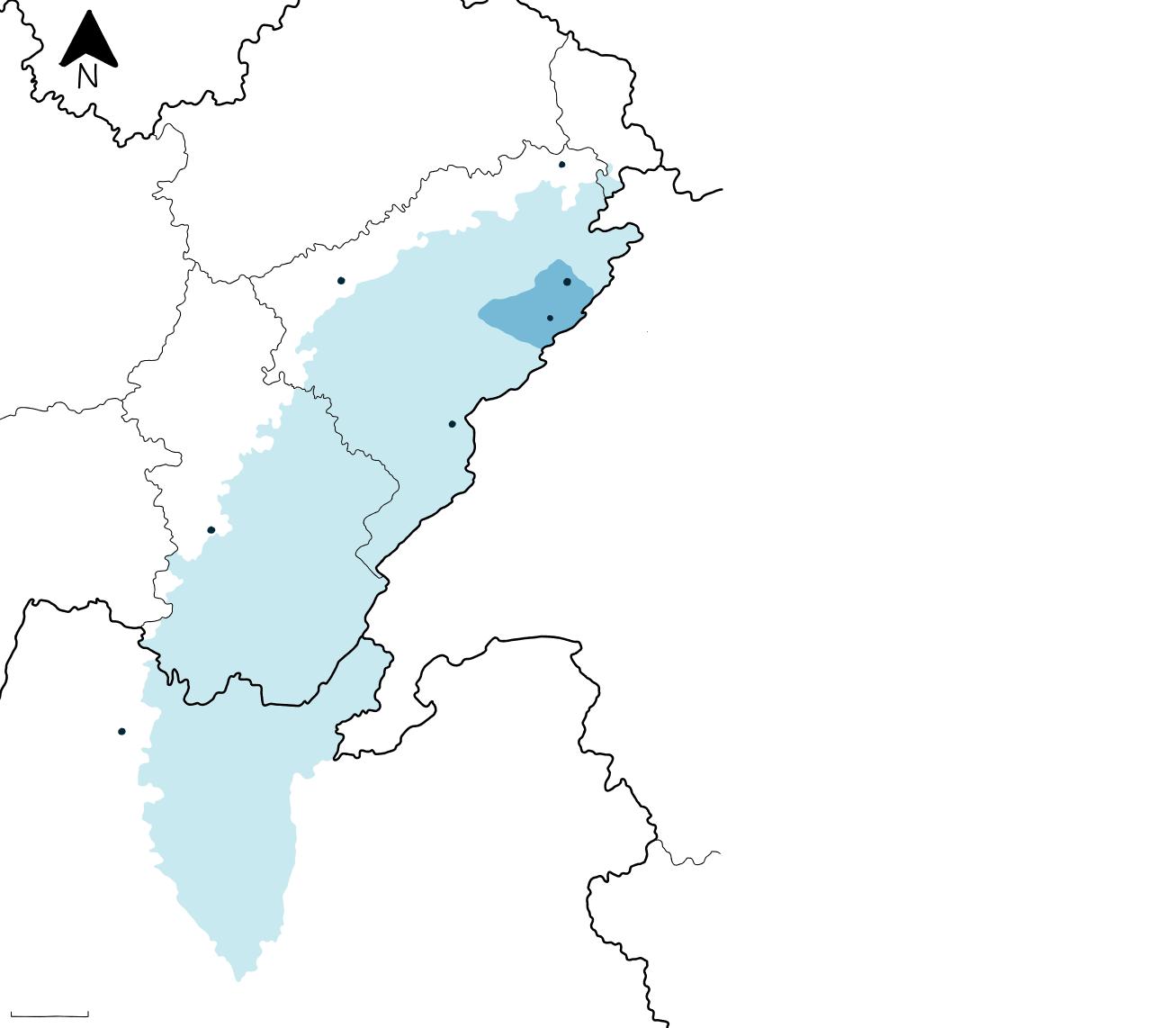

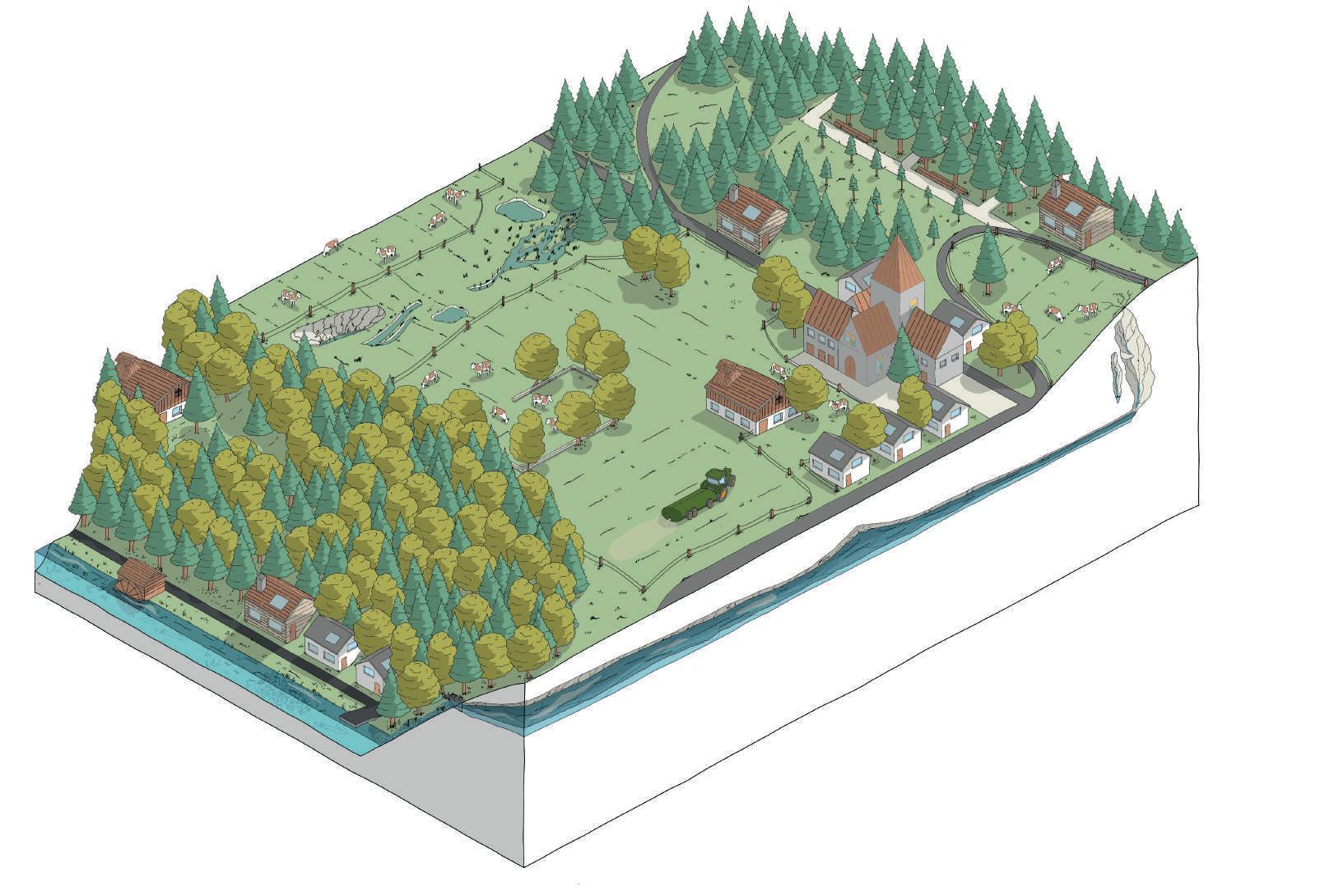

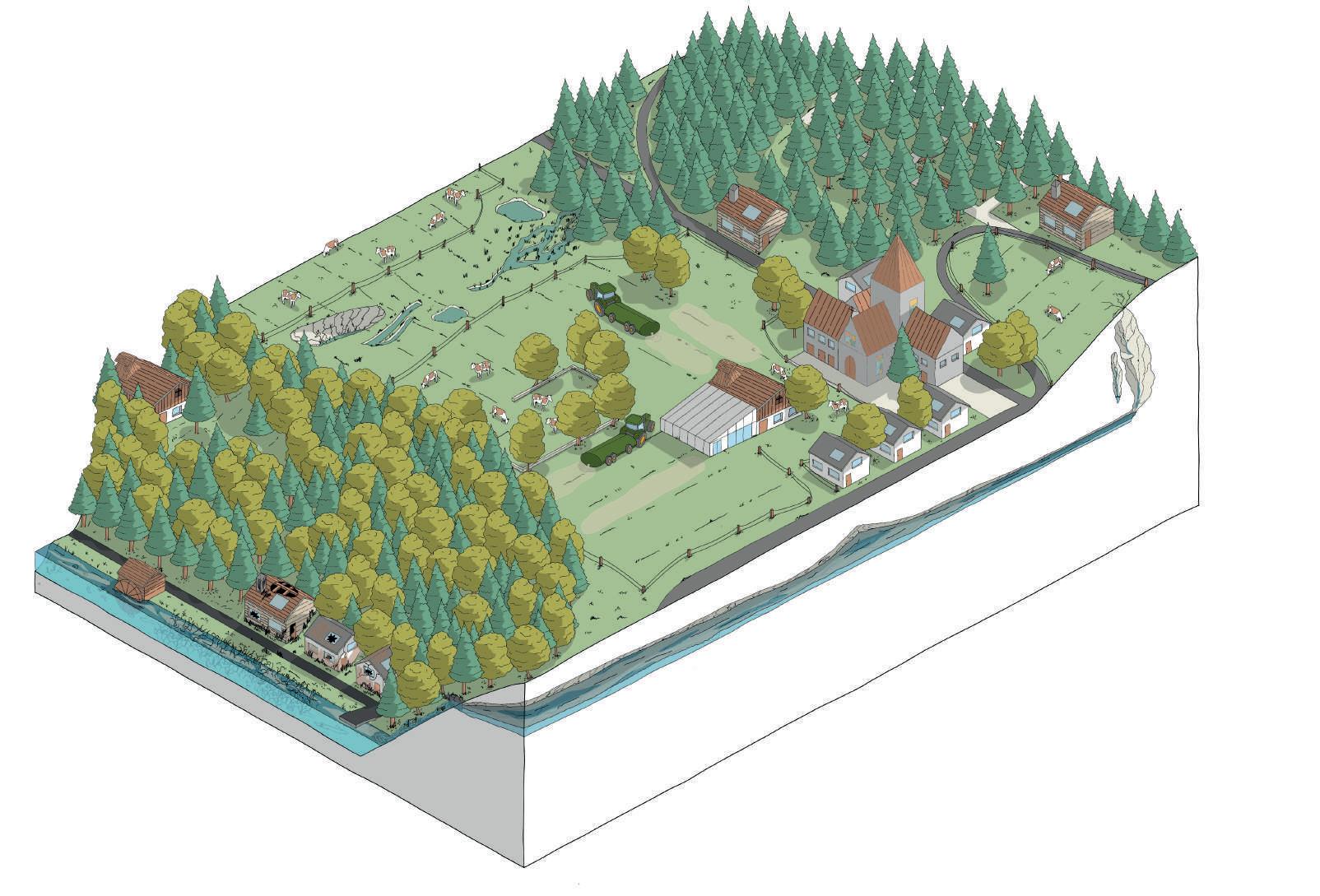

Le paysage du Comté s’étend unitairement sur de vastes paysages ouverts. Les grands paysages du Second plateau du Jura s’organisent le long d’une ligne de bourgs comprenant Maîche, Charquemont et Le Russey.

Un vaste réseau de zones humides, appelé les Seignes, suit la ligne basse du plateau. Un léger relief de soulèvements ponctue le plateau. Les versants offrent des paysages dégagés de prairies agricoles tandis que les hauteurs sont couvertes de forêts de résineux.

1.2 La vallée du Dessoubre

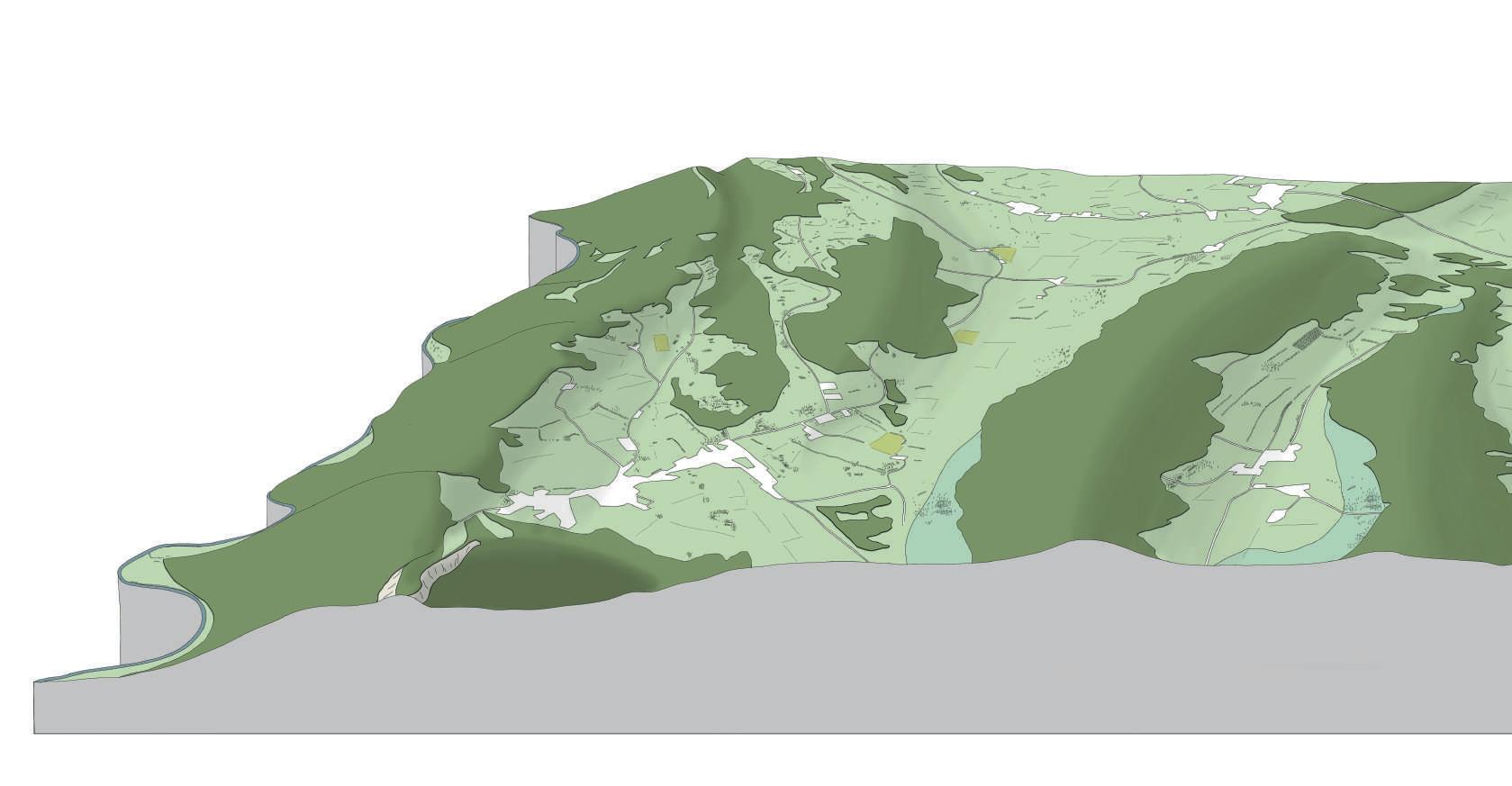

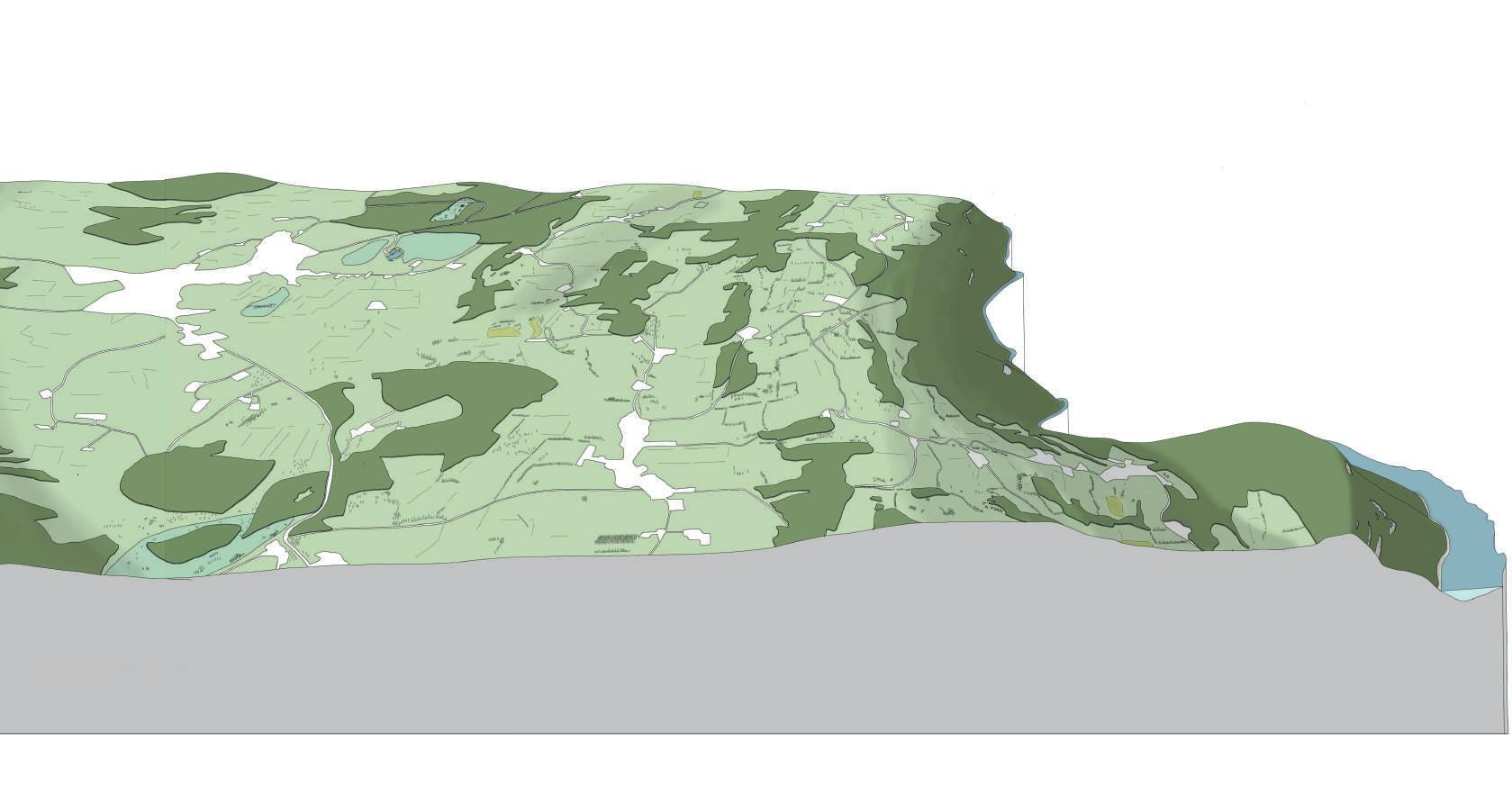

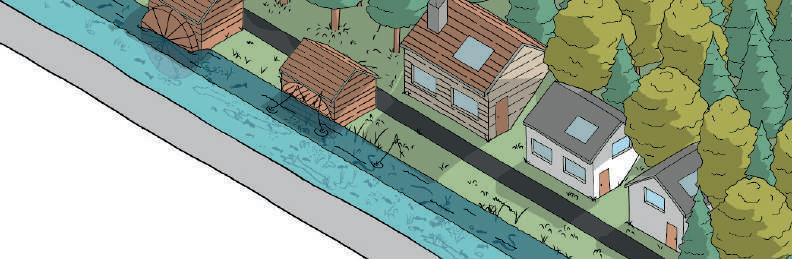

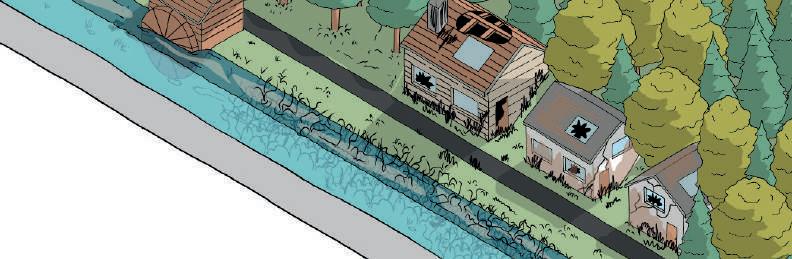

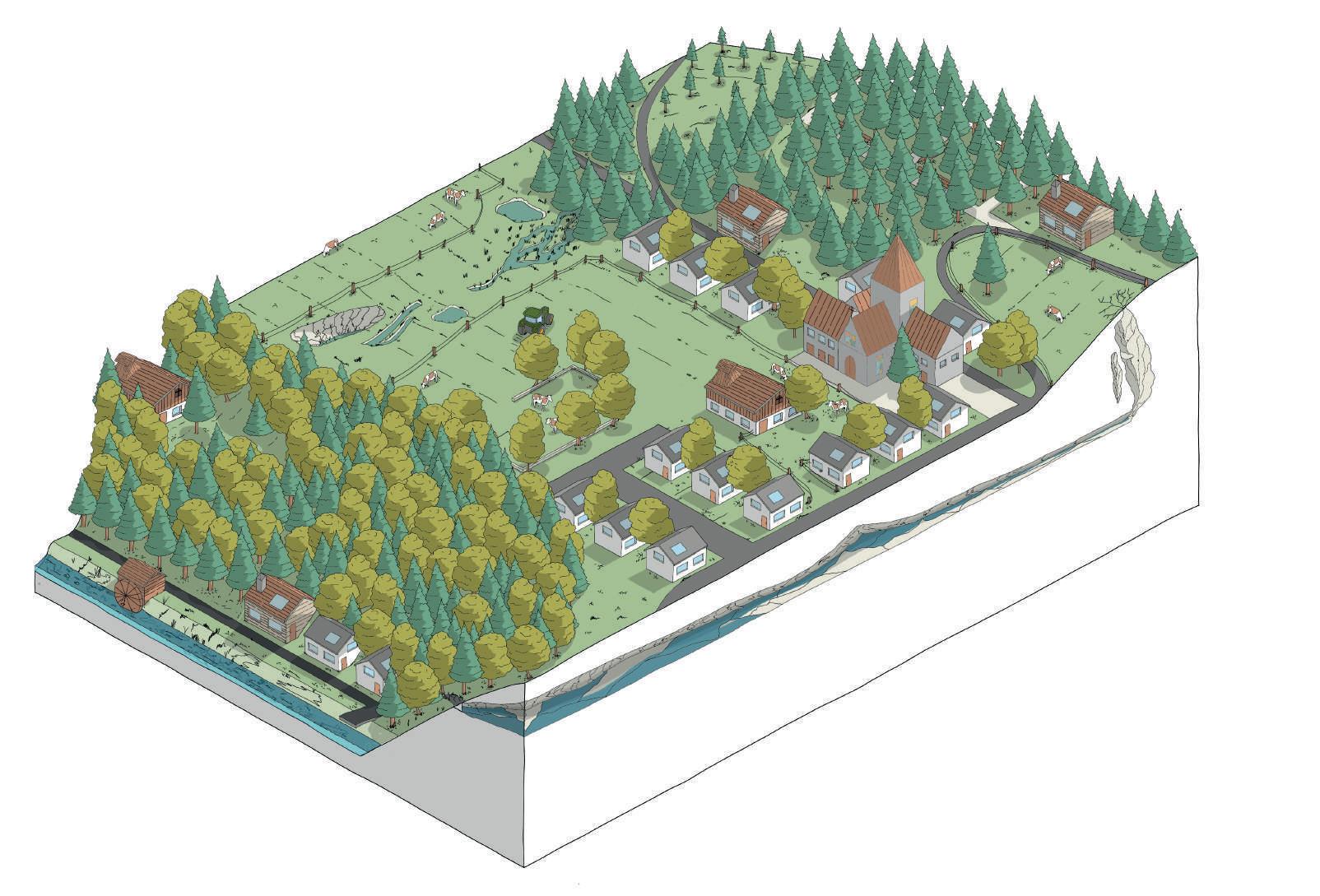

Bloc diagramme représentant l’organisation générale des paysages du plateau.

2.1 Les paysages de sylviculture

3.2 Les points bas humides

Les paysages du Comté

3.3 Le tissu urbain

3.1 L’agriculture laitière et ses grandes prairies

Les versants s’imposent comme des limites franches à ce paysage et forment deux unités distinctes: la vallée du Dessoubre, traçant la séparation entre le premier et le second plateau et les gorges du Doubs, délimitant la frontière FrancoSuisse.

1.1 Les gorges du Doubs

1. Les versants du plateau comme limites franches du paysage

1.1 Les gorges du Doubs

Les gorges du Doubs définissent le versant Est du plateau. Elles commencent à se dessiner peu après Villers-le-Lac, où la rivière suit une trajectoire sinueuse en forme de ligne brisée, ponctuée de grandes corniches discontinues qui viennent au pied de l’eau. Le courant se déplace en direction du nord du plateau.

Sur les parois rocheuses, la végétation peine à s’installer. Quelques espèces trouvent tout de même refuge sur des sols alimentés par des pertes minérales des falaises, ainsi que des dépôts aériens de matières organiques. Des forêts mixtes couvrent les versants nord tandis que des forêts de résineux se développent en contrebas des versants sud.

Les forêts de résineux se développent sur d’anciennes cultures d’épicéas dans les fonds de vallée. La vallée et ses versants sont classés comme site protégée Natura 2000, permettant la protection d’une centaine d’espèces faunistiques et floristiques à enjeux.

Hauteurs aménagées pour la randonnée, présence de résidences secondaires

Ecoulement du Doubs Infrastructures hydroliques

Ligne de falaise, surplombant la vallée

Les anciennes parcelles de sylvicultures colonisent les versants. Prise le 27/04/24.

Forêts mixtes, sur les pente plus douces

Bloc diagramme représentant les paysages des gorges du Doubs.

Les paysages du Comté

Peu d’habitants fixes résident dans cette unité. Seuls quelques villages existent dans la vallée, là où le relief et l’espace le permettent. La majorité des habitations se sont développées en haut des versants, là où les pentes sont plus douces.

L’activité agricole est quasiment inexistante, compte tenu des reliefs difficiles. L’activité hydroélectrique et touristique se définissent dans le paysage.

Le courant est exploité pour sa force hydraulique dans la production d’électricité. Plusieurs barrages, comme le barrage du Chatelot, viennent créer des étages du niveau de la rivière au fur et à mesure de la vallée. Ces vastes points d’eau sont localement appelés des lacs.

Le barrage du Chatelot entraîne l’élévation du niveau de la rivière et forme le lac du Moron. Prise le 05/04/24.

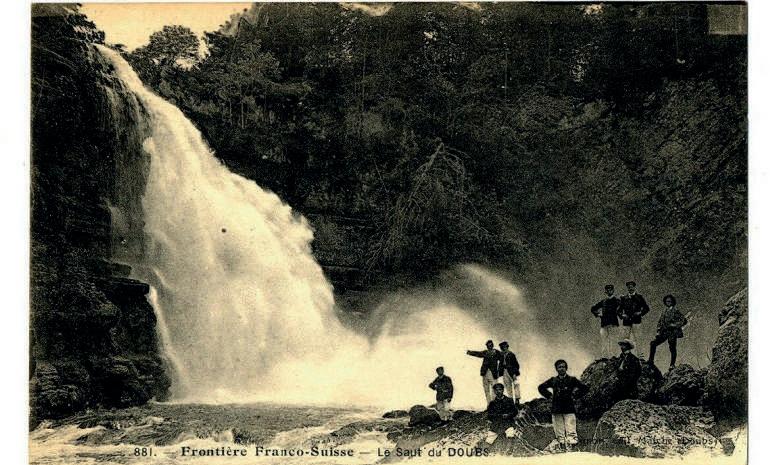

Les paysages des gorges constituent la plus forte attraction touristique du territoire. Ses paysages majestueux et classés attirent des milliers de visiteurs chaque année. Les sites remarquables comme le Saut du Doubs, une cascade prisée pour sa grandeur, sont aménagés. Des micros villages composées d’hôtels et de restaurants se développent autour de ces lieux et génèrent une activité économique, principalement lors des saisons estivales.

Infrastructures touristiques autour du Saut du Doubs. Forte attractivité lors de la saison estivale Prise le 29/02/24.

1. Les versants du plateau comme limites franches du paysage

1.2 La vallée du Dessoubre

Les versants de la vallée du Dessoubre définissent les limites Ouest du plateau. Le Dessoubre prend sa source sous la roche Saint Catherine, dans le cirque de Consolation. Comme pour le Doubs, le courant descend en direction du nord et est alimenté par plusieurs affluents comme le Lançot et la Reverotte jusqu’à Saint Hyppolite, au nord du plateau, où elle se termine en se jetant dans le Doubs, à 30km de sa source.

Suite à la mécanisation de l’agriculture, les versants raides ont été abandonnés, permettant le développement d’une forêt mixte aujourd’hui classée Natura 2000. Le relief du versant forme des terrasses permettant le développement de hameaux et de corps de ferme. Ces pentes très minérales, constituées de corniches et de falaises sont arrondies par la grande masse boisée qui les couvrent.

L’ancien paysage industriel a laissé un patrimoine historique intégré aux milieux naturels, plusieurs anciens moulins sont encore présents le long de la rivière, entourés d’une ripisylve riche et diversifiée.

Formation de terrasses dans les pentes

Forêt mixte dense

Anciennes infrastructures de l’époque industrielle, peu d’habitatins

Les anciens moulins bordent le Dessoubre et se mélangent à ses paysages. Une route pittorsesque longe la rivière.

Prise le 27/04/24.

Anciennes cultures de résineux dans le fond de vallée

Bloc diagramme représentant les paysages de la vallée du Dessoubre.

La rivière, au fort passé industriel, est aujourd’hui délaissée. Sur les 15 communes qu’elle traverse, 12 d’entre elles perdent des habitants depuis 1975. Le Dessoubre a du mal à se développer face à l’attractivité écrasante des gorges du Doubs, entraînant un abandon progressif des infrastructures. Traversant 4 cantons, la gestion de la vallée manque de coordination politique et ne possède pas de Plan

Local d’Urbanisme (PLU) propre.

Le travail du bois est également en déclin, les anciennes cultures de résineux plantés dans le fond de la vallée s’étendent et forment des friches industrielles, bloquant peu à peu les vues du paysage depuis le fond de la vallée.

Les versants de la vallée sont couverts d’une forêt mixte dense, des bois de résineux s’étendent dans les fonds de la vallée. Prise le 27/04.24.

La vallée du Dessoubre abrite des milieux riches, ainsi qu’une faune piscicole présentant une grande sensibilité à la pollution. Leur épanouissement est aujourd’hui compromis. Malgré plusieurs travaux déjà engagés pour la maîtrise de la qualité de l’eau du Dessoubre, la rivière se voit être de plus en plus polluée. La pêche, grand produit d’appel de la vallée est affectée par cette pollution croissante venue du haut des grands plateaux calcaires.

Alimentée par les eaux du plateau, la rivière est rejoint par plusieurs affluents. Elle est environnée d’une ripisylve abritant une grande biodiversité.

Prise le 27/04.24.

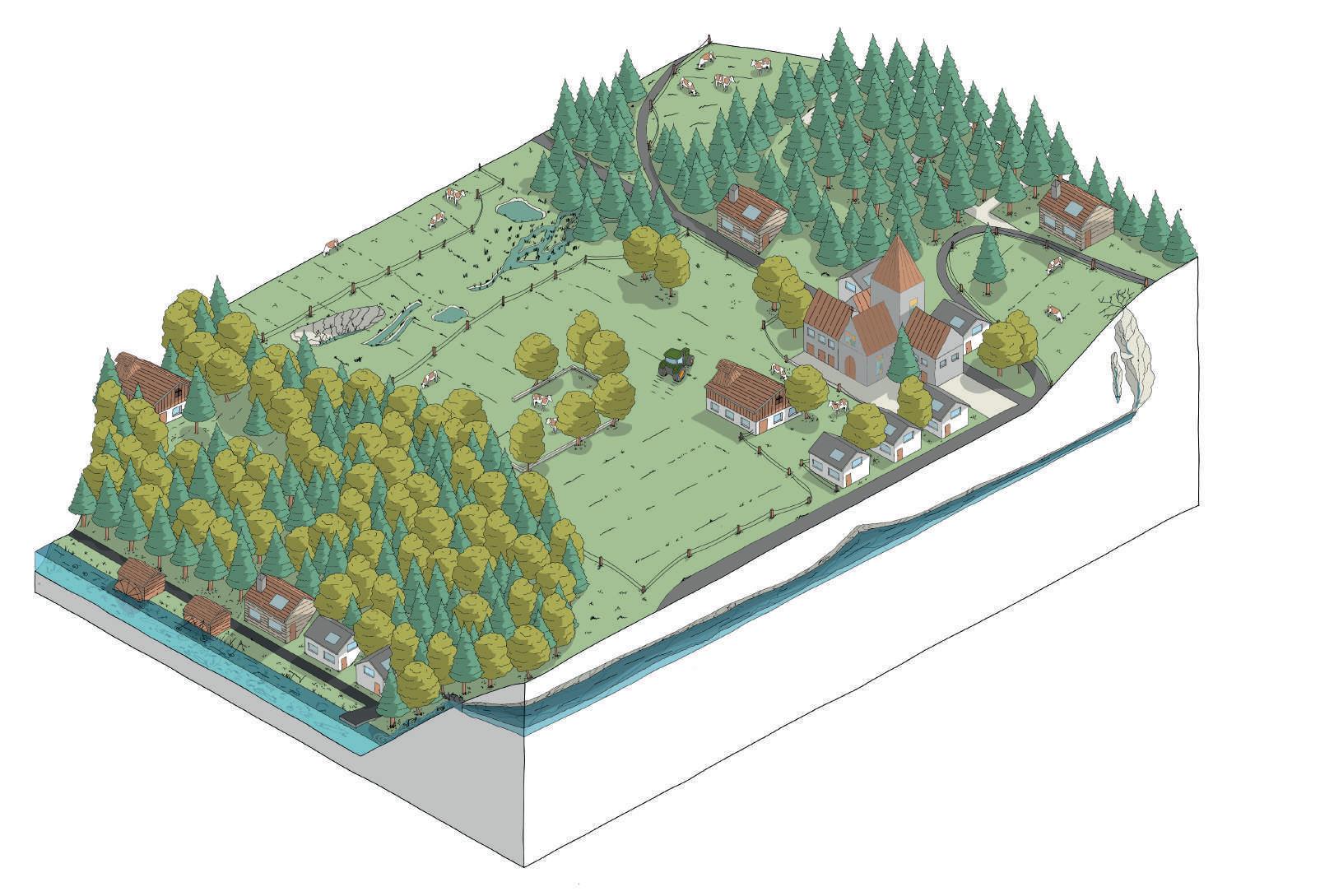

Les hauteurs forestières, paysage indépendant au Comté

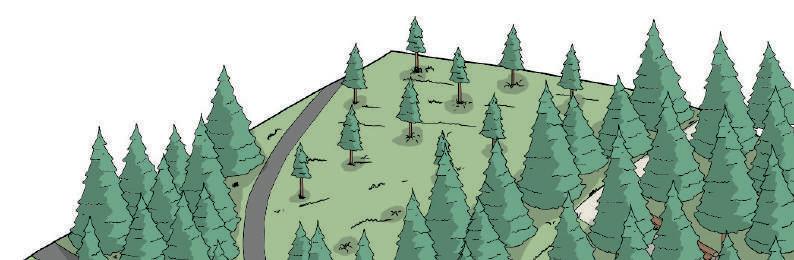

2.1 Les paysages de sylviculture

Les hauteurs du plateau sont habillées par de grandes forêts de résineux qui couvrent 40% du territoire. Ces forêts anthropiques, majoritairement composées d’épicéas, représentent les grandes cultures de production du bois. Les forêts fermées de résineux abritent généralement une biodiversité relativement pauvre. La majorité des forêts sont organisées pour une production de bois intensive. Le sous-bois est très ouvert et de grandes allées sont tracées permettant la circulation des véhicules de travaux.

Certaines forêts abritent tout de même des Espaces riches classés comme Zone Naturelles à Conserver (zones ND). C’est principalement le cas des forêts humides qui se sont développées sur des sols tourbeux. Les sols de ces forêts abritent des strates de mousses précieuses ainsi qu’un vaste réseau de petits ruisseaux qui récupèrent l’eau stagnante des tourbières. Ces paysages riches font de ces forêts en “Espaces Boisés Classés” ce qui engendre de nombreuses contraintes de gestion forestière. Ces types de forêts restent tout de même minoritaires sur le site.

Forêt adulte, organisée en rang

Grande voie de circulation

Forêt non entretenue, propriété de particuliers

La foreêt du Russey est organisée pour faciliter la culture du bois. Prise le 05/04/24.

Parcelle fraichement plantée

Bloc diagramme représentant les paysages de sylviculture.

La limite forêt-prairie est radicale et évolue suivant les limites cadastrales. Le passage de la prairie au cœur de la forêt se fait directement sans lisière. La plupart des agriculteurs ne possèdent pas de terres forestières. La rupture entre la forêt et la prairie illustre les indépendances de la sylviculture et de l’élevage laitier l’un vis-à-vis de l’autre. Un lien singulier uni la sylviculture à la production du Comté: dans les cahier des charges de l’AOP, il est obligatoire de faire affiner les fromages sur des planches d’épicéas. Ces dernières doivent souvent être changées et sont directement fournies par les forêts du territoire.

Depuis le XXème siècle, les forêts n’ont pas cessé de gagner du terrain sur le territoire. Les abandons industriels entraînant le développement de friches ainsi que la déprise agricole et plus particulièrement l’abandon des estives a accéléré le processus. L’expansion de la forêt reste tout de même limitée. Même si le PLU et le Plan d’Occupation des Sols (POS) n’interdisent pas le boisement du territoire, l’activité agricole permet le maintien et la gestion des prairies existantes. On le constate dans les combes qui, délaissées suite à la modernisation de l’agriculture, voient leur espace se fermer, appauvrissant le paysage agricole local.

Passage brut de la prairie à la forêt sur les hauteurs du Russey, défini par l’organisation parcellaire. Prise le 27/04/24.

Les hauteurs forestières, paysage indépendant au Comté

2.2 La fragmentation des forêts

Les forêts du plateau se caractérisent par un morcellement cadastral très important: sur l’ensemble des forêts présentes, près de 77% des propriétaires possèdent moins de 4 hectares, représentant 22% de la surface forestière privée. Seulement 9% des propriétaires possèdent plus de 10 hectares de forêt, représentant 56% de la surface. Ce morcellement est un frein dans la production et la commercialisation du bois. Elle engendre également une forte hétérogénéité des modes de gestion d’une parcelle à l’autre. Certaines parcelles sont pratiquement à l’abandon et s’enfrichent, rendant l’accès aux forêts impossible à certains endroits pendant que d’autres sont surexploitées au détriment de la faune locale. Cette grande fragmentation forestière est principalement dûe au morcellement de la propriété privée mais également à la création de pistes forestières engendrant des ruptures dans la continuité de la forêt.

Pour limiter ces inégalités de gestion, des Zones d’Intérêts Écologiques, Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF) couvrent certaines forêts afin d’alerter les propriétaires sur la fragilité des écosystèmes que peuvent abriter ces endroits (notamment les zones humides).

L’attractivité touristique du site et plus particulièrement pour les sports d’hiver, contribue également à endommager ces forêts, notamment dans la construction de pistes de ski de fond ou encore de raquette. Certaines espèces d’hivernage comme le Grand tétras sont vouées à disparaître.

La forêt de Charquemont est découpée pour le passage de pistes de sports d’hiver ou de lignes à haute tension. Prise le 27/04/24.

Petites parcelles de cultures

Grandes parcelles de cultures

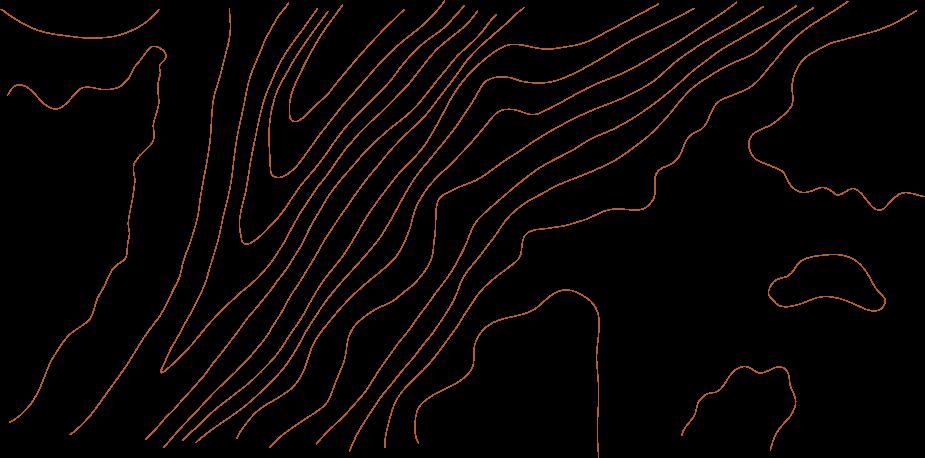

Carte représentative du morcellement parcellaire des forêts du territoire, oscillent entre grandes parcelles de cultures et petites parcelles privées.

Petites parcelles privées aléatoires, fragmentées avec le temps, gestions différentes suivant le propriétaire

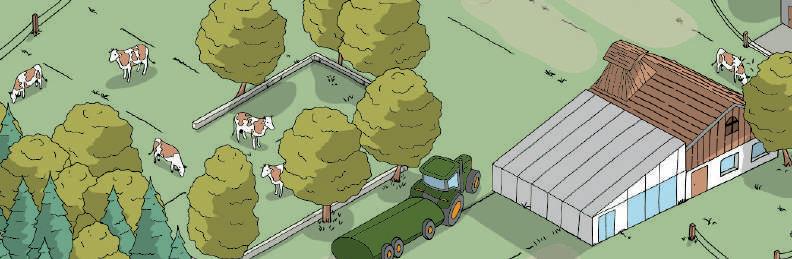

La production du fromage du Comté représente environ 10% des emplois du territoire, contre 2% en moyenne sur l’ensemble du département du Doubs. Les limites géographiques pour produire le Comté AOP sont restreintes. Dans les paysages présents dans le rayon, comme le plateau, une place considérable est donc consacrée à l’élevage laitier à destination du futur fromage.

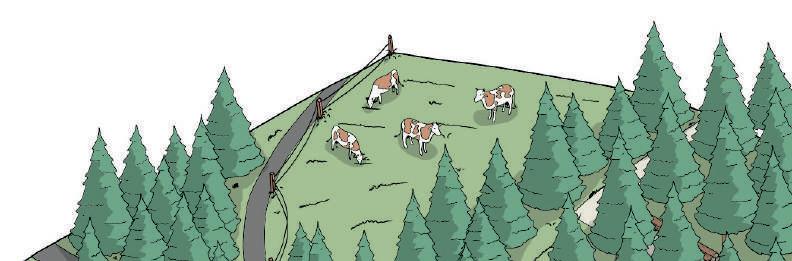

Les sols du plateau du Haut Doubs sont majoritairement occupés par des prairies ouvertes ou semi ouvertes. Les prairies exploitées représentent près de 55% du territoire soit 90% de la Surface Agricole Utilisée (SAU). Les hauteurs étant majoritairement couvertes de forêts, les prairies se concentrent majoritairement le long des pentes légères du plateau et dans les points bas.

3.1 L’élevage laitier et ses grandes prairies

Cartographie générale du territoire d’étude met en évidence l’omniprésence de la prairie.

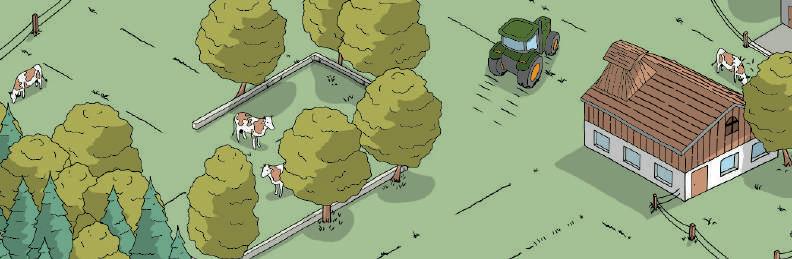

Même si la plupart des prairies sont exploitées pour l’exploitation du fourrage, plusieurs parcelles sont dédiées au pâturage, très présent sur le plateau. Le pâturage a lieu la majorité de l’année, commençant si possible dès la fonte des neiges. Le zéro pâturage intégral est totalement interdit. Les élevages se limitent à deux espèces seulement, la vache montbéliarde et la vache simmentale, les deux seules autorisées pour la production du Comté.

Les parcelles peuvent être délimitées par les murgers, des petits murets de pierres sèches, constitués par assemblage de pierres et de cailloux à taille variable. Les pierres ont été récoltées dans les champs, permettant de l’empierrement des sols et ont été placées pour délimiter les parcelles et séparer l’élevage des cultures. Il arrive que de grandes haies arborées suivent les tracés des murgers et créent des paysages semi-ouverts. Ces espaces sont plus propices à l’épanouissement d’une faune diversifié contrairement aux prairies ouvertes, où le manque de diversité floristique limite considérablement le développement de la faune typique.

Murger arboré

Prairire de fourrage ouvert, grande parcelle

Prairies semi ouvertes de fourrage, délimitées par des clotures, des murgers et des haies arborée.

Prise le 27/04/24

Prairie de paturage semi ouverte, petite parcelle

Bloc diagramme représentant les paysages de prairies.

Exploitation agricole

Pris le 27/04/24

Tissu urbain

Hauteurs boisées Panorama des grands paysages ouverts du plateau.

Murgers, clorures et haies

Prairies de fourrage ou de pâturage

Boisement isolé

Les prairies se développent sur des sols pauvres, avec des conditions géoclimatiques permettant le développement d’une strate herbacée avec une grande richesse floristique, calcicole. La majorité des prairies du plateau sont maigres de fauche. Elles sont composées de grandes graminées et abritent des espèces menacées tel que le Fromental ou encore la Centaurée jacée. Les prairies boisées, généralement présentes à la limite des parcelles forestières, sont minoritaires. Elles abritent une biodiversité plus riche mais leur développement est limité par l’exploitation des prairies pour le pâturage, le piétinement et broute, empêchant le développement des jeunes arbres. L’ensemble des prairies de l’arc Jurassien voient une perte globale de leur diversité floristique. Les prairies plantées tendent vers une homogénéisation, les semis effectués au printemps ne comportant dans la plupart des cas qu’une poignée d’espèces inadaptées aux épisodes secs estivaux.

De nombreuses fermes et donc de nombreux troupeaux évoluent sur le plateau. Le cahier des charges interdit d’avoir une forte concentration du bétail dans les prairies et impose une charge maximale de 1,3 d’Unité de Gros Bétail (UGB). La concentration du bétail dans les prairies est inférieure à la moyenne du département avec 1,7 UGB mais reste bien supérieure à la moyenne des milieux montagnards en général qui ne dépasse que rarement les 1 UGB.

Le comté connaît une explosion des demandes depuis une trentaine d’années avec un record de production en 2021 avec une production d’environ 70 000 tonnes. Cette forte demande engendre, malgré les quotas de concentration du bétail, une intensification de la production agricole. Le territoire de fabrication du comté étant restreint, les agriculteurs exploitent au maximum leurs prairies pour produire le plus de lait possible. Cette intensification se fait par des fauches précoces et par l’utilisation d’intrants, notamment des pesticides et du lisier, déversés parfois illégalement par certains agriculteurs.

Prairie sèche de pâturage, entretenue par les troupeaux. Prise le 27/04/24.

Prairie de fauche à Bulle, possédant une biodiversité florale riche. Ces prairies sont de plus en plus rares sur le territoire.

Source: SOS Loue et Rivières Comtoises.

Très faible diversité florale dans un champs de Saint-Julien-Lès-Russey composée presque uniquement de pissenlits.

Prise le 27/04/24.

Pratique de l’épendage sauvage, interdit lors de tempête ou en cas de présence de neige.

Source: Est Républicain.

3.2 Les points bas humides

Le plateau abrite un grand réseau de zones humides regroupant des tourbières, des mares et des petits ruisseaux. Ce réseau évolue dans les fonds de vallées et les dépressions présents au centre du plateau.

Un grand réseau de tourbières évoluent dans ces zones humides. Trois grands types de tourbières sont présentes et sont généralement associées entre elles:

- les tourbières boisées, couvertes d’arbres, à l’apparence d’une forêt comme au Russey,

- les tourbières hautes actives acides et pauvres en éléments nutritifs comme à Narbief,

- les tourbières basses alcalines, généralement gorgées d’eau comme à Maîche

Tourbière haute active Prairie humide

Tourbière basse alcaline

Tourbière boisée

Ces différentes tourbières évoluent généralement ensemble, en couronne ou en mosaïque. Elles sont généralement associées à des mares, dispersées un peu partout sur le plateau. Les mares constituent un abri important pour de nombreuses espèces à enjeux sur le territoire et plus particulièrement pour les amphibiens, comme le triton crêté et le triton ponctué, deux espèces menacées sur le Plateau.

Ces espaces humides sont des lieux fragiles. Sensibles à la moindre modification de l’environnement, ils peuvent facilement disparaître pour devenir des espaces boisés. Ce sont des milieux protégés classés pour la quasi totalité comme site Natura 2000.

La tourbière boisée du Russey abrite une strate herbacée basse riche.

Prise le 29/02/24.

Bloc diagramme représentant les paysages des points bas humides.

Ces tourbières et ces mares sont entourées de prairies humides, organisées en petites parcelles qui correspondent à la moitié des surfaces des zones humides du territoire. Leur flore est assez similaire à celle des autres prairies du territoire. Elles constituent néanmoins une grande réserve entomologique. De nombreux insectes sont entièrement dépendants de ces espaces.

Les prairies humides sont également exploitées par les agriculteurs, principalement pour la fauche et éventuellement pour le pastoralisme en compléments des autres parcelles. Plus difficiles d’accès, elles ne sont pas des espaces de production privilégiés. L’agriculture est donc moins intense dans ces parcelles.

Pendant les pluies, les prairies se gorgent d’eau et forment un réseau d’étangs et de ruisseaux rapidemment absorbé.

Prise le 05/04/24.

Les paysages du Comté

Directement en contact avec des espaces très fragiles et protégés, ces prairies humides ne sont néanmoins pas soumises à des réglementations supplémentaires dans le cahier des charges de l’AOP Comté par rapport aux autres prairies du plateau. Les propriétaires adoptent donc la même politique de gestion, pratiquant l’épandage et la diffusion d’intrants sur ces parcelles. Ces produits se retrouvent donc ensuite directement dans les tourbières et les mares. Aujourd’hui, malgré leur statut protégé et classé, ces espaces, abritant de nombreuses espèces protégées, se dégradent par l’enrichissement des sols en matières organiques et en intrants chimiques.

Parcelles de prairies humides exploitées pour le fourrage. Prise le 27/04/24.

des grands paysages humides du plateau. Pris le 27/04/24

hauteurs boisées

Doline

Tourbière

Panorama

Prairie humide

Réseau de mares

Ferme sur les hauteurs sèches

3. Un paysage façonné par l’AOP Comté

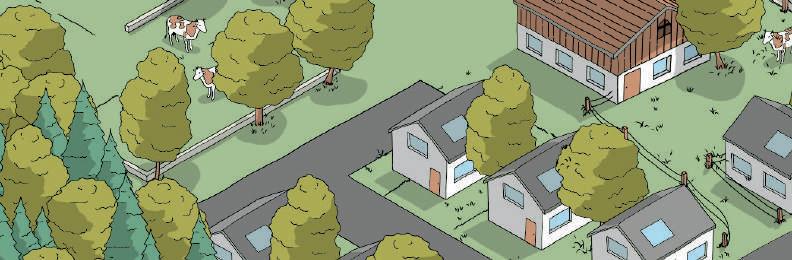

Le plateau est composé de trois principaux villages, Maîche (4273 habitants), Charquemont (2644 habitants) et le Russey (2280 habitants) qui évoluent au centre du plateau, généralement dans les fonds des vallées. Autour de ces communes, des villages et hameaux de quelques centaines voire quelques dizaines d’habitants sont éparpillés sur les versants ainsi qu’aux extrémités des plateaux. Les corps de fermes, entourés de leurs terres agricoles, sont généralement situés en périphérie des villages.

La production du Comté s’effectue à l’échelle d’un village. Chaque village possède sa propre fruitière, bâtiment où le comté est fabriqué. La fruitière récupère le lait des fermes alentour permettant ainsi une production locale du comté changeant d’une fruitière à une autre. Le cahier des charges stipule que le comté se crée à partir du mélange du lait de plusieurs fermes avec une limitation en nombre et en fonction de leur proximité avec la fruitière.

3.3 L’organisation du tissu urbain

Carte représentant le parcours du lait à l’échelle du village.

Le tank à lait fait quotidiennement le tour des fermes du village et apporte la récolte à la fruitière.

Bloc diagramme représentant ’organisation du tissu urbain.

La demande croissante de Comté a permis de créer plusieurs emplois dans le secteur agricole. La région est attractive et gagne des habitants depuis plusieurs années, contrairement à la majorité des régions rurales françaises. Cependant, ce n’est pas la production du Comté qui pousse les nouveaux habitants à s’installer mais plutôt la frontalité du plateau avec la Suisse. Pays riche, la Suisse attire de nombreux travailleurs frontaliers. Cette arrivée massive de travailleurs se traduit par la création de nouveaux logements collectifs, ou de quartiers pavillonnaires sur le plateau. Plusieurs communes ont gagné près de 50% d’habitants entre 1999 et 2011.

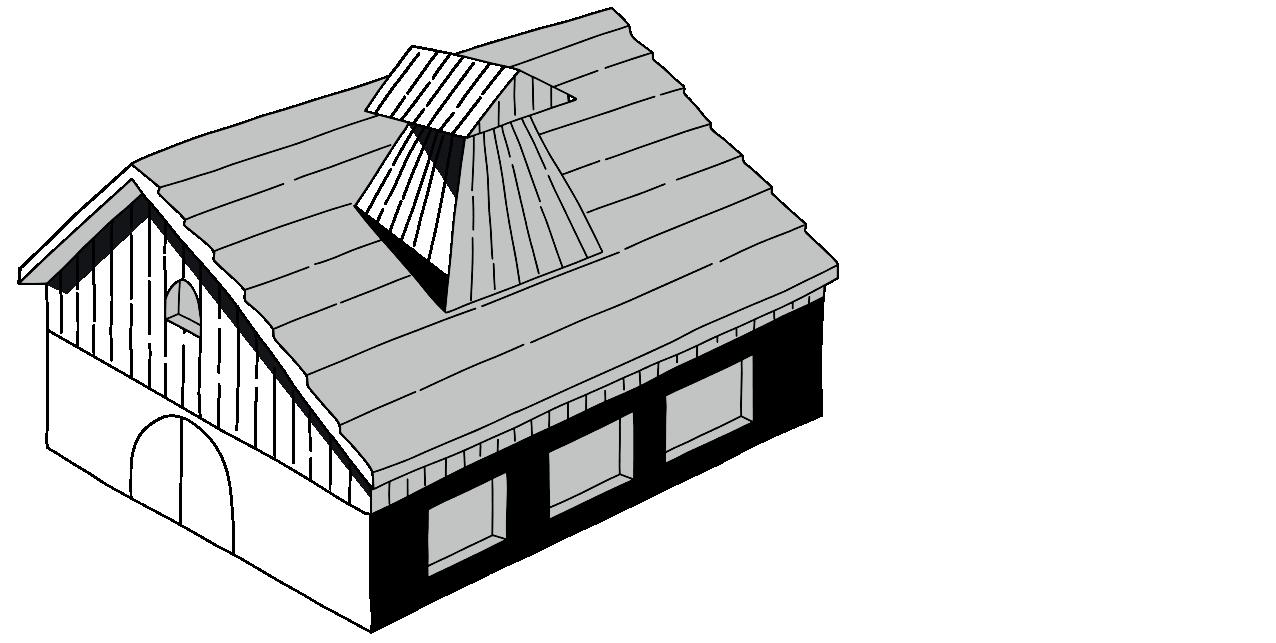

La création massive de nouveaux quartiers engendre une alternance entre bâtiments traditionnels et édifices modernes. Les traditionnelles fermes comtoise sont désormais accompagnées de bâtiments modernes et homogènes.

La création de nouveaux quartiers se fait principalement autour des villages. Les vieux bourgs sont peu à peu entourés par des logements collectifs et des quartiers pavillonnaires leur permettant d’endosser un rôle de centre-ville. De nouvelles habitations sont également construites le long des routes qui relient les villages. Le paysage tend donc à s’homogénéiser avec la formation d’un continuum bâti entre les différents villages.

L’AOP Comté est certainement ce qui permet de limiter considérablement l’extension du bâti dans la région. Les espaces pour créer le Comté étant limités et la demande augmentant continuellement, aucune parcelle agricole ne peut être sacrifiée pour créer des pavillons, obligeant donc des nouveaux arrivants à s’installer autour des villages et le long des routes principales.

Les fermes comtoises, se caractérisent par leurs tuyés, grosses cheminées servant à fumer la viande, mais aussi pour leurs façades en pignon réalisée en bois et leurs toits vastes permettant de collecter les eaux de pluie et de résister pendant les périodes de neiges.

Modèle d’une ferme traditionnelle comtoise.

Ferme isolée

Nouveaux quartiers

Centre historique

Centre ville historique du Russey. Le centre est ceinturé de logements collectifs et de quartiers pavillonnaires.

Panorama de l’organisation urbain du Russey et de ses alentours. Pris le 27/04/24.

Quelques centres commerciaux sont présents dans les principaux villages pour alimenter tout le plateau.

Le tissu urbain s’étend le long des routes principales.

Les résidences secondaires sont sur les hauteurs et dominent la vallée.

Les corps de ferme sont au centre de leurs terres, les isolant du reste du tissu urbain.

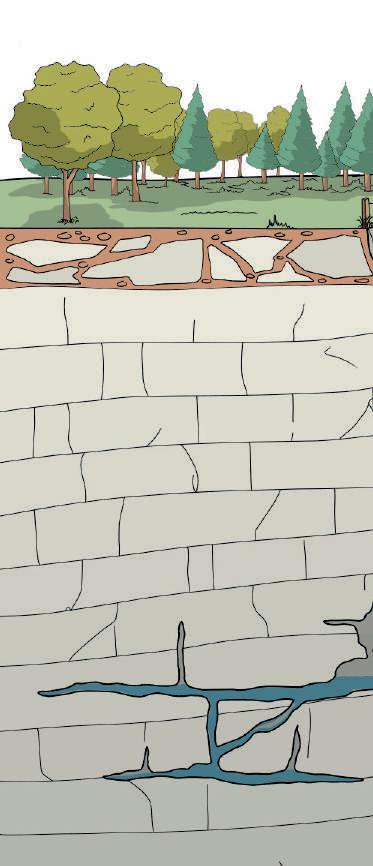

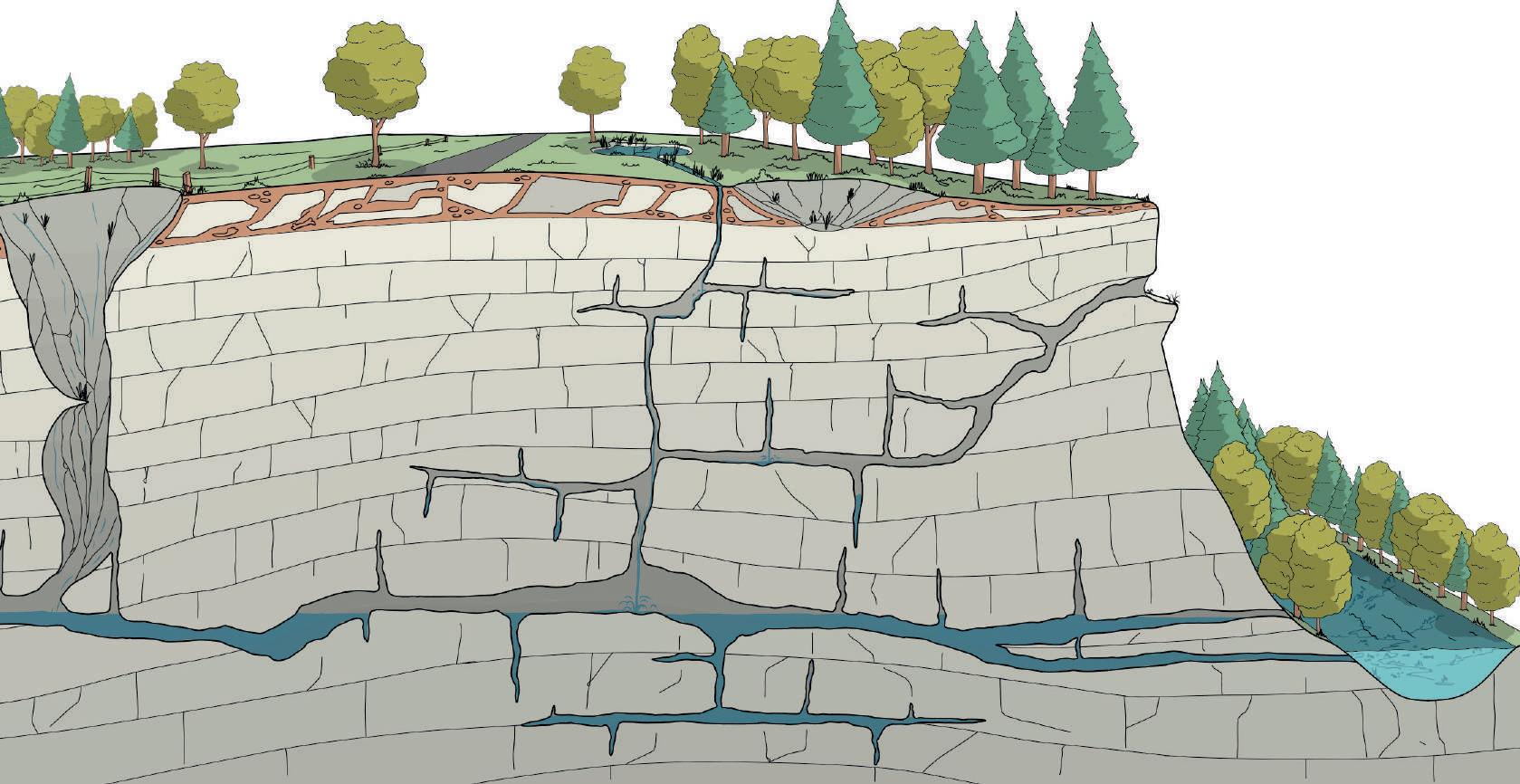

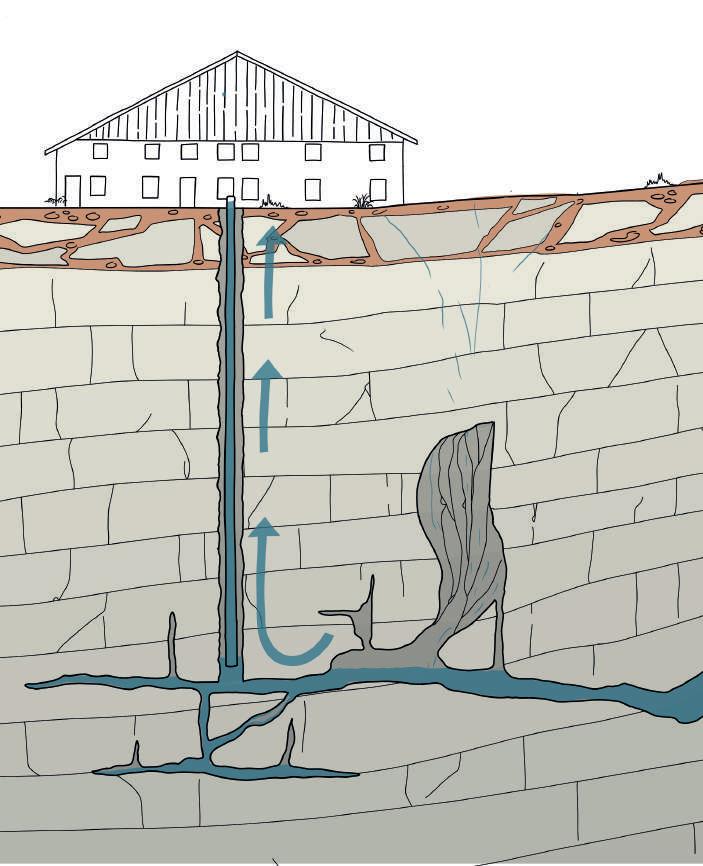

4.1 Un plateau karstique

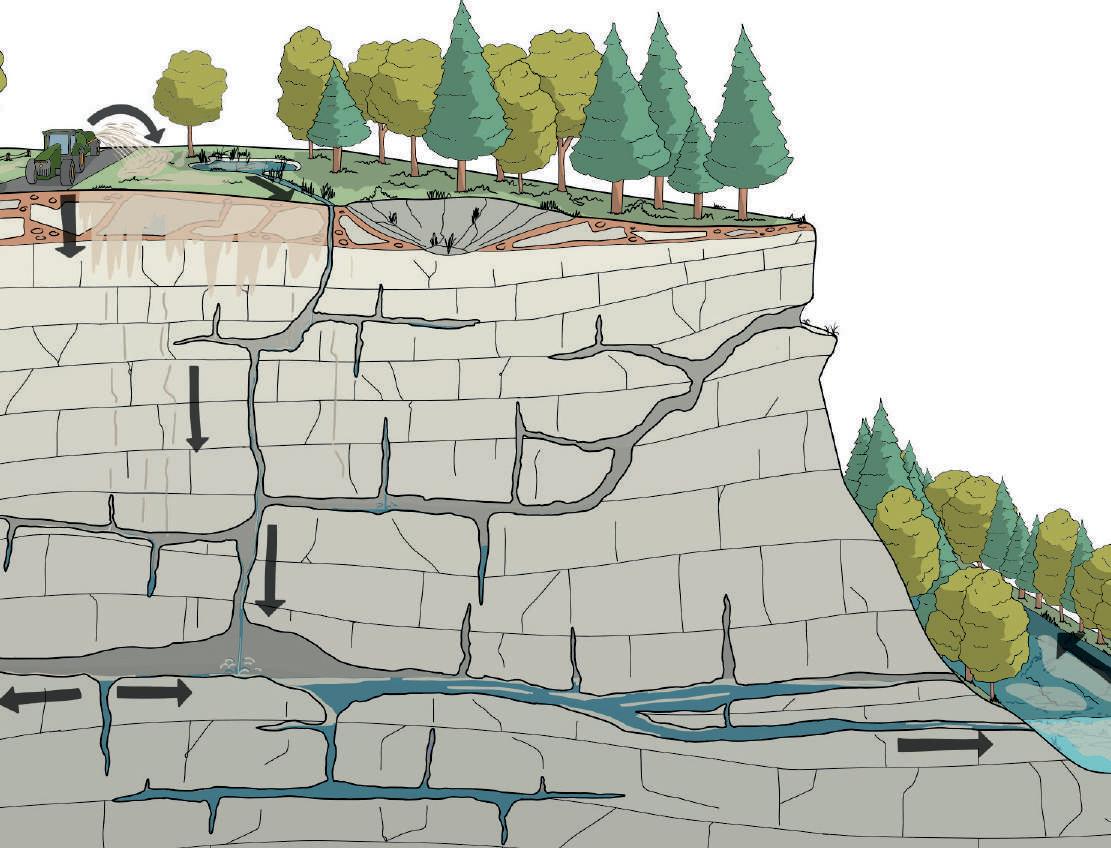

Le plateau du Haut-Doubs est composé d’un sol calcaire au caractère karstique extrêmement perméable. L’eau s’écoule très rapidement dans les sols, en s’infiltrant dans les fissures qui rompent la roche. En s’écoulant, les eaux créent de grands réseaux souterrains,qui leur permettent de parcourir plusieurs kilomètres par jour dans les roches du plateau. La circulation subaérienne sur le plateau est pratiquement nulle et se concentre dans les gorges en contrebas, alimentées par les réseaux souterrains.

L’eau s’écoulant très rapidement, les réserves d’eau dans les sols sont limitées et les pénuries d’eau ne sont pas rares pendant les étés secs. Le Doubs par exemple est fortement alimenté par les pluies et la fonte des neiges de septembre à mai. L’été, en plus de ne plus être suffisamment alimenté par ces sources, il subit un étiage sévère renforcé par de grandes pertes de ses eaux liées au réseau karstique qui se manifeste également au fond des gorges.

Paradoxalement, le territoire est une des régions française avec le plus haut taux de pluviométrie allant de 1300 mm à 1600 mm.

Les eaux de surface se concentrent dans les mares et les tourbières au sommet du plateau. Elles sont rapidement absorbées dans les sols et alimentent les grandes rivières souterraines et les nappes phréatiques. Ces nappes constituent les grandes réserves d’eau du territoire et en alimentent la majorité des communes. Remplies par les eaux de pluies, leurs réserves sont néanmoins rapidement limitées.

Les sources karstiques alimentent les sources du Doubs et du Dessoubre. Elles abritent la majorité des eaux du territoire et sont les plus sensibles aux épisodes de sécheresses. Pour compenser la perte rapide des eaux dans les sols karstiques, les sources doivent maintenir un débit d’eau constant. Comme pour les nappes, elles ne sont pas soumises à l’évaporation de par leur profondeur.

La circulation rapide de l’eau modifie rapidement le paysage en creusant les sols. En plus d’avoir creusé les grandes gorges dans lesquelles s’écoulent les grandes rivières du territoire, les eaux ont également dessiné de grandes variations du relief au sommet du plateau. Un grand nombre de dolines, avens d’effondrement, gouffres, grottes, etc… renforcent les grands changements du paysage du plateau déjà marqué par la pression géologique des Alpes.

Formation de gouffres par l’écoulement des eaux

Les eaux de surfaces s’accumulent dans les mares et les tourbières

Formation de dolines et autres creusements dans le sol

Coupe représentative du plateau karstique.

Le cas du Doubs.

Ecoulement des eaux dans des failles entre les roches

Formation de grottes le long des falaises

Réseau de rivières souterraines comme réservoire d’eau du plateau

Source secondaire active en cas d’excès d’eau dans les nappes

Source de la rivière du Doubs

4.2 L’approvisionnement en eau des fermes

Le plateau du Haut-Doubs est un plateau où l’eau s’échappe ce qui entraîne des répercussions directes sur l’activité agricole. Des grands épisodes de sécheresse se produisent la plupart des étés et certains hivers lors des périodes de sécheresses hivernales mettant en difficulté les agriculteurs pour abreuver le bétail notamment. Pour limiter au maximum les pénuries, les méthodes d’approvisionnement en eau varient d’une ferme à l’autre.

De nombreuses fermes récupèrent directement les eaux de pluie, profitant du très grand taux de pluviométrie de la région. Les eaux qui tombent sur les toits des bâtiments de la ferme sont récupérées puis stockées dans des bassines plus ou moins grandes. Un agriculteur de Narbief possède une ferme abritant une centaine de vaches, génisses comprises, est complètement indépendantes en eau grâce à une bassine de 800 m3. Cette méthode est possible grâce à la surface importante que couvre la ferme. Pour les fermes plus petites, cette méthode ne suffit pas et pousse ces dernières à trouver d’autres solutions pour s’approvisionner.

Bien que la méthode de récupération des eaux pluviales soit également utilisée dans les fermes plus modestes, elle ne permet pas de subvenir à la totalité de leur besoin en eau. Les exploitants utilisent donc l’eau du réseau des communes, puisées directement dans les nappes phréatiques. Selon un agriculteur du Russey possédant une quarantaine d’individus, sa bassine de 100m3 n’est qu’un complément par rapport aux besoins en eau de sa ferme.

Pour subvenir à leurs besoins, certaines fermes localisées aux extrémités du plateau vers les versants refoulent les eaux des vallées afin de se procurer de l’eau de façon permanente. L’eau est fournie par des prises directes, des puits forés dans les alluvions, des sources ou des résurgences de la vallée. Ce sont les eaux des grandes rivières, du Doubs à l’Est ou du Dessoubre à l’Ouest qui alimentent directement la ferme. Cette technique reste cependant très minoritaire. Certaines sources se trouvent à plusieurs centaines de mètres en contrebas des fermes rendant la création de puits trop compliquée.

Coupe représentant une ferme du plateau à proximité d’un versant, s’alimentant en eau grâce à un puit relié aux rivières souterraines à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.

Le vaste toit de la ferme permet de récupérer un maximum d’eaus de puie qui seront contenues dans la bassine Prise le 27/04/24.

4.3 L’inpact de la fabrication du Comté sur les rivières

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’état des rivières comtoises se dégradent rapidement. Les cours d’eau connaissent une prolifération d’algues qui stagnent plusieurs mois par an. C’est notamment le cas du Doubs, où ces algues ne se trouvent parfois qu’à quelques kilomètres de sa source. Cette profusion entraîne une dégradation importante de la biodiversité des rivières et une déchéance de la chaîne alimentaire. En effet, la pollution des cours d’eau a un impact néfaste sur la prolifération des macro invertébrés, source d’alimentation principale des poissons.

Certains tronçons de rivière peuvent devenir de véritables cimetières à ciel ouvert, où de nombreux cadavres de poissons. En plus d’être sous-alimentés, contractent des parasites qui prolifèrent dans les eaux de mauvaise qualité dégradant leur système nerveux. Certaines rivières ont vu près de 80% de leur population se faire décimer.

Ces problèmes de pollution des cours d’eau engendrent une perte de la biodiversité aquatique locale mais également une perte du cadre de vie des habitants alentour, également victimes de cette pollution.

Ependage sur les champs

Infiltration dans le sol

Propagation dans les rivières souterraines

Passage dans les failles des roches

Ecoulement rapide dans les canaux

Coupe représentant le parcours des intrants déversés dans les parcelles agricoles, de l’épendage à la rivière.

En cas de pluies, le processus est accéléré, plus il y a d’eau sur le plateau, plus les intrants circulent rrapidement

Déplacement dans la rivière avec les courants

Sortie dans la rivière par la source

Selon l’écotoxicologue Pierre Mary Badeux, chercheur de l’université de Franche Comté, la pollution des cours d’eau serait due à l’intensification des pratiques agricoles.

Les pesticides, toxiques, sont les principaux responsables de la diminution des macro-invertébrés et engendrent une sous alimentation de nombreuses espèces. Le lisier quant à lui est saturé en nitrates et se retrouve directement dans les rivières. Le nitrate est le principal responsable de la prolifération d’algues qui ne peuvent pas être consommées par les macro invertébrés. Leur stagnation est donc propice au développement de plusieurs parasites, infectant les poissons de la rivière.

La plupart de ces rivières polluées sont utilisées pour alimenter les villes en eau potable, obligeant la mise en place de grands moyens pour épurer l’eau avant son arrivée dans les foyers.

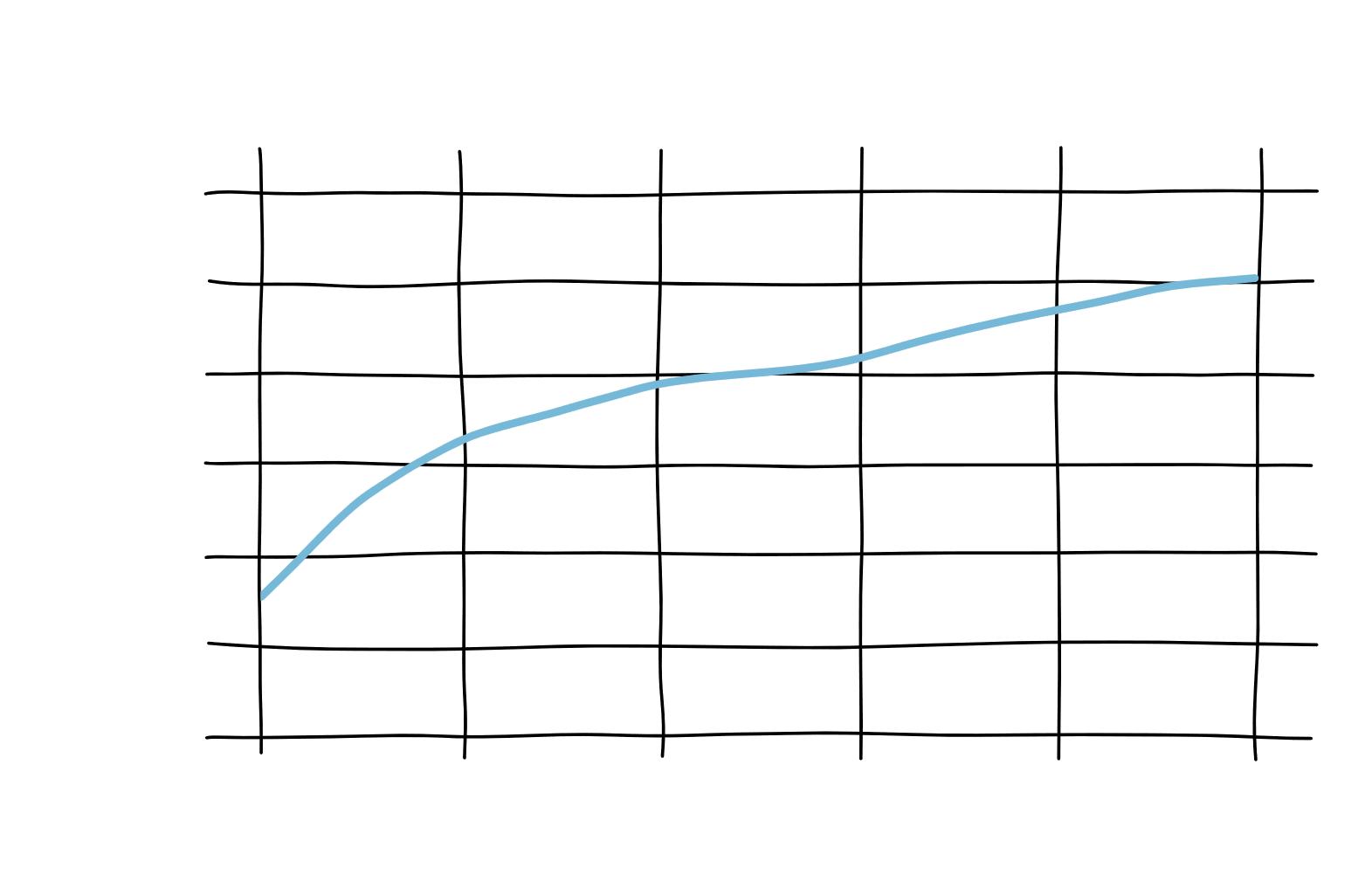

Depuis une quarantaine d’années, la demande du comté explose avec une aDepuis une quarantaine d’années, la demande du comté explose avec une augmentation des ventes de plus de 30% qui continue de progresser encore aujourd’hui. C’est le fromage AOP le plus produit en France. Cette exacerbation de la demande entraîne nécessairement une augmentation exponentielle de la production. Plusieurs grosses usines de fabrication ont émergé comme l’usine Mont et Terroir, dans le Jura, qui produit près de 240 000 portions par jour pour un chiffre d’affaires de 257 millions d’euros. L’espace de production du Comté étant limité par l’AOP, la production s’est intensifiée sur l’ensemble du massif Jurassien.

Pour suivre cette demande de production, les agriculteurs ont étoffé leur troupeau, éprouvant encore un peu plus les terres agricoles. Pour satisfaire la demande en fourrage des troupeaux, les agriculteurs fertilisent et apportent de l’engrais dans les champs. Certains abuseraient de l’utilisation de pesticides et de l’épandage du lisier. Ces produits, déposés sur un sol karstique sont très rapidement absorbés par les sols et s’infiltrent dans les nappes et les sources karstiques qui alimentent les rivières en contrebas du plateau.

Eutrophisation de la rivière du Dessoubre, entraînant l’asphyxie de la rivière et la libération de parasites mortels pour la faune locale.

Source: SOS Loue et rivières comtoises.

Truite zebrée victime du parasite entraînant la mort. La contamination a lieu lorsque les truites remontent les rivière pour se reproduire.

Source: Est Républicain.

II. Rétrospective et évolution du plateau

1. XVIIIe, la renaissance du plateau

2. XIXe, un essor écoomique important

3. XXe, la spécialisation de la région autour de la production fromagère

4. XIXe, les politiques publiques de protection du Comté et de son paysage

5. Frise chronologique de synthèse de l’évolution du plateau

1.1 Un Paysage détruit par les grandes crises

Le XVIIe siècle est une période qui a profondément marqué le massif Jurassien par la succession des grandes crises du pays. Lors de la guerre de dix ans (1635-1644), la Franche Comté, Espagnole au moment des faits est ravagée par la France. Des dizaines de villages disparaissent, les châteaux sont brûlés et la majorité des habitants sont massacrés. L’annexion du territoire par la France est signée en 1668 avec le traité de Nimègue.

Massacre de la population Comtoise pendant la Guerre de Dix ans entre 1636 et 1637.

Pierre Maublanc, Musée du Temps, Besançon.

Parallèlement à la guerre, la peste, jusqu’en 1670, a engendré une grande période de famine. Ces grandes crises ont été responsables de la perte de près des ⅔ de la population locale. Les estimations supposent que 410 000 personnes vivaient en Franche Comté au début du XVIIe siècle contre 160 000 au début du XVIIIe siècle. Ces grandes crises ont profondément marqué le paysage, notamment l’agriculture, étant le secteur le plus affaibli par ce siècle. Les campagnes, appauvries, sont dépeuplées.

Signature du traité de Nimègue entre la France et l’Espagne le 17 septembre 1678, entraînant l’annexion de la Franche-Comté par la France.

Henri Gascar, Valkhof Museum, Nimègue.

1.2 Le repeuplement par des Suisses et des Savoyards

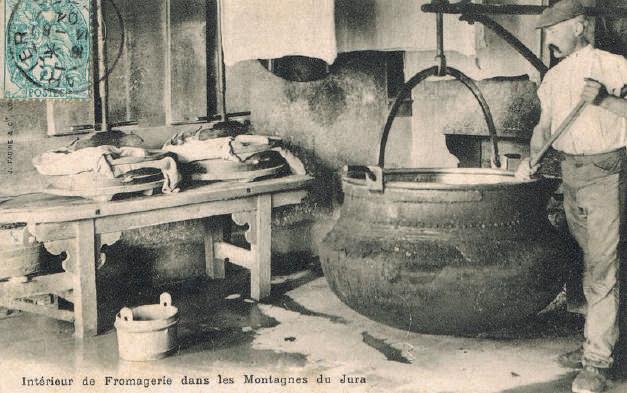

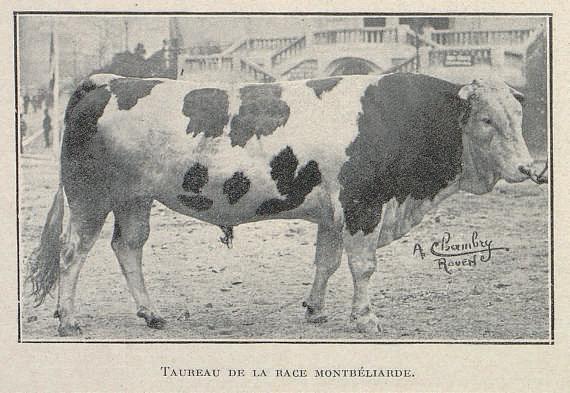

Le début du XVIIIème siècle est marqué par une grande période de repeuplement du territoire, principalement par des Suisses et des Savoyards, emmenant avec eux leur savoir-faire agricole. Sur les hauteurs du plateau. Les hivers sont très rudes et la nourriture manque. Les paysans commencent donc à mettre en commun leur lait d’été pour créer de grands fromages de garde à manger pendant l’hiver. Les Suisses arrivant de la région de Gruyère vont créer le Gruyère de Comté. La création de ce nouveau fromage repose sur la mise en commun des récoltes des exploitants du village. Ce sont des fromages trop volumineux pour n’être produits que par une seule ferme. Les agriculteurs de chaque village ont donc commencé à produire le fromage à l’échelle du village, dans des bâtiments spécialement dédiés à sa confection. C’est la naissance des fructeries à Comté qui deviendront par la suite les fruitières. L’arrivée des Suisses, emmenant avec eux leur cheptel, a également été l’origine de la création de la race Montbéliarde. Ces plateaux au climat difficile ont forcé les agriculteurs à sélectionner méthodiquement des vaches rustiques et productives. La majorité des espaces étant des prairies, ils ont également mené les agriculteurs à sélectionner les individus faisant meilleur profit de l’herbe, permettant de créer, au fil des générations, une race unique.

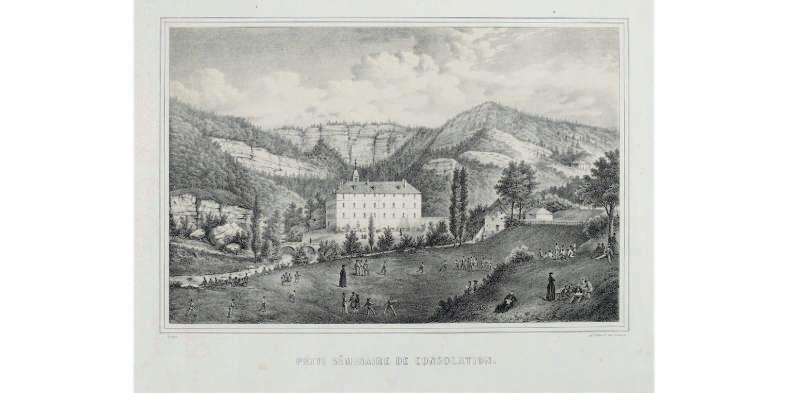

Le repeuplement du territoire a lieu également à travers une démarche religieuse. Plusieurs châteaux détruits pendant la guerre de dix ans ont été reconstruits et transformés en monastères. Les édifices religieux se concentraient principalement dans les fonds des vallées. Le monastère Sainte Marie de Consolation, par exemple, a été bâti sur les anciennes terres d’un château, dans le cirque de Consolation à la source du Dessoubre. Les fonds de vallées, où l’agriculture était impossible, ont été majoritairement habités pour la pratique de la religion.

Intérieur d’une Fromagerie dans les Montagnes du Jura, production d’un fromage de réserve hivernal. Date et auteur inconnue.

L’abbaye de Consolation, à la source du Dessoubre, pendant un séminaire religieux.

Lithographie de 1800, auteur inconnu.

2.1 Le développement de l’industrie

horlogère

A l’aube de la révolution française à la fin du XVIIIème siècle, de profonds changements de la société ont marqué le territoire. D’une part, la progression de la laïcité conduit peu à peu à l’abandon des grands édifices religieux comme le monastère de Consolation.

Dans le même temps, le territoire a accueilli de nombreuses petites entreprises de précisions notamment dans la transformation du bois, du cuir ou encore du métal qui ont peu à peu colonisé les fonds de vallées, profitant de la force motrice des rivières de la région. La population, initialement composée de religieux, s’est rapidement transformée en population ouvrière.

Facteur majeur de l’essor économique de la région, l’horlogerie, fraîchement implantée sur le territoire, a rapidement connu un grand succès. Initialement, l’horlogerie constituait une activité complémentaire pour les agriculteurs qui fabriquaient des pièces qu’ils exportaient ensuite pour l’horlogerie suisse pendant les longs hivers. L’économie horlogère étant florissante, plusieurs fermes-ateliers ont émergé sur le territoire, travaillant pour différents établisseurs également installés dans la région. Les artisans se sont spécialisés dans la fabrication de l’échappement à cylindre. Cette économie florissante a permis la création d’une école spécialisée dans le village de Morteau, en 1836 dans le Lycée Edgar Faure où des formations en horlogeries et en bijouterie sont encore enseignées aujourd’hui. L’industrie horlogère a continué à se diffuser de ville en ville, sur le plateau tout au long du siècle. La ville de Morteau comptait à elle seule 22 maisons horlogères qui employaient près de 300 personnes à la fin du siècle.

Ancienne ferme bâti en 1731 devient propriété de Lucien Bessot. Paysan et horloger, il fait contrsuire un atelier d’horlogerie indépendant à la fin du XIXème siècle. Photo prise le 3ème quart du XXème siècle, Collection particulière de Jean-Marie Bessot, Maîche.

XIXe, auteur inconnu.

Moulin de Belvoir et scierie exploitant la rivière du Dessoubre à la fin du XIXème siècle.

2.2 La spécialisation de l’agriculture dans l’élevage

L’essor économique du plateau a également profondément marqué les pratiques agricoles. Initialement imaginé comme un fromage de garde, fabriqué pour être consommé par la famille de l’agriculteur pendant les hivers où les vaches ne produisaient pas de lait, le Comté est rapidement devenue une marchandise à vendre et à exporter. Les marchés autour de ce fromage vont se développer, d’abord à Lyon puis dans le reste de la France grâce aux “Rouliers Grandvalliers”. Les paysans sont devenus voituriers en automne et ont parcouru la France pour faire connaître leur produit. Cette diffusion a rapidement entraîné une augmentation de la demande, causant la multiplication des fruitières sur le territoire. Les fermes en pleine expansion ont également étendu leurs surfaces agricoles, permettant la production de plus de lait pour plus de fromage.

L’arrivée du chemin de fer sur le plateau en 1850 a facilité les exportations des fromages vers la France. Cependant, cette facilitation des échanges a également provoqué une crise du céréale, poussant les agriculteurs à se tourner exclusivement vers la production fourragère, entraînant ainsi la quasi disparition de la production céréalière sur le territoire.

En plus de la diffusion du fromage, un marché s’est parallèlement créé autour de la commercialisation de la nouvelle race Montbéliarde, principalement en Suisse et en Alsace. L’insémination, devenue artificielle, les espèces les plus résistantes au froid et au meilleur rendement ont été multipliées, permettant une homogénéisation de l’espèce. Dans les années 1880, l’espèce est nommée la “comtoise améliorée” et exportée dans les régions voisines.L’année 1880 a également marqué la reconnaissance du Comté avec la création de l’appellation “gruyère de Comté”.

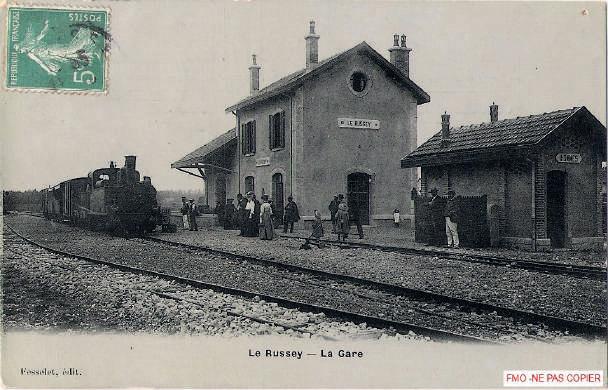

La gare du Russey, la ligne du chemin de fer facilite le transport de la population et de la marchandise. Date et auteur inconnu.

Un Taureau de la race Montbéliarde. Il est possible que la carte date du 3ème congrès international d’agriculture, tenu à Bruxelles du 8 au 16 septembre 1895. Septembre 1895, Auteur inconnu.

3.1 La crise des horlogeries comtoises

L’industrie horlogère comtoise a été marquée par deux crises majeures au XXe siècle. Lors de la grande dépression des années 1930, la région a été l’une des plus durement touchée, en particulier le secteur de l’horlogerie. Les ventes se sont écroulées de près de 50% et une grande partie des entreprises ont dû définitivement fermer leurs portes entre 1931 et 1936. Les plus grosses entreprises ayant survécu à cette crise ont néanmoins pu développer leur activité, passant de la création de pièces détachées à la conception de pièces horlogères entières.

L’après-guerre, suivie des trente glorieuses a permis aux industries de se développer en s’appuyant sur le marché français jusqu’au années 1970. L’arrivée des montres à Quartz, plus précises et abordables que les montres mécaniques, met fin à cette reprise d’activité. Les banques françaises ne soutiennent pas cette innovation, ne permettant pas aux horlogers de la région de s’en emparer. La très grande majorité des horlogers du territoire ont donc fermé leurs portes et leurs horlogers se sont pour la plupart délocalisés quelques dizaines de kilomètres plus loin, dans la canton du Jura en Suisse.

3.2 L’enfrichement industiel

L’abandon des horlogers a entraîné une multiplication de friches industrielles sur l’ensemble du plateau. La fin de l’ère industrielle a entraîné la faillite de nombreuses petites entreprises de précisions. Dans la vallée du Dessoubre, de nombreux moulins ont été abandonnés le long des rivières. Les cultures de conifères, délaissées également, s’étendent naturellement fermant peu à peu le les vues de la vallée. La vallée, principalement attractive pour les industries développées autour de la rivière connaît alors une chute de sa population rapide. Ancienne centrale union électrique à proximité du Dessoubre pour la production hydroélectrique. Anciennement un paysage dégagé, autourd’hui recouvert par la forêt. Prise le 27/04/24.

Manifestation des employés d’une horlogerie à Bulle pendant la crise du Quartz des années 70.

Auterur inconnu.

3.3 Les premières politiques de protection

écologiques du territoire

Les gorges du Doubs ont quant à elles su se maintenir grâce un intérêt croissant de la population pour le tourisme rural et la découverte de sites naturels d’exceptions notamment grâce à l’arrivée du chemin de fer sur le territoire. Le développement d’infrastructures touristiques a assuré à la vallée une attractivité et une solidité économique qui perdure aujourd’hui. Cette nouvelle affection pour les paysages remarquables a conduit le pays entier à mener plusieurs politiques publiques de préservation de ses milieux. La France a donc commencé à classer les territoires jugés riches, entraînant quelquefois des changements brutaux pour les populations locales. Ces nouveaux espaces étaient mis en cloche.

C’est à la fin du XXème que des zonages plus durables ont été effectués. Les deux grandes vallées du territoire, du Dessoubre et du Doubs ont alors été classées comme Zones d’Intérêts Ecologique faunistique et Floristique (ZNIEFF). Cette politique lancée en France en 1982 ne classe plus des éléments singuliers présents dans un paysage mais classe le paysage tout entier. Cependant, le ZNIEFF ne sont que des zonages de savoir et ne sont pas juridiquement opposables aux projets d’aménagement. Pour la région, ces ZNIEFF ont servi à mettre en évidence les paysages riches et fragiles sans pour autant définir de politiques de gestion de ces espaces.

Un groupe de touriste se fait photographier devant le Saut du Doubs. Le village deVillers-le-lac, à proximité du site attire bon nombre touristes grâce à sa gare, ses hotels et ses restaurants. Date et auteur inconnue.

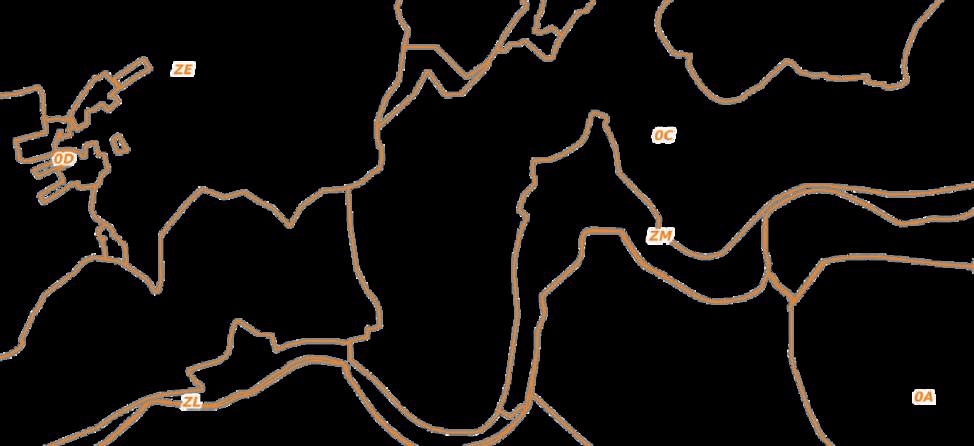

Espace classé ZNIEFF dans le du Doubs, autour du lac du Moron, côté France. Classement côté français uniquement. Photo aérienne de 2023. 400m

France

Suisse

3.4 La spécialisation fromagère

La crise agricole et industrielle du début du XXe siècle a engendré de grandes modifications sur l’agriculture du territoire. Les champs se sont modernisés avec l’arrivée des nouveaux outils mécaniques agricoles, entraînant l’abandon de l’utilisation du bétail pour travailler la terre. L’acquisition des premiers tracteurs a concentré l’ensemble des activités agricoles sur le haut du plateau. Les pentes les plus douces des anciennes vallées, principalement dans la vallée du Dessoubre étaient également travaillées par les paysans. Les terres ne pouvant pas être exploitées par ces nouveaux engins à cause de leur relief difficile ont rapidement été abandonnées formant des friches agricoles qui ont rapidement été abandonnées, entraînant une fermeture progressive des prairies des versants de la vallée.

La mécanisation de l’agriculture a également entraîné une intensification de l’activité sur les terres les plus proches de fermes du plateau, entraînant l’abandon des terres éloignées, initialement utilisées pour la pratique de l’alpage. Les lisières ont peu à peu avancé sur les anciennes combes jusqu’à la fermeture de ces espaces.

L’augmentation de la production du Gruyère de Comté a entraîné la construction de bâtiments fonctionnels, entièrement dédiés à la production du fromage. Créés initialement par des particuliers dans les fruitières locales, les fromages étaient désormais créés par des fromagers à temps plein, employés par les villages. La création de plusieurs cave d’affinage sur le plateau ont permis d’en améliorer la qualité.

Reboisement naturel

Développement sylviculture

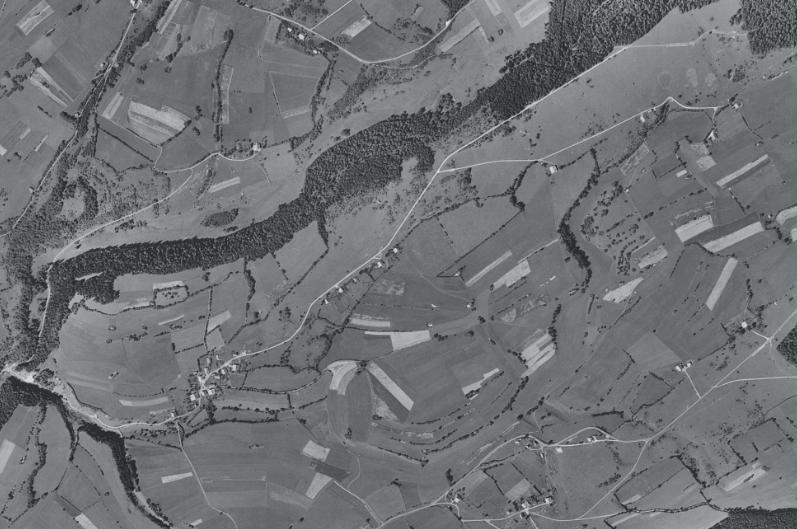

Evolution de la surface de la forêt sur les versants de la vallée du Haut-Doubs. Comparaison entre les photographies aériennes de 1950 et de 2023.

Evolution de la surface de la forêt sur les hauteurs des forêts du Russey. Comparaison entre les photographies aériennes de 1950 et de 2023.

Reboisement des pentes raides

Reboisement des terrasses Défrichement de la forêt

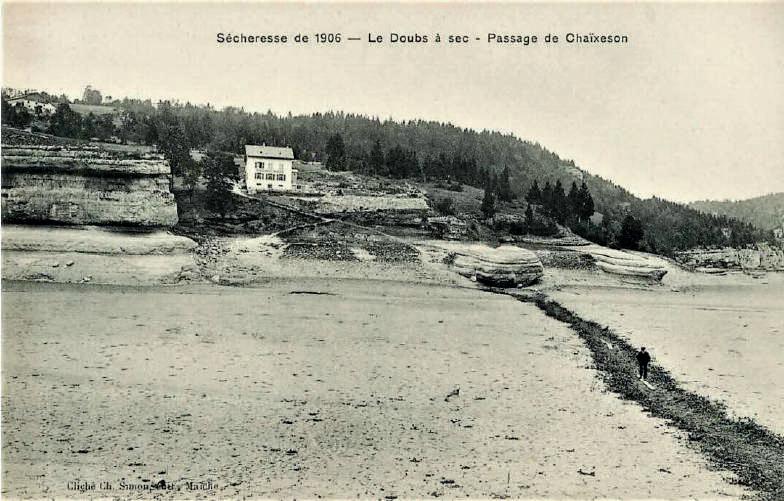

3.5 Les pénuries en eaux

Les difficultés du plateau à conserver les eaux de surfaces ont rapidement mis en défaut les exploitants, devenus plus nombreux, qui devaient trouver de l’eau pour la gestion de la ferme pendant les grandes sécheresses. Les fermes étaient plus petites qu’aujourd’hui, la récupération d’eau de pluie ne suffisait pas pour subvenir à leurs besoins.

Episode de sécheresse important en 1906 sur le territoire, le Doubs est asséché. Le Doubs alimenté par les eaux du plateau, il est probable que la situation soit pire sur les hauteurs. Prise à Villers-Le-LAc, 1906, Auteur inconnu.

Un véritable disette de l’eau s’établissait lors des étés et des hivers secs. Il arrivait que le bétail ne puisse pas boire pendant près de 48h. Les ressources en eau étant inégales entre les différentes communes, les plus touchées par la sécheresse devaient aller récupérer de l’eau dans les sources de leurs voisins, ce qui engendrait généralement des heurtes.

C’est à cette période que les premiers puits profonds ont été créés afin de pouvoir puiser l’eau directement dans les nappes.

Les grandes dates des sécheresses: 1893 (la plus ancienne), 1906 ou encore 1952 sont gravées dans le lit du Doubs. Les années de 2018 et 2020 ont récemment été inscrites. Les périodes entre les sécheresses sont de plus en plus courtes.

Source: l’Est Républicain.

3.6 Le remembrement des terres agricoles et la création

de l’AOC Comté

La production florissante et mécanisée du Gruyère du Comté a imposé un tri des fermes sur le plateau. Alors que le travail manuel de la terre contraignait les nombreux exploitants à ne disposer que de petites parcelles de terre, l’arrivée des machines a permis à quelques-uns de s’étendre. Un seul agriculteur pouvait désormais cultiver des terrains beaucoup plus larges. Le remembrement des terres agricoles a permis d’étendre les terres des fermes les plus importantes, diminuant ainsi le nombre d’exploitations sur le territoire.

L’intensification de la production du fromage a permis de créer un marché stable autour du Gruyère de Comté. A partir des années 30, le Gruyère de Comté est considéré comme un fromage à part entière.En 1945, se crée un Syndicat de défense du Gruyère de Comté qui met en place les premières actions pour obtenir une protection Ils obtiendront gain de cause en 1958, au moment de la création de l’AOC du Gruyère de Comté.

Friche, reboisement sur les terres

Prairies semi-ouvertes

Diversité des cultures

Parcelles plus ou moins grandes

Défrichement, extension des parcelles

Ouverture de certaines prairies

Homogénisation des cultures

Remembrement des parcelles

Organisation du paysage agricole de Montbéliardot en 1950, avec des cultures plus diversifiées, des parcelles plus petites et plus nombreuses. Quelques terres dans la vallées non exploitées.

Photographie aérienne de 1950.

Organisation du paysage agricole de Montbéliardot en 2023, avec des cultures homogènes, des parcelles plus grandes et moins nombreuses, Plus de terres exploitables dans la vallée.

Photographie aérienne de 2023.

3.7 L’exacerbation du marché, intensification de la production

La création de l’AOC a apporté au Gruyère de Comté une renommée nationale. Pourtant, les ventes du fromage ont rapidement stagné. Une grande campagne marketing a dû être mise en place pour réhausser les ventes. A partir des années 1980, on ne parle plus de Gruyère de Comté mais de Comté. Une grande campagne publicitaire est diffusée sur les chaînes télévisées. L’opération a permis aux ventes d’exploser de plus de 30% en 5 ans.

L’augmentation croissante de la production a engendré petit à petit une intensification des activités agricoles. L’AOC ne limitant pas la taille et la quantité de production des exploitations, la densification des troupeaux et les traitements chimiques des prairies ont rapidement entraîné une augmentation de la pollution des sols, des nappes puis des rivières du territoire.

«Pour prendre du goût le Comté prend son temps..». Campagne publicitaire à la fin au début des années 90 pour faire remonter les ventes du Comté.

La nouvelle fruitière de Narbief a été inaugurée le 15 mars 2016. Le premier établissement acquis par la municipalité en 1876 était devenu trop petit. En 1987, l’établissement travaillait environ 2 millions de litres de lait par an contre plus de 7 millionsen 2018.

Cette hausse significative est la traduction de l’explosion de la demande du Comté. Cette augmentation a eu lieu dans la quasi-totalité des fruitières du territoire.

Photo prise le 27/04/24.

4.1.1 La création de l’AOP Comté, première AOP fromagère française

La diffusion du Comté en France et en Europe lui a permis de décrocher, en 1996, le label Appellation d’Origine Protégée (AOP) faisant de lui le premier fromage français ainsi classé. L’AOP permet la mise en place de plusieurs critères strictes pour la confection du fromage, allant de la manière de nourrir le bétail jusqu’à l’affinage. Tous ces critères figurent dans un cahier des charges permettant la protection de la méthode “ traditionnelle” de fabrication du Comté.

Les mesures de l’AOP commencent à l’origine du Comté avec l’obligation de produire du lait avec les vaches montbéliardes et simmentales. Le bétail a de nombreuses restrictions alimentaires, notamment l’interdiction de l’ensilage, la pratique du pâturage la majeure partie de l’année, dès la fonte des neiges. La collecte du lait ne peut pas s’effectuer avec des robots de traite, obligeant les éleveurs à être présents et à contrôler le bon fonctionnement du troupeau.

De la mise en place de l’AOC puis de l’AOP Comté jusqu’à aujourd’hui, le cahier des charges ne cesse d’évoluer et s’adapte continuellement aux changements sociétaux et environnementaux.

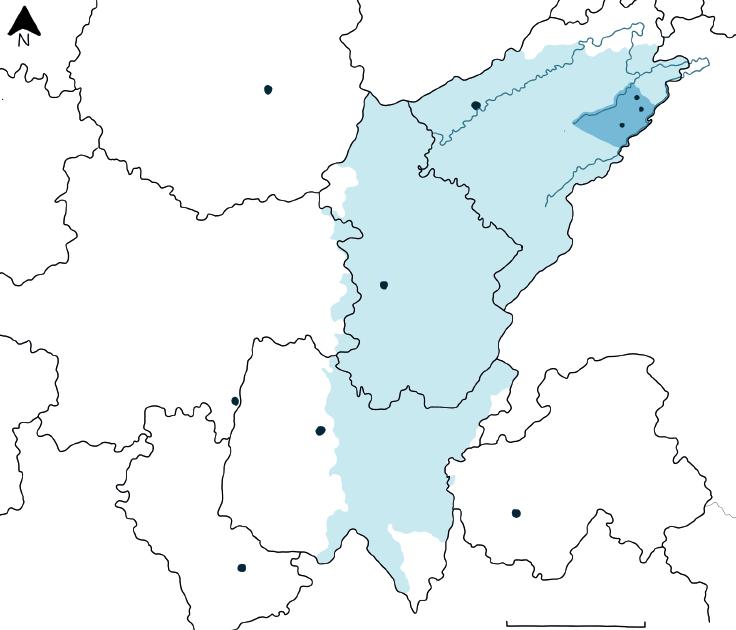

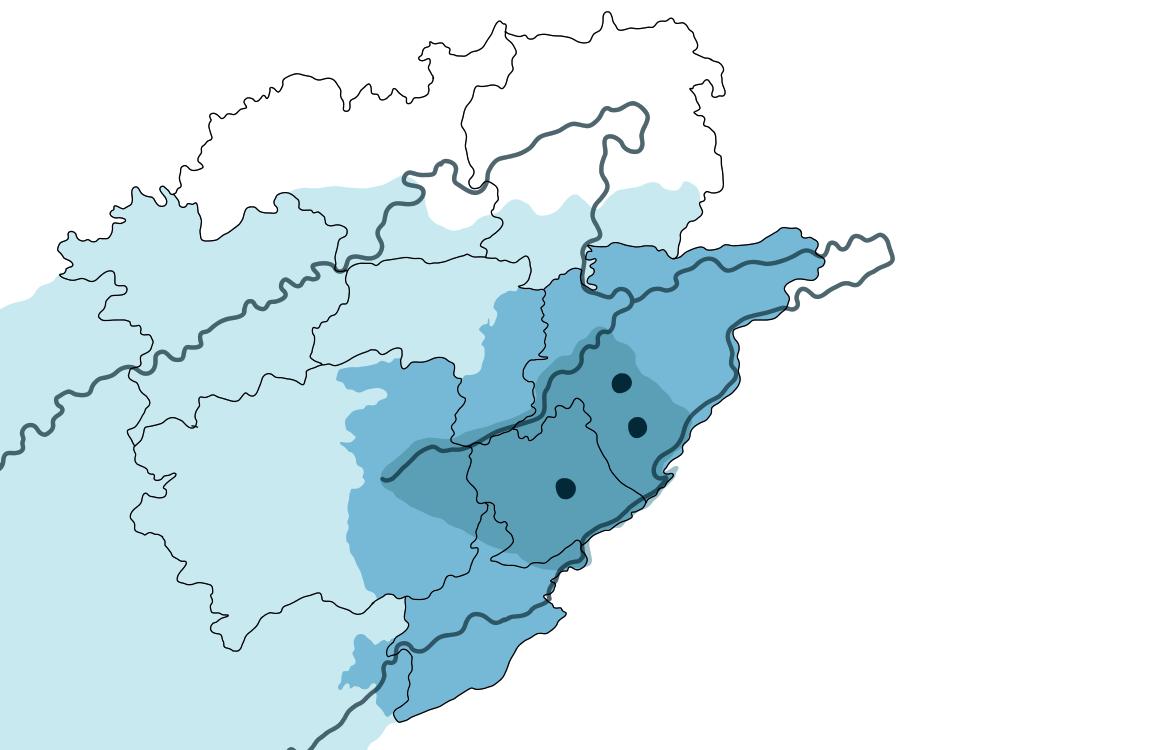

L’AOP définit également une zone géographique dans laquelle toutes les étapes de fabrication du fromage doivent être réalisées. L’AOP Comté est étendu sur le massif jurassien et une partie des plaines alentours impliquant le département du Doubs, du Jura, l’Est de l’Ain, une commune de Haute Savoie et quelques communes de Saône et Loire. La délimitation géographique est renforcée par un plafonnement de la zone de collecte dans un rayon de 25 km de diamètre. L’objectif du rayonnage est de conserver la production traditionnelle.

Saône-et-Loire

Le Doubs

Lons-le-Saunier

Logo de L’AOP Comté.

Source: Comte.com

Cartographie de la surface géographique de l’AOP Comté, ses départements et ses grandes villes.

Limites administratives de l’AOP Comté

Dijon

Besançon

Macon

Bourg-en-Bresse

Annecy

Doubs Jura

Haute-Savoie

Maîche

Charquemont

Le Russey territoire d’étude

Le Dessoubre

4.1.2 Les limites de l’AOP

Le cahier des charges permet principalement de fabriquer un fromage dans la méthode la plus traditionnelle possible tout en se souciant du bien-être animal. Les mesures mises en place pour l’environnement restent néanmoins limitées. Il est possible de cultiver le plus de terres possibles. La délimitation géographique accentue l’épuisement des terres en obligeant la production du fromage à se faire uniquement à l’intérieur des frontières de l’AOP. L’augmentation de la production entraîne l’augmentation de terres agricoles pour l’agriculture laitière sur le territoire. Les sols peuvent être traités avec des produits chimiques ou avec du lisier dans des proportions dangereuses pour l’environnement. Les fermes biologiques pour la production du Comté sont minoritaires et ne représentent que 4% des exploitations.

En 10 ans, la surface agricole dédiée à l’AOP Comté a augmentée de 35 000 hectares pour atteindre 280 000 hectares sur les 1,2 Millions de l’aire géographique totale de l’AOP. Source: Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC).

Le cahier des charges est actuellement en révision afin de mettre en place de nouvelles mesures de protections environnementales. Plusieurs ONG participent au débat notamment le collectif SOS Loue et Rivières Comtoises qui proposent 12 mesures fortes avec notamment la proposition du passage en 100% bio d’ici 5 ans ou encore la reconquête de la biodiversité florale et animale des prairies.

Proposition de mesures pour la révision du nouveau cahier des charges de l’AOP porté par Marc Goux, co-fondateur du collectif SOS Loue et Rivières Comtoises.

Photo: factuel info, juin 2019.

Première page de l’Est Républicain, dénonçant les pollutions des rivières engendrées par l’AOP. Article de Valentin Collin, publié le 11 mai 2021.

Champs avec seulement 2 ou 3 espèces plantées, mal adaptées à la sécheresse. 2021, SOS Loue et Rivières Comtoises.

Evolution de la Surface Agricole Utile en AOP Comté ( en Ha)

4.2 La création du Parc Naturel Régional du Doubs Horloger

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Doubs horloger a officiellement été classé par le décret le 4 septembre 2021. Il se caractérise comme étant un paysage rural habité, reconnu pour la richesse de son patrimoine naturel et culturel mais aussi pour son équilibre fragile. Son objectif principal est de valoriser durablement ses ressources, notamment autour de travaux de médiation avec les acteurs locaux afin de “Convaincre plutôt que contraindre”.

Le PNR s’étend sur une superficie de 103 918 Ha englobant 94 communes dont les communes de Maîche, du Russey et de Morteau. Il abrite 29 sites classés et est le lieu de production de nombreux produits locaux avec la présence de 4 IGP (Indication Géographique Protégée) et de 3 AOP.

Les 5 unités paysagères qui composent le PNR se caractérise de part leur relief: La vallée du Dessoubre, la vallée du Doubs, le Val de Morteau, les premiers plateaux de Sancey-Belleherbe et du Val de Vennes ainsi que du Plateau de Maîche et du Russey.

CC des Isles sur le Doubs

du Pays Baumois

CC du Pays de Sancey Belleherbe

Pays de Montbéliard Agglomération

Maîche

Charquemont

Le Dessoubre

Pays des Portes du Haut-Doubs

CC du Plateau du Russey

CC du Val de Morteau

Cartographie de la surface géographique du PNR du Doubs Horloger, par rapport à l’AOP.

Le PNR traverse 5 Communautés de Communes (CC).

du Pays de

Limite administrative du PNR Territoire d’étude

Limite administrartive de l’AOP

CC

CC

Maîche

Le Doubs

Le Russey

Le PNR du Doubs Horloger est né après 15 années pendant lesquelles se sont déroulées des phases médiatiques incluant des réunions publiques, des réunions de consultations auprès des élus, des habitants, des acteurs locaux et des phases d’études du territoire, notamment avec la création d’un diagnostic territorial servant d’outil pour les réflexions futures permettant l’élaboration de la charte du parc.

La charte du PNR est faite pour répondre aux grands défis auxquels le territoire est exposé tel que la pression des grandes activités agricoles et touristiques sur l’environnement, l’exemple le plus flagrant étant le cahier des charges du Comté qui ne limite pas l’intensification de l’élevage. Son objectif est aussi de développer une économie plus durable, en revoyant certaines pratiques agricoles et en mettant en place une économie touristique responsable. Les grands défis du territoire du PNR doivent se faire en réunissant les principaux acteurs, incluant les habitants, les collectivités, les associations ou encore les entreprises.

Ferme traditionnelle Comtoise

Horlogerie Comtoise

Saut du Doubs, site remarquable

Logo du PNR du Doubs Horloger.

Mise en place de panneaux d’enseignements pour les visiteurs et les habitants sur l’ensemble du PNR.

Source: L’Est Républicain.

Forum et ateliers «Quelle aambition pour le Doubs Horloger», le 23 juin 2016.

Source: Charte fondatrice du PNR du Doubs Horloger.

Forum et ateliers «Contenue de la charte», le 7 octobre 2017.

Source: Charte fondatrice du PNR du Doubs Horloger.

Présentation du projet de charte aux élus du territoire et aux partenaires, juin 2018

Source: Charte fondatrice du PNR du Doubs Horloger.

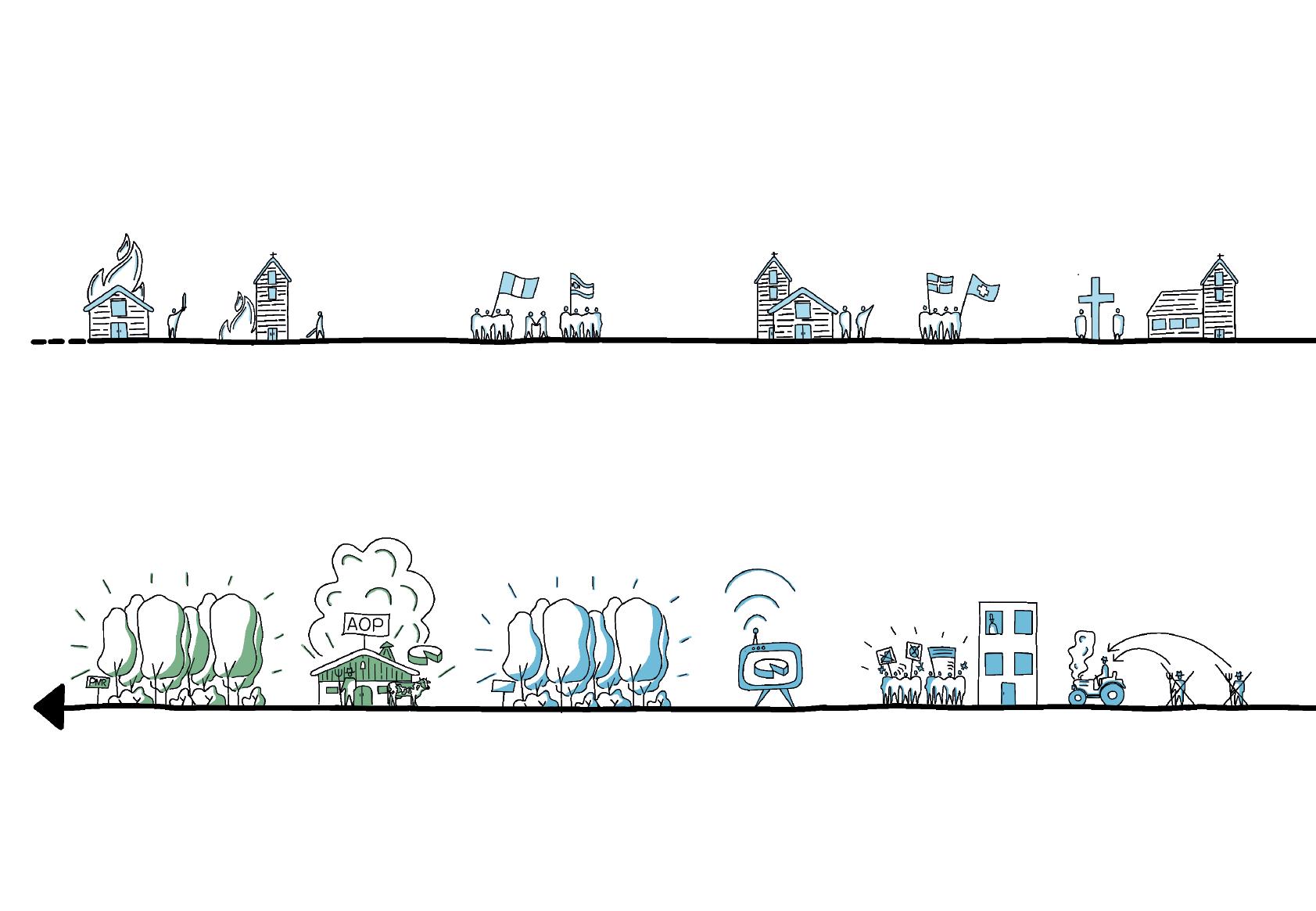

XVIIIe, renaissance du plateau.

Guerre de Dix Ans, massacre de la population comtoise par la France, p. 46.

Signature du traité de Nimègue, annexion de la Franche-Comté par la France, p 46.

Début XVIIIe, repeuplement du plateau du Haut-Doubs par des Suisses et des Savoyards, p 47.

Repeuplement par des religions dans les vallées, constructions d’Abbayes, p.47.

XIXe, politiques publiques de protection du Comté et de son paysage.

Création du PNR du Doubs Horloger, écriture d’une charte de cohérence territoriale, p.58-59. 2006-2021

Frise Chronologique des grands évènements du plateau du Haut-Doubs, du XVIIIe siècle à aujourd’hui.

1996

Années 30 - 90

Politiques de classement de sites classés, Versants du plateai classés ZNIEFF dans les années 90, p.51.

Création de l’AOP Comté, augmentation pollutions liées à l’agriculture, p. 56-57.

Années 80

Crise du quarz dans l’horlogerie, faillite de la majoritédes horlogeries comtoises,p.50. Années 70

Opération de communication pour diffuser le Comté, explosion des ventes et augmentation des infrastructures de production, p.55.

Années 60

Politiques de remembrement des terres agricoles, facilitant le travaille avec les machines, p.54.

Rétrospective du

Fin XVIIIe siècle

Remplacement des religieux par des ouvriers, développement industriel des vallées, p.48.

XIXe, essor économique important.

XIXe siècle

Développement de fermes ateliers, les paysans deviennet horlogers, p.48.

Années 1850

Essor économoique, spécialisation dans la production fromagère, arrivée chemin de fer, exportation du Comté, p.49.

Fin XIXe siècle

Diffusion de la race montbéliarde à travers de grands marchés bovins, p.49.

XXe, spécialisation de la région autour de la production fromagère.

Création de l’AOC Comté, p. 54. 1958

Années 50

Mécanisation de l’agriculture, abandon des pentes et des terres d’alpages, fermeture des prairies p.52.

Abandon de l’activité agricole des vallées, multiplication de friches industrielles, p.50. XXe siècle

Années 30

Crise de l’horlogerie pendant la grande dépression, faillites de nombreuses horlogeries, p.50.

Développement de l’économie touristique dans les gorges du Doubs, p.51. Début XXe siècle

XXe et XXIe siècle

Grandes sécheresses historiques: 1893, 1906, 1954, 2020... p.53.

III. Dynamiques et prospectives

1. Synthèse des dynamiques actuelles

2. Le retour vers une agriculture durable

3. L’intensification de l’agriculture au péril des paysages humides

4. Une trop grande demande de production, la disparition de l’AOP ?

1. Synthèse des dynamiques actuelles

1.1 L’agriculture laitière

Avec une consommation moyenne de 2 kg par personne par an, le Comté est le fromage AOP le plus produit en France. La demande du Comté ne cesse d’augmenter depuis 40 ans. Pour fabriquer plus de fromage, il faut produire plus de lait. Afin de répondre à la demande, la production laitière s’est intensifiée dans un territoire restreint. La quantité de bêtes par hectares étant limitée par le cahier des charges, des apports de pesticides et de lisier sont déversés dans les parcelles fourragères permettant une récolte plus quantitative. Ces apports sont vite absorbés vers le sol. Le plateau étant karstique, les pesticides et le lisier peuvent parcourir plusieurs kilomètres dans le sol et se retrouvent rapidement dans les rivières souterraines, puis dans les rivières de surface. Les pesticides diminuent la quantité de macro invertébrés et le lisier entraîne la prolifération d’algues qui ne peuvent plus être consommées par la macro faune. Les algues entraînent le développement de parasites qui infectent la faune aquatique. Certaines espèces comme la truite zébrée, espèce emblématique du territoire, ont perdu près de 80% de leur population. Les pollutions entraînent aussi des pollutions des eaux de canalisation pour les habitations des bas des versants, pouvant rendre l’eau impropre à la consommation plusieurs jours par an.

1.2 Les prémices d’une agriculture durable

Les représentants de la filière sont conscients de la pollution du territoire engendrée par l’intensification de l’agriculture et ont commencé à prendre les choses en main. Les producteurs de Comté se sont mis d’accord sur une réécriture d’un cahier des charges plus respectueux de l’environnement, prêts à faire des sacrifices économiques. Certaines mesures consisteraient par exemple à limiter la taille des fermes, tout en régulant le nombre de vaches par exploitations, non plus en fonction de la superficie de ces dernières et à mettre en place des plans d’épandage individuels. Le processus étant très long, le nouveau cahier des charges n’a pas encore été voté au niveau européen obligeant la filière à compter sur la bonne volonté des éleveurs.

De plus, il n’est pas certain que les nouvelles mesures suffisent à limiter la pollution des sols. Fort heureusement, certains agriculteurs ont pris le devant et reviennent vers des méthodes plus traditionnelles. Plusieurs fermes ont de nouveaux recours à l’alpage. Plutôt que d’éprouver les sols, on déplace les vaches d’une terre à l’autre comme autrefois. Les éleveurs qui reviennent à des pratiques traditionnelles restent cependant minoritaires. Seulement 4% des fermes de la filière Comté sont biologiques.

1.3 Le changement climatique

Les prévisions climatiques prévoient une augmentation moyenne de 2°C en Franche Comté d’ici 2080. SI l’altitude moyenne du plateau devrait offrir une certaine fraîcheur constante limitant le réchauffement global, l’approvisionnement en eau pourrait alors constituer une menace réelle pour le territoire. Les prévisions annoncent une diminution de près de 200 mm de pluie dans la région ainsi qu’une augmentation des jours de canicule et de la fréquence des pluies intenses. A l’échelle du plateau, il est possible que les épisodes pluvieux deviennent moins fréquents mais plus intenses, de qui conduirait l’eau à s’infiltrer directement dans le sol, suivie ensuite par de grandes sécheresses. La fuite directe de l’eau vers les nappes, cumulée à des pluies moins fréquentes, rendrait les problèmes d’approvisionnement en eau actuels plus forts et plus fréquents.

1.4 La croissance urbaine

Le territoire connaît depuis plusieurs années une forte croissance urbaine. L’attractivité proposée par la Suisse a permis à de nombreuses communes frontalières de voir leur population augmenter de près de 50% de 1999 à 2011. L’arrivée de nouveaux habitants entraîne la création de quartiers pavillonnaires et de logements collectifs autour des villages et les vieux bourgs deviennent des petits centres historiques. L’AOP Comté limite le développement de nouveaux quartiers en protégeant les parcelles destinées à l’élevage, obligeant les nouveaux quartiers à se développer le long des axes principaux entre les villages, entraînant la formation d’un continuum bâti.

Homogénisation de la biodiversité des prairies.

Zones humides polluées par les intrants, risques pour sa biodiversité.

Pollution des rivières, la faune et la flore se déséquilibre et le cadre de vie se dégrade.

Bloc diagramme de synthèse des dynamiques et des enjeux actuels du territoire.

Traitement des prairies, épendage et pesticides.

Fermement de la forêt sur les anciennes terres d’alpages.

Gestion des forêts variables entre les professionnels et les particuliers.

Etalement urbain autour des bourgs et le long des routes.

Absorbtion des traitements dans les rivières souterraines.

Le retour vers une agriculture durable

Le nouveau cahier des charges pourrait être voté au niveau européen imposant de nouvelles mesures aux agriculteurs de l’AOP Comté. La limitation de la taille des fermes, de la taille des troupeaux et de la pratique de l’épandage permettrait une diminution de la charge agricole sur les terres.

Les nouvelles mesures limiteraient drastiquement la quantité de pesticides et de lisier déversés dans les champs. La diminution de la concentration de ces intrants dans les nappes permettrait un rééquilibrage de la concentration en nitrate dans les rivières. En atténuant la concentration de nitrates, la prolifération d’algues serait amoindrie. L’abandon des pesticides permettrait également aux macro invertébrés de re-coloniser les rivières. La chaîne alimentaire des rivières se rééquilibrerait petit à petit et l’assainissement naturel des eaux diminuerait fortement la présence des parasites mortels pour les poissons.

En haut du plateau, le schéma agricole serait réorganisé et un retour aux méthodes traditionnelles serait envisagé avec le retour de l’alpage. Ce déplacement du troupeau permet l’arrêt de l’utilisation des engrais sur les sols. Les vaches sont déplacées directement vers de nouvelles terres. Le retour de l’alpage nécessiterait un défrichement des parcelles entraînant le recul de la ligne forestière.

Seulement 4% des fermes produisant le lait AOP aujourd’hui sont biologiques. Avec l’obligation du cahier des charges de réduire la taille des troupeaux, la pratique d’une agriculture biologique permettrait aux éleveurs de s’y retrouver économiquement en vendant leur lait jusqu’à 20% plus cher.

Le nouveau cahier des charges obligerait la population à revoir sa consommation à la baisse. La nouvelle méthode de production plus modeste et plus qualitative entraînerait un déséquilibre dans le marché proposant une offre plus basse que la demande, conduisant une élévation du prix.

Retour des alpages, réouvertures des parcelles agricoles sur les hauteurs.

Diminution de l’utilisation d’intrants, retour progressif vers des prairies diversifiées, diminution du nombres de bêtes par fermes.

Rétablissement des rivières, retour de l’équilibre des écosystèmes, amélioration du cadre de vie, retour vers une attractivité économique autour de la pêche notamment.

Bloc diagramme de synthèse du scénario : Le retour vers une agriculture raisonée.

L’intensification de l’agriculture au péril des paysages humides

Le nouveau cahier des charges pourrait ne pas être voté au niveau européen ou, une fois voté, les mesures prises pourraient ne pas suffir à freiner l’intensification de l’agriculture. Dans un futur où il n’y aurait pas de mesures suffisantes pour limiter l’épandage et la diffusion de pesticides, les agriculteurs déverseraient de plus en plus d’intrants dans les champs pour suivre la hausse constante de la demande des consommateurs.