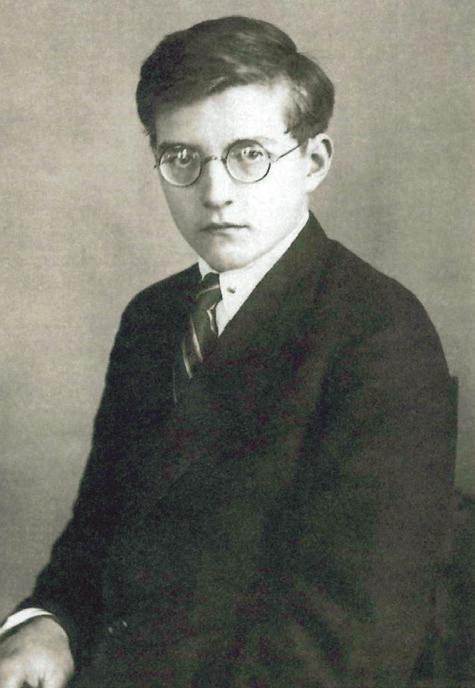

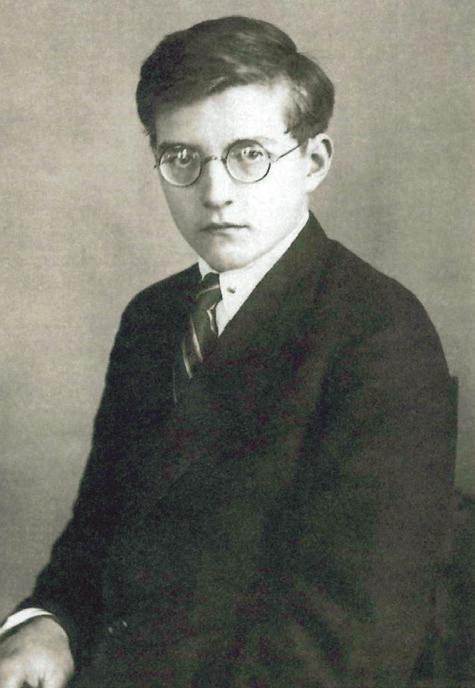

DMITRI SCHOSTAKOWITSCH

(1906–1975)

Komponieren unter erschwerten Umständen –Ratlosigkeit, Irrtümer und Überraschungen vorprogrammiert!

Zum Einstieg: Fragen und Folgen

Wie ist es möglich, dass ein Komponist in einem unglaublich schwierigen bis lebensbedrohenden Umfeld derart produktiv sein kann?

Wie können dabei sowohl Werke von überaus grosser Harmonie, Schlichtheit und Schönheit entstehen als auch solche, die beängstigende Irritationen zu provozieren vermögen?

Wo lässt sich ein Komponist angesichts der enormen stilistischen Vielfalt seiner Werke verorten, im Lager der Neuland betretenden Progressiven oder im Traditionsstrang der auf erprobten oder gar ausgetretenen Pfaden Wandelnden?

Wie wichtig ist angesichts dessen die Kenntnis der persönlichen und zeitgenössischen Umstände, um dessen Musik einordnen und geniessen zu können?

Wie kommt es, dass dieser Komponist über Jahrzehnte die Meinungen der Fachwelt in unvereinbare Lager spaltet?

Der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch, um den es hier geht, ist der bekannteste Sonderfall unter den Komponist:innen des 20. Jahrhunderts. Sein Leben und Schaffen bieten dadurch die spannende Gelegenheit, Musik auf ungewohnte und vielfältige Art zu erleben, nach Antworten auf Fragen zu suchen oder einfach zu geniessen.

Soviel vorweg, die Qualität von Schostakowitschs Musik ist auf keine Legitimation durch irgendwelche aussermusikalischen Deutungsoder Rechtfertigungsbemühungen angewiesen. Und dennoch kann es nicht schaden, sie ab und zu auch unter dem Aspekt ihrer Begleitumstände zu hören. Dies hat den Vorteil, dass sich Urteile, welche sich beim «uninformierten» Hören scheinbar klar und einleuchtend ergeben haben mögen, als Vorurteile entpuppen können.

Die Frage sei erlaubt, ob dies in der Geschichte der Musik jemals anders war? Wieviel sollen oder müssen wir denn über die persönlichen und zeitgeschichtlichen Umstände wissen, unter denen jene Komponist:innen gewirkt haben, die das auch heute noch barock-klassisch-romantisch geprägte Konzertrepertoire geschaffen haben, um deren Musik zu geniessen oder eben «richtig» einordnen zu können?

Darum folgt hier gleich die Entwarnung. Schostakowitschs Musik verlangt von ihrer Zuhörerschaft keine ausserordentlichen Qualifikationen, höchstens eine etwas gesteigerte Neugier. Das gilt auch und vielleicht in besonderem Masse für die Kammermusik, welche in der Stradivari-Klangwellensaison 2025/26 zu hören sein wird.

Die nachstehende Übersicht über musikalische und aussermusikalische Ereignisse, welche Schostakowitschs Lebensweg mitbestimmten, kann eine gewisse Orientierungshilfe für die Reise auf dieser Klangwelle sein.

Ausgewählte Stationen eines bewegten und bewegenden Lebens in Zitaten und Kommentaren

1906–1925

Kindheit und Studium – Prägende Erfahrungen

1906 | * Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch | St. Petersburg Dmitris Mutter Sofja ist Pianistin. Die Musik spielt in der Familie eine grosse Rolle. Dmitri zeigt sich diesbezüglich in seinen ersten Lebensjahren allerdings ziemlich lustlos. Er beschreibt das als Einundzwanzigjähriger so:

Bevor ich den ersten Musikunterricht erhielt, hatte ich nicht den Wunsch, mich mit Musik zu beschäftigen. Allerdings empfand ich ein gewisses Interesse für Musik. Wenn bei unseren Nachbarn ein Quartett zusammentrat, hörte ich, das Ohr an die Wand gepresst, zu. Als meine Mutter das bemerkte, bestand sie darauf, ich sollte Klavier spielen lernen. Dem suchte ich mich auf alle mögliche Weise zu entziehen. […] Meine Mutter bestand dennoch darauf, und im Sommer 1915 fing sie an, mir Klavierstunden zu geben. Dann ging die Sache sehr schnell.

1917 | Während der Februarrevolution sieht der Elfjährige, wie die Polizei direkt vor seinen Augen einen jungen Arbeiter erschiesst. Dieser erschütternden Erfahrung zusammen mit anderen aus der Oktoberrevolution gibt der Knabe in ersten Kompositionsversuchen Ausdruck: «Hymne an die Freiheit», «Trauermarsch für die Opfer der Revolution» etc. Schostakowitsch zeigt bereits mit seinen frühesten Jugendwerken einen Wesenszug, der sein ganzes zukünftiges Schaffen und Engagement für die gerechte Sache bestimmen sollte: Wachheit, Empathie, Zivilcourage, Mut zum offenen oder versteckten Stellungsbezug.

1921 | Der Schriftsteller Maxim Gorki setzt sich bei Alexander Glasunow, Komponist und Direktor des Petersburger Konservatoriums, für den jungen Schostakowitsch ein: Er ist der Sohn einer Klavierlehrerin. Er spielt während der Vorstellungen im Kino Selekt. Kürzlich brannte unter ihm der Fussboden, aber er spielte weiter, um keine Panik hervorzurufen, aber das ist nicht wichtig. Er ist Komponist und hat mir seine Werke gezeigt. Glasunow zeigt sich zwar wenig beeindruckt, aber gleichzeitig offen: Schrecklich. Es ist das erste Mal, dass ich die Musik nicht höre, wenn ich die Partitur lese. […] Mir gefällt sie nicht, aber das tut nichts zur Sache, die Zukunft gehört nicht mir, sondern diesem Jungen. […] Nun schade, aber das wird ein Musiker sein. Man muss ihm ein Stipendium geben.

1926–1933

Frühe Erfolge und erste Widerstände

1926 | Die erste Symphonie des Zwanzigjährigen wird uraufgeführt. Er hat sie mit 18 Jahren als Abschlussarbeit seines Musikstudiums geschrieben. Der renommierte Dirigent der UA und spätere Dozent für Dirigieren Nikolai Malko notiert in sein Tagebuch:

Mir scheint, ich habe ein neues Kapitel in der Geschichte der Symphonie eröffnet und einen grossen Komponisten entdeckt.

Dieses Werk zählt bis heute zu den meist gespielten im umfangreichen und vielseitigen Oeuvre Schostakowitschs.

1927 | Ein Artikel in der Zeitschrift «Der Oktober und die Neue Musik» drückt in einer Konzertbesprechung die damalige Begeisterung für die zeitgenössische Musik aus:

Während Beethoven gespielt wurde, langweilten sich die Arbeiter und warteten geduldig, mit höflicher Ausdauer, auf das Ende der Musik.

Dagegen löste die zeitgenössische sowjetische Musik beim Publikum eine spontane Wirkung aus. Die proletarischen Massen, denen Maschinenöl gleich Muttermilch ist, haben das Recht auf eine Musik, die unserer Epoche entspricht. […]

Es darf und soll zwar durchaus in Frage gestellt werden, ob der Rezensent die tatsächliche Stimmung der Zuhörer wiedergab, oder in seinem Schreiben primär von parteikonformem Propagandadenken getrieben wurde. Tatsache ist jedenfalls, dass die alles bestimmende sowjetische Staatsmacht insbesondere zu Zeiten des Stalinregimes ihre Haltung zu moderner Musik von enthusiastischem Loben bis vernichtendem Kritisieren mehrmals abrupt änderte. Darunter hatten nicht zuletzt Komponisten wie Schostakowitsch zu leiden.

1930 | Die groteske Oper «Die Nase», welche die Staatsbürokratie auf den Arm nimmt, wird von den Kritikern und Parteiinstanzen verrissen: Die ganze Oper ist ein destruktives Stück, ein nicht schlechter «Skandal», ein jugendlicher Unfug, der gegen die Opernroutine gerichtet ist. Der Titel dieser Kritik ist übrigens «Die Handgranate eines Anarchisten». Wie so oft in späteren Jahren, sieht sich Schostakowitsch massiven Angriffen ausgesetzt. Betroffen schreibt er an den Operndirektor: Der Komponist der Oper «Die Nase» hat in der Tat eine recht eigenartige Bitte. Der Komponist der Oper «Die Nase» wendet sich nämlich mit der Bitte an Sie, rasch die sofortige Herausnahme der Oper «Die Nase» aus dem Repertoire anzuordnen.

1934–1953

Komponieren unter Stalin – Doppelbödigkeit als Überlebensstrategie

1934 | Die Uraufführung der Oper «Lady Macbeth von Mzensk» wird dagegen zu einem grandiosen Erfolg. Die Gründe dafür sind, wie nicht anders zu erwarten, nicht ausschliesslich musikalischer Art. Der Dirigent der Uraufführung vertraut seinem Tagebuch folgendes an:

Man kann nicht umhin, stolz darauf zu sein, dass das sowjetische Musiktheater eine Oper hervorgebracht hat, die alles überschattet, was die Oper in der kapitalistischen Welt leisten kann. Auch hier hat unsere Kultur die fortschrittlichsten kapitalistischen Länder nicht überholt, sondern übertroffen.

Die begeisterten Reaktionen aus dem Westen und zahlreiche Aufführungen bereits kurz nach der Uraufführung an bedeutenden Opernhäusern sind deutliche Zeichen für die ausserordentliche Bedeutung, welche dieser Oper beigemessen wird. Einzig die expliziten sexuellen Inhalte sorgen ab und zu für Kritik.

1936 | Ein Artikel im offiziellen Parteiorgan «Prawda» bringt die schroffe Wende. Der allmächtige und verschwörungsverängstigte Staats- und Parteichef Stalin besucht im Bolshoi Theater eine Aufführung der Oper «Lady MacBeth von Mzensk». Lange vor dem Vorstellungsende verlässt der Diktator seine, aus Angst vor einem Anschlag durch Stahlplatten gesicherte und durch einen Vorhang vor unerwünschten Einblicken geschützte Loge erbost. Auf seine Veranlassung hin erscheint ohne Angabe des Verfassers eine radikale Abrechnung, welche nicht bloss für den Komponisten der Oper, sondern für alle Kulturschaffenden des Landes eine lebensbedrohende Drohkulisse aufbaut. Unter der Überschrift «Chaos statt Musik» ist u.a. zu lesen: Das Publikum wird von Anfang an mit absichtlich disharmonischen, chaotischen Tönen überschüttet. Melodiefetzen und Ansätze von Musikphrasen erscheinen nur, um sogleich wieder unter Krachen, Knirschen und Gekreisch zu verschwinden. Dieser Musik zu folgen ist schwer, sie sich einzuprägen unmöglich […] Dies alles geht nicht auf mangelnde Begabung beim Komponisten zurück […] Diese Musik ist absichtlich so verkehrt geschaffen, um durch nichts an die klassische Oper oder den symphonischen Klang von allgemein verständlicher Einfachheit zu erinnern. […] Es ist dies ein linkes Chaos statt einer echten, menschlichen Musik. […] Dieses Spiel kann aber böse enden.

Schostakowitsch weiss spätestens nach dem Lesen des unmissverständlichen letzten Satzes, was es geschlagen hat. Bald darauf wird er offiziell als «Feind des Volkes» gebrandmarkt; er weiss, dass er wie andere aus seiner näheren Umgebung jederzeit durch die gefürchtete Geheimpolizei NKWD verhaftet und liquidiert werden kann. Jahrzehntelange Depressionen und Suizidgedanken sind die psychischen Folgen, in Schostakowitschs eigenen Worten:

Das Warten auf die Exekution ist eines der Themen, die mich ein Leben lang gemartert haben, viele Seiten meiner Musik sprechen davon.

Die musikalischen bleiben lange unentdeckt, was insbesondere in der westlichen Welt für Irritationen und Fehlinterpretationen sorgt. Ist der Komponist gar zu einem willfährigen Propagandisten des Regimes mutiert? Die Antwort darauf wird in den vergangenen 50 Jahren durch laufende Entdeckungen gegeben. Schostakowitsch findet spätestens ab der genannten traumatischen Erfahrung in raffiniertem musikalischem Tarnen, einem doppelbödigen Komponieren mit versteckten Hinweisen und Zitaten, welche längst nicht von allen erkannt werden, seine persönliche und künstlerische Überlebensstrategie, ohne sich vollends verleugnen zu müssen.

1937 | Eine vorübergehende Besserung bringt die 5. Symphonie, welche wieder begeistert aufgenommen wird. Schostakowitsch zieht dabei alle Register, um seine scheinbare Einsicht in die Massregelung durch die willkürliche Staatsgewalt zu beweisen; seine jüngste Symphonie sei die kreative Antwort eines sowjetischen Künstlers auf berechtigte Kritik . Erst im 21. Jahrhundert wird die versteckte Botschaft entschlüsselt, womit er die despotischen Bemühungen der Obrigkeit lächerlich macht.

1941 | Leningrad ist von den deutschen Truppen eingekesselt. Schostakowitsch arbeitet in seiner heiss geliebten belagerten Geburtsstadt Tag und Nacht an seiner 7. Symphonie.

1942 | Auf einem Mikrofilm gespeichert wird die Partitur mit einem Militärflugzeug aus Leningrad ausgeflogen und in die USA gebracht. Noch vor der ersten Aufführung durch ein fünfzehnköpfiges Leningrader Orchester erfährt das Werk seine Erstaufführung und wird per Radio von New York aus in die ganze Welt übertragen. Arturo Toscanini leitet diese Aufführung. Er schreibt: Die Symphonie wird rund um die Welt zum Symbol des russischen Überlebenskampfes.

Da dies durchaus im Sinne der sowjetischen Machthaber ist, unterstützt Stalin die Verbreitung des Werks.

1948 | Am «Ersten Gesamt-Sowjetischen Komponisten-Kongress» in Moskau wird Schostakowitsch ein zweites Mal explizit massiv gemassregelt. Der Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion erklärt:

Seine Musik ist voller formalistischer Verzerrungen und antidemokratischer Tendenzen, die dem sowjetischen Volk und seinem künstlerischen Geschmack fremd sind.

Statt anspruchsvoll für ein kleines elitäres Publikum zu schreiben, wird verlangt, vor allem die Volksmusik als Quelle und Vorbild des eigenen Schaffens zu nehmen. Was die sowjetischen Kulturfunktionäre als «formalistisch» (kompliziert, künstlich, entfremdet) bezeichnen, heisst im nationalsozialistischen Jargon «entartet». Die einschneidenden Folgen für die Kulturschaffenden entsprechen sich in beiden totalitären Systemen.

Schostakowitsch werden seine Professuren in Moskau und Leningrad entzogen. Viele seiner Freunde sind inzwischen verstummt oder gehen zu ihm sicherheitshalber auf Distanz. Einige sind gar ermordet worden. Bei seinen seltenen öffentlichen Auftritten liest Schostakowitsch eilig und nervös die ihm zugesteckten Notizen vor. Er unterschreibt Aufrufe und Erklärungen, die er nicht einmal gekannt hat.

1949 | Am «1. Weltfriedenskongress», der in New York stattfindet, muss Schostakowitsch auf Befehl mit einer sowjetischen Delegation teilnehmen. Es wird eine Rede auf Englisch vorgelesen, welche angeblich von Schostakowitsch verfasst worden sei. Darin werden die offizielle Parteidoktrin gelobt und abweichende Meinungen verurteilt. Komponisten wie der im Exil lebende Igor Strawinsky werden bezichtigt, sie hätten ihre Heimat verraten.

1950/51 | 1950 gedenkt die Musikwelt des 200. Todestages von Johann Sebastian Bach. Schostakowitsch nimmt mit einer sowjetischen Delegation am Bachfest in Leipzig teil. Hier hört er ein Konzert der Pianistin Tatjana Nikolajeva . Auf dem Programm steht das «Wohltemperierte Klavier». Schostakowitsch schreibt darauf für die Pianistin nach Bachs Vorbild ebenfalls einen Zyklus von je 12 Präludien und Fugen . Widmungsträger ist Johann Sebastian Bach. Die Vorstellung des Werks im sowjetischen Komponistenverband durch Schostakowitsch provoziert eine kontroverse kulturpolitische Diskussion.

1953 | Stalin stirbt. Erstmals seit 1948 wird eine neue Symphonie von Schostakowitsch, seine Zehnte aufgeführt. Wiederum gesellen sich zu überschwänglichen Lobesbezeugungen kritische Töne.

1953–1961

Poststalinismus – Lockerungen mit begrenzter Gültigkeit

1956 | Schostakowitsch bittet eine Sonderkommission vergeblich um die Aufführungsgenehmigung für seine umgearbeitete Oper «Lady MacBeth von Mzensk», die unter dem neuen Titel «Katerina Ismajlowa» vorliegt.

1958 | Wieder folgt eine kulturpolitische Kehrtwendung . In einem Beschluss distanziert sich das Zentralkomitee der KPdSU von den Verurteilungen aus dem Jahre 1948. Es gesteht Die unrichtige und einseitige Verurteilung von talentierten Komponisten wie den Genossen Schostakowitsch […] und anderen ein und schiebt die Schuld auf Stalin und seine Umgebung.

Schostakowitsch reagiert mit einem Beitrag in der «Prawda»: Die deutlichen Beweise der Sorge und Aufmerksamkeit, mit der sich die kommunistische Partei und die sowjetische Musik um die sowjetischen Komponisten bemüht, haben mich tief bewegt. […] Der Beschluss macht die ungerechten und wahllos verurteilenden Bewertungen verschiedener sowjetischer Komponisten rückgängig und eröffnet der Entwicklung der sowjetischen Musik auf dem Weg des Realismus wundervolle Perspektiven. Das ausserordentlich hohe ideologische, moralische und ethische Niveau dieses Beschlusses begeistert uns sowjetische Musiker und alle die Legionen von Bewunderern der sowjetischen Musik.

Ohne Berücksichtigung der nach wie vor herrschenden restriktiven politischen Umstände muss Schostakowitschs überschwängliches Statement in der Beurteilung durch demokratisch geprägte und an Meinungs- und Äusserungsfreiheit gewohnte Leser korrupt und schwer verdaulich wirken. Als Preis für das erlangte grössere Mass an kreativen Freiräumen ist es menschlich nachvollziehbarer.

1960 | Schostakowitsch tritt auf Drängen von Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow widerwillig in die kommunistische Partei ein. Dies ist die Bedingung, damit Chruschtschows Plan, Schostakowitsch zum Vorsitzenden des Komponistenverbandes der UdSSR zu machen, ausgeführt werden kann.

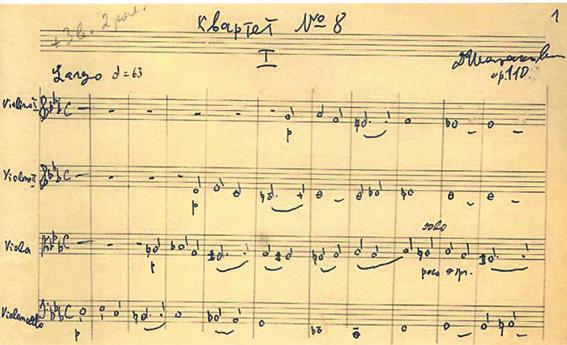

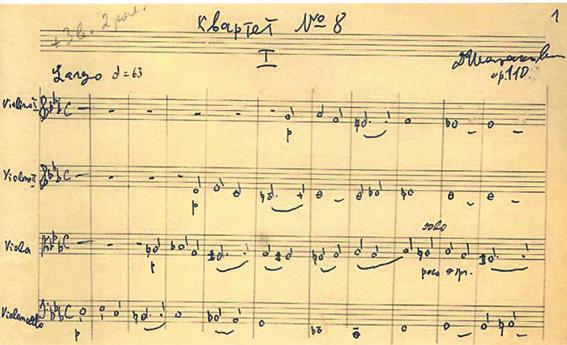

Das 8. Streichquartett wird zum musikalischen Zeugnis des durch derartige jahrelange Pressionen gemarterten Komponisten. Das Werk entsteht in bloss 3 Tagen während eines Besuchs in Gohrisch (damals DDR). Schostakowitsch erklärt in Briefen, dass dieses Werk sein persönlichstes sei, fast schon eine Art klingende Autobiographie. Ein deutlicher Hinweis ist die Kennzeichnung mit seiner berühmten musikalischen Chiffre, welche aus den Tönen D-Es-C-H für Dmitri und Schostakowitsch gebildet wird.

Diese erscheinen gleich zu Beginn des ersten Satzes abwechslungsweise in allen Stimmen. Das Werk entstand zwar in Erinnerung an die Bombardierung des nahen Dresdens und an die Leiden der Bevölkerung. Inzwischen entdeckte Briefe offenbaren aber, dass es nicht ausschliesslich um das Leid unter der Hitler-Diktatur geht, sondern auch um jenes der russischen Bevölkerung unter dem totalitären kommunistischen Regime. Daran vermag auch der vermutlich auf Druck Moskaus hinzugefügte Untertitel «Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges» nichts zu ändern. Die Bedeutung, welche der Komponist seinem 8. Streichquartett beimisst, formuliert Schostakowitsch so: Ich habe ein niemandem nützliches und ideologisch verwerfliches Quartett geschrieben. Ich dachte darüber nach, dass, sollte ich irgendwann einmal sterben, kaum jemand ein Werk schreiben wird, das meinem Andenken gewidmet ist. Deshalb habe ich mich entschlossen, selbst etwas Derartiges zu schreiben. Man könnte auf seinen Einband auch schreiben: «Gewidmet dem Andenken des Komponisten dieses Quartetts.»

So erstaunt es nicht, dass das 8. Streichquartett auch als eine Art von Requiem bezeichnet wird.

1961 | Die aus Angst vor Repressalien 1936 zurückgezogene 4. Symphonie wird nach einem Vierteljahrhundert in Moskau uraufgeführt.

1962–1975

Spätwerk – Resignierte aber souveräne Abgeklärtheit

1962 | Endlich wird die bislang von den kommunistischen Parteioberen mit ihrem Bannstrahl versehene Oper «Katerina Ismajlowa» ausgerechnet auf dem Höhepunkt neuerlicher kulturpolitischer Auseinandersetzungen zur Aufführung freigegeben. Um sicher zu gehen, dass nicht kurzfristig ein Rückzieher angeordnet werden kann, bedienen sich die für den Opernspielplan Verantwortlichen einer List. Auf dem Plan ist zwar «Der Barbier von Sevilla» angekündigt, aber in Moskauer Künstlerkreisen ist durchgesickert, dass Rossinis Oper im letzten Moment durch Schostakowitschs Werk ausgetauscht würde. Unter den Besuchern befinden sich viele Leute, welche tatsächlich den «Barbier» erwarten. Es spricht für die überzeugende Qualität der Oper, dass der Abend dessen ungeachtet zu einem grossen Erfolg wird.

1966 | Aus Anlass seines 60. Geburtstags wird Schostakowitsch weltweit mit Ehrerbietungen überhäuft. In seinem Heimatland wird ihm als erstem Künstler der Titel «Held der sozialistischen Arbeit» verliehen. Englands «Royal Philharmonic Society» zeichnet ihn mit einer Goldmedaille aus. Die UNESCO ernennt ihn zum Mitglied des Internationalen Musikrates . Die Freude über die späte, aber mehr als verdiente Anerkennung als einen der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts wird durch fort-

schreitende ernsthafte Erkrankungen getrübt. Nach einem ersten Herzinfarkt fällt Schostakowitsch das Schaffen auch durch eine rätselhafte Krankheit mit Schmerzen und Lähmungserscheinungen an den Händen zunehmend schwerer. Bei einem Sturz bricht er sich ein Bein. Dies kommentiert Schostakowitsch mit einer Mischung aus Fatalismus und Sarkasmus:

Ein Leben lang hat mich die Partei gelehrt, nach vorn zu schauen, ich aber hätte vor meine Füsse blicken sollen!

1972 | Schostakowitsch verbringt im Anschluss an die Ostberliner Erstaufführung seiner 15. Symphonie mit seiner jungen Frau Irina einige Wochen in Gohrisch . Da, wo er vor 12 Jahren mit dem 8. Streichquartett sein vielleicht bedeutendstes Werk geschaffen hat, fühlt er sich wohl: Gewohnt habe ich in Gohrisch, nahe dem Städtchen Königstein, 40 Kilometer von Dresden entfernt. Die Gegend ist unerhört schön. Übrigens gehört sich das für sie auch so: Die Gegend nennt sich «Sächsische Schweiz».

Die StradivariREISE «Auf den Spuren Schostakowitschs» wird vom 13. bis 17. 4. 2026 in diese Gegend führen. Die Reisegruppe wird genau dort residieren, wo Schostakowitsch wohnte und komponierte. In Gohrisch finden jährlich die Schostakowitsch-Tage statt (www.schostakowitsch-tage.de)

1971 | Schostakowitsch vollendet nach ungeheuren Strapazen seine 15. Symphonie. Eine ungewöhnlich grosse Anzahl von Zitaten aus fremden wie eigenen Werken prägt das Werk. Die vermeintliche Leichtfüssigkeit im ersten Satz wird spätestens am Ende des Werks, wo die Musik über längere Zeit still zu stehen scheint und schliesslich zu ihrem Ende kommt, als Trugbild entlarvt. Es entsteht der Eindruck eines abgründigen Rückblicks auf ein Komponistenleben, dessen Schicksal es war, von extremen Umständen geprägt zu werden.

1974 | Der schwerkranke Komponist vollendet sein 15. Streichquartett . Das Werk ist geprägt von der Ahnung des nahen Todes. Die sechs Sätze gehen attacca in einander über. Der abschliessende Trauermarsch lässt keinen Raum für Trost.

1975 | † Schostakowitsch | Moskau

In seinem Todesjahr entsteht als letzte abgeschlossene Komposition die Sonate für Bratsche und Klavier. Wiederum prägen Zitate und Anleihen an andere Werke die Musik. Die Uraufführung findet am 69. Geburtstag des Komponisten, den er nicht mehr erlebt, statt. Sie wird zu einem ergreifenden Ereignis.

Zum Schluss: Zwei Aufforderungen aus berufenem Munde

Dmitri Schostakowitsch – fern jeden Selbstdarstellungswillens –richtet sich an seine Zuhörerschaft:

Komponisten sagen gerne von sich: «Ich habe das gewollt, ich habe dies oder jenes versucht usw.» Ich möchte mich derartiger Äusserungen enthalten. Für mich wäre es bei weitem interessanter zu erfahren, was die Hörer empfinden, und ihre Meinung zu hören.

Wolfgang Rihm † 2024 – selber einer der profiliertesten und produktivsten Komponisten seiner Zeit – verbindet seine Hochschätzung für Dmitri Schostakowitschs Musik mit einer Aufforderung an Musikinteressierte:

Dmitri Schostakowitschs Spätwerk gehört zum Besten, was im 20. Jahrhundert komponiert worden ist. […] Vor seinem kühlen Feuer kenne ich einzig: tiefe Ehrfurcht – und natürlich die Freude des Umgangs, denn das Spätwerk hält von sich aus nicht auf Distanz oder gebietet keinen heuchlerischen Abstand. Bitte setzen Sie sich dieser Musik aus, wenn sie Ihnen begegnet! Unbedingt!

Mit dem «Leuchtturm Schostakowitsch», der Veranstaltung, in welcher der Komponist und sein Schaffen von Musiksachverständigen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird, der «StradivariREISE» nach Gohrisch und den sieben Klangwellen-Konzerten an unterschiedlichen Orten und in verschiedensten kammermusikalischen Besetzungen bietet sich die ideale Chance, den Aufforderungen von Dmitri Schostakowitsch und Wolfgang Rihm auf bereichernde und lustvolle Weise entdeckend Folge zu leisten.

Dr. Erwin Nigg

StradivariQuartett

Xiaoming Wang, Violine

Xiaoming, geboren 1982 in China, studierte am Peking Zentralkonservatorium und in Wien bei Gerhard Schulz. Seit 2008 ist er Konzertmeister der Philharmonia Zürich und zudem als Gastkonzertmeister in China, Deutschland und der Schweiz tätig. Er ist seit 2009 Primarius des StradivariQuartetts und engagiert sich intensiv für die Förderung junger Talente. Ab 2023 übernimmt er die PreCollege-Klasse an der MKZ Zürich.

Stefan Tarara, Violine

Stefan wurde 1986 in Heidelberg in eine Musikerfamilie hineingeboren. Er wurde von Zakhar Bron in Zürich ausgebildet und hat zahlreiche Preise bei namhaften internationalen Violinwettbewerben gewonnen. Er war Konzertmeister der Mannheimer Philharmoniker und gibt regelmässig Meisterkurse. Stefan ist Dozent am Konservatorium Bern, Konzertmeister von CHAARTS und seit 2022 Mitglied des StradivariQuartetts.

Lech Antonio Uszynski, Viola

Lech wurde 1986 in Italien in eine polnische Musikerfamilie hineingeboren und erhielt seine Ausbildung bei renommierten Geiger:innen wie Ana Chumachenco und Zakhar Bron. Er erhielt wichtige Impulse auf der Bratsche von Rudolf Barshai. Lech ist seit 2010 Mitglied des StradivariQuartetts. Er folgt vielseitigen Einladungen an internationale Kammermusikfestivals. Seit 2023 hat er eine Professur am Royal Conservatoire in Den Haag. Lech spielt auf einer Viola von Hendrick Willems aus dem Jahr 1690.

Maja Weber, Violoncello

Maja wurde 1974 in eine Musikerfamilie hineingeboren, studierte in Winterthur und bei Frans Helmerson in Köln. Ihre künstlerische Prägung erhielt sie durch Isaac Stern, Walter Levin, Paul Katz, Valentin Berlinsky und das Alban Berg Quartett. Maja hat mit dem Amar Quartett internationale Preise bei den Wettbewerben in Genf, London, Bubenreuth und Graz gewonnen. Sie war ab 1992 Mitglied der Ars Amata Zürich und hat fast 30 CDs aufgenommen. Im Jahr 2007 gründete sie das StradivariQuartett und baute ein Musikunternehmen mit dem Brand «Stradivari» auf. Maja spielt heute auf einem «Grancino» zugeschriebenen Cello von 1731.

StradivariMusiker:innen

Per Lundberg, Klavier Per wurde 1962 in Schweden geboren. Nach der Ausbildung auf der Elite-Schule Schloss Edsberg und in Wien kehrte er für 25 Jahre an die Hochschule in Stockholm zurück. Seit 1992 ist er Mitglied der Ars Amata Zürich. Er gründete 2002 das Trio Poseidon, mit dem er eine rege Konzerttätigkeit in Schweden pflegte und unter anderem das Tripelkonzert von Beethoven unter Neeme Järvi und dem Gothenburg Symphony Orchestra für Chandos einspielte. Seit 2013 ist er Professor an der Hochschule in Oslo.

Benjamin Engeli, Klavier

Benjamin wurde 1978 in eine Musikerfamilie hineingeboren. Er gewann mit dem Tecchler Trio 2007 den ARD-Wettbewerb, gründete das Kandisky Ensemble und ist Mitglied des Gershwin Piano Quartet. Damit führt er eine internationale Konzerttätigkeit. Als Solist konzertiert er mit namhaften Orchestern. Er war Dozent an der Hochschule in Basel und Professor in Feldkirch. Benjamin ist ein gefragtes Jurymitglied und arbeitet an eigenen Arrangements. Zahlreiche CD-Aufnahmen dokumentieren seine Versiertheit.

Alfred Felder, Komponist

Alfred Felder, geboren in der Zentralschweiz, begann mit sieben Jahren Cello zu spielen. Mit 14 Jahren erhielt er Unterricht bei einem renommierten Cellisten, der ihn an zeitgenössische Musik heranführte. Nach dem Cellostudium am Konservatorium Luzern studierte er Komposition an der Musikhochschule Basel und schloss 1985 ab. Zwei Jahre Aufenthalt in den USA vertieften sein Können. 1987 kehrte er zurück und absolvierte einen Meisterkurs; im selben Jahr erhielt er sein Solistendiplom. 1988 wurde er Dozent für Cello und Kammermusik in Luzern. 1990 gewann er den Kompositionswettbewerb des Schweizer Tonkünstlervereins. Sein Cellokonzert wurde 1992 uraufgeführt. 2000–2005 leitete er das Festival «Tage für Neue Musik Zürich». 2003 erfolgte die Uraufführung der «Alpensinfonie» in Zürich. 2007 komponierte er die Oper «Der Berg» für das Lucerne Festival. Seine Werke werden international gespielt. Für sein Lebenswerk erhielt er 2015 den Schweizer Musikpreis und 2020 den Kulturpreis Luzern.

Prélude-Moderator:innen

Anna Kardos, NZZ am Sonntag

Anna Kardos ist seit 2020 Kulturredaktorin der NZZ am Sonntag. Nach einem Violindiplom in Basel studierte sie Neuere deutsche Literatur, Musikwissenschaft sowie Kunstgeschichte. Ihre journalistische Tätigkeit begann sie 2007 beim Tages-Anzeiger, Züritipp und beim SRF als freie Mitarbeiterin im Bereich Kultur. Von 2012 bis 2020 war Anna Kardos als Redaktorin für klassische Musik und Literatur bei CH Media tätig.

Diana Sonja Tobler, CH Media

Diana Sonja Tobler ist seit 2024 Leiterin der Klassikberichterstattung der Luzerner Zeitung. Diana Sonja hat an der Universität Mozarteum Salzburg, der Lund University (Schweden) und der HSLU Hochschule Luzern Geige, Bratsche und Musikpädagogik studiert. Sie war im Musikmanagement (Feldkircher Streichertage, Boswiler Orchesterakademie, u.a.) tätig und unterrichtet an der Musikschule Kriens.

Lea Vaterlaus

Christian Berzins, CH Media

Christian Berzins schreibt als Autor für die Ressorts Kultur und Leben/Wissen bei CH Media. Er studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Zürich. Nach dem Studium begann er seine Karriere als Kulturredakteur bei der Aargauer Zeitung und später bei der Schweiz am Sonntag. Er hat Artikel für namhafte Musikmagazine wie das Musik & Theater oder Du verfasst und war von 2016 bis 2020 Kulturredakteur bei der NZZ am Sonntag, ehe er zu CH Media zurück wechselte.

Lea Vaterlaus hat an der Universität Basel Musikwissenschaft und Englisch studiert. Sie arbeitet beim Theater Basel in der Dramaturgie und ist Dramaturgie-Assistenz am Opernhaus Zürich. Als Musikreiseleiterin bei Car Rouge führt sie ihre Reisegäste an Konzerte und Opernaufführungen in ganz Europa.

Ludwig Hartmann, NDR Kultur

Ludwig Hartmann, in Hamburg geboren, ist ein vielseitiger Moderator und Redakteur bei NDR Kultur. Mit seinem Studium in Geschichte, Violoncello, Schulmusik und Kulturmanagement legte er eine solide Grundlage für seine Leidenschaft in der Rundfunkarbeit. Neben der Entwicklung neuer Sendereihen und der Moderation der NDR Kultur Foyerkonzerte ist er auch bei zahlreichen Konzertreihen, Festivals und Podiumsdiskussionen als Moderator tätig. Er ist Präsident der Hamburgischen Vereinigung von Freunden der Kammermusik.

Susanne Kübler

Susanne Kübler hat 2022 nach langjähriger Tätigkeit als Redakteurin beim Tages-Anzeiger, wo sie für den Bereich klassische Musik verantwortlich war, einen Neuanfang bei der Tonhalle Zürich gewagt. Dort ist sie nun Leiterin Kommunikation. Nach dem Musikwissenschaftsstudium war sie Assistentin am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Zürich und arbeitete als freie Journalistin, u.a. beim Radio DRS 2. Zudem unterrichtete sie am MAZ in Luzern, an der ZHAW in Winterthur und an der Kalaidos Musikhochschule.

Valerio Benz, SRF Kultur

Valerio Benz arbeitet als Kulturredaktor bei SRF Kultur. Er studierte Germanistik und Medienwissenschaften an der Universität Zürich. Nach dem Studium begann er seine journalistische Laufbahn bei verschiedenen Lokalredaktionen, bevor er zum Schweizer Radio und Fernsehen wechselte. Dort berichtet er seither über Kunst, Literatur und Theater. Seine Texte erscheinen regelmäßig in Sendungen und Online-Portalen von SRF. Neben seiner Arbeit als Redaktor moderiert er Kulturveranstaltungen und ist als Kritiker für diverse Kulturformate tätig.

DER FÖRDERVEREIN FÜR STRADIVARI-PROJEKTE