machina CITREA

Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Thesisbuch

Frühlingssemester 2023

Von Stefanie Hug

2 machina CITREA

Das vorliegende Thesisbuch verbindet das Thesisprojekt mit der theoretischen Annäherung an die Thematik «Keeping what’s good». Im Zentrum steht dabei die Umnutzung und Weiterentwicklung des Areals der ehemaligen Gelatinefabrik in Winterthur Grüze. Das Thesisbuch befasst sich mit der Kreation eines möglichen Zukunftsbildes der Garten- sowie der Industriestadt. Die Themen Stadt und Dichte, Industrie und Nachhaltigkeit, Arbeiten und Wohnen stehen dabei im Fokus und sind eng miteinander verwoben. Dabei untersucht die Arbeit die Entwicklung eines neuen Bautypus mit Schwerpunkt auf dem Grüze Areal. Der stetige Bevölkerungsanstieg und die Urbanisierung in Winterthur erfordern innovative Ansätze für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Studie beginnt mit der Analyse des historischen Kontextes der Gelatinefabrik. Des Weiteren werden die heutigen Herausforderungen des Klimawandels und die Notwendigkeit zukunftsorientierte Lösungen untersucht. Wie viele andere Städte in der Schweiz ist auch Winterthur von steigenden Temperaturen und dem Weichen von Grünflächen infolge der immer dichter werdenden gebauten Umwelt betroffen. Um diesen Problemen entgegenzuwirken hat die Stadt einen Rahmenplan entwickelt, der eine hohe Lebensqualität der Winterthurer gewährleistet. Darüber hinaus spielt das vom Bund propagierte Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft eine wichtige Rolle. Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung einer gemischten Nutzung, einschliesslich von Industrie- und Wohngebieten, bei der Entwicklung von neuen Quartieren. Das Konzept der Gartenstadt, das ein harmonisches Verhältnis zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit betont, dient als Inspiration für die Neugestaltung. Durch die Kombination von historischen Erkenntnissen, klimatischen Überlegungen und städtebaulichen Strategien wird mit dieser Arbeit ein neuer Bautypus für Winterthur manifestiert. Die Typologie zielt darauf ab, eine nachhaltige Umgebung zu schaffen, die die Industrie miteinbezieht, den sozialen Austausch fördert und den Herausforderungen des Klimawandels begegnen kann. Das Projekt, eng verknüpft und in einer Wechselwirkung mit dem Thesisbuch, soll neue Konzepte und Denkweisen aufzeigen und einen Prototyp, ein neues Stück Stadt, ein Zukunftsbild formen.

3 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft Abstract

Thesisbuch Frühlingssemester 2023

machina CITREA

Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Verfasser

Stefanie Hug

Hochrütistrasse 28

6005 Luzern

Begleitung Thesisbuch

Prof. Johannes Käferstein

Begleitung Thesisprojekt

Prof. Dr. Oliver Dufner

Buchdruck

Gegendruck GmbH

Neustadtstrasse 26

6003 Luzern

Buchbinder

Gegendruck GmbH

Neustadtstrasse 26

6003 Luzern

Lucerne University of Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE LUZERN

Technik & Architektur

Technikumstrasse 21

6048 Horw

Master in Architektur

Frühlingssemester 2023

Datum: 13.06.2023

4 machina CITREA

5 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft INHALT 1 PROLOG 8 2 D IE STADT IN BEWEGUNG 1 6 2.1 D as Klima verändert sich 19 2.2 D ie Schwierigkeit neuer Stadtzentren 24 2.3 D as Leben im Industriezeitalter 26 2.4 I m Umgang mit bestehenden Strukturen 3 4 2.5 Eine neue Herangehensweise 4 0 3 E IN BAUTYPUS FÜR DIE ZUKUNFT 4 2 3.1 D ie neue Dichte 49 3.2 D er Low-Tech Gedanke 6 8 3.3 D er Aufbruch in die Vertikal-Produktion 8 2 3.4 D as Wohnen nach Jahreszeiten 97 3.5 D ie Wahrung der Identität 113 4 EPILOG 122 5 LITERATURVERZEICHNIS 130 6 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 134 7 REDLICHKEITSERKLÄRUNG 140

6 machina CITREA

Das Thesisbuch verbunden mit dem Thesisprojekt soll als Manifest verstanden werden. Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen neuen Bautypus für die Stadt Winterthur zu entwickeln, der eine nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt. Dabei geht es um die Themen Stadt und Dichte, Industrie und Nachhaltigkeit sowie Arbeiten und Wohnen. Die theoretische sowie die praktische Arbeit sollen neue Denkanstösse beim Bauen und Gestalten von neuen Quartieren liefern. Neue Erkenntnisse für Architekten, Stadtplaner und politische Entscheidungsträger sollen mit dieser Arbeit hinterlassen werden.

7 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

IPROLOG

1

PROLOG

Fährt man mit dem Zug in Winterthur ein, erlebt man über längere Strecke dasselbe Bild – neben den Geleisen reihen sich die Industriebauten. Dies ist das prägende Bild der sechstgrössten Stadt der Schweiz und der zweitgrössten im Kanton Zürich. Der Bahnhof Winterthur ist mit der fünfthöchsten Passagierfrequenz der Schweiz einer der wichtigsten. Winterthurs Bevölkerungszahl hat sich seit den 1950er-Jahren bis 2021 auf rund 117’000 Personen verdoppelt. Es ist zu erwarten, dass diese Zahl weiter ansteigt.

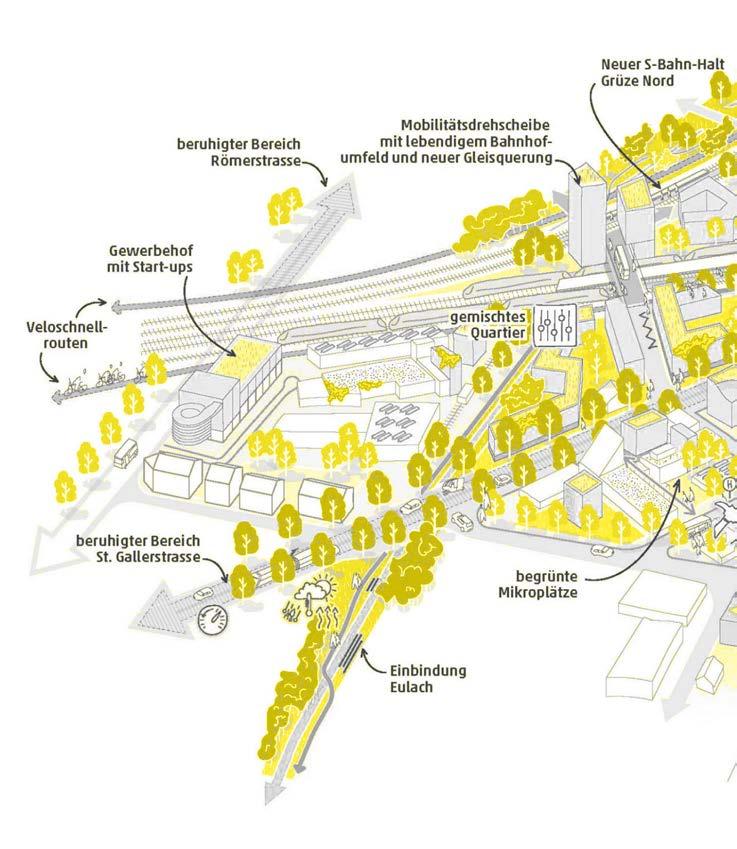

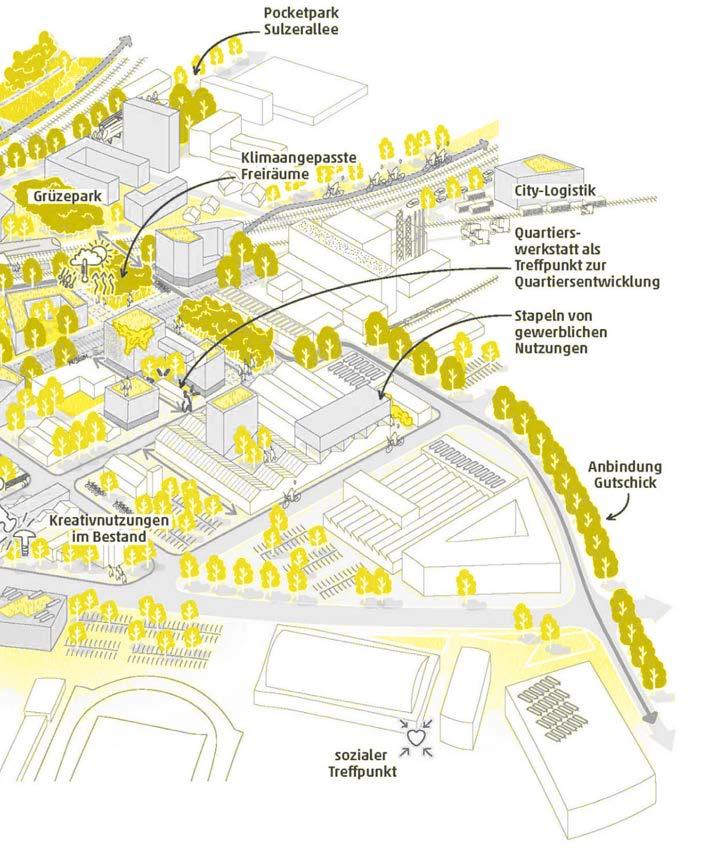

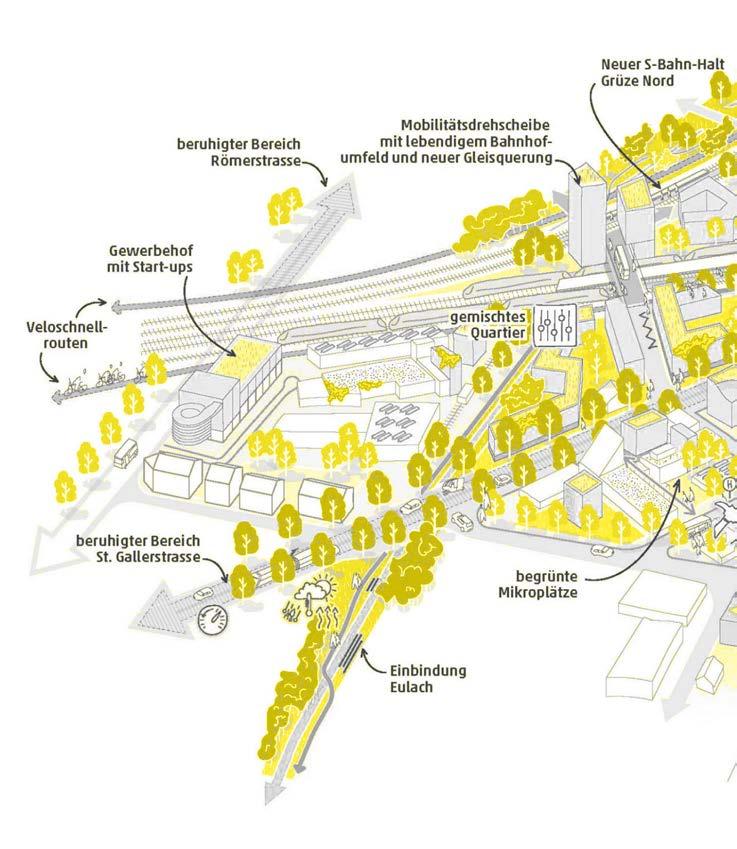

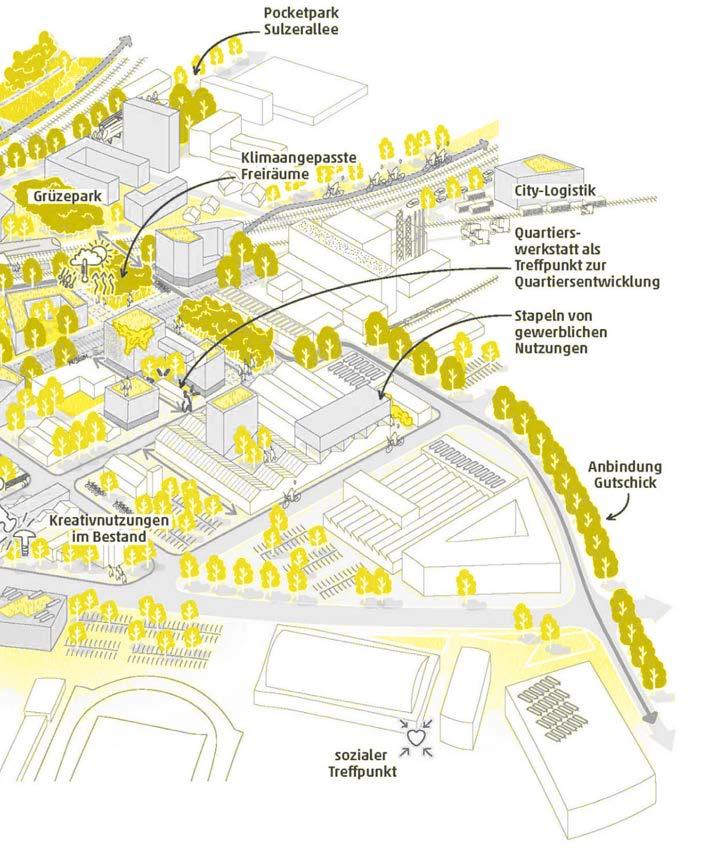

Das Quartier Grüze ist ein wichtiger Entwicklungsstandort in der Stadt Winterthur und wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Es wird erwartet, dass es zu einem zweiten Zentrum in der Stadt werden wird. Der Eulachpark und die angrenzenden Wohnbauten auf dem ehemaligen Industriegelände der Sulzer AG sind bereits ein Beispiel für die Veränderungen im Gebiet. Auch die geplante Busbrücke wird die Bedeutung des Quartiers für die Stadtentwicklung weiter erhöhen. Im offiziellen Stadtentwicklungskonzept Winterthur 2040 wird das Gebiet Grüze Plus als einer von sechs Schwerpunkträumen für die zukünftige Entwicklung der Stadt definiert. Die Stadt plant, das Wachstum auf das «urbane Rückgrat» von Töss bis nach Oberwinterthur zu konzentrieren. 1

10 machina CITREA

1

FH Zentralschweiz 2023, S. 65–69

11 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

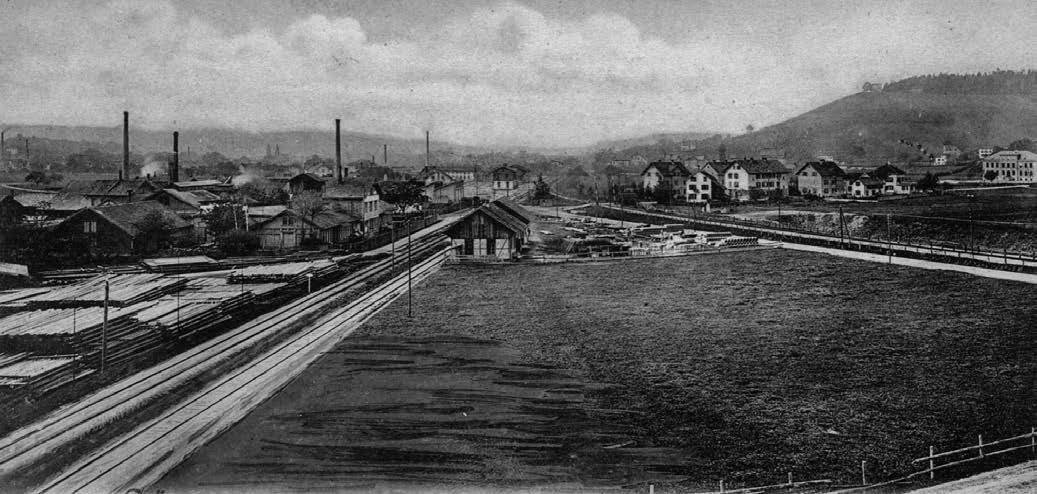

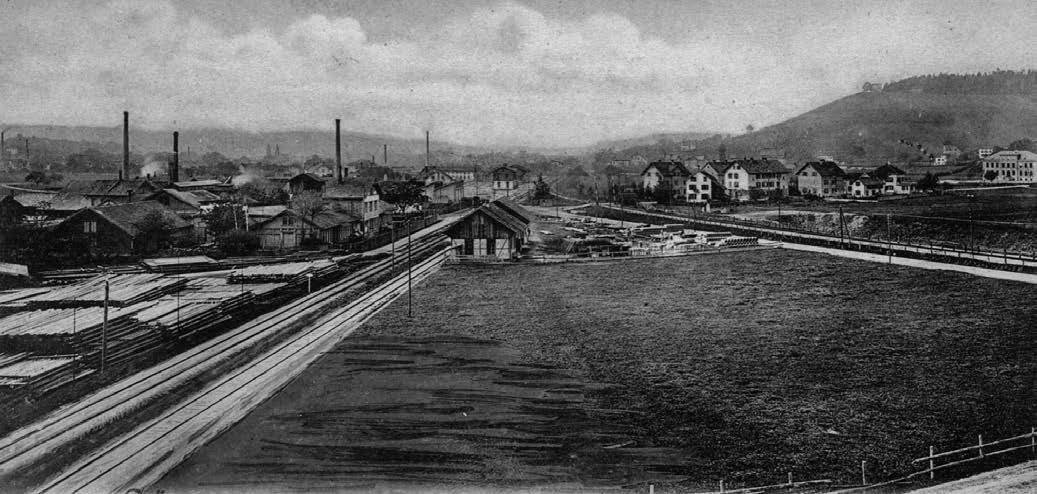

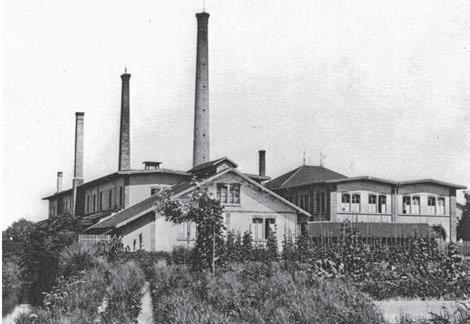

Abb. 1. Blick auf den Bahnhof Grüze um 1895.

Der öffentliche Gestaltungsplan «Umfeld Grüze» legt schliesslich die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Bahnhofs Grüze fest, der in Zukunft der zweitwichtigste Bahnhof in Winterthur sein wird. Es wird eine Mischung aus Arbeits- und Wohnnutzung angestrebt. Das Areal der ehemaligen Gelatinefabrik ist ebenfalls von der Bedeutung des Quartiers für die Stadtentwicklung betroffen. 2

12 machina CITREA

Abb. 2. Räumliche Entwicklungsperspektive Gewerbequartier und Bahnhof Grüze für Winterthur 2040.

2

Stadt Winterthur 2021, S. 20

13 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

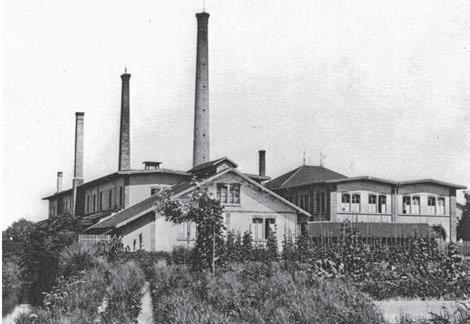

In der Nähe des Bahnhofs Grüze entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Industriequartier. Die Gelatinefabrik war die erste Fabrik in diesem Gebiet, die 1874 gegründet wurde, um aus Knochen und Schlachtabfällen Leim, Nahrungsmittel und später Filme herzustellen. Das Fabrikgebäude, der Hochkamin, die Fabrikanten-Villa und die Arbeiterhäuser bildeten ein bedeutendes Ensemble für die Entwicklung des Quartiers. Die Produktion von Gelatine lief bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis die Produktion aufgrund von Veränderungen in der Wirtschaft eingestellt werden musste. Heute gehört das Areal der ehemaligen Gelatinefabrik zu den schützenswerten Ortsbildern des Bundesinventars. 3

Abb. 3. Arbeiten in der Industriezone Grüze um 1984.

Abb. 3. Arbeiten in der Industriezone Grüze um 1984.

15 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Abb. 4. Das Gelatineareal mit dem Tröcknersaal um 1984.

3 Bärtschi 2011, S. 10–36

I I

DIE STADT IN BEWEGUNGI

STADT BEWEGUNG

2

18 machina CITREA

2.1 DAS KLIMA VERÄNDERT SICH

Die Folgen des Klimawandels wie wärmere Sommer, Extremwetterereignisse und Trockenheit belasten auch Winterthur. Das Stadtwachstum und die immer knapper werdenden Grünflächen verschärfen die Situation. Um die Lebensqualität zu erhalten, ist ein neues städtebauliches Denken erforderlich. So stellt sich die Frage, welche Massnahmen erforderlich sind, um Winterthur trotz immer intensiverer Hitzewellen lebenswert zu erhalten. Dafür wurde von der Stadt Winterthur ein Rahmenplan erstellt, welcher umfassende Ansätze zur Reduzierung von Hitze in der Stadt enthält. Dazu gehören die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit kühler Luft, klimafreundliche Gebäudegestaltung, die Schaffung von kühlenden Freiflächen sowie die Bereitstellung von Flächen für die Versickerung und Speicherung von Wasser. Der Rahmenplan basiert auf dem Grundsatzpapier «Anpassung an den Klimawandel», das vom Bundesamt für Umwelt erarbeitet wurde und konkrete Strategien für bauliche, gestalterische und räumliche Aspekte enthält. 4

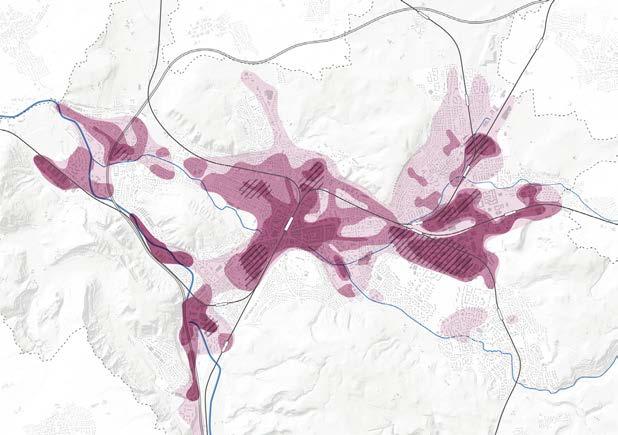

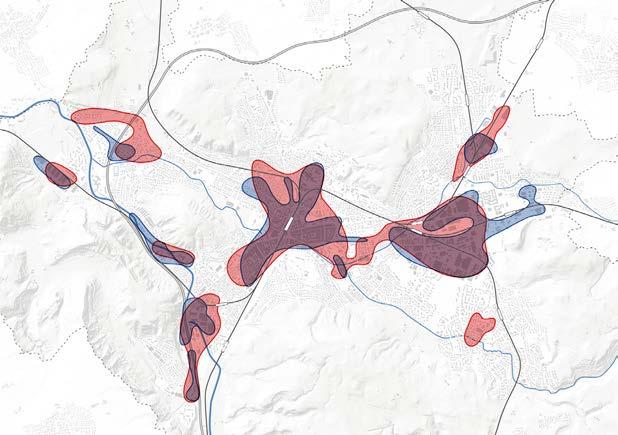

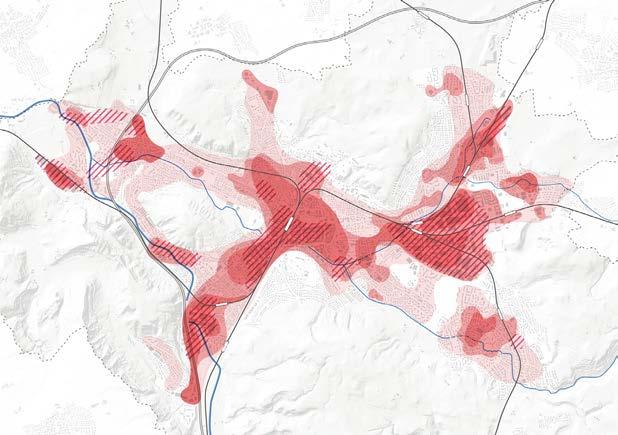

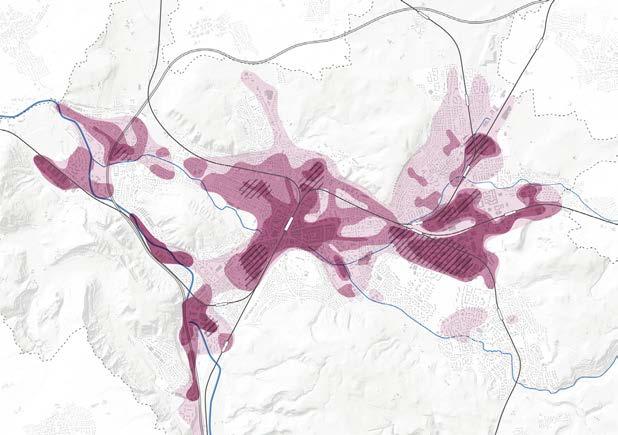

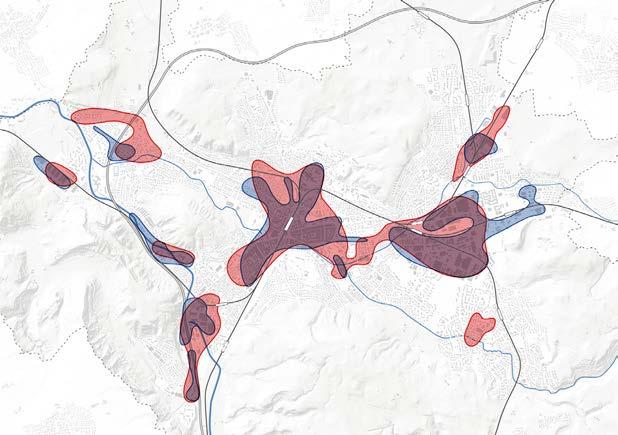

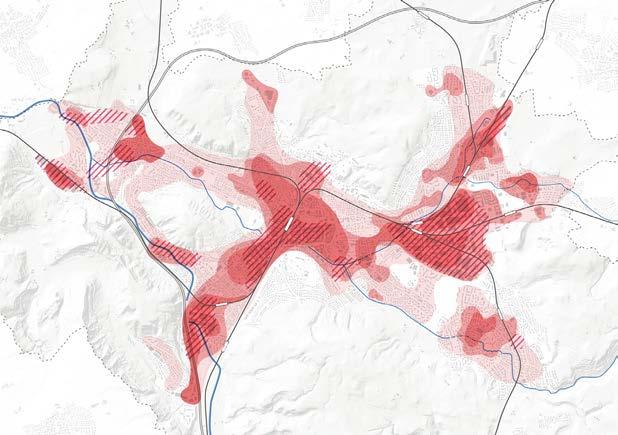

Die bioklimatischen Belastungen bilden die Grundlage für die Hotspotanalysen. Sie zeigen Bereiche in der Stadt auf, die besonders stark von hohen Temperaturen belastet sind und wo Handlungsbedarf besteht. Gebiete der Stadt, in denen sich mehrere Kriterien überlagern, sind in Farbe hervorgehoben und werden als «thermische Hotspots» bezeichnet. Die Überlagerung der verschiedenen Hitzegrade zeigt deutlich, dass insbesondere die Bereiche des urbanen Rückgrats gemäss der «Räumlichen Entwicklungsperspektive Winterthur 2040» sowie das Quartier Neuwiesen stark von Hitze belastet sind. Besonders ist auf die Tagessituation achtzugeben, denn diese weist Extreme auf. Das Kaltluftsystem, das für nächtliche Abkühlung sorgt, funktioniert gut und sollte geschützt werden. Um die Tagessituation zu verbessern, soll besonderes Augenmerk auf Verschattung und Entsiegelung der Stadt gelegt werden. 5

19 Ein möglicher Bautypus

die Zukunft

für

4 Stadt Winterthur 2021, S. 10–11 5 Stadt Winterthur 2021, S. 22

Hitzebelastung am Tag

heute - stark heute - sehr stark heute - extrem

zukünftig - stärkste Zunahme

Abb. 08: Überlagerung der Kriterien der thermische Hotspots am Tag

Hitzebelastung in der Nacht

heute - mässig heute - höhere heute - hoch

50 Hitzetagen pro Jahr abgebildet werden. Für die Nachtsituation wird die Klimaanalysekarte

men aus der kantonalen Klimaszenarienkarte der de zeigt deutlich, dass vor allem die Bereiche des urbanen Rückgrats gemäss der Räumlichen Entwicklungsperspektive Winterthur 2040 sowie das Quartier Neuwiesen stark hitzebelastet sind.

tremwerten hervor. Demnach funktioniert das lung verantwortlich ist, gut und muss geschützt fiehlt es sich, ein besonderes Augenmerk auf die Verschattung und Entsiegelung der Stadt zu le-

Abb. 09: Überlagerung der Kriterien der thermische Hotspots in der Nacht

Abb. 5. Thermische Hotspots in Winterthur bei Tag.

20

Abb. 6. Thermische Hotspots in Winterthur bei Nacht.

22

zukünftig - stärkste Zunahme 23

Seit Messbeginn (1864) hat die durchschnittliche Temperatur in der Schweiz um gut zwei Grad zugenommen. Daher ist die Schweiz vom Klimawandel besonders betroffen. Laut Forschern werden die Temperaturen in allen Regionen des Landes in allen Jahreszeiten steigen. In Zukunft wird demnach ein grösserer Teil des Landes den von Palmen gesäumten Seen und dem mediterranen Klima des Kantons Tessin südlich der Alpen ähneln. 6 Um dem Klimawandel entgegenzuwirken ist in den 1990er-Jahren als politisches Konzept an der ETH die 2000-Watt-Gesellschaft entstanden. Sie schlägt vor, den Primärenergieverbrauch des durchschnittlichen Einwohners der ersten Welt bis zum Jahr 2050 auf maximal 2000 Watt zu reduzieren. Dabei geht es nicht nur um den Energieverbrauch einzelner Personen oder Haushalte, sondern um die Energieversorgung in ihrer Gesamtheit, also auch um Aspekte wie Mobilität, Ernährung sowie um graue Energie. Darüber hinaus soll die Nutzung fossiler Energieträger begrenzt werden, indem die CO2-Emissionen auf maximal eine Tonne pro Person und Jahr reduziert werden. 7 Ein Viertel aller CO2-Emissionen in der Schweiz stammt laut dem Bundesamt für Umwelt aus dem Gebäudesektor. Neben politischen Massnahmen braucht es ein technologisches Umdenken und Streben nach neuen Lösungen in der Energiebereitstellung, -speicherung und -verwendung. 8 6 SWI 2016 7 BAFU 2023 8 Energie Schweiz 2021

21 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Heute verbraucht der durchschnittliche Schweizer Bürger circa 6000 Watt, während der weltweite Durchschnitt bei etwa 2500 Watt liegt. Die Stadt Winterthur hat sich am 28. November 2021 deutlich für das Klimaziel «Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2040» ausgesprochen. Das ehemalige Gelatine-Gelände soll im Rahmen dieses Modells entwickelt werden. 9

Während das Ziel für unsere Gesellschaft als Ganzes ehrgeizig ist, scheinen die Umsetzung und die Folgen eines nachhaltigeren Ansatzes zur Energieeinsparung im wirklichen Leben oft zu tristen und zu bedeutungslosen Konsequenzen für das tägliche Leben zu führen. Anstatt neue oder alternative Formen des Lebens und der Selbstverwirklichung zu schaffen, hat das Umdenken in Sachen Energie zu immer mehr Regeln und Vorschriften geführt, die oft mehr auf das Erreichen bestimmter Zertifikate als auf das Gesamtergebnis ausgerichtet sind.

22 machina CITREA

Abb. 7. Die Abgasbäume.

9 Stadt Winterthur 2023

2.2 DIE SCHWIERIGKEIT NEUER STADTZENTREN

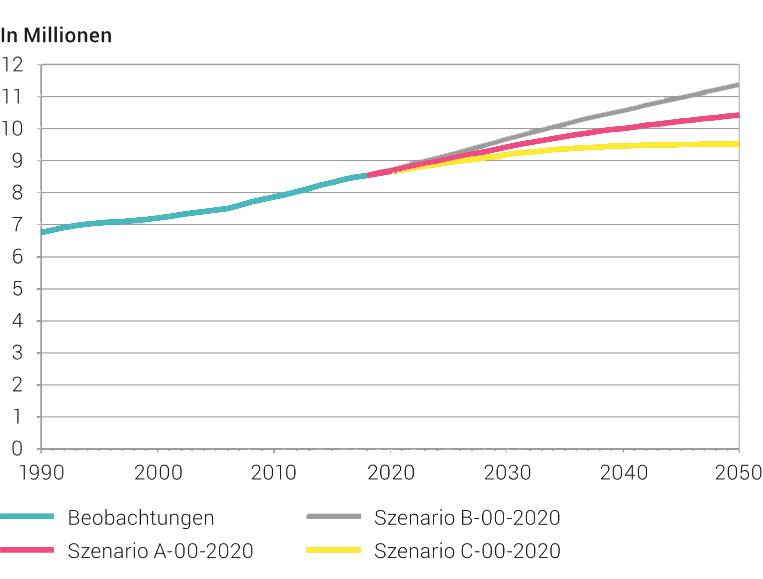

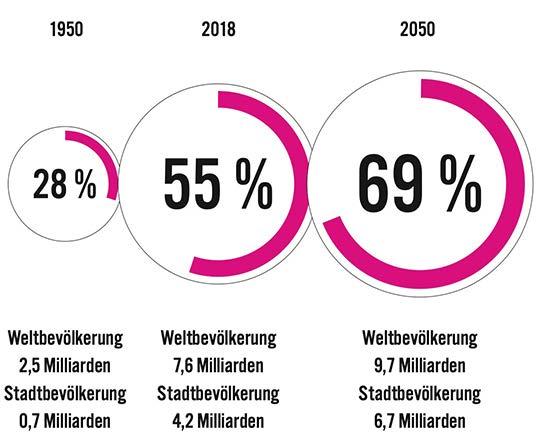

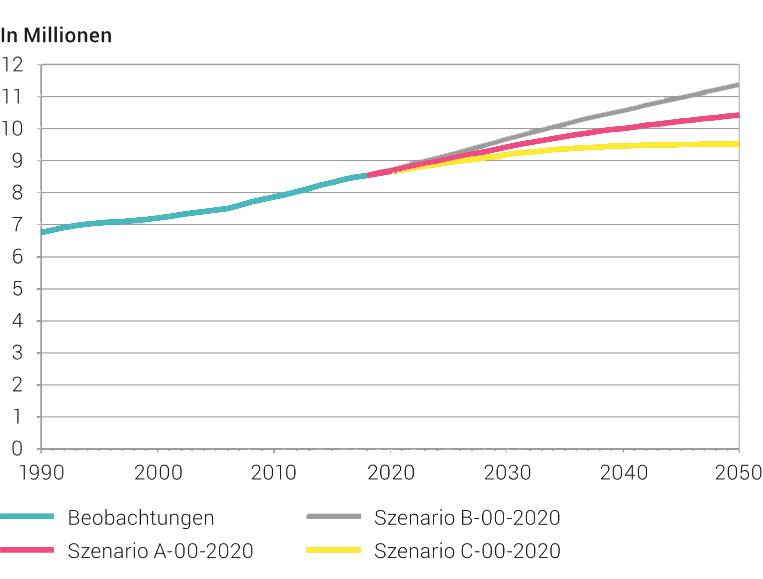

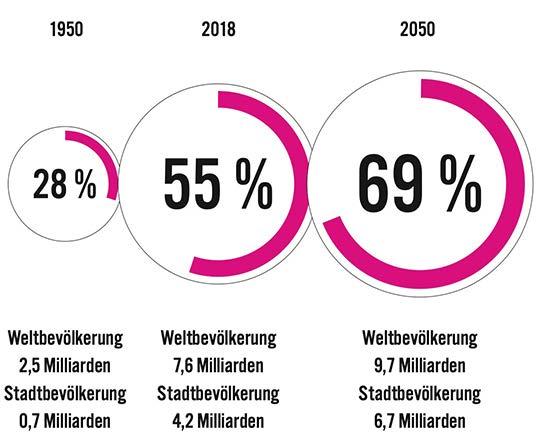

Nicht weniger bedeutend zur in der heutigen Zeit omnipräsenten Energiefrage für eine neue Stadt- und Gebäudeentwicklung ist das Thema der dichter werdenden Städte und deren Nutzungsmischung, welche mit dem sozialen Aspekt verknüpft ist. Die Bevölkerungsszenarien des Bundesamts für Statistik zeigen, dass die Bevölkerungszahl in der Schweiz bereits im Jahr 2040 auf 10 Millionen und 2050 auf 10,5 Millionen Menschen ansteigen wird. Auch die Stadt Winterthur rechnet mit einem stetigen Bevölkerungswachstum. 10

Architekt:innen und Stadtplaner:innen beschäftigen sich seit der Moderne mit der Frage, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll und wie dynamische Quartiere statt eintöniger Siedlungen geplant werden können. Leider wurde bei der Umsetzung von durchmischten Quartieren oft das Produktions-Gewerbe vernachlässigt oder sogar komplett ausgeschlossen. Das produzierende Gewerbe wurde stattdessen an den Stadtrand verbannt und in reine Gewerbe- und Industriegebiete verlagert, die viele Städte in den Aussenbereichen prägen. 11 Dieses Phänomen findet sich auch in Winterthur. Das Gebiet

24 machina CITREA

Abb. 8. Entwicklung der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz gemäss drei Szenarien, 1990–2050.

10 BFS 2022 11 Schaefer 2021, S. 24–25

Abb. 9. Verstädterung

weltweit: Anteil der Stadtbevölkerung an der Weltbevölkerung.

Grüze, welches bisher hauptsächlich von Gewerbe- und Industrienutzungen geprägt ist und kaum Wohnflächen aufweist, soll zu einem lebendigen und durchmischten Quartier umgestaltet werden. Dabei geht es darum, das Gewerbe nicht erneut zu verdrängen und die vermeintlich unschöne Nutzung an andere Orte zu verschieben. Vielmehr soll versucht werden, das Gewerbe attraktiv in den Mix der Nutzung einzubinden und ein Koexistieren zwischen Industrie, Wohnen und Gewerbe zu ermöglichen.

In diesem Kontext könnte das Konzept der Gartenstadt eine Antwort liefern, um eine harmonische Integration von Wohnen und Gewerbe zu erreichen. Die Idee der Gartenstadt entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Antwort auf die zunehmende Industrialisierung und die damit verbundenen schlechten Lebensbedingungen in den Städten. Die Vision war, eine Stadt im Grünen zu schaffen, in der Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einer harmonischen Beziehung zueinanderstehen. Die Gartenstadt-Prinzipien wie eine gute Verkehrsverbindung, grosszügige Grünflächen, bezahlbarer Wohnraum und eine Mischung aus Gewerbe und Wohnen könnten auch in Winterthur angewendet werden, um ein lebenswertes und nachhaltiges Quartier zu schaffen. 12

25 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

12 Eugster 2014, S. 22

2.3 DAS LEBEN IM INDUSTRIEZEITALTER

Um 1800 setzte die Winterthurer Gründerzeit ein. Weil die Fabriken schneller wuchsen als das Wohnungsangebot, herrschte rasch Wohnungsknappheit. Doch die Winterthurer Fabrikbesitzer lernten aus den benachbarten Industrienationen wie Deutschland oder Frankreich. In Mietskasernen herrschte vermehrt soziale Unruhe, und mit oft mangelhaften hygienischen Zuständen verursachten sie ein gesundheitsschädliches Wohnklima, was sich schlussendlich schlecht auf das Geschäft auswirkte. Also bauten die Winterthurer Industriellen nicht nur Fabriken, sondern auch Häuser für ihre Arbeiter. Diese meist freistehenden Doppeleinfamilienhäuser verfügten über kleine Nutzgärten für den Anbau von Lebensmitteln zum Eigenbedarf. Dies war die Geburtsstunde der Bezeichnung Winterthurs als «Gartenstadt».

26 machina CITREA

Dank dem Anschluss ans schweizerische Eisenbahnnetz am 14. Mai 1855 schaffte Winterthur innert weniger Jahrzehnte den Sprung ins Industriezeitalter und wurde zur führenden Adresse Europas für Textilmaschinen, Lokomotiven und Schiffsmotoren. Die Wohnbautätigkeit der Industriellen für ihre Arbeiter zu Beginn des 19. Jahrhunderts war jedoch nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Wohnungsnot war seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Dauerthema. Diesen Mangel bekämpfte die 1872 gegründete Gesellschaft für Erstellung günstiger Wohnhäuser in Winterthur (GEbW). Dabei entstanden vor allem Doppelzwei- und Doppeldreifamilienhäuser, wobei immer darauf geachtet wurde, sie voneinander abzusetzen und mit einem Garten zu versehen. Ernst Jung, welcher für das architektonische Gesicht der Arbeiterhäuser verantwortlich war, verwendete verschiedenfarbige Sichtbacksteine, die ihm auf einfache Art dekorative Fassadengestaltungen gestatteten. Die qualitativ hochstehenden, relativ kleinen Mehrfamilienhäuser mit ihren typischen Gärten, prägten die Siedlungsstruktur der «Gartenstadt Winterthur» nachhaltig. Die offenen Arbeitersiedlungen, die auf mehrere Quartiere verteilt waren, liessen einen gleitenden Übergang zu Mittelstandshäusern und zu kleinen Villen zu. Mit ihrer Wohnbauphilosophie trug die GEbW wesentlich dazu bei, dass es trotz des hohen Anteils an Arbeiterfamilien zu einer sozialen und beruflichen Durchmischung kam.

Um 1900 wurde ein starker Kontrast zwischen den Lebens- und Wohnverhältnissen der Arbeiterschicht auf der einen und denen der Industriellen und Kaufleute auf der anderen Seite sichtbar. In Winterthur herrschten die typischen Wohnverhältnisse einer Industrie- und Arbeiterstadt. Die kleinen Unterschichten-Wohnungen waren überfüllt, und für die Wohnungen der Oberschicht wurde die Belegungsdichte nicht ausgeschöpft. Es fehlte in Winterthur noch immer an günstigem und gesundem Wohnraum für die unteren Schichten. Unter dem Druck dieser Krise bildeten sich zahlreiche Reformbewegungen, die nach neuen Horizonten strebten. Den entscheidenden Anstoss für den Städtebau im 20. Jahrhundert gab der Brite Ebenezer Howard, welcher die Gartenstadtidee propagierte. 13

27 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

13 Eugster 2014, S. 16–22

Abb. 10. Arbeiterwohnhaus der Gelatinefabrik auf der gegenüberliegenden Seite der St. Gallerstrasse.

28 machina CITREA

Abb. 11. Luftbild von 2023 vom Gebiet Grüze mit dem Gelatineareal im Zentrum.

Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Die Siedlungsform der Gartenstadt hat in Winterthur eine lange Tradition. In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte Stadtbaumeister Albert Bodmer versucht, die Gartenstadtidee im ersten Zonenplan von Winterthur zu implementieren. Nachdem sie Anfang der sechziger Jahre mit den modernistischen Städtebaukonzepten verschwand, besann man sich in den achtziger Jahren auf die speziellen Qualitäten der durchgrünten Winterthurer Quartiere und revidierte den Zonenplan. Dafür wurde der Stadt 1999 der Wakkerpreis verliehen. 14

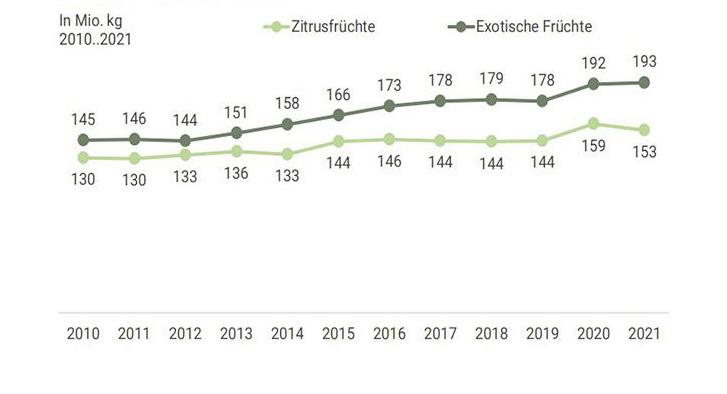

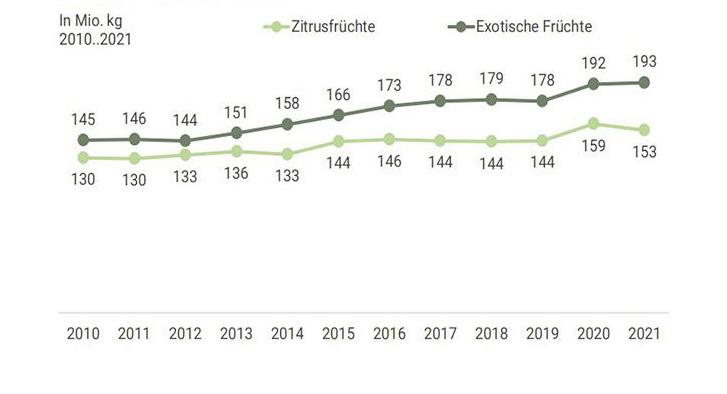

Die Vor- und Hintergärten der Arbeitersiedlungen waren der Ursprung Winterthurs als Gartenstadt. Die Hintergärten wurden als Nutzgärten zum Anbau von Obst und Gemüse zur Selbstversorgung gebraucht. Durch das Verdichten wird dieses System in Städten immer mehr verdrängt. Die Folgen sind Importprodukte aus der ganzen Welt. Der Konsument weiss nicht mehr, von wo seine Früchte überhaupt stammen. Hauptexporteure von Zitronen in die Schweiz sind Spanien mit einem Weltmarktanteil von knapp 25 Prozent sowie Mexiko und Südafrika. Pro Kopf wurden in der Schweiz Im Jahr 2021 durchschnittlich 4,4 Kilogramm Zitronen verbraucht. 15

30 machina CITREA

14 Wiskemann 2010

15 Statista 2023

Abb. 12. Nettoimportmengen in die Schweiz der Zitrus- und exotischen Früchte.

Das Konzept der Gartenstadt steuert in Winterthur heute auf eine lebendige und funktionale Stadtumgebung an. Bestandteile sind dabei ausreichend Grünflächen und Erholungsmöglichkeiten in naher Umgebung für die Menschen. In der Gartenstadt werden Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Natur vereint, um eine ausgewogene Mischung zu erzielen. Die Stadtrandparks sind Winterthurs grüne Rahmen, Grünzüge, die privaten Gärten und die durchgrünten Siedlungen wichtige innerstädtische Elemente. Stärker gewichtete ökologische Fragen, die zunehmende Mobilität und die steigende Einwohnerzahl und die damit verbundene zunehmende Verdichtung der Stadt steigern den Qualitätsanspruch an den begrenzten Frei- und Grünraum. Die Stadt Winterthur will Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in das Konzept der «Gartenstadt Winterthur» integrieren und so eine angenehme und gesunde Lebensumgebung für die Menschen schaffen. 16

31 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

16 Stadt Winterthur 2021, S. 26

32 machina CITREA

Abb. 13. & Abb. 14. Collagen Neuinterpretation der Gartenstadtidee in die bestehenden Strukturen der Gelatinefabrik.

2.4

IM UMGANG MIT BESTEHENDEN STRUKTUREN

Das mit dem Thesisprojekt zu bearbeitende Areal befindet sich im Industriegebiet Grüze zwischen dem Bahnhof Grüze und der St. Gallerstrasse. Im Jahre 1872 entstand eine Leimfabrik am genannten Standort. Mit dem Brand im April 1880 wurde aus der Leim produzierender Fabrik die Gelatinefabrik. Das Gebäudeensemble bestand zu dieser Zeit aus zwei Längstrakten, welche zusammen eine L-Grundform bildeten und als «Tröcknersäle» bezeichnet wurden, sowie einem davorgesetzten Kopfbau, die «alte Kalkerei». Rund dreissig Jahre später kam ein weiterer «Tröcknersaal» hinzu, welcher parallel zum Längstrakt angeordnet wurde. Die zwei parallelen Längsbauten aus Sichtbackstein mit flach geneigten Dächern, wurden später mit grossen Satteldächern versehen, um stützenfreie Innenräume zu erhalten und damit die Flexibilität zu erhöhen. Mehrere Anbauten und Erweiterungen kamen hinzu, unter anderem ein Kesselhaus mit Hochkamin. Die «alte Kalkerei» mit grossem Walmdach im Nordosten ist inzwischen modernisiert worden. Zum Ensemble gehören ein Direktorenwohnhaus von 1906 und Arbeiterwohnhäuser von 1880 bis 1890, die abgebrochen worden sind. Heute werden die Räumlichkeiten von einer Druckmesstechnikfirma sowie einer Kinderkrippe und einer Pflanzenerdefirma genutzt. Das Konglomerat ist inklusive Hochkamin weitgehend original erhalten. Über Jahrzehnte erlebte die Gelatinefabrik Höhen und Tiefen. In den ersten Jahren florierte sie, jedoch beendeten die Umstände des Ersten Weltkrieges vorerst ihre Erfolgsgeschichte. Der Betrieb der Gelatine wurde dank kontinuierlicher Erweiterungs- und Renovationsarbeiten bis um 1970 aufrechterhalten. 17 17 Bärtschi 2011, S. 10–36

34 machina CITREA

Das architektonische Durcheinander widerspiegelt den evolutionären Prozess der Fabrik. Der Wandel und die Heterogenität der industriellen Architektur des 19. Jahrhunderts wird durch das Ensemble aus verschiedenen Gebäudeteilen, welche zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind, veranschaulicht. Die Anlage ist ein bedeutender Zeuge der Wirtschaftsgeschichte als eine der frühen und damals grösseren chemischen Fabriken einerseits und andererseits der Sichtbacksteinarchitektur aus der Zeit der Hochblüte der Industrialisierung. Der Hochkamin hat als einer der letzten grösseren derartigen Bauten in Winterthur Wahrzeichencharakter. 18 18

35 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Sulzer-Jantzen, S. 1–2

Abb. 15. Gelatine-Areal um 1981.

36 machina CITREA

Abb. 16. Südlich von der St. Gallerstrasse gelangt man zum Gelatine-Areal.

Abb. 17. Ostfassade der Kalkerei mit Hochkamin im Hintergrund.

Abb. 18. Nordfassade der Kalkerei und rechts das Kesselhaus.

Abb. 19. Westseitiger Bereich an der Eulach, ehemalige Wäscherei mit dahinterliegendem Längstrackt, dem Tröcknersaal.

Abb. 20. Haupteingang mit Tröcknersaal im Hintergrund.

Abb. 21. Südwestfassade des Verbindungsbaus zwischen den beiden Tröcknersälen.

37 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

38 machina CITREA

«It is exciting to deal with existing structures [...] When you don’t start from scratch you need architectural strategies that are not primarily motivated by taste or stylistic preferences.»19

19 Herzog 2001

JACQUES HERZOG

Beim Bauen mit bestehenden Gebäuden wie der ehemaligen Gelatinefabrik geht es zunächst um die Frage, wie erhaltenswert ist ein Bau in Bezug auf seine vorhandene Struktur sowie auf seine Geschichte. In vielen Fällen würde aus wirtschaftlicher Sicht Tabula Rasa praktiziert werden. Jedoch müssen heute neben ökologischen Faktoren auch soziale und kulturelle Aspekte miteinbezogen werden. Ein Ansatz beim Bauen im Bestand ist die Idee des ergänzenden Volumens anstelle einer übermässigen Bearbeitung der bestehenden Strukturen. Die Methodik versucht, anstelle von umfassenden Veränderungen oder gar dem Abreissen von Bauten, durch Hinzufügen oder Anbauen neue funktionale und ästhetische Qualitäten zu schaffen. Dafür braucht es eine genügend grosse Wertschätzung der bestehenden Architektur, welche durch genaues Hinschauen und den geschichtlichen Hintergrund begründet wird. Der Charakter des Bestandes wird so erhalten und im besten Fall ergibt sich aus Alt und Neu eine harmonische Beziehung. Dadurch wird die architektonische Vielfalt und die Geschichte eines Ortes gewahrt, während gleichzeitig zeitgenössischer Ausdruck und Funktionalität integriert werden. Die Strategie des ergänzenden Volumens kann auch ökologische Vorteile bieten, indem keine Ressourcen für den Abriss benötigt werden. Zudem wird eine Überbeanspruchung des vorhandenen Raums vermieden. Eine sensible und respektvolle Herangehensweise an ein bestehendes Gebäude trägt zur Wahrung der Geschichte bei und verbindet sie dabei mit den Bedürfnissen der Gegenwart.

39 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Abb. 22. Südwestseitige Ansicht der Gelatinefabrik um 1900.

2.5 EINE NEUE HERANGEHENSWEISE

Architekt:innen waren immer mit neuen Aufgaben beschäftigt und auf der Suche danach, auf die Probleme der Welt mit der bestmöglichen gebauten Umwelt zu reagieren. Früher waren die Aufgaben zwar anders aber keineswegs weniger komplex. Heute spielen neue und andere Komponenten eine wichtige Rolle wie das Bevölkerungswachstum, der Klimawandel, das Arbeiten mit bestehender Architektur, die Schaffung lebendiger Städte und die Durchmischung von Funktionen in einer sich kontinuierlich verändernden Welt. Die Gesellschaft wird sich früher oder später den Herausforderungen des Klimawandels und der immer dichter werdenden Städte stellen müssen. Dies erfordert ein gesellschaftliches Umdenken, welches teils drastische Auswirkungen auf das Leben und auf die Wohnform der Menschen hat. Die Menschen müssen sich an ein neues Wohnen gewöhnen und können nicht einen Wohnort fordern, der all ihre bisherig gelebten Gewohnheiten unterstützt und sogleich mit den äusseren Gegebenheiten auskommt. So müssen auch Gebäude in der heutigen Zeit mehr leisten als «nur» dem Menschen zu dienen und diesem Schutz zu bieten. Architekt:innen sind gezwungen nachhaltige und zukunftsfähige Gebäude zu schaffen, die den ökologischen und sozialen Anforderungen gerecht werden. Dies beinhaltet auch die Integration und Nutzung bestehender Bausubstanz, um Ressourcen zu schonen und die Identität eines Ortes zu wahren. Ein neuer Bautypus soll Aspekte wie Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit, Naturnähe und Achtung der lokalen Identität vereinen.

40 machina CITREA

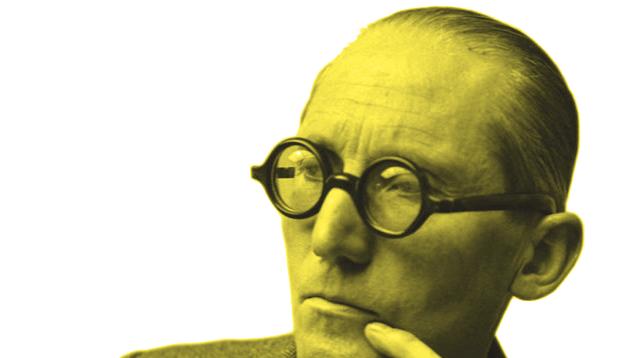

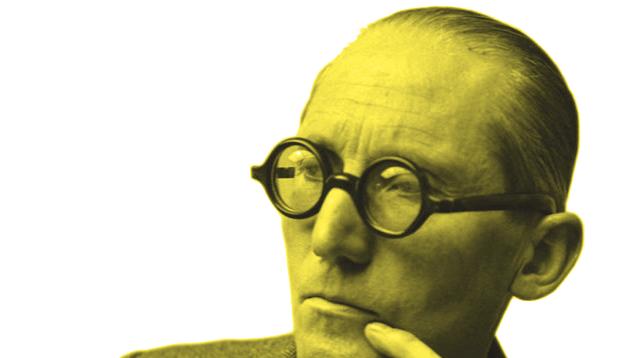

Abb. 23. Le Corbusier um 1953.

Abb. 23. Le Corbusier um 1953.

3

44 machina CITREA

20 Niemeyer 2012

«Wenn man mich fragt, was für mich die Fantasie bedeutet, antworte ich: Fantasie ist die Suche nach einer besseren Welt.»20

OSCAR NIEMEYER

Die zukünftigen Lebensräume werden sich vermehrt in den Städten befinden, denn die Tendenzen zeigen, dass städtische und ländliche Gebiete zunehmend zu einer einzigen grossen Stadt verschmelzen. Freiheit, Kollektivität und Teilnahme aber auch Anonymität, Wohlstand und Wachstum sind Begriffe, wofür eine Stadt steht. Die Stadt ist Ursprungsort der Demokratie und Sinnbild für Kultur und des Fortschritts und auch deshalb Anziehungspunkt für viele Menschen. Die Stadt wird zu einem räumlichen, sozialen und kulturellen Konstrukt, in dem die Mehrheit der Menschen leben möchte und leben wird. Dies bedeutet eine bisher ungekannte Dichte, insbesondere in der Schweiz, die gefördert und aktiv gelebt wird. Eine dichte Stadt kann nachhaltiger sein und soll eine höhere Lebensqualität bieten im Vergleich zu einer zerstreuten und ausgedehnten Landschaft. Eine grössere Dichte ermöglicht zudem mehr Fläche, die der natürlichen Verwilderung überlassen werden kann. 21

45 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

21 Von Borries, Kasten 2019, S. 45–47

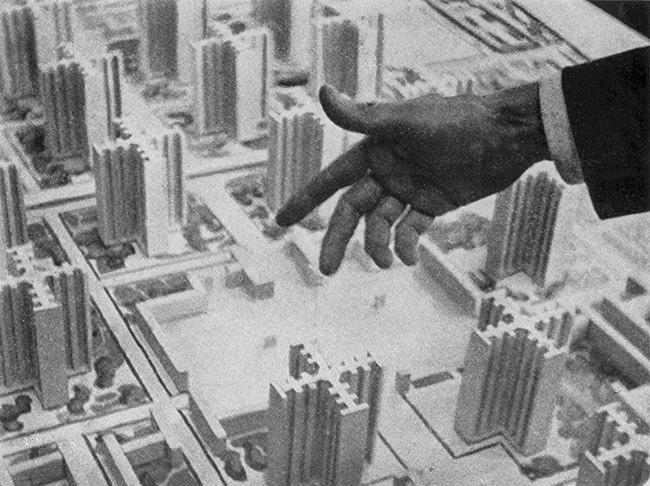

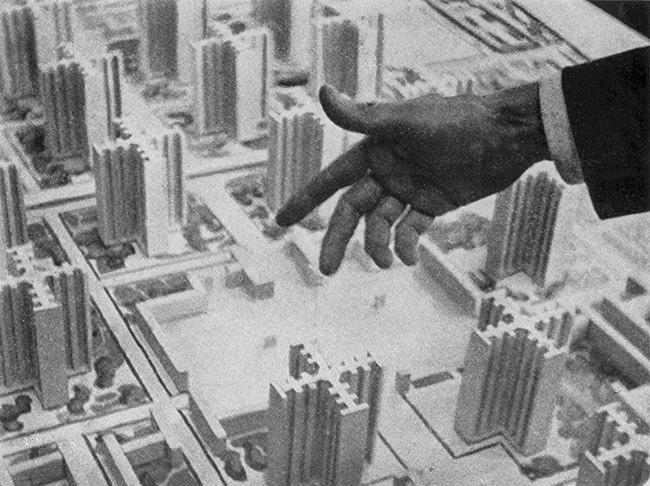

Abb. 24. Das Modell des Plan Voisin von Le Corbusier und Jeanneret.

Die Gestaltung einer sozialen, identitätsstiftenden und nachhaltigen Stadt erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise. Die nachfolgend dargestellten theoretischen Betrachtungen gründen auf den unter Punkt 2, «Die Stadt in Bewegung», dieser Arbeit untersuchten Themen. Es handelt sich hier nicht um ästhetische Fantasien oder einem streben nach modischen Erscheinungen. Es geht um architektonische Tatsachen, welche einen Schritt in ein zukünftiges Bauen bedeuten.

DIE NEUE DICHTE

Um die begrenzte Bodenfläche und somit den begrenzten Raum der Stadt effizient zu nutzen, spielt das Volumen eine zentrale Rolle im Städtebau. Durch dichte Baukörper und eine optimale Nutzung der vorhandenen Fläche können viele Menschen auf kleinerem Raum leben. Dies reduziert den Platzverbrauch an Bodenfläche. Wertvolle Flächen werden für Grünflächen, öffentliche Plätze und Parks freigemacht.

DER LOW-TECH GEDANKE

Bereits im Entwurfsprozess ist es wichtig das Klima miteinzubeziehen. Die äusseren Einflüsse sind essenziell für die Planung eines Gebäudes. Sie haben Einfluss auf das Bauvolumen, die Ausrichtung dessen sowie die Materialwahl. Integration von natürlicher Belüftung, passiver Solarenergie und intelligentem Schutz vor extremen Wetterbedingungen sind Bestandteil.

DER AUFBRUCH IN DIE VERTIKAL-PRODUKTION

Um den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln decken zu können, sind neue Lösungen erforderlich. Vertikale Gärten, Dachfarmen und Gewächshäuser in urbanen Gebieten intensivieren die lokale Lebensmittelproduktion ohne zusätzliche Flächen in Anspruch zu nehmen. Dies reduziert die Transportwege und trägt so zu einer besseren Umwelt bei.

46 machina CITREA

DAS WOHNEN NACH JAHRESZEITEN

Die Räume werden so gestaltet, dass sie sich an die sich verändernden Jahreszeiten anpassen können. So gibt es im Gebäude unterschiedliche Klimazonen. Der Raum wächst und schrumpft mit den klimatischen Gegebenheiten. Das Wohnen nach Jahreszeiten ermöglicht eine flexible Art von Leben und eine ressourcenschonende Nutzung.

DIE WAHRUNG DER IDENTITÄT

An einen Ort, der Geschichte in sich trägt, erinnert man sich. Identitätsstiftend für ein Gebäude ist demnach die Integration von historischen architektonischen Elementen und die Erhaltung der Kultur an einem spezifischen Ort. Dies kann zu lebendigen Stadtquartieren führen, die Wohnraum, Arbeitsplätze und kulturelle Angebote vereinen.

Der neue Bautypus berücksichtigt den umgebenden Raum, die effiziente Flächennutzung, das nachhaltige Wohnen, die lokale Lebensmittelproduktion und das identitätsstiftende Gestalten. Durch die Umsetzung dieser Punkte kann ein nachhaltiges Gebäude entwickelt werden, welches die zur Verfügung stehenden Ressourcen geschickt nutzt und gleichzeitig die Umweltbelastungen minimiert.

47 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

«Würde das Problem des Wohnens und der Wohnung so gut durchstrukturiert wie das Fahrgestell eines Autos, dann erlebte man rasch eine Wandlung und Verbesserung unserer Häuser. Wenn die Häuser wie die Fahrgestelle serienmässig von der Industrie hergestellt würden, dann sähe man bald überraschende Formen, aber gesunde, vertretbare, auftauchen, [...] und die entsprechende Ästhetik würde sich mit erstaunlicher Präzision ebenso bald formulieren.»

LE CORBUSIER

48 machina CITREA

22

22 Le Corbusier 1922

3.1 DIE NEUE DICHTE

Der Funktionalismus besagt, dass Gebäude ausschliesslich auf ihre Zweckmässigkeit und Funktion ausgerichtet sein sollten. Dieses Prinzip ist nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint, und hat innerhalb von Architekt:innen zu Verwirrung und Kontroversen geführt, insbesondere im Zusammenhang mit der modernen Architektur.

Während des Ersten Weltkriegs entstand eine internationale Bewegung für funktionalistische Architektur, die Teil der Moderne war. Die Ideen waren stark von dem Wunsch geprägt, nach dem verheerenden Krieg eine neue und bessere Welt für die Menschen zu schaffen, wie es in den sozialen und politischen Bewegungen in Europa deutlich zum Ausdruck kam. Der funktionalistische Ansatz war eng mit den Ideen des Sozialismus und des modernen Humanismus verbunden. Es ging nicht nur darum, Gebäude funktional zu gestalten, sondern auch um die Nutzung der Architektur, um im weitesten Sinne eine bessere Welt und ein besseres Leben für die Menschen zu schaffen. 23

23 Frampton 2004, S. 154–160

49 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

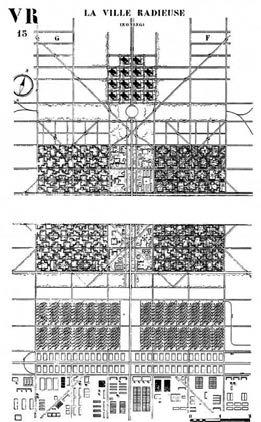

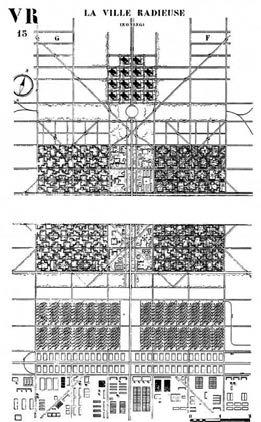

Abb. 25. Le Corbusiers und Jeannerets Ville Radieuse um 1931.

LE CORBUSIERS UNITÉ

Die Unité d’Habitation von Le Corbusier gilt als wegweisendes Beispiel für den Städtebau des 20. Jahrhunderts. Den Kern der Idee stellte Le Corbusier bereits 1925 in Paris vor, mit dem Pavillon de l’Esprit Nouveau. Das Gebäude, das erstmals in Marseille um 1947 realisiert wurde, war Teil von Le Corbusiers Konzept der «vertikalen Stadt». Es war ein visionäres Experiment, das auf den Prinzipien der Funktionalität, der sozialen Interaktion und der Integration von Natur in den städtischen Raum basierte. Die Unité wurde als autarke Stadt in einem Gebäude konzipiert, indem es eine Vielzahl von Funktionen und Einrichtungen in sich vereinte. Le Corbusier plante die Unité d’Habitation basierend auf den vier Grundfunktionen: Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Verkehr, die in der Charta von Athen postuliert wurden. Er beschäftigte sich mit Fragen zur Arbeitsteilung, dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur und der Integration serieller Produktionsmöglichkeiten im sozialen Wohnungsbau. Obwohl die Unité ein experimentelles städtebauliches Projekt mit utopischen Ideen war, verkörperte sie das Streben nach verbesserten Lebensbedingungen für die Menschen. Le Corbusier versuchte, der funktionalen und industrialisierten Wohnarchitektur des 20. Jahrhunderts ein neues Gesicht zu geben. Die Umsetzung erforderte ein radikales Umdenken und brach mit den damaligen städtebaulichen Konventionen.

50 machina CITREA

Trotz sorgfältig durchdachter räumlich-funktionaler Planungen, gab es eine deutliche Diskrepanz zwischen der funktionalisierten Wohnform und den Bedürfnissen nach individueller Freiheit und Gemeinschaft. Zum einen war es die Dominanz und Abtrennung vom umgebenden Stadtbild durch die grossmassstäbliche Dimension des Gebäudes, zum anderen die soziale Isolation durch die begrenzte Interaktion unter den Bewohnern zwischen den Geschossen, sowie die Uniformität durch standardisierte Wohnmodule und Einrichtungsgegenstände, welche den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben der Bewohner nicht gerecht wurden. Anstelle der Heterogenität einer offenen Stadt und des menschlichen Zusammenlebens entstand eine geschlossene «Stadt in der Stadt» mit homogenen Einheiten. Die Unité d’Habitation ist dennoch ein faszinierendes Gebäude. Wie es überraschend vor einem steht, wenn man die Boulevard Michelet entlang geht und zwischen den Bäumen die Farben des Kollektivs zwischen der imposanten Betonstruktur erhascht. Sie bleibt eine Ikone und Vorbild für ein neues Denken in der Architekturszene. 24

51 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

24 Braun 2015

Abb. 26. Die Unité d’Habitation in Marseille von Le Corbusier entworfen nach den im Jahre 1926 statuierten «Cinq Points d’une architecture nouvelle».

NEUES BAUEN IN BRASILIEN

Le Corbusiers Werk inspirierte Architekten auf der ganzen Welt. Das Neue Bauen in Brasilien, auch bekannt als «Arquitetura Nova», war stark von internationalen Strömungen geprägt, darunter auch der Einfluss von Le Corbusier. Viele brasilianische Architekten, wie beispielsweise Oscar Niemeyer und Lúcio Costa, waren von Le Corbusiers Ideen und Konzepten geprägt und integrierten sie in ihre eigene Arbeit. Sowohl Le Corbusier als auch das «Neue Bauen» in Brasilien strebten nach rationalen und effizienten Lösungen, bei denen die Funktionalität der Gebäude im Vordergrund stand. Die Gebäude sollten den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden und gleichzeitig eine ästhetische Wirkung erzielen. Während Le Corbusier bekannt für seine visionären Stadtplanungskonzepte, wie der «Ville Radieuse» und seine Ideen zur Verbesserung der städtischen Lebensqualität war, verfolgten die Architekten des «Neuen Bauens» in Brasilien ähnliche Ziele, indem sie sich mit der Planung und Gestaltung von gut organisierten Stadtvierteln und sozialem Wohnungsbau befassten. Durch die Integration von verdichteten Gebäudestrukturen wurden Möglichkeiten geschaffen, um eine grössere Anzahl von Menschen auf begrenztem Raum unterzubringen. Die Architekten der «Arquitetura Nova» sowie Le Corbusier experimentierten mit neuen Konstuktionsmethoden und Techniken. Gerade Le Corbusier war ein Pionier in der Verwendung von Beton als Baumaterial, an welchem er dessen Flexibilität und ästhetischen Möglichkeiten schätzte. 25

52 machina CITREA

25 Mindlin 1956, S. 9–14

Abb. 27. Escritorio técnico da cidade Universitaria da universidade do Brasil (Universitätsstadt der Universität von Brasilien).

Heute würde die Unité, die Bauten in Brasilien sowie viele andere Gebäude der Moderne wegen ihrer hohen grauen Energie, die ihr Bau mit sich bringt, kritisiert. Die Architekten der Moderne haben zweifellos grossen Einfluss auf die Entwicklung der Architektur und ihre Auswirkungen auf die Umwelt gehabt. Zu jener Zeit wurden häufig energieintensive Materialien wie Stahl und Beton verwendet. Der Einsatz dieser Materialien führte zu einem erheblichen CO2-Ausstoss und einem erhöhten Ressourcenverbrauch. Auch der Einsatz von Glas um Transparenz und Lichtdurchlässigkeit zu erreichen, ist einer der grössten Träger von grauer Energie.

53 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

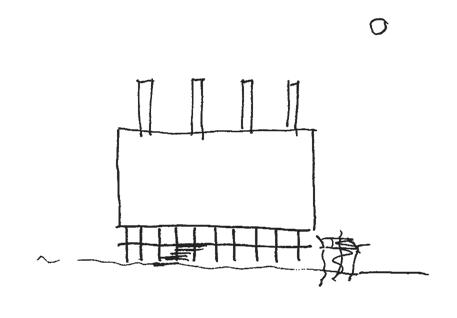

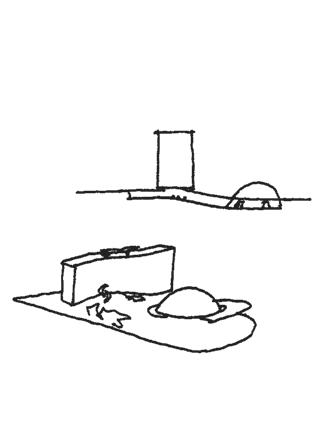

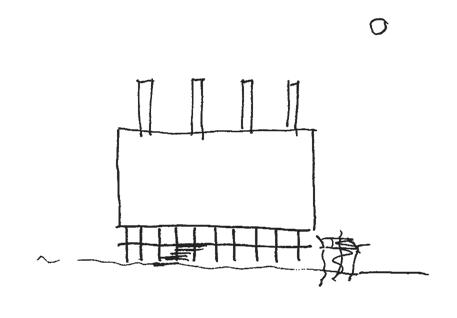

Abb. 28. Skizze von Oscar Niemeyer für die Parteizentrale der französischen KP.

Abb. 29. Skizze von Stefanie Hug für die machina CITREA.

54 machina CITREA

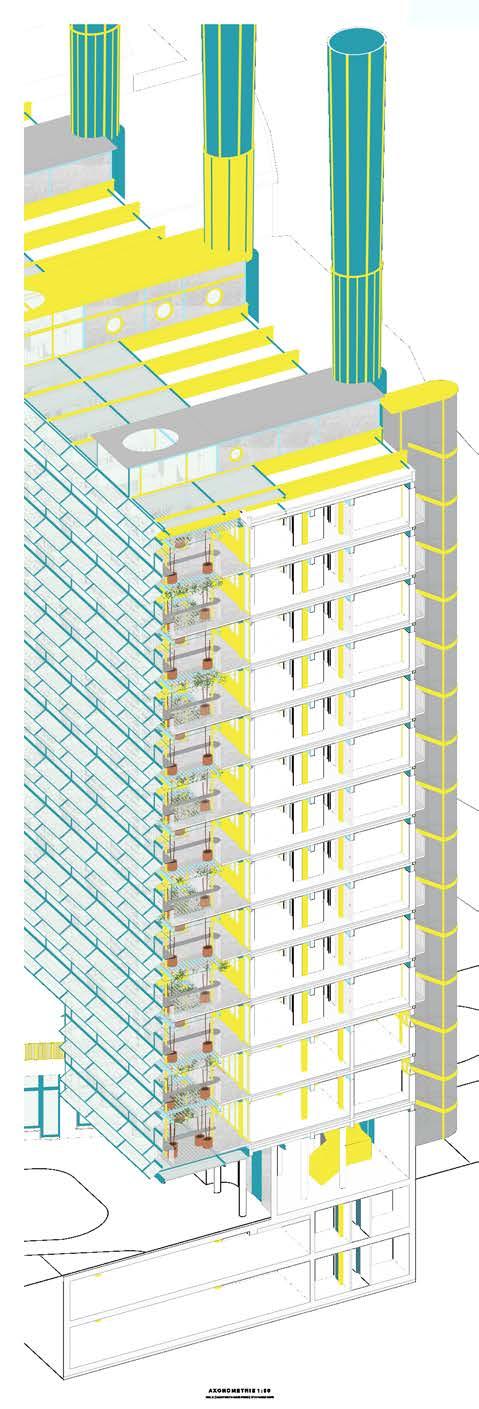

Das historische Industriegebäudeensemble der Gelatinefabrik wird grösstenteils in seinem Bestand belassen. Die bestehende Längshalle wird durch eine Aufstockung mit Büroräumlichkeiten nördlich und südlich durch einen Neubau, welcher den Fussabdruck der zurückgebauten Metallhalle übernimmt, städtebaulich gerahmt. Zwischen den beiden «Tröcknersälen» entsteht durch das neue Glasdach eine Zwischenklimazone mit besonderem Charakter. Der robuste «Kalkerei-Bau» erhält zwei zusätzliche Geschosse für Gewerbenutzungen. Dem Stahlbetongebäude vorgesetzte Holzbau bleibt in seiner Dimension identisch.

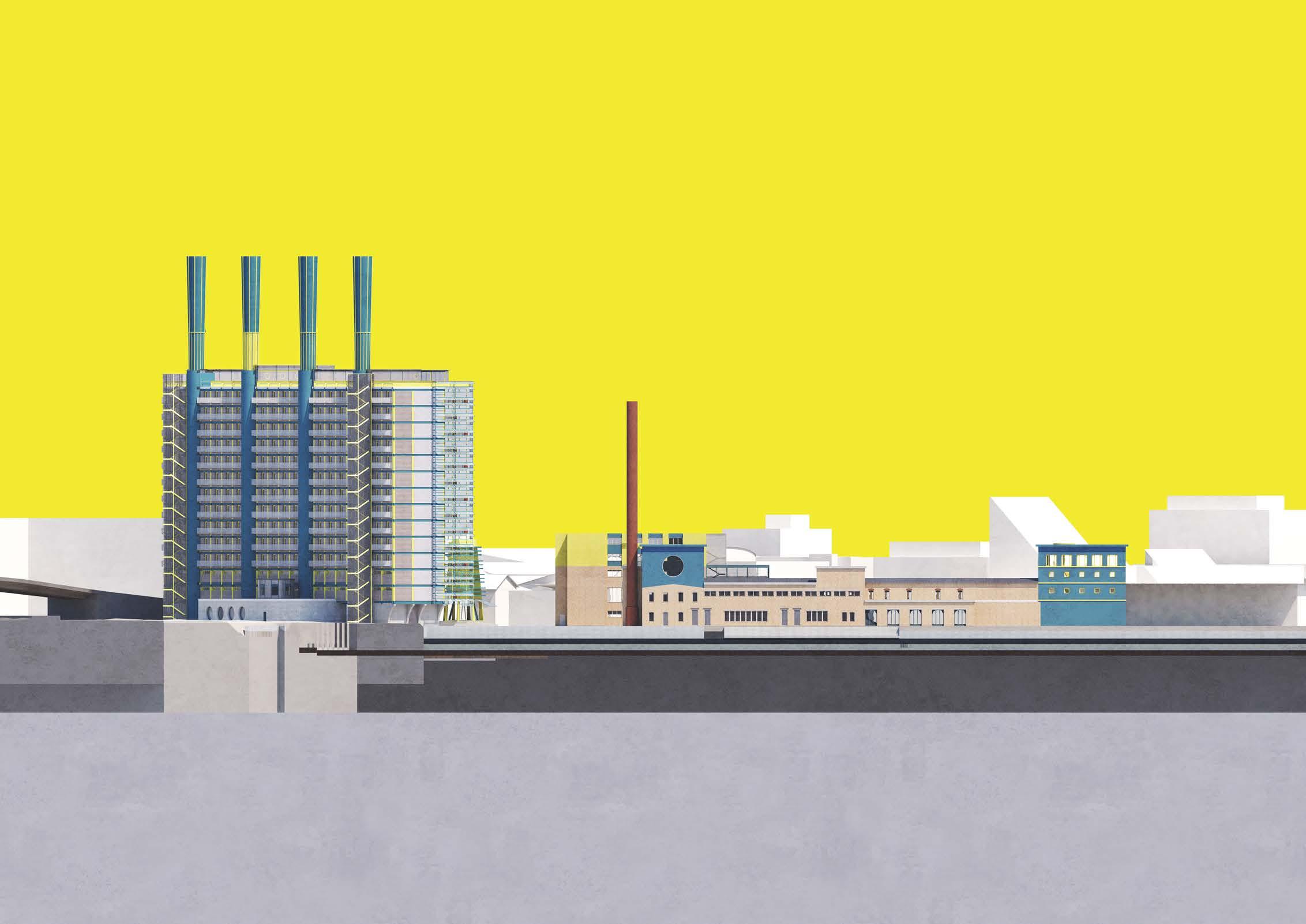

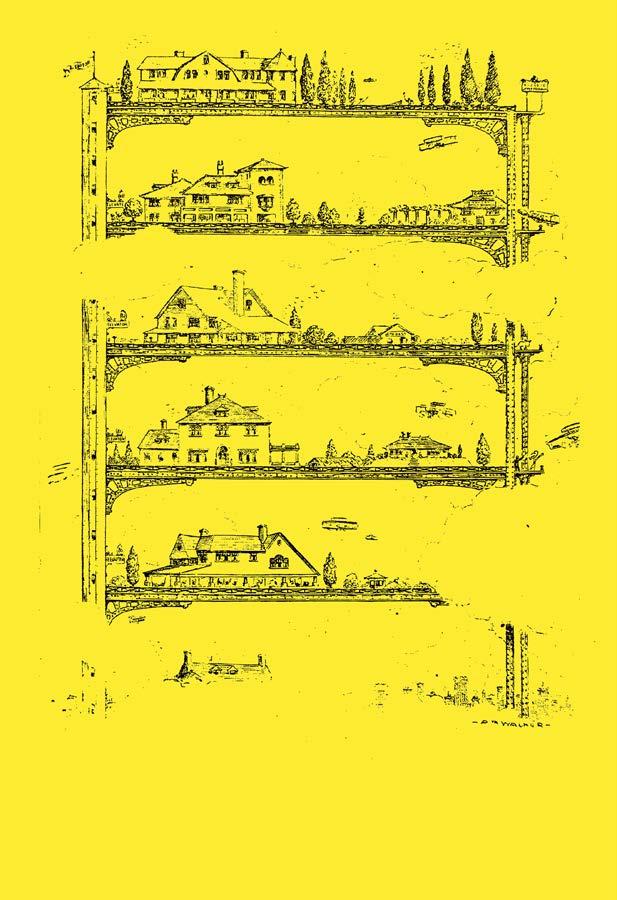

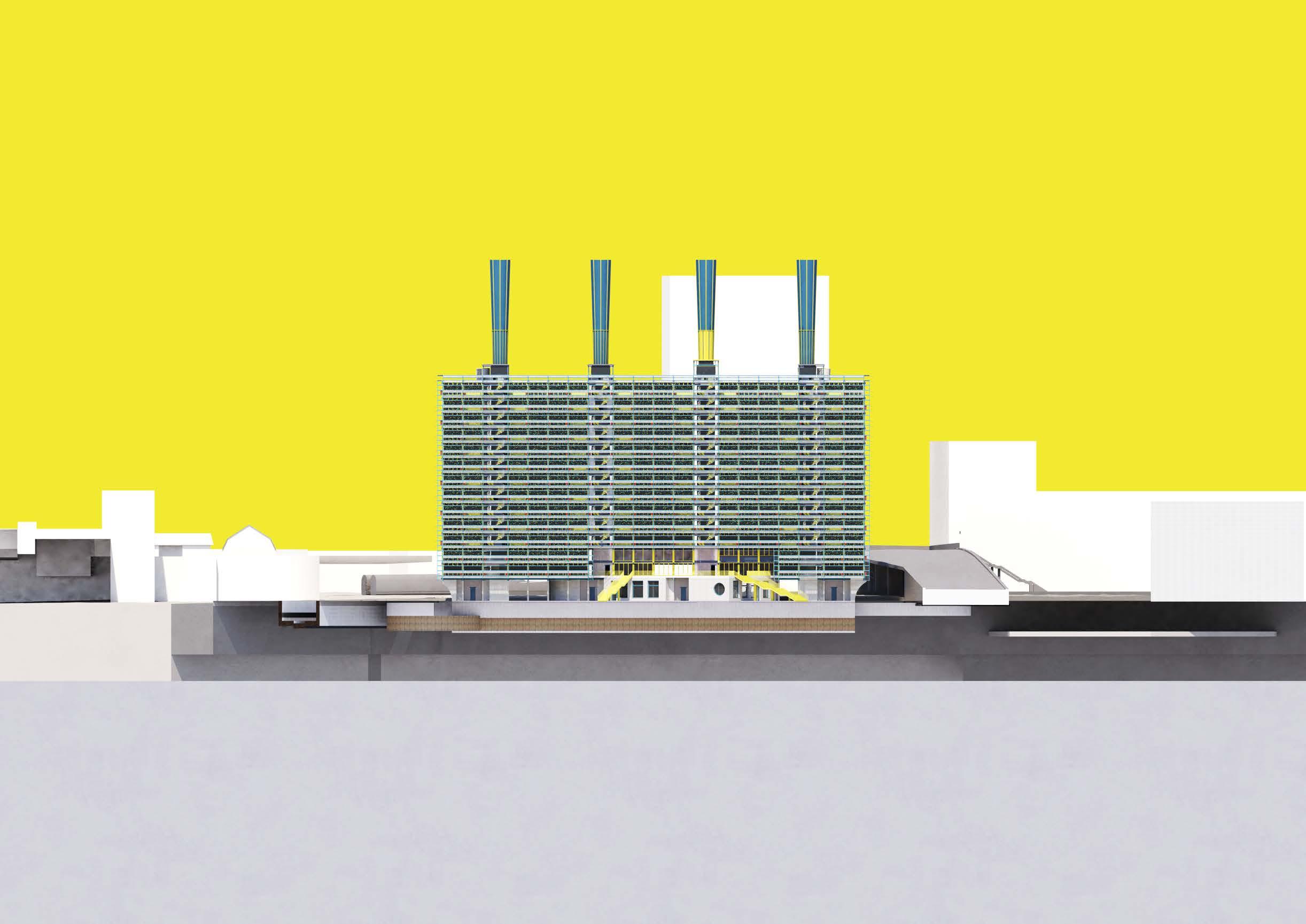

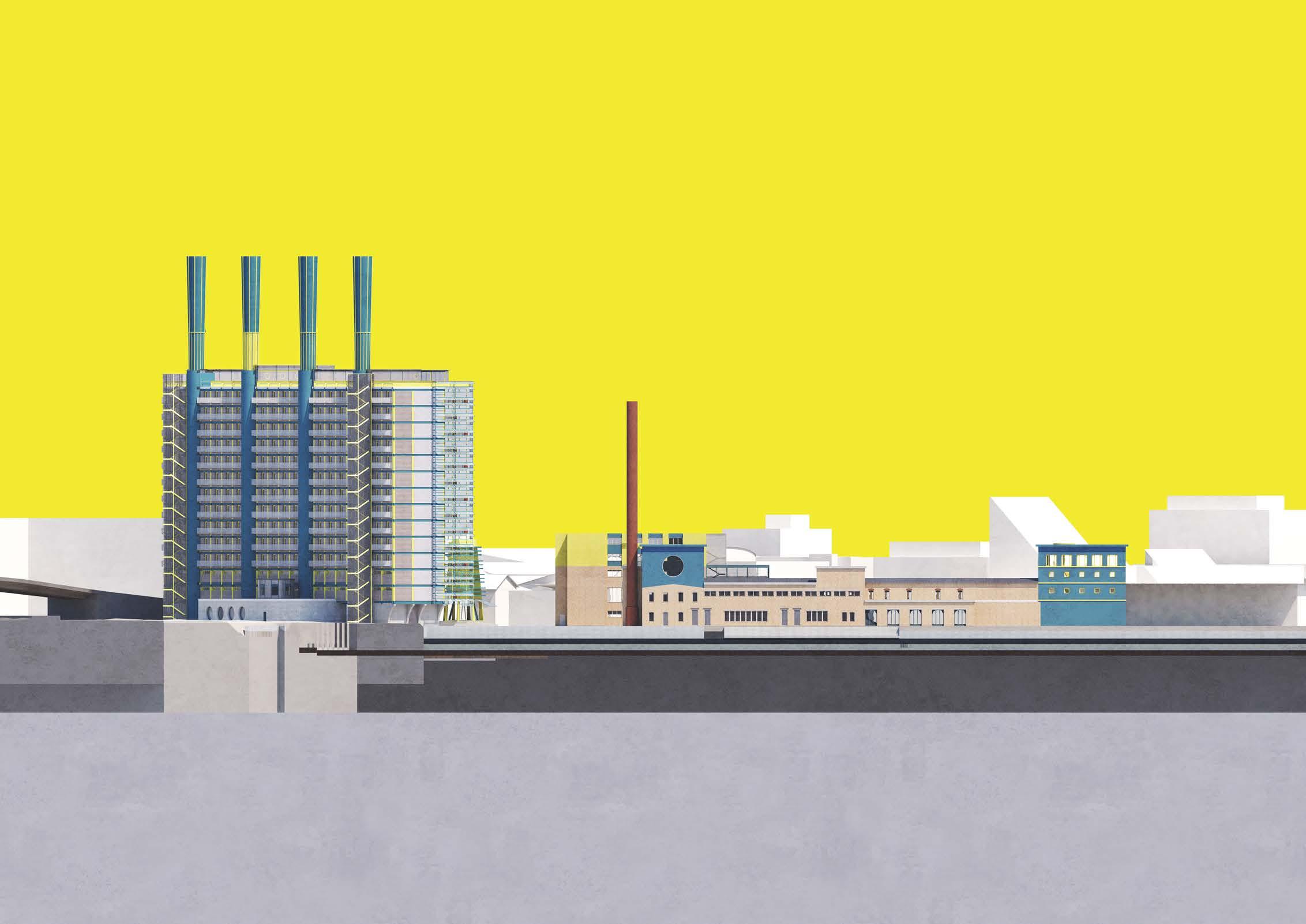

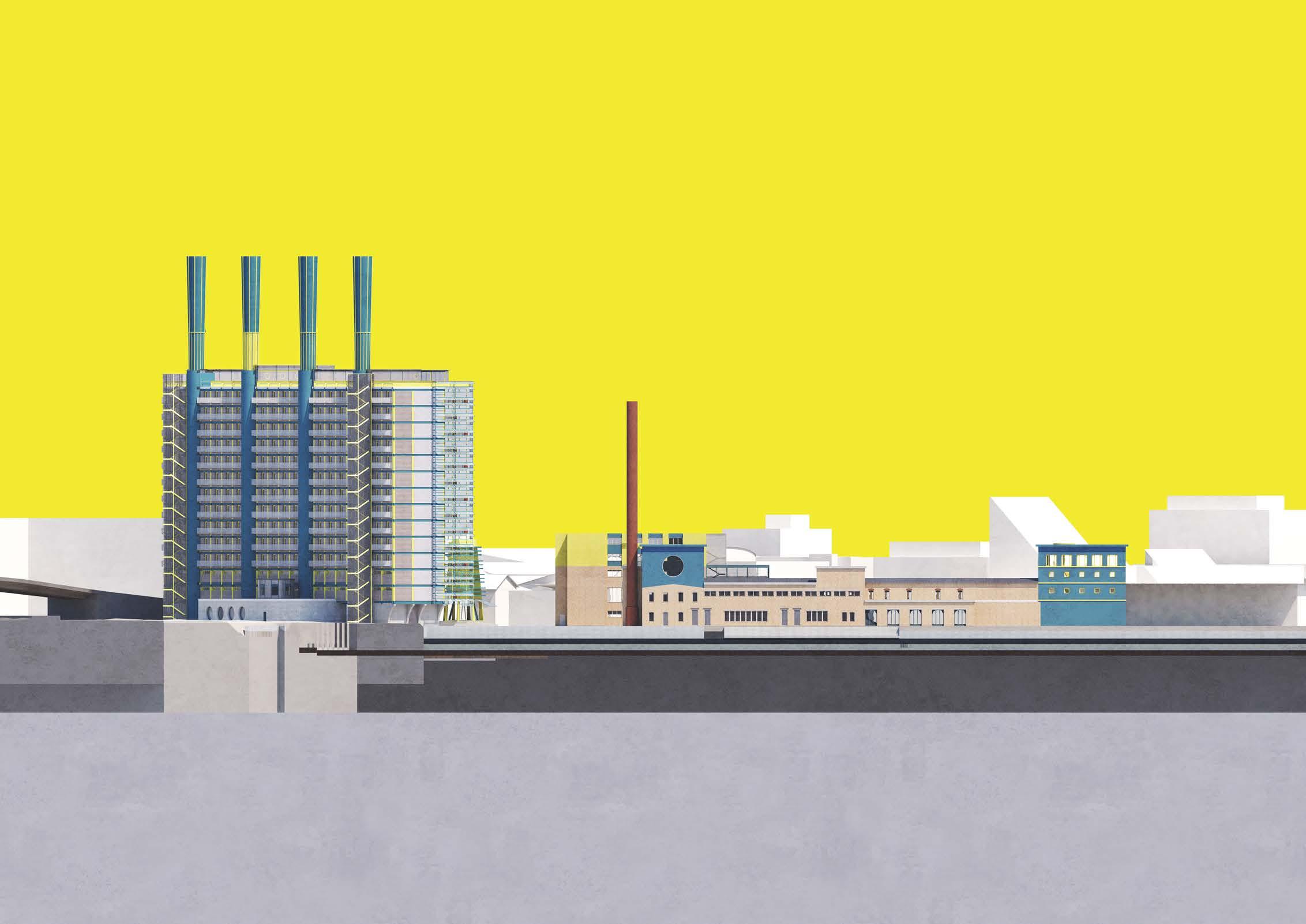

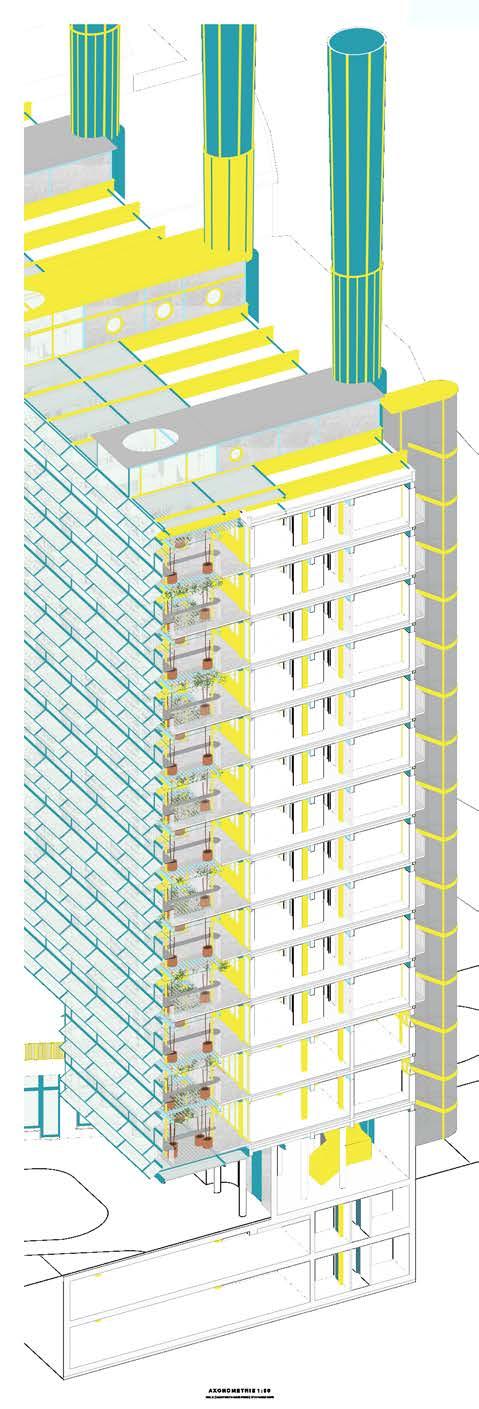

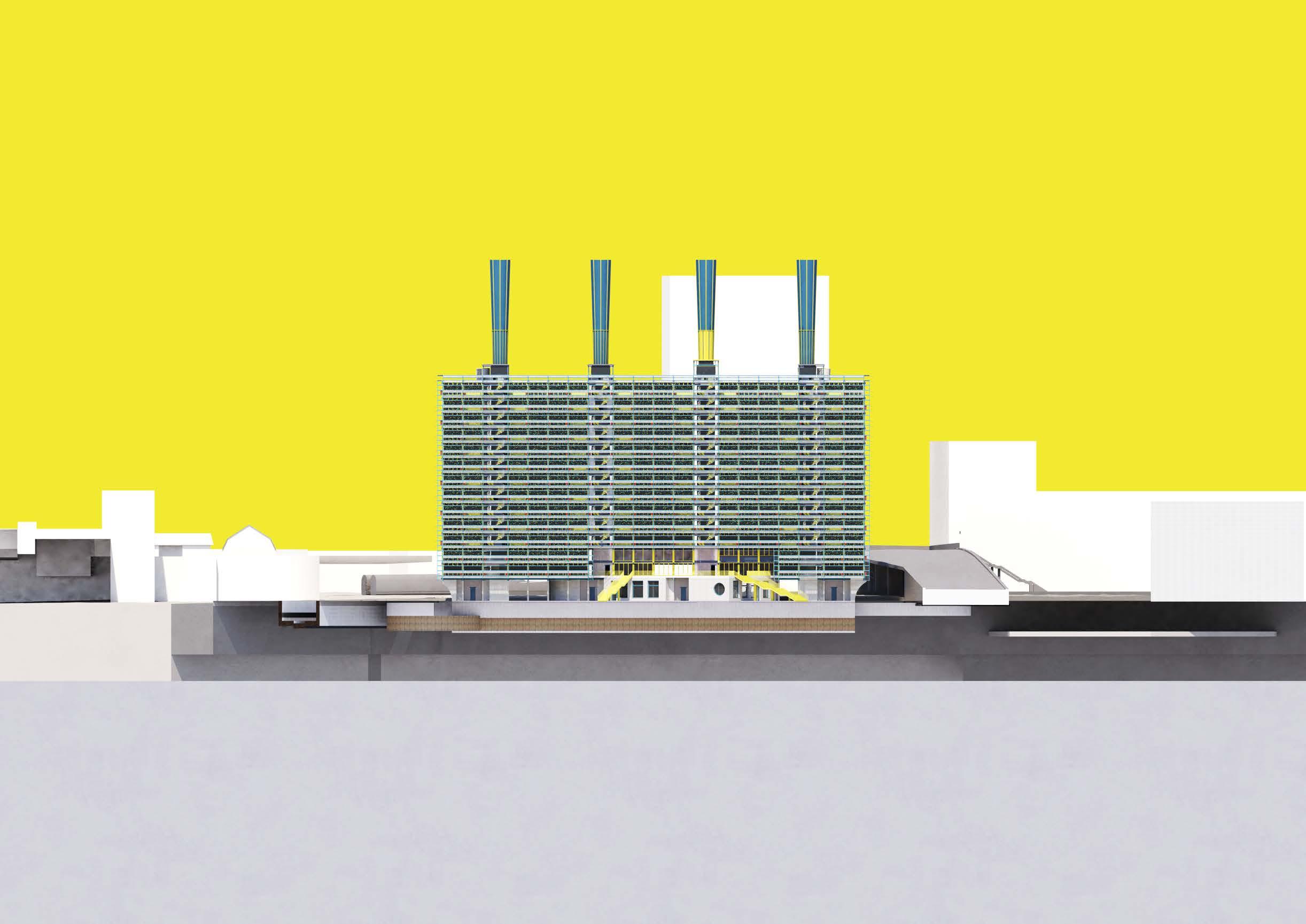

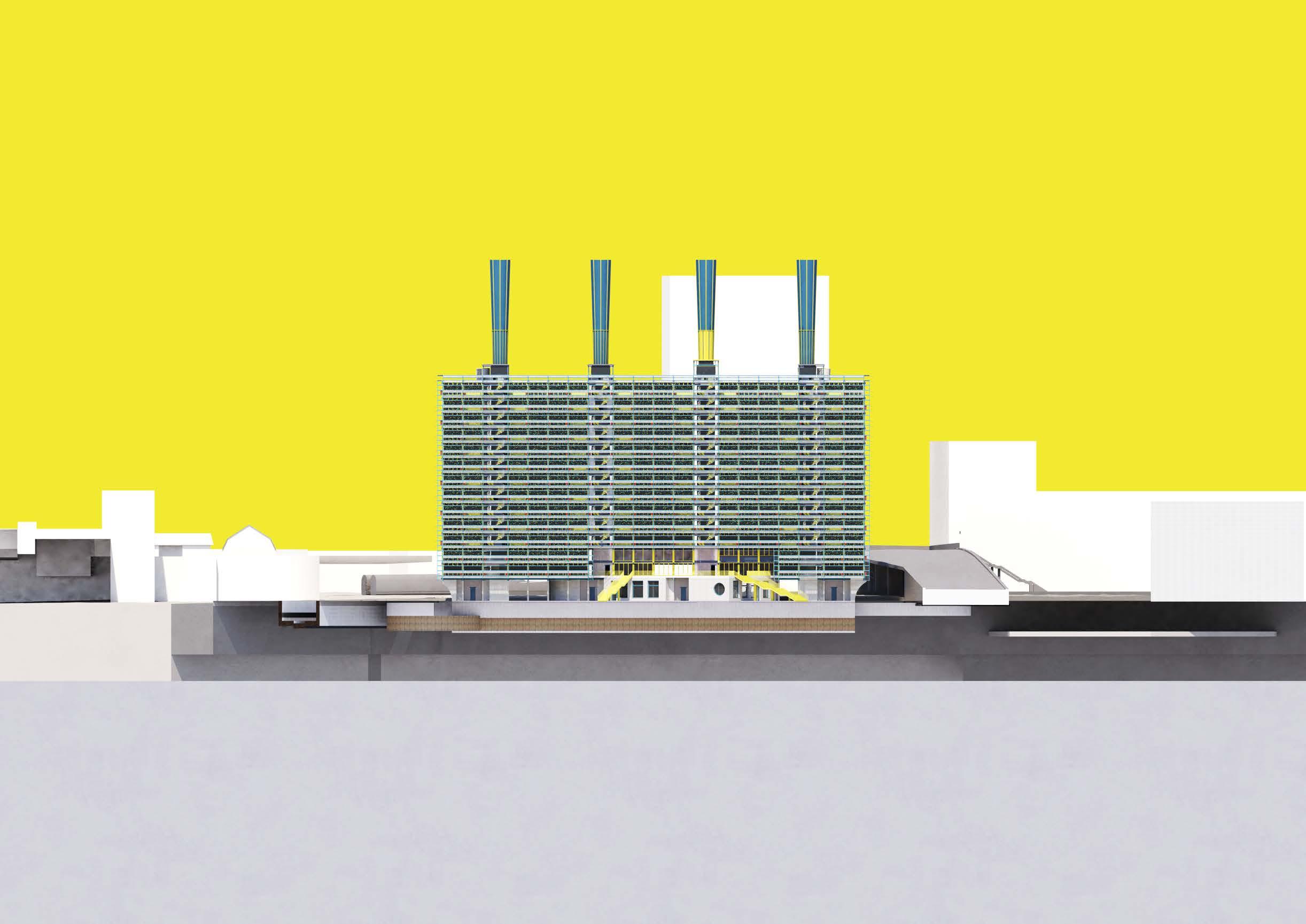

Die «machina CITREA» basiert auf einer vom Freiraum abgeleiteten Projektidee, bei der sich die Baumasse zugunsten des Freiraums von der bestehenden Gelatinefabrik möglichst weit zurücknimmt. Der begrenzte Bodenraum wird effizient genutzt. Durch den dichten Baukörper, welcher über 14 Geschosse reicht, leben viele Menschen auf kleinem Raum, was den Platzverbrauch reduziert. Dadurch werden für den «parcum ad CITREA» neue Raumverhältnisse geschaffen, welche Platz für Biodiversität zulassen. Der Fussabdruck des neuen Gebäudes greift die Länge der bestehenden Längshalle, dem Tröcknersaal der Gelatinefabrik, auf. 30 Grad abgedreht orientiert sich das Gebäude entlang der Bahngeleise und gliedert sich in die Reihe der sich an der Werkstrasse befindenden Bauten ein.

Die modernistische Gebäudetypologie schafft eine Bühne für die bestehende Gelatinefabrik und den neuen freigespielten «CITREA-Park» mit Kräuterbibliothek. Die Adressierung und Erschliessung sind als spannungsvoller Wegraum konzipiert, der die Strassenseite über das Erdgeschoss direkt mit dem Park verbindet. Von der neu geplanten Busbrücke gelangt man vom «parcum ad CITREA» über eine grosszügige Freitreppe auf die öffentliche Terrasse. Die Plattform überdacht die Veloparkinganlage zur Werkstrasse und greift als Dreiecksvolumen in den Park, wo die Form Bezug auf die Orientierung der Gelatinefabrik nimmt. Es ist eine zeichenhafte Geste, die das Gebäude im Stadtraum klar lesbar macht und den Anspruch, zentraler Ort im Quartier darzustellen, einzulösen vermag.

Von der starken Grundhaltung ist auch die Organisation der Nutzungen im Gebäude geprägt. Kultur, Möglichkeiten der individuellen Entfaltung und Gastronomie sind im 1. und 2. Obergeschoss angeordnet, Eingangshallen zu den Wohnungen und Gewerbe im Erdgeschoss vorgesehen. Die Wohnungszugänge und die Nutzungen im Erdgeschoss beleben damit den «parcum ad CITREA». Dies wird räumlich unterstützt durch die ausgreifende Plattform, die im Erdgeschoss als Vorzone die Aneignung der Übergänge durch die Nutzenden begünstigt und so ihre Ausstrahlung über alle Sockelgeschosse entfaltet. Nutzungsdichte und -mischung zeichnen den Ort aus.

55 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Hier können gleichzeitig unterschiedliche Aktivitäten neben- und miteinander stattfinden. Die räumliche Durchdringung mit dem Stadtraum, sowie die bei Nacht erkennbare Roof Top Bar verspricht, dass auch Besucherinnen und Besucher willkommen sind.

56 machina CITREA

57 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

58 machina CITREA S C H W A R Z P L A N 1 : 5 0 0 0 H S L U M S T E R S S F S 2 S T E F A N

Abb. 30. Schwarzplan.

Abb. 31. Blick von Nordwesten.

59 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

60 machina CITREA

61 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

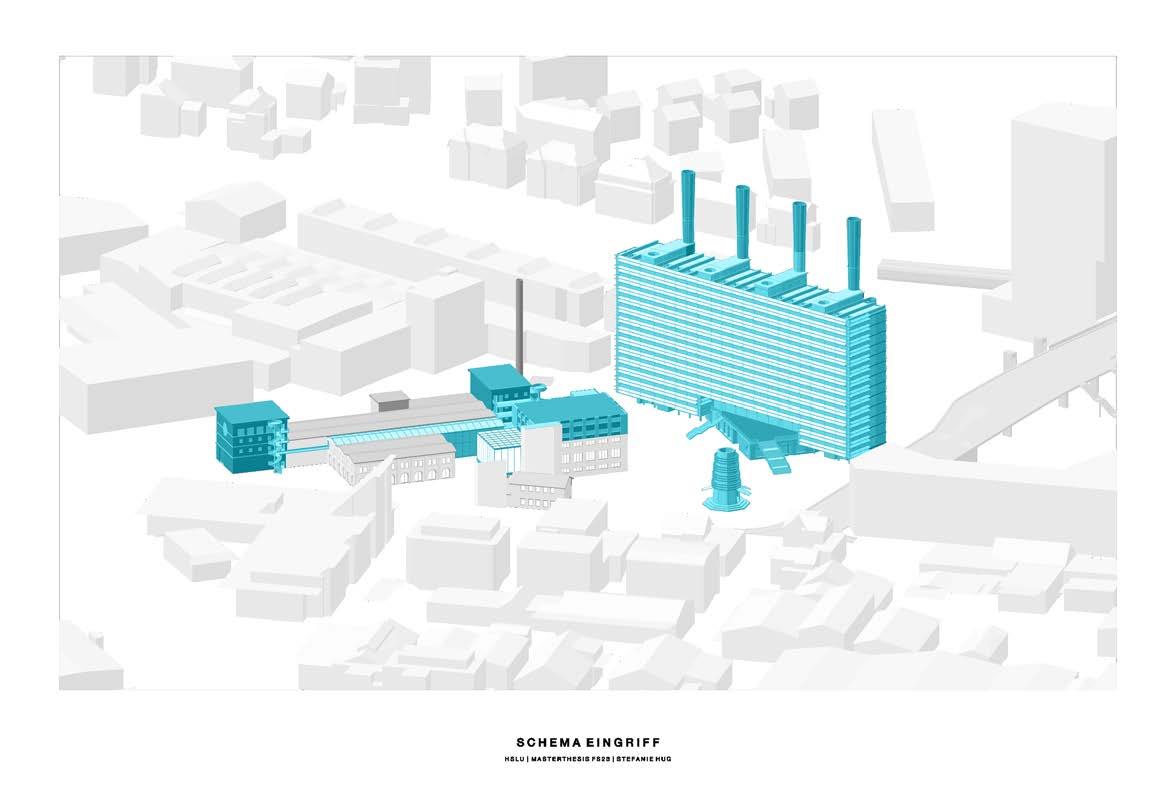

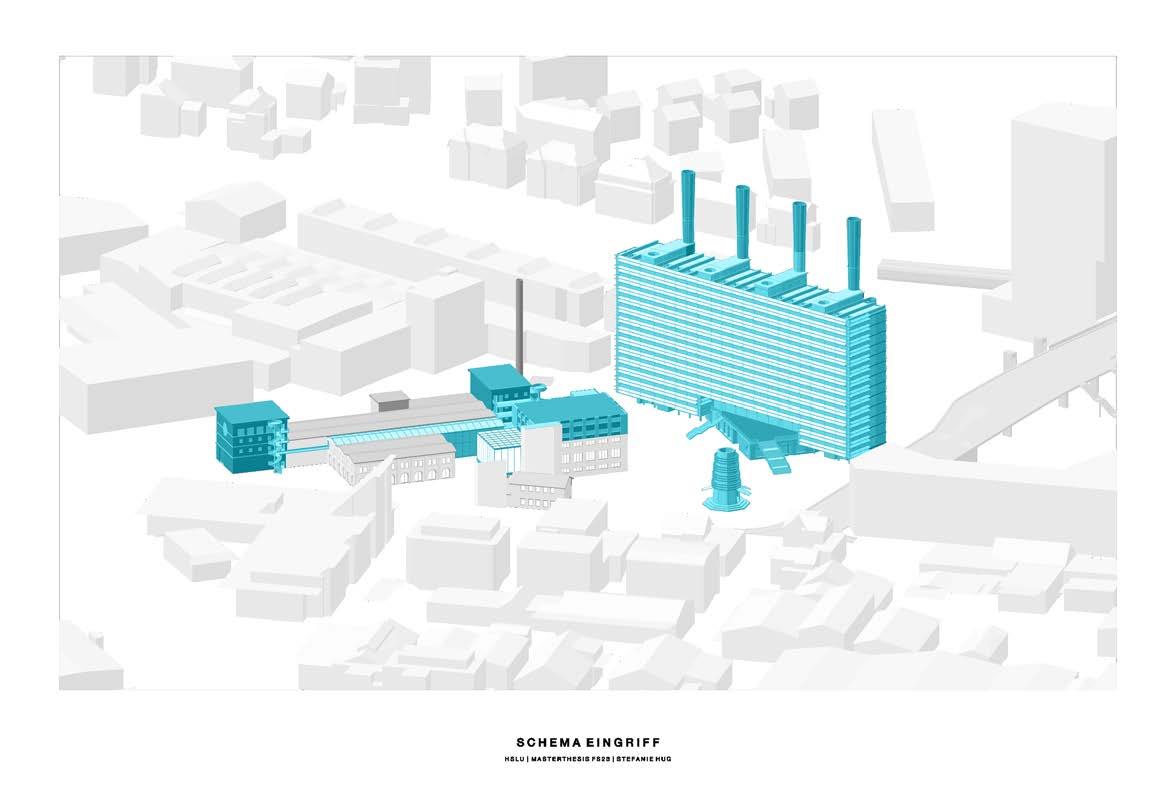

Abb. 32. Die Bestandesbauten mit punktuellen Ergänzungen.

Abb. 33. Schema Eingriff.

62 machina CITREA

EVENTRAUM FORSCHUNG ZITRONENBAUMARTEN L MO-UND GLASFABRIK L MOBAR FLUSSBAD GLASFABR K LIMOFABR K A M A L F V E R N A TRONEN A R S GZÜ TUN E EN R UM ORSCHUNG ZIT ONE B UMART N LIMO ND GL S ABR K LIMO A F U SBAD G A FABR MOFABR L MON ELLO AD N E R D G E S C H O S S 1 : 2 0 0 H S U M A S T E R T H E S S S 2 3 S T E F A N E H U G

Abb. 34. Grundriss Erdgeschoss.

63 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft COOP PRONTO V E L O M E C H V E L O P A R K N G BÄCKEREI A M A L F V E R N A EUREKA L U N A R I O Z TRONENFABR K STECKL NGZÜCHTUNG K R Ä U T E R B B L O T H E K L MONCELLO LADEN LIMONCELLOPRODUKTION

64 machina CITREA

BÜRO GLASFABRIK BÜRO LIMOFABRIK A M A L F V E R N A TRONEN A R S GZÜ TUN E EN R UM ORSCHUNG ZIT ONE B UMART N LIMO ND GL S ABR K LIMO A F U SBAD G A FABR MOFABR L MON ELLO AD N E R D G E S C H O S S 1 : 2 0 0 H S U M A S T E R T H E S S S 2 3 S T E F A N E H U G

Abb. 35. Grundriss 1. Obergeschoss.

65 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft W E B E S G N A R C H T E K T U R B Ü R O R E S T A U R A N T C T R E A T Ö P E R E M Ö B E L R E S A U R A T O N L L U S T R A T O N K U U B Ü R O N H A L

66 machina CITREA _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _6.5 Zi Whg. _150m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m L E D E R P R O D U K T O N H A U S B Ö R S E G A L L E R E F O T O G R A F E W E R K S T A T T L U F T R A U M R E S T A U R A N T L U F T R A U M T E R R A S S E G R U N D R I S S E 1 : 2 0 0 1 4 . D G | 5 . O G | 4 . O G | 3 . O G | 2 . O G | - 1 . U G | - 2 . U G H S L U M A S T E R T H E S S F S 2 3 S T E F A N E H U G T E C H N K T E C H N K 3 . 5 Z W H G 7 5 M 2 _3.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _5.5 Zi Whg. Maisonette E2 _6.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _75m _2.5 Zi Whg. _50m _4.5 Zi Whg. _105m _4.5 Zi Whg. _105m2 _5.5 Zi Whg. Maisonette E1 _125m2 _K T A _150m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _6.5 Zi Whg. _150m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m G A L L E R E GSEducationalVersion W A C H A L O N R O O T O P B A R W A S C H S A L O N W A S C H S A O N

Abb. 36. Grundriss 14. Dachgeschoss.

Abb. 37. Grundriss

Abb. 38. Grundriss 1. Untergeschoss.

67 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

2. Obergeschoss.

Abb. 39. Grundriss 2. Untergeschoss.

3.2 DER LOW-TECH GEDANKE

In der Architektur der Zukunft spielen Klima und Energie eine zentrale Rolle als Entwurfsgeneratoren. Dabei geht es nicht nur um die technische Umsetzung, sondern auch um die städtebauliche Gestalt und typologische Organisation von Gebäuden. Technik kann dabei als Inspirationsquelle dienen und als Partnerdisziplin auf dem Weg zu intelligenten Lösungen fungieren. Die Integration von High-Technologie in den Entwurf kann auch dazu führen, dass Low-Tech-Bauten entwickelt werden können, die langfristig nachhaltig und bezahlbar sind. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Besinnung auf die primären Elemente eines Ortes wie Jahreszeiten, Sonne, Wind, Regen und Schnee. Diese sollten bei der Gestaltung von Form und Raum als physikalische und physiologische Grössen berücksichtigt werden.

Ein vernakulär-informelles Verständnis von Klimatisierung beruht immer auf dem Zusammenspiel von Gebäude- und Körpertechniken sowie Bau- und Lebensweise. Im Westen hat sich dagegen eine industrialisierte Baukultur entwickelt, die das Klima als rein technische Problemstellung betrachtet und mit Apparaten und Installationen bekämpft. In Zukunft sollte das Haus als dritte Haut des Menschen verstanden werden, die wie ein reagibler Organismus funktioniert und nicht nur als unbelebte Materie mit einer klimaausgleichenden Maschine ausgestattet ist. Nur so können wir eine Architektur entwickeln, die nicht nur nachhaltig und bezahlbar ist, sondern auch auf die Bedürfnisse des Menschen eingeht und sich harmonisch in ihre Umgebung einfügt. 26

68 machina CITREA

26 Roesler 2013, S. 18–19

DAS WACHSENDE HAUS

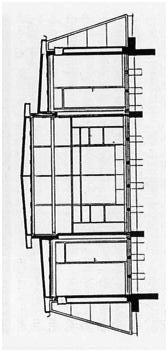

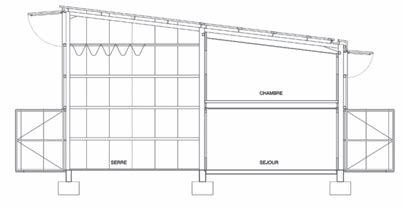

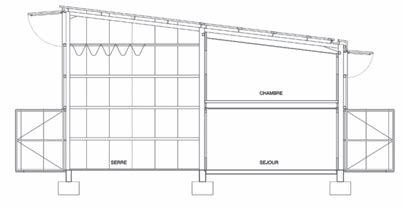

Martin Wagner hat 1932 ein Haus mit einer dritten, gläsernen Haut entworfen, welche die Wärmeverluste niedrig hält und die solaren Wärmegewinne maximieren sollten. In seiner Vision sollte sich das Haus an die sich verändernden sozioökonomischen Bedingungen seiner Bewohner anpassen und mit einfachen, nachhaltigen Technologien arbeiten, die auf das lokale Klima reagieren. Die klimatischen Bedingungen sind mit einer klaren Orientierung zu den Himmelsrichtungen und einem zwiebelartigen Raumkonzept umgesetzt worden. Der Kernraum des Hauses ist umgeben von einer Schicht dienender und nutzungsneutraler Räume, die wiederum von einem Pufferbeziehungsweise Zwischenraum gefasst wird. Diese äussere Schicht des Hauses wird dreiseitig durch eine Glashaut gebildet, die einen Energieraum formt. «Die dritte Haut ist nicht als Wintergarten gedacht, sondern als eine Sonnen- und Wärmefalle sowie ein Schutz gegen Wind und Lärm», beschreibt Wagner selbst sein Konzept. An der Nordfassade ist statt einer Glashaut ein geschlossener Teil als thermische Pufferzone angeordnet. Das Konzept des wachsenden Hauses verknüpft verschiedene Prinzipien des Energiehaushaltes zu einem Gesamtsystem. Das Energiesammeln in der äusseren Schicht wird verbunden mit dem Reduzieren der Energieverluste durch klimazonierte Räume. Auf Überhitzung reagiert Wagner in seinem Entwurf mit Schleusen- und Pufferräumen. So kann das Haus durch Durchlüften und Nachtauskühlung entladen werden. 27

69 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

27 Wagner 2015

Abb. 40. Martin Wagners wachsendes Haus mit konsequent umgesetztem Zwiebelprinzip.

Abb. 41. mit Grundriss.

Abb. 42. und Schnitt.

KÜHLEN UND LÜFTEN IN DAMASKUS

Architektur kann von vernakulären und traditionellen Bautechniken lernen und sich weiterentwickeln, um optimierte Lösungen zu finden. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Atelier Lion aus Paris entwickelte Transsolar KlimaEngineering ein klimaspezifisches Konzept für den Neubau einer Schule in Damaskus. Ziel war es, lokale Materialien und traditionelle Bauweisen neu zu interpretieren, anstatt auf hochtechnologische Lösungen zurückzugreifen. Die strategische Positionierung der Öffnungen ermöglicht eine optimale Nutzung von Tageslicht und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Hitze. Die Fenster sind hauptsächlich zu den engen und begrünten Innenhöfen ausgerichtet, die im Sommer zusätzlich mit Sonnensegeln beschattet werden. Im Winter werden die Segel umgekehrt genutzt, um solare Wärme zu gewinnen und Wärmeverluste zu reduzieren. Das Mauerwerk besteht aus dicken, zweischaligen Wänden mit einer Luftschicht, die als Speichermasse fungiert. Windunterstützte Solarkamine wurden zur Belüftung der Klassenräume eingesetzt. Das Wüstenklima in Syrien, geprägt von heissen Tagen und kühlen Nächten, ermöglichte die Zuführung vorkonditionierter Frischluft über Erdkanäle aus den verschatteten Innenhöfen. Das System wird durch die Solarkamine angetrieben. Nachts wird die tagsüber gespeicherte Wärme über die kühle Aussenluft abgeführt. Dank dieses Ansatzes konnte auf eine herkömmliche Klimatisierung verzichtet werden.

70 machina CITREA

28 28 Transsolar 2008

Abb. 43. Lycée Charles de Gaulle in Damaskus.

Abb. 44. Situation im Sommer bei Tag.

Abb. 45. Situation im Sommer bei Nacht.

A CORUÑA’S GALERÍAS

Wenn die Galerías im Licht der Sonne funkelt, wird verständlich, warum A Coruña den Beinamen «Stadt aus Glas» trägt. Die gläserne Doppelfassade wurde zum Schutz vor Regen, Wind und Kälte Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Zusammen mit den massiven Aussenwänden aus Granit und den Glasflächen ergibt sich ein effektiver Wintergarten. Durch die Sonneneinstrahlung erwärmen sich die Granitwände und geben die gespeicherte Wärme an die dahinterliegenden Räume ab. Die Bewohner konnten so bei komfortablen Konditionen in ihrem «Balkon des Atlantiks» die in den Hafen einfahrenden Schiffe beobachten. 29

71 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

29 Reality Sense 2023

Abb. 46. Die an Schiffskabinen erinnernden Glasfassaden von La Coruña.

72 machina CITREA

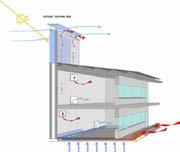

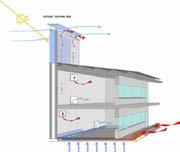

Das Bauwerk geht auf die klimatischen Bedingungen und örtlichen Gegebenheiten ein. Es richtet sich gegen Süden, um den grösstmöglichen Ertrag der Sonne zu absorbieren. Die auf diese Seite ausgerichtete gegliederte Doppelfassade in Gewächshaustechnik wird dem zehn Meter schmalen Gebäudevolumen als ein begehbarer Raumfilter vorgestellt. Diese raumhaltige Struktur ist Klimapufferraum und begehbarer Verandaraum zugleich. Ein Mikroklima ist Resultat des durch die Bepflanzung wichtigen «Atmosphärenträgers». Die Klimapufferzone dient als zusätzliche Schicht, die das Eindringen von Kälte im Winter und Hitze im Sommer in das Gebäude verlangsamt. Dadurch wird der Bedarf an Heizung und Klimatisierung verringert, da die Pufferzone als Barriere gegen extreme Temperaturen wirkt. Die temperierte Luft, welche im vorgesetzten Glasbau entsteht, wird anhand von Solarkaminen ins Rauminnere transportiert. Die durch das Sonnenlicht bis zu 70 Grad erwärmte Luft steigt im Solarkamin auf und erzeugt einen Unterdruck, der frische Luft von aussen ansaugt. Dieser natürliche Belüftungseffekt führt zu einem kontinuierlichen Luftstrom im Gebäude, der für eine bessere Luftqualität sorgt und unerwünschte

Gerüche, Feuchtigkeit oder Schadstoffe abführt. Über Aussenluftdurchlässe, welche beim temperierten

Klimapufferraum platziert sind, wird

Frischluft angesogen und über Lüftungsauslässe in den Badezimmern sowie Schlafzimmern mithilfe der

Solarkamine in den Aussenraum transportiert. Falls die Sonne zu wenig scheint, und so nur wenig Sogwirkung erzeugt wird, schaffen Ventilatoren in den Solarkaminen Abhilfe. Jedoch ist zu erwähnen, dass in den Kaminen immer eine gewisse Thermik herrscht. Die Lüftungsauslässe in den Schlafzimmern können manuell bedient werden. Ansonsten sind die Räume kontrolliert low-tech belüftet. Da Solarkamine Solarenergie nutzen, tragen sie zur Reduzierung des CO2-Ausstosses bei und helfen, den Energieverbrauch zu senken. Durch die Nutzung natürlicher Ressourcen zur Belüftung tragen sie dazu bei, den ökologischen Fussabdruck des Gebäudes zu verringern. Das Gebäude ist ehrlich und wahr. Die Materialien werden voneinander getrennt, die Lüftungsrohre und Leitungen sichtbar gemacht. So erscheinen in den Treppenhäuser Lüftungsrohre, welche von den Wohnungen an die Solarkamine anschliessen. Sämtliche Erschliessungsräume sind in einem unbeheizten Zwischenklima gehalten. Das in Holzbauweise erstellte Gebäude zeigt seine Machart. Die vom Aushub erstellten Lehmwände fachen die Holzkonstruktion aus.

Das Dachwasser, welches bei der bestehenden Gelatinefabrik anfällt, wird in Regenwassertänken, die früher bereits als Wassertänke genutzt wurden, gesammelt. Dieses sowie zusätzliches Wasser der Eulach wird in das oberste Geschoss der

73 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

«machina CITREA» gepumpt und fliesst anschliessend über das Bewässerungssystem, welches Sprinkleranlage zugleich ist, zu den Zitronenbäumen. Durch die adiabatische Kühlung der Zitronenbäume kann im Sommer die Temperatur um circa zwei Grad reduziert werden. Zudem schaffen die Zitronenbäume im Sommer natürliche Beschattung für die Wohnungen. Das sich dahinter befindende zehn Meter schmale Gebäudevolumen verspricht eine optimale natürliche Belichtung der Räume.

74 machina CITREA

75 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

76 machina CITREA

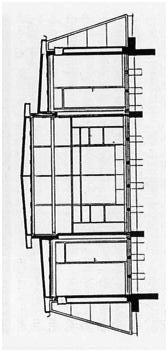

Q U E R S C H H S L U M A S T E R T H E S

Abb. 47. Querschnitt.

77 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft N I T T 1 : 2 0 0 S F S 2 3 S T E F A N I E H U G

F A S S A D E H S L U M A S T E R T H E S

W E S T 1 : 2 0 0 S F S 2 3 S T E F A N E H U G

80 machina CITREA

81 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Abb. 49. Im Hintergrund die machina CITREA.

3.3 DER AUFBRUCH IN DIE VERTIKAL-PRODUKTION

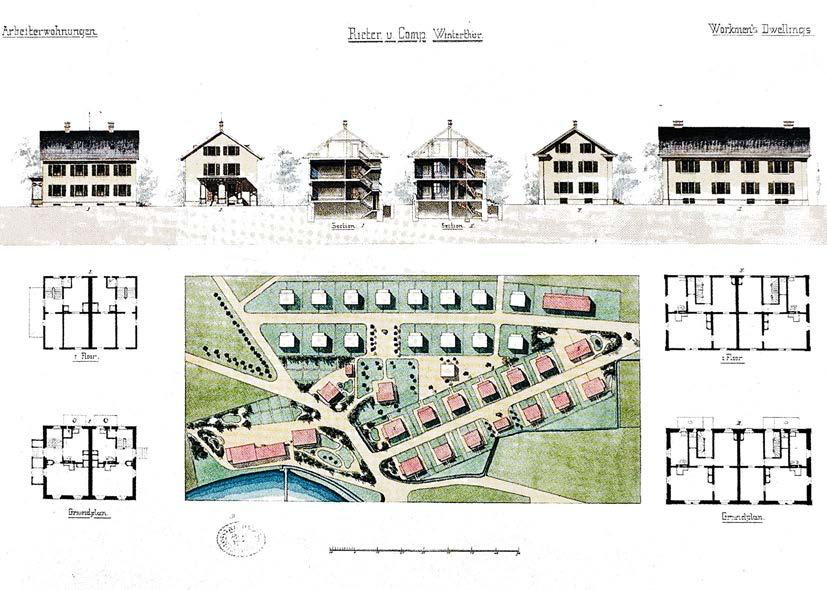

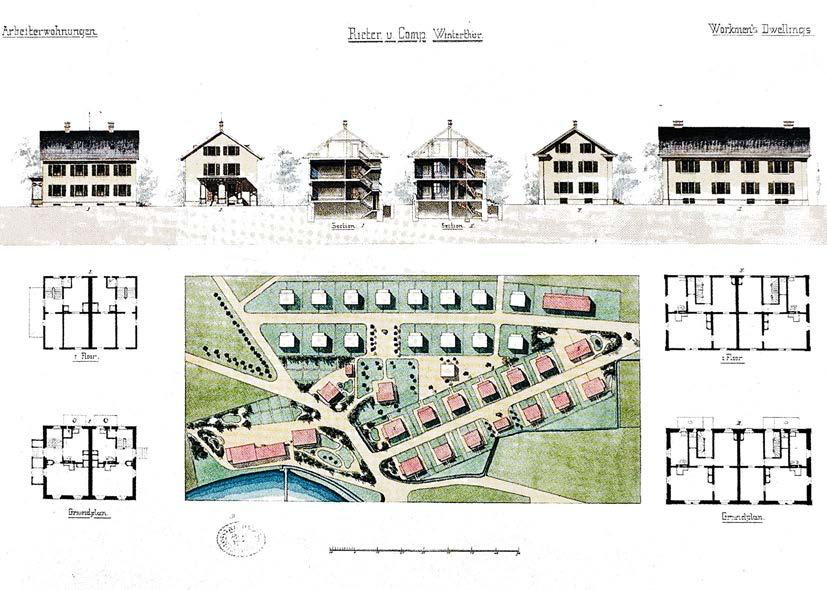

Charakteristische Arbeitersiedlungen mit Vor- und Hintergärten zeichnen unter anderem Winterthurs Siedlungsstruktur aus. Die Nutzgärten bildeten den Ursprung Winterthurs als Gartenstadt. Solche Siedlungen wurden im frühen 20. Jahrhundert als Reaktion auf die boomende industrielle Entwicklung erbaut mit dem Ziel, den Arbeitern angemessenen Wohnraum bieten zu können. Das bekannte Unternehmen Rieter machte den Anfang 1865 mit der ersten Arbeitersiedlung an der Rieterstrasse für die Arbeiter der nahen Spinnerei und war damit ein Pionier der Arbeiterfürsorge. Zur selben Zeit wurde in Töss eine Arbeitersiedlung erstellt. 24 freistehende Doppeleinfamilienhäuser mit eigenem Nutzgarten entstanden daraus. 30

82 machina CITREA

30 Huber 2016

Abb. 50. Die Rieter Siedlung wurde 1865–1874 gebaut.

Auf der Grundlage des 1926 erstellten Richt- und, oder Nutzungsplan von Albert Bodmer entwickelte sich die Stadt Winterthur entlang eines prägenden Leitbildes, das den Fokus auf eine stark durchgrünte Stadtentwicklung legte. Davon waren Grünzüge, Villengärten und durchgrünte Siedlungen, welche auch einen Gebrauchswert darstellen sollten, die wichtigsten Elemente. Von der Heimstättengenossenschaft durch die Architekten Hans Bernoulli und Adolf Kellermüller entstanden zwischen 1923 und 1928 für Winterthur wichtige Beispiele typischer Arbeitersiedlungen. Die Häuser waren äusserst sparsam konzipiert, ärmlich wirken sie jedoch nicht. Sie zeugen vielmehr von der Absicht, Ordnung, Genügsamkeit und Sauberkeit als Voraussetzung für ein solides Leben für den Arbeiter. Das besondere Merkmal dieser Siedlungen sind die Vor- und Hintergärten. Die Vorgärten waren als repräsentatives Element und als Eingangsbereich zum Haus zu verstehen. Oft bestückt mit Blumenbeeten und Bäumen tragen sie zur Aufwertung des Strassenbildes bei. Die Hintergärten hingegen übernehmen den funktionalen Aspekt und dienen als Nutzgärten. Die Arbeiterfamilien konnten darin ihr eigenes Gemüse anbauen und sich so selbst mit frischen Lebensmitteln versorgen. Die Kombination aus repräsentativen Vorgärten und funktionalen Nutzgärten spiegelt die damalige Gesellschaftsidee wider und lässt erkennen, dass Arbeitersiedlungen nicht nur Wohnraum sein sollten, sondern auch eine verbesserte Lebensqualität bieten sollten. 31

83 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

31 Eugster 2014, S. 24–28

Abb. 51. Die Rietersiedlung war die erste Arbeitersiedlung in Winterthur, Bild um 1900.

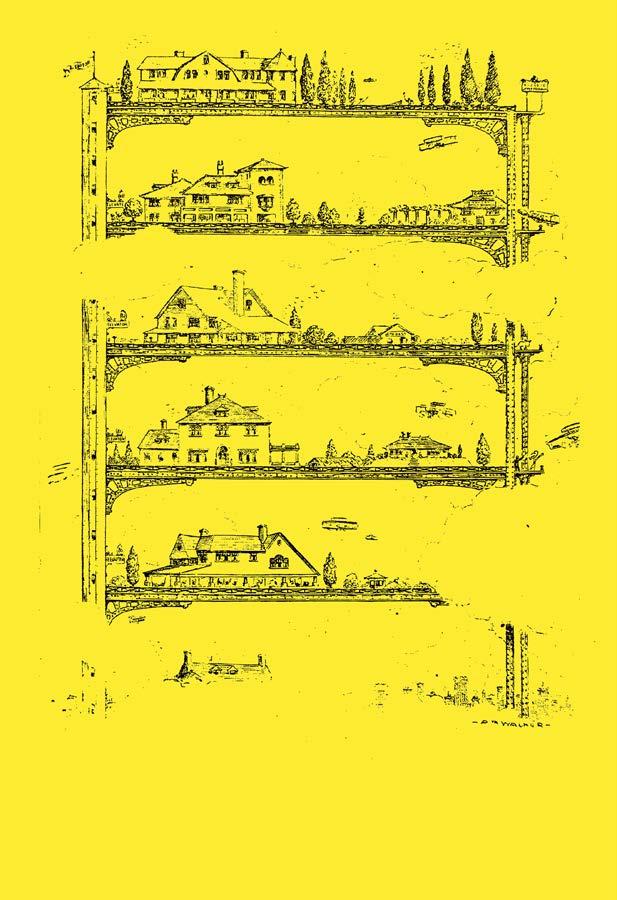

Mit dem Wachstum der Stadt und der damit verbundenen Verdichtung steigt der Druck auf solche Quartiere mit hohem sozialem, ökologischem und klimatischem Wert sowie auf die zur Verfügung stehenden Freiflächen innerhalb des Siedlungsraums. Auch dürfte in Zukunft die lokale Lebensmittelproduktion, wie Gemüse und Obst zu produzieren, schwer sein. Einerseits sind urbane agrarwirtschaftliche Flächen stark reduziert worden, andererseits sind die noch verbliebenen Flächen häufig nicht gross genug und würden zukünftig nicht mehr für eine lokale Versorgung ausreichen.

84

Abb. 52. Das Hochhaus als Utopie für die Schaffung einer unendlichen Anzahl neuer Grundstücke an einem einzelnen Ort.

Die lokale Produktion von Gemüse und Obst im städtischen Kontext stellt sich als problematisch heraus. Zwar werden vermehrt Dachgärten erschaffen, welche jedoch oft nicht gross genug sind. Die rurale Landwirtschaft kann sich entsprechend der Grösse horizontal ausbreiten. Im städtischen Raum ist die Fläche begrenzt, deshalb müssen städtische Betriebe in die Vertikale gehen. Infolgedessen sind Betriebe entstanden, die ihre Produkte vertikal in Regal ähnlichen Systemen stapeln, besser bekannt als «Vertical Farming». Dadurch kann mehr Fläche geschaffen werden, was sich bei der Erntemenge widerspiegelt. Die Indoor-Anlagen benötigen jedoch auch eine Menge an Energie. Zum einen für den Bau der «Vertical Farm» und zum anderen für den Betrieb. Licht, Heizung, Lüftung sowie Klimatisierung sind notwendige Energieverbraucher, die eine vertikale Landwirtschaft bedingen.

85 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

86 machina CITREA

Wie der Name bereits andeutet, werden in der «machina CITREA»

Zitronen produziert. Da sich das schweizerische Klima von der gemässigten eher in Richtung mediterrane Klimazone verlagert, stellt sich der Zitronenanbau als geeignet heraus.

Zudem kann so der Transport der 4,4 Kilogramm Zitronen pro Kopf pro Jahr reduziert werden, was die CO2-Belastung durch den geminderten Import entspannt.

Das Gewächshaus ist produzierender und bewohnter Raum zugleich – ein Zitronenhain mit Aufenthaltsqualität. Als «machina CITREA»-Bewohner kommt man über die Wendeltreppe in den Zitronenbäumen nach Hause. Das Leben spielt sich im neuen Gebäuderiegel mit und in den Zitronen ab. Der Anbau von Zitronen im Gewächshaus trägt zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Pflanzen produzieren Sauerstoff und tragen zur Luftreinigung bei, wodurch eine angenehme und gesunde Atmosphäre im Wohnraum geschaffen wird. Das Gewächshaus wird so zu einem natürlichen Luftfilter. Die Bewohner dürfen den gerahmten Ausblick geniessen, nicht aber sind sie für den Unterhalt der Zitronenbäume zuständig. Das Pflanzen, Schneiden, Giessen und Ernten passiert unabhängig von den darin lebenden Personen.

Verschiedene Sorten von Zitrusfrüchten werden im Glas überdachten Längsbau zwischen den beiden «Tröcknersälen» erforscht. Vierjahres -

zeiten-Zitronen, die als Sorte dominieren werden in der alten Kalkerei gezüchtet. Bei diesem Gebäude wird die bestehende Backsteinaussenwand durch eine Glashaut ersetzt. Die historische Holzkonstruktion kommt so zum Vorschein. Die Konstruktion drückt sich in Form von wachsenden Bäumen aus. Durch die Süd ausgerichtete Orientierung stellt sich die alte Kalkerei als geeignet heraus, um darin Zitronenstecklinge zu Zitronenbäumen werden zu lassen. Sind die Bäume gross genug, werden sie in die vor Ort hergestellten Tontöpfe umgetopft. Anschliessend finden sie ihren Platz im vertikalen Gewächshaus. Dort werden die Zitronenbäume an die Pergolas gebunden, wachsen und gedeihen. Mithilfe des Bewässerungssystems mit Regenwasser und zusätzlichem Wasser der Eulach werden die Zitronenbäume bewässert. Von den vier Treppenhäusern gelangen die Gärtner zu den Metallgitterstegen, welche einen Meter erhöht zu den Aussenräumen der Bewohner liegen. Von dort aus werden die Bäume gehegt und gepflegt. Die zweigeschossigen Räume bei den Erschliessungsbereichen bieten Raum für Umtopfarbeiten sowie Zwischenlagerung der Früchte. Erntezeit ist vorallem im mittleren Frühjahr und im Spätsommer. An einem Baum wachsen pro Jahr circa 500 Zitronen. Über 13 Geschosse verteilt finden 440 Zitronenbäume ihren Platz. Die 220’000 Zitronen pro Jahr werden in die bestehende, aufgestockte «Kalkerei» transportiert. Dort werden die Zitronen

87 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

gewaschen, sortiert und verpackt, und werden dann in den umliegenden Lebensmittelgeschäften verkauft. Das bestehende «Pförtnerhaus» erwirbt Zitronen, um daraus Limoncello herzustellen. Ein weiterer Teil der Zitronen wird zum bestehenden langen «Tröcknersaal» befördert, in welchem die Zitronen zu Limonade verarbeitet werden. Die Reste und Schalen der Zitrone werden zurück in der «machina CITREA» zu veganem Leder verarbeitet. Die Limo-Bar, welche sich in der bestehenden «Wäscherei» befindet und sich gegen den neuen Promenadenweg öffnet, lädt Bewohner, Nachbarn und Vorbeigehende zum Verweilen ein. Dabei ist ein Sprung in die Eulach mit erweitertem Uferbereich nicht weit. Möglichkeiten zum Umziehen gibt es direkt neben der Limo-Bar.

88 machina CITREA

89 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

90 machina CITREA

Abb. 53. Axonometrie.

91 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

F A S S A D E H S L U M A S T E R T H E S

S Ü D 1 : 2 0 0 S F S 2 3 | S T E F A N E H U G

Abb. 55. Der überhohe Erschliessungsbereich ist gemeinschaftlich nutzbarer Raum für die Bewohner und gewerblich genutzer Bereich für die Arbeiten im Zitronenhain.

94 machina CITREA

«And

range of temperatures. Indeed, they frequently seek out an extreme thermal environment for recreation or vacations. This must explain in large part the love of the Finns for their saunas and the Japanese for their scalding hot baths. Americans flock to beaches in the summer to bake in the sun and travel great distances in the winter to ski on frosty mountain tops. People relish the very hotness or coldness of these places.»32

96 machina CITREA

yet, in spite of the extra physiological effort required to adjust to thermal stimuli, people definitely seem to enjoy a

32 Heschong 1979

LISA HESCHONG

3.4 DAS WOHNEN NACH JAHRESZEITEN

Die Architekten der Moderne haben sich gerühmt, die Barrieren zwischen Innen- und Aussenraum ein für alle Mal aufgelöst zu haben. Abgesehen von den visuellen Aspekten hat sich jedoch genau das Gegenteil ereignet. Das Aufkommen moderner Heizungs- und Klimatisierungssysteme führte zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit zu einer klaren klimatischen Trennung zwischen Innen- und Aussenraum. Seitdem werden von den Verfechtern grossflächiger technischer Anlagen einheitliche 20–21 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit für Innenräume gepredigt. Die Reduktion der Komplexität der thermischen Erfahrung auf ein genormtes, einheitliches Komfortniveau ist sinnbildlich für den positivistischen Ansatz der Moderne. Er ignoriert gnadenlos unser grundlegend unterschiedliches Temperaturempfinden, das auf Aktivität, Kleidung, Physiologie, Gewohnheiten, persönlichen Vorlieben oder Akklimatisierung beruht. 33 34

Lisa Heschong führt daher den Begriff des thermischen Genusses ein, um ein Gefühl des Wohlbefindens zu beschreiben, das sich aus unserem Temperaturempfinden ergibt. 33

97 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Roesler 2018 34 Roesler, Kobi 2018, S. 12–14

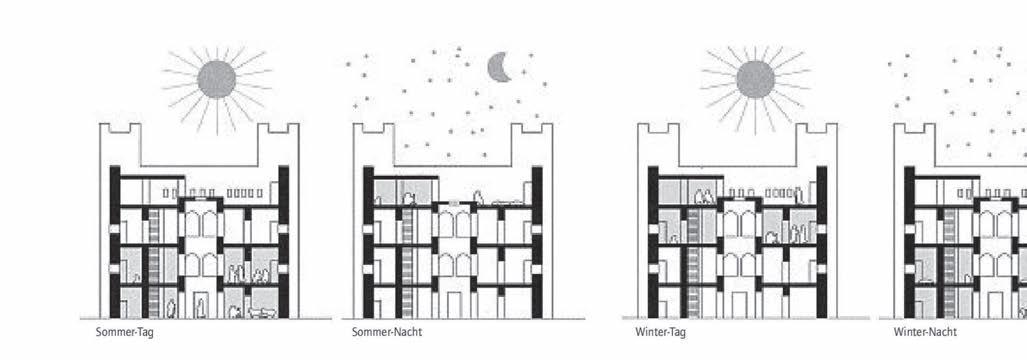

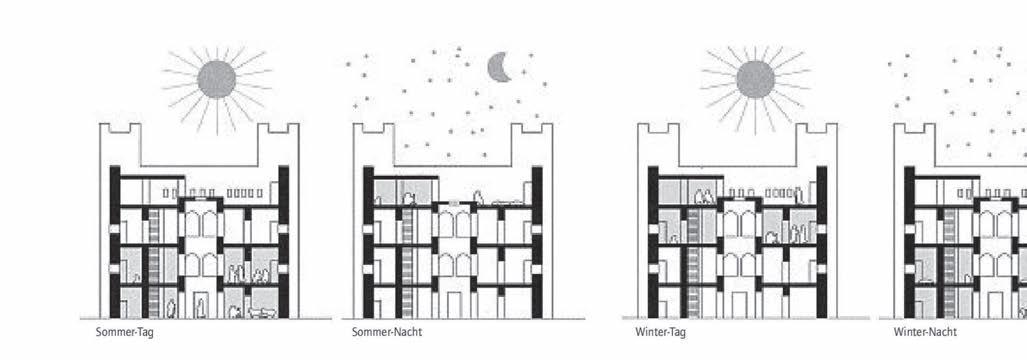

In der vernakulären Architektur beruht das Verständnis von Klimatisierung auf dem Zusammenspiel von Gebäude- und Körpertechniken sowie Bau- und Lebensweise. An vielen Orten der Welt wechseln die Bewohner und Bewohnerinnen je nach Jahres- und Tageszeit ihre Räumlichkeiten. Ausserdem werden diese unterschiedlich stark gedämmt oder beheizt, verschieden stark der Sonne ausgesetzt, verschattet oder differenziert mit Lüftungsöffnungen versehen oder geschlossen gehalten. So gibt es im Süden Marokkos meist dreigeschossige, aus Stampflehm errichtete und mit Ecktürmen versehene Wohnburgen, so genannte Tighremte, der Berber. In den damals abgelegenen Bergregionen von Südmarokko mussten die Menschen mit den Materialien auskommen, die vor Ort vorhanden waren. Die Lehmbauweise war jedoch optimal für die ausreichende Isolierung gegen die Hitze des Tages und die Kälte der Nächte. Das mehrgeschossige Gebäude wurde von den jeweiligen Familien nach Tageszeiten bewohnt. Die Aussentemperatur und die Tag-Nacht-Situation bestimmten, auf welchem Geschoss sich die Berbische Familie aufhält. 35

98 machina CITREA

35 Hönger, Brunner 2013, S. 10–17

Abb. 56. Nutzungsverschiebungen nach Jahres- und Tageszeit in Tighremt, Marokko.

LACATON VASSAL’S MAISON LATAPIE

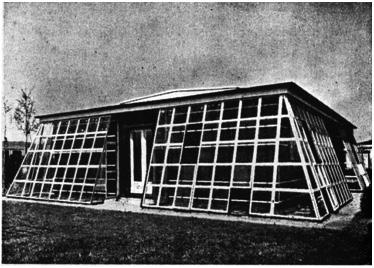

Maison Latapie ist das Ergebnis eines Auftrags zum Bau eines Hauses für ein Ehepaar mit zwei Kindern mit geringem Budget. Es befindet sich in einem heterogenen Wohngebiet am Rande von Bordeaux. Das Haus fügt sich in das Strassenbild ein und präsentiert sich als einfaches Volumen auf einer quadratischen Grundfläche. Das Haus besteht aus einem Metallrahmen, welcher zur Strassenseite mit einer opaken Haut aus Faserzementplatten verkleidet ist. Die andere Hälfte, der Wintergarten auf der Gartenseite, ist mit transparentem Polycarbonat ausgestattet. Ein Holzvolumen definiert einen gedämmten und beheizten Winterraum. Das Volumen, das sich zum Wintergarten und zum strassenseitigen Aussenbereich hin öffnet, bietet zwei offene, der Lebensweise der Familie angepasste Räume, ein Wohnzimmer und eine Garage im Erdgeschoss und die Schlafzimmer im Obergeschoss. Die technischen Bereiche wie Küche, Bad und Reduit sind in einem zentralen Raum konzentriert. Der Wintergarten ist nach Osten ausgerichtet und wird von der frühen Morgensonne beschienen. Er bildet einen bewohnbaren Teil des Hauses und ist mit grosszügigen Lüftungsöffnungen für den Komfort im Sommer ausgestattet. Die Ost- und die Westfassade sind dank ihrer Schiebe- und Falttüren sehr flexibel. Auf diese Weise lässt sich das Haus je nach Bedarf und Wunsch nach Licht, Transparenz, Intimität, Schutz oder Belüftung von einem geschlossenen in einen offenen Zustand verwandeln. Der bewohnbare Teil des Hauses kann je nach Jahreszeit variiert werden, vom kleinsten (Wohnzimmer und Schlafzimmer) bis zum grössten, indem der Garten im Hochsommer integriert wird. 36

99 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

36 R

uby, Ruby, Steiner 2001, S. 20–21

Abb. 57. Querschnitt durch das Haus Latapie.

Abb. 58. Der Gewächshausähnliche Ausdruck des Zwischenklimabereichs.

100 machina CITREA

Die Konzeption der Wohnungen in der «machina CITREA» eines kleineren Wohnraums im Sommer und einer grösseren Wohnung im Winter basiert auf der Idee, dass Menschen in den wärmeren Monaten viel Zeit im Freien verbringen und daher weniger Raum in der Wohnung benötigen. Im Sommer wird das Gewächshaus zur Veranda, wodurch zusätzlicher Wohnraum im Freien geschaffen wird. Durch das vollständige Öffnen der Fenster des Gewächshauses fühlt man sich auf der Veranda wie im Aussenbereich. Die an den Pergolas wachsenden Zitronenbäume spenden wertvollen Schatten. Durch den grosszügigen Aussenbereich wird die Wohnfläche im Inneren reduziert, was Energie und Ressourcen einspart. Im Winter hingegen verbringen die Menschen mehr Zeit zuhause und benötigen daher einen grösseren Wohnraum. Das Gewächshaus, das im Sommer Aussenluftklima hat, kann in den Wintermonaten als zusätzlicher Wohnraum genutzt werden. Die Fenster des Gewächshauses zum Aussenraum sind vollständig geschlossen. So entsteht ein angenehmes Innenraumklima. Auch das beidseitige Kochen bietet sich im Winter an. Das Gewächshaus ist als ein geschützter Bereich konzipiert, in dem man sich aufhalten kann, während man gleichzeitig von Tageslicht und dem atmosphärischen Zitronenduft profitiert.

Die Schlafzimmer befinden sich nordseitig an den Bahngeleisen. Sie sind von massiven Lehmwänden

umgeben, die als Speichermasse dienen. Mit seiner «thermischen Trägheit» kann Lehm im Sommer die Hitze absorbieren und den Raum kühl halten, während er im Winter die Wärme speichern und den Raum angenehm warmhalten kann. Dies führt zu einem ausgeglichenen Raumklima und einem reduzierten Bedarf an zusätzlicher Heizung oder Kühlung. Durch seine poröse Struktur ermöglicht der Lehm auch eine gute Regulation der Luftfeuchtigkeit, indem er überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt.

Diese Art der Nutzung des Wohnraums in Abhängigkeit von den Jahreszeiten ermöglicht es den Bewohnern, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen und den Komfort sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich zu maximieren. Es wird eine vielseitige und flexible Wohnsituation, die den Bedürfnissen und Vorlieben der Bewohner gerecht wird, geschaffen.

Der gesamte Grundriss lässt eine hohe Nutzungsmischung und ein buntes Wohnungsangebot zu. Die Vielfalt von Kleinwohnungen über Maisonettewohnungen zu KiTa-Räumlichkeiten ist dank der Holzskelettbauweise möglich.

101 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

102 machina CITREA

103 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

104 machina CITREA

Abb. 59. Verlagerung Innenund Aussenraum nach Jahres- und Tageszeit.

W O H N U N G 1 1 0 0 H S U M A S T R H S S F S 3 S E N S O M M E R W N T E R N A C H T N A C H 2 7 ° 3 0 ° 2 0 ° 0 ° 1 9 ° 2 2 ° -2 ° -5 °

Abb. 60. Das Gewächshaus als produzierender und bewohnter Raum.

105 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

106 machina CITREA

Abb. 61. Grundriss 5. Obergeschoss.

Abb. 62. Grundriss 4. Obergeschoss.

Abb. 63. Grundriss 3. Obergeschoss.

107 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft 3 5 Z W H G 7 5 M _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _5.5 Zi Whg. Maisonette E2 _125m _6.5 Zi Whg. _150m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _75m _2.5 Zi Whg. _50m _4.5 Zi Whg. _105m _4.5 Zi Whg. _105m _5.5 Zi Whg. Maisonette E1 _125m _K A _150m _3.5 Zi Whg. _75m _3.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _6.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. _3.5 Zi Whg. L E D E R P R O D U K T O N H A U S B Ö R S E G A L L E R E F O T O G R A F E W E R K S T A T T L U F T R A U M R E S T A U R A N T L U F T R A U M T E R R A S S E

108 machina CITREA L Ä N G S C H H S L U M A S T E R T H E S

Abb. 64. Längsschnitt.

109 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft N I T T 1 : 2 0 0 S F S 2 3 | S T E F A N E H U G

110 machina CITREA

111 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

Abb. 65. Wohnen in der machina CITREA.

JEAN JAURÈS

112 machina CITREA

«Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die Anbetung der Asche. » 37

37 Jaurès 1910

3.5 DIE WAHRUNG DER IDENTITÄT

Der Begriff der Identität hat seinen Ursprung vom lateinischen «identitas», was mit Wesenseinheit oder Dasselbe übersetzt werden kann. Dabei geht es um Gleichgewicht und Übereinstimmung. Architektonische Identität steht im Zusammenhang mit der Wiederholung bestimmter Typen, Themen, Konstruktionen an bestimmten Orten über die Zeiten. 38

Aita Flury, Architektin aus Zürich, referierte im Architekturforum Ostschweiz im Dezember 2022 zum Thema der Architektonischen Identität. Dabei geht sie auf verschiedene Punkte ein, die für sie eine identitätsstiftende Architektur ausmachen.

Nachhaltigkeit und Identität sollten nicht in einer hierarchischen Reihenfolge zueinanderstehen. Sie gehören unweigerlich zusammen. Es sollen Häuser, Quartiere und Orte gebaut werden, welche man in nächster Zukunft stehen lassen will und bei einer allfälligen neuen Nutzung nicht abreissen möchte. Das Bestreben des Architekten liegt darin, das bereits Existierende zu verbessern und bestimmte Aspekte neu zu interpretieren. In den letzten Jahrzehnten wurde dieses strebende Verständnis zu wenig beachtet. Wegen der äusseren Rahmenbedingungen wie dem Bevölkerungswachstum oder der gesteigerten Mobilität mussten sich bekannte Gebäudetypen stark wandeln. Dies hat zu anderen Massstäben und Materialien und schliesslich zu identitätsarmen Stadtbildern mit fehlender Zuordnung geführt. Um der Entwicklung gesichtslosen Räumen entgegenzuwirken, soll auf die Kultur der Transformation zurückgegriffen werden. Architektur ist eine Kollektion von Elementen, Bauteilen und Typen, die in der Umgebung immer wieder auftreten und über die Zeit verändert und angepasst werden können. Entwurfsprozesse können auch als Transformationsprozesse verstanden werden, bei denen das Neue oder die Erneuerung mit der Kulturgeschichte verzahnt wird und schrittweise neuen Rahmenbedingungen angepasst wird. 39

113 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

38 Duden 2023 39 Flury 2022

114 machina CITREA

DIE HALLE 181 VON KILGA POPP

Wenn man mit dem Zug in den Bahnhof von Winterthur einfährt, sticht einem eine Glasfassade ins Auge. Auf dem ehemaligen Industriegelände der Sulzer-Werke haben Kilga Popp Architekten die Halle 181 saniert und aufgestockt. Obwohl das Gebäude heute mehr als doppelt so hoch ist wie vor der Aufstockung, bettet sich der Gebäuderiegel in das alte Industrieareal ein. Jede Seite des Baus kommuniziert mit seinem eigenen Gesicht mit der Umgebung. Gegen die Bahngeleise hüllte Kilga Popp den Längsbau mit einer feingliedrigen Gewächshausfassade ein. Diese Schicht dient als Schall- und Kältepuffer, aber auch als Aufenthaltsraum und botanisches Labor. Zum zentralen Platz reagieren die Architekt:innen mit einer strukturierten Betonfassade. Die Stirnfassade erinnert mit ihrem abstrakten Betonrelief an die Teilungen alter Industriegemäuer. Das ebenso pragmatisch wie feinsinnige Weiterbauen des Industriezeugen lässt mit gekonnten Eingriffen auf die Vergangenheit zurückblicken. Die Halle 181 ist identitätsstiftend für das Winterthurer Stadtbild. 40

115 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

40 Wieser, Zimmermann 2015

Abb. 66. Historisches Bild des ehemaligen GelatineAreals.

Abb. 67. Die auffallend unauffallende Glasfassade der Halle 181.

«Es herrscht eine seltsame Angst vor Unterschieden: Aber in der Architektur waren Unterschiede nie ein Problem. Ein modernes Gebäude neben einem alten zu errichten lässt den Charakter und die Besonderheit jedes einzelnen Werkes besser hervortreten.»41

116 machina CITREA

41 Niemeyer 2012

OSCAR NIEMEYER

Mit dem Projekt wird grossen Wert auf die Wahrung der Identität von Winterthur Grüze gelegt. Die Merkmale und die Geschichte des Ortes werden respektiert und in die Gestaltung einbezogen. Dabei spielt die industrielle Identität eine bedeutende Rolle, die durch den architektonischen Ausdruck und die Erinnerungen an die industrielle Vergangenheit des Ortes geprägt ist. Ein auffallendes Element sind die vier Solarkamine, die nicht nur als nachhaltiges Energiesystem dienen, sondern auch ein markantes architektonisches Merkmal darstellen. Sie verkörpern die Verbindung zwischen Technologie und Industrie. Zudem ist das Gebäude eine Maschine. Die vertikale Produktion von Lebensmitteln ist Teil des architektonischen Konzepts. Indem vertikale Landwirtschaft in das Gebäude integriert wird, wird zur nachhaltigen Nutzung des Raumes beigetragen und Winterthurs Gartenstadtgeschichte aufgegriffen. Mit dem Projekt wird ein Umfeld geschaffen, in welchem das Leben mit und in der Industrie möglich ist. Das bedeutet, dass die industriellen Strukturen in die Gestaltung und Nutzung des Raumes einbezogen werden. Es wird eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft geschlagen, indem der historische Bestand erhalten und mit dem neuen Projekt verwoben wird. Dies ermöglicht es den Bewohnern und Besuchern die Geschichte Winterthurs zu erleben und gleichzeitig identitätsreiche und nachhaltige Lebensräume zu geniessen.

117 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

118 machina CITREA

119 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

120 machina CITREA

Abb. 68. Die Solarkamine der machina CITREA erinnern an die Hochkamine ehemaliger Industriegebiete.

121 Ein möglicher Bautypus für die Zukunft

EEPILOG

4

«Was zählt ist der neue Gedanke. Man muss immer etwas Neues erfinden. Als ich mit Le Corbusier die Freitreppe zum Congresso Nacional do Brasil hinaufging, sagte er zu mir: «Hier ist etwas Neues verwirklicht worden, hier herrscht Freiheit.»»42

124 machina CITREA

42 Niemeyer 2012

OSCAR NIEMEYER

Mein persönliches Empfinden der Stadt Winterthur als junge, pulsierende und dichte Stadt und die Gegenüberstellung des Geländes der ehemaligen Gelatinefabrik in Winterthur Grüze, welches ich als Sammelsurium an alten Gebäudestrukturen empfunden habe, legten den Grundstein für diese Thesisarbeit und der Auseinandersetzung mit dem Potential und der Wichtigkeit die Themen Stadt und Dichte, Industrie und Nachhaltigkeit sowie Arbeiten und Wohnen in Einklang zu bringen. Das bauliche Durcheinander der Gelatinefabrik mit seiner industriellen Vergangenheit und den vielschichtigen Elementen diente als Inspirationsquelle für die Weiterentwicklung des Areals mit dem Leitgedanken «Keeping what’s good».

Durch die Kombination von historischen Tatsachen, städtebaulichen Strategien und klimatischen Überlegungen, habe ich mit dieser Arbeit einen neuen Bautypus für Winterthur entwickelt. Dieser zielt darauf ab, eine nachhaltige Umgebung zu schaffen, die den Problematiken von Städten wie die stetige Bevölkerungszunahme, und die daraus resultierende knapper werdende Bodenfläche im Zusammenspiel mit der Integration von Industrie, der Förderung des sozialen Austausches und der Herausforderungen des Klimawandels begegnen kann. Die entwickelte Typologie und die zugrunde liegenden fünf Punkte des neuen Bautypus sind nicht als starre Vorgaben zu verstehen, sondern als flexible Maximen, die sich den Gegebenheiten und den sich wandelnden Anforderungen und Bedürfnissen anpassen können. Bei der Entwicklung wurde bewusst auf die Einbeziehung der Digitalisierung verzichtet, um einen Schritt in Richtung Enttechnisierung zu machen. Der Gebäudetypus bietet vertiefte Ansätze für eine nachhaltige Stadtentwicklung und soll als Leitfaden dienen, um zukunftsorientierte und somit wohlüberlegte Projekte umzusetzen.