Lukas Verlag Herbst 2025

Käthe Kollwitz (1867–1945) zum 80. Todestag

Kunstgeschichte • 20. Jahrhundert

[NEUERSCHEINUNG]

Josephine

Gabler

Käthe Kollwitz

Das Berliner Museum und seine Sammlung Hg. vom Käthe-Kollwitz-Museum und Grafische Sammlung Hans Pels-Leusden e. V.

Mit Beiträgen von Astrid Böttcher und Neslihan Brunner

November 2025

Klappenbroschur, 23 × 28 cm, ca. 220 Seiten, ca. 100 farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-470-0 ca. € 40,00

Iris Berndt | Isabell Flemming

Käthe Kollwitz in Berlin

Ein Stadtrundgang | A City Tour

Klappenbroschur, 21 × 20 cm, 56 Seiten, 38 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-468-7 € 12,00

Nicht jedem Künstler wird ein Personalmuseum gewidmet, und weibliche Künstler werden noch seltener damit geehrt. Eine Künstlerin bildet jedoch eine Ausnahme: Käthe Kollwitz (1867–1945), deren Name zwei Museen in Berlin und Köln sowie eine Gedenkstätte in Moritzburg tragen.

Im Jahr 2026 jährt sich die Gründung des Berliner Käthe-Kollwitz-Museums zum vierzigsten Mal. Aus diesem Anlass stellt die Institution nicht nur ihre Sammlung vor, sondern präsentiert neue Erkenntnisse zum Leben der Künstlerin und erzählt vom Gründer des Museums.

Ein Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin, dem Lebens- und Arbeitsort der Künstlerin, war dem Sammler, Maler und Kunsthändler Hans Pels-Leusden seit Mitte der 1960er Jahre ein Anliegen. Er hatte bereits im Herbst 1945 die erste Nachkriegsausstellung von Käthe Kollwitz gesehen und seitdem stetig Werke von ihr gesammelt und ausgestellt. Mitte der 1980er Jahre konnte er der bedeutenden Künstlerin endlich dieses Museum widmen. Seine Kollwitz-Sammlung bildete den Grundstock des Museumsbestandes und beinhaltet neben den bekannten grafischen Zyklen rare Zeichnungen und Zustandsdrucke, die einen Blick auf die Arbeitsweise der Künstlerin ermöglichen.

Aufgabe des Museums ist nicht nur, diese beeindruckenden, zeitlosen Kunstwerke zu präsentieren, sondern auch zu Leben und Werk von Käthe Kollwitz zu forschen. Denn über die vermeintlich so wohlbekannte Künstlerin gibt es immer noch Neues und Unbekanntes zu entdecken. Die aktuelle Publikation stellt Highlights aus dem Bestand des Berliner Kollwitz-Museums vor, taucht in verschiedenen Aufsätzen in die Familien- und Freundesbeziehungen der Künstlerin ein, widmet sich ihren literarischen Interessen und beleuchtet ihr gesellschaftliches Engagement.

[BEREITS ANGEKÜNDIGT]

Jan Mende

Karl Friedrich Schinkel

Großer Künstler, »einsame Seele«?

Juli 2025

Klappenbroschur, 15.8 × 23,5 cm, ca. 140 Seiten, ca. 110 Farbabbildungen

ISBN 978-3-86732-479-3 ca. € 25,00

Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) war ein schöpferischer Geist, der sein Leben ganz der Kunst widmete. Doch ein ausgesprochener Gesellschaftsmensch oder gar ein Partylöwe wie Alexander von Humboldt, das war er mitnichten. Aber wer und wie war er wirklich? Und wer stand ihm nahe?

Basierend auf den Äußerungen seiner Zeitgenossen entwirft Jan Mende ein lebendiges Bild des bedeutendsten deutschen Architekten des 19. Jahrhunderts. Aktuelle Forschungsergebnisse eröffnen zudem erstmals detaillierte Einblicke in Schinkels Wohn- und Arbeitspraxis in der Bauakademie.

Reinhart Strecke

Schinkel

oder Die Ökonomie des Ästhetischen

Broschur, 15,8 × 23,5 cm, 112 Seiten, 23 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-295-9 € 20,00

In der Literatur zu Schinkel behauptet sich eine Lesart als bestimmend: die Geschichte vom Genie, das allein Künstler sein will im Dienste des Guten, Schönen und Wahren. Hier aber sei herausgestellt, wie Schinkel die in Preußen wieder tonangebende Reaktion miterleben musste und die Desillusionierung des Reformbeamtentums auch ihn tangierte, zumal im Wissen um den damaligen Wandel vom Pracht- zum Ökonomiebau. Die Folgen dieses Paradigmenwechsels begreifend, bezog Schinkel eindeutig Position und trug konsequent dem in einer systematischen Mathematisierung gründenden Bruch Rechnung. Unter dem Eindruck seiner England-Reise und der in der Folge errichteten Bauten bzw. Planungen wird einsichtig, wie sich ihm eine autonome Ästhetik des öffentlichen Bauwesens erschließt. Die Unverwechselbarkeit seiner Architektur liegt demnach nicht in dem, was sein Werk erinnert, sondern in dem, was es antizipiert.

[BEREITS ANGEKÜNDIGT]

Detlef Witt

Der Stralsunder Bildhauer

Elias Kessler

Barocke Bildhauerkunst in Nordostdeutschland

Mit Regesten von Felix Schönrock

Juli 2025

Festeinband, 21 × 28 cm, ca. 380 Seiten, ca. 520 meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-473-1

ca. € 50,00

Gerd-Helge Vogel (Hg.)

Friedrich August Krubsacius 1718–1789

Der sächsische Hof- und Oberlandbaumeister und seine Beziehungen ins Zwickauer Muldenland

Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 348 Seiten, 180 meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-386-4 € 30,00

Elias Kessler hat die Bildhauerkunst in der Stadt Stralsund und deren Umland bis über seinen Tod hinaus geprägt. Seine zumeist aus Lindenholz gehauenen, barock bewegten Skulpturen schmücken Altaraufsätze, Kanzeln, Taufen, Epitaphien, Gestühle, Beichtstühle, Kapellenschauwände und Patronatsemporen. Hinzu kommen Tauf- und Pultengel, Kruzifixe, Wappen, Arbeiten an Grabplatten und Gussmodelle für den Dekor von Glocken. Das Verbreitungsgebiet dieser Werke reicht von Rostock und Freyenstein im Westen bis nach Lassan und Neuwarp (Nowe Warpno) im Osten.

Der reich bebilderte und zum Teil mit Regesten aus archivalischen Quellen versehene Katalog umfasst 62 Werke. Neben den vielen erhaltenen Stücken werden auch die durch historische Fotografien überlieferten Kriegsverluste wie die reichen Schauwände von Erbbegräbnissen der Stralsunder St. Jakobikirche dokumentiert, ebenso verschollene oder nur archivalisch überlieferte Arbeiten wie die Tafelaufsätze für ein Festbankett der Brauerkompagnie.

Über die Herkunft Elias Kesslers (um 1670/80 – 1730) ist nichts bekannt. Er wurde 1707 angeworben, um die Arbeiten am neuen Hauptaltar der Stralsunder Nikolaikirche nach Entwürfen des Berliner Schlossbaumeisters und Hofbildhauers Andreas Schlüter fortzusetzen. Eine Ausbildung an der Berliner Akademie unter Schlüter ist zu vermuten. Es folgte der Skulpturenschmuck des mächtigen Taufgehäuses in der Nikolaikirche um 1710–1714. Erst 1719 konnte sich Kessler als Bildhauer in Stralsund selbständig machen. Der größte Teil der Arbeiten entstand in den 1720er Jahren. Seine Schüler und Nachfolger, darunter sein Geselle Michel Müller, der 1731 die Witwe des Meisters heiratete, führten das Werk bis um 1760 fort.

Viele Werke Elias Kesslers konnten in den letzten Jahren aufwändig restauriert werden –bei anderen besteht noch immer dringender Bedarf.

[BEREITS ANGEKÜNDIGT]

Gordon Thalmann (Hg.)

Schönhagen bei Pritzwalk

Bau- und Kunstschätze einer mittelalterlichen Dorfkirche in Brandenburg

September 2025

Klappenbroschur, 15.8 × 23,5 cm, ca. 200 Seiten, ca. 50 Farbabbildungen

ISBN 978-3-86732-480-9 ca. € 20,00

Friedrich von Klitzing | Wolf-Dietrich Meyer-Rath (Hg.)

Demerthin

Das Dorf – die Kirche – das Schloss

Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 192 Seiten, zahlreiche Farb- und Schwarzweißabb. ISBN 978-3-86732-364-2 € 18,00

Die mittelalterliche Dorfkirche in Schönhagen bei Pritz walk ist ein außergewöhnlicher Sakralbau, der mehr als nur die regionaltypische Baukunst und das ortsübliche Interieur vorzuweisen hat. Heimatforscher, Kunst- und Bauhistoriker, Restauratoren und andere Experten beleuchten in diesem Buch die Dorf- und Gutsgeschichte des Prignitzer Ortes, vor allem aber dessen Kirche erstmals in allen Facetten.

Kay Richter stellt die in und um Schönhagen vorhandenen Bodendenkmale der Ur- und Frühgeschichte sowie des Mittelalters einschließlich interessanter archäologischer Fundstücke vor. Georg Michaelis liefert interessante Einblicke in die historische Entwicklung des Prignitzer Bauerndorfes. Daran anknüpfend stellt Torsten Foelsch spannende Erkenntnisse zur Guts- und Patronatsherrschaft der Familie von Rohr auf Schönhagen vor, wobei auch das heute nicht mehr existierende Herrenhaus eine Rolle spielt. Uwe Czubatysnki öffnet das Domstiftsarchiv in Brandenburg an der Havel und lässt die alten Schriftbestände des Pfarrarchivs Schönhagens sprechen. Neue Forschungsergebnisse zur Baugeschichte der Kirche von Schönhagen werden durch Gordon Thalmann illustriert und präsentiert. Zur facettenreichen künstlerischen Ausstattung, insbesondere zu den spätmittelalterlichen Wandmalereien, legen die Restauratoren Hans Burger sowie Birgit und Björn Scheewe bisher unveröffentlichte Befunde vor, und Detlef Witt erläutert die kunsthistorischen Aspekte und Botschaften dieser Wandmalereien. Der Restaurator Werner Ziems setzt sich mit dem barocken Kanzelaltar aus der berühmten Havelberger Schulze-Werkstatt auseinander. Und schließlich will Johannes Wauer die in der Schönhagener Kirche befindliche Hollen-BachOrgel vorstellen und musikalisch-klanglich einordnen.

[NEUERSCHEINUNG]

Annett

Xenia Schulz | Dirk Schumann (Hg.)

Dorfkirchen im Land Brandenburg und in den Nachbarregionen

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Architektur und Ausstattung

Zum Gedenken an Bernd Janowski

Dezember 2025

Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, ca. 400 Seiten, ca. teils 120 farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-494-6 ca. € 50,00

Anja Seliger

Mittelalterliches Chorgestühl in der Mark Brandenburg

Baugestalt und Bildfunktion unter besonderer Berücksichtigung der Pfarrkirchen

Festeinband, 21 × 29,7 cm, 362 Seiten, 257 meist farbige Abbildungen ISBN 978-3-86732-443-4 € 40,00

Vor mehr als dreißig Jahren wurde in den Bundesländern Berlin und Brandenburg der Förder kreis Alte Kirchen gegründet, der als Dachverein viele lokale Fördervereine bei der Instandsetzung ihrer Gebäude und Ausstattungen unterstützt und begleitet. Damit leistet er einen maßgeblichen Beitrag zur Initiierung und Förderung denkmalpflegerischer Sicherungen und Wiederherstellungen gefährdeter meist ländlicher Kirchen und kann inzwischen auf unzählige erfolgreiche Sanierungs- und Restaurierungsprojekte zurückblicken. Mitbegründer des Förderkreises und engagierter Förderer vieler Restaurierungen war Bernd Janowski, der 2023 verstarb. Noch im selben Jahr hatten sich Archäologen, Architekten, Bauforscher, Architekturhistoriker, Denkmalpfleger und Restauratoren aus verschiedenen Bundesländern auf einer ihm zu Ehren ausgerichteten Tagung in Brandenburg an der Havel zusammengefunden und ihre neuesten Erkenntnisse zum Bau und zur Ausstattung ländlicher Kirchen zusammengetragen. Der vorliegende Band versammelt diese Beiträge in der von Bernd Janowski mitbegründeten Publikationsreihe und ergänzt sie um weitere Themen. So bietet das Buch einen umfassenden Querschnitt durch die aktuellen Forschungen zur Architektur und Ausstattung ländlicher Kirchen im Land Brandenburg und in angrenzenden Regionen.

Kirchen im ländlichen Raum | Band 11

Begründet von Bernd Janowski (†) und Dirk Schumann

[BACKLIST]

Sakrale Topographie von Berlin

Gotteshäuser im Stadtraum –Bedeutung und Wechselwirkungen

Dezember 2024

Festeinband, 16,5 × 24 cm, 528 Seiten, 190 teils farbige Abbildungen, 3 gefaltete Pläne

ISBN 978-3-86732-430-4

€ 50,00

Beate Rossié

Kirchenbau in Berlin 1933 – 1945

Architektur – Kunst – Umgestaltung

Festeinband, 15,8 × 23,5 cm, 468 Seiten, 112 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-387-1 € 36,00

Kirchen prägen seit Jahrhunderten die Silhouette europäischer Städte, sind Wahrzeichen und Orientierungspunkte. Ihre Bedeutung und Wahrnehmung ergeben sich aus dem Zusammenspiel liturgischer Aspekte, technischer und künstlerischer Ausstattung, aber auch aus ihrer architektonischen Gestaltung und stadträumlichen Einbindung. Umso mehr verwundert, dass bisher nur selten die Beweggründe der jeweils Beteiligten beleuchtet worden sind, eine Kirche genau hier und nicht woanders, also an einem ganz bestimmten Standort zu errichten.

Marina Wesners Buch möchte diese vermeintlich einfache Frage beantworten: »Warum steht die Kirche dort, wo sie steht?« Daraus ergeben sich weitere Fragen, darunter: Welche Akteure – insbesondere auf weltlicher und politischer Seite – waren am Kirchenbau beteiligt? Welche Rolle haben die stadträumliche Entwicklung, Wechselwirkungen mit anderen Bauwerken und die Infrastruktur gespielt?

Die meisten Gotteshäuser im traditionell überwiegend protestantischen Berlin sind von der evangelischen Kirche errichtet worden. Gleichwohl widmet sich die Autorin auch der katholischen, jüdischen und sogar muslimischen Diaspora: Welche Einflüsse wirkten auf deren Bauten, und wie gingen und gehen die Gemeinschaften damit um?

Das Buch lädt ein zu einer Reise durch Berlin in seinen jeweiligen historischen Grenzen und durch die Jahrhunderte. Es leistet eine wichtige Pionierarbeit, denn nie zuvor ist der hiesige Sakralbau konfessionsübergreifend in seiner räumlichen und zeitlichen Dimension untersucht worden.

Schriftenreihe des Berliner Kirchenbauforums

Marina Wesner

[NEUERSCHEINUNG]

Arvid Hansmann, Manuela Klauser, Konstantin Manthey, Marina Wesner (Hg.)

Ungebaut … !

Sakrale Visionen vom Klassizismus bis zur Gegenwart

Dezember 2025

Festeinband, 16,5 × 24 cm, ca. 500 Seiten, zahlreiche teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-495-3 ca. € 40,00

Architektur wird zunächst gedacht und erst dann gebaut. Dabei sagt der Entwurf eines Baus oft mehr über die Ästhetik und Theorie seines Entwerfers aus als das realisierte Ergebnis, denn letzteres erfährt durch Kompromisse nicht selten Änderungen und Einschränkungen. Immer schon waren Entwürfe fester Bestandteil von Wettbewerbsverfahren, deren Reglementierung sich im 19. Jahrhundert weiter verfestigte. Vormoderne Architekturvisionen zeichneten sich hier durch ein Wechselspiel aus konkretem Entwurf mitsamt Modell und eigenständiger künstlerischer Zeichnung oder Malerei aus. In der Klassischen Moderne wurden hingegen teils nur skizzenhafte Pläne zur Diskussion liturgischer und sozialer Fragen herangezogen; sie beanspruchten eine Eigenständigkeit jenseits der realen Ausführung. Im ausgehenden 20. Jahrhundert erweiterten sich die Artikulationsmöglichkeiten durch computergenerierte Darstellungen.

In einer Zeit, in der über Schließungen oder Umnutzungen von Sakralbauten diskutiert wird, lohnt sich eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Entwurfsgeschichte unserer Gotteshäuser und dem darin sich manifestierenden Ideenreichtum. Sie ermöglicht Rückschlüsse, um einen guten Umgang mit diesem Kulturerbe zu finden.

Die Beiträge dieses Bandes dokumentieren eine Tagung des Berliner Kirchenbauforums im April 2023 zu ungebauten sakralen Visionen aus verschiedenen Regionen und Disziplinen. Zwanzig Autorinnen und Autoren behandeln Grundlagen, Ausblicke und Fallbeispiele. Dabei werden Projekte namhafter Persönlichkeiten von Karl Friedrich Schinkel bis zu Hans Scharoun thematisiert, darunter wenig bekannte Entwürfe.

Schriftenreihe des Berliner Kirchenbauforums

[BEREITS MEHRFACH ANGEKÜNDIGT]

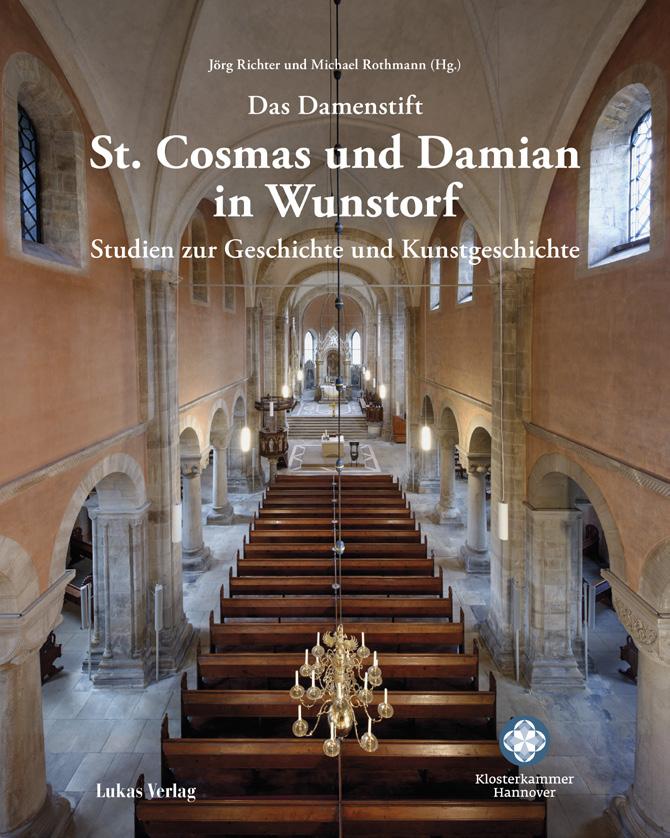

Jörg Richter | Michael Rothmann (Hg.)

Das Damenstift

St. Cosmas und Damian in Wunstorf

Studien zur Geschichte und Kunstgeschichte

Dezember 2025 (bereits mehrfach angekündigt)

Festeinband, 24 × 30 cm, ca. 250 Seiten, zahlreiche meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-418-2

ca. € 40,00

Am 14. Oktober 871 bestätigte König Ludwig der Deutsche die Gründung eines von Bischof Dietrich von Minden initiierten Damenstiftes in Wunstorf. Damit entstand hier die erste Institution im Bistum Minden, die adligen Frauen die Möglichkeit eines geistlich konnotierten Lebensweges eröffnete. Sie hat über Jahrhunderte die Geschichte des Landes zwischen Weser und Leine mitgeprägt. Die im 12. Jahrhundert errichtete Stiftskirche gehört zu den bedeutendsten Bauten der Romanik im mittleren Niedersachsen.

Nach Einführung der Reformation im Fürstentum Calenberg (1542) blieb in Wunstorf ein nun evangelisches Damenstift bestehen. Im 19. Jahrhundert wurde dessen Verwaltung schrittweise in die Hände der Königlichen Klosterkammer in Hannover übertragen. Eine 1853 bis 1859 erfolgte Restaurierung der Stiftskirche machte diese zum idealtypischen Exempel des Historismus im Königreich Hannover.

Anlässlich des 1150jährigen Gründungsjubiläums des Stiftes widmete sich eine Gruppe von Fachleuten aus den Bereichen Geschichte, Kunstgeschichte und Restaurierung intensiv dessen Erforschung. Während einer Instandsetzung des Kircheninnenraums in den Jahren 2020 und 2021 konnte zudem eine Vielzahl von Befunden erhoben werden. Der Band versammelt die Ergebnisse neuer Quellenstudien, archäologischer und bauhistorischer Untersuchungen sowie restauratorischer Dokumentationen. Hinzu kommen bislang unveröffentlichte historische Fotos und Planzeichnungen. Es handelt sich um die erste umfassende Publikation zu Kunst und Geschichte des Stiftes Wunstorf überhaupt.

Simone Schultz-Balluff | Wolfgang Brandis (Hg.)

Zwischen Andacht und Alltag

Textwelten der Zisterzienserinnen im Kloster Wienhausen

Neue Perspektiven auf die schriftlichen Artefakte aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit

November 2025

Festeinband, 15,8 × 23,5 cm, ca. 480 Seiten, ca. 130 meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-492-2 ca. € 50,00

Hartmut Kühne

Von Halle nach Rom, Jerusalem und Nowgorod

Das Gedenkbuch des Hallenser Apothekers Wolfgang Holtzwirth aus der Mitte des 16. Jahrhunderts

Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 225 Seiten, 400 meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-449-6 € 30,00

Das Archiv des um 1225 für Zisterziensernonnen gegründeten Klosters Wienhausen bewahrt eine große Anzahl an mittelalterlichen Handschriften und Handschriftenfragmenten. Das Kloster wurde während der lutherischen Reformation im 16. Jahrhundert nicht aufgelöst, sondern wandelte sich langsam in ein evangelisches Frauenkloster, das es auch heute noch unter der Leitung einer Äbtissin ist. Sein Archiv besteht seit fast 800 Jahren vor Ort; es ist im besten Sinne das Gedächtnis des Klosters mit zahlreichen Urkunden, Rechnungsbüchern, Akten und eben auch Handschriften. Nur wenige Codices daraus sind allerdings in den vergangenen Jahrzehnten von den Wissenschaften eingehender untersucht und publiziert worden – so z. B. das berühmte Wienhäuser Liederbuch, die Osterspielhandschriften oder die Chronik und der Nekrolog. In den letzten Jahren sind nun alle Handschriften neu archivisch erfasst und qualitativ hochwertig digitalisiert worden.

In den Jahren 2016 und 2018 fanden im Kloster unter dem Titel »Auf den Spuren klösterlicher Textarbeit« zwei wissenschaftliche Arbeitsgespräche zu diesen Handschriften statt. Sie wurden gemeinsam von Prof. Dr. Simone Schultz-Balluff (Universitäten Bonn und Halle) und dem Archivar der Lüneburger Klöster, Wolfgang Brandis, durchgeführt.

Der vorliegende Sammelband enthält Beiträge, die zu einem sehr großen Teil auf Basis der gehaltenen Vorträge entstanden sind, aber auch einige Beiträge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die erst in den letzten Jahren intensiver zu Wienhausen geforscht haben. Sie gliedern sich in die Sektionen Sprache(n) und sprachliche Formung, Kloster-Wissen, Andacht, Gebet und Erbauliches sowie Verwalten und Kommunizieren.

Wienhäuser Arbeitsgespräche | Band 1

Kulturgeschichte • Harzregion

[SCHON MEHRFACH

ANGEKÜNDIGT]

Christian Juranek | Wilhelm Marbach (Hg.)

Der Harzer Eisenkunstguss im 19. Jahrhundert

Sommer 2025 (bereits mehrfach angekündigt)

Festeinband, 17 × 24 cm, ca. 250 Seiten, ca. 150 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-116-7 € 25,–

Harz-Verein für Geschichte und Altertumskunde

Harz-Zeitschrift

76. Jahrgang 2024

Broschur, 17 × 24 cm, 240 Seiten, 75 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-460-1 € 25,00

Das 19. Jahrhundert wird oft als das Jahrhundert des Eisens bezeichnet. Die Bedeutung dieses Materials äußerte sich nicht nur in der Ingenieurskunst, die in den großen Bahnhöfen oder dem gusseisernen Dachstuhl des zu Ende gebauten Kölner Doms großartige Resultate zeigte, sondern auch politisch in Bismarcks Blut-und-Eisen-Diktum als Voraussetzung für die Reichseinigung. Mit dem von Schinkel gestalteten Eisernen Kreuz wurde das Metall zu einem geradezu patriotischen Symbol stilisiert. Nebenher eroberte es in Form verschiedenster Gebrauchsgegenstände – angefangen vom Briefbeschwerer über den patriotischen Teller bis hin zu Abgüssen antiker Plastiken – sämtliche Lebensbereiche der Menschen.

Bisher stand meist der preußische Kunstguss im Fokus, wenn es um die künstlerische Verarbeitung von Eisen ging. Mit diesem Band soll darauf hingewiesen werden, dass der Harz seinerzeit eines der wichtigsten Zentren des Eisenkunstgusses in Deutschland war.

Harz-Forschungen | Band 27

Herausgegeben vom Harzverein für Geschichte und Altertumskunde

Kulturgeschichte • Mittelalter • Altmark

[NEUERSCHEINUNG]

Matthias Friske

Die mittelalterlichen Kirchenglocken der Altmark

Bestand und Verluste

Herbst 2025

Klappenbroschur, 21 × 28 cm, ca. 320 Seiten, ca. 500 meist farbige Abbildungen, eine CD

ISBN 978-3-86732-491-5

ca. € 50,00

Matthias Friske

Die mittelalterlichen Kirchen in der südwestlichen Altmark

Geschichte – Architektur – Ausstattung

Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 303 Seiten, 228 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-405-2 € 30,00

Die altmärkische Kulturlandschaft ist sehr durch die Vielzahl ihrer mittelalterlichen Kirchen geprägt. Diese weisen noch immer eine reichhaltige historische Ausstattung auf, wobei nicht zuletzt die zahlreichen mittelalterlichen Glocken besonders bemerkenswert sind. Von ihnen gibt es in der gesamten Altmark nicht weniger als rund 240 Exemplare.

Matthias Friske, der bereits zwei Standardwerke zu den hiesigen Kirchenbauten verfasst hat, widmet sich in seinem jüngsten Werk dem reichhaltigen Glockenbestand und seiner Geschichte, und zwar gegliedert nach den Altkreisen Salzwedel, Gardelegen, Osterburg und Stendal. Und weil vor den Kriegen des 20. Jahrhunderts dieser Schatz an mittelalterlichen Glocken sogar noch deutlich umfangreicher als heute war, stellt er nicht allein den aktuellen Bestand vor, sondern zeichnet stets auch die Verlustgeschichte nach.

Abgerundet wird die Betrachtung durch einen zweiten Teil, in dem exemplarisch zweiundzwanzig Geläute mit über vierzig mittelalterlichen sowie einigen nachmittelalterlichen Glocken detailliert vorgestellt werden. Dabei werden auch Tonanalysen der Glocken geboten. Eine dem Buch beigefügte CD enthält Klangbeispiele ausgewählter Geläute.

Matthias Friske ist Pfarrer, Regionalhistoriker und Literaturhistoriker. Er studierte von 1989 bis 1996 Evangelische Theologie, Mittelalterliche Geschichte und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es folgten ein Vikariat und die Promotion über die Geschichte, Architektur und Ausstattung der mittelalterlichen Kirchen auf dem Barnim. 2002 wurde er zunächst Pfarrer in Anhalt, 2004 bis 2011 im Kirchenkreis Uckermark und seither in Salzwedel. In der Uckermark war Friske zudem Kunst- und Archivbeauftragter; diese Funktion übt er derzeit im Kirchenkreis Salzwedel aus. Der Vater dreier Kinder beschäftigte sich in vielen Untersuchungen mit der Geschichte Ostfalens und der Mark Brandenburg, mit einem besonderen Augenmerk auf den mittelalterlichen Kirchenbau und die Ausstattung der Kirchen dieser Zeit sowie Themen der Literaturgeschichte.

1 Selbstporträt am Krakower See, April 1926

2 Franz Kräft in der Küche seines Hauses, 1985 (Foto Volker Döring)

3 Berlin 1.5.1929, Maidemonstration

4 Die Familien Saefkow, Hänel und Kräft am Mühlenbecker See, 13.4.1941

5 Berlin, Potsdamer Platz, Schwarzmarkt, 1948

6 Buckow (Märkische Schweiz), auf dem Marktplatz, 16.7.1954

7–9 Berlin, Jüdischer Friedhof an der Schönhauser Allee, die im Krieg zerstörte Kapelle wird gesprengt, 21.9.1956

Franz Kräfts Lebensweg

1904 geboren in Köln/Mülheim. Umzug der Familie nach Berlin-Wedding. Besuch der Volksschule, Ausbildung als Maschinenbauer bei der AEG. Mitglied im Kommunistischen Jugendverband und in der Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschlands. 1928 verlässt Franz Kräft beide Organisationen, um in der hochkonspirativ wirkenden Passfälscherorganisation der KPD/Komintern mitzuarbeiten. Verschiedene berufliche Tätigkeiten, darunter in einer Autowerkstatt, als Tontechniker bei der UFA und Lehrmeister an der Werkberufsschule der AEG.

1937 Umzug nach Hohen Neuendorf, nach Kriegsende dort selbständig als Schlosser. 1945 Eintritt in die KPD und 1949 in die SED, Fachlehrer an einer Berufsschule in Berlin, Referent bei der Deutschen Treuhandverwaltung Berlin sowie beim Hauptschulamt des Magistrates von Groß-Berlin. 1951 Ausschluss aus der SED wegen »Fraktionsbildung«. Dem Parteiausschluss folgt der berufliche Abstieg: Bis zu seinem Renteneintritt ist Kräft an außerunterrichtlichen Einrichtungen der Volksbildung tätig, zuletzt an der »Station Junger Techniker« (dem Vorläufer des Pionierhauses) im Bezirk Prenzlauer Berg.

1992 stirbt Franz Kräft in Hohen Neuendorf.

1984, aus Anlass seines 80. Geburtstags, begegnen sich Franz Kräft und der Fotograf Volker Döring. Ihre Freundschaft währt bis zu Kräfts Tod. Volker Döring übernimmt den fotografischen Nachlass und übergibt ihn 2020 an das Bildarchiv der RobertHavemann-Gesellschaft.

Volker Döring (Hg.)

Franz Kräft

Arbeiter, Fotograf, Berliner

Bilder aus sechs Jahrzehnten

Juni 2025

Festeinband, 29,7 × 21 cm, 160 Seiten, 159 Abbildungen

ISBN 978-3-86732-496-0

€ 29,80

In diesem Buch wird erstmals das umfangreiche fotografische Werk von Franz Kräft (1904–1992) einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Kräft war Amateurfotograf und Mitglied der Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschlands. In den 1920er und 1930er Jahren widmete er sich er neben dem historischen Berlin-Mitte auch der Kultur und Freizeit der Arbeiterjugend: Ausflüge, Faltbootfahrten, Herrenpartien oder Waldspaziergänge mit Freunden. Einige von ihnen, darunter Anton Saefkow, Ewald Plenzdorf, Wilhelm Firl, Paul Noack, Fritz Plön sowie Elfriede und Walter Tygör, wurden in der NS-Zeit zu aktiven antifaschistischen Widerstandskämpfern. Kräfts Bilder aus den 1950er, 60er und 70er Jahren dokumentieren das Nachkriegsberlin, kleinere und größere ostdeutsche Orte, arbeitende Menschen und öffentliche Plätze, Landschaften und Straßenszenen.

AUFLAGE]

Winfried Helm |

Linda Keyserlingk-Rehbein (Hg.)

Ich habe die tschechische Sprache geheiratet

Reiner und Elisabeth Kunze

Deutsch | Tschechisch

Mai 2025

Festeinband, 24 × 23 cm, 155 Seiten, 100 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-486-1

€ 25,00

Süddeutsche Zeitung:

»Das ausgezeichnet gestaltete, zweisprachige Buch, die erste Publikation der Reiner- und Elisabeth-Kunze-Stiftung, lässt mit vielen Fotos, zahlreichen Kunze-Gedichten und mehreren Essays das Leben der beiden Stifter Revue passieren.«

Der zweisprachige Begleitband zur Wanderausstellung »Ich habe die tschechische Sprache geheiratet« würdigt den Lyriker und Übersetzer Reiner Kunze im deutsch-tschechischen Kontext und beleuchtet zugleich die zentrale Rolle, die seine 2024 verstorbene Frau Elisabeth Kunze für sein Leben und Werk innehatte. Durch sie lernte er Anfang der 1960er Jahre die tschechische Poesie kennen und schloss enge Freundschaften mit so renommierten Autoren wie Jan Skácel oder Milan und Ludvík Kundera.

Fotos und Dokumente aus dem Archiv der Reiner und Elisabeth Kunze-Stiftung illustrieren den gemeinsamen Lebensweg. Eine Porträtserie des Passauer Fotografen Rudolf Klaffenböck zeigt das Paar im Jahr 2023, in dem Reiner und Elisabeth Kunze neunzig Jahre alt geworden sind. Essays vertiefen die Ausstellungsinhalte in internationaler Perspektive. Die zweite, erweiterte Auflage bietet nun zusätzliche Inhalte, darunter neu aufgefundene Briefe von Reiner Kunze aus tschechischen Archiven sowie Briefe von Milan Kundera.

Reiner Kunze, 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge geboren, zählt zu den wichtigsten deutschsprachigen Lyrikern der Gegenwart. Seine Gedichte, oft kurz und prägnant, wirken zeitlos in dem Bemühen, Diktaturen etwas Humanes entgegenzusetzen. Sie sind stark beeinflusst von der tschechischen Poesie. Mit bekannten tschechischen Dichtern wie Jan Skácel, Milan und Ludvík Kundera verbindet ihn eine jahrzehntelange enge Freundschaft. Ermöglicht hat dies seine 1933 in der Tschechoslowakei geborene Frau Elisabeth . Sie schuf nicht nur die sensiblen Übersetzungsgrundlagen für Kunzes zahlreiche Nachdichtungen aus dem Tschechischen, sondern konnte durch ihre Tätigkeit als Ärztin dem in der DDR verfolgten Dichter auch finanzielle Sicherheit geben.

Mit dem 1976 in Westdeutschland erschienenen Prosaband »Die wunderbaren Jahre« wurde Kunze zum Bestsellerautor. Er rechnet darin mit der Ideologie des Sozialismus ab, beschreibt eine Jugend, der die Freiheit individueller Entfaltung verweigert wird, und schildert die Not verfolgter tschechischer Autoren. Der staatliche Druck auf den kritischen Autor wuchs, 1977 erfolgte die erzwungene Ausreise aus der DDR. Der Weg des Ehepaars Kunze führte nach Erlau bei Passau, wo Reiner Kunze auch heute noch lebt.

[NEUERSCHEINUNG]

Francisca Drechsler

Zwischen Pflicht und Freiheit | 3

Lebenswege in Archiven der DDR

Friedrich Beck | Wolfgang Blöß | Marlies Ross

Herbst 2025

Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, ca. 350 Seiten, ca. 75 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-490-8 ca. € 29,80

Francisca Drechsler

Zwischen Pflicht und Freiheit| 2

Lebenswege in der DDR

Horst Ruprecht | Heinz Schönemann

Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 243 Seiten, 65 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-354-3 € 19,80

Der dritte Band in der von Francisca Drechsler bearbeiteten Reihe »Zwischen Pflicht und Freiheit. Lebenswege in der DDR« unterscheidet sich von seinen Vorgängern, indem hier erstmals die darin porträtierten Personen der gemeinsame Beruf verbindet: eine Karriere im staatlichen Archivwesen der DDR und darüber hinaus.

Friedrich Beck (Archivar/Historiker) war von 1956 bis 1993 Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs. Er übernahm ein frisch gegründetes Staatsarchiv und baute es gemeinsam mit den Beschäftigten des Hauses zu einer angesehenen Institution aus.

Wolfgang Blöß (Archivar/Historiker) war Referatsleiter in der Staatlichen Archivverwaltung der DDR. Er gibt persönliche Einblicke in die Funktionsweise dieser Behörde und ihr Ende 1989/90, das auch für ihn eine enorme persönliche Zäsur sein sollte. Wolfgang Blöß publiziert bis heute zur frühen Geschichte der SBZ/DDR.

Marlies Ross (Diplom-Archivarin) begann ihre Karriere im Deutschen Zentralarchiv in Potsdam. Mit Umzug nach Sachsen-Anhalt wechselte sie ins Landesarchiv Oranienbaum, das sie zunächst stellvertretend, dann ab 1993 als Leiterin/Direktorin erfolgreich durch eine Zeit großer Umbrüche steuerte. Gesellschaft

Studien zur brandenburgischen und vergleichenden

Landesgeschichte | Band 27

Hg. vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv und der Brandenburgischen Historischen Kommission e. V.

Reisen • Biographie

[NEUERSCHEINUNG]

Ullrich Wannhoff

Gestrandet zwischen Alaska und Kamtschatka

Der Naturforscher Georg Wilhelm Steller und die Große Nordische Expedition

November 2025

Festeinband, 12 × 18 cm, ca. 120 Seiten, 15 farbige Zeichnungen und Malereien des Autors

ISBN 978-3-86732-493-9

ca. € 25,00

Mechtild | Wolfgang Opel

Weil ich ein Inuk bin

Johann August Miertsching – Ein Lebensbild

Festeinband, 15,8 × 23,5 cm,

470 Seiten, 33 Farb- und 109 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-411-3 € 34,90

Ullrich Wannhoff erzählt in seinem Text und in fünfzehn Zeichnungen und Malereien die von Vitus Bering geleitete Zweite Kamtschatka-Expedition nach – eine der aufwändigsten Expeditionen der Neuzeit. Dabei stützt er sich auf Georg Wilhelm Stellers Bericht der Alaskafahrt, den dieser von November 1741 bis August 1742 verfasste, als die von Skorbut gebeutelte Mannschaft auf der später nach dem Kapitän benannten Beringinsel festsaß. Zudem begibt sich der Autor auf Spurensuche der Steller’schen Sammlung nach Petersburg.

Der Künstler Ullrich Wannhoff hat seit 1991 selbst zahlreiche Langzeitreisen in die nordöstlichsten Gebiete Russlands und nach Alaska unternommen, darunter auch auf die Beringinsel. Dort lebte er oft monatelang unter einfachsten Bedingungen und eng verbunden mit den Einheimischen sowie der unwirtlichen, aber spektakulären Natur.

[NEUERSCHEINUNG]

Lisa Diedrich, Egon Tietz, Peter Selg

Dunkle Orte transformieren

Von der NS-Luftkriegsakademie zum Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Oktober 2025 Klappenbroschur, 22 × 26 cm, ca. 300 Seiten, zahlreiche meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-487-8 ca. € 40,00 Architektur

Lisa Diedrich ist Professorin für Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität Berlin, Fachgebiet ÉLAN Entwerfen von Landschaften im Anthropozän. Sie betreibt ihr Büro Diedrich DesignCritic in Berlin und arbeitet u. a. als Chefredakteurin für die Buchserie Landscape Architecture Europe und scape the international magazine for landscape architecture and urbanism. In den Jahren 2020–21 war sie Patientin im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe.

Egon Tietz , ausgebildet an der Kunstakademie Gesamthochschule Kassel, leitet mit Christiane Tietz das Architekturbüro Tietz & Tietz in Berlin und realisiert Bauten für das Gesundheitswesen, das Wohnen, für soziale Einrichtungen und Waldorfschulen. Seit 2000 ist das Büro mit dem Umbau der ehemaligen NS-Luftkriegsakademie zum Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe betraut.

Prof. Dr. med. Peter Selg unterrichtet medizinische Anthropologie und Ethik an der Universität Witten/Herdecke und an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter. Er leitet das Ita Wegman Institut für anthroposophische Grundlagenforschung in Arlesheim und ist Mitglied der Goetheanum-Leitung.

Die Berliner Havelhöhe ist ein Ort mit einer langen und sehr widersprüchlichen Geschichte: Erbaut als NS-Luftkriegsakademie, fand hier Forschung für den Krieg statt, wurden Kampfpiloten ausgebildet und Maschinen zum Töten optimiert. In der Nachkriegszeit zog in die verlassenen Gebäude zunächst ein Tuberkulose-Akutkrankenhaus ein, später das anthroposophische Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Heute entwickelt es sich zu einem modellhaften Gesundheits-Campus.

Wie konnte dieses aus dunklen Zeiten stammende architektonische Ensemble umgebaut werden fürs Heilen im Hier und Heute? Welche Rolle spielt die lichtdurchflutete Kiefernlandschaft im Genesungsprozess dieses hoch über Spree und Havel gelegenen Ortes? Welches Gegenmodell zu den autoritären Medizin- und Gesellschaftsentwürfen des frühen 20. Jahrhunderts formiert sich hier als Weg für selbstbestimmtes Heilen?

Im Transformationsprozess der Havelhöhe bedingen und durchdringen sich medizinische, architektonische, landschaftliche und gesellschaftliche Aspekte. Dieses Zusammenwirken zu verstehen und zu artikulieren, verspricht Erkenntnis nicht nur über medizinische Projekte, räumlichen Umbau und landschaftliche Strukturen, sondern auch über die damit verbundenen Geisteshaltungen, ohne die kein dunkler Ort hell wird. Die Art und Weise des Erfassens durch direktes Erleben und mit künstlerischen Mitteln steht in diesem Erkenntnisprozess zentral – und kann weiteren Wandel tragen.

[BEREITS ANGEKÜNDIGT] [ACHTUNG: GEÄNDERTER TITEL]

Von der Missachtung zur Anerkennung des Widerstands

Die Geschichte des Hilfswerks 20. Juli 1944

Mai 2025

Festeinband mit Schutzumschlag, 15,8 × 23,5 cm, 221 Seiten, 20 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-475-5

€ 29,80

Reihe A: Analysen und Darstellungen | Band 20 Geschichte

Hitlers blutige Rache an allen, die von dem Putsch-Versuch am 20. Juli 1944 wussten, ist Allgemeinwissen. Weniger bekannt ist, wie schwer es nach Kriegsende diejenigen hatten, die ihr entgehen konnten. Für diese Opfer der Nazis kämpfte bereits ab Herbst 1945 das »Hilfswerk 20. Juli 1944« um ideelle und finanzielle Anerkennung. So sammelte es emsig Spenden im In- und Ausland für die Witwen und Nachkommen der ermordeten Widerständler.

1952 kam eine Einigung mit der Bundesregierung auf eine jährliche »Dotation« zustande, die freilich kärglicher ausfiel als die Wiedergutmachung von NS-Unrecht in anderen Fällen und deshalb viel Kritik hervorrief. Auch die heute so selbstverständlichen jährlichen Gedenk feiern zum 20. Juli sind der Arbeit des Hilfswerks zu verdanken. Dabei drängte es jedoch anders orientierte Gruppen des Widerstands im Nationalsozialismus zunehmend an den Rand.

Rainer Volk zeichnet zum 80. Jahrestag der Gründung des Hilfswerks ein auf den Akten basierendes plastisches Porträt des sehr diskret arbeitenden Netzwerks mit seinen enormen Verdiensten und bisher wenig beleuchteten Schattenseiten.

Hinweis: Dieser Band wurde bisher unter dem Titel »Stauffenbergs lange Schatten« angekündigt.

Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Rainer Volk

[BEREITS ANGEKÜNDIGT]

Sophie Schifferdecker

Deutsche in der Résistance

Sommer 2025

Festeinband mit Schutzumschlag, 15,8 × 23,5 cm, ca. 500 Seiten, ca. 50 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-476-2 ca. € 39,80

Nicht wenige Deutsche engagierten sich in der französischen Résistance. Sie druckten Flugschriften in deutscher Sprache, um die Wehrmachtsangehörigen zu beeinflussen, sie infiltrierten Armee und Verwaltung der Besatzer, um dort zu spionieren, sie schleusten jüdische Menschen in die Nachbarländer oder kämpften mit Waffengewalt. Die Autorin hat auf der Basis von Dokumenten aus über dreißig Archiven etwa 2300 Deutsche ermittelt, die sich der Résistance anschlossen, hat ihre Integration in den französischen Widerstand untersucht und ihre verschiedenen Aktivitäten analysiert.

Im Fokus steht das Miteinander der Beteiligten, für das ein großes gegenseitiges Vertrauen vonnöten war. Der Schlüssel zur Integration war zum einen die große Not, in der sich die Flüchtlinge – zumeist Regimegegner und jüdische Deutsche – befanden. Die Résistance bot diesen Verfolgten sowohl die Möglichkeit, ihr Überleben zu sichern, als auch die ersehnte Möglichkeit zur Gegenwehr. Zum anderen war es gerade deren deutsche Herkunft, die ihre Integration möglich machte. Denn die französischen Widerstandsgruppen suchten und nutzten gezielt ihre besonderen Kenntnisse, ihre Sprache und ihre jahrelange Erfahrung aus dem Untergrundkampf in Deutschland.

Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Reihe A: Analysen und Darstellungen | Band 21

[NEUERSCHEINUNG]

Daniel E. D. Müller (Hg.)

Die Bundesrepublik

Deutschland und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Tagungsband zur XXXV. Königswinterer Tagung

Sommer 2025 Klappenbroschur, 17 × 24 cm, ca. 200 Seiten

ISBN 978-3-86732-488-5 ca. € 30,00

Hinweis: Die Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e. V. erschien zuletzt im Wißner-Verlag, Augsburg. Ab 2025 bzw. ab Band 31 hat sie ein neues Zuhause im Lukas Verlag gefunden.

Wie erinnerten die Deutschen den Widerstand gegen den Nationalsozialismus – und warum gerade so, wie sie es taten?

Der Umgang mit dem Widerstand war in der Bundesrepublik stets mehr als bloße Erinnerungspolitik: Er diente als Seismograph für politische Brüche, kulturelle Selbstbilder und die mühsame Suche nach demokratischer Identität. Jahrzehntelang noch als »Verräter« diffamiert, brauchten selbst die Verschwörer des 20. Juli um Claus Schenk Graf von Stauffenberg eine lange gesellschaftliche Anlaufzeit, um als Vorbilder gelten zu dürfen.

Dieser Band rekonstruiert die vielschichtige Rezeptionsgeschichte des Widerstands – in Ost- und Westdeutschland, in Polen, in der Bundeswehr, der Ministerialbürokratie, in Museen und digitalen Räumen – und beleuchtet seine wechselvolle Stellung in Öffentlichkeit, Forschung und politischer Symbolik. Dabei zeigt sich: Wie über den Widerstand gesprochen wurde, war nie nur historische Deutung – es war immer auch Gegenwartsdiagnose.

Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e. V. Band 31

[NEUERSCHEINUNG]

Julia Gehrke (Hg.)

In aller Munde und vor aller Augen?

Die Wahrnehmung des Widerstandes gegen das NS-Regime in achtzig Jahren Tagungsband zur XXXVI. Königswinterer Tagung

Herbst 2025

Klappenbroschur, 17 × 24 cm, ca. 200 Seiten

ISBN 978-3-86732-489-2 ca. € 30,00

Wer sich mit Widerstand befasst, stößt schnell auf Topoi wie »Aufstand des Gewissens« oder »das andere Deutschland«. Erinnert wird an ihn aber auch in Gestalt von Denkmälern oder jüngst auf Social Media beispielsweise mit @ichbinsophiescholl. Doch woher kommen solche Begriffe und Erinnerungsformen?

Jedermann kennt die Geste des britischen Kriegspremiers Winston Churchill, der mit seinen gespreizten Fingern gern ein mutmachendes V für Victory zeigte. Doch wie entstand dieses Symbol? Wie und von wem ist es seinerzeit grafisch verbreitet und popularisiert worden? Inzwischen erinnern Denkmäler in vielfältigster Form an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, doch war solch öffentliche Gedenken nach 1945 zunächst nicht unumstritten. An wen wird wie erinnert, und an wen unter Umständen auch nicht? Welche neuen Möglichkeiten bieten die digitalen Medien, und worin bestehen hier neben den Chancen auch Schwierigkeiten und Gefahren? Nicht zuletzt darf der Missbrauch von Symbolen des Widerstands nicht aus den Augen verloren werden: Die sogenannte »WirmerFlagge« ist zunehmend auf rechtsextremistischen Demonstrationen zu sehen.

Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e. V.

Band 32

[BEREITS

ANGEKÜNDIGT]

Katrin Reichelt

Die Last der Angst

Hilfe für verfolgte Juden in der nationalsozialistisch besetzten Ukraine und auf der Krim 1941–1944

Sommer 2025 Festeinband, 17 × 24 cm, ca. 500 Seiten, zahlreiche teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-484-7

€ 25,00

Katrin Reichelt

Der Wald war ein letzter Ausweg Hilfe für verfolgte Juden im deutsch besetzten Weißrussland 1941–1944

Festeinband, 17 × 24 cm, 448 Seiten, 132 teils farbige Abbildungen

ISBN 978–3–86732–275–1 € 25,–

Weil ihr keine Alternative einfiel, machte sich Donia im bitterkalten Winter auf den Weg zu Olena. Nicht allzu weit von deren Hütte entfernt, neben einer abgelegenen Straße, befand sich eine Grube. Dort würde Donia die Gefahr abwarten. Sie begann, wie ein Waldtier in einer engen kalten Höhle zu leben. Olena kam jeden Abend in der Dunkelheit durch den Wald und brachte ihr etwas zu essen. Bald war Donia mit Erde, Läusen und Käfern bedeckt. Ohne Tageslicht und abgeschnitten von den Menschen, die ihr nach dem Leben trachteten, fühlte sie, als wenn sich ihr Körper auflöste und einem Leichnam immer ähnlicher wurde. Ihr Tag bestand aus einer einzigen langen Nacht. Die Angst hörte nicht auf.

Donia Rosen überlebte die mörderische Verfolgung durch die grenzenlose Hilfe von Frau Olena Hryhoryschin. Als Donia endgültig Rettung gefunden hatte, wurden die beiden getrennt – sie sahen einander nie wieder. Die ältere alleinstehende und in unvorstellbarer Armut lebende Olena war nicht die Einzige, die in der deutsch besetzten Ukraine nicht nur Mitgefühl zeigte, sondern die Entscheidung zu helfen mit jeder daraus resultierenden Konsequenz auf sich nahm. Die Menschen, die sich in der Ukraine der Verfolgung und Vernichtung von Juden in den langen Jahren von 1941 bis 1944 widersetzten und damit Leben retteten, waren in allen Schichten der Gesellschaft zu finden. Es waren Erzieherinnen, analphabetische Bauern, halbwüchsige Schulfreunde und deren Eltern, Fremde ohne Namen, Geistliche, Intellektuelle, Kommunisten, aber auch Angehörige der ukrainischen Hilfspolizei, die sich den Massenmorden an Juden widersetzten.

Der Vernichtungsfeldzug des »Unternehmens Barbarossa« und die nationalsozialistische Besatzungspolitik betrafen alle Einwohner der Ukraine. Während die Juden der Ukraine mit der drohenden Auslöschung konfrontiert waren, blieb der übrigen Bevölkerung eine begrenzte Wahl zwischen Anpassung, Mitbeteiligung und Widerstand. Der vorliegende Band zeigt verschiedene Perspektiven und Dimensionen menschlicher Hilfe inmitten der tödlichen Verfolgung der ukrainischen Juden. Das allgegenwärtige Risiko der Todesstrafe und die langen Jahre der Angst trugen alle Beteiligten gemeinsam.

[BEREITS ANGEKÜNDIGT]

Martina Voigt, Claudia Schoppmann, Barbara Schieb †, Christiane Goos

Ich habe das getan, weil ich es einfach tun musste

Hilfe für verfolgte Juden in Deutschland 1933–1945

Herbst 2025

Festeinband, 17 × 24 cm, ca. 500 Seiten, zahlreiche teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-483-0

€ 25,00

Manfred Mugrauer (Hg.)

Wir hätten es nicht ausgehalten, dass die Leute neben uns umgebracht werden

Hilfe für verfolgte Juden in Österreich 1938–1945

Festeinband, 17 × 24 cm, 444 Seiten, zahlreiche teils farbige Abbildungen ISBN 978-3-86732-414-4 € 25,–

Unmittelbar nach ihrer Machtübernahme in Deutschland 1933 begannen die Nationalsozialisten mit der Entrechtung, Enteignung und Austreibung der jüdischen Bevölkerung. Etwa zwei Drittel der jüdischen Minderheit flohen bis zum Verbot der Auswanderung im Oktober 1941 außer Landes. Dann begannen die reichsweiten Deportationen in Ghettos und an Vernichtungsstätten. Mehr als 160 000 deutsche Jüdinnen und Juden wurden zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten ermordet.

Ungeachtet jahrelanger antisemitischer Propaganda solidarisierte sich eine – wenn auch nur verschwindend kleine – Minderheit deutlich mit den Verfolgten. »Trotz der Gefahr konnte ich nicht anders handeln«, erinnerte sich die Berlinerin Georgette Gruschke an ihren lebensrettenden Einsatz. Anfangs wollten sie deren Not lindern und bei der Emigration helfen. Besonders riskant aber waren Hilfen für die etwa 10 000 bis 12 000 Jüdinnen und Juden, die sich ab Herbst 1941 in Deutschland vor ihren Verfolgern verbargen oder illegal über die Grenzen fliehen wollten. Obwohl sie oft versuchten, mit einer vorgetäuschten Identität zu überleben, benötigten sie laufend Hilfen bei der Beschaffung von Quartieren, Lebensmitteln und gefälschten Ausweisen. Die meisten von ihnen wurden jedoch gefasst und ermordet. Der vorliegende Band zeigt anhand von elf Beispielen die Rettungsanstrengungen sowohl der Verfolgten selbst als auch ihrer nichtjüdischen Helferinnen und Helfer.

[BEREITS ANGEKÜNDIGT]

Andreas Wilkens

Mit dem Leben bezahlt

Hilda Monte – eine Europäerin im Widerstand. Biografie

Frühjahr 2025

Festeinband, 17 × 24 cm, ca. 450 Seiten, ca. 50 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-481-6 ca. € 29,80

Hilda Monte

»Die Einheit Europas« und andere Schriften

Hg. von Andreas Wilkens

Frühjahr 2025

Festeinband, 17 × 24 cm, ca. 450 Seiten, ca. 15 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-482-3 ca. € 29,80

Hilda Monte gehört zu denjenigen Frauen des deutschen Widerstandes, deren Leben und Engagement neu zu entdecken sind. Sie schrieb nicht nur mit Artikeln, Appellen und Büchern gegen die Barbarei des Nationalsozialismus an, sie zog es immer auch zu direkten Aktionen »vor Ort«, um Menschen zur Seite zu stehen oder nützliche Verbindungen zu knüpfen.

Geboren 1914 und aufgewachsen in Berlin-Wilmersdorf, kam sie bereits als Jugendliche zu sozialistischen Widerstandskreisen und wurde Zeugin der NS-Machtübernahme 1933. Ihre Stationen im Exil waren zunächst Paris, ab 1936 London. Allen Umständen zum Trotz glaubte sie an die Möglichkeit von Widerstand oder zumindest an das Überleben von Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität.

In ihrem 1943 veröffentlichten Buch »Die Einheit Europas« (The Unity of Europe) legte sie einen Entwurf für die europäische Einigung in der Nachkriegszeit vor, das unter den Werken aus den Reihen des deutschen Widerstandes seinesgleichen sucht. Dauerhaften Frieden und Entwicklung würde es nur bei einer Überwindung der selbstzerstörerischen Kleinstaaterei geben.

Im April 1945, drei Wochen vor Kriegsende, wurde Hilda Monte während einer Verbindungsmission nach Österreich erschossen. Sozialer und demokratischer Neuaufbau, Erziehung zu Werten von Freiheit und Humanität, Integration Deutschlands in ein föderales Europa – diese Ziele verteidigte sie als engagierte und unabhängige Frau bis an die Grenze zu einer neuen Epoche.

Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus | Band 7 + 8

Herausgegeben von der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand

[BEREITS ANGEKÜNDIGT]

Friedrich Weißbach

Recht und Gemeinschaft

Zu Hannah Arendts Kritik der Menschenrechte

Juni 2025

Broschur, 14,8 × 21 cm,

191 Seiten

ISBN 978-3-86732-408-3

€ 25,00

In dem berühmten Kapitel »Die Aporien der Menschenrechte« aus ihrem 1955 erschienenen Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« setzt sich Hannah Arendt mit dem Schicksal der Staatenlosen auseinander. Sie fragt, warum sich die Menschenrechte im Augenblick des Verlustes der Heimat als offensichtlich wirkungslos erweisen. Ihre Antwort ist so knapp wie radikal: Die als eine der größten politischen Errungenschaften der Aufklärung verstandenen Menschenrechte sind illusionär.

Friedrich Weißbach geht Hannah Arendts Kritik der Menschenrechte aus einer rechtsphilosophischen Perspektive auf den Grund. Ausgehend von einer eingehenden Analyse des Kapitels widmet er sich Arendts späteren Schriften und ergründet ihre im Text teils nur angedeuteten politiktheoretischen Thesen und Prämissen. Arendts Auseinandersetzung mit den Menschenrechten – so zeigt sich – muss als eine Fundamentalkritik an der bestehenden politischen Ordnung, dem damit einhergehenden Rechtsverständnis sowie den darüber vermittelten Konzepten von Gleichheit und Freiheit verstanden werden.

Um die Würde aller Menschen zu garantieren, bedarf es einer bedingungslosen Teilhabe an einer politischen Gemeinschaft. Dafür braucht es eine politische und rechtliche Konstitution jenseits des bestehenden Souveränitätsdenkens. Wie eine solche postsouveräne Ordnung mit Arendt gedacht werden kann, arbeitet Friedrich Weißbach anhand ihres Spätwerks heraus. Besonders hinsichtlich einer breit geführten Debatte um Flucht und Migration erweist sich das Buch als eine ebenso tiefgründige wie weiterführende Reflexion über eine der drängendsten Fragen unserer Zeit und stellt zugleich Arendt als entschiedene Rechtskritikerin und politische Visionärin vor.

Raimund Wolfert, Oranna Dimmig, Claudia Schoppmann (Hg.)

Damals wurde uns klar, dass Bleiben Lebensgefahr bedeutete

Eva Siewert und Alice Carlé, eine Liebe während der Shoah

Februar 2025

Festeinband mit Schutzumschlag, 15,8 × 23,5 cm, 263 Seiten, 137 Schwarzweißabbildungen und 16 Farbpastelle

ISBN 978-3-86732-477-9 € 29,80

Das Buch dokumentiert die Liebesbeziehung zwischen der Journalistin Eva Siewert (1907–1994) und der Büroangestellten Alice Carlé (1902–1943), die sich 1938 in Berlin kennengelernt hatten. Die als Jüdin verfolgte Alice Carlé tauchte im März 1943 in einem Berliner Außenbezirk unter. Zu dieser Zeit musste Eva Siewert, die in der NS-Zeit selbst als »Halbjüdin« galt, eine Haftstrafe nach dem »Heimtückegesetz« im Frauengefängnis Barnimstraße verbüßen. Carlés Briefe an ihre Lebensgefährtin im Gefängnis, die hier erstmals veröffentlicht werden, sind bewegende Zeugnisse der Verbundenheit der beiden Frauen. In der frühen Nachkriegszeit hat Siewert den Verlust ihrer Partnerin, die im August 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde, in literarischen Texten verarbeitet, die – obschon veröffentlicht – bald dem Vergessen anheimfielen. Ergänzt werden die Erzählungen durch bisher unbekannte Gedichte aus Siewerts Nachlass, der zufällig in einem Berliner Trödelgeschäft gefunden wurde. In weiteren Beiträgen wird die spannende Spurensuche geschildert, auf deren Grundlage die Lebensumstände von Alice Carlé und Eva Siewert zur Zeit des Nationalsozialismus nun erstmals ausführlich dargestellt werden können.

Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Reihe B: Quellen und Zeugnisse | Band 14

Linda von Keyserlingk-Rehbein: Nur eine »ganz kleine Clique«?

Die NS-Ermittlungen über das Netzwerk vom 20. Juli 1944

2. Aufl. 2019 Festeinband mit Schutzumschlag, 15,8 × 23,5 cm, 707 Seiten, 90 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-303-1 € 34,90

»Zukünftig wird man in der Einschätzung des Attentats vom 20. Juli 1944 ohne Bezug auf diese Monografie nicht auskommen. Nach langer Zeit, die gefüllt war mit Detailuntersuchungen, liegt jetzt eine Gesamtübersicht des Netzwerks des deutschen Widerstands vor. Und zwar in einer Form, um die sie die damaligen NS-Ermittlungsbehörden, die vor der schwierigen Aufgabe standen, in kurzer Zeit das ›Wer, wie, was‹ des Attentats aufzuklären, beneidet hätten.« Süddeutschen Zeitung

Ilse-Margret Vogel: Über Mut im Untergrund. Eine Erzählung von Freundschaft, Anstand und Widerstand im Berlin der Jahre 1943–1945. Herausgegeben von Jutta Hercher und Barbara Schieb 2014 Festeinband mit Schutzumschlag, 15,8 × 23,5 cm, 220 Seiten, 33 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-157-0 € 19,80

»Diese glänzend geschrieben Geschichten ergeben ein ganz anderes Bild der Hitler-Gegner als das, welches wir aus unzähligen Erinnerungen und Biografien kennen. Es ist ein schmutziges Bild, voller Ängste, ein lebenslustiges, mit Schnaps statt Brot, und ein verzweifeltes – selbst nach Ankunft der sowjetischen Befreier.« die tageszeitung

Robert Kain: Otto Weidt. Anarchist und »Gerechter unter den Völkern«

2017 Festeinband mit Schutzumschlag, 15,8 × 23,5 cm, 652 Seiten, 105 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-271-3 € 34,90

Der Kleinfabrikant Otto Weidt betrieb zu Beginn der 1940er Jahre in Berlin-Mitte eine als wehrwichtig eingestufte Besenmacherwerkstatt. Seine Belegschaft bestand überwiegend aus blinden und gehörlosen Juden, die er so vor Verfolgung und Deportation zu schützen versuchte.

Christiane Moll: Alexander Schmorell, Christoph Probst und die Weiße Rose. Eine politische Doppelbiographie

2025 Festeinband, 15,8 × 23,5 cm, 311 Seiten

ISBN 978-3-86732-464-9 € 30,00

Zwei Biographien, zwei weltanschauliche Entwicklungen mit vielen Berührungspunkten, die zum gemeinsamen Kampf gegen den Nationalsozialismus führten.

Sigrid Grabner und Hendrik Röder (Hg.): Emmi Bonhoeffer. Essay, Gespräch, Erinnerung 3. Auflage 2005 Festeinband/Schutzumschlag, 147 Seiten, 26 Schwarzweißabbildungen ISBN 978-3-936872-31-6 € 16,90

Der Band enthält lange vergriffene Briefe an eine in den USA lebende jüdische Freundin, in denen Emmi Bonhoeffer ihre Erlebnisse bei der Betreuung von Zeugen im Auschwitz-Prozess niederschrieb, aber auch Tagebuchauf zeich nungen vom Frühjahr 1945, ein Porträt ihres von den Nazis hingerichteten Mannes Klaus Bon hoe ffer, Vorträge über ihre Familie und Ge sprächsnotizen aus dem Sommer 1989 in Potsdam. Günther Jauch in Elke Heidenreichs Sendung »ZDF Lesen«: »Eine ganz bemerkenswerte, preußische Frau, die alle preußischen Tugenden in sich vereint.«

Éva Fahidi: Die Seele der Dinge. Erinnerungen einer Überlebenden

2022 Festeinband, 13,5 × 21 cm, 264 Seiten, 42 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-413-7 € 19,80

Ein eindringliches Zeugnis des Holocaust und zugleich mehr. Éva Fahidis Memoiren sind Familiengeschichte und Porträt einer Epoche, schildern detailfreudig das Leben in Ungarn auf dem Lande zwischen den Weltkriegen und beschreiben in liebevollen und schmerzhaften Erinnerungen die ersten achtzehn Lebensjahre der Autorin. »Man muss diese Erinnerung den Texten etwa eines Primo Levi gleichsetzen.« Passauer Neue Presse

Cornelia Klauß, Frank Böttcher (Hg.): Unerkannt durch Freundesland.

Illegale Reisen durch das Sowjetreich

3., erweiterte Auflage 2012 Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 500 Seiten, 110 Farb- und 211 Schwarzweißabb.

ISBN 978-3-86732-076-4 € 26,90

»Voll aufregender Geschichten über eine liebenswerte DDR-Subkultur.« Deutschlandfunk

»Dieses prächtig bebilderte Reise- und Geschichtsbuch […] dokumentiert nicht die Forderung nach Freiheit, sondern bezeugt, wie sich Menschen Freiheit nahmen.« DIE ZEIT

»Authentische Reiseberichte, Essays und eine Vielzahl von Fotos ergeben ein wichtiges Zeitdokument.«

Süddeut sche Zeitung

»Wunderbare Geschichten von Dissidenten auf Zeit, von Trotz und Abenteuer.« Mainpost

»Und das gehört zu den Ge schichten, die über die DDR und ihre Menschen längst noch nicht alle erzählt sind.« rbb Kulturradio

Katja Koch, Aram Galstyan: Mosaiki. Bruchstücke einer Utopie: Mosaiken im postsowjetischen Raum | Fragments of an utopia: Mosaics in post Soviet areas

2019 Festeinband, 21 × 26 cm, 288 Seiten, 510 Farbabbildungen

ISBN 978-3-86732-300-0 € 39,80

»Der wundervolle Band ist auch ein Appell, das drohende Verschwinden vieler Kunstwerke aufzuhalten. Man sollte sie bewahren, die Namen ihrer Urheber sichern, ihre Stile erforschen und den Menschen, die heute mit ihnen leben und sie besuchen, ihren Wert bewusst machen.« Süddeutsche Zeitung

Christiane Baumann: Manfred »Ibrahim« Böhme. Das Prinzip Verrat

2022 Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 191 Seiten, 85 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-208-9 € 19,80

»Baumann schreibt kundig über die Spuren des Ministeriums für Staatssicherheit in Böhmes verschlungenem Leben. Sie skandalisiert nicht und lässt offenkundig manches lieber unerzählt, als sich in Schlussfolgerungen zu weit vorzuwagen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Manfred Böhmes Biografie war mehrfach Gegenstand von publizistischen Erörterungen. Doch niemand hat diese so genau erforscht und detailliert dargestellt wie Christiane Baumann.« Das Historisch-Politische Buch

Roswitha Schieb: Risse. Dreißig deutsche Lebensläufe

2019 Festeinband, 15,8 × 23,5 cm, 303 Seiten

ISBN 978-3-86732-324-6 € 24,90

Roswitha Schieb beschreibt und befragt die Lebensläufe von dreißig Schriftstellern, Künstlern, Schauspielern, Wissenschaftlern oder Politikern aus den letzten zweihundert Jahren, in deren Biografie und Werk sich die Verwerfungen der deutschen Geschichte wie in einem Brennspiegel offenbaren.

Frank Blohm (Hg.): Geh doch rüber! Revisited. Ein Ost-West-Lesebuch und seine Geschichte

2019 Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 231 Seiten, 44 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-326-0 € 19,80

»Ein Buch wie dieses tut mehr für das Verständnis zwischen Ost und West, als es die schönsten Politikerreden können.«

Der Tagesspiegel

Christian Herrmann: Grenzland | Borderlands. Jüdische Spuren im Osten Europas | Jewish Traces in the East of Europe

2023 Festeinband, 30 × 23 cm, 220 Seiten, 162 Farbabbildungen, mit einem Booklet: 36 Seiten, 8 Abbildungen

ISBN 978-3-86732-425-0 € 40,00

Christian Herrmann geht den Spuren jüdischen Lebens in Osteuropa seit vielen Jahren nach. Was er dort vorgefunden hat, sind verwilderte Friedhöfe, zerstörte oder zweckentfremdete Synagogen, Spuren von Haussegen – aber auch Belege dafür, dass jüdisches Erbe seinen Platz in den neuen nationalen Narrativen findet.

Lothar C. Poll (Hg.): 1948. Ein Augenblick Berlin. Auf dem Weg zur geteilten Stadt 2024 Klappenbroschur, 13,5 × 10 cm, 232 Seiten, 20 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-442-7 € 24,00

Dieses Buch wirft einen Blick zurück auf 1948, ein Schicksalsjahr, in seiner Bedeutung vergleichbar mit 1933. (Denn schon da und nicht erst 1945 erfolgte der Zusammenbruch von Recht und Gesittung.)

Die dramatischen politischen und kulturellen Ereignisse von 1948 müssen als Resultat dieser früheren und als Ausgangspunkt der künftigen Entwicklungen begriffen werden. Es war das Jahr, das über vier Jahrzehnte das fortan gespaltene Land formte.

Mit Texten von Walter Dirks, Rudolf Herrnstadt, Kurt Hiller, Franz Karl Maier, Edgar Morin, Karena Niehoff, Erik Reger, Carl Severing, Günther Weisenborn, Uwe Wesel, Wolfgang Weyrauch

Salli Sallmann (Hg.): Als ich wie ein Vogel war. Gerulf Pannach: Die Texte. Mit Anmerkungen und Anekdoten von Kuno Kunert

2021 Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 384 Seiten, 105 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-391-8 € 25,00

Das Buch ermöglicht einen gründlichen Blick auf das lyrische Schaffen des 1977 aus der DDR ausgebürgerten Liedermachers, Renft-Texters und Dissidenten Gerulf Pannach.

Alan Posener: Shot of Love. Fünfzig Interpretationen bekannter und weniger bekannter Songs von Bob Dylan

2024 Festeinband, 15,8 × 23,5 cm, 185 Seiten

ISBN 978-3-86732-441-0 € 25,00

Poseners neuestes Buch verdankt sich der Lektüre von Bob Dylans Textsammlung »Die Philosophie des modernen Songs«. Er hat fünfzig der etwa siebenhundert Dylan-Lieder ausgewählt, um deren Texte (und nur die Texte) auf sehr persönliche Weise als Lyrik zu analysieren. Aus Liebe. Aus Zorn. Bewundernd und kritisch. Auf jeden Fall mit Leidenschaft.

Barbara Felsmann, Annett Gröschner (Hg.): Durchgangszimmer Prenzlauer Berg.

Eine Berliner Künstlersozialgeschichte der 1970er und 1980er Jahre in Selbstauskünften

2012 Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 461 Seiten, 46 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-121-1 € 26,90

»Das dicke Buch sollte jedem zur Pflichtlektüre gemacht werden, der vom Prenzlauer Berg schwärmt. […] Vielleicht war es diese Symbiose aus proletarischen Widerstandsresten und der Sehnsucht junger Bewohner, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die den Charakter des Bezirkes prägten.« Freitag

Uwe Lehmann-Brauns: Wandel durch Anbiederung. Wie die Deutschlandpolitik der achtziger Jahre fortwirkt. Eine Streitschrift

2020 Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 192 Seiten, 46 Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-86732-352-9 € 19,80

Uwe Lehmann-Brauns stellt in seinem streitbaren Buch die Frage in den Raum, ob die westliche Politik in den Achtzigern heute, fünfunddreißig Jahre nach der deutschen Vereinigung, Verantwortung trägt oder sogar Schuld hat sowohl an der noch immer zu konstatierenden Spaltung zwischen Ost und West als auch am Populismus von links und rechts.

Georg Steinmeyer: Die Gedanken sind nicht frei. Coaching: eine Kritik

2018 Klappenbroschur, 15,8 × 23,5 cm, 284 Seiten

ISBN 978-3-86732-307-9 € 24,90

Steinmeyers Fazit: Im Interesse einer demokratischen und humanen Zukunft ist es höchste Zeit für einen kritischen Blick auf das boomende Coachinggeschäft und für Initiativen zu seiner Begrenzung.

Detlef Brennecke

Der Berliner Bierboykott von 1894

Festeinband, 22,5 × 21 cm,

230 Seiten, 129 meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-447-2 € 24,90

Nachdem 1890 die Verlängerung des Sozialistengesetzes gescheitert war, wurden besonders die Brauereien zum Ziel der Agitation einer immer selbst bewusster auftretenden Arbeiterschaft. Ein Beispiel hierfür ist die heute weitgehend vergessene Geschichte, wie ein paar Böttcher in einer Kneipe im Berliner Vorort Rixdorf beschlossen hatten, den 1. Mai 1894, den Tag der Arbeiterbewegung, als Ruhetag zu feiern, und wie sich daraus ein acht Monate währender Kampf zwischen Brauereiarbeitern und »Bierprotzen« entwickelte. Detlef Brennecke bringt die Geschichte des Berliner Bierboykotts von 1894 in ihren dramatischen und amüsanten Momenten auf unterhaltsame Weise wieder in Erinnerung.

Detlef Brennecke

Attentat ohne Täter

Adam Schneider und der Prinz von Preußen.

Ein Zeitbild

Festeinband, 22,5 × 21 cm,

167 Seiten, 109 meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-474-8 € 24,90

Detlef Brennecke zeichnet ein Zeitbild, in dem sich die Lebenswege von zwei konträren Repräsentanten jener Epoche für den Bruchteil einer Sekunde kreuzten. Hier der erzkonservative Sohn der Königin Luise, Prinz Wilhelm, der einst zum preußischen König und ersten deutschen Kaiser aufsteigen sollte. Und dort der Schreiner Adam Schneider aus dem rheinhessischen Dorf Nieder-Ingelheim, der eine Serie von fünf Attentaten auf den Monarchen eröffnete und vorbeischoss, aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, in die U.S.A. emigrierte, die Tat später zugab, im amerikanischen Bürgerkrieg kämpfte, nach dessen Ende auf der Heimkehr bei einer der schwersten Schiffskatastrophen der Menschheit im Mississippi ertrank und heute als Held der Nordstaaten geehrt wird.

Detlef Brennecke

Der »Spandauer Bock«

Eine Berliner Lokal-Geschichte

Festeinband, 22,5 × 21 cm,

240 Seiten, 120 meist farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-380-2 € 24,90

Der »Spandauer Bock« war im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eines der größten Ausflugslokale Berlins. An manchen Tagen wurde er von zwanzigtausend Menschen besucht.

Die unterhaltsam geschriebene und reich illustrierte Darstellung der Geschichte des »Spandauer Bocks« entwirft an einem originellen Beispiel ein lebendiges Bild von anderthalb Jahrhunderten preußischer und deutscher Geschichte. Und vor allem der Geschichte Berlins.

Detlef Brennecke

Die von Schaeffer-Voits

Eine der schillerndsten Familien im preußischen Berlin

Festeinband, 22,5 × 21 cm,

237 Seiten, 140 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-412-0 € 24,90

Er kam aus Halberstadt, ging 1854 nach Berlin und gründete dort die Modezeitschrift »Der Bazar«, Vorläufer der heutigen »Brigitte«. Die machte ihn zum Multimillionär. Dann wurde er geadelt und baute erst eins, dann noch ein Schloss. Doch er wurde nicht glücklich darin.

Seine Tochter, die reichste Frau von Berlin war in etliche Skandale verwickelt, stand zum Schluss vor Gericht, wäre um ein Haar im Gefängnis gelandet und zog stattdessen ins Adlon.

Die Nazis rissen das eine Schloss ab, die Kommunisten das andere. Geblieben ist den Berlinern allein der Ruhwaldpark in Charlottenburg – als Erbe der von Schaeffer-Voits.

Jörn Düwel und Niels Gutschow: Verkehr in Not. Das Automobil im Städtebau

2024 Softcover mit Integralbindung, 21 × 24 cm, 407 Seiten, 312 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-446-5 € 40,00

Die Autoren erzählen anhand exemplarischer Beispiele aus verschiedenen Städten die facettenreiche und widersprüchliche Geschichte des Automobils im Städtebau von den Anfängen bis heute.

Dieter Hoffmann-Axthelm: Denkmalkritik. Für eine zukunftsfähige Denkmalpflege. Essay

2024 Klappenbroschur, 13 × 21 cm, 95 Seiten

ISBN 978-3-86732-451-9 € 20,00

Wenn Denkmalpflege eine Zukunft haben soll, muss sie sich demokratisieren und lernen, mit ihren Partnern – Kommunen, Architekten, Eigentümern – auf Augenhöhe zu verhandeln. Damit sie für die Lebendigen arbeitet und nicht für ein totes Archiv.

Benedikt Goebel, Lutz Mauersberger: Mitte von oben. Luftbilder des Berliner Stadtkerns gestern und heute

2021 Klappenbroschur, 31 × 24 cm, 112 Seiten, 104 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-369-7 € 24,90

Dieser lange vergriffene, nun im Lukas Verlag in noch etwas größerem Format wieder aufgelegte Band stellt historische Luftbilder aus der Zeit vor 1933 aktuellen Fotografien gegenüber. Bislang unveröffentlichte Aufnahmen erlauben einen überraschenden Blick auf den Stadtkern und dessen Geschichte. Zugleich offenbaren die Bildpaare das Potenzial für eine neue urbane Vielfalt im Zentrum Berlins.

Matthias Grünzig: Der Fernsehturm und sein Freiraum.

Geschichte und Gegenwart im Zentrum Berlins

2022 Klappenbroschur, 21 × 26 cm, 280 Seiten, 150 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-381-9 € 29,80

Das weitläufige Areal um den Fernsehturm gehört zu den markantesten und meistdiskutierten Bereichen Berlins. Dabei fehlt bis heute eine Gesamtdarstellung von dessen Planungs- und Baugeschichte. Matthias Grünzig möchte diese Lücke schließen.

Matthias Donath: Bunker, Banken, Reichskanzlei. Architekturführer Berlin 1933–1945 3., akt. Aufl. 2017 Klappenbr., 81 Seiten, 91 s/w Schwarzweißabbildungen

ISBN 978-3-936872-51-4 € 9,80

Die Innenstadt Berlins wird noch heute von Bauten aus der national sozialistischen Ära geprägt. Neben den Ministerien, Verwaltungszentralen und Botschaften findet man Bunker, Geschäftshäuser und ein Heim der Hitlerjugend. Die hier vorgestellten dreißig repräsentativen Beispiele veranschaulichen die Vielfalt der Architektur jener Jahre. Der Architekturführer spricht gleichermaßen den Berlin-Besucher und den an seiner Stadt interessierten Berliner an.

Wolf R. Eisentraut: Zweifach war des Bauens Lust. Architektur | Leben | Gesellschaft 2023 Festeinband, 21 × 26 cm, 379 Seiten, 360 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-429-8 € 40,–

Zwei Architektenleben in einer Person: eines in der DDR und eines im vereinigten Deutschland, beide geprägt vom Engagement für Bauen und Baukultur. Wolf R. Eisentraut berichtet über seinen Umgang mit politischen und wirtschaftlichen Zwängen, über die Gewinnung geistiger Freiräume und das Berufsethos damals und heute.

[BACKLIST]

Matthias Friske

Die Geschichte des »Mosaik« von

Hannes Hegen

Eine Comic-Legende in der DDR 4., erweiterte und aktualisierte Auflage

November 2024

Broschur, 15,8 × 23,5 cm, 181 Seiten, 137 teils farbige Abbildungen

ISBN 978-3-86732-462-5

€ 19,80

In der tristen Presselandschaft der DDR funkelte von 1955 bis 1975 ein überraschend heller Stern: das »MOSAIK von Hannes Hegen«. Das farbige Periodikum, das die lustigen Abenteuer von Dig, Dag und Digedag erzählte, war einer der erfolgreichsten deutschen Comics überhaupt. Seine Popularität rührte sicher auch daher, dass die Geschichten ganz beiläufig den historischen und Welthorizont der Leser enorm zu erweitern vermochten.

Die Geschichte dieser »Bilderzeitschrift« steht in einer merkwürdigen Wechselbeziehung mit der politischen Geschichte der DDR, obwohl oder gerade weil Hannes Hegens MOSAIK sich betont unpolitisch gab. Die Abenteuer der Digedags spiegeln die Ereignisse, die um sie bzw. ihren Schöpfer herum geschahen. Dies anhand der Quellen nachzuzeichnen, den einen oder anderen Entstehungszusammenhang offenzulegen und dabei vielleicht auch eine Erklärung für die Herausbildung des Mythos’ um Johannes Hegenbarths Werk und seine Figuren zu finden, soll hier versucht werden.

Mitteldeutsche Zeitung: Was das »Mosaik« war, muss man hierzulande kaum erklären: das erfolgreichste ostdeutsche Comic. Der Kunsthistoriker und Theologe Matthias Friske legt nun die erste populäre Geschichte des Periodikums vor. […] Zuverlässig recherchiert und bestens informiert, bietet Friskes Buch, was von Hegens Arbeit heute zu wissen ist.

Freie Presse: […] eine ebenso spannende wie kritische Geschichte, die die Realitäten des DDR-Alltags bestmöglich einbindet.

Diesen Abschnitt können Sie in Ihrer Buchhandlung abgeben oder direkt an den Verlag senden bzw. faxen unter +49 (0)30 442 81 77

Bestellung

Bitte liefern Sie aus dem Programm des Lukas Verlags folgende Titel an diese Anschrift:

Name:

Straße:

PLZ + Ort:

Expl. ISBN

Kurztitel

gegen Rechnung

über diese Buchhandlung:

Autoren und Herausgeber

Baumann, Christiane 28

Berndt, Iris 1

Blohm, Frank 28

Böttcher, Frank 28

Brandis, Wolfgang 9

Brennecke, Detlef 30

Diedrich, Lisa 17

Dimmig, Oranna 26

Donath, Matthias 31

Döring, Volker 13

Drechsler, Francisca 15

Düwel, Jörn 31

Eisentraut, Wolf R. 31

Fahidi, Éva 27

Felsmann, Barbara 29

Flemming, Isabell 1

Friske, Matthias 11, 32

Gabler, Josephine 1

Galstyan, Aram 28

Gehrke, Julia 21

Goebel, Benedikt 31

Goos, Christiane 23

Grabner, Sigrid 27

Gröschner, Annett 29

Grünzig, Matthias 31

Gutschow, Niels 31

Hansmann, Arvid 7

Harz-Verein 10

Helm, Winfried 14

Hercher, Jutta 27

Herrmann, Christian 28

Hoffmann-Axthelm, Dieter 31

Janowski, Bernd 5

Juranek, Christian 10

Kain, Robert 27

Keyserlingk-Rehbein, Linda 14

Keyserlingk-Rehbein, Linda von 27

Klauser, Manuela 7

Klauß, Cornelia 28

Koch, Katja 28

Kühne, Hartmut 9

Lehmann-Brauns, Uwe 29

Manthey, Konstantin 7

Marbach, Wilhelm 10

Mauersberger, Lutz 31

Mende, Jan 2

Moll, Christiane 27

Monte, Hilda 24

Mugrauer, Manfred 23

Müller, Daniel E. D. 20

Opel, Mechtild und Wolfgang 16

Poll, Lothar C. 29

Posener, Alan 29

Reichelt, Katrin 22

Richter, Jörg 8

Röder, Hendrik 27

Rossié, Beate 6

Rothmann, Michael 8

Datum, Unterschrift

Preis

Sallmann, Salli 29

Schieb, Barbara 23, 27

Schieb, Roswitha 28

Schifferdecker, Sophie 19

Schönrock, Felix 3

Schoppmann, Claudia 23, 26

Schultz-Balluff, Simone 9

Schulz, Annett Xenia 5

Schumann, Dirk 5

Selg, Peter 17

Seliger, Anja 5

Steinmeyer, Georg 29

Strecke, Reinhart 2

Thalmann, Gordon 4

Tietz, Egon 17

Vogel, Gerd-Helge 3

Vogel, Ilse-Margret 27

Voigt, Martina 23

Volk, Rainer 18

Wannhoff, Ullrich 16

Weißbach, Friedrich 25

Wesner, Marina 6, 7

Wilkens, Andreas 24

Witt, Detlef 3

Wolfert, Raimund 26

Lukas Verlag GmbH

Kollwitzstraße 57

D 10405 Berlin

Telefon +49 (0) 30 44 04 92 20

Mail lukas.verlag@t-online.de

Internet www.lukasverlag.com

Verkehrs-Nr. 13542

Vertreter

Berlin, Neue Bundesländer buchArt Verlagsvertretungen

Peter und Frank Jastrow, Jan Reuter

Telefon +49 (0) 30 44 73 21 80

Mail service@buchart.org

Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Niedersachsen, Schleswig-Holstein

Sven Gembrys, Axel Kostrzewa (c/o Berliner Verlagsvertretungen)

Telefon +49 (0) 30 421 22 45

Mail berliner-verlagsvertretungen@t-online.de

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Jürgen Foltz

Telefon +49 (0) 228 928 76 55

Mail juerfo@t-online.de

Auslieferung

PROLIT Verlagsauslieferung

Siemensstraße 16

D 35463 Fernwald-Annerod

Telefon +49 (0) 641 943 93 32

Mail service@prolit.de

Geschäftsführung

Roman Pliske

Mail pliske@mitteldeutscherverlag.de

Programm

Dr. Frank Böttcher

Telefon +49 (0) 30 44 04 92 20

Mail lukas.verlag@t-online.de

Presse

Ramona Wendt

Telefon +49 (0) 345 233 22 - 12

Mail wendt@mitteldeutscherverlag.de

Vertrieb

Nadine Begenat

Telefon +49 (0) 345 233 22 - 16

Mail begenat@mitteldeutscherverlag.de

Wir sind Mitglied der Kurt Wolff Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene

Redaktionsschluss: 23. April 2025 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

buecher ohne verfallsdatum