U-24 WORKS Port-folio

劉 子洋 LIU ZIYANG

2001年 中国 河南省 鄭州市生まれ

2019年 河南省実験中学 高等部卒業 同年10月来日

2021年 東京理科大学 理工学部 建築学科入学

2024年 岩岡研究室所属

2025年 同大学大学院 西田研所属

趣味

撮影、Eスポーツ、映画鑑賞、サーコリング、 スキー、ダイビング、旅行

建築とは、「境」に立つ行為だと思う。

人と人、内と外、過去と未来、制度と個人。

世界にあるあらゆる「境(さかい)」に目を向け、そのあいだで生まれる摩擦や余白にこそ、設計の可能性が あると考えている。

私の建築は、境をただ越えるのではなく、それを翻訳し、媒介し、ときにあいまいにすることで、新たな関係 性を編み出すことを目指している。

スキル デザイン

Auto CAD

Revit

Rhino

SketchUp レンダーリング

Vray

Lumion

編集 Photoshop Illustrator Indesign

Premiere Pro

その他 Grasshopper

Gcode(3dプリント)

VCurve(CNCルーター)

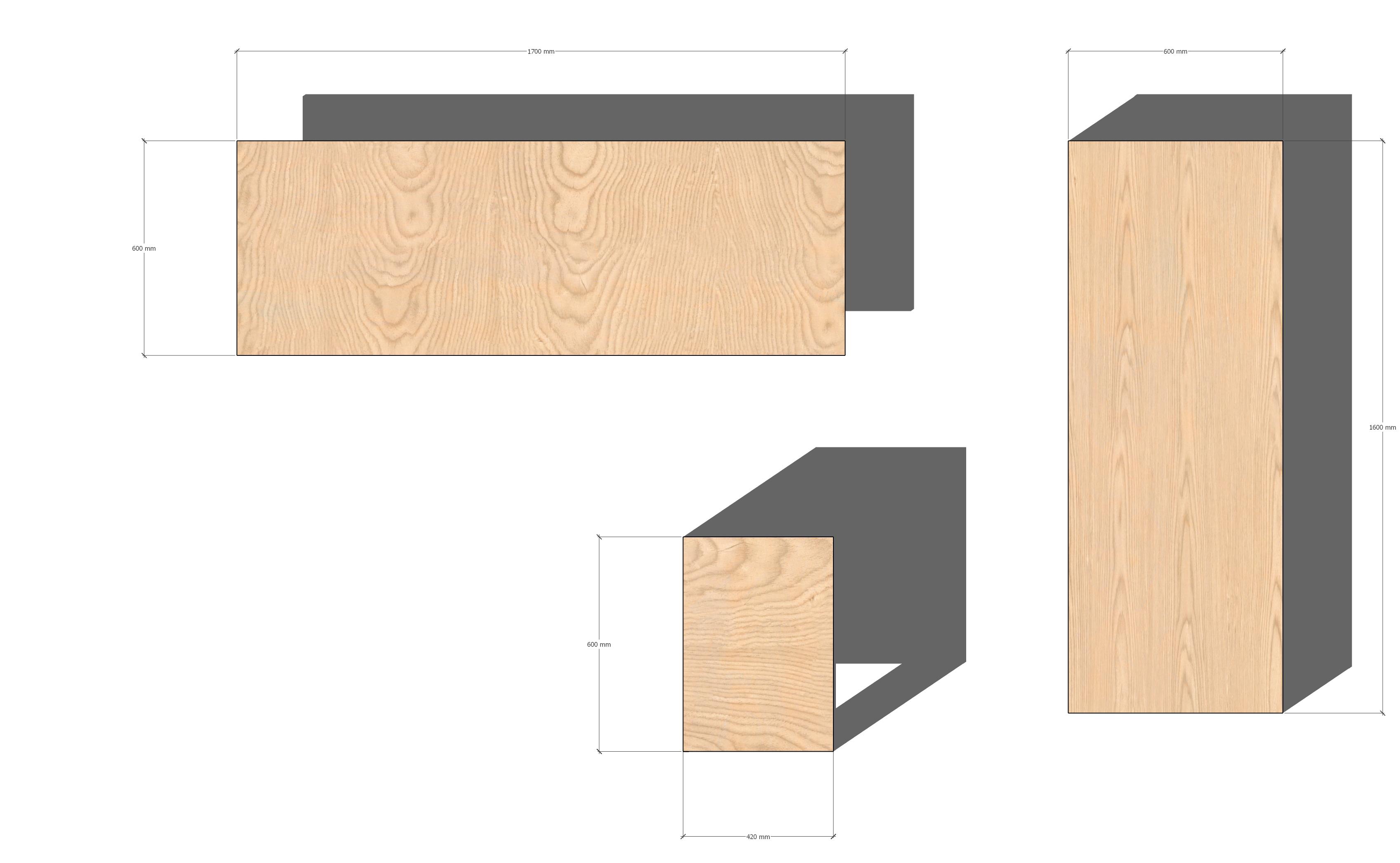

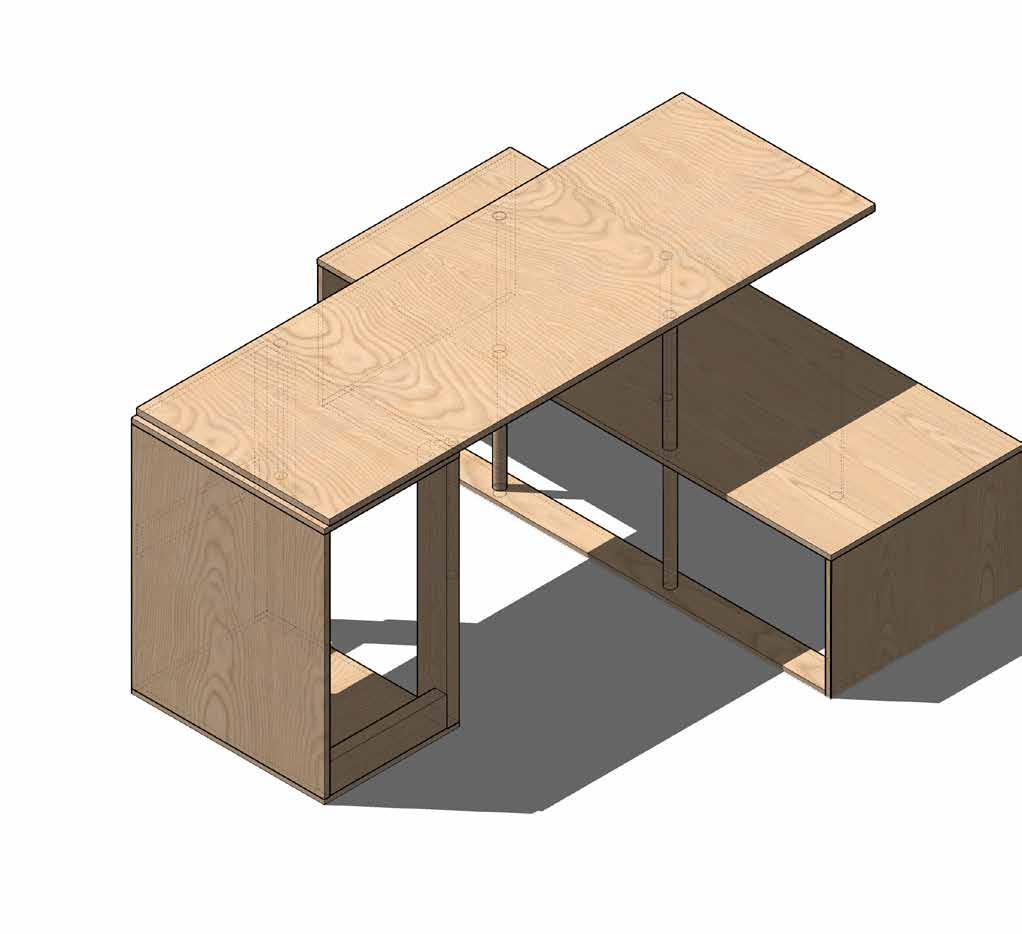

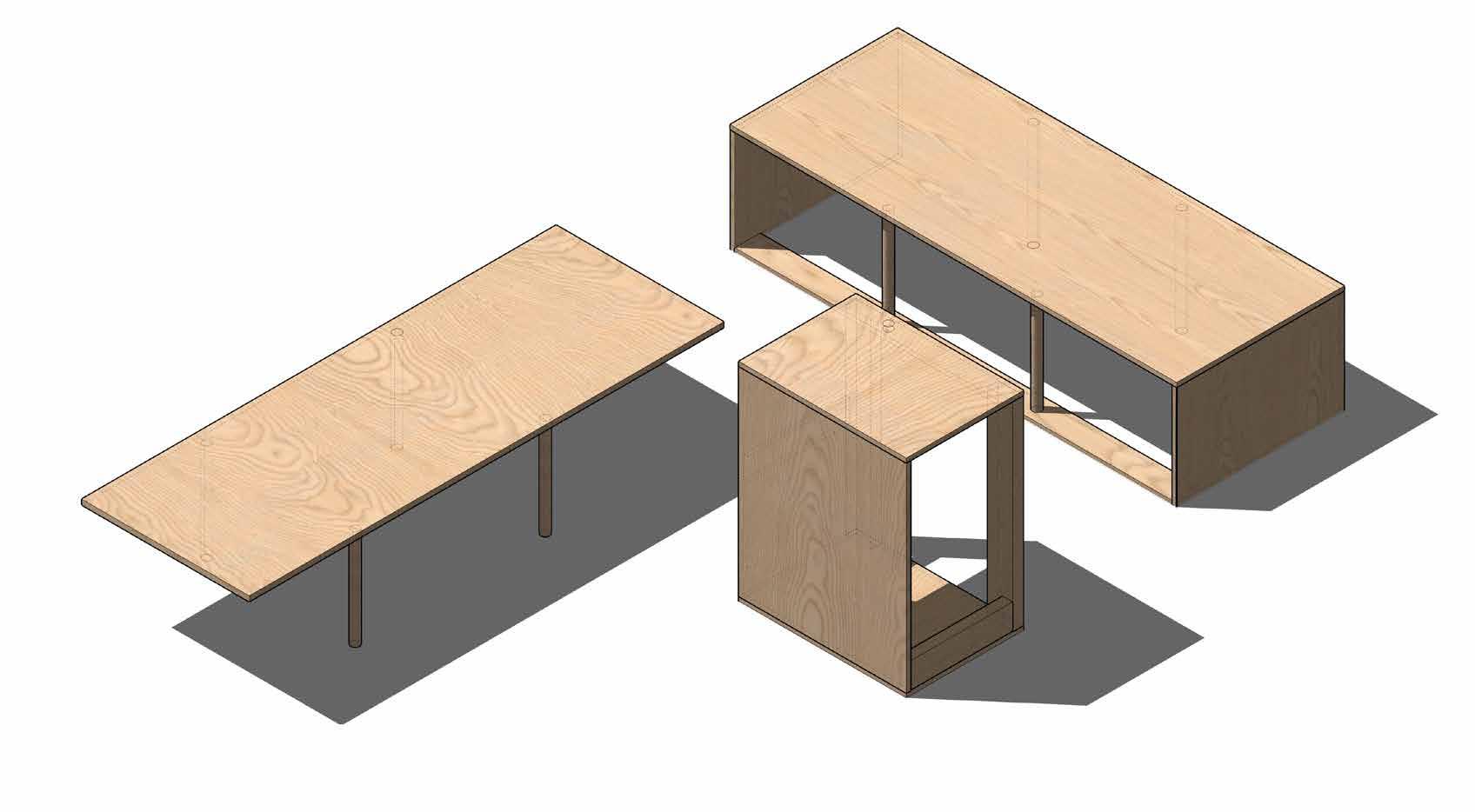

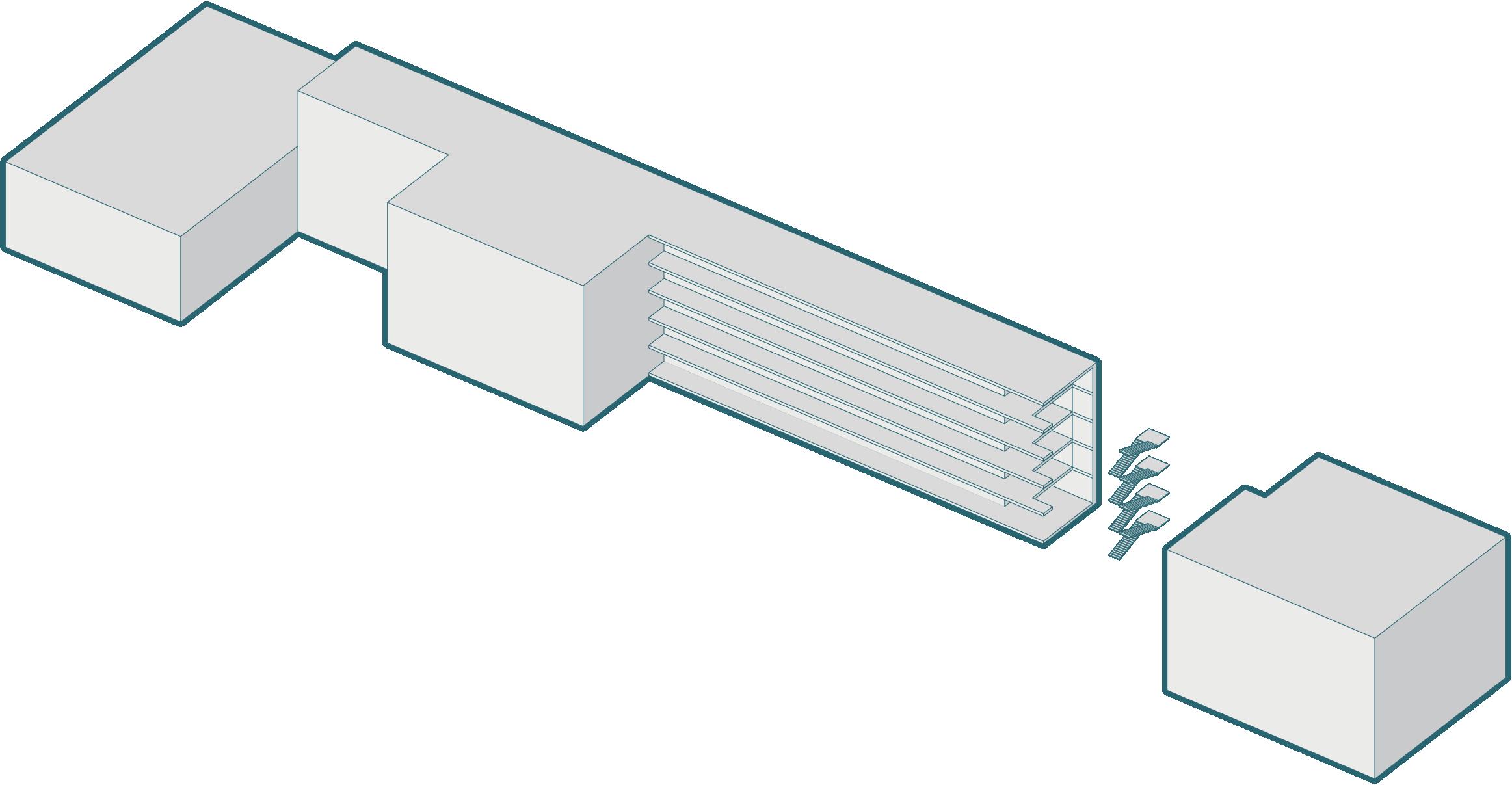

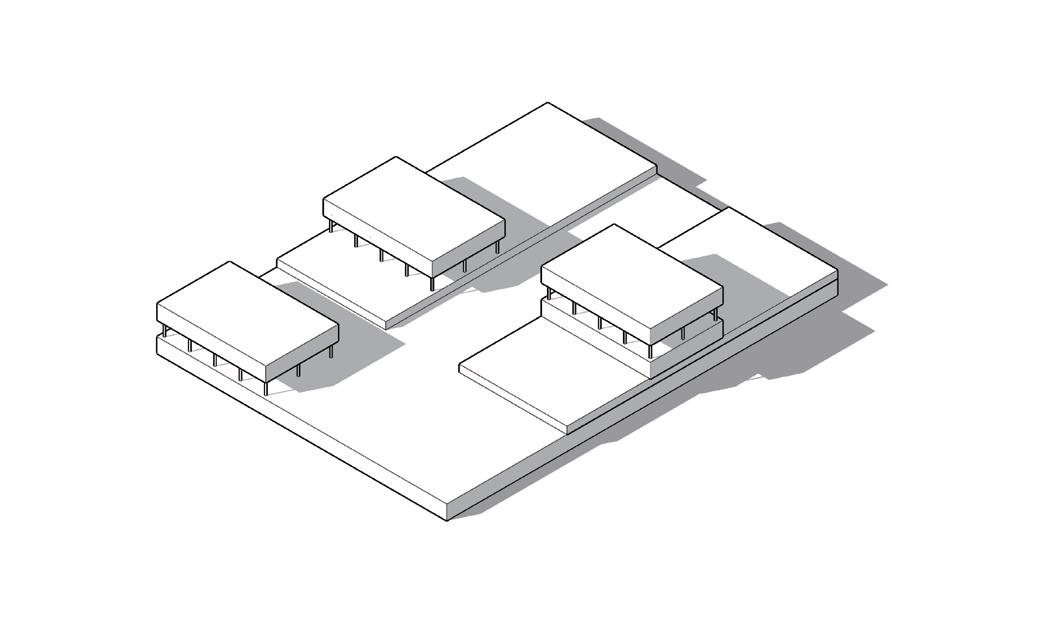

箱たちの共演

家という大きな箱とそれぞれ少しずつ違う三つの小さい箱との物語

私が住まう将来の家

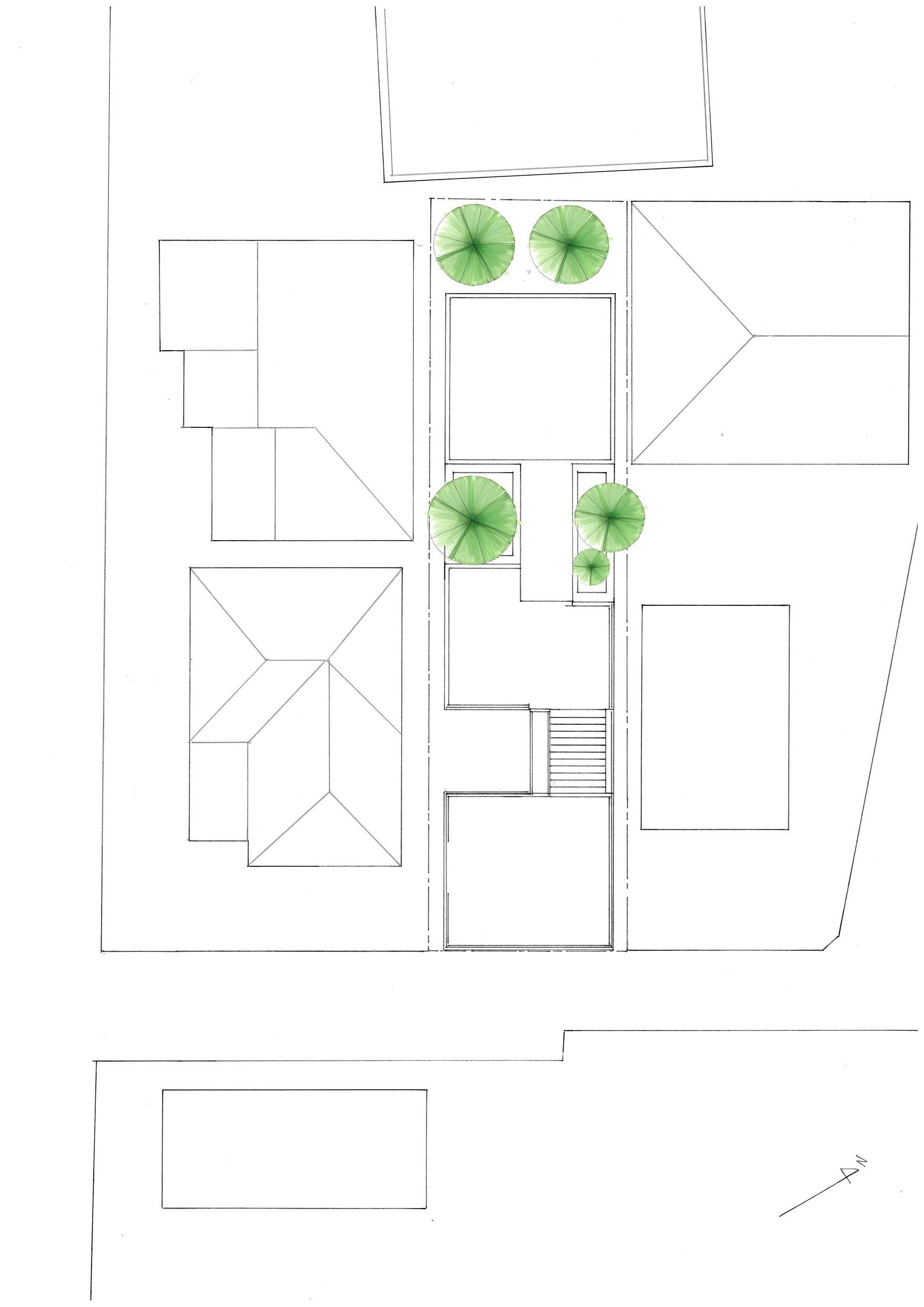

ーー山登りの家 敷地 千葉県柏市密集住宅地

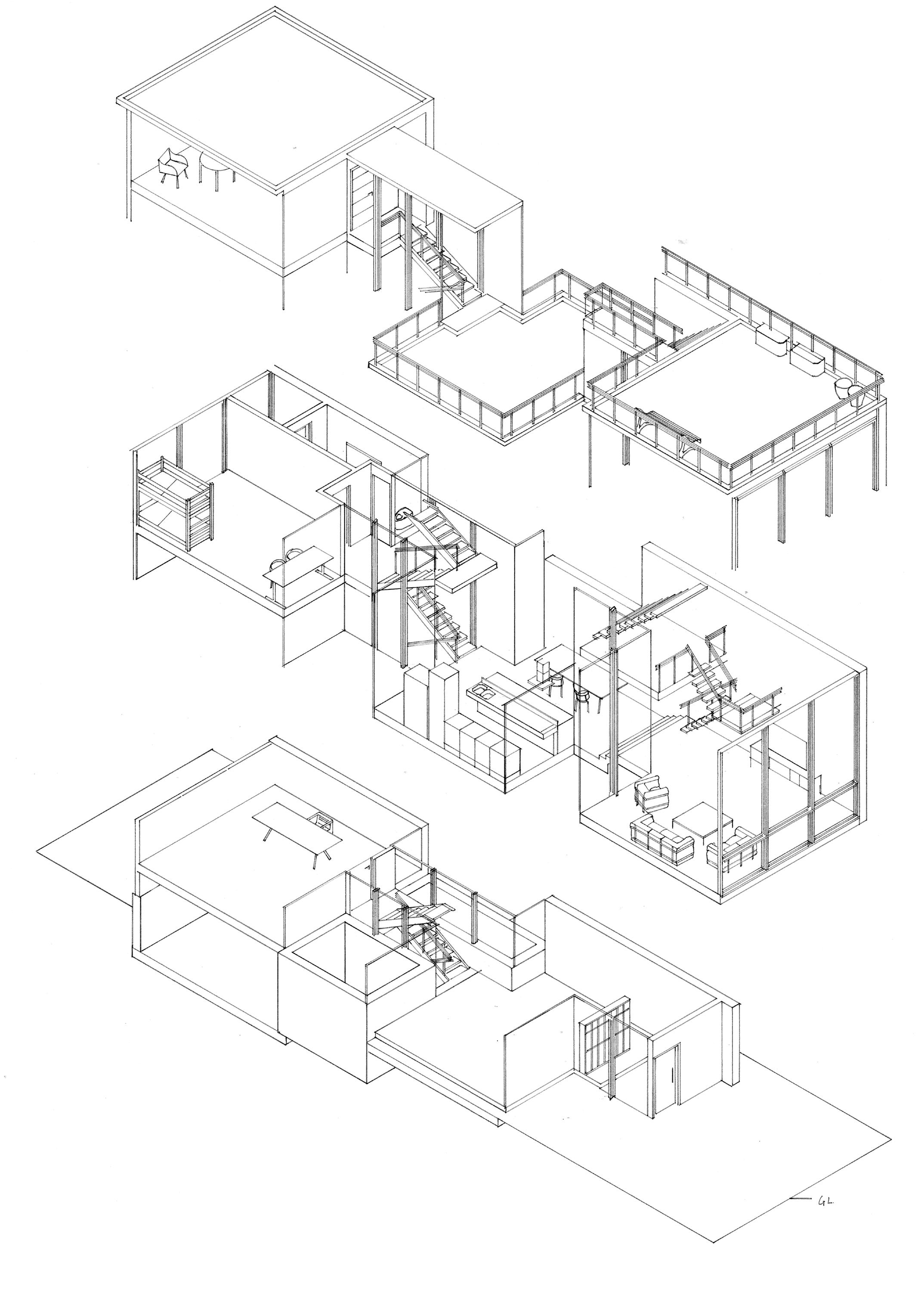

都心部への人口移転がもたらす高密度化の住宅街がさらに発展し、隙間に暮らさなければならない人々も増え、将来の私も多 分その流れに呑み込まれ、都市の隙間に住まうだろう。そのような時代で少しでも自然を感じさせ、心身を守る家を設計した。

竪穴式住居が現れるごろから、人が住まいに対する需要が自然の厳しい環境から身を守ることだった。

しかし現在、大半の人口が集う都市では、年間2万人を超える人々が生きる望みを捨ててしまうとい

う現実に対して、その人を庇うはずの建物の塊が人を傷つく環境となりつつある。昔人が逃げ出そう とした「自然」が逆に求められるようになっている。

その二つ対極な環境の境界線にある建築をこの課題で探りたいと考えた。

孤島のように「自然」の中存在している。

「自然」の潮が去って、集落が形成し、自 然がその隙間に存在している。

人によって建物が林立し、「自然」がどこ にもなかった。

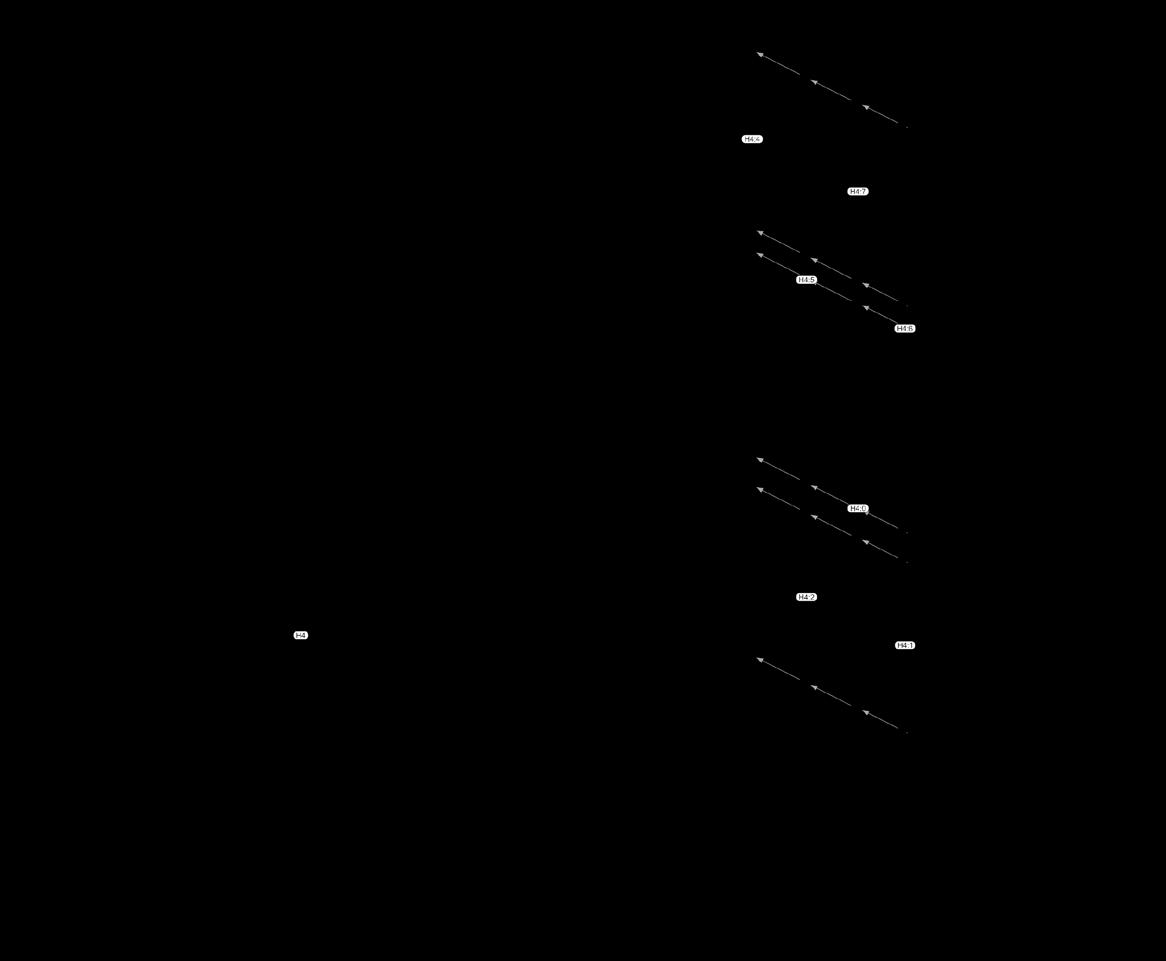

Diagram 断面操作 静

光庭によって、物理的な環境が部分的に遮断されているが、匂い、風、木漏れ日が今までのない至 近距離で部屋の中で感じられる。

動 山に入ったばかりの時、目に見えるものは全て目線以上にある。それに応じて、玄関から上がって、 下駄棚によって目線を家の奥まで誘導し、森の入り口に入っているような静謐な感じを与える。

そして目に入るのは床面より高い中庭の壁、天井高も少し低めで、谷底にいるように木の幹しか見 えなく、落ち着いた空間を作った。

だんだん上がると、木の枝や葉っぱを見えてきたり、部屋の天井も高くなったり、光が明るくなっ たりすることによって、空間に豊かな表情を与える。

さらに頂上あるいは屋上庭園まで来たら、空間が一気に開き、目線高さは樹冠まで登って、下を下 ろすと、家全体を俯瞰し、家族の気配も察知できる。

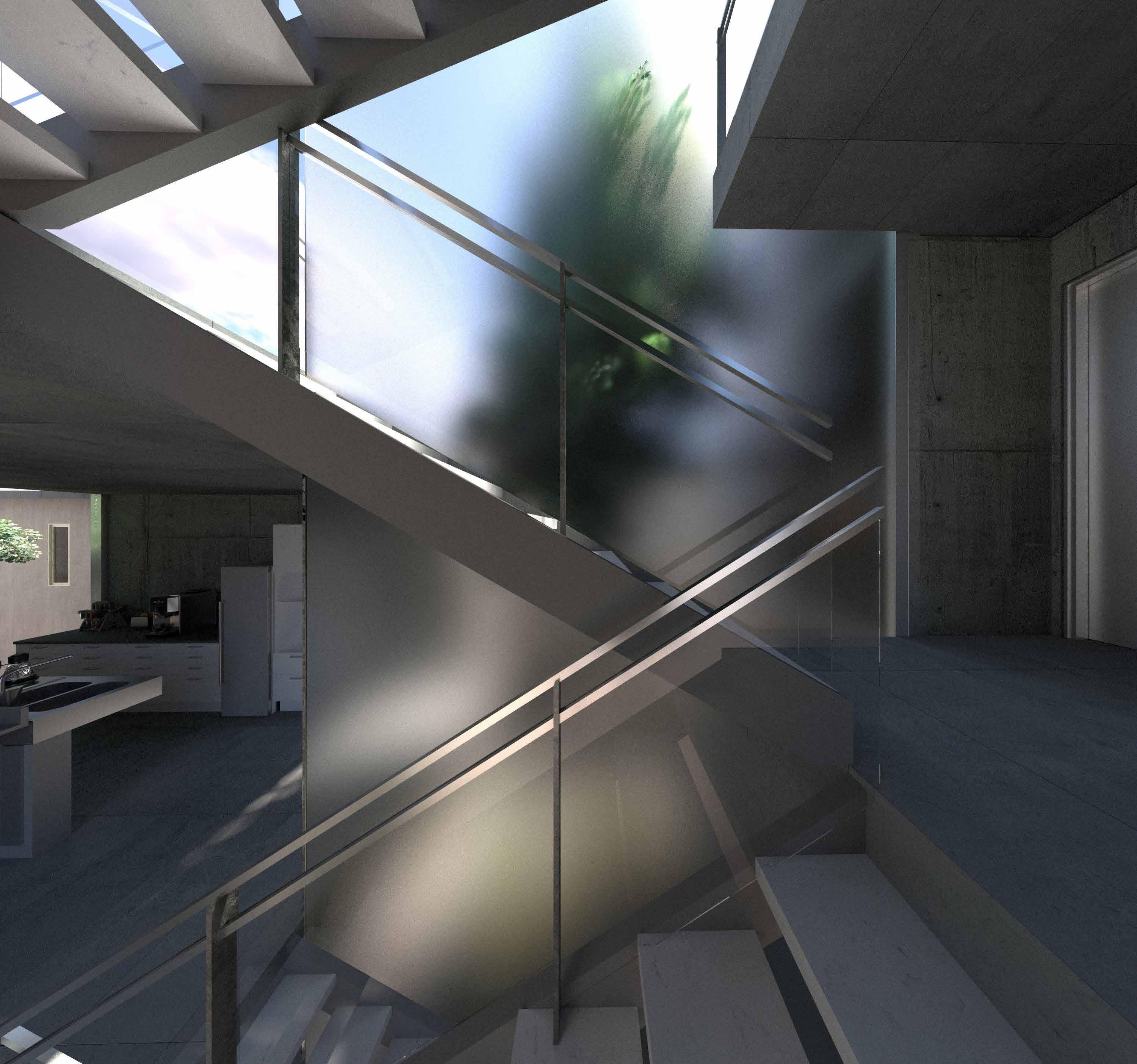

洞窟の中に光が差し込むように

曇りガラスを介して緑がボカシ 風で寄せたり離れたりする

光庭の分割によって細長い敷地の奥深さが解消される

奥のDK、更に奥の子供部屋まで見渡せ、家族間の雰囲気が感じられる

時間と共に変化する光のも模様が家の日時計

構造・構法

鉄筋コンクリート造

規模

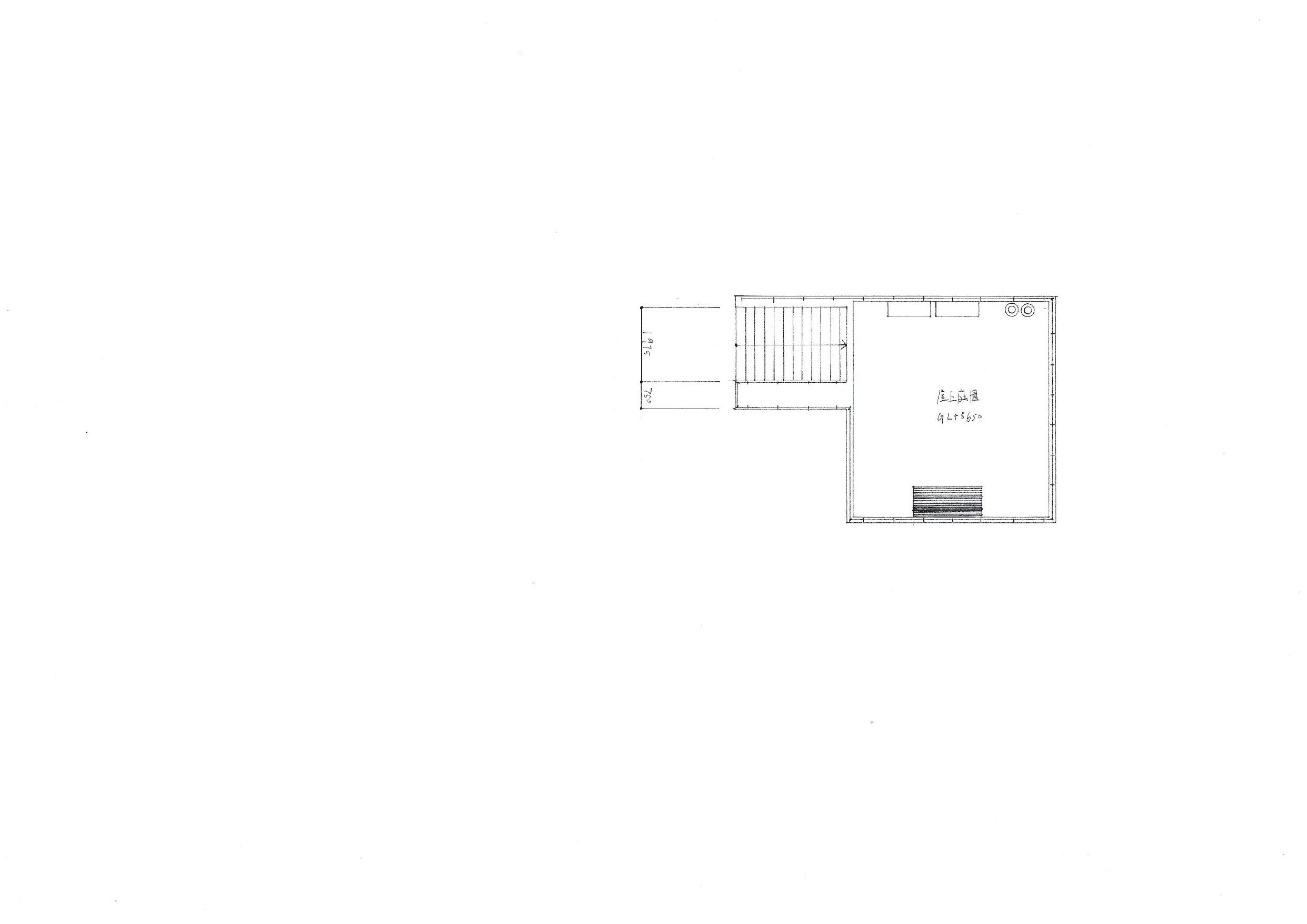

階数 地上3階 地下1階

軒高99400mm 最高高さ10000mm

敷地面積185m²

建築面積112.435m²(建蔽率60.7% 許容80%)

延べ床面積219.94m²( 容積率118.8% 許容300%)

敷地条件

地域地区 近隣商業地域

西側道路から眺める

入り隅を抜ける

呼吸できるような路地設計

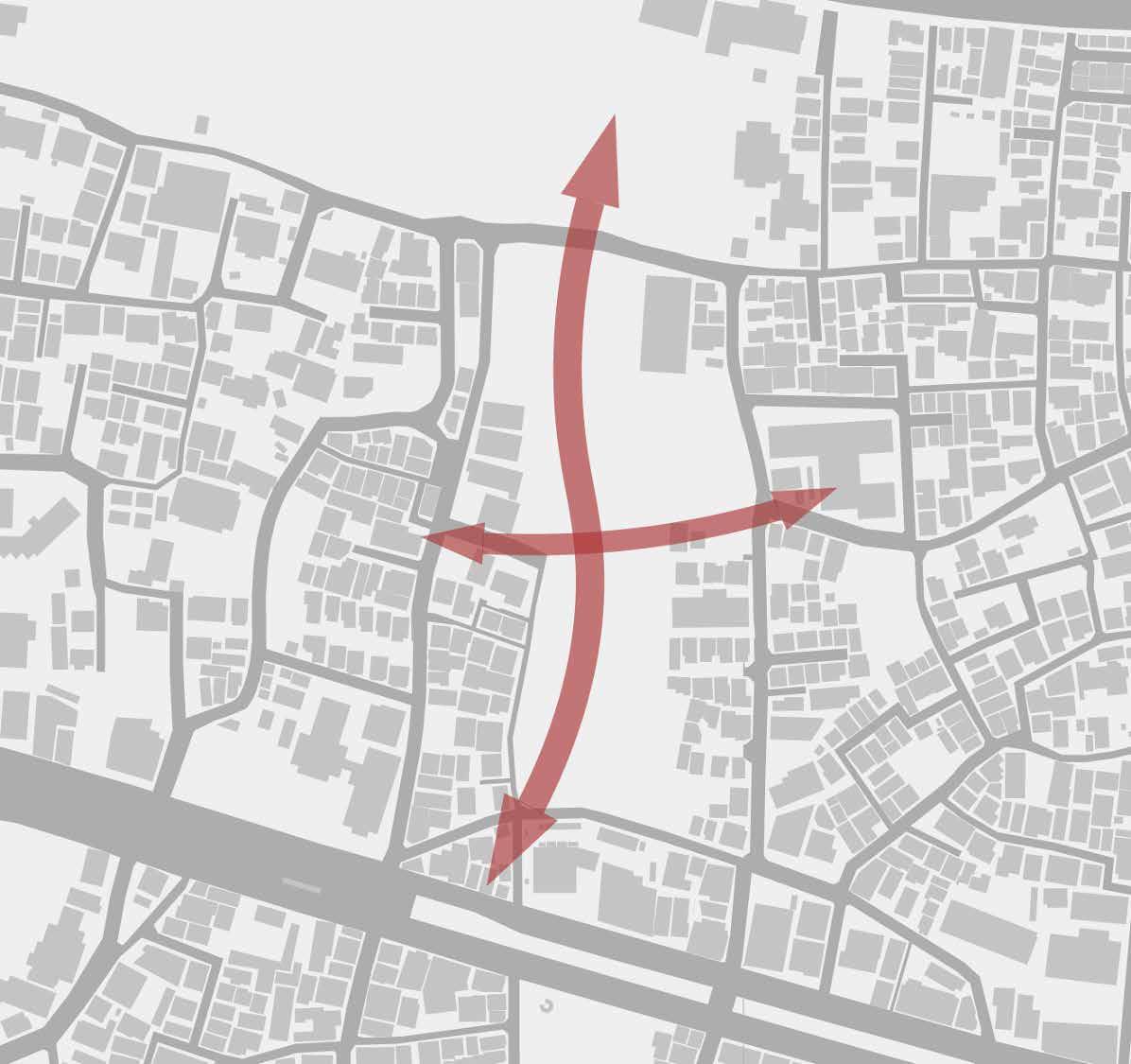

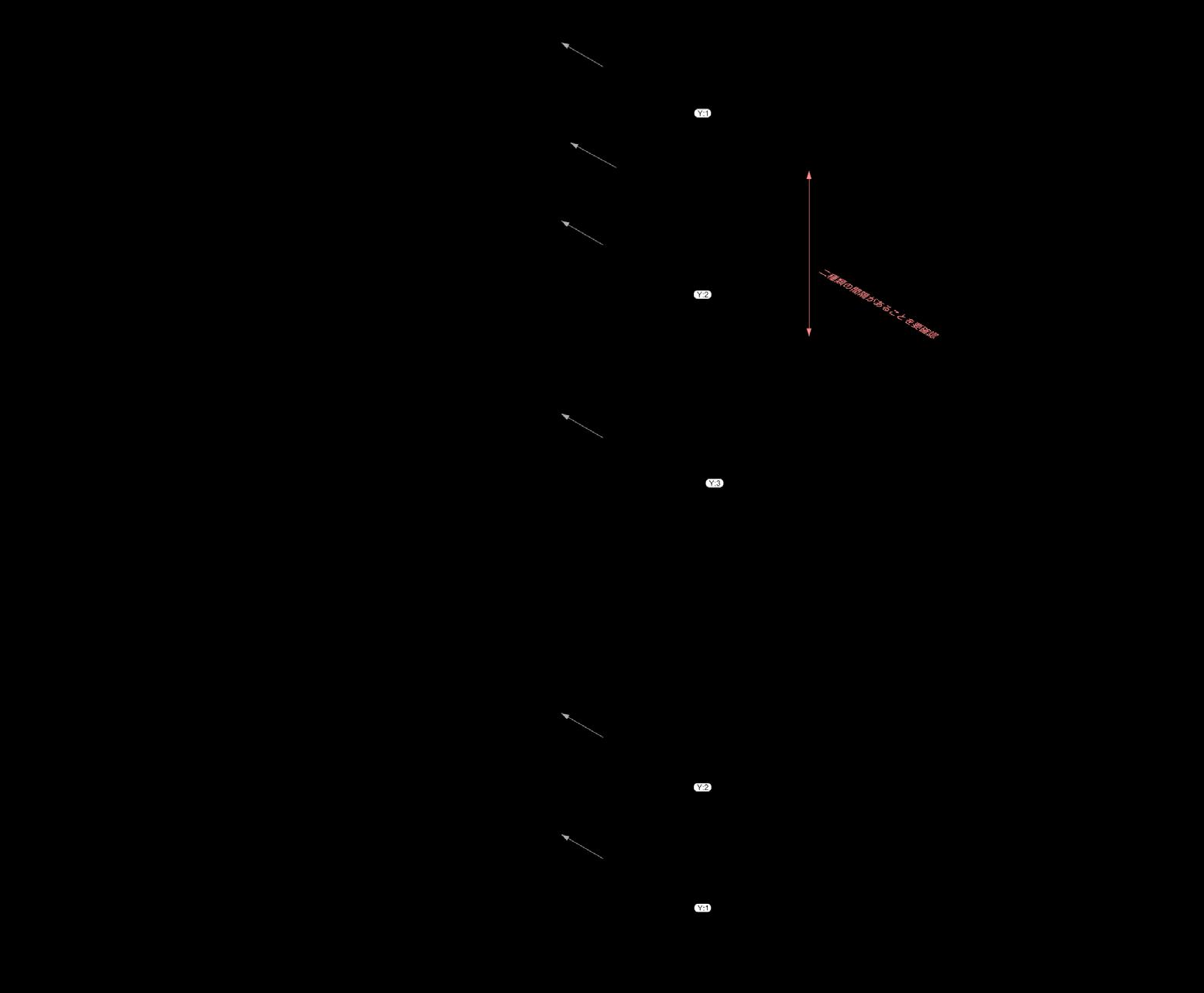

敷地は日暮里駅の近くで、谷中霊園や谷中銀座、東京芸大に 囲まれた、ちょっと独特なエリアです。いろんな背景をもった 人たちが住んでいて、観光客や学生、お年寄りなんかも行き交う、 にぎやかで多層的な場所だなと感じました。

そこで私は、多世代・多国籍の人が住めて、住まいとお店が 一体になったような集合住宅を考えました。

1つの長屋ユニットは3戸からになっていて、それぞれ3〜 4人家族や2人暮らしに対応しています。

1階は少しオープンでみんなが使えるような空間、2階はプ ライベートな居住スペースになっています。

外からの視線を考えて窓は控えめにしていますが、そのぶん 天井から北側のやわらかい光を取り入れて、気持ちのいい生活 空間になるように工夫しています。

建物のかたちは、まっすぐな長屋ではなくて、少しだけ曲がった折れ 線型。内側に向かってやさしく包み込むような形で、安心感やちいさな 集まりが生まれるようにしています。外側は空間がゆるやかに区切られ ていて、それぞれのお店が独立して使いやすくなっています。

長屋ユニット周りの植栽配置は植物の性格を生かしながら 配置しています。

入口の周りに常緑植物を植え、葉っぱで人目線の高さまで 見え隠れを作り、室内外を緩やかにグラデーションします。

ユニットの両端に落葉樹を入り混ぜ、四季の代わりを窓越 しで感じられるように配置しました。

2階リビング、小屋組表しとハイサイド窓の化学反応で面積 が小さいながら居心地いい空間を創出

植栽と開口部の見え隠れ、小さいガーデン越しに敷地中の賑 わいが溢れます

建物の配置はできるだけ通りに面していて、ちょっとだけお店の様子が見えるようになっ てます。そこから路地やピロティを通して中の雰囲気がのぞけるので、どんどん奥に誘われ ていく感じです。

お店は、手づくりの工芸品を売ってるお店や、画材屋さん、中古レンズ屋さん、小さな屋 台みたいな居酒屋やカフェ…そんなふうに、多様で個性的な使い方が想定されています。

路地やピロティも、お店によって自由に使われていくような、変化する余白として考えて います。

その折れ曲がりの部分にはピロティを設けていて、左右のスペースをつ なぐだけじゃなくて、通りから中に入ってこれるような「抜け」のある空 間にもなっています。

学校帰りの学生や、散歩してる人たち、ふらっと立ち寄った観光客など、 いろんな人が自然に混ざれるような場所になればと思っています。

矩計図1 S=1:20

水切り

排水勾配1

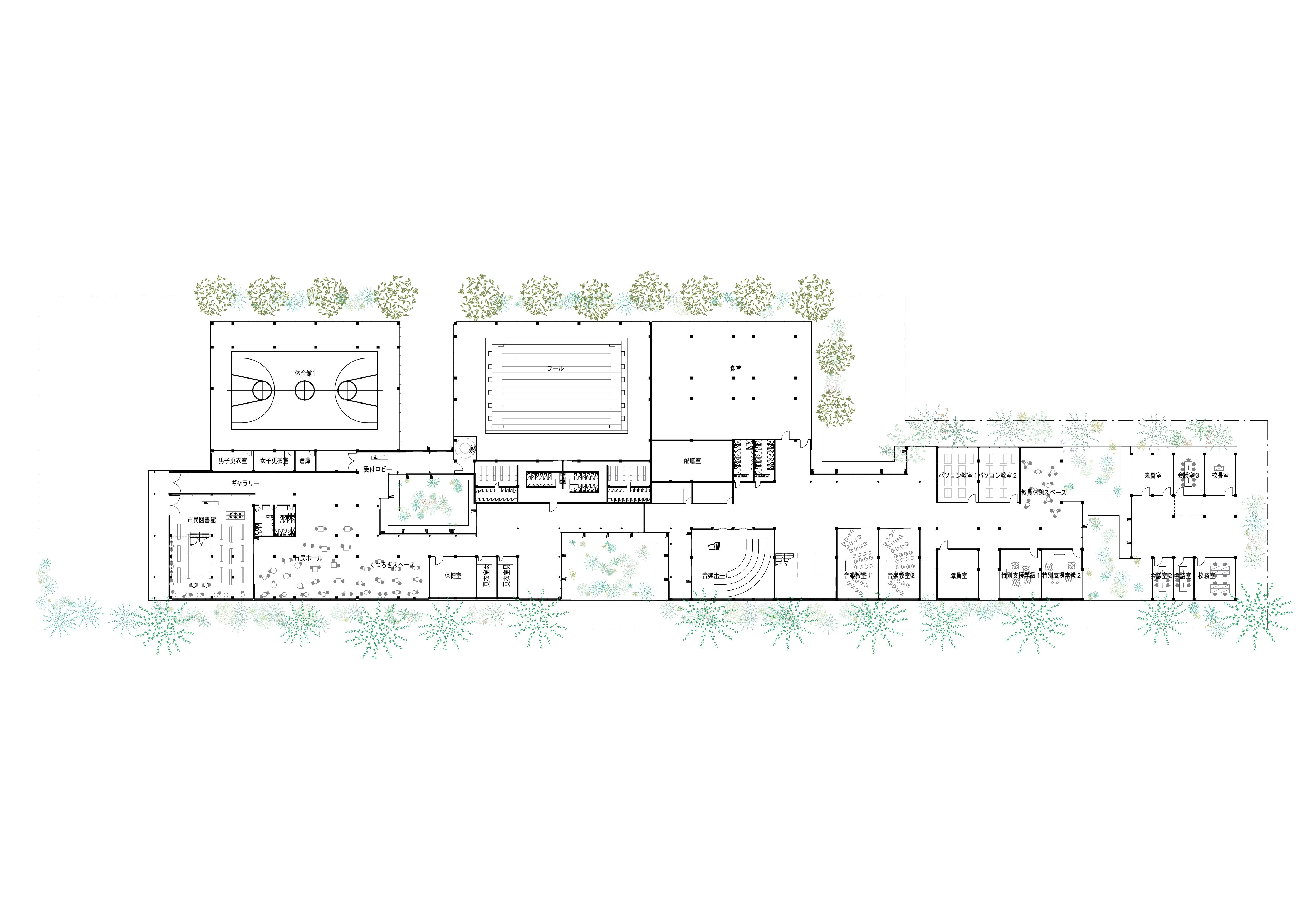

都市オアシス

地域と絡み合い、自発的な学習が行われる場を目指して

敷地 中国 鄭州市

SITE

私が住んでいた町は中国の母の川と呼ばれる黄河が流れており、古くから緑の町と呼ばれ てきた。しかし、近年の都市建設で緑がなくなりつつある。そこで私は考えたのは、今私 たちが受けてきた教育もそうではないかと。より利益のある高い超高層ビルが立ち並び、 全てのことは効率と結果で判断し、人々は段々活気を失われている。それを変えるために、 私は学びを紙や本から脱去させ、建築自体が知識の媒体となる小学校を設計しようと考え た。建築を見て学む、大人を模倣して学ぶ、物を観察して学ぶ。こう言った教育形式を建築 と結びつこうと考え、子供の活気を取り戻し、地域社会まで広げろうと考えた。

tttt

学校施設 大手会社

政府機関 地下鉄線路(建設中)

未来 地域開放

地下鉄・駅

・敷地の周りに他の小学校や中学校、或いは専門学校が点在しているが、お互いに触れ合いきっかけがな少なく、孤島のように独立している。

自分が通っていた時、よく隣の小学校に揚げ物を買いに行くことがあった。そのおかげでその学校の友たちができた。非常にいい思い出なので、未来の 小学校もこういうチャンスがいっぱいあったらいいと考えた。

・敷地周辺には住宅地がほとんどだが、それに対応できる公共施設がなく、人々の活動空間も団地内の小さい公園に 限られている。

・敷地の周りに古い団地と新しい建設された超高層マンションが混在している。近い将来古い団地が設計年限を過ぎ、新しい超高層に立て替えられるでしょう。

・小学校付近に色々な業界の企業も存在していたが、きっかけがないため、学校X社会、学校X企業の連携にょって、教育の質も上がることはない。

いつも変わらない廊下、同じよう に並んでいる教室、非常に均質的 な空間が構成されている。このい つも変われない風景が子供に刺激 を与えない。

フロア間の空間に性格の差がなく、上下階の流動性が弱い

基本的に上下階で学年が分けられており、学級間の繋がりも薄く、 先輩や後輩の間での学や指導で絆を結んだ嬉しさを味わえない。

活動範囲は各々の教室前のスペースに固まり、他のクラスや学年の子と触れ合う機会が少なく、 新しい発見に繋がらない。移動がメインの目的であり、特別教室に向かう時だけに他のクラス の領域を通り抜ける。

旗掲揚の広場

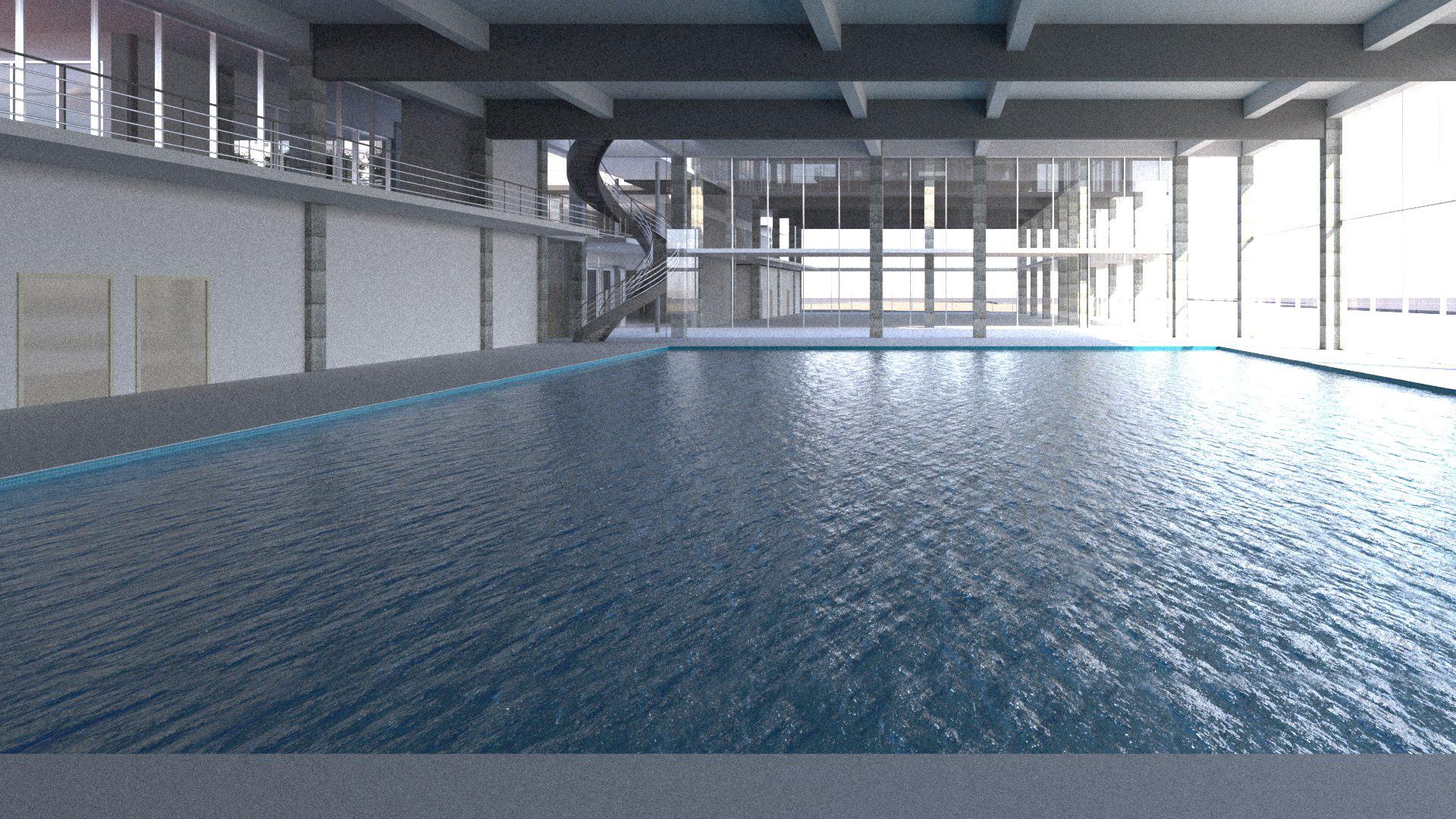

1階ではグラウンドを取り消し、体育館と市民ホールに変えることで、地域の人に溜まりの場を提供する。

学生と市民両方同時に入らせ、物理的には触れないが、お互いに視線が変わったり、見る見られる関係を築く。この中で生徒が大人を模倣しながら、社会的スキルを身につける。

校庭を完全に開放するにはセキュリティの面も考えなければならない。そのため、市民の入口は紫の線が、生徒のは緑の線で表している。入口が限られているため、見張りもやりやすくなる。

交流の庭 市民の庭は誰でも入ることができ、それに対して、交流の庭はイベントの際、学校と地域社会の接点として、子供たちに直接社会を接触させる。この中で本のかなで学べない知識や社会性を身につける。

市民の庭

誰でも入れる

申し込んだら入れる 市民が入れない子供のエリア

市民の動線

子供の動線 見張りの視線

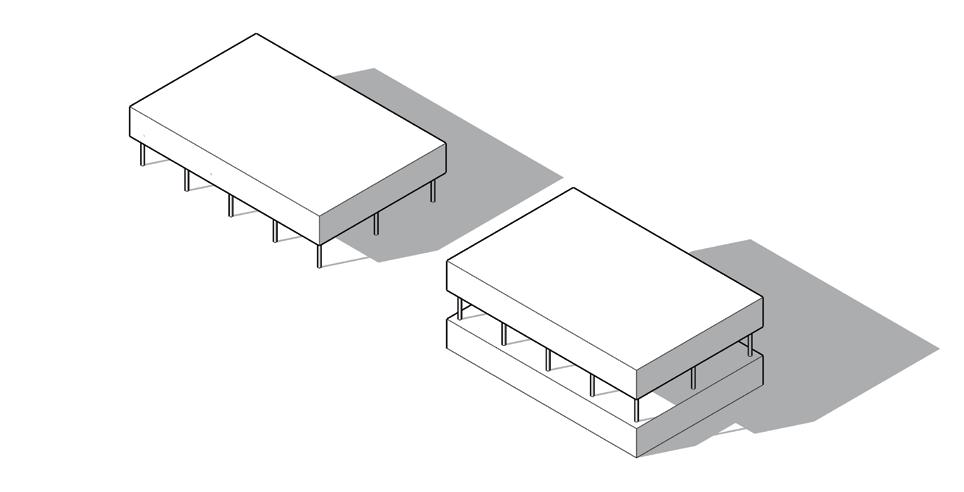

敷地が狭い割に24クラスを入らせるには、クラスユニットを積層させるが、 緑は街の人と1階を利用する人しか楽しめない。

そのため、中間層にピロティ空間をつけ、高さ方向に違いが出って、 上下の流動性を増やす。

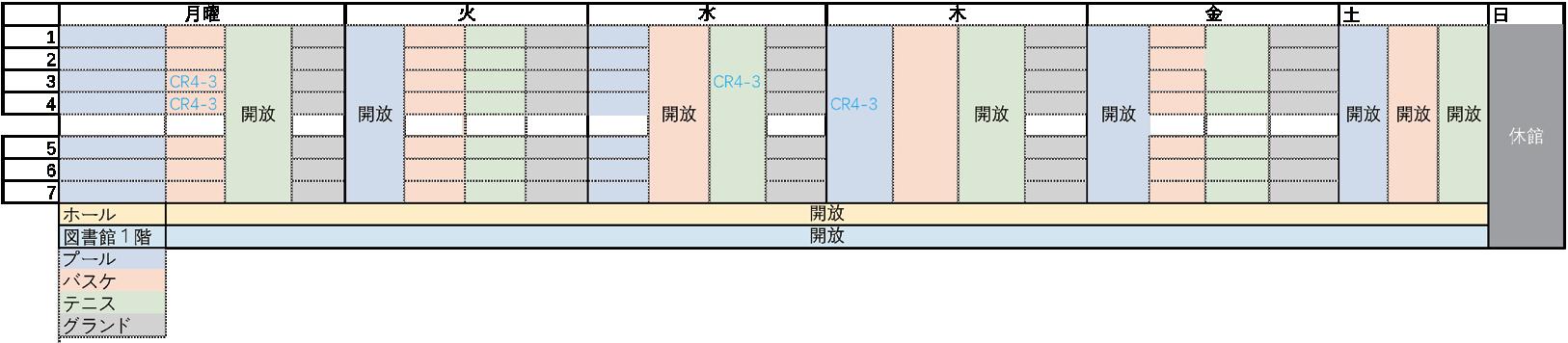

・日によって違う施設を地域に開放する授業プログラム

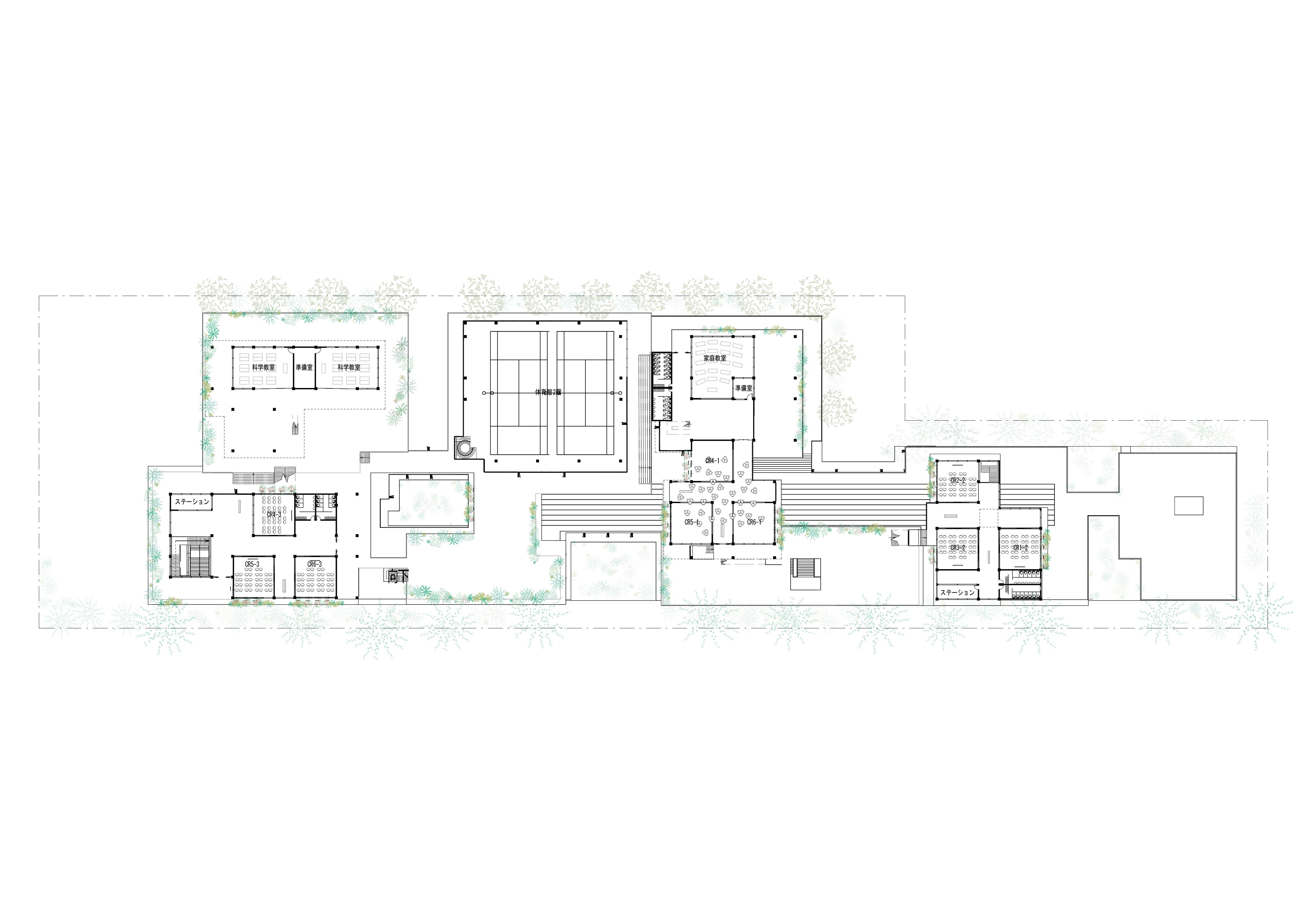

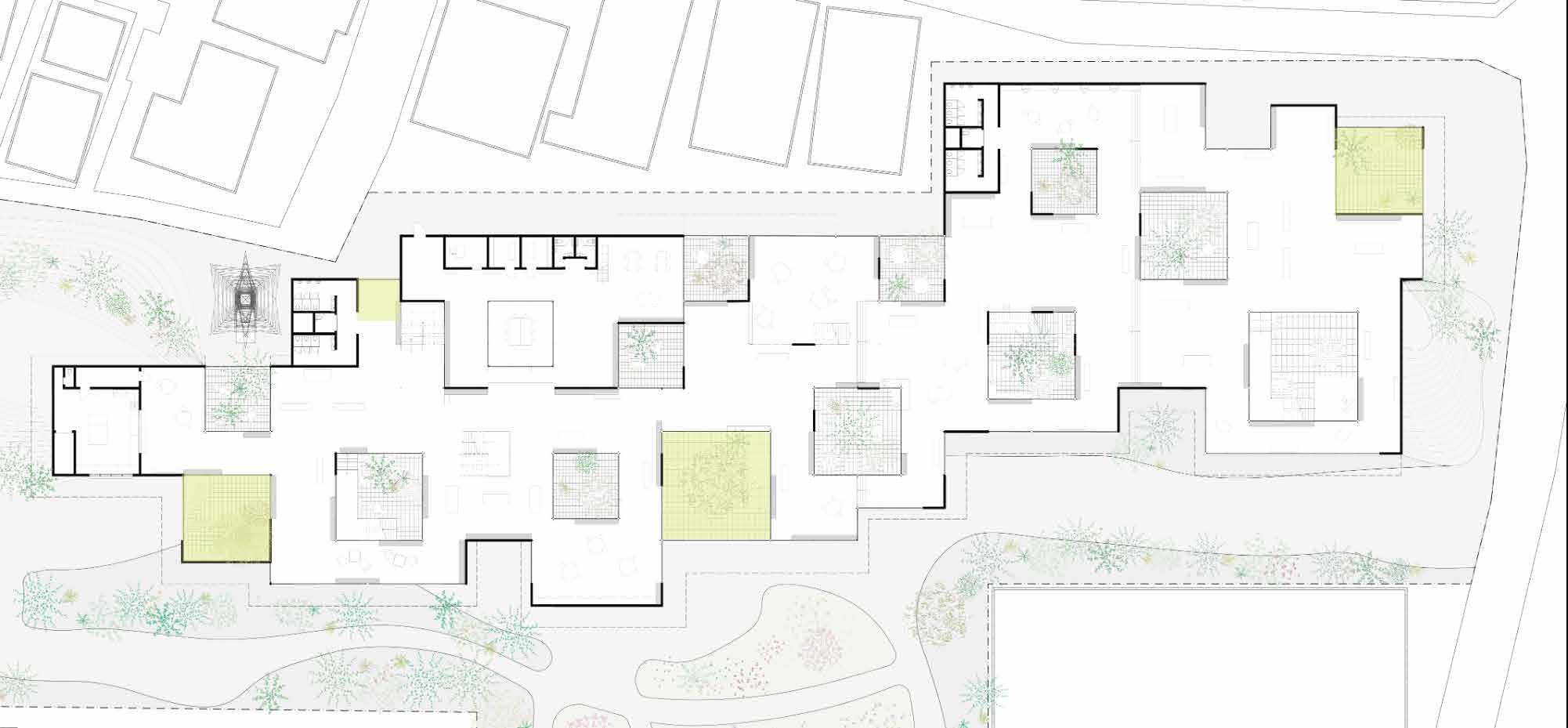

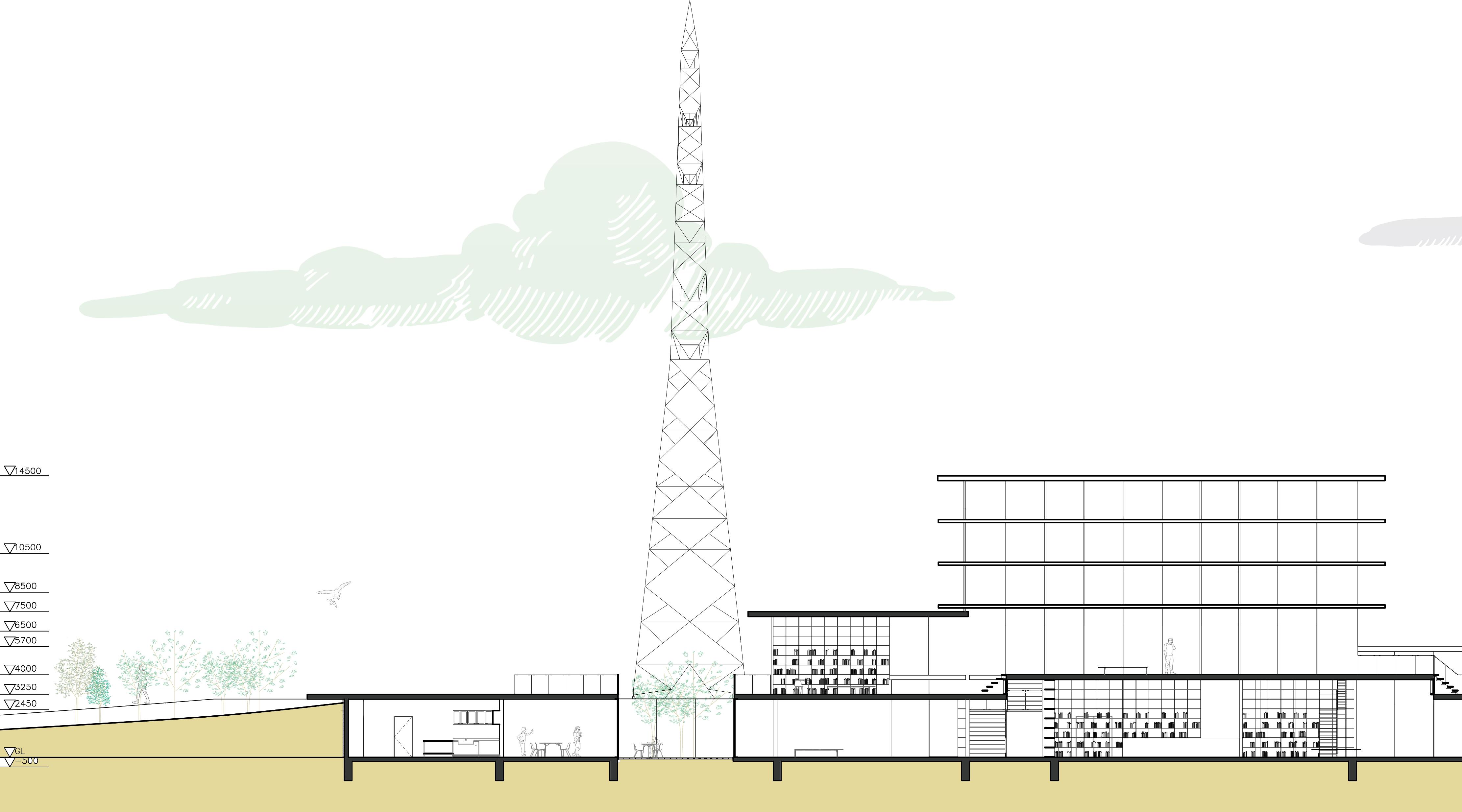

21階平面図S=1:600階平面図S=1:600

図書館入口(奥はホール、右は学生入口大階段)

お互いの視線が混じり合い、建物の中の人は誰れも緑を感じられる ようになっている。緑がだんだん消えている今、その居心地よさをこ の建築で生徒たちに教える。

さらに、建築を教育の一環として巻き込むには、1階教室の一部 の天井高を調節し、ハイサイドライトを作り出しながら、プラット フォーム上で移動する生徒も下の部屋で、何が起こっているをか を見ることができ、生徒の好奇心を引き出し、観察で教科書にない 知識を学ぶ。

クラスユニット毎にピロティ空間で特別教室を配置し、違う性格を 持ったクラスターを作りあげる。違うクラスターの生徒が同じ特別 教室に訪ね、新しい人と出会ったり、友たちを作ったりすることができる。

北側市民入口

四年三組の一日

プールを経過するときちょっとよって見たけど、めっちゃ空いてる

ちょっと音聞こえたから、向こうの音楽ホールにもよって見た、 多分先生がピアノの音を調節しているのかな

6限にパソコン教室に向かう

2階まで降りて、図工室に向かう

3階平面図S=1:600

子供達の動きをピングの線で表ています

掲揚の広場で体操時間を過ごし、

大階段を登って自分の席に戻る。

最初階段登るのがちょっと辛か

ったけど慣れればけっこう楽しい。

授業始まる前に今日の植物当番は誰?早く決めないと

2限が終わって、すぐ屋上テラスまで走り出した。

帰り道で低学年のクラスターを寄ったとき、ポスタめちゃくちゃうまかった

4階平面図S=1:600

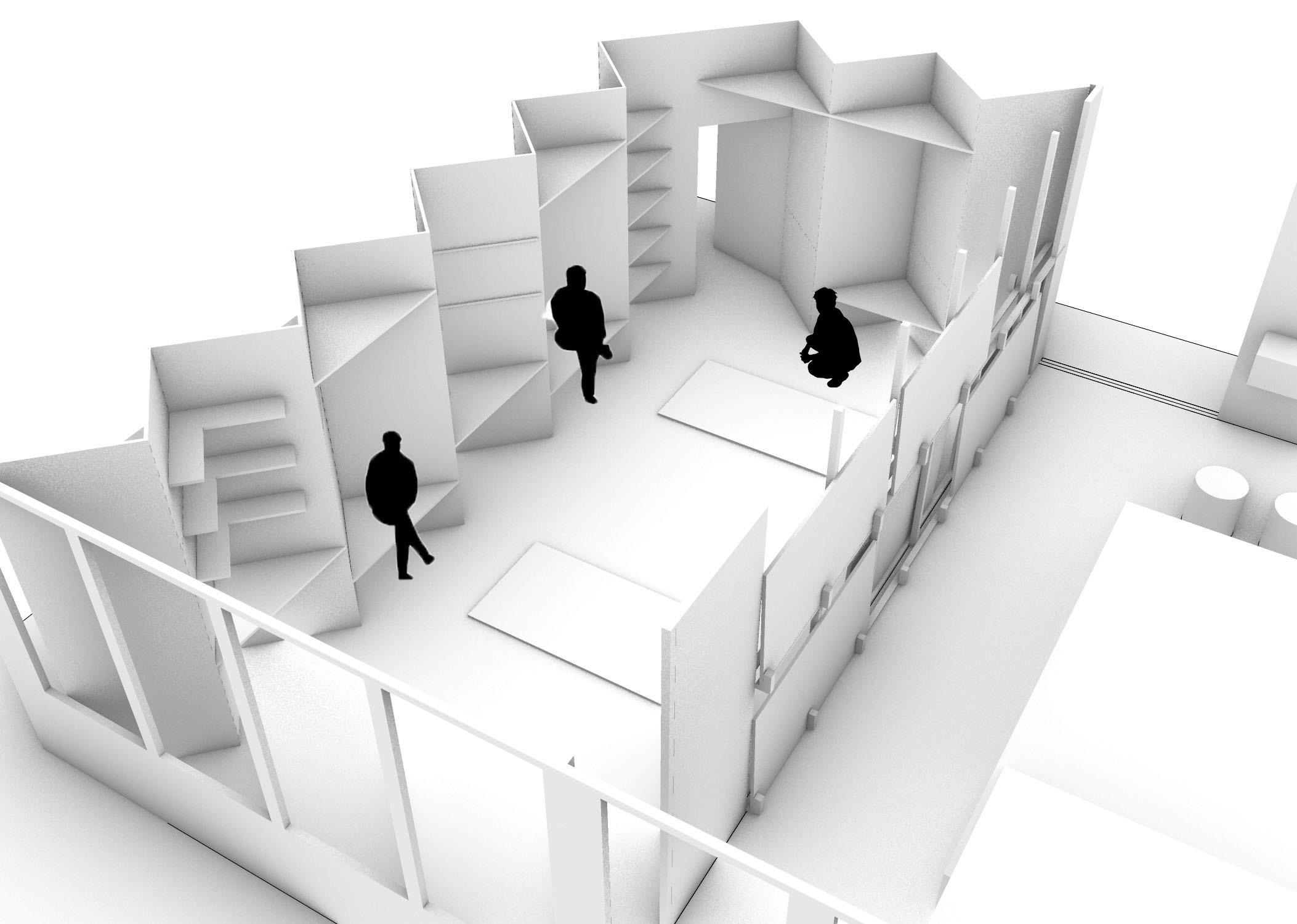

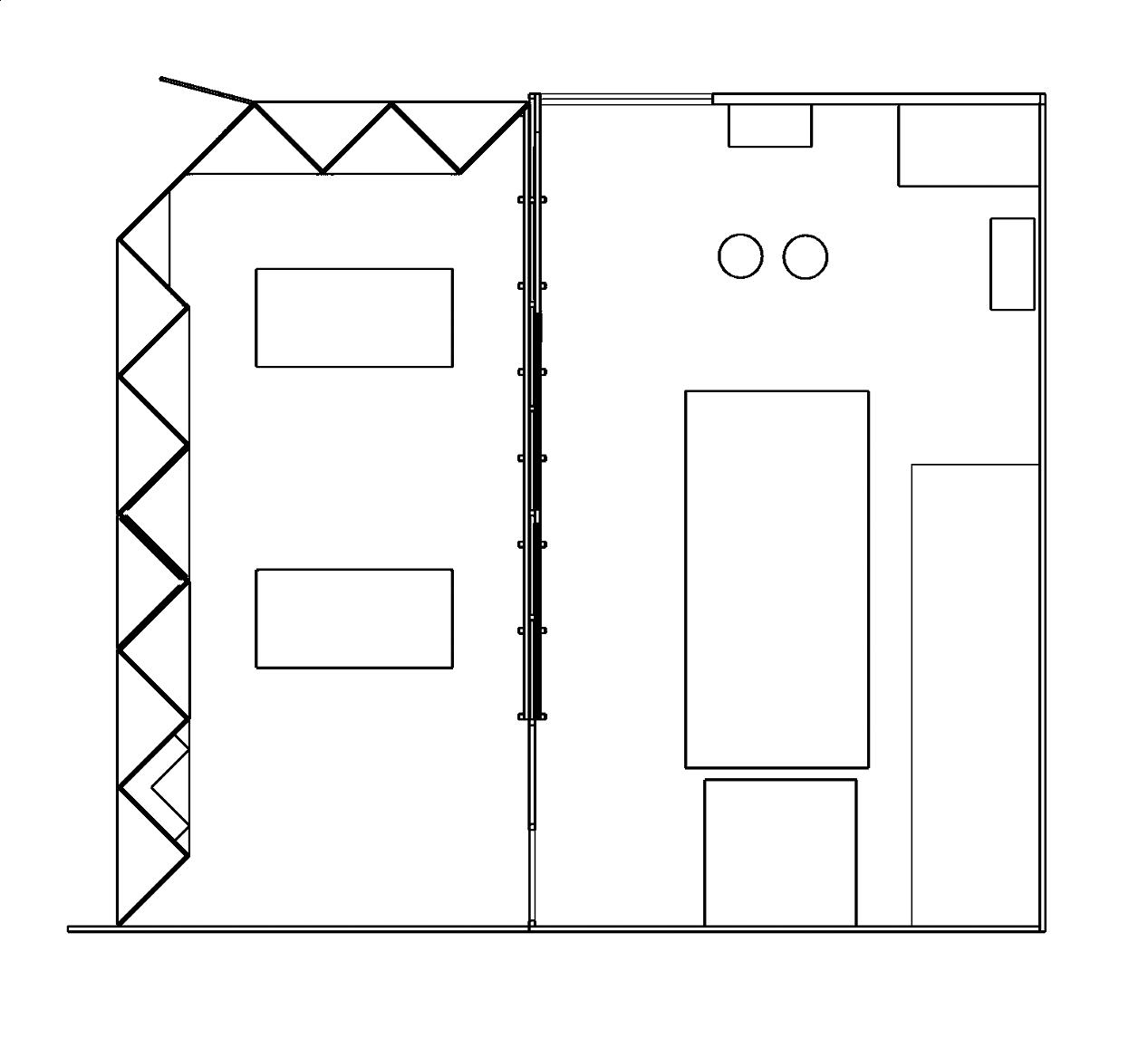

ーー街に潜むこれからの図書館の形

敷地 東京都 荒川区

今後、情報の電子化はますます進んでゆくと思われ、情報 が紙の本から電子書籍へ、さらには音声や映像へと拡張さ れてゆくと考えられます。

そうした社会では、本を手に取って座り、読んで帰るとい った従来の図書館の利用形態も変わってゆきます。

これからの図書館では、情報が紙面やモニターから空間へ と流れだし、視覚や聴覚といった環境的な情報となって利 用者を包み込むことになるでしょう。

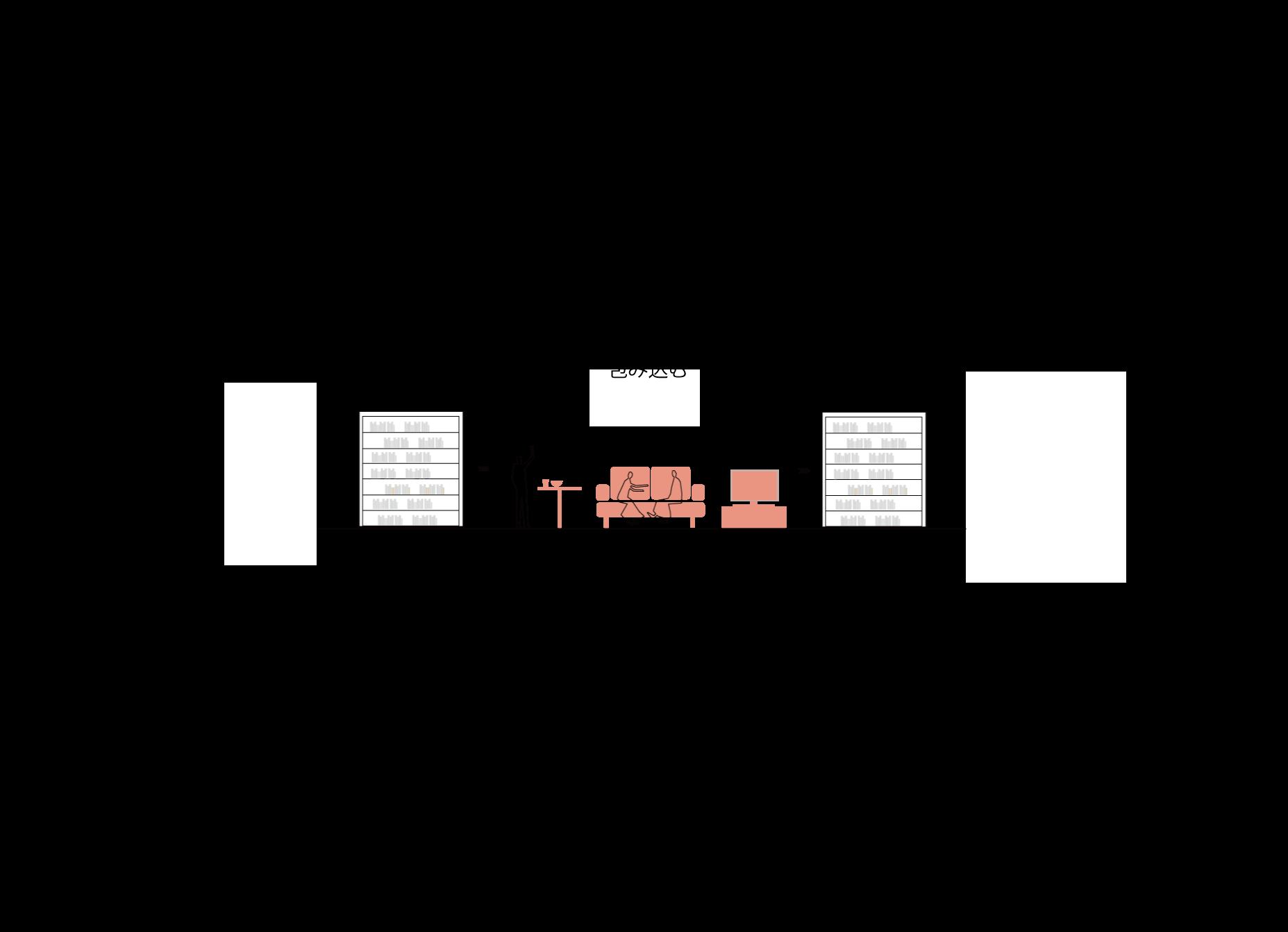

私たちはこのことを「環境化した情報」と位置付け、新し い図書館を環境化した情報が様々な場で滞留し、訪れる人 を包み込むような場として構想しました。

〇従来の図書

〇みらいの図

「環境化した情報」

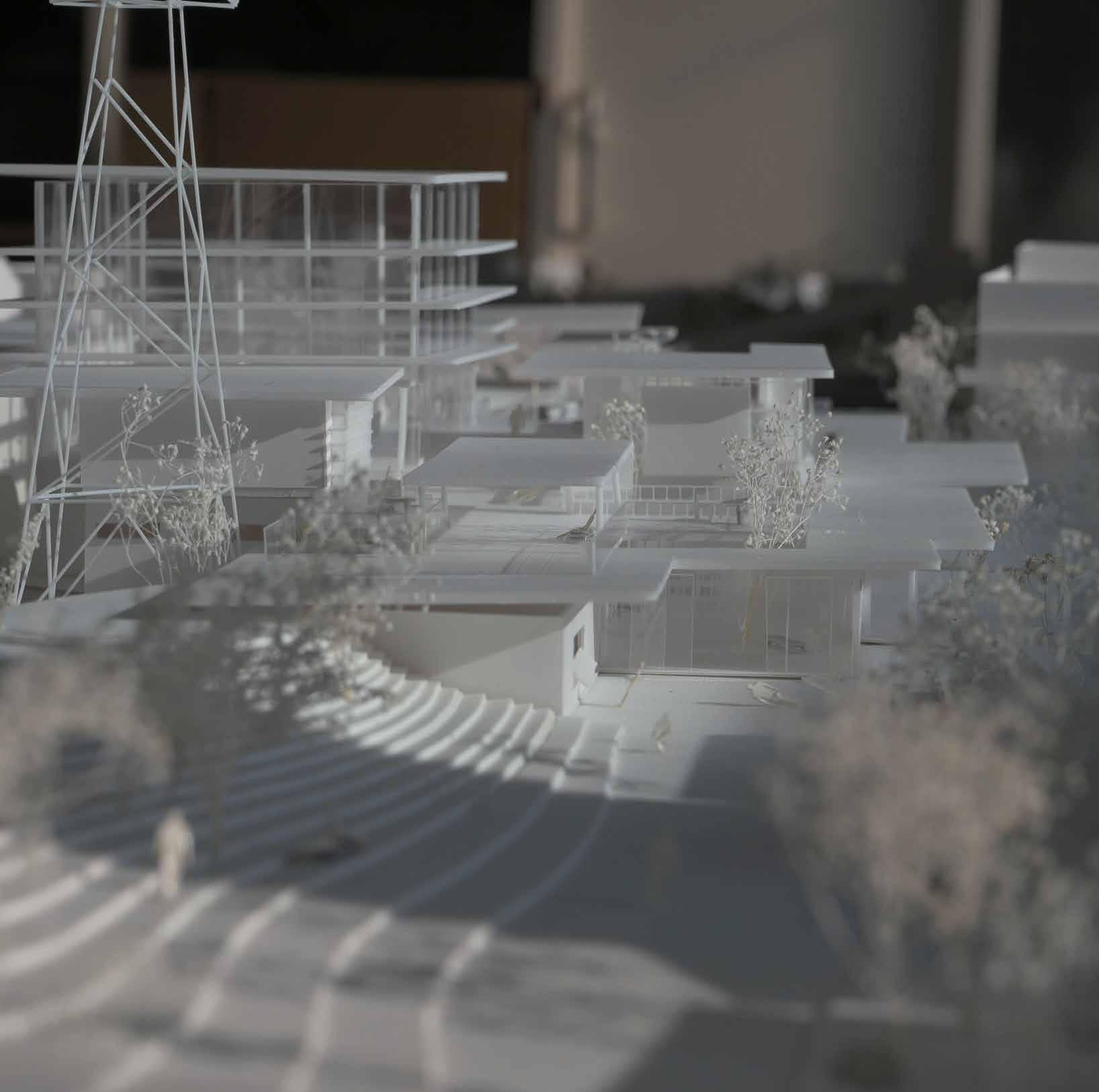

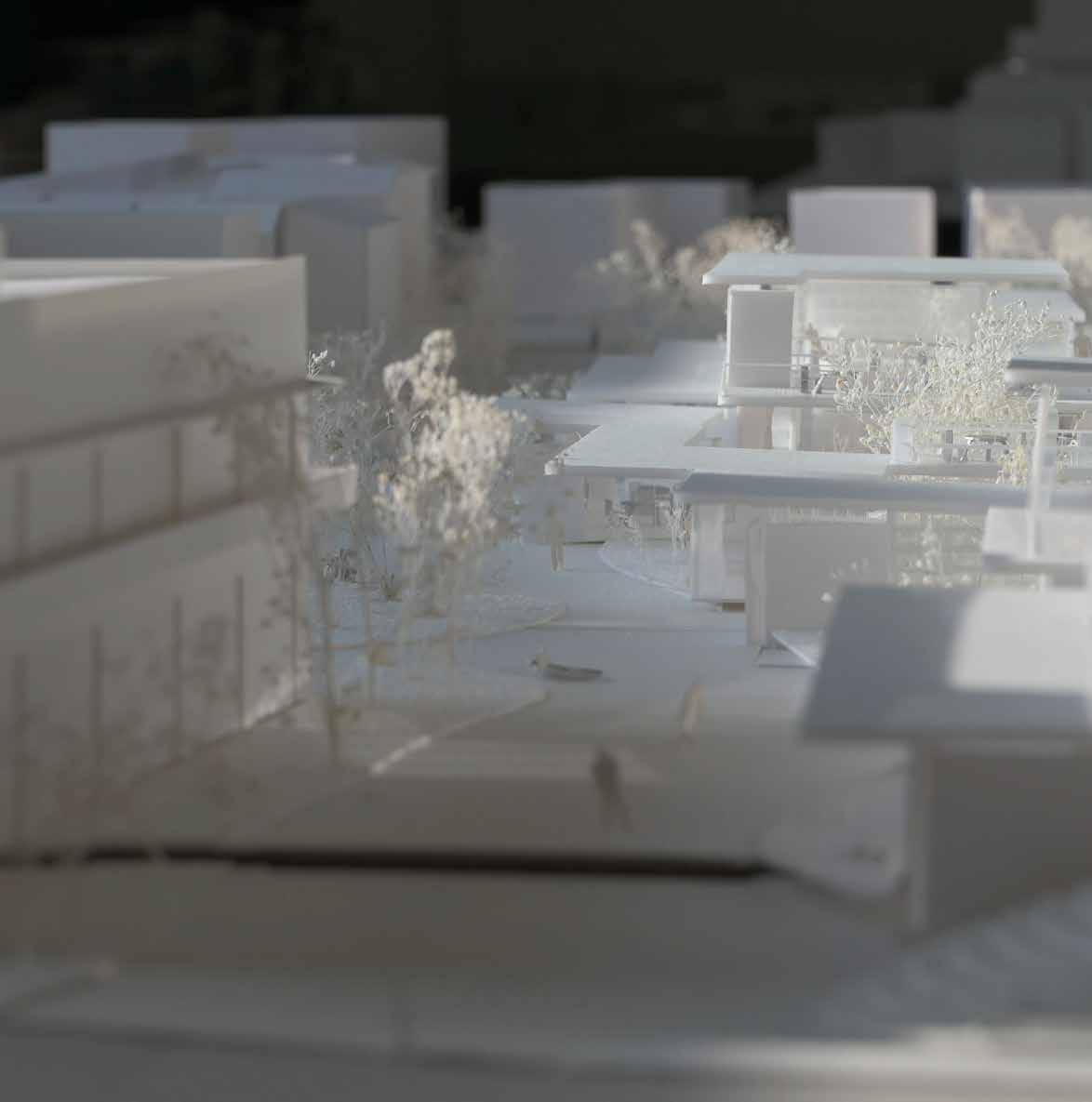

敷地を縦断する人の流れに沿っ て、環境化した情報が滞留する場 として大中小の中庭を、複数配置 しました。

ガラス、本棚、壁という視認性が段階的 に違う面を外部の周辺に配置することで 場がつくられ、分類され、類似した情報 群が書籍・映像・音といった環境要素と して滞留し、見え隠れが生まれてくるこ とで情報も人も流動していきます。

管理者動線

この図書館のエントランスはこのように配置されています。

管理者はこのエントランスから入り、このように動き館長室、 トイレ、更衣室、会議室、休憩スペースとなっています。

1階メイン動線

一階では利用者は内部とニワを自由に動き回ります。

2階動線

二階部分ではランドスケープを通じて通り抜けられるようになって おり、ニワを通じて1階と自由に行き来できます。

階層移動

外部利用

このような外部と内部を連続して通り抜ける方法もあります。 このような通り方ではけんそうのテーブル、アートギャラリー、 雑誌コーナー、見守りの段差など環境となった情報を通り過ぎま このような外部を通しての二階への上り方もあります この通り方では体験の庭の創作活動をと通り抜け、二階へあがっ たり、保育園前の賑わいの庭の踊り場でベーカリーのパンをほお

ひかり庭

安らぎの庭

子供スペース

公園エントランス

雑誌新聞

司書のにわ スタディエリア

お話の庭

庭のエントラ

はっしんの庭

喧騒のテーブル

見守りの段差

体験の庭

賑わいの庭

飲食スペース

左手が賑わいの庭、手前がキッズスペース

視線が一階まで透き通っている

安らぎの庭と右手にある飲食スペー

2階に「街路」を設け、さらにオープンな空間で情報の獲得も可能になる

左側に既存の公園を残しつつ、その形に沿って図書館の境界線を引き、公園側のボリュウム を抑え、軽くてふらっと入りたい造形にした

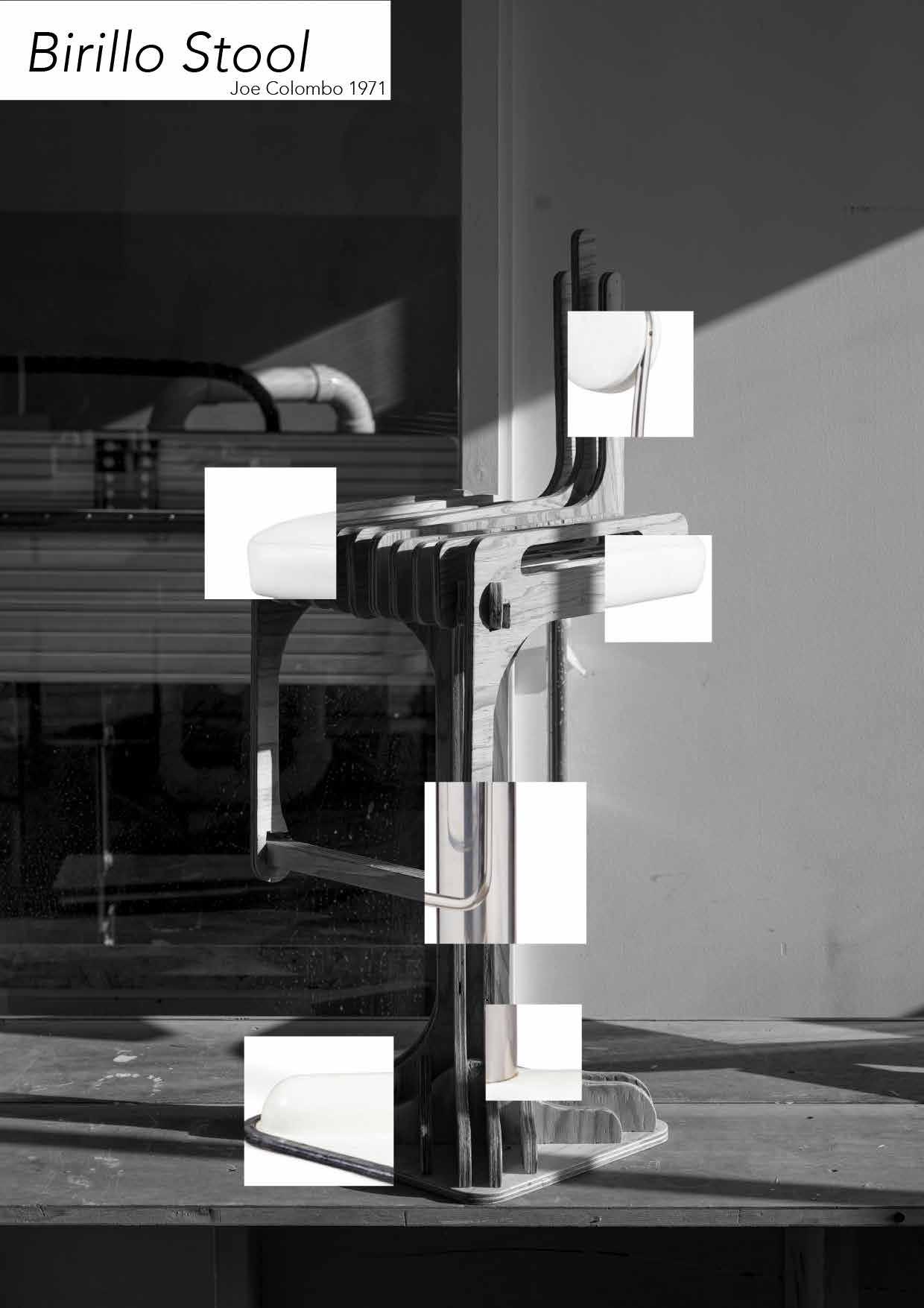

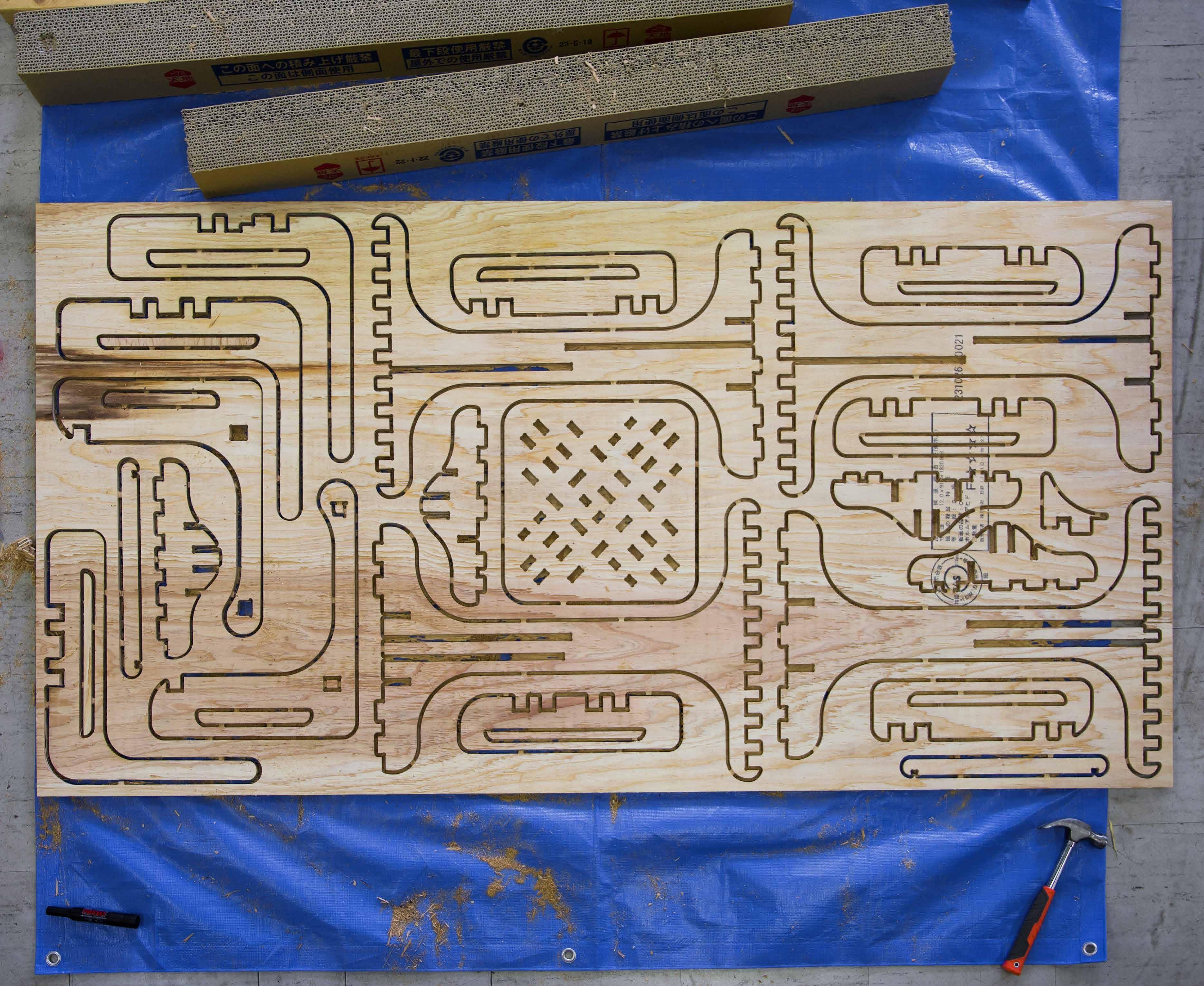

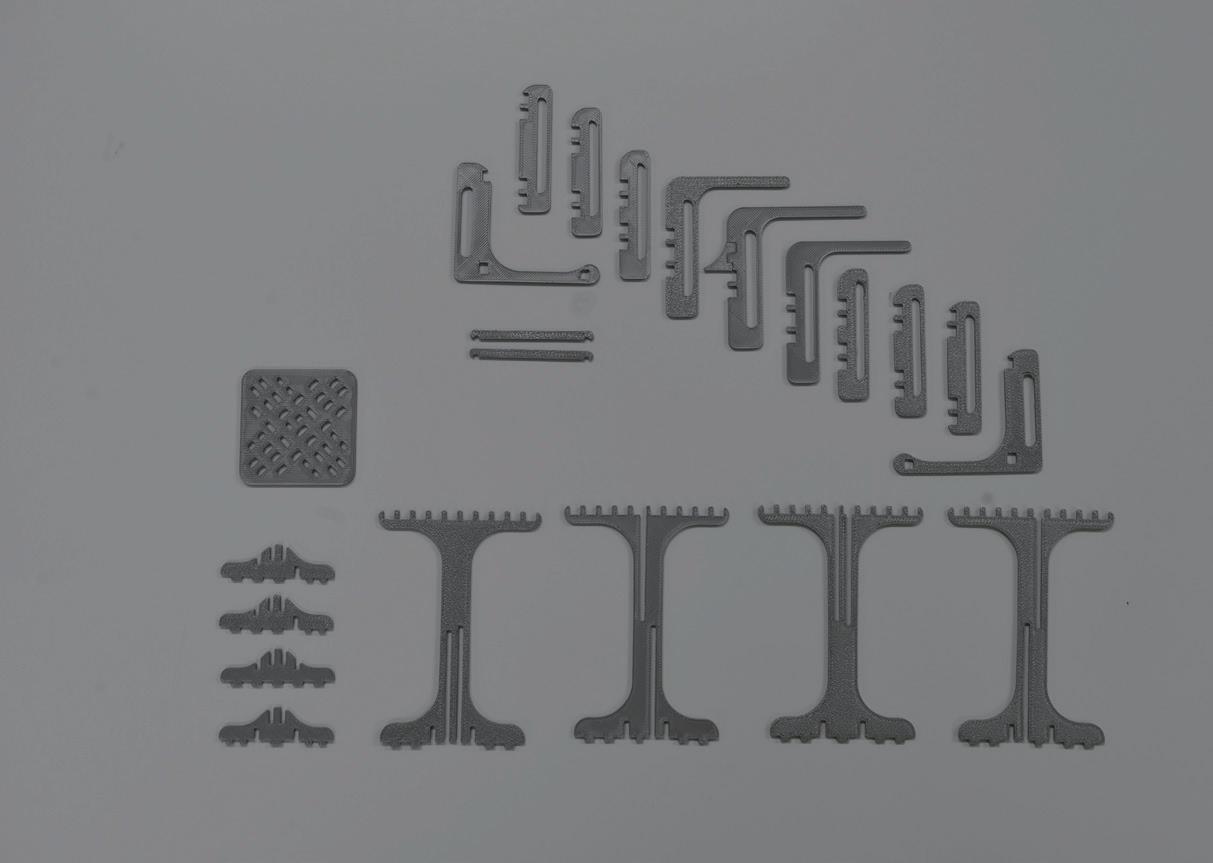

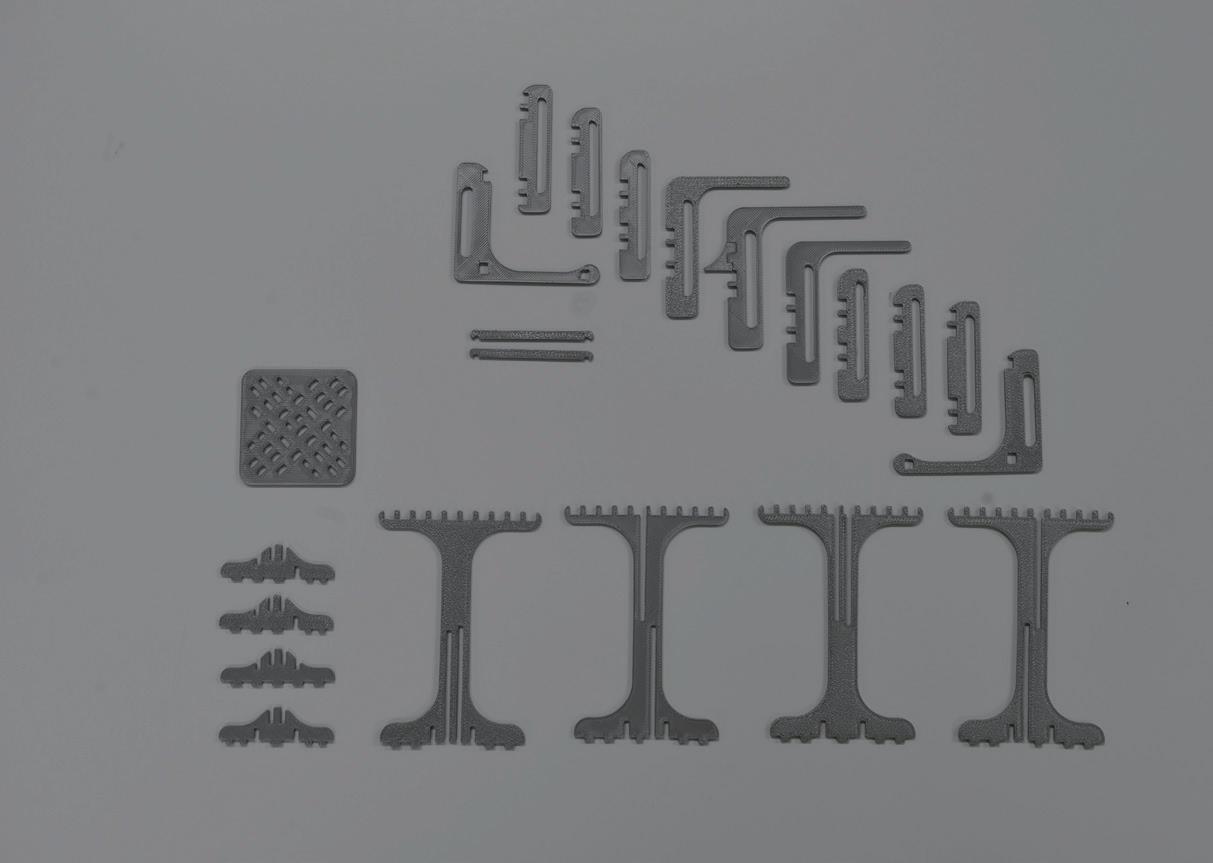

偽物の名作椅子

素材から構成の再解釈

NASA宇宙飛行士ニール・アームストロングが月から地 球への帰航を果たして、宇宙時代は現実のものになった 70 年代は、人が未来に対する想像が溢れている。その ような 時代に、ジョエ・コロンボが当時の熱に浮かさ れたような 未来への楽観主義を象徴するこの椅子をデ ザインした。 このような時代で生まれた椅子を真逆の 性格を持った素 材を使って、再解釈を試みった。

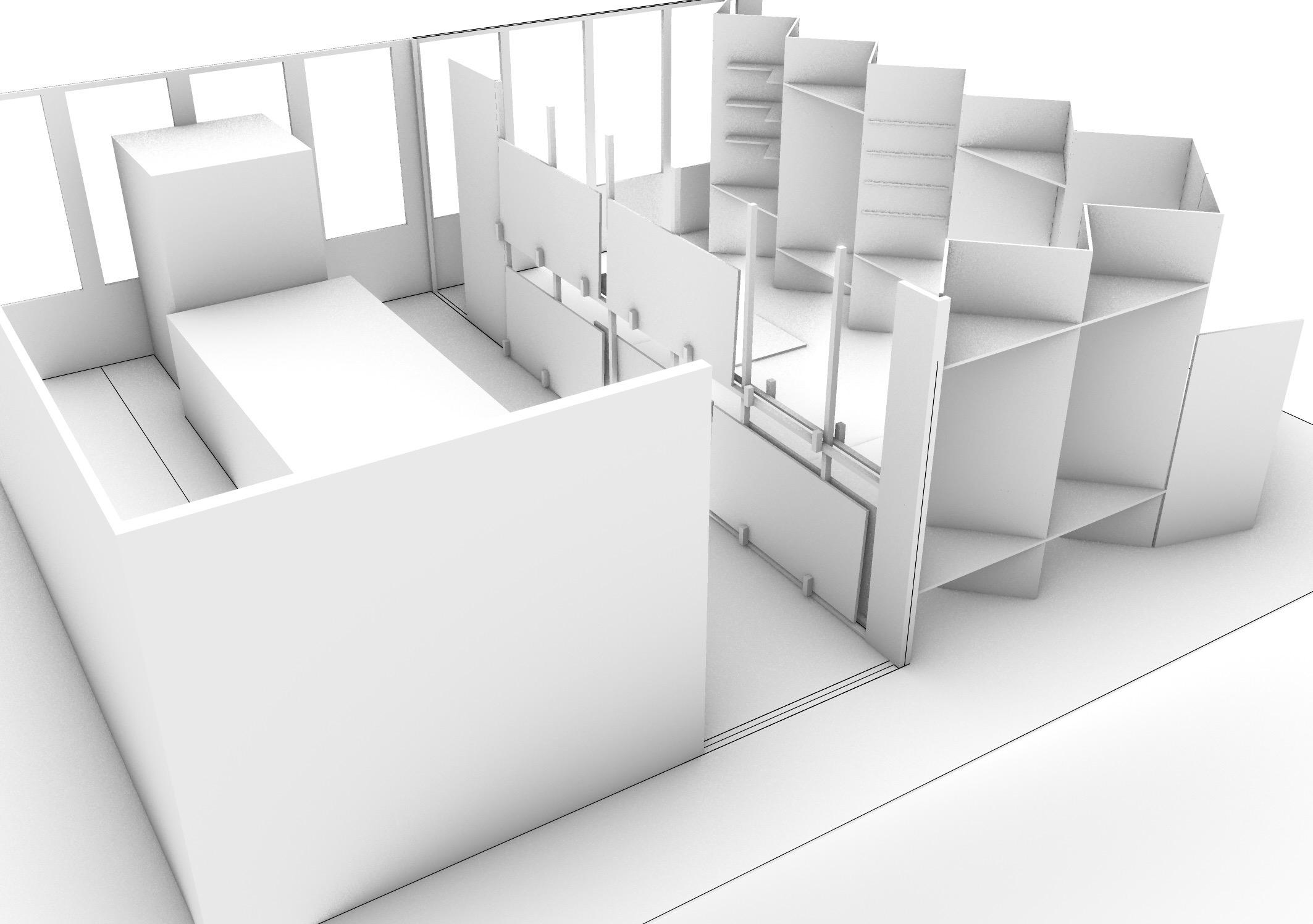

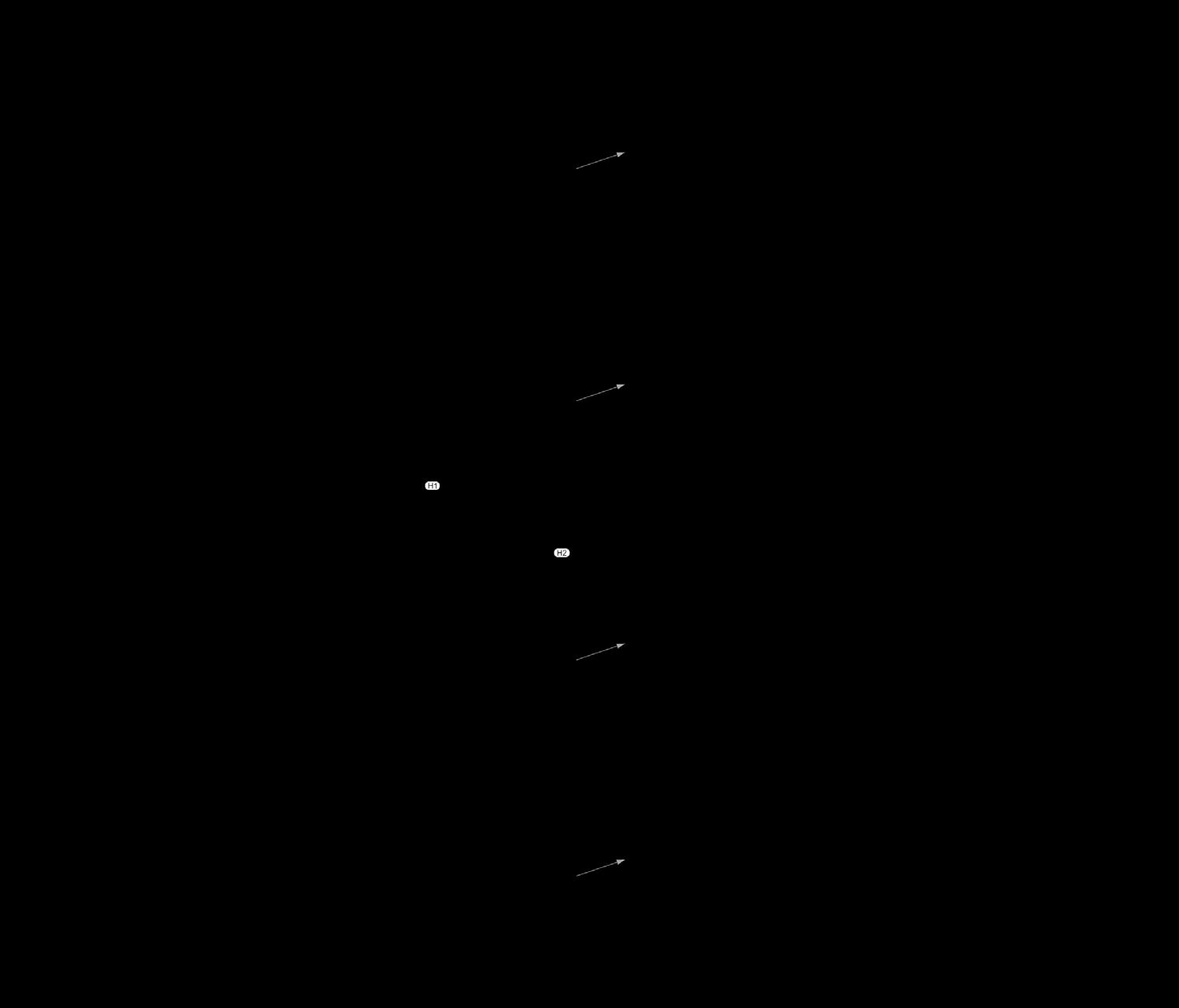

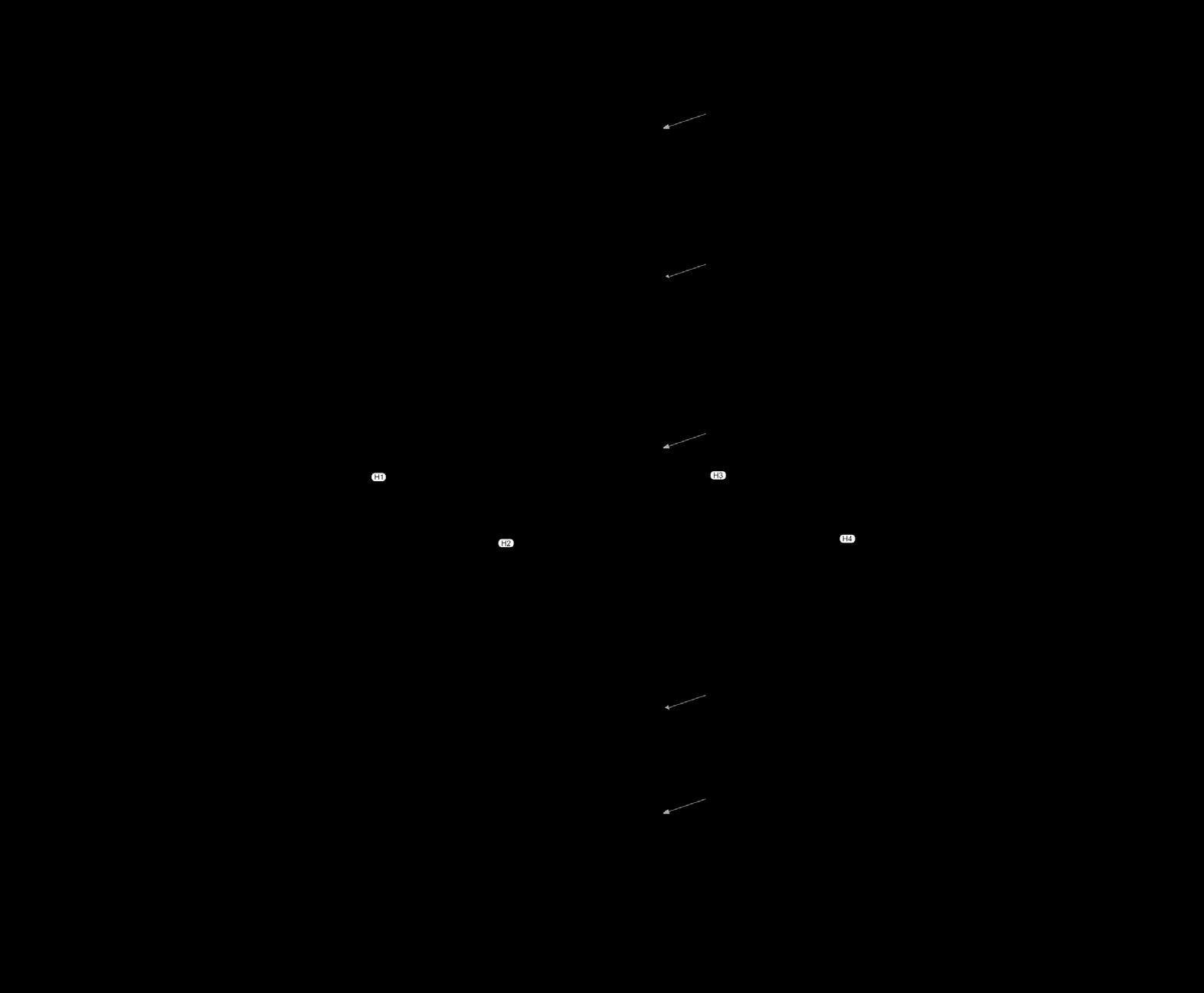

soundproof room

shopbot room と⽊材加 ⼯ルームの間のガラス はそのまま残し、ガラ ス の両側に板材等の保 管スペースを設置。

上段は20mm、下段は 40mmまで保管可能。

保管枚数が多ければ、 プラスαで遮⾳効果が 期待できる。

⽔道

板材置き場

⼯具掛け

棚 作業スペース

テーブル

shopbot room の 隣に遮⾳壁兼⽊材 加⼯ルームを設置。

壁を蛇腹状にする ことで遮⾳効果を ⾼める。

壁の補強部材の形 状や⾼さによって、 イス・机・棚とし て利⽤可能。

⽊材加⼯ルーム の外側。内側と 同様に補強部材 をイスやテーブ ルとして利⽤で きる。⼊⼝は製 図室から⾒て斜 めに設けている。

壁は基本的にあられ組みで、 900×900の板と900×1800 の板を組み合わせて⾼さ 2700の板をつくり、1枚お きに上下を逆にして蛇腹に 組んでいく。三⾓形の補強 部材は、ほぞ組みで固定し ている。

7121033 加藤優介

柱_組み立て_2

ポリカーボネート壁X2

横材パーツ_組み立て

三角筋かい 組み立て

ポリカーボネート壁_合板壁 組み立て

二枚目ポリカーボネート壁を装着