TRATADO DE MEDICINA LEGAL

Coordenação

Francisco Corte Real Agostinho Santos Laura Cainé Eugénia Cunha Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. PORTUGAL

Francisco Corte Real Agostinho Santos Laura Cainé Eugénia Cunha Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. PORTUGAL

EDIÇÃO

PACTOR – Edições de Ciências Sociais, Forenses e da Educação

Av. Praia da Vitória, 14 A – 1000-247 LISBOA Tel: +351 213 511 448 pactor@pactor.pt www.pactor.pt

DISTRIBUIÇÃO

Lidel – Edições Técnicas, Lda. R. D. Estefânia, 183, R/C Dto. – 1049-057 LISBOA Tel: +351 213 511 448 lidel@lidel.pt www.lidel.pt

LIVRARIA

Av. Praia da Vitória, 14 A – 1000-247 LISBOA Tel: +351 213 541 418 livraria@lidel.pt

Copyright © 2022 PACTOR – Edições de Ciências Sociais, Forenses e da Educação ® Marca registada da FCA PACTOR Editores, Lda. ISBN edição impressa: 978-989-693-143-8 1.ª edição impressa: novembro de 2022

Paginação: Carlos Mendes Impressão e acabamento: Cafilesa – Soluções Gráficas, Lda. – Venda do Pinheiro Depósito Legal n.º 506920/22

Capa: José Manuel Reis

Todos os nossos livros passam por um rigoroso controlo de qualidade, no entanto, aconselhamos a consulta periódica do nosso site (www.pactor.pt) para fazer o download de eventuais correções.

Não nos responsabilizamos por desatualizações das hiperligações presentes nesta obra, que foram verificadas à data de publicação da mesma.

Os nomes comerciais referenciados neste livro têm patente registada.

Reservados todos os direitos. Esta publicação não pode ser reproduzida, nem transmitida, no todo ou em parte, por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, digitalização, gravação, sistema de armazenamento e disponibilização de informação, sítio Web, blogue ou outros, sem prévia autorização escrita da Editora, exceto o permitido pelo CDADC, em termos de cópia privada pela AGECOP – Associação para a Gestão da Cópia Privada, através do pagamento das respetivas taxas.

Os Autores VII

Nota dos Coordenadores XI

Sobre o Tratado de Medicina Legal XIII

Parte I – Introdução 1 1. História da Medicina Legal 3 2. Antes, Durante e Depois do Exame Pericial: Consentimento e Acesso à Informação 17 3. Perícias Médico-legais e Forenses 39 4. Responsabilidade Profissional do Médico ............................................................................................................ 51 5. Estatuto Jurídico do Cadáver Humano: Intervenções Médicas e Médico-legais sobre o Cadáver 59 6. Ética e Intervenção Médico-legal.......................................................................................................................... 75 7. Qualidade e Acreditação de Atividades Forenses 85

Parte II – Patologia Forense 93 8. Exame do Local 95 9. Fenómenos Cadavéricos e de Conservação 101 10. Exame do Hábito Externo 113 11. Alguns Tópicos sobre a Técnica de Autópsia ....................................................................................................... 125 12. Asfixias e Sufocação ............................................................................................................................................. 133 13. Compressão Extrínseca do Pescoço 147 14. Afogamento 165 15. Morte por Inibição 171 16. Morte Perinatal: Aborto e Infanticídio 177 17. Morte Súbita e Autópsia Molecular....................................................................................................................... 191 18. Anatomia Patológica Forense 205 19. Antropologia Forense 255 20. Medicina Dentária em Patologia Forense 281 21. Entomologia Forense 293 22. Intervenção Forense em Desastres com Multivítimas Mortais ............................................................................. 299 23. Tanatopraxia .......................................................................................................................................................... 309

Parte III – Clínica Forense 319

Nexo da Causalidade e Estado Anterior

321

Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático em Direito Penal 339

Avaliação do Dano Pessoal Pós-traumático em Direito Civil 361

Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático em Direito do Trabalho 377

Violência em Crianças 385

Violência em Idosos

Violência de Género

393

403

Crimes contra a Liberdade Sexual 409

Crimes contra a Autodeterminação Sexual 421

Estimativa da Idade em Indivíduos Vivos Indocumentados 439 34. Medicina Dentária em Clínica Forense 447

V © PACTOR

24.

...............................................................................................................

25.

26.

27.

28.

29.

..............................................................................................................................................

30.

..............................................................................................................................................

31.

32.

33.

Parte III – Temas Comuns 463 35. Lesões Traumáticas 465 36. Lesões Ósseas 473 Índice

37. Lesões por Armas de Fogo 479 38. Lesões por Explosivos 499 39. Lesões por Agentes Físicos 505 40. Lesões por Agentes Químicos e Biológicos 527 41. Lesões Autoinfligidas 539 42. Imagiologia Forense 545

Medicina Legal no Serviço de Urgência 559

Pericial Médico-legal

Parte IV

–

Toxicologia

Forense

Amostras em Toxicologia Forense

Mortem

613

689

Drogas de Abuso 731 52. Novas Substâncias Psicoativas 765 53. Substâncias Psicoativas e Condução 797 54. Monóxido de Carbono 825 55. Pesticidas 833 56. Metais 845

Parte V – Genética Forense 875 57. Presença da Evidência ou Evidência da Presença 877 58. Colheita, Acondicionamento e Preservação de Amostras 881 59. Investigação Biológica de Parentesco 895 60. Identificação Genética de Desconhecidos 905 61. Criminalística Biológica 919 62. Base de Dados de Perfis de ADN 937 63. Previsão Biomolecular de Fenótipos de Interesse Forense 959 64. Metodologias e Novos Marcadores Genéticos em Genética Forense ................................................................. 971

Parte VI

–

Psiquiatria

e Psicologia Forenses

983 65. Psiquiatria Forense e Medicina Legal 985 66. Psicologia Forense: Noções Introdutórias e Aspetos Centrais 1011 67. Avaliação do Dano Corporal/Pessoal em Psiquiatria Forense ............................................................................. 1025 68. Autópsia Psicológica: Da Investigação das Mortes de Causa Equívoca ao Estudo Multidimensional do Suicídio ............................................................................................................................................................ 1033 69. Avaliação Psicológica Forense em Direito de Família e Menores 1057 70. Perícias sobre a Personalidade............................................................................................................................. 1069 71. Relatórios (Neuro)Psicológicos Forenses 1083 Índice Remissivo 1099 Extratexto a Cores .......................................................................................................................................................... 1107

Tratado de Medicina Legal VI

43.

44. Enfermagem Forense ............................................................................................................................................ 575 45. Fotografia Forense ................................................................................................................................................ 589 46. Relatório

............................................................................................................................. 607

......................................................................................................................................................

47.

........................................................................................................................ 615 48. Toxicologia Post

...................................................................................................................................... 651 49. Álcool e Outras Substâncias Voláteis ................................................................................................................... 667 50. Medicamentos

51.

Coordenadores e Autores

Francisco Corte Real

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Foren ses, I. P. (INMLCF). Faculdade de Medicina da Universi dade de Coimbra (FMUC).

Agostinho Santos

INMLCF, Delegação do Norte. Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). Escola de Medicina da Universidade do Minho (EMUM).

Laura Cainé

INMLCF, Delegação do Centro. FMUP. Escola de Direito da Universidade do Minho (EDUM).

Eugénia Cunha

INMLCF, Delegação do Sul. Centro de Ecologia Funcio nal, Laboratório de Antropologia Forense, Departamen to de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra.

Autores

Albino Gomes

Serviço Regional de Psiquiatria Forense de Lisboa. Ins tituto Nacional de Emergência Médica.

Amado Marques

INMLCF, Delegação do Norte.

Ana Corte-Real

Laboratório de Medicina Dentária Forense da FMUC.

Ana Margarida Bento INMLCF, Delegação do Centro.

Ana Rita Inácio

INMLCF, Delegação do Sul. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL).

Ana Rita Marques

INMLCF, Delegação do Norte.

Ana Sofia Cabral Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universi tário de Coimbra.

Ana Sofia Coelho INMLCF, Delegação do Centro.

Anabela Pereira Neves INMLCF, Delegação do Sul.

Os AutOres

André Dias Pereira Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC). Centro de Direito Biomédico. Instituto Jurídico.

André Lobo Castro INMLCF, Delegação do Norte. Instituto de Ciências Bio médicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS).

Ângela Santos

INMLCF, Delegação do Norte.

António Amorim INMLCF. Faculdade de Ciências da Universidade de Lis boa (FCUL).

Bárbara Mendes INMLCF, Delegação do Norte.

Bárbara Santa Rosa INMLCF, Delegação do Norte. Instituto de Bioética da FMUC.

Beatriz Simões da Silva INMLCF, Delegação do Centro. FMUC.

Bruno Miguel Santos INMLCF, Delegação do Sul. Fidelidade.

Bruno Trancas Serviço de Psiquiatria do Hospital Professor Doutor Fer nando Fonseca.

Carina Oliveira FMUC.

Carla Monteiro INMLCF.

Carla Mustra INMLCF, Delegação do Centro.

Carlos Henrique Durão INMLCF, Delegação do Sul. Hospital de Vila Franca de Xira.

Catarina Gomes INMLCF, Delegação do Sul.

Catarina Prado e Castro Departamento de Biologia & Laboratório Associado Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universi dade de Aveiro. Centro de Ecologia Funcional da Uni versidade de Coimbra.

VII © PACTOR

César Lares dos Santos

INMLCF, Delegação do Sul. FMUC.

Clarice Mestre

INMLCF, Delegação do Sul.

Cláudia Isabel Reis Margalho INMLCF, Delegação do Centro.

Cláudia Vieira da Silva INMLCF, Delegação do Sul.

Cristiana Palmela Pereira

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL). Centro de Estatística e Aplicação da Universidade de Lisboa.

Diana Logrado

INMLCF, Delegação do Sul.

Diogo Pinto da Costa

INMLCF. Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP).

Eduarda Duarte

INMLCF, Delegação do Norte.

Fernando Castanheira INMLCF, Delegação do Centro.

Fernando Vieira

Serviço Regional de Psiquiatria Forense do Centro Hos pitalar Psiquiátrico de Lisboa.

Filipe Fernandes

INMLCF, Delegação do Norte.

Francisco Taveira INMLCF, Delegação do Norte. ICBAS. Universidade Fer nando Pessoa.

Franclim Ribeiro

INMLCF, Delegação do Sul.

Frederico Pedrosa INMLCF, Delegação do Sul.

Gonçalo Castanheira

INMLCF, Delegação do Sul.

Helena M. Teixeira

INMLCF. FMUC.

Henrique Rodrigues

JCC Diagnóstico por Imagem. Universidade de Coim bra, Centro de Ecologia Funcional, Laboratório de An tropologia Forense.

Inês Gouveia Abundância INMLCF, Delegação do Sul.

Inês Morais Caldas

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP). Centro de Ecologia Funcional da Uni versidade de Coimbra. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU).

Isabel Antunes INMLCF, Delegação do Centro. Serviço de Saúde Ocu pacional do Centro Hospitalar e Universitário de Coim bra.

Isabel Pinto Ribeiro INMLCF, Delegação do Sul. FMUL.

Joana Azevedo INMLCF, Delegação do Norte. Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto.

João Luís Ferreira dos Santos INMLCF, Delegação do Sul.

João Miguel Franco INMLCF.

João Nascimento INMLCF, Delegação do Norte.

Jorge Costa Santos Instituto Universitário Egas Moniz.

Jorge Rosmaninho INMLCF, Delegação do Sul.

Júlio Miguel Barata INMLCF, Delegação do Centro.

Leonel Gonçalves INMLCF, Delegação do Norte.

Lisa Andrade Sampaio INMLCF, Delegação do Centro.

Luís Miragaia INMLCF, Delegação do Centro. Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.

Luís Souto Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro.

Luís Vaz Cardoso INMLCF, Delegação do Centro.

Manuela Marques INMLCF.

Margarida Costa INMLCF, Delegação do Centro.

Maria Cristina de Mendonça INMLCF.

Tratado de Medicina Legal VIII

Maria de Lurdes Pontes Rebelo INMLCF, Delegação do Norte.

Maria Isabel Lemos INMLCF, Delegação do Norte.

Maria João Anjos Porto INMLCF, Delegação do Centro.

Maria Teresa Ferreira Universidade de Coimbra, Centro de Ecologia Funcio nal, Laboratório de Antropologia Forense, Departamen to de Ciências da Vida.

Mário Barroso

INMLCF, Delegação do Sul.

Mário Dias INMLCF, Delegação do Sul.

Mário R. Simões

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC). CINEICC. PsyAs sessmentLab.

Mário Sardinha INMLCF, Delegação do Sul.

Mauro Paulino

INMLCF, Delegação do Sul. Mind | Instituto de Psico logia Clínica e Forense. CINEICC. PsyAssessmentLab.

Máximo Fernández Colón INMLCF, Delegação do Centro.

Miguel Costa Lopes INMLCF, Delegação do Sul.

Nair Rosas Pinto INMLCF, Delegação do Norte.

Olga Cunha INMLCF, Delegação do Norte. Universidade Lusófona do Porto. Universidade do Minho.

Olindina Graça INMLCF, Delegação do Sul.

Patrícia Jardim

INMLCF, Delegação do Norte. FMUP. ICBAS.

Paula Melo INMLCF, Delegação do Norte. EDUM.

Paula Proença INMLCF, Delegação do Centro.

Paula Venâncio Monsanto INMLCF, Delegação do Centro.

Paulo Dario INMLCF, Delegação do Sul. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Pedro Costa INMLCF.

Renata Benavente INMLCF, Delegação do Sul. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

Rosa Henriques de Gouveia INMLCF, Delegação do Centro.

Sara Costa INMLCF, Delegação do Norte.

Sara Vilão INMLCF, Delegação do Centro.

Sílvia Andrade INMLCF, Delegação do Sul.

Sofia Frazão INMLCF, Delegação do Norte. ICBAS. FMUP.

Sofia Monteiro Cunha INMLCF, Delegação do Norte.

Sónia Caridade Escola de Psicologia da Universidade do Minho (EPUM). Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho.

Sónia Tarelho INMLCF, Delegação do Norte.

Sónia Ventura Teixeira INMLCF, Delegação do Sul.

Suzana Fonseca INMLCF, Delegação do Sul.

Teresa Magalhães FMUP. Instituto Universitário de Ciências da Saúde –CESPU.

Teresa Ribeiro INMLCF, Delegação do Sul.

Vanessa Rodrigues INMLCF, Delegação do Sul.

Zoi Argyropoulou INMLCF, Delegação do Sul.

Os Autores IX © PACTOR

nOtA dOs cOOrdenAdOres

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF) sempre possuiu especialistas de mérito reconhecido, merecedores da confiança dos seus pares e que dedicaram as suas vidas a servir a Jus tiça e os cidadãos necessitados da intervenção médico-legal.

Seguindo o princípio de que o conhecimento deve ser colocado ao serviço de todos, importava passar a escrito a experiência e os conhecimentos acumulados por milhares de perícias e décadas de estudo nesta área. Seguindo o princípio da humildade científica de que nunca saberemos tudo e de que sempre poderemos aprender com os outros, importava partilhar os fundamentos e as noções que regem a intervenção de cada um.

Não obstante a revisão feita por pares, com revisores escolhidos de entre os mais graduados e reconhecidos em cada uma das áreas, manteve-se o princípio da autonomia técnico-científica dos autores, à semelhança do que ocorre nas intervenções periciais e que constitui norma fundamental desta ciência. As posições de cada autor não vinculam, por isso, a instituição, devendo ser livremente apreciadas e discutidas pelos leitores. Aliás, os contributos de todos aqueles que pretenderem enriquecer esta obra serão muito bem-vindos e tomados em consideração em futuras edições, com atualizações e novos capítulos. Não se pretendeu uma obra acabada, mas um primeiro trabalho a ser colocado ao serviço e à análise de todos, em Portugal e nos restantes países de língua oficial portuguesa, com vista a promovermos, em conjunto, a melhoria da Medicina Legal nos nossos países.

Foi mais um trabalho produzido pelos excelentes profissionais que se encontram no INMLCF ou a ele esti veram de algum modo ligados. Esta instituição foi erguida por todos aqueles que entregaram as suas vidas ao trabalho discreto nos gabinetes, nas salas de autópsias, nos laboratórios e em todos os locais em que a Justiça foi necessitando do apoio desta ciência. Foram esses, verdadeiramente, que possibilitaram a criação de uma instituição reconhecida pela qualidade e segurança dos seus resultados. E tal apenas foi possível pelo espírito de serviço que muitos dedicaram e continuam a dedicar, diariamente, a esta nobre missão. É com pequenos grandes passos que se contribui para um melhor serviço ao cidadão e este primeiro Tratado de Medicina Legal feito em Portugal é seguramente um desses passos.

Queremos deixar esta obra como uma homenagem a todos os que, não estando já entre nós, deram o seu saber, a sua formação, o seu empenho e a sua vida profissional à medicina legal.

Corte Real Agostinho Santos Laura Cainé Eugénia Cunha

XI © PACTOR

Francisco

sObre O trAtAdO de MedicinA LegAL

Apresentação

A realização de exames e perícias de medicina legal e forenses assume uma importância fulcral para a socie dade, tendo em conta a relevância da prova pericial no exercício da justiça, no âmbito do direito penal, civil e do trabalho. Na observância das normas e dos preceitos legais e éticos, e em articulação com as autoridades judiciais competentes, os peritos médicos têm, assim, a importante missão de reunir as evidências necessárias para o apuramento da verdade.

Em colaboração estreita com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF), e reunindo o saber atestado pela investigação científica e pela prática de uma vasta equipa multidisciplinar, esta obra completa encontra-se estruturada em sete partes, nas quais se percorrem e aprofundam os temas de base histórica, jurídica e ética da medicina legal e os vários conteúdos associados à área forense, nos ramos da patologia, da clínica, da toxicologia, da genética, da psiquiatria e da psicologia.

Desta forma, o Tratado de Medicina Legal constitui-se não só como uma ferramenta essencial para estudantes do ensino superior e investigadores, mas também como um documento orientador da atividade profissional dos peritos médicos e não médicos.

Público a que se destina

Estudantes do ensino superior, investigadores e profissionais das áreas de medicina legal, ciências forenses, direito, criminologia, ciências biomédicas, análises clínicas e saúde pública, bioquímica, enfermagem, psico logia e psiquiatria, bem como magistrados, advogados, órgãos de polícia criminal e de todos os interessados nestas áreas.

Estrutura

Organizado em sete partes, o Tratado de Medicina Legal é composto por 71 capítulos escritos por 100 autores.

Todos os capítulos destacam as Palavras-chave (disponibilizadas também em inglês), para fácil procura em bancos de dados e serviços de pesquisa, apresentando de seguida uma Introdução, o desenvolvimento dos assuntos em vários Subtítulos, terminando com as Considerações finais e Bibliografia

Fotografias e outros elementos

Todas as figuras presentes neste Tratado foram usadas como apoio à doutrina e metodologia apresentadas. Também para este efeito, o INMLCF autorizou a publicação de fotografias, registos documentais ou iconográ ficos, casuística pericial e outros dados pertencentes a este Instituto, de acordo com os termos previstos no seu regulamento interno.

XIII © PACTOR

Extratexto a cores

No final do livro, o leitor encontra um extratexto a cores, com as fotografias cuja observação da cor é impor tante. Apesar de as imagens inseridas serem acompanhadas de legendas descritivas, as legendas completas estão nos capítulos respetivos para a sua devida contextualização.

A remissão para o extratexto é feita nas legendas, com a expressão Ver a cores.

Tratado de Medicina Legal XIV

Perícias Médico-legais e Forenses

Vanessa Rodrigues

Palavras-chave: tribunal; juiz; Ministério Público; perícia médico-legal; avaliação do dano corporal; autópsia médico-legal.

Keywords: court; judge; district attorney; forensic expertise; corporal damage evaluation; forensic autopsy.

Introdução

A medicina legal é a especialidade médica que estabelece a ligação entre a medicina e o direito ao aplicar o conhe cimento médico na resolução de questões de natureza ju rídica. A atividade médico-legal divide-se em duas áreas: clínica forense, relativa a perícias em pessoas, e patologia forense, relativa a perícias em cadáveres. O Instituto Nacio nal de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF), é a entidade de referência para a realização das perícias (artigos 159.º, n.º 1, do Código de Processo Penal [CPP], 467.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, e 105.º, n.º 1, do Código de Processo do Trabalho [CPT], conjugados com artigo 2.º, n.º 1, do Regime Jurídico das Perícias Médico -Legais [RJPML]).

3.1

Clínica forense

Na clínica forense, realizam-se as perícias relativamente a pessoas. Em abstrato, as perícias médico-legais podem incidir sobre qualquer questão médica associada aos lití gios jurídicos. Podem ser solicitadas pelos tribunais ou por particulares (artigo 3.º, n.º 2, alínea i), da Lei Orgânica do INMLCF [LOINMLCF]), sendo a maior parte a pedido dos tribunais, e cabe ao INMLCF analisar a possibilidade de dar resposta ao pedido. Estas perícias são realizadas por médi cos peritos (artigo 21.º, n.º 1, do RJPML).

3.1.1

Avaliação do dano corporal

A maioria das perícias realizadas em pessoas correspon de a avaliação do dano corporal pós-traumático, ou seja, a perícia em pessoas vítimas de traumatismo. Estas perícias podem ser realizadas em três sedes do direito: penal, civil e do trabalho, tendo cada uma destas áreas as suas espe cificidades. Segue-se a explicação do decurso processual

de cada um desses ramos do direito sempre que as perícias são solicitadas pelos tribunais.

3.1.2

Direito penal

Em direito penal, as perícias são realizadas às alegadas ví timas dos crimes. Os mais comuns são os crimes contra a integridade física (artigos 143.º a 152.º B do Código Penal [CP]) e os crimes contra a liberdade e autodeterminação se xuais (artigos 163.º a 178.º do CP), não se esgotando com estes (e.g., crime de propagação de doença cf. artigo 283.º do CP). Para que se possa contribuir para a prova do crime são efetuadas as perícias tipicamente designadas por Ava liação do Dano Corporal em Direito Penal.

3.1.2.1

Início do procedimento

O Ministério Público é uma entidade pública que defende os interesses da lei e que exerce a ação penal orientado pelo princípio da legalidade (artigo 2.º do Estatuto do Mi nistério Público [EMP]). A notícia dos crimes pode ser dada diretamente ao Ministério Público, ou, como sucede mais frequentemente, veiculada através dos órgãos de polícia criminal (OPC) (artigo 55.º, n.º 2, 1.ª parte, do CPP). Os OPC devem proceder aos atos necessários e urgentes destina dos a assegurar os meios de prova (artigo 55.º, n.º 2, parte final do CPP). Dos meios de prova, faz parte a prova peri cial que, no caso das perícias médicas, tem lugar quando a perceção ou a apreciação dos factos exigem especiais co nhecimentos técnicos ou científicos (artigo 151.º do CPP).

No caso dos crimes públicos, o Ministério Público tem le gitimidade para promover o processo penal (artigo 48.º do CPP) independentemente da vontade do ofendido, ou seja, dar início à fase de inquérito. No caso dos crimes semipú blicos, isto é, quando o procedimento criminal depender de queixa (do ofendido ou de outras pessoas), é necessário que essas pessoas deem conhecimento do facto ao Ministério

© PACTOR 39

3

Público para que este possa promover a investigação (arti go 49.º, n.º 1, do CPP). Dito de forma simplificada, significa que, nestes últimos, tem de haver manifestação de vontade do ofendido – ou de outra pessoa a quem a lei dê legitimi dade – de realização de procedimento criminal para que se possa iniciar a ação penal.

3.1.2.2

Pedido da perícia

Assim, na fase de inquérito, o Ministério Público diretamen te (artigo 154.º, n.º 1 do CPP), ou por intermédio das autoridades de polícia criminal (artigo 270.º, n.º 3, 1.ª parte, do CPP), ordena a realização da prova pericial. As perícias podem ainda ser pedidas pelo juiz ou pelo juiz de instru ção, dependendo da fase do processo penal em que se encontrem (artigo 154.º, n.º 1 e 1.º b) do CPP conjugados). O pedido da perícia deve conter a indicação do objeto da perícia e os quesitos (artigo 154.º, n.º 1 do CPP) e deve ser acompanhado das informações clínicas disponíveis, ou que possam vir a ser obtidas até à data da sua realização (artigo 3.º, n.º 2 do RJPML).

Fora deste âmbito, encontram-se as perícias médico-legais urgentes, que são aquelas em que se imponha assegurar com brevidade a observação de vítimas de violência, com vista à colheita de vestígios ou amostras suscetíveis de se perderem ou alterarem rapidamente (artigo 13.º, n.º 1, do RJPML). Nestes casos, a decisão da realização da perícia é da competência do médico perito que está de urgência, dispensando-se o pedido da perícia por parte das autoridades judiciárias – que são o Ministério Público, o juiz e o juiz de instrução, cf. o artigo 1.º b) do CPP – ou por parte dos OPC (artigo 4.º, n.os 2 e 3, do RJPML).

Ainda que ninguém possa eximir-se de ser submetido a exame médico-legal quando este se mostrar necessário ao inquérito do processo e desde que ordenado pela autori dade judiciária competente (artigo 6.º, n.º 1, do RJPML), o perito deve obter o consentimento da pessoa para a reali zação da perícia. Caso não seja possível, o despacho de ordenação da perícia é obrigatoriamente da competência de um juiz, que pondera a necessidade da sua realização, tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade do visado (artigo 154.º, n.º 3, do CPP).

3.1.2.3

Tipo de perícia

A perícia é singular por regra. Pode funcionar em moldes colegiais ou interdisciplinares quando se revelar de especial complexidade ou exigir conhecimentos de matérias distin tas, sendo realizada por vários peritos (artigo 152.º, n.º 2, do CPP), cujo número não está determinado por lei. Nestes casos, se houver discordância entre os peritos, cada perito

apresenta o seu relatório, sendo que, no caso de perícia colegial, pode haver lugar a opinião vencedora e a opinião vencida (artigo 157.º, n.º 5, do CPP).

À perícia que seja realizada nas delegações ou gabinetes do INMLCF não pode assistir consultor técnico (artigo 3.º, n.º 1, do RJPML). Ainda assim, e nestes casos, pode ha ver acompanhamento por pessoa da sua confiança (artigo 3.º, n.º 1, do RJPML). A autoridade judiciária que solicitou a perícia pode assistir à sua realização (artigo 6.º, n.º 4, do RJPML).

3.1.2.4

Funções e deveres do perito

Os peritos podem requerer a realização de diligências ou o fornecimento de esclarecimentos, e para isso podem ter acesso a quaisquer atos ou documentos do processo, por forma a permitir a indispensável compreensão dos factos e uma exaustiva e rigorosa investigação pericial (artigo 156.º, n.º 3, do CPP e artigo 10.º, n.º 1, do RJPML).

O médico perito pode pedir escusa com base na falta de condições indispensáveis para a realização da perícia e pode ser recusado, pelos mesmos fundamentos, pelo Mi nistério Público, pelo arguido ou pelo assistente, sem pre juízo, porém, da realização da perícia se esta for urgente ou houver perigo na demora (artigo 153.º, n.º 2, do CPP). O perito está sujeito aos impedimentos, recusas e escusas do juiz (artigos 153.º, n.º 1, e 47.º, n.º 1; impedimentos – cf. ar tigo 39.º; recusas e escusas – cf. artigo 43.º; todos do CPP).

Os elementos de que o perito tome conhecimento no exer cício das suas funções só podem ser utilizados dentro do objeto e das finalidades da perícia (artigo 156.º, n.º 5, do CPP).

3.1.2.5

Relatório pericial

O perito procede à elaboração de um relatório, no qual menciona e descreve as suas respostas e conclusões devi damente fundamentadas (artigo 157.º, n.º 1, do CPP). Se o relatório não puder ser elaborado logo em seguida à realiza ção da perícia, é marcado um prazo, não superior a 60 dias, para a sua apresentação, sendo que, em casos de especial complexidade, o prazo pode ser prorrogado, a requerimen to fundamentado dos peritos, por mais 30 dias (artigo 157.º, n.º 3, do CPP).

O juízo técnico ou científico inerente à prova pericial presu me-se subtraído à livre apreciação do julgador (artigo 163.º, n.º 1, do CPP), ou seja, a opinião técnico-científica contida na perícia é vinculativa para o tribunal.

Tratado de

Legal 40

Medicina

Fenómenos Cadavéricos e de Conservação

Bruno Miguel Santos e João Nascimento

Palavras-chave: alterações post mortem; putrefação; intervalo post mortem.

Keywords: post mortem changes; putrefaction; post mortem interval.

Introdução

A morte é a única certeza da vida, apesar de a maioria das pessoas não saber quando será. Contudo, ao patologista forense é solicitado estimar quando foi. Para tal, é neces sário familiarizar-se com os fenómenos cadavéricos, a sua evolução temporal e os fatores que os influenciam. Estas alterações também podem ser importantes no apuramento das circunstâncias da morte, permitindo verificar se um ca dáver foi mobilizado para um local diferente daquele onde morreu, ou na determinação da causa de morte.

9.1

Definição

Os fenómenos cadavéricos consistem nas alterações que ocorrem num corpo após a cessação total e permanente das funções vitais, por suspensão dos processos bioquími cos e por exposição aos fatores ambientais, e são também intitulados de sinais positivos de morte.

Estes fenómenos podem ser divididos em iniciais/preco ces, tardios e conservadores. Esta divisão encontra-se sis tematizada no Quadro 9.1.

Quadro 9.1 – Fenómenos cadavéricos precoces e tardios

Fenómenos cadavéricos iniciais/precoces

Livores cadavéricos

Rigidez cadavérica Arrefecimento cadavérico Desidratação

Fenómenos cadavéricos tardios Autólise Putrefação

Fenómenos conservadores do cadáver

Mumificação Saponificação Congelação Embalsamamento

A tríade clássica das alterações post mortem iniciais é cons tituída pelos livores, rigidez e arrefecimento cadavéricos.

Em geral, os fenómenos iniciais/precoces ocorrem por ação dos agentes físicos sobre o corpo (gravidade, temperatu ra e humidade), à exceção da rigidez cadavérica, que se deve exclusivamente à suspensão dos processos bioquí micos. A autólise sucede pela digestão do cadáver pelas suas enzimas e pela destruição celular e a putrefação ocor re pela ação de bactérias e de fauna cadavérica. Quando esta atividade é limitada, estaremos perante fenómenos conservadores, que evitam a decomposição do cadáver, nomeadamente o clima quente e seco na mumificação, um ambiente húmido e sem oxigénio na saponificação, tem peraturas muito baixas na congelação ou a utilização de químicos na conservação do cadáver, como ocorre no em balsamamento.

9.2

Livores cadavéricos

Os livores cadavéricos, também designados por livor mortis ou hipóstases cadavéricas, consistem numa coloração ver melho-azulada das zonas do cadáver que estão dependen tes da ação da gravidade. São facilmente objetiváveis na grande maioria dos cadáveres. Contudo, podem estar au sentes ou apresentarem-se muito discretamente em caso de anemia ou de hemorragia massiva (Tsokos, 2005b), pela diminuição da hemoglobina, ou estarem presentes, mas se rem impercetíveis, como nos cadáveres melanodérmicos.

9.2.1

Formação dos livores cadavéricos

Enquanto o indivíduo está vivo, o sangue circula pelos es paços intravasculares. No entanto, após a paragem cardía ca, esta circulação é interrompida e o sangue fica apenas sujeito à ação da gravidade, acumulando-se nas zonas de declive da superfície corporal. Os livores cadavéricos não são mais do que a manifestação cutânea dessa acumula ção de sangue. As zonas de declive que estão em contato com uma superfície firme vão aparecer pálidas, devido à

© PACTOR 101

9

compressão dos canais vasculares subjacentes, o que im pede que o sangue se acumule nessas áreas e se formem as hipóstases. O mesmo ocorrerá em qualquer região do cadáver que tenha algum grau de pressão aplicada. Por exemplo, irregularidades de lençóis em cadáveres encon trados na cama, peças de roupa justa, como cuecas e soutiens, ou simplesmente numa prega cutânea, que pode levantar dúvidas e fazer diagnóstico diferencial com sulcos de compressão extrínseca do pescoço.

Assim, vamos ter um padrão de distribuição de zonas ver melho-azuladas a contrastar com zonas pálidas, que vai depender da posição que o cadáver adota após a morte. Como a maioria dos cadáveres são posicionados em decú bito dorsal, o aspeto mais típico consiste num padrão pá lido em borboleta na região escapular e nas nádegas, que corresponde às zonas de contacto, rodeada por livores por toda a face posterior e ausência na face anterior. Se o ca dáver permanecer na posição vertical após a morte, como acontece nos enforcamentos, os livores estarão presentes nos pés, pernas, mãos e terço distal dos antebraços.

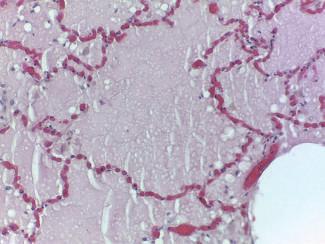

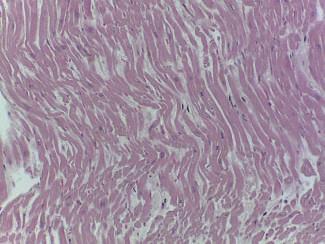

A formação dos livores cadavéricos também ocorre ao nível do hábito interno, com acumulação de sangue nas zonas dependentes dos órgãos. É bastante evidente nos pulmões, com uma diferença marcada da coloração entre a metade anterior e posterior do órgão nos cadáveres em decúbito dorsal e na distribuição do edema e congestão. No cora ção pode ser visível uma área mais escura, interessando a parede posterior do ventrículo esquerdo, que não deve ser confundida com uma isquemia do miocárdio. Também é possível observar uma alteração da coloração no intesti no delgado que se pode diferenciar de enfarte mesentérico pela sua distribuição não contínua.

9.2.2

Evolução dos livores cadavéricos

A formação de livores cadavéricos inicia-se após a para gem cardíaca e, por norma, apenas se tornam evidentes cerca de 30 minutos a duas horas após a morte, apesar de poderem surgir ante mortem, numa forma mais ténue, em indivíduos com insuficiência cardíaca terminal (DiMaio & DiMaio, 2001). Traduzem-se, inicialmente, por zonas focais que depois confluem por volta de uma a quatro horas e se tornam mais extensas à medida que o processo decorre. Atingem a intensidade máxima de distribuição e coloração entre as oito e as 12 horas (DiMaio & DiMaio, 2001), sendo que este período é inconstante e pode ocorrer entre as três horas e as 16 horas (Pounder, 2000).

Nas primeiras 12 horas (Tracqui, 2000), a aplicação de pres são numa área com livores torna-a pálida e a alteração da posição do cadáver altera a distribuição dos livores na sua totalidade. Nesta fase, dizemos que os livores não estão fixos.

Quando ocorre hemólise e rutura dos vasos e o sangue se difunde nos tecidos circundantes, o padrão de distribuição dos livores já não é passível de alteração nem é possível empalidecer uma zona de hipóstase pela aplicação de pressão. Então, caracterizam-se como fixos. Este processo pode ocorrer antes das 8-12 horas nos casos de evolução mais rápida da putrefação ou às 24-36 horas nas situações em que a decomposição é adiada pela refrigeração (DiMaio & DiMaio, 2001).

Se a posição do cadáver for alterada durante o período que medeia o aparecimento e a fixação dos livores, será possí vel encontrar dois padrões diferentes de distribuição de li vores e de zonas de apoio pálidas. A presença de diferentes padrões de distribuição de livores no mesmo cadáver é in dicativo de que o cadáver foi movido e pode ser importante no apuramento das circunstâncias da morte.

À medida que o sangue se acumula nas zonas de decli ve pode ocorrer disrupção dos vasos de pequeno calibre com extravasamento de sangue para o espaço perivascu lar e formação de petéquias (padrão punctiforme ou com manchas de Tardieu) e púrpura. Por norma ocorre às 18-24 horas sendo uma indicação da evolução da putrefação. É mais evidente em mortes arrastadas ou provocadas por as fixia (DiMaio & DiMaio, 2001).

Por ação das bactérias, a hemoglobina é convertida em sul femoglobina, tomando uma coloração esverdeada (Tsokos, 2005a), que depois acabará por ser mascarada pela colora ção mais escura da putrefação (Pounder, 2000).

9.2.3

Cor dos livores cadavéricos

Há algum grau de subjetividade na descrição da coloração normal dos livores cadavéricos variando entre o azul-a vermelhado (Saukko & Knight, 2016), vermelho-arroxeado (DiMaio & DiMaio, 2001) ou azul-arroxeado (Tsokos, 2005a, 2005b).

A variação da coloração dos livores é ampla (Saukko & Knight, 2016) dependendo em parte do grau de saturação da hemoglobina em oxigénio: a forma saturada (oxiemo globina) tem uma coloração avermelhada e a forma não saturada/reduzida (desoxiemoglobina) é azul-arroxeada. Este sinal não constitui, de forma alguma, uma indicação da causa de morte não sendo correto concluir que os ca dáveres com livores arroxeados tenham morrido de asfixia (Saukko & Knight, 2016). Assim, numa fase inicial, os livores têm normalmente uma coloração avermelhada devido ao estado de oxigenação do sangue, mas à medida que ocor re a redução da hemoglobina tornam-se mais intensos e arroxeados, o que está relacionado com o consumo de oxi génio por tecidos que sobreviveram à paragem da função cardiovascular (Tsokos, 2005b).

Tratado de Medicina Legal 102

Estimativa da Idade em Indivíduos Vivos Indocumentados

Joana Azevedo e Bárbara Mendes

Palavras-chave: estimativa da idade forense; clínica forense; perícia forense.

Keywords: forensic age estimation; forensic clinic; forensic expertise.

Introdução

O conhecimento da idade dos indivíduos é fundamental na prática da medicina, contudo, é no contexto legal e médico -legal que este se torna essencial e imperativo (Olze et al., 2004). A utilização de métodos médicos para a estimativa da idade não é recente, havendo referência a procedimen tos de estimativa da idade para efeitos de prestação de ser viço militar desde o Império Romano (Defensor del Pueblo, 2011; Schmeling et al., 2011). Na Inglaterra do século XIX, a estimativa da idade era usada como referência para o início do trabalho fabril em crianças, havendo vários tratados de medicina legal do referido século que incluem capítulos so bre esta temática (Cunha & Wasterlain, 2015; Defensor del Pueblo, 2011; Pereira et al., 2015).

A estimativa da idade em indivíduos vivos indocumenta dos ou portadores de documentação potencialmente falsa é uma perícia cada vez mais solicitada pelo Ministério Pú blico às Unidades Funcionais de Clínica Forense do Insti tuto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF). Tal solicitação está intimamente relacionada com a atual crise de migração na Europa, desencadeada pelo aumento exponencial, desde 2015, do fluxo migratório de pessoas provenientes de países do Norte de África, Mé dio Oriente e Sudeste Asiático a entrar clandestinamente nas fronteiras de países europeus (Schmeling et al., 2011; Schmeling et al., 2016; Ubelaker & Khosrowshahi, 2019). O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugia dos (UNHCR) contabilizou, em 2018, mais de 70 milhões de pessoas forçadas a deixar o seu país de origem como resultado de conflitos armados, perseguição, violência e/ou violação de direitos humanos (United Nations High Com missioner for Refugees [UNHCR], 2018). De acordo com dados do Eurostat, 580 mil pessoas requereram pela pri meira vez proteção internacional nos Estados-Membros da União Europeia no ano de 2018 e, em Portugal, dados do UNHCR de 2018 contabilizaram 2232 pessoas em situa ção de refugiado (Eurostat, 2016; UNHCR, 2018). Uma das grandes preocupações desta crise migratória são os meno res não acompanhados, que representam mais de metade

dos migrantes e que necessitam de proteção especial ao abrigo de várias leis internacionais e nacionais de prote ção que versam sobre os direitos das crianças e sobre o estatuto do refugiado, nomeadamente a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas (UNHCR, 2018). Desta forma, vários países europeus viram-se confrontados com o aumento exponencial de indivíduos indocumentados nos mais diversos âmbitos jurídicos (Franklin et al., 2015; Schmeling et al., 2011). Tendo em conta que várias normas jurídicas utilizam o critério da idade para a sua aplicação, são vários os contextos em que podem ser requisitadas pe rícias de estimativa da idade, apresentando, na sua maioria, um carácter urgente (Ubelaker & Khosrowshahi, 2019).

No âmbito penal, pode ser requerida a averiguação de res ponsabilidade criminal de alegados menores para determi nar a eventual inimputabilidade em razão da idade (menor de 16 anos de idade), conforme o explanado no artigo 19.º do Código Penal Português, bem como para aplicação de medidas de correção a jovens delinquentes (entre os 16 e os 21 anos de idade), de acordo com o Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de setembro. Ainda em sede de direito penal, este tipo de avaliação pode ser solicitado, embora menos frequentemente, em casos de prostituição, lenocínio e/ou pornografia de alegados menores para aplicação dos limi tes etários estabelecidos no Capítulo V do Código Penal Português (menor de 14 anos de idade, entre os 14 e os 16 anos de idade e maior de 18 anos de idade) nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e para efei tos de agravamento de pena destes mesmos crimes. No âmbito do direito do trabalho, pode ser solicitada perícia em casos de trabalho infantil, tendo em conta que a idade mínima de admissão ao trabalho é de 16 anos, segundo o artigo 68.º do Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro). No âmbito do direito civil e administrativo e fiscal, pode ser requerida perícia na sequência de pedidos de estatuto de refugiado e/ou de asilo político, de acordo com a Lei n.º 27/2008, de 30 de junho (Lei do Asilo), que estabelece o estatuto do menor não acompanhado e faz referência à necessidade de exame pericial nesses casos. Adicionalmente, existem outras circunstâncias em que esta

© PACTOR 439

33

perícia pode ser necessária, designadamente em contexto de adoção internacional de crianças ou em desportos de alta competição, quando se levantam dúvidas sobre a ida de dos atletas (Franklin et al., 2015).

O objetivo destas perícias é proceder à estimativa da ida de desses indivíduos, de modo a coadjuvar a aplicação da justiça nos diversos âmbitos do direito. No contexto jurídico português, as metas etárias com maior implicação são os 14, 16 e 18 anos de idade.

A estimativa da idade centra-se em dois conceitos funda mentais, que importa clarificar: Idade cronológica; Idade biológica.

A idade cronológica de um indivíduo é um conceito estrita mente temporal e determinado com exatidão entre o tem po decorrido desde o seu nascimento até um determinado momento no tempo (Defensor del Pueblo, 2011; Franklin et al., 2015; Pereira et al., 2015). Nas situações em que a idade cronológica é desconhecida ou ocultada, utilizam-se métodos científicos para a sua estimativa, obtendo-se as sim a idade biológica (Defensor del Pueblo, 2011). A idade biológica é um conceito estimado com base no atingimento de metas do desenvolvimento humano (desenvolvimento físico, sexual, ósseo e dentário) que segue uma curva de distribuição normal para a idade cronológica na população (Defensor del Pueblo, 2011). Estas metas de desenvolvi mento humano não são exatas e são influenciadas por fa tores genéticos (afinidade populacional), socioeconómicos, ambientais, nutricionais e patológicos (Defensor del Pueblo, 2011; Schmeling et al., 2016). Deste modo, a idade crono lógica e a idade biológica não coincidem, mas correm em paralelo e nas perícias de estimativa da idade estima-se a idade biológica, tentando-se, pela conjugação de métodos, aproximar-se da idade cronológica (Defensor del Pueblo, 2011; Schmeling et al., 2016). Assim, a base científica de estimativa da idade em adolescentes e jovens adultos é a progressão temporal predeterminada de estádios de de senvolvimento definidos por várias características que são idênticas para todas as pessoas (Schmeling et al., 2008; Schmeling et al,. 2016).

33.1

Metodologia

Existem múltiplas recomendações e guidelines internacio nais de grupos de trabalho que versam sobre a problemá tica da estimativa da idade, sendo os mais influentes o da Forensic Anthropology Society of Europe (FASE) e o The Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German Society of Legal Medicine (AGFAD), com várias publicações

científicas na área (Cunha et al., 2009; Schmeling et al., 2008; Schmeling et al., 2016).

Em 2019, o INMLCF publicou uma Norma Procedimental –“Estimativa da idade em indivíduos vivos indocumentados”, onde definiu a metodologia para a realização de perícias de estimativa da idade em indivíduos vivos indocumentados, sendo a metodologia aí proposta e a descrita neste capí tulo, adaptada das normais internacionais atrás citadas. A Figura 33.1 representa o esquema de metodologia a aplicar nestas perícias.

1. Análise processual

2. Avaliação demográfica e socioeconómica

3. História clínica e exame objetivo

4. Avaliação radiográfica do punho/mão

5. Avaliação de ortopantomografia

6. Avaliação imagiológica da clavícula

7. Estimativa da idade

Fig. 33.1 Esquema de metodologia a aplicar nas perícias de estimativa da idade

As componentes essenciais que estão na base da meto dologia pericial adotada nas perícias de estimativa da ida de em indivíduos vivos indocumentados incluem a análise processual, a avaliação demográfica e socioeconómica do alegado país de origem, a realização de história clínica e exame físico, a avaliação do estudo radiográfico do punho e mão esquerdos, a avaliação de ortopantomografia e, caso necessário, a avaliação imagiológica das clavículas (Cunha et al., 2009; Prieto, 2020; Schmeling et al., 2011; Schmeling et al., 2016).

Tendo em conta que a maioria das solicitações de perícias de estimativa da idade se reporta a indivíduos no final da adolescência e início da idade adulta (16-21 anos), este capítulo e a metodologia a seguir proposta centra-se nos métodos específicos para esta faixa etária.

33.1.1

Análise processual

A análise processual consiste em consultar toda a informa ção disponível sobre o caso, nomeadamente informação relativa à história, circunstâncias e o motivo da solicitação da perícia, bem como o género do examinado, o alegado

Tratado de Medicina Legal 440

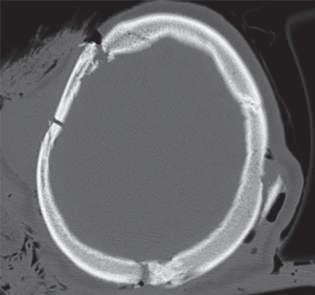

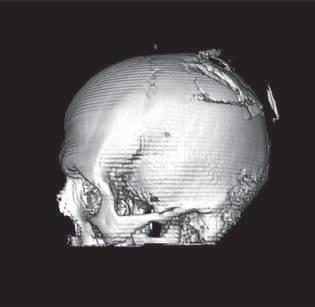

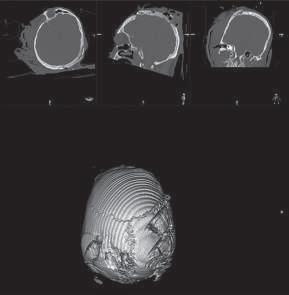

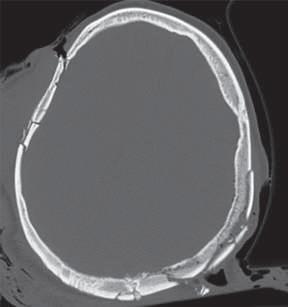

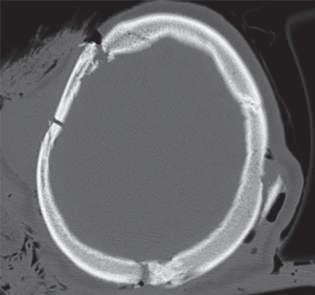

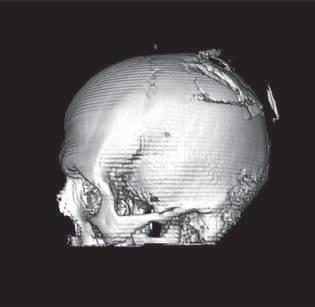

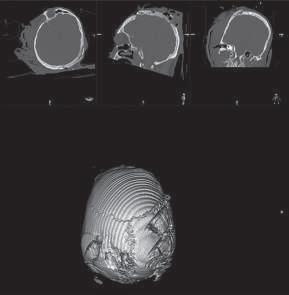

Lesões Ósseas

Luís Miragaia

Palavras-chave: fraturas ósseas.

Keywords: bone fractures.

Introdução

O esqueleto do corpo humano é constituído por 206 ossos que são responsáveis pelas mais diversas funções, nomea damente: proteção dos órgãos internos, suporte mecânico, regulação da homeostasia mineral, funções hematopoiéti cas. Ao contrário dos outros tecidos no corpo humano que após lesão regeneram com tecido cicatricial, o tecido ósseo regenera com osso novo, indistinguível do osso original.

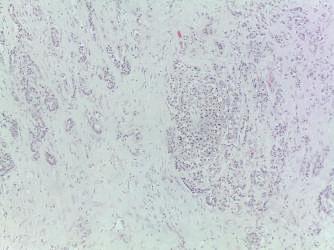

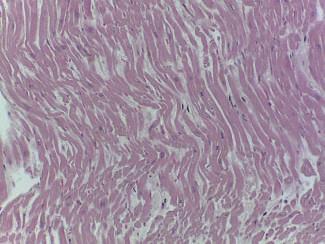

Devido à sua elevada área de exposição, o esqueleto apre senta, frequentemente, sinais de traumatismos, advindo daí a sua importância numa perspectiva médico-legal, quer em termos de patologia, quer de clínica forense. Após uma le são óssea, há a formação de um hematoma e uma resposta inflamatória que vai induzir a formação de osso novo por osteoblastos locais. Há a constituição de uma matriz co lagenosa e a diferenciação de células mesenquimatosas, com a formação de cartilagem. Os condrócitos proliferam, hipertrofiam e segregam fatores que vão induzir a ossifi cação da cartilagem, com a conversão de cartilagem em osso novo – ossificação endocondral. Este osso é remode lado pela ação combinada de osteoblastos e osteoclastos, dando origem a osso maduro de acordo com as linhas de stress/tensão (Clohisy et al., 2009). Dependendo do timing da lesão óssea, assim, poderemos ter lesões ante mortem, peri mortem e post mortem.

A presença de um calo ósseo, denotando assim um osso que teve tempo para maturar, aponta para uma lesão ante mortem. Já uma lesão que não apresenta sinais de conso lidação pode ter tido origem peri mortem ou post mortem A constituição do osso é alterada após a morte, com perda de água e da sua elasticidade, tornando assim o osso mais quebradiço, o que vai influenciar as características das lesões ósseas post mortem

Nas lesões peri mortem, encontra-se uma coloração mais uniforme e a presença de fraturas incompletas, em espiral e de tensão-compressão, frequentemente mais oblíquas. Nas lesões post mortem, em que o osso se encontra mais seco por desidratação, a coloração pode ser mais heterogénea

(por exposição ao meio envolvente), as superfícies de fratu ra vão apresentar-se mais regulares, com bordos retos, e as fraturas serão mais longitudinais e transversais irregulares (Cunha & Pinheiro, 2005/2006).

A forma e a aparência das lesões ósseas podem refletir não só a direção, a área, a velocidade, a massa e a forma do objeto produtor da lesão, mas também as próprias ca racterísticas inatas do tecido ósseo, como o seu conteú do mineral, as características físicas do osso em questão ou eventuais alterações patológicas do mesmo (Cunha & Pinheiro, 2005/2006). Sendo uma combinação de matéria orgânica e inorgânica, o tecido ósseo é capaz de sofrer de formação elástica e plástica antes da falência. Mas uma vez iniciada a fratura, esta propagar-se-á através do osso até que a energia seja dissipada.

Existem três tipos principais de lesões: cortantes, contun dentes e perfurantes. Quando há uma combinação destas, podemos ter lesões mistas, como as perfuro-contundentes provocadas por projéteis de armas de fogo. Por regra, os diferentes tipos de lesões apresentam características típi cas dos instrumentos responsáveis pelas mesmas, apesar de o mesmo instrumento poder ser responsável por diferen tes tipos de lesões e a mesma lesão poder ser provocada por instrumentos diferentes.

36.1

Lesões cortantes e corto-contundentes

As lesões provocadas por instrumentos cortantes vão de pender das características da sua lâmina, o que pode per mitir identificar o instrumento responsável pelas mesmas. É possível a análise da impressão provocada no osso – dos entalhes ósseos e dos seus bordos, paredes e pavimen tos – e identificar padrões nas estrias que permitam dis tinguir o tipo de instrumento. A análise das estrias através da microscopia eletrónica permite identificar imperfeições específicas das lâminas, o que pode levar à identificação do instrumento específico responsável por uma determi nada lesão. A partir da análise das lesões, pode ser ainda

© PACTOR 473

36

possível identificar a direção do movimento e os padrões de corte (Bartelink et al., 2001; Ciallella et al., 2002; Saville et al., 2007; Symes, 1992; Symes et al., 2001).

Assim, podemos encontrar lesões produzidas por instru mentos de gume liso, serrilhado ou complexo, simples ou duplo. Quando além da ação do gume o instrumento apre senta um peso elevado, vamos ter lesões de características mistas (corto-contundentes), como acontece com lesões

provocadas por machados, espadas ou catanas (Figura 36.1), que atuam pela ação do peso e do gume cortante (Humphrey & Hutchinson, 2001; Lewis, 2008).

As lesões ósseas do tipo cortante ou corto-contundente ocorrem em grande número no contexto de acidentes de trabalho com trauma dos membros superiores, nomeada mente das mãos (Figura 36.2).

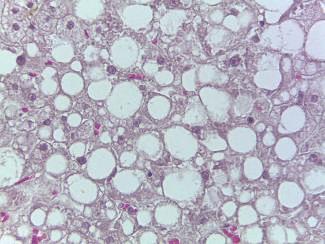

Fig. 36.1 Lesão por catana

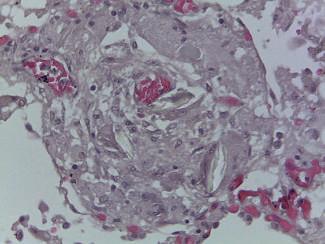

Fig. 36.2 Lesão por serra

Tratado de Medicina Legal 474

Medicamentos

Paula Proença, Sónia Tarelho e Suzana Fonseca

Palavras-chave: farmacocinética; farmacodinâmica; farmacogenética; benzodiazepinas; barbitúricos; antidepressivos; antipsicóticos; antiepiléticos; anticonvulsivantes; crise epilética; analgésicos não opioides; anti-inflamatórios não esteroides; analgésicos; opioides; narcóticos; intoxicações medicamentosas; casos post mortem; toxicologia forense.

Keywords: pharmacokinetics; pharmacodynamics; pharmacogenetics; benzodiazepines; barbiturates; antidepressants; antipsychotics; antiepileptics; anticonvulsants; seizures; non-opioid analgesics; nonsteroidal anti-inflammatories; analgesics; opioids; narcotics; drug intoxications; post mortem cases; forensic toxicology.

Introdução

Medicamento é toda a substância ou associação de subs tâncias apresentada como possuindo propriedades curati vas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico mé dico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas (Regime jurídico dos medicamentos de uso hu mano, Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto).

A evolução da medicina e da terapêutica determinou um aumento significativo da esperança e na qualidade de vida das populações. O acesso a medicamentos é um recurso valioso na prevenção e tratamento de doenças e na pro moção de bem-estar. Os medicamentos são desenvolvidos para serem eficazes e seguros, existindo regulamentação e organismos de controlo para a sua podução e venda. No entanto, as substâncias medicamentosas são as mais frequentes causas de intoxicação, seja ela intencional ou acidental. A facilidade de acesso pode ter um impacto negativo na saúde, quer pela sua utilização inadequada, quer pelo potencial tóxico dos princípios ativos e dos ex cipientes, quer, ainda, pela ocorrência de reações adversas graves ou fatais. São frequentes os acidentes provocados diretamente pela ação de substâncias farmacológicas re sultantes de hábitos de automedicação, da ingestão aci dental por crianças ou idosos, de erros de prescrição ou de administração, de incompatibilidades terapêuticas e da variabilidade individual nos efeitos observados. Por outro lado, muitas das substâncias farmacológicas induzem al terações comportamentais que podem estar relacionadas com as circunstâncias em que ocorrem os acidentes, os crimes ou a morte. São exemplo disso alguns psicofár macos utilizados no tratamento de doenças psiquiátricas, geralmente utilizados por indivíduos que estatisticamente têm uma maior taxa de suicídio, comportamentos desvian tes e de risco para o indivíduo e para a sociedade. Além dos medicamentos habitualmente vendidos em farmácias e

parafarmácias, podem ainda ser utilizadas, sem orientação médica nem farmacêutica, formulações comercializadas através da Internet ou em lojas de produtos naturais, que não estando sujeitas ao controlo de produção e venda, não oferecem garantias de eficácia nem de segurança.

Os medicamentos com ação no sistema nervoso central (SNC) são o segundo grupo de fármacos com maior núme ro de embalagens dispensadas, de acordo com as estatísti cas mais recentes da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos da Saúde, I.P. (Infarmed, 2018). Também segun do as estatísticas do Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os medicamentos são os principais agentes responsáveis por intoxicações agudas em Portugal, sendo o grupo dos psicofármacos o mais prevalente (Belchior, 2016). Por estas razões, estes são os medicamentos com maior interesse médico-legal, em particular os ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos, mas também os medicamentos anticon vulsivantes, utilizados para prevenção de crises de epilep sia, e os analgésicos estupefacientes pelo seu potencial tóxico e adictivo.

Os medicamentos surgem, portanto, referenciados no contexto médico-legal em casos de intoxicações agudas voluntárias (suicídios ou homicídios), de intoxicações invo luntárias (acidentais, e.g., interação medicamentosa) e em outros casos devido às alterações comportamentais resul tantes do seu uso terapêutico.

50.1

Amostragem

Em toxicologia forense post mortem, a matriz de eleição para a pesquisa de medicamentos é o sangue total, par ticularmente o periférico ou, em alternativa, cardíaco. O sangue total permite estabelecer uma relação entre a con centração das substâncias e o efeito consequente, tendo por base muitos dados recolhidos em diversos estudos e

© PACTOR 689

50

organizados sob a forma de tabelas com cencentrações de referência, onde se estabelecem os intervalos de con centração considerados terapêuticos, tóxicos ou letais (Musshoff et al., 2004; Repetto & Repetto 2015; Schulz & Schmoldt, 2003).

Quando o volume de sangue é insuficiente, a preparação de manchas de sangue pode ser uma ótima alternativa para a análise qualitativa e quantitativa de um elevado número de substâncias (Sadler Simões et al., 2018).

A utilização de outras matrizes biológicas para a pesqui sa de medicamentos é por vezes necessária, em particular quando não é possível obter sangue, quando as substân cias têm concentrações terapêuticas no sangue inferiores aos limites de deteção dos métodos analíticos ou quan do se pretende obter outro tipo de informação, como, por exemplo, o consumo numa maior janela temporal.

50.2

Metodologia analítica

A variedade de substâncias medicamentosas potencial mente tóxicas e com interesse médico-legal é grande, sendo necessário optar por pesquisas direcionadas, quer por limitações técnicas, quer para uma melhor otimização dos recursos disponíveis. Além disso, existem diversos métodos analíticos para a determinação de medicamen tos no soro, no plasma ou em urina, mas são poucos os adequados à análise de sangue total (Truta et al., 2016). É, então, necessário desenvolver e validar procedimen tos de preparação de amostra adequados a cada técnica analítica, procedimentos esses que podem ser restritivos e morosos.

A diversidade das estruturas químicas, das característi cas farmacocinéticas e das concentrações esperadas nas amostras tornam a análise de medicamentos em contexto de rotina pericial um grande desafio, sendo normalmen te utilizados métodos de triagem muito abrangentes com recuperação elevada e menos seletividade. Os métodos de confirmação têm de ser mais seletivos e sensíveis, de forma que os resultados sejam inequívocos, precisos e exatos.

Na década de 80 do século XX, a hifenização da croma tografia gasosa com espectrometria de massa (GC-MS) tornou-se a “solução dourada” para todos os campos da toxicologia analítica, devido às suas elevadas capacida des de identificação e de separação, combinadas com a sua alta sensibilidade. Foram necessários mais de 30 anos para que a cromatografia líquida acoplada à espectrome tria de massa (LC-MS) tivesse uma implementação efetiva em rotina (Maurer, 2007). De facto, durante os últimos 15 anos, as tecnologias de LC-MS e, sobretudo, UPLC-MS/ MS (espectrometria de massa tandem) demonstraram ser

técnicas mais sensíveis, mais seletivas e mais eficazes na identificação e quantificação da generalidade das substân cias, encontrando muitas aplicações na química clínica e na toxicologia forense (Amundsen et al., 2013; Maurer, 2007; Peters, 2011). É agora, muitas vezes, a tecnologia de esco lha para a bioanálise quantitativa (Villiers et al., 2006; Maz zeo et al., 2005).

Embora a tecnologia GC-MS ainda seja amplamente utili zada na rotina dos laboratórios forenses, nos últimos anos tem havido um aumento do interesse por parte dos toxi cologistas clínicos e forenses no uso da espectrometria de massa de alta resolução (HRMS), acoplada a instrumen tos de cromatografia líquida de ultra-performance (UPLC) (Bidny et al., 2017; Maurer, 2013). Este é o resultado dos desenvolvimentos inovadores das tecnologias HRMS, in cluindo os analisadores de massas de tempo de voo (TOF) e a Orbitrap por transformadas de Fourier. A introdução de instrumentos híbridos sensíveis, como o quadrupolo – tem po de voo (QTOF), com maior resolução e maior precisão de massas, tornou possível a aquisição de massas precisas do precursor e dos seus iões produto, após a dissociação por colisão induzida (CID). Esta tecnologia permite uma maior confiança na identificação das substâncias em aná lises sistemáticas em toxicologia. Os detetores QTOF, jun tamente com instrumentos UPLC, podem oferecer tempos de análise mais curtos, permitindo, também, a análise de substâncias polares de elevado peso molecular. A populari dade dos instrumentos QTOF sobre os espectrómetros de massa tandem convencionais, como os espectrómetros de massa triplo quadrupolo (MS/MS), surge porque permitem o registo simultâneo de todas as massas. Paralelamente, também fornecem informação retrospetiva de dados, per mitindo a reavaliação de amostras para novos analitos de interesse sem haver a necessidade de reanálise. Com a re dução da dimensão e do custo destes instrumentos de van guarda, tem havido um aumento do número de publicações relativas à implementação da tecnologia HRMS aplicada à triagem e à quantificação de drogas ilícitas e terapêuticas (Bidny et al., 2017).

No que diz respeito à preparação das amostras biológicas, no início da era LC-MS, os entusiastas alegavam que a pre paração de amostra demorada e obrigatória para a GC-MS não seria tão necessária. No entanto, ao longo dos anos, os investigadores perceberam que, mesmo para LC-MS, a preparação de amostras é relevante na maioria dos casos. De facto, melhora a sensibilidade e remove os interferentes de matriz, reduzindo o risco de efeitos matriz nos procedi mentos LC-MS (Maurer, 2013).

Um estudo de 2003 descreve, em detalhe, o impacto da preparação da amostra e o efeito da supressão iónica na análise toxicológica (Dams et al., 2003). Mais recentemente, Peters e Remane reviram criticamente o impacto dos efei tos matriz em aplicações LC-MS, aplicadas à toxicologia

Tratado de Medicina Legal 690

Identificação Genética de Desconhecidos

António Amorim

Palavras-chave: identificação humana; indivíduos não identificados; genética.

Keywords: human identification; unidentified individuals; genetics.

Introdução

A identificação de um indivíduo desconhecido, no âmbito médico-legal e forense, pode ser realizada por diversos mé todos científicos, de entre os quais destacamos a identifi cação genética, que, por regra, só é ordenada ou requerida quando nenhum dos outros métodos disponíveis possibili tou a identificação do indivíduo. Por este motivo e porque as situações que possam envolver um número de vítimas muito alargado são de reduzida ocorrência, em termos quantitativos, as perícias de identificação genética de des conhecidos não se encontram no topo das perícias mais realizadas no âmbito médico-legal e forense. Aliás, na his tória contemporânea de Portugal, o único desastre de mas sa que envolveu um número considerável de vítimas, que tiveram de ser identificadas recorrendo à identificação ge nética, ocorreu em 2017, ficando conhecido na história de Portugal como os incêndios de Pedrógão Grande. Não obs tante a casuística pouco expressiva em termos numéricos, nas primeiras décadas do corrente século XXI, o recurso às perícias de identificação genética tem-se generalizado a ní vel mundial em todas as situações de desastres de massa, chamando a si um papel de extrema importância quer em termos socias, quer em termos humanitários.

Neste capítulo abordamos o âmbito de aplicação da iden tificação genética, bem como os diferentes tipos de amos tras estudados no âmbito destas perícias, os marcadores genéticos utilizados, a valorização estatística dos resulta dos genéticos, as diferentes metodologias laboratoriais dis poníveis e, finalmente, alguns dos casos de identificação genética de especial relevância e interesse histórico.

A abordagem que fazemos à temática da identificação ge nética de desconhecidos tenta utilizar linguagem e nível de complexidade que permita a sua compreensão e, portanto, a sua utilidade, quer para académicos quer para profissio nais, quer sejam das áreas das ciências jurídicas e ciências sociais e humanas, quer sejam das áreas das ciências da vida e ciências médicas.

60.1

Identificação humana

Cada ser humano constitui-se com origem num suporte biológico que se sustenta com uma estrutura psíquica, ao qual as condições histórico-socioculturais em que se de senvolve vincam uma identidade. Este conjunto, que se traduz numa singularidade, numa realidade única, é assim reconhecido na relação entre indivíduos. A singularidade de cada ser humano é-lhe reconhecida pelos demais se res humanos e pela sociedade, não só durante todo o seu período de vida, mas também após a sua morte biológica. Neste alinhamento, o direito português confere a todo o ser humano, por força do princípio da dignidade da pessoa hu mana que inspirou a Constituição da República Portuguesa, o direito à identidade pessoal. Com o nascimento completo e com vida, todos os indivíduos adquirem simultaneamente a personalidade jurídica e inerentemente o direito à identi dade pessoal. Também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 6.º, estabelece que todos os indi víduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica, e, portanto, da sua singulari dade e identidade pessoal.

Se é certo que a individualidade psíquica e sociocultural de um indivíduo pode ser moldável ao longo da sua vida, tal não se verifica, salvo situações absolutamente excecio nais, com a identidade genética que é, pois, o suporte da componente biológica de cada ser humano. À semelhança do conceito mais abrangente de identidade pessoal, a identidade genética assenta nas características de cada indiví duo, que se traduzam numa singularidade, numa realidade única e na possibilidade de reconhecimento dessa singula ridade entre diferentes indivíduos.

A identidade de um indivíduo presente aos serviços médico -legais, seja em vida seja em estado de cadáver, na grande maioria dos casos é verificada através daquilo que desig namos por identificação visual e que se baseia na compa ração de cada indivíduo que nos é presente com fotografias de documentos oficiais. No entanto, contrariamente ao que

© PACTOR 905

60

se passa com a maior parte dos indivíduos vivos ou cadá veres humanos frescos, a identificação visual não tem apli cação ou utilidade nos casos de cadáveres em avançado estado de decomposição, maioritariamente cadáveres es queletizados, em remanescentes humanos, em cadáveres recentes que apresentem mutilações, e em particular muti lações faciais, e, nem mesmo, em indivíduos vivos indocu mentados que não tenham, ou afirmem não ter, memória da sua identidade. Nestes casos, de acordo com orientações e consenso internacionais, a identificação individual mé dico-legal é realizada, sempre que possível, recorrendo à lofoscopia ou à informação médico-dentária. Ainda assim, quando nenhum destes métodos permitiu a identificação individual, a genética forense é então chamada a intervir para realização do exame pericial de identificação genética de desconhecido.

Sublinhar que, sendo os métodos de identificação indivi dual todos de natureza comparativa, a lofoscopia, relati vamente à identificação genética, tem, em princípio e na maior parte dos casos, a vantagem de ter quase sempre disponíveis dados para comparação em registos oficiais. É muito reduzido o número de situações em que um indiví duo não tem a sua impressão digital registada em arquivos oficiais. Já no que concerne a registos médico-dentários existem em número muito reduzido se comparados com os registos lofoscópicos oficiais.

Dada a necessidade de comparação, quanto menor e mais específico for o grupo que definimos e ao qual, em prin cípio, pertence o indivíduo ou remanescente humano a identificar, maior será a probabilidade de alcançarmos uma identificação individual positiva. Assim, o contributo prévio da intervenção pericial da antropologia forense, na orien tação da investigação da identidade, pode ser de grande valor. A intervenção pericial da antropologia forense desen volve-se no sentido de apurar o sexo biológico do indivíduo a quem pertencem os remanescentes humanos em estudo, bem como de estimar a sua idade aproximada à altura da morte, a sua estatura e robustez, ancestralidade ou afinida des populacionais, o tempo decorrido post mortem e, even tualmente, algumas informações de especial relevância na individualização dos remanescentes humanos bem como algumas informações no âmbito das causas e circunstân cias da morte. Com o conjunto de informação reunida em resultado da atividade pericial da antropologia forense, o grupo de indivíduos onde se poderá incluir o cadáver ou os remanescentes cadavéricos a identificar será tão reduzido quanto possível, possibilitando, desta forma, maior suces so das intervenções periciais subsequentes, sejam elas da medicina dentária forense sejam elas da genética forense (Amorim, Afonso-Costa, et al., 2011).

A identificação genética de desconhecidos, como já des crito anteriormente, por norma, só é ponderada quando nenhum dos restantes métodos científicos de identificação

médico-legal humana permitiu identificar o cadáver ou os remanescentes cadavéricos. Para este alinhamento con correm essencialmente dois fatores. Por um lado, o facto da identificação genética ser dos métodos periciais mais complexos e mais laboriosos e, por outro lado, o facto da identificação genética ser dos exames periciais mais dis pendiosos em termos de recursos financeiros. Mais ainda, e nesse aspeto não trazendo qualquer diferença ou vanta gem relativamente aos restantes métodos de identificação médico-legal humana, a realização das perícias de identifi cação genética de desconhecidos só é possível se existir um referencial para comparação, seja este uma amostra de referência do suposto indivíduo a identificar colhida an tes da sua morte, sejam objetos pessoais utilizados antes da morte pelo suposto indivíduo a identificar, sejam estes ascendentes diretos, descendentes diretos ou familiares com outros graus de parentesco biológico relativamente ao suposto indivíduo a identificar que concordam de forma livre e informada em ceder amostras biológicas suas para utilização no âmbito da identificação genética de um ca dáver desconhecido a identificar, sendo, aliás, esta última situação o referencial mais frequentemente utilizado, se não mesmo o único possível, no âmbito das perícias de identifi cação genética de desconhecidos realizadas pelos serviços médico-legais.

De há mais de 20 anos a esta parte, a identificação gené tica de desconhecidos, sob responsabilidade dos serviços médico-legais e forenses, concretiza-se através da deter minação do perfil genético do cadáver ou remanescentes cadavéricos a identificar, perfil este que se constitui como o conjunto de informação em determinado número, grupo ou painel de marcadores genéticos, observada no genoma do indivíduo ou remanescentes a identificar.

Existem recomendações científicas internacionais no âm bito das perícias de identificação genética de desconheci dos, relativas a várias matérias, das quais destacaríamos as recomendações relativas às qualificações mínimas dos peritos que realizam as perícias e as recomendações rela tivas aos marcadores genéticos a utilizar na realização de perícias de identificação genética de desconhecidos.

Quanto às qualificações mínimas dos peritos responsáveis por perícias de identificação genética, de acordo com a au toridade internacional competente para a área, a International Society for Forensic Genetics (ISFG), as perícias de identificação genética, aliás como quaisquer outras perícias inseridas no âmbito da genética forense, deverão ser rea lizadas por indivíduos com formação universitária de du ração mínima entre cinco a seis anos, na área da genética humana ou outra área adequada ou afim, e experiência tu telada mínima de três anos, em laboratório e com supervi sor que, também estes, cumpram estas recomendações da ISFG (Morling et al., 2002).

Tratado

Legal 906

de Medicina

Quanto aos marcadores genéticos a utilizar, as recomenda ções internacionais e designadamente as recomendações da autoridade internacional com competência na matéria –European DNA Profiling Group (EDNAP) –, determinam que os marcadores genéticos a utilizar na definição de perfis genéticos no âmbito da identificação humana são os de signados STR (do inglês short tandem repeats), também conhecidos como microssatélites ou como ADN não codi ficante repetitivo em tandem. O elenco dos STR em utiliza ção em cada país, quer em termos quantitativos quer em termos qualitativos, é determinado com base em critérios técnicos e científicos rigorosos e bem definidos que, por seu lado, permitem sempre alguma flexibilidade na decisão final das autoridades políticas competentes, e designada mente no que se refere ao número de STR a utilizar.

60.2

Âmbito de aplicação

A identificação genética de desconhecidos no âmbito mé dico-legal, em regra e como já referido anteriormente, tem sempre lugar quando nenhum outro método científico de identificação humana permite identificar um indivíduo ou re manescentes humanos, podendo, no entanto, por decisão de autoridade judicial ou judiciária ou por decisão do perito médico titular do processo, ser o único método utilizado em determinadas situações em concreto, ainda que, esta segunda alternativa seja de ocorrência excecional.

A identificação genética pode ter por objeto um único indi víduo ou remanescentes humanos com origem num único indivíduo, ou remanescentes humanos com origem em múl tiplos indivíduos. O indivíduo, remanescentes humanos ou

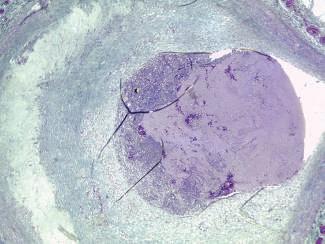

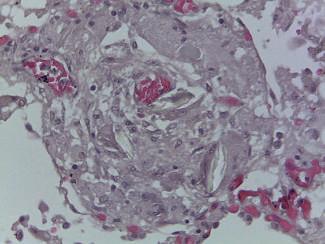

indivíduos a identificar podem ser indivíduos vivos ou ca dáveres, sendo, no caso destes últimos, as situações mais comuns as dos cadáveres esqueletizados (Figura 60.1). Genericamente, no que se refere aos cadáveres presentes para identificação genética de desconhecidos, as situações mais frequentes na rotina pericial dos serviços médico-le gais resultam quer de mortes naturais por doença ou por outros fatores intrínsecos ao indivíduo, quer de mortes vio lentas, nas quais incluímos os suicídios, os homicídios e os acidentes, sejam estes, acidentes rodoviários, incêndios, explosões, derrocadas, naufrágios ou outros.

Quando estamos perante acidentes ou quaisquer fenó menos cuja magnitude e, sobretudo, o número de vítimas, impliquem a necessidade de assistência externa, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estamos perante situações que se classificam como desastres de massa. Os principais desastres de massa ocorridos na história da hu manidade têm resultado da ocorrência quer de catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, tsunamis, furacões, ciclones, terramotos, inundações, secas extremas, incên dios, de entre outras, quer de acidentes de aviação, quer, ainda, de conflitos bélicos ou de outros conflitos políticos e atos terroristas, dos quais, em regra, o número de vítimas é muito elevado e o número de vítimas a submeter a perícias de identificação genética de desconhecidos pode, também, ser muito elevado.

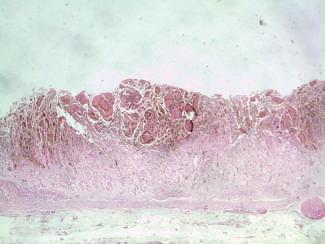

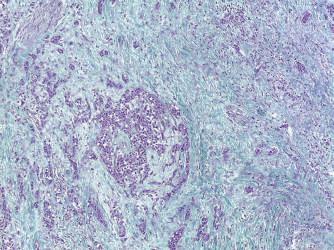

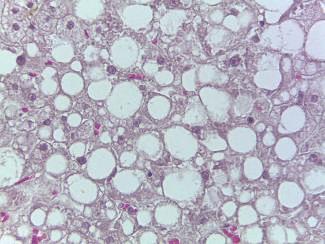

Para além de indivíduos vivos ou cadáveres para identifica ção genética de desconhecidos no âmbito das situações até aqui elencadas, os serviços médico-legais recebem, ainda, para identificação genética, remanescentes de inter rupções de gravidez (Figura 60.2), fetos ou remanescentes fetais (Figura 60.3), recém-nascidos, bem como amostras biológicas que classificamos como amostras dúbias.

Identificação Genética de Desconhecidos 907 © PACTOR

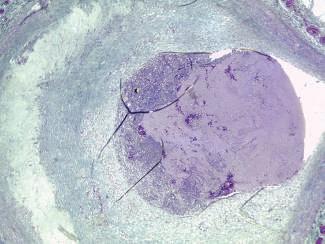

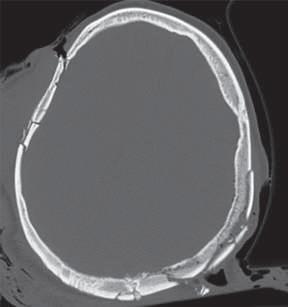

Fig. 60.1 Corpo esqueletizado, para identificação

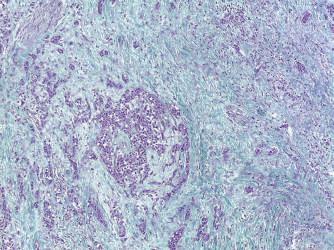

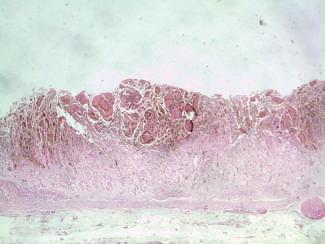

Fig. 60.2 Remanescentes de interrupção da gravidez, para identificação do pai biológico

Quanto à identificação genética de desconhecidos que tenha lugar em amostras provenientes de remanescentes fetais ou embrionários, sublinharíamos que o artigo 42.º do Código Penal Português prevê que, após interrupção da gravidez ordenada na sequência de crime sexual de viola ção, deve ocorrer identificação genética dos remanescen tes embrionários ou fetais por comparação com a amostra do presumível agressor/pai biológico. Já no caso de na dos-vivos ou mortos em que tenha ocorrido o abandono, a identificação genética tem lugar com vista ao apuramento de quem terá sido a presumível responsável pelo abando no/mãe biológica.

Quanto ao que habitualmente designamos como amostras dúbias, podem ser amostras colhidas no âmbito da realiza ção de análises clínicas ou de outros exames complemen tares de diagnóstico, como exames anátomo-patológicos, e, designadamente, sangue ou fragmentos de tecidos hu manos dos mais diversos órgãos e localizações, e relativa mente às quais não há a certeza do indivíduo, da pessoa a quem pertencem, a quem se referem. As amostras dú bias podem, ainda, ser amostras colhidas não no âmbito do diagnóstico médico, mas no âmbito de exames periciais de toxicologia forense, designadamente sangue colhido em contexto de determinação de alcoolémia ou de determi nação de drogas de abuso, bem como amostras colhidas no âmbito de controlos de dopagem em atletas. Comum a todas as amostras dúbias elencadas é o facto de não exis tir, ou de ter sido levantada suspeição sobre, a verdadei ra identidade do indivíduo a quem pertence determinada amostra e, portanto, a quem ficará associado, a quem será atribuído, determinado diagnóstico médico ou a prática da utilização ilegal de determinada substância ou substâncias.

60.3

Amostras problema estudadas