9 minute read

Referencias 1

Rentismo Petrolero

Advertisement

Antecedentes.

Autor: Martha Loaiza

Antecedentes.

Aunque durante el gobierno de Cipriano Castro (1899-1908) se suscribieron algunos contratos petroleros, no sería sino hasta 1914, en el transcurso de la gestión de Juan Vicente Gómez (1908-1935), al producirse la perforación del pozo Zumaque I por la Caribbean Petroleum Co., y luego en 1922, con la explotación del pozo Barrosos II por la Standard Oil Co., cuando Venezuela da inicio a la era comercial de su industria petrolera (Balestrini, 2008; McBeth, 2014).

A partir de entonces, y gracias a la renta generada por esta industria, el país dejaría de ser una economía fundamentalmente agraria para convertirse progresivamente en un petroestado, es decir, en una nación cuyo gobierno se erige en el principal receptor y dispensador de la renta obtenida con la exportación de hidrocarburos.

Lo cual, obviamente, también incidió en importantes aspectos de la cultura política, como la orientación paternalista, clientelar e incluso mesiánica de amplios sectores de la sociedad.

Al respecto conviene precisar, no obstante, que las bases de ese tipo de orientación habían estado presentes desde la época de la colonia. Como ha sido señalado, entre otros, por el historiador Manuel Caballero (2010:85).

Rentismo Petrolero.

Desde un punto de vista formal o legal, el arranque del rentismo petrolero en Venezuela coincidió con las primeras legislaciones sobre hidrocarburos aprobadas entre 1918 y 1935, en las cuales se establecieron normas referentes al otorgamiento de concesiones, a la extensión territorial de las mismas, así como al pago de impuestos y regalías (Manzano, 2009: 21-25).

Por medio de estos instrumentos, como lo ha señalado Fernando Coronil (2002), el Estado venezolano se convirtió en un petroestado, que no solo contaba, en la terminología weberiana, con el monopolio de la violencia legítima, sino además con el de la riqueza natural.

Desde otra perspectiva, la cultural, como fue apuntado metafóricamente por Arturo Uslar Pietri, la explotación petrolera representó para el venezolano común el haber podido acceder, finalmente, al mágico El Dorado.

La discusión sobre el uso adecuado de la renta petrolera ha tendido a girar, de acuerdo con expertos en el área, en torno a si esta debe dirigirse a la inversión o al gasto social. Resulta obvio que no se trata de opciones necesariamente excluyentes, sino del mayor o menor énfasis colocado en cada una de ellas, según el proyecto nacional de cada gobierno.

Al respecto conviene destacar la coincidencia de algunos analistas al señalar que mientras las gestiones gubernamentales anteriores al denominado “Trienio Adeco” (1945-1948) habían colocado el énfasis en destinar la renta petrolera a la inversión, durante dicho trienio se le dio el impulso principalmente al gasto social (salud, vivienda, alimentación, seguridad social).

En el primer caso, habría prevalecido la visión de sembrar el petróleo, propuesta por Arturo Uslar Pietri en 1936, en tanto que en el segundo habría privado la de Rómulo Betancourt, basada en la distribución popular de la renta petrolera (Manzano, 2009:30-31; Rodríguez y Rodríguez, 2013:82).

Destino de la Renta Petrolera.

Con el derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948 y la subsiguiente instauración de un régimen pretoriano, se retornó al esquema de favorecer la inversión de la renta petrolera en infraestructura y en proyectos de industrialización. Sería especialmente durante la gestión de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) cuando, inspirado y guiado por su doctrina del Nuevo Ideal Nacional, se dio inicio a la ejecución de industrias básicas como la Siderúrgica del Orinoco, la planta de generación eléctrica del Caroní y el complejo petroquímico de Morón.

Incluso se llegó a plantear el desarrollo de la energía atómica, la cual, según el capitán Luis A. Campos Giral, no solo formaba parte de la revolución tecnológica del momento, sino que además por poner en peligro la principal fuente de riqueza nacional, el petróleo, permitía legitimar o justificar esa fuente alternativa de energía y de ingresos. Al caer el régimen, el 23 de enero de 1958, esos proyectos se encontraban en fase de ejecución (Rincón, 1982: 71, 83-84).

Una vez restituida la democracia ese año, los principales partidos políticos del país (Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática) acordaron, con la rúbrica de sus candidatos presidenciales, un “Programa Mínimo Conjunto de Gobierno” para ser aplicado luego de las elecciones nacionales. En el mismo se planteaba, por un lado, que el Estado desempeñaría “un papel

preponderante en el fomento de la

riqueza nacional”. Y, por el otro, que dado que la nación es la propietaria del subsuelo y que el petróleo constituye un bien de utilidad pública, se revisarían las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras. A lo que se añadía que serían realizados los estudios necesarios para la creación de una empresa nacional de petróleos (Suárez,2006:83-89).

Esas consideraciones ponían en evidencia el propósito de los principales actores políticos del país de consolidar el funcionamiento y la misión del petroestado. No obstante, con el fin de evitar objeciones y críticas ante su posible impacto en la mentalidad rentista de los venezolanos, se incluyó la siguiente proposición: “Reconocimiento de que el trabajo es elemento fundamental del progreso económico y del engrandecimiento del país. Defensa del trabajador y adecuada protección a la libertad sindical y a los organismos sindicales” (“Programa Mínimo Conjunto de Gobierno”, en Suárez, 2006:87).

En un recuento detallado de la evolución del rentismo entre 1958 y 1998, resulta conveniente señalar que en los primeros años de ese período, el gasto social constituyó

un elemento crucial en la estabilización de una democracia que se encontraba seriamente amenazada por la insurgencia guerrillera y por golpes de Estado liderados por militares.

Posteriormente, sin embargo, las restricciones al pluralismo, aunadas al clientelismo partidista, condujeron a la llamada “partidocracia”, que provocaría un progresivo malestar y un rechazo a los partidos tradicionales y a su dirigencia.

Eventos como el “Viernes Negro” de febrero de 1983 y el “Caracazo” de febrero de 1989, vinculados con crisis y medidas económicas que afectaban las aspiraciones reivindicativas de la población, sirvieron para reforzar esa actitud de rechazo. En el primer caso, la decisión de adoptar una política de control cambiario ante la crisis fiscal del país condujo, en palabras de Luis José Silva Luongo (2007:71), a la desaparición de “la confianza que había existido en nuestro signo monetario”. En el segundo, el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas del transporte colectivo, como parte del programa de ajuste anunciado por el reelecto presidente Carlos Andrés Pérez, constituyeron factores detonantes de las protestas y saqueos protagonizados por distintos sectores de la población, que venían padeciendo serios problemas de escasez, desabastecimiento e inflación y que se sintieron frustrados por las mencionadas medidas económicas, impulsadas por quien a su primera gestión (1974-1979) se le había adherido la etiqueta de la “Gran Venezuela” o la “Venezuela Saudita” (Kornblith, 1998). Con la remoción y enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, se produciría en diciembre de ese año la reelección del presidente Rafael Caldera, quien se había promovido como el líder que pondría fin al “neoliberalismo” y que contaba con el apoyo de su nueva organización partidista, Convergencia, y de una coalición de pequeños partidos de izquierda. La nueva administración, ante la caída sustancial del ingreso fiscal petrolero, se vio forzada a adoptar en abril de 1996 un programa de ajuste reminiscente del implementado por el gobierno anterior, el cual había sido duramente cuestionado por Caldera desde su curul como Senador vitalicio en el Congreso Nacional.

Para los decepcionados ciudadanos, se había aplicado un nuevo “paquetazo” económico, que agravaba sus duras condiciones de vida. Con esa extensa frustración colectiva se abrían las puertas para la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República.

El Chavismo y el Rentismo Petrolero.

El discurso de Hugo Chávez durante la campaña electoral de 1998, centrado en la supuesta lucha terminal entre su “Polo Patriótico” y la “corruptocracia puntofijista”, caló hondamente entre diversos sectores sociales desencantados con la gestión de gobiernos anteriores y, especialmente, entre los estratos más pobres de la población, que aspiraban a ser reivindicados con los “recursos del pueblo”. En concordancia con sus promesas electorales, la gestión de Chávez se orientó a favorecer el uso de la renta petrolera en el gasto social. No obstante, la reducción del ingreso fiscal petrolero por la caída de precios limitó esos gastos e incidió en una pérdida de su popularidad.

A partir de entonces, la asignación de la renta petrolera tendió a realizarse de manera ampliamente discrecional a través de Petróleos de Venezuela, S.A, dandose la creación de fondos extra presupuestarios como el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, FONDEN, el uso de créditos adicionales, y de las estimaciones irreales del precio del petróleo en la ley anual de presupuesto. Ese manejo discrecional se tradujo en que, en promedio, el 43% de los aportes de PDVSA al gasto público, entre 2004 y 2012, se asignaran fuera del presupuesto. Lo cual, trajo consigo un marcado deterioro institucional en aspectos como la rendición de cuentas, el funcionamiento del Estado de Derecho, la efectividad gubernamental y la lucha contra la corrupción (Rodríguez y Rodríguez, 2013: 118-119).

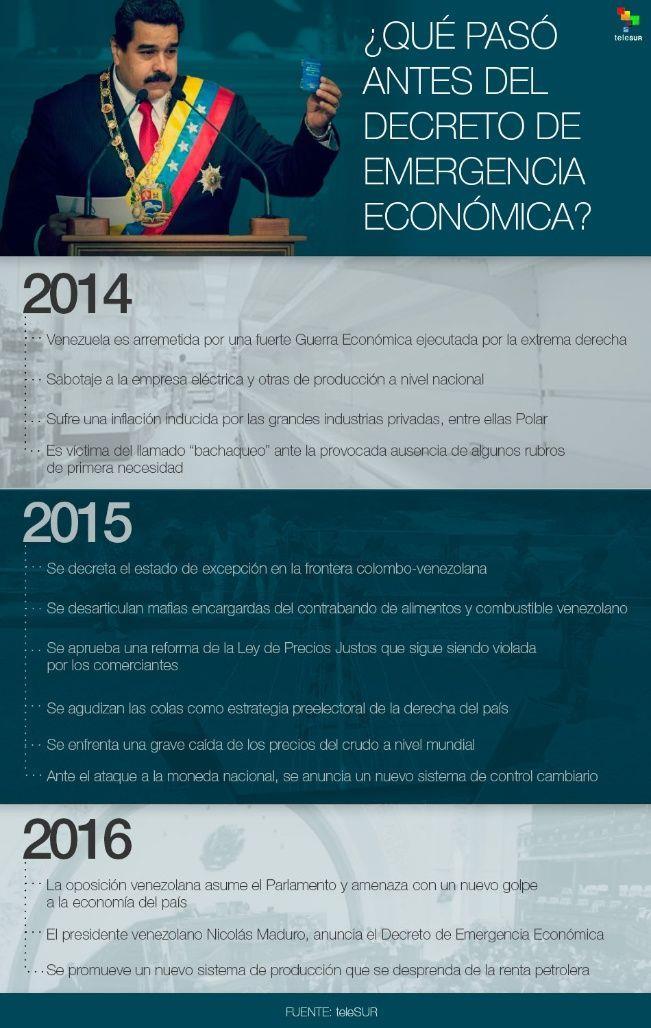

Con la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República en abril de 2013, la situación se tornó más difícil para su administración en virtud de la apreciable disminución del ingreso fiscal que había sido provocada por la baja de los precios del petróleo. La derrota del oficialismo en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, el creciente descontento popular manifestado en recurrentes protestas callejeras y detectado por las encuestas de opinión pública, así como el persistente desabastecimiento de numerosos y diversos productos han llevado al gobierno no solo a profundizar su discurso sobre una supuesta guerra económica aupada por la “oligarquía” y el “imperialismo”, sino además a adoptar decisiones para ir “sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”. Las concesiones en el

Arco Minero del Orinoco, según él, servirían para reducir el rentismo petrolero en Venezuela. Lo que no ha admitido de manera explícita es que se estaría transitando de ese rentismo petrolero hacia un rentismo minero.

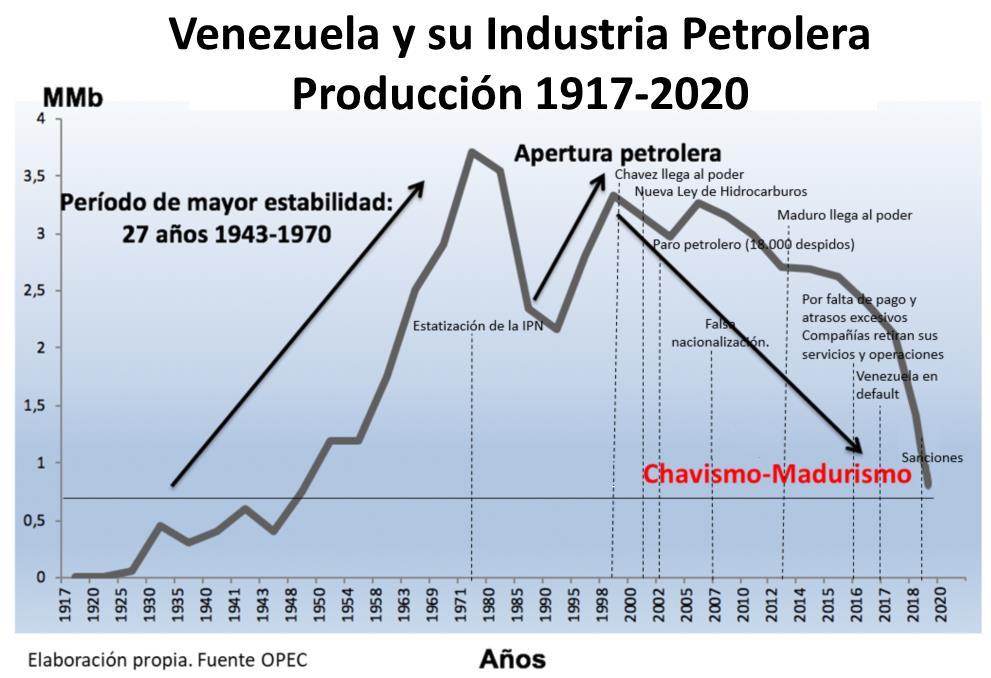

A continuacion podemos ver como ha sido la produccion petrolera en venezuela. Si comparamos la curva de produccion con los diferentes periodos presidenciales, podemos observar que toda nuestra economia gira según se comporte la explotacion y produccion de productos derivados del petroleo.