PORTFOLIO ANDRIEU LÉNA

PAYSAGISTE CONCEPTRICE D.E.P.

PARCOURS

GRANDS

Diplômée en 2019 de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Marseille, j’ai choisi de débuter ma carrière professionnelle dans cette ville. Ce choix m’a permis de travailler sur les enjeux actuels et futurs les plus importants dans un environnement urbain dynamique et riche en usages divers. Evolution du climat, préservation de la diversité biologique (terre/mer), enjeux des risques inondations et incendie, urbanité, liens sociaux, usages, place de la nature en ville : autant de sujets passionnants qui entourent la ville habitable et confortable de demain. Marseille est un lieu exploratoire et passionnant de ces thèmes transverses.

EXPÉRIENCES

• Depuis octobre 2019 : Paysagiste à Rougerie+Tangram, travail sur différents projets de logements (problématiques EBC, centre-ville dense), ERP (hôtels de luxe, notamment en espace protégé classé), espaces publics (parc et rues), en différentes phases selon les projets : Diagnostic, Concours, Esquisse, APS, PC/PA, APD, PRO, DCE, ACT, Chantier.

• Octobre 2023 - Avril 2024 : Paysagiste à Citta Urbanisme & Paysage, travail sur différents projets d’espaces publics (parc et rues), en différentes phases selon les projets : APS, PA, APD, PRO, Chantier.

• Février - septembre 2022 : Jardinière au Jardin des Migrations (13) : entretien du jardin (bouture, semis, taille, désherbage, arrosage, gestion du potager) et médiation (ateliers pour adultes, visites et ateliers pour enfants)

• Juin - Juillet 2018 : Stage en agence de conception à MOKA, atelier de paysage (13) : travail sur deux principaux projets, un projet urbain et un projet de parc départemental, assistance de conception, maquette, travail axonométrique, diagnostics, visite de site, recherches de références, de palettes végétales, de références

• Juin - Juillet 2017 : Stage en entretien paysager au Jardin des Migrations (13) : entretien du jardin et médiation

• Mars - Avril 2017 : Stage en production horticole André Eve Roses Anciennes et Nouvelles (45) : préparatrice de commande, taille, rempotage, arrosage, conseil

• Septembre 2014 - Août 2016 : Apprentissage Déco Paysage (27) : conceptrice paysager, chargée de communication, directrice de publication (site E commerce), gestion des stocks en pépinière

FORMATIONS COMPÉTENCES

• 2016 - 2019 : Diplôme de Paysagiste Diplomée d’État à l’ENSP Marseille

• 2014 - 2016 : Brevet de Technicien Supérieur Agricole Aménagements Paysagers (Hortithèque, Mont Saint Aignan) en apprentissage

• Informatique : Formation SKETCH UP Maîtrise AUTOCAD et QGIS

Maîtrise EXCEL, WORD Maîtrise PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR

• Relationnel : Publication internet, Communication, Médiation

• Langues : Anglais, niveau B2

EXPLORER TOUTES LES ECHELLES D’UN SITE

PARCOURS

GRANDS PAYSAGES

ESPACES PUBLICS

CONCERTATION ET MÉDIATION

EXPRESSIONS ARTISTIQUES

RECHERCHE

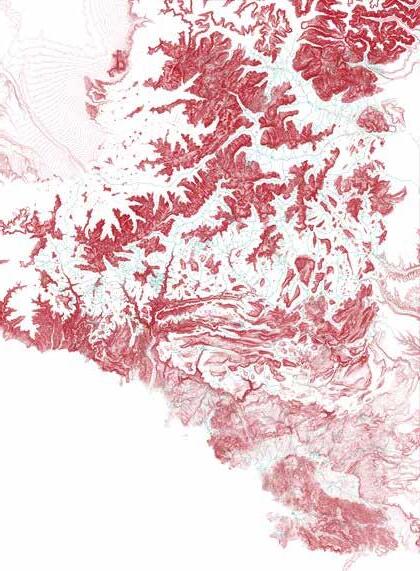

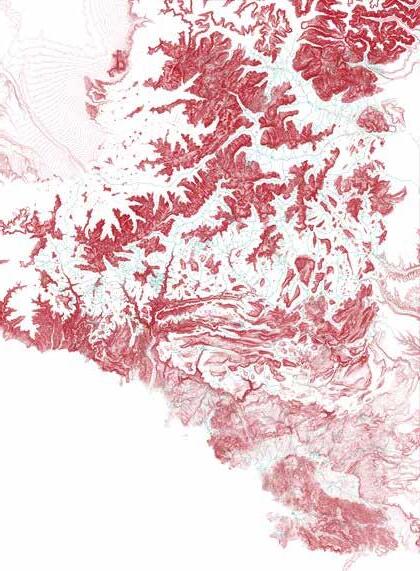

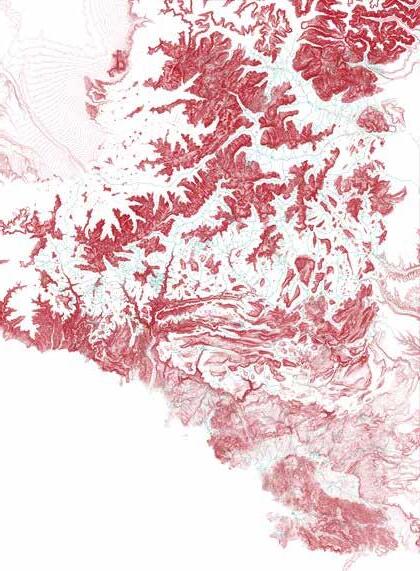

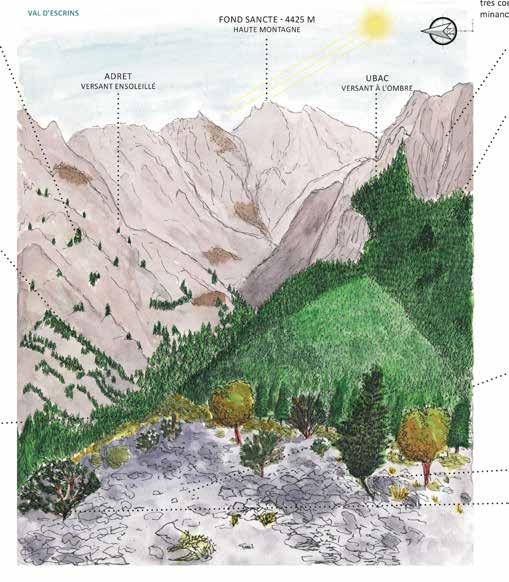

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE DU VAL D’ESCRINS

montagnes des hautes-alpes

MAJORITÉ DE PIN À CROCHET

MAJORITÉ DE PIN SYLVESTRE

MAJORITÉ DE MÉLÈZE

ZONE DE CRÊTE

MAJORITÉ D’ÉPICÉA

LIT DU TORRENT DU RIF BEL

PIN CEMBROPINACEAE PINUS CEMBRA

MÉLÈZE D’EUROPEPINACEAE LARIX DECIDUA

CORVIDAEA NUCIFRAGA CARYOCATACTES - CASSE NOIX MOUCHETÉ

CANIDEAE VULPES VULPESRENARD ROUX

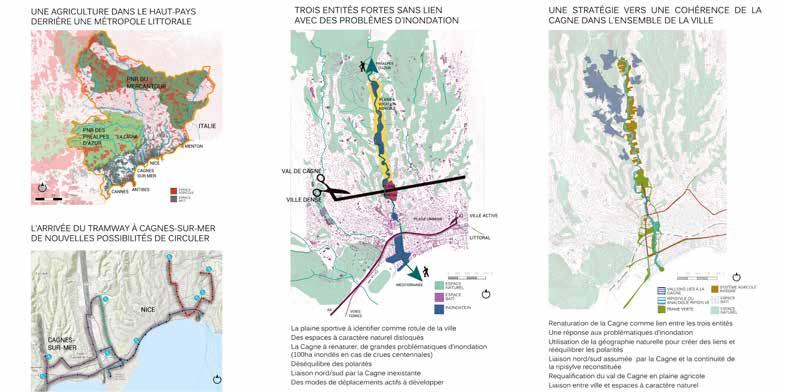

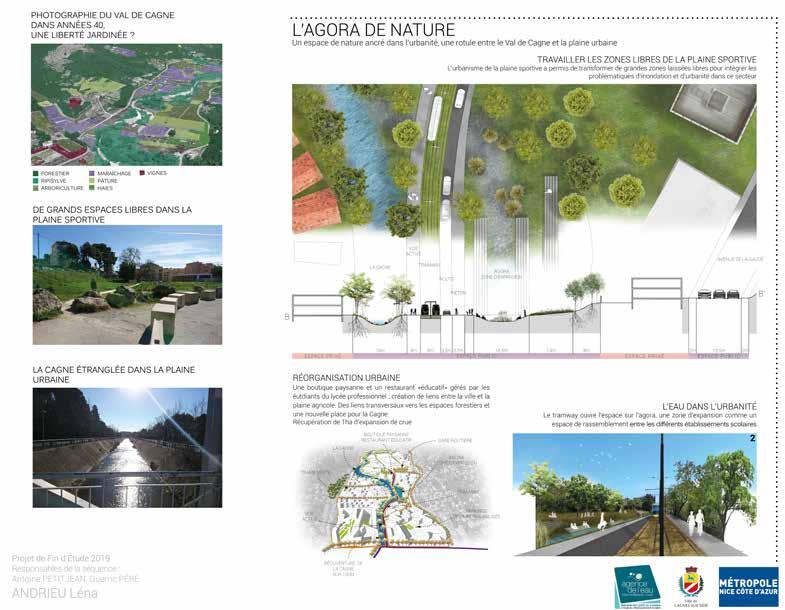

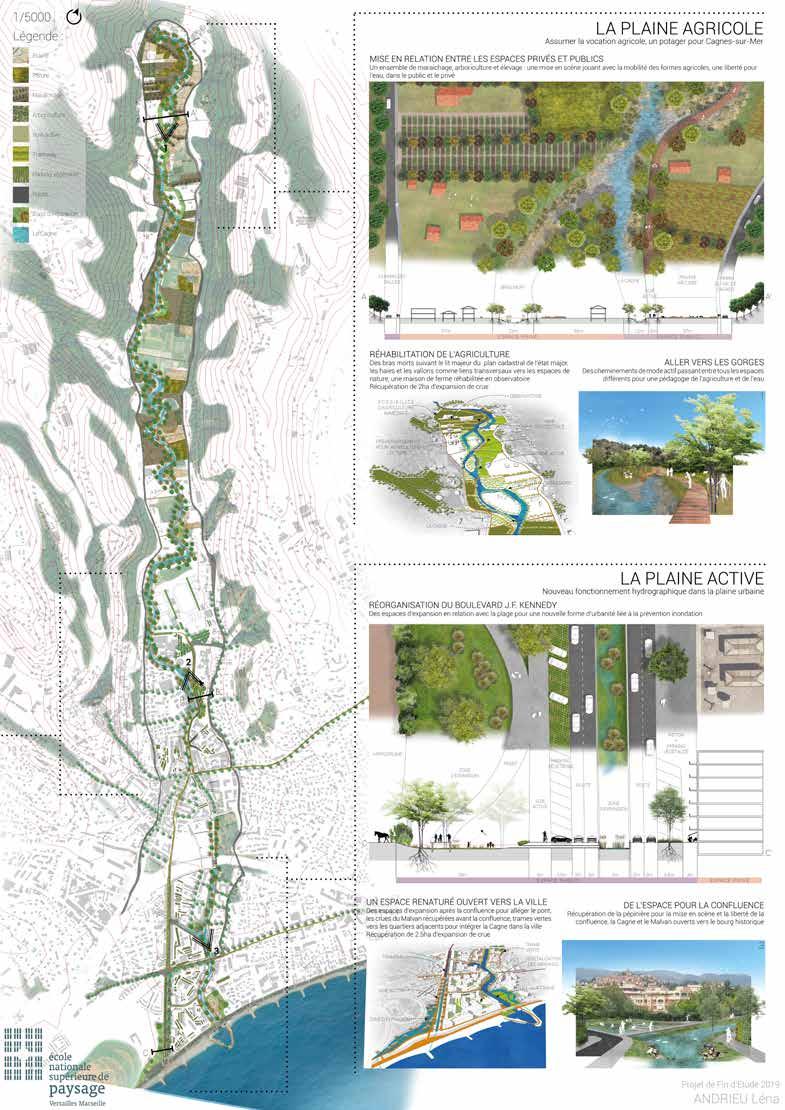

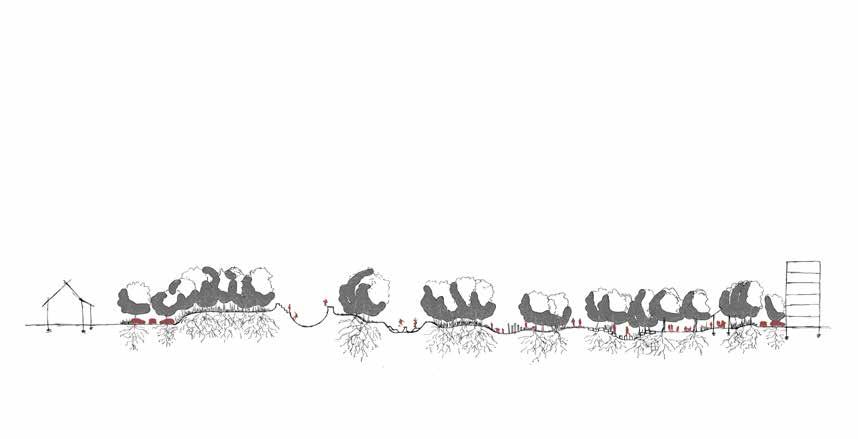

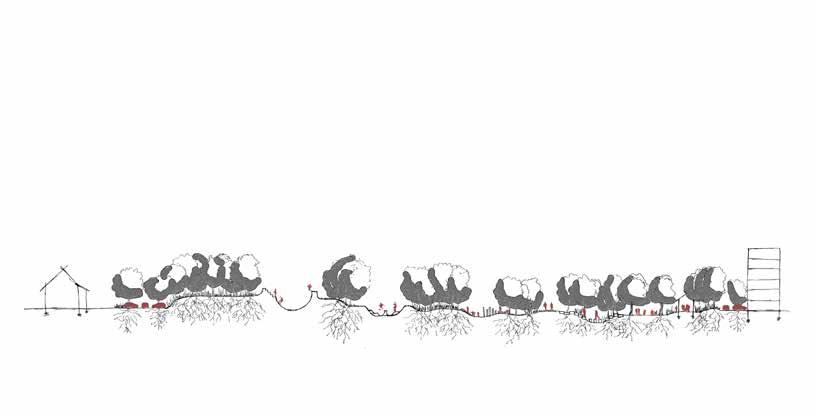

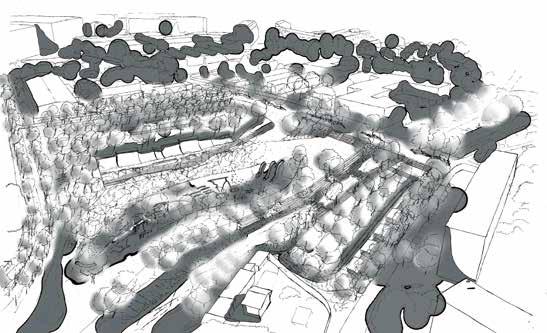

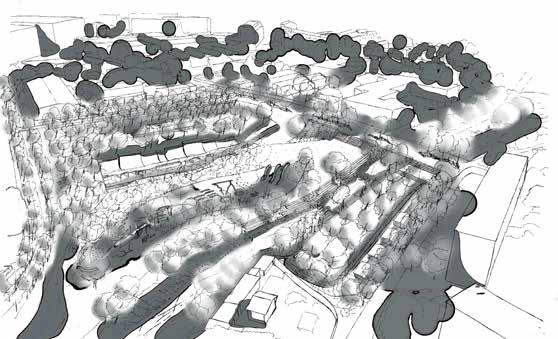

RENOUVELLEMENT URBAIN ET AGRICOLE

projet de fin d’étude

ESPACES PUBLICS

DES ENJEUX FORTS QUI DEMANDENT DES RÉPONSES JUSTES ET FINES, D’APTATION À TOUS

PARCOURS

GRANDS PAYSAGES

ESPACES PUBLICS

CONCERTATION ET MÉDIATION

EXPRESSIONS ARTISTIQUES

RECHERCHE

CARTOGRAPHIE DE LA SINGULARITÉ le pôle mazagran, marseille

La situation du pôle Mazagran est très particulière. Elle se situe toute proche de deux axes majeurs de Marseille et de l’opération grand centre-ville : la Canebière et le cours Lieutaud. Deux axes où l’activité est très forte. Cependant, dès qu’on entre dans la place du lycée Thiers, on se sent au calme, la végétation nous donne de l’air et la distance avec la voiture se ressent plus, on retrouve une place de piéton agréable. Il ne s’agit pas uniquement d’un lieu de passage mais bien d’un lieu intime. Le fait d’être dans un îlot nous protège des péripéties de la ville, et les bars qui ponctuent la place nous offre une activité. Le rassemblement de ces activités (calme, végétation, service, cœur d’îlot) sont très rares à Marseille.

On remarque que cette configuration se retrouve place Felix Barret par exemple ou quelques petites places au Panier notamment mais cela reste rare à l’échelle du centre-ville.

Prendre le parti de la rareté du lieu est un atout pour montrer qu’on peut redynamiser le pôle Mazagran et le rendre presque touristique, en tous cas attractif tout comme les autres places sur le schéma et ainsi suivre la trame urbaine marseillaise.

Porte d’Aix

Place des 13 coins

Place de Lenche

Jardin des Migrations

Place des Pistoles

Place des Moulins

Jardin des Vestiges

Boulevard d’Athènes

Marché des Capucins

Vieux-Port

Cours Estienne d’Orves

Place du Général De Gaulle

Place de l’Opéra

Halle Delacroix

Place Felix Baret

Puget

Axes structurants majeurs

Axes importants

Parcs et jardins

Places en retrait de la circulation

Notre-Dame de la Garde

Rue de Rome

Cours Joseph Thiery

Canebière

Cours Lieutaud

PARC URBAIN

OUVERT SUR LA VILLE, UN PARC CITOYEN

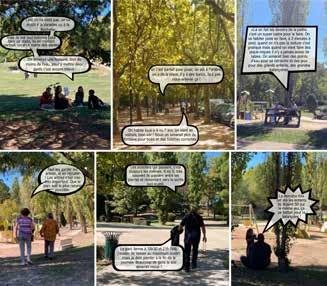

parc de drouille, réhabilitation d’un parc à manosque

UN POUMON VERT A L’ECHELLE DE LA VILLE, UNE ENCLAVE À L’ECHELLE DU QUARTIER

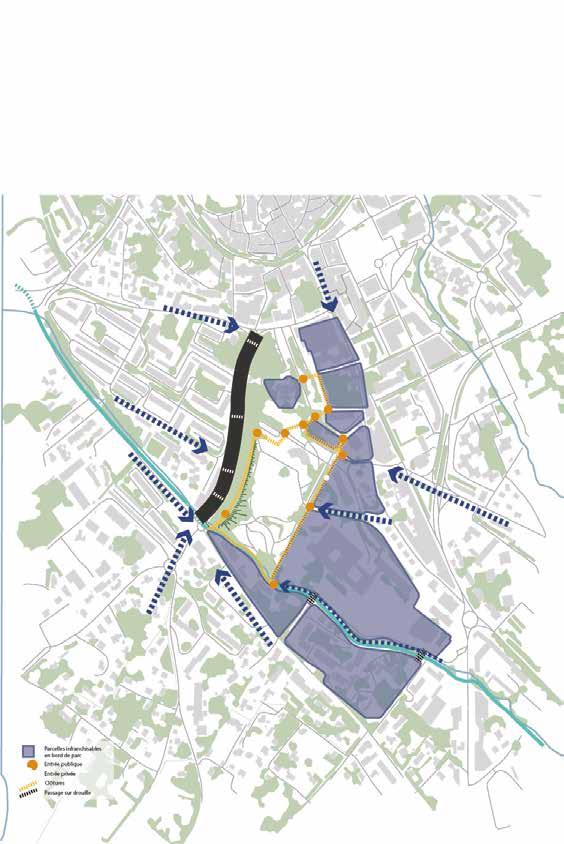

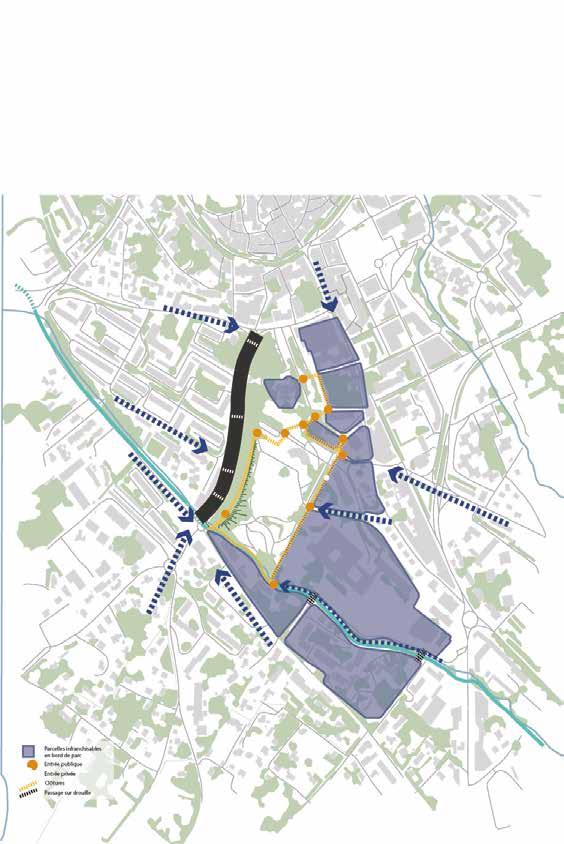

PARCDE DROUILLE DÉVELOPPER LE MAILLAGE ENTRE VILLE ET PARC

le parc de Drouille, maillon essentiel des trames vertes et bleues de Manosque

Aborder le parc de Drouille, c’est, aujourd’hui, se confronter à des lisières épaisses, étanches, peu accessibles, voire même parfois à des lieux oubliés. Au Nord, l’accroche au centre-ville est une allée discrète, qui longe les enclos d’un vaste parking puis d’une crèche ; à l’ouest, la clôture impose un accès étriqué au parc pourtant bordé d’un large mail de platanes ; à l’est, les résidences et le lycée hôtelier délimitent une frange peu qualifiée et, enfin, au sud, le riou de Drouille est calfeutré dans son lit mineur. Nous avons souhaité réactiver ces franges pour rendre le parc à la ville. Elles sont le préalable à l’expérience à offrir aux visiteurs : de limites elles doivent devenir portes d’entrées, en définissant de nouveaux points d’intensité. En complément de ce travail sur les franges, nous avons abordé le parc par sa topographie en restaurant la lecture du dénivelé par un système de paliers permettant de séquencer les ambiances du parc et ainsi mieux accueillir les usages et les usagers.

PARCDE DROUILLE

COMMERCES ET HABITATS PRIVÉS

ALLÉE DU PARC

Drouille

NOUVEAUX PARCOURS ET DE NOUVEAUX HORIZONS

VégétationCulture sèche Végétation médiane

Végétation humide

NOUVEAUX HORIZONS

Notre ambition première, pour le parc de Drouille, était de développer un parc citoyen. Par un diagnostic attentif des usages, par une méthode de co-construction de projet, autant que par démarche d’urbanisme transitoire, nous souhaitions mener un projet exemplaire, tant dans sa démarche que dans son aboutissement. Un parc vivant, c’est un parc accueillant et favorable pour le vivant en ville, comme un parc développant de multiples usages pour s’adresser à un large public, et oeuvrer ainsi au bien-vivre ensemble, mais aussi, et surtout, un parc accueillant pour la biodiversité, un espace conçu pour s’adapter au changement climatique. Par une stratégie végétale pionnière autant que par une gestion intégrée du risque inondation, nous souhaitons créer ici les conditions d’un confort durable.

FÉDÉRATEUR ET ECOLOGIQUE, UN PARC VIVANT !

JEUX

LIBRE EN GESTION DIFFÉRENCIÉE

ESPACE LIBRE EN GESTION DIFFÉRENCIÉE

NOUE ET FRANGE SANTÉ NOUE ET FRANGE SANTÉ JEUX +6ANS

JEUX -6ANS

RUE DES ENFANTS

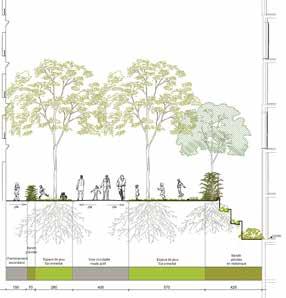

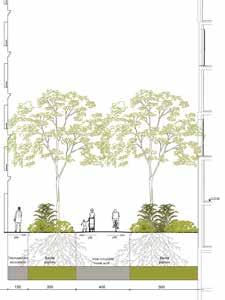

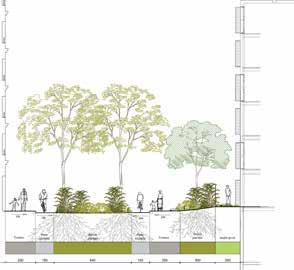

proposition de requalification rue de forbin, marseille

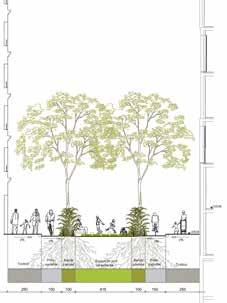

La rue de Forbin mesure 14,20m de large et ménage 70% de son espace à l’automobile, malgré une mise à sens unique. Face à l’opération, la rue comporte 24 places de stationnements, dont deux places PMR, un arrêt de bus et trois conteneurs OM et tri. Les trottoirs sont aujourd’hui peu qualifiés, la rue n’est pas plantée, et ne l’a jamais été, selon les différentes photos historiques consultées. Les trottoirs et la voirie sont en enrobé ; la plupart des bordures est en calcaire de Cassis.

Requalifier l’espace public est un acte fort, il faut respecter l’histoire et la géographie, observer les usages, et prendre soin des habitants... Ici, nous proposons trois esquisses. La première propose de réduire la voirie à son strict minimum et de planter des arbres d’alignement, pour créer une voûte ombragée et apaiser l’espace public, comme un préalable nécessaire. Les deux autres propositions ferment la rue à la circulation automobile : l’une conserve un espace central de circulation modes actifs pour créer un mail planté ; l’autre propose un square central largement végétalisé.

La place du végétal

La place de l’enfant

La place du cycle

La réversibilité

La générosité

La gestion des eaux

430 m² + 12 arbres plantés

Marquage au sol ludique

Cycle sur chaussée voie 30

Capacité d’adaptation et de transition rapide

Végétalisation en bande de 2m, seul usage de passage

28% d’espace perméable

750 m² + 14 arbres plantés

130 + 20 m² d’aires d jeux, marquage au sol ludique

Tous modes actifs confondus, risque de conflit d’usages

Capacités d’adaptation et de transition rapide

Surface plantée plus importante mais segmentés

50% d’espace perméable

630 m² + 22 arbres plantés

170m² d’aire de jeux, marquage au sol ludique

Pistes cyclables unidirectionnelles en contrebas du trottoir

Projet fort et déterminant pour le quartier

Généreux en usages et en végétalisation

42% d’eapce perméable

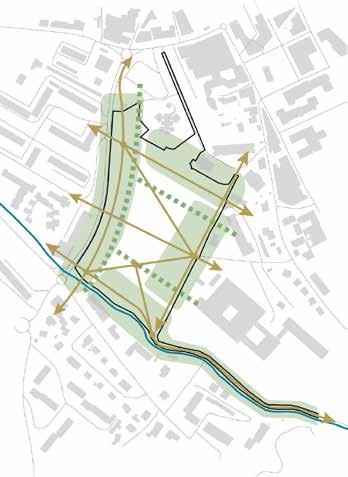

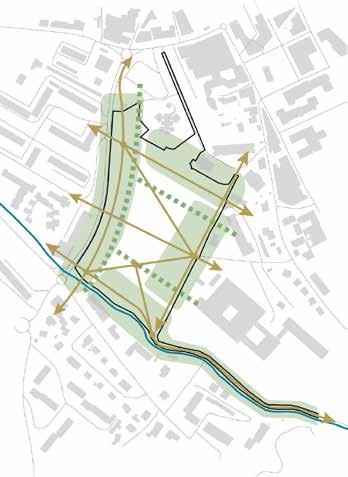

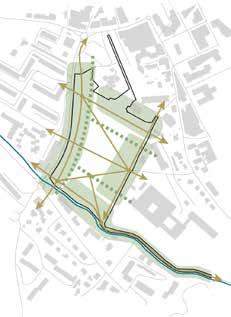

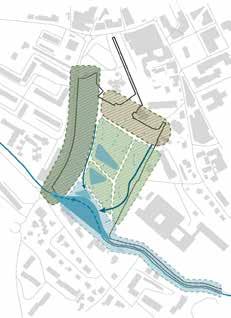

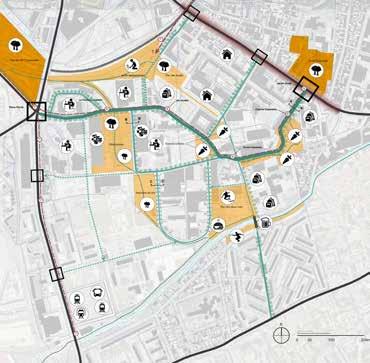

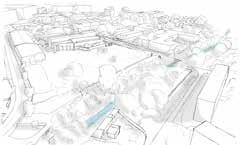

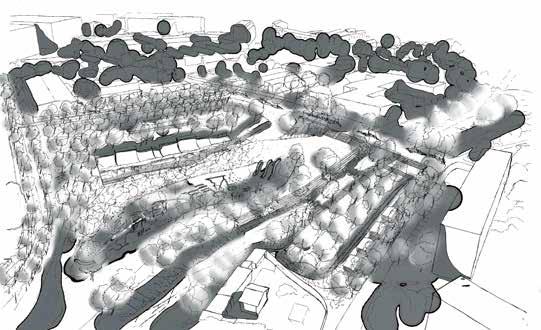

RENOUVELLEMENT URBAIN EN SECTEUR INONDABLE

quartier de la capelette, marseille

Le diagnostic de départ est dur et implacable, pour les gens qui y travaillent, et surtout les familles qui y habitent. Le quartier de la Capelette est engagé dans une difficile et rapide spirale du déclin. Ce bout de territoire nous offre un aperçu de contrastes violents et de l’indicible addition temporelle des contraintes hydrauliques et des pollutions de l’histoire. Un difficile palimpseste qui doit douloureusement rimer avec la longue attente de jours meilleurs et d’un nouveau projet d’ensemble. Le tout est aussi aride qu’il est inondable…

Se réapproprier un héritage contraint, en composant avec l’histoire industrielle du quartier et son héritage actif, pollutions localisées et riches friches, en composant avec les déconnexions physiques internes et enclavement des espaces publics, en composant avec l’environnement des futurs projets du quartier

Creuser des sillons fertiles : le risque inondation est un formidable outil de reconquête de l’espace public et qualification des usages.

Désenclaver et réaffirmer la place du piéton, et des cycles, en redéfinissant un maillage viaire global, en

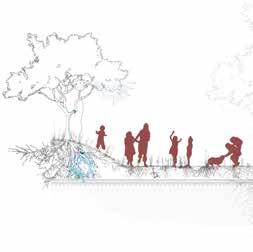

L’usage ne doit pas être mis à l’écart des espaces pollués il doit servir de support à l’expérimentation et à l’éducation autour de la pollution des sols. Nous pouvons à la fois accueillir des usages et phytoépurer. Un système de confinement stricte ou avec une couche de surface permet d’ouvrir le champ des possibles confiner, phytoépurer, disposer, bénéficier

Les racines des végétaux passeront à travers le géotextile et les matériaux granulaires pour faire leur travail de phytoépuration. On peut aussi imaginer des espaces où le confinement et couche de surface se contente d’offrir l’accueil des usages sans que les racines ne puissent aller puiser dans les terres polluées et ainsi ne pas craindre pour la santé des usagers. L’idée est de pouvoir protéger, utiliser, faire valoir et assainir ces terres polluées dans un cercle vertueux (accompagnée de la participation de la déchetterie devenant un producteur de sol avec l’usage de déchet organique vert et brun). Cela permet de développer une biodiversité animale et végétale très dense qui participe à la fertilisation des sols. On se trouve ici avec une multi-pédagogie autour des différents moyens de voir cette terre - la banir la confiner strictement - l’accueillir et la soigner : la confiner et faire de la phytoremédiation - vivre avec la confiner et ajouter une couche de terre vivante

Libérer les berges de l’Huveaune permet de créer un espace de vie indispensable à la Capelette. C’est donner envie de vivre et de visiter ce quartier, de l’exemplariser, de s’y arrêter, de s’y reposer, d’y jouer, de le découvrir, c’est créer un refuge.

Jouer avec les altimétries des rives de l’Huveaune créer un espace où les crues et inondations vont pouvoir vivre tout en protégeant le groupe scolaire et les habitations. Telle Hubelka, la fée du pont qui tire son nom de l’Huveaune, le parc est prêt à défendre la ville de l’impétuosité de l’eau.

L’usage ne doit pas être mis à l’écart des espaces pollués, il doit servir de support à l’expérimentation et à l’éducation autour de la pollution des sols. Un système de confinement stricte ou avec une couche de surface permet d’ouvrir le champ des possibles : confiner, phytoépurer, disposer, bénéficier. - Banir : confiner la terre strictement - L’accueillir et la soigner : la confiner et faire de la phytoremédiation - Vivre avec : la confiner et ajouter une couche de terre vivante

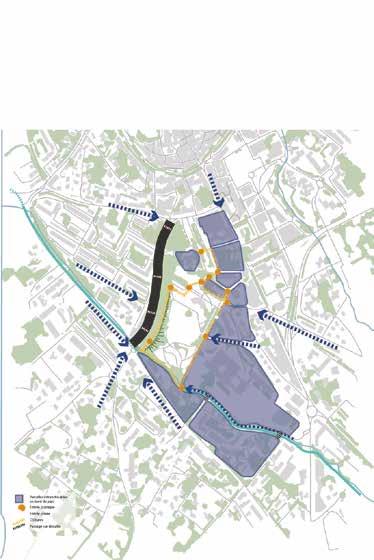

REQUALIFICATION D’UNE ZAE AVEC PEPINIERE DE

SITE ET ECOPLATEFORME

fréjorgues ouest, mauguio

Les zones d’activités de Fréjorgues Est et Ouest sont vraiment atypiques, elles constituent depuis 40 ans années des zones d’activités pionnières dans un territoire qui ne cesse d’évoluer. Elles cumulent des atouts nombreux :

- au coeur d’un territoire dynamique et très attractif, - en porte d’agglomération et situation de proues urbaines, - à l’interface d’une gare TGV, d’un aéroport et proches de transports en commun lourds, - elles cumulent des linéaires importants de façades urbaines sur des axes départementaux structurants, - c’est un ensemble de 67 ha, 400 entreprises et 2 000 emplois.

Pour autant, elles sont très vieillissantes dans leur image et le dynamisme territorial environnant ne fait qu’accélérer cet affaiblissement.

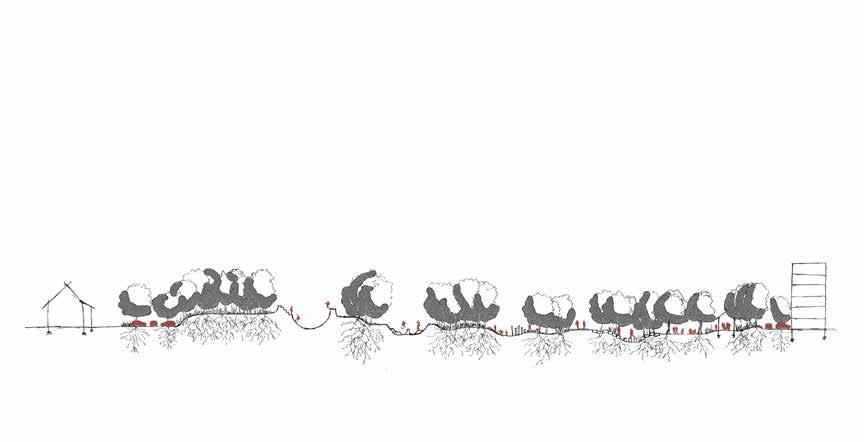

L’ensemble des requalifications opérées permet d’inscrire l’image du parc d’activités dans sa dynamique territoriale. Les espaces publics requalifiés contribuent à la création d’une identité visuelle forte et un cadre de travail agréable. L’accroissement progressif de l’image du secteur permet d’assurer un écosystème entrepreneurial dynamique. 3 stratégies globales : - Définir une Stratégie Programmatique innovante et mixte

- Désimperméabiliser/végétaliser l’espace public : une stratégie paysagère comme fil conducteur et support des aménagements urbains

- Support de l’ensemble des stratégies « mobilité » : rotule pour la stratégie d’intensification urbaine (recyclage et la densification du foncier)

La stratégie de désimperméabilisation est un enjeu fort et résonne avec les enjeux climatiques en milieu urbain et la gestion hydraulique notamment, mais aussi avec la sobriété foncière abordée par la loi climat et résilience au travers du zéro artificialisation nette. En plus des nombreux avantages de désimperméabiliser les espaces publics dont la réintroduction de la nature en ville est le moteur, la question du sol est primordiale et la réussite d’un projet de « végétalisation

réussie ». Retirer le matériau perméable recouvrant le sol en est la première étape, reste à redonner «vie» à cet écosystème disposant d’une biodiversité trop souvent insoupçonnée.

Le projet propose de (ré)activer les sols là où l’urbain les a mis «sous-cloche» pendant des années. Dans le contexte actuel qui tend vers plus de sobriété de matière, le réemploi par le réinvestissement des «déchets» de chantier est une technique émergente dans nos pratiques aménagistes.

Dans le même temps, la mise en place d’une pépinière de site s’associe au processus de fabrication des terres. L’interaction entre la pépinière de site et l’écoplateforme fait partie d’une stratégie globale permettant de proposer un projet paysager adapté en mobilisant des ressources issue de la déconstruction et de la désimperméabilisation.

1 100 ml de voie active et des zones de rencontre

16 720 m² désimperméabilisés dont 9 010 m² plantés

4 800 m² d’espaces d’aménité . 509 arbres plantés

1 530 ml de noues créés + 240 ml de noue existante préservés . 188 places supprimées

Stratégie d’usages

Exemple Avenue principale

Noue existante végétalisée

Bande active

Bande végétalisée

Bande végétalisée

Chaussée enrobé clair

3.00m 1.60m 6.00m 1.40m 4.65m

Stratégie hydraulique

Exemple rues secondaires

Stratégie végétale et pédologique

Noue

2% maximum en devers unique

DéchEts D’Eaux uséEs BouE DE station D’épuration réEmploi DEpuis lE chantiEr tri à partir Du référEnciEl cataloguE DE DéchEts EuropéEns (cDE)

DéchEts D’Eaux uséEs (BouE DE station D’épuration)

pépinièrE DE sitE arBrEs Et arBustEs

Circulation VL PL et cycle rapide

Circulation piéton et cycle

Perméabilité

Ecoulement des eaux

Espaceencontre-bas

2% maximum en devers unique

Eco-platEformE

compost saBlEs Et limons provEnant DE séDimEnts

amEnDEmEnts organiquE champignons vErs DE tErrE

Tranchée drainante : zone de stockage

REQUALIFICATION DU BORD DE MER EN VOIE VERTE

avenue de la libération, entrée est, bandol

La ville de Bandol se renouvelle. Les bords de mer sont requalifiés ces dernières années pour abandonner les aménagements obsolètes des années 80. Ici, c’est l’entrée Est qui est reconçue. La place du piéton prend de l’ampleur, la voirie est limitée à son minimum tout en laissant passer les bus de la ville et les camions de bateau. Une voie verte vient se loger contre la mer sur l’ensemble du linéaire et permet une liaison douce Est/Ouest.

Arrivée en suivi de chantier sur ce projet, je découvre une multitude d’acteurs et d’enjeux à mettre en perspective avec le projet tel que dessiné en PRO/DCE. La loi littoral, DDTM, habitants, gestion des piétons et usagers lors des travaux, l’importance de la reprise de la saison estivale, la pression économique : c’était en plus des aléas classiques de chantier, une expérience riche en gestion des acteurs.

CONCERTATION ET MÉDIATION

ABORDER LE PAYSAGE PAR ET POUR LES USAGERS

PARCOURS

GRANDS PAYSAGES

ESPACES PUBLICS

CONCERTATION ET MÉDIATION

EXPRESSIONS ARTISTIQUES

RECHERCHE

MÉDIATION JARDINIÈRE

accueil du public et médiation au jardin des migrations, marseille

Travailler au Jardin des Migrations implique une médiation constante avec le public sur place. C’est un jardin qui est basé sur deux idées fortes : - un jardin sec, naturel et durable - un jardin à la lecture ethnobotanique, reflet des civilisations méditerranéennes.

Emplie de pédagogie, la médiation du jardin des migrations consiste à expliquer le principe des jardins secs, à faire goûter et sentir les végétaux, en résumé partager notre passion. Pour cela, il est important de connaître le jardin, les végétaux, faire preuve de pédagogie et de diplomatie. Un jardin comme celui-ci demande à faire comprendre pourquoi l’arrosage n’est pas nécessaire et pourquoi le «toujours vert» n’est

pas mis à l’honneur ici. Le jardin était également une source pour le restaurant du Fort. Les paniers de fleurs et d’herbes aromatiques que nous faisions tous les matins étaient source de dialogue, d’intérêt et de beaucoup de questionnement. C’est l’occasion de parler des plantes comestibles connues et méconnues du grand public, de donner le goût de la culture méditerranéenne.

Des ateliers adultes étaient organisés fréquemment sur différents thèmes comme les semis, la terre, le désherbage, la taille, le jardin sec, créer un jardin sans arrosage... Il s’agissait ici de donner des premières connaissances en botanique, biologie et paysage.

VISITE ENFANT ET ACTIVITÉS

accueil des classes de la première section de maternelle au cm2, jardin des migrations, marseille

Afin de faire découvrir les mystères des plantes, du jardin, de la culture méditerranéenne et du monde du vivant, je faisais de nombreuses visites «EXPLORATEURS EN HERBE» avec des classes de la première section de maternelle au CM2 (jusqu’à 6 dans la même journée).

Il faut savoir s’adapter au public en face de nous, d’un âge différent de visite en visite et de connaissances diverses, savoir allonger ou raccourcir les explications, les animations et la visite.

La visite se fait en plusieurs étapes :

- Une introduction pour mettre des mots justes sur le monde du vivant et l’espace que nous pratiquerions par la suite

«Est-ce que vous savez comment s’appelle ce lieu ?

Mais alors qu’est-ce que cela veut dire une migration ? Mais qu’est-ce que c’est un jardin, selon vous ?»

- Le bosquet de chêne vert : le chêne est l’ancêtre de nos forêts. C’est l’un des arbres les plus vieux de la Méditerranée. Sous forme de devinette, c’est ici un jeu entre imaginaire et savoir, qu’il est très intéressant de conter.

- Sous les oliviers, en face de la mer, c’est l’occasion de parler du climat et des adaptations des végétaux à la sécheresse, au vent, aux embruns...

- La prairie sauvage est la zone la plus naturelle du jardin. Ici, la pollinisation et cycle végétatif sont présentés, suivi d’une observation de la petite faune en place.

- Aux Salades sauvages, il est question ici d’aborder le sujet épineux du sauvage, de la notion de «mauvaises herbes», ces plantes résistantes, libres, souvent très esthétiques que nous pouvons utiliser très facilement. Sur ce lieu, il est intéressant de parler du voyage des plantes, de leurs migrations millénaires, naturelles ou anthropologiques.

- La visite se termine et laisse place aux ateliers : manipulation de la terre, observation de fruits, de graines, fabrication de bombes à graines pour emporter à l’école, chez eux ou dans les rues : observer à l’échelle d’une année l’évolution d’une plante et garder en mémoire ce que la visite à chercher à leur apprendre.

CONCERTATION POUR UNE COURS D’ÉCOLE

requalification d’une cours d’école, allauch

Dans le cadre d’un projet pilote, la commune d’Allauch a ciblé la cour du groupe scolaire de Pié d’Autry pour des travaux consistant en la végétalisation et la désimperméabilisation d’une des deux cours de l’école élémentaire, la construction d’un auvent formant

Exemple de préparation d’atelier

Objectifs de l’atelier

Établir un diagnostic de la cour et de ses dysfonctionnements

Description de l’atelier - Établir un relevé des usages - Établir un plan de répartition des genres et groupes

- Établir un plan de répartition des activités

- Établir un plan diagnostic de l’état de la cour

et de désimperméabilisation de la cours QUEL SONT LES ENJEUX LIES A UNE COUR D’ÉCOLE AUJOURD’HUI?

Sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques présents dans leur cour.

Matérialiser les premières intuitions, susciter l’envie de faire la cour. Présenter le travail au reste de l’école (conseil d’école : atelier & II)

- Ateliers sur différents thèmes ayant trait aux enjeux de la désimperméabilisation du sol et à la végétalisation de la cour; îlots de chaleur ... - Exposition en fin de journée au conseil d’école

Matériaux, jeux, végétalisation, mobilier. QUELLE EST MA COUR RÊVÉE? Maquette, dessin et restitution COMMENT SERA MA COUR DEMAIN ?

Réflexion sur le choix des matériaux pour le sol, les jeux et activités, ainsi que la végétalisation

Formuler des propositions pour les aménagements à travers maquette, dessins et un texte d’intention

- Faire choisir par équipe les propositions retenues parmi celles proposées pour chaque thème. Thèmes :

Sols Gestion et chemins de l’eau Végétation biodiversité Activités/ Jeux / mobilier

- Poursuite de l’atelier en classe avec enseignants en proposant que chaque élève dessine sa cour rêvée pour le prochain atelier et écrive un texte sur une feuille à part qui résume ce qu’il y a dans sa cour rêvée. Conserver les textes et dessins ensemble par élève et bien écrire le NOM/Prénom de chaque élève sur les deux documents.

- Retranscrire en maquette la synthèse des aménagements retenus à l’atelier précédent et les spatialiser en 3D. Proposer de monter en même temps 3 maquettes en divisant la classe en trois groupes. La maquette se montera au fur et à mesure de la journée où chaque classe interviendra à tour de rôle sur des thèmes différents. - Les classes de CE2 / CM1 / CM2 seront invitées à venir voter à la fin pour donner leur avis sur les maquettes réalisées.

- Ateliers : échantillons plantes, loupes de botanistes, post-it feuilles; sols fabriqués dans bouteilles, petits drapeaux, rouleau pour fresque A4, gommettes - Feuilles de calques : 16 A3.

- Panneaux de propositions d’aménagement pour vote - Propositions par classement par ordre de préférence. - Matériel maquette

-Atelier I CE2 : Arbres à palabres (x4 format A1) - Atelier 3 : animaux / habitat 16 A3 - Atelier 4 îlot de chaleur > oasis de fraicheur 4 fond de plan A3 - Atelier 5 : Images de ref sur fond A2 - Fond de plan aérien pour support projet - Gommettes - Feuilles imprimées avec textures

préau, l’accessibilité du batiment et de la cour, des espaces de jeux. Pour répondre à ces enjeux, nous avons pris le parti de la concertation avec les enfants et les travailleurs du groupe scolaire sous formes de 4 ateliers.

ATELIER 1 - Comment est ma cour aujourd’hui ? Etablir un diagnostic de la cour et de ses dysfonctionnements (établir un relevé des usages, un plan de répartition des genres et groupes, un plan de répartition des activités, un plan diagnostic de l’état de la cour)

ATELIER 2 - Quels sont les enjeux liés à une cour d’école aujourd’hui ? Sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques présents dans leur cour, matérialiser les premières intuitions, susciter l’envie de faire la cour, présenter le travail au reste de l’école (ateliers sur différents thèmes ayant trait aux enjeux de la désimperméabilisation du sol et à la végétation de la vours, îlot de chaleur, biodiversité, la place de la végétation dans leur vie)

ATELIER 3 - Quelle est ma cour rêvée ? réflexion sur

le choix des matériaux pour le sol, les jeux et activités ainsi que la végétation (sous forme de thème : sols, gestion et chemins de l’eau, végétation/biodiversité, activités/jeux/mobilier)

ATELIER 4 - Comment sera ma cour demain ? Formuler des propositions pour les aménagements à travers une maquette, des dessins et un texte d’intention. Retranscrire en maquette la synthèse des aménagements retenus à l’atelier précédent et les spatialiser en 3D. Proposer de monter en même temps 3 maquettes en divisant la classe en trois groupes. La maquette se montera au fur et à mesure de la journée où chaque classe interviendra à tour de rôle sur des thèmes différents. Les classes seront invitées à venir voter à la fin pour donner leur avis sur les maquettes réalisées.

SE LAISSER LA LIBERTÉ DE DÉCOUVRIR UN LIEU PAR SES SENS

PARCOURS

GRANDS PAYSAGES

ESPACES PUBLICS

CONCERTATION ET MÉDIATION

EXPRESSIONS ARTISTIQUES

RECHERCHE

CRÉATION MUSICALE

travail

sur l’ambiance de la crau

Avant mes études dans le paysage, j’étais ingénieur du son et j’ai toujours été passionnée par la musique. Je joue aussi à certains instruments (batterie, piano). J’essaie de relier et d’interconnecter deux de mes passions, la musique et le paysage. Chaque paysage apporte une sonorité particulière, une musique qui lui est propre. C’est ce que je voulais traduire en travaillant sur la steppe de Crau. Ci-dessous un lien vers la musique que j’ai écrite et enregistrée.

https://youtu.be/AqYSxCxaHRY

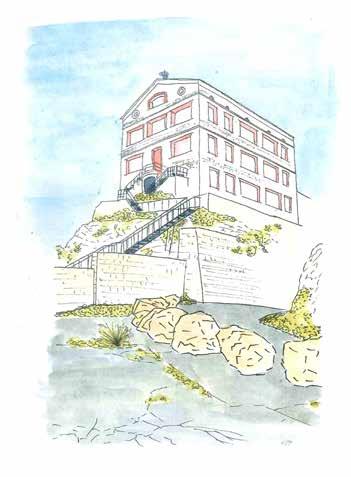

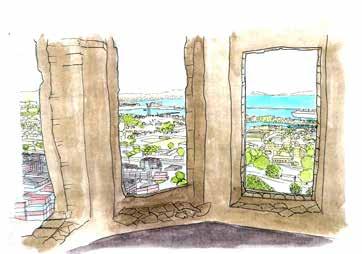

PROMENADE DES BÉLVÉDÈRES

quartier de l’estaque, marseille

L’Estaque est un reflet de ce qui rend Marseille si intrigant. Il est éclectique, surprenant, il a des défauts qu’on oublie vite grâce à tous ses avantages (solidarité, culture, éclectisme de paysages ...). Ce quartier nord de Marseille est comme une miniature condensée de la ville.

Relief, industries, ville, plages, mer, ports : les mêmes composants du paysage se rejoignent. Dans ce voyage, il s’agit de se concentrer sur des lieux de l’Estaque qui nous donnent l’impression d’être dans des lieux connus de Marseille mais à la différence près qu’ils sont plus petits. Des miniatures qui par leur taille offrent aux promeneurs le sentiment d’être plus proches de l’esprit des lieux.

L’esprit du lieu se revéle dans deux points : le matériel et l’immatériel. Le côté matériel est représenté par la structure du site, la lumière et aussi l’action des hommes (ce qu’ils ont fait et ce qu’ils vont faire, l’abandon, la réhabilitation, etc.). Le côté immatériel est plus le sentiment, l’image qu’on retient d’un site, l’usage que les habitants en font.

ESTAQUE

LA FRICHE BELLE-DE-MAI, MARSEILLE USINE ABANDONNÉE LEGRE MANTE, MARSEILLE

RECHERCHE

S’INSCRIRE DANS L’INNOVATION ET L’ÉVOLUTION CONSTANTE DE NOS MÉTIERS

PARCOURS

GRANDS PAYSAGES

ESPACES PUBLICS

CONCERTATION ET MÉDIATION

EXPRESSIONS ARTISTIQUES

RECHERCHE

L’ESPACE PUBLIC POST-ATTENTAT, COMMENT SE RÉAPPROPRIER LE LIEU D’UNE ATTAQUE ?

COMMENT CELA SE TRADUIT-IL DANS L’ESPACE URBAIN ?

initiation à la recherche

L’historique de l’évolution de l’espace public passe par la problématique de la sécurité. Depuis les attentats de 2015, de nouvelles lois sont en jeu. On peut se demander si on entre dans une nouvelle ère de la sécurité : la sûreté de l’espace public ? On veut répondre à la peur, ce qui est tout à fait légitime. On est à l’orée d’un processus où, dans cette tentative et cette nécessité de rassurer, on a la tentation d’aller au-delà et de voir se restreindre des espaces de liberté. Cette initiation à la recherche aspire à comprendre comment se réapproprier le lieu d’une attaque, comment ce processus se traduit dans l’espace urbain et comment le métier de paysagiste peut l’aider.

À la suite de la recherche, j’ai l’impression qu’une nouvelle page historique de la sécurité de l’espace public en France s’écrit depuis 2015. Malgré la continuité des habitudes sociales, une nouvelle manière de voir l’espace public fait sa place : un espace non sûr, de défiance. La liberté perd du terrain et une gêne a tendance à s’imprégner à l’urbanité. La mémoire de l’espace public n’est plus aussi forte qu’après la Seconde Guerre mondiale. Cela est sûrement dû à la facilité et à la rapidité modernes. J’ai l’impression que la société et l’État Français ont eu des réponses trop rapides, voire prématurées à la terreur soumise par les attentats ou alors peut-être est-ce juste la réponse d’une société en mouvement. L’impression reste la même : la mémoire de l’espace public est-elle mise de côté ?

Le Bataclan semble être le cœur battant de la mémoire de novembre 2015. Il a un statut bien à lui où, malgré l’effacement des stigmates physiques, la commémoration est facilitée voire encouragée contrairement aux autres lieux touchés lors des attaques. Ceux-ci semblent

chercher à cacher les événements dramatiques pour continuer à exister, comme s’ils étaient exclus de la mémoire nationale des attaques du 13 novembre 2015. Dans ma méthodologie, je parlais d’acclimatation. Après cette recherche, je dirais qu’il s’agit plutôt de résilience, une envie de combattre et d’avancer, peut être ralentie par une gêne entretenue par les mesures politiques et légales mises en place après les attentats. L’espace public reste le cœur populaire de la liberté, de la revendication, de la fête et de la neutralité qui permet de combattre la terreur par la dimension sociale de l’urbanité. On le maintient grâce à une démocratie qu’il s’agirait de veiller à ne pas léser, ce symbole qu’on aime, qu’on travaille et qu’on teste parfois de manière trop pragmatique, à vouloir absolument s’adapter à la réalité et préférer le sens pratique de l’action.

J’envisage donc dans ma vie professionnelle de faciliter la commémoration pour éviter le tabou et engager une réappropriation saine de l’espace public. Tout semble être dans le fait d’assumer l’histoire du lieu. La population n’a pas besoin de beaucoup d’objets représentatifs ou sécuritaires mais, comme au Bataclan, un objet bien placé suffit à une commémoration et une mémoire saines et publiques. La question que je me pose après cette recherche est : est-ce que nous devons rester dans la sobriété historique des objets commémoratifs comme les monuments aux morts des Première et Seconde Guerres mondiales ? On voit aujourd’hui que ces monuments font partie du paysage standard d’un centre-ville français. En devenant habituels, ils ont perdu de l’impact. Il s’agirait que les attentats qui ont touché la France ne tombe pas dans l’oublie et continue à servir de pédagogie démocratique.