5 | Editorial

6-8 | Diversidade e Inclusão

“A luta antirracista na universidade”

10-13 | Opinião “Uma cidade para todos?”

15-27 | Fotografia “Bauru em pauta”

28-31 | Religião e Sociedade

“O roubo do mercado da fé”

32-33 | Cultura

“Uma história que merece ser contada”

34-37 | Entrevista

“Professor Estevam Vanale Otero”

39-40 | Vitória Régia

“O encontro de todas as tribos”

Na tarde de sexta-feira, do dia 25 de julho de 2015, pichações com frases racistas foram encontradas nas portas de um banheiro na UNESP de Bauru. As palavras de ódio foram direcionadas a mulheres negras da universidade (funcionárias e estudantes) e ao atual vicediretor da FAAC (Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design) e professor do curso de

Juarez, vice-diretor da faculdade de Arquitetura, artes, comunicação e design (FAAC) de Arquitetura, artes, comunicação e design. | Foto: Vivian Eduarda

O agressor foi levado ao plantão da polícia civil e o caso foi registrado como lesão corporal e injúria racial. O agressor, que chegou a ser preso, foi liberado para responder ao processo em liberdade, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil. Desde que as ações afirmativas foram implementadas pela UNESP em 2012, com o intuito de democratizar o acesso à educação no Brasil, mais jovens negros tem ingressado no ensino

superior público, mas são constantemente expostos a atos racistas, fazendo-os, muitas vezes, desistir de seus estudos. A partir desses casos, a comunidade Negra do Campus de Bauru, que já via a necessidade de uma organização entre si, criou o coletivo Kimpa. Segundo Juarez, a iniciativa “nasce dessa perspectiva, de uma tentativa de fazer um debate político de enfrentamento ao racismo que levasse em consideração a questão da ciência e da pesquisa.”

O Kimpa, principal coletivo negro da UNESP de Bauru, ganha espaço e visibilidade e tem contribuido para a permanência de jovens negros. Seus encontros buscam conectar a comunidade negra, para juntos conquistar espaço e igualdade em um ambiente em que ainda são minoria. As reuniões discutem temas importantes como a contribuição de autores

e pesquisadores negros nos estudos raciais do país, além de permitir que projetos sejam organizados e desenvolvidos com o intuito de diminuir atos racistas dentro do campus.

Além do Kimpa, há outros projetos que também contribuem neste debate político. O NUPE (Núcleo Negro da UNESP para Pesquisa e Extensão) é um grupo ligado a PROEC: faz parte da própria universidade e recebe verba para funcionar. Foi fundado nos anos 2000 pelos únicos quatro professores negros dos campus da UNESP, à época. “[A ideia] era fortalecer o espaço, brigar pelas políticas públicas e de permanência, brigar para estar nesse espaço”, conta a professora Doutora em Artes Visuais Priscila Leonel de Medeiros Pereira, também coordenadora do Núcleo.

No último dia 4 de abril, foi realizada a “1ª Jornada Nupe: Diálogos de Resistência”, que abriu portas para estudantes se tornarem palestrantes e compartilharem suas experiências juntamente com as habilidades que aprenderam em seus cursos. A estudante de Artes Visuais Alana Serpa, vinda do litoral de São

Paulo, apresentou suas fotografias revelando as dificuldades de se identificar diante dos dilemas territoriais urbanos. “A partir do momento que eu me coloco fora do meu ninho, eu acabo tendo que me reafirmar para as pessoas; não só enquanto raça mas em questão de identidade cultural mesmo, porque a questão de raça já estava fragilizada, então eu precisava ter alguma outra certeza para eu me afirmar de forma geral” diz a estudante.

“A gente promove eventos no intuito de que a comunidade negra se sinta fortalecida e acolhida e é também uma forma de mostrar para as outras pessoas que a comunidade está aqui, que a gente existe” diz Priscila. O projeto tem garantido que estudantes negros ingressem nas áreas de pesquisa e extensão, permitindo que a cultura afro-brasileira seja estudada dentro de um ambiente acadêmico. “O NUPE teve uma ação muito importante agora na compra de 70 títulos sobre questões raciais que não tinha na nossa biblioteca. Então isto foi extremamente importante. Não só para o debate político, mas espero que para a pesquisa também”, conta o professor Juarez.

No entanto, ainda existe a falta de inclusões bibliográficas obrigatórias de autores e representantes negros no plano de ensino das mais variadas áreas do conhecimento junto ao baixo percentual de professores negros em sala de aula. Isso gera desconforto nos jovens negros da UNESP que não se veem representados tanto fisicamente, quanto através dos conteúdos ministrados nas aulas. Esta diferença pode ser observada em um estudo feito pela educadora Daniela Campos, em sua tese de doutorado realizada pela Faculdade de Educação da USP (FEA). Segundo a pesquisa, 62,5% dos professores nas universidades são de origem branca, e apenas 16,7% são negros.

Para interferir nesta situação é preciso inserir a cultura afro-brasileira na comunidade acadêmica. “A universidade precisa reconhecer mais de 100 anos de pesquisa feitas por pesquisadores(as) negros(as) no Brasil”, diz o vice-diretor da FAAC. Entre os nomes ressaltados por Juarez, estão André Rebouças e Luís Gama, durante o século 19, além do professor Abadias do Nascimento, na década de 1930.

Esse reconhecimento da cultura negra deve acontecer não somente entre as pessoas pretas inseridas no ambiente acadêmico: estudantes, pesquisadores negros (ou não) que trabalham com temas raciais, mas sim abranger toda a comunidade preta da cidade. “Para que a gente possa ter na universidade a representação da maioria social na sociedade. É necessário que a gente tenha uma pauta que vá ao encontro das necessidades dos pesquisadores negros”, completa Juarez.

1° Jornada NUPE: Diálogos de resistência | Foto: Brida Correa

Aline Lisboa, 40 anos - Professora da Unesp | Doutora de Mída e Tecnologia e Doutoranda em Comunicação Sabia que existia o NUPE pelo Professor Juarez, mas não tinha me aproximado para saber mais. Depois de um tempo, Juarez me falou que a Priscila estava o assumindo e que precisavam da presença de professores pretos da universidade para participar com ela e organizar. Pensar NUPE é pensar também como podemos multiplicar nossas vozes. Porque você está em um espaço — no meu caso, por ser mulher nordestina — e eu ficava pensando “estou me encaixando aonde? em que lugar?”. O NUPE surge como esse respiro onde encontrei pessoas em um local onde posso ter meu lugar de fala e dialogar sobre a vivência.

Eshiley Lislaine, 19 anos - Estudante de Jornalismo | Integrante do KIMPA

“É você entender que tem gente passando pelas mesmas situações como você, ou que passaram por situações piores. E o que é identificação, acolhimento e resistência. Tipo, ele (o KIMPA) traz pessoas que vão te entender. Então você se vê em alguém e isso é muito importante, eu acho, na caminhada, porque você acaba conhecendo pessoas que estão entrando no curso, pessoas que já vão se formar e entende como foi esse processo para eles e de militânica, no sentido de você se ativar como pessoa, entender mais essa cultura, a cultura dos outros e se desenvolver.”

Luis Castilho, 21 anos - Graduando em Relações Públicas | Estagiário “Eu já tinha ouvido alguma coisa, mas não tinha noção do que era o NUPE. Tivemos a Primeira Jornada NUPE, onde tivemos espaço para nos conhecermos e entendermos o que estávamos fazendo ali. Para mim, tem sido um espaço de aquilombamento, de poder voltar às origens. O NUPE é um espaço muito acolhedor, todos estão dispostos a escutar, aprender; somos muito honestos e isso é algo que sinto falta em outros projetos que tem energia de uma Empresa Júnior. Está sendo um lugar onde estou aprendendo muito. É muito bom que o NUPE tem essa cultura orgânica de cada um para respeitar o lugar do outro de falar enquanto profissional.”

Por Brida Correia e Léa Secchi

Bauru é uma cidade com aproximadamente 380 mil habitantes, sendo um dos municípios mais populosos do Centro-Oeste Paulista. Ela pode ser reconhecida pelo Museu Histórico ou Zoológico Municipal, também pelo Jardim Botânico, ou ainda pelo querido Parque Vitória Régia, cartão postal da cidade. Mas também pode ser vista como mais um exemplo de descaso e permanência de segregações históricas. Muros e portões crescem a olho nu, como instrumento que reproduz lógicas sociais de exclusão, e que acrescenta ao território cada vez mais condomínios fechados.

Não é só aqui. O fenômeno da “vida em condomínio” pode ser visto também em outras cidades, onde a privatização do espaço público beneficia somente uma pequena parcela da população.

Os primeiros tijolos “Portal do Morumbi. Aqui todo dia é domingo” ou “Vila das Mercês. O direito de não ser incomodado”. Esses foram os primeiros slogans publicitários que difundiram a promessa de uma vida “segura” e privada no país, cercada por diferentes muros – de concretos, tijolos, e simbólicos, de classes sociais e raças. O sonho de consumo imobiliário

mais recente e conhecido chama-se Alphaville, mas o seu precursor foi construído em 1973, em São Paulo, e se chamava Chácara Flora.Os primeiros condomínios fechados foram concebidos pela mesma lógica do shopping, de oferta de lazer privado, e surge em um momento onde os empreendimentos privados são alavancados.

De fato, a classe média brasileira e as elites encontraram soluções para seus problemas na iniciativa privada. Trabalho, transporte, educação, lazer, saúde e moradia privativas são rotina, e se colocam como sonho de

Condomínio de alto padrão ao lado da Unesp de Bauru. | Foto: Léa Secchi

consumo para a população: o “estilo de vida ideal brasileiro” paralelo ao American way of life.

Em entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU, Roberto Andrés, professor na Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, corrobora com essa interpretação e aponta, justamente, que essa dinâmica vem a ser “uma forma de degradação da vida democrática e da possibilidade de uma vida compartilhada nas cidades”.

A criação de muros é só o efeito colateral de uma sociedade já dividida, originada a partir da escravidão e desenvolvida de forma assimétrica pelo processo histórico colonial brasileiro.

Nessa lógica, a “solução” para a violência e a insegurança, num contexto de forte desigualdade social, seriam os muros, cercas, vigilância armada, câmeras e controles.

A lógica do condomínio

A condominização da vida gera dificuldade em lidar com as diferenças, então as barreiras são criadas para excluí-las. Christian Dunker, professor, psicanalista e escritor brasileiro, investiga essa lógica em sua obra “Malestar, Sofrimento e Sintoma: uma Psicopatologia do Brasil Entre Muros”. No capítulo “Um sintoma à brasileira”, Christian cita sua hipótese: “Um determinado modo de vida ascendente desde então – aqui chamado vida em forma de condomínio – centraliza e caracteriza uma unidade contemporânea de inserção de nosso mal-estar no capitalismo à brasileira”.

Baseia-se, assim, a proliferação dos condomínios pautada no sentimento de exclusividade, superioridade em relação à experiência de consumo, porque, afinal, esse é

só mais um produto do capitalismo. Os moradores tentam assegurar sua posição social por meio da compra, da habilidade de ter o que a maioria não tem. Como cita Dunker, mantém-se, a partir dessa lógica, o narcisismo das pequenas diferenças, o laço social baseado na inveja, com a criação de ilhas de privilégios e “serenidade”.

Os mais ricos não só detém os meios de produção, como também controlam o território, de modo a serem beneficiados pela ineficiência do Estado de prover segurança a todos. Esse controle demonstra a falta de um projeto de urbanização mais igualitário como princípio da vida em sociedade. A condominização é um processo também de embranquecimento e higienização das cidades pela expulsão dos pobres das áreas centrais.

Muros em Bauru

Existe uma divisão social na chamada “Cidade Sem Limites”. A segregação urbana se dá de forma a privilegiar o acesso a direitos, numa relação centro-

Segundo o Plano Diretor de Bauru, de 2020, a Zona Sul concentra as classes mais altas desde o final do século passado. É nela que encontramos os principais centros comerciais.

É onde também estão os equipamentos e as áreas de lazer, todos os clubes de serviço, as melhores praças, os edifícios públicos, as melhores avenidas, e as melhores condições de parques, como exemplo do Vitória Régia.

As regiões norte, leste e oeste, em contraponto, concentram residências populares, conjuntos habitacionais e assentamentos precários, e abrigam a população sob maior vulnerabilidade social. Nessas áreas, a mobilidade é precarizada pelos ônibus reduzidos aos fins de semana e pelas ruas sem asfalto. Há terrenos baldios, falta de saneamento básico e abastecimento de água, e poucos lugares bem cuidados onde se possa sentar para descansar com conforto e desfrutar de lazer.

O documento também mostra que o acesso à educação está atrelado

ao território. É na região centrosul, a mais rica, que estão as pessoas com maior escolaridade. A população analfabeta, por sua vez, se concentra nas zonas acêntricas, onde há menor oferta de escolas.

Quando falamos do processo de favelização em contraste com a condominização, um dos exemplos mais conhecidos no imaginário popular é a favela de Paraisópolis, em São Paulo, ao lado do Morumbi, bairro de classe alta. A existência de periferias próximas a loteamentos de luxo, se deve pela manutenção da hierarquia social, que visa garantir a prestação de serviços subalternos dos mais pobres para os mais ricos, como a “casa grande e a senzala” contemporâneas.

O Jardim Niceia - bairro de Bauru que fica próximo a universidade pública Unesp e ao lado de

três grandes condomínios residenciais - ilustra a discrepância dos privilégios sociais divididos por muros.

A localidade tem poucas ruas, uma única praça e casas erguidas pelos próprios moradores, estes, trabalhadores, que passam pelo lado de fora das paredes altas e munidas de cercas elétricas nos horários de pico, rumo às suas jornadas de trabalho.

Cidade de Poucos

O sociólogo Richard Sennett e o geógrafo David Harvey abordam o declínio do espaço público, colonizado pela privatização, como sendo transformado em mercadoria. E Existe uma lógica de segregação que delimita os territórios e demarca os locais em que as classes mais baixas podem — ou não, ocupar.

Fachada de condomínio de casas em Bauru. | Foto: Léa Secchi

A proliferação dos condomínios está interligada ao aumento de ambientes elitizados de lazer e ao esvaziamento da importância de espaços que servem a todos.

No município de Bauru, há ausência de atividades culturais e de lazer em bairros mais carentes, que já não contam com estruturas para promover o convívio social. Falta centros de recreação, praças, e ainda que existam alguns bosques, são escassos e privilegiam as áreas mais desenvolvidas.

O espaço público é onde a população se reúne para exercer sua cidadania. A Praça Rui

Barbosa, localizada perto do principal centro comercial de Bauru - o Calçadão da Batista, hoje serve como passagem aos pedestres. Ali é apenas mais um caminho, moradia de pessoas em situação de rua - que utilizam de suas estruturas como abrigo - ou ainda é ponto de encontro de idosos aposentados, que se reúnem sob a sombras para conversarem ou jogarem baralho.

Na época de sua fundação, a praça foi berço de trocas sociais e comerciais, mas hoje se encontra mal-cuidada: as árvores foram cortadas, o lago deu lugar a uma fonte, os caminhos foram pavimentados e viraram concreto, e alguns bancos estão quebrados.

A revitalização desses locais tem que vir aliada à democratização e inclusão, de forma a atender pessoas de classes sociais

menos favorecidas.. Devem ser ponto de encontro de diferentes tribos, incentivo à união de diversas pessoas em um local seguro para existir.

Quando Milton Santos fala sobre a mutilação da cidadania diz que no Brasil quase ninguém é cidadão. Isso nos mostra a urgência em reaver os direitos dos pobres e enfrentar a lógica da privatização, que favorece os mais ricos. Quando os muros se erguem e o espaço público é abandonado, não se tem direito à cidade, ao lazer, tampouco à cidadania.

Quem é visto?

Enfoque às pessoas em situação de rua e ao descaso social que está presente nos centros comerciais e públicos de Bauru.

Dia de parque.

Pensando na ambientação do Parque Vitória Régia e na forma com que os cidadãos se relacionam no local, as imagens demonstram a sensação de cidadania e coletividade através do espaço público.

Foto: Jhennyfer Silva

Carta 531: detalhes do ordinário

A vida cotidiana sob perspectiva. “Carta 531” mostra o dia a dia batido e os momentos comuns de moradores do Jardim Nicéia, bairro de Bauru. Ao caminhar pela vizinhança vê-se crianças brincando e andando de bicicleta, mães buscando seus filhos na escola e fogo a céu aberto. As lentes tentam capturar o olhar dos senhores que tudo isso observam, que se sentam em frente aos portões de suas casas para ver o movimento das ruas, a vida, as pessoas: os detalhes do ordinário.

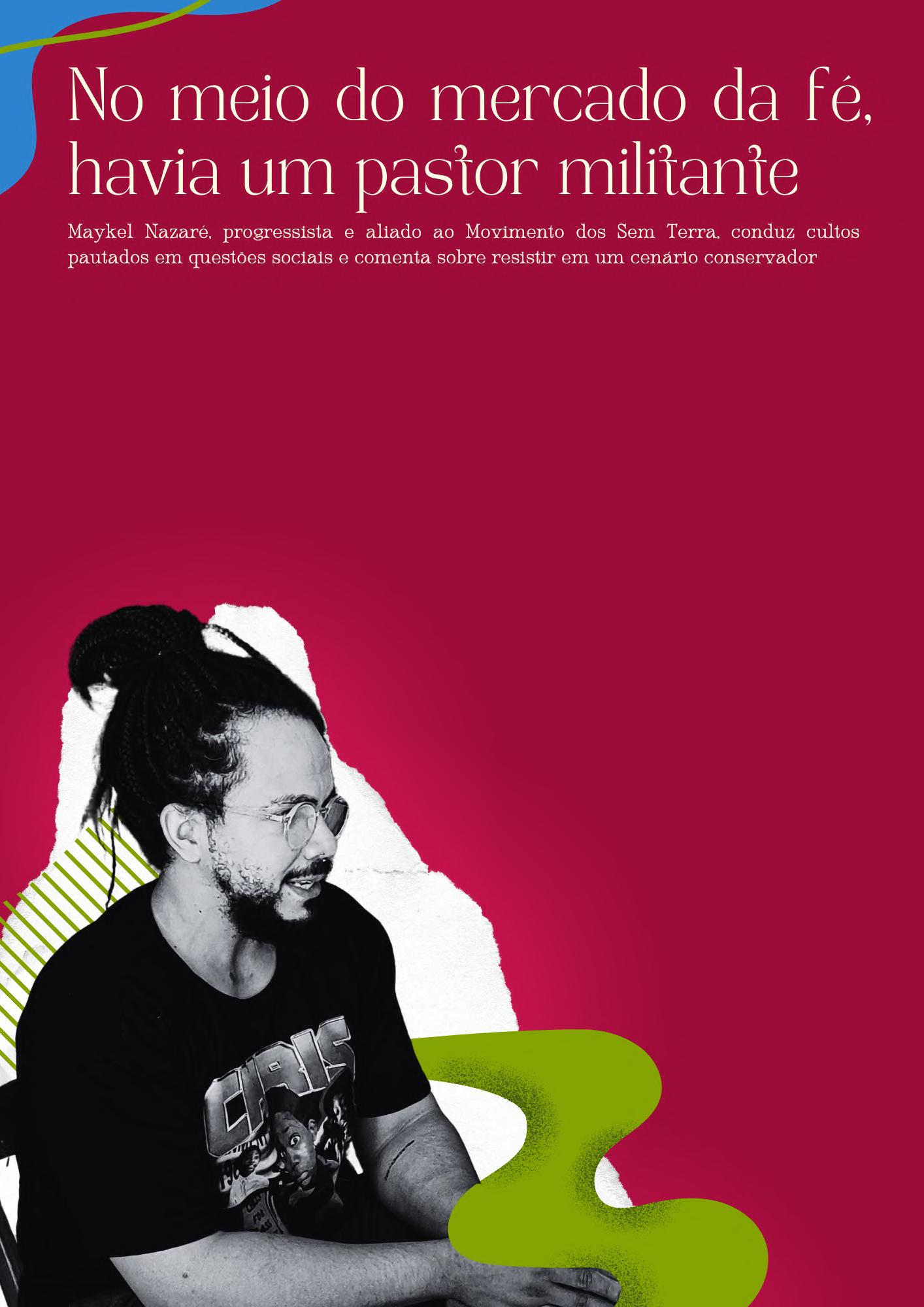

Um discurso alto ecoa rua afora. A assembleia de fiéis entoa sussurros de orações ritmadas, enquanto uma figura de terno escuro e gravata se ergue no palanque de madeira. Tem uma das mãos apontada para o céu e a outra agarra um livro pesado. Ele conduz a congregação tal como um maestro guia sua orquestra. Olhos fechados, mãos ao alto e pedidos silenciosos preenchem o ambiente designado ao sagrado.

Essa poderia ser uma cena comum numa igreja evangélica em qualquer lugar do Brasil. Entretanto, não se assemelha à dinâmica do culto da chamada “Igreja do Amanhã”, realizado no Armazém do Campo, no centro de Bauru, espaço mantido pelo Movimento dos Sem Terra (MST).

É lá que o pastor Maykel Nazaré conduz encontros dominicais. Os fiéis se reúnem em roda de conversa, todos em pé de igualdade, sem um palanque para os hierarquizar. Não existe um sermão propriamente dito, apenas uma discussão sobre “dúvidas de fé”, como o pastor as denomina. O ambiente é descontraído e intimista.

Ao chegar no pequeno prédio do Armazém do Campo, são notáveis as pinturas chamativas por trás do portão cinza. O pastor chega para realizar o culto, com a capa do violão em mãos, e libera a entrada para os visitantes. Ele usa uma camiseta preta com a estampa de “Todo mundo odeia o Chris” e uma bermuda verde, que combina com a manhã de sol na cidade.

A gente tenta não roda uma igreja na lógica capitalista e na buracracia como as outras fazem

“É muito natural”, afirma Maykel, sobre ser simultaneamente pastor e militante de esquerda. Ele explica que a interpretação da Bíblia discutida no seu culto é pautada em questões sociais - como a utilização da terra para a sobrevivência- para a compreensão do papel de Deus nessas histórias.

Arte: Lívia Ruela

O pastor arruma as cadeiras em um círculo para o culto, porém, apenas um de seus companheiros chega. Outros haviam avisado que não estariam presentes naquele dia, justifica Maykel. O pastor não parece se abalar, mesmo sabendo que aquele poderia ser um dos últimos cultos sediados no Armazém. O futuro do estabelecimento permanece incerto, em vista do aumento do aluguel do imóvel. O retorno financeiro das atividades realizadas no espaço não consegue cobrir os custos de manutenção.

Para mim a fé tem muito mais a ver com a dúvida do que com a certeza

“Historicamente, o primeiro contato de Deus com o povo se dá numa disputa de terra”. Maykel argumenta que no livro de Êxodos, no Antigo Testamento, a figura divina somente aparece nos escritos para repartir terras igualmente ao povo recém liberto de Israel, de forma a garantir que ninguém acumulasse riquezas

maiores. A interpretação do pastor do texto bíblico remete diretamente a uma pauta cara do MST, que é a distribuição de terras.

O avareense de 32 anos cursava Engenharia na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) quando se envolveu com movimentos sociais. Em 2012, durante uma greve docente que paralisou as universidades federais do país, Maykel foi inspirado a atuar ativamente no cenário político de sua cidade natal (Avaré) e Cornélio Procópio, onde estudava. Nessa época, chegou a participar de uma ocupação na Câmara Municipal de Avaré em protesto ao monopólio de licitação de ônibus por uma empresa da região. A partir desses episódios, sentiu que sua fé, cultuada desde cedo, convergiu com uma visão política de mundo.

“Entendi que a fé também é uma disputa coletiva”, afirma.

Criado em uma cidade conservadora do interior de São Paulo, inicialmente o posicionamento político de Maykel causou atritos com os pais. Após o divórcio dos dois,

aproximou-se mais da mãe, que, eventualmente, compreendia as ideias do filho. Ambos mudaramse para Bauru e Joana Darc chegou a comparecer algumas vezes ao culto conduzido pelo filho no Armazém do Campo.

“Acho que a grande diferença entre a nossa igreja é que grande parte das outras se considera neutra politicamente e opta pelo caminho da caridade”, diz Maykel. “Mas a gente sabe que é muito mais importante o caminho da política pública para mudar a realidade das pessoas”, completa .

Tais falas se alinham aos cartazes e produtos do ambiente onde realizamos a entrevista. Bandeiras da Palestina, homenagens à Marielle e artes com frases marcantes como “Lutaremos! Por nossos corpos e territórios, nenhuma a menos” preenchem a atmosfera do Armazém do Campo.

Maykel ficou doente durante dois anos e não conseguiu terminar o curso na UTFPR. Quando se mudou para Bauru, procurou continuar os estudos de forma conciliada a um trabalho que o sustentasse. Em 2016, abandonou

a particular, para cursar Teologia e, logo em seguida, também se formar em História. Na cidade, chegou a dar aulas em uma escola religiosa e foi pastor em outra igreja antes da atual.

O mercado da fé brasileira é majoritariamente conservador

“A gente tenta não rodar uma igreja na lógica capitalista e na burocracia como as outras fazem”, diz .

O culto da Igreja do Amanhã não costuma seguir o modelo tradicional de outras igrejas evangélicas. Isso foi o suficiente para o levantamento de críticas. Por meio de amigos que frequentam outros templos, Maykel já ouviu hostilidades indiretas a seu trabalho. Ele também cita um episódio no qual foi marcado em uma postagem nas redes sociais, cujo conteúdo consistia em repreender a atuação da igreja e suas ideias progressistas.

“A gente nunca respondeu nenhuma provocação porque a gente entende que esse caminho de ser coletivo, popular, democrático, já é suficiente”.

O pastor acredita que não existe a necessidade de um consenso acerca da natureza religiosa, apenas espera que possa haver um “consentimento” sobre a existência das diferentes formas de leituras bíblicas. Ele diz estar ciente sobre o ambiente conservador da cidade e destaca não possuir intenção de participar de um espaço tomado por ideais da direita. Maykel apresenta naturalidade ao inserir preceitos bíblicos em meio a conversa. Amor,

fraternidade, divisão de bens e respeito mútuo são temas que entrecortam o diálogo.

Atualmente, além de pastor, ele atua na área da educação em uma empresa de tecnologia. Estar consciente de sua condição como trabalhador o faz sentir-se mais próximo do que é discutido dentro dos cultos da Igreja do Amanhã.

Maykel conta conhecer pouquíssimos pastores que vivem apenas do que recebem na igreja, já que a maioria necessita de, ao menos, um emprego alternativo para se sustentar.

“Grande parte dos pastores que vivem disso acabam gerando uma demanda financeira de outras pessoas da classe trabalhadora, o que hoje em dia é quase inviável”, declara. “É bizarro, eles são autônomos da fé”, brinca.

O espaço evangélico

brasileiro ruiu: ele é conservador e de direita

Apesar de convicto de suas crenças religiosas, o pastor

confessa que tem espírito de questionador e constantementr entra em embates relativos a sua fé.

“Pra mim, a fé tem muito mais a ver com a dúvida do que com a certeza”, declara.

Nesse momento, suas respostas se tornam mais pausadas e reflesivas, como quem digere as próprias palavras internamente.

“A gente [Igreja do Amanhã] faz uma leitura das coisas menos espirituais e mais materiais, porque vê que a mudança precisa ser material na vida das pessoas”.

Maykel pontua que sentiu mais intensamente o peso dessa condição durante o governo de Jair Bolsonaro, cujos discursos políticos alinhados à extrema direita confrontam claramente com a perspectiva adotada pelo pastor.

Sobre possíveis mudanças no caráter conservador da essência do movimento evangélico brasileiro, o pastor não demonstra esperança em ver mais igrejas como a sua em um plano nacional.

“O mercado da fé brasileira é majoritariamente conservador e

entra em embates relativos a sua fé, cresceu nesse meio não consegue fazer a conexão da sua fé com a realidade”, argumenta. Ele afirma que houve “um roubo do mercado da fé” dentro dos movimentos sociais brasileiros por parte da ala da extrema direita, o que ocasionou diversos confrontos ideológicos entre pessoas liberais com suas igrejas conservadoras.

Embora seja historicamente um país de maioria católica, o Brasil tem experienciado nos últimos anos o crescimento expressivo de seguidores da religião evangélica. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , por exemplo, houve um salto de 15,4% para 22,2% de evangélicos no país entre os anos de 2000 e 2010. Além disso, segundo levantamento de dados do Ipea (Instituto Pesquisa Aplicada) em 2021, dos 124.529 templos religiosos brasileiros existentes, cerca de 52% são evangélicos pentecostais ou neopentecostais e 11% de evangélicos tradicionais.

“O espaço evangélico brasileiro ruiu; ele é conservador e de direita.”

Apesar de parecer derrotista, o pastor não deixa de crer nas pequenas mudanças que podem ser realizadas no contexto em que atua. Na verdade, ele crê na retomada da fé por pessoas progressistas. Mas argumenta que a falta de recursos materiais e ausência da visibilidade midiática apresentam-se como obstáculos para esse fenômeno.

“Meu sonho era não ter fé”, brinca, ressaltando como esse estado de conflito interno pode afetar a conexão com a religião. Contudo, ao mesmo tempo, Maykel diz não ser capaz de simplesmente não acreditar em algo.

Eu preciso acreditar que a realidade pode se transformar

Com direção de Lufe Steffen, o documentário ‘Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil’ nos leva a uma viagem no tempo através de veículos emblemáticos que construíram a história da imprensa alternativa no País, desde os anos 60 até os dias atuais. Entre eles, destacamse ‘Lampião da Esquina’, o zine ‘Chana com Chana’ e a revista Um Outro Olhar. O documentário

nas redes sociais. A fala de Agildo Guimarães, criador do fanzine, dá início ao contexto histórico no qual foi inaugurada a mídia LGBTQIA+ no Brasil.

O documentário foi exibido no campus da UNESP de Bauru no último dia 17 de abril, como parte da programação do Simpósio Cultura Audiovisual e Economia Criativa.

conversar abertamente sobre sexo sáfico e autoconhecimento sexual. Contudo, o jornal interrompeu sua atividade em 1987 devido ao boicote decorrente de uma entrevista no programa da Hebe Camargo, quando Rosely Roth, uma das responsáveis pelo canal, foi criticada pela maneira “pouco feminina” de se vestir. O acontecimento dificultou o patrocínio e deu fim às colaborações com as distribuidoras, que encerraram as vendas do jornal.

“Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil” explora as dificuldades enfrentadas por essas mídias que, desde muito cedo, criavam e reportavam conteúdos que contribuíam para a formação do movimento, mas que não eram incentivadas, tampouco bem vistas pela sociedade. O objetivo do documentário de Lufe fica claro no decorrer da obra, ao ressaltar a necessidade de demonstrar que a comunidade LGBTQIA+ sempre existiu, mesmo que esteja ganhando visibilidade na sociedade apenas recentemente.

Arte: Nathalia Franqlin

A produção, no entanto, é confusa e não prende a atenção por muito tempo, em função da descontinuidade na apresentação dos acontecimentos, o que confunde o telespectador. No início, o documentário aparenta apresentar as mídias em ordem cronológica de acordo com suas criações, todavia, logo demonstra irregularidade, com idas e vindas na história. Mesmo que o conteúdo seja muito interessante e ainda pouco explorado no cenário brasileiro, a edição (que deixa a desejar) e a intercalação desconexa dão ao documentário um ar pouco profissional. Na segunda parte da obra, o diretor, que também é roteirista, escritor e jornalista, adicionou vários trechos do programa jornalístico do qual fez parte, Mix Brasil. E se insere na narrativa, inclusive na condição de entrevistado.

movimento de rolos de filmes, tornam o visual exaustivo e dificulta a leitura das capas. Além disso, os movimentos de câmera causam desconforto, visto que não há estabilização por parte do cinegrafista. Por outro lado, vale ressaltar a edição que referencia as câmeras de vídeo dos anos 60, que trazem a sensação de imersão na atmosfera da época.

A aparição é vigorosa num primeiro momento, mas torna-se cansativa, visto que toma mais tempo no documentário do que outros veículos mais potentes e relevantes dentro da história da imprensa LGBTQIA+.

Somos expostos a edições de imagem e movimentos de câmera, que intercalam a fala dos entrevistados e representações de jornais. Contudo, a movimentação utilizada nas imagens das mídias da época, que simulam o

Boletins ChanaComChana publicados na cidade de São Paulo na década de 1980 | Fotos de arquivo

O longa nasce do desejo de demonstrar a representatividade da comunidade na imprensa

brasileira, desde quando parecia não haver conteúdos voltados para esse público. Com boa apuração e fontes interessantes, o documentário revela o processo árduo que esse grupo enfrentou para alcançar a visibilidade que tem hoje. Entretanto, Lufe deixou a desejar em aspectos técnicos e na narrativa utilizada.

Sessão de Comentários

“Achei Interessante pois me mostrou uma esfera historiográfica que não sabia que existia, e ao ver os relatos percebi como houve e ainda há muita luta e muito esforço para criar e manter materiais lgbt no Brasil.”

Caio Ortega, estudante de RTVI

“Eu gostei do documentário. Aprendi muito sobre a imprensa LGBT+, desde os veículos até as pautas. Como era um produto teste, ainda tinham algumas coisas a ser ajustadas (como o som). Mas achei a produção bem original e criativa. “ Luísa Tabchoury, estudante de Jornalismo

“Eu gostei do documentário apesar de não estar muito a par do assunto. Em alguns momentos pontuais de fala e exemplificação das revistas estavam um pouco cansativos, mas achei muito interessante.”

Francisco Lima, estudante de Ciências da Computação

Serviço:

Título: Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil

Direção: Lufe Steffen

Duração: 1h50

Por Isabela Paulino e Priscila Campolim

Bauru, como tantas outras cidades brasileiras, enfrenta os desafios de um planejamento urbano marcado pela exclusão social e pela segregação espacial. Para entendermos as raízes desses problemas, convidamos o Professor Estevam Vanale Otero, arquiteto e urbanista da UNESP, para uma análise da dinâmica urbana bauruense.

Com a trajetória acadêmica que inclui pós-doutorado na FAUUSP na área de Planejamento Urbano e Regional, o pesquisador traz vasta experiência tanto na academia quanto na prática profissional. Seu olhar crítico sobre o desenvolvimento urbano é enriquecido por anos de atuação no Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, onde pôde vivenciar de perto os desafios do planejamento e gestão urbana.

Está atualmente envolvido em projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT)Produção da Casa e da Cidade, que busca aprofundar o entendimento sobre a produção do urbano no Brasil contemporâneo, explorando as intrincadas relações entre Estado, mercado e sociedade em um contexto marcado pela dominância financeira. Sob sua orientação, este projeto promete lançar luz sobre questões que permeiam a produção do espaço urbano, contribuindo para um futuro mais justo e inclusivo

Nesta entrevista, o professor compartilha suas reflexões sobre os desafios do planejamento urbano em Bauru, destacando a importância do engajamento social e político na construção de cidades mais equitativas e sustentáveis. Ao mergulhar nas complexidades do desenvolvimento urbano, ele nos convida a repensar não apenas o espaço físico que habitamos, mas também as relações sociais e econômicas que o moldam.

Quais são os principais desafios do planejamento urbano de Bauru, considerando aspectos como mobilidade, sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento econômico? O que a gente tem que entender é que Bauru, como todas as cidades brasileiras, por um lado é reflexo dessa sociedade, e por outro reproduz essa sociedade. E o que é a sociedade brasileira? É profundamente desigual, violenta. Então, ela carrega esses problemas, é lógico que a cidade ia ser igual. Ela vai ser reflexo disso e ao mesmo tempo vai reproduzir isso. O que é a nossa cidade? Bauru, e as cidades brasileiras de um modo geral, é uma cidade segregada, uma cidade excludente. E esse padrão de urbanização que temos nas nossas cidades vai ter uma série de impactos. Não vou discutir os desafios para Bauru, porque é um desafio para todas as cidades brasileiras. Uma cidade que foi produzida, principalmente, a partir da segunda metade do século XX segregando as classes sociais, baseada na mobilidade por automóvel individual, altamente predatória com o meio ambiente, predatória com a força de trabalho. O trabalhador sem alternativa, sem ter onde morar, nem seu salário era capaz de acessar a mercadoria habitação no mercado formal, nem tinha

política pública ou habitacional para oferecer essa moradia.

A própria cidade é uma mercadoria, o espaço urbano é uma mercadoria

Grande parte da população brasileira vai ter como alternativa o loteamento clandestino, loteamento precário, a favela. Favela, que vai acontecer invariavelmente, em áreas ambientalmente frágeis, à beira de córrego, que expõe essa população a uma série de riscos e tem total impacto ambiental. A cidade é produzida dentro de uma lógica excludente. Bauru não conseguiria ser diferente. Afinal, o que é planejamento urbano? E qual a importância do plano diretor da cidade neste processo? O planejamento vai surgir como disciplina, como uma resposta para os problemas da cidade industrial. As cidades vão crescer a partir da Revolução Industrial, que começa a ter um processo de urbanização real e planetário. Isso, no Brasil, vai se consumar só no século XX, principalmente na segunda metade do século. O Brasil vai incorporar muitas dessas discussões que vêm de fora, mas o planejamento urbano vai surgir na França e na Inglaterra como uma disciplina para enfrentar os problemas que eram resultados da urbanização. Com problemas até similares: encortiçamento, pobreza, miséria, baixa qualidade de vida. Então, o planejamento vai tentar dar conta disso. Por meio de uma série de instrumentos, orientando política urbana, fazendo planos de ordenação urbana, ação do

Estado no território efetivamente com política habitacional. O plano diretor brasileiro é o responsável por garantir o bom ordenamento da cidade, por enfrentar os desequilíbrios produzidos por essa urbanização capitalista. Ele [planejamento urbano] é uma atribuição do Estado, a peça máxima. E o que estabelece a legislação que vai ordenar o território é o plano diretor, esse plano opera num contexto de grandes interesses. A própria cidade é uma mercadoria, o espaço urbano é uma mercadoria. Ele [plano diretor] deve regular a produção dessa mercadoria de modo a equilibrar a sua oferta para todo mundo ter acesso. Mas a gente está falando de poderosos interesses econômicos. Aí que o plano diretor tem seus entraves, porque ele não consegue encarar esses grandes interesses econômicos que se manifestam na escala local. O planejamento é importante e necessário, nenhuma das cidades que equacionaram suas questões o fizeram sem planejamento e sem atuação estatal.

Historicamente, como e por que se deu este processo de urbanização em Bauru? E a construção do plano diretor?

A exemplo de muitas outras cidades brasileiras na urbanização, Bauru também é excludente e segregadora. Se a gente olhar o território de Bauru, observamos muito claramente que tem uma clivagem sócio territorial, ou seja, uma concentração dos setores de mais alta renda na porção centro-sul e uma distribuição das populações de baixa renda pelas periferias no norte-leste. Essa região que, não por acaso, foi a que mais recebeu investimentos da política habitacional, seja da Cohab Bauru ou Minha Casa Minha Vida num período

mais recente, que abriga essa população de baixa renda. Bauru tem essa característica, a mesma que encontramos em outras cidades do interior de São Paulo com o mesmo padrão

Por que o planejamento urbano nas áreas periféricas é tão precário?

Uma distinção importante: o planejamento urbano vai saber da legislação e o que deve ser feito, mas é a política urbana que vai operar o orçamento. Por que a periferia não tem o mesmo padrão urbanístico das áreas de alta renda? Porque ela tem muito menos peso político para definir a aplicação do orçamento.

Bauru também é excludente e segregadora

Então, basicamente é uma disputa pelo orçamento público. Por que a periferia é precária? Porque ela recebe menos investimentos do que as áreas de alta renda. Essa é a história da urbanização brasileira.

Quais estratégias podem ser implementadas para integrar as áreas periféricas à dinâmica urbana de Bauru, para promover a inclusão social? É justamente a questão da política pública. Precisa-se investir e garantir que essas áreas tenham equipamentos, infraestrutura, lazer e acesso a emprego. Porque se a gente observar, essas periferias são áreas que não têm postos de trabalho, então essa população tem que se deslocar até o trabalho. Portanto, gerar emprego e renda distribuída na cidade é uma estratégia para essa inclusão. É a ação estatal que vai garantir que isso seja equacionado.

Quais as causas estruturais dessa precariedade e como superá-las? É uma questão de prioridade. Precisa-se investir onde tem mais carência de equipamentos. Agora, o que todo prefeito e toda cidade faz quando chega no período eleitoral, é recapeamento nas áreas de alta renda, à exemplo de São Paulo e outras cidades pequenas. A gente está vendo exatamente a mesma coisa aqui. Como mudar isso? Redefinir o que é a prioridade, mas o que a gente vê não é isso.

A intenção de “cercar” as casas e apartamentos, muitas vezes, é defendida pela ideia de segurança e qualidade de vida. Como esse processo tem afetado Bauru? Bauru foi uma das primeiras cidades do estado a ter condomínio fechado. Isso tudo vem de um discurso da insegurança, um discurso sobre a violência, que vai defender esse enclausuramento como uma

defesa contra a violência que está no espaço público. Discurso que muitas vezes é falacioso. Muitas cidades têm essa explosão de condomínios fechados em momentos com índices baixíssimos de violência. Ou seja, essa sensação de insegurança já estava colocada. E isso tem muito marketing envolvido. Essa condominização passa por uma construção ideológica, passa por uma questão de conferir status. O loteamento fechado é mais valorizado que o aberto. O que tem influência de status, medo e questões mercadológicas.

E quais são os impactos da condominização dentro da dinâmica urbana?

Ela fragmenta a cidade, torna os percursos maiores, ela isola a população que não tem mais contato no espaço público. Ou seja, a condominização é bastante danosa, porque cria fragmentos de cidade que não se relacionam entre si.

Como a área de arquitetura e urbanismo observa esse movimento de exclusão de certas classes sociais por meio da ocupação do espaço urbano? Esse é um processo histórico. Essa segregação é o que caracteriza nossas cidades. Isso não é recente, é um problema. Claro que tem várias perspectivas nesse estudo sobre o urbano. Eu venho de uma linha de uma leitura crítica dessa urbanização. Agora, ela não é um problema que é da cidade. A cidade é o reflexo da sociedade que ela reproduz. Uma sociedade que é totalmente desigual produz uma sociedade desigual. Então é o processo que se retroalimenta. É evidente que isso é uma tragédia, mas ela não acontece no vácuo. Ela acontece quando exprime o espaço que essa cidade está criando. Essa é a nossa tragédia. Não dá para transformar a cidade sem transformar a sociedade brasileira.

Qual o papel dos conjuntos habitacionais, como o Mary Dota, no planejamento urbano da cidade?

Todos os países que equacionaram a sua questão habitacional fizeram por meio de política estatal com graus elevados de subsídios. O Brasil, historicamente, não tinha o subsídio na política habitacional. Não tinha, no BNH e na habitação da Cohab. Só foi ter subsídio no Minha Casa Minha Vida, a faixa 1 que é intensamente subsidiada. O Mary Dota é um ótimo exemplo

de um mega conjunto da Cohab Bauru. O que a gente percebe é que ela [política habitacional] vai implantar esse empreendimento para uma população de baixa renda nas áreas periféricas. Não se consegue superar a segregação a partir dessa política, pelo contrário, ela reforça qual é o lugar de cada um no território. A política habitacional veio reforçar o que é área de pobre e o que é área de rico em nossas cidades. O caso do Mary Dota é exemplar disso.

Em relação as soluções de planejamento urbano: quais exemplos o senhor considera relevantes, adotados por cidades brasileiras de porte similar a Bauru? E que podem ser inspiradores para o município? É sempre muito difícil falar “ a gente compra esse exemplo…”, porque são sempre realidades e contextos históricos diferentes. Mas, de certa forma, por exemplo, nos anos 60/70 Curitiba implantou um sistema de transporte coletivo integrado à política urbana que criou a estrutura em que a cidade funciona hoje. Curitiba associou o transporte de média capacidade, como os corredores de ônibus, com a verticalização urbana. A cidade só tem prédios perto de ponto de ônibus e as pessoas circulam de ônibus. Quando Curitiba fez isso, ela tinha um porte muito parecido com o de Bauru hoje, porém, essa é uma construção

de mais de 50 anos. Para ter um resultado, precisa começar. Bauru consegue fazer esse diagnóstico porque o que não falta para Bauru são diagnósticos. É muito difícil falar em bons exemplos, mas é curioso que Curitiba quando tinha o tamanho similar a Bauru criou uma opção, a questão é qual opção Bauru quer criar. O melhor processo seria entender o porquê Bauru não prioriza o transporte coletivo, porque não protege suas áreas ambientalmente frágeis, aí talvez a gente tenha a resposta. Quais os diagnósticos que você faz de Bauru? Nosso grupo de pesquisa vem há um tempo estudando várias cidades de perfil similar a Bauru. O que é intrigante é perceber que, ao analisarmos Bauru junto com São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Piracicaba, Indaiatuba, entre outras, encontramos muitas similaridades. Não é apenas Bauru que enfrenta esses desafios, mas várias outras cidades na mesma categoria. O curioso é o porquê essas cidades compartilham tantas características em comum. São os mesmos problemas, a favelização e a condominização. Essa lógica é a que temos que enxergar. Se a mesma cidade está se reproduzindo em contextos tão diferentes é porque tem uma lógica estruturante da nossa sociedade que se rebate no território produzindo isso.

EmBauru, o Parque Vitória Régia, localizado na Avenida Nações Unidas, é destaque quando se trata de um espaço de encontro aberto ao público. O parque, criado a partir de um projeto de modernização urbana nos anos 70, recebe mais de 800 mil visitas por ano, segundo dados da prefeitura, e reúne diferentes grupos em eventos como o Encontro da Diversidade, Semana da Árvore e o Vitória Rock.

O espaço foi pensado pelo arquiteto Jurandyr Bueno Filho (1942-2009) que, na época, atuava como vice-prefeito de Bauru.

Inicialmente, o projeto buscava apenas conter uma erosão no local, porém, com a sobra de recursos, Bueno Filho planejou um teatro a céu aberto com arquitetura similar às ágoras gregas. A ideia surgiu depois de uma viagem do então vice-prefeito à Grécia e era uma promessa de conferir identidade à cidade. “Salvador tem o Elevador Lacerda, Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor e nós aqui, no meio desse ‘cerradão’ paulista. Eu achava que a cidade tinha de ter uma identidade”, disse o ex vice-prefeito, em entrevista para o portal Nota 10 em 2008.

De fato, o local tornou-se

o cartão-postal de Bauru e é, atualmente, o maior centro de eventos públicos da cidade. Desde sua inauguração, no ano de 1978, o parque passou por diversas reformas e melhorias para atender às necessidades da população. Além do anfiteatro ao ar livre, o espaço conta com pistas de caminhada, playgrounds e áreas para piquenique, fora a paisagem, que preserva a natureza e

Vitória, “É fundamental, porque é um lugar gratuito, aberto e que oferece uma estrutura muito boa (...) Quando vou receber alguém de fora (de Bauru), eu trago aqui, é o primeiro lugar que eu levo.”

Os diferentes eventos sediados no parque são um fator importante para que subgrupos sociais distintos se interessem pelo local. A bauruense Vickiane,

após sediar a primeira parada LGBT de Bauru, “O primeiro lugar que teve a parada LGBT e eu pensei, nossa, posso ser quem eu quiser, foi aqui”. Desde então, ela e seu grupo de amigos visitam o local semanalmente.

Além de ser um importante local de lazer e socialização, o parque também desempenha papel crucial na preservação ambiental em Bauru. A conservação da vegetação nativa colabora para a manutenção da biodiversidade local, uma vez que atrai agentes polinizadores, como aves e insetos, serve de ponto de passagem ou permanência para a fauna local, como no caso dos patos, e possibilita diversidade à flora urbana. “O Parque Vitória Régia é um “respiro”

em uma área extremamente impermeabilizada, densamente ocupada e com poucas áreas livres, como também auxilia a permeabilidade da água da chuva de toda bacia, que por questões topográficas naturalmente se concentra lá”, explica a arquiteta Fernanda Foloni, doutoranda pela USP de São Carlos. . O espaço ainda é utilizado para apresentação de projetos interativos de educação ambiental, que buscam sensibilizar a comunidade acerca da conservação do meio ambiente e a preservação do espaço público.

O parque também contribui ativamente para o comércio local, como é o caso da feira semanal, que ocorre toda quarta-feira, no platô acima da arquibancada do

da cidade, sendo um diferencial de outros locais onde a feira itinerante se instala. Telma Bueno, uma das lojistas que participa da feira, ressalta que há muitos atrativos no local que contribuem para o sucesso do comércio. “É um lugar aberto, grande, então por conta da amplitude vem mais gente. Os outros locais são mais regionais, a população do local, aqui vêm pessoas de vários lugares.”

O Vitória desempenha um papel vital na identidade urbana de Bauru. Desde sua concepção na década de 70 até os dias atuais, o parque evoluiu para se tornar um símbolo da cidade, oferecendo um ambiente inclusivo e multifuncional. Fernanda destaca, ainda, o valor emocional construído ao redor do parque nesses 46 anos. “É preciso tratar de sua importância como um espaço de memória, tanto para a cidade como um todo, como para os indivíduos que frequentam o espaço e criam lembranças. A sua paisagem é única, você pode pensar em outros parques parecidos, melhores ou piores, mas é neste espaço e com esta vista, ainda que mudada com o passar do tempo, que gerações de bauruenses puderam formar uma conexão afetiva com o lugar e compartilhar histórias”. Ao integrar cultura, natureza e comércio , o Parque Vitória Régia demonstra como espaços públicos de lazer podem enriquecer a qualidade de vida urbana e fortalecer o senso de comunidade.

Arte: Nathalia Franqlin