Stella-Plage, Les indices sont dans le titre.

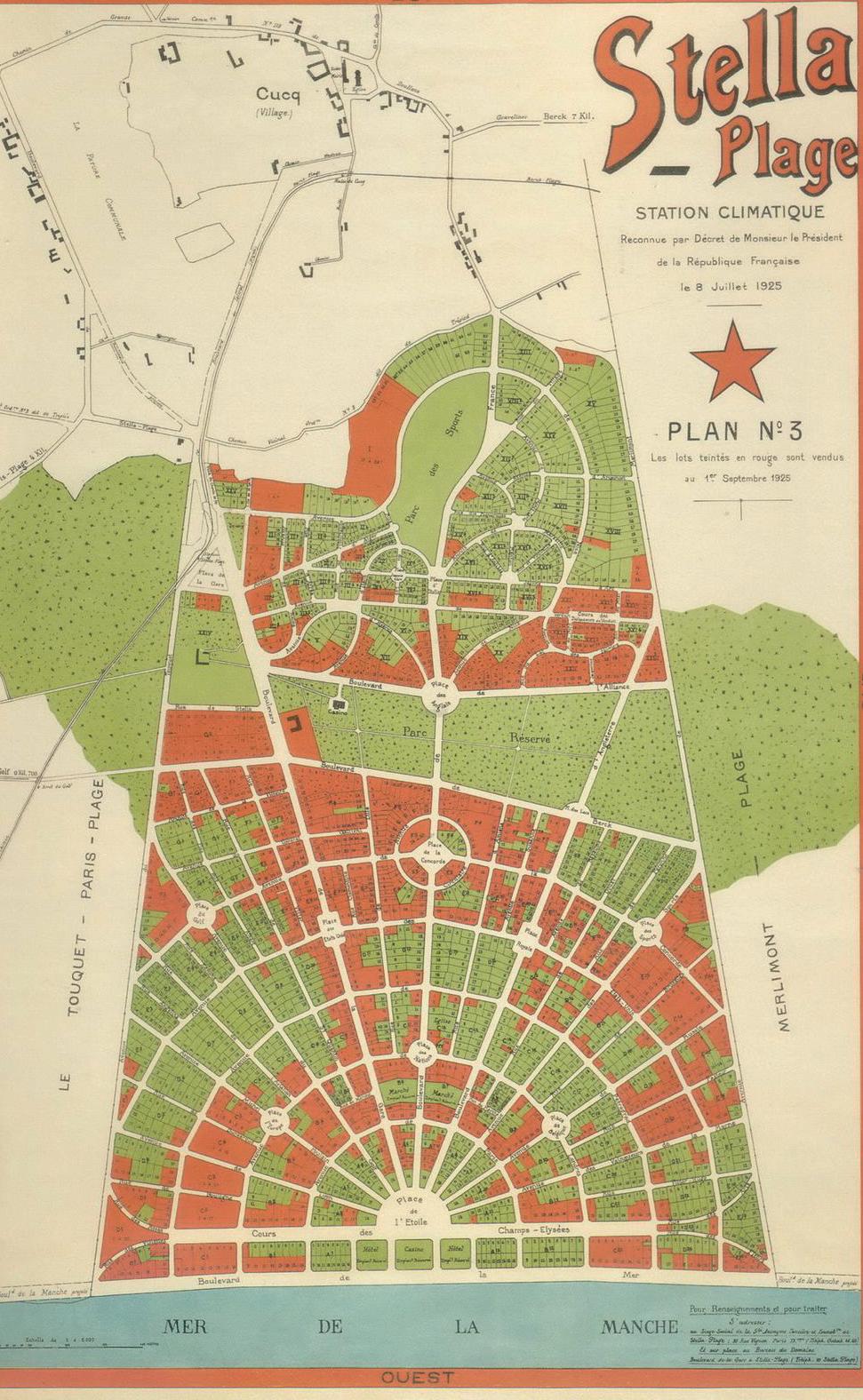

Depuis plusieurs semaines, les appels à se mobiliser contre le projet d’aménagement du front de mer de Stella-Plage se multiplient. Et pour cause : la construction urbaine de cette station balnéaire fait partie intégrante de notre patrimoine, que de nombreux citoyens avertis souhaitent préserver et valoriser. En effet, Stella-Plage, située sur la côte d’Opale, dans le département du Pas-de-Calais, a connu un développement urbanistique et touristique important dès la fin du XIXe siècle. Ce développement a été particulièrement marqué par l’intervention de l’architecte Plumet. Son plan, audacieux pour l’époque, envisageait une organisation des rues en forme d’étoile, avec des axes principaux partant d’un point central, notamment autour de la place principale ou du front de mer. Cette disposition permettait de maximiser les vues sur la mer tout en favorisant la fluidité de la circulation. En effet, la volonté première de ce plan d’urbanisme était bien celle qui nous intéresse aujourd’hui : chaque rue ou avenue qui s’étend depuis le centre de la station offre une vue dégagée sur la mer, un atout non négligeable pour une station balnéaire. Ce plan prenait également en compte les spécificités du site et la nécessité de préserver un cadre naturel agréable pour les visiteurs. Il permettait aussi une certaine aération et lumière dans l’urbanisation.

Plan-projection de Stella-Plage, Plumet, architecte, 1925.

Après la Seconde Guerre mondiale, Stella-Plage a dû faire face à des destructions et des reconstructions. Cependant, l’esprit du plan de l’architecte Plumet a été préservé dans la mesure du possible, avec une attention particulière portée à la reconstruction des axes principaux et des zones résidentielles, suivant la même logique de circulation radiale et de respect du paysage.

Aujourd’hui, le plan en étoile reste une caractéristique marquante de l’urbanisme de Stella-Plage. Bien que la ville se soit modernisée, l’organisation de ses rues et avenues continue de définir son aménagement. Ce modèle a non seulement permis de préserver l’esthétique de la station balnéaire, mais a aussi renforcé son identité en tant que destination touristique, en offrant une circulation fluide et une belle visibilité sur les paysages côtiers.

Le 7 avril prochain, les instances politiques de la ville auront le pouvoir d’acter ou non la poursuite d’un projet d’aménagement sur le site du « Parc à Mouettes », sur la bande restante de 30 mètres d’épaisseur par rapport à la bande littorale. Et si l’argument historique et patrimonial du plan urbain de la station balnéaire ne suffit pas, voici un tour d’horizon des sujets qui mériteraient d’être soulevés.

Stella-Plage

Un projet qui ne coule pas de source vis à vis des lois de l’aménagement du territoire.

Dans un contexte où le changement climatique et la perte de la biodiversité s’intensifient d’années en années, de nombreuses mesures ambitieuses ont été mises en place au niveau national visant à renforcer la résilience de nos territoires.

Pour ne citer qu’un exemple, la loi Climat et Résilience promulguée en aout 2021 impose un objectif de lutte contre l’artificialisation des sols à travers des dispositions relatives à l’évolution du trait de côte, et au renforcement de la protection des espaces naturels sensibles. L’enjeux est de taille ; la loi vise un objectif de zéro artificialisation nette d’ici 2050. Cela signifie qu’aucune nouvelle surface de terre ne pourra être artificialisée sans être compensée par la restauration d’espaces naturels de surface équivalente.

Ce texte ambitieux démontre d’une part de l’importance de préserver nos littoraux, particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, mais aussi nos sols de manière générale : une priorité pour lutter contre la destruction massive de la biodiversité ! Dans le cadre de l’aménagement du front de mer de Stella-Plage, la prise en compte de ces directives prendrait tout son sens, pour imaginer une tout autre manière d’aménager le littoral, au-delà de son artificialisation.

Si cette loi peut sembler restrictive, notamment pour les aménageurs ayant un gain financier à gagner, son objectif est de conserver et restaurer les milieux naturels : dunes, estuaires, marais, zones humides. Des milieux qui jouent d’ailleurs un rôle essentiel dans la protection du littoral face à la montée des eaux et les évènements extrêmes !

A ce sujet, avez-vous déjà vu une photographie historique de Stella-Plage ? Celle-ci est intitulée «Stella-plage, une station balnéaire sortie des dunes».

«Stella-plage, une station balnéaire dans les dunes»

Permettons-nous une aparté non négligeable concernant la qualité esthétique et photogénique du front de mer, qui fait écho à la mission photographique de la DATAR. https://arteplan.org/initiative/mission-photographique-de-datar/

Mais rassurons les commanditaires de projet, ces restrictions viennent toujours avec des solutions ! La loi évoque également le renforcement des outils de planification à destination des collectivités locales pour intégrer les enjeux climatiques, afin d’anticiper et de limiter les risques dans les zones littorales : le monde, est vraiment bien fait.

Et si nous allions encore plus loin dans le sujet ?

Au-delà de ces directives récentes, notre territoire a la chance d’être protégé par le Code de l’environnement et la loi sur l’eau. Connaissez-vous ces documents ? Ce sont ces textes réglementaires, qui imposent par exemple au commanditaire de démontrer que ses prélèvements dans la nappe phréatique respectent la réglementation ou encore que son projet limite son impact sur le cycle naturel de l’eau.

Venons en aux faits et regardons le projet proposé par Marignan pour aménager le front de mer : la mise en place de deux niveaux de sous-sols et l’imperméabilisation des sols de la parcelle sont des choix de conception qui vont très certainement l’amener à devoir se justifier aux yeux de la police de l’eau.

Pour cela, son projet devra faire l’objet d’un « dossier loi sur l’eau », soit à titre déclaratif, soit sous forme d’une autorisation. Ce dossier devra être suivi et validé par les services de la police de l’eau qui vérifiera avec soin que toutes les pièces réglementaires sont fournies.

Références des textes de lois: ZAN II, Lutter contre le changement climatique, articles 7, 8, 11 et 12.

Et si l’affichage du permis de construire commandité par Marignan, qui, nous le rappelons, se présente comme un promoteur national « présent dans les grands centres urbains », est bien visible dans l’espace public, sachez qu’aucun coup de pelleteuse ne pourra être autorisé légalement tant que le dossier ne sera pas officiellement validé par les services de l’état.

Marignan a d’ailleurs obtenu un accord du préfet du Pas-de-Calais pour la construction de ses deux niveaux de sous-sol, à quelques centaines de mètres du trait de côte. Toutefois, dans son courrier, le préfet attire l’attention sur un point important : le projet se situe sur une zone à sensibilité élevée de remontée de nappe.

À ce titre, le rapport de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Pas-de-Calais, daté du 17 décembre 2024, souligne:

« l’attention particulière qui devra être portée sur les mesures prises en cas de nécessité de pompage ou de rabattement de nappe pour construire ce deuxième niveau de sous-sol, notamment au regard de la Loi sur l’eau ».

Nul besoin d’être spécialiste pour imaginer l’impact de la construction d’un sous-sol dans une nappe affleurante, et qui plus est, à proximité directe d’un littoral qui subit chaque année une érosion conséquente de sa langue dunaire.

Au-delà de perturber le cycle de l’eau, le pompage dans cet aquifère côtier risque d’augmenter le risque d’intrusion saline en provenance de la mer. Cela aura de nombreux impacts, notamment la déstabilisation des écosystèmes en place, l’asséchement des milieux naturels de proximité et la qualité de la ressource en eau douce destinée à la consommation humaine.

Car oui, les littoraux restent concernés par ces questions de ressources en eau. À titre d’exemple, le littoral du Pays basque (pourtant fort pluvieux, presque autant que nous dans le Pas-de-Calais ?) a été placé en plan sécheresse en 2024.

Stella-Plage

Construire sur le littoral sans s’adapter au changement climatique : les preuves d’une mauvaise idée.

Au-delà de la réglementation nationale, continuer de construire de façon imperturbable ce type de projet en front de littoral en 2025, même en tenant compte de la bande des 100 mètres, relève d’une négligence face à l’accélération des changements climatiques qui affectent réellement nos territoires. C’est l’exemple parfait d’une vision court-termiste, qui tire parti des bénéfices immédiats mais occulte délibérément l’espérance de vie de son aménagement, de ses bâtiments, des matériaux employés, voire même de ses habitants.

Vous avez sans doute déjà été alarmé par les conclusions des rapports du GIEC, qui nous transmet depuis des décennies les projections de l’évolution du changement climatique.

Peut-être avez-vous été interpellé par les conclusions de chaque rapport, qui affichent une augmentation exponentielle des températures et du niveau de la mer ?

Si ce n’est pas le cas, nous nous permettons un bref résumé.

L’organisme intergouvernemental projette une élévation conséquente du niveau de la mer à + 1 m dans certaines régions, ainsi qu’une intensification des événements extrêmes, accentuant la fréquence des inondations et des submersions marines. Nul besoin de préciser à quel point le Pas-de-Calais, par son littoral, son climat et sa topographie, est vulnérable face à la rapidité de ces changements : nous en avons tous été témoins ces derniers mois et années. Comment oser proposer ce type de projet lorsque les communes voisines du Montreuillois peinent encore à se remettre des inondations de 2023 ? Nos territoires sont interconnectés, les conclusions doivent être tirées de manière globale et non de manière isolée.

Toujours pas convaincu.es ?

En 2013, la DREAL a produit une étude significative intitulée « Détermination de l’aléa de submersion marine en Région Nord – Pasde-Calais », permettant d’évaluer l’impact du changement climatique sur le littoral d’ici 2100. Cette étude, plus que nécessaire au regard de l’urbanisation massive de nos littoraux, a servi de base à la réalisation du PPRL (plan de prévention des risques littoraux) du Montreuillois, identifiant les zones vulnérables et soumises à des prescriptions.

À cette époque, le rapport prenait en considération une élévation de + 0,60 m du niveau de la mer en 2100, avec une altimétrie extrême du niveau de la mer à 6,70 m (IGN69) pour un événement centennal (une tempête ayant une chance sur 100 de se produire). La surcôte de déferlement de la houle n’était quant à elle pas prise en compte, à ce titre, le rapport estimait que les digues de Stella et Merlimont, érigées à 10 m (IGN 69), étaient situées à des niveaux suffisamment sécurisés, les excluant ainsi des zones vulnérables du PPRL.

En avril 2014, la tempête Pierrick a entraîné la submersion de la digue de Merlimont, démontrant les limites des modélisations et des projections face à la réalité du changement climatique. Avant cela, en 2010, la tempête Xynthia avait déjà mis en lumière l’écart entre les projections et la réalité, entraînant une révision des normes réglementaires.

Ces événements soulignent que les digues ne garantissent pas la sécurité des territoires et qu’une prise de conscience collective du risque est indispensable pour éviter les catastrophes futures.

Si le lien de cause à effet ne vous semble pas encore évident à ce stade de votre lecture, nous vous invitons à consulter un récent rapport du Cerema, qui démontre que plus de 50 000 logements seront impactés par l’érosion du littoral d’ici 2100 dans le Pas-de-Calais, représentant un coût de 7 milliards d’euros. Est-il raisonnable, cette fois en invoquant l’argument financier, de continuer à aménager et construire les fronts de mer, prétendument protégés par leurs digues, sans prendre en compte le changement climatique ?

Les plus sceptiques avanceront l’argument de catastrophe isolées et extrêmes «on est pas concernés » ou pire, « nous on sera plus là ». Pour les premiers, nous leur répondrons qu’audelà de ces phénomènes intenses, c’est bel et bien l’érosion du littoral, causée par la présence quotidienne des marées et de la houle, qui menace les ouvrages de digues et les habitations attenantes, pour les seconds, nous laisserons à leurs enfants le soin de leur expliquer.

L’exemple concret de la ville voisine de Merlimont témoigne d’ailleurs des premiers impacts de cette érosion. Face à la montée des eaux, la commune a mis en place un système « écoplage », consistant à déployer un système de drainage sous la surface de l’estran pour évacuer l’eau de mer et éviter que les sédiments ne soient charriés au large. Cela fait dix ans, et cette année, le système sera entièrement démonté en raison de son inefficacité.

La ville de Stella-Plage pense-t-elle être exemptée de l’intégralité de ces phénomènes ?

Stella-Plage

Un projet balnéaire : les pieds dans l’eau, allongés sur la biodiversité?

Si nous avons réussi à vous tenir en haleine jusqu’ici dans votre lecture, c’est que nous avons dorénavant tous le même niveau d’information concernant l’impact du projet de promotion privée de plusieurs milliers de m² de logements prévu sur le front de mer de Stella-plage. Néanmoins, permettons nous de rappeler quelques éléments de contexte.

Les parcelles du projet se situent à 60 mètres d’une zone Natura 2000. Ces sites réglementés sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne.

Dans notre cas, l’habitat communautaire le plus sensible est le milieu dunaire. Celui-ci abrite des espèces d’intérêt patrimonial et/ou protégées, comme l’indique le rapport d’Évaluation des incidences Natura 2000 réalisé en mai 2024, suite à un relevé floristique

Venant ont aux faits : L’arrêté favorable avec prescription pour un permis de construire de la mairie, daté du 5 juin 2024 et signé par le préfet, stipule que :

« le demandeur vérifiera la nécessité de déposer une demande de dérogation pour les espèces protégées. En cas de nécessité, et en application du titre 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, le permis de construire ne pourra être mis en œuvre avant l’obtention de cette dérogation. Elle devra être jointe à la déclaration d’ouverture du chantier. »

Cette demande de dérogation doit être accompagnée d’un diagnostic permettant de connaître l’état initial du site, comprenant notamment la réalisation d’une « étude faune-flore » sur 4 saisons (pour recenser l’ensemble des espèces présentes sur le site tout au long de l’année), ainsi qu’une étude d’impact décrivant les mesures mises en place par le commanditaire pour éviter, réduire ou compenser la destruction des espèces protégées dans le projet d’aménagement.

Pourtant, à notre connaissance, lors de la lecture du permis de construire, nous ne trouvons aucune trace d’un tel rapport malgré la notification par les services de Natura 2000 de la présence d’espèces protégées.

Rassurez-vous, nous ne sommes pas les seules à souligner ce manque. Le rapport de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Pas-de-Calais, daté du 24 septembre 2024, semble en avoir pris conscience :

« Il est prévu de réaliser une étude faune/flore sur 4 saisons. Il aurait été préférable que le dossier soit déposé une fois cette étude terminée afin de permettre à la commission de statuer sur ce point. Si la présence d’espèces protégées est avérée et que le projet présente des impacts, une dérogation pour espèces protégées devra être déposée avant tout démarrage des constructions. »

Vous l’aurez compris, une fois de plus, sans cette dérogation, le chantier ne pourra pas démarrer de manière légale, et ce, malgré le dépôt, la validation et l’affichage du permis de construire.

Paroles d’architectes et d’ingénieur.e

Maintenant que le décor est posé, posons-nous les questions qui fâchent : qu’estce qui intéresse réellement les commanditaires de cette opération ? Pourquoi construire sur un site aussi contraint et fragile, dont la pertinence urbaine, paysagère et architecturale est remise en question, notamment par les habitants ?

Vous n’êtes pas sans savoir la pression foncière actuelle sur notre territoire côtier. Un article récemment publié dans La Voix du Nord indiquait que la ville de Cucq, et donc la commune de Stella-Plage, arrivait en belle deuxième position, après nos voisins du Touquet-Paris-Plage, pour le prix de l’espace bâti au m², évalué à 4 200 euros. Une telle opportunité financière ne peut faire le poids face à la préservation du littoral.

Imaginez ce calcul simple : 4 557 m² de surface de plancher, multipliés par 4 200 euros, soit 19 139 400 euros. Vous vous doutez que le prix de construction est bien inférieur, et que les bénéfices réalisés ne seront pas entièrement réinvestis dans la qualité des matériaux utilisés.

Il est peut-être temps de promouvoir un réveil architectural et paysager, en mettant l’accent sur la réhabilitation et la valorisation du patrimoine existant, avant de se lancer tête baissée dans la construction intempestive de nouveaux projets de logements collectifs visant à exploiter chaque m² constructible au plus proche du trait de côte, dans un contexte de changements climatiques et de perte de la biodiversité de plus en plus extrêmes. Pouvonsnous faire preuve de cohérence ?

Pouvons-nous systématiquement inclure les habitants des communes dans les échanges et les concerter sur les projets qui ont ou auront un impact sur leur cadre de vie ? Après tout, si cette commune vit et permet aux maîtres d’ouvrage tels que Marignan de construire et d’empocher des dizaines de millions d’euros, c’est aussi et surtout grâce aux habitants de la commune, qui contribuent au développement de son image et de son attractivité.

Il semblerait que, de 2020 à 2022, ces mêmes habitants aient déjà fait entendre leur voix contre ce type de projet. Ils s’étaient mobilisés pour éviter la construction d’environ 33 000 m² d’espaces bâtis sur l’intégralité du dit « Parc à Mouettes » et avaient permis de faire valoir la loi littoral et la préservation de celui-ci. Le répit a été de courte durée, et aucune leçon n’en a été tirée.

Peut-on définitivement mettre un terme à cette surenchère, au nom de la valorisation économique de notre territoire ?

Pouvons-nous construire autrement et entrer dans une nouvelle aire en adéquation avec les enjeux de demain ?

Cela ne vous intéresse peut-être plus, mais nous, oui.

Nous avons grandi à Stella-Plage jusqu’à nos 18 ans, où nous avons travaillé en tant qu’animateurs et nageurs sauveteurs pendant de nombreuses années.

Aujourd’hui architecte et ingénieur hydrologue, c’est avec un regard nouveau, autre que celui de l’affect, que nous souhaitons alerter les instances politiques de notre belle commune : celle-ci ne cesse de se dynamiser, vous n’êtes pas sans le savoir. Nous ne comptons plus le nombre d’initiatives de jeunes citoyens visant à faire de Stella-Plage une station balnéaire de grande qualité : sportive, culturelle, naturelle, engagée, fière de son patrimoine et prête à le valoriser.

Arrêtons de détourner le regard de ceux qui constituent l’essence même de la ville, et offrons une chance à la conception d’un projet citoyen et collectif pour l’avenir de ce fameux « Parc à Mouettes ».

La réussite du projet d’aménagement du Skate Park témoigne d’une chose : ce centre, cœur de l’étoile de Stella-Plage, doit rester public et ne peut être privatisé avec un programme très individualisé de logements (qui représente déjà une grande majorité du programme du front de mer et de Stella-Plage en général : il serait pertinent de faire une carte des opérations immobilières privées en cours).

Il doit respecter les volontés de l’architecte Plumet : « la nécessité de préserver un cadre naturel agréable pour les visiteurs ».

Stella-Plage

IL EXISTE D’AUTRES SOLUTIONS POUR MENAGER LE TERRITOIRE ET LE RENDRE DESIRABLE.

Nous sommes prêts à contribuer en tant que force de proposition, car il est facile de critiquer sans offrir de solutions. Le parc à mouette de Stella-Plage soulève une question plus large et au cœur des grandes ambitions de notre siècle : celle de l’aménagement de nos littoraux face à la pression foncière, dans un contexte de changement climatique.

Aujourd’hui, une véritable opportunité s’offre à nous de rejoindre les communes littorales de France qui ont déjà entamé leur transition. Ces communes mettent en œuvre des projets ambitieux et responsables, en créant des espaces naturels, des équipements sportifs et des programmes de sensibilisation à l’environnement, tout en acceptant de réduire la pression foncière sur le littoral.

Des exemples concrets ont prouvé leur efficacité : regardez le front de mer de Merville en Normandie. Une halle publique pour les marchés, concerts et événements culturels ; un lieu polyvalent de rassemblement ; une dune renforcée à traverser, reliant les communes du littoral.

L’enjeu urbain du « Parc à Mouettes » semble toujours avoir été celui de l’appropriation publique. Ne laissons pas cette occasion nous échapper ! En écartant ce projet immobilier, nous pourrions incarner l’essence même de Stella-Plage en valorisant son patrimoine naturel, en tenant compte des enjeux qui façonnent aujourd’hui le tourisme durable.

Si la commune venait à acquérir ces terrains, nous pourrions envisager ensemble un projet qui privilégie cet objectif.

Nous sommes prêt.es. Et vous ?