Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Münzfreunde,

Wir hoffen, dass Sie eine schöne Weihnachtszeit verbracht haben und wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2023!

Wie Sie der vorliegenden Ausgabe unserer Künker Exklusiv entnehmen können, hält der Jahresbeginn 2023 eine Reihe numismatischer Höhepunkte aus dem Hause Künker für Sie bereit.

Nach fast drei Jahren Pandemie starten wir endlich wieder im „normalen“ Turnus in das numismatische Jahr, nämlich mit einem Stand auf der New Yorker Messe (NYINC) in der zweiten Januarwoche. Bei unserem letzten Besuch auf der New York Messe im Januar 2020, also kurz vor Beginn der Pandemie, hatten wir die Sammlung „The Samel Collection of Jewish Coins and Medals“ auf der Messe präsentiert. Auch dieses Mal haben wir eine besondere Sammlung im gut gesicherten Reisegepäck, die wir in New York dem internationalen Publikum präsentieren: Die antiken Münzen aus der „Sammlung Roger Wolf – Classica et Patria“. Diese besondere und bedeutende Sammlung ist Teil unserer Frühjahrs-Auktionen in Osnabrück und wird in dieser Ausgabe vorgestellt.

Zwischen der Rückkehr aus New York und dem nächsten numismatischen Höhepunkt, der World Money Fair in Berlin, liegen knappe 2,5 Wochen. Genug Zeit für unser Team also, um kurz zu verschnaufen und sich auf unsere Auktionen 379 bis 381 vorzubereiten. Auch in Berlin erwarten wir wieder deutlich mehr Normalität als in

den vergangenen zwei Jahren und hoffen, viele von Ihnen am 2. Februar in unserem Auktionssaal persönlich begrüßen zu dürfen. Die Inhalte der Auktionen stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Unser Auktionsteam freut sich über Ihren Besuch zur Besichtigung ab sofort in Osnabrück oder ab dem 31. Januar in Berlin. Ab Freitag, 3. Februar bis Sonntag, 5. Februar heißen wir Sie herzlich an unserem Messestand auf der World Money Fair willkommen. Dort verkaufen wir zahlreiche Münzen und Medaillen aus unserem Lager. Gerne beraten wir Sie auch zum Verkauf einzelner Stücke oder Ihrer ganzen Sammlung über unsere Auktionen. Zudem machen wir auf der Messe auch gerne ein Angebot zum direkten Ankauf Ihrer numismatischen Objekte. Wir freuen uns auf Sie!

Wie Sie als unsere treuen Kunden und Leser wissen, liegt uns nicht nur der Handel von Münzen am Herzen, sondern auch die Förderung der numismatischen Wissenschaft und die Verbreitung des numismatischen Wissens. In diesem Zusammenhang greifen wir in diesem Heft drei Themen auf: erstens unser Engagement im Rahmen des Internationalen Numismatischen Kongresses in Warschau im September; zweitens den Vortrag von Dr. Hartmut Kreutzer, der am 18. Oktober sein viel beachtetes Werk über die syrakusischen Prägungen präsentierte und drittens einen Vortrag, den Prof. Johannes Nollé am 12. Oktober für die MannheimLudwigshafener Münzfreunde hielt. Das Thema lautete: „Rheingold“. Lesen Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten. Last but not least möchten wir Ihnen auch in dieser Künker Exklusiv einen Einblick in die Arbeit des Künker-Teams geben. Dieses Mal stellen wir Ihnen die beiden Mitarbeiterinnen des Auktionssekretariates vor. Sollten Sie schon einmal zu unseren Auktionen eingeliefert haben, hatten Sie sicher direkt oder indirekt Kontakt mit Sarah Donner oder Kerstin Schuster.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Ausgabe unserer Künker Exklusiv und mit unserem Angebot in der Berlin-Auktion am 2. Februar 2023!

Dr. Andreas Kaiser Ulrich Künker

Termine 2023

Die Sammlung Dr. Eberhard Werther

eLive Auction 76

Besichtung der Frühjahrs-Auktionen in den Räumlichkeiten von

März 2023 Karl & Faber Kunstauktionen, München

Motorworld München

März 2023 (ca. 300 Meter von der Numismata entfernt)

Numismata München

März 2023

Frühjahrs-Auktionen 16.-18. März 2023

Antike (u. a. die Sammlung Roger Wolf)

Frühjahrs-Auktionen 20.-24. März 2023

Mittelalter und Neuzeit

eLive Auction 77 17.-19. April 2023

Sommer-Auktionen 19.-23. Juni 2023 Mittelalter und Neuzeit

ANA Philadelphia 8.-12. August 2023

Herbst-Auktionen 25.-29. September 2023

Mittelalter und Neuzeit

Dr. Andreas Kaiser und Ulrich Künker

730 Lose geschätzt mit 6 Mio. Euro –

unsere Berlin-Auktionen am 2. Februar 2023

Es sind Auktionen der Superlative, die wir am 2. Februar 2023 durchführen dürfen. Besondere Highlights: Die Sammlung Widegren mit schwedischen Münzen und der zweite Teil der Sammlung Liska mit seltenen Goldmünzen der Tschechoslowakei, nicht zu vergessen 100 Raritäten aus der Sammlung Salton.

Am 2. Februar 2023 führen wir unsere traditionelle Berlin-Auktionen wieder im Rahmen der World Money Fair durch. Wir freuen uns schon sehr darauf, denn es ist zu erwarten, dass die Bandbreite an Raritäten und einzigartigen Stücken sowohl Sammler als auch Münzhändler aus der ganzen Welt in unseren Auktionssaal zieht. Die 730 Lose – aufgeteilt in zwei Auktionskataloge – sind insgesamt mit 6 Millionen Euro geschätzt.

Wer nun denkt, es werden nur hochpreisige Münzen angeboten, liegt falsch. Denn wir bieten mehrere ganz besondere Sammlungen und Partien an, von denen wir hier nur die Sammlung Widegren mit schwedischen Münzen und den zweiten Teil der Sammlung Liska nennen. Wie für Sammlungen typisch, sind hier seltenste und kommune Stücke gleichermaßen vertreten. Die Schätzungen beginnen deshalb bei knapp 100 Euro. Den Sammlungen Salton und Widegren widmen wir eigene Berichte in dieser Ausgabe.

Und weil nach der Auktion vor der Auktion ist, sei hier auch schon auf die eLive Premium Auction mit der Versteigerung der Sammlung Dr. Eberhard Werther am 7. Februar 2023 hingewiesen.

Los 64

Römisch-Deutsches Reich

Ferdinand I., 1522-1558-1564. Schautaler 1528, Hall, geprägt auf die Teilnahme des Erzherzogs Ferdinand am Tiroler Landtag und auf seine Erbhuldigung. Stempel von Ulrich Ursentaler d. Ä. Von größter Seltenheit. Hübsche Patina, winz. Schrötlingsfehler am Rand, fast vorzüglich.

Schätzung: 25.000 Euro

Los 317

Königreich der Niederlande Wilhelmina, 1890-1948. Goldabschlag von den Stempeln des 25 Cent-Stücks 1903, Utrecht. Von allergrößter Seltenheit. Nur zwei Stück geprägt. Polierte Platte.

Schätzung: 50.000 Euro

Los 327

Kaiserreich Russland

Elisabeth, 1741-1761. 5 Rubel 1758 (Jahreszahl im Stempel aus 1757 geändert), St. Petersburg. Äußerst selten, besonders in dieser Erhaltung. Sehr attraktives Exemplar, vorzüglich +.

Schätzung: 25.000 Euro

Los 570

Römisch-Deutsches Reich

Leopold I., 1657-1705. 2 Dukaten 1695 NB, Nagybánya. Von größter Seltenheit. Sehr attraktives Exemplar mit herrlichem Prägeglanz, vorzüglich +.

Schätzung: 10.000 Euro

Los 478

Republik Tschechien, Tschchoslowakei

5 Dukaten 1951, Kremnitz. Sehr seltener Jahrgang. Nur 100 Exemplare geprägt. Stempelglanz.

Schätzung: 30.000 Euro

Los 642

Bistum Bamberg

Lothar Franz von Schönborn, 1693-1729. 10 Dukaten 1697, Nürnberg. Von allergrößter Seltenheit. Sehr attraktives Exemplar, vorzüglich +. NGC MS61+.

Schätzung: 100.000 Euro

Los 663

Kurfürstentum Brandenburg

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, 1640-1688. 5 Dukaten 1679 CS (?), Berlin. Von allergrößter Seltenheit. Sehr attraktives Exemplar mit feiner Goldpatina, fast vorzüglich/vorzüglich. NGC AU58.

Schätzung: 100.000 Euro

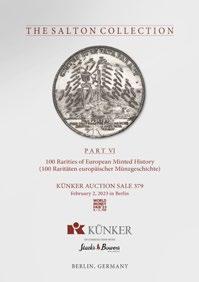

Los 818

Herzogtum Pommern nach der Landesvereinigung von 1625 Bogislaw XIV., (1620-) 1625-1637. Breiter vierfacher Reichstaler 1654, Stettin, auf die am 25. Mai stattgehabte Beisetzung des am 10. März 1637 verstorbenen letzten pommerschen Herzogs Bogislaw XIV. Von größter Seltenheit. Attraktives Exemplar mit hübscher Patina, winz. Schrötlingsfehler, vorzüglich.

Schätzung: 20.000 Euro

Los 835

Kurfürstentum Sachsen

Christian II., Johann Georg I. und August, 1591-1611. 10 Dukaten 161,1 Dresden, Von allergrößter Seltenheit. Kabinettstück. Scharf ausgeprägtes Exemplar mit herrlicher Goldpatina, fast Stempelglanz. NGC MS 65

Schätzung: 250.000 Euro

Berlin -Auktionen 2023

Auktion 379 2. Februar 2023

Auktion 380 2. Februar 2023 eLive Premium Auction 381 7. Februar 2023

THE SALTON COLLECTION, PART VI 100 Rarities of European Minted History (100 Raritäten europäischer Münzgeschichte)

Münzen und Medaillen aus Mittelalter und Neuzeit

u. a. Münzen des Königreichs Schweden –

Die Sammlung Stefan Widegren sowie weitere Goldmünzen der Tschechoslowakei aus der Sammlung Dr. Pavel Liska

Die Sammlung Dr. Eberhard Werther auf www.eLive-Auction.de

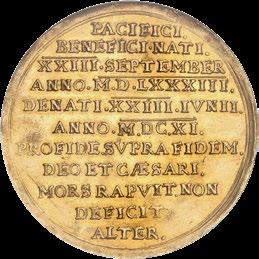

IAuktion 379: The Salton Collection Part VI

(100 Rarities of European Minted History) am 2. Februar 2023 in Berlin

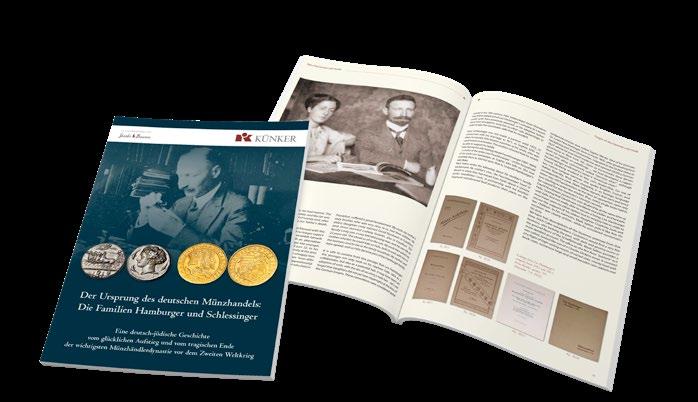

nzwischen kennt wohl jeder, der sich für Münzen interessiert, den Namen Salton. So nannte sich der junge Max Schlessinger, als er den Schrecken des Holocausts entkommen war und in den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Heimat fand. Es ist ein bedeutendes und ermutigendes Zeichen der Versöhnung, dass seine Witwe Lottie Salton, ebenfalls ein Opfer der Judenverfolgung, sich entschloss, einen Teil der Sammlung in Deutschland versteigern zu lassen. Wir fühlen uns durch ihr Vertrauen hoch geehrt. Es war uns ein Anliegen, das Schicksal der Münzhändlerdynastie Hamburger-Schlessinger, deren letzter mit der Numismatik verbundene Nachkomme Max Schlessinger bzw. Marc Salton war, aufzuarbeiten und in einer umfassenden Broschüre zu veröffentlichen. Diese kann – solange der Vorrat reicht – kostenlos über unsere Kundenbetreuung bezogen werden.

Für unsere Berlin-Auktion haben wir aus der umfassenden Sammlung exakt 100 Raritäten ausgewählt. Es handelt sich ausschließlich um äußerst seltene Stücke, die sich durch ihre Erhaltung und ihre Provenienz auszeichnen. Schließlich lagen all diese Münzen zum größten Teil mehr als ein halbes Jahrhundert in der Sammlung Salton.

Los 22

0,85:1

Stadt Köln. Dicker vierfacher Taler o. J. (um 1620). Vierfacher Dreikönigstaler. Von größter Seltenheit. Hübsche Patina, kl. Schrötlingsfehler am Rand, sehr schön-vorzüglich.

Schätzung: 12.000 Euro

Los 24

Leiningen-Westerburg. Ludwig, 1597-1622. Dicker doppelter Reichstaler 1610, Grünstadt. Äußerst selten, wohl Unikum. Aus Auktion Schlessinger 10 (1933), Nr. 967. Sehr schön bis vorzüglich.

Schätzung: 50.000 Euro

Los 56

Freuen Sie sich auf europäische Taler und Mehrfachtaler in Silber sowie Habsburger Raritäten, von denen ebenfalls viele extrem seltene Mehrfachtaler enthalten sind. Aber am schönsten ist es immer, die Münzen selbst für sich sprechen zu lassen. Hier finden Sie eine kleine Auswahl der Highlights.

Los 65

Römisch-Deutsches Reich. Rudolf II. 1576-1612. Doppelter Reichstaler 1590, Joachimstal. Doppelter Dreikaisertaler. Sehr attraktives Exemplar mit feiner Patina, winz. Randfehler, vorzüglich.

Schätzung: 6.000 Euro

Los 67

Wallenstein. Albrecht, 1623-1634, Herzog von Friedland. Doppelter Reichstaler 1627, Jitschin. Äußerst selten. Gutes sehr schön.

Schätzung: 30.000 Euro

Los 12

Braunschweig-Calenberg-Hannover.

Johann Friedrich, 1665-1679. Löser zu 6 Reichstalern 1679, Zellerfeld. Geprägt und verteilt anlässlich der Beerdigung Johann Friedrichs. Aus Sammlung Meyerhof, Auktion Schulman 171 (1930), Nr. 156. Äußerst selten. Fast vorzüglich.

Schätzung: 40.000 Euro

Los 81

Römisch-Deutsches Reich. Matthias, 1608-1612-1619. Vierfacher Reichstaler 1614, Wien. Äußerst selten. Sehr schön. Schätzung: 20.000 Euro

Los 73

Habsburgische Erblande-Österreich. Johann Ulrich, 1623-1634. Doppelter Reichstaler 1629, vermutlich Prag. Von großer Seltenheit. Hübsche Patina, Schrötlingsfehler am Rand, kl. Kratzer auf der Rückseite, sonst vorzüglich. Schätzung: 7.500 Euro

Dänemark. Christian VII., 1766-1808. Piaster 1771 (geprägt 1774), Kopenhagen. Geprägt von der Dänischen Asien-Kompanie. So genannter „Greenland Pillar Dollar“. Aus Sammlung Ragoczy (1961), Nr. 670. Sehr selten. Gutes sehr schön.

Schätzung: 20.000 Euro

Los 100

Böhmen-Mähren. Wenzel IV., 1378-1419. Prager Groschen o. J., Prag. Dickabschlag zu 15 Prager Groschen. Aus Sammlung Donebauer, Auktion Hess (1889), Nr. 850 und Sammlung Wunderly von Muralt, Auktion L+L Hamburger (1899), Nr. 61. Äußerst selten. Sehr schön bis vorzüglich.

Schätzung: 10.000 Euro

Scannen Sie den QR-Code für die Broschüre

Rheingold

Ein Künker-Vortrag für die Mannheim-Ludwigshafener Münzfreunde am

12. Oktober 2022

Am 12. Oktober hielt unser wissenschaflicher Berater Professor Johannes Nollé im Rahmen der Künker-Vorträge seinen Lichtbildervortrag ,Rheingold‘ bei den Münzfreunden Mannheim-Ludwigshafen. Wenn es sich auch um einen der kleineren Vereine unter den deutschen numismatischen Gesellschaften handelt, so gibt es bei den Mannheimern doch sehr viele und auch nachhaltige numismatische Aktivitäten wie auch ein äußerst lebendiges Vereinsleben. Das ist nicht zuletzt auf den Einsatz und die Führungsstärke des Vereinsvorsitzenden Claus Engelhardt zurückzuführen. Ihm kommt dabei auch die enge Kooperation mit dem Speyrer Nachbarverein zugute, dem Dr. Wolfgang Dreher vorsteht. Eine weitere Stütze des Vereins ist die in Ludwigshafen wohnende Präsidentin der Deutschen Numismatischen Gesellschaft, Dr. Barbara Simon. Beide, sowohl Herr Dr. Dreher als auch Frau Dr. Simon waren zu dem gut besuchten Vortrag nach Mannheim gekommen. Professor Nollé hatte eine ganz besondere Freude an dem freundlichen Miteinander und der Aufgeschlossenheit der Mitglieder dieses numismatischen Vereins.

Dem Wunsch der Mannheim-Ludwigshafener Münzfreunde, einen Vortrag über ,Rheingold‘ zu hören, kam Professor Nollé gerne nach, da das Haus Künker über eine große Expertise bei Flussgoldgeprägen verfügt und in Osnabrück immer wieder extrem seltene, aber auch geläufigere Exemplare dieser Münzgattung mit sehr guten Ergebnissen für die Einlieferer versteigert werden. Als Historiker war ihm daran gelegen, den Mannheim-Ludwigshafenern insbesondere Flussgoldprägungen vorzustellen, die mit Mannheim und seiner Geschichte zu tun haben.

Professor Nollé erklärte zunächst die Begriffe Flussgold, Seifengold und Waschgold. Die erste Bezeichnung wird verwendet, wenn ein Fluss der Vermittler des Goldes ist. Der zweite Terminus, ein Fachbegriff der Geologie, weist darauf hin, wo das Gold zu finden ist, nämlich in den Seifen/Sandbänken des Rheins. Der dritte Name dieses Goldes bezieht sich auf die Art und Weise, wie dieses Gold gewonnen wurde, nämlich durch Auswaschen der Sand- und Kiesbänke des Rheins. Professor Nollé verwies dabei auch auf die Mühen, solches Flussgold, das in der Regel nur in winzig kleinen Partikeln, sogenannten Goldflittern, vorkommt, aus den Sedimenten des Rheins herauszuwaschen: In der Regel sind ungefähr 165.000 Partikel Goldflitter nötig, um 1 g Gold zu gewinnen. Das erklärt, warum die Ausbeute an Rheingold nicht besonders hoch sein kann und es ein rares Gut war und bleibt. Unser Vortragender ging schließlich auf die Herkunft des Rheingoldes ein, das aus ausgewaschenen Quarzgängen im Grundgestein der Schweizer Alpen stammt. Von dort wurde es am Ende der Eiszeit von den Wassern des Rheins aus dem Schweizerischen Mittelland in die Niederterrassen des Rheins transportiert und dort abgelagert. Schon Kelten, Germanen und Römer haben aus den Sandbänken des Rheins durch Ausschlämmen Gold gewonnen.

Erst die moderne Geologie hat die genaue Herkunft des Rheingolds ermitteln können; in früheren Zeiten blieb es ein Geheimnis, das zum Ausspinnen von Sagen anregte. Eine von ihnen ist im Nibelungenlied zu finden. Diese großartige mittelhochdeutsche Dichtung, die im 19. Jahrhundert als ein Höhepunkt deutscher Nationalliteratur angesehen wurde, erzählt davon, dass Hagen von Tronje – der Siegfried ermordet und den Schatz der Nibelungen an sich gebracht hatte – diese riesige Anhäufung von Gold bei Worms im Rhein versenkt hätte (Abb. 1). Tatsächlich gibt es heute noch Schatzsucher,

die an das Nibelungengold im Rhein glauben und es bergen wollen. In Worms steht am Rhein eine Statue des Bildhauers Johannes Hirt (1859-1917), die Hagen beim Versenken des Nibelungenschatzes zeigt (Abb. 1). Musikalisch hat das Thema seinen bekanntesten Ausdruck in Wagners ,Rheingold‘ gefunden. In dieser Oper sind die Rheintöchter Flosshilde, Wellgunde und Woglinde die Hüterinnen des Schatzes. Die ,Guano-Insel‘ Nauru, die einst zum pazifischen Kolonialbesitz des wilhelminischen Deutschlands gehörte, bildete 2003 die drei Schönen auf einer kleinen, 1,24 g Feingold (= 1/25 Unze) enthaltenden 10 Dollar Goldmünze ab (Abb. 2).

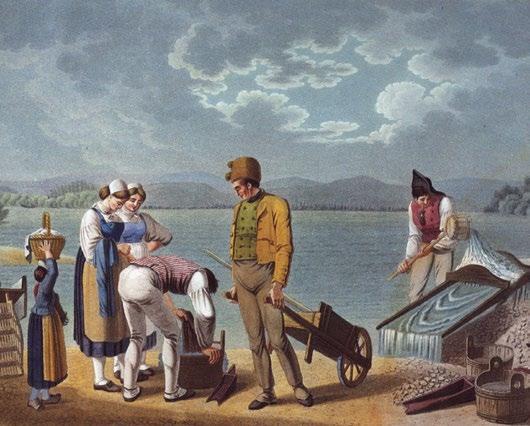

Den Rheintöchtern das vom Fluss mitgeführte und abgelagerte Gold abzugewinnen, war eine harte und letztendlich auch wenig Lohn eintragende Arbeit. Tonnenweise musste der Rheinsand umgewühlt und ausgewaschen werden. Reichtümer waren mit dieser Arbeit kaum zu gewinnen; idyllisch ist sie nur auf einem Stich der Zeit anzusehen (Abb. 3). Seit der frühen Neuzeit musste Flussgold in der Regel an die Landesherren abgegeben werden, die dafür meist weniger als den aktuellen Verkehrswert des Goldes zahlten. Häufiger Unterschleif war die Folge. Die Fürsten ließen aus dem Rheingold nicht nur Schmuck, wertvolles Tafelgerät und Objekte für den

Gottesdient wie Kelche und Monstranzen herstellen, sondern verwendeten es auch für die Münzprägung.

Die erste Rheingoldmünze wurde von Karl I. Ludwig, dem Pfalzgrafen bei Rhein (1617-1680; er regierte von 1649 bis 1680), geprägt. Er war der Sohn Friedrichs V. von der Pfalz und der Elisabeth Stuart, einer Tochter Jakobs I., der als König über Schottland, England und Irland herrschte. Der Pfälzer Friedrich V. war ein glückloser Herrscher, der sich in die Religionskonflikte der Zeit verstrickte. Nur einen Winter lang konnte er sich als

König von Böhmen behaupten, was ihm den Spottnamen ,Winterkönig‘ eintrug. Danach verlor er sein Land und seine Kurwürde und musste im Exil leben. Des Winterkönigs Sohn, Karl I. Ludwig, der nach dem Dreißigjährigen Krieg die Pfalz und die Kurwürde wiedergewinnen konnte, ist im historischen Gedächtnis unserer Zeit weniger bekannt als sein Vater. Eine gewisse Berühmtheit erlangte Karl Ludwigs Tochter Liselotte von der Pfalz (1652-1722), die die Schwägerin des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. von Frankreich wurde und in ihren Briefen das Leben am französischen Hof schildert. Auf ihre vermeintlichen Erbansprüche pochend versuchte der auf die Expansion Frankreichs bedachte Sonnenkönig, vor allem linksrheinische Gebiete zu gewinnen, und zettelte deshalb 1688 den Pfälzer Erbfolgekrieg an, der zu schwersten Verwüstungen im westlichen Süddeutschland führte.

Gerade die zunehmende Bedrohung der Pfalz durch die aggressive Politik Ludwigs XIV. dürfte Karl Ludwig dazu gedrängt haben, die Bedeutung des Rheins herauszustellen: Dieser Strom gab der Pfalzgrafschaft bei Rhein ihren Namen und bildete das wirtschaftliche Rückgrat wie auch das emotionale Herz dieses Territoriums. Der Rhein war identitätsstiftend für die Pfalz. Eine Flussgoldmünze konnte

den Reichtum der Pfalzgrafschaft ansprechen und anfassbar machen. Der 1674 geprägte Rheingold-Halbdukat Karl Ludwigs (Abb. 4) ist die erste Goldmünze, die die Herkunft des Goldes aus dem Rhein ausdrücklich nennt. Sie ist recht selten, so dass sie mit Aufgeld Preise um die 10.000 Euro erzielen kann. Auf der Vorderseite dieses kleinen Goldstücks (17 mm; 1,73-1,75 g) ist das geharnischte Brustbild des Pfälzer Kurfürsten mit Allongeperücke zu sehen; er trägt die Ordenskette des englischen Hosenbandordens, in den er 1633 aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem englischen

Königshaus aufgenommen worden war. Ein Bild Van Dycks zeigt den jungen Karl Ludwig mit der Kette dieses Ordens, die aus mehr als 1 kg Gold besteht (Abb. 5). In der Umschrift dieser Rheingoldmünze stehen Karl Ludwigs Titel: CAR(olus) LVD(ovicus), D(ei) G(ratia) C(omes) P(alatinus) RH(eni), S(acri) R(omani) I(mperii) ARCHITH(esaurarius), PR(inceps) EL(ector), B(avariae) D(ux), d.h. Karl Ludwig, von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein, Erzschatzmeister des Heiligen Römischen Reiches, Kurfürst, Herzog von Bayern. Auf der Rückseite sind drei Wappenschilde aneinandergereiht, die von einem Gitterhelm

bei Rhein bis zur Neuwahl die Herrschaft über einen Teil des Reiches aus. Neben dem Pfälzer Wappenschild ist die Blutfahne/Regalienfahne (mit Karl Ludwigs Initialen) zu sehen, die die Belehnung der Pfalzgrafen mit der Blutgerichtsbarkeit herausstellt. Der bayerische Weckenschild – ursprünglich das Wappen der Herzöge von Bogen, deren Besitz 1242 an die Bayern fiel – unterstreicht die Herkunft Karl Ludwigs aus der Dynastie der pfälzischen Wittelsbacher, Haus Pfalz-Simmern. Umgeben sind die drei Schilde von der Legende DOMINVS PROVIDEBIT 1674 – EX A(uro) RH(enano) / Der Herr wird Fürsorge treffen, 1674 – Aus Rheingold. Das Motto ,Dominus providebit‘ ist eine Sentenz aus dem Alten Testament (Genesis 22, 8), die die Pfalz dem Schutz Gottes anvertraut, den dieses Land damals auch bitter nötig hatte.

mit aufsitzendem Löwen bekrönt werden: Außen links ist auf dem Pfälzer Schild der bekrönte goldene Löwe der Pfalz (auf schwarzem Grund) zu sehen. Das Löwenwappen geht letztlich auf die Welfen zurück, die Farbkombination Gold und Schwarz auf die Staufer. Beide Farben wurden zu den Farben des Reiches und der Reichsstädte; von einem Streifen revolutionären Rots durchzogen blieben sie heute in der Flagge der Bundesrepublik Deutschland bewahrt. Die Krone über dem Löwen weist auf die Vikariatsrechte der Pfalzgrafen bei Rhein hin: Wenn der König oder Kaiser verstorben war, übten die Pfalzgrafen

Unter Karl Ludwig wurde Rheingold für eine besonders spektakuläre Medaille verwendet. Bei ihr handelt es sich um die größte bis dahin geprägte Rheingoldmedaille. Karl Ludwig, der direkt nach dem Westfälischen Frieden das Regiment über die Kurpfalz übernommen hatte, wollte nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, der über die schwelenden Religions- und Herrschaftsstreitigkeiten ausgebrochen war, die christlichen Konfessionen miteinander versöhnen und Fürsprecher religiöser Toleranz sein. Deshalb ließ er in der von ihm wiederaufgebauten Festung Friedrichsburg in Mannheim die Concordienkirche, d.h. ,Eintrachtskirche‘, errichten, in der Reformierte, Lutheraner und Katholiken einträchtig ihre Gottesdienste feiern sollten. Für die Grundsteinlegung wurde 1677 eine Medaille aus Rheingold im Wert von 60 Dukaten (209,5 g; 76-78 mm) geprägt. Sie wurde mitsamt einer silberbeschlagenen Bibel, zwei Flaschen Pfälzer Weins (rot und weiß) und einer silbernen Medaille in den Grundstein gelegt. Auf der Vorderseite der goldenen Medaille stand: D(eo) O(ptimo) M(aximo) A(diutore) / DIVAE HOC CONCORDIÆ / MONVMENTVM / SACR(am) AEDEM / PERPETVÆ SECVRITATI / DE SVO ET IN SVO / PRO SVI DIMIDIO SE TOTO SVISQVE / VOVENS EXTRVX(it) / PRIM(um) LAPID(em) SVA MAN(u) / POSVIT / CAROLVS LVDOVICVS / PAL(atinus) EL(ector) / MDLXXXVII / XXVIII MARTII / V(otum) S(olvit) L(ibenter) M(erito). — Auf der Rückseite: EX AVR(o) RH(enano) PAL(atino) / IVSSV PRINCIPIS / Mit dem besten und größten Gott als Helfer hat dieses Bauwerk der Göttlichen Eintracht als ein heiliges Haus für ewige Entspannung, von dem Seinen und auf dem Seinen, für seine Hälfte, für sich ganz und gar und für die Seinen gelobt, errichtet und den Grundstein gelegt. Karl Ludwig, pfälzischer Kurfürst, am 28. des Monats März. Er erfüllte sein Gelübde bereitwillig, weil Gott es verdient. Rückseite: Aus Pfälzer Rheingold auf Befehl des Fürsten (Abb. 6). Mit der ,Hälfte‘ ist seine zweite Ehefrau Luise von Degenfeld gemeint, die zwei Wochen zuvor bei der Geburt ihres 14. Kindes verstorben war. Die Concordienkirche sollte nach ihrer Fertigstellung ihre

Begräbniskirche werden. Am Ende der Vorderseitenlegende verwendet Karl Ludwig die antike Weiheformel V(otum) S(olvit) L(ibenter) M(erito). Der Pfälzer Kurfürst erlebte noch die Fertigstellung und Einweihung der Concordienkirche. Bei dem Einweihungsgottesdienst ließ er silberne Erinnerungsmedaillen verteilen, die im Münzhandel immer wieder zu verhältnismäßig moderaten Preisen angeboten werden: Vs. S(ancta) CONCORDIA – SAL(us) PVB(lica)/Die heilige Eintracht: Das Heil des Staates; Aufriss der Kirche – Rs. FRIDENSBURG GIBT MIR | ICH IHR | SCHUTZ, STÄRCK U(nd) ZIER| MDCLXXX | 27. JUNI (Abb. 7). Wenige Wochen nach der Einweihung und der Überführung des Sargs seiner geliebten Frau Luise starb Karl Ludwig am 28. August 1680. Schon 9 Jahre später, im Pfälzer Erbfolgekrieg, kamen die Franzosen nach Mannheim und sprengten die Concordienkirche. Als sie abgezogen waren, grub ein Pater aus einem nahen Kloster den Grundstein aus, barg seinen Inhalt und wollte die in ihm befindliche Rheingoldmedaille dem Pfälzer Kurfürsten Friedrich Wilhelm aushändigen. Der aber überließ sie großzügig dem Mönch, der das goldene 60 Dukatenstück aus Rheingold an den Kurfürsten von Brandenburg verkaufte. So kam die Grundsteinmedaille der Mannheimer Concordienkirche in das Berliner Münzkabinett. Das Ende der Rheingoldmedaille kam, als am 23. April 1713, wenige Wochen nach seinem Regierungsantritt, Friedrich Wilhelm I. (1713-1740), der geizige wie auch ungebildete Soldatenkönig, einen Raubzug durch die Berliner Münzsammlung unternahm und 300 Münzen und Medaillen aus Gold auswählte, die eingeschmolzen werden sollten. Ein späterer Direktor des Berliner Münzkabinetts versuchte mit einer tiefen Verbeugung vor der ,Weisheit‘ des preußischen Königshauses diesen barbarischen Akt zu rechtfertigen: „Nicht allein bricht das Aequisitions-Journal [des Berliner Münzkabinetts] ab, sondern schon am 23. April, also wenige Wochen nach seinem Regierungs-Antritt, erschien der junge König persönlich mit zahlreicher Begleitung im Kabinet, und wählte selbst mehr als dreihundert Goldmünzen aus, die größten von fast tausend Thalern Goldwerth, jede, um sie einschmelzen zu lassen. Allein mit der richtigen Einsicht welche diesen Herrscher auszeichnete, ließ er alle antiken Münzen unberührt, nur neuere Medaillen verurteilte er zum Feuertode, und bleibt auch die Einschmelzung einiger seltenen ja unersetzlichen und obendrein kleinen Goldstücke des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts höchstlich zu bedauern, so hatte er doch im Allgemeinen Recht, auch vom heutigen Standpunkt beurteilt, denn eine Münzsammlung soll keine Schatzkammer sein, und die Aufbewahrung großer geprägter Goldmedaillen, welche weder historisches Interesse noch Kunstwert haben und in völlig gleich silbernen und bronzenen Exemplaren vorhanden sind, hat keinen Sinn sondern dient nur der Prunksucht.“ Tatsächlich gab es im Falle des 60-Dukaten-Stückes der Concordienkirche Silberabschläge, von denen heute noch einer im Berliner Kabinett ist, ein anderer im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart.

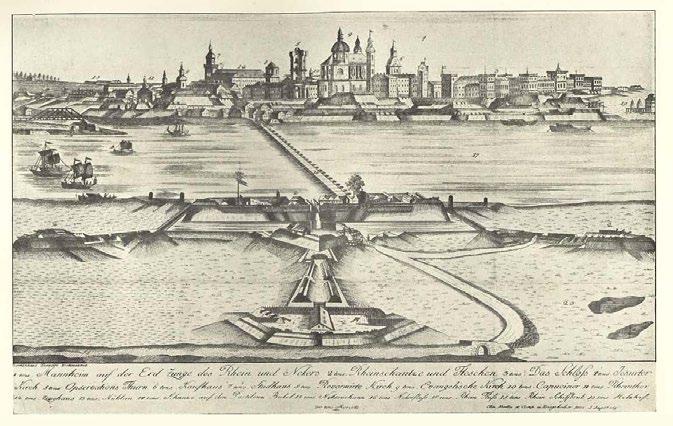

Nachdem Karl Ludwig den Anfang gemacht hatte, ließen spätere Herrscher über die Pfalz weitere Rheingolddukaten (im Gewicht von 3,4-3,5 g; Durchmesser ca. 21-22 mm) prägen. Karl Philipp (Linie Pfalz-Neuburg; 1716-1742), der 1720 die Residenz der Pfalzgrafen endgültig von Heidelberg nach Mannheim verlegte, ließ um 1740 Rheingolddukaten emittieren, die auf der Vorderseite das nach rechts gewandte geharnischte Brustbild des Kurfürsten mit Allongeperücke zeigen (Abb. 8). Die es umgebende Legende lautet: CAR(olus) PHIL(ippus) D(ei) G(ratia) – ELECT(or) PALATINUS. Auf der Rückseite steht in Umschrift FULGENT SIC LITTORA RHENI/So glänzen die Ufer des Rheins; im Abschnitt DVCATUS AURI | RHENANI/ Dukat aus Rheingold. Seitenverkehrt wiedergegeben ist die Ansicht von Mannheim mit der Festung, Bastionen und dem neu errichteten Schloss, darüber die strahlende Sonne Gottes, davor der in Windungen vorbeifließende Rhein (vgl. die seitenrichtige Ansicht auf einem Stich von 1750, Abb. 9). Auf der Mannheim gegenüberliegenden linken Uferseite des Rheins ist eine Flusslandschaft mit Buschwerk und Schilf skizziert, d.h. jene Sandbänke des Rheins, aus denen das Gold der Münze stammte. Bei der Legende fällt auf, dass anstelle des im klassischen Latein üblichen LITORA das in der frühen Neuzeit geläufige LITTORA mit verdoppeltem T verwendet ist und der Stempelschneider zur Wiedergabe des U-Lautes in DVCATUS zuerst ein lateinisches V, dann aber ein deutsches U verwendet. Der Pfälzer Kurfürst Karl Theodor (1742-1799), der als Wittelsbacher 1778 auch die Herrschaft über Bayern

übernehmen konnte und seine Residenz von Mannheim nach München verlegte, ließ in mehreren Jahren Rheingolddukaten prägen (Abb. 10 und 11). Erste Emissionen (etwa 1763 und 1764) zeigen auf der Rückseite das Mannheimer Schloss seitenverkehrt auf der linken Seite des Münzbildes, später aber (1778) richtig orientiert auf der rechten Seite. Eine Neuerung gegenüber den Rheingoldprägungen seines Vorgängers war, dass die Arbeit der Goldwäscher auf der Mannheim gegenüberliegenden linken Rheinseite dargestellt war und deren Tätigkeit somit eine deutliche Würdigung erfuhr. Karl Theodor ließ das von den Goldwäschern abgelieferte Gold affinieren, so dass seine Reinheit der für Dukaten vorgeschriebenen Reichsnorm entsprach: 23 Karat 8 Grän (986/1000). Das wird auf Karl Theodors Rheingoldgeprägen durch den Zusatz AD NORM(am) CONV(entionis) zum Ausdruck gebracht. Aus dem extrahierten Silber ließ Karl Theodor 1764 Medaillen aus Rheinsilber prägen, auf denen EX ARGENTO AURI RHENANI SOCIO 1764/Aus Silber, das ein Gefährte des Rheingoldes ist, stand (Abb. 12). Sie sind weitaus seltener als die unter Karl Theodor verausgabten Rheingoldprägungen, da Rheingold nur um die 6,5 % Silber enthält. Die Rheingoldprägungen Karl Theodors spiegeln auch seinen Wechsel von Mannheim nach München. Bis 1777 ist auf den Vorderseiten der Rheingolddukaten CAR(olus) THEODOR(us), D(ei) G(ratia) C(omes) P(alatinus) R(heni), S(acri) R(omani) I(mperii) A(rchi)T(hesaurarius) & EL(ector)/Karl Theodor, von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein, des Heiligen Römischen Reiches Erzschatzmeister und Kurfürst zu lesen; seit 1778 steht auf solchen Münzen: CAR(olus) THEODOR(us), D(ei) G(ratia) C(omes) P(alatinus) R(heni), U(triusque) B(avariae) D(ux), S(acri) R(omani) I(mperii) A(rchi)D(apifer) & EL(ector)/Carl Theodor, von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein, Herzog beider Bayern, des Heiligen Römischen Reiches Erztruchsess und Kurfürst. Mit der Übernahme der Regentschaft über Bayern kam auch der seit

1706 ausgetragene Streit um die Erzämter zu einem Ende. Mit der Gewinnung Bayerns konnten die Pfälzer Wittelsbacher ihr traditionelles Erzamt, das des Truchsessen/Archidapifer wiedergewinnnen. Die ehemalige Pfälzer Residenz Mannheim, die sich in der ersten Zeit Karl Theodors zu einem kulturellen Zentrum Deutschland entwickelt hatte, verlor mit Karl Theodors Weggang nach München ihren wichtigsten Förderer.

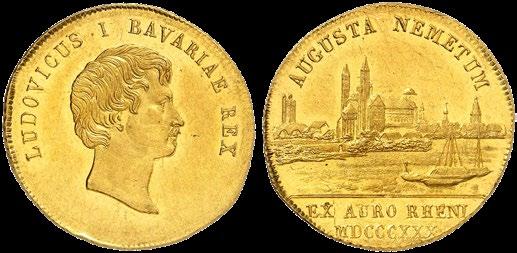

Napoleon setzte der Kurpfalz ein Ende, indem er deren linksrheinische Gebiete für Frankreich beanspruchte, deren rechtsrheinische Territorien aber Baden, Hessen und Preußen zuschlug. Erst 1816 konnte Bayern links des Rheins aus kurpfälzischen Landesteilen und anderen Gebieten den Bayerischen Rheinkreis bzw. die Bayerische Rheinpfalz mit Speyer als Hauptstadt schaffen (Abb. 13). Das durch Napoleon zum Königreich aufgestiegene Bayern setzte die pfälzische Tradition der Rheingoldprägungen fort. Unter König Maximilian I. Joseph (1806-1825), Ludwig I. (1825-1848) und Maximilian II. Joseph (1848-1864) wurden Rheingolddukaten (um 3,5 g; um 21 mm) geprägt (Abb. 14-17), die auf ihren Rückseiten die Silhouette von Speyer mit dem Dom abbilden; EX AURO RHENI steht auf ihnen. Der Speyrer Dom, der mehrfach von den Franzosen verwüstet und beinahe gänzlich zerstört worden war, wurde schließlich, besonders nach der Wiederherstellung seiner Westfassade in den Jahren 1854-1858, zu einem Monument deutschen Widerstandes gegen die Ansprüche der Franzosen auf die linke Rheinseite. Speyer wird auf einigen der bayrischen Rheingolddukaten als AUGUSTA NEMETUM bezeichnet. Die Nemeter waren ein germanischer Stamm, der in der Römerzeit in Speyer und Umgebung siedelte. Speyer trug in römischer Zeit den Namen Noviomagus; erst in der Spätantike ist Nemetae belegt. Augusta Nemetum hat Speyer nie geheißen, so dass dieser falsche Stadtname auf den späteren bayrischen Rheingoldprägungen fallen gelassen wurde. Das Königreich Bayern wollten mit seinen Rheingoldprägungen zum einen zum Ausdruck bringen, dass es Ansprüche auf die wittelsbachische Kurpfalz zumindest ansatzweise hatte durchsetzen können. Zum anderen aber hielten nun Baden,

Bayern und Preußen die ,Wacht am Rhein‘: Sie fühlten sich als die Schutzmächte der deutschsprachigen Bevölkerung auf der linken Rheinseite gegenüber französischem Bestrebungen, den Rhein als Grenze zu gewinnen. Bemerkenswert ist, dass Ludwig I., der nicht zuletzt mit seiner Kehlheimer Befreiungshalle das deutschnationale Bewusstsein wecken wollte, auf einer Version seiner Rheingolddukaten sein Porträt nicht mit der üblichen lateinischen Legende, sondern mit einer deutschsprachigen Umschrift umrahmte: LUDWIG I KOENIG VON BAYERN. Unter Maximilian II. Joseph wurde 1863 die letzte Rheingoldmünze geprägt.

Mannheim – das 1803 durch den Reichsdeputationshauptschluss dem neuernannten Kurfürsten von Baden, Karl Friedrich (Markgraf von Baden-Durlach 1738-1771; Markgraf von Baden 1771-1803; Kurfürst von 1803-1806; Großherzog von Baden 1806-1811) übertragen worden war – scheint 1803 letztmalig in einer Rheingoldmedaille auf. Es war eine Huldigungsmedaille (6 Dukaten, ca. 14,6-15 g, um die 35 mm) auf die am 7. Juni 1803 in Mannheim erfolgte Huldigung Karl Friedrichs (Abb. 18). Auf der Vorderseite ist das nach rechts gewandte Porträt Karl Friedrichs zu sehen, umgeben

von der Legende KARL FRIEDRICH KURFÜRST VON BADEN. Auf der Rückseite steht: ANDENKEN DER HULDIGUNG IN DER BADISCHEN PFALZGRAFSCHAFT.

MANNHEIM D. 7. JUNI 1803. Auf dem Rand dieser extrem seltenen Rheingoldmedaille ist zu lesen EX * SABULIS * RHENI/ Aus den Sanden des Rheins. Die Legenden der Münzen sind bis auf die Randschrift auf Deutsch verfasst: Der Aufbruch in ein neues Zeitalter und die allmähliche Ablösung vom Mittelalter werden damit fassbar.

Die Rheingoldmünzen und -medaillen spiegeln in emotionaler Intensität die Geschichte des westlichen Deutschlands und dessen Verhältnis zu dem französischen Brudervolk. Es ist wichtig, diese Münzen zu kennen und zu verstehen, um mit solidem Geschichtswissen gewappnet dazu beizutragen, dass derartige Irrungen und Wirrungen der Vergangenheit nicht

wieder aufkommen. Fehlgeleitetes Handeln hat Menschen beider Völker durch mehrere Jahrhunderte zutiefst unglücklich gemacht und Millionen von Menschenleben gekostet. Es darf sich nicht wiederholen. Anstelle des alten Strebens nach Flussgrenzen tun ein neuer europäischer Geist und europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl not.

Unsere Auktions-Assistenz –

Die erste Adresse bei Einlieferungen

Sie haben Münzen bei uns für eine Auktion eingeliefert? Dann standen Sie mit Sicherheit in Kontakt mit den Mitarbeiterinnen unserer Auktions-Assistenz, Sarah Donner und Kerstin Schuster.

I m Jahr 2022 wurden mehr als 1200 Einlieferungen und mehr als 32000 Lose über unsere Saal-Auktionen versteigert. Dabei liefen bei Sarah Donner und Kerstin Schuster alle Fäden zusammen. Der Umfang jeder Einlieferung kann sich in Komplexität und zeitlichem Aufwand unterscheiden und dementsprechend mehr oder weniger Zeit bei der Bearbeitung in Anspruch nehmen. Die oberste Prämisse ist es, gemeinsam mit Ihnen als Einlieferer den größtmöglichen Verkaufserfolg zu erzielen.

Sarah Donner und Kerstin Schuster beim Sichten einer Einlieferung

Nachdem die Auktion abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Ergebnisliste und eine Abrechnung mit den entsprechenden Zuschlagspreisen und abschließend Ihren Auktionserlös (45 Tage nach Beendigung der Saalauktion und 30 Tage nach Beendigung der eLive Auction).

Jeder Kunde möchte gerne wissen, wo seine Münzen im Katalog oder in der eLive-Auction zu finden sind. Auch bei dieser Frage begleitet die Auktions-Assistenz und informiert Sie zeitnah vor der Auktion mit einer Aufstellung, die jede Losnummer aufzeigt. So lassen sich alle Münzen auf unserer Website und im Katalog anhand der Losnummer wiederfinden und Sie können am Tag der Versteigerung den Verkauf verfolgen.

Nach einer Vollständigkeitsprüfung werden bereits beim Eingang Ihrer Einlieferung der geeigneteste Weg der Versteigerung mit den Kolleginnen und Kollegen der Numismatik besprochen. Im Anschluss wird die Einlieferung bis zur Bearbeitung zur jeweiligen Auktion im Tresorraum sicher verwahrt. Viele Kunden stellen sich die Frage, wie eigentlich die Schätzung einer Münze zustande kommt. Kerstin Schuster erzählt uns von ihren täglichen Gesprächen: „Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass Münzen nicht am oberen Ende der Erwartung geschätzt werden sollten, um Raum für Steigerungen zu lassen. Aus der Erfahrung wissen wir, dass ein reges Interesse hohe Bietergefechte generieren kann. Es gibt immer Münzen mit Ausreißern und einem weit höheren Ergebnis als erwartet.“

„Es ist schön, einen großen Vertrauensvorschuss zu erhalten, gleichzeitig ist uns aber bewusst, dass dieser keine Selbstverständlichkeit ist. Unser Anspruch ist es, dass wir unseren Kunden einen umfassenden Service und eine individuelle Betreuung beim Verkauf ihrer Schätze geben. Sehr häufig erfahren wir nach einer erfolgreichen Auktion, dass das Vertrauen in uns gerechtfertigt war. Dieses Feedback ist für uns Lob und Ansporn zugleich“ so Sarah Donner.

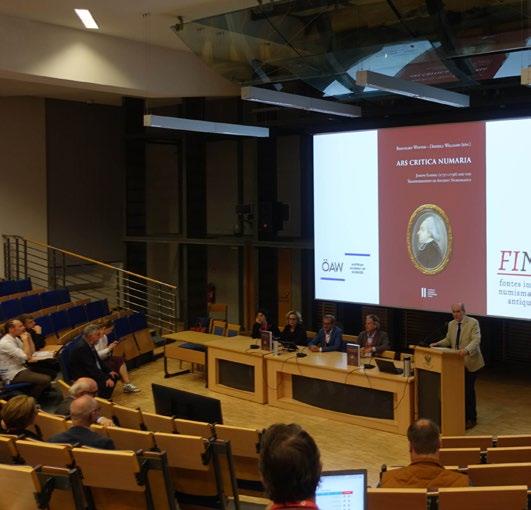

Künker am Internationalen Numismatischen Kongress in Warschau

Die wichtigste Veranstaltung für die wissenschaftliche Numismatik findet nur alle sechs Jahre statt. Es handelt sich um den Internationalen Numismatischen Kongress, der als ein Forum für den fachlichen Gedankenaustausch unter Numismatikern dient. Sie reisen aus der ganzen Welt an, um beim Kongress dabei zu sein. Nach einer Verschiebung um ein Jahr aufgrund der pandemischen Lage fand vom 11. bis zum 16. September 2022 der XVI. Internationale Numismatische Kongress in Warschau statt. Er zog Hunderte von Numismatikern nach Polen, und wurde weltweit via Livestream übertragen.

Unser Stand war ein häufig angesteuerter Treffpunkt für alle Teilnehmer des Kongresses. Sie konnten dort Inja MacClure, Ulrich Künker und Dr. Martin Ziegert kennenlernen. Foto: Ursula Kampmann

Den Internationalen Numismatischen Kongress gibt es seit fast 100 Jahren. Er wird von den wichtigsten Numismatikern – Museumskuratoren, Wissenschaftlern und Universitätsdozenten – besucht. Sie diskutieren in sechs offiziellen Kongresssprachen über ihre Forschungen, um auf globaler Ebene zu sehen, was sich in den vergangenen Jahren getan hat.

Der INC und der Münzhandel

Traditionell spielt der Münzhandel eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Internationalen Numismatischen Kongresses. So finanzierte der internationale Münzhändlerverband (International Association of Professional Numismatists, IAPN) viele Jahrzehnte lang den Druck des Numismatic Surveys. Dabei handelt es sich um einen Literaturbericht, der alle sechs Jahre zusammenfasst, welche wichtigen numismatischen Werke seit dem letzten Kongress erschienen sind.

Außerdem trat die IAPN immer wieder mit eigenen Veranstaltungen im Rahmen des Kongresses hervor. 2003 in Madrid und 2015 in Taormina veranstaltete sie einen Round Table. Bereits 2003 war die Fälschungserkennung ein präsentes Thema. Viele Wissenschaftler interessieren sich für die praktische Erfahrung, die Münzhändler täglich im Umgang mit dem Material machen. Damals hielt unser Firmengründer Fritz Rudolf Künker einen viel beachteten Vortrag über den Fälscher Otto Wetzlaff.

Das traditionell gute Verhältnis zwischen dem INC und dem Münzhandel half allen deutschen Sammlern im Jahr 2015, als die Diskussion über das deutsche Kulturgutschutzgesetz auf dem Höhepunkt war. Damals hielt Hofrat Dr. Michael Alram als Präsident des INC bei der Abschlussveranstaltung des Kongresses von Taormina eine programmatische Rede. Er stellte fest, dass sich die Numismatik nicht auseinanderdividieren lasse: Wissenschaftler, Museen, Münzsammler und Münzhändler gehörten alle zu einer numismatischen Welt und seien aufeinander angewiesen.

Für die Teilnahme war einiges an Logistik notwendig. Die große Palette voller Materialien musste rechtzeitig in Warschau eintreffen. Foto: Daniel Baumbach

Hochkarätige Vortragende, hochkarätige Forschung: Wer einen INC besucht, hat die Qual der Wahl zwischen einer Fülle von interessanten Themen. Hier stellen Daniela Williams und Bernhard Woytek die im Auftrag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft entstandene Publikation des Briefwechsels von Joseph Eckhel vor. Foto: Ursula Kampmann

Wir von Künker sehen das genauso. Deshalb hatten wir uns entschieden, am Internationalen Numismatischen Kongress in Warschau teilzunehmen, mit einem eigenen Tisch aufzutreten und als Goldsponsor einen Teil der Kosten zu übernehmen.

Künker und die Wissenschaft

In seinem Vorwort zu einer Broschüre mit dem Titel „Künker –A Reliable Partner for Numismatic Scholars“ fasste Ulrich Künker zusammen, warum es ihm so wichtig ist, am Kongress in Warschau persönlich teilzunehmen:

„Als mir mein Vater Fritz Rudolf Künker im Jahr 2014 die alleinige Geschäftsleitung von Künker zusammen mit Dr. Andreas Kaiser

Da Ulrich Künker aus familiären Gründen erst später nach Warschau kommen konnte, begrüßte Prof. Dr. Johannes Nollé die Kongressteilnehmer im Namen von Künker. Foto: Katarzyna Rainka für Samlerhuset

Wer zum Begrüßungsempfang kam, konnte sich vor der Künker-Fotowand fotografieren lassen. Hier legen Inja MacClure und Daniel Baumbach von der MünzenWoche die Fotos zum Abholen für die Besucher aus. Foto: Ursula Kampmann

Künker war nicht nur Goldsponsor, sondern lud alle Teilnehmer zum großen Begrüßungsempfang ein. Foto: Katarzyna Rainka für Samlerhuset

anvertraute, hatten wir bereits verinnerlicht, wie wichtig ihm die Zusammenarbeit mit den Museen und der Wissenschaft war. Er hat mir oft von den Seminaren erzählt, die er bei Professor Peter Berghaus absolvieren durfte, und von der Eindringlichkeit, mit der ihm sein charismatischer Lehrer die Bedeutung von Hortfunden für die Numismatik ans Herz legte. Für ihn war es schon deshalb eine Selbstverständlichkeit, einen ethisch verantwortungsvollen Münzhandel zu führen; eine Haltung, die ich für mich übernommen habe. Wir bei Künker legen Wert darauf, dass wir durch unser Handeln nicht zum Verlust, sondern

zum Gewinn von numismatischen Erkenntnissen beitragen. Doch nur wenige Wochen, nachdem wir die alleinige Geschäftsleitung angetreten hatten, fand ich mich inmitten einer politischen Debatte, in der einige Diskussionspartner den Münzhandel per se als unmoralisch verteufelten. Viel Aufklärungsarbeit war notwendig, um aus einem Gesetzesentwurf, der jeden Münzhandel in Deutschland unmöglich gemacht hätte, ein Gesetz zu formen, das zwar nicht perfekt ist, aber den Anliegen von allen Betroffenen Rechnung trägt.

Initiator, zentraler Organisator und Gastgeber war Prof. Dr. Aleksander Bursche von der Universität Warschau. Foto: Katarzyna Rainka für Samlerhuset

Viel geholfen hat uns in dieser Situation, dass zahlreiche deutsche Numismatiker und Numismatikerinnen genau wussten, welche zentrale Rolle ein verantwortungsvoller Münzhandel für die Wissenschaft spielt. Sie traten als Fürsprecher auf und unterstützten uns in unserem Anliegen, realistische Lösungen zu finden.

Ich habe in dieser Situation von dem Netzwerk profitiert, das mein Vater in Jahrzehnten enger Zusammenarbeit mit Forschung und Museen aufgebaut hatte. Es ist mir ein persönliches Anliegen, all diese Verbindungen fortzuführen und weiter auszubauen. Deshalb haben wir von Künker uns entschieden, als Sponsoren beim XVI Internationalen Numismatischen Kongress in Warschau aufzutreten.“

2027: Frankfurt

Traditionell wird am Ende des INC bekannt gegeben, wo der nächste Internationale Numismatische Kongress stattfindet: Er kommt wieder nach Deutschland! Fleur Kemmers von der Frankfurter Goethe-Universität wird 2027 Gastgeber sein, wenn sich Numismatiker und Numismatikerinnen aus der ganzen Welt ein Stelldichein geben. Merken Sie sich dieses Datum schon jetzt in Ihrem Kalender vor, denn der INC steht allen offen, die sich für die Numismatik interessieren, also auch Sammlern. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, an so einem Kongress teilzunehmen und all die Autoren persönlich kennenzulernen, die mit ihren Büchern die Numismatik geprägt haben!

Wir werden auch den XVII. INC in Frankfurt in jeglicher Hinsicht unterstützen.

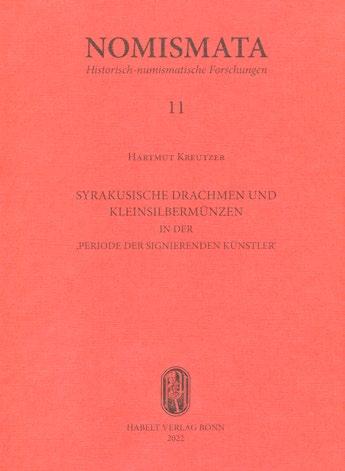

„ Syrakusische Drachmen und Kleinsilbermünzen in der Periode der signierenden Künstler“

Dr. Hartmut Kreutzer stellte während unserer Herbstauktion sein neues Buch vor.

Der bekannte Sammler und Numismatiker Dr. Hartmut Kreutzer, der in seinem aktiven Berufsleben Richter war, hielt am 18. Oktober in Osnabrück vor den anwesenden Auktionsbesuchern sowie zahlreichen Gästen aus der nahen und weiteren Umgebung einen Vortrag über ästhetische Aspekte der syrakusischen Kleinsilberprägungen in der ,Periode der signierenden Künstler‘. Er trug damit zu dem festlichen Rahmen unserer Herbstauktion bei. Dr. Kreutzer gelang es, in diesem Vortrag die Schönheit der bisher viel zu wenig beachteten kleineren Silberprägungen der antiken Metropole Siziliens aufzuzeigen und alle seine Zuhörer für diese Münzen zu begeistern. Zum einen spiegeln die Bilder dieser kleinen Nominale in grandioser Kunstfertigkeit die Darstellungen der großen Tetra- und Dekadrachmen, zum anderen konfrontieren sie uns mit anderen, nominalspezifischen Designs, die wie etwa der Oktopus und der Heros Leukaspis nicht einfach zu entschlüsseln sind.

Anlass für diesen Vortrag war das Erscheinen von Dr. Kreutzers Buch mit dem Titel „Syrakusische Drachmen und

Kleinsilbermünzen in der Periode der signierenden Künstler“, das in die renommierte Reihe der ,Nomismata. Historischnumismatische Forschungen‘ als Band Nr. 11 aufgenommen worden ist.

Dr. Kreutzer hat sich seit vielen Jahren mit dieser bisher viel zu wenig erforschten Münzgruppe beschäftigt, mehrere grundlegende Studien zu ihr verfasst und nun ein Stempel-Corpus mit einer tiefschürfenden historischnumismatischen Einordnung der einzelnen Prägegruppen veröffentlicht. Angesichts der Sisyphus-Arbeit, die Stempel dieser oftmals sehr kleinen Münzen voneinander zu scheiden und zu systematisieren, wie auch die Stempelkopplungen herauszuarbeiten, ist es sicher, dass dieses Buch für viele Jahrzehnte das Zitierwerk für diese Prägungen sein und bleiben wird. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Arbeit hat das Haus Künker im Rahmen seiner Förderung wichtiger numismatischer Studien die Druckkosten dieses gründlichen wie auch grundlegenden Werkes vollständig übernommen. Der wissenschaftliche Berater unseres Hauses, Professor Johannes Nollé, sowie unser Geschäftsführer Dr. Andreas Kaiser betonten in ihren Laudationes nicht nur die Leistung Dr. Kreutzers. Sie hoben auch generell die Wichtigkeit der Arbeit von Sammlern hervor, denen es gelingt, mit solchen Werken einen fundierten Beitrag zur wissenschaftlichen Numismatik zu leisten. Sie erinnerten schließlich daran, dass ein solches Corpuswerk ohne die Unterstützung jener vielen Auktionshäuser, die Wissenschaftlern wie Dr. Kreutzer die

Verwendung der in ihren Katalogen gezeigten Münzfotografien kostenfrei erlauben, nicht möglich gewesen wäre.

Insofern kann nicht nur das Haus Künker stolz auf diese wichtige Neuerscheinung sein, sondern mitfeiern dürfen alle Firmen, Sammler und Museen, die Dr. Kreutzer Fotos für dieses Corpus kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Das einträchtige Miteinander von Sammlern, numismatischen Vereinen, Münzhandel, Museen und Forschungseinrichtungen bildet die Voraussetzung für das Gedeihen der Numismatik.

Bestellungen dieses Buches, das 49,00 Euro kostet, nehmen sowohl das Auktionshaus Künker als auch der HabeltVerlag in Bonn entgegen.

Dr. Hartmut Kreutzer

Wofür prägte Johann von Gemmingen seine Münzen von 1596?

Am 18. November 1593 wurde Johann Konrad von Gemmingen zum Koadjutor des Bistums Eichstätt gewählt. Am 2. Juli 1595 erfolgte die Bischofsweihe. Seine als Donativ geprägten Münzen tragen aber die Jahreszahl 1596. Wir erklären, warum.

Am 2. Februar 2023 führt Künker seine traditionsreiche Berlin-Auktion durch. Rund 600 Lose mit einer Gesamtschätzung von 6 Mio. Euro werden an diesem Tag versteigert, darunter eine große Rarität aus Eichstätt: Ein Donativ im Wert von 8 Dukaten aus dem Jahr 1596, geprägt im Auftrag von Johann Konrad von Gemmingen.

Die Münze zeigt auf der Vorderseite das Bistumswappen von Eichstätt. Es besteht aus dem Stiftswappen, der Krümme des Bischofsstabs, und dem Familienwappen der Gemminger, zwei gelben Balken auf blauem Grund. Die Umschrift lautet in Übersetzung Johann Konrad durch Gottes Gnade Bischof von Eichstätt. Die Rückseite zeigt den gekrönten Reichsadler mit der Umschrift Rudolf II., Römischer Kaiser, immer Herrscher.

Dieser Beitrag widmet sich der Frage, warum Johann Konrad von Eichstätt diese Münze herstellen ließ und welchem Zweck sie diente.

Das Fürstbistum Eichstätt

Auch wenn das Bistum Eichstätt nicht zu den großen geistlichen Herrschaften des Heiligen Römischen Reichs zählte, gehörte es trotzdem zu den Bistümern, in denen der Bischof nicht nur über die geistliche, sondern auch über die weltliche Macht verfügte. Das machte es attraktiv. Um den Eichstätter Bischofssitz konkurrierten nicht nur die regionalen Reichsritterfamilien, sondern auch Fürstenhäuser wie die Wittelsbacher, die hier ihre zweit-, dritt- oder viertgeborenen Söhne zu versorgen hofften. Nur wenigen Domkapiteln gelang es, ihnen zu widerstehen. Dazu gehörte das Domkapitel von Eichstätt. Domkapitel, Bischof und Koadjutor

Dieses Domkapitel kämpfte in den 1590er Jahren mit einem Problem: Bischof Kaspar von Seckendorff erwies sich als unfähig, die ständig wachsende Verschuldung Eichstätts in den Griff zu bekommen. Da traf es sich gut, dass er mit seiner Köchin in eheähnlicher Gemeinschaft lebte. Das taten damals zwar die meisten Geistlichen, aber hier bot es eine ausgezeichnete Ausrede, um Kaspar aus seinem Amt zu entfernen. Und weil der bayerische Herzog, der einen guten Draht zum Papst hatte, einem seiner Söhne zum Eichstätter Bischofsstuhl verhelfen wollte, sorgte er dafür, dass sich der päpstliche Nuntius einmischte. Wer die Idee, zu Lebzeiten Seckendorffs einen Koadjutor zu wählen, ins Spiel brachte, wissen wir nicht. Es war sicher eine Lösung, allerdings eine für Eichstätts Unabhängigkeit äußerst gefährliche.

Unter einem Koadjutor verstand man nämlich einen bischöflichen Helfer mit Nachfolgefunktion. Das bedeutete, dass die eigentliche Bischofswahl nach dem Tod entfiel. Führte aber ein Bischof zu Lebzeiten diese Wahl durch, konnte er den Zeitpunkt der Wahl bestimmen und so ihren Ausgang

Der Eichstätter Dom vom Kreuzgang aus gesehen. Foto: KW.

beeinflussen. Die Wittelsbacher hatten dieses Amt genutzt, um sich in zahlreichen Bistümern eine Sekundogenitur einzurichten. Und genau deshalb hatte das Domkapitel von Eichstätt noch nie einen Koadjutor gewählt – und sollte es in seiner gesamten Geschichte nur zweimal tun. Das Domkapitel musste sich also entweder für den gefährlichen Weg, einen Koadjutor zu wählen, entscheiden oder den ungeliebten Kaspar von Seckendorffs behalten. Doch die auf den Eichstätter Bischofsstuhl schielenden

Bayern hatten ihre Rechnung ohne die reichsritterliche Solidarität gemacht, durch die sich eine dritte Lösung fand.

Eichstätt. Johann Konrad von Gemmingen, 1595-1612. 8 Dukaten 1596, Nürnberg. Zweites bekanntes Exemplar, einziges Exemplar im Handel. Eingeritzte Wertzahl VIII auf der Vorderseite. Vorzüglich.

Schätzung: 150.000 Euro. Aus Auktion Künker 380 (2. Februar 2023), Nr. 732.

Wahl und Amtsantritt Johann Konrads von Gemmingen

Bevorzugter Kandidat des Domkapitels war Johann Konrad von Gemmingen. Kaspar von Seckendorff stimmte seiner Wahl zu, nachdem er einen für ihn günstigen Vertrag mit dem Domkapitel abgeschlossen hatte. Teil der Vereinbarung war die Bestimmung, dass Johann Konrad von Gemmingen sofort die Herrschaft im Bistum Eichstätt zufallen sollte. Domkapitel und Bischof zögerten ihre Einigung aber so lange hinaus, bis der päpstliche Nuntius wieder abgereist war. So verhinderten sie, dass ein Präzedenzfall geschaffen wurde, der die Koadjutorenwahl zur päpstlich sanktionierten Regel machte.

Und eben diese Koadjutorenwahl ist der Grund, warum es mehrere Daten gibt, die eine Amtsübernahme Johann Konrads markieren. Jedes einzelne Ereignis hätte mit einer offiziellen Feier begangen werden können, die vielleicht Grund für eine Münzemission gewesen wäre.

Am 18. November 1593 wählte ihn das Domkapitel zum Koadjutor. Die päpstliche Bestätigung folgte am 28. Februar 1594. Die feierliche Inbesitznahme des Bistums begann am 24. Mai des gleichen Jahres, und die kaiserliche Bestätigung seiner weltlichen Macht datiert auf den 23. August 1594. Die eigentliche Bischofsweihe feierte Johann Konrad am 2. Juli 1595, nachdem der abgesetzte Kaspar von Seckendorff am 2. April des gleichen Jahres verstorben war.

Und das stellt uns vor ein Problem: Wir können keinen einzigen dieser vielen Termine mit dem bei Künker angebotenen Donativ von 1596 in Verbindung bringen.

Das Zeugnis des Philipp Hainhofer

Wir haben Glück, dass uns eine andere Quelle weiterhilft. Philipp Hainhofer, ein schillernder Diplomat und Kunstagent reiste vom

Grabepitaph des Johann Konrad von Gemmingen im Eichstätter Dom. Foto:

16. bis zum 27. Mai 1611 nach Eichstätt. Er hat uns eine detaillierte Schilderung seines Besuchs hinterlassen. Für unsere Zwecke besonders interessant ist sein Bericht vom 20. Mai, an dem ihn Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen empfing.

Für uns etwas ungewohnt ist der Zeitpunkt der Audienz, nämlich 6 Uhr morgens. Vor Einführung des künstlichen Lichts nutzten

KW.

Philipp Hainhofer, um 1610.

auch Fürsten die langen Tage vor der Sommersonnwende aus. Der Fürstbischof hatte sich in Schale geworfen. Er trug ein kostbares Gewand aus braunem Damast, gefüttert mit Marderfell. So saß er hinter einem Schreibtisch in der Kunstkammer, wo die berühmten Eichstätter Sammlungen aufbewahrt wurden. Johann Konrad von Gemmingen war ein begeisterter Sammler, der durch seine kulturellen Ambitionen die Bewunderung seiner Zeitgenossen erwarb. Noch heute kennen wir seinen Garten, den er auf den Bastionen der Willibaldsburg anlegen ließ, und dessen Bestände in dem reich bebilderten Buch Hortus Eystettensis von 1613 veröffentlicht wurden.

Dass der Fürstbischof den Diplomaten in seiner Kunstkammer traf, war nur logisch. Schließlich war die offizielle Begründung für die Anwesenheit Hainhofers, dass er im Namen des zurückgetretenen bayerischen Herzogs Wilhelm V. unterwegs sei und plane, für Philipp II. von Pommern-Stettin interessante Sammlungsstücke zu erwerben. Tatsächlich warb Hainhofer wohl im Auftrag des bayerischen Herzogs Maximilian I. für den Beitritt Eichstätts zur 1609 gegründeten katholischen Liga. Er tat dies vergebens. Das Eichstätter Domkapitel hatte zu hart für seine Unabhängigkeit gekämpft, um auf diesem Weg unter bayerischen Einfluss zu geraten. Erst kurz vor Ausbruch des 30-jährigen Krieges sah sich der Nachfolger Konrads gezwungen, dies zu tun.

So hielt sich Johann Konrad von Gemmingen bedeckt und zeigte seinem kunstinteressierten Gast eine Kostbarkeit nach der anderen. Aber natürlich übergab er Philipp Hainhofer das übliche diplomatische Geschenk. Philipp Hainhofer schildert diesen Vorgang folgendermaßen (in modernes Deutsch gebracht): In einer breiten Schublade [des Schreibtischs] liegt ein Haufen Goldmünzen, und zwar zehn- und sechsfache Dukaten, die Ihre Fürstliche Gnaden zu Beginn ihrer Regierung prägen ließ. Von denen verehrte sie mir mehrere, um sie zu meinen anderen Münzen der Fürsten zu legen.“

Johann Konrad ließ also zu Beginn seiner Herrschaft im Jahr 1596 eine Anzahl von diplomatischen Geschenken herstellen lassen, die er nicht auf einmal bei einem großen Fest verteilte, sondern nach und nach, immer wenn ein diplomatisches Geschenk notwendig wurde.

Diese Münzen sind übrigens im Inventar der Sammlung Hainhofers gelistet und zwar als „etliche Goldmünzen, 10 und 6 Dukaten schwer, vom Anfang der Regierung des Bischofs Johann Konrad von Eichstätt, dessen Gesch[enk] 20. Mai 1611.“

Aus anderen Quellen wissen wir, dass Johann Konrad dem bayerischen Rat Dr. Franziscus Soll eine goldene Münze schenkte, weil der sich für die Eichstätter Interessen einsetzte. Auch der Sohn des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg erhielt

anlässlich seines Besuchs eine schwere Goldmünze. Ob die zahlreichen Exemplare dieser Serie, die sich heute im KHM Wien befinden, das ja die Nachfolgeinstitution der kaiserlichen Sammlung ist, auch als Geschenke an die Habsburger kamen, kann man höchstens vermuten. Immerhin waren die Habsburger die natürlichen Verbündeten des Eichstätter Bischofs gegen den bayerischen Herzog.

Und damit erhalten wir durch die Eichstätter Münzen von 1596 einen guten Einblick in die Praxis des diplomatischen Geschenkaustauschs, wie er auch von Johann Konrad von Gemmingen gepflegt wurde.

Literatur:

Irene Reithmeier, Johann Konrad von Gemmingen. Regensburg (2010) HAB, Cod. Guelf. 23.3 Aug. 2°, fol. 1r–86r; publiziert und transkribiert auf https://hainhofer.hab.de/reiseberichte/ eichstaett1611?v={%22view%22:%22fulltext%22}

Highlights der Sammlung Roger Wolf – Classica et Patria

Auktion 383 unserer Frühjahrs-Auktionen, März 2023

Roger Wolf war Jurist, Bankier, Unternehmer und seit der Kindheit ein passionierter Münzsammler. Vor allem Goldmünzen hatten es dem Sammler Wolf angetan. Regional waren es – unter anderem – die bayerischen und sächsischen Münzen, die das Sammlerherz höher schlagen ließen. Einen weiteren Schwerpunkt der Sammlung bildeten die römischen Goldmünzen der Kaiserzeit. Das erklärte Ziel war es, von jedem römischen Kaiser eine Goldmünze in die Sammlung aufzunehmen. Wie sich herausstellte, war dies ein äußerst kostspieliges Unterfangen und so wurde das Sammelgebiet später um neuzeitliche Münzen aus Italien und Großbritannien erweitert. Auch die Sammlung griechischer Münzen, von denen einige bereits früh erworben wurden, wurde später erweitert, als es nahezu unmöglich erschien, die wenigen Lücken bei den Römern noch zu schließen.

Beim Aufbau der Sammlung spielte die Wertstabilität und die Fungibilität der Stücke eine große Rolle. So sollten möglichst nur Münzen in guter Erhaltung erworben werden und diese mussten unbedingt frei von Rückgabeansprüchen der Herkunftsländer sein. Deshalb setzte er sich stark mit den komplizierten Gesetzen zur Ein- und Ausfuhr und dem Handel von Münzen auseinander. Weil dem Sammler Wolf die Provenienzen und Objektgeschichten der Münzen sehr wichtig waren, finden Sie in dem Katalog bei nahezu jeder Münze mindestens eine Angabe zur Herkunft der Stücke. Wo möglich, haben wir Münzen aus Auktionen und Sammlungen der 1980-iger Jahre und früher mit Abbildungen aus den jeweiligen Sammlerpublikationen und Katalogen belegt.

Wir freuen uns, diese bedeutende Sammlung im Rahmen unserer Frühjahrs-Auktionen anbieten zu dürfen.

Besichtigung der Sammlung Roger Wolf

Osnabrück nach Terminabsprache New York 12. - 15. Januar 2023 (NYINC) München 1. - 5. März 2023 (Numismata)

Los 2015 - Sizilien. Syrakus. 100 Litren 405/400 v. Chr. Eines der schönsten bekannten Stücke dieses interessanten Münztyps. Sehr selten. Vorzügliches Prachtexemplar. Exemplar der Auktion NAC 25, Zürich 2003, Losnummer 116. Schätzung: 30.000 Euro

Los 2095 - Römische Kaiserzeit. Macrinus, 217-218. Aureus, März/Juni 218, Rom. Von großer Seltenheit. Vorzüglich-Stempelglanz. Aus der R. Jameson Collection, Losnummer 205; Leo Biaggi de Blasys Collection, Losnummer 1268. Schätzung: 60.000 Euro

Los 2121 - Römische Kaiserzeit. Julianus in Pannonien, 284-285. Aureus, Siscia. Von großer Seltenheit. Winz. Randfehler, vorzüglich. Schätzung: 50.000 Euro

Los 2025 - Scythia. Pantikapaion. Stater, 380/370 v. Chr. Sehr selten. Gutes sehr schön. Aus Auktion NFA 30, Beverly Hills 1992, Losnummer 35; aus Auktion Leu 77, Zürich 2000, Losnummer 128. Schätzung: 30.000 Euro

Los 2130 - Römische Kaiserzeit. Maxentius, 306-312. Aureus, 306 Carthago. Vorzüglich. Aus der Sammlung Leo Biaggi de Blasys, Losnummer 1911. Schätzung: 50.000 Euro

Los 2010 - Sizilien. Akragas. Tetradrachme, 410/406 v. Chr. Von großer Seltenheit. Vorzügliches Prachtexemplar. Aus Auktion Fritz Rudolf Künker 216, Osnabrück 2012, Losnummer 117. Schätzung: 20.000 Euro

Roger Wolf

Die Sammlung Stefan Widegren mit schwedischen Münzen

Wir freuen uns, allen Freunden der schwedischen Numismatik ein ganz besonderes Highlight präsentieren zu dürfen: Die Sammlung Stefan Widegren mit vielen bedeutenden Raritäten, darunter nicht nur die erste Goldmünze Schwedens, sondern auch Plattengeld aus dem Jahr 1659.

Kann man keine Leidenschaft für Münzen entwickeln, wenn man in Sigtuna zur Schule gegangen ist? Schließlich befand sich einst in dieser wunderschönen Kleinstadt die erste Münzstätte Schwedens. Stefan Widegren jedenfalls begeisterte sich schon früh für das Sammeln von Münzen. Zunächst war seine Idee, die großen Strategen der Welt in einer Sammlung zu vereinen: Alexander den Großen, Caesar, Karl XII. von Schweden, Napoleon und so weiter. Doch dann lernte er Ulf Nordlind und Hans Hirsch kennen. Sie brachten ihn in Kontakt nicht nur mit der schwedischen Münzgeschichte, sondern auch mit Julius Hagander, einer wahrlich inspirierenden Persönlichkeit. Wir waren sehr stolz, dass wir damals seine Sammlung versteigern durften. Und wir freuen uns sehr, dass wir nun einige der bedeutendsten Stücke der Sammlung Hagander wieder in Händen halten, und zwar als einen Teil der Sammlung Stefan Widegren.

Das zeitliche Spektrum der Sammlung reicht von Gustav Wasa bis zu Gustav V., also von der frühen Neuzeit bis fast in die Gegenwart. Stefan Widegren konzentrierte sich dabei auf die Goldprägung, wobei natürlich auch ein paar herausragende Daler nicht fehlen dürfen. Das spektakulärste Stück ist sogar aus Kupfer. Es handelt sich um die Kupferplatte zu 8 Dalern Silvermynt von 1659. Mit 14,5 Kilogramm ist das die zweitgrößte (historische) Münze der Welt. Auch sie hat zuvor in der Sammlung Hagander gelegen. Aber beginnen wir unsere Vorschau mit zwei bedeutenden Goldmünzen.

Los 340 - Schweden. Erik XIV., 1560-1568. Goldgulden 1568, Stockholm. Aus Sammlung Widegren. Äußerst selten. Kleines Loch. Sehr schön bis vorzüglich. Schätzung: 50.000 Euro

Unter Nummer 340 wird die erste Goldmünze Schwedens angeboten. Sie wurde auf Befehl Eriks XIV. geprägt, und die Frage bleibt offen, warum dieser König ausgerechnet in diesem Moment die erste Goldmünze ausgeben ließ. Das Motiv auf der Rückseite findet sich auch auf anderen Münzen Eriks. Es zeigt seine Imprese, also ein Sinnbild kombiniert mit einem Wahlspruch. Der lautet übersetzt: Gott gibt, wem er will. Das bezieht sich darauf, dass Erik

Los 341 - Schweden. Johann III., 1568-1592. 2 Rosenobler (1/2 Portugalöser) o. J. (1585/6), Stockholm. Aus Sammlung Widegren. Äußerst selten. Kl. Fassungsspuren, etwas gewellt, sehr schön. Schätzung: 25.000 Euro

Los 343 - Schweden. Karl X. Gustav, 1654-1660. Kupferplatte zu 8 Daler Silvermynt 1659, Avesta. Aus Sammlung Widegren. Äußerst selten.

Die zweitgrößte Münze der Welt. Vorzüglich.

Schätzung: 150.000 Euro

Los 357 - Schweden. Friedrich I., 1720-1751. 1/2 Dukat 1735, Stockholm. Abschlag von den Stempeln des 1 Öre-Stücks. Aus Sammlung Widegren. Sehr selten. Vorzüglich. Schätzung: 4.000 Euro

der erste schwedische Herrscher war, der nicht gewählt wurde, sondern über die Primogenitur als ältester Sohn sein Amt erhielt. Das Bild greift dies ebenfalls auf. Es zeigt ein Szepter, das vom Himmel herabkommt.

Nur wenige Exemplare dieses Münztyps haben sich bis heute erhalten. Die meisten Stücke dürften wieder eingeschmolzen worden sein, da die Goldgulden den schwedischen König nur wenige Tage, bevor er von seinem Bruder gefangen gesetzt wurde, erreichten.

Dieser Bruder hieß Johann III. und von ihm stammt die prachtvolle Goldmünze mit der Losnummer 341, die 1585/6 in Stockholm geprägt wurde. Sie war zur Repräsentation gedacht, und dazu dienten auch die vielen Wappen der schwedischen Besitzungen, die um die Büste des Königs angeordnet sind. Können Sie sich vorstellen, dass die damals ziemlich neu waren? Erst der Vorgänger, eben jener Erik XIV., hatte sie systematisch zusammengestellt, um sie beim Begräbnis des Vaters Gustav Wasa zur Steigerung von dessen Reputation zu benutzen. Denselben Zweck erfüllten sie auch auf der Münze von Johann III.

Das, was Sie hier sehen, ist tatsächlich eine Münze, und zwar die zweitgrößte historische Münze der Welt. Sie besteht aus Kupfer und wiegt 14,50 Kilogramm. Das entspricht so ungefähr dem Gewicht eines dreijährigen Kindes. Damit war diese Platte nicht unbedingt für den täglichen Einkauf auf dem Markt geeignet, aber das sollte sie auch nicht sein. Plattengeld wurde gerne zur Wertaufbewahrung gelagert. Denn es bot den Vorteil, dass man es – wenn der Kupferpreis stieg – über dem Nominalwert verkaufen konnte. Und Kupfer, über das Schweden in Mengen verfügte, war damals ein höchst begehrter Rohstoff. Schließlich war es rüstungsrelevant: Kanonen wurden daraus hergestellt.

Schließen wir unseren Bericht mit dieser entzückenden Kleingoldmünze, von der 120 Exemplare auf persönlichen Wunsch von Königin Ulrika Eleonora hergestellt wurden. Wofür sie diese Münzen brauchte, wissen wir nicht. Vielleicht wurden sie als Spielmarken eingesetzt oder zu Geschenkzwecken. Eine persönliche Note erhält die Geschichte, weil sich nach dem Tod des Königs noch ein Exemplar davon in dessen persönlicher Schatulle befand. Anscheinend hatte er das goldene 1 ÖreStück irgendwann von seiner Gattin erhalten und es nach ihrem Tod zehn Jahre zuvor nicht übers Herz gebracht, es wegzugeben.

Münzen sind eben wesentlich mehr als eine Geldanlage. Sie bieten einen perfekten Einblick in die Vergangenheit. Und so wünscht der Sammler Stefan Widegren all denen, die seine Münzen kaufen, dass sie den zukünftigen Eigentümern genauso viel Freude und Glück bringen, wie er im Umgang mit ihnen genossen hat.

Impressum

Herausgeber Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG

Nobbenburger Straße 4a 49076 Osnabrück www.kuenker.de

Redaktion Julia Kröner

Inja MacClure

Mit Beiträgen von Prof. Dr. Johannes Nollé

Gestaltung

Helge Lewandowsky

V.i.S.d.P. Ulrich Künker

Druck

Druck- und Verlagshaus Fromm+Rasch GmbH & Co.KG www.frommrasch.de

Stefan Widegren