PORTFOLIO

是永 悠之介

1

是永 悠之介 Korenaga Yunosuke

2000 年 大分県生まれ 2022 年 東京造形大学 造形学部美術学科絵画専攻領域 卒業

Profile 2

3

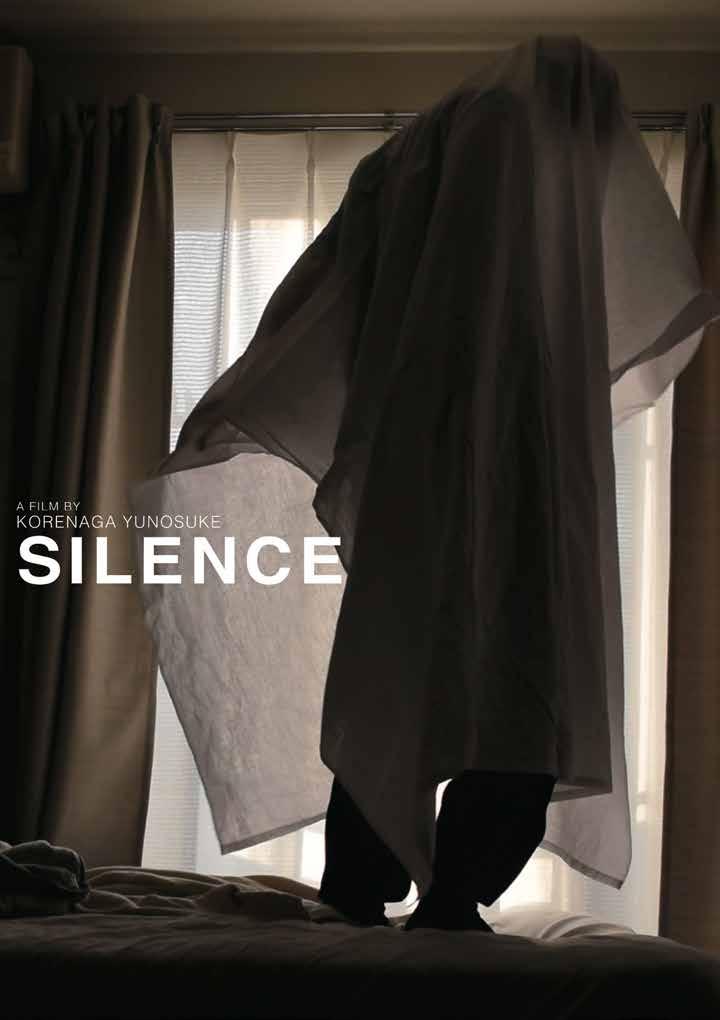

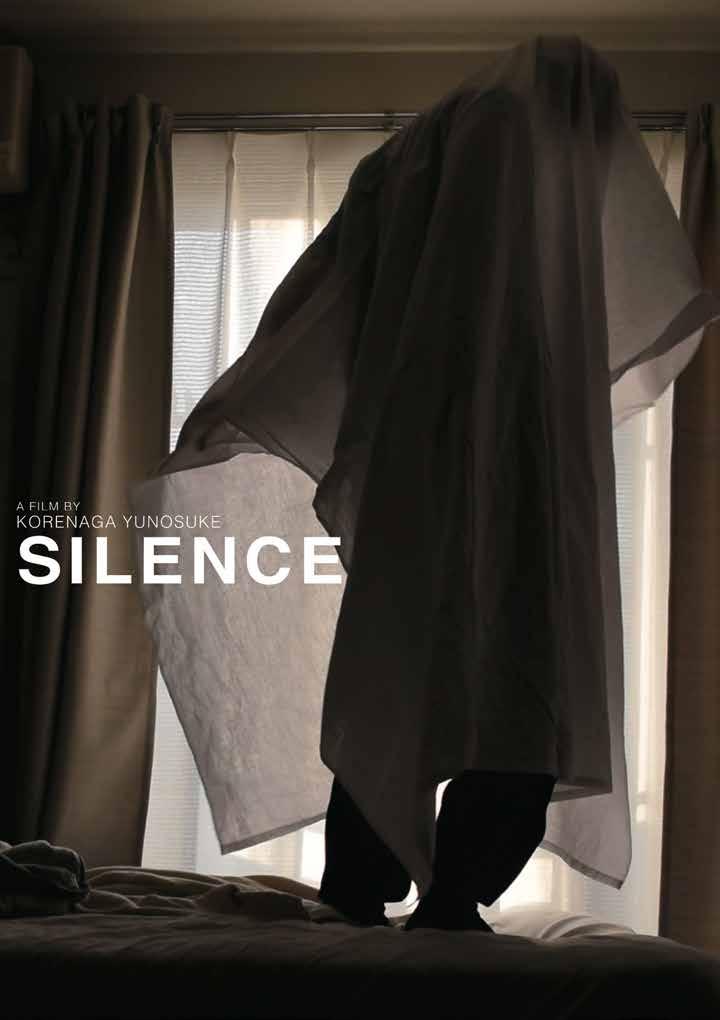

SILENCE

A2 ポスター、映像(1分37秒) 2019

学部2年次の前期課題「架空の映画のポスターを作る」 に基づいて制作した、架空の映画ポスターとトレーラー 映像から成る作品。自分の制作当時の心情を表現したパ フォーマンスが記録された映像になっている。

トレーラーには、布をかぶってゆっくり動く自分、歩きづ らい山の中を分け入っていく自分、服を濡らしながら川の 中を歩いていく自分が出てくる。

身動きが取りづらい状況でなんとか動こうと、前に進もう としている様子をパフォーマンスとして表現しようとして いる。

その中でも、さまざまな解釈のできる、布をかぶって立っ ている様子をポスターにして出力した。

日常生活の延長線上にある、少し非日常的な行為、少し非 日常的な光景が出てくるような映像にしたかった。

自分の撮影時の心情を行為や光景で表現することで、抽象 的なドキュメンタリーのような作品になったと思う。

これに映画風のポスターをつけ、映画のトレイラー風の編 集をしたことで、自分自身の主観に基づいた映像を客観的 に見ることができた。

4

5 SILENCE ポスター画像

6

トレーラー映像

7 SILENCE

Sound of Video Diary

映像(36分) 12 のテクスト(A4用紙12枚)

2019

12日間毎日、ビデオダイアリーのように記録したビデオ から音声を抜き取って、その場所で見たものを書き留めた 文とともに展示した作品。

ある場所の写真を撮って、その写真を見ていても、その場 所にいる気分にはならないが、その場所の音声を聞きなが ら目を閉じると、その場所に自分がいるような気分になる。

その時の出来事や心情を記すことで、後で読み返したとき にその日を思い出せるのが日記だ。しかしこの作品では、 その時の音と、周りにあった物を記したテキストで、その 日を追体験する。

8

9 Sound of Video Diary

Private/Public - Umwelt

写真、付箋紙にペン、印刷したTwitter のスクリーンショット 2019

物が散らかった自宅で寝ている自分の写真と、自分のツ イートのスクリーンショット、付箋に書いたメモで構成さ れた作品。忙しい時期だと、部屋も散らかるし、思考もま とまらない。この作品では、そういう忙しい時期の自分が、 周りの世界を主観的に見て、考えていたことや興味をもっ ていたことを作品にした。

付箋のメモに書かれているのは、スマホのメモ帳に残って

いた言葉や、検索履歴に残っていた言葉、スマホのアルバ ムに入っていた画像を元に描いたドローイングなどであ る。

この作品は学祭で発表したものだ。学祭に来る人の殆どは 私のことを知らないだろう。学祭でこの作品を見る人は、 作者のことを知らないままで、普段は仲が良い人にすら見 せないような、散らかった部屋やスマホのメモ、検索履歴、 そして、普段は仲が良い人にしか教えてないTwitterのア カウントを見ることになる。作者と鑑賞者の間に不思議な 関係(親しくは無いのに、親しくないと知らないことを一 方のみが知っているという関係)を構築する。このことに より、プライベートな部分を作品にのせて鑑賞させること 自体の奇妙さを考えたいと思った。

10

11 Private/Public - Umwelt

歩いて滝まで

映像(9分)

2020

自宅から滝までの約 25km の道のりを歩いた記録。夜に 歩き始め、一晩中歩き続け、着いた頃には昼になっていた。

夜から朝になっていく様子が分かる映像になっている。

歩くことと立ち止まることを繰り返しながら、その道のり で見た風景を記録していった。

河川工事の様子や、トンネル、製材所など、普段あまり近 くで見たことがないものが映像に登場する。

立ち止まって、そこをじっと見つめるように映像を撮った。 この、風景をじっと見て記録するという行為には、風景を 「拾う」という意識がある。様々な風景と出会い、それら を拾いながら、仲間を増やしていくような気持ちで滝へと 向かった。

この作品を見返すことでその時のことを追体験できる。一

点を見つめ続け、ほぼ静止画のようになっている映像は、 その場所でぼーっとしている時の何気なさが写っているよ うな気がする。

滝には、滝行のイメージがある。勢いよく流れる水からは 何かを洗い流すというイメージを連想する。滝に向かって ひたすら歩くこと自体も何かの修行のようでもある。

コロナの影響で自宅に篭りきりだった時期。滝を見にいく ことで気分をリセットしたいという気持ちもあった。

12

13 歩いて滝まで

Look out of the window

映像(1分50秒)

2020

感染症が蔓延する世の中で、道にマスクが落ちていること が多くなった。

この映像では、落ちているマスクをじっと見ている人と、 その人を窓越しにじっと見ている人が交互に登場する。

道にいる人は、しばらくマスクを見つめたあと、おもむろ にマスクを拾い上げる。

部屋にいる人はその様子をそのままじっと見つめている。

よく見るとどちらの人も同一人物だということがわかる。

「じっと見る」という、ただそれだけのことに意味を感じる。 多くのことをちらっと見ただけで、足早に通り過ぎてしま い、忘れてしまうことが多い。そんな中でも、立ち止まっ てじっと見つめるということがしたかった。

道に落ちているちょっと気になるゴミを見つめ続けること でも、何か意味が生まれるような気がした。

それを見る自分をまた別の場所から見る。何かをじっと見 つめるときに、自分も誰かから見られているような気がす る。この感覚を映像にした。

14

15 Look out of the window

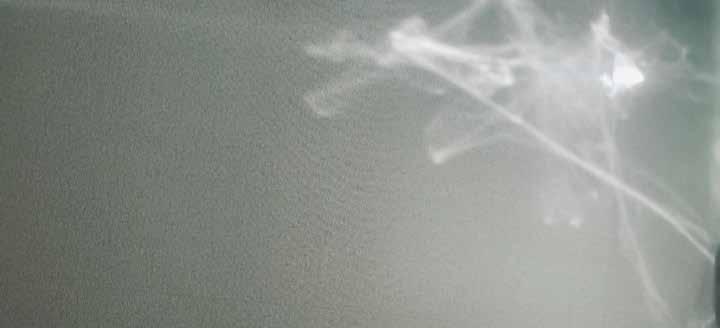

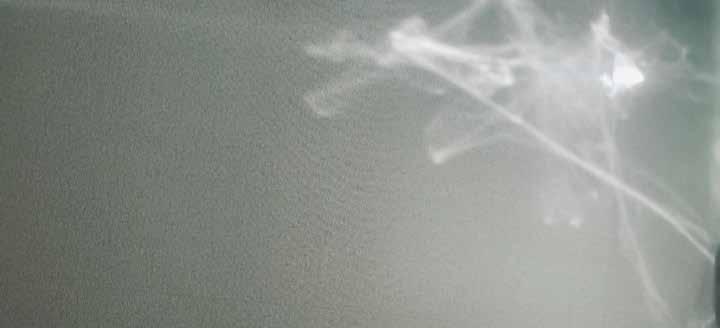

reflection

写真(画像データ)

2020

自分の部屋にいると、太陽の光が反射して天井に映ってい るのが十二時ごろに見える。自宅にいる時間が増えたこと

で 3 年越しにこのことに気がついた。この、ある時間に しか現れない、毎回見た目も異なる光の現象を撮影した。

ずっと住んでいたけれど三年間気づかなかった現象である というのと、ある時間が過ぎると消えてしまうというとこ ろが面白くて、定期的に撮っていた。

16

17 reflection

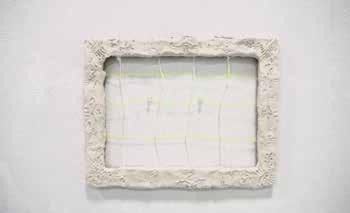

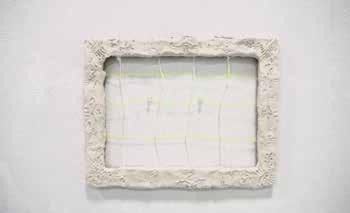

気怠げ、網目見上げるだけ

紐、糸、ロープ、布、石粉粘土、木枠、テープ 2020

紐を結んで網状のものを作った。いろいろな結び方、編み 方をすることで様々な種類の網目ができた。

長さを決めずに紐を結ぶことで、ランダムな網目の網がで きる。

布を切って糸で結ぶことで、穴が網目のように見える。 粘土で装飾した木枠に、格子状になるよう糸を渡してみる と、グリッドの描かれた絵のようにも見える。

いろいろな網目を作ってみたあと、網を通して何かを見て みたいと思った。網によって区切られた風景を見ようと、 この作品を外に持ち出して展示してみた。(40、41ページ)

今回使用した網のモチーフからは、「網目を通り抜けられ るもの/通り抜けられないもの」という風に網目のサイズ から何か他のものを連想させる。

それは具体的なものかもしれないし、抽象的なものかもし れない。

そして、それと同時に網目の向こう側にある風景を見るこ とができる。風景は網によって区切られて、それまではそ こに存在しなかった小さな空間がいくつも現れ出てくる。

線と線が複雑に絡み合い結ばれ合って面であるかのように 振舞うのが面白い。

網目越しに風景を見ると、網によって区切られた風景が、 区切られる前とは違う様相を呈しているように思える。

指を交差させて穴を作って、そこを覗くと妖怪が見える、 というような話もあるように、何かを覗いたり、窓越しに ものを見たりしたときに、何かいつもと違うものが見える ような感覚がすることがある。これを網目によって再現し てみたかった。

存在しないと思っていたものが見えてくるかのような瞬間 や、見えてはいるけど存在しているのかどうかよく分から ないという瞬間を作品にしたくて制作をした。

18

19 気怠げ、網目見上げるだけ

20

21 気怠げ、網目見上げるだけ

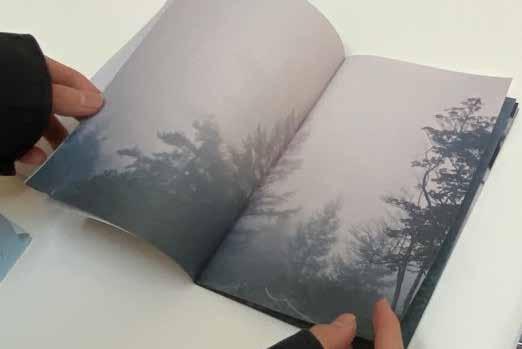

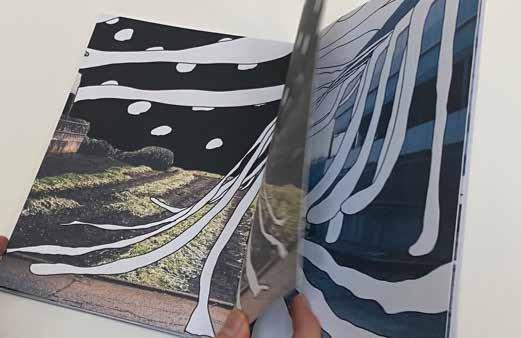

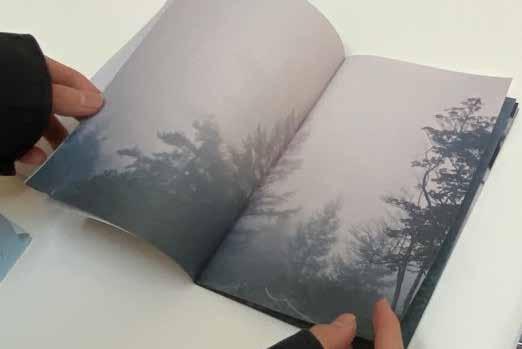

FOG

ZINE(写真)

2020

霧の中を歩きながら撮った写真を本の形に纏めた作品。霧 の濃さによって木の見え方が変わる様子を撮影した。

見えているものを薄いフィルターのように隠していく霧が 面白い。周りが濃い霧に囲まれてしまったら、自分がどこ にいるのかもわからない。霧の中にいると、周りのものと の距離感がわからなくなったり、さっきまで見えていたも のが見えなくなったりする。霧が濃くなるにつれて、世界 をうまく認識できなくなっていくみたいな感じがした。こ

の感覚を写真に収めようとした。

22

23 FOG

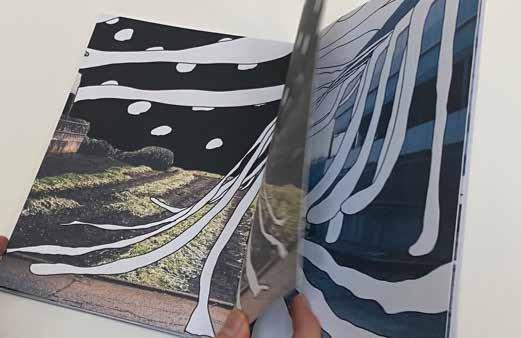

Fake Spirit

ZINE(写真にデジタルドローイング)

2020

自宅付近の風景を撮った写真にデジタルでドローイングを した。そして、その作品を印刷して本の形に纏めた。

何もいなくても、何かがいそうな気配がして、その時に写 真を撮る。その「何か」を書き加えていくような気持ちで 制作した。

白い帯のような生き物を想像して描いてみたり、空気の流 れを可視化することを意識して描いてみたりした。

本の形にしたことで、架空の存在という側面が強くなった ような気がする。

街の中に不思議なものがあるという、「日常の中にある非 日常」がテーマとして存在する。

24

25 Fake Spirit

白い部屋

紐、木材、金具、布、綿 2021

木、ロープ、布を使ったインスタレーション。「見えない もの」をテーマに制作した。

見えないけど存在している「空気の流れ」のようなものを 生き物のような形でドローイングにしたのが前作の「Fake Spirit」だ。しかし、この作品ではそれ自体を可視化する のではなく、「空気の流れ」のようなものを擬人化した上で、 その人が歩く道を作ろうと考えた。

最終的には、透明な生き物が遊びながら下に降りてくるた めの遊具のようになった。

ロープと木でできたハシゴを伝って降りてきて、ブランコ のように吊るされた木の板を踏みながらさらに下へと降り てくる。そしてドアの中に入っていく。またはカーテンの ように吊るした布の向こう側に消えていくかもしれない。

そんな道順を考えた。

見えない存在が目の前にあったとしたら、それを感じ取る ことはできるのか。

例えば、風は目には見えないが、靡 なび いている旗を見ればそ こに風が吹いているのがわかる。そんなふうに、もし、透 明な生き物が実際にそこで動いていたらわかるような物が 置きたかった。

そこで、三角錐のような形に組まれた木に、ロープで網を 張り、中に石を吊った。この石は触れると揺れるが、網が 貼ってあって人が外から触れることはできなくなってい る。

紐がねじれることによってゆっくりと回転する丸棒の作品 も、たまに揺れては止まることで何かの存在を予感させる。

そして、また、展示風景の写真を展示場所に貼ることで、 メタ的な視点が内側に加わり、それが展示空間の外側から の視線を想像させる。

日常生活の中で、用途不明な構造物や謎の囲いを見ると、 私は見えない何かを想像する。

この作品はそこからインスピレーションを受けて制作し た。

26

27 白い部屋

28

29 白い部屋

丸棒、ロープ、セメント、写真

丸棒を四本建てて、ロープで囲いを作る。その様子を写真 にとって奥に貼りつける。そしてその様子をまた写真に 撮って奥に貼る。これを繰り返すことで、ロープの中には 閉じた空間が、写真の奥には無限を思わせる空間ができた ように感じる。

空間の中に別の空間を作り出そうと考えた結果このような 作品になった。

木とロープで囲っただけでそこに別の空間ができたように 感じる。写真を貼っただけで、奥に写真の中の空間を感じ る。簡単な仕掛けで生まれた空間は、そこに何も置いてな かった場合となぜここまで異なって見えるのか。

ここでできた空間は、簡単な仕掛けでできているために、 ロープを切る、写真を剥がすなどの簡単な操作ですぐに消 えて無くなってしまう。

この、簡単に消えてしまう空間が面白いと思った。

30

2021 ループ /Loop

31 ループ /Loop

上へ(↑)

丸棒、ロープ、角材、板 2021

ベニヤ板で仮設の天井を作り、そこに約2.5メートルのは しごをかけた。

このはしごは敢えて弱い作りにしていて、登ることはでき ない。

しかし、はしごを見ると、誰かが登ることを想像し、登っ た先に何かがあること、登った先で何かをすることを想像 する。見えない天井の上の空間を想像してもらうことで、 空間の中に別の空間を発生させようと試みた。

はしごに登ると、今まで見えなかった上からの景色を見る ことができる。だから、もし、はしごに登れなくても、は しごを見ただけで登った先の景色を想像してしまう。そう

いう経験が何度かあり、はしごをモチーフに選んだ。

32

33 上へ(↑)

空ける、ユーリカ(akeru,Eureka)

ビデオインスタレーション 2022

「木の枝で囲まれた空間を観察する」という作品。

木そのものを観察するのではなく、木によってできた空間 を観察し続けた。

何も無いような空間が、木によって縁取られて、形を持つ。

しかし、その形も幻のようなものだ。

見る角度によってその形も大きさも変化する。

それに、実際には、前後で交差しているだけで、閉じた形 にはなっていないことがほとんどである。

実際には閉じていない形をある一点から観察し、「穴」と 認識する。

この行為は、「空間に穴をあける行為」と捉えることもで きるのではないだろうかと考えた。

そして、「穴」というものからは、何かがそこを通り抜け るところを連想する。

ある条件のもとでしか観測できない「穴」は、別世界に繋 がる門のようにも見える。

そう考えてみたとき、木の隙間が、知ることのできないも の(不可知のもの)ともつながるような感じがして、木の 隙間にどこか神秘的なものを感じる。

この作品は、前作の「白い部屋」で作った道が、現実の中 にもすでに存在しているのではないかと考え、観察してみ たものである。

それと同時に、2020年に制作した「気怠げ、網目見上げ るだけ」における網目が、木によってできた隙間に置き換 わったものでもある。

この作品のタイトルは、アルファベットで書くと回文にな るようになっている。回文ははじめから読んでも終わりか ら読んでも同じ文になっているというところから、永遠性 を感じることができるだろう。

木の枝の隙間の向こうに永遠に空間が広がっている様子を 想像してタイトルをつけた。

34 2022

35 空ける、ユーリカ

Walking Sundial

マルチチャンネルビデオ(4分) 2023

《Walking Sundial》は自作の日時計を持ち、正しくその場 所の太陽時を示すように日が沈むまで南に向かって歩きつ づける、という個人的なプロジェクトを記録した作品であ る。修了制作展ではサイレントで4面マルチチャンネル のループ映像として展示した。

4画面とも、映像内では画面手前側に日時計が映り、日時 計の奥には作者が実際に歩いた風景が流れ、一番奥に太陽 が昇って沈んでいく様子が見える。また本作はタイムラプ ス映像となっていて、およそ10時間分の映像が4分間に 圧縮されている。それぞれ4つは異なる場所で撮影されて おり、左から、茨城県筑西市〜下妻市、千葉県長生郡一宮 町の砂浜、京都府京都市油小路通、北海道帯広市で撮影し た映像となっている。

プロジェクトとしては、朝7時から日が落ちるまで歩き 続けると決め、歩いている間は日時計が正しい時刻を指し 示し続けられるように、ずっと南の方角を向きながら、日 時計の文字盤に映る影が正確な時刻を指し示せるように進 んだ。

これは、誰もが正確な時計を持ち、目的の場所に目的の時 間に着くように移動する現代に、少しの傾きで間違った時 刻を指してしまう時計を持ち、歩く方向が制限された状態 で移動してみるという個人的な実践としてのプロジェクト である。「日時計の指す時刻を合わせながら歩くこと自体 を目的に移動し続ける」というのは、ちょうど、「スマー トフォンで時間を確認して電車に乗り目的地に向かう」と いう見慣れた行動と対照的な行為となっていると見ること もできるだろう。

もともと時間や暦は太陽の動きによって定められているも のであり、それを正しく計るためには定められた方角を向 き続けなければならない。しかし、今はそうしたことを考 えなくても、正しい時刻を知ることができてしまう。そし てその便利さ正確さと引き換えに、時間という概念が自然 現象や自分の身体から引き剥がされて、私たちは時間を目 に見えない抽象的で絶対的な概念として認識するように なってしまった。その抽象的になってしまった時間を、原 始の時計である日時計を持ち歩くことで自分の体に引き戻 したいという意図が込められている。

36 2022

37 Walking Sundial