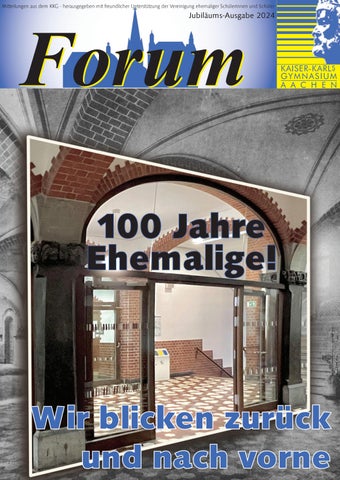

Mitteilungen aus dem KKG - herausgegeben mit freundlicher Unterstützung der Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler

Jubiläums-Ausgabe 2024

Mitteilungen aus dem KKG - herausgegeben mit freundlicher Unterstützung der Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler

Jubiläums-Ausgabe 2024

Impressum......................................................................................................................................................................................2

Grußworte: Marco Sievert, Sibylle Keupen....................................................................3

πάνταῥεῖ.........................................................................................................................................................................................5

Journalismus üben – Freiheiten ausleben..............................................................................6

Kunst-AG am KKG.............................................................................................................................................................7

Zwei KKG-Absolventen von brauner Justiz ermordet.........................................8

Spurensuche am KKG.................................................................................................................................................9

Ein Hofjuwelier und ein Textilfabrikant hatten die Idee – 100 Jahre Ehemaligen-Vereinigung............................................................................................................10

Geschichtsträchtiger Ort in der ersten Etage - zum Ehrenmal „Die Kameradschaft“..............................................................................................................................................................16

Arthur Eichengrün – ein großer, aber vergessener Sohn der Stadt..................................................................................................................................................................................................21

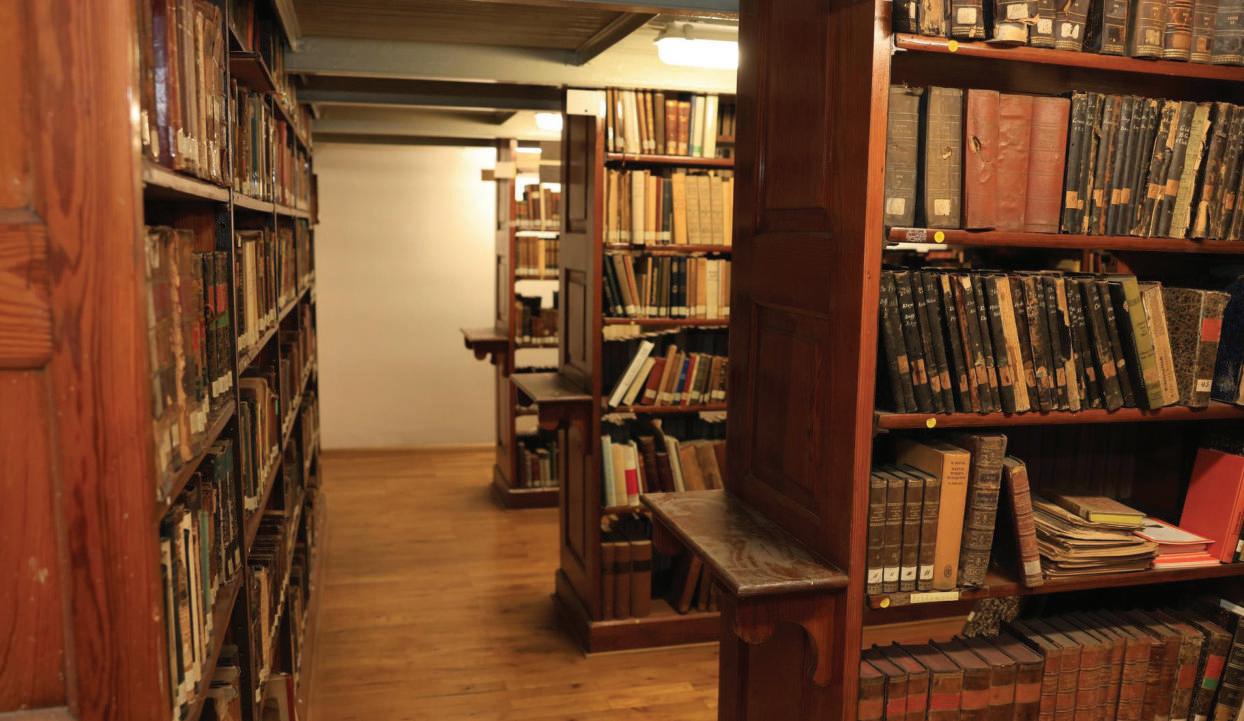

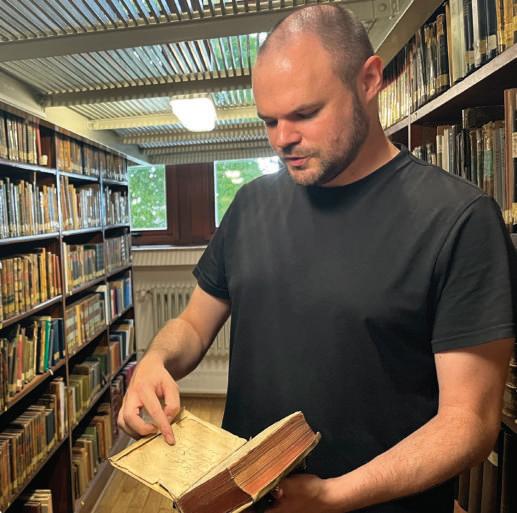

30.000 Bücher bilden die Bildung bis ins 17. Jahrhundert ab........22

Dirk Adamschewski ist neuer Schulleiter: 860 Menschen aus 40 Nationen......................................................................................................................................................................24

Mitgliederversammlung 2023: Aus dem Vollen schöpfen.................25

Grabinschriften auf dem KKG-Quadrum.............................................................................26

Kultlehrerin Edda Möller-Kruse verstorben..................................................................27

Gratulation zum Abitur!......................................................................................................................................28

Einladung zur Mitgliederversammlung....................................................................................29

Kassenbericht........................................................................................................................................................................29

400 Jahre Kaiser-Karls-Gymnasium...............................................................................................30

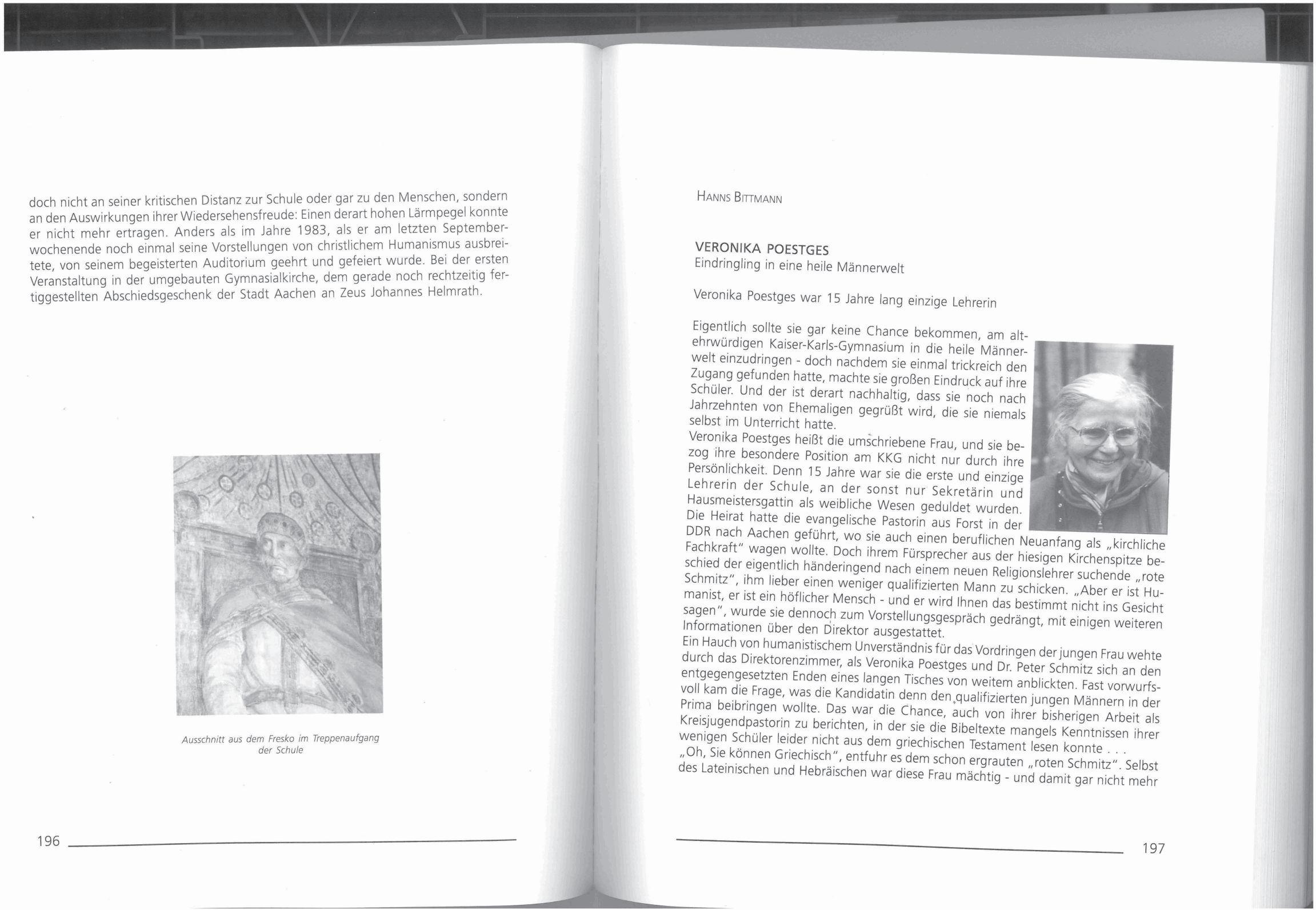

Veronika Poestges: Eindringling in eine heile Männerwelt..............32

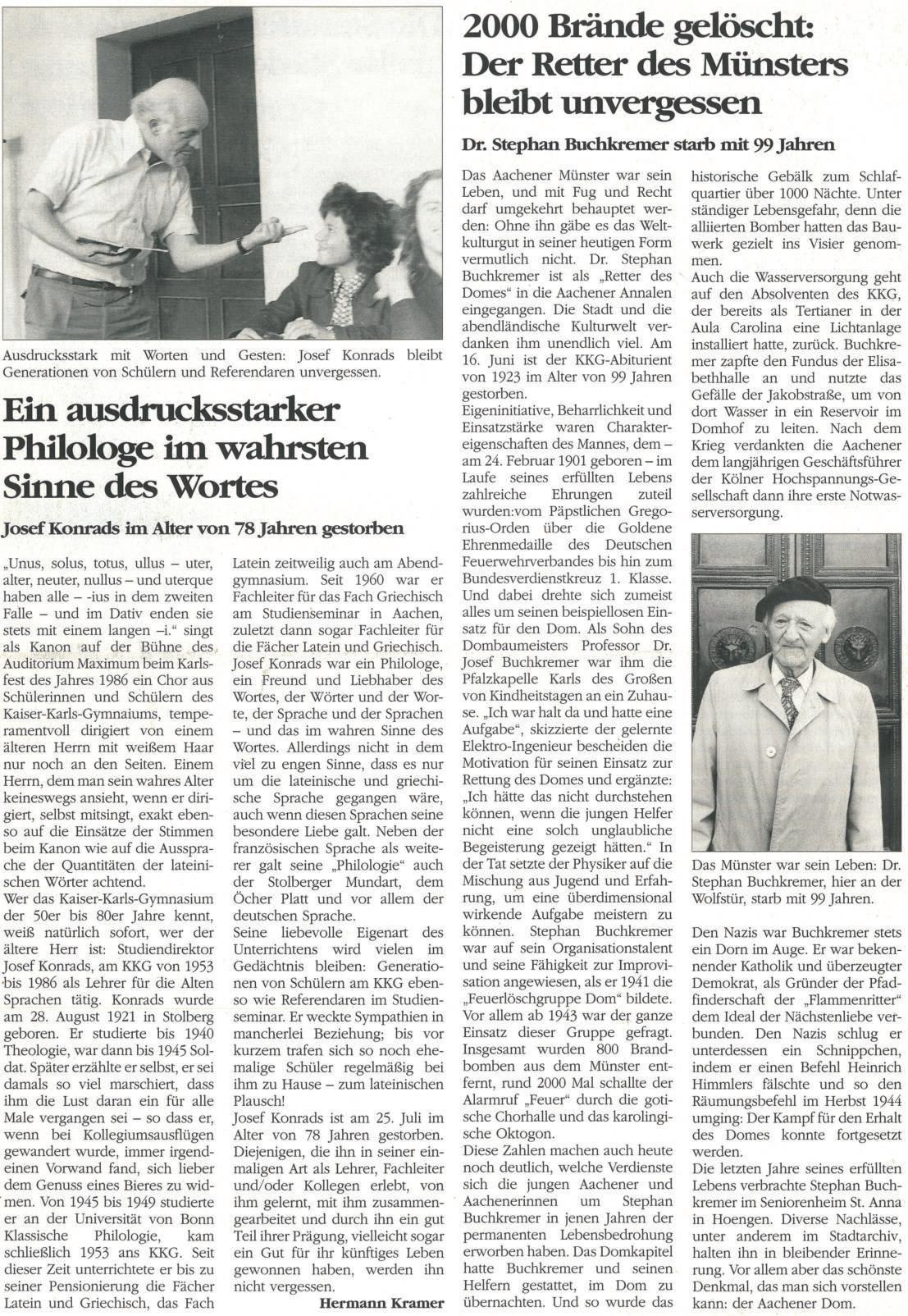

Josef Konrads – ein ausdrucksstarker Philologe ................................................33

Dr. Stephan Buchkremer – der Retter des Münsters...............................33

Franz Stettner über seine Zeit am KKG...............................................................................34

Sextaner sind mit ihrem Latein am Ende............................................................................35

Dankeschön, Hermann Gatersleben.......................................................................................35

Gerd Kipp zieht Bilanz........................................................................................................................................36

Frank Bräutigam: „Deutschlehrer am KKG haben mein Interesse für den Beruf geweckt“...................................................................................................................................37

Alfons Breuer: Abitur vor 80 Jahren..........................................................................................38

Lebenstraum, schon in der Quinta: Franz Ewald Clemens, Lateinlehrer am KKG...........................................................................................................................................39

Toni Jansen: Ein Priester ganz ohne die Liturgie des Üblichen...40

Franz Wamich: Ein Jahr nach dem Abitur in Frankreich gefallen.........................................................................................................................................................................................41

Gerd Janczukowicz: „Ich bin theaterbegeistert, vielleicht sogar theaterbesessen“.........................................................................................................................................................43

Axel Deubner: „Heute überkommt mich ein Nostalgiegefühl“...45

Kurz notiert................................................................................................................................................................................46

Heinz Grahn: Natürliche Autorität eines englischen Gentleman............................................................................................................................................................................46

August Hütten: Verschüttet.........................................................................................................................47

Bekannt für seine rheinisch-humorvolle Unterrichtsgestaltung: Bernd Schwemmer .........................................................................................................................................48

Kurt Malangré: „Erster Ehemaliger“ der Stadt Aachen .............................49

Zum Tod von Paul-Wolfgang Jaegers....................................................................................50

Herausgegeben von der Vereinigung ehemaliger Schüler/innen des Kaiser-Karls-Gymnasiums

Augustinerbach 9

52062 Aachen

E-Mail: info@kkg-ehemalige.de

Verantwortlich:

Heiner Hautermans, Aachen

Grafik/Layout:

Axel Costard, Aachen

Druck:

Druck & Verlagshaus Mainz GmbH, Aachen

Einleitende Worte von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen und dem Vorsitzenden der Ehemaligen-Vereinigung, Marco Sievert

Ein Jubiläum mit Blick nach vorne!

100 Jahre! Das ist ein Grund zum Feiern. Und das tun wir auch – allerdings in einer etwas anderen Form, als man vielleicht erwarten würde. Die Sektflaschen bleiben im Keller, die Luftschlangen in der Tüte. Stattdessen nutzen wir die finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, für die Förderung der heutigen Schülerinnen und Schüler. Unser Fokus liegt auf aktuellen Projekten, die in die Zukunft gerichtet sind. Natürlich sollen aber auch unsere Mitglieder etwas von unserem Jubiläum haben: Deshalb erscheint das Forum 2024 als Sonderausgabe in doppelter Stärke, mit ausgewählten Artikeln aus den letzten Jahrzehnten. Viel Spaß bei der Lektüre.

Als 1924 die Gründer der Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums nach langjährigem Engagement beschlossen, den Verein ins Leben zu rufen, war die Welt eine völlig andere. Jürgen Bertram, selbst ehemaliger Schüler und zuletzt Schulleiter des KKG, hat sich intensiv mit der Geschichte unserer Vereinigung auseinandergesetzt. In dieser Ausgabe zeichnet er die Entwicklung von den Anfängen bis heute nach. Dabei beleuchtet er auch den manchmal ambivalenten Umgang der Vereinigung mit der jeweiligen Zeitgeschichte.

Ein einschneidendes Ereignis für unsere Schule steht bevor: Die Lehrerbibliothek, die seit 400 Jahren besteht, wird umziehen müssen. Viele der Bücher sind von unschätzbarem Wert und können in den bisherigen Räumlichkeiten nicht mehr angemessen geschützt und gepflegt werden. Über die Zukunft dieser wertvollen Sammlung berichtet Max Nießen ausführlich in dieser Ausgabe. In unseren Archiven haben wir zudem alte Artikel entdeckt, die bedeutende Ereignisse und bemerkenswerte Persönlichkeiten in Erinnerung rufen. Diese historischen Beiträge haben wir als Faksimiles mit den Original-Jahreszahlen in diese Ausgabe integriert.

Eine Ära geht auch in der Redaktion zu Ende: Unser langjähriger Chefredakteur Heiner Hautermans verabschiedet sich aus seiner aktiven Rolle. Er bleibt uns jedoch in beratender Funktion erhalten. Heiner hat das Amt seinerzeit überraschend übernommen, nachdem sein Vorgänger Hanns Bittmann unerwartet verstorben war. Was als kurzfristige Lösung begann, entwickelte sich zu beinahe zwei Jahrzehnten engagierter Arbeit, für die wir ihm herzlich danken. Wie es nun weitergeht, wird sich zeigen – aber ohne die Unterstützung der Ehemaligen wird es nicht gehen. Daher unser Aufruf: Wer Lust am Schreiben hat und Interesse an spannenden Menschen und Geschichten, meldet sich bitte bei uns unter info@kkg-ehemalige.de. Wir freuen uns auf frischen Wind! Marco Sievert

Ich gratuliere herzlich!

Die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das ist in unserer Stadt sicherlich nicht selbstverständlich und stärkt neben der Schulgemeinde am Ende die Schülerinnen und Schüler.

Die Vereinigung sieht ihre Aufgabe darin, mit ihren Einnahmen durch Mitgliederbeiträge die Arbeit des Fördervereins des KKG zu ergänzen. Sie ist sozusagen das „zweite Standbein“ bei der ideellen und materiellen Unterstützung der Schule, denn ohne die beiden Institutionen könnten viele außerunterrichtliche Veranstaltungen und Aktivitäten nicht stattfinden.

Uralte Tradition ist zum Beispiel die Verleihung des Buchpreises durch die Vereinigung an verdiente und besonders engagierte Schülerinnen und Schüler beim jährlichen Karlsfest im Janu-ar, die Herausgabe des jährlich erscheinenden Mit-teilungsblattes „Forum“ und die Ausrichtung ei-nes Ehemaligentreffens.

Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und bedan-kemich ganz herzlich für so viel ehrenamtlichesEngagement der Ehemaligen.

Sibylle Keupen Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen

Wo kann der Maschinenmensch im Schulalltag helfen? Zusammenbau aus Einzelteilen dauert viele Monate.

Freitags in der 7./8. Stunde sind die meisten KKG’ler schon nach Hause ins Wochenende gestartet. Aber in der Physik ist immer noch richtig viel los. Am 30. August saßen wir – das sind 22 junge TüftlerInnen - in der Physik und warteten gespannt auf den Auftakt des neu eingerichteten MINT-Kurses zum humanoiden Roboter. Marco Sievert als Vorsitzender der Vereinigung der Ehemaligen kam herein und erklärte, dass es in diesem Jahr ein großes Jubiläum gebe. 100 Jahre gibt es die Vereinigung jetzt schon. Zu diesem ganz besonderen Anlass überreichte Marco Sievert uns feierlich einen Bausatz für einen humanoiden Roboter.

Gemeinsam mit unserem Lehrer Herrn Kral werden wir nun diesen Roboter bauen und uns neben der Technik auch mit verschiedenen Fragestellungen auseinandersetzen: Wozu brauchen wir einen Roboter, der dem Menschen ähnlich ist? Wo genau kann er uns im Schulalltag helfen? Was werden wir unserem humanoiden Roboter alles beibringen können?

Fragen, die aktuell viel in unserer Gesellschaft, vor allem von Erwachsenen diskutiert werden. Aber jetzt dürfen wir auch mal ran!

Der MINT-Kurs ist für alle Jahrgangsstufen gedacht. Hier arbeiten wir gemeinsam an unserem großen Projekt. Herr Kral leitet den Kurs und kümmert sich um alles Organisatorische. Er hat im Vorfeld viele Bauteile mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, damit wir mit dem Zusammenbau des Roboters schnell loslegen können. Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler haben uns nun die Hardware geschenkt, mit der wir die 3D-Druckbauteile nach einer Anleitung zusammensetzen können. Dazu gehören hochwertige Lagerungen und ganz viel Elektronik. Servomotoren steuern die Bewegungen des Roboters. Ein kleiner

Computer namens RasperyPi5 soll unseren Roboter lebendig werden lassen. Wir sind gespannt und neugierig.

In den nächsten Monaten werden wir den Roboter aus all seinen Bestandteilen so zusammenbauen, wie es sein Entwickler sich ausgedacht hat. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass sich der Roboter auch weiter entwickeln lässt. Wir sind herzlich eingeladen, einzelne Bauteile gezielt zu verändern. Damit könnten wir unseren Roboter aussehen lassen wie Kaiser Karl. Oder wir entwickeln einzelne Bauteile weiter, so dass sie mehr Stabilität besitzen oder die Bewegungsabläufe besser gelingen. Dazu stehen alle 3D-Druck-Bauteile öffentlich zur Verfügung und können selbst verändert und weiterentwickelt werden. Damit nehmen wir Teil an einem großen Projekt und entwickeln gemeinsam mit vielen anderen auf der Welt diesen Roboter weiter. Damit der humanoide Roboter von uns allen zielführend aufgebaut werden kann, hat jeder von uns Verantwortung für einen Teil des Roboter-Projektes übernommen. Emmi Isik aus der 6b arbeitet gemeinsam mit ihrem Team am Zusammenbau des linken Roboter-Arms. Sie interessiert sich

schon seit langem für das Thema Robotik.

Emmi: „Wir haben zu Hause auch einen Roboter. Ich finde Roboter hochinteressant. Ich vermute, dass wir für den Zusammenbau fast zwei Jahre benötigen werden.“

Charlotte Berg aus der 9c wird das Projekt managen und die Übersicht über die vielen verschiedenen Bauelemente und Arbeitsschritte behalten, um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teams zu stärken. Lars (6c), Ava (6d) und Oona (6b) arbeiten im Team, das sich um die Öffentlichkeitsarbeit dieses MINT-Kurses kümmert. Wir schreiben Texte für die Homepage oder andere Beiträge und überlegen uns, wie wir das Projekt humanoider Roboter im KKG präsentieren können. Vielleicht wird es einen Beitrag beim nächsten Karlsfest geben? Wir werden sehen. Lars (6c), Kiran (6c) und Pavel (8d) werden sich um die Organisation weiterer Veranstaltungen kümmern. Vielleicht wird es einen Filmabend geben, der sich mit dem Thema auseinandersetzt.

Die technische Entwicklungsabteilung kümmert sich um den Zusammenbau der einzelnen Körperteile, Jad, Adam und Lars z.B. um den Oberkörper, Emmi, Oona, Benjamin, Mukul, Favilo, Atilla um den Kopf, Pavel, Jonas, Jonathan, Julio, Lasse und Justus um Hardware und Elektrik, Vladimir, Johannes, Kiran, Paul um den linken Arm, Ava, Kayata, Lorin, Elli um den rechten Arm. Wir danken der Vereinigung der Ehemaligen für diese großartige Gelegenheit, sich mit moderner Technologie auseinanderzusetzen. Danke für die großzügige Spende des Bausatzes. Daneben möchten wir auch unserem Lehrer Herrn Kral danken. Ohne ihn wäre diese Idee nicht zur Wirklichkeit geworden.

Oona Riihijärvi (6b)

Die wahre Bedeutung erschloss sich erst bei der Abifahrt 1973 nach Griechenland.

„Alles fließt.“ Dieses Motto hatten wir bereits des öfteren im Griechisch-Unterricht bei K.P. Tholen vernommen und im Philosophie-Kurs von G. Kipp als zentrale Aussage der Vorsokratiker erfahren. Wie sich dessen Inhalt jedoch für uns Pennäler in der Praxis erschließen würde, wurde uns erst auf der Abi-Fahrt im April 1973 nach Griechenland gewahr. Alles begann auf der Überfahrt von Brindisi nach Patras. Das Budget für die Übernachtung auf der Fähre reichte gerade für die mäßig bequemen Pullmann-Sessel, in denen sich jedoch einige nicht so recht dauerhaft einrichten konnten. Vielmehr fand man sich schnell an der Bordbar ein und Martini Extra Dry wurde als willkommene Medizin gegen den mitternächtlichen Seegang herausgefunden. Auch deutlich nach Mitternacht hielt es eine dauerlastfeste Truppe auch mehr schwankend als stehend am Tresen. Und so kam es, dass der Sonnenaufgang vor der albanischen Küste mit einem kakophonischen πάνταῥεῖ begrüßt wurde. Nur wenige Tage später waren wir in der Jugendherberge derAthener Plaka eingefal-

len. Die Lehrkörper-Begleitung in Form von Klaus Jochum, Franz Heidbüchel und unserem über neun Schuljahre hochverehrten ClemensAlertzstauntenicht schlecht,dass sich auf dem Tisch des Aufenthaltsraums innerhalb kürzester Zeit eine geschlossene Diagonale von Bier- und Ouzoflaschen angesammelt und die Stimmung immer noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hatte. Auf die Frage, wie sich denn diese mit der humanistischen Erziehung auf den ersten Blick nicht kompatible Verhaltensweise vertrage, kam einer unserer Klassenkameraden, der heute nicht mehr namentlich identifizierbar ist, mit dem Hinweis auf das Schild über der Theke herüber, auf dem in für uns natürlich lesbarer Schrift deutlich stand: πάνταῥεῖ.

Dass dieses Motto auch für Lebewesen anderer Art maßgeblich sei, wurde uns allerdings erst kurz vor Ende der Tour nach dem Aufenthalt in einem vergleichsweise noblen Hotel in Kalambaka unweit der Meteora-Klöster bewusst: Hatten wir uns in den Matratzen der Jugendherbergen von Athen und Olympia noch vor dem

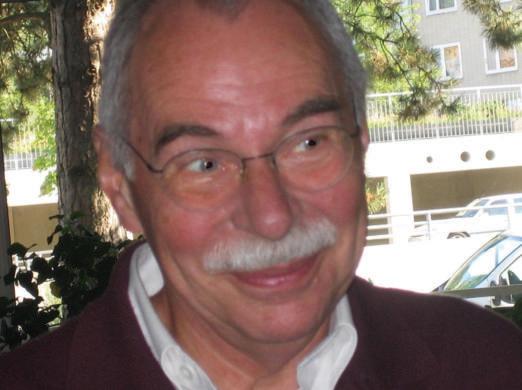

Dr. Ralph Schippan – am KKG von 1965 bis 1974.

üblichen Gekräuche retten können, waren die Folgen dieses Hotelaufenthalts auf der Rückfahrt gen Igoumenitsa unübersehbar. Fast bei jedem von uns juckte es an den Armen oder an anderen Körperteilen und der Mehrklang der Einstiche war unüberfühlbar: Flohstiche. Auch dieser Gattung war es wohl ein Lebenselixier geworden: πάνταῥεῖ.

Um diese Erfahrung reicher konnte der Rest des Griechisch- und Philosophieunterrichts bis zum Abitur auch über bisweilen trockene Phasen immer im Fluss bleiben… Dr.-Ing. Ralph Schippan

Im Karlsschüler frischen Wind ins KKG gebracht. Buntes Durcheinander an Ansichten und Unterrichtsstilen.

Umbruch – das war das Schlagwort, das auch wir Ende der 80er Jahre zu spüren bekamen. Als Sextaner hatten wir aber natürlich keine Ahnung von Humanismus oder Bildungsreformen. Was wir spürten, war der Gegensatz zwischen den traditionellen Strukturen vieler älterer Lehrer und dem frischen Wind, den einige junge oder progressive Lehrkräfte mitbrachten. Das beste Beispiel für diese Gegensätze? Herr Tholen, bei dem wir jeden Morgen die Schultische militärisch korrekt entlang der Linoleumfugen ausrichten mussten. Und Herr Schwemmer, der uns ernsthaft fragte, welche mündliche Note wir uns selbst geben würden. Welche pädagogischen Konzepte dahinter steckten, war uns damals nicht bewusst – aber schnell wurde klar: Das KKG war kein monolithischer Block, sondern einbuntesDurcheinander an Ansichten und Unterrichtsstilen.

Verglichen mit der Schulzeit meines Sohnes war unser Unterricht jedoch durchweg lehrerzentriert. Es ging vor allem darum, den Lehrkräften zu gefallen, ihren Auffassungen zu entsprechen und so eine gute Note zu erzielen. Eigene Meinungen äußern, Thesen aufstellen, Themen selbstständig erarbeiten – all das war entweder nicht gewünscht oder nur ein nettes Beiwerk zu den „eigentlichen“ Unterrichtsinhalten.

lungsorgan – und so wurden wir auch von der Schule behandelt. Wir hatten unseren eigenen Redaktionsraum (B007, später B006), in den sich kein Lehrer verirrte. Wir organisierten alles selbst und erhielten weder von der Schule noch von einem der beiden Fördervereine Unterstützung. Der Karlsschüler war „von Schülern für Schüler“ – und wenn nötig auch „gegen die Schule“.

Während meiner gesamten Schulzeit war ich - mit kurzer Unterbrechung in einer pubertären Hochphase - Mitglied der Redaktion. In mehr oder weniger regelmäßigen Redaktionssitzungen saßen Sextaner mit Quartanern und Oberprimanern nachmit-tags zusammen

wussten genau, was sie taten: Uns Kleinen konnte man schwerer etwas abschlagen. So zogen mein Kumpel Björn und ich als 11-Jährige nach der Schule los, besuchten sämtliche Geschäfte – von Frankenne am Templergraben bis Schuh Deutz am Adalbertsteinweg – und versuchten, Werbeanzeigen an Land zu ziehen. Oft mit Erfolg! Und selbst wenn wir keinen Abschluss machten, so hatten wir doch interessante Begegnungen. Rückblickend würde man das heute wohl als das Sammeln von „Soft Skills“ bezeichnen.

Als Redakteure konnten wir vollkommen frei schreiben, was wir wollten, ohne ernsthafteKonsequenzenbefürchtenzumüssen. Natürlich gab es auch keine „Fleißkärtchen“ für unsere Arbeit. Die Kommentarspalte auf dem Zeugnis schwieg sich über diese Tätigkeit aus. Es ging einzig darum, Themen zu finden, die unsere Mitschülerinnen und Mitschüler interessierten und diese zu unterhalten und zu informieren. Wir berichteten über aktuelle Filme und neuerschienene CDs, kommentierten Sportereignisse, veröffentlichten Rätsel und sammelten Zitate von Lehrern, die hin und wieder dummes oder einfach nur lustiges Zeug im Unterricht erzählten.

Doch wie so oft im Leben, gab es auch am KKG kleine Biotope der Freiheit. Für mich war das der „Karlsschüler“. Seit 1962 als freie Schülerzeitung erschienen, verstanden wir uns als unabhängiges Mittei-

Ganzen.

Als Sextaner wurden wir von den „Großen“ zum Anzeigensammeln geschickt, denn es galt, rund 1.000 DM für den Druck des Hefts aufzutreiben. Die älteren Schüler

Auch politische Themen spielten eine Rolle. Einmal steigerten wir uns richtig hinein und griffen in einem Extrablatt die Schulleitung wegen ihrer vermeintlich zögerlichen Haltung gegenüber der Kommunalpolitik in einem bestimmten Sachverhalt an. Das brachte uns einen Besuch beim Schulleiter ein, der mit uns über das Thema diskutierte und uns nahelegte, in Zukunft gründlicher zu recherchieren. Unsere Eltern haben davon nichts mitbekommen.

Der Karlsschüler war ein kleines Biotop, in dem man frei sein, sich exponieren, zusammenhalten, kreativ sein und sogar ein bisschenEinflussausübenkonnte.Fürmich war es eine spannende und prägende Zeit – und ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so ging. Marco Sievert

Die verschiedensten Bühnenbilder für die English Drama Group gestaltet. Schokolade diente als nahrhafter Antrieb.

Dienstagnachmittag, etwa 14.30 Uhr. In der obersten Etage des Hauptgebäudes riecht es nach Frittiertem. Im Flur liegen Holzlatten, Bahnen von hellem Stoff und ein Tackergerät; nur wenig später wird daraus eine riesige Leinwand entstehen. Sie wird sorgfältig grundiert und dann vor einen Overheadprojektor gestellt werden, wo mithilfe eines Rasters das projizierte Bild mit feinen Linien nachgezeichnet werden wird.

Doch bevor es zu all dem kommt, führt der Geruch nach Essen in einen der Kunsträume, in dem sich eine kleine Gruppe von Schülerinnen versammelt hat und Pommes isst. Der Unterricht zuvor war anstrengend gewesen, die neuen Formeln in Mathe wollen noch nicht in den Kopf rein. Aber all das ist vergessen, als die Kunst-AG sich in ihrem Habitat einfindet, sich gegenseitig Skizzen und Zeichnungen zeigt, sich darüber austauscht. Und nachdem die leeren Pommesschalen schließlich in den Mülleimer geworfen wurden, geht es los.

Ein Bühnenbild, das in der Kunst-AG, „einem Ort für Kreative“, entstanden ist.

Es wird gesägt, gehämmert, straff gezogen und getackert. Die Fähigkeiten dazu erlernten sie alle schnell, selbst wenn sich einige zuvor für handwerklich unbegabt hielten. Die frische Leinwand wird Teil eines Bühnenbilds, das für das neuste Stück der English Drama Group benötigt wird. Nachdem man sich auf die Gestaltung geeinigt und den Entwurf auf der weißen Fläche skizziert hat, wird die Farbe angerührt. Den richtigen Farbton zu treffen – und ihn erneut mischen zu können, wenn die Arbeit an einem anderen Tag fortgeführt wird – bleibt die größte Herausforderung für alle. Doch das beinahe wichtigste Utensil an diesen Tagen ist die Schokolade, die stets für die Schülerinnen bereit liegt. Der Leiter der Kunst-AG, Gert Kipp, weiß, wie er seine Schützlinge bei Laune halten kann. Es wird zu einer Tradition, die auch sein Nachfolger Ralf Gablik später übernehmen wird.

Über die Jahre wird die KunstAG die verschiedensten Bühnenbilder gestalten, etwa das Interieur einer Pension mit drehbaren Wänden für ein Agatha-ChristieStück oder das Hotel zu Fawlty Towers,allespassgenau gebaut für die Bühne

im Theatersaal. Aber auch vor Größerem scheut die kleine Gruppe nicht zurück: Ihr letztes Projekt wird das Bühnenbild für A Midsummer Night’s Dream in der Aula Carolina, mehrteilig, detailverliebt und in Dimensionen, die dem Ort angemessen erscheinen.

Es sind jedoch weniger die fertigen Kulissen, die uns als ehemalige Mitglieder der Kunst-AG im Kopf geblieben sind. Es ist vor allem ein warmes Gefühl, das aufkommt, wenn wir an diese Zeit zurückdenken. Die Kunst-AG war ein Ort für Kreative, es war ein geschützter Raum, an dem wir uns austauschen und ausprobieren und ohne Zwang und Notendruck lernen konnten. Ein Ort, an dem für einige von uns die Grundsteine gelegt wurden für eine kreative Laufbahn.

Und so denke ich auch am heutigen Dienstagnachmittag, als ich diese Zeilen schreibe, mit einem Lächeln zurück an die Kunst-AG – ohne die mein Leben sicherlich anders verlaufen wäre.

Leah Hautermans

Die Suche nach den Ursprüngen der Vereinigung führte in die weiten Keller des KKG.

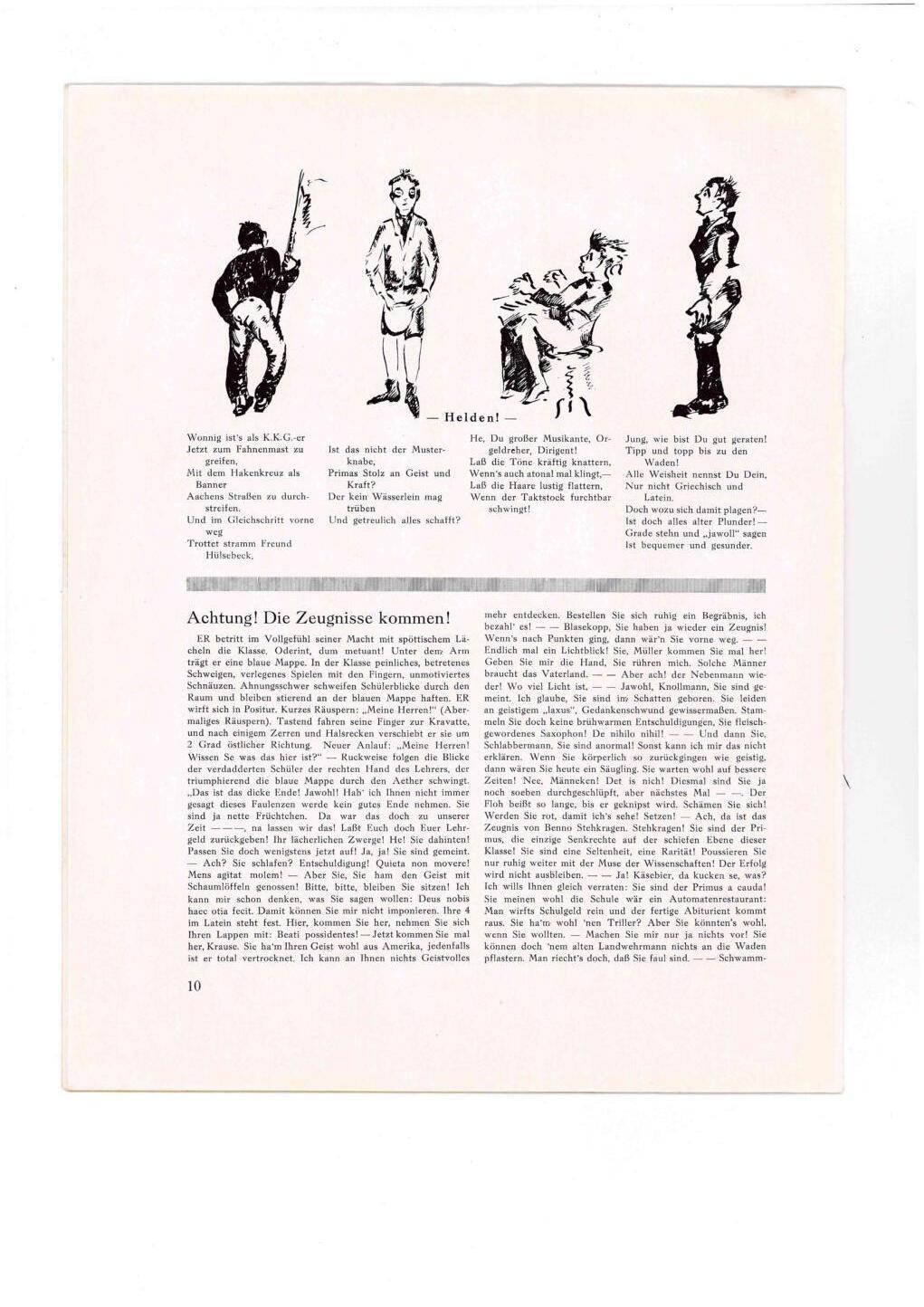

Die Recherche führt in die unendlichen Weiten des KKG-Kellers: Auf der Suche nach den Ursprüngen der Ehemaligenvereinigung begab sich die „Forum“-Redaktion in das Untergeschoss des 1906 fertiggestellten Schulgebäudes nach Entwürfen des Aachener Stadtbaumeisters Joseph Laurent. Dort liegen viele (ungehobene) Schätze und ehrfurchtsvoll nimmt man die staubbedeckten Papierreliquien in die Hand, etwa die Festzeitung der Obersecunda A anno domini 1929, komplett handgeschrieben und -gezeichnet, in der die „Einjährigen“ von den sechs verflossenen Jahren berichten, die „wie im Traum vorübergegangen“ seien.

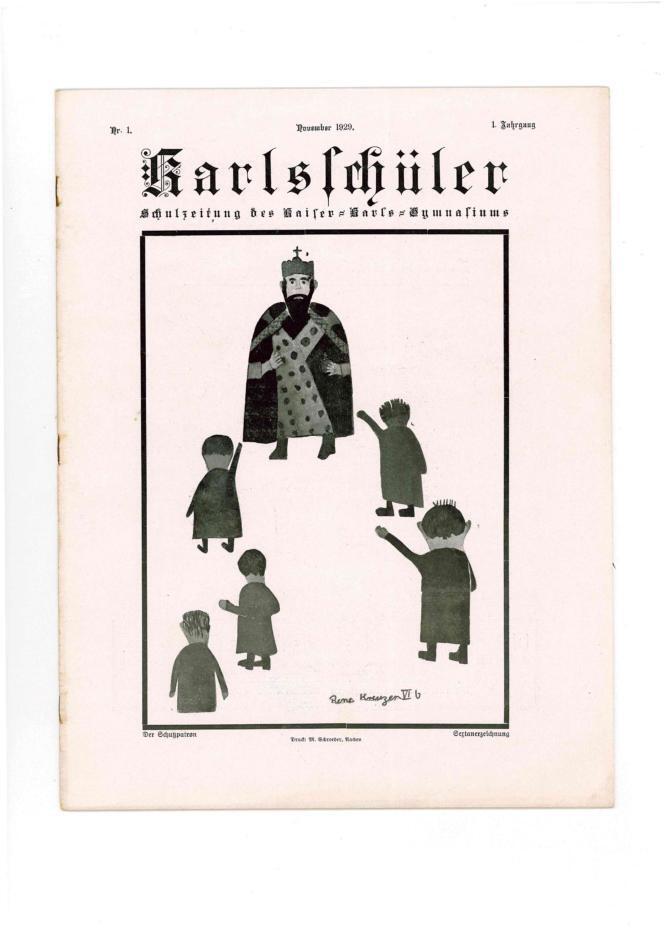

Die beiden ersten Ausgaben des „Karlsschüler“, damals noch Schulzeitung und Mitteilungsblatt der Ehemaligen zugleich, zeigen als Deckblatt eine Sextanerzeichnung des Schutzpatrons Karl der Große, dem Kinder zuwinken. Die erste Ausgabe erscheint im Dezember 1929, die zweite im April 1930, gedacht war sie als „neues Bindeglied“ zwischen Lehrerschaft, Schülern und Elternschaft, wie der Vorsitzende des Elternrats, Rechtsanwalt Keutmann, „Zum Geleit“ ausführt. Ihre Existenz verdanke sie vor allem dem Fehlen eines „eignen großen Versammlungs- oder Festraums in der Schule“, erläutert Schulleiter Aloys Billen. Zeichnungen und Aquarelle lockern das 20-seitige Heft auf, ebenso eine Bunte Ecke und Klassiker der Aachener Mundartdichtung. Die Aachener Kaufmannschaft inseriert vielfältig (und bereitwilliger als 2024), natürlich bringt der Karlsschüler seine Ersparnisse zur „Sparkasse seiner Vaterstadt“.

Aus historischer Sicht besonders interessant sind die Hefte aus den frühen 1930er Jahren. So war im Heft des Jahres 1933 von einer „Zeitenwende unter dem Zeichen des völkischen Staatsgedankens“ die Rede, auf der S. 10 dieser Ausgabe werden aber Trommler und Fahnenträger, für die Griechisch und Latein nur noch „alter

Plunder“ sind, durch den Kakao gezogen: „Gerade stehen und jawoll sagen/ Ist bequemer und gesunder.“ Das dürfte den Zwiespalt der damaligen Bildungsanstalt ganz gut wiedergeben: Man fühlte sich mehrheitlich weiter der Wissensvermittlung mit humanistischen Bildungszielen statt etwa nazistischer Rassenlehre verpflichtet, einige Lehrer ließen Zurückhaltung oder gar Ablehnung des nationalsozialistischen Gedankenguts erkennen, wie sich Ministerialdirigent Hans Wolfgang Rombach, der Sohn des von den Nazis aus dem Amt gejagten Oberbürgermeister Wilhelm Rombach, erinnerte. Vielfach sei im KKG Widerstand gegen das Eindringen des Nationalsozialismus geleistet worden.

Hans Wolfgang Rombach wurde 1933 eingeschult und legte 1941 sein Abitur ab. Er berichtet in der Sondernummer des „Karlsschüler“ zum 375-jährigen Schuljubiläum 1976 aber auch von einer ab 1933

auftauchten und den Unterricht mit dem Hitler-Gruß begannen. Mindestens drei der von 1939 bis 1945 am KKG tätigen Erzieher seien „gefährliche Nazis mit einem Schuß Kapo-Sadismus“ gewesen, viele andere hätten sich geschickt hinter der Hakenkreuzfahne versteckt, erinnert sich in derselben Ausgabe Günter Frentz, Abiturientia 1948.

Zwei Karlsschüler wurden von der offiziellen oder selbsternannten braunen Justiz ermordet: der Schriftsteller und Widerstandskämpfer Adam Kuckhoff (Abitur 1921), hingerichtet am 5. August 1943 in Berlin Plötzensee und der damalige Oberbürgermeister Franz Oppenhoff (Abitur 1921), auf Befehl Himmlers von einem Werwolfkommando der SS vor seinem Haus am 25. März 1945 erschossen, als Aachen schon befreit war.

Heiner Hautermans

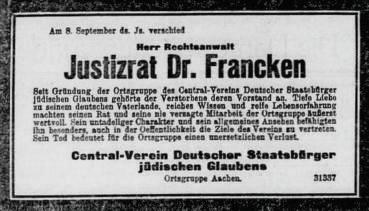

Englischer Arzt erforschte die Wurzeln seiner Familie. Sein Großvater Justizrat Dr. iur. Oskar Francken wurde machte 1887 Abitur am KKG. Der erste jüdische Rechtsanwalt in Aachen.

Das KKG erhielt Anfang des Monats April 2024 Besuch von John Francken, einem pensionierten Zahnarzt aus London, der sich am KKG auf Spurensuche nach seinem Großvater, dem Justizrat Dr. Oskar Francken (2.7.1869 bis 8.9.1932), machen wollte. Auf Einladung der Jüdischen Gemeinde Aachen für Nachkommen von Aachener Juden hatte John Francken in den 1990er Jahren bereits dem EinhardGymnasium, der Schule seines Vaters Dr. Hans Francken, einen Besuch abgestattet. Am Ostermontag, dem 1. April 2024, gab es zum Willkommen ein gemeinsames Abendessen mit John Francken, dem Lehrer Johannes Maximilian Nießen und der Genealogin Iris Gedig, Kuratorin der Internetdatenbank Familienbuch Euregio, die das jüdische Leben in Aachen und am KKG erforschen und den Kontakt hergestellt hatten. John Francken erzählte bei dieser Gelegenheit – auf Deutsch! – seine bewegende Familiengeschichte, der er auch eine Dokumentation gewidmet hat. Eine wichtige Quelle für die Familiengeschichte von John Francken sind die 1370 Briefe seiner Großmutter Dora in SütterlinSchrift, die John Francken transkribiert und ins Englische übersetzt hat – überwiegend Korrespondenz mit Johns Tante Dr. Ruth Francken, wohl einer der ersten in Jura promovierten Frauen.

men auch den Jahresbericht des Schuljahres 1886/1887 beherbergt, in dem sich auf Seite 44 eine Liste der Abiturienten –darunter Johns Großvater Oskar Francken – findet.

Als Oskar Francken 1887 sein Abitur ablegte, existierte der heutige „Altbau“ des KKG, der in den Jahren 1903 bis 1906 errichtet worden ist, noch nicht. Der Unterricht fand im ehemaligen Klostergebäude der Augustiner-Eremiten statt, von dem sich heute nur noch die Aula Carolina erhalten hat.

Am darauffolgenden Dienstag führten Schulleiter Dirk Adamschewski und Johannes Maximilian Nießen John Francken zusammen mit Rolf Gündel von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Aachen durch das KKG und dessen historische Lehrerbibliothek, die zusammen mit weiteren Schulprogram-

Wie aus dem entsprechenden Jahresbericht zu entnehmen ist, besuchten im Schuljahr 1886/1887 insgesamt ca. 500 Schüler das KKG, von denen rund 20 jüdisch waren. Ein Zeitungsartikel des gleichen Jahres weiß zu berichten, dass Oskar Francken als Abiturient des KKG die Ehre zuteil wurde, anlässlich einer Feierstunde zum neunzigsten Geburtstag Kaiser Wilhelms I. einen Vortrag zum Thema „Rückwärts, vorwärts laßt uns blicken“ zu halten. Ein eindrückliches Beispiel für die offenbar reibungslose Akkulturation jüdischer Bürger im Deutschen Kaiserreich. Im gleichen Jahrgang wie Oskar Francken legte auch der spätere Sanitätsrat Dr. Paul Paradies (3.2.1868 bis 26.1.1943) sein Abitur ab. Paradies entzog sich dem Massenmord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden durch Freitod, weshalb er zu den Opfern der Schoah gerechnet werden muss.

Dr. Oskar Francken lehnte es ab, sich taufen zu lassen und war folglich der erste jüdische Rechtsanwalt in Aachen. Sein Büro befand sich in der Wilhelmstraße 107. Im Januar 1899 berichtete der Aachener Anzeiger, dass durch den russi-

schen Studenten Erich von Samson, den Francken wegen Beleidigung angezeigt hatte, ein Attentat auf ihn verübt worden war, das Francken überlebte. Der Attentäter suizidierte sich anschließend. Seit 1906 gehörte Oskar Francken dem Vorstand der Synagogengemeinde Aachen an; seit 1919 war er deren Vorsitzender. Oskar Francken, der zeitlebens an den Folgen der Schussverletzungen zu leiden hatte, starb kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Er ist auf dem jüdischen Friedhof Aachen an der Lütticher Straße bestattet.

John Franckens Vater, Dr. Hans Francken, der am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, dem heutigen Einhard-Gymnasium, sein Abitur ablegte und wie schon sein eigener Vater promovierter Rechtsanwalt war, überlebte die Schoah nur durch einen Zufall, da man ihn mit seinem bereits verstorbenen Vater „Dr. Francken“ verwechselte.

Dr. Hans Francken war zusammen mit Johns Großvater mütterlicherseits, Dr. Georg Heim, auf der Isle of Man interniert, wo sich viele Flüchtlinge, darunter auch Juden, weiteren Repressalien ausgesetzt sahen, nur weil sie aus Nazideutschland stammten. Hans Francken arbeitete als Spion für das britische MI5, um als „Pioneer“ zugelassen zu werden, da es sein größter Wunsch war, den Kampf gegen Hitler aufzunehmen. Da er Deutsch beherrschte, bestand Hans Franckens Aufgabe darin, die Kriegsgefangenen im Latimer House in der Nähe von Amersham abzuhören. Darüber berichtet John ausführlich in seiner Dokumentation.

100 Jahre Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums (1924

„Tradition lebendig halten, Wandel im Schulleben aufmerksam begleiten, ideell und finanziell unterstützen und Ehemalige darüber informieren“: so könnte das Motto lauten, das die Rolle der Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums nach einem Jahrhundert ihres Wirkens im KKG auch heute noch im Jahre 2024 umschreibt.

Nach 100 Jahren sieht sich die Vereinigung auch weiterhin einer besonderen Verpflichtung ihrer ehemaligen Schule

benheiten, der Pädagogik und der Lebenswelt Schule. Was hat die KKG-Vereinigung heute nach 100 Jahren mit den Ansprüchen von damals zu tun? Lohnt sich nach 100 Jahren überhaupt in der heutigen Zeit noch ein Engagement der Ehemaligen für die heutigen Schülerinnen und Schüler des KKG?

Schauen wir doch einmal in die wechselvolle Vergangenheit der Vereinigung, denn 100 Jahre sind ein stolzes Jubiläum, zumal sich ein Blick in die Vergangenheit mehr als lohnenswert erweist!

1. Die Gründung der Vereinigung der Ehemaligen (1924) und der „Karlsschüler“ als Mitteilungsblatt

Wie sich das Vorstandsmitglied Josef Hüpgens im Mitteilungsblatt der Vereinigung im Juli 1954 erinnerte, erfolgten die ersten Überlegungen einer Gründung einer „Vereinigung ehemaliger Schüler des KaiserKarls-Gymnasiums“ im Herbst 1923 und Februar 1924.

Hofjuwelier Heinrich Steenaerts und Textilfabrikant Paul Dechamps hatten die Gründungsidee einer „Vereinigung ehemaliger Karlsschüler“ bzw. einer „Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums“. Im Februar 1924 trafen sie sich zur ersten konstituierenden Sitzung im KKG mit Direktor Albert Schulz. Aus dem ersten gedruckten Mitteilungsorgan des KKG, dem „Karlsschüler“ Nr. 1 aus dem Jahr 1929, der ab diesem Zeitpunkt halbjährlich erscheinenden Schulzeitung des KaiserKarls-Gymnasiums, vermerkt der

Vorsitzende der Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums, Landgerichtspräsident Joseph Oppenhoff, Onkel des später von nationalsozialistischen Attentätern ermordeten Aachener Oberbürgermeisters Franz Oppenhoff auf S. 13f.: „Am 04.03.1924 wurde die „Vereinigung ehemaliger Schüler des KaiserKarls-Gymnasium“ endgültig gegründet und trat darauf mit einer großen Versammlung im Alten Kurhaus zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Der Verein bezweckt, die früheren Schüler unserer Anstalt zusammen zu schließen und diese in ideeller und materieller Weise zu unterstützen, in ideeller, indem wir die uns immer noch verbliebene Liebe zu den humanistischen Studien im allgemeinen und zu „unserem“ Gymnasium im besonderen weiteren Kreisen mitzuteilen bestrebt sind; in materieller Weise, indem wir die Summe, die durch den Jahresbeitrag zusammen kommt, dazu verwenden einmal, notleidende Einrichtungen der Schule selbst (z.B. die Schülerbibliothek) zu unterstützen, dann aber auch bedürftigen und würdigen Schülern das Studium zu ermöglichen.“ Nach außen tritt, so Joseph Oppenhoff, die Vereinigung bei kirchlichen und weltlichen Schulfeiern in Erscheinung und richtet für die frisch gebackenen Abiturienten und die Ehemaligen den jährlichen „Osterdienstagskommers“ als geselliges Beisammensein und als Ort der Würdigung der Examensjubiläen (25, 30,40und50Jahre) aus.Versammlungsort am Ende des Schuljahres ist Osterdienstag der große Saal des Alten Kurhauses, nach dem Krönungssaal der größte Raum im damaligen Aachen.

KKG-Schulleiter Aloys Billen erläutert im Karlsschüler 1929 Nr.1 auf S.3: Die bisherigen statistischen Jahresberichte für die Schulbehörde können „kein

924 – 2024). Tradition lebendig halten und Wandel unterstützen.

Bindemittel zwischen Schule und früheren Schülern untereinander werden“. „Gerade in der Vereinigung alter Karlsschüler wurde der Gedanke, eine Schulzeitschrift zu gründen, lebhaft aufgegriffen, und die Schule weiß der Vereinigung wärmsten Dank, daß sie die Gründung ermöglicht hat“. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass gerade die Abitur-Jubeljahrgänge sich „in ihrer früheren Schule einfinden und an Ort und Stelle, wenigstens auf dem von ihrem Schweiß getränkten Boden die Jugendjahre wieder aufleben lassen.“ … „Wir hegen den lebhaftesten Wunsch, daß gerade unsere früheren Schüler Fühlung zu uns behalten, in ihnen sehen wir unsere besten Freunde und Förderer.“ … „Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!“ (Dieses Vorhaben soll gut, glücklich, gesegnet sein und gelingen!)

Der „Karlsschüler“ war ab 1929 also das erste, offizielle Mitteilungsblatt der Schule und diente sowohl der Information der Schüler, Lehrer und Eltern als auch der der Ehemaligen. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts übernahm dann die Schülerzeitung des KKG den Namen „Karlsschüler“.

2. Die Vereinigung in den Jahren 1923 bis 1945

Am 04.03.1924 gründet sich unter dem Vorsitz von dem Landgerichtspräsidenten Joseph Oppenhoff, der der Zentrumpartei angehörte, offiziell die „Vereinigung ehemaliger Karlsschüler bzw. Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums“. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er am 30.05.1933 vom linientreuen Rechtsanwalt Bruno van Kann im Vorsitz der Vereinigung abgelöst, „der es pflichtgemäß unternahm, alte Gepflogenheiten im Sinne einer artgemäßen Nivellierung gleichzuschalten.“ (Josef

Hüpgens, Mitteilungsblatt, Juli 1954). Der Vorstand bestand ab 1933 neben Bruno van Kann aus dem Schulleiter Aloys Billen, seit Mai 1933 Mitglied der NSDAP, dem Fabrikanten Paul Dechamps, dem Dipl.Handelslehrer Heinz Weuthen und dem Chefarzt Dr. Max Krabbel.

1934 sprach KKG-Schulleiter Aloys Billen gemäß der nationalsozialistischen SprachregelunginseinemLeitartikelim„Karlsschüler“ Nr. 1 unter dem Titel „Wandlungen im höheren Schulwesen des völkischen Staates“ von den „unerfreulichen Jahren parlamentarischer Demokratie“. Der „unwiderstehliche Einbruch des nationalsozialistischen Wettersturms in die stickige Atmosphäre“ bedeute „eine epochale Aufrüttelung, Säuberung und Weckung zu neuem hoffnungsfrohen Tun“. „Hitlerjugend und Jungvolk erfaßten eine wöchentlich wachsende Zahl von Jungen, Sekundaner und Primaner strömten in die SA. und SS., der alte Wehrgeist, der alte Sinn für Führertum und Gefolgschaft, der jedem werdenden deutschen Mann im Blut liegt, feierte seine Auferstehung.“ Der „Führer und seine nächsten Helfer“ ließen „nie einen Zweifel darüber aufkommen,

daß es Aufgabe der höheren Schule bleibe, eine körperlich und charakterlich gestählte Jugend zu geistiger Helle, Weite und Wendigkeit heranzubilden.“ Am KKG gab es im Lehrplan nun entsprechende „politische Schulungsstunden“ und „nationalpolitische Lehrgänge“ für Unter- und Oberprimaner, die u. a. auch von der Vereinigung der Ehemaligen großherzig finanziert wurden. Geradezu euphorisch und dem Zeitgeist des „neuen Deutschlands“ entsprechend endet Aloys Billens Artikel mit einem Versprechen: „Das alte Karls-Gymnasium ist innerlich jünger geworden, als es vielleicht jemals war, es wird in heißem Bemühen versuchen, dem Führer und seinem Volke eine Jugend heranzubilden, die Kraft, Eignung und den Willen besitzt, in festem Vertrauen auf ihren Gott, der ein Gott der Mutigen und der Täter ist, am Bau eines freien, stolzen deutschen Staates führend mitzuhelfen.“

Die eindrucksvolle Fassade von 1906 ist durch gotisierende Formen bestimmt

Als Vorsitzender der Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums schreibt Bruno van Kann im Karlsschüler, Nr. 1 (1934), auf S. 2 „ Die Zeiten sind, Gott sei Dank, vorbei, in denen der Abiturient mit hörbarem Aufatmen der Schule den Rücken kehrte, um sich sehr oft nie wieder um sie zu kümmern. Der seit einiger Zeit eingesetzte geistige Umbruch … hat diesen üblen Zeiten für immer ein Ende gemacht.“

Er als Vorsitzender habe „der Vereinigung neuen kräftigen Odem“ eingeblasen. „Daß jeder Schüler, der vom Kaiser-KarlsGymnasium Abschied nimmt, in die Vereinigung einzutreten hat, dürfte wohl eine Selbstverständlichkeit sein.“ Auch die gesamte Lehrerschaft sei beigetreten, so werde „die Vereinigung und die Schule ihre hohen Ziele erreichen…. Es ist ja alles für unser altes Pennal und für die Jugend, die kommende Trägerin Deutschlands, das wir wieder mit Stolz unser Vaterland nennen. Heil, unserem herrlichen Führer.“ Bruno van Kann versteht die Ehemaligenvereinigung als Zwangs- oder mindestens als Pflichtvereinigung und möchte sie nach dem Führerprinzip leiten, etwa wie eine NS-Betriebsgemeinschaft.

In die Zeit des Vorsitzes von J. Oppenhoff (1924 – 33) und B. van Kann (1933 – 39) fällt auch die wechselvolle Geschichte des Ehrenmals „Die Kameradschaft“ von Prof. Hein Minkenberg. 1930 nach einem hoch dotierten und vor allem von der Vereinigung der Ehemaligen (mit dem Vorsitzenden J. Oppenhoff) finanziell immens gesponserten Wettbewerb wurde die Skulptur mit einer festlichen Gedenkfeier

zur Denkmalsweihe in der Schule in der ersten Etage des Altbaus aufgestellt, aber nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1935 schon wieder entfernt und in einem neuerlichen Festakt unter ausdrücklicher, NS-linientreuen Würdigung von Bruno van Kann durch ein „Eisernes Kreuz“ und eine Bronzeplakette mit einem Hitlerzitat ersetzt (s. Forum-Artikel „Geschichtsträchtiger Ort auf der ersten Etage“).

Mit dem Tod des Vorsitzenden Bruno van Kann übernahm von 1939 bis 1945 der Schulleiter OStD Wilhelm Dresen den Vorsitz der Vereinigung.

3. Die Nachkriegsjahre und die Personalie Dr. Hans Globke Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm 1945 Dr. Peter Schmitz die Schulleitung des KKG und auch vertretungsweise den Vorsitz der Vereinigung ehemaliger Karlsschüler. Dem Vorstand gehörte u.a. auch (noch bis 1959) der Arzt Dr. Johannes Wilhelm Freund an.

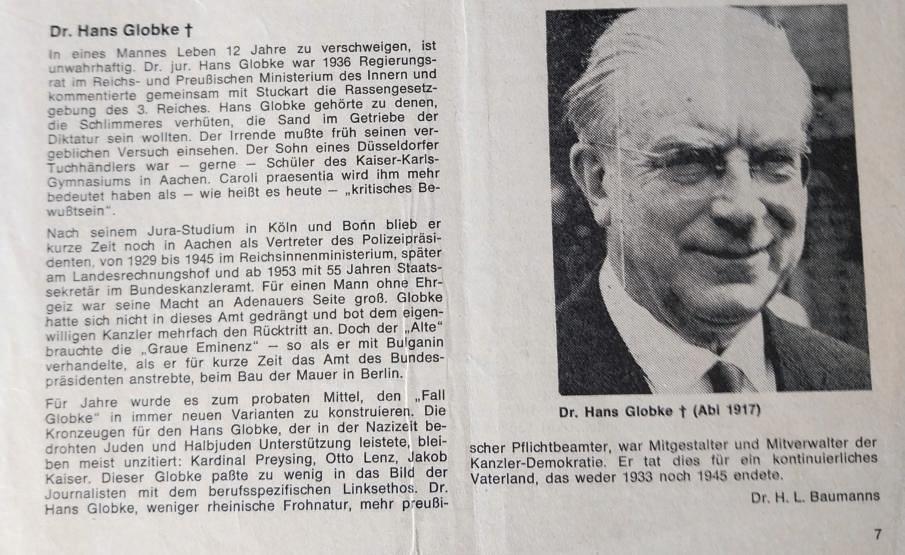

In den Jahren 1947 bis 1953 folgte Dr. Hans Globke ab 1945 als Stadtkämmerer im Amt, im Vorsitz, den er bis zu seiner ErnennungzumChefdesBundeskanzleramts unter Konrad Adenauer am 27.10.1953 inne hatte. Er gehörte als Ministerialdirigent bzw. Staatssekretär dem engsten Beraterkreis des Bundeskanzlers an, wurde als Adenauers „rechte Hand“ bezeichnet und hatte damit sehr großen Einfluss auf die Politik der jungen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings sollten sich der Chef des Bundeskanzleramts und auch der Kanzler bald massiver

Nachruf in den „Mitteilungen“ der Ehemaligen vom September 1973.

Kritik an Globkes NS-Vergangenheit ausgesetzt sehen.

Dr. Hans Globke, KKG-Abiturient von 1916, war studierter Jurist, arbeitete ab 1929 als Regierungsrat im Preußischen Innenministerium und wurde 1932 ins Reichsinnenministerium berufen, in dem er bis 1945 tätig war. Auch wenn Globke kein Mitglied der NSDAP war, wirkte er an der verfassungswidrigen Entmachtung der preußischen Staatsorgane 1932 unter der autoritären Regierung Franz von Papens mit. Vor allem aber seine Abfassung des ersten maßgeblichen Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen von 1935, die den rechtlichen Rahmen der Judenverfolgung im Deutschen Reich bildeten, holte ihn in der Bundesrepublik der Adenauerära ein. Dr. Hans Globke hatte im Jahr 1936 mit einem Vorwort seines Vorgesetzten, dem SS-Obergruppenführer Wilhelm Stuckart, einen Kommentar der antijüdischen Gesetze, dem Kommentar zum Reichsbürgergesetz von 1935, verfasst. Darin werden das Zusammengehörigkeitsgefühl des „rassisch homogenen deutschen Volkes“ propagiert und alle Personen „fremden Blutes“, vor allem Juden, als „rassisch minderwertig“ diskriminiert. Auf Globke geht auch der Vorschlag zurück, „J“-Stempel in Ausweisen anzubringen und ab 1938 Juden zu zwingen, stigmatisierende Vornamen zu tragen. Bei der Entnazifizierung im Nachkriegsdeutschland wird Globke als „unbelastet“ eingestuft. Als der öffentliche Druck in der Bundesrepublik auf ihn immer größer wird, rechtfertigen er und seine Verteidiger ihn mitseinerEigenschaftalsfrommerKatholik. Er stellt sich als Unterstützer verfolgter Juden und Regimegegner dar. Die Führung der DDR schlachtet die Personalie „Globke“ in ihrem eigenen, ideologischen Sinne aus und verurteilt ihn in einem Schauprozess in Abwesenheit zu lebenslanger Haft. In der jungen Demokratie der Bundesrepublik wurde Hans Globke bis heute zum Sinnbild unaufgearbeiteter deutscher Nazi-Vergangenheit. Nicht so im Ehemaligenverein des KKG. Im Mitteilungsblatt vom September 1962 berichtet Josef Hüpgens vom gut besuch-

ten Osterdienstagskommers im großen Saal des Neuen Kurhauses und dem Beifall, den der „Ehrenpräsident“ Staatssekretär Dr. Globke erhielt. Nach den traditionellen Maßstäben des Ehemaligenvereins bewies ein so prominentes, hochdekoriertes Mitglied in einflussreicher Position wie kein zweiter das hohe Prestige der Schule und des Milieus, mit dem sie seit Jahrzehnten verbunden war.

In einem Nachruf in den „Mitteilungen“ der Ehemaligen vom September 1973, als man das halbe Jahrhundert des Bestehens der Vereinigung feierte, stellte Dr. Hans Leo Baumanns – ein junger Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle der CDU und Mitglied im Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung - auf S. 7 den am 13. Februar 1973 Verstorbenen als treuen Staatsdiener dar und ging aus konservativ-katholischer Sicht zum Gegenangriff über: „Hans Globke gehörte zu denen, die Schlimmeres verhüten, die Sand im Getriebe der Diktatur sein wollten. Der Irrende mußte früh seinen vergeblichen Versuch einsehen. (…) Für Jahre wurde es zum probaten Mittel, den „Fall Globke“ in immer neuen Varianten zu konstruieren. Die Kronzeugen für den Hans Globke, der in der Nazizeit bedrohten Juden und Halbjuden Unterstützung leistete, bleiben meist unzensiert (…) Dieser Globke paßte zu wenig in das Bild der Journalisten mit dem berufsspezifischen Linksethos. Dr. Hans Globke, weniger rheinische Frohnatur, mehr preußischer Pflichtbeamter, war Mitgestalter und Mitverwalter der Kanzler-Demokratie. Er tat dies für ein kontinuierliches Vaterland, das weder 1933 noch 1945 endete.“

Das von Baumanns bemühte Stereotyp mit Wut und Verachtung gegenüber dem Mentalitätswandel nach Kriegsende entspricht dem in der deutschen Geschichte der jungen Bundesrepublik oftmals benutzten Muster, in dem sich der Großteil der älteren Deutschen wiederfinden konnte: Aus dem verstrickten bürokratischen Mittäter mit einigen nicht NS-typischen Eigenschaften wird ein ausschließliches Opfer – erst des Regimes, jetzt einer verständnislosen jüngeren Generation. Obwohl faktisch eindeutig Unterstützer des Regimes und aktiv Mitwirkender an massenhaft begangenem Unrecht hat Globke laut Baumanns eigentlich nur versucht, als guter Patriot die Nazi-Diktatur abzumildern, hat selbstlos vom Regime mit dem Tode Bedrohten geholfen und wird ab den 1960ern von einer linksorientierten, DDR-hörigen Klägerschaft diffamiert. Im Haus der Geschichte in Bonn weist heutzutage eine Info-Tafel auf die mehr als zweifelhafte Rolle Globkes in der Ära Adenauers hin. Trotzalledem werden

„Globke-Rettungsversuche“ heute noch gelegentlich am nationalkonservativen rechten Rand der Politik unternommen.

4. Die Vereinigung nach 1953 und der jährliche Kommers

Im Jahr 1953 folgte nach dem Verzicht Globkes, der offenbar zum Ehrenvorsitzenden der Vereinigung erklärt wurde, Dr. Josef Breuer, Stadtkämmerer in Aachen, als Vorsitzender der Ehemaligen. Dem Vorstand gehörten außerdem an: Paul Dechamps, Fabrikant, der seit der Gründung der Vereinigung schon dem Vorstand angehört und in dessen Haus sich auch das Sekretariat der Ehemaligen befand,Dr.Sträter, stellvertretender Regierungspräsident, Dr. Freund, Arzt, Dr. Schmitz als Schulleiter des KKG, und die KKG-Lehrer StR Wimmers und StR Josef Hüpgens. Das Tableau des Vorstands entsprach in seiner Besetzung auch im Wesentlichen weiterhin den Berufsgruppen, die KKGler traditionell und katholisch verwurzelt nach dem Abitur anstreben sollten: Juristen, Beamte, Mediziner, Lehrer.

nigung den fast 50 Jahre bestehenden Termin des Treffens der Ehemaligen erstmals vom „Osterdienstagskommers“ auf das „Oktoberfest“ zu verlegen. Die Entscheidung fiel wohl nicht leicht, titelte der Schriftführer Hanno Ernst auf der Titelseite des Mitteilungsblatts Nr. 1 vom März 1971 empathisch und in großen Lettern: „Der „Osterdienstag“ ist kaputt Jetzt gibt es ein „Oktoberfest“. Der 2. Samstag im Oktober wurde als fester Termin für die Zukunft festgelegt. Gründe waren, wie Hanno Ernst

Das Gebäude ist in allen Teilen massiv hergestellt. Die Korridore sind überwölbt und mit Steinfliesen belegt.

In dieser Zeit informierte die Vereinigung ihre Mitglieder ein- bis zweijährlich schriftlich über ihre Aktivitäten und das jährliche Treffen unter dem Titel „Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-KarlsGymnasiums“. In diesen vier-sechsseitigen Mitteilungsblättern wurden die Jubelabiturientia („Grüne“ die Aktuellen, „Silberne“ nach 25 Jahren, „Goldene“ nach 50 Jahren, außerdem die 30jährigen und 40 jährigen) und die ältesten teilnehmenden KKG-Abiturienten jedes Mal besonders erwähnt. Gerade sie nahmen bei dem jährlichen Kommers der Vereinigung, der feierlich am Osterdienstag mit Studentenliedern und musikalischer Begleitung begangen wurde, eine besondere Rolle ein, denn in langen Reden gedachten sie ihrer vergangenen Schulzeit. Außerdem gab es im Mitteilungsblatt u.a. Informationen zu baulichen Entwicklungen, Themen von Schüleraufsätzen im Fach Deutsch oder Fahrtenzielen der Oberstufe.

1971 beschloss der Vorstand der Verei-

aufführte, dass zunehmend mehr Familien mit schulpflichtigen Kindern die Osterferien für Urlaubsreisen nutzen wollten und es für Berufstätige nach den freien OsterFeiertagen wegen des „höheren Arbeitsanfalls“ schwierig sei, dienstags den Weg nach Aachen auf sich zu nehmen. Hanno Ernst schreibt auch von zunehmend geringer werdender Resonanz bei den frisch „gebackenen“ Abiturienten, die zu Schuljahresende vor den Sommerferien ihre Reifeprüfung abgelegt hatten.

Bis 1981 wurde das Oktoberfest der Ehemaligen-Vereinigung nach dem Abriss des Festsaaltrakts des Alten Kurhauses im Neuen Kurhaus und im „Zwischenstandort“ Quellenhof in Aachen abgehalten, dann erstmalig in den Musiksaal des KKG und schließlich nach ihrer Fertigstellung ab 1985 in die zur Schulaula umgebaute Gymnasialkirche verlegt, die einige Jahre später den Namen „Aula Carolina“ erhielt. 5. Die Vereinigung in den Jahren 1961 - 1983 und der Schulleiter Johannes Helmrath

1959 hatte Dr. Heinz Fries am KKG Dr. Schmitz als Schulleiter abgelöst, ihm folg-

te dann Johannes Helmrath von 1961 –1983, von seinen Schülern ehrfurchtsvoll „Zeus“ genannt.

In seine Zeit fällt auch der Beginn der langen Amtszeit des Arztes Dr. Hermann Gatersleben als Vorsitzender der Vereinigung der Ehemaligen. Von 1969 an stand er an der Spitze der Vereinigung und sollte diesen Posten 30 Jahre lang ausfüllen.

Außerdem gehörten dem Vorstand an: Dr. Hans Bertram, Arzt, Ernst Franzen, OStD i.K. und Hauptabteilungsleiter Schule im Bistum Aachen, Franz Kerres, Architekt, der Landgerichtsdirektor Dr. Hans Keutgen, Wolfgang Trees, Jounalist, Johannes Helmrath, Schulleiter, Klaus Jochum, KKG-Lehrer und Schatzmeister, der oben erwähnte Dr. Hans Leo Baumanns, Johannes Ernst, Journalist und Mitbegründer der Aachener Volkszeitung, der Justitiar Dr. Hans-Josef Giani, Joseph Hüpgens, KKG-Lehrer, August Kerres, Architekt, und der Radioastronom Dr. Eugen Preuß.

Direktor Helmrath nutzte ausgiebig das Publikationsorgan der Vereinigung, um seine Sicht der Schule und seine bildungspolitischen Vorstellungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Er prägt in seinen Artikeln den Ton der Mitteilungen der Ehemaligen entscheidend und schießt seit den späten 1960ern scharf gegen den Zeitgeist und schulische Bildungsreformen.

Das KKG-Mitteilungsblatt der Ehemaligen veröffentlicht z.B. doppelseitig im März 1971 wesentliche Teile der Karlsfestrede von Helmrath. Unter dem Titel „Zum Strukturplan des Deutsche Bildungsrates –zwischen Theorie und Praxis“ kritisiert der KKG-Schulleiter die drei bildungs- und sozialpolitischen Hauptziele: „die Förderung einer größtmöglichen Zahl von Schülern“, „die Herstellung allgemeiner Chancengleichheit“ und die „vollkommene soziale

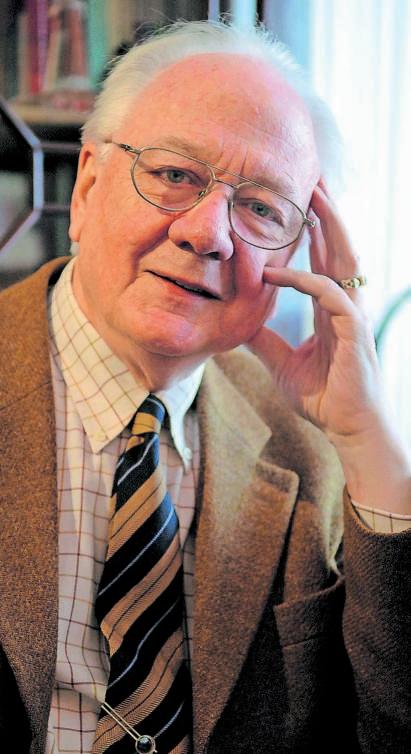

Für Johannes Helmrath waren die bildungspolitischen Veränderungen der 70er Jahre ein „Desaster“.

Integration“, womit vor allem der Abbau von gesellschaftlichen „Standesschranken“ gemeint ist. Helmraths Bedenken, die er im mit 1300 Zuschauern voll besetzten Auditorium Maximum beim Karlsfest zum Besten gibt, richten sich vor allem gegen die geplanten Wahlmöglichkeiten in der Sek I und II und die damit verbundene „Freiheit“ der Entscheidungen von Schülern und Eltern, denen es laut Helmrath an „Sachkenntnis und Erfahrungen fehle“, gegen die „Förderung großer Schülermassen“, die seiner Meinung nach einhergeht „mit der Retardierung der Hochbegabten“, und: „Das eigentliche Schlimme ist sein Totalitätsanspruch. Wir könnten einem Systemzwang entgegengehen, wie ihn keine freiheitliche Demokratie der Gegenwart kennt.“

Mit der Überschrift „Desaster“ resümiert Johannes Helmrath auch noch 25 Jahre später in seinen Erinnerungen an seine KKG-Jahre eine bittere Bilanz bildungspolitischer Veränderungen: „Daß es nicht in das Ermessen eines Halbwüchsigen gestellt werden kann, je nach seiner augenblicklichen Entwicklungsbefindlichkeit mit 15, 16 oder 17 Jahren das Programm seiner Bildung auszuwählen, habe ich immer für selbstverständlich gehalten. (…) Was die Oberstufenreform wollte und will, ist das À-la-carte-Prinzip. Verantwortungsvolle Pädagogik müßte aber das Menü-Prinzip bevorzugen. Wenn man Bildungsverantwortung ausschließlich von einem sozialpolitischen Gesichtspunkt her organisieren will, muß das zu einem Desaster werden. Und dieses Desaster haben wir heute.“ („Forum“, Herbst 1996, S. 2)

Mit Fug und Recht wird man heute, noch einmal fast 30 Jahre später, feststellen können, dass das beschworene „Desaster“ ausgeblieben ist und die Wahlmöglichkeiten in der Sek I und II sich fest etabliert haben.

1976 beging die Schule in der Ära Helmrath die Feierlichkeiten zum 375-Jahre-Kaiser-Karls-Gymnasium-Jubiläum und gab mit finanzieller Unterstützung der Ehemaligenvereinigung eine offizielle Festschrift und eine Sondernummer des „Karlsschülers“, der Schülerzeitung, heraus.

In Helmraths Amtszeit fällt auch die Gründung des „Vereins der Freunde und Förderer“ (1976). Damit hat das KKG seit dieser Zeit zwei Institutionen, die die Schule finanziell und ideell unterstützt.

Seit 1972 sind am KKG die ersten Mädchen in der Schule aufgenommen worden, in den Jahren 1980 und 1981 legten dann die ersten jungen Frauen am KKG ihre Abiturprüfung ab. Es sollte aber noch ein paar Jahre dauern, bis die Ehemaligen sich den Namen „Vereinigung ehemaliger

Schüler und Schülerinnen des Kaiser-KarlsGymnasiums“ gaben.

6. Die Vereinigung in den Jahren der Schulleiter Elmar Bach, Ulrich Reinartz (kommissarisch) und Dr. Paul-Wolfgang Jaegers (1983 – 2014)

Im Jahr 1995 erhielt das Mitteilungsblatt der Vereinigung den neuen Namen „Forum“. Unter dem Titel „Ein Forum für alle Freunde des KKG“ schreiben der Vorsitzende Dr. Gatersleben und der Schulleiter Dr. Jaegers, dass die neue Bezeichnung nicht nur eine „Anspielung auf die humanistischen Wurzeln“ der Schule, sondern im Sinne der Antike ein Platz für Mitteilungen und des Gedankenaustauschs sein solle (Forum Herbst 1995, S. 1). Damit wurde die seit der Gründung der Ehemaligen die alte Tradition des gemeinsamen Publikationsorgans von Ehemaligen und Schule in neuem Gewand beibehalten. Allerdings mit einer entscheidenden Erweiterung: Während sich bis dahin fast 70 Jahre lang die Mitteilungen in verschiedenem Gewand nur von „oben“, d. h. vom Vorstand und der Schulleitung, an die Öffentlichkeit richteten, sollte die Ausrichtung des „Forum“ auch um Beiträge von Mitgliedern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern erweitert werden und das vielfältige Schulleben spiegeln.

Bis heute ist das seit 1995 jährlich erscheinende „Forum“ das Mitteilungsblatt für ehemalige Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, ist aber von Seiten der Schule, der allgemeinen medialen Entwicklung angepasst, durch weitere Publikationen wie Schulhomepage, KKG-InfoBrief und KKG-Jahrbuch erweitert worden.

Große Verdienste um das „Forum“ erwarb sich elf Jahre lang Hans Bittmann, KKG-Abiturient 1981 und Journalist der Aachener Volkszeitung, der leider unerwartet 2006 verstarb. Im Forum 2006 heißt es in einem Nachruf auf ihn: „Er tat das, wie bei allem, was er machte, mit einem großen Engagement und seiner bekannten journalistischen Akribie. Unter seinen Händen wurde das „Forum“, wie es jetzt hieß, was es heute ist: Aus einem einfachen Mitteilungsblatt wurde eine äußerst professionelle, von allen Lesern hoch geschätzte 24-seitige Schulzeitung.“

Seit seinem plötzlichen Tod kümmert sich nun seit fast 20 Jahren federführend und mit hohem Einsatz vor allem in den Sommerferien Heiner Hautermans, KKG-Abiturient 1971 und langjähriger Journalist der Aachener Nachrichten, um die Herausgabe des „Forum“. Durch seine große Erfahrung in der Zeitungsarbeit, seine Ideen und seine hochwertige redaktionelle Arbeit hat er das Mitteilungsblatt nicht nur den heutigen Ansprüchen an Pu-

blikationen angepasst. Es hat auch durch Heiner Hautermans noch einmal deutlich an Ansehnlichkeit und Variationsbreite von Artikeln gewonnen.

Ein wahre Konstante im Wirken der Vereinigung ist Franz-Ewald Clemens, der 1984 Klaus Jochum im Amt des Schatzmeisters ablöste und bis zum heutigen Tag weiterhin innehat. Unglaubliche 40 Jahre hat nun Franz Ewald Clemens die Finanzen der Ehemaligen mit hohem Einsatz, dem nötigen Sachverstand und einem ständig offenen Ohr für die Belange der Schule - kommt er doch auch weiterhin nach seiner Pensionierung im Jahr 2000 wöchentlich in die Schule und steht im Lehrerzimmer dem Kollegium für ihre Anliegen zur Verfügung! - verwaltet. Eine beachtliche Leistung!

Nach eindrucksvollen 30 Jahren gab 1999 der Vorsitzende der Vereinigung Dr. Hermann Gatersleben seinen Vorstandsvorsitz an die Chemikerin Dr. Heike SchaffrathPlum (Abiturientin 1989) weiter. Mit ihr leitete erstmalig in der Geschichte der Verei-

nigung eine junge Frau die Geschicke der Ehemaligen. Mit ihr im Vorstand waren u.a. Franz Ewald Clemens, Schatzmeister, Georg Gier, KKG-Lehrer und Organisator des Ehemaligentreffens, Günter Berard, KKGLehrer und Verwalter der Mitgliedsdaten – erstmalig wurde auch im Forum auf die Kontaktmöglichkeit per E-Mail verwiesen - , Alexandra vom Berg, Martin Wüller und Hans Bittmann. Unter ihrer Leitung wurde das jährliche Treffen auf den letzten Septembersamstag verlegt.

2006 übernahm Martin Wüller, KKG-Abiturient 1987, den Vorsitz der Vereinigung. Als wichtige Aufgaben der Vereinigung werden im „Forum“ 2007 die finanzielle Unterstützung der Schule neben dem Förderverein genannt: Dazu gehören die seit Jahrzehnten jährlich beim Karlsfest vergebenen Buchpreise an Schülerinnen und Schüler für besondere Verdienste um das Schulleben und herausragende Leistungen, besonders aber kostspielige Einzelprojekte wie die Lautsprecheranlage in der Aula, die Anschaffung des Blüthner Konzertflügels,

die Ausstattung des Theatersaals und die Pekingreise der KKG-BigBand. Seit vielen Jahren unterstützt die Vereinigung schon traditionell, so wird es im „Forum“ ausgewiesen, die Chor- und Orchesterarbeit, die Abiturfeier der „Grünen“ Abiturientia und Klassen- und Studienfahrten. Als neuestes Projekt wurde im Jahr 2007 die finanzielle Hilfe bei der Aufstellung der kürzlich wieder entdeckten Portalsteine des ehemaligen Jesuitenkollegs, der Vorgängerschule des KKG, vorgestellt, die die Vereinigung erworben hatte.

Marco Sievert, KKG-Abiturient 1996 ist seit 2011 Vorsitzender der knapp 300 Mitglieder großen Vereinigung. Ihm steht ein sechsköpfiger Vorstand zur Seite, u. a. Günter Berard, der für die Mitgliederverwaltung zuständig ist, Franz Ewald Clemens (Abiturjahrgang 1957) als Schatzmeister und Heiner Hautermans (Abiturjahrgang 1971), der seit 2007 verantwortlicher Redakteur des jährlich erscheinenden Mitteilungsblattes „Forum“ ist. Die Mitglieder des Vorstands werden berufen.

Die Auseinandersetzung mit Hans Globkes umstrittener Vergangenheit. Ein Kommentar von Marco Sievert.

Die Geschichte lässt sich nicht umschreiben, aber sie zwingt uns, ihr ins Gesicht zu schauen. Hans Globke, ein Mann, dessen Name mit den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte verknüpft ist, führte von 1947 bis 1953 unsere Vereinigung der Ehemaligen an. Heute stehen wir vor der Herausforderung, uns zudem mit einer brisanten Behauptung auseinanderzusetzen: Ist Hans Globke Ehrenpräsident unserer Vereinigung?

Man kann sich seine Vorgänger nicht aussuchen. Mit diesem Kommentar könnte man es bewenden lassen. Als wir aber im Zuge der Recherchen zu unserem Jubiläum erstmals auf den Artikel von Josef Hüpgens stießen (siehe Seite 10), in dem auf die vermeintliche Tatsache hingewiesen wurde, dass Globke beim Jahrestreffen der Ehemaligen 1962 als „Ehrenpräsident“ begrüßt und gefeiert wurde, kam der gemeinschaftliche Gedanke auf, dass man das so nicht stehen lassen könne.

oder ausschließlich preußischen Gehorsam zuzuschreiben, würde seiner offensichtlichen Intelligenz aber nicht gerecht. Die Einschätzung seiner moralischen Schuld mag variieren, und frühere Generationen könnten dazu andere Ansichten gehabt haben als wir heute. Dass er eine Mitschuld am größten Verbrechen der deutschen Geschichte trägt, ist zweifellos unstrittig. Selbst etwaige spätere Reue oder Einsichten ändern nichts an dieser grundlegenden Bewertung. Eine Liste von Ehrenmitgliedern oder gar Ehrenpräsidenten der Vereinigung der Ehemaligen existiert heute nicht. Ob es sie jemals gab, ist nicht bekannt. Es liegt uns also kein eindeutiger Nachweis vor, dass Hans Globke jemals offiziell eine Ehrenbetitelung durch die Vereinigung erhalten hat. Nur dieser eine Artikel erwähnt es nebenbei. Die heutige Satzung der Vereinigung sieht eine Ehrenpräsidentschaft nicht vor.

Laut heutigem wissenschaftlichen Stand war Hans Globke daran beteiligt, die Repression der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus zu systematisieren und zu legitimieren. Er brachte entscheidende Ideen ein, die die Identifizierung von Menschen jüdischen Glaubens vereinfachten und deren Verfolgung vorantrieben. Globke war ein klassischer Schreibtischtäter. Ob er überzeugter Nazi war oder nur willfähriger Helfer, lässt sich heute nicht mehr hinreichend aufklären. Ihm dabei Naivität

Marco Sievert, Vorsitzender der Ehemaligenvereinigung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es derzeit keine hinreichenden Belege über eine solche Ehrenauszeichnung für Hans Globke gibt und sie damit für uns nicht existiert. Sollten neue Belege gefunden werden, werden wir der Mitgliederversammlung dies zur Beratung über den weiteren Umgang damit vorlegen. Angesichts des aktuellen Kenntnisstands über seine Rolle im Nationalsozialismus ist eine Ehrenpräsidentschaft Hans Globkes für uns als Vorstand undenkbar und mit den Werten der Vereinigung und des heutigen Kaiser-Karls-Gymnasiums unvereinbar.

Die wechselvolle Geschichte des Ehrenmals „Die Kameradschaft“ von Prof. Hein Minkenberg (1

Wenn heutzutage KKG-Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte über die Flure der ersten Etage des Altbaus gehen, ist den wenigsten von ihnen bewusst, dass sie im Bereich des großen Steinmosaiks von Anton Wendling an einem geschichtsträchtigen Ort vorbeikommen, der die wechselvolle Historie der letzten 100 Jahre unserer Schule in besonderer Weise abbildet.

1. Das schulische Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs

Nur ein paar Jahre nach ihrer Gründung (1924) unterstützte die „Vereinigung der ehemaligen Karlsschüler“ die kostspielige Anschaffung und Aufstellung eines Ehrenmals in der ersten Etage des Altbaus im Gedenken an die Toten und gefallenen KKG-Schüler und -Lehrer.

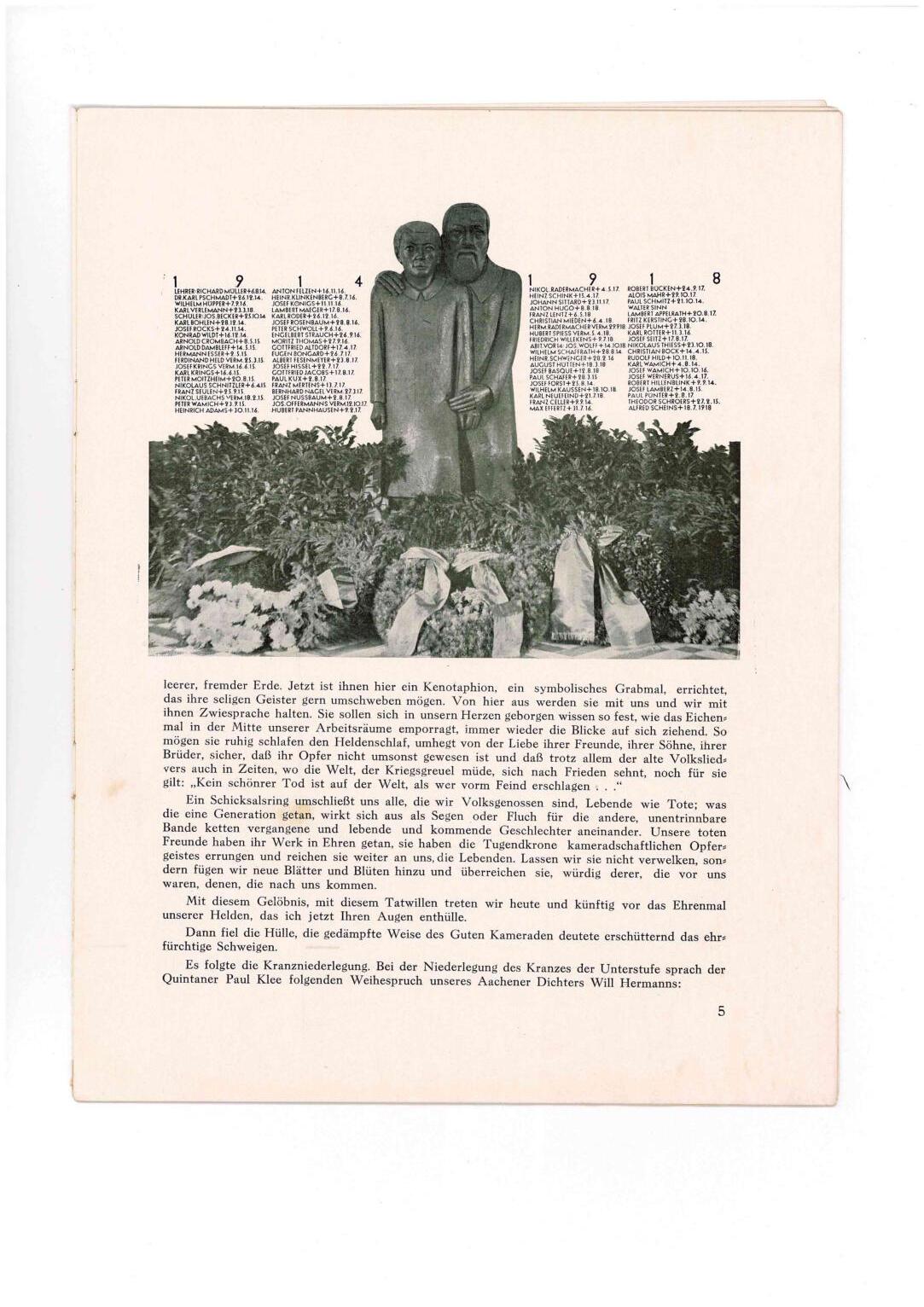

Die furchtbaren Eindrücke der verlustreichen Kriegshandlungen des Ersten Weltkriegs, die Grausamkeiten und Entbehrungen und die vielen Toten und Verwundeten waren ein Jahrzehnt später in den Köpfen vieler Menschen noch sehr präsent. An exponierter Stelle der Schule auf der ersten Etage, wo Quer- und Längsflügel des Altbaus zusammentreffen und wo der KKG-Schulleiter seit 1906 seine Ansprachen an Schüler und Lehrerkollegium richtete und feierlich Abiturzeugnisse vergeben wurden, sind nach Kriegsende an der Wand die Namen der achtzig ge-

fallenen KKG-Schüler und -Lehrer zu lesen gewesen. Dazu sollte nun noch eine Skulptur als weitere Ehrung und Mahnung für die nächsten Generationen aufgestellt werden.

Später hat man noch vier große, massive Gedenktafeln aus Granit mit denselben Namen und Todesdaten der Gefallenen anfertigen lassen, die die Wirren des Zweiten Weltkriegs überstanden haben und heute noch im Keller des A-Traktes vorhanden sind.

2. Der KKG-Wettbewerb für ein zusätzliches Ehrenmal 1929/30

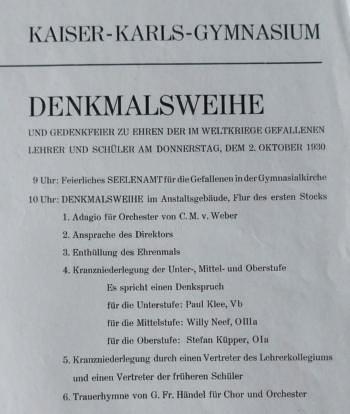

Der Verein ehemaliger Karlsschüler, der Elternbeirat und das Lehrerkollegium des KKG hatten, so ist im „Karlsschüler“ Nr. 2 (April 1930) zu lesen, in einem Preisausschreiben, das sich an Aachener Künstler richtete, zu einem Wettbewerb für ein zusätzliches Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in der Schule aufgerufen. Als Preissumme wurde die hohe Summe von insgesamt 4.000 Reichsmark ausgelobt, was heute ungefähr einem Wert von 16.000 Euro entspricht. Das Ehrenmal sollte als Würdigung und als Mahnung für die junge Generation der KKG-Schüler im Schulalltag sichtbar sein.

Das Preisgericht unter Vorsitz von KunstProf. Burger, der u. a. den „Wehrhaften Schmied“ geschaffen hat, weiteren Künstlern sowie von Joseph Oppenhoff (Vorstand Ehemalige), dem Rechtsanwalt Keutmann (Elternbeirat) und dem Schulleiter Aloys Billen entschied sich aus 20 eingegangenen Entwürfen einstimmig für den Entwurf von Prof. Hein Minkenberg, der an der Kunstgewerbeschule in Aachen lehrte.

3. Das neue Ehrenmal „Die Kameradschaft“ von Hein Minkenberg „Herr Minkenberg wird eine Halbplastik aus Eichenholz von 2 1/2 m Höhe schaffen, die auf einem Sockel an beherrschender Stelle des ersten Stocks aufgestellt werden soll. Sie ist „Kameradschaft“ betitelt

und stellt zwei gemeinsam vorschreitende Männer dar, einen älteren und einen jüngeren; sie ist eine Versinnbildlichung des Gemeinschaftsgeistes in schwerer Notzeit, eine stete Mahnung zu treuem Gedenken und zur Nacheiferung uns Ueberlebenden und der Jugend, die jetzt und in Zukunft in diesem Hause dem Leben entgegenreift.“ (Karlsschüler Nr. 2, April 1930, S.1)

Mit einem großen Festakt, wie dem Karlsschüler 1930, Nr. 3, auf S. 3f. zu entnehmen ist, wurde am 2. Oktober 1930 in der Schule die Denkmalsweihe des Ehrenmals als „Mahnzeichen für die jetzige und künftige Jugend“ und als Gedenken an die vielen Toten und toten Schüler und Lehrer des Ersten Weltkriegs vollzogen. Nach einem Seelenamt für die Gefallenen in der Gymnasialkirche spielte das Schul-Orchester, der Schulchor sang, vor der Enthüllung des Ehrenmals hielt Direktor Aloys Billen eine Ansprache, schließlich folgten Kranzniederlegungen von Schülervertretern mit dem Aufsagen von Denksprüchen sowie von einem Vertreter des Kollegiums und der Ehemaligen.

4. Das Ehrenmal nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurden bald Stimmen laut, das Ehrenmal im KKG wieder zu entfernen, weil es nicht mehr dem nationalsozialistisch geprägten Zeitgeist des „neuen Deutschlands“ entspräche.

Am 24. November 34 forderte die Stadtverwaltung Schulleiter Aloys Billen in einem Schreiben auf, das Ehrenmal für die imWeltkrieggefallenenLehrerundSchüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums umgehend zu entfernen. Sie drohte zudem damit, sollte es über acht Tage noch an seinem Platz

fassung der Rechtslage nach, so argumentiert er gegenüber der Schulbehörde, habe der Herr Oberbürgermeister der Stadt Aachen „nicht die Befugnis, an der Innenausstattung des Kaiser-Karls-Gymnasiums eigenmächtig Aenderungen vorzunehmen.“ (Brief an die Abt. höheres Schulwesen des Oberpräsidenten der Rheinprovinz vom 25.11.34) Weiter schreibt er: „Heldenverehrung und Totenkult gehören sicher in die heutige Schule, sie sind bei uns eng mit dem Ehrenmal für unsere Gefallenen verbunden. Eine Entfernung würde eine wertvolle Tradition, die sich inzwischen herausgebildet hat, zerschlagen und das

Die „Kameradschaft“ von Prof. Minkenberg zeigte zwei vorschreitende Männer.

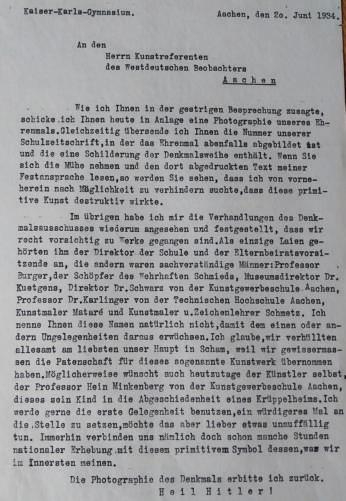

gepasst an die NS-Ideologie hört sich derselbe Schulleiter Aloys Billen, der im Mai 1933 in die NSDAP eingetreten war, in seinem Antwortschreiben an den Kunstreferenten des Westdeutschen Beobachters, der nationalsozialistischen Propagandazeitschrift im Gau Köln-Aachen, noch am 20. Juni 34 an (siehe unten). Dieser hatte Billen um eine Stellungnahme und auch um eine Photographie des Ehrenmals gebeten. In seinem Brief betont der KKG-Schulleiter Billen einerseits die Seriosität der Jury bei der Preisvergabe für das Ehrenmal und ihre „sachverständigen Männer“. Andererseits räumt er ein: „Ich glaube, wir verhüllten allesamt am liebsten unser Haupt in Scham, weil wir gewissermaßen die Patenschaft für dieses sogenannte Kunstwerk übernommen haben. Möglicherweise wünscht auch heutzutage der Künstler selbst, der Professor Hein Minkenberg von der Kunstgewerbeschule Aachen, dieses sein Kind in die Abgeschiedenheit eines Krüppelheims. Ich werde gerne die erste Gelegenheit benutzen, ein würdigeres Mal an die Stelle zu setzen, möchte das aber lieber

etwas unauffällig tun. Immerhin verbinden uns nämlich doch schon manche Stunden nationaler Erhebung mit diesem primitiven Symbol dessen, was wir im Innersten meinen. (…) Heil Hitler!“ Damit bietet er gezielt den Künstler Hein Minkenberg zu eigentlichen Sündenbock an.

5. Die Entfernung des Ehrenmals 1935 1935 übernahm auf Verfügung des preußischen Oberpräsidenten Wilhelm Dresen, Mitglied der Zentrumspartei, die Schulleitung und löste Aloys Billen ab.

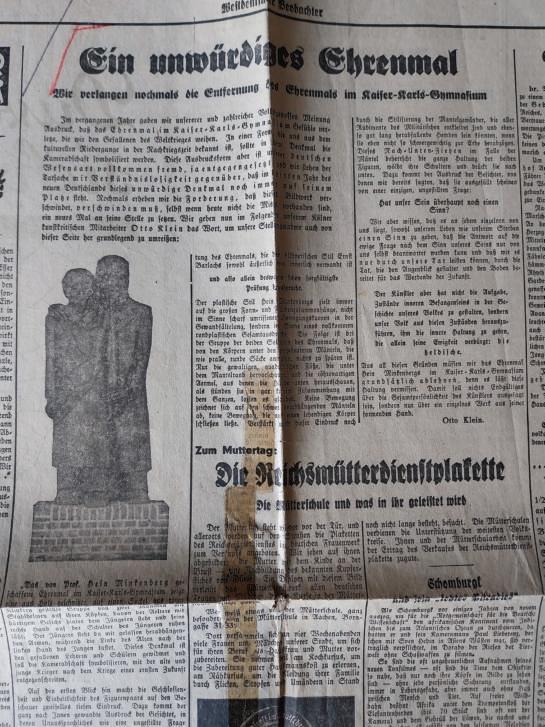

Das Ehrenmal „Die Kameradschaft“, von den KKG-Schülern bald auch wegen seiner dunklen Farbgebung mit dem Spitznamen „De Printemänner“ bedacht, muss wohl auch noch im Mai 1935 an seinem Platz in der ersten Etage gestanden haben. Denn in der Ausgabe vom 10. 5. 35 widmet sich der „Westdeutsche Beobachter“ mit der Expertise seines „kunstkritischen Mitarbeiters“ Otto Klein unter dem Titel „Ein unwürdiges Ehrenmal – Wir verlangen nochmals die Entfernung des Ehrenmals im Kaiser-Karls-Gymnasium“ (siehe oben) in aller Öffentlichkeit ein weiteres Mal in einem längeren Artikel der Sache. Die Forderung wird mit einer photographischen Abbildung des Ehrenmals untermauert. Die Form der „Kameradschaft“ von Hein Minkenberg sei, so der WB, „aus dem kulturellen Niedergange in der Nach-

kriegszeit bekannt“. „Diese Ausdrucksform aber ist unserer deutschen Wesensart vollkommen fremd, ja entgegengesetzt, und wir stehen der Tatsache mit Verständnislosigkeit gegenüber, daß im Dritten Jahr des neuen Deutschlands dieses unwürdige Denkmal noch immer auf seinem Platze steht“. Dieses Bildwerk müsse sofort verschwinden.

Um dieser Forderung weiteren Nachdruck und den Anspruch von Seriosität zu verleihen, druckt der WB eine Stellungnahme des Kunstkritikers Otto Klein ab. Bei der Beschreibung des Figurenpaars interpretiert dieser die Figuren zu Soldaten und deren Haare zu Stahlhelmen. Er geht bald schon auf den für ihn entscheidenden Makel des Ehrenmals ein: den „ganz nach Innen gewandte Ausdruck der Gesichter, in denen Unaussprechliches wie eine ungestillte Frage dunkelt.“ „Je länger man sich aber diesem Eindrucke hingibt, umso mehr spürt man, wie sich etwas Lähmendes, Dumpfes, das den Glauben an die Kraft unseres Willens herabdrückt.“ Er bemängelt entscheidend die „innere Haltung der beiden“, ihre Freud-, Hoffnungs- und Kraftlosigkeit. „Ist dies aber der Geist, der unsere deutschen Frontsoldaten draußen beseelte?“ Heroisierend beruft Otto Klein sich auf die angebliche Stimmungslage der Frontsoldaten, die gemäß nationalistischer Legendenbildung im „tagelangen Trommelfeuer“ und in „Stunden drückender Depressionen“ trotzdem „Raus aus dem Graben! Ran an den Gegner!“ riefen und „verzweifelte Stimmungen“ nicht zuließen. Da „gab es nur noch eins: Deutschland muß leben und wenn wir sterben müssen!“ In der Kameradschaft Minkenbergs sei nichts von den Jungen zu spüren, „die mit dem Deutschlandlied auf den Lip-

pen in den Tod gingen“. Außerdem seien die Mäntel der beiden Figuren unsoldatisch, die Kleidung „wölbt ihre Schultern und drückt sie nach unten.“

Otto Klein rückt Minkenbergs „Kameradschaft“ zu Recht, aber mit böser Absicht nahe an den „bildnerischen Stil Ernst Barlachs“, des Künstlers, dessen Werke im Nationalsozialismus als „entartet“ verfemt wurden. Die Rolle des Künstlers im neuen Deutschland habe seit 1933 nach Ansicht des kunstkritischen Mitarbeiters des WB nicht die Aufgabe, „Zustände inneren Befangenseins in der Geschichte unseres Volkes zu gestalten, sondern unser Volk aus diesen Zuständen herauszuführen, ihm die innere Haltung zu geben, die allein seine Ewigkeit verbürgt: die heldische!“

6. Das „neue“ Ehrenmal: Anbringung eines „Eisernen Kreuzes“ und einer Bronzetafel (1935)

Prof. Dr. Severin Corsten (KKG-Abiturient 1939) hat als Schüler das Ehrenmal „Kameradschaft“ gesehen und die in dunklem HolzgestalteteSkulpturals„sehrausdrucksvoll“ und „jede heldische Pose“ vermeidend beschrieben. In zwei Briefen an die Schule von 2001 datiert er die Entfernung der „Kameradschaft“ auf 1935. Die Schule habe stattdessen umgehend ein von einem Zeichenlehrer aus Pappe gefertigtes „Eisernes Kreuz“ an der Wand angebracht. Es wurde durch eine Bronzetafel mit dem Hitlerzitat: „Wer sein Volk liebt kann nur heroisch denken“ ersetzt. Das der Epigraphik geschuldete fehlende Komma erstaunte, so erinnert sich Prof. Corsten, vor allem die Schüler. 1935 gab es damit, nun für das neue „Ehrenmal“, wieder einen Festakt. „Bei der Einweihung sprach der damalige Vorsitzende der Vereinigung der ehemaligen Schüler des KKG, Rechtsanwalt Dr. Bruno van Kann, und distanzierte sich in geradezu peinlicher Art und Weise von dem Vorgänger-Denkmal.“

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Diktatur verschwanden „Eisernes Kreuz“, die Bronzetafel und die Granittafeln. Letztere wurde im Keller der Schule deponiert.

Bis heute ist der Verbleib des Ehrenmals „Die Kameradschaft“ ungeklärt geblieben. Leider müssen wir wohl am ehesten davon ausgehen, dass die Skulpturengruppe 1935 zerstört bzw. verbrannt worden ist.

7. Das Wendling-Mosaik (1951)

Zum 350jährigen Jubiläum der Schule schenkt im Jahr 1951 die Vereinigung der Ehemaligen dem KKG ein neues Ehrenmal, das an derselben, denkwürdigen Stelle in der ersten Etage des Altbaus angebracht wird. Mit der Aufschrift „Den Gefallenen zweier Weltkriege die Vereinigung ehemaliger Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums“ fertigt Prof. Anton Wendling (1891 – 1965), der sich vor allem durch seine SakralkunstinAacheneinenNamengemacht hatte und dessen neuen Fensterentwürfe zeitgleich in den Abschluss der Chorhalle des Doms eingebaut wurden, ein großflächiges Steinmosaik an der Wand an, das den Erzengel Michael mit einem Schwert abbildet, der das Böse in Gestalt eines Lindwurms siegreich überwindet. Die Vereinigung bzw. Wendling erinnert damit

kurz nach dem Zweiten Weltkrieg an die Werte der KKG-Bildungstradition: durch die Vermittlung eines Humanismus, der an die Antike anknüpft, wird das Böse durch die Macht des christlichen Glaubens überwunden.

Diese beiden Stützpfeiler des damalig herrschenden Bildungsgedankens werden auch in dem steinernen Chronogramm zum Ausdruck gebracht, das 1950 wohl außen am Längsflügel des Altbaus, nachdem die Kriegszerstörungen in den oberen Etagen behoben worden sind, seinen Platz fand:

„Mit dem gütigen Beistand Gottes und der (am KKG vermittelten) Künste der „Humanitas“ (d.h. der humanistischen Bildung auf der Grundlage der Antike) ist dieser Teil der Karlsschule, der vom Wüten des Krieges zerstört worden ist, aus den Ruinen wieder errichtet worden“.

Das Chronogramm wurde in den 1970er Jahren im Zuge der Erweiterungsarbeiten im Altbau entfernt und in den Keller verbannt. Seit einigen Jahren hängt es wieder

Das heutige Ehrenmal in der ersten Etage zeigt den Erzengel Michael.

im Altbau in der dritten Etage in dem nach dem Zweiten Weltkrieg wieder errichteten Teil der Schule.

8. Heutige Bedeutung

Durch die baulichen Veränderungen im Altbau (Einbau der Brandschutzglaswände in den 70er Jahren) und die Nutzung der Aula Carolina ist die Bedeutung des zentralen Versammlungs- und Gedenkorts in der ersten Etage des Altbaus verlorengegangen. Heutige Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte nehmen in der Regel das Wendling-Mosaik als alten Wandschmuck wahr und laufen meistens achtlos an dieser Stelle mit ihrer wechselvollen Historie vorbei. Umso wichtiger ist es, ihnen vielleicht ab und an von der historischen Bedeutsamkeit dieses Ortes zu erzählen.

Jürgen Bertram

Arthur Eichengrün hat das Aspirin

Der Chemiker und Unternehmer Arthur Eichengrün wurde 1867 in Aachen geboren, ging zur Bayer AG, wo er das Aspirin zumindest miterfand, und überlebte das KZ Theresienstadt. Der Journalist Ulrich Chaussy hat ein Buch über ihn geschrieben.

Es gibt ein Foto von Arthur Eichengrün, aufgenommen irgendwann im Jahr 1949, kurz vor seinem Tod. Es zeigt einen Mann mit müdem, aber stolzem Blick; das hagere Gesicht beherrscht von einem mächtigen Schnauzbart. Im Hintergrund ist verschwommen ein Bergpanorama zu sehen. Das Foto findet sich auf den letzten Seiten des Buchs, das der Münchner Journalist Ulrich Chaussy über Eichengrün geschrieben hat. Er erzählt darin die Geschichte eines Mannes, der als Forscher, Erfinder und Unternehmer die erste Hälfte des 20. JahrhundertsinDeutschlandnicht unerheblich

geprägt hat. Die Spuren seines Schaffens sind bis heute sichtbar, der Mann selbst ist allerdings weitgehend in Vergessenheit geraten. Auch in Aachen, wo er geboren wurde, aufwuchs und studierte.