NUK ARCH PORTFOLIO

KUOYU-CHI

01

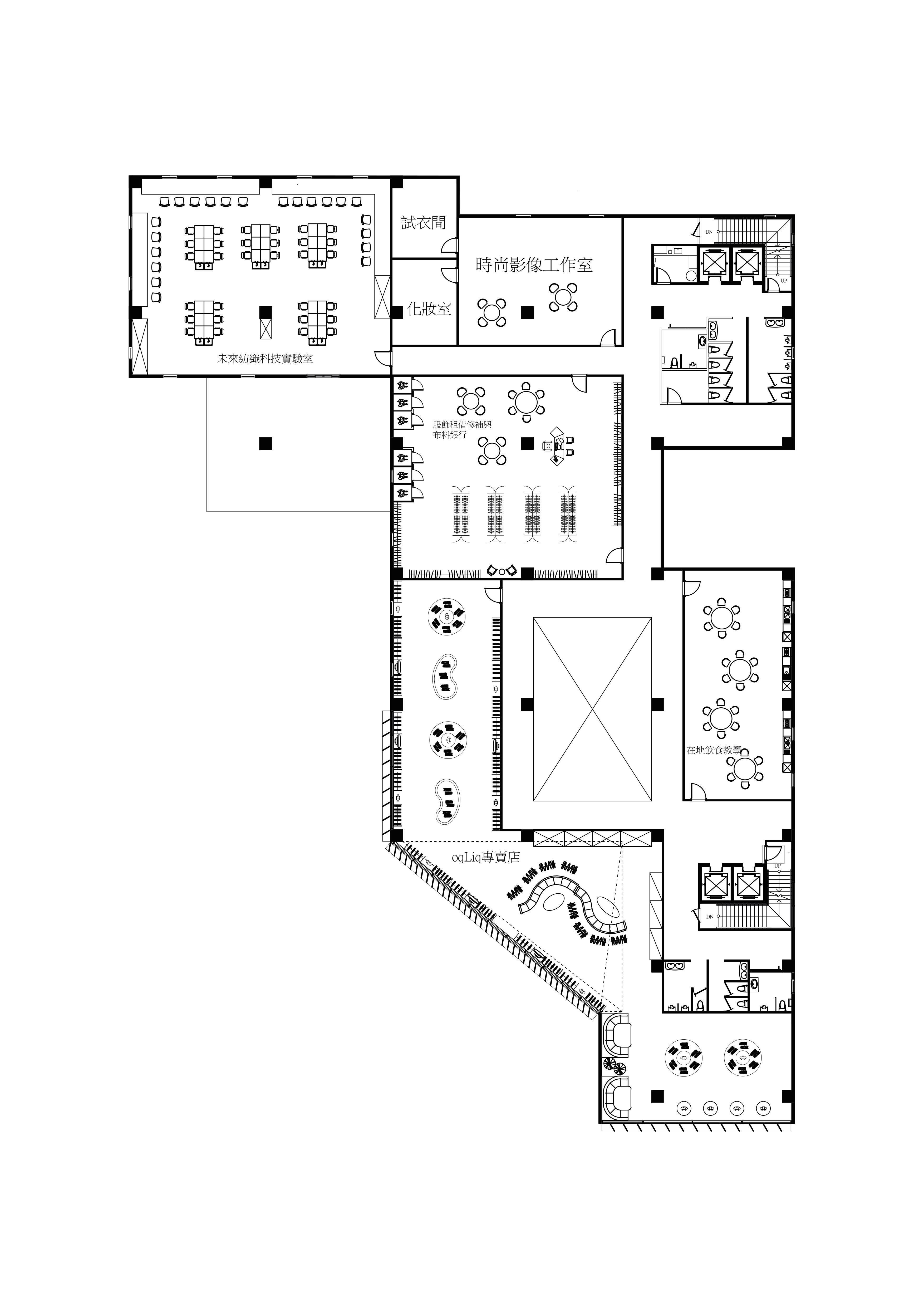

織域共生

大三下

題目:複合式工作場域

指導老師:蔡寧

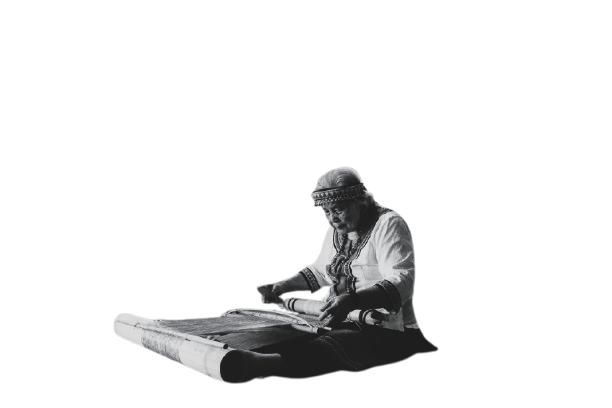

高雄鼓山附近一帶有著豐富的歷史紋理,

從過去到未來的都市發展,其空間結構與

產業鏈均展現獨特的轉型特徵。一些過去 地方職人的技術和工藝品都因現在的科技

技術而逐漸消失。

因此利用此品牌去實現地方職人的文化重現

與未來的科技共生發展。主要和當地地方

職人去做合作,利用當地的傳統工藝技術

物品去與現代的科技發展與文化去融合推廣。

結合高雄地方文化

「oqLiq X 舊城再生」:與鹽埕、旗津老店合作,

推出「傳統技藝 X 環保時尚」

都市對話

以永續時尚為出發點,選用100%回收寶特瓶PET抽紗結合回收

牡蠣殼高端機能材質,理念是將東方的美學禪意與留白意境融入服裝設計當中, 並將都會機能與文化符碼和在地工藝結合

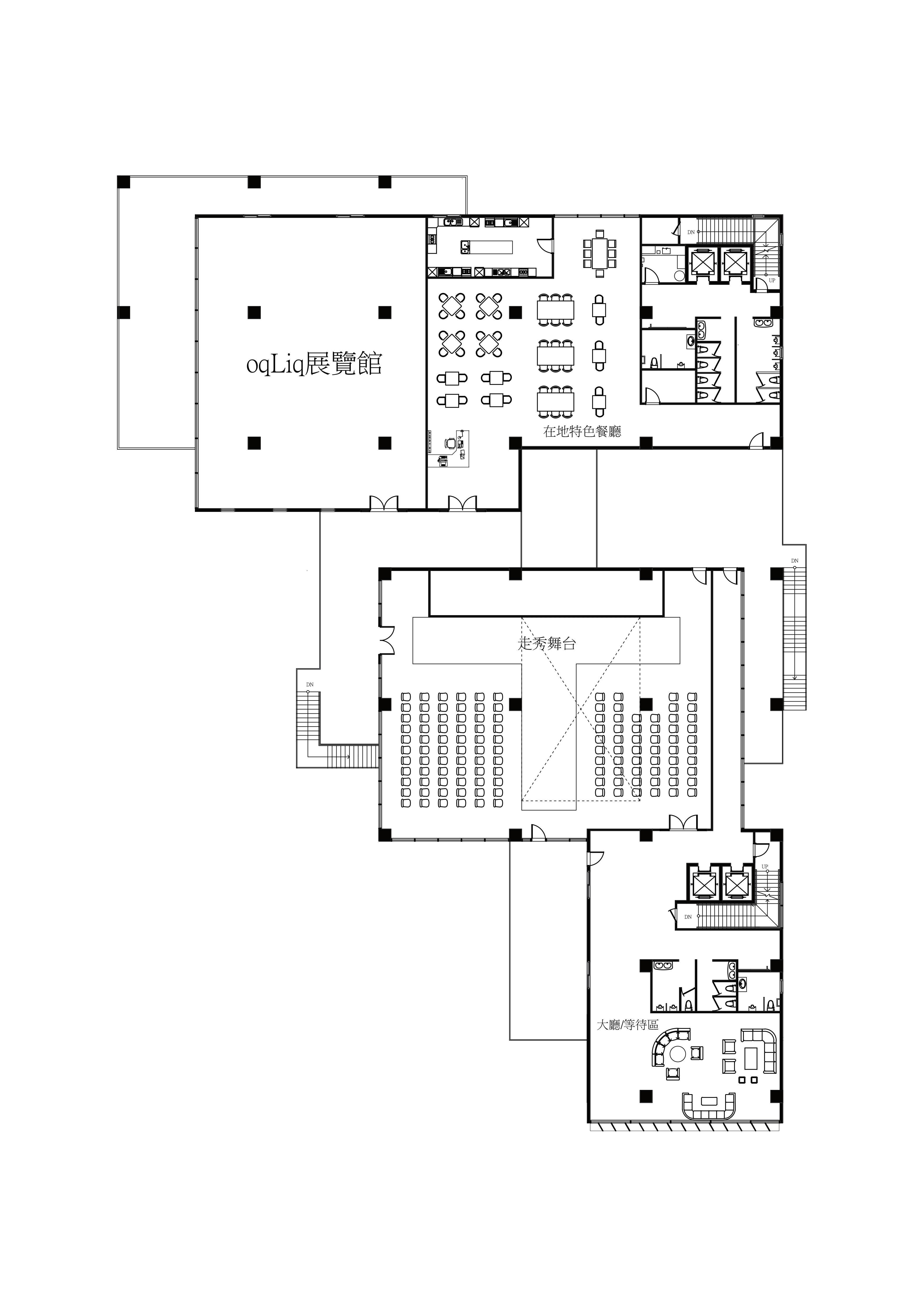

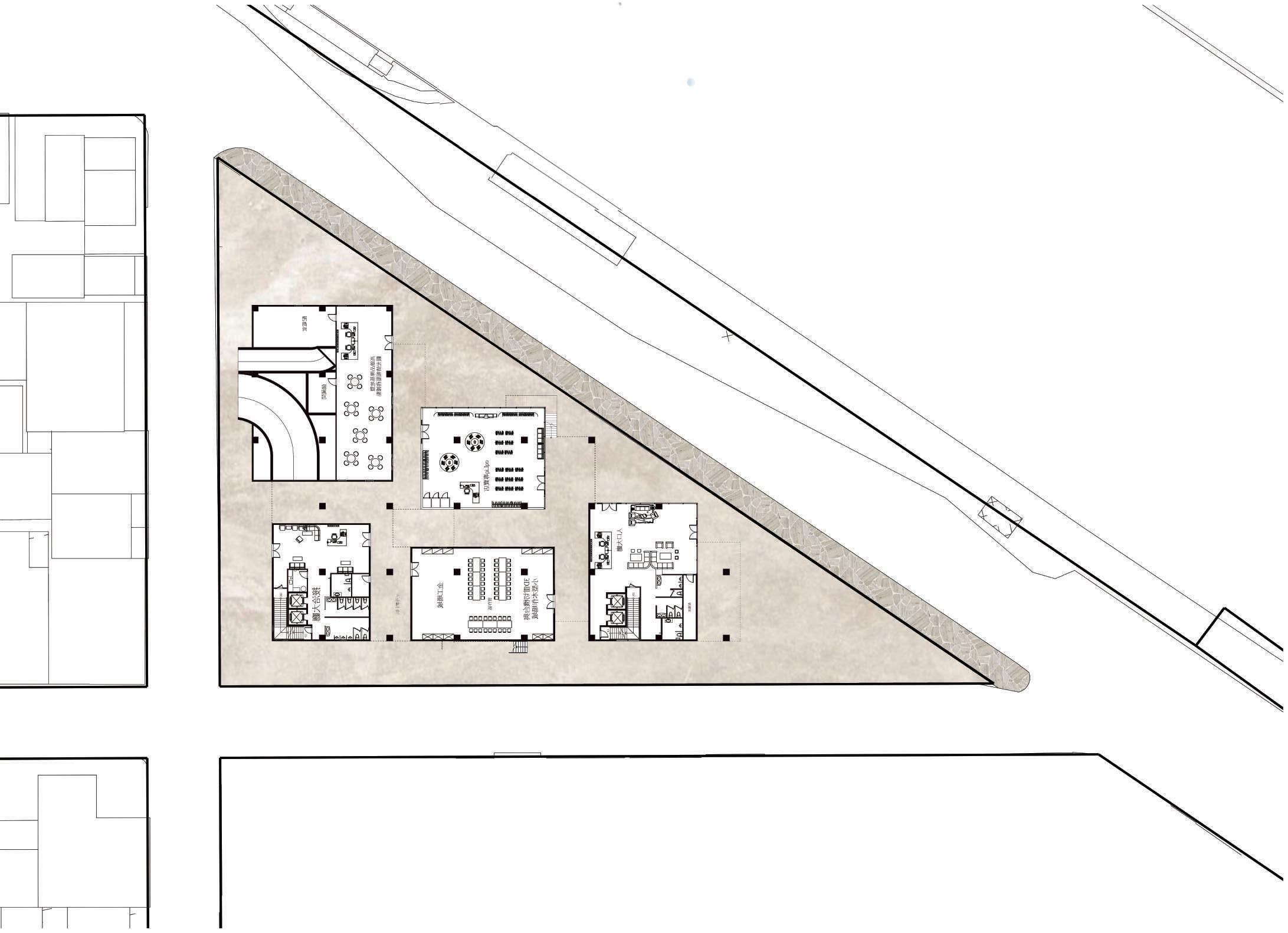

品牌空間

品牌研發/設計空間

文化展演空間

辦公公共空間

品牌主要空間

入口大廳

辦公私人空間

工坊/教室

半開放空間

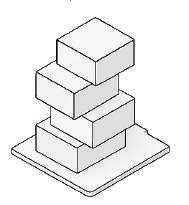

設計主軸聚焦在「量體堆疊」、「開窗語彙」以及「虛空間的對話」

三個面向。塊體堆疊與虛空間的處理我參考了妹島和世在代官山的設計語彙,

將整體量體打散、錯位堆疊,並在中間挖空,創造出中介空間, 例如空中平台或開放中庭。這些空間不只是造型語彙,

而是提供人與人交流的場所,強化建築的公共性。

服飾店

走秀舞台

整體量體,操作上我將建築靠近海邊的方向做了降低,讓建築在視覺上退讓,減少對開放景觀的壓迫, 也讓自然光、風能更順利進入基地。而面對城市或社會住宅的那一側,量體則逐漸拉高, 企圖形成與都市的對話與張力。這樣的高低錯落,也讓建築更有層次感與天際線變化。

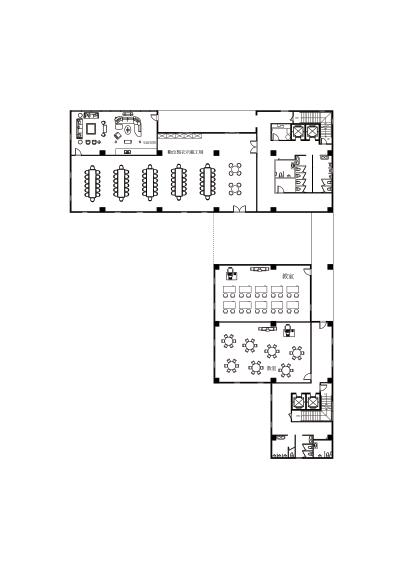

層藝共築

大三下

題目:實驗社會住宅

指導老師:楊欣潔

都市環境的垂直化,重塑社區互動模式,

居住人士為鼓山渡輪站附近的地方職人, 利用公共空間策略性安排於不同樓層,

以節點串連人際網絡,取代地面巷弄社交

空間,延續地方文化與技藝傳承,促進

跨世代共居,讓居住在此ㄉ青年能夠與

職人互動合作。將整體建築以模組化盒子的 方式組構,每一個盒子都是一個自成單元的

生活空間,包含住宅、工作坊、交流空間與 陽台平台。

盒子之間並非緊密堆疊,而是保留穿透空隙, 讓光線、風流與人流自由流通。

我們將公共交流空間穿插在不同樓層間, 如同垂直巷弄的節點。

樓層穿梭式的共享節點,讓住戶在上下樓時容易「碰面」。

這不僅是住宅,更是一個共創型生活平台。這是一棟會呼吸、會互動的建築; 也是一個能孕育世代共居與文化共創的垂直社宅。

與co-working的關聯

無障礙一房型

無障礙二房型

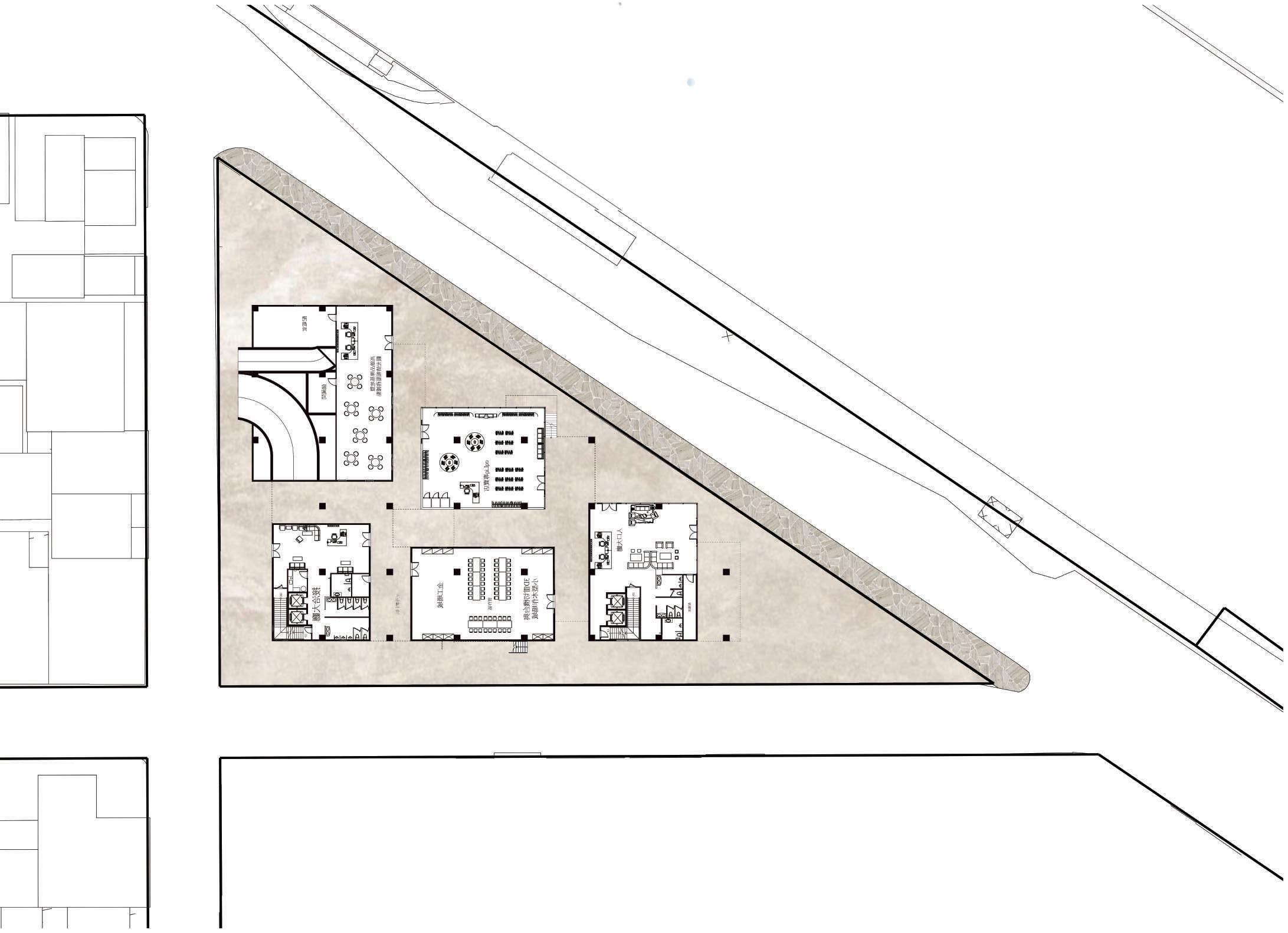

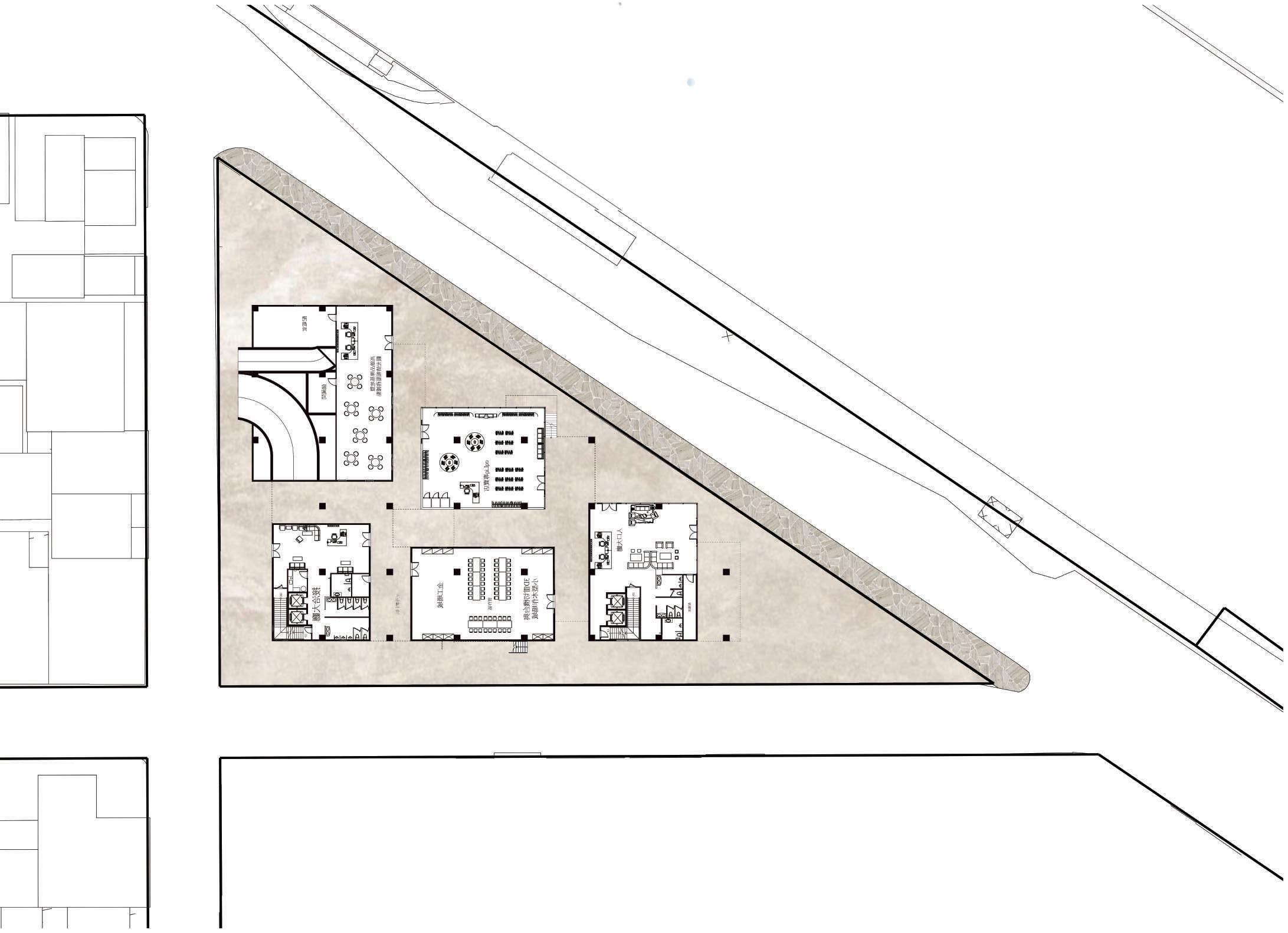

1F 配置圖

2F 配置圖

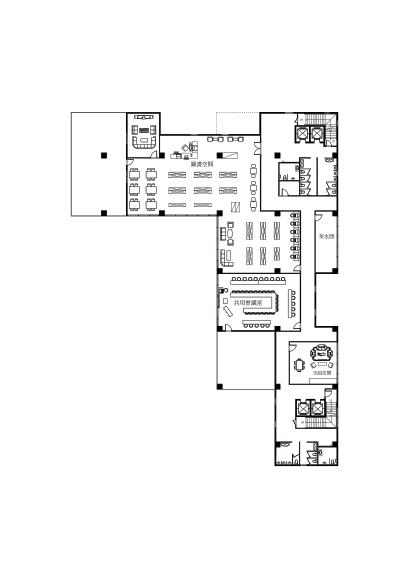

3F 配置圖

從外觀設計上,讓這棟建築不再是一個封閉的量體, 而是一個層層打開的立體街區。每個挑空的公共空間,透過樓梯讓人 穿梭來穿梭去。每個空間都面向城市不同的方向。每個公共空間以三層 為單位,從一個立面上可以看到有人在看書交流,有人在共享廚房備餐, 有人在露台夜讀,有人在木工坊聽著收音機做櫃子。

從渡輪站回來的人,抬頭望見這座建築,不會只看到冰冷的牆面, 而是生活的樣貌,是城市的一部分,是一個日常微光閃爍的社區地標。