1.はじめに

私は生まれながらにして祖父の設計した田舎の大きな 4つの庭がある戸建て住宅で育った。維持に は人の手がかかるものの、日々成長し時間が積み重ねられていく場所性を持つ庭の豊かさはコロナウ イルスが未だ席巻する今、その価値は、効率が重視され、時間の使い方が一様化する現在において、 再び見直されるべきではないか。庭にある場所性を共有していくことで、これを共庭(ともにわ)と 名付け、建築を近隣、地域、都市へと繋ぎ、新たな共同性を都市に埋め込んでいく。人口減少と未曽 有の環境悪化が叫ばれる今、未来に向けての日常の場を狭める縮小のデザインを打ち出し、身近な都 市である神戸三宮にて「共庭都市」を実践する。

2.問題/背景

道路と敷地内。公と私に隔てられた都市空間 人の流れを遮る用途地域境界に存在する街区 現在の三ノ宮駅から南に歩いていく中で、選定 敷地周辺で南側に行く人の流れが激減してい る。現在敷地には高層のオフィスビルが建って おり、異様な圧迫感を放ち、街を断絶している。

近代都市は都心郊外モデルにより、都心におけ る生活基盤が弱く、用途地域制による細分化で 敷地と道という公と私に隔てられた場所であ る。均質で繋がりが希薄で無味乾燥としており、 これから都心に住んでいく上で、身体的なつな がりが必要だ。

3.提案 ―共庭をもつ未来の都市を支える複合施設―

人々が改めて集まって暮らしていくためにも、「共庭」によって公と私の間に新たな「共」の場を 形成する。庭にあった関係性をメタファーに居住支援施設と周辺地域の機能を併せ持った複合施設 を提案する。都市に寄生するように共に変化しながらも人々の記憶に残り続ける建築となる。

私は生まれながらにして祖父の設計した田舎の大きな4 つ庭がある戸建て住宅で育った。維持には人の手がかかるもの の、日々成長し時間が積み重ねられていく場所性を持つ庭の豊かさはコロナウイルスが未だ席巻する今、その価値は、 効率が重視され、時間の使い方が一様化する現在において、再び見直されるべきではないでしょうか。庭にある場所性 を共有していくことで、建築を地域、町、都市に繋ぎ、愛を持ってこれから変化成長していくものとして設計する。

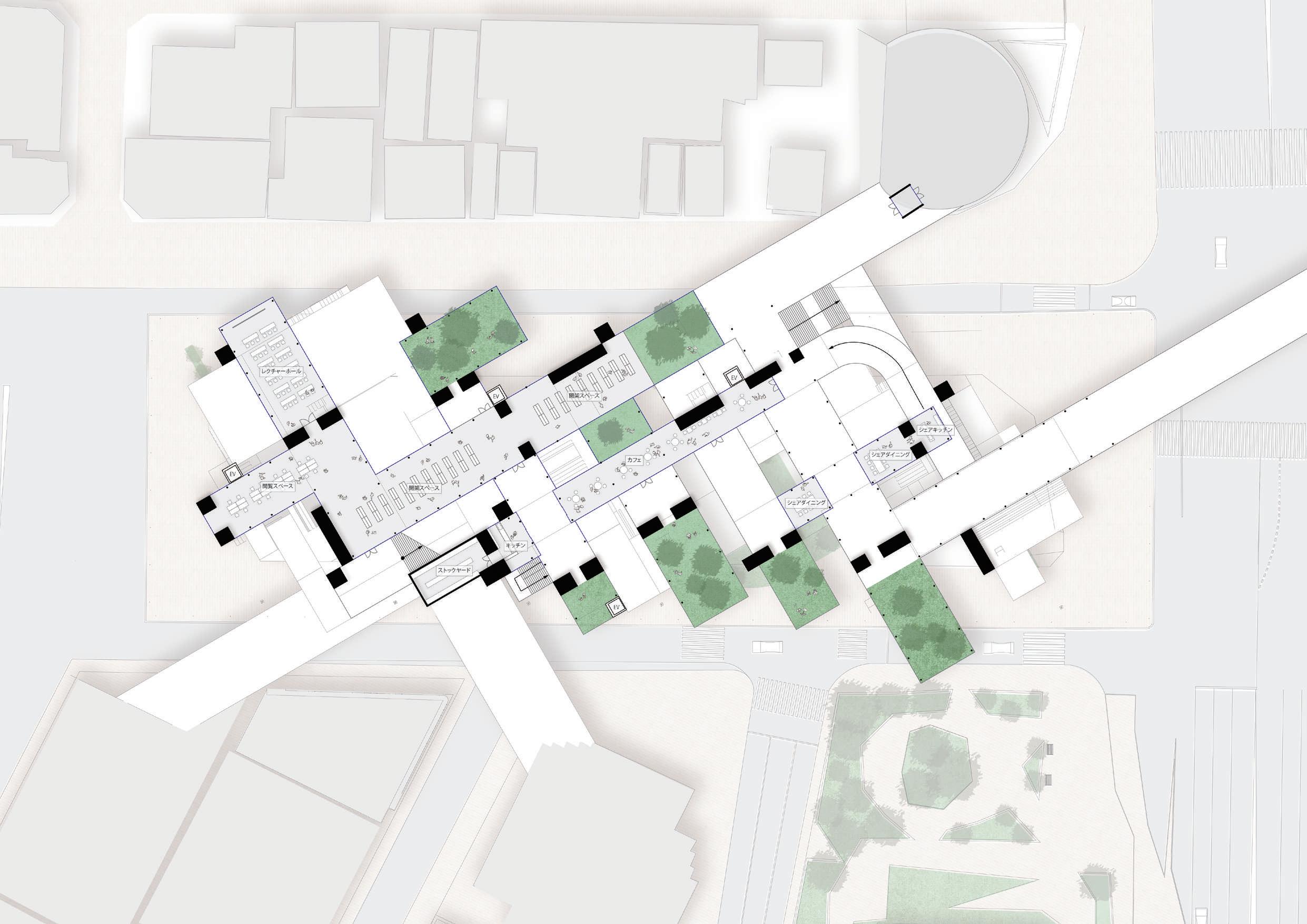

敷地は現在の三宮。神戸市役所前の一街区。フラワーロードと京町筋に接続する敷地。また 現在の用途地域制の境界部にあたる。現在は近代的な高層オフィスが建っているおり、どこ か人々が南へと歩くのを阻害する雰囲気を持つ。三宮は港湾都市として発達した地方都市で 近年の人口動態は減少傾向にある。元々海と山が近い商工業都市であったが、今の街中では それが感じられない。居住者含め徒歩 10 分圏内の同心円状 800 メートル居住者、また周囲 の用途地域の利用者を想定する。用途地域制、敷地と道の関係を再考し、周辺の用途地域に みられる機能を建築内へ持ち込み複合させる。また周囲の道に対して 30 度回転したグリッ ドにより敷地内外の関係性を再構築する。

現在地球では未曽有の環境悪化が叫ばれており、また先 進国である日本では人口減少という深刻な問題を抱えて いる。この二つの問題を解決するためにも未来に向けて 縮小のデザインが必要だ。持続的日常の場を狭め、古く から生活の場の中心であった現在の都市に新しい住環境 を整える。しかし近代の都市は都心郊外モデルにより、 都心における生活基盤が弱く、用途地域制による細分化 がおこり、敷地と道という公と私に隔てられた場所となっ ている。人々が集まって暮らしていくためにも、公と私 の間に新たな「共」の場が必要である。

現在の都市空間に本当の意味での公共空間はあるのだろうか。つなが りがない都市居住の人々たちは、どのようにして新しい愛着あるコ ミュニティをこれから育むことができるのだろうか。

現在人口減少が始まる地方都 市三宮で、これからの都市生 活を支えるための建築を提案 する。日本の都市に存在する 各建物周りに存在する余白空 間に注目し、敷地と道の関係 性を再考しこれらをつなぎ、 建築内で立体的に再編成し、 新たな共的場となる「立体的 公開空地」をもつ小さな街の ような建築を出現させる。こ の立体的公開空地をただの公 園としてではなく、住宅にあっ た庭のように所有感覚のある 場所を共有するように管理し、 コミュニティ形成やレクリ エーションの基盤となる共庭 として設計する。

日本の都市に存在する所有があいまいな敷地内の領域

管理する庭と必ず隣接( 内包) させ、 他の管轄の庭を一つ以上見れるよう に 平面的、断面的に配置する ただし、

*それぞれの庭は2つ以上のふるま いに管理される必要がある *庭は線状につながっている方が好 ましい *ふるまい同士は並列または一部融 合する

庭は植物を介して空間 や体験を自分で獲得で きる他者性を持つ存在 (場) である。本設計で は人と人の共のほかに さらに広義の共を目指 し、庭にある関係性を メタファーとして構成 する。

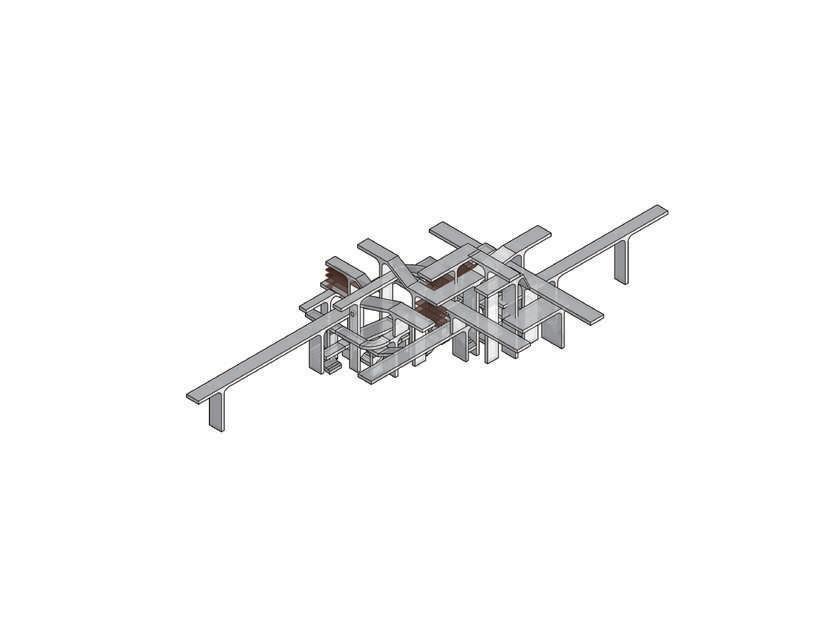

人々の共的生活を支え る庭の構造。くの字型 平面を基本として立体 的に構成。

庭の構造を骨格として 機能を配していく。ス

ラブは増改築可能でそ の時代の街のニーズに 合ったプランが埋め込 まれていく。

機能同士、庭と機能を つなぐ動線を巻き付け るように配置すること で、一体感のある街の ような建築が出来上が る。

共庭と定義する居住者が共同で育て、外からの施設利用者 もそこへアクセスし、関わることができる庭を中心として 建築を構成。

居住棟

・農家棟 24 人 土間 ・老人、近居棟 24人 ×3 スロープ、ゆったり ・子育て世代 24人 ×2 遊び多め、スキマ ・混合棟 24 人 ノーマル SOHO

みんなでそれぞれの 共庭を管理してい く。居住者だけでな く、ここを使う利用 者も庭にかかわって いけるためのシステ ムとすることで、ほ んとうの意味でみん なが庭の成長ととも に過ごすことがで き、愛着が生まれて いく。

B-Bʼ断面図 1:600

鉛直方向に大きく抜けるヴォイ ドは光を建築内まで届け、植物 の生育環境向上に寄与する。ま た光と風が抜ける心地よいいい 場所ともなる。断面上で周囲の 建物との物理的なつながりを見 ることができ、周囲の建物はこ の建築から新たなGLを与えら れる。

C-Cʼ断面図 1:600

建築内の空間的なつながりが 明解な断面。異なる機能を立 体的につなぐように共庭が配 置されている。また地下通路 との関係性も見て取れ、通路 上空に大きなヴォイドをとる ことで、地下にいることを感 じさせない明るい空間となっ ている。

南側立面図

高耐久のコンクリート構造による共庭の構造体と それを骨格に構成する機能の入る床が四角的に分 離して感じられ、レンガの重さと鉄骨の床部分の 軽さが対比的に表されている。

床の部分は基本的にガラス壁となっていること で建築内のアクティビティが街へとあふれ出す。

また共庭の部分は利用者と居住者によって育 ち、各々が当事者意識を持ち、街の風景を作って いく。

南東側ファサード。手前に見える神戸市役所の並木、共庭都市の庭、遠方に見える六甲山が呼応するよ うに風景を作る。少しずつ時間をかけて育つ共庭都市は次第と街の新しいランドマークになる。

北西外観パース。敷地北側に 位置する三宮センター街の細 い通路を南方へ進むと突如現 る共庭都市。ショッピングに 疲れた人達が、カフェを利用 したり、ギャラリーの展示を 見て一休み。もちろん庭を眺 めながらおしゃべりするのも よい。

敷地中心部を南北に走る大通り。三ノ宮駅からのメインス トリートであるフラワーロードと将来的な観光動線として 注目される京町筋を直接つなぐことで動線をスムーズにす るとともに、記号的に道と敷地の関係性を壊す役割を果た している。道を進むとそこには上空に様々立体交錯する庭 に包まれるような体験ができる。

住居から密接した上空の庭。都市において上空でも 地上部にいるような体験となり、居住者たちは周り のにわを共同で管理し育てていくことで、木漏れ日 や新たな風景を獲得する。また斜めになる庭の部分 は雨を地上部まで流す役割と、人の視線を遠方の六 甲山へと誘導し、借景とすることができる。

南側市役所からの入り口部分の風景。昼休憩でランチに来るサラリー マンや仕事終わりに立ち寄れるようなジムや図書館などが入る。

庭の初期構造体は初めにで き、立体公園として国営で利 用されるところから始まり、 少しずつ街に必要な機能の床 が出来上がっていく。さらに 庭の後期構造体が共庭都市と 周囲の建物をつなぎ、街に寄 生し、街を支えるようにして 生きていく。

また共庭によって本当の公 共空間が都市に埋め込まれ、 庭を育てた人たちが建築から 出て、各々庭を育て始めるこ とで、共庭の効果はさらに広 範囲にまで波及し、共庭によ る「共」が都市のシステムを トップダウンから住民主体の ボトムアップの構造へと変化 していくことを期待する。