DIALOGUE with WILD

INDEPENDENT LAYER X HOLE COMMMUNICATION

BEYOND OUR IMAGINATION

CULTURAL RECONSTRUCTION

TIENOWO

TUCK & OPEN

TRIANGLE & PEOPLE & TIME

IoTが進み自動運転が一般的になった2070年。賑わ いのランドスケープが主流となっている街に、少 し閉じた半私的なランドスケープを 挿入する。現代のパブリックスペースは誰もが使え るようになっているため、開かれすぎており、実際 は日本人の身体感覚に合わず使われていない光景を 度々目にする。そこで、メリケンパークと第三突堤 という賑わいの場の間となる海上に歩行空間と周り から離れてたたずめる空間を設計した。現在ある高 架道路の一部と船着き場の機能を転用して、神戸 の街は植物や海などの野生と対話でき る新たな楽園を獲得し、様々な関係性につ

学生、高齢者、観光者、市民。不特定多数の人々が交 錯するこの六甲という敷地にそれぞれの利用者が心地 よく生活するためにそれぞれに対して独立した生 活基盤となる床を挿入する。その床では似 た利用者たちがフロアを回遊しながらコミュニケー ションを深めていく。その中で利用者たちはふと穴

空間を豊かにする要素を埋め込むことで多様な居場所 を作り出し、住民たちは敷地の中で時と生活を重ね合 わせながら場を巡るようにして毎日を過ごす。各住 居の躯体を伸ばすようにして構成された身体 スケールを保った切妻屋根の大空間。

かれた人々が一時その関係性から解放される。また

そこでは様々な人が巡り合い、建築に人々の生活が絡 まるなかでヒト+ケンチクで新し

孤立に直結し、問題が深刻化しやすい。

に出会い、そこでは違う目的の利用者たちが親睦を深 める。それぞれの層が互いにせめぎあいなが らこの六甲の地に独自の磁場を形成することを提 案する。

六甲山麓に位置する灘丸山公園。その敷地は山道 を登った先に急に現れる平らな土 地だった。自分はその土地に入る前はそのまま傾斜 が続くと思ったが、実際は平で昔は山だった場所が 切り開かれている。そしてその土地は今桜の名所に なったり、休日は様々な家族が集まるとても豊か

敷地のある西宮市では、中産階級の多い住宅街に紛れ、相対貧困層と呼ばれる人々が 点在している。相対貧困層は住まいの外とのつながりの喪失が、社会からの

い風景が創出される。集まって住み、家族に変わる他 人と住うことで、ある「場」、それもコミュニケーショ ンの場がたち現れるとき、そこには普段の生活では味 わうことのできないグルーヴ感のある濃密な時間を過 ごすことができるのだ。

な公園になっていた。そうだと思っていたものが 実際は違い、それが心地よさを持っているこの土地 が意想外であったことからここにそんな意

中でも片親の子育て世帯は相対貧困に陥りやすく、特に外とのつながりを必要とし ている。彼らを対象に、子育て空間を共有することで、住まいの外や地域社会との新 しいつながりを持った集合住宅兼児童館を提案する。

地域住民が、より交流を深め自分の新たな 居場所を見つけることができる図書館。

想外な心地よさを持つセミナーハウスを設計 した。

敷地は、路地を挟んで二つに分かれる。そこで古来より存在する、「両側町」

さらに人々が巡り合うことで連鎖的に地域は広がって いき、最終的には知でつながった新たな 都市圏を形成する上での1つの核となる。

の概念を用いて建築とする。両側街とは、道を挟んで両側の家が一つの単位となり共 同体を形成するという考え方で、道を皆で共有している意識がコミュニティを形成し、 社会的な外とのつながりを生み出す。つまり挟み込まれた道は外部でありながらも、 住民の共有意識から内部化されていく。

設計ではまず、路地という外部空間を、児童館機能を備えた集合住宅によって挟 み込むことで、生活空間に取り込む。これにより、子育て空間が地域の住民と 共有され、住民に社会とのつながりが生まれる。次に、この仕組みを各住戸のレベル まで落とし込む。子育て機能を持つ共有空間を、分割した一つの住戸で挟み込む ことで、住まいの内側に取り込む。これにより子育て空間を共有する意識から、住人 同士にも互いにつながりがうまれる。このように、外を内で挟み込む関係によって、 新しい外とのつながりを作り出すことを目指す。 切妻屋根が重なりあってできる中間領域に

リーバイストラウスは今のファッションには 欠かせない存在であるジーンズを作った。その影響力は世界 中へと及び、ジーンズは様々な文化と交錯し数々の歴 史を紡いできたのである。実はその中でも日本とリー バイスにはとても深い関係性にある。日本でジーンズはだだ のワークパンツからボロやビンデージジーンズとして ファッションへと昇華したのだ。このことをもっ と多くの人に知ってほしい。またジーンズの良さを改めて感 じてほしい。この建築ではそんなリーバイスが日本的だと謳 う「再構築」でメモリアル空間を表現した。

これが今回、この六甲駅から南側にある敷地に新たに計画す る図書館である。六甲は都市へのアクセスが良く、通勤、通 学する人のベットタウン的側面がある。そんな人々が身近な 場所で、一日中過ごせるサードプレイスのような場 所を提案する。

日本は今個人社会を通り過ぎ、孤立社会とも呼ばれるように なった。日々にストレスがたまり、周りの人を知らずに過ご している毎日に刺激と癒しをもたらしてくれるのが六甲で有 名な商店街の中でのコミュニケー ションであると考える。

そんな商店街での雰囲気を取り込み、中庭を核とした内に開 いた図書館を計画し、建物の中ではコミュニケーションが活 発化する空間を多数設け、また天井の高さや場の使用目的を 建物ごとで変えて自分が居心地の良さを感じ、

探せる図書館を提案する。

PROFILE

1997.11

三重県伊勢市生まれ

松阪市立中川小学校卒業

松阪市立嬉野中学校卒業

三重県立津高等学校卒業

神戸大学工学部建築学科入学

遠藤研究室所属

SIDEJOB

2018.6 2020.3

竹中工務店模型アルバイト タトアーキテクツ/島田陽建築設計事務所 オープンデスク

LANGUAGE

Japanese

English (Intermediate level)

篠原敬佑 | KEISUKESHINOHARA

CLUB

水泳/そろばん/習字/空手/英会話

Archi CAD Rhinocerous Cinema 4D

LUMION

Illustrator

Photoshop SKILL

01 DIALOGUE with WILD

4回生前期設計課題 神戸ウォーターフロント ランドスケープ 京都ランドスケープ展2020出展予定

05 知恵のワ ~共鳴現象~

2回生後期設計課題 地域の図書館

02 INDEPENDENT LAYER x HOLE COMMUNICATION

3回生後期設計課題 station x campas 学内講評会選出作品(3票)/KUAJ掲載作品

03 意想外 の先にあるもの。

3回生後期設計課題 セミナーハウス 第51回DAS・毎日デザイン賞《金の卵賞》 入選

2020年度日本建築学会設計競技「外との新しいつながりを持った住まい」 共同設計者:篠山航大、長田遥哉 第七回ポラスコンペティション「地球につながる新しい風景」 共同設計者:幸田梓 06 はさんで ひらいて ~子どもがつなぐ未来への道~

04 Cultural Reconstruction ~memorial of Levi's~

3回生前期設計課題 メモリアル空間 学内講評会選出作品

EXTRACURRICULAR

TATO ARCHITECTS INTERNSHIPS TERM: two weeks

DIALOGE with WILD

設計期間 2020.06 - 2020.08

プログラム パブリックスペース

敷地 兵庫県神戸市中央区

IoTが進み自動運転が一般的になった 2070年。賑わいのランドスケープが主 流となっている街に、少し閉じた半私

的なランドスケープを挿入する。現代 のパブリックスペースは誰もが使える ようになっているため、開かれすぎて

おり、実際は日本人の身体感覚に合わ ず使われていない光景を度々目にする。

そこで、メリケンパークと第三突堤と いう賑わいの場の間となる海上に歩行 空間と周りから離れてたたずめる空間 を設計した。現在ある高架道路の一部 と船着き場の機能を転用して、神戸の 街は植物や海などの野生と対話できる 新たな楽園を獲得し、様々な関係性に つかれた人々が一時その関係性から解 放される。また残された高架構造は神 戸の街の新たなランドマークとなる。

緩い勾配の階段を降りていくと、海と体がつながっていくように感じ、先端では自分だけの海を楽しむ。

突如現れる異質な筒。降りていくと気が付けば海の中に潜り、音のない静かな空間で思いを巡らすことができる。

少し多人数に開かれた桟橋。潮の緩慢により時間帯で場が変わり、毎度違う表情を見せる。

平面詳細図1 1:100

平面詳細図2 1:100

INDIPENDENT LAYER

X HOLE COMMUNICATION

~ 六甲における駅と大学の複合施設~

設計期間 2019.12 - 2020.02

プログラム 駅/大学キャンパス

学生、高齢者、観光者、市民。不特 定多数の人々が交錯するこの六甲と いう敷地にそれぞれの利用者が心地 よく生活するためにそれぞれに対し て独立した生活基盤となる床を挿入 する。その床では似た利用者たちが フロアを回遊しながらコミュニケー ションを深めていく。その中で利用 者たちはふと穴に出会い、そこでは 違う目的の利用者たちが親睦を深め る。それぞれの層が互いにせめぎあ いながらこの六甲の地に独自の磁場 を形成することを提案する。

SITE PROGRAM

観光地である六甲山、都会にアクセスのいいベッドタウン、大 きな大学が複数ある学生の街と様々な顔を持つ六甲には不特定 の人々が入れ替わり錯綜する。

独立した床

無数の人々が交錯する土地性を整理するための床。全部で3 層あり下から市民の層、駅利用者の層、大学利用者の層。そ れぞれの層で似た利用者は親睦を深める。

実の穴(吹き抜け)

ここでは大きな建物に光と風を通し、また各床間 の視線のコミュニケーションが生まれる。ここに は各床を行き来するための動線やベンチなどが置 かれ自然と人々が集まる。

虚の穴(木のヴォリューム) 柱

この中にはカフェやライブラリ、ホールなどの情報発信施設が入り、この 中でこの中で違う利用目的の利用者たちは親睦を深め、その様子は内外に 発信されていく。

建物全体を400x400、8mのグリットで柱を配置し支える。 こうすることで建築のプランが自由になり各床はワンルー ムのようなプランが可能になる。

実の穴。吹き抜けであり 各層をわかりやすく突き 破ることで層の透明化が おこり視線の抜け、光、 風の抜けをもたらす。

実の穴(吹き抜け)

虚の穴。これはヴォリュー ムであり、情報発信施設 が入る。一見閉じたよう

に見えるが、その中に入っ てみると、各層同士が交 わっているのを事後的に 虚の穴(木のヴォリューム)

ハコの向きは人の流れを呼び込む。またハコはそれぞれが情報発信の場となり、街に溶け込んでゆ く。

実の穴の周りは活動が活発になりそれから離れるほどに活動はプライベートになっ ていく。

課題概要

STATIONxARCHITECTUAL STUDIOS 敷地は阪急六甲駅北側プラットフォーム沿いの区画。ここ に建築教育施設、建築の周辺にかかる情報の発信拠点、そ して駅機能の複合施設を計画する。

阪急六甲駅、普段のある一日の乗降客数は 29,566 人。一方 教育施設の主たる利用対象者は神戸大学建築学科関係者約 350 人。そしてここでの情報の受信者は不特定多数、無数の 市井の人々。ここを通過または滞留·滞在そして交錯する 人々が建築やそのインフォメーションを介することで創造 的コミュニケーションが生まれ、多様なアクティビティが 可視化される場所。このようなイメージを顕在化させる、 唯一無二の、ここにしかない磁場を創造することが本課題 の主旨である。

■附帯条件 駅機能は敷地内のいずれかに再構成する。既存バス·タク シー乗降機能は敷地外の隣接地に移設するものとし、計画 敷地内には不要。教育施設は建築学科に所属する学部生、 大学院生、社会人、研究者、教授らが主たる利用者。情報 受信者は建築のみならず関連する分野のインフォメーショ ンや展覧会、ショーなどに集う人々。それぞれの機能は独 立することなく幅棲する形態をもつコンプレックスとする ことが望ましい。建蔽率·階数は規定しない。但し、周辺環 境に配慮したものとし、ランドスケープデザインも建築と 同様の地平で思考する。施設の延面積は8,000 m程度。

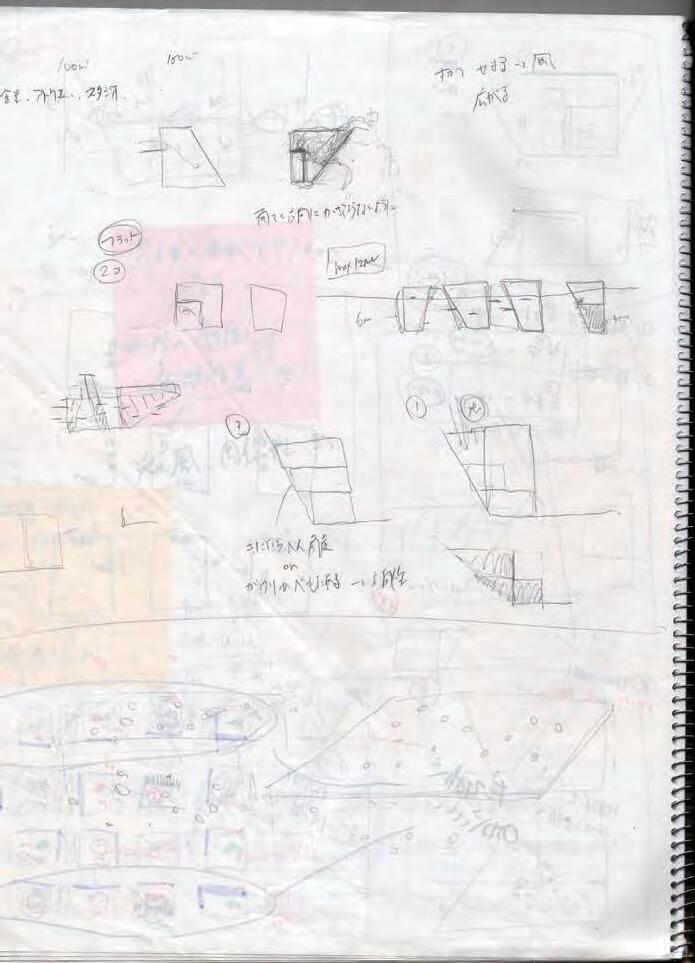

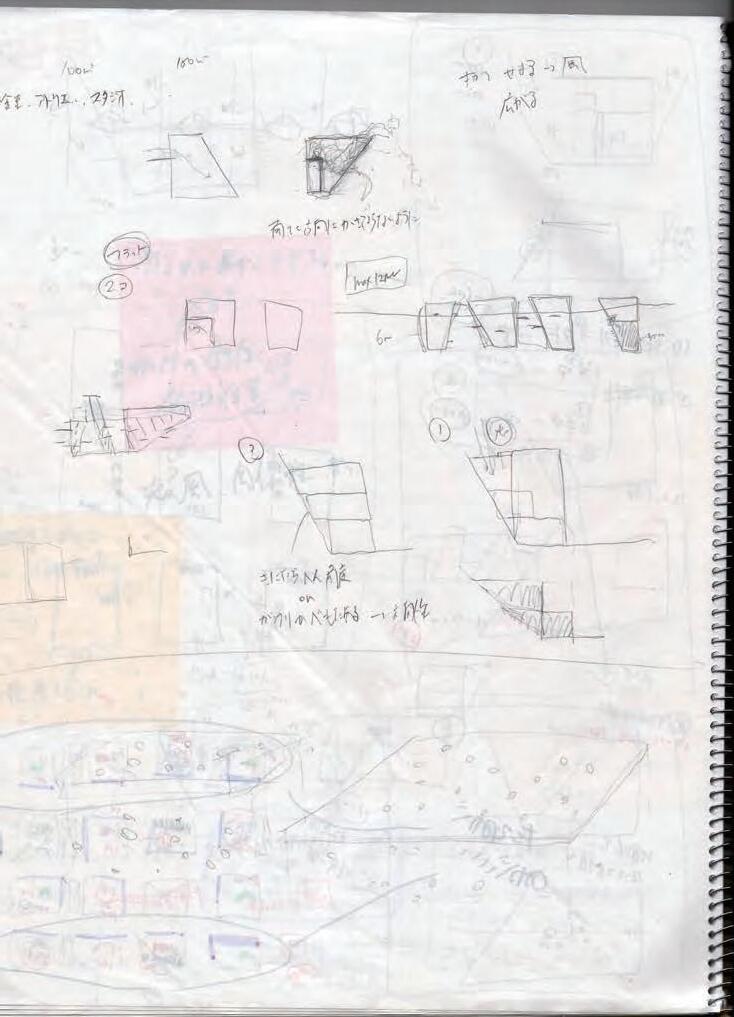

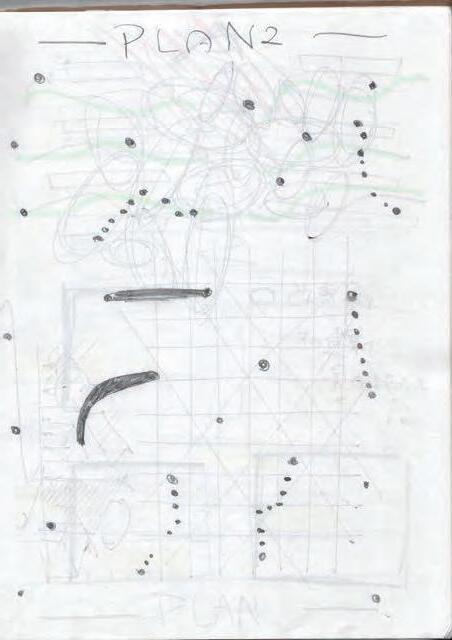

周辺から連続するように施設に入れるよ うなことを考えていた初期。プライベー トな機能は上層に。

大学、駅、既存あった生活用品を買うた めのショップの配置スタディ。各層に3 つの機能があり、上に行くほど大学機能 が多くなる。

敷地周辺情報の検討。たまれる場所がなく、景観が悪い。細長い敷地で南北の迫りが窮屈である。これに対して、アトリウムと屋上庭園で上への上昇感か ら窮屈さと居場所景観すべてを解決する。

箱と層という建築言語が出てくる。機能 を箱に収めその周りの自由なスペース。

町の井戸が暫定コンセプト。この施設に 街の人が光やコミュニーションなど様々 なものを汲みに行くイメージ。

箱同士の関係性と穴が開いた層と箱の機 能の関係性をスタディ。穴から遠いとこ ろにプライベートなものを置くことが確 定。

箱と層どちらが勝つのか、またそのヴァ リエーションによって獲得できる空間性 をスタディしていく。

箱の形をもっとぐにゃぐやにしてはどうだろう。このあた りから一番大きいホールの中身のことを並行してスタディ し始めた。

平面のスタディ。L字壁により様々な居場所をスタディ。 中心性はない。

コンセプチュアルな断面のダイヤグラムスケッチ。層と箱 の関係性を遊びながらスタディ。

L字壁ももっと自由に配置。XY軸に縛られない斜めの軸が 出てくる。

層にヴォイドをあけ、アトリウム(後の実の穴)を考えて いく。ここに動線、風、光などが巻き付いてくるイメージ。

断面イメージ。上層ほどスラブ厚が小さくなっていくイメー ジ。上昇感を獲得できる?

平面のスタディ。柱の位置によって居場所が生まれてくる ようなことを考えている。中心性はない。

アトリウム部分の解像度を上げる。上に行くほどセット バックすることで上昇感と上から見下げの抜けを作る。

上昇感の先にあるクライマックスとして屋上庭園を作る案。 上から外周面を降りてくるように庭をつなげるイメージ。

箱と層のスタディ2。新たな空間性の獲得と期待感の演出 について考察と試行。

屋上庭園、アトリウム、平面形態の関係性をスタディして いる。

箱と層の全体の関係性をまとめるために案だし。このあた りで層と箱には勝ち負けはなく違うものを担保するものだ と考え始める。

建築内部も屋上庭園が下りてきて、緑に建築がむしばまれ ていくイメージ。

斜めの層再び。レムコールハースのジュシュー大学図書館 コンペ案が参考事例。

箱と層の関係性のスタディに立ち戻る。箱の中での人々の 出会い方に注目し始める。(後の虚の穴)

各層が、下から地域住民、駅利用者、大学利用者の活動の層になることが確定。実と虚の穴を介して、 三者はコミュニケーションをとり、そこが地域への情報発信の場となる。

アトリウム周りのイメージスケッ チ。動線と上昇感。

平面のイメージ。穴がPUBLIC。そ の周りのPRIVATE。

トレーシングペーパーを使って各層同士の関係性を確認。穴から遠ざかるようにプライベートな箱を置いていく。

断面イメージ。 アトリウム周りの断面性のヴァリ エーションの検討。

少しサブ的要素になった屋上庭園の 配置。とびとびにして置いていく。

各層高さの検討。視線や居心地、階 段のつながりから考える。

アトリウム部分の階段の構造の検 討。吊りを検討している。

初期のコンセプトモデル。箱と層

層同士が斜めになり溶けて一つになるようなイメージのもとできた2つ目の模型 ライトウェルを取り囲むように箱を配置。層は水平に。

スタディ模型集

ドミノシステムを用い各層のプランを自由に組み立てていく。家具配置やプロポーションを見ながらライトウェルの位置を調整し、それに巻き付くように機能を収めていく。

アルミサッシ

ステレンスシーム溶接 t=0.4 ポリエチレンフォーム t=4.0 ゴムアスルーフィング t=1.0 耐火野地板(硬質木片セメント板) t=20 母屋材:St□50×50×2.3、□30×60×2.3の2タイプ 硬質ウレタンフォーム t=35(CH=4000以下はロックウール吹付 t=45)

H鋼 194×150×6×9

結露受け

鉄骨柱(400mm)+耐火塗料

コンクリート金ゴテ押さえ t=100(膨張剤、メッシュΦ6.50×50 +浸透性コンクリート表面硬化剤塗布 スタイロフォーム t=25 樹脂ベニア t=12

根太:St□50×50×t=2.3+補強束立柱:St□50×100×t=2.3 硬質ウレタンフォーム t=25 H鋼 194×150×6×9 コンクリートスラブ t=200

床 モルタル下地 長尺塩ビシート スタイロフォーム t=50

意想外

の先にあるもの。

設計期間 2019.10 - 2019.12 プログラム セミナーハウス

敷地 兵庫県神戸市(現灘丸山公園)

六甲山麓に位置する灘丸山公園。そ の敷地は山道を登った先に急に現れ る平らな土地だった。自分はその土 地に入る前はそのまま傾斜が続くと 思ったが、実際は平で昔は山だった 場所が切り開かれている。そしてそ の土地は今桜の名所になったり、休 日は様々な家族が集まるとても豊か な公園になっていた。そうだと思っ ていたものが実際は違い、それが心 地よさを持っているこの土地が意想 外であったことからここにそんな意 想外な心地よさを持つセミナーハウ スを設計した。

創造スタジオⅠの入り口からの見上げ。

PROBLEM

インターネットの普及と「もの」を生み出すテクノロジーの進歩により数多 くの新しいアイデアが生まれようとしている。しかし、情報、技術の共有は まだまだ進んでいない。

昔は山だったところが、企業の専 用グラウンドにするために切り開 かれ、その後の跡地が今の灘丸山 公園である。周りは急峻な傾斜地 であるが、その山の中腹に平らな 土地ができ、地域の人に長年愛さ れてきた。

昔は山だったところが、企業の専用グラウンドにするために切り開かれ、その後の跡地が今の灘丸山公園である。周りは急峻 な傾斜地であるが、その山の中腹に平らな土地ができ、地域の人に長年愛されてきた。

下側にすぼむカタチは重力換気を引き起こ し、また上側に広くなっていることで、人々 に開放感を与える。また天空からの光を取 り入れやすい。

上側にすぼむカタチは上空からの風を誘い 込むだけでなく、人々に落ち着きと安心感 を与える。また周囲に与える威圧感も少な く、壁面採光で光を取り込みやすい。

SOLUTION

ある一定の期間空間を共にし、集中した活動や共通の目的をもって活動する 近畿圏の大学、会社合同のプラットフォームとなるイノベーション施設を提 案する。ここではセミナーや共同制作、スタジオ、社会との連携など様々な 活動に対して自由で豊かな場を提供することを目的としている。

CONCEPT

今回の提案では土地性に注目し、建築との意想外な出会い方を提案する。建 築によってこの地で過ごしたこれから必要となってくる他種の業界間でのプ ラットフォームを構築し、この灘丸山公園という場でしかできない忘れられ ない経験を研究者や学生に培ってもらい、日本の将来の発展がより加速して いけるようなことを願って設計した。

普通建築というのは通常外部から半屋外、半屋内という風に徐々に奥、つまり最内部へとはいっていくもので ある。しかし今回の提案はその内部に入ろうとした際に、その先に意想外な外部が待っている。斜め壁が二方 向についている内部と思われる黒いBOXに入っていくとそこには心地よい空間が待ち受けている。

課題概要

近畿圏の大学のためのセミナーハウス

大学内での活動としての講義や演習·実習とは別に、ある 一定の期間、空間を共にし、集中した活動や共通の目的を もって活動する場が求められている。この課題は、近畿圏 の大学共通施設として位置づけ、セミナーや共同制作、ス タジオ、社会との連携など学内では難しい様々の活動に対 して自由で豊かな場を提供することを目的としている。

■計画敷地

計画敷地は、神戸市灘区の山麓市街地に位置する灘丸山公 園の土地を想定する。現在の公園用地の全部または一部を セミナーハウス用地として使い、敷地へのアプローチも南 側の道路をそのまま利用するものとする。

■建築概要

建築施設の延べ面積は 4,000 程度とし、階数、構造は自由 とする.

■利用者

施設の利用者は主として大学生、大学院生、大学教員であ り、15人単位(10 人~ 20 人) が6組宿泊でき、最大で 150 人の学生が共同で研修できる施設とする。また、指導 教員や外来者が別に 15 人宿泊できる諸室を確保するこ と。

「ない」から「意想外」へ

画像左上と右下からのアクセス から考え始めた。駅からは遠い ので車での来訪を想定。駐車場 のある北西側を、普段の利用者。

南東側を地域の人が来ると想定 し、主要な機能を中心に置きな がら、研究棟を西、宿泊棟を東 側に計画した。

山が近く、海が見える眺めがい い土地なので、南北での居心地 が最大化するように計画し、要 所に交流のオープンスペースを 設けた。

この場所での非日常的な魅力に 土地との出会いからインスピ レーションを受け、山が切り開 かれなくなっているというとこ ろから、「ない」とふと感じれる 空間がこの土地での過ごし方と 考え始める。