Un écoquartier dans la ville de Kinshasa

Elaboré par : DIVINE KIMPEMBE DEMA

Encadré par : Madame BEYA ZRELLI Année Académique : 2021/2022

République Tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique.

Ecole Pluridisciplinaire Internationale de Sousse.

République Tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique.

Ecole Pluridisciplinaire Internationale de Sousse.

DEDICACE

A mon héros de père, Théo KIMPEMBE NATHANA, lui qui, par ses prières, ses énormes sacrifices, sa confiance en ma personne, a su être présent pour moi, répondre à mes besoins et me motivant au quotidien afin d’atteindre mes objectifs.

A mon héroïne de mère, Geneviève DEMA ULULUAL, que je considère comme mon amie, ma conseillère, elle qui, par ses prières, ses nombreuses paroles d’encouragements, son soutien moral, son estime en moi, s’est montrée présente dans l’élaboration de ce travail.

Aux trois magnifiques petites sœurs que Dieu m’a données, Kerene, Evodie et Eunice KIMPEMBE, elles qui sont toujours présentes pour moi, par leurs conseils, encouragements, prières et confiance en moi.

Je vous dédie ce modeste travail, ce dur labeur qui couronne mes efforts fournis pendant cinq années d’Etudes.

REMERCIEMENTS

Honneur et reconnaissance soient rendus à Dieu, créateur et décideur de toute chose ; lui qui m’a fait grâce d’arriver jusqu’à ce jour et qui m’a permis d’effectuer ce travail.

Ceci est aussi le fruit des conseils, d’encouragements, d’assistances de plusieurs merveilleuses personnes auxquelles j’aimerai adresser mes vifs remerciements ;

A madame Beya ZRELLI qui a accepté de m’accompagner dans l’élaboration de ce travail comme encadreur, elle s’est montrée présente et disponible pour moi malgré son agenda chargé.

A mon école, Ecole Pluridisciplinaire Internationale de Sousse et à toute l’équipe pédagogique, qui ont assurés ma formation depuis la première année jusque-là, en m’apprenant et me transmettant des connaissances sur ce noble métier d’architecte.

A toute la famille KIMPEMBE et DEMA, pour leur soutien spirituel, financier et moral.

A mes deux compagnons de lutte, YOUSSOUF Cissé et BI Gabin Tra JOSE, avec qui nous avons effectué ce long voyage en s’encourageant mutuellement.

A mes deux ainés académiques ABOUBAKAR Siddick et MAHAMADOU Idrissa qui ont toujours été prompte à m’accorder leur temps, aide et à répondre aux nombreuses questions que je pouvais me poser.

A mon église Reformée de Sousse pour tout le soutien spirituel et encouragements.

Au Groupe Biblique Universitaire de Sousse au sein duquel j’ai appris beaucoup de choses qui m’ont permises de m’organiser et d’être responsable de moi-même tout au long de ce travail.

A mes amis et grand-frères pour leurs apports intellectuels sur ce travail, je cite spécialement Hans MALALE, Yves-Laurent NZOLA, Serge ITABA, Jessie MATAYA, Tegra VAN-MPAM et Emmanuel KOLELA.

A mes potes qui me procurent de la joie au quotidien ; Josué MBAV, Alicia KILIMBA, Diana BESTIE, Eunice KOFINA, Willy BEYA, Jekhiel EBWEKE, Hdkat MOTEMA.

Et pour finir, mes sincères remerciements à l’endroit de toute personne que je n’ai peut-être pas pu mentionner particulièrement par peur de l’oublie mais qui de près comme de loin a contribué à l’aboutissement de ce précieux travail.

Le confort, avant de toucher le physique de l’homme, est d’abord psychologique et cela est favorisé par l’environnement dans lequel il vit. La ville de Kinshasa, ayant une croissance démographique en plein essor, a le besoin de vivre dans un environnement bien aménagé.

En 1967, pour n’évoquer que cette période cruciale, des quartiers résidentiels de haut standing de vie sont créés à Kinshasa (MaCampagne, GLM, RIGHINI, etc.). Ces nouveaux quartiers destinés essentiellement aux bourgeois, sont dotés des routes asphaltées et des parcelles vastes de grande surface mesurant 1000 m² chacune et, disposant d’un système d’assainissement adéquat pour la gestion au quotidien des ordures ménagères et la canalisation des eaux usées, de pluies et de rivières.

Quelques 30 ans plus tard soit en 1997, Kinshasa change de physionomie et est confronté à un accroissement rapide de sa population, les érosions dévastatrices accompagnent l’expansion de la ville aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest avec ampleurs dans les anciennes communes. La crise du loyer est devenue un fait palpable et pousse les gens à habiter les terrains accidentés et escarpés ; la débrouillardise et les emplois informelles nourrissent plus de la moitié de la population locale.

La ville à l’heure actuelle a une forte densité populaire, les parcelles de moindres surfaces deviennent sur occupées contenant parfois 6 à 12 personnes par ménage (Selon une enquête effectuée sur le quartier d’intervention). La majorité de la population est dans l’incapacité de se louer ou même de se payer un logement adéquat par manque de moyens, ils préfèrent donc s’entasser dans une maison dont la superficie n’est aucunement proportionnelle aux nombres des occupants.

Malgré quelques initiatives prises tant publics que privés pour construire des logements destinés à la population ; les rites et habitudes des habitants dans ces constructions, sont totalement abolis pour seulement un contentement. Étant persuadé que chaque être humain se doit d'apporter sa pierre dans l'édifice du plein développement de la race humaine de quelconques manières, nous nous sommes proposés dans ce premier travail qui constitue notre épreuve finale dans notre formation d'architecte, de ne pas seulement proposer un contenu riche en beaux-arts sans une cible bien précise.

Nous avons tenu, avec toute la technique apprise à L'EPI, de proposer une solution convenable au problème de logement dans une commune assez reculée de la Ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo surnommé BUMBU précisément dans le quartier MATADI. C’est à travers une nouvelle formulation du renouvellement urbain, de la construction de la ville et de l’application d’une nouvelle procédure de Projet Urbain, en se référant au développement durable, l’écoquartier ou le quartier durable, offre un éventail d’atouts, par lequel on peut espérer une issue à cette crise qui secoue l’habitat dans la ville de Kinshasa.

Ce grand défi est donc non négligeable.

PROBLEMATIQUE

Il est important de souligner que vivre dans un environnement propice à l’amélioration durable est nécessaire car l’homme, dans sa nature, recherche sans cesse un épanouissement qui demeure dans le temps.

La ville de Kinshasa situé à l’Est de la République Démocratique du Congo, comptait au dernier recensement une population de 17 millions d’habitants (2020), Ce qui fait d’elle la ville la plus peuplée du Pays. A l’égard de cette surpopulation, les habitants se retrouvent dans des quartiers très denses vivants dans l’entassement et le contentement. Les techniques patrimoniales et culturelles étant bafouées, dans la majeure partie, les constructions répondent aux moyens financiers de ses habitants en mettant à l’écart les normes d’une architecture respectant la dignité de l’être humain.

Le cadre n’étant plus aussi naturel et la culture étant ainsi dévalorisée, les conséquences se font davantage ressentir par la population qui se retrouve mal logée, vivant dans l’inconfort. La population urbaine à Kinshasa est aujourd’hui exposée à une croissance urbaine peu soucieuse de la dégradation de la nature. Après plusieurs décennies de destruction de la nature et de l’environnement, la ville est devenue difficile à contrôler. Laide par les constructions monotones qui se réalisent dans l’urgence et le laisser aller.

Alors que dans le monde, nous assistons à la concrétisation des agendas 21, et à la multiplication des rencontres des opérateurs de la ville dans le but de changer les idées et de tracer des nouvelles stratégies. Nous assistons aussi à la construction des « écoquartiers », une approche qui gagne du terrain par des textes solides et par un encouragement de tous les intervenants de la ville dont, l'habitant conscient de l'apport de telles constructions. La Ville de Kinshasa reste encore insensible face à ces réalités.

Ainsi, cette analyse nous pousse à soulever quelques questions qui nous permettront à mieux cibler le sujet dont il est question.

• Comment intervenir dans un quartier populaire existant avec une identité et une histoire qui lui sont propres afin atteindre les objectifs de la durabilité ?

• Quelle solution urbaine et architecturale apporterons-nous pour arriver à produire un projet urbain et architecture résidentielle avec un confort thermique et reposant pour l’être humain ?

Par ces deux questions, nous émettons l’hypothèse que « construire durable » serait la solution judicieuse qui répondrait à la problématique posée ci-haut car elle met en évidence le souci de durabilité de l’environnement et des bâtiments ; aussi le côté social des habitants, la culture et les habitudes de la population n’y sont pas abolis.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Afin de trouver des réponses à la problématique et aux questions soulevées, de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse prédéfinie ; et d’atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés pour ce travail, nous avons opté pour la méthodologie s’articulant autour de la recherche documentaire, l’étude historique de la ville, des collectes de données du terrain, l’analyse et le traitement des données et pour finir à l’élaboration de la proposition de notre construction durable.

• APPROCHE THEORIQUE

Cette étude est nécessaire dans notre démarche car elle nous aidera à compréhension des concepts évoqués dans notre projet tel que : la Smart City, les Bâtiments à basse consommation, l’Urbanisme durable, l’Architecture durable, Quartier durable, l’Architecture vernaculaire. Au-delà des simples définitions, nous essayerons de les décortiquer afin de retenir leurs apports dans l’élaboration de notre projet de fin d’étude.

• APPROCHE HISTORIQUE

Ici, nous comprendrons l’histoire de la ville de Kinshasa en générale, l’histoire de l’habitat en particulier, la politique de construction et son évolution dans le temps. Ce qui nous permettra de trouver des stratégies pour revaloriser l’idée de la vernaculaire.

• APPROCHE ANALYTIQUE

Dans cette analyse, nous allons partir de l’échelle Urbaine pour comprendre le quartier d’intégration, étudier les différents équipements, réseaux ainsi que le tissu d’habitat puis nous passerons à l’échelle architecturale en analysant une unité d’habitat de la zone d’intervention pour comprendre les besoins des habitants et l’organisation spatiale afin de trouver des pistes d’amélioration, ensuite nous étudierons notre site d’intervention, nous collecterons des données démographiques, climatiques, etc. Qui sera faite par des enquêtes in situ, des entretiens avec quelques habitants de la zone et par une documentation sur internet. Et pour finir, nous analyserons quelques projets de référence à l’international afin de comprendre les démarches qu’ont effectuées les différents Urbanistes et Architectes, ce qui sera d’un grand apport de lumière dans l’élaboration de notre travail.

• APPROCHE CONCEPTUELLE

En guise de conclusion de notre démarche, cette approche commencera par la synthèse de l’analyse du site d’intervention faite précédemment qui nous permettra d’identifier les causes et problèmes recensés, les atouts et les contraintes des composantes du site ainsi ses potentialités, afin d’ouvrir le champ à l’apport de solutions adéquates ; Sur base de quoi nous justifierons en quelques lignes le choix de notre projet. Et finalement, nous passerons à la conception de notre Projet Urbain et Architectural qui concrétiseront les réflexions dégagées et étudiées à travers les différentes parties de ce travail.

PARTIEA

PARTIE A : APPROCHE THEORIQUE

APPROCHE THEORIQUE

« Rien ne vaut la recherche lorsqu’on veut trouver quelque chose »

(Tolkien, 1988)

Introduction

Il est vrai qu’aujourd’hui plusieurs initiatives sont prises et mises en place afin de répondre au souci de la durabilité car ayant compris que « construire durable » est ce qu’il faut pour un monde meilleur. Plusieurs organismes ont travaillé et continue de travailler d’arrache-pied pour projets et notions qui nous donnent des orientations et directives sur ce sujet.

1. L’agenda 21

L’Agenda 21 est l’un des projets mis en exécution pour nous aider à comprendre ce que c’est le développement durable d’un territoire. C’est une démarche globale initiée par une collectivité locale, conduite avec la population et les acteurs locaux, avec comme ambition collective de faire du développement durable.

Cette démarche permet d’obtenir un projet assez stratégique qui est définit par un plan d’actions fait en une période bien déterminer, évalué et renforcé. Elle est basée sur un diagnostic concerté.

Son objectif est surtout la mobilisation des acteurs d’un territoire, du diagnostic à l’élaboration des plans d’actions et à la mise en œuvre d’initiatives concrètes et palpables. Ce processus demande un engagement aux acteurs d’un territoire à se projeter dans l’avenir et même penser à l’échelle générationnelle, à énumérer les défis et à définir les grandes directives du progrès mondial.

Les étapes de l’Agenda 21 :

« …Penser globalement pour agir localement… »

Le développement des atouts du territoire, tel est l’objectif principal de l’Agenda 21, pour les habitants actuels et pour les générations à venir dans la perspective de leur dynamisation et aussi leur préservation.

Ladite démarche a plusieurs objectifs sociaux comme économiques aussi environnementaux :

- Promouvoir la production d’énergie renouvelable diversifiée privée et publique.

- Maîtriser et réduire la consommation d’énergie, d’eau et utiliser avec pertinence les ressources disponibles.

- Favoriser la croissance urbaine grâce à une bonne maîtrise foncière et par la mise en place de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)

- Renforcer les solidarités, en permettant à chacun de conserver son autonomie, sa capacité de décision et d’action.

- Favoriser les modes de déplacements ‘doux’ (piétonisation des voies publiques, usage du vélo, etc.1)

1Source : http://www.agenda21france.org/agenda-21de-territoire/pour-agir/demarche.html

2. Le développement durable

La notion de développement durable s’articule autour trois objectifs :

-La solidarité entre les homes pour lutter contre les différentes formes d’inégalités et favorisé leur épanouissement ;

- la cohésion sociale entre les territoires et les générations.

- L’efficacité économique est de trouver une dynamique du développement suivant les modes production et consommation durables.

- L’objectif ici est de lutter contre les changements climatiques ;

- Protéger l’environnement en préservant la biodiversité écologique des milieux et ressources naturelles.

Ainsi, pour être durable, un projet doit se montrer viable (il doit présenter les conditions nécessaires pour durer dans le temps), vivable (il doit être supportable dans la vie de tous les jours) et équitable (égalitaire et juste).2

3. Définition des quelques terminologies

Le sujet de notre mémoire, nous donne de définir certaines terminologies qui nous aiderons à répondre favorablement aux questions que nous posent notre problématique.

Dans cette démarche, nous procéderons de l’échelle macro à l’échelle micro c’est-à-dire de l’urbanisme durable au bâtiment durable en passant par un écoquartier. Nous nous servirons des dictionnaires, des articles des certains chercheurs et penseurs, etc.

3.1. L’urbanisme durable

L'urbanisme durable est une manière d'appréhender les espaces urbains, en tenant compte des générations présentes et futures, locales et mondiales. L'urbanisme durable vise à favoriser l'émergence de projets urbains intégrant les préoccupations sociales, économiques et environnementales et optimisant l'utilisation économe des ressources (sol, énergie, eau…).

Le concept d'urbanisme durable vise donc à faciliter l'émergence de nouvelles approches de conception, de construction et de gestion de la ville au sens large, respectant les principes du développement durable (social, économique et environnemental) à travers un large éventail de leviers d'action potentiels) et mettre en œuvre des actions adaptées aux circonstances spécifiques de chaque région.

3 Source : https://clotures-grillages.com/blog/urbanisme-vert/

3.1.1. A l’échelle de la ville

A cette échelle, nous parlerons de « villes durables », qui sont des expressions de villes ou d'unités urbaines qui respectent les principes de développement durable et d'éco-urbanisme, et sont conçues pour prendre en compte à la fois les niveaux sociaux, économiques et environnementaux aussi les aspects culturels de l'urbanisme.

Schéma des principes d’une ville durable4

ENVIRONNEMENT

VIVABLE

Assurer le bien-être de la population, développer l’habitat HQE

• Limiter les pollutions urbaines et l’artificialisation des terres agricoles

• Economiser les ressources.

VIABLE

Développer les mobilités douces/ limiter l’étalement urbain

VILLEDURABLE

SOCIAL

• Favoriser la mixité sociale à l’échelle de la ville

• Supprimer les habitats précaires

EQUITABLE

ECONOMIE

• Permettre la production de richesse et la création d’emplois

• Insérer la ville dans les réseaux

Réhabiliter les quartiers défavorisés/ limiter la hausse des prix sur l’immobilier/ situer des services à proximités

4 Source :

https://lewebpedagogique.com/histoiregeotruffaut/2018/11/11/villes-etdeveloppement-durable/schema-ville-durable/

La

est située dans

habitants (d’après les statistiques 2019) ce qui fait d’elle la 3ème plus grande ville du pays après Stockholm et Göteborg. Elle est une agglomération portuaire et est considérée comme l’une des villes durables de l’Europe.

Bien que la ville ne soit pas encore équipée dans son entièreté, Malmö est sur la bonne voie et prompt à atteindre ses objectifs d’ici 2035 qui sont :

La réduction de la consommation énergétique la ville

La réduction complète des déchets dans la ville

5 Source : https://www.mediaterre.org/actu,20151130161402,3.html

6 http://lavalpatmobile.eklablog.com/malmo-la-ville-du-developpement-durable-a144636732

Limiter la circulation automobile

Les architectes seront obligés des participer et contribuer au maintien et au développement de la biodiversité en plein milieu urbain. Des systèmes de récupération et traitement locaux des eaux pluviales.

Le constat de Malmö comme étant une ville durable se vérifie par la présence de l’immeuble innovant, Hallbarheten qui intègre des technologies intelligentes de l’énergie. Parmi ces dernières, des panneaux solaires et une turbine éolienne qui alimentent le bâtiment en électricité et en chauffage.

• Pratique du déplacement sans voiture

La ville encourage ses habitants à se déplacer à vélo, à pied ou par bus Cette pratique est l’une des essentielles car elle a plusieurs avantages dont7 :

La réduction de la congestion

La diminution des émissions nocives

La correction de la qualité de l'air

L’amélioration de la santé et du bienêtre.

Le plan de ville prévoit des pistes cyclables et des parkings vélos

7 Source : https://fr.digi.com/blog/post/sustainable-city

• Des stations de recharge pour des voitures électriques

Les voitures électriques sont mises en exergues et la priorité du stationnement des voitures écologiques est favorisée dans la ville.

Les voitures électriques sont impliquées dans :

La réduction des frais d’expédition

La réduction de la pression sur l'infrastructure de gestion du trafic

La purification de l’air et la réduction considérable de l’émission du carbone.

• Donner accès aux citoyens aux ressources naturelles et espaces verts

La création des zones vertes servant des espaces des rencontres, parc, jeux d’eau, jeux d’enfants etc. Ces zones mettent en évidence la mixité sociale et renforcent les liens sociaux. Ce fort coefficient d’espace vert, valorise ainsi le front de la mer. Cette fonctionnalité offre un certain nombre d'avantages, notamment :

La création de plusieurs centres urbains

L’amélioration des transports urbains

Soutenir différents écosystèmes (exemple : les oiseaux, les abeilles, etc.)

Améliorer la santé mentale des citoyens.

• Biodiversité

Une grande présence de la biodiversité dans la ville. L’eau, jouant un rôle important dans la ville, elle maintient son bien-être

• Gestion des déchets

La ville met en place, les systèmes des tris et recyclages des déchets. Ces systèmes permettent une réduction des déchets dans la ville, la gestion de l’énergie utilisée et une moindre pollution environnementale.

• Gestion des eaux pluviales

La ville de Malmö considère l’eau de pluie comme une ressource plutôt qu’une nuisance. La ville conçoit des écosystèmes qui mettront en valeur cette eau plutôt que de les évacuer rapidement. Ainsi les eaux de pluie sont vues comme une possibilité d’améliorer le paysage urbain et contribuer au maintien de l’écosystème

L’eau de pluie est d’une autre façon valorisée pour alimenter les jardins se trouvant sur les toits.

Il existe dans la plupart des bâtiments des citernes pour la récolte d’eau de pluie afin de la réutiliser pour les besoins de la maison.

• Energies et constructions

Les constructions s’autosuffisent en termes d’énergie. Les énergies renouvelables sont utilisées dans pratiquement toute la ville. Les éléments verts sont inclus dans la conception des bâtiments.

Les matériaux naturels sont employés pour la construction et elles utilisent des panneaux solaires. Les avantages de ces constructions sont multiples :

Elles économisent l’énergie en réduisent les émissions de gaz à effet de serre, elles améliorent la qualité de l’air et assurent une meilleure santé aux occupants.

• L’agriculture urbaine

Après l'énergie, la nourriture est la ressource urbaine la plus demandée. L'agriculture urbaine améliore la production alimentaire, réduit l'insécurité alimentaire et atténue les effets environnementaux du transport des aliments. En outre, l’agriculture urbaine réduit la distance entre la ferme et le consommateur. Cette pratique a plusieurs avantages notamment :

Assurer la demande croissante d’aliments locaux

Rendre dynamique l’économie locale

Transformer des espaces sous-utilisés en paysages vivants et comestibles

Réduire l'impact environnemental de la chaîne d'approvisionnement agricole8 .

MEMOIRE D’ARCHITECTURE : UN ECO-QUARTIER A KINSHASA

MEMOIRE D’ARCHITECTURE : UN ECO-QUARTIER KINSHASA

Synthèse de la ville

Analytique

La ville de Malmö peut bien être considérée comme étant une ville durable grâce aux nombreuses caractéristiques qui les définissent et répondent aux principes du développement durable.

Par la biodiversité et des espaces publics, la qualité de vie est soignée.

L’impact du déplacement/mobilité réduit par le transport en commun, voitures électriques et vélos.

L’eau de pluie est récupérée et utilisée pour l'amélioration du paysage urbain.

Autosuffisance énergétique. 100% énergies renouvelables.

3.1.2. A l’échelle du quartier

Le quartier étant un espace vécu au quotidien (logements, Espaces publics, etc.) se doit d’offrir à ses habitants certaines conditions de durabilité.

Les facteurs fondamentaux d’un quartier ordinaire étant9 :

Nous parlerons ainsi à cette échelle, d’un « écoquartier », lui, qui s’inscrit dans une perspective de développement durable, permet d’optimiser l’utilisation de l’espace, de minimiser l’impact environnemental de la construction et de son usage tout en assurant, à travers la mixité sociale, le confort et le partage culturel.

10Les caractéristiques d’un écoquartier sont multiples :

❖ Économies d’énergie et préservation des ressources naturelles ;

❖ Utilisation préférentielle d’énergies renouvelables (panneaux solaire photovoltaïques, réseau de chauffage urbain en géothermie) ;

❖ Utilisation rationnelle et gestion économe de l’eau ;

❖ Gestion intelligente des déchets (recyclage) ;

❖ Préservation d’une biodiversité végétale ;

❖ Bon équilibre entre logements, commerces, équipements publics et bureaux ;

❖ Limitation du recours à la voiture due à son empreinte carbone ;

❖ La mixité sociale.

9Source : https://fr.slideshare.net/sarra-1994/ville-durable-et-eco-quartiers

10 Source : https://climate.selectra.com/fr/comprendre/eco-quartiers

b. Exemple d’écoquartier Vauban- Fribourg-en-Brisgau-Allemagne

Le quartier est en périphérie de Fribourg en Allemagne, à moins de 3 Km du centre-ville.

Le quartier s’étend sur 38 hectares, en lieu et place de l’ancienne caserne de l’armée française de Vauban.

Le quartier est mixte, tant au niveau des affectations (logement, activités, équipements de quartier), que de la variété des types d’habitants et de logements (logements pour étudiants, association d’habitat autogéré, ménages sans voitures).

Aujourd’hui, le quartier Vauban abrite 5000 habitants et environ 600 emplois. Plusieurs commerces, un petit supermarché, une école sont déjà en place, de même qu’un centre de quartier géré par les habitants, comportant une garderie.

Extrait de Rue de l'Avenir 4/2002 qui explique la genèse de l’écoquartier 11

11 https://journal-du-palais.fr/au-sommaire/entreprises/le-groupeduval-ecrit-une-nouvelle-page-de-l-ecoquartier-vauban

• Habitations

Vauban compte une centaine de logements conformes au standard des maisons passives, consommant moins de 15 kWh/ m2 a : Les constructions du quartier sont toutes conçues dans l’idée de l’écoconstruction et dans le respect du label « habitat à basse consommation énergétique » pour limiter les besoins du chauffage. Les locaux extérieurs « utilitaires » : cabanes de jardin, abris de vélo et de poubelles sont conçus avec soin et imagination. Ils prennent leur place dans la définition de la spatialité urbaine, en « épaississant » l’emprise semipublique entre voie et façade.

Un maximum d’ouvertures sur le sudouest et réduites sur le nord pour capter plus d’énergie solaire.

Les constructions utilisent les matériaux écologiques (bois de la région, terre, et autres produits locaux). Les toitures végétalisées sont obligatoires en deçà d’une pente de 6 % : ces toitures génèrent un microclimat améliorant sensiblement la qualité de l’air et atténuant la chaleur en été.

Les capteurs photovoltaïques sur les toitures s’intégrant dans l’architecture des bâtiments, couvrent le besoin d’électricité du quartier. Cela est lié au « central de cogénération » qui est un système alimenté en copeaux de bois, résidus en provenance de l’industrie du bois des forêts locales, constituant donc un circuit court de fourniture d’énergie, revalorisant des déchets de source renouvelable.

Des abris à vélos et poubelles sont placés devant chaque habitat •

Déplacements

Le plan d’urbanisme de la ville, imposant un bâti dense et des parcours courts, était le premier pas dans cette direction. Ainsi, à Vauban, les écoles, magasins, parcs, etc., sont tous accessibles en « quelques minutes à pied et à vélo ».

De tels tableaux de bord se trouvent devant un certain nombre d’installations ayant une vocation écologique, montrant la production, la consommation des ressources, les économies réalisées.

Vauban dispose d’une excellente desserte en transport en commun. La ligne 3 du tramway relie le quartier au centre de Fribourg et à la gare centrale en moins de vingt minutes. Deux lignes de bus s’y arrêtent également.

Une gare de trains de banlieue est projetée sur le chemin de fer qui passe sur la limite ouest du quartier.

Afin de réduire au maximum la circulation automobile à l’intérieur du quartier, deux « garages collectifs » sont placés immédiatement en périphérie du quartier. Ce système permet l’optimisation de l’utilisation des places de parking mises en disposition des habitants.

• Gestion des déchets

Le quartier met en place le système du tri sélectif ou collecte sélective en séparant et récupérant les déchets selon leur nature, à la source, pour éviter les contacts et les souillures aussi pour faciliter le recyclage.

Dans les rues, il existe des « composteurs » placés stratégiquement et bien identifiés qui permettent en outre de limiter la circulation des engins de ramassage à certains secteurs, assurant de fait la tranquillité du quartier.

• Gestion des eaux

Le plan d’urbanisme de la ville ne prévoit pas d’évacuation vers l’extérieur : l’eau doit réalimenter la nappe phréatique locale.

L’aménagement de la chaussée est pensé pour permettre l’infiltration des eaux de pluie directement dans les sols.

En outre, les longs fossés de rétention retiennent le surplus le temps de leur réabsorption in situ.

Dans le but de réduire la consommation d’eau potable du quartier, plusieurs moyens sont mis en place notamment :

La collecte qui se fait dans les citernes permettant l’utilisation dans le lavage des linges, pour les toilettes des écoles et pour l’arrosage des jardins.

Les toits qui n’abritent pas des panneaux solaires sont végétalisés permettant la récupération l’eau de pluie qui est recyclée soit à l’interne pour les toilettes et l’arrosage soit la réinjectée dans la nappe phréatique par des caniveaux et une centrale de filtrage. Il en est de même pour les eaux claires qui ne sont pas mélangées aux eaux usées.

Les caniveaux pavés qui reçoivent l’ensemble des eaux de ruissellement et celles de toitures lorsque les précipitations sont abondantes.

L’évacuation se fait avec une pompe à vacuum, utilisant moins d’un litre d’eau. Les eaux s’écoulent dans une installation où la fermentation en compost dégage du biogaz pour la cuisine. L’eau noire et le compost qui reste sont utilisés comme engrais. Les autres eaux usées « eau grises » savonneuses sont nettoyées avec un filtre à membrane et utilisées pour les toilettes et l’irrigation des jardins.

• Equipements et Espaces verts Dans le but d’encourager la mixité sociale, la création des espaces de rencontre était donc indispensable pour permettre aux habitants de tisser et renforcer les liens sociaux et exprimer le côté convivial dans le quartier.

Cette politique est traduite de manière suivante :

Des Espaces favorisant des échanges entre les citoyens.

Création d’une école et d’un jardin d’enfant.

Une légère clôture devant les espaces privés pour permettre aux habitants de rester en contact aussi facilement avec leurs voisins.

Le quartier est adapté aux handicapés.

Installation d’un marché de nécessités à l’intérieur du quartier et à proximité de tous les habitants.

• Participation citoyenne

L’avis des citoyens dans la prévision d’un projet durable est d’une importance capitale. La concertation entre institutions, experts, techniciens et habitants, telle que pratiquée au quartier de Vauban, a permis d’activer le levier de l’intelligence collective afin de réaliser un bien meilleur projet.

« Le Haus 037 », la Maison du Quartier, face à la place du marché, elle symbolise le processus de participation citoyenne.12

Synthèse de l’écoquartier de Vauban

A travers cette petite analyse, nous avons retenu cinq points principalement qui caractérisent l’écoquartier de Vauban qui sont les suivant :

La participation citoyenne contribue à la bonne élaboration du projet. Les habitations sont économes en énergies 100% renouvelables.

Les déchets sont récoltés, revalorisés et recyclés.

Le déplacement se fait à pied, à vélo et transport en commun.

La végétation dans le projet diminue son impact sur l’environnement.

3.2. Bâtiment durable

La construction durable est celle qui garantit une longévité au bâtiment. Ses étapes sont :

Il est possible de diminuer les conséquences négatives qu’une construction peut apporter sur son environnement grâce à certains principes. Les bâtiments, bioclimatique, passif, intelligent, écologique, positif, vernaculaire et tant autres terminologies, sont des qualificatifs pour décrire un bâtiment qui respecte son environnement, qui minimise certains dangers qu’il peut courir au fil du temps et lui assure un avenir.

Nous parlons ainsi du « bâtiment durable » car celui-ci est fait pour durer, considère dès sa conception, sa durée de vie, son impact sur le temps présent et aussi futur lors de son utilisation et sa déconstruction.

3.2.1. Bâtiment HQE

L’éco-conception consiste dans la prise en compte des aspects environnementaux dès la conception. C’est une démarche recherchant à minimiser pour tout objectif les différents aspects environnementaux dont il est à l’origine.

Un bâtiment certifié HQE (haute qualité environnementale) est celui qui assure une autosuffisance énergétique au bâtiment et minimise son impact sur l’environnement. La prise en compte des aspects environnementaux est faite dès la conception du bâtiment. Quatre termes définissent un bâtiment certifié HQE

1)Écoconstruction : il s’agit ici de la relation qu’a le bâtiment avec son environnement, le choix des matériaux de construction et s’assurer que le chantier soit à faible nuisance.

2)Eco-gestion : il faudrait s’assurer de la gestion de l’eau, des déchets des activités, de l’énergie, de l’entretient ainsi que la maintenance.

3)Le confort : le bâtiment doit produire un confort visuel, acoustique, hygrothermique et oléo actif.

4)La santé : le bâtiment assure une bonne qualité de l’air, de l’eau, olfactif des espaces13

3.2.2. Bâtiment bioclimatique

Le bâtiment bioclimatique établit un rapport entre l’homme et le climat dans le but d’améliorer le confort et l’efficacité énergétique du bâtiment14 .

13 https://www.caparol.fr/nous-connaitre/la-responsabilite-environnementale/la-demarche-hqe

Le bâtiment bioclimatique assure :

- le choix des matériaux adéquats,

- une orientation conjuguant un maximum d’apports solaires et une exposition aux vents minimums (ouvertures face sud, pas ou peu d’ouvertures face nord, etc.

-Une adaptation aux besoins saisonniers (chaleur en hiver, fraîcheur en été). En hiver, il s’agit de capter la chaleur du soleil grâce aux vitrages, à des vérandas, et à des murs capteurs. Ceuxci stockent la chaleur dans la maçonnerie lourde durant l’exposition en journée, et la restituent pendant la nuit. Elle est conservée grâce aux capacités de stockage des matériaux, à leur étanchéité et leurs vertus isolantes.

3.2.3 Bâtiment basse consommation énergétique (BBC)

Un bâtiment basse consommation énergétique soit BBC est performant en termes de consommation énergétique, il nécessite 50% d’énergie en moins.

Pour cela, il met en œuvre, entre autres, une conception bioclimatique, une bonne isolation thermique et une bonne étanchéité, le choix du mode de chauffage le plus adapté. Son objectif est donc de réduire la consommation d’eau et électricité afin de s’inscrire véritablement dans une démarche écologique et de réduire l’impact de la construction sur l’environnement.

3.2.4. 15Bâtiment passif

Est qualifié de bâtiment passif, une construction qui couvre à elle seule, une grande majorité de ses besoins en chauffage (c’est-à-dire qui produit ellemême de l’énergie qu’il faut). Cette très basse consommation d’énergie repose d’une part sur la réduction des besoins et d’autre part sur l’optimisation des apports solaires et internes.

3.2.5. Bâtiment positif

Un bâtiment à énergie positive (BEPOS), c’està-dire qu’il produit plus d’énergie (thermique ou électrique) que ses occupants n’en consomment. Cette différence de consommation est généralement calculée sur une période d’un an. Bien que le calcul se fasse sans tenir compte de l’énergie grise (l’énergie nécessaire pour réaliser le bâtiment et ses constituants), il est de bon ton dans un projet BEPOS d’essayer de limiter leur impact au maximum. Un bâtiment BEPOS peut par exemple être équipé de panneaux solaires afin de produire de l’électricité, autoconsommer ou revendre cette énergie, choisir de stocker cette énergie ou encore de la consommer en autoconsommation intelligente.16

Energies primaires entrantes non renouvelables

Energies primaires entrantes renouvelables

Energies primaires sortantes

15 https://www.behome14.fr/Les-criteres-techniques-de-la-maison-passive_a31.html

16 http://www.vizea.fr/actualites/actus/638-batiment-a-energie-positiveeffinergielabelphotovoltaique.html

3.2.6. Bâtiment vert ou écologique

Un bâtiment écologique est celui qui respecte les normes d’une construction écologique et environnementales. Le bâtiment vert consomme moins de ressources naturelles et d’énergies dans le but de limiter son impact sur l’environnement.

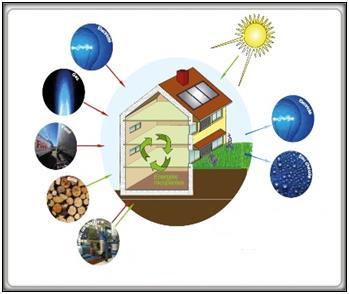

Le schéma ci-dessous, nous montre les caractéristiques d’une maison écologique17 .

1. L orientation de la maison

La maison est orientée vers le sud pour récupérer un maximum d énergie solaire par les baies vitrées

2. L orientation des pi ces anne es

Les pièces comme garage, cave qui servent des zones tampons, sont orientées vers le nord et peu chauffées et elles jouent le rôle d isolateur thermique

3 La toiture

résence de la végétation

Qui ombre la façade et crée un microclimat rafraichissant à l intérieur de la parcelle

10 Prévoir le système du puit canadien à l extérieur

Couleurs

Des peintures écologiques à la chaux ou naturelles

estion de l eau pluviale

L eau récupérée est utilisée pour arroser les jardins, alimenter les toilettes

Sur les toits sont installés des panneaux photovoltaïques pour récupérer l énergie solaire afin de servir au chauffage au sol et pour chauffer l eau Un toit végétalisé permet une meilleure isolation , filtre les bruits, assainit l atmosphère intérieur

4. tilisation des baies vitrées

Les doubles vitrages et triples orientés nord et sud, laissent entrer la chaleur mais ne la laissent pas ressortir.

5 es volets et des pergolas

Ils sont placés au dessus de la façade sud pour éviter la surchauffe de l été

Le sol

Au sol, il y a un plancher chauffant à l eau, alimenté par les panneaux solaires Les murs

nergie l intérieur

Des ampoules basses consommation , des C double vitesse Des appareils électroménagers économes en énergie et en eau

Ils sont très épais et très isolés avec des briques pourvues de nombreuses alvéoles qui leur confèrent un très bon pouvoir isolant et permet de remplacer les parpaings en ciment ou en béton armé Ils protègent du froid en hivers et de la chaleur en été

17 https://www.pinterest.fr/pin/469429961143302493/

3.2.7 Bâtiment intelligent (Smart building)

C’est un type de bâtiment durable qui met en exergue la technologie tout en assurant une sécurité et un confort aux habitants. Il a une haute efficacité énergétique, qui intègre la gestion intelligente du bâtiment.

Le bâtiment intelligent produit un système d’information intégré permettant aux propriétaires de prendre des décisions intelligentes au regard de la maintenance et de l’opération. Il a sa logique qui évolue avec les changements des besoins des utilisateurs et des technologies assurant ainsi une continuité et une amélioration dans l’intelligence des opérations, la maintenance et l’optimisation. Il intègre des caractéristiques majeures qui sont porteuses de développement durable aux bénéfices des générations futures.

18 18 Source : Le Monde, supplément Sciences et Technologie, 9/06/2012.

3.2.8. Bâtiment vernaculaire

L’écoconstruction se confond plus souvent avec notre savoir-faire local car elle met en exergue les techniques locales adaptables au site de construction. Cette démarche cherche à minimiser le coût de la construction et assure un confort thermique à l’intérieur de la construction.

Le terme « vernaculaire » est davantage exploré ici au sens local ou contextuel qu’au sens patrimonial. Son objectif est de cerner à quelles conditions les techniques traditionnelles et les cultures constructives locales peuvent être intéressantes à reproduire, réintroduire ou réinventer.

Le bâtiment vernaculaire répond au style propre d’un pays, territoire ou d’une localité. Il est conçu en fonction des besoins locaux, des traditions locales ainsi que les matériaux de construction disponibles localement.

Son concept est fondé sur une économie de moyens compatible avec un développement local équilibré avec une mise en œuvre solidaire.

3.2.9. Synthèse

L’architecture durable est porteuse d’un avenir radieux. L’un des critères importants de cette architecture est le confort de l’usager. Au fil du temps, le bâtiment reste confortable et accueillant car il est fait des matériaux sains, une orientation adaptée au site et obtient beaucoup de lumière naturelle et ceux-ci assurent sa bonne vieillesse. La maîtrise de la consommation d’énergie et la protection de l’environnement y sont associées.

Malgré que le bâtiment durable représente un investissement lors de sa construction, dans le long terme sa rentabilité est certaine.

Les points ci-dessous nous résument quelques avantages qu’offre un bâtiment durable.

La gestion de l’énergie : Le bâtiment durable a pour objectif et cible, la réduction significative des besoins énergétiques et un équilibré énergétique. Plusieurs modes de production sont envisagés (ex : Panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux à énergie solaire, les éoliens domestiques). L’architecte dans sa planification doit prendre en compte la configuration du toit de la maison et les surfaces diverses pour capter au maximum les rayons solaires.

Les matériaux : Le matériau est produit localement car il a un impact écologique sur le bâtiment. Il est issu des ressources régionales et renouvelables. Il doit avoir des potentiels de recyclage et doit jouer un grand rôle dans l’isolation thermique. Il faut donc qu’il présente une inertie thermique.

Son efficacité : ce type des bâtiments est plus économe au plan d’énergie, il rejette moins d’eau à l’égout et consomme moins d’eau potable et il dégage moins de gaz à effet de serre.

Sa forme et sa taille : Plus a surface totale, exposée à l’extérieur est importante, plus la perte d’énergie serait importante. C’est pourquoi, pour le bâtiment durable, il est conseillé d’avoir une moindre superficie car un bâtiment plus petit limite la perte calorifique. Avec ces genres de constructions petites et compactes, le volume de matériaux nécessaire est réduit et la consommation d’énergie pour climatiser ou chauffer l’intérieur.

La gestion des déchets et des ressources : Nous sommes sans ignorés que les déchets en dehors du gaspillage, ils impliquent aussi une consommation d’énergie. Le bâtiment durable met donc en place des systèmes de récupération d’eaux pluviales, de tri sélectif, de compostage et des toilettes sèches. Aussi les pompes à chaleur permettent de chauffer l’eau et l’air grâce au dispositif thermodynamique

L’emploie de la végétation : La verdure est recherchée dans le but de se rapprocher de plus à la nature. Les plantes sont utilisées pour protéger le bâtiment du soleil et pour créer une couverture qui garde la chaleur grâce à des façades végétalisées.

4. Conclusion générale de la partie A

Cette approche théorique, nous a permis de cerner en profondeur les éléments fondamentaux de notre thème, d’en prendre connaissance, et réfléchir à comment répondre à la problématique que nous avons posée dans le but d’élaborer un urbanisme et architecture de qualité répondant à la question de durabilité.

Le tableau ci-dessous, nous indique les inspirations des éléments caractéristiques de ces termes et l’adoption avec un regard large dans l’élaboration de notre projet.

Echelle du quartier Echelle du bâtiment

Gestion des eaux Eaux de pluie Valorisation d’eau pluviale (collecte)

Eaux usées Valorisation d’eau usée (station de recyclage)

Energie Energie verte (éclairage public)

Matériaux de construction Utilisation des matériaux locaux pour la diminution de la facture énergétique et du carbone

Valorisation d’eau pluviale (collecte)

Valorisation d’eau usée (station de recyclage)

Energie verte (éclairage individuel)

Utilisation des matériaux locaux pour la diminution de la facture énergétique et du carbone

Gestion des déchets Valorisation des déchets Tri sélectif

Eléments verts

Végétalisation du quartier Végétalisation du bâtiment

Mobilité Mixité urbaine

Réduction de l’usage de voitures individuelles

PARTIE B : APPROCHE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

PARTIE B

APPROCHE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

(Octavio PAZ, 1914)

1. Présentation de la ville de Kinshasa

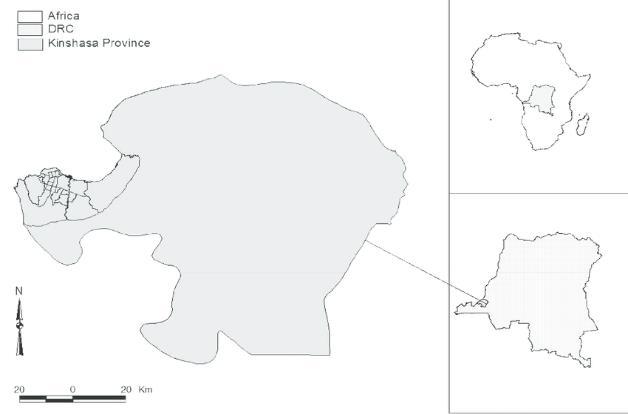

La Ville de Kinshasa, autrefois Léopoldville, capitale de la République Démocratique du Congo, est située sur la rive gauche du fleuve Congo en face de la Ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Elle a le statut administratif d’une Province.

Elle couvre une superficie de 9.965 km² dont 2.500 km² constituent l’agglomération avec une population estimée en 2021 à 17 millions. Par sa superficie, elle est considérée comme l’une de plus grandes villes de l’Afrique et du monde.

1.1. Situation de la ville

La ville est située à l’Ouest de la république démocratique du Congo.

1.2. 20 Le climat

La Ville de Kinshasa a un climat tropical chaud et humide avec :

Une saison de pluie

Elle dure 8 mois, avec de fortes pluies aux mois de novembre et d’avril ainsi qu’un léger ralentissement de pluies entre les mois de janvier et de février.

Une saison sèche

Elle s’étend de mi-mai en mi-septembre. Elle est caractérisée par le manque de pluie. Et pendant ladite saison, le ciel est gris et les températures sont basses

La pluviométrie annuelle moyenne est d’environ 1500 mm. La température annuelle moyenne est de 25.5°C. Les maximas absolus mensuels de température dépassent 35°C.

Diagramme ombrothermique

Les précipitations moyennes les plus faibles sont enregistrées en Juillet avec 2 mm seulement. En Novembre, les précipitations sont les plus importantes de l'année avec une moyenne de 200 mm.

Courbe de température

Avec une température moyenne de 26.2 °C, le mois de Mars est le plus chaud de l'année. Juillet est le mois le plus froid de l'année. La température moyenne est de 24.5 °C à cette période.

Tableau climatique

La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 247mm. La température moyenne au cours de l'année varie de 4.4 °C.

1.3. 21 Le relief

Le relief de Kinshasa est formé d’un plateau continental à l’Est, d’une chaine de collines escarpée, au Sud, entourant une plaine et de marécages aux abords du Fleuve Congo.

Le plateau couvre une superficie d’environ 7.500 Km², soit 75,3% de l’ensemble de l’étendue de la Ville. La plaine de Kinshasa suit le lit du Fleuve Congo et est enfermée entre le Fleuve Congo et les collines. Elle a une largeur moyenne de 5 à 7 km et a la forme d’un croissant. Cette plaine se situe entre 300 et 320 m d’altitude et a une superficie d’à peu près 100 km².

21 https://fr.dreamstime.com/province-kinshasa-r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo-rdc-cartecon%C3%A7ue-en-feuilles-cannabis-vertes-noires-leopoldville-image163298573

2. Aperçu historique de la ville

La station de Léopoldville, actuellement Kinshasa, existait depuis décembre 1881. Après la session de l'Etat Indépendant du Congo à la Belgique le 15 novembre 1908, Boma devient la première capitale de la colonie belge. En 1968, Kinshasa sera dotée du statut de région, et comprend à cet effet vingt-quatre communes.

Croissance urbaine

Année Population

1920 1 600

1970 1 323 039

1990 3 804 000

2005 7 500 000

2015 Estimation : 12 000 000

Tableau 2: Evolution de la population de Kinshasa. Selon les estimations elle pourrait atteindre plus de 12 millions d'habitants en 2015 (se hissant ainsi parmi les 30 plus grosses agglomérations mondiales). De fait, elle concentre du coup tous les problèmes des grandes villes du tiers monde : Famine, maladie, sous-emploi, sans emploi, Im payement, paupérisation, exclusion sociale… telles sont les caractéristiques de la vie de la majeure partie de la population kinoise.22

Croissance spatiale et densification

L'explosion de Kinshasa n'est pas seulement démographique mais aussi spatiale. La croissance spatiale est rapide et son rythme peut être assimilé à une augmentation exponentielle, surtout après 1960 année de l’indépendance.

La ville de Kinshasa connaît dans son ensemble une densité presque élevée. Elle est notamment de 441 habitants par km² en 1984 contre 457 habitants au km² en 1993 et elle dépasse 700 habitants au km² en 2005.

Organisation administrative

Administrativement, la Ville de Kinshasa est organisée et fonctionne conformément à la constitution (art.3, 195, 198, 203 et 204), et à la loi 08/012/ du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Au terme de ces

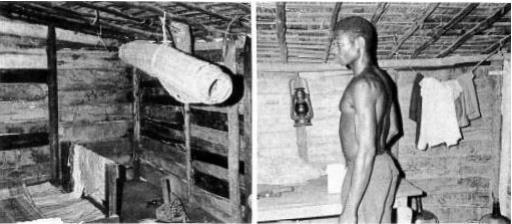

Les premières constructions après l’arrivée des explorateurs

Un décret colonial au 16 Mars1922 nécessaire aux grandes entreprises de fournir des logements à leurs personnels moins de 5 kilomètres du lieu de travail, parce que lorsque l'usine de textile TEXAF et chantiers navals Chanic ont été établis en 1928, les entreprises ont construit des camps de logement pour leurs employés.

Robinet d’eau communal.

25 Léopoldville 1952-Office des cités africaines : http://congovox.blogspot.com

En 1927, les plans d'une grande capitale à Kalina apportent les conditions déplorables dans la Cité et dans les foyers pour Constant Wauters, le commissaire de district Urbain. Wauters, était préoccupé par la proximité de la ville africaine à la ville européenne et la propagation de la maladie concomitante.

Quatre interventions connexes ont été proposées, la création d'une « zone neutre », les mesures d'assainissement à la fois existant et pour les Cités futurs, le développement de compact plutôt que les cantons fragmentés et l'application de pratiques de construction standard, soit par des entreprises de construction ou les résidents eux-mêmes.26

Deux millions de francs a été mis à disposition en 1946 pour les prêts au logement à Léopoldville (Kinshasa). L'année suivante, un centre de prêt hypothécaire pour les Congolais, le "Fonds d'Avance", a été créée grâce à l'initiative de la Mission catholique en 1932

En Novembre 1950, les premiers bâtiments ont été lancés, parce qu’il y avait 11 000 candidats. Dans la première année, 1000 de 6500 unités d'habitation prévues ont été réalisées.

Le processus de la création des novelles communautés satellites entièrement viabilisés été renforcé en Mars 1952, lorsque l'Office des Cités Africaines (OCA) a été créé, réunissant l'ensemble des municipalités "Bureau des Cites Indigènes" dans un organisme complet de planification et de construction.

L'idée était de s'éloigner des camps de travailleurs et de produire des villes complètement intégrées comprenant gouvernement résidentiel, commercial, éducatif, récréatif, locale et installations religieuses liées aux centres d'emploi par les transports publics.28

28 Léopoldville 1952-Office des cités africaines : http://congovox.blogspot.com

Les jeunes architectes étaient conscients de s'engager dans l'ingénierie sociale, non seulement dans l'esprit du Bauhaus dans l'utilisation des nouvelles technologies et des matériaux, mais aussi, compte tenu des nouvelles conditions de vie, en changeant préférence congolaise pour une maison unifamiliale dans le centre d'une petite parcelle et orienter la préparation des aliments et la cuisine à l'intérieur du logement.29

L'initiative de l'urbanisation et du logement s'est effondrée après l'indépendance, victime à la fois du départ de personnels techniques et des considérations budgétaires et les priorités survivalistes plus critiques de l'Etat congolais.

En Juin 1966, le Gouvernement considère la fusion du « Fonds d’Avances » avec ONL(OCA). Un nouveau mécanisme de financement, la Caisse Nationale d'Epargne et de Crédit Immobilier (CNECI) a été créé en 1971 avec un financement de l'USAID et a abouti à la construction de 800 logements dans la Cité Salongo à la commune de Lemba.

Les communes de Kinshasa ont considérablement élargi au-delà de cette initiative originale. Il n'y avait presque pas de planification urbaine et le plus grand défi pour la municipalité était de fournir un minimum d'eau et le service électrique - qui sont minimes et irrégulière dans de nombreux quartiers.

29 Léopoldville 1952-Office des cités africaines : http://congovox.blogspot.com

3. Histoire de l’habitat à Kinshasa

La ville de Kinshasa ou N’shasa était autrefois, le principal lieu d’échange de la rive méridionale du pool où se pratiquait le troc Déjà le toponyme N’shasa dérive du verbe teke (tsaa) qui signifie « échanger »

Ainsi, l’organisation de l’espace des villages se faisait autour du centre des relations. Ce centre des relations, la cour principale, paillotte du chef ou célèbre arbre à palabre constituaient de jour comme de nuit, l’école d’initiation pour les enfants, le lieu d’échanges entre adultes.30

3.1. Organisation spatiale des villages

L’organisation du village se fait autour d’une cour centrale qui abrite « l’arbre à palabre »

Les maisons sont disposées de sorte que chacune d’elle a accès directement ou indirectement à « la cour ».

3.2. Les plans typiques des cases

La procédure de construction par extension :

5. Techniques constructives

Autrefois, la construction se faisait avec des feuilles de « Manga ». Exemple d’un mur de manga qui se compose de trois parties :

1. Un cadre fait de bâtons,

2. Les feuilles de manga,

3. Des branches de palmier, tranchées en deux et effeuillées, avec lesquelles on comprime et fixe les feuilles de manga.

Le manga est une plante à feuilles dont on emploie la tige tranchée par le milieu avec ses larges feuilles pendantes.

Phase 1 et 2 de la construction d’un mur en feuilles de Manga

Phase 3 du travail

Dernière phase du travail

4.1. Matériaux locaux Bois

Exemple de la construction d’une toiture en N’ZELE (herbe) :

C'est un matériau des plaines, où il pousse jusqu'à une hauteur de 1,2 à 1,6 m, tout en restant très mince, 1 mm. Il est attaché en bottes, transporté et étendu en une couche égale d'abord, serrée par des voliges et ensuite en bottes comme couverture extérieure, et comme couverture du toit.

Bottes de N’zele

Galette de 1-30 cm de diamètre

Galette de 1-10 cm de diamètre

Couche de N’zele

Echelle

6. L’habitat actuel

6.1. Zoning

Par une analyse visuelle du fait que nous avons un vécu particulier de la ville, nous pouvons regrouper les différentes communes de Kinshasa en tenant compte de « la qualité des habitations » de la manière suivante :

Communes semi-rurales (N’sele et Maluku)

Communes avec des habitations en bon état (Gombe et Limete)

Communes avec des habitations moyennement bonnes (Ngaliema et Lemba)

Communes moyennement insalubres (Matete, Bandalungwa, Lingwala, Barumbu, Kintambo, Kasa-vubu, Selembao, Masina, Mont-Ngafula)

Communes insalubres avec des logements anarchiques (Bumbu, Makala, Kisenso, Kinshasa, Ngiri-Ngiri, Kalamu, Ngaba, N’djili, Kimbaseke)

32 https://www.memoireonline.com/01/16/9413/m_Apport-de-la-fibre-optique-face-aux-enjeux-de-la-NTICdans-la-ville-de-kinshasa10.html

Quelques exemples d’images d’habitations

1. Communes semi-rurales

3. Communes avec des habitations moyennement bonnes

4. Communes moyennement insalubres

5.

5.2. Analyse typologique dans la commune de Bumbu

Notre site d’intervention s’inscrit dans une zone d’habitat des plusieurs types (isolés et collectifs) avec une hauteur maximale de R+1. Cette étude nous permettra de comprendre l’organisation spatiale, les besoins de la population en termes de logement afin de voir ce qu’il faudra améliorer, rajouter ou retrancher dans notre projet dans le but de répondre à la problématique de durabilité.

Par des visites et relevés in situ, il nous a permis de détecter 3 typologies d’habitat.

a. Typologie 1 (30m²)

Forme

-La maison a une base rectangulaire surmontée par une toiture pratiquement inclinée pour éviter la stagnation de l’eau de pluie.

-La hauteur du bâtiment ne dépasse pas trois mètres.

-la maison est surélevée pour éviter l’infiltration de l’eau de pluie à l’intérieur de la maison

Fonction

Cette typologie peut héberger 5 personnes d’une même famille dont le salon et cuisine constitue une seule pièce et le sanitaire pour tous.

Le plus grand espace favorisé est « l’extérieur » pour plusieurs autres activités.

Matière

La toiture est généralement en « tôles ou en tuile » car c’est l’un des matériaux moins cher et facilement trouvable ; Menuiserie et charpente en « bois » ; Remplissage bloc plein ciment 15X20X40 ; La fondation est en moellon et la superstructure en béton.

b. Typologie 2 (70m²)

Forme

-La maison rectangulaire s’adapte à la forme du terrain ;

-Elle est du type jumelé, pour deux familles,

- Surélevée du sol pour éviter l’infiltration d’eau de la pluie.

- Utilisation « des claustras » pour infiltrer l’air et la lumière naturelle dans la maison

Fonction

Cette typologie regroupe en 10 personnes par famille avec un bloc sanitaire commun. Elle prévoit une grande cour extérieure et les salons sont fusionnels aux cuisines.

Matière

-La toiture inclinée est généralement en « tôles ou en tuile » ;

-La charpente en « bois » ;

-Quelques fois, les fenêtres sont en « fer forgé » ;

-Remplissage bloc plein ciment 15X20X40 ;

- La fondation est en moellon et la superstructure en béton ;

-Les claustras sont faits en béton.

c. Typologie 3 (140m²)

-La parcelle est du type jumelé pour 3 familles,

-Chaque famille occupe sa maison avec au maximum trois pièces dont un salon, une chambre des parents et une chambre pour enfants contenant un coin de rangement de la cuisine,

- Les maisons ont une charpente en bois et la toiture en tôles ou en tuiles,

-On retrouve le bois et le fer utilisés pour la menuiserie (Portes, fenêtres),

-Les différentes familles ont soit un « robinet ou un puits » en commun pour s’alimenter de l’eau et partagent une douche et toilette commune,

- Nous remarquons une grande proportion du vide qu’au plein.

d. Résumé

Les 3 typologies

Points forts

-L’idée de la cour ayant « l’arbre à palabre » comme autrefois est maintenue en favorisant la cour extérieure pour des activités communes (jeux pour enfants, préparation à manger, échanges, sèche vêtements, etc.) et un lieu de repos avec généralement un arbre qui servant d’ombrage.

- Des parcelles ont des terrains des formes régulières et la volumétrie avec des formes géométriques simples.

-Les maisons sont souvent surélevées par un petit « véranda » pour éviter l’infiltration d’eau de pluie à l’intérieur de la maison.

-La plupart des parcelles sont clôturées pour le respect de l’intimité.

Points faibles

- Les maisons ne prévoient pas des moyens de récupération d’eau de pluie source des inondations.

-Les dimensions des espaces sont non proportionnelle aux nombres des personnes qui y restent.

-Les ouvertures sont généralement mal orientées.

-Cuisine non éloignée du salon, source des odeurs pendant les préparations.

-Le partage d’un même bloc sanitaire, source de plusieurs maladies.

-les maisons sont peintes selon les moyens de chaque propriétaire par conséquent l’esthétique est bafouée.

7. Conclusion

A Kinshasa, pour un plus grand nombre, la procédure habituelle est l’auto-construction, faisant appel à l’initiative et à un financement individuel et s’adressant aux artisans du secteur que l’on qualifie d’informel.

Dans le cas de notre commune d’intervention par exemple, plusieurs difficultés sont remarquées ; Face à cela, nous affirmons que notre projet a bel et bien droit d’y être car audelà d’un simple projet urbain et architectural, il sera un modèle et une correction de l’existant actuel.

Ces difficultés sont notamment :

Difficulté d’avoir de l’eau potable dans la maison, la population est obligée de parcourir une longue distance pour s’en procurer et stocker dans « des bidons » qui permettent la réserve pour plusieurs jours.

Difficulté d’évacuer l’eau pluviale et il n’existe pas de moyens nécessaires pour gérer les déchets ; Les caniveaux sont inondés, ils deviennent donc source odeurs.

Les maisons ne sont généralement pas construites dans les règles de l’urbanisme, le front de parcelle par rapport à la chaussée n’est souvent pas respecté.

L’Esthétique dans la conception des bâtiments est totalement bafoué ; Les choix de couleurs, des éléments architecturaux, l’assemblage des matériaux, etc. ne sont pas fortement réfléchis.

ANALYTIQUE

PARTIE C

APPROCHE ANALYTIQUE

« La raison consiste à analyser les choses et à les élaborer. »

(Epictète)

1. Analyse du milieu d’intervention

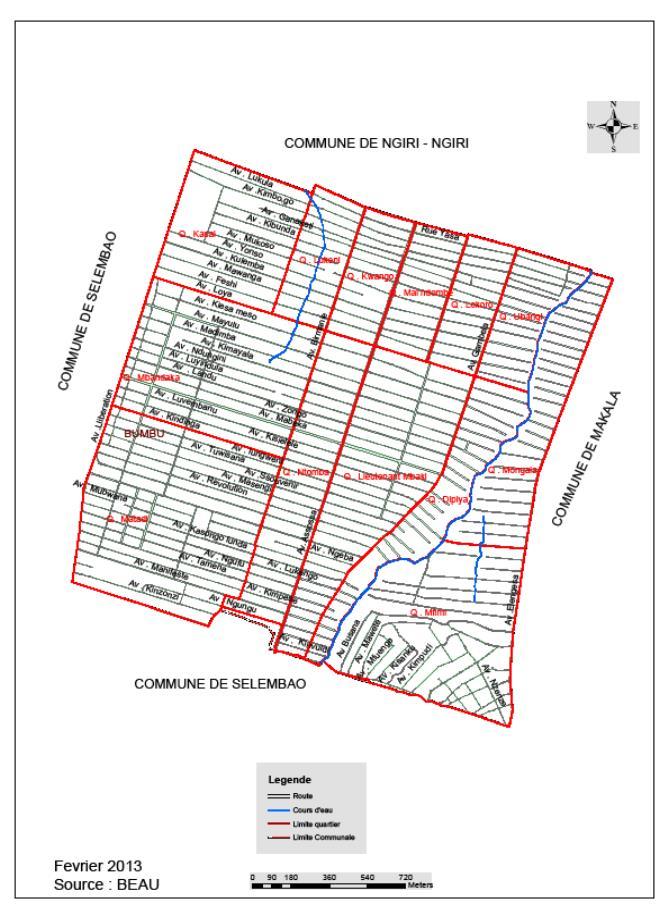

Notre site est situé dans la commune de BUMBU, l’une des vingt-quatre communes urbaines de la ville de Kinshasa.

Elle a une superficie de 5.30km², elle compte plus de 11.745 parcelles, 11 avenues ou grandes artères et 68 rues, subdivisée en 13 quartiers. Le recensement réalisé en 2011, fixe la population de cette commune à 325.166 habitants soit une densité de ±61.352 hab./km².

Il y a une forte croissance de la population dans la commune qui est due au taux élevé de naissance et l’exode rural.33

Année Population

2007 282672

2011 325166

Tableau 3: Population de la commune de 2007-2011

Avec cette croissance vertigineuse, ladite commune est butée à plusieurs problèmes de l’insalubrité et de la santé (problème d’espace pour la construction des décharges de transits, présence de plusieurs maladies liées à l’insalubrité). 34

33 Source : Maison communale de Bumbu, service démographique (2012)

34 https://www.institut-numerique.org/i2-la-presentation-du-site-etudie-dans-la-ville-de-kinshasa520dddc9d9428

Analyse du quartier

1.1. Présentation du quartier

Le terrain se situe dans la commune de Bumbu précisément dans le quartier « Matadi ». Le quartier à la vocation d’habitation.

1.2. Forme

Le quartier a une forme presque trapézoïdale ; limité de deux cotés par l’une des artères importantes de la ville de Kinshasa.

Les voies dans ce quartier sont alignées et il représente un tissu d’habitation orthogonal très dense Le quartier est à la vocation d’habitation et les constructions sont majoritairement en rez-de-chaussée.

1.3. Fonction

Le quartier est rempli d’habitations mais on y retrouve quelques équipements nécessaires pour une zone d’habitat.

1.4. Matière

Les habitations de la zone sont construites de la manière suivante : Système de construction

Charpente et menuiseries sont généralement en bois

Couvertures

La couverture des maisons est en tôle ou en tuile et quelques fois en ardoises. Elle s’adapte au climat et est moins couteux.

Couleurs

Il n’existe pas de couleur appropriée pour la zone ; les maisons sont peintes selon les moyens de chacun. D’où la diversité des couleurs.

2. Analyse du terrain

Voie principale

Voie secondaire

Voie tertiaire

Habitat typologie groupée et individuelle

35 https://www.villedistance.com/sun/2143722

35Dans la zone, le soleil se lève à 06h01 et se couche à 18h01. A 12h01, le soleil est au-dessus de l’horizon, la lumière du jour. Le crépuscule astronomique du matin commence à 05h40 et celui du soir se termine à 18h22.

2.1. Accessibilité

Les atouts du terrain

-Notre terrain est facilement accessible sur ses 4 cotés car il est entouré des voies dont une voie principale qui est considérée comme étant l’une des artères principales de la ville de Kinshasa, appelée « 24 Novembre » ainsi que les autres voies secondaires.

-Le terrain est en plein milieu d’un tissu d’habitat dense.

-Il est plat et a une forme rectangulaire Voie principale

Voie secondaire

Voie tertiaire

Surface 26000m² soit 2.6 ha

1. Voie principale goudronnée de 20m de largeur (Flux véhiculaire)

2. Voie secondaire goudronnée de 10m de largeur (Flux véhiculaire et piéton)

3. Voie tertiaire en terre de 8m de largeur (Flux piéton)

2.2. Images du site

Notre terrain est avantageux de par sa position et son accessibilité, seulement, en dehors des plusieurs arbres qui servent d’ombrage dans le quartier, nous remarquons un énorme « manque d’espaces verts » dans pratiquement l’entendu du quartier et aussi des airs libres.

3. Analyse des projets de référence

Il nous a paru indispensable de compléter la recherche précédente avec une lecture et une analyse des quelques projets de référence qui rentrent dans le contexte de notre problématique, dont un projet en Egypte, un autre en France et un autre encore en chili.

Nous allons comprendre comment ces projets ont répondu au concept de l’urbanisme et architecture durable ; Pour ensuite dégager les éléments de référence nécessaires à la composition urbanistique et architecturale durable de notre projet.

Ainsi, selon la disponibilité des documents graphiques nécessaires à notre analyse, nous avons choisi les projets suivants :

Le village GOURNA en Egypte

La cour habitée à Toulouse, France

Quinta Monroy Housing (Habitat Social) en Iquique, Chili

Architecte Urbaniste : Hassan FATHY

Lieu : Ouest de Louxor, EGYPTE

Année de construction : 1946 - 1952

Types de bâtiments : Résidentiel et aménagement urbain

Usagers : Paysans qui habitaient autrefois sur les tombent des Pharaons

3.1.1. Présentation du Projet

Le village est sur la rive gauche du Nil, à l’intérieur du périmètre du patrimoine mondial de Thèbes antique en Égypte (aujourd’hui LOUXOR). Il est facilement accessible par deux voies car il fait l’intersection de ces voies.

Voies principales (flux véhiculaire)

Flux

véhiculaire à l’intérieur du projet

Flux piéton à l’intérieur du projet

Chemin de fer

Placettes

Délimitation du village

3.1.2. Forme

3.1.3. Fonction

L’organisation fonctionnelle se fait autour des « placettes » qui servent des lieux de rencontres, des jeux et de détente. L’architecte a disposé des maisons par « tribus » tout simplement pour garder cette habitude des familles qui autrefois vivaient sur les tombes.

Disposition des maisons par tribus

Le village a en son sein les équipements de premières nécessités qui évitent aux habitants des longs déplacements.

Le théâtre

L’architecte voulait par cet équipement, offrir la culture de loisir aux habitants et sauvegardé la musique Folklore.

La mosquée

La présence du divin dans la vie humaine étant indispensable, l’architecte a prévu une moquée afin de conserver la relation de l’homme et Dieu.

Le marché

Prévoir un marché, est une nécessité car se nourrir est l’un des besoins primaires, indispensables pour l’être humain.

L’école

Un Centre de formation professionnelle pour l’artisanat et les industries traditionnelles est aussi mis à disposition des habitants qui est appelé « Khan ».

37 Source : https:/www.slideshare.net/ashrara/hassen-fathys-new-gourna-village

La majorité des habitations sont couvertes par des Voûtes pour diminuer le transfert de chaleur à l’intérieur de la maison, elles sont faites en « briques de boue ». Cette technique est plus durable, plus écologique, plus économique plus confortable, modulable et évolutive Renforçant ainsi les économies locales.

Les matériaux locaux pour la construction du projet dont « l’Adobe » qui se fabrique à partir d’un mélange de terre, eau et « paille » qui sert d’armature, moulés de manière rectangulaire et séchés pendant 2 semaines.

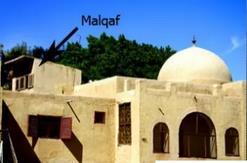

-Les Malqaf, ouvertures placées au point le plus haut de la maison pour introduire l’air dans la pièce principale de la maison.

Ce système sert d’échange entre l’air chaud et l’air frais. Les ouvertures basses servent à faire entrer et faire circuler l’air frais à l’intérieur de la maison et les ouvertures hautes servent à faire sortir l’air chaud.

3.1.5. Conclusion

L’organisation fonctionnelle du village se résume comme suit :

Placette Equipements Résidences

Les outils retenus :

1. L’utilisation des matériaux locaux

2. L’inspiration des techniques de construction traditionnelles

3. L’implication de la vie des personnes pour qui le projet est destiné

4. La mise en valeur de l’architecture vernaculaire Nous constatons que c’est un projet écologique et qui met en évidence le souci de durabilité.

La cour habitée

Architectes : MDaa (MARGOT et DUCLOT architectes associés)

Maitre d’ouvrage : Bureau OPPIDEA.

Lieu : Toulouse, France

Année de construction : 2013

Surface de plancher : 50 à 70 logements/ hectare.

Usagers : Familles

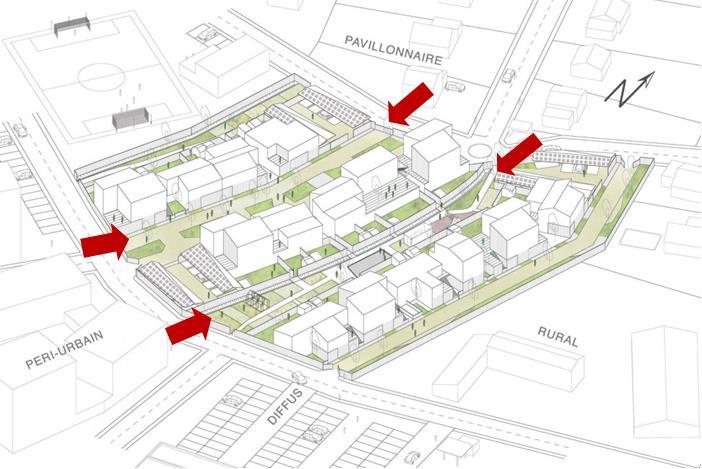

3.2.1. Présentation du Projet

Le projet se situe en France dans la ville de Toulouse.

40L’idée est de nouer des liens avec le tissu existant, structurer la rue avec des alignements et créer des parcours urbains entre ville et paysage.

L’organisation en épis par rapport aux voies principales, parce qu’elle permet un aménagement en profondeur du tissu, est particulièrement économe en réseaux et en voirie primaire, tout en favorisant le développement organique du nouveau maillage viaire.

40Source : https://www.mdaa.fr/projet/toulouse-oppidea/

3.2.2. Forme

Les modules sont extensibles aux futures.

Le projet est compact composé des modules ayant des formes géométriques simples.

3.2.3. Fonction

La cour habitée

Habitations

Jardins privés et pratiques communes

Au-delà des jardins privés qui peuvent aussi servir d’espaces de partage, le dispositif installé assure une continuité avec l’urbain et amplifie l’idée de la convivialité.

3.2.4. Matière

Les cours habitées sont faites des logements qui sont superposés sur 1 ou 2 étages, duplex ou simplex. Ils sont dotés des terrasses décalées qui assurent l’indépendance et l’intimité.

Les logements ont aussi des places de stationnements, des jardins et des terrasses qui sont tous accessible à partir de la cour habitée.

La modularité constructive équivaut à la modularité budgétaire qui permet des adjonctions futures à moindre coût. L’utilisation donc de la préfabrication (portiques, panneaux de façades) permet et assure une souplesse des 3 pièces aux 5 pièces.41

41 Source : https://www.mdaa.fr/projet/toulouse-oppidea/

L’utilisation des matériaux écologiques a été indispensable.Figure 116: Modularité constructive

3.2.5. Conclusion

Nous résumons l’analyse que nous avons effectuée comme suit :

C’est un projet convivial par excellence : il favorise des liens sociaux et la solidarité. Ces liens sociaux ont été renforcé en obligeants les occupants de passer par un « espace commun » qui est la cour habitée avant d’accéder à leur logement.

Les outils retenus :

1. La hiérarchie des espaces

Elle se présente comme suit :

- La rue (espace public)

-La cour habitée (espace semi public)

-les logements (espace privé)

-Le jardin privé (espace privé-privé).

2. L’intégration des zones vertes dans le projet

3. Espace central qui distribue (la cour habitée).

3.3. Quinta Monroy Housing (Habitat Social)

Architecte : Alejandro ARAVENA, ELEMENTAL

Maitre d’ouvrage : Gouvernement Chilien

Lieu : Iquique, chili.

Année de construction : 2004

Surface du projet : 5000m²

Usagers : Familles

3.3.1. Présentation du Projet

Le projet se situe dans la ville d’Iquique en chili.

Le projet se situe dans la ville d’Iquique en chili et est en plein zone d’habitation.

Quinta Monroy est un complexe de 93 logements organisés en quatre cours visant à promouvoir l'interaction communautaire et conserver les affinités des voisins. Les logements sont modulaires et chaque module fait 3x6m. Au rez-de-chaussée, 34 logements, chacun d'eux occupe trois modules (54 m²), deux construits et un à terminer 42

L’accès dans le projet se fait à partir de deux voies principales qui l’entoure de gauche et droite.

« Le gouvernement chilien nous a demandé de résoudre l'équation suivante : Installer les 100 familles de la Quinta Monroy, dans le même site de 5000 m² qu'elles occupent illégalement depuis 30 ans et qui se situe en plein centre d’Iquique, une ville du désert chilien » …Tel est le discours de l’architecte Alejandro ARAVENA et de son groupe EMENTAL.43

42 https://arquitecturaviva.com/works/viviendas-quinta-monroy-1

43 https://www.detailsdarchitecture.com/alejandro-aravena-bouscule-l...

3.3.2. Forme

Le projet a une forme géométrique simple.

❖ Parti Architectural

-Imbrication des volumes

- Etalage au sol

-Possibilité d’avoir des extensions.

L’architecte offre la possibilité aux habitants la possibilité d’étendre leurs habitations lorsqu’ils en auront les moyens.

La dalle du premier étage est rigidifiée pour supporter les nouvelles extensions. La chape en béton armé qui couvre le volume au rez-de-chaussée et sur laquelle repose le duplex de l’étage est rigidifiée.

3.3.3. Fonction

Selon l’Architecte, le logement social devrait être considéré comme un investissement et non pas comme une dépense. Il faut donc penser aux maisons-nées au fil du temps, ce qui ne s’applique pas toujours à ce type de constructions.

Les extensions à l’étage se font à partir des marches du RDC ; Une partie de l’extension est prédéfinie par l’architecte concepteur, une autre, l’occasion est donnée aux habitants de la continuer.44

44Source : evolutive-quinta-monroy

3.3.4. Matière

Le logement du rez-de-chaussée peut facilement s’agrandir sous la chape qui soutient le volume supérieur, ou partiellement dans une cour arrière, mais toujours de manière à assurer une ventilation et un éclairage naturel des espaces intérieurs.

Murs extérieurs en béton

Les parois intérieures, plafond et le sol sont bois

Le duplex à l’étage a une structure en C, de manière à ce que le quatrième côté, en tôle ondulé forme une paroi facilement amovible pour agrandir l’appartement dans cette direction.

L’architecte s’est servi des couleurs des cartons que les enfants avaient l’habitude de jouer pour peindre l’extérieur et l’intérieur des logements.

3.3.5. Conclusion

L’analyse effectuée nous démontre que les techniques mises en place par l’architecte et son équipe dans l’élaboration et construction de ce projet, répondent au souci et concept de la durabilité. Ce qui est un exemple de réponse à notre problématique évoquée ci-haut.

Penser au bien-être des usagers est la grande motivation de ce projet.

Les outlis retenus :

1. Continuité de l’urbain dans le projet

2. La création des espaces des rassemblements (Parvis)

3. Possibilité d’avoir des extensions

3.4. Synthèse générale des projets

PROJETS ARCHITECTES IMPLANTATION DU PROJET

Village Gourna Hassen FATHY Le village est sur la rive gauche du Nil, à l’intérieur du périmètre du patrimoine mondial de Thèbes antique en Égypte (aujourd’hui LOUXOR)

Cour habitée Margot et Duclot En plein milieu urbain de la France, Toulouse

Forme irrégulière Principe de la vernaculaire Respect des normes de l’urbanisme durable.

Prise en compte de ces deux éléments : La Terre = Utilisation des matériaux locaux

La tradition= Prendre compte des habitudes et besoins des habitants dans l’organisation spatiale

Formes géométriques simples.

Respect de la hiérarchie de l’espace

Créer une continuité avec l’extérieur

Quinta Monroy Housing

Alejandro ARAVENA En plein milieu des bidonvilles en Iquique, Chili.

Imbrication des formes géométriques simples. Aucune rupture avec l’extérieur et vide à l’intérieur.

La recherche d’un contact avec la biodiversité, La mise en place des pratiques favorisant le lien social et la solidarité.

-Revalorisation de l’habitat de la zone

-Possibilité d’avoir des extensions.

Utilisation de la couleur de la terre rappelant la tradition.

Les habitations sont reparties selon les tribus et s’articulent autour des équipements servent des espaces des rencontres.

Intégration dans la biodiversité

Le projet s’organise de tel sorte que tout le monde est obligé de passer par la cour habitée avant de regagner chez soi.

Emploie la couleur des cartons

Les différentes entités s’articulent autour des parvis.

MEMOIRE D’ARCHITECTURE : UN ECO-QUARTIER A KINSHASA

4. Concepts retenus

1.

Approche Analytique

MEMOIRE D’ARCHITECTURE : UN ECO-QUARTIER A KINSHASA Approche Analytique

La proximité physique des logements sera liée à une conception architecturale compacte et des espaces dénommés « espaces semi-publics » qui favoriseront des relations cordiales entre les voisins tout en respectant leurs intimités.

La conception respecte la hiérarchie des espaces c’est-à-dire, de l’espace public à l’espace privé en passant par l’espace « semi-public ».

TION UTOU ’UNE OU ENT LE

L’organisation autour d’une cour centrale fera rappel à l’organisation traditionnelle de la ville de Kinshasa qui s’organisait autour « d’un arbre à palabre » au sein duquel plusieurs du village se retrouvaient pour partager des activités communes et des réunions avec le chef du village. C’était aussi un lieu d’apprentissage pour les enfants. Cette organisation nous permettra de rester dans l’optique traditionnelle oubliée actuellement.

L’architecte tient compte des moyens de ses habitants en leur donnant l’opportunité de continuer leurs constructions selon les moyens et les nombres des occupants qui pourraient augmenter dans la maison.

PARTIE D

APPROCHE CONCEPTUELLE