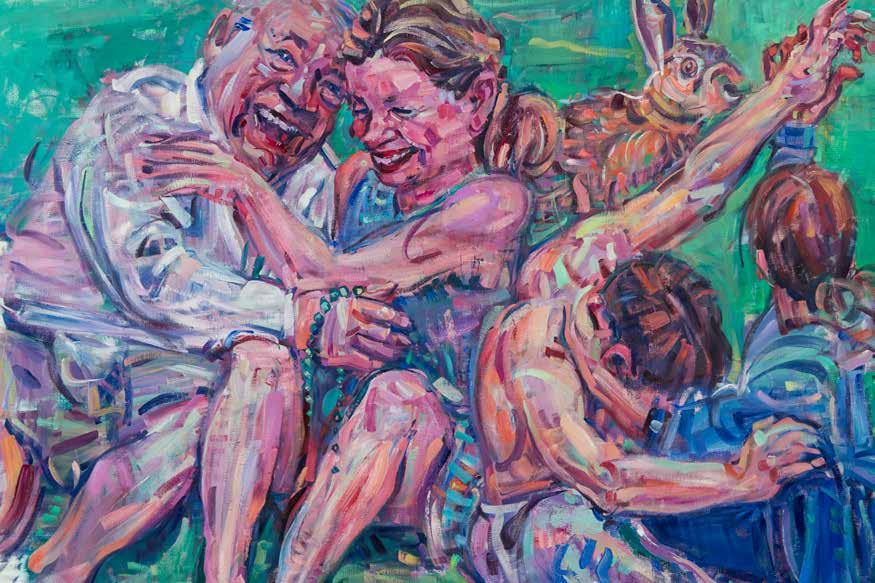

Angelika Kaufmann: kakó prósim/wie bitte. Aus dem zweisprachigen Text eines Buches über den Abwehrkampf schuf die Künstlerin ein begehbares Schriftbild. Foto: Ausstellungsansicht „Nebelland hab ich gesehen“*. Zum Verhältnis von Kunst und Literatur *Ingeborg Bachmann/MMKK, 2013/2014 © Ferdinand Neumüller

Die Historie der Selbstbestimmung CARINTHIja 2020

Ein Plebiszit gegen den Nationalismus und für ein gemeinsames Kärnten.

„Der 10. Oktober 1920 ist ein Festtag des großen Gedankens vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, der sonst in den Friedensverträgen leider nicht zum Durchbruch gelangt ist“, meinte Bundeskanzler Schober 1930. Dieses 90 Jahre alte Statement kennzeichnet treffend das Wesen von Kärntens Festtag: Der 10. Oktober ist Kärntens Tag der Selbstbestimmung, an dem deutsch- und slowenischsprachige Kärntnerinnen und Kärntner sich für die gemeinsame Heimat und gegen nationale Trennung ausgesprochen haben. Der Abwehrkampf. Im November 1918 bricht das Vielvölkerreich der Habsburgermonarchie zusammen. Nationale Forderungsprogramme werden aufgestellt. Künftige Grenzkonflikte kündigen sich an. In allen national gemischten Kronländern beginnt der Kampf um die Landeseinheit. Der slowenische Nationalrat in Laibach fordert den Anschluss großer Teile Kärntens an den südslawischen Staat und ordnet deren militärische Besetzung an. Am 30. November 1918 überschreiten südslawische Verbände die Drau und erobern Völkermarkt. Nun ist auch Klagenfurt unmittelbar bedroht. Am 5.

64

DIE BRÜCKE Nr. 18 | Brückengeneration 5

Dezember 1918 fasst die Kärntner Landesversammlung mit Landesverweser Arthur Lemisch den mutigen und weitreichenden Beschluss zum bewaffneten Widerstand. Ludwig Hülgerth organisiert als Landesbefehlshaber den Abwehrkampf. Kärntner Freiwilligenverbände und Volkswehreinheiten befreien gemeinsam innerhalb weniger Tage große Teile Kärntens. Durch die Kämpfe zur Jahreswende 1918/1919 wird die internationale Aufmerksamkeit auf Kärnten gelenkt. Amerikanische Experten unter der Leitung von Sherman Miles versuchen, sich ein objektives Bild von der Stimmung der Bevölkerung zu machen. Ihr Abschlussbericht, der die Haltung der amerikanischen Friedensdelegation in Paris entscheidend beeinflussen wird, fällt eindeutig zugunsten Österreichs aus. Die Miles-Kommission empfiehlt die Karawanken als künftige Grenze und spricht sich für den Verbleib ganz Kärntens bei Österreich aus. Präsident Wilson kann sich mit dieser Forderung auf der Pariser Friedenskonferenz nicht durchsetzen. Die Kompromisslösung ist eine Volksabstimmung im Klagenfurter Becken.

Ende Mai 1919 steuert der Konflikt um Kärnten auf seinen Höhepunkt zu. Am 27. Mai fasst der Oberste Rat in Paris den endgültigen Beschluss für eine Volksabstimmung in Kärnten. Nahezu gleichzeitig greifen jugoslawische Truppen mit großer Übermacht an. Schon am 29. Mai muss Landesbefehlshaber Hülgerth den Befehl zum Rückzug geben. Am 30. Mai übersiedelt die Landesregierung nach Spittal an der Drau. Am 6. Juni besetzen jugoslawische Truppen die Landeshauptstadt und große Teile des Klagenfurter Beckens. Der militärische Abwehrkampf endet mit einer verheerenden österreichischen Niederlage, doch er hat schon entscheidend dazu beigetragen, dass für Kärnten eine Volksabstimmung beschlossen wurde. Auf österreichischer Seite sterben in den bewaffneten Auseinandersetzungen 272 Menschen, darunter 46 Zivilist*innen. Auf südslawischer Seite sterben 140 Soldaten, von denen nur fünf aus dem heutigen Kärnten stammen. Am 10. September unterzeichnet Karl Renner in Paris den Staatsvertrag von St. Germain. Kärnten muss schmerzliche Gebietsverluste hinnehmen. Das Kanaltal