Monitoreo de Cobertura Electoral con Perspectiva de Género

Elecciones Presidenciales y Congresuales

Monitoreo de Cobertura Electoral con Perspectiva de Género

Elecciones Presidenciales y Congresuales

contra Las Mujeres en las Redes Sociales

La Junta Central Electoral y la Comisión de Política de Igualdad de Género

Monitoreo de Cobertura Electoral con Perspectiva de Género Elecciones Presidenciales y Congresuales

Monitoreo de Violencia Política contra las Mujeres en las Redes Sociales

MIEMBROS DEL PLENO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Román Andrés Jáquez Liranzo, Presidente

Rafael Armando Vallejo Santelises, Miembro Titular

Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Miembro Titular

Patricia Lorenzo Paniagua, Miembro Titular

Samir Rafael Chami Isa, Miembro Titular

Sonne Beltré Ramírez, Secretario General

DIRECCIÓN GENERAL:

Patricia Lorenzo Paniagua, Miembro Titular de la Junta Central Electoral, Coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL :

Isabel Alba Henríquez, Secretaria Ejecutiva de Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral

Laura Hernández Fondeur, Subdirectora de la Oficina de Equidad de Género de la Junta Central Electoral

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE TEXTOS :

Isabel Alba Henríquez, Secretaria Ejecutiva de Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral

Jenny Torres, Consultora/Analista

Diseño y Diagramación: Dirección de Comunicación de la Junta Central Electoral

Corrección de Estilo:

Janna Cruz, Abogada Ayudante de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral

Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N. Tel.: 809-539-5419 / www.jce.gob.do

Isabel Alba Henríquez, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral

Índice

1. Prólogo

2. Cobertura Electoral con Perspectiva de Género en los Medios de Comunicación: Contexto Nacional

3. Glosario

4. Aspectos Metodológicos

Selección de las Candidatas y Período de Estudio

Metodología de Monitoreo

Análisis y Resultados

5. Resumen

6. Resultados

6.1. Cómo los medios cubren a hombres y mujeres

6.1.1. Distribución de las menciones según medio de Comunicación

6.1.2. Menciones en Notas Informativas Según el Medio y el Sexo de la Candidatura

Frecuencia de cobertura de noticias

Promedio de menciones por día según sexo de la candidatura

6.1.3. Relación entre medio de la mención y sexo de la candidatura

6.1.4. Horarios de la transmisión según Medio de Comunicación

6.1.5. Menciones según el horario de transmisión y el sexo de la candidatura (radio y televisión)

6.1.6. Cobertura Electoral por tiempo de transmisión Hombres/Mujeres

6.1.7. Cobertura en Radio y TV según el tiempo de transmisión

6.1.8. Cobertura Electoral según el sexo de la persona enunciante

6.1.9. Relación entre el Sexo del Enunciante y el Sexo de la Candidatura

6.1.10. Menciones en radio y televisión según género periodístico

6.1.11. Uso de lenguaje inclusivo

Ejemplos de Lenguaje Sexista y No Incluyente en la Cobertura

Electoral

Datos sobre los Debates Electorales Congresuales

¿Cómo se reseñaron los Debates en los Medios de Comunicación?

6.2. Recomendaciones para los Medios de Comunicación

I. PRÓLOGO

RESUMEN

II. INTRODUCCIÓN

III. CONTEXTO DE VIOLENCIA POLÍTICA

La Violencia Digital como Extensión de la Violencia Política

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Muestra

Selección de las Candidatas y Período de Estudio

Mujeres candidatas que cuentan con una cuenta activa en Instagram, X y Facebook

Metodología de Monitoreo

Análisis y Resultados

V. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN LOS PROCESOS

ELECTORALES

Marco Normativo

a) Ejercicio de Derechos Políticos y Electorales

b) Inducir Renuncia a Candidaturas

c) Inducir a Renuncia de Cargos

d) Limitar Recursos

e) Propaganda Denigrante Basada en Estereotipos de Género

A. Aspectos Generales

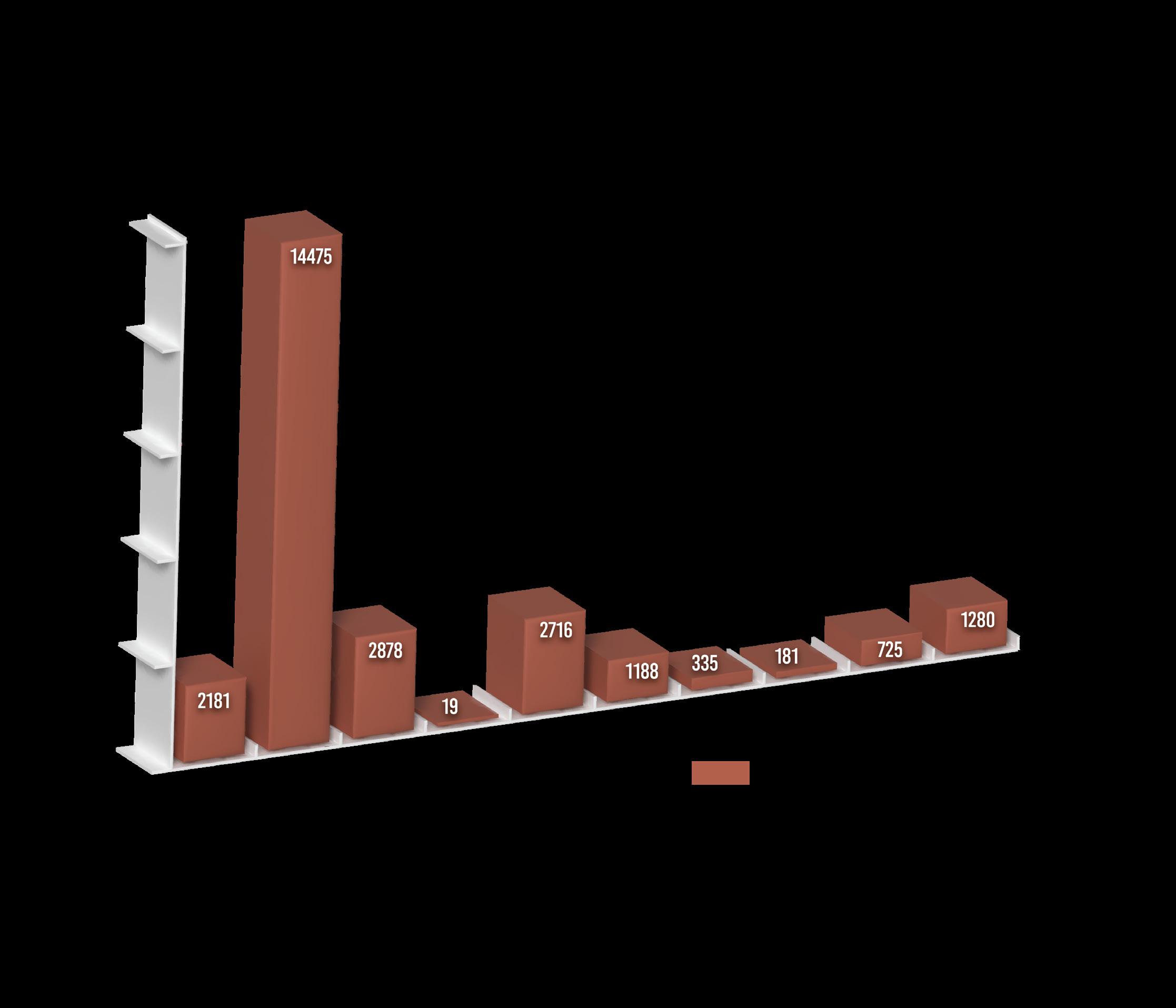

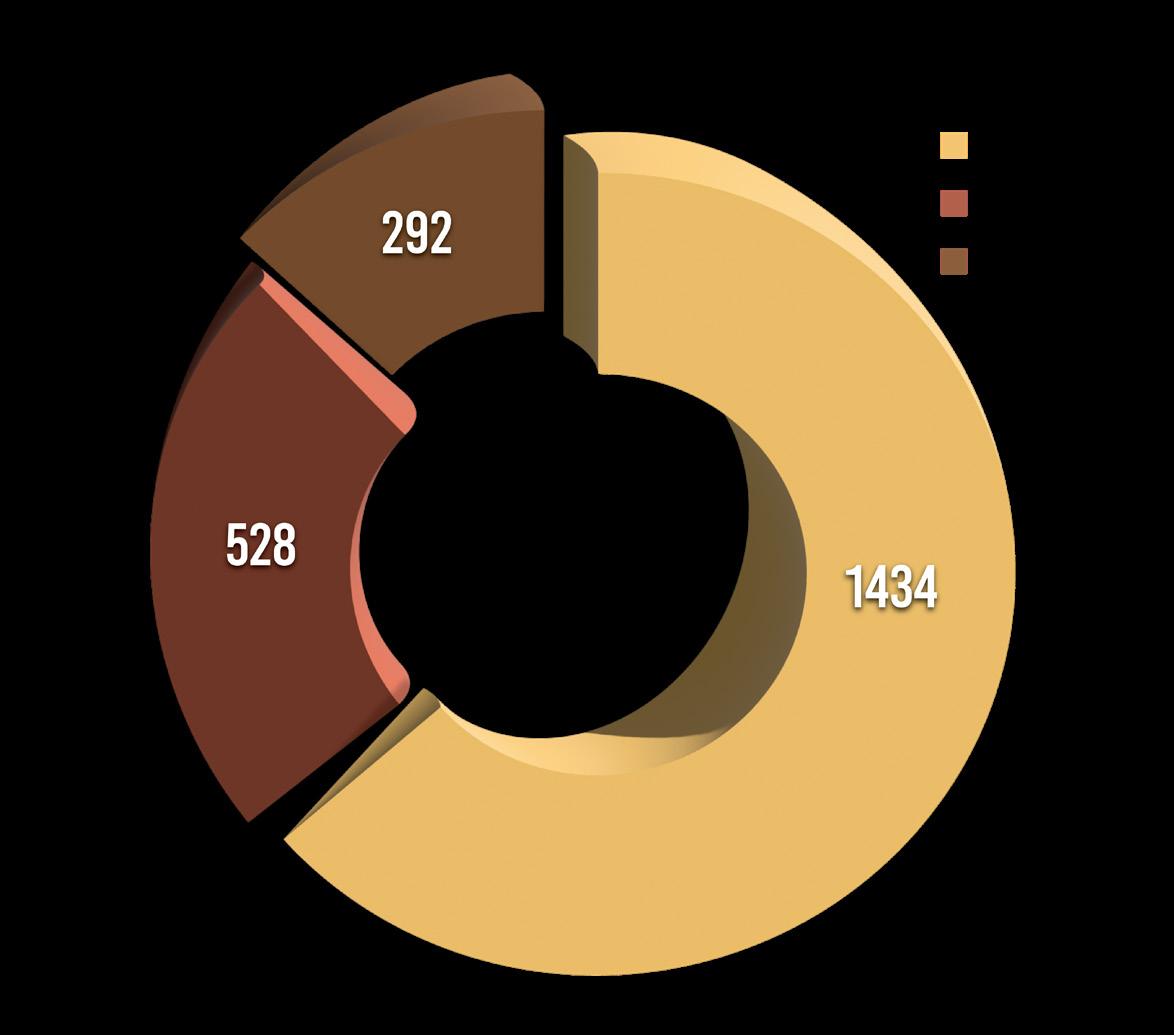

1. Mensajes Analizados por Candidatura

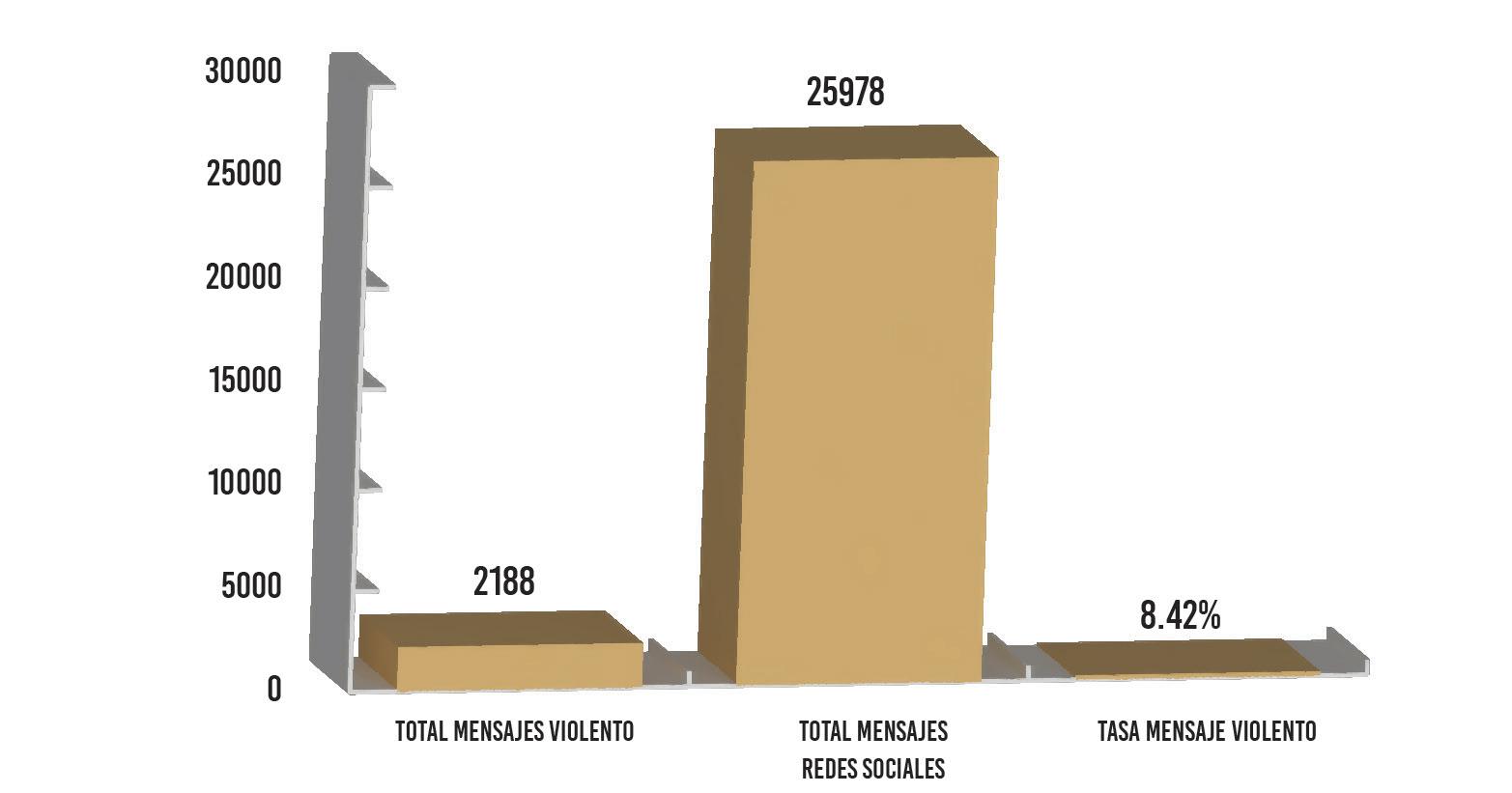

2. Mensajes Analizados Vs Mensajes Violentos

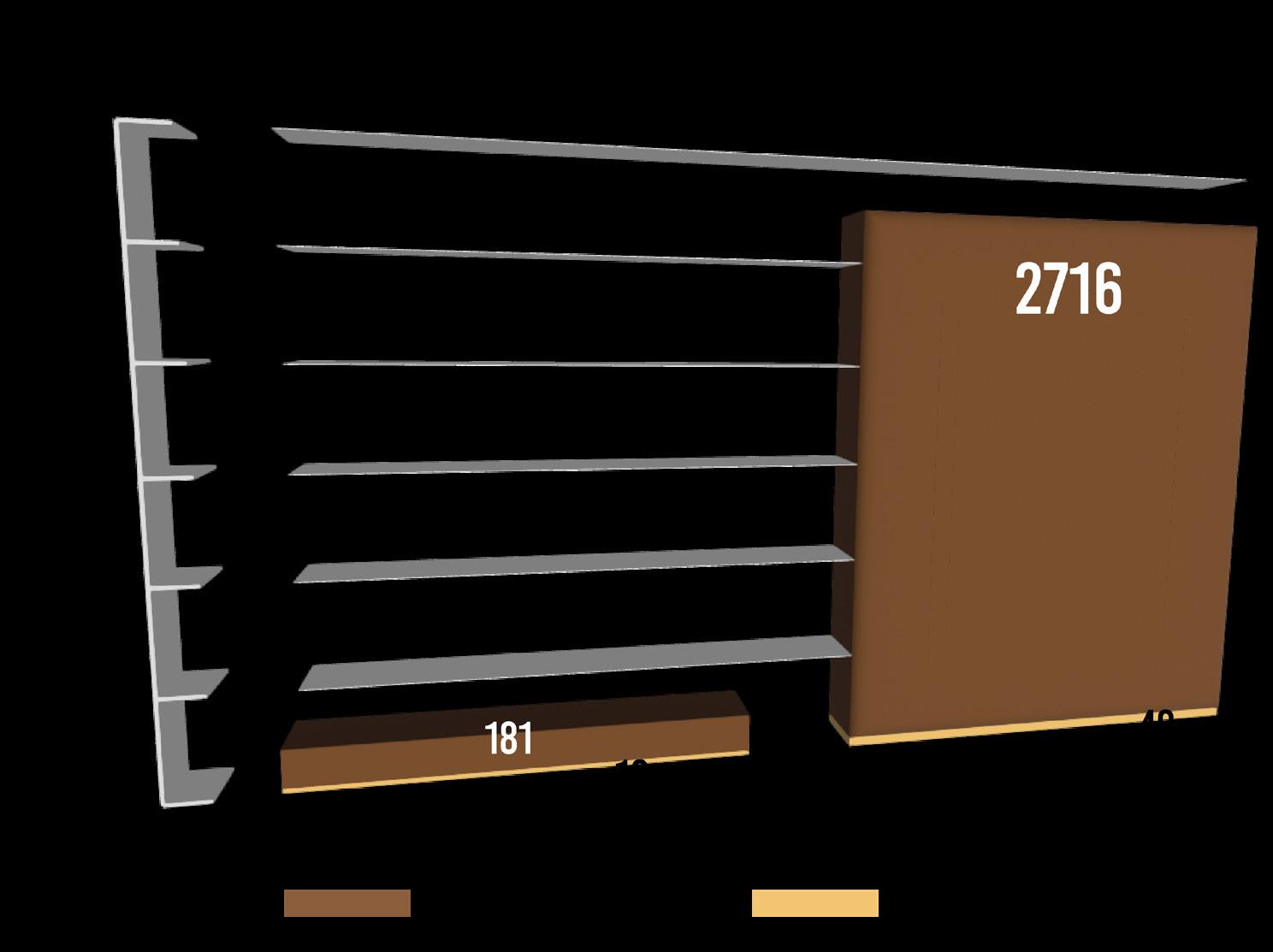

3. Mensajes Analizados Vs Mensajes Violentos por Nivel de Elección

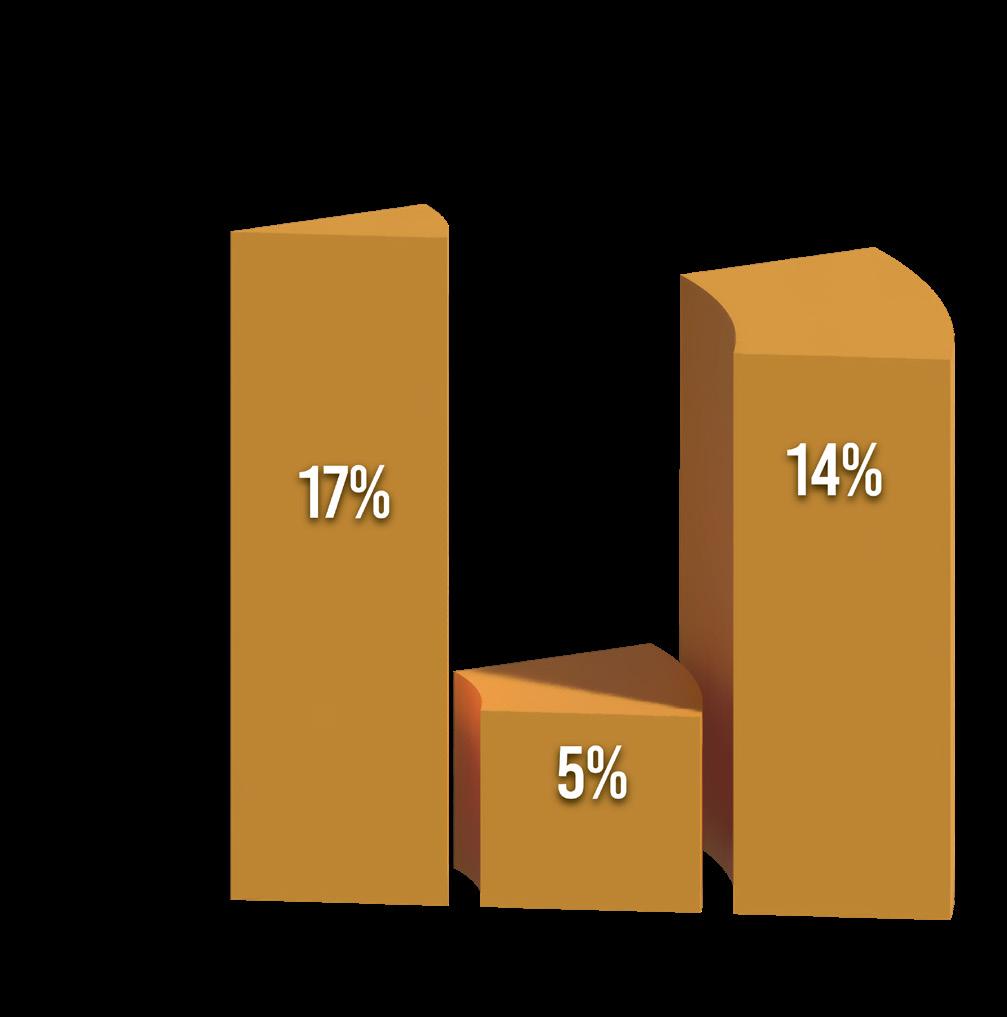

4. Porcentaje Mensajes Violentos por Nivel de Elección

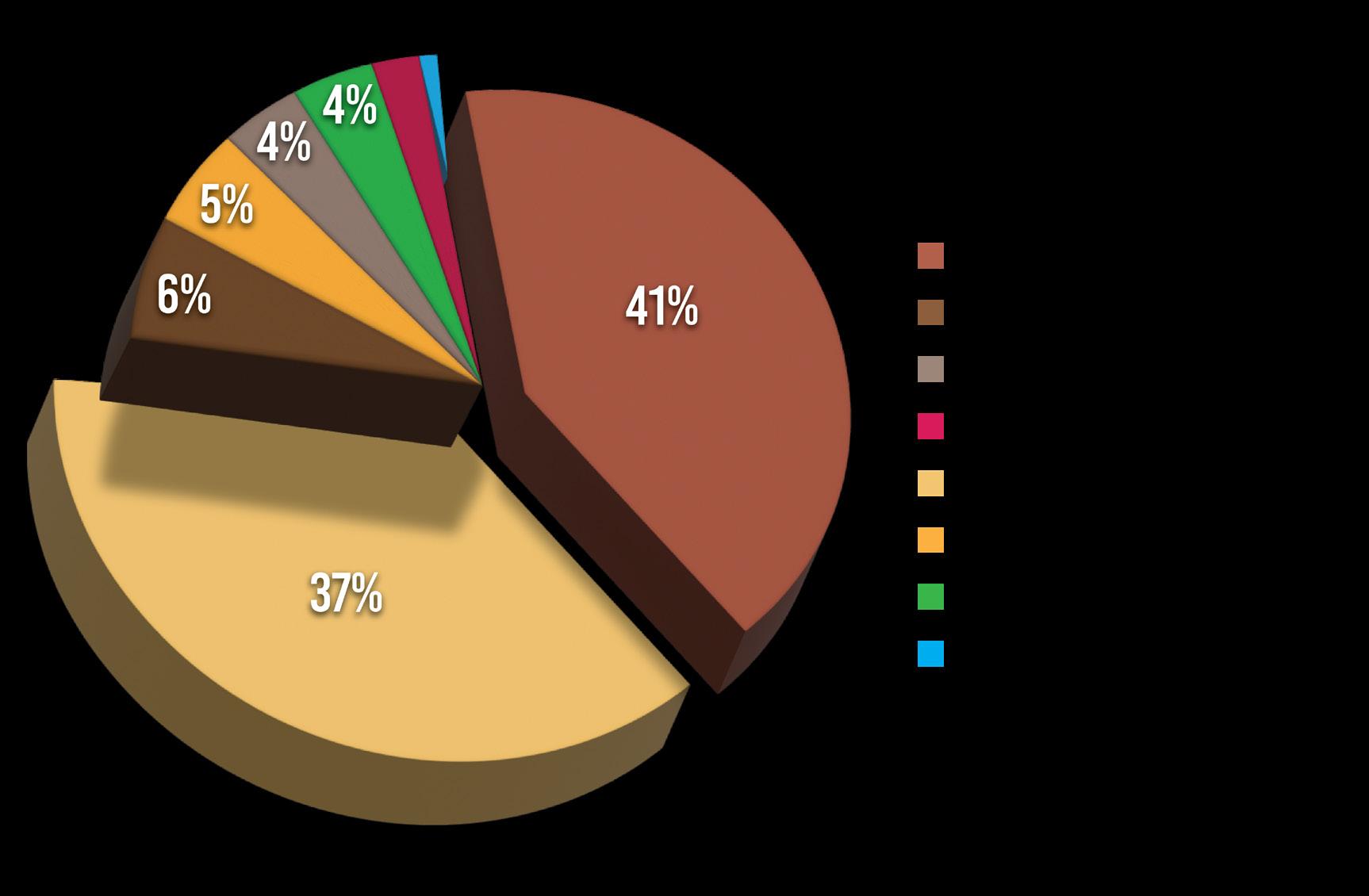

5. Mensajes Violentos por Tipo de Violencia

6. Tipos de Violencia y su Frecuencia

7. Impacto y Consecuencias de la Violencia Digital

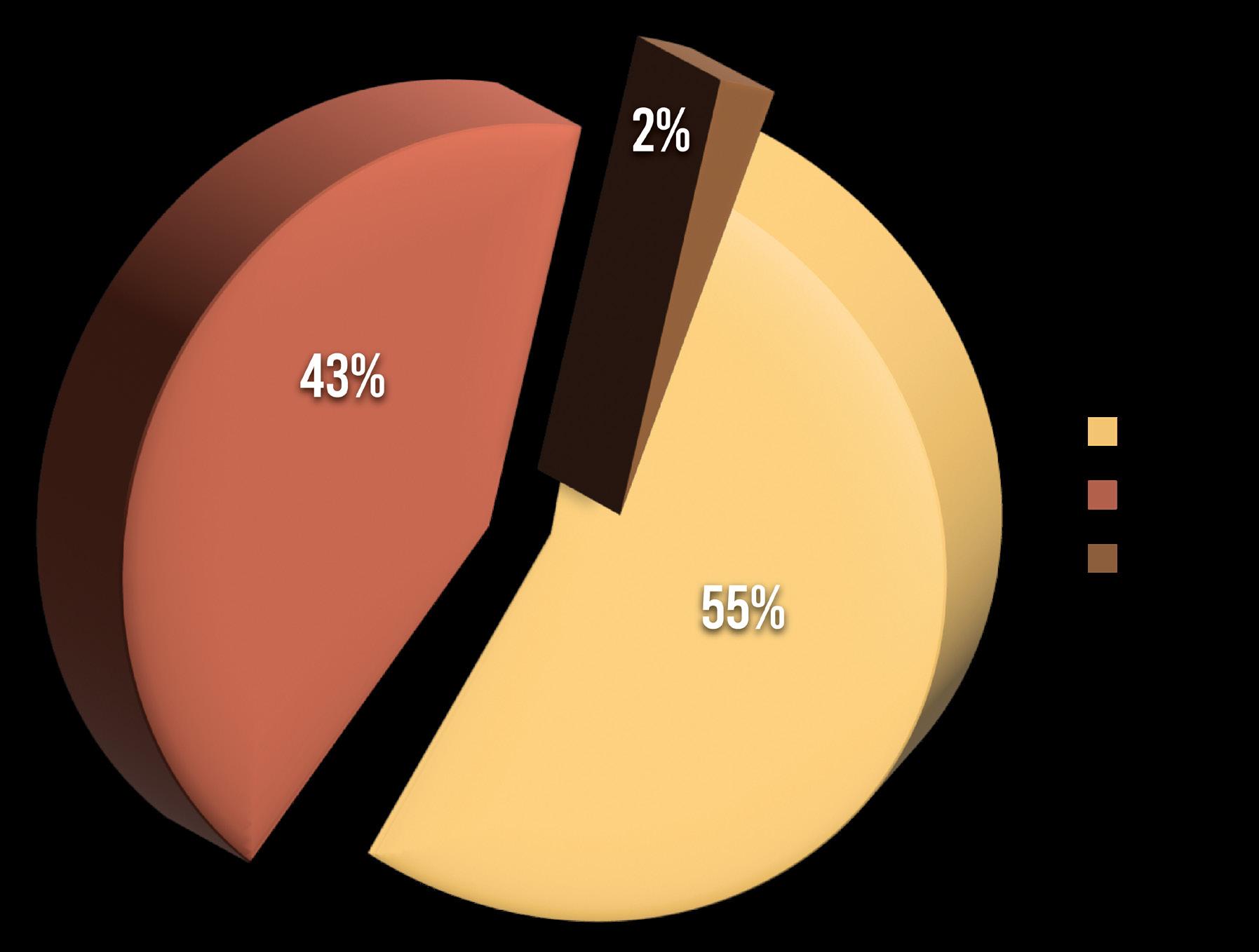

8. Mensajes Violentos por Tipo de Red Social

9. Las Redes Sociales y los Tipos de Violencia

10. Violencia por Tipo de Agresor/Emisor

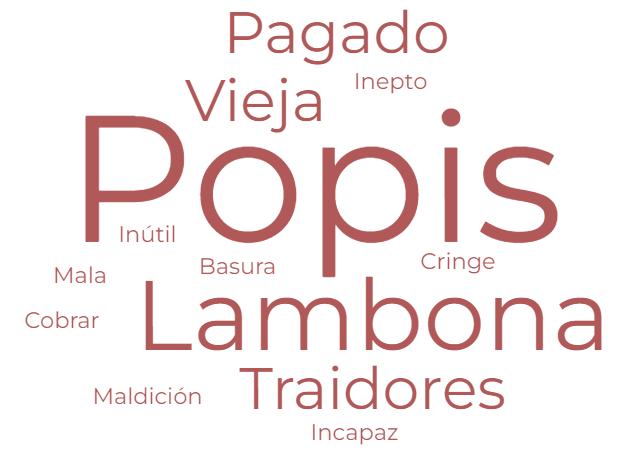

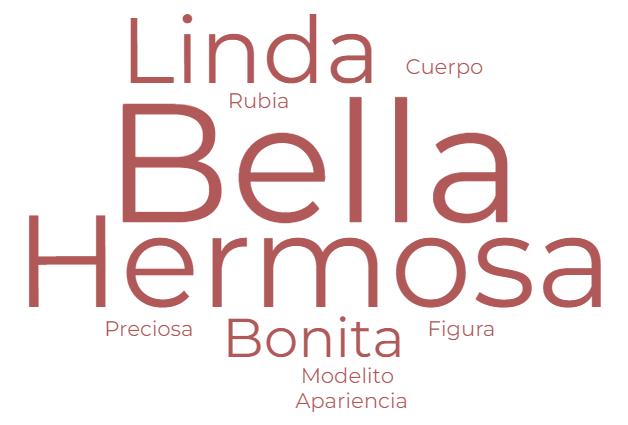

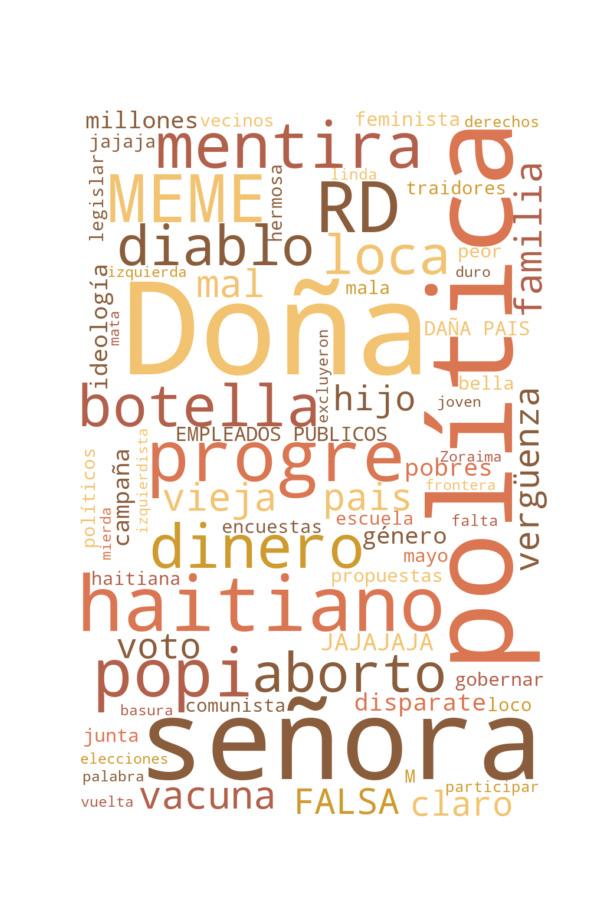

11. Análisis de Frecuencia de Palabras Claves

VII. CONCLUSIÓN

VIII. RECOMENDACIONES

con Perspectiva de Género

Elecciones Presidenciales y Congresuales

Prólogo

El Monitoreo de la Cobertura Electoral con Perspectiva de Género en el Proceso Electoral Presidencial y Congresual 2024, representa un hito significativo en nuestro compromiso con una democracia paritaria. En la Junta Central Electoral, creemos firmemente que la visibilidad equitativa entre hombres y mujeres en los medios de comunicación es esencial para construir una sociedad justa y democrática. Este informe no solo documenta la representación de género en la cobertura mediática, sino que también subraya las áreas donde se necesitan mejoras para la promoción equitativa entre hombre y mujeres en los procesos electorales.

La equidad de género en la cobertura mediática no es solo un ideal, sino una necesidad para el desarrollo democrático. La representación justa y equilibrada de candidatos y candidatas en los medios de comunicación asegura que los votantes reciban una visión completa y diversa de las opciones disponibles, permitiendo una elección más informada. La invisibilización de las mujeres en la cobertura electoral perpetúa estereotipos y limita las oportunidades para que las candidatas presenten sus propuestas y capacidades al electorado.

Este monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género analiza en detalle cómo se han cubierto las candidaturas seleccionadas durante el proceso electoral, identificando patrones de visibilidad y tratamiento diferenciados por género. A través de un enfoque riguroso y metodológico, hemos evaluado no solo la cantidad de cobertura recibida por hombres y mujeres, sino también la calidad de dicha cobertura.

En ese sentido, se enfoca en analizar cuantitativa y cualitativamente tomando en cuenta aspectos como el tiempo y espacio otorgado a cada género, la naturaleza de la cobertura, y la presencia de sesgos o estereotipos de género. Nuestro objetivo es proporcionar una herramienta útil para los medios de comunicación, partidos políticos y la sociedad en general, para fomentar prácticas más inclusivas y equitativas.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la equidad de género y la democracia paritaria. La Junta Central Electoral continuará trabajando para asegurar que todos los actores del proceso electoral, incluidos los medios de comunicación, sean conscientes de la importancia de una cobertura equitativa. Agradecemos a todos los que han contribuido a este monitoreo y confiamos en que los hallazgos y recomendaciones aquí presentados serán una herramienta valiosa para avanzar hacia una cobertura mediática más inclusiva y equitativa.

Patricia Lorenzo Paniagua

Miembro Titular de la Junta Central Electoral

2. Cobertura electoral con perspectiva de género en los medios de comunicación: contexto nacional

El poder de los medios para influir en las percepciones de género es innegable. A través de la selección y presentación de noticias, los medios tienen la capacidad de reforzar o desafiar los estereotipos existentes. Los medios de comunicación, como transmisores de cultura y constructores de imaginarios sociales, juegan un papel crucial en la formación de percepciones públicas sobre los roles de las mujeres y los hombres en los distintos espacios sociales, especialmente en los espacios de toma de decisión. En la República Dominicana, la representación de mujeres candidatas en la cobertura electoral sigue siendo un desafío significativo.

En términos de visibilidad las mujeres candidatas reciben una cobertura desigual en comparación con sus homólogos masculinos lo que perpetúa estereotipos de género que limitan su participación plena y equitativa en la política. La forma en que los medios presentan a las mujeres, centrándose a menudo en aspectos de su vida privada y doméstica, refuerza la noción de que su lugar es en el hogar, no en el ámbito político.

Este estudio encontró que las mujeres constituyen solo el 13% de los sujetos y fuentes en los noticiarios televisivos y el 21% en las noticias digitales, lo que refleja una subrepresentación sistemática.

El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2020), indica que la brecha de género en los medios de comunicación es profunda y persistente. Este estudio encontró que las mujeres constituyen solo el 13% de los sujetos y fuentes en los noticiarios televisivos y el 21% en las noticias digitales, lo que refleja una subrepresentación sistemática.

Esta falta de visibilidad también existe en las propias instituciones mediáticas, considerando que, aun cuando existe presencia considerable de mujeres en las salas de redacción, su participación en puestos de dirección sigue siendo limitada. Esta infrarrepresentación no solo limita las oportunidades de las mujeres para influir en la agenda mediática, sino que también contribuye a su anonimato en la cobertura electoral. La falta de mujeres en posiciones de poder dentro de los medios implica que las decisiones sobre qué historias se cuentan y cómo se cuentan a menudo carecen de una perspectiva de género inclusiva y equitativa.

Para garantizar que su cobertura sea justa y equitativa, evitando estereotipos y prejuicios de género, es fundamental realizar los estudios correspondientes que arrojen datos sobre visibilidad de las mujeres candidatas en los procesos electorales. Analizar el comportamiento mediático puede contribuir significativamente a la igualdad de género en la política, promoviendo una representación más justa y equitativa de todas las candidatas y candidatos.

Este monitoreo es un primer abordaje para un relevamiento cuantitativo y un análisis cualitativo de la cobertura electoral de las candidaturas de mujeres y hombres en el proceso electoral presidencial y congresual del 2024 en los medios de comunicación (Internet, Televisión, Radio y Prensa Escrita) durante las siguientes etapas electorales:

• Etapa Pre-Electoral: La violencia en redes sociales entre el 1 de marzo de 2024 y el 18 de mayo de 2024.

• Etapa Electoral: La violencia en redes sociales el día de las elecciones, el 19 de mayo de 2024.

• MENCIONES:

» Definición: Referencias a o apariciones de candidatos y candidatas en los medios de comunicación.

» Contexto de uso: Se utilizan para medir la frecuencia y visibilidad de los candidatos en la cobertura mediática durante el proceso electoral.

• INTERNET:

» Definición: Medio digital que incluye portales de noticias, blogs, redes sociales y otras plataformas en línea.

» Contexto de uso: Se destaca como uno de los principales medios para la cobertura electoral debido a su accesibilidad y alcance amplio.

• RADIO:

» Definición: Medio de comunicación que transmite información auditiva a través de ondas de radio.

• NOTAS:

» Definición: Artículos o informaciones publicados en diversos medios de comunicación, como internet, radio, televisión y prensa escrita.

» Contexto de uso: Se refiere al contenido informativo específico que cubre las actividades y declaraciones de las candidaturas durante el proceso electoral.

» Contexto de uso: Utilizado para la difusión de noticias y análisis sobre los candidatos, con horarios específicos de emisión que afectan la visibilidad de las candidaturas.

• TV (TELEVISIÓN):

» Definición: Medio audiovisual que transmite imágenes y sonidos a través de canales de televisión.

» Contexto de uso: Uno de los medios más influyentes en la cobertura electoral, con horarios de emisión clave para la visibilidad de los candidatos.

• PERIÓDICO:

» Definición: Medio de comunicación impreso que publica noticias, reportajes y análisis en formato de papel o digital.

» Contexto de uso: Tradicionalmente uno de los medios más respetados para la cobertura electoral, aunque su alcance ha sido superado en parte por los medios digitales.

• ENUNCIANTE:

» Definición: Persona o entidad que emite una noticia o informe en los medios de comunicación.

» Contexto de uso: Se analiza el sexo del enunciante para entender cómo la perspectiva de género influye en la cobertura mediática de los candidatos.

• HORARIO ESTELAR:

» Definición: Periodo de mayor audiencia en los medios de comunicación, generalmente en la mañana y la noche.

» Contexto de uso: Los candidatos que reciben cobertura durante estos horarios tienen una mayor visibilidad debido a la alta audiencia.

• HORARIO SECUNDARIO:

» Definición: Periodo de menor audiencia en los medios de comunicación, generalmente en horas vespertinas y tarde en la noche.

» Contexto de uso: La cobertura durante estos horarios es menos efectiva para la visibilidad de los candidatos debido a la menor audiencia.

Selección de las candidatas y período de estudio

La construcción de una muestra para el monitoreo de cobertura en los medios de comunicación se realizó tomando en cuenta la representatividad, con miras a asegurar información que reflejen datos cuantitativos y cualitativos lo más cercano posible a la realidad política dominicana.

En ese sentido se tomaron como criterios de selección: a) Representación Geográfica, b) Diversidad de Cargos, c) Diversidad de Género, d) Partidos Políticos Representativos, e) Relevancia Electoral. La identificación inicial partió de listas oficiales de candidaturas en los plazos que estas fueron emitidas por la Junta Central Electoral. Una vez confirmada las candidaturas oficiales se procedió a una revisión de actividad mediática.

El periodo de monitoreo abarca dos momentos. En primera instancia sigue a todas las candidaturas presidenciales del proceso electoral 2024 y abordó el periodo prelectoral entre 20 de febrero hasta el 30 de Marzo 2024. (ver Tabla 1)

1 Partido Revolucionario Moderno PRM Hombre

2 Partido de la Liberación Dominicana PLD Hombre

3 Fuerza del Pueblo FP Hombre

4 Partido Revolucionario Dominicano PRD Hombre

5 Frente Amplio FA Mujer

6 Opción Democrática OD Mujer

7 Movimiento Patria para Todos MPT Hombre

8 Generación de Servidores GENSE Hombre

9 Partido Esperanza Democrática PED Hombre

Fuente: construcción propia en base a informaciones de la JCE Candidaturas presidenciales monitoreadas en el primer período de análisis en las elecciones de mayo 2024

El segundo momento consistió en el monitoreo de diez candidaturas durante el periodo prelectoral entre 01 de abril al 17 de mayo 2024. Las candidaturas monitoreadas (ver Tabla 2) incluyen los siguientes niveles de elección: presidencial, senaduría y diputación.

Este grupo diverso permitió un análisis amplio y comparativo entre distintos niveles de responsabilidad política y la exposición mediática asociada.

Candidaturas monitoreadas en este segundo período de análisis en las elecciones de mayo 2024

Sexo

Hombre Presidencia PLD Nacional

Mujer Presidencia OD Nacional

Hombre Senaduría FP Hermanas Mirabal

Mujer Senaduría PRM Hermanas Mirabal

Mujer Senaduría PPT Distrito Nacional

Hombre Senaduría FP Distrito Nacional

Fuente: construcción propia en base a informaciones de la JCE

Tipo de visibilidad de las candidaturas en las redes sociales partiendo de la cantidad de seguidores.

Metodología de monitoreo

El presente análisis se deriva de un proceso de investigación descriptiva, bajo un enfoque mixto, con el objetivo de examinar la forma en que los medios de comunicación abordan las informaciones sobre los candidatos y candidatas durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 31 de mayo de 2024.

La metodología se basa en la recopilación de notas informativas obtenida

mediante artículos y reportajes en medios impresos, así como noticias, comentarios y entrevistas capturadas en programas especializados de Radio y TV.

Incluye contenido generado por los distintos actores del sector, haciendo detalle de los valores de juicio crítico asignados a las distintas intervenciones. Estas intervenciones se distinguen por menciones provocadas por

las propias candidaturas presidenciales y congresuales, aquellas provocadas por terceros con impacto directo a candidaturas presidenciales y congresuales y por último acciones provocadas por terceros con impacto indirecto a candidaturas presidenciales y congresuales

Para la elaboración de este análisis, se siguieron pasos metodológicos entre los cuales se encuentran: a) la unificación y limpieza de las bases de datos de cada candidatura desde el sistema de seguimiento de noticias a nivel nacional, b) generación de estadísticas descriptivas y analíticas, codificación cruzada de datos cualitativos para identificar patrones y temas relevantes.

Los datos cuantitativos se analizaron utilizando el programa SPSS versión 27, a través de tablas de frecuencia y tablas cruzadas. Los datos cualitativos se procesaron con los softwares Atlas.ti 24 y NVIVO, permitiendo una exploración profunda de los contenidos.

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de los nombres de los periodistas presentes en la base de datos para identificar el sexo de la persona que emite la noticia. Para ello, se utilizó una rutina con inteligencia artificial mediante ChatGPT 4, seguida de una revisión de confirmación para los casos identificados como ambiguos, complementada con una búsqueda manual en la web.

Para garantizar la veracidad de la información contenida en este informe, se procedió a comprobar las fuentes en casos seleccionados al azar, asegurando la integridad y fiabilidad de cada tipo de noticia analizada.

Para realizar el estudio de la cobertura mediática en el proceso electoral 2024 respecto a las candidatas y candidatos, se emplearon diversas variables metodológicas que permiten un análisis detallado y riguroso. En primer lugar, el género periodístico se utilizó como una variable cualitativa con nivel de medición nominal.

Esta variable permitió clasificar las piezas de medios según el tipo de contenido o estilo de comunicación utilizado, como noticias, reportajes, entrevistas, columnas de opinión y editoriales. A partir del análisis de cada nota, se determinó el género periodístico, proporcionando una base sólida para evaluar la diversidad y el enfoque de la cobertura mediática.

El tiempo de transmisión es una variable cuantitativa clave, especialmente relevante para los medios de radio y televisión. Esta variable indica la duración o el espacio temporal dedicado a una noticia, programa o segmento en particular. Se creó a partir de la visualización detallada de cada pieza mediática, permitiendo medir con precisión cuánto tiempo de aire se dedicó a las candidatas y candidatos. Este análisis temporal es esencial para entender no solo la frecuencia de las menciones, sino también la profundidad y el impacto potencial de la cobertura. Por otro lado, el comentario es una variable cualitativa de tipo memo que recoge observaciones realizadas por el equipo de monitoreo.

Estas observaciones proporcionan insights valiosos sobre las actitudes, prejuicios o perspectivas de género presentes en el contenido mediático, enriqueciendo el análisis con un contexto más subjetivo y cualitativo.

Otras variables cualitativas con nivel de medición nominal incluyeron el tema de las emisiones, que se aplicó cuando se trataba de una emisión directa de la persona candidata, y el horario de transmisión, identificado específicamente para las notas de radio y televisión. Además, se consideraron las variables de sexo de la persona candidata y sexo de la persona enunciante, la relación entre la cobertura en razón del sexo de la persona enunciante.

Otros elementos adicionales como, menciones sobre aspectos del cuerpo de la persona, menciones sobre comportamientos/roles, uso de prejuicios, y uso de lenguaje incluyente permitieron analizar más a fondo cómo los medios visibilizan a las candidatas y candidatos, evaluando la presencia de estereotipos de

género, el lenguaje utilizado y la focalización en características físicas. Este conjunto de variables metodológicas proporcionó una estructura robusta para analizar la cobertura mediática, revelando no solo la frecuencia y el tiempo dedicado a cada candidato, sino también la calidad y el enfoque de dicha cobertura.

El presente informe analiza cómo los medios de comunicación en la República Dominicana cubren a los candidatos y candidatas durante el proceso electoral de 2024, poniendo un énfasis particular en la perspectiva de género. El estudio examina la frecuencia de menciones, la distribución de estas menciones según el tipo de medio, la relación entre el medio de comunicación y el sexo de la candidatura, los horarios de transmisión, y el uso de lenguaje inclusivo versus lenguaje sexista.

En cuanto los resultados principales de este estudio vemos que en el análisis general los candidatos hombres recibieron el 53.2% de la cobertura, mientras que las candidatas mujeres solo el 9.4%. Las menciones combinadas de ambos sexos representaron el 37.4%. En cuanto a la frecuencia y distribución de la cobertura el Internet lideró la cobertura durante el periodo de febrero-marzo mientras que en el periodo de abril-mayo, la televisión superó a Internet con un 34% de la cobertura.

El estudio también abarco la relación entre medio de comunicación y sexo de la candidatura evidenciando en el periodo de febrero-marzo que las notas sobre hombres dominaron en todos los tipos de medios. En televisión, por ejemplo, los hombres representaron el 35.8% de las notas, mientras que las mujeres solo el 0.8%. En abril-mayo, aunque hubo un incremento en la cobertura de mujeres, los hombres continuaron dominando.

En lo que trata los horarios de transmisión en radio y televisión, la mayoría de las notas se emitieron en horarios matutinos. En febrero-marzo, el 77.2% de las notas en radio y el 46.3% en televisión se emitieron por la mañana. Este patrón se mantuvo en abril-mayo, con el 86.5% en radio y el 47.8% en televisión. En el horario matutino de febrero-marzo, los hombres disfrutaron del 88% del tiempo de transmisión, mientras que las mujeres solo del 12%. En abril-mayo, los hombres recibieron el 81.6% del tiempo en la mañana, y las mujeres el 18.4%.

Al analizar la cobertura en radio y tv según el género periodístico vimos que en radio, durante abril-mayo, el 37.5% de las menciones se centraron en hombres, y solo el 18.75% en mujeres. En televisión, el 46.73% de las notas se centraron en hombres y el 9.46% en mujeres.

Por último, en lo que respecta al uso de lenguaje inclusivo se registraron 1,599 instancias de lenguaje sexista frente a solo 312 instancias de lenguaje inclusivo, lo que evidencia una prevalencia significativa de lenguaje no incluyente en la cobertura mediática.

6.1. Cómo los medios cubren a hombres y mujeres

En el análisis del monitoreo de la cobertura electoral con perspectiva de género, se exploran diversos elementos cruciales para comprender cómo los medios de comunicación presentan a las candidatas y candidatos durante el proceso electoral.

En este estudio se examina la frecuencia de las menciones de hombres y mujeres en distintos medios, como internet, radio, televisión y prensa escrita, para determinar si existe una representación equitativa. Asimismo, se analiza la distribución de las menciones según el medio de comunicación, la relación entre el medio y el sexo de la candidatura, y cómo los horarios de transmisión en radio y televisión podrían impactar la visibilidad de acuerdo con el sexo de la candidatura. También se investigan las características del lenguaje utilizado, evaluando la presencia de lenguaje sexista o inclusivo y cómo estos elementos influyen en la percepción pública de las candidaturas.

Analizando las palabras mas repetidas durante el curso de la investigación (ver Diagrama 1) podemos identificar que las palabras mas frecuentes se remontan sobre los nombres de las candidaturas de los hombres. Palabras como “Abel, Martinez, Fernandez, Abinader, Omar candidatos y campaña” tuvieron más repetición que otras palabras. Los nombres de las candidaturas de Virginia y Mercedes también estuvieron presentes con menor frecuencia.

Diagrama 1

Nube de Palabras más utilizadas los Medios de Comunicación en la Cobertura Electoral

6.1.1. Distribución de las menciones según medio de comunicación

El análisis de la frecuencia de cobertura por tipo de medio durante el proceso electoral 2024 en la República Dominicana revela cambios significativos entre los periodos de febrero-marzo y abril-mayo. En el periodo de febrero-marzo, Internet lideró la cobertura con un 33% del total de notas, seguido por la televisión con un 22%. Los periódicos y la radio contribuyeron con un 13% y un 7% respectivamente. Este patrón destaca la prominencia de los medios digitales en la difusión de información electoral, reflejando una tendencia hacia la digitalización de la información y el consumo de noticias en línea. La distribución de la cobertura sugiere que los medios digitales se han convertido en una fuente principal para la información electoral, eclipsando a los medios tradicionales.

En el periodo de abril-mayo, Internet mostró una ligera disminución en su cobertura, representando el 31% de las notas. Sin embargo, la televisión incrementó significativamente su cobertura, alcanzando el 34% y superando a Internet como el medio con la mayor cantidad de notas recopiladas. Los periódicos también incrementaron su cobertura al 21%, y la radio registró un aumento al 9%. Estos cambios indican una diversificación en las fuentes de información electoral, con un papel creciente de los medios tradicionales como la televisión y los periódicos. La variación en la cobertura por tipo de medio entre ambos periodos sugiere que los medios están adaptándose a la dinámica electoral, respondiendo a la demanda de una audiencia más amplia y diversa en busca de información electoral. Es importante señalar que el renglón de Internet incluye publicaciones digitales en portales de noticias que, en muchas ocasiones, consisten en el reposteo de menciones noticiosas de otros medios de prensa escrita.

Gráfico 1

Frecuencia de notas recopiladas según el medio

Fuente: construcción propia en base a recopilación (desde el 20 de febrero hasta el 18 de mayo)

*Nota: para el mes de febrero se monitoreó 10 días (del 20 al 29). Para marzo, los 31 días del mes. En abril los 30 días del mes. En mayo 18 días (del 1 al 18).

6.1.2 Menciones en notas informativas según el medio y el sexo de la candidatura

Frecuencia de cobertura de noticias

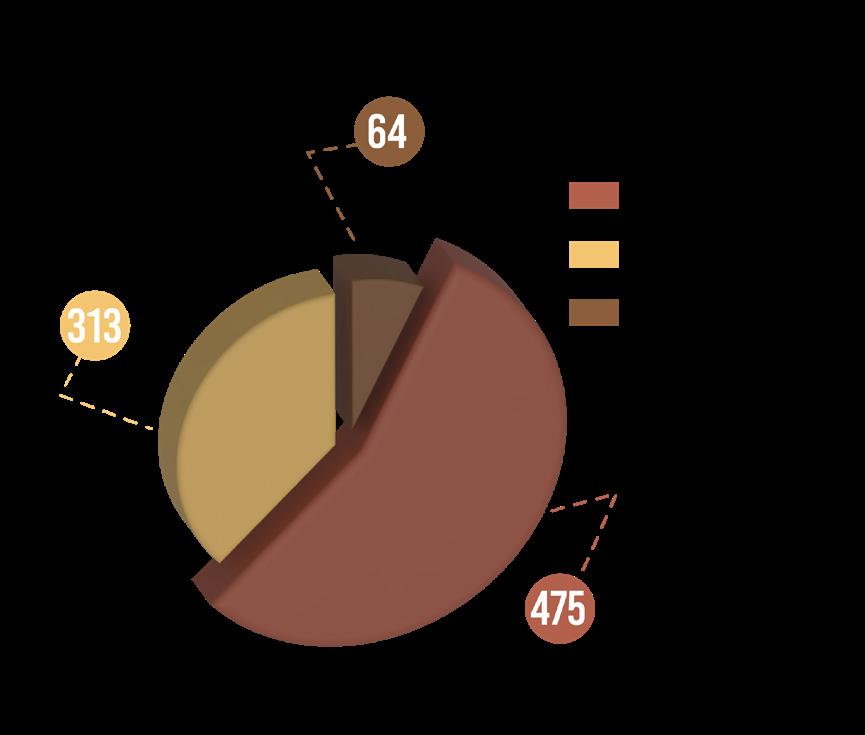

En el total general de 1911 notas recopiladas durante el proceso electoral, los candidatos hombres representaron el 53.2% de la cobertura con 1017 notas. Por su parte, las candidatas mujeres recibieron una cobertura significativamente menor, con solo 179 notas, lo que equivale al 9.4% del total. Las menciones que incluían a ambos sexos alcanzaron un 37.4%, sumando 715 notas. Este análisis refleja una clara predominancia de los hombres en la cobertura mediática, evidenciando una disparidad de género en la representación de las candidaturas en los medios de comunicación.

El Gráfico 2 muestra la distribución de la frecuencia de cobertura de noticias por diferentes medios de comunicación, según el sexo de la candidatura y desglosado en los dos periodos objeto de monitoreo: Febrero-Marzo y Abril-Mayo. Los medios analizados son Internet, Periódicos, Radio y Televisión.

Gráfico 2

Frecuencia de menciones en las notas según sexo de la persona candidata

Gráfico 3

Menciones en las notas según sexo de la persona candidata

Promedio de menciones por día según sexo de la candidatura

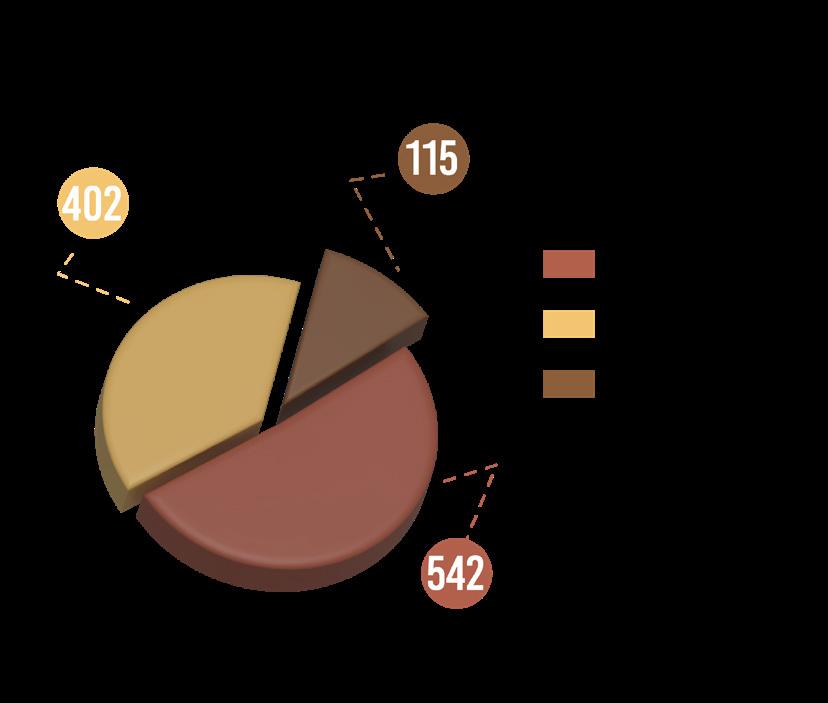

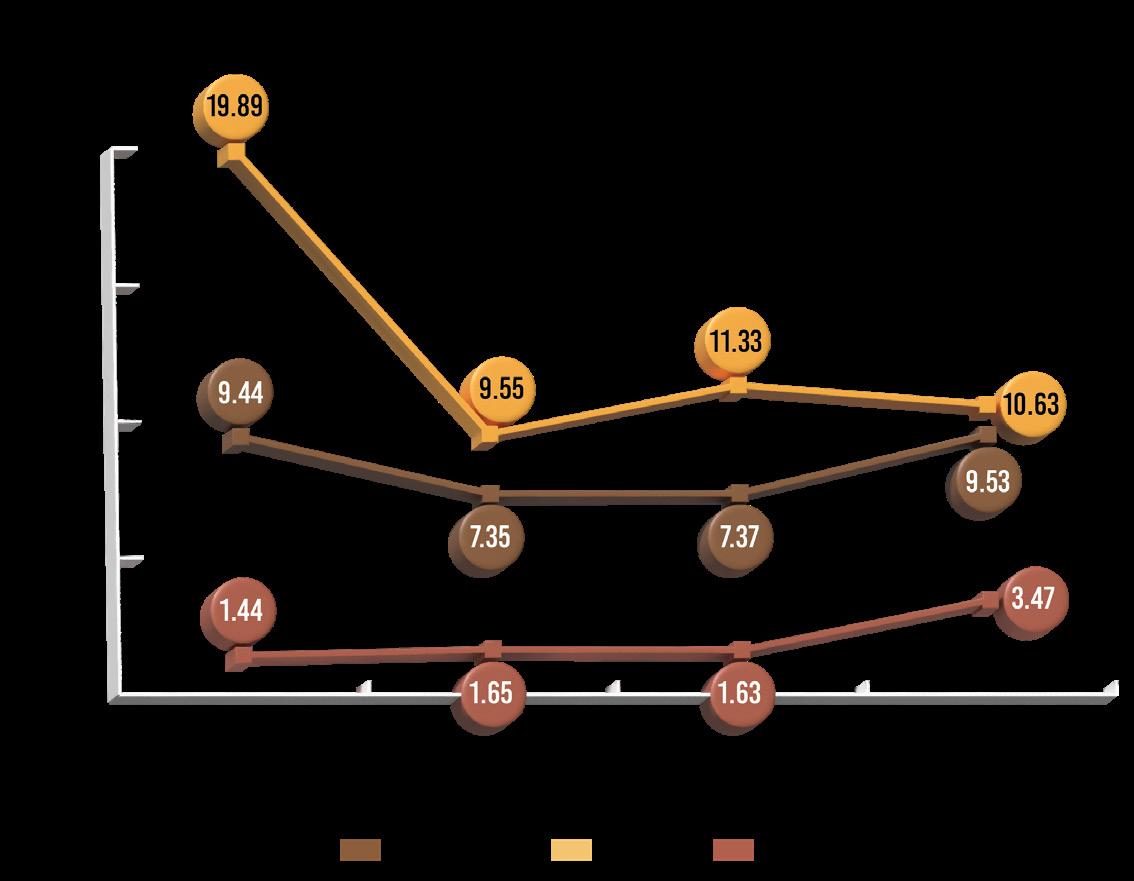

Durante el mes de febrero, los candidatos hombres obtuvieron un promedio diario de 19.89 menciones, lo que representó una cobertura abrumadora en comparación con las candidatas mujeres, quienes recibieron un promedio diario de apenas 1.44 menciones. Las menciones combinadas de ambos sexos fueron de 9.44 por día. Esta distribución muestra una marcada disparidad en la cobertura mediática entre hombres y mujeres, con una predominancia clara de menciones masculinas. El análisis indica que los medios priorizaron significativamente a los candidatos hombres, relegando a las mujeres a un espacio mediático considerablemente menor.

En marzo, aunque el promedio de menciones diarias para los hombres disminuyó a 9.55, las mujeres vieron un ligero incremento a 1.65 menciones por día. Las menciones combinadas de ambos sexos también disminuyeron a un promedio de 7.35 por día. Aunque la brecha en la cobertura entre hombres y mujeres se redujo en comparación con febrero, aún persistió una disparidad significativa. En abril, los hombres experimentaron un aumento en la cobertura mediática con un promedio de 11.33 menciones diarias, mientras que las mujeres tuvieron un ligero incremento a 1.83 menciones diarias.

Las menciones combinadas de ambos sexos se mantuvieron casi constantes con un promedio de 7.37 por día. En mayo, el promedio de menciones diarias para los hombres fue de 10.63, mientras que para las mujeres aumentó notablemente a 3.47 menciones por día. Las menciones combinadas de ambos sexos también aumentaron a 9.53 por día. Aunque la cobertura para las mujeres mostró una tendencia al alza, los hombres continuaron recibiendo una mayor atención mediática, reflejando una inequidad persistente en la representación de género en la cobertura electoral.

Promedio de menciones por día según sexo de la candidatura

Fuente: construcción propia en base a recopilación (desde el 20 de febrero hasta el 18 de mayo)

*Nota: para el mes de febrero se monitoreó 10 días (del 20 al 29). Para marzo, los 31 días del mes. En abril los 30 días del mes. En mayo 18 días (del 1 al 18).

6.1.3. Relación entre medio de la mención y sexo de la candidatura

En este apartado se detalla la frecuencia de notas recopiladas por cada medio de comunicación, desglosadas por sexo de las candidaturas y dividido en los dos periodos estudiados: Febrero-Marzo y Abril-Mayo.

Para el periodo de febrero-marzo, los candidatos hombres dominaron la cobertura mediática en todos los tipos de medios. En Internet, las notas sobre hombres representaron el 66.8% del total (253 de 379), mientras que las notas sobre mujeres fueron solo el 6.3% (24 de 379). En los periódicos, la cobertura fue aún más desbalanceada, con un 58.1% de las notas sobre hombres (86 de 148) y apenas un 1.4% sobre mujeres (2 de 148). La radio también mostró una tendencia similar, con el 59.5% de las notas sobre hombres (47 de 79) y el 3.8% sobre mujeres (3 de 79). En televisión, el 35.8% de las notas fueron sobre hombres (88 de 246), y solo el 0.8% sobre mujeres (2 de 246). Estos porcentajes reflejan una cobertura mediática predominantemente masculina, dejando a las candidatas mujeres con una visibilidad significativamente menor.

4

Menciones en las notas según sexo de la persona candidata

- Marzo

Sexo Candidatura

En el periodo de abril-mayo, aunque se observa un incremento general en la cantidad de notas recopiladas en todos los medios, los candidatos hombres continuaron dominando la cobertura. En televisión, las notas sobre hombres aumentaron al 46.8% del total (173 de 370), y las notas sobre mujeres aumentaron ligeramente al 9.5% (35 de 370). En Internet, el 34.2% de las notas fueron sobre hombres (122 de 357) y el 9.8% sobre mujeres (35 de 357). Los periódicos mostraron una mejora en la cobertura de mujeres, con el 19.5% de las notas (46 de 236), aunque las notas sobre hombres siguieron siendo mayoría con el 52.1% (123 de 236).

Hombres aumentaron al 46.8% del total (173 de 370), y las notas sobre mujeres aumentaron ligeramente al 9.5% (35 de 370)

La radio, aunque con menor cantidad de notas en comparación con otros medios, también mostró una tendencia de incremento en la cobertura de mujeres, con el 18.8% de las notas (18 de 96) en comparación con el 37.5% sobre hombres (36 de 96).

Comparando ambos periodos, es evidente que la cobertura mediática sigue estando inclinada hacia los candidatos hombres, aunque hay una leve mejoría en la visibilidad de las candidatas mujeres en abril-mayo.

6.1.4. Horarios de la transmisión según medio de comunicación

Las notas recopiladas en radio y televisión fueron categorizadas en matutino, vespertino y nocturno En lo que respecta los horarios de emisión Ver Gráfico 5 Durante el proceso electoral 2024, la frecuencia de cobertura por tipo de horario muestra una clara preferencia por los horarios matutinos tanto en radio como en televisión. En el periodo de febreromarzo, en radio, el 77.2% de las notas (61 de 79) se emitieron en el horario matutino, y en televisión, el 46.3% de las notas, lo que indican que el horario matutino es el más utilizado para la cobertura electoral en ambos medios.

Gráfico 5

Horarios de las emisiones de las notas provenientes de radio y televisión

En el periodo de febrero-marzo, en radio, el 77.2% de las notas (61 de 79) se emitieron en el horario matutino, y en televisión, el 46.3% de las notas

En el periodo de abril-mayo, en radio, el 86.5% de las notas (83 de 96) se emitieron en el horario matutino y en televisión se repite el mismo patrón que el periodo anterior, con el 47.8% de las notas (177 de 370) emitidas en el mismo horario.

El aumento en la cantidad de notas en el periodo de abril-mayo también sugiere un incremento en la cobertura electoral a medida que se acerca la fecha de las elecciones.

Tabla 6

Horarios de las emisiones de las notas provenientes de radio y televisión

Fuente: construcción propia en base a recopilación (desde el 20 de febrero hasta el 18 de mayo)

6.1.5 Menciones según el horario de transmisión y el sexo de la candidatura (radio y televisión)

En el marco de los horarios de transmisión de la radio y la televisión es preciso analizar como los hombres y las mujeres son cubiertos conforme a cada tipo de horario. En primera instancia hay resaltar que en el periodo de Febrero-Marzo de 2024, la televisión ha demostrado tener una cobertura mucho más amplia en comparación con la radio, con un total de 246 notas frente a 79 notas, respectivamente.

Tal como demuestra la Tabla 6 en ambos medios, la cobertura mediática es más alta durante el horario matutino, lo que sugiere que los programas de noticias y los segmentos de la mañana son momentos clave para que los candidatos logren visibilidad.

Sin embargo, la televisión mantiene una cobertura más consistente a lo largo del día, con una presencia significativa también en los horarios vespertino y nocturno.

En el marco de esta realidad, el relevamiento de datos demuestra que en lo que respecta al género de la candidatura existe una desigualdad en los patrones de cobertura, con una mayor cantidad de notas dedicadas a los hombres en todos los horarios.

No obstante, la televisión muestra una tendencia hacia una representación más equilibrada entre ambos sexos, especialmente durante los horarios vespertino y nocturno, sin embargo, como hemos resaltado, no son los horarios con mayor concurrencia de notas.

En la misma medida, la radio tiene una cobertura significativamente baja para las mujeres, particularmente en la noche, donde casi no se emiten notas sobre candidatas. Estos patrones de cobertura indican que, a pesar de algunos avances, las candidatas aún enfrentan desafíos importantes para obtener visibilidad mediática igualitaria.

Tabla 7

Menciones según el horario de transmisión y el sexo de la candidatura (radio y televisión)

Vespertin o Nocturno

Matutino

Vespertin o Nocturno

Matutino

Mujer

Hombre

Ambos sexos

Mujer

Hombre

Mujer

Ambos sexos

Hombre

Ambos sexos

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer Ambos

Hombre

6.1.6 Cobertura electoral por tiempo de transmisión hombres/mujeres

Este estudio también se enfoca en relevar los datos de la cobertura electoral según el tiempo de transmisión por cada tipo de horario y según el genero de la candidatura objeto de cobertura mediática.

Cobertura Matutina Febrero-Marzo

Para el periodo de Febrero-Marzo, se evidenció una notable disparidad en el tiempo de transmisión dedicado a candidatos hombres y mujeres en el horario matutino. Los candidatos hombres disfrutaron de un 88% del tiempo total de transmisión, con 21 horas, 2 minutos y 11 segundos, mientras que las candidatas mujeres recibieron apenas el 12% del tiempo, con 2 horas, 54 minutos y 19 segundos. Esto representa una diferencia de aproximadamente 7.3 veces más tiempo de cobertura para los hombres. Esta brecha significativa sugiere que en las primeras horas del día, cuando la audiencia es considerablemente alta, los medios de comunicación priorizan a los candidatos hombres. Esta disparidad no solo refleja un sesgo de género en la cobertura mediática, sino que también podría influir en la percepción pública y la visibilidad de las candidatas mujeres en el proceso electoral, afectando potencialmente sus oportunidades de éxito.

Los candidatos hombres disfrutaron de un 88% del tiempo total de transmisión, con 21 horas, 2 minutos y 11 segundos, mientras que las candidatas mujeres recibieron apenas el 12% del tiempo, con 2 horas, 54 minutos y 19 segundos.

Tabla 8

Cobertura Electoral por tiempo de transmisión Hombres/Mujeres

Febrero - Marzo

Horario Ambos sexos Hombre Mujer Total horario

Matutino 13:00:52 21:02:11 02:54:19 36:57:22

Cobertura Vespertina y Nocturna

En el horario vespertino, la diferencia en el tiempo de transmisión entre hombres y mujeres también es considerable. Aunque la brecha es menor que en el horario matutino, sigue siendo significativa

En el horario nocturno, la disparidad en el tiempo de transmisión es menos pronunciada, los hombres recibieron aproximadamente 0.86 veces el tiempo de transmisión de las mujeres, indicando una cobertura más equitativa durante la noche. Sin embargo, aunque las candidatas mujeres reciben un poco más de tiempo de transmisión en este horario, la audiencia nocturna suele ser menor en comparación con la matutina y vespertina.

Tabla 9

Cobertura Electoral por tiempo de transmisión Hombres/Mujeres

Abril-Mayo

Horario Ambos sexos Hombre Mujer

Matutino

Cobertura Matutina Abril-Mayo

En este periodo, la cobertura mediática de los candidatos hombres en comparación con las candidatas mujeres también muestra una clara diferencia en el tiempo de transmisión especialmente tomando en cuenta los horarios de cobertura.

En el horario matutino, los candidatos hombres recibieron aproximadamente al 81.6% del tiempo total asignado en esta franja, en contraste, las candidatas mujeres que solo recibieron el 18.4%. Esto significa que los hombres tuvieron alrededor de 4.4 veces más tiempo de transmisión que las mujeres durante las horas de mayor audiencia matutina.

Durante el horario vespertino, aunque la disparidad se reduce, los candidatos hombres siguen predominando con 65.1% del tiempo total en esta franja. Finalmente, en el horario nocturno, la diferencia de tiempo de transmisión se amplía significativamente. Los candidatos hombres recibieron el 84.3% del tiempo total, mientras que las candidatas mujeres obtuvieron solo el 15.7%.

Este patrón no solo refleja una desigualdad de género en la cobertura electoral, sino que también sugiere que los medios de comunicación tienden a proporcionar una mayor visibilidad a los candidatos masculinos en todos los horarios, con una brecha especialmente amplia durante las horas de mayor audiencia.

6.1.7. Cobertura en Radio y TV según el tiempo de transmisión

En lo que respecta al periodo de febrero-marzo, los candidatos hombres dominaron la cobertura en radio y televisión tanto en términos de tiempo como de frecuencia en todos los horarios.

El análisis del tiempo de transmisión de cobertura para las candidaturas en radio durante el proceso electoral 2024 revela una notable inequidad entre hombres y mujeres. En el horario matutino, los candidatos hombres recibieron aproximadamente 87% del tiempo total y apenas 13% para las mujeres. Esta diferencia se amplía aún más en el horario vespertino mientras que en el horario nocturno, la cobertura fue mínima para ambos sexo.

En televisión, aunque la disparidad en algunos horarios fue menos pronunciada, los candidatos hombres continuaron dominando la cobertura mediática. En el horario matutino, los hombres recibieron n un 81% del tiempo total y un 19% para las mujeres. En el horario vespertino se mantuvo la misma tendencia que en la radio. Sin embargo en el horario nocturno, la diferencia fue menos significativa, con 46% del tiempo para los hombres y 54% para las mujeres.

En televisión, aunque la disparidad en algunos horarios fue menos pronunciada, los candidatos hombres continuaron dominando la cobertura mediática.

Tabla 10

Cobertura Electoral por tiempo de transmisión Radio/TV

Febrero - Marzo

Televisión Matutino 09:34:01 11:56:04 02:44:09 24:14:14 Nocturno 04:17:08 01:21:03 01:34:43 07:12:54

En el periodo de abril-mayo, se observan algunas mejoras en la equidad de la cobertura, aunque las disparidades persisten. En radio, los candidatos hombres tuvieron aproximadamente 3.7 veces más tiempo de transmisión que las mujeres. Sin embargo, en el horario vespertino, las mujeres superaron a los hombres con 38 minutos y 23 segundos de transmisión en comparación con los 8 minutos y 31 segundos de los hombres,

En televisión, los hombres continuaron dominando la cobertura matutina con aproximadamente 4.8 veces más tiempo para los hombres. En el horario vespertino, los hombres acumularon 4 horas, 53 minutos y 46 segundos, mientras que las mujeres solo tuvieron 2 horas, 4 minutos y 6 segundos, es decir, los hombres recibieron aproximadamente 2.4 veces más tiempo. En el horario nocturno, los hombres tuvieron 8 horas, 13 minutos y 17 segundos de transmisión en comparación con las 1 hora, 35 minutos y 45 segundos para las mujeres, lo que representa una diferencia de aproximadamente 5.2 veces más tiempo para los hombres.

Estas cifras indican que, aunque hubo algunos avances en la equidad de la cobertura, especialmente en la radio durante el horario vespertino, los hombres continuaron recibiendo una cobertura significativamente mayor en la mayoría de los horarios y tipos de medios.

Abril-Mayo

6.1.8. Cobertura electoral según el sexo de la persona enunciante

Un factor importante al momento de construir las informaciones noticiosas reposa sobre quien enuncia la misma. En este estudio hemos analizado la cobertura electoral según el sexo de la persona enunciante.

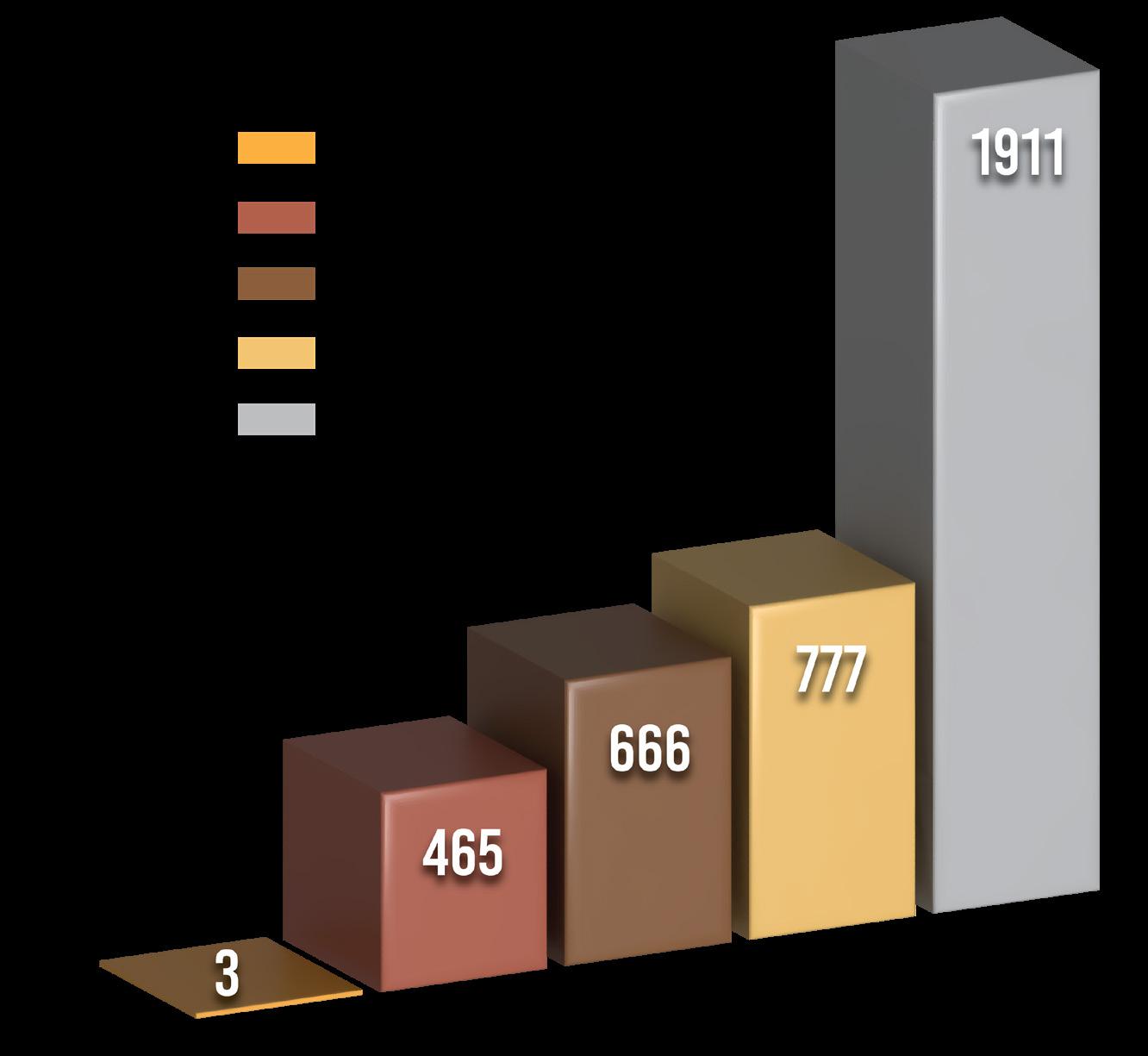

La distribución de notas según el sexo del enunciante revela patrones significativos en la forma en que se genera y presenta la información en los medios durante el proceso electoral. Los hombres enunciantes, con un total de 777 notas (40.66%), representan la mayor proporción de enunciantes individuales. Esta prevalencia sugiere que los hombres dominan la narrativa y tienen una influencia considerable en la forma en que se comunican los eventos y las personalidades de la campaña electoral.

Gráfico 6

Distribución de Notas por Sexo del Enunciante Los hombres enunciantes, con un total de 777 notas (40.66%), representan la mayor proporción de enunciantes individuales.

Un hallazgo significativo se refleja en la categoría de “Redacción del medio,” con 666 notas (34.85%), es la segunda más grande en términos de emisor de notas emitidas. Esta categoría incluye artículos y reportajes sin una atribución específica a un individuo, indicando un enfoque más institucional en la producción de noticias.

En cuanto a la participación de las mujeres como enunciantes de noticias los datos levantados (Grafico 6) también llama la atención. Las mujeres emitieron un total de 465 notas (24.33%), lo que, aunque menor en comparación con los hombres y la redacción del medio, constituye una parte significativa de la cobertura. Esta proporción indica que las mujeres tienen una voz considerable en la producción de noticias, aunque aún están subrepresentadas en relación con sus colegas masculinos.

Este análisis resalta la necesidad de fomentar una mayor inclusión y representación femenina en el periodismo, lo que podría enriquecer la diversidad de perspectivas y enfoques en la cobertura mediática del proceso electoral.

Las mujeres tienen una voz considerable en la producción de noticias, aunque aún están subrepresentadas en relación con sus colegas masculinos.

6.1.9. Relación entre el sexo del enunciante y el sexo de la candidatura

Este estudio también revela datos relevante al momento de analizar, no solo el sexo del enunciante de la noticia, sino que existe una relación entre la personas enunciante y el genero de la candidatura que esta persona cubre.

Por ejemplo, en Febrero-Marzo, se observó una notable diferencia en la cobertura de candidatos hombres y mujeres dependiendo del sexo del enunciante.

Los hombres enunciantes emitieron 193 notas sobre candidatos hombres, una cifra significativamente mayor que las 19 notas sobre candidatas mujeres. Este patrón se repitió en las notas emitidas por mujeres enunciantes, donde 83 notas fueron sobre candidatos hombres y solo 30 sobre candidatas mujeres. La redacción del medio, que actúa de manera más institucional y sin atribución individual, emitió 199 notas sobre candidatos hombres y 15 sobre candidatas mujeres. Esta disparidad sugiere que tanto hombres como mujeres enunciantes tienden a cubrir más a los candidatos hombres, perpetuando una representación desbalanceada en la cobertura electoral.

En el periodo de Abril-Mayo, la tendencia de cubrir más a los candidatos hombres continuó, aunque hubo un incremento en la cobertura de candidatas mujeres en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, los candidatos hombres siguen siendo el foco principal tanto para hombres como para mujeres enunciantes.

Por otro lado, la cobertura de notas sobre ambos sexos presenta un patrón más equitativo, aunque sigue mostrando un sesgo, siendo las mujeres enunciantes las que cubren más notas en este renglón.

6.1.10. Menciones en radio y televisión según género periodístico

La cobertura mediática según el género periodístico muestra una clara diferencia en la atención prestada a los candidatos y candidatas.

La cobertura mediática en radio durante el periodo de abril a mayo de 2024, mostró una marcada datos importantes. De un total de 96 emisiones, solo el 18.75% se centraron exclusivamente en mujeres, mientras que el 37.5% se dedicaron exclusivamente a hombres. En el género de análisis, los comentarios sobre hombres (10) fueron el doble que los realizados sobre mujeres (7), mientras que en los reportajes las mujeres tuvieron una representación más equilibrada, con 4 de 10 reportajes. En entrevistas, se observó una tendencia similar a la de las emisiones generales, con 11 notas sobre hombres y solo 7 sobre mujeres. Comparativamente, el periodo de febrero a marzo mostró una cobertura aún más diferenciada: de 79 emisiones, solo el 3.8% se centraron en mujeres, frente al 59.5% sobre hombres. Las entrevistas no incluyeron ninguna mujer, y las notas de debates y opiniones también reflejaron una preeminencia a los candidatos.

12

En televisión, el periodo de abril a mayo reveló que el 46.73% de las notas se centraron en hombres, el 9.46% en mujeres y el 43.78% abarcó a ambos sexos. Los análisis y entrevistas continuaron mostrando una predominancia respecto de los candidatos, con un 64.5% de los comentarios de análisis y un 77.19% de entrevistas sobre hombres. Es preciso resaltar que en cuanto al género de notas informativas hubo mayor cobertura de las mujeres (25 de 370). En contraste, en el periodo de febrero a marzo, de 246 comentarios, el 36.2% se enfocaron en hombres y el 14.2% en mujeres, con una mejora en la representación femenina en notas informativas (33 de 246). Sin embargo, las mujeres continuaron subrepresentadas en géneros analíticos, reflejando un patrón persistente de desigualdad en la cobertura.

6.1.11. Uso de lenguaje inclusivo

El análisis del tipo de lenguaje utilizado en la cobertura mediática del proceso electoral 2024 en la República Dominicana revela una clara prevalencia del lenguaje sexista y no incluyente. Durante el periodo de abril a mayo, se registraron 968 casos de uso de lenguaje sexista y no incluyente, en comparación con solo 91 instancias de lenguaje incluyente. Esta tendencia se mantiene en el periodo de febrero a marzo, con 631 casos de lenguaje sexista frente a 221 de lenguaje incluyente. En total, sumando ambos periodos, se contabilizan 1,599 instancias de lenguaje sexista y no incluyente, lo que representa una abrumadora mayoría frente a las 312 instancias de lenguaje incluyente.

Tabla 13

Lenguaje Sexista Vs Lenguaje Incluyente

Tabla 14

Uso Lenguaje Sexista y No Incluyente

Tabla 15

Uso Lenguaje Incluyente Uso

Estos datos subrayan una problemática persistente en la cobertura mediática, donde el lenguaje utilizado no solo refleja, sino que también perpetúa desigualdades de género. El uso predominante de lenguaje sexista y no incluyente sugiere que las mujeres candidatas son frecuentemente representadas de manera estereotipada o despectiva, lo cual puede influir negativamente en la percepción pública y en la equidad del proceso electoral. Esta disparidad en el uso del lenguaje enfatiza la necesidad de una mayor sensibilización y capacitación en medios de comunicación para promover una cobertura más equitativa e incluyente, que respete y refleje adecuadamente la diversidad de los candidatos y candidatas en el contexto electoral.

Ejemplos de lenguaje sexista y no incluyente en la cobertura electoral

Tabla 16

SEXO CANDIDATURA

VICEPRESIDENCIAL

“la viuda de Reynaldo”

Mujer

¿Quién es Ingrid Mendoza, la viuda de Reinaldo Pared que es candidata vicepresidencial de Leonel?

Ingrid Mendoza, viuda de Reinaldo Pared, será la vice de Leonel

En la mayoría de las reseñas y comentarios sobre la selección de esta vicepresidencia, lo que más se resalta de la candidatura es su estado civil.

Mujer

Mujer

“Debe ser un defensor de la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Pero, sobre todo, un vicepresidente debe ser alguien que tenga el corazón en el lugar correcto”

A pesar de que se iba a anunciar a una mujer para el puesto de vicepresidencia, el discurso no tiene enfoque de género y se refiere como si fuera un hombre.

Mujer

“Muy simple, lo primero, en este proceso de selección ganó la mujer, que bueno, no hay mejor nivel de celebración para el día de la mujer que la cantidad de mujeres importantes como el caso de Zoraima y de Ingrid, que han sido electas candidatas pues vicepresidenciales. Segundo, no hay políticos en República Dominicana de relevo salvo Joel Díaz que es el único político de carrera en el listado que estamos estableciendo ninguno tiene a bien lograr un nivel”

“Cuando la sacó de Santiago”, refiriéndose a Raquel Peña

“Buena candidata, jovencita, pero una mujer que siempre aportó mucho” refiriéndose a Maribel Gassó en su momento.

En este comentario, el enunciante al mismo tiempo que plantea “ganó la mujer” por la designación de varias mujeres al cargo, en el siguiente punto desconoce la importancia de las mujeres nombradas anteriormente, planteando que solo vale la pena un candidato al cuál define como el único político de carrera.

Comentario en EL DIA (TV CANAL 11).

Comentario en Telematutino CANAL 11

Datos sobre los debates electorales congresuales

Vale la pena resaltar los debates electorales organizados por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) en alianzas con medios de comunicación, desde el lunes 4 hasta el viernes 15 de marzos. En total en estas fechas se celebraron cinco encuentros en los cuales participaron 22 hombres y 7 mujeres entre aspirantes senadurías y diputaciones.

En términos de participación por género en estos debates los hombres ocuparon 75.86% de la participación y las mujeres 24.14%.

Esto denota las siguientes tendencias cuantitativas:

• Los debates fueron predominantemente masculinos, con una mayor participación de hombres en todos los encuentros.

• La presencia femenina en los debates fue consistentemente baja, con un máximo de 2 mujeres participando en un mismo debate.

En lo que respecta a la conducción del debate todos los debates fueron conducidos por hombres, lo cual puede influir en la dinámica de la discusión y en la percepción de autoridad y legitimidad de las mujeres candidatas. En ese mismo tenor, la falta de mujeres conduciendo los debates podría reflejar una falta de confianza en las mujeres como líderes de opinión y facilitadoras del discurso político.

FECHA CARGO PROVINCIA DEMARCACIÓN

Lunes 4 de marzo

Martes 5 de marzo

Miércoles 13 de marzo

Jueves 14 de marzo

Viernes 15 de marzo

En conclusión, la baja representación femenina en los debates puede influir negativamente en la percepción pública de las mujeres como candidatas viables y competentes.

¿Cómo se reseñaron los debates en los medios de comunicación?

“CODESSD ve candidatos al Senado por el DN dieron muestra de verdadera nueva política”

“Prepárate para presenciar el debate electoral más importante del año, donde los candidatos a diputados…”

“Se desarrolló en un ambiente distendido el debate realizado la noche de este miércoles, entre seis de los candidatos a diputados por diferentes partidos políticos…”

“…los seis candidatos a diputados de la circunscripción uno del Distrito Nacional por” diversos partidos

“Seis aspirantes a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional…”

En cuanto a las reseñas de los distintos medios de comunicación respecto de los debates sostenidos en las fechas indicadas, podemos identificar los siguientes puntos relativos a la cobertura electoral.

RESEÑA 1

“CODESSD ve candidatos al Senado por el DN dieron muestra de verdadera nueva política”

En esta reseña se destaca el enfoque en la política innovadora y el desempeño general de los candidatos, pero sin especificar cómo la falta de participación de las mujeres.

RESEÑA 2

“Prepárate para presenciar el debate electoral más importante del año, donde los candidatos a diputados…”

Se presenta el debate como un evento crucial, pero no se resalta la diversidad de género ni la representación femenina.

“Se desarrolló en un ambiente distendido el debate realizado la noche de este miércoles, entre seis de los candidatos a diputados por diferentes partidos políticos…”

En esta reseña se enfoca en el ambiente relajado del debate, sin usar un lenguaje inclusivo o con perspectiva de género.

“...los seis candidatos a diputados de la circunscripción uno del Distrito Nacional por diversos partidos”

“Seis aspirantes a diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional…”

6.2. Recomendaciones para los medios de comunicación

Los resultados de este estudio demuestran que es fundamental que los medios de comunicación adopten una estrategia para incluir perspectiva de género, destacando la participación y las contribuciones de las mujeres candidatas.

La cobertura mediática debe reflejar no solo la participación numérica, sino también la calidad de las intervenciones y la relevancia de las propuestas de las mujeres en los debates políticos.

En ese sentido, la Junta Central Electoral, a través de Comisión de Políticas de Igualdad de Género, tiene bien presentar las siguientes recomendaciones

1.1. Equilibrar la Frecuencia de Menciones

a. Fomentar la inclusión de más mujeres candidatas en las noticias de todos los medios (internet, radio, televisión y prensa escrita) para reducir la disparidad en la frecuencia de menciones. Esto se puede lograr asignando cuotas específicas para la cobertura de mujeres candidatas.

b. Realizar talleres de sensibilización y formación en perspectiva de género para periodistas y redactores, enfocándose en la importancia de una cobertura equitativa.

1.2. Igualdad en el Tiempo de Transmisión

a. Asegurar que el tiempo de transmisión asignado a mujeres candidatas sea proporcional al de los hombres, especialmente en horarios de alta audiencia como los matutinos.

2. Uso de Lenguaje Inclusivo

2.1. Eliminación del Lenguaje Sexista:

a. Implementar la Guía de Cobertura Electoral con Perspectiva de Género de la Junta Central Electoral y hacer cumplir guías de estilo en las redacciones de medios para promover el uso de lenguaje inclusivo y no sexista.

b. Establecer mecanismos de monitoreo constante del lenguaje utilizado en las coberturas, con retroalimentación regular a los periodistas sobre el uso del lenguaje inclusivo.

3. Mejora de la Visibilidad en Horarios Clave

3.1. Aumentar la Presencia de Mujeres en Horarios Matutinos:

a. Incrementar la cobertura de mujeres candidatas en horarios matutinos, cuando la audiencia es mayor, para mejorar su visibilidad pública.

b. Mantener una cobertura balanceada en los horarios vespertinos y nocturnos, asegurando que la representación de las mujeres sea constante y visible.

4. Promoción de Mujeres como Enunciantes de los Medio de Comunicación

4.1. Aumento de Mujeres Periodistas:

a. Incentivar la participación de más mujeres como enunciantes y periodistas en la cobertura electoral. Esto puede incluir programas de mentoría y desarrollo profesional específicos para mujeres en el periodismo.

5. Igualdad en Géneros Periodísticos

5.1. Balance en Géneros Analíticos y Entrevistas:

a. Asegurar que tanto hombres como mujeres candidatas sean igualmente representados en géneros periodísticos de análisis y entrevistas, no solo en notas informativas.

b. Fomentar la inclusión de mujeres en debates y segmentos de opinión, permitiéndoles mayor exposición y participación.

6. Fomento de una Cultura de Inclusión

6.1. Sensibilización y Capacitación Continua:

a. Implementar programas educativos continuos para los equipos de medios sobre la importancia de la igualdad de género y la representación equitativa.

b. Lanzar campañas de sensibilización dirigidas tanto a periodistas como al público general sobre la importancia de una cobertura mediática justa y equitativa durante el proceso electoral.

7. Monitoreo y Evaluación

7.1. Monitoreo Constante:

a. Realizar evaluaciones regulares del progreso en la implementación de estas recomendaciones, ajustando las estrategias según sea necesario para asegurar un impacto positivo.

b. Transparencia en los Resultados: Publicar informes periódicos sobre el estado de la cobertura mediática con perspectiva de género, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en los medios de comunicación.

El proceso electoral 2024 en la República Dominicana presenta un momento crucial para la participación política de las mujeres. En un entorno político cada vez más mediado por las tecnologías digitales, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación y la participación ciudadana.

En la República Dominicana, la creciente influencia de estas plataformas ha transformado la manera en que se lleva a cabo la política, ofreciendo nuevas oportunidades para el diálogo y la movilización. Sin embargo, esta evolución también ha generado un aumento preocupante de la violencia digital, particularmente contra las mujeres que participan en la esfera política. Este informe, realizado por la Junta Central Electoral, a través de su Comisión de Políticas de Igualdad de Género, ofrece un análisis detallado de la violencia digital en redes sociales contra las mujeres políticas durante el proceso electoral de 2024.

La violencia política contra las mujeres en el ámbito digital no solo afecta a las víctimas directas, sino que también socava los fundamentos de una democracia paritaria. Amenazas, acoso, y campañas de desprestigio en línea crean un entorno hostil que desalienta a muchas mujeres de participar activamente en la política, perpetuando la desigualdad de género.

A través de este monitoreo, se espera no solo evidenciar la magnitud del problema, sino también fomentar un diálogo constructivo y la implementación de políticas efectivas que protejan a las mujeres y fortalezcan nuestra democracia. Este informe es un llamado a la acción para todas las partes interesadas, con el fin de crear un entorno político más seguro e inclusivo para las mujeres en la República Dominicana.

Patricia Lorenzo Paniagua

Miembro Titular de la Junta Central Electoral

Hoy en día, nadie cuestiona la influencia de las redes sociales. Originadas como una innovadora forma de entretenimiento dentro del ámbito personal, han trascendido ese rol para integrarse en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la habilidad de impactar en decisiones, formar opiniones y movilizar a la acción. Por lo que su papel en la esfera política se ha vuelto crucial, no solo en términos económicos sino de alcance.

En el caso de las mujeres, las redes sociales se han considerado un recurso valioso, especialmente en el marco de un proceso electoral, pero sin dejar de lado las implicaciones negativas que traen consigo como la violencia, desinformación, sexualización, marginación y estereotipos de género. Comportamientos que no solo afectan la integridad de las mujeres políticas, sino que desalientan su participación en la vida pública y afectan negativamente su capacidad para desempeñar funciones políticas de manera efectiva.

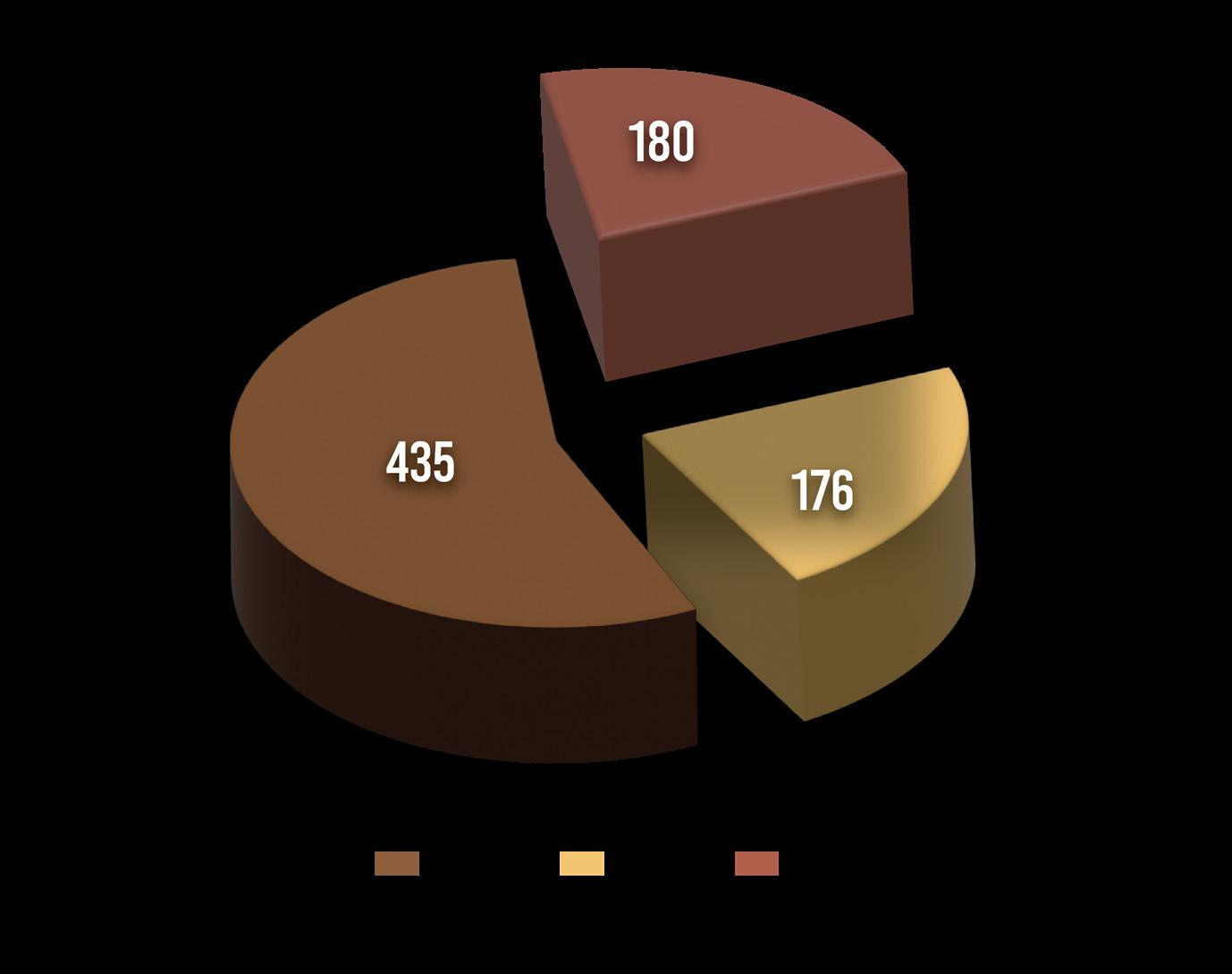

El objeto del presente estudio es dar una mirada a la manifestación de la violencia política en las redes sociales de mujeres candidatas a cargos electivos en las elecciones generales presidenciales y congresuales del año 2024. Para fines de este estudio, se analizaron un total de 25,979 mensajes en las redes sociales X (Twitter), Instagram y Facebook, abarcando 10 candidaturas de mujeres en los niveles presidencial, senatorial y de diputación.

Respecto a estas candidaturas, la tasa de mensajes violentos recibidos en el contexto de las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana en 2024 fue de 8.42%. Del total mensajes monitoreados en redes sociales, durante el curso de 3 meses, 2,205 fueron identificados como violentos.

Cuando vemos la proporción de mensajes totales frente a los mensajes violentos recibidos por las candidatas en las redes sociales, se denotan tres situaciones:

a) Las candidaturas presidenciales reciben más mensajes violentos en número absolutos en comparación con los demás niveles de elección;

b) La proporción del total de mensajes recibidos en comparación con los mensajes violentos, es mayor en el nivel electoral de diputaciones, teniendo la Candidata 91 la mayor proporción, con un 23 % de los mensajes violentos recibidos en comparación con la totalidad de mensajes que recibió en el periodo monitoreado; y

c) mayor exposición y visibilidad de la candidatura en redes sociales, mayor la cantidad de mensajes violentos con énfasis en la vida personal de la candidata.

En tanto que en lo que respecta al tipo de violencia, la ridiculización es el tipo de violencia más frecuente, con un 41% del total de mensajes mientras que las críticas al ejercicio político representan el 37% de los mensajes violentos.

En lo que respecta a los mensajes violentos emitidos en las redes sociales el estudio determina que Instagram es la plataforma con la mayor cantidad de mensajes negativos representando el 55% del total de mensajes violentos y X (Twitter) el 43%, Facebook, en comparación, tiene una proporción de 2%.

Por último, el análisis de la violencia política en redes sociales revela diferencias significativas de los ataques según el género de quien emite el mensaje. En general, los hombres son responsables de una mayor cantidad de mensajes violentos con un 64% de los mensajes violentos durante el periodo de monitoreo, mientras que las mujeres abarcaron el 23%. Un 13% de los mensajes violentos no identifican el género/sexo de la persona emisora del mensaje.

1 La Tabla 1 desglosa las candidatas objeto de monitore de violencia digital.

Los medios digitales y redes sociales reproducen estereotipos de género que obstaculizan la participación de las mujeres en la vida pública y política. Además, estos espacios identifican mayores agresiones hacia las mujeres que los utilizan para ejercer su ciudadanía política. De hecho, este ámbito, junto con los partidos políticos, constituye, actualmente, el principal espacio donde se manifiesta la violencia contra las mujeres en política.

Por sus características, este tipo de violencia es difícil de detectar y, en algunos casos, está naturalizada por el medio en el que se desarrolla. La arena política ha sido históricamente un ambiente dominado por hombres, y sus reglas y costumbres aún desfavorecen la participación femenina. El aumento de la participación de las mujeres en cargos de decisión ha comenzado a revelar esta problemática.

Los medios digitales facilitan el ejercicio de la violencia debido a su inmediatez, alcance y capacidad para proteger a los agresores. Es fundamental avanzar en la medición y análisis de este fenómeno, ya que, sin un conocimiento cabal de la realidad que enfrentan las mujeres políticas, trabajar en su prevención y sanción resulta una tarea difícil. Este monitoreo es un primer abordaje para un relevamiento cuantitativo de la violencia política hacia mujeres en redes sociales en varios momentos. Se realizó una mirada a las candidaturas de mujeres durante las siguientes etapas electorales:

• Etapa Preelectoral: La violencia en redes sociales entre el 1 de marzo de 2024 y el 18 de mayo de 2024.

• Etapa Electoral: La violencia en redes sociales el día de las elecciones, el 19 de mayo de 2024.

• Etapa Postelectoral: La violencia en redes sociales desde el 20 hasta el 31 de mayo de 2024.

La violencia política contra las mujeres en la República Dominicana refleja las profundas desigualdades de género presentes en la sociedad. A pesar de los avances en la participación política, persisten barreras significativas que limitan el acceso equitativo de las mujeres en los espacios de poder. Este fenómeno no solo se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas, sino también en la violencia digital, la cual ha aumentado con la proliferación de las redes sociales.

En las últimas décadas, la participación de las mujeres dominicanas en la política ha mostrado algunos avances, aunque insuficientes. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América

Latina y el Caribe (OIG), la presencia de mujeres en cargos políticos sigue siendo limitada en comparación con la de los hombres. Los datos históricos del Senado y la Cámara de Diputados dominicanos ilustran este reto:

Tabla No. 1

Senaduría: Año de Elecciones

Histórico comparativo inscripciones a candidaturas Vs mujeres electas a la senaduría de la República Dominicana

Tabla No. 2

Cámara de Diputad@s:

Elecciones

Histórico comparativo inscripciones a candidaturas Vs mujeres electas a la Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estos datos muestran que, aunque la inscripción de mujeres en procesos electorales ha aumentado y vimos un incremento significativo en las diputadas electas en el 2024, la tasa de éxito para ser electas sigue siendo desproporcionadamente baja, especialmente en la senaduría, donde no contamos con cuotas de género.

L a violencia digital como extensión de la violencia política

La era digital ha intensificado la violencia contra las mujeres en la política. Con una penetración de Internet del 89% y más de 10 millones de usuarios en el país, las plataformas digitales como Facebook, Instagram y TikTok se han convertido en espacios donde las mujeres políticas enfrentan violencia digital. Según

DataReportAL 2024, el 63.5% de la población dominicana utiliza redes sociales.

El acoso en línea es uno de los tipos de violencia más comunes. Un estudio de Plan International reveló que el 90% de las niñas, adolescentes y jóvenes entre 16 y 25 años en la República Dominicana han recibido amenazas de violencia sexual a través de las redes sociales. Además, el estudio de PNUD-

Infosegura de 2021 indica que el 68.8% de las mujeres de 15 años en adelante han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, y más de la mitad la ha experimentado en espacios públicos.

Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de 2022, el 22.9% de la población que utilizó Internet en el último año fue víctima de ciberdelitos. La CEPAL (2021) subraya que el acoso en línea es una continuación de la violencia que las mujeres enfrentan en su vida cotidiana.

Si bien se han realizado esfuerzos importantes para precisar qué es la violencia de género en línea en contra de las mujeres, hasta la fecha, la República Dominicana no cuenta con una terminología consolidada respecto a este tema (Van Der Wilk, 2018).

Lo que sí es consensuado es que la violencia en línea actúa como una barrera adicional para la participación política de las mujeres, reforzando las dinámicas de exclusión y subrepresentación de las mujeres en el ámbito político.

El monitoreo de la violencia política en redes sociales es esencial para entender y mitigar las dinámicas hostiles que enfrentan las mujeres en la política. En el contexto de las elecciones presidenciales y congresuales de 2024 en la República Dominicana, se realizó un seguimiento exhaustivo de los mensajes negativos con connotaciones violentas dirigidos a candidatas de diversos partidos y cargos.

Selección de las candidatas y período de estudio

La construcción de una muestra para el monitoreo de la violencia política en redes sociales se realizó tomando en consideración la representatividad, con el objetivo de asegurar que la información sea lo más fiel posible a la realidad política dominicana tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En ese sentido, se tomaron como criterios de selección:

(a) la diversidad de cargos de las candidatas, (b) la representatividad partidaria y (c) la visibilidad pública.

La identificación inicial partió de las listas oficiales de candidaturas depositadas dentro de los plazos establecidos por la Junta Central Electoral. Una vez confirmadas las candidatas oficiales, se procedió a una revisión de actividad en redes sociales para validar la presencia activa en X (Twitter), Facebook e Instagram.

Para la selección final, se eligieron diez (10) candidatas que cumplieron con los criterios de inclusión y aseguraron la diversidad en términos de cargos electivos, representatividad partidaria y visibilidad pública.

Gráfico No. 1

Presencia de las Candidatas en las Redes Sociales por nivel de elección y cantidad de seguidores en cada red social.

Las diez candidatas monitoreadas incluyen los siguientes niveles de elección: presidencia, vicepresidencia, senaduría y diputación. Este grupo diverso permitió un análisis amplio y comparativo entre distintos niveles de responsabilidad política y la exposición mediática asociada.

Para fines de este estudio las candidatas fueron clasificadas según su visibilidad (Tabla 3) en redes sociales partiendo de la cantidad de seguidores de cada una. En ese sentido se catalogan de la siguiente forma:

Tabla No. 3

Tipo de Visibilidad Candidata Cargo

Presidencial

Senatorial

Diputación

C1 Presidencial C3 Presidencial C5 Senatorial C6 Diputación C9 Diputación

C7 Diputación

Tipo de visibilidad de las candidaturas en las redes sociales partiendo de la cantidad de seguidores.

El período de estudio comprendió desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2024, abarcando los meses previos a las elecciones, cuando la actividad política y el debate público suelen intensificarse. Este período fue seleccionado para capturar una muestra representativa del tipo y la intensidad de la violencia política en las redes sociales durante un momento crítico en el ciclo electoral.

Para realizar el monitoreo, se utilizó una combinación de herramientas de análisis de redes sociales y técnicas de minería de datos. Se establecieron alertas y rastreadores de palabras clave y hashtags relevantes asociados con cada candidata en las plataformas de X (Twitter), Facebook e Instagram.

Adicionalmente, se procesaron de manera directa los mensajes con sentimientos negativos, emociones de enojo o rechazo en los perfiles de las candidatas, considerándolos como mensajes violentos. Esta estrategia adicional busca obtener información directa más allá de la existencia de ciertas palabras clave para determinar si un mensaje es violento.

El contenido violento monitoreado en cada una de las redes sociales incluye menciones y expresiones de violencia en las cuentas de las candidatas seleccionadas, tomando como referencia los indicadores establecidos por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género2 .

2 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. (2019). Violencia contra las mujeres y disidencias en política a través de redes sociales: una aproximación a partir del análisis de la campaña electoral en Twitter, Facebook e Instagram durante 2019. https://bit.ly/3A6Nkjq

• Agresiones directas: comentarios y expresiones que desautorizan directamente la palabra y su efecto más directo es la clausura de la discusión (silenciadores).

• Menosprecio a sus capacidades: comentarios sobre la personalidad o cualidades que menosprecian sus saberes, conocimientos o capacidades. Estos comentarios son alusivos a sus capacidades para hacer política.

• Alusiones al cuerpo y a la sexualidad: están vinculados a la apariencia física, estereotipos corporales, calificaciones y valoraciones de su figura o complexión, a su sexualidad, también comentarios sobre su identidad u orientación sexual o de género o alguna valoración en función de su supuesto comportamiento sexual.

• Roles, mandatos y estereotipos de género: son aquellos que hacen alusiones al supuesto cumplimiento o incumplimiento de los mandatos o roles de género hetero normados o discriminatorios.

• Ridiculización: expresiones burlescas con el objetivo de ridiculizar la imagen.

• Amenazas: expresiones y contenido en tono violento, lascivo o agresivo que manifiestan una intención de daño a una persona, sus seres queridos o bienes.

• Acoso: conductas de carácter reiterado y no solicitado hacia una persona, que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes.

• Críticas al ejercicio político: expresiones de descalificación, daño o perjuicio de la trayectoria o credibilidad de las candidatas, posiciones políticas y/o ideológicas, independientemente de la veracidad de las acusaciones.

Los datos recopilados fueron analizados de manera cuantitativa y cualitativa. Se generaron estadísticas descriptivas para cada criterio de violencia política, lo que permitió identificar tendencias y patrones en las agresiones. Además, se realizaron análisis cualitativos de las publicaciones más representativas de cada categoría para profundizar en el contenido y contexto de las agresiones.

Respecto a las cuentas de las candidatas monitoreadas, se extrajo información de todos los mensajes en X (Twitter), Instagram y Facebook mediante las herramientas Brand24 y Keyhole. Esto arrojó un total de 25,978 mil mensajes, que luego se compararon con los mensajes verificados directamente en las cuentas de las candidatas desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2024.

El análisis cualitativo explora el contenido de las publicaciones más representativas de cada categoría para entender el contexto y las motivaciones detrás de las agresiones. Asimismo, contextualiza los hallazgos con eventos políticos específicos para comprender mejor los picos de violencia.

El monitoreo de la violencia política en redes sociales es crucial para entender las barreras adicionales que enfrentan las mujeres en política. Los resultados de este estudio proporcionan una base sólida para desarrollar estrategias y políticas que promuevan un entorno digital más seguro y equitativo para todas las candidatas. La implementación de medidas efectivas puede contribuir significativamente a la inclusión y representación paritaria de las mujeres en el ámbito político dominicano.

Aun cuando la República Dominicana no cuenta con una legislación que define la Violencia Política en razón de Género ni la tipifica como tal, la Ley 2023 Orgánica de Régimen Electoral de la República Dominicana en su artículo 316, numeral 21, aborda de manera específica las manifestaciones de violencia política contra las mujeres. Este artículo es fundamental para dimensionar y combatir las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político, y más allá resulta instrumental frente a la violencia en las redes sociales. Enmarcándonos en cada inciso de este artículo veamos como la violencia política contra las mujeres alcanza aquellas concertadas a través de las redes sociales:

a) Ejercicio de derechos políticos y electorales

Este inciso abarca cualquier forma de violencia que interfiera con el derecho de las mujeres a participar plenamente en la vida política y electoral. En el contexto de las redes sociales, esto podría incluir:

» Agresiones directas: comentarios y publicaciones que buscan desacreditar a las mujeres políticas y silenciarlas.

» Campañas de desinformación: difusión de información falsa o manipulada con el propósito de dañar la reputación y la capacidad política de las candidatas.

Las redes sociales se convierten en plataformas donde estas agresiones pueden amplificarse, afectando no solo la imagen pública de las mujeres, sino también su capacidad para ejercer sus funciones políticas y electorales.