IRREVERENTE

Imagem, som e resistência no Brasil da ditadura.

JULIANA BRAGA

Juliana Braga

Imagem, som e resistência no Brasil da ditadura.

Juliana Braga

Imagem, som e resistência no Brasil da ditadura

Rio de Janeiro, 2025

Copyright © Ubu Editora Ltda.

Todos os direitos desta edição reservados à UBU Editora Ltda.

Título do Original:

Irreverente: Imagem, som e resistência no Brasil da ditadura

Projeto Gráfico e Capa: Juliana Braga

Braga, Juliana

Irreverente e Tropical: imagem, som e resistência no Brasil da ditadura / Juliana Braga. - Rio de Janeiro: UBU Editora, 2025.

1. Design gráfico - Brasil - História 2. Tropicalismo 3. Cultura visual - Ditadura militar

I. Título

Página 1

CDD 741.6

Primeira edição: 2025

Rua Marquês de Itu, 408 - Vila Buarque - São Paulo - SP - Brasil

CEP 01223-000 - Tel: +55 (11) 3661-9900

www.ubueditora.com.br

1 9 6 8

“O MOVIMENTO que, nos anos 60, virou a tradição da música popular brasileira (e sua mais perfeita tradução — a bossa nova) pelo avesso, ganhou o apelido de TROPICALISMO”

Caetano Veloso, 2008

Surgido em meio ao endurecimento da ditadura militar, o Tropicalismo foi muito além da música — tornou-se um gesto estético e político de afirmação da liberdade criativa, um espaço onde a experimentação era, paradoxalmente, uma forma de sobrevivência e resistência.

Com essas palavras, Caetano Veloso sintetiza a natureza radical e transformadora do Tropicalismo, um movimento que sacudiu não apenas os alicerces da música popular brasileira, mas também os da cultura visual e do imaginário coletivo do país.

Entre 1968 e 1978, artistas da MPB tropicalista transformaram capas de discos, figurinos, fotografias e performances em territórios de contestação simbólica. Ao apropriar-se de múltiplas influências — da cultura pop internacional ao regionalismo brasileiro, do kitsch à vanguarda —, esses artistas forjaram uma linguagem visual inédita, marcada pela justaposição, pelo hibridismo e pelo rompimento com convenções estéticas dominantes.

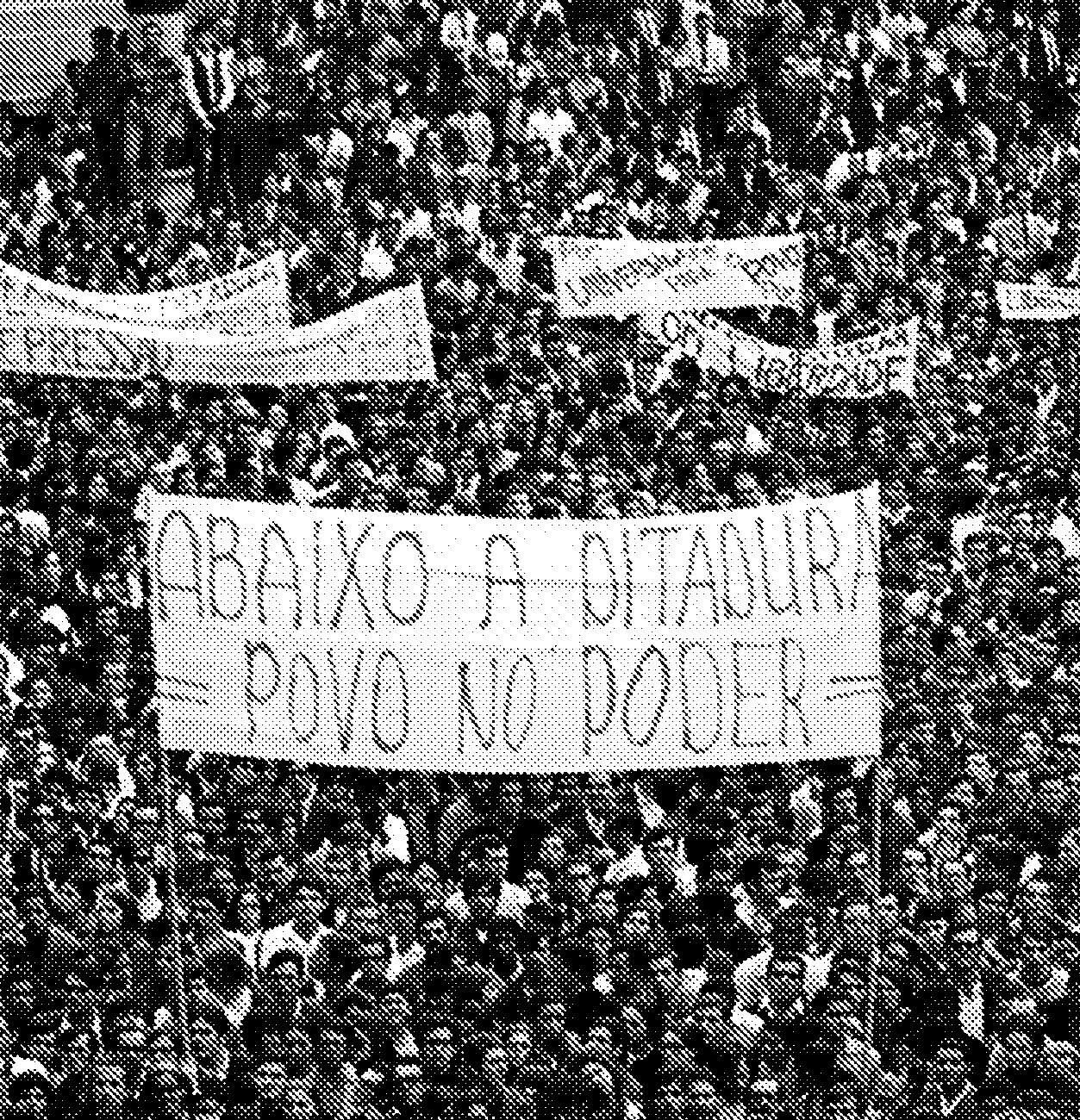

Em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional Número 5 foi decretado como resposta direta à crescente mobilização social e às fissuras internas do próprio regime. Conhecido como “golpe dentro do golpe”, ele representou a ascensão definitiva da linha dura militar, rompendo de vez com qualquer expectativa de abertura ou moderação. Foi um gesto de força que consolidou o autoritarismo e redefiniu os limites da legalidade sob o regime.

Com o AI-5, o Executivo passou a concentrar poderes excepcionais: podia fechar o Congresso, cassar mandatos, suspender direitos políticos, intervir em estados e municípios, legislar por decreto e demitir servidores sem justificativa. A medida institucionalizou a repressão como política de Estado e silenciou, sob o pretexto da ordem, toda e qualquer forma de dissenso — marcando o início de uma fase em que a exceção virou regra e a violência estatal ganhou amparo jurídico.

“Brasil, ame-o ou deixe-o.” “Abaixo a ditadura!” “Pra frente, Brasil.” “O povo unido jamais será vencido!” ”Quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil.” “Universidade livre!” “Este é um país que vai pra frente.” “O povo no poder!” “Em se plantando tudo dá.” “Artistas contra a ditadura!” “Brasil: conte com ele.” “Resistência e ação!” “Paz no campo, ordem na cidade.”

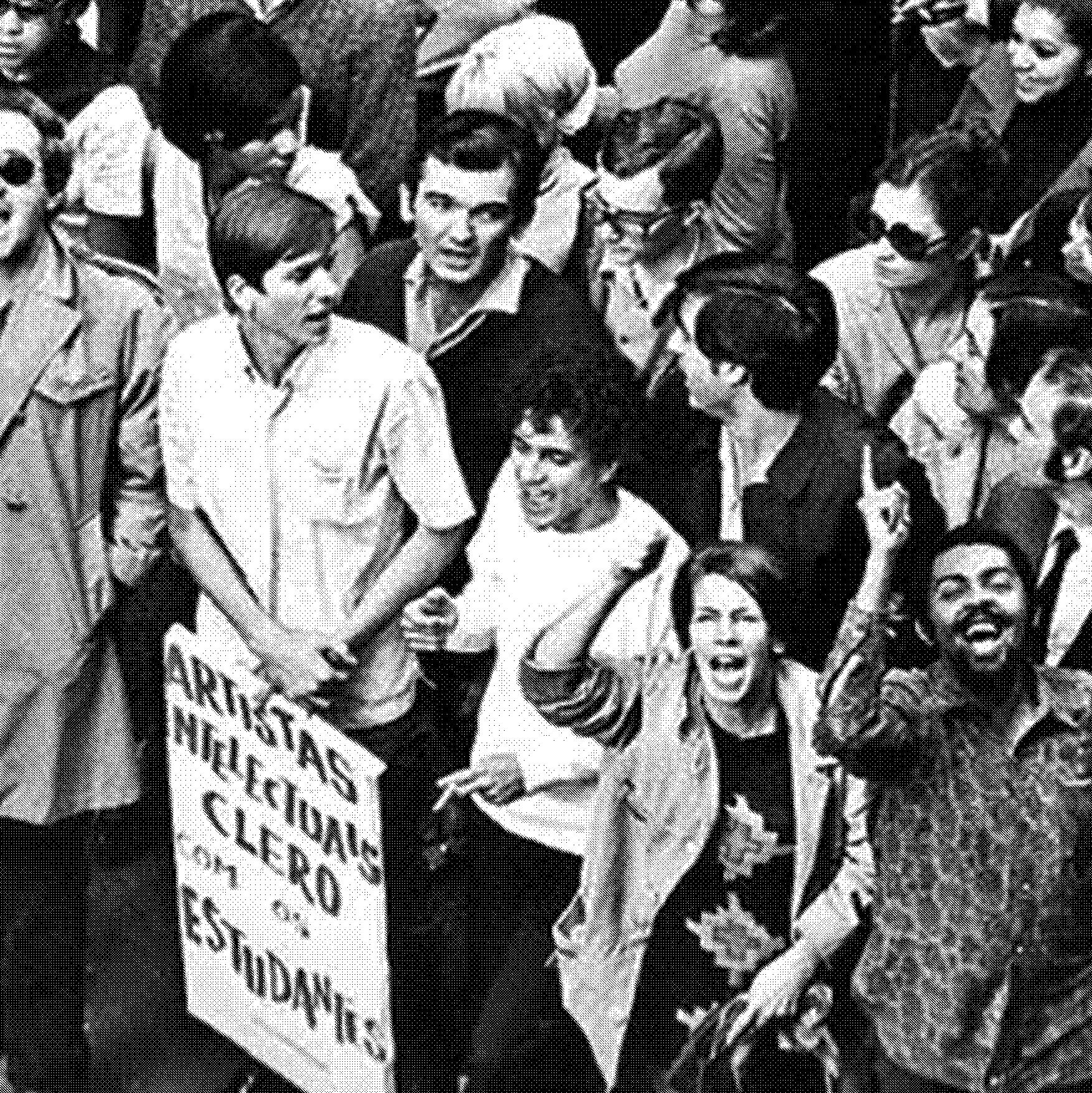

No dia 26 de junho de 1968, cem mil pessoas ocuparam o Centro do Rio em resposta à violência e repressão do regime militar. Estudantes, professores, artistas e trabalhadores caminharam lado a lado.

Mesmo sob forte repressão, o endurecimento do regime militar impulsionou expressões artísticas marcadas pela crítica, ousadia e invenção. O Tropicalismo surgiu como uma resposta radical à censura e ao conservadorismo, propondo uma linguagem estética e política que desafiava hierarquias culturais e embaralhava fronteiras entre o erudito e o popular, o nacional e o estrangeiro, a arte e o mercado. Com excesso, ambiguidade e experimentação, artistas transformaram a contradição em método, adotando a mistura, a colagem e o ruído como formas de resistência simbólica e reinvenção expressiva. Esse impulso transgressor atravessou música, teatro, cinema, artes visuais, moda, literatura e pensamento, criando um campo fértil de contaminações entre linguagens. O Tropicalismo afirmava o conflito como matéria criativa e o pluralismo como força vital para a construção de novas formas de imaginar e expressar a identidade cultural brasileira.

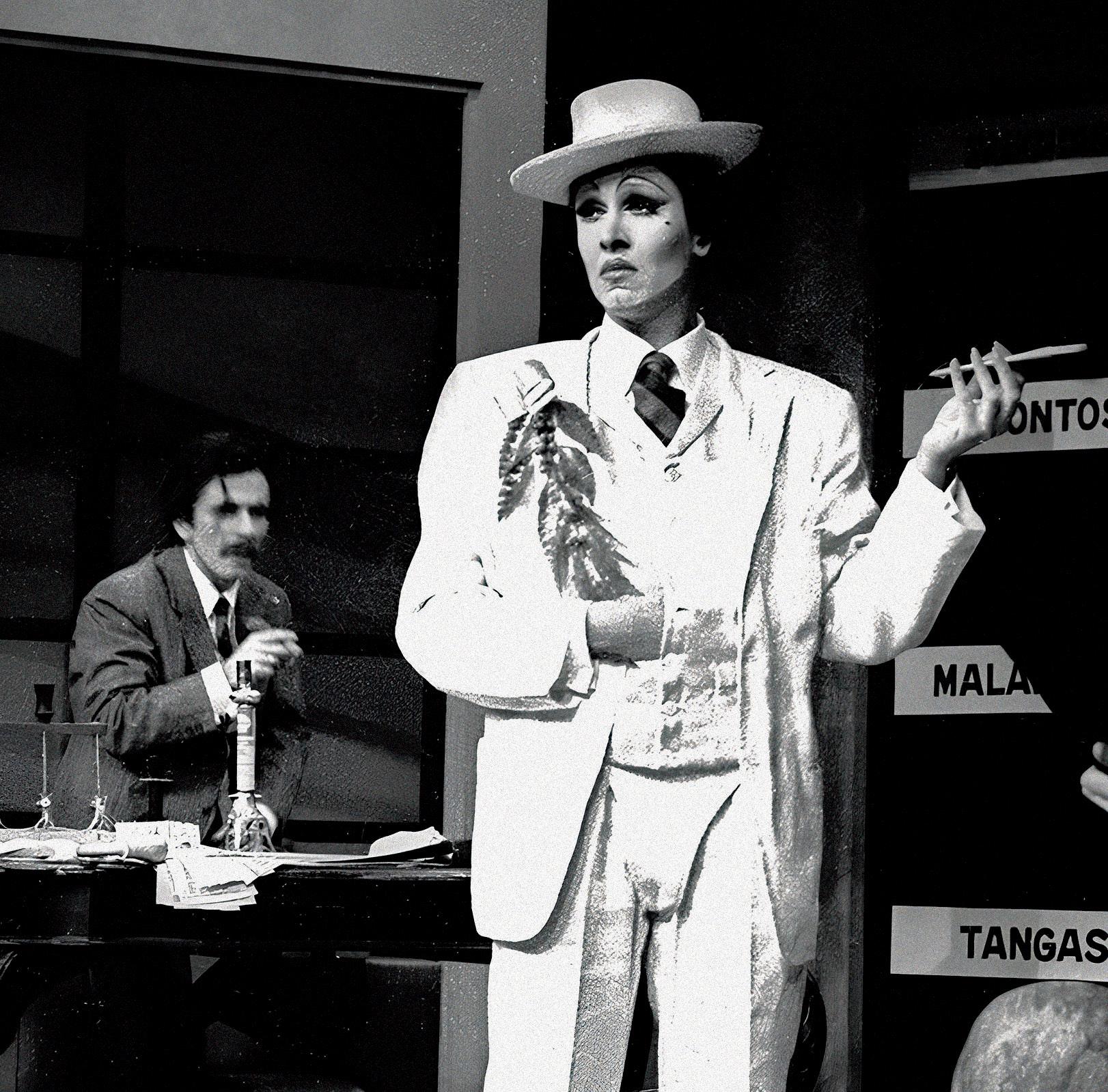

Em setembro de 1967, o Teatro Oficina estreava O Rei da Vela, peça escrita por Oswald de Andrade nos anos 1930, mas até então nunca encenada. A montagem marcou um ponto de virada na cena cultural brasileira, atualizando o modernismo antropofágico com uma linguagem cênica irreverente, popular e crítica. Incorporando referências do circo, da chanchada e do teatro de revista, o espetáculo desmontava as estruturas tradicionais do teatro e expunha, com ironia e deboche, as relações de classe e poder no Brasil.

A encenação foi também uma resposta direta ao contexto de repressão crescente, antecipando o espírito do Tropicalismo ao propor um teatro que unia vanguarda e cultura de massa. A adoção do gestus brechtiano evidenciava os contrastes sociais em cena, revelando o comportamento e a posição política de cada personagem. Ao resgatar Oswald com radicalidade, O Rei da Vela transformou-se em um manifesto cênico e abriu espaço para novas formas de pensar identidade, política e expressão artística sob a sombra da ditadura.

Hélio Oiticica, criador de obras icônicas como a instalação Tropicália (1967), os Parangolés e o célebre estandarte “Seja marginal, seja herói”, é um dos nomes centrais da arte brasileira do século XX. Em Tropicália, ele constrói um labirinto sensorial com areia, plantas, araras e televisão, convidando o público a uma experiência imersiva que funde cultura popular e modernidade urbana. A obra, apresentada na exposição Nova Objetividade Brasileira, rompe com a tradição elitista das artes visuais e afirma uma arte viva, participativa e provocadora. Foi o cineasta Luiz Carlos Barreto quem relacionou a instalação à canção homônima de Caetano Veloso, consolidando o termo Tropicália como símbolo de um movimento cultural mais amplo. A obra expressa o espírito experimental, híbrido e libertário que marcaria o Tropicalismo.

Vista da instalação de Tropicália, PN2 e PN3, 1967, de Hélio Oiticica, no Carnegie Museum of Art, Pittsburgh.

A bandeira Seja marginal, seja herói, criada por Hélio Oiticica em 1968, é uma das obras mais emblemáticas de sua trajetória. Inspirada na morte de Cara de Cavalo, personagem ligado ao mundo da marginalidade, a peça escancara o desconforto do artista com os valores conservadores da ditadura militar. Ao transformar o marginal em símbolo de resistência, Oiticica questiona os limites entre crime, cultura e repressão, fazendo da arte um ato político. A obra causou polêmica, foi acusada de fazer apologia ao crime, mas ganhou força como grito de liberdade e crítica ao autoritarismo.

Esse trabalho reflete a postura de Oiticica diante da arte e da sociedade. Ele não seguia grupos nem buscava aprovação institucional — preferia estar à margem, onde encontrava espaço para experimentar e provocar. Seja marginal, seja herói faz parte de um momento em que artistas brasileiros passaram a romper com as formas tradicionais e abrir novos caminhos, aproximando arte e vida. Mais do que uma bandeira, a obra é uma declaração: a transgressão também pode ser uma forma de criar sentido e de resistir.

Rogério Duarte, figura central na cultura brasileira dos anos 1960 e 70, foi artista gráfico, poeta, músico e pensador ligado ao movimento tropicalista. Responsável por capas icônicas de discos e cartazes de filmes, seu trabalho gráfico ajudou a definir a estética visual da Tropicália. Duarte combinava influências da contracultura, da arte psicodélica e do concretismo, criando um design ousado e experimental. Ao lado de nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil, participou ativamente da construção de uma linguagem visual e sonora que desafiava os padrões estabelecidos e dialogava com as transformações sociais da época. Sua arte propunha uma ruptura com o tradicional e uma reinvenção da identidade brasileira, tornando-se referência essencial para compreender o espírito inovador daquele período.

Apesar de não ser militante partidário, Rogério Duarte foi uma figurachave na cena cultural de resistência que se consolidava no Brasil dos anos 1960. Sua atuação articulava arte e política de maneira simbólica e incisiva, como se vê em seu trabalho gráfico para o filme Opinião Pública (1967), de Arnaldo Jabor, cuja estética áspera acompanha a crítica à alienação da classe média sob a ditadura. Rogério acreditava no potencial libertador da cultura popular e da experimentação formal, e fazia da imagem um campo de invenção e enfrentamento. Nas capas de discos, nos cartazes de cinema ou nas identidades visuais que concebia, sua linguagem atravessava os limites da estética para tocar diretamente as estruturas de poder.

Essa postura o colocou inevitavelmente no radar do regime. A Tropicália, com sua força simbólica e sua ruptura com os padrões conservadores, era vista como ameaça — e Rogério, como um de seus articuladores visuais, tornou-se alvo. “Rogério tornou-se alvo preferencial da ditadura”, registra a Revista Arte!Brasileiros, ao lembrar que os militares interpretavam as “estéticas de choque” tropicalistas como perigosas demais para o projeto autoritário. Ainda que sua linguagem não fosse panfletária, seu impacto era profundo: operava no sensível, na cultura, no imaginário — e era justamente isso que o tornava insuportável ao poder.

“Se vocês falarem, morrem”.

Em abril de 1968, Rogério Duarte e seu irmão Ronaldo foram presos arbitrariamente ao saírem de uma missa em homenagem ao estudante Edson Luís, tornando-se alvos da violência de Estado que começava a silenciar a cena cultural brasileira.

Terra

“A essência do Tropicalismo era um desejo amoroso de modernidade para o Brasil. Era todo um ponto de vista que estava, e continua reprimido e que naquele momento histórico a gente pôde veicular. Foi um momento de êxtase, de criatividade real e que alimentou e alimenta até hoje este país. Foi talvez o movimento mais moderno do Brasil no sentido de que ele era um movimento ligado a uma civilização contemporânea e de massas, sem ranços, sem compromissos ou peias ideológicas com facções de esquerda, ou de direita. Era a própria inteligência brasileira se manifestando, num momento de consciência, de lucidez e de paixão por esse país. Era também um momento em que uma potencialidade brasileira se apresentou. Porque quando eu falo de Tropicalismo, sempre digo que não é um movimento, é a própria arte brasileira. O modernismo já era assim. A vocação do Brasil é essa. Essa é a nossa fala. Há visões superficiais disso, mas essa vocação brasileira está aí em tudo: nessa garra, nessa paixão, nessa identidade universal do brasileiro.”

Rogério Duarte

“Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento No palácio central do país

Viva a bossa-sa-sa

Viva a palhoça-ça-ça”

Segundo o próprio

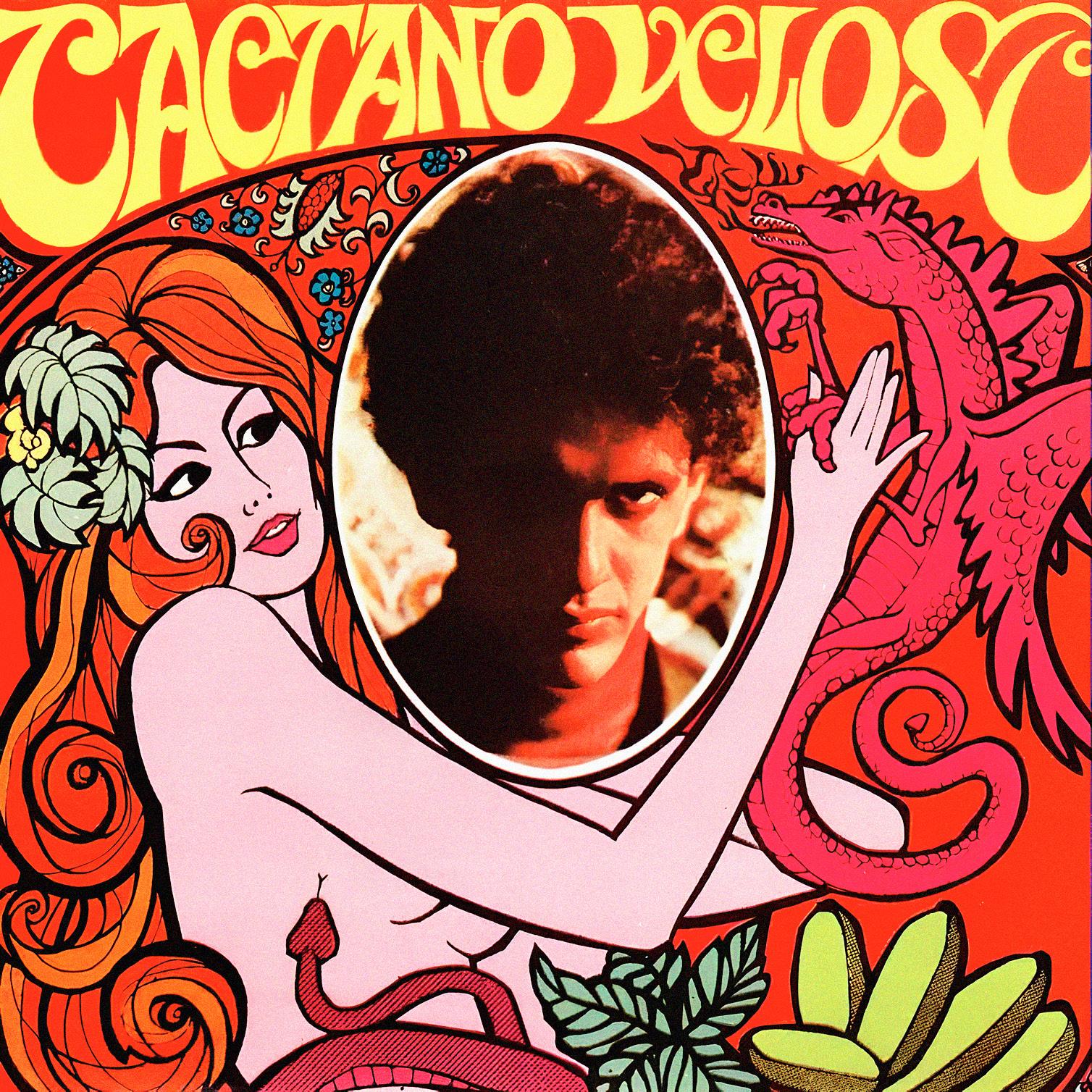

Rogério Duarte, “aquela ilustração era um padrão, como certos tipos de gravuras medievais com um dragão que vem de um quadro de Rafael. Depois se torna gravura popular, daí vira um clichê”.

A capa do disco Caetano Veloso (1968), criada por Rogério Duarte, exemplifica a proposta estética do tropicalismo ao combinar tradição e inovação de forma crítica. Ele propõe uma metalinguagem visual, misturando referências da cultura erudita e popular. O retrato de Caetano e moldura oval inspirada na Art Nouveau, dialoga com a tipografia do mesmo estilo e com elementos como folhas, serpentes e figuras femininas, criando uma composição que reflete tanto o espírito experimental do movimento quanto a busca por uma identidade visual brasileira.

Essa sobreposição de técnicas — colagem, ilustração e fotografia — revela uma postura inovadora, alinhada às transformações culturais e políticas do período. A capa deixa de ser apenas um elemento estético e se torna um espaço de expressão simbólica e crítica. Ao incorporar diferentes linguagens e sentidos, o projeto gráfico dialoga com o contexto de repressão e censura da época, funcionando como um documento visual que sintetiza os conflitos e desejos do tropicalismo.

“Aqui, meu pânico e glória Aqui, meu laço e cadeia

Conheço bem minha história Começa na lua cheia E termina antes do fim Aqui é o fim do mundo”

O designer e artista Rogério Duarte, buscando expressar visualmente a sonoridade da obra de Gil, combinou elementos que traduzem o encontro entre o popular e o global.

A capa do álbum Gilberto Gil, (1968) reflete a diversidade e irreverência do movimento tropicalista. A colagem de imagens de Gil, como um general e um piloto de corrida, destaca suas múltiplas facetas e a fusão de influências no disco, onde o tradicional e o moderno se encontram.

A arte, assinada por Rogério Duarte, usa as cores da bandeira nacional e faz referência à contracultura, sugerindo conexões com o movimento Rastafári. A oposição entre vermelho e verde na capa simboliza a tensão entre repressão e liberdade, refletindo as questões sociais da época. O texto psicografado de Duarte desmistifica a figura do “gênio romântico”, reforçando a ideia de uma criação coletiva e fragmentada. A capa faz parte da busca tropicalista por uma identidade visual brasileira única.

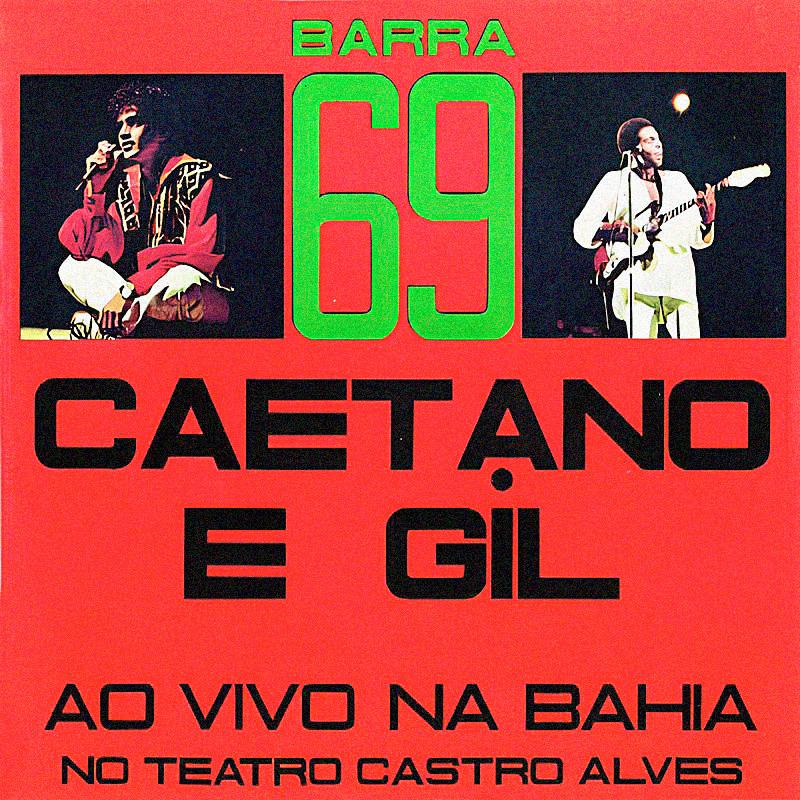

Como observou Aicha Barat: “No disco Barra 69, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, gravado ao vivo no Teatro Castro Alves em 1969 – e lançado em 1971 pelo selo alternativo Pirata, da Philips, criado por Nelson Motta –, uma solução bastante original foi desenvolvida no interior da capa, feita por Oscar Ramos e Luciano Figueiredo. Ao abri-la, vemos três faixas com os dizeres: ‘Viva a rapaziada’, trecho de texto assinado por Caetano no programa do seu show, no qual ele retoma Oswald de Andrade em Serafim Ponte Grande; ‘Tela e palco’, trecho da letra de ‘Cinema Olympia’; e ‘Tanto faz no Sul como no Norte’, trecho da canção ‘Alfômega’, ambas de Caetano Veloso. Temos aqui uma capa que se abre e faz uma ponte entre o aspecto gráfico e o conteúdo do disco.” Essa observação ressalta a maneira inovadora e simbólica com que a capa de Barra 69 une o gráfico e o conteúdo da obra. A utilização de uma estrutura que se abre simboliza uma abertura para novas interpretações e um diálogo entre o design gráfico e a música, reforçando o caráter experimental e transgressor do tropicalismo.

“São cápsulas de linguagem viva, colhidas no cotidiano, dotadas de alta voltagem lírica e frequentemente providas de agudo gume crítico.”

- Haroldo de Campos

“Antes de você ser Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o amor da cabeça aos pés Eu sou, eu sou Eu sou amor da cabeça aos pés”

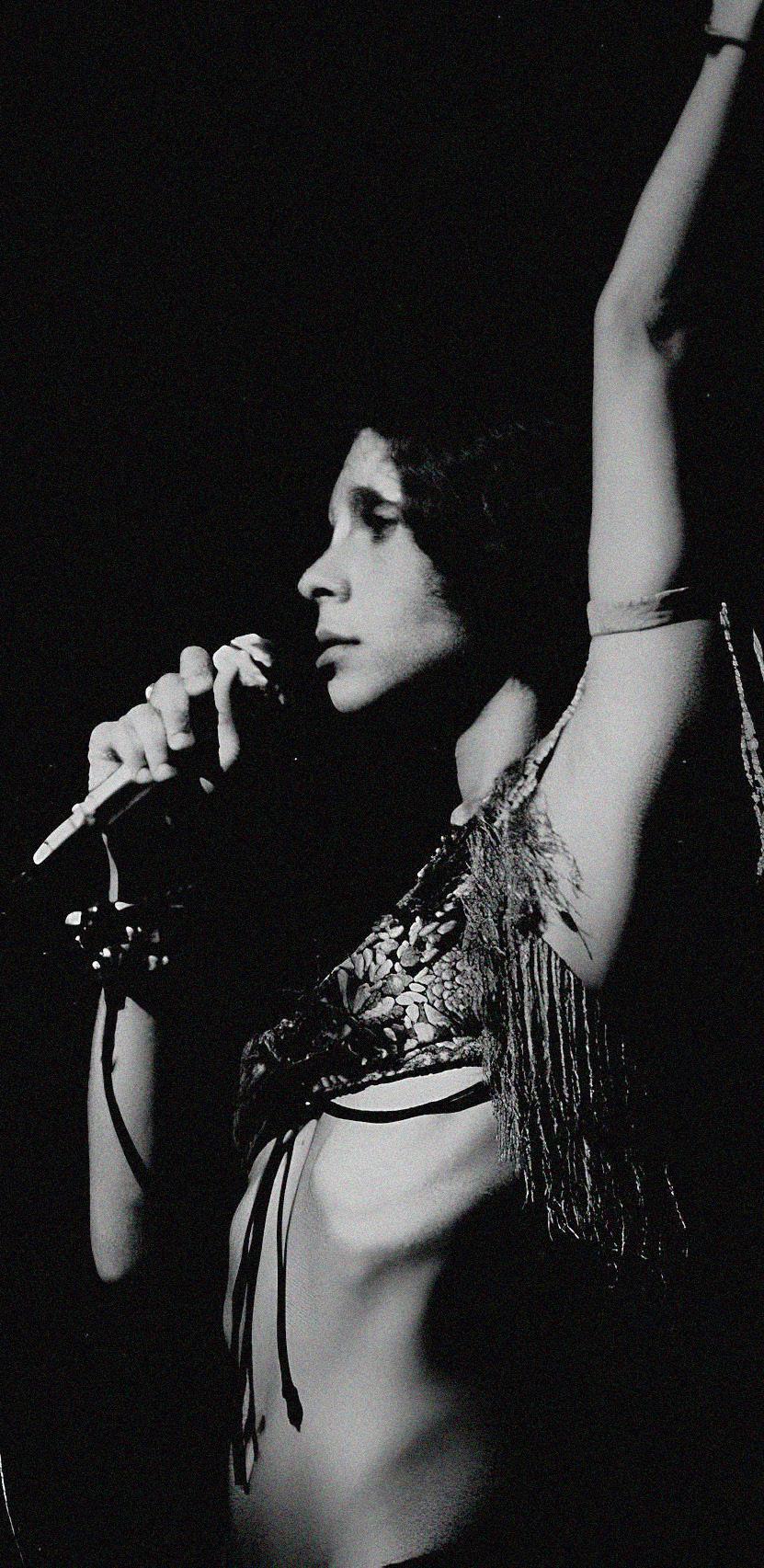

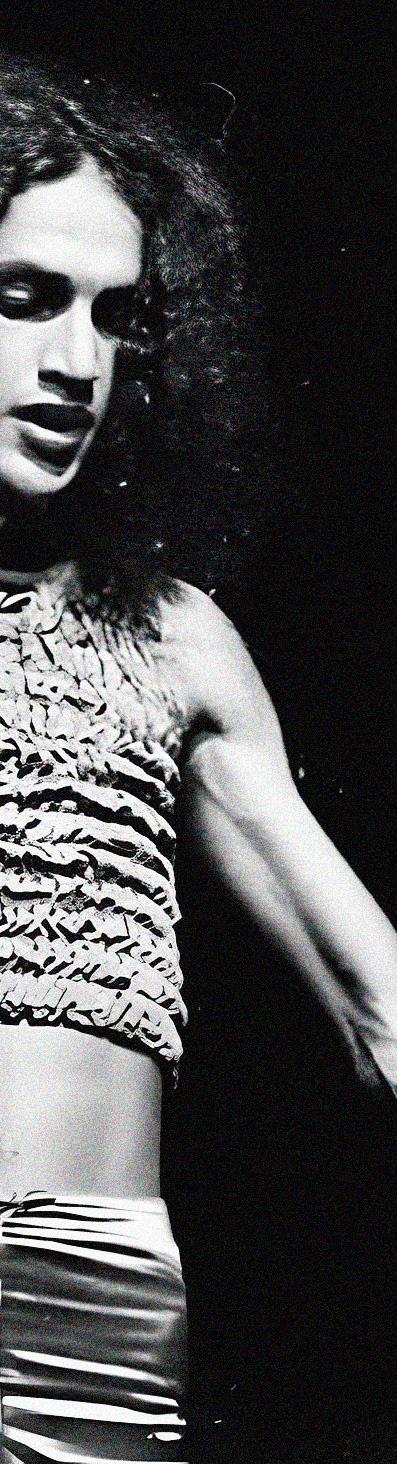

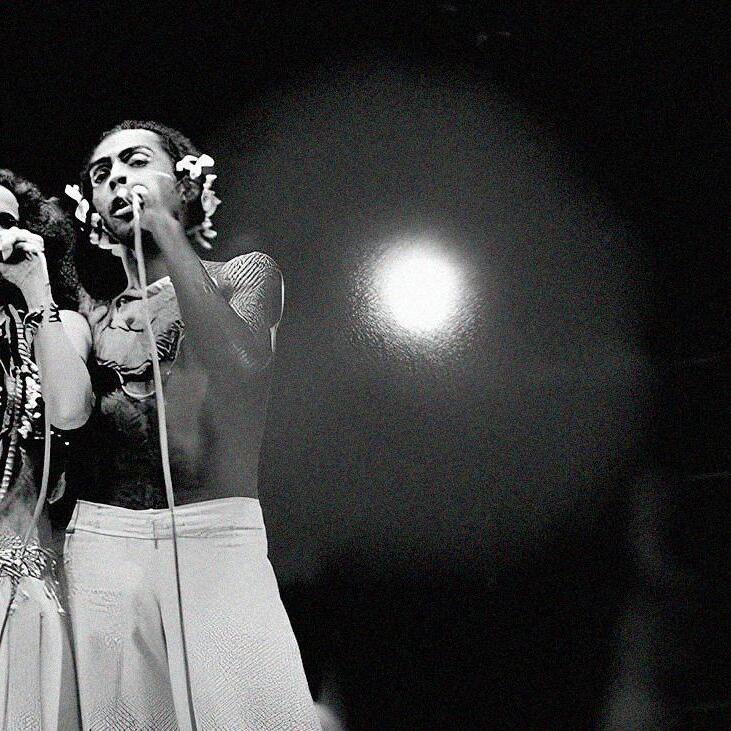

A capa do disco Fa-Tal – Gal a Todo Vapor (1971) traduz visualmente o espírito de experimentação e liberdade que marcou o espetáculo dirigido por Waly Salomão. O close no rosto de Gal, estampado com a palavra “Fa-tal”, revela um jogo poético entre identidade e destino, em que “Gal” se espelha em “Tal”, e o título fragmentado ganha força gráfica e sonora. Assinada por Oscar Ramos e Luciano Figueiredo, a arte valoriza a palavra como imagem e gesto, em sintonia com o cenário do show, onde faixas com poemas visuais como “Violeto” — fusão entre “violeta” e “violento” — já sugeriam o cruzamento entre cor, intensidade e ruptura.

Essa visualidade nasce de um momento de intensa colaboração entre artistas, músicos, designers e poetas, em que as fronteiras entre linguagens se diluíam e a criação coletiva era o motor. Como aponta Silviano Santiago, o Fa-Tal representa um “acontecimento coletivo” que alucina corpo e mente, permitindo o prazer estético fora das amarras ideológicas. A capa do disco, ao lado do show que lhe dá origem, encarna essa confluência de forças — onde a música encontra a palavra, o visual encontra o gesto, e Gal Costa se afirma como figura central de uma arte viva.

Como disse Luciano Figueiredo: “Na época, nós não falávamos essa palavra: interação de linguagens nem interdisciplinaridade. Nós só tínhamos uma certeza: era que nós nos alimentávamos muito um do outro,linguagem do outro”

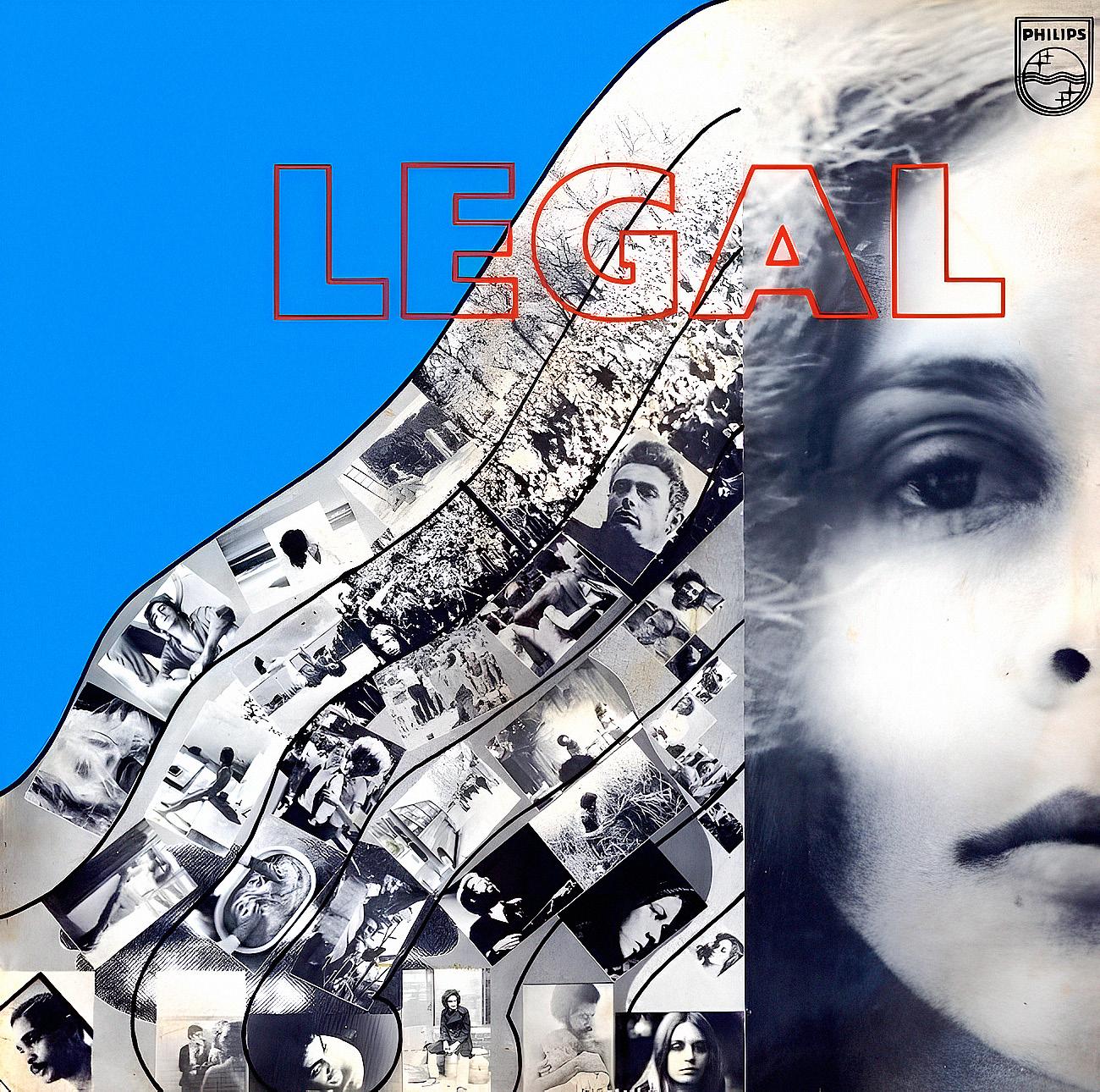

O disco Legal (1970), de Gal Costa, teve sua capa concebida por Hélio Oiticica. É uma obra visual de intensa complexidade e simbolismo. Como destaca Aicha Barat (2018, p. 99), “A imagem referida apresenta um retrato frontal de meio rosto da cantora com uma enorme colagem de pequenas fotos, como se fossem fotogramas de folha de contato, simulando seus cabelos. Os pequenos fotogramas citados acima são, por sua vez, colados sobre uma superfície ora lisa, ora reticulada.” As colagens reúnem figuras marcantes da música e do cinema, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jards Macalé, Helena Ignez e James Dean. Também aparecem imagens de performances e obras de arte importantes, como o show de Gal Costa na boate Sucata, O Ovo de Lygia Pape, uma máscara de Lygia Clark, o Bólide-bacia B34 de Hélio Oiticica.

Essa construção visual apresenta a cantora como um núcleo de convergência cultural, em que o cabelo – elemento icônico de sua imagem pública – torna-se suporte para uma narrativa de pertencimento e resistência. A colagem de fotogramas não apenas mapeia o paideuma de Hélio Oiticica, mas também sugere uma interconexão entre a música, o cinema e as artes plásticas, capturando o espírito coletivo e experimental do Tropicalismo em meio à repressão política.

Oiticica fala sobre as imagens escolhidas “Na série de fotos pequenas, escolho tudo o que seja uma referência poética, virtual, nada de coisas ligadas a Gal, mas imagens sem limite.”

“O meu amor tem um jeito manso que é só seu Que me deixa maluca quando me beija a nuca E me faz morrer de prazer”

Mas a gente atura e até se mostra feliz” ecoa esse cruzamento entre prazer e sofrimento, entre o corpo erótico e o corpo político. Bethânia encarna uma espécie de médium de um Brasil em estado febril, onde o amor é tão incômodo quanto necessário, e onde o silêncio do olhar carrega mais subversão que o grito.

A capa de Álibi (1978), de Maria Bethânia, articula imagem e palavra com a intensidade de um manifesto silencioso. De ombros nus, adornada apenas com contas e correntes, a cantora aparece com o olhar inclinado, esquivo e introspectivo —uma postura que tensiona o erotismo e a contenção. O título, em vermelho sobre fundo negro, contrasta com a suavidade do gesto, lançando a palavra “Álibi” como um enigma gráfico: entre desejo, culpa e resistência. Se a frente do disco sugere um recuo carregado de força simbólica, a contracapa rompe qualquer hesitação com uma explosão visual de bocas e beijos — sem rostos, sem gênero fixo, numa coreografia de corpos fragmentados e libertos.

O projeto gráfico, assinado por Aldo Luiz e Oscar Ramos, transforma a materialidade do disco em um espaço de provocação sensível. Álibi não apenas evoca a anistia política como tensiona os limites do desejo e da dor em um corpo coletivo. O verso da canção “Meu amor, a tortura está por um triz /

“Ave, ave, ave, Lucifer Leva eu pra passear”

O AllMusic fala sobre o pioneirismo e a originalidade dos Mutantes: “Isso é mais experimental do que qualquer um dos álbuns produzidos por bandas psicodélicas da Grã-Bretanha ou dos EUA da época.”

O álbum A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970) é um dos trabalhos mais provocadores dos Mutantes, tanto na música quanto na imagem. A capa, inspirada no inferno de Dante e fotografada no jardim da família Baptista, encena um universo simbólico e irreverente. Na contracapa, Rita Lee, Arnaldo e Sérgio dividem a mesma cama, observados por Dinho Leme vestido de militar — uma composição que ironiza os valores morais e autoritários da ditadura. Como nas apresentações ao vivo, o figurino e o corpo são usados como extensão do discurso, fazendo do disco um objeto visual de crítica e experimentação.

Musicalmente, o álbum marca uma guinada mais experimental, flertando com o rock progressivo sem perder o humor e a ironia característicos da banda. Faixas como “Ando Meio Desligado” e “Meu Refrigerador Não Funciona” mostram esse equilíbrio entre invenção sonora e sátira social. Ainda que se afastem do núcleo tropicalista, os Mutantes seguem desafiando convenções, transformando tanto som quanto imagem em formas de resistência criativa em meio à repressão.

“Bat Macumba ê ê

Bat

Macumba ê

Bat

Macumba

Bat Macum

Bat Ma

Bat Macum”

Gil conta: “Capinam não pode ir, nem a Nara. E na hora o que a gente faz, eu que dei a ideia: bota uma moldura na mão da gente e depois a gente bota uma foto deles aí. Me lembro do Duprat dizendo ‘Me arranje um penico, me arranje um urinol’”

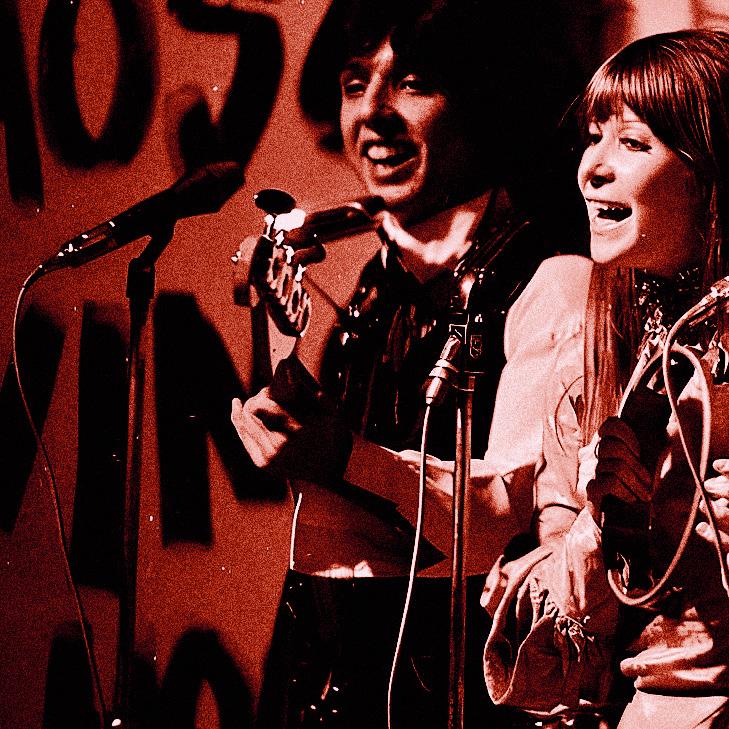

“Tropicália ou Panis et Circenses” (1968), com a arte da capa por Rubens Gerchman e fotografia de Olivier Perroy, é uma das representações mais emblemáticas do movimento tropicalista. Segundo Aicha Barat (2018, p. 73), a criação reflete o caráter coletivo do disco, tanto nas músicas quanto no visual. Carlos Calado (1997, p. 196) aponta que Rita Lee e Guilherme Araújo influenciaram na escolha das roupas, privilegiando tons de verde e amarelo, destacando elementos da brasilidade com um tom crítico.

A fotografia é uma paródia dos retratos de famílias tradicionais brasileiras, subvertendo sua seriedade ao incluir símbolos da modernidade e da contracultura. Essa irreverência dialoga com os retratos da família modernista de 1922 e com os retratos de grupo do Dadaísmo europeu. A disposição dos integrantes reforça as referências culturais: Gilberto Gil, sentado no chão, ecoa a postura de Oswald de Andrade; Caetano Veloso segura uma moldura com a foto de Nara Leão, remetendo ao dadaísmo; Os Mutantes empunham instrumentos elétricos, representando a inovação musical; enquanto Tom Zé, de roupa formal e mala de couro, simboliza a migração nordestina e sua inversão cultural, como aponta no livro Tropicalista Lenta Luta (2009).

A escolha das cores, poses e elementos visuais é uma alegoria que celebra e subverte a brasilidade, funcionando como uma síntese crítica da época e da identidade cultural que o movimento tropicalista buscava representar.

“O Tropicalismo terminaria começado: com o desejo a cultura brasileira em internacionalismo que no fim as contas, em um interpretativa destinado reformulá-la – em sua

terminaria tal como havia desejo de inscrever em um horizonte de que se manifestaria, um ato de invenção destinado a repensá-la - e sua totalidade”

Créditos de Imagem:

Foto da peça O Rei da Vela (1967), por Freedi Kleemann.

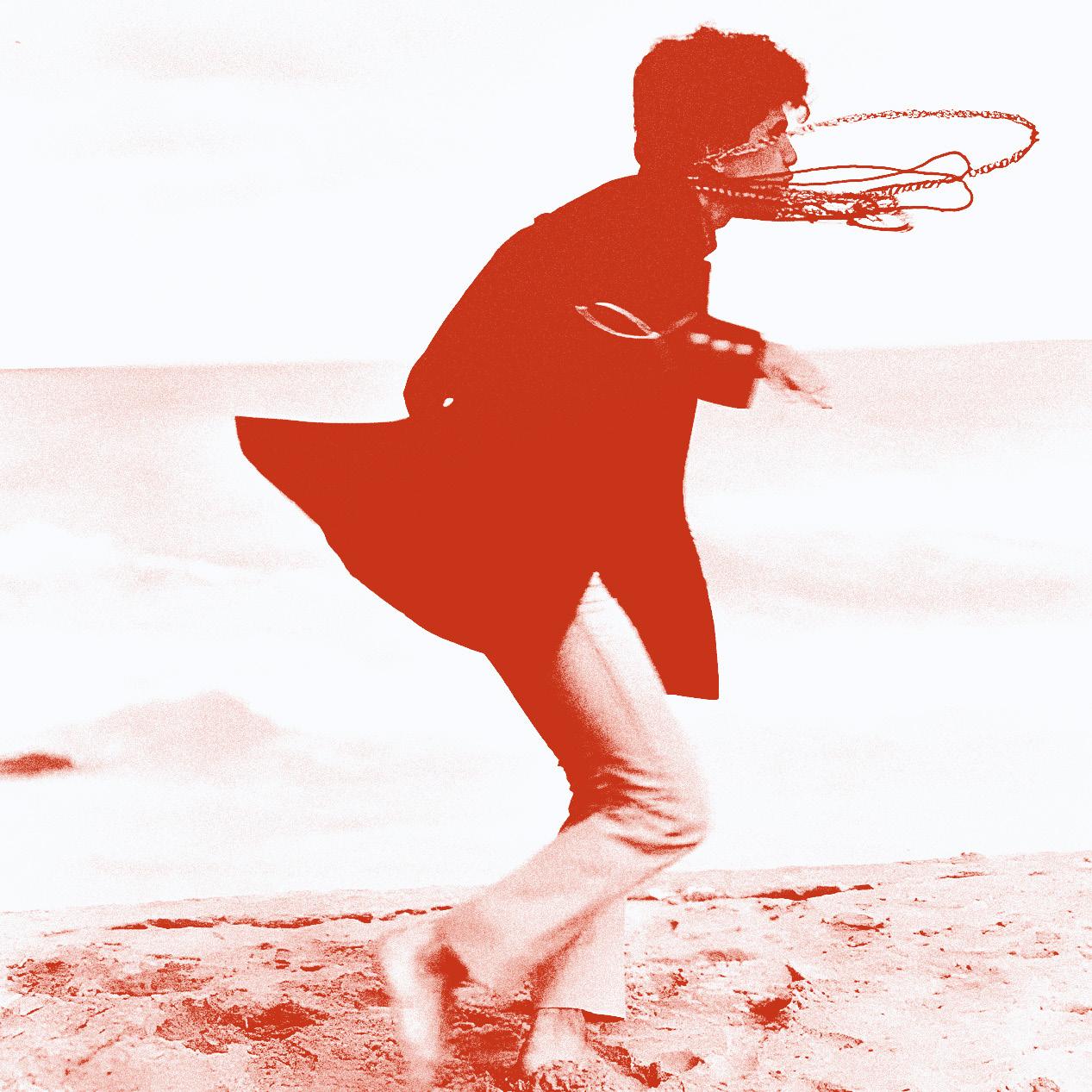

Foto de Caetano Veloso (1968) vestindo o Parangolé P4 Capa nº1, de Hélio Oiticica, por Geraldo Viola.

Obra Seja Marginal, Seja Herói (1967), de Hélio Oiticica.

Capa do filme A Opinião Pública (1967), de Arnaldo Jabor, com arte gráfica de Rogério Duarte.

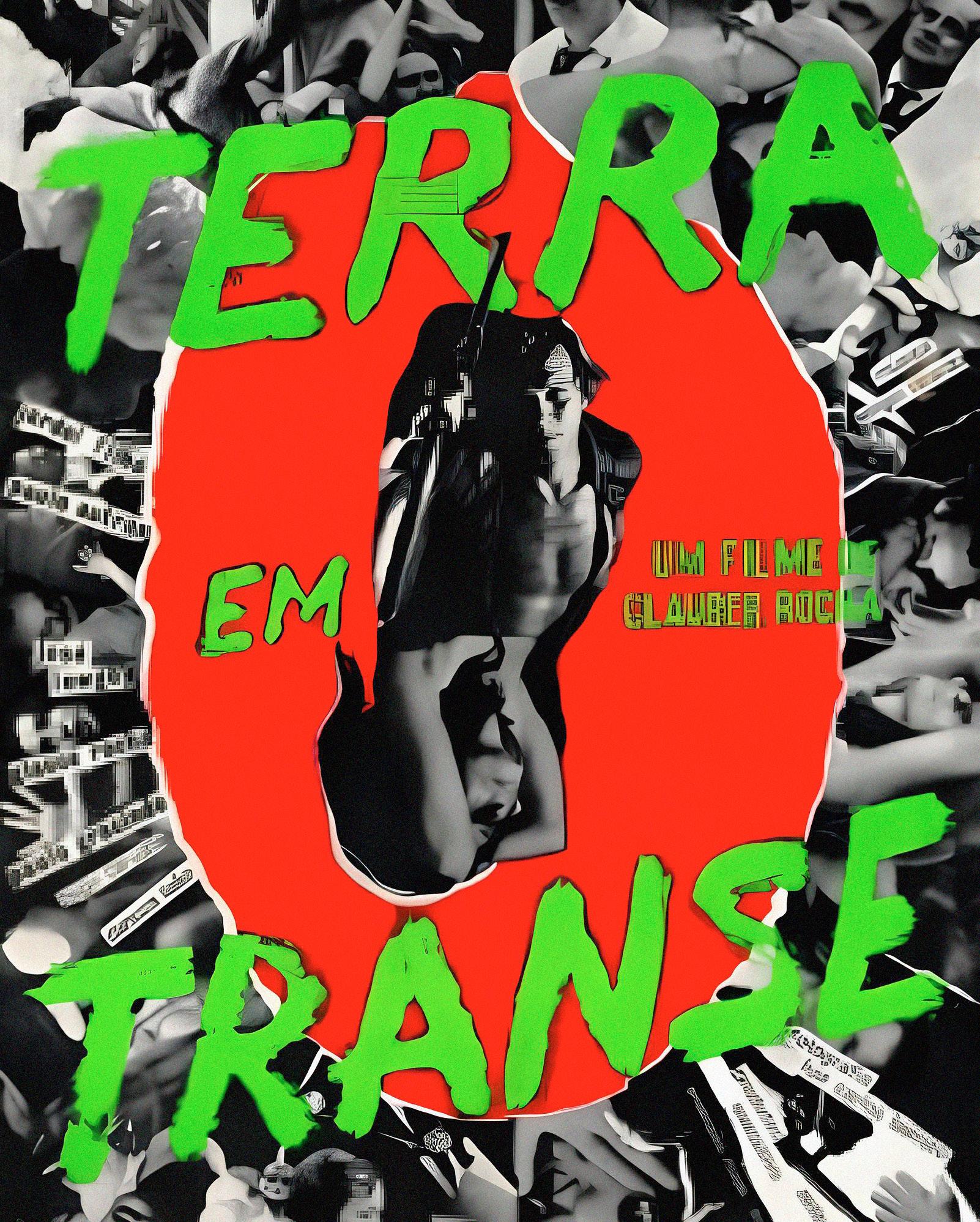

Capa do filme Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, com arte gráfica de Rogério Duarte.

Capa do disco Caetano Veloso (1968), com arte de Rogério Duarte.

Capa do disco Gilberto Gil (1968), com arte de Rogério Duarte.

Capa do disco Barra 69 (1969), de Caetano e Gil, arte de Oscar Ramos e Luciano Figueiredo.

Capa do disco Gal a Todo Vapor (1971), de Gal Costa, arte de Oscar Ramos e Luciano Figueiredo.

Capa do disco Legal (1970), de Gal Costa, arte de Hélio Oiticica.

Capa do disco Álibi (1978), de Maria Bethânia, com arte de Aldo Luiz e Oscar Ramos.

Capa do disco A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970), dos Mutantes, arte de Lincoln, fotografia de Cinyra Arruda.

Capa do disco Tropicália ou Panis et Circensis (1968), arte de Rubens Gerchman, fotografia de Olivier Perroy.

Reprodução de Jornal do Brasil, 14 de dezembro de 1968.

Reprodução de Última Hora, 15 de abril de 1968.

Créditos Textuais:

Contribuição analítica de Aicha Barat, a partir da tese de doutorado Capas de Disco: Modos de Ler, apresentada em 2018 ao Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio.

Trechos do livro Verdade Tropical, de Caetano Veloso, utilizados com fins acadêmicos sob os princípios de citação e uso justo.

Citação de Carlos Basualdo, retirada do livro Tropicália: uma Revolução na Cultura Brasileira, Cosac Naify, 1ª edição, 2007.

Este livro foi idealizado, escrito, pesquisado e diagramado por Juliana Braga, entre os anos de 2024 e 2025, para o Projeto Final de Comunicação Visual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sob orientação de Izabel Maria de Oliveira e de Maria Júlia Nunes.

As palavras, imagens e montagens aqui reunidas foram trabalhadas em diálogo com memórias visuais, arquivos digitais, texturas manuais e camadas sobrepostas — como a própria história da resistência cultural no Brasil.

Que este projeto permaneça como vestígio vibrante de um tempo de censura, em que a arte foi trincheira e testemunho. Rio de Janeiro, 2025.

Em 26 de junho de 1931, nascia Hélio Oiticica.

A ele e a todos que incendiaram com cor, som e forma os dias cinzentos da repressão, este trabalho é dedicado.

Partindo de um Brasil atravessado pela repressão, este livro propõe uma travessia visual entre contexto, imagem e som. Entre capas de disco, filmes, jornais, cartazes e performances, constrói-se aqui uma narrativa crítica sobre como a arte — e sobretudo a visualidade — respondeu com invenção ao autoritarismo. Mais do que ilustrar o passado, este projeto acende vestígios que seguem vivos: rastros de uma cultura que enfrentou o silêncio com cor, excesso, ironia e ruído. Voltar ao Tropicalismo, aqui, é menos um retorno do que uma escuta: um exercício de captar os murmúrios visuais que insurgiram quando a palavra foi interditada.