El deporte ha estado presente en las ciudades y pueblos de Andalucía prácticamente desde su surgimiento. Junto con la evolución de las ciudades se ha dado, obviamente, una evolución del propio concepto de deporte y de su consideración como hecho social de gran relevancia.

Los primeros apartados de este documento tratan de analizar el papel de la actividad física y deportiva en la evolución de las ciudades andaluzas y su relación con la sostenibilidad.

Los siguientes puntos, los que corresponden a la actualidad, analizan la Agenda Urbana de Andalucía y algunas Agendas Urbanas Locales de distintas ciudades andaluzas. Se trata de un análisis desde la óptica del deporte y se realizan propuestas de intervención en el deporte alineadas con las líneas de actuación de estas Agendas.

Se plantea también el interés de desarrollar “Agendas Urbanas Deportivas”, una aplicación sectorial al deporte de estas planificaciones estratégicas de las ciudades.

Pasear por las ciudades andaluzas es como leer un libro de Historia rico en ilustraciones. El modelo de ciudad andaluza es el resultado de una larga y compleja historia que ha dejado su huella en el paisaje, la arquitectura, la cultura y la sociedad. Andalucía ha sido escenario de numerosas civilizaciones y culturas que han convivido, se han enfrentado y se han influido mutuamente. Desde los fenicios, los romanos, los visigodos, los musulmanes, los cristianos, los judíos, hasta los tiempos modernos, cada una de estas culturas ha aportado algo al modelo de ciudad andaluza.

El modelo clásico de ciudad andaluza, fácilmente observable en los cascos históricos, en un ejemplo de sostenibilidad. Presenta un diseño compacto y denso, lo que permitía a los residentes desplazarse a pie o en animales de carga en lugar de depender de vehículos motorizados. Este diseño compacto también favorecía el uso eficiente del espacio y los recursos.

Las ciudades andaluzas eran famosas por sus sistemas de gestión eficiente del agua, que incluían acequias, aljibes y baños públicos. Estos sistemas permitían recoger, almacenar y distribuir el agua de manera eficiente, algo especialmente importante en una región propensa a la sequía.

Las ciudades andaluzas han sido diseñadas históricamente para integrarse con el entorno natural en lugar de dominarlo. Los jardines y huertos urbanos eran comunes, proporcionando alimentos frescos y espacios verdes para los residentes.

La arquitectura tradicional andaluza se apoya en diseños especialmente pensados para adaptarse al clima local. Las casas han sido construidas con materiales que proporcionan aislamiento térmico, y los patios interiores permiten la circulación del aire, ayudando a mantener las viviendas frescas en verano y cálidas en invierno.

Incluso el modelo económico de las ciudades andaluzas era ejemplo de sostenibilidad en la actualidad. Las ciudades andaluzas históricas tenían economías locales fuertes, basadas en la agricultura, la artesanía y el comercio. Esto permitía a los residentes satisfacer muchas de sus necesidades sin depender de importaciones de larga distancia.

Podemos observar que el modelo clásico de ciudad andaluza, además de sostenible, cumple con muchas de las características de las actuales “ciudades activas”. Bueno, esto tampoco tenía mucho mérito cuando el diseño es de una época en la que cualquier ámbito de la vida era eminentemente activo. Sin tráfico, sin internet, sin televisión, sin oficinas, básicamente, sin comodidades.

Tampoco se puede hablar de “deporte” tal como lo entendemos en la actualidad, ya que este es un concepto moderno. Sin embargo sí que hay constancia de actividades físicas orientadas hacia la salud y el ocio ya en la prehistoria andaluza. Según el profesor Javier Morata Sáez, en la edad del bronce en Andalucía ya se realizaban actividades como “la conducción de carros y trineos, la equitación, la esgrima, la lucha entre guerreros, los combates bélicos y la actividad más interesante, los juegos agonales funerarios,,,”. Más adelante, tartesios, fenicios, griegos, iberos y celtas dejaron su huella en Andalucía “en forma de actividades físicas como los juegos funerarios o algunos juegos con bastones y pelotas”.

Más cerca en el tiempo y con impacto directo en lo que hoy llamamos “urbanismo”, Manuel Hernández y Matilde Arroyo, en su artículo ‘El juego deportivo en Al-Andalus’ recogen el trabajo del enciclopedista Isidoro de Sevilla (562-636) y aseguran que “no nos cabe la menor duda que en su época, la mayoría de las instalaciones deportivas estaban en pie”. ¡Instalaciones deportivas en Sevilla en el siglo VI! Esas instalaciones deportivas, legado de la época romana y dedicadas a algo que podríamos asemejar al actual “deporte espectáculo” fueron abandonadas o reconvertidas para otros usos.

Tanto en la época andalusí como tras la reconquista, vemos que el deporte ha jugado un importante papel en las ciudades andaluzas. Siguiendo terminología moderna, ha sido históricamente un generador de “capital social”. José Manuel Zapico de la Universidad de Málaga, en su artículo ‘Actividad física y deporte en los siglos XVI-XVII’ afirma: “Si los eruditos nos dieron muestras de su nivel, el pueblo llano no dejaba de tener un prolífico sentido del juego y de la diversión, propiciado por la privilegiada situación económica como consecuencia del final de la Reconquista y de la conquista americana. Todo ello repercutió en los acontecimientos sociales del pueblo llano, tan dado a las actividades festivas, dando lugar a un ambiente en el cual los juegos, las danzas y los deportes florecen de forma extraordinaria”

En la era moderna, la industrialización y la urbanización llevaron a un rápido crecimiento de las ciudades, a menudo a expensas del medio ambiente y la sostenibilidad.

El proceso de industrialización y urbanización en Andalucía, al igual que en muchas otras partes del mundo, comenzó a acelerarse en el siglo XIX y continuó durante el siglo XX. Este proceso fue impulsado por una serie de factores, incluyendo el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico y los cambios sociales y políticos.

La industrialización implicó la transición de una economía basada principalmente en la agricultura a una economía basada en la industria y los servicios. Esto condujo a la creación de fábricas y otras instalaciones industriales, que a menudo producían contaminación y consumían grandes cantidades de recursos naturales. Al mismo tiempo, la urbanización implicó el crecimiento de las ciudades y la migración de las personas del campo a las áreas urbanas en busca de empleo y oportunidades económicas.

Las ciudades se expandieron sin una planificación adecuada, lo que resultó en la pérdida de espacios verdes, la contaminación del aire y del agua, y la degradación del suelo. Las fábricas y los vehículos motorizados emitían gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Además, el consumo de recursos naturales aumentó, lo que llevó a la sobreexplotación y la pérdida de biodiversidad.

Este patrón de desarrollo no sostenible fue el resultado de una serie de factores. En muchos casos, había una falta de conciencia o de regulaciones sobre los impactos ambientales de la industrialización y la urbanización. Además, el crecimiento económico a corto plazo a menudo se priorizaba sobre la sostenibilidad a largo plazo. Finalmente, las desigualdades sociales y económicas a menudo exacerbaban los impactos ambientales, ya que las comunidades más pobres y marginadas eran las más afectadas por la contaminación y la degradación del medio ambiente.

La deriva hacia un modelo urbano insostenible tiene también un impacto directo en la calidad del entorno dificultando la actividad física en las ciudades más industrializadas. Observamos los resultados de ese cambio urbano. El aumento exponencial de los desplazamientos motorizados, debido al crecimiento de las ciudades y a un modelo urbanístico centrado en una supuesta eficiencia de la movilidad reduce los desplazamientos activos. También se reducen los espacios abiertos y zonas verdes, lo que tiene un impacto directo en las actividades al aire libre.

A su vez, en esta era moderna, el deporte se extendió a las clases medias y bajas, especialmente en las grandes ciudades, y se consideró una actividad novedosa y bien vista por el poder social, militar y político.

En Andalucía, la expansión del deporte siguió un patrón similar al de otros países europeos, pero con sus propias particularidades. A finales del siglo XIX, la aristocracia y la burguesía comenzaron a practicar deportes, principalmente ingleses, como una actividad distinguida y de estatus social. Posteriormente, la pequeña burguesía y la clase media también comenzaron a practicar deportes, emulando a las clases altas y adoptando hábitos de vida modernos y distinguidos.

El desarrollo del deporte en las ciudades andaluzas estuvo ligado a su grado de industrialización y modernización cultural. A partir de 1910, el deporte se popularizó como espectáculo, aunque en menor medida como práctica.

El deporte tuvo implicaciones en las demandas de regeneración y reforma que impregnaron la vida pública andaluza desde principios del siglo XX. El desarrollo definitivo del deporte en Andalucía se produjo con la participación de clubes, sociedades y federaciones a partir de 1910. Sin embargo, este desarrollo estuvo limitado a ciertos sectores de la sociedad y a zonas urbanas con características culturales y sociales específicas.

En la última parte del siglo XX se disparó un proceso que se ha acelerado de manera significativa durante las últimas décadas: la dispersión urbana.

La dispersión urbana es un fenómeno que ha tenido un fuerte impacto en las ciudades de Andalucía, así como en muchas otras regiones del mundo. Este proceso, también conocido como "urban sprawl" en inglés, se caracteriza por la expansión descontrolada de las zonas urbanas hacia las periferias, resultando en un uso ineficiente del suelo y la infraestructura urbana.

En Andalucía, las ciudades históricas como Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba han experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de un fenómeno de dispersión urbana que ha provocado una serie de problemas con implicaciones para la sostenibilidad.

Uno de los principales efectos negativos de la dispersión urbana es la degradación ambiental. A medida que la ciudad se expande, consume más territorio, lo que implica una mayor fragmentación de los hábitats naturales y una pérdida de biodiversidad. Además, las nuevas áreas urbanizadas suelen requerir una mayor cantidad de infraestructuras (carreteras, suministro de agua y electricidad, etc.), lo que implica un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero y la huella de carbono.

En segundo lugar, la dispersión urbana puede llevar a una mayor dependencia del automóvil, lo que a su vez puede aumentar la contaminación del aire y el ruido en la ciudad. En áreas dispersas, los servicios y las comodidades suelen estar más alejados entre sí, lo que hace que el transporte público sea menos eficiente y lleva a un mayor uso del automóvil privado.

Otro problema asociado con la dispersión urbana es la creación de barrios periféricos y la posible segregación socioeconómica. En muchas ocasiones, las áreas periféricas acaban siendo habitadas por las clases sociales más desfavorecidas, aumentando la brecha entre ricos y pobres.

Por último, desde una perspectiva económica, el crecimiento disperso puede aumentar los costes para el gobierno local en términos de infraestructura y servicios públicos. La expansión de las redes de carreteras, agua y electricidad, así como la prestación de servicios como la educación y la atención sanitaria, pueden ser más costosos en áreas urbanas dispersas que en zonas más densamente pobladas.

El fenómeno de la dispersión urbana en Andalucía puede ser atribuido a varios factores, una combinación de factores demográficos, económicos y políticos, así como de las preferencias residenciales de la población El factor más evidente es el crecimiento demográfico y económico. Las ciudades han crecido para acomodar a más personas y para permitir la expansión de actividades comerciales e industriales.

No podemos olvidar que el atractivo del estilo de vida suburbano ha contribuido a la expansión urbana. Muchas personas buscan la tranquilidad, el espacio y la conexión con la naturaleza que a menudo se asocian con vivir en las afueras de la ciudad, a pesar de las desventajas en términos de sostenibilidad.

Otro factor importante es la existencia de políticas de planificación urbana y regulaciones de uso del suelo que permiten o incluso promueven la expansión hacia áreas periféricas. Durante muchos años, la normativa sobre el uso del suelo en Andalucía ha sido bastante permisiva, lo que ha facilitado la construcción de nuevas viviendas y la creación de infraestructuras en áreas fuera del núcleo urbano.

Tal como demostraron Marshall, Piatkowski y Garrick, el cambio hacia un modelo de urbanización dispersa, además de en la economía, en el medio ambiente y en el tejido social, también tiene impactos negativos en los niveles de actividad física y la salud de las personas que viven en estas áreas de urbanización difusa.

En su estudio encontraron una fuerte conexión entre la densidad de intersecciones y la salud de sus residentes. La densidad de intersecciones sirve como indicador del tipo de urbanización. Una zona con un elevado número de intersecciones corresponde a un área densa, mientras las zonas de pocas intersecciones corresponden a áreas dispersas como las zonas residenciales de unifamiliares. Al analizar esta densidad de intersecciones de la ciudad, observaron menores niveles de actividad física, aumentos en la obesidad, en la presión arterial alta, en la diabetes y en enfermedades cardíacas.

Un caso llamativo, y bastante repetido en Andalucía, son estas urbanizaciones difusas asociadas a campos de golf. Un modelo, el del campo de golf con residencial, que ha sido duramente criticado por sus elevados costes sociales y ambientales y reducido impacto económico en el entorno. Quien sienta curiosidad por este asunto, puede leer el estudio de la Universidad de Alicante: “Impacto de los campos de golf y operaciones asociadas en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia”.

Para enfrentar estos desafíos, es necesario actuar desde una perspectiva integral y colaborativa, adoptando un enfoque holístico en el diseño, la organización y gestión de ciudades y pueblos de Andalucía. Este enfoque, conocido como planificación urbana integral, considera todos los aspectos de la vida urbana y busca equilibrar las necesidades sociales, económicas y ambientales de una comunidad.

Algunos componentes clave de la planificación urbana integral son:

• Desarrollo sostenible: Promover el desarrollo sostenible, lo que significa que se busca un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente.

• Participación ciudadana: Impulsar la participación activa de los ciudadanos en el proceso de planificación. Esto puede incluir la consulta pública, la participación en la toma de decisiones y la colaboración en la implementación de los planes.

• Equidad social: La planificación urbana integral busca promover la equidad social al garantizar que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a servicios básicos, oportunidades de empleo y espacios públicos.

• Resiliencia: Este enfoque también implica la planificación para la resiliencia, lo que significa que se buscan formas de hacer que las ciudades sean más capaces de resistir y recuperarse de los desafíos, ya sean económicos, sociales o ambientales.

• Diseño urbano de calidad: Creación de espacios urbanos que sean seguros, atractivos y funcionales. Esto puede incluir la planificación de la infraestructura, la arquitectura y el paisaje urbano.

• Movilidad y transporte: Un componente esencial de la planificación urbana integral es la consideración de la movilidad y el transporte. Esto implica la planificación de sistemas de transporte eficientes y sostenibles que faciliten el movimiento de personas y bienes.

En octubre de 2016 tuvo lugar en Quito la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, llamada Habitat III. Fue la primera conferencia después de que se adoptara la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo de la conferencia fue reafirmar el compromiso mundial con el desarrollo sostenible y se aprobó la Nueva Agenda Urbana, un documento guía para promover el desarrollo urbano basado en seis elementos clave.

La Nueva Agenda Urbana busca ciudades que sean compactas, inclusivas, resilientes, seguras, participativas y sostenibles. Este documento es importante para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que reconoce la importancia de la urbanización en el desarrollo sostenible. El objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Siguiendo la visión estratégica y el ODS número 11 de desarrollo sostenible, se crean Agendas Urbanas a nivel estatal y regional. En el caso de Andalucía, su Agenda Urbana es un documento pionero en España y fue publicada antes que la Agenda Urbana Española. Estas dos estrategias complementarias ayudan a abordar diferentes desafíos urbanos. Ambas agendas se organizan alrededor de grandes líneas, visiones estratégicas y acciones para lograr ciudades sostenibles en sus respectivos territorios.

Por otra parte, son muchas las ciudades andaluzas que ya han elaborado, o están en proceso de redacción, sus Planes de Acción Local o Agendas Urbanas Locales alineados con las agendas andaluza y española.

Hay que tener en cuenta que las agendas urbanas son marcos de políticas públicas para abordar metas comunes desde diferentes niveles de gobierno. Agrupan conjuntos de políticas que se ocupan de problemas públicos amplios. Es importante que estas políticas interactúen de manera positiva y coherente para alcanzar sus objetivos respectivos.

La coherencia entre las políticas significa que las acciones previstas en cada una de ellas se complementen para resolver problemas públicos en conjunto. Para lograr los objetivos de un área de políticas, es necesario que los instrumentos de las políticas se complementen entre sí.

Las agendas urbanas son instrumentos programáticos que orientan la acción política en áreas urbanas durante un período de tiempo establecido. Este trabajo busca asegurar la coherencia entre los instrumentos de las políticas urbanas a nivel estatal y regional, utilizando una herramienta que facilite su implementación y asegure su complementariedad.

Como decíamos son muchos los pueblos y ciudades de Andalucía que han elaborado ya su Agenda Urbana Local, en muchos casos, en busca de financiación para sus proyectos urbanos. Hay que dejar claro que la agenda urbana de la Unión Europea no proporciona dinero adicional, pero ayuda a los gobiernos municipales a solicitar financiamiento de todos los programas de la Unión Europea, incluyendo los que están relacionados con la política de cohesión, basándose en la experiencia previa. En este sentido, la Agenda Urbana es considerada un instrumento importante para acceder con garantías a los fondos europeos como los Next Generation.

En definitiva, una Agenda Urbana Local es un plan estratégico diseñado para mejorar el desarrollo y la calidad de vida en una ciudad o área urbana específica. Consiste en identificar los desafíos y las necesidades de la comunidad local y establecer objetivos y acciones concretas para abordarlos.

En su elaboración, se reúnen diferentes actores, como autoridades municipales, ciudadanos, organizaciones comunitarias y empresas, para participar en el proceso de toma de decisiones y colaborar en la implementación de las políticas urbanas.

A través de una Agenda Urbana Local, se establecen metas específicas y se diseñan estrategias para alcanzarlas. Esto puede incluir la mejora de la infraestructura urbana, la promoción de empleo y oportunidades económicas, la protección del medio ambiente, la creación de espacios públicos y la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Con el objetivo de reflexionar sobre el papel del deporte en los próximos años de las ciudades, pueblos o territorios de Andalucía, hemos analizado diferentes Agendas Urbanas. Este ejercicio nos ha ayudado a pensar en la traslación de sus objetivos, estrategias y líneas de actuación al sector del deporte. Muchas ciudades de toda España que cuentan con sus propias Agendas Urbanas Locales están realizando este trabajo de adaptación sectorial al deporte. De este modo realizan un trabajo de planificación estratégica para el deporte adecuado al modelo deseado de ciudad, planteando el deporte desde la transversalidad y como un proceso coherente con la planificación urbana integral.

Se articula en 10 Objetivos estratégicos:

• Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

• Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

• Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

• Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.

• Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

• Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

• Impulsar y favorecer la Economía Urbana.

• Garantizar el acceso a la Vivienda.

• Liderar y fomentar la innovación digital.

• Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

Agenda Urbana Española (AUE)

Es la estrategia del gobierno de España que busca transformar y mejorar la planificación, la gestión y el desarrollo de las ciudades y territorios del país, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la Agenda Urbana de la Unión Europea.

Estos objetivos se concretan en 30 Objetivos Específicos que, a su vez, se materializan en 291 Líneas de Actuación que aportan posibles alternativas de actuación para incidir en cada uno de los objetivos propuestos. Son aspectos prácticos para la implementación de políticas concretas.

Trata de ser el catalizador entre el gobierno central y los municipios de la región. Parte del Marco de Referencia para Ciudades Sostenibles y estructura su contenido en las cinco dimensiones que este marco propone: espacial, ambiental, social, económica y gobernanza. Estas dimensiones temáticas se estructuran, a su vez, en los siguientes elementos:

Retos (15): Desafíos sobre los que se pretende transformar la realidad urbana de Andalucía, de cara a 2030. Constituyen el marco estratégico dentro de cada dimensión.

Líneas estratégicas (24): Conversión de los Retos identificados en estrategias concretas, fundamentadas y basadas en el conocimiento del territorio, engloba los diversos componentes de acción que la agenda sugiere.

Ejes de actuación (47): Propuestas para abordar cada línea estratégica.

Agendas Urbanas Locales – Planes de Acción

Hemos analizado las siguientes Agendas Urbanas Locales:

Agendas Urbanas provinciales (2): provincias de Cádiz y de Granada.

Agendas Urbanas de capitales andaluzas (6): Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz (en proceso), Almería y Granada. No hemos encontrado, y desconocemos si están elaboradas, las de Jaén y Córdoba.

Agendas Urbanas locales (17): Jerez, Tarifa, Algeciras, Dos Hermanas, Osuna, El Viso del Alcor, Baeza, Montilla, Rincón de la Victoria, Chiclana, La Rinconada, Fuente Carreteros, Alcalá de Guadaira, Benalmádena, Martos, Andújar, Priego de Córdoba.

La mayoría de las Agendas Urbanas Locales se articulan a partir de los 10 Objetivos Estratégicos de la AUE. Una tercera parte lo hace a partir de las cinco dimensiones de la AUA; si bien, el resto los incorpora en el marco general. Hay un caso, el de la Agenda Urbana de Granada, que no sigue la estructura de la AUE ni de la AUA, articulándose con una estructura propia, aunque alineada con las anteriores. Debemos decir que nos ha llamado la atención la calidad de esta Agenda Urbana de Granada.

A partir de las cinco dimensiones sobre las que se organiza la Agenda Urbana de Andalucía vamos a ir aportando algunas ideas y propuestas sobre cómo puede el deporte contribuir a abordar los retos y aportar en las líneas estratégicas y ejes de actuación que orientarán el itinerario hacia la sostenibilidad de las ciudades y pueblos de Andalucía.

La planificación urbana busca solucionar problemas de las ciudades modernas, como el crecimiento descontrolado y el uso excesivo de nuevas áreas para propósitos únicos e intensivos. Se enfoca en mantener un balance en cómo se usa el espacio urbano y se considera la importancia del suelo. Esto se hace para mejorar la vida de los residentes, brindándoles recursos necesarios como viviendas y centros de salud, educación y recreación de manera equitativa y promoviendo el uso de transportes sostenibles.

Andalucía está progresando hacia un desarrollo urbano sostenible, siguiendo la legislación vigente que promueven un desarrollo equilibrado y la mejora de la calidad de vida. La Agenda Urbana de Andalucía se plantea como una herramienta de planificación que nos permite tener una visión completa de cómo afrontar los desafíos de las ciudades andaluzas en el futuro.

El primer eje de actuación es “Promover espacios públicos seguros, accesibles y verdes”.

Desde la ciudad activa se hace gran hincapié en la calidad del espacio público para el fomento de estilos de vida activos. En así que cobra gran importancia asegurar la accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos, para que todas las personas puedan moverse libremente y ser físicamente activas.

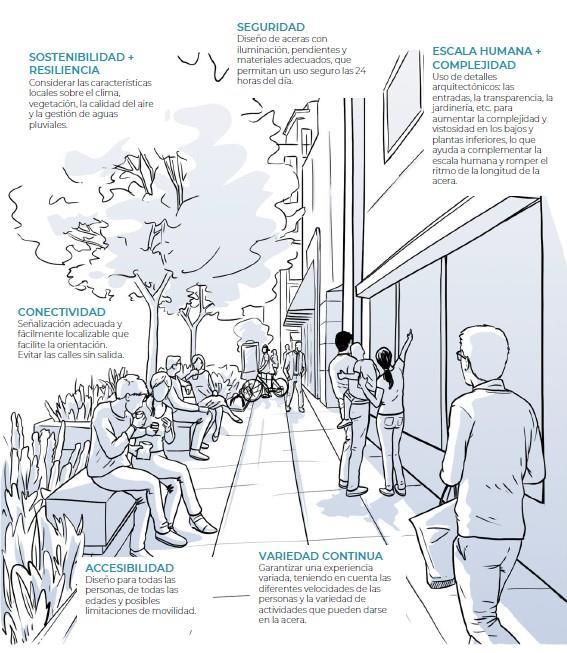

En esta ilustración, que elaboramos para la Guía de Municipios Activos de la Diputación de Almería, recogemos una serie de características que debemos contemplar a la hora de planificar y gestionar espacios públicos para ciudades activas.

Por supuesto, la seguridad pública y la seguridad vial. La seguridad objetiva y subjetiva, aquella percibida por la ciudadanía, condicionan de modo importante la calidad de vida y el bienestar de las personas en el espacio público. Es posible avanzar en la “previsión situacional del delito”, apoyándonos en la vigilancia natural, el control natural de los accesos, el mantenimiento de los espacios y equipamientos deportivos y la participación comunitaria.

Aquellos municipios que apuestan por un modelo de movilidad activa presentan mayores niveles de actividad física entre su población.

Respecto a la seguridad vial, remarcar la trascendencia del modelo de movilidad urbana elegido por la ciudad. La jerarquización viaria deberá apostar por modos de movilidad activa y prestar especial atención a cruces e intersecciones de peatones con vehículos. El objetivo 5 propone líneas de actuación en materia de movilidad y en él desarrollaré más algunas propuestas.

La Movilidad Activa comprende todas las formas de desplazamiento en modos no motorizados, buscando estimular los que se realizan a pie o en bicicleta principalmente, en detrimento del uso del transporte privado, el cual ha sido muy utilizado incluso en trayectos de cortas y medianas distancias para acceder a bienes o servicios.

Fuente: Bassett DR, Pucher J, Buehler R, Thompson DL, Crouter SE. (2008) “Walking, cycling, and obesity rates in Europe, North America, and Australia”. Journal of Physical Activity and Health 2008.

El uso del transporte público a su vez, implica caminar hasta las paradasestaciones y entre estas y el destino final. Un indicador muy ilustrativo es la relación existente entre el porcentaje de desplazamientos activos o mediante transporte público y el porcentaje de obesidad de la población.

Esta dimensión apunta también a la importancia de los Planes Territoriales Sectoriales de Equipamientos Deportivos y a los Planes Locales de Instalaciones Deportivas diseñar redes de espacios para el deporte de conformidad al modelo territorial equilibrado y de manera coordinada entre los diferentes municipios.

Tres ideas básicas a incorporar en estos Planes Locales de Instalaciones Deportivas:

• Optar preferentemente por la reutilización y reciclaje de equipamientos deportivos preexistentes y otros espacios/equipamientos en desuso antes que la construcción de nuevas infraestructuras.

• Equilibrio territorial de infraestructuras deportivas, impulsando equipamientos mancomunados entre varios municipios que no cuentan con población suficiente que asegure la sostenibilidad de uno en exclusiva.

• Incluir en la planificación los espacios abiertos, espacios verdes, senderos, etc. Estos lugares acogen una gran cantidad de práctica deportiva y deben incorporarse en los criterios de planificación. Las áreas periurbanas tienen especial interés en este sentido ya que son áreas de importante actividad y facilitan la interconexión entre los ámbitos rural y urbano.

Cuando la AUA marca como eje de actuación “Fomentar y proteger el patrimonio cultural y natural andaluz como base para un hábitat sostenible” nos viene a la mente la consideración del paisaje tanto natural como cultural o patrimonial. La planificación y gestión del deporte también debería incorporar consideraciones respecto al paisaje en el que se van a desarrollar muchas de las actividades exteriores, adecuándose a las características propias del mismo. Esto puede ser de gran utilidad a la hora de plantear estrategias para el deporte en la naturaleza, pero también en entornos urbanos, a la hora de vincular estas actividades con el entorno social y cultural en el que se desarrollan.

Los trabajos de catalogación del paisaje de provincias como Sevilla, Granada o Málaga pueden servir de orientación a la hora de diseñar programas de eventos deportivos en los entornos naturales del territorio o con las características más definitorias de los núcleos urbanos.

Hay una apuesta clara por un planeamiento urbano con una densidad adecuada. Los tejidos urbanos excesivamente laxos, con urbanizaciones de baja densidad basados en viviendas unifamiliares o bifamiliares suponen importantes costes económicos, medioambientales, sociales y también de salud. Numerosos estudios demuestran que las personas que viven en este tipo de urbanizaciones son físicamente menos activas, debido a su alta dependencia de la movilidad motorizada.

Ámbito de influencia de la red pabellones deportivos (Plan Estratégico del Deporte de Maia – Portugal)

El planeamiento urbanístico debe apostar por una ocupación y uso del suelo eficiente combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio. Desde la perspectiva de una ciudad activa, adecuar las distancias entre los destinos habituales permite asimilar las diferentes actividades como parte de un solo viaje y desplazarse a pie entre ellas: hacer la compra después del trabajo, ir a recoger a las niñas y niños después de realizar gestiones, etc.

Ya en 2007, la agencia Sport England, en su publicación “Active Design Promoting opportunities for sport and physical activity through good design”, abogaba por medidas de este tipo para un urbanismo activo basado en la mezcla de usos.

También se plantea esta mezcla de usos en los propios edificios, flexibilizando los planes urbanísticos para que puedan responder a una demanda real cambiante. Esto nos sugiere varias ideas:

‐ Los edificios deportivos deben ser diseñados para la mayor versatilidad y multifuncionalidad posible.

‐ Un mismo edificio puede acoger funciones deportivas, sociales, culturales y de otra índole. Un ejemplo fantástico de esto son los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz.

Esquema del modelo propuesto por Sportengland

Las ciudades son clave en la economía global gracias a su rápido crecimiento poblacional y su papel principal en la generación de riqueza, albergando grandes empresas, empleos y siendo centros de innovación. La economía se impulsa principalmente en las áreas urbanas, y éstas deben enfrentar muchos de los desafíos actuales de la sociedad. Según la ONU, la población urbana se duplicará para 2050, lo que convertirá a las ciudades en un factor transformador importante este siglo. Sin embargo, las ciudades también enfrentan desafíos como las crisis económicas, la competencia por atraer empresas e inversiones, y el papel de las ciudades medianas en la economía global.

En este complejo escenario, la planificación estratégica es crucial. Andalucía, por ejemplo, ya tiene valiosas herramientas de planificación, incluyendo esta Agenda Urbana de Andalucía, que busca fortalecer su sistema de ciudades y construir un modelo económico centrado en la creación de empleos de calidad para mejorar la vida de sus ciudadanos.

Para lograr estos objetivos, es fundamental la colaboración entre el sector público y privado, la diversificación del modelo económico, el fortalecimiento de las empresas locales y su internacionalización, y la integración de avances científicos y tecnológicos para fortalecer la competitividad de la economía.

El deporte como sector económico, el impacto económico del deporte, es uno de los argumentos habituales a la hora de financiar diferentes actividades deportivas, desde eventos hasta la financiación de equipos de élite. Sin embargo, es necesario que este impacto económico se concrete en una estrategia acorde a la propia ciudad o territorio.

Es importante que la política deportiva para la ciudad trabaje activamente en la dinamización económica mediante el deporte más allá del impacto económico habitual de los eventos o de los equipos destacados. Estos criterios de impacto o de legado se muestran limitados y en muchas ocasiones no obedecen a las estrategias económicas generales de la ciudad. Por este motivo la política deportiva debería incluir unas directrices fundamentales a la hora de seleccionar las inversiones en deporte para que tengan el efecto deseado y puedan ayudar al desarrollo del tejido productivo y social.

Cuando abordamos la dimensión económica del deporte en una ciudad o un territorio, debemos hacerlo desde un enfoque abierto que trate de abarcar los diferentes ámbitos de impacto. En nuestro caso, estamos trabajando en un modelo de “Diamante deportivo”.

Con este modelo conceptual de “Diamante deportivo” tratamos de aproximarnos a la complejidad económica del deporte de un modo lo más integral posible. Además, creemos que encaja muy bien con los objetivos específicos y líneas de actuación de la Agenda Urbana de Andalucía.

También podemos encontrar Living Labs orientados al deporte o que lo incorporan en sus líneas de trabajo. Un Living Lab es un espacios de pruebas y de experimentación donde los usuarios pueden co-crear innovaciones. Estos laboratorios tienen una clara orientación al desarrollo del territorio en el que se ubican y facilitan el desarrollo de herramientas y estrategias a partir de la innovación abierta y colaborativa en entornos de la vida real.

No debemos olvidar la economía social. El fortalecimiento del tejido asociativo como fórmula de creación de riqueza local, aunque buena parte de la riqueza que generen los clubes no se mueva en el mercado.

El deporte también puede ser un elemento de diversificación de la estructura productiva. Son numerosos los sectores implicados en la cadena de valor del deporte. Por esto, una adecuada política económica apoyada en el deporte, puede tener un importante efecto inducido en muchos sectores.

Muchas ciudades y territorios han sido conscientes de este hecho y han puesto en marcha diferentes mecanismos de emprendimiento e innovación deportiva. Los HUBs son un modelo presente en varias ciudades españolas.

Otro eje de actuación que recoge la Agenda Urbana de Andalucía es el del “Fomento de la economía inteligente”. En los planes de deporte local siempre solemos plantear la necesidad de una buena gestión de los datos. Son necesarias buenas estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conocimiento de las dinámicas deportivas locales y sus efectos económicos. Encontramos que muchos ayuntamientos necesitan una mayor orientación a los datos en su gestión. Para ello, deben plantearse una estrategia específica de datos. Esto mejorará su comprensión del sistema deportivo local y les permitirá una mejor toma de decisiones.

Es necesario incorporar una cultura “Data Driven” incorporándola en la gestión propia de las administraciones y locales y facilitando que esta sea introducida en el resto de organizaciones del ecosistema deportivo.

Un paso importante será impulsar la más investigación sobre la aplicación deportiva de tecnologías y datos con los que ya cuentan muchas ciudades con departamentos de Smart City, digitalización o similar. A un nivel local, podemos formalizar colaboraciones con esta área para tratar de entender las herramientas con las que trabajan y cómo podemos aplicarlas en el área de deporte.

Algunas ciudades y territorios ya están implementando estrategias para favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big Data y Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión de sus ecosistemas deportivos en el marco de sus entornos urbanos y territoriales.

Las instalaciones y equipamientos deportivos pueden incluir puntos de acceso a wifi, ofreciendo así las comunicaciones electrónicas como equipamiento básico de la ciudad.

También los servicios deportivos pueden ser un ámbito de acceso a las nuevas tecnologías por parte del ciudadano.

Muchas ciudades requieren de una revisión de sus carteras de servicios deportivos y plantear la incorporación de actividades deportivas en espacios públicos mediante el uso de smartphones, códigos QR y otras tecnologías que pueden servir para la dinamización deportiva en estos espacios libres.

Relacionado con esto, la ciudad puede apostar por un desarrollo económico y competitivo basado en la innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano, impulsando la dotación de espacios deportivos híbridos físico-digitales.

Por supuesto, los espacios deportivos deberán impulsar las tecnologías limpias y la gestión eficiente y sostenible de los recursos (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano).

Andalucía como destino turístico con reconocimiento mundial, tiene una gran oportunidad con el fomento del turismo inteligente y sostenible. Los planes de turismo local sostenible pueden incorporar el deporte entre sus propias estrategias. Obviamente, estas estrategias de turismo deportivo deberán gestionar la capacidad de carga de los entornos más sensibles en los que se desarrollen, bien sean urbanos o naturales periurbanos.

El turismo deportivo debe, además, integrarse en esa estrategia turística local, y tratar de integrarse con la oferta cultural, gastronómica y de productos locales.

En definitiva, las ciudades que apuesten por el deporte, deben incorporarlo en las herramientas de gestión de destino e incluirlo entre las actividades ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio.

Las ciudades, a pesar de ser focos de oportunidades y desarrollo, también enfrentan desafíos de vulnerabilidad social y desigualdades en áreas como economía y toma de decisiones. Estos problemas pueden agravarse dependiendo de dónde se viva y los servicios disponibles. El acceso a bienes, la calidad de viviendas y la red de transporte son elementos claves para la igualdad social. Además, la demografía cambiante, como el envejecimiento de la población, exige una perspectiva intergeneracional en la planificación urbana. Las ciudades también deben considerar las necesidades específicas de grupos como mujeres, personas con discapacidad y migrantes. En resumen, el reto es planificar y construir ciudades inclusivas que atiendan a las necesidades de todos, fomentando así una inclusión efectiva y equitativa.

Los primeros ejes de actuación de esta dimensión social se orientan a diseñar y planificar la ciudad para todas las personas incorporando el enfoque de la diversidad funcional, de género e intergeneracional. Deporte para todos y todas. Todas las personas, independientemente de su edad, sexo, capacidad, situación social, debería poder acceder a la práctica deportiva. Pero hablamos de igualdad de oportunidades de acceso reales.

Es importante garantizar un nivel adecuado de prestaciones deportivas para las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

Una adecuada dotación de equipamientos y espacios deportivos en áreas residenciales es un buen punto de partida, con equipamientos orientados a la práctica de ancianos y niños.

En este ámbito, el asociacionismo de barrio también puede ser un gran aliado. Desde las administraciones se puede incentivar la incorporación de criterios de inclusividad e igualdad en las actividades y gestión de las asociaciones deportivas.

El deporte también puede jugar un papel a la hora de frenar los procesos de exclusión social o, al menos, a amortiguarlos.

Una adecuada distribución de equipamientos deportivos, así como la generación de entornos seguros por los que poder caminar, jugar, hacer deporte o socializar, mejoran notablemente los entornos urbanos más desfavorecidos. Es importante incorporar estas consideraciones a la hora de diseñar la red de equipamientos deportivos. Una distribución equilibrada de los mismos debe asegurar los equipamientos de barrio.

Otro eje de la AUA propone “Desarrollar programas de intervención en zonas desfavorecidas, atendiendo a la vulnerabilidad en todas sus dimensiones”. El deporte, la actividad física, el enfoque de ciudades activas, puede ser incorporado en los planes de regeneración urbana integrada de estas zonas con mayor vulnerabilidad.

Debemos mencionar otros dos ejes: “Promover el ocio saludable” y “Diseñar una oferta cultural (¿deportiva?) variada, asequible e inclusiva”. El deporte debería ser asequible para todas las personas. Desde las políticas deportivas se pueden desarrollar medidas de apoyo a iniciativas deportivas sociales, estrategias de promoción de la actividad física entre personas en riesgo de exclusión o políticas de tarificación social de los servicios deportivos. Las iniciativas deportivas comunitarias sin fines de lucro son muy habituales y su impacto a menudo es notable.

Otra línea de actuaciones es la de aquellas que se orientan a la mejora de la calidad y seguridad del espacio público. La generación de espacios públicos seguros para la convivencia activa y la cohesión social permitirá reducir los riesgos de la exclusión social y mejorar la vida de los barrios más desfavorecidos.

Andalucía ha logrado asociar su nombre a la preservación del medio ambiente, gracias a una legislación avanzada y una estrategia sólida. Este logro colectivo nos ha posicionado como pioneros en temas como la lucha contra el cambio climático, la protección del lince ibérico, la preservación de espacios naturales y la prevención de incendios forestales.

La Agenda Urbana de Andalucía tiene como eje la sostenibilidad, buscando minimizar el impacto ambiental de nuestras ciudades, centros de vida y bienestar. Siguiendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU, se enfoca en construir comunidades sostenibles, conscientes de que los mayores desafíos ambientales se enfrentarán en las áreas urbanas.

Nuestras ciudades, responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación, deben ser líderes en buscar soluciones. También debemos prestar atención a la gestión del agua, dado el crecimiento poblacional urbano y la irregularidad en las precipitaciones.

Tras los ejes de “cooperación interinstitucional y público-privada” y “Liderazgo municipal” que trataremos en la Dimensión de Gobernanza, la Agenda Urbana de Andalucía incide en “Diseñar la ciudad a partir de los espacios verdes, protegidos y la conservación de la biodiversidad”.

Esto nos lleva a repensar las zonas e infraestructuras verdes y la accesibilidad a zonas verdes de proximidad. Estos espacios son verdaderos activadores urbanos. El planeamiento de una red de zonas verdes conectadas debe permitir la entrada de la naturaleza en la ciudad, así como el acceso de las personas a espacios verdes periurbanos.

En muchos casos, lo natural, lo sencillo, es más eficiente que lo complejo y artificial. Las zonas verdes, el césped, los espacios naturales, activan más a las personas que los equipamientos diseñados ex profeso. El verde activa. Más incluso que los equipamiento de juego o los deportivos.

Desde la promoción del deporte y la actividad física debemos reivindicar los espacios verdes como activadores. Necesitamos más superficies vegetales y permeables.

Las vías verdes, los senderos, las orillas costeras, de ríos y de lagos son espacios deportivos de referencia para la población de la ciudad y de todo el territorio.

El aumento de la práctica deportiva al aire libre ha llevado a la necesidad de incorporar estas infraestructuras verdes en la planificación deportiva, analizando todas sus potencialidades y limitaciones, así como a plantear estrategias de mejora de estos entornos para hacerlos más seguros y accesibles.

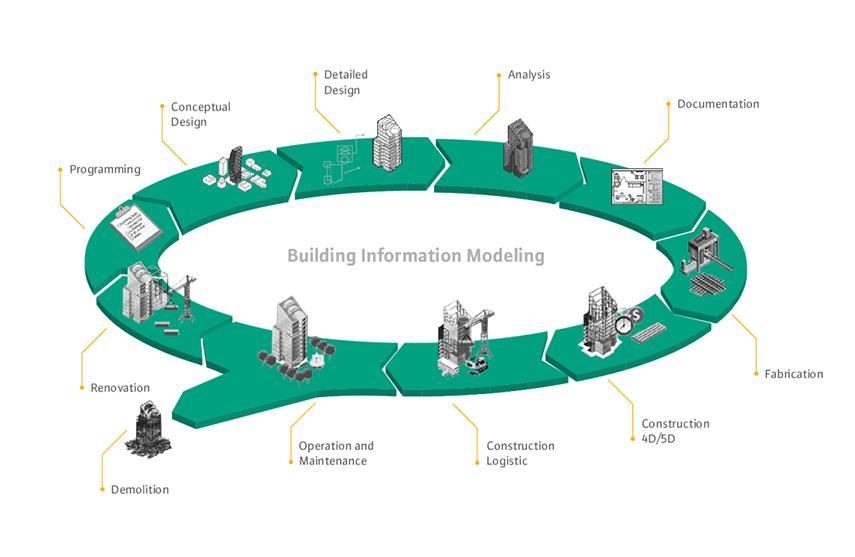

Es importante mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios deportivos. En instalaciones y equipamientos deportivos es necesario aplicar un modelo de «ciclo de vida» para valorar el impacto ambiental de estas construcciones desde la toma de decisión inicial sobre su construcción hasta el fin de su uso.

El arquitecto italiano Mauro Manca explica que «El mayor problema es el gasto energético. Un pabellón deportivo no puede seguir consumiendo mil kilovatios hora por metro cuadrado, lo que se traduce en facturas de energía de 100.000 euros al año, cuando un hogar corriente no supera los 32 kilovatios. Si conseguimos que estos pabellones se conviertan en edificios sostenibles podríamos estar hablando de un consumo de 100 a 150 kilovatios hora por metro cuadrado».

En lo que se refiere a la gestión eficiente del agua, las instalaciones deportivas, especialmente las piscinas, y los grandes campos e infraestructuras deberán optimizar sus consumos de agua.

Relacionado con el eje “Reducir la generación de residuos y favorecer la reutilización, reciclaje y valorización” planteamos dos ejemplos de actuación desde el deporte:

• Gestionar los residuos para reducir su impacto, obligando al tratamiento de los mismos (sean peligrosos o no). Es necesario incorporar esta gestión a las herramientas y procesos de gestión deportiva, tanto de eventos como de instalaciones.

Ciclo de vida de una edificación

Respecto a las emisiones de gases contaminantes, las reformas de los equipamientos deportivos deberán orientarse hacia la reducción del consumo energético y sus emisiones.

• Respecto a la educación ambiental para crear conciencia ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la generación de residuos. Debemos tener en cuenta la capacidad del deporte para sensibilizar en esta materia a una gran parte de la población. Esta puede ser una gran aportación.

La era moderna exige un enfoque renovado para manejar los asuntos públicos. Frente a la creciente desilusión, los desafíos de la modernidad, la emergencia de nuevos actores políticos y la falta de respuesta de los gobiernos, se hace necesario un nuevo modelo de gobernanza.

Este nuevo enfoque se basa en la cooperación entre entidades públicas y privadas, favoreciendo la colaboración en red en lugar de la jerarquía clásica. El entorno local, con sus peculiaridades, se presenta como el escenario perfecto para explorar estos procesos de gobernanza, proporcionando soluciones con mayor legitimidad y eficiencia.

Por lo tanto, la Agenda Urbana de Andalucía, en línea con la Agenda Urbana Europea, integra la gobernanza en su estrategia de desarrollo urbano hacia 2030. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de modernización de los gobiernos para abordar nuevos retos. La AUA aspira a una administración que reflexiona, que está alerta a los cambios en su entorno y que implementa reformas para aumentar su eficiencia. Una administración que innova, mejora los servicios públicos y emplea nuevas técnicas de gestión. Pero también, una administración que lidera con firmeza, basándose en el diálogo y buscando alianzas estratégicas para sumar esfuerzos.

El crecimiento urbano requiere la colaboración de diferentes niveles de gobierno, así como la presencia de ayuntamientos que lideren de manera innovadora y transparente, y que actúen como catalizadores de desarrollo territorial.

Un eje de actuación es fomentar y favorecer la cooperación interinstitucional y público-privada Impulsar la gobernanza multinivel entre el planeamiento deportivo territorial y el urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de coordinación y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población. Existen casos interesantes de equipamientos y servicios deportivos mancomunados, sin embargo es una fórmula que no se utiliza lo suficiente.

Debemos fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-social-privada y la coproducción de políticas públicas para toda la ciudadanía. Es importante asegurar la participación de personas, asociaciones y comunidades en todas las fases de las políticas públicas deportivas; en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de las mismas. Por supuesto, la participación real y efectiva deben ser una clave fundamental en los procesos de planificación deportiva.

Por supuesto, la transparencia es necesaria para asegurar esta participación, colaboración y gobernanza multinivel en la planificación y gestión del deporte. El deporte debe incorporarse a los proyectos de datos abiertos existentes e impulsar los suyos propios.

Podemos plantearnos revisar los criterios de subvención a estructuras y actividades deportivas.Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico previsto en los planes de deporte locales. Además, debemos relacionar los presupuestos municipales con el cumplimiento de los objetivos de los planes estratégicos de deporte.

La AUA no lo recoge como un reto, pero en el desarrollo de varios retos sí se mencionan actuaciones en materia de administración electrónica. Algunas ciudades ya están trabajando en adecuar sus servicios deportivos a modelos de gobierno abierto y transparente mediante portales open data. Es muy interesante la iniciativa Open Active, en Reino Unido. Los principales beneficios son la calidad y eficiencia en los servicios y actividad de las administraciones, así como incentivar la participación ciudadana en los procesos de decisión que afectan a la ciudad.

Una buena forma de avanzar en este campo es apoyarse en los proyectos ya existentes y ampliar el número de datasets deportivos en los portales de open data con los que ya cuentan muchas ciudades.

Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas: servicios de reserva de plaza, alquiler de espacios, relación con el área de deportes, etc. En este punto debemos mencionar la importancia de mantener cauces analógicos para acceder a los servicios públicos. Una parte del derecho a internet debería ser, irónicamente, el derecho a no tener internet y poder acceder a todos los servicios. Las personas con dificultades para manejarse con las tecnologías deben poder acceder a los servicios deportivos. Es una cuestión de equidad en el deporte.

Otra línea de actuación es adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios públicos: servicios deportivos basados en tecnologías digitales, apps, etc.

El creciente número de ciudades y pueblos andaluces que han desarrollado, o están haciéndolo, su Agenda Urbana Local supone una importante oportunidad para reflexionar sobre el deporte en cada una de esas ciudades y municipios.

Desde hace tiempo reconocemos al deporte como una herramienta transversal para la mejora de la calidad de vida en las ciudades en casi todas sus dimensiones. Estas Agendas Urbanas Locales, con su enfoque de planificación urbana integral, abren la puerta a que la planificación sectorial deportiva se elabore siguiendo ese mismo modelo y con herramientas similares.

En este documento hemos tratado de mostrar algunas de las muchas oportunidades que ofrece la planificación del deporte para los Planes de Acción Locales de las Agendas Urbanas. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades es necesario hacer un ejercicio de reflexión y colaboración para diseñar esas estrategias para el deporte de las ciudades.

Por otra parte, si bien la Agenda Urbana no lleva una financiación, sí es considerada un instrumento importante para acceder con garantías a los fondos europeos como los Next Generation. Un ejercicio de planificación como el que se plantea en este documento, facilita también este acceso.

Es un buen momento para repensar el deporte para el desarrollo integral de nuestros pueblos, ciudades y, sobre todo, de las personas.