• Interview: Deutsche Energiewende nicht finanzierbar

• 300 Jahre Russische Akademie der Wissenschaften

• LaRouche: Kosten und Rentabilität von Infrastrukturprojekten

• Interview: Deutsche Energiewende nicht finanzierbar

• 300 Jahre Russische Akademie der Wissenschaften

• LaRouche: Kosten und Rentabilität von Infrastrukturprojekten

FUSION befasst sich mit den Pioniertechnologien unserer Tage: Fortgeschrittene Kerntechnik, Energie- und Teilchenstrahlung, Nichtmechanische Fertigungsverfahren, Raumfahrt, Supraleiter, Astronomie, Neue Werkstoffe, Medizin, Optische Biophysik.

Ein besonderer Schwerpunkt in FUSION ist Lyndon LaRouches Wissenschaftsmethode.

Seit 1979 herausgegeben vom Fusions-Energie-Forum e.V.

FUSION erscheint zweimal pro Jahr.

Nutzen Sie auch gerne unser Abo-Formular im Netz: www.eir.de/abo/fusionabo

c Innerhalb Deutschlands (4 Ausgaben für 28 €)

c Außerhalb Deutschlands (4 Ausgaben für 35 €)

c Ich möchte zusätzlich gratis einen Online-Zugang für fusionmagazin.de

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und an Dritte nicht weitergegeben.

*Mit Erhalt der vierten Ausgabe muss das FUSION-Abonnement gekündigt werden, sonst verlängert es sich automatisch.

c Studentenpreis (4 Ausgaben für 20 €)

Zahlungsweise

c Ich zahle auf Rechnung.

c Ich zahle per SEPA-Lastschrift:

Bitte senden an: E.I.R. GmbH, Bahnstr. 4, 65205 Wiesbaden

Fax: (0049) 61 19 74 09 35

Oder nutzen Sie unsere Abo-Funktion im Internet: https://www.eir.de/abo/fusionabo

ISSN 0173-9387

45. Jahrgang – Heft 1 2024

Herausgeber:

Fusions-Energie-Forum e.V.

81306 München

PF. 70 06 46

Tel. 089-501983

www.fef-ev.de

Bankverbindung: FEF e.V.

IBAN DE94 7007 0024 0509 0998 00

Deutsche Bank München

Chefredakteur:

Dr. Wolfgang Lillge

Verlag:

E.I.R. GmbH

Bahnstraße 4 65205 Wiesbaden

Tel.: 0611 / 7365 0

Fax: 0611 / 974 0935 www.eir.de

FUSION im Internet: www.fusionmagazin.de

Email: redaktion@fusionmagazin.de

Satz u. Gestaltung: Ilja Bertold Karpowski

Druck: Kössinger AG www.koessinger.de

Einzelheft: 7,50 € Abonnement (deutsches Inland): 28,– € Abonnement (Ausland): 35,– €

2 Editorial 4 Kurznachrichten

7 In Afrika entsteht das nächste globale Wirtschaftswunder

Von Dean Andromidas

14 „Grand Inga“: Afrikas Sprungbrett in die Zukunft

Von Janet G. West

19 Die Wissenschaft der Bewässerung

– vom Industal bis zu den persischen Qanats

Von Karel Vereycken

24 Die richtige Schätzung von Kosten und Rentabilität großer Infrastrukturprojekte

Von Lyndon H. LaRouche jr.

40 300 Jahre Russische Akademie der Wissenschaften

Von Bill C. Jones

44 Energieexperte: „Deutsche Energiewende ist nicht finanzierbar“

48 W ie die FEF 1980 das Fusionsgesetz in den USA durchsetzte

Von Bill C. Jones

Zum Titelbild:

Ein wichtiges Element für die Entwicklung Afrikas ist Wasser. Oben eine animierte Darstellung der Wüstenbegrünung [Urheber: Jason Ross], unten links der Ausbauplan für den riesigen Staudamm Grand Inga in der Nähe der Mündung des Kongo-Flusses, unten rechts der Merowe-Staudamm im Sudan.

„Green

Es wird immer deutlicher, daß sich der Globale Süden nicht länger von den malthusianischen Konditionaliäten des Westens gängeln lassen will. Im Gegenteil, im Zuge der dramatischen Erweiterung des BRICS-Prozesses entsteht eine internationale Interessenkoalition, die sich auf die Entwicklung ihrer Länder konzentriert und dabei nach Wegen sucht, das dollardominierte Währungs- und Finanzsystem zu umgehen.

Nach dem Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe im August 2023 in Südafrika und der dort beschlossenen Erweiterung um weitere fünf Mitglieder scheint es nun aber mit diesem Green Deal vorbei zu sein, denn die BRICS und die zahlreichen weiteren Entwicklungsländer, die sich ihnen anschließen wollen, haben sich den technologischen Sprung zu einer industriellen Entwicklung auf Grundlage von Kernkraft und modernen Infrastruktur fest vorgenommen.

Die Gründung der BRICS-Gruppe in den Jahren 2009–10 war die Reaktion der führenden Entwicklungsländer auf den globalen Finanzkollaps von 2007–09. Das reale Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten und 1 Originaltitel: „The Economic Need for Increasing the Human Population“; in englischer Sprache zu finden auf www.larouchepub.com

In dieser Ausgabe von FUSION wollen wir unseren Lesern schwerpunktmäßig zeigen, wie zielbewußt diese Entwicklung in den BRICS+-Ländern und vor allem in Afrika voranschreitet. Afrika scheint auf dem besten Weg zu sein, das nächste Wirtschaftswunder der Welt zu werden. Der Schlüssel dafür ist Energie, Infrastruktur und die Nutzung und Verarbeitung der eigenen Ressourcen. In ihrer gesamten Geschichte seit den 1960er Jahren hat die politische Bewegung von Lyndon LaRouche darauf gedrängt, daß der enorme Energieund Strombedarf einer wachsenden Weltbevölkerung, insbesondere in den unterentwickelten Ländern, nur mit einer massiven Erhöhung des Energieverbrauchs gedeckt werden kann, und das zunächst mit fossilen Brennstoffen, dann aber zunehmend mit Kernkraftwerken und im nächsten Schritt so schnell wie möglich mit der Fusionsenergie. Wann immer die malthusianische Finanzoligarchie politisch durchsetzen wollte, die Produktion und Nutzung fossiler Brennstoffe zurückzufahren, um „den Planeten zu retten“ und das Bevölkerungswachstum zu stoppen, haben wir dies als menschenfeindlich und ökonomisch unsinnig angeprangert. Spätestens seit LaRouches Bericht an eine Konferenz in Rom 1981 mit dem Titel „Die wirtschaftliche Notwendigkeit der Bevölkerungszunahme“1 ist es für uns ein unumstößlicher Grundsatz, daß Entwicklung nur mit der höchsten verfügbaren Energieflußdichte möglich ist, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren und die Grundlage für den Sprung zu noch höherer Energiedichte zu schaffen, von fossilen Brennstoffen zur Kernenergie und dann zur Plasma- und Fusionstechnologie. LaRouches Bewegung kämpfte also schon gegen den „Grünen New Deal“, lange bevor der britische König Charles diesen Begriff vor 15 Jahren prägte. In letzter Zeit kommt dieses ökonomische Zerstörungsprogramm unter dem etwas harmloser klingenden Begriff „Energiewende“ daher.

Jg. 45, 2024, Nr. 1

Europa wurde in den Trümmern dieser Finanzkatastrophe und der darauf folgenden Gelddruckerei der Zentralbanken begraben. Stattdessen wurden China und Indien zu den Wachstumsmotoren der Welt. Die Erweiterung der BRICS-Gruppe war letztlich auch eine verspätete Reaktion auf das Pariser Klimaabkommen von 2015 und die darauf folgende Politik von Deindustrialisierung und Investitionsabbau, die darauf abzielte, die Produktion und Nutzung fossiler Brennstoffe zu stoppen. Die malthusianische Elite der Welt, die britische Oligarchie um König Charles und seine Milliardäre vom Weltwirtschaftsforum, beabsichtigte, eine riesige neue Spekulationsblase aus „modernen“ Mittelaltertechnologien – Wind- und Solarenergie – zu machen, die fossile Brennstoffe ersetzen und nur eine stark reduzierte menschliche Bevölkerung ernähren würde.

Mit der Erweiterung der BRICS zu „BRICS-11“ sind nun vier der fünf größten Exporteure fossiler Brennstoffe – Rußland, Saudi-Arabien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate – mit zwei der drei größten Gas- und Ölimporteure (China und Indien) vereinigt. Der gegenseitige Handel in diesem Bereich lädt geradezu dazu ein, Geschäfte in den nationalen Währungen der Importeure abzuwickeln. Und der Handel in „ÖlWährung“ fördert natürlicherweise auch den Handel mit nukleartechnischen und anderen modernen Investitionsgütern und den wissenschaftlichen Austausch zwischen den Menschen.

Zu den „BRICS-11“ gehören auch der Weltmarktführer im Export von Nukleartechnologie, Rußland, das inzwischen erfolgreichste Fusionsforschungsprogramm Chinas sowie vier bzw. bald fünf Raumfahrtnationen, die untereinander und mit der NASA Partnerschaften unterhalten. Brasilien ist der weltweit größte Exporteur von Mais und Sojabohnen, Rußland/Weißrußland der weltweit größte Exporteur von Weizen und Düngemitteln, Indien der weltweit größte Exporteur von Reis (40 Prozent des weltweiten Reishandels) und der weltweit größte Exporteur von Arzneimitteln. Die BRICS repräsentieren somit eine wachsende Gruppe politisch zwar sehr unterschiedlicher Länder, die aber das gemeinsame Merkmal haben, ihre nationalen Interessen, ihre Eigenständigkeit und ihre Souveränität zu verfolgen und sich der geopolitischen Beherrschung der Welt durch die „globale NATO“ zu widersetzen. Sie bilden eine lockere, aber erfolgreiche Wirtschaftspartnerschaft, die ein gemeinsames Interesse an einer raschen

wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung hat. Im Gegensatz dazu betreiben die schrumpfenden Volkswirtschaften Europas, vor allem Deutschland, mit voller Kraft ihre sogenannte „Energiewende“. Man freut sich sogar noch, wenn vor der eigenen Haustür die Nord Stream Pipeline für billigen Gasimport aus Rußland gesprengt wird, während gleichzeitig Hunderte von Milliarden Euro in Militärausgaben für den Krieg gegen Rußland gesteckt werden. Wir erlegen uns selbst Sanktionen auf und fahren die eigene Wirtschaft durch Armut und Energiemangel vor die Wand. Sollte es in Europa irgendwann ein Erwachen geben, wäre die einzige Möglichkeit, sich der expandierenden BRICS-Gruppe anzuschließen, um mitzuhelfen, daß die Entwicklungsländer zu Industrieländern werden.

Insbesondere sollten wir die rasche Expansion der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS unterstützen, die zur zentralen Institution für Entwicklungskredite des globalen Südens wird. Die NDB hat in diesem Jahr unter ihrer neuen Direktorin, der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff, ihre Aktivitäten massiv ausgeweitet, nachdem die Dollar-Kapitalmärkte und die Kreditvergabe aufgrund von Sanktionen der USA und der Europäischen Union fast zum Erliegen gekommen waren. Die NDB hatte in den vergangenen acht Jahren insgesamt nur 33 Milliarden Dollar verliehen, doch jetzt strebt sie eine Kreditvergabe in Höhe von 8 bis 10 Milliarden Dollar pro Jahr an, und das überwiegend in den Landeswährungen ihrer Mitglieder – mit der Aussicht auf umfangreiche staatliche Kapitaleinlagen der neuen NDB-Mitglieder VAE und Saudi-Arabien. Die erweiterte Funktionsweise der NDB muß dem Konzept der Internationalen Entwicklungsbank (IDB) von Lyndon LaRouche aus dem Jahr 1975 folgen, das damals von der Bewegung der Blockfreien Nationen auf ihrer Konferenz übernommen wurde. LaRouche hatte vorgesehen, daß die Internationale Entwicklungsbank langfristige Kredite zu einfachen Zinssätzen von 1 bis 2 Prozent für den Export von Investitionsgütern und den Technologietransfer von den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu den Entwicklungsländern ausgeben sollte. Die Neue Entwicklungsbank kann unter Rousseffs Führung schnell eine solche zentrale Rolle bei der Generierung neuer Kredite für große produktive Projekte in den Entwicklungsländern übernehmen, wie wir sie in diesem Heft beschreiben.

Es ist eines der Grundprinzipien der Kosmologie: Auf einer ausreichend großen Skala ist alles „gleichförmig“ – das Universum erscheint einheitlich, egal wohin man schaut. Mit anderen Worten: Das Universum ist isotrop. Vor zwei Jahren entdeckten Forscher jedoch einen kolossalen Galaxienbogen, der sich über 3,3 Milliarden Lichtjahre erstreckt und 9,2 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Anschließend hat dasselbe Team eine weitere Struktur entdeckt, einen Ring von Galaxien mit einem Durchmesser von 1,3 Milliarden Lichtjahren, der ebenfalls 9,2 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Die beiden Strukturen, der „Riesenbogen“ und der „Große Ring“, sind am Himmel um 12 Grad gegeneinander geneigt. Die Entdeckerin der beiden Strukturen, Alexia Lopez, Doktorandin am Jeremiah Horrocks Institute der University of Central Lancashire, stellte ihre Ergebnisse auf der 243. Tagung der American Astronomical Society vor.

Künstlerische Darstellung davon, wie der Große Ring (blau dargestellt) und der Riesenbogen (rot dargestellt) am Himmel aussehen würden.

Wie IFL Science berichtet, erläuterte Lopez, daß diese Entdeckungen alles in Frage stellen, was wir bisher über die Funktionsweise des Universums angenommen haben: „Man hätte vielleicht eine einzige extrem große Struktur im gesamten beobachtbaren Universum erwartet. Aber der Große Ring und der Riesenbogen sind zwei riesige Strukturen, die sogar kosmologische Nachbarn sind, was außerordentlich faszinierend ist… Keine dieser beiden Strukturen läßt sich ohne weiteres mit unserem derzeitigen Verständnis des Universums erklären. Ihre gigantischen Ausmaße, ihre besonderen Formen und ihre kosmologische Nähe müssen uns etwas Wichtiges sagen – aber was genau? Kosmologische Berechnungen sehen die derzeitige theoretische Größenbegrenzung von Strukturen bei 1,2 Milliarden Lichtjahren, aber diese beiden Strukturen sind viel größer – der Riesenbogen ist fast dreimal so groß und der Umfang des Großen Rings ist vergleichbar mit der Länge des Riesenbogens… Nach den derzeitigen kosmologischen Theorien hätten wir Strukturen dieser Größenordnung nicht für möglich gehalten.“ Lopez und ihre Kollegen Dr. Roger Clowes und Gerard Williger von der University of Louisville entdeckten die neuen Strukturen, indem sie die Absorptionslinien in den Spektren von Quasaren aus dem Sloan Digital Sky Survey (SDSS) untersuchten.

Am 16. Juni 2023 erhielt das Shanghaier Institut für Angewandte Physik eine 10jährige Betriebsgenehmigung für Bau und Betrieb eines mit ThorJg. 45, 2024, Nr. 1

ium betriebenen 2-Megawatt-Salzschmelzreaktors am Rande der Gobi-Wüste. Die Salzschmelze dient sowohl als Lösungsmittel für den Brennstoff als auch als primäres Kühlmittel, wodurch die Herstellung fester Brennelemente überflüssig wird. Der Brennstoff ist eine Mischung aus Fluoriden des spaltbaren Urans und des nicht spaltbaren Thoriums, wobei nur das Thorium verbraucht wird. Thorium kommt mehr als 400mal häufiger vor als spaltbares Uran-235. Ein halbes Jahr später, am 13. Dezember 2023, stellte eine chinesische Werft auf der Messe Marintec China 2023 in Shanghai den Entwurf eines atomgetriebenen Großcontainerschiffs vor, das 24.000 Standardcontainer (TEU) transportieren kann. Das Schiff mit dem Namen KUN-24AP wurde von der Jiangnan-Schiffsbaugruppe, einer Tochtergesellschaft des staatlichen chinesischen Schiffsbaukonzerns, entworfen. Das Schiff soll mit einem Thorium-Salzschmelzereaktor der vierten Generation ausgerüstet werden.

Ansicht des atomgetriebenen chinesischen Containerschiffs

Wie bei dem Reaktor in der Wüste Gobi handelt es sich um einen Brutreaktor, der die bei der Uranspaltung entstehenden Neutronen einfängt und damit so viel Thorium in spaltbares Uran-233 umwandelt, daß der Spaltstoffgehalt erhalten bleibt und nur Thorium verbraucht wird. Im Primärkreislauf des Reaktors wird Fluorsalz als Medium verwendet, das nach Abkühlung durch einen Sekundärkreislauf aus Fluorsalz Wärme an einen Tertiärkreislauf mit reinem Wasser oder Kohlendioxid als Medium abgibt. Die Wärme wird dann in eine Turbine geleitet, um Strom zu erzeugen, der zwei Elektromotoren antreibt, die zwei Wellen mit zwei Schiffsschrauben antreiben und so für hohe Leistung, Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit sorgen. Mit diesem System soll das Schiff eine Geschwindigkeit von mehr als 26 Knoten erreichen, verglichen mit der derzeitigen Norm für Diesel-Systeme mit einer Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten. Der Thoriumreaktor macht eine Neubeladung während der erwarteten Lebensdauer des Schiffes von 25 Jahren überflüssig.

William Happer, emeritierter Professor für Physik an der Princeton University, hat am 19. Januar 2024 im wöchentlichen „New York Symposium“ von Diane Sare, der unabhängigen LaRouche-Kandidatin für den US-Senat im Bundesstaat New York, betont, warum der Kreuzzug gegen CO2 eine fatale Fehlentwicklung ist. Hier einige kurze Zitate aus seinem Vortrag:

„Wir erleben heute einen weiteren fehlgeleiteten Kreuzzug. Die menschliche Gesellschaft wird von Kreuzzügen geplagt, so lange es Aufzeichnungen gibt. Zum Beispiel drehten sich die mittelalterlichen Kreuzzüge im Nahen Osten

nicht wirklich um die Rettung des Kreuzes Christi. Es ging um Macht. Es ging um Geld. Es ging um alles andere als wahre Religion. Heute wird ein Kreuzzug gegen das Kohlendioxid (CO2) geführt, das angeblich ein Schadstoff sein soll. Es wird von ,Kohlenstoff-Verschmutzung‘ geredet. Ich kratze mich am Kopf und frage mich, was damit gemeint sein soll, denn alles Leben besteht aus Kohlenstoff. Kohlenstoff ist der grundlegende Bestandteil des Lebens. Und doch haben es die Mainstream-Medien geschafft, viele Menschen davon zu überzeugen, daß sie die Kohlenstoffverschmutzer sind…“.

Das Gegenteil sei der Fall, denn „mehr CO2 macht nicht nur fast keinen Unterschied für das Klima, hat aber einen sehr großen Nutzen für das Leben, für die Land- und Forstwirtschaft… Mehr CO2 erhöht die Produktivität der Pflanzen erheblich… Es gibt zwei Hauptgründe, warum mehr CO2 den Pflanzen hilft: Erstens brauchen Pflanzen weniger Wasser, wenn mehr CO2 vorhanden ist, und zweitens gibt es weniger schädliche Photorespiration [Lichtatmung] mit mehr CO2-Produktion durch die Pflanze.“

Der Iran hat mit dem Bau eines „Superprojekts“ begonnen: Im Süden des Landes sollen vier Kernkraftwerke mit einer installierten Leistung von jeweils 1250 Megawatt und einer erwarteten Gesamtleistung von 5000 Megawatt entstehen, meldete die offizielle Nachrichtenagentur IRNA am 31. Januar. Der Iran will bis 2041 insgesamt 20.000 Megawatt an Kernenergie-Kapazität aufbauen, was eines der ehrgeizigsten Projekte zum Bau von Kernkraftwerken auf der Welt darstellt. Mohammad Eslami, Leiter der Atomenergie-Organisation des Iran (AEOI), der iranischen Atombehörde, sagte, die Fertigstellung der neuen Anlagen werde bis zu neun Jahre dauern.

Dem Bericht zufolge werden die vier neuen Anlagen in der Hafenstadt Sirik an der iranischen Ostküste, etwa 1150 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, gebaut. Nasser Shariflou, der Leiter des Projekts, sagte gegenüber IRNA, das Projekt werde etwa 20 Milliarden US-Dollar kosten und 4000 Arbeitsplätze schaffen. Jede Anlage wird voraussichtlich 35 Tonnen Kernbrennstoff verbrauchen.

Iran betreibt bereits ein aktives Kernkraftwerk, eine von Rußland gebaute 1000-Megawatt-Anlage, die 2011 in Buschehr in Betrieb ging. Ein zweites, von Rußland konstruiertes Kraftwerk mit etwa der gleichen Leistung ist geplant. Außerdem baut der Iran in der ölreichen Provinz Chusistan, nahe der westlichen Grenze zum Irak, eine im eigenen Land entwickelte 300-Megawatt-Anlage.

Der Iran soll „nuklear“ werden, aber ein Iran, der den Westen nicht durch Waffenprogramme beunruhigt, sondern der eine produktive Industrie aufbaut, die durch iranische Kernkraftwerke mit Energie versorgt wird.

Von Dean Andromidas

wird die malthusianische Klima-Agenda der Milliardäre, die von einer „Klimakonferenz“ zur nächsten jetten, nicht akzeptieren. Im Gegenteil, unter den führenden politischen Strömungen des Kontinents wächst der Konsens, daß Afrika durch eine aggressive infrastrukturorientierte Entwicklungspolitik zum nächsten Wirtschaftswunder der Welt werden muß.

Afrika südlich der Sahara ist die größte Region der Erde, in der Elektrizität nicht für alle verfügbar ist.

Das Satellitenbild von 2012 zeigt, daß es in weiten Teilen Afrikas nachts völlig dunkel ist. Nur im Raum Johannesburg und am unteren Nil gibt es so viele Lichter wie auf dem europäischen Kontinent.

Der Schlüssel dafür ist Energie bzw. der von Lyndon LaRouche oft verwendete Begriff „Energiedichte“, d. h. Energie in immer höheren Formen, von menschlicher und tierischer Muskelkraft über Wind und Wasser bis hin zu Kohle, Kohlenwasserstoffen, Kernspaltung und Kernfusion. Afrika will diese höheren Energieformen zusammen mit einer modernen Infrastruktur von Straßen, Eisenbahnen und Stromnetzen für den Aufbau von Entwicklungskorridoren auf dem gesamten Kontinent nutzen, um die 54 souveränen Nationen Afrikas zu einer vollständig integrierten agro-industriellen Wirtschaft zusammenzuschließen. Die afrikanischen Staats- und Regierungschefs sind sich bewußt, daß sie das enorme Energiedefizit des Kontinents rasch überwinden müssen, wenn sie dieses Ziel erreichen wollen. Afrikas reiche Vorkommen an Kohle, Öl, Gas und Uran müssen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Anläßlich der Eröffnung der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai wandte sich Nj Ayuk, Vorstandsvorsitzender der Afrikanischen Energiekammer, in einem Meinungsbeitrag am 30. November 2023 auf africa.com ganz offen gegen das malthusianische Diktat der KlimaOligarchen. Bei „allem Respekt für die Phänomene des Klimawandels“ lehne Ayuk den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern ab:

Jg. 45, 2024, Nr. 1

„Die kohlenwasserstoffhaltigen Länder unseres Kontinents verdienen es, die gleichen Vorteile zu genießen, die die Industrienationen genossen haben, als sie die fossilen Brennstoffe unter ihrem Boden und vor ihren Küsten ausbeuteten und zu Geld machten. Die afrikanischen Staaten brauchen ihre fossilen Brennstoffe, insbesondere Erdgas, auch, um die lähmende Energiearmut zu lindern, unter der mehr als 600 Millionen Menschen leiden. Die Menschen in Afrika haben lange genug auf die Vorteile und Chancen der Modernisierung gewartet.“

Ayuks Äußerungen waren noch eher diplomatisch formuliert, verglichen mit der Stimmung auf der jährlichen Afrikanischen Energiewoche, die vom 16. bis 20. Oktober 2023 in Kapstadt stattfand. Diese von Ayuks Afrikanischer Energiekammer ausgerichtete Veranstaltung, auf der für den Ausbau der Öl-, Gas-, Kohle- und Atomenergie zur Industrialisierung Afrikas geworben wurde, war ganz offensichtlich ein Dorn im Auge der afrikanischen Klimaschutzlobby. Die südafrikanische Tageszeitung Daily Maverick sah sich zudem genötigt, die Konferenz in einem langen Artikel mit dem Titel „Afrika-Energiewoche: Wo die Klimawissenschaft den Gas- und Kohlegöttern weicht“ aufs Korn zu nehmen. Das Thema der Konferenz war „Die afrikanische Energie-Renaissance: Vorrang für Energiearmut, die Menschen, den Planeten, Industrialisierung und freie Märkte“. Fast alle afrikanischen Regierungen, Energieunternehmen und staatlichen Energiekonzerne nahmen teil. Die Daily Maverick schrieb dazu: „Die Redner wehrten sich vehement gegen die weltweiten Forderungen nach einer sofortigen Abkehr von fossilen Brennstoffen…“.

Der namibische Präsident Hage Geingob sagte auf der Konferenz:

„Wenn die afrikanische Energierenaissance von Bedeutung sein soll, muß es Afrika erlaubt sein, seine natürlichen Ressourcen zum Wohle des Kontinents zu erforschen und zu nutzen. Dies sollte nicht für den Export in andere Länder geschehen, sondern zum Nutzen der afrikanischen Bevölkerung.“

Ein Panel trug den Titel „König Kohle ist zurück: Afrikas zukünftige saubere Kohleindustrie“. In seinem Schlüsselbeitrag zu diesem Panel sagte Dr. Zwanani Titus Mathe, Vorstandsvorsitzender des südafrikani-

schen Nationalen Energie-Entwicklungsinstituts: „Der Energiemix der Zukunft wird immer Kohle enthalten. Deshalb müssen wir weiter in Kohle investieren und Kohleforschung betreiben… Es ist ganz klar, daß der Grundlaststrom aus Kohle- und Kernkraftwerken kommen wird.“

Enobot Agboraw, Exekutivsekretär der Afrikanischen Kommission für Kernenergie, erklärte auf der Konferenz, daß angesichts der derzeitigen Energiearmut die Kernenergie mit ihrer langen Lebensdauer und Zuverlässigkeit eine wichtige Säule für eine Energiewende ganz anderer Art in Afrika darstelle.

Sayed Salah Eldin Motyaser Aly von der ägyptischen Kernkraftwerksbehörde informierte die Teilnehmer über die Fortschritte von El Dabaa, Ägyptens erstem Kernkraftwerk, das er als „den Beginn unserer zukünftigen Industrialisierung“ bezeichnete:

„Es hat die Möglichkeit für hochqualifizierte Arbeitsplätze und die Entwicklung lokaler Industrien geschaffen. Ägypten hat in viele Initiativen investiert, wie zum Beispiel in die eigens für El Dabaa eingerichtete Berufsschule sowie in ein Ausbildungsprogramm, das zusammen mit unserem strategischen Partner [Rußland] durchgeführt wurde, um sicherzustellen, daß wir über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um dieses Projekt voranzutreiben.“

Alle nordafrikanischen Länder, darunter Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko, sind wichtige Produzenten und Exporteure von Öl und Gas, verfügen über eine 100-prozentige Elektrifizierung und verfolgen dabei eine ehrgeizige Wirtschaftsentwicklungspolitik. Im Gegensatz dazu sind die afrikanischen Länder südlich der Sahara, die den Großteil der Fläche und der Bevölkerung des Kontinents ausmachen, die größte Region der Welt, in der nur ein winziger Teil der Bevölkerung überhaupt Zugang zur Elektrizität hat. In Niger sind es gerade mal 3 Prozent der Bevölkerung, im Tschad sind es 9, in Liberia 11 Prozent, in Burkina Faso 20 Prozent, in Mauretanien 30 Prozent, in Mali 40 Prozent und in allen anderen Ländern südlich der Sahara zwischen 30 bis 60 Prozent, mit Ausnahme von Südafrika. Nur in Südafrika haben zwar 95 Prozent der

Bevölkerung Zugang zur Elektrizität, doch es gibt immer wieder Engpässe.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur

Regierungen Brasiliens, Rußlands, Indiens, Chinas und Südafrikas. Auf dem letztjährigen BRICS-Gipfel in Südafrika und dem parallel stattfindenden Rußland-AfrikaGipfel in St. Petersburg waren zahlreiche afrikanischen Staats- und Regierungschefs vertreten.

Abbildung 1. Diese Karte von Afrika zeigt, wie viel Prozent (in ZehnerSchritten) der Bevölkerung eines jeden Landes Zugang zu Elektrizität hat. (Grau unterlegte Länder haben keine Angaben.)

sind insgesamt 580 Millionen Afrikaner ohne Strom. Die am stärksten betroffenen Länder liegen in Zentralafrika. Dabei ist Afrika reich an Kohle, Öl, Gas und Uran, die aber meistens nur exportiert werden. Nigeria, der größte Erdölproduzent Afrikas, importiert trotz eigener Raffinerien nachgelagerte Erdölprodukte im Wert von 2 Milliarden Dollar.

In vielen afrikanischen Ländern, die Gas exportieren, sind große Landesteile nicht vollständig elektrifiziert. Das liegt vor allem daran, daß die Exporteinnahmen dieser Staaten zur Finanzierung ihrer Regierungen und zur Begleichung internationaler Schulden verwendet werden, anstatt Afrika zu entwickeln und eine fortschrittliche Landwirtschaft und Industrie aufzubauen.

Dies ändert sich nun rasch, da afrikanische Staatsund Regierungschefs angefangen haben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, und sich neuen Wirtschaftspartnern zuzuwenden, darunter Chinas „Belt and Road“-Initiative, Rußland und nun auch den BRICS, dem schnell wachsenden Zusammenschluß der

Die BRICS beschlossen dort, Ägypten und Äthiopien als neue Mitglieder aufzunehmen, zwei der bevölkerungsreichsten Länder Afrikas, die zudem eine sehr ehrgeizige Entwicklungspolitik verfolgen. Es besteht ein wachsender Konsens darüber, daß die sogenannte „Energiewende“ des Westens weg von fossilen Brennstoffen hin zu sogenannten „erneuerbaren Energien“ wie Wind- und Solarenergie die Armut in Subsahara-Afrika noch weiter verschärfen wird, indem sie diese Länder der Vorteile beraubt, die sich aus der Nutzung ihrer reichen Kohlenwasserstoffvorkommen für die Industrialisierung des Kontinents ergeben. Die Karte (s. Abbildung 1) zeigt den Elektrifizierungsgrad auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Es sind viele Küstenländer Afrikas, die einen relativ hohen Elektrifizierungsgrad aufweisen, während die Binnenländer fast immer unter hohem Strommangel leiden. Entsprechend sieht auch die geographische Verteilung der Kohlenwasserstoffressourcen aus, die sich hauptsächlich in den Mittelmeerländern Nordafrikas und entlang der Küste Westafrikas befinden. In Ostafrika sind inzwischen neben den langjährigen Kohlenwasserstoffproduzenten Mosambik und Tansania weitere hinzugekommen. In jüngerer Zeit wurden auch weitere Vorkommen entlang der Ostküste sowie in Binnenländern wie Uganda und in der Sahelzone entdeckt. Kohle ist im südlichen Afrika reichlich vorhanden und trägt dazu bei, daß Südafrika zu 95 Prozent elektrifiziert ist. Führende afrikanische Organisationen versuchen, dieses Ungleichgewicht durch den Bau von Gaspipelines aus den westlichen Küstenländern in die Binnenländer zu beheben, um dort Strom und andere Energie zu erzeugen.

Panafrikanische Verbände wie die Organisation Afrikanischer Erdölproduzenten (APPO), die die 18

erdölfördernden Länder Afrikas vertritt, und die Afrikanische Energiekammer sind mit den Ländern bereits dabei, gemeinsam dieses Projekt voranzubringen.

Die Elektrifizierung Afrikas könnte in zwei Phasen erfolgen: die erste mit fossilen Brennstoffen und Wasserkraft, die zweite mit Kernenergie. Kohle und Gas bieten die schnellsten Möglichkeiten zur Stromerzeugung. Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GUDKW) können mit äußerer Hilfe innerhalb weniger Monate errichtet werden. Alle Hauptkomponenten werden dabei im Werk vorgefertigt und vor Ort nur noch montiert. Ein Beispiel: Im Jahr 2016 beauftragte Ägypten die Firma Siemens mit dem Bau des weltgrößten GUDKW mit der enormen Leistung von 14,4 Gigawatt (GW). Es wurde in nur drei Jahren errichtet und ging 2018 in Betrieb. Damit stieg die ägyptische Stromerzeugung auf mehr als 34 GW.

In den Regionen mit großem Strommangel werden erstmal wesentlich kleinere Anlagen benötigt. Während die Pipelines noch im Bau sind, könnten dort Kraftwerke und somit Stromnetze bereits errichtet werden. Das Verlegen von Pipelines ist keine Raketenwissenschaft, und afrikanische Unternehmen können mit eigenen Arbeitskräften diese Technik leicht beherrschen. Die Phase der Kernenergie wird zeitgleich beginnen müssen, da der Bau eines Reaktors in Ländern, die keine Erfahrung mit Kernenergie haben, 15 bis 20 Jahre dauert. Auch große Wasserkraftwerke benötigen lange Bauzeiten von bis zu einem Jahrzehnt.

schrieben, mit denen Gas innerhalb Afrikas verteilt werden soll.

Bei einem Treffen des Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Energieforums (CABEF) im Januar 2023 wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Region Zentralafrika bis 2030 zu einer „energiearmutsfreien Zone“ zu machen. Zu den Unterzeichnern gehören die Organisation Afrikanischer Erdölproduzenten (APPO), Äquatorialguinea, Kamerun, Gabun, Tschad, die Demokratische Republik Kongo, die Republik Kongo und der zweitgrößte Erdölproduzent Afrikas, Angola. Ihre Idee ist es, ein zentralafrikanisches PipelineSystem namens CAPS zu schaffen, das Erdgas in ganz

Abbildung 2. Die geplante 5660 km lange Gaspipeline Marokko-Nigeria entlang der Küste Westafrikas würde 400 Millionen Menschen in Afrika mit Brennstoff versorgen. Sie soll auch eine Verbindung nach Cádiz, Spanien, herstellen.

Es gibt in Afrika zwar bereits viele Pipelines und Gasanlagen, aber die meisten sind für den Export bestimmt. In keiner von ihnen wird in Afrika produziertes Flüssiggas verarbeitet, um es in Länder wie Südafrika zu transportieren. Im folgenden werden Projekte be-

Zentralafrika verteilen würde, anstatt die geförderten Rohstoffe nur nach Europa und in den Westen zu exportieren und die Einnahmen zur Tilgung von Auslandsschulden zu verwenden. Das Projekt sieht den Bau von Gaskraftwerken, Raffinerien und Gasverflüssigungsanlagen vor. Mit der erzeugten Energie sollen nicht nur Haushalte, sondern vor allem das produzierende Gewerbe versorgt werden, das Ressourcen wie Eisenerz,

Bauxit, Kupfer usw. verarbeitet, Stoffe also, die derzeit nur in Rohform exportiert werden. Der Plan sieht vor, eine 6500 Kilometer lange neue Pipeline durch elf afrikanische Länder zu verlegen.

Allein in Zentralafrika werden die Erdölreserven auf mehr als 31 Milliarden Barrel geschätzt, wobei sich fünf der zehn erdölproduzierenden Länder Afrikas in dieser Region befinden: Gabun, Republik Kongo, Äquatorialguinea, Tschad und Angola. Die China National Petroleum Corporation (CNPC) ist in den Ländern der Region stark engagiert.

Ende 2023 hatte der damalige Minister für Bergbau und Kohlenwasserstoffe Äquatorialguineas, Gabriel Obiang Lima, bei einem Treffen der Afrikanischen En-

„MSGBC Oil, Gas & Power 2022“-Konferenz im Detail vor.

Weiter nördlich an der Westküste Afrikas soll die Erdgaspipeline Marokko-Nigeria gebaut werden, die 400 Millionen Menschen in Afrika mit Strom versorgen könnte (Abbildung 2). Das Projekt wurde von König Mohammed VI. von Marokko auf dem Afrikanischen Investitionsforum (AIF) im November 2023 in Marrakesch, als „transformativ“ bezeichnet. Es werde „die regionale wirtschaftliche Integration fördern [und] allen Ländern entlang der Pipeline-Strecke den Zugang zu verläßlicher Energieversorgung ermöglichen“.

Unterzeichnung der Absichtserklärung für das Erdgasodukt Marokko-Nigeria. Von links nach rechts: Sédiko Douka, ECOWAS-Kommissar für Infrastruktur, Energie und Digitalisierung, Amina Benkhadra (Mitte), Generaldirektorin von ONHYM und Mele Kyari, Vorstandsvorsitzender der NNPC-Gruppe.

ergiekammern einen Zeitplan für das Projekt vorgestellt. Äquatorialguinea und Kamerun arbeiten bereits an der ersten Phase, bei der eine Verbindung über den Tschad entstehen soll. Ziel ist es, Energieknotenpunkte für den Import und Export von Kohlenwasserstoffen (insbesondere Flüssiggas) und Chemikalien zu schaffen. In diesen Knotenpunkten sollen auch Kraftwerke entstehen, die günstigen Strom für die energiearmen Länder im landeingeschlossenen Mittelafrika produzieren können.

Obiang Lima hat mit den Regierungschefs aller 11 Länder gesprochen und sich von der Africa EXIM Bank in Kairo die Finanzierung einer Studie für das Projekt gesichert. Der Minister stellte das Projekt auf der

Das Projekt wurde bereits 2016 vom marokkanischen König und dem damaligen nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari durch ein Abkommen zwischen der Nigerianischen Nationalen Erdölgesellschaft (NNPC) und der marokkanischen Kohlenwasserstoff- und Minenbehörde (ONHYM) angestoßen. Die geplante 5660 Kilometer lange Pipeline würde Nigeria, Benin, Togo, Ghana, die Elfenbeinküste, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Senegal und Mauretanien verbinden und in Nordmarokko und Südspanien enden. Sie beginnt eigentlich in Ghana, wo die bestehende westafrikanische Pipeline zwischen Nigeria, Benin, Togo und Ghana zur Zeit endet.

Alle beteiligten afrikanischen Länder haben bereits Vereinbarungen über ihre Beteiligung unterzeichnet. Machbarkeitsstudien und technische Untersuchungen, die von der Islamischen Entwicklungsbank und dem OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung (OFID) finanziert werden, sind abgeschlossen oder in Arbeit. Obwohl noch kein Datum für den Baubeginn festgelegt wurde, steht das Projekt ganz oben auf der Agenda der marrokkanischen Regierung. Die Pipeline würde auch

den Transport von Gas von der Pipeline an der Küste in die Binnenländer der Sahelzone erleichtern, die den niedrigsten Elektrifizierungsgrad in Afrika aufweisen.

Das Projekt ist Teil der kürzlich vom marokkanischen König angekündigten Initiative, alle afrikanischen Länder an der Atlantikküste durch Hafen- und Transportinfrastrukturen mit den Binnenländern in der Sahelzone und Zentralafrika zu verbinden.

Es kam am 23. Januar 2024 zur symbolischen Grundsteinlegung für das Fundament des ägyptischen Kernkraftwerks El Dabaa in der gleichnamigen Stadt. Daran nahmen der ägyptische Präsident Abdul Fattah al-Sisi, der russische Präsident Wladimir Putin, der ägyptische Premierminister Mostafa Madbouly, Rosatom-Generaldirektor Alexej Lichatschew, der ägyptische Minister für Elektrizität und erneuerbare Energien Mohamed Shaker und der Vorsitzende der ägyptischen Atomkraftwerksbehörde Dr. Amged El-Wakil teil.

In Ostafrika exportiert Mosambik, ein wichtiges Förderland, Erdgas bereits über bestehende Pipelines in die Nachbarländer Simbabwe und Südafrika. Weitere Pipelines sind in Planung. Am 10. November 2023 einigten sich Tansania und Uganda auf eine Machbarkeitsstudie für eine Gaspipeline, um die Projektstruktur, den Gasbedarf und die Dimensionen der Pipeline zu untersuchen.

Beide Regierungen sehen das Projekt als Teil der umfassenderen Energieintegrationsbemühungen in Ostafrika, die darauf abzielen, die regionale Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern. Darüber hinaus haben die Regierungen vereinbart, bei dem ostafrikanischen Rohöl-Pipeline-Projekt EACOP zusammenzuarbeiten, mit dem kürzlich in Uganda entdecktes Erdöl nach Tansania transportiert werden soll, um es auf den Weltmarkt zu bringen. Tansania und Kenia sollen in Kürze mit dem Bau einer 600 Kilometer langen Pipeline von Mombasa nach Daressalam beginnen, um tansanisches Gas nach Kenia zu transportieren.

Um dem Finanzierungsdruck durch westliche Geldgeber zu einem guten Teil zu entgehen, entsteht in Afrika eine neue eigene Bank, die Afrikanische Energie-Bank. Sie soll im Juni 2024 eröffnet werden. Sie wurde 2022 konzipiert und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Afrikanischen Export-Import-Bank (Afreximbank) und der APPO. Letztere hat das oben erwähnte CAPS-Pipelinesystem initiiert, erstere finanziert die Machbarkeitsstudie.

In einer Rede auf der Interafrikanischen Handelsmesse in Kairo am 16. November 2023 sagte Rene Awambeng, einer der Direktoren der Afreximbank:

„Der Vorstand der Afreximbank hat in Zusammenarbeit mit der APPO beschlossen, eine weitere Agentur zu gründen, die sich mit der Finanzierung des afrikanischen Energiebedarfs befassen wird. Wir befinden uns in der Endphase, um alle Genehmigungen zu erhalten, und es wird eine vertragliche Organisation sein. Wir werden drei Arten von Anteilseignern haben: die afrikanischen Ölförderländer, nationale Ölgesellschaften und afrikanische Investoren sowie internationale Investoren aus allen Bereichen.“

In einem Bericht des Business Insider Africa vom Mai 2023 wird der Generalsekretär der APPO, Dr. Omar Farouk Ibrahim mit den Worten zitiert, die Bank werde sich „hauptsächlich auf die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten auf dem afrikanischen Kontinent konzentrieren, da die Mittel [aus dem Westen] versiegen“, wobei er insbesondere auf die Weltbank und andere internationale Finanzinstitutionen anspielte, aber auch auf private Fonds, die den Vorgaben des früheren britischen Zentralbankchefs Mark Carney zur „grünen Klimafinanzierung“ folgen. Ibrahim sagte, daß der Westen Finanzierungskanäle geschlossen hätte und daß „strengere Bedingungen gestellt werden […] als noch vor 20 oder 30 Jahren“.

Die Energieversorgung Afrikas mit Kernkraft hat bereits begonnen. In Südafrika ist ein von der französischen Firma Framatome (heute Areva) in Koeberg bei Kapstadt gebautes 970-Megawatt-Kernkraftwerk in Betrieb. Ein zweiter Reaktor ist in Planung. Da in Südafrika während des Apartheid-Regimes Atomwaffen gebaut wurden, verfügt das Land über fortgeschrittene nukleare Forschungskapazitäten. Bereits in den 1990er Jahren wurde das innovative Modell eines Kugelhaufenreaktors entwickelt, aber wegen mangelnder Finanzierung wieder eingestellt.

Dennoch entwickeln sowohl die dortige Regierung als auch private Interessenten die Technologie weiter. Das vielversprechendste Projekt wird von der Firma STL Nuclear betrieben. Sie hat einen modularen Hochtemperaturreaktor, den HTMR-100 (100 MW thermisch, 35 MW elektrisch), geschaffen – einen gasgekühlten Kugelhaufen-Hochtemperaturreaktor mit einem Brennstoffkreislauf auf Thoriumbasis. Dabei stehen die Bedürfnisse Afrikas im Vordergrund, wo Länder mit einer geringen Bevölkerungsdichte besser mit kleinen, netzunabhängigen Kraftwerken versorgt werden können.

Ägypten wird das zweite afrikanische Land sein, das ein Kernkraftwerk betreibt, wenn sein 4,8-GigawattKraftwerk El Dabaa, das vom russischen Nuklearunternehmen Rosatom gebaut wird, zwischen 2026 und 2027 in Betrieb geht. Als Ägypten beschloß, ein Kernkraftwerk zu bauen, verfügte das Land wie alle afrikanischen Länder mit Ausnahme Südafrikas über keiner-

lei nukleartechnische Kapazitäten. Der Weg dorthin hat fast 20 Jahre gedauert, woran sich andere Länder orientieren können. Viele Schritte mußten gemacht werden, wie die Schaffung einer Regulierungsbehörde und eines rechtlichen Rahmens, die Festlegung des Standorts, die Durchführung von Machbarkeitsstudien und viele mehr. Am wichtigsten ist die Ausbildung des wissenschaftlichen und technischen Personals für den Betrieb des KKW und der Aufbau der physischen Infrastruktur. Ägypten hat nicht nur mehrere hundert Studenten zur Aus- und Weiterbildung nach Rußland geschickt, sondern auch eine eigene Hochschule gegründet, um junge Ägypter in Nukleartechnik und -wissenschaft auszubilden. Erst nach diesen Vorbereitungen von mehr als einem Jahrzehnt erfolgte im Juli 2022 der erste Spatenstich für das Kernkraftwerk von El Dabaa. Inzwischen ist der Bau weiterer Einrichtungen geplant.

Dieser schwierige Prozeß hat andere afrikanische Länder nicht davon abgehalten, ebenfalls in die nukleare Zukunft aufzubrechen. Rußland und Rosatom wollen dabei eine führende Rolle übernehmen. Beim zweiten Rußland-Afrika-Gipfel im Juli 2023 in St. Petersburg standen Nukleartechnologien im Mittelpunkt der Beratungen. Rosatom hat nukleare Kooperationsabkommen mit Burkina Faso, Burundi, Kongo, Äthiopien, Ghana, Mali, Nigeria, Ruanda, Südafrika, Sudan, Tansania, Uganda, Sambia, Simbabwe und Ägypten geschlossen. Viele dieser Projekte werden sicher im Laufe der Zeit zum Bau von Kernkraftwerken in diesen Ländern führen.

Lyndon LaRouches Antwort auf den Versuch

Anzeige

neokonservativer Brandstifter, die Welt in einen Krieg der Zivilisationen zu führen.

Erstveröffentlichung: 2005; jetzt neu überarbeitet.

Softcover, DIN A-5, 170 Seiten, durchgehend farbig

Stückpreis: 19,80 € zzgl. Versandkosten

(Deutschland 3,– €, Ausland 5,– €)

Auch als E-Book im E.I.R. Online-Shop erhältlich

ISBN: 978-3-925725-60-9

Bestellung bei:

E.I.R. GmbH, Bahnstraße 4, 65205 Wiesbaden

Online-Bestellung: https://www.eir.de/shop

Nachjahrhundertelanger kolonialer Ausplünderung, gefolgt von jahrzehntelanger Schuldenknebelung, nutzloser ausländischer Hilfe und „nachhaltigen“ Investitionen durch ihre ehemaligen Kolonialherren stehen die afrikanischen Nationen an der Schwelle zu einer neuen Ära. Der erste Schritt in eine produktive Zukunft liegt in einer umfassenden realwirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere im Zugang zu reichlicher, billiger Energie, ohne die keine Wirtschaft existieren kann.

In jüngster Zeit haben zahlreiche afrikanische Staatsführer ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, den nach wie vor drückenden Kolonialismus zu überwinden, und es gibt kein Projekt, das für diese Bemühungen symbolträchtiger ist als der Grand-Inga-Staudamm in der Demokratischen Republik Kongo. Mit Entschlossenheit wird jetzt darum gekämpft, diesen Traum in naher Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn irgendetwas die Blockade durchbrechen kann, die dieses Projekt seit mehr als einem halben Jahrhundert aufhält, dann ist es der revolutionäre Geist, der sich in letzter Zeit im Globalen Süden ausbreitet, und das realwirtschaftliche Zukunftsdenken, das sich an den Konzepten von Lyndon LaRouche orientiert.

Planungen für das Projekt gehen auf die späten 1950er Jahre zurück und wurden im Laufe der Jahre konzeptio-

Der Staudamm Inga I, mit dem Zuflußkanal für Inga II im Vordergrund. Der Zugang zu reichlicher, günstiger Energie ist immer der erste Schritt zu einer groß angelegten wirtschaftlichen Entwicklung.

Das „Grand Inga“-Wasserkraftprojekt (GIWK) befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo (DRK), etwa 225 Kilometer flußabwärts von ihrer Hauptstadt Kinshasa und etwa 150 Kilometer flußaufwärts von der Mündung des Kongo in den Atlantik (siehe Abbildung 1)

nell erweitert, basierend auf den ursprünglichen Plänen für die Wasserkraftwerke Inga I und Inga II, die in den 1970er Jahren bereits gebaut wurden und immer noch in Betrieb sind. Das riesige „Inga III“-Projekt ist die erste Phase von sechs weiteren Staudämmen, die nacheinander gebaut werden sollen. Der lange Flußlauf des Kongo erstreckt sich über neun Länder in West- und Zentralafrika und bietet rund 75 Millionen Menschen Nahrung, Wasser und Transportmittel. Bereits 1921 kam der United States Geological Survey zu dem Schluß, daß der Kongo potentiell mehr als ein Viertel der weltweit möglichen Wasserkraft erzeugen könnte. Um die Notwendigkeit und Dringlichkeit dieses Projekts zu verstehen, muß zunächst eine entsprechende konzeptionelle Grundlage geschaffen werden. Jg. 45, 2024, Nr. 1

Im Jahr 2017 veröffentlichte das Schiller-Institut einen Sonderbericht mit dem Titel Extending the New Silk Road to West Asia and Africa (Die Neue Seidenstraße nach Westasien und Afrika ausdehnen). In diesem Bericht wurden Vorschläge für die vollständige wirtschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung dieser gesamten Region, einschließlich des Baus des GIWK, detailliert dargestellt. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch der neue Entwicklungsgeist, der von Chinas „Belt and Road“-Initiative ausging – eine Aufbruchsstimmung, die seither nur noch stärker geworden ist. Die erforderliche konzeptionelle Grundlage geht aus der Einleitung des Berichts deutlich hervor:

Die weltweite Medienberichterstattung über Afrika und den Nahen Osten (oder: Südwestasien) konzentriert sich in der Regel auf Krieg, Terrorismus, Hungersnöte, Epidemien und Massenmigration. Sehr selten werden diese beiden Regionen mit wirtschaftlicher Entwicklung, wissenschaftlichen Durchbrüchen oder kulturellem Fortschritt in Verbindung gebracht. Leider hat dieses Bild der Region durchaus eine Grundlage in der Realität. Die Situation hat zwar auch innerstaatliche Ursachen, hängt aber weitgehend mit globalen geopolitischen Faktoren und dem Versuch der großen Weltmächte zusammen, sich Einflußsphären, natürliche Ressourcen, Märkte

Abbildung 1. Das „Grand Inga“Wasserkraftwerkprojekt (GIWK) liegt in der Nähe der Mündung des Kongo-Flußes (s. roter Kreis).

sowie strategische und politische Vorteile gegenüber anderen globalen und regionalen Gegnern zu sichern…

Die gute Nachricht ist, daß sich in der Weltpolitik ein neues Paradigma herausgebildet hat, das die Spielregeln des sogenannten alten Paradigmas konkret verändert – des Paradigmas, das für die oben genannten Probleme in Westasien und Afrika verantwortlich ist. Dieses neue Paradigma ist weder ein Plan für die ferne Zukunft noch eine hypothetische, akademische Spekulation. Es ist eine Realität, die sich jetzt in der Welt durchsetzt…

Die Länder, die das neue Paradigma repräsentieren, insbesondere China, haben bewiesen, daß die Beseitigung von Armut, Hunger und Krankheiten nur durch eine umfassende Industrialisierung und den Einsatz modernster Technologien zur Freisetzung der kreativen, produktiven Kräfte der Gesellschaft erreicht werden kann, wie es die Vereinigten Staaten und Europa in den vergangenen Jahrhunderten getan haben, und nicht durch kleine Schritte, wie sie die Vereinigten Staaten und Europa für Afrika und Asien seit den 1960er Jahren vorgesehen haben…

Die BRICS-Staaten, allen voran China, haben auch den Begriff „nachhaltige Entwicklung“ neu definiert, worunter sie vor allem Industrialisierung, Ernährungssicherheit und die Beseitigung der Armut verstehen, anstatt den Lebens-

standard der Menschen an die unmittelbar verfügbaren Ressourcen und Technologien anzupassen. Technologische Apartheid war viele Jahre lang eine von den Industrienationen praktizierte Politik, die die Entwicklungsländer unter verschiedenen Vorwänden am Erwerb fortschrittlicher Technologien hinderte. Jetzt brechen die BRICS-Staaten unter der Führung Chinas diese „Regel“ und machen fortschrittliche Technologien für Nationen in Asien und Afrika verfügbar. [Hervorhebung hinzugefügt]

Der Kongo ist der tiefste Fluß der Welt (abschnittsweise bis zu 220 Meter) und mit einer Länge von etwa 4700 Kilometern der neuntlängste der Welt. Er berührt Teile von Tansania, Kamerun und Nordangola und fließt durch den Westen Sambias, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo. Gemessen an der durchschnittlichen Strömungsmenge ist er der zweitgrößte Fluß der Welt – 41.000 Kubikmeter pro Sekunde ergießen sich bei ihm in den Atlantik. Zum Vergleich: Die Strömungsmenge des Amazonas beträgt mehr als 175.000 Kubikmeter pro Sekunde, und der des Mississippi nur 17.000 Kubikmeter pro Sekunde. Der Kongo, der sich die meiste Zeit recht langsam in Richtung Atlantik schlängelt, fließt am Ende durch enge Schluchten und Klüfte, was seine Fließgeschwindigkeit dann massiv erhöht. Kurz vor der Mündung hat der Fluß auf einer Länge von 14,5 Kilometer ein Gefälle von 96 Metern. Allein auf diesem Abschnitt, der an seiner breitesten Stelle über 3,2 Kilometer breit ist, könnten Schätzungen zufolge mindestens 39,6 Gigawatt (53.100.000 PS) an mechanischer Energie und fast ebenso viel an elektrischer Energie erzeugt werden – auch wenn einige Schätzungen diese Zahl noch viel höher ansetzen. Aufgrund dieser einzigartigen geologischen Gegebenheiten könnte das „Grand Inga“-Projekt mit Hilfe von Staudämmen wie auch mit Laufwasserturbinen (Turbinen im Fluß, die den Bau eines Staudamms nicht erfordern) eine solch enorme Energiemenge nutzbar machen.

Abbildung 2. Standort der betriebenen Wasserkraftwerke Inga I und II, die mögliche Erweiterung Inga III und deren geplanten Erweiterungen flußaufwärts mit und Kraftwerken Inga IV bis VIII. Sowohl Inga I (350 MW, 1972 in Betrieb genommen) als auch Inga II (1,4 GW, 1982 in Betrieb genommen) arbeiten aufgrund politischer Unruhen und mangelnder Wartung bisher unter ihrer Kapazität.

Abbildung 2 zeigt den Standort der ersten beiden Wasserkraftwerke – Inga I (350 MW, 1972 in Betrieb genommen) und Inga II (1,4 GW, 1982 in Betrieb genommen) –, die beide aufgrund politischer Unruhen und mangelnder Wartung unter ihrer Kapazität arbeiten. Das Grand-Inga-Projekt wird nach seiner Fertigstellung, wie in Abbildung 3 dargestellt, die größte Wasserkraftanlage der Welt sein – doppelt so groß wie der Drei-Schluchten-Damm am Jangtse in China. Es wird mehr als ein Drittel der gesamten derzeit in Afrika erzeugten Elektrizität liefern.

Förderer des GIWK sind die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC), die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas (NEPAD), der Southern African Power Pool (SAPP) und der Weltenergierat mit dem Ziel, die wirtschaftliche und politische Stabilität in der DR Kongo und der Region zu erhöhen. Insbesondere die NEPAD fördert die regionale Wirt-

schaftsintegration und sieht in dem „Inga III“-Staudamm eine potentielle Quelle für die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Ausbau des internationalen Handels und des Wirtschaftswachstums.

Im Mai 2013 unterzeichneten die Regierungen Südafrikas und Kongos den Vertrag über das „Grand Inga“Wasserkraftwerksprojekt, der die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Inga III regelt und Südafrika zum Hauptabnehmer des erzeugten Stroms macht. Die kongolesische Regierung hatte den Vertrag 2014 ratifiziert. Auf dem Pariser Klimagipfel im Juni 2023 forderten die Präsidenten der beiden Länder die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, in den „Grand Inga“ zu investieren. Mit Blick auf die geschätzte Stromerzeugungskapazität von 40 Gigawatt sagte Ramaphosa: „Laßt uns jetzt Geld auf den Tisch legen und gemeinsam sagen, daß wir dieses Megaprojekt angehen werden; ein Megaprojekt, das am Ende Strom für 12 bis 15 afrikanische Länder erzeugen wird.“

Ähnlich äußerte sich Dilma Rousseff, die Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank, in ihrer Rede auf dem BRICS-Gipfel am 24. August 2023:

Hier auf dem afrikanischen Kontinent […] befindet sich das größte ungenutzte Wasserkraftpotential des Planeten, das „Grand Inga“-Projekt, das erneuerbare, kontinuierliche, sichere und erschwingliche Energie garantieren kann. Es hat die dreifache Kapazität des Itaipu-Damms in Brasilien und die doppelte Kapazität des Drei-

Abbildung 3. Skizze des „Grand Inga“-Projekts nach seiner Fertigstellung

Schluchten-Damms in China. Der „Grand Inga“ kann Energie für einen ganzen Kontinent liefern. Zudem muß der Globale Süden versuchen, seinen Reichtum und seine Nachhaltigkeitsquellen aufzuwerten. Es ist an der Zeit, eine Reindustrialisierung mit neuen Merkmalen anzustreben.

Das GIWK mußte im Laufe der Jahre viele Herausforderungen und Rückschläge überwinden, die Ausdruck des strategischen Kampfes sind, der heute in der Welt und speziell in Afrika stattfindet. Eigentlich sollte das Projekt von „AEE Power“, der China Three Gorges Corporation und „Sinohydro“ entwickelt werden, doch die kongolesische Regierung gab im Juni 2021 bekannt, daß sie stattdessen der Fortescue-Unternehmensgruppe die Leitung des gesamten Bauprojekts übertragen hatte. Damals erklärte Alexy Kayembe De Bampende, der leitende Infrastrukturberater von Präsident Félix Tshisekedi, gegenüber Reuters, daß Fortescue hiermit der „alleinige Betreiber“ für das gesamte Projekt sei. Die Chinesen und andere seien willkommen, sich Fortescue „anzuschließen“. Reuters berichtete zudem, daß bereits im September 2020 eine Absichtserklärung in dieser Hinsicht mit Fortescue unterzeichnet worden sei. Die Fortescue Metals Group wurde von Andrew „Twiggy“ Forrest gegründet, dessen Familie in den frühen 1800er Jahren in Austra-

lien mit Rinder- und Schafzucht und Schlachtbetrieben reich wurde. Im April 2003 kaufte Forrest das australische Unternehmen „Allied Mining and Processing“ auf und benannte es in Fortescue um; diese ist heute der viertgrößte Eisenerzproduzent der Welt und verfügt über eine eigene Flotte von sieben Erzfrachtern (ein achtes ist im Bau). Im Jahr 2020 entstand die Tochtergesellschaft Fortescue Future Industries, die sich auf „grüne Energie ohne Kohlenstoff-Fußabdruck“ spezialisiert hatte. Der zunehmende Druck westlicher Finanzinstitute und Denkfabriken auf die Entwicklungsländer, „grün“ zu werden, ist Teil der Agenda der anglo-amerikanischen Oligarchie, um den industriellen Aufstieg der Länder der Dritten Welt zu unterbinden. Forrests Lebenslauf und die Zusammensetzung des Vorstands der Fortescue Metals Group lesen sich wie ein „Who is Who“ der anglo-amerikanischen Oligarchie. Er selbst hat einen Doktortitel in Meeresökologie von der University of Western Australia und war Schirmherr der International Union for Conservation of Nature, ist Partner des Weltwirtschaftsforums für Ozeanaktivitäten und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses des UN-Umweltprogramms zur Bewertung von Meeresmüll und Mikroplastik. Zwei Vorstandsmitglieder geben einen weiteren Eindruck der Unternehmenspolitik von Fortescue:

• Lord Sebastian Coe, britisch geadelt als Companion of Honor, Knight Commander of the British Empire, nicht-geschäftsführender Direktor, ist ein ehemaliger Abgeordneter (1992) und nicht-geschäftsführender Direktor der Vitality-Gruppe von Krankenund Lebensversicherungsunternehmen.

• Yifei Li, nicht-geschäftsführende Direktorin, ist Präsidentin der QiBin-Stiftung und sitzt derzeit im Vorstand von BlackRock China (Hedgefonds) und ist ein Global Trustee der Rockefeller-Stiftung.

Diese Kontrolle über Fortescue sowie die umfangreichen Aktivitäten und Treffen des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair und des Blair-Instituts in mehreren afrikanischen Ländern verdeutlichen die imperialistischen Interessen der anglo-amerikanischen Oligarchie und ihrer finanziellen Tentakel, denen sich afrikanische Führer ausgesetzt sehen, die es wagen, die wirklichen Interessen ihrer Bevölkerung zu verteidigen. Auf einer Bloomberg-Konferenz in Marokko Anfang 2023 sagte Forrest zu „Grand Inga“: „Wir haben die [geplante Strom-]Erzeugung gedrosselt [halbiert – Anm. d. Red.], um sicherzustellen, daß die Umwelt

vollständig geschützt ist.“ Noch schlimmer ist, daß ein erheblicher Teil der Energieproduktion des Projekts zukünftig in die Herstellung von „grünem“ Wasserstoff für den Export fließen solle, so daß nur 12 Gigawatt für die Afrikaner selbst übrig blieben. Möglicherweise als Folge dieser und anderer Komplikationen ist das GIWK in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Anfang Juli 2023 trafen sich jedoch die Präsidenten Südafrikas und Kongos bekannten sich erneut zum GIWK. Es soll eine neue Kommission eingerichtet werden, die sich mit den nächsten erforderlichen Schritten befasst. Auf der Pressekonferenz im Anschluß an das Treffen rückte Félix Tshisekedi, der Präsident der DRK, auch deutlich von Fortescue ab, indem er sagte, daß Forrest nicht die Bedingungen erfüllt habe, die erwartet wurden. Stattdessen bestand er darauf, daß mehr internationale Partner, vor allem afrikanische, einbezogen werden sollten. Nach Darstellung Tshisekedis habe auch die Weltbank erneut Interesse an dem Projekt bekundet, ebenso der chinesische Präsident Xi Jinping in einem Gespräch, das beide vor kurzem führten.

Immer wieder hat es gegen das GIWK die üblichen kurzsichtigen Proteste über „Umweltschäden“, „Vertreibung vieler Menschen“ oder „zu teuer“ gegeben, die seinen Fortschritt behinderten. Derartige Argumente sind jedoch häufig dem Bau großer Staudämme oder Wasserkraftprojekte vorausgegangen, wobei die behaupteten „negativen Auswirkungen“ nur selten in der von den Protestierenden befürchteten Form eingetreten sind. Mit der verstärkten Unterstützung durch den BRICS-Gipfel vom August 2023 in Südafrika besteht die Möglichkeit, daß das GIWK jetzt ohne weitere Verzögerungen vorankommt. Der Bedarf an Energieerzeugung ist groß: Derzeit haben nur 42 Prozent der Bevölkerung des gesamten afrikanischen Kontinents mit etwa 1,5 Milliarden Menschen Zugang zu Elektrizität. Man braucht sich nur eine Karte Afrikas anzusehen und sich vorzustellen, wie in nicht allzu ferner Zukunft das GIWK, der „Grand Ethiopian Renaissance“-Staudamm in Äthiopien, das „Transaqua“-Projekt in Zentralafrika und andere geplante Infrastrukturprojekte zusammenwirken werden, um nicht nur mächtige Flußläufe zu zähmen und Wüsten zu begrünen, sondern auch Hunderte neuer Städte zu beleuchten und das Leben der 650 Millionen jungen Afrikaner zu verbessern.

Der folgende Artikel basiert auf einem Vortrag des Autors, den dieser auf einem Seminar des Schiller-Instituts mit dem Titel „Wasser für den Frieden“ am 9. Januar 2024 in Paris gehalten hat.

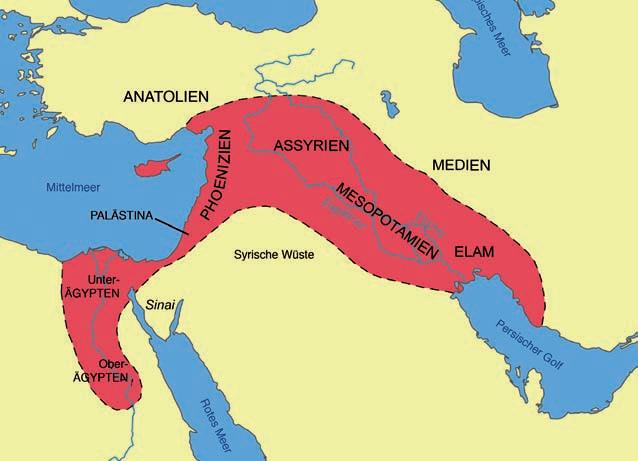

Dieersten wasserwirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen werden mit der Jungsteinzeit in Verbindung gebracht, die um 10.000 v. Chr. begann, während der Hund bereits 15.000 v. Chr. domestiziert wurde. Man geht davon aus, daß in dieser Zeit der Übergang von der Subsistenzwirtschaft der Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht stattfand und Dörfer und Städte entstanden, in denen Töpferei, Weberei, Metallurgie und Kunst zu blühen begannen. Der Schlüssel dazu war die Domestizierung von Tieren. Die Ziege wurde um 11.000 v. Chr. domestiziert, die Kuh um 9.000 v. Chr., das Schaf um 8000 v. Chr. und schließlich das Pferd um 2200 v. Chr. in den Steppen der Ukraine. Die ältesten archäologischen Stätten, die landwirtschaftliche Aktivitäten belegen, wurden im Industal und im sogenannten „fruchtbaren Halbmond“1 entdeckt.

Wiki, D. Bagault, C2RMF

Das Amulett von Mehrgarh ist der älteste per Wachsmodell gefertigte Metallguß.

1 Das besonders fruchtbare Gebiet in Südwestasien und im Nilbecken, in dem heute Ägypten, Israel, Jordanien, der Süden der Türkei, Kurdistan, Libanon, Syrien, Zypern, der Irak und der westliche Iran liegen, und das die Form eines Halbmondes bildet.

Die 1974 von den französischen Archäologen François und Cathérine Jarrige entdeckte „Stätte von Mehrgarh“ im Industal, im heutigen pakistanischen Belutschistan, zeugt von bedeutenden landwirtschaftlichen Praktiken ab 7000 v. Chr. Dort wurden zu dieser Zeit bereits Baumwolle, Weizen und Gerste angebaut und Bier gebraut. Rinder, Schafe und Ziegen wurden gezüchtet, aber Mehrgarh war noch viel mehr. Im Gegensatz zu dem üblichen linearen „Entwicklungsschema“ – denn wir befinden uns mitten im Neolithikum – ist Mehrgarh auch der Ort der ältesten Töpferei Südasiens und vor allem des „Amuletts von Mehrgarh“, des ältesten im Wachsausschmelzverfahren gegossenen Bronzeobjekts. Auch die ersten mit geometrischen Motiven verzierten Siegel aus Ton oder Knochen wurden hier gefunden. Was die Technik anbelangt, so wurden dabei winzige Bogenbohrer verwendet, die möglicherweise auch zur Zahnbehandlung verwendet wurden, wie durchbohrte Zähne an einigen Skeletten belegen, die an dort gefunden wurden. Jg. 45, 2024, Nr. 1

Zur gleichen Zeit oder kurz danach, um 6000 v. Chr., erlebte Mesopotamien zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris eine rasante Entwicklung des Städtebaus, was sich in Demographie, Institutionen, Landwirtschaft, Technik und Handel ausdrückte. In der Region entstand ein regelrechter „Fruchtbarer Halbmond“, der sich von Sumer über ganz Mesopotamien und die Levante, d. h. Syrien und das Jordantal, bis nach Ägypten erstreckte.

Ort auf der Welt, an dem die Arbeit am wenigsten beschwerlich war. Über Ägypten schreibt er:

„Das Erdreich… ist schwarz, tiefgründig und schlammig, weil es aus Schlick und Bodensatz besteht, den der Fluß zu Tal geführt hat… Jetzt freilich ernten sie dort die Früchte ihres Landes mit weniger Mühe als alle andere Völker und die übrigen Ägypter. Sie brauchen sich nicht damit zu quälen, das Land zu pflügen und zu behacken, und haben nicht nötig, ihre Felder wie andere Leute mühsam zu bestellen, sondern der Fluß kommt von selbst und bewässert sie. Hinterher, wenn er wieder zurücktritt, besät dann jeder sein Stück Land, treibt die Schweine darauf, und wenn die Schweine die Saat eingetreten haben, wartet er die Ernte ab.“2

Ob im Industal, in Mesopotamien oder in Ägypten, die frühesten Bewässerungstechniken bestanden darin, Wasser zu sammeln, wenn Mutter Natur es den Menschen schenkte. Regenwasser wurde in Zisternen gesammelt, und wenn Schneeschmelze oder Monsunregen die Flüsse anschwellen ließen, galt es, die saisonalen „Überschwemmungen“ durch Kanäle und Gräben, die das Wasser so weit wie möglich ableiteten, zu verstärken und zu steuern und gleichzeitig die Ernten zu schützen. Hinzu kommt, daß beispielsweise in Ägypten, wo der Nil regelmäßig um etwa 8 Meter anstieg, das Wasser nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch fruchtbaren Schlamm in den Boden in Flußnähe bringt, der die Pflanzen mit den für ihr Wachstum notwendigen Nährstoffen versorgt und so die Fruchtbarkeit des Bodens erhält. Während die Ägypter über die harte Arbeit der Bauern klagten, war das Land für den griechischen Geschichtsschreiber und Weltreisenden Herodot der

In Mehrgarh, wo die Landwirtschaft bereits um 7000 v. Chr. entstand, war die Arbeit komplexer. Das Entwässerungssystem rund um das Dorf und die Überreste von Dämmen zur Verhinderung von Staunässe zeigen, daß die Bewohner die damit verbundenen Prinzipien verstanden. Der Anbau von Baumwolle, Weizen und Gerste sowie die Domestizierung von Tieren zeigen, daß sie auch mit Kanälen und Bewässerungssystemen vertraut waren. Diese ständig weiterentwickelten Kenntnisse ermöglichten es der Zivilisation im Industal, große Städte zu errichten, die durch ihre Modernität beeindrucken, allen voran Harappa und Mohenjo Daro, eine Stadt mit 40.000 Einwohnern, in deren Zentrum kein Palast, sondern ein öffentliches Bad stand. Diese Städte waren Pioniere der modernen Hygiene: Sie waren mit kleinen Behältern ausgestattet, in denen die Einwohner ihre Haushaltsabfälle entsorgen konnten. Viele Städte verfügten über eine öffentliche Wasserversorgung und ein ausgeklügeltes Abwassersystem, das unsere Komplettkanalisation vorwegnahm, wie sie Leonardo da Vinci im 16. Jahrhundert vorschwebte In der Hafenstadt Lothal (heute Indien) zum Beispiel hatten viele Häuser private Bäder und Latrinen aus

2 Aus: „Das Geschichtswerk des Herodotos von Halikarnassos“, Insel-Verlag, 1956, S. 126 f.

1. Darstellung eines Schaduffs: Eine Hebemaschine, hauptsächlich zur Bewässerung in Mesopotamien erfunden; 2. Archimedische Schraube auf einem pädagogischen Kinderspielplatz bei der Landesgartenschau in Bad Gandersheim 2023; 3. Persisches Wasserrad, verwendet für die Bewässerung im Nilgebiet; 4. Die Norias von Hama, historische Wasserhebeanlagen für die Bewässerung, entlang des Flusses Orontes in der Stadt Hama, Syrien.

Ziegelsteinen. Die Abwässer wurden über ein kommunales Abwassersystem entsorgt, das entweder in einen Kanal im Hafen oder in eine Sickergrube außerhalb der Stadtmauern führte, oder in vergrabene Gefäße, die mit einem Abflußloch versehen waren und regelmäßig geleert und gereinigt wurden. Die Ausgrabungen in Mohenjo Daro belegen die Existenz von nicht weniger als 700 gemauerten Brunnen, Häusern mit Bädern sowie einzelnen und gemeinschaftlichen Latrinen. Viele Gebäude der Stadt hatten zwei oder mehr Stockwerke.

Das Wasser, das aus den Zisternen auf den Dächern abfloß, wurde durch geschlossene Tonrohre oder offene Rinnen geleitet, die in überdachte Abwasserkanäle unter der Straße mündeten. Dieses wassertechnische und sanitäre Wissen wurde an die Zivilisation von Kreta weitergegeben, der Mutter Griechenlands, bevor es von den Römern in großem Maßstab umgesetzt wurde. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches geriet das Wissen in Vergessenheit, bis es in der Renaissance wieder aufgegriffen wurde.

Die ersten wasserwirtschaftlichen Anwendungen des Menschen hatten das Ziel, Wasserreservoire einzurichten und deren Fließfähigkeit zu verbessern. Um dies zu erreichen, war es notwendig, Wasser aus der Ebene in höher gelegene Gebiete zu leiten und „Wassertürme“ zu bauen. Zu diesem Zweck war der mesopotamische „Schaduff“ in Ägypten weit verbreitet, später gefolgt von der archimedischen Schraube. Als nächstes kam die „Saqiyah“ oder das „Persische Rad“, ein durch Tierkraft angetriebenes Zahnrad, und schließlich die „Noria“, die bekannteste Wasserschöpfmaschine, die vom Fluß selbst angetrieben wurde. Vor der Ankunft Alexanders des Großen entwickelte bereits das Achämenidenreich in Persien (6. Jahrhundert v. Chr.) die Technik der unterirdischen Qanats oder unterirdischen Aquädukte. Diese in den Fels gehauenen oder von Menschenhand errichteten „Entwässerungsstollen“ sind eine der genialsten Erfindungen zur Bewässerung in trockenen und halbtrokkenen Regionen. Auch wenn sich unsere Umweltschützer daran stören mögen, es ist nicht die Natur, die auf magische Weise „Oasen“ in der Wüste hervorbringt. Es ist ein wissenschaftlich denkender Mensch, der einen Entwässerungsstollen gräbt, um das bodennahe Grundwasser abzuleiten, manchmal auch aus einem Flußbett, das in der Wüste endet. Auf der Webseite von ArchéOrient erläutert der Archäologe und Iran-Spezialist Rémy Boucharlat, emeritierter Forschungsdirektor des CNRS, die Planung eines Qanats:

spiegels, der anzeigt, wie tief der Stollen gegraben werden muß.

„Unabhängig von der Herkunft des Wassers, ob tief oder flach, ist die Technik für den Bau des Stollens die gleiche. Zunächst muß das Vorhandensein von Wasser festgestellt werden, entweder ein Unterlauf in der Nähe eines Flusses oder ein tieferer Grundwasserspiegel in einem Vorgebirge, was die Wissenschaft und Erfahrung von Spezialisten erfordert. Ein Mutterbrunnen erreicht den oberen Teil der Wasserschicht oder des Wasser-

Das Gefälle des Stollens darf nur sehr gering sein, weniger als 2 Promille, um einen ruhigen und gleichmäßigen Wasserfluß zu gewährleisten und um das Wasser allmählich an die Oberfläche zu bringen, mit einem Gefälle, das weit unter dem des Vorgebirges liegt. Der Stollen wird dann gegraben, nicht vom Mutterbrunnen her, da dieser die Grabung sofort fluten würde, sondern vom Tal her, also vom Ankunftspunkt aus. Der Schacht wird zuerst in einem offenen Graben, dann in einem überdachten Graben und schließlich in einem Tunnel in den Boden getrieben. Für den Abtransport des Erdreichs und die Belüftung während des Vortriebs sowie zur Bestimmung der Richtung des Tunnels werden von der Oberfläche

aus in regelmäßigen Abständen Schächte zwischen 5 und 30 Metern je nach Bodenbeschaffenheit gegraben.“

Historisch gesehen war die Mehrheit der Bevölkerung im Iran und in anderen trockenen Regionen Asiens und Nordafrikas auf die Wasserversorgung durch Qanats angewiesen; die Siedlungsgebiete entsprachen daher den Orten, an denen ihr Bau möglich war. Die Technik bietet einen entscheidenden Vorteil: Da das Wasser durch eine unterirdische Leitung fließt, geht kein Tropfen Wasser durch Verdunstung verloren. Diese Technik verbreitete sich auf der ganzen Welt, allerdings unter verschiedenen Namen: Sie heißt „Qanat“ und „Kareez“ in Iran, Syrien und Ägypten, „Kariz“ oder „Kehriz“ in Pakistan und Afghanistan, „Aflaj“ in Oman, „Galeria“ in Spanien, „Kahn“ in Belutschistan, „Kanerjing“ in China, „Foggara“ in Nordafrika, „Khettara“ in Marokko, „Ngruttati“ in Sizilien und „Bottini“ in Siena. Von den Griechen verbessert, von den Etruskern und Römern weiterentwickelt, wurde die Qanat-Technik von den Spaniern über den Atlantik in die Neue Welt gebracht, wo in Peru, Chile und im Westen Mexikos noch heute zahlreiche unterirdische Kanäle dieser Art in Betrieb sind. Nach Alexander dem Großen war Baktrien, das Teile des heutigen Usbekistans, Turkmenistans und Nordafghanistans umfaßte, sogar als „Oasenkultur“ oder „Land der 1000 goldenen Städte“ bekannt. Noch heute beträgt die Gesamtlänge der 30.000 (heute potentiell nutzbaren) Qanat-Systeme im Iran ca. 310.800 km, was bei einer durchschnittlichen Länge von 6 km pro Qanat etwa dem 7,7-fachen Erdumfang entspricht!

Im Jahr 1017 lieferte der Bagdader Hydrologe Mohammed Al-Karadschi eine detaillierte Beschreibung der Bau- und Instandhaltungstechniken der Qanate sowie rechtliche Überlegungen zur gemeinschaftlichen Verwaltung der Brunnen und Leitungen. Jedes Qanat wird zwar von einem „Mirab“ (Wünschelrutengänger, Entdecker) geplant und überwacht, doch der Bau eines Qanats ist eine kollektive Aufgabe, die für Monate oder gar Jahre ein Dorf oder sogar mehrere Dörfer in Anspruch nimmt. Die Unumgänglichkeit gemeinschaftlicher Investitionen in die Infrastruktur und ihre Instandhaltung erforderte eine übergeordnete Vorstellung von Gemeinwohl, das dem Konzept von Privateigentum entgegenstand, an das sich Niederschläge und Flüsse nunmal nicht zu halten pflegen. In Nordafrika wurde die Verteilung des Wassers aus einer Khettara (die dortige Bezeichnung für Qanat) durch traditionelle Richtlinien geregelt, die auch als „Wasserrechte“ bekannt sind. Ursprünglich entsprach die jedem Nutzer zugeteilte Wassermenge seinem Arbeitsanteil beim Bau der Khettara und wurde in die Bewässerungsperiode umgerechnet, in der der Begünstigte die gesamte Wassermenge der Khettara für seine Felder nutzen konnte. Auch heute noch, wenn die Khettara nicht ausgetrocknet ist, gelten diese Regelungen der Wasserrechte. Auch die Größe der zu bewässernden Felder der einzelnen Familien wird dabei berücksichtigt. All dies zeigt, daß die Natur Wunder vollbringen kann, wenn Mensch und Natur gut zusammenarbeiten.

Anmerkung der Redaktion: LaRouches ursprüngliches Papier Über die Grundsätze der Erstellung von Machbarkeitsstudien für große Infrastrukturprogramme, das dem vorliegenden Artikel zugrundeliegt, entstand am 10. August 1986 als Dokument zur privaten Verbreitung und erscheint jetzt zum ersten Mal leicht gekürzt in deutscher Übersetzung.

Dieheute weithin akzeptierten Bilanzierungsmethoden zur Berechnung der Rentabilität von Großprojekten der wirtschaftlichen Basisinfrastruktur sind grundsätzlich irreführend. Auf den ersten Blick sind die verwendeten Methoden aufgrund von zwei fatalen Annahmen fehlerhaft: 1. Die grundfalsche Annahme, daß nationale Infrastrukturprojekte in allen wesentlichen Aspekten durch internationale Finanzkonsortien finanziert werden müssen, und zwar auf der Grundlage der vorherrschenden Handelsbedingungen und Kreditvergabepraktiken. 2. Die grundfalsche Annahme, daß die Rentabilität solcher Projekte auf den erwarteten Einnahmen aus dem Projekt selbst beruhen muß. Jede buchhalterische Projektion, die explizit oder auch nur implizit auf solchen falschen Annahmen beruht, ergibt ein völlig falsches Bild der Investition.

Die offensichtlichsten Fehler, die mit solchen falschen Annahmen einhergehen, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Bei jedem gut durchdachten Infrastrukturprogramm stellen ausländische Lieferanten bestenfalls eine bedeutende Minderheit der insgesamt eingesetzten Materialien, Lieferungen, Ausrüstungen und Ingenieurleistungen dar. Der überwiegende Teil der Baukosten entfällt auf inländische Arbeitskräfte

und Materialien. Es werden inländische Ressourcen mobilisiert, deren Potential sonst ungenutzt bliebe. Der inländische Beitrag sollte niemals durch ausländische Konsortien finanziert werden. Die ausländische Beteiligung an großen Infrastrukturprogrammen sollte in Form eines bewußten „Technologietransfers“ erfolgen. Ein Element dieses „Technologietransfers“ ist, daß das Land zunehmend die Verantwortung für den Bau übernehmen muß. Ausländische Finanzierungen müssen während der Betriebsdauer des fertiggestellten Bauwerks schrittweise abgebaut werden; ausländische Beteiligungen sollten auf Minderheitsbeteiligungen oder Anleihen mit fester Laufzeit reduziert werden. Die Prognose der „Rentabilität“ eines Infrastrukturprojekts ist vergleichbar mit der Rentabilitätsprognose für das Fundament eines noch nicht fertiggestellten Gebäudes. Der Beitrag des Fundaments zur Rentabilität besteht ausschließlich in der Rentabilität des fertiggestellten und genutzten Gebäudes. Ist das genutzte Gebäude insgesamt rentabel, so ist auch der Bau des Fundaments rentabel. Wenn dies nicht der Fall ist, ist der Versuch, die Rentabilität des Fundaments zu schätzen, nicht nur sinnlos, sondern auch falsch. Dieses Memorandum untersucht, wie der berechenbare Beitrag

Jg. 45, 2024, Nr. 1

von Infrastruktur zur Ökonomie wirtschaftswissenschaftlich analysiert wird, und definiert die Buchhaltungsmethoden, die in kompetenten Machbarkeitsstudien angewendet werden sollten.

Um die relevanten Grundfehler der modernen Buchhaltungspraxis in dem Maße zu verstehen, wie es das Thema dieses Memorandums erfordert, ist es unerläßlich, eine strenge Definition der korrekten Bedeutung von „Wirtschaftswissenschaft“ zu geben. Die Fehler in der heutigen professionellen Rechnungslegung und Wirtschaftswissenschaft sind in erster Linie darauf zurückzuführen, daß es während der letzten hundert Jahre an den führenden Universitäten Europas und Nordamerikas keinen regulären Studiengang in Wirtschaftswissenschaften mehr gegeben hat, obgleich die Wirtschaftswissenschaft eigentlich in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde.

Die daraus resultierende Unkenntnis der Fachleute selbst vom „ABC“ der Wirtschaftswissenschaften führt dazu, daß die heute übliche Praxis voller schwerwiegender Fehler ist, die auf der schlichten Unkenntnis elementarer Grundsätze beruhen. Die beiden erwähnten Fehler in den Machbarkeitsstudien für Infrastrukturprogramme sind typisch für diese stümperhafte Inkompetenz, die heute unter Fachleuten weit verbreitet ist.

der Erdoberfläche, um sich zu ernähren. Die Existenzbedingungen waren äußerst prekär, und die Menschheit lebte in einem erbärmlichen Zustand, mit einer Lebenserwartung von deutlich unter zwanzig Jahren.

Heute leben schätzungsweise fünf Milliarden Menschen auf der Erde; bei voller Nutzung der vorhandenen Technologien könnte unser Planet zwei- bis dreimal so viele Menschen ernähren, und zwar auf einem Lebensstandard, der mit dem der entwickelten Länder Westeuropas und Nordamerikas Anfang der 1970er Jahre vergleichbar wäre. Diese Vertausendfachung der potentiellen Bevölkerungsdichte der Menschheit ist ausschließlich das Ergebnis einer Kombination voneinander abhängiger kultureller Fortschritte, deren auffälligstes Merkmal das ist, was wir als „energie- und kapitalintensiven technologischen Fortschritt“ bezeichnen. Die Wirtschaftswissenschaft ist ein Zweig der modernen Naturwissenschaft, mit der sich bestimmen läßt, mit welcher Politik die Nationen die potentielle

Die europäische Wirtschaftswissenschaft entstand aus der Zusammenarbeit zwischen Georgios Gemistos Plethon (links) und Cosimo di Medici (rechts) in der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Bevölkerungsdichte der Menschheit erhalten und erhöhen können.

Die Wirtschaftswissenschaft beginnt mit der elementarsten Tatsache der geschichtlichen Existenz des Menschen. Der „primitive Mensch“, der von dem lebte, was die Ethnologen „Jagen und Sammeln“ nennen, benötigte im Durchschnitt etwa zehn Quadratkilometer

Grundlage der Wirtschaftswissenschaft ist ein Zweig der Naturwissenschaften, den die Ökonomen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts als „physische Ökonomie“ oder im Französischen als „polytechnique“ bezeichneten. In der Wirtschaftswissenschaft werden Fragen der Kredit-, Schulden-, Steuer- und Bankenpolitik als Nebenaspekte der „physischen Ökonomie“ behandelt. Die

Verbindung der physischen Ökonomie mit Fragen der Kredit-, Schulden-, Steuer- und Bankenpolitik wird als „politische Ökonomie“ bezeichnet.

Die europäische Wirtschaftswissenschaft entstand aus der Zusammenarbeit zwischen dem großen Cosimo de Medici von Florenz und seinem Berater Georgios Gemistos (Plethon) in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Leonardo da Vinci war es vor allem, der die Grundlagen der Technik entwickelte. Ausgehend von den Arbeiten da Vincis wurde das Studium der politischen Ökonomie bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts unter dem Begriff „Kameralistik“ weitergeführt, womit man die Kunst und Wissenschaft der Staatsführung bezeichnet.

Die Umwandlung der Kameralistik in eine Wirtschaftswissenschaft wurde von Gottfried Wilhelm Leibniz in seinen Arbeiten zwischen 1672 und 1716 vollzogen. Leibniz konzipierte die „industrielle Revolution“ (die Entwicklung von Wärmekraftmaschinen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität) und gab dem Begriff „Technologie“ erstmals eine physikalisch-naturwissenschaftliche Bedeutung.

is Auguste] Ferrier [1777–1861] und [Charles] Dupin [1784–1873] in die Arbeiten der führenden amerikanischen Ökonomen um Mathew Carey ein.

Die entscheidenden Personen bei der Verschmelzung dieser beiden Zweige der Leibnizschen Wirtschaftswissenschaft waren Gilbert Marquis de Lafayette und der von ihm geförderte deutsche Ökonom Friedrich List. Im 19. Jahrhundert war die Wirtschaftswissenschaft international vor allem unter dem Namen „Das Amerikanische System von Hamilton, Carey und List“ bekannt.