"Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida" Mariel Massari

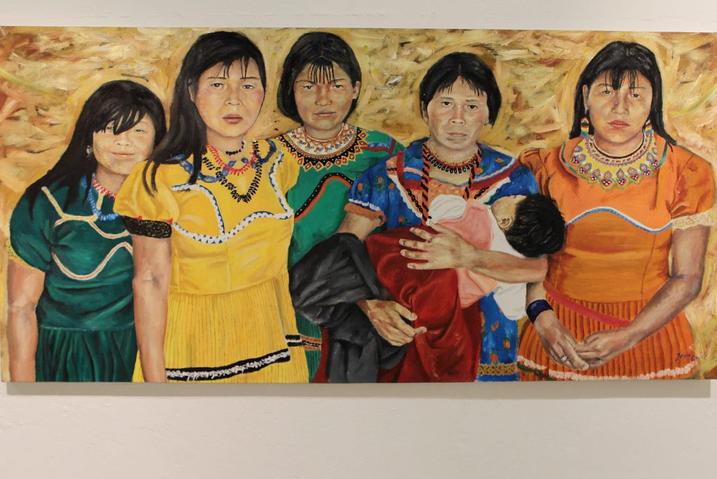

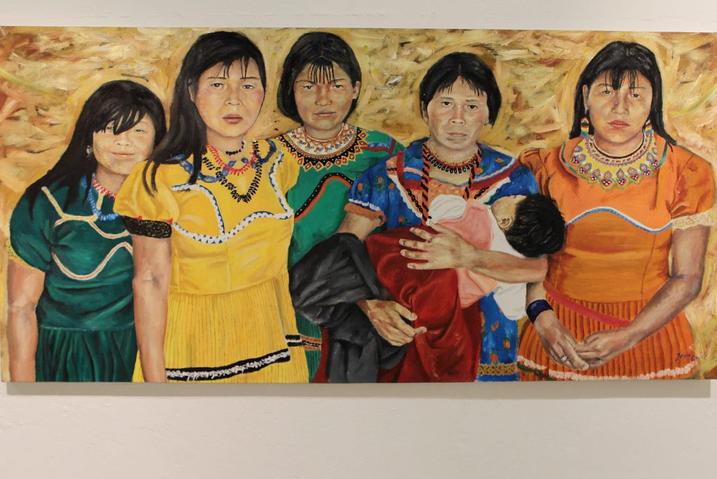

Johana Cecibel Montoya.

Johana Cecibel Montoya.

2 . C O N C E P T U A L I Z A C I Ó N

4 . C U L T U R A S A N D I N A S Y

L E N G U A S I N D Í G E N A S .

6 . D E S A F Í O S Y O P O R T U N I D A D E S

3 . L A I M P O R T A N C I A D E L A

E D U C A C I Ó N I N T E R C U L T U R A L

B I L I N G Ü E " .

5 . E X P E R I E N C I A S D E É X I T O

E N L A E I B

7 . H A C I A U N F U T U R O

I N T E R C U L T U R A

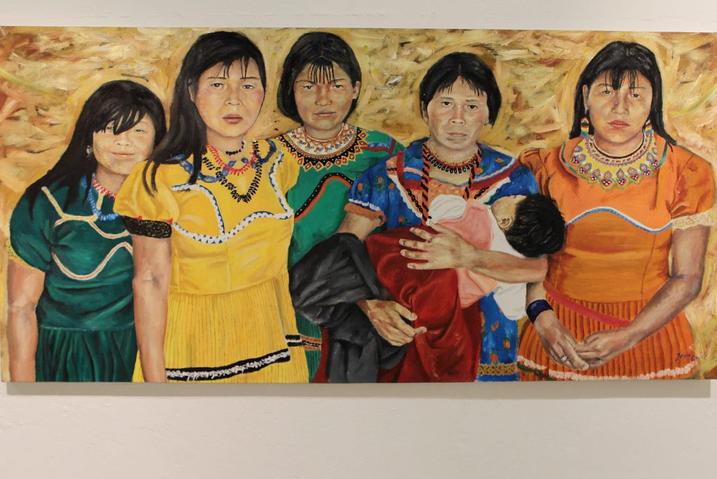

ELa región andina de América del Sur alberga una rica diversidad cultural que se extiende a lo largo de su historia milenaria. Las culturas andinas, como las de los incas, los aymaras y los quechuas, han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la identidad de esta región.

Además, la educación intercultural ha sido un pilar en el proceso de preservación y transmisión de esta riqueza cultural a las generaciones futuras. Aquí se explorará la génesis de las culturas andinas y su relación con la educación intercultural, con el objetivo de comprender mejor la importancia de este fenómeno y su impacto en la sociedad contemporánea.

A través de un análisis histórico y sociocultural, se revelarán los elementos clave que han contribuido a la consolidación y preservación de estas culturas a lo largo del tiempo, destacando la importancia de la educación intercultural como instrumento para la valoración y el respeto de la diversidad cultural. Mediante este estudio, se busca promover una reflexión crítica sobre el papel de la educación en la construcción de sociedades inclusivas y respetuosas de las diferencias culturales.

La génesis de las culturas andinas es un tema relevante que nos permite adentrarnos en la ca historia y sabiduría de los pueblos cestrales de los Andes. Estas culturas, que desarrollaron en lo que hoy conocemos omo Perú, Bolivia, Ecuador y partes de olombia y Chile, tienen una larga tradición y n legado cultural invaluable.

arlos (1992).

Para comprender la génesis de las culturas andinas, es necesario remontarnos a tiempos ancestrales. Según estudios arqueológicos y antropológicos, se estima que la civilización andina se originó hace más de 5,000 años, con la aparición de las primeras comunidades agrícolas en la región. Estas comunidades, como la cultura Chavín, la cultura Paracas y la cultura Nazca, sentaron las bases para el desarrollo de civilizaciones posteriores.

MILLA VILLENA,"La cultura es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace a los pueblos". José de San Martín

La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe implementa el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). Este es un modelo educativo elaborado por las nacionalidades y pueblos indígenas para el ejercicio pleno de sus derechos y la vigencia de sus sabidurías ancestrales. Permite fortalecer la calidad de la educación con pertinencia cultural y lingüística a fin de desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas de los estudiantes de nacionalidades y pueblos en las instituciones educativas interculturales bilingües. Lopez, L. (2021).

La Educación Intercultural bilingüe es un proceso educativo que propone un modelo de inclusión y de relación partiendo del conocimiento, la reflexión y el respeto, con el fin de:

• Incrementar la equidad educativa.

• Favorecer la comunicación y competencia interculturales.

• Superar el racismo, discriminación y exclusión.

• Apoyar el cambio social.

Los niños que reciben formación bilingüe tienen mayor facilidad para entender la gramática y estructuras de ambas lenguas. Además tienen un mayor vocabulario y por lo tanto, mayores recursos para expresarse. Al dominar más de un idioma, las perspectivas laborales y personales del niño se expanden. Lopez, L. (2021).

El Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica, es conocido por su plurinacionalidad (cultura y lengua) y diversidad geográfica. El Ecuador tiene como idioma oficial el español, y existen catorce lenguas indígenas todavía vitales, aunque están seriamente vulneradas, ocho en eminente peligro de extinguirse. Solano, P., Belisario, O., & Gallegos, R. (2007).

A lo largo de los años las lenguas nativas han representado una parte importante de la población ecuatoriana, más aún, cuando este país se ha caracterizado por tener en él una gran diversidad étnica, cultural y lingüística.

Dentro del Ecuador existen 14 lenguas indígenas de 8 diferentes familias lingüísticas, siendo 3 de estas las más importantes de América: el Tsa'fiki, Cha'palaa y Awapit.

Las lenguas Indígenas de la Costa

1.

Nacionalidad Awá: su lengua es Awapit.

2.

3.

Nacionalidad Tsachila: su lengua es Tsafiqui.

Nacionalidad Épera: su lengua es Siapede, Epera Pedede.

4.

Nacionalidad Chachis: su lengua es Chapalaa.

La lengua Indígenas de la Sierra

1.

Nacionalidad Kichwa: su lengua es Kichwa.

Las Lenguas Indígenas Amazónicas

1.

2.

Nacionalidad Shuar: su lengua es Shuar-Chicham.

Nacionalidad Achuar: su lengua es Achuar-Chicham.

3.

4.

Nacionalidad Secoya y Siona: su lengua es Paicoca.

Nacionalidad Cofán: su lengua es A'ingae.

5.

6.

Nacionalidad Huaroní: su lengua es Waotedeo.

Nacionalidad Awá: su lengua es Awapit.

7.

8.

Nacionalidad Andoa: su lengua es Shiwiarchicam.

Nacionalidad Siona: su lengua es Baaikoka.

Nacionalidad Zápara: su lengua es Sapara. 9.

Solano, P., Belisario, O., & Gallegos, R. (2007).

La conservación de las lenguas nativas es una obligación constitucional del estado, con el objetivo de fortalecer la interculturalidad y la pluralidad en los diferentes sectores del país. Aquí te presentamos cuales son las lenguas nativas que se mantienen hoy en día.

Andoa.

Achuar Chicham.

A'ingae.

Awapit.

Baaikoka.

Cha'palaa.

Siapede.

Kayapi.

Paaicoca.

Quichua o Runa Shimi.

Shuar-Chicham.

Sapara.

Tsafiqui.

Waotedeo.

De esta manera garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas, e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos de desarrollo de los pueblos.

En este espacio de incidencia global, decimos que los pueblos y nacionalidades indígenas tenemos raíces de identidad y una presencia histórica significativa, de ahí la importancia de presionar para la construcción de políticas públicas de autodeterminación de los pueblos y el establecimiento de un sistema distinto al sistema capitalista neoliberal, para que todos y todas, podamos desarrollar nuestros propios sistemas de vida, organización social, lenguas, cosmovisiones, salud, educación, economía familiar y comunitaria. HUANACUNI, Fernando (2005).

Se conoce como culturas andinas o civilizaciones andinas al conjunto de las naciones precolombinas desarrolladas en la región occidental de Sudamérica, específicamente en las inmediaciones de la cordillera de los Andes, a lo largo de veinte siglos de historia, hasta la llegada de los conquistadores españoles a mediados del siglo XVI. Grimson, A. (2008)

Se estima que las primeras culturas andinas surgieron alrededor del período paleolítico, entre los años 5.000 y 9.000 a. C., pero es difícil estudiar la tradición andina debido a la falta de relatos escritos previos a la conquista española. Por ende, cada hallazgo arqueológico impulsa una reconfiguración y reinterpretación de la historia de los antiguos pueblos andinos. Verdú, A. (s.f.).

De hecho, existen tres teorías respecto al origen de las culturas andinas, sostenidas cada una por diferentes estudiosos y con diferentes visiones del funcionamiento de estas civilizaciones prehispánicas, como son:

La teoría difusionista de Max Uhle (1856-1944), quien propuso un origen costero para esta civilización, que luego se expandió hacia la sierra. Según esta visión, habría existido algún tipo de influencia ancestral mesoamericana que impulsó la organización de los primitivos pueblos pescadores de la región peruana. Grimson, A. (2008)

La teoría autóctona de Julio C. Trello (1880-1947), quien propuso el origen de esta cultura en la selva amazónica peruana, siendo los Chavín la cultura primordial que luego se extendió por la geografía vecina. Su visión rechazaba cualquier influencia foránea, aunque otros autóctonos también pensaban que era probable un origen costeño.

La teoría aloctonista de Federico Kauffman Doig (1928), quien propuso la costa de Ecuador (Valdivia) como

La civilización Caral. Surgida alrededor del 3.000 a.C. y desarrollada hasta el 1.800 a.C., es la cultura andina de la que existen más y más claras evidencias arqueológicas, especialmente en la Ciudad Sagrada de Caral-Supe, situada a 182 km de Lima, y considerada la ciudad más antigua de América. Los estudiosos comparan la antigüedad y originalidad de esta cultura con las antiguas civilizaciones egipcia, mesopotámica, india y china, pero a diferencia de éstas, la de Caral se desarrolló en completo aislamiento. También hay quienes piensan que es la civilización madre del Perú. Grimson, A. (2008)

La cultura Mayo-Chinchipe-Marañón. Otra de las culturas andinas más tempranas y de la que quedan pruebas más sólidas, era originaria del sureste de Ecuador y el norte de Perú, en la cuenca del río Amazonas. Existió entre el 5.000 y el 2.500 a.C. y se caracterizó por su reconocible estilo de arquitectura en espiral, así como por sus yacimientos arqueológicos con presencia de conchas marinas de la costa del Pacífico. La cultura Chavín. Descubierta por el arqueólogo Julio César Trello en 1919, se supuso inicialmente que era la cultura matriz del Perú, dado que sus yacimientos datan de en 0 y 400 a. C., en la cuenca alta del río Marañón, especialmente en la antigua ciudad d de Huántar, ubicada a 462 km de Lima y a 3177 msnm. De los Chavín sobreviven es obeliscos y estelas, así como bustos escultóricos y restos arquitectónicos.

La cultura Tihuanaco (tiwanaku). Esta es una importante cultura precolombina que floreció entre Bolivia, Perú y el norte de Chile entre 1500 a. C. y 1187 d. C., cuya región central en su área de influencia era el lago Titicaca. Desde allí se expandieron hacia los valles cercanos y hacia la costa del Pacífico, y hasta San Pedro de Atacama en el Sur. Se trata de la cultura más longeva de la región, sobresaliente en la cerámica y los textiles, cuya ciudad principal, Tiwanaku, fue abandonada misteriosamente hacia el año 1200 d. C.

La cultura Paracas. Otro de los importantes hallazgos del arqueólogo Julio César Trello, esta cultura precolombina existió entre el 700 a.C. y el 200 d.C., caracterizada por sus avanzados textiles, cerámica y cestería. Se la considera antecesora de la cultura Nazca, con la que guarda evidentes similitudes culturales, hasta el punto de que muchos consideran a los Paracas como la etapa inicial de los Nazca. Fueron descubiertas en 1925 frente a la bahía de Paracas y al sur de Pisco. Grimson, A. (2008)

La cultura Nazca. Desarrollada principalmente en los valles de Ica, en el actual Perú, entre los siglos I y IV d.C., es famosa por sus trazos en la pampa jumana, conocidos como las "líneas de Nazca", con figuras de animales a una escala extraordinariamente grande y precisa. También eran hábiles en cerámica e ingeniería, como demuestra el descubrimiento de grandes acueductos para el riego agrícola. Son una cultura clave para la aparición de los Huari.

La cultura Huari o Wari. Surgida entre los siglos VIII y XIII d.C., fue una civilización imperial cuya capital, Wari, estaba situada a unos 20 km de la actual Ayacucho, por encima de los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Junto con el Imperio Inca, fue la gran potencia imperial sudamericana, ejerciendo su influencia sobre la sierra y la costa del actual territorio peruano. Eran, por tanto, una cultura eminentemente guerrera y religiosa.

La civilización Inca. También conocida como civilización quechua, es quizás la más conocida de todas las culturas andinas precolombinas, fundadora de la mayor unidad política de Sudamérica en términos de poder y territorio: el Imperio Inca. Fue también la última de las civilizaciones precolombinas que resistió a la conquista europea, y ejerció el control político sobre los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y el norte de Argentina. Su imperio, conocido como Tahuantinsuyo, tuvo como capital la ciudad de Cuzco, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y también construyeron importantes centros ceremoniales y palacios en Coricancha, Sacsayhuamán, Machu Picchu, Ollantaytambo y Písac. Aunque el imperio cayó en 1540 a manos de los conquistadores españoles, hubo un reducto inca (los llamados incas de Vilcabamba) que resistió hasta 1572.

La cultura timoto-cuica. Originaria de los Andes venezolanos (estados Mérida, Táchira y Trujillo) y vinculada a la cultura chibcha o muisca colombiana, esta cultura englobaba a un diverso número de tribus locales, como los timotos, carachis, betijoqueyes, guaraques, cuicas, guitas, chachopos y licuipos, que compartían rasgos como su cultivo agrícola en terrazas de montaña, su domesticación del pavo y la guacharaca, y su dedicación guerrera. Se estima que tuvieron contacto cultural con otras culturas precolombinas como la caribe o la arawak.

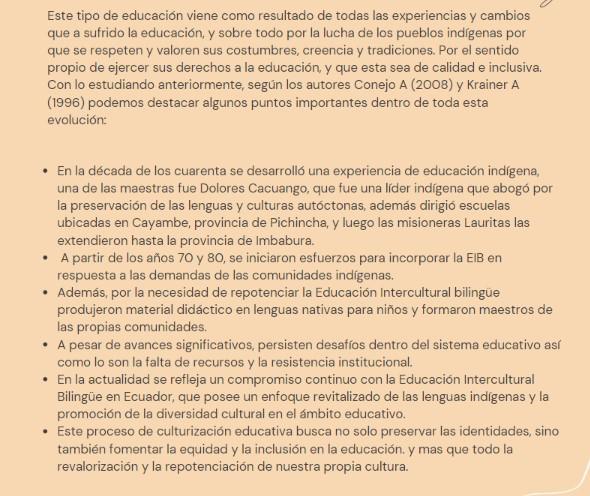

Ecuador también se han desarrollado varias experiencias sobre educación intercultural bilingüe,

mismas que han estado dirigido para las poblaciones indígenas, las experiencias en Educación

Intercultural Bilingüe, han logrado distintos niveles de cobertura: local, regional y nacional, cada una de ellas forma parte del legado histórico en materia educativa. Lopez, L. (2021).

La educación intercultural bilingüe (EIB) es una propuesta educativa que busca reconocer, valorar y respetar la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y comunidades interculturales.

La educación intercultural bilingüe se fundamenta en el principio de complementariedad entre culturas y lenguas. Su objetivo es promover el diálogo intercultural y el respeto mutuo entre todos los bolivianos, garantizando el derecho a una educación de calidad y pertinente para las comunidades indígenas. Lopez, L. (2021).

Formación de maestros: Un desafío fundamental para la EIB es la capacitación de docentes en competencias interculturales y bilingües. Es esencial que los maestros comprendan y valoren la diversidad cultural de sus estudiantes para brindar una educación adecuada y respetuosa. Materiales educativos: La elaboración y distribución de materiales adecuados a las diferentes realidades culturales y lingüísticas son esenciales para garantizar una enseñanza significativa y contextualizada.

Participación comunitaria: Involucrar activamente a las comunidades educativas en la gestión y el control social de la educación es crucial para lograr un mayor compromiso y pertinencia en el proceso educativo.

Articulación de saberes: La integración de los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas con los conocimientos universales es un reto para lograr una educación integral y enriquecedora para todos los estudiantes.

Evaluación y seguimiento: Evaluar y monitorear de cerca los resultados e impactos de la EIB es fundamental para asegurar su efectividad en la mejora de la calidad educativa y el logro de los objetivos planteados.

En definitiva, los desafíos de la EIB pueden sistematizarse de la siguiente manera:

1. Subordinación y dependencia de la EIB ante el ministerio de educación.

2. Limitada generación e implementación de políticas educativas para fortalecer la EIB.

3. Acelerada pérdida de la lengua ancestral y procesos de aculturación en las nuevas generaciones.

4. Escasa cobertura de universidades públicas enfocadas a la continuidad de formación conforme al modelo educativo de los pueblos y nacionalidades.

5. Limitada producción de investigaciones académicas de docentes bilingües en el Ecuador.

6. Deficiente infraestructura educativa y tecnológica.

7. Establecimientos de tipo unidocentes y pluridocentes que no garantizan estándares de calidad educativa. 8. Falta de programas de capacitación y formación docente de acuerdo a las características y necesidades de la educación bilingüe.

9. Amplia brecha digital en las comunidades indígenas y campesinas. MinEduc. (2013).

Fortalecimiento de la identidad cultural: La EIB permite el fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y comunidades interculturales, promoviendo el orgullo y la valoración de sus raíces culturales.

Desarrollo de capacidades: La educación intercultural bilingüe brinda oportunidades para el desarrollo de capacidades y habilidades que permiten el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, potenciando el crecimiento personal y profesional de los estudiantes.

Fomento de la inclusión y equidad: La EIB contribuye al fomento de la inclusión, la equidad, la democracia y la ciudadanía intercultural en la sociedad, garantizando que todas las voces y perspectivas sean escuchadas y respetadas.

Valoración de saberes propios: La educación intercultural bilingüe rescata, valora e innova los saberes y conocimientos propios de las comunidades indígenas, contribuyendo a la preservación y revitalización de sus tradiciones culturales.

Aporte al diálogo intercultural: La EIB promueve el diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y la construcción del vivir bien como pilares fundamentales de la sociedad, cr ia armoniosa y enriquecedora.

A manera de síntesis a continuación se expone los logros de la EIB:

1. Consolidación del propio modelo pedagógico (MOSEIB) para la formación de pueblos indígenas de acuerdo a su realidad cultural y lingüística.

2. La institucionalidad del sistema de educación bilingüe dentro de la estructura oficial del estado.

3. Formación de profesionales indígenas en todo el territorio nacional promoviendo la participación en el estado ecuatoriano.

4. La reducción de los índices de analfabetismo de la población indígena.

5. Fortalecimiento de las organizaciones indígenas a nivel local, regional y nacional.

6. Reconocimiento del estado ecuatoriano como un país plurinacional e intercultural y la declaración de la lengua Kichwa como oficial en el Ecuador.

7. Generación de proyectos interinstitucionales para la revitalización de la identidad cultural y lingüística en el país. MinEduc. (2013).

«Primero el pueblo, primero los campesinos, los indios, los negros, y mulatos. Todos son compañeros. Por todos hemos luchado sin bajar la cabeza, siempre en el mismo camino.» Dolores Cacuango.

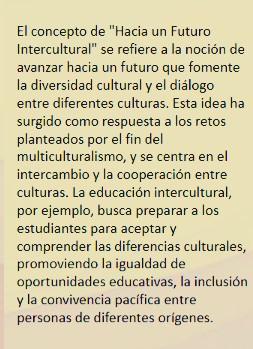

"Hacia un Futuro Intercultural" se refiere al concepto de interculturalismo, que enfatiza el intercambio y la comunicación entre diferentes culturas como respuesta a los desafíos que presenta el fin del multiculturalismo. El interculturalismo es visto como un camino hacia un futuro más sostenible e inclusivo. Paronyan, H., & Cuenca, M. (2018).

La educación también se considera un componente clave del interculturalismo, ya que la educación intercultural promueve la igualdad de oportunidades educativas, la inclusión y la cooperación entre estudiantes de diferentes orígenes culturales.

En general, el concepto de interculturalismo se considera una forma de derribar barreras y construir puentes entre culturas, con el potencial de crear un futuro más armonioso y diverso.

“Nosotros no somos mitos del pasado, ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original.”

La definición de Sumak Kawsay es un concepto que se origina en las comunidades indígenas de América Latina, especialmente en Ecuador y Bolivia. En su sentido más amplio, Sumak Kawsay se refiere a vivir en armonía consigo mismo, con la comunidad, con la naturaleza y con el universo. Es un enfoque que busca integrar el bienestar espiritual, material y emocional, y promueve el equilibrio con la naturaleza en lugar de enfocarse únicamente en el crecimiento económico. Según el filósofo andino Javier Lajo, Sumak Kawsay implica pensar y sentir de manera adecuada para actuar de manera correcta, con el objetivo final de lograr la armonía con la comunidad, la familia, la naturaleza y el universo. Se basa en la idea de que todas las formas de vida están interconectadas y son parte de la Pachamama o Madre Tierra. En el contexto de la Educación Intercultural Bilingüe, el Sumak Kawsay se considera un pilar de las políticas públicas en Ecuador. Se busca que la educación promueva la interculturalidad, la plurinacionalidad y el Sumak Kawsay como principios fundamentales.

La educación intercultural bilingüe guarda total coherencia con el reconocimiento del Estado ecuatoriano como intercultural y plurinacional. Esto implica que la educación no solo se centra en transmitir conocimientos académicos, sino también en fortalecer las identidades culturales y promover la igualdad de oportunidades para todos los grupos étnicos y culturales presentes en el país.

En conclusión, la visión cósmica en el mundo Andino es un aspecto fundamental de la cultura andina, que busca comprender la interrelación entre el ser humano, la naturaleza y los dioses. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno natural y a valorar los saberes ancestrales como fuentes de conocimiento y respeto hacia la diversidad cultural.

La educación intercultural bilingüe representa un desafío, pero también una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva, respetuosa y enriquecedora. Al valorar y promover la diversidad cultural y lingüística, la EIB contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de la identidad nacional. Asimismo, la implementación exitosa de la EIB puede llevar a una sociedad más justa, equitativa y cohesionada, en la que todos los alumnos puedan disfrutar de una educación de calidad que refleje y respete su identidad cultural y lingüística. La educación intercultural bilingüe es un camino hacia la inclusión, la equidad y la convivencia respetuosa de la diversidad.

A través de la educación intercultural bilingüe, se busca que los estudiantes adquieran competencias en su lengua materna y en el idioma español, así como un conocimiento profundo de su cultura y la de otros grupos. Esto les permite desarrollar una identidad sólida y un sentido de pertenencia, al tiempo que fomenta la valoración y el respeto por la diversidad cultural.

Solano, P., Belisario, O., & Gallegos, R. (2007). Antropología Cultural e Histórica de los pueblos Andinos (Primera ed.).

Grimson, A. (2008) "Diversidad y cultura: reificación y situacionalidad", Tabula Rasa 8:4567.

Fundamedios, C. (2018). Flor: "El Ecuador cuenta con 17 pueblos y nacionalidades en la Costa, Sierra y Amazonia" Ecuador Chequea. https://ecuadorchequea.com/flor-ecuadorcuenta-17-pueblos-nacionalidades-la-costa-sierra-amazonia/ Patrimonio, M. C. (2012). Introducción al Patrimonio Cultural. Cuenca.

Rivera, S., Peralta, P., & Galo, V. (2004). Una breve historia del espacio ecuatoriano. Quito. Verdú, A. (s.f.). Conocimientos ancestrales y procesos de desarrollo Nacionalidades indígenas del Ecuador. Loja: EDILOJA.

HUANACUNI, Fernando (2005). Visión cósmica de los Andes. 3ª edición. La Paz, EditorialLibrería Armonía.

MILLA VILLENA, Carlos (1992). Génesis de la cultura andina. Lima, Editorial Amaútica.

ROCHA FRANZ, Enrique (2004). Curso de Pedagogía Intercultural. Cochabamba.

Alvarez Palomeque, C., & Montaluisa Chasiquiza, L. (2007). Lenguas indígenas vivas del Ecuador. Revista Alteridad, 12.

http://alteridad.ups.edu.ec/documents/1999102/2026113/v2n2_Alvarez.pdf

Lopez, L. (2021). Educación Intercultural Bilingüe en América Latina. Iisue. https://www.youtube.com/watch?v=pCrDBhrg2R0&t=3349s