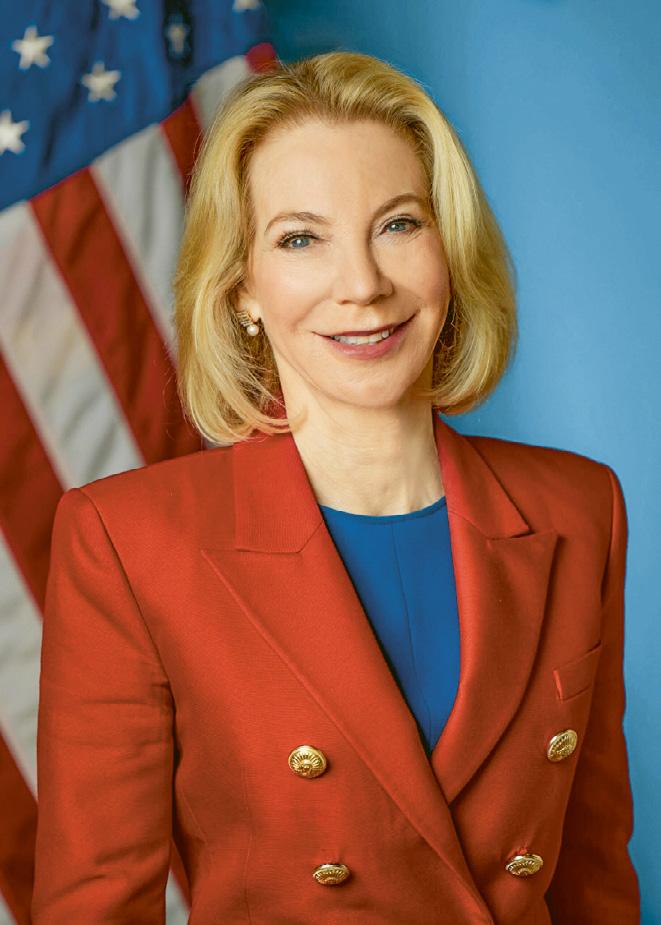

Direktorin des Jüdischen Museums Berlin Director of the Jewish Museum Berlin

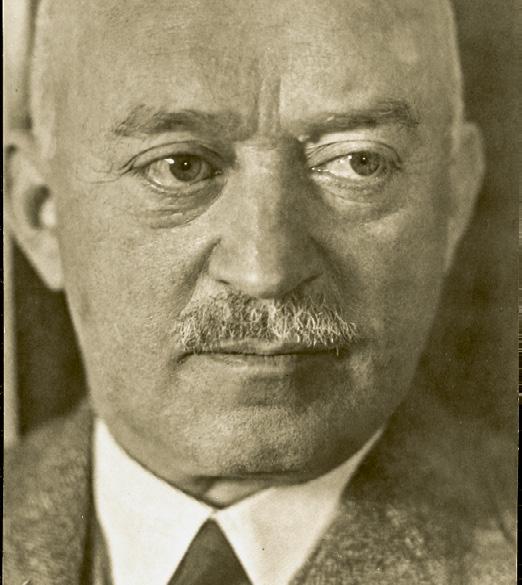

DE Verleger, Mäzen, Zionist, Kunstsammler, Kaufmann. Salman Schockens (1877–1959) unternehmerisches Wirken war von größter Bedeutung: Zum einen für die Entwicklung des modernen und zugänglichen Warenhauses, zum anderen aber für die Verbreitung eines neuen Kanons jüdischer Kultur und jüdischen Denkens, in Deutschland, in Israel und schließlich in den USA. Vor den Nazis geflohen, gründete er in Palästina und Amerika neue Verlagshäuser; in New York fanden aus Europa geflüchtete Intellektuelle bei Schocken Books ihre geistige Heimat.

65 Jahre nach seinem Tod würdigten wir im JMB sein Wirken mit der Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ und nun mit diesem JMB Journal. In dieser Ausgabe publizieren wir exklusiv den literarischen Beitrag des Pulitzer-Preisträgers Joshua Cohen zur Ausstellung. Ihn und Nachkommen von Salman Schocken begrüßten wir zu einem besonderen Abend in der Akademie des JMB, das gemeinsame Gespräch können Sie nachlesen. Markus Krah beschreibt Schockens Biografie als ein Leben „dazwischen“ –zwischen Heimat und Exil, Israel und Diaspora, Tradition und Moderne. Ein besonderes Augenmerk auf Schockens Zeit in Palästina legt Kai Sina. Dass in Jerusalem ein Garten zum Zufluchtsort der Familie wurde, erzählt Caroline Jessen in ihrem Essay. Schockens Engagement für Kunst stand im Einklang mit seiner Beauftragung progressiver Architekten und Designer – Emily D. Bilski erkundet Salman Schocken als Sammler und modernen Ästheten. Stefanie Mahrer unterstreicht sein wichtiges verlegerisches Wirken während der NS-Zeit, und Thomas Sparr widmet sich der Frage, weshalb ein jüdischer Verlag notwendig ist.

Lesen ist immer eine gute Idee! So lade ich Sie ein, zu lesen, zu lernen und ins Museum zu kommen. Hier finden Sie Angebote, die Sie durch die Generationen hindurch erreichen sollen – unsere Direktorin für Vermittlung und Digitales, Barbara Thiele, spricht darüber im Interview. Wir freuen uns auf Sie!

EN Publisher, patron of the arts, Zionist, art collector, businessman. Salman Schocken’s (1877–1959) entrepreneurial activities were of great consequence: For one thing, for the development of the modern, welcoming department store for everyone; and for another, for spreading a new canon of Jewish culture and Jewish thought in Germany, Israel, and ultimately also in the United States. After having fled the Nazis, he founded new publishing houses in Palestine and the United States. Intellectual refugees from Europe found their spiritual home at Schocken Books in New York.

Sixty-five years after his death, we are honoring Schocken’s work in the JMB with the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken and with this issue of the JMB Journal. Herein we are publishing the exclusive literary contribution to the exhibition by Pulitzer Prize winner Joshua Cohen. We welcomed him and descendants of Salman Schocken for a special evening in the JMB Academy; here you can read the conversation that transpired. Also: Markus Krah describes Schocken as having had a life “in between”— between homeland and exile, Israel and Diaspora, tradition and modernity. Kai Sina has paid special attention to Schocken’s time in Palestine. Caroline Jessen’s essay focuses on the garden in Jerusalem that became a place of refuge for the family. Emily D. Bilski explores Salman Schocken as a collector and modern aesthete—Schocken’s patronage for the arts is in line with his having commissioned progressive architects and designers. Stefanie Mahrer underscores his important publishing effort during the Nazi period; and Thomas Sparr examines the question why a Jewish publishing house is necessary.

Reading is always a step in the right direction. I invite you to read, to learn, and to visit the JMB. Our offerings in the museum aim to reach across generations. Barbara Thiele, our Director of Education and Digital Engagement, talks about that in an interview. We’re looking forward to seeing you!

Ihre / Yours,

Familie Schocken am 86. Geburtstag von Isaak Schocken (zweite Reihe, Dritter von rechts). Sein Sohn Salman Schocken in der hinteren Reihe, Dritter von rechts. The Schocken family on Isaak Schocken’s 86th birthday (second row, third from the right). His son Salman Schocken is in the back row, third from the right.

Zwickau, 1924

Martina Lüdicke

Monika Sommerer

Sprechende Objekte Speaking Objects

Markus Krah

Salman Schocken. Ein Leben im Dazwischen, ein Zuhause in Büchern Salman Schocken. A Life in Between, a Home in Books

Joshua Cohen, Hillel Schocken, Felix Stephan Gespräch

Kai Sina Zement & Jeremia. Salman Schocken in Palästina Cement & Jeremiah. Salman Schocken in

Preis

Caroline Jessen Gegenorte. Schockens Garten in Jerusalem Counter-sites. Schocken’s Garden in Jerusalem

61 FREUNDE DES JMB FRIENDS OF THE JMB Momente der Verbundenheit Moments of Belonging

62

Stefanie Mahrer Prophezeiung von Trost, Verheißung von Erlösung, Kritik am Regime Prophesies of Consolations, Promises of Redemption, Criticism of the Regime 70

Ausstellungsvorschau Upcoming Exhibition

72 Emily D. Bilski Der Sammler The Collector 78

Thomas Sparr Vom Verlegen jüdischer Bücher Publishing Jewish Books

Thiele Teilhabe Participation

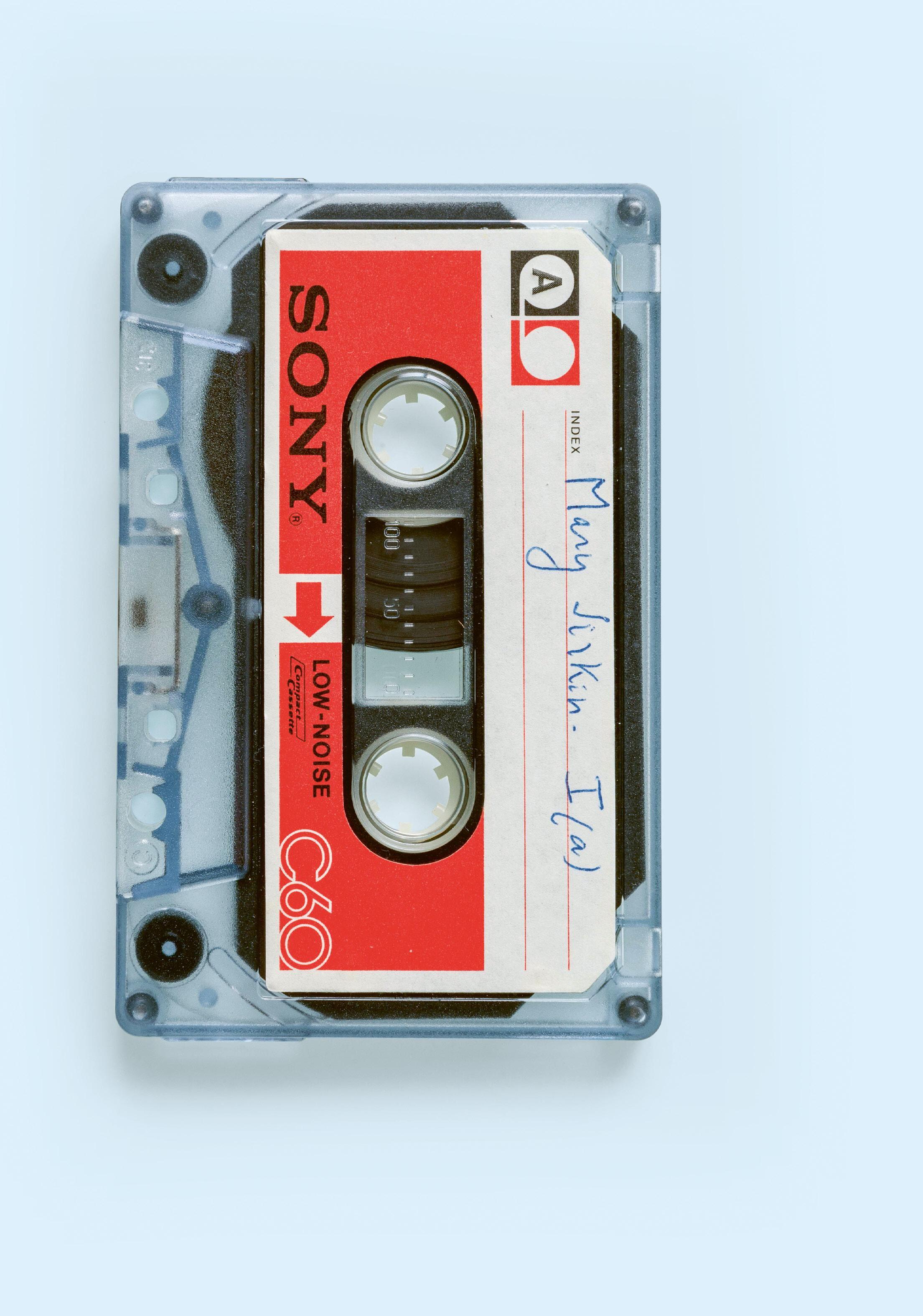

Zum Hören: Joshua Cohen liest seine „Inventuren“ Listen to Joshua Cohen reading his Inventories

Für die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ hat das Jüdische Museum Berlin den amerikanischen Autor Joshua Cohen eingeladen, das kulturelle Erbe des Verlegers und Kaufhausunternehmers Salman Schocken zu erkunden.

Von Waren, Büchern und Texten.

For the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken, the Jewish Museum Berlin invited the American author Joshua Cohen to explore the cultural history of the publisher and department store entrepreneur. A close look at goods, books, and texts.

DE 1945 gründet Salman Schocken in New York Schocken Books. Es ist sein dritter Verlag nach den Gründungen in Berlin und Tel Aviv. Fast 80 Jahre später tritt der amerikanische Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen an den Medienkonzern Bertelsmann heran, zu dem Schocken Books inzwischen gehört, um das Imprint Schocken Books zu kaufen und mit einem neuen Verlagsprogramm mit Leben zu füllen. Cohen ist mit den Büchern des Schocken Verlags aufgewachsen, er weiß um seine Bedeutung für die jüdische Geschichte und Literatur. Für die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“ im Jüdischen Museum Berlin (20. Mai bis 12. Oktober 2025) haben wir ihn eingeladen, das kulturelle Erbe der Schocken-Verlage einer zeitgenössischen Befragung zu unterziehen und mit seiner literarischen Stimme zu kommentieren.

Das Fundament der Ausstellung bilden 120 Bücher aus den Schocken-Verlagen in Berlin, Tel Aviv und New York. Alle Bände werden in der Bibliothek des Museums aufbewahrt. Der Schocken Verlag hielt ab seiner Gründung 1931 über zahlreiche Veröffentlichungen kontinuierlich jüdische Kultur

EN Salman Schocken founded Schocken Books in New York in 1945. It was his third publishing house after those in Berlin and Tel Aviv. Almost eighty years later, author and Pulitzer Prize winner Joshua Cohen approached the Bertelsmann media group, which now owns Schocken Books, wanting to purchase the imprint and revitalize it with a new publishing program. Cohen grew up with publications by Schocken Books, he is aware of their significance for Jewish history and literature. For the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken in the Jewish Museum Berlin (20 May–12 October 2025), we invited him to examine the cultural legacy of the Schocken publishing companies from a contemporary perspective and provide a literary commentary. The exhibition is based on 120 books from the Schocken publishing companies in Berlin, Tel Aviv, and New York. All of the volumes are preserved in the museum library. The Schocken Verlag in Berlin kept Jewish culture and tradition from all eras and countries alive through numerous publications. It had a significant social impact on a readership in Germany, Israel, and the United States. The books that came

Martina Lüdicke und Monika Sommerer kuratierten gemeinsam die Ausstellung „Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis“. Martina Lüdicke ist Ausstellungskuratorin am Jüdischen Museum Berlin. Sie studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Tübingen und Aix-en-Provence. Monika Sommerer ist Bibliotheksleiterin am Jüdischen Museum Berlin. Von 2011 bis 2022 leitete sie die Bibliothek in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.

Martina Lüdicke and Monika Sommerer curated the exhibition Inventories: The Legacy of Salman Schocken Martina Lüdicke is an exhibition curator at the Jewish Museum Berlin. She studied literature and art history in Tübingen and Aix-en-Provence. Monika Sommerer is the director of the Jewish Museum Berlin’s library. From 2011 to 2022, she was the head of the library at the House of the Wannsee Conference Memorial and Educational Site.

und Tradition aus allen Epochen und Ländern lebendig und hatte großen gesellschaftlichen Einfluss auf eine Leserschaft in Deutschland, in Israel und den USA. Dass das Verlegen von Büchern auch ein mutiger Akt des Widerstands und der Selbstbehauptung sein kann, zeigen die Publikationen, die in Deutschland von der Gründung des Verlags in Berlin 1931 bis zu seiner Zwangsliquidierung Ende 1938 erschienen sind. Das gilt vor allem für die vielen Titel, die Schocken nach den Bücherverbrennungen im Mai 1933 veröffentlichte.

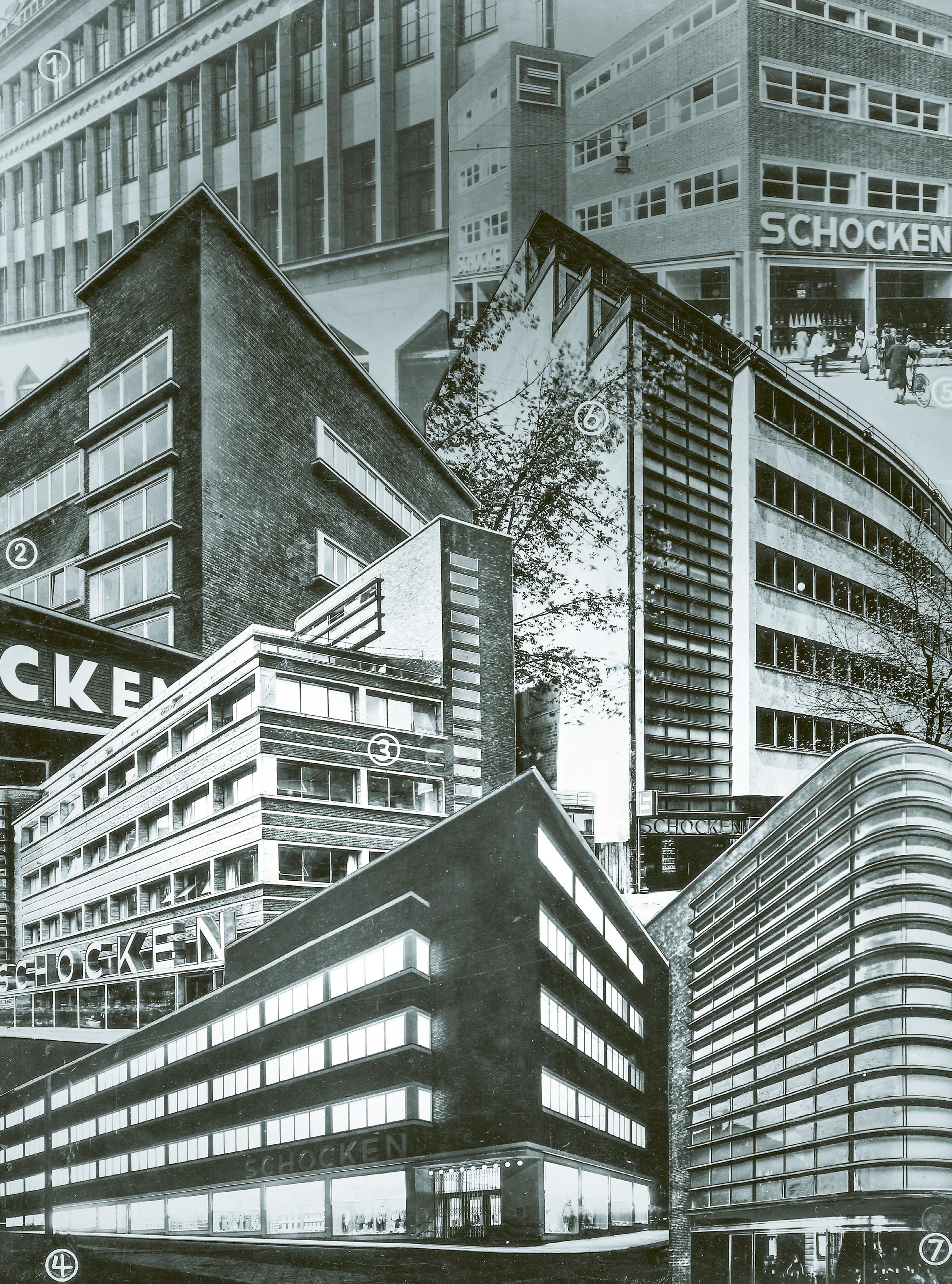

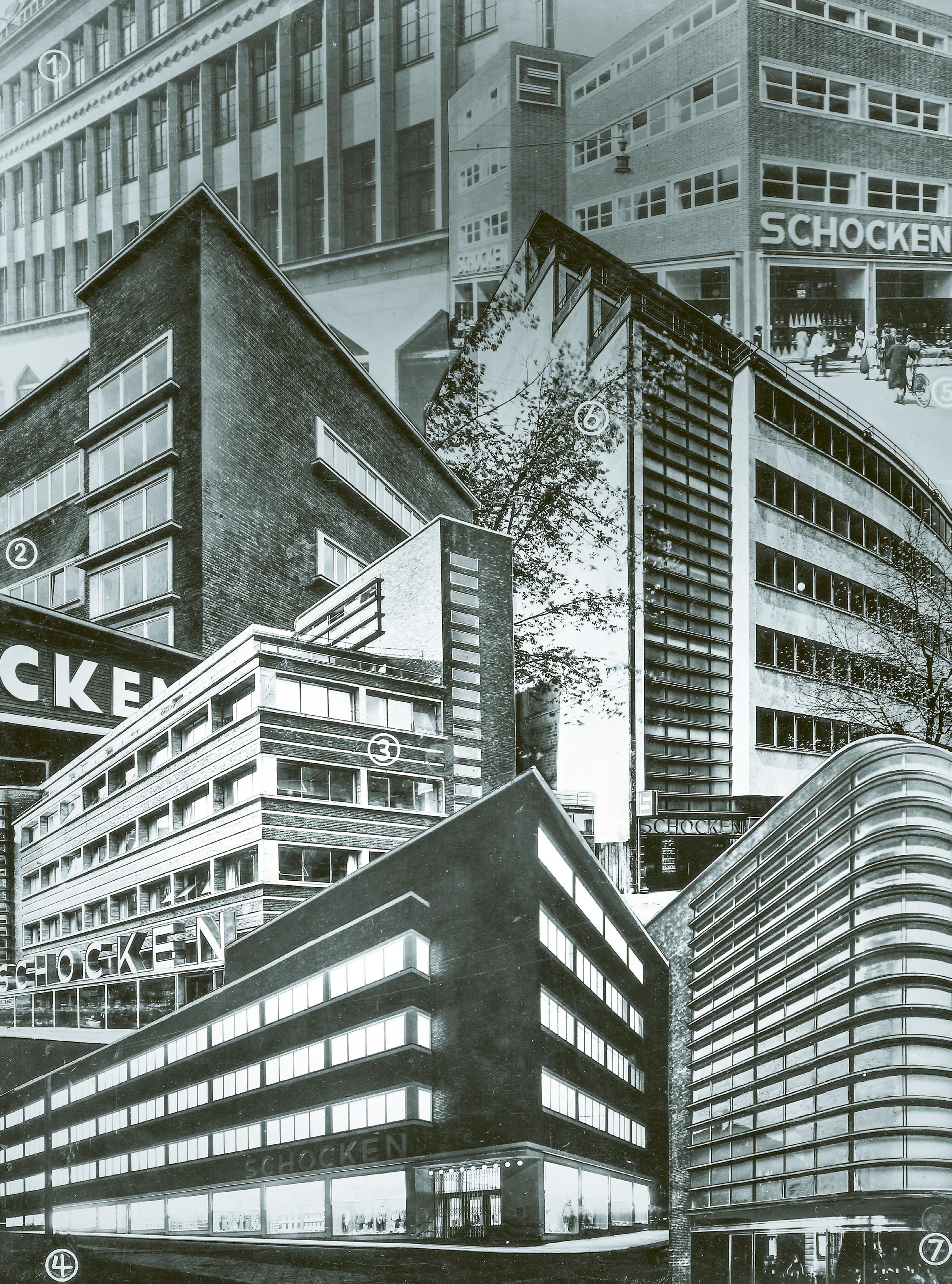

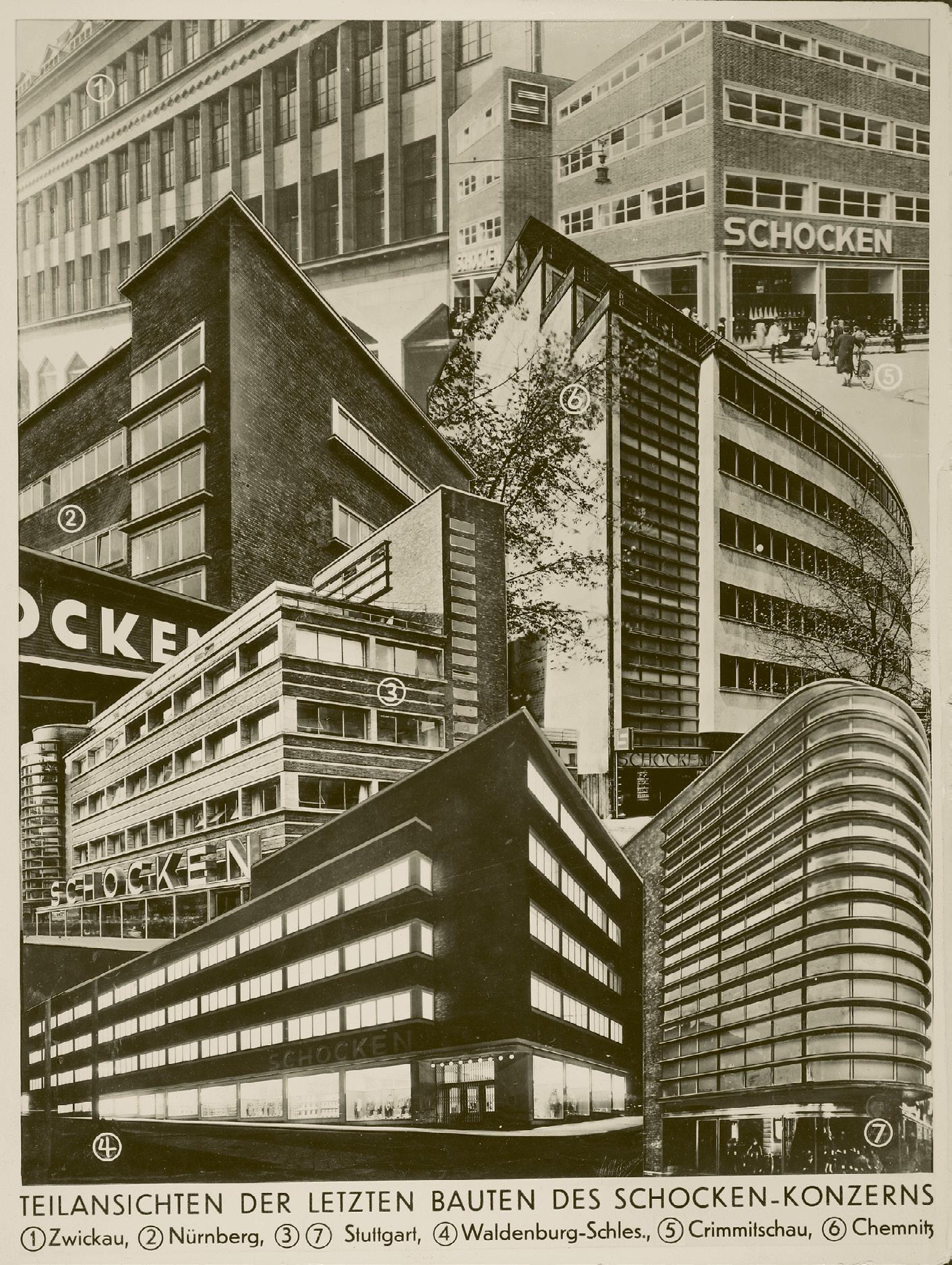

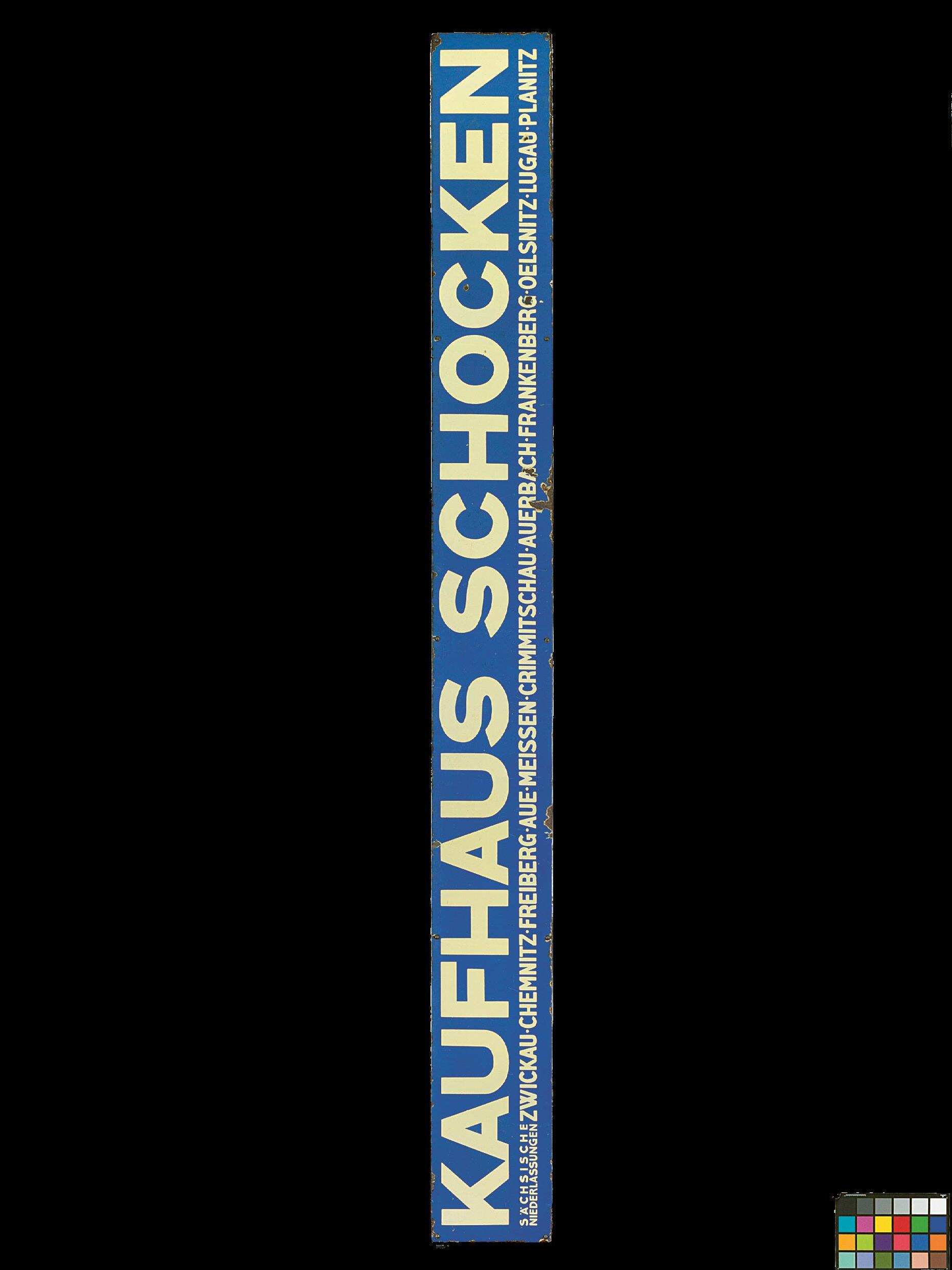

Bücher sind keine einfachen Exponate in kulturhistorischen Ausstellungen, sie verlangen nach Methoden, die ihren historischen Wert und ihre Bedeutung für eine spezifische Leserschaft sichtbar machen. Joshua Cohen hat dafür Texte verfasst, die Salman Schockens verlegerisches Vermächtnis mit seiner Rolle als Geschäftsmann verknüpfen, denn auch als außerordentlich erfolgreicher und innovativer Kaufhausunternehmer ist Salman Schocken bekannt: Von Zwickau aus baut er ab 1901 zunächst mit seinem Bruder Simon, nach dessen Tod 1929 allein, ein Warenhaus-Imperium auf. Die prägnante Formensprache der Schocken-Produkte, die charakteristische Typographie und die schlichte Inneneinrichtung der Häuser setzt neue Maßstäbe. Vor allem aber die Bauhaus-Architektur der von Erich Mendelsohn errichteten Gebäude in Nürnberg, Stuttgart und Chemnitz prägt die legendäre Ästhetik der Schocken-Warenhäuser. Mit über ganz Deutschland verteilten Schocken-Filialen, die bezahlbare, qualitätvolle Waren für eine breite Käuferschicht anbieten, trägt Salman Schocken maßgeblich zur Demokratisierung des Warenhauses bei.

Waren dieser Art – Alltagsgegenstände wie Kleidung, Geschirr, Accessoires, Dekoration, alle aus der Sammlung des JMB – bringt Joshua Cohen zum Sprechen. Einige Objekte

out in Germany from the founding of the publishing house in Berlin in 1931 until its forced liquidation in late 1938 confirm that publishing books can also be a bold act of resistance and self-assertion. This is especially true of the many volumes that Schocken published after the book burnings in May 1933.

Books are not easy to present in cultural history exhibitions. They require methods that make their historical value and their significance for a specific readership visible. Joshua Cohen has written texts for the exhibition that link Salman Schocken’s publishing legacy to his role as a businessman, since Schocken was also an extraordinarily successful and innovative department store entrepreneur. Based in Zwickau, he built up a department store empire starting in 1901, at first with his brother Simon and then alone after Simon’s death in 1929. The precise design of Schocken products, the characteristic typography, and the minimalistic interior design of the buildings set new standards. In particular, however, the Bauhaus architecture of the buildings created by Erich Mendelsohn in Nuremberg, Stuttgart, and Chemnitz influenced the legendary aesthetics of the Schocken department stores. With branches throughout Germany that offered affordable, high-quality goods for a broad customer base, Salman Schocken contributed significantly to making department stores more democratic.

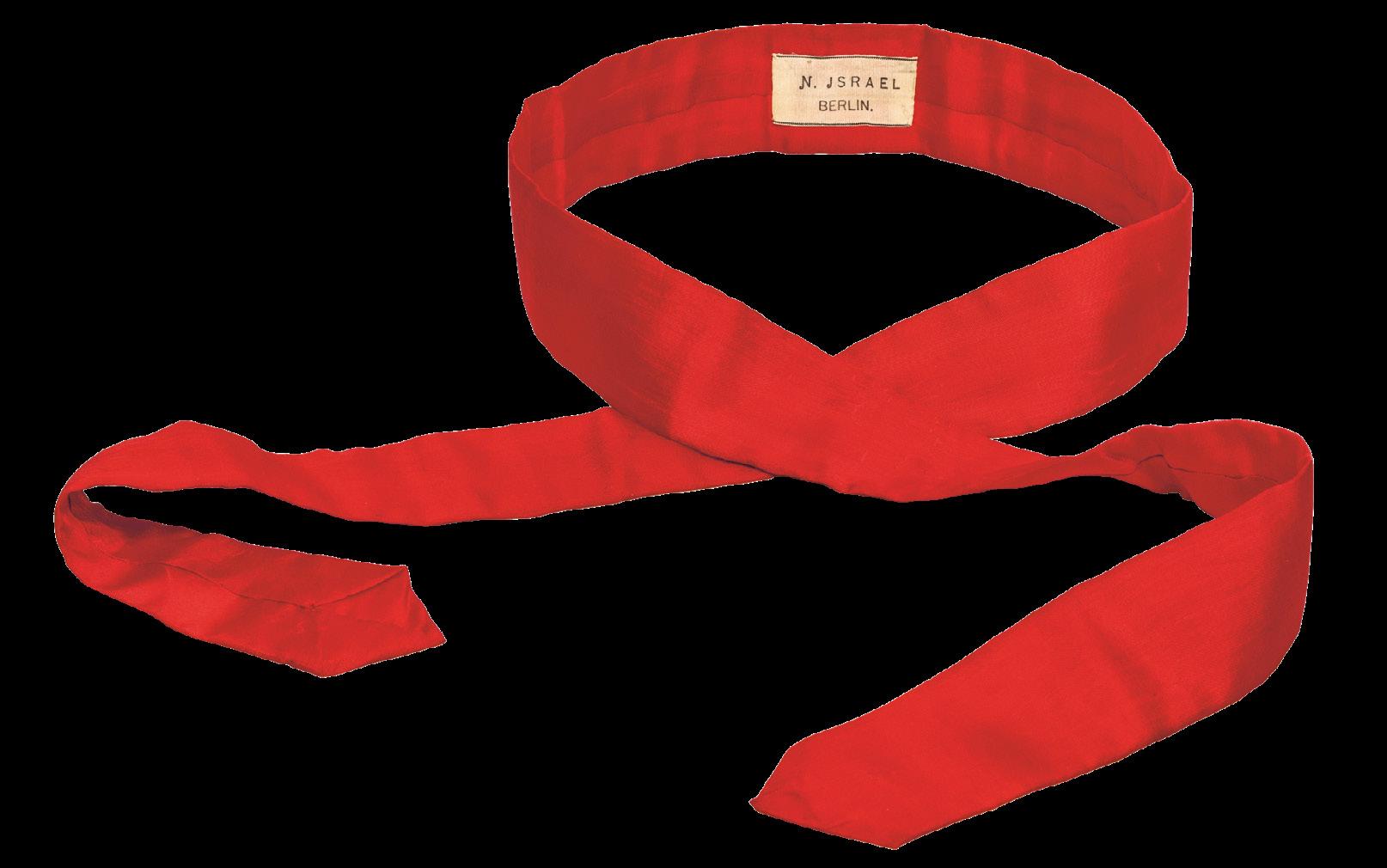

Joshua Cohen has given a voice to these kinds of goods—everyday items such as clothing, dishes, accessories, decorations, all of which came from the JMB collection. Some objects were produced for Schocken; others came from other Jewish-owned department stores such as Wertheim, Tietz, Rosenhain, and Nathan Israel. Cohen’s poetic text montages, poems, short stories, aphorisms, and reflections inspire

stammen aus der Schocken-Produktion, andere Objekte aus Kaufhäusern jüdischer Eigentümer wie Wertheim, Tietz, Rosenhain oder Nathan Israel. Cohens poetische Textmontagen, Gedichte, Kurzgeschichten, Aphorismen und Reflektionen ermöglichen eine assoziative Beschäftigung mit der politischen und gesellschaftlichen Dimension von Schockens publizistischer und unternehmerischer Tätigkeit. Cohen nimmt Kultur und Konsum zum Ausgangspunkt, um über historische Zäsuren ebenso nachzudenken wie über politische Streitfragen der Gegenwart. Mal direkt, mal implizit beziehen sich seine Texte auf Autoren der Schocken Verlage wie Martin Buber oder Franz Kafka. Andere Texte zitieren intellektuelle Wegbegleiterinnen wie Hannah Arendt, die in den Anfangsjahren zwei Jahre Lektorin bei Schocken Books in New York war. Salman Schockens Wunsch nach einer Rückbesinnung auf das jüdische Erbe, seine Vision für Unternehmensführung und Buchherstellung stecken in allen Texten der „Inventuren“. Nicht zuletzt entsteht über die Verbindung von Sammlungsobjekt und künstlerischem Text auch eine Verbindung von Warenhaus und dem Museum als sammelnder Institution. Klassische Konsumgüter hinterfragen mit Cohens Erzählstimme intellektuelle Ideen und verleihen den Objekten der Sammlung neue Deutungsebenen.

Cohens Texte nähern sich den Exponaten auf sehr unterschiedliche Weise. Ein zweisprachiges Gedicht basiert auf dem 1932 im Schocken Verlag erschienenen Text „Ich und Du“ von Martin Buber. In fast konkreter Poesie treten zwei Teelöffel aus dem Warenhaus Tietz in einen Dialog. Zu einem Seidenkleid aus dem Modehaus Kersten & Tuteur entspinnt sich eine Reflektion über die globale Textilwirtschaft. In einer fiktiven Szene, die auf Franz Kafkas „In der

associations regarding the political and social dimensions of Schocken’s publishing and business activities. Cohen uses culture and consumption as the point of departure to reflect on historical upheavals as well as today’s political issues. His texts refer—sometimes directly and sometimes implicitly—to authors published by Schocken such as Martin Buber and Franz Kafka. Other texts cite intellectual companions such as Hannah Arendt, who spent two years as an editor in the early years of Schocken Books in New York. Salman Schocken’s wish for a return to the Jewish legacy and his vision for corporate management and book production permeate all the texts in the Inventories exhibition. By linking objects from the collection and artistic texts, a connection is also created between the department store and the museum as a collecting institution. Cohen’s narrative voice lets classic consumer goods question intellectual ideas and suggests new levels of interpretation for the collection objects.

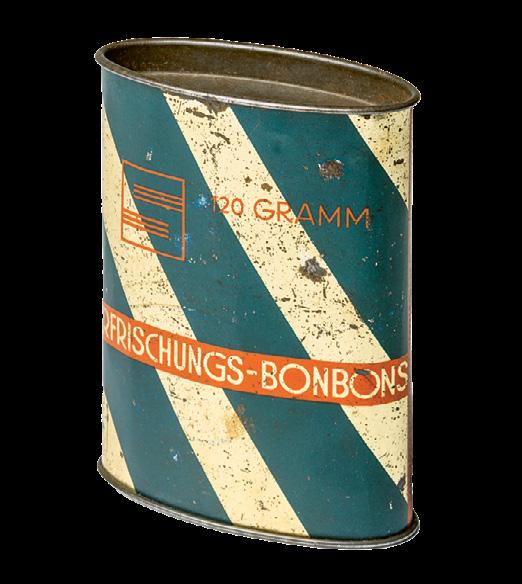

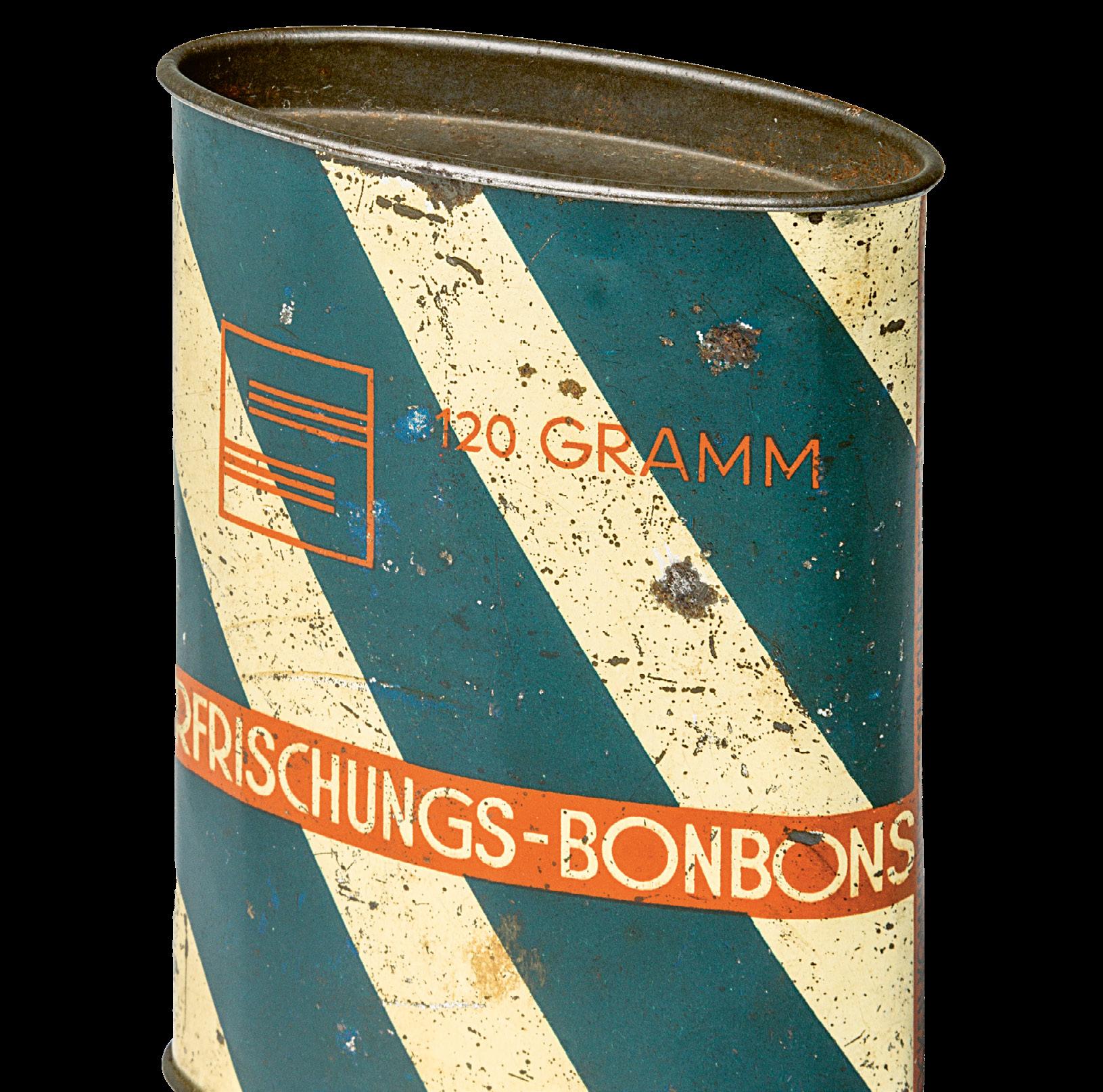

Cohen’s texts approach the exhibits in many different ways. A two-voice poem, for example, is based on Ich und Du (I and Thou) by Martin Buber, which was published by Schocken Verlag in 1932. In effect concrete poetry, two teaspoons from the Tietz department store enter into a dialogue. A silk dress from the Kersten & Tuteur fashion store inspires a reflection on the global textile industry. In a fictional scene alluding to Franz Kafka’s “In the Penal Colony,” a gramophone needle from the Schocken department store takes aim like a weapon against the protagonist himself. Short aphoristic texts on everyday objects, such as a candy tin from a Schocken department store or a teapot warmer, form condensed stories that open up various perspectives. They encourage further contemplation and reverse the conventional connection be-

Strafkolonie“ anspielt, richten sich Grammophonnadeln aus dem Schocken-Konzern wie Waffen gegen den Protagonisten selbst. Kurze aphoristische Texte zu Alltagsobjekten, wie etwa eine Bonbondose des Schocken-Konzerns oder ein Teestövchen, bilden kondensierte Geschichten, die verschiedene Perspektiven öffnen. Sie fordern zum Weiterdenken auf und kehren die konventionelle Verbindung von Objekt und Text in Museen um: Cohens literarischer Zugang befragt die kulturelle Funktion von historischen Sammlungsbeständen und entwickelt die Geschichte des Verlags- und WarenhausKosmos zu einem Denkraum unserer Gegenwart weiter. Eine Werbeanzeige der „Schocken Bücherei“ wendet sich an die „suchenden Leser unserer Tage“: gerade in kritischen Zeiten sollen sie sich mit jüdischen Schriften aller Länder und Zeiten beschäftigen. Cohens Texte fordern ihrerseits die suchenden Leserinnen und Museumsbesucher von heute auf, sich in einem ungewöhnlichen Format mit Objekten und ihren vielschichtigen Bedeutungsschichten zu beschäftigen.

tween object and text in museums. Cohen’s literary approach questions the cultural function of historical collection inventories and develops the history of the publishing and department store cosmos further into a locus for reflection on the present. A promotion for the Schocken Bücherei addresses “searching readers of our day.” Precisely in critical times, they are encouraged to consider Jewish writings from all countries and eras. Cohen’s texts in turn provide today’s probing readers and museum guests with an unusual way of dealing with objects and their manifold layers of meaning.

Für die Eric F. Ross Galerie im Libeskind-Bau hat das Jüdische Museum Berlin 2023 eine neue Ausstellungsreihe ins Leben gerufen: Unter dem Titel „JMB Sammlung“ geben wir Einblicke in unsere Bestände und eröffnen neue Perspektiven auf bekannte oder noch nie gezeigte Objekte. Gefördert wird dieses Format durch die FREUNDE DES JMB, denen wir an dieser Stelle herzlich danken.

For the Eric F. Ross Gallery in the Libeskind building, the Jewish Museum Berlin created a new exhibition series in 2023: Under the label JMB Collection we offer in-depth insights into our holdings and new perspectives on known objects or objects that have yet to be displayed. This series is supported by the FRIENDS OF THE JMB, whom we would like to take this opportunity to thank.

Text

Joshua Cohen

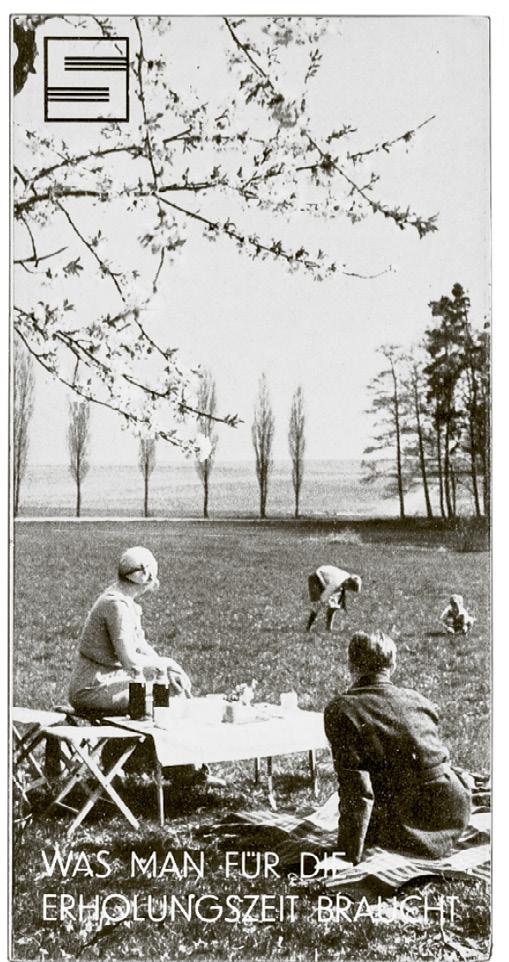

Collage mit Teilansichten verschiedener SchockenKaufhäuser, 1930er-Jahre

Collage with partial views of different Schocken department stores, 1930s

Thesignisnotforjoy.Thesignisnotforfire.Thesignisnotforlove. Thesignisnotforfear.Thesignisnotforrain.Thesignisnotforfaith. Thesignisnotforwar.Thesignisnotforpeace. Thesignisnotforbread. Thesignisnotforwind. Thesignisnotforsleep. Thesignisnotforluck.Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist. MartinBuber, IchundDu

Thesignisnotforsale.Thesignisnotforrent. Thesignisnotforlease. Thesignisnotfortrade. Thesignisnotforbarter. Thesignisnotfor reproduction.Thesignisnotfordisplay. Thesignisnotfor distribution. Thesignisnotforpromotion. Thesignisnotforexhibition. Thesignisnotfortheft. Thesignisnotfor consumption.Thesignisnotforreplica. Thesignisnotforuse.Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist. MartinBuber, IchundDu

DasSchildstehtnichtfürFreude. DasSchildstehtnichtfürFeuer. DasSchildstehtnichtfürLiebe. DasSchildstehtnichtfürAngst. DasSchildstehtnichtfürRegen. DasSchildstehtnichtfürden Glauben. DasSchildstehtnichtfürdenKrieg. DasSchildstehtnichtfürdenFrieden. DasSchildstehtnichtfürBrot. DasSchildistnichtfürdenWind. DasSchildstehtnichtfürdenSchlaf. DasSchildstehtnichtfürdasGlück. Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist. MartinBuber, IchundDu

DasSchildistnichtzu verkaufen. DasSchildistnichtzu vermieten. DasSchildistnichtzu verpachten. DasSchildistnichtfürdenHandel bestimmt. DasSchildistnichtzumTausch bestimmt.

DasSchildistnichtzur Reproduktionbestimmt. DasSchildistnichtzurAusstellungbestimmt. DasSchildistnichtfürdenVertrieb bestimmt.

DasSchildistnichtfürdieWerbungbestimmt. DasSchildistnichtzurAusstellungbestimmt. DasSchildistnichtzum Diebstahl bestimmt. DasSchildistnichtfürden Verbrauch bestimmt.

DasSchildistnichtzur Nachahmungbestimmt.DasSchildistnichtfürden Gebrauch bestimmt.

Wersichentscheidet,istfrei, weilervordasAngesichtgetretenist.

MartinBuber, IchundDu

AUS DEM WARENHAUS TIETZ Berlin, 1928–1935 FROM TIETZ

Berlin, 1928–1935

Zu. Gehörigkeit. Zugehörigkeit. Gehörigkeit. Zu.

Ich-Du Ich-Es Zu. Behör. Zubehör. Behör. Zu. Ich-Du Ich-Es Hab. Seligkeiten. Habseligkeiten. Seligkeiten. Hab. Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Wer sich entscheidet, wurde befreit, weil er vor dem Angesicht erschienen ist.

Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Whoever chooses has been released, for he has come before the countenance.

Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Ich-Du Ich-Es Ich-Du Ich-Es Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Longing. Belonging. Longing. Be. Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Whoever chooses has been spared, for he has presented himself before the countenance.

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

The high, stiff collar of his shirt pressed into his neck as if the hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

Der hohe, steife Kragen seines Hemdes drückte sich in seinen Nacken, als würde die Hand

of history were gripping him by the throat and refusing him a voice . of tradition were gripping him by the throat and refusing him a choice . of money were gripping him by the throat and refusing him a plea. of time were gripping him by the throat and refusing him a protest . of the past were gripping him by the throat and refusing him an opinion. of bureaucracy were gripping him by the throat and refusing him a pardon . of a forgotten god were gripping him by the throat and refusing him a prayer. of an unfinished symphony were gripping him by the throat and refusing him a solo. of an unfinished painting were gripping him by the throat and refusing him a brushstroke . of a foreign language were gripping him by the throat and refusing him a translation. of a sentence were gripping him by the throat and refusing him a metaphor. of a metaphor were gripping him by the throat and refusing him a sentence . of the surveillance state were gripping him by the throat and refusing him a moment of privacy. of imperial ambition were gripping him by the throat and refusing him a homeland to defend. of corporate greed were gripping him by the throat and refusing him a fair wage . of partisan gridlock were gripping him by the throat and refusing him a compromise . of state censorship were gripping him by the throat and refusing him a word of dissent . of bureaucratic inertia were gripping him by the throat and refusing him a single reform . of monopolized media were gripping him by the throat and refusing him a truth untold. of electoral disenfranchisement were gripping him by the throat and refusing him a ballot to cast . of capitalist acceleration were gripping him by the throat and refusing him a breath of stillness . of environmental collapse were gripping him by the throat and refusing him a future to inherit der Geschichte ihn an der Kehle packen und ihm eine Stimme verweigern. der Tradition ihn an der Kehle packen und ihm eine Entscheidung verweigern. des Geldes ihn an der Kehle packen und ihm eine Bitte verweigern. der Zeit ihn an der Kehle packen und ihm eine Beschwerde verweigern. der Vergangenheit ihn an der Kehle packen und ihm eine Meinung verweigern. der Bürokratie ihn an der Kehle packen und ihm eine Begnadigung verweigern. eines vergessenen Gottes ihn an der Kehle packen und ihm ein Gebet verweigern. einer unvollendeten Sinfonie ihn an der Kehle packen und ihm ein Solo verweigern. eines unvollendeten Gemäldes ihn an der Kehle packen und ihm einen Pinselstrich verweigern. einer fremden Sprache ihn an der Kehle packen und ihm eine Übersetzung verweigern. eines Satzes ihn an der Kehle packen und ihm eine Metapher verweigern. einer Metapher ihn an der Kehle packen und ihm einen Satz verweigern. des Überwachungsstaates ihn an der Kehle packen und ihm einen Moment der Privatsphäre verweigern. der imperialen Ansprüche ihn an der Kehle packen und ihm eine zu verteidigende Heimat verweigern. der unternehmerischen Gier ihn an der Kehle packen und ihm einen gerechten Lohn verweigern. der parteipolitischen Blockade ihn an der Kehle packen und ihm einen Kompromiss verweigern. der staatlichen Zensur ihn an der Kehle packen und ihm ein Wort des Widerspruchs verweigern. der bürokratischen Trägheit ihn an der Kehle packen und ihm jegliche Reform verweigern. der monopolisierten Medien ihn an der Kehle packen und ihm eine unausgesprochene Wahrheit verweigern. des Wahlrechtsentzugs ihn an der Kehle packen und ihm die Stimmabgabe verweigern. der kapitalistischen Beschleunigung ihn an der Kehle packen und ihm einen Hauch der Stille verwehren. des Umweltkollapses ihn an der Kehle packen und ihm das Erbe einer Zukunft verwehren.

→ Place the tie around your neck with one end slightly longer than the other. → Cross the longer end over the shorter end forming an X near your collar and pull the longer end up through the loop to create a knot. → Place the neck around your tie with one end slightly shorter than the other. → Cross the shorter end over the longer end forming an X near your collar and pull the shorter end up through the loop to create a knot. → Fold the shorter end horizontally to form the first wing of the bow. → Place the end around your tie with one neck slightly longer than the other. → Cross the X forming an end near your collar and pull the loop through the knot. → Fold the longer end vertically to form the first bow of the wing. → Drop the longer end over the center of the folded wing to form the middle part of the bow, then pinch the longer end near its base, fold it back toward your neck, and tuck it through the loop behind the first wing. → Place the end around your neck with one tie slightly shorter than the other. → X the cross ending a form near your pull and collar the knot through the loop. → Short the folder end diagonally to bow the form wing first. → Drop the shorter end over the folded center wing form of the bow part of the middle, then pinch the shorter base near its end, back it folded toward your tuck and neck it through the first loop behind the wing. → Finally, gently pull the wings to tighten and adjust the knot and wings until they are symmetrical.

→ Legen Sie die Fliege so um Ihren Hals, dass ein Ende etwas länger ist als das andere. → Legen Sie das längere Ende über das kürzere Ende, so dass ein Kreuz an Ihrem Kragen entsteht, und ziehen Sie das längere Ende durch die Schlaufe nach oben, um einen Knoten zu formen. → Legen Sie den Hals so um Ihre Fliege, dass ein Ende etwas kürzer ist als das andere. → Legen Sie das kürzere Ende über das längere Ende, so dass ein Kreuz an Ihrem Kragen entsteht, und ziehen Sie das kürzere Ende durch die Schlaufe nach oben, um einen Knoten zu formen. → Falten Sie das kürzere Ende waagerecht, um die erste gefaltete Seite der Schleife zu bilden. → Falten Sie die Schleife so, dass eine Seite etwas länger ist als die andere. → Kreuzen Sie das Kreuz, das ein Ende an Ihrem Kragen bildet, und ziehen Sie die Schlaufe durch den Knoten. → Falten Sie das längere Ende senkrecht, um die erste Schlaufe der einen Seite zu bilden. → Legen Sie das längere Ende über die Mitte der gefalteten Seite, um den mittleren Teil der Schleife zu bilden, greifen Sie dann das längere Ende in der Nähe des Ansatzes, falten es zum Hals zurück und führen es durch die Schlaufe hinter die erste Seite. → Legen Sie das Ende um Ihren Hals, wobei eine Seite etwas kürzer als die andere sein sollte. → Kreuzen Sie das Legende in eine Form in der Nähe Ihres Führens und kragen Sie den Knoten durch die erste Schleife der Seite. → Kürzen Sie das faltendere Ende diagonal, um zuerst die Schlaufenseite zu bilden. → Lassen Sie das kürzere Ende über die gefaltete Mitte fliegen und formen Sie den Schleifenseitenteil der Mitte, greifen Sie dann den kürzeren Ansatz in der Nähe des Endes, zurücken es gefaltet in Richtung Ihres Führens und halsen Sie es durch die erste Seite hinter der Schleifenschlaufe. → Ziehen Sie schließlich vorsichtig an den beiden Seiten, um sie zu straffen, und richten Sie den Knoten sowie die beiden Seiten aus, bis sie symmetrisch sind.

Because the face, too, deserves renewal.

Restore what time steals— without illusions.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. He who decides is free, for he has approached the Face.

Smoothness is not vanity; it is resistance to decay. For skin that remembers renewal in the face of history.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. He who decides is free, for he stands before the Face.

Against the dryness of modern life— nourish what endures.

In a world of appearances, let softness speak the truth.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.

She who chooses has become free, for she confronts the Face.

Beauty begins when you embrace your own reflection. Moisturize. The alternative is despair.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.

She who chooses has freed herself, for she confronts the Face.

Denn auch das Gesicht verdient eine Erneuerung.

Die Wiederherstellung dessen, was die Zeit gestohlen hat – ohne Illusionen.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Derjenige, der entscheidet, ist frei, denn er hat sich dem Gesicht genähert.

Glätte ist keine Eitelkeit, sondern Widerstand gegen den Verfall. Für eine Haut, die sich angesichts der Geschichte an die Erneuerung erinnert.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist. Derjenige, der sich entscheidet, ist frei, denn er steht vor dem Gesicht.

Gegen die Trockenheit des modernen Lebens – nähre das, was Bestand hat.

In einer Welt des Scheins soll die Sanftheit die Wahrheit sprechen.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.

Diejenige, die sich entscheidet, ist frei geworden, denn sie stellt sich dem Gesicht.

Schönheit beginnt, sobald man sein eigenes Spiegelbild umarmt. Cremen Sie sich ein.

Die Alternative ist reine Verzweiflung.

Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.

Diejenige, die sich entscheidet, hat sich befreit, denn sie stellt sich dem Gesicht.

AUS DEM LUXUS- UND LEDERWARENGESCHÄFT

Deutschland, ca. 1920

The woman came home from the party outlandishly drunk and accidentally put her jewelry away in the box that contained her father’s ashes.

Die Frau kam sturzbetrunken von der Party nach Hause und legte ihren Schmuck versehentlich in die Dose, in der sich die Asche ihres Vaters befand.

FÜR BONBONS DER SCHOCKEN AG vermutlich Zwickau, 1926

Every evening he’d start reading the news and only stop when he’d finished the last candy in the con tainer. But he’d cheat: he wouldn’t suck, he’d chew. Jeden Abend begann er, die Nachrichten zu lesen und hörte erst wieder damit auf, als er das letzte Bonbon aus der Dose gegessen hatte. Doch er schummelte immer: Er lutsche nicht, er kaute.

The old man lived many years and died “unstained,” like a bleached shirt.

Der alte Mann lebte viele Jahre und starb „unbefleckt“ wie ein gebleichtes Hemd.

So incorrigible were the man’s friends that before they visited, he would have to run around his house labeling every vessel: “this is not an ashtray.”

Die Freunde des Mannes waren so unverbesserlich, dass er, bevor sie zu Besuch kamen, durch sein Haus gehen und jedes Gefäß beschriften musste: „Dies ist kein Aschenbecher.“

For the family that has every thing: a dish that holds nothing. For the family that has nothing: a dish that holds everything? No, in this world they get no dish at all.

Für die Familie, die alles hat: eine Schale, die nichts enthält.

Für die Familie, die nichts hat: eine Schale, die alles enthält? Nein, denn in dieser Welt bekommen sie noch nicht einmal eine Schale.

her genitals. After that session, she quit treatment and for weeks and months after would spend her former appointment-hour shopping.

Ihr Psychoanalytiker sagte einmal zu ihr, dass die Wahl der Handtasche einer Frau ein Hinweis darauf sei, wie sie über ihre Genitalien denke. Nach dieser Sitzung brach sie die Therapie ab und verbrachte über die nächsten Wochen und Monate die Zeiten ihrer ehemaligen Sprechstunde damit, einkaufen zu gehen.

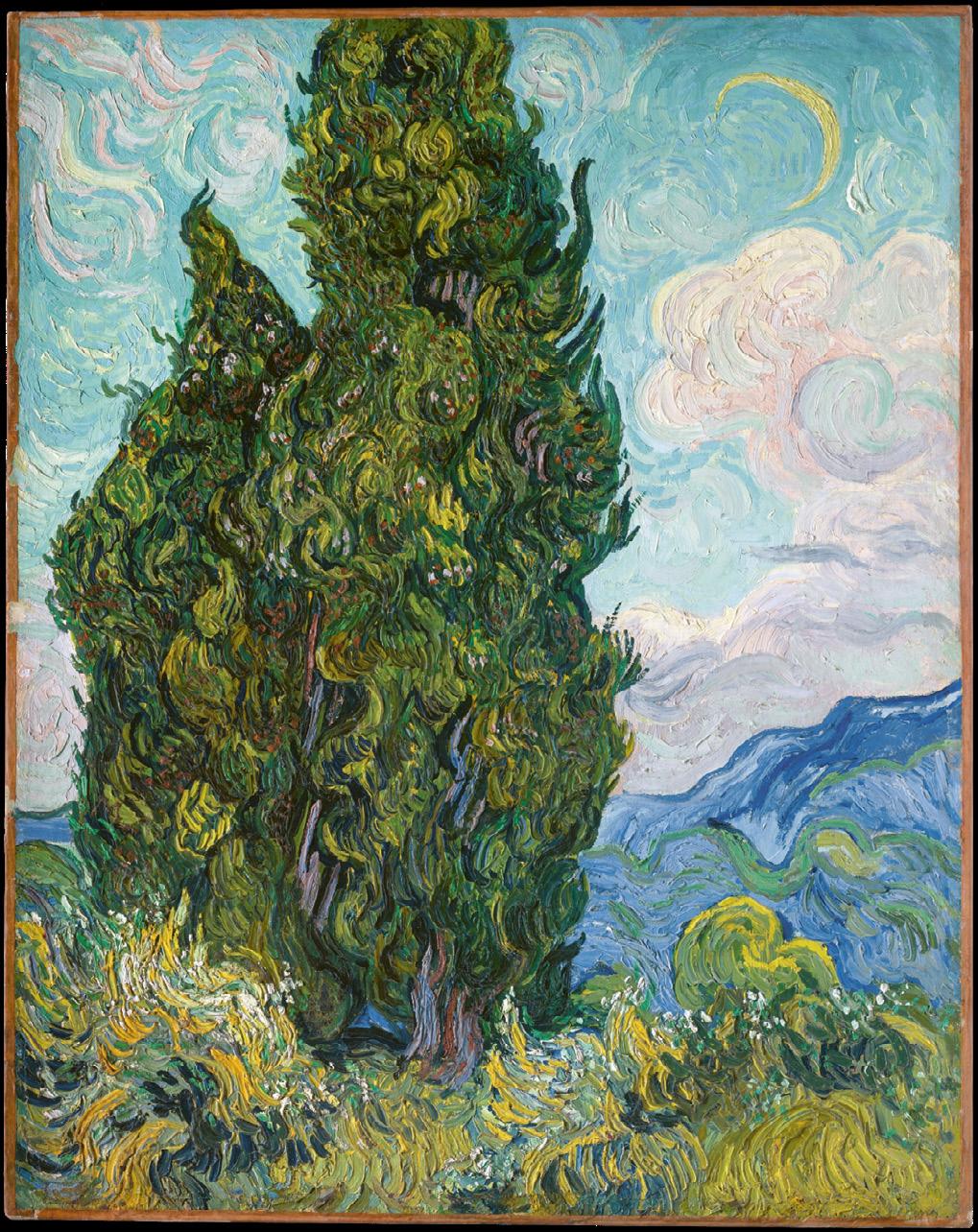

Since mankind as a whole is still very far from having reached the limit of abundance, the mode in which society may overcome this natural limitation of its own fertility can be perceived only tentatively and on a national scale. There, the solution seems to be simple enough. It consists in treating all use objects as though they were consumer goods, so that a chair or a table is now consumed as rapidly as a dress and a dress used up almost as quickly as food.

Hannah Arendt , The Human Condition

The woman who wore this dress never met the woman who made this dress and neither of them ever met the female silk moth whose multitudinous offspring had to be boiled alive in their cocoons to obtain barely a single pound of raw silk.

Our whole economy has become a waste economy, in which things must be almost as quickly devoured and discarded as they have appeared in the world, if the process itself is not to come to a sudden catastrophic end.

Hannah Arendt, The Human Condition

The woman who bought this dress once met the woman who sold this dress: their meeting was a transaction. Names were not exchanged.

Da die Menschheit im Ganzen noch sehr weit davon entfernt ist, diese Überflußgrenze erreicht zu haben, können mögliche Wege, auf denen die Gesellschaft vielleicht die natürlich gegebene Begrenzung ihrer eigenen Fruchtbarkeit überwinden wird, nur im nationalen Maßstab beobachtet und nur versuchsweise angegeben werden. Der Fluch des Reichtums ist daher erst andeutungsweise zu spüren und mit ihm die Mittel, die eine im Überfluß lebende Gesellschaft bereitstellt, ihm zu begegnen. Diese bestehen darin, mit Gebrauchsgegenständen so umzugehen, als seien sie Konsumgüter, bzw. das Gebrauchen überhaupt in ein Verbrauchen umzuwandeln, so daß nun ein Stuhl oder ein Tisch so schnell verbraucht wird wie einst ein Kleid oder ein Schuh, während ein Kleid oder ein Schuh möglichst nicht viel länger in der Welt gelassen und ähnlich „konsumiert“ wird wie ausgesprochene Konsumgüter. Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben

Die Frau, die dieses Kleid trug, ist nie der Frau begegnet, die dieses Kleid hergestellt hat, und keine von beiden ist jemals dem Seidenspinnerweibchen begegnet, dessen unzählige Nachkommen in ihren Kokons bei lebendigem Leib gekocht werden mussten, damit auch nur ein einziges Pfund Rohseide gewonnen werden konnte.

Die moderne Wirtschaft entwickelt sich notwendigerweise in Richtung einer „waste economy“, einer auf Vergeudung beruhenden Wirtschaft, die jeden Gegenstand als Ausschußware behandelt und die Dinge fast so schnell, wie sie in der Welt erscheinen, auch wieder aufbraucht und wegwirft, weil sonst der ganze komplizierte Prozeß mit einer plötzlichen Katastrophe enden würde.

Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben

Die Frau, die dieses Kleid kaufte, ist der Frau, die es verkaufte, einmal begegnet: Ihre Begegnung war eine Transaktion. Namen wurden nicht ausgetauscht.

feelThemanhadmusicinhim.Hecould itwellinginsidehim,hecould hisfeelitswelling,therewerestringsin sinews,therewerewoodwinds hisinhislungs,atrumpetblowingin throatandliftinguphistongue; sounds,hecouldfeelthepressureofthese hecouldfeelthetensionthem,andeffortrequiredtoproduce buthecouldn’thearathing, oratleastnotmorethanafainthum buzzthatheoftensuspectedtothisbeanhallucination,andoneday musicfailuretohearhisowninner disassembledsodistressedhimthathe hisgramophoneandpuncturedapplieditsneedletohisskin:he hiswristandfinally,inagreatgushing,thebloodsang.

ErDerMannhatteMusikinsich. spürte,wiesieinihmanstieg, Saitenerspürte,wiesieanschwoll,erhatte inseinenSehnen,erhatteHolzbliesbläserinseinerLunge,eineTrompete Zunge;inseinerKehleundhobseine erspürtedenDruckdieser dieKlänge,erspürtedieSpannungund Anstrengung,dienötigwaren,um hauptsiezuerzeugen,docherkonnteübernichtshören,zumindestnicht odermehralseinganzschwachesSummen HalluzinationBrummen,daseroftfüreine hielt,bisihndiesesUnzuvermögen,seineeigeneinnereMusik higte,hören,einesTagessosehrbeunrudasserseinGrammophonzeransetzte:legteunddieTonnadelanseinerHaut ErdurchstachseinHandgegroßenlenk,undschließlich,ineinemeinzigen Schwall,sangdasBlut.

“The alternative between capitalism and socialism is false, not only because neither exists anywhere in its pure state anyhow, but because we have here twins, each wearing a different hat…” wrote Hannah Arendt, who neglected to mention that each ideology wanted the other ideology’s hat; rather, that each wanted the other not to have a hat at all and to go around bareheaded in the winter and catch a chill.

„Die Alternative Kapitalismus-Sozialismus ist keine wirkliche Alternative. Dies sind gleiche Brüder mit ungleichen Hüten“, schrieb Hannah Arendt, die zu erwähnen versäumte, dass jede Ideologie den Hut der anderen Ideologie haben will; mehr noch, jede Ideologie will, dass die andere Ideologie überhaupt keinen Hut hat und im Winter barhäuptig herumläuft und sich erkältet.

Deutschland, 1920er-Jahre AND WERTHEIM

Germany, 1920s

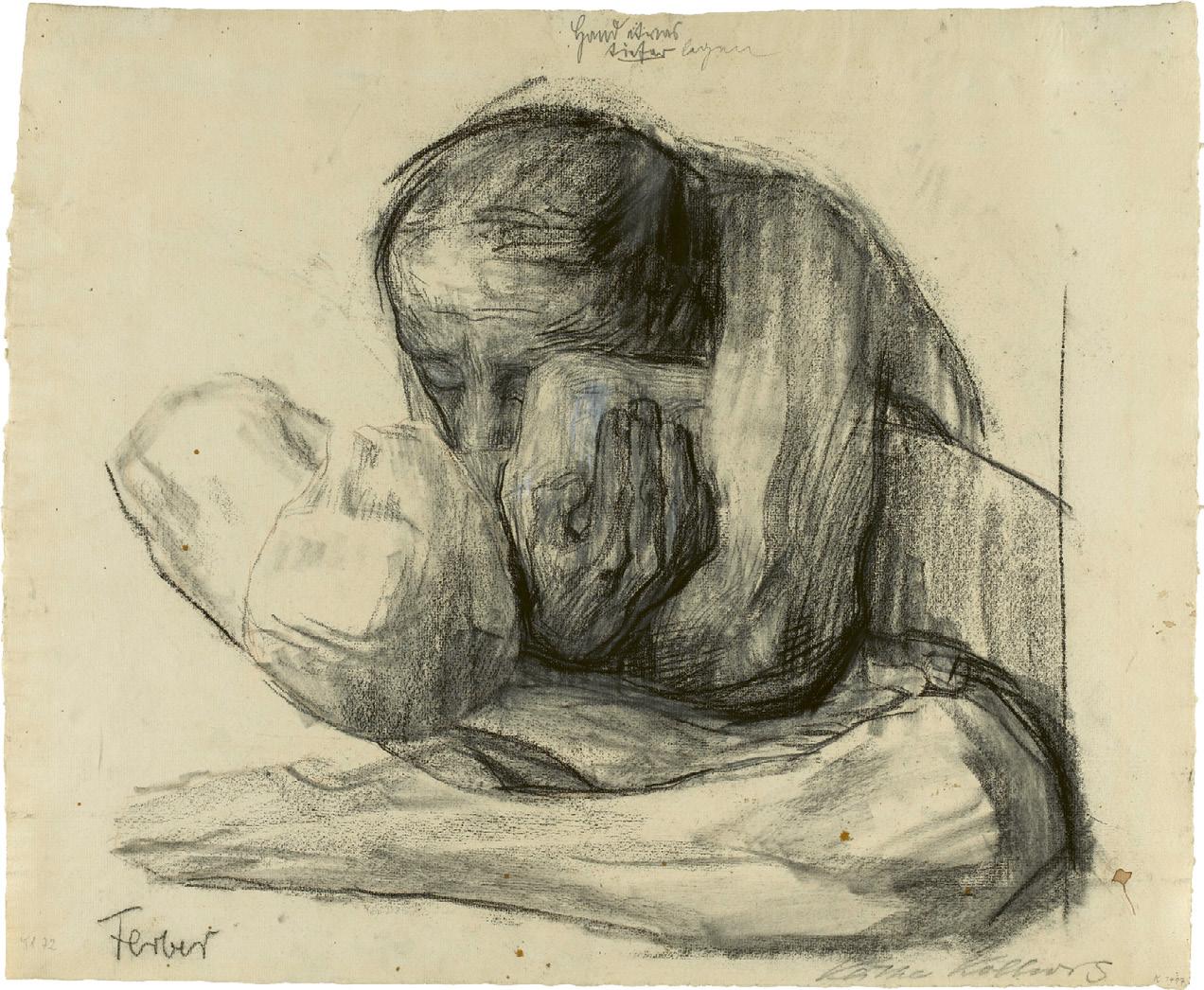

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

O, deine Hände sind meine Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.

Immer spiel ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleine Reiter, Bis sie umfallen.

Wie ich sie liebe Deine Bubenhände, die zwei.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

Your Hands are my children

All my toys Lie in their furrows.

I play soldiers With your fingers, little horsemen, Until they fall.

How I love them Your small boy’s hands— yes, both.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

O, deine Hände sind meine

Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.

Immer spiele ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleiner Reiter, Bis sie umfallen.

Wie ich

sie liebe

Deine

Bubenhände, die zwei.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

Deine Hände sind meine

Kinder Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Furchen.

Ich spiele

Soldaten Mit euren Fingern, kleine Reiter, Bis sie fallen.

Wie ich sie liebe Deine kleinen

Bubenhände –ja, beide.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei Drei

Vier

This is the thumb, which makes us primates.

This is the forefinger, which accuses. This is the middle finger: you can sit on it. This is the ring finger, which marries. This is the little finger: hold it in the air when you sip your tea.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

Das ist der Daumen, der uns zu Primaten macht. Das ist der Zeigefinger, der anklagt. Das ist der Mittelfinger: den kann ich dir mal zeigen. Das ist der Ringfinger, der heiratet. Das ist der kleine Finger: spreize ihn ab, während du an deinem Tee nippst.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

„Ich legte mein

Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Your Hands are my children All my toys Lie in their furrows. I play soldiers With your fingers, little horsemen, Until they fall.

How I love them Your small boy’s hands— yes, both.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

Deine Hände sind meine

Kinder Alle meine Spielsachen

Liegen in ihren Furchen.

Ich spiele

Soldaten Mit euren Fingern, kleine Reiter, Bis sie fallen.

Wie

ich sie liebe

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

O, deine Hände sind meine Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.

Immer spiel ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleine Reiter, Bis sie umfallen.

Wie ich sie liebe Deine Bubenhände, die zwei.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler. Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

“I placed my fate in hard hands,” wrote Else Lasker-Schüler.

Thumb Two Three Four Thumb Two Three Four

O, deine Hände sind meine

Kinder. Alle meine Spielsachen Liegen in ihren Gruben.

Immer spiele ich Soldaten Mit deinen Fingern, kleine Reiter, Bis sie umfallen.

Wie ich sie liebe

Deine

Bubenhände, die zwei.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

„Ich legte mein Geschick in harten Händen“, schrieb Else Lasker-Schüler.

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Daumen

Zwei

Drei

Vier

Zwei

Drei

Vier

Zwei

Drei

Vier

Zwei

Drei

Vier

Text Markus Krah

Wie sehr ist eine Biografie an Orte gebunden, zumal eine jüdische Biografie im 20. Jahrhundert? Salman Schockens Leben spielte sich weitgehend zwischen Berlin, Jerusalem und New York ab. Es begann in Margonin in der preußischen Provinz Posen, wo Schocken 1877 geboren wurde, und endete in Pontresina in der Schweiz, wo er 1959 starb. Dazwischen wirkte er als Kaufhausmanager, Kulturmäzen, Zionist und Verleger an weiteren Orten. Dieses Leben „dazwischen“ spiegelt die großen Themen der jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert: Heimat und Exil, Israel und Diaspora, Tradition und Moderne.

To what extent does a life remain bound to places, especially a Jewish life in the twentieth century? Salman Schocken’s unfolded primarily between the cities of Berlin, Jerusalem, and New York. It began in Margonin in the Prussian province of Posen, where he was born in 1877, and ended in Pontresina, Switzerland, where he died in 1959. In the intervening years, he lived in various other places, active as a department store manager, patron of culture, Zionist, and publisher. His life “in between” reflected the central themes of twentieth-century Jewish history: homeland and exile, Israel and the diaspora, tradition and modernity.

DE Geboren wurde Salman Schocken in ein traditionelles Milieu, das sich jedoch rapide veränderte. Schon während der kaufmännischen Lehre, zu der er mit 15 Jahren aufs Dorf geschickt wurde, brach er geistig aus diesem Milieu aus, las sich mit Klassikern wie Goethe ins deutsche Bildungsbürgertum und mit aktuellen Autoren in die Moderne. 1898 kam er in ihr Zentrum nach Berlin. Ab 1901 legten er und sein Bruder Simon in Sachsen mit der Eröffnung ihres ersten Geschäfts die Grundlagen für den Schocken-Konzern – der Beginn einer rasanten Erfolgsgeschichte, getrieben von der Energie eines rastlosen Unternehmers und autodidaktischen Aufsteigers.

1930 leitete Salman Schocken die viertgrößte Warenhaus-Kette in Deutschland. Er gehörte damit zu einer neuen deutsch-jüdischen Wirtschaftselite des späten 19. und frühen

EN Salman Schocken was born into a traditional milieu undergoing rapid change. During his apprenticeship as a merchant, which took him to a rural village at the age of fifteen, he broke away from this environment intellectually. He reached up to join the educated middle class by reading the German classics, such as Goethe, and engaged with modernity through the works of contemporary writers. In 1898, he moved to the very center of the modern movement in Berlin. In 1901, he and his brother Simon laid the foundation for the Schocken department store group by opening their first store in Saxony. This marked the beginning of a rapid success story, driven by the energy of a tireless entrepreneur and autodidact determined to rise through the ranks of German society. By 1930, Salman Schocken was at the helm of the fourth-largest department store chain in Germany, making

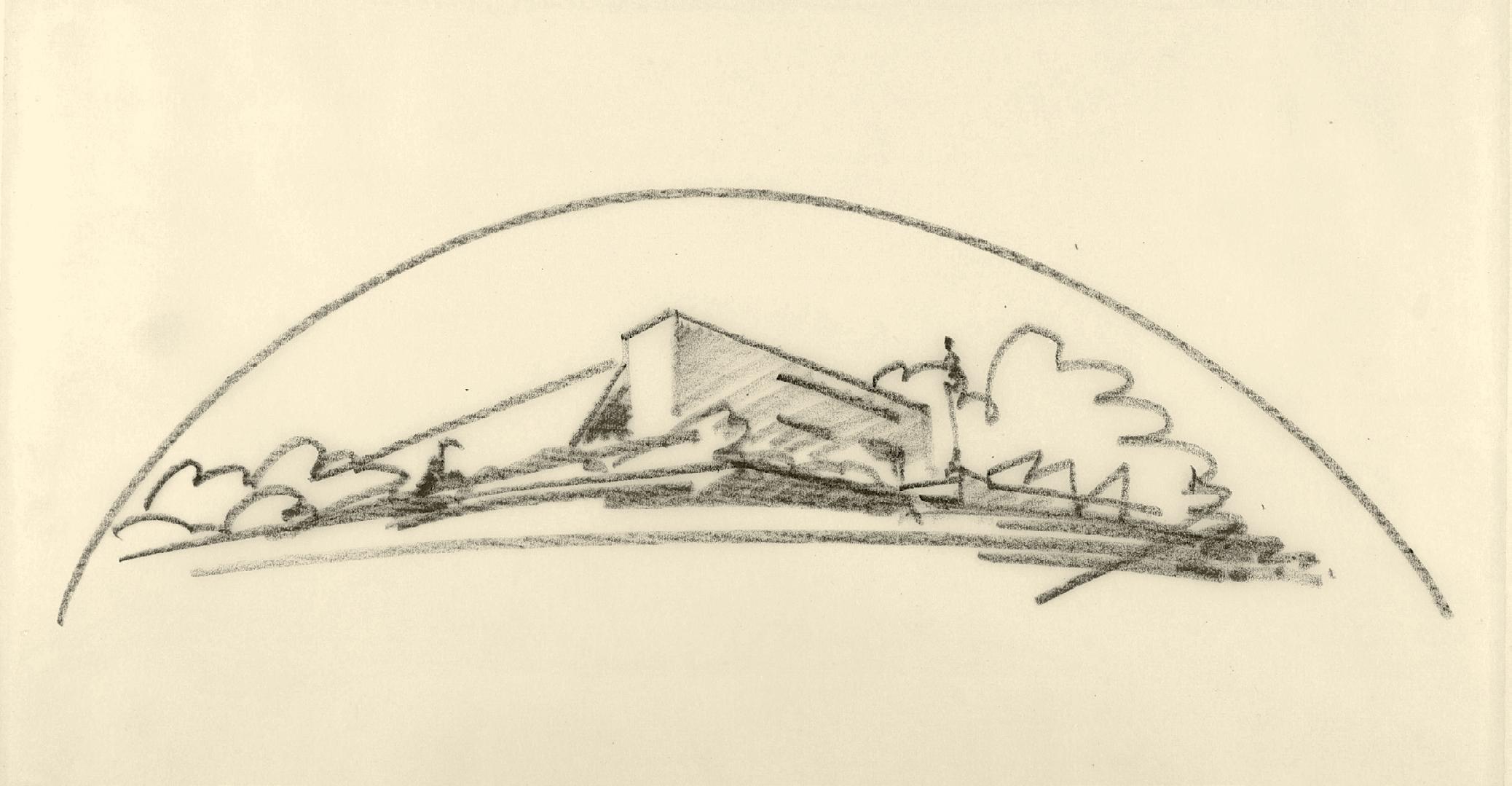

Das Kaufhaus Schocken in Stuttgart , nach einem Entwurf von Erich Mendelsohn, hier ca. 1930, wurde 1960 abgerissen. The Schocken store in Stuttgart , designed by Erich Mendelsohn, pictured here around 1930, was demolished in 1960.

20. Jahrhunderts. Die Reaktionen darauf blieben nicht aus, darunter auch massive antisemitische Anfeindungen, etwa 1926 in Nürnberg durch das damals lokale Propagandablatt Der Stürmer von Julius Streicher. Das war ein Vorgeschmack auf das, was bis zur Enteignung des Konzerns 1938 noch kommen sollte.

Die antisemitischen Reaktionen entzündeten sich unter anderem an der selbstbewussten Sichtbarkeit der neuen Elite, die sich bei Schocken in der markanten Architektur der Kaufhäuser und im charakteristischen Logo ausdrückte. Dazu kam ein hoher kultureller Anspruch: Schocken investierte das beträchtliche Einkommen aus den Warenhäusern etwa in die Förderung hebräischer Literatur, vor allem des Schriftstellers Schmuel Yosef Agnon, und in seine Verlage, in denen sich seine unternehmerische Energie und seine kulturellen Ambitionen sichtbar ausdrückten.

him a member of the new German-Jewish economic elite that had emerged in the late nineteenth and early twentieth centuries. His success quickly provoked backlash and he became the target of virulent antisemitism. In 1926, for example, he was singled out by Julius Streicher’s Nuremberg-based and at the time local propaganda newspaper Der Stürmer. This was a grim foretaste of future developments that culminated in the expropriation of his company in 1938.

The antisemitic reactions were partially fueled by the self-assured visibility of this new elite, in Schocken’s case manifested in the striking architecture of the department stores and their distinctive logo. Schocken also pursued cultural ambitions: he invested the considerable profits from his stores in promoting Hebrew literature—especially the works of the writer Shmuel Yosef Agnon—and in expanding his publishing houses, where his entrepreneurial drive and intellectual aspirations found their fullest expression.

Das Kaufhaus Schocken in Chemnitz , nach einem Entwurf von Erich Mendelsohn, hier ca. 1930, ist heute Sitz des smac, des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz. The Schocken store in Chemnitz , designed by Erich Mendelsohn, pictured here around 1930, today houses the smac, the State Museum of Archaeology Chemnitz.

Zwischen Berlin und Jerusalem

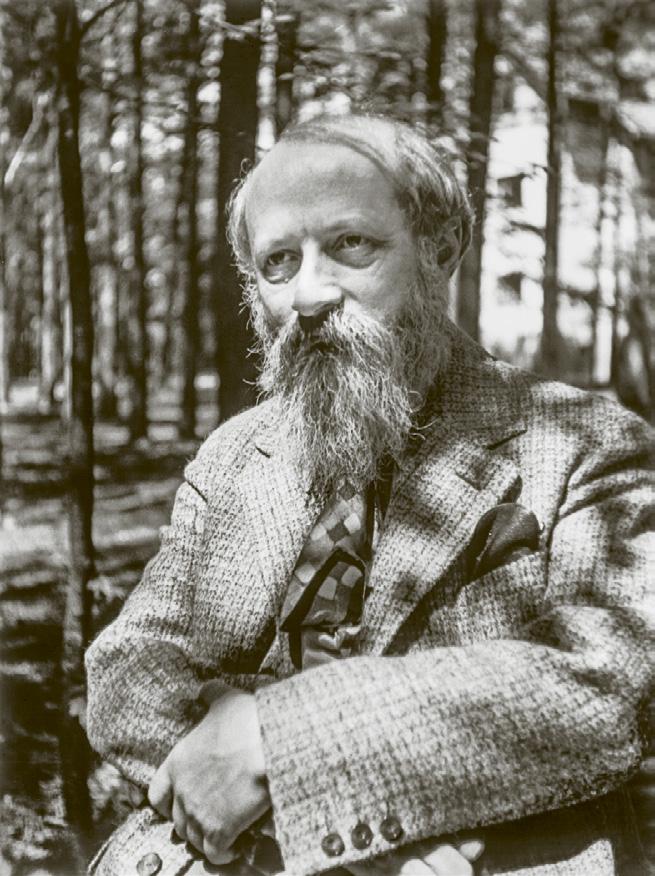

Seinen ersten Verlag gründete Salman Schocken 1931 in Berlin, in einer Zeit des Umbruchs für das deutsche Judentum. Er wurde ein wichtiger Akteur in der jüdischen Kulturrenaissance der Zwischenkriegszeit. Schocken reagierte auf die Wahrnehmung, dass viele Jüdinnen und Juden auf der Suche nach einer positiven jüdischen Identität waren. In der Hoffnung auf rechtliche Gleichstellung und soziale Akzeptanz hatten sie wichtige Aspekte jüdischer Identität zugunsten der Assimilation aufgegeben. Das Judentum hatte seinen Platz als liberale Religion gefunden, die wenig Raum ließ für andere Formen jüdischer Identität. Doch hatte dieses assimilierte Judentum Antworten auf existenzielle Fragen, konnte es eine positive jüdische Identität vermitteln? Auf diese Sinnfragen reagierte eine neue Generation von Denkern: Martin Buber und Franz Rosenzweig etwa veröffentlichen ihre Antworten im Schocken Verlag.

Zudem reagierte der Berliner Verlag auf die wachsende Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden und auf die Abwertung des Judentums mit dem Aufstieg der Nazis. Gegen diese Entwicklung setzte Schocken seinem Verlag das Ziel, Judentum und jüdische Identität selbst und positiv zu definieren – vermittelt durch Bücher, von denen er von 1931 bis 1938 über 200 veröffentlichte, darunter Texte von Hermann Cohen, Heinrich Heine, Scholem Aleichem, Franz Kafka, Leo Baeck, Gershom Scholem und vielen anderen: ein „Who is Who“ jüdischer Denker.

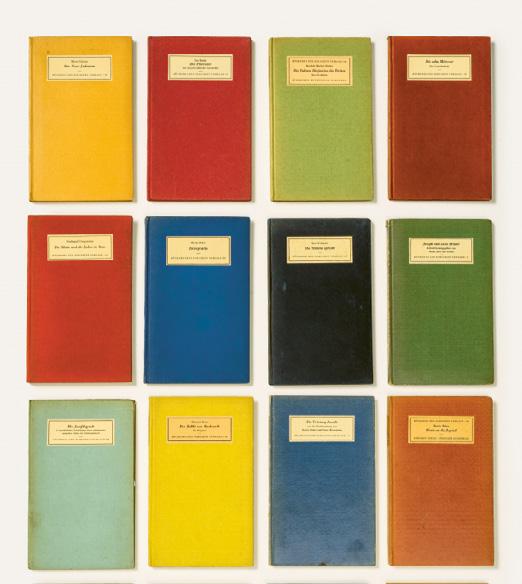

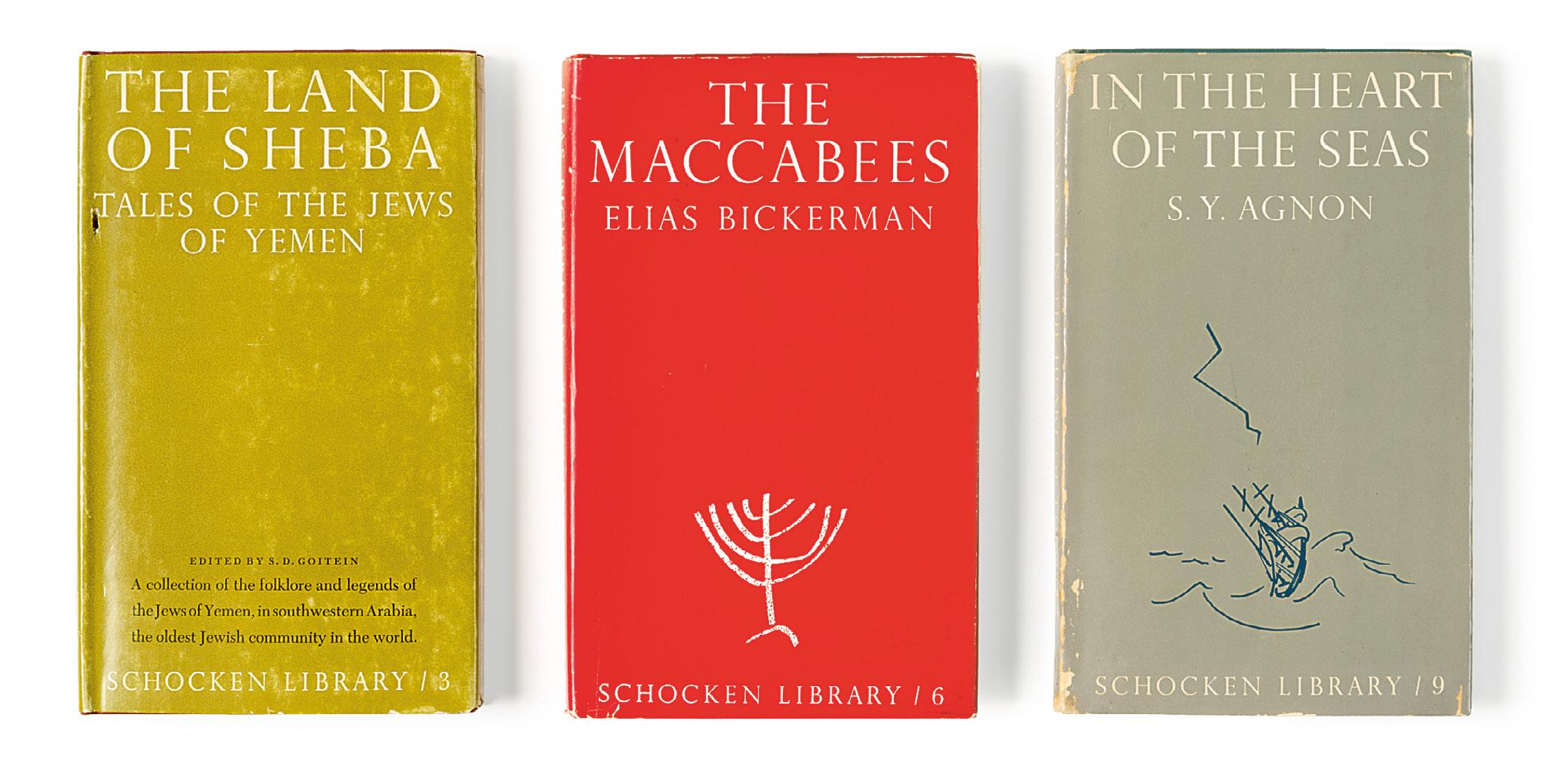

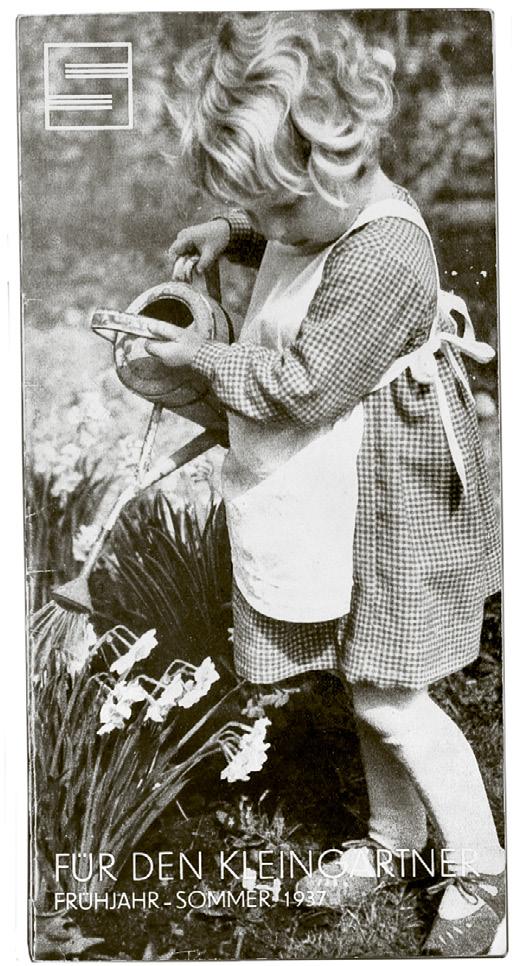

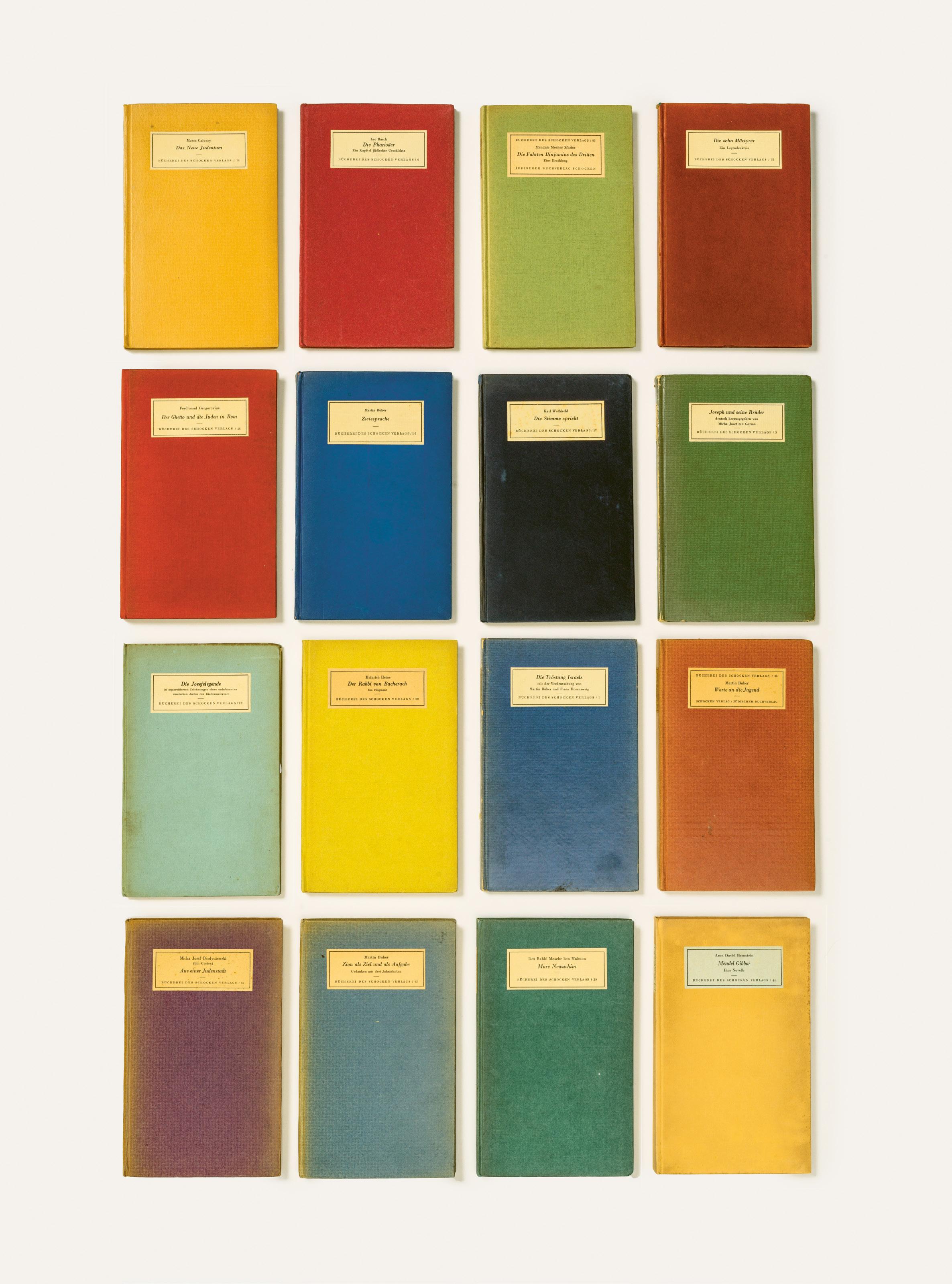

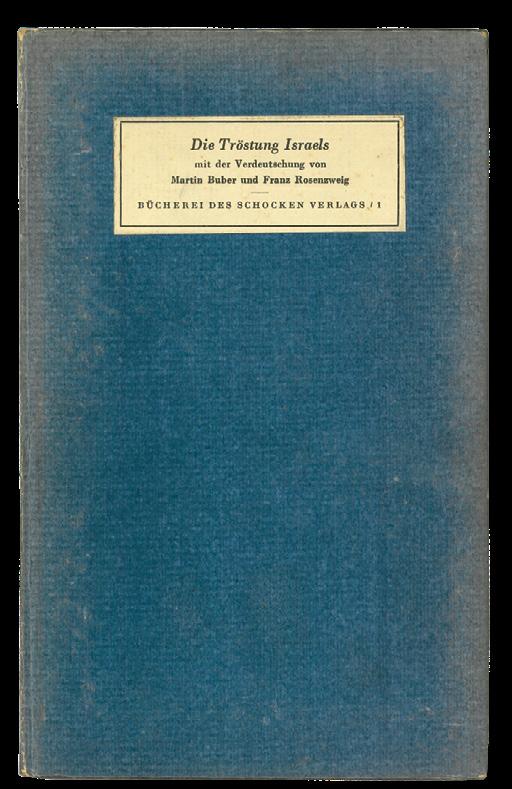

Besonders wichtig war ihm die „Schocken Bücherei“, eine Reihe von attraktiv gestalteten, aber preiswerten Taschenbüchern. In ihr bündelte sich das Ziel, einen neuen Kanon aus der Tradition zu schaffen. Insgesamt veröffentlichte der Verlag 92 dieser Bücher: heilige Schriften, historische, ethnographische, kulturelle Werke, Philosophie, jiddische Literatur und Folklore.

Ein Zuhause in Jerusalem, kein Zuhause in Jerusalem?

Die Nazis schlossen den Schocken Verlag 1938. Salman Schocken selbst war mit seiner Frau Lilli und Kindern schon 1934/35 nach Palästina emigriert (wo er seinen zweiten Verlag gründete): Das hatte auch mit seinem Zionismus zu tun. Als Verleger war Schocken wichtig, dass er Kultur-Zionist war und die Stärkung jüdischer Kultur im Land Israel und der Diaspora als entscheidende Kraftquelle für den Fortbestand des jüdischen Volkes verstand – anders als der politische Zionismus, für den die Gründung eines jüdischen Staates im Vordergrund stand.

Schocken ließ sich 1935 in Rechavia nieder, dem Jerusalemer Viertel der Jekkes und der intellektuellen Elite, für die

Between Berlin and Jerusalem

Schocken founded his first publishing house in Berlin in 1931, during a time of profound change for German Jews. He became a leading figure in the Jewish cultural renaissance of the interwar period, recognizing that many Jews were seeking a positive Jewish identity. In their pursuit of legal equality and social acceptance, they had relinquished core elements of Jewish tradition in favor of assimilation. Judaism had established itself primarily as a liberal religion, leaving little room for alternative forms of Jewish identity. But could this assimilated Jewishness provide an answer to life’s existential questions? Could it offer a positive Jewish identity? These existential questions were taken up by a new generation of thinkers. Martin Buber and Franz Rosenzweig, for instance, published their answers with Schocken Verlag.

The Berlin publishing house also responded to the growing marginalization of Jews and the denigration of Judaism that accompanied the rise of National Socialism. To counter these developments, Schocken formulated a clear mission for his company: to define Judaism and Jewish identity in positive terms and to communicate this vision through books. Between 1931 and 1938, he published more than 200 works, including titles by Hermann Cohen, Heinrich Heine, Sholem Aleichem, Franz Kafka, Leo Baeck, Gershom Scholem, and many others—a veritable “Who’s Who” of Jewish thought.

The Schocken Bücherei —a series of attractively designed yet affordable paperback editions—was a particularly important project to him. It embodied his ambition to create a new canon rooted in Jewish tradition. The series ultimately comprised 92 volumes, including sacred texts, historical studies, ethnographic and cultural works, philosophical writings, Yiddish literature, and folklore.

A Home in Jerusalem, no Home in Jerusalem?

The Nazis shut down the Schocken Verlag in 1938. A few years earlier, in 1934–35, Salman Schocken had immigrated to Palestine with his wife Lilli and children, where he founded a second publishing house. The family’s move was partially motivated by his Zionist convictions. As a publisher, Schocken strongly identified with cultural Zionism, viewing the strengthening of Jewish culture—in both the Land of Israel and the diaspora—as essential to the survival of the Jewish people. In this he differed from political Zionists, who prioritized the establishment of a Jewish state.

In 1935, Schocken settled in Rechavia, a Jerusalem neighborhood inhabited by Yekkes and the intellectual elite,

sein Haus und seine Bibliothek ein soziales Zentrum wurden. Er konnte seine riesige Büchersammlung aus Deutschland nach Jerusalem retten, mit einem Aufwand, der ihre Bedeutung für Schocken spiegelte: sie war ihm ein Zuhause. Dagegen galt er vielen Mitmenschen und auch seiner Familie gegenüber als verschlossener, schwieriger, schwer ergründbarer Mensch. Und er wurde auch im Jischuw kaum heimisch, obwohl er durch seine Aktivitäten viele Kontakte knüpfte, darunter auch für die Hebräische Universität.

Für sie reiste er 1940 in die USA. Aus der für ein paar Monate geplanten Reise wurde ein fünfjähriger Aufenthalt, da er nach dem Kriegseintritt der USA kaum mehr zurückkehren konnte – oder vielleicht nicht wollte, da Palästina kein echtes Zuhause war.

Ein neuer Verlag in New York

Fünf Jahre lang sondierte Schocken die geistige Verfassung des amerikanischen Judentums und beschloss, in New York einen weiteren Verlag zu gründen. „Das ist eine Imitation des deutschen Verlages”, sagte er 1945 in Jerusalem.1

Dahinter stand die Vorstellung, dass sich das amerikanische Judentum nach 1945 in einer ähnlichen spirituellen Krise befand wie das deutsche Judentum zuvor. Schocken sah eine Gemeinschaft, die ihren Platz in einer Gesellschaft suchte, die größere Akzeptanz in Aussicht stellte. Antisemitismus war stigmatisiert, das Judentum wurde als liberale Religion als Teil des „jüdisch-christlichen Ethos“ aufgewertet. Und ähnlich wie 25 Jahre zuvor in Deutschland sah Schocken

and his home and library soon became a social hub for this community. He managed to rescue his vast book collection from Germany and bring it to Jerusalem—a testament to how deeply he valued it. The library was, in many ways, his home. Yet to those around him, including his family, Schocken remained a distant, difficult, and inscrutable individual. Despite the many contacts he made through his work, not least for the Hebrew University, he never felt truly at home in the Yishuv, the Jewish community in Palestine.

In 1940, he traveled to the United States on behalf of the Hebrew University. What was intended as a journey of just a few months turned into a five-year stay. Once the United States entered the war, returning was hardly possible, but perhaps he didn't want to go back, having failed to put down roots in Palestine.

For five years, Schocken explored the spiritual and intellectual state of American Jewry and ultimately decided to establish a new publishing house in New York. “It’s an imitation of the German publishing house,” he stated in Jerusalem in 1945.1

He was convinced that, after 1945, American Jewry faced a spiritual crisis similar to the one German Jews had experienced years earlier. Schocken encountered a Jewish community seeking its place in a society that promised greater acceptance. Antisemitism had become stigmatized, and Judaism, as a liberal faith, enjoyed higher status as part

Bücher aus der Reihe „Schocken Library “, 1947/48

Books from the series Schocken Library, 1947/48

in der Elite einer neuen Generation das wachsende Bedürfnis, sich die Tradition für eine moderne, aber tiefe jüdische Identität neu zu erschließen. Schocken erspürte diese beginnende Bewegung als Outsider vielleicht besonders aufmerksam.

Im 1945 gegründeten Verlag Schocken Books war Salman Schocken die treibende Kraft, auch wenn er seine Mitarbeiter (darunter kurze Zeit Hannah Arendt) oft durch Entschlusslosigkeit frustrierte und durch viele Reisen die Entscheidungsprozesse erschwerte. Auch darin spiegelte sich seine Persönlichkeit: kompliziert, zwischen verschiedenen Welten unterwegs, als Kulturvermittler mit sehr eigenwilliger Perspektive und großen Ambitionen.

Denn Schocken wollte mit dem Verlag nicht nur einen neuen Markt erschließen, sondern auch einen kulturellen Auftrag erfüllen. Er bezog ein ungeheures Sendungsbewusstsein aus einer speziellen Melange aus deutscher Kultur und jüdischer Tradition, die er nun dem vermeintlich kulturell unterversorgten US-Judentum anbot, etwa in der Neuauflage der „Schocken Bücherei“ als „Schocken Library“.

Ein Export deutsch-jüdischer Kultur?

Die Kontinuitäten zum deutschen Programm standen in dramatischen Kontrast zu den historischen Diskontinuitäten: Schocken wollte dasselbe Programm in zwei Kulturräumen und Sprachen veröffentlichen, für zwei Gemeinschaften, die sich seit rund 100 Jahren unterschiedlich entwickelt hatten. Und dies über die größten Brüche der jüdischen Geschichte seit fast 2000 Jahren hinweg. Vielleicht suchte er Kontinuität im Zuhause der Texte, die er in Deutschland und den USA publizierte. Denn Schocken glaubte an einen überzeitlich relevanten Kanon jüdischer Schriften. Diese Schriften stünden für eine in der Tradition wurzelnde Essenz des Judentums, die existenziell wichtig sei für moderne Jüdinnen und Juden in ihrer spirituellen Krise. Diese Mission wird deutlich im Vorwort, das Buber 1946 für die „Schocken Library“ schrieb:

„Niemals zuvor in der Geschichte des jüdischen Volkes ist Sammlung so notwendig gewesen wie heute … Sammlung des zerstreuten jüdischen Geistes, der zerstreuten jüdischen Seele. … Die Forderung der Sammlung als die Forderung der Stunde ist es, wovon die Produktion der Schocken Books und innerhalb ihrer besonders die mit diesem Band beginnende Bücherreihe ausgeht.“ 2

Dieses Programm wurde von der intellektuellen Elite begrüßt. „Die Schocken-Bücher sind wieder da“, jubelte die deutschsprachige Emigranten-Zeitschrift Aufbau 1947. 3 Wenn man Erfolg dagegen an Verkaufszahlen misst, kommt man zu nüchternen Ergebnissen. Der Verlag blieb ein Zu-

of the "Judeo-Christian tradition" . As in Germany twenty-five years before, Schocken discerned in the emerging intellectual elite a desire to draw on tradition to shape a modern yet firmly rooted Jewish identity. Perhaps, as an outsider, he was especially sensitive to the stirrings of this nascent movement.

At Schocken Books, founded in 1945, he was a dynamic force, though his indecisiveness often frustrated his staff (including, for a time, Hannah Arendt) and his frequent trips made decision-making difficult. These traits reflected his character: he was a complex figure moving between different worlds, a cultural mediator with an unconventional perspective and ambitious goals.

With his publishing house, Schocken sought not only to enter a new market but also to fulfill a cultural mission. He derived a strong sense of purpose from the distinctive mixture of German culture and Jewish tradition, which he now brought to what he saw as a culturally underserved American Jewish community—for instance, through the Schocken Library, a revival of the Schocken Bücherei

The continuities with the German publishing list stood in stark contrast to the historical discontinuities. Schocken sought to publish the same works across two cultural spheres and languages, for two communities that had developed along different paths over the preceding century. He pursued this project even in the face of the greatest upheaval in Jewish history in nearly two millennia. Perhaps he was seeking to forge continuity through the very texts he published in Germany and the United States, seen as a kind of intellectual home. He was guided by his belief in a canon of Jewish writings with timeless relevance. For him, these works embodied the essence of a Judaism rooted in tradition—an essence of existential importance for modern Jews amid their spiritual crisis. This mission is evident in the preface Martin Buber wrote in 1946 for the Schocken Library:

“Never before in Jewish history has collecting been as important as it is today ... collecting the dispersed Jewish spirit, the scattered Jewish soul. ... The call to collect, as the call of the hour, marks the starting point of Schocken Books and this book series in particular.” 2

The publishing list was warmly received by the intellectual elite. “Schocken Books are Back,” ran the jubilant headline of a 1947 article in the German-language immigrant magazine Aufbau. 3 Yet if success is measured by sales figures, the picture was sobering. The firm remained unprofitable and the Schocken Library was discontinued in 1949 after its twentieth volume. After its productive founding years,

2 Martin Buber, „Verlagsvorwort Schocken Library“, 29. November 1946, SchA, 378/o.

3 „Die Schocken-Bücher sind wieder da“, Aufbau, 24. Oktober 1947.

2 Martin Buber, “Verlagsvorwort Schocken Library,” 29 November 1946, SchA, 378/o.

3 “Die Schocken-Bücher sind wieder da,” Aufbau, 24 October 1947.

schussgeschäft; die „Schocken Library“ endete 1949 mit dem 20. Band. Nach produktiven Gründungsjahren schlingerte Schocken Books mit wenigen eigenen Veröffentlichungen durch die 1950er-Jahre, stets nah am Konkurs.

Damalige Beobachter machten dafür ein mangelndes Verständnis für den US-Markt verantwortlich, oder präziser: ein Unverständnis, dass amerikanische Juden keine deutschen Juden waren, und auch nicht nur Juden, sondern auch Amerikaner. 4 Die „Schocken Library“ enthielt keinen einzigen amerikanischen Autor, kein Thema mit Bezug zu Amerika. Schocken Books blieb in der Anfangsphase ein europäischer Import nach Amerika, ein Fremdkörper wie der Verlagsgründer.

Epilog

Erst nach Schockens Tod 1959 wurde der Weg frei für eine Neuausrichtung des Verlags. In den 1960er-Jahren stellte sich der wirtschaftliche Erfolg ein, als eine neue Generation amerikanischer Jüdinnen und Juden das jüdische Erbe der „Alten Welt“ neu für sich entdeckte. Diese Entwicklungen wirken wie eine verzögerte Bestätigung dessen, was Salman Schocken schon in den 1940er-Jahren erwartete: eine jüdische Kulturrenaissance, die eine moderne Identität in jüdischer Geschichte und Tradition verankern wollte. In den 1970er-Jahren gehörten Veröffentlichungen von Schocken Books zur Grundausstattung gebildeter jüdischer Haushalte wie die „Suhrkamp Bibliothek“ für eine deutsche Bildungselite.

Die späteren Entwicklungen wirken wie ein Epilog zu Salman Schockens Lebensgeschichte. Schocken Books ist seit 1987 ein Imprint für jüdische Themen bei Random House und gehört damit seit 2013 zum Medienkonzern Bertelsmann. Zwei Generationen nach seiner Gründung in Berlin kehrte der Nachfolger des Schocken Verlags damit auf gewisse Weise nach Deutschland zurück: eine ironische Volte der Geschichte. In Salman Schockens Lebensgeschichte schloss sich kein Kreis. Sein Leben im Dazwischen steht einzigartig wie exemplarisch für die großen Fragen, Widersprüche und Brüche jüdischer Geschichte im 20. Jahrhundert.

Schocken Books limped through the 1950s with just a handful of its own publications, always teetering on the edge of bankruptcy.

Contemporary observers attributed the problems to a lack of insight into the U.S. market—or, more precisely, to a failure to recognize that American Jews were not German Jews, but saw themselves not only as Jews but also as Americans. 4 The Schocken Library did not include a single American author or a single work on an American subject. In its early years, Schocken Books remained essentially a European import to America—a foreign body, much like its founder.

Only after Schocken’s death in 1959 was it possible for the publishing house to chart a new course. It achieved commercial success in the 1960s, when a new generation of American Jews rediscovered the Jewish heritage of the “Old World”. These developments seemed to confirm, if belatedly, what Salman Schocken had already anticipated in the 1940s: a Jewish cultural renaissance that sought to anchor modern identity in Jewish history and tradition. By the 1970s, Schocken publications had become as integral to educated American Jewish households as the Suhrkamp Bibliothek was to Germany’s intellectual elite.

From today’s perspective, subsequent developments form a coda to Salman Schocken’s story. Since 1987, Schocken Books has been an imprint for Jewish topics at Random House; since 2013, it has belonged to the Bertelsmann media group. In an ironic twist, two generations after the founding of the Schocken Verlag in Berlin, the successor company has, in a sense, returned to Germany. Yet Salman Schocken’s story never came full circle. His life in between uniquely exemplifies the key questions, contradictions, and ruptures of twentieth-century Jewish history.

Markus Krah ist Direktor des Leo Baeck Instituts New York / Berlin, eines Archivs und Forschungsinstituts zur Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums. Er arbeitet an einem Buch zur Geschichte des US-Verlags Schocken Books.

Markus Krah is the Executive Director of the Leo Baeck Institute New York / Berlin, an archive and research institute dedicated to the history and culture of Germanspeaking Jews. He is currently writing a book on the history of the U.S. publishing house Schocken Books.

4 Nachum Glatzer schrieb rückblickend, „Manche betrachteten Schocken Books als ein hauptsächlich europäisches Verlagsprojekt, das keine Notwendigkeit sah, sich dem American way of life anzupassen.“ Nachum Glatzer, „Herrn Salman Schocken zum achtzigsten Geburtstag“, n. d. [1957], SchA 30.

4 Nachum Glatzer wrote retrospectively, “Some regarded Schocken Books as a European publishing project that saw no reason to adapt to the American way of life.” Nachum Glatzer, “To Mr. Salman Schocken on his eightieth birthday,” undated. [1957], SchA 30.

Ein Gespräch zwischen Joshua Cohen, Hillel Schocken und dem Journalisten Felix Stephan. A conversation between Joshua Cohen, Hillel Schocken and journalist Felix Stephan.

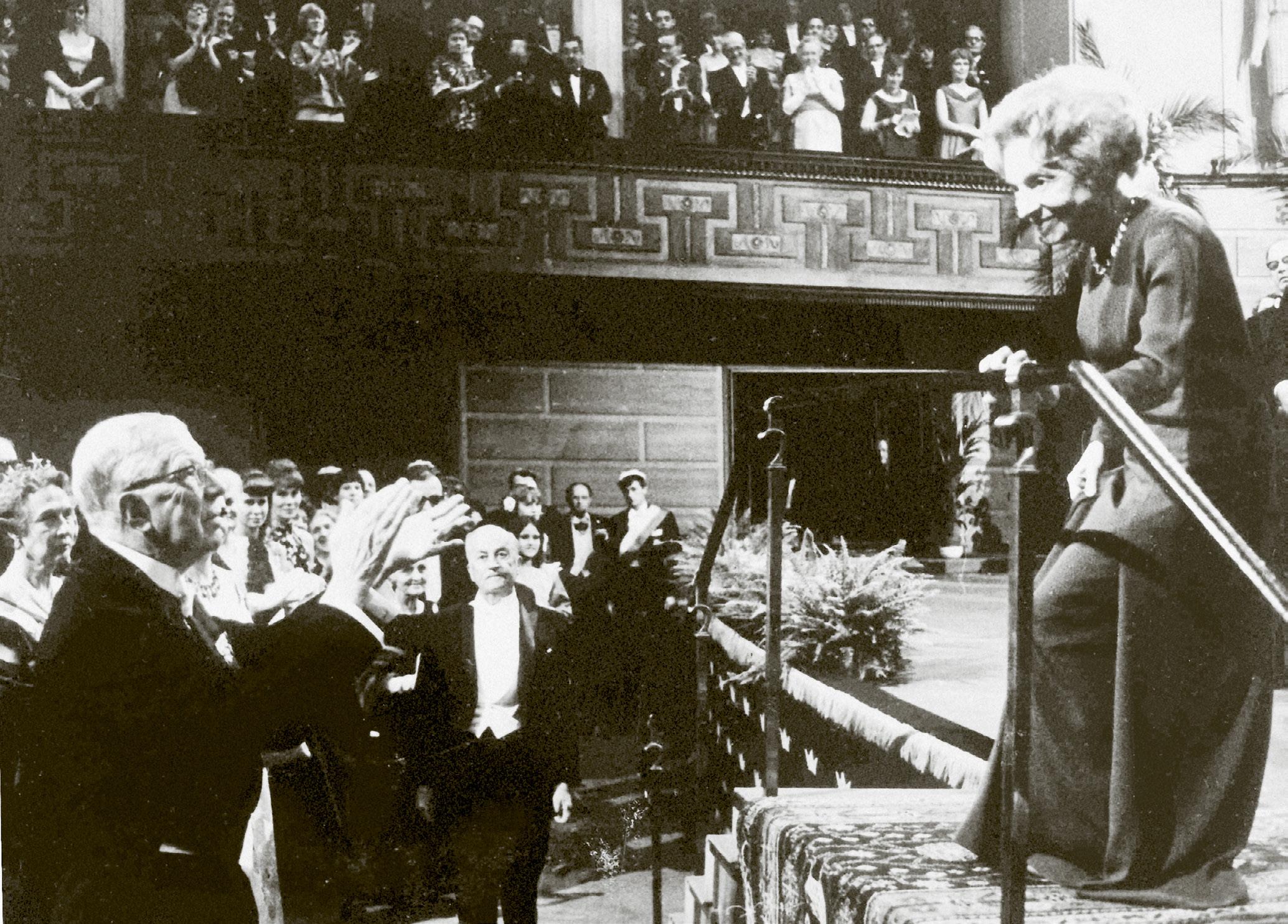

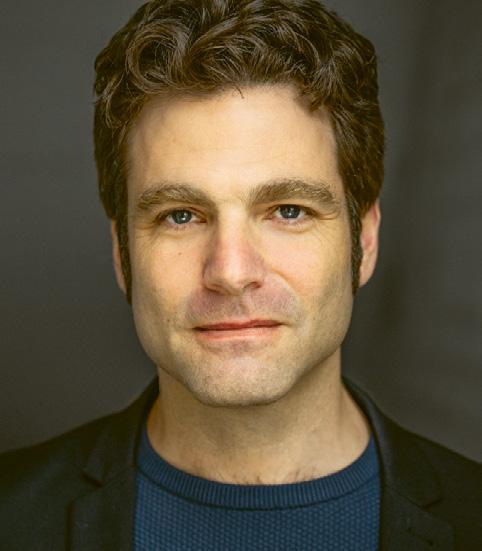

Joshua Cohen (mittig) gilt als eine der bedeutendsten literarischen Stimmen der Gegenwart. Die Werke des USamerikanischen Autors behandeln Themen wie Religion, Vertreibung, Exil und Schoa. Für seinen Roman „Die Netanjahus“ erhielt er den National Jewish Book Award in der Sparte Fiktion und den Pulitzer-Preis des Jahres 2022. Im Jahr 2023 gründete Cohen ein Konsortium, um Schocken Books von dem deutschen Medienkonzern Bertelsmann zu erwerben und damit der großen jüdischen Tradition des Schocken Verlags neues Leben einzuhauchen.

Hillel Schocken (links) hat 1979 das Büro Schocken Architects gegründet, leitet es seither und ist verantwortlich für eine Vielzahl von Projekten für Städte, Museen, Bildungseinrichtungen, die Industrie und die Denkmalpflege. Er ist Professor für Architektur an der zur Universität von Tel Aviv gehörenden Azrieli School of Architecture und war von 2004 bis 2008 deren Leiter. Er ist ein Enkel von Salman Schocken.

Felix Stephan (rechts) ist Kulturjournalist und Schriftsteller. Als freier Autor schrieb er unter anderem für die Süddeutsche Zeitung , für ZEIT online , Monopol und den Tagesspiegel. In seinem viel beachteten Artikel „Ein aberwitziger Plan“ (SZ , 15./16. Juli 2023) beschrieb Stephan Cohens Weg und verlegerische Vision, dem Mediengiganten Bertelsmann Schocken Books abzukaufen. Felix Stephan ist seit 2018 Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung

Joshua Cohen (center) is considered one of the most important literary voices of our time. The American author’s works often feature themes of religion, displacement, life in exile and the Shoah. His novel The Netanyahus earned him the National Jewish Book Award for Fiction and the 2022 Pulitzer Prize. In 2023, Cohen founded a consortium to acquire the Schocken Books imprint from the German media group Bertelsmann to breathe new life into the great Jewish tradition of the Schocken publishing company.

Hillel Schocken (left) has been the founder and director of Schocken Architects since 1979 and is responsible for a wide variety of projects for cities, museums, educational institutions, industry, and historic preservation. He is a professor of architecture at the Azrieli School of Architecture at Tel Aviv University and was the school’s director between 2004 and 2008. He is a grandson of Salman Schocken.

Felix Stephan (right) is a cultural journalist and writer. As a freelance author, he has written for newspapers and magazines including Süddeutsche Zeitung , ZEIT online , Monopol, and Tagesspiegel. In his highly acclaimed article “Ein aberwitziger Plan” (A Ludicrous Plan) (SZ , July 15/16, 2023), Stephan described Cohen’s attempts to strike a deal with media giant Bertelsmann to take over the Schocken Books imprint. Felix Stephan has been working for the arts and culture section of the Süddeutsche Zeitung since 2018.

Der Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen kam zur Eröffnung der Ausstellung „Inventuren“ nach Berlin und gab Einblicke in seine Beschäftigung mit dem Unternehmer und Verleger Salman Schocken. Im Gespräch mit dem Architekten Hillel Schocken und dem Journalisten Felix Stephan diskutierte er über Publizieren und Widerstand, über Kultur und Kapital, über Aneignung und Zugehörigkeit – und über die Relevanz dieser Fragen für unsere Gegenwart.

Pulitzer-prize winner Joshua Cohen came to Berlin for the opening of the exhibition Inventories and shared his insights on the entrepreneur and publisher Salman Schocken. In conversation with the architect Hillel Schocken and journalist Felix Stephan, Cohen discussed publishing and resistance, culture and capital, appropriation and belonging, and the relevance of these questions today.

DE EN

Felix Stephan: Salman Schocken kam 1877 in dem Städtchen Margonin nahe Poznań (Posen) –damals Preußen, heute Polen – zur Welt. Er übersiedelte nach Berlin und begann, alles zu lesen, was ihm in die Finger kam. Dann bat ihn sein Bruder in Zwickau (Sachsen), ihm dort beim Aufbau eines Familienunternehmens, eines Kaufhauses, behilflich zu sein. Der Legende nach traf Salman Schocken im Zug nach Zwickau einen Rabbiner und beklagte sich bei ihm, er habe keine große Lust, dorthin zu fahren, interessiere sich nicht für den Handel, ginge lieber zur Universität. Und der Rabbiner antwortete: „Geh, hilf deinem Bruder. Es studiert sich besser mit vollem Magen.“ Daraus ergibt sich meine erste Frage an Sie, Herr Schocken: Was geschah dann?

Hillel Schocken: Diese Legende beschreibt meinen Großvater sehr gut. Er war eine neugierige Person, neugierig auf vielen Gebieten. Tatsächlich half er seinem Bruder dabei, einen Laden in Zwickau zu eröffnen, aus dem rasch zwei Läden in der Stadt und dann eine ganze Kette von Kaufhäusern – am Ende ungefähr zwanzig –

überall in Sachsen und Deutschland wurde. Sein Erfolg erlaubte ihm genug Muße, um seinen Interessen nachzugehen: Lernen, Studieren, Literatur, Kunst. Im Jahr 1926, Salman war in seinen Zwanzigern, starb der ältere Bruder bei einem Verkehrsunfall. Salman leitete das Geschäft von da an allein und führte es in den 1930er-Jahren zu großem Erfolg – bis zum Aufstieg des Nazi-Regimes. Alles, wofür er über Jahre so hart gearbeitet hatte, musste er zurücklassen. Er begann neu in Palästina und dann in den Vereinigten Staaten.

Felix Stephan: 1931 rief er in Deutschland noch ein zweites Geschäft ins Leben: den Schocken Verlag. Was hat Salman Schocken veröffentlicht?

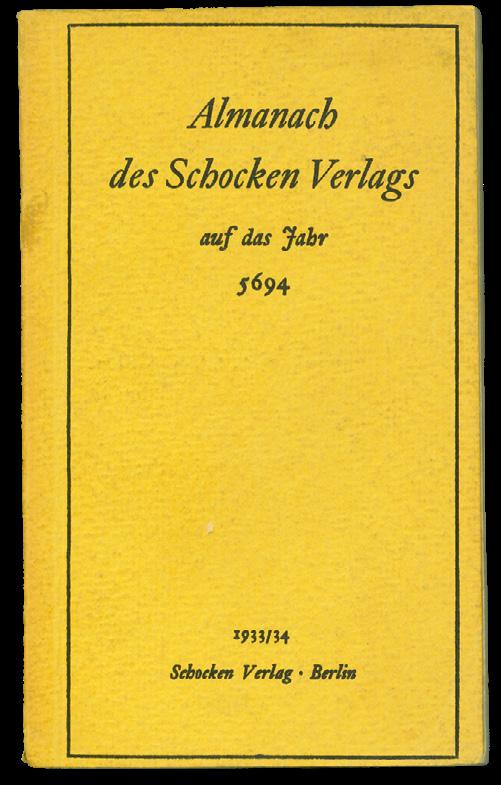

Joshua Cohen: Salman Schockens Programme waren vielfältig. Es gab Bücher für jüngere Leser, aber es gab auch Bücher über jüdische Geschichte, die für ein westliches, assimiliertes Publikum gedacht waren, Jüdinnen und Juden, die ihre Verbindung zur jüdischen Bildung verloren hatten und eine Gedächtnisstütze brauchten – etwa die praktischen „Schocken Almanache“, in denen man den jeweiligen Tora-Wochenabschnitt fand.

Felix Stephan: Salman Schocken was born in 1877, in the small village of Margonin near Posen in what was then Prussia (today Poland). He came to Berlin and started reading everything he could get his hands on. Then he was called by his brother in Zwickau, Saxony, to help with the family business, a department store. And there’s this legend: On the train to Zwickau, Salman Schocken met a rabbi and complained to him saying he didn’t really want to go, he wasn’t interested in trade, he wanted to go to university. And the rabbi answered: “Go and help your brother. It is much better to study with a full stomach.” So my question to you, Hillel, is: What happened next?

Hillel Schocken: Well, that legend portrays my grandfather very well. He was a curious person, curious in various fields. He did join his brother to start a shop in Zwickau that very soon turned into two shops in Zwickau and later into a fairly large chain of department stores—ultimately about 20—all over Saxony and Germany. His success allowed him enough leisure to follow his interests: learning, studying, literature, art.