生活

是重複 是循環 是時間的流逝

是追逐慾望

生活也可以是 在偶然間

發現了從未注意過的

夕陽西下的天空是美麗的石英粉與寧靜藍

種了兩個月都沒發芽卻突然破土而出的咖啡豆

在假日的午後獨自看展的感動與省思

啊 真有趣 啊 好美呀 啊 真討厭 啊 好好吃 啊 好奇怪 到底是為什麼啊?

小時候曾經因為太多跟學業無關的好奇心和 ”為什麼?” 被師長責罵

“不要問 就是這樣” 是最常得到的回答

我希望這個世界多一點耐心說明”為什麼”的人 因為這些為什麼的背後都有著不為人知的有趣故事 而這些故事也是

人們 動物 植物 器具

平凡卻又不平凡的生活日常

個人簡介

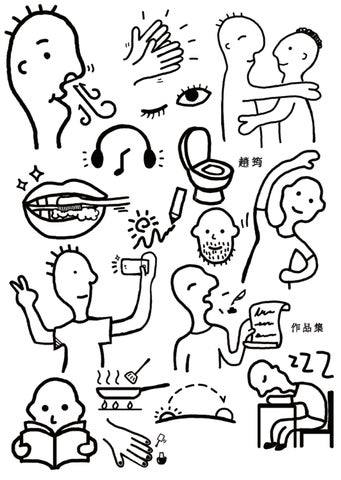

我是趙筠 思想正面 個性溫柔

大腦總是快樂的在運轉

熱情與好奇心就像是源源不絕的燃料 讓我在未知的領域勇敢航行

自小我對觀察生態、繪畫創作就抱有極大的興趣,這樣的熱情是我求學過程和人生道路上 極大的動力!

大學時期的工業設計訓練讓我了解設計的流程與產品的製程。由於希望對設 計領域有更深層的探索,我在畢業之際也著手申請倫敦大學金匠學院的研究所課程。

在倫敦兩年時間的歷練讓我接觸了不少西方設計的創新觀點和概念思考,也讓我學習到了 許多創新設計流程以及不同的設計方法。我喜歡探索設計師、消費者、社會和環境之間的 交流與連結。我相信設計方法不僅可以支持設計師在設計過程中做出決定,也可以從中與 不同的專業領域搭起友善溝通、互相理解的橋樑。 我認為好的設計應該在了解需求和背景 ,經過資料蒐集之後再將其轉換成良好的體驗。

MA DESIGN: EXPANDED PRACTICE

GOLDSMITHS UNIVERSITY OF LONDON

SEP. 2018 – JEN. 2020

GRADUATE DIPLOMA: DIPLOMA IN DESIGN

FT PRE- SESSIONAL ENGLISH LANGUAGE

GOLDSMITHS UNIVERSITY OF LONDON

SEP. 2017 – JUN. 2018

JUL. 2017 – SEP. 2017

工業設計系

朝陽科技大學

SEP. 2013 – JUN. 2017

每一段學習旅程都帶給我許多的成長, 在 不同的階段遇見不同的人、不同的挑戰、 文化的衝擊、學習各式各樣的知識、經歷 挫折與徬徨、體驗收穫與失去,這些都是 我成長至今的養分! 我認為往後的人生不會

因為成為了夢想中的設計師或是如願進入 設計產業就停下腳步,因為有更多的事情 等待著我去發掘、探索與重新認識。在知 識與新知的洪流之中,持續地保持好奇心 並且不斷嘗試才能自在地遨遊其中,享受

不同領域的觀點所帶來驚喜與火花。

回台灣之後的兩年期間我從事專案助理的工作。在聯合五所大學的自駕車專案計畫中 ,我學到了如何溝通協調和著重細節以及跨領域的學習。其中也很幸運能接觸展場的規劃 和籌備相關工作,在理解團隊需求後協助師長和同學們在展示專業成果的同時兼具主體風

格和美學,這樣的學習和回饋過程也讓我十分有成就感!

未來展望

在設計的過程中,我享受著探索與發現人們從沒關注過的角落,平時走在街 道上我也總是喜歡觀察行人、車輛、樹木......等周遭的事物

我喜歡創作具創新概念的產品,

卻更喜歡與生活的背景融為一體細細的品嚐其中的韻味,我認為就算是生活中人 們覺得再普通不過的事物都有值得被關注和思考的價值!

有時候設計也充滿挑戰性,雖然不見得事事都能尋求一個解決方案,只要讓人們 能夠理解與產生意識何嘗不是一種突破呢! 我希望未來也能在這看似平凡的小日

常中發現被人們遺忘的美好事物和細節,重新喚起人們對生活的感知和感動。

我覺得“故事”就像是透過文字、插圖或影像在人的心中種下一個情境、一

個概念、一種態度,如: 阿凡達、哈利波特、神力女超人⋯⋯等,隨著時間的變 換漸漸在心中發芽、醞釀,每個人從故事中攝取到的重點和感覺也不盡相同,我 認為這非常有趣。 未來的日子,我嚮往成為一名 ”會說故事的設計師” ! 我希望

跟著設計團隊的夥伴們一起探尋和發覺世界上大大小小、奇奇怪怪卻耐人尋味的 事物,將這些無形卻真實存在的問題、議題轉化成圖像、文字甚至是感官的刺激 呈現在他人的眼前。

發現& 釐清問題

頭腦風暴

有效溝通

創造性思維

模型製作 我不曾間斷的精進輔助自己從事設計的專業技能,不論是3D或平面設計軟體操作又或 是製作模型的技巧都是陪伴我一路走來的重要夥伴! 除了實質上的技能, 我相信在設計的過

使用 3D 列印機

程中,思維和有效的團隊溝通能讓工作更有效率也更有趣!

“發現”不一定是尋找全新的存在

也可以是對自身從未觸碰過的領域和概念的一種認識

也可以是從另一種角度理解的生活態度和體悟

敞開心胸和大腦的固有認知 重新地去認識看似理所當然的事物

帶著好奇心 去挖掘 去解析

人們需要新鮮的空氣!

We need fresh air!

這是在倫敦的第一個議題調查與設計案。

以倫敦的空氣品質與汙染為題 , 嘗試讓居住在倫敦的人們對空氣汙染有更多的 認識並且對這個議題產生意識。

故事的起點是來自倫敦大學金匠學院的 校園新聞。據此消息,倫敦東南部的空氣 品質正在持續的惡化。在現代社會,大量 的交通和建築活動圍繞著人們的生活,而 居住在這個地區的人們卻並不關心空氣污 染問題,甚至根本不知道這個問題。新聞 中提到,“空氣污染問題已經成為倫敦主 要關注的重要議題——最近的一項研究表 明,倫敦每年約有 9,500 人因長期接觸顆 粒物和有毒氣體二氧化氮而死亡。” (Goldsmiths news, 2016) 每天龐大的車流

量帶來大量廢氣,施工活動使危險的懸浮 微粒(PM2.5)百分比增加。倫敦大學金 匠學院 2017 年的新研究表明,“倫敦東 南部的污染水平在去年多次達到世界衛生 組織 (WHO) 限制的六倍”(Goldsmiths news,2017 年)然而不僅工地建設周圍 與重要交通路口會影響空氣品質,平時車 輛駕駛經常讓發動機怠速運轉的地方也會 產生大量有毒氣體、廢氣和灰塵。

根據世界衛生組織和一些理論,如果人們生活在空氣品質較差的環境中,他們的壽命可 能會減少 8 到 6 個月,同時也會增加呼吸系統疾病和心血管疾病發作的機會。 如果兒童長

期暴露在 PM2.5 的空氣污染環境中會導致肺功能不全,最終影響未來的肺功能。 當人們 到了老年時也會因為空汙的引響增加老年癡呆和中風的機率。

在這個計畫中,不只是調查空氣

品質與當地民眾對空氣汙染議題的看

法。 過程中,我也使用了一些在課堂

上學到的方法,試圖找出人們明知道

空氣污染問題卻沒有進行防護的原因

。在蒐集完資料後進一步將這些數據

視覺化並且思考如何讓大眾提升對這

無形威脅的意識與敏感度!

第一步,是透過在校園附近張貼塗鴉 牆幫助我理解人們最真實的想法。 做

了塗鴉牆後,我發現住在這個地區的 人們都知道空氣污染的問題,他們也 能感受到糟糕的空氣品質。 根據在塗

鴉牆上留下的字跡,大多數人的回答 是他們認為空氣品質很差並且認為這 會使他們生病。

第二步,我嘗試在每天戴上防塵口罩三個小時,然後持續一周。 不過有趣是做了這個實驗

後我才知道在倫敦街頭戴著口罩會被認為是奇怪的行為!

在我做這個實驗的過程中,當我

戴著防塵口罩走在街上時能明顯感覺到人們奇怪的目光,而這種情況也讓我感到尷尬。

一方面,這種感覺也表明,即使倫敦的空氣越來越差,戴上防塵口罩也不是普遍的行為。

在戴防塵口罩的實驗之後。 我做的第三件事就是把帶了一週後髒了的防塵口 罩放在顯微鏡下,看看臟口罩到底長什麼樣。 結果發現我戴了一個星期的防塵口 罩在顯微鏡下確實很可怕。 我可以很容易地看到上面的灰塵、粉塵和一些細小的 毛絮,同時這也展示了倫敦空氣品質的真實面貌。

我也試圖蒐集一些比較視覺直觀的資料並

在這次數據採集經驗中,當大型車輛通過車道時都讓我感到非常震驚,因為PM2.5 檢測器 上的數字會立即從30變為100(有時甚至超過100)。

因此,如果有人問我如何在空氣污染中生存? 我的答案將會是非常普通的 1. 遠離汽車的尾氣

關於我的設計產出, 我思考了很久到底要如何才能在短時間吸引人們的目光以及讓當地 的居民重視空氣汙染的議題呢? 在經過與教授的討論後, 我決定以”反烏托邦”的方式作為 設計的呈現,讓人們思考“我們的空氣品質出了什麼問題?”

這個世界的空氣正在變得越來越糟,

在2030年, 空氣中充斥著廢氣與懸浮微粒

人類已經沒辦法如過去一樣自由的呼吸新鮮的空氣,

未受汙染的空氣成為炙手可熱的奢侈品

呼吸新鮮純淨的空氣也已經成為了展現身價與財力的象徵 然而並非所有人都能支付高昂的金錢購買新鮮空氣

於是為了生存,人們開始競爭能夠呼吸到”相對安全的空氣”的空間

人們開始配戴一種裝配著長呼吸管的面罩, 這個面罩除了可以過濾空氣和懸浮微粒還可 以幫助人們呼吸到較高處粉塵與汽車尾氣較少的”較乾淨空氣”

這樣的景象已經成為了人們的日常 一切都是為了保護自己並活下去⋯

以這樣的故事為背景, 我帶著一個奇怪的面罩開始了一場”一個人的遊行活動”

在進行這個概念活動的時候,我戴著這個奇怪的防塵面具站在人行道旁,在來來往往的人 群中走動或是戴著面罩發放跟空氣污染相關的資訊小卡,很多人用奇怪的眼神看著我,然

而也有人拿了小卡仔細閱讀上面的資訊, 也有人對我豎起大拇指鼓勵我! 這真的是一個非常特別與有趣的經驗!

校園的空氣汙染新聞

問題的洞察與 資料蒐集階段

收斂與整理資料 尋找切入點

如何讓當地的居民重視空氣汙染的議題

發展概念與可能性

收斂與篩選方案

都市的狐狸綠洲

Urban Fox Oasis

神秘的狐狸鄰居在午夜的倫敦市區穿梭 他們都過著什麼樣的日子? 面臨什麼樣的生存問題? 這個計劃就是一場滿足好奇心 的探索都市狐狸的冒險之旅!

長期以來,人類與野生動物共享地球的環境和資源。 然而,野生動物的生存空間在人類

對環境的過度開發下遭到嚴重的壓迫。 人類不斷擴展生活空間、發展文明並且為了讓生活 更加便捷而生產了許多破壞環境的產品。 這種情況也影響了野生動物的行為和生活方式。

在倫敦,人們經常可以看到一些野生動物,如鴿子、烏鴉、狐狸等。 這些動物與人類生 活在一起並且與人類保持距離也保持其野性。 這些動物可能在人們的生活中很常見,但是 人們並不真正了解這些動物。 另一方面,我也經常在路邊看到一些動物受傷或在垃圾堆中 翻找食物。

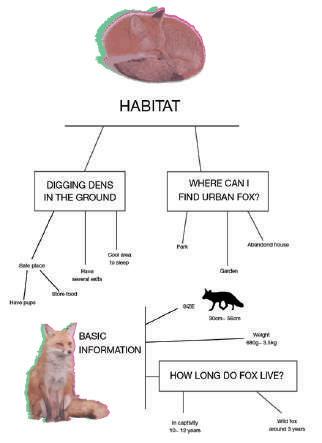

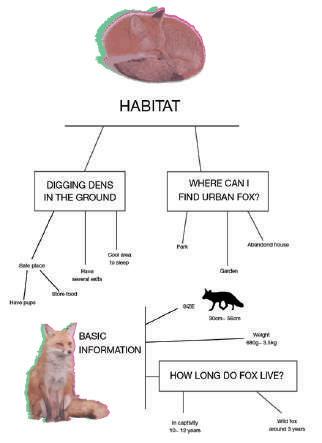

在開始進行設計之前,我透過動物保育 團的相關新聞與研究狐狸行為的論文以及書 籍了解關於狐狸的知識與習性,這樣不僅可

以幫助我理解這些野生鄰居,還可以從中發 現其他不為大眾所知的習性和行為。

首先為了瞭解城市中的野生動物 , 我搜尋了相關的報導並從 BBC 新聞中得到了一些指引。比起其他 居住在都市的野生鄰居如鴿子、烏 鴉和鹿⋯等, 狐狸造成的破壞和襲 擊相關的新聞比例更高, 從報導的 內容與數量上可以得知人們和狐狸 之間有一些”麻煩”。

雖然都市狐狸已經適應了都市的生活方式。 然而,並不是所有人都歡迎出現在他們社

區中的城市狐狸並將它們視為害蟲。 有時,狐狸可能會在人們的花園裡挖窩然後被花園的 主人趕走。 不過也並不是所有人都討厭狐狸。 有些人可能會嘗試靠近狐狸並用餵食牠們

。 當野生動物過於習慣人類的存在時,這種行為可能會引起一些問題例如: 導致狐狸對人

的依賴、失去狐狸應該保持的警覺。 (SAGA, ACCESSED 22 OCT 2019)

雖然人們試圖對狐狸展現友好是一件好 事,有些人可能會在花園裡放一些剩餘的食 物來吸引狐狸。 大多數人都知道狐狸是雜食 性動物,但是一些食物仍然可能導致它們的 消化問題,例如魚和奶製品⋯⋯等。

FOOD

MADE BY HUMAN

WHAT DO FOX EAT?

Mice

Birds

Lizards

Rabbits

Crabs

Bugs

Voles

Fish

Table scraps

Pet food

Rubbish

Cheese

Cooked vegetables Bread

“狐狸的飲食需要盡可能接近自然。儘管它們相當喜歡甜

食和其他人類的食物有,但應注意避免餵食除之前推薦的 食物以外的任何食物。僅僅因為狐狸喜歡某樣東西但這並 不意味著他們應該吃它。” (THE SPRUCE PETS, ACCESSED 26 OCT 2019 )

以下是2013年至2015年7月與8月的數據

“通過將這些觀察結果與根據標記構建的模型相結合,他們計算了英格蘭不同城鎮的狐狸 密度。 榜首是伯恩茅斯每平方公里大約 23 隻狐狸。 倫敦每平方公里大約 18 隻。 布萊頓 為每平方公里 16 隻。 再往北,紐卡索每平方公里大約有 10 隻狐狸。”(NEW SCIENTIST, ACCESSED 20 OCT 2019)

“科學家們一直在努力改進統計模型,以識別包括狐狸在內的許多物種的種群。 也許目前 大倫敦(M25 高速公路的範圍內)的狐狸估計將在 15,000 隻左右,自幼崽的年度最大值 20,000 隻以來有所下降。” (METRO ACCESSED 20 OCT 2019)

要計算出倫敦地區狐狸的確切數量並不容易。 據NEW SCIENTIST NEWS報導,布萊頓

大學的研究團隊收集了來自 8 個城市的數據,報告了 2013 年至 2015 年 7 月和 8 月的目擊 事件。結果顯示,倫敦每平方公里有 18 只狐狸。 (NEW SCIENTIST, ACCESSED 20 OCT 2019) 此外,THE FOX PROJECT 的創始人 TREVOR WILLIAMSON 於2018年表

示,倫敦的狐狸數量約為 15,000 隻。

所以推測在倫敦的狐狸數量大約 15000~ 28296隻。

我很驚訝這些晝伏夜出的狐狸原來在倫敦的數量是如此之多

住在倫敦的這段時間,我覺得狐狸就像是與人類生活作息顛倒的神秘鄰居。 人們白天 工作,狐狸晚上出沒。 人們和狐狸在倫敦共享空間,但是在這個大型的人造空間中居住在 城市的野生動物們和狐狸將面臨更多的生存問題,例如:尋找食物來源、尋找安全的地方睡 覺或繁殖......等等。另外,更因為都市的環境讓他們更高機率的遭受交通事故和感染疾病 而死亡。顯然,都市狐狸的生活品質非常不穩定且令人擔憂。

“狐狸最常見的疾病之一為疥癬,這是一種由蟎引起的疾病,這種疾病在狗、松 鼠和刺猬等其他動物中也很常見。 患有疥癬的狐狸通常會脫毛,可能會看到狐狸 抓撓和啃咬自己的皮膚。”(SAGA, ACCESSED 22 OCT 2019)

每年都有超過60%的狐狸死於交通事故(RSPCA,2018:1)

在蒐集了許多數據與認識狐狸的習性的過程中,我認為不論是狐狸或是對於其他 野生動物,現代的社會與都市規劃在保護動物安全和健康的主動性與服務是缺乏 的。就算研究人員和保育團體努力地進行各種對狐狸的生態調查和保護,一般民

眾依然不了解對這些野生鄰居。

狐狸並不是群體生活的動物,每次的夜遊也都讓我窺見牠們不同的面貌。最常見到的 景象是狐狸漫步在無人無車的街道上,看見路邊被隨意丟棄的速食餐盒便停下腳步,牠們 翻開盒子啃食著餐盒內的炸雞骨頭或是薯條。有的則是在住宅旁的大垃圾箱裡翻找著食物 ,當另一隻狐狸也想分一杯羹的時候便發出類似貓打架時的威嚇聲趕走對方。

我們在清晨四點的公園遇見了兩位女士,當她們踏進公園入口時,狐狸們也都出現了

! 就像是認得她們一樣,甚至也有狐狸媽媽帶著三隻寶寶一起在一旁的小山坡等候! 她們準 備了裝有類似雞肉丁的小保鮮盒開始沿著步道拋撒盒裡的肉丁,而狐狸們則在草地上吃得 津津有味。經過短暫的閒聊,兩位女士都會在清晨的這個時間出門工作,這個公園則是她 們每天的必經之路,她們也幾乎每天會為住在公園一帶的狐狸們準備雞肉香腸或是義大利 麵當作小點心。

某天夜裡我們如前幾次的經驗在人行道觀察一隻翻找垃圾的狐狸, 這時遠處走來一名

男子,他手中拿著玻璃瓶經過了與狐狸不遠處的對向人行道, 這時他突然將手上的玻璃 瓶丟向狐狸,

玻璃瓶就在狐狸身邊炸開,

嚇壞的狐狸隨即逃走了,男子也迅速的跑走,

只留下站在對街錯愕的我們與一地的碎玻璃。這也算第一次直面了人對野生動物的惡意。

在經歷過實際觀察和資料的整理後,關於後續的設計產出我也思考了一段時間,到底要 如何才能運用我手中的資料和我所見的一切為狐狸進行設計呢?

在沉澱之後,我決定建立一個對狐狸友好的概念性環境。 根據我收集到的知識和理論, 讓狐狸擁有更好的生活環境和食物資源,也可以使人們與狐狸保持適當的距離,同時表達 對他們的善意。 另一方面,這個計畫也幫助人們增加對同為居住在這塊土地上的動物的 同理心和認知,使這個概念成為城市與野生動物之間的緩衝可能性。

與教授討論的過程中,我也發現有一些計畫與我的這次的主題息息相關,教授也很喜歡 這些觀察動物和為野生動物創造設施的計畫: NATALIE JEREMIJENKO 的“OOZ”、

“'SPY IN THE WILD”電視節目和“BROMPTON BIOTOPIA: NATURE SCENES / 2019” - BROMPTON DESIGN。他認為可以參考這些計畫並且規劃出一套系統,讓人們 與野生動物透過較趣味的方式進行交流,以滿足人們對未知事物的好奇與窺探,同時給予 野生動物一個較安定和健康的生活環境。

對狐狸有吸引力的環境應該有足夠的食物資源和安全並且隱蔽的巢穴。這個概念環境具 備了”人造狐狸窩”和狐狸的“遊樂場”,我將這個概念命名為”都市狐狸綠洲”。另外

,針對都市狐狸在居民的院子搗蛋和發出噪音的問題,我將基地設定於住宅區附近的公園 ,比起在別人的院子挖洞、翻垃圾桶再被人們驅趕,讓狐狸自主地離開院子並且吸引牠們 到更適合的地點居住是不是更友善呢?

根據資料,狐狸們比起挖掘 新的洞穴,牠們更喜歡使用現 有的樹洞或是石縫,因此我參 考狐狸的洞穴構造設計了具有 兩個大約直徑50公分的入口、 通道長度100公分、直徑約100 公分的半球型房間。除了符合 狐狸的習慣,這種狐狸窩也可 以幫助街上流浪的狐狸有一個 安全的地方過夜和逗留。

我認為就算是居住在的都市狐狸也有權使用自己的直覺和天賦。這個概念環境的另一 部分則是城市狐狸的”遊樂場”。 這個遊樂場有不同類型的設施,讓狐狸可以玩耍和獲 取食物。主要有3種設施。 第一個是友善餵食器,讓狐狸可以通這個設施來獲得食物或零 食。 人們可以在這個設施裡裝入寵物零食跟狐狸分享並且從分享中獲得快樂,與此同時 也可以達到保持與狐狸們的安全距離進行餵食的準則,之所這麼做是因為人們會試圖用手 餵食牠們或靠近它們,這樣的作法可能會擾亂它們的正常生活和警戒心。 第二個是互動 訓練設施,讓狐狸訓練他們的技能並且玩耍。 第三個則是植物纖維刷毛可以幫助狐狸以

一種舒適的方式抓撓自己。 這些設施會安裝在離人造狐狸窩附近的樹木上, 設施趣味的設

計也會成為城市狐狸綠洲的一大景觀特色!

為了滿足人們的好奇心以及幫助民眾認識狐狸的行為,設施附近會設置24小時的攝影機。

人們可以通過“都市狐狸綠洲”的網站或YOUTUBE頻道觀察狐狸是否來吃零食或是在設施 玩耍。人和狐狸都可以通過這項服務獲得樂趣,人類與都市狐狸的關係會更加自然友好。

經過2週的實驗和觀察,我發現起初狐狸 們在接觸設施時還保有警戒,不過每個晚上 都會在餵食器的周圍打轉和小心翼翼的碰觸 餵食器,顯然他們其實也很好奇! 第二週開 始,狐狸們在夜晚經過餵食器時看起來比第

一週更熟悉這樣的設施,甚至有狐狸在餵食 器周邊留下了糞便,其中一天也捕捉到了狐

狸寶寶坐在餵食器不遠處的影像。另外我也 放置了幾顆網球在餵食器附近,想要看看狐 狸們對新玩具的反應,根據捕捉到的影像,

他們會也好奇地用鼻子觸碰網球。由此可知 狐狸對新事物的接受程度比想像中更高,在 餵食器周邊留下糞便或尿液以及讓幼狐靠近

的行為代表了對餵食裝置的信任,這也是我

這次實驗得到最大的肯定。由這些跡象可以 推測都市狐狸綠洲的概念是實際能夠實行以

這樣的友善環境以及觀察模式也能與當地的動物保護組織進行合作,讓保育團體和相關研 究小組能夠定期檢視各個設有狐狸綠洲的地區或社區,對城市狐狸的健康狀態、數量、活 動範圍⋯⋯等進行調查,若有必要進行救援行動時也能快速的掌握狐狸所在的區域。

居住在都市的狐狸

問題的洞察與 資料蒐集階段

都市的狐狸綠洲

收斂與整理資料 尋找切入點

狐狸的生活與飲食並沒有受到重視

發展概念與可能性

收斂與篩選方案

台灣的行道樹 Avenue trees in Taiwan

生活在都市這個以人為中心的人造環境中,看似脫離自然

卻無法忽視人們心中對綠意的追求,行道樹存在在每一條路上 上學的路上、 上班的路上、 出遊的路上、 回家的路上

是記憶中模糊的背景

樹葉的沙沙聲、 盛夏時給予遮蔽的涼蔭、 人行道上泛黃的落葉堆

時光與生活匆匆, 四季輪替一如往常

行道樹一直都在

很熟悉, 卻又不是那麼熟悉

在從事學校助理工作一段時間後,某天我突然意識到自己心中對設計思考和創作的慾望 已經要炸 出 來 了! 我知道需要做點什麼來幫助自己,於是我報名了一些設計課程進行充電 也確保自己的大腦不要因為一段時間沒有接觸設計思維的滋潤而生鏽。

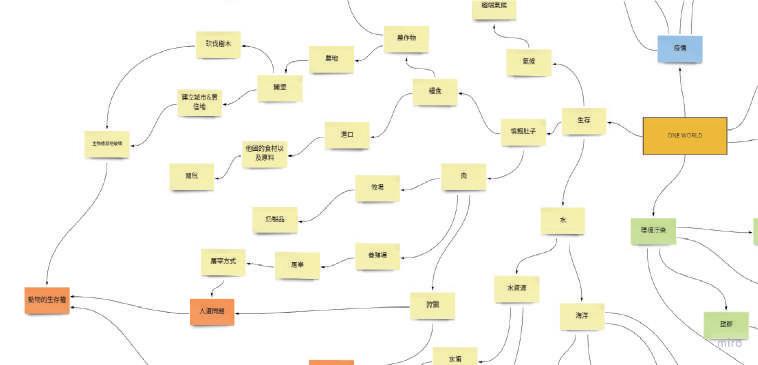

這個計畫來自於一堂設計短期課程,老師先是給予了一個較大的主題”ONE WORLD”

要同學們思考這個主題背後潛藏的議題,同時尋找自己有興趣的議題後再作深入探討。首

先我透過MIND MAP 幫助自己做關鍵字的整理和釐清自己的思考方向,於是在經過30分鐘

的思考後我發現自己的思路可以被歸類為三種方向:

1. 物種生存 2. 物質循環 3. 人與人之間的隱私和空間

我選擇了跟物種生存與人道相關的議題方向,並且透過觀察生活周遭的環境和拍攝照 片尋找人們對物種生存空間的重視或設計對人道養殖的重視和感受的切入點。經過一週的 思考,我意識到為了讓世界變得更適合人類生活讓生活更加方便,人類對環境、地貌都進 行了大規模的改變。但是人類時常忘記我們的生活空間同時也跟其他物種重疊。一篇《自 然》(NATURE)期刊的報告中挑選國際自然保護聯盟(IUCN)紅皮書的受脅物種,依照不同 的威脅原因對生物們分類。報告結果顯示,最大的三個威脅因素依序為過度利用 (OVER-EXPLOITATION)、農業擴張(AGRICULTURAL ACTIVITY)以及都市擴張 (URBAN DEVELOPMENT)。其中,因為都市擴張而受到威脅的物種高達3,014種。

都市的建構會造成自然植栽數量減少、植群密

度減少、野生動物數量減少...等,導致生物多樣

性下降。人們忘了植物除了美化環境之外,植物

更是被生物依靠,在規劃都市的同時不論是對綠

意和美觀的追求又或是將樹木做為道路的標記,

這些天天都能在都市街道上看見的行道樹除了美

化都市環境的功能,實際上更幫助都市調節溫度

提供涼蔭、阻擋噪音增加隱私感還能維持都市與

自然生態之間的共存平衡, 如: 昆蟲選擇適合的

植物產卵、鳥兒選擇合適的樹木築巢,當都市中

的生物適應人類創造的環境而順利落腳甚至大量

繁衍時,人類跟生物的居住環境重疊也可能會導

致關係的緊張。我認為會導致關係緊張跟反感的 原因來自於對該植物或動物的認識不足。

經過與老師的討論,我決定以不強迫他人習慣和生活狀態為設計基礎,以行道樹為切入 點探討植物與其他物種的生態關聯性並且發現都市的“植物關係學”,透過將數據視覺化 讓人們看到不同種類的行道樹在市區的多寡和分布地區, 以及各類樹種所營造的豐富生態

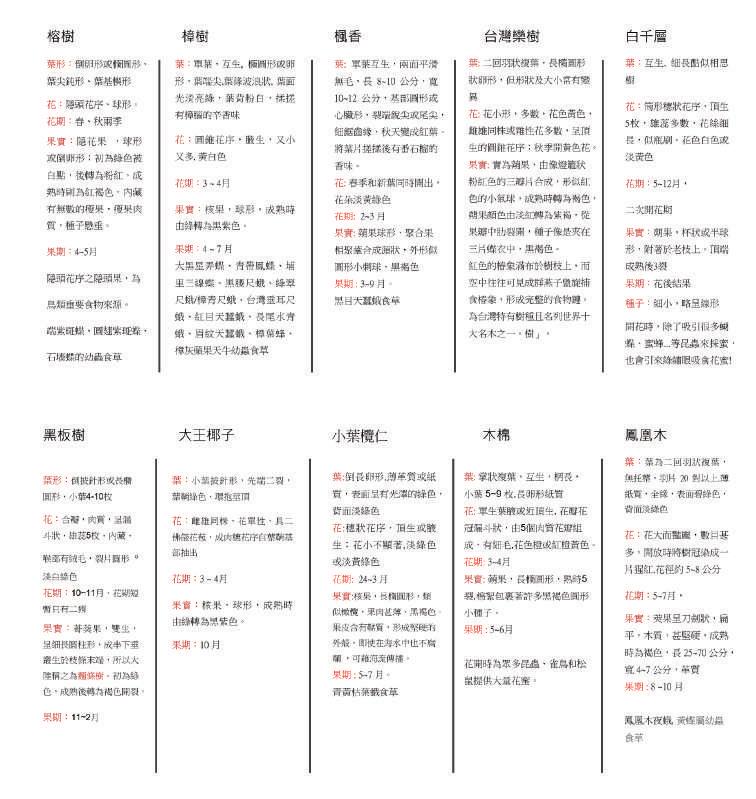

系。 按照慣例,我開始蒐集各式各樣行道樹種的資料和他們在全台灣的分布區域。 首先,我收集了14種常見行道樹種在台北、台中、台南的數量和分布區域,從這些資料 中可以得知台灣較都市化的地區的行道樹規劃模式和地方政府的資料呈現差異,有些會給予 完整的數量資訊和地圖位置,有的只會給予統計後的加總數據。

我也查找了這15種行道樹的介紹與特色,也了解到不同的樹種會吸引不同的鳥類或是 昆蟲,像是台灣欒樹在花果期到來的時候會吸引大量的紅色椿象佈滿於樹枝上,而空中往 往可見成群燕子盤旋捕食椿象,形成完整的食物鏈。而樹種的不同也會吸引不同昆蟲與鳥 類聚集,透過這些資料讓我逐漸了解到原來都市也存在著龐大的生物鏈以及植物、昆蟲、 鳥類之間相互依存的關係。

另外,從新聞中也可以了解到行道樹對當地居明的生活帶來的問題,例如: 樹根凸出導

致破壞路面、樹根生長導致較老的住宅外牆或管線受損、花果成熟期間昆蟲或蒼蠅聚集、 樹木因疾病而枝幹斷裂壓毀車輛⋯⋯等,這些問題足以證明人們或是政府在種植這些樹木 的同時缺乏對樹木的認識導致了錯誤的種植地點、空間與養護方式,於是這些造成問題的 樹木的下場就是被 砍 掉 。我認為這種知識缺乏也會造成經費與空間資源的浪費,例如: 一 棵樹木要花30年的時間長成,當30年後原本狹小的植穴空間已經無法容納樹根的生長也或 是不透水透氣的路面阻礙了樹根吸收氧氣與水分就會造成所謂的”浮根”進而破壞人行道 路面,政府需要花納稅人的錢去砍掉這棵樹也要修復被破壞的路面,之後甚至在重新種一 棵小樹。這樣的惡性循環不僅是浪費更是扼殺了原本能活過百年的樹木的生命。

但是收集了這麼多資料到底要如何呈現呢?

這個計畫的主軸是以行道樹為切入點並且在不 強迫他人習慣的基礎下探討植物與其他物種的 生態關聯性並且發現都市的“植物關係學”,

那麼就以有趣的方式傳達行道樹的知識吧!

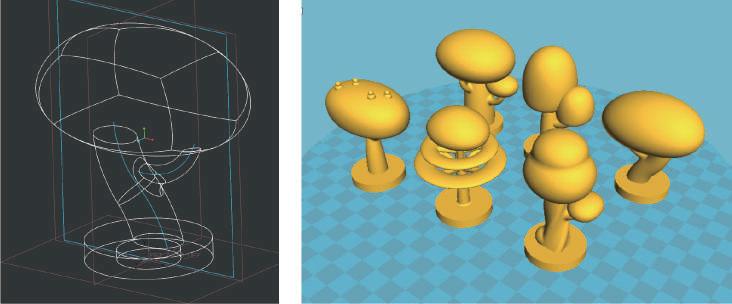

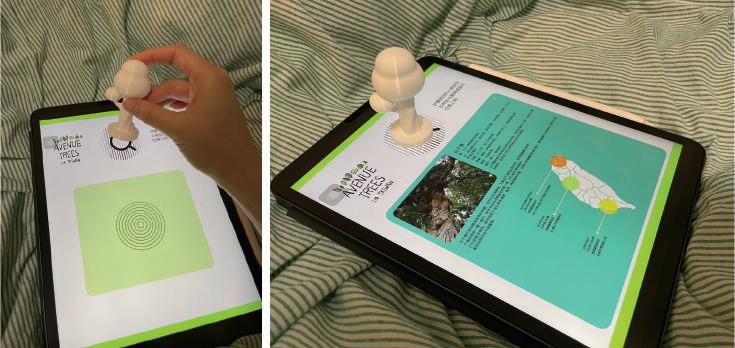

我設計了有收藏價值的行道樹盒玩與網頁進行互動增添認識行道樹的樂趣! 將NFC晶

片安裝於行道樹模型的的底部內,就可以透過連接網頁用手機或是平板掃描模型認識這些 樹種的知識和在台灣各地的分布區域。人們就可以在蒐集行道樹的同時了解相關的知識, 也很適合當作給兒童的學習教具! 我用3D軟體建模後再使用3D列印呈現行道樹盒玩的模型

跟概念,我也非常喜歡製作模型並將想法實體化的階段。

我將收集的資料整理後視覺化以FIGMA製作互動網頁,這樣讓人們更輕鬆的認識這些 行道樹和居住在行道樹上的野生鄰居,也能 追蹤行道樹在各縣市的種植地點,並且透過知識讓人們能夠認識這些樹木所需的生長環境 和特點,也能燃起大家多多觀察樹木與植物的熱情!

ONE WORLD

腦力激盪

整理思緒和想法 尋找共通點

問題的洞察與 資料蒐集階段

行道樹的都市植物關係學

收斂與思緒整理 尋找切入點

收集資料 發展概念與可能性

收斂與篩選方案

行道樹盒玩模型 互動網站

產品設計

Brain-cracker

“一個組織和體系之所以能順暢的運作都要感謝每一個認真努力完成任務 的工作者”

身為體系中不容忽視、缺一不可、任勞任怨 一顆忙碌旋轉的厭世齒輪,想停下 卻身不由己

敲擊鍵盤的喀喀聲、 響個不停卻沒人接起的電話

源源不絕的會議通知EMAIL 、 一旁已經開始打嗑睡的同事⋯

我的靈魂需要短暫的 轉移 抽離 休息一下

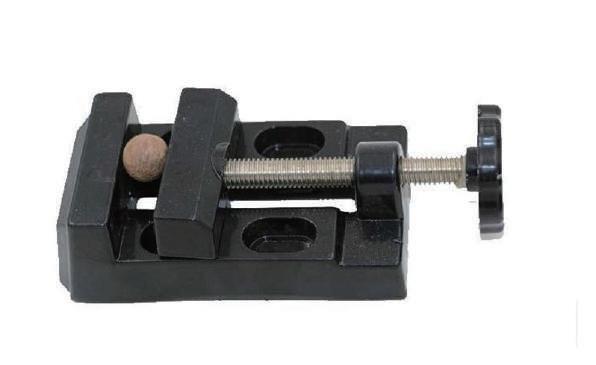

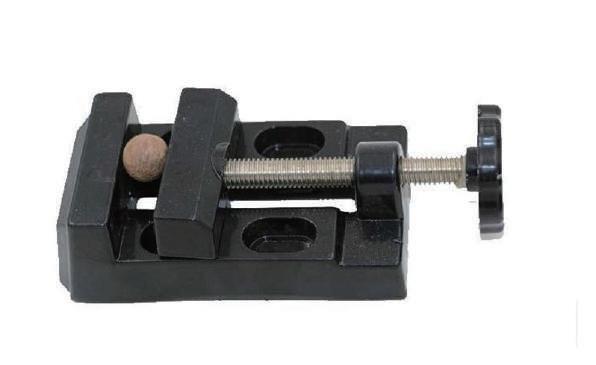

這是一個較短期的產品設計計畫! 計畫的一開始是參考生活周遭的任一產品的 構造、功能重新設計一個產品。我選擇的是大學期間做模型時使用的小型台鉗, 運用台鉗旋轉、擠壓和固定的特性,我聯想到了”胡桃鉗”!

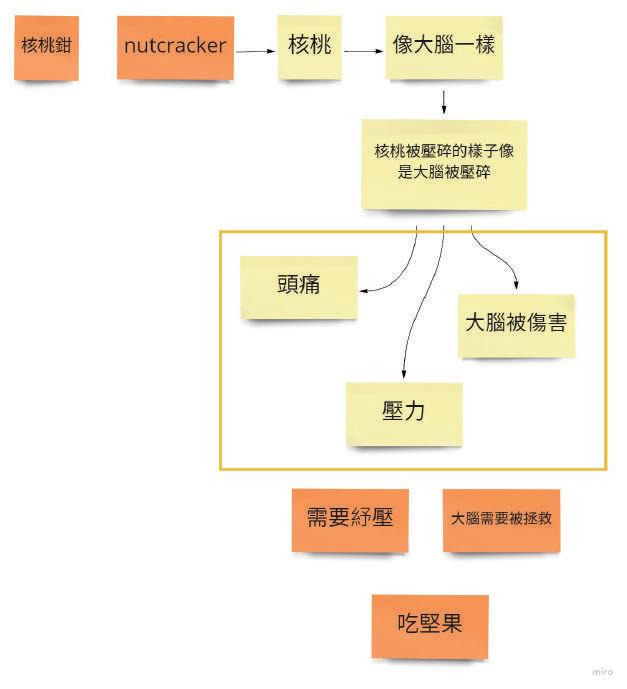

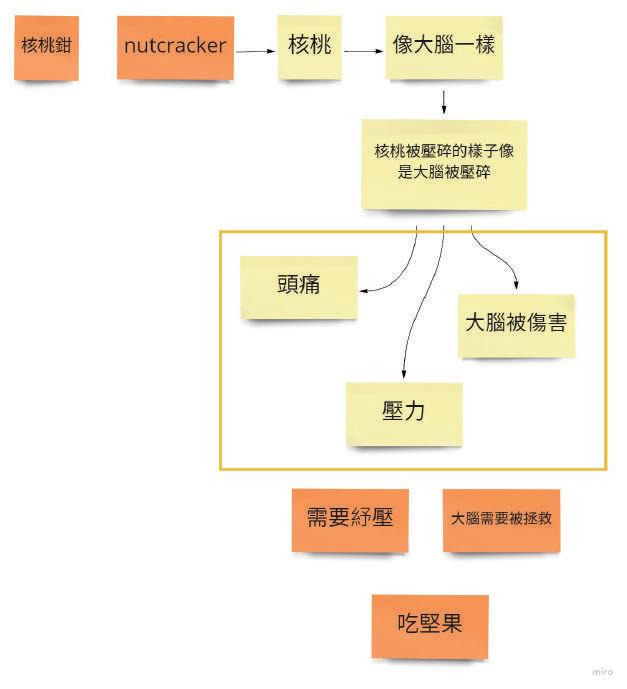

那麼我應該賦予這個胡桃鉗什麼樣的外型和故事呢? 我透過自己的頭腦風暴激盪出了

一些有趣的想法! 我覺得胡桃和核桃的外型長得像大腦一樣,用胡桃鉗壓碎這些堅果的動

作就像是把腦子給夾碎了! 而大腦被夾碎會感到疼痛讓我有聯想到了工作時壓力很大導致 頭痛的時刻,因此我設計了人頭造型的胡桃鉗,頭的上方有一個齒輪造型的旋轉把手象徵 了外界的壓力正在擠壓著人們大腦,最終將大腦給壓碎了。

我先繪製草圖再用保麗龍快速地製作了一個概念小模型,依照這個粗糙的小模型繪製3D並 且進行外觀調整,再將模型3D列印印出之後評估以及微調尺寸,訂定最後的輸出檔案送至 壓克力雷射切割,最後得到 BRAIN-CRACKER的透明壓克力人頭切片,將其他部件黏合組 裝後就大功告成啦!

我也聽說吃堅果能夠保健腦部的健康同時也能提振情緒,正好與BRAIN-CRACKER胡桃鉗 形成了帶一點黑色幽默的有趣故事鍊! 工作壓力大 > 頭痛 > 吃一顆核桃救救自己被壓榨的大 腦,希望BRAIN-CRACKER在辦公桌上不只是調皮的擺設,更能幫助正在痛苦或是陷入憂 鬱的上班族們暫時的轉移注意力~~吃顆核桃