2022 AUTUMN JAF MOTOR SPORTS

レーシングカートで武者修行! 東奔西走するドライバーたち

8000㎞ の漸進

スーパーフォーミュラ次世代車両の開発進捗

全戦ポイント獲得で“学び”を続けるWRC勝田貴元選手の“勝利”への挑戦

JAFスポーツ[モータースポーツ情報] JAF MOTOR SPORTS 第56巻 第4号 2022年11月1日発行(年4回、2、5、8、11月の1日発行) 特集 “次”

なるステップ

「

アウェー」という選択肢

PHOTO/本田技研工業[Honda]、Red.Bull.Content.Pool REPORT/吉田知弘[Tomohiro.YOSHITA]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

022年のFIAフォーミュラ1世 界選手権(F1)に参戦する、アル ファタウリの角田裕毅選手。シ ーズン序盤は昨年を上回る活躍を見せ、期 待が高まる走りを披露していたが、中盤戦 に入るとミスや不運が重なり、我慢のシー ズンを強いられている。

第9戦カナダGPでは入賞圏内で走りな がらも、自身のミスでクラッシュを喫してリ タイアとなってしまった角田選手。第10戦 イギリスGPでは、そのミスを挽回しようと いう気持ちが、良くない方向につながって しまった。

雨絡みの予選ではQ2に進出して13番グ リッドを獲得。決勝ではスタート直後にア クシデントがあり、赤旗中断となった。角田 選手も巻き込まれて車両にダメージを負っ たが、修復が叶い再スタートに臨んだ。

順調に順位を上げていき、入賞争いが見 える順位につけた角田選手は、11周目のター ン3でチームメイトのピエール・ガスリー選 手のインに飛び込むと、2台は接触。ガスリ

ー選手はリタイアとなり、角田選手も5秒加 算のペナルティを受けて、14位でフィニッシ ュとなってしまった。

「(ガスリー選手との接触について)現時点 で思うことは、僕は彼を追い抜くために次 の機会を待つことができたということです。

あのコーナーに入る時、僕には速さがあっ たので、オーバーテイクできると思いまし た。これは僕の方のミスです。チームに謝 りたいです」と角田選手も反省しきり。流れ の悪さに拍車もかかってしまった。

その後も時折速さを見せるが、角田選手 の苦戦は続いた。第11戦オーストリアGP はレッドブルのホームGPであり、昨年まで はホンダのパワーユニットが得意としてい た。しかし、土曜日に開催された予選レー スのスプリントで上位に食い込めず、決勝 もスタート順位の16位のまま終了。

第12戦フランスGPでは車両にアップデ ートが施され、第8戦以来のQ3進出を達 成。しかし、1周目にアクシデントに巻き込 まれた影響で最後尾まで後退。その後、1周

アルファタウリの本拠地があるイタリア、モンツァ・ サーキットでの第16戦イタリアGPは第4戦に続く“2 回目のホームGP”。角田裕毅選手はパワーユニットの 新エレメント投入などでペナルティを受けて最後尾 20番グリッドになったが、14位まで挽回した。

目に車両が受けたダメージにより、悔しいリ タイアを余儀なくされた。

「オンボード映像を確認したら、僕は間違 いなく十分なスペースを残していましたが、 相手がコントロールを失っていました。それ で、僕たちのレース全体が台無しとなって しまいました。レースでは、こういったこと も起こり得ますが、予選の結果が良かった だけにとても残念です」と角田選手は振り返 ったが、フラストレーションは溜まっていく ばかりだった。

第13戦ハンガリーGPでは車両のバラン スをまとめられずに苦戦、予選16番手、決 勝は順位を落とし19位に終わった。

挽回を期して夏休みを迎えたが 角田選手の試練のシーズンは続く 恒例となっている8月の夏休みを経て、 第14戦ベルギーGPから角田選手も心機一 転、巻き返しを狙った。しかし、パワーユ ニットのエレメント交換や、予選後のパル クフェルメ下での作業違反により、ピットレ

Headl

F1角田裕毅選手、2022年シーズン中盤戦は入賞が遠い試練の中でも前進 トップ10フィニッシュが叶わない中での努力も実り、2023年のチーム残留が決定!

2

4

Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check!

ーンからスタートした。

それでも角田選手は諦め ずに順位を上げていき、13 位でフィニッシュ。 「ピットレーンからのスタ ートなので厳しいレースに なることは分かっていまし た。でも今日はペースが強 力で、戦略も良く、レース のなかで順位を上げていく ことができました」と、手応 えをつかめたようだ。

連戦で迎えた第15戦オ ランダGPでは、車両アッ プデートの効果も現れて、 予選で角田選手は速さを発 揮。Q3に進出して9番グリ ッドを獲得し、第6戦以来 となるポイント獲得が期待 された。しかし、決勝では

夏休み明けの第14戦ベルギーGP、満員のスタンドの前でチームメイトのピエール・ガスリー選手(右)と争う角田選手。ピットレーンか らのスタートでも一時は入賞圏内まで順位を上げたが、13位で終了。第10戦イギリスGP以降ではベストフィニッシュとなった。

またしても不運に襲われてしまう。

スタートから順位を落とす展開となった 角田選手は、入賞圏内を狙える順位でレー ス中盤を迎えた。ところが42周目に2度目 のタイヤ交換を終えた直後に、異変を感じ てコース脇に車両を停めた。その後、問題 解決のためにピットに戻るとチームは状況 を確認、再びコースに送り出したが、異変

は解消されずリタイアしてしまった。 そして第16戦イタリアGP。前戦で一旦 停車した際にシートベルトの装着違反があ り、戒告処分を受けた角田選手は通算5回 に到達。その他のペナルティも重なり、最 後尾スタートが確定してしまった。

これを受けて角田選手は金曜日のフリー 走行からロングランのテストに専念し、決 勝に備えた。オーバーテイクがしやすいと 言われるモンツァ・サーキットとはいえ、最

後尾からの挽回は至難の技。それでも角田 選手はひとつずつ順位を上げて、14位でフ ィニッシュした。

「グリッド最後尾からスタートするレースが 簡単にはいかないことは分かっていました が、スタートはうまくいったと思いますし、 レース中も何度かオーバーテイクできまし た」と角田選手も好感触だったようだ。

レースペースに課題は残るようだが、角 田選手ができる最大限の仕事はこなしてい るという、ここ数戦の印象を受けた。

ポイント獲得が遠い角田選手だが 奮闘と成長が評価されて参戦継続!

苦戦が続く角田選手だったが、多くの日 本のファンが待ちわびていた吉報が届く。 2023年もアルファタウリからF1参戦を継 続することが発表されたのだ。

「最初に、F1でドライブを続けるチャンスを 与えてくれたレッドブル、ホンダ、スクーデ リア・アルファタウリに深く感謝します。フ ァクトリーの近くで暮らすために昨年イタリ アへ移住したあとはチームの一員になれた 実感が得られているので、2023シーズンも 彼らと一緒にレースできることをうれしく思 います。もちろん、2022シーズンはまだ終 わっていませんし、中団争いで努力を重ね ているところですので、今は上位でシーズ ンを終えることに集中しています。その次に 来シーズンへ目を向けていきます」と抱負を 語った角田選手。

我慢のシーズンが続く角田選手だが、歯 車が噛み合えば入賞圏内を狙える戦闘力が あることは、随所で示している。3シーズン 目につなげるためにも、終盤戦でさらなる 飛躍を期待したい。

ドライバーズチャンピオン2連覇を目指すマックス・フェルスタッペン選手(レッドブル)。第16 戦イタリアGPでは、7番手スタートから猛追を見せて見事に優勝。第12戦フランスGPから5連 勝、チャンピオン争いでも大きなリードを築いて絶好調だ。

eDAMSからFIA-F2に挑戦中の岩佐歩夢選手は第9戦のフューチャーレースで シリーズ初優勝。第7戦のスプリントレースで2位、第10戦と第12戦のフュー チャーレースは3位で表彰台に上がる活躍を見せている。

Headl

5

勝田貴元選手、WRCフル参戦2季目は開幕戦からの連続入賞を継続中!

第6戦サファリ・ラリー・ケニアでは3位を獲得、2年連続で表彰台に登壇!!

PHOTO/TOYOTA.GAZOO.Racing REPORT/廣本.泉[Izumi.HIROMOTO]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS] 2

022年のFIA世界ラリー選手権 (WRC)にTOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログ ラムの活動で参戦する、日本人ドライバー の勝田貴元選手は、ハイブリッド・システ ム搭載の新型車両、GR YARIS Rally1 HYB RIDで安定した走りを披露している。

勝田貴元選手は開幕戦のラリー・モンテ カルロから第5戦のラリー・イタリア・サ ルディニアまで5戦連続で入賞を果たして いるが、第6戦のサファリ・ラリー・ケニ アでも素晴らしいパフォーマンスを披露し ていた。

サファリ・ラリーは昨年、2位入賞を果 たして自身WRC初の表彰台を獲得した、 勝田貴元選手にとって相性の良いラリー。 今回も彼の躍進が注目されていたが、その 期待に応えるかのように、デイ1から素晴 らしい走りを披露していた。

初挑戦の第10戦アクロポリス・ラリー・ギリシャでの勝田貴元選 手はラフで知られる特有のグラベルに苦戦するも、GR.YARIS.Ra lly1.HYBRIDの4台の中では最上位となる6位を獲得。開幕戦から の連続入賞を伸ばし、獲得ポイントも100点の大台に乗せた。

デイ2でも2番手タイムを3回、3番手タ イムを1回マークするなど好タイムを連発 し、勝田貴元選手のデイ2は2番手。しか し、デイ3ではSS10とSS13でタイヤにダ メージを受けて、3番手に

順位を落とした。

勝田貴元選手はデイ4 で、確実に3番手のキー プに徹した走りを披露。

「トップタイムは奪えま せんでしたが、僅差の2 番手タイムを何回か出せ たので、個々のSSでの パフォーマンスには満足 しています。昨年の2位 よりは順位が下でしたけ ど、総合的なうれしさは ありましたし、僕のコ・ ドライバーのアーロン・

ジョンストン選手にとっても初の表彰台な ので大きな週末だったと思います」と語る ように3位入賞を果たし、WRC2回目のポ ディウムフィニッシュを達成した。

昨年は2位でWRC初の表彰台に上がり、2年連続の表彰台が期待された第6戦サ ファリ・ラリー・ケニア。勝田貴元選手はコ・ドライバーのアーロン・ジョンストン 選手とともに3位を獲得、期待に応える走りで表彰台の一角を占めた。

Headl

Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check!

3度目の表彰台に届かず苦戦する中 勝田貴元選手は確実に入賞を継続

サファリ・ラリーでは2年連続で表彰台 に上がった勝田貴元選手だが、第7戦のラ リー・エストニアは苦戦の展開。デイ1の SS1で7番手に留まり、デイ2でもトリッ キーな路面コンディションに苦戦、7番手 のまま。

しかし、デイ3でペースを上げた勝田貴 元選手は5番手に浮上。デイ4でも2回の3 番手タイムをマークして5位に入賞した。 「初めてエストニアで走り切れたし、5位に 入ったのでハッピーな結果ではあります が、自分としてはパフォーマンスに満足し ていないところがあります」と語るように、5 度目の挑戦でラリー・エストニア初完走を 果たした。

その後も勝田貴元選手の奮闘は続いた。

第8戦のラリー・フィンランドは彼にとっ て第2のホームラリーで、市街地を舞台に したデイ1のSS1では3番手タイムをマ ークした。デイ2でも勝田貴元選手は6番

手前後のタイムをマーク、市街地のSS6 でベストタイムも刻み安定性の高い走りを 披露し、6番手。

しかし、デイ3は朝から雨に祟られ、滑 りやすいコンディションになったことで勝田 貴元選手はペースダウン。さらに、この日 の最終SSとなるSS18でスピンを喫するも のの、それでも6番手を守った。

デイ3で苦戦を強いられた勝田貴元選手 だが、「土曜日は自分がやったことに対し てクルマがまったく違う動きをしていまし た。自信を持てずにペースを落としてしま いましたが、ジオメトリーを変更したこと でかなり改善して、コンペティティブなタ イムに戻ってきました」と語るようにデイ4 で復調。5番手タイムと6番手タイムを2回 ずつマークし、ワークスドライバー勢と遜 色のない走りを披露してみせる。

その結果、「土曜日に自分のミスでタイ ムロスをした部分とリズムがつかめなかっ た部分が大きな敗因だと思いますが、最後 まで走り切れたことは良かった」と語るよう に勝田貴元選手は6位で完走を果たした。

第9戦のイープル・ラリー・ベルギーで も勝田貴元選手は厳しい立ち上がりを強い られていた。デイ1のファーストループで トランスミッションのトラブルに祟られ、 セカンドループでは降雨を予想してレイン

カッレ・ロバンペラ(右)/ヨンネ・ハルットゥネン(左)組は第6戦と第7戦で連勝、今季は5勝を挙げている。初WRC チャンピオンを狙う二人は、TOYOTA.GAZOO.Racing.World.Rally.Teamとともに2年連続の三冠獲得に邁進中だ。

タイヤを選んだものの、雨は降らずにタイ ムが伸び悩んだことによって、18番手に低 迷していた。

しかし、デイ2ではハイブリッド・シス テムが作動しないトラブルに祟られながら も2回の4番手タイムをマークして6番手 までジャンプアップ。デイ3でもハイブリ ッド・システムにトラブルが発生してしま ったものの、安定した走りを続けた勝田貴 元選手は5位入賞を果たした。 「トラブルがありましたが、ターマックで も良いフィーリングをつかむことができま した。ブレーキングが改善できたと思いま す」と手応えをつかんでいた。

第10戦のアクロポリス・ラリーは昨 年、勝田貴元選手はレッキのみ参加してお り初参戦。デイ1にオリンピック・スタジ アムで行われたSS1で18番手と出遅れ、 デイ2で本格的なラリーが始まってからも 苦戦の展開。車両のセッティングも合って いなかったことから10番手に留まった。

デイ3でも滑りやすい路面に苦戦してい たが、それでも7番手 にジャンプアップ。さ らにデイ4でも我慢の 走りを続け、「持ち込 みのセッティングが合 っていなかったし、ミ スもあったので納得の いく週末ではなかった けれど、グリップレベ ルの低さやラフな路面 の対応の仕方を経験で きたので、今後につな がると思います」と語

る勝田貴元選手は、トヨタ勢で最上位とな る6位入賞を果たした。

勝田貴元選手は唯一、連続入賞を更新 トヨタ勢も2年連続の三冠にひた走る

このように浮き沈みがありながらも、勝 田貴元選手は安定した走りを披露。開幕戦 からここまで、全戦でポイントを獲得した 唯一のドライバーで、第2戦以降は9戦連 続で総合6位以内に入賞しているだけに、 終盤戦ではさらなる飛躍に注目したい。

Headl e

なお3台のGR YARIS Rally1 HYBRID を投入するTOYOTA GAZOO Racing World Rally Team(TGR WRT)も素晴ら しいパフォーマンスを見せており、サファ リ・ラリーとラリー・エストニアでカッ レ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン 組が2連勝を達成。

チャンピオン争いでもロバンペラ組がド ライバーズ/コ・ドライバーズ部門で首位 を独走するほか、マニュファクチャラーズ 部門でもTGR WRTが支配している。

TOYOTA.GAZOO.Racing.WRCチャレンジプログラム2期生の大竹直生選手、 小暮ひかる選手、山本雄紀選手は欧州で武者修行中。大竹選手(写真)がフィン ランドラリー選手権の第6戦でクラス3位を獲得するなど、成長を見せている。

7

グリッドセレモニーでは、ソプラノ歌手の野々村彩乃 氏による国歌独唱と、陸上自衛隊の協力によるスター トフラッグハンドオーバーが行われ、東京2020パラリ ンピック女子自転車競技(ロード)で金メダルを獲得し た杉浦佳子選手の合図で6時間レースが始まった。

PHOTO/石原.康[Yasushi.ISHIHARA]、加藤和由[Kazuyoshi.KATOU]、廣本.泉[Izumi.HIROMOTO]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS] REPORT/JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

型コロナウイルス感染症感染拡 大の影響により、2年連続で世界 選手権の日本ラウンドが不開催 となってしまったが、この9月、FIA世界耐 久選手権(WEC)第5戦が富士スピードウェ イで開催されたことにより、久々に世界選 手権が国内に帰ってくることになった。

昨年は日本政府による査証の新規発給停 止が継続されていたため、世界選手権だけ ではなく、スーパーフォーミュラやスーパー GTを戦う予定の外国籍のドライバーの来日 も叶わず、例年北海道で行われているFIA アジア・パシフィックラリー選手権 (APRC)日本ラウンドについても、FIAタイ トルを外しての開催を余儀なくされていた。

これら苦しい状況を打開すべく、昨年4 月には所管省庁であるスポーツ庁に対して

「特段の事情」による入国の相談が行われ、

併せて、自由民主党モータースポーツ振興 議員連盟総会における古屋圭司会長の助言 などにより、国内モータースポーツ運営組 織からなるモータースポーツ連絡会から 「2021年国内各シリーズの外国人選手・ス タッフの入国制限に対する特例措置適用に 関する要望書」が提出されている。

また、7月には日本自動車工業会を始めと した関係20団体の総意として「モータース ポーツ競技会の開催・参加に伴う水際強化 措置等の代替・特例措置適用」についての嘆 願書がスポーツ庁に提出された。

この一連の嘆願により、スポーツ庁は、 統轄・非営利団体であるJAFが責任団体と してそれぞれの主催・所管団体とともに対 応することを前提として、「特段の事情によ

る公益性と緊急性があること」や「水際対策 の代替措置を適用すること」などを主張しつ つ、特定の国と地域の外国人の入国や代替 措置を認める方向で関係省庁の説得や個別 協議に対応する、という段階へと進んだ。 それを受けた世界選手権の日本ラウンド を主催・所管する団体は、必要な入国や防 疫措置などに関する計画をそれぞれが策定 することで、開催準備を始められる段階へ と進むことができるようになったのだ。 その後もJAFを通じてスポーツ庁を交え た、主催・所管団体との水際対策強化措置 および防疫措置等の代替・特例措置適用に 関する打ち合わせやそれぞれの個別協議が 行われ、入国する外国人や観客規模に対応 した代替・特例措置について最新情報の確 認や活発な意見交換が行われてきている。

Headl

新

「万難を排して」FIA世界耐久選手権が富士スピードウェイに帰ってきた! 関係者の努力で3年ぶりに日本開催が叶ったFIA世界選手権。11月にはFIA世界ラリー選手権も

8

Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check!

「2022年における外国籍 選手等のモータースポー ツ競技会に伴う水際対策 強化措置および防疫措置 等の代替・特例措置適用 に関する打ち合わせ」

コロナ禍では日本政府の水際対 策強化に伴い外国人の入国が制 限されていたが、これらの代替・ 特例措置を検討する会合がこれ まで定期的に行われてきた。JAF を通じてスポーツ庁と世界選手 権の主催・所管団体が協議を重 ね、互いの最新情報などが共有 され、現在に至っている。

「JAF公認自動車競技における次世代自動車を用いた安全講習会」 8月には福岡県宗像市でハイブリッド車両を使っ た安全講習会が行われた。座学ではWRC参戦車両 の構造や安全装備、ハイブリッド車両の基本構造 や火災発生時の対応、救助者の安全確保などに関 する講義があり、実技としてハイブリッド車両を 使った救出訓練も行われた。

北海道札幌市では8月下旬に、スペシャルステージ ラリーにおけるトラッキング運用を含めた安全性 向上策を学べる講習会が開催。AG.MSC北海道によ るFIA地域選手権におけるトラッキングシステムの 仕様書などを元に、緊急事態の対応策や運用例など が示された。

9月9~11日に開催されたWEC第5戦富士大会。シ

リーズを戦う多くの外国人ドライバーや、ACOのピ エール・フィヨン代表やWECのフレデリック・ルキア ン代表らを含めた関係者が晴天の富士を訪れた。6時 間耐久レースは小林可夢偉選手兼監督が乗車するTO YOTA.GAZOO.Racing.7号車がポールポジションを 獲得し、平川亮選手が乗車する同8号車が優勝。3日

間合計で4万1000人の観客が見守る中で、3年ぶりの WEC富士が無事閉幕した。

これら関係各所および主催・所管団体に よる、まさに水面下での対応が奏功して国 際格式たリ得る競技会の開催が実現しつつ あることは記憶に留めておきたい。

そして、WECに続いて鈴鹿サーキットで はFIAフォーミュラ1世界選手権(F1)が10 月上旬に開催され、11月中旬にはFIA世界ラ リー選手権(WRC)が愛知県と岐阜県にやっ て来る。特にWRC日本ラウンドについて は、10年以上ぶりの日本開催でもあることか

ら、オーガナイズスキルの国際標準化も求 められている。そのため、こちらも水面下で それらの準備がなされてきた。

その一つが、FIAの助成を受けながらJAF が開催する、国内のオーガナイザーやオフ ィシャル、マーシャル、関係者らを対象と したラリーの安全向上を目指す講習会だ。

eそもそも、JAFでは国内ラリー主催者や参 加者を対象とした救急救命訓練を競技会日 程に組み込む形で数多く開催してきたが、 最近では「FIAラリーセーフティガイドライ ン」や「FIA国際モータースポーツ競技規則 付則H項」に基づく世界標準の安全対策を盛 り込んだ各種講習会も実施されている。

これはコロナ禍においても、感染拡大防

止策を徹底しながら全国各地で行われてき ており、今年も、AG.MSC北海道の協力に よるトラッキングシステムの運用と緊急事 態対応をテーマとした講義や、TOYOTA GAZOO Racingの協力による、WRCで使 用される車両の構造や安全装置の解説を含 んだ、ハイブリッド車両の火災対応や救助 方法を指南する「次世代自動車を用いた安全 講習会」なども開催されている。

9月には、政府から水際対策を大幅に緩 和する方針が示されることとなった。高次 元の安全性を確保しながら的確な競技会運 営を成し遂げ、安心して参加や観戦ができ る環境整備の実現に向けて、関係各所によ るたゆみない努力が積み重ねられている。

Headl

「FIA助成によるSSラリーの安全性向上 のためのセーフティ講習会」

9

小山美姫選手がシリーズ首位で挑んだフォーミュ ラリージョナル第5大会富士ラウンド。第13レース こそ2位に甘んじた小山選手だったが、第14レース では2番グリッドから3番手に落ちたものの逆転優 勝を果たし、シリーズチャンピオンを確定させた。

Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check!

PHOTO/石原.康[Yasushi.ISHIHARA]、鈴木あつし[Atsushi.SUZUKI]、FIA、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS] REPORT/JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

界選手権が久々に日本に帰って きた2022年。富士スピードウ ェイで開催されたFIA世界耐久 選手権(WEC)第5戦では、フォーミュラリ ージョナル・ジャパニーズチャンピオンシッ プ第5大会が併催された。

この大会は土曜に予選と第13レース、第 14レースの決勝が行われ、日曜朝に第15 レースが開催されるスケジュール。本シリ

ーズには、TOYOTA GAZOO Racingが展

開するTGRドライバー・チャレンジ・プロ グラム(TGR-DC)育成ドライバーとして小 山美姫選手が参戦しており、第4大会まで に小川颯太選手に73ポイント差を付けた首 位で富士大会に挑んでいる。

晴天に恵まれた富士大会の第13レース。

小山選手はポールポジションを獲得したも

ののスタートで出遅れ、スポット参戦の大 草りき選手にホールショットを奪われてしま う。果敢に首位を狙った小山選手は2位に 終わり、約3時間後に行われる第14レース に気持ちを切り替えることになった。

迎えた第14レース。2番グリッドからスタ ートした小山選手は、またもスタートで出遅 れ、1コーナーの立ち上がりでは大草選手、 片山義章選手に続く3番手からの巻き返し となった。大草選手が逃げを打つ中で、小 山選手は片山選手にテール・トゥ・ノーズ で肉薄。5周目にはストレートで小山選手が スリップストリームを使い、アウト側から並 んで2番手に順位を上げた。

そのまま首位の大草選手との差をコンマ5 秒差に詰めた小山選手。7周目には最終コー ナーから大草選手に迫った小山選手がスト

レートエンドでアウトに並び、立ち上がりで 大草選手を抜いて首位に立った。

大草選手は小川選手にも抜かれてしまい、 今度は小川選手が小山選手を追撃する展開 に。レース後半は、逃げる小山選手と追う 小川選手というタイトルコンテンダー2名に よる白熱の攻防戦となったが、小山選手は1 秒6、1秒9、そしてファイナルラップでは2 秒以上の差を付けてトップチェッカー。大 逆転で今季7勝目を挙げてみせた。

この勝利により、3戦を残して2022年の シリーズチャンピオンを確定させた小山選 手。表彰式ではGAZOO Racing Compa nyの佐藤恒治プレジデントからサプライズ の花束贈呈もあり、悔しいスタートが続い たものの、チームと一緒に掴んだチャンピオ ン確定に安堵の表情を見せた。

Headl

小山美姫選手がフォーミュラリージョナル第5戦富士で初タイトル確定! 大詰めの2022年シーズン、女性レーシングドライバーが国内外の各カテゴリーで大活躍!

世

10

N-ONE.OWNER'S.CUP参戦7年目と なる岡村英莉選手が待望の初優勝を 第12戦富士大会で獲得。5番グリッド からの逆転で、スポット参戦の野尻智 紀選手を2位に従えた勝利だった。

TCRジャパン富士では 猪爪杏奈選手が初勝利

KYOJO.CUPやスーパー耐久などを戦ってきた 猪爪杏奈選手が、今季フル参戦しているTCR ジャパンシリーズで初勝利を獲得。前戦までに 二度のポールポジションを獲りながら決勝では 惜しくも敗れていたが、今回はサンデーシリー ズでポール・トゥ・ウィンの快勝を挙げた。

そして、ミックスジェンダーで行われる シングルシーターのFIA規則準拠のフォー ミュラカーレースにおける女性チャンピオン 誕生というニュースは、即日のうちに海外の モータースポーツメディアでも報じられるこ とになり、小山選手は歴史に残る偉業を成 し遂げたドライバーとも評価されている。

WEC富士では、もう一つのサポートレー スとしてTCRジャパンシリーズ第5戦が開 催された。このシリーズには、DOME Raci

engがプリペアするシビックTCRを駆る猪爪 杏奈選手が参戦してシリーズ上位につけて いる。前戦もてぎ大会でもポールポジショ ンを獲得した猪爪選手は、今大会もサンデ ーシリーズでポールを獲得。日曜の決勝レ ースでは、強者・HIROBON選手を抑えて ポール・トゥ・ウィンを飾り、オーバーオー ルで自身初優勝を成し遂げている。

また、その翌々週に富士スピードウェイ で行われたN-ONE OWNER'S CUP第12

FRJを戦う小山美姫選手が 3戦を残してタイトル確定

第14レースを勝利し、パルクフェルメのチャンピオン ボードの前で勝利の味を噛みしめる小山美姫選手。表彰 式の最後にはGAZOO.Racing.Company佐藤恒治プレジ デントがサプライズ登場し、小山選手に花束を贈呈した。

FIAガールズ・オン・トラック

FP-Jrの松井沙麗選手が 11月のFDA最終選考に進む! ジュニアカート選手権FP-Jr部門を戦 う松井沙麗選手が「FIAガールズ・オ ン・トラック.-.ライジングスターズ」に ノミネート。8月にフランスで行われた シュートアウトではジュニアドライ バー枠の4名に残り、フェラーリドライ バーアカデミー(FDA)の支援を受ける 11月の最終選考進出が決まった。

戦では、猪爪選手と同様に、その前戦もて ぎ大会でポールスタートながら勝利を逃し ていた”おかえり”こと岡村英莉選手が自身 初勝利を獲得。2018年の小山美姫選手以来 となる女性ドライバー優勝を果たした。

そして、FIAウィメン・イン・モータース ポーツ委員会が推進する「FIAガールズ・オ ン・トラック - ライジングスターズ」の 2022年プログラムにノミネートされたジュ ニアカート選手権の松井沙麗選手が、8月中 旬にフランスで行われたシュートアウトでジ ュニア枠の4名に勝ち残り、11月の最終選考 に進むことも決まっている。

各レースカテゴリーで女性ドライバーの 活躍が目立ったこの夏。彼女たちの今後の さらなる躍進に期待したい。

Headl

11

12

2022 秋 CONTENTS

HEADLINE

4 F1角田裕毅選手、2022年シーズン中盤戦は入賞が遠い試練の中でも前進

6 勝田貴元選手、WRCフル参戦2季目は開幕戦からの連続入賞を継続中!

8 「万難を排して」FIA世界耐久選手権が富士スピードウェイに帰ってきた!

10 小山美姫選手がフォーミュラリージョナル第5戦富士で初タイトル確定!

SPECIAL ISSUE

14 巻頭特集 ラリー “

全戦ポイント獲得で“学び”を続けるWRC勝田貴元選手の“勝利”への挑戦

21 特集 レーシングカート

レーシングカートで武者修行! 東奔西走するドライバーたち

44 特集 ダートトライアル ダートラ“D”

の尽きない悩み

イジれるだけにドツボにハマる!? 全日本・スピードD車両の現在形

50 特集 ジムカーナ “

全日本ジムカーナで将来を嘱望される実力派“兄弟”ドライバーの躍進

56 特集 ドリフト

超ドリフト進化論

アンチラグ導入で進化する競技ドリフト車

TOPICS

26 2023年日本カート選手権規定&

国内カート競技車両規則解説

全日本/ジュニアカート選手権はどのように変化する?

28 次世代モータースポーツ始動

全日本カート選手権におけるトムスの新たな試みと新設「EV部門」の可能性 40 日本から次世代を創造する!

国内モータースポーツの試行

62 オートテスト倶楽部

モータースポーツの“魅力”を伝える創意工夫がなされたオートテストの今!

INFORMATION

31 モータースポーツ公示・JAFからのお知らせ(WEB)一覧(2022年7月1日~2022年9月30日) JAFモータースポーツ表彰式のご案内/JAF地方選手権表彰式開催予定一覧表

32 2023年ライセンス更新のご案内

38 ドライバー・オブ・ザ・イヤー2022概要

65 モータースポーツサイトのススメ

JAF MOTOR SPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報] 監修/一般社団法人 日本自動車連盟 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 ☎0570-00-2811(ナビダイヤル) 発行所/株式会社JAFメディアワークス 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル10F ☎03-5470-1711(代) 発行人/日野眞吾 振替(東京)00100-88320 印刷所/凸版印刷株式会社 編集長/佐藤均 田代康 清水健史 大司一輝 デザイン/鎌田僚デザイン室 編集/株式会社JAFメディアワークス メディアグループ(JAFスポーツ) ☎03-5470-1712

COVER/競技用EVレーシングカート「TOM'S EVK22」お披露目会

PHOTO/長谷川拓司[Takuji HASEGAWA]

本誌の記事内容は2022年9月30日までの情報を基にしております。また、社会情勢等によって、掲載した情報内容に変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。

「JAFモータースポーツサイト」も要チェック!

次

”なるステップ

「アウェー」という選択肢

申し子

の現

”

い 在 ま

https://motorsports.jaf.or.jp/

[特集]ラリー/RALLY

W R C

新世代車両による前例のない挑戦となっている。今年は新体制を担う立場となり、 まだ学びの最中である勝田選手は、

唯一の日本人として

W R C フル参戦を続ける勝田貴元選手。

本人ドライバーとしてTOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログラムで FIA世界ラリー選手権(WRC)に参戦して いる勝田貴元選手。2021年は第6戦サファリラリー で3位入賞を果たし、日本人ドライバーとして24年 ぶりに表彰台を獲得している。そして、フル参戦2年 目の今シーズンは体制の変更とともにさらなる進化を 果たしており、トップレベルの安定感を見せている。 今季は開幕戦ラリー・モンテカルロで8位に入賞す ると、第2戦ラリー・スウェーデンで4位、第3戦ラ リー・クロアチアでは6位、第4戦ラリー・ポルトガ ルで4位、第5戦ラリー・イタリア・サルディニアで 6位につけ、第6戦サファリ・ラリー・ケニアでは3 位入賞を果たし、自身2回目の表彰台を獲得した。

その後も第7戦ラリー・エストニアで5位、第8戦 ラリー・フィンランドでは6位、第9戦イープル・ラ リー・ベルギーで5位、第10戦アクロポリス・ラリ ー・ギリシャでは6位と入賞を重ねている。

勝田選手は開幕戦から第10戦まで全てのラリーで 入賞した唯一のドライバーとなっており、第2戦以降 は9戦連続で6位以内に食い込みながら、最も安定感 の高いドライバーという評価を得ている。

この揺るぎのないパフォーマンスはどこから来てい るのだろうか? 今回は勝田貴元選手に直接インタビ

日 〝

〞 なる

次

PHOTO/TOYOTA.GAZOO.Racing、小竹.充[Mitsuru.KOTAKE]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS] REPORT:廣本.泉[Izumi.HIROMOTO]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

14

ューする機会を得られたため、自身のラリーに対する アプローチの再確認を含め、今季の自己分析を聞いた。

新たな体制と次世代マシン

まず、今季の勝田選手はチーム体制が大きく変更さ れ、メインとなるTOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamのセカンドチームとして新たに組織され た「TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Next Generation」から参戦している。

勝田選手は「TOYOTA GAZOO Racingの"4台目" という位置付けは昨年と変わらないんですが、今年は マニュファクチャラーのポイントが獲得できるように なりました。僕が他のチームよりポイントを獲得すれ ば、間接的にメインのチームを助けることもできま す。これにより、自分の仕事のチームへの貢献度が可 視化されたので、チームにしっかりポイントを持ち帰 る、という意識が強くなりました」と語る。

TOYOTA GAZOO Racing

World Rally Team Next Generation

勝田貴元選手/

アーロン・ジョンストン選手

水素エンジン搭載のGRヤリスでデモ走行したモリゾウこと豊田章 男社長の激励を受ける勝田貴元選手とアーロン・ジョンストン選手。

さらに勝田選手は「クロアチアのように難しいコン ディションだったラリーでは、自分がトライすべきな のか、クルマをフィニッシュまで運ぶべきなのかを選 択する状況になりました。トリッキーな状況では何が 起きてもおかしくありませんから、走り切ることに意 味があると切り替えて挑みました。シリーズを通し て、ラリーごとに自分が“踏み込むライン”を変えて いく必要があると考えているんですが、その“ライン” が昨年以上にクリアになりましたね」と付け加える。

新しい体制における“役割”を見出したことで、勝

15

2022年FIA世界ラリー選手権(WRC)勝田貴元選手の成績

Rd.1 ラリー・モンテカルロ[総合8位]

今シーズンから1.6リッターターボにハイブリッドユニットを組み合わせた新世代 「Rally1」車両で挑むことになった勝田貴元選手。アクティブデフの廃止や機械式シフ

トの5速ミッションへの変更など、大幅な刷新への対応が必要となった。

田選手の方針が明確になったということだが、今年は WRCの変革期にあたり、他にも新たな要因が加わっ

ている。そのうちの大きな要素がマシンの変更だ。

2022年のWRCは規則が大きく変更され、参戦マシ ンがスペースフレーム構造のシャシーにハイブリッドシ ステムを持つ新規定モデル「Rally1」車両に代わった。

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamも、Ra lly1車両であるGR YARIS Rally1 HYBRIDをシーズン 開幕から実戦投入することになった。

Rally1車両が持つ“特性”との戦い

勝田選手は「Rally1車両はハイブリッドブーストを かけたり、回生できることが大きなトピックですが、 ドライバーとしては、実はアクティブセンターデフが 廃止されたことが大きくて、どちらかというとアンダ ー傾向の強いクルマになりました。細かい部分ではダ ンパーのストロークが短くなったり、6速のバドルシ フトから5速のシーケンシャルになったり、昨年まで のWRカーの方がスムーズにドライビングできてい た、というのが正直なところです。センターデフも煮 詰めれば煮詰めるほど、これまでの機構がいかによく 働いてくれていたのかを実感しています(笑)」と、新 たなWRC最高峰マシンを解説した。

さらに勝田選手は「ディファレンシャルの開発も進 み、シャシーやジオメトリーの改善でアンダーステア の感覚はだいぶ薄れてきましたが、今度は逆に、そも そも80kgものバッテリーをリアに積んでいるので、 コンディションが悪くなると、グラベルはもちろんタ ーマックでも、すごいスナップ・オーバーが出てリア が戻って来ないフィーリングがありますね。タイヤ2 本積みの影響も、昨年より大きく感じます」とも語る。

つまり、新しい車両の特性に対応するため、昨年とは 違った領域におけるドライビングの進化も求められて いるのだ。それらの対応の中で、ドライビング面にお ける発見が“左足ブレーキ”にあったとも語る。

「もちろん左足ブレーキは以前から使っていました が、今年のクルマは左足ブレーキの影響が顕著に出る んですよ。ウェイトを載せたり、アクティブセンター

デフがなくなったことの他、色々な要因が重なって、 すごく小さなミスがクルマの挙動に大きな影響を与え るんです。今までのクルマは、少しラインを外したぐ らいならステアリングの修正でラインに戻れるし、リ アが出ればカウンターステアで戻れたんですが、今年 のクルマはそれができなくて、現状ではすごく難しい と感じています。今年は小さなドライビングのエラー がタイムに大きく影響するので、昨年以上に左足ブレ ーキでうまくコントロールすることが重要になってき たと感じています」と勝田選手は語る。

全日本ラリー選手権に参戦するヘイキ・コバライネ ン選手を始め、ステファン・サラザン選手やキミ・ラ イコネン選手など、ラリーに挑戦した多くのレーシン グドライバーからは、経験の少ないグラベルラリーに 対して苦手意識を持つ発言が多く聞こえている。しか し、勝田選手はレース出身ながら、グラベルよりター マックラリーに対して苦手意識を持つという。 「日本でラリーを始めた当初はターマックの方が乗り 慣れていたので、サーキットでの経験を生かせる部分 がありましたが、WRCは舗装の種類でグリップレベ ルが変わりますし、インカットの影響など色々な要素 があります。そんな時に頼れるものがペースノートな んですが、実は、今はまだ1ループ目から100%ペー スノートを信じて走れていなくて、ターマックにして もグラベルにしても、まだ様子を見ながら走っている ところがあるんです。グラベルなら多少ペースノート の精度が低くても、クルマを横に向けてしまえば何と かなりますが、ターマックの場合はクラッシュに直結 する可能性が高いんです。インカットでグラベルが出 てきたり、舗装の種類が変わってグリップが変わった りするところでは、まだ不安要素がありますね」との こと。このことからも、同じターマック路面といえど も、ラリー、そしてWRCでの上位争いは、よりシビ アな戦いとなっていることが窺える。 このペースノートについて勝田選手は「路面の種類 だけではなく、ラリーでは色々な要素を見つけるの

“ギリギリ”のペースノートの改善

Round 開催日 大会 総合優勝 勝田選手 Rd.1 1/20-23 モンテカルロ S. ローブ選手 +12:24.7 総合 8 位 Rd.2 2/24-27 スウェーデン K. ロバンペラ選手 +2:19.4 総合 4 位 Rd.3 4/21-24 クロアチア K. ロバンペラ選手 +8:08.5 総合 6 位 Rd.4 5/19-22 ポルトガル K. ロバンペラ選手 +2:19.4 総合 4 位 Rd.5 6/2-5 サルディニア O. タナック選手 +4:02.6 総合 6 位 Rd.6 6/23-26 ケニヤ K. ロバンペラ選手 +1:42.7 総合 3 位 Rd.7 7/14-17 エストニア K. ロバンペラ選手 +4:13.4 総合 5 位 Rd.8 8/4-7 フィンランド O. タナック選手 +3:09.0 総合 6 位 Rd.9 8/18-21 ベルギー O. タナック選手 +6:06.1 総合 5 位 Rd.10 9/8-11 ギリシャ T. ヌービル選手 +6:21.1 総合 6 位 Rd.11 9/29-10/2 ニュージーランド Rd.12 10/20-23 スペイン Rd.13 11/10-13 ジャパン

〝 次 〞 16

Rd.3 ラリー・クロアチア[総合6位]

Rd.4 ラリー・ポルトガル[総合4位]

Rd.5 ラリー・イタリア[総合6位]

Rd.6 ラリー・ケニヤ[総合3位]

Rd.7 ラリー・エストニア[総合5位]

Rd.8 ラリー・フィンランド[総合6位]

Rd.9 ラリー・ベルギー[総合5位]

Rd.10 ラリー・ギリシャ[総合6位]

で、昨年と同じようなステージを走っても、新たな表 現が加わったり、表現の仕方が変わります。そして、 マシンの絶対的な速度が高くなっているし、コ・ドラ イバーのリーディング・タイミングも聞いているドラ イバーの処理という面でも、現状ではギリギリのとこ ろなので、ペースノートの情報はできる限り減らした いんですよね。そのため、昨年まで入れていたワード を省いたり、二つの言葉で表現していたものを一つの 言葉で表現するなどして改善を重ねています」と語る。

具体的なケースを次のように説明してくれた。

「以前は『Don’t Go Wide』という言葉を『外側に膨れ るな』という意味で入れていましたが、ワードが長い

ので、翌年からは『No Wide』、その翌年には“Stay on the Road”を意味する『Stay』という言葉に変えま した。『Stay』だけでも『外側に膨れるな=外側に何か ある』ということが解るので、できるだけ言葉を省略 するために表現を変えています」。

当然、レッキで注意するポイントも車両によって変 化していて「Rally2のR5車両はパワーが少ないけど、 WRカーはパワーがあって、パワースライドすること もあります。そのため、ステージをよりワイドに使う ために、コーナーの“中”だけでなくコーナーの外側 についても、岩がないかとか、コンクリートがないか とかを確認するようになりました」とのこと。その上 で、何かあった場合は、ペースノートに『Stay』を加 えるといった対応をしているのである。

ドライビングやペースノート作りにおいても進化を 続けている勝田選手だが、ラリー前の“準備”という 点についても言及してくれた。 「昨年と同じステージがあれば、昨年のペースノート をアーロン(コ・ドライバーのアーロン・ジョンスト ン選手)から送ってもらって、それを昨年の自分のオ ンボード映像を見ながらチェックしています。その後 は、そのステージで誰が一番速かったのか、区間では 誰が良かったのか、自分がどれくらい遅かったのかと いうことを調べて、一番速い人のオンボード映像を観 ながら、どこが違っていたのかという検証を、全ての ステージでやっています」と勝田選手。

さらに「新しいステージにはオンボード映像がない 場合が多いんですが、オーガナイザーから提供される こともあるのでそれをチェックします。また、アーロ ンが『過去に国内選手権で使っていて、その時のオン ボード映像がここで見られるよ』といった情報をくれ たりすることもありますね」と語る。

これらの準備はもちろんアーロン選手との共同作業 となっていて「僕はフィンランドで、アーロンはアイ ルランドにいるんですが、ペースノートはデータでや りとりしています。送ってもらったペースノートをチ ェックして、それを修正してアーロンに返信。その修 正したものを現地に持っていってレッキを行います。 現地に入るとすぐにレッキが始まるし、WRCはステ

ラリー前に行う“準備”とは?

Rd.2 ラリー・スウェーデン[総合4位]

17

ージ距離も長いので、そういう見直しなどの準備は現 地に行く前にやっています」と勝田選手は説明する。

ほかにも「チームのエンジニアミーティングに参加 してセッティングの方向性を確認したり、昨年はこの ステージでこんなことが起きたといった情報共有もし ています」といった準備を行っているそうだ。

新たな相棒・アーロン選手

今シーズンの躍進を語る場合に欠かせない存在とな っているのが、コ・ドライバーのアーロン選手にほか ならない。昨年は諸般の事情によりシーズン中に3名 のコ・ドライバーとWRCに参戦することになった勝

田選手だが、今年はアイルランド出身のアーロン選手 とのコンビが定着したことで成績も安定している。

「アーロンは僕よりも若いんですが、ポテンシャルが 高くて、リーディングやペースノート作りも高いレベ

ルにあります。ペースノートの準備についても、僕が 言わなくても先にやっておいてくれますしね。例えば

ペースノートを共有してくれるタイミングも、次のラ リーが始まる前に、その次の大会のペースノートを送 ってくれるので、次のラリーが終わった時点からその 次のラリーの準備を始められます。大会と大会の間の 時間は限られているので、これはとても助かるんで す。コ・ドライバーは、ペースノートだけじゃなく て、ロードブックや実際のロードセクションの確認も あるのでラリー中は忙しいんですよね。それでも、翌 日のステージを確認するために、深夜までホテルで一 緒にチェックをやってくれます。アーロンは、ラリー 中もそうですが、ラリーウィーク以外でもすごく細か

く下調べをしてくれたりするので、そういった姿勢と いうか仕事ぶりが僕の助けになっています」と高く評 価する。

さらに「アーロンはドシッと構えているというか、 初めて組んだときから全然動揺しないんですよ。自分 に自信を持っていることも感じますが、自信があるか ら自分が正しい、というワケでもなくて、フレキシブ ルに色々と受け入れてくれます。今まで会ったことが ないタイプですね。誰しも人間なので、何かが起きる とちょっと慌てたりしますよね。でも、アーロンは怖 いぐらい落ち着いているんですよ(笑)」とも語る。 勝田選手が「僕より2歳年下なのに……」と語るアー ロン選手の所作には感心するところも多いという。 「サルディニアでは、急に起きたトラブルに対して、 アーロンが臨機応変かつ的確に対応してくれたシーン があったんです。次に何をすべきか、何が必要なのか を常に冷静に考えてるんだなと、そのときはすごく衝 撃を受けました。ちなみにアーロンは、ラリー中にチ ーム関係者以外の誰かと連絡を取っている姿を見たこ とがないんです。ラリー中は“ラリーだけ”という感 じで、ケータイの待ち受けすらアイテナリーになって ますからね。正直、なかなか居ないと思いますよ (笑)。なので僕も信頼して任せられる部分も多く、安 心して自分のことに集中できるんです。ホント、自分 より若いのにビックリですよ」と評価する。 「プロなので当たり前かもしれませんが、すごく真面 目で、文句を言うことも、愚痴をこぼすこともなく、 淡々と自分の仕事をやってくれています。アーロンは オリバー・ソルベルグ選手と組んでいましたが、コン

W R C コ・ドライバー

昨年はオリバー・ソルベルグ選手のコ・ドライバーを務めたアーロ ン・ジョンストン選手。アイルランド出身の1995年生まれで、昨年後 半から勝田貴元選手とコンビを組む。彼の徹底したプロフェッショナ ルぶりは、勝田選手とチームの力強い支えとなっている。

〝

〞

次

アーロン・ジョンストン

18

ビを解散した後に僕のところに来てくれました。僕も 昨年は色々ありましたが、アーロンのようなコ・ドラ イバーは探そうと思ってもなかなか出会えないので、 いいチャンスが巡ってきたと思っています」。

“安定感”のその先にあるもの

チーム体制や新型車両への変更に併せてドライビン グやペースノートを進化させ、プロフェッショナルな 若きコ・ドライバーとのコンビネーションも良好な今 シーズン。勝田選手はシリーズの目標を決めて、そこ にどう向かうかを“逆算”で決める戦い方を軸としてい

るが、今季は全戦でポイントを獲得しているという安 定感や、一貫性のある着実な成長ぶりに対して“Mr. Consistent”とも評されている。しかし、勝田選手の 本来の目標は、もちろん、そういった安定感の獲得だ けにあるわけではない。

「目標設定して全部が全部その通りにいくわけではな いですから、結果的に、しっかり走り切れている点は ポジティブに捉えていいとは思っています。ですが、 総合4位でも内容的にダメだと思うことはあります し、順位が6位でも良かったと思えることもありま す。どのラリーでも満足した一戦はなくて、僕の場合 は目標に対して、自分がどういったドライビング・ア プローチで戦うかということにフォーカスしているの

Rd.4 ラリー・ポルトガル 勝田貴元選手にとってRally1車両で のグラベル初戦となった第4戦ラ リー・ポルトガルでは、名手ダニエ ル・ソルド選手と最終ステージまで 表彰台争いを展開。惜しくも敗れた が、勝田選手の攻めの走りが評価さ れた大会となった。

で、それは割とできている印象はありますが、今年の ポルトガルやフィンランドではそれができなかったの で、今後に向けて改善することが重要になると思って います。逆にベルギーでは、トラブルこそありました が、昨年を振り返ると、もっと苦戦すると思っていま した。カッレ(・ロバンペラ選手)より速いステージも ありましたし、こういう走り方が合っていて、後はど れだけ自分が踏み込んでいけるかなんだろうな、とい った気付きもあったので、しっかり完走できたことで 収穫がありました。今自分に必要なことは、改善でき たこと、ダメだったこと、良かったことを理解して、 良かったことをどう伸ばしていくか、といったことで すね」と、まだまだ“学び”の姿勢を重視する。

着実なスキルアップを果たし、表彰台を争えるレベ ルに達しつつあるだけに、日本人としてはWRC初優勝 への期待が膨らむが、勝田選手は“優勝”に対しても、 そう遠くないところでイメージができているようだ。

「現在は、安定していないコンディションやリスクが 大きいシチュエーションでは、リスクを採らないアプ

19

次

ローチに振っているので、そこを切り替えるだけだと 考えています。でも、切り替えるとリスクは途端に上 がります。フィンランドの上位選手の走りを見ると、 週末通して何回コースオフしそうになったんだという

くらいリスクを負ってプッシュして、それでも走り切 って優勝を得ているわけですよ。そこに踏み込めるか どうかですよね。フィンランドは上位勢とはそこまで 大きな差はなかった印象ですが、自分は様子を見過ぎ たために、少し抑えただけで1分ぐらい差が付きまし

た。トリッキーな状況になったら“危ないから様子を 見よう”ではなく、タイム差が拮抗しているが故に、 危ないコーナーを“イケる”かどうか。カッレやエル

フィン(・エヴァンス選手)たちは、そういうときこそ

“タイムを稼ぐチャンス”と思ってリスクを負っている と思うんです。上位選手はギリギリを超えているとこ ろもありますけど、同時に、それでもうまくコントロ ールして最後までクルマを運んでいます。勝つために

は、リスクの取り方やアプローチを切り替えることが 自分の次のステップにつながると思っています」。

「目標としては優勝するところにありますが、まずは 表彰台を目指すべきだと思っ ています。今年はすごく安定 していて、チームからの信頼 を得られていると実感してい ます。積み上げてきたものが

ある分、残りのラリーでは思い切ったトライをしたい ですね」。

いよいよ迎える日本ラウンド

最後に、11月10~13日に愛知県および岐阜県で 開催される予定のWRC第13戦ラリー・ジャパンに ついての意気込みも伺った。勝田選手も「ラリー・ジ ャパンのために、これまで我慢してきた部分もあるの で、日本は表彰台を目標に戦いたいと思います」とし たうえで、ホームイベントを次のように分析した。 「2019年のセントラルラリーで愛知と岐阜のステー ジを走っていますが、クルマもタイヤも違うし、ノー トの作り方も進化したので、同じステージを使っても、 ペースノートを新しく作り直すことになると思います。 ラリー・ジャパンは、なかなか欧州にはない、タイト でツイスティなステージを走ることになると思います が、コーナー数も多いので、急な加減速をせずにアベ レージスピードを上げていくこと、いかにスムーズに 走らせるかが重要になってくると想像しています」。 さらに勝田選手は「ジャパンの直前にあるターマッ ク戦のスペインで、ある程度のポテンシャルを発揮で きれば、そのフィーリングをそのまま日本に持ち込め ると思っています。ラリー・ジャパンで表彰台を争え るように最大限のポテンシャルを発揮したいと思いま す」と語っているだけに、母国凱旋に注目したい。

来る最終戦「ラリー・ジャパン」目指すは表彰台!

2019年に開催された「セントラルラリー愛知・岐阜2019」にヤリスWRCで参戦した勝田貴 元選手。来る11月のWRCラリー・ジャパンでは、Rally1車両が日本初上陸であり、かつ、当時 とは比べ物にならない程のスキルアップを果たしている勝田選手の激走に注目だ。

〝

〞

20

ハイエースに荷を積んで、居住地から遠隔の戦地へ赴く……。

今季の全日本カート選手権では、ホームである地元のエリアから アウェーとなる遠い地域のレースに参戦するドライバーが多い。 彼らはなぜ、あえて多くの困難が想定されるアウェーに挑むのか? そして、どのようにハンデを克服しているのだろうか?

PHOTO/長谷川拓司[Takuji HASEGAWA]、鈴木真琴[Makoto SUZUKI]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS] REPORT/水谷一夫[Kazuo MIZUTANI]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

022年の全日本カート選手権FS-125部門 /FP-3部門と、ジュニアカート選手権 FP-Jr部門/FP-Jr Cadets部門は、前年 度までのシリーズ構成を引き継いで2地域制で選手権 が行われている。

2

2地域制というのは、北海道/青森/秋田/岩手/ 山形/宮城/福島/新潟/長野/山梨/群馬/栃木/ 茨城/埼玉/東京/神奈川/千葉の17都道県を東地 域とし、静岡/富山/石川/福井/岐阜/愛知/三重 /大阪/兵庫/滋賀/京都/奈良/和歌山/岡山/鳥 取/島根/広島/山口/沖縄の19府県、四国の4県、 九州の6県を西地域として日本をふたつの地域に分 け、それぞれの地域でシリーズを進めていく方式のこ とだ。

東西各々の地域でまず5戦ずつを行った後、ひとつ のサーキットに両地域の選手が一堂に会してシリーズ

最終戦となる東西統一競技会を実施(シリーズポイン トはそれまでの1.5倍を付与)。有効5戦でポイントを 集計して、全国統一のシリーズランキングが決まる。 これは、参加者たちが参戦に要する時間や費用の負 担を抑えるためのもので、全日本/ジュニアカート選 手権では長年に渡って採用されてきたシリーズ形式 だ。ちなみに同じ年度内にふたつの地域にまたがって 参戦することは禁止されている。このシリーズ形式で は、レギュレーションによる出場地域の縛りはないの だが、住まいがある地域、すなわちホームのシリーズ に参戦することが当たり前になっていた。

ところが近年、地域の壁を越えて遠隔地でレースが 行われる“アウェー”のシリーズにフル参戦してくる ドライバーが増えている。そして、今季はそういう選 手の姿が例年以上に目立っているのだ。

FS-125部門では落合蓮音選手(Formula Blue Ash)、宮本颯斗選手(Team ぶ るーと)、中井陽斗選手(TEAM EMATY)、加納康雅選手(TIG RE)、成宮柊磨選手(Team REG OLITH)の大量5名が、アウェ

「 」 [特集]カート/KART

21

愛知県より全日本カート選手権FS-125部門東地域に参戦 2008年生まれ/13歳(中学2年生)。2020年ジュニアカート選手権FP-Jr 部門チャンピオン。2021年は地方カート選手権鈴鹿選手権シリーズでチャ ンピオンを獲得し、2021 CIK-FIA Karting Academy Trophyにも参戦し た。メカニックを務めるのは、もっとも尊敬するドライバーでもある父の俊 之氏(ランボルギーニ・スーパートロフェオ・アジア/2019プロアマクラ スチャンピオン)だ。

ーであるはずの東地域をチョイス。FP-3部門では鈴 木恵武選手(Formula Blue 増田スピード)がホームの 東日本を離れて西地域に参戦。さらに、ジュニアカー ト選手権でも前田蒼介選手(Team REGOLITH)と常 川将太郎選手(Team ぶるーと)が、はるばる東地域 に全戦遠征している。その中で今回、落合選手、宮本 選手、鈴木選手の3名に、アウェーとなる地域へのフ ル参戦について話を聞いた。

学業や仕事と両立させながら 遠征スケジュールをこなす

今季とりわけ目を引くのが、FS-125部門でアウェー の東地域に遠征してくるドライバーの多さだ。愛知県 在住の落合選手が、シリーズ中もっとも遠い場所で開 催された第3戦SUGO大会(宮城県)に参戦したケース を例にとって、その遠征スケジュールを見てみよう。

Team REGOLITHのみんなで挑むアウェー

岐阜県岐阜市にあるレーシングカートショップの『Team REGOLITH』からは今季、アウェーであ る東地域に、成宮柊磨選手(FS-125部門/17歳)、西澤柊哉選手(FP-3部門/16歳)、前田蒼介選 手(FP-Jr Cadets部門/9歳)と3名ものドライバーが参戦している。これはチームから誘ったか、 ドライバー同士で示し合わせて実現したことなのかと思われたのだが、チーム代表の大岩敬澄氏に よると、そうではないのだと言う。

「前田選手は未知のコースへの対応力をつけさせたいというお父さんの要望。今年が全日本デ ビューの西澤選手は長野県の出身で東地域の方が近い。成宮選手は昨年FP-3部門で東地域に参戦 していたことの延長線上での参戦。三者三様なんです」。カートの運搬も個々で行っているので、ま とめて運んで交通費を節約するメ リットもない。それでも「小さい子 がひとりだと寂しいだろうけれど、

前田選手はお兄ちゃん的なふたり に励ましてもらえるし、年上の選手 は年下の選手の手本になる振る舞 いが身について、ドライバーたちに はメリットがあったと思います」と 大岩氏。最後に「サービスパーツや 工具類をショップから運ぶ苦労は あったけれど、やっぱり遠征する意 義はあったと思います」と語った。

落合選手の場合、可能な限りレースの前週にも開催 コースへ出かけて練習走行を行っている。その動き始 めはレース前週の水曜日。学校を終えた落合選手は、 メカニックを務める父親の落合俊之氏とともにカート やレース装備を積み込んだハイエースに乗り込むと、 18時くらいにフェリーに乗船し、木曜日の午前3時 あたりにSUGO付近に到着。近くの宿で休憩を取り、 朝にサーキットへと入る。

そこから日曜日まで4日間の練習走行をこなすと、 再度荷物を積み込んだハイエースで日曜日の夕方にサ ーキットを出て、今度は仙台空港へと向かう。そして 空港の駐車場にハイエースを置き、落合選手と俊之氏 は飛行機で愛知県へと戻る。

週が変わってレースウィーク。水曜日まで通常の学 生生活を送った落合選手は、俊之氏と名古屋空港から 18時ごろ発の飛行機で仙台空港へと飛び、21時ごろ に空港の駐車場で待つハイエースに乗り込んで宿に入 る。そこからレーシングドライバーとなって木・金曜 日の練習走行と土・日曜日の大会期間を過ごすと、み たび荷物を積み込んだハイエースでスポーツランド SUGOを後にした。

実はここで、自宅への帰路をどうするのかの逡巡が あったのだと落合選手は言う。

「お父さんによると、また仙台空港にハイエースを置 いて飛行機で名古屋に戻る案もあったそうなんですけ れど、レースを終えてからあれこれしているうちに、飛 行機のチケットを取れる時間を過ぎてしまいました」。 その言葉のとおり、親子は自走で宮城県から愛知県 へ戻ることになった。結局、自宅に帰り着いたのは深 夜だったという。

多くのライバルと競い合って

獲得するチャンピオンの価値

これほど大変な思いをしながらも、あえてアウェー のシリーズに挑むドライバーたち。とりわけ東地域で

落合蓮音

「 アウェー 」 という 選択肢 [特集]カート/ K A R T 22

遠征組の数の多さが目を引くFS-125部門では、それ ぞれの決断に大きな理由が3つあるようだ。

ひとつめは昨年のシリーズ終盤に、同部門の2022 シリーズでは西地域への参戦台数が少なくなりそうだ との観測が流れたことだ。一昨年のFP-Jr部門チャン ピオン獲得を経て、昨年は地方選手権FS-125部門の 鈴鹿選手権シリーズで王者となった落合選手は、こう 言う。

「FS-125部門の台数は年々、東地域に対して西地域 の方が少ない傾向になっていました。僕の住んでいる ところからは西地域の方が近いので、やっぱりそちら に出ようかとも思ったりしたんですが、そういう状況で 西地域に出て、万が一台数が少なくてレースが不成立 になったりしないかとか、そういう可能性も考えまし た。チャンピオン獲得を第一に考えるならライバルの 少ない西地域の方が有利でしょう。よりラクに勝てる って言い方は良くないかもしれないけれど、チャンピ オンが獲れる可能性の高さでレースを選ぶよりは、ラ イバルが多くて困難なところで戦って、その上で優勝

してチャンピオンを獲得したいな、と僕は思いました」。

これについては、宮本選手もほぼ同意見だ。ただし 昨年、同部門のデビューイヤーをホームの西地域で戦 った宮本選手には、それ以外にも東地域への参戦を願 う理由があったのだと言う。

「昨年の東西統一競技会が(東地域の)もてぎで行われ た時、練習走行の時点から地元の選手たちになめられ ていたんです。走らせ方も、バトルでの気持ちの強さ も全然違ってとても苦戦して、このままじゃ終われな いなっていう気持ちが強くありました。ポイントを稼 いで限定Aライセンス取得の権利を得ることを考え たら、台数が少なくなりそうな西地域に出た方が有利 なんだろうけど、今後のレース人生を考えると、知ら ないサーキットを短い練習の中で攻略して、自分で考 えてレースを組み立てていくことに意義がありそうだ ったので、東地域に挑戦しました」。

ふたつめの理由は、東地域と西地域でコースの特性 に違いがあること。比較的大きく広いコースが多い東 地域の方が、現在のドライバーたちには好まれる傾向 にあるのだ。この違いについては、落合選手の言葉が 詳しい。

「西地域のコースはコース幅が狭くて、距離も1km に満たないところが多いのに対して、東地域には『こ こをカートで走るの?』っていうくらい広くて長い、 自動車も走れるようなコースがあります。狭いコース

や距離が短いコースで育ってきている人たちは、けっ こうハンドルを大きく切るイメージが僕にはあって、 逆にもてぎのような大きなコース出身のドライバー は、スピードを殺さない、ハンドルから何から全ての 操作が丁寧に滑らかな走り方をする。ホームと違うタ イプのコースで走ると速さがなくなってしまう人もい

る中で、僕は両方のタイプのコースを経験できて、す

ジュニアカート選手権時代からアウェー

近年は上級カテゴリーのドライバーに限らず、ジュニア時代からアウェーの地域に挑むドライ バーも現れている。ジュニアカート選手権FP-Jr Cadets部門の参戦1年目に、アウェーの東地域を 選んだ常川将太郎選手(10歳)も、そんなひとりだ。父親の常川侑三氏は、その理由をこう語る。 「より難しくて苦労するところに放り込んだ方が成長が見込めるということで、チームの代表にご提 案いただいたのがきっかけでした。家族の中で反対はなかったですし、むしろ嫁さんの方が『やれる ならどんどんやらせよう』って火が点いている感じです。本人は『それでいいや』って感じでした」。 シリーズ前半は速いところを見せつつも、なかなか結果を残せないままで「やっぱり今までのやり 方では駄目だと分かったし、周りの速 いライバルたちに刺激されて、ちょっと ずつですけれど成長はしていると思い ます」。その結果、常川選手は第4戦で ついに優勝を飾って成長を実証した。 「地元のレースに出ているだけでは絶 対にできなかった友達が増えたこと は、遠征の大きな成果でした。それと、 コースに入るのは早くても金曜日から というのが常川家のルール。レースも 大事だけれど学校も大事ですから」。

ごい勉強になっていると思います」。

3つめの理由は、最高峰のOK部門と併催になるレ ースが、東地域の方が多いこと。超ハイグリップのス ペシャルタイヤを履いたOK部門のマシンが走った路 面コンディションは他に類のないもので、将来のOK 部門参戦や東西統一競技会に備えて、この特別な路面 を経験しておきたいドライバーが多いのだ。これにつ いては宮本選手が語ってくれた。 「以前ほどベトベトな路面ではない気がするけれど、 それでもやっぱり、OK部門が走っている大会の路面 は違います。ゴムが乗ってきた時にコーナースピード を遅くすると、そのゴムでへばりついて止まっちゃう んですよ。それが克服できない人はレースウィークに なって急に失速するし、逆にボトムスピードを落とさ ずにちっちゃいラインで走れる人は、OK部門が走る 路面でも速いです」。

一方、鈴木恵武選手が西地域を選んだ理由はいささ か特殊だ。その理由は、鈴木選手がかねてから望んで

「西地域に多い小さなコースで速いカートを走らせるのも面白いけれど、東地域には走ったことのな いコースが多いし、路面などもよく整備されている感じで綺麗なコースが多い印象がありました。そ れならフレームのダメージも少ないだろうと思えたことも、東地域への参戦の後押しになりました」 と落合選手。

23

アウェーへの参戦は、見知らぬ街と触れ合う恰好の機会でもあるのだが、宮本選手はサーキットを走 ること以外の楽しみについて、「別にありません。(SUGO大会の際に食べた)牛タンだけですね」と 素っ気ない。だが、それもレースに全集中しているからこその言葉だ。

いた2022 FIA KARTING ACADEMY TROPHYへ の参戦が決まったことと大きく関係している。

「(ホームである)東地域の全日本とアカデミーの日程 が1戦かぶっていたんです。僕の今年の第一目標は全 日本のシリーズチャンピオンなんですが、そのために は1戦欠場することは厳しいと思うので、それだった

らもう自分のホームじゃなくても全戦出られる地域を 選ぶべきだし、知らないコースで走って対応力を磨い た方が自分の成長にもつながるんじゃないかって思っ て、それで西地域に行くことを決めました」。

走行未経験となるサーキットは 事前に動画などで情報を収集

アウェーに挑んだドライバーたちを待っているの は、未知のコース。彼らはこのハンデをどのように克 服しているのだろう。鈴木選手は“聞いちゃう”派だ。

宮本颯斗

「アカデミーに遠征する時も同じなんですけれど、ず っと西地域の全日本で走っていた選手に走り方を聞い たり、ネットでそのコースの動画を見て、自分だった らこう走るとか想像を膨らませて、コースに入ったら その自分なりの走り方のイメージを、実際のコースに 当てはめていく感じです」。 一方、落合選手は自宅にあるドライビングシミュレ ーターや動画を利用して事前学習した上で、実際のコ ースで習熟度を高めていくという。

「練習走行に関しては『量より質だ』って言う人も『質 より量だ』って言う人もいて、どっちも大事だとは思 うんですけど、僕やお父さんの方針は、とにかくたく さん走って覚える方を優先します。走れば走るほど見 つかることは多いですから、まずはとにかく走り込ん で、自分の走りをある程度まで完成させて、次に 100%に持っていくために質を高めた練習を、という 感じでやっています」。

この点について宮本選手は、コースの走行経験がな いからこその強みを口にする。

「僕は経験のないコースでも、ハンデはあんまりない と思っています。逆に初めてのコースの方が新鮮なイ メージで走れるっていうか……。例えば自分が以前に KT100Sエンジンで走った経験のあるコースを、次 の年にX30エンジンで走ると、前の年のKT100Sエ ンジンでのイメージを引きずってしまう。でも、まっ たく経験がなかったら、X30エンジンでの自分のイメ ージだけで攻略していける。その方が変な先入観もな くていいかなと思います」。 興味深いことに、OK部門で活躍する佐々木大樹選 手や三村壮太郎選手も、レースごとに進化を続けるス ペシャルタイヤへの対応について、JAFスポーツ夏号 のインタビューで同様のことを語っていた。 「初めてのコースだからって、自分は遅いだろうなっ

愛知県より全日本カート選手権FS-125部門東地域に参戦 2005年生まれ/16歳(高校2年生)。2020年はジュニアカート選手権 FP-Jr部門で西地域に参戦し、全国ランキング4位に。2021年は全日本カー ト選手権FS-125部門にステップアップして西地域に参戦、最上位4位で全 国ランキング11位となった。東地域と併催の多いOK部門で感銘を受けた 選手は小田優選手だという。「一年間レースを休んでいたのにブランクを感 じさせないし、常に速いところが凄いと思います」。

24

埼玉県より全日本カート選手権FP-3部門西地域に参戦 2009年生まれ/13歳(中学2年生)。3歳でカートを始め、2018年にジュ ニアカート選手権FP-Jr Cadets部門に初参戦して全国区デビュー。2019 年には同部門で全国ランキング3位に。2021年、FP-Jr部門に上がって東 地域に参戦すると、東西統一競技会を含めた全6戦で4勝を挙げてチャン ピオンに輝き、目標としていた2022 FIA KARTING ACADEMY TROPHY 参戦への足がかりをつかんだ。

て気持ちには絶対なっちゃいけないと思います」と宮 本選手。ただし彼も、動画を利用した事前学習はしっ かりやっている。

「OK部門がそのコースを走っている動画とかをいっ ぱい見て、どこの縁石に乗っているか、速い人はどこ がどう違うのかっていうことをチェックしています。 WEBメディアが提供している次大会のレース予想動

画の中にも、元OKドライバーの選手がコースの攻略 ポイントを解説する部分があって、それはとても参考 になっています」と語る。また、宮本選手が未知のコ ースを走り始める際、コース攻略の足がかりにしてい

るのが、エンジンの慣らし運転の時間だ。

「慣らしの時はゆっくり走っているのでコースをよく 見渡せるし、どこの縁石から水が湧き出ているとか、 砂の流れで分かるので、そういうところをじっくり観 察しながら走り方を探っていきます」。

長距離移動も有効的に活用 アウェー参戦は実りある経験に

アウェーへの参戦には長距離、長時間の移動がつき ものなのだが、3名全員とも、それは苦にしていない のだと言う。

「飛行機の中ではずっと漢字を書いたり数学の問題を 解いたりして、学校の課題を終わらせていました。そ

んなに長いと感じることはなかったです」と鈴木選手。 「移動の運転はお父さんがしてくれるんで、僕はずっ と寝ています。長距離の移動には、もう慣れました」 と宮本選手。

落合選手は、親子ふたりでハイエースに乗っての長 距離移動の時間も、コミュニケーションに役立ってい ると言う。

「家ではお父さんが仕事で疲れていたりするので、カ ートの話がしょっちゅうできるわけじゃないんです。 クルマでの移動はそれを補う良い機会なので、前回の レースの振り返りとか、こういうことに気づいたよっ

ていうこととか、カートのことを話しています」。

全6戦で行われる今季の全日本/ジュニアカート選 手権は9月末まで東地域で第4戦までを、西地域で第 5戦までを終了。そのFS-125部門のリザルトを見る と、落合選手はふたつのポール・トゥ・ウィンを遂げ て東地域のポイントリーダーに立ち、中井選手は初優 勝を達成、宮本選手も初の表彰台獲得を果たした。ま た、FP-3部門では鈴木選手が5戦すべてを4位以内に まとめて西地域のランキング首位に。ジュニアカート

選手権FP-Jr Cadets部門では常川選手がデビューイ ヤーにして初優勝を遂げ、前田選手も3度の表彰台に 立っている。

移動距離のハンデを苦にもせず活躍を演じる若きド ライバーたちの、体と心のタフさには驚くばかりだ。 未知の土地におもむき、経験の少ないコースでの戦い に果敢に挑んだ彼らの経験は、きっとその未来に大き な実りをもたらすことだろう。

海外ドライバーたちの中で腕を磨く

鈴木恵武選手は今季、全日本選手権の西地域に加えて、究極のアウェーとも言える海外のシリー ズ戦にも参戦している。ヨーロッパで開催される2022 FIA KARTING ACADEMY TROPHYは、昨 年までのジュニア選手権参戦当時の大目標だったのだ。その初戦の開催日は、全日本第2戦の翌週 だった。神戸スポーツランドでのレースを3位表彰台で終えた鈴木選手は、慌ただしくサーキット を発って関西空港へと向かい、その日のうちに成田空港で飛行機を乗り継ぎ、ドバイ経由でレース が行われるベルギーへ。そして初のヨーロッパ参戦を終えると、COVID-19の検疫が今より厳し かった当時ゆえ、火曜日にベルギーを発って日本に戻ってきた。アカデミーには、そうまでして出る 価値があったと言う。

「向こうのドライバーたちはコース 外に半分タイヤを落としてでも突っ 込んできて、すごいアグレッシブで した。コーナーの一番イン側ってゴ ミが溜まって滑るのに、それも関係 なく突っ込んでくるから、そのゴミ を拾わずにどうブロックするかって いうのが日本のレースと違って難し かったです。自分のブレーキングが 弱かったことも分かって、すごく成 長できたなって感じます」。

鈴木恵武

「 アウェー 」 という 選択肢 [特集]カート/ K A R T 25

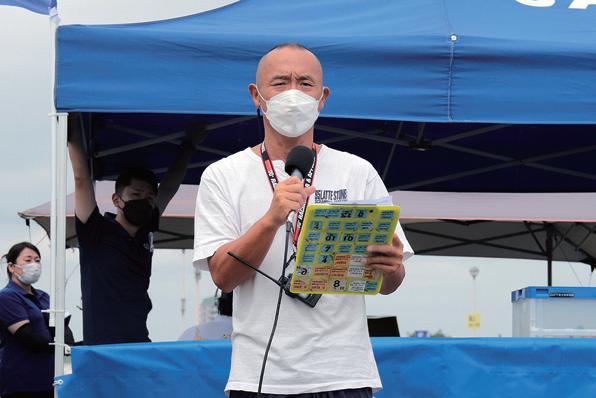

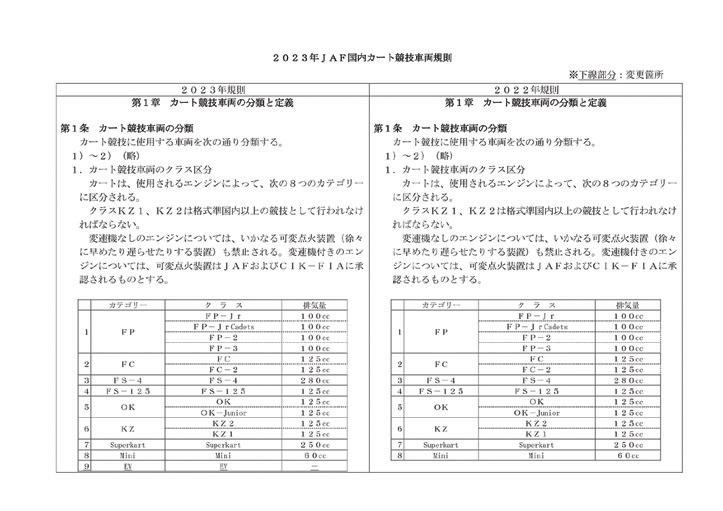

全日本/ジュニアカート選手権はどのように変化する? 2023年日本カート選手権規定 &

国内カート競技車両規則解説

2022年8月4日にJAFより公示された 「2023年日本カート選手権規定及び2023年国内カート競技車両規則の制定」には、 現在開催されている全日本/ジュニア選手権から大きく変貌を遂げることが記されている。

ここでは要点となる変更箇所を挙げつつ、その内容を掘り下げていこう。

PHOTO/長谷川拓司[Takuji.HASEGAWA] REPORT/水谷一夫[Kazuo.MIZUTANI]、JAFスポーツ編集部[JAF.SPORTS]

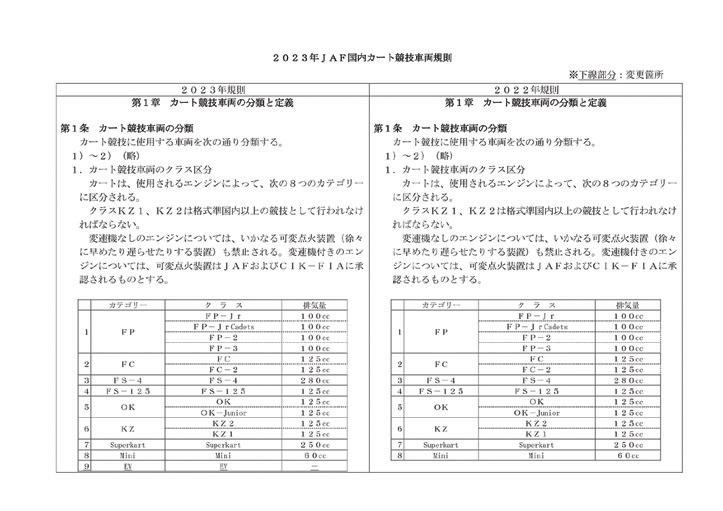

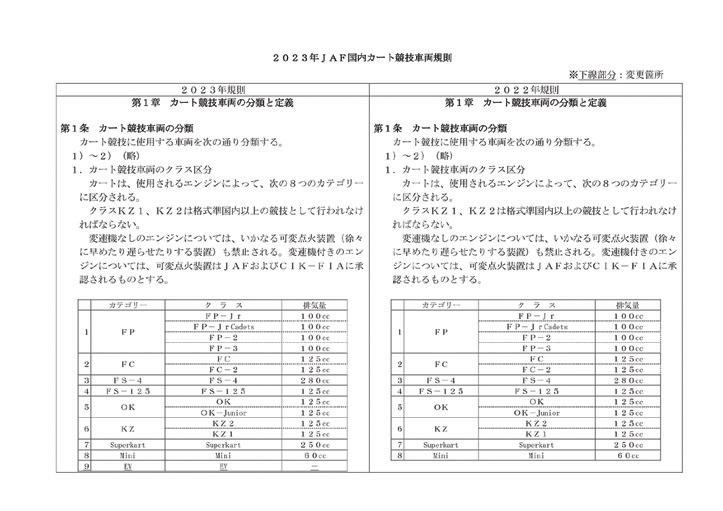

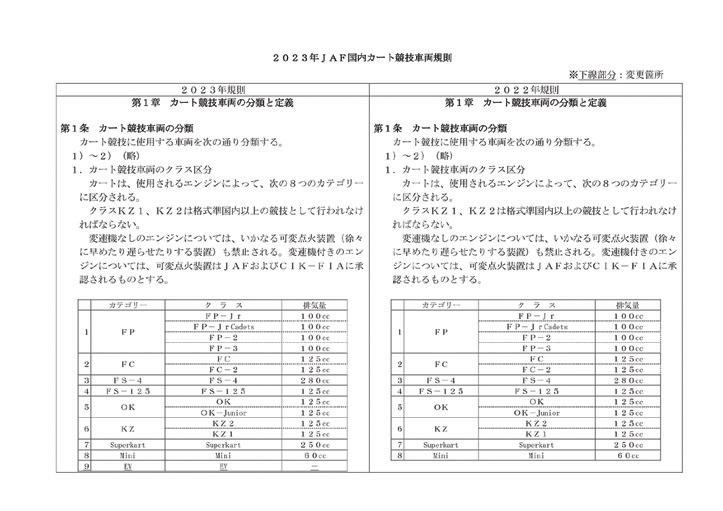

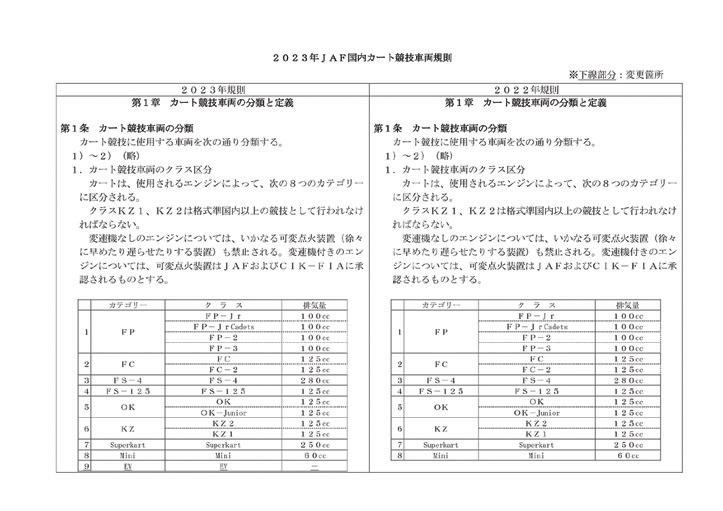

のたび「2023年日本カート選 手権規定」及び「2023年JAF国 内カート競技車両規則」が制定 され、8月4日にJAFより公示された。こ れによって、カートの全日本選手権とジュ ニア選手権の姿が2023年に大きく変わる ことが明らかになった。

全5部門となった全日本選手権

FS-125はJAF部門とCIK部門に

全日本選手権では、従来のフォーミュラ スーパー125(FS-125)部門に代えて「FS125CIK部門」と「FS-125JAF部門」を新 設。全日本はOK部門、フォーミュラピス トン3(FP-3部門)、EV部門と合わせて全 5部門となった。なお、FS-125CIK部門と FS-125JAF部門は、競技車両はともに

「JAF国内カート競技車両規則第41条に 定めるFS-125車両」と同一。ドライバー の出場資格も「国内A以上または国際Fラ イセンス所持者」と同一だ。

この変更に伴い、全日本選手権は「全日 本選手権OK/FS-125CIK部門」と「全日 本選手権FS-125JAF/FP-3部門」のふ たつに大きく区分され、それぞれで3競技 会以上5競技会以内のシリーズ戦が行われ ることとなった。これらは原則として1コ ース1競技会の開催なのだが、OK/FS125CIK部門とFS-125JAF/FP-3部門 を同一コースで1競技会ずつ開催すること が認められている。

OK/FS-125CIK部門のレースでは、 各ヒートの合計を「最短60kmまたは60 分/最長120kmまたは120分」と規定。

従来のOK/FS-125部門の「最短30km または30分/最長90kmまたは90分」か ら大幅に延長されている。シリーズの形式 は2022年のOK部門と同じで、地域区分 を設けず(全国1シリーズ制)、1競技会2 レース制で各競技会が実施される。

東西2地域制を廃止して 全国1シリーズ制を採用

FS-125JAF/FP-3部門では、レース の各ヒート合計の走行距離は「最短30km または30分/最長90kmまたは90分」で、 従来のFS-125/FP-3部門から変更なし。 大きく変わるのはシリーズの形式で、2022 年までの東西2地域制を廃し、地域区分の ない全国1シリーズ制(1競技会2レース 制)が採用された。これに伴い、シリーズ

こ

26

最終戦の役割を果たしていた東西統一競技 会は姿を消すこととなった。

FS-125JAF/FP-3部門でもうひとつ 目新しいのが、選手権の有効得点システ ム。2022年までのFS-125/FP-3部門で は、成立したレース数の75%(小数点以下 四捨五入)の集計でシリーズの順位が決定 されていたが、2023年の全日本選手権FS125/FP-3部門では50%(小数点以下四 捨五入)の集計でシリーズの順位が決定さ れることとなっている。これは、選手権は 狙いたいが多くの大会に参加することが難 しいドライバーにとっては朗報だろう。

また、FP-3部門では出場資格も改正。 従来の「国内A以上または国際Fライセン ス所持者」に加えて、前年のジュニア選手 権ジュニア(FP-Jr)部門の各シリーズ総合

1位のドライバーは、当該年度13歳であ れば、国際Gライセンスで参加が認めら れることとなった。

ジュニアとジュニアカデットの 2部門となったジュニア選手権

ジュニア選手権も2023年に大きく姿を 変える。まず、従来のFP-Jr部門を「ジュ ニア部門」に、FP-Jr Cadets部門を「ジュ ニアカデット部門」に名称を変更。出場資 格においては、両部門ともジュニアBライ センス所持者の出場が付帯条件なしで認め られた。また、年齢制限もジュニア部門で は当該年11歳以上、ジュニアカデット部 門では同8歳以上と、それぞれ下限が1歳 引き下げられた。

それらの選手権は、ひとつまたは複数の

カートコースにおいてひとつのシリーズを 構成する「コースシリーズ」と、全日本選手 権FS-125JAF/FP-3部門に併催される シリーズの2つで構成されることに。この 変更に伴い、従来の東西2地域制は廃止と なった。コースシリーズでは全国を北海道 地方/東北地方/関東地方/中部地方/近 畿地方/中国地方/四国地方/九州地方と 8つの地域に区分。原則この地域区分に設 定される。

エンジンは各部門それぞれ1機種(ワン メイク)なのだが、そのエンジンはドライ バーを含む重量をエンジン出力で割ったパ ワーウェイトレシオ数値で規定され、ジュ ニア部門では4.0kg/psから11.0kg/ps以 内、ジュニアカデット部門では8.0kg/ps から13.0kg/ps以内のエンジン(ともに EVは除く)の中からひとつの機種が選定さ れる。

選手権の有効得点システムは全日本選手 権FS-125JAF/FP-3部門と同様に、「75 %有効」から「50%有効」に変更。ドライバ ーは複数のシリーズに重複して出場するこ とが認められるので、状況次第では複数の チャンピオンを同時に獲得するドライバー が現れることもありそうだ。

そして「2023年JAF国内カート競技車 両規則」では、カテゴリー欄に「EV」が追加 記載された。モーター(電気モーター)/コ ントローラー/バッテリーの定義も記載さ れ、EVカートレースの具体像がいっそう明 確になった。また、CIK-FIA公認期間が満 了したエンジン等の延長使用や、指定カー トタイヤの再申請についても規定が加えら れている。

27

全日本カート選手権におけるトムスの新たな試みと新設「EV部門」の可能性

次世代モータースポーツ始動

2021年にカテゴリーが新設されるも、9月末までレース開催には至っていなかった全日本カート選手権EV部門。 カートの未来形とも言うべきこのレースが、1台のマシンの登場によって実現へと大きく動き始めた。 名門コンストラクターのトムスが、全日本EV部門を想定したEVカートを開発。その姿がついにお披露目されたのだ。

PHOTO/長谷川拓司[Takuji.HASEGAWA] REPORT/水谷一夫[Kazuo.MIZUTANI]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

れは新たな時代を予感させるニ ュースだった。2021年、全日本 カート選手権に新設されたEV 部門の具体的な姿がなかなか見えてこない 状況の中で、株式会社トムスが全日本選手 権での使用を想定したEVカートを開発し、

7月31日に静岡県・オートパラダイス御 殿場(APG)でその“お披露目会”を行うと 公表したのだ。

迎えたお披露目会の当日。この日の APGでは全日本カート選手権OK部門第5 戦/第6戦および東地域第3戦が開催され ており、お披露目会はその 昼休みを利用して行われた。

快晴のAPGのピットロー ドに姿を現したのは、漆黒 のフェアリングをまとった

1台のカート。これが、ト ムスがつくり上げたEVレ ーシングカート『TOM'S

EVK22』だ。

日本におけるEVカートは、これまで同 好の士たちによってレースなどのイベント が行われ、そのマシンには手づくり感が漂 っているのが通例だった。それに対して 『EVK22』は、市販のカートシャシーを使 用しながら、各パワーユニットがプレート などを介して実にすっきりと搭載されてい る。その仕上がりは、コンバートEVカー トなどとは一線を画する非常に美しいもの だった。

トムス代表取締役社長の谷本勲氏が、こ のマシンの誕生と開発の経緯を語る。 「EVカートの開発プロジェクトがスター

“お披露目会”で真っ先に『EVK22』に搭乗した鈴木亜久里氏(写真)は、そのドライビン グの楽しさに触発されてか、見守る関係者たちが心配の声を漏らすほどの周回数を走行。 それに続いてコースインした山本左近氏と井出有治氏も、現役カートドライバー時代さな がらの本気のドライビングでたっぷりとEVカートのポテンシャルを堪能した。

そ

28

国内トップカテゴリーを始めとするさまざまなレースシーンにおいて豊富なノウハウを持つ株式会社 トムスが公開したEVカート「TOM'S.EVK22」。代表取締役社長の谷本勲氏(左)は「全日本カートEV 部門の大会開催を目指しています」と、まずは近い将来のプランを明かしてくれた。

トしたのは2020年。当初は大人用のゴー カート、子供用のキッズカート、2人乗り のタンデムカートをまず開発し、それが普 及した後に競技用カートをつくる計画でし た。その開発中、全日本カート選手権の EV部門立ち上げに際して、適した競技用 車両がなくて困っている、と相談を受けた のが2021年末です。そこから社内の技術 者と協議をした上で開発の順番を変更し て、競技用カートの開発に注力しました。

その結果が今回お披露目したマシンです」。 つまり『EVK22』は、最初から全日本EV 部門での使用を目標として開発されたマシ ンなのだ。さらに同社デザインセンター先 進技術開発室室長・兼経営戦略室の藤本哲 也氏が、開発にあたって配慮した点を教え てくれた。

「内燃レーシングカートの楽しさに劣らぬ よう、走行可能時間や放熱性と性能のバラ ンスを追求しました。バッテリーのクイッ クスワップ機構やシートレイアウトの最適 化などを行い、商品化に踏み込んだ仕様と なっています」。

お披露目会の案内のリリースによれば、 『EVK22』の最高航続距離は25km。これ は全開走行を想定して算出された数字だ。 お披露目会のデモ走行で『EVK22』のハン ドルを握ったのは、ARTA

Projectプロデ

ューサー/総監督の鈴木亜久里氏、衆議院 議員で自由民主党モータースポーツ振興議 員連盟事務局長の元レーシングドライバー 山本左近氏、チームオーナーとして全日本 カート選手権にも参戦中のレーシングドラ

イバー井出有治氏。さらに現役カートドラ イバーの中から全日本OK部門で活躍中の 朝日ターボ選手もテストドライブを務めた。

EVの宿命として重量はかさむ。『EVK 22』はマシン単体重量が約120kgと、一般 的なエンジンカートより30kg近く重い。に もかかわらず、静かにコースインしたマシ ンは事前の想像を覆す鋭い加速を披露した。 「速さはエンジンのカートに遜色ないし、 ピックアップもすごくいい。エンジンより トルクを感じる分、素人にも乗りやすいか もしれませんね」と鈴木氏。「ブレーキング からターンインの感じは、カートよりフォ ーミュラ寄り。四輪を目指すドライバーの ワンステップとしてもいいクルマだと思い

ますよ」と山本氏。「想像以上にサーキット

を攻めたくなる楽しさがありました。この レースが実現したら、僕が最初にエントリ ーします(笑)」とは井出氏。マシンを降り た各氏は一様に目を輝かせ、興奮気味にそ の感想を語り合っていた。

ベストタイムは朝日選手の41秒76。同 日の全日本のタイムトライアルに当てはめ ると、水冷125ccエンジンのFS-125部 門と空冷100ccエンジンのFP-3部門の中 間に相当するタイムだ。これは暫定仕様の 車両で記録したもので、当然ながら短縮の 余地は大いにある。『EVK22』のデモ走行 ではレーシングマシンとして十分以上の性 能を見せつけたと言えよう。

後日、そのバッテリー/モーター/コン トローラーがトムスからJAFに登録申請さ れ、『EVK22』による全日本EV部門のレー スは実現に向けて大きなステップを踏み出 した。トムスでは『EVK22』について「現時 点で広く販売することは想定していませ ん」(藤本氏)としており、このマシンを用 いて全日本EV部門を行うのであれば、レ ンタル制のような方式が採られるのではな いかと推察される。

全5戦の2022年の全日本EV部門は、 ここまで4戦が不成立となっているのだ が、まだ10月22~23日、APGでの第5 戦が残っている。果たして全日本EV部門 の歴史的な初レースは、年内に実現するの だろうか。その機運は、日増しに高まって いるようだ。

Speci cation of TOM'S EVK22

APGでの“お披露目会”に姿を現したTOM’S.EVK22は、シャシーにCRG社製のミッションカート 用フロントブレーキ付きモデルを採用。EVカートの根幹を成すパワーユニット(バッテリー/モー ター/コントローラー)はリアセクションに集約され、シートの左右に配置されている。タイヤはヘ ビーな重量とトルクフルな出力特性に対応して、ダンロップ製CIK-FIA公認ハイグリップタイヤのオ プション(ハード)タイプを装着する。

シートの右サイドには前方にコントロー ラーを、後方にモーターを配置(写真 左)。同左サイドには96V のリチウムイオンバッテ リーを収めたケースが 置かれ、バッテリー 交換はケースごと 行う(写真右)。

29

30

INFORMATION from JAF

モータースポーツ公示・JAFからのお知らせ(WEB)一覧(2022年7月1日~2022年9月30日) 公示

日付 公示No. タイトル

2022年07月06日 [2022-WEB044]

2022年07月15日 [2022-WEB045]

FIA Motorsport Games 2022 について

FIA Motorsport Games 2022 の応募について

2022年07月25日 [2022-WEB046] ロールケージ公認申請一覧表

2022年08月02日 [2022-WEB047]

2022年08月03日 [2022-WEB048]

2022年08月04日 [2022-WEB049]

2022年08月04日 [2022-WEB050]

2022年08月08日 [2022-WEB051]

2022年08月08日 [2022-WEB052]

2022年08月08日 [2022-WEB053]

2022年08月09日 [2022-WEB054]

2022年08月10日 [2022-WEB055]

2022年JAF日本ラリー選手権競技会の開催内容変更について

国内eモータースポーツリーグ開催に係るパートナー企業の公募

2023年日本カート選手権規定及び2023年国内カート競技車両規則の制定

2023年全日本カート選手権カレンダー登録申請に係る説明会の開催について

2023年日本サーキットトライアル選手権規定の制定

2023年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定の一部改正について

2023年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧

2023年日本レース選手権の制定

JAF国内競技規則細則:JAFモータースポーツ安全ガイドライン(国内版)の制定について

2022年08月10日 [2022-WEB056] EVカート構成品登録申請一覧表

2022年08月22日 [2022-WEB057]

2022年JAF国内競技車両規則一部改正について

2022年08月22日 [2022-WEB058] 2023年JAF国内競技車両規則の制定について

2022年08月23日 [2022-WEB059] 登録車両申請一覧表

2022年08月24日 [2022-WEB060]

2022年JAF地方ラリー選手権競技会の開催中止について

2022年08月25日 [2022-WEB061] 国内競技規則の一部改正について

2022年08月26日 [2022-WEB062] 講習会開設規定の一部改正について

2022年08月26日 [2022-WEB063]

自動車競技に関する申請・登録等手数料規定の一部改正について

2022年08月29日 [2022-WEB064] JAFスポーツ資格登録規定の一部改正について

2022年08月29日 [2022-WEB065] カートライセンス発給規定の一部改正について

2022年08月31日 [2022-WEB066]

2022年08月31日 [2022-WEB067]

2023年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則の一部制定

2023年全日本ジムカーナ選手権カレンダー/2023年全日本ダートトライアル選手権カレンダー

2023年JAFカップオールジャパンジムカーナカレンダー/2023年JAFカップオールジャパンダートトライアルカレンダー 2022年09月01日 [2022-WEB069] ラリー競技開催規定、2023年日本ラリー選手権規定およびJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定の制定 2022年09月06日 [2022-WEB070] 2022年日本ダートトライアル選手権の開催場所変更について 2022年09月12日 [2022-WEB071] 2023年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権競技 カレンダー登録申請締切日の特例措置について

2022年08月31日 [2022-WEB068]

2022年09月14日 [2022-WEB072]

2023年「JAFモータースポーツ専門部会」委員候補者の公募について

2022年09月15日 [2022-WEB073] ロールケージ公認申請一覧表

2022年09月21日 [2022-WEB074]

2023年JAF国内競技車両規則第3編スピード車両規定の制定

2022年全日本カート選手権競技会追加カレンダー登録について JAFからのお知らせ

2022年09月29日 [2022-WEB075]

日付 タイトル

2022年07月01日 モータースポーツ公示・JAFからのお知らせ一覧(2022年6月1日~6月30日) 2022年08月01日 モータースポーツ公示・JAFからのお知らせ一覧(2022年7月1日~7月31日) 2022年08月23日 JAF認定eスポーツイベント「2022 FIA Motorsport Games -ESPORTS- Japan Qualifier Produced by JEGT」が開催!

2022年09月01日

モータースポーツ公示・JAFからのお知らせ一覧(2022年8月1日~8月31日) 2022年09月01日

2022年09月08日

2022年09月12日

2022年09月16日

モータースポーツは観ることも醍醐味の一つ! ファミリー・仲間同士でモータースポーツ観戦を楽しみたいあなたへ。

観戦時に役立つ必須アイテムや注意ポイントなどをまとめたページを新たに公開しました。

FIA(国際自動車連盟)のスレイエム会長からビデオメッセージが届きました

公認審判員の競技監督および役務に関する注意喚起

F1日本グランプリ・JAF鈴鹿グランプリにJAFブースを出展します!

※上記公示・お知らせ(WEB)一覧の詳細は、JAFモータースポーツサイト(https://motorsports.jaf.or.jp/)内の「>公示・JAFからのお知らせ」で閲覧することができます。

2022年JAFモータースポーツ表彰式のご案内

➊開催日:2022年11月25日(金)

➋場所:アクアパーク品川ステラボール(東京都港区)

➌表彰対象:

(1)次の各部門の上位6位(チーム部門等は1位)

2022年全日本レース選手権/ 2022年全日本ラリー選手権/

2022年全日本ジムカーナ選手権/2022年全日本ダートトライアル選手権/

2022年全日本カート選手権/ 2022年FIA-F4選手権 (2)次の各部門の上位3位(チーム部門は1位)

2022年スーパーGT GT500/GT300 (3)次の各競技会の優勝者

2022年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル

※ JAFから招待状をお送りした方のみご入場いただけます。

上記は変更となる場合もございます。詳細は招待状にてご確認ください。

2022年JAF地方選手権表彰式開催予定一覧表(開催日順) 地域 日付 開催場所

北海道本部

2022年12月3日(土) 北海道自治労会館(札幌市北区)

九州本部 2023年1月15日(日) ガーデンテラス佐賀ホテル&マリトピア(佐賀市新栄東)

関西本部 2023年2月5日(日) ANAクラウンプラザホテル大阪(大阪市北区)

中国本部 2023年2月11日(土) ホテル広島サンプラザ(広島市西区)

関東本部 2023年2月12日(日) ホテル椿山荘東京(文京区関口)

四国本部 2023年2月18日(土) JRホテルクレメント高松(高松市浜ノ町)

東北本部 未定 ホテルニュー水戸屋(仙台市太白区)

中部本部 未定

鈴鹿サーキットホテル(鈴鹿市稲生町)

電車:新幹線/JR山手線/東海道線 /横須賀線/京浜東北線/京急線 品川駅高輪口より徒歩5分。

◆羽田空港から車で約20分。

◆首都高速1号線羽田線芝浦ランプ から約2km。

◆東京シティエアターミナル(箱崎) から約20分。

◆東京駅から約20分。銀座から約 15分。

※左記の内容は変更となる場合がありま す。式典の詳細や開催方法等については 各JAF地方本部・支部にてご確認くだ さい。

※左記の内容は2022年9月30日までの 情報を元にしております。

31

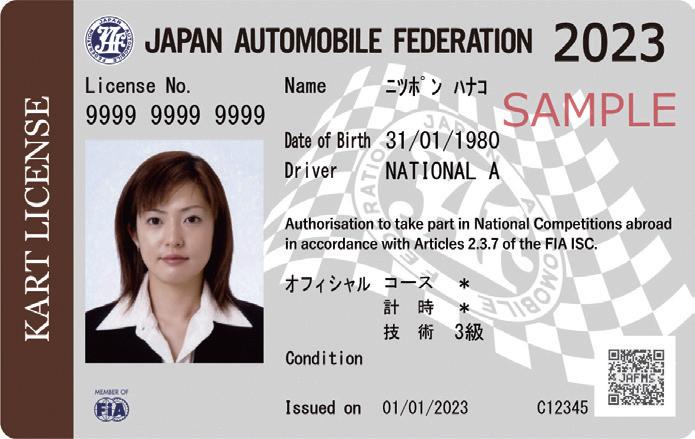

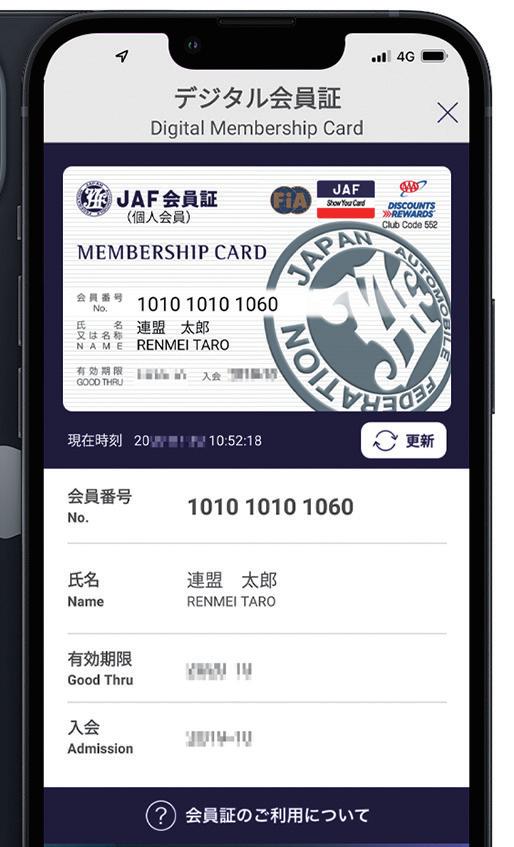

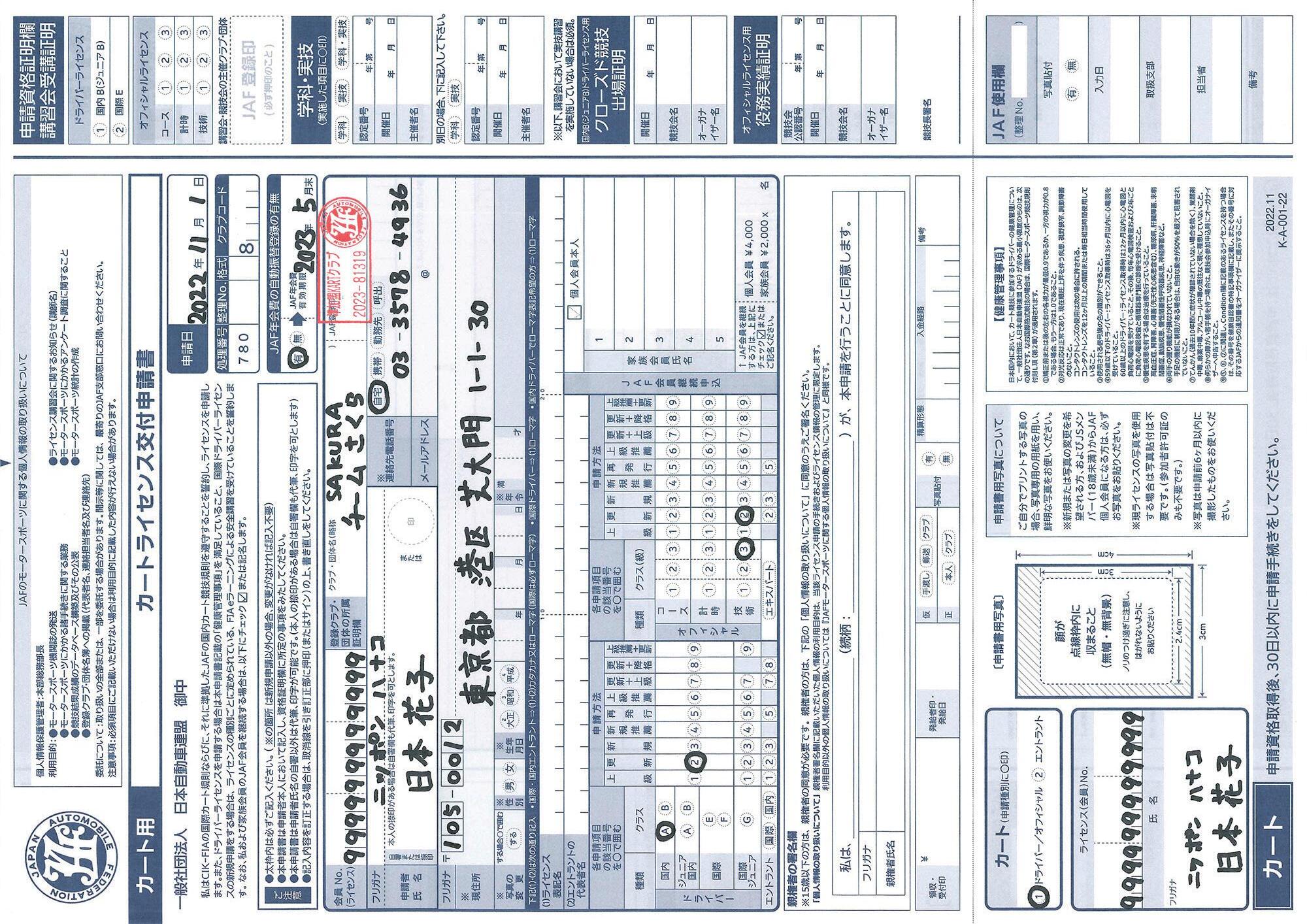

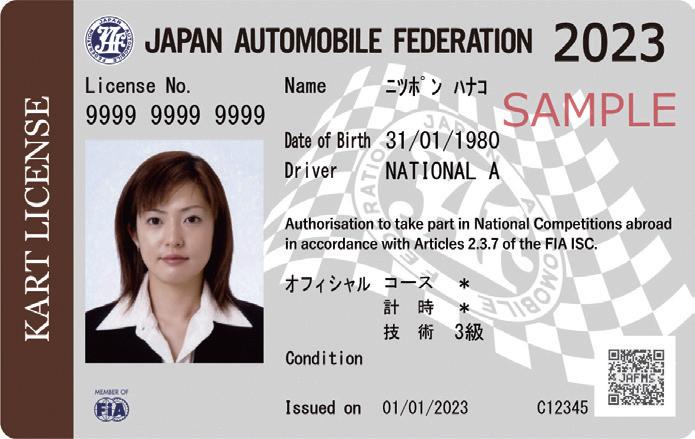

2023年のライセンス更新のご案内

11月 1 日から更新が始まります

重要なお知らせ

「ユニバーサル・ロゴ」の掲示義務付けについて

2022年1月より、JAFスポーツ資格登録規定第3章第7条6に基づき、競技運 転者許可証を取得する適性についてJAFの審査を受け、承認を得た身体に障が いのある方は競技中、自身の車両にFIAが所管する委員会によって承認された識 別のためのユニバーサル・ロゴの掲示が義務付けられています。詳しくはJAF モータースポーツサイトにてご確認ください。(https://motorsports.jaf.or.jp/)

モータースポーツライセンス(以下「ライセンス」と言いま

す。)の更新手続きは、11月1日(火)から受付を開始します。

新しい年のモータースポーツ活動へ向けて、余裕を持っ て更新手続きを行ってください。

支部窓口の待ち時間短縮や混雑による密回避を目的と したご来店時の事前予約サービスを2022年4月1日より 開始いたしました。当サービスをご利用いただけますと、ご 来店目的に合わせた専門スタッフが事前に準備のうえ丁 寧に対応させていただくことが可能となります。ご予約の 際は最寄りの支部に電話でご連絡ください。

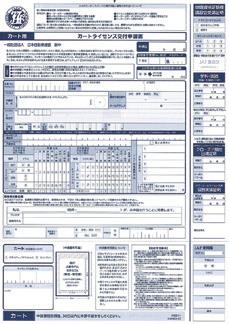

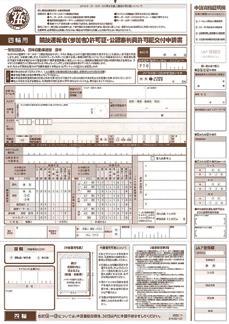

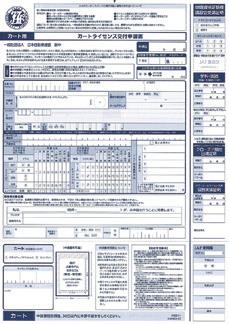

ライセンス申請書は本誌に綴じ込んであります。追加で 必要な場合は、JAFモータースポーツサイト(https://mot orsports.jaf.or.jp/)よりダウンロード可能です。

メディカルカード取得方法について

2023年分よりFIA付則L項の改定に伴い、メディカルカードの内容および取 得方法が変わります。詳細はJAFモータースポーツサイト「公示・JAFからのお 知らせ一覧」をご確認ください。

申請者

①申請 ②仮ライセンス発給

③写真入り ライセンスを送付

JAF窓口JAF本部

※②発給日から60日間有効

※①から③までは約1ヵ月ほどかかります。更新のピーク時にはこれ以上日数がか かる場合がありますのでご了承ください。

更新手続きは、JAFマイページや、

JAF各支部で行うことができます。

詳しい手続き方法は、34ページの「四輪ライセンスの更新」、

35ページの「カートライセンスの更新」をご覧ください。

※下記のような場合は「JAFマイページ」からの 更新はできませんのでご注意ください。

●国際Aまたは国際Bライセンスの更新

●18歳未満の方のライセンス更新

●ライセンス写真の変更や婚姻等の理由により

ライセンスの表示氏名の変更を希望される場合 など…

詳しくはお近くのJAFへお問い合わせください。

(JAFホームページ https://jaf.or.jp/)

2023年写真入りライセンス発送時に同封させていただく予定です。 数に限りがございますので、予めご了承ください。

予告2023年ライセンス更新をされた皆様に、 オリジナルステッカーをプレゼント

ライセンスが発給されるまで ~ライセンス作製の流れ~

32

ライセンスをラクラク更新 !!

」に登録しよう!

JAFマイページとは、お得な情報の発信や、各種お手続き をウェブ上でお申込みいただけるサイトとなります。すでに 630万人を超える登録があり、JAF会員のうち3人に1人の 方が登録されております。モータースポーツライセンスの更 新をはじめ、住所変更、家族会員の追加、会費の自動振替登

録など様々なお手続きを行うことができます。お手続きも簡 単なことから、昨年度は半数近くの方がJAFマイページを通 してモータースポーツライセンスの更新をされております。 更新はクレジットカードでのお支払いが可能です。この機会 にぜひご登録ください。

JAFマイページへのアクセスはこちらから

JAFマイページ 検索

JAFマイページが未登録の方は、簡単な登録が必要となります。

お手元に会員番号が分かるものをご用意いただき、ログイン画面から新規登録に進み、案内に沿ってご登録ください。 ※法人会員はJAFマイページの登録はできません。

登録完了後、すぐにライセンス更新等の各種サービスがご利用になれます!

ライセンスの更新手続きは、JAFマイページ内

「モータースポーツライセンス情報・更新」のページへアクセスしてください。 仮ライセンスの印刷もできます。

マイページでできる手続き等

①モータースポーツライセンスの 更新手続き

② JAF会員の継続・ 家族会員入会手続き

③会員登録情報の確認 ④住所・電話番号の変更

⑤年会費自動振替(自動更新)の 登録変更

などなど、便利なサービスを ご利用ください!!

JAFマイページに登録すると…

公式アプリで スマホが JAF会員証として使えます!

※スマートフォンのバージョンによって ご利用になれない場合がございます。

「JAFスマートフォンアプリ」

① AndroidはGoogle Playから、iOS はApp Storeから「JAFスマート フォンアプリ」をダウンロード。

②ログインIDとパスワードでログイ ンをしてください。

必ずお読みください

・ライセンス更新料、JAF継続会費および家族会員会費のお支払 方法は、ご本人名義のクレジットカードのみとなります。

・クレジットカードをお持ちでない方は、お手数ですが窓口または 郵送にてライセンスを更新してください。

ダウンロードは こちら↓

・更新条件の確認が必要な国際Aまたは国際Bライセンスの更新、 18歳未満の方のライセンス更新、およびライセンス写真の変更ま たは婚姻等の理由によりライセンスの表示氏名の変更を希望さ れる場合は、窓口または郵送にてお手続きください。

「

https://jaf.jp/

無 料 33

四輪ライセンスの更新

●四輪ライセンス取得資格

競技許可証および公認審判員許可証は「JAFスポーツ資格登録規定」および「自動車競技に関する申請・登録等手数料規定」に基づき発給されます。詳細は当該 規定をご参照ください。

●更新方法

1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)※JAF各地方本部窓口の住 所・電話番号は36ページに記載しております。

2)JAFマイページによる更新

JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌33ページをご覧ください。なお、お支払い方 法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。

※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続きは行っておりません。また、上級や 推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。

●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3.4.のみ

1.ライセンス申請書

2.顔写真(1枚)

参加者許可証のみの 申請の場合は不要

本誌に綴じ込んであるライセンス交付申請書を使用してください。

縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6 ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置に貼付してください。

(お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。)

・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。

・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に印刷してください。

3.JAF個人会員 ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期限内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限が切れているとライ センスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいますようお願いします。万一、JAF個人会員の 有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続きを行ってください。継続手続きの方法等については、お近くのJAFへお問い合わ せください。

4.ライセンス許可証料 下記の表の通りです。

5.出場記録カード

または役務記録カード

上級更新(参加者は除く)、または国際A、Bライセンスを更新する場合、実績を確認するために必要です。

●四輪ライセンス許可証料

(カートライセンスの料金は35ページをご覧ください)

<許可証料の計算方法> *公認審判員許可証を2種目以上併有する場合は、最上級 の許可証料に、2種目めより1種目につき500円ずつ加算 されます。 (例)コースA1級と計時A2級の場合:5,100円+500円 =5,600円 併有する許可証が同じ級(例:技術A1級とコースB1級 等)の場合でも計算方法は同様です 。 *競技運転者、公認審判員、競技参加者を併有している場 合には、それぞれ左記の許可証料が必要です。

●四輪ライセンスの交付申請書(更新)の記入について

申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください(未記入項目や、判読できない文字があると、ライセンスが発給でき ない場合があります)。37ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。

項目 注意事項等

会員No. 申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。

登録クラブ・団体の 所属証明欄

申請者氏名

自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1 ヵ所)の名称、略称を記入し、当該 クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2022年の登録印は、2023年3月までの申請に使用できます。JAF登 録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。

氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。

連絡先電話番号 ※ 平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。

メールアドレス 連絡がとれるメールアドレスを記入。

郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。

現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。

写真の変更 ※ ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。

自動車運転免許証 ※ 運転免許証番号を記入。

ライセンス表記名 国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際競技運転者はローマ字、国内競技運転者でローマ 字表記希望の場合も記入。

参加者の代表者名

国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。

種類およびクラス 申請書の該当するクラスおよび種類に○。(37ページの記入例は国内A、計時A2級、技術B3級を同時に年度更新する場合のもの。) 写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。

写真 縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6 ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下段にある所定の位 置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。)

競技運転者と公認審判員の両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。

その他

ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。 ※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。

許可証の種類 許可証料 競 技 運 転 者 国内B 3,100円 国内A 4,100円 国際C-R 10,500円 国際C-C 10,500円 国際B 12,700円 国際A 14,800円 許可証の種類 許可証料 参 加 者 国内 6,400円 国際 12,700円 審 判 員 3級 3,100円 2級 4,100円 1級 5,100円 資格併有の場合 1種目につき 500円

34

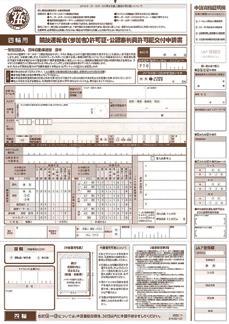

カートライセンスの更新

●カートライセンス取得資格

カートドライバーライセンスおよびカートオフィシャルライセンスは「カートライセンス発給規定」および「カート競技に関する申請・登録等手数料規定」に基づき 発給されます。詳細は当該規定をご参照ください。

●更新方法

1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)※JAF各地方本部窓口の住 所・電話番号は36ページに記載しております。

2)JAFマイページによる更新

JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌33ページをご覧ください。なお、お支払い方 法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。

※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続きは行っておりません。また、上級や 推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。

●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3.4.のみ

1.ライセンス申請書 本誌に綴じ込んである、ライセンス交付申請書を使用してください。

2.顔写真(1枚)

エントラントのみの 申請の場合は不要

3.JAF個人会員

縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6 ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置に貼付してください。 (お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。) ・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。

・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に出力してください。

ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期間内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限が切れているとライ センスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいますようお願いします。万一、JAF個人会員の 有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続を行ってください。継続手続の方法等については、お近くのJAFへお問い合わせく ださい。

4.ライセンス許可証料 下記の表の通りです。

5.出場記録カード

上級更新をする場合、実績を確認するために必要です。

(エントラントは不要)

●カートライセンス許可証料(四輪ライセンスの料金は34ページをご覧ください)

<許可証料の計算方法> *オフィシャルライセンスを併有する場合は、1種目につ き500円ずつ加算されます。 (例)コース1級と計時2級の場合:5,900円+500円= 6,400円 併有する許可証が同じ級(例:技術1級とコース1級) の場合でも計算方法は同様です。

*ドライバー、オフィシャル、エントラントライセンスを併 有している場合には、それぞれ左記の許可証料が必要 です。

●カートライセンスの交付申請書(更新)の記入について

申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください(未記入項目や、判読できない文字があると、ライセンスが発給でき ない場合があります)。37ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。

項目 注意事項等 会員No. 申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。

登録クラブ・団体の

所属証明欄

申請者氏名

自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1 ヵ所)の名称、略称を記入し、当該 クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2022年の登録印は、2023年3月までの申請に使用できます。JAF登 録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。

氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。

連絡先電話番号 ※ 平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。

メールアドレス 連絡がとれるメールアドレスを記入。

郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。

現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。

写真の変更 ※ ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。

ライセンス表記名

エントラントの代表者名

国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際ドライバーはローマ字、国内ドライバーで ローマ字表記希望の場合も記入。

国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。

申請書の該当するクラスおよび種類に○。(37ページの記入例は国内A、技術3級を同時に年度更新する場合のもの。) 写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。

種類およびクラス

写真

縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6 ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下段にある所定の位 置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。)

その他 ドライバーライセンスとオフィシャルライセンスの両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。 ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。 ※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。

または役務記録カード

許可証の種類 許可証料 ジュニアB 1,500円 ジュニアA 2,100円 国際G 6,400円 国内B 3,100円 国内A 3,600円 国際F 6,400円 国際E 8,400円 許可証の種類 許可証料 国内 6,400円 国際 12,700円 3級 3,600円 2級 4,600円 1級 5,900円 資格併有の場合 1種目につき 500円

ドライバー オフィシャル エント ラント 35

●ライセンス申請の受付場所

ライセンス更新のために必要な書類等は、お近くの下記JAF支部へ持参または郵送してください。掲載のない窓口での受付は行っておりませんのでご注 意ください。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、支部窓口の営業時間を変更い たしております。※10月1日現在。詳しくはJAFホームページへ。

土・日・祝日・年末年始(12月30日(金)~1月3日(火))は休業となります。

地方本部 支部 住所および電話番号

北海道 札幌支部 (北海道本部)

〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条15-8-1

TEL.011-857-7155

函館支部 〒041-0824 函館市西桔梗町589-21

TEL.0138-49-4534

旭川支部 〒070-8061 旭川市高砂台1-1-1

TEL.0166-69-2111

釧路支部 〒084-0906 釧路市鳥取大通8-2-11

TEL.0154-51-2167

帯広支部 〒080-0038 帯広市西8条北1-14-1

TEL.0155-26-0260

北見支部 〒090-0838 北見市西三輪1-657-3

TEL.0157-66-5220

東北 宮城支部 (東北本部) 〒984-8539 仙台市若林区卸町3-8-105

TEL.022-783-2826

青森支部 〒030-0955 青森市大字駒込桐ノ沢9-12

TEL.017-765-5255

岩手支部 〒020-0834 盛岡市永井12-18-1

TEL.019-637-7110

福島支部 〒960-8165 福島市吉倉字谷地12-1 TEL.024-546-0022

秋田支部 〒010-0942 秋田市川尻大川町2-1 TEL.018-864-8492

山形支部 〒990-2402 山形市小立2-1-59 TEL.023-625-4520

関東 東京支部 (関東本部) 〒105-8562 港区芝2-2-17

TEL.03-6833-9140

新潟支部 〒950-0965 新潟市中央区新光町11-6

TEL.025-284-7664

長野支部 〒381-0034 長野市高田675-2 TEL.026-226-8456

茨城支部 〒310-0852 水戸市笠原町1248 TEL.029-244-2660

栃木支部 〒321-0166 宇都宮市今宮2-4-6 栃木県自動車会館内 TEL.028-659-3231

群馬支部 〒370-0071 高崎市小八木町2040-2 TEL.027-364-5155

埼玉支部 〒338-8531 さいたま市中央区下落合4-1-1 TEL.048-840-0025

千葉支部 〒260-8565 千葉市中央区中央港1-16-19

TEL.043-301-0800

神奈川支部 〒221-8718 横浜市神奈川区片倉2-1-8

TEL.045-482-1255

山梨支部 〒400-0854 甲府市中小河原町730-3

TEL.055-243-3131

中部 愛知支部 (中部本部) 〒466-8580 名古屋市昭和区福江3-7-56

TEL.052-872-3685

富山支部 〒939-8064 富山市赤田791-3

TEL.076-425-5550

石川支部 〒921-8062 金沢市新保本4-8

TEL.076-249-1252

福井支部 〒918-8236 福井市和田中2-105

TEL.0776-25-2000

岐阜支部 〒500-8356 岐阜市六条江東2-4-11

TEL.058-277-1121

静岡支部 〒422-8517 静岡市駿河区曲金6-4-8

TEL.054-654-1515

三重支部 〒514-0815 津市藤方字中堰東666-8

TEL.059-222-2300

【郵送受付】

必ず「現金書留」にてお送りください。その際、封筒表面に「ライセンス

更新」と明記してください。

地方本部 支部 住所および電話番号

関西 大阪支部 (関西本部) 〒567-0034 茨木市中穂積2-1-5 TEL.072-645-1300

滋賀支部 〒520-2153 大津市一里山5-11-1 TEL.077-544-3300

京都支部 〒601-8134 京都市南区上鳥羽大溝町12 TEL.075-682-6000

兵庫支部 〒657-0044 神戸市灘区鹿ノ下通2-4-13 TEL.078-871-7561

奈良支部 〒630-8113 奈良市法蓮町383 TEL.0742-90-0081

和歌山支部 〒641-0007 和歌山市小雑賀640-3 TEL.073-421-5355

中国 広島支部 (中国本部) 〒733-8610 広島市西区庚午北2-9-3 TEL.082-272-9967

鳥取支部 〒680-0911 鳥取市千代水2-13 TEL. 0857-31-4433

島根支部 〒690-0011 松江市東津田町1092-1 TEL. 0852-25-1123

岡山支部 〒700-0051 岡山市北区下伊福上町17-23 TEL.086-250-0373

山口支部 〒753-0871 山口市朝田2094-1 TEL.083-921-7777

四国 香川支部 (四国本部) 〒760-0079 高松市松縄町1083-16

TEL.087-867-8411

徳島支部 〒770-0867 徳島市新南福島1-4-32

TEL.088-625-6511

愛媛支部 〒790-0062 松山市南江戸5-15-32 TEL.089-925-8668

高知支部 〒780-0088 高知市北久保19-28 TEL.088-882-0311

九州 福岡支部 (九州本部) 〒814-8505 福岡市早良区室見5-12-27 TEL.092-841-7731

佐賀支部 〒849-0921 佐賀市高木瀬西6-1149-5 TEL.0952-30-7000

長崎支部 〒850-0043 長崎市八千代町2-13 TEL.095-811-2333

熊本支部 〒861-8038 熊本市東区長嶺東6-30-30 TEL.096-380-9200

大分支部 〒870-0955 大分市下郡南5-3-12 TEL.097-567-7000

宮崎支部 〒880-0925 宮崎市本郷北方2696-9 TEL. 0985-52-4511

鹿児島支部 〒890-0072 鹿児島市新栄町2-12 TEL.099-284-0007

沖縄支部 〒901-2102 浦添市前田1-48-7 TEL.098-877-9225

※一部の支部の電話は地方本部のある支部へ転送される場合があります。 (転送費用はJAF負担)

【窓口受付】

36

JAFモータースポーツサイトを 要チェック!

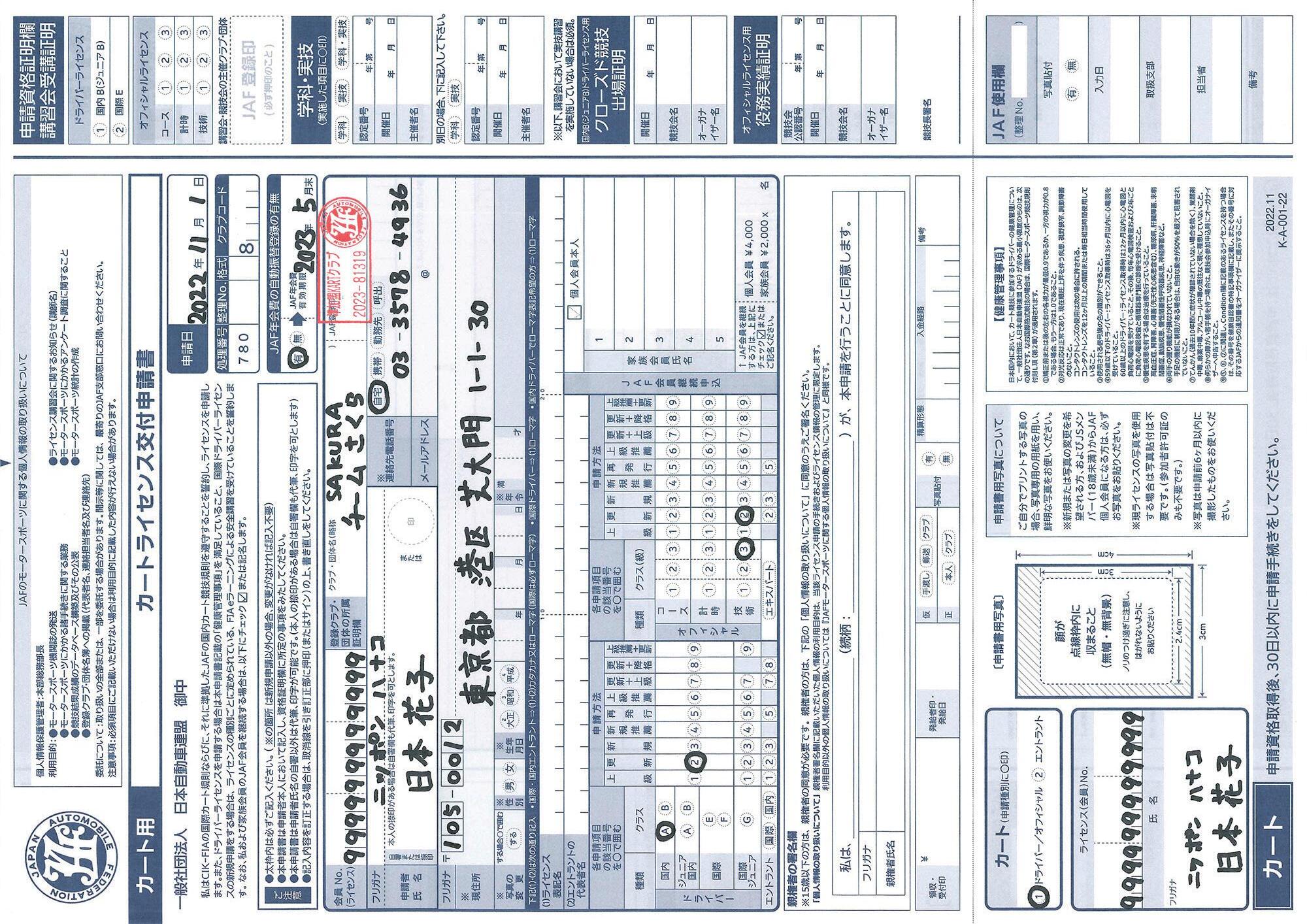

<カートライセンス交付申請書記入例> <四輪ライセンス交付申請書記入例>

https://motorsports.jaf.or.jp/

37

39

日本から次世代を創造する!

国内モータースポーツの試行

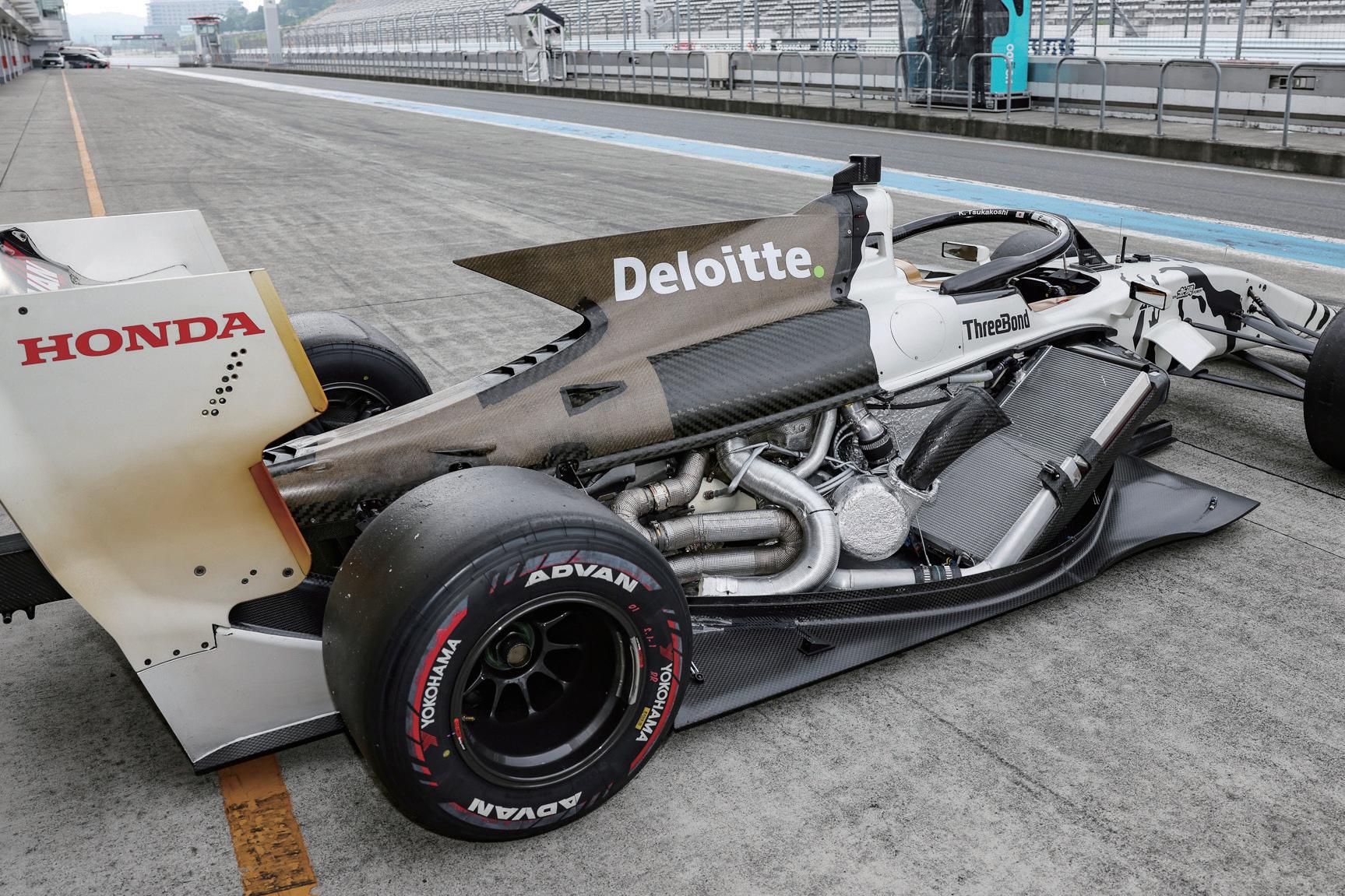

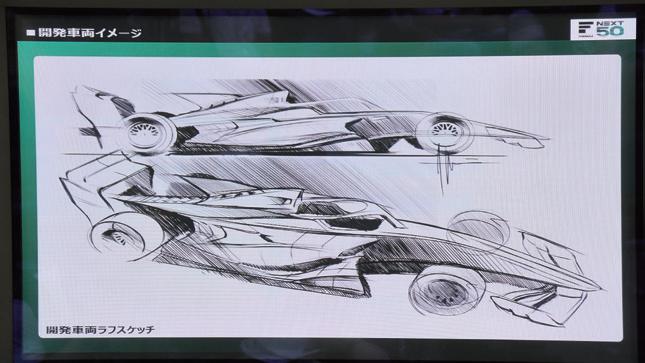

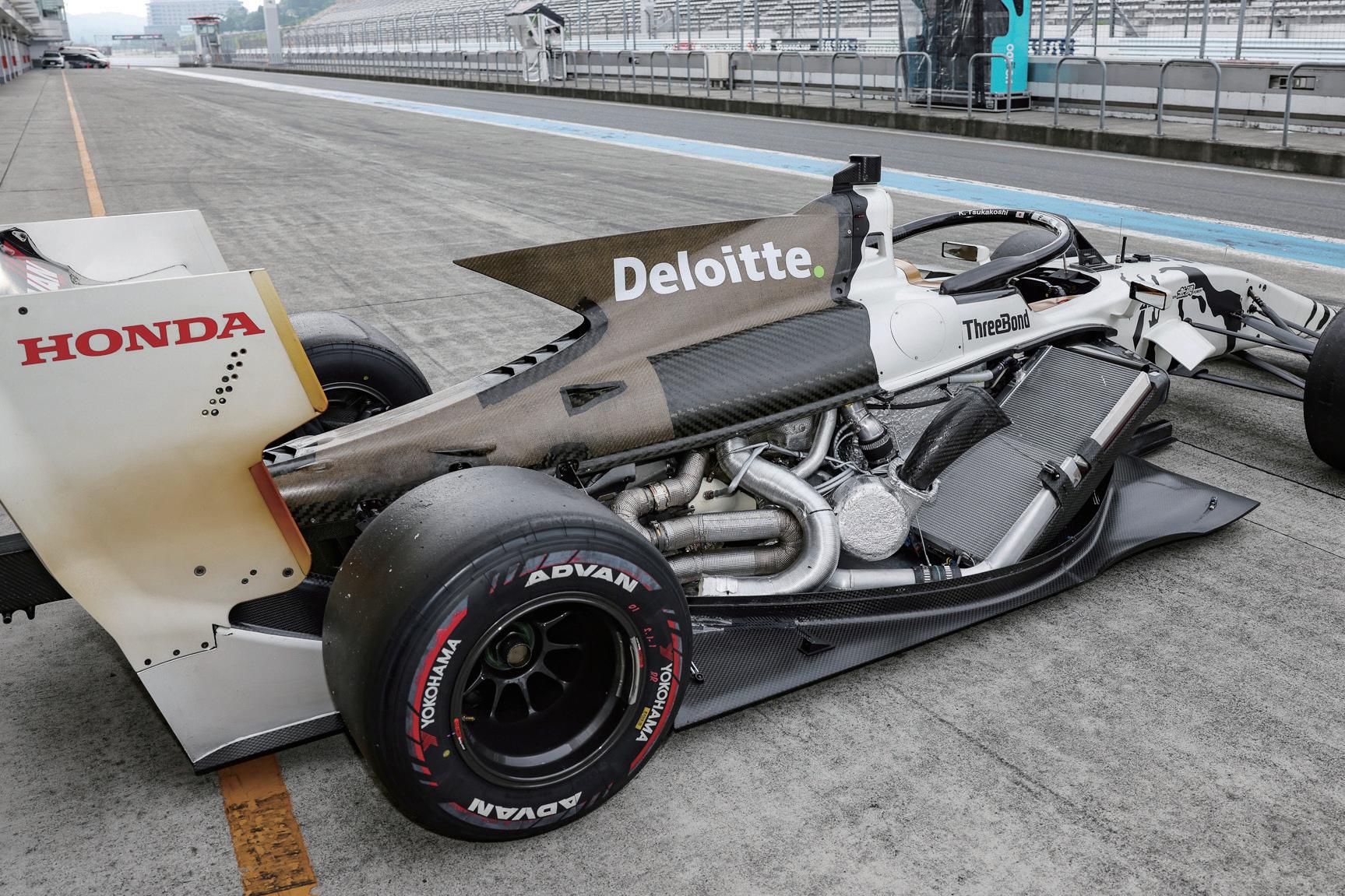

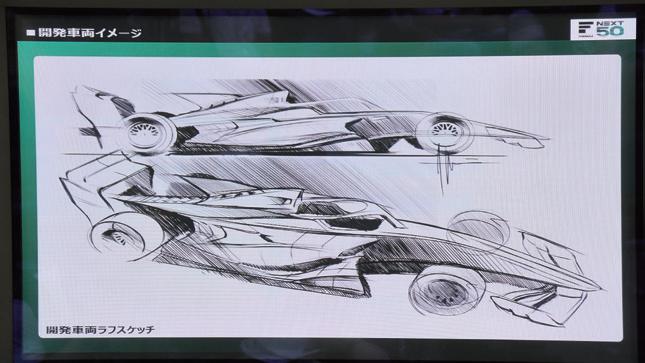

日本スーパーフォーミュラ選手 権を運営する日本レースプロモ ーション(JRP)は、今後50年に フォーミュラカーレースを持続可能なものと するため、「スーパーフォーミュラNEXT50 (ネクストゴー)」と名付けたプロジェクトを 昨年10月からスタートさせた。

この計画の柱の一つとなっているのが、 ハード面の進化と競技におけるエンターテ インメント性の向上。そのためJRPでは、 既存のシャシーを使用して「カーボンニュー トラルの実現に向けた素材・タイヤ・燃料 の実験」と「ドライバーの力が最大限引き出 せるエアロダイナミクスの改善」を目的とし た開発テストを、開幕戦の富士大会からほ

最高峰のフォーミュラカーレースの未来を創造する プロジェクト「SFNEXT50」の中核を担うものが、 スーパーフォーミュラ次期車両の開発だ。

これまで1年をかけて全国のサーキットを駆け抜け、 そのマイレージは8000kmを超えている。

その過程で得られた膨大なデータの概要を含め、 今年の開発テスト結果を振り返ってみよう。

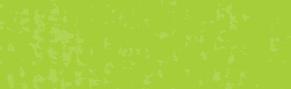

ぼ全大会の前後日程で行ってきた。 開発テストでは、ホンダ製エンジンを搭 載した「ホワイトタイガーSF19 CN」と、ト ヨタ製エンジンを搭載した「レッドタイガー SF19 CN」を使用。ドライバーはそれぞれ 塚越広大選手、石浦宏明選手が務めてい る。テクニカルディレクターには昨年まで トヨタ・TRDでエンジン開発責任者を務め ていた永井洋治氏が就任。ホンダとトヨタ の自動車メーカーおよび横浜ゴムと協力し て、テストを推し進めてきた。

第7戦・第8戦もてぎ大会では 貴重なCFDデータも公開

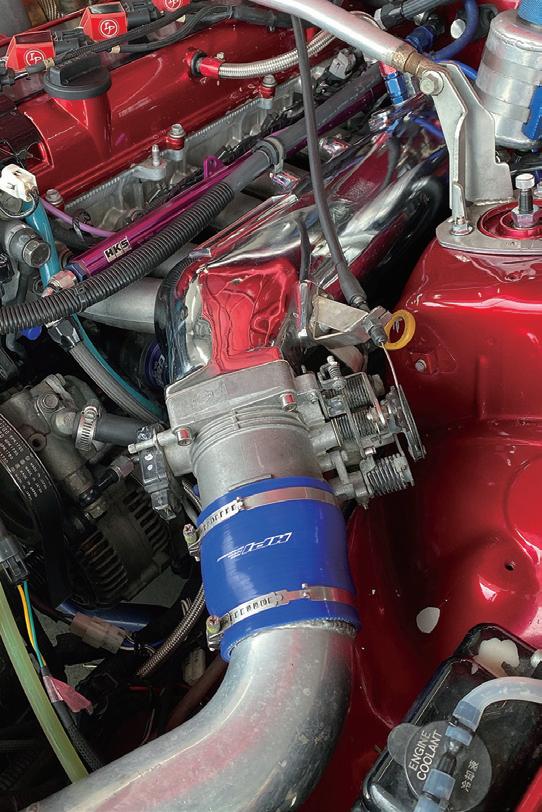

8月20日には、スーパーフォーミュラ第 7戦・第8戦の舞台となったツインリンクも てぎで、JRP恒例の「サタデーミーティン グ」と題する記者会見が行われ、上野禎久 社長と永井氏、そして塚越選手と石浦選手 が登壇。今年のテストの進捗報告と、今後 の展望についての発表が行われた。

これまでテストが行われたのは、富士ス ピードウェイ(2回)と鈴鹿サーキット、オ ートポリス、スポーツランドSUGO。2台の

PHOTO/遠藤樹弥[Tatsuya.ENDOU]、石原.康[Yasushi.ISHIHARA]、吉見幸夫[Yukio.YOSHIMI]、日産自動車[NISSAN]、トヨタ自動車[TOYOTA]、 GTアソシエイション[GTA]、日本レースプロモーション[JRP]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS] REPORT:貝島由美子[Yumiko.KAIJIMA]、はた☆なおゆき[Naoyuki.HATA]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

全

漸進

8 0 0 0 ㎞ の

スーパーフォーミュラ 40

開発車両の走行距離は、すでに8,076 kmを数え、実に44レース分に達して いるという。加えて、最終大会前には 再び鈴鹿で、また11月にはツインリン クもてぎでも単独でテストが行われる 予定となっている。

今回の会見では、空力開発を中心に 説明が行われた。開発テストでは、毎 回最初に空力テストを実施しているそ うで、各サーキットで通常使用される リアウイングの仰角で走り始め、角度 の変更だけではなく、角度を寝かせた 状態で2台がポジションを入れ替える 追走テストも実施してきた。

これは、レース中のオーバーテイク 機会を増やしたいという狙いで行われ ている。現在のフォーミュラカーは、 前車の真後ろにつくとフロントのダウ ンフォースが抜け、なかなかオーバー

テイクには繋がらない。その状況を打破す るために、追走テストでデータを解析し、 前車の影響を受けにくい空力パッケージの 開発を進めているのだ。

永井氏が会見で語ったところによると、 「次の鈴鹿(10月下旬)のテストでは、この パッケージでテストするので期待してくだ さい」とのこと。席上では、新旧空力パッケ ージのCFDデータが公開されただけでな く、新たな空力パッケージのラフスケッチ も発表された。鈴鹿のテストを前にして、 実際にステアリングを握ることになる2名 のドライバーも心を躍らせている。

開発ドライバーも手応え ”ワクワク”が止まらない!

塚越選手は「ワクワク度はかなり高いで す。これからできる車両のためのテストを して、できた車両に乗るという機会は初め

てですから。どんなクルマになるのかは、 いちファンとしても楽しみですし、データ で見せてもらったものが実現すれば、これ からのスーパーフォーミュラがもっと楽し くなると思います。今は開発をやってます が、僕らもドライバーに戻って、自分たち が作ったクルマでレースしたいなと思いま すし、自分たちの子供みたいなものなので 早く会いたいですね」とコメントする。

石浦選手は「他のカテゴリーも含めて、マ シンの世代が変わるときって、すごくワク ワクするんですよ。SF14がSF19になった 時もクルマをマジマジと見たぐらいですか ら(笑)。クルマの世代交代は何年かに一度 しかないんですが、それが自分たちも関わ ったクルマなら、よりワクワク度は高いで すよね。ファンの皆さんも実車を最初に目 にする時はワクワクがあると思います。僕 たちはしっかりアピールして、データを取 っていきたいですね」と話していた。

一連の開発テストでは燃料や構造材につ いても試行がなされている。従来のガソリ ン燃料との比較で、これまで3種類のカー ボンニュートラルフューエルをテストして おり、横浜ゴムが再生可能な素材を使った タイヤに関しても、多くの種類をテストし てきた。7月の富士テストでは、ウエットタ イヤのテストも実施している。そして、ス イス・Bcomp社が開発した植物性カーボ ンを一部に使用したエンジンカウルなども 使用され、今後使用する燃料や素材も徐々 に絞り込まれてきているという。

空力テストは1572km、タイヤテストは4818km、燃費テス トは3399kmという8月現在の走行マイレージも公開さ れ、合計44レース分、8076kmを走行済み。空力テストに ついては、門外不出とされるSF19と比べた開発車両モデ ルのCFDデータを始め、開発車両のラフスケッチも公開さ れた。

エンターテインメント性向上という部分 においても、SUGOではトヨタが、7月の富 士ではホンダがエンジン音に関するテスト を実施。こちらも今後さらに開発を進めて いく予定となっているそうだ。

10月下旬に今季の最終戦を迎えるスー パーフォーミュラ。次の50年を見据えた各 種施策は1年間の試行を経て、来季以降は 新たな扉を開けることになりそうだ。

スーパーフォーミュラ第7戦・第8戦もてぎ大会の土曜に行われた、毎戦恒例の「サタデーミーティング」では、 SFNEXT50テクニカルアドバイザーの永井洋治氏と、開発ドライバーの石浦宏明氏選手と塚越広大選手が登 壇し、今シーズン各サーキットで行われてきたテストの講評と次世代車両への期待を語った。

41

スーパー耐久 ST-Qクラス

レースの技術を“街乗り”に……

スーパー耐久で進むBRZの実験

いわゆる『水素カローラ』に代表されるST-Qクラスでの各 自動車メーカーによる試行。GR86については出力系や足回 りにも大幅な手が加えられているようで、それらがどういう 方向に昇華するのかが気になるところだ。

な姿勢を見せているのが61号車Team SDA Engineering BRZ CNF Conceptだ。

スーパー耐久のST-Qクラスは、「他のクラスに該当し

ない、STO(スーパー耐久機構)が認めた“開発車 両”」を対象としている。TOYOTA GAZOO Racingが水素 エンジン搭載の32号車ORC ROOKIE GR Corolla H2 Co nceptを投じて大いに話題を集めており、カーボンニュー トラル燃料やバイオディーゼル燃料を用いた代替燃料の テストの他にも、ST-Qクラスでは様々な試行がなされて いる。

例えば、3号車ENDLESS AMGは、GT4マシンでブレー キやサスペンションといった自社パーツの開発を進めてお り、富士24時間で一切のブレーキパーツ交換をせずに済 んだことは、もはや周知の事実。また、28号車ORC ROO

KIE GR86 CNF Conceptは、本来の水平対向エンジンで はなく、GRヤリスに積まれる3気筒ターボエンジンを、1.5

リッターに縮小して搭載しているのも知られるところだ。 実際には足回りのレイアウトも変更されているようで、か なり気になる存在となっている。

ST-Qクラスでは、本来の車両規定では認められていな

い改造も、“近未来の”レーシングカーもしくは量産車に応 用するために可能とされているのだが、ここに、より積極的

第2戦では3Dプリンターで製作された、 エアロボンネットを使用していたが、これを さらに発展させ、スバル航空機事業における カーボン端材を活用してボンネットを作成。 また、アイサイトの技術について、ポスト上で出される旗の 確認が容易にできる応用もなされている。

さらに、ドライバーをシートやヘルメットを通じて直接 冷やすエアコンを採用して、アクセルオフのタイミングの み作動するようにして駆動ロスを軽減。その他にもクルー ズコントロールの技術を用いて、FCY(フルコースイエ ロー)運用時には前車との間隔、そして上り坂での速度を 保てるようにもしているという。

これらはどちらかというと量産車への応用を想定してい るようだが、ST-Qクラスの“走る実験室”たる意味合いは、 ますます高まっているのは間違いなさそうだ。

水素エンジンを搭載したGRヤリスが WRC第9戦ベルギーでデモ走行!

第2戦の富士24時間からST-Qクラスに投入された244号車Nissan.Z.Raci ng.Concept。当初は”レース車両の開発”とだけ触れられていたが、その 答えが9月28日に公開された「Nissan.Z.GT4」だったと言えよう。

WRC第9戦では、トヨタが試験開発中の水素エンジンを搭載 したGRヤリスがデモ走行。ドライバーはモリゾウこと豊田章 男社長で、コ・ドライバーはなんとユハ・カンクネン氏。水素 エンジン車による海外の公道初走行の機会となった。

42

FIA F4 地方選手権

2024年にFIA F4は“Gen-2”に! HALO装備でFIA 安全要件に準拠

士スピードウェイでスーパーGTが開催された8月

7日、2015年から始まったFIA F4の第2世代車両に 関する記者会見が行われ、2024年から使用されるシャシー は東レ・カーボンマジック株式会社から、そしてエンジン は株式会社トムスから供給されることが発表された。

第2世代車両のシャシーの最大の特徴は、HALOの追加 とモノコックの強化だろう。ことモノコックの側壁は、従来 比10倍もの強度が要求されているという。6速パドルシフ トの採用など、主要ユニットに大きな変化はなさそうで、タ

イヤサイズも従来同様。車両重量は575kgとなっており、 従来はドライバー体重を含み610kgとされてきたから、実

際には若干の増加となっているようだ。

車両名称は『MCS4/24』。これでピンと来たら、違いの分

かる人だ。MCSとは1980年代に隆盛を極めた、富士グラ ンチャンピオンレース(GC)で活躍した「ムーンクラフトス ペシャル」の略称で、現在は東レ・カーボンマジックの子 会社であるムーンクラフトが空力面を担当した証だ。奥明

スーパーGT第4戦の記者会見で登壇した(左から)東 レ・カーボンマジックの奥明栄代表、GTアソシエイショ ンの坂東正明代表、トムスの谷本勲代表。

栄代表は「今後、モータースポーツでの展開では、MCSを 前面に出していきます」と語る。

エンジンは、2リッターの4気筒は従来通りだが、新開発 の「TOM'S TMA43」が採用され、従来の160PSから 180PSに最大出力が高められる予定だ。「第1世代で得た 知見をフル活用して、第2世代エンジンの開発に反映させ ていきたいです」とはトムスの谷本勲代表。

マーケティングと販売はGTAが担当し、実車の初お披露 目は11月のスーパーGT最終戦もてぎ大会になるという。

2023年の1月から受注開始、10月から順次納車という予定 だ。「日本のモータースポーツの育成プロジェクトとして、 私達がまたひとつ道を、ステップとして築いていきたいと 思います」と坂東代表が会見を締めた。

2023年日本レース選手権規定で “JAF F4”が「Formula Beat」に

初期ロットは35台の生産が予定されているFIA.F4第2世代車両。タイヤは 住友ゴム工業、エンジンオイルはペトロプラン、ホイールはTAN-EI.SYA. WHEEL.SUPLLYがサプライヤーとなる。ブレーキパッドは引き続き、指定 サプライヤー複数社の製品から選択できることになるという。

FIA.F4と同様に国内フォーミュラの中核を担う通称「JAF.F4」 が、2023年日本レース選手権規定の発表により、来年から「Fo rmula.Beat(F-Be)」に改称されることが明らかになった。FIA. F4と同様に来年もJAF地方選手権がかけられる。

富

43

[特集]ダートトライアル/DIRTTRIAL

ダートラ“D” の 悩み

イジれるだけにドツボにハマる!? 全日本・スピードD車両の現在形

スピード競技でもっとも改造範囲が広い「D車両」。

ダートトライアル競技では最高峰クラスを走る車両として長年君臨しているが、 当事者にとっては改造できるが故の悩みもあるという。

ここでは全日本ダートラJD1を戦う名手たちに、Dマシンのこだわりを聞いた。

PHOTO/遠藤樹弥[Tatsuya.ENDOU]、加藤和由[Kazuyoshi.KATOU]、中島正義[Tadayoshi.NAKAJIMA]、 廣本.泉[Izumi.HIROMOTO]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS] REPORT/廣本.泉[Izumi.HIROMOTO]、 JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

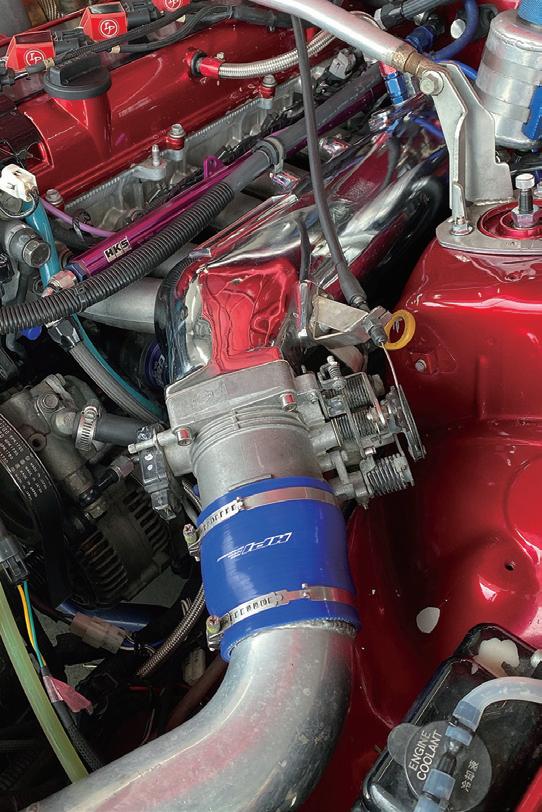

日本ダートトライアル選手権の 最高峰クラス「JD1」は、世界的 にもユニークなクラスだ。 モータースポーツでは、多くのカテゴリ ーが開発コスト抑制のため車両の改造範囲 を厳しく規制しているが、JD1クラスを構 成する「スピードD車両」は、排気量や最低 重量の制限はなく、規定のサイズ以内で、 安全装備をしっかり施していれば、かなり 自由な改造が可能となっている。

具体的には、パワートレーンの換装や足 回りの構造変更のほか、エアロダイナミク スも大胆なモディファイができる。全日本 選手権を戦うD車両については、500馬力 オーバーのエンジンを搭載したり、材質の 置換やパーツの切削による軽量化も施され ており、まさにモンスターマシンと呼ぶに 相応しい車両たちがしのぎを削っている。 しかも、近年ではドライバーの顔ぶれも 日本のグラベルシーンを代表するフロント ランナーが勢揃い。その接近した戦いぶり と彼らの華麗な走りは、ダートトライアル を代表する存在と言っても過言ではない。 しかし、JD1のドライバーに話を聞くと、

全

44

尽きない

モンスターマシンを操る魅力は大きいもの の、改造範囲がほぼ無制限であるが故に、 車両開発やその操作には苦労が絶えないと いう。ここでは、そんな花形クラスで超絶 マシンを創り上げ、操り、接戦を繰り広げ るドライバーたちにフォーカスした。

MAZDA2ルックのランサー リアの剛性確保に腐心する

「ナンバー付き車両にはない感覚だし、コ ーナリングスピードの次元が違うので、や っぱり楽しいよね」とD車両の魅力を語る

のが、1983年のスピード行事選手権で全日 本にデビューした河内渉選手だ。

キャリア39年のベテランである広島の 河内選手は、MAZDA2(DJデミオ)のルッ クスを持つCT9Aランサーが愛機だ。 「もともとはエボⅦをベースに作ったD車 両で、当初は外観もランサーだったけど、 クルマを換えようと思って寸法を見たら、 ちょうど合うのがデミオだったので、その “ガワ”を付けることにしたんです」。 「パワートレーンはランサーで、排気量は 外観を変える前からずっと2.4リッター。

タービンは何度か換えたけど、パワーは今 も480馬力ぐらいはあるかな。車両重量は 1170kgで、FRPボディにしたことで前より 50kgぐらい軽くなりました。でも、FRPボ

ディの形状に合わせてフレームを切ったの で、リアの剛性がなくなって苦労しました

(笑)。リアにトラス構造の補強バーを付け て、ようやく走れるようになったんですよ」 と改造時の苦労を語る河内選手。

フィーリングについては、「クルマが軽い のでシャープに動くし、ブレーキもしっか り効く。慣性が少ないからコーナリングも ラクなんだけど、リアの動きがピーキーな ので、操作は結構シビアなんだよね」と語 る。そして「自由に改造できるから、どうし てもお金が掛かっちゃうんだよね。そして、 ライバルたちのクルマが進化しているので、 このクルマも劣ってきていると思う。その 辺りの対応が悩みのタネだね」と、改造車 ならでの悩みを語ってくれた。

WRカーのサイズを手本に エボⅩを150mmショート化

1981年に全日本デビューを果たした栃 木のベテラン、亀山晃選手もD車両に魅了 されたひとり。かつては、自ら制作したマ

シンでパイクスピーク・ヒルクライムに挑 戦していた、名改造車ビルダーでもある。 「全日本のJD1クラスは日本のグラベル競 技で一番速いカテゴリーだから達成感があ るね。うまく走れた時の満足感は、他では 味わえないと思うよ」と語る亀山選手の愛 機は、2018年にデビューしたランサー・エ ボⅩ。外観はCZ4Aランサーなのだが、よ く見ると、驚きの改造が施されている。 「車体もパワートレーンもエボⅩだけど、

かつて田嶋伸博選手と大井義浩選手はワンオフのモンスター マシンで火花を散らしたが、近年では量産車のコンポーネンツ を踏襲したD車両が主流だった。そして2019年には盛時を彷 彿とさせる新型Dマシンが登場し、新たな時代に突入した。

そのまま走っても面白くないので、当時の WRカーのサイズをイメージしてホイール ベースを短くしたんです。見た目のバラン スを崩さないように、リアドアの辺りでボ ディを150mm切って前後にギュッと詰め た感じ。当時のヤリスWRCやフィエスタ WRCとほぼ同じにしたんです。ダートを 走る競技で世界最速のクルマが当時はWR カーだったので、自分のできる範囲で近付 けてみたんだよね」とは亀山選手。

こうしてエボⅩをショートホイールベー ス化した亀山選手だが、「このサイズに合 わせてジオメトリーやアライメントを煮詰 めてますが、お手本がないので試行錯誤し てるね。エアロパーツも、最初はリアにボ リュームを持たせていたけど、アンダー傾

全日本ダートトライアル選手権JD1

亀山 晃選手

ベストDLランサーエボⅩDS1[CZ4A]

亀山晃選手は、競技ショップ「ベストモーター スポーツ」を営みながら、かつてパイクスピー ク・ヒルクライムにも参戦したドライバー兼ビ ルダー。デザインを損ねないラインでボディを 切断し、ショート化したエボⅩを製作。

45

ショート化したエボⅩを自ら制作

MAZDA2の皮を 被ったD車両ランサー

全日本ダートトライアル選手権JD1 河内 渉選手

河内渉選手は中国地区を代表する改造車ダートトライアラー。 これまで4駆ターボ車でDクラスを戦い続けてきた広島のベテ ランで、2020年にはCT9Aランサーにオリジナルボディを載 せ、現在はMAZDA2としてJD1クラスに参戦する。

亀山選手の試行錯誤はまだまだ続く。

“ちょうどいい”サイズ感! 唯我独尊カローラスポーツ

向にしたかったので、フロントにカナード やガーニーフラップを付けて、スタイリン グも当初イメージしていたカタチになりま した。エアロがそれぞれデカいので、取り 付け位置にも苦労しましたけどね」と笑う。

走りの印象については「ショートホイール ベースなのでピーキーになるかと思ったけ

ど、エボⅩで感じていた動きの悪い部分が なくなって、意外とハンドリングがいいん だよね。D車両はナンバー付きと比べるとパ ワーがあるし、重量も違うので運転の仕方 も変わってきます。SA車両が大人しい馬な ら、D車両は暴れまくるジャジャ馬(笑)。今 はトラクションをかけるにはアクセルコン トロールをうまくやらないといけない状況

だけど、乗りやすいクルマにしないと失敗 する確率が上がるから、もっとセッティン グを煮詰めていきたいですね」と語る。そし

て、亀山選手もライバルたちのアップデー トを気にしているようで……。 「ウチは排気量2.2リッターでパワーは 500馬力ぐらい。重量も1250kgなので悪 くないスペックだと思ってる。2年目までは 優勝したり表彰台争いもできたしね。今年 もエアロやECUを見直して、毎年アップ デートしてるんだけど、周りからはちょっ と離されている感じがするね……。何とか トップと同秒台には持っていきたいな」。

D車両を操る選手の中には、勝敗だけで なく、愛機にたっぷり愛情を注ぐことに魅 力を感じているドライバーも少なくない。 1995年に全日本選手権にデビューした 福岡の江川博選手もそのひとりで、常にマ シンのアップデートを行っている。 「以前、CT9Aランサーのパワートレーン を使ってコルトバージョンRのD車両を作 ったことがあったんですが、動きがピーキ ーで難しくて、もう少しバランスを考えた かったんです。そこでちょうどいいサイズ のカローラスポーツが出たので、D車両を作 ることにしました」と語る江川選手。改造の ポイントは次のような状況だ。

世界にも類を見ない 4 駆ターボのカローラスポーツ

江川博選手は独創的なDマシンで全日本ダートラを戦ってきた 九州のドライバー。かつては4WDターボのコルトバージョンRを 走らせていたが、このたび新たにアルテックレーシング製作によ るカローラスポーツのD車両を2020年にデビューさせた。

全日本ダートトライアル選手権JD1 江川 博選手

DLアルテックGR福岡カローラ[AL20D]

YH ATS☆BK☆MAZDA2[6BA-DJ]

46

国際ラリーストの田口勝彦選手は、SC車両の ランサー・エボⅩを制作して久々に全日本ダー トラ復活を果たした。2019年にはFIA.R5車両 をベースとしたフォード・フィエスタのD車両 を製作し、最高峰クラスに挑戦している。

尽きない

ダートラ“D” の 悩み

「エンジンはエボⅩで、最初は2リッター でしたが、後に2.3リッターにして、ミッ ションもシーケンシャルにしました。大き なタービンを付けてるし、今年はECUに も手を加えたので、パワーは600馬力ぐら い出てますかね。実は、その後に転倒した ので、それを機にフロントドアをFRPにし て、前後バンパーの一部を削って軽量化し ました。今後はリアドアをFRPにして、ル ーフはカーボンにする予定です。これで 80kgぐらい軽量化できるので、車両重量 は1200kgを切れると思いますよ」。

理想形が完成した時点で本番デビューす るのも一つのスタンスだが、江川選手の場 合は参戦しながら進化を重ねていく手法。

変更の成果を大会で感じるというスタンス も、JD1ならではの楽しみ方と言える。

「パワーアップするとそれに合わせてギヤ 比も見直す必要があるし、軽量化も進ん

で、現在は大きなタービンを付けています が、コントロール性が悪いので、もうワン ランク小さなタービンに換える予定です。

いろいろ複合的な影響が出るので、自分の 場合はクルマを仕上げるまでに最低でも3

ヨーロッパ仕込みの フィエスタで挑む!

全日本ダートトライアル選手権JD1 田口勝彦選手

HKS・YH・テインフィエスタ[MK7]

年ぐらいはかかると思ってます。ライバル を意識してアップデートするのも必要です が、どんな改造もできるからD車両は楽し いですね。重量が軽いからトラクションの 掛け方が難しいですが、誰が乗ってもドラ イビングしやすいクルマじゃないと戦えな いと考えてるので、そこを目指してセッテ ィングを煮詰めたいですね」と語る。

全日本ダートトライアル選手権の最高峰 クラスは、2019年から大きな変貌を遂げて いる。それは、ダートラ経験だけでなく国 際ラリー経験も豊富なラリードライバーた ちが、新たなD車両を引っ提げて当時のD クラスに参入してきたことに端を発する。

ダートラ界の名ビルダー・炭山義昭選手 とともに炭山裕矢選手がFIA R5車両のミ ラージュをベースとしたD車両を投入し、 鎌田卓麻選手はBRZの4WD、田口勝彦選 手がFIA R5車両のフィエスタを投入。そ して、ダートラの名手・谷田川敏幸選手も BRZの4WDマシンを新たに製作して彼ら を迎え撃つこととなり、2019年のDクラス は、まさに新世代のDマシンによる群雄割 拠の時代に突入する契機となったのだ。

D車両は、いわば乗り手が 描く“自分の走り”を実現 する究極の専用車。彼らの ドライビングスタイルが 色濃く反映された車両製 作がなされていて、JD1ク ラスの戦いはドライバー やビルダーのポリシーの 戦いでもあるのだ。

FIA R5のフィエスタRSと 熟成されたエボⅩの融合

「海外ラリーを走っているクルマで、スタ イリングもカッコイイ」という理由から 2019年にフォード・フィエスタを投入し た田口勝彦選手。海外ラリー活動の一線を 退いてからは、全日本ダートトライアルの 旧SC2クラスでエボⅩを走らせていた。 「エボⅩのパワートレーンが入るように欧 州で作ってもらっていたので、クルマ作り は微調整レベルで済みました。当初は2.0 リッターで戦えると思ってたのに、ライバ ルが速くて2.2リッターに変更しました。 そしたらドライブシャフトが壊れるように なったので、リアデフを日産系に変更する など駆動系を一新しました」とのこと。 「昨年は水温のトラブルが出て、何回もオ ーバーヒートするようになったので、冷却 性能を強化するためにリアにラジエターを 搭載しました。重量バランスでも明らかに 効果が出てます。外装でもカナードを付け たりして空力も改良してます」と語る。

田口選手のフィエスタは、HKSのタービ ンを装着することで約530馬力を実現し、 車両重量も1250kgというスペック。これ まで国内外のラリーで歴代の三菱車をドラ イブしてきているが「グループAのランサー も1200kgちょっとで軽かったんですが、 パワーは320馬力程度だったので、D車両

47

に比べると3速と4速のフィーリングがま ったく違いますよね。D車両は軽いからコー ナリングはいいんだけど、1速や2速だとタ イヤが掻いて前に進まないし、色々な面で ピーキーにもなります。そうなるとアクセ ルにしてもブレーキにしても繊細なペダル ワークが必要になるんですが、攻めていか ないとD車両は速く走れない。そこがドラ イバーとしては面白いですね」と、モンスタ ーマシンをねじ伏せる楽しみを語る。

旧Dクラス6年連続王者が 満を持して選んだBRZ

1990年に全日本デビューを果たした群 馬のベテラン、谷田川敏幸選手。近年はイ ンプレッサWRX STI系を乗り継ぎ、2018

年まで6年連続でDクラス王座に君臨して いた。2019年からは現在の愛機、4駆ター ボのBRZを投入。参入してきたラリードラ イバーたちとの接戦を繰り広げている。

「車体はBRZで、パワートレーンはVAB のWRX STIです。BRZのシャシーではフ ロントの高さが合わないので、フレームは WRXから移植しています。エンジンは開 発当初から2.5リッターで、タービンはト ラストが新作を作るたびに試しています。 というのも、エンジンは『もうちょっとトル クを出したい』とか『もう少し高回転を回し たい』とか、自分の好みがありますよね。 勝つためには自分のイメージ通り走れるよ

うに仕上げないといけないと思ってますか ら、いろいろ試すんですよ。でも、それに 伴ってサスペンションのセットも変わって きますからね……」とは谷田川選手。

「今年のシリーズはスナガワでエンジンが 壊れちゃいましたが、パワーを上げていく と、あちこちにストレスがかかるので壊れ ることもあります。駆動系にトラブルが至 ることも多いので、D車両は、その対策も重 要になってくるんですよね」とも語る。

「改造車の車両開発って、正解かどうかは やってみないと分からないので、トライし た結果、後戻りすることもあります。試行 錯誤が続くし、特に、ここ数年のJD1クラ スで勝つためには、微妙なセッティングの 違いが大切になると思っているので、自分 の理想形に仕上げるまでに3~4年かかる なあという感じです。でも、そこが面白い ところなんですよね。ドライビングにして も重量とパワー感がナンバー付きとはまっ たく違ってキビキビ動くので、ドライバー としては乗っていてすごく楽しいです」。

自らの理想を追求するには、わずかな違 いをすぐ実現できる、改造範囲が広いD車

両が最適で、ライバルの進化にも幅広い選 択肢をもって対応できるというわけだ。

ラリーはWRX、ダートラはBRZ D車両の運転は“かなりシビア”

そして、全日本ラリー選手権でも最高峰

のJN1クラスを戦うマルチドライバー、鎌 田卓麻選手はJD1クラスをどのように見て いるのか? 近年の鎌田選手は全日本ラリ ーと全日本ダートトライアルの二足のわら じを履いており、全日本ダートトライアル では2018年に旧SA2チャンピオンを獲得 し、翌年からBRZ 4WDで旧Dクラスに参 戦。鎌田選手の車両もBRZにWRX STIの パワーユニットを組み合わせている。 「車体のフロント周りとリアのメンバーは WRXで、アームの取り付け位置やピボッ ト位置も変えています。最初は量産車の足 回りで行こうとしましたが、量産のジオメ トリーは軽量化を図るとトラクションを得 にくいので変更しました。初年度は、でき るだけ量産車を活かしていましたが、D車両 としては、そもそもパワーが足りなくて、 まずは排気量を2.2リッターから2.5リッ ターに拡大しました。それに伴い足回りの アーム類を変更したり、外装にもカナード を追加しました。コロナ禍で2020年の全 日本ダートラは3戦しかなく、僕はラリー と重なって2戦しか出られなかったんです が、これらの変更のおかげで2戦とも勝つ ことができたんですよ」とは鎌田選手。 昨年もディフューザーの追加などでリア の空力をアップデートしたものの、「クルマ が壊れたり、アームが折れたりで北海道の 1勝しかできませんでした」とのことだ。 今シーズンは大幅なアップデートこそ行

4 駆ターボ BRZ を

ラリーの腕でねじ伏せる!

全日本ダートトライアル選手権JD1 鎌田卓麻選手

itzzオクヤマDL栗原BRZ[ZC6]

全日本ラリーと全日本ダートトライアルを戦う 鎌田卓麻選手。全日本ダートラSA2クラスでタ イトルを獲得した後、4駆ターボのBRZを製作 してDクラスに挑んだ。両選手権の最高峰クラ スを戦う唯一のドライバーでもある。

48

谷田川敏幸選手は、2013年から全日本ダート ラDクラスで6年連続チャンピオンに輝いたベ テランダートトライアラー。これまでインプ レッサWRX系を乗り継いでおり、その集大成と してBRZを4WD化したD車両を製作した。

ダートラ“D” の 悩み

っていないものの、460馬力、車両重量 1100kgという群を抜いた軽量マシンを武 器に勝利を重ねている。この軽量なD車両 のドライビングについては「軽いのでラリー 車とは違うドライビングが求められます。

例えばWRXでラリーやダートラで走って いると、重さがあるので慣性モーメントを 簡単に出せるんです。でも、D車両は自ら作 り出さないといけなくて、大袈裟にやらな いと動かない。量産車のWRXはアクセル オフで旋回しているとトラクションも出る んですが、僕のクルマはアクセルオフでト ラクションが逃げちゃうので難しいんです

よ。量産車と同じような走らせ方をしてい ると曲がらないので、ダートラでは頭を切

「やるなら今」ベテランが選んだ 4WD の BRZ

全日本ダートトライアル選手権JD1 谷田川敏幸選手

トラストADVANクスコBRZ[YD3]

り替えています」と解説する。

さらに「セッティングの方向性もあるけ ど、現状では、僕のクルマはアクセルを踏 んでいないと曲がらないし、トラクション も得られないんです。だから、アクセルを 踏み続けられるように、他のドライバーよ りも角度をつけていますね」と加える。 「ラリーは再現性の高いコントロールが必

炭山裕矢選手はダートラ 出身のラリーストとして 全日本ダートラに復活し ているが、炭山義昭氏が製 作したFIA.R5車両ベース のミラージュD車両との組 み合わせは無双状態で、 2019年から2022年まで4 年連続で最高峰クラス王 座に輝いている。

要なので、100回走ったら100回とも同じ 運転が求められますが、ダートラは、コン トロールできる範囲を逸脱しないよう見極 めながらギリギリまで攻める走りが必要で す。セッティングも攻めているので、ダー トラD車両の運転はシビアなんですよね」。 ● 量産車に比べて大幅に軽量化、ハイパワ ー化できるD車両は、その出力を路面に伝 える改造や、高出力を受け止めるための処 理についても自由度は高い。しかし、ダー トトライアルで使えるタイヤサイズは、現 実的には最大15インチという縛りもあるた め、自由度が高い改造規定ではあるもの の、車両各部の耐久力や、未舗装路面への 伝達、そして人間自身の操作能力などな ど、あらゆる要素を高い次元でバランスさ せる必要がある。

相反する因子を悩みながらも独自の考え で融合させ、それぞれの理想を追い求めて いるJD1クラスの猛者たち。ダートラ黎明 期から活躍するベテランと、ラリー経験の 豊富な有力ドライバーによる、それぞれの カテゴリーの意地をかけた戦いにも注目だ。

軽量ハイパワーなマシンを個性的に創り 上げ、持てる技量のすべてを投じて2本の トライに挑む彼ら。手に汗握るコンマ差の バトルは、ぜひ会場で体感してほしい。

尽きない 49

2015年の全日本ジムカーナで鮮烈なデビューウインを飾った若林隼人選手。同年の第6戦では弟の若林拳人選手も 初勝利を挙げ、兄弟ワンツー入賞の偉業も成し遂げた。 将来を嘱望された兄弟は、今年から新たな挑戦を始め、 そんな躍進を続ける彼らの今季の裏側に迫った。

”の 現

んなカテゴリーでも、新しいクルマで新し いクラスに参戦することは苦労を強いられ るもの。ドライビングやセッティングも、 新天地ではゼロからの合わせ込みが必要だ。

今シーズンの全日本ジムカーナ選手権では、ある有 力選手が車両とクラスを変更し、新天地にもかかわら ず、慣れないマシンでいきなりチャンピオン争いを繰 り広げた。その選手とは、関東ジムカーナ界では知ら れた兄弟ドライバーで、「ジムカーナの申し子」とも言 える若林隼人選手と若林拳人選手だ。

兄の隼人選手は、2020年までPN車両のBRZで PN3クラスを戦っており、昨年はスポット参戦にと どめ、今年はPN車両のアバルト124スパイダーに乗 り換えてJG7クラスを戦っている。弟の拳人選手は、 チャンピオンを獲得したSA車両のDC2インテグラ からロータス・エキシージに乗り換えて、JG3から JG2クラスへと移っている。

この二人は、全日本ジムカーナに華々しいデビュー を飾っている。2015年に全日本ジムカーナに初参戦 した隼人選手は、EF8 CR-Xで挑んだ開幕戦の岡山国

[特集]ジムカーナ/GYMKHANA

REPORT/廣本

PHOTO/遠藤樹弥[Tatsuya ENDOU]、小竹 充[Mitsuru KOTAKE]、滝井宏之[Hiroyuki TAKII]、廣本 泉[Izumi HIROMOTO]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

泉[Izumi HIROMOTO]、JAFスポーツ編集部[JAFSPORTS]

“

い 在 ま ど 50

際サーキットで、いきなり旧SA1優勝を果たした。

そして、拳人選手は同年の第2戦鈴鹿サーキット国際 南コースで全日本に初参戦し、第6戦の関越スポーツ ランドでは、拳人選手が全日本初優勝、隼人選手が2 位につけ、兄弟ワンツーフィニッシュを決めている。

以来、若林兄弟の名が全国に知れることになった が、隼人選手は2016年に旧SA1クラスで自身初の 全日本タイトルを獲得。拳人選手も翌年に旧SA1ク ラスで初チャンピオンに輝いて2018年を連覇。昨年 はJG3クラスで3度目のタイトルを獲得した。

開幕戦・筑波で見せたW優勝のインパクト

今年は二人とも新しいチャレンジを開始することに なったのだが、開幕戦の筑波サーキットコース1000 では、それぞれがいきなり勝利を獲得。そのまま隼人

選手は5連勝を挙げて、JG7クラスで自身2度目のタ イトルを確定させ、拳人選手も開幕2連勝を挙げて JG2クラスのタイトル争いを展開した。

特に開幕戦の筑波1000では彼らの戦いぶりが光っ

ていた。JG7クラスでは第2ヒートがタイムダウン傾 向にあったが、隼人選手は自己タイムを約コンマ7秒 更新。若手期待の奥井優介選手の追撃をかわして、ク ラス変更の初戦で勝利を挙げた。

そして、JG2クラスでは、第1ヒートからディフェ ンディングチャンピオンの広瀬献選手と拳人選手によ る、後続を約2秒引き離す異次元のバトルになってい た。第1ヒートで広瀬選手を約コンマ6秒引き離して 首位に立っていた拳人選手。第2ヒートはタイムダウ ンに終わったものの、広瀬選手の追撃をかわし、2輪駆 動オーバーオールタイムで開幕戦を制してみせた。

パルクフェルメでは、隼人選手に届かなかった奥井 選手が悔し涙を浮かべ、拳人選手も初戦を制した安堵 から感涙。隼人選手と拳人選手の関係者が「オマエらす げえよ! 兄弟そろってやっぱスゲエ」と目を剥くシー ンも見られ、二人がジムカーナドライバーとして次のス テージに到達しつつある兆しを周囲に感じさせた。

両人ともに、車両変更とクラス変更に順応し、初年 度から著しい飛躍を遂げているのだが、この若林兄弟 の速さの秘訣はどこに隠されているのだろうか? 若 林兄弟を知る関係者やライバルたちは「もともと速い ドライバーだから、乗り換えてすぐに速くても不思議 ではない」と口にする。しかし、国内最高峰の全日本

ジムカーナはコンマ数秒の間に数台がひしめくシビア な世界。いくら血筋が良くても、未知の領域ではわず

かなミスが順位を大きく左右するものだ。

若林自動車コサリ速心

ここで、若林兄弟のパフォーマンスをどう捉えてい るのかをライバルに聞いてみた。

全日本ジムカーナ選手権

車両&クラス変更に対するライバルの評価

若林隼人

今シーズンはGR86に乗り換えてJG7クラスに参 戦するベテランの松本敏選手は「隼人選手はもともと センスのあるドライバーだけど、彼の走りの動画を観 る限り、“コーナーにクルマを放り込んでアクセルを 踏む”というドライビングスタイルと、124スパイダ ーの特性が高次元でリンクしていると感じますね。正

直、ZCのBRZはキビキビ感が薄いので、彼のドライ ビングには応えられなかったけど、124スパイダーは マッチしていると思います。124スパイダーは、ブリ ヂストン+山野哲也選手とダンロップ+小俣洋平選手

一昨年までPN車両のBRZでPN3クラスを戦っていた若林隼人選手。今季はアバルト124スパイダーを仕立てて JG7クラスに参戦し、参戦初年度ながら開幕5連勝を挙げ、全日本初優勝の地である岡山国際サーキット大会で 自身2度目の全日本タイトルを手中に収めた。

全日本ジムカーナ選手権JG2クラス YH若自速心コ犬ZRエキシージ[1117]

若林拳人選手

EF8 CR-Xを駆り2017年から旧SA1クラスでタイトルを連覇、2021年にはDC2インテグラで自身3度目のチャンピオンに輝いた若林拳 人選手。今年はミッドシップのエキシージに乗り換えてJG2クラスに挑戦。シリーズ終盤までライバル広瀬献選手との接戦を演じた。

J G 7 クラス Y H

124 [ N F 2 E K ]

51

開幕戦筑波のJG7クラスでは、GR86をデビューさせた若手・奥井優介選手に注目が集まった がコンマ差で2位に惜敗。大きく落ち込む奥井選手をベテラン松本敏選手が慰めるの図。

という組み合わせで熾烈な戦いを演じました。アドバ ン+若林隼人選手という組み合わせも、勝てるパッケ ージだと思います」と分析する。

今季は86とGR86でJG7クラスを戦う西野洋平選 手は隼人選手をこう評価する。

「BRZはドライバーにクルマが追いついてないよう なイメージでしたが、124スパイダーは若林選手のコ ントロールに追いつけるクルマなんでしょうね。動画 を見ても楽しさが伝わるぐらいですから。開幕戦の筑 波では苦労している印象でしたが、すぐに対応してく るあたりが若林選手らしいです。ライバルとしては手 強いですね」と語る。

一方、拳人選手のライバルとして立ちふさがってい るのが、JG2クラスをS2000で戦う広瀬献選手。拳 人選手のドライビングについて、「エキシージは難し いクルマだと思うんですけど、若林選手はうまくねじ 伏せて乗っているし、大会を重ねるごとに磨きがかか っている。もともと上手いドライバーなので、セッテ ィングが合ってきたんでしょう。伸び代としては僕な んかよりもあると思います(笑)」と分析する。

そして、エキシージと124スパイダーをジムカー ナ業界に持ち込み、“勝てるマシン”として仕上げた山 野哲也選手にも印象を聞いた。

「124スパイダーはいいクルマだし、昨年まで小俣選

手が使っていた個体なので、熟成されていますよね。 時間をかけずに対応できるので、隼人選手は車両の選 択が良かったと思います。エキシージについては、難 しいクルマなんですが、拳人選手はタイヤとのマッチ ングも良さそうですね。僕もこれまで新しいクルマで 挑戦してきたけど、二人はシーズン初めから速かった ので順応性が高く、器用であることは間違いないです ね。それに二人ともレーシングカートのドライビングの ように、ロスのない走りをしてます。タイヤに対して無 理をさせないドライビングなので評価できますね」。 124スパイダーで2年ぶりの全日本フル参戦 ここからは、注目の二人に自己分析を聞いていく。 124スパイダーに乗り換えてJG7クラスに挑んだ隼 人選手は、開口一番「一番大きいのは、クルマの特性 が自分に合っていたことだと思います」と語る。 「もともとEF8 CR-XやEG6シビックと、ジムカー ナ向きな軽量マシンに乗っていたので、PN車両の BRZに乗り換えた時はクルマが重くて動きがかった るい、というイメージがありました。結局BRZには 4年も乗ったので、もう少し合わせ込みたかったんで すが、最後まで苦労しました。だから、124スパイダ ーに乗り換えた時はすごく軽快感があったんです。車 両重量は100kgいかないぐらいの差ですが、前後バ ランスがいいのか、124スパイダーは良く曲がって、 キビキビした感じが自分に合ってました」と、クルマ との相性の良さを語る。

若林兄弟の全日本ジムカーナデビューは2015年。隼人選手は開幕戦岡山国際サーキッ トでデビューウィン、拳人選手は地元の第6戦関越スポーツランドで初優勝を獲得し た。それぞれEF8 CR-Xを駆り地元大会でワンツーを決めた兄弟は、表彰式でも小競り 合いを披露。ここから若林兄弟の名が全国に知られることになった。

今年の開幕戦筑波では隼人選手がJG7クラス、拳人選手がJG2クラスで優勝。まだまだ慣れ ないクルマ、久々に開催されたコースながらも、兄弟優勝を果たして存在感を示した。

今年の開幕戦筑波では隼人選手がJG7クラス、拳人選手がJG2クラスで優勝。まだまだ慣れ ないクルマ、久々に開催されたコースながらも、兄弟優勝を果たして存在感を示した。

52

若林隼人選手が開幕5連勝で挑んだ岡山大会は、GR86初勝利を狙う西野洋平選手が快走。 第2ヒートでの逆転は叶わなかったものの、隼人選手が2位でタイトルを確定させた。

とはいえ、やはり乗り始めた当初は苦労を強いられ ていたようで「実は、昨年まで小俣(洋平)選手が乗っ ていたクルマなんですが、セッティングがかなり尖っ ていて(笑)難しかったんです。ちょっとハンドルを切

るとアタマが入るような過敏な仕上がりだったので、 PN車両の範囲で変更できるところは全て変更しまし た」と語る。

具体的には「デフと足回りを同時進行で見直してい

きました。LSDはトラクションを稼ぐためにかなりト ルクをかけた状態で、足回りもトラクションを重視し たセッティングです。僕は初期反応よりも、沈み込ん だところで曲がっていくような方向が好きで、LSDは

1回で決まったんですが、足回りはフロントが1回、 リアは3回ぐらい仕様変更しましたね」と説明する。

当然、ドライビング面でも新たな対応をしているよ うで、隼人選手は「どうしてもターボラグがあるので、

早めにアクセルを踏んで、いかにブーストをかけるか を意識しています。ブレーキは早めに終わらせてアク セルオンにもっていく感じですね。もともとハンドリ ングがいいし、BRZはフロントの入りが厳しかったの で、自然とフロントの入れ方が身に付きました。LSD をトラクション重視に振っているので、とにかく 124スパイダーではタテ方向を意識して走っていま す」とのことで、初体験であるターボ車の特性を活か す方向に対応していったのである。

一方の拳人選手は、かなりチャレンジングな選択を している。彼が選んだエキシージは、かつて輸入車で ありながらジムカーナ向きな特性が見出され、スピー ドN車両として、山野哲也選手と柴田優作選手らが 激しいタイトル争いを繰り広げたマシンだ。

しかし、セットアップやドライビングに苦労するク ルマ、という側面もあるため、いきなり開幕2連勝し てみせた拳人選手が高く評価されている所以でもある。

「自分の引き出しにないクルマ」に苦悩…

拳人選手は「たまたま連勝できただけで、まだ完璧

JG2クラスで開幕2連勝した若林拳人選手の勢いを止めたのが、2021年JG2チャンピオン広 瀬献選手。広瀬選手が第3戦から4連勝を挙げてタイトルを確定。王者の強さを見せた。

な状態ではありません」と語る。 「これまで乗ってきたEF8 CR-Xや DC2インテグラはジムカーナ車を譲り 受けたものなので、シーズン前に走り込 んで、好きなセットを見つけてしまえ ば、後はドライビングで何とかできてい ました。でも、このエキシージはもとも とサーキット仕様で、ジムカーナ仕様に 作り直している状態なんです。自分の引 き出しにはないクルマでもあるので、シ ーズン終盤になっても苦労してるんです よ」と率直な印象を語る。

拳人選手を悩ませているのはエキシー ジのレイアウトで「初めてのミッドシッ プ車なんですよ。フロントの荷重がない のに、リアのトラクションが強くて、ぐ んぐん押し出していく。最初は怖かった くらいですね(笑)」とのこと。そのため、 拳人選手もまた、セッティングとドライ ビングの両面で試行錯誤を繰り返しなが ら対応していた。

まずセッティング面に関しては「大き なリアウィングが付いていたので、それ を外すところから始まりました。LSDは イニシャルトルクがほぼゼロだったの

今季はGR86に乗り換えてJG7クラスを戦う松 本敏選手。若手選手たちの良き理解者。

124スパイダーとエキシージを全日本ジムカー ナに持ち込んだ先駆者・山野哲也選手。

序盤はZN6 86でJG7に挑んだ西野洋平選手。 中盤からGR86に乗り換える変則体制だった。

で、とりあえずの仕様変更でトラクションがかかる状 態にしました。サイドブレーキがあまり効かなかった ので、ブレーキパッドはリアを強めにして、それに合 わせてフロントを変更してバランスさせていきまし た」と語る。

さらに「足回りについてはシーズン開幕前から現在ま で何回もテストをしてるんですが、まだ決まってない んです。シーズン中も全ての大会でダンパーの仕様変 更を行ってますからね。最初はアンダーステアがひど かったんですけど、今はフロントも入るようになって きたし、リアもしっかりトラクションをかけられるよう

“ 申し子 ”の 現 い 在 ま 53

群馬のJAF加盟クラブ「チームボレロ」では定期的にジムカーナ練習会を開催しており、JG3 クラスの澤平直樹選手らと共に、若林兄弟は運営やアナウンサー、インストラクターにと忙し く働いている。兄弟の父・若林自動車商会の若林良峰氏も、かつて腕を鳴らした改造車ドライ バーで、そのDNAと、歴史的にチャンピオンクラスのドライバーが多く集う群馬という土地柄 が、二人のジムカーナ活動のキッカケとなり、後押しをしていると言えよう。

2015年の岡山大会では、当時はSA1クラスをEK9 シビックで戦っていた群馬のベテラン斉藤邦夫選 手を、若林隼人選手が約コンマ02秒差で制してデ ビューウィンを飾っている。

になりました。でも、ハンドリングは初期反応はいい んですが、ピークを超えてからは曲がらない。そこで 踏ん張れるようにしたいですね。LSDのセットも細かく やりたいので、いいセッティングを見つけるには、ま だまだ時間がかかると思います」とのことだ。

4駆のようなトラクションを活かす走りに

ドライビングも苦労しているようで、「フロントエ ンジンの後輪駆動車だと、ブレーキを踏めばフロント に荷重が移るので、丁寧に操作すれば曲がります。で も、ミッドシップ車は重量バランスが独特なので、な かなか曲がってくれません。それにトラクション性能 は高いんですが、トラクションがかかるとフロントが 逃げていくので、エキシージ独特のライン取りとアク セルワークが必要だと思っています」と語る。

「DC2インテグラの頃からは、アクセルでクルマを 曲げることを意識していましたが、ミッドシップのエ キシージはそれ以上にアクセルで曲げないといけな い。ライン取りも四輪駆動車に近くて、トラクション を活かすために、“V字”というかタテ方向を意識した ライン取りになりました」とも語る。

さらに「サーキットのような速度域だとエキシージ は踏ん張れるんでしょうけど、1速や2速のハンドル で曲がる領域は苦手なようで、かなり苦労してます。

ライン取りの自由度は狭いんですが、サイドを使った ターンやストップ&ゴーのパイロンコースは合って いると思います」と説明する。

「DC2インテグラはオールマイティに走れるクルマ でしたが、それに比べると、正直、エキシージではイ ニシャルのセットアップすらできていない、という状 況ですね」。

強者が集う“群馬”。ライバルは兄そして弟

それぞれ試行錯誤しながらクルマとクラスに対応し ている二人だが、彼らがジムカーナの世界に踏み入 れ、活動を続ける原動力は、二人を育んだ“環境”に

も起因する。そこで、地元の群馬で彼らのこれまでを 見てきた全日本選手に総括してもらった。