2021 AUTUMN JAF MOTOR SPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報] JAF MOTOR SPORTS 第55巻 第4号 2021年11月1日発行(年4回、2、5、8、11月の1日発行) “逆算”のアプローチ 勝田貴元選手・前例なきラリー転向の道筋 ジュリアーノ・アレジ選手の挑戦 勝利を渇望するドライバーが、レース漬けの環境下に身を置いて真剣に取り組んだ! あしたの選択肢 ラリー&スピード競技の全日本選手権 新たな試みはどう定着・発展するのか? 特集

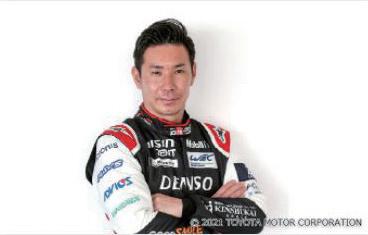

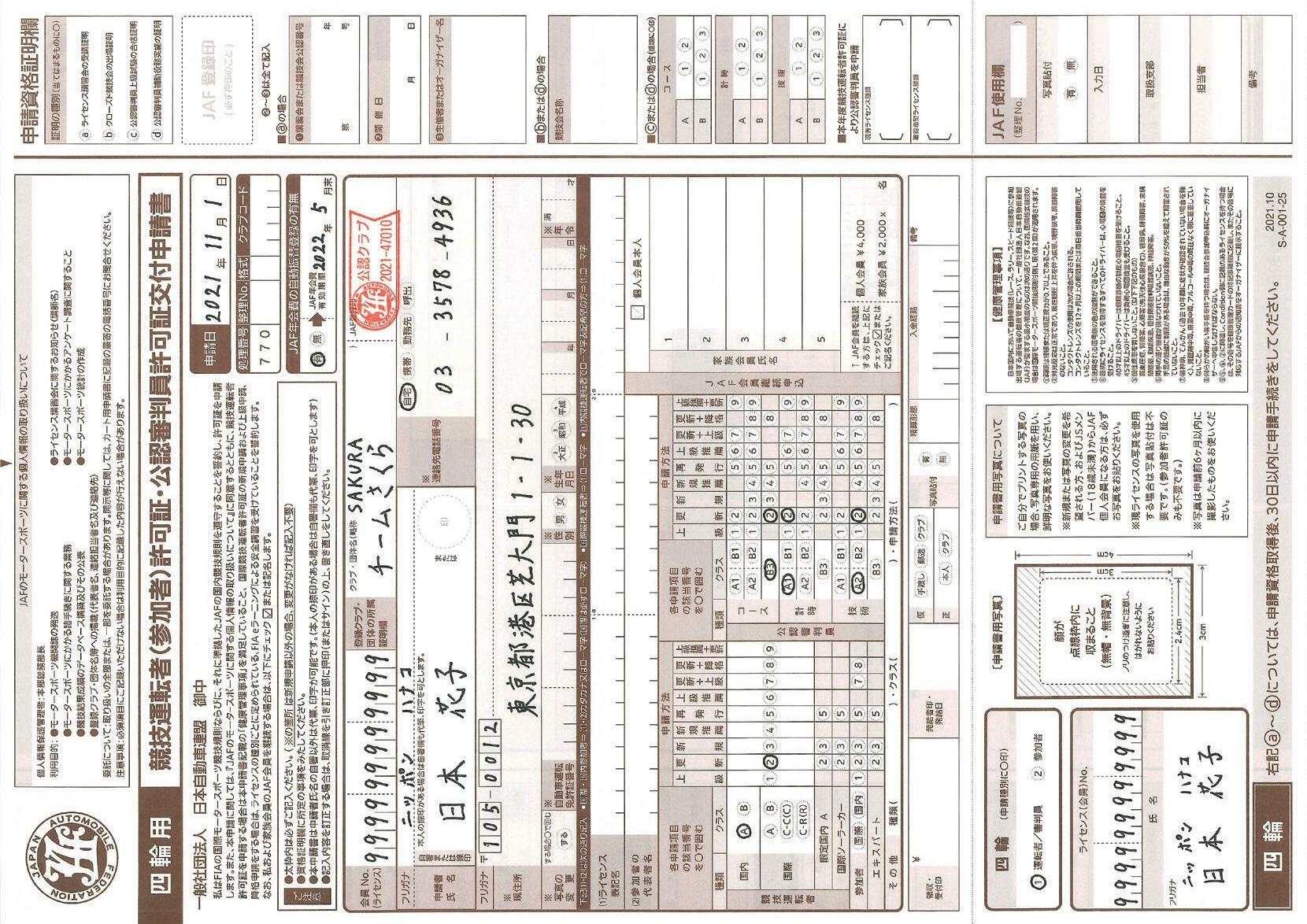

Headl 本人として7年ぶりにFIAフォ ーミュラ1世界選手権(F1)に参 戦中の角田裕毅選手(アルファ タウリ・ホンダ)。デビュー戦のバーレーン グランプリ(GP)では、歴代チャンピオンた ちを抜き去る活躍で9位入賞を飾った後は うまくいかないGPが続き、周囲の風当た りも厳しいものとなっていた。それでも角 田選手は諦めることなく前進を続け、徐々 に才能の片鱗を見せはじめた。 10位入賞を飾った第8戦シュタイアーマ ルクGPの翌週、同じレッドブルリンクで 開催された第9戦オーストリアGPでは予 選Q3に食い込む活躍を見せたが、決勝で はペースが上がらず12位フィニッシュと なった。 続く第10戦イギリスGPでは、F1史上 初めて、決勝グリッドを決める“予選レー ス”が導入され、決勝レースの約半分とい う周回数でのスプリント形式でポジション 争いを繰り広げた。ここでは16番手と出 遅れてしまった角田選手だったが、決勝レ ースでは追い上げて10位入賞を果たす。 そして第11戦ハンガリーGPは雨中での スタートとなり、多重クラッシュが発生す るなど波乱の展開となった。そんな中、角 田選手は16番手から5番手にジャンプア ップ。最後は7番手でフィニッシュとなっ たが、失格したドライバー が出たことにより、6位に繰 り上がった。角田選手は約 1カ月の夏休みに入る前で、 自己最高位を記録した。 こうした粘り強い活躍が、 チームからの好評価につな がることとなった。アルフ ァタウリ・ホンダはホーム グランプリとなる第14戦 イタリアGPを前に、2022 年シーズンのドライバーは 今季に引き続き、ピエール・ガスリー選手 と角田選手でF1に参戦することを明らか にした。角田選手は来季のF1シートを勝 ち取ったのだ。 悪天候やトラブルも重なり、苦しい結果に これらの好結果をさらなる活躍への弾み につなげたかった角田選手だったが、夏休 角田裕毅選手、夏休み前の好調は続かず、F1武者修行は続く 来季のF1参戦継続も決定し、厳しい試練にもさらなる成長を期して立ち向かう フォト/本田技研工業、Red.Bull.Content.Pool、INDYCAR.SERIES、Chris.Owens、James.Black、Joe.Skibinski レポート/吉田知弘、JAFスポーツ編集部 日 荒れたレースとなった第11 戦ハンガリーGP。角田選手 はその展開を利用して予選 16番手から躍進、6位で連 続入賞を果たすとともに自 己最高位記録を更新した。 Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check! F1史上初の“予選レース”が開催された第10戦イギリスGP。慣れないレー スウィークの中でも決勝でペースを取り戻して10位入賞を果たした。 4

み明けのGPは“不運の連 鎖”となった。第12戦ベル ギーGPは大雨により3時間 にもわたってレースが中断さ れた。なんとかセーフティカ ー先導でレース続行を試みる も、天候が回復する見込みが 立たないまま途中終了。角田 選手は戦うことができずに 15位で終えた。 翌週に行われた第13戦オラ

ンダGPでは14番手スタートも、途中でパ ワーユニットのデータから異常が検知され たため、ピットイン。そのままリタイアと なり、ここでも不完全燃焼に終わった。第 14戦イタリアGPでも、決勝直前のグリッ

ド上で車両のトラブルが発覚。スタートも 出来ずにレースを諦めることになった。

そして第15戦ロシアGPでは、スタート 直後のコースオフでポジションを落とし、 さらに天候変化にも翻弄されてピットスト ップの回数も増えてしまい、17位フィニッ シュ。 また、ロシアGPでは車両のバラン スにも問題があったという角田選手は、 「再びポイント獲得を目指すために、今週 末を終えてリセットし、自分のパフォーマ ンスのベースラインを見直す必要がありま す」とレース後にコメントを残していた。 後半戦に入ってなかなか歯車が噛み合わ ず、予選Q3に進出できていた一時の勢い も見られない点は気になるところだ。角田 選手だけではなく、チームやホンダと連携

GPからオーストリアGPまで3連勝を飾 り、ポイントリーダーに浮上。夏休みが明 けてもベルギーGPと彼のホームであるオ ランダGPで2連勝するなど、今季のF1 でとチャンピオン候補のひとりとして堂々 と君臨している。

しかし、ライバルである昨季のチャンピ オン、ルイス・ハミルトン選手(メルセデ スAMG)との争いも一触即発の激しさを 増している。ロシアGPを制したハミルト ン選手が246.5点で首位を奪還。フェル スタッペン選手が2ポイント差で追う状況 だ。今季が佳境に入り、ますます目が離せ ない展開となりそうだが、ホンダの参戦が 今季限りということもあり、フェルスタッ ペン選手が初めての王座を掴むことに期待

Headl

e

して車両パフォーマンス向上に努めていく

シーズンの終盤が迫り、 2021年の王者争いもヒートアップ 一方、ホンダのパワーユニット搭載チー ム・ドライバーの活躍も続いている。特に 注目するべきはレッドブル・ホンダのマッ クス・フェルスタッペン選手だ。フランス

必要もあるだろう。 これからのGPでは夏休み前の好調を取 り戻し、来季のさらなる飛躍につながる走 りを見せてくれることに期待したい。

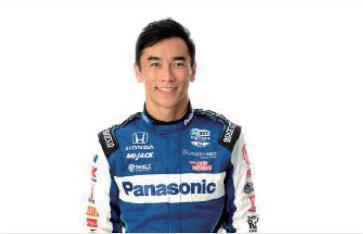

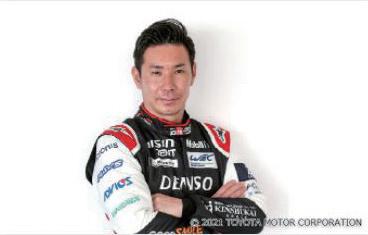

したいものだ。 第14戦イタリアGPから写真の新カラーリン グのヘルメットを投入した角田選手。イタリ アGPはリタイア、第15戦ロシアGPは17位と 振るわなかったが、巻き返しに期待したい。 2021年シーズンのインディカー・シリーズが9月26 日、第16戦ロングビーチで終幕した。スーパーフォーミュ ラ(SF)にも参戦していた、アレックス・パロウ選手(チッ プガナッシ・レーシング)は11位完走で王者に決定とい う状況において、10番手スタートから4位フィニッシュ。 参戦2シーズン目にして見事、初の栄冠に輝いた。 今季は最終戦を前に24歳のパロウ選手を筆頭に、31 歳のジョセフ・ニューガーデン選手(チーム・ペンス キー)、そしてパロウ選手と同じくSF参戦経験を持つ22 歳のパト・オワード選手(アロー・マクラーレンSP)の 3人に王者が絞られた。 そのパロウ選手、オワード選手、そして最終戦も制して今 季3勝を挙げた21歳のコルトン・ハータ選手(アンドレッ ティ・オートスポート ウィズ カーブ‐アガジャニアン) をはじめ20代の若手たちが活躍し、新世代の台頭を感じ させるシーズンでもあった。 今季のパロウ選手は、開幕戦でいきなり初優勝を挙げ る速さを見せた。その勢いで3勝を挙げた他、全16戦の 半分を占める8戦で表彰台に登壇する安定した走りで、 王者獲得に突き進んだ。 佐藤琢磨選手(レイホール・レターマン・ラニガン・ レーシング)の最終戦は9位完走。今季はポールポジ ション獲得も表彰台登壇もない苦しいシーズンとなった が、最終戦をトップ10フィニッシュで締めくくった。 日本でのレース経験も持つアレックス・パロウ選手がインディカー・シリーズ王者に! シリーズチャンピオンに贈られる「アスターカップ」を 掲げるアレックス・パロウ選手。 スペイン出身のパロウ選手は日本でも経験を積んで渡 米、ついにその才能を開花させた。 左からジョセフ・ニューガーデン選手、パト・オワード 選手、パロウ選手が今シーズンの王者候補だった。 2021年シーズンの佐藤琢磨選手は、最高位が4位、ラ ンキングは11位に終わった。

以内のPCR検査を求めることを推奨する 他、WHOが認定するワクチン接種後の有 効期間の解釈などが追加され、より厳格な 行動を求める内容へと刷新されていた。 国内モータースポーツの内、レースの FIAシリーズや全日本選手権、全日本カー ト選手権については、大幅なカレンダー変 更はなかったものの、全日本ラリー選手権 では第8戦横手、全日本ジムカーナ選手権 では第8戦鈴鹿南、全日本ダートトライア ル選手権では第5戦切谷内と第6戦野沢が 中止される事態となってしまった。 日本政府による査証の新規発給停止が継 続されていた影響で、スーパーフォーミュ ラやスーパーGTでは、外国籍ドライバー が来日できず、日本人ドライバーなどによ る代役参戦などが続いていた。そして、富 士スピードウェイのFIA世界耐久選手権 (WEC)と鈴鹿サーキットのFIAフォーミ ュラ1世界選手権(F1)、愛知・岐阜エリ

Headl

型コロナウイルス感染症は、新 たな変異株の出現により、さら なる感染拡大が懸念される事態 となった今年の夏。折しも「東京2020オ リンピック・パラリンピック」の開催と重 なった時期でもあり、各地の自治体へ緊急 事態宣言などが発出され、全国的に感染拡 大への警戒体制が強化された。 それを受けたJAFは、8月3日に「新型コ ロナウイルス感染症防止対策に係る対応に ついて」を公示。競技会等の延期などに伴 う手数料免除といった特例措置の継続など が明らかにされ、国内モータースポーツ開 催にあたるコロナ対策ガイドラインとなっ ている「基本的な感染対策のあり方の例」も 「Ver.5」へとアップデートされた。 このVer.5では、FIA国際モータースポー ツ競技規則付則S項に準じて、イベント会 場の高密度エリアに立ち入る必要のある参 加者に96時間前、会場に到着して24時間

アで開催予定のFIA世界ラリー選手権 (WRC)の開催断念が主催団体から発表さ れ、北海道で行われるFIAアジア・パシフ ィックラリー選手権(APRC)日本ラウン ドも、今季はFIAタイトルを外して開催さ れることになってしまっていた。 アルファタウリ・ホンダでF1を戦う角田 裕毅選手の来季シート獲得という明るいニ ュースもあったが、2年連続となる世界選手 権の日本ラウンド不開催は、モータースポ ーツ関係者らを落胆させるものとなった。 開催実現に向けたあらゆる調整 9月30日、JAFモータースポーツ部によ

国内モータースポーツは後半戦に突入。ついに外国籍選手の入国も モータースポーツ界が切望していた“願い”が、各種関連団体の働きかけによりついに実現 フォト/石原康、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 新 Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check! FIAインターナショナルシリーズとして開催され るスーパーGTは、FIA国際モータースポーツ競技 規則付則S項に準じた感染拡大防止プロトコル を考慮して、国内トップクラスの防疫対策を講じ ながら今季のシリーズ開催が実現している。

る「JAFモータースポーツミーティング」 と題した、日本モータースポーツ記者会所 属記者や推薦記者、モータースポーツ系報 道機関を対象とした、国内モータースポー ツに関するコロナ禍における近況報告・説 明会がリモート形式で行われた。

JAFモータースポーツ部がメディアに対 して直接情報発信することは近年では珍し い試みで、今回はJAFモータースポーツ部 の村田浩一部長が、オンライン参加のメデ ィアに対して近況の報告・説明を行った。 その内容は、新型コロナウイルス感染症 感染拡大が続く状況において、国内モータ ースポーツ統轄団体として、どのような拡 大防止対策を実施してきたのか、そして、 カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現 に係る対応の現状報告、さらに、モーター スポーツの振興に資する諸施策の現状にお ける実施状況などが明らかにされた。 そこでは、世界選手権三大会や外国籍選 手の参加に係る対応の報告ということで、 WEC富士ラウンドやF1日本グランプリ、 WRC日本ラウンドが、今季も開催断念に 至った経緯について詳細報告が行われた。 それによれば、まず2021年4月に所管 省庁であるスポーツ庁に対して「特段の事

すること、かつこれらの要望はスポーツ庁 が窓口対応することが確認されている。 また、7月には関係20団体(日本自動車 工業会、FIA、WEC・F1・WRC主催団体、 トヨタ自動車、NISMO、本田技研工業な ど)の総意として「モータースポーツ競技会 の開催・参加に伴う水際強化措置等の代 替・特例措置適用」についての嘆願書がス ポーツ庁に提出されることになった。 この際にスポーツ庁からは、14日間待機 を始めとする水際対策強化に対する諸事項 については個別に緩和措置を講じることは 難しく、現在可能とされている範囲で、待 機期間中に練習や大会への出場を可能とす る代替措置を適用することへの支援はあり 得る意向が確認されている。

また、要望・嘆願にあたっては公益性を 主張するための具体的な内容を記載する由 の助言もあったことから、公益性という要 素については、IOC承認のFIA並びに国内 モータースポーツ統轄団体であるJAFが 公認して開催されること、開催地域の活性 化などを目的とした自治体などの施策に密 接したスポーツイベントであり、単なる地 域振興や観光集客事業の領域に留まらず、 開催地域内外への投資効果や知名度向上な ど、有形無形かつ広範な産業分野に渡って 経済効果が見込まれることなどを主張。 さらに、日本の重要戦略分野の一つでも ある2050年カーボンニュートラルに伴う

グリーン成長戦略に対する自動車産業の技 術力を活かす場でもあり、自動車産業の発 展に大いに貢献することなども唱えて、前 述の嘆願書を提出することになった。 この嘆願によりスポーツ庁は、統轄・非 営利団体であるJAFが、責任団体として それぞれの主催・所管団体と共に対応する ことを前提として、「特段の事情による公 益性と緊急性があること」および「水際措置 の代替措置を適用すること」などを主張し つつ、特定の国と地域の外国人の入国や代 替措置を認める方向で関係省庁の説得や個 別協議に対応するという段階へ進み、それ を受けた三大会の主催・所管団体は、必要 な入国や防疫措置などに関する計画を策定

Headl e

情」による入国の相談が行われ、併せて、 自由民主党モータースポーツ振興議員連盟 総会における古屋圭司会長の助言などによ り、GTA、MFJ、JRP、KYOJO、WRC、 JRCA、STOからなるモータースポーツ連 絡会から「2021年国内各シリーズの外国人 選手・スタッフの入国制限に対する特例措 置適用に関する要望書」が提出されている。 その際に、モータースポーツに関する要 望は個々・個社ではなく組織・団体が一括

併せて、外国籍選手の入国も9月30日 に実現したことも報告された。今回の報告 により、東京五輪と同様に、モータースポ ーツも世界規模の大会が開催できる環境が 短期間で整備されていたという事実が明ら かになった。これは業界にとってかなり明 るいニュースであり、来季以降に向けて、

契機を得たとも言えるだろう。 同じ9月30日には、緊急事態宣言の全解 除が政府から発表されている。しかし、感 染拡大が終焉したわけではないため、引き 続き感染拡大防止策を徹底しながら競技会 開催・参加に臨むことが求められている。 JAFモータースポーツミーティング開催 メディア向けに国内競技の近況報告・説明がなされる 9月30日、日本モータースポーツ記者会(JMS)や報道機関に対する、国内モーター スポーツの近況報告・説明会が実施された。JAFモータースポーツ部によるリモー ト形式での会見となったが、JMSの高橋二朗会長や毎日新聞の元運動部長である神 保忠弘氏が感染拡大防止策を徹底した上で会見の場を共有し、両氏の代表質問によ る質疑応答も行われた。 福岡県・福津消防署と連携した ラリー救急活動訓練が実施される 去る7月21日、福岡県福津市で福津消防署と連携し た、国内・国際ラリー関係者および参加者向けの救 急活動訓練が行われた。座学として市内公民館では 救急活動における感染防止対策や現場活動における 指揮命令系統の実例解説が講義された。市内の浄水 場跡地では実技が行われ、救急器具を使用した実際 の車両からの救出訓練や消火訓練も行われた。 7

する流れとなっていったという。

国内モータースポーツ界が大きく前進する

8

2021 秋 CONTENTS HEADLINE 4 角田裕毅選手、夏休み前の好調は続かず、F1武者修行は続く 6 国内モータースポーツは後半戦に突入。ついに外国籍選手の入国も SPECIAL ISSUE 10 巻頭特集 あしたの選択肢 ラリー&スピード競技の全日本選手権 新たな試みはどう定着・発展するのか? 25 特集 “逆算”のアプローチ 勝田貴元選手・前例なきラリー転向の道筋 40 特集 ジュリアーノ・アレジ選手の挑戦 勝利を渇望するドライバーが、レース漬けの環境下に身を置いて真剣に取り組んだ! 52 特集 ドリフト進化論 ドリフト走行の進化の歴史は切れ角アップへの挑戦の歴史でもある TOPICS 46 それぞれの“完全燃焼” 最後の戦い。ソーラーカーレース鈴鹿で目指すモノ 58 オートテスト倶楽部 改訂版オーガナイザーガイドラインを通してオートテストの“現在”を見てみよう 61 オフィシャルさんお疲れさん カートレースを安全・公平に円滑進行する秘訣とは? INFORMATION 31 INFORMATION from JAF モータースポーツ公示・JAFからのお知らせ(WEB)一覧 (2021年7月1日~2021年9月30日) 32 2022年のライセンス更新のご案内 33 ライセンスをラクラク更新!!「JAFマイページ」に登録しよう! 38 JAFモータースポーツサイトが新しくなりました! JAF MOTOR SPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報] 監修/一般社団法人 日本自動車連盟 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 ☎0570-00-2811(ナビダイヤル) 発行所/株式会社JAFメディアワークス 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-9野村不動産芝大門ビル10F ☎03-5470-1711 発行人/西岡敏明 振替(東京)00100-88320 印刷所/凸版印刷株式会社 編集長/佐藤均 田代康 清水健史 大司一輝 デザイン/鎌田僚デザイン室 編集/株式会社JAFメディアワークス メディア事業本部(JAFスポーツ) ☎03-5470-1712 COVER/左:2021年JAF全日本ダートトライアル選手権第7戦 PHOTO/中島正義 右:2021年JAF全日本ジムカーナ選手権第7戦 PHOTO/西野キヨシ 本誌の記事内容は2021年10月1日までの情報を基にしております。また、社会情勢等によって、掲載した情報内容に変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。 「JAFモータースポーツサイト」としてリニューアル! https://motorsports.jaf.or.jp/

ラリー&スピード競技の全日本選手権 新たな試みはどう定着・発展するのか? あしたの選択肢 自動車業界を揺るがす次世代シフト。国内モータースポーツの行く先も、 各カテゴリーで喫緊の課題としてあり方や方向性が議論されている。 そんな中で、ジムカーナとダートトライアルの日本選手権では 「オートマチック限定免許で走れる」クラスがスタートした。 ここでは、国内Bライ競技の全日本選手権を中心に、 すでに行われている新たな試みについて、実際に挑戦している選手や関係者らの体験を元に紹介する。 フォト/遠藤樹弥、中島正義、西野キヨシ、廣本泉、吉見幸夫、スズキ、トヨタ自動車、日産自動車、JAPAN KART、JAFスポーツ編集部 レポート/廣本泉、水谷一夫、JAFスポーツ編集部

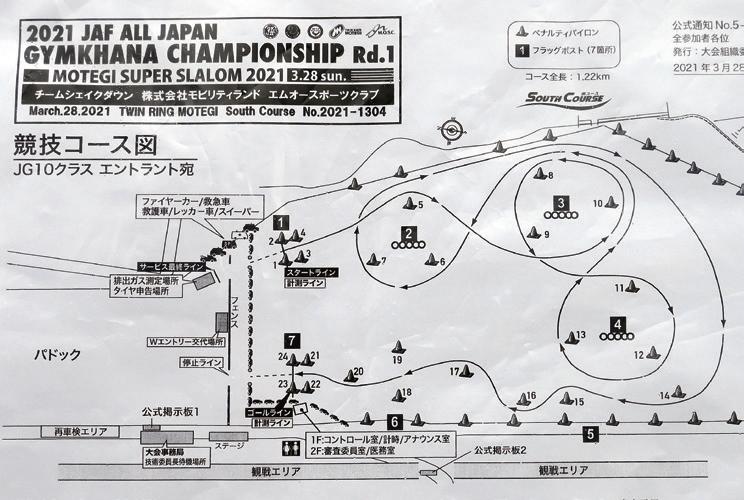

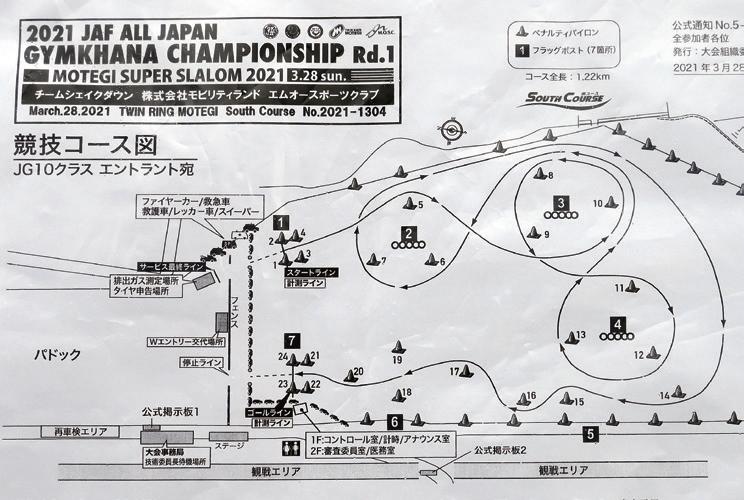

AT&CVTクラス元年の全日本ジムカーナ 2輪駆動クラスJG10は異種格闘技戦に! Trial GYMKHANA 動車を含めた次世代燃料車の台 頭や、自動運転に至るであろう 世界的な大変革を前にして、ガ ソリンエンジンを前提としたモータースポ ーツのあり方についても、あらゆる領域で 試行錯誤が繰り広げられている。 国内モータースポーツでも、それらを見 据えたトライアルが始まっており、各カテ ゴリーの現状を踏まえて、モータースポー ツ振興と次代への対応が検討されている。 中でも、その多くが市販量産車をベース

限定」したJN6クラスが設立されている。 そして2021年からは、いよいよジムカー ナとダートトライアルの日本選手権に「オ ートマチック限定免許で運転できる」クラ スが新設・施行されることになった。 ナンバー付きのワンメイクレースなどで もCVT車の台頭は目覚ましく、全日本ジ ムカーナ/ダートトライアル選手権におい ては、実施初年度のシリーズではJG10ク ラス/JD11クラスが成立した。最終戦を 前に初代チャンピオンも確定しており、来 年以降も全国に広がる兆しを見せている。 今回の巻頭特集では、国内ラリーとスピ ード競技の全日本選手権で行われている新 たな試みの概要を、実際に挑戦している選 手や関係者らの体験を元に紹介しよう。 サイドターンが なくても いわゆる「2ペダル」のクル マがJAF全日本選手権や地 方選手権のタイトルを争える 環境が整った2021年。ジム カーナの日本選手権には、4 輪駆動のP・PN・AE車両を 対象にした「JG9クラス」と、2 輪駆動のP・PN・AE車両に よる「JG10クラス」が設定さ れ、全日本選手権では統一規 則も改訂され、参加車両に含まれるJAFス ピードP車両に対して、スピードPN車両 に準じた改造ができるようになっている。 これらの新クラスの創設について、全日 本ジムカーナ選手権を戦う山野哲也選手に 伺った。かつてJAFスピード競技部会の 委員を務めた際には新クラス創設を推進し ており、自身のジムカーナ活動でも、常に 最新の市販車で挑戦するというポリシーを 貫いていることは広く知られている。 電 全日本ジムカーナ選手権第7戦恋の浦には、輸入車から軽自動車まで多 彩な車種が参加した。 11

とする国内競技において、喫緊の課題とし て挙げられるのは、新型車に搭載されるト ランスミッション形式だと言えよう。 全日本ラリー選手権にはすでに「ATに

ので、現在市販されているクルマのほとん どが出られます。将来的には逆転して、2ペ ダルのクラスが主流になると思いますよ。 今後の振興のためには、クラス区分設定 の細分化も必要かと思います。現在はスピ ードP車両もPN車両もAE車両も一緒で すが、改造範囲が違うので分ける必要があ るでしょう。4駆も現在はJG9クラスだけ ですが、ランサー・エボリューションⅩの TC-SST車によるワンメイク化が懸念さ れるので、配慮が必要かも知れません。 そしてコース設定ですね。2ペダルのク ルマは電動パーキングブレーキ仕様も多い ので、将来的には『サイドターンすると速 い』といったコース設定をなくしていく必 要があるのではないかとも感じています」。 これらコース設定に関する、初年度にお けるオーガナイザーの対応は、360度ター ンのような明らかにサイドターンが必要と なるセクションを廃したJG9/JG10クラ ス専用レイアウトを設定するケースと、サ

イドターンを使わなくても旋回できるよう 全セクションに配慮したMT車共用レイア ウトを設定するケースに分かれていた。こ れらは、正確なジャッジが求められる運営 側のリソース負担を考慮する必要もあるた め、今後の議論が必要であると言えよう。 始めやすく、ミスも減らせる 「パーキングブレーキレバーのないクルマ だとサイドターンができませんが、ジムカ ーナ走行では、それ以外は大きく変わらな いと感じています。そして、MT車ではヒー ル・アンド・トゥなど、様々なテクニック を駆使する必要がありますよね。でも、そ れを磨くには時間が掛かるし、MT車に慣れ たドライバーでも操作ミスはあります。2ペ ダル車なら習熟に時間が掛かるテクニック が必要ないから初心者でも始めやすいし、 キャリアのある人もミスを減らせます。タ イヤの接地をコントロールするという点で は同じで、仮に360度ターンがなくても、 ジムカーナは楽しめると思いますよ。

MT車でジムカーナを続けてきた選手も、 慣れてしまえば速く走れると思います。2ペ ダル車にも『ここは1速か、2速か』といった 悩みはありますし、アクセルやブレーキ、 ステアリング操作に集中できるので、より レベルの高い走りになっていきます。

の 「自動車メーカーなどの資料によれば、現 在の市販車は約99%が2ペダルで、運転 免許証を取得する若い世代の約70%がオ ートマチック限定免許だと言われています。 ジムカーナでも、オートマチック限定免 許のドライバーが2ペダル車で走れるクラ スが必要だという思いは昔から持ってい て、しかも、できればショールームストッ クの方が参入障壁は低いと考えていたの で、JAFスピードP車両でも参戦できる状 態が理想ではないかと考えていました。 最近の2ペダル車は電動パーキングブレ ーキ仕様であることも多く、いわゆるサイ ドブレーキのレバーがないので、『サイド ターン』ができないんですよね。 中には『サイドターンがなければジムカ ーナではない』と語る選手もいますが、サ イドターンにこだわってMT車だけの競技 になれば、マニアックなカテゴリーになり

て、新クラスにはスピードP車両も対象な

参加台数が減ることは必至だと思います。 台数が減ればエントリーフィーも高騰す 自分は現行車種で戦うことにこだわって きたので、当然、2ペダル車にも興味があ ります。来年は自分も2ペダル車で参戦す るかも知れませんからね」。 全日本選手権の新設クラスにはJAF登録が不要の スピードP車両も参加でき、全日本統一規則によりP 車両にもPN車両相当の改造が施せるようになっ た。しかし、JAF登録車両の中にも新クラスへの参加 を見込める車種はさまざまあり、もちろん現行車に も選択肢がある。 J A F 全日本ジムカーナ選手権JG7 山野哲也選手 いよいよ参入 !? 全日本ジムカーナ100勝王者として知られる山野哲也選手。2ペダルの新クラス創設を推進した。 12

る。その参加費を高めた対価としてコース 設定の距離が長くなる。そうなると初心者 には難しくなり、せっかく始めてもすぐや めてしまう……といった悪循環ですね。 このままMT車だけで競技をやっていけ ば、ジムカーナは近い将来、先鋭化と共に 先細りして、振り向いてくれるスポンサー も減ってしまう。現在のような規模での開 催も成り立たなくなると感じています」。 クラス区分とコース設定 「全日本選手権にPN部門が新設されたと きには、最初に3つのクラスができました が、1年目に成立したのはPN3クラスでし たよね。でも、その後はPN1、PN2クラス も成立するようになり、現在ではPN4ク ラスも含めて、多くの選手がスピードPN 車両で参戦するようになりました。そし

これまで、クラス区分の変わり目には山 野選手の動向が大きく影響してきた全日本 ジムカーナ選手権。今後のジムカーナの方 向性を占うきっかけとなるだけに、山野選 手の2022年シーズンの挑戦には注目だ。

オートマでも 結構イケる

ここからは全日本ジムカ ーナ選手権JG10クラスに 参加した選手の皆さんに、 新設クラスに挑んだ理由と その課題を聞いた。

スピードSA車両のEK9 シビックからZC33Sスイ フトスポーツのAT車に乗 り換えて、新設クラスに挑 んだ織田拓也選手。近畿の 若手ドライバーの意地を見 せて開幕4連勝を挙げ、第 8戦の中止が発表された時 点で、JG10初代チャンピ オンを確定させた。 「全日本選手権を戦うなら 現行車でという思いがあ り、お世話になっているシ ョップさんに相談したら、 実はお店にAT車のスイフ トスポーツがすでにあっ

て、『とりあえず乗ってみたら?』とアドバ イスをいただいたので、お借りして乗り始 めました。 そしたら、素性の良さを実感できて、こ れならスイフトスポーツはアリだな、とお ぼろげに感じていたんです。ちょうどその

時期にATクラスができることが分かり、 AT車にも可能性がありそうだったので、 参加してみることにしたんです。 スイフトは土手啓二朗さんや喜多治人さ んがすでにノウハウをお持ちでしたし、足 回りはI.T.O.さんだったので、競技車両と してのパッケージは早く仕上がりそうでし た。年末に名阪スポーツランドでシェイク ダウンをしたんですが、MT車と同じくら いのタイムで走れて、結構イケるなという 印象がありました。コロナ禍でセッティン グをしっかり煮詰めることもできませんで したし、誰がどんなクルマで出てくるかも 読めなかったので、開幕戦のもてぎ南は出 たとこ勝負でした。コースが分かれるなん て情報も知りませんでしたからね」。 加速してくれない区間 「MTのジムカーナ車には乗ってません が、走りを見ていると、シフトタイミング が変えられるMT車と、機械任せなAT車 の違いはよく分かります。でも、それぞれ 一長一短がありますね。中でも、スタート についてはAT車の方が速いんですよ。タ ーボラグがない……というか、MT車がク ラッチを切って1~2速に入れている間 に、こっちはアクセル全開で3速ぐらいま でポンポンと上がっていきますからね。

対して、微妙なタイトコーナーではツラ いときがあります。シフトダウンしたいの

TrialGYMKHANA

全日本ジムカーナ選手権開幕戦もてぎ南のコースレイアウト。パーキ ングブレーキレバーのない車種のためにタイトターンを省略した新 クラス専用コースを急遽用意。コースクリアの走行もそれぞれ実施さ れた。今季はタイトターンをそもそも設定しない共用レイアウトを採 用するオーガナイザーもあり、来年以降の対応に注目が集まる。 オーガナイザーも試行錯誤の年に 全日本ジムカーナ選手権JG10 織田拓也選手 スイフトスポーツAT車を操り JG10初代チャンピオンを確定 全日本ジムカーナ選手権JG10クラスを戦う織田拓也選手。昨年までは旧SA・SAX1クラスを EK9シビックで戦っており、AT車だけでなく現行車での挑戦も今季初となっていた。 13

かメインリレーが……というのが現行車に はありません。予算も限られた活動なの で、会場にたどり着けなかったらどうしよ うといった心配はなくなりましたね(笑)。 当初はMT車に乗り換える”つなぎ”だ と思っていた部分もありましたが、思いの 外、いい仕上がりになりました。来年もこ のままAT車で走ろうと思っています」。

戦った。 「貸してくれるオーナーさんがいて、全く 未知の冒険が面白そうに感じました。GRヤ リスやロードスターに乗り換えようとか、 ランサーでそのままという選択肢もありま した。でも、その中で楽しそうな未来を感 じたのがこれだったんです。GRヤリスに代 わる中で、ランサーでPN4を続けていれ ばもしや……!? と思う部分もありました が、バクチだけど、こちらの方が未来が切 り拓けるんじゃないかと思ったんです。

未来を残そうと思うならやろう、そして、

後世の人がより楽しめる環境になるのはこ っちの選択だろう、と感じたんですよね。 自分もジムカーナはサイドターンだろと 思ってましたし、勝てるわけもなかったの で、もう不安しかなかったです。でも、そ れはそれで受け容れて、速く走るにはどう するかを考える『自分との戦い』がジムカー ナでもあるので、たまたまサイドレバーが ないだけだと思って始めました。 でも、最初に乗ったとき『ポルシェってよ くできたクルマだな』と思いました。ダンパ

未来が拓けるのは 織田選手のATスイフト。パーキングブレーキレバーが使えるためサイ ドターンは可能。 14

の に、制御上キックダウンしてくれないこと もあるんです。そうなると、一つ上のギヤ で立ち上がらないといけないので、どうし ても遅れが出ます。中途半端に曲がると、 立ち上がりで『加速してくれない区間』に入 っちゃうんですよ。そういう場合は、あえ てタイトに回ってキックダウンするまで車 速を落とすか、逆に大きなコーナーにして しまうといった組み立てになります。MT 車と同じラインで走りを組み立てると、そ ういう状態に陥ることがありますね。 新しいクルマに対しては、同じFFの乗 り換えということで拒絶反応もなくて、少 し走らせ方を変えるところはありました が、年末に走ってある程度は掴めた印象が ありました。電子制御への対応も課題でし たが、ブレーキをしっかり効かせられる走 らせ方や、一輪だけ浮くようなセッティン グにならないように気を使うようになりま した。

旧車の走りは楽しいし好きなんですが、 過走行な上に、色々と壊れやすくて苦労し ました。燃料ポンプとかオルタネーターと

こちら 中部のパイロンマイスタ ー・角岡隆志選手は、これま で後輪駆動、四輪駆動車を乗 り継いできた北陸のベテラ ン。今季はスピードPN車両 のCZ4Aランサーから、何 とポルシェ・ケイマンに乗り 換えて、自身のキャリアでも 未体験ゾーンに挑戦。新設ク ラスの象徴としてシリーズを 自分は楽しくやれることが一番大切だと 思っているんですが、自分の子供にも継承 できる環境を作ることも大切なのではない かと思ってます。MT車がなくなる時代に、 新しいクラスができるタイミングで、やる べきか様子を見るべきかは悩みましたが、

サイドレバーがないことはもちろん気に なりました。ジムカーナには100%サイド ターンがあるから、そこを回れなくてみん なに笑われるだろうとも思いました。でも、 逆にそれで勝ったらカッコいいし、どうせ ブッ飛んだコトをするなら、サイドレバー なしでイッたろうと開き直りました(笑)。 パーキングブレーキ未装着の P車両ケイマンで1勝を挙げる 全日本ジムカーナ選手権JG10クラスにポルシェ・ケイマンで移行して注目を浴びた角岡 隆志選手。昨年までは旧PN4クラスをCZ4Aランサー・エボリューションⅩで参戦した。 全日本ジムカーナ選手権JG10 角岡隆志選手

ーの味付けや剛性感には感心しました。 今年は、ターンを回れなくてバックに入 れるコースがいつか出てくるんじゃないか という不安もありました。でも、今年の全 日本では、主催者さんがそういう要素を一 切排除してくれていたので、とてもありが たかったですね。ただ、現実的には、サイ ドターンがあると確実に勝負にならないク ルマなので、今後はコース設定が大変にな ると思います。でも、サイドターンがない ことが事前に約束されるのであれば、かな り増えるのではという実感がありますよ」。 左足ブレーキと2ペダル 「自分は、ジムカーナを始めたときから左 足ブレーキを使っているので、2ペダルの

違和感は全くないんです。これまで乗った CJミラージュ、MR2、RX-7、ランサーで も左足を使ってました。始めた当時は WRCをよく観ていて、そこで使われてい た左足ブレーキがカッコ良かったんです。 速いとか遅いじゃなくて、カッコいいから オレもやる! みたいなノリで左足を使い 始めました。ジムカーナでも踏み変えのロ スは圧倒的に減りますし、ターボ車なんか は左足が使えると走りがかなり変わります よ。あくまでも個人の意見ですが(笑)。

シフトダウンやアップが思うようにでき ないのは他のクルマと同じですが、機構を 保護しながらシフトチェンジをしてくれる ので、遠慮なく一生懸命、指示を出します (笑)。シフトがホールドするクルマなら、

れるスポーツプラスモードでも、シフトは ホールドしてくれないので、これは仕方な いですね。

あとはブレーキですね。これがすごく良 くて、特にウェット路面では突っ込んでい くのに全く不安がなくて、ここまでイケ る、という感触が伝わってきます。今まで はブレーキの前後バランスやダンパーの動 きとかでその不安を消す感じでしたが、こ のクルマは最初から『安心してください』っ て言われているような感触なんですよ」。 ジムカーナ向きなタイヤのサイズに選択 肢が多くなかったため、最初は勝つことな んて想像していなかったと語る角岡選手だ が、7月の第6戦みかわ大会では、第1ヒー トで織田選手をコンマ差でかわしてトップ タイムをマーク。大雨の影響でそのまま第 2ヒートは中止となったが、北陸のパイロ ンマイスターとしての面目躍如となり、こ の勝利でやり切った感触を得られたという。 無差別級でも楽しめる JG10クラスにCVTのコペンGR

全日本ジムカーナ選手権JG10 殿村裕一選手 廣瀬成章選手 軽自動車でリアルスポーツを! コペンの秘めた実力を検証中 全日本ジムカーナ選手権JG10クラスでコペンGR SPORTで参戦する殿村裕一選手。D-SPO RTのサポートを受けてラリーやジムカーナにおける軽自動車の可能性を検証している。

何発かレブってでも……と いう走りもできますが、上 がって欲しくないときにシ フトアップするので、1速 でギリギリまで行くんじゃ なくて、2速でもちゃんと 車速を乗せられるように立 ち上がりを頑張る、といっ たように走りの組み立てを 変更してます。 ノーマルとスポーツとス ポーツプラスの3モードが あって、一番パワーが出て、 横滑り防止装置もカットさ

SPORT で開幕戦から参戦を続けている殿村裕一選 手。自動車メーカーで商品企画などに携わる エンジニアで、D-SPORTのサポートを得な がら、プライベートな活動として軽自動車に よる競技の可能性を検証している。 「JMRC近畿には、だいぶ前からAT車の クラスがあって参戦していたのですが、今 角岡選手は左足ブレーキの使い手で、2ペダルのドライビングには違和感 がないという。 15

ろん攻め甲斐もありますからね」。 CVT車の制御とメリット 「このコペンのパーキングブレーキはレバ ー式ですが、走行中にサイドを引くとメー ターのあらゆるランプが点灯します。そり ゃそうですよね。走行中にサイドが上がっ ていたら異常事態ですから(笑)。そうする とVSCがブレーキをつまみに行ったり、 スロットルが自動的に閉じて失速させる方 向に行ったりするので、サイドを使わない 走りが必須になってきます。MT車も仕様 は同様なんですが、制御は寛容ですね。

ルクで走っていることですね。例えばスポ ーツランドSUGOの本コースなど、ギヤ チェンジやタイトコーナーの少ないコース だと、MT車とCVT車は同じようなタイム で走ります。

の近畿でもチャンピオンを獲れるようにな コペンにはサイドレバーが装着されているが電子制御の介入を避けるため 使用していない。

かり動かして走る、そうすると変な電子制 御の介入も少なくなるんです。 コーナーに入る早めの段階でアクセルを パタパタして『加速するよ』という合図を入 れてやります。そうすると立ち上がりでち ゃんとスロットルが開くんですよ(笑)。そ んな特性をちゃんと把握すると、もっと性 能を引き出せるんじゃないかと思ってます から、結構楽しめてます。高速コーナーな どでは微妙にスライドもしてますし、セッ ティングによっては意図的に姿勢変化を付 けることもできますからね。 このままATクラスが広がって、排気量 区分なども整備されれば、こういう小さな

りました。四輪を接地させて、アシをしっ CVT車は、機構的に 保護するべき要素が多 く、回転差がおかしくな ったら中のベルトが滑っ たりするので、何重にも 制御が入ってますね。ポ ルシェとは違って、こち らは全力で安全・安心方 向に振っていますから、 こういう走りは辛いとこ ろがあります。 CVTのメリットとし ては、シフトチェンジの ロスがなく、常に最大ト 16

の 砂田光恵選手 樋口智哉選手 輸入車で挑むジムカーナ走行 独自の視点でノウハウ構築中 全日本ジムカーナ選手権第7戦恋の浦には2台のVWが参戦。近畿のレディスドライバー砂田光恵 選手はVWゴルフ好きのジムカーナドライバーで、仲間の樋口智哉選手の指南を受けながらDSG車 によるジムカーナを楽しんでいる。JAF登録車両のVWポロGTIで参戦した樋口選手は、ランサー・ エボⅩのTC-SST車で近畿戦を戦っていた生粋のAT使い。AYC標準装備のTC-SST車で培った電 子制御ドライビングには一家言あり、納車間もないクルマでも、XDSやEPSを使いこなす丁寧な走 りを披露し、見事3位表彰台を獲得してみせた。 第 9 戦恋の浦で 3 位表彰台獲得 年から全日本にもクラスができたので、こ れはいいなと思って挑戦しました。日本の 市場の95%以上がAT車にも関わらず、 会場にいるのはほとんどMT車という少し 特異な世界です。ジムカーナはグラスルー ツなので、そこが活発化しないと人口も増 えませんよね。なので、これはいい突破口 になるんじゃないかと思います。AT車は サイドブレーキも今後は電動になっていく ので、新しいクラスは主流になると思うん です。 現在は走りを考慮した車種がまだ選べま すが、それはそれで、そういうクルマだけ の世界になってしまい、裾野が広がらなく なってしまいますよね。今年のJG10クラ スは車種も多様で、市販車のトップエンド とボトムエンドが一緒に戦う状態もすごく 面白いと感じてますから、グラスルーツで あるジムカーナの今後の可能性をしっかり

試せる場になっていると感じます。サイド を使わない円弧で回れるコースなら、もち

アクセルをガバッと踏んでも電子スロッ トルは徐々にしか開かないですし、その辺 りをうまく掴みながらクルマと対話する走 りになりますね。64馬力の世界ですし、サ イドも使えませんが、電子制御が介入する ギリギリのところと上手く付き合いなが ら、ときにはポルシェの5秒以内に何とか 入れるかな、という戦いも楽しいですよ」。 クルマの特性をうまく活かす 「このクルマは6年目ぐらいですが、最初 は意地でもサイドターンしてやろうと考え てました。でも、それは違うということが 分かり、クルマの特性をうまく活かす方向 に切り替えられるようになってから、地元 クルマでの新たな参入もあると思っていま す。G6ジムカーナなどでは昔から軽自動 車もたくさん走ってますからね」。

ダートトライアルにもAT&CVT車の波! JD11初年度は後輪駆動でのタイトル争い 全日本ダートトライアル選手権JD11 小関高幸選手 日本ダートトライアル選手権に も「オートマチック限定免許で 運転できる」クラスが設定され、 4輪駆動のP・PN・AE車両を対象にした JD10クラスと、2輪駆動のP・PN・AE車 両によるJD11クラスが誕生した。 初年度の開幕戦京都では、ベテラン赤羽 政幸選手がJD11クラスにCVTのアクア で1台の参戦となったが、第2戦以降は小 関高幸選手と寺田伸選手、福西貴志選手ら がBRZや86でシリーズ参戦。JD11は後輪 駆動クラスの様相を呈することになった。 この新クラスの牽引にひと役買った小関 選手は、これまで海外ラリーや全日本ダー トトライアル選手権を舞台に戦ってきた土 系ドライバー。自らスバル系モータースポ ーツショップを営む傍らで、国内ラリーや ダートトライアルを若手育成の場として活 用し、この業界の振興にも寄与してきた。 今季はAT車のBRZでJD11クラスに、 レディスドライバーの小田桐由希選手とダ ブルエントリー。AT車のドライビングは 手探りの試みだったが、猛練習を重ねて極 意を体得。第3戦からは3連勝を挙げて、

例えば、車速を高めに突っ込みたい場 合、ミスしてアンダーステアが出ると、オ ーバーステアに持ち込むために、MT車な らサイドを引くとか、クラッチを蹴って対 応するんです。それがAT車だとできなく なるので、攻めたドライビングをしたいと か、上級者でワザをたくさん持っている人 になるほど、AT車への乗り換えは難しく 全 Trial DIRT TRIAL 試行錯誤の年 全日本ダートトライアル選手権JD11クラスにATモデルの BRZで参戦する小関高幸選手。軽自動車からインプレッサ WRXまであらゆるスバル車を乗りこなす土系ドライバー。 17

自身初の全日本タイトルでもある、JD11 クラス初代チャンピオンを確定させた。 クラッチを蹴る・揉む 「このクルマは、ラリーに出る予定だった 選手のために用意したもので、コロナ禍の 影響で出られなくなったので、せっかくク ルマがあるなら自分で走ろうかと、全日本 ダートラに出ることになりました。 このBRZのメリットは、AT車もMT車 もリアデフが一緒であることです。ATや CVTの前輪駆動車とは違って、後輪駆動 のリアLSDはMT車用が使えますから、 他にもほとんどのMT車用パーツが流用で きたので、クルマ作りに大きな苦労はなか ったですね。 肝心の運転ですが、後輪駆動でパワーの ないクルマを運転するとき、MT車ではク ラッチを『蹴る』とか『揉む』といったワザを 使ってトラクションを調整するんです。で も、AT車はそれができなくて、ゴマカシ というか、小技が効かなくなりました。

移動で曲げることが一番の近道だと感じて います。ミスをなくして、荷重移動でしっ かり手前から向きを変える。逆に言えば高 速コーナーでも荷重移動さえ決まれば、 MT車に匹敵するタイムが出せると思いま す。ただ、左足ブレーキでもローギヤに落 ちるので、その対応もポイントですね。 タテにブレーキを踏んでフロントタイヤ のグリップで走る分にはAT車でも乗りや すいし、クラッチ操作がいらないので操作 ミスが少なくなります。なので、中級者ぐ らいまでなら、AT車でもMT車に遜色ない タイムが出るんじゃないかと思います」。 5年後を想像すると…… 「フィットやデミオ、ヴィッツなどの中古 車は多いですが、FF車のATやCVT車は、 MT車用に設定されているLSDは使えませ ん。JD11クラスの出走順は散水直後にな ると思うので、LSDがないと厳しいと思い ます。ですが、2ペダル車でクラスを増や さないとダートラの未来もないですよね。 旧車に乗っている選手もまだまだ多いで すが、大きくクラッシュしたら、そのまま 止めてしまう人もいるでしょう。初心者が せっかく競技を始めても、部品供給も怪し い古いクルマだと、競技ができる期間も短 くなってしまいます。5年後のダートトラ イアルを想像すると、AT車のクラスを盛 り上げないといけないなと感じています。 もともと『AT車は遅い』というイメージ でしたが、今年戦ったことで、AT車でも 速く走れることが分かりました。自分は新

型BRZのATモデルを買ったので、乗り 換える予定です。まだまだ全日本ダートト ライアル選手権に2ペダルのクラスがある ことを知らない選手もいると思うので、今 後も盛り上げていきたいですね」。

モータースポーツできるんだ

中部地区の改造車・後輪駆動使いとして 知られる寺田伸選手。モータースポーツシ ョップを営みながらダートラに参戦し、近 年は86のダートラ車作りに傾倒している。 今季はJD11クラスに参戦。後半戦では娘 の寺田みつき選手の86を新造してダブル エントリーを果たし、小関選手とJD11ク ラスの初代チャンピオン争いを展開した。 「昨年、小関選手が作ったAT車に練習会 で乗せてもらえる機会があって、意外とオ ートマでも楽しく走れるなと思って、自分 でも作ってみようと思ったわけです。

MT車に乗ってる人からすれば、なんだ オートマかと思うかも知れませんが、乗れ ば『ああ、AT車でもモータースポーツでき るんだ』と実感できると思います。86や BRZのAT車なら中古車もたくさんある し、LSDも入れられる。後輪駆動の楽しさ をMT車じゃなくても味わえます。普段乗 りもラクなんですよ(笑)。イベント参加に は長距離移動が伴いますからね」。 運転を上手にしてくれる 「もう少しパワーとトルクが欲しいなと思 うときもあります。ATはコンバーターで トルクを増やす時間が常にあるので、『い

ざココ!』というときに、なかなか回転が 上がって来ない。コーナー進入で速度を落 としすぎると、コンバーターのトルクも落 ちてしまうので、とにかくアクセルをずっ と踏んでいないといけないんですよ。

そして、サイドを使うと勝手にシフトダ ウンするので、サイドを使わずに、いかに ハンドルとブレーキとアクセルだけで速く 走るか……この基本に忠実な走らせ方を、 すごく考えて乗っています。 これまでダートを走ってきて、“左手”と “右足”を使っていろんな挙動のリカバリー をしてきました。クラッチを蹴ったりすれ ば自分が居たいラインに留まれるんです。 AT車だとそれが使えないのが辛いですね。 でも、AT車は運転を上手にしてくれる ことも実感しています。PN車両自体が丁 寧に運転しないと速く走れませんが、AT 車になると『もっと』必要ですね。制御の介

の 感じるかも知れません。先日、鎌田卓麻選 手に運転してもらったときにも『これは難 しいねえ……』と言ってましたしね(笑)。 そして、MT車ならクラッチを切ってサ イドを引いてタイトコーナーやターンにア プローチすることもありますが、車輪速や 空転率の影響ですかね、車速が一定以下に 落ちると、サイドを引くと強制的にローギ ヤに落ちるんですよ。でも、パイロンター ンの立ち上がりなどではメリットになるか も知れません。ステアリングを握ったまま サイドを引けばローに落ちてくれますし、 1速から2速へのシフトアップも、BRZな らコンマ4秒、シーケンシャル並みですか ら(笑)。ただ、アクセルオンからのダッシ ュ力は、MT車ほどには感じないので、そ のタイムラグに慣れる必要はありますね。 いろいろと試行錯誤してきた結果、荷重

車でも安定してタイムが出るようになりま した。自分はまだまだ伸び代があるんだと 感じますね。現状では、基本の走らせ方は オートマで学び、リカバリーやラインにい るためのワザはマニュアルで、っていう二 刀流が相互作用している感じですね」。 最初の一年は苦労しました…… JD11クラスにシリーズ参戦した福西貴 全日本ダートトライアル選手権JD11 小関高幸選手/小田桐由季選手 小関選手は今季のJD11クラスにレディスドライバーの小田桐由希選手とダブルエントリー。小田桐選手は第4 戦スナガワと第7戦今庄で入賞し、選手権ポイントを獲得している。 18

入がどんな状況で入ってくるのかを把握し ておかないといけないので、今までにない 引き出しが増えている感じがします。 自分は中部地区戦でMT車の86に乗っ てますが、AT車に乗り出してからは、MT

志選手。競技歴はAE86時代から始まる中 部のダートトライアラーで、最近ではTOY OTA GAZOO Racingラリーチャレンジや 中部ダートトライアル選手権を主戦場とし ている。福西選手の86は奥様の移動のア シとして発売当初に新車で購入したもので、 それがいつの間にかダートラ車になり、そ の結果、AT車の86では誰よりも長いダー ト競技走行歴を持つことになったそうだ。 「このクルマで走るうちに、AT車でどれだ けMT車に勝負できるのかを試してみたく なってきたんです。全日本ダートラにAT クラスができて、盛り上げたいなとも思っ ていたので、初めての全日本でしたが、恋 の浦から参戦しました。

最初の一年は、MT車で慣れた操作が抜 けなくて苦労しました。でも、それはロス になるし、踏みっ放しでいいことも分かっ てきたので、そういう特性を活かすために どうすればいいのかを試行錯誤しました。 モードも、Dやマニュアルなどを試しま したが、やはりマニュアルでの操作が速い ですね。Dだとシフトアップをしてしまう ことでトラクションが抜けることもありま すが、逆にストレートはDの方が速い。踏 みっ放しでの1速~3速シフトアップは、 マニュアルモードより早いですからね」。 シフトダウンとシフトアップ 「3速で回って2速で立ち上がるとき、途 中でシフトダウンしたいんですが、4500 回転を切らないと落ちてくれません。その 待ち時間がロスになるんですが、仕方ない ので、3速のまま突っ込むんです。高速コ ーナーでトラクションを感じない状態だと 外側に行きそうになりますよね。その内に クリッピングポイント辺りで2速に入るよ うな感じです。すごく怖いんですけど、そ ういう乗り方に慣れるしかないんですよ。 また、2速で入って2速で立ち上がりたい 場合、ちょっと回り込んでキツくなったら サイドを引きたくなりますよね。でも、そ こでサイドを引くと1速に落ちるんです。 立ち上がりで踏んだ瞬間に『あ、1速じゃ ん!』って気付く(笑)。その時はタイヤが ロックする手前ぐらいを狙って、サイド を”微小に”引いてます。オーバースピー ド気味に2速で入って、スッとサイドを引 く。うまくいけば2速のまま立ち上がれま すが、路面が滑りやすいと1速に入ったり しますし、1速に落ちていることが分かるの

はアクセルを踏んだときなんですよ。だか ら皆さん、シフトインジケーターを付けて ますよね。これで2秒ぐらいはすぐ失いま すから、その対応は結構大変なんですよ」。

AT車ならではのセッティング

「LSDはいろいろ試しました。AT車はア クセルを踏んだままシフトアップするの で、つながった瞬間に変速ショックが出る んです。例えば大きなRのコーナーで、2 速、3速と上がるときにガツンと。でも、 それを利用したいときもあるので、LSDは 弱めに効かせてますね。AT車のエンジン ブレーキ代わりとして、LSDを2ウェイに して、ブレーキングでリアが早めに出るよ うにしています。変速ショックを吸収させ

Trial DIRT TRIAL

こともありますが、丁寧な運転を学びたい ならAT車は向いてますし、何よりダート を走れば、走りの幅が広がりますよ」。 全日本ダートトライアル選手権JD11 全日本ダートトライアル選手権JD11 寺田伸選手/寺田みつき選手 福西貴志選手 ATをダートに持ち込み早10年 慣れてしまえば違和感ナシ! 父娘でJD11ダブルエントリー 新たな才能がAT車で開花中!? 全日本ダートトライアル選手権JD11 クラスに第2戦恋の浦から参戦する 福西貴志選手。AT車の86でのダート ラ走行歴は恐らく日本一で、駆動系 のスペシャリストでもある。 全日本ダートトライアル選手権JD11クラスに、第7戦今庄では できたての86を持ち込んだ寺田伸/寺田みつき選手。娘のみ つき選手はSW20

19

るためにカム角もオン側をマイルドにして ……などと試した結果、カム角はほぼ一緒 になりました(笑)。こういうところはAT 車ならではの楽しみ方ですよね。おかげで 手前から踏めるようになったので、ちょっ と運転が雑になってきました(笑)。 AT車で思い通りに走れたときにはMT 車と同じようなタイムが出ます。結局ボト ムスピードを落とさずに、どこまで3速で イケるかどうかといった走りなので、高速 コーナーの運転は上手くなりますよね。 濡れていたりすると想定外の反応になる

MR2を普段乗りしていた期待のツワモノ。

SUVで国内ラリー&ダートトライアル “適した車種”で楽しむダート走行とは!? ロスカントリーラリー、いわゆ るラリーレイドで活躍する競技 ベース車両が、全日本ラリー選 手権や全日本ダートトライアル選手権を新 たなフィールドにするべく、今シーズンか ら試験的な参戦が始まっている。 全日本ラリー選手権では、グラベルラリ ーにおいて「オープンXC(OP-XC)クラ ス」が新設され、第7戦 ラリー・カムイと第9戦 ラリー北海道ではハイラ ックスが参戦。また、全 日本ダートトライアル選 手権では、クローズドク ラス、そして第7戦今庄 ではJD1クラスにハイ ラックスが参戦し、今年 のグラベル系全日本イベ ントで、ピックアップト ラックが快走することに なった。 この新たな試みに関わ っているのが、全日本ラリーストにして全 日本ダートトライアラーの平塚忠博選手。 TRDの協力を得て、国内のBライ系グラ ベル競技におけるハイラックスの可能性を 検証している。 「ダートを走れる競技ベース車が減ってき たと言われてますが、その一方で、SUV車 は豊富にラインアップされています。SUV 用のマッドタイヤもあるわけだから、そう いったクルマが走れると面白いかな、とい うことを数年前から思っていました。 そんな時に、エビスサーキットで試験的 に開催されたラリークロスにハイラックス で参戦する機会があって、その流れで『ハ イラックスを有効活用できないか』という 話が出て、それなら国内競技をやってみよ ク Trial RALLY/ DIRT TRIAL 全日本ラリー選手権と全日本ダート トライアル選手権で、これまで多くの タイトルを獲得してきた平塚忠博選 手。今季はハイラックスで両シリーズ にスポット参戦している。 全日本ダートトライアル選手権/ 全日本ラリー選手権 平塚忠博選手 意外と奥が深い 20

うという話になったんです」。 こうしてハイラックスで国内競技への参 戦を検討した平塚選手は、全日本ダートト ライアル選手権でデモ走行を披露。その走 りを見た関係者から「ピックアップトラッ クもちゃんと走るんだね」とか「意外と危な くないんだね」といった高い評価を受けた ことから、今季は全日本ダートトライアル 選手権のクローズドクラスに参戦。その後 もオーガナイザーとの調整により、全日本 ラリー選手権にオープンXCクラスが設立 され、全日本ラリー選手権のオープンクラ スでも参戦を開始した。

もともと悪路を走るクルマ

「クルマが大きくて重たいから、さすがに 動きは違うけど、それはハイパワー4WD ターボとFFコンパクトの違いみたいなもの で、普通のラリー車と変わらないですよ。

ハイラックスもその延長で走 ればいいし、特別なドライビ ングは必要ないと思います。 重量のあるクルマなので、 競技スピードで走る場合は、 ちょっと早めのタイミングで ゆっくり操作してやらないと いけませんが、それは一般道 でも一緒ですよね。 でも、ラリーのスペシャル

ステージだとクルマが大きくてワダチが合 わないですね。コーナーでは外側のワダチ に引っ掛けるからいいんですが、ストレー トでは走りにくいところはあります。あ と、地味に草や木もやっかいです。車高や 全高が高いから、他のクルマでは問題ない 枝もフロントガラスにバンバン当たるんで すよね(笑)。

そういう心配は、クローズドされたダー トコースならないんですが、ダートトライ アルとなると、路面もいいし慣熟歩行もあ るので、車速が高くなっていきます。そう なるとロールも大きくなるし、タイトター ンも難しくなるので、それに対応するテク ニックが必要になってきますね。

クルマ作りで注意するポイントは、現状 ではあまりないんですよね。もともと悪路 走行を許容する丈夫なクルマなので、ルー ル上の安全基準だけクリアすれば、特に補 強などをしなくてもそのままで走れる。だ から、コストもそんなに掛からないんです。

TRDのハイラックスは、アンダーガード

やサスペンション、デフなどの競技用パー ツを装着してますが、ロールケージだけで も競技に出られますからね。コースから飛 び出さなければクルマは壊れないし、タイ ヤもあまり消耗しないから、ラリーではサ ービスでも特別な作業が必要ないんです。 自走で来て自走で帰れるから手軽ですよ。

乗用車ベースのSUVは他のクルマと同 じように各所を補強してあげた方がいいと 思うので、モータースポーツユースにはラ ダーフレームのような本格的なクロカンモ デルがベターだと思います。ジムニーから ランクルまで、現行車でも好みの車種が選 べるでしょう。せっかく自動車メーカーが そういうクルマを販売しているんだから、 それを使わない手はないと思いますよ。 ラリー北海道に参戦した橘礼太選手は、 全日本ダートラのスナガワ大会で走ったハ イラックスを観て興味を持ってくれた一人

で、すぐにクルマを買ってラリーにデビュ ーしたんですよね。そうやって国内ラリー やダートトライアルでの認知度が高まれば、 台数が増える可能性は高いと思いますよ」。 日本でも受け入れられそう? 平塚選手の活動を支援しているのが「TR D」ブランドでおなじみのトヨタカスタマ イジング&ディベロップメントで、ハイ ラックスによる活動を推し進めてきた。

TRDでは今季の参戦活動以前にも、全 日本ラリー選手権などでオフィシャルカー としてハイラックスを投入したり、ダート トライアルへのテスト参戦などを行ってき た。この経緯について、トヨタカスタマイ ジング&ディベロップメントTRD本部の 柏村勝敏氏は、次のように説明している。

「TRDでは、2016年からタイを中心とし た東南アジアでハイラックスによるモータ

全日本ダートトライアル選手権には、ラリーストの増川智選手がARTAカラーのハイ ラックスでスポット参戦。その経緯と狙いについては「アジアクロスカントリーラリー に参戦予定でしたが、コロナ禍の影響で実現が難しくなったので、TRDさんからのお 誘いもあって、まず第2戦恋の浦に参戦しました。タイムも出るし面白かったですし、 一般のお客様にモータースポーツに興味を持ってもらえるお手伝いができるなら、と 思いまして参戦しました。お店に展示すると、子供たちにも評判で、このクルマが一番 人気があるくらいなんです。ノーマル状態でも楽しめますから、これから広がる可能性

Trial RALLY/ DIRT TRIAL

全日本ダートトライアル選手権JD1 増川智選手 21

はあると思いますよ」と語る。

TRIAL

ースポーツ活動を展開してきました。海外 では多くのプライベーターがSUVやピッ クアップで競技に出ているので、パーツ開 発の一環としての意味合いもありました。 日本でもパーツ開発のためにハイラック スを用意したんですが、ナンバー付きなの で公道を走れますし、荒れた路面でも壊れ にくい。それにラダーフレームのトラック なので、クルマの牽引などにも耐性があり ます。ということで、ラリー競技のスイー パーとして使ってもらうところから始めま した。すると、ラリー関係者からの評判も 良かったため、日本でも受け入れられるの では、という期待を抱くようになりました。 ですが、時期を同じくして、新型コロナ ウイルス感染症感染拡大により、我々がサ ポートする海外での競技にも影響が出るよ うになりました。それなら日本の競技に出 てみようか、という話になりまして、平塚 選手とともに国内ラリーやダートトライア ルに挑戦することになりました」。

ちなみに、全日本ラリー選手権にTRD が投入したハイラックスは、開発車両とい うこともありベースの仕様は異なっている が、トランスミッションはATだ。

主な変更点は、前後の足回りとフロント のアッパーマウント、ロワアームなどの他 にLSDを装着。ダブルキャブの室内には ロールケージを張り、フロントにバケット シートを装備する。外装にはTRD製のオ ーバーフェンダーとフロントグリルを装着 し、アンダーガードに加え、ラリー北海道 ではLEDのランプバーが追加されていた。 オートマチックの変速パターンはチュー ニングされているそうで、エンジンとギヤ ボックス自体はノーマルとのこと。クロス カントリーラリー用の競技パーツは、日本 ではあまり流通していないが、海外ではピ

ックアップトラック用パーツも市販されて いる。TRDでは、車両製作にあたり何を使 えばいいのか分からないという人のための 情報提供なども検討しているそうだ。 ハイラックスがJAF登録車両に

こういう小型トラックの主戦場は、国際 格式のカテゴリーであるクロスカントリー ラリーと、これまでの相場は決まってい た、と言えるだろう。FIAの車両公認もグ ループTというカテゴリーがあり、東南ア ジアではアジアクロスカントリーラリーが T1、T2をベースに開催されている。日本 からも多くの選手が参戦してきたので、ダ カールラリーを持ち出すまでもなく、身近 な存在ではあるだろう。

しかし、国内競技のグラスルーツ領域に は、グループT車両を対象としたカテゴリ ーは存在しない。そのため、TRDでは国内 の選手権に参戦できるようにするため、ト ヨタ自動車を通じてJAFに対して登録車

両申請を実施。その結果、2021年8月から 2400ccディーゼルターボの国内仕様ハイ ラックスがJAF登録車両となっている。 ちなみに、国内仕様のハイラックスは昨 年8月にインタークーラーが水冷化される などのマイナーチェンジがあった。今後も イヤーモデルでフェイスリフトが行われる ことも予想されるが、基本コンポーネンツ のアップデートは、商用車ということで、 かなり長いサイクルで行われるだろう。 グラベル競技は、どうしても車体や各部 を傷めやすい使い方となるため、乗用車ベ ースの競技車両は、当初の性能をできるだ け維持または回復するためのメンテナンス といった、独特のランニングコストが掛か ってしまうものだ。TRDがハイラックスで 国内競技に提案するのは発想の転換でもあ る。もともとダート走行に向いた、耐久性 の高い車種をベース車両にすることは、手 軽に長くダート走行を楽しむという観点に

DIRTRALLY/Trial

おいては、有効な選択肢になりそうだ。 TRDブランドでおなじ み株式会社トヨタカス タマイジング&ディベ ロップメントの柏村氏 は、国内競技へのハイ ラックス参戦を取り仕 切る中心人物。 全日本ラリー第7戦ラリー・カムイのオープンXCクラスには、アジアクロスカント リーラリーに参戦するTEAM JAOSの能戸知徳選手が参戦。そして、第9戦ラリー北 海道には、全日本ダートトライアル選手権第4戦スナガワで思い立ったという橘礼太 選手が参戦した。 トヨタカスタマイジング&ディベロップメント TRD本部TRD事業部 柏村勝敏氏 22

2019年から設定されている。 設定初年度はクスコレーシングがクロエ リ選手や水原亜里沙選手らを擁して参戦。 モータージャーナリストの清水和夫選手や ベテラン中西昌人選手らも活躍する中で、 ヴィッツCVTの大倉聡選手が、JN5クラ スとしのぎを削る活躍を見せ、JN6クラス の初代ドライバーチャンピオンに輝いた。 また、JN2クラスには石井宏尚選手がレク サスRC Fを投入。AT限定のJN6クラス 以外にも2ペダル車での参戦が広がりつつ ある。 そして今季は、FFコンパクトのスペシャ リストである天野智之選手が、CVTモデル のGRヤリスRSを投入した。ここでは、 MT車で全日本タイトル獲得を重ねてきた 天野選手に、ラリーにおけるCVT車の可 能性と、GRヤリスRSの印象を聞いた。 思った以上に加速もいい 「実は、以前からCVTならいいところに 行くだろうなとは思ってました。CVTは変

などを含めた選択肢がありました。体制を 考慮した結果、CVT車でJN5クラス参戦に 照準を絞り、GRヤリスRSを選びました。

GRヤリスRSは、ヴィッツ時代からエ ンジンは進化していますが、登り坂や直線 などでは車両重量の影響を感じますね。で も、リアの接地性がいいので旋回性能が高 く、トレッドも広くてフロントに大きなタ イヤも履けます。それらを活かせば、ダウ ンヒルなどではいいペースで走れます。

CVTについては、思った以上に加速も 良くて、いいフィーリングです。シフトロ スもなく、全日本選手権で走ってもほとん ど差がないので、地方選手権ならCVTの 方が速いかも知れません。ビギナーにもオ ススメです。

CVTは常時ギヤに繋がっているので、 エンジンブレーキがすごく効きます。なの で、LSDの減速側のカムの影響がMT車両 より強く出るように感じます。自分はあま り違和感がありませんが、ターマックだ と、ステアリングを切った時に、アタマの 入りが悪いと感じるかも知れませんね。

2ペダルは左足ブレーキを多用すると思 いますが、電子制御の兼ね合いが出たり、 ブレーキを酷使するので、ロングステージ では厳しいこともありそうです。自分も左 足ブレーキを使うので、GRヤリスRSで は、意識的に左足を離してます。ひょっと したら右足だけで操作した方がいい場合も ありそうです。MT車に比べてピックアップ が少し鈍い印象なので、ホンの少し早めに アクセルを開けてますが、基本的なドライ

ビングは、MT車とあまり変わりませんね」。 電動パーキングブレーキが 「ダンパーは、ザックスさんの協力でワン オフしてもらいましたが、それ以外は、ヤ リスやGRヤリスの競技用パーツがほとん ど使えます。GRヤリスのメッシュホース を流用できたりするので、パーツがないと いった心配はなさそうですね。でも、CVT 車での競技走行経験はまだ浅いので、温度 や強度、各部のライフなどは、これから確 認、検証しないといけませんけどね。

あした の 選択肢 AT&CVT車をいち早く導入した全日本ラリー選手権 JN5クラスを走るCVTのGRヤリスRS 巧者・天野智之選手に聞くその素性 ス 井上裕紀子選手とともに、全日本ラリー選手権をFFコンパ クトで連覇してきた天野智之選手。今季はGRヤリスRSを JN5クラスに投入した。 ピード競技の日本選手権では、 今季からオートマチック限定免 許で運転できる車両を対象とし た新クラスが誕生したが、全日本ラリー選 手権では、1500cc以下の「ATに限定した」 RPN車両が参加できる「JN6クラス」が

速操作が必要ないし、走るステージに対し

てギヤが合う合わないといった、MT車な らではの不満も解消されますからね。 もともと今季はクルマを替えようと考え ていて、GRヤリスを始め、ハイブリッド車

ただ、一つ課題があって、グラベル用の 15インチタイヤが履けないんですよ。GRヤ リスRSは電動パーキングブレーキが標準 装備で、そのユニットがリアのキャリパー 周辺にあるので、ホイールと干渉するんで す。そのため、今季のGRヤリスRSでの参 戦はターマックラリー限定です。自分はサ イドを多用する方ではないので、レバーが ないこと自体はあまり影響ありません。 GRヤリスRSはグラベルでもいいと思 いますよ。ヴィッツに比べてリアの重心が 低くてロールが少ないので、トラクション もよく掛かるでしょう。タイヤサイズが解 決すればグラベルでもいいと思います。 GRヤリスRSはGRヤリスより価格も 抑えられていますから、昔のCA4Aミラ ージュのような感覚で使えるんじゃないか と思います。しかもCVTならビギナーで も速く走れると思うので、うまく浸透すれ ば、ブレイクスルーになるクルマだと期待 しています」。 23

ツインリンクもてぎロードコースで開催さ れる『もてぎKART耐久フェスティバル』 でも今年、新たに電動カートのクラスが設 けられた。

一方ヨーロッパでは、ドイツでROTAX 社製の電動コンプリートカートによるワン メイクレースがドイツ選手権の一部門とし て開催中だ。この選手権はFIA ELECTR IC & NEW ENERGY CHAMPIONSHIP のひとつにもなっている。 電動カートのパフォーマンスは、搭載バ ッテリー等にもよるが、アクセルオンの瞬

の 期待が高まる新たな試み 全日本カート選手権で 「EV部門」が新設・施行 月25日にJAFから公示された 『2022年日本カート選手権規 定及び2022年国内カート競技 車両規則の制定』において、2022年の全日 本カート選手権に、EV部門が新設される ことが示された。EV部門とはすなわち、 電気モーターで駆動する“電動カート”の レースだ。 参加資格は国内B以上または国際F(C リストリクティッド)ドライバーライセン スの所持者。選手権に地域区分は設けられ ず、5つ以内の競技会でシリーズを構成。 各競技会のフォーマットは「2レース制、 またはオーガナイザーからの申請による」 とされている。 車両規定に目を転じてみると、動力源と なるコントローラー・バッテリー・電動モ ーターはJAFに登録されたものを使用し、 回生装置(回生機能)、冷却ダクト、冷却シ ステム(空冷、水冷、油冷等)の装着が認 められる。シャシーはJAF国内カート競 技車両規則に合致する第1種競技車両で、 モーターなどを搭載するための最小限の改 造と、リアブレーキと同時に作動するフロ ントブレーキの装着が認められる。また、 タイヤはオーガナイザーが指定したメーカ ーのワンメイクとなる。 この電動カートの歴史は意外と長く、国 内では1990年代に有志による自作マシン のレースがすでに行われており、2016年 には電動カートによるレースイベント 『ERK Cup Japan』がスタートしている。

間から最大トルクを発生する出力特性もあ って相当に高い。現在、全日本カート選手 権に参戦中のドライバーたちからは、「細 かいレギュレーションが定まっていないの でどんなレースになる のかまだ分からない が、レースが実現すれ ばEV部門に興味はあ る」との声が挙がって いる。 走行距離の短さ、重 量の重さ、漏電防止な どの安全対策、充電施 設の整備など、電動カ ートのレースの実現に はクリアすべき課題が いろいろとある。だ が、未開拓の分野だけ に、そのレースが実現 すれば、ドライビング やレース運びの面でもエンジニアリングの 面でも、そこにはまったく新しい世界が広 がることとなるだろう。全日本カート選手 権EV部門には、レースの世界に未知の楽 しみと大きな進歩をもたらすものとなる可 能性がありそうだ。 8 新たなカテゴリーとして多方面から関心が寄せら れているEVカート。全日本カート選手権“EV部門” 開催にはまださまざまな課題が残されている……。 すでに自作のEVカートマシンによるレースは開催 されているが、その仕様は千差万別。電動モーター やバッテリーなどはJAFへの登録が必要となる。 9月10日には『ゴーカートライセンスの新設について』の公示が出された。モー タースポーツを楽しむ方なら年齢問わず取得が可能なライセンスで、国内格 式以下のレースまたはタイムトライアル競技会に、レンタルカートやレジャー カート車両で参加できるようになる。 24 前例なきラリー転向の道筋

カートの世界から全日本フォーミュラ 3 選手権へと レーシングキャリアを重ねてきた勝田貴元選手。現在ではラリードライバーとして世界最高峰の舞台で 堅実な成長を示しているのはご存じの通りだ。しかし、生粋のフォーミュラ・ドライバーがラリーへ転向するにあたって、これまで数多くの未知との遭遇があったはずだ。ここでは、その前例のない道程にどんな課題があり、どのように解決して、自分のモノにしてきたのかを本人に伺った。 フォト/ T O Y O T A G A Z O O R a c i n g 、服部眞哉、 J A F スポーツ編集部 レポート/廣本泉、 J A F スポーツ編集部 勝田貴元選手・ 逆算 ” アプローチ の 25

々に復活した伝統のサファリラリーで2位 入賞を果たし、日本人として24年ぶりに FIA世界ラリー選手権(WRC)の表彰台を 獲得した勝田貴元選手。TOYOTA GAZOO Racing WRCチャレンジプログラムの育成ドライバーとし て、世界最高峰のラリーシリーズにヤリスWRCで挑 戦している注目のラリードライバーだ。

そんな勝田貴元選手だが、モータースポーツのキャ リアはレーシングカートに原点があり、その後はフォ ーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)を経て、全日本 フォーミュラ3選手権にステップアップ。いわば、生 粋のフォーミュラ・ドライバーだった。

WRCには、ステファン・サラザン選手やキミ・ラ イコネン選手のようなFIAフォーミュラ1世界選手権 (F1)を知るドライバーが参戦したことがあった。し かし、勝田貴元選手のようにレーシングドライバーか らラリーに転向し、国内選手権を経て世界選手権へス テップアップを果たして、しかも、その最高峰である WRCで表彰台を獲得したドライバーは数少ない。 全日本ラリー選手権で活躍した勝田照夫氏を祖父、 勝田範彦選手を父に持つ勝田貴元選手は、ラリー家系 の出自ではある。しかし、幼少期から歩んできた経歴 はフォーミュラドライバーそのもので、ラリー転向は 容易なことではなかったはずだ。ここでは、レーシン グドライバーからラリードライバーに転向して躍進す る勝田貴元選手に、これまで直面した自らの課題と、 それらをどのように解決していったのかを聞いた。 ラリーに求められる体作りと感覚

選手だが、ラリーを戦う上でどのようなスキルが求め

スプリントレースにおいては短時間での集中力や瞬 発力が求められる。それがラリーとなると、挙動も大 きなプロダクションカーを長時間ドライブする必要が あるため、まるで違う体作りが求められるのだ。 「ラリーに移行してからは、メンタル面が大きく変わ りました。サーキットにはランオフエリアがあるし、 何らかのトライをしても、大きなクラッシュに繋がる ことは少ないですよね。これはカート時代からそうし ていたんですが、例えばブレーキングポイントについ ても、まずはある程度までトライをして、そこから合 わせていくという方法で見極めていたんです。 おかげでブレーキングには自信があったんですが、 そういった“引き算”でのアプローチは、ラリーだとで きないんですよ。ランオフエリアもないし、路面状況 も一定ではないので、少しのミスがクラッシュに繋が ることもあります。そのため、ある程度抑えた状態で アプローチして、少しずつトライしていく、といった “足し算”でアジャストしていくように変わりました」。 勝田貴元選手が実践してきた“足し算”については、 「この“抑えている状態”が、どれだけタイムロスし ているのか不安材料になっていて、当初はミスをする ことが多かったんです。そのため、とにかく限界を超 えないように、その感覚を染み込ませるように……と いう発想で、自分のベースを作っていきました。それ でも、他のラリードライバーに比べると、まだまだ自 分は“引き算”でやっている部分が多いと思います。 この“引き算”はすぐに限界が分かるので、“足し算”

3 選手権へ

ラリーストとしては、まだ発展途上にある勝田貴元

られると考えているのかを、まずは尋ねてみた。 「レースではスプリントレースの経験しかなく、耐久 レースのように長時間走る経験はありませんでした。 対するラリーは走行距離が長く、移動区間を含めると 一日中、クルマに乗っていることも多いです。そのた め、姿勢が悪いと腰が痛くなってくるので、ラリー参 戦を始めてからは、柔軟性を高めるためストレッチを 2倍から3倍ぐらい入念にするようになりました。 ウエートトレーニングについても、一時的な筋力よ り、長時間持続できる体力を付けたかったので、例え ばレースをやっている時は重たいウエートを5回上げ ていたとしたら、ラリーを始めてからは、軽いウエー トを50回上げるようにするなど、トレーニング時の 体への負荷の掛け方も変わってきましたね」。

勝田貴元選手のモータースポーツキャリアは、2004年に始めたレーシ ングカートが原点。翌年にはジュニアカート選手権西地域FP-Jr部門に 挑み、東海エリアのSLシリーズにも参戦する。2008年にはいきなり全 日本カート選手権KF1部門にデビューして、第2戦もてぎ北では初優勝 を飾る。2009年にはフォーミュラトヨタ・レーシングスクール(FTRS) を受講して、2010年にはフォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)にス テップアップ。2011年には奇跡的な大逆転で朋友・平川亮選手を下し てチャンピオンを獲得した。翌年から全日本フォーミュラ3選手権にス テップアップして、Nクラスで1勝を挙げてシリーズ3位を獲得。2013年 にはCクラスで2勝してシリーズ2位、2014年までシリーズを戦った。 久 全日本カート選手権KF1部門 全日本フォーミュラ3選手権 フォーミュラチャレンジ・ジャパン “ 逆算 ”の 26

でのアプローチよりも時間は掛からないんですけど、 ラリーは限界を超えるとクラッシュに繋がるんですよ ね。実際、先日のベルギーでも、想定のラインが10 ㎝外れただけでクラッシュとなりました。セバスチ ャン・オジェ選手などは、経験と感覚の中で“これ以 上は危ない”という線をすぐに引けると思うんです。 僕もそういったリスクマネジメントの感覚を、しっか り養わないといけないなと感じているんです」。 あらゆる路面状況と立体的な動き

クルマも違えば路面状況や走行環境も異なるレース とラリー。ドライビングテクニック面において、勝田 貴元選手はどのように合わせていったのだろうか。 「ラリーはコンディション変化への対応が難しいで す。サーキットでは、各コーナーのグリップレベルが 大きくは変わらないので、すぐにアタックできるんで すけど、ラリーのスペシャルステージ(SS)では、同 じコーナーが一つもありません。それがターマック路 面だったとしても舗装の種類が違うので、サーキット のように同じ感覚で走ることができないんですよね。 レースでは、ブレーキングを自分の武器として走り を詰めていたんですけど、ラリーの場合はブレーキン グの仕方がリスクに繋がるんです。そのため、ハイス ピードな状況では、ブレーキはドカンとは踏まずに手 前からジワーッと踏んで、グリップを確認しながら踏 力を合わせています。そこがラリーの難しさですね」。 ラリーでは突発的に路面状況が変化することも多く、 ウエットやスノーといった天候由来の変化だけではな く、走るたびに状況が変化する、サーキットレースで はあり得ないグラベル路面での戦いを強いられる。 「サーキットでも雨が降ると路面状況は大きく変化し ますが、そのギャップはラリーの方が大きいと感じて います。舗装がアグレッシブな路面だと、雨が降って

欧州・世界ラリー選手権へ

もある程度グリップしてくれるんですが、テカテカし た舗装だとまったくグリップしてくれないんですよ。 グラベル路面については、土の上でのドライビング の経験がなかったので、滑りやすい路面に慣れるとこ ろから自分の土台を作っていきました。ターマックで クルマを止める時は、真っ直ぐブレーキングするのが セオリーですが、グラベルではクルマを横を向けて止 める感覚が必要になるんですよね。それが分かり始め て、グラベルを走る上でのヒントになりました」。

マシンを得て

そして、ウォータースプラッシュやジャンプなど、 クルマの立体的な動きにも対応する必要がある。 「まず川渡りですが、深さや水の量によっては、全開 で突っ込むと水圧でエンジンに負担をかけるので、基 本的には川の手前でブレーキング。そこからアクセル を踏んでフロント荷重を抜いてから川を渡っていま す。その方が速いですし、ラジエターも壊れません。 ジャンプについては、理想は四輪同時に着地させたい んですが、地形によっては前のめりになったり、後ろ から着地するような状況もあるので、姿勢作りを意識 しています。具体的には、アクセルを踏んだままブレ ーキを踏んで、ダンパーを沈ませています」。 ペースノートの精度を高めること

これらラリー特有のドライビングについて、勝田貴 元選手が最も重視しているのはペースノートだと語る。 「どれだけドライビングが上達しても、精度の高くな いペースノートで走れば、例えステージの半分を速く 走れたとしてもクラッシュに繋がるし、ペースノート を信用できなければタイムアップもできません。その ため、途中からペースノートの精度に重点を置くよう になりましたね。逆に言えば、ペースノートの精度が

F I A R 5

上がれば、どんなにハイスピードでも恐怖感はない し、ドライビングに集中することができるんです。以 2015年にはTOYOTA.GAZOO.Racingラリー チャレンジプログラムの育成ドライバーに選出。 全日本ラリー選手権やフィンランド選手権にス ポット参戦し、2016年にはダニエル・バリット選 手とコンビを組み、WRC第8戦フィンランドで WRCデビューを果たした。 全日本F3選手権Nクラスにステッ プアップした2012年の11月、新城 ラリーにプライベート参戦。全日本 ラリー選手権にもデビューした。 2017年はコ・ドライバーがマルコ・サルミネン選手に代わり、WRC およびフィンランド選手権に挑戦。フィエスタR5で挑んだWRC第7 戦サルディニアでは、車両トラブルに見舞われながらも総合14位で 完走し、WRC2ではクラス3位でWRC初表彰台を獲得した。 27

“ 逆算 ”の 28

勝田貴元選手のペースノートは確実に進化してお り、どんな路面にも対応できるように、様々なインフ ォメーションが書き込まれているそうだ。 「例えばグラベルなら、土質がハードなのかソフトな のか、石が混じっているのかといった部分で違います。 ターマックでも舗装の変化によってグリップが違うん ですが、それが分かり始めたのはここ2年ぐらいなん です。古い舗装でテカテカになっている路面は滑りや すいですし、欧州には“グレー”のコンクリート舗装も 多い。その部分をペースノートでは、“ブラック”や“グ レー”、そしてテカテカの場合は“シャイニー”などと、 色々な示し方をしています。クロアチアの道などは、 部分補修によりあらゆる舗装が点在しているので、そ の辺りは“ウォッチ”、つまり“見て判断”と入れたりし ています。サーキットも補修箇所のグリップレベルが 違うことはありますが、舗装によってこれほどグリッ プが違うとは感じてませんでした。全日本ラリー選手 権に参戦したときも、舗装のそこまでの変化には気付 けていなくて、2020年のモンテカルロ辺りから、舗装 の違いを見極められるようになってきました」。 明確な“目標設定”から“逆算”すること ラリードライバーとしてのブレイクスルーに至るき っかけは、前述の通りペースノートの進化だったと語 る勝田貴元選手。しかし、その境地に至るまでには、 もちろんあらゆる“未知との遭遇”があったはずだ。 しかも、生粋のフォーミュラカードライバーがラリ ードライバーに転向した前例も身近には存在しなかっ たはずなので、孤独な戦いだったことが想像できる。 そんな勝田貴元選手は「目標設定」に基づき、直面す る解決すべき課題を一つずつ明確化してきたと語る。 「自分の中で『今はこれに集中すべき』というテーマを 2019年からはフィエスタR5でWRC2に挑む傍ら、ヤリスWRCによる参戦も開始。WRカー初乗 車となったスノーラリーのフィンランド選手権「SM-Itaralli.2019」では総合優勝を飾った。 セントラルラリー2019愛知・岐阜ではヤリスWRCを駆 り、大会唯一のWRカーで日本の道を疾駆した。 2021年もダニエル・バリット選手と挑んだWRC、第6 戦ラリー・ケニアではの総合2位表彰台を獲得した。 キートン・ウィリアムズ選手を経て、今季の第10戦から は新たにアーロン・ジョンストン選手とコンビを組む。

2019年WRC第10戦ラリー・ドイチェランドではノンプライオリティながらヤリスWRCでRC1 クラスへの初参戦を実現。総合10位フィニッシュで、初参戦ながらWRC初ポイントを獲得した。

前よりもペースノートを信じて走れるようになってき たので、そういった意味では、ようやくラリードライ バーになれてきた……と言えるような気がしますね」。 そして、勝田貴元選手が飛躍できた要因には、ペー スノート・ドライビングの精度向上にあったという。 「ペースノートの重要性は、ラリーを始めた当初から 分かっていたつもりでしたが、本当に速さに直結する ものだと理解したのが2018年辺りでした。2017年 のシーズンオフにトレーニングを行って、自分のペー スノートのシステムを見直しました。2018年のフィ ンランド選手権の開幕戦・ラップランドラリーでその 新しいペースノートを試したら、抑えすぎたつもりで もタイムが良かったし、WRC2でも、スウェーデンで 勝つことができたんです。ペースノートは速く安全に 走るためのモノなんだと、その時に実感しました」。 作って、順番に課題に取り組んできました。グラベル を走り始めた時は、どういう走り方をすべきなのか、 グラベルでの走り方を徹底追求しました。それでドラ イビングの感覚が掴めるようになったのですが、ラリ ー本番では依然タイムが出なかった。そこで次は、そ れを改善するためにペースノートという課題が見つか って取り組んだ、といったアプローチですね。そこか らペースノートを改善しながら、いろんなラリーに参 戦することで知識と経験を養っていきました。 この“経験”にはいろいろあって、種類は違います

が、今でも足りていないと感じる経験があるんです。 例えば、自分のミスでクラッシュしたとしても、それ は“経験”だと捉えています。もちろん、そうなればチ ームの皆さんにも申し訳ないと思いますし、落ち込み もします。でも『こういうミスをすると、こういうコト が起こる』という“経験”ができたので、自信を失うこ とはありません。正直に言えば、むしろ、次に繋がる “経験”ができた分、自信になっているところもあるん ですよ。チームには申し訳ないのですが(苦笑)、ミス も自分の糧になる、と思えるようになりました」。 勝田貴元選手がWRCにステップアップするにあた り、TOYOTA GAZOO Racingの育成プログラムは 「ラリーチャレンジプログラム」から「WRCチャレン ジプログラム」へと、レベルも上がっている。

細のアジャストはありますが、自分にとって大切なこ とは“目標設定”だと感じているんです。『来年はこう なっていたい』、『2年後はこうなっていたい』、そし て『5年後や10年後にはこうなっていたい』という目 標を設定して、そこから逆算していくというアプロー チですね。そうすると『このタイミングまでに、この 改善点を克服しないといけない』といったことが見え てきます。それらに対応している内に、新たな課題が 見えてくることもあるので、イベントごとに計画を立 てています」。

ちなみに勝田貴元選手は、FCJ時代から目標設定の 重要性を学び、自分なりに実践していたそうだが、 「カートをやっていた時はF1を目指していたんです が、(その後トヨタのF1撤退などもあり)F1は難しそ うとなってからは、正直なところ明確に目標を作るこ とができずにいました」と当時を回顧する。さらに 「FCJ時代に目標設定の大切さを知ったので、ラリー を始めてからは、自分の中で“2020年までにWRカ ーに乗る”という目標を設定して、逆算をしていまし た。とはいえ、やはり当初はラリーに対して不透明な こともたくさんありました。それが、2019年にはヘ イッキさんや春名さんたちと一緒に、目標に対するリ アルで具体的なプランを作れるようになったんです。 現在では、信頼できるチームで目標設定と計画を立て られたことが、自分の成長の支えになっていると感じ ています」と付け加えた。

ラリードライバーとして着実にスキルアップを重ね ている勝田貴元選手は「ペースノートだけでも、これ までうまくできたステージは一つか二つくらいしかな くて、それですらまだ改善点があると思います」と、 貪欲に前を向く。発展途上でありながら進化を遂げる 勝田貴元選手のさらなる飛躍が楽しみでならない。

「自分にとってどんな経験が必要なのか、その見極め を、インストラクターのユホ・ハンニネンさんやWR Cのプロジェクトディレクターの春名(雄一郎)さん、 メンタルトレーナーのヘイッキ(フオビネン)さんたち とやっています。シーズンのスタート前にプランを立 てて『このラリーは結果を求めよう』とか『このラリー は経験を得られるのでステディに行こう』といったよ うに、目標を決めて参戦しています。 もちろん、計画通りにいかないこともあるので、仔 WRCチャレンジプ ログラムへとレベ ルアップした勝田 貴元選手の育成プ ラン。明確な「目標 設定」に基づく学 びを重ねている。

砂状の“フェシフェシ”など、他のラリーとは 一線を画す路面が目白押しとなった第6戦ラ リー・ケニア。そんな難しいコンディションで も、一時は総合首位を走る健闘を見せて総合2 位表彰台を獲得。人とクルマを鍛える世界最 高の舞台での挑戦はまだまだ続くのだ。 伝統の“ W R C サファリ”で 2 位表彰台を獲得! 29

30

日付 公示No. タイトル

2021年07月14日 [2021-WEB050]

2021年07月15日 [2021-WEB051]

2021年08月05日 [2021-WEB052]

2021年JAF日本ラリー選手権の開催内容変更について

2021年全日本ダートトライアル選手権第5戦の中止について

2021年日本ジムカーナ選手権競技会の開催中止、競技会の名称変更について

2021年日本ダートトライアル選手権競技会の開催日程変更について 2021年08月06日 [2021-WEB054]

2021年08月05日 [2021-WEB053]

2022年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧

FIA付則L項改正によるJAF発給国際ライセンスの種別変更について 2021年08月10日 [2021-WEB056]

2021年08月10日 [2021-WEB055]

2022年JAFカップオールジャパンジムカーナカレンダー登録申請の再募集について 2021年08月12日 [2021-WEB057] 2022年日本サーキットトライアル選手権規定の制定 2021年08月13日 [2021-WEB058] 2022年日本レース選手権の制定

2021年08月16日 [2021-WEB059]

2021年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定 第7条 選手権開催日程および 2021年JAFカップオールジャ パンジムカーナ/ダートトライアル規定 第9条 参加資格と優先順位における特例措置について 2021年08月17日 [2021-WEB060] 2021年日本ダートトライアル選手権競技会の開催日程変更について

2021年08月17日 [2021-WEB061] 2022年JAFカップオールジャパンダートトライアルカレンダー 2021年08月17日 [2021-WEB062] 2022年全日本ジムカーナ選手権カレンダー / 2022年全日本ダートトライアル選手権カレンダー 2021年08月18日 [2021-WEB063] 2021年JAF全日本ラリー選手権競技会の中止について 2021年08月18日 [2021-WEB064] 2021年日本レース選手権競技の中止について 2021年08月18日 [2021-WEB065] 2021年日本ジムカーナ選手権競技会の中止および開催日程変更について 2021年08月18日 [2021-WEB066] 2021年日本ジムカーナ選手権競技会の開催日程変更について

2021年08月18日 [2021-WEB067] オートテストオーガナイザーガイドラインの改定について 2021年08月20日 [2021-WEB068] 登録車両申請一覧表 2021年08月23日 [2021-WEB069] 2021年日本ダートトライアル選手権競技会の開催日程変更について 2021年08月23日 [2021-WEB070] 2021年JAF日本ラリー選手権競技会の開催内容変更について

2021年08月23日 [2021-WEB071] 2021年全日本ダートトライアル選手権第6戦の中止について 2021年08月24日 [2021-WEB072] 2021年全日本ラリー選手権第2戦「新城ラリー2021」における重篤事象に基づく安全性向上策について

2021年08月25日 [2021-WEB073] 2021年日本ダートトライアル選手権競技会の開催中止について 2021年08月26日 [2021-WEB074] 2021年日本ジムカーナ選手権競技会の中止および開催日程変更について

2021年09月02日 [2021-WEB076] 2021年日本ダートトライアル選手権競技会の開催日程変更について

2021年09月03日 [2021-WEB077] ラリー競技開催規定の一部改正 2021年09月03日 [2021-WEB078] 2022年ラリー/スピード/カート競技カレンダー登録申請締切日の特例措置について

2021年09月03日 [2021-WEB079] 2021年JAF日本ラリー選手権競技会の開催内容変更について

2021年09月06日 [2021-WEB080] 2021年全日本ジムカーナ選手権第8戦の中止について 2021年09月09日 [2021-WEB081] 2021年日本ラリー選手権規定第4条選手権競技およびシリーズの成立ならびに第10条/第15条得点基準および選 手権順位の決定における特別措置について

2021年09月10日 [2021-WEB082]

2022年「JAFモータースポーツ専門部会」委員候補者の公募について

2021年09月10日 [2021-WEB083] 2021年全日本ダートトライアル選手権第8戦の開催日程変更について

2021年09月10日 [2021-WEB084] 2021年日本ダートトライアル選手権競技会の開催中止について

2021年09月14日 [2021-WEB085] 2022年日本ラリー選手権規定及びJAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定の制定 2021年09月14日 [2021-WEB086] 2021年日本ジムカーナ選手権競技会の中止について 2021年09月16日 [2021-WEB087] 2021年日本ジムカーナ選手権競技会の開催日程等の変更について 2021年09月16日 [2021-WEB088] 国内競技規則の一部改正について 2021年09月16日 [2021-WEB089] JAFスポーツ資格登録規定の一部改正について 2021年09月16日 [2021-WEB090]

31 INFORMATION from JAF モータースポーツ公示・JAFからのお知らせ(WEB)一覧(2021年7月1日~2021年9月30日)

公示(四輪)

講習会開設規定の一部改正について

自動車競技に関する申請・登録等手数料規定の一部改正について

2021年JAF日本ラリー選手権競技会の開催内容変更について

2021年日本ダートトライアル選手権競技会の開催内容変更について 公示(カート) 日付 公示No. タイトル 2021年07月19日 [2021-WEBK08] 2022年全日本カート選手権カレンダー登録申請に係る説明会の開催について 2021年08月20日 [2021-WEBK09] 2021年地方選手権競技会の開催中止について 2021年08月25日 [2021-WEBK10] 2022年日本カート選手権規定及び2022年国内カート競技車両規則の制定 2021年09月10日 [2021-WEBK11] ゴーカートライセンスの新設について 2021年09月29日 [2021-WEBK12] JAF国内カート競技規則・細則、規程の改定について JAFからのお知らせ 日付 タイトル 2021年07月05日 JAFスポーツ誌デジタル化に対する意見公募結果について 2021年07月14日 ソーラーカーレース鈴鹿2021 WEB完全生配信! 2021年08月03日 JAFモータースポーツサイトをリニューアルしました 2021年08月03日 新型コロナウイルス感染症防止対策に係る対応についてのお知らせ(2021年8月3日版) 2021年08月04日 ソーラーカーレース鈴鹿2021生配信不具合のお詫び 2021年09月10日 モータースポーツプレゼントキャンペーンを開始しました 2021年09月13日 2021年ドライバー・オブ・ザ・イヤーの投票を開始しました 2021年09月13日 「2020年」ライセンスの更新手続き期限は今年の12月31日です 2021年09月16日 競技会場等で静脈内注入および/又は静脈注射を行う際の注意喚起 ※上記公示・お知らせ(WEB)一覧の詳細は、JAFモータースポーツサイト(https://motorsports.jaf.or.jp/)内の「公示・JAFからのお知らせ」で閲覧することができます。

2021年09月16日 [2021-WEB091]

2021年09月22日 [2021-WEB092]

2021年09月22日 [2021-WEB093]

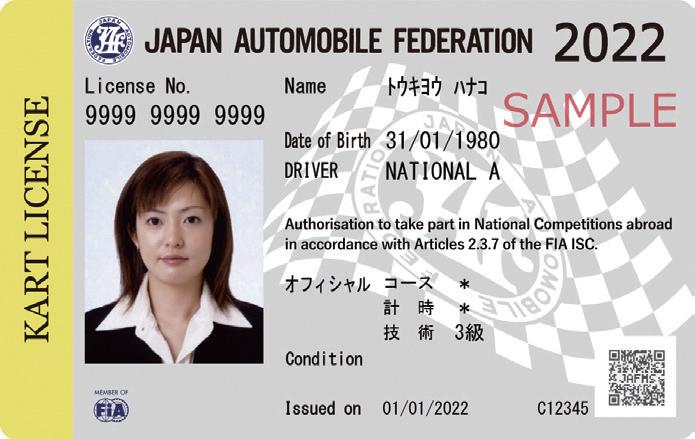

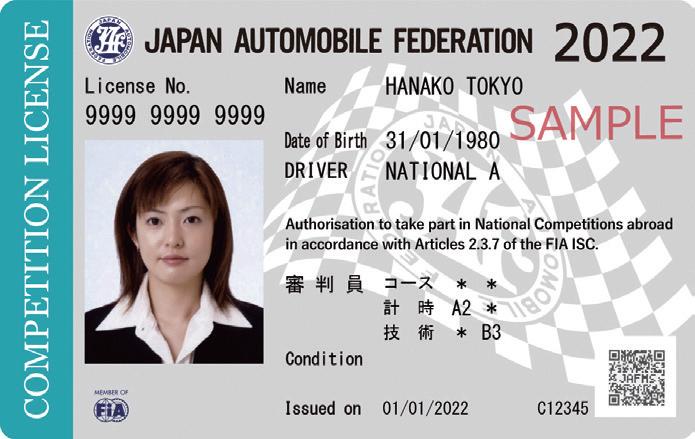

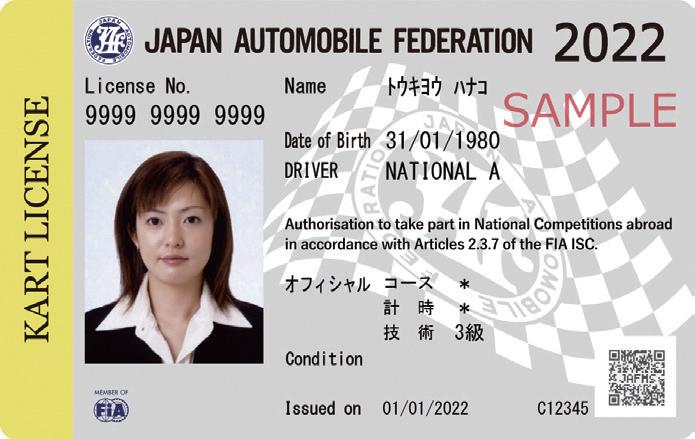

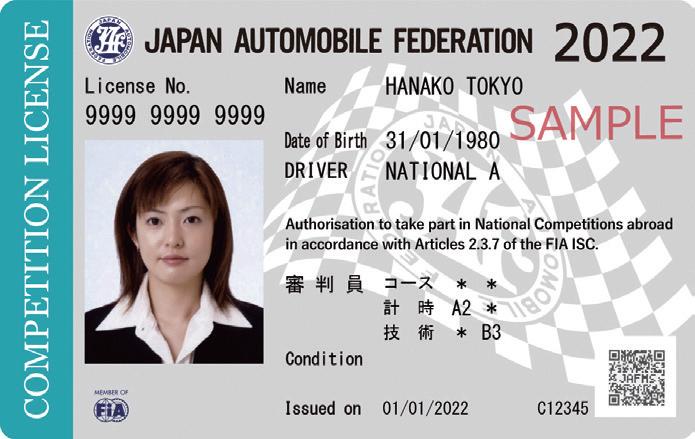

11月 1 日から更新が始まります 「JAFライセンス所持者による海外競技会出場証明」の申請について 2022年以降は、JAF発行の競技許可証(ライセンスカード)を所持していれば、所 持するライセンス種別に応じて、日本国外で行われる競技に出場可能となりますの で、JAFへの申請は不要です(※限定国内競技運転者許可証A所持者を除く)。 ※仮ライセンスでは海外競技会には出場できません。ライセンスカード到着前に海外競技会 出場証明がご必要な方は、お手数ではございますが、JAF支部窓口にご連絡ください。 ※昨今のコロナ禍を鑑み、ライセンスカードへ海外競技会出場証明を一体化することによる許 可証料の見直しは、今回実施いたしません。許可証料の見直しについては、今後の情勢をみ て改めて検討いたします。 「ユニバーサル・ロゴ」の掲示義務付けについて 2022年1月より、JAFスポーツ資格登録規定第3章第7条6に基づき、競技運転 者許可証を取得する適性についてJAFの審査を受け、承認を得た身体に障がいの ある方は競技中、自身の車両にFIAが所管する委員会によって承認された識別のた めのユニバーサル・ロゴの掲示が義務付けられています。詳しくはJAFモータース ポーツサイトにてご確認ください。(https://motorsports.jaf.or.jp/) ※下記のような場合は「JAFマイページ」からの 更新はできませんのでご注意ください。 ●国際Aまたは国際Bライセンスの更新 ●18歳未満の方のライセンス更新 ●ライセンス写真の変更や婚姻等の理由により ライセンスの表示氏名の変更を希望される場合 など… 詳しくはお近くのJAFへお問い合わせください。 (JAFホームページ https://jaf.or.jp/) 予告2022年ライセンス更新をされた皆様に、 オリジナルステッカーをプレゼント 2022年写真入りライセンス発送時に同封させていただく予定です。 数に限りがございますので、予めご了承ください。 更新手続きは、JAFマイページや、 JAF各支部で行うことができます。 詳しい手続き方法は、34ページの「四輪ライセンスの更新」、 35ページの「カートライセンスの更新」をご覧ください。 2022年のライセンス更新のご案内 重要なお知らせ モータースポーツライセンス(以下「ライセンス」と言いま す。)の更新手続きは、11月1日(月)から受付を開始します。 新しい年のモータースポーツ活動へ向けて、余裕を持っ て更新手続きを行ってください。 なお新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、支部窓 口の営業時間を変更いたしております。※10月1日現在。 詳しくはJAFホームページへ。 ライセンス申請書は本誌に綴じ込んであります。追加で 必要な場合は、JAFモータースポーツサイト(https://mot orsports.jaf.or.jp/)よりダウンロード可能です。 ライセンスが発給されるまで ~ライセンス作製の流れ~ ①申請 ②仮ライセンス発給 ③写真入り ライセンスを送付 ※②発給日から60日間有効 ※①から③までは約1ヵ月ほどかかります。更新のピーク時にはこれ以上日数がか かる場合がありますのでご了承ください。 JAF窓口JAF本部 申請者 32

JAFマイページとは、お得な情報の発信や、各種お手続き をウェブ上でお申込みいただけるサイトとなります。すでに 630万人を超える登録があり、JAF会員のうち3人に1人の 方が登録されております。モータースポーツライセンスの更 新をはじめ、住所変更、家族会員の追加、会費の自動振替登 録など様々なお手続きを行うことができます。お手続きも簡 単なことから、昨年度は半数近くの方がJAFマイページを通 してモータースポーツライセンスの更新をされております。 更新はクレジットカードでのお支払いが可能です。この機会 にぜひご登録ください。 ・ライセンス更新料、JAF継続会費および家族会員会費のお支払 方法は、ご本人名義のクレジットカードのみとなります。 ・クレジットカードをお持ちでない方は、お手数ですが窓口または 郵送にてライセンスを更新してください。 ・更新条件の確認が必要な国際Aまたは国際Bライセンスの更新、 18歳未満の方のライセンス更新、およびライセンス写真の変更ま たは婚姻等の理由によりライセンスの表示氏名の変更を希望さ れる場合は、窓口または郵送にてお手続きください。 ※スマートフォンのバージョンによって ご利用になれない場合がございます。 ダウンロードは こちら↓ お手元に会員番号が分かるものをご用意いただき、ログイン画面から新規登録に進み、案内に沿ってご登録ください。 ※法人会員はJAFマイページの登録はできません。 ライセンスの更新手続きは、JAFマイページ内 「モータースポーツライセンス情報・更新」のページへアクセスしてください。 仮ライセンスの印刷もできます。 ① AndroidはGoogle Playから、iOS はApp Storeから「JAFスマート フォンアプリ」をダウンロード。 ②ログインIDとパスワードでログイ ンをしてください。 「JAFスマートフォンアプリ」 ①モータースポーツライセンスの 更新手続き ② JAF会員の継続・ 家族会員入会手続き ③会員登録情報の確認 ④住所・電話番号の変更 ⑤年会費自動振替(自動更新)の 登録変更 などなど、便利なサービスを ご利用ください!! ライセンスをラクラク更新 !! 「 」に登録しよう! 必ずお読みください マイページでできる手続き等 公式アプリで スマホが JAF会員証として使えます! JAFマイページに登録すると… JAFマイページへのアクセスはこちらから 登録完了後、すぐにライセンス更新等の各種サービスがご利用になれます! JAFマイページが未登録の方は、簡単な登録が必要となります。 https://jaf.jp/ JAFマイページ 検索 無 料 33

https://motorsports.jaf.or.jp/

されます。 (例)コースA1級と計時A2級の場合:5,100円+500円 =5,600円 併有する許可証が同じ級(例:技術A1級とコースB1級 等)の場合でも計算方法は同様です 。

*競技運転者、公認審判員、競技参加者を併有している場 合には、それぞれ左記の許可証料が必要です。

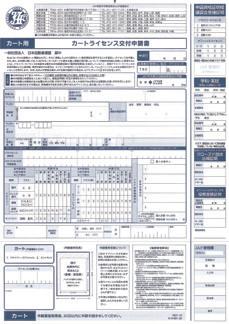

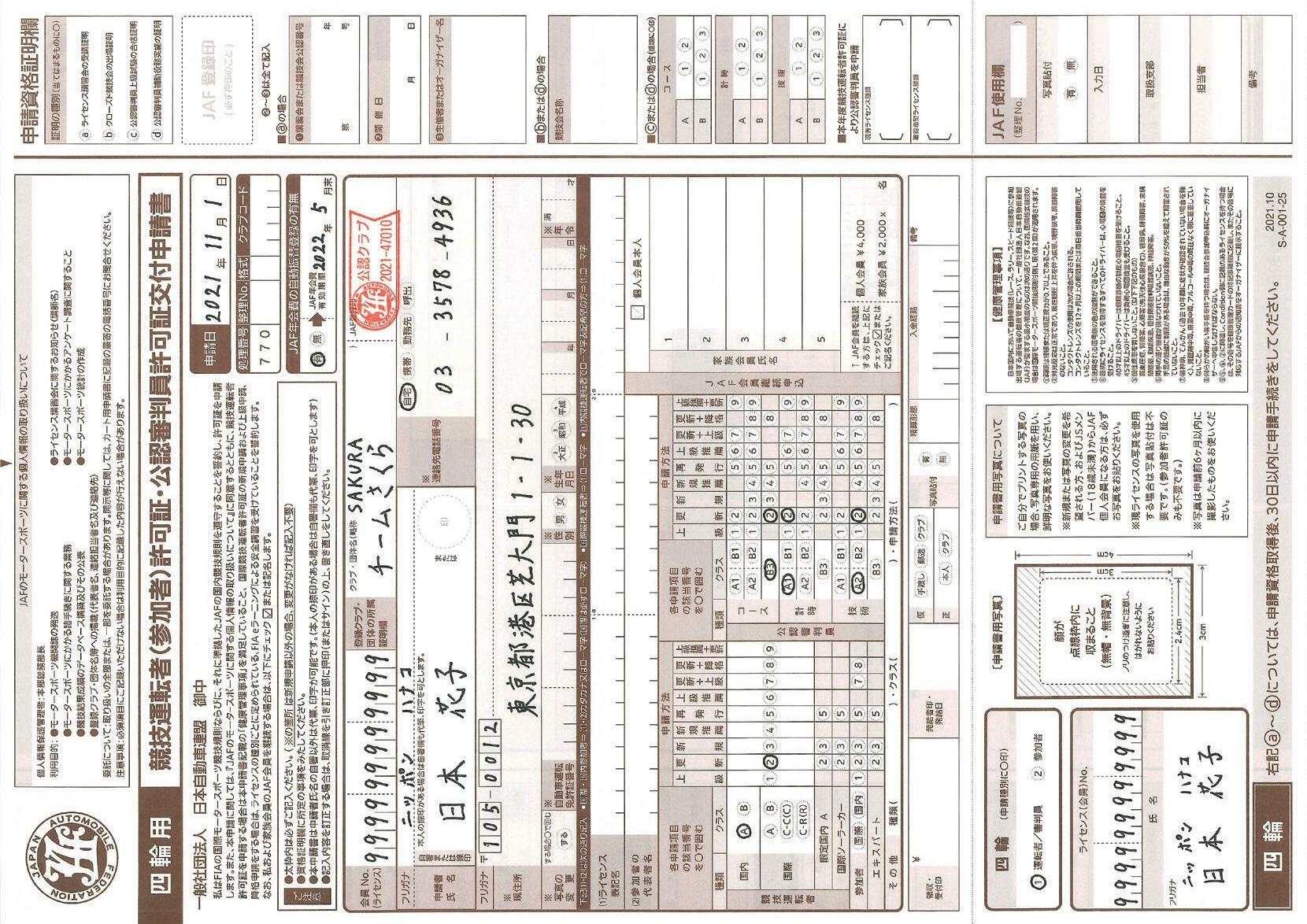

所・電話番号は、本誌に綴じ込んであるカートライセンス交付申請書の上部、ならびに36ページに記載しております。 2)JAFマイページによる更新 JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌33ページをご覧ください。なお、お支払い方 法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。 ※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続きは行っておりません。また、上級や 推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。 ●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3.4.のみ 1.ライセンス申請書 本誌に綴じ込んであるライセンス交付申請書を使用してください。 2.顔写真(1枚) 参加者許可証のみの 申請の場合は不要 縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6 ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置に貼付してください。 (お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。) ・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。 ・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に印刷してください。 3.JAF個人会員 ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期限内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限が切れているとライ センスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいますようお願いします。万一、JAF個人会員の 有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続きを行ってください。継続手続きの方法等については、お近くのJAFへお問い合わ せください。 4.ライセンス許可証料 下記の表の通りです。 5.出場記録カード または役務記録カード 上級更新(参加者は除く)、または国際A、Bライセンスを更新する場合、実績を確認するために必要です。 ●四輪ライセンス許可証料(カートライセンスの料金は35ページをご覧ください) ●四輪ライセンスの交付申請書(更新)の記入について 申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください。(未記入項目や、判読できない文字があると、ライセンスが発給でき ない場合があります。)37ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。 項目 注意事項等 会員No. 申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。 登録クラブ・団体の 所属証明欄 自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1 ヵ所)の名称、略称を記入し、当該 クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2021年の登録印は、2022年3月までの申請に使用できます。JAF登 録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。 申請者氏名 氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。 連絡先電話番号 ※ 平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。 郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。 現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。 写真の変更 ※ ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。 自動車運転免許証 ※ 運転免許証番号を記入。 ライセンス表記名 国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際競技運転者はローマ字、国内競技運転者でローマ 字表記希望の場合も記入。 参加者の代表者名 国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。 種類およびクラス 申請書の該当するクラスおよび種類に○。(37ページの記入例は国内A、コースB3級、計時A1級、技術A2級を同時に年度更新す る場合のもの。) 写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。 写真 縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6 ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下段にある所定の位 置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。) その他 競技運転者と公認審判員の両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。 ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。 ※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。 四輪ライセンスの更新 許可証の種類 許可証料 競 技 運 転 者 国内B 3,100円 国内A 4,100円 国際C-R 10,500円 国際C-C 10,500円 国際B 12,700円 国際A 14,800円 許可証の種類 許可証料 参 加 者 国内 6,400円 国際 12,700円 審 判 員 3級

2級

1級

資格併有の場合

<許可証料の計算方法>

●四輪ライセンス取得資格 競技許可証および公認審判員許可証は「JAFスポーツ資格登録規定」および「自動車競技に関する申請・登録等手数料規定」に基づき発給されます。詳細は当該 規定をご参照ください。 ●更新方法 1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)※JAF各地方本部窓口の住

3,100円

4,100円

5,100円

1種目につき 500円

*公認審判員許可証を2種目以上併有する場合は、最上級 の許可証料に、2種目めより1種目につき500円ずつ加算

FIA国際モータースポーツ競技規則付則L項改 正に伴い、2022年より右記の通り、JAF発給国 際ライセンスの種別を変更いたしました。

<四輪国際ライセンスの種別変更> ~2021 2022~ 国際C → 国際C-C 国際R → 国際C-R ※詳しくは、JAFモータースポーツサイトにてご確認ください。

34

●カートライセンス取得資格

カートドライバーライセンスおよびカートオフィシャルライセンスは「カートライセンス発給規定」および「カート競技に関する申請・登録等手数料規定」に基づき 発給されます。詳細は当該規定をご参照ください。

●更新方法

1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)※JAF各地方本部窓口の住 所・電話番号は、本誌に綴じ込んであるカートライセンス交付申請書の上部、ならびに36ページに記載しております。 2)JAFマイページによる更新 JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌33ページをご覧ください。なお、お支払い方 法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。 ※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続きは行っておりません。また、上級や 推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。

3.JAF個人会員 ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期間内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限が切れているとライ センスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいますようお願いします。万一、JAF個人会員の 有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続を行ってください。継続手続の方法等については、お近くのJAFへお問い合わせく ださい。

許可証の種類 許可証料 ジュニアB 1,500円 ジュニアA 2,100円 国際G(Cジュニア) 6,400円 国内B 3,100円 国内A 3,600円 国際F (Cリストリクティッド) 6,400円 国際E (Cセニア、B、A) 8,400円

許可証の種類 許可証料 国内 6,400円 国際 12,700円 3級 3,600円 2級 4,600円 1級 5,900円 資格併有の場合 1種目につき 500円

<許可証料の計算方法> *オフィシャルライセンスを併有する場合は、1種目につ き500円ずつ加算されます。

(例)コース1級と計時2級の場合:5,900円+500円= 6,400円

併有する許可証が同じ級(例:技術1級とコース1級) の場合でも計算方法は同様です。

*ドライバー、オフィシャル、エントラントライセンスを併 有している場合には、それぞれ左記の許可証料が必要 です。

●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3.4.のみ 1.ライセンス申請書 本誌に綴じ込んである、ライセンス交付申請書を使用してください。 2.顔写真(1枚) エントラントのみの 申請の場合は不要 縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6 ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置に貼付してください。

(お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。) ・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。 ・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に出力してください。

4.ライセンス許可証料

5.出場記録カード または役務記録カード 上級更新または国際A、Bライセンスを国際Eに更新する場合、実績を確認するために必要です。

●カートライセンス許可証料(四輪ライセンスの料金は34ページをご覧ください) ●カートライセンスの交付申請書(更新)の記入について 申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください。(未記入項目や、判読できない文字があると、ライセンスが発給でき ない場合があります。)37ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。 項目 注意事項等 会員No. 申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。 登録クラブ・団体の 所属証明欄 自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1 ヵ所)の名称、略称を記入し、当該 クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2021年の登録印は、2022年3月までの申請に使用できます。JAF登 録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。 申請者氏名 氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。 連絡先電話番号 ※ 平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。 郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。 現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。 写真の変更 ※ ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。 ライセンス表記名 国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際ドライバーはローマ字、国内ドライバーで ローマ字表記希望の場合も記入。 エントラントの代表者名 国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。 種類およびクラス 申請書の該当するクラスおよび種類に○。(37ページの記入例は国内A、コース3級、計時1級、技術2級を同時に年度更新する場

ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下段にある所定の位 置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。) その他 ドライバーライセンスとオフィシャルライセンスの両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。

カートライセンスの更新

下記の表の通りです。

(エントラントは不要)

合のもの。) 写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。 写真 縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6

ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。 ※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。

ドライバー オフィシャル エント ラント FIA国際モータースポーツ競技規則付則L項改 正に伴い、2022年より右記の通り、JAF発給国 際ライセンスの種別を変更いたしました。 <カート国際ライセンスの種別変更>

→

→

35

~2021 2022~ 国際A、国際B、国際Cセニア

国際E 国際Cリストリクティッド

国際F 国際Cジュニア → 国際G ※詳しくは、JAFモータースポーツサイトにてご確認ください。 https://motorsports.jaf.or.jp/

〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条15-8-1 TEL.011-857-7155

函館支部 〒041-0824 函館市西桔梗町589-21 TEL.0138-49-4534

旭川支部 〒070-8061 旭川市高砂台1-1-1 TEL.0166-69-2111

釧路支部 〒084-0906 釧路市鳥取大通8-2-11 TEL.0154-51-2167

帯広支部 〒080-0038 帯広市西8条北1-14-1 TEL.0155-26-0260

北見支部 〒090-0838 北見市西三輪1-657-3 TEL.0157-66-5220

東北 宮城支部 (東北本部) 〒984-8539 仙台市若林区卸町3-8-105 TEL.022-783-2826

青森支部 〒030-0955 青森市大字駒込桐ノ沢9-12 TEL.017-765-5255

岩手支部 〒020-0834 盛岡市永井12-18-1 TEL.019-637-7110

福島支部 〒960-8165 福島市吉倉字谷地12-1 TEL.024-546-0022

秋田支部 〒010-0942 秋田市川尻大川町2-1 TEL.018-864-8492

山形支部 〒990-2402 山形市小立2-1-59 TEL.023-625-4520 関東 東京支部 (関東本部) 〒105-8562 港区芝2-2-17 TEL.03-6833-9140

新潟支部 〒950-0965 新潟市中央区新光町11-6 TEL.025-284-7664

長野支部 〒381-0034 長野市高田675-2 TEL.026-226-8456

茨城支部 〒310-0852 水戸市笠原町1248 TEL.029-244-2660

栃木支部 〒321-0166 宇都宮市今宮2-4-6 栃木県自動車会館内 TEL.028-659-3231

群馬支部 〒370-0071 高崎市小八木町2040-2 TEL.027-364-5155

埼玉支部 〒338-8531 さいたま市中央区下落合4-1-1 TEL.048-840-0025

千葉支部 〒260-8565 千葉市中央区中央港1-16-19 TEL.043-301-0800

神奈川支部 〒221-8718 横浜市神奈川区片倉2-1-8 TEL.045-482-1255

山梨支部 〒400-0854 甲府市中小河原町730-3 TEL.055-243-3131 中部 愛知支部 (中部本部) 〒466-8580 名古屋市昭和区福江3-7-56 TEL.052-872-3685

富山支部 〒939-8064 富山市赤田791-3 TEL.076-425-5550

石川支部 〒921-8062 金沢市新保本4-8 TEL.076-249-1252

福井支部 〒918-8236 福井市和田中2-105 TEL.0776-25-2000

岐阜支部 〒500-8356 岐阜市六条江東2-4-11 TEL.058-277-1121

静岡支部 〒422-8517 静岡市駿河区曲金6-4-8 TEL.054-654-1515

三重支部 〒514-0815 津市藤方字中堰東666-8 TEL.059-222-2300

地方本部 支部 住所および電話番号

関西 大阪支部 (関西本部)

〒567-0034 茨木市中穂積2-1-5 TEL.072-645-1300

滋賀支部 〒520-2153 大津市一里山5-11-1 TEL.077-544-3300

京都支部 〒601-8134 京都市南区上鳥羽大溝5 TEL.075-682-6000

兵庫支部 〒657-0044 神戸市灘区鹿ノ下通2-4-13 TEL.078-871-7561

奈良支部 〒630-8113 奈良市法蓮町383 TEL.0742-90-0081

和歌山支部 〒641-0007 和歌山市小雑賀640-3 TEL.073-421-5355

中国 広島支部 (中国本部) 〒733-8610 広島市西区庚午北2-9-3 TEL.082-272-9967

鳥取支部 〒680-0911 鳥取市千代水2-13 TEL. 0857-31-4433

島根支部 〒690-0011 松江市東津田町1092-1 TEL. 0852-25-1123

岡山支部 〒703-8248 岡山市中区穝155-9 TEL.086-273-0710

山口支部 〒753-0871 山口市朝田2094-1 TEL.083-921-7777

四国 香川支部 (四国本部) 〒760-0079 高松市松縄町1083-16 TEL.087-867-8411

徳島支部 〒770-0867 徳島市新南福島1-4-32 TEL.088-625-6511

愛媛支部 〒790-0062 松山市南江戸5-15-32 TEL.089-925-8668

高知支部 〒780-0088 高知市北久保19-28 TEL.088-882-0311

九州 福岡支部 (九州本部)

〒814-8505 福岡市早良区室見5-12-27 TEL.092-841-7731

佐賀支部 〒849-0921 佐賀市高木瀬西6-1149-5 TEL.0952-30-7000

長崎支部 〒850-0043 長崎市八千代町2-13 TEL.095-811-2333

熊本支部 〒861-8038 熊本市東区長嶺東6-30-30 TEL.096-380-9200

大分支部 〒870-0955 大分市下郡南5-3-12 TEL.097-567-7000

宮崎支部 〒880-0925 宮崎市本郷北方2696-9 TEL. 0985-52-4511

鹿児島支部 〒890-0072 鹿児島市新栄町2-12 TEL.099-284-0007

沖縄支部 〒901-2102 浦添市前田1-48-7 TEL.098-877-9225

●ライセンス申請の受付場所 ライセンス更新のために必要な書類等は、お近くの下記JAF支部へ持参または郵送してください。掲載のない窓口での受付は行っておりませんのでご注 意ください。 【窓口受付】 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、支部窓口の営業時間を変更い たしております。※10月1日現在。詳しくはJAFホームページへ。 土・日・祝日・年末年始(12月30日(木)~1月3日(月))は休業となります。

【郵送受付】 必ず「現金書留」にてお送りください。その際、封筒表面に「ライセンス 更新」と明記してください。 地方本部 支部 住所および電話番号 北海道 札幌支部 (北海道本部)

※一部の支部の電話は地方本部のある支部へ転送される場合があります。 (転送費用はJAF負担) 36

各種ライセンスの上級申請等に係る特例措置については、 JAFモータースポーツサイトにてご確認ください。 https://motorsports.jaf.or.jp/ <カートライセンス交付申請書記入例> <四輪ライセンス交付申請書記入例> JAFモータースポーツサイトを リニューアルしました 37

モータースポーツ参加者の皆さんとこれから始めたい皆さんのために! 国内外の四輪モータースポーツに関わる皆さんのための情報ページ「JAFモータースポーツサイト」が、2021年8月 にリニューアルされました。競技ライセンス所持者の皆さんに向けた「公示・JAFからのお知らせ」を核として、「競 技会スケジュール」や「国内競技結果(リザルト)検索」は、新たなデータベースを構築して補強されています。また、競 技ライセンスを持っていない方々を対象とした「モータースポーツを知る・楽しむ」ページが新設されていますので、 ぜひ一度ご覧ください。 2021年ドライバー・オブ・ザ・イヤー 投票受付中! JAF会員限定 モータースポーツ認知度向上のため、2021年から 新たに「ドライバー・オブ・ザ・イヤー」の顕彰が設 定されました。これはJAFモータースポーツ振興委 員会によりノミネートされた候補者の中から、JAF会 員の投票により、その年の最も輝いたモータース ポーツ競技参加者を決定するもので、ドライバーは JAFモータースポーツ表彰式で表彰されます。 勝田貴元選手 小林可夢偉選手 佐藤琢磨選手 ジュリアーノ・アレジ選手 角田裕毅選手 中嶋一貴選手 野尻智紀選手 平川亮選手 山本尚貴選手 11月8日(月)まで 2021年8月 リニューアル! 「JAFモータースポーツサイト」リニューアル! サイン入りグッズプレゼント 第 2 弾 予定 JAFモータースポーツサイトリニューアルを記念して、クイズ正解者の中から抽選で合計35名にサイン色紙 とQUOカードが当たるプレゼントキャンペーン第1弾が行われました。第2弾も予定されていますのでJAF モータースポーツサイトをチェックしてみてください。 JAF モータースポーツ facebook JAF モータースポーツ Twitter YouTube JAF MOTOR SPORTS チャンネル こちらもCheck!! JAF モータースポーツサイトが 新しくなりました! 新 URL motorsports.jaf.or.jp https://

39

2021年、ヨーロッパから来日して全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権に フル参戦しているジュリアーノ・アレジ選手。 外国人ドライバーが日本のレースカテゴリーへ参戦するという話が挙がると ステップアップのためのひとつの“通過点”と考えられる節があるが、 ジュリアーノ選手は所属チームのトムスのお膝元である“御殿場”を生活の拠点として、 腰を据えて“本気”で日本のモータースポーツにチャレンジしていることがうかがえる。 そのレース活動に真剣に取り組む日本での生活の様子を追った。 フォト/森山俊一 レポート/貝島由美子、JAFスポーツ編集部 ※一部マスク未装着写真について、感染対策を徹底したうえで撮影時のみマスクを外しています。 勝利を渇望するドライバーが、 レース漬けの環境下に身を置いて真剣に取り組んだ! ジュリアーノ・ アレジ選手 の挑戦 40

マンスが週刊誌やワイドショーを騒がせることとなっ たが、ジュリアーノ選手は2人にとって初めての男児。 日仏のハーフでもある。日本国籍を持っていることか ら、今年の来日が可能になったという側面もあった。 カートデビューは13歳と遅咲き ジュリアーノ選手は父の故郷であるフランス・アヴ ィニヨンで生を受けたが、間もなくスイス・ジュネー ヴに移り、そこで育つ。父がF1から引退したのは、ジ ュリアーノ選手が2歳の時。赤ん坊のころに幾度かF1 のパドックを訪れてはいたが、その時のことは当然記 憶にないと言う。それでも、父がDTM(ドイツ・ツー リングカー・マスターズ)でレースを続けていたため、 モータースポーツは身近な存在だった。 普段父が運転するクルマの助手席に乗るのも好きだ ったし、ジュリアーノ選手自身、子供のころからバギ

年から続く新型コロナウイルスのパンデミ ック。国内のモータースポーツ界も、その 影響を受けてきた。特に、入国するための ビザを新規取得することができず、予定していながら も今季日本のカテゴリーに参戦できていなかった外国 人ドライバーは多い。 中でもスーパーフォーミュラに関しては、サッシ ャ・フェネストラズ選手がシーズン終盤の9月末にな ってようやく入国できたという状況だ。また、タチア ナ・カルデロン選手のように、入国ビザを持っていて も、WEC・世界耐久選手権との開催日程の関係から、 日本入国後の自己隔離期間を充分に確保することがで きず、フル参戦できないパターンもある。これは同じ くWECに参戦している小林可夢偉選手や中嶋一貴選 手ら、日本人ドライバーも同様だ。 そんな中、今年新たに日本のカテゴリーに挑むこと を決めて大きな話題となったのが、元F1ドライバーの ジャン・アレジ氏の長男、ジュリアーノ・アレジ選手 の存在だ。ジャン・アレジ氏と言えば、今から25年余 り前、日本の国民的女優であった後藤久美子氏とのロ

歳でカートに乗り始めていることを考えると、そのス タートは非常に遅かったと言っていいだろう。 「もちろん僕自身は、もっと早い段階からカートをや りたいっていう気持ちを持っていたよ。それに父は、

昨

JAF全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 ジュリアーノ・アレジ選手 41

ーなどで1日中遊んでいるような男の子だった。しか し、ジュリアーノ選手がようやくレーシングカートを 始めたのは13歳の時。多くの二世ドライバー、また 近年トップカテゴリーで争うドライバーたちが4~5

例え僕がレースでなく、フットボールやバスケットボ ールを本気でやりたい、それに対して情熱があると言 ったら、全力で応援してくれたと思う。それだけ協力 的だった。ただ、僕が子供のころ、父はまだDTMを

元F1ドライバーのジャン・アレジ氏と女優の後藤久美子氏の息子として フランスで生まれたジュリアーノ・アレジ選手。ヨーロッパではフランス F4選手権やGP3シリーズにも参戦して、レーシングドライバーのキャリ アを築いてきた。今シーズンはトムスに所属し、スーパーフォーミュラ・ ライツ選手権のチャンピオンを目標に日々奮闘している。

あとは“カート漬け”みたいなことは正しくないんじ ゃないかって」。 「それに、幼い頃からカートをやり始めると親の方が 熱くなって、子供を厳しくプッシュしがちになる。5 ~6歳の子に『どうしてあそこで抜かないんだ』とか、 『どうしてあそこでドアを閉めたんだ』みたいに叱って いる親御さんを僕は見たことがあるけど、そういう 時、叱られている子供たちの方は腹立たしいような、 悲しいような、そういう表情をしている。元々楽しい からカートを始めたはずなのにね。その点、うちの父 は、小さいころから子供をプッシュして、やる気や才 能を潰したくないっていう考えもあったみたいだね」。 「でも、僕の中にはなかなかカートをやらせてもらえ ないっていうフラストレーションもあったんじゃない かって思うよ。それもあって、学校では常に問題児だ った。そもそも勉強があまり好きじゃなくて、遊んだ り冗談を言ったり、楽しいことが好きだったんだ。授 業中に教室の中で走り回ったり、授業を妨害したりし ていたから扱いづらい子供だったと思う。毎年、両親 は学校に呼び出しを食らっていたしね」とジュリアー ノ選手。しかし、カートを始めると、学校でも落ち着 きを取り戻したそうだ。 ただし、キャリアのスター トが遅かった分、カートでは とにかく一度に多くのことを 学ばなければならなかった。 ともにレースしている少年た ちは、ジュリアーノ選手と比 べれば経験豊富なベテラン揃 い。もちろん初めは全てが難 しく、彼らより速く走ること はできなかった。だからと言 って、学校をなおざりにして 毎日カートを乗りに行けるわ けでもない。多い時で月に3 回ほど、水曜日から日曜日ま でカートのレースに出場した が、ライバルと比べればマイ レージが圧倒的に少なかっ た。それでも次第に何とか戦

える手応えを掴んでいったという。 スポンサー獲得が困難で希望は叶わず、 選択したGP3で伸び悩む カートはわずか2年で卒業。ジュリアーノ選手は 15歳の時、早くも4輪レースにステップアップを果 たす。初年度に参戦したのはフランスF4選手権。こ のカテゴリーでは、オーガナイザーがすべてのマシン を準備し、イコールコンディションでレースが行われ るというのが選択した理由だ。ここでジュリアーノ選 手は開幕戦でポール・トゥ・ウィンという鮮烈のデビ ューを果たす。シリーズ中盤にはいくつかのミスを犯 したと言うが、それでもシリーズ4位という成績を残 した。この時の活躍が認められる形で、翌年にはフェ ラーリ・ドライバー・アカデミーの一員に。時を同じ くしてジュリアーノ選手が参戦を開始したのは、F1の 前座レースとして行われるGP3だ。 「これはユーロF3をやりたいと思っても、スポンサ ー獲得が難しかったからなんだ。ユーロF3でトップ チームに入ろうと思ったら、ものすごく大きな予算が 必要になる。しかも、テスト日数の制限がないから、 走り込んでいるドライバーは信じられないほどテスト しているんだ。それだけ走り込んでいるドライバーに 対抗するのは難しいと思っていたよ」。

「その点、GP3は誰にとっても同じコンディションだ ったし、僕らのスポンサーが望んだのもGP3。GP3 はF1と併催でより注目されるからね。でも、今振り 返って見ると、GP3を選んだのは失敗だったと思う。 とにかく走行時間が少ないから。年間6日間のテスト と、8回か9回しかレースウィークがなくて、マイレ ージが圧倒的に少ない。それは自分のドライバーとし ての成長にとって、負の効果が大きかったと思う。ユ ーロF3のドライバーがあれだけ多くの走り込みをし

はBWT・HWA・レースラボに移籍するこ とを決意する。HWAは父がDTM時代に4年

ジュリアーノ選手はGP3で3年間、トライデント に所属してシリーズを戦った。トライデントとの関係 は良好で、2年目には3勝を挙げ、シーズンを5位で 締めくくる。ただし、トライデントにはチャンピオン チームになれるだけの実力はなく、常にタイトルを獲 るのはARTグランプリ。そこで3年目は、ジュリア ーノ選手もART入りを望んだ。しかし、さまざまな 条件からその希望は実現しなかった。結果、3年目も 引き続きトライデントからGP3に参戦した。 期待とは裏腹の ヨーロッパのFIA F2時代 2019年にはトライデントからFIA F2に ステップアップすることとなったが、成績は 全く振るわなかった。そのため、2020年に

※一部マスク未装着写真について、感染対策を徹底したうえで撮影時のみマスクを外しています。 一般的に外国人ドライバーは都市部で華やかな生活を 送っているイメージを抱かれがちだが、ジュリアーノ選 手はよりレースに集中できる環境を考慮して、あえて チームファクトリーへアクセスが良好な御殿場に居を 構えたようだ。 42

ていることを考えればね」。

やっていたし、母はまず学校の勉強をキチンとやりな さいっていう方針だったんだ。自宅学習を選択して、

間所属していたチーム。その繋がりもあったが、ジュ リアーノ選手はファクトリーの設備を見てHWAを選 んだ。他のF2チームが持っていないであろう最先端 の設備が全て整っていたのだ。ところが、来るべきシ ーズンに向けて期待を膨らませていた所に、新型コロ ナウイルスのパンデミックが巻き起こってしまった。 「HWAは人件費を抑制するためもあったんだろうけ ど、ファクトリーを閉めてしまったんだよね。スタッ フは何か月も自宅で過ごしていて、データを解析した りすることもなかったし、全く何の開発作業も進んで いなかった。その後、シーズンが再開するとなったん だけど、ようやくレースの1週間前に彼らはクルマが 入ったボックスを開けて、組み直しをして、サーキッ トに持ち込んだだけ。他のチームはその間も仕事を続 けていて、データ解析や開発作業にも取り組んでいた んだ。HWAはチームの首脳陣が現場を手助けする気 持ちもなくて、現場では何かを試そうと試みるんだけ ど、みんながボスたちの顔色を伺っていたしミスを恐

問題からチームを離れることになったから、MPとの 話を進めたんだ。MPで走り始めたら、同じF2のクル マなのにブレーキングもコーナリングも全く感触が違 っていたよ。みんなF2はイコールコンディションだ って言うけど、それでもチームによってセットアップ の違いはあるし、僕もドライビングを変えなければな らなかった。だけど、MPでは最後のレースで予選6 位、決勝6位になって、そこでようやく失いかけてい た自信を少し取り戻せた感じだったんだ」。 「それと同時に、ヨーロッパのレースがいかに政治的 か、いかに不透明で不健康かっていうことにも、本当 の意味で気づいた。レースをしている時にはレースだ けに集中しているから、そういう部分を深く理解する ことはなかったんだけどね。でも、それに気づいて、 ここは僕が居たい場所ではないなって思ったんだ」。 御殿場に住んで日本のレースのイロハを学ぶ 2021年、ジュリアーノ選手はヨーロッパを離れ、日 本へと向かった。トムスに所属して全日本スーパーフ ォーミュラ・ライツ選手権に参戦することが決まると、

移ったんだ。ちょうどノブ(松下信治選手)が資金的な

ファクトリーに近い静岡県御殿場市に住み始める。昔 ジュリアーノ・ アレジ選手の挑戦 レースがない平日は頻繁にトムスのファクトリーに訪問して、チームス タッフやメカニックらとコミュニケーションを図っている。レース ウィークで収集したデータの検証から、他愛のない日本語での日常会話 まで、ファクトリーではさまざまなことを吸収している。 43

れていた。だから成績も出ないし、本当に恐ろしいほ どの1年だったよね」。 「それで、このままではいけないっていうことで、シ ーズン途中でHWAを離れてMPモータースポーツに

ジュリアーノ・ アレジ選手の挑戦 ※一部マスク未装着写真について、感染対策を徹底したうえで撮影時のみマスクを外しています。 44

るようなことがあってレースに集中できないから』と いう理由で、本人が御殿場住まいを希望したとのこ と。本人もチームとのコミュニケーションを何よりも 重視している。朝起きるとトレーニングをし、スーパ ーマーケットに食材の買い出しに行く。基本的に食事 は自炊。ヨーロッパで契約しているトレーナーからの 指示を受けて食事の内容を決めていく。 また、毎日のようにファクトリーへ赴く。まず山田 監督や女性マネジャーたちがいる第一工場に顔を出 す。毎日違う歌を歌いながら玄関を入ってくるジュリ アーノ選手のおかげで、オフィスには笑顔が溢れると いうことだ。その後、実際にクルマのメンテナンスを 行っている第二工場へ。ここでメカニックやエンジニ ア全員と挨拶し、クルマの状況を見たり、エンジニア 2LDKのマンションに住んでおり、白を基調とした シンプルな部屋だ。整理整頓や掃除も隅々まで行 き渡り、清潔感にあふれている。ここで好きな映画 や音楽を鑑賞したり、ドリップコーヒーを嗜んだ り、お気に入りの写真集を眺めたりと、レースから 離れた日常ではリラックスしている様子だ。

からトムスはステップアップカテゴリーに参戦するドラ イバーに対し、御殿場に住むことを求めてきた。古く はトム・クリステンセン選手やペドロ・デ・ラ・ロサ 選手、ミハエル・クルム選手、トム・コロネル選手ら がそうで、近年でも、全日本F3 時代のマーカス・エリクソン選 手やニック・キャシディ選手が 御殿場暮らしを体験している。 トムスの山田淳監督によると、 それも指導の一環だと言う。 「来日間もない時に、チームと のコミュニケーションを高める には、近くにいなさいっていう ことですよね。ランチや夕食に 行ったり、ファクトリーに顔を 出してもらったりと、常に一緒 にいることで、お互いのことが より分かるようになりますか ら。会うことで、ちゃんとトレ ーニングしているかどうかも分 かりますし、食生活がキチンと しているかどうかも分かりま す。また、約束の時間を守るか どうか、生活態度はどうかとい うことも分かりますし、それに よって性格も分かってくるんで す。最近のドライバーはトレー ニングにしても食事にしても、 若いころからちゃんとするよう に教育を受けていますけどね」。 その点、ジュリアーノ選手の 場合、『東京では色々と気が散 とミーティングをしたりする。 今夏もコロナ禍の状況がどう変化するか分からなか ったため、リスクを避け、ヨーロッパには戻らなかっ た。それだけ日本でのレース活動に全てを捧げている ということなのだが、とにかく今年は学ぶことだら け。最初は難しいと感じていた部分もあったそうだ。 日本のレースカテゴリーで感じた手ごたえと夢 「チームの仕事の進め方やクルマのつくり方もヨーロ ッパと大きく違うし、初めはどんな風にやっているの か観察していた。僕も今より日本語が下手だったし。 そこから今でも毎日コミュニケーションは高めていっ ているんだけど、レースに関してはとにかく初めての チーム、初めてのタイヤ、初めてのクルマ、初めての コースと、初めて尽くしだったから、最初はそこでパ フォーマンスをどう出せばいいのか難しかったよ」。 「僕は今まで車重が重くてパワーだけあるっていうク ルマでレースをしていた。それに対して、スーパーフ

んだ。タイヤの温め方とか、グリップの引き出し方も 課題のひとつだと思う。そういう全てを学んでいる途 中。僕は今、ヨーロッパでの経験を忘れて、ドライバ ーとしてイチからやり直しているところなんだよね。 そういう意味で、スーパーフォーミュラ・ライツはと てもいいカテゴリーだと思う。レースウィークの走行 時間も多いしね」。 「もちろんスーパーフォーミュラもとても素晴らしい カテゴリーだと思うよ。あのクルマはアメージング だ。さらに言えば、GT300でも経験を積ませてもら っているし、全体的に日本では走る時間が多くて、そ れが自分のドライバーとしての成長につながっている と思うんだ。それにスーパーGTもスーパーフォーミ ュラもパドックの雰囲気がとにかくいいよ。みんなが 情熱を持ってこのスポーツに取り組んでいるのが感じ られるし、僕はここに居ることができて、本当にハッ ピーなんだ」。 ジュリアーノ選手は9月までにスーパーフォーミュ ラ・ライツで14レースを終え、スポーツランド SUGOで2勝。シリーズランキングでも名取鉄平選手 に次ぐ2番手につけている。また、中嶋一貴選手の代 役で出場したスーパーフォーミュラでは、雨の中、わ ずか2戦目のオートポリスでポール・トゥ・ウィン。 他のレースでも、2度入賞しているだけでなく、予選で もほとんどQ3に駒を進めている。ルーキーとしては

います。オートポリスのスーパーフォーミュラでの優 勝も、決してラッキーだけではなかったと思います し、そこは評価できますよ。とはいえ、これから先に まだまだ高い壁が出てくるので、まだまだもっとやら なければならないことはあるでしょうね。セットアッ プに関してもまだ勉強中ですし。ただ、あと2~3年 すれば、強さを持ったドライバーになると思います し、将来性はすごくあると思うので、そこは期待して 欲しいですね」。 『F1は夢であって現実ではない。日本でスーパーフォ ーミュラとスーパーGTのドライバーになるのが今の 目標』と言うジュリアーノ選手。できればロニー・クイ ンタレッリ選手のように、メーカーのドライバーとし て長く日本でキャリアを積みたいと願っているそうだ が、来季はどのカテゴリーで走っているのだろうか。 まだ22歳、今後の成長ぶりが楽しみなドライバーだ。

十分なパフォーマンスを見せているが、山田監督の評 価はかなり厳しめだ。 「来日する前は、実は何の期待もしていなかったんで すよ。“アレジ”っていうネームバリューがあるだけ で、成績は出ないだろうなって。第一印象は大人しく て礼儀正しくてしっかりしている感じでしたけど、や

なのかな?』と最初は思いましたね」。 「でも経験を重ねるごとにレースに対する姿勢も変わ ってきて、自分で考えるようになってきたと思います し、実際過去の成績を見た時の印象よりはよく走って ォーミュラ・ライツはパワーこそそれほ どでもないけど、車重はうんと軽い。だ からものすごく緻密な運転が要求される

っぱり甘やかされているんだなという部分もありまし た。レースに対しても今までは『やらされてきた感じ

マシンの操縦で必要な筋力を鍛えるためにフィットネスクラ ブ通いをしているが、自宅でも部屋で簡単にできる鍛錬メ ニューを実施。このような革製の器具を頭に装着し、首に負荷 をかけてトレーニングに励んでいる。 体調管理も徹底しており、 日々の食事にも気を遣って いて、基本自炊を行ってい る。母親から時折届く故郷 の食材を調理するほか、部 屋で育てているバジルを 料理に添えるなど、ひと工 夫も忘れない。御殿場市内 のスーパーで食材の買い 出しをするという一面も。 45

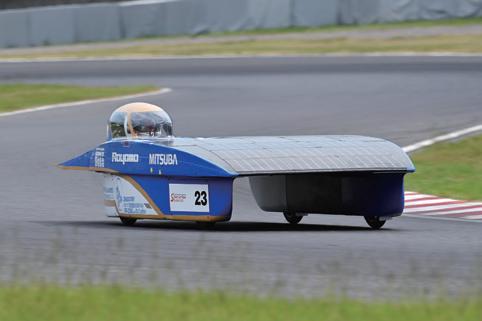

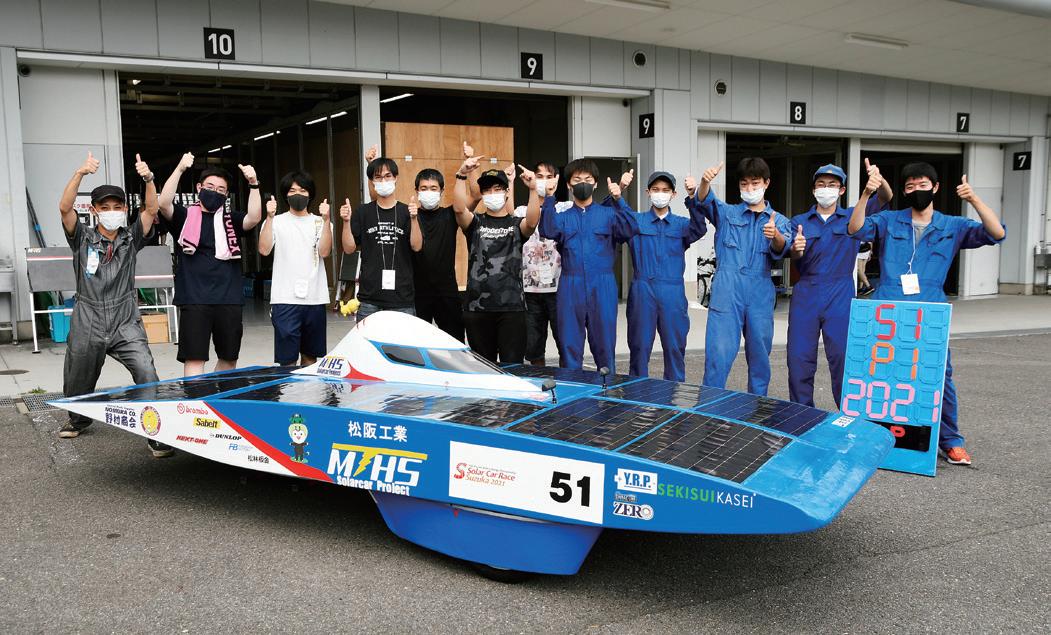

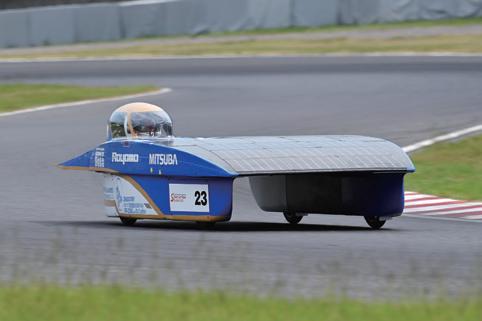

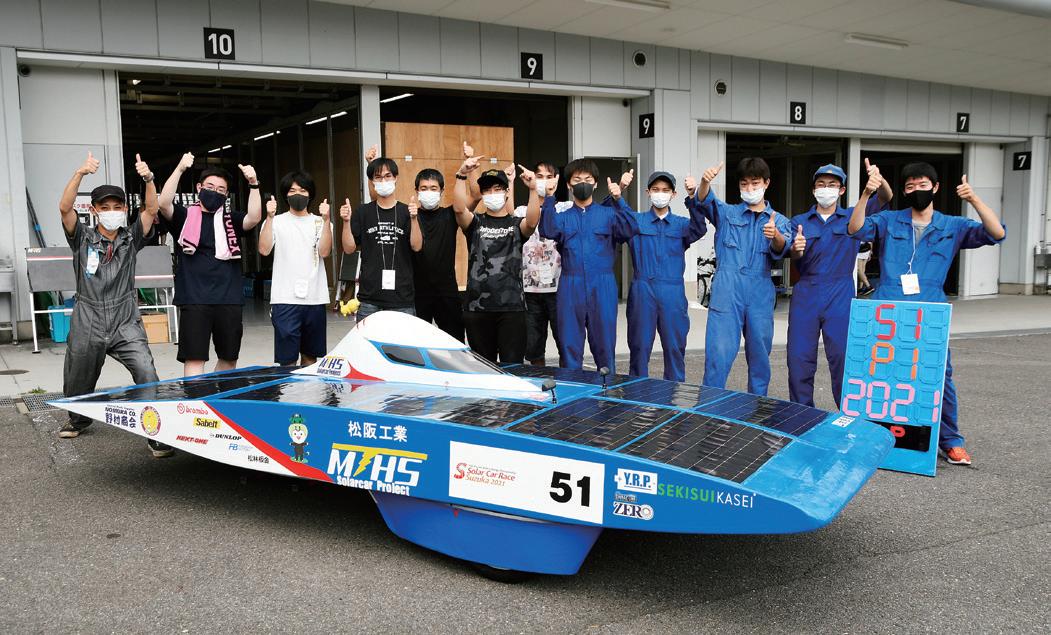

昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で開催を見送った「ソーラーカーレース鈴鹿」。 しかし、今年で第 29 回を数える伝統の一戦は、 11 月に2021年の開催をもって終了することが モビリティランドおよび J A F から発表されていた。 ここでは、最後の大会に挑んだチームの戦いぶりを、各クラスの優勝チームを中心に インサイドレポートする。 フォト/小竹充、 J A F スポーツ編集部 レポート/深澤誠人、 J A F スポーツ編集部 〝 完 〟 それぞれ の FIA Electric & New Energy Championship ソーラーカーレース鈴鹿2021 大会映像はJAF MOTOR SPORTS公式チャンネルで配信中! チャンネル登録お願いします! 4時間耐久レース・エンジョイⅠクラス 4時間耐久レース・エンジョイⅠクラス表彰台。優勝はMTHS松工ソーラーカーチーム、2 位は平塚工科高校社会部、3位は神戸高専ソーラーカーチーム。 5時間耐久レース・FIAオリンピアクラス 5時間耐久レース・FIAオリンピアクラス表彰台。総合表彰と同じ顔ぶれで、優勝はTEAM RED ZONE、2位は柏会、3位はKAITソーラーカープロジェクト。 46

年大会からは、それまでのFIA CUPからFIA Electr ic & New Energy Championshipへと格式が上が り、2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で開 催を見送ったが、29回に渡り伝統を積み重ねてきた。 ソーラーカーによるレースは、誤解を恐れずに言え ば「耐久レース」そのものだ。しかも、勝敗に影響する 因子は「エネルギーマネジメント」が多数を占め、これ らを左右するのは、太陽の「日照」なのだ。 雲一つない晴天でもない限りは、ひとたび日照に雲 がかかるとソーラーパネルの最大出力は著しく減少す る。日照を気にせず走れば、途中で“ガス欠”ならぬ “電欠”に見舞われてしまう。しかし、途中で日照が 得られれば、バッテリーの充電が叶う場合もある。 日照とその変化。自然を味方につけられるのか、そ れとも自然に翻弄されてしまうのか。一般的なレース はライバルよりも早くフィニッシュラインを切る競技 だが、ソーラーカーレースは、マシンが持つリソース をしっかり使い切ることが肝要で、最大効率で最長の 距離を走破することを目標としている。言わば、彼ら は「それぞれの完全試合」を目指しているのだ。 今回で最後となるソーラーカーレース鈴鹿。レース ウィークの天気予報は雨模様を指しており、エントラ ントは最後の大会まで難しい戦いを余儀なくされた。 そんな彼らの最後の大会にかける想いを追った。 MTHS松工の気合とスピード

Ⅰ

クラスと、年齢制限のない社会 人チームによるエンジョイⅡクラ スの混走で争われている。 決勝の前日には事実上の予選と なるフリー走行が行われる。エン ジョイⅠクラスの平塚工科高校社 会部は、2010年から7連覇、合 計9勝を誇る学生主体の常勝チー ムだが、フリー走行ではいわゆる 「一発のタイム」を狙わず、決勝を 見据えた走行を淡々とこなしてい た。

ところが、今回のフリー走行で は、地元の松阪工業高校「MTHS 松工ソーラーカーチーム」が2番 手を大きく引き離して、自身が持 つエンジョイⅠクラスのコースレ コードを12秒も短縮してきた。 今季は別格の速さがあるMTHS 松工に対して、平塚工科の菅野忠 一顧問は「ウチはウチのペースで 行くだけですから」とブレていな いが、MTHS松工のタイムには 「いや、速いですね」と驚きを隠せ ない様子だった。

翌日の決勝日、朝7時からスタ ートした4時間耐久レース。フリ ー走行の勢いそのままに、MTHS 松工が圧倒的なペースでエンジョ イⅠクラスを独走。エンジョイⅡのマシンをも引き離 しにかかっていた。 MTHS松工が駆るマシンには、前回のエンジョイ Ⅱクラスの覇者、JAGつくばソーラーカーチームの車 両から心臓部が移植され、パフォーマンスを大幅に向 上させていた。そこには、23回目の出 場となる「最後の大会こそ!」という気 概が見えていた。 MTHS松工のドライバーには、スー

を徹底したドライバーズブリーフィングを実施。コロナ 禍で来日できなかったKarl-Heinz STEGNER氏に代わり 審査委員長を務めた岩田孝弘氏を始め、FIAテクニカル デレゲートの関哲也氏、大会競技長の川崎裕行氏、審査 委員の進士守氏、池田哲也氏らが出席した。また、翌日の 決勝レースの模様はライブ映像が配信され、中継には JAF電気・ソーラーカー部会の進士守部会長も登場した。

パーFJ経験者である森准平選手が起用 されていた。森選手によれば、「ソー ラーカーはタイヤが細いので、攻める ことがなかなか難しいんですよね」と、 コーナリングは限界に達していること

ソーラーカーレース鈴鹿は、近年では「4時間耐久 レース」と「5時間耐久レース」の2レースが1日で開

年齢制限があり事実上の学生チームであるエンジョイ 鈴 感染防止策を徹底して2年ぶりに帰ってきた 第29回「ソーラーカーレース鈴鹿2021」 強い日差しが照り付けた大会初日には、感染拡大防止策

5時間耐久レース・ドリームクラス 5時間耐久レース・ドリームクラス表彰台。優勝はTHE BLUE STARS、2位はTeam宮工 (宮崎工業高校)、3位は愛知工業大学チャレンジプロジェクト。 4時間耐久レース・エンジョイⅡクラス 4時間耐久レース・エンジョイⅡクラス表彰台。優勝はオリンパスRS、2位はSTEP江東、3 位は、近大高専ソーラーカー・EV部。 5時間耐久レース・チャレンジクラス 5時間耐久レース・チャレンジクラス表彰台。優勝はTeam MAXSPEED、2位はCabreo、3 位は堺市立堺高等学校科学部。

鹿サーキットの夏の風物詩「ソーラーカー レース鈴鹿」は、2021年の大会をもって 30年に渡る歴史に終止符を打った。2017

4時間耐久レース・エンジョイⅠクラス

催されている。この4時間耐久レースは、メンバーに

温存するライバルたちは、追随を断念せざるを得なか った。 MTHS松工は、2位に1分程度の差をつけた勝利と なったが、アドバイザーとして参加してレースマネジ メントを行っていたエンジニア兄弟、坂本佳隆/坂本 光優さんによれば「詰めてきたら、まだ引き離す余力 は充分にありました。ギャップを維持する作戦です ね」と、余裕の勝利であったことを明かしてくれた。 ちなみにレース中には「ギリギリですね」と取材陣を 煙に巻いていたが、それがソーラーカーレース独特の 化かし合い、戦い方でもある。ドライバーの森選手は もっとあっけらかんと「完璧な、これ以上ないレース でしたね」と語る。しかし「表彰台には、ディスタンス を確保するために僕一人しか登壇できなかったのが残 念です。黒坂選手にも上がって欲しかった……」と、 将来有望な現役生のチームメイトを気遣っていた。 最後に魅せたベテランチームの気概 4時間耐久レース・エンジョイⅡクラス オリンパスRSは4時間耐久レース・エンジョイⅡ の常勝チームとして知られる社会人チーム。最後の決 勝に向けてメンバーの雰囲気は穏やかで、笑顔が絶え

Ⅱ

中で、黒坂選手は期待に応えて5分フラット付近のラ

今はちょっと無理をしています」と、厳しい状態を語 4時間耐久レースは薄曇りながらも午後に向かっ て気温と湿度が上昇。ドライバーを始めとした参 加者の熱中症を防止する対策も徹底された。 MTHS松工のライバルは常勝チームの平塚工科 高校社会部。追い上げを目論んだが、想定外のタ イヤトラブルに見舞われて、勝負権を失った。 クラス首位を確信 したオリンパスRS は、最後の最後に ファステストを計 測。関博之選手と山 本武監督が快心の 走りを称え合う。 MTHS松工に並ぶ 総合2番手(クラス トップ)のフロント ローでスタートし たSTEP江東。オリ ンパスRSを静か に追い詰めた。 4時間耐久レース・エンジョイⅡクラス優勝 オリンパスRS [4時間耐久レース総合2位/周回数44周] 4時間耐久レース・エンジョイⅠクラス優勝 MTHS松工ソーラーカーチーム [4時間耐久レース総合1位/周回数44周] 48

を教えてくれた。決勝ペースとしては「恐らく余裕は あると思います。でも天気が……」と言うように天候 は薄曇り。ベストとは言えない日照でも、MTHS松工 は圧倒的なペースを維持していた。 もう一人のドライバーは現役生の黒坂昇選手。レー ス未経験ながら筋のいい走りを見せていた。中盤には 「他チームの“心”を折りにいく」ため、黒坂選手にペ ースアップを指示。他のチームが5分前半で推移する

ップタイムを連発してみせた。薄曇りでバッテリーを

ない状態だった。しかし、決勝レースが始まると、そ の空気が大きく変わることになった。スタート直後か らエンジョイⅠクラスのMTHS松工、エンジョイ

クラスのSTEP江東とオリンパスRSが三つ巴のバト ルになったのだ。 これはもちろん、3チームのレースペースがたまた ま似てしまったことによる現象で、レース序盤は3ワ イドの接近戦にもなっていた。この数秒以内に3台が ひしめく展開にオリンパスRSの山本武監督は「正直、

ってくれた。レースが進むと山本氏の表情はさらに厳 しくなり、MTHS松工が急激にペースを上げた際も 「ウチは追いかけることはしません」と明言。その辺り で総合優勝をターゲットから外したと思われる。

その後はSTEP江東の後退もあり、エネルギーマネ ジメントとしては安泰な時間を過ごしたオリンパス RSだったが、最後の最後に例年にはない動きを見せ た。最終スティントを担当した関博之選手が、余剰の 電力を使って渾身のフルアタックを展開したのだ。 ファステストラップは4分43秒916、そしてファイ ナルラップでは4分39秒989へと更新された。緻密 なマネジメントを信条とするオリンパスRSが魅せた 最後のアタックは、4時間耐久レースのエンディングに ふさわしいもので、ピットを大いに沸かせてくれた。 レース後の山本監督は「我々にやれることはやりま した。いやー(松工は)速かったですね」と称える声は 出たものの、やはりどこか悔しそうであった。

“二兎を追うこと”の難しさを痛感 5時間耐久レース・FIAオリンピアクラス

午前11時にゴールを迎えた4時間耐久レース。12 時からは5時間耐久レースがスタートする。こちらは FIAオリンピア、ドリーム、チャレンジの3クラスが 混走する本大会のメインレースとなっている。

FIA選手権の対象となるFIAオリンピアクラスは、 TEAM RED ZONEが席巻している。チームを率いる 野村圭佑氏は事前に二つの目標を掲げていたという。 一つはソーラーカーレース鈴鹿のコースレコード更 新。もう一つは5時間耐久レースの周回数の更新だ。

前回までの5時間耐久レースのコースレコードは、 ドリームクラスはOSU大阪産業大学が持つ3分32 秒100、FIAオリンピアクラスでは名古屋工業大学ソ ーラーカー部が持つ3分34秒252だった。TEAM RED ZONEはこれらのレコードブレイクに挑むた め、パワートレーンを見直してフリー走行でフルアタ ックを敢行した。 野村選手が乗車してフリー走行6周目に計測したタ イムは3分24秒295。いきなりレコードブレイクを 達成してピットは騒然となった。さらなる更新を目指 して終盤に再アタックを敢行、驚愕の3分19秒982 を計測してみせた。勢いに乗る野村選手は続けてアタ ックを試みたが、S字コーナーでコースオフ。辛くも グリップを回復して復帰できたため、事なきを得た。 TEAM RED ZONEは、5時間耐久レースにおける 周回数の更新も視野に入れていた。しかし、決勝日の 天気予報は曇り。さらには雨が降る可能性も示されて いたため、目論見はスタート前に軌道修正を余儀なく された。日照がなければペースは上げられないし、完 走すら覚束なくなる。歴史の最後に刻まれる5時間耐 久レースは、自然の影響を最も強く受けるソーラーカ ーレースの宿命を痛感させられる状況で幕が開いた。

決勝レースがスタートして、TEAM RED ZONEは 序盤から飛び出し、全車ラップダウンにする勢いで4 分前半を連発。それは周回数更新をまだ諦めてはいな いのではと感じるほどのハイペースだった。ところ が、8周目にスローパンクチャーを喫して緊急ピットイ ンに見舞われる。それでも、四輪ビッグレースのピッ ト作業よろしく、手際良くカバーを外してタイヤ交換 を終え、総合トップのままコースに復帰してみせた。 しかし、その後はTEAM RED ZONEはペースダ ウンを余儀なくされ、柏会やKAITソーラーカープロ ジェクトに首位を奪われる展開となる。それでも日照 が回復してからは首位に返り咲き、5時間を66周でフ ィニッシュ。2018年大会で刻んだ周回数71周には届 かなかったものの、5時間耐久レースの総合優勝およ びFIAオリンピアクラスの優勝を遂げた。

最終的には総合2位の柏会に1周差、総合3位の KAITに4周の差をつけた圧勝ではあったが、TEAM RED ZONE野村選手からは反省の弁が続いた。 「欲張ったらいかん、ということです。フリー走行も 含めて今回は“お祭り”だと考えていたので、決勝で も一度ペースを上げて相手の戦意を削り取って……… なんて考えていたところが、予想外にバッテリーにダ メージがあって、ペースが上がらなくなっちゃったん ですよね。だから『欲張ったらいかん』なんです」。

フリー走行で「もう一回」にチャレンジしてコースオ

フリー走行では記録更新を果たしたTEAM RED ZONEの野村圭佑選手。「今回はお祭りだから」 と語りつつも、積年の有言実行を果たした。 決勝レースのTEAM RED ZONEは三瀬剛選手 と中島亨選手がドライバーを担当。総合トップ フィニッシュの後には胴上げで祝福された。 5時間耐久レース・FIAオリンピアクラス優勝 TEAM RED ZONE [5時間耐久レース総合1位/周回数66周] 〝 完 全燃焼 〟 それぞれ の 49

5時間耐久のスタート直後には、場内アナウンスで激しい降雨の襲 来が示された。しかし、大雨には見舞われず関係者はひと安心。 〝 完 全燃焼 〟

それぞれ の 50

600Wくらいの発電能力があるんですが、一番悪い 時で100W程度しか出てませんでした。そのままの 状態が続いたら、あのペースで完走は無理でしたね」 とのこと。後の日照の回復に賭けて、バッテリーの電 池を消費しながら走り続ける……。すなわち、日照が 回復しなければ終盤で大幅なペースダウンを余儀なく される、そんな状況が続いていたそうだ。 そこでTHE BLUE STARSは、消費電力を抑えつ つ、ドライビングでコーナリング速度を維持すること でペースダウンを極力抑える対応を採ったという。他 チームが浮き沈みをする中で安定したラップを重ねた レース終盤、THE BLUE STARSのドライバー山本選 手からピットに連絡が入った。「電池は余ってる。で もタイヤが問題。どうする?」と。総合順位を上げる ためにラストスパートを決めるか、タイヤトラブルの リスクを低減させるために現状のペースを維持するの か。最終の決断をチームに委ねたのだ。 5時間耐久レースは序盤の天候急変は回避され、終 盤では日照もやや回復していた。レース中盤で実施し た省電力ドライブ、そして熱ダレからのバッテリー性 能の回復といった偶然の要素もあって、最後にペース アップできるという選択肢が出てきたのだ。 TEAM RED ZONEと兄弟チームとなるTHE BLUE STARS。今大会にはドリームクラスにエン トリーし、最終走者は山本晴彦選手が担当した。

5時間耐久レース・ドリームクラス優勝 THE BLUE STARS [5時間耐久レース総合5位/周回数60周]

2019年にFIAオリンピアクラスで初参戦したTHE BLUE STARS。序盤では総合3番手で好走して総 合5位を獲得。クラス初優勝を成し遂げた。

フを喫しているだけに、一拍置いて「欲張ったら、い かん」を繰り返した野村選手。どんなにノウハウが蓄 積され、体制を充実させたとしても、なかなか思い通 りには運ばないことを痛感していたようだった。 精緻なドライビングで電力消費を防ぐ 5時間耐久レース・ドリームクラス 決勝日は午後の天候が読めなかった。12時からスタ ートした5時間耐久レースでは、先頭が7周目辺りに 突入したところで衝撃的な場内アナウンスが流れた。 「雷雲が近づいています。コースの一部では雨粒が確 認されました。突発的な大雨に注意してください」。 いきなりの悪いニュースに、各チームのマネジメン ト担当者は複雑な表情で、コースに覆われた曇天を見 上げていた。ピットでは「亀山ではもう降っているら しい」「最終コーナー側では雨が」といった話が聞かれ たが、結局、雨は降らずに済んだ。最後の大会で唯一 の救いがあった瞬間だったと言えるかも知れない。 この時間帯がどんな状態であったのか。TEAM RED ZONEの野村選手は「見てくださいよ、このエ クセル。今のタイムの枠がないですよね。つまり今の ラップタイムは想定してなくて、これまで経験したこ とがないぐらい遅いペースなんですよ」と語っていた。 そして、ドリームクラスのTHE BLUE STARSの 山本晴彦選手によれば、「日照、悪かったですね。 この連絡について山本選手は「みんなでやってきた ことなので、みんなで決めてもらいました」とのこと。 最終的に「順位キープ、上位は狙わない」という選択を 採用して、総合5位、ドリームクラス優勝を決めた。 THE BLUE STARSは、TEAM RED ZONEの兄弟 チームとして前回から参戦したチーム。前回の悔しい リタイアからクラス優勝を成し遂げたものの、複雑な 表情を見せた。山本選手は「やり切った感はあるんで すが……」と言いつつも、思い切り走れなかった点も 含めて、まだまだ課題は残っているとのことだった。 “赤字”を許容する完璧なレース運び 5時間耐久レース・チャレンジクラス Team MAXSPEEDは、鈴鹿高専チームの卒業生 で構成されたチームだ。第1回ソーラーカーレース鈴 鹿に参加した学生たちが、卒業後もこのレースに関わ り続けて、気がつけば30年が経過した。「青春を賭け

ていたつもりが、人生を賭けちゃってました」と語る のは、チームを率いるピット責任者の蔵城剛憲氏だ。

今大会はコロナ禍による行動制限の影響でチームの 主要メンバーが鈴鹿入りできず、メンバーはリモート でレース・オペレーションに参加していた。ピットに リアルタイムに送られて来る走行データをメンバーの 自宅で共有して、レース戦略を立案していたという。 「やってみたら意外と簡単で(笑)。それならもっと前 にやっておけば良かったですね」と笑う蔵城氏。「で も、この鈴鹿がなくなると、これを使う機会がね ……」という台詞が続いてしまうのは実に皮肉である。

Team MAXSPEEDはコンディションの変化にも 動じないエキスパート集団だが、この日照不足の影響 は避けられず、蔵城氏も厳しい表情でモニターに向か い、レースペースを常に検討し続けていた。ドライバ ーには無線を飛ばし、リモートメンバーと共有データ を見ながら携帯電話で打ち合わせる。電力と残り時 間、予想相応距離、発電量、そして走行ペースと消費

時間が長く続いたが、日照の回復と共に徐々に回復し た後半では「何とかちょうどいい具合まで来ました。 プラマイゼロですね。このままいけば……。後続との 差は2分半ですから」と、ようやく表情が緩んできた。 そのままクラス2番手のCabreoを寄せ付けずフィ ニッシュを迎え、チャレンジクラス連覇を果たした。 日照の変化をものともせず安定したペースで走り続 け、2位と安全なギャップを守り続けたレース展開は、 アンダーコントロールの完全試合と言えるものだが、 果たしてチームとしてはどう考えていたのだろうか。 「これだけ日照がコロコロ変わる中で、何とか正確な 指示を出して、ここまで来れました」とは蔵城氏。完 璧なレース運びで最高の結果をもたらしたTeam MA XSPEED。チームメンバーが冗談交じりに語ったこ の言葉で最後のソーラーカーレース鈴鹿を締めよう。 「29年、やり切りました!」

電力の関係。これらのパラメーターを常に検討しなが らレースペースをはじき出していく……。コロナ禍で も精微に状況と向き合う手法。これがソーラーカーレ ースの戦略的な戦い方の究極形と言えるだろう。 蔵城氏によれば「バッテリー的には“赤字”」という

最終周回では大幅にペースダウンしたTEAM RED ZONEが、66周でトップチェッカー。チームにとって想 定外の連続となった最後の鈴鹿。メンバーは最終周回 の走りを静かに見守っていた。 第1回大会には学生として参加。その後Team MAXSP EEDを立ち上げて、全力投球で挑んだ30年。最後のポ ディウムにはだるまを持ち込み、仲間で目入れを行い、 万感の思いで締めくくった。 Team MAXSPEED は、コロナ禍で参加 できなかったメン バーとテレメトリー 情報をオンラインで 共有して戦略を立て ていた。 司令塔としてレー スオペレーション を取り仕切った蔵 城剛憲氏(左)。天候 変化を読み切って 2019年大会に続く 連勝を挙げた。 5時間耐久レース・チャレンジクラス優勝 Team MAXSPEED [5時間耐久レース総合11位/周回数54周] 51

ーナー進入のはるか手前からク ルマを横に向けるドリフト走 行。これは派手さの追求だけで なく、ブレーキングをほぼ必要としない “最速のベストライン”をトレースするた めに起こすアクションでもある。 ドリフトにおける“角度”は、ひと昔前 なら「角度が深いと遅くなる」「最速のドリ フトは浅い角度」などと言われてきた。し かし、時代が進むと、派手さと”速さ”の 両立のためにクルマ作りも進化。その一つ がステアリングの「切れ角アップ」なのだ。 エンジンパワーやタイヤのグリップ力は どのカテゴリーにも共通する”速さ”を決 める要素だが、この切れ角アップはドリフ ト独自のものだと言える。今やクルマの進 入アングルは90度を超え、カウンタース テア時の切れ角が片側70度以上あるクル マも珍しくはない。この大幅なカウンター ステア量を求める大きな理由は「今までよ りスピンに耐えられる」ことが挙げられる。 しかし、スピンに耐えながら滑走状態を 維持できても、車速はどんどん落ちていっ てしまう。そのために、エンジンパワーを 上げて、トラクションを稼げる足回りを装 着して、スピンしそうな角度でもハーフス ピン&スピードダウンで収められるセッテ ィングを施して、クルマを押し出しながら 無理やりコーナリングさせてしまう……こ んな発想が、今どきのドリフトマシン作り のトレンドになっている。 これらフルカウンター状態でのコーナリ ングは「角度旋回」などと呼ばれており、 「横に速い」ドリフトを象徴する、他のカテ ゴリーにはない表現とも言えるだろう。 切れ角アップはドリフト入門者にも有効 で、ステアリングは切れた分だけスピンし にくくなる。練習時のストレスを低減でき る上に、後続車との接触(追突)も減らせる ので、ドリフトと切れ角アップはどんなド ライビングレベルにも有効なセッティング なのだ。 コ 深い“角度”と“飛距離”を伸ばすセッティング ドリフトの魅力はハイスピードから繰り出す 派手なフルカウンター走行と言えるが、 その実現のために愛好家たちは 常に「切れ角アップ」への挑戦を続けてきた。 約20年にも渡るこの試行錯誤はクルマ作りの常識を覆し、 ドリフトならではの独自の進化を遂げている。 フォト/SKILLD レポート/SKILLD、JAFスポーツ編集部 大きな“切れ角”を持つドリフトマシンの実態とは ドリフト走行の 52

D1グランプリの上位マシンなら切れ角は片側60度以上。中には70度を超 えるマシンも。 「左右の切れ角」の違いにも注目。切れ角は車両セッティングの一つに なっているのだ。 進化の歴史は 切れ角アップへの挑戦の歴史でもある 驚きの切れ角だが、D1グランプリやフォーミュラドリフトなどのマシンでは珍しくない。 純正だと45度くらい、ターニングラジアスゲージに載せた写真は60度ほど切れている。 [関連する改造箇所]サスペンションアームおよ びステアリングラックマウント位置の変更、パ ワーステアリングクーラーの追加、タイヤとボ ディの干渉を避ける加工など。 切れ角アップの手法と変遷 1タイロッドスペーサー(ラック移動量アップ) 費用約2,000円 2純正ナックル加工(ショートナックル化&リンク構造見直し) 費用約5万円 3専用設計ナックルへの変更(ドリフト専用パーツの導入) 費用約20万円 53

単純にラックの移動量を増やす ドリフト黎明期に「ステアリングがもっと 切れたら……」と考えたドリフト愛好者がま ず目を付けたのがタイロッドの移動だ。 ある者がタイロッドとラックの間にスペ ーサーを挟むことで、タイロッドがラック エンドに当たる長さの分だけ稼ぐことがで き、同時にラックが奥(逆側)に移動するこ とに気が付いた。その手法は口コミやドリ フト専門誌などで全国に広がり、後に専用 の市販品が登場するまでになった。 しかし、この移動にも限界があった。ま ずナックルの一部がロワアームに当たって 切れ角が制限されてしまう。これは該当部 分を切除すれば解決するのだが、やりすぎ るとセルフステアが効かなくなって、カウ ンターが戻せなくなったり、戻す時に強烈 な力が必要になってしまう。業界ではこれ を「逆関節状態」と呼んでいる。また、スペ ーサーを挿入しすぎるとパワーステアリン グ機構の一部(オイルシールなど)に影響を 与えてしまうなど、切れ角アップ黎明期に は、様々な試行錯誤が行われていた。 近年では、タイロッド自体をスペーサー が挟まれた形状に設計し、さらにシャフト の太さを増したドリフト専用の「強化タイ ロッド」も登場するようになった。そもそ も純正タイロッドは、フルカウンターを繰 り返すと曲がることもあり、縁石に乗せた り他車と少し接触しただけで曲がったり折 れることもある。そのため、今や強化タイ ロッドへの変更は、クルマ作りのファース トステップとして広く認知されている。 ナックルアームを切って縮める 操舵の仕組みは、ステアリングを切ると シャフトを介してラックが横方向に移動し、 そこに接続しているタイロッドがナックル

これらはサーキット走行などでも、ステ アリングレスポンスの向上や、ヘアピンを 少量の操舵角でクリアできる加工として、 チューニングの世界でも知られた手法だ。

ナックルの加工は「知る人ぞ知る改造」 「門外不出のワザ」として自作マニアの間で は自己責任で使用されてきた。現在では安 全性に関するノウハウも重ねられ、ある程 度は純正のような操作フィーリングを持た せられるようになってきたため、加工済み の市販品が流通するようにもなっている。

ナックル加工は車種によって手法が異な り、日産の後輪駆動車のほとんどは切断し て溶接。トヨタの4ドア系後輪駆動車(ツ アラーVなど)は、それ以外にもアダプタ ーを挟む手法による市販品もある。

に転がすために、左右のタイヤの切れ角に は差が付けられている。左右のタイヤの軌 跡が違い、その違いを生み出す角度は「ア ッカーマンアングル」と呼ばれている。 ドリフトのフルカウンター走行の場合、 この左右の切れ角の差が走りに大きく関わ ってくる。コーナー入口で、なるべく遠く から深い角度で進入しようとすると、内側 のタイヤの向きによる抵抗が生じ、コーナ ーリング半径が小さくなってしまうことが ある(これを「イン巻き」と呼ぶ)。 これを防ぐために考案されたのが「パラ レル」と呼ばれる、左右の切れ角をそろえ る特性を持つナックルで、フロントタイヤ は転がる方がいい」という考えも生まれた。 しかし、これは汎用性のあるセットアッ プではなく、コーナーの曲率やマシンのパ ワー特性、タイヤの性格などによって変わ ってくる。そのため、左右の切れ角の差を 決め打ちしてしまうのは賭けでもある。 これを解決したのが、海外で開発された ドリフト競技用ナックルだ。アップライト をイチから設計し、タイロッドエンドの位 置も任意に調整できる商品で、アームを外 さなくても左右の切れ角の差を変更できる。 切れ角アップで再調整の必要があるアーム 類もセットで設計され、もはやフルキット と呼べる内容だった。コストパフォーマン スも高かったので海外のドリフト競技では すぐに定番化し、日本でもユーザーが増え スピンしにくい「切れ角アップ」への道 先駆者たちが苦悩した試行錯誤の歴史 深い進入角度を保ちながら長くスライド状態を維持するには、エンジンパワーやタイヤグリップの 他に、ステアリングの切れ角アップという要素がそろわないと実現できない。 54

を押し引きしてタイヤが左右に回転する。 切れ角アップについては、タイロッドが 接続する部分の長さを変更するとレバー比 が変化するので、ここを短くすると少ない

タイロッドの移動量でナックルが大きく動 くようになる。同じラックの移動量でもナ ックルは大きく回転するので、切れ角が大 幅にアップする、という仕組みなのだ。

これらは、タイロッドエンドが挿さる穴 の位置の変更なので至ってシンプルだ。そ の僅かな寸法と、そこに合わせるトーやキ ャスター、キャンバーなどのアライメント 要素が操舵特性を大きく変え、個性的なド リフトのスタイルを生み出していくのだ。 フルカウンターは「転がす」方向に ナックルの加工が始まった頃、ドリフト 愛好家たちの間では、左右の切れ角の差で、 ドリフトの姿勢の作り方や走行ラインが違 ってくることも話題になっていた。加工し た製作者の考え方によって、ステアリング 特性がまるで違うものになっていたのだ。 ちなみに、市販車にはタイヤをスムーズ つつあり、国産メーカーも登場している。

左が純正で右が加工した例。短くする だけでなく、方向も変更しているのが 分かるだろう。 ドリフトの第一人者とも言える野村謙氏(元D1ドライ バー)がプロデュースする「URAS」が生み出したのが「知 恵の輪」(写真の赤い部分)。5mm厚のスチールスペー サーを挟むことで、拳一つから二つ分程度の切れ角が増 える構造だ。価格は2,000円前後。 シャフト径を太く設計した「強化タイロッド」はドリフト するなら必需品と言える。「知恵の輪」を最初から挟んだ 製品もあり、まさに一石二鳥のアイテムだ。価格は2万円 前後。 JZX100ツアラーVは、アッ プライト(ハブやアッパー アームが付く部品)とナック ルアームが別体なのだが、 やはり切って短く溶接し直 す。左の黒い方が純正で、右 が加工後。 物理的な移動量を増やす原始的アプローチ [タイロッドスペーサー & 強化タイロッド] 切って縮めて再溶接!レバー比を変える [純正ナックル加工&加工ナックル] 切れ角アップ 切れ角アップ 手法その 手法その タイロッドスペーサー シルビア系 ツアラーV系 切れすぎを防ぐための 「ナックルストッパー」 強化タイロッド 1 2 タイロッドだけの切れ角アップとは 違い、ナックル加工による切れ角 アップは切れすぎて「逆関節」状態 になりやすい。そのため、ストッパー を追加して切れ角を制限する(押し 付けて強度アップ)のが常識。ストッ パーにどのくらい当てるかは個人の ノウハウだ。 進化論 ドリフト 55

左右切れ角をそろえるアッカーマンアングル崩し [加工ナックルの進化&海外製専用サスアーム] 切れ角アップ 手法その 3 D1グランプリで活躍する斎藤太吾選手の90 スープラはワイズファブ製キットを装着。 シルビア用もラインアップ があり、理想のキャスター 角を得るためにサスペン ションタワーの位置まで変 更できる。あまりにも切れる ため、スタビライザーを取り 外す必要がある。 国内外のモータースポーツ界でお なじみキャロッセが開発を進めて 「ドリフトアングルキット」をリリー ス。ナックルとロワアーム、タイ ロッド、テンションロッドがセット で、左右の切れ角の差を自由に調整 できるだけでなく、アライメント領 域のセッティング幅も広い。 舶来ドリフトパーツで過熱 エストニアの「ワイズファブ」 クスコも開発 90スープラはBMWと足回りを共用することもあり、海外製ドリフトパーツが早く対応した。 タイロッドエンド部はカムになっており、装着状態で左右の切れ角の差を調整できる。 56

リフト走行における切れ角アッ プは大きなメリットだが、それ を追求すると各部に調整しなけ ればならない要素が出てくる。

まずは、タイヤがボディに干渉するよう になることだ。タイヤサイズによっては、 ボディパネルの板金では済まず、タイヤを 外側にオフセットさせることも必要にな る。近年、フロントにオーバ―フェンダー を付けているマシンが増えたのはこれが要 因だと言える。

切れ角アップはワイドトレッド化が目的 ではないが、結果的にロワアームやタイロ ッドを延長せざるを得なくなり、テンショ ンロッドの位置を移動したり、干渉するス タビライザーを取り外すといった対策も珍 しくはない。切れ角アップは、同時に“タ イヤの可動範囲を広げる”ことも考えなく てはならないわけだ。

ナックルアームの角度とタイロッド(エ ンド)の角度が一定を超えると、セルフス テアが効かなくなり、切れた方向にばかり

力が掛かり、並大抵の力では戻せなくな る。この「逆関節」状態を防ぐために、スト ッパーを追加したり、ラックの位置を移動 して角度の付きすぎを抑えることもある。

さらに、ステアリングラックは早く激し く動作することになるため、パワーステア リングのフルードの温度も上昇しがちだ。 専用の冷却コアを追加するのもい まや常識となっていて、D1グラン プリでは、電動パワーステアリン グを使うケースもある。

走らせ方は“審査”にも

ドリフト走行は、コーナー進入 で大きな角度を付けて飛距離を伸 ばそうとしたときに、フロントタ イヤは適度に転がってくれること が重要だ。そして、アンダーステ アやオーバーステアを制御するた めには、ナックルの特性だけでは なく、それに合わせたアライメン ト調整も重要になってくる。

てくる上に、ドライバーの好みも加わる。

ドリフト