JAFスポーツ[モータースポーツ情報] JAF MOTOR SPORTS 第54巻 第4号 2020年11月1日発行(年4回、2、5、8、11月の1日発行) 2020 AUTUMN JAF MOTOR SPORTS 考察 アナタはなぜダートトライアルに挑むのか!? 苦難の船出 全日本スーパーフォーミュラ選手権、5か月ぶりの開幕戦 特集

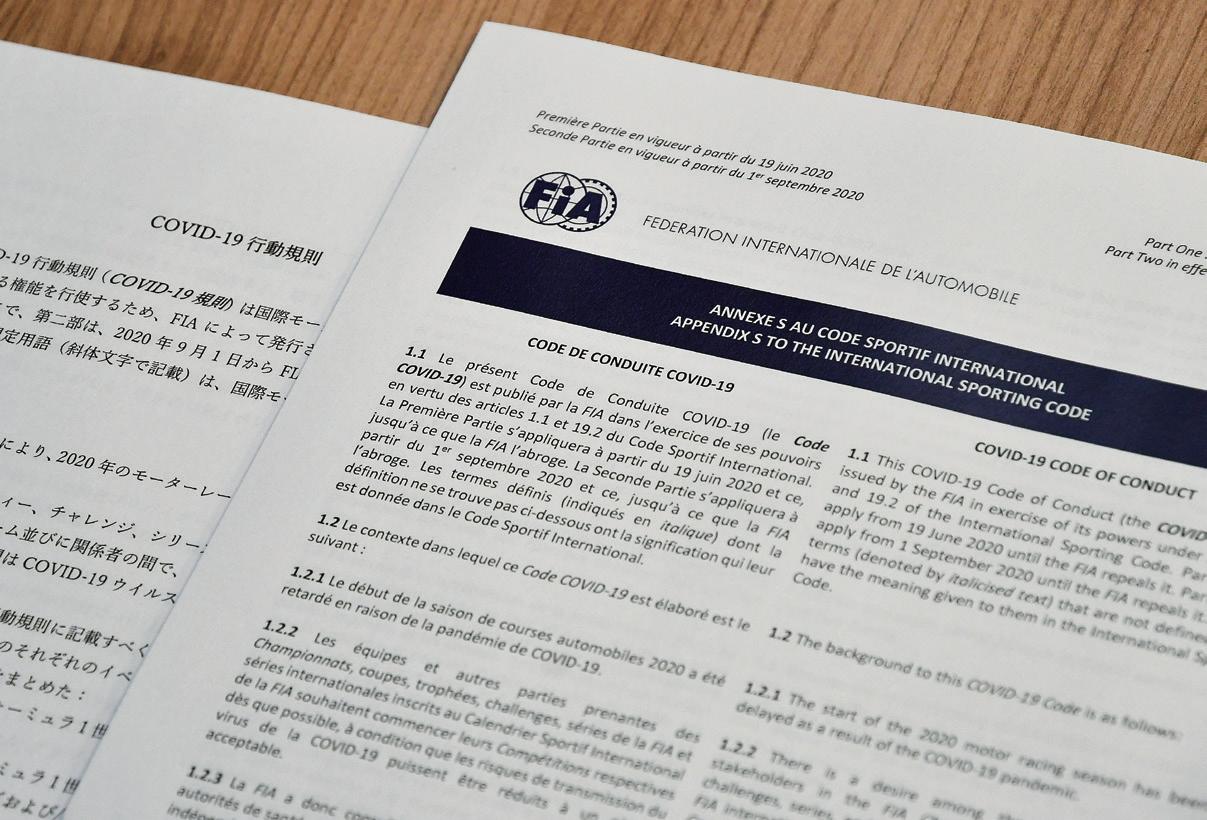

付則S項が示す対策の大枠とは 改訂版の付則S項では、モータースポー ツがカテゴリーによって「パート1」と「パー ト2」へ区分され、パート1はF1のみ、FIA カレンダーに掲載されるすべてのイベント がパート2へと定義されている。

日本のモータースポーツに関係してくる のは、場所による区分「プロファイル」とい う概念で、これは立ち入るエリアによって 定義されている。プロファイル1は、パド ック、ピットレーン、コントロールタワー などの「高密度エリア」と規定される。

主催者、エントラントなど、“レース関係 者”と呼ばれる人員のほとんどは、このプ ロファイル1に相当する。それ以外は「低密 度エリア」、そして「プロファイル2」と呼ば れ、ここに立ち入る者は「プロファイル2参 加者」ということになる。 次に提示されるのは、プロファイル1参 加者に適用される「グループ」という概念だ。 付則S項の文面では「ピレリグループ」、「プ ロモーターグループ」といった具体名が挙げ

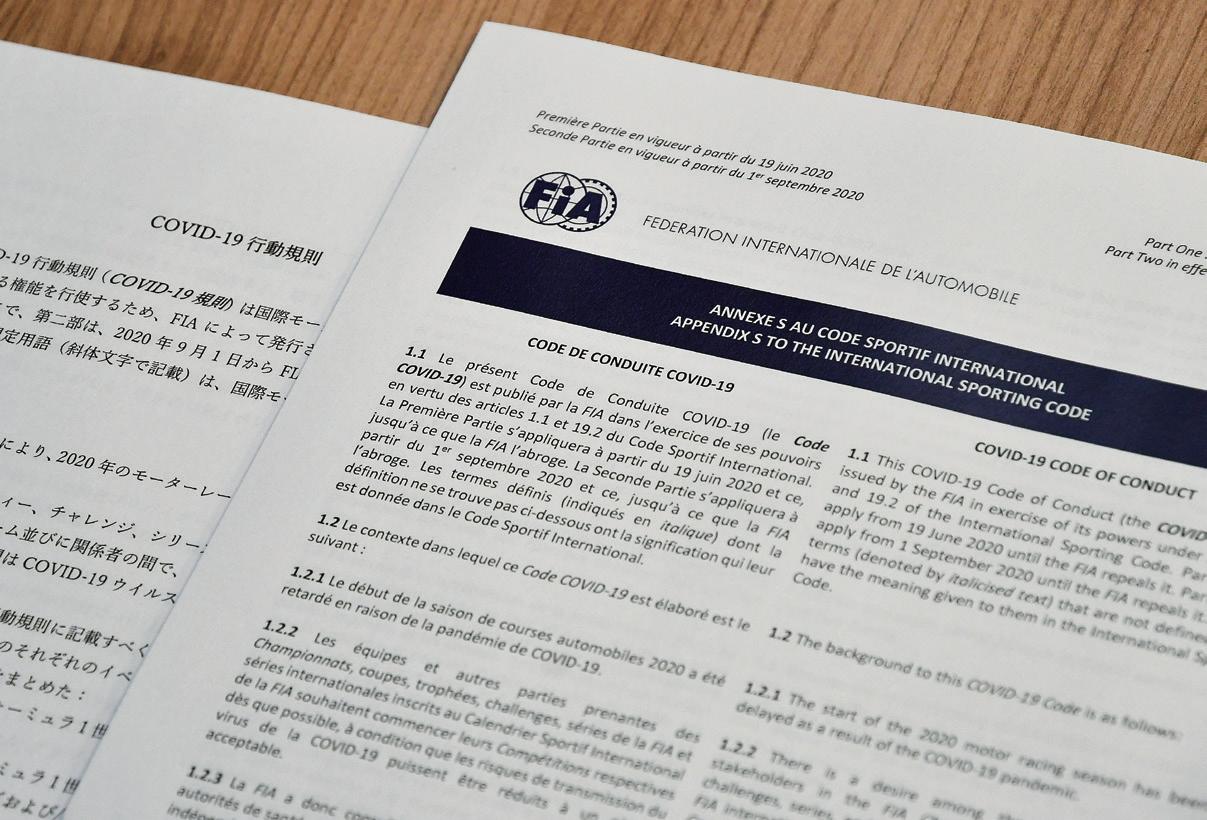

Headl 型コロナウイルス感染症(COV ID-19)の感染拡大防止に関す る全く新しい規則、FIA Intern ational Sporting Code「Appendix S」 (FIA国際モータースポーツ競技規則付則S 項)をFIAが発表したのが6月19日。 事実上のパンデミックとなってから僅か 数か月で、しかも国際競技規則に全く新し い項目が追加されるのは異例の事態だった。 6月時点の付則S項に示された「COV ID-19行動規則」は、活動再開を控えたF1 にフォーカスを置いたものであり、シング ルシーター以外のレースやラリーなどには 言及がなかったが、9月1日、改訂された付 則S項が発表された。こちらにはF1以外の モータースポーツもイベントを定義。FIAが 統轄するモータースポーツイベントを広く 網羅する建て付けに進化した。 これはF1以外のFIA統轄モータースポー ツにも影響するため、改訂版の付則S項は 日本語に翻訳されている。英仏対訳の原文 と併せて、JAFモータースポーツホームペー

ジでダウンロードが可能となっている。

られており、これらのグループも、可能な 限り少人数の「サブグループ」へとさらに分 割することが求められている。 これらは“ソーシャルバブル”として一般 に知られる用語と概念を共通にしており、 グループ/サブグループ間での交流を最小 限に抑え、交流する場合は、適切な緩和手 段(マスク着用/手洗い衛生/アルコール ベースの手拭きなど)が要求される。これら が改訂版の付則S項が示す大意だ。 開催に先立って行われるべき措置 富士スピードウェイで開催されるスーパ ーGT第5戦に向けて、関係者に対して PCR検査が要請されたことは既に複数のメ ディアで報道されている通りだ。 これはGTアソシエイションが発表した リリースにもある通り、スーパーGTがFIA インターナショナルシリーズとして開催さ れるという認識に則り、改訂版付則S項の 「2.1(1)」に明記されている指示に対応した 措置だと考えられる。 付則S項の当該部分を以下に抜粋する。 更新された国際モータースポーツ競技規則「S項」。その骨子とは シンプルに整理された9月1日更新版。JAFからは日本語訳「COVID-19行動規則」もリリース。 Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check! フォト/WTCR、Eurosport Events、DPPI、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 新 世界のビッグレースの中では、かなり遅く開幕したFIA 世界ツーリングカーカップ(WTCR)。9月12~13日に 行われた開幕戦、ベルギーのゾルダー戦では、決勝後の インタビューエリアに対人距離を確保した空間が設け られ、入場時における手指消毒も徹底されていた。 4

「関係者による実施の認定検査提供者が施 行する PCR 検査を、プロファイル 1 参加 者は特定の対象イベントの開催会場に到着 する 96時間前に受け(イベント前検査)、 関係者は本人または認定検査提供者から提 出されるその検査結果に基づいて連絡を受 ける」というもの。

この措置は、パート1とパート2イベン トの両方に適用され、FIAカレンダー掲載イ ベントのプロファイル1参加者は、常に事 前のPCR検査が要求される。また「6.16」 には「2回目の検査」の記載があるが、パー ト2イベントについては、推奨であって義 務ではないことも注意しておきたい。

そして、プロファイル1参加者には健康 スクリーニングの結果(自己申告可)を書面 で提出することが求められている。

これは改訂版付則S項で明記されるCO VID-19に該当する症状がないことを申告 するもの。これにより他者の潜在的な感染 の危険がない(少ない)ことを示すのだ。

そして、こちらは感染拡大防止策ではな いが、感染によるリスクに関し、すべての 責任を主催者・役員などに求めない旨の権 利放棄書類への署名が求められる。

これは、いかなる対策をもってしても感 染リスクをゼロにすることは適わないとい うことを受容、理解した上でイベントへ参 加するという自認書類である。

モータースポーツが元々包含するアクシ デントによるリスクの他に、COVID-19に よるリスクが新たに加わったものだと考え れば分かりやすいだろう。

各国の法規と付則S項の関係性

COVID-19への認識は先進国の間では ほぼ共有されていると考えて良いが、対策 のディテールは国や地域で異なっている。 この点に関しては、FIAはセンシティブな内 容だと捉えているようで、改訂版付則S項 「3.8.1」と「3.8.1.2」で適用範囲を規定して いる。内容を以下に抜粋する。

・3.8.1:本COVID-19規則は、下記の 適用の侵害を意図しない。

・3.8.1.2:COVID-19に関する法律およ び規制(適用法)を含む、対象イベントに適 用される国際、国家および地域の法律なら びに規制。

つまり、各国の法令が定める内容とのコ ンフリクトが起きた場合は「法令」が常に優 先されるということなのだ。

PCR検査についても、当該国が明文法を 定めていれば、改訂版付則S項の遵守は必 要ない、そして、内容によってはイベント を開催できないということにもなる。

付則S項に示した「COVID-19行動規則」 と各国の法令間で発生するであろうコンフ リクトについて、主催者やASNが判断でき ない場合についてのプロセスは、改訂版付 則S項「4.4.2」に記載がある。

まず、国際モータースポーツ競技規則と FIAによる司法判断が行われ、FIAがカバー できない領域の場合はパリ司法裁判所によ る判断が行われる。つまり、例えば、日本 の法令とFIAの規則がコンフリクトした場 合には、フランスの司法裁判所がそれらの 是非を決めるということになるのだ。 また、やむを得ない事情により、安全に 関する要件を優先させる場合も、改訂版付 則S項の「不遵守」とはみなされないが、疑 義ある場合は改訂版付則S項によって任命 された「COVID-19デリゲート」に助言を求 める必要がある、とされている。これは 「3.8.2」によって規定されている。 活動再開、イベント主催の覚悟 このFIA国際モータースポーツ競技規則 付則S項は、決してF1などのトップエンド の主催者だけを対象としたものではない。 確かに、PCR検査の部分については、コ ストやアレンジの手間などを考えると実現 が容易ではない部分もあり、厚生労働省が 示す「医師の認める者のみ」という指針とも

異なるため、遵守する必要性については一 考する必要があると言っていいだろう。 しかし、その他の基本的な指針について は、国内レースやラリー、スピード競技な どに対しても応用と適用が可能なものでは ないだろうか。プロファイル1、プロファイ ル2の考え方、グループ/サブグループの 設定、そして緩和措置の徹底といった要素 は、全てこの改訂版付則S項に記載されて いる。マスク、グローブ、フェイスマスク といったPPE(個人防護具)の適用、手指消 毒といった緩和措置の適用も明確だ。 また、法的責任についても明確にアドバ イスされているため、主催者にとっても開 催可否の判断がしやすいのではなかろうか。 COVID-19感染拡大の先行きが見えな い状況におけるイベント再開については、 主催者や参加者、そして地域社会、果ては 日本という社会に対して、以下の内容につ いての共通認識を得る必要がある。 改訂版付則S項「4.3」を抜粋すると、「(感 染の)リスクを完全に排除することは不可能 であることを容認する」とある。 繰り返すまでもないが、感染は完全には 防ぎ得ないことを認めるということで、イ ベントの再開とは、この覚悟をもって初め て成立する、と言えるだろう。

改訂版付則S項では、全世界のモーター スポーツ関係者にこの覚悟を求めている。 我々にその覚悟はあるか。それを自問自答 することがモータースポーツ界が拓くべき、 新世界への第一歩と言えるのではないか。

Headl

e

5

6月19日、FIAは「FIA International Sporting Code Appendix S(FIA国際モータースポーツ競技規則付則S項)」に 「COVID-19行動規則」を示し、9月1日にはその改訂版を発表。この改訂版については日本語訳がJAFモータースポー ツホームページに公開されているので、モータースポーツ関係者なら是非とも一読して欲しい。

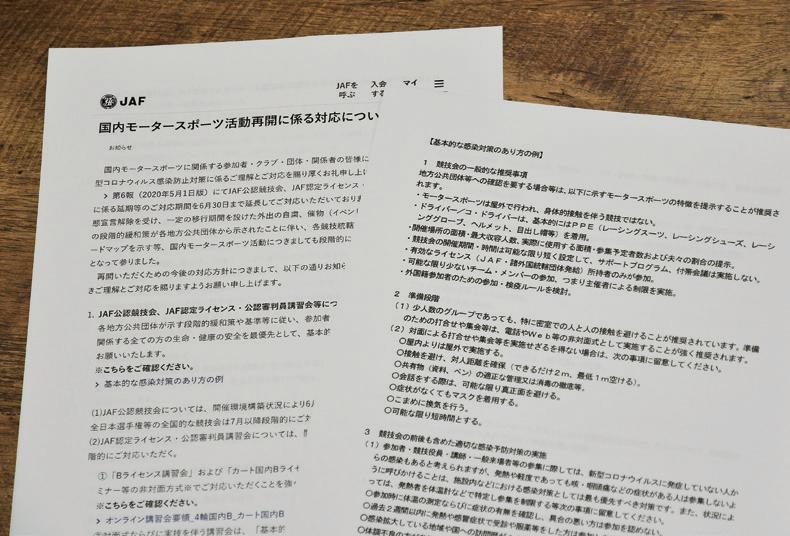

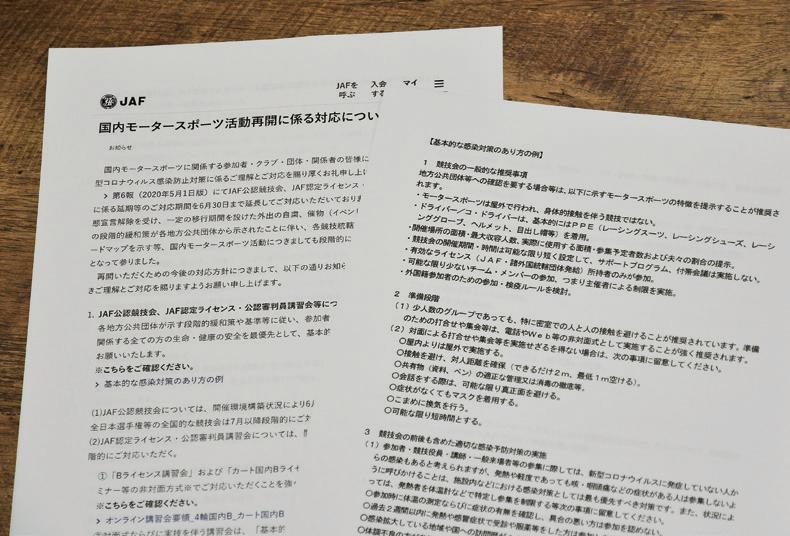

Headl 本政府発出の「緊急事態宣言」や、 JAFによる感染拡大防止対策の お願いにより、活動停止状態が 続いていた国内モータースポーツ界。 5月1日にはJAFから「新型コロナウイル ス感染防止対策に係るお願い」、5月27日に はJAFから「国内モータースポーツ活動再 開に係る対応について」というお知らせが 発表され、JAF公認競技については6月以 降、全日本選手権などの全国的な競技会は 7月以降順次再開の方針が示された。 5月27日版には「基本的な感染防止対策 のあり方の例」も明らかにされ、参加者や 主催者、クラブ・団体などの関係者すべて の生命と健康の安全を最優先するために講 じるべき、感染対策の例を発表した。 これらは国内モータースポーツ活動再開 における事実上のCOVID-19ガイドライ ンとして扱われ、6月上旬には各種専門部会 やビッグレースの運営団体らによる、オン ライン会議を中心とした協議も始まり、活 動再開の機運が大いに高まった。 FIAシリーズや全日本選手権などのカレ ンダーも再編され、6月10日には全日本ラ リー選手権、6月12日には全日本スーパー フォーミュラ選手権、FIAインターナショナ ルシリーズ スーパーGTなどの日程が発表。 そして、6月25日には全日本カート選手 権、6月29日には全日本ジムカーナ選手権 と全日本ダートトライアル選手権の日程が 発表され、全日本ラリーと全日本ジムカー ナ/ダートトライアルは、JAFカップ開催 中止を含めてシリーズ戦数が減じられたが、 ようやく仕切り直しの準備が整った。 全日本カート選手権から活動再開 7月11〜12日には全日本カート選手権 OK部門/FS-125部門/FP-3部門が静岡 県のオートパラダイス御殿場で開幕(西地 域は再開)、7月17〜19日には、FIAシリ ーズのスーパーGTが富士スピードウェイ で開幕した。7月31日〜8月2日には全日 本ラリー選手権が京都府京丹後市で再開さ れ、8月8〜9日には全日本ダートトライア ル選手権が北海道のオートスポーツランド スナガワで再開。全日本ジムカーナ選手権 は8月22〜23日にスナガワで開幕した。 8月28〜30日には栃木県のツインリン クもてぎで全日本スーパーフォーミュラ選 手権と全日本スーパーフォーミュラ・ライ ツ選手権が5か月遅れで開幕。これで全日 本選手権はすべて再始動した。 スーパーGTについては、9月までに4戦 を消化しており、開幕から無観客でサポー トレースのFIA-F4も実施していなかった が、10月の第5戦以降は観客を迎えて、サ ポートレースも復活させることになった。 国内モータースポーツ活動再開。スーパーGTでは観客動員も再開へ WRC日本ラウンドは開催断念。JAFモータースポーツ表彰式はリアル開催を取りやめる事態に Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check! フォト/石原 康、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 日 カレンダーが再編されて7月に開幕したスー パーGT。9月までに4戦を消化し、10月2~4 日の第5戦富士以降からは観客を受け入れ、 サポートレースのFIA-F4開催も再開予定。 6

FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT

開催日 シリーズ 開催地

7/17(金)~19(日) Rd.1 富士スピードウェイ

8/7(金)~9 (日) Rd.2 富士スピードウェイ

8/21(金)~23(日) Rd.3 鈴鹿サーキット

9/11(金)~13(日) Rd.4 ツインリンクもてぎ

10/2(金)~4 (日) Rd.5 富士スピードウェイ

10/23(金)~25(日) Rd.6 鈴鹿サーキット

11/6(金)~8 (日) Rd.7 ツインリンクもてぎ

11/27(金)~29(日) Rd.8 富士スピードウェイ ※6月12日JAF公示、8戦。

7/11(土)~12(日) Rd.2 オートパラダイス御殿場 8/22(土)~23(日) Rd.3 神戸スポーツサーキット 9/5(土)~6 (日) Rd.4 中山カートウェイ 10/17(土)~18(日) Rd.5 琵琶湖スポーツランド 12/12(土)~13(日) 東西統一 鈴鹿サーキット国際南コース ※6月25日JAF公示、各5戦+東西統一競技会。

Headl e 地域によってはまだまだ慎重姿勢 しかし、地方選手権についてはシリーズ 成立がままならない地域も多く、活動再開 については慎重な姿勢を見せている。 また、全日本選手権も、全日本ラリーは 第6戦群馬と第10戦岐阜、第4戦愛媛が 開催中止、全日本ダートトライアルも第7 戦オートパーク今庄、第8戦テクニックス テージタカタが開催中止を表明した。 そして、愛知県と岐阜県で、国内開催と しては今季唯一のFIA世界選手権となる予 定だった世界ラリー選手権(WRC)日本ラ ウンドが、11月19〜22日に予定していた 今季の開催を断念。2021年11月11〜14日 へ開催延期される事態となった。 また、全日本選手権のタイトル認定を行 JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権 開催日 シリーズ 開催地 8/28(金)~30(日) Rd.1 ツインリンクもてぎ 9/25(金)~27(日) Rd.2 岡山国際サーキット 10/16(金)~18(日) Rd.3 スポーツランドSUGO 11/13(金)~15(日) Rd.4 オートポリス 12/4(金)~6 (日) Rd.5/6 鈴鹿サーキット 12/18(金)~20(日) Rd.7 富士スピードウェイ ※6月12日JAF公示、7戦。 JAF全日本ラリー選手権 開催日 シリーズ 開催地 3/13(金)~15(日) Rd.2 愛知県・舗装 7/31(金)~8/2(日) Rd.5 京都府・舗装 9/12(土)~13(日) Rd.9 北海道・非舗装 9/25(金)~27(日) Rd.6 群馬県・舗装 10/16(金)~18(日) Rd.10 岐阜県・舗装 11/6(金)~8 (日) Rd.4 愛媛県・舗装 11/27(金)~28(土) Rd.3 佐賀県・舗装 ※6月10日JAF公示、7戦、9月2日JAF公示。 JAF全日本カート選手権OK部門 開催日 シリーズ 開催地 7/11(土)~12(日) Rd.1/2 オートパラダイス御殿場

20(日) Rd.3/4 茂原ツインサーキット東コース

鈴鹿サーキット国際南コース

JAF全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 開催日 シリーズ 開催地 8/28(金)~30(日) Rd.1/2/3 ツインリンクもてぎ 9/25(金)~27(日) Rd.4/5 岡山国際サーキット 10/16(金)~18(日) Rd.6/7/8 スポーツランドSUGO 11/13(金)~15(日) Rd.9/10/11 オートポリス 12/4(金)~6 (日) Rd.12/13/14 鈴鹿サーキット 12/18(金)~20(日) Rd.15/16/17 富士スピードウェイ ※.6月12日JAF公示、6大会17戦。 JAF全日本ダートトライアル選手権 開催日 シリーズ 開催地 3/14(土)~15(日) Rd.1 京都コスモスパーク 8/8(土)~9 (日) Rd.4 オートスポーツランドスナガワ 9/5(土)~6 (日) Rd.7

4

JAF全日本カート選手権FS-125部門・FP-3部門西地域 開催日 シリーズ 開催地 3/14(土)~15(日) Rd.1 鈴鹿サーキット国際南コース

9/19(土)~

10/24(土)~25(日) Rd.5/6 スポーツランドSUGO西コース 11/14(土)~15(日) Rd.7/8 ツインリンクもてぎ北ショートコース 12/12(土)~13(日) Rd.9/10

※6月25日JAF公示、5大会10戦。.

オートパーク今庄 10/3(土)~

(日) Rd.8 テクニックステージタカタ 10/24(土)~25(日) Rd.2 スピードパーク恋の浦 ※6月29日JAF公示、5戦、JAFカップは開催中止、8月25日 および9月2日JAF公示。

JAF全日本ジムカーナ選手権 開催日 シリーズ 開催地 8/22(土)~23(日) Rd.5 オートスポーツランドスナガワ 9/12(土)~13(日) Rd.7 スピードパーク恋の浦 10/17(土)~18(日) Rd.2 名阪スポーツランドCコース 11/7(土)~8 (日) Rd.8 イオックスアローザスポーツランド ※6月29日JAF公示、4戦、JAFカップは開催中止。 JAF全日本カート選手権FS-125部門・FP-3部門東地域 開催日 シリーズ 開催地 7/25

26

ツインリンクもてぎ北ショートコース

2020年JAF全日本選手権/FIAインターナショナルシリーズ改訂スケジュール(予定) 毎年恒例の「JAFモータースポーツ表彰式」は12月24日(木)に東京都 渋谷区で開催される予定だったが、9月14日には、新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止の観点から「例年の対面による表彰式に代えて

11月19~22日に愛知県と岐阜県でFIA世界ラリー選手権(WRC) 第14戦として開催される予定だったWRC日本ラウンドは、コロナ禍 による再編で第8戦としてカレンダーされたが、主催者からの申請に より8月19日、2021年への開催延期が発表された。 8月28日、JAFは国内競技規則およびモー タースポーツ専門部会規定の一部改正を発 表。「FIAにより日本国の自動車団体の代表と して公認」されているJAFは、9月1日から 「国内自動車競技ならびにあらゆる形式のあ らゆる仮想、電子自動車競技を管理統轄する 唯一の権威である」宣言を明らかにした。こ れはFIAやJAFが呼称する「デジタルモー タースポーツ」いわゆる“eモータースポーツ”を国内統轄する声明だ。JAFにはすでに「デジタ ルモータースポーツ作業部会」が発足しており、これまで活発な議論が重ねられてきたが、この 改正で「デジタルモータースポーツ部会」も新設。あらゆる整備が加速することになる。 JAFモータースポーツ表彰式が収録形式に WRC日本ラウンド開催断念。2021年開催へ デジタルモータースポーツの統轄と新たなJAF専門部会の設置を表明 う「JAFモータースポーツ表彰式」について は、開催日を「11月27日(金)から12月24 日(木)に延期する」由が5月1日に発表され ていたが、9月14日には「対面による表彰式 に代えて収録形式の表彰式として実施」す る発表もなされている。 新型コロナウイルス感染症の先行きが見 えない状況は未だ変わりがない。感染拡大 が懸念される冬の時期を前に、まだまだ予 断を許さない状況が続いている。 7

(土)~

(日) Rd.1

8/8(土)~9 (日) Rd.2 本庄サーキット 9/19(土)~20(日) Rd.3 茂原ツインサーキット東コース 10/24(土)~25(日) Rd.4 スポーツランドSUGO西コース 11/14(土)~15(日) Rd.5 ツインリンクもてぎ北ショートコース 12/12(土)~13(日) 東西統一 鈴鹿サーキット国際南コース ※6月25日JAF公示、各5戦+東西統一競技会。

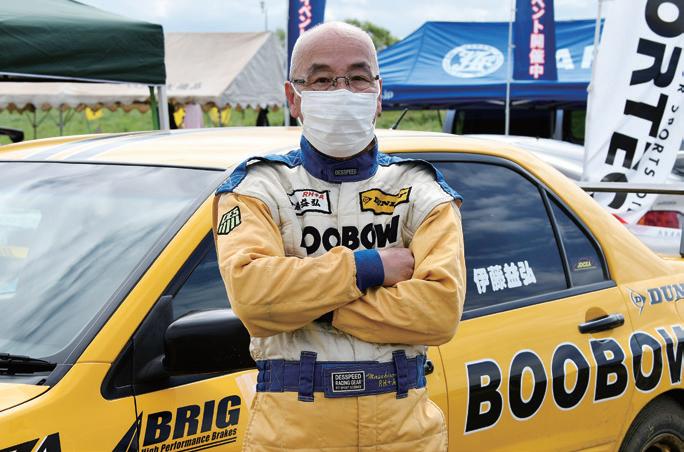

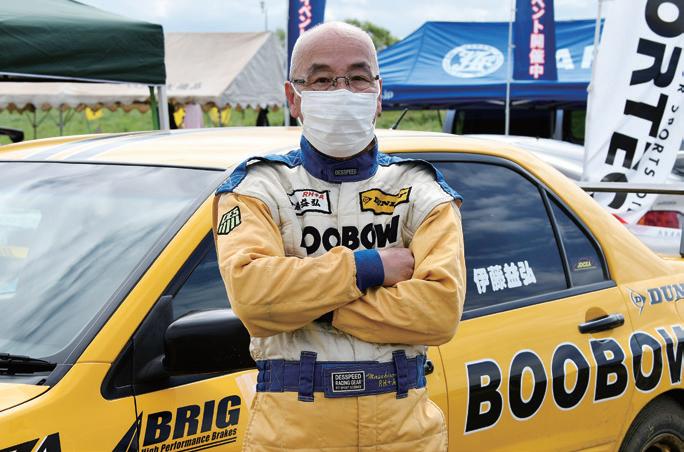

収録形式として」実施することがお知らせされた。

8

2020 秋 CONTENTS HEADLINE 4 更新された国際モータースポーツ競技規則「S項」。その骨子とは 6 国内モータースポーツ活動再開。スーパーGTでは観客動員も再開へ SPECIAL ISSUE 10 巻頭特集 苦難の船出 全日本スーパーフォーミュラ選手権、5か月遅れの開幕戦 15 特集 イベント再開に向けて 活動再開か再び延期・中止か!? 社会と共生するプロトコルの構築 20 ミドルフォーミュラ ニッポンの新時代 全日本フォーミュラ3選手権に代わる二つの新たなカテゴリーが開幕 26 全日本ジムカーナのタイヤ戦略 1セット勝負の全日本ジムカーナ。レースウィークはどう攻める!? 38 ジュニア選手権を支える エンジンデリバリー考察 イコールコンディションでカートのテクニックを磨く! 47 2ループ目、どう戦う? 豹変するグラベル路面を読み切れるか!? 全日本ラリー、セカンドループの攻略術 52 ドリフト“名機”烈伝 TOP OF THE DRIFT MACHINE 飛距離と角度と白煙の最高峰を目指して 59 アナタはなぜダートトライアルに挑むのか!? 刻一刻、同じ路面は二度とない!ダートトライアルの魅力、再発見 TOPICS 44 歓喜の瞬間 モータースポーツ女子が奮闘! 各カテゴリーで優勝ラッシュの快挙 64 オートテスト倶楽部 「あなたの地元でモータースポーツ」オートテストが鳥取県に初上陸! INFORMATION 31 INFORMATION from JAF モータースポーツ公示・お知らせ(WEB)一覧 (2020年7月1日~2020年9月30日) 32 2021年ライセンス更新のご案内 33 ライセンスはラクラク更新!!「JAFマイページ」に登録しよう! JAF MOTORSPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報] 監修/一般社団法人 日本自動車連盟 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 ☎0570-00-2811(ナビダイヤル) 発行所/(株)JAFメディアワークス 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-9野村不動産芝大門ビル10F ☎03-5470-1711 発行人/西岡敏明 振替(東京)00100-88320 印刷所/凸版印刷株式会社 編集長/佐藤均 田代康 清水健史 大槻聡 デザイン/鎌田僚デザイン室 編集/(株)JAFメディアワークスJAFスポーツ編集部 ☎03-5470-1712 COVER/2020年JAF全日本ダートトライアル選手権第4戦 PHOTO/加藤和由 本誌の記事内容は2020年10月1日までの情報を元にしております。また、社会情勢等によって掲載した情報内容が変更される可能性がございます。予めご了承ください。

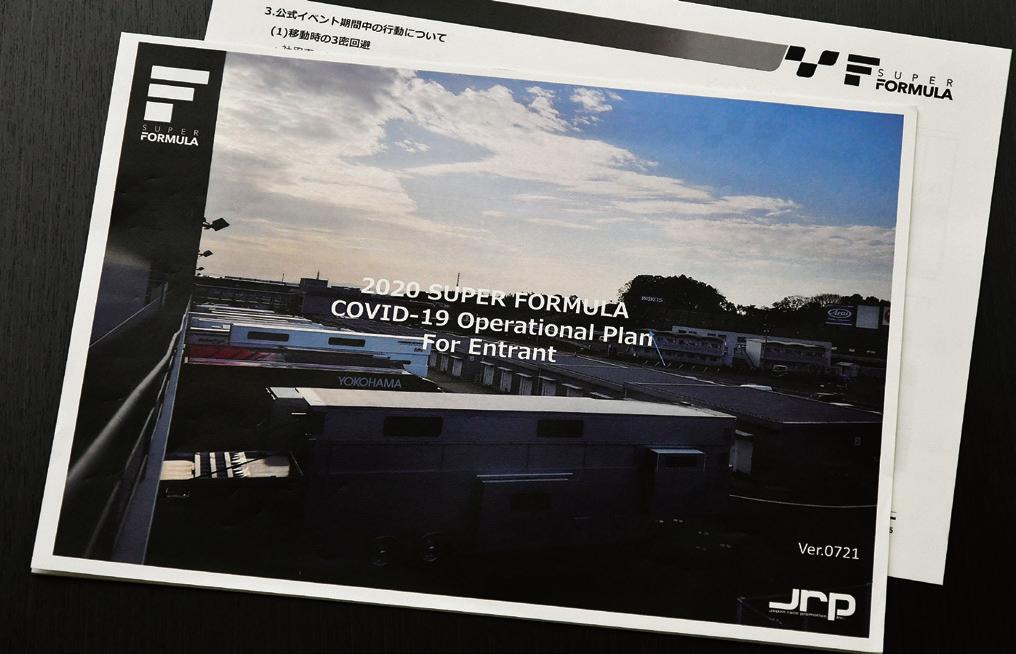

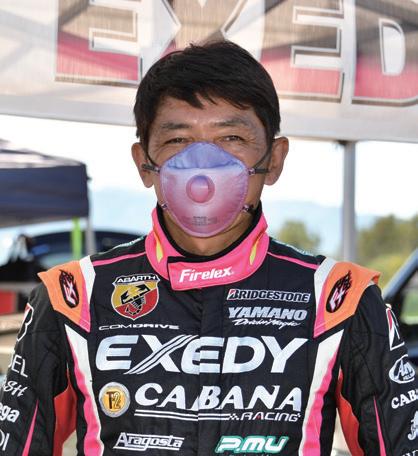

全日本スーパーフォーミュラ選手権が 8月 28~ 30 日に開催。 当初の 4 月開幕はコロナ禍で遅れ、約 5 か月遅れでリスタートした。 海外レース参戦選手の帰国対応により、開幕直前まで情報が錯綜。しかし、外国人ドライバーの入国が制限されたままの国情や、 何とか態勢を保つことができたが、苦難の船出となった。全日本スーパーフォーミュラ選手権 5 か月遅れの開幕戦 フォト/石原 康、吉見幸夫、 J A F スポーツ編集部 レポート/貝島由美子、 J A F スポーツ編集部 イラスト/高梨真樹 取材協力/日本レースプロモーション︵ J R P ︶ 苦難の船出

提示も推奨。競技会の開催期間や時間をできるだけ短

これらに沿ってJRPが定めたプランは、まず対面で のミーティングをできる限りなくすこと。換気が不十 分な場所でのブリーフィングやチームミーティングは 行わず、極力オンライン形式を利用することになった。 また、リザルトや公式通知など、これまでチームマ ネージャーに配布していた紙資料の発行を廃止。すべ てメールでの配布に変更された。

チームやメーカーには、健康管理責任者を選任して もらい、大会2週間前からゲストやレースクイーンも 含め、参加する全員に対してオンライン問診票の提出

来なら4月初旬に開幕する予定だった全日 本スーパーフォーミュラ選手権。しかし、 他のスポーツなどと同様に、世界的に猛威 を振るう新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影 響を受け、予定通りの開幕には至らなかった。 日本では4月7日、新型インフルエンザ等対策特別 措置法の規定に基づく緊急事態宣言が発令されて以 来、競技会の延期や中止が相次ぎ、その後のイベント 開催だけではなくあらゆる社会活動が先行き不透明な 状況となった。5月末に緊急事態宣言が解除されるまで は、身動きが取れない状況だったと言えるだろう。 しかし、その後、イベント開催に向けた準備が進め られ、8月末に栃木県・ツインリンクもてぎでシーズン が開幕することが発表された。ひと足早く7月に開幕 したスーパーGTは、シリーズ前半戦は無観客だった が、スーパーフォーミュラの場合は、開幕戦から上限 5000人の観客を受け入れた開催を計画した。

本

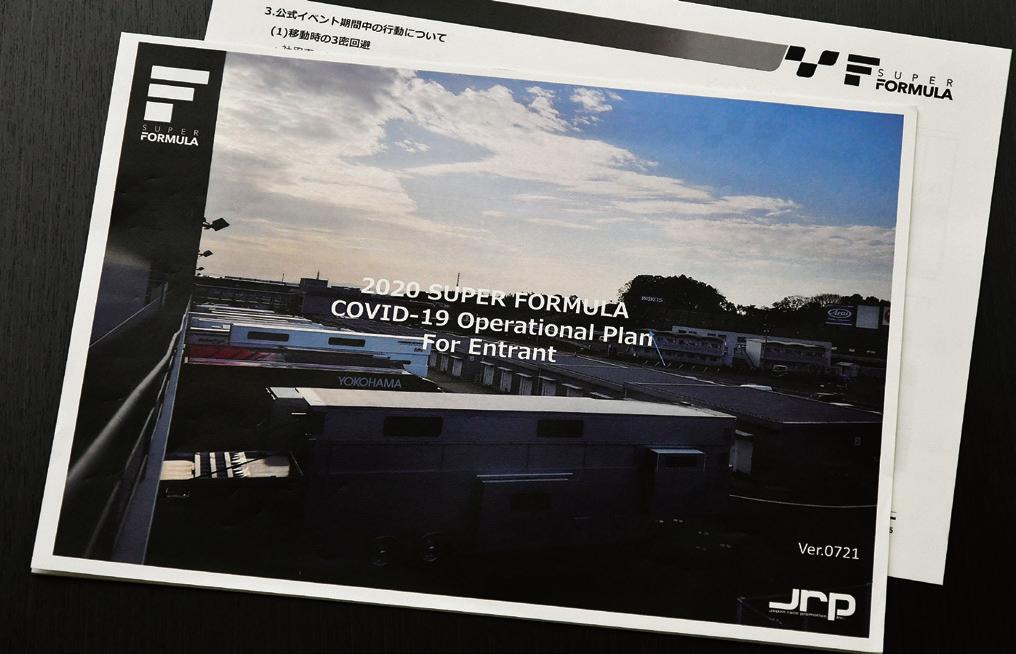

まずは密集や接触を減らすこと カレンダー再編を余儀なくされた、スーパーフォー ミュラを運営する日本レースプロモーション(JRP)。 開幕に向けた各種調整と同時に取り組まなければなら なかったのは、COVID-19の感染拡大防止対策だ。 JRPは、エントラントを対象としたガイドライン 「COVID-19オペレーショナルプラン」を策定した。し かし、この内容を語る前に、まずは、JAFが5月27日 に発表した事実上のガイドライン「基本的な感染対策 のあり方の例」を参照する必要がある。 JAFとしては、イベント開催地など地元自治体や公 共団体などに対して、モータースポーツの特性を説明 して理解してもらうことを推奨している。その際に、

開催場所の面積や最大収容人数、参集予定者数などの

く、できるだけ少ないチーム・メンバーで参加するよ うにするなど、主催者による制限を勧めている。

を義務付けたと同時に、行動履歴の把握を求めた。 さらに、サーキットへの移動や大会中のサーキット外 開幕戦もてぎのウィナー平川亮選手。メディアによる選手へのインタ ビュー取材などもソーシャルディスタンスを確保して実施された。 参加者向け「COVID-19オペレーショナルプラン」発行 ピット・パドックには“ソーシャルバブル”の概念を採用 イベント中のピット・パドックには、自チームエリアを柵等により明確にする 事を明記し、他社スタッフへのクラスター伝播防止のため、各スタッフの行 動はできるだけ自チームエリア内に収める事を指示。これはいわゆる「ソー シャルバブル」の概念を採用した施策で、併せて、最大収容人数を「半径 1.5m/1人」のディスタンスが確保可能な人数としている。 JPRはスーパーフォーミュラ参加者を対象とした「COVID-19オペレーショナルプラン」を発行し ており、そこでは、JAFが発表した「基本的な感染対策のあり方の例」を基準に「モータースポーツ は基本的に屋外スポーツで対人接触がある競技ではないが、従来の運営方式の場合、瞬間的な密 接シーンがあり、それらを工夫することで、新型コロナウイルス感染拡大を防ぎながらのイベント 運営が可能であると考える」という基本方針を示している。 11

これに関しては、各チー ムとも工夫をしているよう で、例えば、同じ号車を担 当するスタッフが、同じ移 動車両を使用しないように している。こうすれば万一 感染者が出て、濃厚接触者 も感染者同様に参加できな くなったとしても、残った メンバーで担当車両を走ら せることができるからだ。 このように、参加者側も実 際のレースオペレーション に影響が出ないよう行動を 律していた。 ピット・観客エリアの「バブル」化 一方、サーキット内の行動については、欧米のプロ スポーツやFIA国際モータースポーツ競技規則付則S 項「COVID-19行動規範」にもあるように、JRPは「ソ ーシャルバブル」という考え方を導入した。 各チームのピットガレージからパドック部分の各チ ーム駐車場までを一つの「バブル」と考え、その領域を ポールパーテーションで仕切る事で構築。そのエリア 内からできる限り出ないようにすることで、人と人と の不要な接触が避けられ、もし感染者が出たとしても 他チームへの伝播を避けられる、というわけだ。 また、いかなる場合でも、作業中のピットガレージ のシャッターは50cm以上開放しておくこと、ピット 裏のエンジニア用作業テントなどでも飛沫感染対策の 仕切りを設けることなどが求められている。 さらに、サーキット内では観客と関係者の行動エリ 日曜の1デイ開催にレースフォーマットが変更され、開幕戦から観客を受け入れたスーパーフォーミュラ。JRPとしては、 従来型のグリッドウォークやピットウォークは、主催者の要望がなければ実施せず、ドライバーサイン会やステージイベ ントも実施しない方針とされ、代わりにオンライン配信でファンイベントを実施した。 北ゲートで最初に入場した際に写真のリストバンドを装着。こ れが今大会におけるレース関係者を示すアイコンとなり、係員 が接触しなくても属性を認識できるようになっていた。 ソーシャルディスタンスを確保してレース観戦を楽しむギャラ リーの皆さん。それぞれのスタンドでは、対人距離確保を注意 喚起するプラカードを持った係員が巡回していた。 三密の回避はメディアの動きにも適用された。予選や決勝後に 行われる記者会見は限られたメディアを除いては参加できず、 スーパーフォーミュラ・ライツでも適用された。 8月15日のFIA世界耐久選手権(WEC)ベルギー大会に参戦し たドライバー3名が特例措置により本大会に参戦できることに なったが、キャンピングカーを用意して自己隔離した。 今季はスーパーフォーミュラ・ライツに戸田レーシングから参 戦する名取鉄平選手。今大会ではSFへの参戦機会に恵ま れたが、灼熱の会場環境を考慮してSF参戦を見合わせた。 決勝スタート進行において、自身のグリッドポジション付近で 乗車を待つ小林可夢偉選手。気温と湿度が猛烈に高かった 状況にも関わらず、フル装備の出で立ちでスタートを待った。 スーパーフォーミュラ 5か月遅れの開幕戦 開幕戦ツインリンクもてぎの開催中は、レース関係者は北ゲー トが専用入口とされ、一般の施設利用者とは別の動線を設定。 入場直後の別の場所で手指消毒や検温を実施した。 12

での行動についても、三密 を避ける案内が出された。

ともに、できる限りの現実的な対策を実施していた。 そして、開催期間の短縮が望まれていたため、今シ ーズンはレースウィークの日曜午前に予選、午後に決 勝を行うワンデイフォーマットを採用した。チームの 負担軽減のため、決勝レース中の給油も禁止された。 ただし、スーパーフォーミュラに関しては車両のス ピードが非常に高く、いきなり本番で走らせる状況は 逆にドライバーたちを危険に晒す事にもなる。そのた め、開幕戦に関しては、レースウィークの金曜に合同 テストが実施された。土曜には各1時間の専有走行と フリー走行。さらに、日曜の予選前にも30分間のフリ ー走行が行われ、ドライバーが感覚を取り戻す時間と なった(第2戦からは、事前テストや予選前のフリー走 行は行われなかった)。

を果たしたタチアナ・カルデロン選手は、日本の入国 ビザを取得した上で大会の2週間以上前に来日。居住 地のスペイン出国時と来日時のPCR検査で陰性が確 認された後に、2週間の自己隔離を済ませている。 また、開幕戦もてぎの2週間前にベルギー・スパで 行われたFIA世界耐久選手権(WEC)第6戦に参戦す べく、中嶋一貴選手や小林可夢偉選手、山下健太選手 が渡欧していた。彼らはスパのレース後に即帰国し、 カルデロン選手同様に、欧州出国時と帰国時にPCR 検査を受けて陰性が確認されていた。 帰国後は誰とも接触せずに自家用車で移動。開幕戦 もてぎの場内には専用キャンピングカーが用意され、 セッションの時間以外はその中で過ごしていた。 彼ら3人に関しては、厚生労働省が定めた自己隔離

アが完全に仕切られていた。ツインリンクもてぎで開 催された開幕戦の場合は、関係者は「北ゲート」を使用 して、入場直後にリストバンドを装着。これを目印に して、サーキットにおける各種入場パスを目視確認す る際の、係員との接触を避けられるようになっていた。 施設利用者やレースの観客は「南ゲート」からの入場 となったが、パドックへの立ち入りは禁止され、従来 型のピットウォークやグリッドウォーク、イベントス テージなどは実施されないことになった。 ギャラリースタンドでは、係員が巡回して観客同士 が密集しないように呼びかけるなど、サーキットを運 営するモビリティランドも感染拡大防止対策を徹底し ていた。当然のことながら、観客にも入場の際には検 温などを義務付けられており、JRPやモビリティランド

来日選手・帰国選手が特例で参戦 参加ドライバーに関しては、ユーリ・ビップス選手 やセルジオ・セッテ・カマラ選手、シャルル・ミレッ シ選手を始め、欧州でF1に帯同する必要があったり、 来日が叶わず出場できなかったドライバーもいた。 彼らが来日するには滞在ビザを取得した上で、2週間 の自己隔離期間を求められるが、欧州で他のカテゴリ ーへの出場を計画していた場合、日程的に不可能とな る。これに対して、ニック・キャシディ選手やサッシ ャ・フェネストラズ選手らは同じ外国人選手だが、日 本のレースへの出場を優先しており、緊急事態宣言中 も国内の居住地に留まっていた。 開幕戦もてぎで、海外からの来日組として唯一出場

本大会では、スタート進行の際に「エグゼクティブスイート」チ ケット所持者を対象とした「グリッドスルー」と呼ばれる新たな試 みが行われていた。これは従来のグリッドウォークとは異なるも ので、係員の指示や誘導に従いグリッドの周囲を遠巻きに1周す るといった行為。参加選手との接触は禁じられており、チケット所 持者同士の距離も確保しての実施となった。 スーパーフォーミュラの決勝後の記者会見はオンライン配信 され、遠隔地のメディアでも視聴できるようになっていた。優 勝者と入賞者の距離は確保され、写真のような前後配置に。 開幕戦もてぎで3位表彰台を獲得した山下健太選手。自己隔 離期間につき表彰式には参加できなかったため、記者会見で はキャンピングカーからオンラインでコメントを寄せた。 幸運にも入国が叶ったタチアナ・カルデロン選手。規定の自 己隔離期間を経て大会に挑み、ドラゴ・コルセ12号車に乗 車。最終周回では山本尚貴選手とのドッグファイトを演じた。 13

期間2週間に対してわずかに日数が足りていなかった ものの、検査結果やその後および現場での行動管理を 行うことによって、規定に限りなく近いものとして扱 われることになり、JRPが出場を認めている ただし、カルデロン選手と中嶋選手と小林選手、山 下選手は、第2戦岡山大会を欠場。これは前週にフラ ンスで行われたル・マン24時間レースに参戦し、自 己隔離期間が足りないと判断されたためだ。 第2戦岡山ではさらなる改善が そうした状況下で行われた開幕戦もてぎは、前述の ように給油禁止で、レース距離も例年より短縮された。 そのため、スタート前は誰もピットインを行わないも のと見られていたが、気温40度とも言われた高温環 境の中で、タイヤのグリップダウンに苦しむ選手もお り、ピットでタイヤ交換するシーンもチラホラ。そう いう意味では、各チームの作戦には違いが出た。 また、周回数が少なかった分、コース上ではドライ バーが自力で戦わなければならず、緊迫したバトルも 各所で展開されたが、残念ながら大きな順位変動はほ とんど起こらなかった。 こうした状況を改善するべく、第2戦岡山大会に向 けてはJRPが規則を変更。これは日本の感染状況が8 月と比べて改善してきたことも考慮して行われたもの で、通常のレースフォーマットに戻していくための第 一歩でもある。 結果、給油は相変わらず禁止のままだが、タイヤ交 換が義務付けられることになった。また、合計100秒 間使えるオーバーテイクシステムも、ランプの運用方 法が変更。これまではシステム作動と連動して車両の ランプが点灯していたが、第2戦岡山大会では作動後

作動させていたが、それを封じるのが狙いだ。 選手によっては、ライバルとのギャップを稼ぐため、 ピットに入る前のインラップなどにも使用しているが、 一度使うと100秒間は再使用できない。第2戦岡山大 会では、こうした各選手による使用方法の違いもあり、 迫力あるオーバーテイクシーンが演じられた。 そして、第2戦では、欠場選手の代役として複数の 若手がスーパーフォーミュラに参戦した。彼らの予選 の走りはとても印象的で、スーパーフォーミュラ・ラ イツとダブル参戦となった宮田莉朋選手がいきなりフ ロントローを獲得するなど、嬉しい驚きもあった。 夏を終えて、世界的、特に欧州ではCOVID-19の 再流行が強く懸念されており、外国人ドライバーが来 日してレースをすることは難しくなるかも知れない。 だが、国内では着々と次の才能が芽吹いてきている。 未知の感染症の影響でモータースポーツの未来は不透 明ではあるが、日本のフォーミュラレース界にとって は、決して悪い要素ばかりではなさそうだ。 スーパーフォーミュラ 5か月遅れの開幕戦 35周、最大70分と短縮された開幕戦もてぎの勝者は平 川亮選手。第2戦岡山大会は51周、最大75分とされ、タ イヤ交換義務が復活した。オーバーテイクを繰り返して 順位を上げた坪井翔選手が嬉しい初勝利を挙げている。 ソーシャルディスタンスを確保した開幕戦もてぎの表彰台。3位入賞の山下健太 選手の代わりに登壇したのは近藤真彦監督。 14

に8秒経ってからランプが点灯することになった。 昨年までは、後方から迫る車両がシステムを作動さ せると、先行車両は抜かれないよう即座にシステムを

!? フォト/加藤和由、廣本泉、DTM、Red Bull Content Pool、INDYCAR、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は盛夏を終えて、 再び感染拡大のリスクにさらされると言われる季節を迎えた。 国内競技は上位イベントを中心に、徐々に大会が再開している。

15

しかし、依然として先行きが見えない状況に変わりはない。 未知な状況下におけるイベント開催可否の拠り所は、 何処に求めるべきなのか? この難しい課題を考察した。

タースポーツ活動の再開は有り得るのか。 世界の流れと日本の現状を見てみよう。

コロナ禍で活動が半年間ストップ 2020年、モータースポーツの現状 COVID-19のパンデミックによる社会活 動の規制を経て、先進国の多くは既に社会 活動や経済活動の再開へと舵を切った。一 部の例外を除き、多くの国が事実上の外出 禁止、ロックダウンから段階的な規制緩和 のプロセスにあるとみていいだろう。 モータースポーツの世界も活動再開の流 れにある。レースの世界選手権を見るとF1 は既に複数のラウンドをこなし、2輪の世界 選手権であるMotoGPも同様に再開してい る。北米ではNASCARとINDYCARがい ち早くシリーズを再開。当初は基本的に無 観客での再開であったが、地域事情に合わ せて観客を入れた開催も行っている。 ラリーの世界選手権、WRCに関しては、 冬季の開催を終えて中断していたが、9月初 旬のラリー・エストニアから再開。WRC初 開催の大会でシリーズが再開している。 JAF公認競技については、一部の全日本

全日本選手権を見ても、全日本ラリー選手 権は再開後に7戦を予定していたが、第4 戦愛媛と第6戦群馬、第10戦岐阜が中止と され、全日本ダートトライアル選手権も全5 戦でリスケジュールされたが、第7戦今庄 と第8戦タカタ大会が開催中止となった。 欧州については、各国の社会活動の行動 制限に関わる明文規定(法的規制)を参照す ると、集会の制限、人数制限に抵触するイ ベントについては事実上、開催が不可能で ある状態。モータースポーツは、世界選手 権と一部のシリーズが再開し、コロナ禍で のモータースポーツ活動を辛うじて主導し ている状況だ。 世界的な潮流は「再開」? はたまた「中止・延期」!? 世界はCOVID-19という、未だに先行き が見えないウイルスが蔓延したまま社会活 動を再開する新しい環境へとシフトした。 世間で流通する「ウィズコロナ」や「ニュー ノーマル」といったキーワードは、ウイルス の存在とウイルス感染自体を否定せず、感 染拡大防止対策を施しつつ社会活動を行っ ていこうという姿勢を示している。 この新たな価値観に先立ち、FIAは COVID-19対策のレギュレーションを発表 した。6月19日付けで発表された「FIA International Sporting Code Appendix S」、日本語では「FIA国際モータースポーツ 競技規則付則S項」では、この付則S項すべ てを使って「COVID-19行動規則」を示して

いる。

これは未知の感染症に対する概論と、そ の対策に関するFIAのガイドラインが記述 されており、この規則の発表を契機に、世 界選手権を始めとしたモータースポーツ活 動の再開が本格化したといって良い。

日本においては、5月27日にJAFが発表 した「国内モータースポーツ活動再開に係る 対応について」で明らかにされた「基本的な 感染対策のあり方の例」により、活動再開に 関する一つの指針が示されている。

これら指針の提示により、活動再開に至 ったシリーズやイベントもあったが、もちろ ん再開に至らなかった大会もある。世界選 手権イベントの一例を紹介しよう。 8月26日にドイツ自動車連盟(ADAC) は、10月中旬に予定されていたWRCドイツ ラウンドのキャンセルを発表した。 この判断を下したのは主催団体である ADACではあるが、判断のベースとなった のは「所轄官庁の承認を得られなかった」と 発表している点に注目したい。開催エリア のドイツ・ザールランド州、ラインランド・ プファルツ州では、イベント開催の可否判 断に対して、法的根拠を伴う明確なルール が存在するのだ。 つまり、地域の法令、規範によって開催 可否の判定が行われる環境が整っていると いうことで、モータースポーツ界にとって専 門ではない「公衆衛生」「感染症」といった領 域については、高度な判断や責任を迫られ たりすることがないとも言える。

型コロナウイルス感染症(COV ID-19)の世界的な流行により社 会環境は激変の只中にあり、モ ータースポーツを取り巻く環境もかつてな い大きな変化を経験している。 3月以降のモータースポーツ活動の全面 的な停止を経て、FIAは6月にCOVID-19 対策の新しいレギュレーション「COVID-19 行動規則」を発表。9月1日には、さらに具体 性を加えた改訂版を明らかにした。 経済活動再開という社会潮流の中、モー

大会の延期や中止を決断し、以降は先の見 えない活動停止状態が続いた。 それが、7月17〜19日には富士スピード ウェイでスーパーGTが開幕。そして、8月 28〜30日には全日本スーパーフォーミュラ 選手権が約5か月遅れで開幕した。中でも スーパーフォーミュラ開幕戦のツインリンク もてぎ大会は、最大5000名の制限付きな がら、観客を迎えての再開だった。 しかし、運営団体などを介さないイベン トの開催については事情が異なっている。 新 6月19日にFIAが発表した「COVID-19行動規則」は、FIA国際モータースポーツ競技規則に付則「S項」を新設して未 知の感染症に対する主催者や参加者の行動規範を示した。9月1日にはその改訂版が発行されている。 16

選手権は3月にも実施されたが、同時期に 感染拡大が深刻化。4月上旬に政府から発出 された「緊急事態宣言」や、JAFによる感染 拡大防止対策のお願いにより、各主催者が

この中止の一件からもドイツの、ひいて は欧州の状況を垣間見ることができる。 一方、再開しているシリーズの実際はど うか。既にラウンドを重ねているNASCAR やINDYCAR、F1、MotoGPといったサー キットレースは、チーム毎に人員をまとめ、 移動中もバラけることを良しとしない「ソー シャルバブル」のコンセプトを適用し、ラウ ンドを重ねているとされている。 感染が発生してもチーム外へ拡大を抑止 しようという狙いの施策だが、チームやドラ イバーの公式情報を見る限りその施策には 例外も多いようで、自宅に戻っているドライ バーもいるし、マネジメント側によるチーム から離れた場所からのSNS更新も散見され る。ソーシャルバブル施策は「移動中も」と いう情報も漏れ聞こえたが、現実的には、 レースウィーク中に「異チーム間感染」を抑 止するという観点において策を徹底してい ると捉えるのが正しいだろう。 また、こうした感染拡大防止策を講じた

シリーズであっても、開催 国や地域が定める COVID-19関連の対策法 を遵守することが求められ ており、同じシリーズにも 関わらずラウンドによって 観客が入ったり、無観客で あったりする理由もここに ある。 イベント開催を検討する にあたり「法令」を参照し、 イベント側が法令を遵守で きるなら開催する、不可能

なら開催しない。判断基準は実に明快であ り、こういったプロセスが判断の根拠になっ ていれば、社会から許容される可能性も高 くなるものだ。

これは、プロスポーツでもアマチュア/ グラスルーツでも共通する「明示的な判断基 準」であり、開催可否はトレンドではなく「法 令」の問題であるということだ。

各種機関発表の情報に見る コロナ感染対策への考え方

COVID-19に対する知見は世界各国の政 府、保険機関等で速やかに共有されており、 推奨される基本的な対策の主旨は多くの先 進国でほぼ共通するものとなっている。

基本的な考え方は感染の無秩序な拡大を 抑止しつつ、社会活動や経済活動は再開さ せていくというもので、同時に短絡的な「感 染ゼロ」は非現実的なので目標としないとい う考え方だ。以下に具体例を列記する。 ●ソーシャルディスタンス(1〜2m程度)

には3つの目的があることが浮き彫りになっ てくる。整理すると以下のようになる。 1. 感染させない (自分が感染源にならない) ・飛沫感染を抑止するためのマスクの着 用がこれにあたる。いわゆる「咳エチケッ ト」もここに含まれる。施設入場時の手 指消毒もこの一環。

2.感染しない(防御) ・ウイルスを体内に取り込まない対策。手 洗いの徹底は効果的だとされており、ま たマスクに関しては高機能のものでなく とも、顔をカバーすることで手指から目、 鼻、口への経路を遮断する働きが期待さ れる。

3.感染環境を作らない、身を置かない ・いわゆるクラスター発生の抑止、つまり 「三密の回避」と言われるもの。ただし屋 外の大規模施設等が三密に含まれるか 否かは議論が分かれ、ドイツではイベン ト会場を使った実証試験が行われたが、 結果は未だ報告されていない。

●屋内・イベント会場でのマスク 着用 ●施設入場時の手指洗浄・消毒 ●接触の回避(握手等) ●大規模集会の回避 ●濃厚接触の回避 一般市民の社会生活で推奨さ れる各国共通の項目は、大まかに 表現すればこれらの項目で、行動 規制の緩和によって集会や容認さ れる濃厚接触の度合いに変化が 見られるといったところだ。 厚生労働省や世界保健機構

(WHO)の解説を読み解くと、これらの対策

5月27日にはJAFがお知らせとして「国内モータースポーツ活動再開に係る 対応について」を発表。国内競技の拠り所「基本的な感染対策のあり方の例」 も提示された。 各国のモータースポーツが再開 WRC再開初戦には大勢の観客が WRCのリスタート初戦は、何とWRC初開催のラリー・エストニア。国を挙げての一大 行事とされていたこともあり、ギャラリーステージには多くの観客が詰めかけていた。 欧州より一足先に開幕した北米 のINDYCAR。アイオワ大会では 観客動員も行われた。ピット内に は関係者のソーシャルディスタン スを確保するシールを貼る処置 も施される。 DTMも再開済み。変わりやすい天 候に翻弄されたアッセン大会では スタンドを限定して観客動員を実 施。ポディウムでは順位をプリント したマスクを着用するアイデアも。 イベント再開に向けて 17

ジムカーナコースで開催された。

クラブ北海道(AG.MSC北海道)で、同クラ ブにとっては毎年の恒例行事ではあったが、 今年の両大会については新型コロナウイル ス感染症の感染拡大防止策が徹底され、厳 戒態勢での開催となった。 ここでは、全国に先駆けて開催したスピー ド競技の全日本選手権を2戦終えた直後 に、クラブ代表の田畑邦博氏に今回の感染 拡大防止策のポイントと、コロナ禍における オーガナイズの苦労と気概を伺った。 .「感染拡大防止対策のポイントは、飛沫と接 触をできるだけ避けることがメインです。運 営側はグローブを装着。着ける前に消毒し て、外した後も消毒。こうすれば会場で触っ たものしかなくなるわけです。それと三密対 策かな。密集を避ける事を徹底しました。で

も、感染防止対策って、それ しかないと思うんですよ。 とにかく、こういう状況だ から、自分が感染してる、相 手が感染しているかも知れ ないという前提で、“広げな い、広げさせない”を、自己 管理でやってもらいました。 6月21日に再開した北海 道選手権から、スナガワで はこれまで4~5戦やって きましたが、現時点では感染 は確認されてません。これ から2週間、どうなるかは分 かりませんけどね。 こういうことは、やらない わけにはいかないですから。 例えば、国や行政がダメだと言うなら止める しかない。でも、国も道もOKが出てるわけ だから、だったら我々が感染拡大防止対策を どう作るか、になるわけですよ。やるからに は最善を尽くす。対策を練って実施して、や るだけはやる。それでも感染してしまう場合 もあるわけですけど、最善を尽くしておけば、 諦めもつくわけですよ。 実は、砂川市は一名しか出てないんです。 そこに全国から人がやって来る となると、住民感情があるわけ です。ここは市の施設でもあり ますからね。だから、我々がしっ かりと感染拡大防止対策を示し ていかないと、納得してくれな いと思うんです」。

検をして、オフィシャルと選手はできるだけ 接触しないようにしました。それと、観客を 入れましたが、地元対策として、道外の人と 接触させないために、パドックには入場禁止 にしました。なるべく地元と接触させないこ とも我々の仕事……と言うとおかしいかも 知れないけど、そう思ってやりました。

観客の動線は、選手とは重ならないように したので、そこをきちっと管理してくれれば 大丈夫だと思ってました。お昼には抽選会 もやりましたが、ホントはお客さんや選手を 集めてワーッとやりたかったけど、抽選券を 渡して、抽選して、グッズを持って帰る、そう いうシンプルなやり方にしたんです。 でも、観客は今後も入れていかないとダメ だと思ってます。観客を入れる発想は最初 からあって、スナガワはこれだけ広いエリア だから、密には絶対ならないですからね。 やっぱり、観せたいんです、この大会を。コ ソコソやるんじゃなくてね。

WHO、厚生労働省のホームページなど で基本的な考え方や具体的な手法が掲載さ れているので、このページと併せてそちら も精査しておくことをお勧めしたい。日本人 にとってはこれらの多くが「インフルエンザ 対策」で馴染みが深く、対応への障壁は低い のではないだろうか。 イベント再開へのプロセス モータースポーツ界の実際は? 現在の日本ではCOVID-19対策に関する 「法令」が存在しないことから、イベント開催 の可否判断や対策は、すべて主催者の判断、 かつ自らの責任で行う必要がある。 そこで国内モータースポーツの主催者が 頼りにできる明文化された規範は、FIA国際 モータースポーツ競技規則付則S項の 「COVID-19行動規則」となるだろう。 9月1日の改訂版では、F1を頂点とするフ ォーミュラ・ピラミッド(パート1)だけでな く、FIAカレンダーに記載される競技のすべ て(パート2)を対象とすると明記された。こ れによりF1以外のカテゴリーにおける対策 の指針がより明示的になった。 まず競技種別による上記の「パート」分け が提示され、それぞれに「プロトコル」を作 ることがASNや主催者に求められた。 その中で主たるものは、スーパーGTやス ーパーフォーミュラの大会中のピットやパド ックで実施されているような「プロファイル 分け」であり、レース活動での行動規範の核 はここになると言って良いだろう。 「プロファイル1」はパドックやピット、コン トロールタワーなどに入るコアな関係者を示 す。「プロファイル2」はそれ以外のエリアに 関わる者で、プロファイル1の領域には入 れない。プロファイル1はイベント前、96時 間以内のPCR検査、健康スクリーニングが 義務付けられている。もちろんトレーサビリ ティの確保も同様だ。 この他に、イベントに関連する対人接触 を減ずる対策の具体例が示されており、感 モ ータースポーツ活動再開後に初めて 開催されたスピード競技の全日本選 手権は、8月8~9日に行われた全日本ダー トトライアル選手権第4戦だった。そして8 月22~23日には全日本ジムカーナ選手権

が第5戦でようやく開幕。会場はともに、北 海道砂川市にあるオートスポーツランドス ナガワで、それぞれダートトライアルコース、

両大会の主催はAG.メンバーズスポーツ

「ドライブスルーで受け付けや車 全日本スピード競技は8月に活動再開! 主催AG.MSC北海道の対策とは 8月8~9日の全日本ダートトライアル選手権第4戦、そして8月22~ 23日の全日本ジムカーナ選手権第5戦で活動を再開したスピード競技 の全日本選手権。共にオートスポーツランドスナガワで開催され、選手と オフィシャル、観客が接触しないよう感染拡大防止が徹底された。 スナガワ大会で実施された観客向けの抽選会。大会の実施にあたっては、AG .MSC北海道の田畑邦博代表が積極的に陣頭指揮を採った。

やるにはどうするかを 考えて、説得する

18

ただ、ラリーの場合は、観客を完全には管 理できませんよね。それでラリー北海道は 無観客にしました。自分たちが責任を持っ て管理できる自信が、ある程度持てればやり ますよ。でも、持てなかったら、無理してやっ て、万が一が発生したらマズイんです。で も、今後はラリーも、観客に観てもらうことを 考えていかないとダメだと思ってます。 だって、コロナ禍が収束するわけがないん だから。だったら観客を入れるにはどうすれ ばいいかを考えていくしかない。 やれることはすべて試す。努力しなかった らやれないですから。言われて止めるなら、 最初から何もしない方がいいんです(笑)。コ ロナ禍を理由にすると、今後もずっとやれな いわけだしね。

そんな中で、如何に感染対策を練って、や るにはどうするかを考える。自分は元々そう いう考え方だから。そうしないと前に進まな いと思ってます。いろいろ言われるけどね。 ダートラもジムカーナもやって、ラリーもやる なんて、って(笑)。でも、全日本ジムカーナ 選手権は、これが今年の開幕戦ですからね。 開催を諦める気持ちも分かるんです。分 かるんだけど、何ていうのかな、やる方法を 色々考えて、例えば行政に対しても説得をす ればいいと思うんです。しっかり対策を練っ てどうやるかを説得する。それでも、ダメ だって言われるかも知れないんだから。 十勝だってそう。十勝は町村が沢山あるか らもっと厳しい。ウチには来てもらったら困る とかね。でもやっぱり説得をして、とにかく続 けていかないと……。選手もオーガナイザー も、オーガナイザーは特にそうなんだけど、一 旦、活動を止めちゃうと、もう続かなくなるん ですよ。自分はそう思ってるんです」。 個人が自覚して対策を練っていく 「幸運なことに、ウチのオフィシャルは理解

してくれてるんです。今回はオフィシャルの 宿泊もやめたんですよ。宿泊分をプラスし て、申し訳ないけど通ってくれと。遠方の人 は各自でバラバラに泊まってました。北海道 の人はみんな真面目だから、各自が責任を 持ってやってくれますね。いくら信頼関係が あっても、集まると密になるものだから、それ を避けるためにも“通い”にしたんです。それ でも、学生アルバイトのみんなも含めて、常 に自分で感染対策をしてくれてましたよ。 練習会でも同じ基準で開催しました。と にかくこの会場で感染者を出さないように、 検温や消毒、コロナ登録とかをやってます。 ジムカーナの金曜は貸し切りでしたが、本番 ではこうだったけど、練習会ではこれか、とい うのではマズイので、ウチが行って対応しま した。仮設トイレも一時間ごとに消毒しまし た。決めごとだからやらないといけないし、 みんなは忙しいから自分でやってましたけ ど。色々とやってはいるんですよ(笑)。 ウチは全日本ダートラも全日本ジムカー ナも再開一戦目だったから、ある程度の見本 にならないと、という思いもありました。で も、今回だけオーバーにやったわけでもない し、それがウチの標準です。 感染対策は本当に大変です。モノを用意 しないといけないし、数も用意しないとダメ。 そして、決めたことを徹底してもらわないと いけない。選手たちも言ってましたよ。密に なっての飲み会はやめたとか、みんなバラバ ラで行動したって。こういうことをやってい かないと、続かないと思う。

やっぱり、個人個人が自覚をして対策を 練っていかないと、今後はモータースポーツ を続けていけないと思う。やる側も、出る側 も、観る側もね。お客さんだって楽しみに来 てるわけだから。今回はあんまり宣伝してな いから少なかったけどね。でも、選手も観客 も、好きな人は必ず来るってことですよ」。

スーパーGTを主催するGTアソ シエイションは、FIAインターナシ ョナルシリーズとしてカレンダーさ れるスーパーGTシリーズを「パー ト2」イベントであるとして、改訂 版S項に則り、レース関係者に PCR検査を行った。これは10月2 〜4日開催の第5戦富士スピードウ ェイ大会へ向けた処置であり、日 本では初めて改訂版S項を厳密に 遵守した例と言えるだろう。

モータースポーツの世界が 再び社会に認知されるために このように困難な環境下で多くの人間を 集めるイベントを再開するにあたり、まず考 えておきたいことは「そのイベントは本当に 開催する必要があるのか」という点だ。 COVID-19に限らず、ウイルス感染症は どんな対策を施しても感染は発生する。残 念ながら「ゼロ」にすることは叶わぬ望みな のだ。人が集まれば対策の有無に関わらず、 感染の可能性は存在するからだ。

その「現実」を許容し、参加者や観客に対 しても明示的に伝え、全員が納得した上で 初めて「パンデミック下のイベント」は開催が 可能になるのではないだろうか。

一部の先進国が採っている「コントロール された感染の拡大」を容認しつつ、社会活動 を再開させるという施策は、つまりは、感 染拡大と活動の再開規模を天秤にかけてい るだけのこととも言える。イベント開催はそ の考え方をミニマムにしただけなのだ。 感染に関するこうしたコミットメントを明 確にし、同時に具体的な感染対策も公開す ることで、初めてイベント開催の最低条件 を満たすと言えるのではないか。その覚悟 を持った上で具体的な対策を他の事例参照 を交えて構築することで、ようやく実際のイ ベント運営が可能になると言えるだろう。 感染の発生と謝罪といった不毛なサイク ルから脱し、現実的、実効的な社会活動や

読み込めば、ほぼ把握できるはずだ。 現場におけるオペレーションレベルでは、 厚生労働省などのホームページで示されて いる下記の項目を満たしていけば、世界標 準の対策に到達できると考えて良いだろう。 例示すると以下のようなものになる。 ●マスク着用ルール ●手洗い/手指消毒ルール ●ディスタンスルール ●グループ化ルール ●トレーサビリティ

染対策の基本的な流れは改訂版付則S項を

イベント再開へ向けて、主催者のみならず イベントに係る一人ひとりが「感染」と「自衛」 を自身の問題として捉える。感染拡大防止 を通じて、モータースポーツと社会の関係 性を今一度見直す。イベント再開の前に、 我々にはこうした面でプロ/アマを問わず モータースポーツの有り様そのものを考える 必要があるのかも知れない。 GTアソシエイションは9月10日、スーパーGTシリー ズ第5戦として10月2~4日に開催される富士スピー ドウェイ大会の参加条件として、全関係者のPCR検査 を実施することを発表。日程は9月14~16日、場所は

イベント再開に向けて

東京都の昭和大学病院で実施された。

19

ミドルフォーミュラ、 全日本フォーミュラ3選手権に代わる 日本フォーミュラ3選手権が、2019年で 約40年に及ぶ歴史の幕を閉じ、今シーズ ンから新たに「全日本スーパーフォーミュ ラ・ライツ選手権(SFL)」がスタートした。 その一方で「フォーミュラ リージョナル・ジャパニー ズチャンピオンシップ(FRJC)」という新カテゴリーも 誕生。車両の大きさやラップタイムも、スーパーフォ ーミュラ(SF)とFIA-F4の中間といったところで、ドラ イバーを保護するHaloが備えられて、今どきのフォー ミュラカーという印象だ。 実際、日本のフォーミュラ・ヒエラルキーとしても、 SFとFIA-F4の中間に位置するのだが、シリーズの狙 いも運動特性も全く異なっていて、まさに「似て非な る」という表現が最も相応しい。簡単に言うとSFLは、 「クイック&ライト」という従来のF3のコンセプトをほ ぼ継承したカテゴリーであり、FRJCはFIAが定めた国 際規格で行われるカテゴリーなのである。 両車両とも安全装備“Halo”装着 エンジンはそれぞれ別の個性が ところでSFLが従来のカテゴリーを継承しているに も関わらず、“フォーミュラ3(F3)”という名称を使って いない理由は、近年、FIAが進めてきたフォーミュラカ ーレースの世界的なピラミッド再編があるためだ。 もちろん、現在もF3カテゴリーは存在する。ただ し、各国に国内選手権シリーズを設けていた以前とは 全 SFL JAPANESE SUPER FORMULA LIGHTS CHAMPIONSHIP フォト/石原康、吉見幸夫、はた☆なおゆき、JAFスポーツ編集部 レポート/はた☆なおゆき、JAFスポーツ編集部 2019年で約40年の歴史に幕を下ろした全日本フォーミュラ3選手権。 今シーズンは国内ミドルフォーミュラに新たな二つのシリーズが誕生した。 その名は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権(SFL)と、 フォーミュラ リージョナル・ジャパニーズチャンピオンシップ(FRJC)だ。 20

ミドルフォーミュラ、ニッポンの新時代 二つの新たなカテゴリーが開幕 異なり、今年から「FIA-F3」だけが“F3”を名乗ることが できることになった。これは従来のGP3と旧ヨーロピ アンF3を統合したシリーズとして開催されている。 FIA-F3の車両は、日本でもおなじみのコンストラク ター、ダラーラ製シャシーのワンメイクで、エンジン はV6で3.4L。スペックは上位カテゴリーのFIA-F2に 近付けられたものの、下位のFIA-F4とのギャップを埋 めるべく、2018年より「リージョナルF3」が設けられ、 アジアや北米、そして欧州などでシリーズを展開。そ して、今年から「フォーミュラ リージョナル」へと名称 が改められ、日本においてもFRJCとしてシリーズが 新設されることになった。 当初は、旧日本フォーミュラスリー協会(現在のSFL アソシエーション)も、こうした一連の流れに乗ること を検討していたが、日本のトップフォーミュラである SFに準ずるカテゴリーであり続けることを選択。先に も述べた通り、旧全日本F3のコンセプトを継承して、 新たにSFLを発足させたのである。 SFLは、ヨコハマタイヤのワンメイクであるものの、

FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP

引き続きエンジンの選択は自由とし、シャシーも本来 は自由ながら、安全性のアップデートを施したダラー ラの事実上のワンメイク。そして、Haloが新たに備え られたモノコックこそ改めなくてはならないが、それ 以外のパーツについては流用を可能にして、エントラ ントの負担を最小限としている。新しいダラーラ320 には、引き続きトムス・トヨタ、戸田レーシング、スリ ーボンド、そしてスピースといった、4タイプの2.0L直 4エンジンが搭載されることとなった。

一方、FRJCのオーガナイズは、スーパー耐久で実績 があるケイツープラネットが担当することになり、シャ シー製作は童夢が担当。こちらのシリーズは、使用す る車両が完全なワンメイクとなっている。

この「童夢F111/3」に積まれるエンジンは、アルファ ロメオ製「ATM AR-F3R」で、1750ccの直4ターボエ ンジンがシエラモータースポーツによってコントロー ルされる。将来的には、国産エンジンに改められる可 能性もあるそうだが、現状ではこれが最も規定に適し たエンジンということで、F3アジア選手権と同じものが

21

FRJC

と、FRJCマシンの童夢F111/3は、酷似しているとい う印象はあるものの、例えばフロントノーズ形状は、 よりフロアに空気を導きやすくしている。タトゥース製 シャシーが備えるサイドのバージプレートもあえて装 着していない。また、サイドポンツーンのボリューム も大きく、モノコックについても、視認性を高めるた めの工夫が施されているという。

そして、外観からは分かりにくい部分ではあるが、 童夢F111/3の方がホイールベースは長くなっている。 それはすなわち、高速コーナーでの高い安定感を生み 出すことにもなった。それでも「同じ規格で作られてい るクルマなので、F3アジアもFRJCも基本的な動きは 同じなんです」と語るのは、両シリーズの参戦経験を持 つDRAGON選手だ。 「ただ、F3アジアは『ジーティ(シンガポールのメーカ ー)』のタイヤで、FRJCはダンロップ。ダンロップタイ ヤの方がパフォーマンスは高いので、童夢による設計

採用されることとなった。 FRJCマシンの最大出力は270PSで、車両重量は 670kg。この数字がSFLとの大きな個性の違いでもあ る。対するSFLは240PSで585kg。従って、直線で はFRJCマシンが速く、コーナーではSFLマシンが速 いというのはスペックからも容易に想像できるはずだ。 辛い評価だった従来車の操作性 童夢が施したFRJCマシンの進化 F3アジア選手権やそのウインターシリーズには複数 名の日本人ドライバーも参戦しており、実は、車両に 関する評判はあまり芳しいものではなかった。 曰く「直線番長で、動きはダル」であるとか、「ステア リングが極端に重い」とか……。しかし、FRJCマシン においては、国際規格の共通車両規則の中においても、 そこはコンストラクターである童夢による創意工夫で、

悪しき個性は薄められていた。 F3アジア選手権で使用されるタトゥース製シャシー

段階での味付けも相まって、日本のトラックに合って いるように感じます。本来こうあるべきであるという マシンの特性を、FRJCの方がより引き出せていると思 います」と、FRJCマシンの方が、より好印象であったこ ミドルフォーミュラ、ニッポンの新時代 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP DOME F111/3 昨年の鈴鹿レースオブアジアで笹原右京選手 がドライブした、F3アジア選手権でワンメイ ク使用される車両「タトゥースT318」。 童夢が制作したFIA-F3 規格準拠のワンメイク 車両「童夢F111/3」。写 真はFRJC開幕戦から 破竹の連勝を重ねてい る阪口晴南選手。 22

とを付け加えてくれた。 また、気になるステアリングの重さ については、フォーミュラカー、ツー リングカー問わず、様々なレーシング カーの走行経験を持つ阪口良平選手に よれば、「パワステが付いているわけで もないのに、思いの外、軽いんです。 ステアリングって、すごく重いと腕だ けでなく、首にまで来ちゃうんですけ ど、腕だけで持てるので、しっかり体 も支えられるんです。この辺りは童夢

FIA-F3規格の新型車両を童夢が改良を施して製造 JAPANESE SUPER FORMULA LIGHTS CHAMPIONSHIP Dallara 320 昨年のスーパーフォーミュラ岡山大会でお披露目 された童夢F111/3。Halo装着で安全性を高めつ つ、独自の技術で操作性が高められている。 SFLの使用車両はHalo 装着でアップデートさ れたダラーラ320。写 真は今季のスタート ダッシュを決めて独走 状態の宮田莉朋選手。 23

FRJCマシンとSFLマシンの差 パフォーマンスは確実に高い

FRJCにシリーズ参戦を予定しており、今季のチャ ンピオン候補の一人である阪口晴南選手の印象は、 「FIA-F4からのステップアップには最適なカテゴリー だと思いますし、クルマのパフォーマンスも予想より はるかに高かったです。ストレートエンドで結構いい スピードも出てますしね。コーナリング中の挙動がち ょっと敏感だったり、スピンモードに近付きやすかっ たりするんですが、コントロールを学ぶには、凄くい い素材だと思いますよ」とのこと。 そして、富士スピードウェイで行われたFRJC開幕 さんの技術力なんでしょうね」と語って くれた。

戦以降の実戦で明らかになったのは、昨今の上級フォ ーミュラに比べれば、エアロダイナミクスに頼る部分 が圧倒的に少ないので、前を走る車両の背後について も、コーナーでの大きなダウンフォースの抜けが少な いこと。ストレートでスリップストリームが効きやすい ので、バトルしやすいということでもあるのだ。 「バトルしていて、あまりに後ろが不利すぎる状態で はなく、FIA-F4に近い感じで接近戦ができるので、そ ういう意味で凄く楽しいレースになるんじゃないかな と思います」と阪口晴南選手は語ってくれた。 一方、SFLで採用される従来のダラーラシャシーと、 新型ダラーラ320の違いは、モノコックに留まらず、

一部の空力パーツにも見受けられた。そう理解した上 で乗り味の違いを語ってくれたのは河野駿佑選手だ。 「乗っている感じは“進化版”というところで、剛性感 もHaloが付いたことで、ちょっと硬い感じもしますけ ど、今まで以上にガッチリしてるんです。重心は上が ってるんでしょうけど重量は増えてないので、凄く良 くできていると思います。むしろ空力の向上でこれら が相殺されているのは間違いなくて、今までと同じ様 にコーナーを攻めていくことができますね」と語る。 ちなみに河野選手は、モノコック交換と併せて、エ ンジンもトムス・トヨタに改めていて、「今まで使って いたエンジンに不満があったわけではないですが、一 番のライバルとなりそうな所と同じエンジンにしまし た。そうすれば僕自身の言い訳ができなくなるわけで すし……。もう3年目ですから、これが本当に最後の

イックでした」と違いを語ってくれた。 同様に、ジェントルマンドライバーを対象とするマ スターズクラスではあるが、両シリーズに参戦する DRAGON選手は、車両の違いをこう述べてくれた。 「FRJCは、ほとんど直線で稼いでいる感じのキャラ クターで、コーナリングスピードは以前のF3とかSFL の方が全然上ですね。FIA-F4を卒業したドライバーが SFLに行く前にワンステップ入れる……この速度を学 ぶ、あるいはもう少し操作に慣れるという意味で、最 適なカテゴリーだと思います」。 「スーパーフォーミュラを目指すのであれば、FRJCを 経験した後でSFLっていうのが最適な流れなんじゃな いでしょうか。周りが思っている以上に、FIA-F4から SFLっていうのはハードルが高いですからね。それと、 コストという部分ではFRJCは非常にリーズナブルに

れぞれ乗ったサーキットが違うので、一概には言えま せんが、FRJCマシンよりSFLマシンの方が、動きはク

ミドルフォーミュラ、ニッポンの新時代

れる点はSFL最大のメリットとも言えるだろう。 キャラクターが違うSFLとFRJC ハコ車へのステップにもなる!? ちなみに、阪口晴南選手は今シーズンはFRJCと

SFLですが、想像していた通り、Haloが付いてウィン グなども違ってますが、以前のF3とSFLマシンには大 きな違いは感じなかったですね。さすがにセットは全 く一緒でいい、というわけではなかったですけど。そ

最後。頑張るしかないですからね」と、本音も明らか に。セッティングの自由度も併せて、好みの環境を作

SFLの両方を戦っている。両車両を比べると、「まず

ができたと思いますよ」と評価した。 高いハードルを超えられず、志半ばにレースキャリ アを断念するより、可能性が拡大したことはむしろ喜 ばしい傾向と言えるだろう。また、FRJCに関して、阪 口良平選手からはこんな声もあった。 「FRJCは、必ずしもスーパーフォーミュラを目指すた めのレースでなくていいいと思うんですよ、ラップタ イム的にGT300と同じぐらいなので、僕もFRJCマシ ンに乗ることでGT車両の練習にもなりますし、操作に も似たような部分もあるんですよ。パドルシフトなん か、他のカテゴリーじゃそう経験できないでしょう? 将来的にFIA-GT3でGT300に出たいというジェント ルマンドライバーにもいいカテゴリーじゃないでしょう DRAGON選手 従来の全日本F3やFIA-F4、F3 アジア選手権などに参戦し、今 季はSFLとFRJCの両方に参戦 するDRAGON選手。あらゆる 車両を知るベテランドライバー。 河野駿佑選手 全日本F3からSFLに継続参戦 している河野駿佑選手。公式 テストでは好タイムを計測し ており新体制での躍進が期待 されている。 阪口晴南選手 今シーズンはSFLとFRJCの両方に シリーズ参戦する予定の阪口晴南 選手。FRJCは独走状態、SFLでは 岡山大会で初勝利を挙げた。 阪口良平選手 FRJC第一大会富士にフィールド レーシングから参戦していた阪口 良平選手。第1戦から第3戦まで出 場し開幕戦は5位フィニッシュ。 24

できるので、そこもいいところ。凄くいいカテゴリー

か」という事で、これは実に興味深い提案だ。 8月初旬にFRJCが富士で初開催 SFLは8月下旬にもてぎで開幕!

続いてレースの実情について。記念すべきFRJC開 幕戦は、8月1〜2日に富士スピードウェイで3レース 制で行われたが、この第1大会にエントリーしたのは 13名。そのうち半数を超える7名が、50歳以上のドラ イバーを対象とした、マスターズクラスとなった。 阪口良平選手の提案に呼応したわけではなかろうが、 本来は海外の若手ドライバーを乗せる予定だったチー ムが幾つもあったが、新型コロナウイルス感染症の影 響で外国人ドライバーの来日が困難となり、代役を募 ったところ、経済的に余裕のあるジェントルマンドラ イバーが手を挙げた、という事情のようだ。 「ステップアップ・カテゴリーですから、国内だけで

最近のレースシリーズは 「レースディレクター」を置い てレースをコントロールする ケースが増えており、FRJCも レースディレクターを採用。 しかもFRJCは複数名による ディレクションを行うことに なっている。 その理由として高谷氏は 「二輪のMoto GPで競技監 督という、四輪で言う競技長 のようなことをやらせてもら い、そのシステムがいいなと 思ったんです。一人が独断で 全て決めるより、チームとし ていろいろ整合性を図りなが ら運営していく方が、参加者 にとってもいいのかなと思っ てます」と語ってくれた。

RACING TEAM」のように、大 会毎に若手ドライバーを代えて起用するケースがあっ た。この試みも、今後の可能性を広げるという意味で は、とても有益なことであるのは間違いない。 8月28〜30日にツインリンクもてぎで開幕した SFLでも同様の傾向が見られ、本来なら外国人ドライ バーを乗せるはずだった「B-MAX RACING TEAM」も 大会毎に若手ドライバーを起用することになった。

SFLの第1大会もてぎには12名がエントリー。マス ターズクラスが3名に留まったのは、前述の通りハー ドルの高さを理解した上でのことだろう。

いずれにしても、少ないテスト機会を経ていきなり 本番に挑む状態になるため、本領を発揮しにくいかも しれないが、チャンスを掴んだ幸運なドライバーは、 起用されたからにはベストを尽くしてもらいたい。

いもありました。問い合わせが結構ありましたし、実 際に走る所まで行った選手も何名かいると聞いていま すが、このコロナ禍の影響で……」と今年の窮状を語る のは、FRJCのレースディレクションメンバーの一人で、 競技運営全般を担当する高谷克実氏だ。 話は戻って、手を挙げたジェントルマンドライバー 以外にも「SUTEKINA

なく、海外からもドライバーを呼び込みたいという思

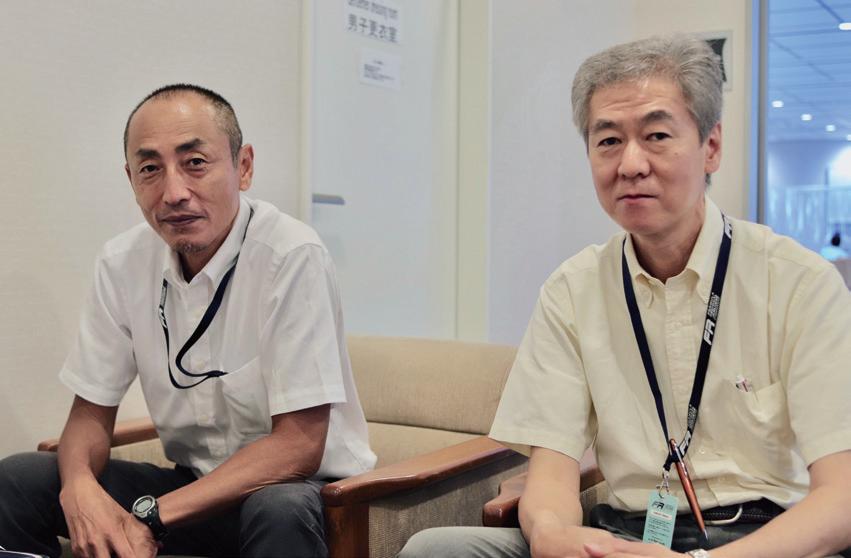

抜きやすく、扱いやすくFRJC導入で層が厚く!? FRJCには、今シーズンもW Seriesに挑む予定だった小 山美姫選手や、昨年まで全日本F3を戦っていた三浦愛 選手らもスポット参戦。旧来のF3に相当する新たなシ リーズのスタートは、選手の可能性を広げ、日本人ドライ バーの競争力を国内で高められるチャンスでもある。 FRJCは9月末までに4大会10レースが開催されており、SUTEKINA RA CING TEAMの阪口晴南選手がすでに7勝を挙げている。 FRJCは複数名によるレースディレクター制度を導入。スポー ティング領域は宮沢紀夫氏(上写真左)、テクニカル領域は高谷 克実氏(上写真右)が担当する。F3相当の速度域を体験でき、ダ ウンフォース抜けも少なく、かつ扱いやすく改良された車両で接 近戦ができるシリーズは、国内フォーミュラにとってはありがたい 存在。海外を目指す選手にもFIA統一規格車両で走れるメリット は大きいだろう。 25

んなカテゴリーにおいても、タイヤのパフ ォーマンスがリザルトを左右するが、中で も全日本ジムカーナ選手権は、決勝でのタ イヤ使用制限が厳しいカテゴリーとして知られている。 同じ全日本選手権でも、ダートトライアルは一つの競 技会で最大8本を使用できるのに対して、全日本ジムカ ーナでは1セットの4本のみ。しかも、PN車両のクラス では、コンパウンドの選択肢がある、いわゆる「Sタイヤ」 は使えず、タイヤを一周する連続した縦溝を持つ、いわ ゆる「ハイグリップラジアルタイヤ」を1セットのみ使え るという決まりとなっている。 つまり、全日本ジムカーナ選手権のPN車両クラス におけるタイヤ選択の基準は「メーカー」と新旧モデル を含めた「銘柄」、そして「サイズ」に限られてくるのだ。 ど 1 セット勝負の全日本ジムカーナ レースウィークはどう攻める !? P N 車両 2 W D 編 舗装路面に置かれたパイロンを目掛けて飛び込む走り。 路面を掴む“黒くて丸い物体”との対話がキモとなる。 フォト/加藤和由、廣本泉、 J A F スポーツ編集部 レポート/廣本泉、 J A F スポーツ編集部 の 26

開練習から走行を開始する若林選手は「土曜の走行1本 目で慣熟歩行のイメージとの違いをチェックして、2本 目で修正しています。日曜の本番を想定して土曜から 新品タイヤを装着していますが、セッティングは変え ずに走ります。実はセットアップについてどうすれば いいのか分かってなくて、タイムは上がるけど、フィ ーリングとしては分からないのでセッティングは変え ないんです。土曜日にサスの減衰力を少し変える程度 で、エア圧も変えずに走っています」とのことだ。 「特に夏場は、第2ヒートでタイムアップすることはあ まりないと思うんですけど、僕の場合は修正を入れる ことによって第2ヒートでタイムアップすることが多 い。100%の走りができていないし、それを実現するた めのセットアップもできてないってことなんだと思って ます」と若林選手は語っているが、少なからず同じ悩み

そこで、ここでは全日本ジムカーナ選手権に参戦して いるドライバーに対し、レースウィークを通じてどのよ うに“勝負タイヤ”を絞り込んでいるのかをインタビュ ーした。全日本選手権では慣習として金曜日に4本程度 走行できる練習会が行われているので、土曜の公開練習 2本、そして日曜の決勝2本といった合計8本程度の走 行機会を通じて、本番に向けてどのようにアジャストし ているのかも併せてインタビューした。 2020シーズンの実質的な開幕戦となった第5戦「北 海道オールジャパンジムカーナ」で選手に話を聞くと、 そのアプローチは十人十色となっていた。 PN車両は、N車両やSA車両等に比べると改造範囲 が狭いため、競技車両としての乗り出しのパッケージ作

も使っていたのでヨコハマにしました。BRZにしてから 全日本ジムカーナ選手権PN3 若林隼人選手 PN車両3年目。セットアップに悩み中 全日本ジムカーナ選手権PN3クラスをBRZで戦う若林隼 人選手。群馬の“若林兄弟”の兄で、2016年に全日本SA1 をCR-Xで制して以来、PN車両にスイッチ。“今どき”なク ルマに悩む若手ドライバーでもある。 全日本ジムカーナ選手権PN1 米澤 匠選手 研究を繰り返し、精度を高めていく戦い 北海道から遠征して全日本ジムカーナ選手権PN1クラ スを戦う米澤匠選手は、北海道ジムカーナ選手権も追 いかける期待の中堅ドライバー。出会いを通じてタイヤ メーカーを信じる、熱きハートの持ち主でもある。 全日本ジムカーナ選手権では統一規則により「一つの競技会で使用でき るタイヤの本数は1セット(4本)のみ」と決められており、決勝第1ヒート 出走前に、装着タイヤにマーキングが施される。 も成績が良かったので継続して使っています」とのこと。 サイズと銘柄については「サイズは225/45R17です。 横のグリップが使いやすくてコントロール性がいいので アドバンA08Bを使用しています」ということだが、若 林選手は、レースウィークのアプローチ、そしてセッテ

仕事の関係で金曜の練習会には参加せず、土曜の公

を抱いているドライバーもいるだろう。 金曜、土曜、日曜までの“計8本”! 走りとセットを決める重要な機会 ND5RCロードスターでPN1クラスに参戦する米澤 匠選手は、北海道の地方選手権も戦うダンロップユーザ ー。タイヤメーカーの選択については、「最初に装着した Z2スタースペックのグリップの仕方が好きでした。そ れに全日本選手権への参戦を開始した時に最初に声を 掛けてくれたので、それ以来、ダンロップを使用してい ます」とのこと。 取材時の使用銘柄はディレッツァβ02、タイヤサイ ズは205/50R16を選択。その理由については「皆が選 んでるし、実際にテストをしてみても自分にはドンピ シャだったので、競技会の時は必ず新品4本を持ち込 んでいます」と米澤選手は語る。 レースウィークのアプローチについては「金曜の練習 27

りは容易なようにも見える。しかし、中にはセッティング に課題を抱えている選手も少なくない。 スバルBRZでPN3クラスに参戦する若林隼人選手 もその一人で、「ジムカーナ歴は11年目、全日本には 挑戦6年目になるんですけど、PN3に移ってからは、未 だに悩んでいる状態です……」と語る。 ヨコハマユーザーの若林選手は、メーカーを選んだ 理由について「以前はEF8 CR-Xで参戦していたんで すが、CR-Xに使えるサイズが少なかったですし、周り

ィングに悩んでいるという。

会は他の選手の走りをチェックして、良さそうな走り 方をしていれば、それを自分のドライビングやセッテ ィングにフィードバックしています。金曜日は減衰力 やエア圧を変えていますね」とのこと。さらに土曜の公 開練習は日曜の決勝をイメージしているようで、「1本 目でセッティングを確認して、2本目はロスした部分の 修正をして精度を高めています」と語る。

そして気になる日曜の決勝については「ダンロップの β02は気温が上がると難しい印象なので、1本目で決 めるべく、本能のままに走っています(笑)。1本目にイ メージ通りに走れたら、2本目もそれをリピートします が、1本目でライバルに負けていたら、それを研究して フィードバックしています」と自身の組み立て方を説明 してくれた。 一方、ZC33SスイフトスポーツでPN2クラスに参戦 する仲川雅樹選手は、セッティングマニアとしても知ら れ、FFモデルならではのタイヤ選択を行っている。 「K-oneさんの紹介で選びました」と語るように仲川選 手は所属クラブの影響によりヨコハマタイヤを選択し、 サイズに関しては「基準は205/50R16です。195もあ るんですけど、205でセッティングが出ているので、基 本的に205/50R16を使用しています」とのことだが、 銘柄については、フロントにジムカーナなどの国内競

技に特化したアドバンA08B、リアには国際 基準を満たしたスポーツラジアルのアドバン A052を装着するなど、独自の組み合わせを 実施している。

この理由について仲川選手は「A08Bはトラ クションやブレーキング性能が高くて、A052 はコントロール性が高いんですけど、FF車両 の場合、リアのグリップは穏やかな方がいい のでこの組み合わせにしています。競技会に はフロント用のA08Bを4本、リア用のA052 を2本持ち込んでいます」とのことだ。

レースウィークのアプローチについては「今 回のスナガワは初めて走るコースだったので、 金曜の練習会はコースを覚えることに費やしました。土 曜の公開練習では減衰力を変えたんですけど、軟らか すぎたので1本目の走行後にスプリングを交換しまし た。公開練習ではパーツを交換することも多くて、事前 のテストでは同じセッティングで走らずに、細かい変更 をしながらフィーリングを確認しています」と仲川選手。 決勝では「日曜にセッティングを変えることはほぼあ りません。暑い季節だと2本目はグリップダウンするこ とが多いので1本目でタイムを出し切らないといけない し、寒い季節は2本目でもタイムが上がりますが、1本 目で出し切っていないと修正もできないので、やはり1 本目が勝負だと思ってます」とのことで、第1ヒートか ら全開アタックを行っている。 このように、同じPNクラスでも駆動方式によってタ イヤ選択に違いがあり、金曜の練習会と土曜の公開練 習でベストなセッティングとドライビングを追求した

上で、日曜の本番に臨んでいることが分かった。 タイヤが85%を占める決勝リザルト 3日間、様々な“トライ”を重ねている そこで、過去19回の全日本ジムカーナ選手権タイト ルホルダーである山野哲也選手に同じ質問をしてみる と、レースウィークには実に様々なトライを実施して 全日本ジムカーナ選手権PN2 仲川雅樹選手 リアは穏やかに。勝負は第1ヒートで! セッティングには一家言あるドライバーとして知られる中部の仲 川雅樹選手は、ZC33Sスイフトスポーツで全日本PN2クラスを 戦い、“100勝王者”に迫る存在として注目されている。 全日本ジムカーナ選手権は決勝第1ヒートで決まる!? ジムカーナコースでは骨材として使用される砕石の存在が目立つ舗装も多く、路 面をマクロで見ると砕石の隙間には多くの砂塵を確認できるだろう。走行を重ね るとそれらが飛び、タイヤが路面の凹凸を捕らえやすくなるためグリップが上が る、といった考え方が成り立つ。しかし、競技においては気象条件やクルマの 機械的な状態も大きく影響するため、特に夏場においては、第2ヒートであらゆ る状態が悪化して「タイムが上がらない」ケースが多い。 舗装路面ではタイヤのラバーが載 るとタイムが上がるという話がよ く出るが、基本的には路面の砂塵 がクリアになることでタイヤが路 面の凹凸を掴みやすくなる、という 考え方だ。 の 28

いて、輝かしい実績を持つベテランですら、競技本番 まで試行錯誤を重ねていることが分かった。 アバルト124スパイダーでPN2クラスに参戦する山 野選手はブリヂストンのサポートドライバーで、銘柄 は最新モデルのポテンザRE-12Dを採用している。 サイズは215/45R17と205/50R16の2種類を使 っており「タイヤは85%ぐらい大きな比重を占めてい るので、新しいモデルが発売されたら事前にテストを するし、レースウイークでも金曜に装着して、タイヤ サイズを決めるところからスタートしてるんだ。現状 のパッケージでは8割ぐらい215を装着してるけど、 ツルツルした平滑路面や雨でグリップが低い時、ツイ ンリンクもてぎの南コースや名阪スポーツランドCコ ースのように、一般道の舗装みたいなコースでは、フ ロントに205を装着することが多いね」とのことだ。 こうして金曜にタイヤを決める山野選手は、土曜に セットアップを行っているが、「タイヤが85%なら、 残りの15%がダンパーやアライメントなどのセッティ ングだと考えているので、1本目に2019年仕様のダン パーを確認したら、2本目は2020年仕様のダンパーを 試すとか、色々なトライを行ってるんだ」とも語る。 さらに山野選手は、日曜の本番でもチャレンジを行 っているようで、「経験上、全日本ジムカーナはヒート

かないんだよね。タイヤのパフォーマンスを維持でき るような走りが肝要だと考えてるんだ」とのこと。 ジムカーナのPNクラスはタイヤの選択肢が少ない

全日本ジムカーナ選手権PN2 山野哲也 選手 全日本ジムカーナ選手権で19回のタ イトルを獲得し、2020年第7戦までに 115勝を挙げている“100勝王者”山野 哲也選手。そんな大ベテランですら、 決勝第2ヒートまで試行錯誤を繰り返 している。 1本目は確実に、かつチャレンジの走りで アバルト124スパイダー でPN2クラスを戦う山野 選手。決勝朝の慣熟歩行 では、実際の走行状態に 少しでも近付けるため、 決勝コースをランニング しながら、念入りに路面 状況を把握している。 29

1で勝敗が決まるケースが多いから、ドライビングはヒ ート1で思い切りチャレンジしてる。逆にマシンは確実 なセッティング。そしてヒート2は、次戦や翌年に向け て試していないセッティングにチャレンジすることが 多いんだ。ヒート1にベストタイムが出せなかった場 合は、同じセッティングの方がタイムが出ることが分 かっていれば、そのままのセッティングで走るね。で も、そうでなければ、スペックの違うダンパーに替え たり、減衰のクリックを変えたり、バネレートを替え たり、車高を変えたりする感じで、今後の材料になる ようなチャレンジをしてるよ」と語る。 本番におけるセッティングの違いは、その時の気象 条件や路面コンディションが影響しているという。 「ジムカーナの場合、ヒート2にタイムアップすること はあまりないと考えてる。サーキット系の競技だと2回 目以降の走行でタイムアップすることが多いけど、あ れはよく言われる“ラバーが載ってきた”からではなく、 路面がキレイになったからなんだよね。そういう意味 では、ジムカーナも2回目の方が路面はキレイになる けど、特に夏場は気温が上がるとエンジンパワーが落 ちるし、気温30度辺りがタイヤのパフォーマンスがい いというデータもあるので、PN2では午前中のヒート1 の方がタイムは出やすいと考えてるんだ」。 金曜の練習会から日曜の決勝第2ヒートに至るまで、 実に多くのマシンとの対話を重ねている山野選手だが、 タイヤの空気圧に関しては手探りの部分が多いという。 「空気圧は不確定要素の一つで、高くても低くても、 コースでいい部分もあれば悪い部分もある。だから、 いざ走り出したら、空気圧の“いい所”を使って走るし

とはいえ、レースウィークに確認すべきことが多く、そ の積み重ねがリザルトを左右しているのである。

30

2020年08月06日[2020-WEB057] 2021年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧 2020年08月07日[2020-WEB058] 2021年日本レース選手権規定の制定 2020年08月11日 [2020-WEB059] ラリー競技開催規定の一部改正

2020年08月11日 [2020-WEB060] 2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定の一部改正

2020年08月11日 [2020-WEB061] 2021年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定の一部改正

2020年08月11日 [2020-WEB062] 2021年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル規定の一部改正

2020年08月11日 [2020-WEB063] 2021年日本ラリー選手権規定の制定 2020年08月14日 [2020-WEB064] 2021年JAF国内競技車両規則の制定

2020年08月19日 [2020-WEB065] 2020年全日本スーパーフォーミュラ/スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則の一部改正について 2020年08月25日[2020-WEB066] 2020年JAF全日本ダートトライアル選手権第7戦の開催中止について

2020年08月25日[2020-WEB067] 2020年地方ジムカーナ/ダートトライアル/サーキットトライアル選手権開催日程について

2020年08月27日[2020-WEB068]

2020年JAF国内競技車両規則第12章「スーパーフォーミュラ・ライツ(SFL)」 第4条エンジンに基づく仕様変更に係るJAF承認について

2020年08月28日[2020-WEB069] 国内競技規則の一部改正について

2020年09月02日[2020-WEB070] 2020年日本ラリー選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年09月02日[2020-WEB071]

2020年全日本ダートトライアル選手権第8戦/中部ジムカーナ選手権第8戦の開催中止について

2020年09月04日[2020-WEB072] 車両公認申請一覧表/登録車両申請一覧/既登録車両に対する国土交通省指定番号の追加申請一覧/ ロールケージ公認申請一覧表

31 INFORMATION fromJAF モータースポーツ公示・お知らせ(WEB)一覧(2020年7月1日~2020年9月30日) 公示(カート) 公示(四輪) 日付 公示No. タイトル 2020年07月08日[2020-WEB050] 2020年日本ラリー選手権規定の一部改正について 2020年07月09日[2020-WEB051] ロールケージ公認申請一覧表 2020年07月10日[2020-WEB052] モータースポーツ審査委員会裁定 2020年07月15日[2020-WEB053] 2020年日本ラリー選手権の開催中止および開催日程変更について 2020年07月16日[2020-WEB054] 2020年JAFモータースポーツ賞典規定 2020年07月27日[2020-WEB055] 2020年地方レース選手権開催日程について 2020年07月31日[2020-WEB056] ラリー競技開催規定に係るコースカー等の運用について

2021年「JAFモータースポーツ専門部会」委員候補者の公募について 2020年09月16日

2020年日本ラリー選手権の開催中止について 2020年09月25日[2020-WEB075] 2020年地方ジムカーナ/ダートトライアル選手権の開催中止、開催日程変更および復活登録について 2020年09月29日[2020-WEB076] 2021年JAFカップオールジャパンダートトライアルカレンダー登録申請の再募集について 公示(カート) 日付 公示No. タイトル 2020年07月16日[2020-WEBK13] 2021年全日本カート選手権カレンダー登録申請に係る説明会の開催について 2020年08月27日[2020-WEBK14] 2020年地方カート選手権カレンダー(変更後)一覧 2020年09月29日[2020-WEBK15] 2021年地方カート選手権カレンダー登録申請締切日の特例措置について 2020年09月29日[2020-WEBK16] 2021年日本カート選手権規定の一部改正について お知らせ 日付 タイトル 2020年07月08日 参加者およびオフィシャルの皆様へ ~FIAからのアンケートにご協力ください 2020年07月08日 クラブマネージャーの皆様へ ~FIAからのアンケートにご協力ください 2020年07月21日 新型コロナウイルス感染防止対策への取り組みについて(2020年7月21日更新) 2020年08月19日 FIA WRC "Rally Japan 2020"の開催延期について 2020年08月27日 FIAがあなたの声を待っています ~アンケートのご協力をお願いします~ 2020年09月10日 FIA国際競技規則付則S項について 2020年09月14日 2020年JAFモータースポーツ表彰式について ※上記公示・お知らせ(WEB)一覧の詳細は、JAF MOTOR SPORTSホームページ(http://jaf-sports.jp/)内の「公示・お知らせ」で閲覧することができます。

2020年09月07日[2020-WEB073]

[2020-WEB074]

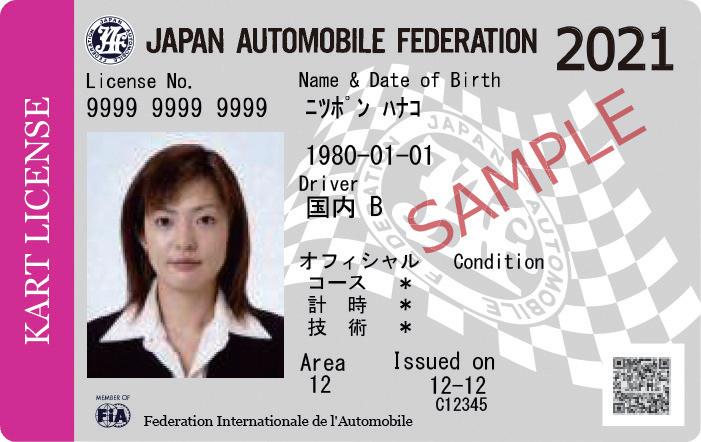

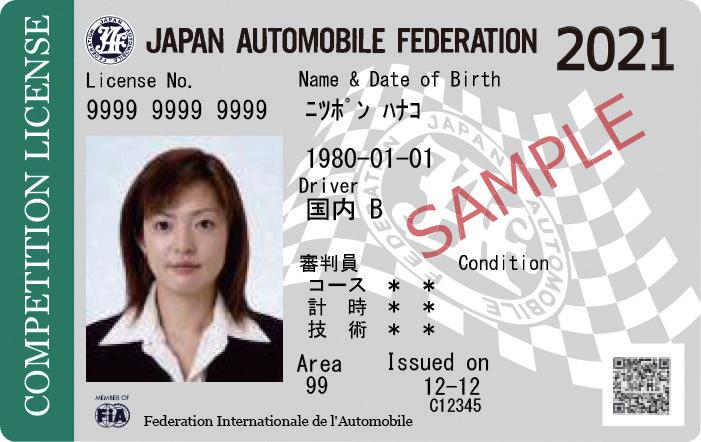

11月 1 日から 更新が始まります

で必要な場合は、JAFモータースポーツホームページ

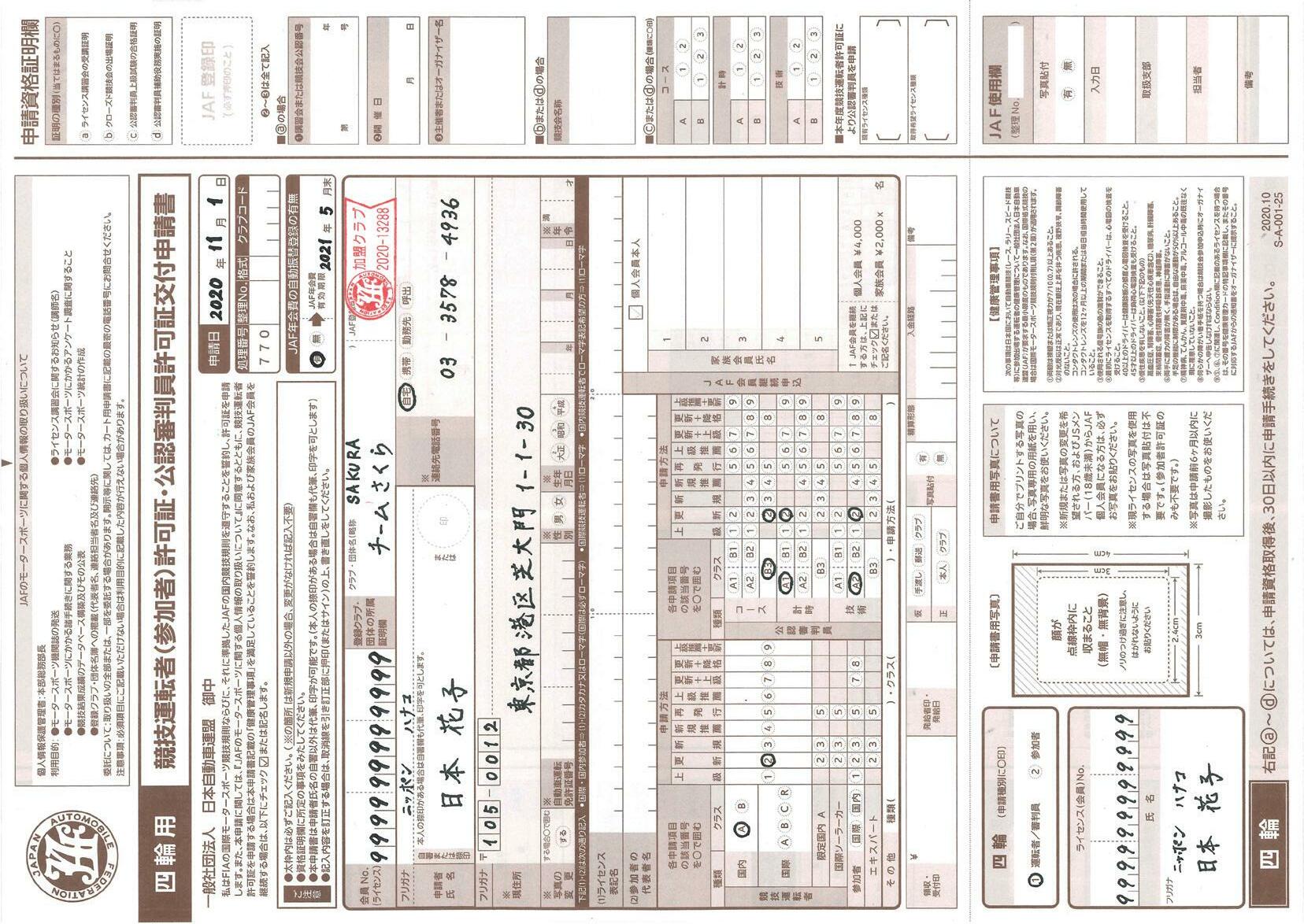

※下記のような場合は「JAFマイページ」からの 更新はできませんのでご注意ください。 ●国際Aまたは国際Bライセンスの更新 ●18歳未満の方のライセンス更新 ●ライセンス写真の変更や婚姻等の理由により ライセンスの表示氏名の変更を希望される場合 など… 詳しくはお近くのJAFへお問い合わせください。 (JAFホームページ https://jaf.or.jp/) ライセンスが発給されるまで ~ライセンス作製の流れ~ 予告2021年ライセンス更新された皆様に、 オリジナルステッカーをプレゼント NOW PRINTING 2021年写真入りライセンス発送時に同封させていただく予定です。 数に限りがございますので、予めご了承ください。 更新手続きは、JAFマイページや、 JAF各支部で行うことができます。 詳しい手続き方法は、34ページの「四輪ライセンスの更新」、 35ページの「カートライセンスの更新」をご覧ください。 2021年のライセンス更新のご案内 ①申請 ②仮ライセンス発給 ③写真入り ライセンスを送付 ※②発給日から60日間有効 ※①から③までは約1ヵ月ほどかかります。更新のピーク時にはこれ以上日数がか かる場合がありますのでご了承ください。 JAF窓口JAF本部 申請者 32

モータースポーツライセンス(以下「ライセンス」と言いま す。)の更新手続きは、11月1日(日)から受付を開始します。 新しい年のモータースポーツ活動へ向けて、余裕を持っ て更新手続きを行ってください。 なおJAF窓口にご来店の際の受付時間は 11:00~ 15:00 です。土・日・祝日・年末年始(12月30日(水) ~1月3日(日)は休業となります。※10月1日現在。詳し くはJAFホームページへ。 ライセンス申請書は本誌に綴じ込んであります。追加

(http://jaf-sports.jp/)よりダウンロード可能です。

JAFと会員の皆様のコミュニケーションサイト《JAFマイ ページ》。それはJAF会員が無料で登録できる個人専用 ページです(法人会員を除く)。住所の変更、会員継続やご 家族の入会、会費の自動振替登録等の手続きがカンタンに でき、登録していただいた皆様一人ひとりへの耳よりなお知 らせなどもあります。すでに550万人を超える皆様が登録さ れています。この機会にぜひ、ご登録ください。 ・ライセンス更新料、JAF継続会費および家族会員会費のお支払 方法は、ご本人名義のクレジットカードのみとなります。 ・クレジットカードをお持ちでない方は、お手数ですが従来の手続 き方法にてライセンスを更新してください。 ・更新条件の確認が必要な国際Aまたは国際Bライセンスの更新、 18歳未満の方のライセンス更新、およびライセンス写真の変更ま たは婚姻等の理由によりライセンスの表示氏名の変更を希望さ れる場合は、従来の方法にてお手続きください。 ※スマートフォンのバージョンによって ご利用になれない場合がございます。 ※パソコン・スマートフォン共通 ※登録にはJAF会員番号が必要です。JAF会員証をご用意のうえ、アクセスしてください。 ※法人会員はJAFマイページの登録はできません。 ライセンスの更新手続きは、JAFマイページ内 「モータースポーツライセンス情報・更新」のページへアクセスしてください。 仮ライセンスの印刷もできます。 ① AndroidはGoogle Playから、iOS はApp Storeから「JAFスマート フォンアプリ」をダウンロード。 ②ログインIDとパスワードでログイ ンをしてください。 「JAFスマートフォンアプリ」 ①モータースポーツライセンスの 更新手続き ② JAF会員の継続・ 家族会員入会手続き ③会員登録情報の確認 ④住所・電話番号の変更 ⑤ JAFマイページ 登録会員限定の情報提供 などなど、便利なサービスを ご利用ください!! ライセンスはラクラク更新 !! 「 」に登録しよう! 必ずお読みください マイページでできる手続き等 公式アプリで スマホが JAF会員証として使えます! JAFマイページに登録すると… JAFマイページをご利用いただくにはカンタンな登録手続きが必要です。 登録完了後、すぐにライセンス更新等の各種サービスがご利用になれます! 「マイページ未登録の方はこちら」をクリック→必須事項を入力し、ご登録ください。 JAFマイページ https://jaf.jp/ JAFマイページ お手続きは コチラから 検索 無 料 33

されます。 (例)コースA1級と計時A2級の場合:5,100円+500円 =5,600円 併有する許可証が同じ級(例:技術A1級とコースB1級 等)の場合でも計算方法は同様です 。 *競技運転者、公認審判員、競技参加者を併有している場 合には、それぞれ左記の許可証料が必要です。

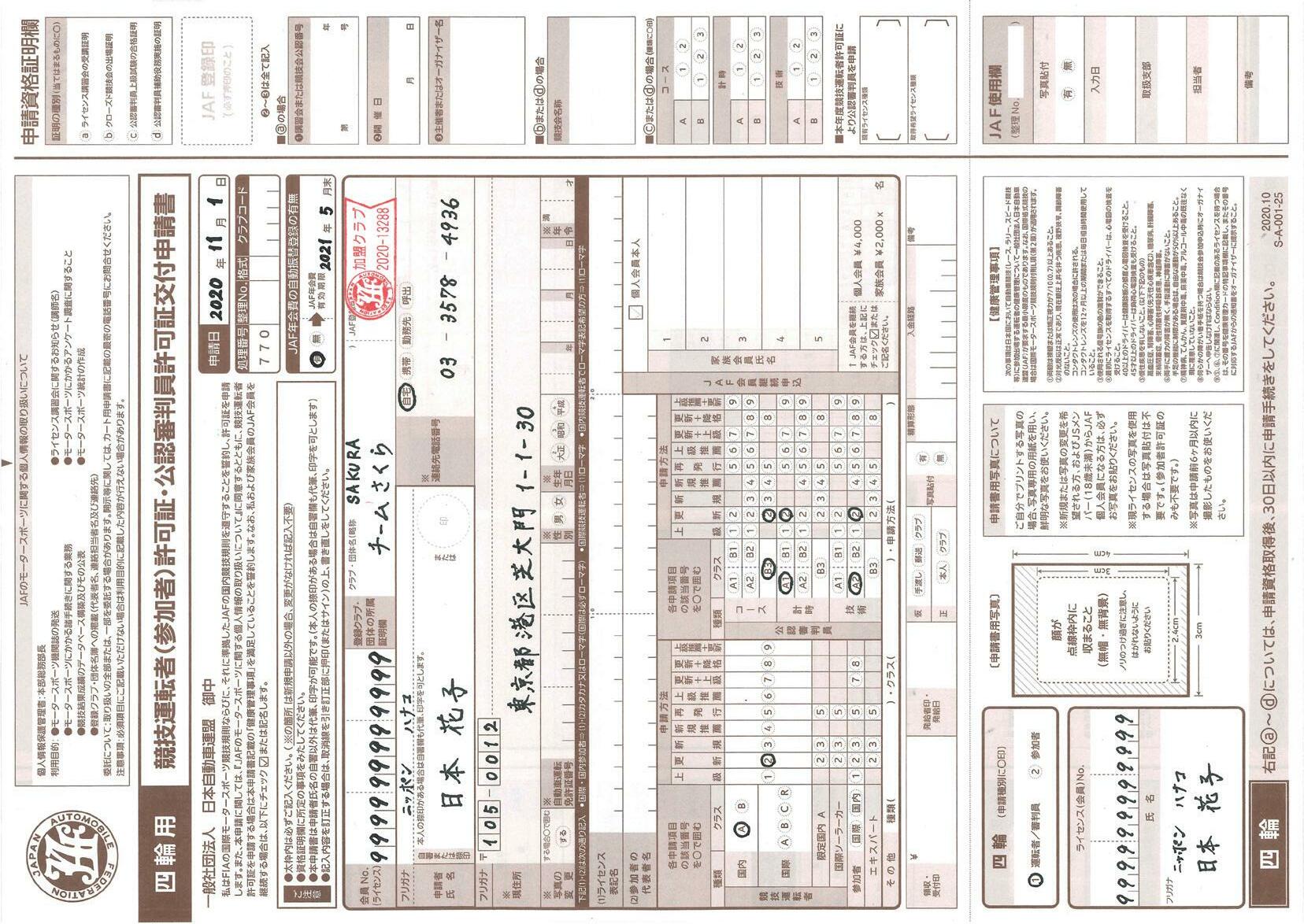

●四輪ライセンス取得資格 競技許可証および公認審判員許可証は「JAFスポーツ資格登録規定」および「自動車競技に関する申請・登録等手数料規定」に基づき発給されます。詳

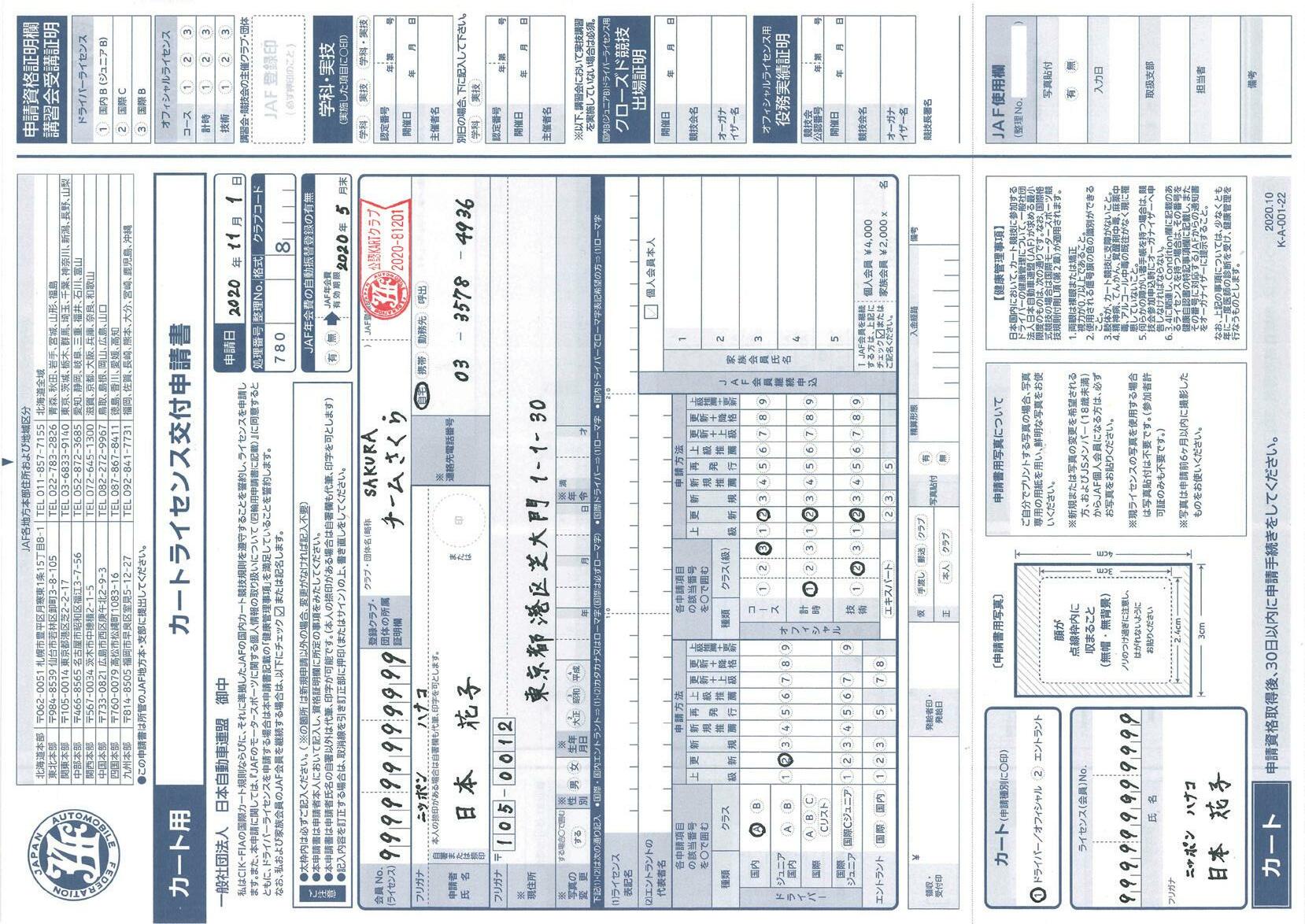

推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。 ●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3.4.のみ 1.ライセンス申請書 本誌に綴じ込んであるライセンス交付申請書を使用してください。 2.顔写真(1枚) 参加者許可証のみの 申請の場合は不要 縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6 ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置に貼付してください。 (お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。) ・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。 ・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に印刷してください。 3.JAF個人会員 ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期限内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限が切れているとライ センスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいますようお願いします。万一、JAF個人会員の 有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続きを行ってください。継続手続きの方法等については、お近くのJAFへお問い合わ せください。 4.ライセンス許可証料 下記の表の通りです。 5.出場記録カード または役務記録カード 上級更新(参加者は除く)、または国際A、Bライセンスを更新する場合、実績を確認するために必要です。 (国内A、国内B、国際R、国際C、公認審判員、参加者の更新申請の場合は不要) ●四輪ライセンス許可証料(カートライセンスの料金は35ページをご覧ください) ●四輪ライセンスの交付申請書(更新)の記入について 申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください。(未記入項目や、判読できない文字があると、ライセンスが発給できな い場合があります。)37ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。 項目 注意事項等 会員No. 申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。 登録クラブ・団体の 所属証明欄 自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1 ヵ所)の名称、略称を記入し、当該 クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2020年の登録印は、2021年3月までの申請に使用できます。JAF登 録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。 申請者氏名 氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。 連絡先電話番号 ※ 平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。 郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。 現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。 写真の変更 ※ ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。 自動車運転免許証 ※ 運転免許証番号を記入。 ライセンス表記名 国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際競技運転者はローマ字、国内競技運転者でローマ 字表記希望の場合も記入。 参加者の代表者名 国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。 種類およびクラス 申請書の該当するクラスおよび種類に○。(37ページの記入例は国内A、コースB3級、計時A1級、技術A2級を同時に年度更新す る場合のもの。)*国際ドラッグレースライセンスは国内A以上のライセンスと併有することが条件。 写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。 写真 縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6 ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下段にある所定の位 置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。) その他 競技運転者と公認審判員の両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。 ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。 ※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。 四輪ライセンスの更新 許可証の種類 許可証料 競 技 運 転 者 国内B 3,100円 国内A 4,100円 国際R 10,500円 国際C 10,500円 国際B 12,700円 国際A 14,800円 国際ソーラーカー 10,500円 国際ドラッグレース 10,500円 許可証の種類 許可証料 参 加 者 国内 6,400円 国際 12,700円 審 判 員 3級 3,100円 2級 4,100円 1級 5,100円 資格併有の場合 1種目につき 500円 <許可証料の計算方法> *公認審判員許可証を2種目以上併有する場合は、最上級

34

細は当該規定をご参照ください。 ●更新方法 1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)※JAF各地方本部窓 口の住所・電話番号は、本誌に綴じ込んであるカートライセンス交付申請書の上部、ならびに36ページに記載しております。 2)JAFマイページによる更新 JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌33ページをご覧ください。なお、お 支払い方法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。 ※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続きは行っておりません。また、上級や

の許可証料に、2種目めより1種目につき500円ずつ加算

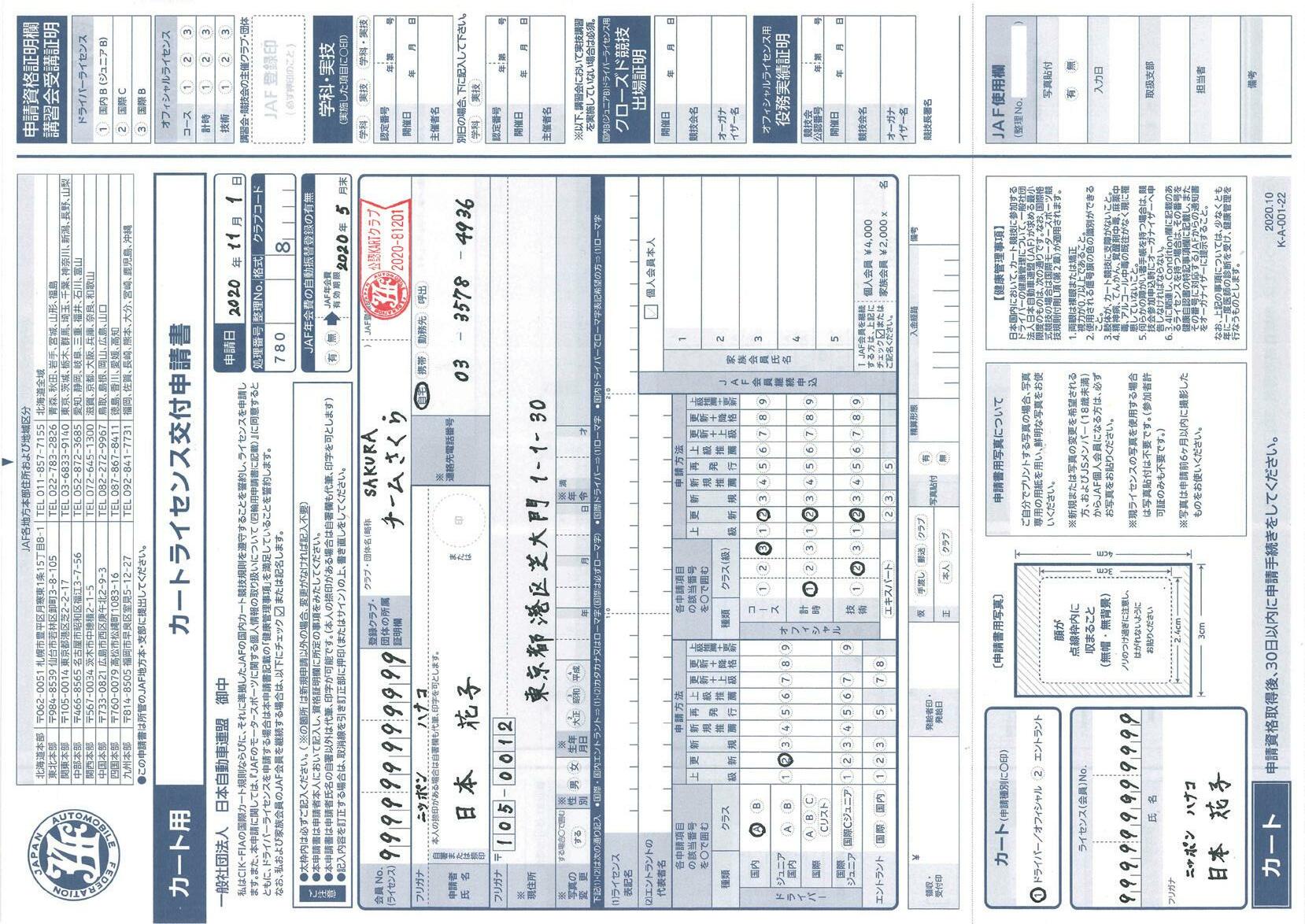

カートドライバーライセンスおよびカートオフィシャルライセンスは「カートライセンス発給規定」および「カート競技に関する申請・登録等手数料規定」 に基づき発給されます。詳細は当該規定をご参照ください。

●更新方法

1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)※JAF各地方本部窓 口の住所・電話番号は、本誌に綴じ込んであるカートライセンス交付申請書の上部、ならびに36ページに記載しております。

2)JAFマイページによる更新

JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌33ページをご覧ください。なお、お 支払い方法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。

※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続きは行っておりません。また、上級や 推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。

ジュニアB 1,500円 ジュニアA 2,100円 国際Cジュニア 6,400円 国内B 3,100円 国内A 3,600円 国際Cリストリクティッド 6,400円 国際Cセニア 8,400円 国際B 9,500円 国際A 10,500円

許可証の種類 許可証料

国内 6,400円 国際 12,700円 3級 3,600円 2級 4,600円 1級 5,900円 資格併有の場合 1種目につき 500円

<許可証料の計算方法>

*オフィシャルライセンスを併有する場合は、1種目につ き500円ずつ加算されます。

(例)コース1級と計時2級の場合:5,900円+500円= 6,400円 併有する許可証が同じ級(例:技術1級とコース1級) の場合でも計算方法は同様です。

*ドライバー、オフィシャル、エントラントライセンスを併 有している場合には、それぞれ左記の許可証料が必要 です。

●カートライセンス取得資格

●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3.4.のみ 1.ライセンス申請書 本誌に綴じ込んである、ライセンス交付申請書を使用してください。 2.顔写真(1枚) エントラントのみの 申請の場合は不要 縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6 ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置に貼付してください。 (お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。) ・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。 ・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に出力してください。 3.JAF個人会員 ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期間内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限が切れているとライ センスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいますようお願いします。万一、JAF個人会員の 有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続を行ってください。継続手続の方法等については、お近くのJAFへお問い合わせく ださい。 4.ライセンス許可証料 下記の表の通りです。 5.出場記録カード または役務記録カード 上級更新または国際A、Bライセンスを更新する場合、実績を確認するために必要です。 (エントラントは不要) ●カートライセンス許可証料(四輪ライセンスの料金は34ページをご覧ください) ●カートライセンスの交付申請書(更新)の記入について 申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください。(未記入項目や、判読できない文字があると、ライセンスが発給でき ない場合があります。)37ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。 項目 注意事項等 会員No. 申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。 登録クラブ・団体の 所属証明欄 自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1 ヵ所)の名称、略称を記入し、当該 クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2020年の登録印は、2021年3月までの申請に使用できます。JAF登 録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。 申請者氏名 氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。 連絡先電話番号 ※ 平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。 郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。 現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。 写真の変更 ※ ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。 自動車運転免許証 ※ 運転免許証番号を記入。 ライセンス表記名 国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際ドライバーはローマ字、国内ドライバーで ローマ字表記希望の場合も記入。 エントラントの代表者名 国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。 種類およびクラス 申請書の該当するクラスおよび種類に○。(37ページの記入例は国内A、コース3級、計時1級、技術2級を同時に年度更新する場 合のもの。) 写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。 写真 縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6 ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下段にある所定の位 置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。) その他 ドライバーライセンスとオフィシャルライセンスの両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。 ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。

カートライセンスの更新

※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。

許可証の種類 許可証料

35

ドライバー オフィシャル エント ラント

〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条15-8-1 TEL.011-857-7155

函館支部 〒041-0824 函館市西桔梗町589-21 TEL.0138-49-4534

旭川支部 〒070-8061 旭川市高砂台1-1-1 TEL.0166-69-2111

釧路支部 〒084-0906 釧路市鳥取大通8-2-11 TEL.0154-51-2167

帯広支部 〒080-0038 帯広市西8条北1-14-1 TEL.0155-26-0260

北見支部 〒090-0838 北見市西三輪1-657-3 TEL.0157-66-5220 東北 宮城支部 (東北本部) 〒984-8539 仙台市若林区卸町3-8-105 TEL.022-783-2826

青森支部 〒030-0955 青森市大字駒込桐ノ沢9-12 TEL.017-765-5255

岩手支部 〒020-0834 盛岡市永井12-18-1 TEL.019-637-7110

福島支部 〒960-8165 福島市吉倉字谷地12-1 TEL.024-546-0022

秋田支部 〒010-0942 秋田市川尻大川町2-1 TEL.018-864-8492

山形支部 〒990-2402 山形市小立2-1-59 TEL.023-625-4520

関東 東京支部 (関東本部) 〒105-8562 港区芝2-2-17 TEL.03-6833-9140

新潟支部 〒950-0965 新潟市中央区新光町11-6 TEL.025-284-7664

長野支部 〒381-0034 長野市高田675-2 TEL.026-226-8456

茨城支部 〒310-0852 水戸市笠原町1248 TEL.029-244-2660

栃木支部 〒321-0166 宇都宮市今宮2-4-6 栃木県自動車会館内 TEL.028-659-3231

群馬支部 〒370-0071 高崎市小八木町2040-2 TEL.027-364-5155

埼玉支部 〒338-8531 さいたま市中央区下落合4-1-1 TEL.048-840-0025

千葉支部 〒260-8565 千葉市中央区中央港1-16-19 TEL.043-301-0800

神奈川支部 〒221-8718 横浜市神奈川区片倉2-1-8 TEL.045-482-1255

山梨支部 〒400-0854 甲府市中小河原町730-3 TEL.055-243-3131

中部 愛知支部 (中部本部) 〒466-8580 名古屋市昭和区福江3-7-56 TEL.052-872-3685

富山支部 〒939-8064 富山市赤田791-3 TEL.076-425-5550

石川支部 〒921-8062 金沢市新保本4-8 TEL.076-249-1252

福井支部 〒918-8236 福井市和田中2-105 TEL.0776-25-2000

岐阜支部 〒500-8356 岐阜市六条江東2-4-11 TEL.058-277-1121

静岡支部 〒422-8517 静岡市駿河区曲金6-4-8 TEL.054-654-1515

三重支部 〒514-0815 津市藤方字中堰東666-8 TEL.059-222-2300

地方本部 支部 住所および電話番号 関西 大阪支部 (関西本部) 〒567-0034 茨木市中穂積2-1-5 TEL.072-645-1300

滋賀支部 〒520-2153 大津市一里山5-11-1 TEL.077-544-3300

京都支部 〒601-8134 京都市南区上鳥羽大溝5 TEL.075-682-6000

兵庫支部 〒657-0044 神戸市灘区鹿ノ下通2-4-13 TEL.078-871-7561

奈良支部 〒630-8113 奈良市法蓮町383 TEL.0742-90-0081

和歌山支部 〒641-0007 和歌山市小雑賀640-3 TEL.073-421-5355

中国 広島支部 (中国本部) 〒733-0821 広島市西区庚午北2-9-3 TEL.082-272-9967

鳥取支部 〒680-0911 鳥取市千代水2-13 TEL. 0857-31-4433

島根支部 〒690-0011 松江市東津田町1092-1 TEL. 0852-25-1123

岡山支部 〒703-8248 岡山市中区穝155-9 TEL.086-273-0710

山口支部 〒753-0871 山口市朝田2094-1 TEL.083-921-7777

四国 香川支部 (四国本部) 〒760-0079 高松市松縄町1083-16 TEL.087-867-8411

徳島支部 〒770-0867 徳島市新南福島1-4-32 TEL.088-625-6511

愛媛支部 〒790-0062 松山市南江戸5-15-32 TEL.089-925-8668

高知支部 〒780-0088 高知市北久保19-28 TEL.088-882-0311

九州 福岡支部 (九州本部) 〒814-8505 福岡市早良区室見5-12-27 TEL.092-841-7731

佐賀支部 〒849-0921 佐賀市高木瀬西6-1149-5 TEL.0952-30-7000

長崎支部 〒850-0043 長崎市八千代町2-13 TEL.095-811-2333

熊本支部 〒861-8038 熊本市東区長嶺東6-30-30 TEL.096-380-9200

大分支部 〒870-0955 大分市下郡南5-3-12 TEL.097-567-7000

宮崎支部 〒880-0925 宮崎市本郷北方2696-9 TEL. 0985-52-4511

鹿児島支部 〒890-0072 鹿児島市新栄町2-12 TEL.099-284-0007

沖縄支部 〒901-2102 浦添市前田1-48-7 TEL.098-877-9225

●ライセンス申請の受付場所 ライセンス更新のために必要な書類等は、お近くの下記JAF支部へ持参または郵送してください。掲載のない窓口での受付は行っておりませんのでご注 意ください。 【窓口受付】 受付時間は 11:00~15:00 です。※10月1日現在。詳しくはJAFホー ムページへ。 土・日・祝日・年末年始(12月30日(水)~1月3日(日))は休業となります。 【郵送受付】 必ず「現金書留」にてお送りください。その際、封筒表面に「ライセンス 更新」と明記してください。

地方本部 支部 住所および電話番号 北海道 札幌支部 (北海道本部)

※一部の支部の電話は地方本部のある支部へ転送される場合があります。 (転送費用はJAF負担) 2020年JAFモータースポーツ表彰式について 2020年JAFモータースポーツ表彰式は2020年12月24日(木)、セ ルリアンタワー東急ホテルボールルーム(東京都渋谷区)での開催に向 け、鋭意準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス(COVID-19) 感染拡大の影響を惟て、表彰対象者ならびに関係する皆様の安全およ び感染拡大防止を最優先とし、例年の対面による表彰式に代えて収録 形式の表彰式として実施させていただきます。 委細につきましては、後日Webページ(http://jaf-sports.jp)にて公開 させていただきますので、今しばらくお待ちくださいますよう何卒宜し くお願いいたします。 ご多用の中ご予定をお合わせいただきました関係者の皆様におかれ ましては、ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解、 ご協力のほど宜しくお願いいたします。 36

各種ライセンスの上級申請ならびに登録クラブ・団体の更新申請等に係る特例措置に ついて、JAFモータースポーツホームページにてご案内しておりますので、ご参照ください。 JAFモータースポーツホームページ http://jaf-sports.jp/ <カートライセンス交付申請書記入例> <四輪ライセンス交付申請書記入例> 37

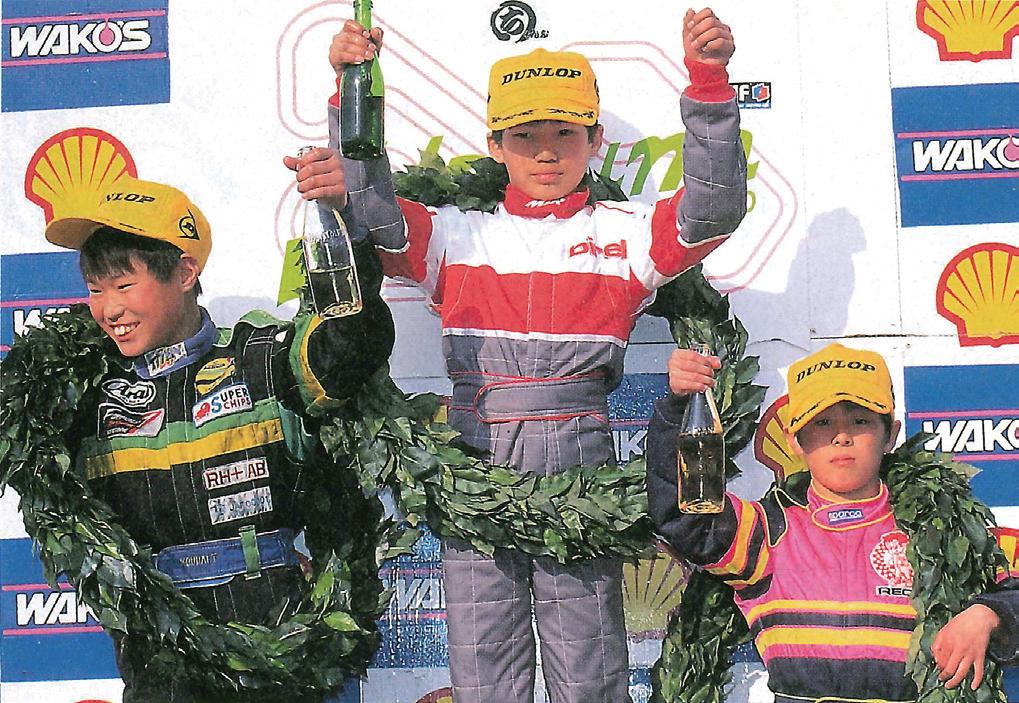

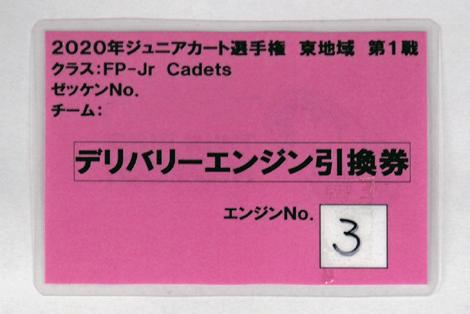

イザーが貸与するレースはあるが、エンジ ンを貸与するレースは、カートのみならず 全カテゴリーのレースの中でも極めて珍し いものと言えよう。 エンジンデリバリー制の主な目的はふた つだ。ひとつはイコールコンディ ション化。マシンのパフォーマン スに大きな影響を及ぼすエンジ ンを、銘柄も整備状態も全車一 ジュニアカート選手権独自の エンジンがデリバリーされる制度 全国のサーキットを転戦しながら国内カ ートレースの頂点の座を競い合う日本カー ト選手権は、3つの選手権で構成されてい る。OK部門/FS-125部門/FP-3部門か らなる全日本カート選手権は、文字どおり 日本一のカートドライバーの座を争うシリ ーズ戦。FS-125部門で行われる地方カート 選手権は、各地域の王者を決するもの。そ して当該年12〜14歳のドライバーが対象 のFP-Jr部門と、当該年9〜12歳が対象 のFP-Jr Cadets部門からなるジュニアカ ート選手権は、ジュニアドライバーの日本 一決定戦だ。 このジュニアカート選手権には、あるユ ニークなレギュレーションが設けられてい る。それが、通称“エンジンデリバリー 制”。「ジュニアカート選手権統一規則」に 定められている、各大会のオーガナイザー が配布する同一銘柄のエンジンでレースを 行う方式だ。全参加者のマシンをオーガナ イコールコンディションでカートのテクニックを磨く! ジュニアカート選手権の大きな特徴として、個々のマシンの性能差を均し、 ドライバーの実力で勝敗を決する“エンジンデリバリー制”が採られている。 ではそのデリバリーはどのように行われているのか? 実態に迫ってみよう。 フォト/遠藤樹弥、小竹充、JAPANKART、JAFスポーツ編集部 レポート/水谷一夫、JAFスポーツ編集部 ジュニア選手権を支える エンジンデリバリー考察 モータースポーツの頂点 であるF1ドライバーを夢 見て、毎年多くのジュニア ドライバーたちがジュニア カート選手権に参戦。日々 努力を重ねながらカートで 運転技術を磨いている。

律のものとすることで、レースはドライバー 同士の実力による戦いへと大きく近づく。 もうひとつはローコスト化が挙げられる。 全車オーガナイザー貸与のエンジンなら、 少なくともレース本番用のエンジンについ て、参加者は費用を注ぎ込んで性能の優れ たものを用意する必要がなくなる。ちなみ に各大会のエントリーフィーは、エンジン 1基の貸与料込みの金額で明示されている。 新世代のドライバーたちが健全に競い合 い、そして成長できる場を指向するジュニ アカート選手権。そのキモとも言えるエン ジンデリバリー制が、どのような経緯で始 まり、どのように維持されているのかを、 現場のキーパーソンたちの言葉から探って みよう。 レーシングカートは大人のホビー…… それが1990年代半ばまでの日本の常識 だった。15歳以下のジュニアドライバー を対象とするライセンスはあったのだが、 ジュニアのためのレースは一部のローカ ルイベントで行われているだけだった。 そんな中、ジュニアはジュニア同士で 健全に競わせるべきだとする機運が高ま り、1997年5月に日本初の正式なジュニア 限定レース『JAF CUP JAPAN JUNIOR WEST KART RACE』が中山カートウェ イで、続いて8月に『JAFカップ ジュニア カートレース』がSUGO国際カートコース で行われ、大きな話題を呼んだ。 その流れを受けて1999年、いよいよ FP-Jr部門によるジュニアカート選手権が 始まった。この年の大会構成は、東西各 地域3戦+東西統一最終戦。ただし、東西 統一戦は全日本との同時開催ではなく、単 独の大会として実施されている。初年度 の幕開けは、東地域第1戦が 14台、西地域第1戦が13台を 集めて行われた。また、東地 域第2戦と西地域第3戦には JAF CUPがかけられている。 ジュニアカート選手権で 大きな改革が行われたのは 2004年。この年からエンジン デリバリー制が導入され、選 手権は“ドライバーとマシンの 総合力”を競うものから“ドラ イバーの腕前”を競うものへ と色合いを変えた。 2009年には、より低年齢層のドライ バーを対象としたFP-Jr Cadets部門が ジュニアカート選手権に加わり、ジュニア ドライバーたちの全国区での戦いの場が さらに広がった。 ジュニアカート選手権は現在、全日本 FS-125部門/FP-3部門や地方選手権へ のステップボードとして確固たる地域を 築いている。2020年には佐藤こころ選手 (FP-Jr部門西地域)、松井沙麗選手(FP-Jr Cadets部門東地域)というふたりの女性 ウィナーが生まれ、大きな話題を呼んだ。 この先、ここからどんな才能が羽ばたくの か、期待が高まる。 ジュニアカート選手権は1999年に創設された 39

返ってくれた。 「3機種のエンジンがあった最初の 年は検査項目が多くて、車検に時間 がかかりました。燃焼室制限がある レースの検査は僕たちも初めてで大 変でしたよ。車検は失格につながり やすいものなので、精神的にも疲労 しましたね。エンジンチューナーの 方々も制限が多くて、非常に苦労さ れたのだろうと思います」。 翌2000年、それまでのエンジン の性能を上回るヤマハKT100SPがレース に投入されたことで、ジュニアカート選手 権は実質的にKT100SPのワンメイクとな

80S。一方、ヤマハKT100FP/SDを使用する選手たちは苦戦を強いられ、カーレルが多数派を占めるように なっていった。 そんな中、1998年の暮れにヤマハがリリースしたKT100シリーズのハイパフォーマンス版、KT100SPが2000 年からレースに登場。新設計のシリンダー・シリンダーヘッドなどを装備したこのエンジンはカーレルの性能を 上回り、以降のジュニアカート選手権は瞬く間にKT100SP一色となった。 そして2004年、ジュニアカート選手権にエンジンデリバリー制が導入。このワンメイクエンジンに選ばれた のが、国内でもっともポピュラーなカートエンジンといえるヤマハKT100Sに乾式遠心クラッチと電気式スター ターを備えたKT100SECだった。FP-Jr部門もFP-Jr Cadets部門もエンジン銘柄は同じだが、FP-Jr Cadets用 エンジンはFP-Jr用より口径の小さいジョイントキャブレターを装着するなどしてパワーを抑えてある。

CARRELL 80S YAMAHA KT100SP YAMAHA KT100SEC

った。しかし、それでも問題は残ったと山 﨑氏は言う。 「KT100SPの時代に問題になったのがク ラッチで、毎ヒート交換していた人もいた ようです。このころはエンジンにお金がか かって、年間800万円使ったという話も耳

にしました。お金をかけないと勝てない。 だから多くの人が出られない。こういう状 況に対する問題意識が、エンジンデリバリ ー制へ移行するきっかけになったのだと思 います」。 そして2004年、ジュニアカート選手権 は無改造のヤマハKT100SECのデリバリ ー制を採用、新たな時代へと歩み出した。 「デリバリー制になってコストがすごく下が って、フタを開けてみたら台数がどんどん 増えました。エンジンデリバリーはCIK(国 際カート委員会)もトライしたけれど、結局 できませんでした。それをJAFとして実現 できたのは、大きなことだと思います」。

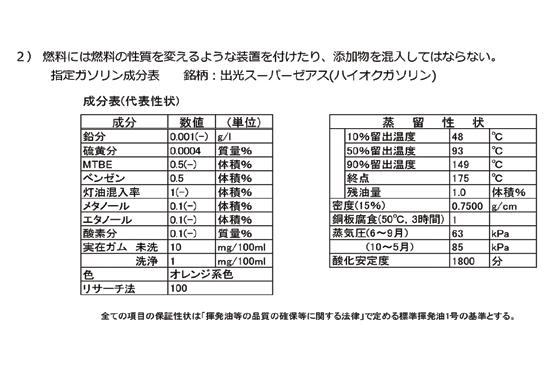

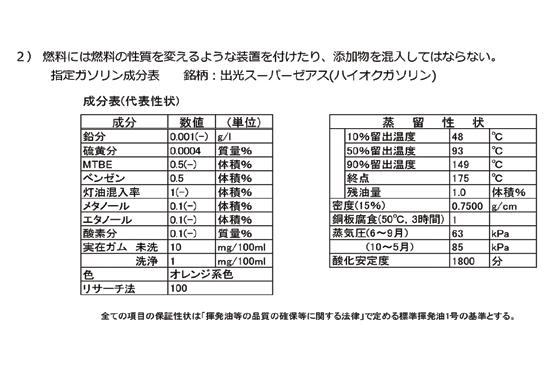

ギュレーションも含めてジュニ アカート選手権のエンジンが変 遷してきた歴史をよく知るの が、山﨑勇氏だ。長年に渡り技術畑のエキ スパートとして多数の全日本選手権大会で 技術委員として活躍し、今季も東地域のす べての大会で技術委員長を務めている。 ジュニアカート選手権がスタートした当 時の規則では、エンジンは各参加者の持ち 込みで、ワンメイク指定もなく、チューニ ングも可能。初年度の1999年にはカーレ ル80S、ヤマハKT100FP、同KT100SD と複数銘柄のエンジンがレースで使われて いた。この初年度の様子を、山﨑氏が振り ジュニアカート選手権では、エンジンデリバリー制以外にもイコー ルコンディション化を図る方策がいくつか採られている。 そのひとつが、タイヤの“ディストリビューション制”だ。オーガナ イザーはタイヤメーカーから供給されたワンメイク指定のドライ用 新品タイヤ1セットを、土曜日に会場で各参加者へ配布。参加者は それをホイールに組み付けサイドウォールに ゼッケンを記入して、またオーガナイザーに預 ける。そして日曜日の朝、これを再び参加者に 配布してレースに使用するという方法だ。こ れによりタイヤ性能の製造ロットごとのばら つきが防止でき、参加者によるタイヤの加工 (コンパウンド軟化剤の塗布など)も防ぐこと ができる。 また、燃料は購入するガソリンスタンドと 銘柄を公式通知などで指定して、性能差を防 止。車検の際にはスタンドの領収印やレシー トを添えた燃料購入証明書によって、不正がないかチェックが行わ れる。さらに各ヒート終了後、燃料採取の抜き打ちチェックが行われ る場合もある。 エンジンオイルとスパークプラグは指定銘柄のものを使用。これ はエンジン配布と同時に参加者へ無償で支給される。 ジュニア選手権レギュレーションの変遷 デリバリーエンジン以外のイコールコンディション化 東地域第1~ 3戦技術委員長/山﨑勇氏 大会期間中の使用燃料には細やかな指定があり、大会 特別規則書にもその詳細が記されている。当然ながら 添加剤や性質を変えてはならない。 レースで使用するタイヤもディストリビューション制 により、マーキングされたタイヤの配布/回収でしっ かりと管理されている。 レ ジュニアカート選手権で使用されてきたエンジンたち ジュニアカート選手権が“マルチメイクでチューニング可能なマイエンジン”として始まった1999年、参加者 たちは手探りでエンジンを用意してレースに臨んだ。その結果、初年度の最強エンジンとなったのはカーレル

40

ーとして活躍し、全日本F3にも参戦。京 都府で精密機械加工を得意とする株式会社 北川工作所を営み、モータースポーツ用の ワンオフパーツ製造などを手掛ける傍ら、 多数のカートレースで技術委員長として腕 を振るってきた人物だ。その卓越した技術 力と知識を買われ、2017年からこの重責を 任せられることになった。 エンジンデリバリーの作業は、レース当 日のはるか前から始まっている。まずは市 販状態のKT100SECをデリバリー用エン ジンに仕立てる加工。エンジンはレース中 に参加者が開けて不正ができないよう、シ リンダーヘッドやシリンダーをワイヤでつ ないで封印した状態で参加者に配布され る。このワイヤを通す穴を各所に開け、ナ ットも特殊工具しか回せないように工夫を 施す。

「エンジンを封印するのは参加者を疑って いるからではなく、不正の余地をなくして 互いの疑念を生まないようにするためで す」。 レース前の作業はまだ続く。大会に持ち

込むエンジンは、すべて実走テストを行っ て性能を均一に揃え、慣らしを終えた状態 で参加者たちに配布されるのだ。 「エンジンはすべてバラして寸法を測りま す。KT100Sは100基バラしてみても、製 造の差がほとんどない。だから、まず大事 なのはそれを設計どおりに精度よく組み立 てることです。それぞれのエンジンがどれ だけ走っているかはデータを残しています し、問題があったエンジンにはチェックを 入れます。エンジンは毎回違うものを搬入 するようにシャッフルして、前回と同じエ ンジンがまた回ってきた、ということがな いよう注意しています」。

実走テストと慣らし運転を務めるのは、

エンジンはこうした膨大な作業を経て、 ようやく大会当日の会場へと持ち込まれる。 ジュニアカート選手権では、出走したマシ ンの大半がレース終盤まで一丸となってト ップ争いを繰り広げることが珍しくない。 それは、配布エンジンの性能が均一に揃え られていることの、何よりの証明だろう。 性能が均一なだけでなく、本来のポテン シャルを十分に発揮できるよう丹念に整備 されたエンジンに対して、時には参加者か ら「このエンジンは自分が持ってるエンジン よりよく回るから、売ってもらえないだろ うか」と言われることもあるそうだ。 会場のデリバリーブースに運び込まれた エンジンは、再度不具合がないかをチェッ クした上で、選手たちに配布される。その 工程は、まず土曜日の朝に抽選で各選手に

北川氏の子息で元全日本ドライバーの剛 氏。レースと違って、大切なのは速く走る ことではない。レーシングスピードを保ち つつ、すべてのエンジンですべての周回を 同じように走らなければならない、難しい 任務だ。 「テストでは条件を均一にするため、1基1 基、同じキャブレターに付け替えて走りま す。そこで問題が見つかったら、シリンダ ーを差し替えたりして性能を揃えていきま す。排気温度や回転数、トップスピードも すべて測ります。シーズンが始まる前の慣 らしでは、京都から東京まで2往復するく らいの距離を走りますよ。それを気候など の条件が変わらないよう、短期間で全部や るんです」。

割り振る登録エンジンを決めた上で配布が 行われ、それを走行終了後に回収。日曜日 に再び配布と回収が行われる手順だ。配布

在のジュニアカート選手権で使 用されるヤマハKT100SECの エンジンメーカー、ヤマハモー ターパワープロダクツ株式会社から委託を 受けて、エンジンデリバリーの実務作業を 担当しているのが北川昌志氏だ。 1970〜80年代にはレーシングドライバ

ジュニア選手権を支えるエンジンデリバリー考察 エンジンデリバリーの技術と作業 北川昌志氏 デリバリーされるエンジンは慣らしが済んだヤマハKT100SECを1基。シリンダーヘッド、ボディ、カバークランク ケース、クラッチカバーに封印が施された状態だ。もちろん封印の解除や部品交換、改造の類は禁じられている。 現 41

イムが違うのは当然のこと。それをドライ バーやチームで補いながら戦うのがレース であって、その手助けのために僕たちがい るんです」。

ジュニアカート選手権では、『登録済み エンジンが故障、破損等した場合には(中 略)1競技会1回変更(交換)することができ る』とジュニアカート選手権統一規則に定 められている。いわゆる“エンジン差し替 え”なのだが、これを自分のエンジンが遅 いと感じた時の挽回の手段として行使する 参加者もいないわけではない。エンジン差 し替えには、所定の再登録料がかかる。 「でも、『差し替えてみたけれど、遅い原 因はエンジンじゃなかった』ということや、 症状を聞いてアドバイスしたところ、エン ジン不調が直って差し替えを取り止めたこ とも、よくあります。チームの方と冗談話 になって、『その再登録料で今晩、焼肉で も食べて気分転換した方が速くなるかも』

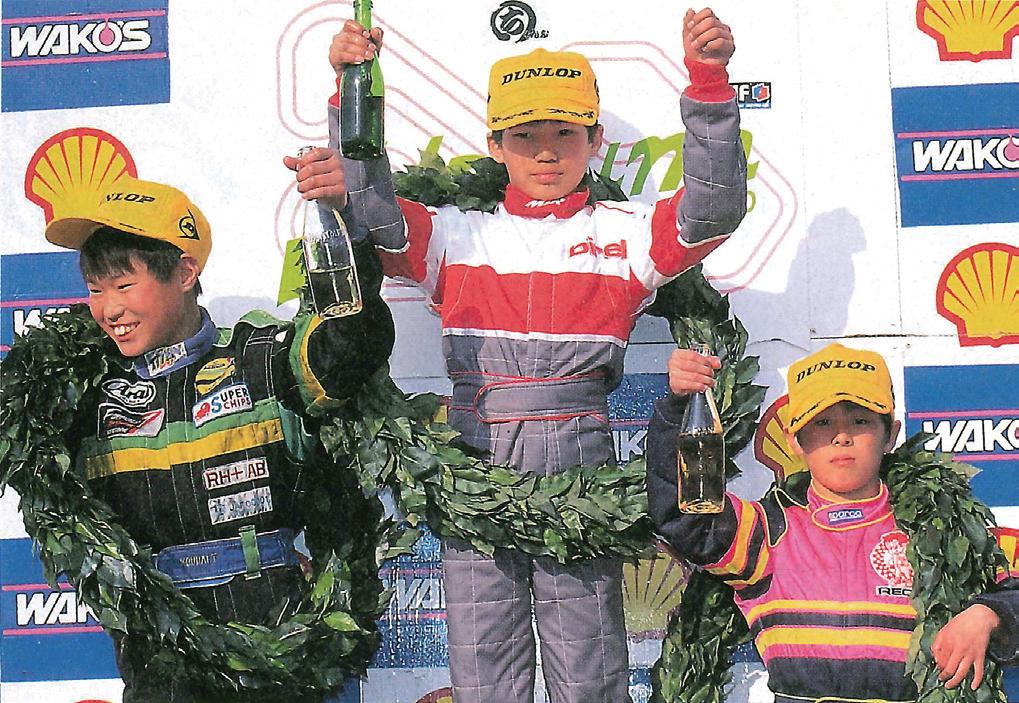

の際にはエントラント立ち会いの下、封印 に不備がないかを確認。さらに専用治具を 用いてジョイントキャブレターの口径が規 則どおりなのかを互いの目視の上で確認し てから手渡される。このジョイントキャブ レターの確認作業は、最後のエンジン回収 の際にも行われる。 「何かが起きてはいけないので、チェック は何回も行います」。 エンジンの配布が終わってから回収まで の時間も、北川さんの役目は続いている。 ジュニアカート選手権の走行時間には、コ ースサイドで走りを見てエンジンの状態を ジュニアカート選手権がスタートした1999年は、まれにみる“豊作” の年だった。両地域の開幕戦のリザルトを見てみると、東地域は1位~ 3位が大嶋和也選手、塚越広大選手、関口雄飛選手。西地域はウィナー が平手晃平選手、7位に小林可夢偉選手。東西統一戦を含め全4戦で 行われたこの年の選手権は、大嶋選手と平手選手がポイントも獲得順 位もまったく同じでトップに並んでシリーズを終え、両者がチャンピオ ンという異例の結末となった。 当時、ヤマハのサポートドライバーだった小林選手は、初年度のシ リーズではカーレル勢の後塵を拝することに。翌2000年、ヤマハ製の 強力な新型エンジンが使えるようになると、小林選手は圧倒的な強さ でチャンピオンを獲得し、ここからF1へのステップを速足で駆け上って いった。 2004年は佐々木大樹選手が東地域で3戦4勝を挙げてチャンピオ ンに。この年、佐々木選手に真っ向勝負で唯一の黒星をつけたのが、三 村壮太郎選手だった。後に佐々木選手がフォーミュラへと進んで、ふ たりは一旦袂を分かつこととなったが、今また全日本カート選手権OK 部門で相まみえてライバルストーリーの第二章を紡いでいる。 2008年は平川亮選手がチャンピオン、坪井翔選手がシリーズ2位 に。この年をシリーズ6位で終えた笹原右京選手は、翌2009年に6戦 4勝の強さでタイトルを手にすることとなる。その東西統一戦で優勝し てシリーズ2位に入ったのは、福住仁嶺選手だった。 2010年代に入ると、次世代のスター候補としていま注目を集めてい る選手たちがジュニアカート選手権を沸かせ始める。2011年のFP-Jr 部門のチャンピオンは、フォーミュラ・リージョナルで連勝街道を歩む 阪口晴南選手。昨季FIA-F4王者の佐藤蓮選手は、2012年にFP-Jr Cadets部門の、2013年にFP-Jr部門のタイトルを獲ると、日本カート選 手権の5部門を制してフォーミュラへと羽ばたいていった。 1. 大会に持ち込まれたエンジンの数々。すべて事前にチェックされ、性能は均一になっている。2.3. デリバリーエンジンは抽 選制。抽選箱から引いた番号のエンジンが各選手に割り振られる。4.5. エンジンの確認作業は必ずエントラントの立ち合い の下で行った後に配布される。6. 選手とのコミュニケーションも北川氏の気配りだ。 1999年4月4日に開催されたジュニアカート選手権東地域第1戦の表彰式の写真。 左から2位の塚越広大選手、1位の大嶋和也選手、3位の関口雄飛選手と、今や スーパーGTなどの国内トップカテゴリーで活躍しているドライバーが揃った奇跡 の1枚。また当時は小林可夢偉選手や平手晃平選手らも参戦していた。 ジュニアカート選手権を経験したプロドライバーたち 1 2 3 4 5 6 42

なんて会話を交わしたこともありましたね (笑)」。 決勝のスタート前、北川さんはスターテ ィンググリッドに出向き、ドライバーひと りひとりにエールを送る。 「レースが終わってエンジンを返却に来た ドライバーやご父兄に『ありがとうございま した。次も頑張ります』って言われると、 『ああ、今日もいいエンジンを提供できて よかったな』と思います。ジュニアカート選 手権は競り合いを学べるレース。腕に自信 のある人は、ぜひ参加してください」。 チェック。それが終わるとパドックへ出向 き、参加者たちにエンジンの具合などを尋 ねながらコミュニケーションを図る。 「気になることはブースへ聞きに来てもら えればアドバイスできますから、遠慮せず に来てほしいですね。経験が浅い参加者の 中には、プラグの良好な焼け具合をご存知 ない人もいます。それと、参加者はそれぞ れドライバーもマシンも違いますから、タ

ジュニア選手権を支えるエンジンデリバリー考察 親子でジュニアカートに参戦! エンジンデリバリー制でプロのメカニックの手を借りなくても安心して参加できるジュニアカート選手権。 ここではアマチュアチームのチャレンジを紹介しよう。 村田親子の挑戦 東 地域の村田悠磨選手は、2016年よりFP-Jr.Cadets部門に参戦 し、その後FP-Jr部門へステップアップ。2019年は茂原ツイン サーキットで行われた第3戦で3位表彰台を獲得、同年のポイ ントランキングでは9位。そして3年目となる2020年、開幕戦のもてぎ大 会で早速の表彰台と幸先の良いスタートを切ったドライバーだ。 そのメカニックを務める父親の竜一氏は、二十代の頃に自動車のラッ プタイムアタックに参加していたモータースポーツフリーク。三つ子の次 男の悠磨選手が竜一氏の勧めでキッズカートを始め、親子コンビのレー ス活動がスタートした。 「カートの知識はなかったけれど、お父さん仲間にいろいろ教わったりして 研究しました。仕事(ソフトウェアエンジニア)のノウハウを使って、エン ジン音からギヤ比を探るアプリも作ったんです。親子で成長できるのは 一番楽しいところですね」と竜一氏。 セッティングはふたりで話し合って決定。「なんでも気楽に話せるのが、 このチームのいいところ。すごく気持ちよく走れて、ありがたいです」と悠 磨選手。今は家庭での会話もカート一色なのだそうだ。 兄弟いっしょに西地域のFP-Jr.Cadets部門に参戦しているのが、 兄の澤田賢征選手と弟の龍征選手。おそろいカラーのマシンと スーツで走るふたりの姿は、サーキットでとてもよく目立つ。「F1 ドライバーになって世界で活躍したい」と口をそろえるふたり。賢征選手 は関口雄飛選手が憧れの存在で、龍征選手はバルテリ・ボッタス選手のフ ァンだ。 兄弟のレースを支えるのは、父親の孝之氏と母親の三春氏。シビックな どのワンメイクレースに出場していた孝之氏の影響で、兄弟が「僕たちも速 いクルマに乗りたい」と言い出して、2年前にキッズカートを始めた。親子 チームでは父親がメカニック、母親が身の回りのことなどのサポートという スタイルが多いのだが、澤田家チームでは三春氏もどんどん力仕事を引き 受け大活躍している。「初めは不安も少しあったけれど、ふたりが楽しそう に走っている姿を見ていると、頑張ろうって気持ちになります」と三春氏。 「カートに関しては私も初心者で、子供たちといっしょに成長しているとこ ろです。親子でセッティングを考えて、いい結果が出た時はうれしいです ね」と孝之氏。目標は、親子チームでの全日本OK部門参戦だ。 澤田一家の挑戦 むらたゆうま(14歳)/SPS川口所属 2016年、FP-Jr Cadets部門で ジュニア選手権にデビュー。2018年からFP-Jr部門に参戦。今季は第1 戦でポールを獲得し、3位入賞を果たしている。 さわだけんせい(9歳)・さわだりゅうせい(8歳)/SKR with HIGUCHI 所属 2018年、兄弟いっしょにカートデビュー。今季からFP-Jr Cade ts部門に参戦を始め、親子で全国を転戦中。 手探り状態ながらもお互い気軽に相談できる、良 好な関係でカートを楽しむ村田親子。今シーズン は表彰台を獲得するなど頭角を現している。 兄弟で切磋琢磨しながらカートの腕 を磨き、それをバックアップする澤田 夫婦。一家で力を合わせてカートに 挑んでいるのが印象的だ。 村田悠磨選手 澤田賢征選手 澤田龍征選手 43

バイクに乗る両親の姿に憧れ、自分もバ イクに乗りたいと希望。すると、両親が勧 めたのはより安全なカートだった。こうして 4歳で佐藤選手のカートライフが始まった。 「初めて走った時は、楽しくてずっと乗っ ていたことを覚えています。レースに出始 めたころは全然後ろの方で、先輩たちに教 えてもらいながら頑張っていました」。

そんな佐藤選手の意識に、やがて変化が 訪れる。 「最初は後ろの方でも楽しかったけれど、 だんだん悔しくなってきて、それからいっ ぱい練習するようになりました」。 腕を磨いた佐藤選手は2018年、ジュニ アカート選手権・西地域第5戦のFP-Jr Cadets部門にスポット参戦。タイムトラ イアルも予選も1位、決勝2位という見事 な結果でデビューレースを終えたのだが、 佐藤選手は「3番グリッドの子が速くて抜か れちゃって、めっちゃ悔しかった」と、この

4度の表彰台に立った2019年の記憶も、 まず口を突いて出るのは、勝てなかった悔し さのこと。最初は「楽しい、もっと乗りたい」 の気持ちでカートに熱中した佐藤選手は、や がて勝てない悔しさを自覚することで、速く ュニアカート選手権FP-Jr部 門・西地域第3戦にスポット参 戦した佐藤こころ選手は、参加5 台中最後尾のグリッドから追い上げて逆転 優勝。FP-Jr部門のデビューウィンを飾ると 同時に、女性ドライバーとして同選手権で 初のウィナーとなった。この快挙を受けて、 続く第4戦にも緊急参戦、そして堂々の2連

強いドライバーへと進化していったのだ。 「第5戦以降のことは決まっていないけれ ど、私は出場したいです。もし出られたら 勝ちたい。勝てるように頑張ります」と勝 利に渇望している様子だ。

勝を挙げた。 「第3戦で勝って、みんなにおめでとうと か夢が叶ったねとか言ってもらえて、うれ しかったです。自信もついたし、またこの レースに出て勝ちたいと思いました」。

結果には満足していなかった。 歓喜の ジュニアカート選手権FP-Jr部門西地域参戦 佐藤こころ選手 女性選手の活躍が目覚ましい昨今のモータースポーツ。 今シーズンは女子ドライバーが続々と優勝を果たしている。 そんな彼女たちの優勝の喜びの声をピックアップ! フォト/遠藤樹弥、石原康、JAFスポーツ編集部 レポート/水谷一夫、廣本泉、JAFスポーツ編集部 ジ さとうこころ/2008年生まれ(12歳)/兵庫県出身/チー ムナガオ所属。2018年、FP-Jr Cadets部門にスポット参戦 してジュニアカート選手権デビュー。2019年は同部門で6 戦中2位3回、3位1回を獲得した。 モータースポーツ女子が奮闘! 各カテゴリーで優勝ラッシュの快挙 44

戦のもてぎ大会ではサタデーシリーズ、サンデーシリーズともに総合3位で表 彰台を獲得したほか、ブロンズクラスでは2連勝を達成した。

「後半向けのセットアップをしているので、タイヤを痛めないように、前半をい かに速く走るかが今後の課題です」と冷静に語る下野選手。今後の目標につい ては「TCRジャパンの目標は総合優勝で、将来的にはスーパーGTにチャレンジ したい。フォーミュラもいけるところまでステップアップしたい」と語っているだ けに、今後の動向に注目したい。

て勝たなければならなかったので、ゴール の瞬間は緊張から解放された気分でした」。 いちホビーカーターから全日本のトップ ドライバーへと成長した森岡選手の目線は 今、大きな未来に向けられつつある。 「FP-3部門は経験豊富な選手が多いので、 私もそこで戦って、バトルのレベルがすご く高くなれたと思います。カートは、資金 面の都合がつけばFS-125部門まではやり たい。最終目標は、契約ドライバーとして スーパーGTに乗ること。その道を目指し て頑張っていきたいと思います」。 ました」。 この活躍が認められ、同部門のワンメイ クエンジンを供給するヤマハのドライバー サポートプログラム“Formula Blue”のKT サポートドライバーに選ばれた。そして、 ヤマハ・オフィシャルカラーのマシンとレー シングスーツで選手権を戦うこととなった 今季、第4戦で再び優勝。全日本カート選 手権で初めて2勝目を挙げた女性ドライバ ーとなった。 「女性初の2勝目は狙っていたので、うれし いです。今年はFormula Blueの一員とし 19年、全日本カート選手権 FP-3部門の西地域第5戦で初 優勝を飾り、一躍注目の存在と なった森岡泉美選手。周囲の環境や自分の 意識も、これで変わってきたという。 「昔は周りに(先にカートを始めた)お兄ち ゃんの妹としてしか見られていなかったの が、ひとりのドライバーとして見てもらえ るようになりました。高校や親戚の人たち も私のカート活動に興味を持ってくれて、 やり甲斐も増えました。あの優勝で、自分 のドライビングに自信を持てるようになり 瞬 と 間 き 20 ツ ーリングカーレースのTCRジャパンでも女性ドライバーが活躍して いる。大阪出身の現役女子大生ドライバー、下野璃央選手で、レー シングカートを経て、2019年よりスーパーFJに参戦。現在20歳な がら、その実績が高く評価されており、2020年はスーパーFJの鈴鹿シリーズ に参戦するとともに、道上龍氏が率いるDrago

CORSEのドライバーに抜擢さ れ、ホンダ・シビックTCRを武器にTCRジャパンに参戦している。 スーパーFJの鈴鹿では開幕戦で2位につけるなど順調な戦いを見せる下野 選手は初めてのツーリングカーレースのTCRジャパンでも躍進しており、第2

全日本カート選手権FP-3部門西地域参戦 森岡泉美選手 TCR JAPAN SERIES 2020ブロンズクラス参戦 下野璃央選手 もりおかいずみ/2001年生まれ(19歳)/兵庫県出身/Formula Blue Ash所属。3歳でカート活動を開始。2018年、地方選手権FP-3 部門西地域シリーズ2位。2019年、全日本FP-3部門で1勝を挙げシ リーズ8位に。 各カテゴリーで優勝ラッシュの快挙 45

46

フォト/加藤和由、廣本泉、 J A F スポーツ編集部 レポート/廣本泉、 J A F スポーツ編集部 どう戦う ? ループ目、 ラリーには同じ道をループするリピートステージがある。 繰り返し走る路面のコンディションは悪化する傾向がある。未舗装の林道ステージを駆け巡るグラベルラリーでは、 そんな“ 2 ループ目”の路面に選手はどう対応しているのか? 今季唯一のグラベル戦となった「ラリー北海道」で聞いた。 豹変するグラベル路面を読み切れるか!? 全日本ラリー、セカンドループの攻略術 2 47

リー競技のうち、「スペシャルステージラリ ー」は、複数のスペシャルステージ(SS)を繋 いで、それぞれのタイムトライアル区間にお ける速さとその合計を競い合うモータースポーツ。 近年の全日本ラリー選手権では、2日間に渡る2レグ制 を採用することが多く、市街地にあるヘッドクオーター (HQ)およびサービスパークを拠点に、近隣の山岳地に 刻まれた林道コースを走るアイテナリーとなっている。 FIA世界ラリー選手権(WRC)では、一つのラリーで 20本を超える多くのステージが設定されることも珍し くないが、本州で行われる全日本ラリー選手権では、 合計10〜15本程度のステージ構成となることが多い。 これはイベントの開催規模や地理的条件から、設定 できる林道の数が限られてしまうことなどが主な要因 だが、こういう条件におけるラリーでは、一つのステー ジを複数回リピートする設定が採用されるケースが多 い。この、同じステージを複数回走る状態についてラリ ー界では「ループする」、そして2ループ目以降を「リピ ートステージ」などと呼んでいる。

ターマックラリーの場合、リピートステージの走行は ループすればする程、ペースノートが不要なくらいコー スに習熟するため、走行タイムは高まる傾向が強い。 しかし、未舗装路を舞台としたグラベルラリーは、走 行する度にブロックパターンのダートタイヤが路面を削 るため、路面には深いワダチが刻まれていく。

路面状況としては悪化していくが、走行ラインは読 みやすくなるという考え方もある。路面の荒れ具合に ラ️ 2 全日本ラリー選手権JN1ドライバー 奴田原文雄選手 全日本ラリー選手権の三菱車&ランサー使い として名を馳せる奴田原文雄選手。9度の全日 本タイトルを保持するターボ4駆マイスター。

ウェット路面のリピートステージは路面状況が一気に悪化するが、硬く 引き締まったグラベル路面なら、タイムは上がる傾向にある。 48

2ループ目、どう戦う?

また、ラリーの場合は、直前レグの走行タイムが良 好な車両から先に出走するため、多くの場合は四輪駆 動車が先に走る。そうなると、後半で出走する、タイ ムの遅い二輪駆動車は、ハイパワーな四輪駆動が刻ん だワダチの上を走るコンディションとなる。 よってはタイムアップを狙えるシチュエーションもある だろう。そこで、ここでは全日本ラリー選手権を戦うド ライバー達に「2ループ目」のアプローチを聞いた。 新型コロナウイルス感染症の影響で、今シーズンの 全日本ラリー選手権では唯一のグラベルイベントとなっ た「ラリー北海道」でドライバーに聞いてみると、クラス 内外での出走順、そして駆動方式によって対応に違い があるほか、路面状況の変化に合わせて、リピートス テージへの対策を練っているようだった。 先頭走者はやはり「路面の掃除役」 2ループ目はタイムアップする 全日本ラリー選手権の花形と言えば、まず注目した いのが、スバルWRX STIや三菱ランサーエボリューシ ョンなど4WDターボモデルが集結するJN1クラスだ ろう。ラリーは上位クラスから順番に出走するため、最 高峰のJN1クラスからスタートしている。 全日本ラリー選手権の場合、競技初日のレグ1はポ イントランキングの上位、2日目のレグ2は初日のリザ ルト上位から出走する決まりとなっている。一見有利な ように思えるJN1クラスだが、実はファーストループ は過酷なコンディションになっているようだ。 三菱ランサーエボリューションで9回に渡って最高峰 クラスのチャンピオンに輝いている奴田原文雄選手に よれば「グラベルラリーの場合、1ループ目は砂利が多い んだよね。出走順が先頭に近いほど、路面の掃除役に なるのでタイム的には厳しい」とのこと。 ちなみに、この『路面の掃除役』の影響を受ける出走 順は先頭から4番手ぐらいまでで、それ以降は徐々に 走行ラインができてくることから、グリップは高くなっ てくる傾向が強いという。 一方、セカンドループになると一気に路面状況が好 転するようで、奴田原選手によれば「基本的には、砂利 が掃けて、走行ライン上のグリップが良くなるので、2 ループ目のタイムはアップする」とのことだ。 とはいえ、同じグラベルでも路面は様々で「ラリー北

海道でも『パウセカムイ』みたいに硬く締まった路面な らキレイなラインができるけど、『オトフケ』みたいに軟 らかい路面はワダチが深くなることもあるので、林道に よって違ってくるんだよね」と語る。

さらに「ワダチでギャップが酷くなりそうな状況の時 は、あらかじめレッキでチェックしてるから、ペースノ ートも2回目だけコ・ドライバーに読んでもらったりす るけど、基本的には2ループ目もペースノートは変えな い。雨が降った後のウェットグラベルなんかは、滑りや すいから全体的にペースを落とすけど、ドライならワダ チができても『バンク(ワダチの縁)』を上手く使えること もあるし、1ループ目の経験から2ループ目の走りの精 度が高くなるので、全体的にタイムアップする傾向に あるよ」と語る。

JN5クラスも1ループ目が勝負 以降はワダチの使い方がキモ

トヨタ・ヴィッツやマツダ・デミオなど1500cc以下 の前輪駆動車で争われるJN5クラス。このクラスにな ると、ステージの最初に出走するJN1クラスと違って 出走順が遅いため、JN1クラスと比べて路面状況が1ル ープ目からは大きく異なっているようだ。 これまで車両とクラスを変えながら、11回に渡って全 日本ラリー選手権のドライバーチャンオピオンに輝いて いる天野智之選手。近年はトヨタ・ヴィッツで参戦し ており、JN5クラスで挑んだラリー北海道では、同クラ スでは先頭となる総合24番目に出走した。

「JN5クラスは1ループ目の時点で路面ができている ことも多いので、実はいいタイムが出るんですよね。そ れに、クラッシュが起きそうなヤバい箇所は、それまで 前走車が刻んだラインが教えてくれるので、注意もし やすいから意外と走りやすいんですよ」と語る。

トヨタ・ヴィッツのCVT車でJN5クラスに参戦する 2019年ドライバーチャンピオンの大倉聡選手も同様の 意見で「JN5クラスだと1本目から砂利が掃けてるし、 自分たちのクラスの前には、たいてい路面に3本のワダ

タイムが良くなるので、刻まれたラインを見ながら走っ てます」とのことで、1ループ目がベストタイムを狙える コンディションとなっているようだ。

一方、JN5クラスではセカンドループの難易 度が一気にアップするようで「2ループ目は四 輪駆動のワダチが深くなってくるので、ワダ チの使い方がキモになってきますね。基本的 には走りにくいんですけど、上手く“ワダチの 斜面”を使って走れればタイムアップします。 北海道のグラベルは全体的に硬い路面なので 深く掘れることは少ないんですけど、本州の グラベルは軟らかいので掘れやすいんです。 ワダチについてはペースノートには書かずに 目視で対処してますが、この辺りは経験が必

チができてるんですけど、前輪を上手く入れられれば

2 走目は ワダチの使い方 がキモになる J N 5 だと実は 1 ループ目が タイムが出る 全日本ラリー選手権JN5ドライバー 大倉 聡選手 近年はCVTのヴィッツで全日本ラリー選手権 を戦う大倉聡選手。2019年は旧JN6クラスで 初タイトルを獲得し、今季はJN5を戦う。 全日本ラリー選手権JN5ドライバー 天野智之選手 全日本ラリーで11回のドライバータイトル保 持者である天野智之選手。コンパクトFWDマ イスターとしても知られるベテラン。 49

は良好で、トヨタ86で2019年JN3クラスチャンピオ ンに輝いた山本悠太選手も「1本目からラインができて いるので走りやすくなってますよ」とのことだ。 さらにトヨタ86で2017年JN4クラスチャンピオン に輝いた曽根崇仁選手も「1ループ目は、まだ路面も荒 れてないので走りやすいですね」と語っている。 もちろん、セカンドループになるとワダチが出現する のだが、山本選手によれば「低速の上りコーナーなんか は深く掘れてますが、それでもタイムアップする傾向に あると思います。林道には雨水を流す水路の蓋、グレ ーチングがありますが、路面が掘れると土が掻き出さ れることで、グレーチングの段差が目立つようになるの で注意が必要ですね」と分析する。

2ループ目、どう戦う? 要な部分だと思います」と天野選手。大倉選手も「2本目 は走りにくいですね。フロアを打ちながら走るので、う まくワダチに引っ掛けないと、ドライブシャフトなどを 壊す可能性もありますから、下回りを意識しながら走っ

このように、JN1クラスとJN5クラスでは出走順の違 いで路面状況が大きく変化するため、セカンドループ

ら中盤で出走することが多く、ラリー北海道でも同クラ スの先頭出走者は総合11番目となっていた。

さらに「ワダチをどう使うかがポイントだと思います。 フロントだけをワダチに入れることもあれば、4輪全部 を入れることもありますが、後輪駆動は前輪駆動のよ うにフロントで引っ張ってくれるわけではないので、基 本的にはオーバースピードで進入して、慣性で曲げて、 後はアクセルを上手くコントロールしながら立ち上がる 感じで走っています」とのことで、後輪駆動ならではの グラベルコーナリングを解説した。 曽根選手も「2ループ目の路面は、タイトコーナーで ワダチが深くなっていることが多いですが、ライン上は 砂利が掃けてキレイになってます。そのためグリップす る部分も多いので、ワダチを上手く使えばタイムは上 がります。タイヤをワダチにどう引っ掛けるか、それと もワダチを外すのか。これは、その場で判断しながら、 どこを走るのかを決めています」とのこと。 さらに「いずれにしても、グラベルラリーについては、 後輪駆動はアクセルコントロールが重要だと考えてい るので、ブレーキングよりもスロットルの開け方に注意 しています」と付け加えた。 全日本ラリー選手権JN3ドライバー 山本悠太選手 全日本ダートトライアル選手権N1チャンピオ ンにして全日本ラリーに転向した若手期待の ラリースト。ラリーでは後輪駆動を駆る。 全日本ラリー選手権JN3ドライバー 曽根崇仁選手 全日本ラリー選手権JN3をトヨタ86で戦う曽 根崇仁選手。2017年JN4チャンピオン経験者 にしてカート経験も豊富なマルチドライバー。 注意すべきは 50

ています」と語る。

ではワダチに合わせたドライビングが必要不可欠とな る。しかし、その中間辺りを走るJN3クラスは、トヨ タ86やスバルBRZなどの後輪駆動車で争われること もあり、また違った対応が必要となっているようだ。 前輪駆動とは違うコーナリング 後輪駆動はアクセル操作が肝要 このJN3クラスは、全日本ラリー選手権では前半か

そうなるとファーストループから路面コンディション

フケ・リバース』は雨量の増加でスリッパリーなコンデ ィションへと変貌していたが、他のステージでは通常 の全日本ラリー選手権におけるグラベルラリーの傾向 が顕著に現れていたようだ。

このステージを除けば、ほぼ全てのステージで多く のドライバーが1ループ目よりセカンドループ、さらに サードループでタイムアップを果たしていたことからも その傾向が伺える。

このようにグラベルラリーでは、出走順により路面コ ンディションが異なり、リピートステージでは路面に刻 まれたワダチへの対応が必要不可欠となる。

加えて、駆動方式によって路面へのアプローチの仕 方がやや違いがあるものの、路面状況の極端な悪化が ない限りは2回目、3回目のリピートステージでタイムア ップする傾向が強いとも言える。それ故に、時として最 終ステージでの逆転劇といった、ドラマチックな展開 が全日本ラリーでも演じられているのだ。

リピートステージで逆転できる 理想的な路面コンディション ちなみに、例年のラリー北海道ではFIAアジア・パ シフィックラリー選手権(APRC)が併催されており、 全日本ラリー選手権の前にFIA R5車両などが走行して いる。このテンロクターボの4WDマシンについては、 「R5車両はラインがまったく違いますからね。全日本ラ リーのエントラントが走らないところが掘れていたりす るので、注意が必要です」と大倉選手は語る。 海外ラリーではコースの「インカット」は当たり前で、 北海道で開催されたラリージャパンでは、WRカーが駆 け抜けたラインが「イン側のさらにイン」という想像を絶 する場所を走っていた、という話はよく聞かれたもの だ。今回のラリー北海道では、新型コロナウイルス感 染症の影響で海外からの入国制限があり、APRC併催や R5車両の出走がなかったため、最も速い車両はいわゆ るグループNベースの4駆ターボ勢だった。

生憎の天候に見舞われた今大会では、レグ2の『オト

林道は、文字通り伐採した樹木 をトラックで積み出す道。現役 に近い林道では重量物を搭載 したトラックが道を引き締める ため、リピートステージで使わ れても深いワダチの形成には 至らない場合もある。

51

整備直後には路面の表層に砂 利が敷き詰められることが多 い日本の林道。走行を重ねると ベストなライン上の砂利が捌 けて下層の硬い路面が現れて いく。これが先頭出走車=「路 面の掃除役」の仕事だ。

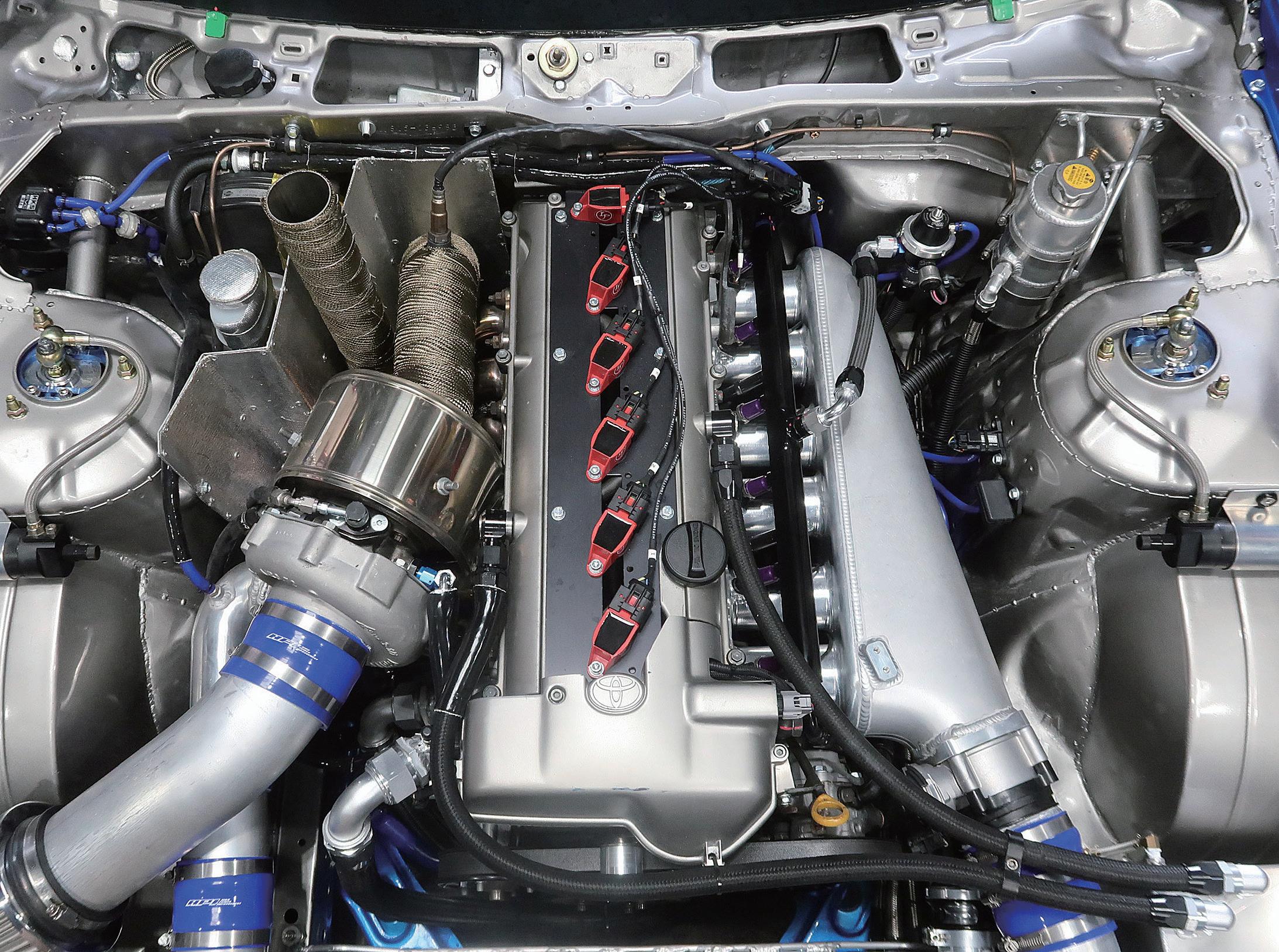

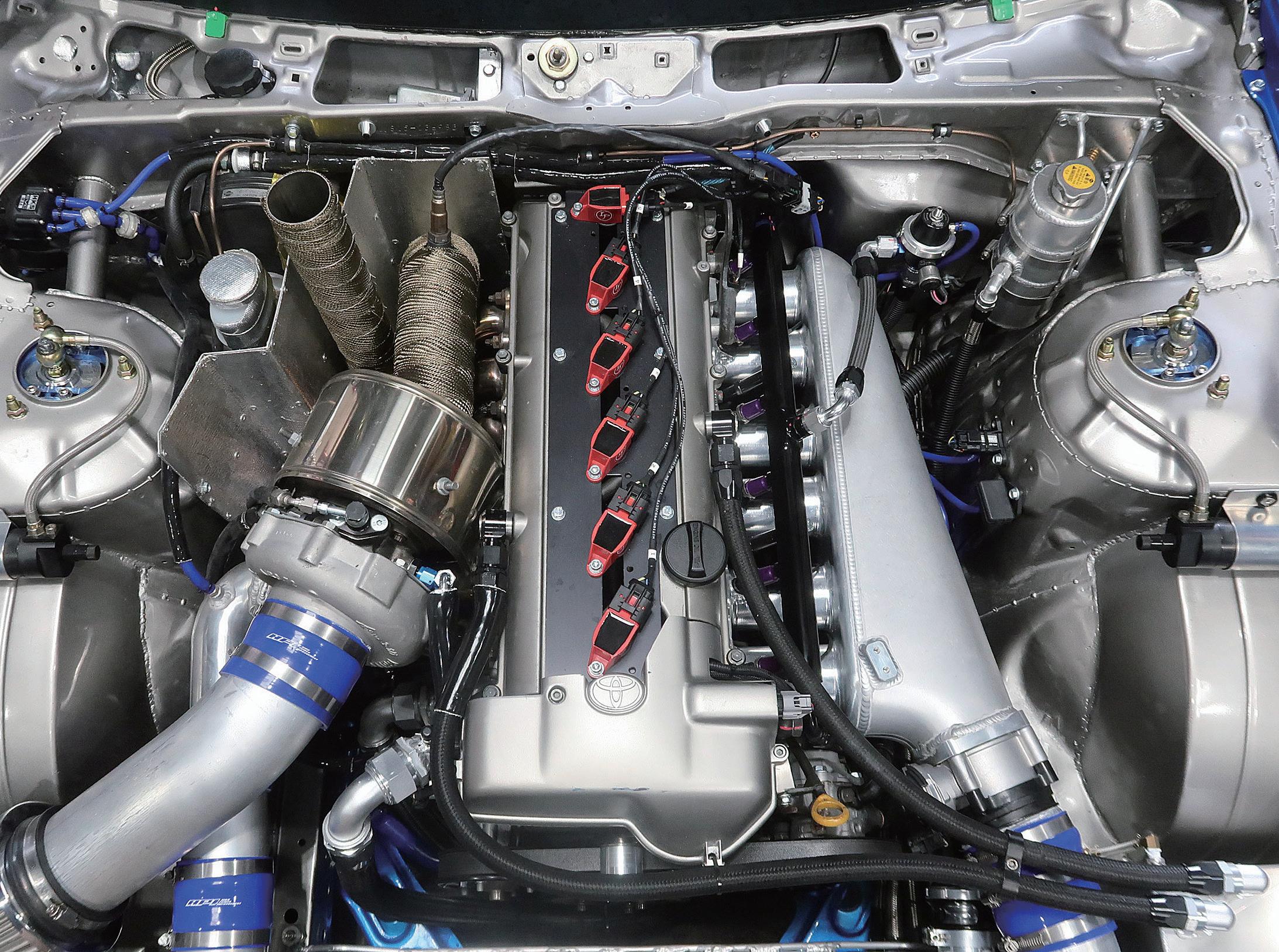

リフトのイメージを「わざと後輪を滑らせて コーナリングしている」程度に捉えている人 がいたら、それはもはや時代遅れ。 オーバーステアの対処術であるとか、グラベルラリ ーやダートトライアルで繰り出されるドリフト走行とも また違い、本物のドリフトは「サイドブレーキで横に向 けているだけ」ではない奥深いものなのだ。 ドリフトが競技としてここまで続き、現在もその門 を叩く者が跡を絶たないのは、ドリフト走行のレベル が想像以上に進化しているからに他ならない。そして、 マシンも走りに合わせて進化している。 10年前のD1グランプリなら、エンジンパワーに 500馬力もあれば表彰台を狙えた。しかし、現在は 800〜1000馬力が必要だと言われている。それほどパ ワーが必要なのは、一体なぜなのだろうか? 一つはドリフトが常に最大角を追求してきたことだ と言える。ストレートの全開加速からほぼ真横でコー ナーにアプローチするのはもう普通(そのモーション作 りがどのようなカタチであれ)。「ケツ進入」と呼ばれる 言葉もあるように、今や90度以上のアングルで最速の ラインに乗せていく走りが主流なのだ。 そして、もちろん高いコーナリングスピードも要求 される。大会ともなれば「追走」というスタイルが定番 化し、同時走行する相手に負けないパフォーマンスを 発揮させる必要もある。そうなると、ドリフトのテクニ ックより、マシンの進化の方が重要なのだ。 現代のドリフトは「曲がるゼロヨン」 深い角度を求めていくと、フロントタイヤの切れ角 も、それに合わせてセットアップすることになる。こ の「切れ角アップ」という手法は、最初は純正の操舵装 置をベースに切れる角度を高めていた。しかし、今で は左右のタイヤの切れる角度(アッカーマンアングル) をいかに崩すかを考えるようになった。 具体的には、左右の切れ角の差を近付けること。完 全に揃っていることを「パラレル」と呼ぶこともある(ア ッカーマンアングルの方向性を逆に付けることを逆ア ッカーマンと呼ぶことも)。フォークリフトを想像して ド TOP OF THE DRIFT MACHINE 飛距離と角度と白煙の最高峰を目指して 「 」を 「 」 第 1 章 “名機”烈伝 ドリフト 52

もらうと分かりやすいかも知れない。これで、カウン ターステアを前提としたコーナリングを目指すのだ。 しかし、ステアリングが切れすぎると、カウンター ステア時に抵抗となったり、真横を向いたクルマは減 速していくため、前に出すにはそれを上回るパワーが 必要となる。グリップ力の高いタイヤを履き、クルマ を無理やり前に押し出す走りと言えばいいだろうか。 大きな切れ角を有し、しかも車速を食われないため に必要なのは「ハイパワー」。これらがマッチしたとき に初めて、ドリフトマシンは想像を絶するスピードで、 フルカウンターでコーナリングしていけるのだ。 パワーとトラクションを必要とするもう一つの理由 は、ドリフト“競技”の特徴でもある「追走」だ。 「先行」と「後追い」が2台同時にスタートし、後追いが 如何に先行に接近するかを審査する競技スタイルは(入 れ替えて2本走行する)、スタートダッシュも勝敗を決 める大きな要素となる。そのため、ドリフト車両に求 められるセッティングは、今ではドラッグレ―スのサ スセッティングに近付いてきている。 求めるのは効率ではなく、無駄の美学。矛盾の中の 正義。それがドリフト車両の進化の原動力であり、そ れを求める行為がドリフトの真骨頂なのだ。 リアデフにLSDが入った後輪駆動車なら、とりあえずのドリフトは楽しめる。 しかし、技術を高めれば「もっと速く」「もっと角度をつけて」と欲が出ててくるし、 ウデ試しもしたくなる、そして他の選手と競うイベントにも出場したくなる。 そんな、モータースポーツカテゴリーとして世界で認められたドリフト競技では、 今や1000馬力を超えるパフォーマンスが必要とされているというが……。 フォト/SKILLD川﨑隆介、D1コーポレーション レポート/SKILLD川﨑隆介、JAFスポーツ編集部 ドリフトは1000馬力時代に D1グランプリ第2戦エビスサーキットのベスト 16決勝前のセレモニー。単走予選を通過した 車両は3000cc以上のエンジンを搭載し、800 馬力~ 1000馬力、トップグループは1000馬力 を超え、トルクは100キロに達するとも。 53

とロマンがあった「パワーに劣るマシンでも テクニックがあれば戦える」というドリフト は昔の話。今ではパワーはあればあるほど 良く、タイヤは食えば食うほど豪快なパフォーマンス が可能になるし、勝負にも勝てるという時代だ。

D1GPでは2JZワンメイク状態!? 現在、ドリフトで選ばれるエンジンの代表格は、丈 夫で市販パーツも多い「2JZ」。元はJZA80スープラや JZS147/161アリストに載っていた3Lターボだ。 これをボアアップ(ピストン大径化)&ストロークア ップ(クランクシャフト交換)で3.4Lや3.6Lに排気量 アップ。そこに大型タービンをドッキングする。

当初はJZX100ツアラーVユーザーがこぞって2JZ 化していた。1JZエンジンからの載せ替えは比較的容易 だったからだ。ブロックのみを変更する“1.5J”化も過 渡期では流行したことがある。 対して、ライバルとなる日産SR20ユーザーは対策 を講じないと勝ち残れず、タービン大径化だけでなく、 今まで以上の高回転を使わざるを得なくなった。同時 に、バルブ駆動にロッカーアームを採用しているSR20 にはトラブルも頻発した。そこでエクストレイルに搭載 されていた、ロッカーア ームを廃したSR20VET のヘッドを移植する車両 が登場した。しかし、そ れでも排気量の差は埋め がたく、結局はシルビア などにも、大改造を施し て2JZを搭載するように なっていった。 10年前なら同じメニューでもそこまでの馬力は出せ なかっただろう。ドリフトの進化はチューニング業界

ミニサーキットと1000馬力の相性 D1グランプリは、これまで富士スピードウェイや鈴 鹿サーキット、オートポリスなどの、レースでも使わ れる国際サーキットなどを舞台にシリーズ開催してき た。逆に、全長1kmにも満たないミニサーキットや東 京・台場のような特設コースもあった。 当初は進入速度が200km/hに近い国際サーキット でこそハイパワーが有利とされてきたが、ここ数年の 認識は逆になっている。タイトなコースこそパワー勝 夢 D 1 !? 2 J Z 第 2 章 800 2 J Z ー G T E ドラッグレースの応用で アルミ削り出しの2JZも!? 2JZエンジン搭載のJZX100で2016年のD1グラ ンプリでチャンピオンを獲得した斎藤太吾選手 は、試験的にアフターマーケットのアルミ削り出し シリンダーブロックを導入していた。北米ではド ラッグレースで需要があったというが、余りにも高 額なので長期使用には至らなかったようだ。また、 斎藤選手はドラッグレースにヒントを得て2JZを ドライサンプ化して搭載している。 54

を急激に進化させた。優秀なECUが作られ、セッティ ング能力の高いチューナーも増えてきた。かつての“自 称1000馬力”ではなく、台上で1000馬力以上をマー クすることは珍しくない時代になったのだ。 今シーズンのD1グランプリを例に挙げると、追走に 進出したベスト16の中で2JZエンジン搭載車は、第1 戦奥伊吹が13台、第2戦&第3戦エビスが15台。ほ とんどワンメイク状態だ。シルビアでも180SXでも、 ツアラーVでも、レクサスRCでも、ボンネットを開け れば2JZエンジンが搭載されているのが現状なのだ。

ため、空気圧を指定より低くセットする手法も珍しく なくなってきている(落としすぎるとタイヤが脱落する ため、D1グランプリでは空気圧の下限をレギュレーシ ョンで規制したほどだ)。 タイヤのグリップ力はスタートダッシュの有利さに 直結し、コーナリングスピードも高まる。「先行」で相 手との距離を引き離したり、「後追い」で追い詰めたり するのは高いトラクション性能があってのこと。

滑らせる(グリップを失う)競技に必要なのが、トラ クション性能の追求とは、理解に苦しむ矛盾ではある のだが、その狭間で「速いドリフト」を如何にコントロ ールするかが現在のドリフト競技なのだ。 昨年からD1グランプリに投入している上野選手のレクサ スRCは、2JZエンジンに米国JEのピストンとBCのクラ ンクを組み合わせて3.5L化されている。タービンは GTX4088装着で、公称785馬力と言われている。 D1GP第2戦&第3戦エビスサーキットで連勝した小橋選 手のシルビアも2JZエンジンだ。昨年のエビス連戦でも連 勝しており、800馬力以上のモンスターマシンは、ミニサー キットでこそアドバンテージを発揮するいい証拠だろう。 2017年まではSR20DETを搭載していたS15シルビア使いの横井選手 は2018年に2JZ改に変更し、その年と翌年のD1グランプリのシリーズ チャンピオンを獲得した。米国BC製のピストンとコンロッドを使った 3.4L仕様で1000馬力近くを発揮する。 昨年デビューした斎藤選手が乗る新型A90スープラも2JZ エンジンを搭載。HKSのキットを使った3.4Lで800馬力以 上を発揮する。斎藤選手はJZX100に2JZを搭載した草分 け的存在で、圧倒的な走りで2度のタイトルを獲得している。 丈夫な腰下でパーツも豊富 今なおドリフトの定番 2JZ派 脱SR20で2年連続D1GP王者! S15シルビア+2JZ改 横井昌志選手 2JZ換装ブームの火付け役! A90スープラ+2JZ改 斎藤太吾選手 新型車でも2JZエンジンに! GCS10レクサスRC+2JZ改 上野高広 選手 エビスサーキット連戦で連勝! S15シルビア+2JZ改 小橋正典選手 エンジン出力を上げたら 駆動系の大幅強化も必須! 800馬力ともなれば駆動系の強度が不足する。そこ でホリンジャーやサムソナスやGフォースなどの海 外製ドグミッションを使い(シーケンシャル化もア ドバンテージとなる)、デフはSIKKYのクイックチェ ンジに変更するのが主流だ。ドライブシャフトやプ ロペラシャフトも強化品に交換。ドリフトは日本発 祥なのに、海外製パーツが主流というのも複雑な気 持ちではあるが……。 ハイグリップタイヤは必須 タイヤ幅は285が基本! 趣味としてのドリフトなら、リアタイヤは「滑る」 「安い」「耐摩耗性が高い」がいいとされるが、ドリ フト競技の世界では「グリップ性能」が重視され、 今やタイムアタックにも使われるスペックが主流 となっている。サイズは18~19インチ、265や 285幅で、川畑真人選手のA90スープラはTOYO TIRESのプロクセスR888Dの285/35R19を装着 する。 55

負になっているのだ。 これは、タイヤの進化とそれを活かすトラクション 性能が格段に上がったことと、アンチラグシステム(ア クセルオフ時のターボラグを消す制御で、ミスファイ アリングシステムとも言う)の導入のおかげ。 如何なる状況でもカウンターを当てた姿勢作りがで き、止まりそうなスピードから一気に車速を乗せるこ ともできるようになってきた。「単走」はもちろん「追走」 でも、勝ち抜くためには 「ちょうどいい馬力」ではお 話にならない時代になって きている。 500馬力に満たないエン ジンが全盛の15年前なら、 協賛メーカーのハイグリッ プタイヤをプロモーション のために装着し、グリップを落とすためにタイヤの空 気圧を高圧にセットする手法も多く見られたが、今で はその逆。ハイグリップタイヤをさらにグリップさせる

リフト競技で2JZエンジンが主流になった 背景は、ハイパワーを得やすいこととノウ ハウが多いことだと言える。しかし、ドリ フトの原点である「意外性」を考えると、面白味に欠け るのもまた事実だ。そして、同じエンジンでは、ライ バルに対して圧倒的なアドバンテージは狙えない。 もっとドリフト向きなエンジンがあるかもしれないと 考える選手やチームでは、2JZ以外のエンジンを探す試 行錯誤も行われている。上手くいけば話題性もありス ポンサーも獲得しやすくなる可能性があるため、チー ム運営にとっても大きなメリットとなるからだ。

選手だ。トヨタのV8エンジン3UZを大幅モディファ イして搭載したA90スープラで挑んだ2シーズン目、 今年の開幕戦奥伊吹でついに優勝を飾ったのだ。 このエンジンは北米ではメジャーな改造ベースとさ れており、排気量アップや耐久性の高いエンジンパー ツが存在するため、注目を浴びている存在だ。 北米フォーミュラドリフトの参戦車両を見ると、ベ ース車両に関わらず、アメリカンV8(LS7など)を搭載

2015年D1グランプリチャンピオンを獲得した川畑 真人選手が乗ったR35GT-Rは、VR38DETT改4.3L を搭載していた。1200馬力を発生するとも言われ、2JZ と互角以上に戦っていた。 そうなるとVR38DETTを他の車両に載せられない かと考えるのは自然の流れで、日産車ユーザーとして は、トヨタのエンジンを載せるのは邪道という考えも あるのだろう。すでにVR38DETT搭載を実現してい るチームもあり、今後は増えてくると思われる。 もう一つはロータリーターボエンジンの可能性だ。2 ローターのマツダ13BTではパワーもトルクも不足す るので、ユーノス・コスモに搭載されていた3ロータ ー20Bをベースにチューニングするのが基本だ。 ロータリー車のチューナーとして世界的に知られる 雨宮勇美氏率いるRE雨宮チームがD1グランプリ初期 から参戦し、松井有紀夫選手が毎年好成績を挙げてい る。2019年は堂々のランキング2位。どちらかという とハイスピードコースで有利な印象だ。 そして今年、RE雨宮チームは待望の4ローターエン ジンを投入し、ドライバーも続投。まだ100%の完成 度ではなさそうだが、今後が期待される1台だろう。 そして、打倒2JZの真打ちがTeam TOYO TIRES DRIFTが走らせている最新型A90、GRスープラだ。 ドライバーは”打倒2JZ”の旗手(!?)である川畑真人

するケースが多い。5.0L以上の排気量から発生する強 大なトルクによる高いパフォーマンスが人気だ。 走りのスタイルも、長いストレートから一気に車体 を横に向ける「モーションのクイックさ」を重視する日 本のドリフト競技とは違い、北米では、コーナリング が始まってからアクセルを踏み続けて大きな円弧を描 きつつ、如何に深い角度でラインを繋げていくかが重 要視されている。そんな北米におけるドリフトの審査 基準とV8エンジンとのマッチングがいいのだろう。 ド 脱定番! 2「 J Z 派 」 「 想定外 」 第 3 章 D 1 グランプリには、 2 J Z V 8 の 3 U Z 搭載で、 3 ローターの RX7 2 位だ。 現在は「 2 J Z 56

ポスト2JZはVR38改か3UZか