JAFスポーツ[モータースポーツ情報] JAF MOTOR SPORTS 第54巻 第3号 2020年8月1日発行(年4回、2、5、8、11月の1日発行) 2020 SUMMER JAF MOTOR SPORTS レーシングカートの楽しみ方 充実のカートライフを送るための基礎知識 リ・スタート 各国ASNがモータースポーツ活動再開の独自ガイドラインを策定 特集

Headl 季2回目の世界モータースポー ツ評議会(WMSC)が6月19日 に開催された。6月15日は新型 コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防 止のため、史上初の「eカンファレンス」が 行われ、WMSCはFIAパリ本部、同ジュネ ーブおよびオンライン会議で実施された。 FIAはCOVID-19パンデミックに対応す るため、FIAメディカル委員会・ジェラー ル・サイヤン委員長の指導でWHO世界保 健機構との論議を重ね「Return to Motor Sport」と題したモータースポーツ活動再開 ガイドラインを6月10日に公開した。 また、7月上旬のFIAフォーミュラ1世界 選手権(F1)再開を踏まえて、FIA国際モータ ースポーツ競技規則付則S項を新設し、 「COVID-19 Code of Conduct」という、 今後の時代にモータースポーツ界が採るべ き行動規範の追加を承認した。 FIAでは「FIAスポーツクラブ国際協力プ ログラム」を実行しており、これは各国 ASNが活動再開する際に政府やWHOの公 衆衛生に関する助言をもとに安全かつ持続 可能な組織方法を確保するもの。併せてメ ンバーシップ費用の免除や最大500万ユー ロの助成金配分の増加など、各国クラブへ の財政支援を増やす案も承認している。 7月3~5日再開のF1グランプリ 鈴鹿の日本ラウンドは開催中止 今回のWMSCでは、北米でのNASC ARやINDYCARに続いて再開されること になったF1に関する決議が行われ、再開後 最初の8大会分のカレンダーを承認した。 しかし、株式会社モビリティランドは、 10月9〜11日に予定していた日本グラン プリの開催中止を6月12日に発表。日本政 府の渡航制限解除が見通せない状況を受け た苦渋の決断となった。併せて、アゼルバ イジャンやシンガポールでもF1開催中止が 明らかとなっており、今後は欧州を中心と した開催が予想されている。 また、評議会では事前の電子投票により 今季のF1競技規則変更も承認。審査委員 のリモート作業やソーシャルディスタンス 確保という労働条件を勘案した夜間活動禁 止期間の調整、タイヤ割当規定の修正やス ターティンググリッドにおける人数制限、 そして、一般公開と無観客試合における表 彰式の定義などの要素が変更されている。 WRC日本ラウンド、2021年は承認 今回のWMSCでは日程は未発表に 国内では国際格式大会の中止が相次いで いるが、今回のWMSCで注目されたのは FIA世界ラリー選手権(WRC)に10年ぶり に復帰する「Rally Japan」の去就だ。 F1日本グランプリ開催断念。WRC日本ラウンドは11月開催へ! 今年2回目のFIA WMSCはオンライン会議で開催。WRC再開日程は遅れて7月2日に発表された Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check! フォト/吉見幸夫、石原康、加藤和由、小竹充、堤晋一、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 11月19~22日に愛知県と岐阜県で開催予定のWRC日本ラ ウンド「Rally Japan」。シリーズの中断により今季の開催が不 安視されていたが、7月2日に発表されたWRC再開後の日程 には、暫定8戦の最後に「Japan」が明記されていた。 今 4

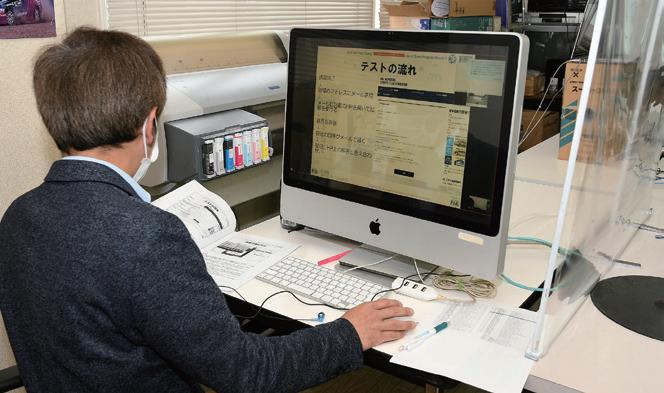

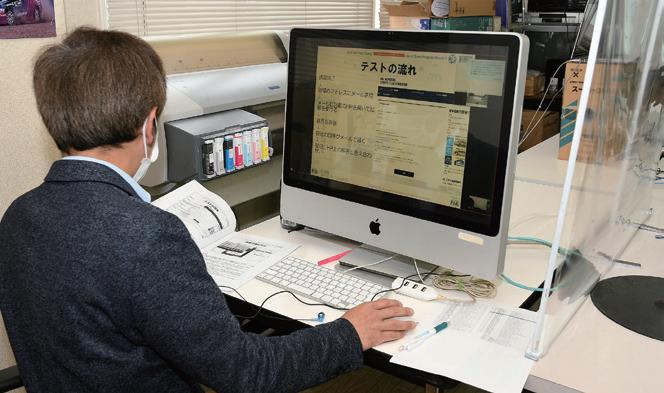

今年もJAFレース部 会の飯田章氏が委員 長を務めているFIAド リフト委員会では、か ねてから議論を重ねて いた審判員の判定に関 する提議が行われ、今 回承認された。 その内容は、ドリフト 競技の判定員は、事前 に定義されたラインや 角度、スタイルやス ピードの結果を記録する責任を負うことや、採点にあたり電子審査システムの利用もでき るが、最終的にはヒューマンジャッジで採点を決めるという要素となった。この決定には JAFによる指摘が反映されており、判定には「ジャッジ・オブ・ファクト」をしっかり考慮 することが前提となった。 また、昨年は筑波サーキットで行われた第3回FIA

とめを迅速に行えなかった過去がある。そ の苦境が今回の日程発表の遅れに伺える。

6月19日にはWRCプロモーターにピー ター・ソール氏がシニア・ダイレクターに 就任して組織強化を図るというニュースが 発信された。これは体制の立て直しに躍起 になっている様子を裏付けるものとなった。

消息筋によれば、今回のWMSCにおい て、WRCは9月のトルコ、10月のドイツ、 そして11月の日本開催はすでに確認されて いて、WRC日本ラウンドは予定通り開催さ れる運びになっていたという。 7月2日、ついにWRC日程が発表

たが、その大会は何とWRC初開催となる エストニアだった。モンテカルロやスウェ ーデン、メキシコの3戦に加えて、エスト ニアやトルコ、ドイツ、イタリア、日本の 暫定8戦という予定だが、併せて10月2〜 4日のベルギー、日程未定のクロアチアが 追加される可能性も示されていた。 昨今の情勢においてはチャレンジングな 内容にも映るが、ひとまず日本開催が確定 した。久々のWRC開催に向けた国内での

Headl e 多くの世界選手権がリスケジュール案を 提出する中で、ラリーにおいてはFIA地域 選手権に関する再開後の日程が承認された。 また、2021年に関するWRCの9大会に対 する承認も行われ、そこには日本ラウンド が含まれていることも明らかにされた。し かし、今年のWRC再開後の日程は、今回 の決議事項には含まれていなかった。 FIAアジア・パシフィックラリー選手権 については「Rally Hokkaido」が今季のシリ ーズから外れている。愛知・岐阜エリアで 開催予定のWRC日本ラウンドは、今季開 催される唯一のFIA世界選手権として、国 内の期待を一身に集めることになった。

しかし、消息筋によれば、シリーズをま とめるWRCプロモーターが日程調整に難 航しているという事情があるという。WRC プロモーターはWRC日本ラウンド開催が 決議される際にも、欧州の主催者の取りま

暫定8戦の最後には「Japan」が WRC日程の未発表は、国内のラリー関

7月2日(木)、WRCおよびFIA公式ウェブ サイトにてようやく暫定8戦の日程が発表 された。そして、そこには11月19〜22日 に「Japan」の文字が記載されていた。 これでようやく、今年のWRC日本ラウ ンド開催が確約されることになったのだ。 再開後の初戦は9月4〜6日と発表され

諸整備が、これから加速することになる。 7月3~5日にオーストリアGPで開幕する予定のFIAフォーミュ ラ1世界選手権。日本ラウンドは10月9~11日に開催される予定 だったが、日本における海外からの渡航規制解除の見通しが立た ない状況を踏まえて開催中止となった。 10月30日~11月1日に開催予定だった2020-2021 FIA世界耐 久選手権第3戦「富士6時間耐久レース」だが、シリーズプロモー ターにより2020-2021シーズンを3月以降に開幕させる由の決 定がなされ、それを受けて開催延期を決定した。 7月31日~8月1日に予定されていたFIA Elec toric & New Energy Championship「ソーラー カーレース鈴鹿2020」は、参加チームの車両 製作状況等を踏まえて、開催中止となった。

Intercontinental

されている。 今年のFIA Intercontinental Drifting Cupは開催を見送る決定 FIAドリフト委員会では判定員のジャッジに関するルール整備が進む 6月下旬には、JAF主導の競技オフィシャル向けラリーセミナー 「FIA基金助成によるJAFラリー安全訓練講習」が行われ、ラリー 競技の安全性向上策の講習がオンライン講習会形式で実施され た。これは2月8日に行われた全日本選手権の主催関係者向け のオーガナイザーセミナーに続く、国内ラリーを安全に運営する 啓蒙活動の一環で、国際格式ラリー主催経験が豊富なAG.MSC 北海道の協力により、現場で役立つ実践的な講義が提供された。 5

係者を再びヤキモキさせることになったが、

Drifting Cupだが、 4回目となる今年の開催は見送られ、新たなグローバルプロモーター選出についても延期

Headl 内モータースポーツの各主催 者は、4月上旬に政府から発出 された「緊急事態宣言」やJAF による感染拡大防止対策のお願いにより、 公認競技会の延期や中止を決断。それ以来、 先の見えない活動停止状態が続いていた。 そんな中で5月1日、JAFから「新型コロ ナウイルス感染防止対策に係るお願い (2020年5月1日版)」が発表された。 そこには対策の6月30日までの延長に 加え、「JAFモータースポーツ表彰式を11 月27日(金)から12月24日(木)に延期」す ること、「7月1日以降の登録済みカレンダ ーを原則固定として再編成する」ことが明 らかにされた。そして「日本選手権競技の 成立要件(競技会数年間3回以上等)は原則 適用する」ことも含め、5月初旬の早い時期 に活動再開への一つの指針が示されること になった。 5月27日、JAFから「国内モータースポ ーツ活動再開に係る対応について」という お知らせが発表された。 これは、政府の緊急事態宣言解除及び、 各地方公共団体から各種制限の段階的な緩 和策が示されたことを受けて「国内モータ ースポーツ活動も段階的に再開することが 可能になってきた」というJAFの見解を示 したものだった。 ここには、JAF公認競技会は6月以降、 全日本選手権等の全国的な競技会は7月以 降段階的に開催する由や、参加者や主催者、 クラブ・団体等の関係者すべての生命と健 康の安全を最優先するため基本的な感染対 策を講じることが条件として示された。 そして「基本的な感染対策のあり方の例」 も添付され、各カテゴリー、競技会の状況 毎の事例が詳細に挙げられていた。 これらのガイドラインの提示を受けて、 各種専門部会やビッグレースの運営組織ら による、オンライン会議を中心とした活動 再開に向けた協議もいち早く再開された。 その結果、6月10日には全日本ラリー選 手権、6月12日には全日本スーパーフォー ミュラ選手権、FIAインターナショナルシリ ーズ スーパーGT等の改訂版日程が発表。 そして、6月25日には全日本カート選手 権、6月29日には全日本ジムカーナ選手権 と全日本ダートトライアル選手権の日程が 発表され、仕切り直す準備が整ったのだ。 12月24日まで約半年。全日本ラリーと 全日本ジムカーナ/ダートトライアルは、 JAFカップ開催中止を含めてシリーズ戦数 は減じられたが、レースとカートは当初予 定のシリーズ数を踏襲することとなった。 この結果、残された25回の週末に50以 上の競技会を詰め込む、過密スケジュール で再スタートを切る事態となっている。 7月再開の国内モータースポーツは12月まで過密スケジュールに 各専門部会がスケジュールを組み直し。全日本選手権は12月末の表彰式に向けてシリーズ再開 Headline モータースポーツ話題のニュース速攻Check! フォト/GTアソシエイション(GTA)、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 国 6月27~28日、富士スピードウェイで無観客 及びメディアも制限した上でスーパーGT公 式テストが実施され、7月18~19日の開幕戦 に向けた精力的なテスト走行が行われた。 6

FIAインターナショナルシリーズ

18(日) Rd.5 琵琶湖スポーツランド 12/12(土)〜13(日) 東西統一 鈴鹿サーキット国際南コース ※6月25日/JAF公示、各全5戦+東西統一競技会

Headl e JAF全日本スーパーフォーミュラ選手権 開催日シリーズ開催地 8/28(金)〜30(日) Rd.1 ツインリンクもてぎ 9/25(金)〜27(日) Rd.2 岡山国際サーキット 10/16(金)〜18(日) Rd.3 スポーツランドSUGO 11/13(金)〜15(日) Rd.4 オートポリス 12/4(金)〜6 (日) Rd.5/6 鈴鹿サーキット 12/18(金)〜20(日) Rd.7 富士スピードウェイ ※6月12日/JAF公示、全7戦 JAF全日本ラリー選手権 開催日シリーズ開催地 3/13(金)〜15(日) Rd.2 愛知県・舗装 7/31(金)〜8/2(日) Rd.5 京都府・舗装 9/12(土)〜13(日) Rd.9 北海道・非舗装 9/25(金)〜27(日) Rd.6 群馬県・舗装 10/16(金)〜18(日) Rd.10 岐阜県・舗装 11/6(金)〜8 (日) Rd.4 愛媛県・舗装 11/27(金)〜29(日) Rd.3 佐賀県・舗装 ※6月10日/JAF公示、全7戦 JAF全日本カート選手権OK部門 開催日シリーズ開催地 7/11(土)〜12(日) Rd.1/2 オートパラダイス御殿場 9/19(土)〜20(日) Rd.3/4 茂原ツインサーキット東コース 10/24(土)〜25(日) Rd.5/6 スポーツランドSUGO西コース 11/14(土)〜15(日) Rd.7/8 ツインリンクもてぎ北ショートコース 12/12(土)〜13(日) Rd.9/10 鈴鹿サーキット国際南コース ※6月25日/JAF公示、全5大会10戦. JAF全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 開催日シリーズ開催地 8/28(金)〜30(日) Rd.1/2/3 ツインリンクもてぎ 9/25(金)〜27(日) Rd.4/5 岡山国際サーキット 10/16(金)〜18(日) Rd.6/7/8 スポーツランドSUGO 11/13(金)〜15

6 (日)

20

JAF全日本ダートトライアル選手権 開催日シリーズ開催地 3/14(土)〜15(日) Rd.1 京都コスモスパーク 8/8(土)〜9 (日) Rd.4 オートスポーツランドスナガワ 9/5(土)〜6 (日) Rd.7 オートパーク今庄 10/3(土)〜4 (日) Rd.8 テクニックステージタカタ 10/24(土)〜25(日) Rd.2 スピードパーク恋の浦 ※6月29日/JAF公示、全5戦、JAFカップは開催中止 JAF全日本カート選手権FS-125部門・FP-3部門西地域 開催日シリーズ開催地 3/14(土)〜15(日) Rd.1 鈴鹿サーキット国際南コース 7/11(土)〜12(日) Rd.2 オートパラダイス御殿場 8/22(土)〜23(日) Rd.3 神戸スポーツサーキット 9/5(土)〜6 (日) Rd.4

(日) Rd.9/10/11 オートポリス 12/4(金)〜

Rd.12/13/14 鈴鹿サーキット 12/18(金)〜

(日) Rd.15/16/17 富士スピードウェイ ※.6月12日/JAF公示、全6大会17戦

中山カートウェイ 10/17(土)〜

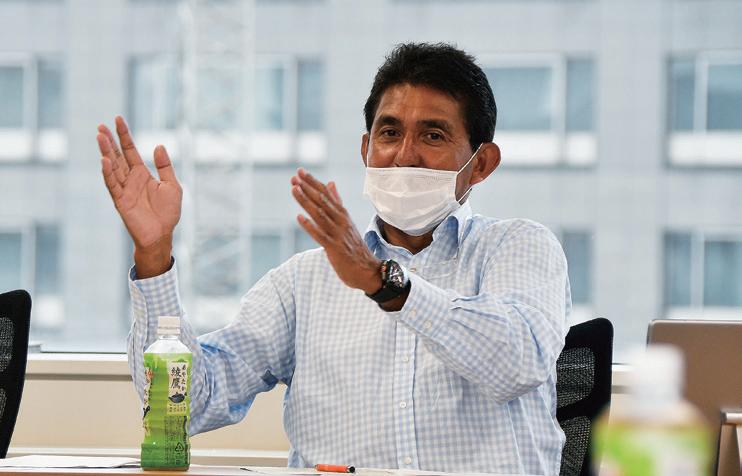

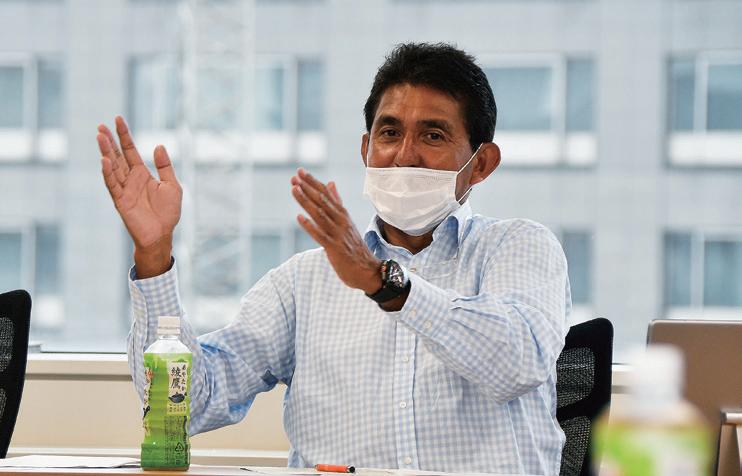

スーパーGT 開催日シリーズ開催地 7/17(金)〜19(日) Rd.1 富士スピードウェイ 8/7(金)〜9 (日) Rd.2 富士スピードウェイ 8/21(金)〜23(日) Rd.3 鈴鹿サーキット 9/11(金)〜13(日) Rd.4 ツインリンクもてぎ 10/2(金)〜4 (日) Rd.5 富士スピードウェイ 10/23(金)〜25(日) Rd.6 鈴鹿サーキット 11/6(金)〜8 (日) Rd.7 ツインリンクもてぎ 11/27(金)〜29(日) Rd.8 富士スピードウェイ ※6月12日/JAF公示、全8戦 JAF全日本ジムカーナ選手権 開催日シリーズ開催地 8/22(土)〜23(日) Rd.5 オートスポーツランドスナガワ 9/12(土)〜13(日) Rd.7 スピードパーク恋の浦 10/17(土)〜18(日) Rd.2 名阪スポーツランドCコース 11/7(土)〜8 (日) Rd.8 イオックスアローザスポーツランド ※6月29日/JAF公示、全4戦、JAFカップは開催中止 JAF全日本カート選手権FS-125部門・FP-3部門東地域 開催日シリーズ開催地 7/25(土)〜26(日) Rd.1 ツインリンクもてぎ北ショートコース 8/8(土)〜9 (日) Rd.2 本庄サーキット 9/19(土)〜20(日) Rd.3 茂原ツインサーキット東コース 10/24(土)〜25(日) Rd.4 スポーツランドSUGO西コース 11/14(土)〜15(日) Rd.5 ツインリンクもてぎ北ショートコース 12/12(土)〜13(日) 東西統一 鈴鹿サーキット国際南コース ※6月25日/JAF公示、各全5戦+東西統一競技会 2020年JAF全日本選手権/FIAインターナショナルシリーズ改訂スケジュール(予定) 6月1日、感染拡大防止策を徹底し、JAFレース部会と国内 レースの運営組織首脳が一同に介した緊急会議が行われた。 一部はオンライン参加となったが、ここには日本レースプロ モーションの倉下明代表やGTアソシエイションの坂東正明 代表、スーパー耐久機構の桑山晴美代表、日本フォーミュラス リー協会の田口朋典氏らが出席。JAFレース部会の鈴木亜久 里部会長が会議を取り仕切り、JAFモータースポーツ担当理事 の舘信秀氏やJAF全日本レース選手権審査委員グループの 柘植和廣氏らによる監修のもと、国内モータースポーツ活動再 開に係る各団体の対応や基本方針について活発な意見交換 がなされた。会議の終盤では活動再開に向けた重点実行項目 が確認され、速やかな日程調整及び発表に繋がった。 国内レース再開に向けた初会合 運営組織首脳が活発に意見交換 JAFレース部会の鈴木亜久里部会長。 株式会社GTアソシエイションの坂東正明代表。 株式会社日本レースプロモーションの倉下明代表。 7

8

2020 夏 CONTENTS HEADLINE 4 F1日本グランプリ開催断念。WRC日本ラウンドは11月開催へ! 6 7月再開の国内モータースポーツ。12月まで過密スケジュールに SPECIAL ISSUE 10 巻頭特集 リ・スタート~活動再開 モータースポーツ活動再開に向けて各国ASNが独自ガイドラインを策定 40 特集 モータースポーツはじめて物語 「始めの一歩」と「続ける理由」 この世界を戦う先人たちの証言集 16 ルーキードライバー挑戦の年 スーパーフォーミュラにかける若き情熱 22 新たなモータースポーツが世界中を席巻!! 躍進するデジタルモータースポーツの功罪 30 変革の時、到来か!? 全日本ラリー最速へのアプローチを巡って新旧世代が激突 47 勝利を呼び込むタイヤ戦略 勝負タイヤを活かすためのベスト・メソッド[PN車両FWD編] 52 ドリフト“名車”烈伝 なぜ、シルビアとツアラーVがドリフトで人気なのか? 59 いざ実戦で実力を存分に発揮できる強い選手を目指す! ジムカーナの“勝負勘”を磨く術 TOPICS 64 オートテスト倶楽部 オートテストも間もなく再開! 最小限点獲得の基本を復習しよう! INFORMATION 36 2019年度 事業報告ならびに収支報告 (2019年4月1日より2020年3月31日まで) 39 INFORMATION from JAF モータースポーツ公示・お知らせ(WEB)一覧 (2020年4月1日~2020年6月30日) JAF MOTORSPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報] 監修/一般社団法人 日本自動車連盟 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 ☎0570-00-2811(ナビダイヤル) 発行所/(株)JAFメディアワークス 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-9野村不動産芝大門ビル10F ☎03-5470-1711 発行人/西岡敏明 振替(東京)00100-88320 印刷所/凸版印刷株式会社 編集長/佐藤均 田代康 清水健史 大槻聡 デザイン/鎌田僚デザイン室 編集/(株)JAFメディアワークスJAFスポーツ編集部 ☎03-5470-1712 COVER/2019年JAF全日本カート選手権OK部門第9戦・第10戦 PHOTO/小竹充 本誌の記事内容は2020年7月2日までの情報を元にしております。また、社会情勢等によって掲載した情報内容が変更される可能性がございます。予めご了承ください。

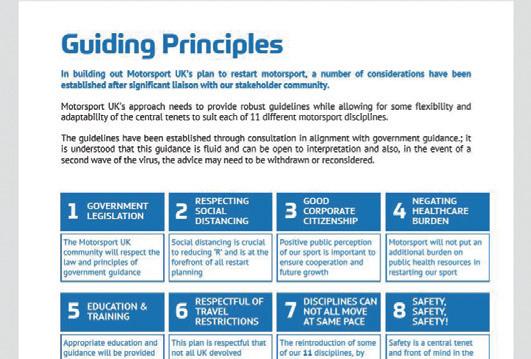

リ ・ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中の 経済活動を停止させた2020年初旬。 都市のロックダウンという最悪の事態を経験した各国では、 現在あらゆる活動再開に向けた動きが始まっている。 モータースポーツの世界でも5月下旬からその機運が高まり、 7月のシリーズ再開に向けた動きが加速している。 ここではそれらの指標となる各国ASNが示した 活動再開ガイドラインの一部を紹介。 新たな時代にどう対応すべきかを模索する。 フォト/INDYCAR、Team Penske、Getty Images、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 A S N 10

年末から中国で始まった謎の肺炎は、年明 けには日本に上陸、対岸の火事のように報 道していた欧州、北米でも2月には感染が 爆発し、経済活動は大幅な停滞を余儀なくされた。 感染経路が飛沫感染と、飛沫から手指へ、手指から 口鼻等の粘膜を経由して体内へウイルスが侵入すると いう研究結果により、各国は「人々の接触を断つ」施策 を厳格に実行した。いわゆる「ロックダウン」だ。 飲食店、各種店舗の営業禁止、集会、イベント開催 の禁止、そして市民の外出禁止といった形で街を徹底 的に空っぽにした。少なくない国や自治体がこの措置 を法制化し、罰則すら付加したケースもある。 かくしてモータースポーツを始めとした 各種スポーツイベントは「不要不急」とされ、 WHO(世界保健機構)によるパンデミック 宣言以降、開催の中止または無期限の延期 となってしまった。

もちろん、日本においても3月末まで一 部のモータースポーツイベントは厳格な感 染抑止策の下で開催されたものの、それ以 来、完全に止まることとなった。

ヒトの外出、移動、集会の自由といった 私権が制限されることで起きた経済活動の 停滞は、モータースポーツという世界にも 暗い影を落としている……。

5月になると新型ウイルス感染症 「COVID-19」による直接的な健康・生命の 損失と、新型ウイルス対策による社会損失 の天秤が取り沙汰されるようになった。

その結果、ロックダウンの緩和が検討さ れ、6月には明示的で段階的な緩和が各国で 行われ始めた。経済活動の再開である。

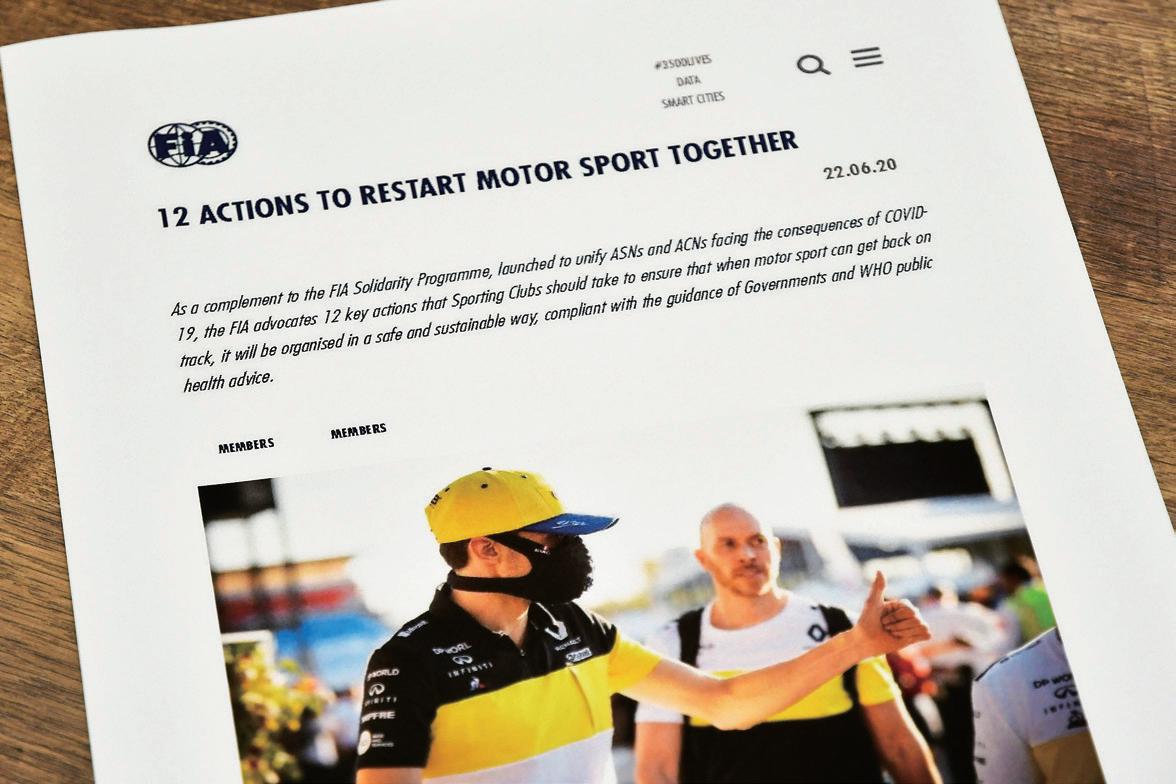

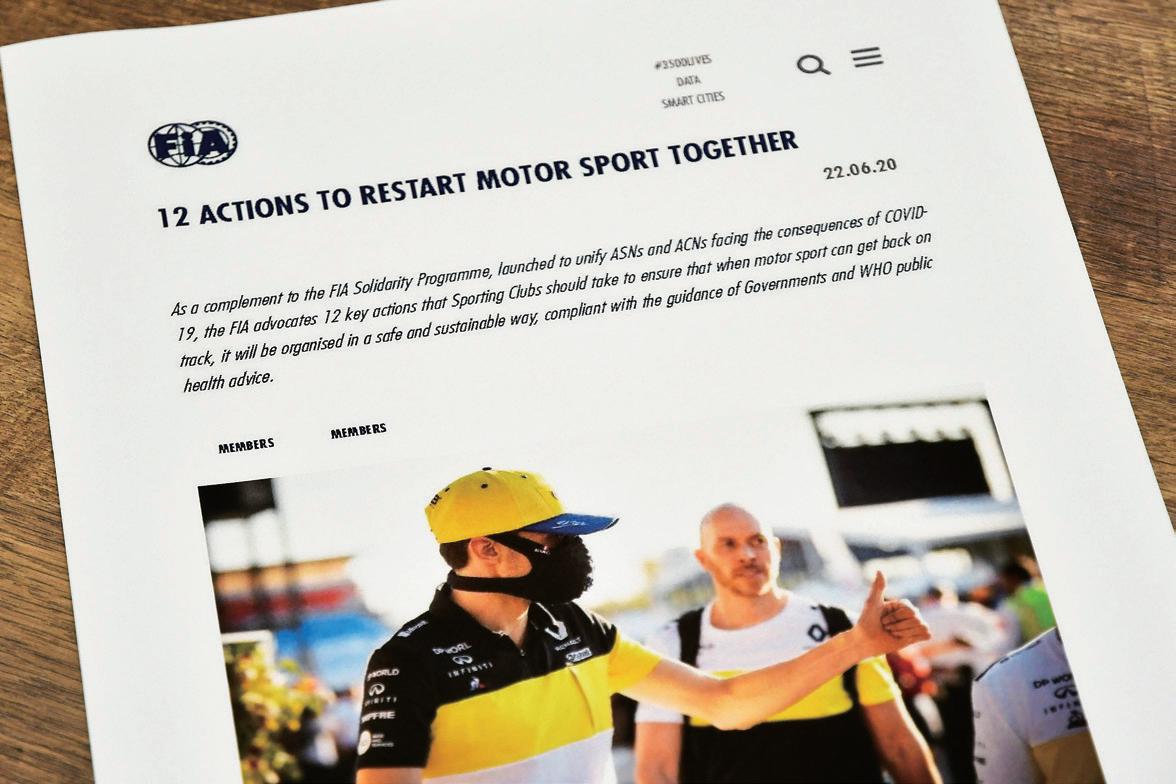

ソリティ(ASN)に対し、モータースポーツ再開に向け た12のキー・アクションを提唱した。 これはオンライン会議の形で伝達されたもので、各 国ASNがモータースポーツ活動を再開し、安全かつ継 続的に開催するために成すべきことを12の項目に整理 してまとめたものだ。 項目は12しかないので、あくまでも総論的なものに 終始するものの、政府や保健機関、ルールの尊重、政 府、自治体の関係性や地域社会に対する経済的インパ クトの周知など、単に新型ウイルス感染症への対策に 留まらない、モータースポーツと社会の関わりと責任 についても踏み込んだ内容となっている。

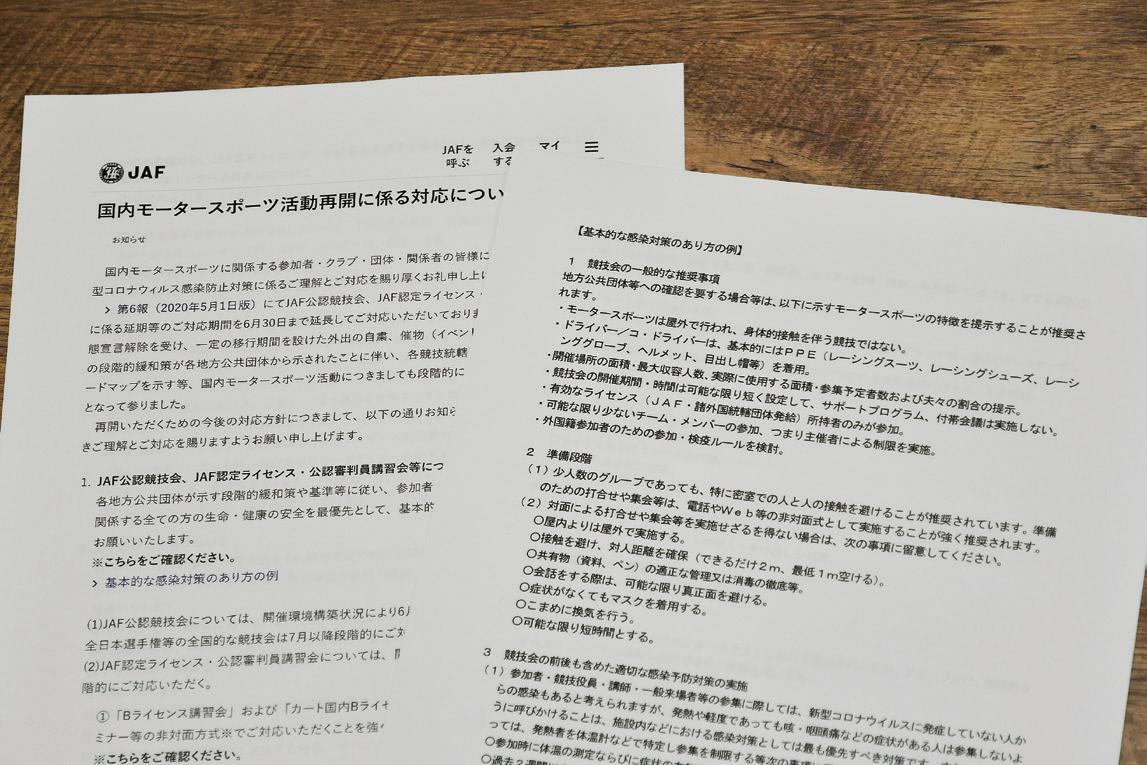

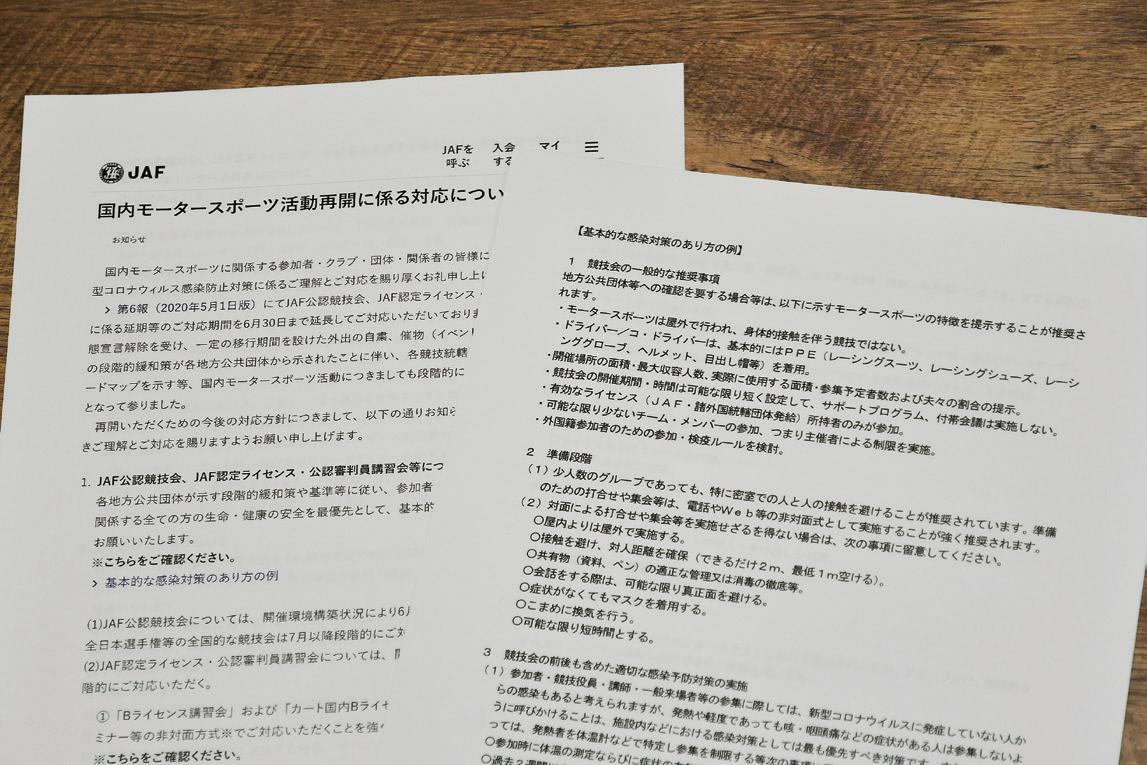

5月27日JAFお知らせ 国内モータースポーツ活動再開に係る対応について ~基本的な感染対策のあり方の例~

5月27日、JAFは「国内モータースポーツ活動再開に係る対応について」というお知 らせの中で「基本的な感染対策のあり方の例」を公開。A4判4枚に渡る文書は 「モータースポーツは屋外で行われ、身体的接触を伴う競技ではない」という定義付 けから始まり、競技会の一般的な推奨事項や大会前後の感染予防策、競技役員の構 成を踏まえて、国内競技のカテゴリー独自の事情を勘案した詳細な対策事例をあら ゆる角度で提示している。

地方公共団体等への確認 を要する場合等は、以下に示すモータースポーツの特 徴を提示することが推奨されます」

く、ドイツの飲食店を例に取れば「レストラ ンの屋外席のみ時短営業可」から始まり、「営業時間の 延長」、「ビアホール、ワインバーの再開」、「屋内席使 用の許可」、「一つのテーブルに座れる人数制限の緩和」 といった具合にルールが提示され、厳格に実行されて いる。また、一定の感染者数を超えると再び制限され る、というルールも明確に定められている。 こうした世界的な情勢の中、モータースポーツも再 開の動きを見せ始めた。 前置きが長くなったが、この稿のテーマは「活動再 開」である。各国政府や自治体(州や市)が示したような 明確な指標をモータースポーツの世界は持ち得るのか、 この点を見てゆきたい。 モータースポーツとイベントは 地域社会の中で行われている 5月14日、FIAは各国のナショナル・スポーツ・オー

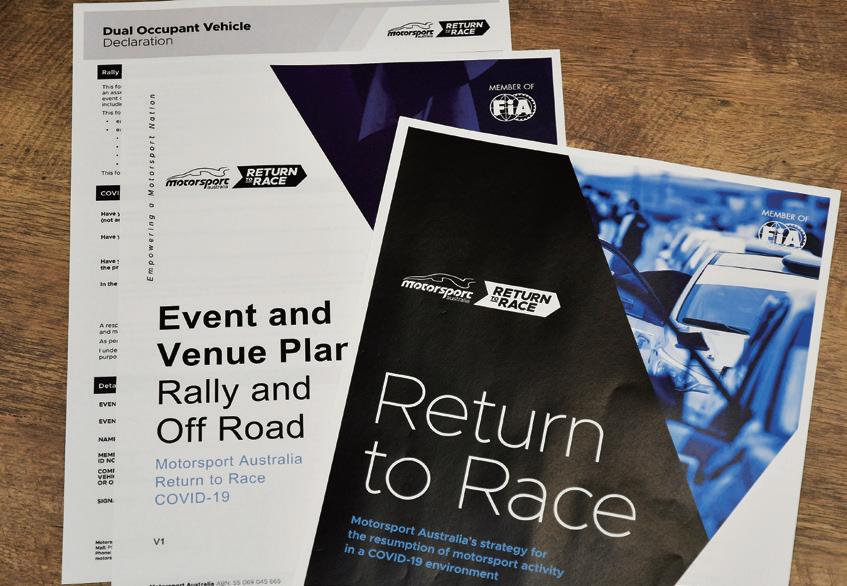

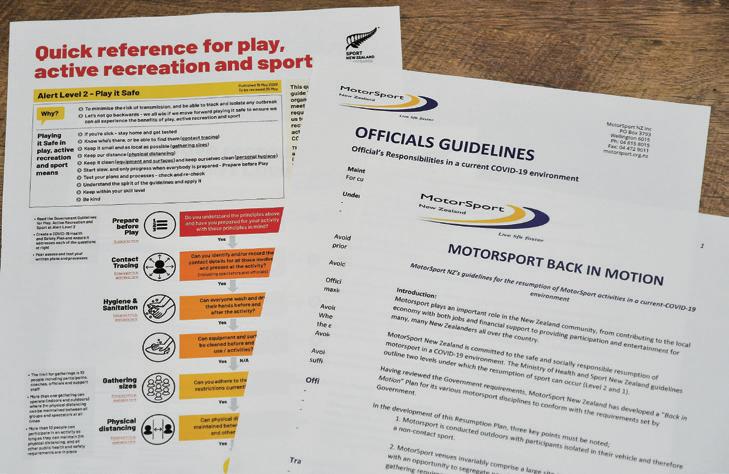

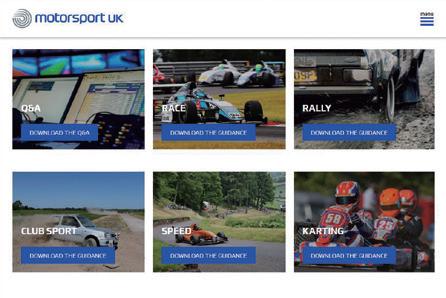

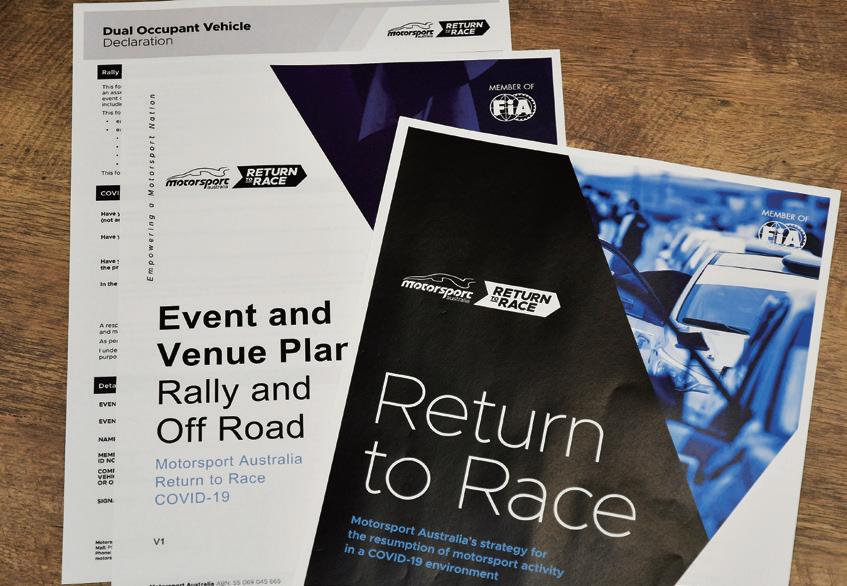

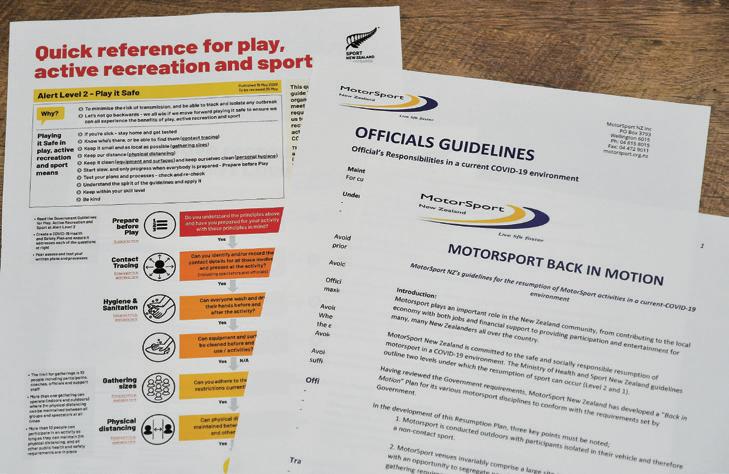

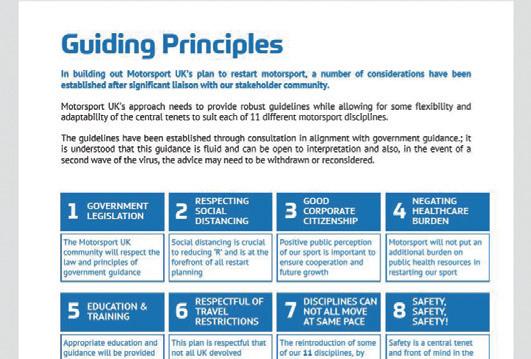

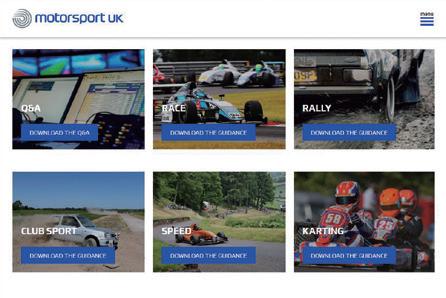

この提唱を受け、オーストラリアは同日にASN独自 の再開プラン「Return to Race」を発表。18日には英国 が「Back on Track」、27日には日本のASNであるJAF が「基本的な感染対策のあり方の例」というように、ASN が次々と自国内向けの指針を発表していくという流れ ができあがった。 FIAによる12の提唱、JAFを含む各国ASNの指針を 読み解くと「モータースポーツとイベントの開催は地域 社会の中で行われる」という点を強く意識した内容が冒

昨

この段階的な緩和については政府や自治 体が明確な指針を提示しているケースも多

頭に記されており、社会との関わりを最重要項目とし て捉えていることが伺える。 ここでJAFの指針「基本的な感染対策のあり方の例」 の冒頭部分を引用しよう。 「競技会の一般的な推奨事項

11

「モータースポーツは屋外で行われ、身体的接触を伴 う競技ではない」 ここでは、モータースポーツは極めて高度な社会性、 つまり社会的行動が要求される活動であることを自ら 定義付けている。これは国内モータースポーツの歴史 においても極めて稀な定義付けとなっており、モータ ースポーツの特性、イベントによる社会的・経済的イ ンパクト(ポジティブ、ネガティブ両面)を地域社会と しっかりコミュニケーションして、相互認知を深めて いくべき行為であることを示している。 これは同時にモータースポーツが内包する参加者(観 客含む)への危険性についてのリスクコミュニケーショ ンも明示的に行うということに他ならない。新型ウイ ルスは国内モータースポーツの在り様を自ら変革する

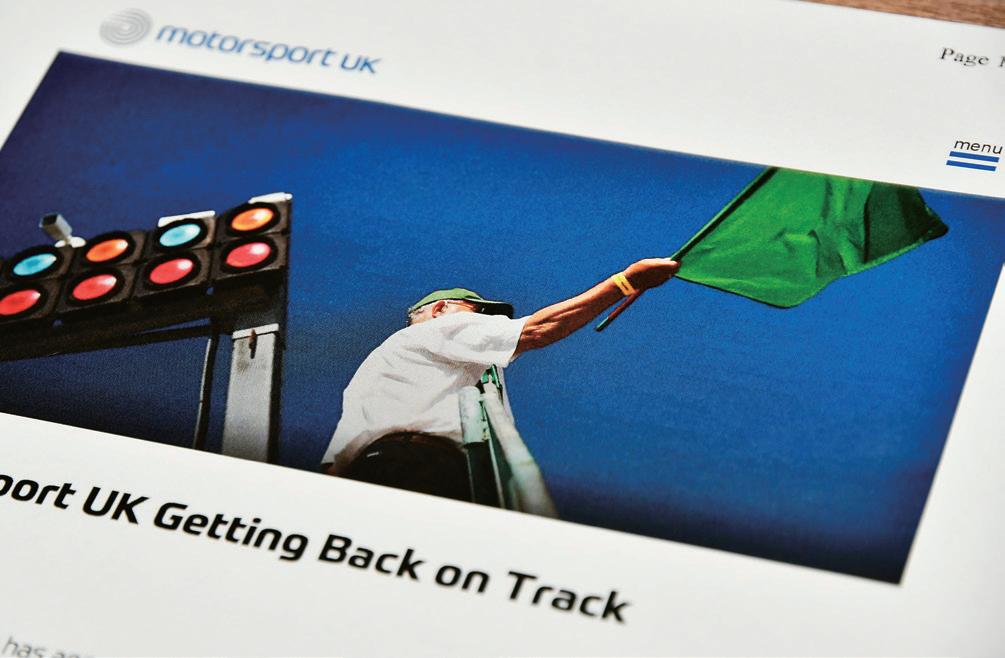

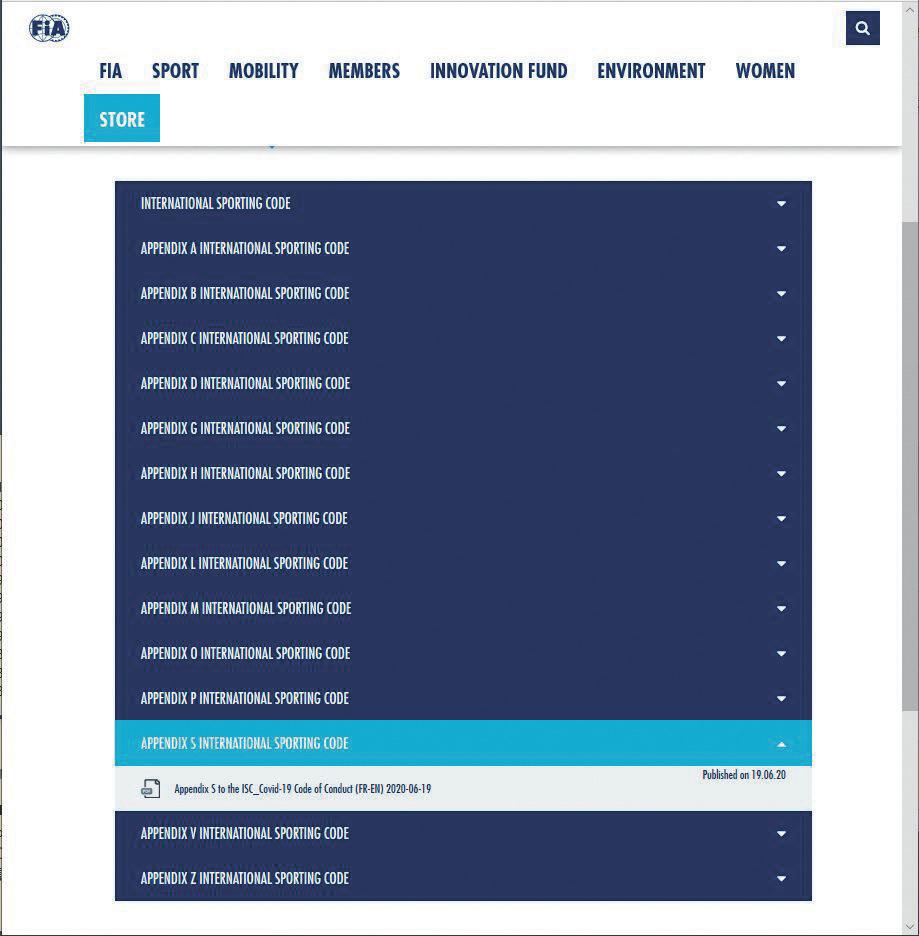

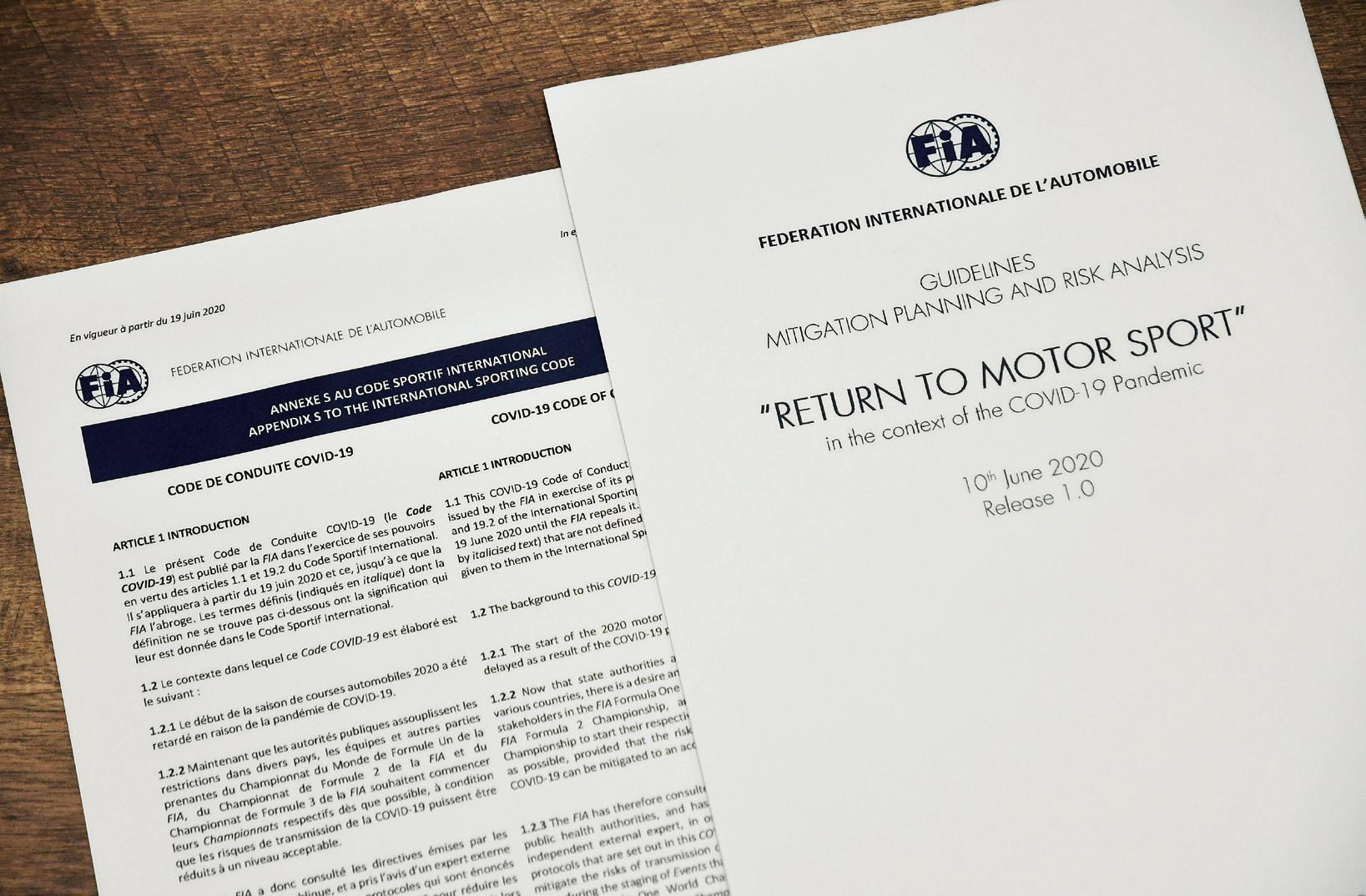

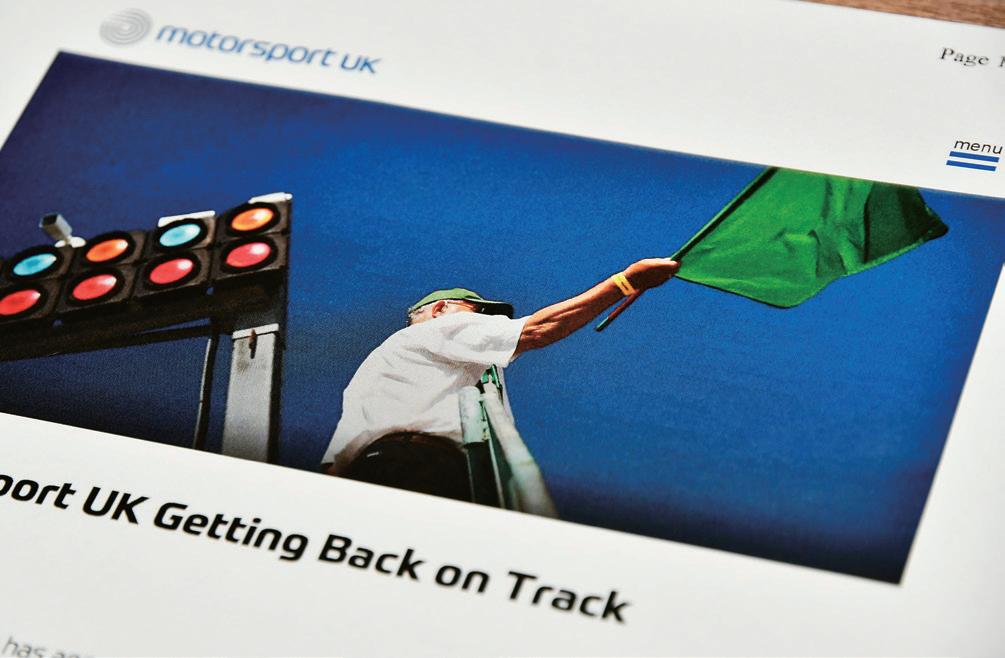

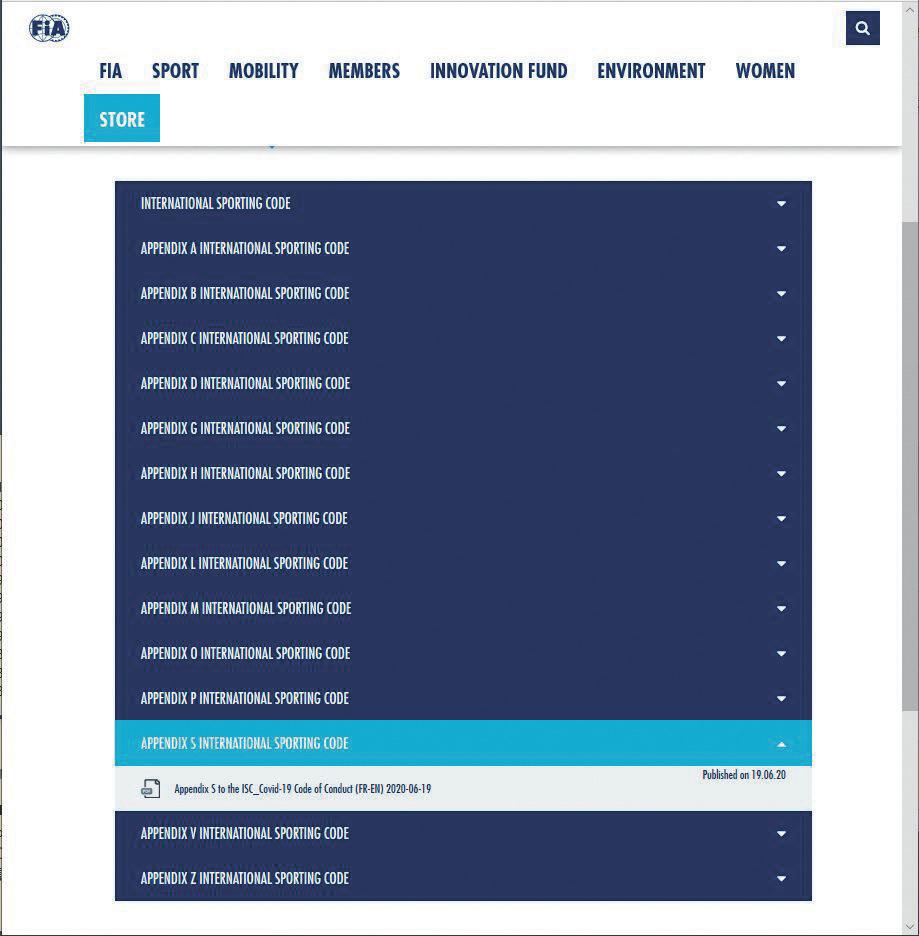

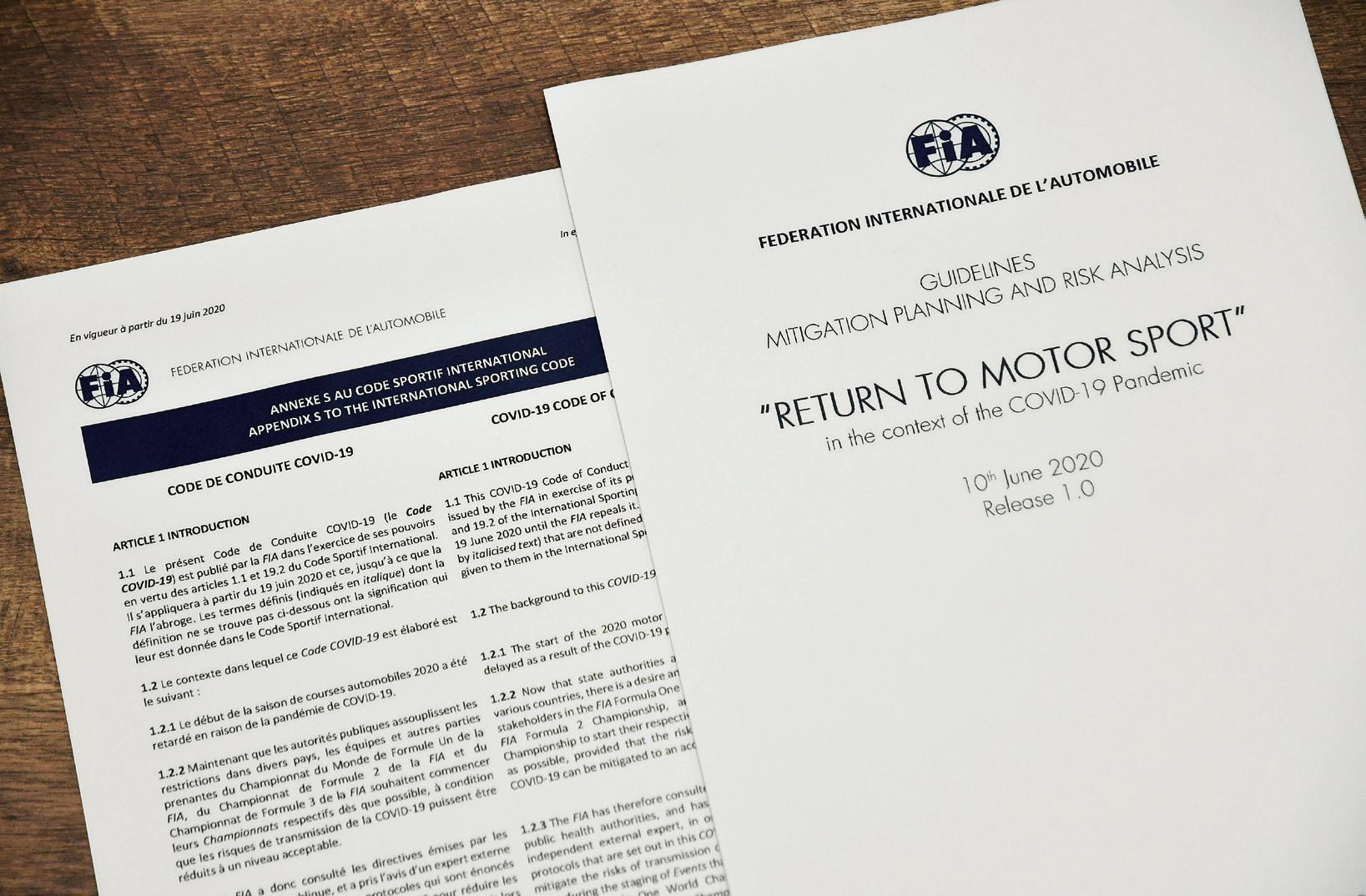

端緒になりつつあると言えるのかもしれない。 FIAの提唱する12の指針はあくまで総論的なもの で、オーガーナイザーにとってオペレーションレベル での判断の指針には少々遠いというのも事実だ。 その点を補完する例として分かりやすいガイドライ ンが、5月18日に英国で発表された「Motorsport UK Getting Back on Track」だろう。 これはFIAの指針を踏まえた上で、よりオーガナイ ザー側に寄り添った内容となっており、モータースポ ーツのカテゴリー毎に、申し込みから受け付け、車検、 ブリーフィング、イベント運営、マーシャルの対応な どについて、具体例を挙げつつ事細かに網羅する内容 となっている。 モータースポーツを再開するのであれば、こうした 具体的な指針こそが現場を助け、感染抑止に対する正 しいアクションへの一歩となる。その点、草の根モー タースポーツ先進国でもある英国の対応は素早く、そ して見事であったと言えるだろう。 FIAの再開ガイドラインと行動規範 現場への具体的な落とし込みは…… FIAは6月に入って2つの重要な文書を公開した。 まずは、6月10日に発表された文書「GUIDELINES MITIGATION PLANNING AND RISK ANALYSIS “RETURN TO MOTOR SPORT” in the context of the COVID-19 Pandemic」(COVID-19パンデミッ ク下に於ける緩和策とリスク分析のガイドライン"リタ ーン トゥ モータースポーツ)で、主に保健衛生的な観 点からイベント運営のガイドラインを示したものだ。 これはオーガナイザー目線でのイベントプランニン グを助けるものであり、新型ウイルス感染症と共存す る世界観における新たな組織作りと運営について語ら れているものだ。確かにオーガナイザーの助けにはな るが、実際に各部署で何をすべきなのか、指標や判断 基準は何かという具体例は、ほぼ示されていない。 そして6月19日には、様々な意味で議論を呼ぶこと になるであろう「COVID-19行動規範」と呼ばれる 「COVID-19 Code of Conduct」を発表。新型ウイル ス感染症と共存する状況でのイベント開催のために、 FIA国際モータースポーツ競技規則へ新たに「S項」を作 成。FIAレギュレーションに加えたのだ。 これは、すでにFIA世界モータースポーツ評議会 5月11日にオーストラリアのASN「Motorsport Australia」が活動再開 ガイドラインを発表し、5月18日に英国「Motorsport UK」、5月19日に ニュージーランド「Motorsport NewZealand」と続いた。日本のASNで あるJAFは、5月27日に「基本的な感染対策のあり方の例」を「国内 モータースポーツ活動再開に係る対応について」の中で明らかにした。 リ ・ 活動再開 12

5月14日以降、続々と公開された各国ASNの活動再開ガイドライン 5月14日、FIAはCOVID-19の影響に直面する各国 ASNを統合するFIA国際協力プログラムを補完する ものとして、モータースポーツ正常化を目指すスポー ツクラブが採るべき「12のキーアクション」を提示し た。FIA副会長のグラハム・ストーカー氏がオンライ ンセミナーでもたらしたこれらの提唱を元に、各国 ASNがそれぞれの国情に合わせて方針を再構築。5 月下旬に各国ASN独自の活動再開ガイドラインとし て公表されることになった。 Graham Stoker/FIA Deputy President for Sport 「12 key actions ASNs and ACNs」 Motorsport Australia「Return to Race」 Motorsport NewZealand「Back in Motion」 Motorsport UK「Getting Back on Track 」 6月20日、FIAは「12 key actions」の存在を公表。 「WHOはモータースポーツを低リスクだと捉えて いる」という一文が示されている。 英国のASN「Motorsport UK」は5 月18日に「Getting Back on Track」 と題した活動再開ガイドラインを 公表。レース、ラリー、スピード、 カート、クラブスポーツとカテゴリー毎に作成し、8項目の分かりやすい指標や、各立場に おける役割や責任の所在、対応策を明示した。また、メディカル担当を始めとした役務毎 のガイダンスも公表している。 オーストラリアのASN「Motorsport Australia」は、5 月11日の早い段階で「Return to Race」と題した活 動再開ガイドラインを公開。COVID-19チェッカー の使用を促したり、5月22日には競技ライセンスの 自動更新の容認や、モータースポーツ復帰を考え る関係者にオンラインで概説する「COVID-19リ ソースセンター」を設置するなど動きは早かった。 ニュージーランドのASN「Motorsport New Zealand」は5月 14日に活動再開ガイドラインの策定を公表し、5月19日付 けで「Back in Motion」と題した組織の新体制構築も含めた 活動再開ガイドラインをリリース。政府のアラートレベルに合わせた指標を示しつつ、 オーガナイザーを対象とした活動再開にあたってのツールキット等を提示している。 JAF「国内モータースポーツ活動再開に係る対応について」 https://jaf.or.jp/common/news/2020/20200527-001?_ ga=2.110917125.1618726145.1593321773-1773429384.1561985290 Motorsport Australia「Return to Race」(オーストラリア) https://www.motorsport.org.au/covid-19/ Motorsport UK「Getting Back On Track」(英国) https://www.motorsportuk.org/restart/ Motorsport NewZealand「Back in Motion」(ニュージーランド) https://www.motorsport.org.nz/covid-19/ Austrian Motorsport Federation (AMF)「Covid-19 recommendations」(オーストリア) https://austria-motorsport.at/media/4623/ amf-empfehlungen-covid-19-stand-14-05-2020.pdf Deutscher Motor Sport Bund E.V. (DMSB)(ドイツ) https://www.dmsb.de/covid19/ 13

(WMSC)にて承認されており、正式に発効している。 内容を大雑把に説明すると、6月10日発行のFIAガイド ラインにレギュレーションという法的根拠を与えた、 という広義の解釈が成り立つものだ。

こちらもまた、モータースポーツが対外的かつ社会 的な責任を果たすことを強く意識されているものの、 現場で有益な具体性については、ガイドラインと比べ ても乏しく、オーガナイザーの助けになるものとは考 えにくい内容だった。

また「S項」では、文書の冒頭と言える「1.2.2」に「F1、

策マニュアル等は公 開されていないよう だが、リスクコミュ ニケーションの一環 として、以下のよう な内容は周知されて いる。

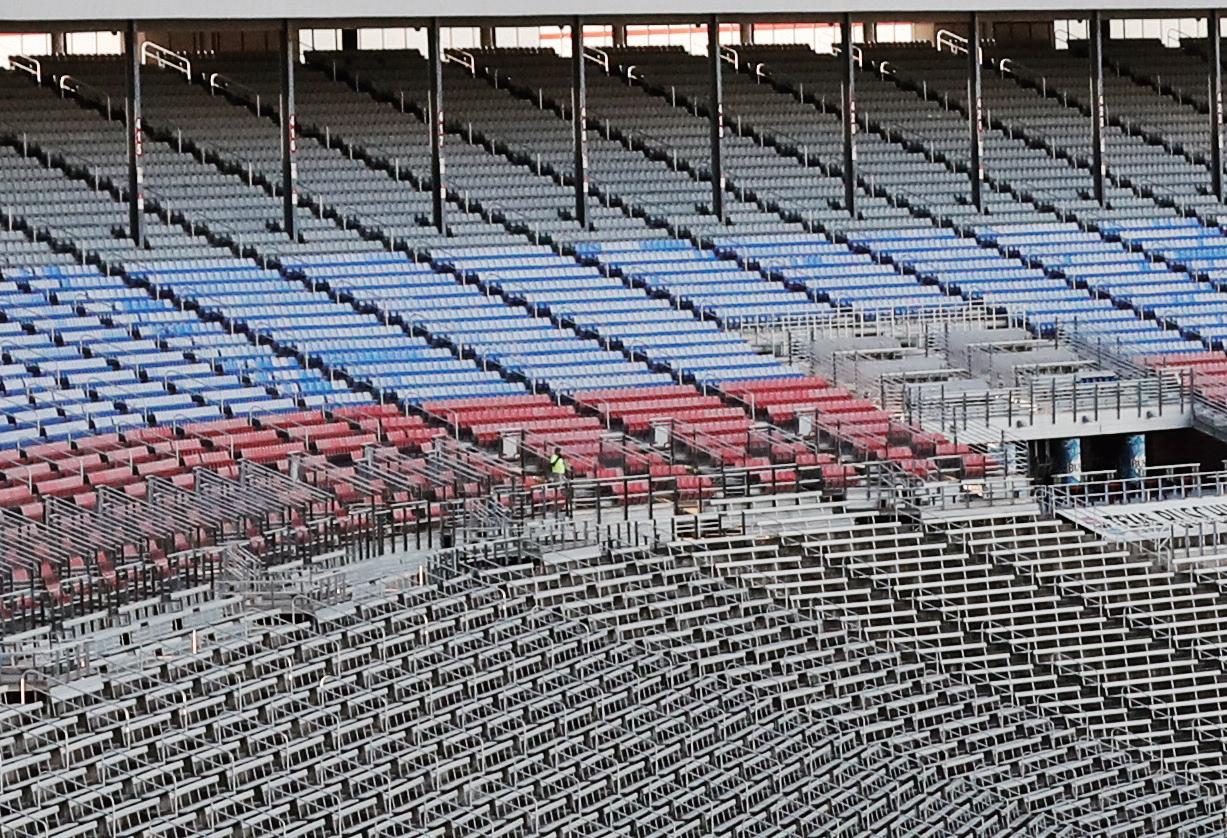

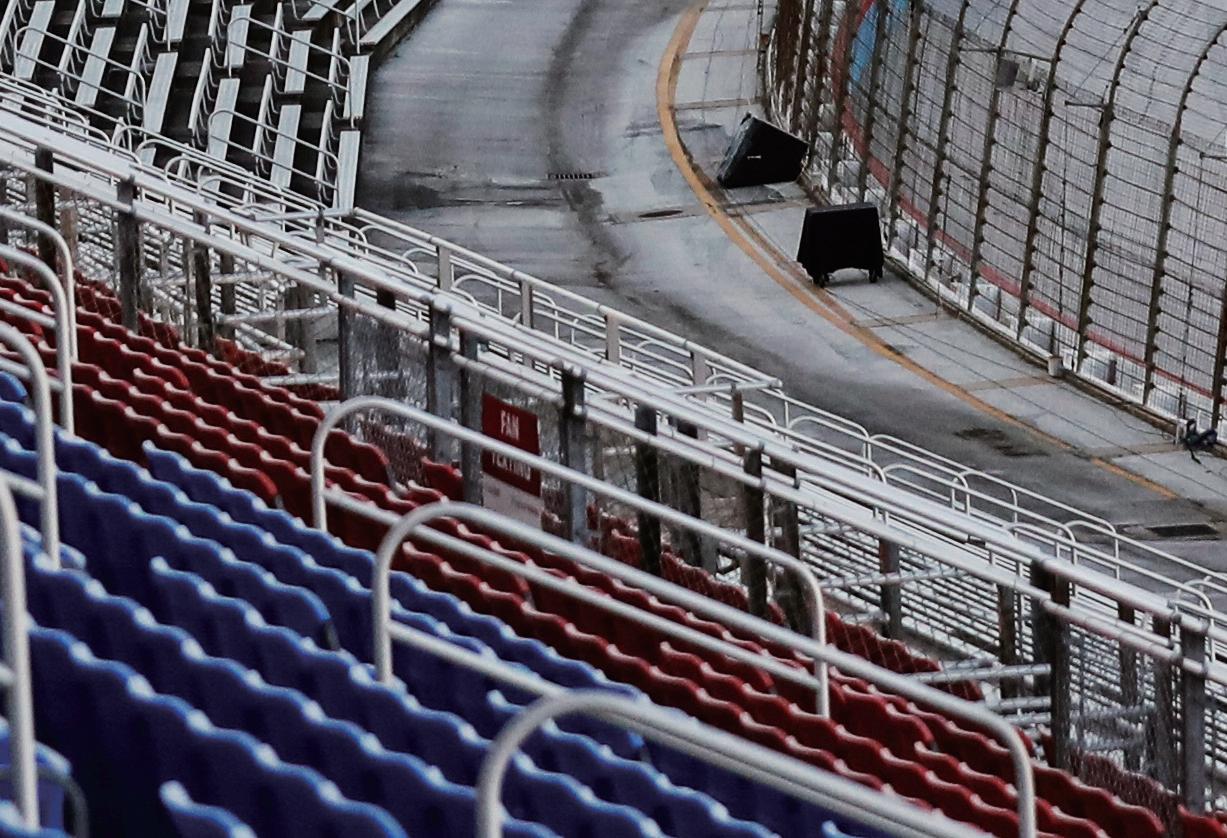

無観客開催である

イルスを拡散する可能性は低いと考えられるからだ。 世界に先駆けてリスタートした北米のシリーズは、モ ータースポーツにおける先例にもなっている。すでに 複数のチームから陽性反応が確認されているが、これ らのチームは隔離措置が実施され、感染者を含むスタ ッフの環境はコントロールされているという。 欧州に基盤を置くFIAが統轄する選手権やイベント で、トップフォーミュラを除くと、ここまで高度にプロ

RISK

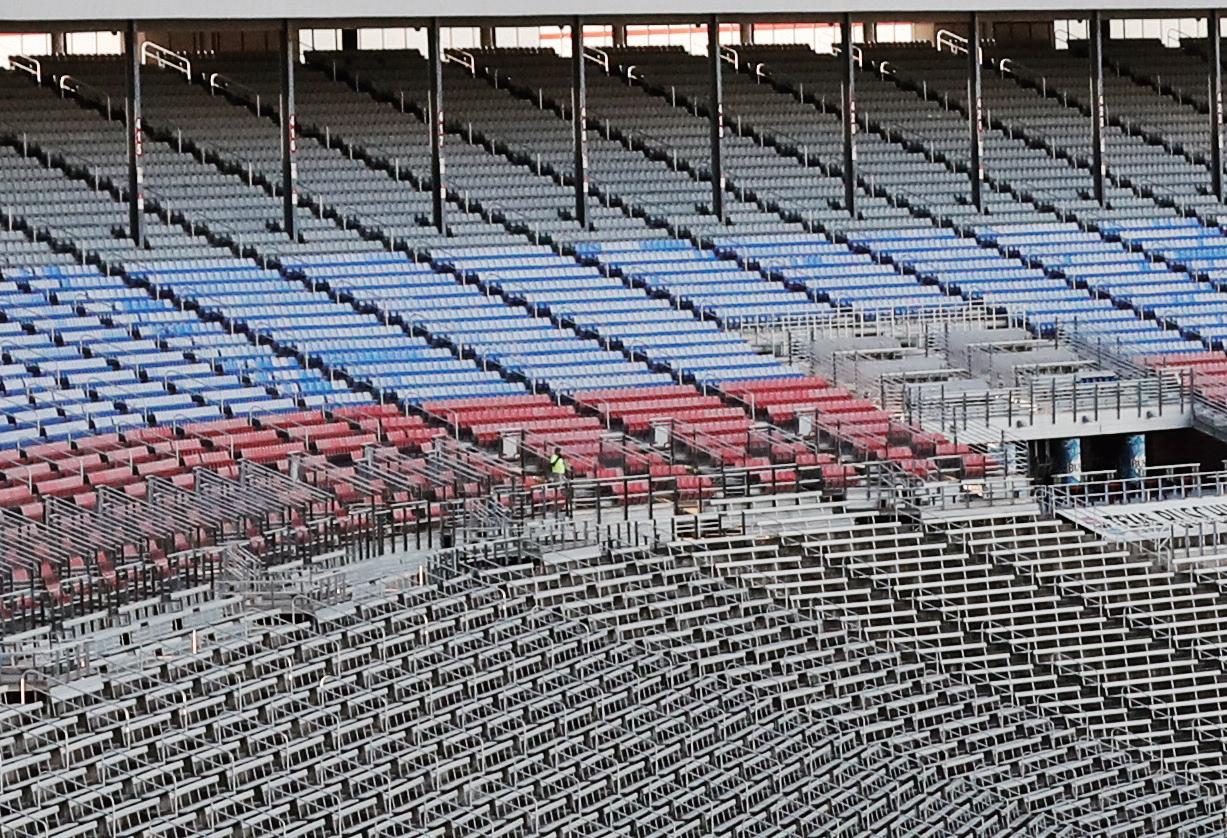

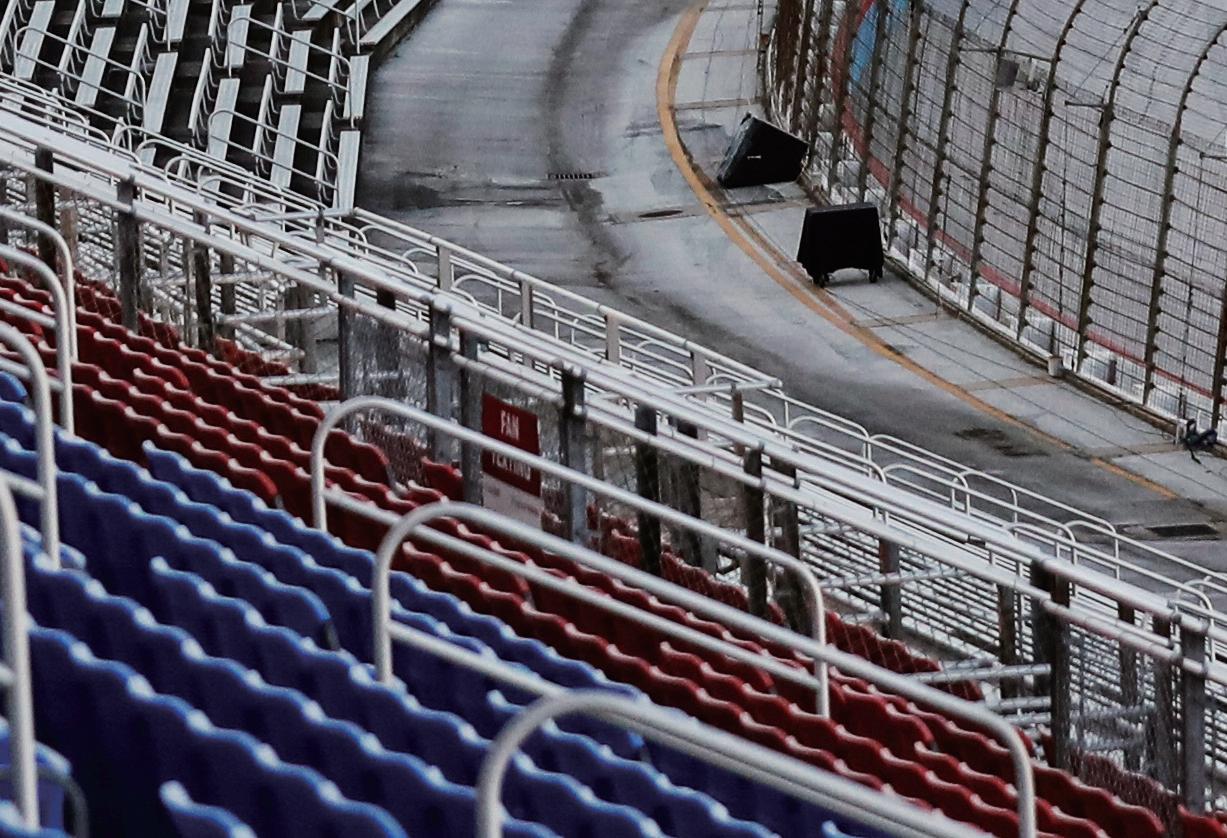

久レースでの特定考慮事項や、ラリーやヒルクライム 等の特定考慮事項が追補されることになった。 高度に組織化されたプロスポーツ “集団ロックダウン”覚悟の構え 一方で北米のモータースポーツは、NASCARが5月 中旬、INDYCARが6月中旬にシリーズが再開されてお り、この号が発行される頃にはどちらも複数のラウン ドが消化されている可能性が高い。 両シリーズ共にエンターテインメント性を強く意識 した性格を持つためか、オーガナイザー向けの感染対 全体の隔離措置の徹底、チーム間での人的交流の禁止、 独自の移動手段の徹底……。このように「感染者を出さ ないこと」と同時に「感染者は発生するもの」と捉え、陽 性反応が出た場合の措置が、あらかじめスキームとし

これは、両シリーズの参加チームが高度にプロフェ ッショナル化された組織である点が大きく作用してい る。スタッフはチームに本業として雇用されており、 戻る場所はあくまでチームのファクトリーで、平日に は別の仕事を持ち、そちらのコミュニティに戻ってウ

F2、F3のチームとステークホルダーの求めにより制限 の緩和を行い、チャンピオンシップの再開を……」とい う一文が記述され、トップフォーミュラ以外の世界選 手権、スポーツカーやツーリングカー、そしてラリー やラリーレイド等への言及はなかった。 FIAは、7月上旬のF1再開に合わせたタイミングでガ イドラインや行動規範を発行した。そして「FIA GUIDELINES MITIGATION PLANNING AND

ANALYSIS」は、6月26日付けで第2版が発行され、耐

て準備されている点に特徴がある。

こと。チームの人数 制限、そして検査。 陽性反応が出た場合 の情報公開とチーム FIA International Sporting Code Appendix S「COVID-19 Code of Conduct」 FIA Guidelines Mitigation Planning and Risk Analysis "Return to Motorsport" in the context of the COVID-19 Pandemic FIAは6月10日に「Return to Motor Sport」と題した活動再開ガイドライ ンを発表。そして6月19日にはFIA国際モータースポーツ競技規則(ISC) 付則S項に「COVID-19 Code of Conduct(COVID-19行動規範)」を追加 した。FIAのISCに新たな項目が追加される事態となった現在、モータース ポーツは新たな在り方を構築する必要性に迫られている。 14

フェッショナル化された組織がどれほどあるだろうか。 国内選手権の最高格式レースやイベントであっても、 週末はレース、平日は本業へと勤しむスタッフやエン トラントが大多数を占めるのではなかろうか。 このようなモータースポーツ環境に対して感染拡大 を抑止するためのプランは、FIAがこれまで提示した文 書では、残念ながら確認することはできない。 そして、5月14日に提唱された12の提言の12番目 にはこのような記載が確認できる。

「There is a clear new role for ASN Organisers in delivering safe and public health compliant motor sport events」(ASNオーガナイザーは安全かつ公衆衛 生に準拠したモータースポーツイベントを提供するた めに、新たな役割が求められる) つまり、FIAは総論は示すが、環境の差については勘 案しない。そしてオペレーションの実際についてはす べてASNに一任すると読める。この提言を受けた各国 のASNはおそらく頭を抱えたことだろう。最も求めら れている部分にFIAは応えていないのだから。 具体的な対策は各国ASNに一任 必要なものは、感染症学の知見 これまでのモータースポーツの技術、スポーツレギ ュレーションとは全く異なり、モータースポーツで培 った知見では全く太刀打ちできない「未知のウイルス」

また、医療的知見という意味では、オフィシャルの ケアについてもFIAの指針は不透明で、万が一の事態 におけるレスキュー活動時の感染対策は「レアケース」 であるとして考慮を止めてしまっている。 もちろん、水面下では議論が進められていることを 期待したいところではあるのだが、イベントを支える マーシャル、そしてメディカルを感染症から守るため には、この点はFIA側の改訂を待たず、早急かつ確実 に対策を行う必要があるだろう。

モータースポーツが内包するリスクと感染抑止に関 するリスク。これらを自治体や地域住民、エントラン トの家族、メディアに過不足なく伝えるリスクコミュ ニケーションを行うことで、初めてモータースポーツ の再開が可能となり、継続的な開催の可能性も見えて くると言えるはずだ。モータースポーツと社会の新た な関係が求められる……。期せずして、そんな時代が 到来してしまったようだ。

を相手にしなければならない世の中になった。 その対応は、ASNにとっても荷が重い。そこで必要 となるのは、専門家による監修と継続的なチェックと 修正になるだろう。そういった観点から、ASNと医療 者による連携を構築して感染抑止のスタンダードを制 定。その内容を逐次公開していけば、モータースポー ツの社会性の担保にもなり得るのではなかろうか。 日本では各種学会、例えば日本感染症学会や日本公

衆衛生学会といったプロフェッショナルに協力を求め、 一緒に模索していくことが挙げられるだろう。

北米のNASCARはダーリントン レースウェイで開催された5月 17日の「The Real Heros 400」、 そして5月20日の「Toyota 500」 が再開レースとなった。その後 は毎週のようにレースが行われ、 空白の約2か月を取り戻す勢い で超過密スケジュールのシーズ ンが始まった。 北米のINDYCARも6月6日、テキサス・モータースピードウェイの「Genesys 300」でシーズン が開幕した。佐藤琢磨選手は予選のクラッシュにより決勝レースには参加できなかったが、ホン ダエンジンを搭載するスコット・ディクソン選手が開幕戦を快勝した。 リ ・ スタート 活動再開 15

スーパーフォーミュラで各チームがマシ ンを走らせたのは、3月下旬の富士公式合同 テストが最後。富士よりも前に予定されて いた鈴鹿のテストはなくなり、富士テスト の後も8月末まで走行がないということが、 シーズンの行方にどのような影響を及ぼす のかは未知数だ。まだ各大会の詳しいタイ ムスケジュールやレースフォーマットは発 表されていないが、そうしたことも2020 年シーズンのタイトル争いを大きく左右す

挑戦の年 スーパーフォーミュラにかける若き情熱 今シーズンのスーパーフォーミュラ。 ベテランはもちろんルーキードライバーたちにとっては 最も厳しいスタートを迎えることとなる。 そこで3月下旬に富士で行われた合同テストで、 ルーキーたちが抱える葛藤と目標を尋ねてみた。 フォト/上尾雅英 レポート/貝島由美子、JAFスポーツ編集部 数中、5名が完全なルーキー。昨年の最終戦 でいきなり実戦デビューしたユーリ・ビッ プス選手もルーキーと数えるならば、6名が 新人と言えそうだ。 彼らがベテランやチャンピオン経験者に 対して、どのような走りを見せるのかは、 今シーズンのひとつの見所だ。ただし、今 年のルーキーにとって例年以上に厳しいの は、前述のように走行機会がほとんどない まま開幕を迎えるという部分。 日本国内のサーキットに対してほぼ未経 験という外国人選手が複数いるだけでなく、 コーナリングスピードがF1に匹敵するとも 言われるスーパーフォーミュラのコックピ ットからテスト以来開幕まで5ヶ月も遠ざ かっているため、体力面でも厳しい戦いに なるのは間違いない。 特に、実車に乗ることで最も鍛えられる という首の筋肉は、なかなかトレーニング では補い切れないとも言われる。スーパー 全7戦を行う予定となっている。 4ヶ月足らずの間にこれだけのレースが 行われるタイトなスケジュールとなるが、 まずは今後の感染状況が悪化することなく、 全大会が無事に開催されることを願いたい。

さて、そんなスーパーフォーミュラには、

界中のモータースポーツカテゴ リーと同様に、新型コロナウィ ルスによる感染拡大の影響で、 開幕が遅れていた全日本スーパーフォーミ ュラ選手権。だが、日本国内での非常事態 宣言が解除された後、6月10日には統括団 体の日本レースプロモーション(JRP)が改 訂版の暫定カレンダーを発表。6月12日には JAF公示も発表され、8月末のツインリンク もてぎでシーズンが開幕することとなった。 その後、当初から予定していた岡山国際 サーキット、スポーツランドSUGO、オー トポリス開催を経て、12月上旬には鈴鹿で 2連戦、中旬には富士スピードウェイと、 世 ルーキードライバー

るファクターとなるはずだ。

今年も多くのルーキードライバーたちが参 戦する予定となっている。全20台の参加台

た。そして高校時代には親元を離れて一人 暮らしをしながらレースに打ち込んだ。 16歳の時には早くも4輪レースにステッ プアップ。2015年のスーパーFJ日本一決 定戦で2位となる。その翌年はFIA-F4に 参戦し、東地区および西地区のチャンピオ ンを獲得した。また同年、鈴鹿サーキット レーシングスクールのフォーミュラカテゴ リーに首席で合格して受講。卒業の際には ホンダ・フォーミュラドリーム・プロジェ クトのスカラシップを獲得している。 2018年は全日本フォーミュラ3選手権 にステップアップ。初年度は優勝こそでき なかったものの、シーズン序盤から表彰台 を獲得する。2年目となる昨年は、オートポ

#65 TCS NAKAJIMA RACING 大湯都史樹選手 1998年生まれ。北海道出身。2019年は全日 本F3で嬉しい初優勝を飾った。今年はスー パーフォーミュラにステップアップして牧野 任祐選手とチームメイトとなる。 GTと両カテゴリーに参戦しているドライ バーの場合には、スーパーフォーミュラ以 前にテストや実戦の機会がある分、まだそ の厳しさも緩和されるだろうが、海外から 来てスーパーフォーミュラのみに参戦する 選手の場合には、それほど容易ではないか も知れない。 そんなルーキーたちにスポットを当て て、今シーズンに向けての抱負を語っても らった。この状況下、何を思い、悩み、考 え、そして挑戦していくのだろうか? 内トップフォーミュラとしては、 平中克幸選手以来となる北海道 出身ドライバーが、今季TCS NAKAJIMA RACINGからデビューを果た すことになった。大湯都史樹選手は1998 年生まれの21歳。物心がついたころからク ルマ好きで、父の友人から勧められて乗っ たレーシングカートに夢中になって幼少期 を過ごした。 9歳の時にレースデビュー。最初は北海 道を舞台に活動していたが、小学校高学年 になるとジュニアカート選手権に参戦。中 学生になると世界選手権で表彰台を獲得す

リスのセミウェットの滑りやすい路面の中 で、サッシャ・フェネストラズ選手と激し いトップ争いを見せるなど、高いコントロ ール能力を発揮。スポーツランドSUGOの 第10戦では嬉しい初優勝を果たした。 そして昨年の暮れ、スーパーフォーミュ ラのルーキーテストに参加。他のドライバ ーとのオーディション的な意味合いが強か ったこのテストで、トップレベルのタイム をマークして見事合格した。 世代としては、すでにスーパーフォーミ ュラデビューを果たした福住仁嶺選手や牧 野任祐選手とほぼ同じ。海外でのレース経 験を積んできている彼らよりは一歩遅れて のデビューとなるが、大湯選手の夢も“F1” だ。それだけにスーパーフォーミュラでも 早く結果が欲しい様子が見て取れる。 「スーパーフォーミュラでの目標は“ルーキ ーらしくない走りでチャンピオンを目指し たい”です。F3時代、外から見ていた時に スーパーフォーミュラはレベルが高いと 常々思っていましたけど、いざ乗ってみる と予想以上にポテンシャルが高いことに驚 かされました。参加しているチームもシリ ーズの大会自体も、あらゆることのレベル が高いレースなので、今は色々なことを学 んでいかないといけない時期だと思ってい ます」。 「春先のテストでのテーマは、まず慣れる というところが一番でした。このレースは ピットストップもあるので、富士のテスト 国 2020年大会開催スケジュール Rd 日程 開催地 第1戦 8/28〜8/30 ツインリンクもてぎ 第2戦 9/25〜9/27 岡山国際サーキット 第3戦 10/16〜10/18 スポーツランドSUGO 第4戦 11/13〜11/15 オートポリス 第5戦 12/4〜12/6 鈴鹿サーキット 第6戦 第7戦 12/18〜12/20 富士スピードウェイ 6月12日付 ※日程は変更される可能性があります。 この記事は6月30日時点の情報を元に構成しています。 17

る活躍を見せ、キャリアを積み重ねていっ

でも入ってくるたびに止まる練習をしたり、 スタート練習もしていました。F3とは違い ハンドクラッチがありますし、その違いに 慣れないと。クルマのセットアップも色々 と試しました」。 「NAKAJIMA RACINGとしては、昨年、 決勝のペースがあまり良くないというのが 課題だったということで、そこを重点的に 取り組んでいましたね。またチームメイト の牧野選手とは、お互いの良いところを比 較できました。新たな発見があるので、チ ームメイト同士、いい関係でやれていると 思います。テストでは順位も悪くない位置 にいたと思いますよ」。 「これから優勝とかチャンピオンを目指す ためには、今の状態をキープするだけでは ダメなことも分かっています。常にトップ にいるだけのポテンシャルが必要ですし、 僕自身もチームと共に、もっとポテンシャ ルを底上げしていきたいと思います」。 「チームに対しての印象は、中嶋悟監督も そうですけど、全体がフレンドリー。すご

いい状態じゃないかと思います」。 「シーズン前半のうちに優勝することを大 前提としていますが、まずは早いうちにポ イントを獲ることを目標としています。そ の上で結果的にチャンピオンを獲れたらい いなと思っています。スーパーフォーミュ ラまで上がれるのは限られたドライバーだ と思っていますし、レベルの高いドライバ ーです。みんながライバルではありますけ ど、昨年の鈴鹿のテストもそうですし、富 士のテストでもユーリ・ビップス選手が速 かったので、その辺りには負けないように 頑張りたいです。僕はF1を目指しているの で、そのためのアピールとしても優勝した いですし、チャンピオンも絶対獲りたいな と思っていますよ」。

ランスで生まれたものの、両親 の仕事の都合で乳児のころにア ルゼンチンに移住したサッシ

められた戦績を挙げることができず、わず か1年でジュニアプログラムから外されて しまうという苦い挫折を味わった。 その結果、ヨーロッパでのステップアッ プは難しい状況になり、一時はレースから の引退を考えた時期も あったという。だが、 様々な人々に相談する 中で、母国の先輩であり、またかつて日本 でプロドライバーに成長したロイック・デ ュバル選手やブノワ・トレルイエ選手らの 勧めを受け、昨年、来日を決めた。

全日本フォーミュラ3選手権に参戦する と、開幕大会から優勝するなど速さを見せ、 最終戦を待つことなく見事にタイトルを獲 得した。またスーパーGTでも300クラス に参戦。シーズン途中までタイトル争いに 絡む活躍を見せた。

本人が“日本で長いキャリアを築きたい” という希望もあり、今年は日本でステップ アップ。スーパーフォーミュラにKONDO RACINGからデビューするだけでなく、ス ーパーGTのGT500クラスにもトムスから 参戦を決めている。今季最も注目されてい るルーキーの一人と言えよう。 「僕はスーパーフォーミュラが大好きなん です。とても素晴らしい。とても速いです し、ダウンフォースやパワーも大きい。最初

く絆のあるチームだと思います。僕は今シ ーズン初めて加入しましたが、何年も一緒 にやっているような感じで、スムーズに仕 事ができています。担当の岡田(淳)エンジ ニアともテストごとに綿密に色々なことを 試したり、コミュニケーションを取りなが らやっているので、本当に開幕戦に向けて ャ・フェネストラズ選手。物心つくころか らレーシングカートに乗り始め、中学生の ころには親元を離れてカートのために再び 渡欧した。そこでキャリアを積み、フォー ミュラ・ルノー2.0などで好成績をマーク する。 その走りが認められ、一時はルノーのジ ュニアドライバーに選ばれた。しかし、ユ ーロF3のデビューイヤーにはルノーから求

#4 KONDO RACING サッシャ・フェネストラズ選手 1999年生まれ。フランス出身。全日本F3のデビューイヤーで初タイトルを獲得。スー パーGTもGT500クラスから参戦するなど、今年の活躍が期待される一人だ。 ルーキーらしからぬ走りでチャンピオンを目指す! フ 18

のシーズンに向けてとてもワクワクします し、できれば早くレースをしたいですね」。 「3月の富士のテストで一番優先度が高か ったのは“学ぶ”ことでした。サーキット以 外は全てが僕にとって初めてなので、これ からも毎セッション、クルマやタイヤ、パ ワーについて、またエンジニアやチームの スタッフたちとどのように仕事を進めてい くかを学ぶことが大切だと思っています」。 「チームとのコミュニケーションには、も ちろん少し難しい部分もありますよ。僕は まだ日本語をそれほど話せません。一方、 チームの人も少しは英語を話してくれます が、それでも時々意思疎通が上手くいかな かったりします。でも、クルマを降りた時 には、チームメイトのケンタ(山下健太選 手)がいてくれて、僕が何か疑問を持ってい る時には、彼が助けてくれています」。 「今年ベストな日本人ドライバーの二人、 ケンタがスーパーフォーミュラに、ユーヒ (関口雄飛選手)がスーパーGTに(チームメ イトとして)いてくれることは、僕が学ぶ上 でとてもいいことです。ケンタは最も速い 日本人ドライバーの一人ですし、彼はスー パーフォーミュラで4年間の経験がありま す。クルマに関しても選手権に関しても経 験があって、もちろん彼のデータやアプロ ーチからから学べることは多いですね。そ れは僕にとってとてもいいことだと思いま す。僕のターゲットとしてはケンタから学 ぶこと、できるだけ多くできるだけ早く彼 から学んで、同じぐらいの速さを発揮する

ことが大切だと思っていま す」。

01年生まれと、 スーパーフォー ミュラ初の21世 紀ドライバーとして登場す るのが、フランスからやっ てきたシャルル・ミレッシ 選手。幼少期からレーシン グカートを始めたミレッシ選手は、10代前 半から多くのカートレースに出場し、ヨーロ ッパのシリーズで好成績を挙げる。 16歳で4輪レースにステップアップ。フ ォーミュラ・ルノーやフランスF4などに参 戦を開始。F4では4勝を挙げるなど速さを 見せた。続く2018年はユーロカップ・フ ォーミュラ・ルノーに出場し、2勝を含む4 回の表彰台を獲得し、ランキング7位で1 年を終えている。ポールポジション2回、 ファステストラップも2回獲得しており、 スピードを持っているのは間違いない。そ のオフには、ニュージーランドのトヨタ・ レーシング・シリーズにも参戦している。 昨年は、かつて全日本フォーミュラ3選 手権やスーパーフォーミュラに参戦経験が あるリチャード・ブラッドレー選手の勧め もあり、F3にステップアップした。フォー ミュラ・ニッポンやスーパーGTのGT500 クラスでタイトル獲得経験があるリチャー ド・ライアン氏が監督を務めるYTB byカ ーリンから参戦した全日本F3では、シーズ ン序盤のオートポリス戦で他車と接触した

ことから手を負傷し、一時戦線を離脱。そ れ以降は我の回復に努めていたが、シーズ ン終盤になってやっと復帰を果たした。 結果、優勝や表彰台獲得は果たせなかっ たが、セッションによってはトップと遜色 ないスピードを見せており、昨年末にはス ーパーフォーミュラのルーキーテストに参 加。今季はBuzz Racing with B-Maxから スーパーフォーミュラへのステップアップ を予定している。

「富士の場合はレスダウンフォースなので、 最高速が速かったですよね。ストレートで 時速300km出ていますが、こんなに速い スピードで走ったのは初めてでしたし、印 象的でした。そもそもスーパーフォーミュ ラのクルマはダウンフォースが大きくてパ ワーもあるので、乗るたびにそれを感じま す。F3とはすごく違いますよね。ダウンフ ォースもパワーもうんと大きいんです。た だ、乗るたびに段々気持ちよく感じるよう にはなってきています。テストでも、とに かくより多く運転することを心がけていま したし、乗るたびに進歩していました」。 「スーパーフォーミュラに乗ることが決ま って、冬の間はトレーニングだけしていま した。このクルマは体力的にも非常に印象 的なクルマですからね。だからたくさんト レーニングをして、より(必要な)筋肉をつ けるようにしていました。冬の間はそれば かりやっていたんです」。 「シリーズに対するモチベーションは高い ですよ。スーパーフォーミュラはF1に次ぐ カテゴリーですから。とにかく毎レース、

チームメイトから多くを学んで実力を発揮したい #51 Buzz Racing with B-Max シャルル・ミレッシ選手 2001年生まれ。フランス出身。怪我の影響により昨年の全日本 F3では思うような成績を残せなかったが、マシンの順応力や光 る速さを見せ、これからのレースで注目したい選手。 20 19

みにしています」。 シーズン、Buzz Racing with B-Maxからスーパーフォーミュ ラに参戦することが電撃発表さ れたのは、F1のレッドブル&アルファタウ リでテストドライバー及びリザーブドライ バーを務めるセルジオ・セッテ・カマラ選 手。同チームは、一旦ピエトロ・フィッテ ィパルディ選手の起用を発表していたが、 合同テスト直前にラインアップを変更した。 すでにF1のシートにも届きかけている セッテ・カマラ選手は、ブラジル出身の22 歳。他のドライバーと同様に、幼少期から レーシングカートでキャリアを積み、16歳 になると4輪レースにステップアップを果 たした。初年度は誕生日を待ってブラジル F3にシーズン途中から参戦。ユーロF3に もスポット参戦している。このスポット参 戦の経験から、4輪レース2年目となる 2015年には渡欧し、ユーロF3にフル参戦 を開始した。

この年の終わりにはレッドブル・ジュニ アチームに加入。2016年は弱冠18歳にし てスクーデリア・トロ・ロッソのテスト& 開発ドライバーを務めた。モトパークと共 に2年間、F3を戦った後、2017年にはF2 にステップアップ。MPモータースポーツ、 カーリン・モータースポーツ、DAMSと毎 年移籍しながらF2には3年間参戦してお

ジュニアから離脱し、 昨年はF1マクラーレ ンのテスト&開発ド ライバーに抜擢。今 年再びレッドブル陣 営で仕事をすること になり、将来を嘱望 されている。 すでにビッグフォ ーミュラ経験豊富な セッテ・カマラ選手にとって、スーパーフォ ーミュラとはどのようなものなのだろうか。 「富士のテストでスーパーフォーミュラの マシンに初めて乗りましたが、すごく感動 しました。とても印象的なクルマでしたし、 エンジンはとてもパワフル。すごく速いク ルマですね。ここで使用することになるヨ コハマタイヤは、以前F3時代に何度か履く 機会があって、経験したことがありました。 マカオGPとザントフールトのマスターズ で。ヨコハマタイヤは実際、ヨーロッパで 使用している多くのタイヤよりも格段にと てもいいタイヤだと思いますよ。ものすご くグリップが高いんです。日本のタイヤメ ーカーは評判が高いですし、とてもハイレ

分でもあります。他の人たちとどうやって 仕事を進めていくか、学んでいかなければ なりません。最終的にこれはチームスポー ツですから。ただ、日本ではその点により 集中していかなくてはいけないというのも ありますね。ほとんどの人たちは、僕が何 を話しているか分からないですし、逆に僕 もチームの人たちが話していることが分か らないので、何をするにも少し長い時間を 要するんです。だから準備が大切だと思い ますし、何かを決断をする時にも充分な時

自分がより良くなれるようにしたいですし、 毎戦何かしらいい所を見せたいです。僕は 日本が好きですし、シーズンが始まったら ファンの皆さんにも会えればいいなと楽し

り、昨年は2勝を挙げ、シリーズランキン グ4位となった。 またこの間に、1年所属したレッドブル・ ベルです」。

#50 Buzz Racing with B-Max セルジオ・セッテ・カマラ選手 1998年生まれ。ブラジル出身。F1でテストドライバーや開発ドライバーを務めるなど、 その実力は折り紙付き。2020年はスーパーフォーミュラの台風の目となるか!? モチベーションは高い。乗れば乗るほど進化を実感 マシンの速さに感動。早くトップレベルに行きたい 今 20

「チームとのコミュニケーションに関して は正直、少しばかりチャレンジングだなと 思っています。でも、それがレースの一部

間があるかどうかを確認しなければなりま せん」。 「言葉の壁があることによって、より決断に 時間がかかりますからね。でも、次第にそ れにも慣れてきています。今は翻訳ソフト やアプリもありますしね。現段階で正確な 目標を述べるのは難しいですけど、できる だけすぐにトップレベルに行きたいと思って います。クルマを理解して、いいペースで 走って、ポイントを獲得したい。今年の選 手権の中でもいい位置で争いたいですね」。 だシリーズ名称が全日本選手権 フォーミュラ・ニッポンだった 1997年、シーズン序盤の2戦 だけサーラ・カヴァナ選手という女性ドラ イバーが参戦したが、それ以来、何と23 年ぶりに日本の国内トップフォーミュラに 挑戦するのがコロンビア出身のタチアナ・ カルデロン選手だ。 姉と弟、3人兄弟の真ん中として育ったカ ルデロン選手は、子供の頃から男子に混ざ ってサッカーをするなど活発な少女だった。 9歳の時には、姉・パウラとともに自宅 近くのカート場でレーシングカートに乗り 始める。その後、カルデロン選手はコロン ビア国内で女性として初めてレーシングカ ートの国内タイトルを獲得するだけの力量 を見せた。そして、アメリカ国内で4輪レ ースにステップアップ。ファン・パブロ・ モントーヤ選手から影響を受けたというこ ともあり、目標はF1もしくはCARTだった が、父からCARTシリーズは危険だと反対

され、ヨーロッパへと戦いの舞台を移した。 欧州では、F3やGP3、また昨年は女性と して初めてF2にも挑戦。男性に対する体力 的なハンデを補うため、技術面の指導者を つけてレーシングカーのことを学ぶ。そし て自分に合うマシンのセットアップを追求 するだけでなく、トレーニングなどに関し ても並々ならぬ努力を続けてきたという。 その結果、F1では2018年からザウバー の開発ドライバー/テストドライバーに抜 擢。今季はThreeBond Drago CORSEか らスーパーフォーミュラへの参戦を決めて いる他、ザウバーからアルファロメオ・レ ーシングと名称変更した今年も、F1の開発 ドライバーとして名を連ねている。 「スーパーフォーミュラのことは、過去何 年間も間近でフォローしてきました。この カテゴリーに参戦したドライバーたちが何 人もそのままF1に乗っています。それは私 の成し遂げたいことでもありますし、F1に 行くための素晴らしい準備になると思って いますよ。ThreeBond Drago CORSEで 走れるという、この機会を得られて本当に 光栄に思っています。バンデロ・テキーラ という私のスポンサーのためにも、この機 会を得られたことを感謝していますね」。

「チームとのコミュニケーションはイチか ら始まった全く新しいものですし、私はこ のチームにとって唯一のドライバーとなり

ます。でもそれはいいことだと思っていま すよ。全ての注意が私に集まることになり ますし、私のドライビングスタイルに合っ た快適なクルマに仕上げることに集中でき るからです」。

「初めて富士でテストした時は、ダウンフ ォースの大きさがとても印象的でした。い かにこのクルマが速いかということにも感 銘を受けましたね。確かにF1に最も近いと 感じました。私にとっては初めての日本、 初めての富士スピードウェイ、ヨコハマタ イヤも初めてだったので、チームと共に学 ぶことがたくさんありました」。 「この選手権はシングルシーターのシリー ズとして世界の中で最もコンペティティブ だと感じますし、シーズンの開幕が待ち遠 しいですね。もちろんレーシングドライバ ーとして、常に高い戦闘力を持ちたいです し、できる限り上のポジションを目指した いと思っています」。 「でも、現実に目を向けると、私はほとん どのコースを知りませんし、それはとても チャレンジングだと思います。この選手権 には経験豊富で速い選手が何人もいますし ね。だから、シーズンの間に何ポイントか でも獲得できればというのが現実的なゴー ルだと思います。もちろん可能であれば、

それ以上の結果を出せるようにプッシュし 続けたいですね」。 #12 ThreeBond Drago CORSE タチアナ・カルデロン選手 1993年生まれ。コロンビア出身。チャレンジ精神旺盛なカルデロン選 手。ヨーロッパで積み重ねた数々の経験をスーパーフォーミュラで存 分に発揮してくれることだろう。 チャレンジングな年だけど結果を出せるようプッシュ ま 21

した「SGT×GTSスペシャルレース」を開 催しており、GT500/GT300のクラス分 けがない計18名の現役ドライバーに加え て、レジェンドドライバーとして脇阪寿一 監督、本山哲氏がエントリー。富士スピー ドウェイを舞台に激しいバトルが展開され たことも国内デジタルモータースポーツの トピックスと言えるだろう。 このようにコロナ禍を契機に国内トップ フォーミュラおよびGTレースがオンライン レースを展開したが、もともとデジタルモ ータースポーツが盛んな海外でも主要シリ ーズの多くが本格的なプログラムとしてイ ベントを開催していた。 F1をはじめWRCやメーカーなど 各方面がバーチャルを活用 まず、F1を運営するFOWCが公式ビデ オゲーム、F1 2019を使用した「F1 Eスポー ツ・ヴァーチャル・グランプリ」を実施し、 中止や延期となっていたグランプリを開催 した他、フォーミュラEもユニセフとのパ ートナーシップの一環としてドライビング シミュレーター、rFactor2を使用した「フォ 界に蔓延した新型コロナウイ ルス感染症の影響により、3月以 降の活動を休止した国内外のモ ータースポーツ。しかしその一方で、各シ リーズや自動車メーカーがファンサービス の一環としてバーチャル大会を主催するな ど、デジタルモータースポーツが急速に発 展している。 なかでも国内モータースポーツで注目を 集めた一戦が、5月14日に日本レースプロ モーション(JRP)が主催した「JAF認定スー パーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」だ。同イベントは人気 ゲームソフト、グランツーリスモSPORT を使用したバーチャルレースで、15名の現 役ドライバーとタチアナ・カルデロン選手 のピンチヒッターとして道上龍監督が参戦 するなど、計16台がオートポリスを舞台に 予選から激しいタイム争いを展開。決勝で もリアルレースさながらにピット戦略を駆 使しながら見応えのあるバトルが展開され たことは記憶に新しい。 さらにGTアソシエイション(GTA)も6 月21日にグランツーリスモSPORTを採用 ーミュラEレース・アット・ホーム」を開 催。さらに、6月13日〜14日にはWECお よびACOがrFactor2を活用した世界最大 級のオンラインレース「ル・マン24時間バ ーチャル」を開催しており、TOYOTA GAZOO RacingやフェラーリAFコルセ、 コルベット・レーシング、アストンマーチ ン・レーシング、ポルシェ・Eスポーツチ ームなどワークスチームがエントリー。総 勢50台、200名を超えるドライバーが激し いバトルを展開したことも欠かせないトピ ックスと言えるだろう。 この他、WTCRが公式シミュレーターの レースルームを使用した「プレシーズンEス ポーツWTCR」を開催した他、アメリカで はインディカーが「インディカー・ iRacing・チャレンジ」、ナスカーが「eナス カー・iRacing・プロ・インビテーショナル シリーズ」、IMSAが「IMSA・iRacing・プ ロ・シリーズ」を開催するなど、各シリーズ がレーシングシミュレーター、iRacingとの 提携によるシリーズを立ち上げていた。 またレース以外の競技でもWRCが若手 ドライバーを対象に公式ゲームのWRC8を 世 © 2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. 新たなモータースポーツが世界中を席捲!! 世界がコロナ禍で混乱に陥る中、その余波はモータースポーツ界にも影響を及ぼした。 しかしこの状況下を逆手に取り、改めて注目が集まったのがデジタルモータースポーツだった。 この3か月、多くのイベントが開催されたが、盛況だったことと同時に問題も浮き彫りになった。 フォト/日本レースプロモーション(JRP) レポート/廣本泉、JAFスポーツ編集部 22

使用した「eスポーツWRCシュートアウト」 を開催。世界ラリークロス選手権が人気ソ フト、DiRT Rally 2.0を使用した「RX Eス ポーツ・インビテーショナル・シリーズ」を 創設するなど、様々なカテゴリーにデジタ ルモータースポーツが普及している。 いずれも現役のトップドライバーはもち ろん、シリーズやクラスによっては引退し た元F1ドライバーやプロゲーマー、アスリ ート、さらに一般のモータースポーツファ ンも参戦可能で幅広い顔ぶれが集結した。 しかも、グラフィックは迫力満点でスポー ツ性とともにエンターテインメント性が高 くなっていることも特徴で、新たなファン 獲得に最適なカテゴリーと言えるだろう。 まさにリアルモータースポーツの活動休 止に伴い、バーチャルなスポーツが著しい 飛躍を果たしたが、主要シリーズに参戦す る自動車メーカーおよびワークスチームも このデジタルモータースポーツを積極的に 活用している。

具体的には6月8日に日産自動車が「日産 e.dams、フォーミュラEバーチャルシリー ズ最終戦で優勝を飾る」と発表した他、6月

15日にアストンマーチンが「アストンマー チン・レーシングがル・マン24時間バーチ ャルで2位フィニッシュ」と題する発表を行 うなど、リアルモータースポーツと同様に 公式リリースを発行。また自社サイトでレ ースレポートを収録している。雑誌、動画 サイトなど多くのメディアやSNSでも広く 取り上げられることから、チームをサポー トする企業にとってもPRに最適なカテゴリ ーとなっているようだ。 事実、2019年にスタートした「JeGTグラ ンプリ」に4月28日、オートバックスが大 会スポンサー契約を行ったり、TOYOTA GAZOO Racingが4月17日にトヨタ所有 の事業所内にレーシングシミュレーターと ネットワークを配備した専用設備「eモータ ースポーツ」を開設し、4月29日に独自のイ ベント、「第1回 TGR e-モータースポー ツ・フェス」を実施するなど、多くの企業が 本格的に参入している。

デジタルモータースポーツは比較的簡単 にイベントを開催できることから、自動車 メーカーやチームの他、ドライバーが独自 のイベントを主催するケースも少なくない。 魅力的かつ注目度が高いイベントが増えて くるようになれば、大会や参加チーム、ド ライバーをサポートする企業も増えてくる ことだろう。

実際、前述のル・マン24時間バーチャ ルには数多くのワークスチームが集結し、 サウジアラビアeスポーツ連盟がタイトル スポンサーとして大会に協賛。さらにフラ ンスのタイヤメーカー、ミシュランがオフ ィシャルパートナーを務めたことも特筆し たいニュースだった。 オンラインゆえのハプニング!? 浮き彫りになった各種問題点

デジタルモータースポーツは新型コロナ

ウイルスの収束後も成長が期待できるカテ ゴリーと言えるが、その一方で様々なハプ ニングも続出しており、解決すべき課題が あることも明確となってきている。 なかでも最大のハプニングとなったのが、 フォーミュラE レース・アット・ホームで 発生した“替え玉”事件。5月23日に開催さ れた同シリーズの第5戦でアウディスポー ツに在籍するダニエル・アプト選手が3位 に入賞したが、レース後の調査でアプト選 手ではなく、別のシムレーサーが参戦して いたことが発覚した。 オンラインゆえに発生したハプニングだ が、この不正行為によりアプト選手は第5 戦の失格と同シリーズで獲得していたポイ ントの剥奪、慈善団体へ1万ユーロ(約119 万円)の寄付という裁定が下され、アウディ スポーツもアプト選手との契約解除を発表 するなど、前代未聞の事件に発展した。 また、eナスカー・iRacing・プロ・イン ビテーショナルシリーズでも4月6日に行 われた第3戦で予想外のトラブルが発生し ている。スタート直後のアクシデントに巻 き込まれ、他車と接触したことに立腹した ダレル・ウォレスJr選手がそのままレース を棄権。この行動にウォレスJr選手とチー ムをサポートしていた医薬品メーカーがス ポンサーを離脱している。 これに加えて同シリーズでは4月12日に 行われた「モンツァ・マッドネス」にて、カ イル・ラーソン選手がマイクチェック中に アフリカ系アメリカ人の担当スポッターに 対して人種差別的な発言をした。この結果、

で終わらせないためにもスポーツマンシッ プを前提にしたエントラントの教育や必要 となるだろう。 FIAは2018年3月に「FIAデジタルモー タースポーツワーキンググループ」を立ち上 げ、2019年末に「FIAデジタルモータースポ ーツ委員会」を組織。JAFも「JAFデジタル モータースポーツ作業部会」を立ち上げてい る。今後は各シリーズでも専門の部署設立 および専門規則の導入、講習会の開催が検 討されるに違いない。 その他、前述のル・マン24時間バーチ ャルではサーバーのトラブルにより二度に 渡って赤旗中断となるなどオンライン特有 のトラブルもあるだけにシステムの強化も 克服すべき課題だ。スポーツとしてもビジ ネスとしても多くの可能性を秘めているデ ジタルモータースポーツ。公平性や倫理観 を担保する施策の構築は喫緊の課題と言え るだろう。 ※iRacing=iRacing.com Motorsport Simulationsが開発したオンラインレーシングシミュレータ。 rFactor2=Image Space Incorporatedが製作したレースシミュレーションゲーム。 23

ナスカーがラーソン選手に対して無期限の 出場停止処分を下した他、彼を支えてきた スポンサーや所属チームも契約解除を決定 するなど、リアルモータースポーツ以上に ハプニングが絶えないことも露呈した。 それゆえに今後は統轄組織によるルール 整備はもちろんのこと、レーシングドライ バーやゲーマーなどのプロアスリートの他、 広く一般のファンも参加可能なカテゴリー およびクラスもあるだけに、ただのゲーム

アにひとつだけで、エンジンはわずか 100cc程度だ。多くを捨て去る代わりに、 ひとつひとつの要素をレーシングユースに トコトン磨き上げられており、付け足され たのは、必要にして十分な安全装備のみだ。 かくしてカートは、4輪車の中で最高のコ ーナリングマシンとなった。軽くて小さく 低重心のマシンは、カートレース専用に開 発されたタイヤのグリップ力とも相まって、 あらゆる操作に対してタイムラグなくダイ レクトに反応し、クイックに向きを変え、 ドライバーの意のままに動く。このソリッ ドなドライブフィーリングこそ、カートが 多くのユーザーの心を捕らえて離さない大 きな理由のひとつなのだ。 ドライバーが操縦するのは、基本的にス テアリング/アクセル/ブレーキの3つだ け。遊園地のゴーカートと同じで、ただ運 転するだけなら、こんなに簡単な乗り物は ない。ただし、これをレーシングスピード で走らせることはそう容易ではない。 第一の関門は、スピード感の高さだ。路 面スレスレに取り付けられたシートに腰を ……と速さの要素を付け足していくのが、 よくあるやり方だろう。それに対して、カ ートは走るために必要なもの以外を徹底的 に削ぎ落とすことで、軽さとコンパクトさ を追求し、運動性能を極める道を選んでい る。いわばカートは、「引き算」で生まれた レーシングマシンなのだ。 シャシーは簡素なパイプフレーム。サス ペンションも変速機も、車両全体を覆うカ ウルもない(変速機付きカートも上級カテゴ リーとして存在するのだが)。ブレーキはリ ーシングカートの車両を表す時 の、「小さなフォーミュラマシ ン」という言葉。サイズの小さな 純レーシングマシンという意味なら、それ は間違いではない。ただし、カートはフォ ーミュラのスケールダウン版かというとそ うではなく、速いマシンを造り上げる“方 法論”が、カートは特殊なのだ。 速いマシンを造ろうとしたとき、どんな 手段を採るのか。ハイパワーなエンジンを 載せる、エアロパーツでグリップを上げる レーシングカートの 楽しみ方 充実のカートライフを送るための 基礎知識 フォト/小竹充、関根健司、友田宏之、藤原浩(JAPANKART)、山口貴利、JAFスポーツ編集部 レポート/水谷一夫、JAFスポーツ編集部 カートに レーシングカートに興味があるものの、 なかなか始めるに至らない……という人に向け、 カートの魅力から楽しみ方までをレクチャー。 自身の新たなモータースポーツカテゴリーとして、 カートを選択肢に入れてみるのはいかがだろう? レ 24

下ろすと、ドライバーの目の位置は、立っ ている人の腰あたり。最高速度は100km/ h程度のものなのだが、アイポイントが非 常に低いため、体感速度はその2倍とも3 倍とも言われている。むき出しの体に容赦 なくかかる風圧が、体感速度をさらに高め ることになり、ドライバーはこの異次元の スピード感の中で、極めて俊敏に動くマシ ンを、最適なタイミングで繊細に操らなく てはならないのだ。 第二の関門は、体への負荷の大きさだ。 コーナリングスピードが極めて高いので、ド ライバーは強烈な横Gに耐えなければなら ない。また、サスペンションもクッションも ないカートでは、路面からの振動や衝撃が ダイレクトに体へ伝わってくる。グリップ力 の高いタイヤを履きながら、ステアリングは ロック・トゥ・ロックが1/2回転もないの で、その操作にはかなりの腕力を要する。 初めてカートに乗った人が、たった数周で ヘトヘトになるのは当然のこと。カートは掛 け値なしの“フィジカルスポーツ”なのだ。

そんなカートは、レースになると一段と 輝きを増す。車体は軽量でタイヤのグリッ プが高いカートは、俊敏に動いてよく止ま る。つまり、とてもオーバーテイクがやり やすいマシンなのだ。カートのレースでは、 1周の間に2度3度と順位が入れ替わるのも 普通のこと。自動車レースを見慣れた人に とって、そのポジションチェンジの激しさ は大きな驚きだろう。自分で走ってバトル しても、ギャラリーとして観戦しても、カ ートレースは実に“燃える”のだ。 さらなるカートの魅力は、本格的なモー タースポーツを“安く”楽しめることだろ う。自動車より格段に簡素なカートは、マ シン購入費用もメンテナンスやオーバーホ ールの費用も安く済む。分解や組み立て、 セッティングなどは自分でできるので、メ

カニックを雇う必要もない。マシンの運搬 はワンボックスカーで十分。カートなら一 般的な社会人の収入で、スポーツ走行から レース活動までを十分に楽しむことが可能 なのだ。

小学生からレースに参加できて、年齢の 上限はなし。もちろん性別の壁もない。手 軽な草レースからプロレベルの全日本選手 権まで、そこに広がる世界は幅広く奥深い。 そんなカートを楽しみ尽くすための、マシ ンやレースやドライビングの基礎知識を、 改めて解説していこう。

1. シンプル/軽量/コンパクトな本格的マシン 2. 体感速度は実際のスピードの約 2 ~ 3 倍 3. 老若男女問わず低予算で楽しめる

メインフレームの役割は、車体を構成し ていろいろなパーツを繋ぎ合わせることだ けではない。サスペンション機構を持たな いカートのシャシーは、レーシングマシンと しての高い剛性を持つと同時に、コーナー ではしなやかに変形してタイヤをしっかり路 面に接地させ、コーナリング時や加減速時 のトラクションを生み出す必要がある。つま りメインフレームには、剛性としなやかさを 両立させる難しい役割が求められるのだ。 メインフレームは、車体の左右を縦方向 に走る2本のチューブがシート取り付け部 の前、中央付近で内側へ大きく絞られた形 状をしている。フレーム幅が狭くなった絞 基本構造とシャシーの 仕組み

トップでチェッカーを受ける喜びを知ってしまうと、より 一層カートにハマることは間違いない。 遊 25

り部分を中心として、フレーム全体のねじ れが発生する仕組みだ。このデザインは現 在、どのメーカーでもほぼ似通ったものに なっている。また、ホイールベースも(規則 上の制約もあるのだが)1040〜1050mm で各メーカーほぼ共通だ。 このメインフレームの基本デザインは、 剛性としなやかさの両立を追求する長年に 渡る試行錯誤を通じてカートの世界が到達 した、ひとつの完成形と言えよう。 とはいえ、どのメーカーのシャシーも性 能が同じというわけではない。チューブの 材質や太さや肉厚、その曲げ方、各チュー ブの角度や溶接位置など、メーカーごとに 細やかなデザインや手法の差異があって、 これが運動特性の違いを生み出している。 速さが各メーカー同等であったとしても、 ドライバーによって好みが分かれたり、コ ンディションごとの得手不得手が生まれた りするのは、このためだ。 カートには子供用の小型シャシーも多く の種類があり、各メーカーはこれを積極的 に開発・リリースしている。ジュニアカート 選手権のFP-Jr Cadets部門で使用されて いるのは、ホイールベース900〜950mm の小型シャシーだ。 レーシングユースとしての性能が追求さ 園地のゴーカートと大差ないよ うな見た目の中に、時として4 輪のレーシングマシンを上回る タイムを叩き出すほどの走行性能を秘めた カート。その驚異的なパフォーマンスを担う 重要な要素のひとつが、シャシー=車体だ。 カートのシャシーの根幹を成すのは、金 属製のチューブ(パイプ)を曲げて溶接した シンプルなラダーフレーム。メインフレー ムと呼ばれるこの基本骨格は、磁気に感応 する材質(=鉄製)で、円形(=丸断面)の鋼 管を部材とすることが車両規則で決められ ている。これは、過度な開発競争を防いで コストを抑制するための方策だ。

れているのは、メインフレームだけではな い。例えばシート。これは一般的にFRP製 の一体成型で、クッションはなく、快適性 は無視されているに等しい。このことには さまざまなメーカーからリリースされているシャシー。 自分の走りに合ったものを選ぶのがベスト。 レ 26

衝撃で硬いシートに強く押しつけられ、特 に脇腹辺りに大きな負担がかかる。タイヤ のグリップ性能が高くなった現在、脇腹や 肋骨を保護するリブプロテクターは、ドラ イバーの必須アイテムとなっている。

メインフレーム前方に取り付けられたフ ロアパネルも、単なる足や燃料タンクの置 き場ではなく、大切な剛性パーツのひとつ。 これは通常はアルミニウム製なのだが、よ りよい剛性を追求して、素材や形状の異な るアフターパーツに変更しているドライバ ーもいる。

ライビングに大きな影響を及ぼすのだが、 そのことはChapter4で改めて説明しよう。 このリアアクスルも、シャシーの重要な剛 性パーツとなっている。

ブレーキは各車輪のホイールハブではな く、リアアクスルに設けられたひとつのみ (変速機付きカートにはフロントブレーキ装 備のものもあるのだが)。これはカートの大 きな特徴のひとつだ。

メインフレームの前端と左右に取り付け られる樹脂製のボディ状パーツは、空力性 能を求める“カウル”ではなく、他車とのタ イヤ同士の接触を防ぐための安全装備。“空 力に頼らず走る”という姿勢は、カートと他 のレーシングマシンとの大きな違いのひと つと言えるだろう。

用エンジンの主流だった2ストは、すでに 新車では姿を消している。では、なぜカー トは“廃れた技術”ともいえる2スト形式を 今も使い続けているのか。

その理由のひとつは、ピストン1往復で 燃料が1回爆発(膨張)する4ストに対して、 2回爆発する2ストは、小さい排気量で大 きなパワーを発生できること。さらに、2ス トは4ストに比べて部品点数が少なく、シ ンプルでコンパクトな構造にできる。つま り、2ストは“小型・軽量・ハイパワー”と いう要件を満たした、カートにとって最適 の形式なのだ。

そんなカートの世界ならではな姿勢がよく 見えるのが、エンジンとタイヤだ。 カートの一般的なエンジンは、2ストロー ク(2スト/2サイクル)という燃焼形式の もの。一方、現在の自動車やバイクのエン ジンは4ストローク形式で、かつてバイク 1. シャシーは速さを損なわず安全性も重視 2. フレームは剛性としなやかさを両立 3. メーカーごとに運動特性の違いがある

それは同時に、製品の価格やメンテナン ス等の費用が低く、整備も簡単ということ

な美点となっているのだ。 基礎となるテクノロジーは旧式であって も、それは各エンジンメーカーの絶え間な い開発とチューナーたちのたゆまぬ研鑽を 受けて、最先端のエンジンに仕立てられて いる。古臭く思えるエンジンが、あれほど のスピードでマシンを疾走させているのは、 なかなかに痛快なことなのだ。 自分のカートを手に入れたら、自分でエ ンジンの分解・組み立てにチャレンジして みてもいいだろう。シリンダーヘッド、シ リンダー、ピストンを外して組み立てる程

20,000rpm近くも回る驚異的なエンジン が、実は意外なほど単純な造りであること が実感できるだろう。エンジンの構造を自 分の目で見て理解しておくことは、ドライ ビングにも好影響をもたらすはずだ。 カートのエンジンを簡単に分類すると、 排気量が125ccと100cc、冷却方式が水 冷と空冷、吸気方式がリードバルブ吸気と ピストンバルブ吸気に分けられる。“125cc・ 水冷・リードバルブ吸気”が上級者向き、

ゼロ発進から最高回転までをひとつのギ

エンジンと タイヤの を意味する。これもカートにとっては大き

度なら、素人でも十分にできる(コツはいろ いろあるので、プロや経験者のアドバイス を受けながら行っていただきたい)。

ヤ比でまかなうトルク特性を持ち、

ーシングマシンといえば“最先 端技術の凝縮”というイメージ を抱くことだろう。ところがカ ートには、他の乗り物で見かけることがほ とんどなくなった“旧来のテクノロジー”が 重要なところに採用されている。それはも ちろん理由があってのこと。古い技術を劣 ったものと短絡的に捉えるのではなく、自 らに適しているのであれば積極的に使う。

駆動輪である左右の後輪は、リアアクス ルと呼ばれる鉄製のパイプで剛直に繋がれ ている。つまり、カートにはデファレンシ ャル機構が存在しない。これがカートのド 理由がある。カートのシートは、コーナリ ング時や加減速時の強烈なGにさらされる ドライバーの体をしっかりホールドすると 同時に、その体重を漏れなく受け止めて4 つのタイヤに伝え、トラクションを発生さ せるための“剛性部材”を担っている。だか らシートは硬くなければならないのだ。 ドライバーの体は強い横Gや路面からの

“100cc・空冷・ピストンバルブ吸気”が初 心者・中級者向きといったところだ。 全日本カート選手権を見てみると、OK部 門のエンジンは125cc・水冷・リードバル ブ吸気で、公認エンジンであればメーカー の指定はなく、チューニングが可能。FS125部門では125cc・水冷・リードバルブ 吸気のイアメ・パリラX30のワンメイク・ 無改造。FP-3部門では100cc・空冷・ピス トンバルブ吸気のヤマハKT100Sのワンメ イク・無改造となっている。

エンジンの前面に取り付けられるキャブ レター(燃料の気化器)は、フロートレスの バタフライバルブタイプが一般的。その前 方に装着されている樹脂製のパーツは、吸 気の高周波音を抑えるインテークサイレン サー(ノイズボックス)だ。

エンジンの背面には、エキゾーストパイ プ(排気管)に続いて、エキスパンションチ ャンバーが装着されている。これは排気ポ

ートから排出される未燃焼ガスを、脈動効 果によって燃焼室に押し戻して充填効率を 高めるもので、2ストエンジン特有の装置だ。

続いてはタイヤで、カート用のタイヤは バイアス構造。現在の自動車のタイヤがほ ぼラジアル構造になったのに対して、カー トは空気入りタイヤが誕生した頃のテクノ ロジーを、未だに使い続けているのだ。 その理由のひとつは、バイアスタイヤの 製造コストがラジアルより安いことが挙げ られる。かつて国際カートレースでラジア ルタイヤが投入されたことがあったが、開 発競争の激化やコスト高騰の懸念から、間 もなく規則で禁止されることとなった。ロ ーコストで楽しめるものであることは、カ

ートの理念とも言えるのだ。

また、バイアスタイヤはラジアルに比べ て柔軟性が高く、サスペンションを持たな いカートに適していることも大きな要因。 カートはフレームのしなりに加えて、タイ ヤの変形も利用してグリップやトラクショ ンを得ているからだ。

イセンスのグレードが上がり、より上級の レースへ参加できるようになる。 2018年には国際Cジュニア(当該年12 歳〜14歳未満)と国際Cセニア/国際B(と

もに当該年15歳以上)の間をつなぐものと して、当該年14歳〜15歳未満を対象とす る国際Cリストリクティッドというグレー ドが新たに設けられた。

次に、カートレースは自動車レースとは 少し違っているので、独特のレースシステ ムについて主なところをご説明しよう。 カートレースは一般的に、タイムトライア ル(TT)→予選ヒート→決勝という流れで行 われる。計時予選やクオリファイングプラク ティスとも呼ばれるTTは、一定時間の中で 自由にコースを走って、最速周回のタイムで 順位を決める。つまり、自動車レースで予 選とよばれるセッションとほぼ同じものだ。 続いて行われる予選ヒートは、「ヒート」 という呼び名のとおり、レース形式のセッ ション。カートレースでは決勝の前に、も うひとつのレースがあるわけだ。予選ヒー トはTTの順位をスターティンググリッドと して始まり、決勝よりも短い周回数で行わ れるのが一般的。この順位が決勝のスター ティングリッドになる。 レースの参加台数がコースの最大出走台 数より多かった場合によく採られるのが、 参加者をいくつかのグループに分けて複数 の予選ヒートを行う方法だ。ここからさら にセカンドチャンスヒートと呼ばれる“敗者 復活戦”を行って決勝進出者が決定される こともある。

受講することで取得できる。講習会は座学 と実技(サーキット走行)の二部構成で、基 本的に1日で終了する。

般用のライセンスとジュニア用のライセンス

ートレースの出場を目指すので あれば、あらかじめ知っておき たいことがいくつかある。ひと つは競技ライセンスのこと。もうひとつは カート独特のレースシステムのことだ。 カートレース(格式制限付以上)に出場す る際には、JAFが発給するカート専用のドラ イバーライセンスが必要になる。すでに四 輪ライセンスを持つ人も別に取得が必要な ので注意が必要だ。レース参加に限らずス ポーツ走行の際にも、カートライセンスは 多くのカートコースで“走行資格証”となる ので、カートを楽しみたい人なら誰でも取 得しておいて損はない。 カートライセンスはライセンス講習会を 1. 基礎技術は旧式でも最先端に仕立てる 2. 小型・軽量・ハイパワーな“2 スト”が最適 3. バイアスタイヤの“変形”も積極利用する レーシングカートの楽しみ方 ワンメイク指定されたタイヤを使用。全日本選手権OK 部門ではハイグリップなスペシャルタイヤが使用される。 カ 27

国内カートライセンスは15歳を境に、一

に大別される。ジュニアライセンスは当該 年8歳(8歳の誕生日を迎える年)から、一般 用のライセンスは当該年15歳から取得が可 能だ。 最初に発給されるライセンスは、15歳以 上のドライバーならカート国内B、15歳未 満のドライバーならジュニアB。ここから レースで実績を重ねることで取得可能なラ

レースの最終結果は、決勝の着順(+ペナ ルティ)で決定。ただし、全日本カート選手

予選ヒートも決勝も、レースは一般的に ローリングスタートで開始される。各車は 2列縦隊でダミーグリッドに並んだ後にエ ンジンを始動して走行開始。コース上で再 び2列縦隊に整列して低速でフォーメーシ ョンラップを行い、スタートランプの赤信 号の消灯でレース開始、という手順だ。

レース中のドライバーに対して示される 信号旗などのサインには、カートレースだ けで使用されるものがある。それもあらか じめ知っておいていただきたい。

青地に赤の2重対角線(バッテン)を描い たフラッグは、全日本カート選手権OK部 門とジュニアカート選手権の決勝だけで使 用されるもの。周回遅れになったか周回遅 れになりそうなドライバーに対して示され るもので、これを示されたドライバーは速 やかにピットロードに入ってレースを終了 しなければならない。

白地に赤の2重対角線(バッテン)を描い たボードもあり、ローリングスタートの進 行中、フォーメーションラップに大きく遅 れたドライバーに対して示されるもの。こ れを示されたドライバーは自分のスターテ ィンググリッドに戻ることが許されず、隊 列の最後尾でスタートしなければならない。

アタイヤは左右同じだけマシンを前へ押し 出していることになる。地上最速のコーナ リングマシンともいわれるカートは、実は 1. ジュニアライセンスは 8 歳の歳から取得可能 2. 戦いは「タイムトライアル」から始まる 3. フラッグ(信号旗)の意味はレースの上で重要 28

右のリアタイヤを軸にして、左(イン側)の リアタイヤはフレームのしなりと相まって シーソーのように浮き上がる。「インリフ ト」とも呼ばれるこの現象は、コーナーに進 入するカートを後方から観察すると確認で きるはずだ。

このインリフトがデファレンシャル機構 のように左右のリアタイヤの回転差を吸収 して、カートは自らの意思を持ったかのよ うに向きを変えていくのだ。この3点走行 は、ブレーキングとステアリングを最適な 量とタイミングでシンクロさせることが求 められる、デリケートな操作だ。 グリップの低いタイヤを装着してインリ フトが発生しづらいカートの場合でも、イ ン側のリアタイヤは荷重が減ってスライド を起こし、これが差動効果となってマシン は向きを変えていく。 カートを走らせる際に留意が必要なもう ひとつの構造的要因が、エンジンの熱問題 だ。高回転で回り続けて高い熱負荷にさら されるカートのエンジンは、特に空冷エン ジンの場合、走行を重ねるにしたがって温 度が上がって「熱ダレ」と呼ばれるパワーダ ウンを起こし、それが悪化すると焼き付い て壊れてしまうこともある。カートのドラ イバーたちは、これを防ぐためのアクショ ンを行っている。

ントタイヤは沈み、左のフロントタイヤと

そのひとつが、キャブレターのニードル操

曲がりにくい構造を持つ乗り物なのだ。 では、そんな曲がりにくいマシンで、ど うやって俊敏なコーナリングを実現するの か。その秘密のひとつが「3点走行」と呼ば れるアクションだ。 左コーナーの進入を例にとって説明しよ

う。ステアリングホイールを左に切ると、 フロントタイヤはキャスターアクションに よって左側が下がり、右側が浮き上がる。 ブレーキングによって荷重が前へ移動した 状態でこれを行うと、浮いていた右のフロ

く走るための理屈や速いマシン を造る考え方は、カートレース でも自動車レースでも、一番の 根本にあるものは変わらない。ただしカー トには、その構造などに起因する独自のド ライビングテクニックやセッティングが存 在するのだ。 まずはドライビングについて。カートの 駆動輪である左右のリアタイヤは、1本の鉄 棒(リアアクスル)で剛直につながっている。 つまり、ストレートでもコーナーでも、リ

緑地に黄色の山型が描かれたフラッグは、 通称ミススタート旗。正規のグリッド順ど おりにスタートが切られなかった等でスタ ートをやり直す合図だ。 権のように、予選ヒートの結果にもシリー ズポイントが付与されるシリーズ戦もある。 予選ヒートや決勝を終えて車検場に戻っ てきたドライバーには、重量計測が待って いる。ここでチェックされる“最低重量” は、マシンの重さ+装備状態のドライバー の重さ。カートレースの場合、マシンとド ライバーを合わせての重量管理が大切にな るわけだ。 ドライビング& セッティング 2019年より導入されたニュートラリゼーション。隊列を 組んで低速走行のままレース再開を待つ。 速

作。キャブレターには混合気の濃さを変え るニードルがついており、これを走行中に回 しながら混合気の濃さを調整しているのだ。

カートの燃料タンクに入れるのは、ガソ リンとエンジンオイルを混ぜ合わせた混合 燃料。それを理論空燃比より濃くすれば、 燃焼しない余分なガソリンが蒸発してエン ジンから気化熱を奪い、さらに増量された エンジンオイルがシリンダー内の潤滑性を 高めることで摩擦熱が減って、エンジンの 熱負荷を低減させる仕組みだ。

この調整は、パワーダウンを感じてから 行っても手遅れ。一度起こった熱ダレは、 走行終了まで回復することはない。熱ダレ が始まる前に、それを先読みしてニードル を適切に開いていくことが必要なのだ。 エンジンがもっともよく回る(もっとも熱

せ持っている。 最後に、セッティングの話をしよう。カ ートは、構成部品のすべてがセッティンパ ーツと言えるほど、セッティング可能な項 目が多い。これをそれぞれ仕上げてベスト なマシンを作り上げていく 作業は、容易ではない反面、 奥が深くて面白いものだ。

カートのセッティングで もっとも重視されるのが、 シートの取り付け位置だ。 総重量の半分近くを占める のはドライバーの体重。そ れがマシンのどの位置に載 るのかによって、4本のタイ ヤの荷重配分は(動的にも静 的にも)大きく左右され、マ シンの動きはこれに決定づ けられるのだ。 カートにおいてシート位置を決める作業 は、ベストなドライビングポジションを求 めるものではなく、マシンの重心を決める もので、すべてのセッティングの軸となる 項目。シートの前後方向の位置だけでなく、 高さや傾きも重要だ。シート位置の変更に は手間と時間がかかることもあって、セッ ティングではまずベストなシート位置を見 つけ、そこから他の項目に取りかかるのが 一般的な手法になっている。 シート自体を動かさなくとも、シートの

背面に取り付けられたウェイトの位置変更、 シートの座面やシートバックへのマット貼 り付けなどで、簡易的に重心の位置を動か す手段もある。

シート位置の次に行われることが多いの が、シャシー剛性のセッティング。これは メインフレームやホイール回りのしなり具 合やねじれ具合を調整する作業で、コーナ リング時や加減速時のトラクションに大き な影響を及ぼす。

シャシー剛性のセッティングには、フロ ントスタビライザーの着脱、リアアクスル の変更、ホイール/ホイールハブの変更、 フロアパネルの変更……と、非常に多くの 手段がある。大切なのは、どの部分を硬く して剛性を担わせ、どの部分を柔らかくし てしなやかに動かすか、といった“マシン 全体のバランス”の見極めだ。

駆動系を構成するふたつのギヤ(スプロケ ット)の歯数の比率がギヤ比。これは基本的 にコースの特性(低速型か高速型か)に合わ せて調整する。レースの勝負ポイントを低 速セクションに置くか直線区間に置くかで も、ギヤ比は変わってくる。 前後のトレッドとタイヤのエア圧は、効 果が表れやすいわりに作業が簡単なので、 レース中のコンディション変化などに対応 するための手段に用いられることが多い。 初心者は、まずここからセッティングに親

負荷が高い)状態から混合器を濃い方向へ 調整すると、パワーは下がりアクセルレス ポンスも悪化する。つまり、ベストパワー

の追求とエンジンの熱ダレ予防は“トレード オフ”の関係と言える。レースでは、最初 に混合気の濃いニードル開度にしておき、 中盤戦まではパワー面の不利に耐えながら エンジンを温存。そして、いざ勝負どころ となった時にニードルをベストパワーの状 態に絞ってバトルを有利に運ぶ、という戦 法もある。 経験やデータの積み重ねがモノをいうニ ードル調整より、もっと簡易的にエンジン の熱ダメージを防げる手段が「チョーキン グ」と呼ばれるテクニックだ。 エンジンが熱的にもっとも危険にさらさ れるのは、最高回転まで回ったところから

断たれるストレートエ ンド。ここで、キャブ レターの前方に装着さ れているインテークサ イレンサーの吸気孔を 手のひらで短時間塞ぐ ことで、取り入れる空 気の量を減らして混合 気を濃くし、エンジン の熱負荷を減らす。こ れがチョーキングだ。 チョーキングを行うと エンジンの回転が落ち るので、これはエンジ ンブレーキの効果も併

一気にガソリン+エンジンオイルの供給を

しんでいくのもいいだろう。 1.“3点走行”で俊敏なコーナリングを実現 2. ニードル操作とチョーキングでエンジン保護 3. マシン全体がセッティングアイテム イン側後輪が浮き上がることで、左右のタイヤの回転差を吸収。カートをクイック にコーナリングさせるためのテクニックがこの3点走行だ。 リアアクスルを換えた後にチェーンラインを確認。カートのセッティングは 多岐にわたる。 レーシングカートの楽しみ方 29

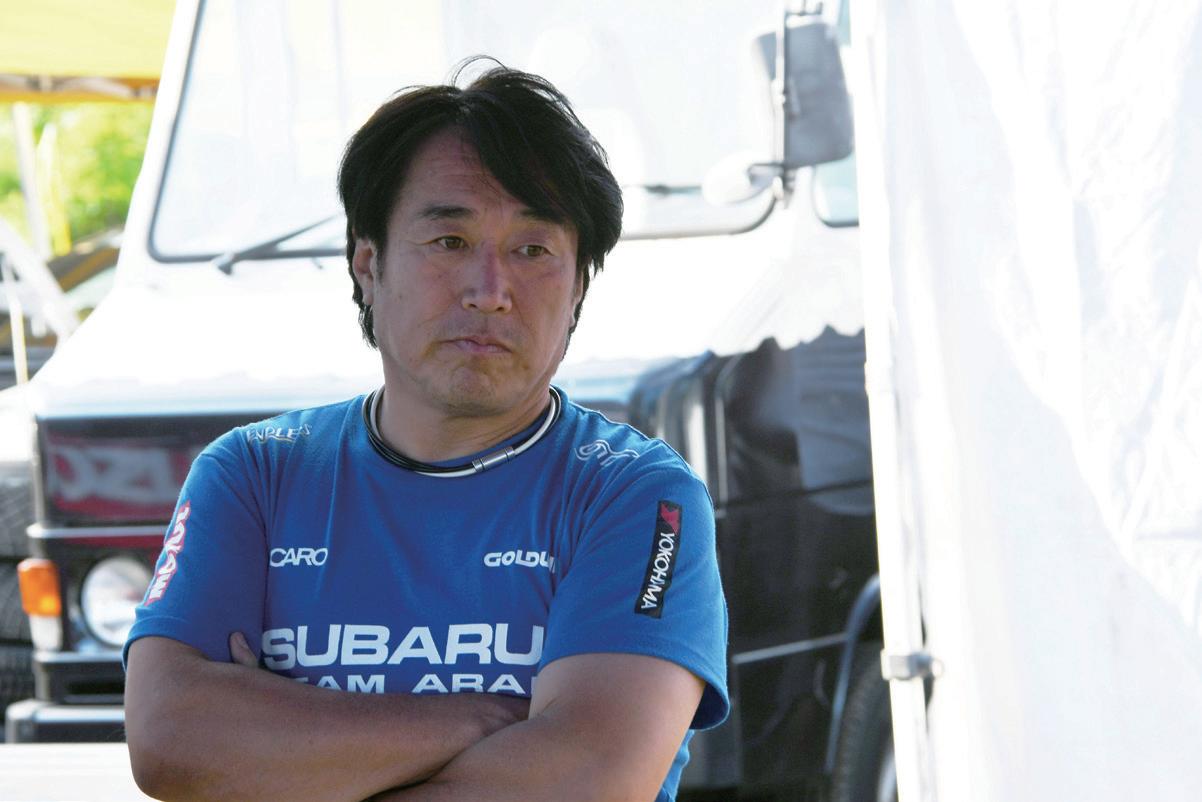

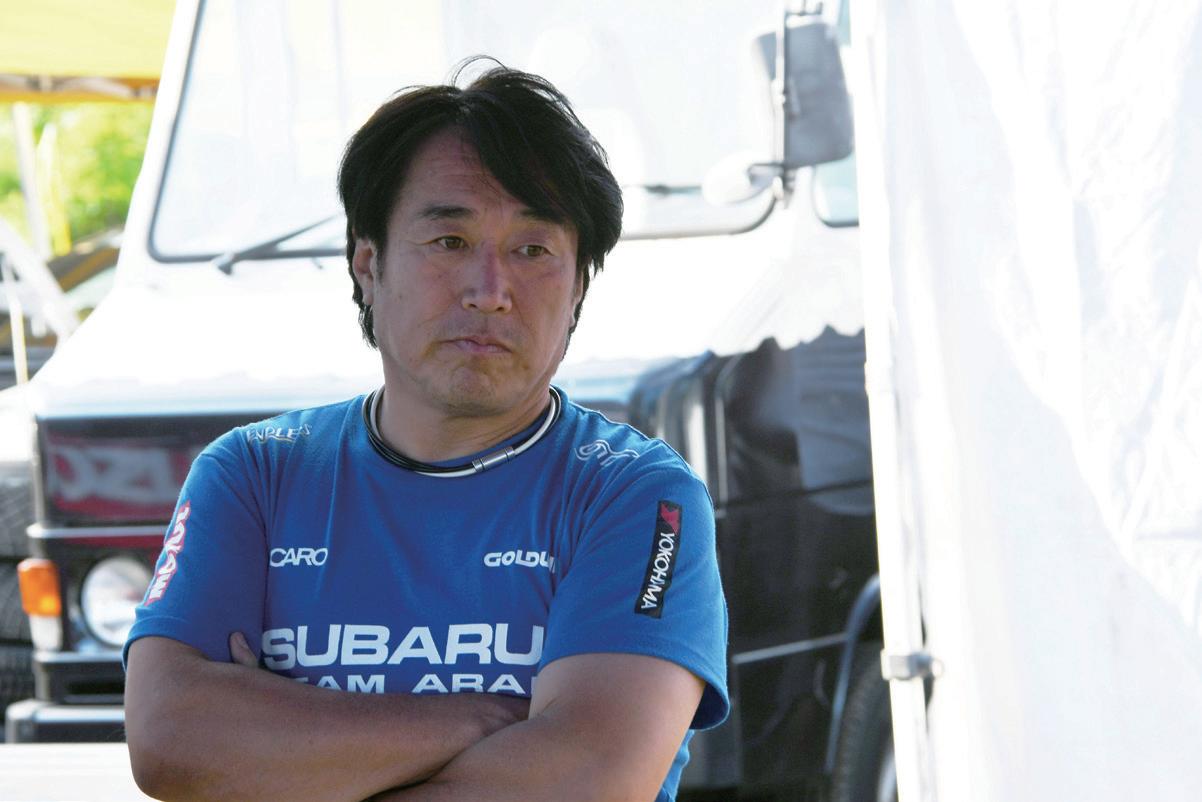

レポート/廣本泉、 J A F スポーツ編集部 フォト/ J A F スポーツ編集部 ~全日本ラリー最速へのアプローチを巡って新旧世代が激突~ 変革の時、到来か!? 注目のひとつは、昨年、 V 2 を達成した新井敏弘選手と、 Jr 30

日本ラリー選手権の最高峰クラ ス、JN1クラスでは、いま“変革” と呼べるほど、大きな転機が訪れ ている。変革をもたらしている主人公はこの 夏に27歳を迎える若手ドライバーの新井大 輝選手。ご存知の通り、プロダクションカー 世界ラリー選手権で2度のタイトルを獲得 し、2019年には全日本ラリー選手権のJN1 クラスで2連覇を果たした新井敏弘選手を 父に持つ二世ドライバーだ。 2013年、19歳でラリー競技にデビューし た大輝選手は若手ドライバー育成企画 「TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレ ンジプログラム」に選出され、2016年よりフ ィンランドを拠点に活動を開始。以来、 2018年までFIA-R5車両のフォード・フィ エスタR5を駆り、FIAヨーロッパラリー選 手権およびWRC2に参戦していた。

2019年は独自のプログラムとしてシトロ エンC3 R5でヨーロッパラリー選手権に参 戦したほか、全日本ラリー選手権のJN1ク ラスにも並行して参戦していたが、久しぶ りの国内ラリーシーンで、新旧のスバル WRXを武器に計3勝をマークし、ランキ ング2位につけたことは、記憶に新しい。

そのスピードは圧倒的なレベルで、父の 敏弘選手はもちろんのこと、奴田原文雄選 手、勝田範彦選手、鎌田卓麻選手など、長

年にわたって最高峰クラスでトップ争いを 繰り広げてきたベテランドライバー達に強 いインパクトを与えるものだった。 まさに大輝選手は全日本ラリー選手権の 革命児であり、そのパフォーマンスの源泉 が、ヨーロッパのラリーで培われたコーナ リング術にあることは明らかである。 大輝選手は2019年の本誌・夏号の特別 企画『魅惑のR5ドライビング』でも、理想の ドライビングについて、「ブレーキで姿勢変 化をさせるのを“自転”、アクセルでコーナ ーを抜けていくのを“公転”と読んでいます が、セバスチャン・オジェ選手などが上手 いのは、自転から公転に持っていくアプロ ーチ。彼らはコーナーの進入で、すでに公 転運動に移っている」とコメント。 その上で、「R5はグリップも操作性も高 いので姿勢変化はギリギリでいい。逆に言 うとR5はエンジンのパワーが少ないので、 早めに姿勢変化させるとそれが抵抗になる。 コーナー手前でブレーキを終え、姿勢変化 したら自分はアンダー気味に抜ける感じで すね。コーナー手口は少しインに切る。派 手にドリフトさせないほうが速いんです」と R5車両の操り方について解説していた。 欧州のラリーを戦い、R5で培った コーナリング技術を全日本でも実践

大輝選手はこの言葉を実践するように、 2019年の全日本ラリー選手権でも、ドリフ トを抑えながらもスピードの高いコーナリ

ングを披露していた。特にグラベルイベン トではドリフトアングルが少なく、巻き上 げるダストや跳ね石の量が他の選手よりも 極端に少なかったことも印象的だった。

この大輝選手のドライビングについて、 近くで成長を見守ってきた敏弘選手を直撃 すると、「大輝も滑らせているんだけど、自 分がフロント2、リア8なら、大輝はフロ ント4、リア6ぐらい。昔はタイヤのグリッ プが低かったから、自分はどっちに滑って もいいように、フロントよりもリアのスリッ プアングルを大きくとっていたけれど、今 はタイヤが良くなってグリップも上がって いるし、R5はエンジンパワーが低いから振 り回すよりナチュラルに走らせた方が速い。 そのため、大輝もそういう走り方になった んだと思う」と分析してくれた。

つまり、大輝選手はヨーロッパおよびR5 車両で培った技術を全日本ラリー選手権で も実践しているが、その一方で、JN1クラス のスバルWRXに合わせてドライビングを アジャストしている。その代表がR5車両よ りも早めに行っている姿勢変化だ。

大輝選手によれば、「R5とJN1車両はサ スペンションストロークが違うんですけど、 日本のスペシャルステージは海外ほど荒れ ていないのでそんなに影響もないし、実際 に車高も変える必要はないんですよね。そ れよりもマシンの足回りで気になるのは、R5 と違ってJN1車両は純正ブッシュを使って いる部分が多いことで、それに加えてステ

全 昨年はシリーズの台風の目となる活躍を見せた新井大輝選手。全日本に復帰した初戦となる久万高原ラリーでいきな り優勝を飾ると、北海道のグラベル2戦も優勝。第4戦からの参戦ながらシリーズ2位という堂々たる成績を残した。 31

アリングのギヤ比の違いもあって、応答性 も違うんですよね。もともと姿勢変化の時 に入力される情報は少ない方がいいので、 R5でもドリフトアングルはつけないように しているんですけど、JN1では早めにきっか けを作って、あとは運動エネルギーを使っ て、慣性で曲がるようにコーナリングして います」とのこと。

さらに、このコーナリングを実現するた めに、大輝選手のマシンは足回りのセッテ ィングも他のベテラン選手よりもソフトな 傾向にあるようで、「初期の応答性よりも、 トラクション方向の動きを高めて、メカニ カルグリップを増やしたいので、足回りは 柔らかくしてサスペンションを動かすよう にしています。結果としてタイヤにも優し いコーナリングになっています」と大輝選手 は語っている。

滑らせずにコーナリングスピードを 高めるスタイルの方が低リスク!?

この大輝選手のワンテンポ早い姿勢変化 に対して敏弘選手は、「俺なんかはコーナー 直前でステアリングを切ってヨーを出し、 その後は瞬間的に戻してるんだけど、大輝 はかなり早いタイミングでステアリングを 切るし、その後も無理に曲げずに、ヨーを 貯めながら反応を待ってそれから自転して いる。ある意味、ステアリングを切って待 っているような状態なんだけど、俺には怖 くて、できない」と分析。 さらにセッティングに関しても、「大輝の 足回りのセッティングでドライビングして みたけど、かなり柔らかくて、イメージ的 には船に乗っているように感じるほどだっ た。俺が乗ってみると、まったく曲がらな

いんだけど、大輝が乗るとコーナリングス ピードが高いのでタイムが出る。逆に俺の セッティングは、進入スピードが高くない と曲がれないようになっているから、大輝 が乗るとアンダーステアが出て曲がらない。 コーナリングの仕方がまったく違うんだよ」 と証言している。

つまり、新井親子のドライビングスタイ ルを敢えてカテゴライズするならば、敏弘 選手が突っ込み重視で派手なテールスライ ドを見せる旧世代のラリー走りなら、大輝 選手は海外の最新スタイルを国内に応用す る新世代のラリー走りといった分け方にな るだろうか?

とはいえ、敏弘選手は「俺が海外でやって いた頃は、コリン・マクレーやトミ・マキ ネンたちの全盛期だったし、クルマもWR カーにしてもグループNにしても、エンジ ンパワーがあったから、とにかくドリフトし て、早めにアクセルを全開にして前へ……

という考え方だった。でも、今は滑らせず にコーナリングスピードを高めるスタイル が主流になっている。セバスチャン・ロー ブなんかがそうで、その方が結果的にリス クも少ないんだと思う」と語る。

その上で、大輝選手のドライビングにつ いて次のように分析した。

「大輝は路面の硬い所を選んで走っている から、ちゃんとトラクションがかかってい る。タテ方向の動きを意識しているから、 滑らせずに無駄のないドライビングをして いるんだ。その一方で、進入スピードを高 くしてドリフトしながら走ることもできる。 たぶん、コーナーやステージによってそれ を使い分けていると思う。だから速いんだ よね」と敏弘選手。

これについて大輝選手に確認してみると、

昨年、スバルWRXで初のグラベル優勝を飾ったラリーカムイでの新井大輝選手のコーナリン グ。上位勢のドライバーは一旦、ステアリングを切ってリアを流しながらニュートラルステアで抜 けて行くケースが多かったが、大輝選手はステアリングを切ったまま、敏弘選手の言葉を借りれ ば、「無理に曲げずに、ヨーを貯めながら反応を待って自転している」ように映る走りを見せた。 ステアリングを切り込んだ状態で進入し、 高い速度を維持しながらコーナリングしていく 昨年、グラベル親子対決では初戦モントレーは新井敏 弘選手が制したものの、続く、ラリーカムイ、横手、ラリー 北海道では大輝選手が速さを見せた。後半戦のサービ スでは敏弘選手が考え込む姿がしばしば見られた。 32

コーナーが多い。それにWRCやヨーロッ パラリー選手権と同様に全日本ラリー選手 権も最初のループで出遅れると、なかなか 取り戻すことができないので、滑りやすい 先頭スタートの時はタイムを落とさないた めの走り方に変えています」と証言する。 舗装の多い今シーズン。勝利を賭けた 新たなドライビンクバトルが始まる このように大輝選手は新旧のドライビン グスタイルをシチュエーシ ョンに応じて使い分けてい るのだが、それでも全日本 ラリー選手権およびJN1 車両へのアジャストは未完 成であり、特にセッティン グに関しては、まだまだ試 行錯誤が続いているという。

ンより路面の状態を選んで走っています。 それに先頭スタートの時は石が多いので、 進入速度を高めつつ、多少はリアを出しな がら走っています。日本のステージはヨー ロッパみたいに公転、いわゆる慣性で曲が るような高速コーナーは少なく、ほとんど が自転のブレーキングで決まるような低速

「確かにグリップを意識しているので、ライ

「(昨年、途中まで乗っていた)GRB型の WRXに関しては以前から乗っていたクル

メンションの攻略には時間がかかっていま す。それでもグラベルは随分と良くなって きたので、今後はターマックのセッティン グを煮詰めたい」とのこと。 さらに大輝選手は、「クルマの特性の違い ラリー北海道の名物ステージ「パウセカムイ」の写 真のコーナーは、緩い右コーナーを下りながら、写真 の右90度コーナーに進入。この先は上り坂となり、 緩い左コーナーから長い直線へ至るだけに立ち上 がりが重要だが、APRC勢の走行後とは言え、ライ ンができておらず、路面は全般にスリッパリーだ。新 井敏弘、勝田範彦、鎌田卓麻の3選手は手前から大 きく向きを変えたが、リアが流れすぎてしまってい る。対する奴田原文雄、柳澤宏至の2選手は上記3 選手に比べてアングルは浅いが、この後、立ち上がり でリアが滑る路面に乗ってタイムロス。大輝選手は ここでもタイヤをインに切って進入しているが、フロ ントから砂に乗ってしまい、6台の中では最も大きく アウトに膨らんだ。トップドライバーでも、不確定な 路面状況を踏まえたアプローチは様々だ。 完全には読み切れない路面に どうアプローチするかは様々 新井敏弘、大輝両選手はセッティングも 大きく異なる。昨年の後半は、大輝選手 もVAB型WRXとなったことで、敏弘選 手が大輝選手のセッティングを取り入 れたこともあったようだが、今年はセッ ティングデータの共有がどんな効果を 生むか注目されるところだ。 33

マなのでセッティングはできているんです けどね。VAB型WRXに関しては昨年から 乗り始めたばかりですし、特に大きなディ

す。でも、駆動系などで、まだ煮詰めるこ とはできると思いますので、グリップの高 いマシンに仕上げたいですね」と付け加え た。クルマのセットアップを実施するとと もに、タテ方向を意識しながら、もともと 理想とするボトムスピードを高めるコーナ リングを追求するようだ。 これに対して敏弘選手も、「大輝のドライ ビングはアクセル開度こそ少ないけれど、 再開が決まった全日本ラリーは、ラリー北海道を除い てすべて舗装のラリーが予定されている。事実上の開 幕戦となった新城ラリーを制したランサー・エボ リューションXの奴田原文雄選手に対して、新井親子 そしてターマックマイスターの勝田範彦選手らによる スバル勢の反撃が注目されるところだ。 ライバルである奴田原選手のランサーのような動きをWRX で追求したいという大輝選手。昨季から舗装2連勝中の奴田 原ランサーにセッティングのヒントを見出しているようだ。 34

コーナリングスピードが高いからね。やっ ぱり、俺も今後はタテ方向を意識したコー ナリングが課題になってくると思う。とは いえ、大輝のような走り方には完全に切り 替えられないし、進入速度を高めてリアを スライドさせる従来の走り方でもタイムが 良ければ問題ないから、そのバランスをど のように取るかがポイントだと思う。ター マックでは無駄のない走りになってきてい ると思うから、後はグラベルでそれができ るかが課題かな」と語る。敏弘選手もまた自 身のドライビングを従来のサイドウェイ走 行に加えて、タテ方向を強化したハイブリ ッドコーナリングに進化させていくようだ。 このようにヨーロッパで修業した新世代 の大輝選手が、全日本ラリー選手権に合わ

もあって、奴田原選手の三菱ランサーは、 タテ方向を意識したクルマになっていると 思うんですけど、自分はスバルWRXをあ んな感じのクルマに仕上げたい。JN1クラス の2000ccターボはR5の1600ccターボと 違ってパワーがある反面、過給圧がかから ないとトルクが出ないので、NAエンジンの ように回転に比例してトルクが出てくるR5 より、コントロールが難しい所はあるんで せるべくスキルアップを行えば、それに合 わせて国内外のラリー競技で豊富な経験を 持つ“旧世代”の敏弘選手も独自のドライビ ングを発展させるべく新たなアプローチに チャレンジ。当然、この新井親子の成長は JN1クラスに集うライバルたちにとっても 刺激になるはずで、ドライビングおよびセ ッティングの向上を促すに違いない。この “変革”によって、全日本ラリー選手権はさ らなる高みに到達することになるだろう。

35

2019年度はフォーミュラ1、WEC(世界耐久選手権)など世 界選手権競技会の日本開催のための支援を行ったほか、ドリフ ト競技やWTCR(世界ツーリングカーカップ)、APRC(アジア パシフィックラリー選手権)等のFIA国際大会の開催に協力し ました。

また、モータースポーツファンの裾野を広げるために「モー タースポーツジャパン」等のイベントや各競技会等へのブース 出展・協力を行いました。オリジナルのモータースポーツ情報 番組をWEBで月2回配信したほか、Twitterにアカウントを新た に開設し、ファンに向けて情報を発信しました。 「JAFグランプリ」については昨年に引き続き、各種の支援・ 協力を行いました。 詳細は以下の通りです。

18,647 18,593 100.2 エキスパートライセンス 7 7 100.0

1 国内モータースポーツ活動の充実 (1)選手権競技会の認定 全日本選手権および地方選手権競技会として認定した合 計353件*の競技会のうち、全日本選手権等71競技*(四輪、 カート合計)に競技会審査委員を派遣し、規則の施行を徹底 した。 【選手権競技会等認定件数*】 種 別 内 訳 件 数 レース 全日本選手権 スーパーフォーミュラ 7 F3 7 地方選手権 FIA-F4 14 JAF-F4 9 スーパーFJ 37 ツーリングカー 18 ラリー 全日本ラリー選手権 10 地方ラリー選手権 34 ジムカーナ 全日本ジムカーナ選手権 10 地方ジムカーナ選手権 62 地方サーキットトライアル選手権 12 JAFカップジムカーナ 1 ダートトライアル 全日本ダートトライアル選手権 10 地方ダートトライアル選手権 62 JAFカップダートトライアル 1 カート 全日本カート選手権 27 地方カート選手権 10 ジュニアカート選手権 22 合 計 353 (2)競技会の公認 ① 合計476件*の競技会を公認した。うち国際格式はF 1・WEC・WTCR・IDCなど30件*であった。 【競技会公認件数*】 種 類 2019年 (クローズド含む) 2018年 (クローズド含む) 前年比(%) (クローズド含む) 四輪 レース 87 88 98.9 ラリー 77 76 101.3 スピード競技 260(542) 284(547) 91.5 カート 52(135) 59(157) 88.1 合 計 476(841) 507(868) 93.9(96.9) ② 「オートテスト」を97回*開催し、延べ2,852名*が参加 した。 (3)車両公認 国内車両公認申請31件*を承認した。 (4)モータースポーツライセンスの発給 ① 四輪各種ライセンス66,043件*、カート各種ライセン ス5,331件*を発給した。 ② 5月、7月および10月に実施したライセンス更新促進策 (はがきタイプの更新案内)では46,590件を取扱った。 【ライセンス発給件数 四輪 *】 分 類 ライセンス種別 2019年 2018年 前年比(%) ドライバー

国際(A・B・C・R) 2,920

国際ソーラーカー

国内A

国内B

小計

エントラント

国際

国内

小計

オフィシャル

1級

2級

3級

小計

【ライセンス発給件数 カート *】 分 類 ライセンス種別 2019年 2018年 前年比(%) ドライバー ライセンス 国際(A・B・C) 534 550 97.0 国内A 1,163 1,172 99.2 国内B 1,823 1,910 95.4 ジュニア国際 20 17 117.6 ジュニア国内(A・B) 197 199 98.9 小計 3,737 3,848 97.1 エントラント ライセンス 国際 42 43 97.6 国内 227 227 100.0 小計 269 270 99.6 オフィシャル ライセンス 1級 347 358 96.9 2級 198 205 96.5 3級 775 777 99.7 小計 1,320 1,340 98.5 エキスパートライセンス 5 5 100.0 合 計 5,331 5,463 97.5 (5)登録クラブの活性化への寄与 ① 合計957件*のJAF登録クラブ・団体の登録を行っ た。 2019年度 事業報告ならびに収支報告 (2019年4月1日より2020年3月31日まで) 36

注)以下のデータのうち*印は、2019年1月〜12月までの1 年間の実績です。

ライセンス

2,873 101.6

150 167 89.8

18,609 18,396 101.1

24,939 24,809 100.5

46,618 46,245 100.8

ライセンス

330 332 99.3

441 421 104.7

771 753 102.3

ライセンス

3,036 2,993 101.4

5,071 5,073 99.9

10,540 10,527 100.1

合 計 66,043 65,598 100.6

四輪

特別団体 9 9 100.0 公認団体 6 6 100.0 加盟団体 27 26 103.8 準加盟団体 17 16 106.2 公認クラブ 22 22 100.0 加盟クラブ 362 370 97.8 準加盟クラブ 402 412 97.5 小計 845 861 98.1

カート

特別団体 4 5 80.0 加盟団体 18 18 100.0 公認コース団体 12 12 100.0 加盟コース団体 10 14 71.4 公認クラブ 6 6 100.0 加盟クラブ 37 38 97.3 準加盟クラブ 26 25 104.0 小計 113 118 95.7

合 計 958 979 97.7

(6)FIA Intercontinental Drifting Cupの開催 日本発祥のモータースポーツ「ドリフト」のFIA国際大会

「FIA Intercontinental Drifting Cup」(筑波サーキット)開催を 前年に続いて支援、FIAにおけるドリフト競技の国際規則 制定において中心的役割を担った。

(7)JAFグランプリの開催 10月に三重県の鈴鹿サーキットで開催された全日本スー パーフォーミュラ選手権最終戦「JAF鈴鹿グランプリ」の 開催にあたり、支援・協力を行った。

(8)JAFモータースポーツ表彰式の開催 「2019年JAFモータースポーツ表彰式」を11月29日、都 内のホテルで開催し、全日本選手権カテゴリーおよびFIA F4シリーズ、スーパーGTシリーズのチャンピオンと上 位入賞者を表彰したほか、ソーラーカーレース鈴鹿および、 APRCのチャンピオンへ賞典贈呈を行った。

また、2018-2019年FIA世界耐久選手権(WEC)LMP ドライバーズ部門で優勝した中嶋一貴氏、および20182019年FIA世界耐久選手権(WEC)LMP1チャンピオ ンのTOYOTA GAZOO Racingに「JAFモータースポーツ 特別賞」を、モータースポーツ界で永年にわたり活躍された 上田守三氏、および成島弘氏に「JAFモータースポーツ名 誉委員」の称号を、それぞれ贈呈した。

2019年度、モータースポーツに関心を持っていない潜在層 に着目し、そうした「無関心層」を「興味関心層」へと変化さ せ、拡大するための諸施策について検討を行った。2020年 度も引き続き、様々な観点からモータースポーツ振興策の検 討を行っていく。 (2)デジタルモータースポーツ作業部会の設置 デジタルモータースポーツについての定義から知的所有権、 ガイドライン、およびデジタルモータースポーツライセンス 導入までの具体的な施策等について審議を行うため、2019 年5月にデジタルモータースポーツ作業部会を設置し検討 を行った。

② 全国8地域のJAF登録クラブ地域協議会との連絡会

議を6月に開催した。 【JAF登録クラブ・団体の登録件数*】

分 類 2019年 2018年 前年比(%)

(9)説明会の開催 ① 1月に全日本レース選手権に関する参加者およびオー ガナイザーを対象に規則説明会を開催した。 ② 全日本ラリー選手権オーガナイザー会議、オーガナイ ザーセミナーを2月に開催した。 ③ 全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権オーガナ イザー会議を1月に開催した。 2 各種モータースポーツ振興策の推進 (1)モータースポーツ振興委員会の活動 モータースポーツの具体的な振興策の検討を行うため2018 年度に立ち上げられたモータースポーツ振興委員会では、

3 モータースポーツ各種委員会の開催、運営 モータースポーツ審議会をはじめ各種委員会を合計86回*

【委員会開催件数*】 委員会名 回 数 モータースポーツ審議会 3 モータースポーツ審査委員会 2 モータースポーツ振興委員会 6 登録部会 10 安全部会 5 メディカル部会 5 技術部会 6 マニュファクチャラーズ部会 9 レース部会 4 ラリー部会 8 スピード競技部会 14 電気・ソーラーカー部会

カート部会

合 計 86 4 モータースポーツ関係規則の制定、改正 「国内競技車両規則」等、各種モータースポーツ関係諸規則 (19件)を制定または改正した。 5 安全対策の推進 (1)レーシングコース査察および許可証の発給 FIAコース査察員による国際レーシングコース査察および JAFコース査察員による国内/国際レーシングコース査察 をそれぞれ実施し、JAF国内モーターレーシングコース許 可証(16件、13ヵ所)*を発給した。 (2)スピード競技コース査察および許可証の発給 FIAコース査察員による国際ドリフトコース査察およびJ AFコース査察員によるジムカーナコース(7ヵ所)*、ダート トライアルコース(8ヵ所)*の査察をそれぞれ実施し、JAF スピード競技コース許可証(ジムカーナ48件、ダートトライ アル19件)*を発給した。 (3)救急医療体制の充実 競技会での救急医療体制充実のため、鈴鹿サーキット、富士

(4)ドーピング検査の実施 全日本レース選手権競技会で2名のドライバーに対し、ドー

37

開催した。

5

9

スピードウェイ等で医療体制の視察を行った。

ピング検査を実施した。

スを、マスコミに向けて発信した。 (2)JAF会員向け機関誌「JAF Mate」に、モータースポー ツに関するコラム記事を毎号掲載した。 (3)JAFホームページにて、オリジナルのモータースポーツ情 報番組「JAF MOTORSPORTS NEWS DIGEST」を月2回 配信し、ファンに向けて様々な情報を提供した。

(4)Twitterにモータースポーツ専用アカウントを新たに開設し、 全日本選手権競技会の開催情報や競技会場からのレポート をはじめ、参加者および観戦者に向けたモータースポーツに 関する情報を発信した。またフォロワー増加促進のキャン ペーンを展開した。

(5)4月に開催された「モータースポーツジャパンフェスティバ ル2019」(東京・お台場特設会場)にブースを出展し、タレン トやジャーナリストによるトークショー等を通じてモーター スポーツの楽しさを積極的にPRした。

(6)女性のモータースポーツへの参加促進を目的とした「ウィメ ン・イン・モータースポーツ」活動PRのため、イベントへの 協力や会員向けイベント等を実施した。

(7)2019年JAFプレスパスを、審査のうえ40名*に発行し た。

6 モータースポーツ広報の拡充 (1)JAFが開催に向けて尽力したWRC(世界ラリー選手権) の日本での開催(2020年11月)決定に関するプレスリリー

(5)救急活動訓練の実施 競技参加者および競技役員を対象とした訓練を4回(ラリー 3回、スピード競技1回)実施した。併せて、FIA RTP活 動の一環としてタイ国ASN関係者に向けたラリー競技に 係る訓練・講習を1回実施した。

7 国際組織等との国際交流の推進 (1)FIAの活動に参加し、その連携を強化するため、JAFの役 職員、モータースポーツ関係委員が各種会議に出席した。 【FIA会議等への出席*】 会議等 回 数 FIA総会 1 世界モータースポーツ評議会 4 専門委員会 26 作業部会 6 CIK委員会 2 アジアゾーン会議 5 競技会視察 7 その他 9 【海外競技参加出場証明書の発行数*】 レース 182 ラリー 77 カート 96 スピード 7 数次用(四輪) 104 数次用(カート) 14 合 計 480 (2)FIA幹部との意見交換会や海外のFIA選手権競技会へ の審査委員の派遣等を通じ、FIAや諸外国のモータース ポーツ関係者との交流を推進した。 4月 FIAカート委員会委員との意見交換会 4月 FIAラリー部門責任者との意見交換会 8月 FIA電気および新エネルギー選手権委員会委員、 FIA技術代表との意見交換会 9月 FIA技術部門責任者との意見交換会

(1)「ソーラーカーレース鈴鹿」の開催支援 8月、鈴鹿サーキットにおいてFIA電気・新エネルギー選

遣役員と参加車両の国際共通化を図る会議を開催した。 10 収支報告 2019年度におけるモータースポーツ業務に直接係わる収入 は約4億円(事業収入(ライセンス所持者の会費を除く):クラ ブ・団体登録料、ライセンス発給料、競技会組織許可料、車両公 認料等)、支出は約6.2億円(事業費:委員の謝金・出張費、職員 の出張費、選手権管理用器具の購入、JAFスポーツ誌製作費、 WEB製作費等)でした。 11 罰金等の金額について 公認競技会で納められた罰金および没収された抗議料また は控訴料の2019年度末の残高は以下のとおりです。 なお、罰金および没収された抗議料または控訴料は、国内競技 規則11-8(罰金収入の措置)に従ったJAFの特別基金に繰り 入れ、モータースポーツの振興および福祉目的のために使用し ています。 2019年度末罰金残高 14,101,490円 <内訳>2018年度罰金等残高 11,043,781円 2019年度罰金等総額 3,061,709円 2019年度の措置等(支出)総額 4,000円 以上 38

(3)2019年1月に発足したFIAドリフト委員会においてJA Fから派遣した委員が初代委員長に就任し、2020年も引き 続き委員長を務めることとなった。 8 カート競技における安全対策の推進と開催促進 (1)安全対策の推進 ① 国内カートコース(4ヵ所)の査察を実施した。 ② FP‐Jr Cadets用シャシー(2件)の公認(登 録)申請の審査を実施した。 (2)選手権競技会開催の支援 ① 全日本、地方、ジュニアカート選手権競技会を認定する とともに、規則の施行を徹底するため、競技会審査委員 を派遣した。 ② チーフオフィシャル会議を2月に開催し、競技運営に対 する指導を行った。 9 電気・ソーラーカーレースの振興

手権「ソーラーカーレース鈴鹿2019」を共催した。FIA派

2020年04月03日 [2020-WEB015] 新型コロナウイルス等防止対策に係る対応について(2020年4月3日版)

2020年04月03日 [2020-WEB016] 2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権の開催延期について

2020年04月07日 [2020-WEB017] 2020年日本ラリー選手権の開催日程変更および開催中止について

2020年04月10日 [2020-WEB018]

2020年04月10日 [2020-WEB019]

2020年04月10日 [2020-WEB020]

2020年04月10日 [2020-WEB021]

2020年04月10日 [2020-WEB022]

2020年04月14日 [2020-WEB023]

2021年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定の制定

2021年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル規定の制定

2021年日本サーキットトライアル選手権規定の制定

2020年国内競技車両規則.第1編レース車両規定.第12章スーパーフォーミュラ・ライツ(SFL)の一部改正 について

2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年JAF中四国ラリー選手権第1戦の開催中止について

2020年04月15日 [2020-WEB024] 2020年日本ダートトライアル選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年04月20日 [2020-WEB025] モータースポーツの各種申請に際してのお願い

2020年04月21日 [2020-WEB026] 2020年JAF日本ラリー選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年04月21日 [2020-WEB027] 2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル/サーキットトライアル選手権の開催中止および開催日程変更 について

2020年04月27日 [2020-WEB028] 「FIA.Electric.&.New.Energy.Championship.ソーラーカーレース鈴鹿2020」の開催中止について

2020年04月30日 [2020-WEB029] 2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル/サーキットトライアル選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年05月01日 [2020-WEB030] 2020年JAF筑波サーキットトライアル選手権第2戦の開催日程変更について

2020年05月01日 [2020-WEB031] 2020年JAF筑波スーパーFJ選手権第2戦の開催日程変更について

2020年05月08日 [2020-WEB032] 新型コロナウイルス等防止対策に係る対応について(2020年5月1日版)

2020年05月08日 [2020-WEB033] 2020年JAF九州ラリー選手権第3戦の開催中止について

2020年05月13日 [2020-WEB034]

2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル/サーキットトライアル選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年05月14日 [2020-WEB035] 2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権の開催中止について

2020年05月21日 [2020-WEB036] 2020年日本レース選手権中止および開催日程変更について

2020年05月22日 [2020-WEB037]

2020年05月22日 [2020-WEB038]

2020年日本ラリー選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年05月27日 [2020-WEB039] 車両公認申請一覧/登録車両申請一覧/ロールケージ公認申請一覧表/各種部品公認申請一覧

2020年05月29日 [2020-WEB040]

2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年05月29日 [2020-WEB041] 2020年日本ラリー選手権の開催中止について

2020年06月10日 [2020-WEB042] 2020年日本ラリー選手権カレンダーについて【修正版】

2020年06月12日 [2020-WEB043] 2020年全日本レース選手権およびFIAインターナショナルシリーズ開催日程について

2020年06月17日 [2020-WEB044]

2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年06月23日 [2020-WEB045] 車両公認申請一覧表

2020年06月23日 [2020-WEB046] 2020年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアルの開催中止について 2020年06月29日 [2020-WEB047] 2020年日本ラリー選手権の開催中止および開催日程変更について

2020年06月29日 [2020-WEB048] 2021年スピード競技カレンダー登録申請締切日の特例措置および2021年JAFカップオールジャパンジム

39 INFORMATION fromJAF 公示(四輪) モータースポーツ公示・お知らせ(WEB)一覧(2020年4月1日~2020年6月30日) 公示(カート) 日付 公示No. タイトル

カーナ/ダートトライアル規定一部改正について 2020年06月29日 [2020-WEB049] 2020年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権の一部改正および同カレンダーについて 日付 公示No. タイトル 2020年04月02日 [2020-WEBK06] 2020年全日本/ジュニアカート選手権の開催延期について 2020年04月23日 [2020-WEBK07] 2020年全日本/ジュニアカート選手権の開催延期について 2020年04月30日 [2020-WEBK08] 2020年全日本/ジュニアカート選手権の開催延期について 2020年05月01日 [2020-WEBK09] 2020年地方カート選手権の開催延期について 2020年06月04日 [2020-WEBK10] 2020年全日本/ジュニアカート選手権の開催延期について 2020年06月19日 [2020-WEBK11] 2020年全日本/ジュニアカート選手権(7月25〜26日)の開催場所変更について 2020年06月25日 [2020-WEBK12] 2020年全日本/ジュニアカート選手権カレンダー(変更後)一覧 ※上記公示・お知らせ(WEB)一覧の詳細は、JAF.MOTOR.SPORTSホームページ(http://jaf-sports.jp)内の「公示・お知らせ」で閲覧することができます。 公示(カート) 日付 タイトル 2020年04月01日 新型コロナウイルス感染防止対策への取り組みについて(2020年5月27日更新) 2020年04月01日 新型コロナウイルス等防止対策に係るお願い(2020年4月1日版) 2020年04月07日 新型コロナウイルス等防止対策に係るお願い(2020年4月7日版) 2020年05月01日 新型コロナウイルス等防止対策に係るお願い(2020年5月1日版) 2020年05月28日【お詫びと訂正】JAFメイト誌6月号の「モータースポーツ競技会スケジュール」に誤記載がありました 2020年06月22日 日本選手権カレンダー変更に関する公示日程について 2020年06月30日 競技会/講習会開催に際しての新型コロナウイルス感染防止対策のお願い お知らせ

先人たちの証言集この世界を戦う「続ける理由」「始めの一歩」と RALLY 井上裕紀子選手 RACINGKART/RACE 三浦愛 DIRTTRIAL 小出久美子 RACEおぎねぇ GYMKHANAかつこ選手 誰にでも「初めて」のときがある。 吉見幸夫、石原康、滝井宏之、 井上裕紀子選手、小出久美子選手、 かつこ選手、おぎねぇ選手、三浦愛選手、 JAFスポーツ編集部 レポート/浅見理美、JAFスポーツ編集部 40

動車が特別なものでなく、普通 の道具として普及している現在。 それにも関わらず、クルマを使 ったスポーツ=モータースポーツは、思っ たよりも「スポーツ」として一般には認識さ れていない。

そして、多くの女性が「モータースポーツ をやってみたい」と思ったとしても、なかな か敷居が高い部分があることも否めない。 しかし、モータースポーツで活躍する女性 は、確実に存在しているのだ。

ここでは、女性競技者としてモータース ポーツに携わる先人たちから、モータース ポーツを始めたきっかけをインタビュー。 女性に対し、まだまだ門戸が広げられて いないとも言えるモータースポーツの世界。 この複雑な世界でどのような道のりをたど ってきたのかを、現役で活躍するドライバ ーたちの言葉から探ってみよう。

「父の運転だと酔わなかった」 クルマ酔いしない運転とは!? ひと口にモータースポーツと言っても、 ルールや走るクルマの種類によって様々な

カテゴリーが存在する。 いわゆるサーキットで複数台の競技車両 が着順を競う「レース」や「レーシングカー ト」。未舗装路を一台ずつ出走してタイムを 競う「ダートトライアル」。平坦な舗装路面 やサーキットで最速タイムを競う「ジムカー ナ」。そして、FIA世界ラリー選手権(WRC) が日本で10年ぶりに開催される機運の高ま りから、現在、全国的に注目を集めている のが「ラリー」だ。 全日本ラリー選手権で、2010年から10 年連続でナビゲーター部門のチャンピオン に輝いているのが井上裕紀子選手だ。

もともと父親がラリードライバーをして いたが、井上選手が子供のころには競技か ら離れていたので、家でモータースポーツ の話題が出てくることもなかったという。 転機になったのは小学生のころ。 「作文コンクールのテーマがクルマだった んです。そこで父に相談したところ、ラリ ーの話が出てきて。それが私と『ラリー』の 出会いです。思い返せば、父はよくドライ ブに連れて行ってくれました。私はよくク ルマ酔いする体質なんですけど、不思議と

父の運転だと酔わなかったんですよね。そ れで、『ラリーって何だろう?』、『クルマ酔 いしない運転てすごい。そういうのをやり たい』と思うようになりました」。

小学校の卒業文集には、「ライセンスを 取ってラリーに出るのが夢」と書いた。

運転免許を取得して、実際に競技を始め たのは大学生になってから。大学の自動車 部に入って、女性は井上選手一人だった が、「自動車部の仲間だと、クルマの話を 四六時中できる。そういう環境に一番飢え ていたので、男社会に入ることの戸惑いよ りは、楽しい気持ちが大きかったです」。

最初はドライバー志望だったそうだが、 「ドライバーはクルマを速く走らせるのが 仕事だけど、ラリーはそれだけじゃ勝てな い。ナビゲーターはラリー全体をコントロ ールできることが面白い」ということで、ナ ビゲーターへ転向することになった。 以前は少なかった女性ラリーストだ が、現在ではドライバーも含めてか なり増えてきている。全日本選 手権で10年連続ナビゲー ターチャンピオンとい

自 全日本ラリー選手権で怒涛の10連覇! 「人生に占める割合がすごく大きい」 [いのうえゆきこ選手]愛知県出身。小学生のころから ラリー参戦を夢見て、大学では自動車部に入部。2000 年に全日本ラリー選手権にデビューした。現在は豊田 自動織機ラリーチームから参戦し、車両はトヨタ・ ヴィッツ。2018年まではJN3クラス、2019年からは JN5クラスに出場している。ラリー競技では連覇の記 録を持つ選手は多くないが、その中で井上選手は全日 本ラリー選手権のナビゲーター部門10連覇の記録を 持つ。現在は自身の記録更新ももちろんだが、後進の 育成にも力を入れている。 人生の伴侶でもあるドライバー天野智之選手と全日本ラリーに参戦する井上選 手。早々にタイトルを決めた2019年は、後半戦ではナビシートを後進に譲り、立 場をチーム運営側に代えて参加。チームの参戦をサポートした。 JAF全日本ラリー選手権ナビゲーター 井上裕紀子選手

「女・衣笠(広島カープで連続試合出場記録を持っている)」と言われたことも。最初はラリーに出 場したかったが、環境が整わず断念。しかし、2008年と2010年にWRCラリージャパンに参戦。 長年の夢を叶えた。

小出選手。しかし、当時はクルマが「お宝」 だった時代。女性がバイクに乗るなんて、 とんでもない時代だったという。 そんな時、テレビCMに映ったラリー仕 様の三菱ランサーが目に飛び込んだ。「バイ クだけでなく、クルマでもこういうものが あるのか」と新たな世界に胸を躍らせた。 ある日、通勤途中で競技車両のA73ラン サーを目撃した小出選手。思わぬ出会いに 衝撃を受けたが、翌日に、また同じ競技車 両のランサーに出会うのだ。「今しかチャン スはない!」と感じた小出選手は、何と持ち 主に直談判。「チームに入れてください!」 と半ば詰め寄る形で交渉したという。 「相手はびっくりしますよね(笑)。でも、 おかげで親の承諾書も持参して、何とかチ ームに入れてもらえることになりました」。 チームに入る希望は叶ったものの、ラリ ーに出たいと思っても、うら若き女性に怪 我をさせるわけにはいかないと、誰もナビ ゲーターとして隣に乗せてくれない日々が 続いた。「それなら」と、何と自分でラリー 車両を購入。しかし今度は「素人の横には 乗りたくない」と、誰もナビを引き受けてく れない日々が続いたという。

う偉業を成し遂げ ている井上選手。全日 本ラリーの長い歴史にお ける、金字塔となっている。 「もともと趣味の一つとして始め たラリーですが、今となっては人生に 占める割合はすごく大きくなっています。 普通に会社勤めしていたら経験できないよ うなことも経験できた。知らないことを知 ることができる。これは自分にとってすご く面白いことなので、ラリーはそういう楽 しさを私に与えてくれる存在になっていま す」。 「これはスポーツなんだ」 自分の行為に誇りを持てた ラリーと同じように未舗装路で速さを競 うダートトライアル。現在でも女性ダート トライアラーは珍しい存在だが、その先駆 け的な存在と言えるのが小出久美子選手だ。 もともとバイクが好きで、モトクロスを するために運転免許が欲しいと思っていた

出選手は地元でも有数の企業のOL。ダー トトライアルでの大敗は、人生で初めて味 わった挫折だったという。 「1回も練習しないで出たからビリだった ので、練習して、それでもダメだったら諦

所有していたSB1シビックに乗り換えた。 すると次第に成績もアップ。練習するほ ど成績が出るようになったそうで、この成 功体験が、小出選手をさらに深くダートト ライアルにのめりこませるようになった。 「レディースクラスの先輩ドライバーが関 西にいまして、大会に出た時に、先輩の口 から『モータースポーツ』という言葉を初め て聞いたんです。その時に『私がやっている コトは暴走行為でも、近所の人に否定され るようなことでもなく、スポーツなんだ』と 通勤途中にラリー車を捕まえて説得!? 人生初の挫折を克服すべく奮起した [こいでくみこ選手]広島県出身。モトクロスへの興味が、ひょんなことから四輪モータースポーツ への興味に転じて、ダートトライアルに出会うことになった。かつてはその活躍ぶりから「広島の ミッシェル・ムートン」と呼ばれており、現在では競技参戦回数も1000回を超えていることから、

旦那様であるアキマただゆき選手とモーター スポーツ活動に勤しむ小出選手。ダートラ参 戦と並行して年に一度のラリー参戦も実現。 2019年はFIAアジア・パシフィックラリー選 手権の北海道ラウンドに夫婦で参戦した。 JAF全日本ダートトライアル選手権 小出久美子選手 42

そんな時、ラリーの練習としてダートト ライアル競技への誘いを受けた。 初めてのダートトライアルは「ものすごい ビリでした」と笑う小出選手だが、当時の小

める」と奮起。ダートトライアルの大会に片 っ端から参戦していった。 当初は最初に購入した競技車両のTE37 レビンで出場していたが、とあるキッカケで FF車の可能性を知ることになり、街乗りで

実感したんです。自分がやっていることに 誇りを持てたんですよ。その時の嬉しさは 今でも覚えていますね」。

小出選手にとってダートトライアルは人 生そのものだ。「勝つも負けるも自分のせ い。100分の1秒を縮めるための努力を積み 重ねていくことは、とても奥の深いスポー ツだと感じています。止めたいと思ったと きが止めどきですが、今まで一度も思った ことはありませんね。これから先も、止め たいと思うまで走り続けますよ!」。

頑張れば勝てるという実感 「もっと勝ちたい」欲求に 続いては、出身地の関西から関東へ活躍 の場を移し、現在は全日本ジムカーナ選手 権を戦う、かつこ選手の登場だ。 かつこ選手は、学生時代のサークル仲間 とカーショップに行ったことがモータース ポーツにハマるきっかけだったという。 「ショップの店員さんがジムカーナをやっ ていて、それを見に行ったんです。第一印 象は『私、できるかも』って。生意気でしょ

う?(笑)」。 たまたまマニュアルミッションのクルマ に乗っていたこともあり、翌月にはいきな り大会に出場。当時はジムカーナの競技人 口は多く、ショップ主催のイベントなど選 択肢は多かった。レディースクラスも作ら れており、「男社会に女性が飛び込んでいく 違和感」はなかったという。言わば「男子が 多い学校の女子クラス」という雰囲気。和気 あいあいとした中で、かつこ選手はモータ ースポーツにのめりこんでいった。 すぐに頭角を現すが、目立つ存在は疎ま れるもの。いつしか「女子クラス」の中でも 浮いた存在になってしまったという。 そんな中、先輩ドライバーに相談したと ころ、こんなことを言われたという。 「出る杭は打たれるって言うでしょう? 打たれるのがイヤなら、みんなと同じで引 っ込めばいい。それもイヤなら、誰に何も 言われないほどに出ればいい」。 ということで、誰もが認める「強さ」を示 すためがむしゃらに練習し、気付けば周囲 から一目置かれる存在になったという。

「昔から負けず嫌いな性格でしたけど、何 か一つを続けてきたことはなかったんです。 私が始めたジムカーナは『頑張れば勝てる』 という実感を得られたため、努力を続けら れる原動力になりましたね」。

男性と同じクラスにも出場するようにな り、勝てない壁にもぶち当たっていたが、 「当時は『勝ったら止めてやる』って言い聞 かせてました。そう考えると、勝つまでは 止められないんです。だけど、それで勝つ と、もっと大きな大会で勝ちたいっていう 欲が生まれちゃうんですよね(笑)」。 結婚を機に一度は競技から離れたものの、 1年で復帰したかつこ選手。「復帰の理由で すか? それはそこにクルマがあったから ……」というのは、スポーツ選手らしい。 「選手としてのピークは30歳代だと思って いたのですが、40歳代半ばになって、今 の自分なら30歳代当時の自分に勝 てると感じたんです。それがモ ータースポーツのすごいと ころだと感じています」。 「かつては、良い [いいじまかつこ選手]大阪府出身。全日本ジムカー

選手権などにも積極的に参戦。負けず嫌いが高じ てメキメキと頭角を現した。現在は関東に拠点を 移してEF8 CR-Xで活躍中だ。また、2020年から JAFスピード競技部会の委員にも任命されている。 GA2シティ使いとして知ら れたかつこ選手。2019年に はそれまでのDC2インテ グラからEF8 CR-Xに乗り 換えて活動を継続すること に。全日本ジムカーナ選手 権の開幕戦では、CR-X オーナーの若林拳人選手 に感謝の意を表明。 軽~いキモチで始めたジムカーナ 努力が実を結ぶ愉しみは止められない JAF全日本ジムカーナ選手権 かつこ選手

ナ選手権で名を馳せる、女性ジムカーナドライバー の代表格。大学時代に運転免許を取得し、専門学 校卒業後にモータースポーツを始める。1990年代 から全日本ジムカーナ選手権に出場し、同時に地方

とがこの世界に入るきっかけだったという。

すぐにチームスタッフになり、クルマも 購入。とにかく走りたくてたまらなかった そうで、すぐさまサーキット走行会に参加 し、国内Aライセンスも取得した。

数々のサーキットで走行会に参加するう ち「レースに出ない?」と声をかけられたの が1987年の「レース・ド・ニッポン」。そ の中で開催された女性だけのレースが、お ぎねぇ選手のデビュー戦だった。 さらに、1991年にはフォーミュラトヨタ (FT)にスポット参戦。「FTに女性ドライバ ーを乗せるプロジェクトがあったんですが、 予定ドライバーがキャンセルになって、私 に声がかかったんです」。以来、FTには13 年間参戦し、女性初の表彰台獲得やポール ポジション獲得などの記録を残した。

その後は全日本スポーツカー耐久選手権 やスーパー耐久といったシリーズにも出場 したが、もちろん、参戦資金が足りずに、 レースに出られない年もあったという。

レースをするために働きたい。その一心 で、レースに関係する様々な会社に履歴書 を送ったこともあったという。

たま自身の誕生日と重なったこのレースで、 表彰台まであと一歩の4位入賞を果たした。 ここでレーシングドライバー魂に火がつき、 2017年から始まったKYOJO CUPには、 参戦初年度から全戦出場を果たしている。 「レースは戦いの場なんですが、勝ち負け の意識はあまりないんです。とにかく運転 することがすごく楽しい。だから、自然と サーキットに足が向くんです。今ここに『ド ライバーおぎねぇ』が存在するのは、色々な 場面で支えてくれた人たちのおかげ。その ことに感謝しながら、モータースポーツの 世界に恩返しをしていくことが今のテーマ なんです。目標は最年長ドライバーの記録 更新。今シーズンも頑張りますよ!」。

[おぎわらなおこ選手]東京都出身。1987年に マーチレースでデビュー。同期ドライバーは三原 じゅん子氏。13年間参戦してきたフォーミュラト ヨタは、70戦の出場記録を誇る。女性チーム「ド リームエンジェルレーシング」を立ち上げて耐久 レースにも参戦。レーシングドライバーだけでな く、フリーアナウンサーとして自動車イベントの トークショーにおけるMCや、カートレースの実 況アナウンス、さらには野菜ソムリエなどなど、

態勢で戦える環境へのお誘いを頂戴したこ ともありましたが、無理をしてまでジムカ ーナに携わることなく、自分で稼いだお金 をやりくりしてジムカーナを続けてきまし た。もちろん、競技への取り組み方は人そ れぞれだと思います。自分としては、気持 ちは全神経を注ぎながら、でも、ちょうど いい距離感を見付けてやることがいいなと 思っています。なるべく長く続けたいです し、実際に今まで続けて来ることができて いるので、幸せですね」。 「走りたくてたまらなかった」 自然とサーキットに足が向く レースのベテラン女性ドライバーといえ ば、KYOJO CUPに皆勤参戦を続けている おぎねぇ選手を忘れるわけにはいかない。 1987年にマーチレースでデビューして、 クルマブーム真っただ中の時代に青春を送 ったおぎねぇ選手。アルバイト先で読ん だ雑誌に女性ドライバー特集を発見 し、その中の一人が近所のショッ プに勤めていることが分か り、実際に足を運んだこ

分に繋がってます。自分を応援してくれる

「FT参戦が縁で所属した、今でも一緒にレ ースを戦ってくれるチームや、様々な岐路 で手を差し伸べてくれる方の存在が今の自

人と出会えたことが、30年以上になるレー スキャリアを繋げてくれたんですよね」。 2013年には活動を休止したが、2014年 VITAトロフィレースにスポット参戦。たま

レースをやりたい一心で飛び込んだ! 最年長ドライバーの記録更新を目指す ハコ車だけでなくフォーミュラ経験も豊富なおぎねぇ選手 は、軽妙な喋りと鋭い突っ込みでイベントMCとしても 引っ張りだこ。東京オートサロンのブースで業界のレジェ ンドとも渡り合う姿はもうおなじみだろう。 KYOJO CUP おぎねぇ選手

様々な顔を持つベテランレーシングドライバー。

「自分はレースが好きなんだ」 周囲の理解と声援が前進の原動力 最後は、全日本フォーミュラ3選手権で、 女性初のNクラス優勝を飾った三浦愛選 手。レーシングカートの若いドライバーた ちが目標とし、憧れている存在だ。 実家が自動車整備工場を営み、週末は家 族そろって兄(三浦純選手)のカート大会に 行く幼少期を過ごした三浦選手にとって、 モータースポーツは「日常」だった。 レーシングカートに乗り始めたのも、本 格的に、というよりは「乗ってみようかな」 という感覚。デビューレースでいきなり優 勝を飾ったものの、それでも三浦選手にと って、ピンと来ていなかったという。 「闘争心が出てきたのは、デビューした翌 年くらい。予選落ちするカートレースに出 始めたくらいからでした。『レベルの高いレ ースで揉まれて来い』というのが父の方針だ ったので苦戦の連続でしたが、そのおかげ で実力も付いたと思います」。 レーシングカートでスキルを磨き、4輪レ ースのデビューも視野に入るようになる。

ただ、レースを続けるにはお金がかかる。 「4輪に上がりたいけど、スポンサーなし には続けられない。ウズウズしていた大学 時代に、先生を通じて出会ったのがエクセ ディという企業でした」。

サポートを受けると同時に株式会社エク セディで働くことが決まり、平日は会社員、 週末はレース活動と忙しい日々を送る中、 2014年の全日本F3ではNクラスで史上初 の女性ドライバー優勝を成し遂げた。

「レース活動を続けるのが無理かなと思う ことは何回もありました。自分が辞めれば 家族も楽になる……。そんなことを思った 時もありましたが、家族は私に『止めろ』と は言わなかった。そして、他にも応援して くれる人がいてくれましたからね」。 「そんな方々に、自分が活躍する姿を見て 欲しいという気持ちと、ただただ、自分は レースが好きなんだという気持ち。それが レースを戦う理由です。私のことを理解し、 応援してくれる人たちが原動力です」。 三浦選手の目指すものは、「今まで女性と して、誰もできなかったことを達成するた めに、そのラインの上に立ち続けること。

全日本F3にこだわったのも、その舞台で女 性でも結果を出せるんだと証明したいとい う思いがありました。後に続く女性たちの 道しるべのような存在になりたいです」。 … 5人の現役選手たちが語ってくれた今回 のモータースポーツ初めて物語。非日常を 味わえるコト、誇りを持てるコト、悔しか ったコト、様々な出会いがあるコト、そし て、やっぱりレースが好きだというコト。 全日本選手権などの第一線で活躍する5

カートのデビュー戦で優勝するも「?」 今は「レースが好きだ」と明言できる [みうらあい選手]奈良県出身。幼少期は家族でカート大会に出かける週末を過ごし、モー

三浦愛選手は、全国を股にかけたフォーミュラレース活 動と並行して、母校である大阪産業大学が参戦する真夏 の祭典「ソーラーカーレース鈴鹿」に、兄である三浦純選 手と共に毎年参戦していることでも知られている。 KYOJO CUP 三浦愛選手 45

人は、モータースポーツに対するスタンス は様々だったが、モータースポーツと真摯 に向き合ってきたことで得られた経験が、 自分の人生の一部を築いている。 登場してもらった5人の歩んできた道が、 今、モータースポーツの扉の前で躊躇して いる誰かの背中を押すことを願って。

タースポーツを身近に感じる環境で育つ。レーシングカートのデビューは12歳。2011年に フォーミュラカーへのステップアップを果たすと、2014年には全日本フォーミュラ3選手権第 2戦で、F3-Nクラスにおける女性ドライバー初優勝を飾った。翌年には同クラスで3勝を挙 げてシリーズ2位を獲得した。2016年はポルシェチャレンジでも優勝。2020年はおぎねぇ選 手と同様にKYOJO CUPへ参戦する。

46

刻一刻と路面が変わるダートトライアルでは、 これも重要なポイントだ。今回は、比較的、早い出走順で走ることの多いまた出走タイミングで変わる路面をどこまで読み切れるか、タイヤ選択の如何が大きく勝負を左右する。 P N 部門の選手達のベストタイヤチョイスを考えてみた。 レポート/廣本泉、JAFスポーツ編集部 フォト/友田宏之、JAFスポーツ編集部 P N 車両 F W D 編〜 勝利 を 呼び込む タイヤ 戦略 47

舗装路でベストタイムを競うダートトライ アル。現在、全日本ダートトライアル選手 権においては、ヨコハマタイヤおよびダン ロップの2社がタイヤを供給している。いずれも泥ねい 路から軟質ダート用のいわゆる「ウェット」、軟質ダート から一般ダート用のいわゆる「ドライ」、そして超硬質ダ ート用のいわゆる「スーパードライ」など様々なタイプを ラインナップしており、サイズも豊富なことから、他の カテゴリー以上にタイヤ選択肢の広い競技と言える。 ただし、積載車両等で移動しない限り、コースに持 ち込めるタイヤの本数は物理的に限られてくる。さら に、最高峰シリーズの全日本ダートトライアル選手権 においては、改造範囲の限られたPNクラスやナンバ ー付きのNクラス、SAクラスなどでは、使用できるタ イヤサイズが車両規則で縛られていたり、全日本選手 権の統一規則で大会での使用本数が制限されているた め、適合と使用条件の見極めが大切になってくる。 競技会の開催時、トップドライバーたちはどうやっ て持ち込むタイヤを絞り込み、どういった狙いで競技 本番で使用するタイヤを選んでいるのか? ここでは 全日本ダートトライアル選手権で活躍する上位選手た ちのタイヤ選択術をクローズアップ。その第一弾とし てPN車両のFWD編をお届けしたい。 まず、改造範囲がダンパーとブレーキパッド、ホイ ール程度に制限されているPN1クラスで注目したいド ライバーが、2019年のチャンピオン上野倫広選手だ。 上野選手の愛機はZC32Sスイフト・スポーツで、タ イヤはダンロップを使用。大会で使用するタイヤは、 ウェット路面に対応した「DIREZZA(ディレッツァ) 74R」、ドライに対応した「DIREZZA 88R」、硬質ダー トに対応した「DIREZZA 95R」の3種類だという。 上野選手は「使用タイヤによってドライビングも変わ ってきます。ウェットの74Rはタテ方向を意識したド ライビングで、ドライの88Rと95Rはヨコ方向を意識 してコーナリングしています。硬質ダート用の95Rは 74Rと対局のイメージで、エンジンパワーは少ないけ ど車重の軽いスイフトでは、ジムカーナのようなドライ ビングができますね」とそれぞれのタイヤの印象を語る。 ZC32S型のスイフトスポーツで選べるタイヤサイズ は185/60R15、185/65R15、185/65R14の3種類

スイフトではパワーが食われる印象がありました」との こと。その上で、上野選手は大会への持ち込みタイヤ についてこう語っている。 「185/60R15の場合、スイフトに物理的に搭載でき るのは最大で10本です。リアにあらかじめ新品を装着 していけば、最大で3セット分のニュータイヤを現場 へ持っていけるんですけど、通常は2セットの8本を 持ち込んでいます」と本数について解説。 気になるトレッドパターンについては、「過去のデー タをみてタイヤを選択しています。 時には地元ドライバーに路面の状況 を聞いて参考にすることもあります。 PN1クラスは出走順が早いので硬質 ダート用の95Rはほとんど出番がな いですね。95Rを使用するのはサー 未 DIREZZA74R DIREZZA 88R DIREZZA 95R ダンロップのダートトライアル 競技用タイヤのラインナップ ダンロップのダートトライアル用タイヤは現在、ウェット用 のSP.SPORT.73-R(13〜14インチ・2サイズ)とDIREZZA. 74R(14〜15インチ・5サイズ)、ドライ用はSP.SPORT.85-R (13〜14インチ・3サイズ)とDIREZZA.88R(14〜15インチ・ 5サイズ)、超硬質路用のDIREZZA.95R(15インチ・2サイズ) の5種類がラインナップされている。同じ銘柄をさらに細分化し た時期もあり、種類の豊富さがダンロップの特長だ。 2本とも同じタイヤを履けない というジレンマをどう克服するか 全日本ダートトライアル選手権ではPN部門は一番最初に走る。朝早い時間帯で あったり、散水直後というタイミングで走ることが多いため、晴れていても、完全なド ライ路面を走ることは少なく、そのため、ヒート1はウェットタイヤでの勝負となるケー スも多い。逆にヒート2はドライタイヤの出番となることも多いため、同じタイヤを2回 履くということはあまりない。そのため敢えてヒート1は捨てて最初からドライタイヤで 走るという選手もいる。 48

ということだが、「自分としてはウェットも2種類のド ライも185/60R15にサイズを統一しています。過去 に88Rで185/65R15を試したことがありましたが、

キットパーク切谷内とオートパーク今庄ぐらいなので、 必要な時だけ、現地でタイヤサービスに対応してもら っています」とのことだ。 上野選手の本番タイヤ選択については、「コースによ って違いますが、使いやすいので74Rを選ぶことが多 いですね。第2ヒートに向けて温存することもあるし、 第1ヒートから新品を装着して慣らしておくこともあり ます。セッティングについては前日の公開練習で調整 します。この時も減ったタイヤだと意味がないので、 前回の大会等で使用した、状態の良い中古タイヤを使 用しています」とのこと。

さらに上野選手は「タイヤのエア圧とダンパーの減衰 力は走行ごとに変更してますし、ドライビングでアプ ローチを変えることもあります。でも、公開練習でイ メージが掴めなければ、日曜の決勝第1ヒートでガラ リとセットアップを変えることもあります。特に車高は 顕著に動きが変わるので、どうしてもセッティングが 決まらない時は、ギャンブル的に車高を変えることも

が、パワーが食われるので185/60R15を使用してい ます。ホイールも5.5Jの軽いタイプに統一しています」 とのこと。工藤選手の特筆すべき点が現地へ持ち込む タイヤの本数だ。 「競技車両の自走で移動しているんですけど、搭載す るタイヤは4本のみ。ウェット用の74Rの新品を4本 載んで、ドライ用の88Rはクルマに新品を履かせて走 るんです」と語る。つまり、他の選手と比べるとタイヤ の持ち込み本数が少ないのだ。これについて工藤選手 は「サポートメンバーの2名を乗せて移動しているし、 PNクラスのコンセプトからすると積載車で行くのもど うかと思いますしね(笑)。元々、限られた条件の中で、

勝利 を 呼び込む

タイヤ 戦略

ありますね」と付け加えた。 ちなみにタイヤ選択を巡る自身の失敗談を尋ねたと ころ、「第2ヒートの出走前にライバルたちの装着タイ ヤをチェックするんですけど、それにつられてタイヤ を変えることが多いんです。例えば88Rで行くつもり だったところを周りに合わせて95Rに変更するとか。 でも、その場合、頭では分かっているのに、ドライビ ングが95Rに対応できてなくて失敗することも多いん です」という答えが返ってきた。「ただ、2019年は周り を気にせず、自分で選んだタイヤで勝負をしたら、結 果がついてきてタイトルを獲得することができました。 メンタル的な要素も大きかったとは思うんですけどね」 と上野選手はタイトル獲得のエピソードも明かしてく れた。 コンディションを見ながらコース レイアウトに最適なタイヤを選択 上野選手とともにPN1クラスに参戦し、2019年はホ ンダ・フィット(GK5型)で合計3勝をマークした工藤 清美選手。青森から遠征す るベテランのFWDマシン 使いだが、上野選手とはま た違う独自の考え方でタイヤ選択を実施している。 工藤選手もダンロップユーザーで、上野選手同様、 主にDIREZZA 74R、DIREZZA 88R、DIREZZA 95R の3種類を選んでいる。GK5フィットに装着できるタイ ヤサイズは185/65R14、185/60R15、185/65R15の

必要最小限の中で競技をやっているので、4本あれば大 自分で決めたタイヤ選択を信じて 走る前に集中を高めることが大切 2012年まで3年間、DC5インテグラでSA1クラスに 参戦した上野選手は、2013年からZC31Sスイフトに乗 り換えてPN部門に移り、以来PN部門で走り続けてい る。昨年、ZC32Sスイフトで悲願の全日本チャンピオ ンに輝いた。周囲を気にせず、自分のタイヤ選択を信 じて走ったことがタイトルに繋がったと語る。 タイヤサービスは、迷えるドライバーの、強い味方! 全日本ダートトライアル選手権では現在、ダンロップ、 ヨコハマタイヤがタイヤサービスを行っている。サービ スでは例えば多種類のタイヤ&ホイールを持ち込めない ドライバーに対して、現地でタイヤの組み付け・組み換 えを行ってくれるほか、パンクや、石詰まりなどの緊急 のトラブルにも対応してくれる。またタイヤ選択に悩む ドライバーへのアドバイスも行っている。タイヤメーカー には長年にわたる参戦によって蓄積されたタイヤに関す る豊富なデータがあるため、そこからフィードバックされ た情報は、ドライバーにとっては非常に頼りになる。た だ、タイヤメーカーは、どんな路面状況になっても対応 できるよう、あらゆる銘柄のタイヤを持ち込むが、微妙 な路面になりがちなPN部門は、タイヤメーカーにとって も時に難題を突き付けられるクラス。ドライバー、タイ ヤメーカーともども最もシビアな状況に置かれるのが、 このPNというクラスと言えるだろう。 49

3種類で、「185/65R15を試してみたこともあります

丈夫です」と語る。さらに、「タイヤの温存もあるし、 クルマを壊したくない……という理由から土曜日の公 開練習も走らないので、その本数で十分なんですよ」と のことだ。 ちなみに硬質ダート用の95Rについては、「PN1ク ラスの出走順だと、たいてい散水直後なので、95Rを使 うことはほとんどないです。必要になった場合だけ、 タイヤサービスで組み替えてもらっています」と語る。 このように工藤選手は割り切った考え方で、持ち込 むタイヤを2種類に絞っているが、本番当日のタイヤ 選択についても「他のドライバーほどには自分はタイヤ

ナーで踏ん張れる88R、ストップ&ゴーで直線的に走 るコースでは74R、という選択ですね」とのこと。 さらに興味深いのは「自分は競技会でセッティングを 変えることはありません。減衰力はもちろん、タイヤ のエア圧も固定です。過去のデータからバランスの良 い数値に設定しています。それで、イメージ通りに走 れない場合は、ドライビングで対応しています」と語る ように、工藤選手は クルマのセッティン グを変えずに、運転 でアジャストしてい るという。 「第2ヒートで周りの装着タイヤをチェックすることも ありますし、それに合わせてタイヤを変更することも ありますが、その辺りは駆け引きですからね。昨年の 切谷内では第2ヒートの出走直前に超硬質用に変更し たんですけど、この変更が勝利に繋がったんですよね」 とのことで、タイヤ選択を巡る心理戦もリザルトを左 右するようだ。 あえてフロント/リア別々の タイヤを選択して勝負を賭ける PN2クラスに目を向けるとZC33Sスイフト・スポー ツを武器に2019年のチャンピオンに輝いた宝田ケンシ ロー選手も注目ドライバーの一人と言っていい。 ヨコハマタイヤを使用する宝田選手の選択肢は主に ウェット用の「ADVAN A031」、ドライ用の「ADVAN A053」、硬質ダート用の「ADVAN A036」となる。 「ウェット用のA031は雨の日のトラクション性能が高 ADVAN A031 ADVAN A053 ADVAN A036 ヨコハマタイヤのダートトライアル 競技用タイヤのラインナップ ヨコハマタイヤのダートトライアル用タイヤはすべてADVAN ブランドの名を冠するウェット用のA031(13〜15インチ・7サ イズ)、ドライ用のA053(15インチ・10サイズ)、A035(13〜 15インチ・6サイズ)、超硬質路用のA036(15インチ・4サイズ) をラインナップしている。ウェット用はA031のみで7サイズを用 意。A053も15インチのみだが、10サイズを用意するなど選べ るサイズの多さがヨコハマタイヤの特長と言える。 いし、ドライでもコントロール性能 が高い。PN2クラスの第1ヒートは 出走順的に路面が固まっていないの で、晴れていてもA031を使うこと が多いですね。硬質ダート用の A036はタテ方向に強いのでオート 土曜は走らず、タイヤも温存。決勝で ここ一番を走りを見せるFFマイスター .2011年からSC1クラスで全日本5連覇。2017年には SA1クラスを制した工藤選手は改造車ドライバーのイ メージが強いが、2018年からGK5フィットでPN1クラス への参戦を開始した。基本的に土曜日は会場に入って も走らないことがポリシーで、他の選手の走りをチェッ クする。本番ではダンバーやタイヤのエア圧もいじらず、 ドライビングで修正するホンダ車マイスターだ。 50

選択に悩んでいないのかもしれません」と語っている。 「74Rはウェット用ですが、ドライ路面でも踏ん張れる し、88Rは幅広いコンディションに対応してくれます。 路面状況にもよりますが、横Gのかかるコースはコー

パーク今庄に最適ですし、A053は全体的にカバー範囲 が広くて、グリップしてくれる。ZC33Sスイフトとの 相性もいいので、迷ったらA053を使うことが多いで す」とインプレッションする。

ちなみに、ZC33Sスイフトで選べるタイヤサイズと しては185/60R15、195/65R15、185/65R15の3種 類だが、「60タイヤだとコーナリングで踏ん張れない」 との理由から、宝田選手は使用タイヤサイズを 185/65R15に統一しているという。

北海道に拠点を置く宝田選手は「自走で競技車両で行 く場合、クルマにA036を装着してA031とA053を4 本ずつ搭載していますが、シーズン中は埼玉と神戸に クルマを保管して、そこから開催コースに移動してる んです。新しいタイヤは、その都度、タイヤサービス にお願いして現地で交換しています」とのことで、3種類 のタイヤを投入している。

ントにドライ用タイヤ、リアにウェット用タ イヤを組み合わせることも多いんです。その ために、サイズを統一していることもあるん ですけど、ZC33Sスイフトではバランスが良 いこともあって、これで勝つことも多いんで すよ」と語るように、前後で違うタイヤを組み 合わせるなど独自のトライを実践している。 「僕はあまりタイヤ選択に悩むことはないですね。散水 の状況、あとは第1ヒートの改造車クラスのヨコハマタ イヤ勢の動きやタイムを見て、第2ヒートのタイヤを選 んでいます」と宝田選手。さらに現地でのセッティングに ついても、「エア圧は路面の状況と過去の設定値を参考 にしながらヒートごとに変えていますが、基本的に会場 で減衰力や車高を変えることはないですね」とのことだ。 もちろん、ドライビングで対応することもあるよう だが、「タイヤ選択を失敗することも多いです(笑)。そ の場合はスタートした瞬間や最初のコーナーで分かる ので、何とかドライビングで対応しようとするんです けど……。その段階ではメンタル面のダメージも大き くて、“もうダメだ”と思ってしまうので、狙ったタイム が出ることはあまりありません」という。 このように、全日本ダートトライアル選手権の上位 ランカーでもタイヤ選択の考え方は千差万別だ。自分 のドライビングスタイルやマシンとのバランス、そし

万全の体制で挑んでいる。そして、宝田選手 のユニークなポイントは本番当日のタイヤ選

「第1ヒートはウェット用タイヤを装着して、

て当日のコンディションが大きく影響するだけに、普 段から状況ごとのデータ収集が重要と言えるだろう。 フロント、リア別々のタイヤを装着して 勝負を賭けることもある若き技巧派 2013年から一貫してPN部門に参戦している若きPN マイスター、宝田ケンシロー選手は、この4年間で3度 のチャンピオンに輝くトップドライバーの一人。今年 からADVANカラーを纏う。ライバルのほとんどはダン ロップ勢というケースが多く、タイヤ選択は自分の経 験頼みになりがちだ。本人も語っているように時に選 択ミスもあるが、アグレッシブな走りでカバーしている。 慣熟歩行で把握した情報をしっかり生かせるメリットがある 早いゼッケンで走ることの多いPN部門のドライバーは、慣熟歩行の直 後に走るとあって、比較的、自分が走るタイミングでの路面を読みやすい というメリットがある。その分、入念に慣熟歩行を行い、路面状況をしっ かり把握した上で、ベストなタイヤチョイスをすることが求められる。 勝利 を 呼び込む タイヤ 戦略

「土曜日の公開練習は前戦で使用したタイヤ をローテーションして使用していますが、競 技本番は新品タイヤでアタックしています」と いうことで多くの全日本ドライバーと同様に

択にある。

第2ヒートはコンディションに応じて3種類 のタイヤから選んでいます。僕の場合はフロ

“名車”烈伝 なぜ、シルビアとツアラーVがドリフトで人気なのか?ドリフト走行には欠かせない後輪駆動車。新型車での選択肢は減少しているが、 高年式車ならまだまだ選べる余地はある。しかし、ドリフト会場を見回すと、 未だに S 15 シルビアと J Z X 系ツアラー V が現役で頑張っている。 なぜこの 2 台が"定番マシン"になったのか ? ここではその気になる経緯について、日本のドリフトの歴史と共に紐解いていこう。 フォト/SKILLD川崎隆介、堤晋一 レポート/SKILLD川崎隆介、JAFスポーツ編集部 Why SILVIA/TOURER V are chosen !? 52

つまり「後輪駆動で振り回せれば何でもいい」という 考え方から、ドリフトコンテストで勝つ“ベース車両” としてのクルマ選びが重要視され始めてきたのだ。 しかし、ドリフトは走りだけではなく目立つことも重 要とされている。そのため、モータースポーツでは選 ばない車種をあえて選んだり、ノウハウがなくても「新 車」で挑戦するといった手法もよく見られ、ドリフトの 世界では存在感を放つ行為なのだ。

ドリフトの流行とシンクロした S13からS15シルビアへの進化

S13シルビアは、搭載エンジンがCA18DETから SR20DETへと進化し、S14へのフルモデルチェンジを 迎える。当然ながら次々と乗り換えが進んだ。

S14シルビアは、ボディサイズ(ホイールベース)が 拡大されて、横に向けたときの挙動がマイルドになっ ていた。そして、同じSR20DETでもタービンサイズ が拡大され、S13後期型よりパワーアップに幅があった こともあり、かなりの人気ベース車となった。 ちなみに、スーパーGTで活躍する谷口信輝選手も レース以前には雑誌のドリフトコンテストに参加して おり、S14シルビアで好成績を重ねてきた。

そしてS15シルビアが登場し、これまでS14で腕を 認められてきたドリフト愛好家は、レベルアップを狙 って乗り換えたが、すぐに戸惑うことになる。

S15シルビアは、剛性が向上したボディがドリフト にはピーキーで、ハンドルの切れ角も、S14のディメン ションに対して少なかった。ボディもS13に近いサイ ズとなり、太いホイールの装着が難しくなっていた。 ドレスアップも大事なキーとなるドリフトのベース車と しては、意外とマイナス要素が多かったのだ。 しかし、これらの戸惑いを乗り越えることが、ドリ フト自体の進化にも繋がっていった。

S15へのモデルチェンジは ドリフト自体も進化させた!?

現在では必須とされる、切れ角をアップさせるタイ ロッドの装着やナックルの改造、足回りのトレッド拡 大などが、S15をドリフトしやすくするための改造とし て進化。それにうまく成功した選手やチームが活躍し、 目立つようになってきたのだ。

現在では定番となっているフェンダー交換やクォー ターパネルをまるごと貼り付けるワイドフェンダー化 も、S15シルビアのボディが太いホイールを履けなかっ たことから生まれたスタイルとも言える。

時期を同じくしてD1グランプリがスタート。S15シ ルビアを駆る谷口信輝選手はレース活動と並行して参 戦し、見事に初年度チャンピオンを獲得した。

屋たちが、お遊びパフォーマンス的に始めたものが原 型とされているが、雑誌や動画メディアがコンテスト 形式のイベントを開催するようになると、クルマ選び がドリフト走行を目的としたものに変化していった。

は1980年代後半。爆発的なドリフトブー ムとS13シルビアの登場はほぼ同時期だっ た。S13シルビアは、元祖ドリキンこと土屋 圭市氏が愛用した「ハチロク」ことAE86レビン/トレ ノに代わる後輪駆動車としてすぐさま人気を博し、兄 弟車のRPS13 180SXも併せて、一躍定番マシンの座 を獲得した。自動車雑誌が主催したドリフトコンテス トで織戸学選手が新車の180SXを持ち込んで優勝し たことも、人気を博した要因の一つと思われる。 ドリフト走行の発祥は、峠で速さを競っていた走り