それぞれの学び

海外ラリー武者修業、サムライが追いかけるERCそしてWRC

だからFP-3は愉しい!

社会人もハマる全日本カートの新クラスが激アツ!!

JAFスポーツ[モータースポーツ情報] JAF MOTOR SPORTS 第53巻 第4号 2019年11月1日発行(年4回、2、5、8、11月の1日発行) 2019

JAF MOTOR SPORTS

AUTUMN

2020年11月愛知・岐阜 Rally Japan開催決定!

全日本F3、40年。育成の大切さ

特集

WRCカレンダー発表!「Rally Japan」が2020年11月末開催に 欧州のローテーションに翻弄された2020年WRCカレンダーがついに発表

フォト/TOKYO AUTO SALON、Rally Japan運営事務局 レポート/JAFスポーツ編集部

うやく発表されたFIA世界 ラリー選手権(WRC)の20 20年カレンダー。9月27日

19時30分頃、FIAからリリ ースされたこのカレンダーにより、2020 年にWRC日本ラウンド「Rally Japan」が 開催されることが明らかになった。

FIAの発表によれば、1月26日の開幕戦 モンテカルロを皮切りに全14戦をライン ナップ。第8戦にケニア、第10戦にニュ ージーランドが復活し、日本ラウンドは第

14戦としてスケジュールされている。

本来ならこの発表は6月14日の世界モー タースポーツ評議会(WMSC)で明らかに されるはずだった。しかし、本誌で既報し たとおり、現在、FIAラリーコミッションが 採用するローテーションシステムの運用過 程において、継続審議となってしまってい た。それが9月27日の週に行われた電子 投票により、ようやく決着。晴れてWRC 日本ラウンドが2020年に開催されるとい うことが発表できるようになったのだ。

「Rally Japan」は、昨年からWRC世界ラ リー選手権日本ラウンド招致準備委員会 (株式会社サンズ内)が、開催を目指して活 動してきたもので、日本のASNである JAFがFIAに働きかけを続けてきた。

この10年ぶりとなるWRC日本ラウン ド開催について、JAF藤井一裕会長は以下 のようにコメントを寄せている。

「この度の世界モータースポーツ評議会に おける、2020年WRC世界ラリー選手権 日本ラウンド開催決定は喜ばしい限りです。

大会プレートを手に、FIAジャン・トッド会長と肩を並べる 招致準備委員会/株式会社サンズ代表の坂井正治氏。

WRC日本ラウンド招致準備委員会をはじ めとする関係者の皆様の努力が実を結んだ ものと思います。JAFとしても、同大会が 多くのファンの皆様やエントラントの皆様 の記憶に残り、喜んでいただける競技会と なるよう、関係団体や行政の皆様とも連携 を図りながら引き続き支援して参ります」。 今回承認されたWRC日本ラウンドは、 2020年11月19〜22日、愛知・岐阜両 県での開催を予定している。今年の11月 9〜10日にはRally Japanテストイベン

ト「Central Rally Aichi/Gifu 2019」を実 施する予定で、すでにラリーガイド1が発 行され、参加受付が開始している。

Headl よ

Headline #01 モータースポーツ話題のニュース速攻Check!

2020年世界ラリー選手権(WRC)カレンダー(予定) Rd.1 1/26 Rally Monte-Carlo Rd.2 2/16 Rally Sweden Rd.3 3/15 Rally Mexico Rd.4 4/19 Rally Chile Rd.5 5/3 Rally Argentina Rd.6 5/24 Rally Portugal Rd.7 6/7 Rally Italy Rd.8 7/19 Rally Kenya Rd.9 8/9 Rally Finland Rd.10 9/6 Rally New Zealand Rd.11 9/27 Rally Turkey Rd.12 10/18 Rally Germany Rd.13 11/1 Rally Great Britain Rd.14 11/22 Rally Japan 4

小林可夢偉選手のリタイアで2ポイントを獲 得した山本尚貴選手がシリーズ首位に立つ。

#02 モータースポーツ話題のニュース速攻Check!

フォト/吉見幸夫、GTアソシエイション レポート/JAFスポーツ編集部

月29日の第6戦岡山では、 山下健太選手が初優勝を飾 った2019年の全日本スー

パーフォーミュラ選手権。

第5戦SUGO終了時点ではニック・キ ャシディ選手が首位、山本尚貴選手が1ポ イント差でシリーズ2番手に付けていた。

それがこの岡山大会では、スタート直後 から果敢にアタックを続けたキャシディ選 手が何と終盤でスピン。10番手にまで下が ってしまい、大切な一戦でノーポイントに 終わった。しかも、最終周で起きた小林可 夢偉選手とアレックス・パロウ選手の4番 手争いの結果、小林選手がリタイア。これ により山本選手が7位に順位を上げて2ポ イントを獲得することになった。

この結果、第6戦終了時のランキングは、 山本選手が1ポイント差でキャシディ選手 を逆転。10月26〜27日に行われる最終戦 JAF鈴鹿グランプリを前に、昨シーズンを 思わせる激しい攻防戦の再現となった。

11月2〜3日に最終戦がもてぎで行われ

e

るスーパーGTもタイトル争いが白熱する。

今季は第4戦タイで勝利を挙げた大嶋和 也/山下健太組が、第5戦富士でも連勝し て堂々のランキング首位を走っている。

2017年のチャンピオンコンビ、平川亮 /ニック・キャシディ組が着実にポイント 獲得を重ねてシリーズ2番手に付け、大嶋 /山下組と首位争いを展開している。

第6戦オートポリス、第7戦SUGOを 経て大嶋/山下組が首位。僅か7ポイント 差で平川/キャシディ組が詰め寄る状況。 ウェイトハンディがない最終戦では、近接 しているシリーズ争いがどう転ぶのか、ま

第6戦岡山のピット戦略がハマり、スーパー フォーミュラ初優勝を飾った山下健太選手。

500クラスは第4戦タイと第5戦富士で連勝した大嶋和也 /山下健太組が首位をキープ。300クラスは第7戦で今季 初勝利を挙げた高木真一/福住仁嶺組が首位を守る。

ったく読めない状況となっている。

300クラスは、今季は車両をNSX GT3 に変更した高木真一/福住仁嶺組が第7戦 SUGO終了時でランキング首位だが、今 季は未勝利のまま第4戦タイからポイント リーダーを死守。着実に得点を重ねており、 第7戦SUGOではようやく今季初優勝を 挙げ、有利な状況で最終戦を迎える展開と なっている。

国内レースの両雄はシリーズ終盤で大接 戦。最終戦・鈴鹿&もてぎは見逃せない。

Headl

9

最終戦直前! スーパーフォーミュラ&スーパーGTはタイトル争い大混戦! スーパーGT菅生で大嶋&山下が首位に!SF岡山では山本尚貴が!!

Headline

5

6

HEADLINE

4 WRCカレンダー発表! 「Rally Japan」が2020年11月末開催に!

5 最終戦直前! スーパーフォーミュラ&スーパーGTはタイトル争い大混戦!

SPECIAL ISSUE

8 巻頭特集 ラリー

それぞれの学び

海外ラリー武者修業、サムライが追いかけるERCそしてWRC 14 特集 レーシングカート だから、FP-3は愉しい!

社会人もハマる全日本カートの新クラスが激アツ!!

22 特集 全日本フォーミュラ3

節目で岐路に立つ日本のF3カテゴリー

39 特集 ジムカーナ

ジムカーナ孤軍奮闘

ノウハウ「ゼロ」の選択肢。常勝マシンに挑む苦悩

44 特集 ダートトライアル

全日本ダートラで繋がる、勝ち抜くための仲間作り

56 特集 ドリフト

今さら聞けないドリフト競技の「ド 」

クルマを操る楽しさ体感!これから始めても遅くない!!

TOPICS

26 特集 ソーラーカーレース

ソーラーカー鈴鹿、28回目の夏

“灼熱”に挑む選手たちの現在形

51 特集 サーキットトライアル 舞台は、レーシングコース

けれど一番のライバルは“自分”

究極のアタックに挑む、サーキットトライアルの熱き世界にようこそ

63 特集 オートテスト

オートテストの現在地

日本各地で沸騰中のお手軽モータースポーツのイマ!

INFORMATION

31 2019年モータースポーツ公示(WEB)一覧(7月〜9月)

2019年JAFモータースポーツ表彰式のご案内

2019年JAF地方選手権表彰式開催一覧表(開催日順)

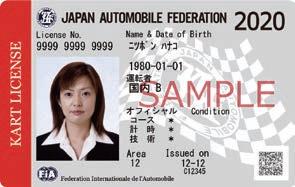

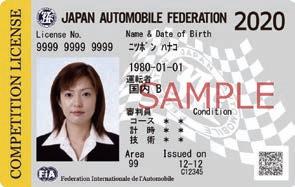

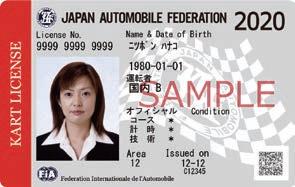

32 2020年ライセンス更新のご案内

37 ライセンスはラクラク更新!!「JAFマイページ」に登録しよう!

JAF MOTORSPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報] 監修/一般社団法人 日本自動車連盟

〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 ☎0570-00-2811(ナビダイヤル)

発行所/(株)JAFメディアワークス

〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-9野村不動産芝大門ビル10F ☎03-5470-1711 発行人/西岡敏明

振替(東京)00100-88320 印刷所/凸版印刷株式会社 媒体責任者/田代康 編集長/佐藤均 清水健史 大槻聡 デザイン/鎌田僚デザイン室

編集/(株)JAFメディアワークスJAFスポーツ編集部 ☎03-5470-1712

COVER/2019年JAF全日本フォーミュラ3選手権第19戦・第20戦 PHOTO/吉見幸夫

2019

秋 CONTENTS

全日本F3、40年。 “ 育成 ”の大切さ

持つべき友は好敵手

特集 ラリー

それぞれ

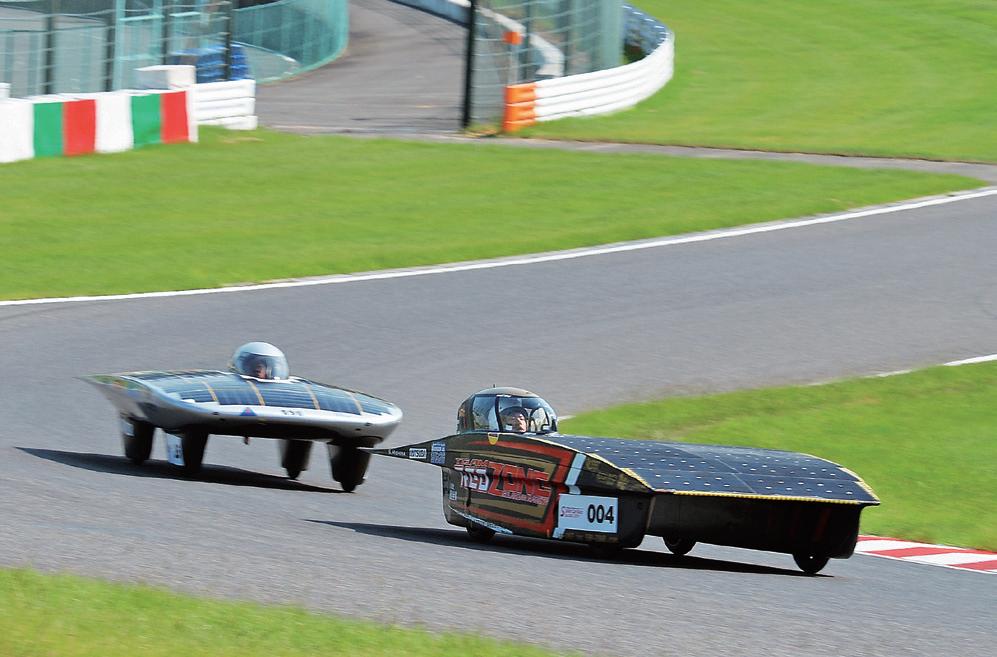

TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジプログラムを卒業して独自のラリー修業に挑戦する新井大輝選手、 そしてプログラム継続で新たなステップを踏み出した勝田貴元選手。 海外で活躍する二人の日本人ラリードライバーは、それぞれの道を歩み始め、それぞれの学びを続けている。 ここでは、今季注目の彼らの活躍ぶりを追った。

フォト/廣本泉、TOYOTA GAZOO Racing、JAFスポーツ編集部 レポート/廣本泉、JAFスポーツ編集部

成ドライバーとして、2015年に「TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジプログ ラム」に抜擢され、2016年よりトミ・マキネ ン・レーシングのフォード・フィエスタR5でフィンラ ンドラリー選手権やWRC2に参戦するなど、海外武者 修業を行ってきた二人の日本人。

育

新井大輝選手と勝田貴元選手。ご存知のとおり、新 井大輝選手はPWRCおよびIRCプロダクションカップ の王者、新井敏弘選手を父に持ち、勝田貴元選手は全 日本ラリー選手権の帝王、勝田範彦選手を父に持つ二 世ドライバー。2019年はラリーにおける進路が分かれ、 それぞれの目標に向けてチャレンジしている。

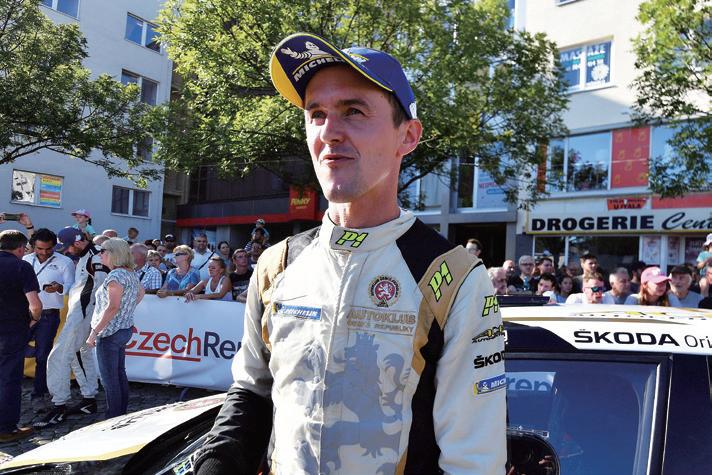

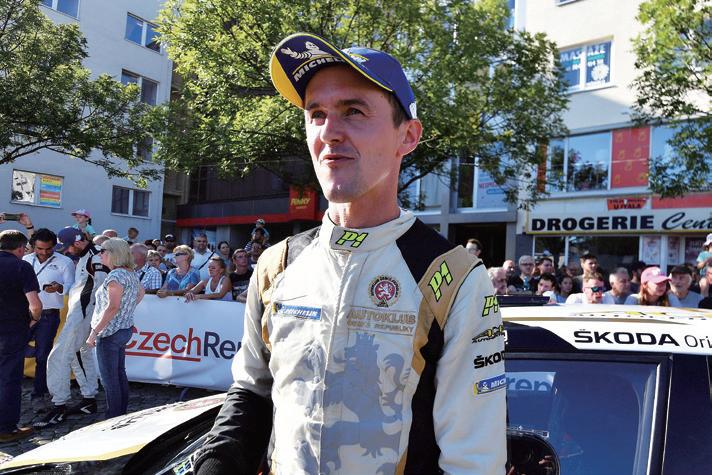

中でも、とりわけ過酷な一歩を踏み出していたのが 新井大輝選手に他ならない。2019年はTOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジプログラムを離れ、 単身で海外ラリーに参戦。その舞台となったのがFIAの 地域選手権であるFIA欧州ラリー選手権(ERC)だった。

新井大輝選手は「ERC1ジュニア」部門のタイトル獲 得をターゲットに、第3戦ラトビア「ラリー・リエパヤ (グラベル)」、第4戦ポーランド「ラリー・ポーランド (グラベル)」、第5戦イタリア「ラリー・デ・ローマ・キ ャピターレ(ターマック)」、第6戦チェコ「バルム・チェ コ・ラリー・ズリン(ターマック)」の合計4戦に絞って 参戦することになった。

ERCはレベルの高いラリー

「今までと違って、ラリーに参戦するために、自分で やらなければならないことが増えたけど、目標が明確 になった分、積極的に動けるようになった。今年のタ ーゲットはERC1ジュニアのタイトル。ERCのジュニ アは4戦の有効ポイント制で争われるから、スポット 参戦でもチャンスがあるし、チャンピオンを獲得すれ ば翌年のWRC2へのスカラシップもあるのでERCの ジュニアでタイトルを獲得したい」。

海外ラリー武者修業、サムライが追いかけるERCそしてWRC 8

学び

このようにERC参戦の理由と意気込みを語る新井大 輝選手。そして、ERCへの印象をこう語った。

「フル参戦のトップランカーに加えて、スポット参戦 の地元のスペシャリストたちもかなり速い。昨年は、

ダニエル・ソルドがヒュンダイi20クーペR5で参戦し ていたが、WRCのワークスドライバーが出ても勝てな いほど、ERCはレベルが高いシリーズだと思う」。 ちなみに新井大輝選手は、ERCと並行して全日本ラ

新井大輝選手 勝田貴元選手

FIA欧州ラリー選手権ERC / ERC1 Junior JAF全日本ラリー選手権JRC/JN1

あらいひろき/1993年生まれ、群馬県出身。TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレン ジプログラムの活動が終了して以来、今季は欧州ラリー選手権(ERC)と全日本ラリー選 手権JN1に参戦。86/BRZレースにも挑戦し、独自の新たな道を進みながら模索している。

FIA世界ラリー選手権WRC/RC1

FIA世界ラリー選手権WRC2/R5

かつたたかもと/1993年生まれ、愛知県出身。TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレン ジプログラムの育成ドライバーとしてWRC世界ラリー選手権にR5車両で参戦中。今季は 念願のWRカーによるWRC参戦が実現し、ターマック2戦のエントリーが決まっている。

の

リー選手権のJN1にもスバルWRX STIで参戦してい るが、これはERC参戦のトレーニングの一環。あくま で今季の活動の主軸はERCに置いていた。

ERCで走らせるマシンは、シトロエンC3 R5で、

メンテナンスおよびラリーオペレーションはオーストリ アの名門チーム「ストールレーシング」が担当するほか、 開発プログラムの一環として横浜ゴムが支援する。 マシンこそ違うが、2013年にスバルWRX STI R4で ERCに参戦していた新井敏弘選手と同様に、実績のあ る体制を敷くことができただけに、今季のERCでの活 躍が期待されていた。しかし、実際は予想外のハプニ ングの続出で、苦戦を強いられることになった。 まず、初戦となった5月24〜26日のラリー・リエ パヤは「高速ラリーだけど、予測しやすいコースで、こ れと言って難しいところがないラリー」と語るように、 新井大輝選手は、レグ1を総合5番手で終えていたも のの、リモートサービスで始動時にトラブルが発生。 サービスアウトのTC遅着ペナルティにより総合8番手 に後退することになった。さらに、レグ2ではファース トループでエンジントラブルが発生してしまい、追い 上げも及ばず8位という成績に終わった。

IRCからERCに生まれ変わった直後のバルム・チェコ・ラリー・ズリンには、2012年と2013 年に新井敏弘選手がFIA R4車両のWRX STIで参戦している。

2戦目となった6月28〜30日のラリー・ポーランド は「フィンランドよりアベレージスピードの高い高速ラ リー。道幅も狭く、ジャンプも多いので難しい」と語り ながらも、ラリー序盤で好タイムを連発。しかし、SS6 で右リアタイヤをパンクさせたことにより、10秒以上も ロス。レグ1は総合6番手と伸び悩んだ。

2013年のERCチェコ大会には、当時は国内でラリーデビューしたばかりで、翌年には全日本ラ リー選手権にスポット参戦する予定となっていた、新井大輝選手も帯同していた。

レグ2では、この日のファーストステージとなる SS10で4番手タイムをマークするほか、続くSS11で は5番手タイムで猛追していたが、SS12でロールオー

10

「調子の良し悪しに左右されない走りの大切さ」 新井大輝選手

かつてラリージャパンの参戦経験もあるストールレーシングのマンフレッド・ストール氏は 「WRC2でもチャンピオンを獲れる実力があるし、WRCでも表彰台を獲得できると思う」と評価。

バー。痛恨のリタイアに終わることとなった。

このように目立ったリザルトを残せないまま、最初 の2戦を終えた新井大輝選手だったが、この負の連鎖 は7月19〜21日に開催された3戦目のラリー・デ・ロ ーマ・キャピターレでも続いていた。

「ヨーロッパ特有のターマック」と評したこの大会。

ERCでは自身初のターマック参戦で周囲の期待が高ま ったが、SS1でいきなりパンクに見舞われ、ラリー序盤 は総合20番手にまで後退してしまう。

それでも、上位の脱落で新井大輝選手は何とかポジ ションアップを図ったものの、その後もグリップ不足 に苦戦したことでレグ1を総合12番手でフィニッシュ。

さらに、レグ2では最終SSでセカンドベストをマー クするなど光る走りは見せたものの、追い上げは届か ず12位でローマ戦を終えることとなった。

全力ながら不完全燃焼の4戦

それだけに、4戦目のERCとなる8月16〜18日のバ ルム・チェコ・ラリー・ズリンは、今季の海外武者修 業を締めくくる重要なイベントとなっていたのだが、ま たしても苦戦を強いられることになってしまった。

16日の夜間、市街地で行われたSS1で総合20番手 と出遅れてしまい、翌17日のオープニングとなるSS2

WRCドライバー時代のストール氏のコドライバーを務めていたイルカ・ミノール選手。「今年の ERCで初めて組んだけど、パフォーマンスが高く、一戦ごとに進化を続けている」と語る。 今年のチェコ大会に帯同して走りをつぶさに観察していた新井敏弘選手。普段は辛口の彼も「マ シンのコントロールがうまくなっている。低速コーナーが連続するところなんかは、ほとんど攻め ていないのに不思議とタイムが出ている」と、愛息の走りを高く評価した。

それぞれ の 学び

では「高速コーナーでリアが流れてコントロールができ なかった」と自身が語るように、コースアウトを喫して デイリタイアすることになってしまう。

車両を修復してレグ2に挑むものの、「タイヤがコン ディションに合っていなかった。このままラリーを続 けることは危険だった」と、レグ2のファーストステー ジを走り終えた段階でリタイアを決断した。

今季の新井大輝選手は、不完全燃焼の状態でERC への挑戦を終えることになってしまった。しかし、そ の一方で、大きな手応えを掴んできたようだ。 「タイヤ開発に参加したおかげで、調子の良し悪しに 左右されずにコンスタントに走ることの重要性を学ぶ ことができた。どんな状況でも、ミスしないように丁 寧に走ることを心がけるようになった」と新井大輝選手 は語った。事実、この成長ぶりに最も驚いていたのが、 父の新井敏弘選手だった。

FIA欧州ラリー選手権ERC

/ ERC1 Junior フィリップ・マレス選手

ERCジュニアを戦うマレス選手は「アライはWRC2に参戦していた 時から有名で、とても速かった。特にグラベルが強いドライバーだと 思う」とコメント。自身はERCジュニアタイトルを確定させている。

実は新井敏弘選手、今回のバルム・チェコ・ラリ ー・ズリンを視察していたのだが、自身も2012年およ び2013年に同大会へ出場した経験を持っている。

普段は辛口の新井敏弘選手も「マシンのコントロール

11

がうまくなっている。低速コーナーが連続するところ なんかは、ほとんど攻めていないのに不思議とタイム が出ている」と高く評価している。

新井大輝選手とコンビを組んだイルカ・ミノール選 手も「今年のERCで初めてヒロキとラリーに参戦した けれど、彼はパフォーマンスの高いドライバーで、一 戦ごとに進化を続けてるわね」と証言する。

新井大輝選手とERC1ジュニアのタイトルを賭けて 争っていたライバルのフィリップ・マレス選手も、「ア ライはトミ・マキネン・レーシングでWRC2に参戦し ていた時から有名で、とても速かった。特にグラベル

が強いドライバーだと思う」とコメントしている。

2013年は新井敏弘選手、今季は息子の新井大輝選 手をメンテナンスガレージとしてサポートすることに なったストールレーシングのマンフレッド・ストール代

表も、新井敏弘選手と比較ながら、新井大輝選手のパ フォーマンスについて次のように語っている。

「トシはいつもハードに攻めていたけれど、ヒロキは ハードにもイージーにも走ることができる。それに、

まだ若いからもっとスキルアップを果たすことができ るだろう。WRC2でもチャンピオンを獲れる実力があ るし、ファクトリーチームでWRカーに乗ることがで きれば、WRCでも表彰台を獲得できると思う。本当に 才能にあふれたドライバーだと思うよ」。

今シーズンのERCでの活動は早くも幕を閉じたが、 全日本ラリー選手権ではJN1でタイトル争いをしてい るだけに、まだまだチャレンジは終わっていない。

WRCドライバー誕生に向けて

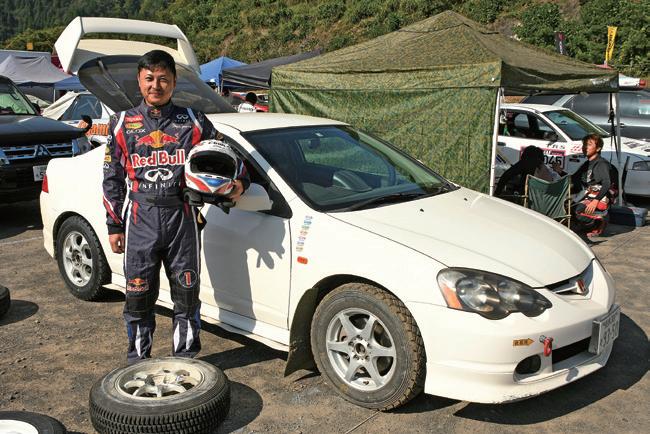

一方、TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジ プログラムでの活動を継続する勝田貴元選手も、今シ ーズンは新たなプログラムに挑戦することになった。 従来どおりフォード・フィエスタR5でWRC2クラ スに参戦すると同時に、トミ・マキネン・レーシング がプリペアするヤリスWRCで、実戦のWRCに挑戦 できることが決定。ラリー活動が強化されたのだ。 ヤリスWRCではすでにフィンランドラリー選手権 には参戦しているが、今季はWRC第10戦のラリー・ ドイチェランドと第13戦ラリー・デ・エスパーニャで 初めてWRカーでトップクラスに挑むことになり、 久々の「日本人WRCワークスドライバーの誕生」に向 けて、新たなステップを踏み出していた。

まずはWRカーを学ぶこと

フィンランド選手権では2度の総合優勝を果たした とはいえ、ラリー・ドイチェランドは初参戦のイベン ト。しかも、WRカーで挑む初めてのターマックイベン トとなることから、勝田貴元選手にとっては、全ての

「ドイツの道もWRカーもすべてが新しい体験」 勝田貴元選手

12

ステージをしっかり走り切り、ヤリスWRCというマシ ンを”学ぶ”ことがターゲットになっていた。

「自分にとっては全てが新しい体験で、序盤はかなり ナーバスになり、簡単ではなかった」と語るように、デ イ2のファーストループまでは、WRC2のR5よりも遅 いペースで走るなど、慎重な走りに徹した。

それでも、セカンドループからはペースアップ。一

時は総合9番手を走り、最終的には10位で完走を果た し、自身初のWRCドライバーズポイントを獲得した。

「今回の唯一の目標は完走だったが、それを果たすこ

とができた。チームの戦略に従いハードに攻めること はなかったが、それでも難しい道でWRカーがどのよ うな挙動を示し、ドイツのステージがどのようなのか を学ぶことができ、自信を深めることができた」。

さらに「自分のドライビングとペースノートの進化に 満足している」と勝田貴元選手は手応えを語る。

一方、TOYOTA GAZOO Racing WRTのチーム監 督であり、ラリーチャレンジプログラムで監修を担当 するトミ・マキネン氏も「タカのドライビングは賢明で 本当に良くやっていた。初のドイチェランドで、WRカ ーでの初ターマックということを考えれば、経験豊富 なドライバーに対して、1kmあたり1秒以下の遅れに留 められたのは上出来だ」と高く評価。

さらにマキネン氏は「タカは自分のラリーに集中して いた。これまで出場した他のラリー以上に、多くのこ とを学んだと思う」と付け加えた。

まだまだ発展途上だが……

モータースポーツでは、最高峰レベルのマシンに乗 ることでドライバーのスキルは大幅にアップすると言 われているだけに、勝田貴元選手にとって、WRCの実 戦でヤリスWRCを競技スピードでゴールさせた経験 は、成績以上に得るものが大きかったに違いない。 同じくヤリスWRCを武器に、ドイツ大会では表彰 台を独占したオット・タナク選手、クリス・ミーク選 手、ヤリ-マティ・ラトバラ選手ら3名のレギュラード ライバーと比べると、まだまだ大きなギャップがあるも のの、それでも最高峰のラリーマシンで過酷なSSを走 り抜いたことによって、勝田貴元選手はドライバーとし て大きな成長を遂げているはずだ。その成果は少なか

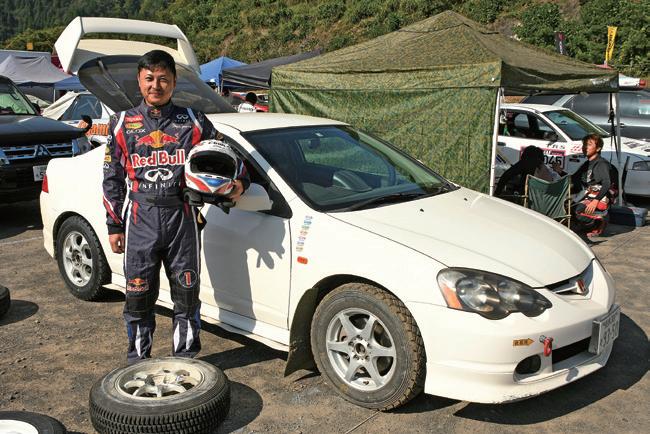

全日本フォーミュラ3選手権を経験した後に、ラリーの世界に転向した勝田貴元選手。日本のラ リーファンの期待を一身に背負い、WRCという最高峰の舞台でラリー修業を続けている。 WRC第10戦ドイツ大会ではついにヤリスWRCを実戦のWRCで走らせた勝田貴元選手。初め て尽くしの初参戦ながら、安定感かつ光る速さを披露。総合10位でポイントを獲得してみせた。

それぞれ の 学び

らず、終盤戦のWRC2での走りに現れてくるだろう。

ヤリスWRCによる次なるWRCへのチャレンジは、 10月末に行われるターマックイベント、第13戦ラリ ー・スペイン。さらなるスキルアップが期待されるだ けに、勝田貴元選手の終盤戦の動向にも注目したい。

今シーズンは進路に加え、明暗も別れることとなっ た二人の日本人ドライバーだが、WRCのワークスドラ イバーたちに比べると、やはり経験不足は否めず、両 者とも、まだまだ発展途上にあると言っていい。

しかし、ともに伸び代は大きく、海外ラリー武者修 業にも積極的な姿勢でチャレンジしているだけに、ブ レイクスルーを果たせれば大きく飛躍するだろう。

新井大輝選手と勝田貴元選手との一騎打ちを、WRC で、しかも同じWRカーで見てみたいという思いは、 日本のラリーファンならずとも共通しているだろう。

今季は全日本ラリー選手権JN1にも参戦する新井大輝選手。父・新 井敏弘選手や勝田範彦選手を相手にシーズン3勝を挙げている。

そう遠くない将来に、二人の若手日本人ドライバー による対決が再び実現することを信じて、まずは両ド ライバーのこれからの成長を見守りたいと思う。

13

特集

だから、FP-3

今年から装い新たに全日本選手権として開催されたFP-3部門。昨年の地方選手権と比較しても参加台数は急増し、 今、とてもホットなカテゴリーとなった。そんなFP-3部門にエントリーする選手の大半は社会人カーター。 彼らはなぜFP-3部門に参戦したのだろうか?この部門に惹かれたカーターたちのナマの声を聴いてみた 今年から装い新たに全日本選手権として開催されたFP-3部門。昨年の地方選手権と比較しても参加台数は急増し、 今、とてもホットなカテゴリーとなった。そんなFP-3部門にエントリーする選手の大半は社会人カーター。 彼らはなぜFP-3部門に参戦したのだろうか?この部門に惹かれたカーターたちのナマの声を聴いてみた

フォト/友田宏之、遠藤樹弥、JAFスポーツ編集部 レポート/水谷一夫、JAFスポーツ編集部

FP-3部門は全日本カート選手権の中で、いさ さか特殊な存在だ。“全日本”はその名の通り、 国内レースの最高峰。日本で最も速いマシン とドライバーの選手権として行われてきた。実際、OK 部門とFS-125部門では、水冷125ccリードバルブ吸 気エンジン+ハイグリップタイヤという高性能なマシ ンが使用されている。

それに対して2019年から全日本選手権に加わった FP-3部門のマシンは、空冷100ccピストンポート吸 気という簡素な仕様のエンジン(ヤマハKT100SD/ KT100SECのワンメイク)を無改造で搭載し、耐久性 重視の通称「SLタイヤ」を履く。このパッケージは、日 本各地のローカルシリーズで初・中級者向けとして人 気を博しているレースとほぼ同じ。言わばそれは、ヴ ィッツレースに全日本選手権が懸けられているような ものだ。

ただし、ヴィッツレースがローコストな入門者歓迎 のレースでありながら突き詰めれば奥が深く、腕っこ きのベテランドライバーたちにも愛されているのと同 様に、ヤマハKTエンジン+SLタイヤの質素なレース

にも深遠なノウハウがあり、この分野に精通した経験 豊富なドライバーたちの活躍の場となっている。 その傾向は全日本FP-3部門でも変わらない。FP-3 部門の参加者の主流は10代の“プロドライバー予備 軍”ではなく、本業の傍ら趣味でカートを楽しむアマチ ュアたち。しかも、30代以上のいわゆるシニア層が多 いのだ。これは、2011年にFP-3部門が地方カート選 手権の地域シリーズとしてスタートした際、シニア層 にも華やかな舞台で活躍を披露できる場を設けるべく 18歳以上限定のレースとして創設されたことの名残り でもある(現在は条件により13歳から参加可能)。しか も、そんなシニアの選手たちが速くて強い! そして2019年、FP-3部門が全日本に昇格すると参 加台数が大幅に増えた。地方選手権だった前年までは

レーシングカート

14

社会人もハマる全日本カートの新クラスが激アツ!!

社会人もハマる全日本カートの新クラスが激アツ!!

FP-3は愉しい!

レース成立要件となる出走5台ぎりぎりの大会も多か ったのだが、今季は第4戦までの平均出走台数が西地 域で約20台、東地域で約11台という急増ぶりだ。た だし「FP-3部門が全日本に昇格して限定Aライセンス 発給の対象になることで、18歳未満のドライバーが大 量に参加してくる」という多数派の予測は外れた。蓋を 開けてみると、新たにエントリーしてきたドライバーの 多くはシニア層だったのだ。全日本で走ってみたいけ

れど、社会人の身としてレースに使える資金や時間は 限られている。新生“全日本FP-3部門”は、そんなド ライバーたちに受け入れられたのだ。

では、そこで走る社会人ドライバーたちは、この FP-3部門に何を求め、どう向き合い、どんなものを得

若手カーターから見たFP-3の世界

ているのだろうか。7月に兵庫県・神戸スポーツサーキ ットで開催された西地域第4戦と、8月に山形県・カー トソレイユ最上川で開催された東地域第4戦で、ドラ イバーたちの声を聞いてみた。

自分の成長を実感する貴重な体験が得られます

普段(FP-3部門以外で)参加しているローカルレースではシ ニアクラスの人たちとレースをする機会があまりないので、 勉強になりますし、自分の成長にも繋がると思います。バトル の時の自分がポジションを落とさないような競り合い方など は、やっぱりジュニアドライバーたちとは違うなと感じます。 FP-3部門はそういう人たちと一緒に戦えて、面白いですね。

年齢関係なく対等に戦えるのがこの部門の良さ FP-3部門に参加した理由は、まだFS-125部門に出られない から。まずはここを突破して、それから上のクラスに進んでい こうと思っています。周りは年上の選手がほとんどだけれど、 ドライバーとしては対等の立場だと思ってレースしています。 バトルの時のスポーツマンシップにのっとった戦い方とか、 ベテランの方たちのレースはやっぱり勉強になりますね。

FP-3はFormula Piston 3の略 で、ヤマハのKT100SD/KT1 00SECの無改造エンジンを使 用するワンメイクエンジンの レース。

経験豊かなシニアドライバーへの挑戦が楽しい♪ FP-3部門はバトルのレベルがすごく高いので、勉強になること が多いです。自分の能力の足らなさを教えてくれるレース、と 言うんでしょうか。でも、まだ敵わないレベルに挑戦するのは 楽しいです。シニアドライバーの方たちの強さの理由は、やっ ぱり経験の量じゃないでしょうか。自分より何年も前からレー スを始めて、生き残り合戦を勝ち抜いてきた人たちですから。

ステップアップしても役立つ経験が得られる 経験豊富な選手たちは、技術のレベルが高い人が多いです ね。例えば前を抜く時にもちゃんとスピードを殺しているし、 抜いてからも後ろをよく確認してしっかり引き離してからラ インに戻ってくるし、そういう技術は自分と同じ年代のドライ バーたちとは違うと思います。FP-3部門でレースをした経験 は、これから上のクラスに行った時にも役に立つと思います。

山本祐輝選手(21歳)東地域 Formula Blue TKC

伊藤僚我選手(16歳)西地域 team Farina

森岡泉美選手(17歳)西地域 Ash

半田昌宗選手(15歳)東地域 TEAM WOLF

※掲載年齢はインタビュー時のものです。

15

岡本旬司選手45歳

「それまでもミニバイクレ ースをやっていたんで すが、20歳の時に友達 が持っていたカートを不要になっ たからと譲ってもらったんです。 乗ってみたら、ただただ楽しかっ たですね。それから半年くらいは たまにサーキットへ走りに行くく らい。次の年から本格的にやろう と、名阪スポーツランドと堺カー トランドのSLシリーズに参戦しま した。KTチューンクラスに出て、1 年目で両方ともチャンピオンを獲りました」。

勢いに乗る岡本旬司選手はその翌年、地方カート選 手権に参戦。ランキング6位となり、同10位までに与 えられる翌年の全日本の出場資格を得た。当時はF1ブ ームの余波でカートレースにも大量の参加者が集まり、 地方選手権のエントリーは1クラス100台ほどにも達

していた。そんな予選通過すら難しいシリーズで、1年 目にしてランキング6位とは、相当に凄いことだ。だ が翌年、岡本選手はサーキットから姿を消した。

全日本に出場したい想いが募る日々

FP-3部門はうってつけのカテゴリー

「お金を使い果たして借金まみれになって、スパッと カートを止めました。それからは空白期間です。最近

は子供も大きくなって、仕事もある程度軌道に乗って きたので、3〜4年前からたまにレンタルカートで走る ようになって、昨年SLレースでレーシングカートを再 開しました。やっぱり、せっかく出場資格を取った全 日本に出たかったんです。全日本に出られるのに出ら れなかった、という想いがずっとありましたからね」。

そのタイミングでスタートした“全日本”FP-3部門 は、岡本選手にはもってこいのレースだった。

「久々のカートは、楽しいのひと言ですよね。練習も 楽しいしレースも楽しい。練習はだいたい毎週、ここ 神戸へ走りに来ています。社会人だからといって、時 間的なハンデは感じないですね。僕にとっていいレー スとは、抜きつ抜かれつができてクリーンなレース。

FP-3部門はそれに当てはまっています。エンジンの性 能差は少ないですし、参加者の年齢層が幅広いのも魅 力ですね。あと、転戦できるのもいい。初めてのコー スを走るのは楽しいですよ。(同じ全日本の)FS-125部 門は、まだ体が戻ってないし技術も鈍っているんで今 は無理だけれど、興味はすごくあります」。

そして全日本デビューを果たした岡本選手は、第3

Prof e

1973年生まれ/大阪府在住/メカニコ with FeGパワー所属/機械設計・製造の会社を 営む。20歳でカートと出会い、その2年後に 地方選手権でシリーズ6位を獲得するも資 金難で活動中断。2018年からレース活動を 再開する。

戦で見事初優勝を飾った。そんな岡 本選手に、FP-3部門のシニアドライ バーたちはなぜ速いのか質問してみると、こんな答え が返ってきた。

「若いから遅いと限ったわけではないでしょう。違い は“考える力”じゃないでしょうか。若い子は親の指示 でしか動けなかったりしますし、まだ時間の大切さが 分かってないんだろうと思います。僕は今45歳で、 年々体力は落ちていくし、もう後がないって気持ちで レースをやっています。そういう極限状況での経験は 仕事にも活きてきて、例えば客先にプレゼンテーショ ンをするような時、意外と緊張しないんですよ」。

今やカートは岡本選手の大きな生き甲斐だ。

「全日本は金曜日からサーキットに入るんですが、会 社の人たちは『頑張ってきて』と送り出してくれて、い い精神状態でレースができています。レースのおかげ で仕事をする気持ちにも張りが出ます。以前はスキー とかいろいろ遊んだけれど、今はカート一色です」。

岡本選手が全日本への憧れをFP-3部門で叶え たドライバーなら、横田英宣選手はレースそ のものへの憧れをFP-3部門で叶えたドライ

バーだ。横田選手にレースの強烈な印象を植え付けた のは、1992年F1モナコGPでのアイルトン・セナとナ イジェル・マンセルの伝説的なトップ争い。この日を

ほぼ毎週、神戸スポーツサー キットに通う岡本選手。しば らくカートから遠ざかってい た時期があっただけに、練習 走行もレース本番も、すべて を楽しんでいる様子だ。

16

「抜きつ抜かれつのクリーンなレースが醍醐味です」

境に、横田選手はセナの熱烈なファンとなった。 「それでFJ1600のレースに出るため、フォーミュラの レーシングスクールに入りました。ただ、フォーミュ ラの練習にはお金がかかりました……。宮城県にアト ムサーキットというレンタルカートができるのを知っ て、そのオープニングに行ったんです。高橋国光さん がゲストで来るのも見たくて。元々はF1とル・マンく らいしか知らなくて、日本のモータースポーツのこと もカートのことも全然知りませんでした。その時に参 加したレースで1回は勝てたんですが、国光さんに綺 麗に抜かれたことがすごく悔しかったですね」。

この体験をきっかけに、憧れのセナの背中を追う横 田さんのレース活動は、カートへと移っていった。最 初はレンタルカート。あちこちのコースへ走りに行く 中で知り合った仲間ふたりと、レンタルカートでもな んでもいいから日本一になろうと誓い合って結成した チーム“icebattlers”は、その後レンタル/スポーツカ ートのフィールドで全国に名を馳せるトップチームと なった。このトリオでの活動はやがて解散に至るのだ が、横田選手は仲間ふたりに了解を得て、今もそのチ ーム名でFP-3部門に出場し続けている。 「それからレーシングカートのローカルレースに出る ようになったんですが、同じコースで一年間レースを することに違和感があったんです。F1は転戦するじゃ ないですか。そんな時にFP-3部門のことを知って、 2013年から参加を始めました。このレースは、年齢も 参戦スタイルもまったく違う人が集まって戦うところ が魅力ですね。実際ウィナーは毎回違うんですが、そ れでも速い人は毎回必ず上位にいるんです」。

横田選手の職業は派遣のシステムエンジニア。FP-3 部門でさまざまなサーキットを転戦するように、いろ

んな企業へ出向く働き方のスタイルには非常に魅力を 感じているという。その一方で、こうも語る。

社会人の苦労はカート日本一よりラク! 4回チャンピオンになってセナを超えたい

「生活の中心は何かと聞かれたら、レースだと即答し ます。レースのために仕事しています。icebattlersの3 人で集まった時、『カートで日本一を目指す大変さに比 べたら、社会人としての苦労はそれほどでもないよね』 ってみんなで話してました。あまり稼ぐ方ではないの で、参戦費用を節約するため、今はひとりでレースに 出ています。本来ならメカニックの人を連れてくるの が理想だろうし、カート屋さんから見たらいいことで

はないのかもしれないけれど、世界的にはこれが一般 的なやり方だと思いますよ」。

今季こそ長引く体調不良に悩まされて思うような結 果を残せていない横田選手だが、これまでFP-3部門 で2度のチャンピオンに輝き、長きに渡ってトップコン テンダーのひとりであり続けている。そんな横田選手 には、ひとつの目標があるのだという。

「セナが成し得なかった4回のチャンピオンを獲るこ とです。あと2回は絶対に獲りたい。それも台数が多 い時に獲りたいんです。今年のFP-3部門は参加が増 えてくれて、すごく嬉しいですね」。

FP-3部門の特色のひとつは、スポット参戦の ドライバーが多いことだ。今季のレースには 西地域でのべ34名、東地域でのべ26名のド ライバーが出場しているのだが、そのうちフル参戦は 西地域9名、東地域3名のみ。1戦の

Prof e

1974年生まれ/東京都在住/icebattlers所属 /システムエンジニア派遣会社に勤務。2013年 からFP-3部門に参戦を始め、同年と2016年に 地方選手権・東地域のチャンピオンを獲得。

2000年の富士FJ1600チャンピオンでもある。

マシンのセッティングやメン テナンスをすべてひとりで行 う横田選手。メカニックを依 頼する資金がなくても、カート に対する情熱があれば参戦 できるということを証明して くれる存在だ。

横田英宣選手44歳

17

「年齢もスタイルもバラバラな人が集まるのが魅力」

宮城県仙台市で眼科クリ ニックの院長として働く伊 勢屋選手は、ベストコン ディションで決勝レースに 臨むため、サングラスをか けて目が疲れない工夫をし ている。

み参加のドライバーは西地域で13名、東地域で15名

もいる。シリーズにはこだわらず、地元のコースで大 会があれば参加してみて全日本の雰囲気を堪能。こん な、いい意味で“ユルい”楽しみ方ができるのもFP-3 部門の魅力のひとつだろう。

伊勢屋貴史選手も、そんなスポット参戦派のひとり だ。普段は宮城県で自らの医院を営む眼科医。いざレ ーシングスーツに着替えれば、SUGOなどのカートレー スで表彰台に立ちまくる東北シニアカーターの雄。そ

の腕前はFP-3部門でも発揮され、東北で開催される 大会のみの参戦ながら優勝も飾っている。

運動は苦手だったけどクルマなら…… バトルとスピードにハマったカート活動

「小学校、中学校、高校と運動が苦手だったけれど、 クルマで走ることならうまくできるんじゃないかと思っ ていました。大学に入ってからクルマでスポーツ走行 をちょこちょこやって、一時期はジムカーナもやって、 そのころカートというものがあるのを知ってカートショ ップにも行ったけれど、この時はやれないままでした。 大学を卒業して勤務医になってから、2002年ごろに一 度カートをやっ たんですが、い

ろいろ事情があって半年くらいで乗らなくなってしま いました。そのあとレンタルカートもやったんですが、 勤務医時代は当番医もあったので、週末は走りに行け なくて。2008年に自分の医院を開業して、やっと本格 的にカートを始められたって感じです」。 環境が整ったことで、長年の憧れだったカート活動 にようやくたどり着いた伊勢屋選手。フォーミュラや ツーリングカーレースも経験した上で、カートの魅力 はバトルとスピードにあると語る。

「カートは(モータースポーツの中でも)一番オーバー テイクがあるってことが魅力ですね。社会人になると はっきりした競争がないけれど、レースではヨーイド ンではっきり順位がつくじゃないですか。スポーツ走 行やジムカーナより、自分は競い合いのあるカートが 好きになりました。あと、速いスピードで走ることの 爽快感。細かい仕事で溜まったストレスをカートで晴 らしています(笑)。抜いたり抜かれたりが楽しくて、 未だにカートを続けています」。 「FP-3部門の面白さは、やはりバトルが多いところで しょうか。今年はレベルが上がってしんどいなとも思 うんですが、エントリーが増えたことは嬉しいです。 若い選手と一緒にレースできるのもいいですよね。 (125cc水冷エンジンの)X30クラスもちょっとやった んですが、そんなに体力もないので、自分にはKTのレ ースが合っていると思います」。

伊勢屋選手の大きな生き甲斐となったカートは、本 業にもいい効果をもたらしているようだ。 「カートでは小・中学生と上下関係なく競い合ったり、 一緒にレースの話をしたりできます。医者と患者とい う形では(年代が異なる人の)本音をなかなか聞けない けれど、カートでそういう人たちの意識を知ることが できますね。カートは自分にとってなくてはならないも のですし、死ぬまでやりたいと思っています。70歳を

Prof e

1972年生まれ/宮城県在住/Super Rac ing Junkie!あやし眼科所属/眼科医院の 開業医を務める傍ら、東北のトップカー ターとして名を馳せる。FP-3部門には 2012年から東北地方の大会にスポット参 戦を始め、優勝も記録。

伊勢屋貴史選手 「カートは自分にとってなくてはならない存在でしょう」 47歳

18

佐々木大河選手 「FP-3部門は難しいけど……、今が成長期で速いです!」 25歳

Prof e

1993年生まれ/埼玉県在住/TEAM WOLF所属/化

学メーカーに勤務して営業を担当。兄・大樹選手ととも に全日本の最上級部門に参戦し、最上位2位。2年間の活 動休止を経て今季FP-3部門で全日本に復帰し、開幕戦 で優勝。

過ぎても走っている方の姿を見ると勇気付けられます。 こんな楽しいこと、他にないですから」。

々木大河選手は25歳と、シニアと呼ぶのが はばかられる若さなのだが、この全日本 FP-3部門・東地域のキーマンに話を聞かな いわけにはいくまい。

佐々木選手の身上は、一般のカートドライバーとは ずいぶん違うと言えるだろう。兄の大樹選手は全日本 カート選手権の歴史に名を刻むトップドライバーであ り、現在もスーパーGTと並行して最高峰のOK部門に 参戦中。父親の常治さんは、佐々木選手も所属する名 門チーム“TEAM WOLF”の代表。幼少期からカート が身近にある環境で育った佐々木選手は、10代のころ には全日本のトップカテゴリー(KF/KF1/SUPER KF部門)に参戦してたびたび表彰台に上がる活躍を演 じた。しかし、そのレース活動は2016年のスポット参 戦をもって途絶えることとなった。

「KF部門で最後のころはダンロップの開発ドライバー を務めていた時期で、止めたくないタイミングで止め ざるを得なくなって、消化不良の思いがあったんです。

昨年、大学を卒業して就職して、ち ょっと(資金面で)余裕も出てきて、 またカートに乗りたいと思うように なりました。やるなら全日本だと思 ったけれど、自分の給料でできるの はFP-3部門だったんです。最初は 見切り発車のような形で無理やりエ ントリーしたんですが、いざ始めて みるといろんな人たちが力を貸して くれて、すごく助けられました」。

そして全日本カムバックの初戦 で、佐々木選手は場内を沸かせる熱 いトップ争いの末に優勝、さすが KFドライバーだと観衆をうならせた。ただ、佐々木選 手自身はこのレースの難しさを痛感したという。

「僕自身、FP-Jr部門を2年間やった以外はKTエンジ ンのレースの経験がほとんどなくて、今でもまだ戸惑 っています。KF部門ではパワーやタイヤで誤魔化せた ところも、KTでは誤魔化しが効かない。ほんのちょっ とのミスが大きく影響するんです。(ワンメイクエンジ ンで)最高速もみんな一緒だから、ちょっとの差がはっ きりと数字に現れます。それに、KF部門ではそれぞれ タイヤが違うから『遅いのは仕方ない』って言い訳をで きたかもしれませんが、FP-3部門ではそうもいきませ ん。簡単に勝てるとは思ってなかったけれど、想像以 上に難しいです。FP-3部門のレースを始めてから、KF 部門に出ていたころ以上にレースのことを考えるよう になりました。自分にとっては今が成長期です」。

このレースの難しさを認識する一方で、佐々木選手 には元KFドライバーとしての自負もあった。

やっぱりカートに乗るのが好きなんです このカテゴリーを盛り上げていきたい!

「上から目線の言葉に聞こえるかもしれないけれど、KF 部門をやっていた選手と一緒にレースをする機会って あまりないじゃないですか。僕はやっぱりカートが好 きなんで、自分がFP-3部門に出ることで、このレース の盛り上げにひと役買いたいんです」

レースを離れれば選手同士 は非常に仲が良い。同クラス の川福健太選手と情報交換 をする佐々木選手は、サー キット攻略の手がかりを探っ ていた。

FP-3部門の新たな経験で、どうやら佐々木選手はド ライバーとしてひとつステップを上がったようだ。 「有給休暇を使わずにレースに出ているので充分に練 習できないコースもあるけれど、マシンや走りを煮詰 めきれなかった部分を頭でどう補うか、KF部門の頃よ り真剣にレース展開を考えているかもしれません。年 上のドライバーの方々のレースは勉強になることが多

佐

19

坂裕之選手 「レースはひとつの遊び、だからカートは面白いんです」

Prof e

1971年生まれ/大阪府在住/SuperWinforc eRT所属/建設用資材クリーニングの会社を 経営、サーキット用バリアとレースシミュレー ターのサプライヤー業も営む。2012年と2014 年の地方FP-3部門・西チャンピオン。

いですし、そもそも 皆さんカートに乗る ことが本当に好きで、 カートを楽しむ姿勢

も学ぶことができました。僕は多分KF部門の頃より、 今の方が速いですよ」。

カートがやりたくて会社を辞めました 遊び尽くすからカートは面白いんですよ

FP-3部門のチャンピオンに2度輝き、他のKT エンジンのレースでも優勝は数知れず。KTク ラスのレジェンドとも言える坂裕之選手のレ ースと仕事との関わり方は、ちょっと異色なものだ。 なにせ坂選手はカートをやりたい一心で、安定した会

社員の身分を捨てて自分の会社を立ち上げてしまった のだから。

坂選手とカートとの出会いは28歳の時。当時勤めて いた会社の同僚から古いカートを譲り受けたのがきっ

かけだった。そのカートで友人と走りに行った時、シ ートの不具合で駆け込んだカートショップで応対して くれた安本剛志さんとは、ドライバーとエンジニアと して現在までつながる深い絆を結ぶことになる。

「初めて乗ったカートは衝撃的に面白かったですよね。

それまでカマロやキャデラックといったアメ車が好き だったけれど、すぐカートにハマりました。自分のカー トを買って2〜3年間の日曜日は、サーキット皆勤賞。

お金がないから安本さんのカートショップに行って手

伝いをしてパーツを融通してもらったり、アルバイト

でお金を稼いだりしていました。それが30代前半のこ ろです。当時(トラックの運転手として)勤めていた運 送会社は、日曜日しか休めなかった。でも、レースは お金だけじゃなくて時間もないとできないでしょ。だ から、レースがやりたくて仕方なかったので自分で会 社を始めたんです。自営だと、やっぱり普通のサラリ ーマンより時間の融通が利きますからね」。 「兵庫県のたからづかカートフィールドで通常営業後 の夜にコースを借りて、レンタルカートの営業もやっ ていました。7年間ほどやってから多忙になって人に譲 ったんですが、これはレーシングカートコースのレン タル営業のはしりになりましたね」。

レース関連の顔見知りが増えるにつれて、坂選手の 仕事はそちら方面にも拡大。サーキットに敷設する移 動式バリアやレーシングシミュレーターを販売・レン タルする会社も立ち上げることになり、今年サーキッ トに行っていない日曜日は5〜6回しかないという。で も、やはり好きなのは自分が走ることだ。

昼休みでも自転車で慣熟走 行をし、コースチェックに余 念がない坂選手。カート場に いる限り、時間を無駄にしな いという信念を持ち、常に カートのことを考えているそ うだ。

「新しいモノ好きなんで、2012年に始まって間もない FP-3部門に出ました。今年から全日本になったけれ ど、僕はレースの格式にはこだわってないんです。OK 部門だとタイヤもエンジンも違うけれど、FP-3部門は とにかくみんな一緒なのがいい。KTのレースにはメッ チャ速い未知の存在があちこちにいて、そういう人た ちとテクニックを競い合うのがいいんです。地元の大 会にスポット参戦してきて『イッパツいったろ』って人 を(レギュラー陣として)迎え撃つのが面白いんじゃな いですか。それに、FP-3部門には若い子もいて、体力 的には敵わないけれど、それでかえって意欲が燃える 部分もあります。腕試しになるレースですよ」。 カートにのめり込んで、誰より速くなり、毎日がレ ース色に染まっていく。それは人生を“遊び倒す”こと なのだろう。坂選手の話を聞いて、溢れる笑顔を見て いて、そんなことを感じた。

「とにかく運転が好き。ゴーカートでもトラックでも重 機でも、運転させてもらえるならどこでも行きます。 僕は遊びでレースをやってるもんで、『カートレースを やってる』じゃなくて『ゴーカートで遊んでる』って言う

48歳

20

んです。遊びだから面白いんです。多分、カートに乗 れる限りやってるんじゃないですかね」。

社員として仕事をきっちりこなし、余暇とし て使える時間と自分に許された資金の範囲 でレースに。森川貴光選手の参戦スタイル は、アマチュアカーターの典型的なものと言えるだろ

う。ただし、その真剣さは誰にもひけを取らない。

親とのドライブの帰り道に立ち寄ったサーキットで 見学したカートに強く興味を惹かれ、高校生になるこ ろに初めて体験したレンタルカートでは、親があきれ

るほど走行を繰り返した。そして、自費でのカート購 入を条件にようやく親から許可を取り付け、森川選手 のカート活動が始まった。

レースの帰り道に悔し涙を流したことも

誰にも前を走らせたくない思いで努力!

「ガソリンスタンドのアルバイトで貯めたお金で最初 に買ったのは、10万円くらいのボロボロのカート。2007

年、鈴鹿のロータックスMAXチャレンジに初めて参 戦した年は一度も予選通過できなくて、挫折を味わい ました。この挫折が転機になって、一度KTエンジンの レースに戻って極めてやろう、ということになりまし た。それから今までKTひと筋です。『生活の乱れは必 ずレースに出る』とか『本物のポールを獲れないなら、 せめて練習走行の時くらいポールで(真っ先に)コース インしろ』とかのレースに対する姿勢は、この時期に周 りから教わったことです」。

そして、2016年からFP-3部門に参戦開始。そこで 目にした全日本のドライバーやチームの姿が、森川選 手に感激と衝撃をもたらしたのだという。

「最高峰クラスのチームやドライバーは人生を賭けて レースをやっていて、クルマの仕上げ方もレースの組 み立て方もスピード感も、すべてがケタ違い。本当に 勝負をしてるんだな、という強い実感がありました。

社会人になってからそういう感覚を味わえることって、 まずないですよね。そこが本当に魅力で、ますますカ ートを止められなくなりました」。

プロドライバーの夢は破れた森川選手だったが、全 日本の真剣勝負に感化されながら成長を続け、FP-3部 門で2度のチャンピオンを獲得。とりわけ4戦全勝を 飾った2018年は、地道な努力の結実となった年だ。

「その前年もチャンピオン争いをしながら悔しい負け 方を何度もしていて、『もう絶対に誰も前を走らせな い。そのために1日の中で人の2倍も3倍も練習してや

ろう』と決意したんです。 仕事は休めないからレー スウィークは土曜日から しかコースに入れないけ れど、その許された時間 をどれだけ濃密に使える かが勝負。考えられる限

りのことを考えて、練習 ではガソリン1滴も残さない意気込みで走れるだけ走 ります。学生時代は、そういう時間の大切さが分から なかったですよね。社会人になって1分1秒の大切さ を知ったことが、レースにも活きていると思います。 逆に、周囲の方々への挨拶とか礼儀とかをレースの中 で学んだことは、仕事をする上で役に立っています」。

現在29歳。年齢層の幅広いFP-3部門の中ではベテ ランと若手の間に挟まれる年代なのだが、森川選手は この状況をポジティブに捉えている。

「岡本さんや坂さんに共通するのは、一日の組み立て 方の上手さ。予選では力を温存していても、決勝では 必ず巻き返してきます。先輩たちからはそういうもの を吸収できます。逆に若い子たちに対しては、彼らの 成長につながる“高い壁”にならなきゃいけない、と自 分を奮い立たせることができます。この年齢は一番お いしいポジションだと、僕は思っています」。

Prof e

1989年生まれ/愛知県在住/HIRAI

PROJECT Ash所属/自動車の駆動系 部品メーカーに勤務して、シミュレーショ ン開発を担当。2016年と2018年(4戦全 勝!)に地方選手権FP-3部門・西地域 でチャンピオンを獲得。

森川貴光選手

森川選手がカートをいかに真 剣に取り組んでいるかが窺え るシーン。カート場では1分1 秒を大切にし、空き時間は集中 力を高めながらレースのシミュ レーションを行っていた。

会

29歳

「社会人になって味わえない感覚が、カートにはある!」

21

全日本 F3、40 年。

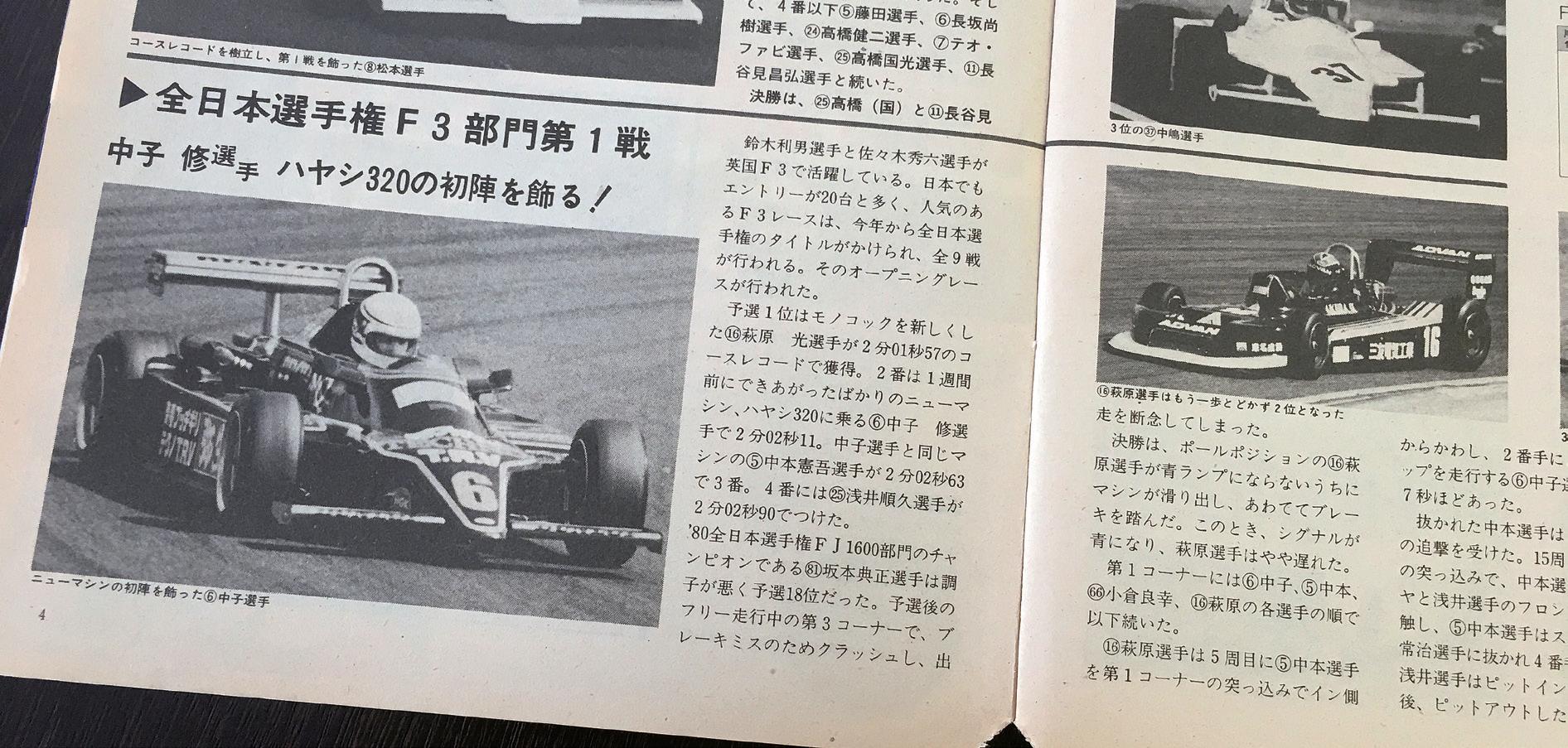

1981年から全日本選手権となった全日本F3選手権。

日本のF3は、多くのトップドライバーを輩出し、

40周年を迎える有数の長寿カテゴリーとなった。

しかし、そんな全日本F3が、転機を迎えている。

そこで、日本フォーミュラスリー協会の水野会長に 新シリーズ設立の経緯と狙いを伺った。

フォト/石原 康、吉見幸夫、JAFスポーツ編集部、Euroformula Open レポート/はた☆なおゆき、JAFスポーツ編集部

年で40周年を迎えた日本のフォーミュラ3 レース。1979年に幕を開け、1981年に全日 本選手権となり、そして2019年で幕を閉じ る……。まさかの急転直下の事態ではあるが、それに は「ただし」という言葉を付け加えなくてはならない。

終了するのはF3というレースの名称だけであって、 既報のとおりコンセプトは「SFL」こと「スーパーフォー ミュラ・ライツ」に受け継がれて行くからだ。

今年限りとなった全日本フォーミュラ3選手権の持 つ意義や価値。それを最も理解しているのが、日本フ

ォーミュラスリー協会の水野雅男会長であるのは間違 いない。水野氏は、まずはこう語った。

「皆さんがご存知のとおり、全日本F3というのは、長 い歴史の中で多くのドライバーを輩出してきて、特に

最近の10年間の名前を見ると、凄いことだなぁと改め て思います。スーパーフォーミュラとかスーパーGTと か、日本のトップカテゴリーの上位を走っているドラ イバーはほとんどF3の卒業生なんです。それは、素晴 らしいカテゴリーだなと本当に思っています。F3は絶対 に必要なカテゴリーだと思うんです」。

このように、水野氏はいきなり力を込める。

“ 育成 ”

節目で岐路に立つ日本のF3カテゴリー

しかし、日本のF3の名称を改める、いや改めざるを 得ない状況となったのは、FIAによるフォーミュラカー のピラミッド構成に変化があったためだ。

F1が頂点にあるのは従来どおりながら、その裾野に 設けられたF4は、世界で広くスムーズに、もちろん日 本でも受け入れられた。問題はその中間だ。

F3カテゴリーが二分割で再編された FIAのフォーミュラ・ヒエラルキー

「すでにできていた『F4』カテゴリーの上位にある『F3』 を二つに分けて、従来のGP3をそのまま持ってきた 『F3インターナショナル』と、その下位となる『F3リー ジョナル』を作ったわけです。その上にはGP2を持っ てきた『F2』があるという組み直しなんですが……」とは 水野氏。言葉を続けよう。

「我々はその決定に参画していなかったんですね。情 報の伝達が非常に遅かったこともありますが、結果と して分かったのは、新しいF3が両方とも鈍重で、我々 が今まで扱ってきたF3とは、まったく異なるものだっ たということなんです。ハイスピードでコーナリング できる、1mmいじったら動きが変わるような機敏さが なかった。ターボ付きだから、最高速はそれなりにあ るんですけどね……」。

今

の

特集 全日本フォーミュラ3

22

大切さ

節目で岐路に立つ日本のF3カテゴリー

「我々としては、そういう点に対して疑念を抱き、果 たして、それで『育成』はできるのだろうかと考えたわ けです。ワンメイクだから、そこで速いドライバーな

NOTE 2020年の「スーパーフォーミュラ・ライツ」始動

・新名称は「全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権」

・全日本スーパーフォーミュラ選手権との併催がメイン

・できる限り1大会3レース制を増やしていきたい

・車両は現行F3のアップデート版「ダラーラ320」に変更

・HALO付きで2018年のF1安全技術規定に準拠

・新たな車両規則はSFに準拠する形で鋭意制定中

・現行パッケージの車両は、そのままでは参加できない

・略称は「SFL」。「全日本フォーミュラスリー協会」は継続

8月の全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦もてぎ大会「サタ デーミーティング」で、新シリーズ「SFL」の概要が明らかとなった。

インターナショナルに育って欲しい

でも、日本でやる意味もあるんです

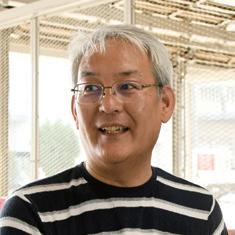

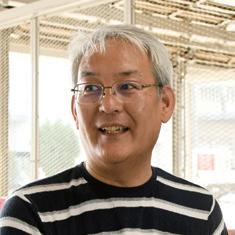

日本フォーミュラスリー協会(JF3A)

会長 水野雅男 氏

日本のレース黎明期から国内タイヤメーカーでタイヤ・ホ イールに携わってきた水野氏。全日本F3を担当していた 経験もあり、その任を退いた後もモータースポーツ振興に 尽力する。日本フォーミュラスリー協会の会長を務める。

23

1987 ロス・チーバー

1988 中谷明彦

1989 影山正彦

1990 服部尚貴

1991 パウロ・カルカスチ

1992 アンソニー・リード

1994 ミハエル・クルム

1995 ペドロ・デ・ラ・ロサ

1996 脇阪寿一

1997 トム・コロネル

1998

1999 ダレン・マニング

2000 セバスチャン・フィリップ

2001 ブノワ・トレルイエ

2002 小暮卓史

2003 ジェームス・コートニー

ら何に乗っても速いということで『才能のすくい上 げ』は可能かもしれない。でも、やっぱり『育成』と いう面では、今までのF3、今度で言うSFLが最適 だという結論にたどり着いたんです」。

実際、日本にはスーパーフォーミュラという「コ ーナリングだけなら、F1にも匹敵する」と称される カテゴリーが存在し、その評価は近年、海外でも 上昇中であって、自ら参戦を志願するドライバー も現れるようになったほどだ。その流れが従来の 全日本F3にも受け継がれるようになってきただ けに、水野氏の言う結論は、むしろ自然な流れ だとも考えることができる。ただし、問題も2 点あるという。

一つは世界的な流れとして、安全性を高める ために「HALO(ヘイロー)」と呼ばれるデバイス が有効とされているが、これが単純な後付けで

2004 ロニー・クインタレッリ

2005 J-P・デ・オリベイラ

2006 エイドリアン・スーティル

2007 大嶋和也

2008 カルロ・ヴァン・ダム

2009 マーカス・エリクソン

2010 国本雄資

2011 関口雄飛

2012 平川亮

2013 中山雄一

2014 松下信治

2015 ニック・キャシディ

2016 山下健太

2017 高星明誠

2018 坪井翔

は十分に機能せず、モノコックと一体でなければなら ないということ。 そして、もう一つはF1参戦に必要とされるスーパー ライセンスのドライバーズポイントが、FIAの定めたF3 と同格になるかということだ。

後者に関しては「JAFと交渉中」とのことだが、例え ばスーパーフォーミュラへの対応を思えば、1ランク以 下とされてしまうのは想像に難くない。

また、前者に関しては、どうしてもモノコック+α の交換が必要となるのはご理解いただけようが、その コストは約1300万円とも。エンジンやミッションな ど、多くの構成要素がコンバートまたはキャリーオー バーできるとはいえ、F3リージョナルであれば、ほぼ 同価格でコンプリートカーが購入できる状況だ。 SFLは、コスト面でもハンデを抱えている。それで もなお、水野氏が伝統ある名称を変えてでも、現在の カテゴリーを継続させようと考えている。

セットアップ、ドラテクだけでなく 欠かせないのは礼儀や交渉力

「我々が今、扱っているマシンというのは、運動性能 的にはスーパーフォーミュラとほぼ一緒だそうです。 もちろん、絶対スピードは低いんですが、だからこそ かつてのF3チャンピオンは、すぐF1にも乗れたわけ です。もちろん体力的には鍛錬が必要ですけどね」。 「現在の全日本F3に出ている選手たちは、走る度にど んどん上手くなっていくのが分かりますよね。それは 若い選手はもちろんですが、ジェントルマンドライバ ーだってそう。このマシンで……」。 水野氏はこう強調したが、だからと言って誤解して もらいたくないのは、SFL〜スーパーフォーミュラとい う枠、すなわち国内だけで完結させようとは、水野氏 は決して考えてはいないということだ。 「やっぱり優秀なドライバーにはインターナショナル に育って欲しい。例えばの話ですけど、ドライバーを 積極的に欧州に送り込んだとしても、必ずしもすべて のドライバーが成功するとは限りません。これは私の 持論ですが、ドライバーには、車両のセットアップや、 エンジニアやメカニックとの交渉、そして、オーナー やスポンサーへの礼儀や会話というものを、少しずつ 学んでいく必要があるんです。それらが全部備わって いないと、一流のドライバーになれないわけです」。 「速さだけを持って欧州に渡っても、言葉ができなけ れば、エンジニアとのセットアップの話もできないわ

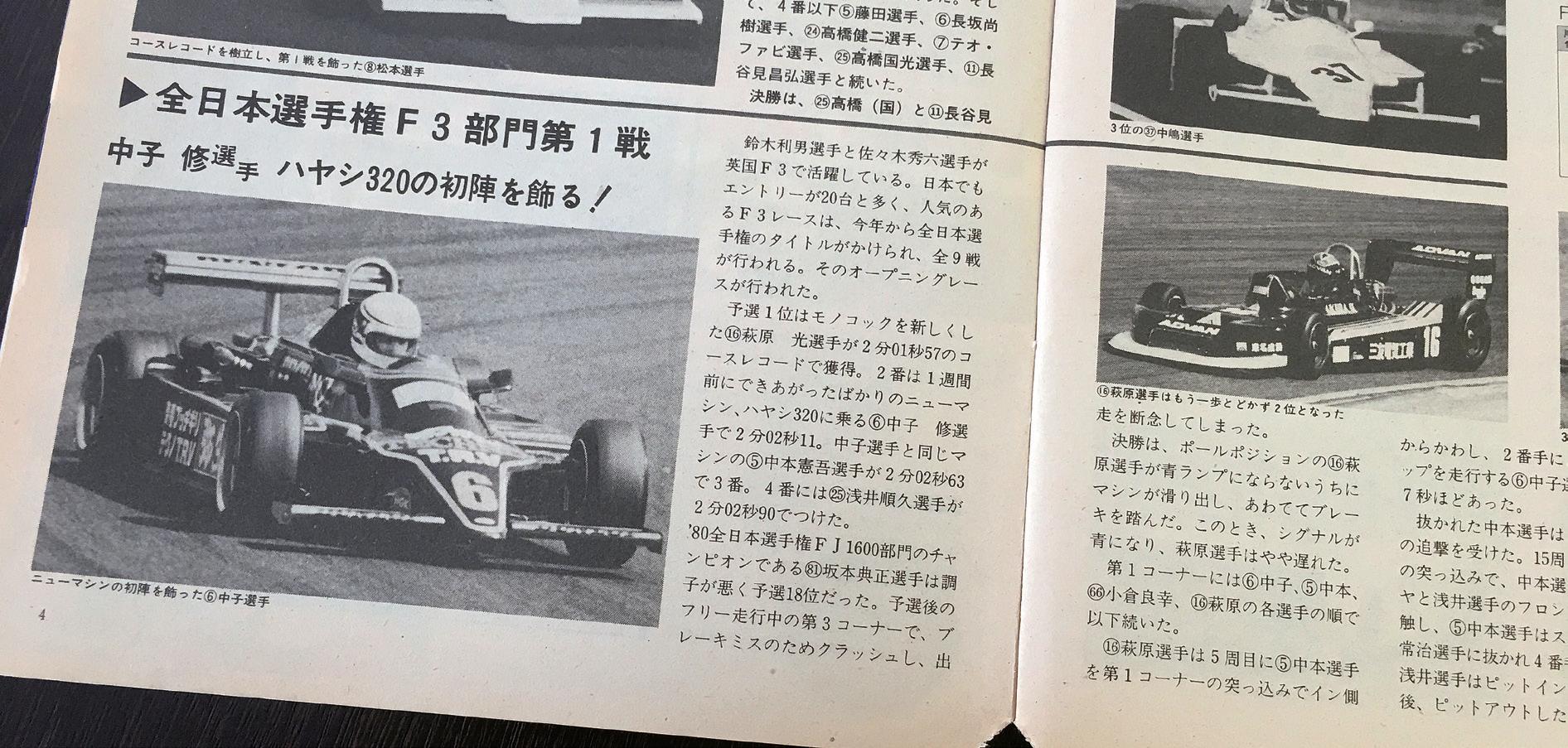

英国のF3を模したドメスティックな国際格式シリー ズとして始まった日本のF3。全日本選手権化され、 1980年代後半には外国人選手の参入もあり、海外で も注目されるカテゴリーへと成長していった。

1979 鈴木利男 1980 佐々木秀六 1981 中子修 1982 中本憲吾 1983 藤原吉政 1984 兵頭秀二 1985 佐藤浩二 1986 森本晃生

1993 トム・クリステンセン

ピーター・ダンブレック

歴代F3チャンピオンの顔ぶれは 海外でも活躍する一流ばかり

24

最終戦岡山国際サーキットで ダラーラ320シェイクダウン

けですよ。食べ物もホテルも全部違う。そういった環 境が激変すると、ホームシックにならない方がおかし いわけであって、そんなことやっているうちに才能が グズグズになってしまうケースもあるので、最低限、 日本でセットアップの仕方や運転の仕方を覚えて、そ こまで達した上で、言葉もきちんと学んでから行って も遅くはない、というのが僕の考え方なんですよ」。

「特に、日本人には言葉の壁がもの凄くあるので、そ ういう点において、日本でやる意味もあるんですよっ て、前から強く言っているんです」。

さて、話は前後するが、改めて水野氏にSFLの概要 について紹介してもらうこととしよう。

「シャシーは、HALOがあらかじめ装着された、ダラー ラ320のワンメイクで、タイヤも引き続きワンメイク になります。まだ公表はできませんが、我々協会の中 では内定しています。エンジンもそのまま、マルチメ イクでやります。また、スーパーフォーミュラ・ライツ という名称からもご理解いただけるとおり、JRP(日本 レースプロモーション)さんとの関係は良好に保たれて いるので、多くのレースはスーパーフォーミュラとの 併催を予定しています」。

「もちろん単独での開催もありますが、その辺りは従 来と一緒です。ただ、一つ決まっているのは、コスト 削減のために大会数は減らすことです。その代わり、1 大会3レース開催をどんどんやって行こうと。全部が 全部そうできるわけではないですが、レースの回数は ほぼ横並びで、練習時間や走行時間は、今までどおり に確保していきたいと思っています」。

気になる来年の参加台数に関しては……。 「僕は今の台数だと思っています。ほぼ横並び。残念 ながら、それ以上増える要素はないかも知れませんが、 減る可能性も少ないと思います。海外のチームにもぜ ひ参加してほしいですね。今年は、既存の国内チーム とのジョイントでしたが、モトパークやカーリンが来 て一生懸命仕事している姿を目の当たりにして、ある 意味、レベルを上げてくれたという部分があると思う んです。国際化というよりは、一緒になってやる。ラ グビーワールドカップの日本チームが僕にとっての理 想で、日本人と外国人が組んで、一緒になって本気で いい仕事をすること。そういう時代ですからね」。

また、水野氏の個人的な意見としてではあるが、い ずれ『Nクラス』の復活も視野に入れている。もし、こ れが可能であるなら、参加台数の面においても問題は かなり解消されるに違いない。

水野氏は、従来の全日本F3の理念を、SFLにおいて も頑なに貫いていこうとしている。最後に、その理由 について水野氏に尋ねてみた。

「育成には最適なカテゴリーだと考えているからです。

8月30日にイタリア・ヴァラーノでシェイクダウンされた新型ダラーラ320。2019年最後の岡山大会で、国内初 披露された。SFLで来年から導入されるマシンで、HALOを装着する2018年F1安全規定を満たしたマシンだ。

全日本F3選手権は、トヨタやホンダのモータースポーツ育成カテゴリーでもある。今季はB-Max Raci ng Teamとモトパークがコラボした新チームが活躍。21歳のサッシャ・フェネストラズ選手がタイトル を確定させている。

恐らくFIAは、今回のヒエラルキー再構築にあたり、 育成と選抜という二つの意味があるなら、選ぶ方、つ まりすくい上げる方に、重きを置きすぎたんだと思う んですよ。FIAは、世界から優秀なドライバーだけを集 めればいいわけですからね」。

「でも、我々はそういうワケにはいかない。日本の中 で優秀な人たちを育てながら、選び、上げていかなけ ればならないわけですから。全日本F3は今年で40周 年ですけど、正直、今後の10年がどうなるかも分かり ません。自動車の電動化や自動化の流れ、内燃機関を 載せたクルマがいつまで存在するのかという話も含め てね。でも、世界に通じるドライバーを育てていく努 力は、できる限り重ねていきたいと考えています」。

スーパーフォーミュラ・ライツでも 走行マイレージはキープしたい

25

何を考えているのか? 彼らが〝挑み続ける〞理由を探った。

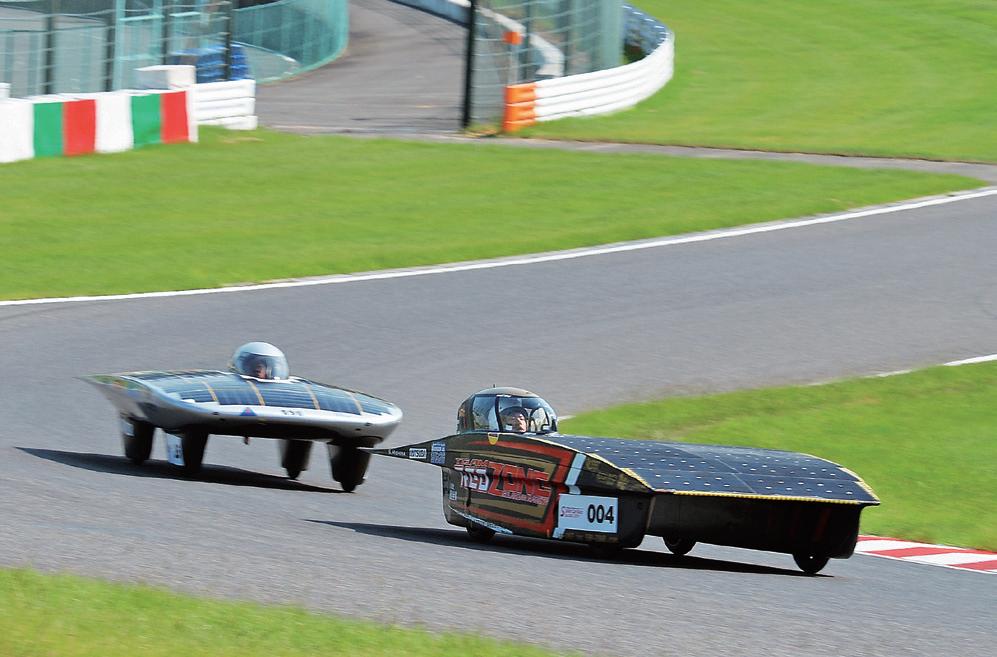

鈴鹿サーキットに夏の到来を告げる 狭いコクピットに収まる彼らは長時間の耐久レースに挑む。「ソーラーカーレース鈴鹿」。灼熱のステージで

ーラーカーのレースは、極めて苛 酷だ。技術革新によってガソリ ン車もかくやというファステスト

を刻みながらも、ソーラーカーのタイヤは 走行抵抗を局限するため自転車のように細 い。そのドライビングはグリップの限界と ラップタイム、そしてバッテリー消費を秤 に掛け、常に高い集中力を保ちながらも繊 細な操縦が要求される。

太陽電池パネルに覆われた車体に小さな バブル型キャノピーを載せ、首から上だけ を突き出す格好で乗り込むコクピットは、 想像以上に狭く身動きが取れない。そして 空気抵抗を低減するため、多くのマシンに は導風ダクトは備えられていない……。

燦々と降り注ぐ夏の陽光の下、バッテリ ーやモーターといった発熱体に囲まれたコ クピットは、サウナのような猛暑にさいな まれ、マシンから降りたドライバーはいず れも全身ぐっしょりと汗にまみれている。 これほど苛酷なレースにも関わらず、毎 年ソーラーカーレースに継続して参戦する チームが多いのはなぜなのか。今回はキー となる7つの参加チームにインタビューし て、ソーラーカーレースの魅力とは一体何 なのか、そのヒントを探ってみた。

手作りマシンで競い合う愉しみ ソーラーカーレースに出場するマシンは、 基本的には各チームが車両規則に沿って手

ソ

充、JAFスポーツ編集部 レポート/中村信博、JAFスポーツ編集部 夏 鈴鹿 、 28

フォト/小竹

ソーラーカーレース

26

作りしたワンオフ車両だ。大会の車検場に 持ち込まれてくる車両は多彩で、各チーム のノウハウを存分に活かした、オリジナル マシンがグリッドに並ぶことになる。

自分たちがイチから製作したマシンで、 並み居る強豪たちとその性能を競う……。

まさにモータースポーツの原初の姿がそ こにはあり、それがソーラーカーレースの 魅力の一つであるのは間違いないだろう。

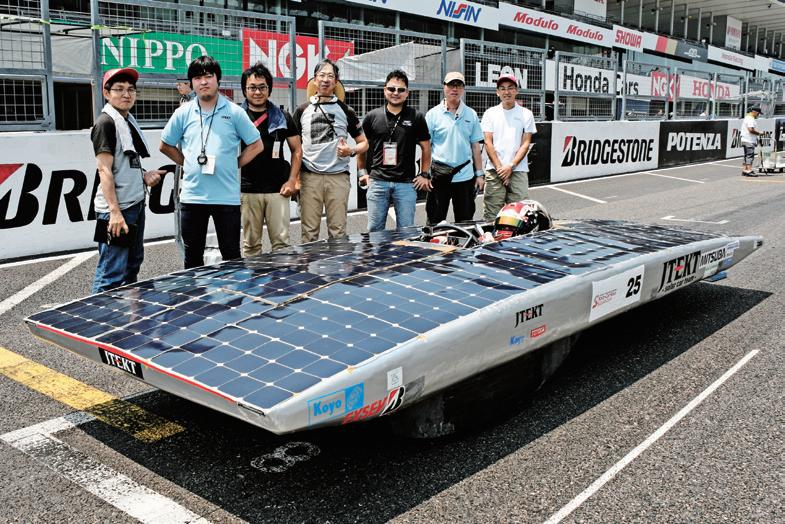

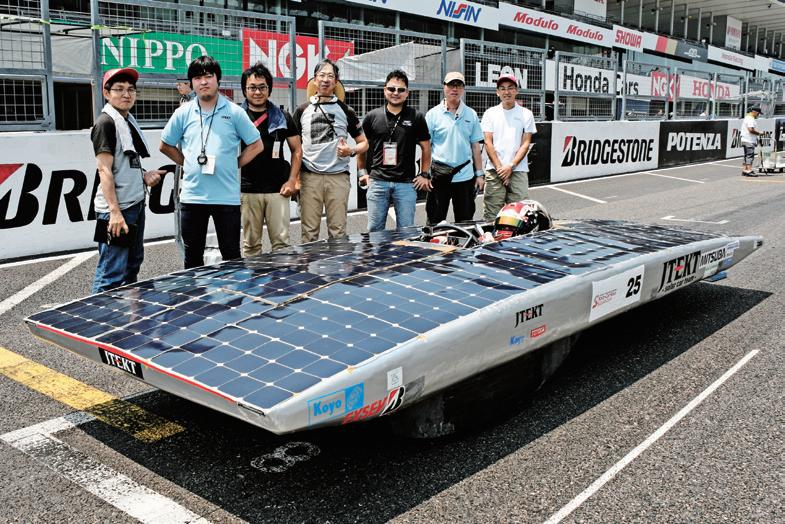

自動車用部品や工作機メーカーの関係者 で構成される「JTEKT SOLAR CAR TEA M」も、そんな魅力に惹かれた人々だ。

「自分達で設計して製作したマシンを走ら せて、実力を試すことができる。ここに魅 力を感じてます。手作りのクルマで競うこ

とが好きな人が集まらなければ、ここまで 継続して活動できなかったと思いますね(チ ームエントラント・松尾嘉臣さん)」。

車両製作への取り組み方も実に様々だ。

他のモータースポーツと同じく、ソーラー カーも1台の車両を新調するにはコストが 掛かる。各チームは財布事情を勘案しなが らパーツを導入し、車両規則に合わせて改 良を加えながらアップデートさせている。

現在はエンジョイⅡクラスの強豪として 表彰台に絡む走りを見せている「オリンパス RS」は、少しずつアップデートして、現在 のマシンに仕上げていったという。

「当時、強豪の一角に食い込むには何が必 要かを皆で話し合ったんですね。全部を一 気にやると、非常にお金が掛かるので、今 年はモーター、次はフレーム、翌年は太陽 電池を半分ずつ新品に……という風に、長 期的な計画を組んでやってきました(チーム エントラント・山本武さん)」。

各チームのノウハウが凝縮されたマシンたち。ソーラーカーは多彩な車両設計に思いを馳せるのも見所の一つだ。

一方で、製作した車両を長年使い続けて いるチームもある。エンジョイⅠクラスの 「平塚工科高校社会部」は、約10年前の参 戦当初の車両をほぼそのままのコンポーネ ントで使い続ける数少ないチームだ。 「規則の変更に合わせてロールバーを付け たりした程度ですね。この車両を設計され た方はソーラーカー専門の技術者で、この クルマの特徴であるトレッドの狭さや長い ホイールベースも、計算し尽くして設計さ れたものなんです。例えば、トレッドが狭 いのでコーナーでは踏ん張れませんが、そ の分リアの限界を落として、転倒する前に リアが滑り出すようにしているんです。ウ

チはドライバーが高校生なので、自動車の 運転経験はありませんからね。そういうと ころまで考慮された設計なんですよ(チーム エントラント・菅野忠一さん)」。

それぞれの参戦スタイルに合わせて活動 が続けられるのもまた、ソーラーカーレー ス鈴鹿の魅力の一つと言えようか。

学生にとって最高の教育現場

今年の鈴鹿大会では、全41チーム中27 チームが技術系高校や高等専門学校、大学 からの学生チームだった。学校のプロジェ クトとして、単位授業の一環として、ある いはクラブ活動として。ソーラーカーレー

オリンパスRS ORS-20[ENJOYⅡ]

光学機器メーカー「オリンパス」 関係者による創設20周年、参戦 回数も20回を迎えたチーム。山 本武さんによれば、手弁当で少し ずつマシンや体制を進化させて きたが、来年は参戦体制 を変更する計画も。

JTEKT SOLAR CAR TEAM

Tekton 262s[DREAM]

自動車部品や工作機メーカー「JTEKT」関係者による ソーラーカーチーム。参戦回数は27回目を数える老 舗チームで、お話を伺ったのは松尾嘉臣さん。今大 会では総合10位に入り、DREAMクラス3位表彰台 を獲得した。

平塚工科高校社会部

平工コンセプト2019[ENJOYⅠ]

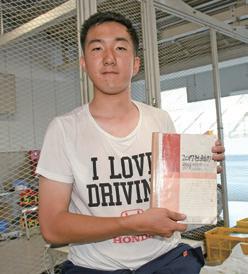

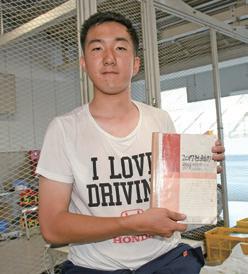

部内で歴代継承される セッティングノート。

平塚工科高校社会部は参戦12回ながら総合優勝6回、クラ ス優勝9回を数える強豪。独特の形状を持つマシンはすで に10年選手で「今季は新入部員が入って継続の危機を逃 れました」とは顧問の菅野忠一さん。

27

呉港高等学校エコテック部

[OLYMPIA]

広島県の呉港(ごこう)高等学校エコテック部は「生物環境に優 しいものづくり」をテーマに鈴鹿大会には17回出場。豪州のワー ルド・ソーラー・チャレンジにも参戦して日々研鑽を重ねてい る。お話を伺ったのは顧問の竹丸秀明さん。

STEP江東 えこっくる002号[ENJOYⅡ]

東京都江東区の環境学習情報館「えこっくる江東」におけ るソーラーカー製作&参戦プロジェクトに端を発する 「STEP江東」。参戦9回目を数える社会人チームで、お話を 伺ったのは菊地淳さんと飯田茂さん。

ス鈴鹿に挑戦する立場はさまざまだ。

彼らに話を伺うと、口をそろえて「ソーラ ーカーレースの現場は、技術を学ぶ学生に とって最高の教育現場である」と語る。

初年度から参戦する地元の「鈴鹿高専エ コカープロジェクト」は、創造教育の一環と してエコモビリティに着目し、今回の鈴鹿 大会だけでなく、翌日に開催されるEne-1 Challengeなどにも参加している。

「ノウハウは先輩からの口伝と、毎戦残す マニュアルを軸に継承されていきます。職 員やプロジェクトに関わったOBにも協力 してもらいますが、あくまでアドバイスに 留めて、最終的には学生が自ら課題を乗り 越えていけるようにしています。この時期 は毎年、定期試験にも被るのですが、試験 に影響しない参戦計画を考えるのも学生自

鈴鹿高専エコカープロジェクト Devil[CHALLENGE]

地元の鈴鹿工業高等専門学校、鈴鹿高専エコカープロジェクトは「学生が自ら課題 を解決する場」と定義して第1回から参戦を続けている老舗チーム。お話を伺った のは鈴木昌一さんと横山春喜さん。

身なんですよ。自ら課 題解決ができる学生を 教育する場として、こ の大会はとても良い場 所だと思います(チー

ムエントラント・横山春喜さん/ピット責 任者 鈴木昌一さん)」。

学生が自ら考えて乗り越えていくこと。 その中で、時に彼らは大人の目から見ても 驚くほどの成果を積み上げていくのだ。

OLYMPIAクラス「呉港高等学校エコテ ック部」顧問の竹丸秀明さんは、自動車メー カーの技術者から教員に転身。初めて学生 達が作ったソーラーカーを目の当たりにし た時の驚きが忘れられないという。

「高校生なのにこんなハイレベルなことが できるのかと驚きましたね。太陽電池やリ チウムバッテリーの安全で効率の良い取り 回し方なんて、把握しているのは専門家で も一握り。最初は学生から教えてもらうば かりで“なるほど”の連続でしたね」。

そういった学生時代の経験からソーラー

カーレースの魅力にハマり、社会人となっ てからも参戦を続ける人々もいる。

エンジョイⅡクラスに参戦する社会人チ

ーム「STEP江東」は、自然エネルギーの活 用技術を学ぶための中学生向けソーラーカ ー参戦企画を母体にしているチームだ。 「かつて、1年目はソーラーカーの仕組み、 2年目はソーラーカーの制作、3年目には実 際にレースに出るという3年間のプロジェ クトがありまして、参加した中学生がソー ラーカーレースの魅力に惹かれ、彼らが主 体となって毎年レースに出場するようにな ったわけです(チームエントラント・菊地淳 さん/ドライバー・飯田茂さん)」。

ソーラーカーレースが学びを得られる場 であるという意見は、学生チームだけでな く、社会人チームからも多く聞かれた。

オリンパスRSの山本武さんも「トラブル が起こった時にその原因を探り、解決に向 かって素早く動く。トラブルシューティン グのノウハウを学べる場として役に立って います」と語る。日進月歩の進化を続けるソ

28

TEAM RED ZONE freedom[OLYMPIA]

TEAM RED ZONEはソーラーカーの名門・芦

屋大学ソーラーカープロジェクトのOBで構成

された社会人チーム。代表の野村圭佑さんはソー ラーカーの構成パーツのサプライヤーとしての顔も 持ち、業界で欠かせない存在となっている。

ーラーカーだからこそ、レースではどんな アクシデントが起こるか判らない。イザと いう時に対処法を考え、的確に実行に移し ていくその経験は、そのまま社会生活でも 大いに役立っているのだ。

まだまだ進化するソーラーカー

「私が出場し始めた頃は、1周あたり6分か ら6分半というタイムで走ってましたが、 今では5分ですから。ソーラーカーのスピ ードはもの凄く高くなってますよ」。

自らの体験を振り返って語るのは、5時間 耐久レース総合5連覇を達成した「TEAM RED ZONE」の野村圭佑さんだ。かつては ソーラーカーの名門・芦屋大学に所属し、 ソーラーカーの世界に定石破りの「縁石走 り」を持ち込んだ最初の世代である。

「高速化に伴いドライバーの重要性が上が ってきましたね。当初はドライバーの要素 はそんなに高くありませんでしたが、近年 ではレーシングドライバーにステアリング を託すチームも多くなってますからね」。

ソーラーカーレースも最先端技術で戦う モータースポーツだ。トップカテゴリーの OLYMPIA/DREAMクラスともなると、 ガリウムヒ素太陽電池や大容量リチウムイ オンバッテリー、可変界磁ダイレクトモー ターなど、再生可能エネルギー技術と電動

5時間耐久レースでは、かつての最高峰であるDREAMクラスと、新興のOLYMPIAクラスの車両 による総合優勝争いも見どころ。近年はOSU大阪産業大学とTEAM RED ZONEが双璧となっ ているが、総合優勝は、今のところTEAM RED ZONEに軍配が上がっている。

技術の極北が惜しみなく投入されている。

28回に及ぶソーラーカーレース鈴鹿の歴 史の中で、次々と導入されたこれらの新技 術がソーラーカーの速度を内燃機関を積ん だマシンと遜色のないレベルに引き上げ、 ドライバーの技術が反映される純粋な「レー ス」としての要素が高まりつつあるのだ。

ソーラーカーの高速化に最も寄与した要 素としては、意外なことに「4輪化されたこ とが大きい」と野村さんは語った。

「OLYMPIAクラスが導入された当初は4 輪限定だったので、仕方なくマシンを4輪 化した面もあったと思います。ですが、バ ッテリーやモーターの出力がどんどん向上 する中で、3輪のままでは受け止められるパ ワーが頭打ちになることも判ってました。4 輪化でパワーを無駄なく路面に伝えられ、 コーナリングでのスタビリティも上がった。 ソーラーカーの進化としては、近年ではこ れが一番のポイントだったと思いますね」。

ソーラーカーを構成するパーツのサプラ イヤーとしての顔も持つ野村さんに、ソー ラーカーが進化する方向性を聞いてみた。 「車両設計のトレンドが大きく変わると思 います。我々の車両は、コクピットを右に オフセットして前輪の陰に隠れるようにし ていますが、これは空気抵抗の大きさにパ ワーが追い付いていないからなんです。今 後バッテリーやモーターの出力が上がり、 ラップタイムが3分30秒台辺りになれば、 コーナリングのスタビリティを高めるため にも、コクピットを中央に配置していくこ とになるでしょう。一部のチームではすで に導入してますが、今後はレーシングカー に近い設計が求められるでしょうね」。

数ある大会の中で、スプリントレース的

な要素を持つソーラーカーレース鈴鹿。自 動車によるレースと同様に、この大会を意 識した鈴鹿独自のセッティングもあるとい う。それらは技術革新とともに年々進化を 遂げ、やがてはフォーミュラカーやGTカ ーにも通じる設計が求められていくのは、 ある意味で自然な流れなのかも知れない。 開催30周年に迫ろうとするソーラーカー レース鈴鹿。国内最高峰の再生可能エネル ギーによるモータースポーツは、これから 新たな時代へと踏み込んでいく。

強い日照獲得を狙った8月上旬に開催されている本 大会。4時間耐久レースは朝7時にスタート、続けて昼 12時から5時間耐久レースが始まる日程で、両レース とも走行後のドライバーは汗まみれ。それでも多くの チームが表彰台を目指して挑戦し続けている。

29

30

INFORMATION fromJAF

2019年モータースポーツ公示(WEB)一覧(7月〜9月)

公示(四輪)

日付 公示No. タイトル

2019年07月31日 [2019-WEB027] 2018年度(2018年4月1日より2019年3月31日まで)事業報告ならびに収支報告

2019年08月06日 [2019-WEB028] JAFモータースポーツ審査委員会裁定

2019年08月06日 [2019-WEB029] JAFモータースポーツ中央審査委員会裁定

2019年08月08日 [2019-WEB030] FIA Motorsport Gamesについて

2019年08月08日 [2019-WEB031] 車両公認申請一覧表

2019年08月09日 [2019-WEB032]

2019年08月19日 [2019-WEB033]

2020年日本レース選手権規定の制定

2020年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権カレンダー およびJAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアルカレンダー

公示(カート)

2019年08月20日 [2019-WEB034]

2019年08月22日 [2019-WEB035]

2019年08月23日 [2019-WEB036]

2020年日本サーキットトライアル選手権規定の制定

2020年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧

2020年日本ラリー選手権規定の制定

2019年08月29日 [2019-WEB037] 登録車両申請一覧表/車両公認申請一覧表

2019年08月29日 [2019-WEB038]

2019年09月04日 [2019-WEB039]

2020年JAF国内競技車両規則の制定

2020年「JAFモータースポーツ専門部会」委員候補者の公募について

2019年09月10日 [2019-WEB040] 消費税率引き上げに伴う「自動車競技に関する申請・登録等手数料規定/ カート競技に関する申請・登録手数料規定」の改正、および「モータースポーツ関連の物品」の価格について

2019年09月26日 [2019-WEB041]

2020年国際格式レースの日程変更について

日付 公示No. タイトル

2019年08月15日 [2019-WEBK10]

2019年08月15日 [2019-WEBK11]

2020年国内カート競技車両規則の制定

2020年日本カート選手権規定の制定

2020年全日本カート選手権カレンダー登録申請に係る説明会の開催について ※上記公示(WEB)一覧の詳細は、JAF MOTOR SPORTSホームページ(http://jaf-sports.jp)内の「公示・お知らせ」で閲覧することができます。

2019年08月15日 [2019-WEBK12]

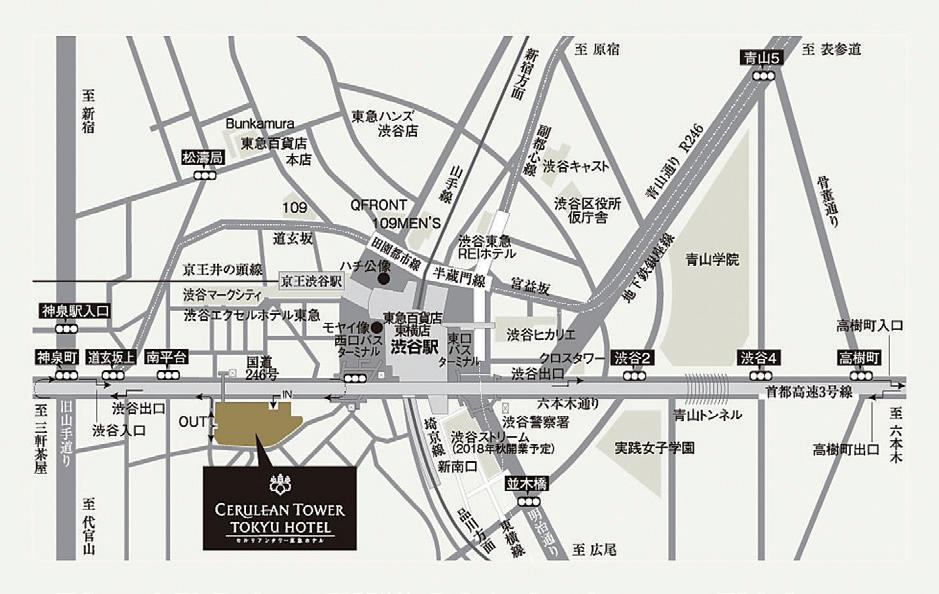

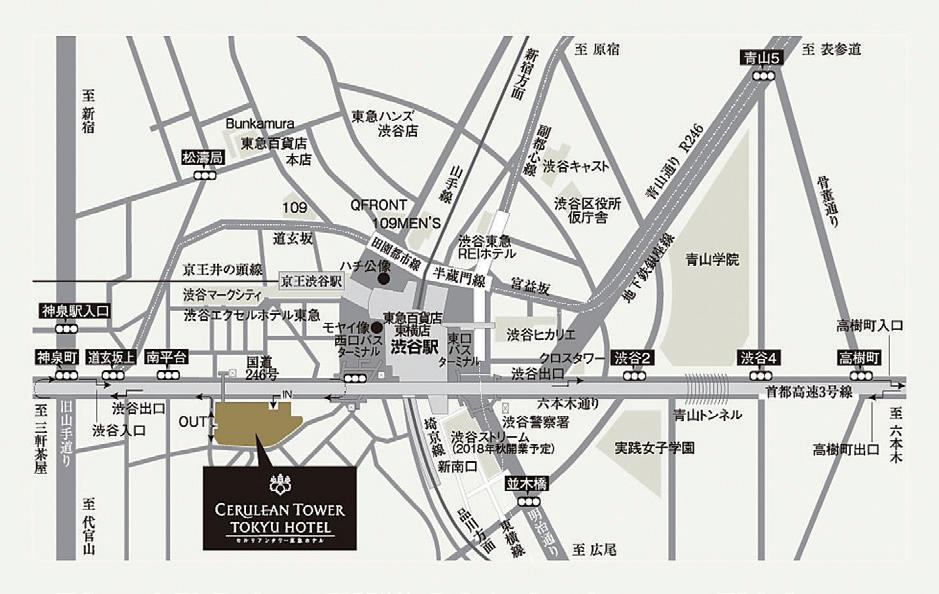

2019年JAFモータースポーツ 表彰式のご案内

1 開催日:2019年11月29日(金)

2 時間:16:00~20:00

3 場所:セルリアンタワー東急ホテルボールルーム(東京都渋谷区)

4 表彰対象:(1)次の各部門の上位6位(チーム部門等は1位)

2019年全日本レース選手権

2019年全日本ラリー選手権

2019年全日本ジムカーナ選手権

2019年全日本ダートトライアル選手権

2019年全日本カート選手権

2019年FIA-F4選手権

(2)次の各部門の上位3位(チーム部門は1位)

2019年スーパーGT GT500/GT300

(3)次の各競技会の優勝者

2019年JAFカップオールジャパン

ジムカーナ/ダートトライアル

※JAFから招待状をお送りした方のみご入場いただけます。

上記は変更となる場合もございます。詳細は招待状にてご確認ください。

電車:東急東横線・田園都市線、京王井の頭線、JR山手線・埼京線、 東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、渋谷駅より徒歩5分

◆羽田空港より:リムジンバスで約60分

◆東京駅より:JR山手線(外回り)で約25分

◆品川駅より:JR山手線(外回り)で約12分

◆首都高速:3号線下り高樹町出口より約10分、3号線上り渋谷出口より約5分

2019年JAF地方選手権表彰式開催一覧表(開催日順)

2020年1月12日(日)

関東本部 2020年1月19日(日)

2020年2月2日(日)

鈴鹿サーキットホテル(鈴鹿市稲生町)

14:00~ JRホテルクレメント高松(高松市浜ノ町)

14:00~ TKPガーデンシティ品川(東京都港区)

ホテル&リゾーツ別府湾(大分県速見郡日出町)

ホテル阪急エキスポパーク(吹田市千里万博公園)

ホテルセンチュリー21広島(広島市南区)

31

地域 日付 時間 開催場所 北海道本部 2019年12月7日(土) 18:00~(予定) 札幌コンベンションセンター(札幌市白石区) 東北本部 2019年12月15日(日) 13:00~

中部本部 2020年1月11日(土) 15:00~

四国本部

ホテルニュー水戸屋(仙台市太白区)

九州本部

11:30~(予定)

関西本部

中国本部 2020年2月2日(日) 11:00~(予定)

2020年1月19日(日)

14:00~

公示(カート)

11月1日から

更新が始まります

●ライセンスが発給されるまで ~ライセンス作製の流れ~

申 請 者

モータースポーツライセンス(以下「ライセンス」と言い ます。)の更新手続きは、11月1日(金)から受付を開始 します。

新しい年のモータースポーツ活動へ向けて、余裕を 持って更新手続きを行ってください。

①申請

②仮ライセンス 発 給

③ 写真入り ライセンス を送付

JAF窓口 JAF本部

※②発給日から60日間有効 ※①から③までは約1ヵ月ほどかかります。更新のピ ーク時にはこれ以上日数がかかる場合があります のでご了承ください。

なお、JAF窓口にご来店の際の受付時間は9:00〜 17:30です。土・日・祝日・年末年始(12月28日(土)〜 1月5日(日))は休業となります。

ライセンス申請書は本誌に綴込んであります。追 加で必要な場合は、JAFホームページよりダウン ロード可能です。

更新手続きは、JAFマイページや、

JAF各支部で行うことができます。

詳しい手続き方法は、33ページの「四輪ライセンスの更新」、

35ページの「カートライセンスの更新」をご覧ください。

●国際Aまたは国際Bライセンスの更新 ●18歳未満の方のライセンス更新 ●�ライセンス写真の変更や婚姻等の理由により

ライセンスの表示氏名の変更を希望される場合 など… 詳しくはお近くのJAFへお問い合わせください。(http://www.jaf.or.jp/)

予 告 2020年ライセンス更新された皆様に、 オリジナルステッカーをプレゼント

NOW PRINTING

※2020年写真入りライセンス発送時に同封させていただく予定です。

数に限りがございますので、予めご了承ください。

2020年ライセンス更新のご案内

※下記のような場合は「マイページ」からの 更新はできませんのでご注意ください。

32

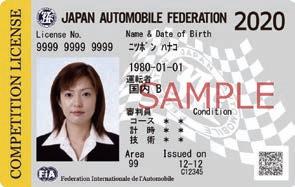

四輪ライセンスの更新

●四輪ライセンス取得資格

競技許可証および公認審判員許可証は「JAFスポーツ資格登録規定」および「自動車競技に関する申請・登録等手数料規定」に基づき 発給されます。詳細は当該規定をご参照ください。

●更新方法

1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)

※JAF各地方本部窓口の住所・電話番号は、本誌に綴じ込んであるカートライセンス交付申請書の上部に記載しております。

2)JAFマイページによる更新

JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌37ページをご覧ください。 なお、お支払い方法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。

※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続 きは行っておりません。また、上級や推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。

●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3. 4. のみ

1. ライセンス申請書 本誌に綴込んであるライセンス交付申請書を使用してください。

2. 顔写真(1枚)

参加者許可証のみの申請の 場合は不要

18歳未満の方は不要

縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置 に貼付してください。(お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。) ・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。

・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に印刷してください。

ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期限内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限が 切れているとライセンスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいますようお 願いします。万一、JAF個人会員の有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続きを行ってください。継続手 続きの方法等については、お近くのJAFへお問い合わせください。

4. ライセンス許可証料 下記の表の通りです。

上級更新(参加者は除く)、または国際A、Bライセンスを更新する場合、実績を確認するために必要です。 (国内A、国内B、国際R、国際C、公認審判員、参加者の更新申請の場合は不要)

●四輪ライセンス許可証料

(カートライセンスの料金は、35ページをご覧ください。)

〈許可証料の計算方法〉

*公認審判員許可証を2種目以上併有する場合は、最上級の許可証 料に、2種目めより1種目につき500円ずつ加算されます。

(例)コースA1級と計時A2級の場合:5,100円+500円=5,600円 併有する許可証が同じ級(例:技術A1級とコースB1級等)の場 合でも計算方法は同様です 。

*競技運転者、公認審判員、競技参加者を併有している場合には、 それぞれ左記の許可証料が必要です。

●四輪ライセンスの交付申請書(更新)の記入について

申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください。(未記入項目や、判読できない文字があると、 ライセンスが発給できない場合があります。)次ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。 項目

会員No.

登録クラブ・団体の 所属証明欄

申請者氏名

連絡先電話番号 ※

注意事項等

申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。

自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1ヵ所)の名称、 略称を記入し、当該クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2019年の登録印は、2020年3 月までの申請に使用できます。JAF登録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。

氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。

平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。

郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。

現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。 写真の変更 ※

ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。

自動車運転免許証 ※ 運転免許証番号を記入。

ライセンス表記名

国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際競技運転者はローマ字、国内競 技運転者でローマ字表記希望の場合も記入。

参加者の代表者名 国際・国内参加者はカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。

種類およびクラス 申請書の該当するクラスおよび種類に○。(次ページの記入例は国内A、コースB3級、計時A1級、技術A2級を同時に 年度更新する場合のもの。)*国際ドラッグレースライセンスは国内A以上のライセンスと併有することが条件。

写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。

写真

縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下 段にある所定の位置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。)

その他 競技運転者と公認審判員の両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。 ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。 ※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。

3. JAF個人会員

5. 出場記録カード または役務記録カード

許可証の種類 許可証料 許可証の種類 許可証料 競技運転者 国内B 3,100円 参加者 国内 6,400円 国内A 4,100円 国際 12,700円 国際R 10,500円 審判員 3級 3,100円 国際C 10,500円 2級 4,100円 国際B 12,700円 1級 5,100円 国際A 14,800円 資格併有の場合 1種目につき 500円 国際ソーラーカー 10,500円 国際ドラッグレース 10,500円 33

四輪クラブ・団体の更新

2020年のJAF登録クラブ・団体の更新手続きが2019年12月2日から始まりますので、下記の通りご案内いたします。 ●取扱期間 2019年12月2日(月)~2020年3月31日(火) (上記申請期間を過ぎた場合は更新ができませんので、ご注意ください)

料のほかに別途加盟申請料が必要です。

号、クラブ・団体名称、略称、代表者氏名、連絡担当者氏名・ 住所・電話番号は「JAFモータースポーツイヤーブック」等に掲 載いたします。

△印:前回の提出内容に変更がある場合のみ必要です。

●その他必要なもの

旧(2019年)登録印

●更新申請の受付場所 JAF各支部 受付時間:土日祝日と年末年始

(12月28日(土)~1月5日(日))を除く 9:00~17:30

加盟クラブ:所属会員のうち7名以上が国内競技運 転者許可証B以上もしくは公認審判員許可証B3級 以上の所持者であること。(1人で両方を所持してい る者は、どちらか一方の許可証でのみ、所属クラブの 会員としてJAFに届け出ることができる。) またクラブ代表者は国内競技運転者許可証B以上もし くは公認審判員許可証B3級以上の所持者であること。 盟クラブ:所属会員のうち15名以上が国内競技運 転者許可証B以上もしくは公認審判員許可証B3級 以上の所持者であること。(1人で両方を所持してい る者は、どちらか一方の許可証でのみ、所属クラブの 会員としてJAFに届け出ることができる。)またクラブ代 表者は国内競技運転者許可証B以上もしくは公認審 判員許可証B3級以上の所持者であること。 認クラブ: 所属クラブの会員のうち50名以上がJAFの国内 競技運転者許可証B以上または公認審判員許可 証B3級以上の所持者で、そのうち40名以上は、 JAFの国内競技運転者許可証A以上もしくは公認 審判員許可証A2級またはA1級の所持者であるこ と。(1人で両方を所持している者は、どちらか一方 の許可証でのみ、所属クラブの会員としてJAFに 届け出ることができる。)

またクラブ代表者は国内競技運転者許可証A以上 もしくは公認審判員許可証A2またはA1級の所持 者であること。

前年度(2019年1月~12月)、①準国内格式以 上の公認競技会の単独主催、②全日本レース選手 権競技会もしくは国際格式の公認競技会の主催 (注)の中から、合計2回開催の実績があること。 (注:当該クラブを含む3つ以内の登録クラブ・団体 が共催した公認競技会に限り、実績として認める。) 準加盟団体:責任者はJAF個人会員であること。 :国内競技運転者許可証B以上または公認 審判員許可証2級以上の所持者が1名所属している こと。また責任者はJAF個人会員であること。 :前年度(2019年1月~12月)、準国内格 式以上の公認競技会を1回以上主催していること。 また国内競技運転者許可証A以上または公認審判員 許可証Aの所持者が1名所属しており、責任者は JAF個人会員であること。

<記入例>

<記入例>

●必要書類 準加盟 クラブ 加盟 クラブ 公認 クラブ 準加盟 団体 加盟 団体 公認 団体 特別 団体 ※JAF登録申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※クラブ員登録申請書 ○ ○ ○ ※経歴書 ○ ○ 会則または定款 △ △ △ △ △ △ △ 役員名簿 ○ ○ ○ △ 履歴事項全部証明書の 写し(法人の場合) △ △ △ ※印:JAF所定の用紙を使用してください。 ・従来通り、「クラブ・団体登録申請書」の記載内容のうち登録番

●申請料 クラブおよび団体 加盟申請料 年度登録申請料 準加盟クラブ 8,400円 19,100円 加盟クラブ 8,400円 19,100円 公認クラブ 昇格申請料 96,000円 138,800円 準加盟団体 106,700円 160,200円 加盟団体 106,700円 192,000円 公認団体 昇格申請料 213,400円 373,600円 特別団体 213,400円 747,400円 注:更新時に格式変更(降格、昇格)を申請する場合は、年度登録申請

34

カートライセンスの更新

●カートライセンス取得資格

カートドライバーライセンスおよびカートオフィシャルライセンスは「カートライセンス発給規定」および「カート競技に関する申 請・登録等手数料規定」に基づき発給されます。詳細は当該規定をご参照ください。

●更新方法

1)JAF各地方本・支部窓口または郵送(現金書留)による更新(各支部窓口の住所・電話番号はJAFホームページをご確認ください)

※JAF各地方本部窓口の住所・電話番号は、本誌に綴じ込んであるカートライセンス交付申請書の上部に記載しております。

2)JAFマイページによる更新

JAFマイページにご登録いただければ、インターネットでライセンス更新ができます。お手続き方法については本誌37ページをご覧ください。 なお、お支払い方法はご本人名義のクレジットカードのみとなります。

※競技会の出場実績を確認する必要がある種類のライセンス、および18歳未満の方のライセンスについては、インターネットでの更新手続 きは行っておりません。また、上級や推薦を伴う申請についても、お手数ですが1)の方法にてお手続きくださいますようお願いいたします。

●更新に必要なもの ※マイページによる更新の場合は3. 4. のみ

1. ライセンス申請書

2. 顔写真(1枚)

エントラントのみの申請の 場合は不要

本誌に綴込んである、ライセンス交付申請書を使用してください。

縦4cm×横3cm、無帽、無背景、上半身のもので、申請前6ヵ月以内に撮影した鮮明な写真を申請書の所定位置 に貼付してください。(お手持ちのライセンスに使用した写真と同じでよろしければ、写真は不要です。)

・必ず指定のサイズの写真を貼付してください。サイズが異なる場合、使用できないことがあります。

・デジタルカメラの画像を使用する場合は、必ず写真専用用紙に出力してください。

ライセンス更新に際しては、JAF個人会員が有効期間内であることが必要条件ですので、JAF個人会員の有効期限 が切れているとライセンスの更新手続きが行えません。ご本人のJAF個人会員の有効期限をご確認くださいます ようお願いします。万一、JAF個人会員の有効期限が切れている場合には、速やかに継続手続を行ってください。 継続手続の方法等については、お近くのJAFへお問い合わせください。

4. ライセンス許可証料 下記の表の通りです。

上級更新または国際A、Bライセンスを更新する場合、実績を確認するために必要です。 (エントラントは不要)

●カートライセンス許可証料(四輪ライセンスの料金は、33ページをご覧ください。)

〈許可証料の計算方法〉 *オフィシャルライセンスを併有する場合は、1種目につき500 円ずつ加算されます。

(例)コース1級と計時2級の場合:5,900円+500円=6,400円 併有する許可証が同じ級(例:技術1級とコース1級)の場合で も計算方法は同様です。

*ドライバー、オフィシャル、エントラントライセンスを併有し ている場合には、それぞれ左記の許可証料が必要です。

●カートライセンスの交付申請書(更新)の記入について 申請書の枠内に正確かつ明瞭にご記入いただき、記入漏れのないようご注意ください。(未記入項目や、判読できない文字があると、 ライセンスが発給できない場合があります。)次ページに記入例を掲載していますので、ご参照ください。

項目

会員No.

登録クラブ・団体の

注意事項等

申請者本人の会員(ライセンス)番号を記入。

自分の所属しているJAF登録クラブ(または団体)(複数所属している場合は、その主たるクラブ1ヵ所)の名称、 略称を記入し、当該クラブ(または団体)の登録印を捺印。本証明欄については、2019年の登録印は、2020年3 月までの申請に使用できます。JAF登録クラブ(または団体)に所属していない場合は不要。

申請者氏名 氏名とその上段にカタカナでフリガナを記入。

連絡先電話番号 ※ 平日昼間、連絡がとれる電話番号を記入。

郵便番号 ※ 現住所の郵便番号(7桁)を記入。

現住所 ※ 都道府県名を必ず記入し、その上段にカタカナでフリガナも記入。マンション・アパート・寮名・部屋番号等も必ず記入。

写真の変更 ※

ライセンス表記名

エントラントの代表者名

ライセンスに使用する写真を変更する場合「する」を○で囲み、本申請書に写真を貼付してください。

国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。国際ドライバーはローマ字、国 内ドライバーでローマ字表記希望の場合も記入。

国際・国内エントラントはカタカナまたはローマ字(国際は必ずローマ字)で記入。

種類およびクラス 申請書の該当するクラスおよび種類に○。(次ページの記入例は国内A、コース3級、計時1級、技術2級を同時 に年度更新する場合のもの。)

写真貼付欄 氏名、ライセンス番号、申請種別も、忘れずに記入。

縦4cm×横3cm、無帽 無背景 上半身のものを1枚。申請前6ヵ月以内に撮影のこと。ライセンス申請書の下 段にある所定の位置に貼付。(前年のライセンスに使用した写真を再使用する場合は、写真の貼付は不要です。) その他 ドライバーライセンスとオフィシャルライセンスの両方を申請する場合でも申請書は1枚で可。 ご記入内容を訂正する場合は、取消線を引き訂正部を押印(またはサイン)の上、書き直しをしてください。 ※の箇所は更新申請の場合、変更がなければ記入不要です。

写真

3. JAF 個人会員 18歳未満の方は不要

5. 出場記録カード または役務記録カード

所属証明欄

許可証の種類 許可証料 許可証の種類 許可証料 ドライバー ジュニアB 1,500円エント ラント 国内 6,400円 ジュニアA 2,100円 国際 12,700円 国際Cジュニア 6,400円 オフィシャル 3級 3,600円 国内B 3,100円 2級 4,600円 国内A 3,600円 1級 5,900円 国際Cリストリクティッド 6,400円 資格併有の場合 1種目につき 500円 国際Cセニア 8,400円 国際B 9,500円 国際A 10,500円 35

カートクラブ・団体の更新

2020年のJAF登録クラブ・団体の更新手続きが2019年12月2日から始まりますので、下記の通りご案内いたします。 ●取扱期間 2019年12月2日(月)~2020年3月31日(火) (上記申請期間を過ぎた場合は更新ができませんので、ご注意ください。)

・所定用紙は全てA4サイズに統一しましたので、用紙がない場 合は各支部へご請求ください。

・従来通り、「カートクラブ・団体登録申請書」の記載内容のうち登録 △印:前回の提出内容に変更がある場合のみ必要です。

料の他に別途加盟申請料が必要です。

●その他必要なもの 旧(2019年)登録印

JAF各支部

受付時間:土日祝日と年末年始

(12月28日(土)~1月5日(日))を除く 9:00~17:30

●クラブ代表者のエントラントライセンス申請方法 準加盟・加盟・公認カートクラブは、無償で国内 エントラントライセンスの発給を受けることができ なお、本取扱いにつきましては、クラブ登録申請 と同時に所定のカートライセンス交付申請書の提出 を必要とし、発給するライセンス表記名はJAF登録 のクラブ名称に限ります。(新規申請の場合は、クラ ブ登録承認後に発給いたします。)

また、国際エントラントライセンスの取得を希望 する場合は、国内エントラントライセンスとの差額 の発給料を必要とします。

既にエントラントライセンスをJAF登録の クラブ名で取得されている場合、そのライ センス更新手続きにつきましては、必ずJAF 窓口で行ってください。

JAFマイページでお手続きいただくと、全 額有料となってしまいます。

<記入例>

<記入例>

●必要書類 準加盟 カート クラブ 加盟 カート クラブ 公認 カート クラブ 加盟 カート 団体 特別 カート 団体 加盟 カート コース 団体 公認 カート コース 団体 ※JAF登録申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※クラブ員登録申請書 ○ ○ ○ 会則または定款 △ △ △ △ △ △ △ 役員名簿 ○ ○ ○ ○ 履歴事項全部証明書の 写し(法人の場合) △ △ △ △ ※印:JAF所定の用紙を使用してください。

●申請料 クラブおよび団体の区別 加盟申請料 年度登録申請料 準加盟カートクラブ 8,400円 19,100円 加盟カートクラブ 8,400円 19,100円 公認カートクラブ 53,300円 106,700円 加盟カート団体 53,300円 106,700円 特別カート団体 106,700円 213,400円 加盟カートコース団体 31,900円 96,000円 公認カートコース団体 53,300円 192,000円 注:更新時に格式変更(降格・昇格)を申請する場合は、年度登録申請

36

ライセンスは 更新!! 「 」に登録しよう! ラクラク

JAFと会員の皆様のコミュニケーションサイト《JAFマイページ》。それはJAF会員が無料で登録できる 個人専用ページです(法人会員を除く)。住所の変更、会員継続やご家族の入会、会費の自動振替登録 等の手続きがカンタンにでき、登録していただいた皆様一人ひとりへの耳よりなお知らせなどもありま す。すでに470万人を超える皆様が登録されています。この機会にぜひ、ご登録ください。

検 索 検 索 JAFマイページ

JAFマイページをご利用いただくにはカンタンな登録手続きが必要です。

お手続きは コチラから

JAFマイページ https://jaf.jp/ ※パソコン・スマ トフォン共通

「通常登録はこちら」をクリック→必須事項を入力し、ご登録ください。 ※登録には会員番号が必要です。JAF会員証をご用意のうえ、アクセスしてください。 ※法人会員はJAFマイページの登録はできません。

登録完了後、すぐにライセンス更新等の各種サービスがご利用になれます!

ライセンスの更新手続きは、JAFマイページ内「モータースポーツライセンス情報・更新」のページへ アクセスしてください。仮ライセンスの印刷もできます。

マイページでできる手続き等

①モータースポーツ

ライセンスの更新手続き ②JAF会員の継続・

家族会員入会手続き ③会員登録情報の確認

④住所・電話番号の変更 ⑤JAFマイページ

登録会員限定の情報提供

などなど、便利なサービスを ご利用ください!!

JAFマイページに登録すると… 公式アプリで スマホがJAF会員証 として使えます! ※スマートフォンのバージョンによって ご利用になれない場合がございます。

「JAFスマートフォンアプリ」

1 ログインIDとパスワードで ログインをしてください。

AndroidはGoogle Playから、 iOSはApp Storeから 「JAFスマートフォンアプリ」を ダウンロード。

・ ライセンス更新料、JAF継続会費および家族会員会費のお支払方法は、ご本人名義のクレジット カードのみとなります。

・クレジットカードをお持ちでない方は、お手数ですが従来の手続き方法にてライセンスを更新して ください。

・更新条件の確認が必要な国際Aまたは国際Bライセンスの更新、18歳未満の方のライセンス更新、 およびライセンス写真の変更または婚姻等の理由によりライセンスの表示氏名の変更を希望され る 場合は、従来の方法にてお手続きください。

2 無料

37

必ずお読みください

38

ジムカーナ

孤軍奮闘

ノウハウ「ゼロ」の選択肢 常勝マシンに挑戦する苦悩

全日本ジムカーナ選手権のSA部門は、いわゆる“旧車”がまだまだ主力。

それは、精緻な走りが要求されるジムカーナ競技は、あらゆるノウハウが豊富な 旧型車に選択が集中しがちだからだ。そんなSA部門に新たなベース車両で 戦っている選手がいる。ここでは二人の選手が常勝マシンに挑戦する スタンスに注目。その苦悩の道程をインタビューした。

特集 ジムカーナ

特集 ジムカーナ

澤 さわ平 ひら直 なお樹

年の全日本ジムカーナ選手権は、各クラス がワンメイク状態になることが多く、最近 ではPN1ではロードスター、PN3では86 &BRZが主力車種として活躍している。

本来なら、クラス区分に設定された排気量や駆動方 式が合致すれば、そこに適合するあらゆる車種が競い 合う状況となるはずだ。しかし、ジムカーナ競技のよ うな速度の低い領域でのターンが勝敗を分けるような カテゴリーとなると、その特殊な条件で高いポテンシ ャルを発揮するマシンは自ずと限られてくるものだ。

排気量や駆動方式だけではなく年次規制も行われて いるPN部門では、できるだけ現行車に近いマシンで の戦いができるクラスとなっている。しかし、N部門や SA部門では、20年選手の“旧車”がまだまだ現役だ。 動力性能がジムカーナ向きで、熟成され尽くしたノウ ハウを持つのは確かだが、いよいよ純正部品の供給が 怪しくなってきており、ジムカーナ活動をどう継続し ていくのか、オーナーたちの自問自答が始まっている。

そんな全日本ジムカーナ選手権において、勝つため のノウハウが少ない新しい車種でSA部門に挑んでいる 選手がいる。それはSA2にZC33Sスイフトスポーツ で挑む澤平直樹選手、そして、2GRエンジンを搭載し たエキシージSでSA3に挑んでいる久保真吾選手だ。

全日本に挑戦して3年目の昨年、DC2インテグラでSA2のタイトル争いを演じた澤平 直樹選手。今年は心機一転、ZC33SスイフトスポーツでSA2に再挑戦することになり、 熟成され尽くしたDC2を相手に、SA車両のノウハウが少ない現行車で奮闘している。

ここでは、孤独な戦いに挑んでいる二人に、その狙 いと、これまでのトライ&エラーを聞いた。

クルマと運転手を相互補完する関係

澤平選手は、関東地区から全日本にステップアップ して3年目の昨年、SA2のタイトル争いに絡む活躍を披 露。惜しいところでシリーズ3位に留まり、今年は同 じSA2で、ZC33Sスイフトに乗り換えてきた。 今季の第2戦もてぎ南が初陣となったわけだが、成 績はクラス10台中8位、優勝したDC2インテグラの 高江淳選手とは3秒もの差が開いていた。

「このクルマはPN2では走っていて、すでにタイムが 出ているクルマなので、その延長で走れば、SAの分だ けタイムが上がるだろうと考えてました。でも、やは り乗らないと分からないもので、甘く見てた部分があ

「このクルマのSA車両要素はエアロパーツとBLITZさんのマフラーです。セッティングは 主にデフとアシで煮詰めていて、今年は毎回違う仕様で走ってます。ダンパーはすでに4 回ぐらい仕様変更してますしね。電子制御については、従来のFFの走りをすると介入して くる状況もあるので、クルマが拗ねないように、かつ速く走れるような走りとセットを考え てます。アフターパーツにギヤの選択肢がないので、そこは苦しいところですね」。

近

き 選手

SA2

40

ったことを痛感してます。第9戦恋の浦までに5戦出 ましたが、今のところはセッティングだけでなく、自 分の運転の常識も変える1年になってますね。

自分の基準がDC2なので、DC2と比較せざるを得な いんですが、このクルマがDC2と共通するところっ て、FFであること以外何もないと思ってます。

エンジンの特性も違くて、タイヤも太くはなくて、 フロントのキャパがちょっと足りない。乗り方も同じで は乗れないですし、そもそもギヤ比が違う。根本的な テクニック以外においては、DC2時代に培った常識を、 頑張って、すべて忘れる必要があるんですよね。

このクルマのメリットを端的に言うと『軽さ』です。 最低重量で90kg程違うので、大きな強みになります よね。そして、DC2は20年以上前のクルマなので、ど うしても金属疲労とかが進んでます。なので、ハコの 強度が全然違いましたね。乗るとかなりハコがしっか りしてましたから。また、サスペンション形式として はDC2のほうがいいはずなのに、特に大きなコーナー はコイツのほうがよく曲がるんですよ。曲がると言う

か転がると言うか、とにかくスムーズに走る。当たり 前ですが、20年の進化って大きいですよね。

初戦のもてぎ南では、右も左もわからない状態で走 ったにも関わらず、外周ではDC2よりも速く走れた区 間もあったんです。そういう部分を活かしつつ、DC2 に負けている部分を補填していく戦いをすれば、この クルマの良さが凄く活きるのかなと考えてます。

自分はDC2時代から外周とかが苦手だったんです。

でも、そういうところも、このクルマが分かれば分か るほど、折り合いが付きそうなんですよ。自分の苦手 なところはコイツがどんどん引っ張ってくれるので、 逆に、コイツが苦手な部分をドライバーが頑張ってア

ジャストして、互いに補填し合えるようになれば、も っといい形にもっていけるかなと思ってます。

自分は、全日本ジムカーナにおいては新参者です。 なので、いつでも挑戦している状態なんですよ。まだ3 年目ですし、昨年も一昨年も、誤解を恐れずに言えば、 がむしゃらにやっていたら、予期せぬ形でいいところ にいられたんです。DC2も勉強しながらやってきたの で、DC2をやり切ったとも全然思ってません。関東地 区では会えない他の地区の速い人達の走りを見させて もらって、刺激を受けて、もっと伸びなきゃって……。 自分にとって全日本は、まだまだ勉強中なんです。

そういう意味で、クルマを速くことを考えるのは今 までと一緒なので、電子制御はあるけれど、あまり電 子制御にこだわりすぎず……というか、電子制御のこ とは考えなきゃいけないんですけど、そこはあえて今 までの自分の感覚を信じて、自分がダメだと感じたと ころから触り始めるようにしてますね。

PN2の方々やその他の皆さんからは、色々な情報や もの凄くアドバイスをいただいてこのクルマが出来上 がってます。皆さんホントに優しくて、色々なことを

教えてくれるんですよ。でも、聞いてるだけでは分か らないことがあって、やはり経験の差なんですよね。

DC2で全日本を戦ってきた中で、あの成績を出すや り方としては大きく間違ってなかったと思ってます。 勝てなかった原因はココかもしれませんけど(笑)。

でも、自分が今まで経験してきたこと、悔しいこと も嬉しいことも全部含めて自分の中の基礎になってる ので、それを信じて走るしかないと思っていて、それ だけは変えちゃいけない部分かなと思ってます。

それ以外の要素は全部崩して、頭を一回まっさらに する。その後は自分の直感だけを信じてセットをして いく……直感で外したセットもたくさんありましたけ ど。それはそれでやってみないと分かりませんし、そ れは違うってことが分かりますからね。そうやって一 つずつ課題を潰していくしかないと思ってます」。

DC2インテグラが無双状態の全日本SA2は、この ままではクラスが消滅してしまう危機感を持っている

ジムカーナ

澤平選手。全日本ダートトライアル選手権でも、FF系 クラスでは同じような悩みを抱えているだけに、澤平 選手の挑戦は、業界内で密かな注目を浴びている。

3年目でV6エキシージを初優勝に導く

そして、V型6気筒3456ccの2GR-FEエンジンを搭 載したロータス・エキシージSで全日本ジムカーナ SA3に挑んでいる久保真吾選手。2016年のSA2チャ ンピオンマシンであるNSXからエキシージSに乗り換 えて、今年で3シーズン目を迎えている。

SA3はFD3S RX-7やNSXが主力で、2ZZ-GEにス ーパーチャージャーを組み合わせた第2世代のエキシ ージSはジムカーナのチャンピオンマシンとして活躍。 久保選手は、あえてそれらの選択をせず、第3世代の エキシージSをチョイスして現在に至っている。

「NSXは優等生なクルマだったと思います。よく止ま り、よく曲がる。対するエキシージは繊細というか、

初戦となった今季の第2戦 もてぎ南大会。澤平選手は 第2ヒート終了後、カメラに 向かって「あとちょっと……」 のサインをくれた。これは ZC33S固有のデメリットと、 現行車ならではの大きなメ リットを同時に確認できて、 目指すべき方向性が見えた 瞬間でもあった。ここから自 分の感性と多くの仲間のア ドバイスに基づくマシンの熟 成と自分の改革が始まった。

孤軍奮闘 ジムカーナ

41

2016年に旧SA2で初の全日本チャンピオンを獲得した久保真吾選手。それまで 乗っていたNSXからV6エキシージに乗り換えて、かつての愛車をライバルとする 孤高の戦いに挑み始めた。そして3年目、第8戦SUGO西でついに勝機が訪れた。

「V6エキシージは壊れもしないし、難しいけど何とか乗 れるクルマです。車両価格は高いですが、買ってしまえ ばそんなにコストは掛からない。このクルマにはエアロ パーツは付けてますけど、マフラーもノーマルですし、仕 様はPN車両に近いんです。元のポテンシャルが高いっ てことなんですよね。でも、それだけにドライバーは 100%のコンディションで挑まないとダメ。それは第9 戦恋の浦で実感しました。すごく勉強になってます」。

た。次の1年は次なるステップとして、まともに走らせ る、普通にコーナリングする、普通に攻めることを目 標に1年を費やしました。そして、3年目の今年は勝負 の年、という形で臨めたんです。

右も左もわからないクルマを、戦える状態にもって いけたのは、クルマをメンテナンスしてもらっている、 阪神オートモーティブの石倉さんの影響が大きいです ね。クルマの基準値を決めることの大切さを教わって、 走る前に石倉さんとクルマの状態を決めて、その後の ケーススタディを入念に打ち合わせするようになった んです。石倉さんはレースメカニックなので、やっぱ り彼のレース経験が凄く生きてるというか。そういう ノウハウをいろいろ教えてもらいましたね。

気難しいところがあるクルマですね。だからこそ挑戦 してみたかったし、あのままNSXに乗っていたら、た だでさえ自分は甘えやすい性格なので、今の成長はな かったです。今では自分の引き出しも飛躍的に増えま したからね。エキシージはまだ手懐けられてはいない けど、お付き合いできる、やっと目を見て話してくれ る、くらいにはなったかなという状況です。

昨年の中盤戦までは色々と失敗してました。改めて 思い返すと、悩むたびにクルマをいじってしまってい たので、クルマのバランスを崩してたんですね。

乗り換えた初年度はターンができなくて、サイドブ レーキのトラブルシューティングに1年間を費やしまし

そのおかげで、クルマをある程度信じて、本番は自 分の走りに集中できたのと、クルマをいじるときにも やみくもにやるのではなく、事前に決めていたケース スタディに沿ってやるようになりました。

評価の基準はやっぱりタイム。当時トップを走って いた小俣洋平選手や西森顕選手に対して、初年度は3 〜4秒空いていたのが、1〜2秒差になって、順位で言 えば3位か4位を走れるようになってきたんです。

その辺りになると、区間タイムでは部分的に同じ程 度のタイムになるので、その状態を基準にして、ここ からどう仕上げていくかを考える感じですね。 メカの石倉さんは、フィーリングじゃなくて、かな り細かいデータを求めるんですよ。今まで使ってなか ったデータロガーを使うようにもなりました。彼は運 転をどうこうしろとは言わないんですが、運転につい

久 く 保 ぼ 真 しん吾 ご 選手 SA3

42

て、かなり細かく聞かれるようになりました。

昨年は、けっこう言い合いもしました。レースから ジムカーナに来た人とジムカーナをずっとやってきた 人は、お互いのスタンスの違いがありますからね。で も、そのおかげで手応えあるクルマができて、今年は いい開幕戦を迎えることができたんです」。

久保選手は、今季はあと少しで勝てそうな走りを見 せながらも、絶好調の西森顕選手の独壇場を許し、第 7戦みかわでSA3タイトルを決められてしまった。

しかし、第8戦SUGO西大会では、久保選手がエキ シージSに乗り換えてから初めての勝利を獲得。これ

まで1.5秒程度の差を付けられていたタイムを、同じ 舞台で約1.5秒差を付けた、見事な優勝だった。 「やっと勝てた、というのが正直な気持ちでした。手 応えは走るたびに高まっていて、懸案のターンも、ク ルマ側でも、運転手側でも対応ができるようになって きてたので、あとはタイミングが合えば……と思って ました。でも、なにせ久保真吾なので(笑)、肝心なと ころでやらかす可能性もあるのが心配でした。

SUGO西では、現場に来られなかった石倉さんや、 現場で整備してくれたメカニックにもメンタル面をだ いぶコントロールしてもらえました。ダンロップの先輩 である津川信次さん、山野哲也さんにも丁寧なアドバ イスをいただきました。山野さんには優勝した表彰式 で頬にチューしてもらいましたし(笑)」。

久保選手のエキシージSは、実は2016年に山野哲 也選手がPN4に投入したマシン。4駆ターボ勢を相手 にした、まさに孤軍奮闘だったが、100勝王者の山野選 手ですら2位留まり。それを優勝に導いたのだ。

元オーナーである山野選手は、第8戦SUGO西での 久保選手のSA3優勝を受けて、こう評した。

「久保選手には『ありがとう』だね。ボクが選んだエキ シージは自分の子供みたいなもので、表彰台のトップ に上げられないまま彼に譲ることになったんだ。彼は3 年間苦労して、少しずつ進化して、もうちょっとで勝

第8戦SUGO西でエキシージSでの初優勝が決まった瞬間 の久保選手。すでにSA3タイトルを確定させている西森顕 選手と直接対決できる最後のチャンスでもあった同大会で は、久保選手は多くの人々の支えを受けながら自分の走り をしっかりと完遂。乗り換えて3年目にして念願の初勝利を モノにした。

てる状況を何度も経験して2位留まりだっ た。でも、ボクはいつかは優勝してほしい と思っていて、エキシージが笑顔を見せて くれるときを待ってたんだ。

ドライビングやセッティングは色々アド バイスして、今では彼のほうがよく知って るところまで来てると思う。でも、エキシ ージが喜ぶ走りはボクのほうがよく知って いて、彼は無我夢中で走っちゃうことがあ るんだよね。それを抑えられると速く走れ

ジムカーナ

ジムカーナ

孤軍奮闘

るクルマなので、SUGO西の久保選手の走りは、それ が全部バチッとハマったんだ。

彼の走りは毎戦見てたよ。特にSUGO西では、とに かくアクセルを踏まないことをアドバイスしたね。

エキシージみたいな重量配分のクルマは、アクセル オンで曲げちゃいけないので、曲がるのをどれだけ待て るかが勝負なんだ。進入で待って、リアが安定してる 最中に操舵を効かせることが大切で、減速中に操舵を

効かせてあげるとよく曲 がるクルマなんだよね。

カートコースっていう のは、ラインが見えるだ けに、ラインに向けてア クセルを踏みたくなっち ゃう。でも、それを我慢 して、操舵が効いてるう ちに向きだけ変えて、ト ラクションを活かしてド カーンと立ち上がるよう な走り方をすれば勝てる、 っていう話をしたんだ。

久保選手はSUGO西 でそれをやってくれたよ ね。ありがとう。合格の 走り。それだよ、それ! って走りだったよ」。

第8戦SUGO西の表彰式で、山野哲也選手の手厚い祝福を受けた 久保選手。このエキシージはかつて山野選手がPN4に持ち込み、 4駆ターボを相手に孤軍奮闘していたマシンを譲り受けたもの。山 野選手ですら果たせなかった優勝を別のクラスで実現した久保選 手に対し、山野選手は「ありがとう」の謝辞とキスを贈った。

他人と違う挑戦をして いる人の動きは、他人と 同じチョイスをした人に とっては気になるもの。 そして、それがリスペク トされるべき孤高の戦いであればあるほど、周囲の人々 は畏敬の念を持って接してくれる。

自分一人ではどうにもならなくても、真摯に向き合い 続ければ、解決の道が拓けてくる。彼らの“孤軍”奮闘 は、実は多くの人々の支えが武器になっていた。

「彼の走りは毎戦見てたよ」

43

好敵手

全日本ダートラで繋がる 勝ち抜くための仲間作り

ダートトライアル競技の最高峰の全日本ダートトライアル選手権。 未舗装路を攻める競技ゆえ、そのノウハウに一般常識は通用しない。 ここでは、同じ系統のマシンに乗り換えて、それがキッカケで、 新たな繋がりを得たというダートラドライバーにフォーカスした。 独力では何ともならない、待ち構える共通したあらゆる苦難。 そんな悩みは、苦楽を分かち合った仲間の存在がアシストするのだ。

フォト/中島正義、滝井宏之、JAFスポーツ編集部 レポート/山中知之、JAFスポーツ編集部

は

特集 ダートトライアル 44

人とは異なるセッティング、走 り、クルマ……。道具と人が織 りなすドラマは、1000分1秒で は語れないかもしれない。

全日本ダートトライアル選手権SA1は、 これまでEK9シビックがメインマシンとし て活躍してきた。その後クラスや部門の変 更が続き“勝てるマシン”が分散。最近では N1からDC2インテグラやCJ4Aミラージ ュが移行してきたり、マツダスピードアクセ ラが台頭するなど、現在のダートラSA1の ベース車選びは十人十色となっている。

ジムカーナでもそうだが、DC5インテグ ラというクルマは、DC2の後継機として期 待されていたが、独特なサスペンション形 状やギヤ比にはノウハウが必要だった。

そのため”勝てるマシン”にはなったが、 EK9やDC2のように広く選ばれるマシンに はならなかった歴史がある。しかし、ハイ パワーなK20Aエンジンを搭載しているこ とや、EP3シビックやFN2シビック、FD2 シビックなど、同型エンジンを搭載したシ リーズも豊富なことから、ベース車両とし ては常に選択肢に上がる車種ではある。

ここ数年の全日本ダートラSA1では、奇 しくもDC5インテグラ、EP3シビック、FD2 シビックを新たな相棒として選び、K20Aエ

花見 誠 選手

YH田中自ルブロスシビック SA1 FD2シビック・タイプR

2010年近畿ダートラN1、2012〜2013年近畿N1 チャンピオン。全日本には2003年から挑戦し、4 年間の休止を経て2010 年に復活。今季の第7戦 切谷内では待望の全日本初優勝を獲得した。

谷 尚樹 選手

キャッツ♂DL♀インテグラ☆R SA1 DC5インテグラ・タイプR

2010年関東N3、2015年近畿SA1&SC1、2016 年近畿S1チャンピオン。全日本初挑戦の2003年 第6戦阪下では何と最下位。2005年阪下と2007 年の三井では自己最上の3位表彰台を獲得。

北 淳 選手

ヨコハマITOシビックR SA1 EP3シビック・タイプR

北淳選手は1975年の花見選手、1978年の谷選手 に対して、1981年生まれで最若手。2012年にJAF カップ、2014年に全日本デビュー。長年乗り続け たDC2から、昨年はEP3に乗り換えた。

ンジン搭載車に乗り換えたことで、奇妙な 連携を得た選手たちがいる。

ここではダートラにおける新たな繋がり を広げている選手たちにフォーカスした。

勝負はシビア、普段はオープンに

2010年関東N3、2015年近畿SA1& SC1、2016年S1チャンピオンを獲得して いる谷尚樹選手。全日本ダートラには活動 休止を挟んで2003年から参戦しているが、 今年は、それまで3年乗ったEK9シビック からDC5インテグラに乗り換えてきた。

「EK9のエンジンが壊れたので、これを期 に活動休止しようと思ってたんです。ただ、 ブローしたときにクルマを運んでもらった 仲間のおかげでやる気が戻り、もう一年だ け頑張ってみようという気になったんです。

EK9の他にも、DC2やCJ4A、EG6シビ ックなどに乗ってきたので、FF車について はある程度、掴んだつもりでいました。せ っかくやる気になったので、環境をガラッ と変えようと思ってDC5にしたんですが、 DC5は全然違う生き物でした(笑)。

パワーはあるけど、それしかないという 印象で、これは『やってもうた』と思ったん です(笑)。それで、クルマについて周囲に 相談していたら、この系統に乗っている人 たちは、実は結構悩んでたんですよ」。

同じSA1を戦う近畿の花見誠選手は、昨 年DC2インテグラからFD2シビックに乗 り換えていて、これまでDC2一筋だった北 陸の北淳選手もEP3シビックに乗り換え た。ここでK20A搭載車を選んだドライバ ー同士が、現場で繋がることになったのだ。 「似たようなクルマに乗ってるなら、開け っぴろげにすべてを喋っていこうというこ とになったんですよ。そうするとクルマの 成熟も早くなるじゃないですか。実は世代 的にも近くて、乗り換えた時期も近かった。

みんなはダートラに対して一生懸命に取 り組んでいたんです。自分としては、楽し む要素を加味しながら、もう一回ダートラ をやろうという気持ちになっていたので、 そういった部分も共感できたんですよね。

僕らは潤沢なスポンサーを得られている わけではないですから、仲間同士で情報共

他

45

DC2使いの花見選手は田中自動 車カラーのFD2シビックを駆る。 全日本デビューの2003年第6戦 阪下ではいきなり3位表彰台を獲 得している密かな実力者だ。

有して、互いにできる範囲で楽しく走ろう という心境にたどり着きました。昔はそう いう気にはなれなかったんですよね。

今では、いざ勝負が始まったら勝ち負け はシビアに考えますけど、そうじゃないと ころまでガチガチな関係である必要はない よねということになったんですよ。

最近では花見さんから『リアのバネ何キロ 使ってる? 谷、こっちの方がいいぞ』とい うアドバイスをもらったり、そのほかの仲 間からは『このコーナー今日ベストタイムだ ったけど、何速で入った?』とか、いろいろ 話をする機会が増えてきました。

長くダートラを一人でやってきて、以前 は自分以外は全員敵といった感覚でした。 ダートラを辞めようと思ったときまでは、 速くなることだけしか興味がなかったので、 スポーツなんだから楽しくなくていい、と さえ思ってたくらいでしたからね。

でも、本当の勝負の分かれ目は何なのか

を突き詰めて考えてみたら、一つのことを 秘密にしておくより、それを共有して乗り 越えて、さらに一歩上を行かなくては勝負 にならないと感じたんです。あのコーナー はオレが速いから教えへんじゃなくて、む しろそこはさっさと共有して、超えるべき 壁をその先に設けて、それをクリアする方 が面白いと思えるようになったんです。 第7戦切谷内では花見さんが先に初優勝 して『やりよった!』と、自分のことのよう に嬉しかった。でも、次は『絶対泣かしたる わ!』って言いましたけどね(笑)」。

考え方を変えて クルマに合わせる

谷選手と同じく、2003年から全日本ダー トラに挑戦し始めた花見 誠選手。DC2インテグラ

で2010年に近畿N1、2012〜2013年に も近畿N1チャンピオンを獲得しており、 谷選手とはほぼ同じような経歴を持ってい る。昨年からFD2シビックに乗り換え、谷 選手や北選手とはK20A搭載 車のライバルでもあり仲間で もあるが、先に全日本初優勝 を持って行ってしまった。

「2年目の今年は毎戦手探り 状態で、切谷内も、本番当日 に走りを試してうまくハマっ た状況です。シリーズ中盤ま では毎回スプリングを換えた

「他人と違うクルマでやりたい」

と語る北選手は、中部地区名物 「SC1友の会」にも通じる独自の 選択で一発逆転を狙うチャレン ジャー気質を持つドライバー。

「情報は共有するけど、勝負は探り合い」 「あえて狙った、定番じゃないクルマ選択」

46

今年からDC5に乗り換えた谷選 手は、近畿出身ながら、SW20 MR2を駆る葛西キャサリン伸彦 選手らを始めとした、東海・関東 地区の選手との親交も深い。

「ストイックすぎた自分を変えてくれた」

り、車高を変えたりと色々やりましたが全 然ダメでした。

そのときに谷くんや北くんに『何キロのス プリング使ってる?』って聞いたんです。そ

したら、みんなレートの低いスプリングを 装着してたんです。でも、それだとFD2は

街乗りでも底付きしてしまうので、自分は 逆にどんどん硬くしていきました。DC5や EP3はリアのストロークが少ないので、み んなもまだ試行錯誤してますよね。

正直、あまり深く考えずパワーだけで FD2を選んだ状態だったので、クルマの詳

細は何にも知らなかったんです(笑)。だか ら、15インチの競技用タイヤを履かせると ころから苦労しました。

当初はDC2インテグラをSA1車両にし ようと思ってましたが、お世話になってい る田中自動車さんからは『DC2、まだ乗る の?』って言われました(笑)。ZC33Sスイフ トでPN2とか、コンパクトなFN2シビック も候補でしたし、DC5も頭にはあったんで すが、どうせ作るのなら長く乗れるマシン と考えて、慣れたVTECエンジンの中で比 較的高年式なFD2にしたんです。

排気量もパワーもあるから乗りやすいに 違いないって思い込んでましたが、パワー に目がくらんだおかげで、今はちょっと苦 労してます(笑)。最近では、自分にクルマ を合わせるのではなく、クルマに自分を合 わせる方向に考えを改めて、パワーがある からトラクションを重視して、舗装のよう な走りに変えるようにしました」。

また、一発勝負のダートラでは、本番で は練習走行とは違うギリギリの走りが展開 される。しかし、一番参考になるはずの、

は 好敵手 47

持つべき友

同じクラスを戦うライバルの本番の走りは、 自分が出走待ちで待機する必要があるため、 なかなか見ることができない。

「同じK20Aエンジン搭載車の谷くんとか 北くんとかのタイムを見ながら、同じ路面 での走り方を想像してますね。でも、谷く んはいつもイケイケで走ってるんで、もう 少し抑えた方が速いんちゃう? って言う んですけど聞かないですね(笑)。北くんは 走りに対して独自の考え方を持ってる。そ の走り方、自分からするとどうなのかなと 思うときはあるんですけど、練習会ではし っかりタイムを出してくるんですよ。自分 とはスタイルが違うなって感じです」。

他人と違うクルマでダートラを

谷選手と花見選手は近畿出身だが、北淳 選手は石川出身で中部地区で育った北陸の ドライバー。福井県のオートパーク今庄は、 近畿地区と中部地区の両方をカバーするコ ースなので、今庄を走ることで他地区との 交流を図ることもできる。北選手は今庄に は通い詰めており、それまでは彼らとは接 点はなかったものの、昨年、EP3シビックに 換えたことで新たな繋がりができた。 「DC2インテグラを転倒させてしまい、 EP3シビックに乗り換えました。たまたま

EP3の競技車が見つかったんですが、最初 からEP3を買うつもりでいたんです。

理由は単純で、DC2やEK9のような、あ

る意味、セッティングが決まり切ったクル マには、自分は面白さを感じられなかった んですよ。でも、同じ中部地区の中島孝恭 選手がDC5でチャンピオンを獲ったので、 データを共有できるかなという計算もあり ました(笑)。それほど大変な思いをするこ とはないだろうと考えていたんですが、走 り出してみると全然違って、乗り換えたば かりの昨年は大変でしたね。

K20Aつながりということで、花見さん たちとはGPSロガーで走りを比較したりし ています。SC1の山崎迅人選手がデータマ ニアなので、協力してもらっています。

データで示されるのは面白いですね。最 低限の自分の走りをしてタイムが出ない。

そういうときは、やっぱりライバルとの走 りと比べて分析してます。花見さんの優勝 ですか? 頑張らんとなと思いましたよ」。

セッティングや乗り方などのノウハウが 少ないクルマを選んだ人生は、少なからず 壁にぶつかることが多い。また競技用パー ツが少なく、あったとしても高価であった りと物理的な課題もたくさんある。

そんな状況でも勝つための活動を続けて いくには、やはり似たようなマシンを操る ライバルたちとのノウハウの共有が必要に なってくる。この3人はK20A搭載車を選 んだ奇妙な一致が、それぞれの活動に効果 的なヒントを与えるキッカケとなり、新た なダートラ活動の支えになっているのだ。

三枝聖

M2 DL WAKO'Sインテグラ N1 DC2インテグラ・タイプR

三枝聖

せい 弥 や 選手

DL BRIG M2インテグラ SA1 DC2インテグラ・タイプR

ダートトライアル競技は、とりわけ独力では解決できない状況に追い込まれがちなカテゴリー。ダートラにおけ

持つべき友 は

好敵手

アクセル全開を信条とした豪快な走りで 1996年全日本ダートラA Ⅲチャンピ オンを獲得した三枝光博選手。今年は二人の 息子・三枝聖博選手と三枝聖弥選手の全日 本デビューに伴い、地元の若手を引き連れて 全日本の現場にカムバックした。

三枝親子の周りには20歳代の若者が大勢 で闊歩している。高年齢化が進むモータース ポーツの世界において、若い世代にダートラ が認識されている様子は有り難く、そして疑 問でもある。ここでは、その中心を担う、聖博 選手と聖弥選手に、ダートラの世界に足を踏 み入れた理由を聞いた。

DC2インテグラでN1を戦う兄の聖博選 手。走りのスタイルは大きなアクションを起 こさず、ライン重視で走るタイプだ。 「物心付いたときからダートラ場に連れて行

全日本ダートラSA1では、次世代ドライバーたちも繋がっている

まさ 博 ひろ 選手

る「仲間」の存在は、活動継続のための“必須アイテム”でもあるのだ。

48

三枝兄弟の全日本パドックには、兄弟と同世代の仲間が駆け付 ける。ヒマあらばスマホいじり、という様子は今どきな風景。

全日本SA1にスイッチした浦上真選手は、三枝兄弟とほぼ同い 年ながら、いきなりタイトル争いを展開している身近な目標。

1996年全日本A Ⅲチャンプ・三枝光博選手率いる「エムツーファクトリー」に集う、次世代を担う若人たち。

N1をDC2インテグラで走る兄の聖博選手は、できるだけ ロスを抑えたグリップ重視を狙って考えて走るタイプ。

弟の聖弥選手はSA1をDC2インテグラで戦い、父・光博 選手ゆずりのダートラらしいアクセル全開走りを継承。

第3戦コスモスでは聖弥選手が転倒、聖博選手がエンジン ブローしたため、ニコイチして聖弥選手を復活させた。

かれてましたから、ダートラは身近な存在で した。ジムカーナやドリフトも経験しました が、コンマ差で大きく順位が入れ替わるダー トラはスリルがあって楽しいです。18歳で免 許を取って改造車のランサーに乗りました が、思ったように動かすために格闘するのが 楽しくて、動かせたときの達成感がダートラ の魅力ですね」と話す。

対する弟の聖弥選手は、SA1でDC2を駆 り、走りは父親ゆずりの“アグレッシブ”だ。 「アニキが先にダートラをやっていたので、ア

ニキを倒そうというのが最初の目標でした。 最近はアクセルを踏めるようになったと言わ れますが、そのせいでアンダーが出てしまい ますね」と課題も口にする。

聖博選手と聖弥選手は取材時点で24歳と 22歳だが、その中間に、全日本SA1でタイト

ル争いを展開する北陸の新星・浦上真選手 がいた。二人の全日本参戦にも影響を与えた ようで「冗談だったとは思いますが、浦上さん に一緒に出ようと言われたことが励みになり ました」と語っている。

年齢が近いだけに、一歩先ゆく浦上選手の 存在は、二人の大きな目標だろう。

父の三枝光博選手は、息子たちの仲間が ZC33Sスイフトで走ることになったため、 ダートラにおけるセッティング出しのために、 PN2に復活することになった。同じ舞台を一 緒に走って息子たちの成長を願う。その一方 で、これらの行為は、ダートトライアルの未来 も見据えた活動のようだ。

「クルマ漬けの生活になると普通の友達とな かなか遊ぶことができなくなってしまう。だ から自分の仲間をいっぱい作って走っていれ

ば、盛り上がって、走り続けることにもなりま すよね。毎回そうですが、今回も地区戦を 走っている聖博と聖弥の仲間たちが6人も手 伝いに来てくれてるんですよ。

自分も以前は北村和浩さんと一緒に走っ ていたんですが、カッコいい走りでタイムも 出してくると感動モンじゃないですか。観た 人にも『踏んでいた』と言ってもらえる、そし て自分でも『踏んでいた』と言える走りをして もらいたいですね」。

ダートラ経験が豊富な父、その血を引く息 子たち。同じ地区には同世代の全日本トップ ドライバーがいて、その苦楽を分かち合える 仲間たちもたくさんいる状況。

ダートラにおける仲間の大切さを十分承知 しているベテランが、次世代ドライバーたち の新たな繋がりを牽引しているのだ。

全日本ダートラSA1では、次世代ドライバーたちも繋がっている

49

50

レポート/はた☆なおゆき フォト/石原康、皆田征賢、野澤廣幸、皆越和也

参加者達の姿を追ってみた。

最近は各地で参加者も増加中。 コンマ

ライセンスでサーキットを走れる競技、

の地方選手権も数年前から始まった。

1 秒を削る努力を日々続ける

サーキットトライアルは、 すでに 20 年を超える歴史を持ち、

J A F

B

自分 〞

〝

51

近年、じわりじわりと人気を集め ているサーキットトライアル (CT)。しかしながら、媒体で 取り上げられることは極めて少なく、見た こともなければ、概要さえ知らないという 方も少なくないのではないだろうか。

簡単に言えば、サーキットで競われるタ イムトライアルで、ジムカーナやダートト ライアルと最も異なるのは、1台ずつスタ ートするものではないこと。言うなれば、 レースにおける「予選」のようなもの、これ が一番イメージを膨らませてもらえるので はないだろうか。

15分間から20分間のセッションが開始 されたら、すぐにコースインしてもいいし、

しばらくピットで待機してからのスタートで もいい。もちろん、時間内であれば、何周 でも走っていいし、「一発決まった!」とな れば、チェッカーを待たずして走行を終了 してもいいのだ。

原則として2セッションが設けられ、そ のうちのいずれかで出したベストタイムで 順位を決するのだから、どうだろう、まっ

たくレースの予選そのものとは言えまいか。

もっとも、その後に決勝は行われないが。

出場にあたり、必要とされるのは国内B ライセンスであり、国内Aライセンスがな くても大丈夫である一方で、実際にはライ センス自体がなくても出場が可能。別に裏 技があるわけでなく、クローズドクラスが 設けられているためで、むしろこのクラス に出場して完走実績を残せば、国内Bライ の取得資格を得られるので、「これから ……」という人には一石二鳥にもなる。是非

おすすめしたいぐらいだ。

現在はJAF地方選手権としても開催され ており、舞台となっているのはスポーツラン ドSUGO、筑波サーキット、岡山国際サー

今回取材した「サーキットトライアルin オートポリス2019」 は4月と8月の2回の開催。JAF公認クラスはB部門とAE部 門に分かれ、B部門はB1(1586cc未満)、B2(1586〜 1999cc)、B3(2000cc以上)の3クラスに分かれる。8月の 大会ではB3クラスが8台、B1、B2クラスはそれぞれ4台の 参加者によって競われた。

オートポリスで最多のエントリーを数 える「ドライバーズカフェ・フォレスト」 チームを率いる小笠正範監督は、「サー キットを走る際のマナー向上にも繋が る」とサーキットトライアルに参加する 意義を語ってくれた。

キットの3サーキット。クラス区分や名称は 異なるものの、他にも十勝スピードウェイや 富士スピードウェイ、鈴鹿サーキット、オー トポリスでも独自の競技会が設けられてい る。全国の主要サーキットのほとんどを網羅 しており、また各サーキットのローカルレー スシリーズと併催となる例も多い。 車両規定に関しては、どのサーキットの シリーズもほぼ一緒。スピードPN およびAE車両限定のクラスも設 けられているものの、いずれのク ラスも成立したという報告はなく、 多くの選手は、スピードB車両で の出場となっている。ただ、この B車両、はっきり言ってしまうと、 JAFの規定上では明確にこう、と いう改造範囲が明らかにされてい ない。

記載されている一般改造規定と して「車両の部品を変更または交 換したり、いかなる部品を装着し

52

短い時間の中で試行錯誤しながら、ベストアタックのために集中する タイムトライアルではあるが、サーキットを走る際の基本的なマナーも学べる

崎から参戦の杉尾常勝さんはメルセデス AMG GTで今回のオートポリス戦、総合優勝 を飾った。「もう72歳なんですが、スーパー耐久をや りたいんですよ。CTを始めたきっかけは反射神経や 動体視力がだいぶ落ちてきたので、それを補おうと。

使用する場合にも、車両の使用者の責任に おいて道路運送車両の保安基準(昭和26年 運輸省令第67号)に適合させた状態とし、 常に適合するよう維持しなければならない」 とあるだけで、実に分かりにくい。

そこでサーキットごとの特別規則書から 抜粋させてもらうと、「車検対応であれば、 いかなる改造も許されたナンバーつき車両」 ということにされているようだ。その上で、 駆動方式や排気量の違いによってJAF地方 選手権の場合は最大9クラスまで区分する ことができる。タイヤに関しては、いわゆ る「Sタイヤ」の装着を多くの大会が禁止して おり、また国内販売で20サイズ以上を有す るタイヤに限定される(オートポリスはSタ イヤ可、クラスも排気量別3区分)。

なお、安全面に関してB車両は、オープ ンカーを例外とし、ロールケージや4点式 以上のシートベルトは「推奨」とされている 一方で、前後に牽引フックの装着が義務づ けられているため、原則として完全ノーマ ル車両での出場は認められていないことに なる。もっとも、そういった車両でサーキッ トを本気で走ろうという者は多勢ではなく、 何らかの手を加えていることから、大きな

負担とはなっていないはずだ。

クラス分けがされていることもあって、 出場している車両のバラエティは、実に豊 富。というよりバラバラにも等しい。他の カテゴリーであれば、多数派である86/ BRZがむしろ少ないのが興味深く、このあ たりは棲み分けということなのだろう。

全体的に感じられるのが、「競技会である から結果にはこだわっているけれども、あ まり勝ち負けを意識していなさそう」という 印象。車種のバラエティに富んでいるのは、 そのあたりにも理由があるようで、言うな れば多くの選手は、「自分との戦い」に挑ん でいるのではなかろうか。具体的に言えば、 過去の自分が出したタイムを超えられるか、 どうかということだ。

ただ、単純に考えても、温度的にも夏場 はタイムが出にくいわけで、そこは「何秒落 ちで」と各選手、補正している様子。極端に ストイックなドライバーはいなさそうではあ った。また、そういう意識を保てるのもCT の魅力のひとつであり、同じ舗装路上のタ イムアタックでも、毎回コース設定の変わ るジムカーナにはない要素とも言える。

さて、参加者の中には、「いずれレースに

サ ーキットトライアルin オートポリス2019に参 加した安藤恒輝選手は、今回がサーキットトラ イアル初挑戦だった。「BRZの購入を機に、色々挑戦 したくなって、今26歳ですけど心機一転という感じで す。CTは今回が初めてで、オートポリスは体験走行 で何回か走ったことがあるんですが、やっぱり全開走 行となると緊張感が違うので、ある意味、自分との戦 いかな、という気がしましたね。Aライをこれで取得 して、モータースポーツの分野を広めていきたいな、と いうのが参戦の一番の理由です。いずれはレースに も出たいし、もう今は何でも吸収したいですね(笑)。 本番でも3位になれたので、非常に楽しめました」。

出るため」の過程として参加しているドライ バー、またライセンス獲得を目的に参加し ているドライバーも存在した。実際、取材 したオートポリスではAライセンス講習会 も併催していたのだが、総じて言えるのは、 そういったドライバーは少数派のよう。ほ とんどのドライバーが、シリーズを通して 参戦しているからだ。

そして多くのドライバーが、走行会を経 てCTに参加していた。その理由を明確に してくれたのが、オートポリスを中心に活 動し、今回のCTにクラブ員11名がエント リーした大所帯のチーム、ドライバーズカ フェ・フォレストの小笠正範監督だ。

「走行会は、すべてのポストに人が配置さ れている方が少ないので、何か起きた時に ……っていう心配があるのと、特に雑誌主 催のイベント走行会って台数は集まるけれ ど、その分、危ないんですよ。もちろん、 わざとぶつけるわけではないですけど、慣 れていない人が多いから、横も後ろも見て いなくて接触しちゃう。ルールとかマナー も徹底していないから、当たっても知らん ぷりして、そのまま帰っちゃったり。

53

僕もレースをやっていて、優しい先輩た 宮

若い頃にジムカーナやレースをしていましたが、もう 50年ぐらいブランクはあります。普段は全開で走る ことはまずないですけど、CTでは限界で走りますか ら、それがやっぱり楽しいですね。それと答えが即出 るし、結果もつくので、段々タイムも上がってくると、 やっぱり嬉しいですよ。俺の歳でも、なかなかだろ うって、そんな気持ちで頑張っていますよ」。

ちに指導してもらって(笑)、そういうのはい けない、と教わってきたんでね。それで僕

の考え方で、自分たちで走行会を主催する ようになった一方で、『CTにも参加しよう よ』って、クラブ員を積極的に誘うことにし たんです。CTならレースと一緒に行われま すから、フルポストですし、コントロール タワーからの監視もありますし。何より今 はそんなに台数も多くないので、安全だと いうのもありますね」と小笠監督。

さらに「うちのクラブ員は、CTを純粋に楽 しみたいという人 もいれば、いずれ レースに出たいと いう人もいて、実 際レースに移った 人も多くいます。

2019年JAF菅生サーキットトライアル選手権は5月に開幕し、10/13の最終戦ま で4戦のシリーズが組まれた。B、PN、AEの3部門に分かれ、B部門は6クラス に分かれるが、排気量のほか、カタログモデルの有無、FIA/JAF公認発行年、JAF 登録年などの条件で区分され、イコールコンディションが図られている。例えば 8月の大会、2輪駆動車対象のクラスで最も台数を集めたB2クラスは「気筒容積 1600ccのうち、FIA/JAF公認発行年またはJAF登録年が2012年1月1日以降の 限定販売されていないカタログモデルの車両」が対象。ZC32Sスイフトスポー ツ、ND5RCロードスター、ノートNISMO S、GK5フィットRSなどが出場できる。

ルマが来た時、どうやって抜いてもらうか。 そういうのを勉強できるんじゃないか」と、

マナーや応用力の向上に役立つ機会でもあ

「僕らが最初、レースやっていた頃はナン バーなしが当たり前で、楽しかったんです けど、今はそういうクルマそのものが減っ ちゃって。それに貸しガレージ代とか積載 代とか、色々考えたら厳しいんですよね。 携帯代も払わなきゃいけないし。そう考え ると、今はナンバーつきの競技なんだろう な、って思います」と小笠監督。 その一方で、もっともっと注目されて然 るべきと語るのは、SUGOシリーズに参戦 し、B6クラスで今季3連勝の原勝人選手だ。

走りとメンタルを融合させる。この経験が

いつか別の場所でも、きっと役に立つはずだ

タイムアタックといっても、CTはサーキッ トを一緒に走るので、どうしてもクルマ同 士絡むことがありますが、自分がクーリン グしている時に、後ろからアタック中のク

ることを強調した。

また、CTが徐々に注目されるようになっ た理由として、小笠監督は、時代という背 景もあるという。

「CTに参加させ てもらって分かっ たのは、扱いがな かなか厳しいこ と。せめて外の表 彰式を、みんなの

前で表彰台に立たせてほしい。最初に出た 時はあったんですが、それ以降なくなって しまったので、ちょっと寂しいですよね。カ テゴリーとしてのアピールが増えれば、ま

サーキットトライアルはこれからの季節が勝負。ぜひチャレンジを!

モータースポーツはこれからシーズンオフの季節を迎え、来季に向けた準備に 勤しむドライバーも多いだろうが、本文でも触れているように、サーキットトライ アルでは、気温が下がる秋〜冬はベストタイム更新に打ってつけの季節。春から 夏にかけて磨き上げた技術をいよいよ結実させる日々が到来することになる。

これから年末にかけて開催されるサーキットトライアルをピックアップしてみ

た。CTの愛好家はもちろん、ちょっと今年は走り足りなかったなぁ、と不完全燃 焼に終わったライセンスホルダーの皆さん、是非、今年は最寄りのサーキットで開 催されるCTで走り収め、なんていうのも悪くないんじゃないでしょうか? Aライ センス講習会付きのCTも紹介するのでステップアップを考えている人もチャレ ンジしてみて下さい。

10月19日 TMAC Aライセンス講習会サーキットトライアル付き⑩ 筑波サーキットコース2000

10月19日 2019年JAF岡山国際サーキットトライアル選手権第3戦/2019 OKAYAMAチャレンジカップ サーキットトライアル 岡山国際サーキット

11月2日 2019年JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ第5戦/DUNLOP DXLスカラシップタイヤランド足立/ 筑波サーキットコース2000

東関東サートラin筑波シリーズ第5戦/TMAC Aライセンス講習会 サーキットトライアル付き⑪

11月30日 2019年JAF岡山国際サーキットトライアル選手権第4戦/2019 OKAYAMAチャレンジカップサーキットトライアル 岡山国際サーキット

12月14日 東関東サーキットトライアルinつくばSr5/DUNLOP DXLスカラシップ タイヤランド足立/

TMAC Aライセンス講習会サーキットトライアル付き⑫

12月22日 2019クレバーサーキットトライアルin筑波 第5戦—Aライ講習会付—

12月22日 All Primary Circuit Trial Rd.3/国内A級ライセンス講習会付

筑波サーキットコース2000

筑波サーキット

袖ヶ浦フォレストレースウェイ

※各競技会の詳細はJAFモータースポーツホームページ「競技会カレンダー」をご参照下さい。

日時 大会名 開催場所

54

昨年の第1戦から初めて、今年が2シーズン目という原勝人選手。「以前は走行会で SUGOを走っていました。今までだったら、雨が降ると『ああ、こんな時走りたくない

なぁ、まったり走ろうかな』と思っちゃったんですが、競技なので、どんなコンディションであ ろうとベストを尽くさなきゃいけない。2本走れるとはいえ、2本目どんなコンディションにな るか分からないから、常に全力で走るようにしています。いいタイムを出すコツは、アウトラッ プの次の計測ラップをだいたい8割ぐらいで走って、その時のタイヤの様子を見て、計測2周 目から全開で行くようにしています。ただ、頑張りすぎは禁物ですね」。

だまだ台数も集まると思うんですけど」。

実際、その表彰式の件は筆者も気になっ

ていて、『場を与えているだけ』感さえ抱い たほど。そのあたり、なんとかオーガナイ ザーには配慮していただきたいところだ。

さて、ここからは応用編。CTはあくまで 限られた時間の走行であり、また前述の通 り、車種のバラエティに富んでいれば、そ れだけ速度差もあるということ。当然、ク リアラップを取ることが必要不可欠となる。

基本、クラスごと並べられるが、SUGOは 「ゼッケン順なので、なるべく若いゼッケン を選ぶようにしています。そのため、申し 込み開始日に速攻で(笑)」とは先の原選手。

「ハイパワー車は先に行かせつつ、自分がど のあたりにいるか、常に意識して走ってい ます」とは、FITでSUGOを走る村山達也選 手だ。

また、スリップストリームを使うのもタイ ムアップには有効な手段だが、村山選手は 「前後にクルマがいない方が、私は集中して 走れますので、あまり意識していません」と 語る一方で、「前に速いのがいたら、最終コ ーナーの出口あたりから使わせてもらって います。重いからコーナーが遅いので。た だ、ストレートの中間まで来ると、こっち の方が速いから(笑)」とは、オートポリスを 走る杉尾常勝選手。操るのがメルセデス AMG GTだけに、納得のコメントだ。

また、常に意識しておきたいこととして、

横山智選手は走り慣れたRX-7で参戦だ。「JAF公認のCTは今回が初めてで、これまでは マツダのCTを、走行会ももう10年ぐらいやっていたんですが、きちんとした格式のとこ ろで走りたいと思っていたので参加してみました。あとは土日で時間を取りやすいイベント だったので、それでやろうと。常に目指しているのはCTってレースじゃないので、人と競うよ り、自分の走行の改善です。SUGOでは最終コーナーの入り方で、だいぶスピードが変わって きちゃうので、SPインあたりから全開で行く感じですかね。そのあたりからクリアが取れれ ば、次の周はきれいに行けるかな、って考えています」。

またまた登場の原選 手は、「周回を重ね れば、タイヤは消耗 しますから、グリッ プの高い最初のうち に、少ない周回でベ ストタイムを出せる よう集中して。あと、 頑張りすぎないよう にしています。『い いタイム出すぞ!』っ て頑張りすぎて突っ 込むと、アンダース テアが出てヘロヘロ になってしまうので (笑)。緊張している 時ほど、基本のスロ ーインファーストア ウトで走るよう心が

村

山達也選手はFITで参戦中。「CTの魅力はJAFの格式がつくことですね。普通の走行 会も楽しいんですけど、JAFが公認しているもので、結果が認められるというのは非常 にやり甲斐があります。クルマは基本、ライトチューンで、あまり過激なセッティングはしてい ません。サーキットでイジるのは空気圧と減衰ぐらいで、基本的なことは1週間前に終わらせ ちゃう感じですね。SUGOでは最後の登り区間が、1.5ℓのクルマはもろタイムに影響するの で、いかに進入をスピードとラインでうまくやって、その後の車速につなげるのが一番重要で す。出走前後の準備体操も本番では効きますよ」

けています」と語ってくれた。

サーキット以外での心がけとして、直前 のオイル交換など、みな一様にメンテナン スの重要さを訴えた中、「車載映像を見せた り、グランツーリスモで事前に練習しても らったりしています」というのは小笠監督。 また、村山選手は「FFだと普段はオーバー ステアが出ることがあまりないので、いざ 出た時に対処できるように、今年からレン タルカートを始めて特訓しています」という 意見もあった。

また、「足が弱くなってきたら、全部がダ メになるので、ジョギングをできるだけす るようにしています」というのは杉尾選手。 さらにRX-7でSUGOを走る横山智選手は 「自分の軽量化。クルマの軽量化は難しいけ ど、自分の体重を減らせれば、その分少し はタイムアップできそうなので。でも、こっ ちも簡単ではないですけどね」と、涙ぐまし い努力も、それぞれ欠かしてはいなかった。 ここぞの一発に賭ける選手達の熱き思い の一端が、垣間見えた気がした。

55

特集ドリフト

今さら聞けない ドリフト競技の

Part. 2

実践的“ドリ車”の作り方

ドリフト競技に出るためには「ドリフトできるクルマ」いわゆる 「ドリ車」が必要だ。競技会の参戦には各車両規則に適合させる必要があるが、

ド

今回の特集では、まずはドリフト走行そのものができるクルマ作りを解説していこう。

独特な走りをするための独特な改造。現在のトレンドも踏まえつつ、

ドリフトが効率良く上達できるクルマ作りを指南する!

フォト/川崎隆介(SKILL-D)、堤晋一、JAFスポーツ編集部 まとめ/川崎隆介(SKILL-D)、JAFスポーツ編集部

Lesson 1

すべてのキホンは機械式LSDから!

コレがなければ始まらない

速度やアクセル開度に関係なく、左右 に均等な駆動を伝達するには機械式 LSDが必須。駆動に関する電子制御の キャンセルも前提となる。

LSDはデフキャリアの内部に組み込まれていて、純正 デフと入れ替える。このページで指摘している機械式 LSDは「多板クラッチ式」と呼ばれる内蔵プレートの摺 動抵抗で差動を制限するタイプが一般的で、差動制限 が入るタイミング等をカム角度で調整できるタイプも ある。それらは「1ウェイ」や「2ウェイ」などと呼ばれ、ド リフトでは2ウェイの愛用者が多い。

クルマを操る楽しさ体感! これから始めても遅くない!!

“挫折”しちゃう前に要交換!

機械式LSDは左右均等に

56

トラクションを伝達!

機械式LSDは必須アイテム

ドリフトはタイムアタックやレースのように「遅くて もそれなりに楽しめる」とは言えない難しさがある。そ れ故、独自の改造が生まれ、時代と共に進化してきた。 中でも、リミテッド・スリップ・ディファレンシャル、 略して「LSD」は、スポーツ走行だけでなく、ドリフト 走行をする上では最低限の必要パーツだ。

LSDは、左右の駆動輪を機械的に直結してコーナリ ング時のトラクションを向上させる専用デフギヤだ。 ノーマル車には左右の差動を制限しないオープンデフ、 あるいは走行条件に応じて直結状態にする、自動車メ ーカー独自の機構を持つスポーティなデフが付いてい るが、よりスポーティな走りを目指すなら、一般的に

ベース車選びはどうする!?

ドリフトには後輪駆動(しかもFR)が前提。改造パーツ が豊富な定番マシンとなると中古車しか選べないが、 年々高騰しているのでドリフトに目覚めたなら早めに購 入すべし!

「機械式LSD」と呼ばれる、社外品のLSDが欲しくな る。スポーツ走行をやりたい初心者向けの記事なら「で きれば機械式LSDを……」と書くところだが、ドリフト では「絶対に必要だ」と言い切ってしまおう。

ビスカスLSDやトルセンLSD装備車から「上達した ら機械式に交換する」というビギナーも多いが、思うよ うに上達できず挫折するケースも多い。乱暴に言えば 「機械式LSDがあれば、後はどんな状態でもドリフト できるようになるし、機械式LSDがなければ、他をい くら改造したところで、ドリフトするのはかなり難し い」とも言えるだろう。特に、最初に練習するメニュー として挙げられる「定常円旋回」や「8の字ターン」は、機 械式LSDなくしては不可能だと考えていい。

パーツ代と工賃で10万円程度の出費になるが、中古 車でも、入っていると思ったらノーマルだったという ケースも多いので、LSDの有無は必ず要チェックだ。 足回り関連は後で重要になる部分。強化品が組まれて いればドリフトの練習はスタートできるぞ。

狙い目ベース車は 4WD改RWD仕様!?

シルビア系

PS13/RPS13/S14/S15

180SXを含め、SR20DETエンジンを搭載したS13か らS15までの日産シルビアは、世界中で愛されるドリフ トベース車の定番中の定番。改造パーツはエンジン系 を含めて最も豊富と言えよう(写真はS14シルビア)。

ツアラーV系

JZX90/JZX100

マークⅡ三兄弟のスポーツグレード「ツアラーV」は、 2.5リットルターボ(1JZ-GTE)を搭載してパワーも十 分。4ドアだと普段乗りやタイヤや工具も大量に積め るメリットもある(写真はJZX100マークⅡ)。

インプレッサ系

GC8/GDB/GRB/GVB他

近年では後輪駆動のベース車も減ってきたことから、4輪駆動の スバルインプレッサやWRX系を後輪駆動化する方法(ドリフト用 センターデフ)も増えて来た。定番のドリ車ベースに比べると年式 も新しい車体が選べるので、狙い目と言えるだろう。

すべてのキホンは機械式LSDから!

57

Lesson2

ドリフト上達の最初のツボは“サイド”

まずはサイドブレーキを活用

例えば、すでにジムカーナやサーキットでのスポー ツ走行をした経験があるならば、そのクルマでドリフ トするために施すべき改造はホンの数か所と言える。

ここから説明する二つの項目は、ドリフト競技に勝 つために不可欠な要素で、もちろん練習にも効果的だ。

コーナー入口から出口まで華麗にドリフトで駆け抜 けるためには、ストレート状態から車体を斜めに滑ら せる必要がある。ステアリングを切っただけでドリフ トできるワケではなく、それでは強烈なアンダーステ アになるだけ。ドリフト走行とは、意識してオーバー ステアを発生させることが大前提なのだ。言い換えれ ば「いつでも好きなときにリアを振り出せる」ようにする ために改造していくのが好ましいのだ。

そのようなドリフト状態に持ち込むためのモーショ ンを「キッカケ作り」と呼んでおり、いくつかのテクニッ クがある。その中で最もシンプルかつメジャーな方法 が、サイドブレーキを使う方法だ。

足踏み式ではなくレバー式であるならば、サイドブ レーキは純正のままでも構わないが、ドリフトをいち 早く上達したいと考えるならば、より扱いやすくする とか、効きを向上させる改造が効果的だと言える。

サイドの効きに特化したブレーキパッドへの交換は、 ジムカーナ車両の改造でもメジャーな方法で、「スピン ターンノブ」の装着や、ドリフトを極めるなら、さらな るアドバンテージを狙った「油圧サイドブレーキ」も視 野に入れてもいいだろう。ドリフトの定番車種なら比 較的安価なパーツがリリースされているので、”油圧サ イド”も、今やメジャーな改造の一つなのだ。

FIA IDC初代王者である 川畑真人選手の90スー プラの室内。センターコ ンソール前方の2本のレ バーの内、後方にあるの が油圧サイドブレーキの レバーだ。これはジム カーナやダートラの改造 車でもおなじみの装備 でもある。

58

いつでもリアを振り出せる! 効くサイドでキッカケ作り

レバーとマスターシリンダー とリザーバータンクが一体と なった油圧サイドブレーキシ ステムの装着例。写真には純 正のサイドブレーキも見える が、これはパーキングブレー キとして使用している。

今さら聞けない ドリフト競技の

「進入」「減速」「角度調整」は サイドブレーキでコントロール!

写真のリアタイヤが止まっている のがわかるだろうか。D1グランプ リでもコーナーの進入はサイドブ レーキによるリアタイヤのロック を「キッカケ」に車体を横に向け ている。それだけではなく、減速 や角度調整にもサイドブレーキの 操作は欠かせないものなのだ。

まずはコレから! スピンターンノブ

純正サイドブレーキでもブレーキパッドやブレーキローターの改造で 効きは向上するが、リリースボタンは「スピンターンノブ」に変更して おきたい。戻し忘れで不用意にロックすることを防げるのだ。

純正レバーの小改造で操作性アップ!

このように純正レバーを延長加工することでも操作性は格段にアッ プする。レバーにすぐに手が届くし、テコの原理で効きも向上。「油圧 サイドまで必要ない」と考えるドライバーでもこの方法を実践してい ることが多い。写真はD1ライツに参戦中の下田紗弥加選手。