SF19元年、始動!

~国内最高峰カテゴリー「スーパーフォーミュラ」を楽しむポイント、教えます~

世界基準を、創る

~「FIAドリフト委員会」が描くドリフト競技の未来~

JAFスポーツ[モータースポーツ情報] JAF MOTOR SPORTS 第53巻 第2号 2019年5月1日発行(年4回、2、5、8、11月の1日発行) 2019 SPRING JAF MOTOR SPORTS

魅惑のR5ドライビング 特集

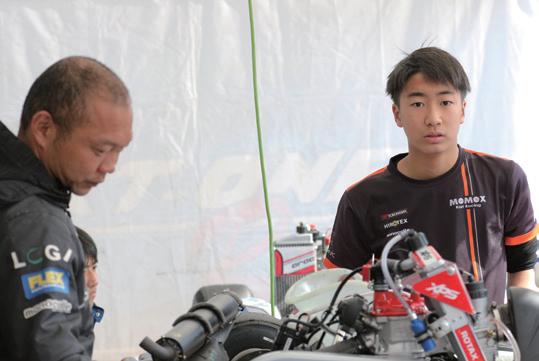

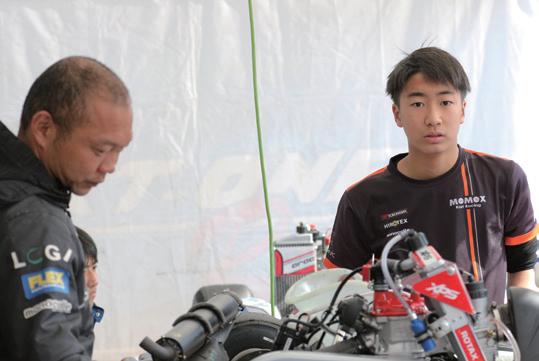

二度の公式テストではカルソニックIMPUL GT-Rが好調をアピール。 昨年に続きTEAM IMPULから参戦する佐々木大樹は、ジェームス・ロシターと新たにコンビを結成。

Headline モータースポーツ話題のニュース深掘りCheck!

開幕直前!! GT500クラス15台、GT300クラス29台が最終テストに臨む!

新規参戦チームやドライバー移籍など、SUPER GTは2019年も目が離せないシリーズとなりそうだ。

フォト/石原康 レポート/松原一生

019年のSUPER GTに「ワ クワク」が止まらない。その 理由は継続と変化の妙であ る。現状に満足しているチ ームであれば、体制が不動の方が好ましい。 だが、大幅な伸び代があるかというと、実 のところ難しいと言わざるを得ない。その 一方で、体制の変更はギャンブルかつ激変 をもたらす可能性がある。岡山国際サーキ ット、富士スピードウェイで開催された公 式テストにおいて、特に新体制が有効に機 能しているように感じられたからだ。

ただし、テストはあくまでテストであっ て、チームごとにメニューが異なり、目指 すところが違っているから、一概にタイム だけで判断しにくい部分はある。また、手 の内を明かしたくないという事情もあるだ ろう。実際、昨年のチャンピオンチームで ある、山本尚貴/ジェンソン・バトン組の

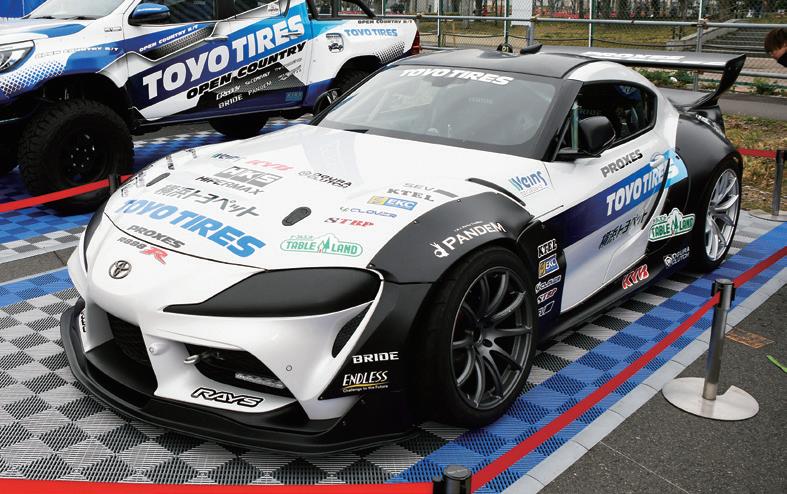

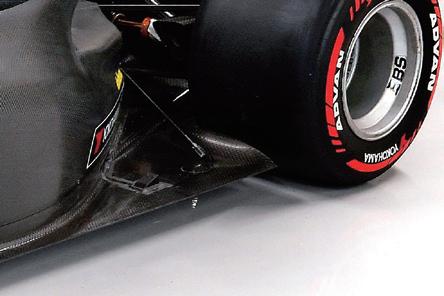

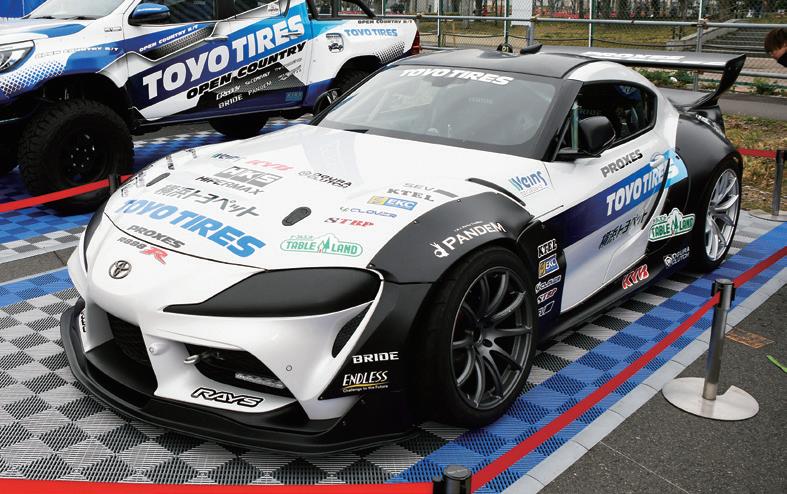

RAYBRIG NSX-GTを始めとするホンダ 勢は、両サーキットのテストで一度もセッ ショントップに立ったことがないどころか、 下位に沈むことの方が多かった。しかし特 に岡山では昨年優勝を飾っており、相性が 悪いはずがない。だからこそコンサバなメ ニューを選んでいたと考えられる一方で、 NSX-GTがミドシップであることに対す る、ウエイトハンデへの対応策と見る向き もある。本当のところはどうなのだろう? 逆に速さを示して「ワクワク」したのがカ

ルソニックIMPUL GT-R。岡山、富士の テストともに最速タイムを記し、この2年 間優勝を飾れていない名門の復活を感じさ せた。その要因は、佐々木大樹の新たなパ ートナーに、ジェームス・ロシターが起用 されたことが挙げられる。もともとロシタ ーはトヨタ陣営のドライバーだ。ニッサン 陣営の王座奪還に向ける強い意気込みを感 じずにはいられない。また台風の目ともな りかねないのが、CRAFTSPORTS MOT UL GT-Rだ。ここはドライバーを総入れ

2019年SUPER GTレーススケジュール

Headl 2

#01

Round 開催日 競技会名称 開催場所 Round 1 4/12~4/14 OKAYAMA GT 300km RACE 岡山国際サーキット Round 2 5/2~5/4 富士 GT 500km レース 富士スピードウェイ Round 3 5/24~5/26 鈴鹿 GT 300km 鈴鹿サーキット Round 4 6/29~6/30 チャン・インターナショナル・サーキット Round 5 8/2~8/4 富士 GT 500mile レース 富士スピードウェイ Round 6 9/6~9/8 AUTOPOLIS GT 300km Race オートポリス Round 7 9/20~9/22 SUGO GT 300KM レース スポーツランドSUGO Round 8 11/1~11/3 MOTEGI GT GRAND FINAL ツインリンクもてぎ 4

車・カルソニック IMPUL GT-Rを駆る佐々木/ロシター組。

替えし、元トヨタ陣営の平手晃平と元ホン ダ陣営のフレデリック・マコヴィッキィを 招き入れた。テストではまだ結果を出すま でに至っていないが、合わせ込みが完璧に 整った時の爆発力は想像に余りある。

レクサス勢で絶えず安定の速さを見せる のがWAKOʼS 4CR LC500。岡山、富士 ともに2日目はトップ。このチームも大嶋 和也の新たなパートナーに山下健太を起用 し、いい変化の効果が表れている。山下同 様、F3チャンピオン経験を持つドライバー で、GT500に昇格が許されたのが中山雄一 と坪井翔。それぞれヘイキ・コバライネン とともにDENSO KOBELCO SARD LC5 00を、国本雄資とともにWedsSport AD

GT300クラスにマクラーレンが参戦

VAN LC500をドライブする。このあたり 若手の活躍がシリーズのカギを握りそうだ。

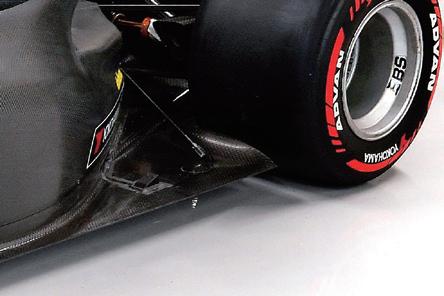

一方、GT300にはニューマシンが登場。 FIA-GT3ではMcLaren 720Sとアストン マーティンのVantage GT3が、そして JAF-GTではFRに改められたトヨタプリ ウスが新勢力となる。ただ、FIA-GT3の2 台に関してはテスト直前のBoP変更で苦 戦を強いられ、またタイヤなどのマッチン グが不十分のよう。プリウスもデビュー直 後にありがちなマイナートラブルに苦しみ、 まだ上位には姿を見せていない。いずれも 本領発揮にはまだ時間を要しそうだ。

岡山で最速タイムをマークしたのは、新 田守男とルーキーの阪口晴南がドライブす

サーキットでひときわ目立つ蛍光レッドの車 体、その正体はGT300クラスに参戦するMcLar en Customer Racing JapanのMcLaren 720S GT3だ。1996年の全日本GT選手権で圧倒的な 速さを見せつけたMcLaren F1 GTRを彷彿とさ せるこのマシンは、荒聖治とアレックス・パロウがドライバーを務める。また テクニカルディレクターとしてロジャー安川氏がチームに帯同する。

e

るK-tunes RC F GT3。そして富士では 松井孝允/佐藤公哉組のHOPPY 86 MC がトップ。HOPPY 86 MCは岡山でも2 番手と、今年はコースの選り好みをしない 感も十分。いずれも新田、松井のパートナ ーが改まっているのも「ワクワク」度大だ。 ディフェンディングチャンピオンである、 黒澤治樹/蒲生尚弥組のLEON PYRAM ID AMGは、岡山、富士ともに中団に留 まっているが、理念として速さよりレース での強さを重視するチームだけに、そうい うメニューをこなしていたのだろう。昨年 は全戦で入賞、それを王座獲得の原動力と しただけに、今年もしぶといレースをする はずだ。

それにしても驚くべきは、富士での総合 タイム比較でトップから1秒の間に18台 が並んだこと。「FIA-F4の予選かよ!」と でも言いたくなるほど僅差なのである。も ちろん、これもまた「ワクワク」が止まらな い理由。GT300は予選だけでなく、決勝 も絶えず接戦になるのではないだろうか。

Headl

GT500クラス15台、GT300クラス29台が最終テストに臨む!

1. 岡山と富士のそれぞれのテストで総合ベストをマークしたのは、12号

3.4度目のチャンピオン獲得を目指す4号車・グッドスマイル 初音ミク。4.96号車・K-tunes RC F GT3は新田/阪口組のベテラン&若手チー ム。5. マザーシャシーの25号車・HOPPY 86 MCが富士初日の最速。6.GT3仕様GT-Rの中で抜け出した360号車・RUNUP RIVAUX GT-R。

岡山国際 3/16 GT500 TOP3 Pos. No. Car Time 1 12 カルソニック IMPUL GT-R 1'17.167 2 36 au TOM'S LC500 1'18.058 3 38 ZENT CERUMO LC500 1'18.220 岡山国際 3/16 GT300 TOP3 Pos. No. Car Time 1 4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'25.867 2 96 K-tunes RC F GT3 1'25.913 3 2 シンティアム・アップル・ロータス 1'25.953 富士 3/30 GT500 TOP3 Pos. No. Car Time 1 12 カルソニック IMPUL GT-R 1'28.254 2 23 MOTUL AUTECH GT-R 1'28.349 3 39 DENSO KOBELCO SARD LC500 1'28.436 富士 3/30 GT300 TOP3 Pos. No. Car Time 1 25 HOPPY 86 MC 1'36.377 2 10 GAINER TANAX triple a GT-R 1'36.468 3 34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'36.830 岡山国際 3/17 GT500 TOP3 Pos. No. Car Time 1 6 WAKO'S 4CR LC500 1'17.849 2 38 ZENT CERUMO LC500 1'18.210 3 39 DENSO KOBELCO SARD LC500 1'18.239 岡山国際 3/17 GT300 TOP3 Pos. No. Car Time 1 96 K-tunes RC F GT3 1'25.455 2 25 HOPPY 86 MC 1'25.694 3 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'25.945 富士 3/31 GT500 TOP3 Pos. No. Car Time 1 6 WAKO'S 4CR LC500 1'28.522 2 12 カルソニック IMPUL GT-R 1'28.621 3 37 KeePer TOM'S LC500 1'28.644 富士 3/31 GT300 TOP3 Pos. No. Car Time 1 360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'36.530 2 34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'36.760 3 5 ADVICS マッハ車検 MC86 1'36.760

2. 大嶋和也/山下健太組の6号車・WAKO'S 4CR LC500も、岡山と富 士で好タイムを叩き出して好調ぶりをアピールした。

1 3 4 5 6 2 5

6

HEADLINE

4

開幕直前!! GT500クラス15台、

GT300クラス29台が最終テストに臨む!

新規参戦チームやドライバー移籍など、SUPER GTは2019年も目が離せないシリーズとなりそうだ

SPECIAL ISSUE

8

SF19元年始動

国内最高峰カテゴリー「スーパーフォーミュラ」を楽しむポイントを教えます!

20 魅惑のR5ドライビング

FIA R5車両の未知なるドライバビリティとは?

36 トライ・アンド・エラー

試しているから到達できる……ジムカーナセッティングの高み

42 嗚呼、遠回り

ダートラ選手が振り返る「あの経験」のありがたみ

51 もうひとつのチャンピオンシップ

~レーシングカーター達の“甲子園”に集う、熱き人々~

55

五感で、伝える

~ダートラの未来を継いでいく者達に、何を伝えたらいいか~

TOPICS

14 世界基準を創る

「FIAドリフト委員会」が描くドリフト競技の未来

48 FIA公認“デブリフェンス”上陸 丈夫で、軽くて、よく観える!

SERIES

27 FIA便り

60 オートテスト倶楽部

63 オフィシャルさん、お疲れさん!

INFORMATION

28 重要公示解説

30 2019 JAFモータースポーツ委員会名簿

34 INFORMATION from JAF

JAF MOTORSPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報] 監修/一般社団法人 日本自動車連盟 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 ☎0570-00-2811(ナビダイヤル) 発行所/㈱JAFメディアワークス 〒105-0012東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル10F ☎03-5470-1711 発行人/山口真人 振替(東京)00100-1-88320 印刷所/凸版印刷株式会社 編集長/田代康 副編集長/佐藤均 清水健史 デザイン/鎌田僚デザイン室 編集/㈱JAFメディアワークス JAFスポーツ編集部 ☎03-5470-1712

COVER/2019年全日本カート選手権FP-3部門西地域第1戦 PHOTO/山口貴利

2019

春 CONTENTS

SF19元年 始動

国内最高峰カテゴリー 「 スーパーフォーミュラ 」 を楽し

内トップフォーミュラとして、F2、 F3000 、フォーミュラ・ニッポン の系譜を継ぐ全日本スーパーフォーミュラ 選手権は、今年も4月に鈴鹿サーキットで 開幕する。10月下旬に同じ鈴鹿サーキット で行われる最終戦を含め、シリーズは全7

戦。今季はカレンダーに工夫がなされ、月 1回のペースで大会が開催されるので、イ ンターバルが長くなり過ぎることなく、戦 いが続くことになる。

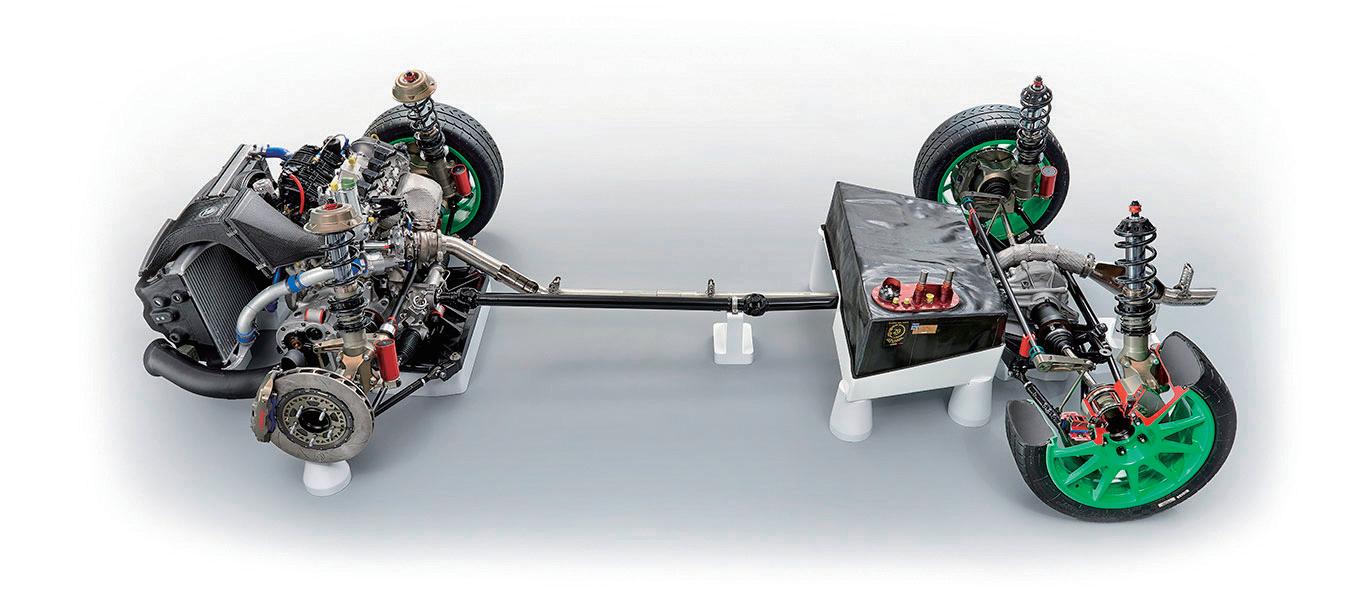

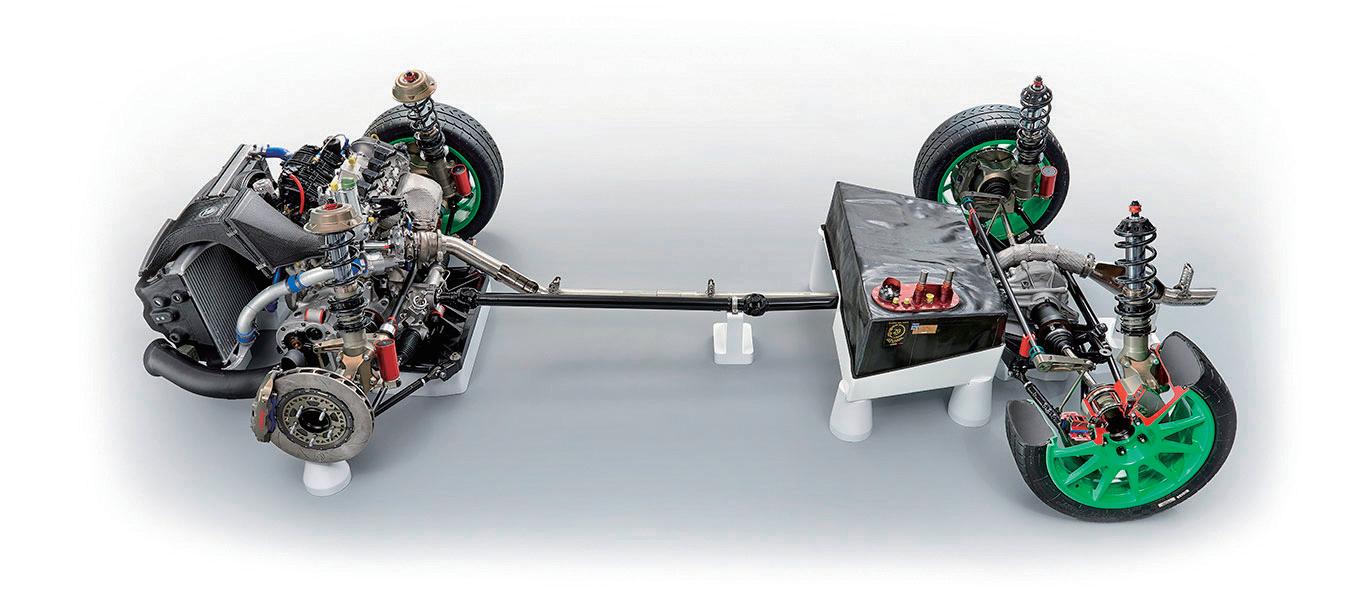

そして今季最大の話題はニューシャシー の導入だ。昨年まで使用されていたイタリ ア・ダラーラ社製のSF14 は「クイック&ライト」とい うコンセプトで設計され、 コーナーによってはF1にも 匹敵するスピードを発揮す るということで世界的にも 注目されたが、今季からは そのSF14を一歩進める形 で開発されたSF19がデビ ューする。初めてのテスト から、すでにSF14と同等、 あるいはそれを上回るパフ

ォーマンスを発揮しているSF19の迫力溢 れる走りは、見る人を魅了するはずだ。 また、今季はドライバーラインアップに 大幅な変更があったのも話題のひとつ。今 年は特にルーキードライバーの人数が例年 になく多い。中でも注目されているのは、 マカオF3で2連勝を果たしているダニエ ル・ティクトゥムのフル参戦。ティクトゥ ムはすでに昨年、スーパーフォーミュラに 2回スポット参戦した経験はあるものの、1 年を通じて出場するのは初。一昨年タイト ル争いを演じたピエール・ガスリーに続い て、F1も視野に入れているレッドブル・ジ ュニア・ドライバーということで、日本で どんな活躍を見せるのか期待されている。 チームとしては、B-Max Racingがドイツ のmotoparkとコラボしたのが大きな注目 ポイント。ドライバーとして、ルーカス・

国

SF19への進化、ドライバーラインアップの変更など、昨年以上に見応えある 白熱したバトルが数多く繰り広げられることが予想される。

8

平成から令和となる2019年、

全日本スーパーフォーミュラ選手権 も新型車両“SF19”となって 新たなシーズンへ突入する。

世界的にも注目度の高い スーパーフォーミュラ、 今シーズンは特に必見です! フォト/石原康、吉見幸夫、JAFスポーツ編集部 レポート/貝島由美子、JAFスポーツ編集部

アウアー、ハリソン・ニューウェイの2人を 起用しただけでなく、エンジニアやメカニ ックの多くもヨーロッパから来日しており、 ピットの雰囲気も他の日本チームとは一味 違う。チームとして、スーパーフォーミュ ラに挑戦しているという感じが見受けられ る。また、彼らが2台体制を組んだことで、 今季は台数が1台増加。11チーム・全20台 がタイトル争いを演じることになった。

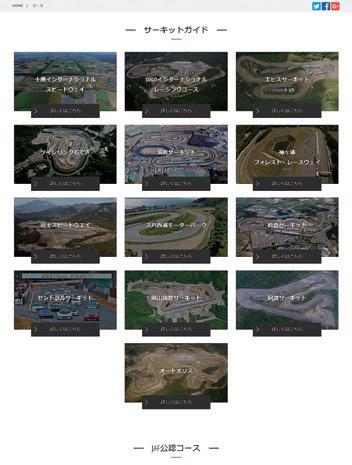

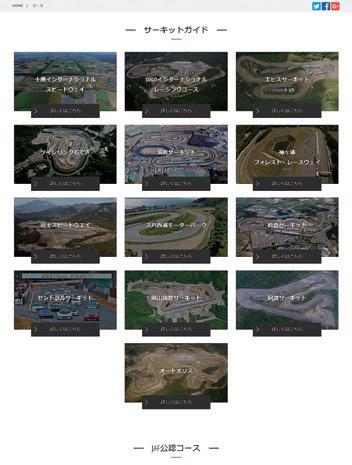

2019年大会開催スケジュール

開催日 開催地

第1戦 4/19〜4/21 鈴鹿サーキット

第2戦 5/17〜5/19 オートポリス

第3戦 6/21〜6/23 スポーツランドSUGO

第4戦 7/12〜7/14 富士スピードウェイ

第5戦 8/16〜8/18 ツインリンクもてぎ

第6戦 9/27〜9/29 岡山国際サーキット

第7戦 10/25〜10/27 鈴鹿サーキット

山本尚貴

DOCOMO TEAM DANDELION RACING

HONDA/M-TEC HR-417E

山下健太

KONDO RACING

TOYOTA/TRD Biz-01F

国本雄資

KONDO RACING

TOYOTA/TRD Biz-01F

DOCOMO TEAM DANDELION RACING

HONDA/M-TEC HR-417E

アーテム・マルケロフ

TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F

大嶋和也

TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F

ダニエル・ティクトゥム

TEAM MUGEN

HONDA/M-TEC HR-417E

野尻智紀

TEAM MUGEN

HONDA/M-TEC HR-417E

REAL RACING

HONDA/M-TEC HR-417E

小林可夢偉

carrozzeria Team KCMG

TOYOTA/TRD Biz-01F

関口雄飛

ITOCHU ENEX TEAM IMPUL

TOYOTA/TRD Biz-01F

ITOCHU ENEX TEAM IMPUL

TOYOTA/TRD Biz-01F

中嶋一貴

VANTELIN TEAM TOM'S

TOYOTA/TRD Biz-01F

VANTELIN TEAM TOM'S

TOYOTA/TRD Biz-01F

JMS P.MU/CERUMO・INGING

TOYOTA/TRD Biz-01F

坪井翔

JMS P.MU/CERUMO・INGING

TOYOTA/TRD Biz-01F

B-Max Racing with motopark

HONDA/M-TEC HR-417E

ハリソン・ニューウェイ

B-Max Racing with motopark

HONDA/M-TEC HR-417E

TCS NAKAJIMA RACING

HONDA/M-TEC HR-417E

TCS NAKAJIMA RACING

HONDA/M-TEC HR-417E

※マシンのカラーリングは3月27日現在のもので、未発表のチームもあります。

2019年エントリーリスト

1 3 4 5 7 8 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 50 51 64 65

福住仁嶺

トリスタン・シャルパンティエ

平川亮

ニック・キャシディ

石浦宏明

ルーカス・アウアー

アレックス・パロウ

牧野任祐

むポイント教えます

9

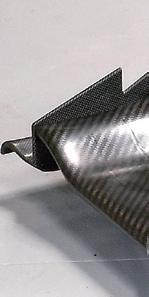

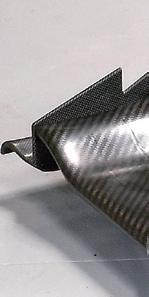

Main points of modification

SF14/SF19比較表

ブレンボ製キャリパー・カーボン製ディスク

フロントサスペンション形状 プッシュロッド、トーションバースプリング

リアサスペンション形式 プッシュロッド

安全基準 2010 FIA F1規定に準拠 ▶ 2016/17 FIA F1 規定に準拠

メーカー/製造元/型式

総排気量(cc)

仕様

ホンダ/HR-414E ▶ ホンダ/M-TEC製/HR-417E

トヨタ/RI4A ▶ トヨタ/TRD製/Biz-01F

2,000

直列4気筒、ダイレクトインジェクション

過給機 ターボチャージャー(ギャレット製)

405kw(550ps)以上

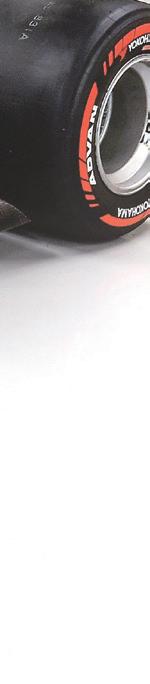

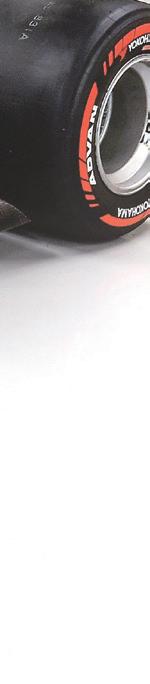

出力制限方法 燃料リストリクターによる燃料流量制限 メーカー 横浜ゴム

サイズ(フロント) 250/620/R13

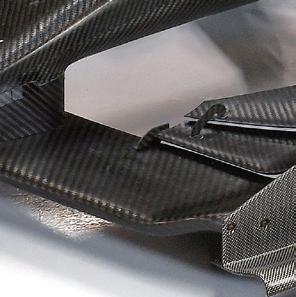

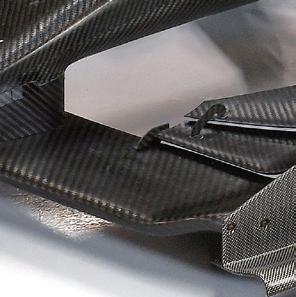

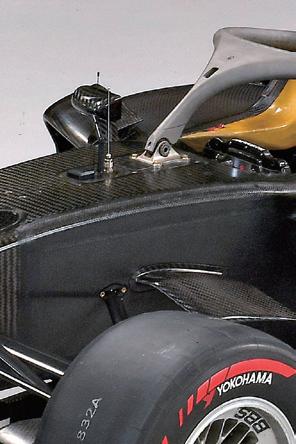

外観上で主に大き く変わった箇所を 挙げると、ダウン フォースを稼ぐた めのフロントノー ズが低くなったこ とと、ドライバーの 身を守るヘイロー が装着された点。

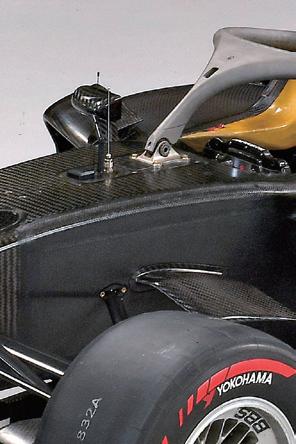

今季から全日本スーパーフォーミュラ 選手権では、イタリア・ダラーラ社 製のニューシャシーSF19が使用されるこ とになる。このシャシーは、FIAの安全規定 などを取り入れた上、最新の空力トレンド を盛り込んだもの。まず目につくのは今季 から正式採用されたHALO(ヘイロー)だ。 ヘイローは、F1を始めとする海外のフォ ーミュラカーシリーズでもスタンダードと なっているドライバー保護のためのパーツ だ。コクピット上部にあるY字型のプロテ クター状のパーツだが、ドライバーの視線 には影響が出ないように工夫されている。 また、昨年まで使用されていたSF14と 比較すると、フロントノーズの位置が低く

ノックアウト方式

Q1/Q2/Q3の走行に分けて行う予選方式の中で、 昨年はQ2出走台数が上位14台だったのが、今年は12 台となった。これは予選のタイムアタック時におけるト ラフィック(渋滞)解消のためだ。

3月4~5日 第1回公式合同テストレポート(鈴鹿サーキット)

【セッション1】 4日/10:15~11:30

全車ニューシャシーで行われた最初のテストだったが、あいにく初日の午前中 は雨。そのため、開始前からセッションの短縮が決定し、2日目の走行時間が増や されることになった。初日午前中は、各ドライバーともレインタイヤで走り始めて いる。その後、雨が止んだことで次第に乾いていく路面の中、最初のセッションで はディフェンディング・チャンピオンの山本尚貴がトップタイムをマーク。ニッ ク・キャシディがこれに続いた。

一旦止んだ雨が、インターバルに降ってきた影響で、初日午後も最初はレインタ イヤでの走行。しかし、そこから路面は好転し、開始から約25分という時点でス リックタイヤでタイムを刻む選手が出てくる。その後、何回か赤旗も出されたが、 セッション終盤には各車がアタック。その中で1分35秒台という驚異のトップタ イムをマークしたのは、ルーキーのアレックス・パロウ。これに山下健太、ニック・ キャシディ、中嶋一貴らが続くこととなった。

初日とは打って変わり、好天に恵まれたテスト2日目。午前中のセッションは、前 日短縮された分、15分間長い走行時間が設けられた。各チーム、各ドライバーが テストメニューに沿っての走行を続け、中にはレースを見据えてのロングランを 行ったドライバーもちらほら。だがセッション終盤には、多くのドライバーがタイ ムアタックを行い、トップタイムや順位も次々に入れ替わる。ここでトップタイム をマークしたのは、福住仁嶺だった。

前日の短縮分、30分が追加され、2時間半のセッションとなった2日目の午後。 このセッションでも各チーム、セットアップメニューを淡々とこなしていく。午前中 に行えなかったチームは、ロングランを行う場面も見られた。そして終盤に入る と、テストの仕上げとなるアタックシミュレーションが行われ、残り5分を切ったと ころで山下健太がトップタイムをマーク。アレックス・パロウ、小林可夢偉、関口 雄飛がそれに続いている。

Pos. No. Driver Time 1 1 山本尚貴 1ʼ45.547 2 37 N.キャシディ 1ʼ46.456 3 36 中嶋一貴 1ʼ46.630 4 15 D.ティクトゥム 1ʼ46.716 5 3 山下健太 1ʼ46.909

Pos. No. Driver Time 1 5 福住仁嶺 1ʼ36.150 2 1 山本尚貴 1ʼ36.602 3 15 D.ティクトゥム 1ʼ36.640 4 20 平川亮 1ʼ36.673 5 16 野尻智紀 1ʼ36.734

【セッション3】 5日/09:00~11:15

Pos. No. Driver Time 1 64 A.パロウ 1ʼ35.904 2 3 山下健太 1ʼ36.223 3 37 N.キャシディ 1ʼ36.436 4 36 中嶋一貴 1ʼ36.712 5 19 関口雄飛 1ʼ36.730

【セッション2】 4日/15:00~17:00

1

山下健太

2

A.パロウ

3 18 小林可夢偉

4 19 関口雄飛

5 4 国本雄資 1ʼ37.020

Pos. No. Driver Time

3

1ʼ36.456

64

1ʼ36.561

1ʼ36.935

1ʼ36.956

【セッション4】 5日/14:45~17:15

SF14 ▶ SF19 製作 ダラーラ・オートモービル(イタリア) 全長(㎜) 5,268 ▶ 5,233 全幅(㎜) 1,910 全高(㎜) 960 ホイールベース(㎜) 3,165 ▶ 3,115 最低重量(kg) 660以上 ▶ 670以上 ギアボックス リカルド製6速パドルシステム ブレーキ

ステアリングシステム KYB製電動パワーステアリングシステム

最低重量(kg) 85以上 出力

▶ 270/620/R13 サイズ(リア) 360/620/R13 シャシー エンジン タイヤ

Q1/20台 Q 3 Q2/12台 Q3/8台 13位〜 20位 9位〜 12位 Q2の順位 Q1の順位 上位 8台 上位 12台 1位〜8位 Q 2

10

SF14 SF19

フロントウイングのフラップは小型化 されたものの1枚増えて、よりダウン フォースを稼げるようになった。

250mmから270mmへと20mm拡大 されたフロントタイヤは、旋回性能と敏 捷性能、そしてグリップ力が向上した。

なっている。このことによって失うダウン フォースを埋め合わせるため、フロントウ イングは従来の2枚フラップから3枚フラ ップへ。フラップ形状も上から見た時にU 字型になっているなど、違いが見られる。 サイドポッド外側にあるポッドウイングや バルクヘッドの横あたりにあるシャシーウ イングなども、新たな空力パーツ。リアウ イングも形状が変わっている。

このニューシャシーに合わせて、今季は

前を走る車両がオーバーテイクシステ ムを使用したか識別できるようにリア コーションランプが連動点滅。

フロントタイヤが左右ともに20mmずつ幅 広くなった。接地面が大きくなることでグ リップが大きくなり、コーナリングスピー ドがより速くなっている。

現在、スーパーフォーミュラにタイヤを ワンメイク供給している横浜ゴムは、昨年 から通年でミディアムとソフトという2ス

ペックのタイヤを投入しているが、その試 みも続行。ソフトに関しては、よりグリッ プが高い新スペックを開発してきた。全戦

オーバーテイクシステムは20秒×5回の回数制から、上限 100秒の時間制となった。使用時にランプが点滅し、残り 100~20秒が緑、20秒以下が赤。連続使用ができず、一 度使用すると100秒のインターバルが設けられる。

250kmと距離が統一された決勝では、両 方のスペックのタイヤを使用する義務があ り、作戦の幅も広がっている。

今季大きな変更点となったのは、オーバ ーテイクシステム。これまでは20秒間×5 回使用可能だったオーバーテイクシステム が、今季は100秒を上限に自由に使える方 式に。使用中はドライバーのヘルメット上 部にあるLEDが点滅するだけでなく、リア コーションランプも連動して点滅すること になった。前方のクルマが防御のためにオ ーバーテイクシステムを使ったかどうかが、 後方のドライバーから視認できるようにな る。さらには、1回オーバーテイクシステム を使用すると、次に使えるまで100秒間待 たなければならない。

2016/17 FIA F1規定に基づいたSF19には、コックピットを 保護するヘイローが導入されて安全面強化を図る。

救出技術の向上と平準化を図るため、全戦にメディカルエ クストリケーションアドバイザーが帯同する。

こうしたシステム変更によって、各ドラ イバーの戦い方にも変化が出てくるものと 見られている。

3月26~27日 第2回公式合同テストレポート(富士スピードウェイ)

【セッション1】 26日/09:00~11:00

【セッション2】 26日/14:00~16:00

朝方は雨がパラついたものの、ドライコンディションで始まった2回目の公式合 同テスト。多くのチームにとっては、SF19を富士で走らせるのは初めて。そのた め、各々が様々なメニューをこなした。ルーキーの中には、富士初体験というドラ

イバーもいたため、慣熟走行を行うチームも。4回の赤旗が出る波乱のセッション だったが、終了が近づくとタイムアタックするドライバーが出始め、山本尚貴が非 公式ながらコースレコードをマークした。

【セッション3】 27日/09:00~11:00

暖かさが増した午後のセッションでは、午前中に引き続き、各チームがテストメ ニューに沿って走行。高速コースである富士での空力バランスのセットアップや、 レースダウンフォース仕様に合わせてメカニカルグリップを出すための足回りの セットアップなど、試行錯誤を重ねた。中には、レースシミュレーションを行うドラ イバーも。終盤にはニュータイヤを投入するドライバーもいた。その中でルーキー の坪井翔がトップタイムをマークした。

初日以上に暖かくなった2日目。前日に引き続き、各チームが様々なデータ採り をしていく中、午前中のセッションはまたしても4回の赤旗が出され、たびたび中 断された。しかし、終盤に入ると半分ほどのドライバーはソフトのニュータイヤで タイムアタックを敢行している。だが、トップタイムをマークしたのは、ソフトの ユーズドを使った山下健太。これにニック・キャシディ&中嶋一貴のトムス勢、福 住仁嶺、坪井翔と続いている。

開幕前の最終仕上げとなる最後のセッションは、好天ながら風が強いコンディ ションの中で行われた。このセッションでは2回の赤旗中断があったが、レースシ ミュレーションを行うドライバーも多く、タイムやポジションはなかなか入れ替わ らないまま推移。一方、ルーキーたちはスタート練習やピットストップ練習なども 精力的に行っていた。セッション最後にはソフトのニュータイヤを投入した平川 亮がトップタイムを奪っている。

Pos. No. Driver Time 1 1 山本尚貴 1'21.742 2 3 山下健太 1'21.954 3 64 A.パロウ 1'22.021 4 4 国本雄資 1'22.244 5 16 野尻智紀 1'22.274

Pos. No. Driver Time 1 3 山下健太 1'21.798 2 37 N.キャシディ 1'22.146 3 36 中嶋一貴 1'22.225 4 5 福住仁嶺 1'22.243 5 39 坪井翔 1'22.325

Pos. No. Driver Time 1 39 坪井翔 1'22.204 2 50 L.アウアー 1'22.391 3 38 石浦宏明 1'22.393 4 3 山下健太 1'22.426 5 20 平川亮 1'22.730

Pos. No. Driver Time 1 20 平川亮 1'21.991 2 18 小林可夢偉 1'22.012 3 3 山下健太 1'22.110 4 39 坪井翔 1'22.234 5 36 中嶋一貴 1ʼ22.242

【セッション4】 27日/14:00~16:00

11

かつてトム・クリステンセンやエデ ィ・アーバインを輩出した全日本 F3000選手権。ほぼ同時期、同カテゴリー にミハエル・シューマッハがスポット参戦 し、ジョニー・ハーバートやハインツ=ハ ラルド・フレンツェンらも腕を磨いたこと で、日本のモータースポーツは世界的な注 目を集めた。

その後、若手時代から長きに渡り、日本 のトップカテゴリーで活躍してきたのがブ ノワ・トレルイエ&アンドレ・ロッテラー、 ロイック・デュバル。彼らが、母国凱旋を 飾る形でアウディワークス入りを果たし、 ル・マン24時間レースやWECで大活躍を 見せたことで、日本のレースはヨーロッパ で再注目を集め始める。

Pickup rookie drivers

その流れから、3年前にはGP2王者のス トフェル・バンドーン、2年前には同じく GP2王者のピエール・ガスリーが全日本ス ーパーフォーミュラ選手権にフル参戦。シ ーズン途中には、F1ドライバー昇格を果た

Artem Markelov 【アーテム・マルケロフ】1994年9月10日生まれ、ロシア出身。

レーシングカートから シングルシーターにス テップアップし、2014年 から昨年までGP2/F2で 活躍した。2017年にはF2 でランキング2位となり、 昨年はルノーF1のテスト ドライバーも務めている。SFに関しては「何年も前から知っていた」そうだが、実 際に乗ってみると「ヨーロッパとのタイヤの違いに合わせるのが難しい」という。

Tristan Charpentier 【トリスタン・シャルパンティエ】2000年8月12日生まれ、フランス出身。

今季最年少のドライ バーとなる。シングル シーターに乗り始めてま だ数年。F4や英国F3を経

て、今季は戦いの場を日 本に移した。ビッグフォー

ミュラも日本も初体験の

ため、チームでは先輩の武藤英紀や塚越広大がアドバイザーとしてバックアップ。 「友人のピエール・ガスリーからも色々アドバイスをもらっている」とのことだ。

Lucas Auer

【ルーカス・アウアー】1994年9月11日生まれ、オーストリア出身。

母方の叔父は、元F1ド ライバーのゲルハルト・ ベルガーだ。ドイツF3や ユーロF3を経て、わずか

20歳の時にDTMへの参 戦を開始。昨年まで4 シーズン戦ったが、今年は

久々にシングルシーターの世界に戻ってきた。同時にレッドブルからのサポートを 受けることも決定。以前から「SFこそ自分が行くべき場所」と決めていたという。

Alex Palou 【アレックス・パロウ】1997年4月1日生まれ、スペイン出身。

スペインF3やGP3を 経て、一昨年には全日本 F3に参戦。日本初体験な がら開幕戦から速さを見 せ、一躍その名を知られる こととなった。同年、SFル ーキーテストでも驚速ぶ りを見せたが、昨年はユーロF3に参戦。今年、再び日本に戻ってくることになり、 テストから常に上位につけている。目標はもちろん「優勝&チャンピオン」だ。

したこともあり、より多くの外国人ドライ

バーたちが、日本で走ることを強く望むよ うになった。

その結果、今年の全日本スーパーフォー ミュラ選手権には、6人の外国人ルーキーが 参戦を決めている。加えて、全日本F3王 者の坪井翔、昨年まで海外で活動していた 牧野任祐と日本人ルーキー2人もデビュー。 実に20人中8人がルーキーというシーズン となる。 過去の国内トップフォーミュラでも、こ れだけルーキーが多かった年はあまりない。 しかも、多くのドライバーがテストからル ーキーらしからぬ速さを発揮。彼らが開幕 からどのような活躍を見せるのか、非常に 注目されている。

Daniel Ticktum

【ダニエル・ティクトゥム】1999年6月8日生まれ、イギリス出身。 レッドブル・ジュニア・ ドライバーとして、将来の F1候補に挙げられてい る。昨年、一昨年のマカオ GPで優勝した実力派。SF には昨年2戦、スポット参 戦し、今年は本格的なデ ビューを飾る。シーズンに向けては、「常にベストを尽くして、進歩し続けることが 目標。順位的なターゲットは設けていないよ」とコメントしている。

坪井翔

【つぼいしょう】1995年5月21日生まれ、埼玉県出身。

カート時代にFTRSの スカラシップを得て、FCJ で4輪デビュー。その2年 後、一時はスカラシップ枠 から外れてしまうが、自力 でF4タイトルを獲得した

ことで、再びトヨタ陣営に 迎え入れられた。F3では3年目となる昨年、圧倒的な成績を上げてタイトルを獲 得。今季SFにステップアップを果たした。「速いドライバーになる」のが目標だ。

Harrison Newey

【ハリソン・ニューウェイ】1998年7月25日生まれ、イギリス出身。

父は“空力の鬼才”とも 称されるレーシングカー デザイナーのエイドリア ン・ニューウェイだ。F4や F3など、シングルシー ターでキャリアを積んで

いたが、昨年は耐久レー

スに活動の場を移し、今季初めてビッグフォーミュラに乗ることになった。「具体 的な順位目標はないけど、その時々のベストな結果を出したい」とのことだ。

牧野任祐 【まきのただすけ】1997年6月28日生まれ、大阪府出身。

全日本カートで活躍し た後、スーパーFJで4輪 デビュー。その後、F4で も大活躍を見せて、全日本 F3にステップアップを果

たした。一昨年には、戦い の場をヨーロッパに移し、 ユーロF3、F2に参戦。今季は3年ぶりに日本に戻り、SFで戦うことになったが「こ こで結果を出して、またヨーロッパでレースができるようにしたい」と望んでいる。

12

季の全日本スーパーフォーミュラ選 手権は、すでに開幕前2回の合同テ ストを終えている。そのテストで全体的に 目立っていたのは若手の躍進。

昨年までのSF14では、テストでも常に ベテラン勢を中心とした経験豊富なドライ バーたちが上位を争っていたものだが、今 季はシャシーがSF19に変更になったこと で、戦力図にも変化があるかもしれない。 その中でテストで好調ぶりを維持していた、 今季で3年目のシーズンとなる山下健太と ルーキーのアレックス・パロウ。彼らは、 いずれのセッションでもコンスタントに上 位に名を連ねており、それが開幕戦でも再 現されるかどうか注目される。

2019 season preview

また、昨年のF3王者・坪井翔やルーカ ス・アウアー、ダニエル・ティクトゥムら 他のルーキーたちも随所で光る走りを見せ ている。

これに対して、なかなかテストでトップ タイムを出すところまで至っていないのが、 過去4年に渡ってタイトル争いを演じてき ている石浦宏明や元F1ドライバーの中嶋一 貴、小林可夢偉といった面々。そしてデビ ューイヤーに鮮烈な速さを見せた関口雄飛、 昨年も各サーキットでPP争いの常連だっ た野尻智紀といった実力派たちも、テスト

では安定して上位に名前を刻むというとこ ろまでは行っていないように見受けられる。

一方、ディフェンディング・チャンピオ ンの山本尚貴は、鈴鹿、富士ともにテスト 初日の段階で一気にトップタイムを奪って おり、仕上がりの良さを感じさせるが、今 年はシーズンを通じて速さを見せることが できるのか。タイトル獲得翌年ながらチー ムを移籍し、担当エンジニアも変わってい ることから、今後の行方が気になる。昨年 は苦戦を強いられたサーキットも多かった だけに、テストでの好調ぶりを通年で維持 したいところだ。ただし鈴鹿では、昨年山 本が2戦ともにポール・トゥ・ウィン。他 を圧する速さ、強さを見せていただけに、 今年も開幕戦は山本が中心的な存在になり そうだ。その後のラウンドは、オートポリ ス、菅生と続くが、どのドライバーにとっ てもSF19での走行は初めてとなるため、 全く展開が読めない。未知数な分だけ、逆 に見所も多くなりそうだ。

(左)フォーミュラ・ニッポンでタイトルを獲得した松 田次生を監督に起用したcarrozzeria Team KCMG。 (右)日本人初の世界三大レース参戦経験のある中野 信治がTEAM MUGENの監督に就任。戦略を左右す る監督に注目してみるのも面白い。

プレイステーション

4用ソフトウェア「グラ ンツーリスモSPORT」

のアップデート(1.36)

にSF19が登場し、オフ ラインモードのGTリー

グにスーパーフォー

ミュラの限定イベント が追加された。実車の

ディティールそのまま

に、トヨタとホンダのエンジン音までリアルに再現されている。ドライバー になりきって、自宅でSF19を堪能することが可能だ。

TCR JAPAN の公式テストが開催

4ドアまたは5ドアの FWD車で2リッター以 下のターボエンジンを 搭載した車両で争う ツーリングカーレース の日本シリーズがいよ いよ開催。ホンダのシ ビックタイプR TCR、 アウディのRS3 LMS、 フォルクスワーゲンの ゴルフGTI TCR、アルファロメオのジュリエッタTCRの4車種がスプリン トレースを繰り広げる。今年注目のシリーズとなるだろう。

今

SF19×GRAN TURISMOのコラボレーション

13

新設「FIAドリフト委員会」が描くドリフト競技の未来

2018年末に発足した「FIAドリフト委員会」。

その第1回会合が1月29日、パリのFIA本部で行われた。

委員長には、日本人としては初となる飯田章氏が就任。 ドリフトを愛好するレーシングドライバーである彼が 日本発祥のモータースポーツをどう世界に広めていくのか。 突き付けられた「現実」。苦悩する初代委員長の声を聞いた。

フォト/堤 晋一、JAFスポーツ編集部 レポート/深澤誠人、JAFスポーツ編集部

昨年12月、FIA内に「Drifting Commission」、

日本名にして「ドリフト委員会」が設置され、 初代委員長には飯田章氏が就任したという リリースがFIA公式サイトで配信された。

FIA委員長に日本人が就任するのは初めてのことで、 委員会発足と共に大きなニュースとなっている。

日本で生まれたクルマ遊びであるドリフトが、つい にFIAが認めるところとなった。一昨年に初開催され たFIAインターコンチネンタル・ドリフティング・カッ プ(FIA IDC)には、ジャン・トッドFIA会長が視察に 訪れており、そのことからも、FIAがドリフトを公認競 技として統括してゆく意図が明らかとなっている。

この流れの中でドリフト発祥の地・日本から初代ド

世界 基準 を 創る

14

リフト委員会の委員長として飯田章氏 が選出されたのは大きな意味がある。

そこで、今回は飯田氏の元を訪れ、 FIAドリフト委員会の仕事や役割、検討 課題などについて伺った。

「ドリフトはすでに世界中で盛んに行 われていて、色々なプロモーターもい る。その中で、ドリフトを標準化して、 ライセンス制度を採り入れてもらい、 各国ASNにドリフトをモータースポー ツにする働きかけをしてもらわないといけない。です

が、実際に話し合いの場に就いてみたら、非常に悩み が多いことを痛感しました」。

各国ASN派遣の委員会メンバーとの会議といって

も、すでに独自ルールでドリフトを開催しており、そ れぞれの主催者が一定の経験とノウハウを持っている ため、一筋縄ではまとまらないと感じたそうだ。

そして、問題をややこしくているのが委員会メンバ ーのバックグラウンド。一部のメンバーはASNの名刺 こそ持っているものの実体はプロモーター、即ちビジ ネス最優先の組織。スポーツを旨とするFIAとは「反り が合うはずがない」状況でもあるという。

また、ASNやFIAのルールとは全く無関係にドリフト を開催している地域もあり、そうした地域でルールを 理解してもらう……特に「セーフティ」についての理解 と実践を促すのは、それらの地域と主催者の意識改革 からのスタートになりそうだとも語る。

ドライバーについては「まず、ほとんどの方が(ASN の)ライセンスってモノを持ってないんですね。だから 今はパフォーマンスショーみたいなもので、その延長 線上か、もしかするとそれ以下なんです」とも。

そしてセーフティ面についても警鐘を鳴らす。「事故 が起きたり、ケガをしそうな状況でも、守られるもの がないんです」、「最低限、お客様の生命を守るという か、安全性を確保する・担保することを大前提にして もらわないといけない」、「ASNに加盟するとか競技ラ イセンスを取ることの意味を、ドライバーやエントラ ントの人たちに、もう少し理解してもらうところから始 めないと」……と、公認競技に慣れている側からする と、驚くような話が飛び出してくる。

そして、ドリフトをモータースポーツたらしめる要素 として大切なのが「ジャッジ」だが、委員会では、世界 昨年11月3~4日に東京・台場で開催された第2回FIAインターコンチネンタル・ドリフティング ・カップ(FIA IDC)では、ロシアのG.チフチャン選手が優勝。スイスのY.メイエー選手が2位、タ イのC.ケードピアム選手が3位と、国際大会らしい表彰台の顔ぶれとなった。

FIA DRIFTING COMMISSION President FIAドリフト委員会・初代委員長

飯田 章氏

[いいだあきら]1969年生まれ/神奈川県出身。19歳で 富士フレッシュマンでレースデビュー。主にツーリング カーレースでキャリアを重ね、1995年にル・マン24時間 耐久レースGT2クラス優勝、2002年全日本GT選手権 GT500チャンピオン獲得、2010年、2012年、2014年の ニュルブルクリンク24時間耐久レースクラス優勝を飾 る。レース車両の開発などを行うプロドライバーで、多く のカテゴリーで競技長やレースディレクターを歴任。現 在はJAFレース部会委員も務め、eスポーツにも造詣が 深い。ドリフトにも精通していることから、過去2回のFIA IDCではレースディレクターに抜擢。そして、昨年12月に 発足したFIAドリフト委員会の委員長へ就任することに なり、世界を飛び回る毎日を送る。

ドリフトをしっかり“定義”して、

ドリフトの「ドラフト」を創る

15

1月29日にパリFIA本部で開催された第1回FIAドリフト委員会の様子、そして3月7日に ジュネーブで行われたFIA世界モータースポーツ評議会の決定事項を報じるFIAのリリー ス。初会合には、飯田章委員長、ラトビアのE.ベルケ副委員長を中心に、欧州や北米、ロシ ア、中東、アジアなどから、各国ASN代表者や担当者、そしてASNを持たない国からはイベ ントプロモーターなどが出席。かなり活発な意見交換がなされたという。

統一基準の策定へ向けたルール作りに着手する。

これは「採点基準」と「ドリフト」自体を定義して明文 化する作業で、誰もが理解できるドリフト競技の定義 が、今年中には案として明文化されるはずだ。

まずは「ジャッジ」と「ライセンス」

今年の1月末にジュネーブで第1回の会合を終えた 飯田氏は、すでに、ある程度のロードマップを心に決 めているという。真っ先に手をつけるのが、先に述べ たジャッジの明確化とライセンス制度の整備。1年の任 期中に目鼻を付けてしまおうというものだ。

競技ライセンスについては、現状のFIAライセンス 制度を踏襲するのか、ドリフト専用になるのかは議論 が必要であるとしつつ、ドリフトだけ全く別モノという わけにもいかないだろうという見解だ。

ドリフト競技の定義を行う意図は、初めて免許を取 る人や初めてクルマに乗る人が、明確な入口と目標を 持つことが可能になり、底辺の拡大と理解の浸透を狙 ったものだ。競技ライセンス制度も同様で、ドリフト の入口から競技ライセンスを介在させることで、ルー ルや安全意識を、早い段階で高めてもらうためだ。

底辺の拡大とレベルアップは、どのスポーツでも長 期的な隆盛を左右する重要な鍵と言えるだろう。

逆に、すでに開催されている各国のドリフトについ ては、それぞれにプロフェッショナル的な存在があり、 ビジネスや興行としても成立している。ということで、 FIAが大ナタをふるうよりは、周辺の環境整備から進 めつつ、各プロモーターとASNの協調を目指すという

形で進めるしかない、という考え方だという。 飯田氏の言葉をそのまま借りれば「これはもう、ある 意味、放っておくしかない状態」ということだ。 安全と車両規則については、すでに各国ASNやFIA のスタンダードがあるので、そこに準じるだけだから むしろトピックとしては小さいと考えている。 こうして文字にすると、論じるべき課題の数はほん のわずかだが、委員会メンバーの中でも、ドリフトと ASNの関係が希薄な地域や、プロモーターが強い地 域、他の地域とのライセンスがバッティングしている 地域というように、立場が根本的に異なる人々の話し 合いになるため、先は困難を極めると飯田氏は語る。

立ち話やランチの話題でも認識を共有

今回誌面で、未だ確定していないドリフト競技の未 来像をこうしてご報告できているように、FIAのコミッ ション、それもプレジデントという職に日本人が就く ことができたことによって、中長期的なモータースポ ーツのあり方像が日本にもたらされるようになった。 実は今回のインタビューで、ドリフティングコミッ ションの内容もさることながら、まず真っ先にこの部 分について、飯田氏は言及していたのだ。 まずはこれまでの反省を述べる飯田氏。「何か問題が 起きるとJAFが悪い、FIAが悪いとか、FIAは結局、何 もしない、なんて自分も非難してましたが、いざFIA の中に入ってみるとまったく異なり、365日、もう1年 中、みんながモータースポーツのために働いてるんで すよ。この事実を知って、かなり見方が変わりました

16

第2回FIA IDCは、併催されたD1グランプリとは異なるレイアウトで走行した。あいにくの低温路面となり 各選手は苦しい走りを余儀なくされたが、日本人最上位は末永直登選手の4位という結果となった。

ね」と、根本的に認識を改めたというのだ。

委員会での正式決定に至る過程で、会議施設内での 立ち話やワーキングランチでの話題など、そういう場 で委員同士が認識を共有する状況もあるという。

そして、そういう決して発表されることのないトピ ックが極めて重要で、日本は今までこの部分にコミッ トして来なかったのではないか、と指摘している。

こうした環の中に然るべき立場の日本人がいて、得 られた情報が日本に伝わっていれば、日本のモーター スポーツは大きく違った姿になっていたのではないか とも。さらには「失われた20年、30年というものがあ るのかも知れない……」というのだ。

飯田氏の任期はひとまず1年。この1年で先述した 直近の課題を形にしたとして、その先は……。

「中途半端にやるなら、本当に1年でパッと辞めた方 がいい。もし、この意味をちゃんと理解してくださる 方がいて、もし日本から支えてくださるなら、2年、3 年と続けて、次世代にバトンタッチできるような、あ あいう場で立ち回れる人材の育成を……」。

つまり、FIAの委員または委員長という立場で継続的 に日本人がそこに居続けること、情報を伝え、持ち帰 って発信し続けることを飯田氏は望んでいるのだ。

もちろんこれはドリフトに限ったことではなく、日本 が関係するFIA委員会すべてに言えることだ。

モータースポーツの長期展望が拓ける

ただ、そこには大きな障害がある。FIAの委員は実務 者であると同時に名誉職でもあり、基本的にはボラン ティアなのだという。飯田氏のようなプロのレーシン グドライバーにとって、FIAに関わる時間は無給となる。

他国の委員を見てみると、貴族や経営者、自動車メ ーカーの社員、政治家、実業家といった具合。なるほ ど、ボランティアで成立する理由がよく分かる。

飯田氏曰く、各委員会で得たロードマップを持ち帰 ることで、次に作るべき市販車の姿が見えたり、レー ス開発の方向性、果てはサーキットの改修といった分 野まで、あらゆる長期的な展望が見えてくるという。

飯田氏がFIA委員長として日本に向けて情報発信を 始めているように、いずれ他の委員会からも精確な情 報発信が行われるようになれば、国内エントラントと FIAが情報で繋がり、モータースポーツの進化や変化 に、よりスムーズに対応してゆける可能性がある。

レースの世界でも、フォーミュラカーレースの再編 や、FIAの車両公認を持たないTCR規定の台頭など、 大きな変化がすでに起きており、広がっている。

FIAや委員会メンバーに対しても、委員長という立 場を守りつつ正しく「NO」を突きつけられる国際感覚 と、レーシングドライバーとして鍛え上げられた胆力。

FIAドリフト委員会の委員長として、飯田氏が今後 どのようなロードマップを日本に持ち帰ってくれるの か、そして世界に提案してくれるのか。期待は高まる。

南アフリカからの参戦もあった第2回FIA

を 17

IDC。安全を確保しながら各国のルールをどうまとめるか。委員会の手腕に期待したい。

JAF公認ドリフト競技もキックオフ!

3月下旬に日光サーキットでドリフトキングダム2019が開幕。 そして同日、東京・台場ではD1グランプリ2019シーズンを占う 「D1GPオールスター・シュートアウト」が開催された。 ウワサのGRスープラも登場して盛り上がるJAF公認ドリフト競技。 ここでは注目の3シリーズについて変更点などを予想してみよう。

パフォーマンスを数値化するD1グランプリ 動きを視覚的に判断するドリフトキングダム

新型スープラがD1グランプリに参戦する ニュースが飛び交い、これまで以上に注目さ れるドリフト競技の世界。JAF公認競技と なっている3つのシリーズについて、2019年 シーズンの動向を予想してみよう。

まずは今年で18年目のシーズンを迎える D1グランプリから。

昨年からの変更点は審査方式。開幕戦が 6月のため現時点では未確定だが、これまで の情報によると「単走はDOSSにプラスして ライン指定」、「追走は後追いの審査点を見 直す」という方向性のようだ。

ドリフト競技の中で最も歴史が古く、開催 回数も多いD1グランプリでは、2013年から

3月下旬に開催された東京・台場の「オールスター・シュートアウト」 でデビューした齋藤太吾選手のGRスープラ(上)。そして、川畑真 人選手のGRスープラ(下)も当日のサプライズで走行!

DOSSの登場前は、審査員による主観審 査(見た目)だったため、高得点を得られる 走りが参加者に予測できないという問題が あった。それを解消する画期的な方法だっ たのだが、DOSSにも「走行ラインは得点化 されない」という不足要素もあった。

審査方法に「DOSS(D1オリジナルスコアリ ングシステム)」を採用している。これをさら に進化させるのが今年の課題だ。

ドリフト競技は「コーナーをいかにカッコ よくドリフトしてクリアするか」を比べる競 争であり、スピードスケートに対するフィ ギュアスケートに例えられてきた。

DOSSはそのカッコ良さを、スピード、車両 の角度、区間タイム、加減速などの要素で数 値化。排気音やボディ形状やカラーリング などに左右されず、走行を純粋に公平に審 査することが可能となった。

これを補うために、審査区間に“ゾーン” を設け、不通過の場合に減点するといった ルールを追加する予定とのことだ。

決勝トーナメントの「追走」に関しても変 更が予定されている。これまでは先行車に DOSSの得点をつけ、後追いはそれに対する 接近度を審判員の主観で加減点する方法が 採られていたが、これもベストではないとの 判断からブラッシュアップに着手。

その具体的な方法はまだ明確ではないと のことだが、エントラントや観客に分かりや すく進化するものと考えられている。

齋藤太吾選手と川畑真人選手がGRスープラで参戦 2019年のD1グランプリは変革の年に!?

18

フォト/JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部

TOYOTA GAZOO Racingが「GRスープラ」速攻投入!

お台場「D1GPオールスター・シュートアウト」で、2016年D1チャンピオンの齋藤 太吾選手がGRスープラを走らせた。エンジンはトヨタの3リットル直6ターボ 2JZ-GTEに載せ換え、3.4リットルまで排気量アップ。大型タービン装着で最高 出力は1000馬力オーバーだ。足回りは「ワイズファブ」製アップライト&アーム で、「クイックチェンジ」のデフに「サムソナス」製シーケンシャルドグを組み合わ せる。これら駆動系の強化方法は現在のD1GP必勝マシンの王道セレクトと言え る。昨年のランキング2位の川畑真人選手もGRスープラでの参戦を表明。お台 場では展示していた車両をサプライズで走行し、暫定仕様ながら高いパフォーマ ンスを発揮した。パーツ構成は齋藤スープラとほぼ同様とのことだ。

D1グランプリの下位リーグとも言える 「D1ライツ」もJAF公認競技として継続され る。こちらは、D1グランプリに比べて改造範 囲が狭かったり、開催コースの規模が小さい ことから(コスト面で)比較的参加しやすく 人気の大会となっている。

審査方法は前年同様の審判員による主観 審査が継続されると思われる。

もう一つのJAF公認シリーズが、土屋圭市 氏が興した「ドリフトキングダム」だ。

2011年に創設されて2013年にJAF公認 競技となった「ドリフトマッスル」を受け継ぐ

この大会は、2018年よりスタート。

プロクラス、クラブマンクラスと経験に応 じた2クラスがあり、最上位のプロクラスが JAF公認準国内競技となっている。

審査方法はDOSS導入以前のD1グラン プリと同じく審判員による主観審査を採用。

しかし、コーナーへの進入速度や区間タイム のような数値を加味しており、D1グランプリ

がパフォーマン ス性を高く評 価しているのに

対し、キングダ ムはコーナリン グスピードを重 視していると言える。

2018王者・横井昌志選手、末永直登選手はS15シルビアで 昨年のチャンピオン横井昌志選手は、今年も同じS15シルビアで参戦予定。ナンカンタイヤ とD-MAXサスペンションの組み合わせも3年目で、もはや熟成の域に達しているのか、仕 様的にはほとんど変化がなく安定感は抜群。横井選手は車両製作や足回りのセットアップ 技術も高く、自身のショップでこれまで何台もの大会用シルビアを製作している。昨年のラ ンキング3位の末永直登選手は、今年も2JZエンジン載せ替えのS15シルビアで参加。装着 タイヤが「リンロン」に変更され、フルカラーリングで参戦する。お台場のシュートアウトで 行われた追走トーナメントでは、何と4戦中3勝を挙げ、好スタートを切った。

審判員は土屋圭市氏をメインに、昨年は スーパーGTドライバーの松田次生氏も加 わった。そして今年はもう一人、かつてD1グ ランプリで4度のシリーズチャンピオンを獲 得した今村陽一氏も参加が決定。

これまで以上に精密な審査となると共に、 参加者にとっても、良きアドバイザー役に なってくれるものと予想される。

それぞれのシリーズの特徴としては、やは りショー的要素が大きいのはD1グランプリ だろう。車両の改造範囲も広く、搭載エンジ ンも自由(ドリフトキングダムは国産に限定 されている)。国内外のタイヤメーカーも

JAF公認ドリフトシリーズ、2019年も各地で開催!

2019年D1グランプリシリーズ日程(予定)

Shoot-Out 3/23-24

東京・お台場特設会場

Ex-Match 4/14 富士スピードウェイ

Rd.1 & Rd.2 6/29-30 筑波サーキット

Rd.3 & Rd.4 7/27-28 十勝スピードウェイ

Rd.5 & Rd.6 8/24-25 エビスサーキット

Rd.7 11/2-3 オートポリス

2019年D1ライツシリーズ日程(予定)

Rd.1 5/25-26 備北サーキット

Rd.2 7/6-7 エビスサーキット

Rd.3 8/3-4 日光サーキット

Rd.4 8/31-9/1 名阪スポーツランド

Rd.5 11/2 オートポリス

「D1グランプリ」はJAF公認準国内競技と して開催。年間7戦のシリーズが6月に開 幕する。「D1ライツ」はJAF公認クローズ ド競技で年間5戦を予定。昨年はD1GP最 終戦と併催された「FIAインターコンチネ ンタル・ドリフティング・カップ」だが、今 年は11月29日~12月1日に筑波サーキッ トで単独開催される予定だ。

レースさながらのハイグリップタイヤを供給 してしのぎを削っている。

そんな中で、今年はついにTOYOTA GAZ OO Racingが新型スープラで参戦決定。 R35 GT-Rが登場したときもビッグニュース だったが、ついに自動車メーカーをも巻き込 んだ戦いとなる。さらにはフェラーリマラネ ロにR35のVR38エンジンを搭載した車両 のエントリーも予想されている。

お遊びのコーナリングパフォーマンス競 争から始まったドリフトは、今では運転技術 の正確性を競い、さらには“不可能を可能に するマシンメイキング”をもハイレベルで競 うモータースポーツとなっているのだ。

ドリフトキングダム2019、日光で開幕 今シーズンは今村陽一氏が審査に加入!

ドリフトキングダム2019日程(予定)

Rd.1 3/23-24 日光サーキット

Rd.2 5/11-12 日本海間瀬サーキット

Rd.3 6/8-9 スポーツランドSUGO西コース

Rd.4 8/17-18 日光サーキット

Rd.5 10/19-20 名阪スポーツランドCコース

Rd.6 12/14-15 富士スピードウェイショートコース

3月下旬に開幕したドリフト キングダムは、プロクラスが JAF公認準国内競技、クラブ マンクラスがクローズド競技 として行われている。

を

齋藤太吾選手[GRスープラ] FAT FIVE RACING 川畑真人選手[GRスープラ] Team TOYO TIRES DRIFT

横井昌志選手[S15シルビア] D-MAX

19

末永直登選手[S15シルビア] LINGLONG DRIFT Team ORANGE YUKE'S

魅惑の R5

ドライビング

WRCの登竜門として定着しているWRC2部門。

その主力はグループ「R5」と呼ばれるマシンだ。

Bセグメントのコンパクトなボディを武器に グループNとは違った運動性能を持つ"R5"は 異次元の領域に到達できるアイテムだという。

その乗り味は、いったいどんなものなのか!?

ここでは、その貴重な経験を持つ2人の日本人に

FIA R5車両の未知なるドライバビリティを聞いた。

フォト/小竹 充、TOYOTA GAZOO Racing、Toyota Motorsport GmbH、Citroen Racing、Ford、 HYUNDAI Motorsport、Peugeot Sport、SKODA MOTORSPORT、Volkswagen Motorsport、JAF スポーツ編集部

レポート/山中知之、JAFスポーツ編集部

黒

船襲来により開国へ舵を切った幕末のニッ ポン。国内ラリー界は、21世紀のSSラリー 本格導入で国際化の門が開いた。 そして平成が終わる2019年、日本のラリー界に「第 二の開国」が訪れた。今季から全日本ラリー選手権で FIA R5が参加できる規則が採用されたのだ。 世界的に転換点を迎えつつあるラリー界においては、 各地域選手権を中心に、独自のレギュレーションで参 加者減少に歯止めをかけようと躍起になっている。 FIAアジア・パシフィックラリー選手権(APRC)で 昨年タイトルを獲得したクスコレーシングも、FIA R4 相当のヤリス(ヴィッツ)4WDを自社開発中で、その熟 成のため、国内チームとしては初めて、シュコダ・フ ァビアR5をオペレートしたのも周知の通りだ。 FIAでは10年以上前にスタートした「FIAグループR

FIA

20

車両」。その最高位にある「R5」は、市販車ベースのグ ループAやNとは異なり、純粋なラリー専用車両とし て開発されているため、出自から異なっている。

ここでは、TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレ ンジプログラムの育成ドライバーとしてフォード・フィ エスタR5を駆り、本場欧州において3000kmにも及 ぶラリーロードを駆け抜けてきた新井大輝選手と、ク

スコレーシングにおいて昨年まで社員ドライバーとし て、APRCフィールドをファビアR5で戦ってきた炭山 裕矢選手に、我々が知っているようで知らない『FIA R5マシン』の詳細を解説してもらった。

世界のラリーの主力は テンロクターボ4WD

FIAグループR車両の「R5」は、FIAグループA公認を 取得したベース車両を1.6Lターボ4WD化したラリー 専用マシン。サイドブレーキレバーを引くと前後の駆 動が切れる、いわゆる“直結4駆”状態となっている。

炭山裕矢選手

[すみやまゆうや]1976年生まれ/愛知県出 身。当時は異例だった20歳代で全日本ダー トラC Ⅱチャンピオンを獲得し、2002年に群 馬・キャロッセへ入社してラリー活動を開始。 2008年からAPRCに挑戦。2017年からシュ コダ・ファビアR5を駆り、昨年念願のAPRC タイトルを獲得した。同社退職後、現在は愛 知「ZEAL by TSS」のマネージャーを務める。

新井大輝選手

[あらいひろき]1993年生まれ/群馬県出身。 2013年APRCラリー北海道にWRX STIで参 戦し、翌年には全日本ラリー選手権にスポッ ト参戦。2015年にはTOYOTA GAZOO Raci ng『ラリーチャレンジプログラム』で育成ドラ イバーとして選出され、フォード・フィエスタ R5でWRC2やフィンランド選手権を戦った。 今季は86/BRZレースにも挑戦中だ。

総合首位を駆け抜けた姿は記憶に新しいだろう。

従来のグループN車両とは一線を画す見た目の走り は圧倒的で、トレッドが拡大されたレーシーな姿は、 多くのスペクテイターの熱い注目を浴びていた。

ストロークの長いアシ 半分の距離で止まるブレーキ

フィエスタR5をドライブした新井大輝選手は、R5と グループNの大きな違いはブレーキにあるという。

「R5とは、制動距離が圧倒的に違いましたね。イメー ジとしては、半分くらいの距離で止められる。最初は やっぱり慎重にならざるを得なくて、グループNと同 じ位置でブレーキを使ってましたが、そういうアプロ ーチだと、かなり手前で止まっちゃうんですよ」とファ ーストコンタクトの印象を話す。

そして、ファビアR5でアジア・オセアニアを駆け巡 った炭山裕矢選手も、ブレーキの印象をこう語った。

エンジン本体や駆動系、ボディなど、改造範囲は大 幅かつ多岐に及ぶ。バジェットキャップによる価格コ ントロールがなされ、改造パーツのほとんどにVR5書 式のFIA公認が必要だ。つまり、エンドユーザーが好 きに手を加えられる余地はほとんどないと言える。

R5の主戦場は、世界ラリー選手権のWRC2を始め、 地域選手権や欧州などの各国選手権と多岐に渡る。

主な車種はフィエスタR5やファビアR5に加え、シ

トロエンC3 R5やヒュンダイi20 R5、VWポロGTI R5などがすでに活躍しており、地域限定で認められた

三菱(ミラージュ)R5なども存在している。

2017年のAPRCラリー北海道では、O.C.ヴェイビ ー選手らが海外からファビアR5を持ち込み、3台のミ ラージュR5も日本初上陸。ロングステージでは、2.0L ターボのグループN勢にキロ1秒程度の差を付けて、

「センターデフのあるグループNは、特にグラベルで は、ブレーキングでリアの荷重が抜けると、駆動力を リアに分配するから、フロントはフットブレーキでしか 制動しませんよね。それが"直結4駆”のR5だと、4輪 すべてで凄くブレーキが効きます。足回りやボディの 軽さ、重心なども影響してるでしょうけどね」。

R5の多くの車種では、サスペンションストロークを 稼げる4輪ストラット式を採用する。WRCでは、信じ られないほど伸びた足回りを見かけるが、リアにマル チリンク式を採用するグループNベース車両では、あ のホイールトラベルを確保することは敵わない。

新井選手は「サスペンションのストローク量は、市販 車の4倍近くあったと思いますよ。極端に言えば、ブ レーキを踏むと地面が見えて、アクセルを入れると空 が見えるような感じ(笑)」と表現する。

21

さらには「シートポジションが、本当にクルマの真ん 中にあるんですよ。センターピラーがこんな近くにあ るんだって、最初は違和感だらけでした。ペダルもオ ルガンタイプで位置を替えられるし、規則の範囲内な らシート位置もかなり動かせますからね」とも。

しかし、「左ハンドルは大丈夫でしたが、R5はトレッ ドが広いので、タイヤの四隅を掴みにくかったですね。 グループNだとタイヤはボンネットの両端にある感覚 ですが、R5はタイヤがボディの外側にある。頭では理 解してるつもりでしたが、走りに集中するとグループN の感覚に戻って、コーナーのインに入り過ぎちゃうこ ともありました」と新井選手は振り返る。

そして、育成プログラムに身を置いても、さすがに おいそれとR5をドライブするわけにはいかなかったよ うで……「練習ができなかったので、インカービデオを モニターに映して、その前で自分が操作している姿勢 を作って、映像を見ながらR5の車両感覚を養いまし た。ホントは隣でコドラにノートを読んで欲しかった んですけど、呆れて付き合ってくれませんでした(笑)」

と、苦労話を思い出してくれた。

思ったほどトルクがない

まるでNAエンジンのよう

また、R5の迫力ある走りを構成するエンジンについ ては、見た目にはさぞかし扱いやすそうに感じるが、 運転席の印象はちょっと違うようだ。 「ターボラグもほぼ感じられないので、自然吸気エン ジンに近い印象ですね。でも、グループNよりトルク がない感じです。かなり低い回転で乗るグループNの クセが付いていたので、R5のシフトポイントは全然違 いましたね。確か6500回転くらい。R5は、回さないと 速く走れないんですよ。最初はチームから『もっと回し ていいよ』って言われましたから」とは新井選手。 それでも、「エンジン回転に比例してトルクが出てく るR5は、走りとパワー感がシンクロすることもあるの

操作がダイレクトに伝わる1600ターボの “直結4WD”

FIAが規定するグループR5車両は、過給器付きガソリン4気筒エ ンジン(排気量は1600cc)搭載の4WD。グループAのFIA公 認を取得したツーリングカーかプロダクションカーにVR5 (R5変型)と特定のVO(オプション変型)パーツの組み合 わせで構成される。最低重量はスペアホイール1本搭載 で1230kgで、装着ホイールサイズはグラベルが6.5または 7.0×15インチ、ターマックは8.0×18インチの3種類。多 くの要素はVR5パーツ使用となっているため、R5はカスタ マースペックをそのまま使わざるを得ない状況とも言える。

R5のデフは「油圧や電 気システムによる補助 を受けない装置」と規 定されている。

コクピットのレイアウトは、最 大の重量物である「人間」の 配置を重視している。

エンジン始動には一定の「儀 式」が必要で、手元で調整でき るのは過給圧程度だとか。

コクピットのレイアウトは、最 大の重量物である「人間」の 配置を重視している。

エンジン始動には一定の「儀 式」が必要で、手元で調整でき るのは過給圧程度だとか。

「ちょっとヤバイくらいの 進入速度がちょうどいい」

22

で、慣れてしまえばR5の方が運転がラクになった」と いう。炭山選手のエンジンの印象も同様だった。 「高回転までスムーズに回るフィーリングなので、グ ループNから乗り換えた直後は確かに戸惑いました。

でも、ボディはコンパクトで、オーバーハングも短く て動きは軽快です。クルマの慣性はかなり少ない印象 でしたから、そこをどう活かすかが課題でしたね。た だ、所詮、R5はテンロクターボのリストリクター径32 φです(笑)。グループNは2.0Lターボで、全日本ラリ ーなら径33φですから、パワーだけならグループNの 方がある。だから、R5が絶対的に優れているわけじゃ ないと思います。グループNは低速トルクがあるので、 それが速さに繋がる状況もありますからね」。

魅惑の

各メーカーのFIA R5がそろい踏み!ス

FIAグループR車両の「R5」は、M-Sports製作のフォード・フィエスタR5を 始め、シュコダ・モータースポーツのファビアR5、シトロエン・レーシングの C3 R5、ヒュンダイ・モータースポーツのi20 R5などが存在しており、昨年 満を持してフォルクスワーゲン・モータースポーツがポロGTI R5をリリー スしてきた。これはかつて日本の自動車メーカーがこぞってグループAを開 発していた状況に似ており、現在の欧州ではR5車両の選択肢は豊富だ。

具体的にR5マシンを速く走らせるには、どのような アプローチをするべきなのだろうか? 「R5の動かし方は、先のコース状況を見越して姿勢変 化させるべきでしょう。全体的にグリップも操作性も 高いので、姿勢変化はギリギリでいいんです。逆に言 うと、パワーがないので、早めに姿勢変化させると、 それが抵抗になるんです。コーナー手前でブレーキを 終え、姿勢変化したら自分はアンダー気味に抜ける感 じですね。コーナー出口は少しインに切る。派手にド リフトさせない方が速いんですよ」とは新井選手。 続けて、「ブレーキで姿勢変化させるのを『自転』、ア クセルでコーナーを抜けていくのを『公転』と呼んでま すが、セバスチャン・オジェ選手などが上手いのは、 自転から公転に持っていくアプローチだと思ってます。

彼らはコーナー進入で、すでに公転運動に移ってるん ですよ。R5は、ブレーキで旋回……姿勢が変化して ……アクセルを踏む……といった走りでは遅いと思い ます」と、新井選手はミニチュアカーを手にクルマの動 きを示してくれた。炭山選手も、 「R5はクイックさがある反面、中途半端にアプローチ すると曲がらないクルマです。ヨーイングは起こしや すいんだけど、一定の車速域になるとヨーが止まっち ゃう。『ちょっと、ヤバいな』と思うくらいの速度が、ち ょうどいいんですよ(笑)。R5は、よく曲がるし言うこと 聞いてくれる。自分が引いちゃって走ると、コーナー での修正も多くなっちゃうんですよ」と振り返る。

一方で、「グループNは、ヨーが出てしまえば『重さ』 で引っ張ることもできますよね。引っ張りながらコー ナーへのアプローチもできる。中高速域のコーナーだ と、グループNはいい意味でゴマカシが効くんです。

重さがあるので『公転』していくときに、車速もキャリ ーできるんですよ」と炭山選手は語る。

新井選手は「グループNとR5を比べると、同じサー

ドライビング

R5

Ford Fiesta R5

HYUNDAI i20 R5

SKODA Fabia R5

Citroen C3 R5

Volkswagen Polo GTI R5

姿勢変化はギリギリでOK ヤバい速度がちょうどいい

「自転から公転に持っていく アプローチの仕方がキモ」

23

いつかはR5、そしてWRカー!繋がるFIA R車両ヒエラルキー

FIAが導入して、もはや10年以上が 経過しているグループR車両規定。 排気量や駆動方式に応じて大きく R1、R2、R3、R4、R5の区分があ り、A〜Bセグメント周辺の2WDが ベースのR2やR3については、排気 量や過給器の有無、最低重量などで 更に細分化されている。R4について はグループN車両に「R4キット」を 装着して性能向上を図る試みも あったが、現在では、CZ4Aランサー などのエンジンや駆動系を別車種 に組み合わせて、各国ASNが独自 に公認する「ASN-R4」といったよう な、独特なラリー用改造車も主流に なりつつある。

キットを走るポケバイとカートくらい違う(笑)。グルー プNはオーバースピードで進入しちゃっても、姿勢変 化は何とかできるんです。でも、R5はオーバースピー

ドで進入して、姿勢を乱すと戻って来ない。コーナリ ングスピードは劇的に違います。特に中高速域ではて きめんに違います」と解説してくれた。

純“レーシングカー”は メンテもリペアも容易

また、R5のメリットとして、炭山選手は、ラリーの 本場で考え抜かれた整備性の高さも指摘した。

「R5は“レーシングカー”として作られているので、 各部の整備性が高いのは当たり前です。でも、リアデ

フやミッションを降ろすときに、液体が一滴も垂れな い構造には驚きましたし、かなり凄いことなんですよ。 サービスでそうした処理を考えずに済むわけで、レグ 終了時に各状態をチェックしたい場合でも、車載状態 じゃなくて、リアのメンバーをデフと一緒に降ろしてし まって、洗いながら確認できるんですから」。 各パーツの設計に関しても、「ファビアR5の場合は 共通部品が多かったですね。ロワアームとテンション アームは4輪共通だし、ブレーキローターとキャリパ ーは前後一緒。よく考えられてます。開発コストも抑 えられるし、維持もラクになる」と語った。 新井選手も「ステージで足回りを破損して、直そうと バラしたときに、あるパーツが他の穴を使えば再利用

キャロッセ時代にはR2、R3、R4、R5 車両を乗車した炭山裕矢選手。「R5は リアデフやミッションを降ろすとき、液 体が一滴も垂れない構造に驚いた」と メカニック目線でのエピソードも。

TOYOTA Yaris R1A Peugeot 208 R2

Ford Fiesta R2

FIA R1 FIA R2 FIA R2

TOYOTA 86 CS-R3

Citroen DS3 R3T SUBARU WRX STI R4

FIA R3

FIA R3

FIA R4

TOYOTA Yaris R1A Peugeot 208 R2

Ford Fiesta R2

FIA R1 FIA R2 FIA R2

TOYOTA 86 CS-R3

Citroen DS3 R3T SUBARU WRX STI R4

FIA R3

FIA R3

FIA R4

「開発コストも抑えられて、維持もラク R5は、よく考えられた“マシン”」

24

「R5はトレッドが広く、シートポジションも真ん中 なので、最初はタイヤの位置が分からなかった」

と語る新井大輝選手。テスト走行の経験から「R5 は、パワーのないWRカー」とも評した。

「R5よりトルクが太い

WRカーの方が、やっぱラク」

できそうな設計だったんです。そのおかげで、現場で 簡易リペアできて、自走もできるようになりましたから ね」という貴重な経験を語ってくれた。

VR5公認パーツで固められたR5だが、ステージの アベレージに合わせて数種類のファイナルギヤを選択 する余地はあり、LSDそのものは変更できないが、プレ ートで効き具合を変更することも可能だという。

また、新井選手によれば、「車高を10ミリ変えると 感覚が変わる」ということで、セッティングの調整幅も かなり広く持っていると思われる。しかし、それらの 効果を確認するためにマシンを走らせる機会は、限ら れてくると言わざるを得ない……。

オペレーションの憂鬱 すでに主導権は欧州に

市販車とは違って、R5は“レーシングカー”なので、 走れば走るほど各部が消耗する。エンジンも『マイル管 理』されていて、一定の走行距離を超えると、オーバー ホールの対象になってしまうそうだ。しかも、エンジ ンが封印されているため、製造メーカーや提携ファク トリーに送って修復してもらう必要があるという。

リペア費用はもちろん、メーカーへの輸送期間やコ ストも考慮する必要があるため、相応のチーム体制を 敷かないと、維持することが困難になるだろう。

海外でもグループAやグループNが中心だった時代 は、多くの車両にFIA公認を取得していた日本の自動 車メーカーにも強いイニシアチブがあった。しかし、R5

が全盛となった現在、その主導権は欧州にある。

車両製作の必要がなく、欧州からカスタマースペッ クを購入するだけで走り出せるのは、ある意味、ハー

ドルが低いと言えるかもしれない。しかし、勝負をす るには、ドライビングやセッティングに限らず、トラブ ルシューティングなどについても詳細なインフォメー ションが必要だ。これからのラリーシーンは、チーム 体制と、欧州との連携が欠かせないものになる。

多くの日本人にとって、まだまだ未体験ゾーンであ る「R5」。これまでのグループN車両とはクルマの作り も、走らせ方も、維持管理の仕方も違っている。

今回の取材では、新井大輝選手も炭山裕矢選手も、 「R2とR3とR5、そしてWRカーは、フィロソフィー がきっちり繋がっている」と口を揃えて話していた。

FIAの規則施行から10年遅れの“黒船”来襲。ラリ ードライバーとして世界を目指す日本人にとって、悩 ましい選択を余儀なくされる時代がついに訪れたのだ。

TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジプログラムで、今年3月にヤリスWRCによるフィンラン ド選手権への参戦機会を与えられた勝田貴元選手。今後も世界最高峰のラリーマシンを存分に体感 して、欧州メイドのWRカーに脈打つラリーの本場のフィロソフィーをフィードバックしてほしい。

25

26

全日本ラリー伝統の一戦、モントレーが APRC カレンダーに追加

今年初の世界モータースポーツ評議会(WMSC)が3月上旬に開催され、 今年はシリーズチャンピオンを決めるまったく新たなフォーマットを採用するAPRCの一戦として、 6月に開催される全日本ラリー選手権のモントレーがカレンダーに組み込まれることが承認された。

今年のモントレーは設定されるSSの数も増え るなど、スケールアップした大会となりそうだ。

と。FIAのリリースでは、「筑波サーキッ トの新しい場所で開催される」という表現 が採られているが、D-1等が開催されてき たコース2000での開催が濃厚と見られて いる。

さらに2年目を迎えるFIA WTCR世界 ツーリングカーカップの今年度のカレンダ ーが以下の通り、更新された。日本での開 催は従来の発表通り、10月27日、鈴鹿サ ーキットで決勝が行なわれる予定になって いる。

FIA WTCR世界ツーリングカーカップカレンダー

開催日 開催国 開催サーキット

4月7日 モロッコ マラケシュ

4月28日 ハンガリー ハンガロリング

5月12日 スロバキア スロバキアリンク

5月19日 オランダ ザントフォールト

3月7日、今年初となる世界モータースポ ーツ評議会(WMSC)が、スイス・ジュネ ーブで開催され、いくつかの重要な決定・

報告がなされた。この中には日本のモータ ースポーツ界に関連する項目もいくつか含 まれているので、主要な事項を紹介しよう。

まず、すでに一部で報道されているよう に、6月に行われる全日本ラリー選手権の 一戦「モントレー2019」がFIAアジアパシ フィックラリー選手権(APRC)アジアカッ プの一戦として開催されることになった。

今年のAPRCは従来から大きくフォーマ ットを変え、シリーズのチャンピオンは、 シリーズポイントの合計によってではなく、 シリーズ最終戦となるチャイナラリーの勝 者に贈られる形へと変更された。「ファイナ ル」として位置付けられた、この最終戦に 参加するためには、南半球でのイベントを 対象とした「パシフィックカップ」と、北半 球の「アジアカップ」のどちらかにおいて一 定の参戦実績を満たす必要がある。

今回の決定は、「ファイナル」へ参加を希

望する日本のドライバーの資格認定を円滑 にするためにJAFが行った要望をFIAが 受けたもので、モントレーがAPRCアジ アカップカレンダーに正式に追加されるこ とが決まった。

今年のモントレーについては3月下旬に ラリーガイド1が発表されたが、新たなグ ラベルSSが設定されたことなどにより、 SSのトータル距離が120kmを超えるな ど、モントレー史上最大のスケールを持つ ラリーとして開催されることがリリースさ れている。今年は夏を挟んでふたつの APRCが開催されるという、日本のラリ ー史においてもエポックメイキングな年と なりそうだ。

また過去2回、日本で開催されてきた FIAインターコンチネンタル・ドリフトカ ップの3回目となる大会の詳細がWMSC により、承認された。開催日時は11月29 日から12月1日までの3日間となるが、 注目は開催場所が従来のお台場特設コース から、筑波サーキットへと変更されたこ

6月22日 ドイツ ノルドシュライフ

7月7日 ポルトガル ヴィラレアル

9月15日 中国 寧波

10月27日 日本 鈴鹿

11月17日 マカオ マカオ

12月15日 マレーシア セパン

また毎年、日本からも多くのドライバー が参戦するマカオグランプリが、今年も 11月14~17日に2019年FIA F3ワール ドカップがかかる一戦として開催されるこ とになった。なお昨年、日本から参戦した 坪井翔選手も当事者の一人となった決勝レ ースのアクシデントの調査報告書が WMSCに提出され、関連する委員会によ って報告書の結論を評価中であることも併 せて報告された。

FIA便り v .16 FIA

27

対象競技

重要公示解説

FIA国際モータースポーツ競技規則第2条3項に基づき、JAF国内競技規則2-11に定めるJA F以外のASN発給による許可証所持者が日本の国内競技へ参加する際の取扱いについて対象とする競技 および条件等を別途定め実施してまいりましたが、今般FIA国際モータースポーツ競技規則の改正に伴 い、その取扱いを以下の通り変更しましたので、お知らせします。

(即時適用)

国内スポーツカレンダーに登録された国内格式以下の すべてのJAF公認競技(全日本選手権および地方選手権 競技を含む)のうち、オーガナイザーが参加を認めた競技。

●ラリー/スピード競技

対象競技 国内スポーツカレンダーに登録された国内格式以下の すべてのJAF公認競技(全日本選手権および地方選手権 競技を含む)のうち、オーガナイザーが参加を認めた競技。 ただし、クローズド競技は除く。

1� JAF以外のASNが発給したレース競技に有効な 競技運転者許可証を所持する満18歳以上のドライバー。

満16歳以上18歳未満で上記の競技運転者許可証を所 持するドライバーについては、 その参加を以下に限定す

参加資格

③�上記①②の車両と同等性能であると認められた車両 (FIA-F4等)。

参加条件

2� JAF以外のASNが発給した有効な競技参加者許 可証を所持するエントラント。

参加資格

3� ただし、地方格式競技においては、自動車競技の組 織に関する規定第3条「競技会」2.2)(3)に準じ、J AF以外のASNが発給した国際競技参加者許可証お よび国際競技運転者許可証所持者の参加が制限される。

1� 当該ドライバーは、自身の競技運転者許可証 を、ま た当該エントラントは、自身の競技参加者許可証 を発 給したASNが当該競技に参加出場することを承諾し ている旨の文書等を当該競技会オーガナイザーに提示 しなければならない。

なお、上記文書のほかにオーガナイザーから追加資 料等提示の要求があった場合は、それに従わなければ ならない。

2� オーガナイザーは当該ドライバーの競技運転者許可 証、 および当該エントラントの競技参加者許可証 の有 効の範囲を確認すること。

3� 全日本選手権競技および地方選手権競技、あるいは、 その他のJMRCシリーズ戦やサーキットシリーズ戦 等に出場した場合、それらのシリーズ戦のポイント が 与えられる。

参加条件

1� 日本の普通自動車運転 免許証または外国のこれ に相当する免許証の所持 者で、JAF以外のAS Nが発給したラリー競技 に有効な競技運転者許可 証を所持する満18歳以 上のドライバー(または コ・ドライバー/ナビ ゲーター)。 2� JAF以外のASNが 発給した有効な競技参加 者許可証を所持するエン トラント。 3� ただし、地方格式競技 においては、自動車競技 の組織に関する規定第3 条「競技会」2.2)(3)に 準じ、JAF以外のAS Nが発給した国際競技参 加者許可証所持者の参加 が制限される。

1� JAF以外のASNが 発給したスピード競技に 有効な競技運転者許可証 を所持する満18歳以上 のドライバー。

2� JAF以外のASNが 発給した有効な競技参加 者許可証を所持するエン トラント。

3� ただし、地方格式競技 においては、自動車競技 の組織に関する規定第3 条「競技会」2.2)(3)に 準じ、JAF以外のAS Nが発給した国際競技運 転者許可証および国際競 技参加者許可証所持者の 参加が制限される。

1� 当該ドライバー(またはコ・ドライバー/ナビゲー ター)は、自身の競技運転者許可証を、また当該エント ラントは、自身の競技参加者許可証 を発給したASN が当該競技に参加出場することを承諾している旨の文 書等を当該競技会オーガナイザーに提示しなければな らない。

なお、上記文書のほかにオーガナイザーから追加資 料等提示の要求があった場合は、それに従わなければ ならない。

2� オーガナイザーは当該ドライバー(またはコ・ドライ バー/ナビゲーター)の競技運転者許可証、または当該 エントラントの競技参加者許可証 の有効の範囲を確認 すること。 3� 全日本選手権競技および地方選手権競技、あるいは、 その他のJMRCシリーズ戦やサーキットシリーズ戦 等に出場した場合、それらのシリーズ戦のポイント が 与えられる。

●レース競技 改正

る。 ①スーパーFJ ②F4

改正 ラリー競技 スピード競技

国内競技規則2-11「国内競技」の取扱いについて

28

●カート競技 改正 改正

対象競技 国内スポーツカレンダーに登録された国内格式以下のす べてのJAF公認カート競技(全日本選手権および地方選 手権を含む)のうち、オーガナイザーが参加を認めた競技。 ただし、クローズド競技は除く。

参加条件

1� JAF以外のASNが発給したカート競技に有効な カートドライバーズライセンスを所持する 8歳以上のド

参加資格

ライバー。(前記「8歳以上のドライバー」とは、参加しよ うとする競技が開催される年内に 8歳の誕生日を迎える

ことができるものを指す。)

2� JAF以外のASNが発給した有効なカートエントラ ントライセンスを所持するエントラント。

今回の改正は、世界のボーダーレス化の風潮に倣って、日本の モータースポーツ競技に参加を希望する外国人ドライバーに門戸を 広げるものだ。まずここで言う「日本の国内競技」とは、1.国内、2.準 国内、3.地方、4.クローズドの4つの格式の競技会を指す。これ までJAFの国内競技規則では、JAF統轄下で開催される国内競 技は原則として、JAF発給の競技参加者許可証もしくは競技運転 者許可証の所持者に限って参加が許されるとしてきた(国内競技規 則2-11)。これはFIAが定める国際モータースポーツ競技規則第2 条3項に準じた措置だったわけだが、今回の改正はこの国際モー タースポーツ競技規則第2条3項の改正を受けてのものとなる。た だし他国の対応については、当該ASNがこの改正を受け入れるこ とが必要であり、その上で課せられる条件もASNにより様々に分か れる見込みだ。

今回の改正の大きなポイントのひとつは、従来、認められていな

1� 当該ドライバーは、自身のカートドライバーライセン ス を、また当該エントラントは、自身のカートエントラ ントライセンス を発給したASNが当該競技に参加出場 することを承諾している旨の 文書 等を当該競技会オーガ ナイザーに提示しなければならない。

なお、上記文書のほかにオーガナイザーから追加資料 等提示の要求があった場合は、それに従わなければなら ない。

2� オーガナイザーは当該カートドライバーライセンス、 および当該カートエントラントライセンス の有効の範囲 を確認すること。

3� 全日本選手権競技および地方選手権競技、あるいは、 その他の地域戦やサーキットシリーズ戦等に出場した場 合、それらのシリーズ戦のポイントが与えられる。

かった海外のASNが発給する競技参加者許可証所持者の参加が 認められるようになったことだ。ただし従来、海外のASNの競技運 転者許可証所持者が国内競技に参加できる条件とされた、自国の ASNがその競技に参加することを承諾している文書等を、オーガナ イザーに提示することが条件だ。 またふたつめの大きなポイントは、これまでは全日本選手権や地 方選手権またJMRC戦などに参加した場合に、一切与えられないと されてきた各シリーズ戦のポイントが与えられるようになったこと。これ まで以上に海外のASN所属選手の参加が増える“インバウンド効 果”とともに、各国間のモータースポーツ関係者の交流が進むことが 期待される。

なお、改正の詳細については、JAFのモータースポーツホーム ページに規則の新旧対照表が掲載されているので、是非そちらを参 照してほしい。

「JAFモータースポーツ振興委員会」が2019年度から本格的にスタート

昨年5月、第2次JAFモータースポーツ振興ワーキンググループ(座長: 柿元邦彦氏)からJAF会長に提案されたモータースポーツ振興策の一つとし て設置が求められた「JAFモータースポーツ振興委員会」の活動が、今年度 から本格的に始まることになった。

JAF会長直属の組織として立ち上がった同委員会の活動の目的は、

1.�第2次JAFモータースポーツ振興ワーキンググループの答申を含めた振

興策の具体的な検討および実行

2.�他のスポーツ統轄団体の成功事例や取り組みに関する情報の提供、な らびにそれらの事例に基づくモータースポーツ振興策および実行プロセス の提案

といったテーマが中心となっている。

(写真下)前列左から久恒氏、 竹岡氏、矢代JAF会長、稲垣 委員長、片山氏、福島氏、後 列左から村田JAFモーター スポーツ部長、藤井JAF副 会長、神保氏、中嶋氏、桑山 氏、久米JAF専務理事 山 本氏(右上)

昨年 10月の第 1 回会議を経て3月 12日に開催された2回目の会議では、 国内四輪モータースポーツを今後いかに発展させていくかをテーマに、出席 した 8 名の委員による活発な議論が交わされた。JAFでは今後、同委員会 から示される振興策を具現化し実行していくための態勢を整えていく予定だ。

<委員一覧>

委員長:稲垣和也 ㈱トヨタカスタマイジング&ディベロップメント代表取締役社長 委 員:片山右京 KATAYAMA PLANNING ㈱代表取締役 桑山晴美 スーパー耐久機構代表/ケイツープラネット㈱代表取締役 神保忠弘 毎日新聞東京本社運動部長 竹岡 圭 圭rally project代表/日本自動車ジャーナリスト協会副会長 中嶋洋之 ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル㈱モータースポーツ企画部マネージャー 久恒兼孝 トヨタカローラ博多㈱代表取締役社長 福島佳苗 ㈱ピーディック TVプロデューサー 山本雅史 本田技研工業㈱

(敬称略 五十音順)

今回の改正で、国内競技に参加した外国人選手もポイントの取得が可能に

29

2018〜2019年モータースポーツ公示(WEB)一覧(12月〜3月) 公示(四輪)

日付 公示No. タイトル

2018年12月28日 [2018-WEB039]

2018年12月28日 [2018-WEB040]

2018年12月28日 [2018-WEB041]

2018年12月28日 [2018-WEB042]

2019年01月17日 [2019-WEB001]

2019年01月17日 [2019-WEB002]

2019年01月17日 [2019-WEB003]

2019年01月17日 [2019-WEB004]

2019年01月17日 [2019-WEB005]

2019年01月18日 [2019-WEB006]

2019年02月06日 [2019-WEB007]

2019年日本レース選手権の追加・変更について

2019年JAF地方ラリー選手権のクラス区分および過給器付車両のエアリストリクターについて

各種部品公認申請一覧/登録車両申請一覧

2017年ライセンスからの更新手続きに関する対応について

2019年全日本ラリー選手権統一規則の制定について

2019年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則の制定について

2019年地方ジムカーナ/ダートトライアル選手権クラス区分等について

2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則の制定について

2019年全日本フォーミュラ3選手権統一規則の制定について

2017年ライセンスからの更新手続きに関する対応(マイページによる受付開始日決定)について

2019年国内競技車両規則 第1編レース車両規定第12章スーパーフォーミュラ(SF)一部改正

2019年02月21日 [2019-WEB008] 重複参加と再出走の場合の作業について

2019年02月27日 [2019-WEB009] 国内モータースポーツ競技規則の一部改正

2019年03月04日 [2019-WEB011] 各種申請一覧表(訂正版)

2019年03月04日 [2019-WEB012]

2019年03月04日 [2019-WEB014]

2019年03月05日 [2019-WEB015]

2019年JAF全日本ジムカーナ選手権カレンダーの一部変更について

2019年地方ラリー選手権カレンダーの一部変更について

2019年地方ダートトライアル選手権カレンダーの一部訂正および変更について

2019年03月18日 [2019-WEB016] FIA APRC ASIA RALLY CUPの追加について

2019年03月18日 [2019-WEB017]

2019年03月28日 [2019-WEB018]

公示(カート)

国内競技規則2-11「国内競技」の取扱いについて

2019年JAF全日本ラリー選手権開催日程の変更について

日付 公示No. タイトル

2019年01月17日 [2019-WEBK01]

2019年01月21日 [2019-WEBK02]

2019年01月21日 [2019-WEBK03]

2019年01月21日 [2019-WEBK04]

2019年JAF全日本カート選手権/ジュニアカート選手権開催日程の変更について

2019年全日本カート選手権統一規則の制定について

2019年ジュニアカート選手権統一規則の制定について

2019年地方カート選手権統一規則の制定について

2019年02月06日 [2019-WEBK05] FP-Jr Cadets用 JAF登録シャシーの新規登録について

2019年02月22日 [2019-WEBK06] 全日本/地方/ジュニアカート選手権統一規則 第21条4.の解釈の統一について

2019年03月18日 [2019-WEBK07] JAF指定カートタイヤについて 2019年全日本/地方/ジュニアカート選手権統一規則に定める各部門使用タイヤについて ※上記公示(WEB)一覧の詳細は、JAF MOTOR SPORTSホームページ内の「公示・お知らせ」で閲覧することができます

JAF MOTOR SPORTS ホームページの“取扱説明書”です

WEB誌面、動画、カレンダー、講習会日程、オートテスト… などなど、役立つ情報が盛りだくさん!

1 公示・お知らせ

モータースポーツの規則や規定の改 正、登録車両や車両公認の申請一覧、 競技会の日程の変更や取消等、ライ センス所持者向けの情報を掲載。

スポーツ誌は2018年4月にリ ニューアルし、年4回の季刊発 行となりました。本誌内容の充実化のため、ま た情報の速報性を図るため、いくつかのコンテ ンツがJAF MOTOR SPORTSホームページに 移行したことをあらかじめご理解いただきたい と思います。

そこで今回はパソコンやスマホでいつでも気 軽にアクセスできるホームページの活用方法を、 主だったバナーを中心に紹介していきます。

常に最新の情報を掲載している「公示・お知ら せ」「モータースポーツカレンダー」は競技関係者 なら要チェック。またWEBならではの動画配 信コンテンツ「NEWS DIGEST」や、競技会等 の速報「ニュース&トピックス」も必見です。そ の他、競技結果や獲得ポイントのデータベース もありますので、上手に活用して、さまざまな シーンでお役立て下さい。

4 競技会カレンダー

主要モータースポーツを始め、全日本 選手権や国内競技会を「ラリー」「ジ ムカーナ」「ダートトライアル」「レーシ ングカート」のカテゴリーで紹介。

2 JAFスポーツWEB

過去に行われた競技会のレポートは こちら。JAFスポーツ誌そのままに、 読み応えのあるWEB誌面として展 開しているコーナー。

3 NEWS DIGEST レース&カート編、ラリー&スピード編の 月2回公開! モータースポーツの HOTなニュースをお伝えする動画番 組。過去放送のバックナンバーも充実。

5

ライセンス講習会日程

全国で開催されているライセンス取得 のための講習会を開催日順にご案内。

A/Bライセンス以外に、公認審判員 やカートライセンスも検索が可能。

6 AUTO TEST モータースポーツの入門競技・オート テストのルール説明から、直近開催予 定の情報までを網羅。オートテストの 雰囲気がわかる動画も必見!

34

INFORMATION fromJAF

JAF

JAF MOTOR SPORTS ホームページへアクセス http://jaf-sports.jp

2 3 4 5 6 1

35

Trial and Error

トライ・アンド・

試しているから到達できる……ジムカーナセッティングの高み

ジムカーナという競技は、指定されたコースで持てる限りの技量を駆使して最速タイムを競い合うスポーツだ。 最高峰の全日本選手権では、観客を魅了する“超絶技巧”も必須だが、実はもう一つの欠かせない技量がある。 ”セッティング”。この、ジムカーナを僅差の戦いにするワザを磨く、全日本選手の見えざる試行錯誤を追った!

フォト/滝井宏之、JAFスポーツ編集部 レポート/JAFスポーツ編集部 36

全日本ジムカーナはセッティング能力の高さが勝利の要件と語られる過酷な現場。各大会 で展開されるベストタイム争奪戦は、ドライバーの経験をすべて注ぎ込んだ総力戦なのだ。

効果が得られなかった経験の方が多いよね。

例えば、SA車両にクロスミッションを入れてレーシ ングな仕様になってくると、フライホイールも軽量タ イプに換えたくなるよね。軽くすれば軽くするだけ、 良くなる雰囲気もあるじゃないですか。

でも、クルマに対してちょうどいい『マス重量』って いうのがあって、それを切ってしまうと、単純にトル クがなくなるとか、サイドターンみたいな凄く低速で のコントロール性が極端に悪くなるんだよね。

サーキット走行なら、フライホイールが軽くてミッ ションがクロスしてると良い所もあるんだけど、タイト ターンがあるジムカーナだとちょっと事情が違う。

ムカーナという競技は、そもそも、車種も 装着パーツも異なるクルマが僅差で戦う「腕 の勝負」が醍醐味だと言われている。しか し、巧者が集まる全日本選手権では、腕前もさること ながら、それぞれの経験やアイデアで施された“セッテ ィング”の差も重要になってくる。

ここでは、全日本ジムカーナを戦うベテランや中堅 ドライバーに、マシンセッティングに関するトライ&エ ラーの経験談を語ってもらった。「全日本ではセッティ ング能力も高めないと勝負にならない」と語るドライバ ーも多い。そんな彼らが、これまでどんな試行錯誤を 繰り返してきたのか。そのホンの一部を知ることで、 さらなる高みを目指す一助にしてもらえると幸いだ。

操作性を左右する…… ちょうどいいマス重量

まずは、全日本ジムカーナPN1に、いち早くND5 RCロードスターを持ち込んで、チャンピオンマシンに 仕立て上げた斉藤邦夫選手。初代ヴィッツやシビック、 MR-Sなど、小排気量から後輪駆動まで、何でも乗り こなせる2WDスペシャリストとして名が通っている。 「セッティングを試すとき、だいたい予想した、セオ リー通りに収まるから、どちらかというと、思ったほど

大きなリングギヤを入れると、ギヤがショートにな るからタイヤはいっぱい回るんだけど、その分、アク セルを踏むとホイールスピンが始まるんだよね。

だからと言って、ギヤ比がすごくロングで反応の悪 いファイナルを入れちゃうと、踏んだときにトルクが 足りなくなる。やっぱり、適切なギヤ比と適度なマス 重量ってのが大事なんだなって思ったよね。

マスの軽さは、加速状態に入るとメリットがあるん だけど、ジムカーナで一番トルクが欲しい、パーシャ ルスロットルのときにトルクが出なくなっちゃう。トル クが落ちるとアクセルを開ける。ホイールスピンが始 まる。そうなると引っ張ってくれないから、サイドター ンができなくなる、って図式だよね(笑)。

ボディの重量や、ホイールやブレーキローターとか、 回転するものも軽い方がいいんだけど、エンジンの摺 動部分の重さはデリケートだよね。エンジンについて は、軽けりゃいい、ってもんじゃないと考えてます。

SA車両のシビックは変化が大きくて、軽ければ軽い ほど速い方向に行ったけど、N1クラス時代に乗ってい たヴィッツなんかは、軽すぎると全然ダメだった。だ ったら重いのがいいかと言うとそうでもない(笑)。ち ょっと軽い、ちょうど良い所があるんだよね。

そこを見つけられると速いんだけど、軽すぎると全

ジ

アンド・

エラー 試しているから到達できる……ジムカーナセッティングの高み

37

斉藤邦夫選手

全日本ジムカーナ選手権PN1

ADVANロードスター[ND5RC]

然加速は悪くなる。良くなる確証があるパーツなんだ けど、そう期待通りにならないことがやっぱりあるか ら、ちょうどいいバランスって、難しいよね」。

すでに外れちゃってると いくら試しても変わらない

2016年にはPN1でNDロードスターを優勝に導い

た稲木亨選手。2018年にはアバルト124スパイダーで PN2に乗り込み、最終戦鈴鹿南では優勝している。自 身が営むショップでは、これまで幅広い層のドライバ ーと関わってきており、足回りを始め、ジムカーナセ ットアップに関する造詣も深いドライバーだ。

「足回りやデフについては、極端に外したセッティン グというのはあまりなくて、例えばバネレートは車両 重量で決まってくる要素だから、ある車種に対するバ ネレートは、例えば10キロから15キロの間に当ては まる、みたいなのがあるわけです。

でも、セッティングする中で、例えば1キロずつ換 えていっても、動きのフィーリングや効果があまり変

「フライホイールの軽さは、シフトアップしたときに一瞬の待ちみた いなのができる原因になることもあるんだよね」とは斉藤選手。

わらないことがあるんです。その理由でありがちなの は『当てはまる重さ』を外れてるケースなんですよ。

仮に10〜15キロが当てはまる、としたときに、17 キロのバネを入れても15キロとフィーリングが変わら なかったとします。だからと言って、18とか19キロを 試しても、外れているところは変化が少ないので、い くら換えてもアタリにはならないんです。

その代わりスイートスポットにきっちり入ると、1キ ロでもガラッと変わります。セッティングで、思い切 ったところを試す必要はあるんですが、バネレートに ついては、『外した』と感じたらそれ以上はないと考え

て、レートを戻していくのがいいと思います。

軟らかい方はちょっと違って、アタリを2キロぐらい 下回っていても走れてしまうし、微妙なところに可能 性が有り得るので、試す価値はあると思います。

バネレートは減衰力に関係していて、減衰の発生の 仕方によって、選ぶレートが変わっていくんです。

『誰かが何キロを使ってたから、自分もそうしたけど 良くない』ってことはあります。でもそれは、1キロ、2

「ダンパーは作り手の『こういう動かし方をしたい』という思いも あるので、作り手と乗り手とのギャップも生じます」とは稲木選手。

Trial and

稲木 亨選手

全日本ジムカーナ選手権PN2

DLレイズWm東発T2R 124[NF2EK]

トライ・アンド・

「軽すぎてもダメな場合」

「バネとダンパーのバランス」

38

キロの領域だと、その数値がダメなわけじゃなくて、 合わせるダンパーの仕様でも違ってくるんですよ。

もちろん、バネのメーカーが変われば、レートの発 生の仕方も違うので、同じ数値でも印象が違ってきま す。だから一概に”何キロ”って数値にとらわれると、 正解にたどり着くのが難しくなっていくんですよ。

足回りは、バネレートとダンパーの減衰の発生のさ せ方のバランスなので、思いのほか硬いバネを使って いる人は、減衰の立ち上がり方が穏やかだったりしま す。逆に『そんなに軟らかいの?』って人は、減衰の立 ち上がりが鋭かったりするので、軟いバネを組み合わ せないと、乗れなくなったりするんですよね。

そして、ドライバーは自分のやりやすさが、自分の 理想になるパターンが多いものです。でも、その理想 が『クルマのキャラに合わない』仕様だと、袋小路に入

ってしまう、というのもよくあります。自分の好みとは 別に、クルマのキャラクターもちゃんと意識しておか ないと、『自分は頑張っているのにタイムが出ないルー プ』に陥ってしまうこともあるんですよね」。

細いバネと太いバネ…… 懐の深さを得られた発見

全日本ジムカーナPN2に「無差別級」のキャラクター を与えた存在とも言える河本晃一選手。これまで一貫 してフェアレディZにこだわり続け、現在はフェアレ ディZ NISMO Sで孤軍奮闘する。Zの大径&幅広なタ イヤサイズは有利な面もあるが、約1.5tの車両重量を 支えるセットアップには苦労してきたようだ。

「現在装着しているリアのスプリングが『ID100』とい う、径がΦ100ミリのバネなんですけど、これがフェ アレディZには効果てきめんだったんです。

直巻のバネは『ID65』が基本で、65だと色々なライン アップがあるから、これまではその範囲でセッティン グを試してました。それはΦ100のバネに選択肢が少 なかったからで、レートの数値が高いものにしようと

思うと、ID65のバネを選ぶしかなかったんです。

あるとき、バネメーカーさんの提案で、「ウチはΦ 100でも巻けるから、ダメかもしれないけど使ってみ て」と言われたんです。そこでいざ試してみたら、同じ レートの数値でも、今まで使っていたΦ65のバネと、 Φ100のバネでは、リアの挙動が変わったんです。す ごく懐が深くなって、この300馬力オーバーのパワー を、グッとリアに伝えてくれるようになった。

当時はハイグリップなラジアルタイヤが出始めた頃 で、Zは他車とは違うサイズなので、その恩恵には預か れなかったんです。そんな状況でも、勝負できるタイ ムが出せるようになったので、この変更が、恐ろしい ぐらいに考え方を変えてくれた出来事でしたね。

物理で考えれば納得なんですけど、レートが一緒で も、径が太くなればバネ自体の長さが伸びるわけで、 バネが長いほうが、より沈み込めるんですよね。

以前はバネを換えてもフィーリングが変わらないと 思っていたので、ダンパーで対応してました。それが、 ずっと欲しかった“懐の深さ”みたいな動きを、バネで 実現できることを知って、目からウロコでしたね。

今まで恐る恐る、薄氷を踏むようなアクセルワーク をしていたのが、いきなりドーンと踏んでも前に出て くれる。そんな異次元の走りができるようになったん です。リアがプッシングしてくれるのでドアンダーに なるくらい(笑)。その感覚はホント衝撃的でした。 重量級のクルマだからこそ、バネが持っているキャ パシティを考えてやらないといけなかったんですね。 この経験のおかげで、重量級に乗る難しさは、面白さ でもある、ってコトに気付かせてもらえました」。 空転するのはアレのせい!?

よくよく考えて選ぶべし

ボディは大柄だが動きは鋭い、ジムカーナの名車・ NSXを駆り、SA3で長年タイトル争いを繰り広げてい る西森顕選手。ミドシップ駆動ということで、立ち上

「仕様が変わってからは、毎戦毎戦がすごく 楽しくて、今ではギャンブルできるだけの余 裕がありますから(笑)」とは河本選手。

河本晃一 選手

全日本ジムカーナ選手権PN2

レイズHALリジットZ_12D[Z34]

エラー アンド・ and

Error

「重量級マシンは足下が肝心」

39

西森 顕 選手

全日本ジムカーナ選手権SA3

BSレイズペトロナスCS NSX[NA1]

がり加速を活かした走りがタイムアップの早道だが、 そのトラクションを伝える「媒体」に着目していた。

「ミッションオイルですね。LSD用のオイルは色々な耐 久成分が入ってますよね。説明書きを読むと『チャタリ ング音を抑えるために……』とか『極圧剤を添加して ……』なんてことが書いてあるわけです。

自分はLSDの効きが強い方が好きなんですが、セッ ティング変更でオイルを換えたときに、本人はあまり 気にしてなかったんですが、静かになって使いやすい と言われている系のオイルに換わってたんです。

それで何が起きるかというと、例えば、奈良の名阪 スポーツランドCコースみたいに、高い縁石を使うよ うなコースだと、LSDがちゃんと効いているときは空転 しないからいいんですが、走ってみたら『なんかクルマ が前に出てないな』って感触があったんです。

それで考えたのが、オイルをマイルドにする成分は、 プレートがガチッと食うのを、ちょっと妨げるんじゃな いかってコト。食い込みを適当に浮かせることで音が 出ないようにしてるのならば、それはつまり、効きが 弱まるってコトなのではないかと(笑)。

それで、とにかく効くように、というオイル選定を したら、LSDの効きが格段に変わったんですよ。NSX は“リアかき”なので、LSDのレスポンスや効きがちゃ んとあれば、右足でもリアのコントロールができるん です。自分のイメージに近付いてくれて、乗りやすさ がだいぶ変わりましたね。

本人が気付かなったのが最大の敗因ですが(笑)、一 般的にいいと言われている性能が、自分にとって本当 にいいのかは、吟味しないといけないなと痛感しまし た。自分も含めて、オイルは潤滑してくれてればOK、 と考える人も多いので、見逃しやすい部分です。

でも、いくらモノを良くしても、いくらLSDを調整 しても、オイルで全部リセットされてました! では 悲しいですよね。よくよく考えてオイルを選ぶことも、 一つのセッティングだなと私は思っています」。

「副次的な効果でミッションの入りも良くなったんです。シンクロメッ シュも似た機構だから、同じかなと考えてます」とは西森選手。

4輪駆動のセットアップは ウデと限界のせめぎ合い

ターボエンジンに換装した4輪駆動のGJ3インプレ ッサG4を駆り、全日本ジムカーナSC部門のタイトル 連覇を果たしている西原正樹選手。1993年にCD9Aラ ンサーに乗り換えて以来、一貫して4輪駆動にこだわ って全日本ジムカーナに挑み続けている。SC車両のタ ーボ4駆ともなれば、エンジン内部も見直せるので、 セッティングもチューニングも調整幅は膨大だ。最後 には、大ベテランが考える4駆ターボのジムカーナセ ッティングの試行錯誤を聞いた。

「ジムカーナはコーナーの種類がたくさんあって、ド ライバーが運転でごまかせる所と、ごまかせない所が ある。その『ごまかせない所』はクルマ側で対処しなき ゃいけなくて、特に、それがタイムに対して致命的な セクションだと絶対直さなきゃいけないから、クルマ がキレイに動くようにしてやる感じかな。

現場でできるセットとしては、スプリング、ダンパ ー、スタビライザー、車高ぐらい。あとアライメントも やるね。全日本の場合は金曜の練習会から数えて3日 間あって、各レイアウトによって路面のミューも速度 域も違う。なので、タイヤのグリップや入力が違えば 動きが変わるのを意識しながら、決勝の走らせ方やク ルマのセットを、金曜から予想を付けてるんだ。

セッティングの最初は、クルマが持っている重量バ ランスとか、普通のコーナリングをベースに出してい って、最後にターンのやりやすい所を見つけていく。

オールマイティに走れるクルマに持っていければいい んだけど、もちろんそれは、なかなか難しい(笑)。

アンダーやオーバーは、どういうときに出るかを理 解しておけば、そうならないタイミングで操作すれば いいだけなので、クルマは、ドライバーが『ごまかせる 所』まで持っていければいいって考えてるんだ。

4駆はデフが3つもあるから色々調整できるけど、

Trial and

「駆動を伝えているのは?」

トライ・アンド・

40

西原選手は「4駆は色んな選択 ができるから最後の最後まで悩 むんだけど、結局は『安パイ』な 方を選んじゃいがち(笑)」とも。

西原正樹 選手

全日本ジムカーナ選手権SC 乱人アクアBSインプレッサ[GJ3]

and Error エラー

少し間違うと『誰がやってもターンできない』というと ころに入ったりするので(笑)、その辺りを行ったり来 たりしてる。コーナリングに関しても、足回りでもセン ターデフの強さでもアジャストできるから、『どっちか な?』っていうのを最後まで悩むんだよね(笑)。

そして、4駆の場合は、これをやると速くなるけど、 同時に難しくなるってことも多い。そして『難しくなる けど、できるかな?』っていうセットで、走りがうまく ハマれば、めっちゃ速かったりする(笑)。簡単に走れ るクルマは、最後の『ちょっと』が出ない。4駆のセット アップは、そのせめぎ合いなんだよね。

トラクションを出すのと、ターンをしやすくするのっ て、どんなクルマでも全く別方向の話だよね。

クルマ自体の得意不得意もあるし、ドライバーのス タイルもある。運転方法もみんなそれぞれだから、ビ デオを撮って『こんなにハンドルを切ってるんだ』とか、

他の人の走りを真似てみることもできる。

真似た結果、いい所と悪い所が出てくるから、それ を採り入れながら、自分のスタイルも変更しながら対 応していく。クルマが替われば対応して、タイヤが変 わればまた対応して……っていうのが面白いから、ジ ムカーナをやめられないんだ(笑)。走るコースも路面 状況も毎回違って、毎回クルマとタイヤとの戦いだか ら、その毎回、毎回が、面白いんだよ(笑)」

ドライビングの”正解”を見出すことが難しいのと同 様に、自分に合ったセッティングを見つけ出すことも 一朝一夕にはいかないもの。それでも、何かが得られ るのでは!? といった探求を長年繰り返してきたドラ イバーたちが、全日本選手権に集結している。

新たな発見はトライ&エラーの賜物。たゆまぬ努力 の行く先には、必ず大きなリターンが待っている!

タイヤの空気圧の調整は、 ノーマル車でもできるセッ ティングの第一歩であり、 最後の砦でもある。路面状 況や前後の配分など、テス ト要件の組み合わせを考 えただけでも膨大だ。

アンド・

「“ゴマカシ”が効く範囲」

41

ムム

嗚 呼、遠

レポート/山中知之、

フォト/関根健司、

未舗装路の専用コースを全開でアタックする 必要なノウハウが世間には流通していない。ダートトライアル競技は、〝非日常〞の〝塊〞。走る機会も、走る道具も、走る技術も 全日本ドライバーの思わぬ遠回りをご紹介。ここでは、自身のダートラ活動で経験したそして、一向に見えて来ない出口……。いつの間にかハマり込む迷路 孤立無援でブチ当たった高いカベ。 そんなとき、アナタならどうする

!?

J A F

J A F スポーツ編集部

スポーツ編集部

回り あ あ 42

ム…

今日の失敗を汚点とするか、ステ ップアップに必要な通過点だっ たと捉えるかは、自分自身のこ れからの努力にかかっている。

すでに起きてしまったミスや、無駄だっ たと思う「回り道」が、必ずしも自分にとっ て不要だったとは限らないことも多い。

しかし、ことモータースポーツでは、そ れらがクラッシュや車両トラブルといった 金銭的な問題に直結して、モチベーション 低下や、モータースポーツ活動存続に関わ る致命傷にもなりかねないものだ。

最高峰カテゴリーの全日本選手権に登り 詰めたドライバーたちならば、数多くの障 害や分岐点で悩み、そして乗り越えてきた はず。当時は辛かった状況も、今となって は「笑い話」になっているかもしれない。

それでも、しなくていい苦労なら、初め から避けて通りたいものだ。モータースポ ーツを始めたばかりの人には、何のことか 想像もつかないかも知れないが、どんなス ポーツにも、必ず「壁」はやってくる。

そんなときのために贈る、全日本ダート トライアラーたちが経験した「回り道」と、 そこから得られた教訓をご紹介しよう。

壊れまくる駆動系……

満足に走れない苦悩の日々

2年連続で全日本ダートラSC1を制して いる山崎迅人選手。CA4Aミラージュのボ ディに4G61ターボを組み合わせたSC車 両で奮闘している。重整備以外は自分でメ ンテをこなすDIY派だが、以前の愛車・ EK9シビックから乗り換えた当初は、度重

ダートトライアルは、他のモータースポーツとは一線を画す、 独特なノウハウが必要なカテゴリー。最高峰の全日本選手 権を戦う選手の言葉には、得難い人生訓が詰まっている。

なるトラブルの発生に悩まされたという。 「CA4Aミラージュだと、ランサー・エボ Ⅲのパーツがたくさん流用できるので、エ ンジンのパワーも出せたし、当初はランサ ーのセッティングにしていたんです。

でも、それだとドライブシャフトがもた なくて、まともに競技を走れなかったんで す。それで、シャフトを加工したり、太い ものに代えたりしてみたら、今度はデフが 壊れる(笑)。シャフトは折れまくるわ、デ フは壊れるわで、ゴールできない……。

そんな時に、ある選手から『アシの動きを 良くしてやらないと、壊れ続けるよ』という アドバイスをもらったんですよ。

それで色々とテストした結果、ランサー 用のパーツをだた移植するんじゃなく、や っぱり、2輪駆動は2輪駆動のセッティング が必要だってことが分かったんです。

ようやくトラブルが解消できて、それが チャンピオン獲得にも繋がったんですが、 その対応は、ありがちな、パワーを下げて 我慢してるわけじゃなくて、足回りのセッ ティングがキマってきたからなんです。

より路面に追従するように、柔らかいバ ネを装着しています。荒れた路面でアシが バタつくことが、駆動系トラブルの大きな 原因だったんですよね。ダンパーこそラン サー用を装着していますが、リアはランサ ーに比べてかなり軟らかい仕様ですね。

今のクルマになって、ドライビングも変 えた点があります。シビック時代はパワー を求めてましたが、ターボ車で簡単にパワ ーが手に入るようになると、アクセルワー クに気を使うようになりました。エンジン の回転数と車速がリンクするまで、シフト アップを待つようにもなりましたね。

43

「パワーだけを求めていた」

駆動系トラブルにはずーっと泣かされて ますけど、ちゃんと考えて対応したことで、 色々なノウハウが身に付きましたよね」。

情報が少ないからこそ 欲しかった“先輩”の教え

昨年PN1で自身4度目の全日本チャンピ オンを獲得した山崎利博選手。今シーズン から念願のトヨタ86にスイッチして、新設 されたPN3に挑戦した。しかし、ダートラ を始めた頃は少し孤独だったそうだ。

「ダートラを始めたきっかけは、勤めてい る会社に同好会があったことなんです。

でも、正式にモータースポーツをやって いる人が周りにいなくて、20歳になって入

全日本ダートトライアル選手権SC1 山崎迅人選手

YHゲンシンMAX

ミラージュ[CA4A]

2輪駆動のSC車両で争う全日本ダートラSC1で2018年チャ ンピオンを獲得した関西の山崎迅人選手。乗り換えたFFター ボ車の“壊れまくる駆動系”に苦労が絶えなかったという。

ったクラブも活動は大会の主催が多くて、 入ったときには、現役で走っている人がほ とんどいないような状態でした。 全日本に限らず、自分が参戦しようとし ているシリーズやカテゴリーに、すでに出 ている先輩がチームにいると、ちゃんと導 いてくれたりするじゃないですか(笑)。 自分が中部地区の池の平シリーズ、東海 シリーズ、地方選手権、全日本へとステッ プアップしていく中で、そういう“先輩”が 身近にいてくれれば、もう少し早道があっ たような気がしてます。ダートラの場合、 活動にいろんなノウハウが必要になってく るので、情報を共有できるチーム体制を組 んで戦うと強いケースもありますよね。

全日本ダートトライアル選手権PN3

山崎利博選手 itzz☆DL鳥居歯科86[ZN6]

今季は久々に愛車を購入して心機一転。慣れない後輪駆動 の86で新設PN3に挑む山崎利博選手。中部地区のダートラ 界をホームに、独特なモータースポーツ人生を歩んできた。

44

「クラブの先輩からのアドバイス」

全日本ダートトライアル選手権PN2

細木智矢選手

MJT DL SWK WMスイフト[ZC33S]

自分はそれでも、ダートラ会場に行って 知り合いや、クラブを超えた付き合いもで きていったので、今となっては問題ないん です。“主催クラブ”に所属したことで、他 では得難い人間関係も作れましたからね。

モータースポーツは色々な人の輪を作れ る場でもあります。これまで、日常生活で は出会えないような人間関係を築けたこと は大きな財産だと思っています。振り返る と、なんか遠回りしたなと思うんですが、 結果的にはチャンピオンを獲れているので 間違ってはいなかったですかね(笑)」。

ドライビングのリズムも崩れてしまう可能 性がありました。練習と本番の状況がかけ 離れてしまって、クルマをコントロールす るテクニックも違うものになってしまう。

結局、本番のための練習をするなら、練 習でもクルマのコンディションを整えない といけない。やはり、路面に接地している 唯一のパーツがタイヤなので、足まわりや デフのセッティングをするにしても、タイ ヤの状況は本番に近い状況にしてみないと、 ベストなものは得られないと思います。

とは裏腹に、モータスポーツへのアプロー チは至って真面目で、モットーは『やっても 無駄だと言われていることでも、あえてや ってみること』だと語る。

「一度走って、気付いた方向でセッティン グを変えてみるんですけど、その次には、 逆方向のセッティングも試すんです。

そうすると、モノの違いや挙動の出方の 違いが、分かってくるようになるんです。

昨シーズンはZC33Sスイフトスポーツ に乗り換えて、PN2参戦初年度にも関わら ず、同世代対決を制してチャンピオンに輝 いた細木智矢選手。全日本ダートラという 厳しい世界で勝ち抜くためには、テストや 練習でも“環境”を整える必要性を説く。 「かつては練習会などで、すごく走り込み をしたわけですけど、振り返って考えてみ ると、テストや練習で、ちゃんとしたタイ ヤを用意できなかった場合は、走っても得 るものが多くなかったと思いますね。

山のないタイヤでテストしても、車速が まるっきり違うし、前後バランスも変わっ てくるので本番とは同じ挙動にもならず、

もちろん、学生さんやダートラ経験の浅 い人などは金銭的な問題もあるでしょうし、 クルマのコントロールを覚えるには、まず は山のないタイヤで走り込むこともアリだ と思います。走る回数をたくさんこなして こそ、運転技術も身に付きますからね。

ただ、走る前に『今、自分は何を求めて走 るのか』をしっかり持ったほうがいいですよ ね。クルマに慣れたいのか、本番でタイム を上げたいのか、セッティングを見出すた めに走るのか。そして、自分のレベルが現 在どこにあるのかを知っておくと、求める ものに近付きやすいと思いますね」。

あえて“無駄”を重ねて 本当の無駄を削ぎ落とす

今シーズンのSA2で、CZ4Aランサー・ エボⅩを駆る林軍市選手。コワモテな外見

例えば、クルマの“動き”を早くしたいと き、減衰を軟らかくしようと考えますよね。 ダンパーのクリックを18戻しでやってい た場合、20にしたらどうなるかを試すため に一度走ります。それで思った通りの動き が出たとしても、続けて18から2つ落とし て16で走ってみる、というのを必ず一緒に やるんです。これはタイヤの空気圧でも同 じことを試しますよね。

逆方向を試すことで何かに気付くことも ありますが、逆に、想像していたこと以上 にはならないこともよくあります。なので、 他人からすれば、それはやっぱり無駄なこ とをしてるように見えますよね(笑)。

でも、全日本に上がってからもこの無駄 は続けていて、この無駄をやりながら、本 当の無駄をどんどん削っていって、段々と 自分の形を作ってきてるんですよ。

それをやろうと思ったきっかけは、自分 なりにクルマのことをちゃんと理解しない と、上には行けないと思ったからです。

他のスポーツだとベテランはいつか引退 して、次世代が中心になっていくことが多 いんですよね。でも、ダートラだと、ジム カーナもラリーも一緒だと思いますけど、

“走り込み”は必要だけど 環境と目的はしっかりと

2017年全日本N1で初タイトルを獲得し、翌年はZC33Sス イフトスポーツでタイトルを連覇した四国の細木智矢選手。 激しい走りとは裏腹に、効率重視のダートラ活動を推す。

「本番の練習は本番環境で」

45

「他人がやらない事をあえてやる」

ベテランがずっと現役で、速いんですよ (笑)。だから、そういう人たちに追い付く

ためには、やっぱり努力を続けていかなき ゃいけないなと思ってるんです」

一念発起で挑んだラリー イマに繋がる発見が……

昨年からSA1に2.3Lターボのマツダス ピードアクセラを持ち込んだ崎山晶選手。 業界ではまだまだ若手だが、ハイパワー車 で効率よく前に出す走りを披露して、昨年 はシリーズ2位を獲得した。しかし、かつ てダートラの走りに悩んだ時期があり、そ の答えがラリーにあったと語る。

「ダートラを始めてからずっと自己流で走

全日本ダートラ選手会の公式MCを務める関東の林軍市選 手。王者・谷田川敏幸選手に帯同して活動を続けており、“高 すぎる壁”をいつか攻略するべく、自己研鑽を重ねている。

全日本ダートトライアル選手権SA2 林 軍市選手

YHクスコWM

トラストランサー[CZ4A]

っていて、自分なりに色々試したりしたん ですが、タイムが全然上がらなくなって、 行き詰まったんです。それで少しイヤにな ったのもあって(笑)ラリーに出たんです。

ダートラ車のシビックをターマックラリ ー仕様にして、1年ぐらい挑戦しました。舗 装のラリーとダートラでは全然違うと言う 方もいますが、自分としては、ターマック ラリ―を戦って得た引き出しが、後のダー トラにも活きたと思ってるんですよ。

それまでは突っ込み重視の走りだったん ですが、舗装でスムーズな走りを覚えられ たし、速度感覚も研ぎ澄まされたと思いま す。カテゴリーを問わず勉強になることは あるし、色々な所に気付きはあるから、視

野を広く持った方がいいと感じました。 ラリーは2戦ほどで資金が尽きて、結局 ダートラに戻ったんですが(笑)、その後す ぐに地区戦で優勝できましたからね。 昔はガムシャラに練習してましたが、自 分に課題を与えた方が、効率が良かったか なとも今は感じてます。始めたばかりはそ れでも良くて、ダートラは『とりあえず楽し い!』という部分は大切ですからね。 そこで速くなりたいと思ったら、ベテラ ンの人に教えてもらうなり、自分に足りな いところを探して練習するのがいいと思い ます。自己流だった自分も、途中から多く の人のアドバイスを聞くようになりました。 自分とは走り方や駆動方式が違う人でも、

全日本ダートラSA1にマツダスピードアクセラを持ち込んだ中 部の崎山晶選手。自己流の走りで行き詰まったダートラ活動だっ たが、一念発起で拓いた別の道で大きな収穫を得た。

全日本ダートトライアル選手権SA1 崎山 晶 選手

DLクスコITO Tgアクセラ[BK3P]

「ラリーを追って得られたモノ」

全日本ダートトライアル選手権SA1 中島孝恭 選手

ルブロスBテインYH ☆500☆[312141]

中部地区を代表するFF改造車乗りにして、現在は全日本SA1 をアバルト500で戦う中島孝恭選手。ネットの世界にも精通 しており、新たなダートラ入門の窓口を模索している。

話を聞くことで走りのヒントをもらえまし たし、それらを取り込んできたことで、今 の自分があると思ってますからね」。

自分の世界に入りすぎると 見えなくなるものがある

車種が豊富な全日本ダートラSA1におい て、他の追随を許さないほど目立つフィア ット500で参戦する中島孝恭選手。

「基本的には、他人のアドバイスは素直に 聞いた方がいいと思います。ただし、聞い たことを全部鵜呑みにして試すと、ドツボ にハマる可能性が高いので要注意です。情 報を取捨選択する能力が必要というかね。

そのためにも『自分はどう走りたいのか』 というイメージを持つことは大切で、イメ ージがなければどちらへ向かったらいいか、 判断が難しくなりますからね。

とはいえ、『オレはこうだ!』と自説を曲 げない人や、真面目に自分を分析して取り 組んでいるけど、頑なすぎる人も遠回りし がちです。こういう人は、速くなるにして も時間が掛ってしまいます。

自分も中部地区戦でチャンピオンを獲れ るようになって、『地区戦10連覇』にこだわ った時期がありました。でも、その間に同 期の仲間は、次々と全日本に上がって、勝 っていったんです。そういう意味では完全

に遠回りしていましたね(笑)。

ステップアップは行けるときにした方が いい。やっぱり、自分の世界に入り過ぎて ると、タイミングを逸するんですよ。

入門という意味では、ダートラを知らな い人にとって、今やネットやSNSが数少な い情報源ですよね。双方向でコミュニケー ションできるとか、経験者とも気軽にやり 取りできるという大きなメリットがあるの で、近道をするための一手として、大いに 活用すべきだと思います。

ダートラはクルマのことも含めて、自分 だけで考えていても答えが出ないことが多 いものです。なので、自分に足りないとこ ろを客観的に見てくれるようなイイ人に出 会えると、近道になりますよね」。

情報が欲しいときに、真偽は別にして、 何らかの情報を誰でも簡単に手に入れられ る時代。楽しそうなコトが多く転がってい る現代では、一つのコトに集中し続けるこ とは、本能的に難しい部分もあるだろう。

ダートトライアルに限らず、参加型モー タースポーツは、今の時代ではイニシャル コストもランニングコストもかかる「高価な 趣味」に違いなく、足を踏み入れたばかりの 人々にとって、少しの壁でも限りなく高く 感じてしまう可能性は少なくない。

砂塵を上げて最速ラインを攻め込むダートラは、サーキットでは味わえない日本独自のエンターテインメント。しかし、そ の立役者たちは、人知れず多くの苦難を乗り越えている。

モータースポーツビギナーや壁にブチ当 たっている中級者には、やはり『その先』を 知る先人たちの道標が不可欠だ。テールス ライドはもう充分。経験者の軌跡を参考に、 最速ラインを一発で決めていこう!

「自分だけで考えていても……」

47

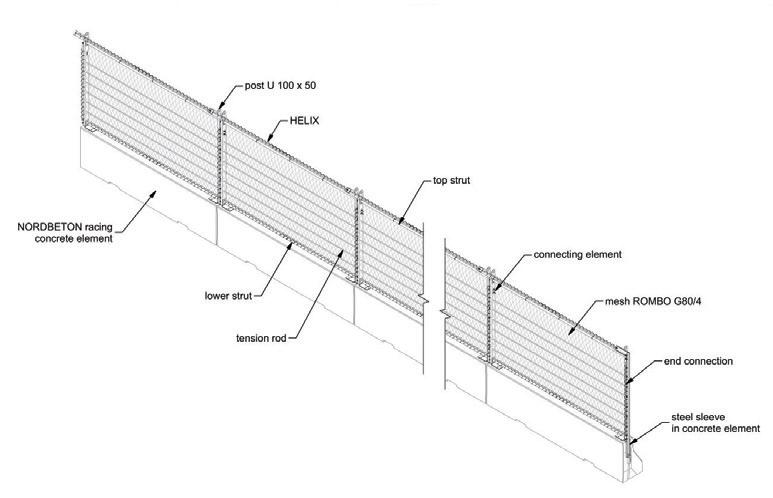

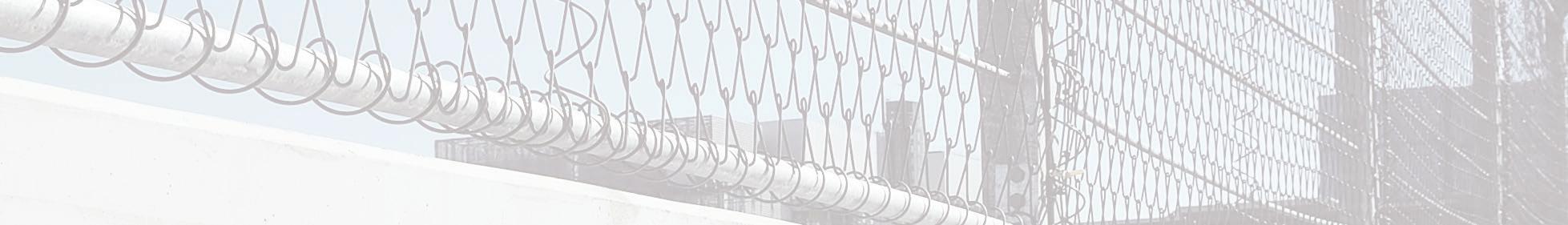

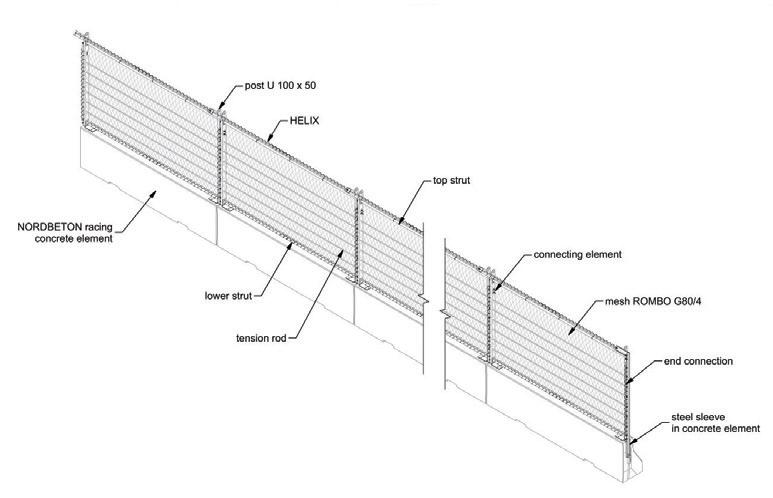

サーキットの安全を守るスイス生まれの防護柵

FIA公認“デブリフェンス 丈夫で、軽くて、 よく観える!

サーキットでレースを観戦する際に毎回必ず目にしているのが、 トラックと観客席を隔てる「フェンス」だ。

ここでは日本に上陸した世界初の「FIA公認デブリフェンス」をご紹介。 最新のセーフティアイテムに込めた製造者の思いと テクノロジーの詳細を紐解いていこう。

フォト/堤 晋一、JAFスポーツ編集部 レポート/はた☆なおゆき、JAFスポーツ編集部 取材協力/ジェオブルッグジャパン株式会社 https://www.geobrugg.com/Japan/

サーキットにおける安全対策はい くつか存在するが、観客に対す る最後の砦となるのがコースサ イドの金網、すなわち「フェンス」である。

近年、ドライバーに対する安全装備は、 年々厳しくなっているのはご存知のとおり

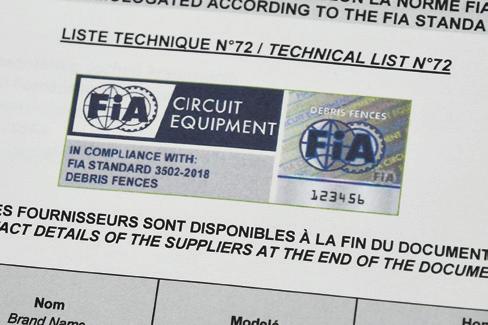

だが、フェンスに関してFIA 公認モデルが存在しなかった のは意外な感もある。

この度、スイスのGEOBR UGG(ジェオブルッグ)社が、2018年にフェ ンスに対して初めてFIA公認を取得したと

いうことで、今回はその 商品性と経緯を伺った。

このようなフェンスは FIAでは「デブリフェン ス」と呼ばれ、同社がラ インアップする常設型の 「DF350」と可搬型の「m DF350」がFIA公認を取 得した。

そもそも同社はモータ ースポーツに特化した企

業ではない。主力は自然災害対応というこ とで、落石や土石流、雪崩、地滑りなどを 予防する金網、正しくは超高強度鋼線を用 いたメッシュと称するべきだろう。

同社製品の自然災害に対する効能がFIA に伝わり、モータースポーツと繋がったと いうわけだ。その関係は2008年からとい うから、歴史は案外短い。ただし、FIAとし てもメッシュによるデブリフェンスに対し て、それ以前も無策だったわけはなく、試 行錯誤を繰り返していたという。 ジェオブルッグ社にFIAからコンタクト があったのは、同社が詳細なテストを行い、

今回お話を伺ったのは、ジェオブルッグジャパンの西村信人氏(右)と、ジェオブ ルッグ本社モータースポーツ・ソリューション担当のヨハン・ブラウンワース氏。

東京・台場で開催されたFIAインターコンチネンタル・ドリフティング・ カップでも採用され、視認性の高さを体験した人も多いだろう。

今回お話を伺ったのは、ジェオブルッグジャパンの西村信人氏(右)と、ジェオブ ルッグ本社モータースポーツ・ソリューション担当のヨハン・ブラウンワース氏。

東京・台場で開催されたFIAインターコンチネンタル・ドリフティング・ カップでも採用され、視認性の高さを体験した人も多いだろう。

48

正しく施工されたデブリフェンスには、写真の ようなFIA公認の証が貼り付けられる。

FIAとジェオブルッグ社が共同研究! 有角度衝突車両試験も見事にクリア

モータースポーツ用フェンスやバ リアの公認には、FIAが条件を設 定した各種衝突試験をクリアする 必要がある。ジェオブルッグ社で は780kgの試験用鉄球を65km/h で衝突させるテストや、重量1tの 試験車両を150km/hで衝突させ る試験等を実施。フェンス全体に 衝撃を分散させ、突き抜けない構 造を持つ同社製品を、FIAが承認 することになった。

衝撃を全体に分散させる!

観客の視認性を阻害しては本末転倒。同社の 製品はフェンスの先がよく見えるのも特徴。

これはFIA IDCでも採用された 「mDF350」と呼ばれるデブリ フェンス。コンクリートの土台と フェンスを組み合わせた可搬型 で、市街地レースなどに用いら れるタイプ。

安全性を確認してから製品化してきた実績 や評判ゆえ。ただ、当初求められたのは、 既存製品の試験評価だけだったという。

だが、そのテストで明らかになったのは、 同社製品の圧倒的な性能差だった。

F1マシンを想定した780kgの鉄球を 65km/hで当てるテストに対し、大半が突 き抜けたり、破れてしまう中、同社のフェ ンスは支柱こそ曲がったが、鉄球をフェン ス外に逃さなかった。

実は、支柱やメッシュの変形が最も重要 な要素であり、衝撃を「全体」で受け止めるこ とが大切なのだ。そういった高い防御性能に よって、FIAのお墨付きを得ることになった。

ただし、FIAのガイドラインにも載ったフ ェンスであっても、即サーキットにお買い 上げ……とはならなかったようだ。

「鉄球がまっすぐ飛んでくるのと、レーシ ングカーのクラッシュを一緒にはできない」 という意見もあった。もちろん、そういっ た声にも別のテストで対応している。

1tほどの量産車を20度の角度で当てる 試験を改めて行ったり、強度が確認された

金網の「縦長の菱形」形状が同社フェンスの特徴。 組み方に”厚み”を持たせるクッション構造がキモ。

上で、横に入れるワイヤーロープの間隔を、 以前の25cmから50cmに拡大して観客の 視覚を損なわないようにしたり……。

同社では試行錯誤を繰り返して、安全性 と視認性、拡張性などを両立させ、その真 摯な対応が評価されていったという。

かくして2018年にFIA公認を取得した わけだが、すべてのサーキットに義務付け られたわけではない。既存のサーキットに 対しては、コスト面への配慮から、むしろ 「推奨」という形が採られている。

しかし、新たにサーキットが建設される 場合、あるいはレイアウト変更の際には「義 務付け」になる方向だ。

また、同社には私設サーキットやFIAの 公認が必要ないサーキット用に、公認を取 得していないモデルもある。しかし「グレー

ドの高いレースをいずれ開催したい」といっ た施設は、初めから公認モデルを選択して おけば長期に渡って使用が可能となる。 もちろん設置に関してもこだわりを持つ。 FIAスタンダードの取得条件として、施工 マニュアルと修理補修マニュアルを用意し、 新規の施工時にはすべて立ち会っている。 「人々の財産と生命を守ることが信条です。 サーキットで、もし何かが飛び出しそうに なったとしても、何が何でもトラック内に 残すこと。これが大切なんですよね」とはジ ェオブルッグジャパンの西村信人氏。

テスト環境とその結果への徹底したこだ わり。人命に関わるアイテムだけに、高い 安全意識をもって研究開発を続けてきた同 社の真摯な姿勢が、世界の信頼を得て、FIA 公認をも取得した理由なのだろう。

有角度衝突車両試験

一般的な菱形金網の場合

ジェオブルッグ超高強度金網

デブリフェンス”上陸

49

フェンスの“厚み”がカギ

50

国内のレーシングカートの最高峰と言えば、 全日本カート選手権ということになるが、全日本に勝るとも劣らない、 ハイテンションのレーシングカートシリーズが国内には存在する。

全日本へのステップボードとする若者もいれば、ここをレーシングカート競技 生活の最高到達点に据えるベテランカーターもいる。

チャンピオンシップもうひとつの〜レーシングカーター達の〝甲子園〞に集う、熱き人々〜

51

彼らの想いを聞いてみた。 フォト/滝井宏之 レポート/水谷一夫

本には約60カ所のカートコース がある。その多くは全長500〜 800m程度のコンパクトなもの。

ドライバーたちはこういう小さなコースを 地元に見つけてカートライフの第一歩を踏 み出し、そこで行なわれているコース単位 のシリーズ戦(いわゆるローカルレース)に 参加してレースを楽しみながら腕を磨いて いくのが一般的だ。

ホームコースのローカルレースに飽き足 らなくなったドライバーたちにとって、そ の先の大きな目標となるのは、全日本/地 方/ジュニアという3つの選手権から成る 日本選手権だろう。ただ、広い地域のサー キットを転戦しながら最高レベルのコンペ ティションを繰り広げる日本選手権は、誰 もが容易に参加できるものとはいい難い。

一方でローカルレースの中には、コース 単位のシリーズ戦でありながら、日本各地 から多くの参加者を集める、「ローカルレー ス以上、日本選手権未満」とでもいうべきレ ースがある。そんな“めっちゃローカルレー ス”の代表格が、三重県・鈴鹿サーキット 国際南コースで開催されている、鈴鹿選手 権シリーズ カートレース IN SUZUKAだ。

国際南コースは、カートコースとしては 日本最大規模の1264mの全長と、世界屈

指の高速レイアウトを持つ。かつてワール ドカップや世界選手権の舞台となって歴史 的なドラマが繰り広げられたこのコースに は、F1日本グランプリが行なわれるサーキ

全日本と掛け持ちで参加する選手が多いの も鈴鹿選手権の特長のひとつ。沖縄出身の 平安山(へんざん)良馬選手も昨年から全日 本カートFS-125部門へ参戦中。今年、参戦す

るParilla X30クラスでは、昨年、見事にチャ ンピオンを獲得したが、さらなるスキルアッ プを図るべく今年も継続参戦する。

ットの施設だということも相まって、日本 のみならず海外にも憧れを抱くドライバー が多い。

2月24日に行なわれた鈴鹿選手権の 2019シリーズ第1戦は、昨年と同様に多く のドライバーと関係者であふれていた。サ ーキットのあちこちで花咲く朗らかな会話 の輪と、出走前の選手やチームスタッフの 引き締まった顔。レースを楽しむ温かみと 真剣勝負の緊迫感が入り混じった空気は、 ローカルレースとも日本選手権とも違った 独特のものだ。

7クラスのレースが行なわれたこの日の 出走台数は、合計190台。1大会で100台 を超えれば大盛況といわれるカートレース では、なかなか見られない数字だ。最大出 走台数を超えたふたつのクラスでは計時予 選/予選ヒートのグループ分けとセカンド チャンスヒート(敗者復活戦)も行なわれて、 1日のセッションの数は27にも上った。

今年の開幕戦に集まったエントラントは190 台。メインストレートに隣接するパドックは テント村の様相を呈し、下の段にある西コー スのパドックも、びっしりとエントラント達の テントで埋め尽くされた。しかし鈴鹿を熟知 するエントラントも多いためか、これだけの 台数でありながらもレーススケジュールはス ムーズに進行した。

ドライバーの出身地は、北は埼玉県(昨年 は北海道の選手もいた)から南は沖縄県まで にまたがり、さらには韓国や台湾からのエ ントリーも。その中には日本選手権で活躍 する“全国区”のドライバーの名前も多い。 Parilla X30クラスには、2018チャンピ オンの平安山(へんざん)良馬選手が今季も 参戦してきた。沖縄出身の14歳。このクラ スとほぼ共通の車両規定で行なわれる全日 本選手権FS-125部門にも昨年から参戦し ている、カート界期待の若手だ。小学6年 生の時に地元のククル読谷サーキットでカ ートを始めた平安山選手。「世界で活躍でき

日

52

もうひとつの チャンピオンシップ

るレーシングドライバーに なりたい」という目標を叶え るため、現在は全日本と鈴 鹿選手権に絞ってレースに 参戦している。X30クラス を選んだのは「全日本と同じ (車両規定)だから。全日本 のレッスンという意味もあ って参加しています。僕に とっては鈴鹿選手権が練習 で、全日本が本番といった 感じでしょうか」。

「鈴鹿選手権はハイレベル なドライバーばかりで、こ こで勝たないと上には行けないと思います。

自分の限界を上げることもできるし、100% やり甲斐があるレースです」と平安山選手。 「このコースは走ることだけでなく、駆け引 きもバトルも全部が楽しい。コーナーが多 いので、ひとつひとつが上手く決まってタ イムトライアル(計時予選)でトップになれ ると、だいぶうれしいです。ブレーキのか け方も、いろんな種類を学べました」。

同じ全日本FS-125部門の現役ドライバ ーでも、大阪府出身の14歳、大宮賢人選 手が参加するのはSenior MAXクラスだ。

昨年はJunior MAXクラスに参戦。今季も 全日本と共通のX30クラスではなくMAX カテゴリーのクラスを選んだのは、「グラン ドファイナルに行きたいから」だという。

MAXカテゴリーの日本ランキング上位数 名が招待されるグランドファイナル(世界チ

走り慣れた地元のコースを離れ、敢えて厳し い環境に身を置くことを選択した加藤選手。

回りの雰囲気もあって、レーシングカートをよ り深く理解することができたと振り返る。 チャレンジングであればあるほど、得られる ものも大きくなる。

ャンピオン大会)への出場が、全日本チャン ピオンと並ぶ大宮選手の目標なのだ。

大宮選手にとって鈴鹿は走り慣れたホー ムコースのひとつなのだが、鈴鹿選手権に は今でも勉強になることが多いという。「こ こではよく考えて賢くレースしないと勝て ません。それに、僕はタイムトライアルが すごく苦手なんですが、(スリップが効くコ ースで参加台数も多い)鈴鹿選手権では頭 を使ってうまく位置取りをする必要があり ます。おかげで、全日本でもちょっと頭を 使って走れるようになったと思います。な により鈴鹿は速く走る面でもレースの面で も楽しいし、台数が多いレースはわくわく します」。

鈴鹿選手権に参加しているのは、もちろ ん全国的に名の知れたドライバーばかりで はない。X30クラスで4年目を迎える29 歳、加藤悠太選手は「自分は楽しみでレー スをやってるだけ」というホビーカーター だ。そうはいっても、昨年のレースで決勝 のポールを獲得したこともある速さの持ち 主なのだが。

全日本とともに目標に据えるレーシングカー ターが多いMAXカテゴリーに参戦する大宮 賢人選手にとって、この鈴鹿選手権は世界 チャンピオンへと繋がるルートを切り拓いて いくための大一番の舞台になる。その一方 で、レースの駆け引きも学べる大事な修業の 場所でもある。

静岡県に住む加藤選手のホームコースは、 富士山の麓にあるオートパラダイス御殿場 (APG)。X30クラスのマシンに乗り換えた 際、そのレースが近辺であまり行なわれて いなかったため、はるばる鈴鹿まで遠征す るようになったのだという。「なんといって もこのコースが好きなんですよ、本コース (国際レーシングコース)を走っているよう な気分になれて。まさか自分が鈴鹿を走れ るようになるなんて思ってませんでした。 このコースは難しくて、1周すべてがうまく 決まったことはあまりないんです。まだ追 求する余地があります。3〜4コーナーのS 字とか、うまく決まると気持ちいいです ね」。

鈴鹿選手権というシリーズにも魅力が多 いという。「全国からドラ イバーが集まってきて、全 日本のような雰囲気でレー スができるけれど、全日本 ほどピリピリしていないの がいいですね。それに、レ ベルが高い人たちのレース のやり方を観察できるの で、自然と自分もマニアッ クになって、かなり知識が 身に着いたと思います。カ ートが好きな人にとって は、観に来るだけでも楽し いレースなんじゃないでし

53

ょうか」。昨年は全日本FS-125部門のレー スにも2度スポット参戦した加藤選手。 「APGの大会は、1回も練習しないで初体験 のハイグリップタイヤのレースに出たから ビリだろうと思っていたら、真ん中くらい を走ることができました」と、鈴鹿選手権の 経験の効能を語ってくれた。

実は加藤選手、大会前日の練習走行でエ ンジンが壊れて第1戦には出場できなかっ た。これをきっかけに、次回は「(前から興

ースから全日本OK部門まで、あらゆるカ ートレースの豊富なMC経験を持つ稲野さ んも、この選手権には独特の雰囲気を感じ ている。

味があった)MAX Mastersクラスで出てみ ようかと思っています」という。こういうフ レキシブルな楽しみ方ができるのも、ロー カルレースならではのよさだろう。

鈴鹿選手権でレギュラーのレースアナウ ンサーを担当するのは、カート界ではお馴 染みの稲野一美さんだ。レンタルカートレ

かつて全日本カートのレギュラー ドライバーとして活躍した経歴を 持つ塚本選手は、教え子達ととも に鈴鹿に通い、いまなお第一線で 自らも活躍中だ。54歳という年齢 を感じさせない走りで、この日の MAX Mastersクラスでは見事優 勝を飾った。

「各地のドライバーたちが地元のレースを 勝ち抜いて上がってくるレースですから、 やはり大きい大会で戦っている緊張感や高 揚感を感じます。参加している人たちに話 を聞くと、『鈴鹿のレースにずっと出たく て、そのために地元のレースで勝てるよう に頑張ってきた』という声は多いですし、小 さなドライバーの中には『地元からJAFジュ

ニア選手権へ行くまでに、鈴鹿で勝てるよ うになりたい』っていう子もいます。最初は 大きいコースに戸惑っていた選手が、だん だん成長していく様子を見られるのはうれ

「ここでしゃべる時は、全日本ほど硬い感 じではなく、でも普通のローカルレースのよ うに身内ネタなどでくだけすぎた感じにもな らないように心がけています。憧れの鈴鹿 でレースをしている満足感も(実況放送を通 じて)感じてもらえたら、と思っています」

この“超ローカルレース”に参加すること

実況席の窓から身を乗り出して戦況を伝える稲野アナ ウンサー。憧れの鈴鹿を戦う満足感を実況を通じて感 じてほしい、と語る。

の意義を、元全日本FSAドライバーで、現 在は静岡県でカートショップ『グレンブル ー』を営みながらチームを率いる塚本幸男さ んが、指導者の立場で語ってくれた。 「鈴鹿選手権では、モノがいいだけでは勝 てません。ここは短いコースに比べてギヤ 比が小さくなるから、ひとつひとつのアク ションの精度が低いと、その差をごまかせ ません。小さいコースでコンマ1秒がなか なか縮まらないのも、そういうところに原 因があるんです。パッシングにしても、無 理してインに飛び込むとうまく立ち上がれ ないから、いくつも先のコーナーを考えて タイミングよく抜かなければならない。ギ ヤ比の大きいコースでは、そういうことに 気付きにくいんです」

「若い子に地元のコースで教えてもなかな か理解されなかったことが、鈴鹿のレース に出てもらったら『あの言葉の意味が分かっ た』となることもあります。難しいコースだ けれど、ドライビングやセッティングが決 まると本当に楽しいし、全国のトップドラ イバーたちの中で勝負できます。ドライバ ーを育ててくれる、いいコース、いいレー スですね」

カートを始めた頃に親しんだ地元のサー キットは、たとえ小さなコースでも、いつ までたっても心の支えとなる大切な“マイ ホーム”だ。でも、たまにはそこを飛び出し て、もっと大きなコースへ、もっといろん なドライバーが集まるレースへ参戦してみ るのもいいのではないだろうか。そこには 新たなチャレンジと成長のヒントが、そし て新たな仲間たちが待っているはずだ。

しいですね」

1周すべてがうまく決まることはまずない。 それが“めっちゃローカルレース”たる由縁だ

54

後身の指導に当っている。ただし、塾、といっても実体があるわけではない。二人の全日本ダートトライアルドライバーが、〝モータースポーツ塾〞で、

競技会の現場で、ともに歩き、走り、考えることで、 ダートトライアルという競技の楽しさを分かち合っている。

やっぱり楽しんでこそ、モータースポーツ。 彼らの活動を、ちょっと覗かせてもらった。

五感で、 伝える

フォト/山口貴利、加藤和由

55

レポート/鈴木和夫

年辺りから、JAF近畿ダートトライアル選手 権の現場で秘かな注目を集めているグルー プがある。彼らは基本的には朝と昼の慣熟 歩行を一緒に行動するのだが、その顔ぶれを見ると、 乗っている車種や駆動形式はバラバラで、別にパドッ クが隣り合っているわけでもない。エントラントリスト を見ると、所属するクラブも違うし、メンテナンスシ ョップも違うようだ。よく見ると年齢もバラバラだ。一 体、彼らは何者なのか?

だがシリーズを追い続けている参加者達、特に彼ら と同じクラスで戦っている選手達は、それとなく気が つき始めている。彼らの成績がジワリジワリと回を追 うごとに上がっていることを。そして改めてエントラン トリストに目を落とすと、彼らの車名に共通した二文 字が入っていることに気づく。

“河童”、だ。

一時期、髪を金髪に染めたことがニックネームの定 着を決定的にしたと思われるが、その前から何となく、 そういうあだ名で通っていた気もすると、その謎のグ ループ、河童塾を率いる矢本裕之は言った。

近畿を代表する全日本ドライバーで、先日の全日本 ダートラ開幕戦でも見事に優勝を飾った。その傍ら、 地区戦にも長年に渡って参戦を続けている。河童塾は、 地区戦に併催されるJMRC近畿ジュニアシリーズの選 手達を中心としたグループで矢本が塾長を務める。

塾と言っても、文書化された入会規定があるわけで

はない。矢本に指導を仰ぎたい人が直接、本人に頼み 込んで了解をもらえれば誰でも入ることができる。塾 の定例行事といえば、大会の帰りに、皆で食い放題 や、大食いができるめし屋で、たらふく夕飯を食うこ とぐらいだ。入会資格を敢えていうなら、本気でダー トラを楽しみたい人、といった風にでもなるだろうか。 「教えてほしいと頼まれた人には3つだけ確認させて もらうんですよ。ひとつめは、地区戦でチャンピオン とまではいかなくとも表彰台を狙える位置を目標にし

て、どんどん速くなりたいという気持ちを持ってほし いということ。ふたつめはその人のクルマを僕が運転

することを承諾してほしい、ということ。そして3番目 は、パワーがないとか、クルマのせいにしないこと。

極端な話、自分よりそのクルマを速く走らせる人がい なくなるまではクルマの文句は言わない、ということ、

です」

現在、塾生は5名。もともとは2年前にJMRC近畿 ダートラ部会の同じメンバーだった山本健一に、本格 的にダートラを始めたいので教えてほしいと頼まれた のがきっかけだが、昨年からは親子でダートラに参戦 する北野匡秀・匡佑この二人らが加わって、地区戦や、 練習会の場で塾が“開講”されることになった。北野息 子を除くメンバーは皆、矢本より年上だ。

全日本では、かつてはアグレッシ ブな走りで知られた矢本。「人に 教えると自分が疎かにしてること を思い出せる。全日本では、勝ち たいあまりに抑えが効かなくなっ てる自分を、見つめ直すことがで きるんです(笑)」

「慣熟歩行は凄く重要だと思っているので慣熟だけは 皆、一緒に歩くことにしています。慣熟では、自分の 経験から知った、必ずここを通らないとタイムが出な 河童塾のメンバー。左から、矢木野昌俊、山本 健一、矢本、北野匡佑、中村清二、北野匡秀。 矢木野は岐阜から近畿ジュニア戦に通う。

昨

56

慣熟歩行は河童塾の基 本だ。ひとつひとつの コーナーごとに、どういう 走りを組み立てて行った らいいかを、矢本は、身 振りを交えながら、懇切 丁寧に説明する。

い点がある、ということをまず伝えます。それは2WD も4WDも一緒です。それからラインをトレースするこ とをまず考えよう、と伝えますが、各人に対して言う ことは、それぞれバラバラです。その人その人の段階 というものがあるので、一速飛ばしていきなり終点を 言っても伝わらないですから」

その教え方は極めて具体的だ。

「慣熟では、アクセルを踏み始めるのはここで、その 時に見える景色を覚えておく、って言って肩を摑んで、 その時の体の向きつまりクルマが向いてる方向まで教 えてくれるんですよ。今まではとりあえず突っ込め、 という走りだったんですが、次のコーナーのことを考 えて走るようになったら、走りに余裕が生まれました」 というのは中村清二。3月末に行われたジュニア第2戦 では見事に優勝を飾った。

矢本が、元気が良すぎるので、むしろ抑えさせてい るという北野匡佑は、「以前は何も考えずに好きなよう に走ってましたが、最近は考えながら走るのも楽しい と思えるようになりました。ひとつひとつのコーナーの 説明が丁寧なので理解できるんですよ」という。

「自分の場合は師匠がいなかったので、ずっと一人で 考えてきたことを、今、教えてるという感じです。塾 生のクルマを自分が運転するのは、本人が思い込んで いた自分の限界というものをまずなくしてほしいから。

そうすればトライしたいと思うことがどんどん出てく る。探究心が出てくるから楽しいと思うんです。

ダートラは趣味でやれればいいと思うけど、楽しく なければ趣味じゃないですからね。でも成績が出ると やっぱり、楽しいじゃないですか。僕は、もっとダー トラが楽しくなるために速さを磨こう、って言ってるだ けです。この一年間だけを見ても、皆、十分に成長し てくれたと思います」

今はジュニア戦のドライバーばかりだが、同じ地区 戦の同じクラスの選手から教えてくれと言われたとし ても、矢本は喜んで全力で教えるという。その結果と

して自分がその選手に負けたとして も構わない、と。 「せっかく、この世界にこれだけ携 わってきたから、やっぱりダートラ を盛り上げたい。自分がもし地区戦 を走らなくなったとしても、朝イチ で地区戦に行って慣熟で一緒に歩い

て教えますよ」

若いからこそ、自分で答を 見つけ出すようにしてほしい

3月の全日本ダートトライアル選手権N2クラスで は、塾長達が1-2フィニッシュを飾った。矢本に続い て2位に入った北條倫史も、地元北海道を中心に、北 條塾で後進の育成に当たっている。北條塾の場合も、 ドライビングスクールのような実体があるわけではな い。基本は河童塾と同様に塾長が自ら手取り足取りで アドバイスをするというものだ。

北條塾のメンバーは北條のメンテナンスショップで ある札幌市のテクニカルサービス・シーンに集うドラ イバー達が中心だ。河童塾同様、所属するクラブはそ れぞれ違う。中心メンバーで一番弟子と言われる菊池 真と左近弘道は北條の十年来のモータースポーツ仲間 だ。菊池と左近はFF乗りだが、6年前の糠平氷上トラ イアルで彼らのプライドが大きく揺らぐ大事件が起き た。普段は乗らないFFで糠平を走った北條にぶっちぎ られたのだ。

「FF走らせたら3人の中で誰が一番速いんだろうとい うノリで行ったのでショックでした。全日本のトップク ラスの人は駆動方式が違ったクルマ乗っても速いんだ な、と。でも、どうやったらあんなタイム出せるんだ ろう、と途方に暮れましたよ」とは左近。菊池は「土曜 に横に乗せてもらったら乗り方が全然、違うんですよ。 その時もその後も何回か真似したんですが、できなか った」と振り返る。

「自分が思ったのは、慣熟の時に見てる所が違うんだ な、と。二人は低速コーナーばかり見てたけど、自分 は高速のシケインをどう速く抜けるかしか考えてなか った」と北條。二人は北條が全日本を追うことでいつの 間にか身に着けた速さというものを、認めないわけに はいかなかった。

北條は現在、ほとんど地区戦は走らないが、極力、 地区戦には顔を出すようにしている。そういう時は、 塾生だけでなくライバル選手の区間タイムも計測し、 ダメ出しをするのだという。

「でも最近はこう走りなさい、というよりは、できるだ け本人に考えてもらうために、ヒントしか出さないよう にしてますね。その日すぐにできなくても、次の練習 でやれればいいんです」

こうした姿勢は塾生達にも伝わっている。3年前に弟 子入りした工藤貴文もそんな一人。北條とは以前から

五感で、

伝える

57

の付き合いだったが、北條塾に入る覚悟を決めた途端、 北條の姿勢が厳しくなったと感じるという。「最初は具 体的な話が多かったんですけど、徐々に考えさせるよ うな話にスライドしていく感じなんですよね。次に繋 がるような」

「全部答えてもいいんだけど、こうなったのはなんで だと思う、と本人に自問してもらった方がいい。若い 人こそ、自分で気づいてほしいんです」とは塾長だ。

北條は全日本ダートラドライバーの中でも飛びっき りの理論派として知られる。矢本に言わせると「いつも 凄く繊細にドライビングのことを考えている人」だ。全 日本で勝つための理論を日々突き詰め、それを実践し てきたからこそ、過去3度も王座を獲得してきた。

「でも所詮、趣味ですよね。仕事あってのダートラで すから。楽しくなきゃ意味はない。太く短くやってス パっとやめてもいいし、ダラダラ長く楽しんでもいい。

北條塾のメンバー。左から、新人の瀬尾毅、菊地真、唯 一の女性メンバーである工藤千春、北條、左近弘道、工 藤貴文、西田啓朗。西田は仕事の都合で現在、関東に在 住。全日本開幕戦丸和では北條のサービスを手伝った。

本州の練習会などでも、声をかけられれば横に乗せる機会は多い。シーンの ミーティングルームは、iPadひとつあれば、いつでも北條塾は開講だ。ステッ カーの下の「SUSUKINO MEISTER」の意味するところは果たして!?

札幌から全日本を追う北條 は、ジムカーナ、ラリーを経て ダートラに辿り着いた。舗装 の経験を生かしたムダのない ドライビングには、全日本 ダートラでも一目置くドライ バーが少なくない。

これじゃなきゃならない、というのはないと思うんで すよ。だから、目を逆三角形にしてやる必要はない。 正直、これだけダートラ人口が減ってる中で、若い 人にダートラに興味を持ってもらえるだけでも有難い という気持ちがあるんです。だから、教えてくれとい う人には、隠さず教える。まぁ僕も歳を取って、ドラ イバーとして残された時間も少ないと思ってるので (笑)、ダートラを楽しんでもらえる情報は提供したい」 そのためにも、現場で教えるということにはこだわ りたいという。「その人に何が足りなくて、何が足りす ぎているのかが、現場でこそ分かる」からだ。

2人の塾長に共通するのは、現場で弟子たちととも に速さを追求しながら、そこでダートラを続ける自分 なりのモチベーションを日々見つけて出してほしい、 という思いだ。一人だけでやっていては越えられない 壁も、そこで乗り越えることができる。そして、そこ で見えてきた世界が、また新たなファイティングスピ リットを呼び覚ましてくれるのだ。

自分をサポートしてくれる仲間がいるからこそ続け られる。それはたしかにモータースポーツのひとつの 真実であるはずだ。

僅か5、6人の小所帯と言うなかれ。ふたつの塾は、 モータースポーツを続けていくためのヒントを、しっ かりと形にしてくれているのだ。

58

ニッポンのモータースポーツは JAF 動画サイトで チェックしよう!

すべての全日本選手権をカバーするモータースポーツ番組

JAF モータースポーツニュースダイジェスト」好評配信中!

ーパーフォーミュラからレーシングカー トまで、国内で開催されるJAF全日本

選手権等のイマを伝える、インターネッ ト配信を利用した国内モータースポーツニュース

情報番組をJAFでは配信中です。これは今年開 催される全日本選手権の競技結果等を、日本を代

表するレースアナウンサー、ピエール北川さんが ナビゲートする新しいニュース番組 で、毎月15日頃&30日頃の 月2回の配信を行っています。

JAFモータースポーツホー ムページの特設ページ、You

TubeのJAF公式アカウン ト「jafchannel」から も無料で視聴が可 能です。ぜひ、 ご覧下さい。

JAF モータースポーツホームページも日々更新中!

全日本選手権や地方選手権など、JAF公認のモータースポーツ活動を戦う上で必要な情報を満 載した『JAFモータースポーツホームページ』。

このインターネットサイトは、国内競技規則の制定や施行、改正、追補並びに廃止に関する公示 を行う媒体としてJAFが監修しているもので、これら公示情報の他、国内レースやラリー、ジム カーナ、ダートトライアル、レーシングカートの競技結果や獲得ポイントが検索できるようになっ ていて、国内競技のデータベースとしても活用できるサイトになっています。

他にも競技ライセンスや公認コース、登録クラブに関するページもあり、全日本選手権の競技 結果レポートを中心としたモータースポーツニュースも文字情報と映像番組で配信されています。

NEWS! ス

JAF モータースポーツホームページ http://jaf-sports.jp 最新公示をより詳しく 競技レポートも新掲載

データ資料も全面刷新 スマートフォンでも

59

「

競技参戦に欠かせない

大きく見やすく

K『urumayama Auto Test on Snow(車山雪上オートテス ト)』。それが、当日開催され

た競技会の正式名称だ。そして、この大会 を取り仕切ったのが、開催場所となった長 野県の車山高原でペンションを営む中橋孝 之さん。それにしても、なぜペンションの オーナーがオートテストを開催しようと考 えたのか。そのワケを中橋さんはこう話す。

「実は、僕は若い頃に、ジムカーナをやっ ていたんです。身体を壊したこともあって、

早々にその世界から身を退くことになりま したが、モータースポーツが好きな気持ち は今も変わりません。大阪からこちらに越 してきてからも、当時のモータースポーツ

仲間との交流は続いていたし、こちらの素 晴らしい環境を活かしたモータースポーツ

オート テスト 倶楽部

AUTO TEST CLUB Vol.5

イベントを何かできないか、ずっと考えて いたんです。そして知ったのが『オートテス ト』という、騒音やホコリといったネガティ ブな要素がないモータースポーツの存在。

雪は積もってくれなかったけれど大会は大

雪国、長野県のスキー場を舞台とする『雪上オートテスト』が、3月 3日、車山高原をステージに開催された。企画したのは地元ペン ションのオーナーという、異色の大会。だが当日は、地域でも稀に見 る降雪の少なさ。競技会場となった車山高原SKY PARK RESO RTのパーキングエリアに積雪がなく、急きょ、特設会場に場所を移 してのスタートとなったが、それでもエントラントは他では味わえ ない開放感いっぱいのロケーションに大興奮。壮大な自然に包まれ て走るかつてないオートテストを、タイムや順位を忘れて愉しんだ。

これなら自分が大好きなモータースポーツ を、自分が大好きなこの車山で開催できる んじゃないかと思ったんです」

現在48歳。中橋さんがジムカーナ選手 として活躍したのは ‘90年代の後半。今回 のオートテストでコー

ス委員長を務めた川脇 一晃氏や、山野哲也選 手などジムカーナ界の スーパースターを輩出 した大阪の名門チーム 『チャレンジャー』から エントリーし、全日本 戦を戦った経歴も持

つ。2000年からしば らく過ごしたカナダで

は、アメリカのパイクスピークのヒルクラ イム競技に参戦する日本チームのメカニッ クとして活動し、帰国後は古巣のチャレン ジャーでメカニックを務め、モータース ポーツと人生を共にした。

「あの頃は、本当にどっぷり。身体を壊さ なければ、多分、そのままメカニックを続 けていたと思います」

そう話す中橋さんにとって、今回の車山 でのオートテストは、モータースポーツへ の記念すべき復帰戦でもある。競技者では なく開催者側と立場は違えど、その昔ハ マったモータースポーツの世界への挑戦に は変わりない。だからこそ情熱的に、構想 から半年にも満たない期間で開催にまでこ ぎつけることができたのだ。車山に生活拠 点を移して以来、築いた地域の人たちとの

フォト/山口貴利 レポート/勝森勇夫

降雪が少なく、舗装路でのスタートとなったが、360度大自然のロケーションが素晴らし い。要所に協賛各社の名を与えたコースもユニーク。写真は「ダンロップガレージ」だ。

60

雪は積もってくれなかったけれど大会は大盛況!

信頼関係、そして引退した後も大事にして きたジムカーナ仲間のネットワークをフル 活用しての一念発起だ。

構想を具現化するための活動は、まずは 開催場所の提供を車山高原のスキー場に依 頼することから始まった。モータースポー ツ競技を開催するにあたって欠かすことの できない審査委員長は、JMRC関東の運営 委員長兼JMRC長野の支部長も務める小口

貴久氏に依頼した。

1. コースサイドには雪があったけれど、残念ながら雪上オートテストは果たせず。

2. 関東や関

西そして広島からの遠征ドライバーも駆けつけるなど40台を超える参加者で盛り上がった。

3. 地元名産のリンゴジュースなど、お土産プレゼントも多数用意され、参加者にも好評だっ た。4. 高地ゆえ時折、霧も発生。でもオートテストならまず視界が遮られるということはない。

5. 車山高原SKY PARK RESORTの佐藤利幸総支配人。「前走の大役を任されたんですが、 ミスコースしかけて焦りましたよ」と照れ笑い。6. 前回のオートテストIN奈良に続いてご登場 の川脇氏。今回のオートテストでも全日本ジムカーナチャンピオンのアイデアが沢山、盛り込 まれた。

7. 地元のJMRC長野関係者も、写真の小口JMRC関東運営委員長のほか、宮入友 秀、坂田一也といった全日本ダートラのトップドライバーも競技運営をサポートした。

同氏との巡り合いも、幸運の一言に尽き る。何せ、入門カゴリーに精通するモー タースポーツ界の重鎮に、地元長野で繋が ることができたのだから。

ただ、参加者募集までたどり着いたの は、今年に入ってからのこと。当初は、ど れくらい参加者が集まるか正直不安でいっ ぱいだったらしい。しかし、最終的にエン トリー数は予想を遥かに上回る41台に上 ぼり、地元だけでなく関東や中部、さらに 遠く関西からも応募がある盛況ぶりを見せ た。

「初開催な上、募集期間はほとんどなく、 告知手段もSNSがメインという状況で、こ れだけ参加いただけたのは本当にありがた かった。でもだから余計に、降雪不足で雪 上イベントとして開催できなかったのは悔 やまれるし、楽しみにしていただいた方に は申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ それでも、多くの『楽しかった』の声が聞け たのは、本当に救いでした」

『またいつか』ではなく、 『シリーズ化』が目標