特集

2ペダルで、行こう!

~イージーだけど、半端ない。新次元ドライビングを体験せよ!~

好敵手 ~全日本ダートラPN2で相まみえる同世代ライバルの戦い~

~ひと味違うメンタルスポーツ「ドリフト」で“本番”に翻弄される若き二人のチームメイト~

JAFスポーツ[モータースポーツ情報] JAF MOTOR SPORTS 第52巻 第5号 2018年8月1日発行(年4回、2、5、8、11月の1日発行) 1967年3月20日 第3種郵便物認可 2018 SUMMER

JAF MOTOR SPORTS

ココロを磨け!

もう2位はいらない。トヨタ、苦難を乗り越えた末の歴史的勝利 中嶋一貴&TOYOTA TS050が日本人ドライバー&日本車によるル・マン初の1勝を獲得

レポート/貝島由美子 フォト/益田和久

る6月16日(土)〜17日 (日)、仏サルトサーキット で、第86回ル・マン24時 間レースが行われた。24時 間の間、ほぼ安定した天候が続き、昨年の ような暑さにも見舞われなかった今年の レースで1-2フィニッシュを飾ったのは、 トヨタGAZOOレーシングの8号車と7号 車だった。

1991年のマツダ優勝から27年を経て、 トヨタがル・マンを制した2番目の国産自 動車メーカーとなった。また、7回目のル・ マン挑戦となった中嶋一貴が、日本人3人 目のル・マンウィナーとなっている。

一昨年いっぱいでアウディが、昨年いっ ぱいでポルシェがスポーツカーレースの ワークス活動から撤退。今季、唯一のワー クスとなったトヨタと同じクラスで戦うこ

とになったのは5チームのプライベーター。 それぞれオレカ、ダラーラ、ジネッタなど と協力して作成した新型のシャシーに、 AERやメカクローム、日産などのエンジン を組み合わせ、独自のパッケージを持ち込 んできた。

だが、彼らのクルマにはハイブリッドシ ステムは搭載されていない。そのため、最 高峰クラスはトヨタが走らせるLMP1-H クラスとプライベーターが走らせるLMP1 ノンハイブリッドクラスという風に分けら れている。ただし、両者の性能差を近づけ るために、EoT(エクィバランス・オブ・テ クノロジー)というシステムがあり、車重や 燃料流量などに関してはノンハイブリッド 勢が有利とも思われていた。

一方で同時に、ル・マンの場合、ハイブ リッド勢の1スティントが11周なのに対し

て、ノンハイブリッド勢は10周と規定。 また、グリーンラップの上位20%のタイム に関してもノンハイブリッドはハイブリッ ドよりもコンマ5秒以上遅くなければなら ないということも決められており、トヨタ にアドバンテージが与えられている。 そして、実際にフタを開けると、2012年 から継続参戦してきたトヨタと、新車での 準備不足が指摘されてきたプライベーター たちの差は歴然。本番2週間前のテスト デーでは、両者のベストタイムが3分18 秒〜19秒台で、ある程度拮抗していたも のの、レースウィークの走行が始まると、 様相は大きく変わった。

プライベーターのタイムがテストデーと 大して変わらなかったのに対して、トヨタ は予選で大きくタイムアップ。予選2日目 の最終セッションでは、8号車の一貴が完全

Headl 去

Headline モータースポーツ話題のニュース深掘りCheck!

#01 4

2016年、勝利目前から悪夢に突き 落とされた一戦から2年。日本車 を駆る日本人として初めてル・マ ンのウィナーに輝いた中嶋一貴。 自らのキャリアに新たな1ページを 書き添えた。

なクリアラップを取るこ

とに成功し、3分15秒 377を叩き出して、自身 2度目のPPを獲得した。

これに続いたのは、小 林可夢偉がアタッカーを 務めた7号車。最終セク ターでトラフィックに 引っ掛かった可夢偉のタ

イムは3分17秒523。それでも、プライ ベーターのトップだったレベリオン・レー シング1号車より2秒速いタイムだった。 この状況は、決勝レースになっても全く 変わらず。スタートから1-2体制を維持 して走り続けたのはトヨタの2台だった。7

号車は、レース序盤からデ フのセンサーに問題を抱えて いたというが、一時はトラ フィックとの巡り合わせが悪 かった8号車の前に出ること に成功。

8号車はその後、セバス チャン・ブエミが2回目のド ライブ中に、イエロー区間で のスピード違反によって60 秒間のストップ&ゴーペナル ティーを科されてしまうが、夜間になると フェルナンド・アロンソが3分19秒台の好 タイムを連発し、ペースが上がらない7号 車のホセ・マリア・ロペスを追い詰めた。

e

その後、一貴が2度目のドライブに入る と、朝方には可夢偉の乗る7号車の前に出 ることに成功。その後、8号車はブエミ、ア ロンソとつないで、最後のドライブを一貴 に託した。一昨年はトップを走りながら チェッカーの3分前にマシントラブルでス トップした一貴だが、今年は危なげなく走 り切り、歓喜のトップチェッカー。これま での無念を晴らした。

優勝した8号車とともに1-2フィニッシュを飾ったM.コンウェイ/小林可夢偉/J.ロペス組のTS050ハイブリッド7 号車。8号車から遅れること2周の386周を走りきった。

2位には可夢偉がチェッカードライバー となった7号車が続いた。3位には、度重な るマイナートラブルの影響もあり、トップ から12周遅れで走り切ったレベリオン・ レーシングの3号車という結果になった。 プライベーターへのエンジン供給から始 まり、1990年代初頭のTS010以降、TSシ リーズでワークス参戦を断続的に続けてき たトヨタのル・マン挑戦。これまでは2位 5回と、どうしても頂点に手が届かなかっ た。だが、今年ようやく頂点に立ち、“偉大 なる草レース”と呼ばれるル・マンの歴史 に名を刻むことになった。

Headl

5

JAF MOTOR SPORTS

ホームページの“取扱説明書”です

スポーツ誌は2018年4月にリニューアルし、年 4回の季刊発行となりました。本誌内容の充実 化のため、また情報の速報性を図るため、いくつかのコンテン ツがJAF MOTOR SPORTSホームページに移行したことをあ らかじめご理解いただきたいと思います。

そこで今回はパソコンやスマホでいつでも気軽にアクセスで きるホームページの活用方法を、主だったバナーを中心に紹介 します。

常に最新の情報を掲載している「公示・お知らせ」「モータース ポーツカレンダー」は競技関係者なら要チェック。またWEBな

らではの動画配信コンテンツ「NEWS DIGEST」や、競技会等の 速報「ニュース&トピックス」も必見です。その他、競技結果や 獲得ポイントのデータベースもありますので、上手に活用して、 さまざまなシーンでお役立て下さい。

1 公示・お知らせ

モータースポーツの規則や規定の改正、登録車 両や車両公認の申請一覧、競技会の日程の変更 や取消等、ライセンス所持者向けの情報を掲載。

2 JAFスポーツWEB

過去に行われた競技会のレポートはこちら。JAF スポーツ誌そのままに、読み応えのあるWEB誌 面として展開しているコーナー。

2 3

4 5 6

3 NEWS DIGEST

レース&カート編、ラリー&スピード編の月2回公開! モータースポーツのHOTなニュースをお伝えする 動画番組。過去放送のバックナンバーも充実。

6

主要モータースポーツを始め、全日本選手権や国 内競技会を「ラリー」「ジムカーナ」「ダートトライ アル」「レーシングカート」のカテゴリーで紹介。

全国で開催されているライセンス取得のための講 習会を開催日順にご案内。A/Bライセンス以外 に、公認審判員やカートライセンスも検索が可能。

モータースポーツの入門競技・オートテストの ルール説明から、直近開催予定の情報までを網 羅。オートテストの雰囲気がわかる動画も必見!

JAF MOTOR SPORTS ホームページへアクセス http://jaf-sports.jp W E B JAF

4 競技会カレンダー

5 ライセンス講習会日程

AUTO TEST

1 6

8

2018 夏 CONTENTS

HEADLINE

4

中嶋一貴&TOYOTA TS050が日本人ドライバー&日本車によるル・マン初の1勝を獲得

SPECIAL ISSUE

10

2ペダルで、行こう!

〜イージーだけど、半端ない。新次元ドライビングを体験せよ!〜

22 ココロを磨け!

ひと味違うメンタルスポーツ「ドリフト」で “本番”に翻弄される若き二人のチームメイト

33 四半世紀、続けてきました 〜あ・うんの呼吸でラリーを戦う 長寿クルーのベスト・コンビネーション術〜

28

気になる好

ア 敵 イ 手 ツ

全日本ダートラPN2で相まみえる同世代ライバルの戦い

INTERVIEW

39 トップを光らせ、底辺を拡大する

第2次モータースポーツ振興ワーキンググループ

柿元邦彦座長に聞く、答申の背景と秘めた思い

INFORMATION

43 JAFモータースポーツ2017年度事業報告

FEATURE STORY

53 ベテランは、つらいよ

〜62歳現役全日本カーター橘田明弘の挑戦〜

GUIDE

6 JAF MOTOR SPORTS

...... ホームページの“取扱説明書”

WEB誌面、動画、カレンダー、講習会日程、オートテスト… などなど、役立つ情報が盛りだくさん!

2018年モータースポーツ公示(WEB)一覧(2〜6月) <四輪>

49 Kcarジムカーナの愉しみ

「意のままに操れる」興奮と悦楽! 現役に聞く軽自動車コダワリの秘話

TOPICS 46 次代のオートテスト、キックオフ

“TOYOTA GAZOO Racing×イオンモール”

話題のコラボレーション、全国展開始まる 62 「始め方がわからない!」アナタを ラリー部会が“お手伝い”します♪ モータースポーツ活性化を目指す クラブチームの飽くなき取り組み

SERIES 21 FIA便り 58 オフィシャルさん、お疲れさん! 61 話題の登録車両をズームアップ! 64 オートテスト倶楽部 モータースポーツへの第一歩をアシスト!

2018年02月23日 [公示No.2018-WEB001] 車両公認申請一覧、登録車両申請一覧

2018年03月07日 [公示No.2018-WEB002] JAFスポーツ誌の季刊化について

2018年03月12日 [公示No.2018-WEB003] 2018年FIA世界選手権、全日本レース選手権およびFIA国際シリーズ日程変更について

2018年03月14日 [公示No.2018-WEB004] 2018年JAF国内競技車両規則の訂正とお詫び

2018年03月16日 [公示No.2018-WEB005] 車両公認申請一覧、ロールケージ公認申請一覧、登録車両申請一覧

2018年04月20日 [公示No.2018-WEB006] 登録車両申請一覧

2018年04月21日 [公示No.2018-WEB007] 2018年JAFプレスパス取得者一覧

2018年05月08日 [公示No.2018-WEB008] 2018年JAFモータースポーツ賞典規定

2018年05月09日 [公示No.2018-WEB009] 自動車競技の組織に関する規定の改正について

2018年05月24日 [公示No.2018-WEB010] 2018年JAF東日本ラリー選手権第4戦について

2018年05月25日 [公示No.2018-WEB011] 車両公認申請一覧

2018年05月25日 [公示No.2018-WEB012] 2019年日本サーキットトライアル選手権規定 改正内容

2018年05月25日 [公示No.2018-WEB013] 2019年日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定 改正内容

2018年05月25日 [公示No.2018-WEB014] 2019年JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル規定 改正内容

2018年06月15日 [公示No.2018-WEB015] 国内モータースポーツ競技規則の一部改正について

<カート>

2018年06月26日 [公示No.2018-WEBK01]

FP-Jr Cadets用 JAF登録シャシーの新規登録について

上記公示(WEB)一覧の詳細はJAF MOTOR SPORTS

ホームページ内の「公示・お知らせ」で閲覧することができます。

http://jaf-sports.jp

JAF MOTORSPORTS JAFスポーツ[モータースポーツ情報]

監修/一般社団法人 日本自動車連盟 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 ☎0570-00-2811(ナビダイヤル) 発行所/㈱JAFメディアワークス 〒105-0012東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル10F ☎03-5470-1711 発行人/山口真人 振替(東京)00100-1-88320 印刷所/凸版印刷株式会社 表紙/第86回ル・マン24時間レース

撮影/益田和久 編集長/田代康 副編集長/佐藤均 清水健史 デザイン/鎌田僚デザイン室 編集/㈱JAFメディアワークス JAFスポーツ編集部 ☎03-5470-1712

もう2位はいらない。トヨタ、苦難を乗り越えた末の歴史的勝利

次号発行のお知らせ JAFスポーツ2018年秋号は2018年10月にお届けします!(JAF Mate誌2018年11月号と同時発送)

特集2ペダルで、

〜イージーだけど、半端ない。新次元ドライビングを体験せよ!〜

Let’sDive 2PedalCar!

で、行こう!

〜イージーだけど、半端ない。新次元ドライビングを体験せよ!〜

っていうのはもう昔の話。最近はAT限定免許でも 出られるレースがあるって知ってました? 知らない間にモータースポーツの敷居は 下がる一方なんです。シフトチェンジが苦手なアナタも、 ここはぜひ胸を張って、2ペダルでモータースポーツ、 いかがですか!

レポート/はた☆なおゆき フォト/石原康、中島正義(コネクト)

本

で M T に

気

V T M T

祖ナンバーつきレースとして、長い歴史を 誇ってなお、人気に衰えのないネッツカッ プ ヴィッツレース。レーシングカーであり ながら、自宅から自走して来られることで、新たなレ ース層を開拓したことで知られるが、今年さらに新し い層を呼び込むことになりそうだ。CVTクラスが新設 されたからである。

ただし……、現状では積極的に勝ちに行くというの は不可能にも等しい。というのも、過去にチャンピオ ン経験を持つ、松原亮二選手をもってしても、 関東シリーズ第1戦が行われた富士スピードウ ェイで、ポールシッターから4秒遅れで、第2 戦が行われたツインリンクもてぎでは5秒遅れ であったからだ。

フルグリッドに満たなかった、もてぎでは27 番手に食い込んだ松原選手だったが、富士では コンソレーション行きは免れず……のはずが、 そこがひとつのポイントなのだ。上位5名を条 件に、CVTクラスのドライバーは決勝進出が許 される。だから、何が何でも決勝に、という人

は台数の少ない今は狙い目でもある(!)。

ベストを尽くしてMTの車両を何台抜き去る か、それが心がけねばならない要素であろう。

2 ペダルで、行こう!

実際、第1戦の松原選手は最後列、53番手からのスタ ートながら、リタイア、失格が3台もあったとはいえ、 43位でフィニッシュしている。秘伝の技を伝授しても らうこととした。

「まず、パドルは基本使っていません。回転がある程 度上がると、パドル引いてもシフトダウンしないので、 基本はDレンジでスポーツモードで走るのがいいです ね。それは今後も変わらないと思います。

最初に感じたのは、加速感は悪くないということ。

3度もシリーズチャンピオンに輝いた、知る人ぞ知るヴィッツマイスターも今年新 設されたCVTクラスに参戦とあって、ネッツカップもまた新たな賑わいを見せて いる。関東シリーズ第2戦には3台のCVT車がエントリーした。

元

マ

ジ

勝つ

C

12

Let’sDive 2PedalCar! 特集

2004年にはFJ1600日本一決定戦も制したフォーミュラ育ちの松原選手。ネッツカップは2009、2010年は関東シリーズで、2012年には東北シリーズでチャンピオンに輝いている。

ただ、今時のクルマならではなのか、いろいろコーナ ー進入の姿勢とか、そういうので脱出する時のアクセ ルを踏んだ時の加速が変わってきちゃう感じがあって、 最初は苦労しました。

昔のCVTに比べて、CVT自体はあんまり変わって いないと思うんですが、電子制御が賢くなっていて、 横滑り防止装置が介入するような情報を拾うと、CVT の変速にも影響が行っちゃうんです。

だから、クルマが危ない挙動になったな、と思った ら、CVTが安全な方に、要はシフトアップして行っち ゃうので、それを起こさないように走るのが、まずポ イントだと思いますね。そうなると、しばらく回転が 上がって来なくて、加速しない状況になっちゃうので」

またタイヤが空転した時の挙動にも独特のものがあ る、と松原選手は言う。

「ヴィッツはMTでもタイヤを空転させると回転が下 がっちゃうというのがあるんですが、CVTでは空転し

松原亮二ヴィッツCVT 今季のベストラップ

第1戦 富士 予選 2'21.367 トップとの差 4.221 28位/36台

決勝 2'20.263 トップとの差 4.016 43位/54台

第2戦 SUGO 予選 2'42.070 トップとの差 4.986 27位/38台

決勝 2'42.412 トップとの差 4.949 28位/38台

の状態ではガンガン行っちゃってもいいんですが、コ ーナーの進入では程よく抑えないと、その後立ち上が らないという、現状ではそんな感じですね。

アクセルの踏み方は、やっぱり高回転を保っている モードで走っているんですが、それでも少しコーナリ ング中とかブレーキングで下がっちゃうので、立ち上 がりの時に高回転になるように、いきなりバンと踏む よりは、ちょっと手前で踏んでおいて、回転が上がっ てくるのに合わせて、一気に踏む、みたいな二段階の 踏み方が必要になりそうです」

そして最後にいまぶち当たってるCVTドライビン グの難しさをまとめてくれた。

イージードライブが売りの CVTだが、速く走るためには 全然、楽じゃないと松原選 手。しばらくは悪戦苦闘の 日々が続きそうだ。

ているのが分かりにくいので、そこも気をつけなけれ ばいけないポイントです。

MTだと空転したら、通常は回転数が上がるけれど も、CVTだと、CVTの回転で上がっ ているのか、空転で上がっているの か分かりにくいので、そこが難しい んです」

何となく察しは付くけれども、ブレ

ーキングやアクセルワークについて も、ちょっとしたコツが必要だ。

「ブレーキングに関しては、まっすぐ

「裾野を広げるには、いいクラス設定だと思いますけ ど、それなりに速く走ろうと思うと、全然楽じゃない (笑)。攻められないんで、攻めちゃいけないって戦い です」

別項で触れるラリー車とは異なり、レースでは市販車 そのままのスペックで戦わなくてはならないだけに、松 原選手にも苦悩の様子が明らかに窺えるが、CVTクラ スの台数が増えてくれば、単独開催の可能性も十分に あるだろう。現状でもCVTクラスには表彰もあるし、 単独開催になる時を信じて、今のうちに腕を磨いておけ ば、間違いなくパイオニアにもなれるに違いない。

行こう!Part.1 13

LetsDive 2PedalCar! 特集 Part.2

2 ペダルで、行こう!

チャンピオンが今だからこそ語れる最速テクニックを伝授

2ペダル競技車レースの草分け、N-ONEオーナーズカップで見つけた究極のCVTドライビングとは?

ーシングなCVTを、広く世に

知らしめたN-ONEオーナーズ カップは、まさにイージードラ イブを最大の特徴とする。ステアリング と、アクセル&ブレーキという、ふたつ の操作に専念できることから、性別や年齢 を問わず、またAT限定免許でも出場可能 とあって、予想をはるかに超えて、新たな レース層を取り込むこととなった。

速く走るためのポイントとして、まず CVT云々の前に、他のナンバー付レースと は異なり、指定されているとはいえ、パー ツの交換が許されていることが挙げられる。 「N-ONEは本当に幅が広くて、すごく素 直なので、ダンパーをひとつ緩めたり、車 高を1mm下げたりしただけでも結果やタ イムに反映されるので、そういう楽しみも ありますね」と語る、昨年のチャンピオン、 坂井拓斗選手にCVTの扱い方のコツを聞 いてみることにしよう。

「CVTにはある程度滑りみたいなところ があるんです。いわゆるプーリーが動く時 のタイムロスだったり、実際に駆動が伝わ る時のロスだったりを、なかなか実感でき るほどじゃないんですけど、そこを常に意

識しながら、少し早めにアクセルを踏むよ うにしています。

あと、内緒の話なんですけど(笑)、 N-ONEはどうしても街乗り専用に作られ た、レース前提のクルマではないので、ア クセル全開にしてしまうと、エンジンを守 ろうという制御が働いてしまうのか、加速 が鈍るような感覚があったんですね。

そこで若干ですけど、わざとアクセルを ベタ踏みにせず、アクセルを緩めてあげる んです。スロットル自体はたぶん全開と認 識しているんでしょうが、5mmとか 10mm床から離してあげることで、クル マとしてはアクセルを緩めようとしている のかなと認知して、余計な制 御がかからなくなるような感 じがします。結構、奥は深い ですよ、クルマを知れば知る ほど(笑)」

頂点を極めたチャンピオンな らではの、興味深い話を教え てくれた。N-ONEは「D」と「L」

のふたつのレンジを持つが、そ の辺はどう使い分けているのだ ろうか。

「基本的にはDレンジに入れっ放しです。 でも、スタートの時だけはトルクのかかるL レンジに入れて蹴り出し、80km/hを超えた ところでDレンジに入れて、あとはそのま ま走っています。中にはLレンジで走って いる人もいて、乗り方の特徴なんでしょう が、そういう人は蹴り出し優先で、コーナ ーの立ち上がりを重視しているんでしょう。 逆に僕は、スタート以外はなだらかにコ ーナーを立ち上がっていきたいので、Dレ ンジで走っています。あと、Sモードとい うパドルシフトがついたタイプもあるの で、その方々はSモードで走っているそう です。でも、皆さん総じて言うのは、パド

昨年のシリーズでは参戦した9戦で優勝2回、2位3回と好成績を残 し、チャンピオンを獲得した坂井選手。今年もスポット参戦した第6戦 SUGOで優勝を果たすなど、その速さは健在だ。

レ

14

ルシフトは使わないってことですね(笑)」

2ペダルならではのドライビングテクニ ック、というのはあるのだろうか。特にブ レーキの使い方は気になるところだ。

「左足ブレーキは、たまに使っていました が、積極的には使わなかったですね。 N-ONEって2ペダルとはいえ、ブレーキ を踏んだ瞬間、アクセルが制御されてしま うので、左足ブレーキのメリットがないよ うな気はしますね……。

回転数を高く保てないどころか、たぶん しばらくアクセルが動かないような制御が 働いて、こっちとしては加速したいから、 アクセルもペダルに移しているんだけど、 回転も上がらなくて。だから、右足で踏み 替えても、あまりロスはないんですね。

そういう時は逆に、SUGOのSPコーナー なんかがそうなんですが、アクセルオフだ けで調整して、早めにアクセルを緩めて車

速を安定させて、前荷重を作って曲げた後 はアクセル開けてもすぐ加速してくれるの で、エンジンブレーキだけでオンオフを使 い分けると、またタイムが上がったりしま す」と坂井選手。たしかにワンメイクだから こそ、様々なテクニックの使い分けがタイ ムに直結する。王道に近道はないようだ。

左足ブレーキはどこまで有効か?フォーミュラドライバーが探る、 もうひとつのN-ONE最速ドライビング術とは?

さて、坂井選手は左足ブレーキを軽く否定した が、かつてFJ1600やF3など、フォーミュラを 戦っていた森下陽介選手は、当時の経験を活かし て、むしろ積極的に活用しているという。

「たしかに他の人は、ほとんどやっていないみた いで、僕自身も、一度もポールポジションを取った ことはないですからね(笑)。ただ数m、1mぐらい 奥まで行けましたね、左足ブレーキで。でも、その 時はアクセルを完全に戻しています。同時に踏ん で、失速しちゃったこともありましたから。フォー ミュラだったら、ラップさせて稼ぐことができたん ですけどね。

踏み方なんですけど、ドーンと踏むより最初 1mm、2mm、3mmって、ギュギュっと踏むように しています。ABSを効かせちゃうのは最悪。ガーン と踏むと、制動距離も伸びちゃいます。

逆にアクセルはガバッと踏みます。アンダーパ ワーなので、挙動が乱れることはないですし、もち ろんアンダーステアになるような開け方はNGです けど、だからといってフォーミュラみたいなジワジワ ジワって感じではなく、一気にドーンって全開にし

ています。まぁ、アンダーステアになるにはなるん ですが、それは姿勢変化を起こさせていないから、 なっちゃうだけ。アンダーパワーだからこそ、CVT だからこその懐の深さ、器の大きさみたいなのは感 じますね。

あとフォーミュラをやっていたから通じることと いえば、ステアリングを丁寧に切ることですね。エ コタイヤということもありますが、バーンと切ってし まうと一気に荷重がフロントに乗ったり、ロールも 激しいですから、本当にジワジワジワって繊細に切 ります。

SUGOなら最終コーナーや3コーナーをF3と一 緒で、全開で行けるんです、遅いから(笑)。F3は ダウンフォースがあるから全開なんですけどね。だ

Let’sDive 2PedalCar! 特集 Part.3

DSGのアウディワンメイクも楽しい!!

レンタル方式のアウディA1レースは本格派のN1仕様

士チャンピオンレースの一クラ スとして、徐々に台数を増や し、注目を集め始めているのが 「Audi A1 Fun Cup」である。1.4ℓターボ のアウディA1によって争われるが、今回 大きく取り上げた他の2ペダルのモーター スポーツと異なるのは、車両がN1仕様で、 なおかつCVTではなく、ドイツ車に多く 採用されているDSGということ。

また、個人所有して走らせるのではな く、全車プロモーションを担当するHito tsuyama Racingからレンタルして覇を競 うこととなる。まずは概要を、一ツ山亮次 代表に紹介してもらうこととしよう。 「レースを始めてみたい人、それから今年 多いのは、国際Cライセンスを取るため

にJAF戦で経験を積みたい人や、それか ら女性も出られていますし、AT限定免許 の方もいます。そういった初心者の方、始 めてみたいという方に、簡単にレースを楽 しめるように、というコンセプトでこのク ラスを設けました。ですから、レンタル方 式なんです。なかなか自分で所有するとな ると難しいと思いますが、1戦幾らでとい うパッケージにしているので、本当にヘル メットとレーシングスーツを持ってきてく れるだけでOKなんです」と一ツ山代表。

そんなアウディA1を速く走らせるテク ニックを、昨年のチャンピオン渡辺圭介選 手に伝授してもらった。

「アウディのミッションは7速のDSGで、 シフトレンジはDレンジとSレンジがあり

からステアリングは雑に切らず、実際、一気に切っ て転がっている人もいるほどですから。そういうリ スクを回避するためにも、丁寧なステアリング操作 は必須だと思います」と森下選手。 企業秘密的なノウハウを惜しみなく伝授してく れた、二人のドライバーには感謝! こういったポ イントを頭に入れて走ったならば、ドライビングも より幅が広がって、イージードライブ以上の領域 に、走りが達するのでは?

今年5月、地元であるSUGOで行われた一戦は坂井選 手とのドッグファイト(写真上)の末に、昨年に続き、2位 を獲得した森下選手。フォーミュラとはまた違った難し さを持つ2ペダルカーに挑戦中。

ます。両方とも勝手にシフトアップ、シフ トダウンしていくんですけど、パドルシフ トを触ると途端にマニュアルモードに変わ るんです。みんなSレンジでアップもダウ ンも任せているようですが、僕はダウンシ フトだけしています。

ただ、仮に直線で、6速から1コーナー で2速まで落としたい時、4回パドルを叩 いても、速度が高いからキャンセルされち ゃうんです。なので、フルブレーキングし ている最中は、10回ぐらいパドルを叩いて います。ブレーキを完全に離して、アクセ ルに乗せた瞬間まで、ダウン側のパドルを 叩き続けていて、アクセル踏んだ瞬間に、 2速まで落ちていて良かったな、という感

富

2 ペダルで、行こう!

15

じ(笑)。

一応、メーターに今、何速に入っている って出るんですけど、見ている余裕は正直 ないので、立ち上がりでアクセル踏んだ瞬 間の回転の雰囲気で『やばい、3速だった』 ということもあります(笑)。アップに関し てはクルマ任せでやっています。もちろ ん、入れっ放しの人の方がほとんどのよう で、富士スピードウェイでも1秒までの差 はなかったですね。

でも、タイムに表れないまでも、クルマ の姿勢やバランスなど、例えば、多少なり ともアクセルを踏んだ瞬間に、後ろ側の荷 重にしたいな、って時にギヤが合っていな いと、後ろ荷重にならなくて、バランスが 崩れてコーナリングがうまくいかないとか は、ちょっとあるんですね。コーナリング 中のバランス取りにアクセルを使う操作を するのであれば、シフトダウンしないと、 ちょっと影響が出ますね。

それと、ブレーキングした時の高いギ ヤ、6速とか5速にホールドしていて、ア クセル踏んだ瞬間、『やばい、やばい』って 感じで、クルマが慌ててシフトダウンする んです。それもダウンシフトの時だけパド ルシフトを使って、ギヤを落とす理由でも

あります。

アクセルの踏み加 減は、MTのそれと 一緒でした。ただ、 アウディは外国車な ので、アクセルの8 割ぐらいのところに 1か所ストッパーが あって、そこからさ らにもう2割先まで 全開にすると、キッ クダウンスイッチに なるんですよ。

基本的にはキック ダウンスイッチも超 越して、そこまで踏 んでいくんですけ ど、ちょっと回転が

「全車DSGで、パドルもついているので最初は色々試していただくんですけど、 最終的には皆さんパドルでやるより機械にやらせる方が速いと、運転に集中す る方が多いですね」と一ツ山氏。詳細はHPで。http://hitotsuyamagmbh.jp/

落ちているけど坂を上がりたい、例えば富 士のダンロップコから13コーナーを上が っていくところなどは、踏んだ瞬間に変に キックダウンさせちゃいけないので、僕は あえてキックダウン効く前で踏む量を抑え たり、アクセルを抜いたりしていました。 けど、正直そんなにタイムには影響ないみ たいでしたね。

まぁ、そういう工夫を見出すのも楽しか ったですし、そのまま走っても初心者の方 なら、十分楽しめると思いますよ」と渡辺 選手。

女性の参加者も珍しくないAudi A1 Fun Cupはフレンド リーな雰囲気に溢れている。写真左が昨年のチャンピオ ンである渡辺圭介氏だ。

なお、現在は8台が用意されており、一 ツ山代表によれば、今後増車も予定してい るとのこと。スポット参戦も可能であり、 エントリーが8台に満たない場合は、同チ ーム所属の富田竜一郎選手や篠原拓朗選手 が賞典外として参加し、練習中の先導や、 決勝では後方を走行して走りをチェックし てくれるという。そんなバリューもたっぷ り用意されたレースなので、興味のある方 はすぐに問い合わせされたし。

CVT車両で走れるレース、 他にもあります!

2ペダルのレースといえば、圧倒的に注 目されているのが、N-ONEオーナーズカッ プだが、Audi A1 Fun Cupのほかにも、富 士スピードウェイを舞台とした2ペダルの 車両で走れるレースが存在する。

まずひとつがデミオのナンバー付きレー ス。先代のDE5はMTのギヤがサーキット 走行にそれほど適した設定ではなかった ため、むしろCVTの方がマッチして速く走 れた。一方で、初期にはミッションの温度 管理に難があり、今では対策が施されてい るものの、そのあたりが風評となってしまっ たようで、ごくごく少数が走るに留まって いるのは残念なところだ。

そして、もうひとつはN1車両で争われ る、86&BRZレース。普段のレースは、もっ ぱらMTで争われるが、竹内浩典氏が主催 しているレンタルシステム「86Racers」に CVT仕様が用意されており、そちらでも レース出場は可能。パドルシフトは備えら れているものの、「Dレンジに入れたままの 方が、パドルを頻繁に動かすよりは速く走 れますよ」と竹内氏。ヒール&トゥは苦手だ けど、FRスポーツでレースしてみたい、ス ポーツ走行してみたいという方は、是非と も富士スピードウェイ/レース事務局 (0550-78-2340)まで問い合わされたし。

16

スポーツCVTユニットの最 初の印象はどういうものでした? 大倉 去年、乗せてもらったのが 最初で、「ああ、CVTか」って(笑)。 やっぱり僕にも燃費とかエコのイ メージがありましたが、GAZOO Racingがやることだし、今後を見 据えた可能性のあるユニットだと いうのを聞かされてからは、面白 いことができそうだな、というイ メージに変わりました。

最初は言うこと聞かなくて (笑)。サーキットでのセッティン グをベースにやっていただいたん ですが、ラリーではうまく動か ず、意図しない変速とか、空転や ロックもあって。ラリーはスムー ズな路面ばかりでもないですし ね。でも逆に、コンピュータがう

まく動かせないのを見て、ラリー ドライバーって臨機応変に凄いこ とをやっているんだって改めて思 いましたね(笑)。

2 ペダルで、行こう!

CVT

突っ込める! なら、

昨年、スポーツ制御CVTで ラリーに参戦する挑戦を始めた TOYOTA GAZOO Racingは、 今年から全日本ラリーに参戦するチームに スポーツCVTユニットの供給を開始した。 その一台を駆る大倉聡選手に、 最先端CVTの印象を聞いてみた。

去年テストで一回壊れているんですけど、それを機 に信頼性は一気に上がりました。信頼性が担保された 上に、かなり攻めたセッティングにできるようになっ たんです。今はもう、ドライビングに対して、違和感 なくミッションが追従するまでになっています。

CVTの良さを引き出すために、何か特に要求さ れる運転技術というものはあるんでしょうか? 大倉 普通にラリーに参加しているドライバーであれ ば、CVTの良さは自ずと引き出せると思います。CVT だからといって構えて乗る必要はほとんどないんです。 そういう領域まで今のスポーツCVTは進化しているん ですよ。

現状でも、ほぼ狙った回転数にタコメーターが貼り ついているんですよ。これって実は凄いことで、減速 しても、加速しても回転は一定なんです。MTは駆動を 切った時にデフの動きも変わるので、クルマの動きが 不安定になって、それをブレーキングで安定させると いう動きになるんですが、それがないからブレーキで 奥まで突っ込めるんです。

そこからのコントロールも両手がステアリングから 離れないので、どれだけオーバーステアで入っても、 アクセルを踏めばフロントは前に行かせられるので、 思い切ってドンと姿勢を変えて、奥まで突っ込んで荷 重を一定にしてコーナリングできます。これは凄いア

Let’sDive 2PedalCar! 特集

17

Part.4

スポーツCVTユニット搭載の ヴィッツを今年、ドライブする大 倉選手。「ドライバーは、タイヤ のたわみを感じつつクルマを曲 げていくだけでいいんです。ア クセルもベタで踏んでいけば、 トルクとパワーはいつもピーク のところにいますから。何よりス テアリングを片手でガチャガ チャ操作しなくて済むので、そう いうところはCVTを活かせる大 きな要因です」

ドバンテージですよね。

ただ、そうしたドライビングテクニックを身につ けるまでには、多少、時間が必要ですね。

大倉 CVTはイージードライブでありながら、タイム を出そうとすると、レイトブレーキングでかつ早くアク セルを開けるというドライビングが必要なので、たしか に少々難しさはあるんです。

CVTのユニットは、どうしてもMTの ユニットより重いんですが、重量物が下 にあるので、実は重心がすごく低いんで す。それは高速コーナーで特に感じます し、路面の荒れた、4速で行くか3速で行 くか迷うような、バタつきながら一定の 車速でコーナリングしたいところでも、 アドバンテージになります。

その一方で、その重量物は鼻にぶら下

がっているので、右〜左〜右〜左と切り 返すようなところではピッチングも激し いので、一長一短ではあるんですね。で も、その辺はハード面で対処してくれる ということなので、今後の進化が楽しみ です。

ラリーという場で、特にCVTがアドバンテージ を活かせるステージというのは、どんな道でしょう?

大倉 エンジン的には、ちょっとCVTにパワーを取ら れている部分もあるので、上りのステージはちょっと厳 しい。でも、シームレスにトラクションが稼げるので、 その点ではMTより優れています。

アクアを手なづけた凄腕ラリー女子に CVTドライビングの極意を聞いてみた

6月25日に群馬県で行われたTGRラリーチャレン ジin渋川では、アクア対象のC-1クラスで女性クルー の2台が1-2フィニッシュを飾った。前戦に続き、連勝 を飾ったクロエリ選手は「MT免許ですけど、MTのシフ トチェンジが苦手なんです(笑)。アクアは2ペダルだ から、チームにラリー出させて下さいって志願したんで すよ。私の場合はCVTというより、富士のEco Car Cupでハイブリッド車の走らせ方を周りの方々から 色々と教えてもらったことがラリーに繋がってますね。 CVTは簡単だけど奥が深いので楽しいです。86にも2 ペダルクラスを作ってほしいですね」。2位の谷口いづ み選手はスーパー耐久の参戦経験も持つMT派ドライ バー。「アクアでは、今までレースで培ってきたセオリー が通用しないので、まだ苦戦してます。でもダートのSS では86より速い時もあるし、アクアって不思議なクル マですよね(笑)。クセはありますけど、余計な操作は要 らないし、イコールコンディションだから初心者の女子 にも入門しやすいと思いますよ」と語ってくれた。

谷口いづみ/中村 理沙組は2本の SSでベストを奪っ たがロングSSで クロエリ組の後塵 を拝した。

MTモードも選べる形だが、まず使わないという。左足ブレーキも重要なテ クニックになる。全日本ラリーでは、いとうりな選手のドライブするアクア にもスポーツCVTユニットが供給されている。

忙しいステージとか、だらだらとコーナリングが続 くステージは意外とCVTが得意としているところなん ですよ。路面のμがコロコロ変わるところもCVTに は、美味しい。トラクションと減速が一定に得られる ので、もしズルズル滑りそうになったら、ブレーキを 引きずりながらアクセル踏んでいけばいいし、やばい と思ってもブレーキさえ踏んでいけば減速します。 いい所はすごく多いんです。ただ、勝とうとなると、 チャンピオンを倒さなきゃいけないので(笑)。でも、 去年より確実に進化しているし、これからも進化する はずなので、いずれ優勝という二文字を期待してもら えると思います。

2連勝を飾ったクロ エリ/梅本まどか 組。前戦の優勝が フロックでなかった ことを証明した。

なら、 18

CVT突っ込める!

モータースポーツユースのCVTは、どこまで進化しますか? スポーツCVTユニットを開発したトヨタ自動車・高原秀明氏に聞いてみました

CVTのメリットは、イージードライブ、なおかつエンジンの一番燃費 のいいところを選んで走れることです。そういうことができるとい うことは、走りに一番特化した方向にも振ることができます。それ ぐらい自由度が、CVTには実はあるんですね。

なので、全日本ラリーのJN3クラスに出場している車両に関しては、CVT の制御の仕方を燃費から走りの方に全部振り替えて、去年1年間かけてど のぐらいのポテンシャルになるのかテストさせていただいて、『それなりに 競争力あるね』っていうところが証明できたので、今年はCVT車両で参戦 するエントラントさまをサポートしています。

ヴィッツレースも今年からCVTクラスを設けて、同じような考え方でやら せてもらっているんですが、こちらは今の段階では商品のままの制御です。

ラリーの方で使っている制御をレースにも入れれば、より速く走ってもらう ことができるんですが、そこは状況次第ですね。出場される方が速く走るこ とを追求していくのか、2ペダルですので敷居も低いですから楽しく走れる ことを望むのか、ということだと思います。

ただ、ハンドルを両手に常に握っていられるのは、非常に安心感がありま すよね。安全に楽しくモータースポーツを楽しめるという観点では、今のま までもいいのかもしれないし、MTとのタイム差をなんとかしなければ厳し いよね、ということであれば考えなければいけないかもしれません。実は、 2014年に佐藤久実さんに賞典外で何戦かテスト参戦してもらっているん です。あの時は『なかなか厳しいね』ってことで、いろいろ改良を重ねるうち に、ラリーならばなんとかなるんじゃないかということになったんです。

というのは、レースだとスピード勝負。CVTはドライバーの仕事を代わり にやって、ドライバーが足でクラッチを踏んで、手でギヤを操作するという 仕事に対して、エネルギーをエンジンからもらっているんですね。そうする と、同じエンジンだとCVTが仕事をする分だけ、最高速が伸びません。スト レートで引き離されちゃう。でも、実はコーナーで追いつくんですよ。

最後ストレートで引き離される (笑)。でも、ラリーは最高速勝 負ではないですからね。ただ、 ラリーはラリーで難しさもあっ て、まず上り坂が厳しい。それ はCVTの重さもあるし、エンジ ンのパワーを使って変速してい るので、その分のロスもあるわ けです。さらにコースが毎回違 います。そのあたりは去年の大 倉選手でデータを取らせても らって、かなり進化させることが

高原秀明 トヨタ自動車パワートレーン先行 設計部グループ長。2001年、トヨタ自動車入社 と同時にCVT設計室に勤務し、長くCVTの開 発に携わる。その後、ドライブトレーン先行設 計部を経て、2018年より現職。

できたので、もう一度レースの方でも見てみたいなというのは内心、技術者と してはあるんですけど、状況次第でしょうね。

今のラリー車両に関しては、耐久性の確保を去年、課題として1年間綿密 にやってきました。一般のエントラントさまは毎戦交換するわけにはいきま せんから、1シーズン通じて使ってもらえるような耐久性が必要だと思って いまして、今年は実証している段階です。今のスポーツCVT制御は、エン ジンの美味しいところを全部使えるような制御を入れているので、ドライ バーさんは思いっきり踏んで走っていただいても大丈夫。もちろんDレンジ に入れたままでいいです。

ヴィッツレースのCVTクラスは、もう少し台数が増えてきて、もっと速く 走りたいというニーズが増えてきた時は、ラリーで得たノウハウの蓄積があ るので、そういうのをフィードバックして、商品に活かせるのであれば、可能 性は広がると思います。

シフト操作しなくていいですし、もうひとつ分かったのはクラッチを切ら ないので、アクセルを離す瞬間にエンブレがかかるんです。なので、FFだ からアクセルを離すとブレーキを踏む前にフロント荷重にできて、スムーズ に曲がっていけるという特性があって、コーナーはいいんですけど、やっぱり

最新の2ペダルスポーツの世界を体験したいなら、このモデルに乗ってみよう

まだ競技に参加している2ペダルカーはそれほど多くはないが、最新の制御技術を持ったスポーツATモデルは国内外で ラインナップされている。スポーツドライビングとモータースポーツの未来を変え得る可能性を秘めた最先端モデルを最後に紹介しよう。

ペダルカーの中でスポーツドライビングが楽しめる、という条件でクル

実は我々にもDレンジにこだわりがあって、イージードライブとハンドル を両手で常に握って、操作に集中して安全に楽しく速く走っていただきた い。モータースポーツの裾野を広げるのに、MTに乗っている人しか出られ ないというのでは、どうしても先細りになってしまいますからね。普段も乗れ て、モータースポーツもできて、というところの可能性がCVTの良さなん じゃないかと思います。 2

マを探すと第一条件にしなくてはならないのが「シフトスピードの速さ」 だろう。

ATが基本となる2ペダルカーは、従来からの遊星ギヤ式ATとトルクコン バーターを組み合わせたものと、CVT+トルコンのふたつに大別できる。遊星 ギヤ式(いわゆる普通のAT)でスポーツドライビングの気持良さを感じられる のがレクサスLC500の10速ATだ。このミッションはシングルクラッチ式のAT

だが、その変速スピードはデュアルクラッチ式にも匹敵する速さで、まさに瞬時 にギヤを切り替える。さらに感心させられるのが、ATとしての制御の高さと正 確さだ。

ATは本来チェンジという操作を 省略することが目的。LC500のATは マニュアル操作しても素早い変速が 快適だが、それをせずにAT任せに しても十分に速く、的確なギヤをクル マ側が選択してくれる。ギヤ比に関

してすべてを任せる走りをするなら、非常に優れた2ペダルと言える。こうした 変速スピードが速く、正確なギヤを選んでくれるATはどうしても高級車に多く 存在する。たとえばメルセデスベンツの9速ATを積むモデルやBMWの8速 ATを採用するモデルなども、同様にスポーツ性にあふれる乗り味を味わわせて くれる。

一方、MTベースの2ペダルカーも存在する。最も単純なものは、MTのク ラッチ操作を自動化したものだが、これらは変速スピードが遅くスポーツドライ ビングには向かない。MTベースで考えるならやはりデュアルクラッチ式を選ぶ ことになるだろう。デュアルクラッチ式はMTを2系統積み、次の変速を使って いない一方の系統がスタンバイして待ち構えるため、圧倒的な高速での変速が 可能だ。PDKと呼ばれるポルシェのそれは変速スピードが速く、自分でギヤを 選びながら走る2ペダルとしてはトップクラスの優秀さだ。

国産車ではデュアルクラッチ式を採用する車種が少ないが、忘れてはならな いのが日産のGT-R。GT-RはFRベースの4WDながら、ミッションとデフを一体 化したトランスアクスル方式を採用。ミッションは車両後方に配置するというレ イアウトを採用する珍しい車種だ。GT-Rは2ペダルのみの設定だが、GT-Rの 名を冠したモデルが、中途半端なスポーツ性であるわけもなく、そのチェンジス ピードはもちろん、シフトフィールも素晴らしく、日本車のなかではピカイチの2 ペダルと言えるだろう。

国産スポーツモデルではデュアルクラッチ方式を採用するGT-R(1.)が、レクサス LC500とともに2ペダルカーの雄として君臨。輸入車の2ペダルではやはりポルシェ (2.)のPDKが秀逸だ。EVでは圧倒的な加速を誇るテスラ・モデルS・P100D(3.)が2 ペダルの未来を示してくれる。

忘れてはならないのが、電気自動車だ。テスラ・モデルS・P100Dは2.7秒で 100km/hまで加速するが、トランスミッションは介在しない。いわば究極の2ペ ダルと言ってもいい。モーターは起動時から最大トルクを発生するのでトラン スミッションを必要としないのが基本だが、ポルシェのEVタイカンは2速の ミッションを搭載すると言われている。EVを含めミッションが今後、どのような 発展をしていくかには興味が尽きず、またスポーツドライブに及ぼす影響も大 きいだろう。もちろん市販モデルの場合は速いだけが魅力ではなく、楽しいこと も大切なことは言うまでもない。(解説/諸星陽一)

1 2 3 19

20

今季2度めの開催となったWMSCはアジア・フィリピンでの開催。 トヨタがル・マンを制したWECの新たな方向性が提示されたほか、 ドリフトについては、FIA内で新たな委員会を設置し、世界規模でその振興を図ることが申し合わされた。

FIA 主導によるドリフト・ピラミッドへの道筋が明らかになってきた

今年2回めとなる世界モータースポーツ 評議会(WMSC)が6月7日に、フィリピ ン・マニラで開催された。併せて第6回 FIAスポーツカンファレンスも開催された が、このカンファレンスがアジアで開催さ れるのは史上初の出来事だ。

注目すべき動きがあったのは日本でも馴 染みの深いドリフト。3年後の2021年を 見据えたドリフト振興のための世界規模の 戦略マップが明らかになった。

まず来年、FIAドリフト委員会を立ち上 げる。またFIAは来年中を目途に、各国 のASN(日本ではJAF)がグラスルーツイ ベントからトップイベントまでのドリフト 競技のピラミッドを築く活動をサポートし ていく。

さらに2020年までにFIAインターナシ ョナルドリフティングカップの予選の役割 を担う、FIA公認の各地域が独立して行う ドリフト競技を作ることも盛り込まれた。

日本で昨年に引き続き開催されるFIAイ ンターコンチネンタルドリフティングカッ プについても、競技及びオーガナイズの一 層のレベルの向上を図るとしている。日本

発祥のドリフトが「世界標準」のモータース

2018/2019フォーミュラE選手権カレンダー

第1戦 2018/12/15 サウジアラビア ディルイーヤ*

第2戦 2019/1/12 モロッコ マラケシュ

第3戦 1/26 TBA TBA

ポーツへとランクア ップされる見取り図 が示されたことで、 国内ドリフト競技も 一層の盛り上がりが 期待されるところだ。

トヨタがル・マン 24時間で念願の総合 優勝を遂げたFIA世 界耐久選手権(WEC) については、現行の LMP1クラスを受け 継ぐ最上位クラスに ついて2020年以降 の技術規則の一端が明らかになった。これ は現在のLMP1クラスの1/4の予算と決 められたコストの中で、自動車メーカーが それぞれのブランドデザインを活かしつ つ、自由な設計も可能な「ハイパーカー (Hypercar)」と呼ばれる新たなコンセプト モデルによって争われるというもので、そ の詳細についてはル・マン24時間のレー スウィークに主催者であるACOによって 明らかになった。この「ハイパーカー」コン セプトについては、すでに多くの自動車メ ーカーが関心を示しており、 2020年はWECにとってもエポ ックメーキングなシーズンとな ることが期待されている。

第4戦 2/16 メキシコ メキシコシティ

第5戦 3/10 中国 香港

第6戦 3/23 中国 TBA

第7戦 4/13 イタリア ローマ

第8戦 4/27 フランス パリ

第9戦 5/11 モナコ モナコ*

第10戦 5/25 ドイツ ベルリン

第11戦 6/9 スイス チューリッヒ**

第12戦 7/13 米国 ニューヨーク

第13戦 7/14 米国 ニューヨーク

*サーキット公認を条件とする。

**ASNの承認、サーキット公認および 開催市の最終承認を条件とする。

また一部、報道により明らかに なっているが、FIA世界ラリーク ロス選手権が2020年からFIAエ

レクトリック世界ラリークロス選 手権に変更されることになった。

この新たな選手権は、共通のバッ テリーとシャシーによる、車体の 前後にそれぞれ1個ずつ積まれた 電動モーターを持ち、パワートレ インについては現行のフォーミュ

ラEの規定をベースとした車両となる予定 だが、詳細については次回のWMSCで決 定される見込みとなっている。開発に当た っては一定のコスト内に収まるよう、制限 される予定だ。プライベートチームは上記 の共通のバッテリー&シャシーを使用す るという条件付きで、FIAが要求する車両 規定に基づいて車両を設計し、公認を受け れば競技に参加できる。

競技会のフォーマットは現行のまま(フリ ー走行→予選ヒート→準決勝→決勝)だが、 新たな選手権ではドライバーとマニュファ クチャラーの2部門に世界選手権が懸けら れる。またプライベートチームのためのチ ームトロフィーも創設される。日本ではま だなじみの薄いFIA世界ラリークロス選手 権だが、エレクトリック化により多方面か ら注目を集めるのは間違いないだろう。

エレクトリック関連で言えばフォーミュ ラE選手権の2018/2019シーズンのカレ ンダーも左記の形で承認された。2017/ 2018シーズンより1戦増えて計13戦が予 定されており、開幕戦は新たにカレンダー に加わったサウジアラビアが舞台となる予 定だ。

FIA

FIA便り v .14

世界規模でドリフト・ピラミッドを構築する動きが始まった。

21

コ コロ を 磨

ひと味違うメンタルスポーツ「ドリフト」で “本番”に翻弄される若き二人のチームメイト

“一瞬”の出来事で勝負が決してしまう「競技ドリフト」の世界。 すべての走行において、常にギリギリの走りが要求されるドリフトは、 自分をあらゆる面でコントロールできないと、勝ちが一気に遠のいていく。

D1ライツに挑んだ二人の若武者が遭遇した予想外の展開。 同じクルマの競技でも、一味違うメンタルスポーツの難しさが、改めて浮き彫りになった。

フォト/堤 晋一 レポート/勝森勇夫、JAFスポーツ編集部

もに「GOODRIDE」のキャップを被り、同 じカラーリングのマシンを駆る石川隼也選 手と秋葉瑠世選手。しかし、チームの構成 はまったく別。ドリフターとしての生い立ちも性格も、 二人は大きく違っている。

開幕戦の間瀬サーキットではそろって入賞。石川選 手はここ名阪スポーツランドでの勝利経験もある。

豪快なマシンの動きからは想像がつかないが、実は 「メンタルスポーツ」と評される競技ドリフト。気鋭の 若手は何を考え、何を整え、どう挑んだのか。

名阪Cコースで開催されたD1ライツ第2戦で追い かけた、若き二人のインサイドレポートをお届けする。

秋葉選手がドリフトの存在を知ったのは小学一年生

の頃。父親の友人が繰り出すドリフト走行を助手席で 体験して一瞬で虜になったという。

「乗ったのは100系チェイサーで、それまで見たこと のないクルマの動きを『超カッコいい!』と思って、免 許を取ったら絶対やろうと決めたんです」。 幼少期はドリフトをもっと知りたくて、雑誌やビデ オを漁った。遊びでは、気の合う友達と“チャリドリ” のチームを作って、熱狂する大人たちの真似もした。 しかし、その後、大好きなドリフトと距離を置いた。 小学五年生の頃の芸能界入りがその理由だ。子役と してデビューして、後に大手芸能事務所に籍を置いた。 人当たりが良く物怖じしない性格に、ファンにも恵ま れ、高校時代ですでにレギュラー番組を抱えていた。 しかし、そんな芸能界から、突然引退した。それは 免許を取って、夢だったドリフトを始めるためだ。

と

ドリフトをやるために躊躇なく。

22

石川隼也選手

S14シルビア

[nichiei racing GOODRIDE]

愛媛県出身の28歳。今年こそ脱若手を自負 する中堅ドリフター。TKLの代表でもあるD1 選手の平島明選手に師事する。地方大会か らスタートし、ウエストシリーズ、D1ライツの 前身となるストリートリーガルへと確実にス テップアップ。2016年度のストリートリーガ ルはシリーズ2位。名阪スポーツランドにお いて、これまで2度の優勝経験を持つ。

「免許か、仕事か。二者択一を求められての結論で す。仕事関係の方たちには迷惑をかけて本当に申し訳 なかったけど、ドリフトへの挑戦は、今しかできない と思ったんです。迷いはありませんでした」。

人生の大きな岐路に立っても迷わずスパッと決める。 この決断力こそが、彼のドリフトのキレの源だ。

続ける理由は“負けたくない”

石川選手がドリフトを始めたのは今から8年前。 FD3S RX-7の購入がきっかけだった。ただ、本人は VIP系セダンのほうが好みで、それは今も変わらないと いうから面白い。では、なぜ、石川選手はドリフトを続 けているのか。それは彼の桁外れた勝ちへの執着だ。 「目立ちたいとかじゃないし、上手くなりたいという よりも、これまで“負けるのが悔しい”という思いだけ で走ってきました。競技ドリフトを始めたのも、自分 の走りは勝っているのか、負けているのか、ハッキリ 確かめたいという思いからなんです」。

秋葉瑠世選手

S15シルビア

[nichiei racing GOODRIDE]

神奈川県出身。D1ライツの新星ドリフター。 高校の頃はアイドルとして大活躍するも、幼 少期に抱いたドリフト選手の夢を諦められ ず、18歳で芸能界を離れて、ドリフトの世界 へ飛び込んだ。D1ドライバーの上野高広選 手の薦めで全日本学生ドリフト王座決定戦 に参戦し、2015年度の東日本大会でチャン ピオンを獲得した。

彼をこのステージに駆り立てるのは、勝ちへの執念 と、誰にも負けたくないという“意地”だ。 「彼は、常にアクセル全開で、何があっても緩めない。 アクセルを抜いたら、彼にとっては『負け』なんですよ。 ドリフトを覚えた頃の踏みっぷりは凄まじかった」と話 すのは所属チームの土井良康メカニックだ。

オーバースピードでコースオフしかけた時も、ブレ ーキを踏むのが嫌で、ギヤをバックに入れてアクセル を全開にしたという石川選手。地方戦からウエストシ リーズ、そしてD1ライツの前身であるストリートリー ガルへとステップアップしたが、シリーズ成績は全て 2位。そして、未だタイトル獲得経験がない。

「いくらなんでも、このままじゃやめられません」。

現在28歳。シリーズを獲って“若手”を卒業する。 無冠の実力者が、今年にかける思いは強い。

それぞれの名阪決戦

6月17日に行われた、D1ライツ第2戦名阪ラウンド

勝ちにこだわる孤高のドリフター 石川隼也選手

ニチエイレーシング期待のルーキー

秋葉瑠世選手

S15シルビアを駆る秋葉瑠 世選手(左)、そしてS14シ ルビアを駆る石川隼也選 手。出自は異なり、今年から チームメイトとして走るこ とになった。

23

勝ち数は多いものの、シリーズ はすべて2位という無冠の実 力者。テクニックは十二分。新 生D1ライツで、今年こそは念 願のシリーズタイトル獲得を 狙う。

石川隼也選手 nichiei racing TKL S14シルビア

決勝。前日の練習走行同様、梅雨の晴れ間に恵まれた。 参加者は、まずは1台ずつ走行する「単走」で好成績 を挙げ、そのモーメンタムを維持して「追走」トーナメ ントを勝ち上がり、総合優勝を狙っていく。

秋葉選手と石川選手の単走は、ともに最終出走のA グループだった。朝一番、「昨晩はよく眠れた?」とい う質問に、秋葉選手は「はい、ぐっすり」と力強く答え たが、石川選手は「ええ。いろいろ考えちゃいましたけ ど……」という返事。石川選手は心の迷いを振り切るよ うに、イメージトレーニングに没頭した。

9時過ぎ。定刻通りに最後の練習走行が始まった。

秋葉選手は、タイロッドが曲がるトラブルを抱えて 早々にピットに戻るが、気落ちする様子は見せない。

対する石川選手は、時間枠を使い切って色々な走り を試していた。しかし、ラインも速度 も、振り出し位置も、ベストを定めら れていないように見えた。

終了後の石川選手は、「良くないで す。全然まとめられていない」とコメ ント。焦りの色は隠せない。

オープニングセレモニーが始まり、 いよいよ追走の予選となる単走がスタ

ートする。自分の走行枠が後方の選手たちにとって、 ここからは“雑念”との戦いが始まる。 秋葉選手は、ピットに仲間を招いてリラックスした 時間を過ごす。石川選手は、一人で寡黙な時間に身を 置く。時折コースを見て、自問自答を繰り返した。 二人は場内アナウンスに従ってピットロードにマシ ンを進めた。ここからコースインまでは、集中力を途 切らせないことが重要だ。しかし、ここで運営システ ムのトラブルが発生。競技がしばらく中断した。 「想定外の中断で“雑念”が生まれて、リズムが一気に 崩れた感じです……」。秋葉選手のスポッターを務め た松山弘典メカニックは、試合後にそう分析した。 Aグループの単走がようやく開始。ウォームアップ ランに石川選手、秋葉選手の順で飛び出していった。 無難に走りをまとめた石川選手に対して、秋葉選手 は、まさかの大失敗。後に尾をひきそうな、イヤな感 じのミスドリフトを演じた。聞けば、朝の練習では滑 っていたリアタイヤが、路面温度が上がって急にグリ ップして、とっさの対応ができなかったらしい。 そして単走1本目。ここでは石川選手が大減点。操 作が遅れてコースアウトするミスを犯した。1本目は抑 え気味な走りだっただけに、2本目に向けて上げたハー

以前の「D1ストリートリーガル」 をブラッシュアップして、新たな ドリフトカテゴリーとして今年誕 生した「D1ライツ」シリーズ。競 技規則や車両規則はD1グラン プリに準じたものに進化させて、 その登竜門としての位置付けを 強化している。今年は年間5戦 のシリーズが組まれており、すべ てJAF公認クローズド競技とし て開催されている。

24

ドルで、自らを追い込んでしまったカタチだ。

そして単走2本目。今度はアプローチは決まったが、 「インクリップ」で姿勢を乱して、再び大きなミスドリ フトを喫する。結果は19番手に終わってしまい、ベス ト16に名を連ねることができなかった。

秋葉選手の単走1本目は、グリップするリアをコン トロールしきれず、再び同じミスを犯してしまう。

単走2本目は、最終コーナー立ち上がりからライン を大きく変えて修正を試みるも、審判員が頷くような ドリフトにはならなかった。結果は30番手だった。

頼れる師匠が不在の焦りか

石川選手がドリフトを覚えたホームグラウンドは、 徳島県の「徳島カートランド」だ。そして、ホームが同

じD1ドライバーの平島明選手が、彼の師匠だ。

「今の自分があるのは、すべて平島さんのおかげです」 と断言するほど、勝つためのすべてを平島選手から学 んできた。これまでスポッターを務めてくれたのも平

島選手で、もはや欠かせない存在だった。

しかし、そんな師匠が、今年からスポッターを退い た。それは石川選手にとって大打撃だった。悩んでも 引っ張ってくれる師匠がいない。石川選手は長年続い

た理想のチームを再編して今年の初戦を迎えた。

開幕戦の間瀬サーキットでは、石川選手は3位に終 わった。今年こそタイトル獲得を狙う彼にとって、第 2戦名阪では、何としても勝ち星を残したかった。名

阪Cコースは、ストリートリーガル時代に2度優勝し た得意なコースでもあったからだ。「一戦一戦に集中し て、まずはD1ライツで一番を獲る。今はそれしかな いです」と決意を新たにしていた石川選手。

縁起のいい得意なコースでの決戦。しかし、チーム 再編という出来事を引きずる自分。期待と不安で気持 ちを整理できないまま、決勝日を迎えてしまった。

“完璧なチーム体制”は築けたが

突然芸能界に別れを告げた秋葉選手は、クルマを買 ってアルバイトをしながら技術を磨く日々を送った。 「スポッター」も経験し、D1ドライバー上野高広選手の アドバイスで、本格的なサーキットドリフトなども経 験した。さらに、学生のためのドリフト大会に参戦し たのも、上野選手の勧めだったらしい。

しかし、その結果は車両トラブルで予選を大敗。秋 葉選手は、このとき、勝つためにはドライビング技術 だけでなく、体制作りも重要であることを知った。 「クルマやメカニック、スポッター。ドリフトは一人 で戦うモータースポーツじゃないことを、競技ドリフ トに参戦することで実感したんです」。

秋葉選手はすぐさま仲間を集めてチームを結成し、 翌年の学生ドリフト選手権では見事優勝。2016年のス トリートリーガルにスポット参戦して実戦を体験し、 再び昨年の一年間を、体制作りの期間に充てている。

当日の審判員は神本寿氏、実況 アナウンスは鈴木学氏。川畑 真人選手も審判員を担当して、 D1グランプリではおなじみの 豪華メンバーが揃った。

思い切りの良い走りが信条 で、深い角度をつける今風な ドリフトが得意。将来の夢は、 D1グランプリで日本を制覇し て北米にも進出し、世界を制 することだ。

を磨け!

GOODRIDE

破格のニューフェイス、現る。

ココロ

秋葉瑠世選手

SPORT RS SILVIA

勝ち上がるためにはチーム作りも競技ドリ フトでは手を抜けない要素。隣り合うピット ながら、それぞれ異なる空気が感じられた。

そして、秋葉選手が「最高の体制」と自負する現在の チームで新生D1ライツにエントリー。開幕戦の間瀬 では、いきなり準優勝を獲得してみせたのだ。

その要因について彼が真っ先に挙げたのは「盤石の チーム体制」。中でも彼が絶対的な信頼を置くスポッタ ーの松山弘典さんの存在が大きいと話す。

「スポッターが与えてくれる情報を元に、ドライバー は車速や振り出し位置、角度など、すべてを判断する んです。だから、いい走りができるかどうかはスポッ ター次第。松山さんには100%の信頼を置いてます」。

第2戦の名阪ラウンドでも、秋葉選手はスポッター の言葉だけを信じてアクセルを踏んでいる。

ピットにはいつものようにテントを張り、心に迷い

クレスタひと筋! 夢は大きく北米へ

粟野如月選手[JXZ100クレスタ]

KISAspec JZX100 CRESTA

を生じさせる周囲の雑音をシャットアウトした。 しかし、そこまで準備していても、決勝日の出走前 に生じた空白に翻弄され、いつものキレのいい走りは、 繰り出せなかった。

開幕戦で入賞をさらった両選手が、第2戦名阪では 単走で敗退する意外な展開に終わった。秋葉選手と石 川選手に立ちはだかったのは、恐怖心を煽る名阪のコ ンクリートウォールではなく、焦りや迷いだった。 様々な準備もこなしてきた。そして、二人ともマシ ンはすでに支配下にある。しかし、競技ドリフトは、 本番のわずかなミスで勝負権を失ってしまう“一瞬” の勝負だ。課題は「自分の心をいかにコントロールで きるか」。二人の長きドリフト修業は続いてゆく。

カートも走れる! マルチドリフター

下田紗弥加選手[S15シルビア] 大昌カラー マーキュリーシルビア

粟野如月

選手はドリフト歴6年。本格的に競技ドリフトに参加し始め たのは3年ほど前で、レディースリーグを経て、今年からD1 ライツにエントリーした。多忙な本業(モデル)をこなしつつ月に2〜3回の練習 走行は欠かさない。「今、一番熱中しているのがドリフト。これがあるから仕事も 頑張れます。それに、サポートしてくれている皆さんのためにも、もっと上手くな らないといけないから!」と粟野選手。華奢な体型で、あえて大柄で操作の重いセ ダンを駆る。「だってその方がギャップがあって、観ていて面白いでしょ」と笑う彼 女。将来の夢は北米のドリフト大会参戦で、昨年は現地観戦して、趣が異なるエ ンターテインメント性の高さに、思いを新たにしたそうだ。

選手の普段の顔はドライビングスクール“車楽人”の 講師だ。競技ドリフトには3年ほど前から出場してお り、元々大のクルマ好きだった彼女のドリフトとの馴れ初めは、D1グランプリお台 場大会だったという。それまで色々観てきたモータースポーツの中でもダントツの 刺激を感じ、その魅力にかなり惹き付けられたそうだ。「最初は華やかさに憧れた けど、今は難しさや奥深さのトリコです。スキルが身に付くにつれ確実に速くなっ て、成長を実感できるところも嬉しい」と話す下田選手。経験3年にしてD1ライツ に挑戦した理由を聞くと「揉まれて、切羽詰まって、成長を促すため。自分でお尻に 火をつける感じです(笑)」と、あえて自分を厳しい状況に置くためだとか。

下田紗弥加

D 1 ライツは

26

新しく生まれ変わったD1ライツの名阪大会で、D1ストリー トリーガル時代を含めて初の女性ウイナーが誕生した!

2018年D1ライツシリーズ第2戦名阪大会 開催日:6月16~17日 会場:名阪スポーツランドCコース

奈良県の名阪スポーツランドCコースが舞台の第2 戦。ここは振り出し位置から審査区間までコンク リートウォールがあるチャレンジングなコース。特 にこのシリーズは、D1ストリートリーガルのような走行ライン の指定がなく、車速の乗りや振り出しのキレ、高い旋回速度 が要求される。そのため、第2戦はひるんだ時点で負けが確 定する難しいステージでの争いとなった。

単走優勝の横田選手が敗退する一方、もう一つの追走ト ーナメントをリードしたのが予選2位の粂哲也選手と6位通 過の高木美紀選手だ。特に高木選手は追走で冴え渡った。

目黒雄大選手との 1回戦は、振り出し から角度ピッタリで、 サイドバイサイドの 完璧な走りを披露。

前原敏宏選手との2 回戦も後追いで2ラ ンクアップのアドバ

ンテージを奪う。

粂選手との準決

勝も、高木選手は1 本目の後追いを綺麗 に決めてリード。2本 目にストレートで少し

走り込んでいる地元勢が有利な状況ながら、同時 に生じる地元というプレッシャーに打ち勝った高木 美紀選手(左)。準優勝の目桑宏次郎選手(中)。単 走では2位の粂哲也選手(右)が3位に残った。高 木選手は単走では97.95の6番手だった。

離された粂選手は、 その後も高木選手を捉え切れない。

そして、目桑宏次郎選手との決勝ファイナルでも高木選手 の強さは揺るがなかった。1本目、後追いの高木選手はアプロ ーチ区間で大きく引き離されながらも、焦ることなく目桑選 手のミスを突き、終盤には相手の懐に入ってみせた。

一方の目桑選手は、距離も角度もピッタリで振り出したが、 リアが大きく流れて勝負アリ。高木選手が、D1ストリートリ ーガル時代を含め、D1ライツ初の女性ウイナーとなった。

単走優勝の横田卓三選手がトーナメント1回戦で敗退する荒れ模様で始 まった追走。後半グループでは女性ドライバー高木美紀選手が美しい接近 ドリフトで快進撃を遂げた。S15シルビアの目桑宏次郎選手とS13シルビア の高木選手の決勝では、先行の目桑選手がラインを外して自爆。さらに後 追いでも高木選手の懐に入りきれず、高木選手が逃げ切って優勝した。

「実は、昨日の練習走行から全然乗れてなくて。その気持ち を引きずったまま、今日も単走の1本目でシフトミスしまし た。でも、それで吹っ切れて気持ちが切り替えられました。 第2戦間瀬の後でかなり走 り込んだし、特に追走は特 訓してます。男性と争う大 会で勝つのは初めて。本当 に嬉しいし、やっと一人前に なれたような気がします」と 高木選手。 これでシリーズポイント争 いでも堂々の首位に立った。

高木美紀選手が名阪ラウンドを制す! D1ライツ史上初、女性ウイナー誕生

27

ココロを磨け!

全日本ダートラPN2はこれまでも群雄割拠の注目クラスだった。

そこに今年、同世代の二人の若手が挑んできたことで、勢力図が激変した。

新車への不安、初めて意識するライバルの存在……。

移行初年度でいきなり上位争いを展開し、

互いに高め合う同世代ライバルの熱き戦いぶりを追った。

フォト/中島正義、JAFスポーツ編集部 レポート/山中知之、JAFスポーツ編集部

P N 2 で 28

今年一気に世間の注目を浴びた「二刀流」大谷 翔平など、オリンピックメダリストを数多く 輩出した花の“94年組 ” や、古くは「松坂世 代」と呼ばれたように、同年代のアスリートが同時期に 活躍することがある。

育った環境や歩んできた道筋に違いはあっても、強 く光るその原石は、まるで互いに惹き付け合うように 表舞台へと登ってくる。そして違う「土俵」であれば相 手の活躍に刺激を受け、同じカテゴリーで争う者同士 であればライバルとして昇華していく……。

そんな関係性の二人が今シーズンの全日本ダートト ライアル選手権に現れた。現在PN2でタイトルを争っ ている宝田ケンシロー選手と細木智矢選手だ。

ともに1987年生まれの今年31歳。だが、今シーズ ンのPN2で相まみえるまでの道のりは、まるで違う。

宝田選手は、旧AⅣクラスでランサーエボリュー ションを駆り、1993年にタイトルを獲得した宝田芳浩 選手を父に持つ、いわゆる“二世ドライバー”。

本人は、ストーリアX4を駆り、20歳で地元北海道 のジュニア戦からダートラにチャレンジすると、いき なり優勝争いに絡む快走を見せつける。そして、北海 道のジュニアチャンピオン、地区戦チャンピオンタイ トルを立て続けに獲得する快進撃を見せた。

宝田ケンシロー

細木智矢

全日本ダートラPN2は、ヴィッツ GRMNや86/BRZなど、異なる駆動 方式のマシンなどがしのぎを削る注 目クラス。タイトルホルダー川島秀 樹選手らベテランに加え、後輪駆動で奮闘する若手期待の竹本幸広 選手などの実力者揃いだが、今年はZC33Sスイフトスポーツがライ バルに加わって勢力図が激変している。

【ほそぎともや】1987年5月3日生まれ。 高知県出身。DC2インテグラを駆り、2017 年全日本ダートラN1チャンピオンを獲 得。今年は初めての新車となるZC33S スイフトスポーツに乗り換えてPN2にチ ャレンジしている。

【たからだけんしろう】1987年10月12日 生まれ。北海道出身。ZC32Sスイフトス ポーツで2016〜2017年全日本ダートラ PN1の連続タイトルを獲得。今シーズン はZC33SスイフトスポーツでPN2に挑 むことになった。

29

今年のダートラPN2は 役者ぞろい

姿勢が乱れてもアクセルを踏み続ける、肝の 座った走りが信条の細木選手。飄々とした雰 囲気ながら自己分析は冷静だが、行き過ぎて しまうところは自他ともに認める弱点だ。

そして、全日本選手権にはスナガワラウンドへのス ポット参戦から始まり、2014年には老舗・オクヤマカ ラーのZC32Sスイフトスポーツに乗り換えて、全日本 シリーズ参戦へと駒を進めていく。

初年度の2014年こそ勝利には届かなかったが、翌 年には待望の全日本ダートラ初優勝を獲得。2016年、

2017年と2年連続でPN1を制覇して、今シーズンか らPN2へのステップアップを果たしている。

一方、高知出身の細木選手は、19歳のときにCR-X でダートラの世界に飛び込むと、2011年にはCJ4Aミ ラージュで四国の地方選手権を制覇。翌年にはDC2 インテグラに乗り換えて、全日本ダートラN1で最終 戦では優勝を飾るなど、一気に頭角を現した。

当時25歳の若さで全日本戦初優勝という称号は衆目 を集めるには十分だったが、彼のアグレッシブなドラ イビングスタイルも、多くの関係者を惹きつけた。

しかし、ダートラにおける豪快な走りはトラブルと も背中合わせ。細木選手にもその試練が訪れた。

勇躍臨んだ2013年シーズン序盤に転倒してしまい、 シーズンを棒に振ることになる。そして、全日本の舞 台に復帰してからも、転倒の影響を感じさせない走り で勝利を重ねたが、チャンピオンへはあと一歩届かず。

全日本ダートラN1チャンピオンの栄冠を手にするに は、2017シーズンまで待たなくてはならなかった。

こうして、全日本チャンピオンを獲得した二人は、 これまでのクラスでの活動には幕を引き、新たなマシ ンに乗り換えた。そして今年、全日本ダートラPN2

で、若き両雄がしのぎを削ることになった。

「DC2インテグラは、もう部品が出てこないことが多 いので、楽しいクルマでしたが見切りを付けました」 (細木選手)、「同じクラスで3年連続でチャンピオンに なっても評価されないと感じてました。活動休止とい う選択肢もあったんですが……」(宝田選手)と、それぞ れが新たな道を進もうとしていた時に、「……新型のス

イフトスポーツが発売された」(細木選手・宝田選手)と 語る、絶妙のタイミングが訪れた。

これが背中を押して、これまで一度も交わることが なかった二人の戦歴が、今年初めてクロスした。

ただし、ZC33Sスイフトスポーツ投入を昨年から決 めていた二人だったが、全くの新型車ということも

あって、今年の開幕戦の丸和ラウンドには、互いにほ ぼぶっつけ本番で臨むことになってしまった。 「すごく乗りにくかったですね。もちろん今まで熟成 してきたインテグラとは全く違いましたし、何より大 きく違ったのはターボとNAの違い。それでも、スイ フトスポーツの基本性能の高さに助けられて、何とか 2位に入れました」と振り返る細木選手は、開幕戦でま ずまずのスタートを切れた。対する宝田選手は、

「33スイフトはすごく安定感があって、エンジン特性 も全然違う。序盤はそれをどうすればうまく活かせる のかが分かりませんでした。クルマは関東で保管して もらっているので、第2戦恋の浦までテストできませ んでしたしね」と、細木選手の後塵を拝することに。

細木選手は「走っているうちに足回りの方向性が見え てきて、恋の浦までにセッティングをやり直して格段 に良くなりました」と語るように、得意とする恋の浦で は驚愕のタイムで今季初優勝。“ZC33Sスイフトスポー ツ全日本初勝利”の一番乗りを達成してみせた。

細木選手はそのまま勢いに乗るかと思われたが、 「動きが自分の理想に近付いている実感はありました が、昨年までのインテグラとスイフトスポーツでは、 コーナリング速度などの限界値が違い過ぎて、とっさ のときにインテグラの進入速度になることがあるんで す。分かっていてもやってしまう。切谷内ではボロが 出ちゃいました……」と、細木選手は顔をしかめた。

そう、第3戦切谷内で痛恨のクラッシュを喫したの だ。代わりに優勝を手にしたのは宝田選手で、今シー ズンようやく初優勝を手にすることになった。

常に本気じゃないとヤラれちゃうやっぱ、ケンシローでしょ。

気になる 好敵手 アイツ 30

「細木くんとは走らせ方が違うと思っているので、ボ クが“あの走り”をしてもタイムは出せないと思いま す。逆に、向こうがボクの走りをしても難しいんじゃ ないですか。ただ、動画を見ると、確かに細木くんの 走りには勢いがある。周りからも『細木くんは、もっと いっていたよ』とか結構言われるんですよ(笑)。それが 悔しかったので、自分が思っている以上に攻めたのが 切谷内でしたね」ということで、第3戦切谷内は宝田選 手に光明が差し込んだ一戦となった。

続く第4戦スナガワは宝田選手のホームコース。た だし、事前に行ったテストでは、比較材料がなかった

こともあり、好感触はあったが絶対的な自信までは得 られなかった。本番では、連勝を目指してアタックし たが、トラブルに足を引っ張られて2位に沈む。

一方、実質2週間で必死の修復を遂げてきた細木選

手は、「スタート地点に立てて、皆さんに感謝し切れな いくらいの気持ちでした」と語りながらも、甦ったスイ フトで今シーズン2勝目をゲットしてみせた。

二人にとって、熟成された愛機から、ノウハウが少

ない新型スイフトスポーツに乗り換えるというチャレ ンジは、一筋縄ではいかなかったのは明らかだ。

それでも第5戦門前ラウンドを前に、宝田選手が1 勝、2位2回、細木選手が2勝、2位1回(開幕戦はベ テラン川島秀樹選手が優勝)という好成績を収め、シ リーズポイントでも宝田、細木がワンツーという接戦 は、外野にとっては大いに盛り上がれる材料だ。

若くしてチャンピオン経験者でもある二人だけに、 周囲からの注目は高い。細木選手をサポートする、ウ インマックスの伊藤和浩氏もそんな一人だ。

「細木選手の一番いいところは、アクセルを踏むとこ ろ。しかも本番に強くて集中力が高いんですよ。ただ、 状況が見極められなくて、抑えることができず、イケ ると思い込んじゃうところがちょっとあるかな」と、若

PN2にいるもう一人の 同世代ライバル

宝田選手のチームメイトである竹本幸広選手は、FFマ シンを相手に86で奮闘する同世代の若手。想像の斜 め上を行く一発の速さを持ち、宝田選手も舌を巻く。

さゆえの強みと弱みを分析していた。そして、その弱 点が、第5戦門前の勝負を左右してしまった。

折り返しとなる第5戦門前を前に、宝田選手は、 「これまでのPN1はベテラン揃いで、ライバルという より胸を借りて走っている感覚でした。今シーズンの PN2は、ここまで細木くんとボクが上位のポイントを ポンポン獲ってます。なので、正直かなり意識してま すね」と、コメントにも力が入る。細木選手は、 「N1時代にも、竹本幸広選手や山本悠太選手など若 くて速いドライバーがいましたが、自分としては、ど んな相手にも“負けたくない”のが大前提です。今シー ズンの勝利は、ケンシローに恋の浦ではリム落ち、ス ナガワではブレーキの石噛みとかの不運が重なって勝 てたと思ってるので、ケンシローが“やり切った”とい うタイムで帰ってきて、自分も“これで負けたら仕方な い”という走りができたときの勝敗がどうなるのかが気 になりますね」とライバルに対して腕をならす。

第5戦門前。注目の第1ヒートは、細木選手は暫定 ベストを獲り、宝田選手は2番手に付ける直接対決の 様相。しかし、そのタイム差は1秒以上開いた。

宝田選手は「前半は攻め 切った感がありました。た だ、後半はミスがあったに しても、抑え過ぎたかなと いう印象です」と第2ヒート での巻き返しを誓う。

苦手な超硬質ドライ路面も克服しつつある宝 田選手。“インのイン”を攻めるダートラらしい ライン取りは見もので、「1本走ると2kg痩せ る」という集中力の高さもハンパない。

31

開幕戦丸和では「同世代に負けたことがないので、細木選 手に負けて悔しい」と語っていた宝田選手。第4戦スナガ ワの表彰台で見せた宝田選手の表情にも敗れた悔しさが にじみ出る。切磋琢磨する彼らのタイトル争いは後半4戦 でさらに激化する。

細木選手は「1本目を走った後に試した いことが出てきたので、2本目までにセッ ティングを変更して走りたいですね。ここ は公開練習がないので、1本目は合わせ切 れていない選手も多いんです。なので皆さ んも2本目でキッチリ修正してくると思う

んで、一喜一憂できませんよ」と、こちら も抜かりはない様子だ。

だが、第2ヒートを走り終えた細木選手 の表情に笑顔はなかった。

「悔しいですね。敗因は自分のミス。中間 手前のコーナーで完全にアウトまで膨らんで、フカフカ の悪い路面に乗りました。イケると思ったんですけど ね」と、前半のロスが響いて2位フィニッシュとなった。

一方、自己タイムを3秒近くタイムアップした宝田 選手は、逆転で今シーズン2勝目を手にした。 「このコースは、昨年かなり研究したんです。おかげ で昨年も秒単位の差を付けて勝てたので、今年はそれ を応用しました。今、自分にできることは全部やった 上での勝利なので、いい勝ち方だったと感じてます」 と、宝田選手は笑顔で勝因を語ってくれた。

今年の全日本ダートラは、第6戦以降は西日本ラウ ンドが多く、広島で行われる最終戦タカタは細木選手 のホームコース。現在は、宝田選手が一歩リードして いるが、最終戦まで目の離せない戦いとなるだろう。

そろそろ“中堅どころ”と呼ばれ始めるこの二人。同 世代同士による、観る者をクギ付けにする接近戦は、 今シーズンだけに留まらず、今後のダートトライアル を面白くしてくれる存在として期待したくなる。

そのためにも、視野を広げて他のクラスや違う競技

へと探究心を広げることも大切で、そうすることで、 さらなる実力が身についていく。そして、この切磋琢 磨は、彼らを追いかける世代にもいい影響を与えるに 違いない。タイムトライアルは、その競技性から“自 分との戦い”になりがちだが、気になるライバルの存 在は、自分を高める大きな推進力になるはずだ。

各カテゴリーと同様にダートラ界にも高齢化の波が押し寄せているが、 全日本ダートラでは若手ドライバーの活躍が著しい。今回取材した第5 戦門前では、2017年の全日本デビュー戦でいきなり3位表彰台を獲得し た期待の若手・浦上真選手がついに全日本初優勝を飾って、ベテラン たちの度肝を抜いた。新世代が台頭するダートラは、今後も要注目だ。

学生時代から全国に 名を轟かせる注目株。 2016年N1チャンプ で、今年もN1で再び タイトル獲得を狙う。

第5戦門前で全日本 初優勝を獲得した北 陸期待の新星。改造 車使いの浦上智明選 手を父に持つ。

N2を3度制覇して今 年は激戦区SA2にス イッチ。手練れのベ テランに対抗できる 若手の最右翼だ。

光る速さを見せる新潟の 若手改造車使い。新た な車両製作が一段落。 最高峰クラスで、これか ら勝負の年となる。

が台頭!

全日本ダートラには “新世代”

SA1 浦上 真選手 [DC2インテグラ]

SA2 黒木陽介選手 [CT9Aランサー]

N1 岡 翔太選手 [DC2インテグラ]

D 目黒 亮選手 [CZ4Aランサー]

アイツ 32

気になる 好敵手

ベテラン達がまだまだ元気なのがラリーの世界。 3

ドライバーさん

さ て 問 題 で す !

この6名は、とっても長い間、 コンビを組んできた ラリーストの皆さんです。 誰が誰の相方なのか、 当ててみてください!?

ドライバーさん

コ ・

フォト/谷内寿隆 レポート/ J A F スポーツ編集部 33

二人合わせて 100 歳なんていうコンビも決して珍しくはない、 だけど、 20 30

013年から始まった西日本グラベルラリーツ アーは、その名の通り、近畿以西で行われる グラベルラリーを対象としたシリーズだ。た だし、全日本戦が対象となることはなく、中四国や九 州のJAF地方選手権のグラベル戦がシリーズの大半を 占めてきた。

最近は九州のグラベル戦が減少しているため、今年 は全4戦とも四国のラリーがポイント対象の競技会と なった。このツアーにはダートのラリーを求めて、地 元中四国はもちろん、九州や近畿、中部そして関東か らエントラントが駆け付ける。西日本と謳ってはいる

が、エントラントの顔ぶれを見れば、ほぼ全国規模と いってもいいユニークなシリーズだ。

グラベルラリーと言えば、やはり経験に勝るベテラ ン達が速いというのが、こうしたローカルイベントで は定番だったが、このツアーに関しては、ここ数年は 若手の台頭が目立ち、全日本へもスポット参戦する30 代前半のドライバー達がトップ争いを演じている。

ただし、彼らの台頭によって図らずも中堅グループ に突き落とされたベテラン達が、手をこまねいている かというと、決して、そんなことはない。彼らが生ま れる前からラリーをやっているベテラン達には、百戦 錬磨の中で身に着けたドライビングテクニックともう

いつもラリーの話をするのはラリーの会場に入ってから出るまで。行き帰りの道中や宿でもラリーの話はしな い。行った先で美味しいものを食べる“二人前夜祭”も楽しい、と手塚選手は笑う。

ひとつ、決して若者達が手に入れることのできない強 力なアドバンテージがあるからだ。

面白そうなラリーを 選んで二人で楽しむ

石川県から四国のダートイベントに参戦する手塚清 明選手は1952年生まれ。この6月で66歳になった。 最初にラリーに出たのが東京の大学に通っていた4回 生の時で、大学を卒業し、家業を継ぐために石川に 戻ってきてから本格的にラリーを始めた。

「学生の時にTE27を買ったら、それを聞きつけた実 家の近所のラリーをやっていたお兄さんがやってきた んですよ。後で一緒にラリーをやる仲間になるんだけ ど、こういうクルマ買ったんならラリーやらないとダ メだよ、って言われて。じゃあ、やるか、と(笑)」 結果、月日はあっという間に流れてラリー競技歴は 40年をすでに超える。驚くことに、ラリーにまったく

Driver 手塚清明

Co-Driver 斎藤哲史

出なかった年はないのだという。

「少ない時でも年に3~4回は出てますね。若い頃は イケイケだったけど、ある年齢になると、ラリーに出 ないと、このまま、やめちゃうんじゃないか、という 強迫観念になってきた」のが、この歳までラリーを続け てきた理由のひとつ。そしてもうひとつの理由がコ・ ドライバーである斎藤哲史選手との出会いだった。 「斎藤君と組んでなければ、多分、ナビゲーターを探 すのに疲れ果てて、やめてたでしょうね」とまで言わし めるその運命の人、斎藤選手が手塚選手と組み始めた のは1997年。すでに全日本でも勝利をあげ、若手実 力派ナビとして地元中部でも知られる存在だった。 「でも手塚さんと組んだ最初の一戦になった地区戦で、 手塚さんはぶっちぎったのに、僕のミスで負けたんで すよ。怒られるかと思ったら、ヘラヘラと笑ってくれ たんで、僕もヘラヘラして、助かったなって(笑)。で も全日本も勝ってたけど、そんな完璧なナビじゃな い、ってことを最初に分かってくれたことが逆によかっ たのかもしれないですね」

手塚選手の信条は、ただひとつ、面白そうなラリー に出る。それはいまも変わらない。だから全日本/地区 戦問わず、シリーズというものを追ったことがない。 「ダートのラリーで面白そうだから行ってみたら実は 舗装だった、ってこともありましたけど(笑)、行きた

2

34

Driver 阪本寧

Co-Driver 八尋俊一

いラリーだけ行くというのは、共感しました。やっぱ り全日本出てた時はカリカリしてた、余裕がなかった な、って改めて痛感しましたね」(斎藤選手) やがて時代はSSラリーの時代へ移行する。だがベテ ランラリーストには鬼門となるTCラリーの壁もあっ さりと乗り越えられた。それは斎藤選手の経験が大き かった。手塚選手と組む前、WRCにも参戦した前島 光男選手のナビシートに座り、ノートの作り方を教え てもらったことが生かせたからだ。

「斎藤君は基本2, 3個先のコーナーを読むんですが、 コーナーに合わせて読みタイミングを変えたりしてく れて、本当にうまいんです。ロストも絶対しない。コ・

ドラがそこまでやってくれると、ドライバーとしては 応えないわけにいかないじゃないですか。だから長い 間やっても“なあなあ ” には決してならないんです」

還暦もとうに超えて、さすがに最近は往時のスピー

ドを再現できずにいるが、やはり斎藤選手の存在は欠 かせないと手塚選手は言う。

「長い間組んでるから、僕の運転のクセや加齢で劣化 した部分を感じて、クルマと僕をうまくコントロール

してくれてるんだと思う。斎藤君もコ・ドラとしてク ルマを運転しているんです。時々、運転してるのは彼 の方じゃないかと思う時もあるくらい(笑)。斎藤君は いまの僕にとっては大切な“武器”なんですよ」

その斎藤選手も、あと2年で還暦を迎える。さすが に、これから誰かの横に乗ることはない、と言い切る。 「手塚さんと築いてきたような有形無形のものを、また 一から作っていくのは無理」だからだ。有形無形という

四半世紀、続けてきました

言葉に、一戦一戦、真剣に手塚選手とラリーと向き 合ってきたその姿勢が感じられた。

「僕自身は、時間をかけてお互いの持ち分を決めてき たから、ここまで長くやれたのかなという気はします。

ここまでは自分がやるから、ここから先はやって下さ い、と。その形があるから、何があっても、2人であた ふたするということがないんです」

最近は、受付してからラリーがスタートするまで何 も言葉を交わさないということも珍しくないのだとい

う。これぞ、以心伝心、究極の・あうんの呼吸といっ たところだろうか。理想のコンビネーションのひとつ の形が、ここにはあるはずだ。

グラベルラリーツアーの始まりに合わせてラリーに 本格復帰した阪本寧選手は、九州を代表するラリース トの一人だった。1996年にはJAF九州選手権でチャン ピオンに輝き、その後、スポット参戦した地元の全日 本選手権でも、しばしば速さを見せた。

そんな阪本選手のナビシートを務めてきたのは八尋 俊一選手。年齢は阪本選手が4つ上だが、ともにモー タースポーツに勤しんでいた熊本の学生時代からの付 き合いだ。初めてコンビを組んだのは1993年に遡る。

「僕が大学を4年で卒業できなくて、5年めの年でした (笑)。5回生になると学生の大会に出られなくなるので、 困ったなぁと思ってたら、阪本さんが声をかけてくれ

た。社会人のラリーに出てみたかっ たんで、ふたつ返事でした」と八尋 選手。

その初ラリーで八尋選手は学生な がらナビ減点をトップで上がる。し

かし優勝は果たせず。ドライバーの 腕がちょっと足りなかったようだが、 阪本選手はそのラリーのことはよく

「当時組んでいたナビが仕事で出られなくなったんで、学生で暇そうにしていた八尋に声をかけたんです。

当時の上下関係はいまだに生きてますよ(笑)」と阪本選手。「結構、言う時もありますけど、適当に聞き流 してくれるので楽なんです」と八尋選手。お互いの信頼関係が言葉に滲む。

復活しても、あ・うんの 呼吸は、すぐ取り戻せた

35

覚えていない(!!)。だがブルーバードで奪った初優勝の ラリーのことはよく覚えている。

「いい調子で走れてるなと思ってたら、最終SSのス タートの前で八尋が“計算し直させて下さい”って言う

んで、ホントに大丈夫なのかって、ガンガン行ったら ベストが取れて結果的に優勝できたんです。まだ無名 だったから、皆、驚いたと思いますよ」

前述の通り、その勢いで2人は1996年に地区戦チャ ンピオンを獲得。翌年は当時、注目を集めたレカロ カップシリーズを追った。

「当時は上しか見てなかった。チャンピオンは1回獲 ればOK。獲ったら次はステップアップしよう、と」

しかし40歳を過ぎた阪本選手は引退を決める。

「2リッター4WDターボはやっぱり他には代えがた い楽しさがあったので、お金がかからない他のクルマ で、というのは考えられなかったんですね。でも全日 本を追うほどの体制は組めないし、今さら地区戦にも 戻れない、じゃあ潮時かなと判断したんです」

だが、子育てが一段落した阪本選手は50歳を前に 復活を期す。ちょうど、その頃、八尋選手も、組んで いたドライバーがクルマを壊したため、浪人状態。二 人のタイミングがドンピシャで合った。

「久しぶりに横に乗ってとりあえず地区戦ラリーに出 たら、全然、昔の走りじゃなかった。でも、自分の

ペースを摑むまでに時間がかかるというのは以前と変 わらなかった(笑)」と八尋選手。

「でも、阪本さんが休んでいる間に他のドライバーと 組んだりもしたんですけど、やっぱりどんなドライ バーと組んでも、阪本さんの走りが基準なんですね。 丁寧な走りをする人だから、そこをスタンダードにし て何が足りないかを考えれば良かったので、自分なり にドライバーにアドバイスできた。ドライバーを速く 走らせるのもコ・ドラの仕事じゃないですか。阪本さ んと組んだ経験が生かせたんです」

昨年、コンビ復活後、初の1勝となったのは何と全 国から猛者が集まるJMRCオールスターラリー。例に よってスロースターターで出遅れたが、徐々に調子を 上げ、トップでゴールを果たした。まだまだやれる、 そんな自信を持つことができたと阪本選手は振り返る。 「ラリーって何が起きるか分からない。だからダメな SSがあっても、あきらめずにどこでどれだけ取り返せ るかを一緒にコ・ドラと考えるのが大事なんですよね。 そういう時、自分が勝負と思ってるSSは八尋もそう 思ってるんです。考えてることが一緒だから、わざわ ざ、こうしようぜ、という必要がないんです」 なぜ、そんなに息がピッタリ合うのか。

Driver 冨安敏照

「それはやっぱり若い頃に、チャンピオンを獲るとい う同じ目標に向かってやってきたことが大きいと思う んです。ラリーへの取り組み方を共有できたから、次 に行く方向が話し合わなくても分かる」と八尋選手。答 がすぐに見つかるから、お互いの仕事にすぐに専念で きる。それが好結果を呼び込んでくれるのだ。 次なる目標はグラベルツアーでの初優勝。ただし昔 のようにいきり立ってはいない。二人には何よりもま ず、守るべきメインスポンサーがいるからだ。 「あれだけ離れてたのに、またどっぷり漬かったんだ から、やっばりラリー病は直らないねって、家族には 見放されてはいるんですけど(笑)、やっぱりその家族 に、やらせてもらっているという感謝の気持が僕も八 尋もあるんです。そこも一緒というのも、続けられて いる理由なんですよね」と阪本選手は言う。 だからラリーを続けることを無理強いはしない。そ

最近はどんなラリーに出ても、ぶっちぎりの最年長コンビとして崇められている二人。いつも小宮選手が完璧な 準備を整えてラリーに臨む。「今でも1週間前になれば競技モード突入です」(小宮選手)。

Co-Driver 小宮新一

36

れが二人の暗黙の了解事項でもある。

「プライベーターだから、お互い金銭的なところで無 理しちゃいけないし、無理させてもいけない。どっち かができなくなったらコンビ解消も仕方ないという気 持はあります」(八尋選手)

コンビを組んで25年。プライベーターとして、それ ぞれどうモータースポーツと向き合っていくのか。地 に足を付けたお互いのスタンスをしっかりと尊重し合 うこと。それもグッド・コンビネーションには欠かせ ない、ラリーストのたしなみなのだろう。

落ちてない。だから続ける

昨年、グラベルツアーの一戦で、四国の名物ラリー として知られる「てっぺんラリー」を制した富安敏照選 手は九州福岡・久留米在住のドライバー。1951年生ま れだから、今年67歳になる。同郷のコ・ドライバーの 小宮新一選手はさらに2歳年上の69歳。二人合わせて 136歳という「超」長老コンビの最年長優勝記録が更新

されることは、まず当分はないだろう。

富安選手の初ラリーは1975年。小宮選手の初ラ リーはさらに遡ること5年の1970年。そして二人が初 めてコンビを組んだのが1978年。二人のコンビネー ションは41年目に入った。

「元々、小宮さんとは同じクラブだったんだけど、当 時、自分は声を掛けてくれた他のチームのドライバー をやってんたんですよ。そしたら小宮さんのドライ バーが体を壊してラリーやめることになって。じゃあ 代わりに乗りましょうか、と」

その前年、小宮選手は四国山岳ラリーで後に全日本 ラリーチャンピオンとなる日下部保雄選手のナビゲー ターとして総合優勝に輝くなど、九州の枠を超えて精 力的に活動していた。

たんで、心機一転という感じもありましたが、初めて 出たタイのSS1のスタートで心臓がドキドキ鳴った。 これがラリーだよな、ってラリーを始めた頃の自分を 思い出せたんです。ドライバーとしてリセットできた 感じがありました。」と富安選手。

富安選手同様、海外ラリー初挑戦となった小宮選手 には、未経験だったTC方式のラリーが新鮮に映った。

「ペースノートの作り方は海外で覚えたようなもんで す。まだ日本はそんな時代じゃなかったけど、高速ラ リーのタイはノートがないと危なくて走れない。この 時の体験が後々、役に立ちました」

ラリーの主催もしていた小宮選手達は、この経験を もとに地元九州のラリー界にTCラリーを普及させる 牽引役となっていく。一方、APRCへの参戦は1999 年で終了。再び地区戦に活動の舞台を移してから、早 や20年近い年月が経過した。

「前からクラブの後輩にはずっと言ってるんですよ。 僕より速く走る奴が出てきたら、すぐにでも引退する、 と。でも舗装では一人、負けたけど、ダートではまだ 負けたことがないんです。それがここまで続けてこれ た理由です」と富安選手は笑う。

一方の小宮選手は「今は、ノートの作り方で1秒、読 み方でもう1秒速く走ってほしい、という気持でやっ てますね。ドライバーもやってたんで、読ん でると自分が運転してる気持になってきて、 つい目の前のコーナーを読んじゃうのが悪い クセなんです(笑)」

“ナビゲーター”から“コ・ドライバー”へ 転身を遂げた小宮選手の姿は驚きだったと冨 安選手は言う。

四半世紀、続けてきました

「誰でも、そうでしょうけど、ラリー出る時は、いつ も勝ちたい、それだけです。それは昔から変わってな いですね」と小宮選手。

本格的にコンビを組んだ翌1979年にはTE71で地 区戦チャンピオンを獲得。気鋭の若手コンビとして名 をはせた。1980年代に入ると、富安選手は仕事の関係 もあり、数年間のブランクを余儀なくされるも、小宮 選手は全日本にも遠征し、1987年にはB部門でナビ ゲーターチャンピオンを獲得する。

そしてこの年、二人は久留米でモータースポーツ ショップ「ヴィクトリー」を創業。公私ともにラリーに どっぷりの生活が始まった。小宮選手はそれまで経営 していた喫茶店を閉めての転職。父親の自動車工場を 継いでいた富安選手が技術面を主として受け持った。

二人のラリー人生に大きな転機となったのは1995年 から始めたAPRCへのスポット参戦だった。

「色んなクルマを乗り継いで地区戦には出てたんです が、ちょっとモチベーションも下がってきた時期だっ

「APRCでコ・ドラの重要性を分かったか ら、すぐに対応できたと思うんですが、長く 計算ラリーをやってきたベテランがなかなかできるこ とじゃない。僕は小宮さんほどラリーが好きな人に 会ったことがないんですよ。なんでこんなに一緒に続 けられたんだと聞かれても、小宮さん以外の人と組ん だことがないから分からないんだけど(笑)、やっぱり この人なら任せられる、という信頼感があったから、 ですよね」

その富安選手は、さすがに集中力の衰えは隠せない ので何と最近、齢67歳にして体力トレーニングを始め たという。コ・ドラがそこまでやってくれなら、ドラ イバーも…。そう語った手塚選手の言葉が、冨安選手 の姿にダブッてくる。

「スピード感は鈍ってないから心配はしてないです。 でも鈍ったら、もうやめろ、というかもしれない。こ

のドライバーとならまだ勝てると思うから、組んでる んでしょうね」と小宮選手は最後にさらりと言った。

その言葉を聞いて、常に勝負を賭けてきた二人の揺 るぎないラリーへの思いが垣間見えた。最年長記録を 更新できるのは、やっぱりこの二人しか、いない。

歳を取ってもスピードは

37

38

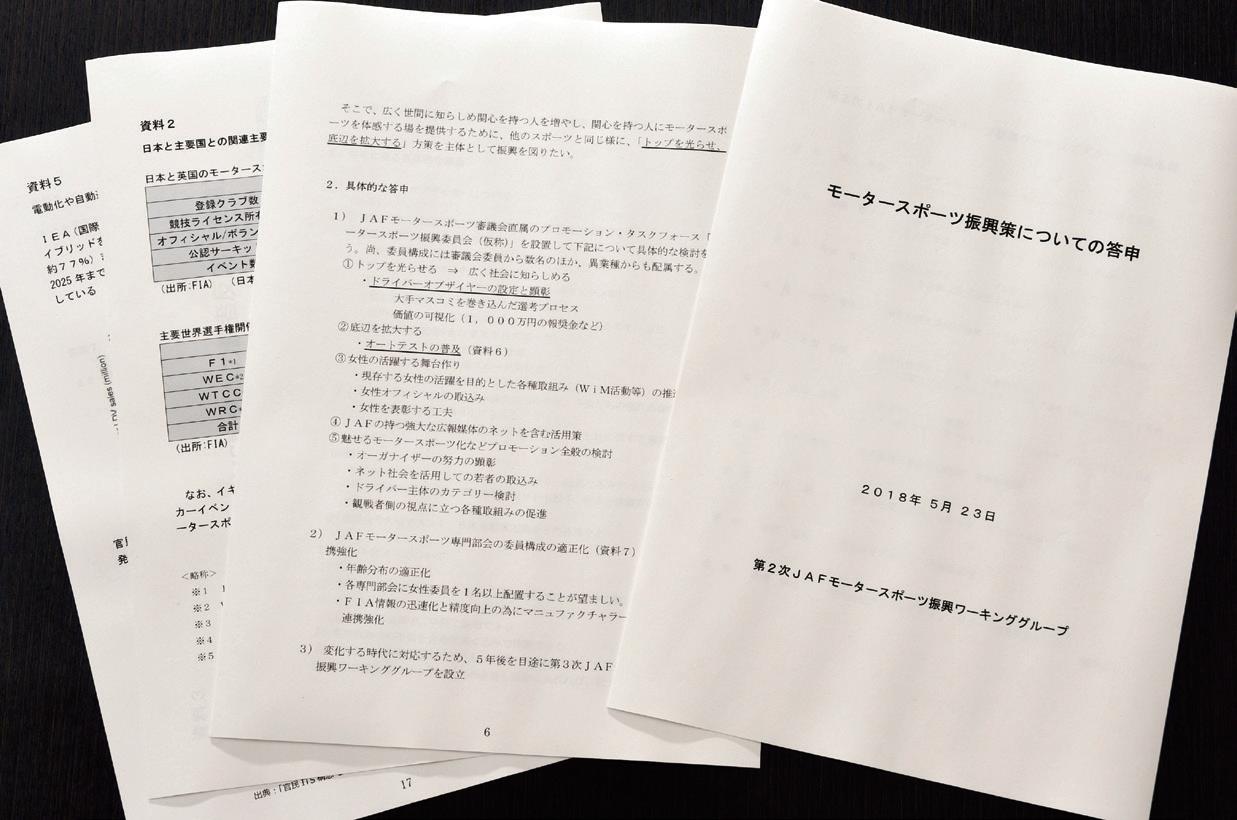

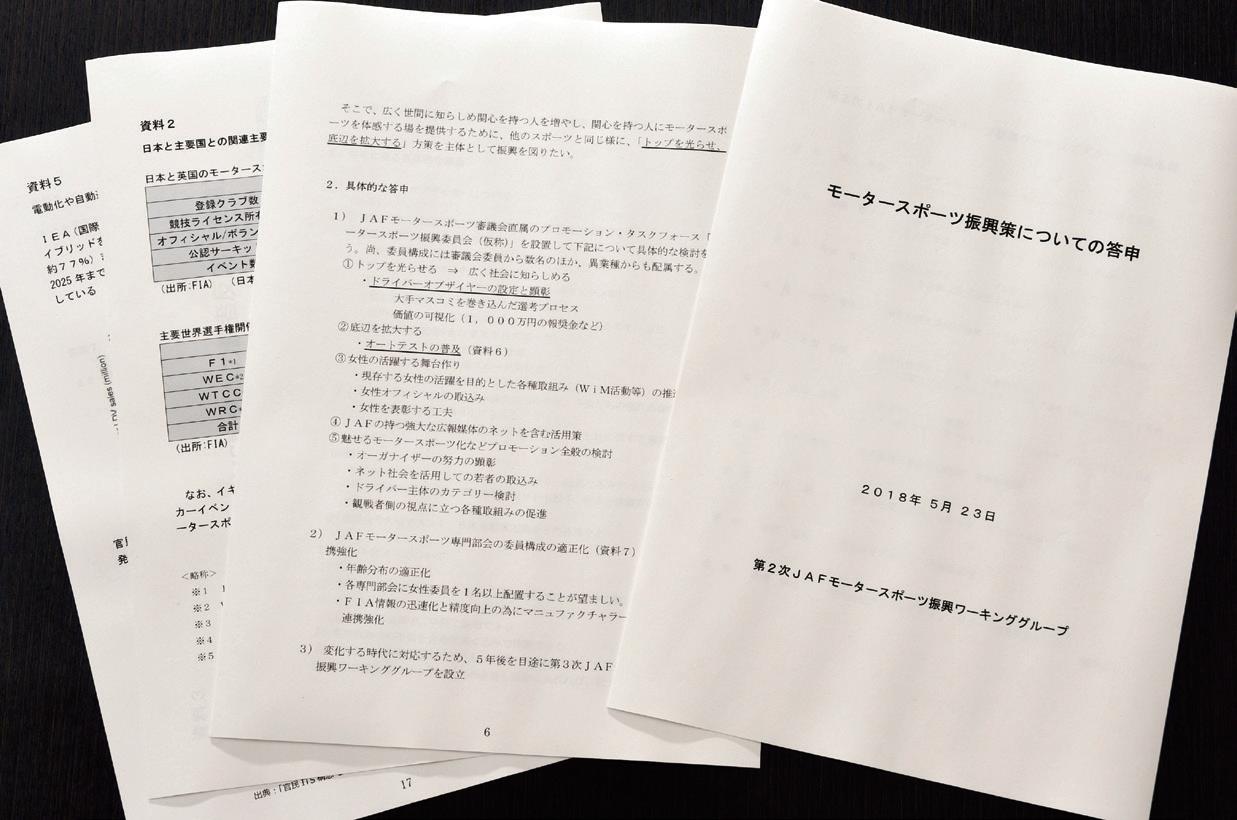

第2次モータースポーツ振興ワーキンググループ 柿元邦彦座長に聞く、答申の背景と秘めた思い

2008年に発足した「モータースポーツ振興ワーキンググループ」が 答申を提出してから約10年。その間に激変した環境に対応するべく 第2次となる組織が立ち上がり、5月23日に新たな振興策をJAFに答申した。 座長を務めた柿元邦彦氏に、振興策の狙いを聞いた。

フォト/滝井宏之、石原康、吉見幸夫、JAFスポーツ編集部 レポート/入江大輔、JAFスポーツ編集部

先日、「第2次JAFモータースポーツ 振興ワーキンググループ」の振興策がまと められ、JAF矢代会長に対して答申が提 出されました。今回、このような振興策を 発表された経緯を教えてください。 「現状に対する危機感です。自動運転技術 の本格導入が現実味を帯びてきて、一般 ユーザーが、ステアリングも、アクセルや ブレーキも操作しない時代が来ます。

すると、自動車メーカーの支援ありきで 成立しているモータースポーツに、やがて 資金を投じる意味がなくなる可能性がある。

そのため、他のスポーツのようにファン やスポンサーが支えるようにしないと、い ずれ立ちゆかなくなる、という危機感です。

でも、そういう“ピンチ”と同時に、日本 人の海外レースでの活躍や、新たなレース の国内でのWRC開催など、衆目を集める “チャンス”も到来しています。そういう意 味で、やるなら今しかないという認識です」

まず何をすべきだとお考えですか。

「認知度のアップです。ファンやスポン サーが注目する状況を作る必要があります。

マシンスポーツの宿命ですが、モーター スポーツはどうしても“人”ではなく“クル マ”が主役になりがちですよね。それは、

第2次モータースポーツ振興ワーキンググループが取 りまとめた振興策が、5月23日に柿元座長からJAF矢 代会長に答申された。2017年4月から検討を重ねた中 長期的な振興策だ。

いくらドライバーの腕が良くても、クルマ が速くないと勝てないからで、スターが生 まれにくいという宿命があります」

トップに光を当てる「ドライバーオブ ザイヤー」の設立を挙げていますね。 「以前、新聞社の方からモータースポーツ はカテゴリーが多く『誰が本当のチャンピオ ンなのか分からない』と言われたことがあ ります。現在、全日本選手権がかけられて いるカテゴリーは多数あって、それらの各 部門にチャンピオンがいます。30人を超す チャンピオンが毎年誕生したら、誰に注目 すればいいのか、混乱するのは当然です。

トップ を 底辺 を

39

“唯一の存在”を訴求することで、メディ アにとっても取り上げやすい環境を作る。

誰もが知る“スター”が生まれることで、全 体の認知度も上がるはずだと考えています」

具体的な振興策を実行、検討するのは、 今後設置される予定の「モータースポーツ 振興委員会(仮称)」になると思いますが、 柿元座長の思いとしては、どんな選考方法

をイメージしてますか?

「そこがポイントですね。単純にそのシー ズンに活躍したドライバー、注目されたド ライバーでいいと思います。必然的に全日 本選手権カテゴリーのチャンピオンから選 ばれる可能性が高いのではないでしょうか。 国内カテゴリーに関しては日本人・外国 人は問わず、日本でWRCが開催される可 能性もありますし、昨年インディ500で勝 利した佐藤琢磨選手のように、海外で活躍 した日本人も選考に含まれるといいですね。 メディアの皆さんや、モータースポーツ に関わりのない方々に選んで頂きたい」 モータースポーツの現状をよく知らな い層の方々が選ぶべきだとお考えですね。 「先入観をなくしたいのです。もしかした ら専門家から見ると、適切とは思えないド ライバーが選ばれるかもしれない。でも、 それこそが一般的な目線だと思います。 モータースポーツ畑からは見えない、凄 いオーラがあるかもしれない。そういう観

「到来するチャンスを活かして ピンチをチャンスに変える」

第2次モータースポーツ振興ワーキンググループ座長 柿元邦彦氏

2004年から2015年まで日産系レーシングチームの総監督 を務めた柿元氏。国内モータースポーツ行政にも要職で関 わり、業界の将来に関する様々な提言を各所で行ってきた。

40

A4判で18ページに渡る第2次JAF答申。現実的な提案が多い。

点からスターは生まれると思っています。

大手メディアを巻き込むことで、少なく とも紙面や番組で取り上げてもらえるよう になるでしょう。ゼロだったものが、小さ くてもスペースが割かれる。それでも効果 は大きいですから、期待しています。

もちろん、これはあくまで『答申』する立 場としての意見です。実際の選考過程や基 準は、改めて振興委員会を立ち上げて議論 していくことになります」

答申5項目の中に『ドライバー主体の カテゴリー創設』が挙げられてますね。

「現在のモータースポーツはクルマが主 体。いくらドライバーが速くても、クルマ が遅ければ、成績は残せません。

すごく速いドライバーがチャンピオンに なっても、次の年に遅いクルマに乗ったら、 沈んでしまうことはよくあるわけです。

1.日本最高峰の「スーパーフォーミュ ラ」にも大きな可能性が秘められて おり、ドライバーが繰り出す超絶技巧 の可視化が求められる。

2. 女性だけ のレースも開催される昨今。男性偏 重が著しいモータースポーツにおい て、女性の活動の拡大は振興の要と も言える。3. 内閣総理大臣顕彰を受 けた佐藤琢磨選手。インディ500優 勝によるメディア露出は一つの指針 となっている。4. オーガナイザーや女 性オフィシャルなど縁の下の力持ち の顕彰も課題。5. 全国で高まるオー トテスト開催の機運。安全対策の徹 底と会場確保の課題解決は急務だ。

第2次モータースポーツ振興ワーキンググループ答申内容骨子

①「トップを光らせる」〜ドライバーオブザイヤーの設定と顕彰〜 ②「底辺を拡大する」〜オートテストの普及〜

③「女性の活躍する舞台作り」

④「JAFの持つ強大な広報媒体のネットを含む活用策」

⑤「魅せるモータースポーツ化などのプロモーション全般の検討」

これではドライバーの実力さえ疑われて しまいますし、誰もが憧れるスターも生ま れにくいと考えています。少なくとも本当 に強い人が成績を残せるようなカテゴリー が存在する必要があるでしょう」

具体的にどのようなカテゴリーを考 えられているのでしょうか? 「現在のレーシングカーはスーパーGTも 含めてダウンフォースレベルがとても高い。 つまり、クルマの挙動を破綻させることな く、スムーズに走らせられるんです。

昨年のスーパーGT最終戦で、日産 GT-Rをドライブしたロニー・クインタレ

ッリが2位にコンマ9秒差を付けるスーパ ーラップを叩き出して、ポールポジション を獲得しました。私はその車載カメラを見 たんですが、ドライバーが頑張っている様 子が伝わりにくい。『自分だって運転でき る』という風に見えてしまうんです(笑)。

もちろんロニーは、ギリギリで攻めてい るのにですよ。これでは見た人が『スゴ イ!』とは思ってくれないと感じました」

レーシングドライバーの力量を見せ るためにも、ダウンフォースレベルを減ら すのが一番の近道だと。

「そうです。スーパーフォーミュラを例に

ドライバーオブザイヤーの設定により「日本一速 い(活躍した)唯一の存在」としての訴求が権威 ある顕彰につながり、メディア露出の機会も増え やすいとの考察。オートテストは柿元座長も楽し さを実感しており、大学自動車部の「フィギア」連 携等も視野に入れている。また、女性の表彰枠の 確保やオフィシャルを含めた女性参加者の顕彰 なども盛り込まれており、オーガナイザーの努力 の顕彰やネット社会を活用した若者の取り込み、 秋に集中するビッグイベント開催時期の分散な ど、着手しやすい現実的な答申となっている。

すると、富士スピードウェイ等では、現状 からダウンフォースを70%減らすと、最高 速が300km/hから340km/hくらいまで 速くなります。40km/hも速ければ、スト レートでもはっきり違いが分かる。当然、 ブレーキング距離が大幅に伸びますし、ク ルマの挙動も不安定になります。

ブレーキング競争は見ものですよ。コー ナーをメカニカルグリップで走ることにな るので、さらにドライバーのテクニックの 差がハッキリします。レースの醍醐味であ るアクションも頻発するし、オーバーテイ クも当然増えることになります。

トップ を

光らせ、底辺 を 拡大する。

1 3 4 5 2 41

「5年後には“成功”させる 我々には時間がありません」

ドライバーやオフィシャルの高齢 化が進む現状で、若手取り込みの アプローチも急務。問題が山積す

る中における「まずは”トップを光 らせる”こと」を最初のテーマとし た答申は、"チャンス"が到来して いる今だからできる、最後のス タート地点なのかもしれない。

メカニカルグリップが中心なら、コーナ ーで前走車に接近できますから、短いスト レートでもオーバーテイクが実現する。

現在、富士スピードウェイでもストレー トくらいしかオーバーテイクポイントがあ りませんが、1コーナーの立ち上がりやヘ アピン立ち上がり等、2箇所は抜きどころ が増えるはずです」

既存のカテゴリーをベースにします か? それとも新たなカテゴリーの創設を イメージされているのでしょうか。

「既存をベースにするならば、スーパーフ ォーミュラが現実的だと思います。

でも、『日本のトップフォーミュラが遅く なるなんてありえない、技術の退化はもっ てのほか』という声もあります。ダウンフォ ースを落とすだけで、ラップタイムで5〜

6秒は下がるでしょうからね。

でも、ダウンフォースを極めていくと、 クルマにもドライバーにも限界が来ます。

そこで、あえてダウンフォースを減らす ことで、外国人に対してフィジカルで劣り がちな日本人だって、繊細なテクニックで 海外勢に対抗できる、というカテゴリーに

なるのではないかと考えています」

もしカテゴリーを新設する場合は、電 気モーターの導入もあり得ますか。

「資金的な面を考えても、内燃機関がベタ ーでしょう。電気モーターを採用した場

合、現状ではバッテリーにお金が掛かって しまう。そして、サウンドの問題もありま す。やはり音は聞こえてほしい(笑)」

最後に答申の実現までの、具体的な ロードマップを教えてください。

「難しい問題が山積していますが、我々に は時間がありません。5年後の成功を目処 にして、ようやく間に合う感じです。

答申の全文は

まずは、ドライバーオブザイヤーが着手 しやすいアイディアでしょうね。将来を考 えれば、若い才能の育成もありますが、ま ずは子供達に憧れてもらう必要がある。 憧れの存在としてスターをPRし、同時 にオートテストなど気軽に参加できるモー タースポーツを推進する。トップを光らせ ることで、すでに参加している人たちのモ チベーション拡充も図れるでしょう。

もちろん、女性の参加者を増やしていく 工夫も必要です。日本のモータースポーツ 界は、まだやるべきことや、できることが たくさんあると考えています」

JAFホームページで見られます

http://www.jaf.or.jp/profile/news/file/2018_07.htm

第2次モータースポーツ振興ワーキンググループがJAFに提出し た「モータースポーツ振興策についての答申」の全文はJAFホーム ページに掲載されているので参照してほしい。

を を 42

2017年4月1日より 2018年3月31日まで

)事業報告ならびに収支報告

2017年度はフォーミュラ1、WEC(世界耐久選手権)、W TCC(世界ツーリングカー選手権)など世界選手権競技会の 日本開催のための支援を行ったほか、世界初となるドリフト競 技のFIA公認国際大会(IDC)の開催に協力を行いました。

また、モータースポーツファンの裾野を広げるために「モー タースポーツジャパン」等のイベントへの出展・協力を行うと ともに、海外からのモータースポーツ観光客を誘致するため

「ビジット・ジャパン トラベルマート」にブースを出展しまし

た。またオリジナルのモータースポーツ情報番組を毎月WEB で配信し、ファンに向けて情報を提供しました。

「JAFグランプリ」については昨年に引き続き、各種の支 援・協力を行いました。

詳細は以下の通りです。

注)以下のデータのうち*印は、2017年�月�12月�での� 年間の実績です。

② 「オートテスト」を61回開催し、述べ2,421名が参加し た。

(�)車両公認

国内車両公認申請40件�を承認した。

(�)�ータース�ー�ライセンスの発給

① 四輪各種ライセンス64,398件�、カート各種ライセンス 5,581件�を発給した。

② �月、�月��び11月に実施したライセンス更新促進 策(はがきタイプの更新案内)では15,574件を取扱っ た。

(�)選手権競技会の認定

全日本選手権及び地方選手権競技会として認定した合計 365件�の競技会のうち、全日本選手権等62競技�(四輪、 カート合計)に競技会審査委員を派遣し、規則の施行を 徹底した。

【ライセンス発給件数 カート *】

(�)競技会の公認

① 合計503件�の競技会を公認した。うち国際格式は、F 1・WEC・WTCC・IDCなど28件�であった。

(�)登録クラブの����の��

① 合計991件�のJAF登録クラブ・団体の登録を行った。 ② 全国�地�のJAF登録クラブ地���会との��会 �を�月、�月の�回開催した。

43

【選手権競技会等認定件数*】 件 数 内 訳 種 別 7 スーパーフォーミュラ 全日本選手権 レース 9 F� 7 F�A�F� 地方選手権 8 JAF�F� 39 スーパーFJ 12 ツーリングカー 9 全日本ラリー選手権 ラリー 33 地方ラリー選手権 8 全日本ジムカーナ選手権 ジムカーナ 65 地方ジムカーナ選手権 5 地方サーキットトライアル選手権 1 JAFカップジムカーナ 8 全日本ダートトライアル選手権 ダートトライアル 65 地方ダートトライアル選手権 1 JAFカップダートトライアル 21 全日本カート選手権 カート 45 地方カート選手権 22 ジュニアカート選手権 365 合 計 【競技会公認件数*】 前年比(%) 2016年 2017年 種 類 100.0% 87 87 レース 四 輪 106.4% 77 82 ラリー 97.5% 278(509) 271(505) スピード競技 86.3% 73(181) 63(175) カ ー ト 97.7%(99.4%) 515(854) 503(849) 合 計 ( )内は組織許可不要なクローズド競技を含む。 【ライセンス発給件数 四輪 *】 前年比(%) 2016年 2017年 ライセンス種別 分 類 102.0 2,755 2,811 国際(A・B・C・R) ドライバー ライセンス 93.1 189 176 国際ソーラーカー 102.6 17,791 18,269 国 内 A 103.2 23,425 24,185 国 内 B 102.9 44,160 45,441 小 計 104.2 328 342 国 際 エントラント ライセンス 119.4 335 400 国 内 111.9 663 742 小 計 100.9 2,912 2,941 1 級 オフィシャル ライセンス 99.6 5,117 5,100 2 級 102.7 9,899 10,167 3 級 101.5 17,928 18,208 小 計 100.0 7 7 エキスパートライセンス 102.6 62,758 64,398 合 計

前年比(%) 2016年 2017年 ライセンス種別 分 類 95.3 564 538 国際(A B C) ドライバー ライセンス 100.1 1,188 1,190 国 内 A 98.2 2,010 1,974 国 内 B 147.8 23 34 ジュニア国際 84.7 242 205 ジュニア国内(A,B) 97.8 4,027 3,941 小 計 100.0 45 45 国 際 エントラント ライセンス 99.0 220 218 国 内 99.2 265 263 小 計 99.1 371 368 1 級 オフィシャル ライセンス 95.4 219 209 2 級 92.3 861 795 3 級 94.5 1,451 1,372 小 計 83.3 6 5 エキスパートライセンス 97.0 5,749 5,581 合 計

2017年度(

【JAF登録クラブ・団体の登録件数*】

モータースポーツ審議会をはじめ各種委員会を合計65�� 開催した。

(�)FIA IntercontinentalDriftingCup(IDC)の開催

日本発祥のモータースポーツ「ドリフト」の、世界初と なるFIA公認の国際大会「FIA Intercontinental DriftingCup」(お台場特設会場)開催を支援、FIA におけるドリフト競技の国際規則制定において中心的役 割を担った。

(�)JAFグランプリの開催

10月に三重県の鈴鹿サーキットで開催された全日本スー パーフォーミュラ選手権最終戦「JAF鈴鹿グランプリ」

の開催にあたり、支援・協力を行った。荒天により、決 勝レースは中止となった。

(�)JAFモータースポーツ表彰式の開催

「2017年JAFモータースポーツ表彰式」を11月24日、 都内のホテルで開催し、全日本選手権カテゴリーおよび FIA−F4シリーズ、スーパーGTシリーズのチャン ピオンと上位入賞者を表彰したほか、ソーラーカーレー ス鈴鹿とFIA IntercontinentalDriftingCupの上位入賞 者への賞典贈呈を行った。

�た、イン�ィ����イルレース(�国)で日本�として 初めて優勝した佐藤琢磨氏に「JAFモータースポーツ 特別賞」を、モータースポーツ界で永年にわたり活躍さ れた高橋国光氏に「JAFモータースポーツ名誉委員」 の称号を、それぞれ贈呈した。

(�)説明会の開催

� �月に全日本レース選手権に関係する��者およびオ ーガナイザーを対象に規則説明会を開催した。

� 全日本ラリー選手権オーガナイザー会議を�月に開催 した。

③ 全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権オーガナ イザー会議を�月に開催した。

2008年の���モータースポーツ振興ワーキンググループ によるモータースポーツ振興策に関する答申書発表から10年 が経過し、モータースポーツを取り巻く環境も徐々に変化し ている状況の中、時代に即した新たな振興策を検討するため、 �月に����者10名から�る「���JAFモータースポ ーツ振興ワーキンググループ」を設置した。各種調査活動を �め計��の会議を開催し、種々の振興策の検討を行った。

「国内競技車両規則」等、各種モータースポーツ関係諸規 則(19件)を制定又は改正した。

(�)レーシングコース査察及び許可証の発給

FIAコース査察員による国際レーシングコース査察及 びJAFコース査察員による国内/国際レーシングコー ス査察をそれぞれ実施し、JAF国内モーターレーシン グコース許可証(16件、13ヵ所)�を発給した。

(�)スピード競技コース査察及び許可証の発給 FIAコース査察員による国際ドリフトコース査察及び JAFコース査察員によるジムカーナコース(12ヵ所)�、 ダートトライアルコース(�ヵ所)�の査察をそれぞれ実 施し、JAFスピード競技コース許可証(ジムカーナ48 件、ダートトライアル19件)�を発給した。

(�)救急医療体制の充実

競技会での救急医療体制充実のため、鈴鹿サーキット、 富士スピードウェイ、ツインリンクもてぎにおいて、医 療体制の視察を行った。

(�)ドーピング検査の実施

全日本レース選手権競技会で2名のドライバーに対し、 ドーピング検査を実施した。

(�)競技車両に対する安全対策

レース車両の安全装置(ロールケージ)に関する規則を、 引き続き最新のFIA競技車両規則に準拠したものとし た。

(�)ラリー競技における安全対策

国内ラリー競技オフィシャルを対象としたスペシャルス テージにおける救急活動��を��開催した。

(�)JAFホームページにて、オリジナルのモータースポー ツ情報番組「JAFMOTORSPORTSNEWSDIGEST」 を�月から毎月��し、フ�ンに�けて�々な情報を� 供した。

(�)JAF会員�け�関�「JAF ����」に、モータ ースポーツに関するコラム記事を毎号掲載した。

(�)�月に開催された「モータースポーツジャパンフェステ ィバル2017」(東京・お台場特設会場)にブースを出展

44

前年比(%) 2016年 2017年 分 類 100.0% 9 9 特別団体 四 輪 100.0% 6 6 公認団体 100.0% 24 24 加盟団体 105.5% 18 19 準加盟団体 100.0% 22 22 公認クラブ 100.0% 379 379 加盟クラブ 98.3% 424 417 準加盟クラブ 99.3% 882 876 小 計 100.0% 5 5 特別団体 カ � ト 88.2% 17 15 加盟団体 85.7% 14 12 公認コース団体 92.8% 14 13 加盟コース団体 100.0% 6 6 公認クラブ 100.0% 39 39 加盟クラブ 100.0% 25 25 準加盟クラブ 95.8% 120 115 小 計 98.9% 1002 991 合 計

回 数 委 員 会 名 3 モータースポーツ審議会 5 登録部会 4 安全部会 4 メディカル部会 5 技術部会 10 マニュファクチャラーズ部会 5 レース部会 9 ラリー部会 8 スピード競技部会 5 電気・ソーラーカー部会 7 カート部会 65 合 計

【委員会開催件数*】

し、有名ドライバーによるトークショー等を通じてモー タースポーツの楽しさを積極的にPRした。

(�)女性のモータースポーツへの参加�進を目的とした「� ィメン・イン・モータースポーツ」活動PRのため、各 種イベントへのアンバサダー派遣や、女性を対象にした ドライビング講習会の開催支援等を実施した。

(�)国内モータースポーツ活性化対�の��として、�月に 東京ビッグサイトで開催された「ビジットジャパン トラ ベルマート2017」(主催:日本政府観光局(JNTO)) に、国内主要サーキット、レースプロモーターと共同で ブースを出展し、海外からの観光客を国内主要レースに 誘致する活動を行った。

(�)2017年JAFプレスパスを審査のうえ43名�に発行した。

(�)F�������な�の�N�を活用し、全日本選手権 競技会の開催情報をはじめ、参戦者および観戦者に向け たモータースポーツに関する情報を発信した。

(�)FIAの活動に参加し、�の��を�化するため、JA Fの役職員、モータースポーツ関係委員が各種会議に出 席した。

(�)�全対�の推進 ① 国内カートコース(���)の査�を実施した。

② FP‐Jr ������用シャシー(�件)の公認 (登録)��の審査を実施した。�

(�)選手権競技会開催の支援 ① 全日本、地方、ジュニアカート選手権競技会を認定す るとともに、規則の施行を徹底するため、競技会審査 委員を派遣した。

② オーガナイザー会議を11月に開催し、競技運営に対す る指導を行った。

� �ー�オ�ィシャル会議を�月に開催し、競技運営に 対する指導を行った。

(�)「ソーラーカーレース鈴鹿」の開催支援

�月、鈴鹿サーキットにおいてFIA��・��ネル� ー選手権カップ「ソーラーカーレース鈴鹿2017」を共催 した。FIA派遣役員と参加車両の国際共通化を図る会 議を開催した。

2017年度におけるモータースポーツ業務に直接係わる収入 は約39億円(事業収入:クラブ・団体登録料、ライセンス発 給料、競技会組織許可料、車両公認料等)、支出は約59億円 (事業費:委員への謝金、委員の出張費、職員の人件費、出 張費、選手権管理用器具の購入等)でした。なお、収支の差 は会費等の収入から充当しています。

公認競技会で納められた罰金および没収された抗議料また は控訴料の2017年度末の残高は以下のとおりです。

なお、罰金および没収された抗議料または控訴料は、国内 競技規則11−8(罰金収入の措置)に従ってJAFの特別基金 に繰り入れ、モータースポーツの振興および福祉目的のため に使用しています。

2017年度末罰金残高 14,535,775円

<内訳> 2016年度罰金等残高 14,402,172円

2017年度罰金等総額 2,973,355円

(�)FIA��との意見交換会や海外のFIA選手権競技会

への審査委員の派遣等を通じ、FIAや諸外国のモータ ースポーツ関係者との交流を推進した。

�月 FIA��・��ネル�ー選手権委員会委員、F IA技術委員との意見交換会

�月 FIA技術����者との意見交換会

(�)FIAがFIA規則において、日本発�であるド��ト 競技の定義とクラス分類に着手するにあたり、JAFか らコーディネーターを派遣した。

2017年度の措置等(支出)総額� 2,839,752円

����モータースポーツ振興�ーキンググループ�査・��関�費用

45

以上

【海外競技参加出場証明書の発行数*】 172 レース 100 ラリー 31 カート 97 数次用(四輪) 12 数次用(カート) 412 合 計 【FIA会議等への出席*】 回 数 会 議 等 1 FIA総会 5 世界モータースポーツ評議会 10 専門委員会 5 作業部会 2 CIK委員会 1 CIK作業部会 2 アジアゾーン会議 6 競技会視察 4 その他

1. 盛岡大会の店舗内1階「イーハトーブ広場」ではIBC岩手放送のラジオ公開生放送を実施。

2. 体験コーナーには、おな じみのクラフトカーや缶バッチ制作、塗り絵コーナーを出展。3. 盛岡大会の主催は岩渕幸弘氏率いるBLEST。4. ゲスト 講師には岩手のレーシングドライバー佐々木雅弘選手が登場し、ラジオパーソナリティ山本大一氏との軽妙な掛け合 いでイベントを盛り上げた。5. コースサイドにはGRシリーズを展示し、体験試乗もできた。6. 旭川大会ではHBCラジ オの公開生放送が行われた。7. 店舗内の体験コーナーにはチビっ子がレーシングスーツを着て記念写真を撮れる「なり きりレーシング」が登場。8. 主催はC.S.C.C.とJMRC北海道ジムカーナ部会有志。9. ステージゲストのお笑い芸人「8.6 秒バズーカー」が飛び入りでオートテストをナマ体験。ドライバーの田中シングル氏はかなりスムーズな運転を披露し て驚かせた。10. 旭川大会は、専有した別棟の屋上駐車場と店舗4階エスカレーター前、同階「イオンホール」の3会場 を使った大規模なものだった。

キックオフ キックオフ

ズ”として世に出しました。

これでようやくお客様に触れていただ き、体感していただけるタイミングが揃っ たので、商業施設で行われる体験型イベン トに、“実車の体験”という要素を盛り込ん で、なるべく生活シーンに近いところで GRブランドに触れていただけるような取 り組みとして新たにスタートした状況です」 と語る。また、これまで様々なモータース ポーツのコラボイベントを統括してきた、 イオンモールの��田祐規氏はこう語る。 「自動車メーカーさんと協力して実施するこ とにより、お客様にとっても、何をやってい るのかが伝わりやすくなると考えています。

それにより、オートテストに参加されて いない一般のお客様にも、何をやっている んだろう? と興味を持っていただけたり、 そもそも、こういうクルマのイベントがあ るんだ、ということを知っていただくキッ カケになると期待しています。

今年は北海道から熊本まで12カ所での

開催を予定しています。これまでオートテ ストを開催したことのない、初上陸となる 店舗もありますので、新たなお客様にイベ ントを提供できるようになりますね」。

このTGRパークとイオンモールのコラ ボイベントでは、従来のファミリー&チ ビっ子向け各種体験コーナーに加えて、店 舗内にステージを設けた、地元のラジオ局 による公開生放送等も実施。番組ゲストに はお笑い芸人や著名人も参加して、オート テストの体験リポート等も放送されている。

参加者ボイス♪

奈良文太郎さん/ 長内洋平さん/成田勝さん

奈良さんのMR-S でダブルエントリー した成田さん。長内 さんは2人の応援に 駆け付けた。奈良さ んは「年に数回ミニ サーキットを走る程

度ですが、この大会は昨年出て、今年も休みが合った ので仲間と参加しました。色々な人が見てる前で走る のは楽しいですね。でも、いきなりパイロンを蹴って4 位だったので悔しいです!」と嘆く。

板橋一陽さん/ 宮坂淳一さん/植田悠介さん

北海道のラリー スト達もお試し参 戦。普段はドライ バーの宮坂さんは 「ターゲットタイム じゃない形式だ と、バックが意外 と難しいので運転しながらアタフタしそうです」と苦 手な表情。ナビの板橋さんは「やっぱりバックが斬新 ですね。自分は右を見て、助手席で左側を見てもらっ て、その指示に従ってバックしました」と笑う。

そして、屋外では昨年発売されたトヨタ 自動車の”GRシリーズ”を使ったJAF公認 オートテストを開催。盛岡大会では地域事 情を考慮してマイカー持ち込みの形式と なったが、旭川大会以降はレンタル車で参 戦する方式となるため、マイカーがなくて も、手ぶらで参加できるようになっている。 ファミリーやチビっ子が楽しめる屋内の 体験コンテンツに、実車を走らせるオート テストが加わったことで、子供から大人ま で幅広い層が一日中クルマ漬けになれる。 これは、クルマを運転する楽しさに触れ る機会が、均質な形で享受できるようにな るということで、オートテストをテーマと したモータースポーツ振興の基盤が、今、 全国で固められようとしているのだ。

米田潤さん/ 昆 裕章さん/中嶋岳志さん

実況の山本大 一さんが出演する

ラジオ番組の告知

を聞いて参加した

というお三方。エ

クストレイルの米 田さん、ハイゼット の昆さん、ミニキャブの中嶋さんらはリスナー同士とい うことで、山本さんとも交流を深めていた。中嶋さんは 「昨年も参加して5位だったので今年は優勝を狙って ましたが、6位で悔しい〜!」と再戦を誓っていた。

小泉祐香さん

来店して偶然イ ベントの存在を 知ったという小泉 さん。午後の部に 当日エントリーし た。「S字とか普段 の道では走れない ですし、スポーツ タイプのクルマとか乗ったことがないので面白かっ たです。今回は、どれだけ目標タイムに近付けるかと いう勝負が良かったと思います。速さだけを競うん だと尻込みしちゃいますからね」。

1 4 5 6 10 7 8 2 3

9 47

盛岡 旭川 盛岡 旭川

オートテストの棲み分け

そして、6月2日の旭川大会、そして翌 日に行われた別のオートテストの取材を通 じて、新種競技が抱える現状の課題に対し て、一定の答えが見い出せる可能性を感じ られたので、併せてレポートしたい。

旭川大会の翌日には、砂川市にあるJAF 公認コース「オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース」でシリーズ戦の「オート テストチャレンジ」が開催された。

こちらはマイカーで参加する方式で、当 日は20名が参加したが、旭川大会に参加 していた選手も多かったのがポイントだ。

スナガワのオートテストは、2015年か ら続く老舗イベントで、安全が確保された 広い公認コースが会場ということで、やや スポーツ色を高めた内容となっている。

今大会では、2カ所の「ラインまたぎ」と 3本パイロンのターンを組み合わせたレイ アウトを採用。ラインまたぎは、前進と後 退で合計4回通過する設定だった。

しかし、それはステアリングを切りなが らパイロンをかすめて「バックで」次のセク ションに進むというチャレンジングなもの。 その俊敏な動きは英国のオートテストさな がらで、競技経験者でも難易度の高い、ス

5/13 盛岡 6/2 旭川

「オートスポーツランドスナガワ」で行われた老 舗シリーズの今季初戦。2カ所の「3本巻きター ン」と2カ所の「ラインまたぎ」で構成されたシン プルな設定だが、ルートの1/3はバックでこなす 難易度高めの設定だ。この大会は通常のベスト タイム方式を採用しており、「ガレージ」がないの でクルマの動きが途切れず、連続する素早い動 作が求められた。

ピード感あふれるスタイルだった。

軽自動車が有利になりがちなオートテストだが、バックを多用す ることで、勝負の行方が車種ではなく腕に依存するメリットが生 まれる。今大会では競技オフィシャルも機敏な動きで審判したた め、スポーツ性が高く見応えのある大会となった。

新種競技も、導入から3年が経過する と、既存の設定に飽き足りない参加者か ら、より高度な設定を求められるものだ。

主催者もリピーター確保のために、硬軟 取り混ぜて飽きさせない設定を採用して、 参加者の要望に応えていかざるを得ない。

このように、オートテストのステップ アップ先を「オートテストの枠組み内」に求 める参加者の要求にどう応えていくかは、 オートテストを定期的に開催する主催者に とって、大きな悩みどころとなっている。

「TOYOTA GAZOO Racing PARK in イオンモール盛岡」

開催日:5月13日 会場:イオンモール盛岡・第2駐車場

TGRパークとイオンモールのオートテス トは、言わば、トヨタGRシリーズの試乗 を兼ねた体感イベント。この大会が一般へ の認知拡大に寄与することは確かだろう。 そして、このイベントでスポーツ走行に 目覚めたら、公認コース等で開催される オートテストに愛車で参加してみる、と いった段階が作れれば、オートテストの枠 組み内で新たなヒエラルキー構築に繋がる 絶好のチャンスになりそうだ。

TGRパークとイオンモールがコラボした 新イベントにはそんな可能性が感じられた。

昨年は単独開催された盛岡大会。今年も西側 駐車場で行われた。体験走行も含めて76台が 出走した。ゲストの佐々木雅弘選手は「初体験 でしたが、バックギヤのコントロールが競技の 中にしっかり組み込まれていることが斬新です ね。前進は誰でもできますが、バックは焦ると 必ず失敗します。心を落ち着かせて操作する 必要がある、という点にも面白さを感じました」 と語った。

盛岡大会のコースは狭い敷地にセクションを山盛りにした設定。スラロームと大きな8 の字ターンを経て、再びスラロームからタイトなS字を旋回。前進でラインまたぎに進入 して、135度バックしながらガレージに入る。そのまま前進してフィニッシュする流れだ。 ガレージ全体を大きなターンに見立てた、空間効率のいいレイアウトが斬新だった。

会場は旭川駅前の立体駐車場の屋上!?

「TOYOTA GAZOO Racing PARK in イオンモール旭川駅前」

開催日:6月2日 会場:イオンモール旭川駅前・立体駐車場

旭川大会では午前の部と午後 の部で合計55名が参加した。

旭川大会のコースは立体 駐車場屋上のフロア半分 を使ったスペース。大きな スラロームから半径の大 きなRを描いてラインまた ぎに直進で入る。そこから やや長めの90度後退でガ レージに入り、90度右折で 大きなコーナーを経て最 終セクションに進む。最後 は前進と後退を組み合わ せたラインまたぎ。速度抑 制の1本パイロンを避けな がらゴールする。

オートテストの参加車両としては、GR86 とGR SPORTプリウスPHEV&アクア の3台が用意された。やはり希少な GR86が人気で、MT車ながら26名の参 加者が試乗した。

記念すべき第1回はイオンモール盛岡で!

旭川駅前店の大会の翌日に 砂川市の公認コースで開催!

48

K car

ジムカーナの愉しみ

「意のままに操れる」興奮と悦楽! 現役に聞く軽自動車コダワリの秘話

全日本ジムカーナ第4戦名阪のB1クラスに参戦した4人。 彼らは流行りのPN部門には目もくれず、

頑なに軽自動車でジムカーナに参戦し続けている。 彼らは「なぜ乗り換えない」のか? 競技ベースとしてのスーパースモールの魅力を探った。

フォト/堤 晋一、加藤和由、JAFスポーツ編集部 レポート/勝森勇夫、JAFスポーツ編集部

かつて軽自動車が“4駆ターボ”と いう贅沢なパッケージを持って いた時代は、JAF公認競技の世 界でも、全日本選手権の主役を演じるほど 高い人気を博した。

しかし、今ではワンメイクレースを除け ば、大手を振って輝ける舞台はごく僅かに しか残っていない。そんな中で、各地方選

手権ジムカーナは、絶滅の危機にある軽自 動車モータースポーツが、何とか土俵際で 踏ん張るフィールドの一つだ。

ただ、全日本選手権では、併設されても 選手権対象外。軽自動車ユーザーは、年に 一度のJAFカップジムカーナで、事実上の 頂上決戦を行っているのが実情だ。

そこで今回は、全日本ジムカーナ名阪大

会に併設されたB1クラスの参加者に、軽 自動車でジムカーナに挑む理由を聞いた。

入門者にもベテランにも優しい

これまで最もローコストなカテゴリーと されてきたジムカーナも、今や参戦コスト の上昇は頭の痛い問題だ。そんな現状で、 軽自動車の車両価格はもちろん、ランニン グコストの安さは多くのユーザーにとって 魅力的であることは間違いない。

現行アルトワークスは2WD車が全日本ラリーに参戦したが、JN1への参戦となったため、リッターカーを相手にグラベ ルラリーではワダチの幅も合わず苦しい勝負を強いられた。一方で、スバルのプレオは2013年までFIA公認が取得され ていた希少なクルマ。かつてはヴィヴィオにもFIA公認があった。

現在22歳。スズキキャリイをジムカーナ ベース車両に選んだのは小野圭一選手だ。 「まだ学生だった頃にモータースポーツを 始められたのは、明らかに軽自動車のおか げです。車両価格とランニングコストが普 通車より格段にリーズナブルでしたから。 キャリイを選んだ理由は、万が一壊した 時のことも考えた結果です。こう見えても

49

高年式車なので、修理用パーツは豊富なん です。目立ちたいだけで軽トラに乗ってる わけじゃないんですよ(笑)」。

モータースポーツを「始めるため」に軽自 動車を選んだという若手選手がいる一方 で、モータースポーツを「続けるため」に軽 自動車に乗っているベテランもいる。

2017年JAF九州選手権B1クラス、そ してJAF中国選手権BRKクラスを制した、 池武俊選手もそういう考えを持つ一人だ。 「競技をやっていて一番出費がかさむのが タイヤです。軽自動車は、断然このコスト が安上がりです。自分のクルマ(マツダ AZ-1)だとタイヤが1セットあれば1シー ズンは十分にもつ感じ。普通車ならそうい かないでしょうし、1セットあたりの金額 も軽自動車用のサイズとは大違いです。

ジムカーナをできるだけ長く楽しみたい 自分にとって、全てにおいてローコストな 軽自動車は競技車両として、とってもあり

小野圭一選手[DA63Tキャリイ]

軽自動車のランニングコス トの安さは、ボディの軽さに 起因する。重量が軽いからこ そ、タイヤには過度な負担が 掛からず、燃費だって向上す るのだ。そして、ボディの軽 さは、クルマの運動性能(走 る、曲がる、止まる)も大きく 向上させる。

今回話を聞いた選手たちも、軽自動車の 最大の長所として、全員がまずは“軽さ”を 挙げている。特にジムカーナという競技に おいては、パワー以上にこの軽さこそが最 大の武器なんだと声を揃えた。

近畿選手権B1クラスを2度制覇してい る藤林伸吉選手は、カルタスからスター レット、そしてアルトワー クスへと、乗り換えるたび

にダウンサイジングした、 ライトウエイト至上主義 者。今では1トン超えには 全く興味がないという。

「だから、アルトが壊れた ときに、乗り換えたのもまた アルトでした(笑)。これ以 上、小さなクルマはありま せんからね」とは藤林選手。

彼は普通車でのモーター スポーツも経験した上で、

ターンは最速! 至って 真面目です

野選手は北海道出身の22歳。転勤によって最近住居を愛知に移した。 モータースポーツは大学2回生の頃に参加したスノーラリーがデ ビュー戦。競技車両に軽トラを選んだことから瞬く間に有名人となり、北海 道では“キャリーちゃん”の愛称で呼ばれるほどの人気者だ。一見、目立ち度 を買っての投入と思われがちなキャリーだが、当の本人的にはいたって真剣 な選択で、『小さい』『FR』『安い』という理想にぴったりなクルマとして選ん でいる。勝つことよりも運転のスキルアップを主目的に、これからもカテゴ リーを限定せずに様々な競技に参加したいと話す小野選手。今シーズンの 目標は、週一で必ず何かのイベントにエントリーすることらしい。

一番小さな軽自動車を競技車両の最高峰と 位置付けているのだ。

キャリイを駆る小野選手も、

「自分としては、1トンオーバーのクルマ を、モータースポーツを楽しむためのクル マとは認めてません!」ときっぱり。 ちなみに、小野選手がもっとも得意とす るジムカーナのセクションは「スラローム」 で、スラローム区間であればハイパワー 4WDにも負けないと言い切る。 「大げさじゃなくて、ホントなんですよ。 ビデオを比較してしっかり検証しましたか ら。軽くて車幅が狭い軽トラは、スラロー ムがびっくりするほど速いんですよ」。 確かに当日のジムカーナでも、パイロン が立ち並ぶスラローム区間を、小野選手は ヒラヒラと舞うように駆け抜けていた。

メンテやチューニングも楽しい

近畿選手権のB1クラスを始め、各地で 軽自動車が参加できるクラスは、改造範囲

藤林伸吉選手/TLBいのがにアルト@朋茶工房

藤林伸吉選手[HB21Sアルトワークス]

アルト一筋18年! ベースは 4駆です

大

阪府出身の藤林選手。ダートラで競技人生をスタートし、18年ほど前 にジムカーナに転身した。愛車のアルトワークス(HB21S)はジムカー ナを始めた当初からの相棒で、FFから4WDへとベース車両の入れ替えは 行ったものの、軽自動車でのジムカーナ人生を貫いている。メンテナンスは もちろんチューニングもすべて自らの手でやるという愛車は、タービン交換、 ハイカム、スロットル交換といったパワーアップメニューを施し、ブースト1.8 ㎏/㎠で120psを発生。4WDならではのトラクションを活かした豪快な走り を信条とし、ウエットコンディションでは無敵の速さだ。2010年、2013年に は近畿地区B1クラスのシリーズチャンピオンに輝いている。

がたい存在なんですよ」と池 選手は語る。

走りの楽しさに 直結する“軽さ"

小

ジムカーナの愉しみ K car

小野圭一選手/本土上陸!タクミ★軽市キャリイ

50

池 武俊選手[PG6SA AZ-1]

よこ山博之選手[EA21Rカプチーノ]

AZ-1を信じて アクセル全開! 愛

福岡県出身の池選手。ジムカーナにデビューしたのは2013年で、歴はま だ6年ほどだ。ただ、モータースポーツの経験は長く、愛車のAZ-1で 耐久レースに参戦していたこともある。公式戦デビューは、そこでの速さが 買われての推薦だ。セルフメンテ&チューニングというユーザーが多い中、 池選手は完全にドライバー専門。メカのことは、殆どお店にお願いするタイ プだそう。愛車の仕様はことのほかライトで、足とブレーキ、あとはタイヤを 交換している程度だ。それでも2015年から2017年まで九州地区のB1を連 覇。2017年は中国地区BRKクラスも制覇している。AZ-1を速く走らせる秘 訣は、クルマを信じてアクセルを踏み続けることらしい。

がたいてい「B車両」となっている。これは、 車検に通る範囲である程度のチューニング

が許されており、ターボ車の場合はブース トアップやタービン交換を施す選手も多く、 実質的なパワーはノーマルの比ではない。

そうしたチューニングは、多くの軽自動 車ユーザーが、自分の手で行っている。

2010、2011年と連続で近畿選手権B1 クラスを連覇した、よこ山弘之選手もほと んど自分でこなす御仁。クルマを作ること もモータースポーツの一部として大いに楽 しむのが“よこ山スタイル”だ。

「自分みたいな素人が、“ドライバー”と“コ ンストラクター”を兼ねられるモータース ポーツは、たぶんジムカーナのB1クラスだ けだと思います。エンジンも本当に小さく て、特別な工具がなくても降ろせるし、クル マ作りもプラモデル感覚です。もちろん、自 分で作業すればコストダウンにもなるから、 一石二鳥ですよね」と笑う。

ちなみに、よこ山選 手のジムカーナ歴は約 四半世紀で、その大部 分をカプチーノで戦っ ている。勝つこと以上 に、マイカーに対する 思い入れが強いこと も、どうやら軽自動車 ユーザーに共通してい るようだ。

知県出身のよこ山選手は現在50歳。ジムカーナ歴も長く、今シーズン で26年目に突入した。スターレット(KP61)で運転の基本を学び、シ ビック(EF9)でジムカーナを始め、シティ(GA2)で負けまくり、MR2(SW20) でクルマの挙動を覚え、そしてカプチーノでチューニングをマスターしたと いう絵に描いたようなジムカーナ経歴の持ち主で、2010、2011年は近畿地 区のB1チャンプを獲得している。カプチーノは、そんなよこ山選手が、走ら せてもっとも楽しい、と太鼓判を押すモデルでもある。ちなみに、自分の手で チューニングするユーザーが多い軽自動車界には、情報を提供し合うコミュ ニティがあるそうで、そこでの仲間との付き合いも楽しいそう。

「普通車クラスの人た ちを見てると、勝てな くなったことを理由に、 クルマを早々に乗り換 える人がいますが、自分にはその気持ちが わかりません。勝ち負けだけがモータース ポーツの楽しさなのか? って思ってしま うんですよね」とはよこ山選手。

池 武俊選手/赤い快速AZ-1

この声にはアルトワークスの藤林選手も AZ-1の池選手も、そしてキャリイで勝負 する小野選手も、みん なが大きく頷いた。

あまりの戦闘力差に、戦意喪失する軽自 動車ユーザーが多いのではと思いきや、こ れが逆。とりわけB1クラスの軽自動車乗 りには「クラス分けされない方が楽しい」と 考えるアタッカーも多いのだ。

例えば、タービン交換&ハイカム装備で 120馬力を発生させるアルトワークスの藤 林選手も、クラス区分を超えた勝負を楽し みにするタイプで、ライバルが格上マシン になればなるほど燃えるらしい。

ジムカーナでは軽自 動車専用クラスの設定 がない大会も少なくな い。すると、自分が出 られるクラスに出てみ たところ、フタを開け たらライバルが普通車 だった、なんてことも よくある話だという。

「660ccで、2000ccとか3000ccのクル マを負かすことがあるワケですから、そ りゃ楽しくないわけがないでしょう(笑)。 一度勝ったら病みつきになりますよ」

と藤林選手。さらに、AZ-1の池選手も、 「実際にフェステバル系のイベントでは、 このクルマで、Dクラスや後輪駆動クラス の総合1位になるなんてことも起こりうる んですよ。何をやっても構わないDクラス の車両相手に、ほとんど何もやっていない

格上マシンに 競り勝つ“快感”

軽に目覚めて 今ではドハマリ♪

よこ山弘之選手/TLB軽協μ久カプチーノ改二甲

51

この小さなAZ-1で勝ってしまうんだから、 痛快そのものです(笑)」と話す。

柔よく剛を制すことに喜びを感じる気持 ちは、日本人ならではないだろうか。言わ ば、軽自動車は日本人のメンタリティにも マッチする競技車両でもあるのだ。

現行の軽自動車が主役になれる?

彼らの話を聞けば聞くほど、コスト的に も、操る楽しさという面でも、軽自動車の ジムカーナは魅力的に感じる。

しかし、軽自動車を愛好する競技人口 は、他のクラス同様に年々落ち込んでい る。販売台数からすれば、競技人口も最も 多くて然るべき存在にも関わらず、だ。

では、どうすれば軽自動車ユーザーの人 口を増やせるのか? 池選手は自分自身の 経験を振り返ってこう話す。 「わざわざ買わなくても、既に持っている

クルマで気軽にエントリーできるようにす るのが、競技人口を増やす一番の方法だと 思います。当初は、自分もジムカーナをや りたくてAZ-1を買ったわけじゃなかった し。現行の軽自動車なら、どんなクルマで も参加できるような、例えば『PN0.6』みた いなクラスが新設されるといいですよね」。

現行車には、S660やコペン、アルトワー クスなど、そのままジムカーナが楽しめそ うなクルマも多い。そして藤林選手も、 「現行の軽自動車は、旧モデルに比べて チューニングしにくいので、B1クラスで一

緒に戦うのはキビシイんです。そういう点 でも、現行の軽自動車がノーマルでも無理 なく参加できる別なフィールドとして、新

全国の地方選手権などで戦う軽自動車!

JAF地方ジムカーナ選手権にも軽自動 車を対象としたクラスが存在しており、近 畿と中国、四国、九州地区ではJAFタイト ルが掛かったクラスが設定されている。

近畿選手権は「排気量1500cc以下の B車両」が走れる「B1クラス」、中国選手 権は「軽自動車のB車両及びAE車両」の 「BRKクラス」、四国選手権は「排気量 1150cc以下の後輪駆動のB車両、排気 量1500cc以下の前輪駆動及び4輪駆動のB車両」を対象とした「R1クラス」、九州選手権 は「軽4輪のSAX車両、B車両」が走れる「B-1クラス」だ。

また、JMRCシリーズで軽自動車クラスを設定しているケースもあり、北海道シリーズで はミドル戦に、過給器付き軽自動車が走れる「R-1クラス」、東北シリーズでは、過給器付き 軽自動車が参加OKな1000cc未満の「1クラス」、関東でもチャンピオンシリーズにB車両 の軽自動車を対象とした「NT-Kクラス」を設定している。

ちなみに、JAF中部選手権にはJAF近畿選手権「B1クラス」と似た「排気量1500cc以下 の2輪駆動のB車両」というクラス区分が存在するが、こちらは中部地区名物の「スーパー 1500」クラスとなっており、軽自動車というよりはリッターカーを対象としている。そのた め、クラス区分だけを見ていると「軽自動車のためのクラスかな?」と思えても、実際はライ バルが格上ばかり、といった状況になることもあり得るので、参戦を考えている選手は、一 度実際の競技会を観戦してみることをお勧めする。

つらいよ

しい『PN0.6』みたいなクラスが必須だと思 います。それに、軽自動車は車種が豊富で すから、ノーマルで考えれば参戦機会は もっと増えるはずですよね」と同意する。

現在、JAF登録されている軽自動車は数 多く存在し、ビート、トゥデイ、AZ-1、 キャロルターボ、カプチーノ、アルトワー クス、セルボ、KeiスポーツR、スバル R1&R2、プレオ、ヴィヴィオ、エッセ、ミ ラ、ミニカダンガンなどが挙げられる。

しかし、普通車に比べると軽自動車の寿 命はそう長くはないため、かつての名車た

ちの復活は現実的ではなくなってきている。 そのため、現行車を主体とした新たなク ラスの設定とともに、軽自動車に多いAT やCVT車にもイコールコンディションが 保たれる環境の創出は急務と言えよう。 F1などのトップカテゴリーではクラッチ レスは当たり前。2ペダル仕様はドライビ ングに集中するためのアイテムでもある。 現行の軽自動車も、現代の普通車に比べ ればかなりの軽量コンパクト。あらゆる尺 度で軽自動車の魅力が広がれば、ジムカー ナの人口だって、確実に増えていくはずだ。

最旬の “軽”競技ベース車はスポーツモデルも選べる!

は現行の軽自動車にも魅力的な車種が目白押し。昔ながらの4 駆ターボやFFターボが復活したアルトワークスや、後輪駆動の タルガトップ車・S660、前輪駆動のオープンカー・コペンなど、駆動 方式やエンジン性能が異なる豊富なラインナップが揃っている。大盛

況のワンメイクレース「N-ONE.OWNER'S.CUP」のベース車である N-ONEや、惜しまれつつも廃止となったミラバンなどの実用車にも JAF登録が取得されているため、下記の車種を選べば、多くのJAF公 認競技に参戦することができるのだ。

実

最新JAF登録車両“軽自動車”カタログ

アルトワークス

S660[JW5] JAF登録No.JH-121

[HA36S] JAF登録No.JS-055

N-ONE[JG1] JAF登録No.JH-119

ダイハツコペン [LA400K] JAF登録No.JD-097

ミラ [L275S/L285S] JAF登録No.JD-095/096

K car ジムカーナの愉しみ 52

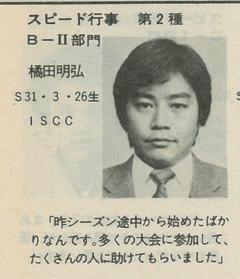

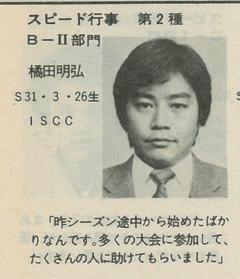

歳現役全日本カーター橘田明弘の挑戦~

ベテラン

孫ほども年の違うライバル達と戦い続けるドライバーがいる。還暦も数年前に終えたが、いまだ血気盛ん。その〝若さ〞の秘密を探ってみた。 レポート/水谷一夫

代のドライバーが圧倒的多数を占める全日本カートの世界で、

フォト/野澤廣幸、小竹充

~ 62 10

は、 53

日本カート選手権のエントリークラス、FS125部門。その東地域の2018シリーズは 第1戦、第2戦ともエントリーが30台を超 える盛況ぶりとなっている。そこで覇を競うのは最高 峰のOK部門へ、さらにはフォーミュラレースへのス テップアップを夢見るミドルティーンたち。その中に 交じってひとり、異色のドライバーがレースを戦って いる。橘田明弘、62歳だ。

参加選手の年齢が公表された今季開幕戦もてぎ大会 のエントリーリストを見ると、橘田が一緒に戦う相手 は最年少13歳、最年長19歳。いわば孫のような年齢 のドライバーたちと真っ向勝負を続けて5年目を迎え る橘田は、この部門の名物ドライバーだ。

昨年は極彩色のオリジナルカラーでマシンをペイン トしてギャラリーを楽しませてくれた橘田。今年のマシ ンはカートメーカー・オリジナルの淡いブルーに替わっ たのだが、「あまり自分を主張しない方がいいかと思っ て(笑)。まあ爽やかな色だと気分も若返っていいんじゃ ないでしょうか」。ジョーク交じりの穏やかで明るい口 調には、端々にレースすることの楽しさがにじむ。

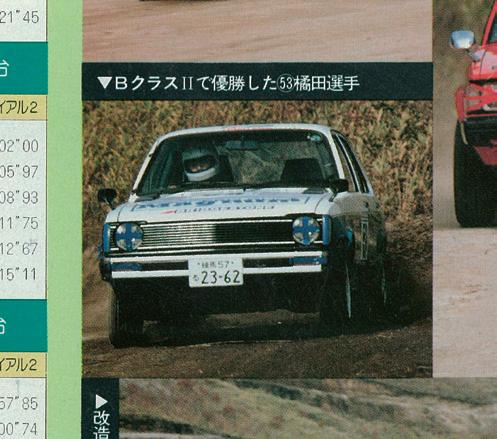

カート歴は10年に満たない橘田だが、モータース ポーツ歴は長い。70年代半ばからダートトライアルを 中心にジムカーナ、FJ1600、ネオヒストリックカー レースなど様々なカテゴリーを経験。1981~82年に は全日本ダートトライアル選手権でB2クラスを2連覇 した実力の持ち主なのだ。

そんな橘田は、仕事が多忙となって一時モータース

ポーツから離れていたのだが、五十代になってたまた まカートに乗る機会があった。これが「あまりの面白さ

虎視眈々ステップアップを狙うイケイケの若手達が全 日本でのライバル。年齢でははるかに上だが、キャリア では勝るライバルを橘田は“先輩”と呼ぶ。

橘田は全日本ダートトライアル選手権が始まった1981年の シリーズチャンピオン。翌年も連覇を果たした。写真は1981 年の全日本ダートトライアル選手権の模様を伝えるJAFス ポーツと、表彰式のページに掲載された橘田のコメント。

に、たちまちゾッコンになった」のだという。「ダート ラで最初に乗ったクルマがアルミモノコックのミッド シップ車で、そのイメージがカートに似ていたことも あったんでしょうね」。

カートに乗り始めて最初の一年は空冷100ccエンジ ンのマシンで練習していたのだが、スピード行事では トップドライバーだった人物とあって、「速いマシン じゃないと楽しくない。刺激的じゃないと嫌なんです」 とのことで、次の年には水冷125ccのハイパワーマシ ンに乗り換えて、地方選手権に参戦を開始した。

そこで3年間レースをした後、2014年に全日本への 参加をスタート。当時の全日本FS-125部門ではフロ ントブレーキの装着が許可されていて、「4輪に乗って いたからリヤブレーキだけのクルマは不得手。フロン トブレーキ付きのマシンに乗りたかった」というのがス テップアップの理由だった。

楽しさと刺激を求めてレースを選んだ結果、たどり 着いた全日本。周りが十代のドライバーばかりだとい うことは、まったく意識しなかったという。 「僕は面白いからこのレースをやろうと思っただけで、

全

54

年齢のことは何も気にならなかったですね。ただ、真 剣にステップアップを目指している選手たちの邪魔を しないように、とは思っています。地方戦より全日本 の方がドライバーの能力が高いんで、走っていて楽し いです。周りが若い選手ばかりだから、ヘルメットを 被っていたら、自分も若い子だと思われるかもしれま せんね(笑)」

40歳以上年下のドライバーたちを相手に、気後れは まったくない。その一方で、年下だからといってナメ てかかることもない。ライバルたちに感じているのは、 むしろ敬意だ。

「カートでは(5~6歳からカートを始めることが多い) 彼らの方が、はるかに長い経験を持っています。能力 に優れた先輩たちだと思っています。ダートラではだ いたい同等の速さのライバルから知識を得られていた けれど、カートでは(若い選手たちに比べて)全然、知 識がないんです。それに、成長のスピードも彼らの方 が速いでしょうから」

「ゴルフの上手な人は周りにいっぱいいるけれど、俊 敏に動けるのはやっぱり若い人。子供たちは“気配”で 生きるんじゃなくて、やっぱりすべて考えながら動い ているんですよ。今の自分には俊敏さはないけれど、 それなりに俊敏さが上がってきていると思うし、知識 も増えてきています。とても有意義に、楽しくレース ができています」

レーシングドライバー橘田のもうひとつの顔は、山 形県で電気関連の企業を営む経営者だ。サーキットで 若い選手たちと競い合う経験は、そちらにもいい影響 を及ぼしているという。

「会社では60人くらいを雇用しているんですが、新し

つらいよ

く入ってくるのは高校生たちです。彼らが何を考えて いるのか(レースの経験を通じて)分かるようになった 気がします。年を取ってくると過去のことにこだわる 人が多いけれど、新しい人たちと走るのは楽しいです ね。本来なら、こういう年下の人たちと何かを一緒に やることってないでしょう。ひたすら刺激的です」

モータースポーツを長く続けられた秘訣は、家族や 周りの理解と協力だという。

「家内は元々モータースポーツ友達の友達で、今は サーキットに来ることはないけれど、ダートラの時は しょっちゅう来ていました。『もう諦めてる』って言っ てますけど、モータースポーツは好きだと思いますよ。 子供は26歳になったんですが、呆れています(笑)」 「今の所属チームのK.SPEED WINは本来、若い子 を育てることを目的にしたチームなんですが、自分の ことも嫌がらずに面倒をみてくださって、本当に感謝 しています。自分一人では何もできないですから」 そして、こうも言った。

「今まで努力してきたわけじゃなくて、面白いから モータースポーツをやってきました。それが長く続け られた理由かもしれません」

全日本FS-125部門は、スプリントカートとしては全 日本OK部門に次ぐ、日本で2番目に速いレースだ。 125ccのハイパワーエンジンとハイグリップタイヤが 生み出す加減速Gや横Gは強力で、十代のドライバー でさえヘバる者が少なくない。62歳の橘田は、「人生 で今が一番キツい。アルペンのスノーボードと同じく らいキツいです」と言う。

これまで4年と少々の全日本で、記録に残っている 最高結果は11位。上位争いに加わることは、まだでき

は、

仕事でも何でも、困難な方が面白い。 簡単にできちゃったら面白くない。

55

ていない。

実はこのキツさと難しさこそ、橘田がカートレース に魅了される理由なのではないだろうか。橘田のこん な言葉が、その証左だ。

「仕事でも何でも、困難な方が面白いですよね。簡単 にできちゃったら面白くない。カートに限らず、自分 は背伸びしすぎる性格なんで、高みがあればできると ころまでやってみたい。自分にないものを持っている 人がやっていることは、興味深いし、刺激的ですね」

ことチャレンジングスピリットに関しては、十代の ドライバーたちにまったく引けを取っていない。

本庄サーキットで6月初旬に行なわれた今季第2戦。 厳しい暑さに見舞われる中、橘田はタイムトライアル で32台中の最下位となった。トップとのギャップは0.7 秒ほどに過ぎないのだが、ハイレベルな実力伯仲状態 にある今の全日本では、この差が大きく響いてしまう。

だが、予選ヒートで橘田は奮闘。戦線を離脱するマ シンが多発する中、実に15台を抜いて17位でゴール した。車検場でヘルメットを脱ぐと、大きな笑顔がこ

ぼれる。初夏のまぶしい日差しに照らされながら接近 戦を戦い抜いていくその姿は、瑞々しく爽やかだった。

地方カート選手権FP-3部門の東 地域では、橘田とは逆に、一人 の若手ドライバーが年長組の 中で活躍を演じている。宮城県出身の15 歳、蒲朋希だ。

全日本/地方/ジュニアという3つの 選手権から成る日本カート選手権は、国 内や各地域の最速ドライバーを決める トップシリーズに位置付けられている。

そんな中にあってFP-3部門は、高年齢層 のアマチュアドライバーにも全国区で雄 姿を披露する場を設けるべく始まったユ ニークなクラスで、元々は満18歳以上に 参加が制限されていた。

その年齢制限は2017年に解除されて 当該年15歳から参加できるようになった のだが、設立当初からの流れで、今も比較 的年齢の高いドライバーが多い。今季開 幕戦のもてぎ大会で、蒲以外の参加者の

「そりゃあ優勝したいとは思う

けれど、今の自分にとっては憧 れに過ぎないですよね。前の人 を抜いて、ひとつでも前に行き たい。20台が走るレースだったら、半分くらいのポジ ションまでは行きたいなと思います」 二十代の初めにモータースポーツと出会い、そこか ら30数年を経てカートにのめり込み、還暦を過ぎた今 も全日本カーターとして着実に成長を続ける橘田には、 どうやら年齢の壁など存在しないようだ。「ハンドルを 握っていることがとにかく楽しい」というその表情を見 ていると、生涯現役なのではと思えてくるのだが……。 いつまでカートを続けるのか。そうたずねると、橘 田選手はニコニコしながらこう答えてくれた。 「やれる限り、カートに乗れる能力がある限りはやっ てみたいですね。カートに乗れなくなったら自動車に 戻るかもしれないけれど、はたしてどこまで行けるん でしょうね。日常生活はしんどいんですけど、今のと ころカートはしんどい気持ちにならないですから」

年齢は21歳〜55歳と、蒲の若さは際立っ ている。

その蒲は、2017年第1戦のスポット参 戦をデビューウィンで飾ると、フル参戦を 始めた今季も第1戦を制してFP-3部門2 連勝。第2戦でも終始トップ争いを演じ て2位フィニッシュと、素晴らしい成績を 残している。

蒲は元々ローカルレースのSSクラスに 参加していたのだが、「体がデカくなって (重量超過で)厳しくなってきた」というこ とで、SSクラスと同じヤマハKT100Sエ ンジンのワンメイクながら、より最低重量 が重いFP-3部門への参加を決めたのだ という。

「特別な選手権だという意識はないで すし、年上の人たちと走るやりにくさも特 に感じていません」という蒲。それでも、 このレースには大きな意義を感じている。

「レジェンドを残してきた方々の後ろを走 ると、自分が走ったことのないラインと か、意外な抜き方とか、いろいろ分かるん です」。そんな蒲が目標とする一人が、KT

100Sエンジンのレースで数々のタイトル

を獲得してきた41歳の高田亮だ。「抜き 方も勉強になりますし、レジェンドの選手 なのにレース後半に強い。よく体力がも つなと感心します。自分は体力には自信 がないんです」。

第2戦は開幕戦から連勝を狙ったが、テールトゥノーズに持ち込む もオーバーテイクは果たせなかった。

もうひとつ、蒲がFP-3部門に感じてい る魅力がある。それは「レース自体が楽し くて、安全なこと」だ。これは、蒲のように ホビーとしてレースに参加するドライバー にとっては、非常に大切なことだろう。 今季はFP-3部門と並行して、もっと速 いマシンのローカルレースにも参加して いる蒲だが、FP-3部門は長く続けたいと いう。「FP-3は自分がレジェンドになるま でやりたいです」。

若手 地方選手権 F P 3 クラスでは 15

全日本での目標を聞くと、橘 田はこう答えた。

昨年から地区戦にステップアップした蒲。ベテラ ン揃いのクラスで互角に渡り合っている。

56

ニッポンのモータースポーツは JAF 動画サイトで チェックしよう!

すべての全日本選手権をカバーするモータースポーツ番組

スーパーフォーミュラからレーシングカートまで、国内で開 催されるJAF全日本選手権等のイマを伝える、インターネ ット配信を利用した国内モータースポーツニュース情報番組 をJAFでは配信中です。これは今年開催される全日本選手権の競技 結果等を、日本を代表するキャスター、ピエール北川さんがスタジオ からレポートする新しいニュース番組で、毎月15日頃&25日頃の月 2回の配信を予定しています。

JAFモータースポーツホームページの特設ページ、You Tubeの JAF公式アカウント「jafchannel」から無料で視聴が可能です。ぜ ひ、ご覧下さい。

JAF モータースポーツホームページも大幅リニューアル!

全日本選手権や地方選手権など、JAF公認のモータースポーツ活動を戦う上で必要な情報を満載した『JAFモー タースポーツホームページ』がリニューアルされました。

このインターネットサイトは、国内競技規則の制定や施行、改正、追補並びに廃止に関する公示を行う媒体とし てJAFが監修しているもので、これら公示情報の他、国内レースやラリー、ジムカーナ、ダートトライアル、レー シングカートの競技結果や獲得ポイントが検索できるようになっていて、国内競技のデータベースとしても活用でき るサイトになっています。

他にも競技ライセンスや公認コース、登録クラブに関するページも併せてリニューアルしており、今回の刷新に 合わせて、全日本選手権の競技結果レポートを中心としたモータースポーツニュースも文字情報と映像番組で新た に配信する予定となっています。

NEWS! ス

モータースポーツニュースダイジェスト」好評配信中! JAF モータースポーツホームページ http://jaf-sports.jp/ 最新公示をより詳しく 競技レポートも新掲載 競技参戦に欠かせない データ資料も全面刷新 スマートフォンでも 大きく見やすく

「JAF

ダートラの未来は頼もしき若い世代に任す!

全国各地で、ダートトライアルの競技会を主催するのは、長く“土”に親しんできたベテランが多い老舗クラブの人々が中心だ。 だけどジュニアドライバーも続々、活躍中のダートラの世界。主催者の方でも世代交代がしっかりと進みつつあるようだ。 フォト/西野キヨシ レポート/若槻幸治郎

どんな時代、どんな世界でも世代 交代はある。経験を積んだ先駆 者たちが、後継者たちに立場を 譲り、培った経験を継承していく。そうす れば、後継者たちもスキルアップしていく はずだ。広島県でJAF中国ダートトライア ル選手権を開催しているモータースポーツ クラブ・チーム・インディ(TEAM INDY)

もそんなクラブだ。

TEAM INDYは広島県でも歴史の古い老 舗クラブ。クラブ創立当時は、広島県西部 で宮島あたりを中心に活動していた、伝説 のクラブと言われているモータースポーツ クラブ・チームシャドウ(SHADOW)と、 広島市内がメインの活動場所となっていた ラリークラブ広島(R.C.H)が大きな勢力を

オフィシャル さん お疲れさん vol.2

保っていたが、広島県北部の2チームが合 併してTEAM INDYが設立されたと言う。 「まぁシャドウは泣く子も黙るっていう チームでしたけど、インディとはライバル 関係にあったっていう感じですかね。R.C.H も老舗クラブで、このふたつのクラブは、 いずれも昨年から今年にかけて50周年を 迎えたんですよ。でも、シャドウは、昨年、 現場に出られる人がいなくなったっていう ことでなくなったんです。ちょっと寂しい ですけどね」

そう語るのはTEAM INDYの創立メン バーの一人でもある宮本清氏。TEAM INDYも40年以上の歴史を持つが、これま で長年に渡り、宮本氏は会長を務めてきた。 だが、すでに還暦を越え、体力の衰えもあ り、若手に会長の座を譲り渡すことにした。

連載 58

それが現代表の川崎勝己氏だ。

川崎勝己氏と言えば、2000年代の全日本 ダートトライアル選手権において、C73A ミラージュ、CT9Aランサーでトップ争い を繰り広げたドライバーで、一旦、活動は 休止したものの、昨年からDクラスに本格 復帰している。

「まぁ世代交代っていうことでしょうね。 自分が会長を任されたのは、別に全日本戦 に出ているから、とかっていうのではなく て、チーム内の雰囲気が自然とそうなった

感じなんです(笑)」

そう謙遜する川崎氏だが、全日本戦に再 び復帰したというその積極的な姿勢が、こ れからのTEAM INDYを牽引していってほ しいという前会長の宮本氏の願いと重なっ たのは間違いないだろう。

TEAM INDYには宮本氏をはじめとして、 川崎氏と同じく全日本ダートラDクラスで

今回の競技役員の皆さん

全国屈指の高速コースであるテクニックステージ タカタは、微妙な高低差も手伝って、全日本ビキ ナーには難攻不落のコースとして知られる。当日は 走り応え十分の2分を超えるロングコースが用意 され、見学に訪れた高校生達もその迫力に酔った。

競技長 川崎勝己さん

かつてはC73ミラージュでアグ レッシブな走りを見せ、昨年から、 炭山義昭選手がドライブしていた

ランサーを駆り、全日本に本格復 帰したダートドライバー。数年前 にチーム・インディ会長に就任し、 クラブを牽引する役目を果たす。

技術委員長 宮本清さん

TEAM INDYの創設メンバーの一

人で、長くクラブの会長を務めてき

たが、川崎氏、河内氏とは自宅も近

く、いわゆる町内会の間柄でもある。

技術委員長 三好工さん

長く改造車をドライブしてきた、現 在はJMRC中国ダートラ部会長を 務めるダートドライバー。中国地 区のダートラのまとめ役でもある。

救急委員長・事務局長 川越一彦さん

TEAM INDYの創立メンバーの一

人で、クラブの世話役という立場 で、マネージャー役、ケータリング役 なども引き受ける、中心的存在だ。