JOYAS DE GALICIA

MAGAZINE DE JAEL JOYERÍA

FANTASMAS La Compostela oculta

JUANA DE VEGA

Una coruñesa para la historia

A CORUÑA Y SANTIAGO Bancos singulares

FANTASMAS La Compostela oculta

JUANA DE VEGA

Una coruñesa para la historia

A CORUÑA Y SANTIAGO Bancos singulares

Joyas de Galicia llega puntual como cada verano para ofrecer a nuestros clientes y amigos un puñado de reportajes y entrevistas relacionados con A Coruña y Santiago, las dos ciudades en las que Jael Joyería tiene puntos de venta. Hemos intentado reunir una vez más (y van ya 27 números) algunas historias poco conocidas, o al menos ofrecer nuevos puntos de vista sobre aspectos culturales, gastronómicos y empresariales que nos parece que merece la pena conocer. En esta ocasión, viajamos al otro lado del Atlántico para visitar la Compostela mexicana, una ciudad muy desconocida en Europa, pero cargada de monumentalidad y de significado. Además, quienes leáis estas páginas podréis saber de las fantasmagóricas andanzas de varios espectros que pueblan, según la tradición, las calles del viejo Santiago; de la vida de una coruñesa ilustre, Juana de Vega; o del incendio que pudo acabar con la Catedral del Apóstol tal y como hoy la conocemos. Nos paramos también en las iniciativas investigadoras que se llevan a cabo en las universidades y en la innovación gastronómica en la que Galicia es puntera. El curso 2025-2026, que comenzará a la vuelta del verano, será de nuevo muy importante para Jael. Como empresa, siempre hemos querido crecer y ofrecer nuevas propuestas, desde la inauguración de boutiques o la apertura de líneas de negocio. Estamos trabajando para dar pasos en esa dirección, y vosotros seréis, como siempre, los primeros en saberlo. Esperamos que disfrutéis del estío con aquellos a quienes más queréis.

Juana

Viaje

Casa

jael joyas de galicia

27 • VERANO 2025

Edita: Jael Joyería

Producción y diseño: Versal Comunicación, S. L.

Dirección: Elena Goyanes

Coordinación: Martiño Suárez

Traducción inglés: Isabel M. Portela

Maqueta: Paula Cantero

Fotografía: Adolfo Enríquez Estudio Fotográfico

Ilustración: Sr. Reny

Imprime: Gráficas Lasa

: 2254-0253

texto: martiño suárez fotografía: adolfo enríquez

Como cualquier ciudad cargada de historia, Compostela está llena de fantasmas. Vivos y muertos comparten las calles y los viejos pazos urbanos de la zona vieja. El paso del tiempo, el cambio de propietarios en estos vetustos edificios y la indiferencia contemporánea por las historias del pasado han ido arrinconando cada vez más a estos espectros… pero ahí están, para quien los quiera ver.

English translation on page 92

El asunto de los fantasmas urbanos se ha estudiado muy poco en Galicia, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, donde no hay castillo sin espectro ni lago sin monstruo. En el caso de Santiago, el profesor y divulgador Manuel Gago, siempre atento a lo que ocurre en los márgenes de la historia canónica, publicó hace unos años O sangue dos pantasmas (Festival Atlántica, 2020), un pequeño volumen tan misterioso e inencontrable como las apariciones que lo habitan. Esta escasez de fantasmas propios se debe, a su juicio, a que en la construcción de la identidad gallega que se acometió desde el XIX los ideólogos, habitualmente personas de clase alta, prefirieron edificarla sobre lo tradicional y lo rural, dejando sus experiencias sobrenaturales encerradas dentro de sus pazos, dentro de la intimidad familiar. Esto ha provocado que las apariciones gallegas sean muy diferentes de las europeas, que pasan siglos encerradas en sus palacios molestando a generación tras generación de inquilinos con sus lamentos: «Nuestros fantasmas son mucho más prácticos: aparecen cuando se les necesita para aclarar un problema, solucionar un crimen, repartir una herencia, resuelven el tema y luego se disuelven en la Santa Compaña», explica Gago.

En Compostela hay lugares que parecen pensados para lo sobrenatural. Es el caso de la carballeira de San Lourenzo, con sus robles retorcidos. Tras la Desamortización, a principios del XIX, el edificio del monasterio se fue deteriorando y convirtiéndose en una de esas ruinas románticas que parece que piden un fantasma. El bosque era entonces mucho más extenso y, además, parecía estar mucho más lejos del centro de una ciudad minúscula como la Compostela de la época. Gago recoge en su libro que aquél era el hogar de la Raposiña de Morás. Aunque «parece increíble que con un nombre tan riquiño pudiera despertar tanto pavor», cuenta el historiador, a medianoche salía volando de entre las piedras, convertida en harpía.

También en San Lourenzo habitaba una joven que hechizaba con su belleza a los juerguistas en el casco viejo y se los llevaba a la carballeira para allí enterrarlos en el inframundo. Una de las historias cuenta que uno de esos chavales caminó junto a la mujer hasta San Lourenzo, embelesado por su mirada, hasta que, al llegar al convento, se dio cuenta de que sus piernas no eran piernas, sino pezuñas de animal. Lívido y horrorizado, consiguió escapar y abrazarse a un cruceiro, que todavía existe, donde estuvo rezando y esperando lo peor hasta que amaneció.

«Los fantasmas nos cuentan mucho de nosotros, de cómo somos como país y de cómo se ha construido nuestra identidad»

» Manuel Gago

Uno de los espectros más canónicos que recoge O sangue das pantasmas es el que, según parece, habita en la llamada Casa de Calderón, en el 32 de la rúa Nova. En la parte final del siglo XX, sus habitantes convivían con las apariciones frecuentes del fantasma de la tía Vicenta, fallecida en 1905; según la leyenda, Vicenta se llevaba mal con sus hermanas y, una vez en el otro mundo, habría decidido volverse a Compostela para pasar el resto de la eternidad en mejor compañía. El edificio acogió en los noventa la cadena de televisión Localia, y entonces se comentaba que por los pasillos se veía de vez en cuando a una mujer de avanzada edad, con la cabeza cubierta con un paño negro.

Algunas de las narrativas son hijas de su tiempo. Si en el XIX abundaban las apariciones de soldados franceses muertos en la Guerra de Independencia, en el XX el cine trasladó a la calle sus creaciones más horrendas. En los años setenta y ochenta, cuando se pusieron tan de moda las películas de terror del estilo de La profecía o El pueblo de los malditos, algunos estudiantes comenzaron a notar en la biblioteca de la facultad de Historia una presencia inquietante. Entre los estantes de la vetusta sala de lectura se aparecía, en ocasiones, el espectro de un niño perdido. Hay quien asegura que también se le podía ver fugazmente apoyado en la baranda del piso superior, sólo por unos instantes. Y también hay quien amplía el relato afirmando que el pequeño era hijo de un antiguo bedel del edificio, desaparecido a finales del XIX y cuyo cuerpo habría sido encontrado decenios después, encerrado en un armario en el que nadie había reparado en años. Aparecerse a los estudiantes

melenudos del Santiago de finales del XX era su manera de pedir ayuda desde el Más Allá.

También de época reciente, y seguramente influenciados por las películas, son los fenómenos del tipo poltergeist que se registran incluso en los medios de comunicación. En 2001, unos estudiantes contaron a El Correo Gallego que en su piso de alquiler las luces se encendían y apagaban cuando querían, las puertas se batían sin que nadie las tocase y se escuchaban voces en medio de la noche. Cualquiera que haya vivido en un piso de universitarios de la época puede argüir que esto era algo común, en vista del estado en el que estaban muchos de los apartamentos, pero seguro que al casero y a la inmobiliaria no les hizo ninguna gracia.

Con San Lourenzo, otra zona de Compostela con especial actividad paranormal es Casas Reais, la entrada del Camino Francés. Quizá no sea casualidad que allí se edificase la iglesia de las Ánimas, con su peculiar portada.

«Los fantasmas nos cuentan mucho de nosotros, de cómo somos como país y de cómo se ha construido nuestra identidad», explica Manuel Gago, «poniendo como estereotipo de gallego al campesino indefenso y obviando períodos enteros de nuestra historia, como lo que se ha dado en llamar Séculos Escuros, como si en Galicia no hubiese pasado nada ni se hubiesen hecho cosas interesantes durante 500 años». El periodista advierte, con todo, que hay espectros que no aguantan ni siquiera una mirada irónica, como el famoso fantasma del peregrino cuya sombra se proyecta sobre la Catedral, en A Quintana. ¿Qué habría pasado si el electricista hubiera puesto la farola que lo alumbra un poco más allá? ᴥ

El CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, en sus siglas en francés) es uno de los ejes sobre los que pivota la innovación científica mundial. En su laboratorio principal, situado en Suiza, han trabajado varios premios Nobel, se descubrió el bosón de Higgs o se desarrollaron desde la World Wide Web a las actualmente ubicuas pantallas táctiles. Desde hace más de me -

dio siglo, este centro de excelencia se relaciona con la marca que simboliza como ninguna la perfección y la precisión, Rolex, que es socio principal de la CERN & Society Foundation.

Todo comenzó en 1956, cuando científicos del CERN se encargaron de testear un reloj Rolex para que este resistiese los enormes campos magnéticos que se generan en los aceleradores de partículas de la institución. Hoy, la firma relojera impulsa la difusión del conocimiento; el último paso ha sido la inauguración del Science Gateway, un edificio espectacular diseñado por Renzo Piano que se abrió en 2023 para albergar iniciativas educativas.

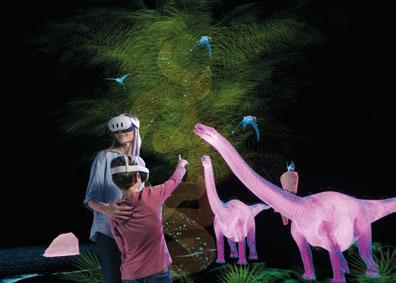

A través de Science Gateway, el CERN puede dar a conocer a la sociedad sus investigaciones a través de exposiciones interactivas, conferencias o incluso

la participación del público en experimentos abiertos. Anastasia Tezar, física y responsable de la entidad, considera clave la visibilidad que se le da al centro en estas iniciativas: «El mundo debería saber lo que está pasando en el CERN porque cada día descubrimos algo nuevo y damos un paso más hacia la comprensión de cómo fue creado el universo y cómo funciona todo lo que nos rodea».

La educación y formación de los jóvenes es uno de los aspectos en los que colaboran más estrechamente Rolex y el CERN. La marca apoya el concurso Beamline for Schools, que ofrece a estudiantes de secundaria de todo el mundo la oportunidad de visitar las instalaciones científicas y participar en experimentos de física de partículas. En 2024 estuvieron presentes 461 equipos de 78 países que aprendieron sobre rayos cósmicos y adquisición de datos. Una nueva generación de investigadores se comienza a formar en acciones como esta, enmarcada en la iniciativa Perpetual Planet de la firma suiza.

La firma y el laboratorio colaboran en programas de formación para estudiantes y la sociedad en general

texto: s. fraga fotografía: adolfo enríquez

La fotografía más buscada de Compostela, junto con la de las Dos Marías, es la que se toma desde el gran banco que rodea uno de los eucaliptos más grandes de A Ferradura, sobre la rúa do Pombal, y justo frente a la plaza del Obradoiro. No es una ubicación aleatoria: desde esta elevación se aprecia casi como en ningún sitio la abigarrada composición urbana de la ciudad apostólica, con la fachada de la Catedral asomando detrás de la mole del pazo de Raxoi y las torres de San Martiño Pinario, San Francisco o Salomé erizando el caserío de piedra. Tampoco es una moda: desde esta ubicación (ayudándose un poco de la imaginación) trazó Pier Maria Baldi en el siglo XVII una de las primeras postales conocidas de la urbe.

English translation on page 94

La atalaya es muy popular entre los turistas porque desde allí pueden retratar una vista completa de la ciudad vieja, al tiempo que posan en alguno de los bancos que adornan el paseo, incluido el que rodea el tronco inmenso de uno de los primeros eucaliptos plantados en Galicia. Para Baldi, este fue también el principal observatorio en el que basó su obra, aunque no el único. El artista estuvo en la ciudad entre los días 3 y 6 de marzo de 1669, formando parte del entourage del príncipe de la Toscana Cosme III de Medici. Según expone el catedrático de la Universidad de Santiago Miguel Taín Guzmán en el volumen Vistas urbanas de Santiago de Compostela (Teófilo Edicións, 2014), es probable que el resultado final, un dibujo en tinta sobre varios fragmentos de papel, se concretase mucho después, de vuelta en Florencia.

Baldi emplea un truco conocido entre los artistas de la época: combinar varias perspectivas para conseguir un panorama mucho más amplio del que el ojo humano podría contemplar desde un único punto de vista. Su principal observatorio es la misma ladera de la Ferradura desde la que hoy se sacan tantas fotos. Desde ahí retrata la Catedral antigua, antes de que la reforma barroca transformase la fachada del Obradoiro hasta hacerla como hoy la conocemos. Las siluetas del Hostal, la Berenguela, San

Agustín, el cimborrio de la Catedral, la torre del Tesoro y la trama urbana se muestran rodeadas todavía por la muralla, desde el Hostal hasta la Porta da Mámoa (hoy frente a la plaza de Galicia). Se ve un Santiago rodeado de huertas, con algunas ruinas de tiempos mejores.

Luego, el pintor florentino aplica su «truco». Taín Guzmán cuenta en la obra citada que Baldi tomó apuntes desde sitios como la actual iglesia del Pilar y desde el monte de Belvís para ampliar la perspectiva y poder reflejar (echándole también algo de imaginación) los alrededores de una ciudad que comienza a desbordar sus murallas medievales. Así, se muestran lugares que difícilmente se podrían contemplar desde el monte de Santa Susana, como la propia Carballeira, la carretera de Pontevedra o la zona de O Hórreo. Baldi consigue de esta forma reflejar lo que se vería aproximadamente si en la actual Praza Roxa hubiese una colina, en lugar de una depresión, como bien apunta Taín.

Sin ese truco y con permiso de la imponente fachada barroca que se le construiría a la Catedral un siglo después, lo que vio Baldi es muy similar a lo que hoy contemplan miles de turistas. El banco y el eucalipto, esos sí que no estaban: el primero en traer la especie a Galicia fue fray Rosendo Salvado, y para eso habría que esperar a mediados del XIX. ᴥ

texto: m. míguez

fotografía: adolfo enríquez

Por separado, Juana de Vega y Francisco Espoz y Mina tienen un capítulo reservado en la historia de España. Incansable benefactora, ella; destacado militar, él. Ambos entregados a la causa liberal. La que les unió. Y en ocasiones también les separó. Como en un amor de novela del siglo XIX. De esos que trascienden la muerte. Esposos, compañeros y aliados, para ellos solo había un final posible: que sus cuerpos, sus almas y sus nombres quedasen unidos para siempre.

Juana de Vega y Martínez fue una mujer fuera de lo común desde su infancia. Nacida en A Coruña en 1805 en una familia acomodada –su padre había hecho fortuna como comerciante en Cuba– y liberal, recibió una educación ilustrada, inusual para la época, a cargo de profesores particulares y de su propia madre, apasionada por la lectura. Junto a formación en música, baile o dibujo, tuvo también estudios en gramática, aritmética, idiomas y humanidades. A la influencia materna le debió su determinación por ayudar a los desfavorecidos y a la paterna, su activismo político. Los dos grandes ejes que marcaron su vida. El tercero fue su amor incondicional por Francisco Espoz y Mina. Con apenas nueve años, Juana ya sabía que su padre era perseguido por ser liberal. Juan Antonio de Vega había sido elegido procurador síndico del Ayuntamiento y miembro de la Diputación Provincial durante la Guerra de la Independencia y con el restablecimiento del absolutismo en 1814 fue multado e inhabilitado durante dos años para ejercer cargos públicos. Aun así, al año siguiente participó activamente en el fracasado pronunciamiento del brigadier Juan Díaz Porlier en favor de la Constitución de 1812, lo que le obligó a exiliarse en Portugal. Regresó en 1817, con su afán por conspirar contra el absolutismo intacto. Ya entonces, una Juana de doce años participó en la fuga de varios condenados en el proceso a Porlier y escribió poemas en su honor. En 1820, desde el balcón de su casa de la coruñesa calle Real vio por primera vez a su futuro marido. Francisco Espoz y Mina entraba en la ciudad a caballo, acompañado por su séquito, para tomar posesión como capitán general de Galicia. Comenzaba su historia común.

Retrato de Juana de Vega. Archivo de la Biblioteca Nacional

El navarro Francisco Espoz y Mina, nacido en 1781, comenzó su carrera militar a los 27 años, en plena Guerra de la Independencia. Tras unir bajo su mando a todos los grupos guerrilleros que actuaban en el territorio foral, sus repetidos triunfos sobre los franceses hicieron que se le conociese como Rey de Navarra. Sus hazañas, como la victoria sobre un ejército galo diez veces superior en número, se difundieron por toda España y le llevaron a recibir múltiples condecoraciones y sucesivos cargos de coronel, general, mariscal de campo y jefe de brigada. Retiradas las tropas francesas y con Fernando VII de vuelta al país, Espoz y Mina se opuso a la disolución de la guerrilla y se posicionó del lado de la causa liberal. Se sublevó y fue uno de los principales impulsores de un intento fallido de proclamar la Constitución de 1812. Irónicamente, tuvo que refugiarse en Francia. El triunfo del alzamiento liberal de Rafael del Riego en 1820 le permitió regresar a Navarra, donde proclamó la Constitución de Santesteban. Para cuando llegó a A Coruña a tomar posesión tras ser nombrado capitán general de Galicia, ya era todo un mito militar y un referente liberal.

Juana de Vega y Francisco Espoz y Mina no tardaron en coincidir en A Coruña. El militar frecuentaba con asiduidad la vivienda del reconocido comerciante liberal Juan Antonio de Vega, donde tuvo ocasión de compartir conversaciones con una Juana de dieciséis años que poco tenía que ver con las jóvenes de la época en lo referente a su cultura y sus convicciones políticas. Apenas hicieron falta unos meses para fijar le fecha del matrimonio: el 24 de diciembre de 1821. No llegaría a celebrarse. El pueblo y las autoridades coruñesas habían elevado al rey un manifiesto, que también contaba con la firma de Mina, en contra del gobierno moderado de Eusebio Bardají y la iniciativa tuvo consecuencias para el navarro. En noviembre fue separado del mando militar y destinado a León. Los preparativos de la boda siguieron adelante, pese a la ausencia del novio, que, finalmente, un día antes de la cita nupcial informó por carta a Juana de que no acudiría. En su lugar, remitió sus poderes a su secretario particular. El enlace se celebró solo con Juana presente en su casa de la calle Real a las ocho y media de la tarde del día de Navidad. Ya casada, la coruñesa dejó el hogar para pasar seis meses con su esposo. Llegó entonces la siguiente separación. El Gobierno le encargó a Espoz y Mina el mando del Ejército en Cataluña para hacer frente a los absolutistas y pese al deseo del matrimonio por permanecer unido, acordaron que lo más conveniente era que Juana volviese a A Coruña. «La imperiosa ley del destino nos obligó después a separarnos repetidas veces, y este fue siempre el mayor sacrificio que Mina hizo por su Patria», escribió la propia Juana de Vega. El 15 de agosto de 1822, se despidieron en Madrid. No volverían a verse hasta casi dos años después.

Las tropas del ya teniente general Espoz y Mina habían tratado de frenar a los Cien Mil Hijos de San Luis, que habían entrado en España para restaurar el régimen absolutista de Fernando VII. No lo consiguieron y el navarro había tenido que exiliarse por segunda vez, llegando a Inglaterra el 2 de diciembre de 1823. El panorama político también había llevado a Juana a salir del país. Lo hizo junto a su padre a principios de 1824. Los de Vega se refugiaron primero en Portugal, desde donde salieron en barco hacia Inglaterra, pasando por Francia. Al fin, tras lo que la coruñesa definió como «dos años eternos», la localidad de Staines, cerca del palacio real de Windsor, fue el escenario del reencuentro con su marido. Le felicidad por volver a estar con su compañero de vida, no obstante, se vio empañada por la preocupación por su estado de salud: «Volvía a ver al hombre de mi cariño, de quien me separé en Madrid, dejándolo en el completo goce de su robustez y agilidad, con la animación y la alegría en su noble semblante, y ahora le hallaba triste, decaído, con la cabeza encanecida y tan imposibilitado de una pierna que no pudo bajar de la silla de postas ni andaba sin el auxilio de una pequeña muleta».

Durante los diez años que pasaron en Inglaterra, donde vivieron en Londres, Juana fue la esposa, la enfermera, la secretaria y la colaboradora de Mina. El matrimonio tenía el reconocimiento del poder político, militar e intelectual, e incluso su apoyo a nivel económico –ante la complicada situación monetaria de la pareja– y su participación resultó decisiva para la firma en 1834 de la Cuádruple Alianza entre los liberales de Francia, Gran Bretaña, Portugal y España. Juana, siempre al lado de su marido, se ganó el sobrenombre de La Generala por parte de la cúpula militar de la alianza y como tal regresó a España ese mismo año, tras el fallecimiento de Fernando VII, con un Espoz y Mina muy debilitado. A pesar de su delicado estado, este aceptó el cargo de capitán general de Cataluña y prestó su último servicio a la causa liberal. La Nochebuena de 1836, a las ocho y media de la tarde, la misma hora a la que se había celebrado su boda el día de Navidad quince años atrás, la muerte separaba a Juana y Mina. Solo en parte.

La Juana viuda, con 31 años, decidió ponerse un luto que nunca se quitaría. En su cuello, para siempre un relicario con la imagen y un mechón de pelo de su amado. Pero no era suficiente. Ordenó que se le extrajese el corazón al cadáver de su esposo y lo conservó en un vaso de cristal, que protegió con una urna de ébano y plata que colocó en su habitación. El resto del cuerpo del militar fue embalsamado y, con permiso del papa Gregorio XVI, trasladado a su casa de la calle Real –entonces calle de Acevedo– de A Coruña, a la que había regresado. Esa estancia, contigua a su dormitorio, se convirtió en un oratorio. Lugar de culto para los afines a las ideas liberales, que tuvieron en la vivienda de Juana de Vega hasta el final de sus días un santuario de la causa y un lugar de reunión. Fiel a su activismo político, que la llevó incluso a estar bajo vigilancia, la coruñesa dedicó además el resto de su vida a la beneficencia, la educación, el mecenazgo y a proteger la memoria de su marido, «que hombres inicuos quisieron atacar, sabiendo que no había de responderles desde el sepulcro», escribió.

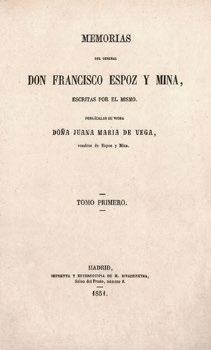

La condesa de Espoz y Mina –título que recibió a la muerte del militar– desafió los roles de la época al tratar en la obra homenaje a su marido asuntos públicos que no estaban destinados a ser competencia de las mujeres. Las críticas no impidieron que en 1851 comenzaran a publicarse las Memorias del general don Francisco Espoz y Mina, cinco volúmenes que terminaron de ver la luz en 1852 en los que recogió notas del general, de sus secretarios y de ella misma a las que dio forma para convertirlas en textos que hicieran justicia a la figura de su esposo. Una más de las muestras de amor de Juana, que años antes, cuando el Gobierno le había otorgado un vizcondado, pidió ser vizcondesa del Arado, en homenaje al origen rural del navarro, y que cuando volvió a ser reconocida con un título –el de duquesa de la Caridad– por su labor clave de cuidado de los enfermos durante la epidemia de cólera que asoló A Coruña en 1853 y 1854, y a la que ella era inmune, lo rechazó asegurando: «Lo apreciable para mí, tratándose de títulos, es el apellido de mi esposo». Dejó inconclusa una segunda obra dedicada a él, En honor de Mina. Memorias íntimas.

La devoción de Juana de Vega por Francisco Espoz y Mina no podía terminar con la vida terrenal de ambos. La coruñesa falleció el 22 de junio de 1872 en su habitación de la calle Real, contigua a la estancia en la que el cuerpo embalsamado de su marido descansaba desde hacía 36 años. En su testamento, redactado tres años antes, había dejado instrucciones sobre su entierro y su epitafio, donde solo quería que figurase su nombre –«Todos los títulos y honores que he tenido no equivalen en mi aprecio a la dicha de haber sido la amada compañera del hombre que con tan puro y desinteresado patriotismo, quiso el bien de la Patria»– y el de su esposo. Para acompañar sus restos en la eternidad, Juana solo necesitaba una cosa: el corazón de su amado. Juntos fueron enterrados en su nicho en el cementerio coruñés de San Amaro, cuya lápida reza:

Juana M. de la Vega y Martínez viuda del general

D. Francisco Espoz y Mina cuyo corazón se halla aquí

R.I.P. 22-6-1872

Más de un siglo después, en el centro de A Coruña, la plaza de Mina y la calle de Juana de Vega se confunden hasta ser una. Dicen que su confluencia es el punto en el que antiguamente se besaban las aguas de las dos orillas de la ciudad. El epílogo de la historia de un amor eterno. ᴥ

Epitafio de la sepultura de Juana de Vega en el cementerio coruñés de San Amaro

Símbolo de la joyería de lujo por excelencia, la serpiente de Bulgari evoluciona. Coincidiendo con la celebración del Año de la Serpiente según el calendario chino, la firma italiana actualiza un diseño que, desde su aparición en 1948, se ha convertido en sueño y mito de la elegancia.

Aeterna no es solo una joya: es una declaración de intenciones. En su última reencarnación, la serpiente se despoja de todo artificio: no hay ojos, no hay escamas, no hay ornamentos superfluos, sólo su forma hipnótica en un brazalete que es una obra de arte escultórica. En esta creación, el oro se entrelaza con precisión con los diamantes para abrazar la piel con sensualidad.

El nuevo diseño ha sido concebido por Fabrizio Buonamassa Stigliani, director ejecutivo de creación de productos de Bulgari, que ha trasladado a esta pieza icónica la máxima de otro de los productos más apreciados de la marca, el reloj Octo Finissimo filosofía de menos es más, Buonamassa busca, según sus propias palabras, «capturar el ADN de Serpenti, destilarlo hasta su esencia y proyectarlo hacia el futuro».

La colección se presenta en dos versiones: una en oro rosa engastada con diamantes, y otra de alta joyería en oro blanco completamente pavé, donde gemas de gran tamaño realzan su volumen tridimensional. Ambas interpretaciones irradian una luz singular, producto del engaste de nieve que recorre la pieza desde la esfera hasta la cola, acentuando su dinamismo y sofisticación.

A lo largo de sus casi 80 años de historia, esta figura ha tomado múltiples formas: desde el flexible Tubogas el innovador Misteriosi con su calibre miniaturizado BVL 100, pasando por la elegancia cotidiana de Seduttori gráfica precisión de Infiniti. Hoy, Aeterna es su forma más pura, la más abstracta y visionaria.

Serpenti Aeterna se simplifica, capturando el ADN de un símbolo de la elegancia y el poder femenino

texto: : f. couso fotografía: adolfo enríquez

El banco más famoso de Galicia, y probablemente el que inauguró la fiebre por colocar estos elementos para disfrutar de paisajes abrumadores, se levantó hace casi veinte años en la pequeña parroquia de Loiba, en Ortigueira. Su impulsor fue Rafael Prieto Vidal, mecánico, constructor y residente en la localidad.

Prieto conocía bien la zona y decidió en 2009 dar un aliciente más para visitar una costa que hasta no hace mucho era de las más desconocidas de Galicia. La falta de comunicaciones eficientes en forma de autovías o trenes rápidos (algo que sigue caracterizando a la zona) reducía a unos pocos los turistas que cada año se acercaban al norte de la Comunidad. Cuenta la historia oral que el año siguiente los integrantes de un grupo musical escocés que participaba en el Festival de Ortigueira se acercaron al lugar y escribiron en el respaldo la frase «The best bank (acantilado) of the world».

Aun así, el banco fue un secreto bien guardado hasta que una noche de agosto de 2015 el fotógrafo viveirense Dani Caxete lo retrató, coronado por un espectacular cielo estrellado en el que lucía esplendorosa la Vía Láctea. La imagen catapultó la fama del «banco más bonito del mundo», que llegó a protagonizar una campaña publicitaria de una conocida marca sueca de mobiliario.

Tan simple como es (está construido en madera sencilla y sin florituras), el secreto de su popularidad está en el paisaje que se puede contemplar desde su asiento. Frente al visitante se despliegan, en líneas que se superponen, las bravas costas de Estaca de Bares, a la derecha, y del cabo Ortegal, a la izquierda. Los punzan-

tes farallones que escoltan ambos accidentes geográficos amparan la costa de las frecuentes tormentas y de las olas salvajes; los entrantes de mar albergan las localidades marineras de Espasante y Cariño y la arenosa ría de Ortigueira, donde desemboca el río Mera y donde se sitúa la villa que le da nombre, histórica y conocida también por su longevo festival de música folk.

El pueblo ha sido durante decenios el centro administrativo de una comarca históricamente aislada, el lugar al que acudían personas de todo el entorno a arreglar papeles, ir al médico o comprar. Esta es una de las zonas gallegas que más afectada se vio por la emigración en los siglos XIX y XX, aunque este fenómeno ha provocado que ahora se pueda disfrutar de las vistas de preciosas casas de indianos, orteganos que, al regreso de sus experiencias en América, construían viviendas singulares con un estilo extrañamente tropical.

Cuando se visita el banco de Loiba, a uno le embarga la sensación de estar en un lugar de naturaleza salvaje. De hecho, es conveniente no fiarse demasiado del terreno. Algún incidente provocado por la osadía de quienes buscan el selfie más impactante ha hecho que el Concello de Ortigueira se haya planteado en alguna ocasión moverlo de sitio o instalar algún tipo de protección para evitar accidentes. ᴥ

texto: josé luis cervantes cortés escuela normal superior de nayarit

English translation on page 93

Al otro lado del Atlántico, en el occidente de México –en el actual estado de Nayarit– se encuentra una ciudad que comparte el nombre con la célebre Compostela del apóstol Santiago. Fundada en los albores del periodo virreinal, su historia está profundamente marcada por la empresa de colonización española en América.

La conquista de esta región fue encabezada por Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Primera Real Audiencia de México. Inicialmente, Nuño pretendía nombrar a este lugar Villa del Espíritu Santo de la Mayor España, para diferenciarla de la Nueva España de Hernán Cortés, su principal rival. Sin embargo, por disposición de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos V, se le otorgó el nombre de Compostela, y al vasto territorio recién incorporado a la Corona española se le dio el título de Reino de Nueva Galicia. La fundación se realizó el 25 de julio de 1532, coincidiendo con la festividad de Santiago, reforzando así el carácter espiritual y estratégico de esta nueva urbe, llamada a convertirse en el eje de la organización política, religiosa y económica en el occidente del virreinato.

La elección del nombre Compostela no fue casual. Respondía a una intención simbólica y estratégica: así como Santiago de Compostela se sitúa al noroeste de la península ibérica, esta nueva fundación se erigía al noroeste del virreinato. La geografía se convertía así en reflejo espiritual: tal como Galicia fue tierra de conversión bajo la advocación del Apóstol, esta otra Compostela debía ser punto de partida para extender el Evangelio entre los pueblos originarios. La imagen de Santiago Matamoros, protector y evangelizador, fue adoptada como emblema de la misión espiritual que acompañaba a la conquista.

En sus orígenes, Compostela fue una ciudad nómada. Tras su fundación, diversos factores –entre ellos, conflictos con los pueblos indígenas que resistieron la colonización y la búsqueda de mejores condiciones geográficas– llevaron a reubicarla. En 1540, se estableció definitivamente unas seis leguas al sur del emplazamiento original, donde permanece hasta nuestros días.

Compostela alcanzó su máximo esplendor en 1548, con el establecimiento de dos instituciones clave del poder virreinal: la Real Audiencia y el Obispado de la Nueva Galicia. Mientras la primera consolidaba el domino civil y judicial, el segundo reforzaba la autoridad eclesiástica en la región. La coexistencia de ambos poderes hizo de Compostela un centro neurálgico del occidente novohispano. Sin embargo, este protagonismo fue efímero, ya que en 1560 la sede de ambas instituciones –y con ellas, la capital del Reino– se trasladaron a Guadalajara, cuya ubicación se encontraba más cercana a las ricas minas de Zacatecas y tenía una mejor proyección económica. A pesar de esta pérdida de centrali-

dad, Compostela conservó su nombre original, su título de ciudad y siguió siendo hogar de numerosas familias españolas que se habían asentado aquí desde sus orígenes.

Compostela conserva hasta hoy un valioso patrimonio cultural que da cuenta de su pasado virreinal. Su iglesia principal, dedicada a Santiago Apóstol, testimonia el profundo arraigo simbólico de la tradición hispánica en la ciudad. Construida entre los siglos XVII y XVIII, de estilo barroco, esta edificación se distingue por su sobria fachada de cantera, sus gruesos muros de piedra y sus contrafuertes que resaltan la solidez de las construcciones coloniales. En su interior, destaca un altorrelieve de Santiago en su advo-

cación de Matamoros, fechado en 1694, que representa al apóstol montado a caballo, en actitud combativa, como protector y guía espiritual de los conquistadores.

Otro elemento notable es el escudo de los Habsburgo, labrado en uno de los muros laterales de la iglesia. En él, el águila bicéfala simboliza la unión de los poderes terrenal y celestial bajo el dominio de la monarquía hispánica. Sobre cada una de sus cabezas se alza un penacho, lo que refuerza el mestizaje iconográfico indígena. El conjunto, realizado por tlacuilos (artistas indígenas), constituye una expresión sincrética del poder y la fe.

Asimismo, en la entrada lateral de la iglesia se encuentra la puerta de San José. En el remate de la fachada se sitúa un nicho adornado con una venera –la emblemática concha de Santiago– símbolo del peregrino y signo de consagración. Esta concha, esculpida en piedra representa la protección espiritual del Apóstol y le otorga sacralidad al espacio. Estos emblemas, incrustados en la portada, reafirman el papel de Compostela como ciudad de frontera entre dos mundos: entre lo viejo y lo nuevo, entre lo hispánico y lo indígena.

La traza urbana de Compostela aún conserva rasgos del diseño colonial. A diferencia de Santiago de Compostela de Galicia, la Compostela de México representa un ejemplo paradigmático del urbanismo virreinal. Adoptó desde sus orígenes un trazado en damero, con plaza central, calles ortogonales y edificios religiosos

y civiles que respondían al modelo renacentista impuesto por la Corona española en tiempos del rey Felipe II. Esta disposición regular refleja una intención del control territorial y una visión ordenadora del mundo novohispano. Mientras que la ciudad gallega creció de forma orgánica entre colinas y calles angostas, la Compostela mexicana se asentó en un valle, con un diseño geométrico que se adaptó al clima tropical y a las condiciones del terreno.

Un aspecto clave en la configuración histórica de Compostela fue la presencia de sus primeros pobladores españoles, quienes se autodenominaban los «notables» de la ciudad. Este grupo estaba conformado por encomenderos, burócratas, mineros, ganaderos y comerciantes que, desde los primeros años de la fundación, desempeñaron un papel central en la vida política, económica y social de la Nueva Galicia. Su

influencia no solo se hizo sentir en la administración local y en la consolidación de un orden colonial jerarquizado, sino también en la configuración de linajes con poder y prestigio duradero. De entre estas familias notables surgióla estirpe que dio origen al condado de Miravalle, título nobiliario que simboliza la continuidad de esa élite fundadora y su arraigo en la historia profunda de Compostela.

Además de Santiago Apóstol, Compostela venera con especial devoción al Señor de la Misericordia, considerado el patrón protector de la ciudad desde mediados del siglo XIX. Su culto se originó en 1850, en el contexto de una devastadora epidemia de cólera morbus que azotó la región. Según la tradición, los fieles encomendaron sus ruegos a una imagen de Cristo crucificado del siglo XVI, a la que se le atribuyó el milagro de haber librado a Compostela de las peores consecuencias de la epidemia. Desde entonces, el Señor de la Misericordia fue reconocido como intercesor ante las calamidades, y se instituyó una festividad en su honor que se

celebra cada año el primer viernes de diciembre. Esta devoción, profundamente arraigada en la comunidad, refuerza el carácter espiritual y solidario de la ciudad, convirtiendo al Señor de la Misericordia, el «rey de nuestras almas», en símbolo de consuelo y esperanza. Compostela de Indias, el «otro campo de estrellas», continúa ofreciendo su luz serena en el vasto firmamento de la historia mexicana. No solo como una ciudad gloriosa por su pasado, sino como un faro de memoria, donde convergen los símbolos de la fe y las huellas de los conquistadores. En sus calles, en su iglesia y en sus tradiciones pervive la esencia de una ciudad que fue capital, cruce de caminos y refugio espiritual. Compostela no ha sido olvidada, sigue viva en la voz de quienes la evocan; en cada piedra, en cada imagen continúa el testimonio de una compleja red de significados que unieron dos mundos. Su legado, más allá de las fechas y documentos, perdura en la fuerza de su nombre, en las fiestas del pueblo y en la silueta de su templo, guardián silencioso de siglos de historia. ᴥ

Altorrelieve del Matamoros en el interior de la iglesia de Santiago Apóstol © José Luis Cervantes Cortés

texto: martiño suárez

fotografía: adolfo enríquez

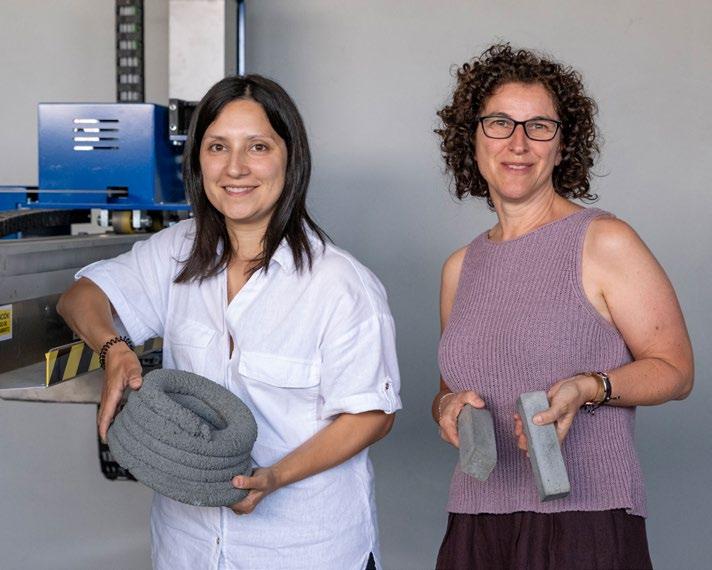

Conseguir materiales de construcción más asequibles, fáciles de aplicar y con un menor impacto ambiental es el objetivo del grupo de investigación en ingeniería civil de la de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos de la Universidade de A Coruña. Belén González Fonteboa y Sindy Seara Paz encabezan este equipo, que trabaja en la actualidad, y entre otros proyectos, en la formulación de un hormigón capaz de fabricarse en impresoras 3D y que aproveche residuos de otras industrias para paliar la huella ecológica.

«Las cementeras están entre las industrias más concienciadas con el medio ambiente y las que más apuestan por la innovación en este sentido», explican González Fonteboa y Seara, ambas ingenieras de caminos y profesoras de Ingeniería Civil en la universidad coruñesa. La fabricación de cemento es una de las principales fuentes de emisión de gases contaminantes. Este material es la base del hormigón y la segunda materia prima más usada después del agua, de ahí el interés en reducir su impacto.

En su investigación actual, el grupo colabora con el Centro de Investigación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC) de la UDC. La planta baja del edificio de esta institución, en el campus de Elviña, parece una gran nave industrial con grandes máquinas en

las que se comprueba la resistencia de materiales y se testan las últimas creaciones de sus integrantes. Al fondo se encuentra el equipo de impresión 3D con la que trabajan González Fonteboa y Seara, rodeada de pruebas de diferentes mezclas de hormigón.

Como premisa para reducir el impacto ambiental de estos productos, las investigadoras utilizan residuos de biomasa forestal (procedente de industrias de fabricación de tableros de madera) tanto en la formulación del cemento como en la composición de los áridos que se agregan a la mezcla. El objetivo es reducir hasta en un 40% el contenido de cemento convencional, material ubicuo en la sociedad actual, reduciendo así las emisiones que se producen en el sector de la construcción.

El mayor reto es el de conseguir un material lo suficientemente fluido como para poder emplear impresoras 3D (que van derramando el producto en unas coordenadas prefijadas por un programa informático) y lo suficientemente rígido para que las piezas sean fiables y útiles. Van por buen camino: «Estamos cerca. Las mezclas actuales son ya válidas para la fabricación de mobiliario urbano, y nos estamos aproximando a un producto utilizable en estructuras», afirma Belén González. El grupo trabaja en este momento en la introducción de armaduras metálicas en el hormigón impreso que hagan más resistentes las piezas finales.

La puesta en práctica de esta técnica servirá, además de reducir el impacto medioambiental, para industrializar los procesos y hacerlos más fáciles. «Uno de los principales problemas actuales del sector de la construcción es la falta de mano de obra», razona González Fonteboa, «por lo que la industrialización de procesos interesa mucho a las empresas». También se prevé que fabricar piezas de esta forma reduzca considerablemente los plazos de entrega, haciendo más eficiente al sector. La ciencia básica, que tiene sus tiempos, conecta así con la realidad del día a día de la ingeniería civil y la construcción. ᴥ

texto: s. fraga

fotografía: teresa abalde

Situado en la ría de Muros, Esteiro es un pueblo en el que perviven el estilo de vida de la costa gallega y un fuerte sentimiento de pertenencia. En esta localidad se ubica Casa Isabel, un alojamiento rural en un edificio centenario que permite disfrutar de una zona todavía no masificada. Su responsable es el conocido hostelero Borja Portals.

Casa Isabel recibe el nombre de la madre de Borja Portals, referente de la hostelería compostelana desde que abriera, hace ya dos décadas, el restaurante A Curtiduría. El éxito de su buque insignia le ha permitido afrontar multitud de proyectos en el sector, de la apertura de otros locales de restauración al cáterin, los restaurantes efímeros o los alojamientos singulares.

Es el caso de Casa Isabel, situada en su localidad natal de Esteiro (Muros). Portals la abrió hace ya ocho años y queda claro que el edificio forma parte de su paisaje sentimental: «Los primeros recuerdos que tengo de ese lugar son los de una casa de labranza donde los veranos transcurrían entre cultivos de maíz y las tareas propias de la agricultura. En invierno llegaba la matanza del cerdo y venía gente a ayudar en la tarea. Y las tías de mi padre eran las que cortaban el bacalao, porque esta era una casa muy matriarcal, como todas las de Galicia», cuenta. El edificio lo hicieron sus abuelos en 1918, junto a un cruceiro del siglo XVI que todavía se conserva. La levantaron con piedra «traída en carros desde una cantera cercana» y madera de castaño, y pensando en labores como el secado del cereal o la cría de animales. Las cosas se hacían bien entonces: cuenta Portals que en la restauración a la que se sometió la casa antes de abrirla al público hubo que hacer «poco más que tirar algunas medianeras, porque todo lo original resistió el paso del tiempo». Con el cambio de uso, los establos se convirtieron en un gran salón; además, el establecimiento cuenta con cuatro habitaciones, comedor, dos baños, terraza y una zona exterior con un hórreo tradicional y preparada para el esparcimiento o para hacer una barbacoa.

Y luego está el entorno: «Esta es una zona privilegiada donde el turismo todavía no es tan invasivo como en otras partes», afirma Borja Portals. El pueblo de Esteiro, compuesto básicamente de casas tradicionales, rodea una pequeña bahía dentro de la ría de Muros. La playa (urbana, aunque en absoluto agobiada por los edificios y los chiringuitos) es en consecuencia muy tranquila y accesible.

Además, la localidad sigue conservando un orgullo de pertenencia encomiable y una vida que se conserva en cada vez menos lugares: «Aquí todavía se puede disfrutar de que te traigan el pescado desde el mar a tu casa, o de que pare el panadero delante de la puerta, o de tomarte unas tazas de vino como toda la vida», resalta Portals. El buen clima de la zona y la abundancia de rutas de senderismo e itinerarios culturales ayudan a que Casa Isabel se pueda disfrutar en difentes épocas del año.

La casa se alquila por completo (no por habitaciones) a través del teléfono 981 55 43 42. ᴥ

Han pasado ya dos décadas desde que Hublot sacudió el mundo de la relojería con su audaz Big Bang. Y como el tiempo vuela cuando hay innovación, 2025 marca un aniversario muy especial. Para celebrarlo, la manufactura suiza lanza una colección de cinco ediciones limitadas que combinan lo mejor del Big Bang original con lo más puntero del Big Bang Unico.

Cada modelo lleva esa estética inconfundible del Big Bang: construcción en capas, asas contraídas, bisel moleteado y esa esfera con texturas inspiradas en la fibra de carbono. Pero el alma está en su interior: todos montan el calibre Unico, un cronógrafo automático flyback con una reserva de marcha de 72 horas, y rotor conmemorativo de oro grabado con el logo del 20.º aniversario.

Los materiales, como siempre en Hublot, no son convencionales. La edición limitada se presenta en modelos de titanio Cerámica (500 unidades), ligero y resistente; King Gold Cerámica (250 unidades), para quienes desean un producto exclusivo sin renunciar a la deportividad; Red Magic (100 unidades), en cerámica roja brillante; All Black (500 unidades), en negro total, con la elegancia radical que define a Hublot desde 2006; y Magic Gold (100 unidades), de oro inrayable, exclusivo de Hublot, con un tono dorado verdoso muy característico.

Con esta conmemoración, Hublot no solo mira al pasado con orgullo, sino que reafirma su filosofía de «Arte de la Fusión» con una colección que tiene tanto de nostalgia como de vanguardia.

La marca conmemora su modelo más icónico con cinco variaciones de edición limitada

texto: s. fraga fotografía: adolfo enríquez

Varias generaciones de compostelanos se han criado viendo el letrero metálico del San Jaime en la rúa da Raíña y disfrutando de su barra y de su comedor. Con más de medio siglo de historia, el local ha ido cambiando a medida que lo hacía la ciudad. De bar para los millares de estudiantes a restaurante de referencia con producto excelente, el establecimiento que dirigen Miguel Calviño y Ana Cabana es el termómetro de lo que se cuece en la ciudad del Apóstol.

«Santiago ha cambiado. Se ha diversificado para bien», apunta Calviño. Su vida ha estado ligada a la hostelería y, en concreto, a esta calle, A Raíña, epicentro del taceo y el tapeo en tiempos y hoy hervidero de turistas y locales, a tiro de piedra de la Catedral. El San Jaime abrió en 1968 y su familia, que ya tenía otros negocios en la rúa, se hizo cargo de él en 1993. Desde entonces, el local ha ido actualizando su oferta hasta convertirse en un restaurante «elegante pero informal», dice su responsable, en el que las carnes y los pescados del país se preparan a la manera tradicional. Hay algo, eso sí, que no ha cambiado en los últimos tres decenios: quien se toma aquí un vino lo puede acompañar con la una tapa de tortilla y croquetas.

El primer piso del San Jaime está consagrado a la gastronomía gallega clásica. Una cava con 130 referencias de vinos españoles y champán francés complementa los productos que llegan cada mañana de lonjas y granjas locales. «Nuestra oferta varía en función de lo que nos ofrezca el mercado y siempre estamos atentos a lo mejor de la temporada», apunta Miguel Calviño.

Para Joyas de Galicia sale de los fogones del San Jaime una selección bien representativa de lo que puede ser un menú en esta casa. Para comenzar, Calviño presenta un Pulpo con almejas que se aleja del clásico «polbo á feira» gracias a su acompañamiento con ajo, guindilla y almeja babosa; y unos Calamares salteados recién pescados en las rías de Galicia, un manjar difícil de conseguir y muy apreciado por la clientela local, que sigue abundando pese a encontrarse el establecimiento en pleno centro turístico.

Como plato principal aparece un Solomillo de vaca tan sencillo como infalible: la carne es de ternera gallega y se madura entre 30 y 40 días, y el acompañamiento una simple patata de A Limia frita. Para finalizar con un dulce, el personal del San Jaime prepara una Tarta de queso con membrillo, versión actualizada de un postre más que clásico. ᴥ

con almejas. Preparación original, lejos del tradicional á

Calamares salteados. Apuesta por la cocina de mercado

Tarta de queso con membrillo. Un clásico actualizado

texto: martiño suárez fotografía: adolfo enríquez

El que probablemente sea el banco más emblemático de Galicia no es de esos instalados ante un paisaje sobrecogedor, aunque esté al borde de la zona vieja de Compostela. El llamado «banco dos namorados» es un prodigio de la acústica de más de un siglo de antigüedad. Su peculiar construcción semicircular hace que los susurros de una persona situada en un extremo se escuchen perfectamente en el otro, a 14 metros de distancia.

English translation on page 94

El «banco dos namorados» es una de las últimas incorporaciones al espacio singular de la Alameda compostelana. El área comenzó a tomar su forma actual a principios del XIX. Hasta entonces era una densa arboleda, cedida por los condes de Altamira al Consistorio, escenario de entrenamientos militares y ferias de ganado. Tras varios intentos de reforma fallidos, el desplazamiento del mercado unos metros más arriba, a Santa Susana (donde estuvo hasta mediados del siglo XX), permitió rediseñarlo como escenario de la liturgia social de los compostelanos. Un proyecto de Blas Galiano fue la base sobre la que se construiría la actual Alameda, teatro y observatorio donde las clases sociales se miraban sin mezclarse.

El banco se encuentra en la frontera entre la Alameda y Santa Susana, encajado en plena ladera de la colina, en el camino llamado «paseo de las viudas», otro rastro de la división por estamentos que rigió durante un tiempo los paseos en el parque. Su diseño lo firmó en abril de 1915 Mariano Fernández Rangel, arquitecto municipal en ese momento, y la pieza quedó lista para disfrute de los santiagueses un año después. Mide algo más de 14 metros de diámetro y tiene una profundidad de cinco metros. Se construyó en granito, como el resto de los monumentos emblemáticos de la ciudad y costó 900 pesetas de la época. Su aspecto es sencillo: en los extremos, dos pilastras coronadas por sendas macetas; en el centro, un arco ojival que guarda el escudo de la capital gallega. El genio de Fernández Rangel (y de los canteros que ejecutaron su proyecto) es que el banco está tan bien construido que es capaz de transportar las ondas sonoras a través de su respaldo cóncavo de tal forma que las conversaciones de un extremo, por discretas que sean, se pueden escuchar en el otro. Esta circunstancia dio pie a la leyenda romántica que rodea a este rincón de Compostela, la que cuenta que los enamorados lo usaban para sentarse discretamente separados, con la reputación a buen recaudo, y al tiempo intercambiar palabras de amor, muy bajito. Aunque probablemente a más de una pareja le haya pasado lo contrario: que encontrándose en una de las puntas algún familiar espía vigilase sus acercamientos amorosos a distancia.

El efecto acústico del «banco dos namorados» lo emparenta con otras construcciones que también aprovechan el principio físico que transporta el sonido sobre superficies esféricas. Es el caso de la Sala de los Secretos de la Alhambra de Granada o la que lleva el mismo nombre en El Escorial. Eso sí, si aquellas maravillas fueron construidas para divertir a un monarca, la compostelana ha estado siempre a disposición de vecinos y visitantes. ᴥ

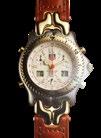

Surf, ciclismo, vela… y ahora automovilismo del más alto nivel. Tudor marcó en 2024 un hito en su historia al anunciar su entrada oficial en el mundo de la Formula 1 como socio principal del renovado equipo Visa Cash App RB (VCARB), una declaración de intenciones y una reafirmación del espíritu audaz que define a la marca.

El equipo VCARB, anteriormente conocido como Scuderia Toro Rosso y más recientemente como Scuderia AlphaTauri, ha experimentado una profunda transformación tanto en su estructura como en su imagen.

La nueva identidad visual del equipo se ha rediseñado con el logotipo de Tudor en lugar destacado, tanto en el carenado del automóvil como en los monos de los pilotos, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar.

Tudor enmarca esta alianza en su filosofía «Born To Dare» («nacida para atreverse»), que apoya a deportistas dispuestos a desafiar las convenciones. Es el caso de la escudería, que deberá batallar en una competición, la Formula 1, donde la precisión, la tecnología de vanguardia y la valentía son esenciales. La participación de Tudor en la F1 no es un movimiento aislado, sino parte de una larga trayectoria en el automovilismo, que comenzó en los años 60 con el Tudor Watch Racing Team y se consolidó más recientemente con el campeonato IMSA Tudor United SportsCar.

Para celebrar esta asociación, la marca lanzó una edición especial del modelo Black Bay Ceramic con una esfera azul basada en los colores del equipo. Con ocasión del Gran Premio de Miami, presentó además una edición aún más exclusiva con una esfera camaleónica, inspirada en la tarjeta Visa Chameleon de Cash App, que se combinó con una imagen especial en los coches de ese fin de semana.

El apoyo a la escudería VCARB se enmarca en su filosofía ‘Born to Dare’

Jael Joyería destina el 20% de las ventas de esta colección a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia

A Coruña Compostela, 8 | Santiago de Compostela Xeneral Pardiñas, 7 | www.joyeriajael.es

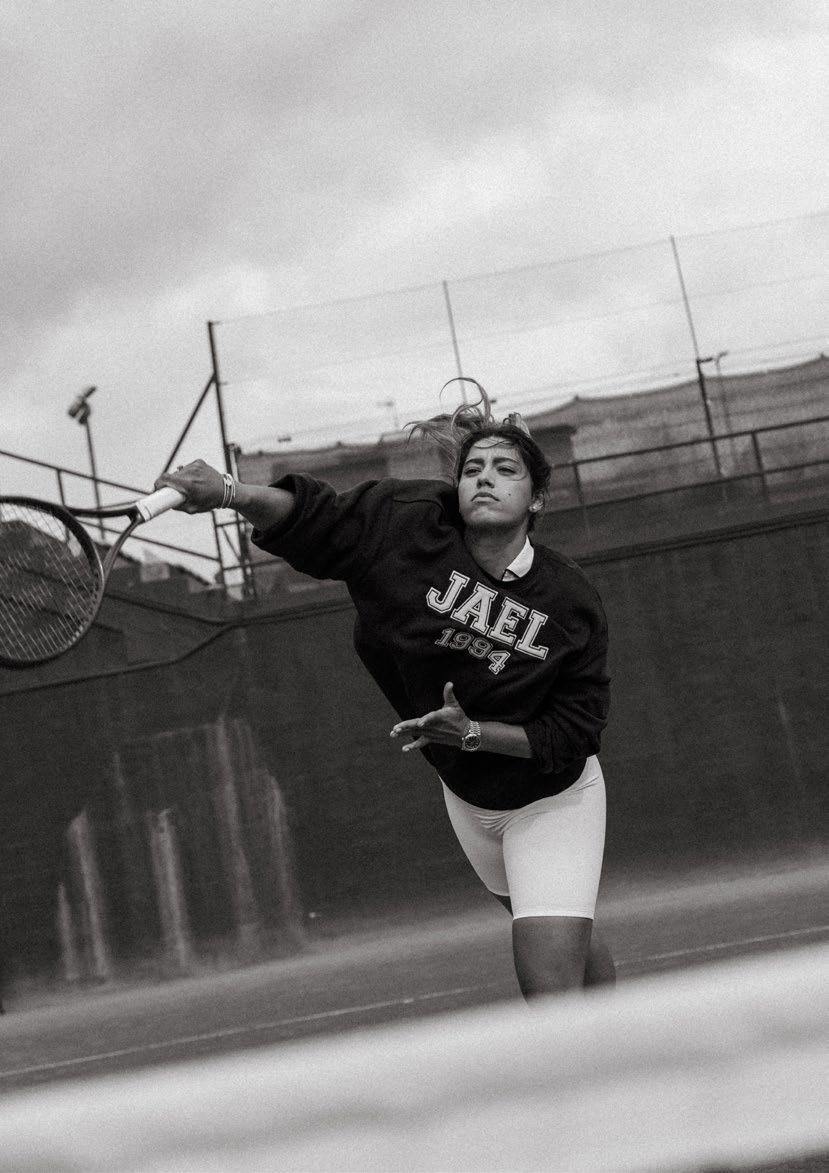

SS 2025

JESSICA BOUZAS

#62 ranking WTA

Real Club de Tenis Coruña

Entre raquetazos y tierra batida, Jael Boutique presenta la colección de verano 2025 con una sesión que une elegancia, fuerza y frescura.

Nuestra protagonista no es otra que Jessica Bouzas, joven promesa del tenis español y una mujer que encarna a la perfección la esencia de Jael.

Relojes únicos, joyas que hablan sin palabras y bolsos que completan cualquier look con un sello de distinción. Cada pieza, ha sido elegida para realzar la esencia de quien se atreve a soñar y vivir con estilo.

Fotografía:

Maquillaje:

Jessica nos recordó que el lujo no está reñido con la naturalidad, y que la elegancia también se viste con zapatillas. Su presencia en la pista, tan magnética como sus golpes cruzados, convierte esta

producción en algo más que un shooting. En este número de verano, celebramos el talento joven, la moda con historia y la belleza de lo auténtico. Bienvenidos a un verano de lujo.

texto: ramón yzquierdo peiró museo catedral de santiago

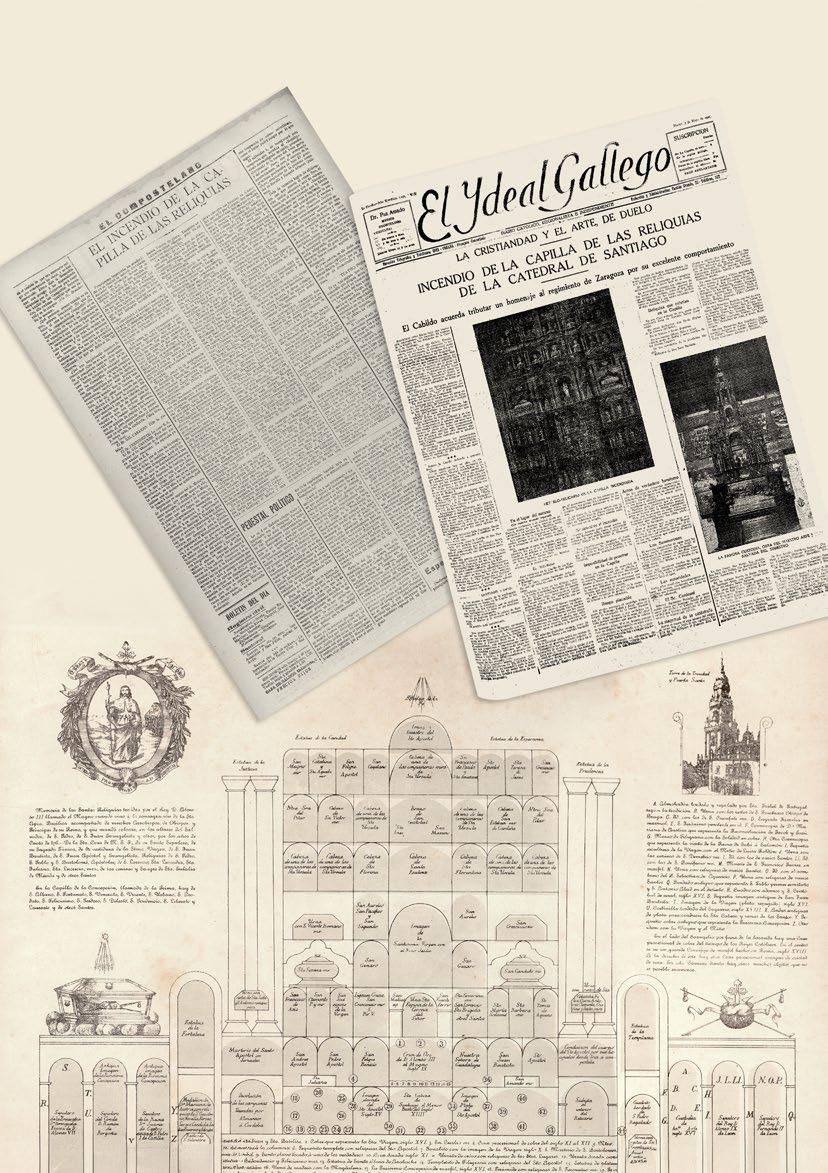

La madrugada del 2 de mayo de 1921 tuvo lugar uno de los sucesos que han marcado, en sentido negativo, la milenaria historia de la catedral compostelana: el incendio de la Capilla de las Reliquias que destruyó el antiguo retablo barroco, obra de Bernardo Cabrera y Gregorio Español, afectando a muchos de los tesoros artísticos y devocionales que allí se conservaban en aquel momento.

English translation on page 93

Este espacio, situado en el lienzo norte del edificio claustral, había pasado por diversas funciones cuando, en 1641, pasó a ser ocupado por el nuevo retablo-relicario. La nueva capilla de las Reliquias iba a compartir, desde entonces, espacio y protagonismo con el Panteón Real, que en 1535 había sido allí trasladado desde su ubicación original en el transepto norte; y la distribución del relicario, con el retablo en el muro occidental también iba a hacer precisa la modificación del acceso y del lugar que ocupaban las tumbas reales.

La custodia y veneración de las reliquias tuvo, desde la Edad Media, un protagonismo especial en el mundo católico y contar con el mayor número de reliquias de los santos era primordial para las catedrales y monasterios. No en vano, la razón de ser de la catedral compostelana y de la ciudad radica en la presencia de los restos del Apóstol Santiago el Mayor y de los discípulos que hicieron posible la milagrosa travesía de su

cuerpo desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. A las reliquias de Santiago se fueron sumando otras que primero se distribuyeron por capillas y altares de la catedral –y fuera de ella– para, posteriormente, concentrarse en un único lugar para la veneración de fieles y peregrinos que, a través de sus ofrendas, fueron enriqueciendo los contenedores para aquellas reliquias y, con ello, el Tesoro compostelano.

En mayo de 1625, el Cabildo firmaba los contratos para la realización del nuevo retablo de Reliquias. El maestro Bernardo Cabrera iba a encargarse de las trazas y ensamblaje de una estructura, hecha en madera dorada, que iba a ser decorada por Gregorio Español. Entre los trabajos ejecutados por el escultor astorgano llamaba especialmente la atención la reutilización de los relieves jacobeos que, años antes, había realizado para remodelar la cabecera del coro mateano, los cuales no se llegaron a colocar en la sillería. También la fuerza de «las nueve figuras

Portadas de periódico de la época y esquema del retablo desaparecido

fotografía: adolfo enríquez / ramón yzquierdo peiró

principales» del nuevo retablo, como aparecen mencionadas en la documentación y que se correspondían con las siete grandes imágenes de las virtudes, teologales y cardinales; con un Santiago caballero y con una representación de Cristo resucitado que remataba el conjunto. Y, sobre todo, destacaba la decoración en relieve de los tercios inferiores de las cuatro grandes columnas salomónicas que enmarcaban el cuerpo central de un retablo que estaba poblado de hornacinas destinadas a acoger la colección de relicarios que poseía la catedral, generando un continuo juego de volúmenes que, a la luz tintineante de las velas, daría sensación de encontrarse en movimiento, creando un ambiente mágico, acorde con la excepcionalidad del espacio.

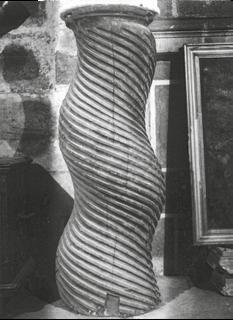

La importancia de estas gigantescas columnas, de casi cinco metros de altura, que aparecen citadas expresamente en el contrato con el arquitecto y que siguen el modelo que, según la tradición, había nacido en el Templo de Salomón y se había popularizado en la antigüedad, radica en el hecho de que, según el profesor Otero Túñez, fueron las primeras salomónicas del barroco español, introducidas por Bernardo Cabrera solo un año después de que Bernini las hubiese recuperado para el baldaquino de San Pedro del Vaticano. Desde la catedral compostelana, esta tipología alcanzaría en los siglos XVII y XVIII un protagonismo casi absoluto en el arte hispano.

Gracias a las noticias publicadas por la prensa local, algunas de ellas ricas en detalles, así como a la abundante documentación capitu-

lar de aquellas jornadas, es posible seguir paso a paso lo ocurrido aquella noche del 1 al 2 de mayo: los esfuerzos de los compostelanos por salvar una parte importante de su patrimonio y la reacción de la Iglesia de Santiago, que en tiempo récord resolvió el concurso convocado para la realización de un nuevo relicario. Lo relativo al incendio ha sido, recientemente, objeto de estudio por Laura Codesido, a quien agradezco su ayuda en la realización de este texto y, por su parte, Francisco Xavier Novo se ocupó en su día de analizar cuidadosamente el material documental conservado en el Archivo catedralicio sobre el nuevo retablo.

Según el ceremonial propio de la festividad de san Felipe y Santiago el Menor, ambos venerados en el relicario compostelano, con especial protagonismo del segundo, el altar de la capilla había permanecido iluminado por más de ciento treinta velas de cera a lo largo del día 1 de mayo. Siguiendo el relato publicado por el Ideal Gallego, finalizada la jornada, el canónigo reliquiario de la catedral, Juan Fernández Marín dio orden a los «misarios» para que procedieran al apagado de los cirios que, tras realizarse las comprobaciones oportunas, pasaron a guardarse en el espacio trasero del retablo. Finalizado el proceso, que había repetido muchas veces en su larga trayectoria como reliquiario, el canónigo echó la llave de una capilla que, salvo un corto período diario en que se abría bajo su presencia, siempre permanecía cerrada a los fieles, que debían conformarse con contemplarla a través de las ventanitas abiertas en su puerta.

Desde unos años antes, cuando en 1906 fue robada de esta misma capilla la Cruz compostelana, la ofrenda de los reyes Alfonso III y Jimena del año 874 que constituía la pieza principal del Tesoro compostelano, la catedral había reforzado notablemente su seguridad y, además de la presencia nocturna de un vigilante, entonces un sargento retirado de la Guardia Civil, se contaba con varios relojes, repartidos por distintos espacios, en los que este debía ir fichando periódicamente dejando registro de sus rondas por el interior del templo. En todas sus comprobaciones de aquella noche, no notó nada extraño hasta que, sobre las cinco de la mañana, vio que salía humo del Relicario y, tras comprobar visualmente que había fuego en su interior, procedió, según el protocolo establecido, a dar la voz de alarma al Sacristán Mayor y este, a su vez, al canónigo Fernández Marín, quien tenía en su poder la única llave que abría la puerta de la capilla.

En menos de una hora, el tiempo trascurrido desde que el vigilante nocturno descubrió el incendio hasta que Fernández Marín abrió la puerta de acceso al Relicario, el incendio había adquirido dimensiones dantescas y la concentración de humo hacía casi imposible acceder al interior. La voz de alarma se había corrido, gracias a la llamada de las campanas del templo, casi a la misma velocidad que las llamas y, hacia las seis de la mañana, siguiendo el relato periodístico, se habían concentrado en la catedral muchas personas dispuestas a jugarse el tipo por ella. Al heroico comportamiento de todos ellos debemos que, un siglo después y en un nuevo retablo, sigan conservándose muchas de las piezas que conforman el Relicario, entre ellas, caso de la Santa Cabeza de Santiago el Menor o de la Custodia procesional de Antonio de Arfe, algunas de las obras más importantes de cuantas componen las colecciones catedralicias. Otras, caso de algunos de los bustos-relicario de las Santas Vírgenes Florina o Paulina; o de la Virgen de la Azucena, sufrieron daños de importancia, pero pudieron ser restauradas, poco después, gracias al trabajo del platero Ricardo Martínez, entonces oficial de la catedral. –›

texto: fotografía:

«Acumulados por la piedad, el poderío y el buen gusto de diversas épocas existía en ese recinto una riqueza inmensa, religiosa, artística y arqueológica»

El Compostelano, 2 de mayo de 1921

Entre los principales actores de aquella jornada, las crónicas, como la muy detallada del diario El Compostelano, que tituló la portada de su edición del mismo 2 de mayo «Un día de duelo en Compostela», destacan muy especialmente el papel desempeñado por el Regimiento de Infantería de Zaragoza, acuartelado en Santiago bajo el mando del Coronel Antonio García Naya –sobresaliendo el heroísmo y buena dirección del capitán La Rosa–, algunos de cuyos miembros debieron ser atendidos en el Hospital Real y, ante las puertas de la catedral, por profesores y alumnos de la facultad de Medicina; y, también, de los seminaristas que, desde el vecino complejo de San Martín Pinario, consiguieron mantener la cadena que surtió de agua las bombas que se utilizaron para apagar las llamas. Al tiempo, se incidía en la ayuda prestada por muchos compostelanos que no dudaron en acudir a la alerta de las campanas que despertaron precipitadamente a la ciudad. Tal y como recoge el citado diario, «todas las clases sociales rivalizaron en abnegación e interés, desde los primeros momentos, para sofocar el fuego» y, a pesar de ello, no se consiguió dominar la situación hasta pasadas las 12 horas del mediodía, cuando se cerró la catedral permaneciendo en su interior un retén de emergencia y se comenzó, cuidadosamente, a buscar entre las cenizas posibles piezas supervivientes de las llamas, las cuales se fueron depositando en la vecina capilla de San Fernando.

Al día siguiente al incendio, la sala capitular de la catedral acogió una reunión de autoridades, religiosas y civiles, en la cual se acordó celebrar un homenaje a los militares del Regimiento de Infantería por su heroica labor y, en general, a todos aquellos que habían participado, con riesgo de sus vidas, en la extinción del incendio y la recuperación de muchas de las piezas que integraban el retablo. Asimismo, en una llamada al optimismo, se señalaba que, aunque había muchos objetos deteriorados, se habían recuperado la gran mayoría –«casi todos» según El Ideal Gallego–, los cuales se encontraban bajo la custodia de una comisión capitular formada por los canónigos Luciano García, Varela, Quintela y Tafall, los mismos que, ayudados por seminaristas, todavía se afanaban aquel día en la búsqueda de más restos entre las cenizas; anunciándose la redacción de un catálogo de lo que se había salvado y el deseo del Cabildo de solucionar lo antes posible la situación generada, de lo que se informó puntualmente al cardenal Martín de Herrera quien tras un largo episcopado, marcado por grandes realizaciones que permitieron el resurgimiento de la catedral y de las peregrinaciones jacobeas, tuvo que afrontar su último año de vida con el gran disgusto del incendio de la capilla de las Reliquias.

Tal y como se había comprometido, el Cabildo resolvió la cuestión con bastante celeridad. En 1922, tras cierto debate interno, convocó el concurso del que saldría elegido el proyecto neo presentado por Rafael de la Torre, si bien, por cuestiones económicas, finalmente fue ejecutado por el compostelano Maximino Magariños.

Allí se recolocaron los relicarios rescatados, tras ser limpiados y reparados y, en las hornacinas laterales de la capilla quedaron, en recuerdo de la infausta jornada del 2 de mayo de 1921, dos de las virtudes del antiguo retablo, la Templanza y la Fortaleza, las cuales no podían resultar más apropiadas a la vista de lo sucedido.

Por su parte, en los fondos catedralicios se conservan, con las marcas causadas por el incendio, cuatro de los relieves jacobeos de Español; las virtudes de la Fe, la Caridad y la Justicia, muy dañadas; la cabeza de la Esperanza, que mantiene su policromía original, y alguno de los relicarios. También, en muy malas condiciones, las grandes columnas salomónicas y otros elementos estructurales que sirven para testimoniar la grandeza de aquel retablo perdido y que aguardan, pacientemente, que alguien se acuerde de ellas para curarlas de sus heridas con una imprescindible restauración y su puesta en valor, pues son testimonio de un pedazo importante de la historia de Compostela. ᴥ

texto: fotografía: s. fraga fotografía: adolfo enríquez

Guillermo Pérez y Ana Vidal han formado en el último decenio uno de los equipos con más éxito de la restauración compostelana. Su taberna Mamá Peixe, en la Algalia de Arriba, se abarrota cada día para disfrutar de platos en los que el pescado es el protagonista. Desde hace algo más de un año, la pareja ha puesto en marcha un nuevo proyecto: Maínzo, en la Fonte de Santo Antonio, es un restaurante de comida para compartir, libre, cambiante, en el que Pérez puede dar rienda suelta a su creatividad: «Esta cocina me permite hacer lo que me da la gana», ríe. La oferta del Maínzo parte de un concepto bastante novedoso: todos los platos tienen el mismo precio, 15€, y se presentan en raciones

para dos personas. Esta estructura tiene dos ventajas, explica el chef: «Al cliente le permite montar su propio menú degustación y a mí hacer una carta más dinámica. Quiero que quien venga a comer aquí pueda volver al poco tiempo y elegir platos que aún no haya probado».

Ser la cabeza visible de un local con tanto éxito como Mamá Peixe tiene sus pros y sus contras, explica Pérez. Por una parte, la ciudad le conoce y los clientes saben que tras los fogones hay un referente de la gastronomía compostelana actual; por otra, cuesta desmarcarse de la trayectoria anterior: «Lo más difícil es diferenciarme de mí mismo», bromea; «en Maínzo hay muchas cosas muy mías, como los sabores cítricos, pero el concepto es diferente, trabajamos más las carnes y los productos de temporada y procuramos no repetir platos. Esto no es Mamá Peixe segunda parte».

Para el número estival de Joyas de Galicia, Pérez propone un entrante fresco, un Jurel soasado con balsámico de mango y ajoblanco de coco. El pescado, explica el chef, puede variar dependiendo de la temporada y las existencias en la cercana Plaza de Abastos, y la introducción del ajoblanco de coco quiere facilitar las cosas a los clientes celíacos, pues de este modo la receta evita la utilización de productos con gluten.

Como plato principal aparece un Entrecot ‘Café de París’ , homenaje del cocinero a sus años de trabajo en Mallorca: «En las islas Baleares es muy tradicional aromatizar las carnes con una costra exterior, una influencia de la cocina francesa», explica. Así, este taco de ternera ctiada en Santa Comba se recubre con una capa de mantequilla aromatizada con una docena de hierba y vinos olorosos.

Para finalizar, Guillermo Pérez prepara un postre al que llama Cenoria y que es una versión sin bizcocho del clásico carrot cake . De aroma cítrico, el helado se acompaña de un chutney de zanahoria especiada y de chocolate blanco con crema de naranja. ᴥ

Jurel soasado. Con balsámico de mango y ajoblanco de coco con una salsa secreta

Entrecot ‘Café de París’. Ternera recubierta de una costra aromatizada

texto: martiño suárez fotografía: adolfo enríquez

Aunque nació en León, Iván Prieto se siente picheleiro hasta la médula (su padre, Delmiro, es un clásico del comercio y del activismo, como presidente de Down Galicia).

Estudió Física en la USC y en la ciudad vivió «una época maravillosa» formando parte del equipo del Rosalía de baloncesto que asombró a principios de siglo. Su trayectoria como experto en fotónica lo llevó primero a Madrid, luego a Suiza, más tarde a Austria con regreso al país helvético y finalmente a Portugal, donde acaba de asentarse como jefe de grupo en el Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), la iniciativa hispanolusa para impulsar la fabricación de chips avanzados basados en nanotecnología. Uno de los objetivos es contribuir a cambiar la actual tecnología electrónica por otra que emplee luz y que, por tanto, dé acceso a procesos mucho más rápidos.

¿Estamos a punto de conocer nuevos materiales que revolucionarán la tecnología?

Los dispositivos actuales están basados en el silicio, pero están viniendo nuevos materiales y van a ser disruptivos. Va a haber una transición abrupta. Llegarán nuevas funcionalidades, procesamientos más rápidos, etcétera, que solo son posibles gracias a estos nuevos materiales. Habrá lo que llamamos una “heterointegración” de diversos elementos sobre el silicio. Desde los 70 hasta hoy la fabricación de transistores por oblea se duplicaba cada dos años: esto hacía que cuando te comprabas un ordenador, este fuera diez veces mejor que el que habías adquirido meses antes. Estábamos en una fase de expansión en la que las tecnologías tenían mucho margen de mejora y simplemente había que desarrollar y estabilizar los procesos, pero se sabía

el camino. Hoy cualquier móvil es mucho mejor que un ordenador enorme hace 15 o 20 años.

Y esa progresión se ha saturado... Saturar no significa que haya llegado al límite, va mejorando, pero se ha ralentizado. Además, con los materiales de hoy este crecimiento es en cierto modo incompatible con el modelo económico que tenemos de crecer, crecer, producir. Ahora lo que se intenta es acelerar esa curva introduciendo nuevos materiales y funcionalidades. El silicio es muy barato y abundante y sus procesos de fabricación conocidos y establecidos, pero no tiene las mejores propiedades para todos los dispositivos, por eso ahora se está abriendo la puerta a nuevas propuestas. La idea es utilizar la luz, haciendo cosas a esa velocidad, con mayor rapidez y eficiencia. En eso se está trabajando.

Usted trabaja en lo que se llama «sala blanca»… Sí, es una sala con condiciones muy controladas de temperatura, humedad y limpieza. En ellas se fabrican los chips en lo que llamamos «obleas». Estas obleas se hacen cada vez más grandes, porque de una sola vez puedes elaborar más chips. Se empezó con una pulgada y se hacía uno o muy pocos chips. Ahora en Europa ya las tenemos de hasta doce pulgadas y en Estados Unidos y Asia mucho mayores. Sobre ellas se hacen decenas de procesos hasta conseguir el diseño que el cliente demanda.

¿Europa va con retraso?

Bueno, estábamos atrasados. Y en estas cosas hay una inercia, no se invierte un día y al siguiente tenemos resultados. La «Chips Act» europea ha reforzado mucho el trabajo en estos componentes e impulsado esta industria y ya está teniendo resultados. Por ejemplo, el Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) de Braga, al que ahora me incorporo, tiene ya una sala blanca muy buena. Se está reaccionando, pero es un proceso lento. Con la covid vimos que las cadenas de suministro se rompen y hay ciertas cosas que conviene fabricar en casa.

Desde la perspectiva de quien ha trabajado para el mundo académico y para la industria, ¿son estos dos mundos que se entienden?

Considero que son dos mundos diferentes, tanto en su concepción como en su foco. El investigador académico debe tener libertad para explorar y adquirir conocimiento, tenga o no aplicación visible o inmediata. En la industria, la aplicación es fundamental. Debe haber un producto con una funcionalidad clara. También considero que la segunda sin la primera no tiene recorrido. A veces es complicado que los dos mundos se entiendan. La clave está en establecer un agente que los conecte. Es cierto que es raro que alguien deje su puesto en la universidad para poner al servicio de una empresa todo el conocimiento que ha adquirido, y también es verdad que me he encontrado que gente de una y de otra parte no se entienden bien.

La empresa para la que trabajaba hasta ahora tuvo relación con la relojería… CSEM nació de la mano de la industria relojera suiza, sí. Varias marcas punteras, como Rolex y otros, se aliaron y fundaron CSEM con el objetivo de investigar y desarrollar componentes. ᴥ

texto: fotografía: texto: j. pombo fotografía: adolfo enríquez

Recinto militar en el pasado y ahora parque familiar, el monte de San Pedro es el mejor sitio para entender la geografía de A Coruña. Un banco en concreto, pintado con los colores del arco iris, es el balcón ideal para comprender cómo se ha formado la ciudad a lo largo del tiempo. A sus espaldas, las siluetas gigantes de dos cañones en desuso hacen único este espacio.

English translation on page 95

Los enormes cañones Vickers marcan el aspecto actual del monte de San Pedro. Su emplazamiento se decidió con el diseño del Plan de Artillado y Defensa de las Bases Navales, en 1926, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Formaban parte de un proyecto con el que se pretendía proteger los principales puertos de la Armada española (en este caso el de Ferrol), unas dársenas que contaban con baterías defensivas desde tiempos de la Ilustración, pero cuyas instalaciones estaban ya muy ajadas por el tiempo. Para equipar las nuevas se decidió comprar a la casa británica VickersArmstrong unas enormes piezas de 381 milímetros de calibre que, curiosamente, habían sido pensadas para un cometido muy diferente al de vigilar las costas.

Los Vickers habían sido diseñados en Inglaterra en la década de 1910 para atender a un pedido de la Marina brasileña, que quería equipar a su nave insignia, el acorazado Riachuelo, con piezas capaces de rivalizar con las que manejaba su archirrival, la Armada argentina. El Riachuelo pretendía ser el barco más poderoso del mundo en su época, pero la Primera Guerra Mundial se interpuso en su camino. Brasil fue el único país sudamericano que entró en la contienda, del lado de los aliados francobritánicos, y aunque su participación fue más bien modesta (se limitó a vigilar el Atlántico con una flota en condiciones deficientes), sus prioridades cambiaron. El artillado del nuevo buque quedó aparcado sine die.

Vickers-Armstrong, sin embargo, no desechó el diseño del gigantesco cañón. El gobierno español eligió estas armas para llevar a cabo su proyecto de armar las costas y compró 18 unidades, que se fabricaron en una factoría de Barrow-in-Furness y se entregaron en 1929. Dos de ellas acabaron en el Monte de San Pedro; su traslado entre el puerto de A Coruña y el emplazamiento final fue digno de presenciar: los precarios medios de transporte de la época lidiaron durante días con las empinadas cuestas del otero y con el peso monstruoso de los cañones, avanzando a razón de 200 metros por día. El montaje se prolongó durante semanas y las dos armas no estuvieron listas hasta diciembre de 1933, cuando se dispararon por primera vez como prueba. No tuvieron mucho más trabajo, en todo caso: cuando los dieron de baja a finales de los setenta apenas habían hecho 19 tiros para comprobar su funcionamiento.

Con la zona deteriorándose por la falta de uso, la historia del Monte de San Pedro dio un giro cuando en 1994 el Concello de A Coruña y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio para la cesión de los terrenos. Desde entonces, el área se ha convertido en uno de los lugares de esparcimiento favoritos de los coruñeses y en el sitio perfecto para comprender la caprichosa orografía de la ciudad. El mejor lugar para hacerlo es el banco instalado en 2024 por el consistorio, justo frente a la fachada marítima de Orzán y la torre de Hércules, decorado con los colores del arco iris (un guiño a la comunidad LGTBI+). ᴥ

texto: l. fernández moreno fotografía: adolfo enríquez